KARAKTERISASI PRODUK BIOSOLUBILISASI BATUBARA

LIGNIT OLEH KAPANG INDIGENOUS DARI TANAH

PERTAMBANGAN SUMATERA SELATAN

MIFTAHUL JANNAH

PROGRAM STUDI KIMIA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

KARAKTERISASI PRODUK BIOSOLUBILISASI BATUBARA

LIGNIT OLEH KAPANG INDIGENOUS DARI TANAH

PERTAMBANGAN SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Pada Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

MIFTAHUL JANNAH 106096003229

PROGRAM STUDI KIMIA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

KARAKTERISASI PRODUK BIOSOLUBILISASI BATUBARA

LIGNIT OLEH KAPANG INDIGENOUS DARI TANAH

PERTAMBANGAN SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Pada Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

MIFTAHUL JANNAH 106096003229

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Irawan Sugoro, M.Si Sandra Hermanto, M.Si NIP. 19761018 20001 2 1001 NIP. 19750810 200501 1 005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kimia

PENGESAHAN UJIAN

Skripsi berjudul “Karakterisasi Produk Biosolubilisasi Batubara Lignit oleh Kapang

Indigenous dari Tanah Pertambangan Sumatera Selatan” yang ditulis oleh Miftahul Jannah NIM 106096003229 telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam sidang munaqosyah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 10 Desember 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Kimia.

Menyetujui

Penguji I, Penguji II,

La Ode Sumarlin, M.Si Anna Muawanah, M.Si NIP. 150 408 693 NIP. 19740508 199903 2 002

Pembimbing I, Pembimbing II,

Irawan Sugoro, M.Si Sandra Hermanto, M.Si NIP. 19761018 20001 2 1001 NIP. 19750810 200501 1 005

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Sains dan Teknologi Ketua Program Studi Kimia

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH HASIL KARYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Jakarta, Desember 2010

MIFTAHUL JANNAH

KARAKTERISASI PRODUK BIOSOLUBILISASI BATUBARA

LIGNIT OLEH KAPANG INDIGENOUS DARI TANAH

PERTAMBANGAN SUMATERA SELATAN

MIFTAHUL JANNAH

PROGRAM STUDI KIMIA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2010 M / 1431 H

KARAKTERISASI PRODUK BIOSOLUBILISASI BATUBARA

LIGNIT OLEH KAPANG INDIGENOUS DARI TANAH

PERTAMBANGAN SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Pada Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

MIFTAHUL JANNAH 106096003229

PROGRAM STUDI KIMIA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2010 M / 1431 H

KARAKTERISASI PRODUK BIOSOLUBILISASI BATUBARA

LIGNIT OLEH KAPANG INDIGENOUS DARI TANAH

PERTAMBANGAN SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Pada Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

MIFTAHUL JANNAH 106096003229

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Irawan Sugoro, M.Si Sandra Hermanto, M.Si NIP. 19761018 20001 2 1001 NIP. 19750810 200501 1 005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kimia

Sri Yadial Chalid, M.Si NIP. 19680313 20031 2 2001

PENGESAHAN UJIAN

Skripsi berjudul “Karakterisasi Produk Biosolubilisasi Batubara Lignit oleh Kapang

Indigenous dari Tanah Pertambangan Sumatera Selatan” yang ditulis oleh Miftahul Jannah NIM 106096003229 telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam sidang munaqosyah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 10 Desember 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Kimia.

Menyetujui

Penguji I, Penguji II,

La Ode Sumarlin, M.Si Anna Muawanah, M.Si NIP. 150 408 693 NIP. 19740508 199903 2 002

Pembimbing I, Pembimbing II,

Irawan Sugoro, M.Si Sandra Hermanto, M.Si NIP. 19761018 20001 2 1001 NIP. 19750810 200501 1 005

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Sains dan Teknologi Ketua Program Studi Kimia

DR. Syopiansyah Jaya Putra, M. Sis. Sri Yadial Chalid, M.Si NIP. 19680117 20011 2 1001 NIP. 19680313 20031 2 2001

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH HASIL KARYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Jakarta, Desember 2010

MIFTAHUL JANNAH

106096003229

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim…

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan yang tidak akan pernah habis, nikmat yang patut selalu kita syukuri sehingga skripsi yang berjudul “Karakterisasi Produk Biosolubilisasi Batubara Lignit oleh Kapang

Indigenous dari Tanah Pertambangan Sumatera Selatan” dapat diselesaikan

dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 pada Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari bahwa isi maupun materi skripsi ini masih banyak kekurangannya, walaupun sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini sangat diperlukan.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan saran serta dukungannya kepada:

1. DR. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Sri Yadial Chalid, M.Si selaku Ketua Program Studi Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Irawan Sugoro, M.Si. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya, memberi saran, bimbingan dan motivasi dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan penulisan skripsi ini.

4. Sandra Hermanto, M.Si. selaku pembimbing II atas kesabarannya dalam membimbing dan terimakasih atas masukan-masukan yang tentunya membantu untuk kedepannya agar lebih maju.

5. La Ode Sumarlin, M.Si dan Anna Muawanah, M.Si selaku dosen penguji sidang, terimakasih penulis ucapkan atas saran, masukan, serta nasihat yang membangun semangat bagi penulis.

6. Para Dosen Program Studi Kimia atas sumbangsih Ilmunya.

7. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Rusdi Usman, M.M.Pd dan Ibunda Nurhaidah yang memberikan kasih sayang yang luar biasa, kesabaran, dukungan dan doa yang tiada henti untuk ananda serta adik-adikku tersayang (abdul, awa, umi).

8. Dodi yang telah meluangkan waktunya, bersedia mendegar keluh kesah penulis, dan selalu ada ketika penulis butuhkan.

9. Teman-teman seperjuangan selama penelitian (dede, riska, diyah, yelvi, noet, dan ryan) terimakasih atas bantuan dan sharingnya.

10.Teman-temanku semua terutama anak Kimia angkatan 2006

11.Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya ucapkan sekali lagi banyak terimakasih karena dengan bantuan semuanya segala masalah dapat terselesaikan dengan lebih mudah dan mendapatkan hasil yang lebih baik.

Jakarta, Desember 2010

Miftahul Jannah

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR... vi

DAFTAR ISI... viii

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN... xiv

ABSTRAK ... xv

ABSTRACT... xvi

BAB I PENDAHULUAN... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 3

1.3. Hipotesis ... 4

1.4. Tujuan Penelitian ... 4

1.5. Manfaat Penelitian ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA... 5

2.1. Batubara ... 5

2.1.1. Pembentukan Batubara... 7

2.1.2. Klasifikasi Batubara ... 9

2.1.3. Substansi Humik dalam Batubara ... 13

2.2. Biosolubilisasi Batubara ... 14

2.2.1. Mikroorganisme Pensolubilisasi Batubara ... 15

2.2.2. Solubilisasi Batubara oleh Kapang... 18

2.2.3. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Biosolubilisasi Batubara ... 22

2.3. Analisis Kimia Terhadap Produk Solubilisasi Batubara... 24

2.3.1. Spektrofotometer UV-Vis... 24

2.3.2. Spektrofotometer Fourier Transform Infra Red (FTIR)... 26

2.3.3. Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS)... 30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN... 34

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian... 34

3.2. Alat dan Bahan... 34

3.2.1. Alat ... 34

3.2.2. Bahan ... 34

3.3. Prosedur Kerja ... 35

3.3.1. Persiapan dan Sterilisasi Alat... 35

3.3.2. Persiapan Serbuk Batubara ... 35

3.3.3. Pembuatan Medium Minimal Salt (MS) ... 36

3.3.4. Pembuatan Medium MSSA ... 36

3.3.5. Peremajaan Kultur Spora Kapang... 36

3.3.6. Kultur Inokulum Spora ... 36

3.3.7. Pembuatan Medium MSS ... 37

3.3.8. Biosolubilisasi Batubara ... 37

3.3.9. Pengukuran pH Medium ... 38

3.3.10. Pengukuran Aktivitas Enzim ... 38

3.3.11. Pengukuran Asam Humat dan Fulvat ... 38

3.3.12. Pengukuran Solubilisasi dengan Spektrofotometer UV-Vis... 39

3.3.13. Analisis Hasil Solubilisasi Batubara oleh Kapang dengan Menggunakan GCMS ... 39

3.3.14. Analisis Sample dengan Menggunakan FTIR ... 40

3.4. Skema Kerja... 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN... 42

4.1. Perubahan Nilai Derajat Keasaman (pH) pada Medium... 42

4.2. Analisis Aktivitas Enzim dengan FDA... 44

4.3. Solubilisasi Batubara ... 47

4.4. Asam Humat dan Asam Fulvat pada Produk Solubilisasi Batubara ... 51

4.5. Analisa Spektrum IR Produk Biosolubilisasi Batubara ...54

4.6. Analisis GC-MS Hasil Solubilisasi Batubara oleh Kapang... 55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 60

5.1. Kesimpulan ... 60

5.2. Saran ... 60

DAFTAR PUSTAKA... 61

LAMPIRAN ... 65

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Proses Pembentukan Batubara ... 7

Gambar 2. Struktur Kimia dan Bentuk Batubara Lignit ... 10

Gambar 3. Struktur Kimia dan Bentuk Batubara Subbituminus... 11

Gambar 4. Struktur Kimia dan Bentuk Batubara Bituminus ... 12

Gambar 5. Struktur Kimia dan Bentuk Batubara Antrasit ... 12

Gambar 6. Struktur Asam Humat ... 13

Gambar 7. Struktur Asam Fulvat ... 14

Gambar 8. (a) Struktur lignin, (b) hemiselulosa dan (c) selulosa ... 19

Gambar 9. Spektrofotometer UV-vis ... 25

Gambar 10. Vibrasi Renggangan ... 27

Gambar 11. Vibrasi Bengkokan... 28

Gambar 12. Instrumentasi FTIR ... 29

Gambar 13. Instrumentasi GCMS... 31

Gambar 14. Nilai pH Medium pada Berbagai kapang... 42

Gambar 15. Reaksi Penguraian Piridin Menjadi Amonia dan Terbentuknya Amonium Hidroksida ... 43

Gambar 16. Reaksi Hidrolisis FDA Oleh Enzim Esterase ... 44

Gambar 17. Aktivitas Enzim pada Produk Biosolubilisasi Batubara denganKapang Yang Berbeda... 45

Gambar 18. Reaksi Enzim dan Substrat pada Pembentukan Produk... 46

Gambar 19. Pengaruh (S) Terhadap Aktivitas katalitik Enzim ... 47

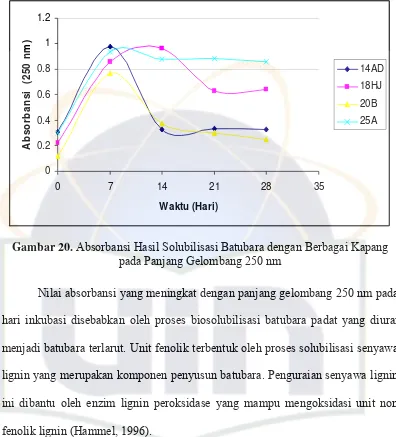

Gambar 20. Absorbansi Hasil Solubilisasi Batubara pada Berbagai

Kapang dengan Panjang Gelombang 250 nm... 48

Gambar 21. Reaksi Degradasi Lignin Oleh Enzim Lignin Peroksidase... 48

Gambar 22. Reaksi oksidasi unit fenolik oleh Enzim Laccase dan Mangan .. 49

Gambar 23. Absorbansi Hasil Solubilisasi Batubara pada Berbagai

Kapang dengan Panjang Gelombang 450 nm... 49

Gambar 24. Reaksi Degradasi Poli Aromatik Hidrokarbon (PAH)... 50

Gambar 25. Perbandingan Asam Humat dan Asam Fulvat pada Produk

Solubilisasi Batubara dengan Jenis Kapang yang Berbeda. ... 52

Gambar 26. Reaksi Degradasi Naftasena... 53

Gambar 27. Spektrum Hasil Analisa FTIR Terhadap Sisa Endapan Hasil Biosolubilisasi Batubara oleh Kapang 14AD, 20B, 25A, 18HJ dan kontrol ... 54

Gambar 28. Persentase Area Senyawa hidrokarbon Komponen Bensin dan Solar Hasil Biosolubilisasi Batubara oleh

Berbagai Kapang... 58

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Bahan Mineral yang Biasa Terdapat dalam Batubara ... 6

Tabel 2. Unsur-Unsur Yang Terdapat pada Setiap Tahapan Pembentukan Batubara ... 8

Tabel 3. Persentase Senyawa Sulfur dalam Batubara ... 9

Tabel 4. Enzim ekstraseluler pendegradasi lignin dari kapang pelapuk putih... 21

Tabel 5. Beberapa Contoh Nilai Frekuensi Gugus Fungsi ... 30

Tabel 6. Komposisi Medium... 35

Tabel 7. Kondisi Optimum GC-MS... 40

Tabel 8. Senyawa Hasil Biosolubilisasi Batubara Menggunakan GC-MS... 56

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Komposisi Medium ... 65

Lampiran 2. Skema Kerja ... 66

Lampiran 3. Parameter Pengujian pada Berbagai Kapang ... 67

Lampiran 4. Senyawa Komponen Bensin dan Solar Hasil Biosolubilisasi Batubara ... 69

Lampiran 5. Spektrum Hasil FTIR Batubara Lignit ... 71

Lampiran 6. Kromatogram Hasil GC-MS Kontrol ... 74

Lampiran 7. Kromatogram Hasil GC-MS Solubilisasi Batubara oleh Kapang ... 75

Lampiran 8. Komponen Senyawa Solar ... 79

Lampiran 8. Batubara lignit ... 80

Lampiran 9. Hasil Biosolubilisasi Batubara ... 81

Lampiran 10. Endapan Batubara Lignit Hasil Saring Sampel ... 82

ABSTRAK

Karakterisasi Produk Biosolubilisasi Batubara Lignit oleh Kapang Indigenous

dari Tanah Pertambangan Sumatera Selatan. Di bawah bimbingan Irawan Sugoro, M.Si dan Sandra Hermanto, M.Si

Biosolubilisasi batubara adalah proses pelarutan batubara dalam suatu medium dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 4 isolat kapang indigenous yang merupakan hasil isolasi dari tanah pertambangan batubara di Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kemampuan kapang indigenous hasil isolasi dari tanah pertambangan batubara Sumatera Selatan dalam mensolubilisasi batubara lignit dan karakteristik produk yang dihasilkan. Medium yang digunakan adalah minimal salt sugar (MSS) dengan penambahan batubara lignit Sumatera Selatan 5 %, kemudian diinokulasikan spora kapang sebanyak 5 % dengan pencuplikan pada hari 7, 14, 21, dan 28. Hasilnya menunjukkan bahwa kapang indigenous memiliki kemampuan yang berbeda dalam mensolubilisasi batubara dimana kapang 14AD pada hari ke 7 inkubasi menunjukan solubilisasi terbesar. Hasil analisis GCMS menunjukkan bahwa kapang 25A pada hari ke 7 inkubasi menghasilkan persentase senyawa hidrokarbon terbesar dengan komposisi karbon yang setara dengan bensin dan solar.

Kata kunci : Biosolubilisasi, Batubara, kapang, lignit

xv i ABSTRACT

Characterization of Lignite Coal Biosolubilization Products by Indigenous Molds from Mining Land in South Sumatera. Under direction of Irawan Sugoro, M.Si and Sandra Hermanto, M.Si

Coal Biosolubilization is the coal dissolution process in a medium by microorganisms. The microorganism this research was 4 isolates of indigenous moulds result isolated from mining land in South Sumatera. The purpose of this research was to determine the ability of indigenous moulds in solubilization lignite and characterization of the products. The medium was minimal salt sugar (MSS) + 5 % of South Sumatra lignite and 5 % mould spores and sampling times were done at 7, 14, 21, and 28 days. The result showed that Indigenous moulds have different ability in solubilization of lignite and the highest solubilization occurred was 14AD after 7 days incubation. GCMS analysis showed the largest percentage of hydrocarbon compound which is equivalent to gasoline and diesel was 25A after 7 days incubation.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cadangan sumber daya energi di Indonesia semakin menipis. Saat ini

Indonesia hanya memiliki 4.300 juta ton cadangan minyak dari total cadangan

minyak dunia tahun 2006 sebesar 1.208.200 ton, dengan tingkat produksi sebesar

390 juta ton per tahun, dan hanya dapat bertahan dalam 11 tahun ke depan.

Sementara itu, gas alam hanya memiliki cadangan yang ekuivalen dengan masa

produksi selama 35,54 tahun. Oleh karena itu perlu dicari bahan bakar alternatif

pengganti minyak bumi dan gas yang keberadaannya melimpah, salah satunya

adalah batubara (Jauhary, 2007).

Berdasarkan laporan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

(2008), potensi sumber daya batubara di Indonesia pada akhir tahun 2008

sebanyak 105 miliar ton yang berasal dari tiga daerah, yaitu Sumatera Selatan,

Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Batubara sebagai bahan bakar

alternatif diperkirakan dapat menjadi solusi dari krisis kelangkaan BBM sampai

ratusan tahun mendatang (Calvin, 2007). Sehingga batubara merupakan kandidat

yang sesuai sebagai alternatif untuk menggantikan energi minyak bumi.

Cadangan batubara di dunia pada umumnya tidak berkualitas baik, bahkan

setengahnya merupakan batubara dengan kualitas rendah, seperti: lignit dan

subituminus. Batubara jenis ini memiliki tingkat kelembaban yang tinggi dan

2

harganya pun sangat murah (Sukandarrumidi, 1995). Di Indonesia, lebih dari

46 % merupakan batubara kualitas rendah dari jenis lignit (Beyond, 2009). Oleh

karena itu perlu ada upaya solusi untuk meningkatkan kualitas batubara agar

bernilai ekonomis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara

pencairan (solubilisasi) batubara.

Pencairan batubara dapat dilakukan dengan metode fisika dan biologi.

Metode fisika yaitu dengan proses sintesis fischer-Tropsch dan Brown Coal

Liquefaction Technology (BCL). Pencairan batubara dengan metode tersebut

memakan biaya operasional yang cukup tinggi dan memerlukan instalasi yang

cukup rumit serta menghasilkan produk sampingan yang berbahaya. Sehingga

perlu dikembangkan suatu teknologi pengolahan batubara menjadi energi

alternatif yang efisien (Natural Resources Defense Council, 2007).

Salah satu metode pencairan batubara yang bisa dikembangkan adalah

secara biologis dengan bantuan mikroorganisme yang disebut biosolubilisasi.

Pencairan batubara dengan metode biologi relatif dapat menekan biaya

operasional karena tidak dilakukan dalam tekanan dan temperatur yang tinggi

serta lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan produk sampingan yang

berbahaya (Shi, 2009).

Sejumlah jamur dan bakteri diketahui mampu berinteraksi dengan

batubara kualitas rendah pada enzim ekstraseluler. Kapang memiliki kemampuan

untuk mensolubilisasi batubara karena aktivitas enzim lignoselulasenya (Cohen et

al, 1990). Proses ini mampu mensolubilisasi polimer organik berupa karbohidrat

3

menyusun batubara. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Selvi et al,

2009 menyatakan bahwa kapang Aspergillus sp. mampu mensolubilisasi batubara

subituminus. Kapang Trichoderma sp. dan Penicillium sp. yang diisolasi dari

sampel batubara subituminus Sumetera Selatan mampu mensolubilisasi batubara

subituminus (Sugoro et al., 2009).

Sampel batubara yang digunakan dalam penelitian ini adalah batubara

jenis lignit yang berasal dari Lahat Sumatera Selatan, dengan kapang indigenous

sebagai mikroorganisme yang membantu proses biosolubilisasi. Kapang

indigenous tersebut merupakan kapang penghuni asli suatu habitat atau substrat.

Kapang ini diisolasi langsung dari tanah pertambangan batubara tersebut,

sehingga dapat memudahkan saat pengaplikasian karena secara alami telah

teradaptasi dengan substrat batubara (Sugoro et al., 2009). Pada akhirnya

diharapkan proses biosolubilisasi ini dapat meningkatkan kualitas batubara lignit

dan menghasilkan senyawa potensial sebagai pengganti Bahan Bakar Minyak.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah kapang indigenous hasil isolasi dari tanah pertambangan

batubara memiliki kemampuan solubilisasi batubara lignit?

2. Bagaimanakah karakteristik produk biosolubilisasi batubara lignit

Sumatera Selatan oleh kapang indigenous hasil isolasi dari tanah

4 1.3. Hipotesis

1. Kapang indigenous hasil isolasi dari tanah pertambangan batubara

Sumatera Selatan dapat mensolubilisasi batubara lignit dengan

kemampuan yang berbeda-beda pada setiap isolat.

2. Senyawa Hasil biosolubilisasi lignit oleh kapang indigenous merupakan

senyawa hidrokarbon yang memiliki karakteristik bensin dan solar.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kemampuan kapang indigenous hasil isolasi dari tanah

pertambangan batubara Sumatera Selatan dalam mensolubilisasi

batubara lignit

2. Mengetahui karakteristik produk batubara cair hasil biosolubilisasi

kapang indigenous batubara lignit Sumatera Selatan sebagai energi

alternatif.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

potensi kapang indigenous yang berasal dari tanah pertambangan batubara lignit

Sumatera Selatan dalam proses biosolubilisasi dan karakteristik produk

biosolubilisasi batubara yang dihasilkan untuk bahan bakar alternatif pengganti

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Batubara

Batubara adalah mineral organik yang terbentuk dari endapan, dan

merupakan batuan organik yang terutama terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen.

Batubara terbentuk dari tumbuhan yang telah bersatu antara strata batuan lainnya

dan diubah oleh kombinasi pengaruh tekanan dan panas selama jutaan tahun

sehingga membentuk lapisan batubara. Proses yang mengubah tumbuhan menjadi

batubara tadi disebut dengan pembatubaraan atau coalification (Speight, 1994).

Bahan mineral di dalam batubara berasal dari unsur organik yang terdapat

dalam tumbuhan pembentuk batubara dan dari bahan mineral yang berasal dari

luar yang tergabung dalam proses pembentukan batubara. Jumlah dan tipe mineral

yang ditemukan dalam batubara sangat bervariasi, bergantung pada sejarah

pembentukan batubara tersebut. Mineral yang ditemukan dalam jumlah yang

melimpah adalah clay mineral dengan illite, kaolinite dan montmorillonite sebagai

jenis yang sering ditemukan (speight, 1994). Mineral utama yang ditemukan

dalam batubara dapat diklasifikasikan sebagai shale, kaolin, sulfida, karbonat,

klorida atau accessory mineral. Beberapa kelompok mineral yang terkandung

6

Tabel 1. Bahan Mineral yang Biasa Terdapat dalam Batubara

Kelompok Senyawa Formula

Muscovite KAI3Si3O10(OHF)2

Pyrophillite Al2O3

2.1.1. Pembentukan Batubara

Penimbunan pasir dan sedimen lainnya, bersama dengan pergeseran kerak

bumi (dikenal sebagai pergeseran tektonik) mengubur rawa dan gambut yang

seringkali sampai kedalaman yang sangat dalam. Penimbunan tersebut

menyebabkan material tumbuhan terkena suhu dan tekanan yang tinggi. Suhu dan

tekanan yang tinggi menyebabkan tumbuhan tersebut mengalami proses

perubahan fisika dan kimiawi yang mengubah tumbuhan tersebut menjadi gambut

dan kemudian batubara (Sukandarrumidi, 1995). Proses pembentukan batubara

dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Proses Pembentukan Batubara (Sukandarrumidi, 1995)

Proses pembentukan batubara terdiri dari dua tahap, yaitu tahap

penggambutan dan tahap pembatubaraan. Tahap penggambutan dimana sisa-sisa

tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi reduksi di daerah rawa

dengan sistem pengeringan yang buruk dan selalu tergenang air pada kedalaman

0,5 – 10 meter. Material tumbuhan yang busuk ini melepaskan H, N, O, dan C

dalam bentuk senyawa CO2, H2O, dan NH3 untuk menjadi humus. Bakteri

8

anaerobik dan fungi akan merubah material tersebut menjadi gambut

(Sukandarrumidi, 1995).

Pada proses pembatubaraan gambut akan terkubur dengan sedimen lain, di

bawah pemanasan dan tekanan mengubah gambut menjadi batubara tingkat

rendah yaitu lignit. Batubara di bawah pemanasan dan tekanan yang terus

menerus selama jutaan tahun, mengalami perubahan yang secara bertahap

sehingga menambah maturitas organiknya dan mengubah batubara muda menjadi

batubara subituminus. Pada pemanasan dan tekanan yang lebih tinggi batubara

lignit berubah menjadi batubara bituminus. Bahkan pada pemanasan dan tekanan

yang lebih tinggi lagi dapat mengubah batubara bituminus menjadi batubara

antrasit yang lebih keras dan mengkilap (Sukandarrumidi, 1995). Berikut ini

contoh analisis dari masing – masing unsur yang terdapat dalam setiap tahapan

pembatubaraan pada Tabel 2.

Tabel 2.Unsur-Unsur Yang Terdapat pada Setiap Tahapan Pembentukan Batubara

Jenis Batubara C (%) H (%) O (%) N (%) C/O

Semakin tinggi tingkat pembatubaraan, kadar karbon akan meningkat

sedangkan hidrogen dan oksigen berkurang. Batubara dengan tingkat

pembatubaraan rendah disebut pula batubara bermutu rendah, contohnya lignit

9

berwarna suram seperti tanah, memiliki tingkat kelembaban (moisture) yang

tinggi dan kadar karbon yang rendah, sehingga kandungan energinya juga rendah.

Semakin tinggi mutu batubara, umumnya akan semakin keras dan kompak, serta

warnanya akan semakin hitam mengkilat (Sukandarrumidi, 1995).

Selain unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen, di dalam batubara

terdapat sulfur. Sulfur berada dalam bentuk senyawa organik dan anorganik.

Sulfur anorganik sebagian besar terdiri dari bentuk sulfit dan sulfat. Kandungan

sulfur dalam batubara bervariasi tergantung wilayah batubara tersebut berasal

(Speight, 1994). Berikut persentase senyawa sulfur dalam batubara:

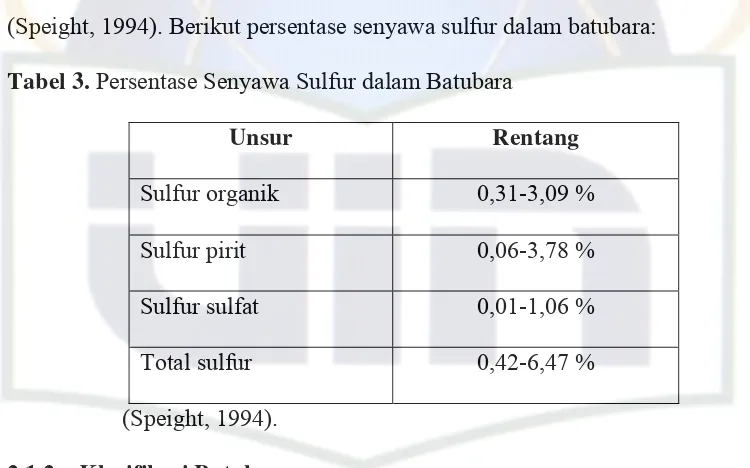

Tabel 3. Persentase Senyawa Sulfur dalam Batubara

Unsur Rentang

Sulfur organik 0,31-3,09 %

Sulfur pirit 0,06-3,78 %

Sulfur sulfat 0,01-1,06 %

Total sulfur 0,42-6,47 %

(Speight, 1994).

2.1.2. Klasifikasi Batubara

Faktor tumbuhan purba yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan zaman

geologi dan lokasi tempat tumbuh dan berkembangnya, ditambah dengan lokasi

pengendapan (sedimentasi) tumbuhan, pengaruh tekanan batuan dan panas bumi

serta perubahan geologi yang berlangsung kemudian, akan menyebabkan

batubara berdasarkan tingkat pembatubaraan ini dapat dikelompokkan sebagai

berikut :

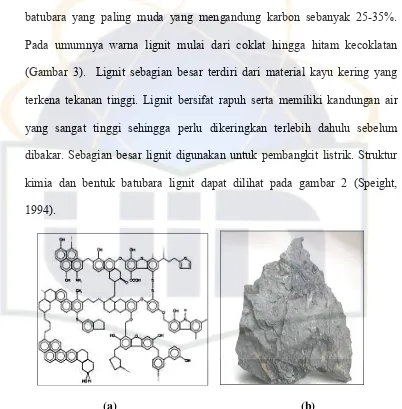

1. Lignit

Lignit merupakan jenis batubara yang secara geologis tergolong jenis

batubara yang paling muda yang mengandung karbon sebanyak 25-35%.

Pada umumnya warna lignit mulai dari coklat hingga hitam kecoklatan

(Gambar 3). Lignit sebagian besar terdiri dari material kayu kering yang

terkena tekanan tinggi. Lignit bersifat rapuh serta memiliki kandungan air

yang sangat tinggi sehingga perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum

dibakar. Sebagian besar lignit digunakan untuk pembangkit listrik. Struktur

kimia dan bentuk batubara lignit dapat dilihat pada gambar 2 (Speight,

1994).

(a) (b)

Gambar 2 . (a) Struktur Kimia Batubara Lignit (Schumacher,1997), (b) Bentuk Batubara Lignit (Bryant, 2005)

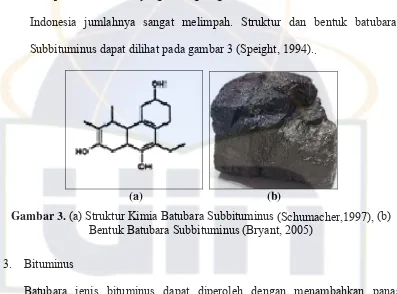

2. Subituminus

Batubara jenis subbituminus memiliki warna hitam. Kandungan karbon di

dalam batubara ini berkisar 35-45%. Batubara subbituminus memiliki nilai

kalor yang lebih rendah dari pada batubara bituminus. Batubara ini

merupakan batubara yang sering digunakan dalam industri karena di

Indonesia jumlahnya sangat melimpah. Struktur dan bentuk batubara

Subbituminus dapat dilihat pada gambar 3 (Speight, 1994)..

(a) (b)

Gambar 3. (a) Struktur Kimia Batubara Subbituminus (Schumacher,1997), (b) Bentuk Batubara Subbituminus (Bryant, 2005)

3. Bituminus

Batubara jenis bituminus dapat diperoleh dengan menambahkan panas

serta tekanan pada lignit. Batubara Bituminus mengandung karbon

sebanyak 45-86%. Penggunaan terbesar batubara bituminus terdapat di

pembangkit listrik serta industri baja. Bentuk batubara bituminus dapat dilihat

pada gambar 4 (Speight, 1994).

(a) (b)

Gambar 4 . (a) Struktur Kimia Batubara Bituminus (Schumacher,1997), (b) Bentuk Batubara Bituminus ((Bryant, 2005)

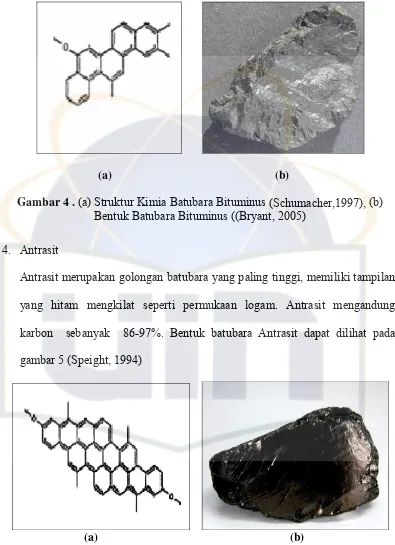

4. Antrasit

Antrasit merupakan golongan batubara yang paling tinggi, memiliki tampilan

yang hitam mengkilat seperti permukaan logam. Antrasit mengandung

karbon sebanyak 86-97%. Bentuk batubara Antrasit dapat dilihat pada

gambar 5 (Speight, 1994)

(a) (b)

Gambar 5. (a) Struktur Kimia Batubara Antrasit (Schumacher,1997), (b) Bentuk Batubara Antrasit (Bryant, 2005)

12

Dari keempat jenis batubara tersebut, masing-masing memiliki kualitas

airnya yang sangat tinggi harga lignit pun sangat murah. Oleh karena itu, untuk

pengolahan batubara menjadi energi alternatif, jenis yang banyak dipakai adalah

lignit karena cost effective (Speight, 1994).

2.1.3. Substansi Humik dalam Batubara

Substansi humik (HSs) merupakan produk organik yang berwarna coklat

sampai hitam dengan banyak pengaruhnya terhadap agrikultural dan lingkungan.

HSs merupakan karbon terkaya di bumi. HSs juga merupakan makromolekul

aromatik yang kompleks dengan variasi ikatan diantara gugus aromatik. Ikatan

yang berbeda termasuk diantaranya asam amino, peptida, asam alifatik, dan

senyawa alifatik lainnya. Gugus fungsional dalam sustansi humat termasuk gugus

asam karboksil (COOH), fenolik, alifatik, dan enolik-OH dan struktur karbonil

(C=O) dalam berbagai tipe yang bervariasi (Arianto et al., 2005).

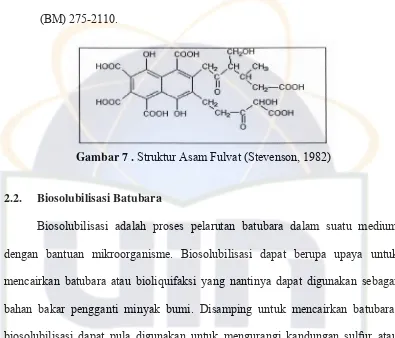

Menurut Arianto et al., (2005), subtansi humik terdiri atas fraksi asam

humat, asam fulvat dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. HumicAcid (Asam humat)

Warna gelap, amorf, dapat diekstraksi pada pH 4 keatas, tidak larut dalam

asam, mengandung gugus fungsional asam seperti fenolik dan karboksilik,

berat molekul (BM) 20000 hingga 1360000.

Gambar 6. Struktur Asam Humat (Stevenson, 1982)

2. Fulvic Acid (Asam fulvat)

Dapat diekstraksi dengan basa kuat, larut juga dalam asam, berat molekul

(BM) 275-2110.

Gambar 7 . Struktur Asam Fulvat (Stevenson, 1982)

2.2. Biosolubilisasi Batubara

Biosolubilisasi adalah proses pelarutan batubara dalam suatu medium

dengan bantuan mikroorganisme. Biosolubilisasi dapat berupa upaya untuk

mencairkan batubara atau bioliquifaksi yang nantinya dapat digunakan sebagai

bahan bakar pengganti minyak bumi. Disamping untuk mencairkan batubara,

biosolubilisasi dapat pula digunakan untuk mengurangi kandungan sulfur atau

logam toksik pada batubara (Faison et al.,1989).

Pencairan batubara dengan metode biologi dapat menekan biaya

operasional karena tidak dilakukan dalam tekanan dan temperatur yang tinggi

serta lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan produk samping

berbahaya. Meskipun teknologi ini memiliki potensi besar, tetapi masih ada

sejumlah masalah yang harus dipecahkan. Tanpa adanya pelarut yang cocok,

produk yang dihasilkan tetap padat.

Meskipun produk terlarut memiliki kandungan energi tinggi dan

15

memungkinkan digunakan sebagai bahan bakar, tapi belum dapat digunakan

sebagai bahan bakar sarana transportasi. Selain itu, kebanyakan mikroorganisme

membutuhkan gula dan media pertumbuhan untuk pertumbuhan lebih dari 2

minggu. Media murah yang mampu mempercepat pertumbuhan mikroorganisme

dibutuhkan untuk aplikasi komersial. Masalah ekonomis lainnya yang

berhubungan adalah dibutuhkannya pra-perlakuan untuk menghasilkan produk

berkualitas (Liu et al., 1989).

Produksi batubara cair dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan enzim

hasil isolasi dari mikroorganisme. Biosolubilisasi batubara dengan bantuan

mikroorganisme dapat menghasilkan produk yang setara dengan komponen

minyak bumi. Produk biosolubilisasi yang setara dengan senyawa yang terdapat

dalam bensin mempunyai rantai atom karbon yang pendek yaitu C4 sampai C12,

sedangkan untuk komponen minyak solar mempunyai atom karbon C10 sampai

C13 (American Petroleum Institute, 2001).

2.2.1. Mikroorganisme Pensolubilisasi Batubara

Terdapat beberapa jenis mikroorganisme dari jenis bakteri maupun jamur

yang dapat mengubah batubara padat menjadi produk cair. Batubara cair yang

dihasilkan dari proses biosolubilisasi adalah berupa campuran senyawa yang larut

dalam air, senyawa-senyawa polar dengan berat molekul relatif tinggi. Contoh

bakteri yang dapat dimanfaatkan untuk proses ini adalah Thiobacillus

Ferroxidans, Leptospirillum Ferroxidansdan Rhodococcus erythropolis.

Sementara itu contoh fungi yang dapat dimanfaatkan untuk proses ini diantaranya

16

Kapang adalah kelompok mikroorganisme yang tergolong dalam fungi.

Selain kapang, organisme lainnya yang termasuk ke dalam fungi adalah khamir

dan cendawan (mushroom). Kapang merupakan organisme multiseluler,

eukariotik, tidak berklorofil, dinding selnya tersusun dari kitin, bersifat heterotrof,

menyerap nutrient melalui dinding selnya, mengeksresikan enzim ekstraseluler ke

lingkungan, menghasilkan spora atau konidia, bereproduksi seksual dan atau

aseksual. Tubuh kapang terdiri dari hifa, hifa berfungsi menyerap nutrien dari

lingkungan serta membentuk struktur reproduksi (Hidayat et al, 2006).

Hifa adalah suatu struktur berbentuk tabung menyerupai seuntai benang

panjang yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau konidia. Kumpulan hifa yang

bercabang-cabang membentuk suatu jala dan umumnya berwarna putih disebut

miselium. Ada beberapa kapang dengan miselia longgar atau seperti bulu kapas

sedangkan yang lainnya kompak. Penampakan miselia ada yang seperti beludru

(velvet) pada permukaan atasnya, beberapa kering seperti bubuk, basah atau

memiliki massa seperti gelatin (Hidayat et al, 2006).

Kapang saprofit adalah kapang yang memanfaatkan atau menyerap nutrien

dari benda mati. Pada umumnya, kapang mengekskresikan enzim ekstraseluler ke

lingkungan. Enzim ekstraseluler tersebut menguraikan komponen-komponen

kompleks pada substrat menjadi komponen-komponen sederhana yang dapat

dengan mudah diserap kapang untuk mensintesis berbagai bagian sel, dan

digunakan sebagai sumber energinya. Keberadaan kapang pada suatu substrat

dapat diketahui dengan adanya perubahan warna atau kekeruhan pada substrat

17

mengindikasikan adanya pertumbuhan kapang berupa pertambahan massa sel atau

volume sel (Gandjar et al, 2006).

Sifat-sifat fisiologi kapang sangat penting dipenuhi agar pertumbuhan

kapang menjadi optimal. Gandjar et al., (2006) menerangkan sifat-sifat fisiologi

kapang sebagai berikut :

1. Kebutuhan air

Pada umumnya, fungi tingkat rendah seperti Rhizopus sp. dan Mucor sp.

memerlukan lingkungan dengan kelembaban nisbi 90 %, kapang Aspergillus

sp, Penicillium sp, Fusarium sp. dan banyak hypomycetes lainnya dapat

hidup pada kelembaban yang lebih rendah yaitu 80 % sedangkan kapang

xerofilik mampu hidup pada kelembaban 70 %.

2. Suhu

Kebanyakan kapang bersifat mesofilik yaitu tumbuh baik pada suhu kamar.

Suhu optimum pertumbuhan untuk kebanyakan kapang adalah sekitar 25-30°

C, tetapi beberapa kapang dapat tumbuh pada suhu 35-37° C atau lebih tinggi

seperti Aspergillus sp. Beberapa kapang mampu tumbuh pada suhu dingin

(bersifat psikrotrofik) dan juga pada suhu tinggi (termofilik).

4. Derajat keasaman (pH)

Kebanyakan kapang mampu tumbuh pada kisaran pH yang luas yaitu 2 - 8,5

akan tetapi pertumbuhannya akan lebih baik pada kondisi asam atau pH

18 5. Substrat

Substrat merupakan sumber nutrien utama bagi kapang. Nutrien dalam

substrat baru dapat dimanfaatkan apabila kapang telah mengekskresikan

enzim-enzim ekstraseluler untuk menguraikan senyawa kompleks menjadi

sederhana.

6. Komponen penghambat

Beberapa kapang mengeluarkan komponen yang dapat menghambat

organisme lainnya seperti bakteri, komponen tersebut disebut antibiotik.

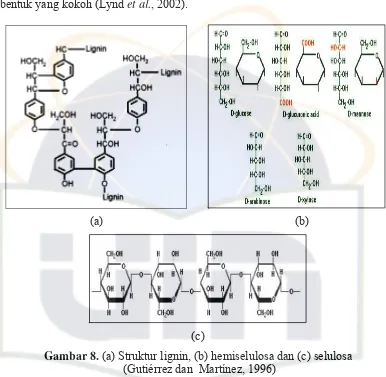

2.2.2. Solubilisasi Batubara oleh Kapang

Batubara diperkaya dengan berbagai macam polimer organik yang berasal

dari karbohidrat dan lignoselulosa yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan

lignin. Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman, dan

salah satu komponen pembangun tumbuhan. Selulosa adalah polimer yang

tersusun atas unit-unit glukosa melalui ikatan α-1,4-glikosida. Enzim yang dapat

mengurai selulosa adalah selulase dan merupakan enzim kompleks yang terdiri

dari tiga komponen. Endoglukanase, mengurai polimer selulosa secara random

pada ikatan internal α-1,4-glikosida untuk menghasilkan oligodekstrin dengan

panjang rantai bervariasi. Eksoglukanase, mengurai selulosa dari ujung pereduksi

dan nonpereduksi untuk menghasilkan selobiosa/glukosa. Enzim α-glukosidase,

mengurai selobiosa untuk menghasilkan glukosa (Lynd et al., 2002).

Hemiselulosa merupakan kelompok polisakarida heterogen dengan berat

molekul rendah, relatif lebih mudah dihidrolisis dengan asam menjadi monomer

merupakan polimer dengan struktur aromatik yang terbentuk melalui unit-unit

penilpropan. Lebih dari 30 % tanaman tersusun atas lignin yang memberikan

bentuk yang kokoh (Lynd et al., 2002).

(a) (b)

(c)

Gambar 8. (a) Struktur lignin, (b) hemiselulosa dan (c) selulosa (Gutiérrez dan Martínez, 1996)

Lignin sulit disolubilisasi karena strukturnya kompleks dan heterogen

yang berikatan dengan selulosa dan hemiselulosa dalam jaringan tanaman

(Orth et al, 1993). Lignin merupakan suatu unsur yang memegang peranan

penting dalam merubah susunan sisa tumbuhan menjadi batubara. Sebagian besar

mikroorganisme yang mampu mensolubilisasi lignin dapat diaplikasikan juga

untuk mensolubilisasi batubara (Cohen et al., 1990).

20

Enzim pensolubilisasi lignin secara umum terdiri dari dua kelompok

utama yaitu laccase (Lac) dan peroksidase yang terdiri dari lignin peroksidase

(LiP) dan mangan peroksidase (MnP) (Chahal dan Chahal, 1998). Ketiga enzim

tersebut bertanggung jawab terhadap pemecahan awal polimer lignin (Akhtar et

al., 1997). Mangan peroksidase (MnP), lignin peroksidase (LiP) atau laccase

mampu mensolubilisasi komponen aromatik pada batubara dan

mendepolimerisasinya menjadi komponen yang kaya oksigen dan dapat melarut

ke dalam air (Holker et al., 2002).

Enzim pendegradasi lignin secara umum terdiri dari dua kelompok utama

yaitu laccase (Lac) dan peroksidase yang terdiri dari lignin peroksidase (LiP) dan

mangan peroksidase (MnP) (Chahal and Chahal, 1998). Ketiga enzim tersebut

bertanggung jawab terhadap pemecahan awal polimer lignin dan menghasilkan

produk dengan berat molekul rendah, larut dalam air dan CO2 (Akhtar et al.,

1997).

Lignin peroksidase (LiP) merupakan enzim utama dalam proses

degaradasi lignin karena mampu mengoksidasi unit non fenolik lignin. Unit non

fenolik merupakan penyusun sekitar 90 persen struktur lignin. Oksidasi

substruktur lignin yang dikatalis oleh LiP dimulai dengan pemisahan satu elektron

cincin aromatik substrat donor dan menghasilkan radikal aril. LiP memotong

ikatan Cα-Cβ molekul lignin, pemotongan tersebut merupakan jalur utama

perombakan lignin oleh berbagai kapang pelapuk putih (Hammel, 1996).

Mangan peroksidase (MnP) berperan dalam oksidasi unit fenolik, sehingga

21

pengikatan H2O2 atau peroksida organik dengan enzim ferric alami dan

pembentukan kompleks peroksida besi. Pemecahan ikatan oksigen peroksida

membutuhkan Fe oxo-porphyrin-radikal kompleks dalam pembentukan

MnP-komponen I, kemudian ikatan dioksigen dipecah dan dikeluarkan satu molekul air.

Reaksi berlangsung sampai terbentuk MnP-komponen II, ion Mn2+ bekerja

sebagai donor 1-elektron untuk senyawa antara porfirin dan dioksidasi menjadi

Mn3+. Mn3+ merupakan oksidasi kuat yang dapat mengoksidasi senyawa fenolik

tetapi tidak dapat menyerang unit non fenolik lignin (Perez et al., 2002).

Laccase ditemukan pada kapang, khamir, dan bakteri. Enzim ini tidak

membutuhkan H2O2 tetapi menggunakan molekul oksigen. Laccase mereduksi

oksigen menjadi H2O dalam substrat fenolik melalui reaksi satu elektron

membentuk radikal bebas yang dapat disamakan dengan radikal kation yang

terbentuk pada reaksi MnP (Kersten et al., 1990).

Tabel 4. Enzim ekstraseluler pendegradasi lignin dari kapang pelapuk putih (Akhtar et al.,1997).

Enzim Tipe Enzim Peran dalam Degradasi

Peroksidase Degradasi unit non fenolik

H2O2 2,5-3,0

Mangan peroksi dase

22

Kapang yang memiliki kemampuan paling baik dalam proses

biosolubilisasi batubara adalah Trametes versicolor, Pleurotus florida, P.

ostreatus and P. sajorcaju. Kapang lain yang juga mampu mensolubilisasi

batubara seperti Trichoderma atroviride, Fusarium oxysporum, Penicillium sp.,

Candida sp., Aspergillus sp., Mucor sp. dan Sporothrix sp. namun dengan

kemampuan yang lebih kecil. Kapang tersebut mensolubilisasi batubara

menggunakan enzim ekstraseluler (Reiss, 1992).

Enzim ekstraseluler adalah enzim yang diekskresikan oleh kapang ke luar

tubuhnya untuk mensolubilisasi substrat. Enzim ekstraseluler tersebut akan

menghasilkan medium yang lebih gelap akibat dari solubilisasi batubara selama

proses kultur cair atau cairan gelap pada permukaan kultur ketika ditumbuhkan

pada permukaan kultur agar (Faison et al, 1989).

2.2.3. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Biosolubilisasi Batubara

Di dalam proses biodegradasi terdapat beberapa faktor yang berpengaruh

terhadap kerja mikroorganisme yang digunakan. Faktor-faktor tersebut dapat

berupa kondisi lingkungan, ataupun perlakuan awal terhadap batubara. Beberapa

faktor yang berpengaruh terhadap proses biosolubilisasi diantaranya:

A. Temperatur

Secara umum kenaikan temperatur akan meningkatkan laju reaksi kimia,

termasuk reaksi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Temperatur proses

biodegradasi harus dikendalikan agar tetap berada pada temperatur optimum

mikroorganisme yang digunakan serta tidak melewati temperatur minimum

23

temperatur optimum dan temperatur maksimum yang berbeda-beda. Oleh

karena itu, temperatur optimum biodegradasi akan sangat bergantung pada

mikroorganisme yang digunakan. Temperatur optimum pada kapang adalah

22-30 oC (Pelzar dan Chan, 2005).

B. pH

Seperti halnya temperatur, pH juga sangat berpengaruh terhadap proses

biosolubilisasi. Setiap mikroorganisme memiliki pH optimum yang berlainan

oleh karena itu biodegradasi harus dilakukan pada pH optimum sesuai dengan

mikroorganisme yang digunakan. Jika pH yang digunakan terlalu asam atau

basa maka proses biodegradasi akan mengalami inhibisi. Inhibisi ini terjadi

akibat pengaruh buruk lingkungan yang terlalu asam terhadap metabolisme

mikroorganisme yang menyebabkan aktivitas metaboliknya menurun. pH

optimum kapang adalah 3,8-5,6 (Pelzar dan Chan, 2005).

C. Ukuran Partikel

Ukuran partikel batubara memberikan pengaruh terhadap persentase

pengurangan sulfur dalam proses biodegradasi batubara. Semakin kecil

ukuran partikel batubara maka persentase pengurangan sulfur akan semakin

besar. Ukuran partikel yang kecil menyebabkan luas pemukaan kontak antara

sel bakteri dengan batubara semakin besar. Akibatnya reaksi oksidasi

senyawa sulfur yang terjadi akan semakin banyak pula. Ukuran batubara

24 D. Konsentrasi Mikroorganisme

Semakin sedikit konsentrasi sel mikroorganisme, maka efisiensi biodegradasi

akan semakin berkurang. Pada umumnya konsentrasi mikroorganisme yang

digunakan adalah 5 % (Scott dan lewis, 1990).

2.3. Analisis Kimia Terhadap Produk Solubilisasi Batubara

Produk biosolubilisasi batubara dikarakterisasi menggunakan

Spektrofotometer UV-Vis, Spektrofotometer infra merah (FTIR), dan

Kromatografi Gas - Spektroskopi Massa (GC-MS) sebagaimana yang telah

dilakukan oleh Shi, et al., (2009).

2.3.1. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari

spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum

dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas

cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Jadi spektrofotometer

digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut

ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang

gelombang (Underwood dan Day, 2002).

Semua molekul dapat mengabsorpsi radiasi dalam daerah UV-Vis karena

mengandung elektron, baik sekutu maupun menyendiri, yang dapat dieksitasikan

ke tingkat yang lebih tinggi. Panjang gelombang di mana absorpsi itu terjadi,

bergantung pada berapa kuat elektron itu terikat dalam molekul itu (Underwood

Gambar 9. Spektrofotometer UV-vis (Dokumen Pribadi,2010)

Kebanyakan penerapan spektrofotometri ultraviolet dan cahaya tampak

pada senyawa organik didasarkan pada transisi n-π* ataupun π-π* dan karenanya

memerlukan hadirnya gugus kromofor dalam molekul itu. Transisi itu terjadi

dalam daerah spektrum (sekitar 200 nm hingga 700 nm) yang praktis untuk

digunakan dalam eksperimen. Identifikasi kualitatif senyawa organik dalam

daerah ini jauh lebih terbatas daripada dalam daerah inframerah. Ini karena pita

absorpsi terlalu lebar dan kurang terinci. Tetapi gugus-gugus fungsional tertentu

seperti karbonil, nitro, dan sistem terkonjugasi, benar-benar menunjukkan puncak

karakteristik, dan sering dapat diperoleh informasi yang berguna mengenai ada

atau tidaknya gugus semacam itu dalam molekul tersebut (Underwood dan Day,

2002).

Pada penelitian ini analisis produk biosolubilisasi batubara dilakukan

dengan menggunakan spektroskopi sinar ultraviolet-visible (UV-Vis).

Spektroskopi UV-Vis dapat menentukan adanya ikatan tak jenuh dalam produk

biosolubilisasi (Shi et al., 2009). Panjang gelombang yang digunakan yaitu 250

dan 450 nm.

26

2.3.2. Spektrofotometer Fourier Transform Infra Red (FTIR)

Spektrofotometri infra merah merupakan teknik yang di dasarkan pada

vibrasi (pergerakan) atom-atom dalam molekul. Spektrum infra merah pada

umumnya dihasilkan melalui sampel dan penentuan fraksi akibat dari sinar yang

diabsorbsi pada energi tertentu. Energi tempat munculnya peak absorpsi

berhubungan dengan frekuensi vibrasi suatu gugus fungsi atau kromofor yang

terdapat dalam suatu molekul. Spektrofotometri IR ditujukan untuk penentuan

gugus-gugus fungsi molekul pada analisis kualitatif (Giwangkara, 2006).

Energi dari kebanyakan vibrasi molekul berhubungan dengan daerah infra

merah. Vibrasi molekul dapat dideteksi dan diukur pada spektrum infra merah,

penggunaan spektrum infra merah untuk penentuan struktur senyawa organik

biasanya antara 650-4000 cm-1 (15,4-2,5 µm). Daerah di bawah frekuensi

650 cm-1 dinamakan infra merah jauh dan daerah di atas frekuensi 4000 cm-1

dinamakan infra merah dekat. Letak puncak serapan dapat dinyatakan dalam

satuan frekuensi (µm) atau bilangan gelombang (cm-1 ) (Sudjadi, 1985).

Atom-atom di dalam molekul tidak dalam keadaan diam, tetapi biasanya

terjadi peristiwa vibrasi. Hal ini bergantung pada atom-atom dan kekuatan ikatan

yang menghubungkannya. Vibrasi dapat digolongkan atas dua golongan besar,

yaitu : vibrasi renggangan (stretching) dan vibrasi bengkokan (bending)

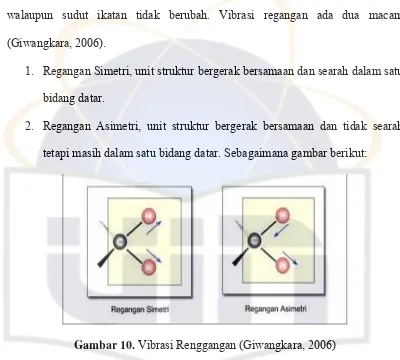

A. Vibrasi Regangan (Streching)

Dalam vibrasi ini atom bergerak terus sepanjang ikatan yang

menghubungkannya sehingga akan terjadi perubahan jarak antara keduanya,

walaupun sudut ikatan tidak berubah. Vibrasi regangan ada dua macam

(Giwangkara, 2006).

1. Regangan Simetri, unit struktur bergerak bersamaan dan searah dalam satu

bidang datar.

2. Regangan Asimetri, unit struktur bergerak bersamaan dan tidak searah

tetapi masih dalam satu bidang datar. Sebagaimana gambar berikut:

Gambar 10. Vibrasi Renggangan (Giwangkara, 2006)

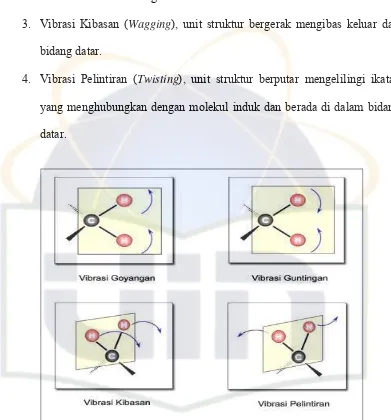

B. Vibrasi Bengkokan (Bending)

Jika sistem tiga atom merupakan bagian dari sebuah molekul yang lebih

besar, maka dapat menimbulkan vibrasi bengkokan atau vibrasi deformasi yang

mempengaruhi osilasi atom atau molekul secara keseluruhan. Vibrasi bengkokan

ini terbagi menjadi empat jenis (Giwangkara, 2006).

1. Vibrasi Goyangan (Rocking), unit struktur bergerak mengayun asimetri

tetapi masih dalam bidang datar.

2. Vibrasi Guntingan (Scissoring), unit struktur bergerak mengayun simetri

dan masih dalam bidang datar.

3. Vibrasi Kibasan (Wagging), unit struktur bergerak mengibas keluar dari

bidang datar.

4. Vibrasi Pelintiran (Twisting), unit struktur berputar mengelilingi ikatan

yang menghubungkan dengan molekul induk dan berada di dalam bidang

datar.

Gambar 11. Vibrasi Bengkokan (Giwangkara, 2006)

Jika suatu senyawa organik disinari dengan sinar infra-merah yang

mempunyai panjang gelombang tertentu, akan didapatkan bahwa beberapa

frekuensi tersebut diserap oleh senyawa tersebut. Sebuah alat pendetektor yang

diletakan di sisi lain senyawa tersebut akan menunjukkan bahwa beberapa

frekuensi melewati senyawa tersebut tanpa diserap sama sekali, tapi frekuensi

lainya banyak diserap. Beberapa banyak frekuensi tertentu yang melewati

senyawa tersebut diukur sebagai persen transmitan (Sudjadi, 1985).

Gambar 12. Instrumentasi FTIR (Dokumen Pribadi, 2010)

Pada sistem optik FTIR digunakan radiasi LASER (Light Amplification By

Stimulated Emmission of Radiation) yang berfungsi sebagai radiasi yansg

diinterferensikan dengan radiasi infra merah agar sinyal radiasi infra merah yang

diterima oleh detektor secara utuh dan lebih baik. Detektor yang digunakan dalam

spektrofotometer FTIR adalah TGS ( Tetra Glycerine Sulphate) atau MCT

(Mercury Cadmium Telluride). Detektor MCT lebih banyak digunakan karena

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan detektor TGS yaitu memberikan

respon yang lebih baik pada frekuensi modulasi tinggi, lebih sensitif, cepat tidak

dipengaruhi oleh temperatur, sangat selektif terhadap energi vibrasi yang diterima

dari radiasi infra merah (Giwangkara, 2006).

30

Tabel 5. Beberapa Contoh Nilai Frekuensi Gugus Fungsi

Gugus Fungsi Panjang Gelombang Frekuensi (cm-1)

O-H Alkohol/fenol bebas

Asam karboksilat

sekunder dan amida

6,10-6,45 3140-3320

2.3.3. Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS)

Kromatografi Gas-Spektroskopi Massa atau sering disebut GC-MS (Gass

Chromatography Mass Spectrometry) adalah teknik analisis yang

Massa. Kromatografi gas adalah metode analisis, dimana sampel terpisahkan

secara fisik menjadi bentuk molekul-molekul yang lebih kecil (hasil pemisahan

dapat dilihat berupa kromatogram). Sedangkan spektroskopi massa adalah metode

analisis, dimana sampel yang dianalisis akan diubah menjadi ion-ion gasnya, dan

massa dari ion-ion tersebut dapat diukur berdasarkan hasil deteksi berupa

spektrum massa (Underwood dan Day, 2002).

Gambar 13. Instrumentasi GC-MS (Dokumen Pribadi, 2010)

Pada GC hanya terjadi pemisahan untuk mendapatkan komponen yang

diinginkan, sedangkan bila dilengkapi dengan MS (berfungsi sebagai detector)

komponen tersebut dapat teridentifikasi, karena Spektrum Bobot Molekul pada

suatu komponen dapat dilihat, serta dapat juga dibandingkan dengan LIBRARY

(reference) pada software (Hermanto, 2008).

Pemisahan komponen senyawa dalam GC-MS terjadi di dalam kolom

(kapiler) GC dengan melibatkan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase

diam adalah zat yang ada di dalam kolom, sedangkan fase gerak adalah gas

pembawa (Helium maupun Hidrogen dengan kemurnian tinggi, yaitu ± 99,995%).

Proses pemisahan dapat terjadi karena terdapat perbedaan kecepatan alir dari tiap

32

molekul di dalam kolom. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan

afinitas antar molekul dengan fase diam yang ada di dalam kolom.

Komponen-komponen yang telah dipisahkan tersebut masuk ke dalam ruang MS yang

berfungsi sebagai detektor secara instrumentasi (Hermanto, 2008).

Injeksi sampel berupa cairan adalah teknik memasukkan sampel yang

paling umum. Sampel langsung dimasukkan atau diinjeksi setelah mendapat

preparasi. Direct Inlet Probe digunakan untuk sampel yang memilki titik uap yang

lebih tinggi dari kemampuan injector GC atau untuk analisis sampel yang tidak

stabil secara termal. Sampel langsung dimasukkan ke dalam MS tanpa melalui

GC. Teknik Headspace digunakan untuk sampel hasil ekstraksi dari

senyawa-senyawa organik yang mudah menguap. Senyawa-senyawa-senyawa tersebut terdapat di

dalam produk berbentuk cair atau padat. Misalnya, senyawa yang mudah

menguap di dalam air, aroma di dalam produk makanan dan sebagainya. Sampel

dimasukkan ke dalam wadah khusus, lalu diinkubasi. Setelah terjadi ekuilibrium

gas yang berada di atas diambil oleh syringe. Lalu sampel dimasukkan ke dalam

GC. Teknik sampling ini menggunakan alat khusus yang terpisah dari instrumen

GC-MS, sedangkan pirolis digunakan untuk sampel yang tidak dapat diuapkan

oleh injector GC, misalnya polimer-polimer.

Sampel pertama kali diuraikan terlebih dahulu oleh pemanasan dalam alat

khusus, hasil dekomposisi dapat dianalisis oleh GC. Purge dan Trap, digunakan

untuk sampel hasil ekstraksi dari senyawa-senyawa organik yang mudah

menguap. Zat yang mudah menguap (zat volatil) pertama kali dikeluarkan dari

33

oleh zat khusus untuk meng-absorb seperti karbon aktif. Kemudian absorben

dipanaskan untuk melepaskan senyawa yang diinginkan ke dalam GC untuk

34

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Juni 2010. Bertempat di

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta

Selatan dan Pusat Laboratorium Terpadu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.2. Alat dan Bahan 3.2.1. Alat

Alat - alat yang digunakan adalah Gas Chromatograph Mass Spectrometer

(GC-MS) Shimadzu QP 2010, Fourier Transform Infra Red (FTIR) Spectrum One

Perkin Elmer, Spektrofotometer Spectronic Genesys, mikroskop, Laminar Air

Flow Cabinet (LAFC), Shaker, autoklaf, refrigerator, inkubator, pH meter

HANNA Instruments HI 8520, saringan berukuran 100 mesh, desikator, oven,

vortex Heidolph REAX 2000, hot plate, magnetic stirrer, kuvet, Erlenmeyer,

spatula, pinset, ose, bunsen, gelas ukur, mortal, Handy Press, sel KBr, botol

semprot, corong buchner, pipet tetes, parafilm, mikropipet, cawan Petri, kaca

objek, cover glass, tabung reaksi, dan rak tabung.

3.2.2. Bahan

Bahan – bahan yang digunakan adalah batubara jenis lignit dengan ukuran

100 mesh yang berasal dari daerah pertambangan Lahat Sumatera Selatan, 4 jenis

isolat kapang yang berasal dari tanah pertambangan Lahat Sumatera Selatan (kode

35

(MSS), Minimalt Salt Sugar Agar (MSSA), agar bakto, larutan fisiologis (NaCl

0.85%), sukrosa 0,1 %, yeast ekstrak, Flourescein Diacetate (FDA), aseton (pa),

KH2PO4 (pa), alumunium foil, aquadest, alkohol 70%, benzen, heksana, dietil

eter, serbuk KBr kering.

Tabel 6. Komposisi Medium

Nama

3.3.1. Persiapan dan Sterilisasi Alat

Alat – alat gelas yang akan digunakan dibersihkan terlebih dahulu.

Alat-alat yang telah dibersihkan, disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121oC selama

15 menit. Peralatan yang tidak tahan panas disterilkan dengan menggunakan

alkohol 70% (Waluyo, 2008).

3.3.2. Persiapan Serbuk Batubara

Batubara digerus dengan mortal secara aseptik di dalam LAFC hingga

berukuran kecil. Batubara yang telah digerus, disaring menggunakan penyaring

dengan ukuran 100 mesh dan diayak sampai halus. Sampel batubara yang sudah

36 3.3.3. Pembuatan Medium Minimal Salt (MS)

Medium MSS dibuat dengan cara menimbang sebanyak 0,52 g

MgSO4.7H2O ; 0,003 g ZnSO4.7H2O ; 5 g KH2PO4 ; 0,005 g FeSO4, dan 1 g

NH4(SO4). Bahan-bahan tersebut dilarutkan dengan 1 liter aquades. Campuran

tersebut dilarutkan sampai homogen (Silva et al, 2007).

3.3.4. Pembuatan Medium Minimal Salt + Sugar + Agar (MSSA)

Medium MSSA dibuat dengan sebanyak 100 ml MS, ditambahkan

batubara 1 % (2 g) dan dimasukan ke dalam Erlenmeyer 1, ditutup dengan

alumunium foil, kemudian 100 ml aquadest dimasukan ke dalam Erlenmeyer 2

yang berbeda lalu ditambahkan 1,5 g agar, 1 g sukrosa, dan 0,2 g ekstrak ragi

setelah itu dipanaskan dan ditutup dengan alumunium foil. Kedua Erlenmeyer

diautoklaf dengan tekanan 1 atm, suhu 121oC selama 15 menit. Kedua larutan

yang berada di Erlenmeyer berbeda tersebut dicampur, dihomogenkan, dan

dituang ke dalam cawan petri yang telah diautoklaf.

3.3.5. Peremajaan Kultur Spora Kapang

Empat jenis Kultur kapang hasil isolasi dari tanah pertambangan diambil

menggunakan ose steril, kemudian diinokulasi ke dalam 4 cawan petri yang berisi

15 ml medium MSSA. Medium MSSA direkatkan menggunakan parafilm dan

diberi label sesuai kode isolatnya. Cawan petri yang berisi kultur kapang tersebut

diinkubasi pada suhu ruang 5-7 hari sampai kapang menghasilkan spora.

3.3.6. Kultur Inokulum Spora

Isolat kapang hasil peremajaan dengan medium MSSA, dimasukkan 10 ml

37

ose steril hingga larut. Larutan spora dituang ke dalam yellow tube, diberi label

sesuai kode isolatnya dan divorteks (Fardiaz, 1992).

3.3.7. Pembuatan Medium Minimal Salt + Sugar (MSS)

Medium MSS dibuat dengan sebanyak 600 ml MS, ditambahkan sukrosa

0,1 % (0,6 g) dan ekstrak ragi 0,1 % (0,6 g). Campuran tersebut dihomogenkan

dan dimasukan ke dalam 20 tabung Erlenmeyer masing-masing 30 ml, kemudian

ditambahkan 5% serbuk batubara (1,5 g) ke dalam 20 Erlenmeyer tersebut.

Erlenmeyer ditutup rapat dengan alumunium foil dan diautoklaf dengan suhu

121oC selama 15 menit.

3.3.8. Biosolubilisasi Batubara

Keempat kultur inokulum spora sebanyak 5 % diinokulasikan ke dalam

30 ml medium MSS yang telah ditambahkan batubara 1,5 g. Medium MSS

tersebut diinkubasi menggunakan shaking incubator dengan kecepatan 150 rpm,

pada suhu ruang, selama 28 hari. Pencuplikan sampel kultur dilakukan pada hari

ke 0, 7, 14, 21, dan 28 menurut metode Scott dan Lewis, 1990.

Sampel kultur dimasukan ke dalam yellow tube dan diberi label, kemudian

disentrifugasi untuk memisahkan endapan dari supernatannya. Sampel selanjutnya

disaring dengan kertas whatman No.1. Supernatan yang didapatkan dianalisis pH,

aktivitas enzim, asam humat dan fulvat, dan solubilisasi batubara dengan

spektrofotometer UV-Vis dan GC-MS. Endapan batubara yang telah terpisah

38 3.3.9. Pengukuran pH Medium Sampel

Supernatan dari masing-masing sampel diukur nilai pH nya menggunakan

pH meter yang telah dikalibrasi.

3.3.10. Pengukuran Aktivitas Enzim

Supernatan dimasukan 1 ml ke dalam tabung reaksi, kemudian

ditambahkan 4 ml KH2PO4. Reaksi dimulai dengan menambahkan 40 g FDA

kemudian divortex dan inkubasi selama 20 menit. Setelah penginkubasian segera

ditambahkan aseton sebanyak 4 ml untuk menghentikan reaksi kemudian tutup

dengan alumunium foil. Suspensi disaring dengan kertas whatman N0. 1. Filtrat

dimasukan ke dalam tabung reaksi , ditutup dengan kertas parafilm dan disimpan

dalam es batu untuk menguapkan aseton. Nilai absorbansi diukur dengan

menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 490 nm (Breeuwer,

1996).

3.3.11. Pengukuran Asam Fulvat dan Asam Humat • Asam Fulvat

Terhadap setiap sampel dilakukan perlakuan asam yakni dengan

menambahkan asam klorida (HCl) 4 N hingga pH mencapai 1, setelah pH

mencapai nilai yang diinginkan kemudian dilakukan sentrifugasi selama 20 menit

dengan kecepatan 8000 rpm. Dari proses tersebut didapatkan supernatan dan

pellet yang terpisah di dasar tabung sentrifugasi. Supernatan yang didapatkan

kemudian dipindahkan ke dalam tabung terpisah dan diukur absorbansinya

menggunakan spekrofotometer pada panjang gelombang 280 nm (Fakuosa dan

39 • Asam Humat

Setelah proses asidifikasi menggunakan HCl 4 N, maka endapan yang

didapatkan dari hasil sentrifugasi diperlakukan lebih lanjut yakni dengan

membilasnya menggunakan aquadest hingga pH nya mencapai nilai 4. Setelah itu

dilakukan pengukuran absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer

pada panjang gelombang 450 nm (Fakuosa dan Frost, 1998).

3.3.12. Pengukuran Solubilisasi dengan Spektrofotometer UV-Vis

Supernatan hasil solubilisasi disentrifugasi 5400 rpm selama 15 menit

kemudian diukur nilai absorbansinya menggunakan Spektrofotometer UV-Vis

pada panjang gelombang 250 nm dan 450 nm untuk mengetahui tingkat

solubilisasi batubara. Nilai absorbansi yang tinggi berbanding lurus dengan

tingkat solubilisasi batubara yang tinggi pula, data tersebut digunakan sebagai

dasar untuk menyeleksi isolat kapang. Supernatan (sampel) dengan nilai absorbsi

(biosolubilisasi) tertinggi akan diuji lanjut menggunakan GC-MS (Selvi dan

Banerje, 2007).

3.3.13. Analisis Sample dengan Menggunakan FTIR

Endapan batubara dianalisis dengan FTIR pada range frekuensi 4000- 450

cm-1 dengan resolusi 4 cm-1. Endapan batubara hasil biosolubilisasi terlebih

dahulu dioven pada suhu 55 oC. Sebanyak 0,2 g sampel dibuat pellet dalam KBr

dengan rasio 1:100. Sampel dicampurkan dengan serbuk KBr kering dengan

lumpang agate atau vibrating Ball Mill hingga benar-benar homogen. Campuran

tersebut dicetak dengan handy press. Cakram KBr yang sudah terbentuk

40

FTIR (Shi et al., 2009). Kontrol yang digunakan adalah batubara lignit yang

belum diberi perlakuan biosolubilisasi.

3.3.14. Analisis Hasil Solubilisasi Batubara oleh Kapang dengan Menggunakan GC-MS

Supernatan hasil solubilisasi dan pelarut dicampur dengan perbandingan

1:1. Pelarut yang digunakan adalah benzena : heksana : dietil eter dengan

perbandingan 3:1:1. campuran lalu diaduk, didiamkan beberapa saat sampai

terbentuk fase atas dan bawah. Fase atas selanjutnya dimasukan ke dalam vial

untuk dianalisis dengan alat GC-MS. Kontrol yang digunakan adalah batubara

yang dilarutkan dalam medium minimal salt, kemudian diekstrak dengan pelarut

yang sama. Kondisi optimum GC-MS yang digunakan sebagai berikut (Silva et

al., 2007).

Tabel 7 . Kondisi Optimum GC-MS

Spesifikasi Keterangan

Nama kolom (RTX-1MS) Restax

Panjang kolom 30 m

Diameter kolom 0,25 mm

Ketebalan kolom 0,25 m df

Jenis kolom Non polar

Suhu kolom oven 50 oC

Suhu injeksi 280 oC

Cara injeksi Split

Cara kontrol aliran Kecepatan linear

Tekanan 90,7 kPa

Total aliran 19,9 mL/menit

Aliran kolom 1,54 mL/menit

Kecepatan linear 45 cm/detik

Jumlah sampel 5 l

Fase diam Polimethyl siloxane

Fase gerak Gas helium

3.4. Skema Kerja

Produk biosolubilisasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perubahan Nilai Derajat Keasaman (pH) pada Medium

Perubahan pH merupakan hal yang menjadi salah satu faktor pengukuran

dalam proses solubilisasi batubara. Solubilisasi yang dilakukan oleh seluruh

kapang pada penelitian ini menghasilkan pH yang asam. pH awal seluruh kapang

pada hari ke-0, yaitu berkisar antara 4,25 – 4,5, pada hari ke-7,14 dan 21 inkubasi,

pH mengalami penurunan yang berkisar antara 3,31 - 4,5. Setelah hari ke-28

inkubasi seluruh kapang cendrung mengalami sedikit peningkatan berkisar antara

3,49 - 3,55 (Gambar 14).

Gambar 14. Nilai pH Medium pada Berbagai kapang

Penurunan pH yang terjadi dapat disebabkan terbentuknya asam-asam

organik dan juga dapat disebabkan telah terjadinya desulfurisasi, dimana sulfur

dalam batubara terlarut ke dalam medium cair dalam bentuk ion sulfat (SO42-)