EFEK ANTIAGREGASI PLATELET EKSTRAK ETANOL

BUAH NANAS (

Ananas comusus

Merr) PADA MENCIT

PUTIH JANTAN

SKRIPSI

OLEH:

MARDIAN RAKASIWI

NIM 101524003

PROGRAM EKSTENSI SARJANA FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

EFEK ANTIAGREGASI PLATELET EKSTRAK ETANOL

BUAH NANAS (

Ananas comusus

Merr) PADA MENCIT

PUTIH JANTAN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Farmasi

Universitas Sumatera Utara

OLEH:

MARDIAN RAKASIWI

NIM 101524003

PROGRAM EKSTENSI SARJANA FARMASI

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEK ANTIAGREGASI PLATELET EKSTRAK ETANOL

BUAH NANAS (

Ananas comusus

Merr) PADA MENCIT

PUTIH JANTAN

OLEH:MARDIAN RAKASIWI NIM 101524003

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara

Pada Tanggal: Oktober 2013

Disetujui Oleh: Pembimbing I, Panitia Penguji,

Aminah Dalimunthe, S.Si., M.Si., Apt. Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt. NIP 197806032005012004 NIP 195311281983031002

Aminah Dalimunthe, S.Si., M.Si., Apt.

Pembimbing II, NIP 197806032005012004

Prof. Dr. Urip Harahap, Apt. Drs. Saiful Bahri, M.S., Apt. NIP 195301011983031004 NIP 195208241983031001

Marianne, S.Si., M.Si., Apt. NIP 198005202005012006

Medan, Oktober 2013 Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara

Dekan,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan

skripsi ini yang berjudul “Efek Antiagregasi Platelet Ekstrak Etanol Buah Nanas

(Ananas comusus Merr) Pada Mencit Putih Jantan”. Skripsi ini diajukan sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas

Farmasi Universitas Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus tiada terhingga kepada

Ayahanda Bakhtiar dan Ibunda Akmar tercinta, serta kepada Adik Tiara Martini,

Trisma Liliani atas doa, dorongan dan semangat baik moril maupun materil

kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi

ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada Ibu Aminah Dalimunthe, S.Si., M.Si., Apt., dan Bapak

Prof. Dr. Urip Harahap, Apt., yang telah membimbing penulis dengan penuh

kesabaran, tulus dan ikhlas selama penelitian hingga selesainya penulisan skripsi

ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt., sebagai Dekan Fakultas

Farmasi yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama masa

2. Bapak Drs. Wiryanto, M.S., Apt., sebagai dosen wali yang telah

membimbing penulis selama masa pendidikan.

3. Bapak Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt., Bapak Drs. Saiful Bahri,

M.S., Apt., Ibu Marianne, S.Si., M.Si., Apt., sebagai dosen penguji yang

telah memberikan saran dan kritikan kepada penulis hingga selesainya

penulisan skripsi ini.

4. Seluruh staf pengajar, pegawai tata usaha, kakak-kakak, abang-abang dan

teman-teman yang telah membantu selama penelitian hingga selesainya

penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki

banyak kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan kritikan dan saran yang

dapat menyempurnakan skripsi ini.

Medan, Oktober 2013

Penulis,

Efek Antiagregasi Platelet Ekstrak Etanol Buah Nanas

(Ananas comusus Merr) Pada Mencit Putih Jantan

ABSTRAK

Platelet membentuk trombus, pada kondisi normal trombus dapat larut dengan spontan, apabila tidak larut, trombus akan menghambat sirkulasi darah ke organ-organ tubuh penting. Obat antiplatelet digunakan untuk menurunkan agregasi platelet dan menghambat trombosis. Obat antiplatelet standar adalah asetosal dosis rendah 75-300 mg/hari. Penelitian sebelumnya dan beberapa literatur mengatakan, enzim bromelin pada nanas berfungsi sebagai antiagregasi platelet dan fibrinolitik. Sehingga peneliti terterik untuk meneliti buah nanas sebagai antiagregasi platelet.

Untuk mengetahui karakterisasi, golongan senyawa kimia simplisia dan ekstrak. Selain itu untuk mengetahui waktu perdarahan dan koagulasi darah mencit.

Penelitian ini meliputi karakterisasi, skrining fitokimia simplisia dan ekstrak, dan uji antiagregasi platelet dengan menggunakan metode waktu perdarahan dan waktu koagulasi. Penelitian ini menggunakan 7 kelompok perlakuan. Kelompok dibagi atas kelompok kontrol negatif (Na CMC 1%), kelompok kontrol positif (asetosal 40 mg/kg bb), dan kelompok perlakuan dengan variasi dosis diberi ekstrak etanol buah nanas dosis 50, 100, 200, 300 dan 400 mg/kg bb.

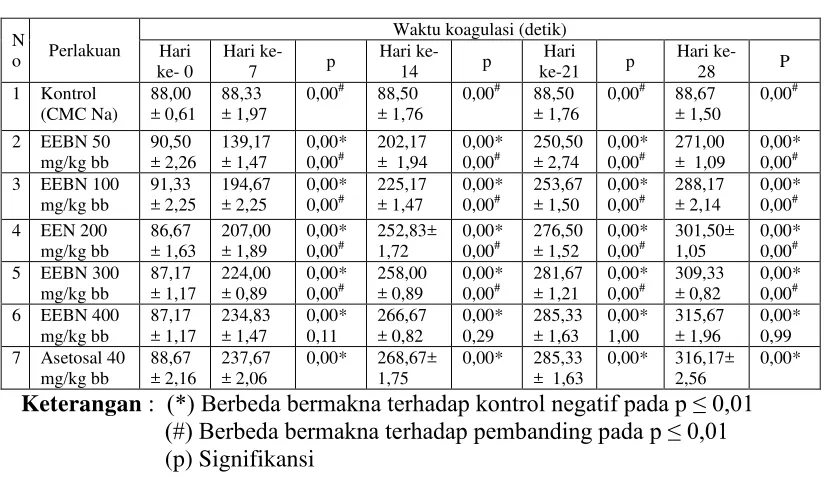

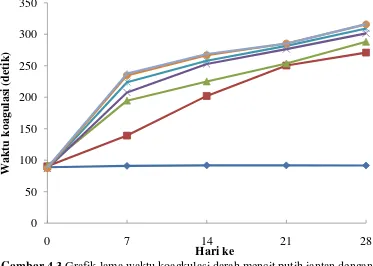

Hasil karakterisasi simplisia yang diperoleh memenuhi persyaratan simplisia, hasil karakterisasi ekstrak dapat diperoleh sebagai acuan karakterisasi ekstrak. Hasil skrining fitokimia simplisia dan ekstrak etanol buah nanas menunjukkan adanya kandungan bioaktif senyawa golongan flavonoid, glikosida, saponin, triterpenoid/steroid. Hasil uji antiagregasi platelet menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah nanas dosis 50, 100, 200, 300 mg/kg bb menunjukkan efek memperlama waktu perdarahan dan koagulasi, efek yang dihasilkan berbeda bermakna (p ≤ 0,01) terhadap Na CMC 1% dan asetosal, sedangkan ekstrak etanol buah nanas 400 mg/kg bb menunjukan hasil yang berbeda bermakna (p ≤ 0,01) dengan Na CMC 1%, tetapi tidak berbeda bermakna dengan asetosal 40 mg/kg bb dengan waktu perdarahan, 198,83 ± 0,75 detik; 229,83 ± 0,75 detik; 258,00 ± 0,89 detik; 283,83 ± 1,17 detik (p > 0,01) dan waktu koagulasi darah 234,83 ± 1,47 detik; 266,67 ± 0,82 detik; 285,33 ±1,63 detik; 315,67 ± 1,96 detik (p > 0,01).

Ekstrak etanol buah nanas mampu memperlama waktu perdarahan dan koagulasi sehingga dapat dijadikan sebagai antiagregasi platelet.

Platelet Antiaggregation Effect of Ethanolic Extract of Pineapple

(Ananascomusus Merr) to Male White Mice

ABSTRACT

Platelet thrombus formed, in normal conditions thrombus may dissolve spontaneously, if it does not dissolve, thrombus will inhibit blood circulation to vital organs. Antiplatelet drugs used to reduce platelet aggregation and prevent thrombosis. Standard antiplatelet drug is low-dose acetosal 75-300 mg/day. Earlies studies and several literature state that bromelin enzyme in pineapple function as platelet antiaggregation and fibrinolytic. Therefore, researchers is interested to investigate platelet antiaggregation effects of pineapple.

To determine characterization, class of chemical compounds botanicals and extracts crude. In addition to determine the bleeding time and blood coagulation mice.

This research involved characterization, Phytochemical screening of botanicals and extracts, platelet antiaggregation test using bleeding time and coagulation time. This study used seven treatment groups. The group divided to negative control group (CMC Na 1%), positive control group (acetosal 40 mg/kg bw), and treatment groups with various doses given ethanolic extract of pineapple doses of 50, 100, 200, 300 and 400 mg/kg bw.

Botanicals characterization results obtained the requirements of botanicals, extrac characterization results can be usu as reference extract characterization. The results of botanicals and ethanol extract of pineapple phytochemical screening showed there were bioactive compounds classified as flavonoid, glycosides, saponins, and triterpenoids/steroids. The test results showed that platelet antiaggregation ethanolic extract of pineapple doses of 50, 100, 200, 300 mg/kg bw showed effects prolong bleeding time, effects resulting had significantly difference (p ≤ 0.01) for CMC Na 1% and acetosal, whereas ethanolic extract of pineapple 400 mg/kg bw showed effects had significant difference (p < 0.01) compared to CMC Na 1%, however didn’t have significant difference compared to acetosal 40 mg/kg bw with bleeding time, 198.83 ± 0.75 second; 229.83 ± 0.75 second; 258.00 ± 0.89 second; 283.83 ± 1.17 second (p > 0.01) and coagulation time, 234.83 ± 1.47 second; 266.67 ± 0.82 second; 285.33 ±1.63 second; 315.67 ± 1.96 second (p > 0.01).

Ethanol extract pineapple fruit can prolong bleeding time and coagulation that can be used as antiplatelets aggregation.

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ... i

LEMBAR PENGESAHAN ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

ABSTRAK ... vi

ABSTRACT ... vii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1Latar Belakang ... 1

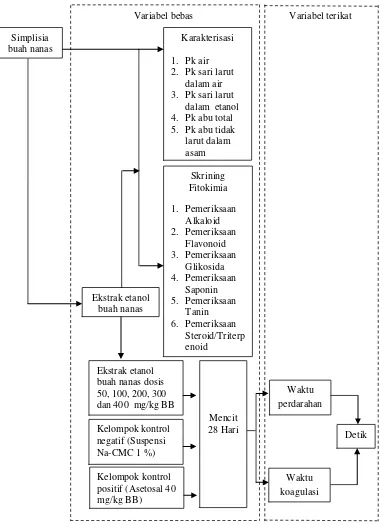

1.2Kerangka Pikir penelitian ... 4

1.3Perumusan Masalah ... 5

1.4Hipotesis ... 5

1.5Tujuan Penelitian ... 6

1.6Manfaat Penelitian ... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1 Uraian Tanaman Nanas ... 7

2.2 Efek Farmakologi Tumbuhan ... 7

2.3 Ekstraksi ... 8

2.4.1 Aktivitas Platelet ... 13

2.5 Pembentukan Bekuan Darah di Dalam Tubuh ... 16

2.5.1 Proses Pembentukan Bekuan Darah ... 17

2.6 Antiplatelet (Antitrombotik) dan Trombolitik (fibrinolitik) ... 17

2.6.1 Antiplatelet (Antitrombotik) ... 18

2.6.2 Trombolitik (Fibrinolitik) ... 20

BAB III METODE PENELITIAN ... 23

3.1 Alat-alat ... 23

3.2 Bahan-bahan ... 23

3.3 Hewan Percobaan ... 24

3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Sampel ... 24

3.4.1 Pengambilan Sampel ... 24

3.4.2 Identifikasi Tanaman ... 24

3.4.3 Pengolahan Sampel ... 24

3.5 Pembuatan Ekstrak Etanol Buah Nanas (EEBN) ... 25

3.6 Karakterisasi Simplisia ... 25

3.6.1 Penetapan Kadar Air ... 25

3.6.2 Penetapan Kadar Sari Larut Air ... 26

3.6.3 Penetapan Kadar Sari Larut Etanol ... 26

3.6.4 Penetapan Kadar Abu Total ... 27

3.6.5 Penetapan Kadar Abu Tidak Larut Asam ... 27

3.7 Karakterisasi ekstrak etanol buah nanas (EEBN) ... 27

3.8 Skrining Fitokimia Simplisia ... 28

3.8.2 Pemeriksaan Flavonoid ... 28

3.8.3 Pemeriksaan Glikosida ... 29

3.8.4 Pemeriksaan Saponin ... 30

3.8.5 Pemeriksaan Tanin ... 30

3.8.6 Pemeriksaan Steroid/triterpenoid ... 30

3.9 Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Buah Nanas (EEBN) .... 30

3.10 Pembuatan Suspensi Bahan Uji ... 31

3.10.1 Pembuatan Suspensi Na CMC 1% ... 31

3.10.2 Pembuatan Suspensi Asetosal ... 31

3.10.3 Pembuatan Suspensi Ekstrak Etanol Buah Nanas .... 32

3.11 Uji Antiagregasi Pletelet ... 32

3.11.1 Pengukuran Waktu Perdarahan ... 32

3.11.2 Pengukuran Waktu Koagulasi ... 33

3.12 Analisis Data ... 33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 34

4.1 Idendifikasi Tanaman ... 34

4.2 Karakteristik Simplisia dan Ekstrak Etanol Buah Nanas ... 34

4.3 Skrining Fitokimia ... 36

4.4 Uji Antiagregasi Platelet Ekstrak Etanol Buah Nanas ... 37

4.4.1 Uji Waktu Perdarahan ... 37

4.4.2 Uji Waktu Koagulasi ... 42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 49

5.1 Kesimpulan ... 49

DAFTAR PUSTAKA ... 51

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Hasil Karakterisasi simplisia dan eksrak

etanol buah nanas ... 34

Tabel 4.2 Hasil skrining fitokimia simplisia dan ekstrak

etanol buah nanas ... 37

Tabel 4.3 Waktu perdarahan mencit putih jantan

dengan berbagai perlakuan ... 38

Tabel 4.4 Persentase peningkatan lama waktu perdarahan mencit ... 39

Tabel 4.5 Waktu koagulasi darah mencit ... 43

Tabel 4.6 Persentase peningkatan lama waktu koagulasi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian ... 4

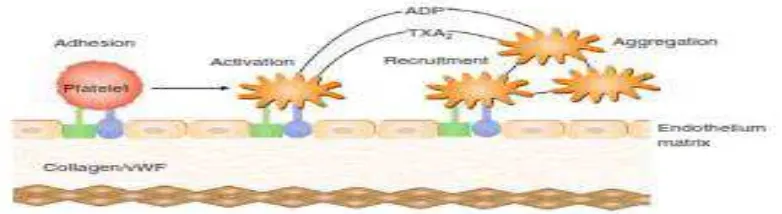

Gambar 2.1 Peran platelet membentuk trombus ... 12

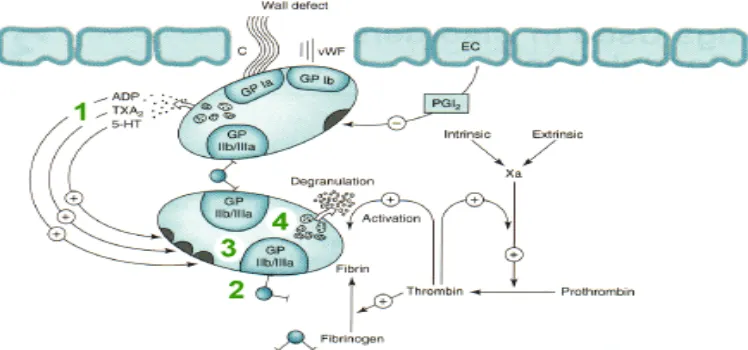

Gambar 2.2 Proses agregat platelet pada pembuluh darah ... 16

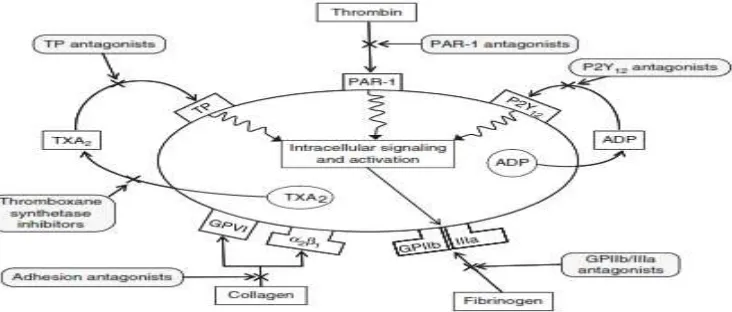

Gambar 2.3 Cara penghambatan agregasi platelet ... 18

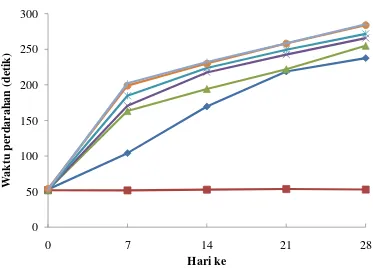

Gambar 4.1 Grafik lama waktu perdarahan mencit ... 38

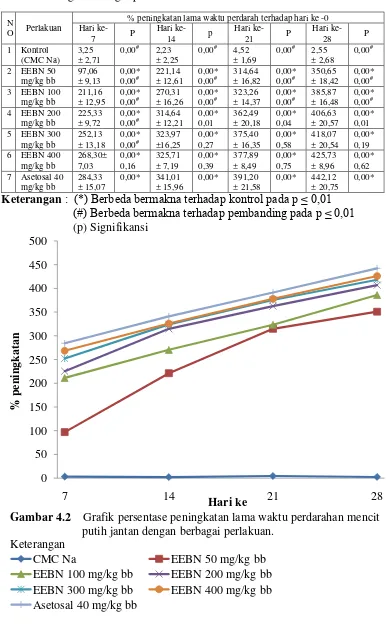

Gambar 4.2 Grafik persentase peningkatan lama waktu perdarahan ... 39

Gambar 4.3 Grafik lama waktu koagulasi darah mencit ... 43

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Hasil Identifikasi Tanaman ... 55

Lampiran 2 Gambar Sampel ... 56

Lampiran 3 Gambar Bahan dan Objek Penelitian ... 58

Lampiran 4 Perhitungan Karakterisasi Simplisia ... 61

Lampiran 5 Perhitungan Karakterisasi Ekstrak Etanol Buah Nanas ... 64

Lampiran 6 DataHasil Uji Waktu Perdarahan dan Koagulasi Darah Mencit ... 67

Efek Antiagregasi Platelet Ekstrak Etanol Buah Nanas

(Ananas comusus Merr) Pada Mencit Putih Jantan

ABSTRAK

Platelet membentuk trombus, pada kondisi normal trombus dapat larut dengan spontan, apabila tidak larut, trombus akan menghambat sirkulasi darah ke organ-organ tubuh penting. Obat antiplatelet digunakan untuk menurunkan agregasi platelet dan menghambat trombosis. Obat antiplatelet standar adalah asetosal dosis rendah 75-300 mg/hari. Penelitian sebelumnya dan beberapa literatur mengatakan, enzim bromelin pada nanas berfungsi sebagai antiagregasi platelet dan fibrinolitik. Sehingga peneliti terterik untuk meneliti buah nanas sebagai antiagregasi platelet.

Untuk mengetahui karakterisasi, golongan senyawa kimia simplisia dan ekstrak. Selain itu untuk mengetahui waktu perdarahan dan koagulasi darah mencit.

Penelitian ini meliputi karakterisasi, skrining fitokimia simplisia dan ekstrak, dan uji antiagregasi platelet dengan menggunakan metode waktu perdarahan dan waktu koagulasi. Penelitian ini menggunakan 7 kelompok perlakuan. Kelompok dibagi atas kelompok kontrol negatif (Na CMC 1%), kelompok kontrol positif (asetosal 40 mg/kg bb), dan kelompok perlakuan dengan variasi dosis diberi ekstrak etanol buah nanas dosis 50, 100, 200, 300 dan 400 mg/kg bb.

Hasil karakterisasi simplisia yang diperoleh memenuhi persyaratan simplisia, hasil karakterisasi ekstrak dapat diperoleh sebagai acuan karakterisasi ekstrak. Hasil skrining fitokimia simplisia dan ekstrak etanol buah nanas menunjukkan adanya kandungan bioaktif senyawa golongan flavonoid, glikosida, saponin, triterpenoid/steroid. Hasil uji antiagregasi platelet menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah nanas dosis 50, 100, 200, 300 mg/kg bb menunjukkan efek memperlama waktu perdarahan dan koagulasi, efek yang dihasilkan berbeda bermakna (p ≤ 0,01) terhadap Na CMC 1% dan asetosal, sedangkan ekstrak etanol buah nanas 400 mg/kg bb menunjukan hasil yang berbeda bermakna (p ≤ 0,01) dengan Na CMC 1%, tetapi tidak berbeda bermakna dengan asetosal 40 mg/kg bb dengan waktu perdarahan, 198,83 ± 0,75 detik; 229,83 ± 0,75 detik; 258,00 ± 0,89 detik; 283,83 ± 1,17 detik (p > 0,01) dan waktu koagulasi darah 234,83 ± 1,47 detik; 266,67 ± 0,82 detik; 285,33 ±1,63 detik; 315,67 ± 1,96 detik (p > 0,01).

Ekstrak etanol buah nanas mampu memperlama waktu perdarahan dan koagulasi sehingga dapat dijadikan sebagai antiagregasi platelet.

Platelet Antiaggregation Effect of Ethanolic Extract of Pineapple

(Ananascomusus Merr) to Male White Mice

ABSTRACT

Platelet thrombus formed, in normal conditions thrombus may dissolve spontaneously, if it does not dissolve, thrombus will inhibit blood circulation to vital organs. Antiplatelet drugs used to reduce platelet aggregation and prevent thrombosis. Standard antiplatelet drug is low-dose acetosal 75-300 mg/day. Earlies studies and several literature state that bromelin enzyme in pineapple function as platelet antiaggregation and fibrinolytic. Therefore, researchers is interested to investigate platelet antiaggregation effects of pineapple.

To determine characterization, class of chemical compounds botanicals and extracts crude. In addition to determine the bleeding time and blood coagulation mice.

This research involved characterization, Phytochemical screening of botanicals and extracts, platelet antiaggregation test using bleeding time and coagulation time. This study used seven treatment groups. The group divided to negative control group (CMC Na 1%), positive control group (acetosal 40 mg/kg bw), and treatment groups with various doses given ethanolic extract of pineapple doses of 50, 100, 200, 300 and 400 mg/kg bw.

Botanicals characterization results obtained the requirements of botanicals, extrac characterization results can be usu as reference extract characterization. The results of botanicals and ethanol extract of pineapple phytochemical screening showed there were bioactive compounds classified as flavonoid, glycosides, saponins, and triterpenoids/steroids. The test results showed that platelet antiaggregation ethanolic extract of pineapple doses of 50, 100, 200, 300 mg/kg bw showed effects prolong bleeding time, effects resulting had significantly difference (p ≤ 0.01) for CMC Na 1% and acetosal, whereas ethanolic extract of pineapple 400 mg/kg bw showed effects had significant difference (p < 0.01) compared to CMC Na 1%, however didn’t have significant difference compared to acetosal 40 mg/kg bw with bleeding time, 198.83 ± 0.75 second; 229.83 ± 0.75 second; 258.00 ± 0.89 second; 283.83 ± 1.17 second (p > 0.01) and coagulation time, 234.83 ± 1.47 second; 266.67 ± 0.82 second; 285.33 ±1.63 second; 315.67 ± 1.96 second (p > 0.01).

Ethanol extract pineapple fruit can prolong bleeding time and coagulation that can be used as antiplatelets aggregation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam proses penggumpalan darah adalah

platelet atau lebih dikenal dengan nama trombosit. Platelet adalah sel yang tidak

berinti, besarnya antara 3-2 mikron, berbentuk lonjong dan pipih seperti cakram.

Pada keadaan tertentu platelet dapat berubah menjadi bulat dengan tepi yang

tidak rata karena tonjolan yang disebut pseudopod. Fungsi utama platelet adalah

membentuk sumbat mekanis selama respon hemostatik normal terhadap luka

vaskular (Erlianti, 1999).

Trombosis adalah pembentukan suatu massa abnormal akibat proses

penggumpalan pada sistem pembuluh darah makhluk hidup. Massa abnormal ini

dinamakan trombus. Pada kondisi tubuh normal, trombus dapat larut dengan

spontan tetapi apabila tidak larut, kemungkinan trombus akan terlepas dan

terbawa oleh darah ke paru-paru. Jika tejadi pada pembuluh arteri, trombus akan

menghambat sirkulasi darah ke organ-organ tubuh penting, dan terjadi pada

pembuluh darah otak akan menyebabkan timbulnya penyakit stroke (Erlianti,

1999).

Trombosis dan aterosklerosis terjadi akibat gaya hidup tidak seimbang

serta tingginya konsumsi gula dan lemak. Kondisi ini dapat menyebabkan

penyakit arteri perifer, infarksi miokardial, dan stroke. Selain memperbaiki

Obat-obat antiplatelet digunakan untuk menurunkan agregasi platelet dan

menghambat trombosis. Obat antiplatelet standar adalah asetosal, yang

digunakan dalam dosis yang lebih rendah 75-300 mg per hari (Heinrich, dkk.,

2009).

Selain asetosal bahan makanan seperti nanas juga memiliki efek

antiplatelet, di Indonesia nanas ditanam di kebun-kebun, perkarangan rumah,

dan tempat- tempat yang cukup mendapat sinar matahari pada ketinggian 1-1300

meter di atas permukaan laut. Buah nanas rasanya enak, asam sampai manis, dan

dapat digunakan untuk memberi cirta rasa (Yuniarti, 2008).

Buah nanas dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kulit buah, daging

buah dan hati buah. Salah satu fungsi buah nanas adalah melangsingkan tubuh

manusia, dengan cara meluruhkan timbunan lemak yang berlebihan. Buah nanas

mengandung senyawa kimia yang bervariasi konsentrasinya tergantung daerah

pertumbuhan, kondisi sebelum panen dan sesudah panen. Buah nanas

mengandungvitamin dan mineral, diantaranya vitamin A, vitamin C, kalsium,

fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, dekstrosa, sukrosa, dan enzim

bromelain (Dalimartha, 2000; Yuniarti, 2008; Anonim, 2009).

Masyarakat memanfaatkan buah nanas untuk berbagai macam obat

tradisional. Pada penelitian terdahulu menurut Caesarita (2011), ekstrak air buah

nanas dapat digunakan sebagai penghambat bakteri Staphylococcus aureus dan

antifungi (Daniswara, 2008). Bromelin merupakan suatu enzim golongan

protease yang dihasilkan dari ekstraksi air buah nanas yang dapat mendegradasi

menghambat penggumpalan platelet (agregasi platelet), dan mempunyai

aktivitas fibrinolitik (Bhattacharyya, 2008; Dalimartha, 2000; Maurer, 2001;

Uma, dkk., 2012; Yuniarti, 2008). Penelitian sebelumnya telah meneliti efek

antiagregasi platelet ekstrak air buah nanas (Metzig, dkk., 1999). Karena itu

peneliti tertarik untuk melakukan uji efek antiagregasi platelet pada buah nanas

dengan ekstrak etanol sebagai pelarut polar dan non polar, dan dengan

menggunaan etanol 96% sebagai pelarut akan mempermudah dalam proses

1.2 Krangka Pikir Penelitian

Adapun krangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1:

Gambar 1.1 Skema kerangka pikir penelitian

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah:

a. apakah karakteristik simplisia buah nanas memenuhi persyaratan

simplisia dan apakah dengan melakukan karakterisasi ekstrak etanol

buah nanas dapat diperoleh karakteristik ekstrak etanol buah nanas.

b. apakah golongan senyawa kimia yang terkandung dalam simplisia dan

ekstrak etanol buah nanas.

c. apakah ekstrak etanol buah nanas mampu memperlama waktu

perdarahan mencit putih jantan.

d. apakah ekstrak etanol buah nanas mampu memperlama waktu koagulasi

darah mencit putih jantan.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka hipotesis penelitian adalah:

a. karakteristik simplisia buah nanas memenuhi persyaratan simplisia dan

karakteristik ekstrak etanol buah nanas dapat diperoleh dengan

karakterisasi ekstrak etanol buah nanas.

b. golongan senyawa kimia yang terdapat dalam simplisia dan ekstrak

etanol buah nanas adalah flavonoid, glikosida, saponin,

steroid/triterpenoid.

c. ekstrak etanol buah nanas mampu memperlama waktu perdarahan mencit

putih jantan.

d. ekstrak etanol buah nanas mampu memperlama waktu koagulasi darah

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hipotesis di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. mengetahui karakteristik simplisia buah nanas dan karakteristik ekstrak

etanol buah nanas.

b. mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung dalam simplisia

dan ekstrak etanol buah nanas.

c. mengetahui waktu perdarahan mencit putih jantan setelah diberikan

ekstrak etanol buah nanas.

d. mengetahui waktu koagulasi darah mencit putih jantan setelah diberi

ekstrak etanol buah nanas.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk:

a. memberikan informasi karakteristik simplisia dan ekstrak etanol buah

nanas, serta golongan senyawa kimia yang terkandung di dalamnya.

b. memberikan informasi tentang efek antiagregasi platelet dari ekstrak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Tanaman Nanas

Di Indonesia, nanas ditanam di kebun-kebun, pekarangan, dan

tempat-tempat lain yang cukup mendapat sinar matahari pada ketinggian 1- 1.300 meter

di atas permukaan laut. Nanas merupakan tanaman buah yang selalu tersedia

sepanjang tahun. Herbal tahunan atau dua tahunan, terdapat tunas merayap pada

bagian pangkalnya. Daun berkumpul pada roset akar dan pada bagian

pangkalnya melebar menjadi pelepah. Helaian daun berbentuk pedang, tebal,

liat, ujung lancip menyerupai duri, tepi berduri tempel yang membengkok ke

atas, sisi bawah bersisik putih, berwarna hijau atau hijau kemerahan. Bunga

majemuk tersusun dalam bulir yang sangat rapat, letaknya terminal dan

bertangkai panjang. Buahnya bulat panjang, berdaging, berwarna hijau, jika

masak warna menjadi kuning. Buah nanas rasanya enak, asam sampai manis.

Buahnya selain dimakan secara langsung, bisa juga diawetkan dengan cara

direbus dan diberi gula, dibuat selai, atau sirup. Kandungan kimia buah nanas

adalah vitamin A dan vitamin C, kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium,

kalium, dekstrosa, sukrosa, dan enzim bromelain (Dalimartha, 2000; Yuniarti,

2008).

2.2 Efek Farmakologi Tumbuhan

Menurut Dalimartha (2000), Buah nanas berkhasiat mengurangi keluarnya

antiradang, peluruh kencing (diuretik), peluruh haid, membersihkan jaringan

kulit yang mati, mengganggu pertumbuhan sel kanker, menghambat

penggumpalan trombosit (agregasi platelet), dan mempunyai aktivitas

fibrinolitik. Masyarakat memanfaatkan buah nanas untuk berbagai macam obat

tradisional. Pada penelitian terdahulu menurut Casearita (2011) ekstrak air buah

nanas dapat digunakan sebagai penghambat bakteri Staphylococcus aureus,

antifungi (Daniswara, 2008). Bromelin merupakan suatu enzim golongan

protease yang dihasilkan dari ekstraksi air buah nanas yang dapat mendegradasi

kolagen daging, sehingga dapat mengempukkan daging (Utami, dkk., 2011),

menghambat penggumpalan trombosit (agregasi platelet), dan mempunyai

aktivitas fibrinolitik (Maurer, 2001; Dalimartha, 2000; Bhattacharyya, 2008;

Yuniarti, 2008; Uma, dkk., 2012).

2.3 Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair (Depkes

RI., 2000).

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat

aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai,

kemudian pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes RI., 1995).

Jenis ekstraksi yang tepat sudah tentu bergantung pada tekstur dan

kandungan air bahan tumbuhan yang diekstraksi dan pada jenis senyawa yang

pendahuluan. Bahan dapat dimaserasi dalam pelarut, kemudian disaring

(Harborne, 1987).

Proses awal pembuatan ekstrak adalah tahapan pembuatan serbuk

simplisia kering (penyerbukan). Dari simplisia dibuat serbuk simplisia dengan

peralatan tertentu sampai derajat kehalusan tertentu (Depkes RI., 2000).

Selanjutnya ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti maserasi,

perkolasi, sokletasi, refluks, infus, digesti, dekok dengan menggunakan pelarut

yang sesuai (Anief, 2000; Depkes RI., 2000; Syamsuni, 2006).

a. maserasi

Maserasi adalah suatu cara penyarian simplisia dengan cara merendam

simplisia tersebut dalam pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau

pengadukan pada temperatur kamar.

b. perkolasi

Perkolasi adalah suatu cara penyarian simplisia menggunakan perkolator

dimana simplisianya terendam dalam pelarut yang selalu baru dan umumnya

dilakukan pada temperatur kamar. Prosesnya terdiri dari tahapan pengembangan

bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan dan

c. refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya

dalam jangka waktu tertentu dimana pelarut akan terkondensasi menuju

pendingin dan kembali kelabu.

d. sokletasi

Sokletasi adalah ekstraksi kontinu menggunakan alat soklet, dimana

pelarut akan terkondensasi dari labu menuju pendingin, kemudian jatuh

membasahi sampel dan mengisi bagian tengah alat soklet. Tabung sifon juga

terisi dengan larutan ekstraksi dan ketika mencapai bagian atas tabung sifon,

larutan tersebut akan kembali ke dalam labu.

e. digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar, umumnya dilakukan pada

suhu 40-60oC.

f. infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 90oC selama 15

menit.

g. dekok

Dekok adalah ekstraksi pada suhu 90oC menggunakan pelarut air selama

2.4 Platelet

Platelet disebut juga trombosit berbentuk cakram kecil dengan diameter 1

sampai 4 mikrometer. Trombosit dibentuk di sumsum tulang dari megakariosit,

yaitu sel yang sangat besar dalam susunan hematopoietik dalam sumsum,

megakariosit pecah menjadi trombosit kecil, baik disumsum tulang atau segera

setelah memasuki darah, khususnya ketika memasuki kapiler. Kosentrasi normal

trombosit dalam darah adalah antara 150.000 dan 300.000 per mikroliter.

Membran sel trombosit juga penting di permukaannya terdapat lapisan

glikoprotein yang mencegah pelekatan dengan endotel normal dan justru

menyebabkan pelekatan dengan daerah dinding pembuluh yang cedera, terutama

pada sel-sel endotel yang cedera, dan bahkan melekat pada jaringan yang

terbuka di bagian dalam pembuluh. Selain itu membran platelet mengandung

banyak fosfolipid yang mengaktifkan berbagai mediator pada proses pembekuan

darah. Trombosit merupakan struktur yang aktif. Waktu paruh hidupnya dalam

darah 8 sampai 12 hari, jadi setelah beberapa minggu setelah tugas

fungsionalnya berahir, trombosit itu kemudian diambil dari sirkulasi, terutama

oleh sistem makrofak jaringan. Lebih dari separuh trombosit diambil oleh

makrofag dalam limpa, yaitu pada waktu darah melewati kisi-kisi trabekula yang

rapat (Guyton dan Hall, 2007).

Menurut Mutschler (1991), di dalam platelet ini terdapat sejumlah granul,

yang di dalamnya terdapat antara lain faktor pembeku darah. Fungsinya adalah:

b. zat mediator yang dibebaskan dari platelet, terutama tromboksan A2,

menyebabkan vasokonstriksi yang cepat dalam daerah pembuluh yang

terluka.

c. dengan hancurnya platelet akan dibebaskan faktor platelet, yang bersama

dengan faktor plasma akan menyebabkan pembekuan. Merangsang penarikan

(retraksi) gumpalan darah.

Platelet memberikan respon pada trauma vaskular karena proses aktivasi

yang menyangkut 3 tahap yaitu: adesi pada sisi luka, pelepasan granul

intraselular, dan agregasi trombosit, peran platelet membetuk trombus dapat

dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Peran platelet membentuk trombus (Groos dan Weitz, 2009).

Secara normal, trombosit beredar dalam darah dalam bentuk tidak aktif,

tetapi menjadi aktif karena berbagai rangsangan (Mycek, dkk., 2001), disamping

itu platelet juga merapatkan celah-celah pembuluh pada daerah yang tak terluka

di dalam kapiler. Karena platelet juga mempunyai kemampuan fagositosis,

sehingga berperan pada proses pertahanan tubuh organisme (Mutschler, 1991).

Fungsi platelet darah diatur oleh tiga kategori substansi. Kelompok

pertama terdiri atas agen-agen yang dibentuk diluar platelet yang berinteraksi

thrombin dan prostacyclin. Kategori kedua terdiri atas agen-agen yang dibentuk

di dalam platelet yang berinteraksi dengan reseptor-reseptor membran, misalnya,

ADP, Prostaglandin D2, Prostglandin E2, dan serotonin. Kategori ketiga terdiri

atas agen-agen yang dibentuk di dalam platelet yang bekerja di dalam platelet,

misalnya, prostglandin endoperoxide dan thromboxane A2,

nukleotida-nukleotida siklis cAMP dan cGMP, dan ion kalsium. Dari daftar agen-agen ini

beberapa target obat-obat penghambat platelet telah diidentifiksikan:

penghambat metabolisme prostaglandin seperti asetosal, penghambat agregasi

platelet yang diinduksi ADP seperti clopidogrel, ticlopidine, dan penyakatan

reseptor-reseptor GP IIb/IIIa pada platelet-platelet seperti abciximab, tirofiban,

dan eptifibatide (Katzung, 2002).

2.4.1 Aktivasi Platelet

Menurut Mycek, dkk., (2001), membran luar platelet mengandung

berbagai reseptor yang berfungsi sebagai sensor peka atas sinyal-sinyal

fisiologik yang ada dalam plasma. Reseptor yang terdapat di membran dapat

dirangsang oleh sinyal-sinyal kimia tertentu. Rangsangan sinyal kimia ini dibagi

menjadi dua golongan, pertama digolongkan sebagai aktivasi platelet, yang

memacu agregasi platelet dan seterusnya melepaskan granul yang berada dalam

platelet. Sementara golongan yang ke dua digolongkan sebagai penghambat

platelet, yang menghambat agregasi pletelet dan pelepasan granul yang berada

dalam platelet. Sinyal kimia inilah yang menentukan apakah platelet tetap dalam

keadaan tenang atau menjadi aktif.

i. peningkatan kadar protasiklin: Dalam pembuluh yang normal dan tidak

rusak, platelet bergerak bebas, karena keseimbangan sinyal kimia

menunjukkan sistem vaskular tidak mengalami kerusakan. Sebagai

contoh prostasiklin, dibentuk oleh sel endotel yang intak dan dilepaskan

ke dalam plasma, terikat pada reseptor membran spesifik platelet yang

bergabung dengan sintesis siklik adenosin monofosfat (cAMP) sebagai

masenjer intraseluler. Peningkatan kadar cAMP intraseluler

menghammbat aktivitas platelet dan pelepasan zat agregasi platelet.

ii. penurunan kadar trombin dan tromboksan plasma: Membran pletelet

mengandung reseptor yang dapat mengikat trombin, tromboksan dan

kolagen lepas. Jika terisi, tiap jenis reseptor ini akan memacu sejumlah

reaksi yang menyebabkan lepasnya granula intraselular ke dalam

sirkulasi sehingga terjadi agregasi platelet. Namun, pada pembuluh

normal yang intak, kadar trombin dan tromboksan yang beredar rendah

dan endotel yang intak menutup kolagen yang ada dalam lapisan

subendotel, akibatnya reseptor platelet yang bersangkutan akan kosong

dan tetap tidak aktif. Dengan demikian aktivitas platelet dan agregasi

tidak terjadi.

b. Sinyal kimia yang memacu agregasi platelet antara lain adalah:

i. penurunan kadar prostasiklin: Sel-sel endotel yang rusak akan

menghasilkan prostasiklin lebih sedikit, yang menyebabkan pengurangan

platelet berkurang. Sehingga kadar cAMP intraseluler yang rendah

menyebabkan agregasi platelet.

ii. kolagen terekspos: Dalam beberapa detik setelah kerusakan vaskular,

platelet melengket dan menutupi kolagen subendotel. Reseptor pada

permukaan platelet diaktifkan oleh kolagen jaringan ikatan yang

mendasari, yang memacu pelepasan granula platelet berisi ADP dan

serotonin. Proses ini kadang-kadang disebut sebagai reaksi pelepasan

platelet, dan platelet tersebut selanjutnya diaktifkan. Reseptor fibrinogen

terdapat pada permukaan platelet dan kemudian firinogen akan bekerja

sebagai jembatan antara kedua platelet dapat dilihat pada Gambar 2.2.

iii. peningkatan sintesis tromboksan: Stimulasi platelet oleh trombin,

kolagen dan ADP menyebabkan aktivitas enzim fosfolipase membran

platelet, yang membebaskan asam arakidonat dan fosfolipid membran.

Asam arakidonat pertama diubah menjadi prostaglandin H2 oleh

siklooksigenase, suatu enzim yang dinonaktifkan oleh aspirin secara

ireversibel. Prostaglandin H2 dimetabolisme menjadi tromboksan A2,

yang dilepaskan ke dalam plasma. Tromboksan A2 yang dihasilkan akan

menempel pada reseptor platelet lain sehingga terjadi agregasi platelet,

yang selanjutnya memacu proses penyumbatan dan penting untuk

pembentukan sumbatan hemostatik secara cepat dapat dilihat pada

Gambar 2.2 Proses agregat platelet pada pembuluh darah (Fitzakerley, 2012).

2.5 Bentuk Pembekuaan Darah di Dalam Tubuh

Menurut Harahap dan Sumadio (1995) ada dua bentuk pembekuan darah

di dalam tubuh, yaitu trombus dan embolus. Trombus adalah pembekuan darah

yang melekat pada dinding pembuluh darah, hal ini terjadi terutama disebabkan

adanya inflamasi (kerusakan) saluran darah. Sudiono dan Yuwono (2003)

mengatakan, trombus merupakan benda padat yang terdiri dari unsur-unsur

(elemen) darah di dalam pembuluh darah atau jantung sewaktu masih hidup,

unsur-unsur darah ini adalah platelet, fibrin, eritrosit dan leukosit. Proses

pembentukan trombus disebut trombosis. Sedangkan embolus adalah pecahnya

trombus yang dapat menyumbat saluran darah kecil yang mengakibatkan

penghambatan aliran darah atau sering disebut embolisme. Embolisme

pulmonari adalah emboli yang terjadi pada pembuluh darah pulmonari (Harahap

dan Sumadio, 1995). Trombus dan embolus ini berbahaya karena dapat

menyumbat pembuluh dan jaringan akan mengalami kekurangan oksigen dan

2.5.1 Proses Pembentukan Bekuan Darah

Normalnya, darah yang mengalir tetap cair karena terdapat keseimbangan

tertentu yang sangat komplek. Pada keadaan tertentu, keseimbangan ini dapat

terganggu sehingga terjadi trombosis. Pembentukan trombus dimulai dengan

melekatnya platelet-platelet pada perrmukaan endotel pembuluh darah atau

jantung. Jika terjadi suatu kerusakan pada platelet, akan dilepaskan suatu zat

tromboplastin. Zat inilah yang akan merangsang proses pembentukan beku

darah. Tromboplastin akan mengubah protrombin yang terdapat didalam darah

menjadi trombin, yang kemudian bereaksi dengan fibrinogen menjadi fibrin.

Fibrin seperti jala yang menahan eritrosit dan leukosit, selain itu trombin juga

menyebabkan pecahnya platelet sehingga terbentuk lebih banyak tromboplastin.

Dengan adanya darah yang mengalir melalui tempat itu, faktor-faktor

pembekuan yang dikeluarkan platelet akan terbawa oleh aliran darah sehingga

tidak terjadi proses pembekuan pada tempat itu, tetapi hanya terjadi suatu

trombus (Sudiono dan Yuwono, 2003). Menurut Dewoto (2008), terjadinya

proses pembentukan bekuan darah ini dikarenakan beberapa faktor, diantanya

adalah faktor pembuluh darah, faktor platelet dan faktor pembekuan darah.

2.6 Antiplatelet (Antitrombotik) dan Trombolitik (Fibrinolitik)

Platelet menjadi sumbat hemostasis awal di tempat perlukaan pembuluh

darah, selain itu platelet berperan pada pembentukan trombus. Obat yang

digunakan untuk mencegah dan pengobatan tromboemboli adalah golongan

antikoagulan, antitrombosit dan trombolitik. Antikoagulan digunakan untuk

agregasi trombosit sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pembentukan

trombus yang terutama sering ditemukan pada sistem arteri. Trombolitik berbeda

dengan antikoagulan yang mencegah terbentuk dan meluasnya tromboemboli,

trombolitik melarutkan trombus yang sudah terbentuk (Dewoto, 2008).

2.6.1 Antiplatelet (antitrombotik)

Penghambat agregasi platelet untuk mengurangi pembentukan agregat

dilakukan dengan cara menghambat aktivasi platelet dengan berbagai cara, yaitu

menghambat pembentukan TXA2 dan pemberian antagonis resepor-reseptor

yang ada di membran platelet, yang dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Cara penghambatan agregasi platelet (Groos dan Weitz, 2009).

Zat-zat ini terbukti dalam mencegah dan mengobati penyakit

kardiovaskular oklusif, mempertahankan cangkok vaskular dan keutuhan arteri,

antikoagulan kurang berguna dalam pencegahan trombosis arteri. Karena dalam

pembuluh darah yang memiliki aliran lebih cepat. Trombus terutama terdiri dari

platelet dengan sedikit fibrin. Obat platelet mengurangi agregasi platelet dan

trombosis arteri. Pada arteri dengan ateroma, plak yang sangat mungkin

fibrosa tipis. Rupturnya selubung tersebut membuat kolagen subendotel terpapar

sehingga mengaktivasi platelet dan menyebabkan agregasi. Keadaan tersebut

melepaskan tromboksan A2 (TXA2), Adenosin difosfat (ADP), dan

5-hidroksitriptamin (5HT) menyebabkan agregasi platelet selanjutnya,

vasokontriksi, dan aktivasi kaskade pembekuan. Obat antiplatelet, khususnya

asetosal, telah terbukti dapat mengurangi risiko infark miokard pada pasien

dengan angina tidak stabil, meningkatkan ketahanan hidup pasien yang pernah

mengalami infark miokard, dan menurunkan risiko stroke pada pasien dengan

serangan iskemik sementara ( Mycek, dkk., 2001; Neal, 2006).

Peristiwa yang menjadi kunci pada aktivasi dan agregasi platelet adalah

peningkatan kalsium sitoplasma. Hal ini menyebabkan perubahan konformasi

reseptor GPIIb/IIIa inaktif pada membran plasma menjadi reseptor yang

memiliki afinitas yang tinggi terhadap fibrinogen, yang membentuk ikatan silang

di antara platelet, dan menyebabkan agregasi. TXA2, trombin, dan 5HT

mengaktivasi fosfolipase C, dan inositol-1,4,5-trisfosfat (InsP3) yang dihasilkan

menstimulasi pelepasan kalsium dari retikulum endoplasma. ADP menghambat

adenilat siklase dan penurunan adenosin monofosfat siklik (cAMP)

meningkatkan kalsium sitoplasma kembali. Semua obat antiplatelet bekerja satu

arah untuk menghambat jalur aktivasi platelet yang tergantung kalsium (Neal,

2006).

Tromboemboli merupakan salah satu penyebab sakit dan kematian yang

misalnya trauma, kebiasaan merokok, pembedahan, kehamilan atau akibat

obat-obat yang mengandung estrogen (Dewoto, 2008).

Aspirin menghambat sintesis tromboksan A2 (TXA2) di dalam platelet dan

protasiklin (PGI2) di pembuluh darah dengan menghambat secara ireversibel

enzim siklooksigenase terjadi karena aspirin mengasetilasi enzim tersebut,

aspirin dosis kecil hanya dapat menekan pembentukan TXA2, sebagai

antitrombotik dosis efektif aspirin 80-320 mg perhari (Dewoto, 2008). TXA2

merupakan penginduksi kuat agregasi platelet, sel endotel dinding pembuluh

darah menghasilkan prostglandin, PGI2 (Prostasiklin), yang kemungkinan

merupakan antagonis fisiologis dari TXA2. PGI2 menstimulasi reseptor yang

berbeda pada platelet dan mengaktivasi adenilat siklase. Peningkatan cAMP

yang terjadi kemudian berhubungan dengan penurunan kalsium intraseluler dan

inhibisi agregasi platelet (Neal, 2006).

2.6.2 Trombolitik (Fibrinolitik)

Menurut Majerus dan Tollefsen (2008), terapi obat trombolitik

(fibrinolitik) cenderung melarutkan trombus, sistem fibrinolitik melarutkan

bekuan darah intravaskular sebagai hasil kerja plasmin, yakni suatu enzim yang

mencerna fibrin. Plasminogen, suatu prekursor yang tidak aktif, diubah menjadi

plasmin dengan pemutusan ikatan peptida tunggal. Plasmin merupakan suatu

protease yang relatif nonspesifik, senyawa ini mencerna bekuan fibrin dan

protein plasma lainnya, termasuk beberapa faktor koagulan. Dipasaran terdapat

plasmin aktivator seperti jaringan plasmin aktivtor(t-PA), Streptokinase,

Menurut Mycek, dkk., (2001), sifat-sifat umum obat trombolitik dapat

dilihat seperti dibawah ini:

a. kerja: Obat-obat trombolitik mempunyai sifat-sifat yang sama. Semua

bekerja langsung atau tidak mengubah plasminogen menjadi plasmin yang

selanjutnya mencairkan fibrin sehingga melarutkan trombus. Dalam setiap

kasus, pelarutan dan reperfusi bekuan sering terjadi jika terapi dimulai lebih

awal setelah pembentukan bekuan, karena bekuan akan menjadi lebih

resisten untuk lisis jika semakin lama. Trombin lokal yang meningkat dapat

terjadi jika melarutnya bekuan, sehingga menyebabkan agregasi platelet

meningkat dan terjadi trombosis. Cara yang dilakukan untuk mencegah hal

ini adalah dengan pemberian obat antiplatelet seperti aspirin.

b. pemberian obat: Untuk infark miokard, pemberian obat intrakoroner paling

dipercaya untuk mencapai rekanalisasi. Namun, kateterisasi jantung

mungkin tidak dapat dilakukan dalam 2-6 jam, dan jika melewati waktu

tersebut pertolongan miokard yang penting tidak mungkin lagi. Sebab itu,

obat trombolitik biasanya diberikan inravena, karena cara ini cepat, tidak

mahal dan tidak mempunyai risiko kateterisasi.

c. penggunaan dalam terapi: semua digunakan untuk pengobatan trombosis

vena profunda dan embolisme paru berat, obat trombolitik sekarang

digunakan lebih sering untuk mengobati infark miokard akut dan trombosis

arteri perifer dan emboli untuk menghindari pembekuan dalam kateter dan

efek samping: obat-obat trombolitik tidak membedakan fibrin trombus yang

tidak diinginkan dan fibrin sumbatan hemostatik yang menguntungkan. Karena

itu, perdarahan merupakan efek samping utama. Misalnya, suatu lesi yang

semula tidak berbahaya, seperti ulkus peptikum, dapat mengalami perdarahan

setelah suntikan obat trombolitik. Obat-obat ini merupakan kontraindikasi untuk

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Penelitian

eksperimen (eksperimental) bertujuan untuk mencari pengaruh variabel tertentu

terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol. Penelitian ini meliputi

pengumpulan bahan tumbuhan, identifikasi sampel, pembuatan simplisia,

karekterisasi simplisia, pembuatan ekstrak etanol nanas, karekterisasi ekstrak

etanol nanas, penyiapan hewan percobaan, pengujian efek antiagregasi platelet

dengan menentukan waktu perdarahan dan waktu koagulasi menggunakan

rancangan acak lengkap (RAL). Analisis data berdasarkan metode analisis

variasi (ANAVA) dengan tingkat kepercayaan 99%, untuk melihat perbedaan

nyata antara perlakuan menggunakan program SPSS (Statistical Product and

Service Solution).

3.1 Alat-alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat-alat gelas, pisau

dapur, kertas perkamen, neraca kasar, neraca listrik, rotary evaporator, spuit,

oral sonde, oven, pipet kapiler, stopwach, kertas saring, silet, dan pinset.

3.2 Bahan

Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah buah nanas segar, α

-naftol, amil alkohol, asam asetat anhidridat, asam klorida pekat, asam nitrat

pekat, asam sulfat pekat, besi (III) klorida, bismut (III) nitrat, iodium,

sulfat anhidrat, raksa (II) klorida, serbuk magnesium, timbal (II) asetat, toluena,

etanol 96%, tablet asetosal (Aspilets®), CMC Na dan aquades.

3.3 Hewan Percobaan

Hewan percobaan yang digunakan untuk penelitian ini adalah mencit putih

(Mus musculus) jantan berumur 2-3 bulan dan bobot badan 25-35 g yang didapat

dari Laboratorium Farmakologi, Fakultas Farmasi, Universitas Sumatra Utara.

Medan.

3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Sampel

3.4.1 Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara purposif tanpa membandingkan

dengan tumbuhan yang sama dari daerah lain. Sampel diambil dari Pasar

tradisional Melati Sunggal di Kota Medan.

3.4.2 Identifikasi Tanaman

Identifikasi tanaman buah nanas dilakukan oleh Herbarium Medanense

(Meda), Universitas Sumatera Utara, Medan.

3.4.3 Pengolahan Sampel

Buah nanas dibersihkan dengan air hingga bersih kemudian bagian daging

nanas dipisahkan dari kulitnya, lalu dagingnya dipotong-potong, ditimbang, lalu

diangin-anginkan selama 1 hari, selanjutnya dikeringkan di lemari pengering

dengan suhu 30-40oC, setelah kering buah nanas diserbukan dan ditimbang

3.5 Pembuatan Ekstrak Etanol Buah Nanas (EEBN)

Serbuk simplisia dimaserasi dengan etanol, dilakukan dengan cara 10

bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan kedalam bejana,

kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan etanol, ditutup dan dibiarkan selama

5 hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari sari

diserkai (saring), ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya

diaduk dan diserkai, sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian.

Bejana ditutup, dibiarkan ditempat sejuk, terlindung dari cahaya, selama 2 hari.

Kemudian endapan dipisahkan. Hasil maserat yang diperoleh dikumpulkan dan

dipekatkan dengan bantuan alat rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak

etanol (Depkes RI., 1986).

3.6 Karakterisasi Simplisia Buah Nanas

Pemeriksaan karakteristik simplisia ini meliputi pemeriksaan penetapan

kadar air, penetapan kadar sari larut dalam air, penetapan kadar sari larut dalam

etanol, penetapan kadar abu total, dan penetapan kadar abu tidak larut dalam

asam (WHO, 1998; Depkes RI., 1995).

3.6.1 Penetapan Kadar Air

Penetapan kadar air dilakukan menurut metode Azeotropi (destilasi

toluena) (WHO, 1998).

Cara kerja:

Dimasukkan 200 ml toluena dan 2 ml air suling ke dalam labu alas bulat,

lalu didestilasi selama 2 jam. Setelah itu, toluena dibiarkan mendingin selama 30

Kemudian ke dalam labu tersebut dimasukkan 5 g serbuk simplisia yang telah

ditimbang seksama, labu dipanaskan hati-hati selama 15 menit. Setelah toluena

mendidih, kecepatan tetesan diatur lebih kurang 2 tetes tiap detik sampai

sebagian besar air terdestilasi, kemudian kecepatan tetesan dinaikkan hingga 4

tetes tiap detik. Setelah semua air terdestilasi, bagian dalam pendingin dibilas

dengan toluena. Destilasi dilanjutkan selama 5 menit, kemudian tabung

penerima dibiarkan mendingin pada suhu kamar. Setelah air dan toluena

memisah sempurna, volume air dibaca dengan ketelitian 0,05 ml. Selisih kedua

volume air yang dibaca sesuai dengan kandungan air yang terdapat dalam bahan

yang diperiksa. Kadar air dihitung dalam persen (WHO, 1998; Depkes RI.,

1995).

3.6.2 Penetapan Kadar Sari Larut dalam Air

Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan, dimaserasi selama 24 jam

dalam 100 ml air-kloroform (2,5 ml kloroform dalam air suling sampai 1 liter)

dalam labu bersumbat sambil dikocok sesekali selama 6 jam pertama, kemudian

dibiarkan selama 18 jam, lalu disaring. Sejumlah 20 ml filtrat pertama diuapkan

sampai kering dalam cawan penguap yang berdasar rata yang telah ditara dan

sisa dipanaskan pada suhu 105oC sampai bobot tetap. Kadar dalam persen sari

yang larut dalam air dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan (Depkes

RI., 1979).

3.6.3 Penetapan Kadar Sari Larut dalam Etanol

Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan, dimaserasi selama 24 jam

6 jam pertama, kemudian dibiarkan selama 18 jam. Kemudian disaring cepat

untuk menghindari penguapan etanol. Sejumlah 20 ml filtrat diuapkan sampai

kering dalam cawan penguap yang berdasar rata yang telah dipanaskan dan

ditara. Sisa dipanaskan pada suhu 105oC sampai bobot tetap. Kadar dalam

persen sari yang larut dalam etanol 96% dihitung terhadap bahan yang telah

dikeringkan (Depkes RI., 1979).

3.6.4 Penetapan Kadar Abu Total

Sebanyak 2 g serbuk yang telah digerus dan ditimbang seksama

dimasukkan dalam krus porselin yang telah dipijar dan ditara, kemudian

diratakan. Krus dipijar perlahan-lahan sampai arang habis, pijaran dilakukan

pada suhu 600oC selama 3 jam kemudian didinginkan dan ditimbang sampai

diperoleh bobot tetap. Kadar abu dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan

(Depkes RI., 1979).

3.6.5 Penetapan Kadar Abu Tidak Larut dalam Asam

Abu yang diperoleh dalam penetapan kadar abu dididihkan dalam 25 ml

asam klorida encer selama 5 menit, bagian yang tidak larut dalam asam

dikumpulkan, disaring melalui kertas saring, dipijarkan, kemudian didinginkan

dan ditimbang sampai bobot tetap. Kadar abu yang tidak larut dalam asam

dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan (Depkes RI., 1979).

3.7 Karakterisasi Ekstrak Etanol Buah Nanas (EEBN)

Karakterisasi Ekstrak Etanol Buah Nanas yang dilakukan adalah:

a. penetapan kadar air

c. penetapan kadar sari larut dalam etanol

d. penetapan kadar abu total

e. penetapan kadar abu tidak larut dalam asam

adapun cara kerja dari penetapan kadar ini, dilakukan sama seperti cara kerja

pada karakterisasi simplisia.

3.8 Skrining Fitokimia Simplisia Buah Nanas

Skrining fitokimia meliputi pemeriksaan senyawa golongan alkaloid,

flavonoid, glikosida (Depkes RI., 1979), saponin (Depkes RI., 1979; Farnsworth,

1966), tanin dan triterpenoid/steroid (Farnsworth, 1966).

3.8.1 Pemeriksaan Alkaloid

Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 0,5 g kemudian ditambahkan 1 ml

asam klorida 2 N dan 9 ml air suling, dipanaskan di atas penangas air selama 2

menit, didinginkan dan disaring. Filtrat yang diperoleh dipakai untuk tes

alkaloid. Diambil 3 tabung reaksi, lalu ke dalamnya dimasukkan 0,5 ml filtrat.

Pada masing-masing tabung reaksi:

a. ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer

b. ditambahkan 2 tetes pereaksi Bouchardat

c. ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendorff.

Alkaloid positif jika terjadi endapan atau kekeruhan pada dua dari tiga

percobaan diatas.

3.8.2 Pemeriksaan Flavonoid

Serbuk simplisia ditimbang 10 g, lalu ditambahkan 10 ml air panas,

ditambahkan 0,1 g serbuk magnesium dan 1 ml asam klorida pekat dan 2 ml

amil alkohol. Dikocok dan dibiarkan memisah. Flavonoid positif jika terjadi

warna merah atau kuning atau jingga pada lapisan amil alkohol.

3.8.3 Pemeriksaan Glikosida

Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 3 g, lalu disari dengan 30 ml

campuran etanol 96%-air (7:3) dan 10 ml asam klorida 2 N, direfluks selama 2

jam, didinginkan dan disaring. Diambil 20 ml filtrat, ditambahkan 25 ml air

suling dan 25 ml timbal (II) asetat 0,4 M, dikocok, didiamkan selama 5 menit,

lalu disaring. Filtrat disari dengan 20 ml campuran kloroform-isopropanol (3:2)

sebanyak 3 kali. Pada kumpulan sari ditambahkan natrium sulfat anhidrat,

disaring, dan diuapkan pada suhu tidak lebih dari 50oC. Sisanya dilarutkan

dengan 2 ml metanol.

Larutan sisa digunakan untuk percobaan berikut:

a. diuapkan 0,1 ml larutan percobaan diatas penangas air, pada sisa

ditambahkan pereaksi Liebermann-Bouchardat, terjadi warna biru atau hijau

yang menunjukkan adanya glikosida.

b. dimasukkan 0,1 ml larutan percobaan dalam tabung reaksi, diuapkan di atas

penangas air. Pada sisa ditambahkan 2 ml air dan 5 tetes pereaksi molish.

Ditambahkan hati-hati 2 ml asam sulfat pekat, terbentuk cincin berwarna

ungu pada batas cairan menunjukkan adanya ikatan gula.

c. percobaan terhadap gula pereduksi yaitu sampel disari dengan cara merebus

fehling B sama banyak kemudian dipanaskan, terbentuk endapan berwarna

merah bata menunjukkan adanya gula pereduksi.

3.8.4 Pemeriksaan Saponin

Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 0,5 g dan dimasukkan ke dalam

tabung reaksi, lalu ditambahkan 10 ml air panas, didinginkan, kemudian dikocok

kuat-kuat selama 10 menit. Jika terbentuk busa setinggi 1-10 cm yang stabil

tidak kurang dari 10 menit dan tidak hilang dengan penambahan 1 tetes asam

klorida 2 N menunjukkan adanya saponin.

3.8.5 Pemeriksaan Tanin

Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 1 g, dididihkan selama 3 menit

dalam air suling lalu didinginkan dan disaring. Pada filtrat ditambahkan 1-2 tetes

pereaksi besi (III) klorida 1% b/v. Jika terjadi warna biru kehitaman atau hijau

kehitaman menunjukkan adanya tanin.

3.8.6 Pemeriksaan Steroid/triterpenoid

Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 1 g, dimaserasi dengan 20 ml n

-heksan selama 2 jam, disaring. Filtrat diuapkan dalam cawan penguap dan pada

sisanya ditambahkan pereaksi asam sulfat pekat melalui dinding cawan. Apabila

terbentuk warna ungu atau merah yang berubah menjadi biru ungu atau biru

hijau menunjukkan adanya triterpenoid/steroid.

3.9 Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol Buah Nanas (EEBN)

Skrining fitokimia untuk ekstrak etanol buah nanas meliputi pemeriksaan

senyawa golongan alkaloid, flavonoid, glikosida (Depkes RI., 1979), saponin

(Farnsworth, 1966). Adapun cara kerja skrining fitokimia EEBN yang

dilakukan, sama seperti skrining fitokimia yang dilakukan terhadap simplisia.

3.10Pembuatan Suspensi Bahan Uji

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hewan percobaan, bahan uji seperti

CMC Na, asetosal dan ekstrak yang telah diperoleh dari ekstraksi buah nanas

dibuat dalam bentuk suspensi untuk diberikan secara oral pada mencit. Suspensi

adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak

larut, terdispersi dalam cairan pembawa (Depkes RI., 1979).

3.10.1 Pembuatan Suspensi Na CMC 1%

Aquadest dididihkan kemudian dimasukkan ke dalam lumpang. Na CMC

ditaburkan di atas aquadest di dalam lumpang, diamkan selama 15 menit.

Setelah Na CMC mengembang, sediaan digerus cepat hingga terbentuk masa

yang homogen dan transparan. Kemudiaan ditambahkan aquadest sedikit demi

sedikit sambil di gerus. Sediaan kemudiaan dimasukkan ke dalam labu ukur,

cukupkan volume dengan aquadest hingga didapatkan konsentrasi yang

diinginkan. Pada penelitian ini digunakan suspensi Na CMC dengan konsentrasi

1%.

3.10.2 Pembuatan Suspensi Asetosal 4 mg/ml

Tablet asetosal 80 mg/ tablet digerus, Serbuk tablet asetosal yang telah

ditimbang 80 mg tadi dimasukkan ke dalam lumpang, kemudian ditambahkan

suspensi Na CMC 1% sebanyak 20 ml dan digerus hingga merata. Sediaan

suspensi Na CMC 1% ke dalam labu hingga dicapai batas volume untuk

mendapatkan konsentrasi 4 mg/ml.

3.10.3 Pembuatan Suspensi Ekstrak Etanol Buah Nanas

Ekstrak etanol buah nanas ditimbang sesuai dengan konsentrasi yang

diinginkan. Kemudaian dimasukkan ke dalam lumpang, dan ditambahkan

suspensi Na CMC 1% lalu digerus hingga merata. Sediaan suspensi ekstrak

etanol buah nanas dimasukkan ke dalam labu ukur, kemudian ditambahkan

suspensi Na CMC 1% ke dalam labu hingga dicapai batas volume untuk

mendapatkan konsentrasi yang diinginkan.

3.11 Uji Efek Antiagregasi Platelet

Pada pengujian ini, mencit putih jantan dibagi menjadi 7 kelompok,

kelompok 1 adalah kontrol negatif (suspensi natrium karboksimetilselulosa 1%),

kelompok 2 kontrol positif (asetosal 40 mg/kg BB), kelompok 3, 4, 5, 6, 7

adalah kelompok perlakuan dengan variasi dosis. Masing-masing kelompok

terdiri atas 6 ekor mencit. Pengujian dilakukan dengan memberikan bahan uji

kepada mencit setiap hari satu kali pemberian, selama 28 hari berturut-turut

secara oral dengan menggunakan oral sonde, pada dosis 50 mg/kg BB, 100

mg/kg BB, 200 mg/kg BB, 300 mg/kg BB, 400 mg/kg BB. Parameter yang

digunakan yaitu waktu perdarahan dan waktu koagulasi yang diukur pada hari ke

7, 14, 21 dan 28 (Sukandar a, dkk., 2008).

3.11.1 Pengukuran Waktu Perdarahan

Waktu perdarahan adalah interval waktu antara timbulnya tetes pertama

Cara yang dilakukan adalah ujung ekor mencit dibersihkan dengan alkohol 70%,

lalu ekor mencit dilukai secara melintang dengan pisau pemotong yang diberi

pembatas pada jarak 2 cm dari ujung ekor, sepanjang 2 mm dan sedalam 1 mm,

darah yang keluar diserap dengan kertas penyerap dengan interval waktu 1 detik

(Sukandar b, dkk., 2008; Yasa, dkk., 2012).

3.11.2 Pengukuran Waktu Koagulasi

Waktu koagulasi adalah waktu yang diperlukan untuk terbentuknya

benang fibrin, uji ini untuk melihat perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Cara

yang dilakukan adalah darah dari ujung ekor diserap dengan pipa kapiler selama

30 detik. Pipa kapiler dipatahkan setiap interval 15 detik, yang diamati adalah

waktu awal terbentuknya benang fibrin darah mencit pada pipa kapiler yang

telah dipatahkan dengan interval waktu pengamatan 1 detik hingga waktu

koagulasi ditentukan. Adanya efek ditunjukkan dengan semakin panjangnya

waktu koagulasi jika dibandingkan dengan kontrol negatif (Sukandar b, dkk.,

2008).

3.12 Analisis Data

Data hasi penelitian dianalisis dengan metode analisis variasi (ANAVA)

one way dengan tingkat kepercayaan 99% dan Analisis statistik ini

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Tanaman

Hasil identifikasi tumbuhan dilakukan di “Herbarium Medanense”

Universitas Sumatera Utara, Medan, menyebutkan bahwa tumbuhan yang

digunakan adalah tumbuhan Nanas (Ananas comusus Merr), famili

Bromeliaceae. Hasil identifikasi tumbuhan dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.2 Karakteristik Simplisia dan Ekstrak Etanol Buah Nanas (EEBN)

Hasil karakterisasi serbuk simplisia buah nanas dan ekstrak etanol buah

nanas dapat dilihat pada Tabel 4.1.

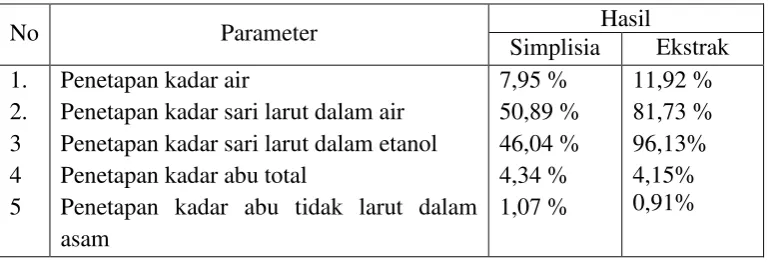

Tabel 4.1 Hasil karakterisasi serbuk simplisia dan ekstrak etanol buah nanas.

No Parameter Hasil

Simplisia Ekstrak 1.

2. 3 4 5

Penetapan kadar air

Penetapan kadar sari larut dalam air Penetapan kadar sari larut dalam etanol Penetapan kadar abu total

Penetapan kadar abu tidak larut dalam asam

7,95 % 50,89 % 46,04 % 4,34 % 1,07 %

11,92 % 81,73 % 96,13% 4,15% 0,91%

Hasil karakterisasi simplisia buah nanas menunjukkan hasil penetapan

kadar air diperoleh lebih kecil dari 10% yaitu 7,9%. kelebihan air dalam bahan

tanaman obat akan mendorong pertumbuhan mikroba, keberadaan jamur atau

serangga, serta mendorong kerusakan karena terjadi proses hidrolisis (Trease,

Penetapan kadar sari dilakukan terhadap dua pelarut, yaitu dalam air dan

etanol. Hasil karakterisasi simplisia buah nanas menunjukkan kadar sari yang

larut dalam air tidak kurang dari 37% yaitu sebesar 50,89%, sedangkan kadar

sari yang larut dalam etanol tidak kurang dari 3% yaitu sebesar 46,04%. Kadar

sari yang larut dalam air lebih besar dari kadar sari yang larut dalam etanol

karena senyawa bersifat polar lebih banyak larut di dalam pelarut air dari etanol,

dan senyawa yang tidak larut di pelarut air akan larut di dalam pelarut etanol.

Air dapat melarutkan zat lain yang tidak diperlukan seperti gom, pati, protein,

lemak, lendir dan lain-lain, hal ini yang menyebabkan tingginya kadar sari yang

larut dalam air dari tanaman yang dilarutkan (Depkes RI., 1986).

Penetapan kadar abu pada simplisia buah nanas menunjukkan kadar abu

total sebesar 4,34% dan kadar abu tidak larut dalam asam sebesar 1,07%, kadar

yang diperoleh memenuhi persyaratan, karena persyaratan kadar abu untuk buah

nanas tidak lebih dari 9% dan persyaratan kadar abu yang tidak larut dalam asam

tidak lebih dari 2,5% (Depkes RI., 1979). Penetapan kadar abu dimaksudkan

untuk mengetahui kandungan mineral internal (abu fisiologis) yang berasal dari

jaringan tanaman itu sendiri, dan eksternal (abu non-fisiologis) yang merupakan

residu dari luar seperti pasir dan tanah yang terdapat di dalam sampel (Depkes

RI., 2000; WHO, 1998). Kadar abu tidak larut asam untuk menunjukkan jumlah

silika, khususnya pasir yang ada pada simplisia dengan cara melarutkan abu total

dalam asam klorida (WHO, 1998).

Standar karakterisasi ekstrak belum tercantum dalam monografi parameter

sebagai acuan untuk karakteristik ekstrak etanol buah nanas (EEBN). Hasil

karakterisasi ekstrak etanol buah nanas yang diperoleh menunjukkan hasil

penetapan kadar air sebesar 11,92%, jika dibandingkan dengan simplisia kadar

air pada ekstrak lebih besar karena kemungkinan dalam proses pembuatan

ekstrak, air yang tidak diharapkan baik dari pelarut maupun dari udara masuk ke

dalam ekstrak.

Penetapan kadar sari dilakukan terhadap dua pelarut, yaitu dalam air dan

etanol. Hasil karakterisasi ekstrak etanol buah nanas, menunjukkan kadar sari

yang larut dalam air sebesar 81,73% dan kadar sari yang larut dalam etanol

sebesar 96,13%, dari hasil karakterisasi yang di dapat, kadar sari yang larut

dalam etanol lebih besar dari kadar sari yang larut dalam air, karena

kemungkinan ekstrak buah nanas yang didapatkan dari ekstraksi dengan

menggunakan pelarut etanol, sehingga sari yang tertarik pada saat ekstraksi

sebagian besar adalah senyawa yang larut dalam etanol. Itulah sebabnya kadar

sari yang larut dalam etanol lebih besar. Penetapan kadar abu pada ekstrak etanol

buah nanas, menunjukkan kadar abu total sebesar 4,15%, dan kadar abu tidak

larut dalam asam sebasar 0,91%.

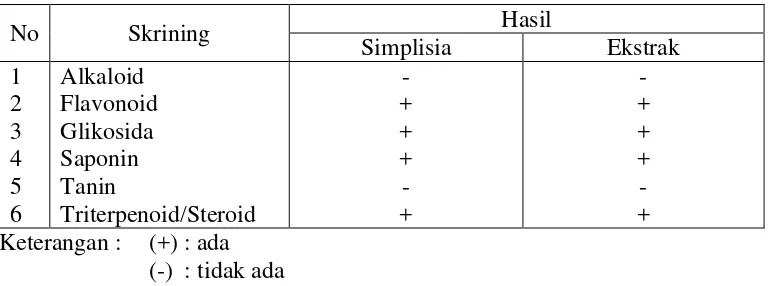

4.3 Skrining Fitokimia

Skrining fitokimia serbuk simplisia buah nanas dan ekstrak etanol buah

nanas dilakukan untuk mendapatkan informasi golongan senyawa metabolit

sekunder yang terdapat di dalamnya. Adapun pemeriksaan yang dilakukan

terhadap simplisia dan ekstrak etanol buah nanas adalah pemeriksaan golongan