KOMUNIKASI PARTISIPATIF DAN JARINGAN KOMUNIKASI

DALAM MEMBANGUN AKSI KOLEKTIF DI GABUNGAN

PERKUMPULAN PETANI PENGGUNA AIR (P3A) PAPAH

RIZKI MILA AMALIA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Komunikasi Partisipatif dan Jaringan Komunikasi dalam Membangun Aksi Kolektif di Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Papah adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, November 2016

Rizki Mila Amalia

RINGKASAN

RIZKI MILA AMALIA. Komunikasi Partisipatif dan Jaringan Komunikasi dalam Membangun Aksi Kolektif di Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Papah. Dibimbing oleh SARWITITI SARWOPRASODJO dan RESFA FITRI.

Target mencapai swasembada pangan muncul sebagai salah satu program kerja Pemerintahan Presiden Jokowi. Tujuan mencapai swasembada pangan tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, salah satunya adalah sulitnya meningkatkan produktifitas hasil pertanian akibat kelangkaan air. Kelangkaan air yang terjadi belakangan ini dipicu oleh penurunan curah hujan karena fenomena iklim El Nino. Untuk mengatasi masalah kelangkaan air dan mencapai water security diperlukan adanya lembaga di tingkat grassroot yang bergerak langsung di bidang pengelolaan air irigasi untuk pertanian, yaitu Perkumpulan Petani Pengguna air (P3A). Namun, peran P3A dirasakan belum optimal dalam melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi tersier. Masalah yang masih dihadapi oleh P3A adalah lahan pertanian anggota P3A masih mengalami kekurangan air, pembagian air yang tidak merata dan tidak sesuai jadwal dari daerah hulu ke hilir akibat kurangnya komunikasi diantara mereka.

Kebanyakan lembaga yang diinisiasi oleh pemerintah, seperti P3A, juga tidak memberikan peluang bagi masyarakat ikut berpartisipasi dalam musyawarah. Peluang masyarakat dalam pengambilan keputusan juga tidak ada karena musyawarah selalu didominasi oleh elit desa dan fasilitator. Padahal, lembaga seperti P3A seharusnya memberikan akses kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yang diprakarsai dan diatur oleh masyarakat sendiri, di mana mereka mengambil aksi untuk kepentingan bersama. Aksi kolektif untuk menyelesaikan masalah tentunya dihasilkan dari komunikasi partisipatif kelompok masyarakat tersebut. Komunikasi partisipatif harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam permasalahan irigasi, yaitu P3A unit, Dinas Pekerja Umum serta Dinas Pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan aksi kolektif dengan komunikasi partisipatif dan jaringan komunikasi P3A. Berdasarkan sensus yang dilakukan dari tujuh belas P3A di Daerah Irigasi Papah Kabupaten Kulon Progo dan uji korelasi Rank Spearman diketahui bahwa karakteristik P3A, yaitu umur dan pengalaman P3A berhubungan nyata positif terhadap kemampuan berdialog. Norma P3A berhubungan nyata positif dengan jarak jaringan komunikasi P3A. Namun, jaringan komunikasi P3A tidak memiliki hubungan nyata dengan kemampuan berdialog dan kesempatan mengemukakan aspirasi dalam P3A. Selain itu, kemampuan berdialog dan kesempatan mengemukakan aspirasi dalam P3A tidak berhubungan dengan keikutsertaan anggota P3A dalam aksi kolektif, hanya kepadatan jaringan P3A yang berhubungan nyata negatif dengan keiikutsertaan anggota P3A dalam aksi kolektif pemeliharaan jaringan.

SUMMARY

RIZKI MILA AMALIA. The Participatory Communication and Communication Network to Build Collective Action on Farmer Water Users Associations in Irrigation Area Papah. Supervised by SARWITITI SARWOPRASODJO and RESFA FITRI.

The goal of food self-sufficiency emerged as one of President Jokowi’s government program. There are so many obstacles that goal. The scarcity of water became the main problem to increase the productivity of agricultural products. Water scarcity that happened recently, triggered by a rainfall decrease due to a climate phenomenon, El Nino. In order to overcome those problem, the institutions at grassroot level is highly demanded to achieve water security. The institution must engaged directly in the field of water management for agriculture, the Farmers Water Users Association. However, the role of Farmers Water Users Association had not been managing tertiary irrigation network optimally. The problems that faced by Farmers Water Users Association member is the suffer of water shortages on their farm land, the uneven of water distribution from upstream to downstream due to the lack of communication between them.

Most institutions that initiated by the government, such as the Farmers Water Users Association, did not provide the opportunities for communities to participate in the deliberations. The opportunities for communities in decision-making also not exist because deliberations are always dominated by the village elite and facilitators. In fact, organizations such as the Farmers Water Users Association should provide access to the public to carry out development initiated and managed by the communities themselves, where they take action for the common good. Collective action to solve the problem of course is generated from participatory communication community groups. Participatory communication must involve all stakeholders in the problems of irrigation, namely Farmers Water Users Association, Department of General Workers and the Department of Agriculture.

The present study was aimed to know correlation between Farmers Water

Users Associations’ collective action and participatory communication and also communication networks. According to the census conducted in seventeen Farmers Water Users Association in irrigation area Papah Kulon Progo and Rank Spearman correlation test known that characteristics, such as age and experience real positively related to the ability to dialogue. Norm associated positively with the distance of the communications network. However, the communication network has no relation with the ability on dialogue and chance of expressed aspirations. In addition, the ability on dialogue and chance of expressed aspirations is not related to the participation of members in collective action, only the density of the network real negative associated with members participation in collective action in maintenance irrigation network.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

KOMUNIKASI PARTISIPATIF DAN JARINGAN KOMUNIKASI

DALAM MEMBANGUN AKSI KOLEKTIF DI GABUNGAN

PERKUMPULAN PETANI PENGGUNA AIR (P3A) PAPAH

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga laporan penelitian ini berhasil diselesaikan. Penelitian dengan judul Komunikasi Partisipatif dan Jaringan Komunikasi dalam Membangun Aksi Kolektif di Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Papah dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sampai dengan April 2016. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Daerah Irigasi Papah, Kabupaten Kulon Progo.

Ungkapan terima kasih tidak terhingga penulis ucapkan kepada Ibu, serta

segenap keluarga atas do’a dan kasih sayangnya. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr Ir Sarwititi Sarwoprasodjo, MS dan Dr Ir Resfa Fitri, MPl St selaku pembimbing tugas akhir serta Prof (RIS) Ign Djoko Susanto, SKM dan Dr Ir Djuara P. Lubis, MS yang telah memberikan saran kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada staf pengajar, rekan-rekan Pasca Sarjana Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB serta teman-teman UGM yang telah menemani dan membantu penulis selama penelitian di Yogyakarta. Rasa hormat, penulis sampaikan kepada para pengurus Perkumpulan Petani Pengguna Air yang berada di wilayah Daerah Irigasi Papah, Kabupaten Kulon Progo, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk hadir dalam lapanan dan pertemuan di tingkat gabungan, serta bantuannya dalam proses penelitian. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih juga kepada seluruh pihak Pemerintah Desa tempat ketujuh belas P3A unit berada, Penyuluh Pertanian dan Dinas Pekerja Umum.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi yang membaca pada umumnya dan bagi penulis sendiri khususnya.

Bogor, November 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN viii

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 4

Manfaat Penelitian 4

2 TINJAUAN PUSTAKA 5

Definisi Komunikasi Partisipatif 5

Prinsip Komunikasi Partisipatif 6

Dialog Sebagai Inti Komunikasi Partisipatif 8

Aspirasi (Voice) 13

Karakteristik Kelompok 14

Jaringan Sosial 17

Aksi Kolektif 23

Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) 24

3 KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 27

Kerangka Berpikir 27

Hipotesis 30

4 METODE 30

Lokasi dan Waktu Penelitian 30

Populasi Penelitian 30

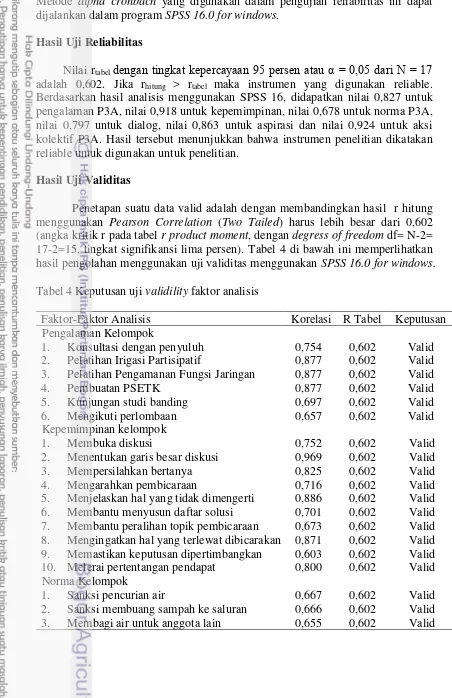

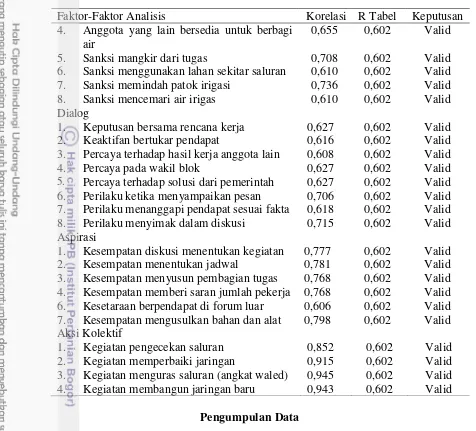

Reliabilitas dan Validitas 31

Pengumpulan Data 33

Pengolahan Data dan Analisis Data 34

Definisi Operasional 36

5 DESKRIPSI PERKUMPULAN PETANI PENGGUNA AIR DI

DAERAH IRIGASI PAPAH 40

Gabungan Perkumpulan Petani Penggunan Air Papah 40 6 JARINGAN KOMUNIKASI DAN HUBUNGANNYA DENGAN

KARAKTERISTIK P3A 45

Deskripsi Jaringan Komunikasi P3A 45

Karakteristik P3A 72

Jaringan Komunikasi dan Hubungannya dengan Karakter P3A 77 7 KOMUNIKASI PARTISIPATIF DAN FAKTOR-FAKTOR

YANG BERHUBUNGAN 78

Deskripsi Komunikasi Partisipatif 78

Hubungan antara Karakteristik P3A dengan Komunikasi

Partisipatif 82

Hubungan antara Jaringan Komunikasi P3A dengan Komunikasi

Partisipatif 86

8 AKSI KOLEKTIF DAN FAKTOR-FAKTOR YANG

BERHUBUNGAN 87

Aksi Kolektif dan Hubungannya dengan Komunikasi Partisipatif 89 Hubungan antara Jaringan Komunikasi dengan Aksi Kolektif 91

9 SIMPULAN DAN SARAN 92

Simpulan 92

Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

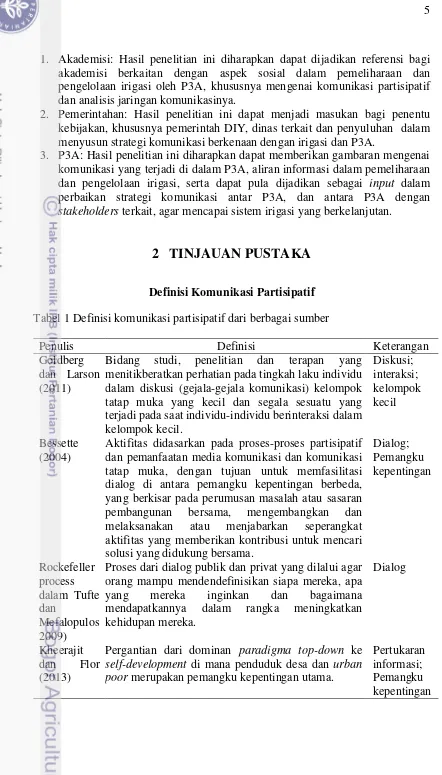

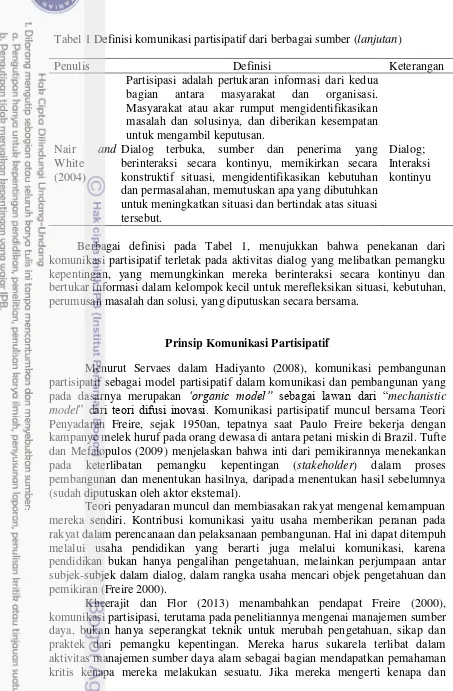

1 Definisi komunikasi partisipatif dari berbagai sumber 5 2 Pendekatan konseptual terhadap komunikasi pembangunan 7

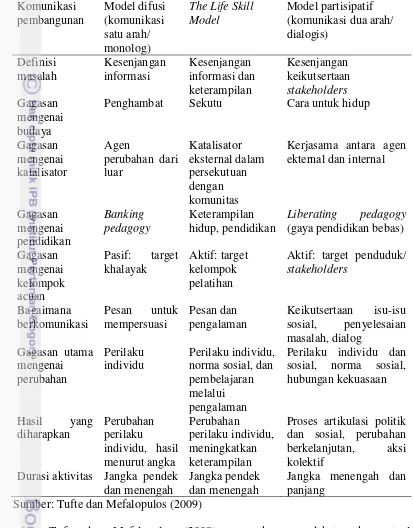

3 Tingkatan konfirmasi antar pribadi 10

4 Keputusan uji validility faktor analisis 32

5 Definisi operasional peubah karakteristik P3A 36 6 Definisi operasional peubah komunikasi partisipatif 37 7 Definisi operasional jaringan komunikasi P3A 38

8 Kondisi P3A di Daerah Irigasi Papah 42

9 Distribusi analisis jaringan komunikasi P3A di Gabungan P3A

Papah, Kabupaten Kulon Progo 2016 70

10 Distribusi responden berdasarkan umur di Gabungan P3A Papah,

Kabupaten Kulon Progo 2016 72

11 Distribusi responden berdasarkan ukuran P3A dalam diskusi rutin

di Gabungan P3A Papah, Kabupaten Kulon Progo 2016 73 12 Distribusi responden berdasarkan pengalaman P3A di Gabungan

P3A Papah, Kabupaten Kulon Progo 2016 73

13 Distribusi responden berdasarkan tingkat kepemimpinan dalam

dialog di Gabungan P3A Papah, Kabupaten Kulon Progo 2016 75 14 Distribusi responden keberadaan norma di Gabungan P3A Papah,

Kabupaten Kulon Progo 2016 76

15 Koefisien uji korelasi karakteristik kelompok dengan jaringan

komunikasi 78

16 Distribusi responden berdasarkan tingkat kemampuan berdialog

di Gabungan P3A Papah, Kabupaten Kulon Progo 2016 79 17 Distribusi responden berdasarkan tingkat kesempatan

mengemukakan aspirasi di Gabungan P3A Papah, Kabupaten

Kulon Progo 2016 81

18 Persentase P3A berdasarkan umur kelompok dan kemampuan

berdialog di Gabungan P3A Papah, Kabupaten Kulon Progo 2016 82 19 Persentase P3A berdasarkan umur kelompok dan kesempatan

mengemukakan aspirasi di Gabungan P3A Papah, Kabupaten

Kulon Progo 2016 83

20 Persentase P3A berdasarkan ukuran kelompok dan kemampuan

berdialog di Gabungan P3A Papah, Kabupaten Kulon Progo 2016 84 21 Jumlah dan persentase P3A berdasarkan ukuran kelompok dan

kesempatan mengemukakan aspirasi di Gabungan P3A Papah,

Kabupaten Kulon Progo 2016 84

22 Koefisien uji korelasi karakteristik P3A dengan komunikasi

partisipatif 86

23 Koefisien uji korelasi komunikasi partisipatif dengan jaringan

komunikasi 86

24 Distribusi responden berdasarkan tingkat keikutsertaan dalam aksi

25 Persentase P3A berdasarkan kemampuan berdialog dan keikutsertaan aksi kolektif di Gabungan P3A Papah, Kabupaten

Kulon Progo 2016 89

26 Persentase P3A berdasarkan kesempatan mengemukakan aspirasi dan keikutsertaan aksi kolektif di Gabungan P3A Papah,

Kabupaten Kulon Progo 2016 90

DAFTAR GAMBAR

1 Perbandingan jenis broker 20

2 Struktur jaringan komunikasi (Devito 2011) 21

3 Kerangka pikir 29

4 Skema irigasi GP3A Papah 43

5 Jaringan komunikasi Gabungan P3A Papah 46

6 Jaringan komunikasi P3A Wargo Rukun 48

7 Jaringan komunikasi P3A Suka Makmur 50

8 Jaringan komunikasi P3A Sido Dadi 51

9 Jaringan komunikasi P3A Sedyo Makmur 53

10 Jaringan komunikasi P3A Tani Mulyo 54

11 Jaringan komunikasi P3A Suka Bangun 56

12 Jaringan komunikasi P3A Tani Maju 57

13 Jaringan komunikasi P3A Suka Maju 58

14 Jaringan komunikasi P3A Tri Daya Makmur 59

15 Jaringan komunikasi P3A Tri Guna Tirta 61

16 Jaringan komunikasi P3A Sido Makmur 62

17 Jaringan komunikasi P3A Ngudi Lestari 63

18 Jaringan komunikasi P3A Sari Makmur 64

19 Jaringan komunikasi P3A Sedyo Akur 65

20 Jaringan komunikasi P3A Dwi Manunggal 67

20 Jaringan komunikasi P3A Jaya Makmur 68

22 Jaringan komunikasi P3A Sido Makmur 69

DAFTAR LAMPIRAN

1 Peta Lokasi Penelitian 98

2 Hasil Uji Reliabilitas Menggunakan SPSS. 16 99 3 Uji Korelasi Rank Spearman Menggunakan SPSS. 16 99

4 Analisa Broker Menggunakan UCINET VI 101

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia dengan asupan kalori harian kurang dari 2.000 kilo kalori masih tinggi. Hal ini didasarkan pada hasil analisis Handewi et al.

dalam Rumalean dan Setiawan (2011) yang menyatakan bahwa, berdasarkan data hasil SUSENAS yang dilakukan BPS tahun 1999, di Indonesia masih terdapat 30 persen rumah tangga yang tergolong rawan pangan Selanjutnya hasil analisis tersebut didukung oleh data Bappenas (2010) yang diperoleh dari BPS dan Susenas. Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minumum 1400 Kkal/kapita/hari tahun 2009 sebesar 14,47% mengalami penurunan 2.53% dari tahun 1990 yaitu sebesar 17%, namun angka tersebut masih sangat jauh dari target MDGS 2015 yaitu 8.50%.

Target mengurangi kerawanan pangan tersebut kemudian bertambah menjadi target yang lebih tinggi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu mecapai kedaulatan pangan dengan swasembada pangan yang ditargetkan dicapai dalam tiga tahun dalam masa jabatan presiden. Berbicara mengenai kerawanan, kedaulatan ataupun swasembada pangan tentu berkaitan dengan kuantitas produksi tanaman pangan. Hadi yang dikutip Rachman dan Suryani (2010) dalam penelitiannya menyatakan secara umum selama periode 2000-2009 produksi komoditas tanaman pangan meningkat, namun demikian Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam meningkatkan produksi pangan. Kendala tersebut antara lain adalah terus berlanjutnya konversi lahan pertanian ke non-pertanian, terjadi fenomena iklim yang semakin tidak menentu akibat El Nino yang menyebabkan penurunan curah hujan, akibatnya terjadi kelangkaan air (water scarcity), yang selanjutnya akan berimplikasi pada penurunan produksi pangan (Hadi, Irawan dalam Rachman dan Suryani 2010; Seckler et al., UNEP dan IWMI dalam Sutrisno dan Heryani 2013).

Selain akibat anomali iklim, ancaman terhadap ketahan air (water security) juga datang dari arah lain. Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan permintaan air yang lebih besar dari sektor domestik, industri dan pertanian. Sistem tata air alami diubah oleh penggunaan lahan yang menghasilkan degradasi lahan skala besar, pencemaran sungai, air tanah, laut pesisir bahkan laut terbuka, serta meningkatkan dampak dari banjir, kekeringan dan salinasi, termasuk di Indonesia (Seckler et al., UNEP and IWMI dalam Sutrisno dan Heryani 2013; Kementrian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 2014). Hasan (dalam Sutrisno dan Heryani 2013) mengatakan dalam mengelola air untuk ketahanan pangan harus memperhitungkan aspek water security. Untuk mencapai water security

diperlukan adanya investasi nasional dalam pengembangan sumber daya, baik untuk infrastruktur maupun kelembagaan. Prinsip dari ketahanan air dikaitkan empat hal yaitu eksesibilitas, berkelanjutan, keamanan dan ketersediaan potensi air.

pengembangan jaringan irigasi guna meningkatkan ketersediaan air di lahan pertanian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan/atau produktivitas padi.

Indonesia sendiri memiliki suatu lembaga di tingkat grassroot yang bergerak di bidang pengelolaan air irigasi untuk pertanian, yaitu Perkumpulan Petani Pengguna air (P3A). Kenyataan yang terjadi, berdasarkan pendapat Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (2015), P3A dirasakan belum secara optimal melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi tersier, didukung oleh pendapat Darma dan Fudjaja (2011) bahwa lahan pertanian anggota P3A masih mengalami kekurangan air, pembagian air yang tidak merata dan tidak sesuai jadwal dari daerah hulu ke hilir akibat kurangnya komunikasi di antara mereka. Salah satu jalan yang ditawarkan pemerintah untuk optimalisasi pengelolaan jaringan irigasi tersier yaitu dengan membantu meningkatkan pemberdayaan P3A melalui kegiatan pengembangan jaringan irigasi. Kegiatan pengembangan jaringan irigasi direncanakan akan dilakukan di 29 provinsi Indonesia.

P3A merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan desentralisasi berupa penyerahan pengelolaan pengairan irigasi tersier, itu artinya pembangunan dikendalikan oleh masyarakat sendiri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa fokus pembangunan bukan lagi pada model pembangunan yang dikendalikan oleh pemerintah atau pihak lain di luar masyarakat, tetapi sudah bergeser pada pembangunan yang dikendalikan sendiri oleh masyarakat. Narayan dan Pritchett (dalam Dasgupta dan Serageldin 2000) mengatakan, bahwa pembangunan yang dikendalikan oleh masyarakat didefinisikan sebagai sebuah proses di mana kelompok masyarakat memprakarsai, mengatur dan mengambil aksi untuk kepentingan bersama atau mencapai tujuan bersama. Pembangunan yang dikendalikan masyarakat memiliki tiga fitur yang sangat penting yaitu, partisipasi, kapasitas organisasi lokal atau modal sosial pada level lokal dan demand orientation. Unsur partisipatif dengan jelas tersurat dalam salah satu tujuan P3A secara umum (Kementerian Pertanian 2012) yaitu, meningkatkan peran petani dalam penyelenggaraan irigasi secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta pengelolaan sumberdaya air untuk peningkatan produksi pangan dan kepentingan pembangunan pertanian pedesaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak muncul lembaga yang telah menjadikan partisipasi sebagai basis. Realitas yang terjadi di lapangan tidak berjalan sesuai dengan gagasan yang diangkat. Program-program yang mengedepankan komunikasi berbasis partisipatif seharusnya melakukan komunikasi secara dialogis, melalui dialog-dialog seperti musyawarah dalam forum, di mana semua stakeholders yang terlibat termasuk masyarakat memiliki kesamaan akses dalam berpartisipasi. Nyatanya, masih banyak program pembangunan dengan partisipasi semu.

pemerintah dengan kebutuhan yang dirasakan masyarakat, sehingga masyarakat enggan ikut terlibat dalam program pembangunan dan program akan berhenti ketika ditinggalkan agen atau fasilitator. Padahal Onabajo (2005) berdasarkan penelitiannya berkaitan dengan kelompok wanita di Nigeria menyatakan bahwa hanya inisiatif pembangunan yang mendengarkan masyarakat, dengan kata lain pembangunan melalui pendekatan partisipatif, yang akan menghasilkan komitmen permanen dan pada gilirannya komitmen permanen menuntun pada pembangunan berkelanjutan. Program-program yang berbasis partisipatif, namun semu, ini pun akhirnya tidak ada bedanya dengan program bersifat top-down yang mengandalkan komunikasi yang searah dari pusat.

Perumusan Masalah

Fenomena partisipasi semu ditunjukkan dengan penemuan Muchlis (2009) dalam penelitiannya mengenai PNPM MPd. Penelitian tersebut menunjukkan masyarakat tidak memiliki peluang berpartisipasi dalam musyawarah. Hal ini ditandai dengan tidak pernahnya masyarakat menerima undangan untuk kegiatan. Peluang masyarakat dalam pengambilan keputusan juga tidak ada karena musyawarah selalu didominasi oleh elit desa dan fasilitator. Kesan yang ditangkap dalam musyawarah tersebut, forum merupakan “pengumuman” dari pelaku PNPM MPd sebagai perpanjangan tangan pemerintah, bukan musyawarah yang selalu mengedepankan dialog untuk menampung aspirasi penerima manfaat pembangunan. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Hermann (2011) di Papua New Guinea. Hasil penelitian keduanya dengan jelas menggambarkan kondisi program pembangunan yang berbasis partisipatif tetap saja tidak menjalankan komunikasi yang dialogis. Contoh memperlihatkan bahwa kegiatan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan menjalankan model komunikasi pembangunan difusi informasi, di mana informasi dikuasai oleh fasilitator/ agen pembangunan dan elit desa dan tidak memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan suaranya.

Proses komunikasi yang tidak partisipatif, dalam penelitian yang dilakukan Hermann (2011), di antaranya disebabkan oleh situasi di mana pengalaman penerima manfaat yang kurang baik mengenai program dan tidak adanya keterlibatan serta dukungan dari pemimpin lokal/formal, penemuan tersebut dikuatkan oleh penemuan Aminah (2013), yaitu keterlibatan pemimpin yang rendah rendah (dalam kasusnya adalah tokoh desa) berpengaruh pada rendahnya komunikasi partisipatif. Kemudian pengalaman berusaha tani, disertai faktor karakteristik lainnya dari petani seperti umur, pendapatan dan tingkat penguasaan lahan berpengaruh pada keiikutsertaan petani dalam dialog. Pada penelitian Aminah (2013) faktor tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara nyata. Goldberg dan Larson (2011) juga mengungkapkan bahwa ada ciri-ciri yang hanya dapat diukur pada tingkatan kelompok berkaitan dengan komunikasi yaitu distribusi kepemimpinan dan kemudian norma dalam kelompok. Komunikasi partisipatif tidak akan terlaksana jika tidak ada kelompok, oleh karena itu, ukuran kelompok tidak bisa dilepaskan atas hubungannya terhadap komunikasi yang terjadi dalam kelompok tersebut, diungkapkan juga oleh Devito (1997).

berlangsung di dalamnya. Selanjutnya, apakah ciri-ciri kelompok seperti umur kelompok, ukuran kelompok, pengalaman kelompok, distribusi kepemimpinan kelompok dan norma dalam kelompok berhubungan nyata dengan komunikasi partisipatif yang terjadi dalam kelompok. Peneliti akan mengangkat kasus komunikasi pada Petani Pengguna Air (P3A) di Daerah Irigasi Papah, Kulon Progo, DIY.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa masalah yang terjadi tidak terlepas dari ketidakmerataan pembagian air di wilayah hulu dan hilir. Penelitian ini tidak akan terlepas dari jaringan komunikasi yang terjalin antara P3A dalam Daerah Irigasi tersebut untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang terjalin antar P3A-P3A tersebut. Selanjutnya, komunikasi partisipatif tidak hanya mengandung refleksi (pemikiran) masalah dan solusi dari masalah tersebut, tetapi juga akan menghasilkan sebuah aksi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi (Freire 2000; Tufte dan Mefalopulos 2009). Aksi tersebut tentunya akan dilakukan secara kolektif untuk menyelesaikan masalah bersama yang dihadapi kelompok. Oleh karena itu, menjadi penting untuk meneliti lebih jauh bagaimana komunikasi partisipatif dan jaringan komunikasi serta aksi kolektif dalam pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi yang dilakukan P3A. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komunikasi partisipatif, struktur jaringan komunikasi dan aksi kolektif P3A-P3A di Daerah Irigasi Papah dalam menjalankan fungsi pemeliharaan dan pengelolaan irigasi?

2. Apakah jaringan komunikasi P3A berhubungan dengan karakteristik P3A? 3. Apakah komunikasi partisipatif P3A dalam menjalankan fungsi pemeliharaan

dan pengelolaan irigasi berhubungan dengan karakteristik P3A dan jaringan komunikasi P3A?

4. Apakah aksi kolektif P3A dalam menjalankan fungsi pemeliharaan dan pengelolaan irigasi berhubungan dengan komunikasi partisipatif P3A dan jaringan komunikasi P3A?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan komunikasi partisipatif, struktur jaringan komunikasi dan aksi kolektif P3A-P3A di Daerah Irigasi Papah dalam menjalankan fungsi pemeliharaan dan pengelolaan irigasi.

2. Menganalisis hubungan jaringan komunikasi P3A dengan karakteristik P3A. 3. Menganalisis hubungan komunikasi partisipatif P3A dalam menjalankan

fungsi pemeliharaan dan pengelolaan irigasi dengan karakteristik P3A dan jaringan komunikasi P3A.

4. Menganalisis hubungan aksi kolektif P3A dalam menjalankan fungsi pemeliharaan dan pengelolaan irigasi dengan komunikasi partisipatif P3A dan jaringan komunikasi P3A.

Manfaat Penelitian

1. Akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi akademisi berkaitan dengan aspek sosial dalam pemeliharaan dan pengelolaan irigasi oleh P3A, khususnya mengenai komunikasi partisipatif dan analisis jaringan komunikasinya.

2. Pemerintahan: Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penentu kebijakan, khususnya pemerintah DIY, dinas terkait dan penyuluhan dalam menyusun strategi komunikasi berkenaan dengan irigasi dan P3A.

3. P3A: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai komunikasi yang terjadi di dalam P3A, aliran informasi dalam pemeliharaan dan pengelolaan irigasi, serta dapat pula dijadikan sebagai input dalam perbaikan strategi komunikasi antar P3A, dan antara P3A dengan

stakeholders terkait, agar mencapai sistem irigasi yang berkelanjutan.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Komunikasi Partisipatif

Tabel 1 Definisi komunikasi partisipatif dari berbagai sumber

Penulis Definisi Keterangan

Goldberg dan Larson (2011)

Bidang studi, penelitian dan terapan yang menitikberatkan perhatian pada tingkah laku individu dalam diskusi (gejala-gejala komunikasi) kelompok tatap muka yang kecil dan segala sesuatu yang terjadi pada saat individu-individu berinteraksi dalam kelompok kecil.

Aktifitas didasarkan pada proses-proses partisipatif dan pemanfaatan media komunikasi dan komunikasi tatap muka, dengan tujuan untuk memfasilitasi dialog di antara pemangku kepentingan berbeda, yang berkisar pada perumusan masalah atau sasaran pembangunan bersama, mengembangkan dan melaksanakan atau menjabarkan seperangkat aktifitas yang memberikan kontribusi untuk mencari solusi yang didukung bersama.

Proses dari dialog publik dan privat yang dilalui agar orang mampu mendendefinisikan siapa mereka, apa yang mereka inginkan dan bagaimana mendapatkannya dalam rangka meningkatkan kehidupan mereka.

Dialog

Kheerajit dan Flor (2013)

Pergantian dari dominan paradigma top-down ke

self-development di mana penduduk desa dan urban poor merupakan pemangku kepentingan utama.

Tabel 1 Definisi komunikasi partisipatif dari berbagai sumber (lanjutan)

Penulis Definisi Keterangan

Partisipasi adalah pertukaran informasi dari kedua bagian antara masyarakat dan organisasi. Masyarakat atau akar rumput mengidentifikasikan masalah dan solusinya, dan diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan.

Nair and

White (2004)

Dialog terbuka, sumber dan penerima yang berinteraksi secara kontinyu, memikirkan secara konstruktif situasi, mengidentifikasikan kebutuhan dan permasalahan, memutuskan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan situasi dan bertindak atas situasi tersebut.

Dialog; Interaksi kontinyu

Berbagai definisi pada Tabel 1, menujukkan bahwa penekanan dari komunikasi partisipatif terletak pada aktivitas dialog yang melibatkan pemangku kepentingan, yang memungkinkan mereka berinteraksi secara kontinyu dan bertukar informasi dalam kelompok kecil untuk merefleksikan situasi, kebutuhan, perumusan masalah dan solusi, yang diputuskan secara bersama.

Prinsip Komunikasi Partisipatif

Menurut Servaes dalam Hadiyanto (2008), komunikasi pembangunan partisipatif sebagai model partisipatif dalam komunikasi dan pembangunan yang pada dasarnya merupakan ‘organic model” sebagai lawan dari “mechanistic model” dari teori difusi inovasi. Komunikasi partisipatif muncul bersama Teori Penyadaran Freire, sejak 1950an, tepatnya saat Paulo Freire bekerja dengan kampanye melek huruf pada orang dewasa di antara petani miskin di Brazil. Tufte dan Mefalopulos (2009) menjelaskan bahwa inti dari pemikirannya menekankan pada keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses pembangunan dan menentukan hasilnya, daripada menentukan hasil sebelumnya (sudah diputuskan oleh aktor eksternal).

Teori penyadaran muncul dan membiasakan rakyat mengenal kemampuan mereka sendiri. Kontribusi komunikasi yaitu usaha memberikan peranan pada rakyat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat ditempuh melalui usaha pendidikan yang berarti juga melalui komunikasi, karena pendidikan bukan hanya pengalihan pengetahuan, melainkan perjumpaan antar subjek-subjek dalam dialog, dalam rangka usaha mencari objek pengetahuan dan pemikiran (Freire 2000).

sukarela mengubah aktivitas mereka, perubahan tersebut mungkin akan lebih lama (long lasting).

Tabel 2 Pendekatan konseptual terhadap komunikasi pembangunan Komunikasi

Penghambat Sekutu Cara untuk hidup

Gagasan

Durasi aktivitas Jangka pendek dan menengah

kejelasan konseptual akan muncul dari mendiskusikan parameter tersebut. Tufte dan Mefalopulos (2009) lebih lanjut mengajukan beberapa prisip pokok komunikasi partisipatif. Prinsip ini hasil dari pemikir yang berpengaruh secara global dan berkontribusi terhadap kerangka kerja yang mana komunikasi partisipatif dikembangkan, yaitu dialog (dialogue), aspirasi (voice), gaya pendidikan bebas (liberating pedagogy) dan aksi-refleksi-aksi.

Dialog Sebagai Inti Komunikasi Partisipatif

Dialog terjadi ketika partisipan berinteraksi dalam waktu yang sama untuk berbagi makna dengan kekuatan yang seimbang dan setara (White and Nair 2004). Fraire (2000) menyatakan dialog akan menjadi sebuah bentuk hubungan horizontal di mana sikap saling mempercayai antara para pelakunya merupakan sebuah konsekuensi yang logis (atau dengan kata lain kepercayaan dibentuk dari dialog). Suatu iklim saling mempercayai akan mengarahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk bekerjasama. Di sisi lain, Mardikanto (2010) mengungkapkan keberhasilan komunikasi partisipatif mensyaratkan adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah maupun perusahaan pembuat program kepada masyarakat penerima manfaat untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan.

Pengertian dialog sendiri berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan dalam literatur lain dapat diringkas menjadi, aktivitas pertukaran makna, infomasi, pengetahuan, dan pengalaman (Nair and White 2004, Aminah 2013, Rogers and Kincaid 1981, Chitnis 2005, Goldberd dan Larson 2011, Kheerajit dan Flor 2013) dengan disertai rasa saling percaya antara orang-orang yang terlibat di dalamnya (Freire 2000, Mardikanto 2010), yang mana mereka memiliki kekuatan dan hak yang setara untuk berbicara dan mendengar (Nair and White 2004, Rahim 2004), membentuk ke arah saling pengertian dan persetujuan bersama (Rogers and Kincaid 1981).

Pertukaran ide, informasi atau fakta-fakta yang terjadi dalam dialog, berkaitan dengan yang teori Rogers and Kincaid (1981) mengenai convergance model, di mana dalam komunikasi harus memperhatikan kebutuhan dan adanya

saling berbagi pengetahuan. Pertanyaan utama dari model ini adalah “who is talking back to the who talk to them”, membentuk arah saling pengertian,

persetujuan bersama dan aksi kolektif. Rahim (2004) berargumen bahwa esensis dialog adalah pengakuan (recognition) dan penghormatan (respect) untuk pembicara lain. Dalam dialog setiap orang memiliki hak yang sama untuk berbicara dan mendengar dan untuk mengharapkan suara mereka tidak tertindas oleh suara yang lain. Menurut Goldberg dan Larson (2011), anggota kelompok yang saling menanggapai satu sama lain akan mempengaruhi efektifitas kerja mereka.

komunikatif orang lain yang terjadi sebelumnya. Tanggapan menegaskan adalah tanggapan yang mengharuskan adanya pengakuan dan perhatian terhadap orang lain dan dalam beberapa kasus kemauan untuk berafiliasi. Tanggapan yang tidak menegaskan terjadi bila tidak menghargai pribadi orang lain, kegagalan memberikan perhatian dan dalam beberapa kasus keenganan untuk berafiliasi dengan orang lain. Berikut merupakan tanggapan-tangapan yang tidak menegaskan menurut Sieburg:

1. Tanggapan yang tertahan (impervious response), apabila seorang pembicara gagal untuk menanggapi atau bila seseorang mengabaikan orang lain dengan cara tidak menghiraukan komunikasi orang lain.

2. Tanggapan yang mengganggu (interrupting response), apabila seorang pembicara memotong pembicaraan orang lain.

3. Tanggapan yang tidak relevan (irrelevant response), bila seorang pembicara memberi tanggapan yang tidak berhubungan dengan apa yang dikatakan orang lain atau apabila seorang pembicara tanpa peringatan memperkenalkan topik baru atau kembali pada topik semula, sehingga jelas-jelas tidak memperdulikan pembicaraan yang tidak berlangsung.

4. Tanggapan yang berbelit (tangential response), bila seseorang pembicara menanggapi komunikasi orang lain tapi langsung mengalihkan pembicaraan mereka ke arah lain. Kadang-kadang seseorang menunjukkan apa yang kelihatannya sebagai tanggapan langsung terhadap orang lain, seperti misalnya: Ya, tetapi . . .” atau “Ya, mungkin anda benar, tetapi . . .” yang kemudian isinya ternyata berbeda dari atau tidak berhubungan dengan isi komunikasi sebelumnya.

5. Tanggapan yang tidak pribadi (impersonal response), apabila seorang pembicara berbicara secara monolog, berisi beberapa pernyataan orang pertama, dan beberapa kalimat yang disebut secara umum dengan menggunakan kata-kata “kalian” atau “seseorang” dan sarat dengan kata-kata

yang “menghaluskan arti” atau kata-kata klise.

6. Tanggapan yang membingungkan (incoherent response), apabila seorang pembicara ditanggapi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap, dengan pernyataan yang sulit diikuti, dengan kaliman berisi

penelusuran kembali atau penyisipan kata seperti “anda tentu tahu” atau “maksud saya.”

7. Tanggapan yang tidak layak (incongruous response), apabila seorang berbicara dengan tingkah laku yang nonvokal, yang seolah-olah tidak

konsisten dengan isi vokal. Misalnya: “Siapa yang marah? Saya tidak marah!”

(pernyataan ini dikatakan dengan nada dan volume suara yang keras dan kedengaran marah).

Sieburg juga menyebutkan tanggapan yang menegaskan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengakuan langsung (direct acknowlegment). Seorang pembicara menghiraukan komunikasi orang lain dan beraksi secara langsung dan verbal. 2. Persetujuan tentang isi (agreement about content). Seorang pembicara

3. Tanggapan yang mendukung (supportive response) seorang pembicara menyatakan pengertiannya terhadap orang lain memberi jaminan atau mencoba agar membuat orang lain merasa senang.

4. Tanggapan yang menjelaskan (clarifying response). Seorang pembicara mencoba menjelaskan isi dari pesan atau perasaan orang lain. Bentuk yang biasa dari tanggapan yang menjelaskan adalah untuk memancing informasi lebih banyak, mendorong orang lain untuk berbicara terus, atau mengulangi untuk menyelidiki apa yang dikatakan.

5. Pengungkapan perasaan yang positif (expression of positive feeling). Seseorang melukiskan perasaan sendiri secara positif terhadap pernyataan yang dikemukakan orang lain.

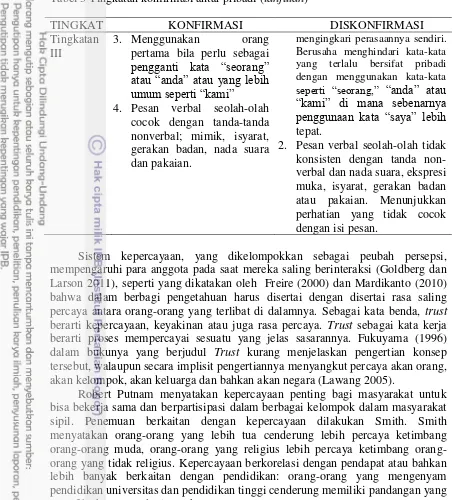

Konfirmasi dan diskonfirmasi, masing-masing diasumsikan terjadi dalam tiga tingkatan. Konfirmasi pada tingkatan ketiga menunjukkan ada konfirmasi pada tingkatan yang lebih rendah. sedangkan dengan diskonfirmasi tata urutan tingkatannya adalah sebaliknya. Tingkatan satu pada diskonfirmasi adalah yang paling ekstrim. Penataan dari tanggapan yang menegaskan dan yang tidak menegaskan menurut tingkatan-tingkatannya dikemukakan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Tingkatan konfirmasi antar pribadi

Tabel 3 Tingkatan konfirmasi antar pribadi (lanjutan)

TINGKAT KONFIRMASI DISKONFIRMASI

menyatakan dengan jelas maksud untuk tidak menjawab

suatu pertanyaan (“Saya tidak akan menjawab pertanyaan.”) reaksi pada hal-hal sampingan dari permasalahan utama. 4. Menjawab pertanyaan secara

menyimpang atau tidak sepenuhnya

5. Secara verbal mengingkari peryataan emosi orang lain

1. Berbicara dengan kalimat yang lengkap dan tidak terputus-putus . Acuannya jelas, kata-kata dan pernyataan digunakan dalam cara yang bisa diterima; pernyataan bebas dari kata-kata klise dan yang berlebihan; termasuk juga pengulangan kata (dan kata-kata yang tidak perlu menghindari tanggung jawab atas komunikasinya sendiri dalam salah satu dari cara-cara di bawah ini :

2. Pembicara menghindari dalam

menyatakan emosinya meskipun

dalam menanggapi suatu

Tabel 3 Tingkatan konfirmasi antar pribadi (lanjutan)

4. Pesan verbal seolah-olah cocok dengan tanda-tanda yang terlalu bersifat pribadi dengan menggunakan kata-kata

seperti “seorang,” “anda” atau “kami” di mana sebenarnya penggunaan kata “saya” lebih

tepat.

2. Pesan verbal seolah-olah tidak konsisten dengan tanda non-verbal dan nada suara, ekspresi muka, isyarat, gerakan badan atau pakaian. Menunjukkan perhatian yang tidak cocok dengan isi pesan.

Sistem kepercayaan, yang dikelompokkan sebagai peubah persepsi, mempengaruhi para anggota pada saat mereka saling berinteraksi (Goldberg dan Larson 2011), seperti yang dikatakan oleh Freire (2000) dan Mardikanto (2010) bahwa dalam berbagi pengetahuan harus disertai dengan disertai rasa saling percaya antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sebagai kata benda, trust

berarti kepercayaan, keyakinan atau juga rasa percaya. Trust sebagai kata kerja berarti proses mempercayai sesuatu yang jelas sasarannya. Fukuyama (1996) dalam bukunya yang berjudul Trust kurang menjelaskan pengertian konsep tersebut, walaupun secara implisit pengertiannya menyangkut percaya akan orang, akan kelompok, akan keluarga dan bahkan akan negara (Lawang 2005).

Robert Putnam menyatakan kepercayaan penting bagi masyarakat untuk bisa bekerja sama dan berpartisipasi dalam berbagai kelompok dalam masyarakat sipil. Penemuan berkaitan dengan kepercayaan dilakukan Smith. Smith menyatakan orang-orang yang lebih tua cenderung lebih percaya ketimbang orang muda, orang yang religius lebih percaya ketimbang orang-orang yang tidak religius. Kepercayaan berkorelasi dengan pendapat atau bahkan lebih banyak berkaitan dengan pendidikan: orang-orang yang mengenyam pendidikan universitas dan pendidikan tinggi cenderung memiliki pandangan yang relatif baik tentang dunia (Fukuyama 2007).

Fukuyama (2007) melanjutkan, kepercayaan merupakan efek samping dari kebajikan, ia muncul ketika masyarakat saling berbagi norma-norma kejujuran dan kesediaan untuk saling menolong dan oleh karenanya mampu bekerja sama satu dengan yang lain. Kepercayaan dihancurkan oleh sikap mementingkan diri sendiri yang eksesif atau oportunisme.

Mereka yang menganut pandangan mengenai hubungan antara kepercayaan dan risiko memiliki hipotesis utama yaitu: semakin tinggi saling percaya antara mereka yang bekerja sama, semakin kurang resiko yang ditanggung, dan semakin kurang pula biaya (uang atau sosial) yang dikeluarkan. Sejalan dengan hipotesis

mengharapkan orang lain bertindak dan bermaksud baik bagi kita’ (Mӧllering 2001: 404 dalam Lawang 2005).

Aspirasi (Voice)

Inti dari komunikasi dialogis adalah kesadaran terhadap hubungan kekuasaan yang terkandung dalam setiap hubungan manusia. Perhatian Freire adalah pergeseran kekuasaan, pemberian kekuasaan terhadap kelompok yang terpinggirkan, waktu dan ruang untuk mengartikulasikan persoalan mereka, untuk mendefinisikan masalah mereka, untuk menyusun solusi, dan untuk bertindak. Peran media dalam komunikasi partisipatif memiliki perhatian yang sama. Mendukung dan menguatkan media komunitas dapat menjamin kelompok yang paling terpinggirkan memiliki panggung untuk menyuarakan persoalan mereka, terlibat dalam diskusi publik dan penyelesaian masalah. Hal tersebut menekankan bahwa diperlukan kesempatan yang diberikan pemerintah atau penyelenggara program pembangunan agar mereka dapat dengan bebas dan terbuka menyuarakan suara (aspirasi/ voice) mereka (Tufte dan Mefalopulos 2009, Mardikanto 2010).

Chitnis (2005) menyatakan proses pemberdayaan dengan melibatkan aspirasi anggota kelompok dalam dialog dilakukan dalam berbagai kegiatan berikut:

1. Berbagi pengetahuan bersama, dalam proses ini anggota kelompok saling berbagi informasi, sementara itu change agent membantu memfasilitasi jalannya diskusi. adanya kegiatan ini mampu membangun kepercayaan diri anggota kelompok dan membuat mereka mau saling belajar dengan mitra sejajarnya.

2. Memahami kapasitas diri melalui dialog. Cara ini dilakukan dengan berdiskusi mengenai pengalaman para anggota kelompok baik yang telah lebih dulu berpengalaman maupun pengalaman dari anggota yang baru melalui dialog bersama, sehingga setelah adanya diskusi pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok yang baru menjadi bertambah.

3. Belajar dari mitra sejajar (peer learning). Kegiatan ini merupakan diskusi yang dilakukan dari berbagai kelompok yang mempunyai tujuan pembangunan yang sama.

4. Mengatasi norma sosial. Penelitian pada program pembangunan yang diteliti Chitnis di India, menunjukkan masyarakat masih menganut sistem kasta. Program pembangunan mencoba untuk mengaburkan sistem kasta yang masih dipegang kuat oleh anggota kelompok dengan cara duduk bersama, berdialog dan bekerja bersama sehingga perlahan-lahan anggota masyarakat dari kasta atas mulai mau berinteraksi dengan kasta bawah.

itu dibagi lagi menjadi beberapa tingkah laku seperti, (1) memberi saran dan pengarahan, (2) memberi pendapat, penilaian, analisis dan harapan, serta (3) memberi informasi, menyarankan, menjelaskan dan menegaskan. Pertanyaan-pertanyaan pun dibagi lagi manjadi, (1) meminta informasi atau pengulangan, (2) meminta pendapat, evaluasi dan analisis, serta (3) meminta saran, pengarahan, dan cara bertindak.

Analisis Proses Interaksi tersebut agaknya tumpang tindih, lebih singkatnya Gouran dan Baird mengategorikan sebagai berikut:

1. Melahirkan dan mengembangkan sebuah tema 2. Setuju dengan keadaan tertentu

3. Tidak setuju dengan keadaan tertentu 4. Memberi informasi

5. Meminta informasi

Karakteristik Kelompok

Peubah ciri-ciri kelompok yang berkaitan dengan komunikasi menurut Goldberg dan Larson (2011), yaitu umpan balik antar pribadi, tingkat keseringan interaksi kelompok, norma, suasana dan kepemimpinan. Lebih lanjut, mereka juga menjelaskan peubah lain berkenaan dengan superioritas dalam kelompok-kelompok pemecahan masalah. Kelompok yang terdiri dari tipe anggota yang tidak sama (heterogen) sudah cukup banyak dibuktikan, seperti berbeda dalam jenis kelamin, kepribadian, pendekatan dalam mengambil keputusan, pengelompokkan umur, agama dan sikap politik. Kelompok yang heterogon terbukti dapat menghasilan cara pemecahan masalah yang lebih efektif dan atau lebih kreatif daripada kelompok-kelompok yang anggotanya sama.

Sebagian besar buku mengenai diskusi setuju bahwa diskusi melibatkan sejumlah kecil individu-individu yang berinteraksi satu sama lain beberapa kali dalam kelompok tatap muka, disarankan kelompok terkecil paling sedikit dapat terdiri dari dua orang, tetapi Utterback menganggap bahwa lima orang adalah jumlah yang terkecil dalam satu kelompok. Kelompok dengan dua puluh anggota umumnya dianggap batas jumlah tertinggi, tetapi Sattler dan Miller menyebutkan bahwa tiga puluh sampai empat puluh adalah jumlah maksimum (dalam Goldberg dan Larson 2011). Kelompok dapat didefinisikan sebagai sekumpulan perorangan yang berjumlah cukup kecil (5- 12 orang) sehingga semua anggota bisa berkomunikasi dengan mudah sebagai pengirim maupun penerima untuk mencapai tujuan yang sama (DeVito 1997).

Meskipun konsep-konsep seperti ukuran kelompok, pola hubungan kekuatan dalam kelompok, sikap apatis, sikap permusuhan, dan keterikatan kelompok telah banyak mendapat perhatian luas dalam beberapa buku mengenai diskusi, namun peubah-peubah kelompok kecil yang mendapat perhatian paling besar ialah peranan, norma kelompok, iklim sosial, dan penyesuaian atau tekanan kelompok (dalam Goldberg dan Larson 2011).

petani seperti, pengalaman dalam berusaha tani, umur, pendapatan, dan tingkat penguasaan lahan berhubungan dengan partisipasi dalam dialog.

Kepemimpinan

Bormann (dalam Goldberg dan Larson 2011) dalam bukunya yang berjudul Discussion and Group Methods, mendefinisikan kepemimpinan atas dasar persepsi anggota kelompok. Pemimpin adalah individu yang kadang dianggap sebagai seorang pemimpin oleh semua anggota kelompok, termasuk juga seseorang yang ditunjuk.

Pentingnya fungsi kepemimpinan dalam diskusi ditekankan oleh Maier dan Solem (dalam Goldberg dan Larson 2011). Kelompok yang terdapat pemimpin diskusi, ditandai oleh perhatian yang lebih besar serta pertimbangan mengenai pendapat minoritas. Tanpa adanya kepemimpinan yang tepat, minoritas tidak dapat bersaing secara efektif menghadapi tekanan mayoritas. Apabila minoritas benar dan tidak ada perlindungan dari pemimpinnya, maka suatu kontribusi yang potensial jelas tersia-siakan. Si pemimpin dalam memberikan suara yang lebih besar pada minoritas dapat meningkatkan hasil akhir dari suatu diskusi tanpa ada sautu risiko terjadi penurunan kualitas hasil akhir.

Pentingnya peran pemimpin juga dibuktikan oleh Hermann (2011) yang menemukan hubungan antara ciri-ciri pemimpin lokal dan penerapan pendekatan komunikasi partisipatif, bahwa kerjasama dan dukungan dari otoritas menyumbang level kepercayaan yang baik, dukungan dan kepemilikan terhadap program, yang kemudian menjamin partisipasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan penemuan Aminah (2013) bahwa keterlibatan tokoh desa yang rendah berhubungan dengan rendahnya penerapan komunikasi partisipatif mengenai ketahanan pangan di Halmahera barat.

Sebagian ahli komunikasi kelompok terdahulu berasumsi bahwa diskusi mau tidak mau harus dilakukan di bawah pengarahan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang terampil dapat membantu para anggota kelompok dalam usaha memecahkan masalah. Hampir semua kelompok diskusi mempunyai pemimpin sehingga pemimpin-pemimpin ini haruslah mempunyai kemampuan. Daftar tingkah laku komunikasi secara tradisional berkaitan dengan kepemimpinan dalam diskusi berikut ini adalah suatu sintesis dari berbagai buku tentang diskusi (Cortright dan Hinds, Crowell, Howell dan Smith, Kaltner, serta McBurner dan Hance dalam Goldberg dan Larson 2011).

1. Cara memulai suatu diskusi

Menyelenggarakan suatu diskusi merupakan suatu kewajiban pokok seorang pemimpin diskusi. Di bawah ini adalah beberapa cara bagi seorang pemimpin untuk dapat menyelenggarakan suatu diskusi:

a. Menentukan masalah dan dasar keperluannya.

b. Menjelasakan tujuan diskusi dan menguraikan beberapa faktor beserta dorongan yang menyebabkan anggota kelompok berkumpul.

c. Menguraikan hal-hal penting yang harus dipecahkan anggota kelompok. d. Menyajikan suatu kejadian atau kasus yang mendramatisir masalah. e. Mengundang pertanyaan dari para anggota kelompok.

Pemimpin diskusi mempunyai kewajiban untuk melihat agar diskusi menjawab pertanyaan pokok dan berlangsung secara sistematis dan teratur. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan:

a. Mengikuti pola pemecahan masalah seperti proses berpikir reflektif:

- Mendorong anggota kelompok untuk mendefinisikan masalah, membatasi ruang lingkupnya, dan melihat apakah mereka setuju dengan penafsiran masalah.

- Menganalisis masalah dengan memberi atau meminta informasi dengan latar belakang masalah, tujuannya, efeknya, dampaknya, posisi yang diambil oleh berbagai pihak yang berwenang.

- Memberi dan atau meminta kriteria atau standar untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan cara pemecahan masalah

- Membantu anggota kelompok dalam membentuk suatu daftar kemungkinan cara pemecahan masalah

- Mendorong anggota kelompok untuk membahas cara pemecahan masalah yang diusulkan dan memilih salah satu yang terbaik.

b. Menyajikan rangkuman kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh kelompok.

c. Mengajukan pendapat-pendapat dan mendorong anggota lain untuk berbuat serupa.

d. Membantu kelompok untuk beralih dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. e. Menguji bukti-bukti, penalaran dan pendapat-pendapat yang diajukan. f. Mendorong anggota untuk mengevaluasi hasil generalisasi mereka.

3. Memastikan bahwa hanya hal-hal penting saja yang dibahas dan bahwa konflik digunakan secara konstruktif

Seorang pemimpin diskusi menjamin agar kelompok menangani dengan cara yang sehat dan langsung. Dia harus menjaga agar kelompok dapat menarik manfaat dari konflik, jika terjadi konflik, berikut ini beberapa teknik yang dapat digunakan:

a. Menanyakan hal-hal yang belum disinggung oleh anggota kelompok yang hanya dibahas sepintas lalu.

b. Bersikap pura-pura menentang pandangan yang sebenarnya bertentangan dengan persetujuan karena sekedar hanya untuk memastikan bahwa pandangan betul-betul telah dipertimbangkan secara hati-hati dan dapat dipertahankan.

c. Menelusuri fakta dan logika yang ada di balik pertentangan pendapat. d. Memotong argumentasi yang sia-sia dan menentang penggunaan kata-kata

ancaman, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mengacau maupun tingkah laku lain yang merusak.

4. Menutup suatu diskusi

Kepemimpinan harus diterapkan tidak hanya dalam melaksanan suatu diskus, tapi juga dalam mencari kesimpulan yang memuaskan. Beberapa teknik untuk menutup diskusi dapat dimiliki seorang pemimpin. Teknik-teknik tersebut adalah:

a. Merangkum hal-hal yang telah dibahas kelompok.

d. Mengemukakan besarnya kemajuan yang dicapai kelompok.

e. Memberi umpan balik pada anggota kelompok tentang penampilan mereka sejauh ini.

Norma Kelompok

Norma-norma mengatur tingkah laku anggota kelompok. Norma merupakan gambaran (nations) tentang bagaimana seharusnya bertingkah laku, dengan kata lain petunjuk bagi seseorang yang hidup dalam masyarakat. Norma terbagi dalam pola-pola dan menjadi aspek yang dapat diperkirakan dari kegiatan maupun segi pandangan kelompok (Goldberg dan Larson 2011, Soekanto 2003). Soekanto (2003) menjelaskan bahwa setiap norma baru dalam masyarakat akan melewati proses pelembagaan untuk menjadi salah satu bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan. Maksudnya ialah, sampai pada norma tersebut dikenal, dipahami, dihargai dan ditaati dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Tatanan bisa muncul dari spektrum sumber-sumber yang berkembang dari tipe-tipe otoritas yang hierarkis dan tersentralisasi, menuju berbagai interaksi individu yang sepenuhnya terdesentralisasi dan spontan. Pada umumnya, norma yang diciptakan secara spontan cenderung besifat infomal, yaitu norma-norma itu tidak ditulis atau tidak dipublikasikan. Norma-norma-norma yang diciptakan oleh sumber-sumber otoritas hierarkis cenderung mengambil bentuk hukum-hukum tertulis, undang-undang, regulasi, teks suci atau peta organisasi birokratis (Fukuyama 2007).

Fukuyama (2007) menyatakan, norma sosial kooperatif memiliki efek samping yang sangat penting yaitu kepercayaan. Jika masyarakat bisa diandalkan untuk tetap menjaga komitmen, norma-norma saling menolong, norma kejujuran dan menghindari perilaku oportunistik, maka kelompok akan terbentuk lebih cepat dan kelompok tersebut akan mencapai tujuan bersama secara lebih efisien.

Menurut Jeffries dalam Lawang (2005) “norma merupakan standar tentang

apa yang dipandang benar atau pantas; [norma-norma itu] mengandung ide

tentang kewajiban dan kaharusan.” Norma melindungi nilai yang terkandung

dalam struktur sosial. Lawang melanjutkan, fungsi norma yang paling utama adalah mengontrol perilaku orang (kontrol sosial), agar nilai-nilai keharmonisan, keselaran dan keseimbangan, yang terkandung dalam struktur sosial dan berguna untuk kelangungan hidup bersama itu, tetap terpelihara. Sudah diketahui bersama, kontrol sosial yang efektif itu baru terjadi kalau penerapan saksi terhadap pelanggaran atau penaat norma dilaksanakan benar-benar. Berkaitan dengan sanksi, Gibbs (Goldberg dan Larson 2011) menyebutkan mengenai norma Imbalan-hukuman (reward –punishment). Norma-norma timbul sekitar di ranah bagaimana hukuman dan imbalan diterapkan, jenis hukuman dan imbalan apa yang tepat dalam kelompok, siapa yang dapat memberi suatu persetujuan atau macam ketidaksetujuan apa, dan bagaimana anggota harus beraksi terhadap perlakuan-perlakuan yang berbeda.

Jaringan Sosial

satu sama lain mempunyai simpul-simpul (ikatan). Dasar kata ini adalah net

(jaring) ditambah dengan work (kerja). Gabungan ini jika diberi arti tekanannya berada pada kata kerja, bukan pada kata jaring, sehingga muncul arti: kerja (bekerja) dalam hubungan antara simpul-simpul seperti halnya jaring. Kerja jaring (jaringan) jika dipakai sebagai analogi untuk menjelaskan jaringan dalam teori kapital sosial, artinya kurang lebih yaitu ada ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media berupa hubungan sosial (Lawang 2005). Devito (2011) menyatakan bahwa jaringan adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lainnya. Selanjutnya, Prell (2012) mendefinisikan jaringan sosial sebagai seperangkat relasi yang terdiri dari

sekelompok “aktor”, di mana akan terjadi pertukaran informasi antar aktor dalam

relasi tersebut.

Fukuyama (2007) melanjutkan, individu yang berada dalam jaringan berbagi norma atau nilai-nilai informal melampaui nilai-nilai atau norma-norma yang penting untuk transaksi-transaksi pasar biasa. Norma-norma-norma dan nilai-nilai yang tercakup dalam definisi ini bisa berkembang dari norma resiprositas sederhana yang dimiliki antar dua orang teman hingga sistem-sitem nilai kompleks yang diciptakan agama formal. Alasan bahwa jaringan itu penting adalah bahwa jaringan memberi saluran-saluran alternatif bagi aliran informasi melalui dan ke dalam sebuah organisasi (Fukuyama 2007). Jaringan adalah sumber pengetahuan yang menjadi dasar utama dalam pembentukan kepercayaan strategik. Artinya melalui jaringan orang saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan dan saling bantu dalam melaksanakan atau mengatasi suatu masalah (Lawang 2005).

Jaringan ini mengarah pada pembentukan konsensus. Orang memvalidasi informasi dengan cara membandingkan dan mendiskusikan interpretasi mereka dengan orang lain, khususnya saat melibatkan informasi yang kompleks. Orang akan membandingkan opini mereka dengan pemahaman individu lainnya. Sebagai sebuah aturan, seperangkat interaksi individu-individu dalam sebuah jaringan sosial (seperti jaringan pertemanan) adalah homogen dan tersusun oleh orang-orang yang tidak membedakan dari yang lainnya. Proses perbandingan sosial ini menghasilkan definisi kolektif sebuah situasi (Klandermans, Goslinga dalam Wijanarko 2014). Jaringan memiliki fungsi informatif yang memungkinkan setiap

stakeholders dalam jaringan itu dapat mengetahui informasi yang berhubungan dengan masalah, peluang atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Fungsi informasi seperti ini dilihat sebagai fungsi pelumas (lubricant) (Anderson

et al. 2003 dalam Lawang 2005).

Setelah sedikit membahas definisi jaringan, selanjutnya akan dibahas definisi analisis jaringan. Analisis jaringan merupakan seperangkat metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis struktur komunikasi atau struktur sosial. Metode ini secara khusus menganalisis aspek hubungan dari struktur menggunakan beberapa tipe hubungan interpersonal sebagai unit analisis (Rogers dan Kincaid 1981; Scott 2000).

(tigaan, empatan atau limaan). Berbeda halnya dengan Lawang (2005), Rogers dan Kinchaid (1981) menyebutkan bahwa dalam analisis jaringan komunikasi terdapat lima tipe unit analisis, yaitu individu, komunikasi personal, diadik, klik, dan sistem (jaringan). Prell (2012) mengelompokkan unit analisis ke dalam level individu, diadik dan triadik, klik dan jaringan. Sedangkan Scott (2009) mengelompokkan unit analisis jaringan komunikasi ke dalam tiga level, yakni hubungan interpersonal, klik dan jaringan. Berdasarkan empat pendapat yang berbeda tersebut, dapat disentesiskan bahwa unit analisis jaringan komunikasi terbagi dalam level individu, diadik, triadik (yang ketiganya merupakan hubungan interpersonal), klik dan jaringan.

Unit analisis individu menurut Monge dan Contractor (2003) dapat berupa seseorang, kelompok, atau organisasi dalam kasus jaringan interorganisasi. Unit analisis individu terkait dengan Theory of Structural Holes, yang menyatakan bahwa individu cenderung mempertinggi otonomi strukturalnya dengan membangun hubungan terhadap dua atau lebih individu lain yang sebelumnya tidak terhubung (Burt 1992 dalam Monge dan Contractor 2003). Hal ini diperkuat oleh Lawang (2005) bahwa institusi atau lembaga sering diwakili oleh orang, namun istitusi itu sendiri tetap penting. Jaringan yang terbentuk antara orang dan institusi dalam pengertian Putnam sekali pun, praktis antara orang dan orang.

Rogers dan Kincaid (1981) merumuskan empat konsep pengukuran analisis jaringan, yaitu:

1. Indeks keterhubungan (Connectedness Index) adalah derajat keeratan hubungan antara anggota jaringan yang satu dengan yang lainnya.

2. Indeks intergrasi (Integration Index) adalah keadaan anggota suatu jaringan yang dapat berhubungan dengan anggota lain dalam jaringan komunikasi yang ditunjukkan melalui langkah- langkah hubungan komunikasi.

3. Indeks keragaman (Diversity Index) adalah derajat keheterogenan anggota dalam jaringan komunikasi.

4. Indeks keterbukaan (Openness Index) adalah tingkat keterbukaan hubungan anggota- anggota klik terhadap individu lain yang berada di luar klik tersebut dalam suatu jaringan komunikasi.

Rogers dan Kincaid (1981) memberikan penjelasan lebih lanjut yang terperinci mengenai konsep pengukuran yang dapat dilakukan ditingkat analisis jaringan seperti individu, klik dan sistem. Pada tingkatan klik konsep pengukuran yang dapat digunakan, antara lain:

1. Keterhubungan klik (Clique connectedness) adalah tingkat keterhubungan klik satu sama lain dalam sistem

2. Rata-rata keterhubungan Klik (Average clique connectedness) adalah tingkat rata-rata keterhubungan anggota dalam klik dengan individu lain dalam klik. 3. Integrasi klik(Clique integration) adalah tingkat keterhubungan klik dengan

fokal klik satu sama lain.

4. Keragaman klik (Clique diversity) adalah tingkat keheterogenan klik di dalam sistem pada beberapa peubah.

5. Keterbukaan klik (Clique openness) adalah tingkat keterhubungan anggota klik dengan pihak lain di luar klik.

berpusat pada ego). Level analisis sistem, baik desain studi jaringan utuh atau jaringan berpusat pada ego, analisis data yang dapat dilakukan adalah menghitung ukuran, kepadatan serta diameter dan jarak. Khusus pada level analisis sistem dengan desain jaringan utuh ditambahkan analisis berkaitan dengan resiprositas dan sentralisasi. Ukuran berkaitan dengan jumlah anggota dari jaringan. Ukuran akan menentukan karakteristik suatu jaringan. Jaringan dengan ukuran yang lebih kecil akan lebih kohesif, dengan kata lain intensitas komunikasi dalam jaringan tersebut lebih sering dibanding dengan ukuran besar. Carolan (dalam Eriyanto 2014) menjelaskan bahwa diameter adalah jarak terjauh di antara dua aktor dalam suatu jaringan. Eriyanto (2014) melanjutkan jarak adalah rata-rata langkah yang dibutuhkan oleh semua aktor untuk bisa saling berinteraksi.

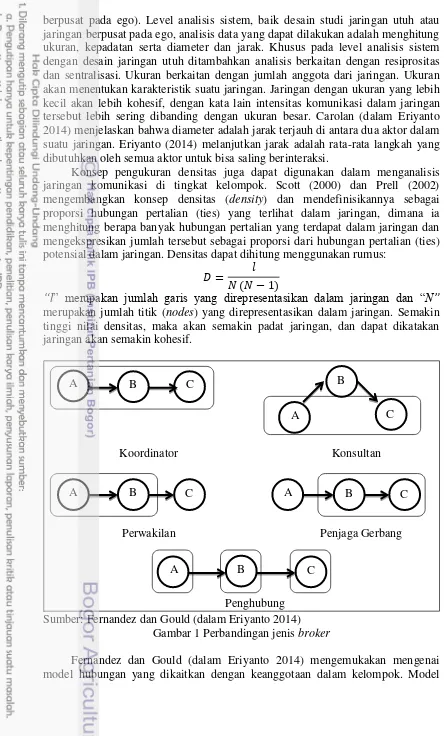

Konsep pengukuran densitas juga dapat digunakan dalam menganalisis jaringan komunikasi di tingkat kelompok. Scott (2000) dan Prell (2002) mengembangkan konsep densitas (density) dan mendefinisikannya sebagai proporsi hubungan pertalian (ties) yang terlihat dalam jaringan, dimana ia menghitung berapa banyak hubungan pertalian yang terdapat dalam jaringan dan mengekspresikan jumlah tersebut sebagai proporsi dari hubungan pertalian (ties) potensial dalam jaringan. Densitas dapat dihitung menggunakan rumus:

“l” merupakan jumlah garis yang direpresentasikan dalam jaringan dan “N” merupakan jumlah titik (nodes) yang direpresentasikan dalam jaringan. Semakin tinggi nilai densitas, maka akan semakin padat jaringan, dan dapat dikatakan jaringan akan semakin kohesif.

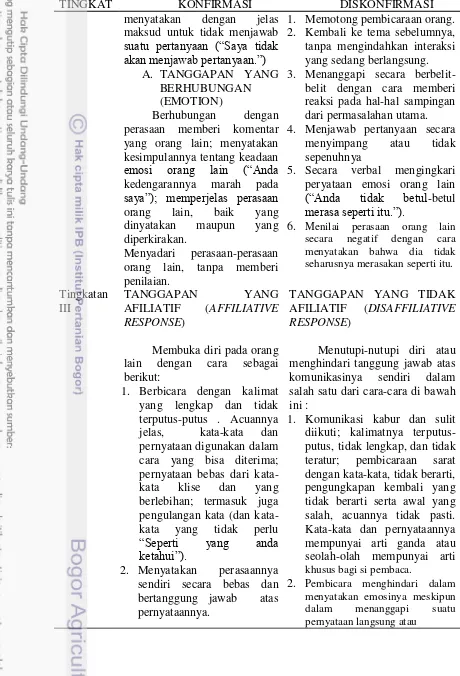

Sumber: Fernandez dan Gould (dalam Eriyanto 2014) Gambar 1 Perbandingan jenis broker

Fernandez dan Gould (dalam Eriyanto 2014) mengemukakan mengenai model hubungan yang dikaitkan dengan keanggotaan dalam kelompok. Model

Koordinator

Penjaga Gerbang Perwakilan

Penghubung

Konsultan A

A

A A

A

B B

B B

B C

C

C C

hubungan itu disebut dengan istilah broker, yang didefinisikan sebagai relasi di mana suatu aktor memediasi aliran sumber atau informasi di antara dua aktor atau lebih yang tidak terhubung. Terdapat lima kemungkinan posisi ego sebagai perantara yaitu, koordinator, konsultan, perwakilan, penjaga gerbang (gatekeeper) dan penghubung (liaison). Broker koordinator disebut sebagai broker lokal, di mana aktor yang berperan sebagai broker berasal dari satu kelompok bersama dengan aktor lain yang dimediasi. Broker konsultan berasal dari kelompok yang berbeda dengan aktor yang dimediasi. Broker perwakilan mewakili salah satu pihak dan berkomunikasi dengan aktor lain. Broker penjaga gerbang yakni aktor yang aktif berperan meneruskan informasi dari pihak luar yang masuk ke kelompok. Broker yang terakhir adalah penghubung. Broker ini berasal dari kelompok yang berbeda, begitu juga dengan aktor lainnya, masing-masing berasal dari kelompok yang berbeda. Gambar 1 memberikan petunjuk yang lebih jelas dalam memahami kelima model relasi perantara yang dijelaskan sebelumnya.

Devito (2011) menyatakan bahwa jaringan dapat dilihat dari dua perpektif. Pertama kelompok kecil sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya akan mengembangkan pola komunikasi yang menggabungkan beberapa struktur jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini kemudian merupakan sistem komunikasi umum yang akan digunakan oleh kelompok dalam mengirimkan pesan dari satu orang ke orang lainnya. Kedua, jaringan komunikasi ini bisa dipandang sebagai struktur yang diformalkan, diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi organisasi. Terdapat lima struktur jaringan komunikasi menurut Devito (2011). Kelima struktur jaringan komunikasi dapat dilihat pada Gambar 2. Setiap diagram menunjukkan adanya lima individu, meskipun suatu jaringan komunikasi bisa melibatkan sejumlah orang, selain lima orang. Tanda panah menunjukkan arah pesan itu mengalir.

Lima struktur jaringan komunikasi menurut Devito (2011), dijelaskan secara singkat di bawah ini:

1. Struktur lingkaran. Struktur lingkaran tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya sama. Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk memengaruhi kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan dua anggota lain di sisinya.

2. Stuktur roda. Struktur roda memiliki pemimpin yang jelas, yaitu yang posisinya di pusat. Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota. Seorang anggota harus menyampaikan pesan melalui pemimpinnya jika ingin berkomunikasi dengan anggota lain.

3. Struktur Y. Struktur Y relatif kurang tersentralisasi dibanding dengan struktur roda, tetapi lebih tersentralisasi dibanding dengan pola lainnya. Pada struktur Y juga terdapat pemimpin yang jelas (orang ketiga dari bawah pada Gambar 2). Terdapat satu anggota lain berperan sebagai pemimpin kedua (orang kedua dari bawah). Anggota ini dapat mengirimkan dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Ketiga anggota lainnya memiliki komunikasi yang terbatas hanya dengan satu anggota lainnya.

4. Struktur rantai. Struktur rantai sama dengan struktur lingkaran kecuali bahwa para anggota paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Keadaan terpusat juga terdapat di sini. Orang yang berada di posisi tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang berada di posisi lain. 5. Stuktur semua saluran atau pola bintang. Stuktur semua saluran atau pola

bintang hampir sama dengan struktur lingkaran dalam arti semua anggota adalah sama dan semuanya memiliki kekuatan yang sama untuk memengaruhi anggota lainnya. Perbedaan antara keduanya adalah anggota dalam struktur semua saluran dapat berkomunikasi dengan setiap anggota lainnya. Pola ini memungkinkan adanya partisipasi anggota secara optimum.

Tidak sebanyak yang dirumuskan oleh Devito (2011), Rogers dan Kincaid (1981) hanya merumuskan dua tipe struktur jaringan komunikasi, yaitu

interlocking network dan radial personal network. Setiap individu yang terhubung memiliki latar belakang yang relatif sama (homofili), memiliki anggota yang relatif sedikit dan terdapat integrasi/kesatuan yang kuat antar satu individu dengan individu lainnya terjadi pada struktur jaringan interlocking. Sedangkan radial personal network umumnya memiliki ukuran yang lebih besar, tingkat integrasi yang lebih kecil dan memiliki karakteristik heterophili (terdiri dari individu dengan beragam latar belakang) serta memiliki diversitas yang tinggi.