UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Uji Efek Antifertilitas Serbuk Bawang Putih

(

Allium sativum

L.) terhadap Regulasi Apoptosis Sel

Germinal Tikus Jantan

(Rattus norvegicus

)

Galur

Sprague Dawley

SKRIPSI

RIFDA NAILIL MUNA

NIM. 1111102000130

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

JAKARTA

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Uji Efek Antifertilitas Serbuk Bawang Putih

(

Allium sativum

L.) terhadap Regulasi Apoptosis Sel

Germinal Tikus Jantan

(Rattus norvegicus

)

Galur

Sprague Dawley

SKRIPSI:

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi

RIFDA NAILIL MUNA

NIM. 1111102000130

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

JAKARTA

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan

semua sumber yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rifda Nailil Muna

NIM : 1111102000130

Tanda Tangan :

Nama : Rifda Nailil Muna Program Studi : Farmasi

Judul : Uji Efek Antifertilitas Serbuk Bawang putih (Allium sativum L.) terhadap Regulasi Apoptosis Sel Germinal Tikus Jantan (Rattus norvegicus) Galur Sprague Dawley.

Bawang putih (Allium sativum L.) memiliki efek terapeutik seperti menurunkan tekanan darah atau hiperkolestrolemia serta digunakan secara luas sebagai obat tradisional dan sebagai suplemen, namun efek sampingnya terhadap fungsi reproduksi masih sedikit diteliti. Karena kompleksnya kandungan kimia dalam bawang putih, perbedaan metode penanganan dan bentuk preparasi menyebabkan perbedaan pada efikasi dan keamanannya. Pada penelitian ini, kami menguji efek antifertilitas serbuk bawang putih terhadap konsentrasi kaspase-3 pada regulasi apoptosis, bobot testis, dan motilitas spermatozoa. Dua puluh tikus jantan dibagi ke dalam empat kelompok; satu kelompok kontrol negatif dan tiga kelompok perlakuan. Selama masa perlakuan 30 hari, tiga kelompok perlakuan diberikan suspensi serbuk bawang putih secara oral dengan tiga dosis berbeda; 50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB, dan 150 mg/kgBB. Hasil penelitian menunjukkan pemberian serbuk bawang putih tidak mempengaruhi regulasi apoptosis sel germinal dan bobot testis secara signifikan, namun pemberian serbuk bawang putih mempengaruhi motilitas spermatozoa bergantung kepada dosis pemberian.

Name : Rifda Nailil Muna

Major : Pharmacy

Title : The Antifertility Effect of Garlic Powder (Allium sativum

L.) against Germ Cell Apoptosis Regulation of Male Rat (Rattus norvegicus) Strain Sprague Dawley.

Garlic (Allium sativum L.) shows therapeutic effects such as reduction of blood pressure, hypercholesterolemia and widely used as supplement and traditional medicine, but side-effects on reproductive functions remain poorly investigated. Because of garlic's chemical complexity, the processing methods and yield in preparations differ in efficacy and safety. In present study, we evaluate the effect of garlic powder against the caspase-3 concentration in germ cell apoptosis mechanism, testis weight, and sperm motility. Twenty male rats were divided into four groups; one negative control group and three treatment groups. During 30 days of treatment, three treatment groups were given garlic powder suspense orally in three different doses; 50 mg/kgBW, 100 mg/kgBW, and 150 mg/kgBW. The study result shows that garlic powder feeding doesn’t affect the germ cell apoptosis regulation and the testis weight significantly, but it affects the sperm motility with dose dependent manner.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang senantiasa mencurahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, teladan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan, yang kita harapkan syafaatnya kelak.

Skripsi yang berjudul “Uji Efek Antifertilitas Serbuk Bawang putih

(Allium sativum L.) terhadap Regulasi Apoptosis Sel Germinal Tikus Jantan (Rattus norvegicus) Galur Sprague Dawley” disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Farmasi di Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selama proses penelitian tidak dipungkiri banyak hambatan yang terkadang membuat penulis berada pada titik terlemah. Adanya doa, dukungan dan restu dari orang tua membuat penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abi Syamsul Arifin dan Umi Hani’ah, serta adik tercinta; Rikza Azkal Umam dan Qothrunnada Ishmatul Maula yang selalu menyemangati penulis. Tak lupa penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Yardi, Ph.D., M.Si., Apt. selaku Ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Ibu Dr. Azrifitria, M.Si, Apt. sebagai Pembimbing I dan Ibu Endah Wulandari, M.Biomed. sebagai Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan ilmu, nasehat, waktu, tenaga, dan pikiran selama penelitian dan penulisan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Laboran Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Kak Tiwi, Mba Rani, Kak Eris, Kak Lisna, Kak Liken, Mba Ayi, Mba Lilis yang membantu penulis mempersiapkan alat dan bahan selama penelitian.

7. M. Adi Setyawan, S.Kom, yang telah menjadi rekan, sahabat, sekaligus keluarga terbaik bagi penulis.

8. Keluarga Besar CSS MORA (Community of Santri Scholar of Ministry of Religious Affair) UIN Jakarta, khususnya angkatan 2011; Ani, Fiqoh, Lilis, Ika, Nana, Nurma, dan lain-lain.

9. Teman seperjuangan penelitian; Maharani Pratiwi dan MAMARONS, terima kasih telah menjadi tim yang solid sejak awal penelitian sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

10.Teman-teman Farmasi 2011 atas persaudaraan dan kebersamaannya, serta semua pihak yang telah membantu selama penelitian dan penyelesaian naskah skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun guna memperbaiki kemampuan penulis.

Jakarta, 12 Juni 2015

Sebagai sivitas akademik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifda Nailil Muna

NIM : 1111102000130

Program studi : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui skripsi karya ilmiah saya dengan judul:

Uji Efek Antifertilitas Serbuk Bawang putih (Allium sativum L.) terhadap Regulasi Apoptosis Sel Germinal Tikus Jantan (Rattus norvegicus) Galur

Sprague Dawley.

untuk dipublikasikan atau ditampilkan di internet atau media lain yaitu Digital Library Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan demikian persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ciputat Pada tanggal : 12 Juni 2015

Yang menyatakan,

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ... iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iv

HALAMAN PENGESAHAN ... v

ABSTRAK ... vi

ABSTRACT ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI... x

DAFTAR ISI ... xi

1.3 Tujuan Penelitian ... 4

1.4 Hipotesis ... 4

1.5 Manfaat penelitian ... 5

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1.6 Ekologi dan Penyebaran ... 10

2.1.7 Budidaya ... 11

2.1.8 Kandungan Kimia ... 12

2.1.9 Nilai Gizi ... 13

2.2 Ekstrak dan Ekstraksi ... 14

2.2.1 Pengertian ... 14

2.3 Tinjauan Hewan Uji ... 18

2.4 Sistem Reproduksi Tikus Jantan ... 19

2.4.1 Spermatozoa ... 20

2.4.2 Spermatogenesis ... 21

2.4.3 Hormon yang Mempengaruhi Spermatogenesis ... 22

2.5 Apoptosis ... 23

2.5.1 Mekanisme Apoptosis ... 23

2.5.2 Protein Kaspase-3 ... 25

2.5.3 Apoptosis Sel Germinal ... 26

2.6 Uji Protein Kaspase 3 dengan Teknik ELISA... 27

BAB 3. METODE PENELITIAN ... 28

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 28

3.2 Alat dan Bahan ... 28

3.2.1 Alat Penelitian ... 28

3.2.2 Bahan Penelitian ... 28

3.3 Rancangan Penelitian ... 29

3.3.1 Besar Sampel ... 29

3.3.2 Dosis Perlakuan ... 29

3.4 Prosedur Kerja ... 30

3.4.1 Penyiapan Ekstrak ... 30

3.4.2 Penapisan Fitokimia ... 30

3.4.3 Parameter Spesifik dan Non-spesifik ... 32

3.4.3.1 Parameter Spesifik ... 32

3.4.3.2 Parameter Non-spesifik ... 32

3.4.4 Penyiapan Hewan Uji ... 33

3.4.5 Terminasi dan Pengukuran Parameter ... 33

3.4.5.1 Motilitas Sperma ... 33

3.4.5.2 Uji Protein Kaspase-3 ... 34

3.5 Analisis Data ... 35

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 36

4.1 Hasil ... 36

4.1 Pembahasan ... 40

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN ... 50

5.1 Kesimpulan ... 50

5.2 Saran ... 50

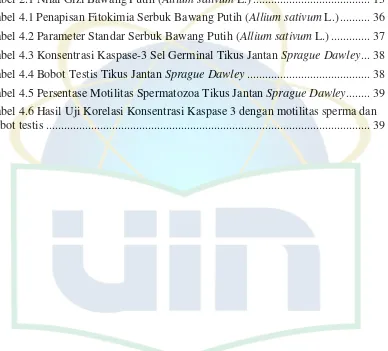

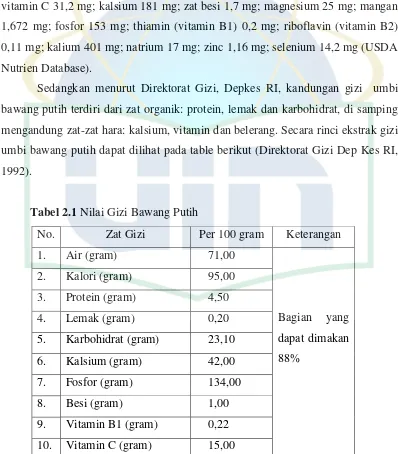

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bawang Putih (Allium sativum L.) ... 7

Gambar 2.Anatomi Sistem Reproduksi Tikus Jantan ... 19

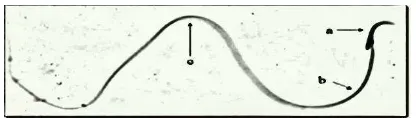

Gambar 3.Spermatozoa Tikus ... 19

Gambar 4.Tahap Spermatogenesis Tikus ... 20

Gambar 5. Regulasi Hormonal yang Mempengaruhi Spermatogenesis ... 22

Gambar 6. Perbedaan Nekrosis dan Apoptosis ... 23

Gambar 7. Jalur Apoptosis ... 24

Gambar 8. Uji ELISA ... 27

Gambar 9. Grafik Konsentrasi Kaspase-3 dan Bobot Testis ... 44

Gambar 10. Grafik Motilitas Spermatozoa ... 46

Gambar 11. Freeze Dryer ... 61

Gambar 12. Tanur (Thermo Scientific) ... 61

Gambar 13. Bawang Putih (Allium sativum L.) ... 61

Gambar 14. Blender (Panasonic) ... 61

Gambar 15. Freezer (Sanyo) ... 61

Gambar 16. Oven (Memmert) ... 61

Gambar 17. Botol Timbang... 61

Gambar 18. Kandang Tikus. ... 61

Gambar 19. Timbangan Analitik ... 61

Gambar 20. Kurs Silikat ... 61

Gambar 21. Tabung Reaksi (Pyrex) ... 61

Gambar 22. Mikropipet (Eppendorf) ... 61

Gambar 23. Sentrifuge (Eppendorf) ... 62

Gambar 24. Vortex (Wiggenhouser) ... 62

Gambar 25. Alat Bedah ... 62

Gambar 26. ELISA Reader ... 62

Gambar 27. Mikroskop Optik (Motic) ... 62

Gambar 28. Tempat Pembiusan ... 62

Gambar 29. Stirrer Homogenizer ... 62

Gambar 31. Cawan Penguap ... 62

Gambar 32. Lumpang dan Alu ... 62

Gambar 33. Phosphate Buffer Saline ... 62

Gambar 34. Alat Destilasi Azeotrop ... 62

Gambar 35. Penimbangan Umbi Bawang Putih ... 63

Gambar 36. Penghalusan Umbi Bawang Putih ... 63

Gambar 37. Bubur (puree) Bawang Putih ... 63

Gambar 38. Proses Freeze Dry ... 63

Gambar 39. Serbuk Bawang Putih ... 63

Gambar 40. Pembuatan Suspensi Bawang Putih ... 63

Gambar 41. Suspensi Serbuk Bawang Putih ... 63

Gambar 42. Tikus (Rattus norvegicus) ... 63

Gambar 43. Penyondean Hewan Uji ... 63

Gambar 44. Pembiusan Hewan Uji ... 63

Gambar 45. Pembedahan Hewan Uji ... 63

Gambar 46. Penimbangan Bobot Testis ... 63

Gambar 47. Homogenasi Jaringan Testis ... 64

Gambar 48. Homogenat Jaringan ... 64

Gambar 49. Tahapan Uji ELISA ... 64

Gambar 50. Sampel ELISA ... 64

Gambar 51. Pembacaan Absorbansi Sampel ... 64

Gambar 52. Pengenceran Spermatozoa pada Kauda Epididimis ... 64

Gambar 53. Penotolan Spermatozoa pada Kaca Neubauer ... 64

Gambar 54. Pengamatan Motilitas Spermatozoa Menggunakan Mikroskop... 64

Gambar 55. Penampakan Spermatozoa di Bawah Mikroskop ... 64

Gambar 56. Uji Alkaloid ... 65

Gambar 57. Uji Flavonoid... 65

Gambar 58. Uji Saponin ... 65

Gambar 59. Uji Steroid ... 65

Gambar 60. Uji Tannin ... 65

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Hasil Determinasi Tumbuhan ... 55

Lampiran 2. Surat Keterangan Sehat Hewan Uji ... 56

Lampiran 3. Skema Penlitian Uji Efek Antifertilitas Bawang Putih ... 57

Lampiran 4. Skema Pembuatan Serbuk Bawang Putih ... 58

Lampiran 5. Perhitungan Dosis ... 59

Lampiran 6. Uji Parameter Standar Serbuk Bawang Putih ... 60

Lampiran 7. Gambar Alat dan Bahan Penelitian ... 61

Lampiran 8. Gambar Kegiatan Penelitian ... 63

Lampiran 9. Hasil Penapisan Fitokimia ... 65

Lampiran 10. Kurva Kalibrasi... 66

Lampiran 11. Analisis Data Konsentrasi Kaspase-3 ... 67

Lampiran 12. Analisis Data Bobot Testis ... 69

Lampiran 13. Analisis Data Motilitas Spermatozoa ... 71

1.1 Latar Belakang

Bawang putih (Allium sativum L.) merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan dan dimanfaatkan khususnya di Asia. Awal pemanfaatan bawang putih diperkirakan berasal dari Asia Tengah, kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga bagi bangsa Indonesia bawang putih merupakan tanaman introduksi (Santoso, 2000). Masyarakat Indonesia menggunakan bawang putih (Allium sativum L.) sebagai bumbu masakan, secara tradisional umbi bawang putih digunakan pula untuk mengobati tekanan darah tinggi, gangguan pernafasan, sakit kepala, ambeien, sembelit, luka memar atau sayat, cacingan, kolesterol, flu, gangguan saluran kencing, dan lain-lain (Thomas, 2000; Rukmana, 1995).

Uji klinis yang telah dilakukan oleh Ashraf et al (2013) dengan memberikan kapsul dehydrated garlic powder kepada pasien hipertensi primer selama 24 minggu, menghasilkan penurunan tekanan sistolik dan diastolik yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol (placebo). Uji klinis lain menyebutkan bahwa pasien diabetes yang diberikan suplemen bawang putih sebagai adjuvan bagi terapi metformin menunjukkan aktivitas antihiperglikemik yang lebih baik dibandingkan terapi tunggal metformin pada kelompok kontrol (Ashraf et al., 2011; Chhatwal et al., 2012).

Manfaat bawang putih (Allium sativum L.) bagi kesehatan tersebut menyebabkan tanaman ini digemari masyarakat untuk digunakan sebagai obat alternatif pilihan, namun kini timbul kekhawatiran mengenai efek sampingnya terhadap kesuburan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Omotoso et al

berakibat pada penurunan sekresi testosteron dan mempengaruhi proses spermatogenesis (Banerjee et al., 2001).

Demikian pula penelitian yang telah dilakukan oleh Dixit dan Joshi (1982), bawang putih memiliki efek antifertilitas yang dapat mengakibatkan pengososongan tubulus seminiferus serta penghentian proses spermatogenesis. Hammami et al (2009) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pemberian bawang putih dalam bentuk potongan kasar (crude) pada percobaan menggunakan tikus terbukti memberi efek inhibisi terhadap ekspresi enzim leydig steroidogenik dan marker sel sertoli, di mana perubahan ini dapat mengakibatkan kematian sel germinal melalui mekanisme apoptosis. Saat ini diketahui bahwa senyawa aktif allisin yang terdapat dalam bawang putih menginduksi aktivasi caspase-3, -8, dan -9 pada proses apoptosis sel kanker (Oommen et al., 2003), diduga senyawa ini juga memberikan aktivitas serupa terhadap apoptosis sel germinal. Sel germinal yang mengalami apoptosis berkorelasi positif terhadap infertilitas pria, sehingga apoptosis dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam pengujian infertilitas (Wang et al., 2003).

Kaspase sendiri adalah Cysteine aspartate specific protease yang merupakan protein penentu terjadinya apoptosis. Kaspase-3 adalah kaspase eksekutor yang berada pada hilir proses apoptosis yang diaktifkan oleh kaspase inisiator (Pentikäinen, 2002). Dalam penelitian ini regulasi apoptosis diamati melalui analisis konsentrasi kaspase-3, sehingga apoptosis yang terjadi dari jalur manapun akan terdbaca.

Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa bawang putih (Allium sativum L.) memiliki aktivitas dalam mempengaruhi fertilitas pria. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi hasil penelitian sebelumnya sehingga dapat memberikan informasi lebih banyak mengenai efek bawang putih (Allium sativum

L.) terhadap kesuburan. Fertilitas sendiri dapat diamati dari beberapa parameter yang diantaranya akan diujikan dalam penelitian ini, yaitu motilitas sperma dan regulasi apoptosis sel germinal (WHO, 2010).

perlakuan dengan peningkatan dosis dari dosis penelitian sebelumnya. Peningkatan dosis dilakukan sebagai kompensasi dari perbedaan jangka waktu penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu 70 hari. Umbi bawang putih disiapkan dalam bentuk serbuk kering, dengan dosis pemberian 50, 100, dan 150 mg/kgBB per hari selama 30 hari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh pemberian serbuk bawang putih (Allium sativum L) terhadap regulasi apoptosis sel germinal pada tikus jantan strain Sprague-Dawley?

2. Apakah ada pengaruh pemberian serbuk bawang putih (Allium sativum L) terhadap bobot testis pada tikus jantan strain Sprague-Dawley?

3. Apakah ada pengaruh pemberian serbuk bawang putih (Allium sativum L) terhadap motilitas spermatozoa pada tikus jantan strain

Sprague-Dawley?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menguji efek antifertilitas serbuk bawang putih (Allium sativum L.) pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur Sprague Dawley.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menguji aktivitas serbuk bawang putih (Allium sativum L.)

terhadap regulasi apoptosis sel germinal pada tikus jantan strain

Sprague-Dawley.

2 Menguji aktivitas serbuk bawang putih (Allium sativum L.) dapat menurunkan bobot testis pada tikus jantan strain Sprague-Dawley.

3 Menguji aktivitas serbuk bawang putih (Allium sativum L.)

1.4 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian penelitian Uji Efek Antifertilitas Serbuk Bawang Putih (Allium sativum L.) terhadap Regulasi Apoptosis pada Sel Germinal Tikus Jantan Strain Sprague-Dawley ini adalah:

1. Zat aktif dalam serbuk bawang putih (Allium sativum L.) dapat meningkatkan apoptosis sel germinal pada tikus jantan strain

Sprague-Dawley.

2. Zat aktif dalam serbuk bawang putih (Allium sativum L.) dapat menurunkan bobot testis pada tikus jantan strain Sprague-Dawley.

3. Zat aktif dalam serbuk bawang putih (Allium sativum L.) dapat menghambat motilitas spermatozoa pada tikus jantan strain

Sprague-Dawley.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian Uji Efek Antifertilitas Serbuk Bawang Putih (Allium sativum L.) terhadap Regulasi Apoptosis pada Sel Germinal Tikus Jantan Strain Sprague-Dawley diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khazanah keilmuan tentang bahan alam yang memiliki efek sebagai antifertilitas.

1.5.2 Secara Metode

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan peneliti lain dalam melakukan penelitian memngenai anti-fertilitas secara in vivo. 1.5.3 Secara Aplikatif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masnyarakat mengenai pengaruh konsumsi bawang putih (Allium sativum

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bawang Putih (Allium sativum L.) 2.1.1 Klasifikasi

Secara taksonomi, bawang putih (Allium sativum L.) diklasifikasikan sebagai berikut (LIPI, 2014):

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

Divisi : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji) Kelas : Monocotyledonae (berkeping satu) Ordo : Liliales

Famili : Amaryllidaceae Genus : Allium

Spesies : Allium sativum L.

2.1.2 Nama Lokal

Bawang putih memiliki nama berbeda di beberapa daerah. Nama daerah: di Sumatera: lasum, bawang mental, lasuna, palasuna, bawang hong, bawang putieh, bawang handak. Nama daerah di Jawa: bawang bodas, bawang putih, bawang, bhabang pote. Nama daerah di Nusa tenggara: laisona mabotiek. Sulawesi: lasuna kebo, lasuna pute. Maluku: bawa subodo, bawa iso (Depkes RI, 1995)

2.1.3 Pertelaan

Bawang putih (Allium sativum L.) merupakan tanaman semusim, berbentuk rumput dengan tunas-tunas batang berubah bentuk menjadi umbi kecil atau umbi lapis. Umbi pada bawang putih merupakan batang semu yang berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan cadangan dan berada di atas discus. Umbi bawang putih terdiri dari beberapa siung. Siung-siung ini dibungkus selaput tipis yang berlapis dan mengumpul, sehingga umbi seolah-olah tampak besar (Sudarsono et al., 2006).

Bawang putih tumbuh tegak dengan tinggi dapat mencapai 30-60 m dan membentuk rumpun sebagaimana warga kelompok monokotil, sistem perakarannyaa tidak berupa akar tunggang, melainkan akar serabut yang tidak panjang. Dengan perakaran yang demikian bawang putih tidak tahan terhadap kekeringan. Akar bawang putih mempunyai panjang maksimum sekitar 10 cm.

Daunnya panjang, pipih dan agak melipat ke dalam arah membujur. Banyaknya daun 7-10 helai per tanaman. Kelopak-kelopak daunnya meskipun tipis tetapi kuat dan membungkus kelopak-kelopak daun di dalamnya yang lebih muda sehingga membentuk batang semu (Sudarsono et al., 2006).

2.1.4 Khasiat

Bawang putih (Allium sativum L.) memiliki khasiat sebagai antibakteri, antifungi, antelmintik, antihipertensi, antiagregasi platelet, antioksidan, dan memiliki efek hipoglikemik (WHO, 1999).

Menurut penelitian terbukti bahwa bawang putih dapat menurunkan kadar kolesterol. Selain itu mengonsumsi bawang putih secarateratur, sekitar 2-3 siung setiap hari dapat membantu mencegah serangan jantung. Bawang putih ini bermanfaat membantu mengecilkan sumbatan pada arteri jantung sehingga meminimalkan terjadinya serangan. Bawang putih juga dapat membantu menghindari kanker yang dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh University of Minnesota. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa resiko terkena kanker di usia tua berkurang sebanyak 50% bila mengonsumsi bawang putih secara rutin (Syamsiyah, 2003).

2.1.5 Keanekaragaman

Jumlah varietas bawang putih dapat bertambah terus karena adanya mutasi selama penanaman dari waktu ke waktu. Perbedaan antar-varietas biasanya didasarkan atas: besar tanaman, produksi, kadar zat kimia, jumlah suing, umur, bentuk, dan warna serta besar umbinya.

Di Indonesia dikenal 3 kelompok varietas bawang putih, yaitu (Rukmana, 1995):

a. Varietas Lumbu Hijau Cirinya adalah:

Kulit luar umbi berwarna putih keungu-unguan

Tiap umbi bersiung banyak, antara 6-31 buah atau rata-rata 15 buah yang tataletaknya bertumpukan atau hamper tidak beraturan

Ukuran suing bervariasi, yaitu besar, sedang, dan kecil

Umur tanaman berkisar antara 95-125 hari

Cocok ditanam di daerah yang ketinggian tempatnya berkisar antara 900-1100 meter di atas permukaan laut (mdpl)

b. Varietas Lumbu Kuning Ciri-cirinya adalah:

Kulit luar umbi berwarna putih kekuning-kuningan

Tiap umbi bersiung antara 14-17 buah atau lebih

Ukuran umbi lebih kecil dari pada Lumbu Hijau

Umur tanaman berkisar antara 85-100 hari

Cocok ditanam di daerah yang mempunyai ketinggian antara 600-9—mdpl

Termasuk ke dalam golongan ini adalah varietas Lumbu Kuning dan Santong.

c. Varietas Lumbu Putih Ciri-cirinya adalah:

Kulit luar umbi berwarna putih

Tiap umbi bersiung antara 10-17 buah atau lebih

Ukuran umbi dan karakteristik lainnya mirip dengan varietas Lumbu Kuning

Cocok ditanam di dataran rendah yang ketinggian tempatnya kurang dari 700 mdpl

Termasuk ke dalam kelompok ini di antaranya varietas Suren, Tawangmangu, Wonosari, NTT, Filipina, dan nomor-nomor hasil penelitian Balai Penelitian Holtikultura seperti No. 2672, No. 2849, No. 2850, dan No. 2851.

2.1.6 Ekologi dan Penyebaran

Bawang putih umumnya tumbuh di dataran tinggi, tetapi varietas tertentu mampu tumbuh di dataran rendah. Tanah yang bertekstur lempung berpasir atau lempung berdebu dengan pH netral menjadi media tumbuh yang baik. Lahan tanaman ini tidak boleh tergenang air. Suhu yang cocok untuk budidaya di dataran tinggi berkisar antara 20–25OC dengan curah hujan sekitar 1.200–2.400 mm pertahun, sedangkan suhu untuk dataran rendah berkisar antara 27–30OC (Santoso, 2000).

bahwa bawang putih berasal dari Asia Tengah (daerah yang beriklim sedang) kemudian tersebar ke daerah-daerah Laut Tengah dan negara-negara di sekitarnya (Suhaeni, 2007).

Tepatnya pada tahun 1665, terjadi wabah pes di Inggris dan mewabah sampai ke beberapa negara-negara Eropa. Dan menurut catatan sejarah, bawang putihlah yang bisa mengobatinya. Lalu pada masa Perang Dunia I maupun Perang Dunia II, bawang putih menjadi obat yang sangat penting. Bagi bangsa Roma sendiri, bawang putih dipercaya sebagai sumber kekuatan. Hyppocrates sendiri yang hidup selama 460 tahun Sebelum Masehi (SM), memandang bahwa bawang putih dijadikan sebagai obat perangsang perspirasi untuk obat laksatif dan pelancar pengeluaran air seni yang manjur (Wibowo, 2009).

Di China sendiri,bawang putih merupakan komponen kunci padamakanan oriental.Didalam dunia kedokteran tradisional China sendiri, bawangputih merupakan bahan obat-obatan yang kompleks atau harus ada.Umur panjang rakyat China sendiri dipercaya karena khasiat bawang putih (Roser, 1991).

Di Indonesia, penyebaran bawang putih berawal dari pedagang China dan Arab yang membawa ke Indonesia. Seiring jalannya waktu, bawang putih semakin akrab dimata rakyat Indonesia karena sudah sampai marambah ke daerah pedalaman (Syamsiyah, 2003).

2.1.7 Budidaya

Budidaya bawang putih (Hapsoh dan Rahmawati, 2008):

Penyiapan lahan

Penyiapan bibit

Bibit berasal dari tanaman yang berumur cukup tua (85 hari - 135 hari), sehat dan tidak cacat. Bibit disimpan dalam ruangan kering sekitar 5 bulan - 8 bulan yang digantung pada para-para.

Penanaman

Lubang tanam dibuat sedalam 3 cm - 4 cm dengan tugal. Bibit ditanam dengan posisi tegak lurus, ujung siung di atas dan ¾ bagian siung tertanam dalam tanah lalu taburkan tanah halus dan tutup merata dengan jerami. Jarak tanam 10 cm x 10 cm atau 15 cm x 10 cm.

Pemeliharaan

Penyiangan pertama dilakukan setelah tanaman berumur 3 minggu. Penyiangan kedua dilakukan 3 minggu kemudian. Pada saat penyiangan pertama sekaligus diberi pupuk N sebanyak 50 kg/ha. Pada penyiangan kedua dipupuk seperti yang pertama. Pengairan dapat dilakukan secara leb atau dengan menggunakan gembor.

Hama yang sering menyerang adalah Thrips tabaci. Biasanya hama ini menyerang daun tanaman. Penyakit embun upas yang disebabkan jamur Peronospora destructor juga menyerang daun tanaman. Kelembaban tinggi dan suhu rendah dapat meningkatkan intensitas serangan. Penyakit busuk bawang putih yang disebabkan oleh jamur Sclerotium cepivorum biasanya menyerang akar dan umbi sehingga menjadi busuk.

2.1.8 Kandungan Kimia

serta vitamin C, E dan A yang membantu melindungi dari agen pengoksidasi dan radikal bebas, juga vitamin lain seperti niasin, B1, B2, dan beta karoten (Ayaz dan Alpsoy HC, 2007).

Kandungan kimia dari Allium sativum L. yang biasanya memiliki aktivitas biologi dan bermanfaat dalam pengobatan adalah senyawa organosulfur (Martinez, 2007). Kandungan senyawa organosulfur ini antara lain:

Senyawa S-ak(en)-il-L-Sistein sulfoksida (ACSOs), contohnya alliin dan -glutamilsistein, senyawa yang paling banyak terdapat dalam bawang putih. Alliin bertanggung jawab pada bau dan citarasa bawang putih, asam amino yang mengandung sulfur, dan digunakan sebagai prekusor allicin. Alliin dan senyawa sulfoksida yang lain, kecuali sikloalliin, segera berubah menjadi senyawa thiosulfinat, seperti allicin, dengan bantuan enzim alliinase ketika bawang putih segar dicincang, dipotong, maupun dikunyah secara langsung (Amagase, 2006). Alliin memiliki potensi sebagai antibakteri.

Senyawa sulfur yang volatil seperti allicin. Allicin merupakan senyawa yang kurang stabil, adanya pengaruh air panas, oksigen udara, dan lingkungan basa, mudah sekali terdekomposisi menjadi senyawa sulfur yang lain seperti dialil sulfida.

Senyawa sulfur yang larut dalam lemak seperti diallyl sulfide (DAS) dan diallyl disulfide (DADS).

2.1.9 Nilai Gizi

Nilai gizi bawang putih bervariasi berdasarkan jenis dan bagian bawang yang dimakan. Nilai gizi bawang putih juga ditentukan oleh kondisi pertumbuhan, waktu panen dan cara pengolahannya (Depkes Ri, 1992)

Diperkirakan dalam 100 gram bawang putih mengandung energy 139 kkal dengan kandungan gizi sebagai berikut: karbohidrat 33,6 gram; gula 1 gram; serat 2,1 gram, lemak 0,5 gram; protein 6,36 gram; niacin (vitamin B3) 0,7 gram; asam pantothenat (vitamin B5) 0,596 mg; vitamin B6 1,235 mg; folat (vitamin B9) ug; vitamin C 31,2 mg; kalsium 181 mg; zat besi 1,7 mg; magnesium 25 mg; mangan 1,672 mg; fosfor 153 mg; thiamin (vitamin B1) 0,2 mg; riboflavin (vitamin B2) 0,11 mg; kalium 401 mg; natrium 17 mg; zinc 1,16 mg; selenium 14,2 mg (USDA Nutrien Database).

Sedangkan menurut Direktorat Gizi, Depkes RI, kandungan gizi umbi bawang putih terdiri dari zat organik: protein, lemak dan karbohidrat, di samping mengandung zat-zat hara: kalsium, vitamin dan belerang. Secara rinci ekstrak gizi umbi bawang putih dapat dilihat pada table berikut (Direktorat Gizi Dep Kes RI, 1992).

Tabel 2.1 Nilai Gizi Bawang Putih

2.2 Ekstrak dan Ekstraksi

2.2.1 Pengertian

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai (Depkes RI Dirjen POM, 2000)

Ekstrak dikelompokkan atas dasar sifatnya, yaitu (Voight, 2005):

Ekstrak encer adalah ekstrak yang memiliki konsistensi seperti madu dan dapat dituang.

Ekstrak kental adalah sediaan yang liat dalam keadaan dingin dan tidak dapat dituang. Kandungan airnya berjumlah sampai 30%. Tingginya kandungan air menyebabkan ketidakstabilan sediaan obat karena cemaran bakteri.

Ekstrak kering adalah sediaan yang memiliki konsistensi kering dan mudah dituang, sebaiknya memiliki kandungan lembab tidak lebih dari 5%.

Ekstrak cair adalah ekstrak yang dibuat sedemikian rupa sehingga 1 bagian simplisia setara dengan 2 bagian ekstrak cair.

2.2.2 Metode Ekstraksi

Macam-macam metode penyarian dalam ekstraksi yang dapat dilakukan diantaranya ekstraksi dengan pemerasan, penekanan, atau penghalusan mekanik dan ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Ekstraksi dengan pelarut sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu (Depkes RI Dirjen POM, 2000):

A. Cara dingin

Maserasi

Maserasi adalah cara ekstraksi yang paling sederhana. Bahan simplisia yang dihaluskan sesuai dengan syarat farmakope (umumnya terpotong-terpotong atau berupa serbuk kasar) disatukan dengan bahan pengekstraksi. Selanjutnya rendaman tersebut disimpan terlindung cahaya langsung (mencegah reaksi yang dikatalis cahaya atau perubahan warna) dan dikocok berulang-ulang (kira-kira 3 kali sehari). Waktu lamanya maserasi berbeda-beda, masing-masing farmakope mencantumkan 4-10 hari. Secara teoritis pada suatu maserasi tidak memungkinkan terjadinya ekstraksi absolut. Semakin besar perbandingan simplisia terhadap cairan pengekstraksi, akan semakin banyak hasil yang diperoleh (Voight, 1995).

Perkolasi

dimungkinkan (praktis jumlah bahan yang dapat diekstraksi mencapai 95%) (Voight,1995).

B. Cara Panas

Sokletasi

Sokletasi dilakukan dengan cara bahan yang akan diekstraksi diletakkan dalam kantung ekstraksi (kertas, karton, dan sebagainya) dibagian dalam alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinyu (perkulator). Wadah gelas yang mengandung kantung ndiletakkan diantar labu penyulingan dengan pendingin aliran balik dan dihubungkan dengan labu melalui pipa. Labu tersebut berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai kedalam pendingin aliran balik melalui pipet yang berkodensasi didalamnya. Menetes ketas bahan yang diekstraksi dan menarik keluar bahan yang diekstraksi. Larutan berkumpul didalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimalnya, secara otomatis dipindahkan kedalam labu. Dengan demikian zat yang terekstraksi terakumulasi melaui penguapan bahan pelarut murni berikutnya (Voight, 1995).

Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature titik didihnya, Selma waktu tertentudan jumlah pelarut terbatas yang relative konstan dengan adanya pendinginan balik.

Digesti

Digesti adalah maserasi kinetic (dengan pengadukan berlanjut) pada temperature yang lebih tinggi dari temperature ruangan. Secara umumdilakukan pada temperature 40-500C.

Infus

air dari bahan-bahan nabati. Hasil dari ekstrak ini akan menghasilkan zat aktif yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang, sehingga ekstrak yang diperoleh dengan infus tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam.

Dekokta

Dekokta adalah infus yang waktunya lebih lama (lebih dari 30 menit) dan temperature sampai titik didih air.

Destilasi uap

Destilasi uap adalah ekstraksi kandungan senyawa mudah menguap dari bahan segar atau simplisia dengan uap air. Cara ini didasarkan pada peristiwa tekanan parsial senyawa kandungan menguap dengan fase uap air dari ketel secara berlanjut sampai sempurna dan diakhiri dengan kondensasi fase uap campuran menjadi destilat air bersama senyawa kandungan yang memisah sempurna atau memisah sebagian.

C. Cara ekstraksi lain

Ekstraksi ultrasonic

Ekstraksi menggunakan gelombang ultrasonic (lebih dari 20.000 Hz) memberikan efek pada proses ekstraksi dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, menimbulkan gelombang spontan, serta menimbulkan fraksi interfase.

Ekstraksi energy listrik

2.3 Tinjauan Hewan Uji

Klasifikasi hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Sharp

et al, 1998):

Regnum : Animalia Filum : Chordate Kelas : Mammalia Bangsa : Rodentia Keluarga : Muridae Anak keluarga : Murinae Marga : Rattus

Jenis : Rattus norvegicus

Rattus norvegicus adalah salah satu spesies tikus yang paling umum dijumpai di perkotaan. Hasil seleksi terhadap hewan ini banyak digunakan sebagai hewan percobaan (dikenal sebgaai tikus putih) dan sebahgai hewan peliharaan dengan warna bervariasi (Sharp et al, 1998). Tikus putih (Rattus norvegicus)

sering digunakan dalam penelitian karena memiliki beberapa kelebihan antara lain: mudah dipelihara dalam populasi yang sangat besar, dapat berkembang biak dengan pesat, dan memiliki ukuran yang lebih besar dari pada mencit sehingga dalam beberapa percobaan tikus lebih menguntungkan.

Ada berbagai galur tikus putih, antara lain: Long-Evans, Sprague-Dawley, dan Wistar. Tikus putih (Rattus norvegicus) galur Wistar memiliki ciri: warna tubuh putih, mata berwarna merah (albino), ukuran kepala dan ekor lebih pendek dari badannya; galur Sprague-Dawley memiliki ciri: warna tubuh putih, mata berwarna merah (albino), ukuran kepala yang kecil, dan ekor lebih panjang dari badannya; sedangkan galur Long-Evans ditandai dengan warna hitam di bagian kepala dan tubuh bagian depan (Malole dan Pramono, 1989).

2.4 Sistem Reproduksi Tikus Jantan

testis turun ke dalam skrotum, namun selain pada musim kawin testis terletak dalam rongga abdomen. Pada permukaan testis terdapat tubulus/saluran yang membelit bernama epididymis, tempat terkumpul dan tersimpannya sel sperma. Selain itu, juga terdapat saluran vas deferens yang menyalurkan sperma dan cairan semen dari epididymis menuju uretra, kemudian melewati penis dan dikeluarkan dari tubuh (Sowash, 2009)

Gambar 2.2 Anatomi Sistem Reproduksi Tikus Jantan (Chemes, 2011)

Kelenjar berwarna cokelat yang terletak di kanan dan kiri kandung kemih dalah vesikula seminalis. Kelenjar di bawah kandung kemih adalah kelenjar prostat, ia terbungkus sebagian disekitar penis. Vesikula seminalis dan kelenjar prostat mensekresi bahan yang akan dibentuk menjadi cairan semen (Sowash, 2009).

2.4.1 Spermatozoa

Spermatozoa merupakan hasil akhir dari proses spermatogenesis. Spermatozoa terdiri dari kepala (berisi inti) dan ekor. Panjangnya sekitar 60 µm dan lebarnya sekitar 3 µm. kepala terutama terdiri atas inti dengan kromatin yang menggumpal yang dua pertiga anteriornya dibungkus erat oleh akrosom (Finn, 1994).

Sampai saat ini parameter spermatozoa masih merupakan indikator terpenting pada evaluasi fertilitas pria (Rusmiati, 2007). Salah satu indikator yang menentukan terjadinya fertilisasi atau terbentuknya embrio adalah motilitas spermatozoa. Menurut WHO (1988), gerakan spermatozoa dikategorikan sebagai berikut: a. Jika sperma bergerak cepat dan lurus ke depan (gerak maju sangat baik); b. Jika geraknya lambat dan sulit maju lurus atau bergerak tidak lurus (gerakan lemah); c. Jika tidak bergerak maju dan; d. Jika sperma tidak bergerak.

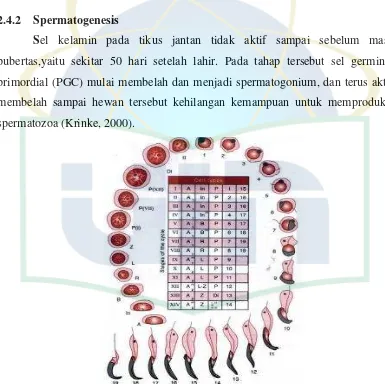

2.4.2 Spermatogenesis

Sel kelamin pada tikus jantan tidak aktif sampai sebelum masa pubertas,yaitu sekitar 50 hari setelah lahir. Pada tahap tersebut sel germinal primordial (PGC) mulai membelah dan menjadi spermatogonium, dan terus aktif membelah sampai hewan tersebut kehilangan kemampuan untuk memproduksi spermatozoa (Krinke, 2000).

Pada tahap awal spermatogenesis, PGC berkumpul di tepi membrane basal epitel germinativum yang disebut sebagai spermatogonia tipe A (Guyton, 1996). Spermatogonia tersebut membelah dan berdiferensiasi menjadi spermatogonia tipe B dan bermigrasi kea rah sentral di antara sel-sel Sertoli. Dalam 24 hari spermatogonia tipe B berkembang menjadi spermatosit primer yang memiliki 46 kromosom. Pada hari ke-24, setiap spermatosit primer terbelah dua menjadispermatosit sekunder, proses ini disebut meiosis pertama. Dua sampai tiga hari terjadi meiosis kedua menghasilkan spermatid yang memiliki 23 kromosom tunggal. Selanjutnya, spermatid mengalami fase spermiogenesis, yaitu perkembangan spermatid menjadi spermatozoa (Sherwood, 2001).

Sebuah spermatogonium tikus membutuhkan 4 siklus untuk dapat membentuk spermatozoa, satu siklus memerlukan waktu 12 hari. Sehingga untuk menyelesaikan keseluruhan tahap spermatogenik pada tikus dibutuhkan waktu 48 hari (Krinke,2000).

2.4.3 Hormon yang Mempengaruhi Spermatogenesis

Hormon FSH dibutuhkan untuk menginisiasi spermatogenesis pada masa pubertas dan menjaga produksi normal spermatozoa pada usia dewasa (Simoni, et al.,1997). Sekresi inhibin B oleh sel Sertoli dirangsang oleh FSH. Sebaliknya, sekresi dan produksi FSH oleh kelenjar pituitari diregulasi oleh inhibin B (Boepple et al., 2008). Inhibin B merupakan hormon peptida gonadal dimerik yang secara selektif berpotensi menghambat sekresi FSH melalui mekanisme umpan balik negative (Chada et al., 2003). Inhibin B diproduksi secara nyata oleh sel Sertoli testis dan merupakan bentuk utama inhibin pada pria dewasa (McNeilly et al., 2002).

Gambar 2.5 Regulasi Hormonal yang Mempengaruhi Spermatogenesis. (Source: Endocrine Physiology, 2nd Edition. The McGraw-Hill Companies. Inc)

2.5 Apoptosis

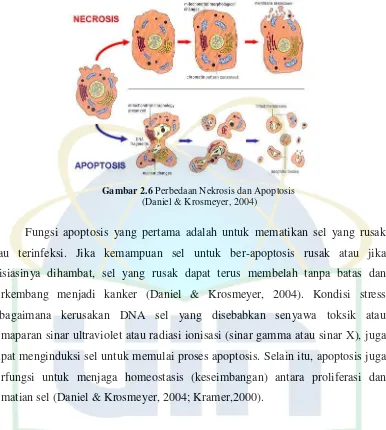

Gambar 2.6 Perbedaan Nekrosis dan Apoptosis (Daniel & Krosmeyer, 2004)

Fungsi apoptosis yang pertama adalah untuk mematikan sel yang rusak atau terinfeksi. Jika kemampuan sel untuk ber-apoptosis rusak atau jika inisiasinya dihambat, sel yang rusak dapat terus membelah tanpa batas dan berkembang menjadi kanker (Daniel & Krosmeyer, 2004). Kondisi stress sebagaimana kerusakan DNA sel yang disebabkan senyawa toksik atau pemaparan sinar ultraviolet atau radiasi ionisasi (sinar gamma atau sinar X), juga dapat menginduksi sel untuk memulai proses apoptosis. Selain itu, apoptosis juga berfungsi untuk menjaga homeostasis (keseimbangan) antara proliferasi dan kematian sel (Daniel & Krosmeyer, 2004; Kramer,2000).

2.5.1 Mekanisme apoptosis

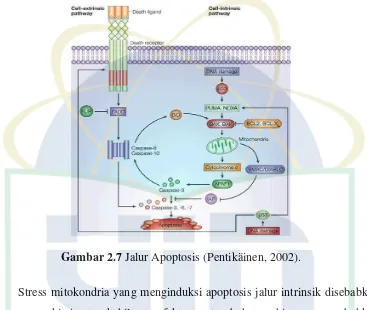

Peristiwa apoptosis jalur ekstrinsik dimulai dari adanya pelepasan molekul signal yang disebut ligan oleh sel lain (bukan berasal dari sel yang akan mengalami apoptosis). Ligan tersebut berikatan dengan death receptor yang terletak pada transmembran sel target yang menginduksi apoptosis (Gupta, 2001).

Death receptor yang terletak di permukaan sel adalah famili reseptor TNF (Tumor Necrosis Factor), yang meliputi TNF-R1, CD 95 (Fas), dan TNF-Related Apoptosis Inducing Ligan (TRAIL)-R1 dan R2 (Pentikäinen, 2002).

DISC (Death Inducing Signaling Complex). CD 95, TRAIL-R1 dan R2 terikat dengan FADD, sedangkan TNF-R1 terikat secara tidak langsung melalui molekul adaptor lain, yaitu : TNF-Reseptor Associeted Death Domain protein (TRADD) (Pentikäinen, 2002).

Gambar 2.7 Jalur Apoptosis (Pentikäinen, 2002).

Stress mitokondria yang menginduksi apoptosis jalur intrinsik disebabkan oleh senyawa kimia atau kehilangan faktor pertumbuhan, sehingga menyebabkan gangguan pada mitokondria dan terjadi pelepasan sitokrom c dari intermembran mitokondria. Protein capcase-8 akan memotong anggota famili Bcl-2 yaitu Bid.

Bid yang terpotong pada bagian ujungnya akan menginduksi insersi Bax dalam membran mitokondria dan melepaskan molekul proapoptotik seperti sitokrom c, Samc/Diablo, Apoptosis Inducing Factor (AIF), dan omi/Htr2. dengan adanya dATP akan terbentuk kompleks antara sitokrom c, APAF-1 dan caspase-9 yang disebut apoptosom. Selanjutnya, capcase-9 akan mengaktifkan downstream

procaspase-3 (Chang, 2000).

Caspase-Activated Deoxyribonuclease Inhibitor (ICAD) dan konstituen seluler lainnya. Selain itu, caspase 3 juga mempunyai kemampuan untuk mengaktifkan caspese lainnya, seperti procaspase-6 dan procaspase-7 yang memberikan amplifikasi terhadap kerusakan seluler (Kirsch, et al., 1999).

Adanya seluler stres meningkatkan ekspresi dari protein p53 yang mengakibatkan terjadinya GI arrest atau apoptosis. Anggota dari Apoptotic Stimulating Protein p53 (ASPP) yaitu ASPP 1 dan ASPP 2 secara spesifik menstimulasi fungsi transaktivasi p53 pada promotor gen proapoptotik seperti Bax dan p53 Inducible Gene-3 (PIG 3), tapi tidak pada promotor gen yang menyebabkan cell cycle arrest, yaitu p21 dan MDM2 (Ashkenazi,1998).

Sel yang terfragmentasi menjadi apoptotic body mengeluarkan signal yang dikenali oleh fagosit. Ada 2 macam fagosit, yaitu fagosit professional, contohnya sel makrofag, dan fagosit semiprofesional, sel tetangga dari sel yang mengalani apoptosis (Susin et al., 1998). Adanya sel-sel fagosit ini dapat menjamin tidak timbulnya respon inflamasi setelah terjadinya apoptosis (Raff, 1998).

2.5.2 Protein Kaspase-3

Kaspase 3 merupakan efektor pada transduksi sinyal apoptosis. Kaspase-3 berada pada sitoplasma dari suatu sel. Jumlah kaspase Kaspase-3 diketahui rendah pada testis pada tikus dengan usia 5-15 hari, namun meningkat pada usia 20 hari dan mencapai puncak pada hari ke 25 (Moreno et al., 2006).

2.5.3 Apoptosis Sel Germinal

Produksi sperma matang merupakan proses yang luar biasa yang meliputi beberapa bebrapa tahap perkembangan. Di bawah pengaruh kromosom Y, sel Sertoli, sel germinal primordial (PGC) mengalami perkembangan sedangkan beberapa sel akan mengalami apoptosis, sisanya menjadi gonocytes (Print dan Loveland, 2000). Sakkas et al. (1999) mengemukakan bahwa individu-individu dengan tingkat apoptosis sel germinal yang tinggi mungkin memiliki persentase peningkatan sperma dengan kerusakan genetik dan jumlah sperma immotil yang lebih tinggi (Sakkas et al., 1999).

Apoptosis sel germinal terjadi melalui dua jalur utama, yang melibatkan baik jalur mitokondria (intrinsik) maupun jalur sel reseptor permukaan (ekstrinsik). Jalur apoptosis diadopsi oleh sel germinal tergantung pada jenis stimulus yang diterima (Shaha, 2007).

2.6 Uji Protein Caspase 3 dengan Teknik ELISA

ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) merupakan uji serologis yang umum digunakan di berbagai laboratorium imunologi. Uji ini memiliki beberapa keunggulan seperti teknik pengerjaan yang relatif sederhana, dan memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. ELISA diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Peter Perlmann dan Eva Engvall untuk menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodi di dalam suatu sampel dengan menggunakan enzim sebagai pelapor (reporter label) (Lequin, 2005).

Gambar 2.8 Uji ELISA. (A) Indirect ELISA, (B) Sandwich ELISA (sumber: http://www.sbs.utexas.edu)

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Penelitian 2, Laboratorium Farmakologi, Laboratorium Kimia Obat, Laboratorium Biokimia, Laboratorium Riset, serta Animal House Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian berlangsung dari bulan Februari 2015 sampai dengan Juni 2015.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: tissue, pot, gelas ukur, kaca arloji, timbangan analitik (AND GH-202), kandang hewan, tempat makan dan minum tikus, timbangan hewan (ohauss), sonde, wadah pembiusan, beaker glass, lumpang dan alu, tabung reaksi, spatula, kaca objek, kaca penutup, seperangkat alat bedah, Hemositometer improved neubeur (NESCO), mikro pipet (Eppendorf research plus), miskroskop motic B1 series, miskroskop optik (motic BA310), stirrer homogenizer, dan ELISA reader.

3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan uji yang digunakan adalah jus dari bawang putih local (Allium sativum L.) varietas Lumbu Kuning yang diperoleh dari Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karang Anyar, Provinsi Jawa Tengah. Bahan uji juga telah dideterminasi di “Herbarium Bogoriense” Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bogor.

Bahan kimia yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pakan tikus (pellet, aquadest), suspending agent untuk mensuspensi ekstrak (natrium karboksi metil selulosa BLANOSE® 7M1F), analisis kaspase (Kit ELISA Casp-3 SUNLONG®), terminasi tikus (eter), dan diluen (Phosphat Buffer Saline).

badan 250-350 gram yang diperoleh dari peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor.

3.3 Rancangan Penelitian

3.3.1 Besar Sampel

Penelitian ini merupakan eksperimen murni dengan rancangan acak lengkap (RAL) dengan beberapa kondisi perlakuan. Perlakuan dikelompokkan menjadi 4 bagian dengan 5 ekor tikus putih jantan galur Sprague Dawley dalam setiap kelompok (WHO, 2000). Empat kelompok tersebut terdiri dari satu kelompok kontrol dan tiga kelompok yang diberikan serbuk kering bawang putih (Allium sativum L.) dengan tiga dosis berbeda.

3.3.2 Dosis dan Cara Perlakuan

Dosis pemberian mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dixit dan Joshi (1982) yaitu 50, 100, dan 150 mg/kgBB per hari (perhitungan dosis terlampir). Suspensi ekstrak diberikan secara oral menggunakan sonde, pada kelompok kontrol diberikan suspensi Na CMC tanpa kandungan ekstrak. Setiap kali akan diberikan perlakuan, tikus ditimbang terlebih dahulu kemudian dibuat perhitungan dosis sesuai dengan berat badan tikus. Lamanya waktu perlakuan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hammami, et al,. (2009), yaitu selama 30 hari.

3.4 Prosedur Kerja

3.4.1 Penyiapan Serbuk

3.4.2 Penapisan Fitokimia

Seluruh proses penapisan fitokimia dilakukan di Labortorium Kimia Obat.

Identifikasi Alkaloid

Potong-potong 2-4 gr material tumbuhan yang telah bersih masukkan ke dalam mortar, tambahkan kloroform dan pasir bersih secukupnya, kemudian gerus. Tambahkan 10 mL kloroform amoniakal dan diaduk rata. Campuran dipindahkan ke dalam tabung reaksi dengan cara menyaringnya menggunakan kasa. Selanjutnya tambahkan 0,5 ml 1M asam sulfat dan kocok baik-baik, diamkan beberapa saat. Pipet lapisan jernih yang terbentuk ke dalam 2 tabung reaksi kecil. Satu tabung ditambahkan pereaksi Dragendorff dan tabung lainnya perekasi

Mayer (2-3 tetes). Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan jingga dengan pereaksi Dragendorff dan endapan putih dengan pereaksi Mayer, sebagai berikut:

(+) : sedikit keruh (++) : sangat keruh

(+++) : terjadi endapan. (Chairul, 2003)

Identifikasi Saponin (Frothing test)

Pengujian dilakukan dengan memasukkan 0,5 ml filtrate ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan 5 ml aquades. Kocok selama 30 detik. Adanya busa/buih yang menetap mengindikasikan adanya saponin (Evans, 1996)

Identifikasi Steroid

Identifikasi Flavonoid

Ekstrak lebih kurang 10 g material dengan etanol 80%, saring dan keringkan di atas penangas air. Kemudian lemaknya dihilangkan dengan pencucian heksan beberapa kali sehingga warna pigmen hilang atau larutan heksan tidak berwarna lagi. Panaskan residu bebas lemak untuk memindahkan sisa heksana. Tambahkan residu dengan 20 ml etanol dan pindahkan masing-masing 10 ml ke dalam 2 tabung reaksi. Setiap tabung reaksi ditambahkan 0,5 ml asam klorida pekat dan dilakukan uji dengan pereaksi Wilstater (Chairul, 2003).

Salah satu tabung reaksi yang telah berisi asam klorida pekat ditambahkan 3-4 butir logam magnesium (Mg). amati perubahan warna yang terjadi dalam 10 menit. Apabila terbentuk warna, diencerkan dengan air secukupnya dan tambahkan 1 ml oktil alcohol.kocok kuat-kuat kemudian diamkan. Amati perubahan warna pada masing0masing pelarut. Apabila terjadi pembentukan atau perubahan warna menunjukkan reaksi positif terhadap flavonoid (Chairul, 2003).

Identifikasi Tannin

Timbang 2 mg serbuk bawang putih, tambahkan aquades 10 ml, kemudian saring. Masukkan 2 ml filtrate ke dalam tabung reaksi, tambahkan 1 ml FeCl3. Adanya endapan biru kehijauan mengindikasikan adanya tannin (Evans, 1996).

Identifikasi Minyak Atsiri

3.4.3 Parameter Spesifik dan Non-spesifik

3.4.3.1Parameter Spesifik

Identitas ekstrak: nama ekstrak (generic, dagang, paten), nama latin tumbuhan (sistematika botani), bagian tumbuhan yang digunakan, dan nama Indonesia tumbuhan. (Depkes RI, 2000)

Organoleptik: bentuk (padat, serbuk kering, kental, cair), warna (kuning, coklat, dll.), bau (aromatik, tidak berbau, dll.), dan rasa (pahit, manis, kelat, dll.) (Depkes RI, 2000)

3.4.3.2 Parameter Non-spesifik

Susut Pengeringan

Ekstrak ditimbang secara seksama sebanyak 1 g sampai 2 g dan dimasukkan ke dalam botol timbang dangkal bertutup yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 1050C selama 30 menit dan telah ditara. Sebelum ditimbang, ekstrak diratakan dalam botol timbang dengan menggoyangkan botol hingga merupakan lapisan setebal lebih kurang 5 mm sampai 10 mm. Jika ekstrak yang diuji berupa ekstrak kental, ratakan dengan batang pengaduk. Kemudian dimasukkan kedalam ruang pengering, buka tutupnya, keringkan pada suhu 1050C hingga bobot tetap. Sebelum setiap pengeringan, biarkan botol dalam keadaan tertutup mendingin dalam desikator hingga suhu kamar. Jika ekstrak sulit kering dan mencair pada pemanasan, ditambahkan 1g silica pengering yang telah ditimbang secara seksama, setelah dikeringkan dan disimpan dalam desikator pada suhu kamar. Campurkan silica tersebut secara rata dengan ekstrak pada saat panas, kemudian keringkan kembali pada suhu penetapan hingga bobot tetap. (Depkes RI, 2000)

Kadar Air

serta 2 ml aquadest ke dalam labu didih, lalu tambahkan beberapa batu didih di dalamnya. Setelah aquades dan sebagian toluene berpindah ke tabung pengumpul, masukkan 10 mg serbuk bawang putih yang telah ditimbang secara seksama. Setelah tinggi air pada tabung pengumpul tidak berubah, hitung kenaikan air yang terjadi (Depkes RI, 2000).

Kadar Abu

Lebih kurang 2 g sampai 3 g serbuk yang telah ditimbang secara seksama dimasukkan ke dalam krus silikat yang telah dipijarkan dan ditara, ratakan. Pijarkan perlahan-lahan hingga arang habis, dinginkan, timbang. Jika cara ini arang tidak dapat dihilangkan, tambahkan air panas lalu saring melalui kertas saring bebas abu. Pijarkan sisa kertas saring dalam krus yang sama. Masukkan filtrate ke dalam krus, uapkan, pijarkan hingga bobot tetap, timbang. Hitung kadar abu terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara. (Depkes RI, 2000)

3.4.4 Penyiapan Hewan Uji

Hewan Uji yang di gunakan adalah tikus putih jantan galur Sprague Dawley berumur 7-8 minggu dengan berat badan 200-350 gram diaklimatisasi selama dua minggu agar dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Selama proses adaptasi, dilakukan pengamatan kondisi umum dan penimbangan berat badan.

3.4.5 Terminasi dan Pengukuran Parameter

Seluruh kelompok sampel tikus jantan putih galur Sprague Dawley diterminasi pada hari ke-30 dengan cara dimasukkan ke dalam toples yang telah dijenuhkan dengan uap eter, kemudian dibedah untuk diambil testis kanan dan kiri dan kauda epididimis. Masing-masing testis kanan dan kiri ditimbang kemudian disimpan dalam lemari pendingin hingga saat dilakukannya pengujian.

3.4.5.1 Uji Motilitas Sperma

pengamatan motilitas spermatozoa dapat dilakukan dengan mengamati spermatozoa yang telah ditetesi ke bilik hitung Neubauer dengan perbesaran 400 kali. Motilitas sperma ditentukan dari 100 spermatozoa dalam satu lapang pandang. Motilitas spermatozoa dinilai berdasarkan persen spermatozoa dengan motilitas baik, yaitu spermatozoa yang bergerak lurus ke depan, cepat, lincah dan aktif (Kaspul, 2004).

3.4.5.2 Analisis Protein Kaspase-3 dengan Kit ELISA

Pembuatan Homogenat

Siapkan potongan 50 mg jaringan testis masing-masing diambil dari testis kanan dan testis kiri tikus, kemudian dimasukkan ke dalam satu tube. Tambahkan Phosphate Buffer Saline (PBS) dengan pH 7 sebanyak 1 mL lalu homogenasi. segera lakukan pengujian atau simpan dalam lemari pendingin pada suhu 40C sampai siap digunakan.

Pembuatan Standar

Sentrifugasi vial standar pada 6000-10000 rpm selama 30 detik. Rekonstitusi standar dengan 1 mL sampel diluen, pastikan tercampur dengan baik. Pipet 250 µl sampel diluen ke dalam masing-masing tube S0-S6. Buat seri pengenceran dengan menambahkan 250 µl larutan standard yang telah direkonstitusi ke dalam tube S6 yang telah berisi diluen, homogenkan. Lakukan pengenceran dari tube S6 ke tube selanjutnya hingga tube S1. Tube S0 berisi sampel diluen tanpa standard yang bertindak sebagai blanko.

Analisis Protein Kaspase-3

Pada pencucian terakhir, hilangkan semua wash buffer yang tersisa dengan dekantasi. Letakkan tube secara terbalik diatas tissue bersih.

Tambahkan 100 µL HRP-avidin ke dalam setiap well. Tutup mikroplate menggunakan strip perekat baru, lalu inkubasi selama 1 jam pada suhu 370C. Lakukan pencucian seperti pada langkah sebelumnya, lakukan hingga 5x pengulangan. Setelah pencucian terakhir, tambahkan 50 µL TMB substrat ke dalam setiap well, inkubasi selama 15-30 menit dan pastikan terlindung dari cahaya. Selanjutnya, tambahkan 50 µ L Stop solution ke dalam setiap well, ketuk-ketuk tube perlahan untuk memastikan tercampur dengan baik. Tahap terakhir adalah menentukan optical density setiap well dengan menggunakan ELISA reader yang diatur pada panjang gelombang 450 nm.

3.5 Analisis Data

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Determinasi Tanaman

Determinasi tanaman dilakukan di “Herbarium Bogoriense”, Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi-LIPI Bogor. Hasil determinasi menunjukkan bahwa tanaman uji adalah benar tanaman bawang putih (Allium Sativum L.) suku Amaryllidaceae. Surat pernyataan hasil determinasi dapat dilihat pada lampiran 1.

4.1.2 Pembuatan Serbuk

Sebanyak 1 kg bawang putih (Allium Sativum L.) dikupas dan dibersihkan, lalu dihaluskan menggunakan blender hingga membentuk bubur halus dan kental (puree). Bubur bawang putih (Allium Sativum L.) yang didapat kemudian

di-freeze dry dengan tekanan 10 Pa dan suhu 100F (-12,20C) hingga mengering. Hasil

freeze dry dihaluskan kembali menggunakan lumpang dan alu, dan didapatkan 800 gram serbuk bawang putih.

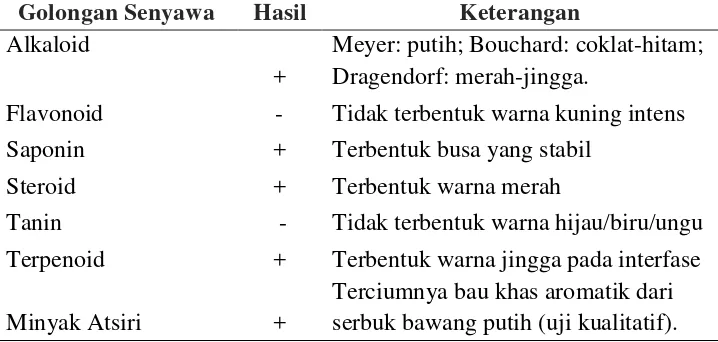

4.1.3 Penapisan Fitokimia

Hasil penapisan fitokimia terhadap serbuk bawang putih (Allium Sativum

L.) dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Penapisan Fitokimia Serbuk Bawang Putih (Allium sativum L.)

Golongan Senyawa Hasil Keterangan

Alkaloid

+

Meyer: putih; Bouchard: coklat-hitam; Dragendorf: merah-jingga.

Flavonoid - Tidak terbentuk warna kuning intens

Saponin + Terbentuk busa yang stabil

Steroid + Terbentuk warna merah

Tanin - Tidak terbentuk warna hijau/biru/ungu Terpenoid + Terbentuk warna jingga pada interfase

Minyak Atsiri +

Dari semua kandungan fitokimia dalam serbuk bawang putih, dalam penelitian ini diduga organosulfur turunan dari minyak atsiri yang berperan penting terhadap tiga parameter yang diujikan, yaitu konsentrasi kaspase-3, bobot testis, dan motilitas spermatozoa.

4.1.4 Pengujian Parameter Standar

Hasil pengujian parameter standar spesifik dan non spesifik yang dilakukan terhadap serbuk dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Parameter Standar Serbuk Bawang Putih (Allium sativum L.)

Parameter Hasil

Identitas Nama Latin tumbuhan: Allium sativum L.

Nama Indonesia: Bawang Putih

Bagian tumbuhan yang digunakan: umbi

Organoleptik Bentuk : serbuk

Warna : kuning kehijauan

Bau : bau khas aromatik

Kadar Abu 5,175%

Susut Pengeringan 9,97%

Kadar Air 7,0%

Uji parameter standar non spesifik pada serbuk yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji kadar abu, susut pengeringan, dan uji kadar abu serbuk bawang putih (Allium Sativum L.). Berdasarkan hasil uji parameter non spesifik pada serbuk bawang putih (Allium sativum L), didapatkan persentase kadar abu sebesar 5,175%, sedangkan menurut farmakope herbal (2009) persyaratan persentase kadar abu untuk bawang putih (Allium sativum L.) yaitu kurang dari 3%. Persentase susut pengeringan serbuk adalah 9,97% dan kadar air sebesar 7,0% sesuai dengan persyaratan yaitu kurang dari 10%.

4.1.5 Pengukuran Konsentrasi Protein Kaspase-3

Tabel 4.3 Konsentrasi Kaspase-3 Sel Germinal Tikus Jantan Sprague Dawley

Hasil pengukuran konsentrasi protein kaspase-3 tidak menunjukkan nilai yang berbeda secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian serbuk baawang putih secara oral selama 30 hari dengan dosis 50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB, dan 150 mg/kgBB tidak mempengaruhi regulasi apoptosis sel germinal tikus jantan. Hasil pengujian statistik dapat dilihat pada lampiran 11.

4.1.6 Perhitungan Motilitas Spermatozoa

Hasil pengukuran bobot testis pada tikus kelompok kontrol, kelompok perlakuan dosis rendah (50 mg/kgBB), dosis sedang (100 mg/kgBB), dan dosis tinggi (150 mg/kgBB) dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4 Bobot Testis Tikus Jantan Sprague Dawley

No. Kelompok

Hasil pengukuran bobot testis tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok control, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian serbuk bawang putih tidak mempengaruhi berat testis tikus. Hasil perhitungan statistik dapat dilihat pada lampiran 12.

4.1.7 Perhitungan Motilitas Spermatozoa

Tabel 4.5 Persentase Motilitas Spermatozoa Tikus Jantan Sprague Dawley perbedaan signifikan terhadap kelompok kontrol (p≤0,05).

Hasil perhitungan motilitas spermatozoa menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada pemberian serbuk bawang putih (Allium sativum L.) dengan dosis 150 mg/kgBB, hasil uji statistik dapat dilihat pada lampiran 13. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa penurunan persentase motilitas spermatozoa meningkat seiring peningkatan dosis serbuk bawang putih (Allium sativum L.) yang diberikan.Perbedaan signifikan pada hasil tersebut dilakukan uji statistik lebih lanjut menggunakan metode Least Significant Differences (LSD) untuk mengetahui rincian perbandingan rerata persentase motilitas spermatozoa tiap kelompok, hasil dapat dilihat pada lampiran 13.

4.1.8 Uji Korelasi antara Konsentrasi Kaspase, Motilitas Spermatozoa dan

Bobot Testis

Uji Korelasi dilakukan menggunakan metode statistik Pearson untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel yang diuji. Hasil dari Uji korelasi dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6 Hasil Uji Korelasi Konsentrasi Kaspase 3 dengan motilitas sperma dan bobot testis.

Motilitas Bobot Testis Kaspase-3

Motilitas 1 -.119 .007

BobotTestis -.119 1 -.262

Kaspase-3 .007 -.262 1

Hasil menunjukkan tidak adanya hubungan antara konsentrasi kaspase-3 dengan motilitas spermatozoa (nilai koefisien korelasi 0,007). Demikian pula antara motilitas spermatozoa dengan Bobot Testis, serta Bobot Testis dengan Konsentrasi Kaspase3 (nilai koefisien korelasi masingmasing 0,119 dan -0,262), nilai minus menunjukkan hubungan negatif (berbanding terbalik). Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 14.

4.2 Pembahasan

Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap aktivitas molekuler transduksi sinyal kaspase-3 dalam mekanisme apoptosis dan kaitannya dengan motilitas spermatozoa serta bobot testis tikus jantan galur Sprague Dawley. Kematian dari suatu sel diketahui berasal dari berbagai mekanisme diantaranya adalah melalui jalur mekanisme transduksi sinyal apoptosis, yaitu suatu proses kematian sel yang terjadi pada sel tunggal secara terprogram. Apoptosis normal pada proses spermatogenesis bertujuan untuk menyesuaikan jumlah sel germinal dengan jumlah sel Sertoli dan menghilangkan gamet-gamet abnormal.

Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi bawang putih (Allium Sativum L.) segar yang diperoleh dari pusat budidaya bawang putih (Allium Sativum L.) varietas local Tawangmangu, Jawa Tengah. Sebelum digunakan sebagai bahan penelitian, dilakukan determinasi tanaman bawang putih (Allium Sativum L.). Hasil determinasi tanaman yang dilakukan di “Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor” menunjukkan bahwa tanaman yang digunakan adalah benar Allium sativum L. dari famili Amaryllidaceae.

Serbuk bawang putih didapatkan dengan cara menghaluskan bawang putih (Allium Sativum L.) menggunakan blender selama 30 menit, kemudian bubur kental (puree) bawang putih yang dihasilkan dilakukan proses penarikan air dengan menggunakan alat freeze dry pada suhu 00 C dengan tekanan 10 Pa. Hasil

bertanggung jawab terhadap aktivitas antifertilitas pada bawang putih (Allium Sativum L.) adalah Allisin dari golongan alilsulfida dan turunannya.

Hasil penapisan fitokimia memperlihatkan bahwa serbuk bawang putih positif mengandung alkaloid, steroid, terpenoid, saponin, dan minyak atsiri. Berdasarkan penelusuran literatur, zat aktif yang beperan dalam penelitian ini merupakan turunan dari minyak atsiri. Senyawa dalam minyak atsiri bawang putih adalah Allisin. Allisin tidak stabil dalam suhu ruang, sehingga Allisin membentuk alil sulfide turunannya seperti: Ajoene, dialil sulfide, dialil disulfide, dialil trisulfida, alil merkaptan, dan alil metil sulfide (Hernawan dan Setyawan, 2003).

Pada parameter non spesifik dilakukan pengujian kadar abu, susut pengeringan dan kadar air. Hasil pengujian berturut-turut adalah 5,175%, 9,97% dan 7%. Hasil pengujian parameter non-spesifik kadar air dan susut pengeringan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam farmakope herbal, yaitu tidak lebih dari 10%, sedangkan untuk kadar abu melebihi standar kadar abu farmakope herbal untuk bawang putih (Allium sativum L.) yaitu 3%. Tingginya kadar abu melebihi standar dapat dikarenakan perbedaan lokasi tumbuh, perbedaan lokasi memungkinkan berbedanya kandungan mineral dalam tanah sehingga logam non-fisiologis tersebut mengontaminasi umbi bawang. Untuk memastikan kadar logam fisiologis dan non fisiologis pada umbi bawang putih dapat dilakukan pengujian lanjutan yaitu uji kadar abu larut air dan kadar abu tidak larut asam.