DETERMINAN PEMANFAATAN PENOLONG PERSALINAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KLUET SELATAN

KABUPATEN ACEH SELATAN PROPINSI ACEH

TESIS

Oleh

YULIMIR 117032040/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

DETERMINAN PEMANFAATAN PENOLONG PERSALINAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KLUET SELATAN

KABUPATEN ACEH SELATAN PROPINSI ACEH

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes) dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara

OLEH

YULIMIR 117032040/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Judul Tesis : DETERMINAN PEMANFAATAN

PENOLONG PERSALINAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KLUET SELATAN KABUPATEN ACEH SELATAN PROPINSI ACEH

Nama Mahasiswa : Yulimir

Nomor Induk Mahasiswa : 117032040 / IKM

Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

Menyetujui Komisi Pembimbing:

(Dr. Juanita, S.E, M.Kes) (dr. Heldy BZ, M.P.H

Ketua Anggota

)

Dekan

(Dr. Drs. Surya Utama, M.S)

Telah diuji

Pada Tanggal : 28 Agustus 2013

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Juanita, S.E, M.Kes Anggota : 1. dr. Heldy BZ, M.P.H

2. dr. Fauzi, S.K.M

PERNYATAAN

DETERMINAN PEMANFAATAN PENOLONG PERSALINAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KLUET SELATAN

KABUPATEN ACEH SELATAN PROPINSI ACEH

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Oktober 2013

ABSTRAK

Pemilihan penolong persalinan merupakan faktor yang menentukan terlaksananya proses persalinan yang aman. Determinan pemanfaatan penolong persalinan yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau petugas non kesehatan meliputi faktor umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, budaya, penghasilan keluarga, jarak ke sarana kesehatan, kebutuhan berdasarkan gangguan kehamilan dan kebutuhan berdasarkan hasil diagnosis oleh tenaga kesehatan. Wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan ditemukan persalinan yang ditolong petugas non kesehatan akibat faktor pada ibu bersalin dan faktor pelayanan sebanyak 38,1%.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan pemanfaatan penolong persalinan di wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh. Jenis penelitian adalah survei dengan pendekatan explanatory research dengan jumlah populasi sebanyak 189 ibu bersalin dan sampel sebanyak 92 ibu bersalin. Data diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis dengan uji regresi logistik berganda.

Hasil penelitian menunjukkan faktor pendidikan (p=0,014), pengetahuan (p=0,004), dan kebutuhan diagnosis (p=0,006) berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan penolong persalinan.

Disarankan kepada Kepala Puskesmas Kluet Selatan memberdayakan petugas kesehatan untuk melakukan pembinaan secara bertahap bagi dukun bayi yang aktif melalui pelatihan dan meningkatkan kemampuan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

ABSTRACT

The choice for childbirth attendants are determining factor for the implementation of safe childbirth process. The determinant of the use of childbirth attendants conducted by health workers and non-health workers includes the factors of age, education, knowledge, attitude, culture, family income, distance from health facility, the need based on pregnant disturbance, and the needed based on the result of the diagnosis by health workers. In the working area of Kluet Selatan Puskesmas, there are 38.1% of childbirths, childbirth attendants by non-health workers because of the factor of childbirth mothers and the factor of service.

The objective of the research was to know the determinant of the use of childbirth attendants in the working area of Kluet Selatan Puskesmas, Aceh Selatan District, Aceh Province. The research was a survey with an explanatory research approach. The population was 189 childbirth mothers, and 92 of them were used as the samples. The data were gathered by using questionnaires and analyzed by using multiple logistic regression tests.

The result of the research showed that the factors of education (p=0.014), knowledge (p=0.004), and the needed based on the result of the diagnosis by health workers (p=0.006) had significant influence on the use of childbirth attendants.

It is recommended that the Head of Kluet Selatan Puskesmas empower health workers to conduct training for Traditional birth attendants (TBAs) gradually active through training and improve communication skills Information, Education and Communication (IEC).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat dan limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Determinan Pemanfaatan Penolong Persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh”.

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan.

Dalam menyusun tesis ini, penulis mendapat bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc (CTM).,Sp.A.,(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2. Dr. Drs. Surya Utama, M.S, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara atas kesempatan penulis menjadi mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Utara yang telah membimbing kami dan memberikan masukan serta saran dalam penyelesaian tesis ini.

4. Dr. Juanita, S.E, M.Kes, selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Anggota Komisi Pembimbing dr. Heldy BZ, M.P.H atas segala ketulusannya dalam menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan, saran dan perhatian selama proses proposal hingga penulisan tesis ini selesai.

5. dr. Fauzi, S.K.M dan Drs. Abdul Jalil AA, M.Kes selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan perhatian selama penulisan tesis. 6. Salnurdi selaku Kepala Puskesmas Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yang

telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan.

7. Para Dosen, staf dan semua pihak yang terkait di lingkungan Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada Fakultas Kesehatan masyarakat Universitas Sumatera Utara.

8. Ucapan terima kasih yang tulus saya tujukan kepada ayahanda Muhammad Yusuf (alm), dan Ibunda Yuhanizah serta keluarga juga seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moril serta doa dan motivasi selama penulis menjalani pendidikan.

10.Teman-teman seperjuangan di Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, atas bantuannya dan memberikan semangat dalam penyusunan tesis ini.

Akhirnya saya menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, dengan harapan, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Oktober 2013 Penulis

RIWAYAT HIDUP

Yulimir, lahir pada tanggal 19 Juli 1976 di Kluet Selatan, beragama Islam, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Muhammad Yusuf (alm) dan Ibunda Yuhanizah, bertempat tinggal di Desa Luar Kecamatan Kluet Selatan Tapak Tuan.

Penulis mulai melaksanakan pendidikan SDN 2 Kandang Kluet Selatan tamat pada tahun 1988, melanjutkan pendidikan SMPN Kandang Kluet Selatan tamat pada tahun 1991 dan melanjutkan pendidikan SMAN Kandang Kluet Selatan tamat pada tahun 1994. Penulis melanjutkan pendidikan Diploma 1 Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH) Departemen Kesehatan Banda Aceh, tamat pada tahun 1996. Kemudian melanjutkan pendidikan Akademi Keperawatan Abulyatama Banda Aceh, tamat tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana Strata 1 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, tamat tahun 2008. Selanjutnya melanjutkan pendidikan Profesi Keperawatan di Univeristas Indonesia, tamat tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakulatas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

DAFTAR ISI

2.1.2 Fisiologi Persalinan ... 13

2.1.3 Faktor Resiko dan Tanda Bahaya dalam Persalinan ... 13

2.2Tenaga Penolong Persalinan ... 16

2.2.1 Tenaga Kesehatan ... 16

2.2.2 Tenaga Non Kesehatan ... 17

2.3Determinan Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 18

3.3.2 Sampel ... 38

3.4Metode Pengumpulan Data ... 40

3.4.1 Jenis dan Sumber Data ... 40

3.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas ... 40

3.5Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ... 43

3.5.1 Variabel Penelitian ... 43

3.5.2 Definisi Operasional... 43

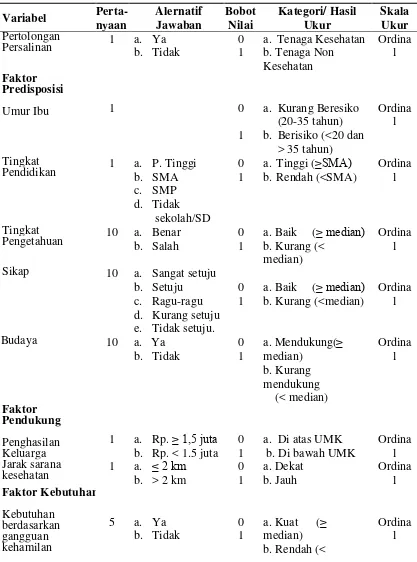

3.6Metode Pengukuran ... 44

3.7Metode Analisis Data ... 46

3.7.1 Analisis Univariat... 46

3.7.2 Analisis Bivariat ... 46

3.7.3 Analisis Multivariat ... 47

BAB 4. HASIL PENELITIAN ... 48

4.1Deskripsi Puskesmas Kluet Selatan... 48

4.1.1 Keadaan Geografis... 48

4.1.2 Fasilitas Kesehatan ... 49

4.2.3.1 Kebutuhan Berdasarkan Gangguan Kehamilan .. 61

4.2.3.2 Kebutuhan berdasarkan Diagnosis oleh Tenaga Kesehatan ... 63

4.2.4 Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 65

4.3Analisis Bivariat ... 65

4.3.1 Faktor Predisposisi dengan Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 65

4.3.2 Faktor Pendukung dengan Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 68

4.3.3 Faktor Kebutuhan dengan Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 70

4.4Analisis Multivariat ... 72

BAB 5. PEMBAHASAN ... 76

5.1Pengaruh Faktor Predisposisi terhadap Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 76

5.1.2 Pengaruh Pendidikan Ibu terhadap Pemanfaatan

Penolong Persalinan ... 77

5.1.3 Pengaruh Pengetahuan Ibu terhadap Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 79

5.1.4 Pengaruh Sikap Ibu terhadap Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 81

5.1.5 Pengaruh Budaya terhadap Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 82

5.2Pengaruh Faktor Pendukung terhadap Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 84

5.2.1 Pengaruh Penghasilan Keluarga terhadap Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 84

5.2.2 Pengaruh Jarak Sarana Kesehatan terhadap Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 85

5.3Pengaruh Faktor Kebutuhan terhadap Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 86

5.3.1 Pengaruh Kebutuhan Berdasarkan Gangguan Kehamilan terhadap Pemanfaatan Penolong Persalinan . 87 5.3.2 Pengaruh Kebutuhan Berdasarkan Diagnosis oleh Tenaga Kesehatan terhadap Pemanfaatan Penolong Persalinan ... 88

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN ... 91

6.1Kesimpulan ... 91

6.2Saran ... 92

DAFTAR PUSTAKA ... 94

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman 3.1 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas ... 41 3.2 Definisi Operasional Variabel ... 43 3.3 Aspek Pengukuran Determinan Pemanfaatan Penolong Persalinan di

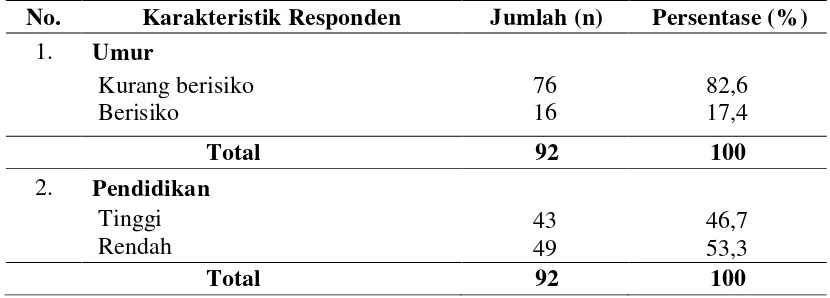

Wilayah Kerja Puskesmas Kluet Selatan ... 45 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Sosiodemografi ... 50 4.2 Kategori Umur dan Pendidikan Responden tentang Penolong

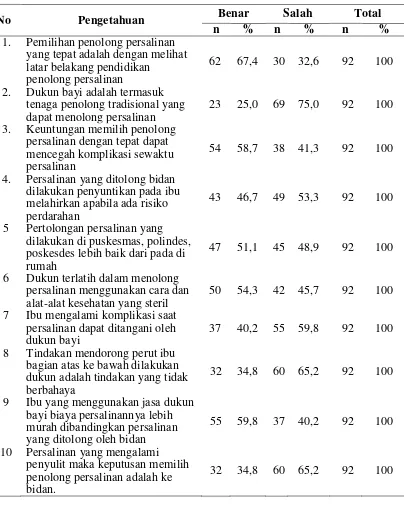

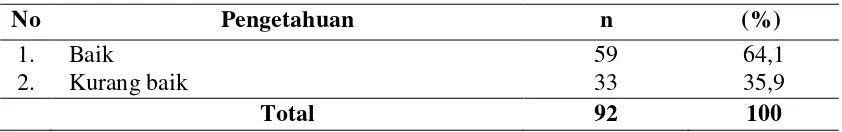

Persalinan di Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013 ... 51 4.3 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden tentang Penolong

Persalinan yang Aman di Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013... 53 4.4 Kategori Pengetahuan Responden tentang Penolong Persalinan di

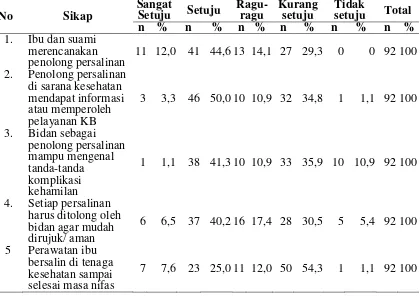

Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013 ... 54 4.5 Distribusi Jawaban Sikap Responden tentang Penolong Persalinan di

Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013 ... 55 4.6 Distrubisi Kategori Sikap Responden tentang Penolong Persalinan di

Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013 ... 56 4.7 Distribusi Jawaban Sikap Responden tentang Budaya dalam Keluarga

di Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013 ... 58 4.8 Kategori Budaya Responden di Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013 . 59 4.9 Kategori faktor Pendukung Responden di Kecamatan Kluet Selatan

Tahun 2013 ... 60 4.10 Distribusi Jawaban Kebutuhan Responden Berdasarkan Gangguan

Kehamilan di Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013 ... 62 4.11 Kategori Kebutuhan Responden Berdasarkan Gangguan Kehamilan di

Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013 ... 63 4.12 Distribusi Jawaban Kebutuhan Responden Berdasarkan Diagnosis oleh

Tenaga Kesehatan di Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013 ... 64 4.13 Kategori Kebutuhan Responden Berdasarkan Diagnosis oleh Tenaga

4.14 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden berdasarkan Pemanfaatan Penolong Persalinan di Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013 ... 65 4.15 Hubungan Faktor Predisposisi (Umur, Tingkat Pendidikan,

Pengetahuan, Sikap dan Budaya) dengan Pemanfaatan Penolong Persalinan di Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013 ... 68 4.16 Hubungan Faktor Pendukung (Penghasilan Keluarga dan Jarak ke

Sarana Kesehatan) dengan Pemanfaatan Penolong Persalinan di

Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013 ... 70 4.17 Hubungan Faktor Kebutuhan (Kebutuhan berdasarkan Gangguan

Kehamilan dan Diagnosis oleh Tenaga Kesehatan) dengan Pemanfaatan Penolong Persalinan di Kecamatan Kluet Selatan Tahun

2013 ... 72 4.18 Determinan Pemanfaatan Penolong Persalinan Berdasarkan Faktor

Predisposisi (Pendidikan, Pengetahuan, Sikap, Budaya), dan Faktor Kebutuhan (Kebutuhan Gangguan Kehamilan) di Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2013 ... 74 4.19 Probabilitas Ibu Memanfaatkan Penolong Persalinan di Kecamatan

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman 2.1 Landasan Teori Menurut Anderson (1968) dalam Sarwono (2008) ... 35

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1. Kuesioner Penelitian ... 99

2. Indikator Variabel Penelitian ... 105

3. Hasil Pengolahan Data ... 106

4. Master Data Penelitian ... 135

5. Surat Penelitian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ... 139

ABSTRAK

Pemilihan penolong persalinan merupakan faktor yang menentukan terlaksananya proses persalinan yang aman. Determinan pemanfaatan penolong persalinan yang dilakukan oleh petugas kesehatan atau petugas non kesehatan meliputi faktor umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, budaya, penghasilan keluarga, jarak ke sarana kesehatan, kebutuhan berdasarkan gangguan kehamilan dan kebutuhan berdasarkan hasil diagnosis oleh tenaga kesehatan. Wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan ditemukan persalinan yang ditolong petugas non kesehatan akibat faktor pada ibu bersalin dan faktor pelayanan sebanyak 38,1%.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan pemanfaatan penolong persalinan di wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh. Jenis penelitian adalah survei dengan pendekatan explanatory research dengan jumlah populasi sebanyak 189 ibu bersalin dan sampel sebanyak 92 ibu bersalin. Data diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis dengan uji regresi logistik berganda.

Hasil penelitian menunjukkan faktor pendidikan (p=0,014), pengetahuan (p=0,004), dan kebutuhan diagnosis (p=0,006) berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan penolong persalinan.

Disarankan kepada Kepala Puskesmas Kluet Selatan memberdayakan petugas kesehatan untuk melakukan pembinaan secara bertahap bagi dukun bayi yang aktif melalui pelatihan dan meningkatkan kemampuan komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

ABSTRACT

The choice for childbirth attendants are determining factor for the implementation of safe childbirth process. The determinant of the use of childbirth attendants conducted by health workers and non-health workers includes the factors of age, education, knowledge, attitude, culture, family income, distance from health facility, the need based on pregnant disturbance, and the needed based on the result of the diagnosis by health workers. In the working area of Kluet Selatan Puskesmas, there are 38.1% of childbirths, childbirth attendants by non-health workers because of the factor of childbirth mothers and the factor of service.

The objective of the research was to know the determinant of the use of childbirth attendants in the working area of Kluet Selatan Puskesmas, Aceh Selatan District, Aceh Province. The research was a survey with an explanatory research approach. The population was 189 childbirth mothers, and 92 of them were used as the samples. The data were gathered by using questionnaires and analyzed by using multiple logistic regression tests.

The result of the research showed that the factors of education (p=0.014), knowledge (p=0.004), and the needed based on the result of the diagnosis by health workers (p=0.006) had significant influence on the use of childbirth attendants.

It is recommended that the Head of Kluet Selatan Puskesmas empower health workers to conduct training for Traditional birth attendants (TBAs) gradually active through training and improve communication skills Information, Education and Communication (IEC).

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional secara menyeluruh. Masalah kesehatan ibu dan anak merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian yang lebih karena mempunyai dampak yang besar terhadap pembangunan di bidang kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Makin tinggi angka kematian ibu dan bayi di suatu negara maka dapat dipastikan bahwa derajat kesehatan negara tersebut buruk. Hal ini disebabkan karena ibu hamil dan bayi merupakan kelompok rentan yang memerlukan pelayanan maksimal dari petugas kesehatan, salah satu bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada ibu melahirkan adalah penolong oleh tenaga kesehatan (nakes) (Azwar, 2009).

perempuan. Di seluruh dunia, diperkirakan sekitar 529.000 perempuan meninggal tiap tahunnya oleh sebab-sebab yang berkaitan dengan kehamilan/persalinan, dan 99% dari kematian ini terjadi di negara-negara yang sedang berkembang (Depkes RI, 2009).

Negara-negara di dunia memberi perhatian yang cukup besar terhadap AKI dan AKB, sehingga menempatkannya di antara delapan tujuan yang dituangkan dalam Millennium Development Goals (MDGs), yang harus dicapai sebelum tahun 2015 yaitu 1) menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan, 2) mencapai pendidikan dasar secara universal, 3) mendorong kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) mengurangi tingkat kematian anak, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, 7) menjamin keberkelanjutan lingkungan, dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Tiga diantaranya berkaitan langsung dengan kesehatan perempuan yaitu peningkatan kesehatan maternal (kesehatan ibu), pencapaian pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Secara tidak langsung juga berkaitan dengan kesehatan perempuan (Depkes RI, 2008).

Berdasarkan data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2010, penyebab kematian ibu yang paling umum di Indonesia adalah penyebab obstetri langsung kematian ibu yang terjadi 90% pada saat persalinan dan segera setelah persalinan yaitu perdarahan (28%), eklamsia (24%), infeksi (11%), komplikasi puerperium (8%), abortus (5%), trauma obstetrik (5%), emboli (3%), partus lama/ macet (5%), dan lain-lain (11%). Kematian ibu juga diakibatkan beberapa faktor risiko keterlambatan (tiga terlambat), diantaranya terlambat dalam pemeriksaan kehamilan, terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan, dan terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat dalam keadaan emergensi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011).

Berdasarkan hasil Survei Demokrafi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2007 menyebutkan AKB yaitu 34 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya, angka-angka tersebut menunjukan adanya perbaikan. Namun, bila dibandingkan dengan perbandingn kondisi antar daerah, terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara daerah maju dan terpencil, serta antara daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk AKB, misalnya, di Sulawesi Barat mencapai 74 (per 1.000 kelahiran hidup), di Nusa Tenggara Barat (NTB) 72, dan Sulawesi Tengah 60. Angka-angka tersebut empat kali lipat lebih tinggi dari pada AKB di daerah Yogyakarta yang memiliki AKB sebesar 19. Demikian pula untuk AKI, disparitas antara kota dan desa masih meningkat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya resiko yang dihadapi ibu melahirkan di desa (Depkes RI, 2009).

kesehatan bersama. Jika kinerja ketiga indikator diperbaiki,pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan. Meski masalah ini juga dipengaruhi kondisi sosial budaya seperti sisi kesehatan reproduksi, persoalannya mencakup tingkat kesuburan, pengendalian kesuburan, serta pengolahan dan penanganan ibu hamil dan melahirkan, kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan ibu. Di samping itu juga dilakukan pendekatan dukun bayi yang pernah dibantu Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (Prasetyawati, 2012).

Petugas kesehatan (bidan) merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan sebagai provider dan lini terdepan pelayan kesehatan yang dituntut memiliki kompetensi profesional dalam menyikapi tuntutan masyarakat di dalam pelayanan kebidanan Bidan harus menguasai standar kompetensi yang telah diatur dalam peraturan Kepmenkes RI No.369/Menkes/SK/III/2007 yang merupakan landasan hukum dari pelaksanaan praktik kebidanan. Namun demikian keterbatasan jumlah petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan juga merupakan faktor memengaruhi kesehatan ibu dan bayi.

kesehatan terjadi di kabupaten yang tergolong daerah sulit secara akses, dan juga ketersediaan tenaga kesehatannya terbatas. Kecenderungan tempat persalinan non fasilitas kesehatan terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Paser (Rachmawati, 2013).

Fenomena AKI yang terjadi di Provinsi Aceh, data tahun 2010 menunjukkan sebanyak 193/100.000 kelahiran hidup yang disebabkan oleh faktor komplikasi persalinan, pendarahan, dan infeksi. Fenomena AKI tersebut juga dipengaruhi oleh faktor keterlambatan mencapai akses pelayanan kesehatan, apalagi ibu yang berdomisili di daerah pegunungan (Profil Provinsi Aceh, 2011).

Dari data yang didapatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2011 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah 59,5%. Puskesmas Kluet Selatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah 61,9% sedangkan cakupan nasional 90% (Profil Dinkes Aceh Selatan, 2012).

mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.

Realisasi dari MPS tersebut di tingkat puskesmas yang mempunyai dokter umum dan bidan, khususnya puskesmas dengan rawat inap dikembangkan menjadi Puskesmas mampu memberikan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Puskesmas mampu PONED menjadi tempat rujukan terdekat dari desa sebagai pembina bidan dan mendekatkan akses pelayanan kegawatdaruratan pada ibu hamil dan bersalin karena komplikasi dalam kehamilan dan persalinan tidak dapat diduga atau diramalkan sebelumnya (Profil Dinas Kesehatan Aceh Selatan, 2012). Upaya pemerintah lainnya yang dapat menekan AKB dan AKI adalah program Gerakan Sayang Ibu (GSI), Safe Motherhood, dan penempatan bidan di desa-desa. Dengan usaha-usaha ini diharapkan angka penolong persalinan oleh tenaga medis dapat ditingkatkan (Depertemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009). Peraturan Menteri Kesehatan No. 2562/Menkes/Per/XII/2011, disebutkan sasaran Jampersal adalah seluruh ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang tidak memiliki jaminan persalinan beserta bayi yang baru dilahirkan hingga berusia 28 hari.

yang pada mulanya normal secara tiba-tiba dapat menjadi risiko yang dapat menyebabkan kematian (Depkes RI, 2009).

Selama kehamilan pelayanan antenatal bagi ibu penting untuk menjamin proses kehamilan/persalinan berjalan normal. Pemeriksaan kehamilan yang dianjurkan nakes bertujuan untuk mendeteksi dini faktor risiko yang mungkin ada pada ibu hamil/bersalin (Syafrudin, 2009). Menurut Depkes RI (2006) faktor lainnya seperti ibu hamil dan melahirkan pada usia rawan (20 tahun atau 35 tahun), terlalu banyak melahirkan anak, terlalu dini atau rapat jarak kelahiran, terbatasnya frekuensi penyuluhan dan pendidikan kesehatan reproduksi juga memengaruhi kejadian komplikasi persalinan.

Rendahnya angka cakupan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku ibu dalam memanfaatkan tenaga penolong persalinan. Menurut Manalu (2007) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi seorang ibu/keluarga dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan, khususnya penolong persalinan. Faktor tersebut adalah pendidikan dan pendapatan. Semakin tinggi pendidikan keluarga maka semakin tinggi pula kesadaran untuk mencari pelayanan kesehatan. Demikian pula halnya dengan tingkat pendapatan. Pola pencarian pelayanan kesehatan lebih tinggi pada keluarga dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Menurut Sarwono (2008) mengutip pendapat Anderson (1968) bahwa keputusan untuk mencari alternatif penolong persalinan ada tiga komponen yaitu: predispososi, enabling (pendukung), dan need (kebutuhan).

lingkungannya untuk menolong persalinan (Hemiati, 2007). Alasan ibu memilih dukun bayi dalam persalinan karena pelayanan yang diberikan lebih sesuai dengan sistem sosial budaya yang ada, mereka sudah dikenal lama karena berasal dari daerah sekitarnya dan pembayaran biaya persalinan dapat diberikan dalam bentuk barang (Zalbawi, 2006).

Faktor sosio-kultural masyarakat khususnya ibu hamil tentang penolong persalinan oleh dukun antara lain disebabkan oleh tradisi masyarakat yang masih percaya pada dukun dan keterjangkauan yang dipengaruhi juga oleh faktor geografis. Adanya hubungan antara rendahnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan rendahnya tingkat pendidikan ibu hamil (Prabowo, 2001).

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Balitbang Kesehatan (2006) yang menyatakan bahwa kemampuan tenaga non profesional/dukun bersalin masih kurang, khususnya yang berkaitan dengan tanda-tanda bahaya, resiko kehamilan dan persalinan serta rujukannya (Depkes RI, 2006). Pengetahuan yang kurang dari dukun bayi dalam mengenal komplikasi yang mungkin timbul dalam persalinan dan penanganan komplikasi yang tidak tepat akan meningkatkan resiko kematian pada ibu bersalin (Suprapto, 2007).

Menurut Abdi (2009) dalam penelitiannya terhadap determinan pemanfaatan penolong persalinan di Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya menjadi determinan utama dalam pilihan penolong persalinan karena adanya aturan adat istiadat yang mengharuskan masyarakat di Desa Anak Talang untuk melakukan persalinan pada dukun bayi dan adanya hukuman bagi masyarakat yang melakukan persalinan pada tenaga kesehatan.

Ibu hamil yang memanfaatkan petugas kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat dalam pertolongan persalinan akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan prinsip bebas kuman dan prosedur standar pelayanan. Jika ditemui adanya komplikasi dalam persalinan, ibu akan mendapatkan pertolongan yang tepat (Supartini, 2004).

Askes: 1990 orang, Jamkesmas: 5820 orang), dan khusus ibu hamil/bersalin yang memiliki salah satu jaminan kesehatan akan berlaku untuk klaim Jampersal. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang mencari pertolongan ke dukun bayi sebanyak 38,1% (Profil Dinkes Aceh Selatan, 2012).

Hasil wawancara peneliti didapatkan bahwa ibu yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan bulan Maret 2013 dengan 10 orang ibu bersalin, bahwa 8 orang (80%) memanfaatkan tenaga kesehatan dan 2 orang (20%) memanfaatkan dukun bayi dalam bersalin. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang determinan pemanfaatan penolong persalinan di wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh.

1.2 Permasalahan

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan pemanfaatan penolong persalinan di wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh.

1.4 Hipotesis

Ada pengaruh faktor predisposisi (umur, pendidikan, pengetahuan, sikap dan budaya), faktor pendukung (penghasilan keluarga dan jarak sarana kesehatan), serta faktor kebutuhan (kebutuhan berdasarkan gangguan kehamilan dan diagnosa tenaga kesehatan) terhadap pemanfaatan penolong persalinan di wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak Puskesmas Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh untuk meningkatkan pelayanan bagi pasien ibu hamil sehingga determinan pemanfaatan penolong persalinan adalah Puskesmas.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Persalinan

2.1.1 Persalinan (Partus)

Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya berjalan pada usia kehamilan cukup bulan (setelah 37 minggu) tanpa disertai adanya penyulit. Persalinan dimulai sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis) dan berakhirnya dengan lahirnya plasenta secara lengkap (Depkes RI, 2008).

Persalinan merupakan proses alami yang akan berlangsung dengan sendirinya, tetapi persalinan pada manusia setiap saat terancam penyulit yang membahayakan ibu maupun janinnya sehingga memerlukan pengawasan, pertolongan dan pelayanan dengan fasilitas yang memadai (Bandiyah, 2009).

2.1.2 Fisiologi Persalinan

Pada ibu hamil banyak terjadi perubahan, baik fisik maupun psikologis. Begitu juga pada ibu bersalin, perubahan psikologis pada ibu bersalin wajar terjadi pada setiap ibu, namun ini memerlukan bimbingan dari keluarga dan penolong persalinan agar ibu dapat menerima keadaan yang terjadi selama persalinan dan dapat memahaminya sehingga ibu dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah:

a. Perasan tidak enak.

b. Takut dan ragu-ragu akan persalinan yang akan dihadapi.ibu dalam menghadapi persalinan sering memikirkan: apakah persalinan akan berjalan normal.

c. Menganggap persalinan sebagai cobaan.

d. Apakah penolong persalinan dapat sabar dan bijaksana dalam menolongnya (Widyastuti, 2009).

2.1.3 Faktor Resiko dan Tanda Bahaya dalam Persalinan

Kehamilan merupakan proses reproduksi yang normal, tetapi perlu perawatan diri yang khusus agar ibu dalam keadaan sehat. Karena itu kehamilan yang normal pun mempunyai risiko kehamilan dan persalinan, namun tidak secara langsung meningkatkan risiko kematian ibu. Keadaan-keadaan tersebut dinamakan faktor risiko. Faktor risiko pada ibu hamil diantaranya adalah :

a. Ibu hamil usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. b. Anak lebih dari 3.

d. Tinggi badan kurang dari 145 cm

e. Berat badan kurang dari 38 kg atau lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm

f. Riwayat keluarga menderita kencing manis, hipertensi dan riwayat penyakit kongenital.

g. Kelainan bentuk tubuh, misalnya kelainan tulang belakang atau panggul. Ibu hamil yang memiliki risiko tinggi, maka cenderung mengalami risiko terhadap persalinan normal. Tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas adalah gejala yang menunjukkan ibu dan bayi yang dikandungannya dalam keadaan bahaya. Bila ada tanda bahaya, ibu segera dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan (Azwar, 2006).

Ada tanda bahaya yang perlu dikenali yaitu: a) Ibu tidak mau makan dan muntah b) Berat badan ibu hamil tidak naik c) Perdarahan

d) Bengkak tangan atau wajah dan dapat diikuti kejang e) Gerakan janin kurang atau tidak ada

f) Kelainan letak janin didalam rahim g) Ketuban pecah sebelum waktunya h) Persalinan lama

Dari hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbang Kes) di Kabupaten Cirebon tahun 2006 dikutip Yenita (2011), bahwa kematian maternal (12 Kasus) disebabkan oleh : pre eklampsia / eklampsia 50%, perdarahan post partum 42% dan emboli paru 8%. Sedangkan kontribusi ibu terhadap kematian neonatal dini adalah:

1. 90% kasus (101 kasus dari 112 kasus) merupakan faktor ibu 2. Jenis :

a) Gangguan gizi ibu b) Ketuban pecah dini c) Partus lama

d) Kelahiran lintang e) Perdarahan ante partum f) Hipertensi

Djamaluddin (2003) menyatakan bahwa ibu yang mengalami anemia memiliki resiko 4,73 kali lebih besar untuk mengalami kejadian partus lama dibandingkan ibu yang tidak mengalami anemia dan ibu dengan antenatal care yang tidak teratur memiliki resiko mengalami partus lama 2,99 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang antenatal care teratur.

2.2 Tenaga Penolong Persalinan

Pemberian pertolongan persalinan bagi ibu hamil/bersalin, dikenal beberapa jenis tenaga penolong adalah:

1. Tenaga kesehatan: dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan, dan perawat. 2. Dukun :

a. Terlatih ialah dukun yang mendapat latihan dari tenaga kesehatan dan dinyatakan lulus.

b. Tidak terlatih ialah dukun yang belum pernah dilatih oleh tenaga kesehatan atau dukun yang sedang dilatih dan belum dinyatakan lulus (Manalu, 2007).

2.2.1 Tenaga Kesehatan

pendidikan bidan diakui secara yuridis, ditempatkan, dan mendapatkan kualifikasi, serta terdaftar di sektor dan memperoleh izin melaksanakan praktik kebidanan (Salmah, 2006).

Persalinan oleh tenaga kesehatan dianggap memenuhi persyaratan sterilitas, selain itu bila mendadak terjadi resiko tinggi atau mengalami keadaan gawat darurat maka penanganan atau pertolongan pertama serta rujukan dapat segera dilakukan. Dalam menolong persalinan, teknik pertolongan persalinan dan prinsip sterilisasi alat kesehatan diterapkan oleh tenaga kesehatan sehingga diharapkan persalinan aman dapat diperoleh. Keterbatasan dari penolong persalinan ini adalah pelayanan hanya terbatas pada pelayanan medis, tanpa terjangkau oleh faktor budaya sehingga rasa aman secara psikologis kurang terpenuhi. Kadang-kadang pelayanan tidak terjangkau dari segi keberadaan dan jarak. Umumnya imbalan jasa berupa uang sehingga menyulitkan masyarakat miskin (Manuaba, 2006).

2.2.2 Tenaga Non Kesehatan

Dukun bayi adalah seorang anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang dapat kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional, dan memperoleh keterampilan tersebut dengan secara turun temurun belajar secara praktis atau cara lain yang menjurus kearah peningkatan keterampilan tersebut serta melalui petugas kesehatan (Depkes RI, 2006).

Hasil studi yang dilakukan Balitbang Kes (2006) menyatakan bahwa kemampuan tenaga non profesional/dukun bersalin masih kurang, khususnya yang berkaitan dengan tanda-tanda bahaya, resiko kehamilan dan persalinan serta rujukannya. Pengetahuan yang kurang dari dukun bayi dalam mengenal komplikasi yang mungkin timbul dalam persalinan dan penanganan komplikasi yang tidak tepat akan meningkatkan resiko kematian pada ibu bersalin (Suprapto, 2007). Alasan ibu memilih dukun bayi dalam persalinan karena pelayanan yang diberikan lebih sesuai dengan sistem sosial budaya yang ada, mereka sudah dikenal lama karena berasal dari daerah sekitarnya dan pembayaran biaya persalinan dapat diberikan dalam bentuk barang (Zalbawi, 2006).

2.3 Determinan Pemanfaatan Penolong Persalinan

1. Karakteristik predisposisi (Predisposing Charcteristic). Setiap individu memiliki kecenderungan yang berbeda untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan karena adanya perbedaan–perbedaan karakteristik demografi, struktur sosial dan kepercayaan tentang kesehatan yang akan menolongnya menyembuhkan penyakit. Karakteristik predisposing menggambarkan fakta bahwa setiap individu mempunyai kecenderungan menggunakan pelayanan kesehatan yang berbeda– beda yang digolongkan atas :

a. Ciri demografi seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan dan jumlah keluarga

b. Struktur sosial, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan dan kesukuan c. Sikap dan keyakinan individu terhadap pelayanan kesehatan

2. Karakteristik Pendukung (Enabling Characteristic). Karateristik ini mengambarkan bagaimana individu dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan perlu didukung oleh faktor lain seperti : faktor pendapatan, ketercapaian atau kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan yang ada.

a. Sumber keluarga (family resources), yang meliputi pendapatan keluarga, cakupan asuransi kesehatan dan pihak–pihak yang membiayai individu atau keluarga dalam mengkonsumsi pelayanan kesehatan

b. Sumber daya masyarakat (community resources), yang meliputi tersedianya pelayanan kesehatan, ketercapaian pelayanan dan sumber – sumber yang ada didalam masyarakat

3. Karakteristik kebutuhan (need). Faktor predisposisi dan faktor pendukung dapat terwujud menjadi tindakan pencarian pengobatan, apabila tindakan itu dirasakan sebagai kebutuhan. Kebutuhan merupakan dasar dan stimulus langsung untuk menggunakan pelayanan kesehatan. Kebutuhan pelayanan kesehatan dapat dikategorikan menjadi :

a. Kebutuhan yang dirasakan (perceived need), yaitu keadaan kesehatan yang dirasakan

b. Evaluate/clinical diagnosis yang merupakan penilaian keadaan sakit didasarkan oleh penilaian petugas.

a. Umur Ibu

Umur adalah lama waktu hidup seseorang atau ada sejak dilahirkan (Depdiknas, 2008). Umur adalah lamanya seseorang hidup mulai sejak lahir sampai ulang tahunnya yang terakhir. Umur sangat berpengaruh terhadap proses reproduksi, umur dianggap optimal untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-35 tahun, sedangkan yang dianggap berbahaya adalah umur 35 tahun ke atas dan dibawah 20 tahun (Prawiroharjo, 2009).

Umur adalah indeks yang menempatkan individu-individu dalam urutan perkembangan. Usia yang baik untuk usia kehamilan dan persalinan antara umur 20-35 tahun, ini disebut juga dengan usia reproduksi sehat. Wanita yang melahirkan di bawah usia 20 tahun atau lebih dari 35 tahun akan mempunyai resiko yang tinggi baik pada ibu maupun bayi (Mochtar, 2008).

Berdasarkan pendapat para ahli bahwa proses kehamilan pertama, pada kesehatan janin dan proses persalinan dipengaruhi oleh usia dan fisik wanita. Rekomendasi dari WHO bahwa usia yang aman untuk menjalani kehamilan dan persalinan adalah umur 20 sampai 30 tahun, walaupun demikian sampai usia 35 tahun masih dibolehkan untuk hamil karena adanya kemajuan teknologi saat ini.

a. Umur kurang dari 20 tahun

masih terlalu kecil karena pembentukan yang belum sempurna dan pertumbuhan tulang panggul yang belum cukup lebar. Karena rahim merupakan tempat pertumbuhan janin, rahim yang terlalu kecil akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Beberapa resiko yang bisa terjadi pada kehamilan di usia kurang dari 20 tahun adalah kecenderungan naiknya tekanan darah dan pertumbuhan janin terhambat. Secara psikologi, mental wanita diusia kurang dari 20 tahun belum siap. Ini menyebabkan kesadaran untuk memeriksakan diri dan kandungannya rendah. Diluar urusan kehamilan dan persalinan, resiko kanker leher rahim pun meningkat akibat hubungan sex dan melahirkan sebelum usia 20 tahun. Resiko yang tinggi pada kehamilan harus diikuti dengan kebijakan untuk memilih tenaga penolong persalinan karena jika ibu memiliki resiko dalam mengahadapi persalinan, hendaknya lebih bijak dalam menentukan penolong tenaga persalinan (Tobing, 2010).

b. Usia 20 sampai 35 tahun

Usia 20-30 tahun dianggap ideal untuk hamil dan melahirkan. Direntang usia ini, kondisi fisik wanita dalam keadaan prima. Rahim sudah mampu memberi perlindungan atau kondisi yang maksimal untuk kehamilan. Secara fisik mental pun siap, yang berdampak perilaku merawat dan menjaga kehamilan secara berhati – hati.

c. Usia diatas 35 tahun

Wanita yang hamil pada usia ini sudah dianggap sebagai kehamilan yang bersiko tinggi. Pada usia ini, wanita biasanya sudah dihinggapi penyakit seperti kanker mulut rahim, kencing manis, darah tinggi dan jantung. Keadaan jalan lahir sudah kurang elastis dibanding sebelumnya, sehingga persalinan menjadi sulit dan lama. Hal ini ditambah dengan penurunan kekuatan ibu untuk mengeluarkan bayi karena faktor umur dan faktor penyakit yang dideritanya. Dikurun usia ini, angka kematian ibu dan bayi meningkat. Itu sebabnya tidak dianjurkan menjalani kehamilan diatas usia 35 tahun (Tobing, 2010).

Umur berkaitan dengan kelompok umur tertentu yang lebih banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan karena pertimbangan tingkat kerentanan. Gibson menyatakan umur merupakan variabel individu yang pada dasarnya semakin bertambah kedewasaan dan semakin banyak menyerap informasi yang akan mempengaruhi pemilihan tenaga penolong persalinan (Sutanto, 2002).

Penelitian Roeshadi (2004), meneliti tentang gangguan dan penyulit pada masa kehamilan di USU, diketahui bahwa umur reproduksi sehat pada seorang wanita berkisar 20-30 tahun. Mulidah (2002), menyatakan umur ibu < 20 tahun atau >35 tahun memiliki resiko mengalami partus lama dan ibu dengan melahirkan anak pertama lebih besar resikonya mengalami partus lama.

b. Tingkat Pendidikan

indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam bentuk tindakan seseorang (Maulana, 2009).

Pendidikan dapat memengaruhi daya intelektual seseorang dalam memutuskan suatu hal, termasuk penentuan penolong persalinan. Pendidikan ibu yang kurang menyebabkan daya intelektualnya juga masih terbatas sehingga perilakunya sangat dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya ataupun perilaku kerabat lainnya atau orang yang mereka tuakan. Pendidikan seseorang dikategorikan kurang bilamana ia hanya memperoleh ijazah hingga SMP atau pendidikan setara lainnya kebawah, dimana pendidikan ini hanya mencukupi pendidikan dasar 9 tahun. Sementara pendidikan reproduksi baru diajarkan secara lebih mendetail di jenjang pendidikan SMA ke atas (Depdiknas, 2007)

Pemanfaatan seseorang terhadap sarana pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan sosil budaya. Bila tingkat pendidikan dan sosial budaya baik, maka secara relatif pemanfaatan pelayanan kesehatan akan tinggi (Azwar, 2002). c. Tingkat Pengetahuan

kehamilan dan persalinan. Disamping itu keterpararan dengan media komunikasi akan mempengaruhi kadar pengetahuannya (Suprapto, 2007).

Menurut Mubarak (2012), tingkat pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif memiliki 6 tingkatan yaitu:

1. Tahu (Know); diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya, mengingat kembali termasuk (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan atau rangsangan yang telah diterima.

2. Memahami (Comprehension); diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersehut secara luas.

3. Aplikasi (Aplication); diartikan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi nyata.

4. Analisis (Analysis); adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis (Synthesis); menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 6. Evaluasi (Evaluation); ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

sudah mengetahui dan mengerti kebaikan perawatan kehamilan atau siapa yang sebaiknya menolong persalinan akan timbul pemikiran yang positif. Pemikiran ini akan menghasilkan sikap positif yaitu setuju dalam hal tersebut dan selanjutnya ibu hamil berniat untuk memeriksakan kehamilan atau melahirkan ditempat yang aman dan sehat buat ibu dan bayinya.

Hasil penelitian Bangsu (1998) menyatakan dari 77 ibu yang berpengetahuan rendah, 73 % diantaranya memilih dukun bayi, dan hanya 27% yang memilih tenaga kesehatan sebagai tenaga penolong persalinan. Dari 43 ibu yang berpengetahuan cukup, 60,47 % masih memilih dukun bayi dalam pertolongan persalinannya. Sementara ibu yang berpengetahuan tinggi 95,56 % dari 45 responden memilih tenaga kesehatan sebagai tenaga penolong persalinan.

c. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan “pre-disposisi” tindakan atau perilaku. Sikap itu merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka tingkah laku yang terbuka. Lebih dijelaskan lagi bahwa sikap merupakan reaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek (Mubarak, 2012)..

tidaknya sarana pelayanan kesehatan. Bila persepsi sehat-sakit masyarakat sudah baik dan benar, maka kemungkinan besar pemanfaatan pelayanan kesehatan akan baik (Notoatmodjo, 2010).

Faktor-faktor yang memengaruhi sikap menurut Azwar (2007) terdiri dari: a) Pengalaman pribadi

Pengalaman yang terjadi secara tiba-tiba atau mengejutkan yang meninggalkan kesan paling mendalam pada jiwa seseorang. Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus, lama-kelamaan secara bertahap diserap kedalam individu dan memengaruhi terbentuknya sikap. b) Pengaruh orang lain

Dalam pembentukan sikap pengaruh orang lain sangat berperan. Misal dalam kehidupan masyarakat yang hidup di pedesaan, mereka akan mengikuti apa yang diberikan oleh tokoh masyarakatnya.

c) Kebudayaan

Kebudayaan dimana kita hidup mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan sikap. Dalam kehidupan di masyarakat, sikap masyarakat diwarnai dengan kebudayaan yang ada di daerahnya.

d) Media massa

e) Faktor emosional

Sikap yang didasari oleh emosi yang fungisnya hanya sebagai penyaluran frustasi, atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego, sikap yang demikian Universitas Sumatera Utrara merupakan sikap sementara, dan segara berlalu setelah frustasinya hilang, namun dapat juga menjadi sikap yang lebih persisten dan bertahan lama.

e. Budaya

meminta dukun untuk memimpin upacara tujuh bulanan dan sebagainya atau meminta saran dan dukun berkaitan dengan keharusan dan pantangan selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas.

Sarafino (2002) mendefinisikan kepercayaan (trust)adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perhatian atau perilaku yang baik dari orang lain. McKenzie (2006) mendefinisikan kepercayaan adalah variabel yang sangat memengaruhi status kesehatan karena kalau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas kesehatan rendah, maka usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan semakin sulit dilakukan.

f. Penghasilan Keluarga

Masyarakat cenderung menghubungi sarana kesehatan sesuai dengan pengalaman

atau informasi yang diperoleh dari orang lain tentang tersedianya jenis-jenis pelayanan

kesehatan. Pilihan terhadap sarana pelayanan kesehatan tersebut dengan sendirinya didasari

atas kepercayaan atau keyakinan akan kemajuan sarana tersebut (Notoatmodjo, 2010).

Salah satu aspek sosial adalah penghasilan keluarga. Faktor penghasilan/ pendapatan keluarga cenderung berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan dalam hal ini keputusan pemanfaatan penolong persalinan bagi ibu bersalin. Rendahnya pendapat keluarga, dimana masyarakat/ keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

mempunyai posisi tawar menawar dalam pengambilan keputusan. Meskipun hal ini menyangkut keselamatan dan kesejahteraan dirinya sendiri. Jadi kendala yang dihadapi kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak reproduksinya adalah tngkat pendidikan perempuan dan taraf ekonomi keluarga (Sunaryo, 2004).

Penelitian Juliwanto (2008) menjelaskan bahwa 78,2% ibu bersalin memilih bidan sebagai penolong persalinan dan 21,8% pada dukun bayi. Ada hubungan secara signifikansi pendapat keluarga dengan pemilihan penolong persalinan (p<0,05) di Kecamatan Bahul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara.

g. Jarak

Pada umumnya seseorang akan mencari tempat pertolongan kesehatan ke fasilitas kesehatan yang berlokasi di dekat tempat tinggal mereka. Bila karena alasan tertentu mereka mendatangi tempat pelayanan yang jauh maka petugas klinik tersebut harus mampu membantu dan menjelaskan fasilitas kesehatan terdekat yang dapat memberikan perawatan dan pelayanan kesehatan lanjutan. Fasilitas kesehatan tersebut harus memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk melayani berbagai keperluan pemulihan kondisi kesehatan, pertolongan gawat darurat yang memadai atau pelayanan kontrasepsi yang komprehensif bagi pasien-pasien yang membutuhkan (Saifuddin, 2003).

sama ada bidan, mereka tetap memilih dukun sebagai penolong persalinan. Sebaliknya, perempuan yang memilih bidan beralasan mereka sudah familiar dengan bidan tersebut karena sejak hamil mereka sudah memeriksakan kehamilannya ke bidan (Juariah, 2009).

2.4 Puskesmas

2.4.1 Definisi Puskesmas

Menurut Kepmenkes RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 puskesmas merupakan Unit Pelayanan Teknis Dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Selain memberikan pelayanan kesehatan dasar, puskesmas juga membantu masyarakat untuk hidup sehat dan mengembangkan pelayanan kesehatan oleh masyarakat sendiri. Awalnya, Puskesmas membutuhkan pelayanan dan pembinaan kesehatan pada suatu Wilayah dengan jumlah penduduk tertentu kurang lebih 50.000 penduduk. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, maka sekarang setiap Puskesmas melayani 30.000 penduduk (Depkes RI, 2004).

2.4.2 Tugas dan Fungsi Puskesmas

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunankesehatan disuatu wilayah. Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, yang meliputi pelayanan kesehatan perorang (private goods) dan pelayanan kesehatan masyarakat (public goods). Puskesmasw melakukan kegiatan-kegiatan termasuk upaya kesehatan masyarakat sebagai bentuk usaha pembangunan kesehatan.

Menurut Kepmenkes RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 bahwa fungsi puskesmas yaitu:

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan.

2. Pusat pemberdayaan masyarakat.

3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab puskesmas meliputi: pelayanan kesehatan perorangan, Pelayanan kesehatan masyarakat

2.5 Landasan Teori

Faktor yang memengaruhi perubahan perilaku adalah perilaku itu sendiri yang dipengaruhi oleh karakteristik individu, interaksi yang berkaitan dengan informasi kesehatan, dan pengalaman yang merubah perilaku. Perilaku seseorang tergantung pada informasi yang diterimanya selama melakukan interaksi sosial secara terus menerus. Jika informasi yang diterima benar, seseorang akan menjalaninya dengan benar demikian juga sebaliknya. Jadi dorongan dari lingkungan sosial juga mempunyai peranan yang cukup tinggi dalam perubahan perilaku (Notoatmodjo, 2010).

a. Determinan atau faktor internal, yakni karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan, misalnya tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya.

b. Determinan atau faktor eksternal, yakni lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini merupakan faktor dominan yang mewarnai perilaku seseorang.

Dalam penelitian ini, konsep determinan pemanfaatan penolong persalinan berdasarkan pendapat Andersen (1974) dalam Notoatmodjo (2010), teori “Andersen’s Behavioral model of Health Service Utilization” bahwa keputusan untuk mencari alternatif pelayanan kesehatan ada tiga komponen predisposisi, pendukung dan kebutuhan

1) Komponen predisposisi terdiri dari tiga unsur yaitu: demografi (usia, jenis kelamin, status perkawinan dan jumlah anggota keluarga), struktur sosial (jenis pekerjaan, status sosial, pendidikan, ras, dan kesukuan), dan budaya dan kepercayaan kesehatan.

2) Komponen enabling (pendukung) mempunyai dua unsur: sumber daya keluarga (penghasilan keluarga, kemampuan membeli jasa pelayanan dan keikutsertaan dalam asuransi kesehatan), dan sumber daya masyarakat (jumlah sarana pelayanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan, rasio penduduk dan tenaga kesehatan, lokasi sarana kesehatan).

tentang berbagai gejala penyakit, dan jenis penyakit dan fungsi-fungsi tubuh yang terganggu.

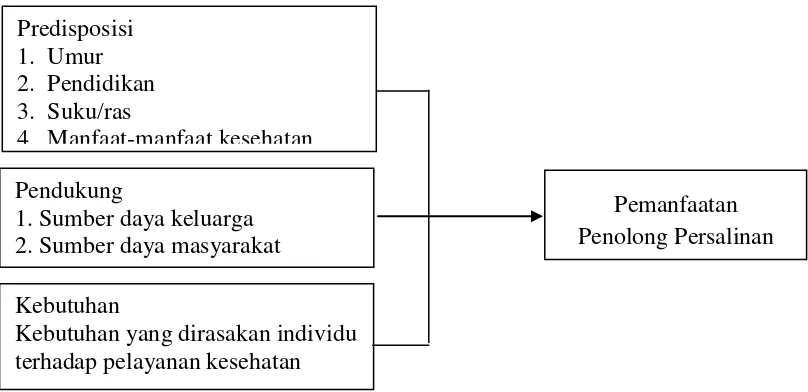

Berdasarkan uraian landasan teori tersebut, maka kerangka teori penelitian sebagai berikut.

Gambar 2.1 Landasan Teori Menurut Anderson (1968) dalam Sarwono (2008) Merujuk pada teori Anderson dalam Sarwono (2008) tersebut, dan berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan penulis, terkait dengan perilaku ibu terhadap keputusan persalinan berdasarkan penolong di wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh berbeda-beda. Namun, keputusan ibu tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor predisposisi (umur, pendidikan, manfaat yang dirasakan), faktor pendukung (sumber daya keluarga dan masyarakat) serta faktor kebutuhan yang dirasakan individu terhadap pelayanan kesehatan

Pemanfaatan Penolong Persalinan Pendukung

1. Sumber daya keluarga 2. Sumber daya masyarakat

Kebutuhan

Kebutuhan yang dirasakan individu terhadap pelayanan kesehatan

Predisposisi 1. Umur 2. Pendidikan 3. Suku/ras

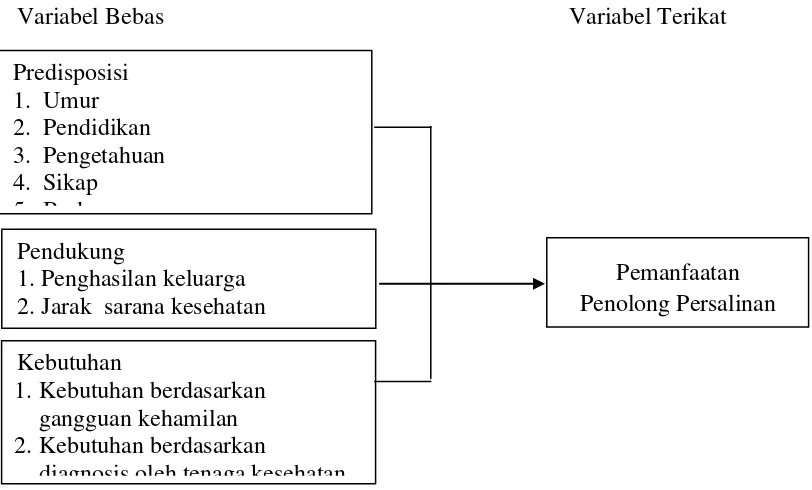

2.6 Kerangka Konsep

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka kerangka konseptual penelitian pada Gambar 2.2.

Variabel Bebas Variabel Terikat

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah faktor predisposisi (umur, pendidikan, pengetahuan, sikap dan budaya), faktor pendukung (penghasilan keluarga dan jarak sarana kesehatan), serta kebutuhan (kebutuhan berdasarkan gangguan kehamilan dan diagnosa tenaga kesehatan) sedangkan variabel dependennya determinan pemanfaatan penolong persalinan.

Pemanfaatan Penolong Persalinan Pendukung

1. Penghasilan keluarga 2. Jarak sarana kesehatan Kebutuhan

1.Kebutuhan berdasarkan gangguan kehamilan 2. Kebutuhan berdasarkan

diagnosis oleh tenaga kesehatan Predisposisi

1. Umur 2. Pendidikan 3. Pengetahuan 4. Sikap

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk survei dengan menggunakan pendekatan explanatory research yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lainnya melalui pengujian hipotesa (Bungin, 2008). Penulis ingin menganalisis determinan pemanfaatan penolong persalinan meliputi faktor predisposisi, pendukung dan kebutuhan di wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013.

3.2.2. Waktu Penelitian

3.3. Populasi dan Sampel 3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yakni seluruh ibu yang melahirkan di wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh selama tahun 2012 terdiri dari 17 desa yang namanya tercatat dalam buku register persalinan Puskesmas Kluet Selatan berjumlah 189 orang. Ibu bersalin ditolong nakes yaitu 117 orang (61,9%) dan 72 orang (38,1%) oleh dukun bayi. 3.3.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Seorang penulis harus melakukan sensus agar hasil penelitian dapat dipercaya. Namun karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, peneliti tidak meneliti keseluruhan populasi tetapi mengambil sampel dari keseluruhan populasi tersebut.

Besar sampel diambil menggunakan rumus uji hipotesis proporsi populasi tunggal (Lemeshow, 1997); sebagai berikut:

(

)

Po = Proporsi ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan (78,2%=0,78) (Juliwanto, 2008)

= Deviat baku mutu betha untuk (β=0,10 adalah 1,282.

Dengan menggunakan rumus tersebut di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dikalkulasikan sebagai berikut:

(

)

3.4. Metode Pengumpulan Data 3.4.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dalam penelitian melalui wawancara berpedoman kepada kuesioner kepada ibu yang telah melahirkan di wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan.

2. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari Puskesmas Kluet Selatan yaitu tentang gambaran umum Puskesmas serta data/laporan ibu yang melahirkan di Puskesmas Kluet Selatan.

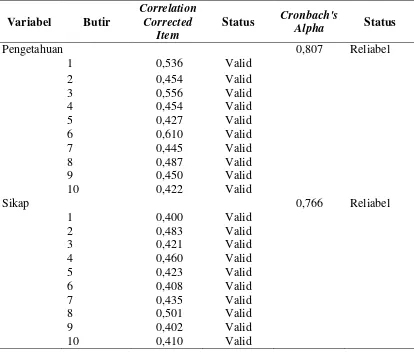

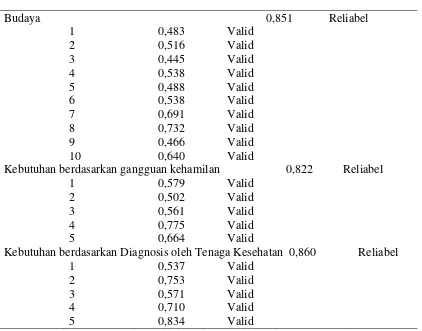

3.4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner (daftar pertanyaan) untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Kuesioner tentang determinan pencarian pertolongan persalianan di wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan yang telah disusun, terlebih dahulu dilakukan uji coba sebelum dijadikan sebagai alat ukur penelitian yang bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur. Kuesioner sebelum digunakan sebagai pedoman wawancara terlebih dahulu dilakukan uji coba terhadap 30 responden selain responden yang akan dijadikan subjek penelitian yakni 30 ibu melahirkan di Puskesmas Kluet Timur yang mempunyai karakteristik yang sama dengan subjek penelitian.

rumus teknik Pearson Product Moment Correlation Coeffcient (r) dengan ketentuan jika nilai rhitung > rtabel

Reliabilitas data merupakan indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur dapat menunjukkan ketepatan dan dapat dipercaya dengan menggunakan metode Cronbach’ Alpha yaitu menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran dengan ketentuan jika r

, maka dinyatakan valid atau sebaliknya.

Alpha>rtabel

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

maka dinyatakan reliabel (Ghozali, 2005). Hasil uji validitas dan reliabilitas seperti Pada Tabel 3.1.

Variabel Butir

Correlation Corrected

Item

Status Cronbach's

Alpha Status

Pengetahuan 0,807 Reliabel

Tabel 3.1 (Lanjutan)

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dalam 2 tahap, karena pada tahap pertama ada butir pertanyaan yang tidak valid/reliabel. Butir yang tidak valid diupayakan valid karena pertanyaan tersebut dirasa penting oleh penulis dengan cara melakukan koreksi atau mengubah pertanyaan tersebut. Kemudian setelah dilakukan uji validitas tahap kedua, maka diperoleh nilai corrected item-total correlation

(rhitung) dari variabel independen yaitu pengetahuan, sikap, budaya, kebutuhan

mempunyai rhitung > dari nilai r tabel=0,361, dengan demikian dinyatakan valid.

Sedangkan nilai cronbach alpha dari masing-masing instrumen lebih besar dari rtabel

3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

(0,361) sehingga dapat dikatakan instrumen dari semua butir pernyataan reliabel.

3.5.1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diukur yaitu:

a. Variabel bebas terdiri dari faktor predisposisi (umur, pendidikan, pengetahuan, sikap dan budaya), faktor pendukung (penghasilan keluarga dan jarak sarana kesehatan) dan faktor kebutuhan (kebutuhan berdasarkan gangguan kehamilan dan diangosa petugas kesehatan).

b. Varibel terikat adalah pemanfaatan penolong persalinan. 3.5.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang akan digunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna penelitian.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Operasional

Variabel Terikat Penolong

Persalinan

Ibu memanfaatkan penolong persalinan baik tenaga kesehatan maupun dukun bayi

Determinan Variabel Bebas

Tabel 3.2 (Lanjutan) Faktor Predisposisi

Umur Lamanya ibu hidup mulai sejak lahir sampai ulang tahunnya yang terakhir

Pendidikan Jenjang pendidikan formal ibu yang ditandai dengan kepemilikan ijazah

Pengetahuan Pemahaman ibu tentang penolong persalinan

Sikap Tanggapan atau respon ibu terhadap penolong persalinan Budaya Respon ibu dalam memanfaatkan tenaga kesehatan sebagai

penolong persalinan berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat Penghasilan

Keluarga

FaktorPendukung

Pendapatan keluarga yang diperoleh setiap bulan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Aceh Selatan

Jarak sarana kesehatan

Jarak yang ditempuh ibu ke sarana kesehatan

Kebutuhan berdasarkan gangguan kehamilan

FaktorKebutuhan

Keinginan ibu melakukan pemeriksaan kehamilan untuk mengetahui komplikasi yang mungkin terjadi

Kebutuhan berdasarkan diagnosis oleh Tenaga Kesehatan

Keinginan ibu terhadap diagnosa atau hasil pemeriksaan kehamilan oleh petugas kesehatan

3.6. Metode Pengukuran

Tabel 3.3. Aspek Pengukuran Determinan Pemanfaatan Penolong Persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Kluet Selatan

Variabel Perta- nyaan

a. Kurang Beresiko (20-35 tahun) b.Rendah (<SMA)

Ordina d. Kurang setuju e. Tidak setuju.

0 1

a. Baik (≥ median) b. Kurang (<median)

Variabel Perta-

3.7 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis univariat, analisis bivariat dan analisis multivariat.

3.7.1 Analisis Univariat

Analisis univariat adalah analisis yang menjelaskan frekuensi setiap variabel penelitian dengan penyajian dalam tabel distribusi frekuensi serta narasi. Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen.

3.7.2 Analisis Bivariat

variabel terikat digunakan analisis Chi-square, pada batas kemaknaan perhitungan statistik pvalue (0,05).

3.7.3 Analisis Multivariat

Analisis multivariat dalam penelitian ini menggunakan uji regresi logistik berganda yaitu salah satu pendekatan model matematis untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen kategorik yang bersifat dikotom atau binary. Sebelum variabel dimasukkan kedalam model terlebih dahulu dilakukan uji bivariat menggunakan Chi-square. Variabel yang dimasukkan dalam model prediksi regresi logistik berganda metode Forwardconditional adalah variabel yang mempunyai nilai p≤0,25 pada analisis bivariatnya. Untuk melihat variabel yang paling berpengaruh terhadap pencarian pertolongan persalinan dilihat dari nilai koefisien β yang paling besar.

Persamaan regresi logistik berganda: 1 p =

- (a + b1X1 + b2X2 + b3X3...+ b9X9)

1 + e

Keterangan:

P : Peluang pemanfaatan penolong persalinan X1 ...X9

b : Koefisien regresi

: Variabel prediktor yaitu umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, budaya, penghasilan keluarga, jarak sarana

kesehatan, kebutuhan berdasarkan gangguan kehamilan dan diangosa petugas kesehatan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Puskesmas Kluet Selatan 4.1.1. Keadaan Geografis

Puskesmas Kluet Selatan terletak di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh

Selatan yang mempunyai luas wilayah kira-kira 152,10 km2

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara

. Batas wilayah Puskesmas Kluet Selatan adalah sebagai berikut :

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Timur c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bakongan d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Samudra Hindia

Kecamatan Kluet Selatan terletak di tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan ibukota kecamatan berlokasi di sebuah kota kecil yaitu Suaq Bakong yang berdekatan dengan perbatasan Kluet Utara di tepi kanan Sungai Kluet yang berjarak 34 km dari ibukota Kabupaten Tapaktuan. Wilayah kerja Puskesmas Kluet Selatan memiliki kondisi topografi sangat bervariasi, terdiri dari 97% lahan adalah datar (dibawah 8%), dengan kurang lebih 1% bukit dan kira-kira 2% kawasan curam (diatas 16% curam). Kira-kira 98% area kecamatan berada di bawah ketinggian 50 m dan tidak ada yang berada di atas ketinggian 300 m.

12.504 jiwa diantaranya laki-laki 6.175 jiwa dan perempuan 6.329 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 3.171 kepala keluarga. Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk yang berusia 0-4 tahun: 8,93%, usia 5-14 tahun: 23,06%, usia 15-44 tahun: 46,7%, usia 45-64 tahun: 16,34%, usia ≥ 65 tahun: 4,97%. Tingkat pendidikan penduduk yang berusia di atas 10 tahun ada yang tidak pernah sekolah yaitu 0,1%, tidak tamat SD: 3,51%, tamat SD: 17%, SLTP: 38%, SLTA: 14%, Akademi/Diploma: 15%, dan Sarjana: 12,39%.

4.1.2. Fasilitas Kesehatan

Puskesmas Kluet Selatan merupakan puskesmas rawat inap yang memiliki 3 buah puskesmas pembantu dan 7 poskesdes dan 18 posyandu. Sumber daya manusia yang dimiliki berdasarkan tingkat pendidikan adalah S1 yaitu 3 orang, D3 yaitu 16 orang, D1 yaitu 1 orang, SLTA yaitu 12 orang. Profesi petugas kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan yaitu tenaga medis yaitu 2 orang, sarjana kesehatan masyarakat yaitu 1 orang, sanitarian yaitu 1 orang, bidan yaitu 10 orang termasuk bidan PTT yaitu 9 orang, perawat yaitu 15 orang, perawat gigi yaitu 2 orang, dan Analis Kesehatan/Lab yaitu 1 orang.

4.2. Analisis Univariat

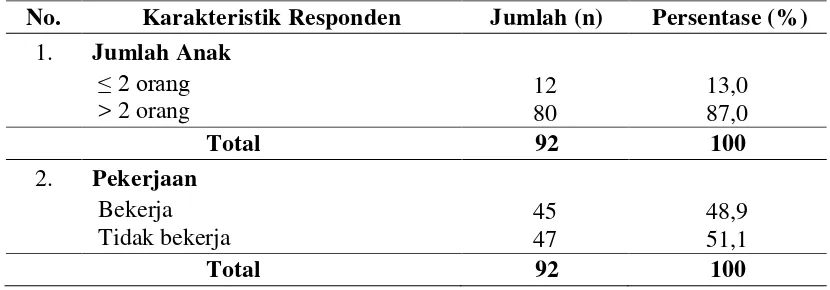

orang responden (13%). Responden berstatus tidak bekerja yaitu 47 orang responden (51,1%) dan selebihnya bekerja 45 orang responden (48,9%).

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Sosiodemografi No. Karakteristik Responden Jumlah (n) Persentase (%)

1. Jumlah Anak

≤ 2 orang 12 13,0

> 2 orang 80 87,0

Total 92 100

2. Pekerjaan

Bekerja 45 48,9

Tidak bekerja 47 51,1

Total 92 100

4.2.1. Faktor Predisposisi 4.2.1.1. Umur dan Pendidikan