LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI

INDUSTRI

DI

LEMBAGA FARMASI

DIREKTORAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT

BANDUNG

Disusun oleh :

FARAHDIBA ASSEWETH, S.Farm 083202118

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

Lembar Pengesahan

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI INDUSTRI

di

LEMBAGA FARMASI

DIREKTORAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT

BANDUNG

Laporan ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Medan

Disusun oleh:

Farahdiba Asseweth, S.Farm NIM 083202118

Pembimbing,

Drs. Agoes Iman Noegroho, Apt. Mayor Ckm NRP 1910011300860

Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara

Dekan,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker dan laporan ini di Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat (Lafi Ditkesad) Bandung.

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Lafi Ditkesad ini berlangsung mulai tanggal 03 Agustus sampai 31 Agustus 2009. Laporan ini merupakan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang kami laksanakan di Lafi Ditkesad sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Kolonel Ckm Drs. Sambas Setiawan, Apt., selaku Kepala Lembaga Farmasi

Direktorat Kesehatan Angkatan Darat.

2. Letkol Ckm. (K). Dra. Nur Laila, Apt., M.Si., selaku Kepala Instalasi Pengawasan Mutu Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat. 3. Letkol Ckm Drs. Yan Suryana Ilham, Apt., M.M., selaku Kepala Instalasi

Penelitian dan Pengembangan Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat.

4. Letkol Ckm Drs. Abdul Azis, S.M., selaku Kepala Bagian Administrasi Logistik Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat.

5. Mayor Ckm Drs. Junaedi, Apt., selaku Kepala Instalasi Produksi Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat.

6. Mayor Ckm Drs. Agoes Iman Noegroho, Apt., selaku Kepala Instalasi Pemeliharaan dan Sistem Penunjang Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat dan sebagai pembimbing PKPA.

7. Mayor Ckm. (K). Dra. Emmy Winarni, Apt., selaku Kepala Instalasi Penyimpanan Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat dan sebagai pembimbing PKPA.

9. Mayor Ckm Tantri Murdoyo, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemprograman Anggaran Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat dan sebagai pembimbing PKPA.

10. Dra. Lisa Olii, Apt., M.Si., selaku Kepala Seksi Sediaan Non Betalaktam Instalasi Produksi Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat dan sebagai pembimbing PKPA.

11. Dra. Neneng Cahyati, Apt., selaku Kepala Seksi Kemas Instalasi Produksi Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat.

12. Dra. Weni Widaningsih, Apt., selaku Kepala Seksi Kimia Fisika Instalasi Pengawasan Mutu Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat. 13. Bapak/Ibu serta seluruh staf Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan

Angkatan Darat yang telah memberikan bantuan, pengalaman, bimbingan, dan kerjasama selama pelaksanaan PKPA.

14. Rekan-rekan mahasiswa Profesi Apoteker UNPAD dan UMS atas kerjasamanya selama mengikuti PKPA di Lafi Ditkesad.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami berharap semoga pengetahuan dan pengalaman yang kami peroleh selama mepnjalani praktek kerja profesi apoteker ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang memerlukan.

Bandung, Agustus 2009

DAFTAR ISI

1.3 Metodologi Praktek Kerja Profesi Apoteker ... 4

1.4 Waktu & Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA... 5

2.1 Industri Farmasi ... 5

2.1.1 Pengertian Industri Farmasi ... 5

2.1.2 Persyaratan Industri Farmasi ... 5

Kembali Produk dan Produk Kembalian ... 19

2.2.10 Dokumentasi ... 20

2.2.11 Pembuatan dan Analisis Berdasarkan Kontrak... 20

2.2.12 Kualifikasi dan Validasi... 21

2.2.12.1 Kualifikasi ... 21

2.2.12.2 Validasi .... ... 22

BAB III TINJAUAN KHUSUS LEMBAGA FARMASI DIREKTORAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT... 25

3.1 Sejarah Perkembangan Lafi Ditkesad ... 25

3.2 Visi, Misi dan Tujuan Lafi Ditkesad ... 26

3.2.1 Visi ... 26

3.2.2 Misi ... 26

3.2.3 Tujuan ... 27

3.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lafi Ditkesad... 27

3.4 Struktur Organisasi Lafi Ditkesad ... 27

3.4.1 Eselon Pimpinan ... 28

3.4.2 Eselon Pembantu Pimpinan ... 28

3.4.3 Eselon Pelayanan (Seksi Tata Usaha Urusan Dalam)... 29

3.4.4 Eselon Pelaksana... 29

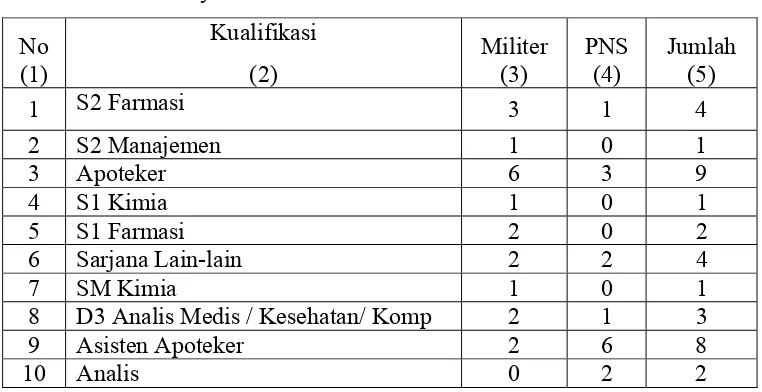

3.5 Kualifikasi Tenaga Kerja Lafi Ditkesad ... 30

3.6 Sertifikasi CPOB Lafi Ditkesad... 31

3.7 Kegiatan Lafi Ditkesad ... 34

3.7.1 Kegiatan Bagminlog ... 34

3.7.2 Kegiatan Instalasi Pengawasan Mutu ... 35

3.7.3 Kegiatan Instalasi Penelitian dan Pengembangan (Installitbang) ... 38

3.7.4 Kegiatan Instalasi Produksi... 38

3.7.5 Kegiatan Instalasi Penyimpanan ... 42

3.7.6 Kegiatan Instalasi Pemeliharaan dan Sisjang... 44

BAB IV PEMBAHASAN... 76

4.1 Manajemen Mutu ... 77

4.2 Personalia ... 77

4.3 Bangunan dan Fasilitas ... 78

4.3.1 Instalasi Produksi... 78

4.3.2 Instalasi Penyimpanan ... 80

4.3.3 Instalasi Pengawasan Mutu ... 80

4.3.4 Instalasi Pemeliharaan dan Sistem Penunjang ... 80

4.4 Peralatan ... 81

4.5 Sanitasi dan Higiene ... 81

4.6 Produksi... 82

4.7 Pengawasan Mutu... 83

4.8 Inspeksi Diri ... 83

4.9 Penanganan Keluhan Terhadap Obat, Penarikan Kembali Obat dan Obat Kembalian... 83

4.10 Dokumentasi... 84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 85

5.1 Kesimpulan ... 85

5.2 Saran ... 86

DAFTAR PUSTAKA... 87

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1. Data Personil Lafi Ditkesad Bulan September 2008

Berdasarkan Jenjang Pendidikannya... 41 2. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Farmasi

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat .... 77

Lampiran 2. Struktur Organisasi Lembaga Farmasi Ditkesad ... 78

Lampiran 3. Blanko Hasil Pengujian Laboratorium ... 79

Lampiran 4. Blanko Catatan Pengujian Tablet dan Kapsul ... 80

Lampiran 5. Blanko Laporan Hasil Pengujian Larutan/Sirup/Injeksi ... 81

Lampiran 6. Blanko Laporan Hasil Pengujian Salep/Krim ... 82

Lampiran 7. Alur Proses Produksi Tablet Biasa/Salut Secara Granulasi Basah ... 83

Lampiran 8. Alur Produksi Tablet Biasa/ Salut dengan Metode Cetak Langsung ... 84

Lampiran 9. Alur Produksi Kapsul ... 85

Lampiran 10. Alur Proses Produksi Sirup kering ... 86

Lampiran 11. Alur Proses Produksi Salep ... 87

Lampiran 12. Alur Proses Produksi Sediaan Cairan Obat Luar ... 88

Lampiran 13. Alur Proses Produksi Sirup ... 89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sarana pelayanan kesehatan untuk melayani kebutuhan akan obat adalah industri farmasi. Menurut SK Menkes No. 245/Menkes/SK/V/1990 industri farmasi adalah industri obat jadi dan industri bahan baku obat. Industri obat jadi adalah industri yang memproduksi suatu produk yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan. Obat jadi ini dapat berupa sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Industri farmasi merupakan salah satu tempat dimana apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian terutama menyangkut pengadaan, pengolahan dan pengemasan, pengendalian mutu sediaan farmasi, penyimpanan, pendistribusian dan pengembangan obat.

Sasaran utama industri farmasi adalah memproduksi obat jadi dengan mengutamakan keamanan, keefektifan, kualitas dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Untuk menghasilkan obat jadi yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya, setiap industri farmasi harus menerapkan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik).

yang baik untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan industri farmasi dalam seluruh aspek dan serangkaian kegiatan produksi sehingga obat jadi yang dihasilkan memenuhi syarat mutu yang ditentukan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pedoman CPOB hendaklah diperbaiki secara berkesinambungan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengantisipasi era globalisasi dan harmonisasi di bidang farmasi terutama pemenuhan terhadap persyaratan dan standar produk farmasi global terkini. Oleh karena itu, pedoman CPOB edisi 2001 direvisi kembali menjadi pedoman CPOB yang dinamis edisi tahun 2006, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No: HK. 00.06.0511 tanggal 24 Januari 2006. Hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan antara lain pengadaan bahan baku, proses pembuatan dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan yang digunakan serta personel yang terlibat dalam proses pembuatan obat tersebut.

Pelaksanaan pedoman CPOB di industri farmasi membutuhkan peranan apoteker, sehingga seorang apoteker dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Tuntutan tersebut dapat diperoleh salah satunya melalui praktek kerja di industri farmasi yang telah melaksanakan produksi sesuai dengan pedoman CPOB.

pengetahuan tentang industri farmasi melalui program Praktek Kerja Profesi Apoteker.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi

Adapun tujuan praktek kerja profesi apoteker yang dilakukan di Lafi Ditkesad, sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan industri farmasi secara profesional serta melihat tentang penerapan aspek CPOB di industri farmasi. 2. Mengetahui dan memahami tentang pendelegasian tugas dan tanggung jawab

serta wewenang apoteker di industri, sehingga dapat dijadikan bekal guna mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja sesungguhnya.

3. Mengetahui perencanaan dan pelaksanaan produksi di industri farmasi khususnya di Lafi Ditkesad yang merupakan perusahaan non profit oriented.

1.3 Metodologi Praktek Kerja Profesi Apoteker

Metodologi Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat adalah :

a. Melakukan kunjungan langsung ke instalasi-instalasi di lingkungan Lafi Ditkesad.

b. Interaksi langsung mahasiswa dengan pihak-pihak terkait. c. Diskusi dengan para pembimbing dan antar mahasiswa.

d. Belajar mandiri melalui data perpustakaan Lafi Ditkesad, website farmasi, data-data primer dan sekunder lainnya.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Industri Farmasi

2.1.1 Pengertian Industri Farmasi

Industri farmasi menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 245/Menkes/SK/V/1990 terdiri dari industri obat jadi dan industri bahan baku obat. Industri obat jadi adalah industri yang memproduksi suatu produk obat yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan, dimana obat jadi tersebut dapat berupa sediaan atau bahan-bahan yang sering digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Industri bahan baku adalah industri yang memproduksi bahan baku dimana bahan baku tersebut adalah seluruh bahan, baik berkhasiat ataupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam proses pengolahan obat.

2.1.2 Persyaratan Industri Farmasi

Perusahaan industri farmasi wajib memperoleh izin usaha industri farmasi, karena itu industri tersebut wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Persyaratan industri farmasi tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 245//Menkes/SK/V/1990 adalah sebagai berikut :

− Industri farmasi merupakan suatu perusahaan umum, badan hukum

− Memiliki rencana investasi.

− Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

− Industri farmasi obat jadi dan bahan baku wajib memenuhi persyaratan

CPOB sesuai dengan ketentuan SK Menteri Kesehatan No. 43/Menkes/SK/II/1988.

− Industri farmasi obat jadi dan bahan baku, wajib mempekerjakan secara

tetap sekurang-kurangnya dua orang apoteker warga Negara Indonesia, masing-masing sebagai penanggung jawab produksi dan penanggung jawab pengawasan mutu sesuai dengan persyaratan CPOB.

− Obat jadi yang diproduksi oleh industri farmasi hanya dapat diedarkan

setelah memperoleh izin edar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Izin usaha industri farmasi

Izin usaha industri farmasi diberikan oleh Menteri Kesehatan dan wewenang pemberian izin dilimpahkan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Izin ini berlaku seterusnya selama industri tersebut berproduksi dengan perpanjangan izin setiap 5 tahun, sedangkan untuk industri farmasi Penanaman Modal Asing (PMA) masa berlakunya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan pelaksanaannya.

2.2 Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)

Pembuatan Obat yang Baik. Pedoman CPOB bertujuan untuk menghasilkan produk obat yang senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Obat yang berkualitas adalah obat jadi yang benar-benar dijamin bahwa obat tersebut :

- Mempunyai potensi atau kekuatan untuk dapat digunakan sesuai tujuannya. - Memenuhi persyaratan keseragaman, baik isi maupun bobot.

- Memenuhi syarat kemurnian.

- Memiliki identitas dan penandaan yang jelas dan benar.

- Dikemas dalam kemasan yang sesuai dan terlindung dari kerusakan dan kontaminasi.

- Penampilan baik, bebas dari cacat atau rusak.

Perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi farmasi menyebabkan perubahan-perubahan yang sangat cepat pula dalam konsep serta persyaratan CPOB. Konsep CPOB yang bersifat dinamis yang memerlukan penyesuaian dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan teknologi di bidang farmasi Aspek-aspek yang merupakan cakupan CPOB tahun 2006 meliputi 12 Aspek-aspek yang dibicarakan, yaitu :

2.2.1 Manajemen Mutu

yang memerlukan partisipasi dan komitmen dari semua jajaran di semua departemen di dalam perusahaan, para pemasok dan para distributor. Untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten dan dapat diandalkan, diperlukan manjemen mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar.

Unsur dasar manajemen mutu adalah :

1. Suatu infrastruktur atau sistem mutu yang tepat mencakup struktur organisasi, prosedur, proses dan sumber daya; dan

2. Tindakan sistematis diperlukan untuk mendapatkan kepastian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga produk (atau jasa pelayanan) yang dihasilkan akan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Keseluruhan tindakan tersebut disebut Pemastian Mutu.

Semua bagian sistem pemastian mutu hendaklah didukung dengan tersedianya personil yang kompeten, bangunan dan sarana serta peralatan yang cukup dan memadai. Tambahan tanggung jawab hukum hendaklah diberikan kepada kepala bagian manajemen mutu (Pemastian Mutu).

Pemastian Mutu adalah suatu konsep luas yang mencakup semua hal baik secara tersendiri, maupun secara kolektif yang akan mempengaruhi mutu dari obat yang dihasilkan. Pemastian Mutu adalah totalitas semua pengaturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat dihasilkan dengan mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya.

2.2.2 Personalia

mampu melaksanakan tugas secara profesional. Selain itu, para personil hendaklah memiliki sikap dan kesadaran tinggi untuk mewujudkan CPOB. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek personalia adalah :

1. Organisasi, kualifikasi, dan tanggung jawab

a. Struktur organisasi perusahaan bagian produksi dan pengawasan mutu harus dipimpin oleh apoteker yang berbeda, yang tidak saling bertanggung jawab satu dengan yang lain. Keduanya tidak boleh mempunyai kepentingan di luar organisasi perusahaan, yang dapat menghambat atau membatasi tanggung jawabnya.

b. Manajer produksi hendaklah seorang apoteker yang terlatih serta memiliki pengalaman yang memadai, diberikan wewenang dan tanggung jawab penuh untuk mengelola produksi obat.

c. Manajer pengawasan mutu hendaklah seorang apoteker yang handal, terlatih dan memiliki pengalaman praktis yang memadai, memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam penyusunan, verifikasi dan pelaksanaan seluruh prosedur pengawasan mutu.

e. Tersedianya tenaga yang terampil dalam jumlah memadai untuk melaksanakan supervisi langsung di bagian produksi dan pengawasan mutu obat. Setiap supervisor tersebut hendaklah terlatih dan memiliki keterampilan teknis, pengalaman dan bertanggung jawab kepada manajer produksi dan pengawasan mutu.

f. Tersedianya tenaga yang terlatih secara teknis dalam jumlah memadai untuk melaksanakan kegiatan produksi dan pengawasan mutu sesuai prosedur dan spesifikasi yang telah ditentukan.

g. Tanggung jawab yang diberikan pada setiap personil hendaklah tidak terlalu berlebihan yang dapat menimbulkan resiko terhadap mutu obat.

h. Tugas dan tanggung jawab hendaklah diberikan dengan jelas serta dapat dipahami dengan baik oleh setiap personil.

2. Pelatihan

a. Seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan pembuatan obat, hendaklah dilatih mengenai kegiatan yang sesuai dengan tugasnya maupun mengenai prinsip CPOB.

b. Pelatihan hendaklah diberikan oleh orang yang ahli. Perhatian khusus diberikan bagi mereka yang bekerja di daerah steril dan daerah bersih atau yang bekerja dengan bahan yang beresiko tinggi atau yang menimbulkan sensitifitas.

d. Pelatihan CPOB dilaksanakan menurut program tertulis yang disetujui oleh manajer produksi dan pengawasan mutu.

e. Catatan pelatihan mengenai CPOB kepada personil hendaklah disimpan dan efektivitas program pelatihan dan prestasi personil hendaklah dinilai secara berkala untuk menentukan apakah mereka telah memiliki kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan tugas yang diberikan.

2.2.3 Bangunan dan Fasilitas

Bangunan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki ukuran, rancangan, konstruksi serta letak yang memadai agar memudahkan pelaksanaan kerja, pembersihan dan pemeliharaan, tiap sarana kerja hendaklah memadai, sehingga setiap resiko terjadi kekeliruan, pencemaran silang dan berbagai kesalahan lain yang dapat menurunkan mutu obat dapat dihindarkan. Hal hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Lokasi bangunan hendaklah dapat mencegah terjadinya pencemaran dari lingkungan sekelilingnya. Seperti pencemaran udara, tanah dan air maupun kegiatan di sekitarnya.

2. Bangunan dirancang dengan baik sehingga dapat terpelihara dan berfungsi sebagaimana mestinya :

b. Bangunan hendaklah mendapatkan penerangan yang efektif dan mempunyai ventilasi yang sesuai.

c. Penataan ruangan disesuaikan dengan tujuan penggunaan, seperti ruang untuk steril dipisahkan dari ruang produksi lain serta dirancang secara khusus. Ruangan ruangan khusus diperlukan bagi kegiatan kegiatan pembukaan kemasan, pencucian, pengolahan dan penutupan wadah, ruangan penyangga udara dan pergantian pakaian steril.

d. Pemisahan produksi obat Betalaktam dengan non Betalaktam dilakukan dengan isolasi yang efektif terhadap kegiatan dalam satu gedung melalui sistem pengolahan udara yang terpisah. Adanya perbedaan kelas pemisahan ruang di dalam bangunan produksi, misalnya ruang untuk bahan baku, kamar ganti pakaian dan pengolahan produksi.

e. Tersedianya sarana penyimpanan dengan kondisi khusus, misalnya: suhu, kelembaban dan keamanan tertentu. Dalam penyimpanan hendaklah dihindari terjadinya pencampuran.

f. Kondisi bangunan diperiksa secara teratur dan dilakukan perbaikan bila diperlukan.

g. Lubang pemasukan dan pengeluaran udara serta pipa dipasang sedemikian rupa untuk mencegah timbulnya pencemaran produk.

3. Saluran air limbah hendaklah cukup besar dan mempunyai bak kontrol serta ventilasi yang baik.

2.2.4 Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan obat hendaklah memiliki rancangan bangunan dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai serta ditempatkan dengan tepat sehingga mutu setiap produk obat terjamin secara seragam dari bets ke bets serta untuk memudahkan pembersihan dan perawatannya

1. Rancang Bangun dan Konstruksi

a. Peralatan yang digunakan tidak bereaksi atau menimbulkan akibat terhadap bahan yang diolah.

b. Peralatan hendaklah mudah dibersihkan baik bagian dalam maupun bagian luarnya.

c. Peralatan yang digunakan untuk menimbang, mengukur, menguji dan mencatat hendaklah diperiksa ketelitiannya secara teratur serta ditara menurut program dan prosedur yang tepat, hasil pemeriksaannya dicatat dan disimpan dengan baik.

d. Penyaring untuk cairan tidak boleh melepaskan serat ke dalam produk dan tidak boleh mengandung asbes.

2. Pemasangan dan Penempatan

a. Peralatan hendaklah ditempatkan pada posisi yang tepat untuk memperkecil pencemaran silang antar bahan.

c. Peralatan utama diberi nomor pengenal yang dipakai pada semua perintah dan catatan pembuatan bets untuk menunjukkan unit atau alat tertentu.

d. Semua pipa, tangki, selubung hendaknya diberikan pelekat untuk memperkecil kehilangan energi.

e. Saluran pipa yang menggunakan uap bertekanan hendaknya dilengkapi dengan peralatan uap dan saluran pembuangan yang berfungsi dengan baik.

f. Sistem penunjang hendaknya divalidasi untuk memastikan fungsinya sesuai tujuannya.

3. Pemeliharaan

a. Peralatan hendaknya dirawat sesuai jadwal yang tepat agar berfungsi dengan baik dan mencegah pencemaran.

b. Prosedur prosedur tertulis untuk peralatan dibuat dan dipatuhi.

c. Catatan pelaksanaan pemeliharaan pemakaian peralatan utama hendaklah dicatat dalam buku harian dan catatan untuk peralatan yang digunakan khusus untuk satu produk saja dapat dimasukkan ke catatan produksi bets produk tertentu.

2.2.5 Sanitasi dan Higiene

dihilangkan melalui suatu program sanitasi dan higiene yang menyeluruh dan terpadu.

2.2.6 Produksi

Produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan; dan memenuhi ketentuan CPOB yang menjamin senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar (registrasi).

Produksi baiknya dilakukan dan diawasi oleh personil yang kompeten. Mutu suatu obat tidak hanya ditentukan oleh hasil analisa terhadap produk akhir, melainkan juga oleh mutu yang dibangun selama tahapan proses produksi sejak pemilihan bahan awal, penimbangan, proses produksi, personalia, bangunan, peralatan, kebersihan dan higiene sampai dengan pengemasan.

Prinsip utama produksi adalah :

− Adanya keseragaman atau homogenitas dari bets ke bets.

− Proses produksi dan pengemasan senantiasa menghasilkan produk

yang seidentik mungkin (dalam batas syarat mutu) baik bagi bets yang sudah diproduksi maupun yang akan diproduksi.

Penyimpanan tergantung dari kestabilan bahan awal. Untuk penyimpanan hendaklah tersedia ruangan dengan suhu yang berbeda-beda. CPOB mempersyaratkan klasifikasi ruangan berdasarkan suhu menjadi 5 jenis, yaitu :

− Suhu ruangan : 15-30oC

− Suhu ruangan yang dikendalikan : ≤ 25oC

− Sejuk : 8-15oC

− Dingin : 2-8oC

− Beku : dibawah 0oC

Ruangan steril, ruangan penyangga, ruangan ganti pakaian steril dan ruangan ganti pakaian biasa atau ruangan produksi lain hendaklah memiliki perbedaan tekanan udara 10-15 Pa. tekanan udara dalam ruangan yang memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap suatu produk hendaklah selalu lebih tinggi daripada ruangan lain. Bila suatu pintu dibuka, tekanan atau hembusan udara dari arah ruangan yang beresiko tinggi hendaklah cukup mampu untuk menciptakan arus udara ke arah ruang yang beresiko lebih rendah untuk menghindarkan pencemaran balik ke ruang steril.

2.2.7 Pengawasan Mutu

Pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya.

yang dilakukan dalam rangka validasi, penanganan sampel pertinggal, menyusun dan memperbaharui spesifikasi bahan, produk serta metode pengujiaannya.

Bagian pengawasan mutu dalam suatu pabrik obat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa :

− Bahan awal untuk produksi obat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan

untuk identitas, kekuatan, kemurnian, kualitas, dan keamanannya;

− Tahapan produksi obat telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan

dan telah divalidasi sebelumnya antara lain melalui evaluasi, dokumentasi, produksi terlebih dahulu;

− Semua pengawasan selama proses dan pemeriksaan laboratorium terhadap

suatu bets obat telah dilaksanakan dan bets tersebut memenuhi spesifikasi yang ditetapkan sebelum didistribusikan;

− Suatu bets obat memenuhi persyaratan mutunya selama waktu peredaran

yang ditetapkan.

Laboratorium pengawasan mutu hendaklah terpisah secara fisik dari ruang produksi. Selain itu bagi suatu laboratorium untuk pengawasan selama proses mungkin lebih memudahkan apabila letaknya di daerah tempat pemprosesan atau pengemasan dimana dilakukan pengujian fisik seperti penimbangan, dan uji monitoring lainnya secara periodik.

2.2.8 Inspeksi Diri dan Audit Mutu

2.2.8.1 Inspeksi Diri

Tujuan inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan CPOB. Program inspeksi diri hendaklah dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOB dan untuk menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Inspeksi diri dilakukan secara indepeden dan rinci oleh petugas yang kompeten dari perusahaan. Inspeksi diri dilakukan secara rutin dan disamping itu, pada situasi khusus, misalnya dalam hal terjadi penarikan kembali obat jadi atau terjadi penolakan yang berulang. Prosedur dan catatan inspeksi diri hendaklah didokumentasikan dan dibuat program tindak lanjut yang efektif.

dokter, paramedik, klinik, rumah sakit, apotek, distributor dan Otoritas Pengawasan Obat (OPO).

2.2.10 Dokumentasi

Dokumentasi adalah bagian dari sistem informasi manajemen dan dokumentasi yang baik yang merupakan bagian yang esensial dari pemastian mutu. Sistem dokumentasi yang dirancang atau digunakan hendaklah mengutamakan tujuannya, yaitu menentukan, memantau dan mencatat seluruh aspek produksi serta pengendalian dan pengawasan mutu. Dokumentasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap petugas mendapat instruksi secara rinci dan jelas mengenai bidang tugas yang harus dilaksanakannya sehingga memperkecil resiko terjadinya kekeliruan yang biasanya timbul karena mengandalkan komunikasi lisan.

2.2.11 Pembuatan dan Analisis Berdasarkan Kontrak

2.2.12 Kualifikasi dan Validasi

2.2.12.1 Kualifikasi

Kualifikasi adalah “kegiatan pembuktian” bahwa perlengkapan, fasilitas atau sistem yang digunakan dalam suatu proses/sistem akan selalu bekerja sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan konsisten.

Validasi/kualifikasi mesin, peralatan produksi dan sarana penunjang terdiri dari 4 tingkatan, yaitu :

a. Kualifikasi Rancangan (Design Qualification)

Kualifikasi rancangan adalah unsur pertama dalam melakukan validasi terhadap fasilitas, sistem atau peralatan baru. Tujuannya adalah untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan atau bangunan yang akan dipasang atau dibangun sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang diatur dalam ketentuan CPOB yang berlaku. Kualifikasi ini dilakukan sebelum instalasi (pemasangan) alat/mesin/prasarana produksi.

b. Kualifikasi Instalasi (Installation Qualification)

Tujuannya adalah untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang diinstalasi sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada dokumen pembelian, manual alat yang bersangkutan dan pemasangannya dilakukan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Kualifikasi instalasi dilakukan pada waktu instalasi (pemasangan baru), modifikasi atau pemindahan alat yang bersangkutan.

c. Kualifikasi Operasional (Operational Qualification)

spesifikasi yang diinginkan. Kualifikasi operasional dilakukan setelah kualifikasi instalasi (pemasangan baru), modifikasi atau pemindahan alat yang bersangkutan.

d. Kualifikasi Kinerja (Performance Qualification)

Tujuannya adalah untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang telah diinstalasi bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dengan cara menjalankan sistem sesuai dengan tujuan penggunaan.

2.2.12.2 Validasi

CPOB mensyaratkan industri farmasi untuk mengidentifikasi validasi yang perlu dilakukan sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan. Seluruh kegiatan validasi hendaklah direncanakan. Unsur utama program validasi hendaklah dirinci dengan jelas dan didokumentasikan di dalam Rencana Induk Validasi (RIV) atau dokumen setara.

Dokumen RIV memuat antara lain :

− Kebijakan validasi.

− Struktur organisasi kegiatan validasi (komite validasi).

− Ringkasan fasilitas, sistem, peralatan, dan proses yang akan divalidasi.

− Format dokumen: format protokol dan laporan validasi, perencanaan dan

jadwal pelaksanaan validasi.

− Pengendalian perubahan.

− Acuan dokumen yang digunakan.

a. Validasi Metode Analisa

Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa semua metode analisa (cara/prosedur pengujian) yang digunakan dalam pengujian maupun pengawasan mutu, senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara konsisten (terus-menerus). Dalam validasi metode analisa yang diuji atau divalidasi adalah Protap atau Prosedur Tetap pengujian yang bersangkutan. Protap tersebut bisa dibuat oleh bagian pengawasan mutu. Apabila protap belum tersedia maka harus dibuat terlebih dahulu, baru divalidasi.

Cakupan (ruang lingkup) :

− Validasi metode analisa dilakukan untuk semua metoda analisa yang

digunakan untuk pengawasan kegiatan produksi.

− Dilakukan dengan semua peralatan yang telah dikalibrasi dan diuji

kesesuaian sistemnya (alat atau sistem sudah dikualifikasi).

− Menggunakan bahan baku pembanding yang sudah dibakukan atau

disimpan ditempat yang sesuai.

b. Validasi Proses Produksi

Tujuannya adalah:

− Untuk memberikan dokumentasi secara tertulis bahwa prosedur

produksi yang berlaku dan digunakan dalam proses produksi rutin (batch processing record), senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara terus-menerus.

− Mengidentifikasi dan mengurangi masalah yang terjadi selama proses

produksi dan memperkecil kemungkinan terjadinya proses ulang.

c. Validasi Proses Pengemasan

Tujuannya adalah:

− Memberikan dokumentasi secara tertulis bahwa prosedur pengemasan

yang berlaku dan digunakan dalam proses pengemasan rutin (batch packaging record) sesuai dengan persyaratan rekonsiliasi yang telah ditentukan, secara konsisten.

− Operator yang melakukan proses pengemasan kompeten serta

mengikuti prosedur pengemasan yang telah ditentukan.

− Proses pengemasan yang dilakukan, tidak terjadi peristiwa mix-up

(campur baur) antar produk maupun antar bets.

d. Validasi Pembersihan

Tujuannya adalah:

− Memberikan dokumentasi secara tertulis bahwa prosedur pembersihan

yang berlaku dan digunakan sudah tepat dan dapat dilakukan berulang-ulang (reliable and reproducible).

− Peralatan/mesin yang dibersihkan tidak terdapat pengaruh yang negatif

karena efek pembersihan.

− Operator yang melakukan pembersihan kompeten, mengikuti prosedur

pembersihan dan peralatan pembersihan yang telah ditentukan.

− Cara pembersihan menghasilkan tingkat kebersihan yang telah

2.2.8.2 Audit Mutu

Penyelenggaraan audit mutu berguna sebagai pelengkap inspeksi diri. Audit mutu meliputi pemeriksaan dan penilaian semua atau sebagian dari sistem manajemen mutu dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan mutu.

Audit mutu umumnya dilaksanakan oleh spesialis dari luar atau independen atau tim yang dibentuk khusus untuk hal ini oleh manajemen perusahaan. Audit mutu juga dapat diperluas terhadap pemasok dan penerima kontrak.

2.2.9 Penanganan Keluhan Terhadap Produk, Penarikan Kembali Produk

dan Produk Kembalian

Penarikan kembali produk adalah suatu proses penarikan kembali dari satu atau beberapa bets atau seluruh bets produk tertentu dari rantai distribusi karena keputusan bahwa produk tidak layak lagi untuk diedarkan.

Produk kembalian adalah obat jadi yang telah keluar dari industri atau beredar, yang kemudian dikembalikan ke industri karena kerusakan, daluwarsa, atau alasan lain misalnya kondisi wadah atau kemasan yang dapat menimbulkan keraguan akan identitas, mutu, keamanan obat serta kesalahan administratif yang menyangkut jumlah dan jenis.

Semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerusakan obat, dapat bersumber dari dalam maupun dari luar industri, dan memerlukan penanganan serta pengkajian secara teliti.

BAB III

TINJAUAN KHUSUS LEMBAGA FARMASI

DIREKTORAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT

3.1. Sejarah Perkembangan Lafi Ditkesad

Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat (Lafi Ditkesad) berasal dari MSL (Militaire Scheikundig Laboratorium). Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pemeriksaan obat-obatan bagi kebutuhan tentara Belanda.

Pada tanggal 23 Januari 1950 dibentuk panitia pengalihan, dan selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1950 dilakukan serah terima dari MSL kepada TNI AD yang menjadi dasar dalam penetapan hari jadi Lafi Ditkesad melalui SK No. Kep/23/I/1997 tanggal 31 Januari 1997. Setelah proses serah terima pada tanggal 1 Juni 1950 MSL terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Laboratorium Kimia Tentara (LKT) yang kemudian berkembang menjadi Laboratorium Kimia Angkatan Darat (LKAD).

2. Depot Obat Tentara Pusat (DOTP) yang berkembang menjadi Depot Obat Angkatan Darat (DOAD).

Berdasarkan SK Dirkesad No. Kpts/61/10/IX/1960 tanggal 13 September 1960 terhitung mulai tanggal 8 Juni 1960 LKAD dan DOAD disatukan menjadi Lembaga Farmasi Angkatan Darat (LAFIAD). Pada tanggal 15 Oktober 1970 LAFIAD dipisah kembali menjadi:

2. Depot Obat Angkatan Darat (DOAD) berkembang menjadi Depot Alat Peralatan Kesehatan (Dopalkes) dan berakhir menjadi Depot Pusat Perbekalan Kesehatan (Dopusbekkes) Jankesad

Selanjutnya tahun 1985 antara Lafi Jankesad dan Dopusbekkes Jankesad disatukan kembali menjadi Lafi Ditkesad hingga 31 Maret 2005 dan mulai 1 April 2005 dipisah lagi menjadi Lafi Ditkesad dan Gudang Pusat II Ditkesad.

3.2 Visi, Misi dan Tujuan Lafi Ditkesad

3.2.1 Visi

Visi Lafi Ditkesad adalah menjadi salah satu lembaga produksi yang mampu memenuhi kebutuhan obat yang bermutu bagi prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat serta keluarganya

3.2.2. Misi

Lafi Ditkesad mempunyai misi sebagai berikut :

− Memberikan jasa dan informasi yang terbaik terhadap penggunaan obat

(rational use of drug).

− Membantu fungsi pelayanan kesehatan atas ketersediaan obat atau produk

kesehatan lainnya untuk prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat serta keluarganya.

− Terlibat secara aktif dalam fungsi dukungan kesehatan pada penggunaan

kekuatan untuk prajurit tugas operasi.

− Memanfaatkan kapabilitas atau kemampuan produksi untuk kepentingan

3.2.3 Tujuan

− Terwujudnya kesehatan yang optimal bagi prajurit, PNS Angkatan Darat

serta keluarganya.

− Terwujudnya satuan kesehatan lapangan yang tangguh dalam dukungan

kesehatan.

− Terwujudnya instalasi kesehatan yang prima dalam pelayanan kesehatan.

− Meningkatnya kemampuan lembaga produksi dalam mendukung bekal

kesehatan.

− Meningkatnya kemampuan penelitian dan pengembangan dalam

mendukung pembinaan kesehatan melalui kaidah-kaidah ilmiah.

− Meningkatnya pelaksanaan fungsi organik di satuan kesehatan.

3.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lafi Ditkesad

Lafi Ditkesad adalah badan pelaksana di tingkat Ditkesad yang berkedudukan langsung di bawah Direktur Kesehatan Angkatan Darat (Dirkesad) struktur organisasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat dapat dilihat pada Lampiran 1. Tugas pokok Lafi Ditkesad adalah membantu Dirkesad dalam menyelenggarakan pembinaan dan melaksanakan produksi, penelitian dan pengembangan obat dalam rangka mendukung tugas pokok Ditkesad.

3.4 Struktur Organisasi Lafi Ditkesad

pengetahuan dan teknologi. Struktur organisasi Lafi Ditkesad dapat dilihat pada lampiran 2.

Susunan organisasi adalah sebagai berikut:

3.4.1 Eselon Pimpinan

1. Kepala Lembaga Farmasi, disingkat Kalafi

Kalafi dijabat oleh seorang TNI Angkatan Darat berpangkat Kolonel CKM, dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Direktur Kesehatan Angkatan Darat.

2. Wakil Kepala Lembaga Farmasi, disingkat Wakalafi

Wakalafi dijabat oleh seorang TNI Angkatan Darat, berpangkat Letnan Kolonel CKM, dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab langsung kepada Kalafi.

3.4.2 Eselon Pembantu Pimpinan

1. Perwira Ahli Lembaga Farmasi, disingkat Pa Ahli Lafi

Pa Ahli Lafi dijabat oleh TNl Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel CKM, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab langsung kepada Kalafi.

2. Bagian Administrasi Logistik atau Bagminlog.

3.4.3 Eselon Pelayanan (Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam atau Si

TUUD)

Kepala seksi atau Kasi TUUD dijabat oleh seorang TNI Angkatan Darat berpangkat Mayor CKM dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kalafi.

3.4.4 Eselon Pelaksana

Eselon pelaksana dijabat oleh lima Kepala Instalasi (Ka. Instal), yaitu : 1. Instalasi Penelitian dan Pengembangan, disingkat Installitbang

Kainstallitbang dijabat oleh seorang Pamen TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel CKM, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Kepala Seksi (Kasi) yang masing-masing dijabat oleh Pamen TNI Angkatan Darat berpangkat Mayor CKM, terdiri dari:

a. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Produksi, disingkat Kasilitbangprod.

b. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Metode dan Personel, disingkat Kasilitbangsistodapers.

Kainstallitbang dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kalafi.

2. Instalasi Produksi atau Instalprod.

3. Instalasi Pengawasan Mutu atau Instalwastu

Kainstalwastu dijabat oleh seorang TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel CKM (berkualifikasi Apoteker) dan dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kalafi.

4. Instalasi Pemeliharaan dan sistem penunjang atau Instalhar dan Sisjang. Kainstalhar dan Sisjang dijabat oleh TNI Angkatan Darat berpangkat Mayor CKM dan dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kalafi.

5. Instalasi Penyimpanan atau Instalsimpan

Kainstalsimpan di.jabat oieh TNI Angkatan Darat berpangkat Mayor CKM dan dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kalafi.

3.5 Kualifikasi Tenaga Kerja Lafi Ditkesad

Berdasarkan statusnya, personil Lafi Ditkesad terdiri dari militer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun data personil Lafi Ditkesad Bulan Agustus 2009 berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 1.

11 Perawat Umum/Bidan 1 0 1

12 STM Alkes 0 1 1

13 SLTA (SMA, SMEA, STM, MAN) 22 71 93

14 SLTP (SMP, SMEP, ST) 1 19 20

15 SD 0 3 3

Jumlah 44 109 153

3.6 Sertifikasi CPOB Lafi Ditkesad

Lembaga Farmasi merupakan salah satu badan pelaksana di tingkat Ditkesad yang bertugas melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan dan produksi obat-obatan, yang mengharuskan lembaga ini mengikuti peraturan pemerintah melalui keputusan MenKes RI No. 43/MenKes/SK/II/1988 tentang Cara Pembuatan Obat Yang Baik.

Pembangunan dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan Lafi Ditkesad pada saat ini adalah :

1. Bangunan

a. Bangunan Produksi Betalaktam.

b. Sebagian bangunan Produksi Non Betalaktam. c. Bangunan Instalasi Pengawasan Mutu.

d. Fasilitas sumber air PDAM dan air baku farmasi untuk seluruh kebutuhan Instalasi Produksi (Betalaktam dan non Betalaktam), Instalasi Pengawasan Mutu dan perkantoran.

e. Fasilitas gardu listrik mencakup seluruh kebutuhan Instalasi Produksi, Instalasi Pengawasan Mutu dan perkantoran.

f. Fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mampu mengolah limbah pabrik.

g. Unit ketel uap yang mencakup kebutuhan seluruh pabrik.

h. Kompresor udara bertekanan yang mampu mendukung seluruh kebutuhan pabrik.

i. Air Handling System (AHS) untuk unit produksi Betalaktam, ruang laboratorium mikrobiologi dan Instalasi Pengawasan Mutu dan sebagian unit produksi Non Betalaktam sudah terpasang dan memenuhi syarat CPOB.

2. Peralatan

3. Dokumen Prosedur Tetap (Protap)

Dokumen protap untuk sediaan Betalaktam dan non Betalaktam yang telah dibuat sudah dilaksanakan sesuai aturan CPOB

4. Pelatihan CPOB

Pelatihan CPOB umum dan khusus baik untuk Betalaktam dan Non Beta laktam telah dilaksanakan secara berkala.

5. Sertifikasi CPOB

Sertifikasi CPOB yang telah diterima oleh Lafi Ditkesad sampai bulan Februari 2007 ditujukan untuk sediaan Betalaktam dan non Betalaktam.

a. Sertifikat CPOB untuk Sediaan Betalaktam: 1) Tablet Antibiotika Penisilin dan turunannya 2) Tablet salut Antibiotika Penisilin dan turunannya 3) Kapsul keras Antibiotika Penisilin dan turunannya

4) Suspensi kering oral Antibiotika Penisilin dan turunannya 5) Serbuk steril injeksi Antibiotika Penisilin dan turunannya b. Sertifikat CPOB untuk Sediaan non Betalaktam:

1) Tablet biasa non Antibiotik 2) Tablet salut non Antibiotik 3) Kapsul keras non Antibiotik 4) Serbuk oral non Antibiotik 5) Cairan obat luar non Antibiotik

3.7 Kegiatan Lafi Ditkesad

Kegiatan Lafi Ditkesad dalam melaksanakan tugas dan fungsi produksi obat-obatan meliputi perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan barang, proses produksi, pengawasan mutu, penelitian dan pengembangan, pemeliharaan dan kegiatan administrasi.

3.7.1 Kegiatan Bagminlog

Perencanaan dan pengadaan barang untuk produksi obat Lafi Ditkesad dilakukan berdasarkan data dari Sub Direktorat Pembinaan Pelayanan Kesehatan (Subditbinyankes) yang disusun berdasarkan masukan pola penyakit dari daerah dan laporan dari masing-masing Kesehatan Daerah Militer (Kesdam), Satuan Kesehatan (Satkes) dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Rencana pengadaan obat kemudian dibuat dengan melakukan penyesuaian antara daftar kebutuhan obat dengan anggaran yang tersedia dan selanjutnya dianalisa dan dievaluasi oleh Subditbinyankes yang dilakukan setahun sebelum pelaksanaan.

Bagminlog membuat rencana kebutuhan produksi obat Lafi Ditkesad yang terdiri dari rencana kebutuhan bahan aktif, bahan pembantu dan bahan pengemas (embalage). Perencanaan tersebut disusun berdasarkan formula dan spesifikasi obat yang telah ditentukan oleh Lafi Ditkesad, disamping itu Bagminlog juga menyusun rencana dan anggaran untuk pemeliharaan sarana operasional yang digunakan di tiap instalasi atau bagian di Lafi Ditkesad.

maka barang akan dikembalikan untuk diganti, kemudian barang yang lolos administrasi dan uji mutu dikirim ke Gudang Pusat II yang disertai dengan surat Perintah Penerimaan Material (PPnM).

3.7.2 Kegiatan Instalasi Pengawasan Mutu (Instalwastu)

Pengawasan mutu merupakan bagian integral dari suatu produksi obat. Instalwastu bertanggung jawab terhadap setiap hal yang menyangkut kualitas bahan baku obat, bahan pembantu, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan obat jadi yang dihasilkan sampai dengan pemantauan kualitas setelah didistribusikan (dengan standar waktu kadaluarsa). Selain itu Instalwastu juga bertanggung jawab terhadap kualitas lingkungan kerja yang meliputi pengawasan bangunan, ruangan dan peralatan serta fasilitas penunjang lainnya seperti pemeriksaan sirkulasi udara, pengendalian mutu air dan pemeriksaan limbah. Pelaksanaan kegiatan di Instalwastu ditunjang oleh fasilitas Instrumen HPLC, spektrofotometer dengan sistem terkomputerisasi, Laminar Air Flow,Read Biotic

(pembaca hambatan bakteri), Climatic Chamber, Dissolution Tester serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Instalwastu didukung oleh personil yang terdiri dari apoteker dan analis yang terlatih dan berpengalaman dalam menjalankan tugasnya.

Kegiatan Instalwastu tersebut dilaksanakan pada tahap persiapan, selama proses produksi dan setelah proses produksi.

1. Menyiapkan metode pemeriksaan, pengujian dan validasi metoda analisa yang sesuai dengan acuan standar resmi seperti Farmakope Indonesia. 2. Menyiapkan prosedur pengambilan sampel untuk pemeriksaan dan

pengujian, dimana setiap sampel yang diambil dicatat dan didokumentasikan.

3. Menyiapkan dan menyimpan baku pembanding kerja untuk pengujian. 4. Menyimpan contoh pertinggal setiap bets produk jadi dan bahan baku serta

Catatan Pengujian atau Pemeriksaan.

5. Meluluskan atau menolak bahan yang akan digunakan dalam produksi meliputi bahan baku obat, bahan baku pembantu dan bahan pengemas. Hasilnya dapat dicatat pada Laporan Hasil Pengujian (Lampiran 3).

6. Melaksanakan In Process Control (IPC) selama proses produksi dan memberikan keputusan atas diluluskan atau tidaknya hasil suatu tahap produksi sampai hasil produk akhir.

7. Melaksanakan pengujian terhadap hasil jadi suatu sediaan yang diperoleh. Dicatat pada Catatan Pengujian sediaan jadi (Blanko Hasil Pengujian Laboratorium dapat dilihat pada Lampiran 4,5,6).

8. Meneliti dokumen produksi (Catatan Pengolahan Bets dan Catatan Pengemasan Bets) sebelum obat diluluskan.

9. Melaksanakan uji stabilitas dipercepat untuk menetapkan kondisi penyimpanan dan masa edar suatu produk.

11. Memantau stabilitas produk-produk yang telah dikeluarkan atau didistribusikan sampai beberapa waktu setelah batas kadaluarsa terutama untuk sediaan antibiotika.

Hasil pengujian laboratorium yang dilaksanakan diringkas, dicatat dan didokumentasikan dalam lembaran yang disebut Laporan Hasil Pengujian.

Bangunan Instalwastu terdiri dari : 1. Laboratorium kimia

Ruang laboratorium kimia memiliki peralatan kimia yang menunjang pemeriksaan mutu secara kimia, lemari asam dan climatic chamber.

2. Laboratorium mikrobiologi

Laboratorium mikrobiologi dilengkapi dengan ruangan steril dan Laminar Air Flow dan alat pembaca daya hambat bakteri (Read Biotic).

3. Laboratorium fisika

Peralatan yang terdapat di ruang fisika antara lain adalah alat uji kekerasan tablet, keregasan tablet, waktu hancur tablet dan alat uji kebocoran strip. 4. Ruang Instrumen

Peralatan yang terdapat di ruang Instrumen adalah spektrofotometer UV– Vis, alat uji disolusi dan HPLC.

5. Ruang Uji Coba 6. Ruang timbang

7. Ruang contoh pertinggal

9. Perpustakaan 10. Ruang staff

3.7.3 Kegiatan Instalasi Penelitian dan Pengembangan (Installitbang)

Dalam menjalankan perannya, Installitbang melakukan penelitian terhadap produk baru dan pengembangan produk lama untuk memperoleh kualitas yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pengajuan rencana penelitian dan pengembangan produk Lafi Ditkesad yang meliputi :

1. Membuat spesifikasi teknis bahan baku obat, bahan pembantu dan bahan pengemas (embalage).

2. Mencari dan meneliti formula yang dapat dikembangkan sebagai produk Lafi Ditkesad.

3. Merevisi ulang suatu formula yang sudah ditetapkan bila suatu saat terjadi perubahan alat, bahan baku dan komponen produksi lainnya.

4. Mengadakan evaluasi terhadap keluhan yang terjadi dan obat kembalian.

3.7.4 Kegiatan Instalasi Produksi (Instalprod)

Kegiatan produksi obat-obatan dilaksanakan oleh Instalprod yang meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian. Produk yang dihasilkan oleh Lafi Ditkesad berupa produk Betalaktam dan produk non Betalaktam, dimana masing-masing produk dikerjakan pada gedung yang berbeda. Pada Instalprod terdapat empat seksi yaitu: seksi non Betalaktam, seksi sediaan Betalaktam, seksi sediaan sefalosporin dan seksi kemas. Masing-masing seksi dikepalai oleh seorang Apoteker.

produksinya tetap dilaksanakan sesuai dengan Pedoman CPOB yang dikeluarkan oleh Badan POM.

Seluruh proses produksi yang dilaksanakan, dicatat dan didokumentasikan dalam Catatan Pengolahan Bets dan Catatan Pengemasan Bets (Batch Record)

yang disusun oleh tim CPOB dan disetujui oleh Kainstalprod dan Kainstalwastu, kemudian didistribusikan dan didokumentasikan. Hal yang diuraikan dalam catatan pengolahan bets dan catatan pengemasan bets adalah kode produk, nama produk, nomor bets, besar bets, bentuk sediaan, kemasan, tanggal dan cara pengolahan serta tanggal dan cara pengemasan.

Selain itu dalam catatan pengolahan bets diuraikan mengenai komposisi, spesifikasi, peralatan, penimbangan bahan, prosedur pengolahan dan rekonsiliasi. Pada catatan pengemasan bets di cantumkan tentang penerimaan bahan pengemas, prosedur pengemasan primer, prosedur pengemasan sekunder pelulusan oleh pengawasan mutu, rekonsiliasi pengemasan dan pengiriman obat jadi ke Instalsimpan.

Proses produksi dimulai dari penimbangan bahan baku yang akan digunakan dan dikeluarkan dari Instalsimpan berdasarkan catatan pengolahan bets dan catatan pengemasan bets untuk setiap produk. Barang yang telah dikeluarkan dari Instalsimpan selanjutnya memasuki tahap pengolahan pada masing-masing seksi produksi, yaitu seksi sediaan non Betalaktam, seksi sediaan Betalaktam, seksi sediaan Sefalosporin.

1. Seksi Sediaan Non Betalaktam (Sidia Non Betalaktam)

memproduksi obat-obatan yang terdiri dari: sediaan tablet, sediaan kapsul, salep, sirup basah dan cairan obat luar.

2. Seksi Sediaan Betalaktam

Seksi sediaan betalaktam dikepalai oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Produksi. Produksi Betalaktam di Lafi Ditkesad telah mendapatkan sertifikat CPOB pada tanggal 1 Juni 2000. Proses produksi Betalaktam dilakukan pada gedung yang terpisah dengan produksi Non Betalaktam untuk menghindari terjadinya pencemaran silang. Gedung produksi Betalaktam telah dilengkapi dengan sistem pengaturan udara (Air Handling System), air washer, air shower, dan ruang penyangga (air lock). Lantai, dinding dan langit-langit dilapisi oleh bahan epoksi untuk memudahkan pembersihan.

Ruang kelas I terdiri dari Laminar Air Flow (LAF), dimana dilakukan pengisian ke dalam vial. Ruang kelas II meliputi loker, koridor kelas II, air shower, dan ruang staging steril. Ruang kelas III meliputi ruang timbang, ruang staging, ruang campur, ruang cetak tablet, ruang karantina, ruang salut film, ruang penyetripan, ruang isi kapsul, ruang isi sirup kering, ruang cuci vial, ruang botol bersih, ruang simpan alat, ruang IPC, ruang janitor, loker kelas III wanita dan pria. Ruang kelas IV meliputi ruang coding, ruang kemas, ruang karantina obat jadi, ruang gudang sejuk, ruang gudang botol/vial, ruang cuci botol, ruang simpan alat, ruang laundry dan loker kelas IV wanita dan pria.

kemudian ditambah udara segar 10-20%), kemudian udara yang masuk disaring dengan HEPA filter. Sementara untuk ruang kelas III dengan sistem pengolahan udara terbuka (udara segar yang masuk disaring dengan pre-filter

dan medium filter). Kondisi ruangan di Betalaktam selalu diukur secara berkala untuk mengukur pertukaran udara, suhu udara, kelembaban dan jumlah partikel. Setiap personel yang masuk ke ruangan Betalaktam diharuskan menggunakan pakaian khusus lengkap dengan aksesorisnya yang berupa masker, sepatu dan sarung tangan. Sebelum memasuki ruangan dan saat keluar dari ruangan diharuskan melewati air shower yang dimaksudkan untuk menghilangkan partikel-partikel pengotor yang melekat. Setelah selesai melaksanakan kegiatan produksi, setiap personil diharuskan untuk membersihkan diri dengan mandi.

Produk yang dihasilkan saat ini oleh Seksi sediaan Betalaktam Lafi Ditkesad yaitu:

a. Kapsul Ampisillin 250 mg b. Kapsul Amoksisillin 250 mg c. Sirup kering Ampisillin 60 ml d. Sirup kering Amoksisillin 60 ml e. Kaplet Amoksisillin 500 mg f. Kaplet Ampisillin 500 mg

3. Seksi Sediaan Sefalosporin

karena bangunan produksi untuk sefalosporin belum siap untuk melaksanakan kegiatan produksi.

4. Seksi Kemas

Pengemasan dilakukan pada produk ruahan tablet, kaplet, kapsul, sirup, salep, dan cairan obat luar. Pengemasan tablet dilakukan setelah proses

stripping. Tablet yang sudah distrip, dipilih yang baik kemudian dimasukkan ke dalam sak plastik dilengkapi dengan brosur lalu diseal, setiap sak plastik berisi 25 strip, tiap-tiap strip berisi 10 tablet. Hasil seal kemudian dimasukkan ke dalam dus dilengkapi dengan identitas berupa slip pak dimana setiap dus isinya berbeda sesuai dengan ukuran diameter tablet yaitu:

a. Untuk tablet dengan diameter 6,5-7,5 mm, setiap dus berisi 50 sak plastik.

b. Untuk tablet dengan diameter 10-13 mm, setiap dus berisi 30 sak plastik.

c. Untuk kaplet dan kapsul, setiap dus berisi 20 sak plastik.

Setelah pengemasan selesai, dilakukan pemeriksaan oleh Instalasi Pengawasan Mutu dan tim komisi, kemudian Instalwastu menempelkan label released di kemasan sekunder dan setelah diperiksa oleh tim komisi seksi kemas membuat laporan administrasi yang terdiri dari laporan bulanan dan bukti penyerahan obat jadi yang dikirim ke Instalasi Penyimpanan.

3.7.5. Kegiatan Instalasi Penyimpanan (Instalsimpan)

Instalsimpan disusun berdasarkan jenis dan sifat barang. Adapun penyelenggaraan administrasi yang menyertai pemindahan tanggung jawab dari Instalsimpan ke Gudang Pusat II dan sebaliknya adalah sebagai berikut:

1. Perintah Pengiriman Material (PPM) 2. Perintah Penerimaan Material (PPnM) 3. Berita Acara Penyerahan Barang (BAPB) 4. Bukti Pengeluaran (BP)

5. Blanko Kartu Gudang 6. Surat Keluar Barang (SKB) 7. Kartu Gantung

8. Kartu Kendali

9. Buku Harian Penerimaan Barang

10. Buku Besar Penerimaan dan Pengeluaran Barang Kegiatan yang dilakukan oleh Instalsimpan meliputi :

1. Menerima dan menyimpan bahan baku, bahan pendukung produksi, reagensia, dan bahan lain serta peralatan produksi dari Gudang Pusat II. 2. Menyerahkan bahan baku, bahan pengemas, reagensia, dan bahan lain

serta peralatan kepada bagian dan Instalasi yang membutuhkan. 3. Menerima obat jadi dari Instalasi Produksi

4. Menyerahkan obat jadi ke Gudang Pusat II.

penyimpanan bahan baku obat yang sudah ditimbang, dan ruang sampling. Kelas IV terdiri dari ruang administrasi, gedung bahan baku, gudang bahan pendukung, gudang bahan kemas, gudang cairan, gudang sejuk untuk menyimpan bahan baku obat dan bahan pendukung yang memerlukan kondisi penyimpanan khusus dan gudang obat jadi.

Material untuk produksi betalaktam disimpan tersendiri di gedung produksi betalaktam. Penyimpanannya juga dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas III (ruang timbang dan ruang stagging) dan kelas IV (ruang sejuk, ruang bahan baku zat aktif, ruang bahan pendukung produksi, dan ruang obat jadi).

3.7.6 Kegiatan Instalasi Pemeliharaan dan Sisjang

Instalasi pemeliharaan dan Sisjang merupakan pelaksana fungsi pemeliharaan dan perbaikan terhadap alat produksi sehingga siap digunakan, penatalaksanaan limbah industri, menyiapkan utilitas guna mendukung kegiatan produksi dan merencanakan kebutuhan suku cadang untuk mendukung kegiatan pemeliharaan dan perbaikan. Seluruh kegiatan pemeliharaan dan perbaikan dilaporkan kepada Kalafi.

Fasilitas pendukung (utility) yang ada di Lafi Ditkesad adalah: pengolahan air baku farmasi, instalasi listrik, instalasi boiler (steam), instalasi udara bertekanan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sistem pengaturan udara (AHS). Penanggung jawab pengolahan fasilitas utility ini adalah Kepala Instalasi Pemeliharaan dan Sistem Penunjang (Kainstalhar & Sisjang).

1. Listrik

Sumber listrik Lafi Ditkesad berasal dari PLN dengan daya sebesar 1000 kW. Pada saat ini belum digunakan generator karena beberapa pertimbangan antara lain karena jarang terjadi pemadaman listrik dari PLN dan penggunaan generator terdapat delayed bila listrik dari PLN padam. Tetapi pada produksi steril diperlukan adanya aliran listrik secara terus-menerus sehingga dipertimbangkan untuk menggunakan generator.

2. Pengolahan Air Demineralisata

Sumber air bersih didapat dari suplai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang kemudian diolah menjadi air baku farmasi melalui instalasi pengolahan air. Air baku farmasi adalah air yang telah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan baku air untuk produksi steril maupun nonsteril. Pemilihan PDAM sebagai sumber air oleh Lafi Ditkesad adalah karena banyaknya kandungan logam pada air tanah.

Jenis-jenis air di Industri Farmasi, terdiri dari : a. Raw Water

Merupakan air yang berasal dari 3 sumber, antara lain : air tanah, air sungai dan PDAM.

b. Drinking Water

Merupakan air yang telah mengalami atau melalui proses penyaringan, penukaran ion, dan penyaringan kembali. Tahap-tahap pengolahan air hingga menjadi purified water dengan cara demineralisasi, antara lain:

1) Saringan Pasir (sand filter)

Menyaring secara fisik menggunakan pasir silika dan berfungsi untuk mengikat partikel-partikel yang terbawa oleh air selama pengolahan air di PDAM.

2) Saringan Karbon (carbon filter)

Berfungsi untuk menyerap bau, rasa, warna, kontaminan organik dan unsur klor yang ditambahkan pada pengolahan air di PDAM.

3) Resin Kation

Resin kation berfungsi untuk menghilangkan ion-ion positif pada air dan kemudian akan digantikan dengan ion hidrogen.

4) Resin Anion

Resin anion berfungsi untuk menghilangkan ion-ion negatif dan ditukar dengan ion hidroksida, sehingga menghasilkan air dengan kandungan Total Dissolved Solid (TDS) kurang dari 8 ppm dan silika kurang dari 0,1 ppm. Setelah mengalami beberapa tahap pemurnian, air demineralisata dialirkan ke ruangan-ruangan produksi dan laboratorium untuk digunakan.

Setelah mengalami beberapa tahap pemurnian, air demineralisata ditampung dalam tangki penampung untuk dialirkan ke ruangan-ruangan produksi untuk digunakan sesuai dengan keperluan.

d. High Purified Water

Merupakan air yang diperoleh dari hasil penyaringan Purified Water, yang difilter dengan Cartridge Filter 0,2-0,3 µm.

e. Water for Injection

Merupakan air yang telah mengalami destilasi. Air ini digunakan untuk sediaan akhir yang akan disterilkan kembali (untuk zat berkhasiat yang tahan terhadap pemanasan).

f. Sterile Water for Injection

Merupakan air yang telah mengalami destilasi kemudian disterilkan. Air ini digunakan untuk sediaan akhir yang tidak dapat disterilisasi akhir (untuk zat berkhasiat yang tidak tahan terhadap pemanasan).

1. Boiller (Steam)

Air baku untuk menghasilkan uap panas adalah aqua demineralisata yang diberi tekanan melalui pompa air masuk ke filter kemudian ditampung di dalam tangki stainless steel untuk mensuplai steam. Air dipanaskan melalui boiler hingga menjadi uap. Alat ini bekerja secara semi otomatik dengan alat-alat pengaman yang lengkap. Udara panas yang dihasilkan dialirkan melalui pipa ke ruang-ruang produksi yang membutuhkannya.

Udara bertekanan diperoleh dengan menggunakan alat kompresor yang bekerja secara otomatis dengan alat pressure switch. Kompresor juga dilengkapi dengan air dryer, main line filter, mist separator dan micro mist separator. Instalasi kompresor ini digunakan hanya pada peralatan yang memerlukan udara bertekanan seperti mesin stripping (udara bertekanan digunakan untuk menggerakkan pisau pemotong strip).

3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Limbah dari industri farmasi harus diolah sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan agar tidak mencemari lingkungan di sekitar industri tersebut. Limbah Lafi Ditkesad berasal dari proses produksi dan proses pengujian yang terbagi atas limbah padat dan limbah cair.

Pada produksi obat non betalaktam, pengolahan limbah padat dilakukan dengan menggunakan dust collector dimana limbah berupa debu disedot dari ruang produksi dengan blower kemudian dikumpulkan dalam kantong penampung dan dibakar. Khusus untuk limbah dari proses penyalutan tablet, terlebih dahulu diolah dengan air washer. Sedangkan limbah cair produksi non betalaktam langsung dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pada produksi betalaktam, pengolahan limbah terlebih dahulu diolah melalui air washer, dimana limbah padat (debu-debu) disedot oleh blower

dialirkan ke bak destruksi yang dilengkapi dengan dozing pump dan pH meter. Cairan ini didestruksi untuk memecah cincin Betalaktam dengan menggunakan larutan NaOH 0,1 N yang diteteskan secara otomatis sampai diperoleh pH 9. Sedangkan limbah cair produksi obat Non Betalaktam tidak mengalami proses destruksi. Selanjutnya, limbah hasil produksi betalaktam dialirkan ke IPAL untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.

Pengolahan limbah pada IPAL menggunakan prinsip fisika, kimia dan mikrobiologi. Cara fisika dilakukan dengan mengendapkan kotoran pada bak pengendap. Cara kimia dilakukan dengan menambahkan koagulan

Poly Aluminium Chloride pada bak koagulasi dan polimer anionik pada bak flokulasi. Cara mikrobiologi dilakukan dengan mengembangbiakkan bakteri aerobik pada bak aerasi agar dapat menghancurkan zat organik. Untuk menjaga pertumbuhan bakteri ditambahkan pupuk urea sebagai nutrisi untuk bakteri.

Tahapan pengolahan air limbah di IPAL Lafi Ditkesad melibatkan proses fisika, kimia dan biologi. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bak Penampungan Awal

Air limbah yang masuk dari produksi Betalaktam yang telah mengalami destruksi akan ditampung dan pengotornya diendapkan dalam bak ini. Kemudian dialirkan ke bak pengendapan (sedimentasi pertama).

Disini terjadi proses pengendapan kembali. Di dalam bak ini terdapat sekat-sekat yang menghambat laju aliran air sehingga reaksi pengendapan berlangsung lama. Air limbah dari bak ini mengalir ke bak equalisasi.

c. Bak Equalisasi

Disini terjadi proses fisika. Di bak ini material padat dihancurkan dengan menggunakan Communitor, pasir terbawa diendapkan. Bak ini dilengkapi dengan pompa untuk mengendalikan fluktuasi jumlah air kotor yang tidak merata, yaitu pada jam kerja dan di luar jam kerja. Bak ini juga terdapat pengaduk untuk mengaduk bahan organik agar tidak mengendap.

d. Bak Aerasi dan Stabilisasi

Air limbah masuk ke dalam bak ini dengan menggunakan pompa secara kontinyu. Di dalam bak ini limbah diolah menggunakan bakteri aerob (jenis SGP-50) yang berguna untuk menghancurkan zat-zat organik. Bak ini dilengkapi dengan aerator untuk memasukkan oksigen dari udara yang dihasilkan oleh blower dan ditransfer ke dalam air limbah, sehingga mikroorganisme mampu melanjutkan sintesis dan dekomposisi bahan pencemar menjadi gas yang tidak mencemari. Di dalam bak ini dilakukan juga pengadukan untuk menjamin seluruh material yang ada di dalam limbah cair dalam kondisi tersuspensi.

Air limbah dari bak aerasi mengalir ke dalam bak sedimentasi kedua. Dalam bak ini air mengalami penjernihan. Bak ini memiliki dinding pemisah bergerigi untuk menahan pengotor dan dasar yang berbentuk kerucut untuk mengendapkan sedimen sehingga air yang mengalir ke bak koagulasi hanya cairannya saja.

f. Bak Koagulasi

Cairan dari bak sedimentasi kedua masuk ke dalam bak koagulasi. Di dalam bak ini ditambahkan koagulan PAC (Poly Aluminium Chloride) dengan menggunakan dozing pump yang disertai dengan pengaduk, dimana koagulasi berfungsi untuk mengikat protein berantai panjang. Konsentrasi PAC yang diteteskan dalam larutan yaitu 50 kg PAC dalam 1000 L air. Bak koagulasi berfungsi sebagai bak penampung koagulan.

g. Bak Flokulasi

Dari bak koagulasi cairan dialirkan ke bak flokulasi yang berfungsi untuk mengendapkan endapan yang masih terbawa. Di dalam bak ini air limbah mengalami penambahan flokulan berupa polimer elektrolit sebagai polianionik dengan konsentrasi 1 kg polianionik dalam 1000 L air sehingga terbentuk flok-flok yang kemudian diendapkan di bak sedimentasi kedua. Untuk air yang sudah jernih akan langsung menuju ke bak penampungan akhir melalui bidang miring.

1) Dari bak flokulasi, cairan yang masih mengandung endapan dialirkan ke dalam bak sedimentasi ketiga yang berbentuk kerucut di bagian bawah bak. Pada bak ini diberi karung yang berfungsi sebagai penyaring untuk menampung endapan, sedangkan cairan yang lebih jernih masuk ke dalam bak penampung cairan.

2) Bak Penampung Cairan, cairan yang masih mungkin mengandung limbah dialirkan kembali ke bak sedimentasi pertama untuk diolah kembali sampai limbah tersebut benar-benar bersih dari senyawa kimia yang berbahaya.

i. Bak Bidang Miring

Bak bidang miring berbentuk miring ke satu arah yang menghubungkan bak flokulasi dan bak kontrol yang gunanya untuk menahan endapan dan partikel lain yang masih terdapat dalam air limbah dari bak flokulasi. Melalui bak bidang miring, air dari bak flokulasi mengalir ke bak kontrol.

j. Bak Kontrol (Bak Pembuangan Akhir)

Cairan yang sudah jernih dialirkan ke bak kontrol yang berisi ikan sebagai kontrol biologi untuk diperiksa kadar COD dan BOD serta TDS (jumlah total zat padat yang tidak larut), dan pH. Jika hasilnya memenuhi syarat air dapat dibuang ke saluran pembuangan umum. Parameter yang harus dipantau untuk limbah cair adalah :

1. pH 2. Suhu

4. Total Dissolved Solid (TDS) 5. Biological Oxygen Demand (BOD) 6. Chemical Oxygen Demand (COD) Skema IPAL dapat dilihat pada Lampiran 14.

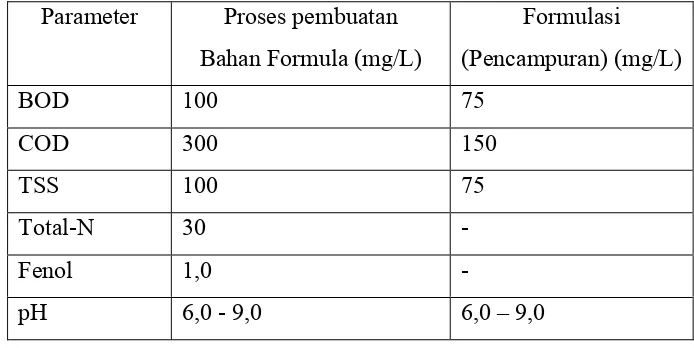

Tabel 2. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Farmasi (kep- 51/menlh/10/1995)

Air Handling System (AHS) adalah sistem pengaturan udara yang berfungsi mengkondisikan udara dalam ruangan produksi yang dilengkapi dengan sarana pengatur suhu dan kelembaban. Parameter ini dapat mempengaruhi kualitas produk dari industri farmasi, selain itu juga terdapat parameter lainnya antara lain air change (pertukaran udara), tekanan udara, kontaminasi mikroba dan cemaran partikel. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyediakan aliran udara kering dan dingin yang tepat untuk tiap-tiap ruangan produksi.

HEPA filter, pada ruang kelas I selain terdapat prefilter, medium filter dan HEPA filter juga dilengkapi dengan LAF (Laminar Air Flow). Pada ruang produksi tablet dan sirup kering tekanan udara ruangan akan lebih negatif dari tekanan udara pada ruang koridor. Sebaliknya, untuk ruang produksi sirup cair tekanan udara di ruang produksi akan lebih positif dibandingkan koridor. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kontaminasi debu, karena aliran udara bergerak dari tekanan yang tinggi ke yang lebih rendah. Pada ruang produksi betalaktam, tekanan udara di dalam ruang produksi harus lebih rendah daripada koridor supaya tidak terjadi pencemaran partikel betalaktam ke daerah koridor yang dilewati personil.

Berikut pengendalian udara di beberapa ruang produksi Lafi Ditkesad: a. Pengendalian udara di ruang kelas III

Ukuran partikel : 0,5 μm maksimum 100.000/feet3

Relative humidity : 40 – 60 %

Filter : Primer filter (efisiensi 30 - 60 %)

Secondary filter (efisiensi 80 – 95 %)

Sirkulasi udara : ≥ 20 kali per jam Asal udara : fresh air

b. Pengendalian udara di ruang kelas II

Ukuran partikel : 0,5 μm maksimum 10.000/feet3

Relative humidity : 45 – 50 %

Filter : Secondary filter (efisiensi 80 – 95 %)