MEKANISME KOPING PERAWAT DALAM MENGHADAPI

STRES KERJA DI

INTENSIVE CARE UNIT

(ICU) RSUD

ARIFIN ACHMAD PEKANBARU: STUDI FENOMENOLOGI

TESIS

Oleh

RIRIN MUTHIA ZUKHRA

117046028/ ADMINISTRASI KEPERAWATAN

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEPERAWATAN

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

MEKANISME KOPING PERAWAT DALAM MENGHADAPI

STRES KERJA DI

INTENSIVE CARE UNIT

(ICU) RSUD

ARIFIN ACHMAD PEKANBARU: STUDI FENOMENOLOGI

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Keperawatan (M.Kep) dalam Program Studi Magister Ilmu Keperawatan

Minat Studi Administrasi Keperawatan pada Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara

Oleh

RIRIN MUTHIA ZUKHRA

117046028/ADMINISTRASI KEPERAWATAN

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEPERAWATAN

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

Telah diuji

Pada tanggal : 1 Agustus 2013

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Setiawan, S.Kp., MNS., Ph.D

Mekanisme Koping Perawat dalam Menghadapi Stres Kerja di Intensive

Care Unit (ICU) RSUD Arifin Achmad Pekanbaru : Studi Fenomenologi

Tesis

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademis di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 01 Agustus 2013

Judul Tesis : Mekanisme Koping Perawat dalam Menghadapi Stres Kerja di Intensive Care Unit (ICU) RSUD Arifin Achmad Pekanbaru: Studi Fenomenologi Nama Mahasiswa : Ririn Muthia Zukhra

Program Studi : Magister Ilmu Keperawatan Minat Studi : Administrasi Keperawatan Tahun : 2013

ABSTRAK

Perawat Intensive Care Unit (ICU) rentan mengalami stres kerja disebabkan berbagai tuntutan di ICU. Isu ini mempengaruhi perawat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, perawat seharusnya mempunyai kemampuan untuk mengatasi stres kerja.

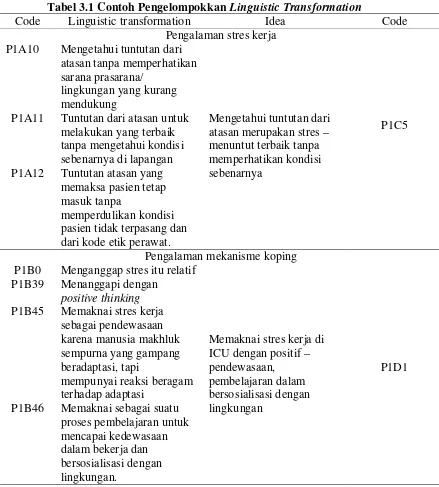

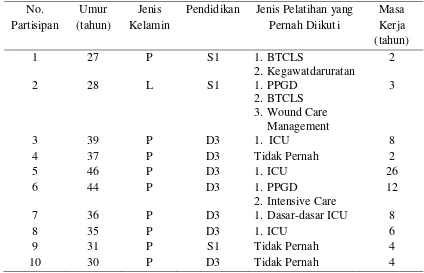

Penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi hermeneutik ini mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi pengalaman perawat dalam menggunakan mekanisme koping dalam menghadapi stres kerja serta mengetahui pengalaman stres kerja perawat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi. Jumlah partisipan setelah saturasi data adalah 10 perawat ICU yang dipilih melalui teknik purposive sampling.

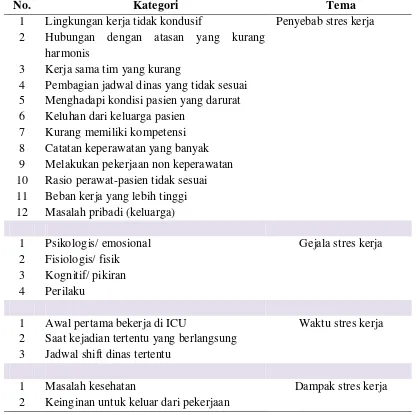

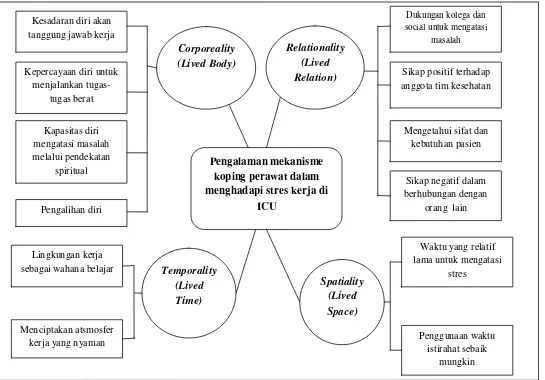

Pengalaman mekanisme koping dianalisa dengan pendekatan Van Manen (1990) yang mengelompokkan tema berdasarkan 4 dunia yang dialami (the four

lived worlds) yaitu corporeality, relationality, spatiality dan temporality.

corporeality (lived body) yaitu kesadaran tinggi akan tanggung jawab kerja, kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas-tugas berat, kapasitas diri mengatasi masalah melalui pendekatan spiritual, dan pengalihan diri. Empat tema yang mencerminkan relationality (lived relation) yaitu dukungan kolega dan sosial untuk mengatasi masalah, sikap positif terhadap anggota tim kesehatan, mengetahui sifat dan kebutuhan pasien, dan sikap negatif dalam berhubungan dengan orang lain. Dua tema yang mencerminkan spatiality (lived space) yaitu lingkungan kerja sebagai wahana belajar dan menciptakan atmosfer kerja yang nyaman. Dua tema yang mencerminkan temporality yaitu waktu yang relatif lama untuk mengatasi stres kerja dan penggunaan waktu istirahat sebaik mungkin. Selain tematik mekanisme koping, penelitian ini juga menemukan 4 tema stres kerja yaitu penyebab, gejala, waktu, dan dampak stres kerja.

Hasil penelitian ini direkomendasikan kepada administrator keperawatan untuk menciptakan strategi yang tepat mengurangi stres perawat seperti menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan meningkatkan kapasitas diri perawat.

Thesis Title : The Nurses’ Coping Mechanism in Facing Work Stress in The Intensive Care Unit (ICU) of Arifin AchmadGeneral Hospital Pekanbaru :

A Phenomenological Study Name : Ririn Muthia Zukhra

Study Program : Master of Nursing Field of Specialization : Nursing Administration Year : 2013

ABSTRACT

Nurses in the Intensive Care Unit (ICU) are vulnerable to undergoing work stress because of various demands in the ICU. This problem influences nurses in providing qualified services. Therefore, they should have the capability to cope with work stress.

The research was qualitative with hermeneutic phenomenology which was aimed to explore nurses’ experience in using coping mechanism in facing work stress and to know nurses’ work experience. The data were gathered by conducting in-depth interview and observation. The participants, after data saturation, comprised ten nurses in the ICU who were selected by using purposive sampling technique.

corporeality, relationality, spatiality, and temporality. Four themes reflected corporeality (lived body) were awareness of work responsibility, self-confidence of completing duty, self-capacity in coping with problems through spiritual approach, and self-diversion. Four themes which reflected relationality (lived relation) were collegial and social support to cope with problems, positive attitude toward health team member, knowing the nature and the need of patients, and negative attitude toward other people. Two themes which reflected spatiality (lived space) were work environment as the place for learning and creating comfortable work atmosphere. Two themes which reflected temporality were relatively long time to overcome work stress and the use of resting time as good as possible. Besides the thematic coping mechanism, the research also found four themes of work stress: cause, symptom, time, and effect of work stress.

It is recommended that nursing administrator create correct strategy in order to decrease work stress such as creating comfortable work environment and increasing the capacity of nurses.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Mekanisme Koping Perawat dalam Menghadapi Stres Kerja di Intensive Care

Unit (ICU) RSUD Arifin Achmad Pekanbaru: Studi Fenomenologi” disusun

untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Keperawatan di Program Studi Magister Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister Keperawatan.

dalam meningkatkan aktualisasi diri selama masa pendidikan. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada Ibu Roxsana Devi Tumanggor, S.Kep., Ns., M.Nurs (Mntlhlth) selaku Dosen Pembimbing II yang tidak henti-hentinya memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis sejak awal penulisan hingga selesainya tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu DR. Wiwik Sulistyaningsih, M.Si., Psikolog selaku Dosen Penguji I dan Ibu Wardiyah, S.Kep., Ns., M.Kep selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan kepada Bapak Achmad Fathi, S.Kep., Ns., MNS selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan USU sekaligus sebagai salah satu Dosen Sains Keperawatan yang telah mengajarkan Teori Keperawatan Stress and Coping Lazarus dan Folkman. Terima kasih telah mengenalkan teori tersebut dan menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyusun tesis ini. Selain itu, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Staf Program Studi Magister Keperawatan yang telah membantu dalam proses administrasi yang berhubungan dengan kelancaran tesis ini.

penelitian fenomenologi hermeneutik dengan pendekatan Van Manen. Terima kasih atas kebaikan hatinya.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, khususnya Mama, Papa, dan Abang kandung saya yang telah memberikan dukungan moril dan materil sejak dari awal penulisan hingga selesainya tesis ini. Secara khusus penulis mempersembahkan tesis ini kepada kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi disaat penulis mengalami kesulitan dan telah mengajarkan penulis arti dari kegigihan, kesabaran, dan pendekatan diri kepada Allah SWT.

Penulis juga ingin berterima kasih kepada Pihak RSUD Arifin Achmad Pekanbaru khususnya Kepala Ruangan ICU yang telah memberi kesempatan dan bekerja sama dengan penulis sehingga proses penelitian ini dapat berjalan lancar. Terima kasih kepada perawat ICU khususnya partisipan yang terlibat dalam penelitian ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenal dan memahami dunia yang dialami partisipan secara mendalam.

Penulis juga ingin menambahkan ucapan terima kasih kepada seluruh teman Angkatan I Program Studi Magister Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara, khususnya Kak Rosmadani, Kak Sri, Buk Afni, dan Kak Lilis yang telah memberikan energi semangat sejak awal penulisan tesis hingga tesis ini selesai. Terima kasih banyak telah membuat perjalanan tesis saya lebih bermakna.

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu keperawatan dan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Aamiin ya Rabbal’alamin.

Medan, 01 Agustus 2013 Penulis

Ririn Muthia Zukhra

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ririn Muthia Zukhra

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 16 Desember 1987

Alamat asal : Jalan Mahoni No. 166 Komplek Beringin Indah Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai

Pekanbaru, Riau 28294

No. Telp./Hp : (0761) – 63380/ 0823 6304 3181

Riwayat Pendidikan :

Jenjang Pendidikan Nama Isntitusi Tahun Lulus

SD SD Negeri 004 Pekanbaru 1999

SLTP SLTP Negeri 8 Pekanbaru 2002

SMA SMA Negeri 4 Pekanbaru 2005

Ners PSIK Universitas Riau 2011

Magister Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara

2013

Riwayat Pekerjaan:

Clinical Instructor (CI) di PSIK Universitas Riau Pekanbaru mulai Februari

– Maret 2011

Clinical Instructor (CI) di Akper Abdurab Pekanbaru mulai Maret – Mei

Kegiatan akademik selama studi:

Seminar Sehari “Caring Science Sebagai Landasan Aplikasi dalam Pendidikan, Pelayanan dan Penelitian Keperawatan”, 17 Desember 2011, Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara sebagai Peserta.

Seminar Penelitian Kualitatif Sebagai Landasan Pengembangan Pengetahuan Disiplin Ilmu Kesehatan & Workshop Analisis Data dengan Content Analysis & Weft-QDA”, 31 Januari 2012, Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara sebagai Peserta.

3rd International Nursing Conference “Bringing Current Research into

Nursing Practice for Improving Quality of Care”, 21 – 22 Maret

2012, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat sebagai Peserta.

Seminar Optimalisasi Kolaborasi Perawat – Dokter dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan”, 20 Juli 2012, Rumah Sakit Umum H. Adam Malik Medan, Sumatera Utara sebagai Peserta. Oversea Study Visit “Nursing Administration in Hospital and Healthcare

System”, Master of Nursing Program Faculty of Nursing University

of Sumatera Utara (USU), Thailand and Malaysia 18 – 22 Februari 2013 sebagai Peserta.

Publikasi:

Zukhra, R. M., Setiawan, Tumanggor, R. D. (2013). Stres kerja perawat intensive

care unit (ICU) RSUD Arifin Achmad Pekanbaru: Pendekatan

fenomenologi. Jurnal Riset Keperawatan Indonesia, 1 (2).

Proceeding:

Zukhra, R. M., Setiawan, Tumanggor, R. D. (2013, 1-2 April). Stress related work

among nurses: A Systematic review. Oral presentation at 2013 Medan

International Nursing Conference on The Application of Caring Science in Nursing Education, Advanced Research and Clinical Practice in Medan. Zukhra, R. M., Setiawan, Tumanggor, R. D. (2013, 10 Oktober). Mekanisme

koping perawat dalam menghadapi stres kerja intensive care unit (ICU)

RSUD Arifin Achmad Pekanbaru: Pendekatan fenomenologi. Presentasi

DAFTAR ISI

2.2.6 Stres dan Koping pada Pemberi Pelayanan Kesehatan ... 30

3.5 Definisi Operasional ... 50

3.6 Metode Analisis Data ... 50

3.7 Tingkat Keabsahan Data (Trustworthiness of Data) ... 56

3.8 Pertimbangan Etik ... 58

BAB IV. HASIL PENELITIAN ... 60

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ... 60

4.2 Karakteristik Demografi Partisipan ... 64

4.3 Stres Kerja Perawat ICU ... 65

4.4 Mekanisme Koping Perawat ICU... 92

BAB V. PEMBAHASAN ... 132

5. 1 Kategori-Kategori Tematik berdasarkan The Four Lived Worlds 132

5. 2 Keterbatasan Penelitian…. ... 151

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN ... 153

6.1 Kesimpulan ... 153

6.2 Saran ... 155

DAFTAR PUSTAKA ... 157

DAFTAR TABEL

Halaman

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Revisi Model Stress dan Koping (Lazarus, 1991) ... 29 Gambar 4.1 Kategori Tematik Pengalaman Mekanisme Koping Perawat dalam

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Judul Tesis : Mekanisme Koping Perawat dalam Menghadapi Stres Kerja di Intensive Care Unit (ICU) RSUD Arifin Achmad Pekanbaru: Studi Fenomenologi Nama Mahasiswa : Ririn Muthia Zukhra

Program Studi : Magister Ilmu Keperawatan Minat Studi : Administrasi Keperawatan Tahun : 2013

ABSTRAK

Perawat Intensive Care Unit (ICU) rentan mengalami stres kerja disebabkan berbagai tuntutan di ICU. Isu ini mempengaruhi perawat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, perawat seharusnya mempunyai kemampuan untuk mengatasi stres kerja.

Penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi hermeneutik ini mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi pengalaman perawat dalam menggunakan mekanisme koping dalam menghadapi stres kerja serta mengetahui pengalaman stres kerja perawat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi. Jumlah partisipan setelah saturasi data adalah 10 perawat ICU yang dipilih melalui teknik purposive sampling.

Pengalaman mekanisme koping dianalisa dengan pendekatan Van Manen (1990) yang mengelompokkan tema berdasarkan 4 dunia yang dialami (the four

lived worlds) yaitu corporeality, relationality, spatiality dan temporality.

corporeality (lived body) yaitu kesadaran tinggi akan tanggung jawab kerja, kepercayaan diri untuk melaksanakan tugas-tugas berat, kapasitas diri mengatasi masalah melalui pendekatan spiritual, dan pengalihan diri. Empat tema yang mencerminkan relationality (lived relation) yaitu dukungan kolega dan sosial untuk mengatasi masalah, sikap positif terhadap anggota tim kesehatan, mengetahui sifat dan kebutuhan pasien, dan sikap negatif dalam berhubungan dengan orang lain. Dua tema yang mencerminkan spatiality (lived space) yaitu lingkungan kerja sebagai wahana belajar dan menciptakan atmosfer kerja yang nyaman. Dua tema yang mencerminkan temporality yaitu waktu yang relatif lama untuk mengatasi stres kerja dan penggunaan waktu istirahat sebaik mungkin. Selain tematik mekanisme koping, penelitian ini juga menemukan 4 tema stres kerja yaitu penyebab, gejala, waktu, dan dampak stres kerja.

Hasil penelitian ini direkomendasikan kepada administrator keperawatan untuk menciptakan strategi yang tepat mengurangi stres perawat seperti menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan meningkatkan kapasitas diri perawat.

Thesis Title : The Nurses’ Coping Mechanism in Facing Work Stress in The Intensive Care Unit (ICU) of Arifin AchmadGeneral Hospital Pekanbaru :

A Phenomenological Study Name : Ririn Muthia Zukhra

Study Program : Master of Nursing Field of Specialization : Nursing Administration Year : 2013

ABSTRACT

Nurses in the Intensive Care Unit (ICU) are vulnerable to undergoing work stress because of various demands in the ICU. This problem influences nurses in providing qualified services. Therefore, they should have the capability to cope with work stress.

The research was qualitative with hermeneutic phenomenology which was aimed to explore nurses’ experience in using coping mechanism in facing work stress and to know nurses’ work experience. The data were gathered by conducting in-depth interview and observation. The participants, after data saturation, comprised ten nurses in the ICU who were selected by using purposive sampling technique.

corporeality, relationality, spatiality, and temporality. Four themes reflected corporeality (lived body) were awareness of work responsibility, self-confidence of completing duty, self-capacity in coping with problems through spiritual approach, and self-diversion. Four themes which reflected relationality (lived relation) were collegial and social support to cope with problems, positive attitude toward health team member, knowing the nature and the need of patients, and negative attitude toward other people. Two themes which reflected spatiality (lived space) were work environment as the place for learning and creating comfortable work atmosphere. Two themes which reflected temporality were relatively long time to overcome work stress and the use of resting time as good as possible. Besides the thematic coping mechanism, the research also found four themes of work stress: cause, symptom, time, and effect of work stress.

It is recommended that nursing administrator create correct strategy in order to decrease work stress such as creating comfortable work environment and increasing the capacity of nurses.

Rumah sakit adalah organisasi yang unik dan sangat kompleks serta merupakan organisasi padat modal, padat karya, padat teknologi, padat profesi, dan padat masalah (Aditama, 2007). Keunikan dan kompleksitas rumah sakit membuat rumah sakit memiliki berbagai macam kegiatan seperti tindakan medis, tindakan keperawatan, aktivitas keuangan, interaksi individu maupun kelompok. Pelaksanaan kegiatan tersebut memungkinkan timbulnya perbedaan-perbedaan bahkan permasalahan yang dapat menjadi sumber stres bagi individu yang terlibat di rumah sakit (Shirey, 2006).

Isu di seluruh dunia saat ini adalah kekurangan tenaga perawat. Peningkatan kekurangan tenaga keperawatan merupakan suatu ancaman serius untuk mutu pelayanan kesehatan. Kondisi ini diperberat oleh berbagai tuntutan di lingkungan seperti peningkatan pasien akut, perubahan teknologi (Kurtzaman & Corrigan, 2007 dalam Lawrence, 2011), peningkatan populasi usia lanjut, dan variasi penyakit kronik (Lambert & Lambert, 2008). Oleh sebab itu, upaya penanggulangan terhadap isu tersebut perlu dilakukan oleh setiap negara dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Beberapa negara telah menghabiskan dana yang cukup besar terkait upaya penanggulangan stres kerja. Hasil penelitian Lambert dan Lambert (2008) ditemukan bahwa dana yang dihabiskan untuk menghadapi isu peningkatan kekurangan tenaga perawat akibat dari stres kerja sekitar $300 milyar. Hasil penelitian ini mendukung The Health and Safety Executive (2004) menyatakan bahwa pemerintah Inggris menghabiskan anggaran belanja negara sekitar £3,7 milyar setiap tahunnya dalam penanggulangan penyakit fisik dan psikologis akibat stressor pekerjaan yang diderita warga Inggris. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran terhadap penyebab stres kerja yang terjadi pada perawat.

kurang terlibat dalam pengambilan keputusan juga merupakan faktor penyebab stress kerja perawat (Hingley & Cooper, 1986 dalam Lees & Ellis, 1990). Berdasarkan beberapa faktor tersebut, mayoritas perawat di berbagai negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan USA mengindikasikan beban kerja berlebih merupakan stresor utama. Hal ini diperparah dengan situasi umum di tempat kerja perawat yang selalu menghadapi pasien sekarat dan meninggal (Lambert & Lambert, 2008). Lees dan Ellis (1990) juga menyatakan penyebab stres tersebut akan membuat perawat merasa tertekan dan tidak berdaya

Ketidakberdayaan dan perasaan tertekan pada perawat dalam menghadapi stresor pekerjaan akan memberikan berbagai dampak negatif. Stres yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan fisik dan emosional. Selain itu, stres juga akan mempengaruhi produktivitas kerja perawat seperti penurunan kepuasan kerja (Jhonson et al, 2005), penurunan kinerja perawat (Jehangir, Kareem, Khan, Jan, & Soherwardi, 2011), peningkatan absteeism dan turnover (Lambert & Lambert, 2008) sehingga akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien (Coffey, 1999 dalam Mansour, Al-Gamal, Puskar, Yacoub, & Marini, 2011). Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan terhadap berbagai dampak tersebut perlu dilakukan.

positive reappraisal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathi, Nasae, dan Thiangchanya (2010) ditemukan mayoritas strategi koping perawat Indonesia, khususnya di Medan berfokus pada emosi. Selain itu, juga ditemukan bahwa agama sebagai koping yang paling umum digunakan. Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut, ditemukan perbedaan dalam penggunaan strategi koping dalam mengatasi stres kerja. Lambert dan Lambert (2008) juga menemukan bahwa perbedaan ini dapat dilatar belakangi oleh karakteristik perawat dan budaya lingkungan kerja perawat.

Strategi koping yang dipilih oleh perawat untuk mengatasi stres kerja merupakan suatu fenomena yang unik yang dialami oleh perawat. Keunikan fenomena tersebut dapat terlihat dari proses alamiah pengalaman perawat ketika menghadapi stres, memaknai stresor yang dihadapi, dan dasar dalam pengambilan strategi yang dipilih untuk mengatasi stres. Menurut Van Manen (2007) pengalaman hidup sehari-hari perlu dipahami untuk menghasilkan sebuah wawasan dari suatu fenomena. Oleh karena itu, pengalaman perawat dalam menghadapi stres kerja juga perlu dipahami.

Perawat ICU mudah mengalami stres kerja dibanding perawat umum. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Mealer (2007) didapatkan hasil dari 230 perawat ICU, terdapat 54 perawat (24%) yang mengalamai Post Traumatic Stress

Disoreder (PTSD), sedangkan dari 121 perawat umum terdapat 17 perawat (14%)

yang mengalami PTSD. Kondisi ini diperparah dengan mayoritas stresor utama di ICU adalah exhausting (kelelahan) dan demoralizing (Lawrence, 2011). Kondisi tersebut akan mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien khususnya di ICU dan juga akan mempengaruhi mutu rumah sakit secara umum karena ICU merupakan bagian dari pelayanan di rumah sakit (Mansour et al, 2011).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru merupakan Rumah Sakit Tipe B dan pusat rujukan seluruh kabupaten di Provinsi Riau. Rumah sakit ini memiliki fasilitas pelayanan ICU dengan kapasitas 7 tempat tidur. Berdasarkan hasil survey awal pada Bulan Desember 2012 diperoleh Bed

Occupancy Rate (BOR) ICU diatas 95%. Hal ini ditandai tempat tidur yang

pengetahuan dan wewenang. Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan stres bagi perawat. Hal ini didukung oleh data yang diperoleh bahwa tenaga perawat di ICU berjumlah 23 orang, namun tenaga yang telah mendapatkan pelatihan perawatan intensif baru 11 orang (47,8%).

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana pengalaman stress kerja yang dialami oleh perawat ICU dan mekanisme koping yang digunakan untuk mengatasi stres kerja. Penelitian terhadap stres dan koping perawat di RSUD Arifin Achmad perlu dilakukan karena belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang stres dan koping di rumah sakit tersebut. Selain itu, pentingnya penelitian ini dilakukan adalah akan mempengaruhi program rekruitmen dan retensi perawat yang akan mempengaruhi mutu pelayanan keperawatan yang diberikan. Penelitian ini akan dilakukan secara fenomenologi karena masih sangat sedikit penelitian terkait stres dan koping yang dilakukan secara kualitatif. Selain itu, melalui desain kualitatif akan memperoleh berbagai informasi baru yang lebih banyak dan mendalam terkait fenomena stres dan koping perawat ICU yang belum tentu dapat diperoleh melalui desain kuantitatif.

1.2Permasalahan

Kondisi ICU di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dapat memicu stres pada perawat. Berdasarkan hasil survey awal diperoleh gambaran BOR ICU cukup tinggi (95%) dan jumlah perawat yang telah mendapatkan pelatihan hanya 11 orang dari 23 perawat (47,8%). Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dan observasi singkat, diperoleh perawat terlihat mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah karena keterbatasan pengetahuan dan wewenang.

Kondisi stres yang dialami oleh perawat ICU merupakan suatu fenomena yang unik. Keunikan fenomena tersebut terlihat dari proses alamiah ketika perawat menghadapi stres kerja, memaknai stres tersebut, dan dasar pengambilan strategi yang dipilih untuk mengatasi stres. Oleh karena itu, fenomena yang dialami perawat ICU perlu digali lebih dalam dan dipahami (Van Manen, 2007). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana pengalaman stres kerja yang dialami oleh perawat di ICU ?

2. Bagaimana pengalaman perawat menggunakan mekanisme koping dalam menghadapi stres kerja di ICU ?

1.3Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengeksplorasi bagaimana pengalaman stres kerja yang dialami oleh perawat di ICU.

1.4Manfaat Penelitian

1.4.1 Praktik Keperawatan (Nursing Practice)

Hasil penelitian dapat dijadikan dasar bagi administrator keperawatan dalam mengambil kebijakan untuk mengurangi tingkat stres kerja perawat atau mendesain program/ intervensi yang dapat membantu meringankan/ mengurangi stres kerja perawat. Selain itu juga membantu administrator khususnya manajer sumber daya manusia dalam melakukan proses rekruitmen dan retensi perawat.

1.4.2 Pendidikan Keperawatan (Nursing Education)

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu keperawatan jiwa khususnya terkait konsep stres dan mekanisme koping perawat serta bermanfaat bagi institusi pendidikan dalam mempersiapkan mahasiswa yang akan melakukan praktik lapangan di ICU.

1.4.3 Penelitian Keperawatan (Nursing Research)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep mekanisme koping, stres, dan studi fenomenologi. Adapun penjelasan masing-masing setiap variabel akan diuraikan dibawah ini.

2.1 Konsep Koping

2.1.1 Definisi Koping

Menurut Lazarus dan Folkman (1984) koping adalah perubahan kognitif dan perilaku secara konstan dalam upaya untuk mengatasi tuntutan internal dan eksternal yang melelahkan atau melebihi kemampuan individu. Dapat disimpulkan mekanisme koping adalah upaya yang dilakukan individu baik secara kognitif maupun perilaku dalam menghadapi suatu masalah.

2.1.2 Jenis-jenis koping

Lazarus dan Folkman (1984) mengklasifikasikan koping menjadi 2 tipe, yaitu problem-solving focused coping dan emotion-focused coping. Lazarus dan Folkman (1984) menjelaskan bahwa emotion-focused coping muncul pada saat kondisi yang mengancam, berbahaya, dan menantang yang tidak dapat diubah lagi kondisinya. Sedangkan problem-solving focused coping muncul pada saat kondisi masih mungkin dapat diubah dan diperbaiki.

Problem-solving focused coping merupakan tipe individu yang secara aktif

informasi mengenai suatu masalah, mengumpulkan solusi yang dapat dijadikan sebagai alternatif, mempertimbangkan alternatif dari segi biaya dan manfaatnya, memilih alternatif, dan menjalani alternatif yang dipilih (Lazarus & Folkman, 1984).

Emotion-focused coping merupakan tipe individu yang melibatkan

usaha-usaha untuk mengatur emosinya dalam rangka menyesuaikan diri dengan dampak yang ditimbulkan oleh suatu kondisi yang penuh tekanan. Contoh mekanisme koping ini adalah menghindari, meminimalisir, menjaga jarak, selektif memilih perhatian, perbandingan positif, dan mencari nilai positif dari sebuah peristiwa negatif. Orang yang menggunakan emotion-focused coping untuk mempertahankan harapan dan optimisme, menyangkal fakta dan implikasi, menolak mengakui hal terburuk, bertindak seolah-olah apa yang terjadi bukanlah hal penting bagi kehidupannya. Kesemua contoh ini memberikan makna distorsi atau penipuan pada diri mereka sendiri (Lazarus & Folkman, 1984).

Penjelasan lebih rinci terkait jenis-jenis strategi koping (Lazarus & Folkman, 1984):

1) Distancing, merupakan strategi koping yang dilakukan dengan cara

menghindar dari permasalahan dan menutupinya dengan pandangan yang positif. Contohnya adalah menganggap remeh/ lelucon suatu masalah.

2) Planful problem solving, merupakan perencanaan individu membentuk

3) Positive reappraisal, merupakan strategi koping yang dilakukan dengan mencari makna positif dari permasalahan dengan pengembangan diri.

4) Self control, merupakan suatu bentuk dalam penyelesaian masalah dengan

cara menahan diri, mengatur perasaan sehingga seseorang dalam mengambil tindakan selalu teliti dan tidak tergesa-gesa.

5) Escape-avoidance, merupakan usaha untuk menghilangkan stres dengan

cara melarikan diri dari masalah dan beralih pada hal-hal lain, seperti merokok, narkoba, makan banyak, dan lain-lain.

6) Seeking social support, merupakan suatu cara yang dilakukan individu

dalam menghadapi masalah dengan cara mencari dukungan sosial pada keluarga atau lingkungan sekitar. Dukungan yang diberikan dapat berupa simpati dan perhatian.

7) Accepting responsibility, menerima tanggung jawab yang diberikan

kepadanya.

8) Accepting dapat juga diartikan dengan berserah diri, individu menerima

apa yang terjadi padanya karena telah memiliki anggapan tidak ada hal yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah.

hidup seperti makan makanan yang sehat, olahraga teratur, menyeimbangkan waktu luang dengan waktu kerja, upaya penyelesaian masalah sebagai pengambilan keputusan daripada marah atau respon yang konstruktif. Mekanisme koping jangka pendek dapat mengurangi stres yang sifatnya sementara dan berakhir pada cara inefektif untuk menghadapi realita. Contohnya adalah minum minuman beralkohol atau obat-obatan, daydreaming atau fantasizing, dan mengandalkan keyakinan bahwa segalanya akan berhasil.

Mekanisme koping juga dapat bersifat adaptif (konstruktif) atau maladaptif (destruktif). Mekanisme koping adaptif mencakup kemampuan berespon secara fleksibel terhadap situasi berbeda, bertanggung jawab, independen, dan asertif. Koping ini disebut juga dengan koping efektif (Kozier et al, 2004). Mekanisme koping adaptif atau koping positif ini juga dinyatakan sebagai mekanisme koping yang mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar dan mencapai tujuan (Stuart & Sundeen, 1995). Adapun yang termasuk jenis koping ini adalah teknik relaksasi, memecahkan masalah secara efektif, diet sehat, olahraga, manajemen waktu efektif, dan cek kesehatan secara teratur (Stuart & Sundeen, 1995; Kozier et al, 2004).

alkohol atau obat-obatan secara berlebihan, makan berlebihan/ tidak makan, bekerja berlebihan, dan menghindar (Stuart & Sundeen, 1995; Kozier et al, 2004).

Beberapa mekanisme koping diatas dapat digunakan oleh perawat dalam menghadapi stres di lingkungan kerjanya. Menurut Huber (2002) koping yang digunakan oleh nurse excecutive mencakup meluangkan waktu terhadap hal-hal yang menarik diluar hubungan dengan pekerjaan, komunikasi yang disisipkan dengan humor, memanfaatkan support system, aktif dalam organisasi profesi yang lebih besar, dan mengidentifikasi sumber-sumber untuk penyelesaian masalah. Mekanisme koping lainnya yang dapat digunakan yaitu aktivitas fisik, kontrol nutrisi, kontrol lingkungan, strategi psikologis untuk memperbaiki sikap dan harga diri, strategi interpersonal berhubungan dengan dukungan sosial, hobi, meditasi, relaksasi, dan spiritual. Sebelum menggunakan berbagai mekanisme koping tersebut, hal utama yang perlu dilakukan oleh perawat adalah mengenali stres yang mereka alami dan situasi apa yang dapat mencetus kondisi stres (Kozier et al, 2004).

dan buat pilihan, 9) pertahankan gaya hidup sehat, seperti; tidur, relaksasi, latihan, dan nutrisi, 10) lakukan self-checking terhadap tugas penting yang akan dilakukan ketika sibuk, 11) kenali sumber stres secara internal, 12) akui pencapaian kerja pada akhir hari dan tiap minggu, 13) periksa kembali nilai diri dan klarifikasi hal apa yang penting dan tidak penting dalam hidup.

2.1.3 Fight and Flight response

Fight and flight response dikenal sebagai respon fisiologis terhadap stres

akut. Respon ini dimulai ketika seseorang menghadapi situasi yang mengancam atau menghadapi stresor. Hal ini akan mengakibatkan sejumlah perubahan ketika tubuh mempersiapkan untuk melawan atau menghindari stresor tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi meliputi perubahan sistem saraf otonom dan sistem neuroendokrin bersama-sama menyediakan kapasitas untuk menghadapi stresor. Sekresi hormon dibutuhkan dalam menghadapi stres, otot menegang, denyut jantung meningkat, peningkatan respirasi, dan peningkatan kadar gula darah. Kondisi ini terjadi sampai penyebab stres teratasi. Jika sudah teratasi, mekanisme homeostatis melibatkan sistem saraf parasimpatis dan menurunkan aktivitas kelenjar pituitary dan hipotalamus untuk mengembalikan kondisi tubuh menjadi rileks (Funnel, Kautoukidis, & Lawrence, 2005).

2.1.4 Defence Mechanism

Menurut Kozier et al. (2004) defence mechanism (mekanisme pertahanan) termasuk kedalam mekanisme koping. Ini terjadi pada resistance stage. Mekanisme ini merupakan pemikiran tanpa disadari oleh seseorang yang bertujuan melindungi diri dari stresor dan menurunkan stres.

Kozier et al. (2004) juga menyatakan adapun yang termasuk defence

mechanism adalah: 1) compensation, menutupi kelemahan dengan menekankan

pada sifat yang lebih dapat diinginkan atau pencapaian yang berlebihan pada area yang lebih nyaman, 2) denial, usaha untuk menolak suatu realita yang tidak dapat diterima dengan menolak untuk mengakui realita tersebut, 3) displacement, mengalihkan reaksi emosional dari satu objek atau seseorang ke objek lain atau orang lain, 4) identification, berusaha mengendalikan kecemasan dengan meniru perilaku seseorang yang ditakuti atau dihargai, 5) Intellectualization, mekanisme respon emosional normal ketika mengalami kejadian yang tidak nyaman atau menyakitkan, dihindari dengan penggunaan penjelasan rasional yang menghilangkan perasaan trauma terhadap kejadian tersebut, 6) introjections, salah satu bentuk identifikasi yang menerima nilai dan norma orang lain yang masuk ke dalam dirinya sendiri, bahkan sebelumnya nilai ini berlawanan dengan asumsinya,

7) minimization, tidak mengakui apapun perilaku orang lain, 8) projection,

bertindak berlawanan dengan apa yang dirasakannya, 11) regression, beralih kepada tingkat yang lebih nyaman dimana kurang tuntutan dan tanggung jawab,

12) repression, mekanisme tidak disadari yang mana mengancam perasaan dan

pikiran serta dijauhkan dari kesadaran atau suatu kejadian yang disangkal masuk ke dalam kesadarannya, 13) sublimation, pemindahan energi dari kegiatan yang bersifat agresif menjadi aktivitas yang dapat diterima secara sosial, 14)

substitution, penggantian dengan objek yang bernilai tinggi, tidak dapat diterima,

dan tidak tersedia dengan objek yang nilainya lebih rendah, dapat diterima, dan tersedia, 15) undoing, tindakan atau perkataan yang dilakukan seseorang untuk meringankan kesalahannya dengan membuat ganti rugi seperti memberikan hadiah.

Jenis-jenis defence mechanism diatas bersifat mendistorsi atau mengalihkan kondisi stres yang dialami oleh seseorang bukan untuk penyelesaian masalah. Dapat disimpulkan penggunaan jenis ini hanya akan membantu menenangkan perasaan seseorang sementara waktu ketika menghadapi stres kerja.

2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme koping

eksternal, pengetahuan, skill, sifat kepribadian, kematangan, dan kondisi kesehatan umum (Funnel et al, 2005).

Menurut Lazarus dan Folkman (1984) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan koping sebagai berikut:

1) Kesehatan dan energi (health and energy)

Seseorang yang mengalami sakit atau kelelahan mempunyai energi yang kurang dalam memperpanjang penggunaan kopingnya. Kesehatan fisik yang baik merupakan bukti dalam menghadapi masalah atau stres karena ketika menghadapi stres seseorang membutuhkan mobilisasi yang banyak. Oleh karena itu, pentingnya kesehatan dan energi untuk koping karena keduanya berperan dalam memfasilitasi penggunaan koping secara optimal.

2) Keyakinan positif (positive beliefs)

Melihat diri sendiri dengan positif bisa dikaitkan sebagai sebuah sumber koping yang sangat penting. Keyakinan sebagai dasar untuk berharap dan mendukung usaha koping yang digunakan. Namun demikian, tidak semua keyakinan dapat digunakan sebagai koping. Beberapa keyakinan dapat menghambat usaha koping. Contoh keyakinan akan hukuman tuhan dapat mengarahkan individu untuk menerima situasi yang menekan sebagai sebuah hukuman dari tuhan atau takdir tuhan dan tidak melakukan hal apapun untuk mengatasi situasi tersebut.

3) Keterampilan dalam menyelesaian masalah (problem-solving skills)

mengembangkan alternatif tindakan, memilih alternatif yang sesuai dengan hasil yang diharapkan, memilih dan mengimplementasikan rencana aksi yang sesuai.

Contoh keterampilan dalam menyelesaikan masalah adalah keterampilan dalam menghadapi situasi darurat, konflik peran, dan dilema moral. Keterampilan-keterampilan tersebut dapat dimiliki oleh individu berdasarkan lamanya pengalaman, pengetahuan yang dimiliki individu, kemampuan intelektual untuk menggunakan pengetahuan, dan kemampuan untuk mengontrol diri.

4) Keterampilan sosial (social skill)

Keterampilan sosial merupakan sumber koping yang penting. Keterampilan sosial diartikan sebagai kemampuan untuk berkomunikasi dan berperilaku dengan yang lain dengan cara yang sesuai dan efektif secara sosial. Hal ini memfasilitasi penyelesaian masalah dalam berhubungan dengan orang lain dan memberikan individu kontrol lebih dalam interaksi sosial.

Pentingnya keterampilan sosial sebagai sumber di berbagai area, mencakup program terapeutik yang membantu individu lebih baik dalam mengatasi masalah kehidupan sehari-hari dan program latihan organisasi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal.

5) Dukungan sosial (social support)

6) Sumber materi (material resources)

Sumber materi dapat berupa uang, barang, dan pelayanan. Hasil penelitian Antonosvsky,1979 dalam Lazarus dan Folkman (1984) ditemukan bahwa terdapat hubungan kuat antara status ekonomi, stres, dan adaptasi. Sumber keuangan yang lebih besar meningkatkan pilihan koping. Hal ini juga mempermudah dan memberikan akses yang mudah seperti pengobatan kesehatan, bantuan professional, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa sumber materi juga dapat memfasilitasi efektivitas koping.

2.1.6 Literatur Penelitian yang Berhubungan dengan Koping

Berbagai perawat melakukan mekanisme koping yang berbeda (Lazarus & Folkman, 1984). Beberapa artikel penelitian membahas tentang cara mengatasi stres kerja perawat di berbagai unit seperti ICU dan unit hemodialisa baik bersifat positif maupun negatif.

Menurut Hays et al. (2006), mekanisme koping perawat ICU lebih bersifat konfrontatif dalam menghadapi stresor dan bersifat “escape avoidance” pada perawat di Cina (Cai et al, 2008). Namun, Cai juga menemukan aspek positif terkait stresor juga dilakukan para perawat di Cina dengan selalu berfikir dan melakukan kegiatan positif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa koping yang digunakan perawat dapat bervariasi, baik itu koping yang bersifat positif maupun negatif.

dengan tuntutan strategi koping Lazarus dan Folkman (1984) dalam penanganan stresor yang cenderung lebih terpusat pada kemampuan untuk mencari penyelesaian masalah. Strategi koping positif ini terbukti efektif dalam pencegahan stres kerja. Untuk itu, mekanisme koping bersifat menghindari

(avoidance) tidak dianjurkan dalam penanganan stresor karena justru akan

memperburuk keadaan dan memperbesar resiko terkena dampak burnout (Haar, 2006).

McNeely (1995) menyatakan bahwa mayoritas koping yang dilakukan oleh perawat adalah menggunakan mekanisme koping positif seperti berbicara dengan teman, pasangan, atau perawat lain dan mengikuti pertemuan formal. Hanya 21% perawat yang mengekspresikan perasaan seperti berteriak, menangis, memainkan musik, dan olahraga. Dapat disimpulkan bahwa perawat pada penelitian tersebut memanfaatkan lingkungan yang supportive sebagai strategi koping.

Berdasarkan beberapa artikel penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa perawat dapat menggunakan lebih dari satu cara untuk mengatasi stresor kerja. Cara yang digunakan tergantung pada pengalaman seseorang dalam menghadapi stresor (Ashker et al, 2012).

2.2 Konsep Stres

2.2.1 Definisi Stres

dinilai sebagai sesuatu yang berat atau melebihi sumber daya yang dimilikinya dan membahayakan kesejahteraannya (Lazarus & Folkman, 1984).

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa stres kerja termasuk bagian dari stres. Stres kerja terjadi ketika tantangan dan tuntutan kerja menjadi berlebihan dan melebihi kemampuan individu untuk mengatasi tuntutan atau tantangan tersebut. Kondisi ini akan meyebabkan kepuasan kerja menurun sehingga memungkinkan terjadinya frustasi dan kelelahan (Lambert & Lambert, 2008).

2.2.2 Etiologi stres

Stres dapat disebabkan oleh berbagai sumber stres atau yang dikenal dengan istilah stressor. Stresor adalah kejadian atau rangsangan apapun yang menyebabkan seseorang mengalami stres (Kozier et al, 2004; Funnel et al, 2005).

Stresor dapat diklasifikasi menjadi stresor fisik dan psikologis. Stresor fisik mencakup trauma pada tubuh seperti cedera, nyeri, infeksi, dan penyakit. Stresor psikologis mencakup interpretasi seseorang terhadap rangsangan apapun sebagai tantangan, tuntutan, dan ancaman. Contohnya konflik interpersonal akibat perceraian, kematian, dan perubahan peran sosial (Funnel et al, 2005).

bencana alam. Stresor ini juga meliputi tekanan kelompok, isolasi sosial, tuntutan sekolah, keluarga. atau pekerjaan (Funnel et al, 2005).

Pekerjaan merupakan salah satu stresor bagi perawat. Menurut Huber (2000) stresor yang berhubungan dengan kerja perawat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Stresor yang berasal dari individu

Stresor yang berasal dari individu/ perawat itu sendiri dibedakan atas stresor internal dan eksternal. Stresor pada perawat yang berasal dari sumber internal, contohnya perawat membawa pekerjaan ke dalam konflik emosional pribadinya atau perlu menyeimbangkan antara kerja dan peran keluarga. Hal ini serupa dengan konflik interpersonal, kebutuhan untuk menyeimbangkan peran ganda dalam kehidupan yang dapat menimbulkan stres personal. Stresor pada perawat yang berasal dari sumber eksternal, contohnya kepribadian perawat yang tidak sesuai dengan situasi kerja yang diberikan.

2. Stresor yang berasal dari lingkungan kerja

Stresor yang berasal dari lingkungan kerja seperti tuntutan tempat kerja atau organisasi seperti role expectations, lingkungan fisik dan teknis, pola hubungan interpersonal, konflik peran profesional-birokrasi, expectation multiple, manajemen, gaya kepemimpinan, pola komunikasi, penjadwalan, beban kerja,

outcome klien yang negatif, hubungan dengan dokter, kurang partisipasi dalam

pengambilan kebijakan, pengetahuan dan skill yang tidak adekuat.

ditemukan mayoritas faktor penyebab stres tingkat tinggi yaitu kekurangan staf. Mayoritas faktor penyebab stres tingkat sedang adalah perawat yang tidak kompeten dan stres tingkat ringan adalah kondisi lingkungan yang bising. Hasil penelitian Lawrence (2011) mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan kelelahan merupakan faktor penyebab stres yang dapat bersumber dari kekurangan staf. Selain itu, Lawrence juga menemukan bahwa stres pada perawat ICU juga disebabkan oleh demoralizing. Kondisi demoralizing dapat timbul karena kurangnya penghargaan profesional yang diterima perawat (Jehangir et al, 2011).

Jehangir et al. (2011) menemukan frekuensi faktor penyebab stres yang dialami oleh perawat dari yang besar hingga kecil, antara lain: beban kerja yang berlebihan, lingkungan kerja yang berbahaya dan tidak sehat, sumber yang tidak cukup, penderitaan pasien, konflik tuntutan yang tidak sesuai dengan yang diterima, kurangnya rasa menghargai secara profesional, kurangnya kesempatan promosi kerja, pembayaran dan keuntungan tidak adekuat, serta masalah pernikahan. Penelitian diatas mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lees & Ellis (1990) dan Cai et al. (2008) yang menyimpulkan bahwa beban kerja yang berlebihan merupakan stresor terbesar.

mengakibatkan staf junior kurang kompeten dalam memberikan asuhan keperawatan. Penelitian Jehangir et al. (2011) juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Maria et al. (2010) yang meneliti struktur lingkungan kerja dan perasaan kurang dihargai juga merupakan sumber stres kerja perawat.

2.2.3 Gejala Stress

Stres dapat diobservasi melalui respon atau gejala yang timbul ketika menghadapi stresor. Gejala stres tersebut dapat berupa efek fisiologi, psikologi, kognitif, dan perilaku. Gejala fisiologis yang biasanya timbul antara lain nyeri perut, mulut kering, mual/ muntah, pusing, gemetar, tremor, dispnea, hiperventilasi, palpitasi, diare, frekuensi buang air kecil meningkat, diaphoresis, dan takikardi. Gejala psikologis berupa kesedihan, depresi, mood labil, mudah tersinggung (irritability), cepat marah. Gejala kognitif berupa kebingungan, pelupa, tidak mampu berkonsentrasi, kesulitan dalam mengambil keputusan. Gejala perilaku berupa tidak dapat tidur, tidak nafsu makan atau makan yang berlebihan, berbicara cepat atau keras, finger tapping, menarik rambut, gelisah, dan mudah menangis (Funnel et al, 2005).

2.2.4 Efek stres

lain. Secara spiritual, stres dapat mempengaruhi keyakinan dan nilai diri seseorang.

Stres juga berdampak pada kondisi kesehatan. Berbagai kondisi kesehatan yang dipengaruhi oleh stres meliputi; migrain, gastritis, ulserasi lambung, alergi, colitis ulserasi, gangguan makan, arthritis, diabetes, gangguan jiwa seperti depresi dan panik, asma, disfungsi seksual, penyakit jantung, kanker, dan hipertensi (Funnel et al, 2005).

Selain berdampak terhadap kondisi kesehatan, stres kerja juga berdampak pada organisasi kerja. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa dampak stres kerja bagi perawat antara lain penurunan kesehatan fisik, psikologis, kepuasan kerja (Johnson et al, 2005), dan mempengaruhi prestasi kerja perawat di pelayanan asuhan keperawatan (McNeely, 1995; Jehangir et al, 2011). Sebagai contoh, perawat kurang mampu memenuhi kebutuhan pasien secara holistik dan komprehensif. Hal ini terlihat dari kurangnya pemberian asuhan keperawatan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan psikologis pasien (McNeely, 1995). Akibatnya, perawat tampak sebagai tenaga kesehatan yang tidak punya komitmen dan kurang bertanggung jawab (Lim & Yuen, 1998).

2.2.5 Model Adaptasi Stres

Menurut Funnel et al. (2005), terdapat 2 model teori respon terhadap stres yaitu:

1. Selye’s stress adaptation model

Model ini menjelaskan bahwa respon tubuh ketika menghadapi stres mengalami 3 fase, yaitu:

a. Alarm reaction

Fase ini merupakan reaksi awal tubuh menghadapi stresor apapun. Ini merupakan sekumpulan reaksi antara hipotalamus, sistem saraf simpatis, dan medulla adrenal. Ini disebut dengan “flight-or-flight response”. Ini membuat level kewaspadaan ditingkatkan dan menggerakkan tubuh untuk siap dalam menghadapi ancaman. Respon tubuh digambarkan dengan peningkatan sirkulasi dan peningkatan pelepasan glukosa menjadi energi.

b. Stage of resistance

Jika penyebab stres tidak dapat diatasi, tubuh akan mengalami fase ini atau fase General Adaptation Syndrome (GAS). Fase ini tubuh terus berjuang menghadapi stresor setelah fase alarm reaction telah selesai. Reaksi pada tahap ini melibatkan kelenjar pituitary anterior dan korteks adrenal. Reaksi ini lebih lambat untuk mulai dibanding fase pertama, tetapi efeknya lebih lebih lama. Selama fase ini tubuh juga memulai proses untuk mengembalikan fungsinya mendekati homeostasis normal.

menurun, dan iritabilitas. Secara fisiologis kondisi ini menyebabkan pelepasan steroid dan kortisol yang berlebihan, yang dirangsang selama masa stres sehingga akan mengakibatkan penekanan sistem imunitas tubuh. Penurunan sistem imunitas tubuh akan menyebabkan gangguan kesehatan, umumnya terjadi flu dan infeksi lainnya yang bisa mengarah pada gangguan seperti sakit kepala dan gastritis.

c. Stage of exhaustion

Pada fase ini tubuh kehabisan cadangan energi dan imunitas yang merupakan hasil dari ketidakmampuan untuk beradaptasi atau koping. Pada fase ini terjadi kehilangan potasium yang mempengaruhi semua fungsi sel tubuh. Fungsi sel hilang dan sel akan mati. Kelelahan pada korteks adrenal akan terjadi dan tidak mampu menghasilkan hormon yang mencegah penurunan glukosa darah, sehingga nutrisi sel tidak adekuat. Akibat yang terus menerus akan membebankan kerja jantung, pembuluh darah, dan korteks adrenal. Hal ini dapat menyebabkan gagal jantung, gagal ginjal, dan kematian.

Selye dalam Funnel et al. (2005), juga mengidentifikasi respon tubuh terhadap stres fisik pada area tubuh. Respon ini disebut dengan local adaptation

syndrome (LAS).

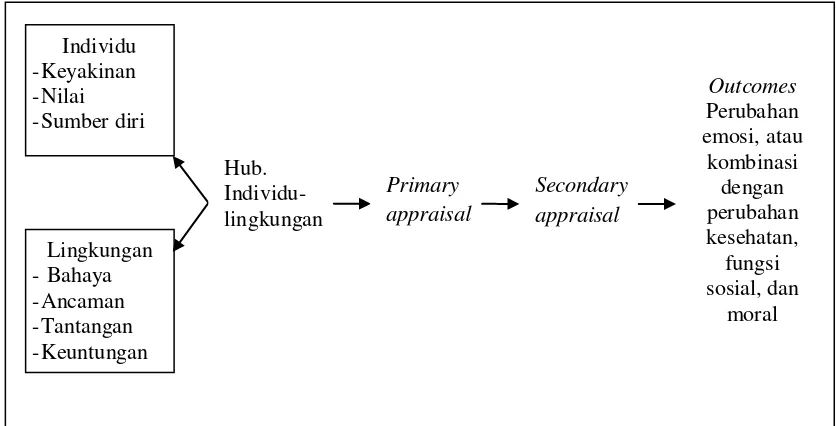

2. Lazarus’s interactional theory

tergantung pada nilai seseorang, keyakinan dan perasaan, dan apa yang dilihat penting dan tidak penting bagi mereka. Terdapat 2 tipe appraisal:

a. Primary appraisal

Penilaian yang dilakukan untuk menilai apakah kejadian tersebut mengganggu kesejahteraan hidup seseorang. Primary appraisal dibedakan atas 3 jenis yaitu: (1) irrelevant, (2) benign-positive, (3) stressfull. Irrelevant terjadi ketika pertemuan dengan lingkungan tidak ada membawa implikasi pada kesejahteraan seseorang (netral, tidak ada yang hilang atau yang diperoleh).

Benign-positive appraisal terjadi ketika hasil dari sebuah pertemuan adalah positif

yang meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan. Karakteristik dari

benign-positive appraisal adalah kesenangan, gembira, cinta, dan damai.

Stressfull appraisal diklasifikasikan menjadi 3 hal, yaitu: (1) harm/loss,

(2) threat, (3) challenge. Harm/loss merupakan beberapa kerusakan yang terjadi

b. Secondary appraisal

Setelah menilai apakah situasi tersebut berupa ancaman atau tantangan

(primary appraisal), selanjutnya yang dilakukan adalah tindakan koping apa yang

dapat dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut. Ini melibatkan penilaian terhadap hambatan dalam melakukan koping, kekuatan personal, dan sumber dukungan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Revisi Model Stress dan Koping (Lazarus, 1991)

Wrubel, Benner, dan Lazarus (1981) menemukan bahwa latar belakang makna-makna dan perhatian seseorang sebenarnya mengatur apa yang menjumlahkan sebagai penyebab stres dan apa koping yang tersedia dalam istilah pemahaman, keterampilan, pengetahuan, nilai, dan akses. Hal yang terkait pada konsep stres dan koping dalam perspektif fenomenologi adalah peran tubuh (the

role of the body), peran situasi (the role of the situation), peran dari perhatian

2.2.6. Stres dan koping pada Pemberi Pelayanan Kesehatan

Koping dengan pemberi pelayanan profesional dibentuk dari makna-makna budaya dan bentuk institusi yang dihubungkan dengan pemberian pelayanan. Menurut Marshal (1980) keperawatan merupakan profesi yang penuh dengan stres tinggi (as highly stressfull). Pada setting ICU, keseharian selalu perawat menghadapi situasi yang mengancam kehidupan dan pengobatan yang rumit yang membolehkan kesalahan dalam batas minimal.

ICU memiliki berbagai teknologi canggih yang mana dibutuhkan secara terus-menerus peningkatan pengetahuan. Kondisi ini mempengaruhi psikologis perawat secara tidak langsung yaitu menghadapi berbagai teknologi canggih yang banyak akan memicu ketakutan perawat untuk melakukan suatu kegagalan. Selain itu, perawat yang bekerja di rumah sakit pasti menghadapi masalah dalam organisasi yang kompleks seperti kurangnya wewenang dan pengakuan (Benner & Wrubel, 1989).

2.3 Konsep Studi Fenomenologi

Pandangan fenomenologi terhadap stres dan koping ditampilkan untuk mengembangkan sebuah bahasa yang secara adekuat lebih menangkap kemungkinan-kemungkinan pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang menggunakan koping dalam berbagai kejadian seperti kelahiran, kematian, penuaan, penyakit, dan ketegangan selama bekerja (Benner & Wrubel, 1989).

mengeksplorasi pengalaman hidup manusia. Ini berfokus pada esensi dan makna dari pengalaman tersebut (Polit & Beck, 2008).

Husserl dan Heidegger sebagai ahli fenomenologi (phenomenologist) memiliki berbagai pandangan terkait pengalaman manusia. Husserl dan Heidegger (1962, dalam Polit & Beck, 2008) memandang fenomena subjektif dengan keyakinan bahwa kebenaran tentang realita didasarkan pada pengalaman hidup manusia. Pengalaman hidup manusia dipandang oleh phenomenologist sebagai sesuatu yang penuh makna dan dialami secara sadar. Pengalaman hidup manusia diartikan sebagai keterikatan fisik manusia terhadap dunianya. Ini dikenal dalam istilah fenomenologi sebagai “being-in the world” atau “embodiment”. Dapat disimpulkan embodiment merupakan pengalaman manusia secara sadar melalui interaksi tubuh dengan dunia (Polit & Beck, 2008).

Pengalaman manusia dipelajari oleh peneliti untuk mengetahui dan memahami esensi atau makna dari pengalaman tersebut. Pengetahuan dan pemahaman ini dilakukan oleh peneliti dengan berbagai cara. Peneliti berupaya mengeksplorasi pengalaman yang dialami oleh partisipan melalui pengumpulan informasi dan berusaha masuk ke dalam dunia partisipan, sehingga pengalaman partisipan dapat dialami oleh peneliti dengan cara yang sama. Pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan wawancara mendalam, partisipasi, observasi, dan refleksi introspeksi (Polit & Beck, 2008).

1. Descriptive Phenomenology

Fenomenologi deskriptif dikembangkan oleh Husserl pada tahun 1962. Jenis penelitian ini ditekankan pada deskripsi pengalaman yang dialami oleh manusia berdasarkan apa yang didengar, dilihat, diyakini, dirasakan, diingat, dievaluasi, dilakukan, dan seterusnya. Fokus utama fenomenologi deskriptif adalah ’knowing’. Penelitian ini memiliki empat langkah, yaitu bracketing,

intuiting, analyzing, dan describing. Bracketing merupakan proses

mengidentifikasi dan membebaskan diri dari praduga-praduga, keyakinan, atau pendapat terkait fenomena yang diteliti. Proses ini dilakukan oleh peneliti dengan cara peneliti membebaskan diri dari teori-teori yang diketahuinya serta menghindari perkiraan-perkiraan dalam upaya memperoleh data yang murni.

Intuiting merupakan langkah kedua dimana peneliti tetap terbuka terhadap makna

yang dikaitkan dengan fenomena yang dialami oleh partisipan. Analyzing merupakan proses analisa data yang dilakukan melalui beberapa fase seperti; mencari pernyataan-pernyataan signifikan kemudian mengkategorikan dan menemukan makna esensial dari fenomena yang dialami. Describing merupakan tahap terakhir dalam fenomenologi deskriptif. Langkah ini peneliti membuat narasi yang luas dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Fenomenologist dalam proses analisis data untuk fenomenologi deskriptif

2. Interpretive Phenomenology

Interpretive Phenomenology dikembangkan oleh Heidegger pada tahun

1962. Filosofi yang dianut oleh Heidegger berbeda dengan Husserl. Inti filosofinya ditekankan pada pemahaman dan interpretif (penafsiran), tidak sekedar deskripsi pengalaman manusia. Pengalaman hidup manusia merupakan suatu proses interpretif danpemahaman yang merupakan ciri dasar keberadaan manusia.

Penelitian interpretif bertujuan untuk menemukan pemahaman dari makna pengalaman hidup dengan cara masuk ke dalam dunia partisipan. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman setiap bagian dan bagian-bagian secara keseluruhan.

Ahli fenomenologi untuk analisa data fenomenologi interpretif adalah Van Manen yang berpedoman pada filosofi Heiddegrian. Pendekatannya untuk metoda analisis data merupakan kombinasi dari karakteristik fenomenologi deksriptif dan interpretif (Polit & Beck, 2008).

Berdasarkan pendekatan Van Manen (1990) dalam Polit dan Beck (2008) aspek tematik dari pengalaman dapat ditemukan atau diisolasi dari deskripsi pengalaman partisipan dengan 3 metode yaitu the detailed or line-by-line

approach, the selective or highlighting approach, dan the holistic approach. The

detailed or line-by-line approach, peneliti mencari esensial atau makna dari

pengalaman dengan membaca secara detail dan menganalisa setiap kalimat. The

selective or highlighting approach, peneliti memberikan highlight atau menarik

muncul tentang fenomena sesuai dengan pertanyaan penelitian. The holistic

approach, pendekatan dimana peneliti melihat teks secara keseluruhan dan

mencoba untuk menemukan makna dari teks tersebut. Hasil dari ketiga metode tersebut akan ditemukan beberapa tema yang merupakan objek refleksi dan interpretif melalui validasi hasil kepada partisipan.

Van Manen (2006) dalam Polit dan Beck (2008) menekankan bahwa pendekatan metode fenomenologi tidak terpisahkan dari praktik menulis. Penulisan hasil analisa kualitatif merupakan suatu upaya aktif untuk memahami dan mengenali makna hidup dari fenomena yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk teks tertulis. Tek tertulis yang dibuat oleh peneliti harus dapat mengarahkan pemahaman pembaca dalam memahami fenomena tersebut. Van Manen juga menyatakan identifikasi tema dari deskripsi partisipan tidak hanya diperoleh dari teks tertulis hasil transkrip wawancara, tetapi juga dapat diperoleh dari sumber artistik lain seperti literatur, musik, lukisan, dan seni lainnya yang dapat menyediakan kekayaan informasi pengalaman partisipan sehingga meningkatkan wawasan bagi peneliti dalam melakukan interpretasi dan pencarian makna dari suatu fenomena.

sebuah fenomena, dan membangun interpretasi tekstual yang mengarahkan langsung peneliti untuk memahami arti dari pengalaman hidup perawat. Selanjutnya, pendekatan ini menawarkan panduan-panduan untuk mengembangkan 4 dunia yang dialami yang mencerminkan pada teks-teks interpretif dari kehidupan sehingga membantu peneliti membedakan struktur hidup yang dialami dari makna dari merawat orang-orang yang mempunyai pengalaman kematian damai di ICU dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ilmu manusia fenomenologi hermeneutik Van Manen (1990) terdiri dari perspektif ilmu manusia, fenomenologi, dan hermeneutik. Enam aktivitas metodologi penelitian ilmu manusia diperkenalkan oleh Van Manen, yang memungkinkan peneliti memilih atau menciptakan metode penelitian yang sesuai, teknik, dan prosedur untuk pertanyaan penelitian tertentu. Van Manen mengembangkan bahwa penelitian fenomenologi hermeneutik sebagai sebuah interaksi dinamis antara 6 aktivitas-aktivitas ilmu manusia. Keenam aktivitas tersebut adalah (Van Manen, 1990):

1) Mengembalikan sifat pengalaman yang dialami (Turning to the nature of

lived experience)

dari fenomena dan mengembangkan fenomena dengan penuh pengertian/ wawasan.

2) Menginvestigasi pengalaman seperti yang kita alami (Investigating

experience as we live it)

Pada tema ini, Van Manen (1990) menyediakan pentingnya investigasi pengalaman bahwa penelitian fenomenologi percaya bahwa kebijaksanaan praktik adalah dalam pemahaman sifat pengalaman yang dialami itu sendiri. “Mengalami adalah sebuah kebijaksanaan praktik kehidupan yang mana menghasilkan dari yang hidup yang dialami secara mendalam“. Van manen menganjurkan peneliti untuk mengeksplor pengalaman yang dialami dan melakukan deskripsi personal pengalaman yang dialami sebagai sebuah titik awal penelitian.

3) Mencerminkan tema-tema esensial yang mana mencirikan fenomena

(Reflecting on the essential themes which characterize the phenomenon)

Van manen (1990) menyatakan bahwa penelitian fenomenologi, tidak seperti jenis penelitian lainnya, membuat sebuah perbedaan antara “appearance” dan “essence”, antara hal-hal pengalaman dan yang mendasari hal-hal pengalaman tersebut”. Van manen mengusulkan bahwa refleksi yang benar pada pengalaman yang dialami dicapai dengan menanyakan “Apa yang merupakan sifat dari pengalaman hidup?”.

menganjurkan 3 pendekatan untuk mengisolasi tema dari transkrip: “the wholistic or sententious approach, the selective or highlighting approach, and the detailed or line by line approach”.

Van manen (1990) juga menegaskan bahwa penelitian fenomenologi hermeneutik berusaha untuk mengeksplor struktur kehidupan dunia manusia. Struktur kehidupan dunia manusia seperti yang dikembangkan oleh Van Manen terdiri dari 4 fundamental kehidupan dunia atau “four existentials”. Keempat existential itu adalah ”lived space(spatiality), lived body (corporeality), lived time

(temporality), dan lived human relation (relationality)”. Secara detail, keempat

dunia hidup yang dialami dikembangkan seperti dibawah ini:

a. Lived space

Lived space meliputi perasaan internal dari pembentukan tempat yang

dialami dan juga perasaan eksternal yang menjadi hubungan dengan tempat. Kita mungkin merasa kecil dalam ruang yang besar. Beberapa tempat adalah ruang yang spesial. Lived space adalah sebuah kategori untuk meneliti ke dalam cara-cara yang kita mengalami peristiwa-peristiwa dari hari ke hari dan membantu kita menemukan beberapa makna fundamental dari dimensi kehidupan yang dialami.

b. Lived body

Lived body berarti kenyataannya bahwa kita selalu di dunia secara

c. Lived time

Lived time adalah waktu subjektif sebagai lawan waktu objektif. Waktu

akan cepat atau lambat tergantung pada perasaan kita selama di dunia. Ini mencakup persepsi waktu kita dalam hubungan dengan dimensi masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang.

d. Lived relation

Lived relation adalah cara kita menjaga hubungan dengan yang lain dalam

ruang interpersonal yang kita saling berbagi dengan mereka. Karena kita bertemu dengan yang lain, kita mendekati yang lain dengan cara corporal (secara jasmaniah). Karena kita bertemu dengan yang lain, kita dapat mengembangkan sebuah hubungan percakapan yang mengizinkan kita untuk melampaui diri kita sendiri.

Keempat dunia yang dialami oleh partisipan akan menuntun dalam refleksi pengalaman hidup manusia yang sedang diteliti.

4) Mengembangkan fenomena melalui seni menulis dan menulis kembali

(Describing the phenomenon through the art of writing and re-writing)

5) Menjaga hubungan yang kuat dan berorientasi terhadap fenomena

(Maintaining a strong and oriented relation to phenomenon)

Melalui aktivitas ini Van Manen (1990) mengindikasikan bahwa peneliti seharusnya tetap menghubungkan dengan pertanyaan penelitian dan fenomena yang diteliti dalam rangka untuk menjaga terhadap kurang bertujuan. Menjadi berorientasi penuh dalam hubungan ke fenomena akan membantu peneliti untuk menggali wawasan/ pengetahuan manusia.

6) Menyeimbangkan konteks penelitian dengan mempertimbangkan

bagian-bagian dan keseluruhan (Balancing the research context by

considering parts and whole)

Van manen (1990) menganjurkan peneliti membutuhkan untuk mengukur rancangan penelitian keseluruhan secara konstan untuk mempertahankan keseimbangan semua bagian-bagian dalam struktur keseluruhan. Penting untuk mundur kembali dan melihat secara total dari teks untuk mempertimbangkan bagaimana setiap bagian-bagian menyumbangkan terhadap keseluruhan.

Lincoln dan Guba (1985) menyatakan bahwa penelitian kualitatif termasuk fenomenologi perlu ditingkatkan kualitas dan integritas dalam proses penelitiannya. Oleh karena itu, perlu diperiksa bagaimana tingkat keabsahan data pada penelitian kualitatif termasuk fenomenologi. Tingkat keabsahan data dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah trustworthiness of data (rigour).

kepercayaan (credibility), pengalihan (transferability), kebergantungan

(dependability), dan kepastian (confirmability).

Kriteria Credibility dinyatakan sebagai seberapa besar kepercayaan (truth) suatu penelitian. Kriteria ini dapat dicapai dengan prolonged engagement yakni menghabiskan waktu dengan di tempat fenomena yang akan diteliti untuk mempelajari, budaya, social setting, atau fenomena yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan antara peneliti dengan partisipan dan memperoleh data yang terpercaya (rigour). Selain itu, kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dicapai dengan menggunakan teknik observasi persisten, triangulasi, peer

debriefing, dan member-checking.

Lincoln dan Guba (1985) menggunakan istilah transferabilitas yang bisa diartikan sebagai kemampuan untuk diaplikasikan (applicability). Transferability juga dapat diartikan bagaimana suatu penelitian dapat dilakukan di tempat lain. Seorang peneliti harus dapat menyediakan deskripsi data yang baik pada laporan penelitiannya sehingga pengguna lainnya dapat mengaplikasikan ke dalam konteks yang berbeda. Transferabilitas suatu penelitian kualitatif bergantung ketika derajat kesamaan antara dua konteks. Oleh karena itu peneliti harus mempunyai thick description dari laporan penelitian.

temuan tersebut sebagai sesuatu yang penuh makna (meaningful) dan dapat diaplikasi (applicable) dalam istilah pengalaman mereka sendiri. Lincoln dan Guba (1985) juga menganjurkan bahwa peneliti seharusnya menyediakan informasi kontekstual yang cukup untuk membuat keputusan yang mungkin sama dengan yang lainnya.

Dependability. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat keabsahan data

penelitian kualitatif mungkin ditunjukkan dengan kebergantungan. Dependability sangat bergantung pada credibility karena apabila dilakukan pengulangan penelitian dengan partisipan dan konteks yang sama, maka akan mempunyai hasil yang sama dengan syarat data yang diperoleh adalah kredibel. Hal ini berarti proses dari penelitian tersebut dapat diaudit. Lincoln dan Guba (1985) merekomendasikan auditability menjadi kriteria kepadatan data (rigour) ketika menghadapi konsistensi data.

Sandelowski (1986, dalam Koch 2006) menyatakan bahwa sebuah penelitian kualitatif dan hasil temuannya dapat diaudit ketika peneliti lain dapat mengikuti proses pengambilan keputusan dengan jelas yang digunakan oleh peneliti. Selain itu, peneliti lain dapat menemukan hasil pada waktu yang sama atau dapat dibandingkan, tetapi tidak berlawanan kesimpulan diberikan situasi, perspektif dan situasi.