INDUKSI KALUS DAN TUNAS SECARA

in vitro

TANAMAN MAHKOTA DEWA DENGAN

MANIPULASI ZAT PENGATUR

TUMBUH DAN EKSPLAN

MENA MENTARY

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

INDUKSI KALUS DAN TUNAS SECARA

in vitro

TANAMAN MAHKOTA DEWA DENGAN

MANIPULASI ZAT PENGATUR

TUMBUH DAN EKSPLAN

MENA MENTARY

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada

Program Studi Agronomi

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis ini yang berjudul:

INDUKSI KALUS DAN TUNAS SECARA in vitro TANAMAN MAHKOTA

DEWA DENGAN MANIPULASI ZAT PENGATUR TUMBUH DAN EKSPLAN

merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri dengan bimbingan dari Komisi Pembimbing saya, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lainnya.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Januari 2006

ABSTRAK

MENA MENTARY. 2006. Induksi Kalus dan Tunas secara in vitro Tanaman Mahkota Dewa dengan Manipulasi Zat Pengatur Tumbuh dan Eksplan. Dibimbing

oleh GUSTAF ADOLF WATTIMENA dan MUHAMMAD MACHMUD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh taraf konsentrasi BA dan NAA dalam menginduksi tunas mahkota dewa (Phaleria macrocarpa [Scheff.] Boerl.) dengan eksplan biji, mengevaluasi pengaruh taraf konsentrasi 2,4-D dan BA dalam menginduksi kalus mahkota dewa dengan eksplan daun dan biji, dan mengevaluasi pengaruh taraf konsentrasi NAA dan BA dalam menginduksi kalus mahkota dewa dengan eksplan daun dan biji. Tiga percobaan dilakukan di laboratorium Biologi Molekuler Seluler Tanaman, Pusat Ilmu Hayat dan Bioteknologi IPB. Setiap percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial. Percobaan I (induksi tunas) terdiri dari 16 kombinasi perlakuan NAA dan BA pada media MS. Percobaan II (induksi kalus) terdiri dari 9 kombinasi perlakuan 2,4-D dan BA pada media MS. Enam kombinasi perlakuan NAA dan BA pada media MS untuk percobaan III (induksi kalus). Percobaan I menggunakan eksplan biji, sedangkan percobaan II dan III menggunakan eksplan daun dan biji.

Pembentukan tunas mahkota dewa pada kultur in vitro dapat dihasilkan dengan menambahkan kombinasi konsentrasi BA dan NAA ke media dasar MS. Hasil terbaik yaitu pada perlakuan BA tunggal, tanpa NAA. Konsentrasi BA terbaik untuk pertunasan pada penelitian ini yaitu 2.5 mg/l. Kombinasi konsentrasi ZPT 2,4-D dan BA mampu menginduksi terbentuknya kalus eksplan biji dan daun. Pada eksplan daun, perlakuan terbaik yaitu 2.5 mg/l 2,4-D + 0.5 mg/l BA dan 5.0 mg/l 2,4-D + 0.5 mg/l BA. Pada eksplan biji, kombinasi konsentrasi terbaik dalam menginduksi kalus yaitu 10.0 mg/l 2,4-D + 5.0 mg/l BA. Kombinasi konsentrasi NAA dan BA mampu menginduksi terbentuknya kalus pada eksplan daun dan biji. Pada eksplan daun, perlakuan terbaik yaitu 20.0 mg/l NAA tanpa BA dan 20.0 mg/l NAA + 0.5 mg/l BA. Pada eksplan biji, kombinasi konsentrasi terbaik dalam menginduksi kalus yaitu 20.0 mg/l NAA + 0.5 mg/l BA dan 20.0 mg/l NAA + 1.0 mg/l BA.

ABSTRACT

MENA MENTARY. 2006. in vitro Callus and Shoot Induction of “Mahkota Dewa” by Manipulation of Plant Growth Regulators and Explant. Supervised

by GUSTAF ADOLF WATTIMENA and MUHAMMAD MACHMUD.

The objective of this research was to study the effects of auxin and cytokinin in in vitro callus and shoot induction of “mahkota dewa” (Phaleria macrocarpa). Three experiments used Complete Randomized Design for shoot induction (experiment I) and callus induction (experiment II and III). Shoot induction experiment consisted of 16 combinations of BA (0.0, 2.5, 5.0, and 7.5 mg/l) and NAA (0.0, 0.5, 1.0, and 1.5 mg/l) using MS basal medium and seed as explant. The callus induction experiment consisted of MS basal medium with nine combinations of 2,4-D (2.5, 5.0, and 10.0 mg/l) and BA (0.0, 0.5, and 1.0 mg/l) and six combinations of NAA (20.0 and 40.0 mg/l) and BA (0.0, 0.5, and 1.0 mg/l). Experiment II and III using leaf and seed as explants in separated experiment. within MS medium.

The result of experiment I showed that shoots can be produced in MS basal medium with combinations BA and NAA. The best combination of auxin and cytokinin for shoot induction was BA 2.5 mg/l. For callus induction using leaf explants was 2,4-D 2.5 mg/l + BA 0.5 mg/l and 20.0 mg/l NAA without BA, and for seed explants was 2,4 -D 10.0 mg/l + BA 5.0 mg/l and NAA 20.0 mg/l + BA 0.5 mg/l but it is not significantly with NAA 20.0 mg/l + BA 1.0 mg/l.

Judul Tesis : Induksi Kalus dan Tunas secara in vitro Tanaman Mahkota

Dewa dengan Manipulasi Zat Pengatur Tumbuh dan Eksplan

Nama Mahasiswa : Mena Mentary

NIM : A155014031

Program Studi : Agronomi

Disetujui,

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. G. A. Wattimena, M.Sc Dr. Ir. H. M. Machmud, M.Sc, APU

Ketua anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Agronomi Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Satriyas Ilyas, M.S i. Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, M.Sc.

PRAKATA

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas

segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan karya ilmiah ini berhasil

diselesaikan. Tema penelitian yang telah dilaksanakan sejak bulan April 2005 ini

ialah perbanyakan in vitro dan induksi kalus, dengan judul Induksi Kalus dan

Tunas secara in vitro Tanaman Mahkota Dewa dengan Manipulasi Zat Pengatur

Tumbuh dan Eksplan. Selama proses penelitian dan penulisan karya ilmiah ini,

penulis memperoleh dukungan, sokongan, bantuan, serta saran profesional dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima

kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. G. A. Wattimena, M.Sc selaku ketua komisi

pembimbing dari Institut Pertanian Bogor, Bapak Dr. Ir. H. M. Machmud, M.Sc.

APU selaku pembimbing anggota dari Balai Penelitian Bioteknologi (Balitbio)

Sumberdaya Genetik, Balitbang Departemen Pertanian C imanggu-Bogor, serta

Bapak Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc selaku penguji luar komisi dari Institut

Pertanian Bogor.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Besar Diklat

Agribisnis Tanaman Pangan dan Tanaman Obat (BBDATPO) Ketindan, Jawa

Timur-BPSDMP Departemen Pertanian, Ibu Nia Dahniar, S.P serta kru laboran

(Pak Asep, Sarah, dan Iri) Laboratorium Biologi Molukuler Seluler Tanaman

Pusat Penelitian Sumber daya Hayati dan Bioteknologi IPB, Lusiana Tatipatta

S.P, M.Si., Catur Wasonowati, S.P, M.Si., Risa S.P, M.Si., Ir. Nurbaiti, Nila

Hayati, S.P, dan rekan-rekan Forsca (Forum Mahasiswa Pascasarjana Agronomi

IPB).

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada

Ayah, Ibu, Suami, serta seluruh keluarga yang telah memberikan do’a yang tak

pernah putus, dukungan dan bantuan setiap saat, serta kasih sayang yang tulus dan

mulia. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada mereka.

Besar harapan semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Januari 2006

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 5 April 1978 dari Ayah Damman Huri, BBA dan Ibu Rasyidah. Penulis merupakan putri ketiga dari empat bersaudara.

Tahun 1996 penulis lulus dari SMA Negeri 85 Jakarta dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Penulis memilih Program Studi Agronomi, Fakultas Pertanian. Pada tahun 2001 penulis lulus kemudian melanjutkan studi di Program Pascasarjana IPB dan diterima di Program Studi Agronomi.

DAFTAR ISI

halaman

PRAKATA DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 3

Hipotesis ………... 4

TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman Mahkota Dewa ... 5Manfaat dan Kandungan Kimia ... 6

Arti Ekonomi ... 7

Perbanyakan Tanaman secara in vitro ... 8

Zat Pengatur Tumbuh ... 16

Induksi Kalus ... 22

Induksi Tunas ... 25

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian ... 27Bahan Penelitian ………... 27

Metode Penelitian ……… 27

Pembuatan Media Perlakuan ………... 28

Percobaan I: Pengaruh Taraf Konsentrasi BA dan NAA dalam Menginduksi Tunas Mahkota Dewa dengan Eksplan Biji .………... 28

Percobaan II: Pengaruh Taraf Konsentrasi 2,4-D dan BA dalam Menginduksi Kalus Mahkota Dewa dengan Eksplan Daun dan Biji ... .…………. 30

Percobaan III: Pengaruh Taraf Konsentrasi NAA dan BA dalam Menginduksi Kalus Mahkota Dewa dengan Eksplan Daun dan Biji ……….. 31

HASIL DAN PEMBAHASAN Percobaan I Hasil ………... 36

Kondisi Umum ... 36

Pembahasan ... 40

Percobaan II Hasil ………... 44

Kondisi Umum ... 44

Percobaan III

Hasil ………... 59

Kondisi Umum ... 59

Pembahasan ………... 70

Pembahasan Umum ... 74

SIMPULAN DAN SARAN ... 81

DAFTAR PUSTAKA

………

82INDUKSI KALUS DAN TUNAS SECARA

in vitro

TANAMAN MAHKOTA DEWA DENGAN

MANIPULASI ZAT PENGATUR

TUMBUH DAN EKSPLAN

MENA MENTARY

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

INDUKSI KALUS DAN TUNAS SECARA

in vitro

TANAMAN MAHKOTA DEWA DENGAN

MANIPULASI ZAT PENGATUR

TUMBUH DAN EKSPLAN

MENA MENTARY

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada

Program Studi Agronomi

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis ini yang berjudul:

INDUKSI KALUS DAN TUNAS SECARA in vitro TANAMAN MAHKOTA

DEWA DENGAN MANIPULASI ZAT PENGATUR TUMBUH DAN EKSPLAN

merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri dengan bimbingan dari Komisi Pembimbing saya, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lainnya.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Januari 2006

ABSTRAK

MENA MENTARY. 2006. Induksi Kalus dan Tunas secara in vitro Tanaman Mahkota Dewa dengan Manipulasi Zat Pengatur Tumbuh dan Eksplan. Dibimbing

oleh GUSTAF ADOLF WATTIMENA dan MUHAMMAD MACHMUD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh taraf konsentrasi BA dan NAA dalam menginduksi tunas mahkota dewa (Phaleria macrocarpa [Scheff.] Boerl.) dengan eksplan biji, mengevaluasi pengaruh taraf konsentrasi 2,4-D dan BA dalam menginduksi kalus mahkota dewa dengan eksplan daun dan biji, dan mengevaluasi pengaruh taraf konsentrasi NAA dan BA dalam menginduksi kalus mahkota dewa dengan eksplan daun dan biji. Tiga percobaan dilakukan di laboratorium Biologi Molekuler Seluler Tanaman, Pusat Ilmu Hayat dan Bioteknologi IPB. Setiap percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial. Percobaan I (induksi tunas) terdiri dari 16 kombinasi perlakuan NAA dan BA pada media MS. Percobaan II (induksi kalus) terdiri dari 9 kombinasi perlakuan 2,4-D dan BA pada media MS. Enam kombinasi perlakuan NAA dan BA pada media MS untuk percobaan III (induksi kalus). Percobaan I menggunakan eksplan biji, sedangkan percobaan II dan III menggunakan eksplan daun dan biji.

Pembentukan tunas mahkota dewa pada kultur in vitro dapat dihasilkan dengan menambahkan kombinasi konsentrasi BA dan NAA ke media dasar MS. Hasil terbaik yaitu pada perlakuan BA tunggal, tanpa NAA. Konsentrasi BA terbaik untuk pertunasan pada penelitian ini yaitu 2.5 mg/l. Kombinasi konsentrasi ZPT 2,4-D dan BA mampu menginduksi terbentuknya kalus eksplan biji dan daun. Pada eksplan daun, perlakuan terbaik yaitu 2.5 mg/l 2,4-D + 0.5 mg/l BA dan 5.0 mg/l 2,4-D + 0.5 mg/l BA. Pada eksplan biji, kombinasi konsentrasi terbaik dalam menginduksi kalus yaitu 10.0 mg/l 2,4-D + 5.0 mg/l BA. Kombinasi konsentrasi NAA dan BA mampu menginduksi terbentuknya kalus pada eksplan daun dan biji. Pada eksplan daun, perlakuan terbaik yaitu 20.0 mg/l NAA tanpa BA dan 20.0 mg/l NAA + 0.5 mg/l BA. Pada eksplan biji, kombinasi konsentrasi terbaik dalam menginduksi kalus yaitu 20.0 mg/l NAA + 0.5 mg/l BA dan 20.0 mg/l NAA + 1.0 mg/l BA.

ABSTRACT

MENA MENTARY. 2006. in vitro Callus and Shoot Induction of “Mahkota Dewa” by Manipulation of Plant Growth Regulators and Explant. Supervised

by GUSTAF ADOLF WATTIMENA and MUHAMMAD MACHMUD.

The objective of this research was to study the effects of auxin and cytokinin in in vitro callus and shoot induction of “mahkota dewa” (Phaleria macrocarpa). Three experiments used Complete Randomized Design for shoot induction (experiment I) and callus induction (experiment II and III). Shoot induction experiment consisted of 16 combinations of BA (0.0, 2.5, 5.0, and 7.5 mg/l) and NAA (0.0, 0.5, 1.0, and 1.5 mg/l) using MS basal medium and seed as explant. The callus induction experiment consisted of MS basal medium with nine combinations of 2,4-D (2.5, 5.0, and 10.0 mg/l) and BA (0.0, 0.5, and 1.0 mg/l) and six combinations of NAA (20.0 and 40.0 mg/l) and BA (0.0, 0.5, and 1.0 mg/l). Experiment II and III using leaf and seed as explants in separated experiment. within MS medium.

The result of experiment I showed that shoots can be produced in MS basal medium with combinations BA and NAA. The best combination of auxin and cytokinin for shoot induction was BA 2.5 mg/l. For callus induction using leaf explants was 2,4-D 2.5 mg/l + BA 0.5 mg/l and 20.0 mg/l NAA without BA, and for seed explants was 2,4 -D 10.0 mg/l + BA 5.0 mg/l and NAA 20.0 mg/l + BA 0.5 mg/l but it is not significantly with NAA 20.0 mg/l + BA 1.0 mg/l.

Judul Tesis : Induksi Kalus dan Tunas secara in vitro Tanaman Mahkota

Dewa dengan Manipulasi Zat Pengatur Tumbuh dan Eksplan

Nama Mahasiswa : Mena Mentary

NIM : A155014031

Program Studi : Agronomi

Disetujui,

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. G. A. Wattimena, M.Sc Dr. Ir. H. M. Machmud, M.Sc, APU

Ketua anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Agronomi Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Satriyas Ilyas, M.S i. Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, M.Sc.

PRAKATA

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas

segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan karya ilmiah ini berhasil

diselesaikan. Tema penelitian yang telah dilaksanakan sejak bulan April 2005 ini

ialah perbanyakan in vitro dan induksi kalus, dengan judul Induksi Kalus dan

Tunas secara in vitro Tanaman Mahkota Dewa dengan Manipulasi Zat Pengatur

Tumbuh dan Eksplan. Selama proses penelitian dan penulisan karya ilmiah ini,

penulis memperoleh dukungan, sokongan, bantuan, serta saran profesional dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima

kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. G. A. Wattimena, M.Sc selaku ketua komisi

pembimbing dari Institut Pertanian Bogor, Bapak Dr. Ir. H. M. Machmud, M.Sc.

APU selaku pembimbing anggota dari Balai Penelitian Bioteknologi (Balitbio)

Sumberdaya Genetik, Balitbang Departemen Pertanian C imanggu-Bogor, serta

Bapak Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc selaku penguji luar komisi dari Institut

Pertanian Bogor.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Besar Diklat

Agribisnis Tanaman Pangan dan Tanaman Obat (BBDATPO) Ketindan, Jawa

Timur-BPSDMP Departemen Pertanian, Ibu Nia Dahniar, S.P serta kru laboran

(Pak Asep, Sarah, dan Iri) Laboratorium Biologi Molukuler Seluler Tanaman

Pusat Penelitian Sumber daya Hayati dan Bioteknologi IPB, Lusiana Tatipatta

S.P, M.Si., Catur Wasonowati, S.P, M.Si., Risa S.P, M.Si., Ir. Nurbaiti, Nila

Hayati, S.P, dan rekan-rekan Forsca (Forum Mahasiswa Pascasarjana Agronomi

IPB).

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada

Ayah, Ibu, Suami, serta seluruh keluarga yang telah memberikan do’a yang tak

pernah putus, dukungan dan bantuan setiap saat, serta kasih sayang yang tulus dan

mulia. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada mereka.

Besar harapan semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Januari 2006

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 5 April 1978 dari Ayah Damman Huri, BBA dan Ibu Rasyidah. Penulis merupakan putri ketiga dari empat bersaudara.

Tahun 1996 penulis lulus dari SMA Negeri 85 Jakarta dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Penulis memilih Program Studi Agronomi, Fakultas Pertanian. Pada tahun 2001 penulis lulus kemudian melanjutkan studi di Program Pascasarjana IPB dan diterima di Program Studi Agronomi.

DAFTAR ISI

halaman

PRAKATA DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 3

Hipotesis ………... 4

TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman Mahkota Dewa ... 5Manfaat dan Kandungan Kimia ... 6

Arti Ekonomi ... 7

Perbanyakan Tanaman secara in vitro ... 8

Zat Pengatur Tumbuh ... 16

Induksi Kalus ... 22

Induksi Tunas ... 25

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian ... 27Bahan Penelitian ………... 27

Metode Penelitian ……… 27

Pembuatan Media Perlakuan ………... 28

Percobaan I: Pengaruh Taraf Konsentrasi BA dan NAA dalam Menginduksi Tunas Mahkota Dewa dengan Eksplan Biji .………... 28

Percobaan II: Pengaruh Taraf Konsentrasi 2,4-D dan BA dalam Menginduksi Kalus Mahkota Dewa dengan Eksplan Daun dan Biji ... .…………. 30

Percobaan III: Pengaruh Taraf Konsentrasi NAA dan BA dalam Menginduksi Kalus Mahkota Dewa dengan Eksplan Daun dan Biji ……….. 31

HASIL DAN PEMBAHASAN Percobaan I Hasil ………... 36

Kondisi Umum ... 36

Pembahasan ... 40

Percobaan II Hasil ………... 44

Kondisi Umum ... 44

Percobaan III

Hasil ………... 59

Kondisi Umum ... 59

Pembahasan ………... 70

Pembahasan Umum ... 74

SIMPULAN DAN SARAN ... 81

DAFTAR PUSTAKA

………

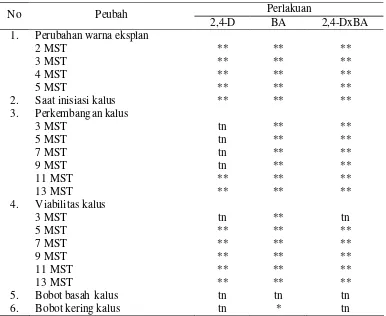

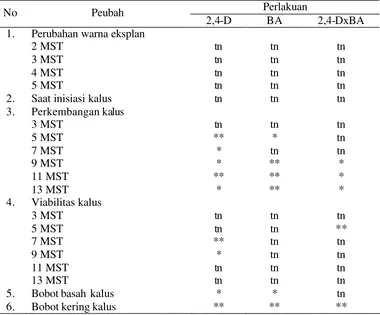

82DAFTAR TABEL

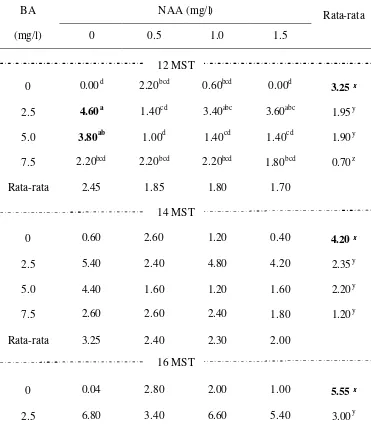

halaman 1 Rekapitulasi uji F pengaruh NAA dan BA terhadap pembentukan

tunas dari eksplan biji mahkota dewa ………... 36 2 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap saat inisiasi primordial

tunas dari eksplan biji mahkota dewa ………... 37 3 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap jumlah tunas dari

eksplan biji mahkota dewa ………... 38 4 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap jumlah daun dari

eksplan biji mahkota dewa ………... 41 5 Rekapitulasi uji F pengaruh 2,4-D dan BA terhadap pembentukan

kalus eksplan daun mahkota dewa ……… 45 6 Rekapitulasi uji F pengaruh 2,4-D dan BA terhadap pembentukan

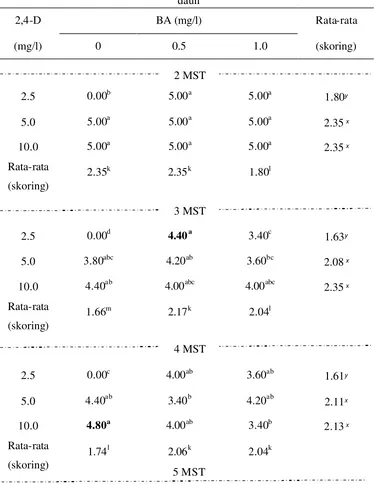

kalus eksplan biji mahkota dewa ……… 46 7 Pengaruh kombinasi 2,4-D dan BA terhadap perubahan warna

eksplan daun mahkota dewa ……….. 47

8 Pengaruh kombinasi 2,4-D dan BA terhadap perubahan warna

eksplan biji mahkota dewa ……… 48

9 Pengaruh kombinasi 2,4-D dan BA terhadap saat inisiasi kalus

eksplan daun mahkota dewa ……….. 49

10 Pengaruh kombinasi 2,4-D dan BA terhadap saat inisiasi kalus

eksplan biji mahkota dewa ……… 49

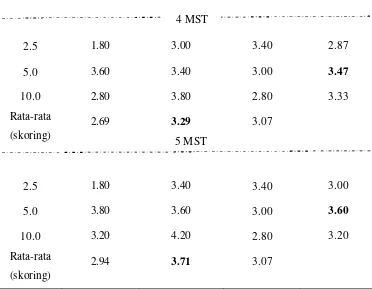

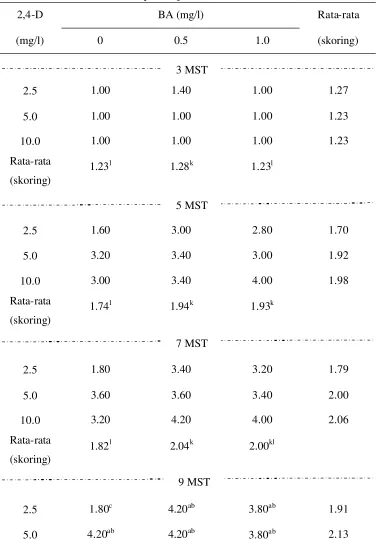

11 Pengaruh kombinasi 2,4-D dan BA terhadap perkembangan kalus

eksplan daun mahkota dewa ……….. 51

12 Pengaruh kombinasi 2,4-D dan BA terhadap perkembangan kalus

eksplan biji mahkota dewa ……… 52

13 Pengaruh kombinasi 2,4-D dan BA terhadap viabilitas kalus eksplan

daun mahkota dewa ……….. 53

14 Pengaruh kombinasi 2,4-D dan BA terhadap viabilitas kalus eksplan

biji mahkota dewa ……… 54

15 Pengaruh kombinasi 2,4-D dan BA terhadap bobot basah kalus

eksplan daun mahkota dewa ……….. 55

16 Pengaruh kombinasi 2,4 -D dan BA terhadap bobot kering kalus

eksplan daun mahkota dewa ……….. 55

17 Pengaruh kombinasi 2,4-D dan BA terhadap bobot basah kalus

eksplan biji mahkota dewa ……… 56

18 Pengaruh kombinasi 2,4 -D dan BA terhadap bobot kering kalus

eksplan biji mahkota dewa ……… 56

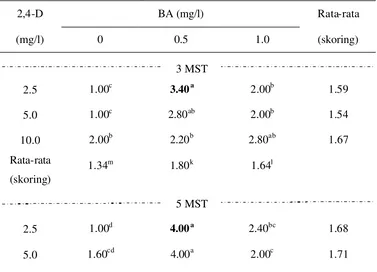

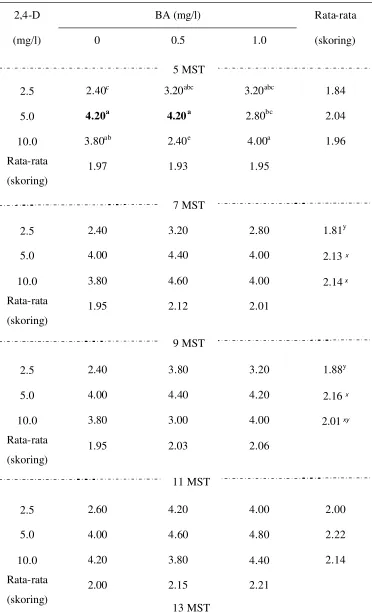

19 Rekapitulasi uji F pengaruh NAA dan BA terhadap pembentukan kalus eksplan daun mahkota dewa ……… 60 20 Rekapitulasi uji F pengaruh NAA dan BA terhadap pembentukan

kalus eksplan daun mahkota dewa ……… 61 21 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap perubahan warna

eksplan daun mahkota dewa ……….. 62

22 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap perubahan warna

23 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap saat inisiasi kalus

eksplan daun mahkota dewa ……….. 64

24 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap saat inisiasi kalus

eksplan biji mahkota dewa ……… 64

25 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap perkembangan kalus

eksplan daun mahkota dewa ……….. 65

26 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap perkembangan kalus

eksplan biji mahkota dewa ……… 66

27 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap viabilitas kalus eksplan

daun mahkota dewa ……….. 67

28 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap viabilitas kalus eksplan

biji mahkota dewa ……… 68

29 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap bobot basah kalus

eksplan daun mahkota dewa ……….. 69

30 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap bobot kering kalus

eksplan daun mahkota dewa ……….. 69

31 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap bobot basah kalus

eksplan biji mahkota dewa ……… 69

32 Pengaruh kombinasi NAA dan BA terhadap bobot kering kalus

DAFTAR GAMBAR

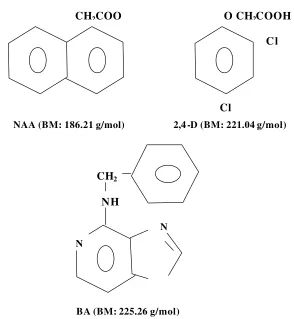

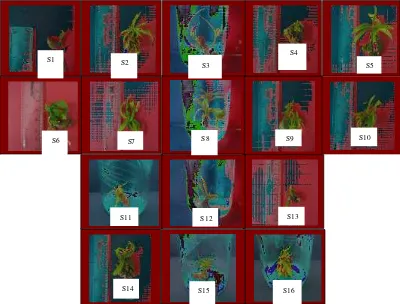

halaman 1 Perdu mahkota dewa dan buah mahkota dewa ……….. 6 2 Rumus bangun dan berat molekul NAA, 2,4-D, dan BA ... 21 3 Skoring perubahan warna eksplan daun ………... 33 4 Skoring perubahan warna eksplan biji ………. 33 5 Skoring perkembangan kalus pada eksplan daun ………..…. 34 6 Skoring perkembangan kalus pada eksplan biji ……… 34 7 Skoring viabilitas kalus pada eksplan daun ………... 35 8 Skoring viabilitas kalus pada eksplan biji ………. 35 9 Tunas yang terbentuk pada 16 perlakuan ……….. 39 10 Interaksi BA dan NAA terhadap jumlah tunas mahkota dewa pada

12 MST, 14 MST, dan 16 MST ……… 39

11 Interaksi NAA dan BA terhadap jumlah daun mahkota dewa pada

12 MST, 14 MST, dan 16 MST ……… 40

12 Histogram rata-rata tinggi tanaman ……….. 40

13 Skema pertumbuhan kalus ……… 72

14 Eksplan daun dengan satu ujung berkalus ………. 73 15 Eksplan daun dengan dua ujung berkalus ………. 73 16 Sistem kontrol ZPT pada aliran informasi dari DNA ke protein ….. 75 17 Peran ZPT pada pascatranslasi ……….. 76 18 Model dugaan keberadaan auksin dalam mempengaruhi aktivitas

enzim hingga menghasilkan suatu produk akhir ………… 77 19 Model dugaan keberadaan senyawa penghambat dalam

DAFTAR LAMPIRAN

halaman 1 Tahapan Pekerjaan Kultur Jaringan Tanaman ... 87

2 Diagram Alir Penelitian ……….. 88

3 Pembuatan Larutan Stok untuk Medium Murashige dan Skoog .... 89 4 Pembuatan Larutan Stok untuk Zat Pengatur Tumbuh …………... 89 5 Tabel sidik ragam pengaruh BA dan NAA terhadap saat inisiasi

primordia tunas mahkota dewa ………... 90 6 Tabel sidik ragam pengaruh BA dan NAA terhadap jumlah tunas

mahkota dewa ………. 90

7 Tabel sidik ragam pengaruh BA dan NAA terhadap jumlah daun

mahkota dewa ………. 91

8 Tabel sidik ragam pengaruh BA dan NAA terhadap tinggi tanaman mahkota dewa ………... 91 9 Tabel sidik ragam pengaruh 2,4 -D dan BA terhadap perubahan

warna eksplan daun mahkota dewa pada media kalus I …………. 92 10 Tabel sidik ragam pengaruh 2,4-D dan BA terhadap saat inisiasi

kalus eksplan daun mahkota dewa pada media kalus I …………... 93 11 Tabel sidik ragam pengaruh 2,4-D dan BA terhadap perkembangan

kalus eksplan daun mahkota dewa pada media kalus I

………... 94

12 Tabel sidik ragam pengaruh 2,4-D dan BA terhadap viabilitas kalus eksplan daun mahkota dewa pada media kalus I …………... 95 13 Tabel sidik ragam pengaruh 2,4-D dan BA terhadap bobot basah

kalus eksplan daun mahkota dewa pada media kalus I …………... 96 14 Tabel sidik ragam pengaruh 2,4-D dan BA terhadap bobot kering

kalus eksplan daun mahkota dewa pada media kalus I …………... 96 15 Tabel sidik ragam pengaruh 2,4 -D dan BA terhadap perubahan

warna eksplan biji mahkota dewa pada media kalus I ……… 97 16 Tabel sidik ragam pengaruh 2,4-D dan BA terhadap saat inisiasi

kalus eksplan biji mahkota dewa pada media kalus I ………. 98 17 Tabel sidik ragam pengaruh 2,4-D dan BA terhadap perkembangan

kalus eksplan biji mahkota dewa pada media kalus I

……… 99

18 Tabel sidik ragam pengaruh 2,4-D dan BA terhadap viabilitas kalus eksplan biji mahkota dewa pada media kalus I ………. 100 19 Tabel sidik ragam pengaruh 2,4-D dan BA terhadap bobot basah

kalus eksplan biji mahkota dewa pada media kalus I ………. 101 20 Tabel sidik ragam pengaruh 2,4-D dan BA terhadap bobot kering

kalus eksplan biji mahkota dewa pada media kalus I ………. 101 21 Tabel sidik ragam pengaruh NAA dan BA terhadap perubahan

warna eksplan daun mahkota dewa pada media kalus II ………… 102 22 Tabel sidik ragam pengaruh NAA dan BA terhadap saat inisiasi

23 Tabel sidik ragam pengaruh 2,4-D dan BA terhadap perkembangan kalus eksplan daun mahkota dewa pada media kalus II

………... 104

24 Tabel sidik ragam pengaruh NAA dan BA terhadap viabilitas kalus eksplan daun mahkota dewa pada media kalus II …………... 105 25 Tabel sidik ragam pengaruh NAA dan BA terhadap bobot basah

kalus eksplan daun mahkota dewa pada media kalus II …………. 106 26 Tabel sidik ragam pengaruh NAA dan BA terhadap bobot kering

kalus eksplan daun mahkota dewa pada media kalus II …………. 106 27 Tabel sidik ragam pengaruh NAA dan BA terhadap perubahan

warna biji mahkota dewa pada media kalus II ……… 107 28 Tabel sidik ragam pengaruh NAA dan BA terhadap saat inisiasi

kalus eksplan biji mahkota dewa pada media kalus II ……… 108 29 Tabel sidik ragam pengaruh NAA dan BA terhadap perkembangan

kalus eksplan biji mahkota dewa pada media kalus II

………... 109

30 Tabel sidik ragam pengaruh NAA dan BA terhadap viabilitas kalus eksplan biji mahkota dewa pada media kalus II ………... 110 31 Tabel sidik ragam pengaruh NAA dan BA terhadap bobot basah

kalus eksplan biji mahkota dewa pada media kalus II ……… 111 32 Tabel sidik ragam pengaruh NAA dan BA terhadap bobot kering

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mahkota dewa [Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.] merupakan

tanaman asli Indonesia yang diperkirakan berasal dari Papua (Irian Jaya), jika

dilihat dari sinonim nama botani dari mahkota dewa (Phaleria papuana).

Tanaman ini termasuk famili Thymelaeacae (Dalimartha 2003). Tanaman

mahkota dewa digolongkan ke dalam tanaman obat dan saat ini telah menyebar

hampir ke seluruh Indonesia, walaupun belum dibudidayakan secara khusus.

Tanaman ini umumnya tumbuh liar di hutan -hutan, di kebun sebagai tanaman

peneduh, atau di pekarangan sebagai tanaman hias.

Pengembangan obat tradisional menjadi fitofarmaka memerlukan

penanganan yang cukup serius, karena berbagai permasalahan muncul, seperti

masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia,

pengolahan, modal, serta pemasaran. Meningkatnya pemakaian obat tradisional

mengakibatkan peningkatan penggunaan tanaman obat, tetapi hal ini tidak

diimbangi dengan budidaya dan pelestarian plasma nutfah. Tanaman mahkota

dewa belum dibudidayakan dengan baik dan bermutu rendah.

Permasalahan yang muncul adalah salah satu mata rantai agribisnis yang

mencakup hubungan antara penyediaan komoditas pertanian sebagai bahan baku

(input) dengan kegiatan agroindustri. Komoditas dalam hal ini adalah mahkota

dewa, yang diupayakan penyediaan dalam jumlah banyak dan berkesinambungan.

Sekarang ini mahkota dewa cenderung diperbanyak dengan biji, walaupun ada

juga yang memperbanyak dengan cangkok.

Pembibitan mahkota dewa yang diperbanyak dengan biji, dilakukan selama

lebih kurang tiga bulan. Biji tidak dapat digunakan untuk bahan baku obat, karena

dipakai kembali untuk penanaman. Permasalahan lain yang timbul yaitu

keharusan penggunaan bahan baku obat yang seragam, terutama kandungan kimia

tanaman mahkota dewa.

Perbanyakan dengan biji merupakan perbanyakan generatif yang nantinya

dapat menyebabkan tingkat keragaman yang sangat tinggi (Griffiths et al. 1996).

berubah. Tanaman mahkota dewa dapat diperbanyak melalui biji dan cangkokan.

Kedua cara tersebut mempunyai kekurangan-kekurangan seperti tidak seragam,

tergantung musim, tidak bebas penyakit, serta membutuhkan waktu yang lama.

Perbanyakan klonal secara in vitro dapat membuka jalan untuk mengatasi

kekurangan-kekurangan perbanyakan secara biasa. Dalam budidaya apapun,

masalah bahan tanam sangat penting, karena bibit yang kurang baik akan sangat

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil. Penggunaan teknik in vitro dengan

metode kultur jaringan akan mengatasi kendala-kendala yang umumnya dijumpai

pada teknik-teknik budidaya dengan pembiakan generatif ataupun vegetatif yang

dapat dikatakan sebagai teknik konvensional. Penelitian tentang budidaya

mahkota dewa, terutama pada aspek pembibitan serta perbanyakan tanaman

tersebut dengan teknik in vitro belum banyak dilakukan.

Pembibitan akan lebih efisien dan ekonomis dengan teknik in vitro; dalam

waktu satu tahun dapat dihasilkan ribuan bibit dari sedikit bahan tanam yang

digunakan. Dengan metode kultur yang tepat, bahan eksplan yang baik, dan

kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh yang tepat, akan didapat hasil

perbanyakan dengan kualitas plantlet yang baik serta dalam jumlah banyak dalam

waktu singkat tanpa tergantung musim.

Teknik kultur jaringan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan

-permasalahan tersebut. Pembibitan dilakukan dalam waktu lebih cepat, seragam,

dan menggunakan bahan tanam yang sedikit, sehingga biji mahkota dewa juga

dapat digunakan sebagai bahan baku obat. Keberhasilan teknik kultur jaringan ini

sangat ditentukan oleh jenis bahan tanam, medium, dan zat pengatur tumbuh yang

digunakan.

Kemajuan ilmu kimia menyebabkan orang mengenal susunan molekul

hormon tumbuhan yang dikenal dengan zat pengatur tumbuh (ZPT), sehingga

dapat dimanfaatkan dalam kultur jaringan untuk memacu terbentuknya jaringan

tertentu dari organ dengan ukuran kecil sebagai bahan tanam (eksplan) maupun

sel-sel kalus yang belum terdiferensiasi.

Zat pengatur tumbuh memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan

perkembangan kultur. Faktor yang perlu mendapat perhatian dalam penggunaan

penggunaan, dan periode masa induksi kultur seperti yang dikemukakan oleh

Gunawan (1995).

Berdasarkan konsep George dan Sherrington (1984) bahwa untuk induksi

kalus tanaman dikotil diperlukan auksin dengan konsentrasi tinggi dan tetap

memerlukan sitokinin pada konsentrasi sangat rendah. Induksi tunas diperlukan

sitokinin dengan konsentrasi tinggi dan auksin pada konsentrasi rendah, ada juga

induksi tunas dapat dihasilkan dengan penggunaan sitokinin tunggal tanpa auksin.

Kultur in vitro tanaman mahkota dewa sejauh ini belum ada penelitian ataupun

literatur mengenai hal tersebut. Namun demikian, untuk menentukan konsentrasi

auksin dan sitokinin yang diperlukan pada penelitian ini mengacu kepada tanaman

lain yang mendekati kesamaan walaupun tidak sefamili. Penelitian kultur in vitro

tanaman lain dengan famili yang sama dengan mahkota dewa yaitu Thymeleaceae

juga tidak ditemukan.

Aplikasi teknik in vitro pada tanaman mahkota dewa akan sangat

bermanfaat pada aspek pembibitan yang cepat, sehat, dan tersedia

berkesinambungan. Selain itu aspek penting dari teknik in vitro adalah senyawa

metabolit sekunder yang dihasilkan melalui kultur kalus. Aspek ini yang nantinya

akan berperan dalam bidang agroindustri bidang fitofarmaka dari komoditi

mahkota dewa sebagai tanaman obat unggulan Indonesia.

Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengevaluasi pengaruh taraf konsentrasi BA dan NAA dalam

menginduksi tunas mahkota dewa dengan eksplan biji.

2. Mengevaluasi pengaruh taraf konsentrasi 2,4-D dan BA dalam

menginduksi kalus mahkota dewa dengan eksplan daun dan biji.

3. Mengevaluasi pengaruh taraf konsentrasi NAA dan BA dalam

Hipotesis

1. Terdapat interaksi antara taraf BA dan NAA dalam menginduksi tunas

mahkota dewa dengan eksplan biji.

2. Terdapat interaksi antara taraf 2,4-D dan BA dalam menginduksi kalus

mahkota dewa dengan eksplan daun dan biji.

3. Terdapat interaksi NAA dan BA dalam menginduksi kalus mahkota dewa

TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman Mahkota Dewa

Taksonomi dan Morfologi

Klasifikasi botani mahkota dewa menurut Balitbang Depkes (1999) yaitu:

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Ordo : Thymelaeales

Famili : Thymelaeacae

Genus : Phaleria

Spesies : Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.

Mahkota dewa [Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.] termasuk famili

Thymelaeaceae dan memiliki sinonim P. papuana Warb. var. wichnannii (val.)

Back. Nama daerah Mahkota Dewa adalah Simalakama (Melayu), Makutadewa,

Makuto Mewo, Makuto Ratu, Makuto Rojo (Jawa). Nama simplisia tanaman ini

adalah Phaleriae fructus yang berarti buah mahkota dewa (Dalimartha 2003).

Nama asing tanaman ini adalah pau (dari bahasa Cina) dan Crown of God

(Inggris).

Mahkota dewa merupakan perdu menahun (Gambar 1) yang tumbuh subur

di tanah yang gembur dan subur pada ketinggian 10 - 1200 m dpl. Perdu ini

tumbuh tegak setinggi 1 - 2,5 m bahkan ada yang lebih dari 2,5 m. Karakteristik

tanaman ini adalah batang bulat, permukaan kasar, warna coklat, berkayu dan

bergetah, serta percabangan simpodial. Tanaman ini memiliki daun tunggal, letak

berhadapan, bertangkai pendek, bentuk lanset atau jorong, ujung dan pangkal

runcing, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan licin , warna hijau tua,

panjang 7 - 10 cm, dan lebar 2 - 5 cm.

Berbunga sepanjang tahun letak tersebar di batang atau ketiak daun,

bentuk tabung, berukuran kecil, berwarna putih dan harum. Bentuk buah tanaman

ini adalah bulat dengan diameter 3-5 cm, permukaan licin, beralur, berwarna hijau

Daging buah berwarna putih, berserat, dan berair. Biji bulat, keras,

berwarna coklat. Akar tanaman mahkota dewa adalah tunggang berwarna kuning

kecoklatan. Bijinya bersifat racun sedangkan buahnya berkhasiat menghilangkan

gatal (antipruritas) dan anti kanker. Daun dan biji digunakan untuk pengobatan

penyakit kulit seperti eksim dan gatal-gatal (Dalimartha 2003).

(a) (b)

Gambar 1 Perd u Mahkota Dewa (a) dan Buah Mahkota Dewa (b).

Manfaat dan Kandungan Kimia

Fitokimia merupakan suatu studi mengenai senyawa yang bersifat aktif

farmakologis yang terkandung pada tumbuh-tumbuhan, merupakan penelitian

dasar yang sangat penting untuk mengetah ui khasiat dan kegunaannya. Penelitian

dapat meliputi ekstraksi, isolasi, dan skrining fitokimia. Harbone (1987)

menyatakan bahwa skrining dimaksudkan untuk mengetahui jenis/golongan

kandungan aktif yang terdapat di dalam suatu tanaman, seperti alkaloid, glikosida,

minyak atsiri, dan steroid.

Kandungan kimia tanaman mahkota dewa belum banyak terungkap.

Namun demikian ada beberapa penelitian tentang fitokimia, bahwa daun mahkota

dewa mengandung antihistamin, alkaloid, saponin, dan polifenol (lignan). Kulit

buah mengandung alkaloid, saponin, dan flavonoid. Zat antihistamin yang

terkandung dalam mahkota dewa ini yang berguna untuk mencegah berbagai

penyakit alergi seperti biduran, gatal, salesma, dan sesak napas. Hal ini telah

dibuktikan oleh beberapa penelitian medis dan masyarakat luas yang telah

membuktikan secara empiris.

Alkaloid ada yang bersifat antitumor, antara lain yaitu alkaloid pirosilisin,

1991). Senyawa aktif dari golongan terpen bersifat iritasi dan karsinogen, seperti

croton oil dari Croton tiglium. Forbol yang diisolasi dari Croton berkhasiat

sebagai antileukimia.

Kandungan kimia mahkota dewa terdiri atas alkaloid, fenol, tanin,

flavonoid, saponin, sterol/terpen. Senyawa toksik yang terdapat dalam buah

mahkota dewa adalah lignan dengan rumus molekul C6H20O6 dan telah diketahui

strukturnya (Widowati 2004). Batang mahkota dewa terbukti secara empiris bisa

mengobati penderita kanker tulang. Penyakit yang dapat disembuhkan dengan

daun mahkota dewa antara lain lemah syahwat, disentri, alergi, dan tumor. Bijinya

beracun, oleh karena itu dianjurkan sebagai obat oles untuk aneka penyakit kulit.

(Harmanto 2005).

Harmanto (2005) dalam bukunya juga menyatakan bahwa dalam

pengobatan alternatif, mahkota dewa terbukti bisa mengobati berbagai penyakit

berbahaya pada manusia, seperti kanker, tumor, diabetes, asam urat, gangguan

ginjal, lever, penyakit kulit, menurunkan kolesterol, menambah stamina, dan

menghilangkan ketergantungan narkoba. Ekstrak mahkota dewa juga dapat

digunakan untuk mengobati penyakit pada hewan piaraan.

Mahendra (2005) menyatakan bahwa kandungan buah Mahkota dewa terdiri

dari golongan alkaloid, tanin, flavonoid, fenol, saponin, lignan, minyak astiri, dan

sterol. Senyawa lignan baru yang terdapat pada ekstrak daging buah mahkota

dewa berfungsi sebagai antikanker dan antioksidan. Rumus molekul lignan baru

tersebut adalah C6H20O6 dan berstruktur 5{4(4methoxyphenyl tetrahydrofuro

-[3,4 – C] furan-1-yl)-benzene-1,2,3, triol}.

Arti Ekonomi Mahkota Dewa

Tanaman mahkota dewa merupakan salah satu tanaman yang memiliki

potensi tinggi untuk dikembangkan menjadi bahan obat, karena tanaman tersebut

diketahui mempunyai khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Buah mahkota dewa dapat langsung digunakan dalam bentuk simplisia, yaitu

buah dipotong kecil-kecil tanpa terkena bijinya, selanjutnya dioven ataupun

dijemur dengan panas matahari. Simplisia tersebut langsung dapat digunakan

Pengolahan hasil mahkota dewa dalam bentuk lain yaitu dalam bentuk

serbuk dari buah dan biji, kapsul, tablet, dan liquid yang biasanya dicampur

dengan madu. Sisi ekonomi lain yang penting dari mahkota dewa yaitu produksi

bahan obat untuk spektrum luas yang mengacu pada suatu proses Agroindustri

fitofarmaka, akan menyebabkan suatu keharusan persediaan bahan baku tanaman

dengan jumlah sangat besar dalam waktu relatif cepat yang nantinya dapat

mengimbangi kontinuitas agroindustri.

Pengembangan obat tradisional ke arah fitofarmaka memiliki peluang

pasar yang sangat besar. Selama ini obat-obat fitofarmaka yang berada di pasaran

masih kalah bersaing dengan obat paten. Oleh karena itu Sjamsuhidayat (1996)

menyatakan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengembangan

tanaman obat meliputi: 1) pemetaan ekonomis flora alami, 2) seleksi dan

pembuktian keaslian spesies tanaman, 3) pengumpulan data etnomedik dan

etnobotanik, 4) percobaan pemuliaan untuk pengembangan varietas dengan hasil

tinggi, 5) budidaya tanaman skala menengah, 6) penelitian kimia kandungan

tanaman, 7) penelitian analisis kimia kandungan bahan aktif, 8) penelitian

farmakologi dan toksikologi, 9) pembuatan ekstrak tanaman skala pilot plan, 10)

standardisasi ekstrak, 11) formulasi ekstrak ke bentuk sediaan obat, 12) penelitian

toksisitas terhadap formulasi, dan 13) penelitian analisis produk formulasi.

Perbanyakan Tanaman secara in vitro

Teknik Kultur Jaringan

Kultur jaringan dalam bahasa Inggris disebut tissue culture. Tissue berarti

jaringan yaitu sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama. Culture

berarti kultur yaitu budidaya. Teknik kultur jaringan merupakan suatu metode

untuk mengisolasi atau mengambil bagian tanaman seperti protoplasma, sel,

sekelompok sel, jaringan, dan organ, kemudian menumbuhkannya dalam kondisi

aseptic (bebas hama dan penyakit). Selanjutnya bagian-bagian tersebut dapat

memperbanyak diri dan menjadi tanaman lengkap (Nugroho & Sugito 1996).

Gunawan (1995) mendefinisikan kultur jaringan dengan suatu metode untuk

mengisolasi bagian tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok sel, jaringan,

serta ZPT dalam wadah tertutup yang tembus cahaya agar bagian -bagian tersebut

memperbanyak diri dan beregenerasi kembali menjadi tanaman lengkap.

Teknik kultur jaringan merupakan salah satu metode perbanyakan secara in

vitro. Pada mulanya teknik kultur jaringan ini dilakukan untuk membuktikan

kebenaran teori totipotensi sel. Akan tetapi berkembang untuk penelitian di bidang

fisiologi tanaman dan biokimia.

Menurut Gamborg (1982) kultur jaringan merupakan sejumlah teknik untuk

menumbuhkan organ, jaringan, dan sel tanaman. Jaringan dapat dikulturkan

secara aseptic dalam medium hara. Kemudahan dalam melakukan kultur

tergantung pada jenis tanaman dan asal jaringan.

Prinsip biologi kultur organ dan kultur jaringan, pertama kali diperkenalkan

oleh Haberlandt, seorang ahli fisiologi Jerman pada tahun 1902, dengan cara

menanam sel pada media buatan, akan tetapi sel tersebut gagal tumbuh. Kemudian

tahun 1934, White dari Amerika Serikat berhasil menumbuhkan akar tomat secara

in vitro dengan menambahkan ekstrak ragi dan thiamin. Tahun 1939 White,

Goutheret, dan Noubecort melaporkan hasil penelitian mereka yang berhasil

menumbuhkan jaringan kalus tanaman dalam suatu media sintetis (Hartman &

Kester 1983).

Kultur jaringan menggunakan dasar teori seperti yang telah dikemukakan

oleh Schwann dan Schleiden, yaitu bahwa sel memiliki kemampuan otono m atau

mampu tumbuh mandiri, bahkan memiliki kemampuan totipotensi. Totipotensi sel

merupakan kemampuan setiap sel, pada bagian manapun dari sel tersebut diambil,

apabila diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman

yang sempurna (Nugroho & Sugito 1996).

Totipotensi didefinisikan secara sederhana yaitu kemampuan dari sebuah sel

untuk tumbuh dan berkembang bila tersedia lingkungan luar yang sesuai (Mantell

et al. 1985). Seperti juga teori yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli botani

pada permulaan abad ke-20 bahwa sel atau jaringan pada tanaman pada dasarnya

dapat ditanam terpisah dalam suatu kultur in vitro.

Sekarang ini teknik kultur jaringan tidak hanya dimanfaatkan untuk

perbanyakan, tetapi juga untuk tujuan lain seperti mempro duksi senyawa

pemuliaan tanaman bebas penyakit terutama virus, pemuliaan tanaman seperti

melalui polinasi in vitro, manipulasi jumlah kromosom, penyelamatan embryo,

membuat tanaman haploid dengan kultur polen, kultur oval, pembuatan tanaman

hibrida somatik melalui fusi protoplasma (fusi intraspesifik dan interspesifik),

transfer DNA atau organel untuk suatu sifat yang dikehendaki.

Beberapa metode yang ditempuh dalam perbanyakan secara in vitro yaitu:

perbanyakan tunas dari mata tunas aksilar dan pembentukan adventif atau somatik

embrio adventif, yang meliputi morfogenesis langsung dan morfogenesis tidak

langsung (Wattimena 1992). Morfogenesis langsung terjadi karena

pembentukannya terjad i langsung dari bagian jaringan eksplan. Morfogenesis

tidak langsung karena pembentukannya terjadi setelah melalui tahap pembentukan

kalus.

Metode yang pertama yaitu multiplikasi (perbanyakan) tunas dari mata

tunas aksilar lebih banyak digunakan dalam usaha perbanyakan tanaman. Telah

banyak penelitian yang dilakukan, membuktikan bahwa metode tersebut lebih

cepat dalam hal perbanyakan tanaman dan sedikit penyimpangan genetik bahkan

tidak terjadi penyimpangan genetik. Morfogenesis tidak langsung yang melalui

pembentukan kalus, tingkat penyimpangan genetik yang lebih tinggi dan waktu

perbanyakan yang lebih lama.

Syarat awal untuk menerapkan metode kultur jaringan sebagai suatu cara

perbanyakan pada suatu tanaman yaitu : (1) kecepatan organogenesis atau

embriogenesis untuk pembentukkan plantlet tinggi, (2) plantlet yang dihasilkan

secara in vitro harus mampu bertahan di lapang dan penampakan di lapang seperti

yang diharapkan atau lebih baik, (3) penggunaan kultur jaringan dapat

memberikan keuntungan lebih dibanding sistem perbanyakan secara

konvensional, dan (4) sifat -sifat atau karakteristik yang diinginkan harus dapat

dipertahankan (Brown & Sommer 1982).

Pemanfaatan teknik kultur in vitro dalam bidang agronomi telah

dikemukakan oleh Gunawan (1995) antara lain yaitu membantu perbanyakan

vegetatif tanaman dalam rangka penyediaan bibit dari induk superior,

membersihkan bahan tanaman/bibit dari virus yang ada dalam tubuh induk,

persenyawaan kimia untuk keperluan farmasi dan pewarna untuk industri

makanan dan kosmetik di dalam kultur sel.

Menurut George dan Sherrington (1984) ada 2 (dua) macam kemungkinan

pertumbuhan tanaman in vitro yaitu pertumbuhan terorganisasi dan pertumbuhan

tak terorganisasi. Pertumbuhan terorganisasi terjadi pada bagian-bagian tanaman

(organ) seperti titik tumbuh (meristem) pucuk atau akar, daun yang baru/mulai

muncul, kuncup bunga, dan buah-buah kecil yang dikulturkan.

Pertumbuhan tak terorganisasi jarang terjadi di alam, seringkali terjadi

ketika potongan-potongan tanaman yang dikulturkan secara in vitro. Jaringan

-jaringan yang kemudian terbentuk, kekurangan beberapa struktur khas yang dapat

dikenali dan hanya berisi sejumlah sel berbeda jenis yang ditemukan pada

tanaman lengkap yang selanjutnya disebut kalus.

Organogenesis dari eksplan membentuk tunas melalui kalus atau tanpa kalus

tergantung dari ZPT, jenis eksplan, jenis tanaman, dan media yang digunakan.

Jenis dan konsentrasi ZPT yang ditambahkan, akan mempengaruhi ZPT yang

terkandung dalam jaringan dan selanjutnya akan membentuk arah perkembangan

organogenesis dari eksplan. Auksin dan sitokinin merupakan kelompok ZPT yang

penting untuk meregenerasikan tanaman dari eksplan. Regenerasi tanaman dapat

dilakukan secara langsung atau melalui dua tahap yaitu media induksi kalus dan

media induksi tunas adventif.

Eksplan dan Regenerasi Tanaman

Eksplan diartikan sebagai bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan

untuk inisiasi suatu kultur (Gunawan 1988). Eksplan yang ditanam dalam media

yang sesuai dapat beregenerasi melalui proses organogenesis. Hal-hal yang perlu

dipertimbangkan dalam menentukan eksplan yang tepat adalah pemilihan bagian

tanaman sebagai sumber eksplan sebelum dikulturkan (Gunawan 1992).

Pemilihan eksplan yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan kultur

jaringan suatu tanaman. Jenis eksplan yang digunakan sangat bervariasi

tergantung dari spesies, kultivar, dan tujuan yang hendak dicapai. Apabila

informasi yang jelas mengenai spesies atau kultivar tanaman yang akan

dikulturkan tidak tersedia, dapat dipakai informasi dari spesies atau kultivar yang

Bentuk pertumbuhan yang berkembang dari eksplan atau inokulum yang

dipakai tergantung pada 2 (dua) hal yaitu potensi genetik tanaman yang dibiakkan

serta lingkungan fisik dan kimia tempat tanaman tersebut dibiakkan. Secara umum

semua spesies tanaman dapat diperbanyak secara kultur jaringan jika telah

diketahui kebutuhan hara, hormon tanaman, dan cara pembiakannya (Hartmann &

Kester 1983).

Sumber eksplan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan arah perkembangan

morfogenetik. Pemilihan eksplan perlu dipertimbangkan tujuan dari kulturnya.

Untuk mendapatkan kalus dan/atau organogenesis, sebaiknya daun berikut tulang

daun juga dipergunakan, tetapi pada beberapa spesies terdapat perbedaan dalam

kemampuan membentuk tunas adventif (Gunawan 1992).

Murashige (1974) menyatakan bahwa musim ketika eksplan diambil,

kualitas tanaman secara keseluruhan, kondisi aseptik media dan eksplan, ukuran

dan umur fisiologis tanaman mempengaruhi keberhasilan regenerasi.

Keberhasilan kultur jaringan akan lebih besar apabila eksplan yang digunakan

masih mempunyai sifat meristematik.

Pemilihan ukuran eksplan juga memerlukan perhatian khusus, tergantung

pada tujuan pembiakkan. Apabila ukuran eksplan terlalu kecil (< 20 mm) akan

menyebabkan daya tahan tanaman berkurang. Sedangkan ukuran eksplan yang

terlampau besar (> 20 mm) menyebabkan eksplan mudah terkontaminasi.

Selanjutnya menurut Katuuk (1989) potongan jaring an atau organ yang

dikulturkan dinamakan eksplan. Oleh karena kecilnya potongan jaringan tersebut

maka teknik perbanyakan tanaman cara ini dinamakan mikropropagasi.

Mikropropagasi terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu mikropropagasi material

vegetatif (kultu r meristem, kultur pucuk, kultur tunas adventif, kultur kalus, kultur

sel/suspensi, dan kultur protoplas) dan mikropropagasi material reproduktif

(kultur polen/anther, kultur ovari dan ovul, kultur embrio, dan kultur biji).

Mikropropagasi mempunyai urutan kerja sesuai dengan perkembangan

eksplan (Katuuk 1989). Hartmann dan Kester (1983) telah memisahkan 5 (lima)

tahap kegiatan dihubungkan dengan perkembangan eksplan, antara lain yaitu

tahap persiapan (tahap 0), tahap inisiasi (tahap I), tahap multiplikasi (tahap II),

Regenerasi tanaman melalui kultur jaringan dapat diperoleh melalui 3

(tiga) cara yaitu pembentukan tunas samping (aksilar), pembentukan tunas

adventif (langsung dari organ maupun dari jaringan kalus) dan embriogenesis

somatik (Gunawan 1988). Jaringan muda secara umum mudah membentuk kalus

(Gamborg & Shyluk 1981). Regenerasi tunas secara in vitro dapat dilakukan

dengan menggunakan berbagai bagian tanaman seperti batang, tunas pucuk,

kotiledon, akar, embrio (Evans et al. 1981), umbi, bulb, buah, dan bagian -bagian

bunga (Gamborg & Shyluk 1981), serta daun (Lee et al. 1994). Regenerasi terjadi

melalui perimbangan auksin dan sitokinin yang tepat.

Eksplan harus disterilkan sebelum dikulturkan, begitu pula dengan alat dan

media yang digunakan harus disterilkan dan disimpan dalam kondisi aseptik

(George & Sherrington 1984). Gunawan (1988) menyatakan bahwa beberapa jenis

bahan yang digunakan untuk proses sterilisasi eksplan antara lain kalsium

hipoklorit, natrium hipoklorit, alkohol, benlate, dan HgCl.

Faktor yang sangat menentukan regenerasi tunas adalah jenis dan

konsentrasi ZPT, serta tipe dan umur eksplan. Menurut Hartmann & Kester

(1983) ada 5 (lima) tipe regenerasi vegetatif dalam kultur jaringan yaitu kultur

meristem, kultur pucuk, inisiasi tunas adventif, organogenesis, dan

embryogenesis. Penggunaan teknik in vitro untuk tujuan perbanyakan vegetatif

merupakan bidang yang paling maju.

Pelestarian plasma nutfah in vitro mempunyai beberapa keuntungan

dibandingkan dengan cara in situ. Keuntungan tersebut antara lain yaitu hemat

dalam pemakaian ruang, dapat menyimpan tanaman langka yang hampir punah,

dapat digunakan untuk tanaman yang tidak menghasilkan biji, bebas dari segala

gangguan hama dan penyakit, serta dapat disimpan dalam keadaan bebas penyakit

(Wattimena 1992).

Medium Kultur Jaringan

Keberhasilan penggunaan metoda kultur jaringan sangat bergantung pada

medium yang digunakan. Medium kultur jaringan tanaman tidak hanya terdiri atas

unsur hara makro dan mikro, tetapi juga karbohidrat yang pada umumnya berupa

gula untuk menggantikan unsur karbon yang biasanya dari atmosfer melalui

(1984) bahwa keberhasilan metode kultur jaringan sangat ditentukan oleh media

yang digunakan. Bahan -bahan yang ditambahkan pada media kultur tergantung

dari jenis dan fase pertumbuhan tanaman yang dikulturkan (Hartmann & Kester

1983).

Telah difahami bahwa media kultur in vitro mengandung bahan-bahan

esensial. Bahan esensial terdiri atas air, garam -garam anorganik, sumber karbon

dan energi, vitamin, dan zat pengatur tumbuh tanaman. Nitrogen diperlukan

tanaman dalam bentuk NO3- dan NH4+. Ketersediaan nitrogen dalam bentuk NH4+

lebih besar daripada NO3-, dengan perbandingan mendekati 4 : 1. NH4+ didapat

dari senyawa NH4+OH yang merupakan salah satu bahan yang terkandung dalam

komposisi media MS (Lampiran 3). Unsur P diambil oleh tanaman dalam bentuk

H2PO4- yang berasal dari KH2PO4 pada media MS. K dibutuhkan tanaman dalam

bentuk garam anorganik. S dan Mg pada media MS tersedia dalam senyawa

Mg2SO4.7 H20. Ca pada media MS dalam bentuk garam CaCl.2H20. Unsur –

unsur mikro yang diperlukan terdapat pada larutan stok C, E, dan F pada

komposisi media MS (Lampiran 3). Vitamin pada larutan stok G dan H.

Komposisi formulasi dari suatu medium, menurut Wetherell (1982), harus

mengandung hara esensial makro dan mikro serta sumber tenaga dan biasanya

ditambah ZPT serta agar-agar. Tiap tanaman membutuhkan 6 (enam) unsur hara

makro yaitu nitrogen, kalium, magnesium, kalsium, belerang, dan fosfor serta 7

(tujuh) unsur hara mikro yaitu besi, mangan, seng, tembaga, boron, molibden, dan

khlor dalam bentuk ikatan kimia dan perbandingan yang sesuai.

Banyak formulasi medium yang ada, masing-masing berbeda dalam hal

kuantitas maupun kualitas komponennya. Salah satu formulasi yang banyak

digunakan adalah Murashige & Skoog (MS) yang telah ditemukan dan dipublikasi

oleh Toshio Murashige dan Skoog pada tahun 1962. Formulasi dasar mineral dari

MS ternyata dapat digunakan untuk sejumlah besar spesies tanaman dalam

perbanyakan in vitro.

Medium kultur yang memenuhi syarat adalah medium yang mengandung

hara makro dan mikro dalam kadar serta perbandingan tertentu, serta sumber

tenaga (umumnya digunakan sukrosa). Seringkali mengandung satu atau dua

sukrosa merupakan sumber karbon terbaik. Konsentrasi sukrosa yang sering

digunakan berkisar antara 1 – 5%.

Sumber karbon yang dapat digunakan adalah sukrosa, glukosa, ataupun

fruktosa. Gunawan (1992) menyatakan bahwa vitamin yang sering digunakan

dalam media kultur adalah thiamin (B1), asam nikotinat (B3), dan piridoksin (B6).

Penambahan myo-inositol juga dapat memperbaiki pertumbuhan dan

morfogenesis tanaman. Gula pasir cukup memenuhi syarat untuk mendukung

pertumbuhan kultur (Gunawan 1988). Gula berperan sebagai sumber energi dan

berfungsi mengatur tekanan osmotik media. Pada media MS, setengah dari

potensial osmotiknya disebabkan oleh gula (George & Sherrington 1984).

Bhojwani dan Razdan (1983) menyatakan bahwa sukrosa yang diautoklaf

mempunyai pengaruh yang lebih baik daripada sukrosa yang disterilisasi dengan

filter. Selama diautoklaf ternyata sukrosa mengalami hidrolisis menjadi bentuk

gula yang kegunaannya lebih efisien. Proses ini terjadi karena kerja enzim

invertase yang terdapat dalam dinding sel (Burstorm 1957) atau enzim

ekstraseluler yang dilepaskan (Street 1977).

Kondisi Fisik Media

Kepadatan media merupakan kondisi fisik media yang memiliki pengaruh

besar terhadap pertumbuhan tanaman pada kultur in vitro. Kepadatan media dapat

berarti media berbentuk padat atau cair. Komposisi kimia antara media padat dan

cair adalah sama, yang membedakan adalah penambahan agar-agar sebagai bahan

pemadat pada media padat.

Media Murashige dan Skoog (MS) merupakan salah satu jenis media tanam

yang banyak digunakan dalam teknik kultur jaringan. Terdapat dua bentuk media

tanam yang sering digunakan yaitu media padat dan media cair. Menurut

Wattimena et al. (1992) beberapa keuntungan penggunaan media padat yaitu

apabila menggunakan eksplan berukuran kecil maka akan mudah terlihat, eksplan

berada di atas permukaan media sehingga tidak memerlukan alat bantu untuk

aerasi serta tunas dan akar akan tumbuh teratur pada medium yang diam.

Pierik (1987) menyatakan bahwa pertumbuhan dan diferensiasi organ

berbeda sama sekali antara medium cair dengan medium padat. Pada medium cair

terbentuk, berlawanan dengan pembentukan tunas-tunas tersebut pada medium

padat.

Media padat umumnya lebih disukai dalam kultur organ bahkan cenderung

menambah kalus (Stone 1963; Baker & Kinnaman 1973, diacu dalam Bhojwani &

Razdan 1983). Menurut Quak (1977) pada media padat konsentrasi agar-agar

yang biasa dipakai berkisar antara 0,6 – 0,8%. Agar-agar tidak dicerna oleh enzim

tanaman dan tidak bereaksi dengan senyawa-senyawa penyusun media (George &

Sherrington 1984). pH media kultur secara umum berkisar antara 5.8 – 6.0.

Kisaran pH tersebut mempengaruhi tekanan osmotik dan memungkinkan

pertukaran kation dan anion dari garam-garam anorganik antara media tanam dan

sel tanaman. Garam merupakan suatu zat yang dihasilkan karena bersatunya anion

dari asam dengan kation dari basa, sedangkan ion H+ dari asam dan ion OH- dari

basa bersenyawa merupakan air. pH juga mempengaruhi aktivitas enzim, pada pH

tertentu suatu enzim mengubah substrat menjadi hasil akhir. Perubahan pH dapat

membalik aktivitas enzim menjadi pengubah hasil akhir menjadi substrat

(Dwidjoseputro 1994).

Zat Pengatur Tumbuh

Wattimena (1988) menyatakan bahwa di dalam tubuh tanaman terdapat

senyawa khusus pembentuk organ seperti gula, pati, protein, asam-asam organik,

asam amino, dan asam nukleat. Selain senyawa-senyawa tersebut, tanaman juga

mengandung senyawa-senyawa pendorong dimulainya proses -proses biokimia.

Senyawa ini berfungsi sebagai zat pemicu (trigger substances). Zat pemicu

tersebut lebih dikenal dengan fitohormon.

Definisi fitohormon menurut Wattimena (1988) yaitu senyawa organik

bukan nutrisi tanaman yang aktif dalam jumlah kecil (10-6 – 10-5 M), disintesis

pada bagian tertentu tanaman dan umumnya ditranslokasi ke bagian lain dimana

zat tersebut menimbulkan respons biokimia, fisiologi, dan morfologi. Fitohormon

merupakan senyawa organik bukan nutrisi yang dalam konsentrasi rendah (< 1

mM) mendorong, menghambat atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan

Semua hormon tanaman sintetik yang mempunyai sifat fisiologis dan

biokimia yang serupa dengan hormon tanaman adalah zat pengatur tumbuh

(Wattimena 1992). Dengan demikian, termasuk dalam zat pengatur tumbuh adalah

fitohormon dan fitohormon sintetik. Pertumbuhan dan morfogenesis tanaman

secara in vitro dikendalikan oleh keseimbangan dan interaksi ZPT yang berada di

dalam eksplan. Dengan demikian hal ini akan tergantung dari ZPT endogen dan

ZPT eksogen yang diserap dari media tumbuh.

Reinert dan Bajaj (1977) berpendapat bahwa rediferensiasi organ dapat

dimanipulasi dengan sasaran utamanya pada pengaruh interaksi hormon tanaman

dan unsur ZPT. Interaksi yang tidak kentara antara kelompok-kelompok hormon

tumbuh auksin, sitokinin, gibberelin, absisik, dan ethilen baik secara langsung

atau tidak langsung, sendiri atau dalam kombinasi sinergis telah memberikan

suatu wawasan hubungan timbal balik keberadaan sel-sel yang berbeda, jaringan

dan organ-organ, dalam perkembangan tanaman secara terintegrasi.

ZPT bertindak secara sinergis dalam tindakannya sebagai penyebab respons,

seperti yang dinyatakan Gardner et al. (1991). Dalam kultur jaringan, ada 2 (dua)

golongan ZPT yang sangat penting, yaitu auksin dan sitokinin. ZPT tersebut

mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur sel, kultur jaringan,

dan kultur organ (Karjadi 1996).

Respons tanaman terhadap ZPT tergantung dari fase pertambahan dan

perkembangan tanaman serta genotipe tanaman (Wattimena 1992). ZPT

memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kultur. Faktor

yang perlu mendapat perhatian dalam penggunaan ZPT antara lain yaitu jenis ZPT

yang digunakan, konsentrasi, urutan penggunaan, dan periode masa induksi dalam

kultur tertentu (Gunawan 1995).

Pertumbuhan dan morfogenesis tanaman secara in vitro dikendalikan oleh

keseimbangan dan interaksi dari ZPT yang berada di dalam eksplan. Jadi dalam

hal ini tergantung dari ZPT endogen dan eksogen yang diserap dari media

tumbuh. Auksin dan sitokinin merupakan kelompok ZPT yang penting untuk

meregenerasikan tanaman dari eksplan. Regenerasi tanaman dapat dilakukan

secara langsung atau melalui 2 (dua) tahap yaitu media induksi kalus dan media

George dan Sherrington (1984) menggambarkan suatu keseimbangan auksin

dan sitokinin dalam proses morfogenesis eksplan dalam kultur jaringan yang

merupakan perluasan dari konsep Skoog dan Miller pada tahun 1957. Beberapa

konsep tersebut yaitu embriogenesis memerlukan nisbah auksin -sitokinin yang

tinggi, pembentukan kalus dari tanaman dikotil tetap memerlukan sitokinin

disamping auksin yang tinggi. Pada tanaman monokotil pembentukan kalus hanya

membutuhkan auksin yang tinggi tanpa sitokinin, pembentukan tunas adventif di

samping memerlukan sitokinin dalam taraf konsentrasi yang tinggi tetap

diperlukan juga auksin dalam konsentrasi rendah, proliferasi tunas aksilar hanya

memerlukan sitokinin dalam konsentrasi yang tinggi tanpa auksin atau auksin

dalam konsentrasi sangat rendah, dan pembentukan akar pada stek in vitro hanya

memerlukan auksin tanpa sitokinin atau sitokinin dalam konsentrasi yang rendah

sekali.

Wattimena (1988) mengklasifikasi ZPT menjadi 6 (enam) golongan, yaitu

auksin, gibberelin, sitokinin, asam absisik (ABA), etilen, dan retardan.

Senyawa-senyawa poliamin (putresin, spermidin, spermin), polifenolik dan alkohol berantai

panjang (triakontanol) sering digolongkan ke dalam ZPT yang sangat penting

dalam kultur jaringan, yaitu auksin dan sitokinin.

Auksin

Auksin ditemukan oleh Frits Went pada tahun 1962 dari asal kata auxein

(bahasa Yunani yang berarti meningkatkan). Auksin tersebut diketahui sebagai

asam indolasetat (IAA). Kemudian kelompok hormon dan zat pengatur tumbuh

lain yang menimbulkan respons fisiologi seperti yang dihasilkan oleh IAA

digolongkan dalam kelompok auksin. Zat pengatur tumbuh yang digolo ngkan

auksin antara lain yaitu: asam α-naftalenasetat (NAA), asam

2,4-diklorofenoksiasetat (2,4-D), asam metil-4-klorofenoksiasetat (MCPA), asam

2-naftalosiasetat (NOA), asam 4-klorofenoksiasetat (4 -CPA), asam p

-klorofenoksiasetat (PCPA), asam 2,4,5-tri-klorofenoksiasetat (2,4,5-T), dan asam

3,6-dikloroanisik (dikamba), asam 4-amino -3,5,6-trikloropikolinik (pikloram).

Peran auksin sangat banyak berdasarkan laporan -laporan penelitian, antara

lain yaitu membesarkan sel, meningkatkan kandungan asam nukleat sel,

pembentukan dan degradasi sel, sebagai efektor alosterik beberapa enzim, dan

menginduksi terjadinya kalus. Selain itu, peran auksin secara umum pada tanaman

yaitu pembelahan sel, dominan si apikal, pembentukan akar baru, pembentukan

tunas, dan pembentukan buah partenokarpi (Davies 1995; Wattimena 1988).

Peran auksin yang pertama (Wetherell 1982) adalah merangsang

pembelahan dan pembesaran sel yang terdapat pada pucuk tanaman, dan

menyebabkan pertumbuhan pucuk-pucuk baru. Peran auksin yang kedua adalah

merangsang pembentukan akar. Beberapa eksplan memproduksi auksin secara

alami dalam jumlah cukup, tetapi kebanyakan membutuhkan tambahan, paling

tidak auksin yang tidak stabil. Penambahan auksin dalam jumlah yang lebih besar,

atau penambahan auksin yang lebih stabil, misalnya NAA atau 2,4 -D cenderung

menyebabkan terjadinya pertumbuhan kalus pada kultur in vitro dan menghambat

regenerasi pucuk tanaman.

Menurut Wattimena et al. (1992) auksin terutama untuk pertumbuhan kalus,

suspensi sel, pertumbuhan akar, bersama-sama dengan sitokinin dapat mengatur

tipe morfogenesis yang dikehendaki. Selain itu, auksin dalam kultur in vitro

berperan dalam pembentukan kalus, khlorofil, morfogenesis akar dan tunas, serta

embriogenesis. Bentuk-bentuk auksin yang biasa ditambahkan ke dalam media

kultur adalah 2,4-D, IBA, NAA, dan IAA.

Sitokinin

Sitokinin pertama kali ditemukan oleh Carlos Miller pada tahun 1954, yang

pada saat itu menemukan bahwa sitokinin merupakan senyawa sangat aktif yang

terbentuk dari hasil penguraian sebagian DNA tua sperma ikan hering atau DNA

yang diautoklaf yang menyebabkan kalus tembakau secara terus menerus. Pada

tahun 1958 Thimann dari universitas Harvard (diacu dalam Wetherell 1982),

menemukan bahwa hormon-hormon sitokinin mampu mengatasi pengaruh

dominansi apikal dan berhasil membuktikan bahwa kinetin memacu pertumbuhan

tunas lateral. Sitokinin alami ditemukan lebih dari 30 jenis dan terdapat dalam

bentuk sitokinin bebas sebagai glukosida atau ribosida. Sitokinin alami yang

paling banyak digunakan dalam kultur in vitro yaitu zeatin dan 2-iP

Sitokinin sintetik dapat dibuat dari senyawa-senyawa kimia yang analog

dengan sitokinin alami dan mempunyai aktivitas sitokinin yang tinggi. Sitokinin

sintetik yang banyak digunakan dalam kegiatan kultur in vitro yaitu kinetin, BA

(6-benzyladenin), PBA, 2Cl-4PU, 2,6Cl-4PU, dan thidiazuron. Secara

terminologi, sitokinin berfungsi dengan aktivitas yang berkaitan dengan proses

pembelahan sel (sitokinesis). Namun demikian masih banyak lagi peran sitokinin,

antara lain yaitu menstimulir pembelahan sel, proliferasi kalus, pembentukan

tunas, mendorong proliferasi meristem ujung, menghambat pembentukan akar,

mendorong pembentukan klorofil pada kalus. Peran sitokinin secara umum pada

tanaman yaitu menghambat penuaan, transport zat hara, mendorong proses

morfogenesis, pertunasan, pembentukan kloroplas, pembentukan umbi pada

kentang, pemecahan dormansi, pembukaan stomata, pembungaan, dan

pembentukan buah partenokarpi (Davies 1995; Wattimena 1988).

Sitokinin digunakan untuk merangsang pembentukan tunas dan memecah

dormansi sel (Hartmann & Kester 1983). Selain itu sitokinin juga merupakan ZPT

yang berperan dalam mendorong pembelahan sel. Sitokinin alami oleh tanaman

adalah zeatin. Sedangkan kelompok sitokinin sintetik yang biasa digunakan

diantaranya adalah BA (Wattimena 1988). Regenerasi terjadi melalui

perimbangan auksin dan sitokinin yang tepat.

Sitokinin merupakan turunan dari basa adenin, berperan dalam pengaturan

pembelahan sel dan jaringan, morfogenesis (Gunawan 1988), menghambat

pembentukan protein dan khlorofil serta menghambat penuaan (senescence)

(Wattimena 1988). Semakin tinggi konsentrasi sitokinin maka semakin banyak

tunas terbentuk, tetapi pertumbuhan masing -masing tunas terhambat (George &

Sherrington 1984; Wattimena 1988; dan Pierik 1987).

Sitokinin bersama-sama auksin diperlukan untuk menginduksi kalus

tanaman dikotil, sedangkan untuk tanaman monokotil sitokinin tidak terlalu

penting dan pada tanaman ini auksin diperlukan dalam jumlah yang lebih besar

(George 1993). Murashige (1974) menyatakan dalam penggunaan ZPT termasuk

auksin dan sitokinin harus diperhatikan macam dan konsentrasinya karena ZPT

yang berperan dalam semua fase perkembangan tanaman, dari pembelahan dan

pembesaran sel sampai pembentukan bunga dan buah (Skoog & Amstrong 1970).

Penelitian ini menggunakan ZPT NAA dan 2,4-D dari golongan auksin dan

BA dari golongan sitokinin. Hal ini didasarkan pada studi pustaka yang

memaparkan berbagai penelitian yang menggunakan ketiga ZPT ini pada berbag