DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DI KABUPATEN BURU, MALUKU

FAIZAL RUMAGIA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buru, Maluku. Dibimbing oleh SANTOSO RAHARDJO dan AGUSTINUS M. SAMOSIR.

Kabupaten Buru sebagai salah satu kabupaten yang baru dimekarkan di Propinsi Maluku akibat pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang dimilikinya.

Penelitian tentang Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buru, Maluku, bertujuan untuk menganalisis kesesuain lahan untuk pemanfaatan wilayah pesisir bagi beberapa

peruntukan, dan menganalisis pendapat stakeholder dalam penentuan prioritas

kebijakan pemanfataan wilayah pesisir berdasarkan pada skenario kebijakan menurut alternatif pemanfaatannya di Kabupaten Buru.

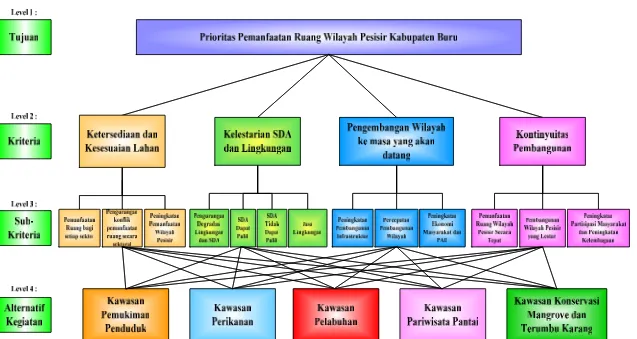

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui hasil survei, observasi dan wawancara secara langsung di lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dari dinas atau instansi terkait. Untuk menganalisis kesesuaian lahan bagi pemanfaatan wilayah pesisir digunanakan metode Sistem Informasi Geografis (SIG) dan untuk analisis pemecahan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir digunakan metode Proses Hierarki Analitik (PHA). Hasil analisis kesesuaian lahan menggunakan SIG menunjukkan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Buru memiliki peluang untuk berbagai program pembangunan bagi pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, seperti : kawasan pemukiman penduduk, kawasan pelabuhan umum, kawasan pelabuhan perikanan, kawasan budidaya air payau dengan tambak konvensional, kawasan budidaya keramba jaring apung, kawasan budidaya rumput laut, dan kawasan konservasi untuk mangrove dan terumbu karang. Hasil analisis pemecahan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir menggunakan PHA menunjukkan bahwa kriteria yang berpegaruh besar terhadap tujuan analisis pemecahan konflik adalah ketersediaan dan kesesuaian lahan, dan priorias pertama bagi alternatif pengembangan ruang wilayah pesisir Kabupaten Buru adalah pengembangan kawasan perikanan.

Kata Kunci: Kabupaten Buru, wilayah pesisr, pemanfaan ruang, SIG, otonomi daerah, PHA, starategi kebijakan.

of Decentralization in Buru Regency, Moluccas. Supervised by SANTOSO RAHARDJO and AGUSTINUS M. SAMOSIR.

Buru regency as one of the newest region in Moluccas province, as the implementation on decentralization laws, have a big potential in development and management of their coastal zone.

The research about Analysis of Coastal Zone Utilization on the Implementation of Decentralization in Buru Regency, Moluccas, aim to analyzing land use for coastal zone utilization for various utilization, and to analyzing the opinion of stakeholder on determination of policy priority of coastal zone utilize based to the policy scenario according to alternative of coastal utilization in Buru Regency.

Primary data obtained directly from the source through survey result, observation and direct interview in the research area. Secondary data obtained from study of bibliography and from related institution. To analyze the land use for coastal zone utilization was determinate using the Geography Information System (GIS) and for land use resolving conflict determinate by Analytical Hierarchy Process (AHP). The land use analysis result using the GIS showed that coastal zone of Buru Regency have an opportunity for various developing program for coastal zone development and management, such as the settlement area, public port, fishery port, estuary pond aquaculture, lift net pond aquaculture, sea weed aquaculture, coastal tourism, also mangrove and coral reef conservation. The land use resolving conflict result shown that the most contribute criteria for the aim of the land use resolving was the availability and agreeable of the land, and the first priority for the alternative development of the coastal zone in Buru Regency are the fishery area.

Keyword: Buru Regency, Coastal zone, Land use, GIS, Decentralization, AHP, Policy strategic.

@ Hak Cipta milik IPB, Tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

DI KABUPATEN BURU, MALUKU

FAIZAL RUMAGIA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2008

Nama : Faizal Rumagia

NRP : C251050161

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

Disetujui

Komisi Pembimbing

Ir. Santoso Rahardjo, M.Sc Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Departemen Dekan Sekolah Pascasarjana

Manajenem Sumberdaya Perairan

Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

Tanggal Ujian : Tanggal Lulus :

Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di

Kabupaten Buru, Maluku adalah hasil karya saya sendiri dan belum diajukan

dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang

berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari

penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di

bagian akhir tesis ini.

Bogor, Januari 2008

Faizal Rumagia NRP C251050161

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Analisis

Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di

Kabupaten Buru, Maluku.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ir. Santoso Rahardjo, M.Sc dan Ir. Agustinus M. Samosir, M.Phil selaku ketua

dan anggota komisi pembimbing, atas semua bantuan dan bimbingan yang

telah diberikan kepada penulis mulai dari awal penelitian hingga tersusunnya

tesis ini.

2. Pemerintah Kabupaten Buru, DPRD Kabupaten Buru, Camat dan Kepala Desa

pada lokasi penelitian, civitas akademika Universitas Iqra Buru, masyrakat

dan semua pihak di Kabupaten Buru yang terkait dengan penyusunan tesis ini,

yang telah dengan ikhlas membantu penulis selama melakukan penelitian.

3. Ayahanda H. Umar Rumagia (Rahimakumullah), Ibunda Hj. Syarifah

Rumagia, Kakak Fatmah S. Rumagia, S.Pi dan Adik Abd. Gafur Rumagia,

S.Pi beserta istri serta kedua keponakan tersayang Khodijah dan Hudzaifah,

atas segala doa, kasih sayang, pengertian dan pengorbanan yang telah di

berikan dalam setiap langkah dan kehidupan penulis.

4. Mahasiswa SPs-IPB Program Studi SPL-IPB angkatan 12, khususnya Dinand,

Haikal, Angga, Yusuf, Widhi, dan Evi, atas semua persahabatan, motivasi dan

bantuannya selama penulis menempuh pendidikan. Keluarga kanda

Drs. Abunaim, M.Sc, keluarga besar “BENZIN”, Yeni, Mba Eka, Nico, Adith,

Ancu, Yona, Andin, Santi, Sylvi, dan semua pihak yang telah memberikan

bantuan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan di IPB.

Semoga tesis ini bermanfaat.

Bogor, Januari 2008

Faizal Rumagia

H. Umar Rumagia dan ibu Hj. Syarifah Rumagia, sebagai anak kedua dari tiga

bersaudara.

Menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak pada tahun 1984 di

TK Al Fatah Ambon, dilanjutkan dengan pendidikan dasar ke SDN 6 Ambon

yang diselesaikan pada tahun 1991, pendidikan menengah di SLTP Negeri 4

Ambon diselesaikan pada tahun 1993, kemudian menyelesaikan pendidikan

menengah atas pada SMA Negeri 1 Ambon pada tahun 1996. Tahun 2001 penulis

berhasil menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Jurusan Pemanfaatan

Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Muslim

Indonesia Makassar. Sejak tahun 2001 sampai dengan 2003 penulis mengabdi

sebagai Asisten Dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas

Iqra Buru, dan dalam tahun 2003 penulis diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan

Muslim Buru Universitas Iqra Buru dan ditugaskan pada Fakultas Perikanan dan

Ilmu Kelautan. Tahun 2005 penulis melanjutkan studi strata dua pada Program

Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Sekolah Pascasarjana Institut

Pertanian Bogor. Selama mengikuti pendidikan Strata Dua, penulis terlibat aktif

dalam organisasi kemahasiswaan IPB, khususnya pada Forum Mahasiswa

Pascasarjana Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

Institut Pertanian Bogor (Wacana Pesisir IPB) sebagai Sekretaris Umum Wacana

Pesisir IPB periode 2006 – 2007.

PRAKATA ... viii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Rumusan Masalah ... 3

Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 4

Alur Pendekatan Studi ... 4

TINJAUAN PUSTAKA ... 7

Pengertian Wilayah Pesisir ... 7

Pengertian PengelolaanWilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan ... 8

Penataan Ruang Wilayah Pesisir ... 9

Pengertian Otonomi Daerah/Desentralisasi ... 11

Kelembagaan dan Perundang-undangan Pengelolaan Wilayah Pesisir ... 13

Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Penataan Ruang Wilayah Pesisir ... 15

Proses Pemecahan Konflik Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir ... 17

METODE PENELITIAN ... 21

Lokasi dan Waktu Penelitian ... 21

Pengumpulan Data ... 21

Analisis Data ... 28

Analisis Kesesuaian Lahan ... 28

Analisis Pemecahan Konflik Pemanfaatan Ruang ... 34

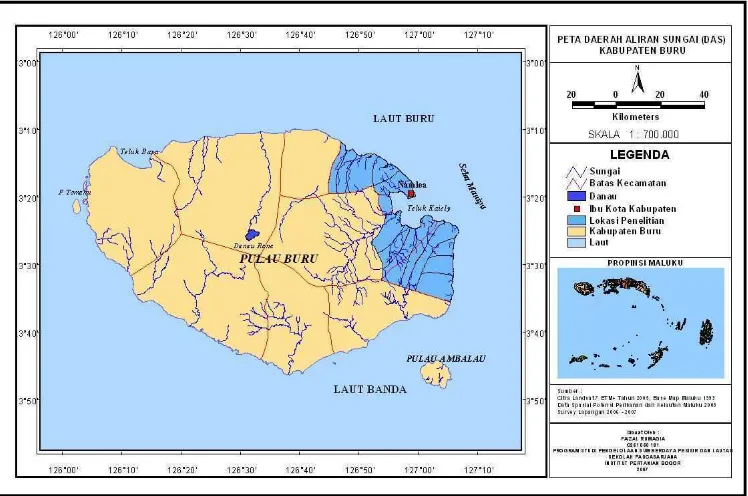

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN ... 39

Gambaran Umum Kabupaten Buru ... 39

Fisiologi, Topografi dan Geomorfologi ... 40

Hidrologi dan Tanah ... 42

Iklim ... 44

Kondisi Fisik Perairan Kabupaten Buru ... 44

Kedalaman Perairan ... 44

Pasang Surut ... 45

Arus ... 45

Kondisi Kimia Perairan Kabupaten Buru ... 49

Klorofil-a ... 49

Oksigen Terlarut (DO) ... 50

pH Perairan ... 50

Nutrient ... 51

Fosfat dan Silikat ... 51

Logam Berat ... 52

Prasarana Wilayah ... 52

Prasarana Transportasi ... 52

Prasarana Air Bersih ... 54

Prasarana Pengairan dan Irigasi ... 54

Prasarana Listrik dan Komunikasi ... 54

Prasarana Perekonomian ... 55

Potensi Sumberdaya Perikanan ... 57

Perikanan Budidaya ... 57

Perikanan Tangkap ... 59

Potensi Ekosistem Pesisir dan Laut ... 62

Ekosistem Mangrove ... 62

Ekosistem Padang Lamun ... 62

Ekosistem Terumbu Karang ... 63

Domografi dan Sosial Budaya ... 64

Kelembagaan Penataan Ruang Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kabupaten Buru ... 65

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 67

Dampak Kegiatan Pembukaan Dataran Atas Terhadap Pesisir Kabupaten Buru ... 67

Analisis Kesesuaian Lahan ... 68

Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pemukiman Penduduk ... 68

Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pelabuhan Umum ... 73

Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ... 77

Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Budidaya Air Payau dengan Tambak Konvensional ... 81

Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Budidaya Keramba Jaring Apung ... 84

Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Budidaya Rumput Laut ... 85

Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pariwisata Pantai ... 87

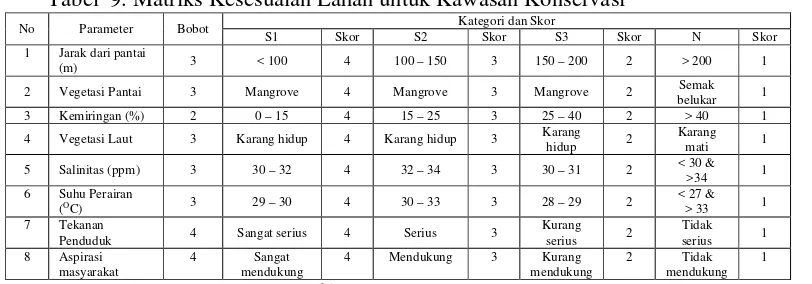

Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Konservasi ... 92

Peta Komposit Kesesuaian Lahan ... 96

Analisis Pemecahan Konflik Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir ... 99

Tujuan ... 99

Prioritas Kedua : Kawasan Konservasi ... 114

Prioritas Ketiga : Kawasan Pelabuhan ... 115

Prioritas Keempat : Kawasan Pemukiman Penududuk ... 117

Prioritas Kelima : Kawasan Pariwisata Pantai ... 118

Skenario Kebijakan ... 120

Pembahasan Komprehensif ... 122

KESIMPULAN DAN SARAN ... 127

Kesimpulan ... 127

Saran ... 129

1. Komponen Data dan Cara Pengumpulannya ... 24

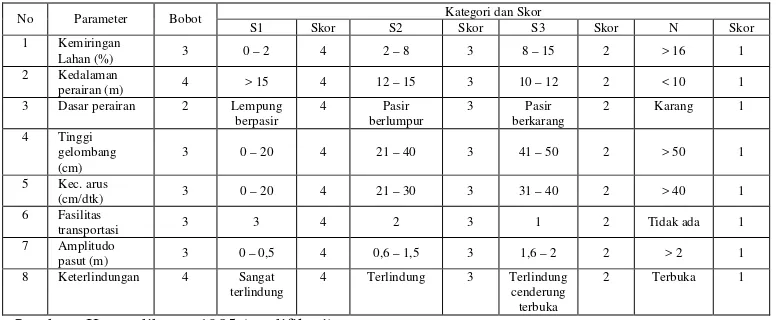

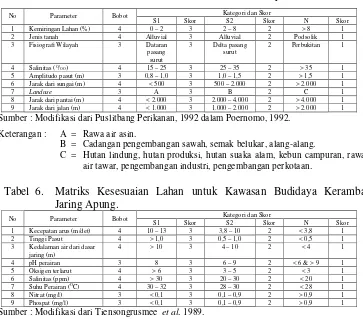

2. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pemukiman Penduduk ... 30

3. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pelabuhan Umum ... 30

4. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai ... 31

5. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Budidaya Tambak ... 31

6. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Budidaya Keramba Jaring Apung ... 31

7. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Budidaya Rumput Laut ... 32

8. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Pariwisata Pantai ... 32

9. Matriks Kesesuaian Lahan untuk Kawasan Konservasi ... 32

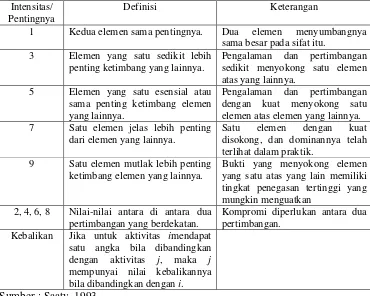

10. Skala Banding Secara Berpasangan ... 35

11. Dimensi Spasial Wilayah Ekologis Kabupaten Buru ... 40

12. PDRB Kabupaten Buru Tahun 2001 – 2003 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 1999 ... 56

13. Distribusi Infrastruktur Ekonomi Perikanan pada Kabupaten Buru ... 56

14. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Perikanan Budidaya menurut Uraian Kegiatan Budidaya di Kabupaten Buru sejak Tahun 2002 – 2006 ... 58

15. Jumlah Jenis Perahu Penangkap Ikan di Kabupaten Buru dari Tahun 2002 – 2006 ... 61

16. Kondisi Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Buru dari Tahun 2002 – 2006 ... 61

17. Skala Prioritas Kriteria terhadap Tujuan dalam Penentuan Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru... 101

19. Skala Prioritas Berdasarkan Kriteria Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan dalam Penentuan Prioritas Pemanfaatan

Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 105

20. Skala Prioritas Berdasarkan Kriteria Pengembangan Wilayah ke Masa yang Akan Datang dalam Penentuan Prioritas

Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 107

21. Skala Prioritas Berdasarkan Kriteria Kontinyuitas

Pembangunan dalam Penentuan Prioritas Pemanfaatan Ruang

Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 108

22. Skala Prioritas Altrenatif Kegiatan Berdasarkan Kriteria dalam Penentuan Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten

1. Alur Pendekatan Studi ... 5

2. Peta Lokasi Penelitian ... 22

3. Alur Sistematika Proses Penelitian ... 27

4. Diagram Hierarki Analisis Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 38

5. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Buru ... 40

6. Peta Wilayah Ekologis Kabupaten Buru ... 42

7. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Buru ... 43

8. Kondisi Sedimentasi di Perairan Teluk Kaiely Kabupaten Buru... 49

9. Peta Jaringan Transportasi Kabupaten Buru dan Propinsi Maluku.... 53

10. Peta Zona Penangkapan Ikan Kabupaten Buru ... 60

11. Potensi Hutan Mangrove pada Wilayah Ekologis Teluk Kaiely Kabupaten Buru... 63

12. Potensi Terumbu Karang pada Wilayah Ekologis Teluk Kaiely Kabupaten Buru ... 64

13. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Pemukiman Penduduk di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 71

14. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Pelabuhan Umum di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 75

15. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 80

16. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Budidaya Air Payau dengan Tambak Konvensional di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 83

17. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Budidaya Keramba Jaring Apung di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 86

20. Peta Kesesuaian Lahan Untuk Kawasan Konservasi Mangrove dan

Terumbu Karang di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 94

21. Peta Komposit Kesesuaian Lahan di Wilayah Pesisir

Kabupaten Buru ... 97

22. Diagram Batang Skala Prioritas Kriteria terhadap Tujuan dalam Penentuan Prioritas Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten

Buru ... 101

23. Grafik Skala Prioritas Pengembangan Kriteria Ketersediaan dan Kesesuaian Lahan terhadap Alternatif Pengembangan Kawasan di

Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 105

24. Grafik Skala Prioritas Pengembangan Kriteria Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan terhadap Alternatif

Pengembangan Kawasan di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 106

25. Grafik Skala Prioritas Pengembangan Kriteria Pengembangan Wilayah ke Masa yang Akan Datang terhadap Alternatif

Pengembangan Kawasan di Wilayah Pesisir Kabupaten Buru... 108

26. Grafik Skala Prioritas Pengembangan Kriteria Kontinyuitas Pembangunan terhadap Alternatif Pengembangan Kawasan di

Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 109

27. Diagram Batang Skala Prioritas Alternatif Kegiatan

Berdasarkan Kriteria dalam Penentuan Prioritas Pemanfaatan

Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 110

28. Grafik Analisis Sensitivitas Pendapat Gabungan Responden ... 120

29. Model Dinamika Analisis Sensivitas Pendapat Gabungan

1. Data Kondisi Biofisik Perairan Pesisir Kabupaten Buru

Pada 28 Stasiun Pengamatan ... 136

2. Penilaian Responden untuk Analisis Pemecahan Konflik

Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 138

3. Bobot dan Prioritas Alternatif Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir

Kabupaten Buru ... 142

4. Model Skenario Kebijakan Bila Terjadi Perubahan pada Setiap

Kriteria Pemanaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Buru ... 143

5. Kuisioner Data Government Stakeholder ... 147

6. Kuisioner Data Non-Government Stakeholder ... 152

Latar Belakang

Pengembangan dan peningkatan sumberdaya alam Indonesia untuk

pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, kini semakin ditingkatkan

sebagai salah satu konsekuwensi dari keterpurukan ekonomi bangsa akibat krisis

yang telah berlangsung sejak tahun 1997. Salah satu sektor yang menjadi harapan

percepatan perbaikan ekonomi tersebut adalah sektor perikanan dan kelautan,

yang diharapakan dapat menjadi andalan dalam pengembangan sumberdaya alam

di Indonesia.

Sejalan dengan digulirkannya sistem desentralisasi pembangunan melalui

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang disempurnakan dengan UU

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan sendirinya telah

mengakibatkan terjadinya perubahan paradigma pengelolaan terhadap

sumberdaya perikanan dan kelautan dari pusat ke daerah, dan menjadi tanggung

jawab pemerintah daerah bersama jajarannya yang terkait beserta masyarakat

setempat.

Secara umum dapat dilihat bahwa potensi wilayah pesisir dan lautan di

dareah-daerah menjadi potensi yang penting dalam pengelolaan sumberdaya

perikanan dan kelautan dimasa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia

adalah 62 % dari luas wilayah nasional, belum lagi ditambah dengan wilayah ZEE

seluas 2,7 juta km per segi, serta ditunjang oleh kekayaan dan keanekaragaman

hayati dan jasa-jasa lingkungan yang dapat diberikannya, sehingga menempatkan

sumberdaya pesisir dan lautan memiliki nilai ekonomis dan ekologi yang tinggi.

Sebagaimana yang tersirat dalam pembangunan yang berkelanjutan, bahwa

pembangunan suatu kawasan akan bersifat berkesinambungan (sustainable)

apabila laju pembangunan beserta segenap dampak yang ditimbulkan secara

keseluruhan tidak melebihi daya dukung atau kemampuan lingkungan kawasan

tersebut. Karena itu ketersediaan ruang (space) yang sesuai (suitable) untuk

kegiatan ekonomi seperti kegiatan perikanan, pariwisata, industri maritim, dan

kegiatan ekonomi lainnya di wilayah pesisir dapat mendukung pembangunan yang

Propinsi Maluku dikenal sebagai propinsi seribu pulau, yang memiliki garis

pantai cukup panjang, memegang tanggung jawab yang sangat besar terhadap

pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang dimilikinya, mengingat luas

wilayahnya hampir 70% merupakan wilayah laut. Hal tersebut juga dirasakan

oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Buru yang merupakan salah

satu kabupaten yang baru dibentuk, dalam mempercepat pembangunan di

daerahnya dalam pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini.

Dengan diberlakukannnya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat, Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, maka sejak tanggal 12 Oktober

1999 Kabupaten Buru secara resmi terbentuk. Sejalan dengan pemekaran wilayah

tersebut maka sebagai kabupaten yang baru, Kabupaten Buru diperhadapkan

dengan berbagai kebutuhan yang mendasar yang perlu dibentuk dan dibangun

secara terencana yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

yang dibuat oleh pemerintah, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten sendiri

dalam mengoptimalkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Buru.

Merujuk pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Tahun

2002 – 2006, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru telah menetapkan beberapa

kebijakan dan strategi yang akan dikembangkan, antara lain penataan ruang

wilayah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan sarana dan

prasarana pendukung pembangunan wilayah, pengelolaan sumberdaya alam dan

lingkungan serta peningkatan peranan kelembagaan.

Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang telah

ditetapkan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang

menyebutkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam diserahkan kepada pemerintah

daerah, pada kenyataannya banyak menimbulkan konflik dalam pelaksaannya.

Konflik tersebut umumnya merupakan konflik antara kepentingan konservasi dan

pembangunan ekonomi di kawasan pesisir dan laut, terutama pada wilayah yang

memiliki potensi dan intensitas pembangunan yang tinggi. Kondisi seperti ini juga

dirasakan terjadi di wilayah pesisir dan lautan Kabupaten Buru, sehingga menjadi

menjabarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan

sumberdaya alam yang dimiliki oleh kabupaten ini, terutama kebijakan dalam

pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautnya.

Dalam rangka mendukung dan mengimplementasikan rencana strategis

pembangunan daerah dan pola dasar pembangunan daerah Kabupaten Buru, maka

penelitian Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dalam Pelaksanaan

Otonomi Daerah Di Kabupaten Buru, Maluku ini dirasa perlu dilakukan untuk

mengetahui sampai sejauh mana kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir,

dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Buru dalam

pengembangan wilayah pesisir dengan prinsip keterpaduan dan keberlanjutan.

Rumusan Masalah

Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir Kabupaten Buru sebagai bagian

dalam pelaksanaan pembangunan daerah, telah memberikan pengaruh yang besar

terhadap pemanfaatan ruang wilayah pesisir di daerah ini. Peningkatan

pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Kabupaten Buru, telah

mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan lingkungan pesisir, baik dari aspek

sumberdaya alam maupun pada pola pemanfaatan ruang untuk berbagai sektor

pembangunan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan dan

terjadinya konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Kabupaten Buru.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan

pemanfaatan ruang wialayah pesisir Kabupaten Buru antara lain sebagai berikut :

1. Terjadinya degradasi wilayah pesisir sebagai akibat dari pemanfaatan ruangan

yang kurang sesuai antara para pengguna potensi sumberdaya pesisir dan

lautan (stakeholder) yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada fungsi

pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam, sehingga mempengaruhi pola

pembangunan wilayah pesisir dan lautan di Kabupaten Buru.

2. Belum tersedianya analisis kesesuaian lahan yang memadai bagi pemanfaatan

ruang wilayah pesisir Kabupaten Buru, sehingga mengakibatkan pola

pemanfaatan ruang yang bersifat sektoral, yang berpengaruh terhadap

3. Adanya konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir antar stakeholder yang

memerlukan penyelesaian melalui penentuan prioritas pemanfaatan ruang

wilayah pesisir Kabupaten Buru, sehingga menghasilkan pola pembangunan

wilayah pesisr yang berkelanjutan.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis penyebab degradasi lingkungan melalui penentuan kesesuaian

lahan untuk pemanfaatan wilayah pesisir bagi pemukiman penduduk,

pelabuhan umum, pelabuhan perikanan, budidaya tambak, budidaya keramba

jaring apung, budidaya rumput laut, pariwisata pantai, serta konservasi

mangrove dan terumbu karang di Kabupaten Buru.

2. Menganalisis dan menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir

dengan penentuan prioritas kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir melalui

penilaian terhadap pendapat stakeholder (pemerintah,masyarakat dan swasta)

yang berperan dalam pemanfaatan wilayah pesisir di Kabupaten Buru

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah dapat menjadi

masukan dan acuan bagi pengambil keputusan dalam menyusun kebijakan dan

program pembangunan serta sebagai pertimbangan dan arahan dalam

pengembangan dan perencanaan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir

dan lautan yang berkelanjutan (sustained development) di Kabupaten Buru dalam

konteks otonomi daerah.

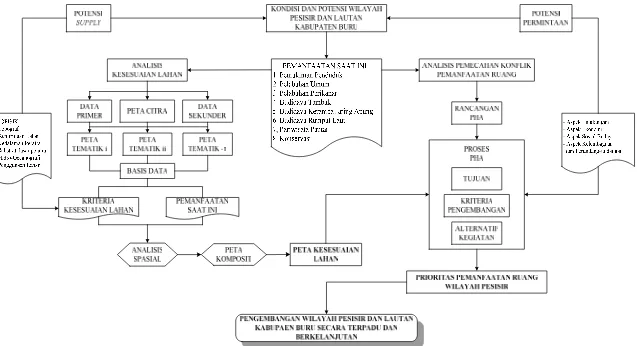

Alur Pendekatan Studi

Berdasarkan karakteristik dan dinamika dari kawasan pesisir, potensi dan

permasalahan pembangunan serta kebijakan pemerintah untuk sektor kelautan,

maka dalam upaya mencapai pembangunan kawasan pesisir secara optimal dan

berkelanjutan, diperlukan adanya suatu bentuk pengelolaan wilayah pesisir secara

terpadu dan berkelanjutan.

Penataan ruang wilayah pesisir dan laut Kabupaten Buru didasarkan pada

kondisi potensi supply, potensi permintaan dan pemanfaatan saat ini. Potensi

biologi dan mempunyai interaksi sama lain yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Potensi permintaan meliputi kondisi

sosial ekonomi masyarakat serta stakeholder lainnya yang dalam

perkembangannya membutuhkan pasokan sumberdaya alam yang memadai serta

pengaturan pemanfaatan agar dapat terjamin kelestariannya. Unsur pemanfaatan

saat ini antara lain pemukiman penduduk, pelabuhan umum, pelabuhan perikanan,

budidaya perikanan, pariwisata pantai, dan konservasi, merupakan faktor penentu

yang perlu diketahui untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah

penyempurnaan pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Buru.

Selanjutnya dengan menggunakan kriteria kesesuaian lahan, dilakukan

analisis terhadap ketiga komponen penentu tersebut yaikni potensi supply, potensi

permintaan dan pemanfaatan saat ini, untuk menetapkan kawasan yang sesuai

dengan kondisi sumberdaya alam dan kebutuhan manusia dalam konteks

pembangunan berwawasan lingkungan. Alur pendekatan studi yang digunakan

seperti terlihat pada Gambar 1.

Penataan ruang pesisir dan laut dapat dilakukan melalui empat tahapan,

yaitu : (i) penataan ruang pesisir secara menyeluruh bagi berbagai peruntukan,

yakni bagi kawasan preservasi, konservasi dan pemanfaatan secara intensif,

(ii) penataan ruang pessir yang diperuntukan bagi kawasan pemanfaatan secara

intensif untuk berbagai kegiatan pembangunan yang dimaksudkan untuk

menghindari terjadinya benturan dan tumpang tidih berbagai kegiatan

pembangunan, (iii) penataan ruang pesisir dengan lahan atas untuk menghidari

adanya dampak yang dapat menurunkan (degradasi) ekosistem dan aktivitas

pembangunan diwlayah pessir dan laut, dan (iv) penempatan setiap kegiatan

pembangunan sesuai dengan kebutuhan biofisik dari kegiatan tersebut. Dengan

demikian, dapat dipahami bahwa analisis kesesuaian lahan merupakan salah satu

cara yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perencanaan pengelolaan

wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Buru. Perencanaan pengeloalaan didasarkan

pada hasil analisis kesesuaian lahan yang mengintegrasikan biogeofisik kawasan

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir adalah suatu daerah peralihan antara daratan dan lautan.

Apabila ditinjau dari garis pantai (coastline), maka suatu wilayah pesisir memiliki

dua macam batas yaitu : batas yang sejajar garis pantai (longshore) dan batas yang

tegak lurus terhadap garis pantai (cross-shore), atau merupakan daerah pertemuan

antara daratan dan lautan, dimana batas di daratan meliputi daerah-daerah yang

tergenang air maupun yang tidak tergenang dengan air yang masih dipengaruhi

oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, gelombang, muka laut,

suhu dan salinitas (Dahuri el al., 2004; Bengen, 2001; Djais et al., 2003; Kay and

Alder, 1999; The World Bank, 1993).

Wilayah pesisir (coastal zone) merupakan daerah yang unik, karena pada

daerah ini hanya bisa dijumpai pasang surut, hutan mangrove, terumbu karang,

hempasan gelombang, perairan pantai, dan pulau-pulau penghalang pantai. Akibat

dari keberagaman dan perubahan yang sering terjadi di wilayah pesisir,

kebanyakan negara menyatakan bahwa daerah pesisir merupakan daerah yang

memerlukan perhatian khusus. Lebih jauh disebutkan pula bahwa, sebagai daerah

transisi antara daratan dan lautan, wilayah pesisir merupakan daerah yang

memiliki beberapa habitat yang produktif dan berharga dari biosfer, seperti

estuari, laguna, lahan basah pesisir, dan ekosistem terumbu karang. Daerah ini

juga merupakan daerah yang memiliki dinamika sumberdaya alam yang besar

dimana proses transfer energi alami banyak terjadi dan kelimpahan yang besar

dari organisme alami juga dapat ditemukan di wilayah ini (Clark, 1996; Fabbri,

1998; Dutton and Hotta, 1995).

Pendefinisian wilayah pesisir dilakukan atas tiga pendekatan, yaitu

pendekatan ekologis, pendekatan administratif, dan pendekatan perencanaan.

Dilihat dari aspek ekologis, wilayah pesisir adalah wilayah yang masih

dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, dimana ke arah laut mencakup wilayah

yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan seperti sedimentasi. Dilihat

dari aspek administratif, wilayah pesisir adalah wilayah yanag secara administrasi

yang mempunyai hulu, dan kearah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk

Provinsi atau 1/3 dari 12 mil untuk Kabupaten/Kota. Sedangkan dilihat dari aspek

perencanaan, wilayah pesisir adalah wilayah perencanaan pengelolaan dan

difokuskan pada penanganan isu yang akan ditangani secara bertanggung jawab

(Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, 2001).

Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan

Konsep pengelolaan wilayah secara berkelanjutan merujuk pada

perencanaan wilayah yang membutuhkan keterpaduan antara perencanaan

ekonomi, perencanaan fisik dan dan perencanaan lingkungan. Konsep pengelolaan

wilayah ini akan menjelaskan bagaimana konsep keterpaduan wilayah dalam

aktifitas pembangunan yang dilaksanakan. Konsep pengelolaan berkelanjutan

wilayah ini dibentuk dari empat konsep dasar yang saling berkaitan satu dengan

lainnya, yakni : (1) Wilayah merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari

berbagai kepentingan yang kompleks terhadap pemanfaatan wilayah, (2) Sebuah

wilayah dapat dikarakteristikkan berdasarkan pada struktur dan fungsinya, (3)

Struktur dan fungsi wilayah memiliki pengaruh bagi keuntungan ekonomi dan

pembiayanya, dan (4) Bentuk keberhasilan dari suatu wilayah, dapat dinilai dari

kegunaanya dalam memenuhi kebutuhan manusia, melalui pengukuran rasio

keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah tersebut dan biaya ekonomi

yang digunakan dalam pengelolaan wilayah tersebut (Laak, 1992; Dahuri et al.

2004; Darmawan, 2000).

Clark (1996) menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu

merupakan suatu kegiatan perencanaan untuk mengelola sumberdaya pesisir

melalui partisipasi atau keterlibatan oleh sektor-sektor ekonomi, lembaga

pemerintah, dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki keterkaitan

dengan pengelolaan wilayah pesisir tersebut. Lebih jauh dinyatakan juga bahwa,

tujuan utama dari pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara terpadu

(Intergrated Coastal Zone Management / ICZM) adalah untuk mengkoordinasikan

dan mengoptimalkan sektor ekonomi wilayah pesisir untuk jangka panjang dalam

rangka memperoleh keuntungan sosial-ekonomi jangka panjang, termasuk

didalamnya penyelesaian terhadap permasalahan dan proses ekonomi yang

Dimensi keterpaduan dalam Pengelolaan Peisir Terpadu / Integrated

Coastal Management (ICM) meliputi lima aspek, yaitu (1) keterpaduan sektor, (2)

keterpaduan wilayah/ekologis, (3) keterpaduan stakeholder dan tingkat

pemerintahan, (4) keterpaduan antar berbagai disiplin ilmu, dan (5) keterpaduan

antar negara (Cincin-Sain, 1993; Turner et al., 1999).

Secara mendasar, pembangunan berkelanjutan (sustainable development)

adalah sebuah proses perubahan dalam eksploitasi sumberdaya, pengarahan

terhadap investasi, orientasi penggunaan teknologi pembangunan, dan perubahan

institusional yang berlangsung secara harmonis. Keberlanjutan, sebagaimana yang

didefinisikan, merupakan tujuan baru dalam pengelolaan wilayah. Karena adanya

keterkaitan yang erat antara pembangunan sosial dan ekonomi dengan keberadaan

sumberdaya, terkadang tujuan dari keberlanjutan pembangunan wilayah tersebut

disusun sebagai, pembangunan lingkungan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan

(Lier, 1992).

Dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu, mengintegrasikan antara

kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat, perencanaan vertikal dan horisontal,

ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen, merupakan proses pengelolaan

sumberdaya alam pesisir yang mengacu pada pengelolaan yang berkelanjutan dan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdomisili di wilayah

tersebut. Oleh karenanya pengelolaan dan pemanfaatan ruang wilayah pesisir

Kabupaten Buru harus terintegrasi dan harus melibatkan semua sektor serta

stakeholders yang ada, sehingga dapat mencapai pembangunan yang

berkelanjutan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir

khususnya dan masyarakat Kabupaten Buru pada umumnya

Penataan Ruang Wilayah Pesisir

Menurut Budiharsono (2001), ruang merupakan hal yang penting dalam

pembangunan wilayah. Konsep ruang mempunyai beberapa unsur, yaitu : (1)

jarak; (2) lokasi; (3) bentuk; dan (4) ukuran. Konsep ruang sangat berkaitan erat

dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan

organisasi/pengaturan ruang dan waktu. Unsur-unsur tersebut di atas secara

tata ruang sebagai instrumen publik adalah perskripsi spasial secara langsung dan

tidak langsung.

Pola pemanfaatan ruang selalu berkaitan dengan aspek-aspek sebaran

sumberdaya dan aktifitas pemanfaatannya menurut lokasi, setiap aktifitas

menyebar dengan luas yang beda dan tingkat penyebaran yang

berbeda-beda pula. Secara lebih tegas, penataan ruang dilakukan sebagai upaya : (1)

Optimasi pemanfaatan sumberdaya (mobilisasi dan alokasi pemanfaatan

sumberdaya): (Prinsip efisiensi dan produktifitas); (2) Alat dan wujud distribusi

sumberdaya: azas pemerataan, keberimbangan dan keadilan; dan (3)

Keberlanjutan (sustainabillity) (Rustiadi et al. 2005; Nugroho dan Dahuri, 2004;

Tarigan, 2005).

Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disusun oleh pemerintah daerah

setempat. Rencana ini merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan lokasi

dan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, pola jaringan prasarana,

dan wilayah-wilayah yang diprioritaskan pengembangannya. Bagi

Kabupaten/Kota yang wilayahnya terdiri dari wilayah daratan, wilayah pesisir,

dan wilayah laut, maka untuk melaksanakan pembangunan daerahnya harus

mampu melihat ketiga wilayah tersebut sebagai satu kesatuan (Hardjowigeno et

al. 2001).

Tata ruang wilayah pesisir dikelompokan melalui pengaturan penggunaan

lahan wilayah di dalam unit-unit yang homogen ditinjau dari keseragaman fisik,

non-fisik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Wilayah pesisir

paling dikenal sebagai daerah peralihan antara ekosistem daratan dan lautan

dimana merupakan kawasan dipermukaan bumi yang paling padat dihuni oleh

umat manusia (Dahuri et al., 1997, 2004; Sugandhy, 1993).

Fungsi penataan ruang dalam kebijakan pengembangan daerah adalah : (1)

sebagai matra ruang dari kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam

Rencana Strategis Pembangunan Daerah, (2) merupakan pedoman untuk

menetapkan lokasi bagi kegiatan pembangunan dalam pemanfaatan ruang yang

dituangkan dalam Rencana Tata Ruang, dan (3) sebagai alat untuk

yang memerlukan ruang, sehingga dapat menyelaraskan setiap program antar

sektor yang terlibat (Djais et al, 2003).

Pengertian Otonomi Daerah/Desentralisasi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa, "Otonomi Daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan".

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti

daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam

Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk

memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Pemerintah

Republik Indonesia, 2004).

Salam (2003) menyatakan bahwa, secara filosofi, penyelenggaraan otonomi

daerah merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian

masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu sasaran akhir

penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan

pemerintah daerah serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Sementara itu juga dikemukakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan

kekuasaan (wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab) sejumlah urusan

pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah otonom sehingga daerah otonom itu

dapat melakukan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan dalam masalah-masalah pengelolaan pembangunan untuk mendorong

dan meningkatkan kinerja pembangunan.

Secara teoritis, terdapat tiga sendi otonomi daerah, yaitu pembagian

kekuasaan (sharing of power), distribusi pendapatan (distribution of income), dan

pemberdayaan (empowering). Ketiga sendi otonomi daerah tersebut relatif telah

terakomodasi, baik dalam UU Pemerintahan Daerah maupun UU Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Muchsan, 2000 diacu dalam

Menurut Rondinelli (1993), desentralisasi dan otonomi daerah adalah

upaya-upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan masyarakat

melalui peran serta proaktif kelompok masyarakat miskin yang dapat

terlaksanakan secara efektif. Lebih jauh juga dikemukakan bahwa, kebijakan

desentralisasi dapat memberikan keuntungan, yaitu (i) memberikan sumbangan

untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang luas, (ii) meningkatkan efektifitas

administrasi, (iii) mempromosikan efisiensi ekonomi dan manejerial, (iv)

meningkatkan respon pemerintah menghadapi beragam kebutuhan dari

pemerintahan; (v) memajukan ketahanan dan penentuan diri sendiri diantara

organisasi dan kelompok-kelompok di daerah yang merupakan representasi

kepentingan politik yang absah, dan (vi) memajukan cara yang memadai untuk

mendesain dan mengimplementasikan program dan proyek pembangunan daerah.

Dahuri (1999) menyatakan bahwa, berlakunya otonomi daerah merupakan

peluang mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir bagi pemerintah daerah, dan

memberikan wewenang dalam hal : (1) adanya yuridiksi untuk mendapatkan

tambahan dari sumberdaya alam hayati dan non hayati dan dapat menggali

potensi-potensi lainnya yang ada di wilayah pesisir, (2) dalam menata dan

melakukan pembangunan wilayah, pemerintah daerah dapat melakukannya sesuai

dengan kemampuan wilayah pesisir serta pembangunan sarana dan prasarana.

Dimasa otonomi daerah, optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan

dapat berhasil karena : (i) Pengelolaan sumberdaya wilayah di dekatkan pada

pelaku dan stakeholder terdekat (masyarakat dan daerah), (ii) Penghargaan dan

akomodasi terhadap kearifan lokal dan hukum-hukum adat setempat,

(iii) Transparansi dalam alokasi dan penetapan kebijaklan ruang dan sumberdaya,

(iv) Pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan,

(v) Meningkatnya rasa memiliki masyarakat terhadap sumberdaya yang ada di

wilayah pesisir (Idris, 2001).

Pendekatan desentralisasi pengelolaan dalam Pengelolaan Sumberdaya

Pesisir Secara Terdapadu (Integrated Coastal Zone Management/ICZM) adalah

dengan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk

melakukan pengelolaan pada wilayah pesisir di daerahnya, melalui pengaturan

kegiatan konservasi, ekonomi, dan kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat yang

berperan dalam pengelolaan wilayah pesisirnya (Clark, 1996).

Kelembagaan dan Perundang-undangan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Sesuai dengan amanat GBHN 1999 – 2004, arah kebijakan pembangunan

daerah adalah untuk : (a) Mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi,

lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga

swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia; (b) Melakukan kajian tentang berlakunya otonomi

daerah bagi propinsi, kabupaten/kota dan desa; dan (c) Mewujudkan perimbangan

keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan

daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta

pengelolaan sumberdaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan,

pengawasan, pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor,

antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta

antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Lebih jauh dalam Undang-undang ini juga disebutkan bahwa, pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan,

pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam

memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah

secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteran masyarakat dan

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara

terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disebutkan bahwa zona adalah ruang yang

penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan

pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan

potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang

berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. Zonasi adalah rencana

yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan

disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan

yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak oleh dilakukan serta

kegiatan yang hanya dapat dilakukan serta memperoleh izin.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,

disebutkan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan,

dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk

lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. Penataan

ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan

tata ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan

aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa wewenang

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelengaraan penataan ruang

meliputi: (a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan

penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; (b)

pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; (c) pelaksanaan penataan

kawasan straregis kabupaten/kota; dan (d) kerja sama penataan ruang antar

kabupaten/kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:

KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir

Terpadu, dinyatakan bahwa, untuk melaksanakan penyusunan Pengelolaan Pesisir

Terpadu, maka diperlukan kelembagaan tersendiri yang berperan membantu

instansi perencana yang ada, seperti Bappeda provinsi atau kabupaten/kota.

Kelembagaan ini bersifat lintas sektor dan tidak permanen (adhoc) yang dibentuk

pengendalian Program PPT-nya akan dikoordinasikan Bappeda bersama Dinas

Perikanan dan Kelautan serta instansi teknis atau unit pelaksana teknis di daerah.

Ruang lingkup perencanaan tata ruang wilayah pesisir terkait erat dengan

batasan wilayah pesisir. Ditinjau dari garis pantai, maka suatu wilayah pesisir

memiliki dua kategori batas yaitu batas yang sejajar dengan garis pantai

(longshore) dan batas yang tegak terhadap garis pantai (crosshore). Lingkup

perencanaan wilayah dapat dilihat dari pendekatan karakter administratif dan

pendekatan berdasarkan ekobiogeografis (Departemen Kelautan dan Perikanan,

2002; Ditjen Bangda Depdagri, 1998).

Sebagai akhir proses perencanaan, rencana tata ruang yang telah disetujui

bersama oleh pemerintah, DPRD dan masyarakat harus diundangkan dan dimuat

dalam lembaran negara. Rencana Tata Ruang bukanlah akhir dari proses tetapi

awal dari proses pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan. Untuk

itu Rencana Tata Ruang Nasional lebih banyak berupa kriteria dan pola

pengelolaan kawasan lindung, budidaya dan kawasan tertentu, sedangkan

Rencana Tata Ruang Kabupaten berupa pedoman pengendalian pemanfaatan

ruang kabupaten.

Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Penataan Ruang Wilayah Pesisir

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem komputer yang

mempunyai kemampuan pemasukan, pengambilan, analisis data, dan tampilan

data geografis yang sangat berguna bagi pengambil keputusan. Sistem komputer

ini terdiri dari perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan

manusia (personal) yang dirancang untuk efisien memasukkan, menyimpan,

memperbaharui, memanipulasi, menganalisa, dan menyajikan semua jenis

informasi yang berorientasi geografis (ESRI, 1990; Purwanto, 2001).

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu teknologi baru yang pada

saat ini menjadi alat bantu (tools) yang sangat esensial dalam menyimpan,

memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam

dengan bantuan data atribut dan data spasial (Prahasta, 2005; Purwadhi, 1998;

Burrough, 1986).

Dahuri et al. 2004 menyatakan bahwa, informasi yang dibutuhkan untuk

secara berkelanjutan adalah informasi yang digunakan untuk : (1) Menyusun tata

ruang kelautan, (2) Penentuan tingkat pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat

pulih, (3) Penentuan tingkat kerusakan lingkungan (dalam bentuk pencemaran,

erosi/abrasi, perubahan bentang alam, dan lain-lain) yang dapat ditolerir oleh

sistem lingkungan setempat.

Burrough (1986), menyatakan bahwa, Sistem Informasi Geografis (SIG)

merupakan sistem informasi yang bersifat terpadu, karena data yang dikelola

adalah data spasial. Dalam SIG data grafis di atas peta dapat disajikan dalam dua

model data spasial yaitu model data raster dan model data vektor. Model data

vektor menyajikan data grafis (titik, garis, poligon) dalam struktur format vektor.

Struktur data vektor adalah suatu cara untuk membandingkan informasi garis dan

areal ke dalam bentuk satuan-satuan data yang mempunyai besaran, arah dan

keterkaitan satu sama lainnya.

Sistem Informasi Geografis (SIG) mempunyai kemampuan analisis

keruangan (spatial analysis) maupun waktu (temporal analysis). Dengan

kemampuan tersebut SIG dapat dimanfaatkan dalam perencanaan apapun karena

pada dasarnya semua perencanaan akan terkait dengan dimensi ruang dan waktu.

Dengan demikian setiap perubahan, baik sumberdaya, kondisi maupun jasa-jasa

yang ada di wilayah perencanaan akan terpadu dan terkontrol secara baik (Rais et

al. 2004).

Gunawan (1998) menjelaskan bahwa, SIG umumnya dipahami memiliki

kontribusi besar dalam pengelolaan wilayah pesisir, yakni (1) membantu

memfasilitasi berbagai pihak sektoral, swasta dan Pemda yang merencanakan

sesuatu, dapat dipetakan dan diintegrasikan untuk mengetahui pilihan-pilihan

manajemen dan alternatif perencanaan yang paling optimal., (2) merupakan alat

yang digunakan untuk menunjang pengelolaan sumberdaya pesisir yang

berwawasan lingkungan.

Dengan menggunakan SIG, kita dengan mudah dan cepat dapat melakukan

analisis keruangan (spatial analysis) dan pemantauan terhadap perubahan

lingkungan wilayah pesisir. Kemampuan SIG dalam analisis keruangan dan

ruang (pemetaan potensi) wilayah pesisir yang sesuai dengan daya dukung

lingkungannya.

Kelebihan SIG jika dibandingkan dengan sistem pengelolaan data dasar

yang lain adalah kemampuannya untuk menyajikan informasi spasial maupun non

spasial secara bersama-sama dalam bentuk vektor, raster ataupun data tabular

(Barus dan Wiradisastra, 2000).

Proses Pemecahan Konflik Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir

Proses pemecahan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir, dapat

dilakukan dengan menentukan prioritas pengembangan wilayah melalui

penentuan kriteria-kriteria pemanfaatan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Proses pemecahan konflik ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode

Proses Hirarki Analitik (AHP).

Proses Hirarki Analitik (Analitical Hierarchy Process /AHP) adalah salah

satu alat analisis dalam pengambilan keputusan yang baik dan fleksibel. Metode

ini berdasarkan pada pengalaman dan penilaian dari pelaku/pengambil keputusan.

Metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty dua puluh tahun yang lalu,

terutama sekali membantu pengambil keputusan untuk menentukan kebijaksanaan

yang akan diambil dengan menetapkan prioritas dan membuat keputusan yang

paling baik ketika aspek kualitatif dan kuantitatif dibutuhkan untuk

dipertimbangkan.

Proses Hirarki Analitik (PHA) adalah suatu proses “rasionalitas sistematik”.

Dengannya kita dimungkinkan untuk mempertimbangkan suatu persoalan sebagai

satu keseluruhan dan mengkaji interaksi serempak dari berbagai komponennya di

dalam suatu hirarki (Saaty, 1991). Selanjutnya dikemukakan pula bahwa, PHA

menangani persoalan kompleks sesuai dengan interaksi-interaksi pada persoalan

itu sendiri. PHA dapat digunakan untuk merangsang timbulnya gagasan untuk

melaksanakan tindakan kreatif, dan untuk mengevaluasi keefektifan tindakan

tersebut. Selain itu, untuk membantu para pemimpin menetapkan informasi apa

yang patut dikumpulkan guna mengevaluasi pengaruh faktor-faktor relefan dalam

Marimin (2005) menyatakan bahwa, Analitical Hierarchy Process (AHP)

memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan,

karena dapat digambarkan secara grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua

pihak yang telibat dalam pengambilan keputusan. Dengan AHP, proses keputusan

kompleks dapat diuraikan menjadi keputusan-keputusan lebih kecil yang dapat

ditangani dengan mudah. Selain itu, AHP juga menguji konsistensi penilaian, bila

terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai konsistensi sempurna, maka hal

ini menunjukkan bahwa penilaian perlu diperbaiki, atau hirarki harus distruktur

ulang.

Analisis kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik

pemanfaatan ruang yang terjadi, dengan cara memilih/menentukan prioritas

kegiatan/penggunaan lahan yang optimal, menggunakan pendekatan proses hirarki

analitik (AHP) dengan bantuan perangkat lunak “Expert Choice” (Saaty, 1991;

Tomboelu et al. 2000). Untuk dapat memberikan solusi yang diinginkan, ada 4

(empat) aspek yang dipertimbangkan, yaitu : aspek ekonomi, lingkungan, sosial

dan teknologi. Dari keempat aspek tersebut terdapat beberapa faktor yang sangat

mempengaruhi keputusan pada pemilihan atau penetapan prioritas penggunaan

lahan dalam pemanfaatan ruang yang akan dikembangkan, selanjutnya disusun

struktur hirarki fungsionalnya.

Menurut Permadi (1992), kelebihan Proses Hirarki Analitik (PHA) lebih

disebabkan oleh fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hirarki.

Sifat fleksibilitas tersebut membuat model PHA dapat menangkap beberapa tujuan

dan beberapa kriteria sekaligus dalam sebuah model atau sebuah hirarki. Bahkan

model tersebut bisa juga memecahkan masalah yang mempunyai tujuan-tujuan

yang saling berlawanan, kriteria-kriteria yang saling berlawanan, dan tujuan serta

kriteria yang saling berlawanan dalam sebuah model. Karenanya, keputusan yang

dilahirkan dari model PHA tersebut sudah memperhitungkan berbagai tujuan dan

berbagai kriteria yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan satu dengan

yang lainnya. Masalah-masalah seperti konflik, perencanaan, proyeksi, alokasi

sumberdaya, adalah beberapa dari banyak masalah yang dapat diselesaikan

Saaty (1991) mengemukakan bahwa tahapan dalam analisis data sebagai

berikut : (1) identifikasi sistem, (2) penyusunan struktur hirarki, (3) membuat

matriks perbandingan/komparasi berpasangan (pairwise comparison),

(4) menghitung matriks pendapat individu, (5) menghitung pendapat gabungan,

(6) pengolahan horisontal, (7) pengolahan vertikal, dan (8) revisi pendapat.

Selanjutnya Saaty (1991), menyatakan juga bahwa beberapa keuntungan

menggunakan PHA sebagai alat analisis adalah sebagai berikut :

1. PHA memberi model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk beragam

persoalan yang tidak terstruktur.

2. PHA memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem

dalam memecahkan persoalan kompleks.

3. PHA dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam satu

sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.

4. PHA mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah

elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan

mengelompokan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.

5. PHA memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk

mendapatkan priorits.

6. PHA melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang

digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.

7. PHA menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap

alternatif.

8. PHA mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem

dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan

mereka.

9. PHA tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang

representatif dari penilaian yang berbeda-beda.

10.PHA memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan

Poerwowidagdo (2003), menyatakan bahwa di dalam penyelesaian

persoalan dengan PHA terdapat tiga prinsip dasar yang harus di perhatikan, yaitu:

(i) menggambarkan dan menguraikan secara hirarki, yaitu memecah-mecah

persoalan menjadi unsur-unsur terpisah, (ii) pembedaan prioritas dan sintesis atau

penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif

kepentingannya, dan (iii) konsistensi logis, yaitu menjamin bahwa semua elemen

dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di wilayah pesisir dari 3 (tiga) kecamatan

di Kabupaten Buru Propinsi Maluku, yakni : Kecamatan Namlea, Kecamatan

Waeapo dan Kecamatan Batabual. Pemilihan ketiga lokasi ini dikarenakan ketiga

lokasi tersebut berada pada satu kesatuan wilayah ekologis, yakni wilayah

ekologis Teluk Kaiely. Selain itu, ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah

yang memiliki potensi pengembangan wilayah pesisir yang sangat besar.

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih sepuluh bulan, mulai dari bulan

Juli 2006 sampai dengan April 2007. Untuk jelasnya lokasi studi dapat dilihat

pada Gambar 3.

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan

dan pengukuran serta wawancara langsung di lapangan, serta studi kepustakaan

bagi data-data penunjang penelitian. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

sumbernya melalui hasil survei, observasi dan wawancara secara langsung di

lapangan. Data Primer, merupakan data ekologi yang meliputi

komponen-komponen fisika, kimia dan biologi, yang terdiri dari :

1) Data komponen fisik antara lain : komponen fisik kawasan pesisir yang

menyangkut data tentang, kedalaman perairan, kecerahan perairan, temperatur,

salinitas, kecepatan arus, gelombang dan pasang surut.

2) Data komponen kimia antara lain : pH, nitrat, nitrit, fosfat dan klorofil-a.

3) Data komponen biologi antara lain : data ekosistem wilayah pesisir seperti

ekosistem mangrove (luas dan tingkat pemanfaatannya, dan sebagainya),

terumbu karang, padang lamun (luasannya), dan vegetasi pantai lainnya.

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data primer ini antara lain : hand GPS,

grabs, meteran, stop watch, palem pasut, secchi disk, thermometer, refractometer,

pH meter (lakmus). Sementara lokasi stasiun pengamatan dapat dilihat dalam

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 2

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari dinas atau

instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan,

Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, BPS dan dinas-dinas terkait lainnya di

Kabupaten Buru. Data Sekunder yang terdiri dari :

(1) Data geologi, fisiologi, hidrologi, iklim, tata air, kemampuan lahan

(kelerengan dan kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, drainase, erosi tanah,

sedimentasi)

(2) Data Sosial Ekonomi dan Budaya, yang meliputi : data luas desa/kecamatan

yang menjadi lokasi penelitian, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga,

tingkat pendidikan, pendapatan, mata pencaharian, dan juga kelembagaan

yang terdapat di daerah penelitian seperti koperasi, dan tempat pendaratan

ikan (TPI).

(3) Data Kelembagaan dan Perundang-undangan serta peraturan daerah yang

berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir di lokasi penelitian.

(4) Data pemanfaatan ruang seperti peruntukan untuk kegiatan perikanan

(budidaya tambak, budidaya rumput laut, keramba jaring apung, dan

sebagainya), pariwisata, pemukiman, dan konservasi.

(5) Data Penunjang, yang meliputi : literatur-literatur penunjang dan peta-peta

yang terkait dengan penelitian, seperti :

Peta rupa bumi Kabupaten Buru.

Peta wilayah admistrasi Kabupaten Buru.

Peta wilayah perairan Kabupaten Buru.

Peta topografi dan batimetri Kabupaten Buru.

Peta pola pemanfaatan lahan Kabupaten Buru.

Citra Satelit Landsat 7 ETM+ Kabupaten Buru

Pengambilan responden dilakukan secara purposive dengan pertimbangan

responden adalah aktor/pengguna lahan yang dianggap memiliki keahlian atau

yang memiliki kemampuan dan mengerti permasalahan terkait, serta yang dapat

mempengaruhi pengambilan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak

Metode pengambilan responden dalam rangka menggali informasi/pendapat

stakeholders adalah metode expert judgement (Pendapat Pakar). Pakar ditentukan

secara purposive sampling. Pakar responden berjumlah 16 orang, yang merupakan

key persons (tokoh kunci) yang mewakili kelompok-kelompok stakeholders yang

diperoleh pada saat identifikasi stakeholders. Kelompok stakeholders ini meliputi

setiap unsur yang terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Buru,

yaitu dari unsur birokrasi yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Buru, Ketua

DPRD Kabupaten Buru, Kepala Bappeda Kabupaten Buru, Kepala-kepala Dinas

Teknis terkait (Kadis. Perikanan, Kadis. Kehutanan, Kadis. Perhubungan, Kadis.

Pendidikan), Camat dari ketiga kecamatan pada lokasi penelitian dan unsur

Kepala Desa yang diwakili oleh Kepala Desa Masarete, akademisi yang diwakili

oleh Universitas Iqra Buru, kelompok nelayan yang diwakili oleh ketua koperasi

nelayan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli pada pengelolaan

pesisir dan masyarakat umum, unsur pengusaha yang diwakili oleh pengusaha

perikanan, dan unsur masyarakat umum yang diwakili oleh Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Kabupaten Buru.

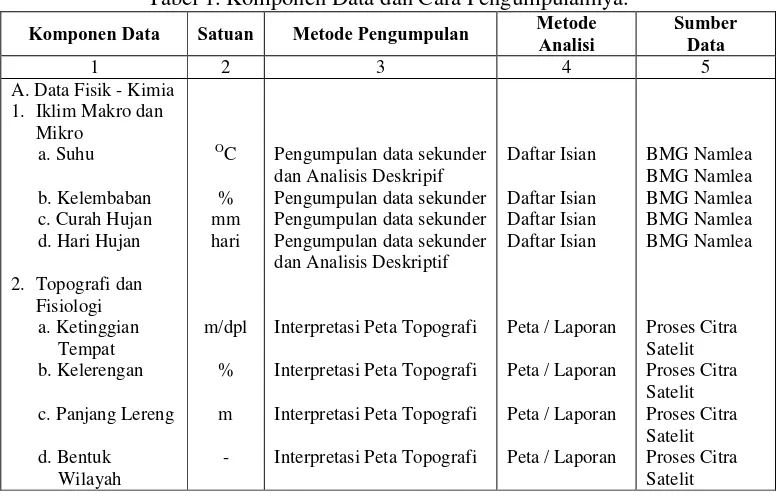

Jenis data, satuan pengukuran, metode pengumpulan dan metode analisis

serta bahan/alat yang digunakan dalam penelitian ini, disajikan dalam Tabel 1

[image:41.612.125.514.457.705.2]berikut ini.

Tabel 1. Komponen Data dan Cara Pengumpulannya.

Komponen Data Satuan Metode Pengumpulan Metode

Analisi

Sumber Data

1 2 3 4 5

A. Data Fisik - Kimia 1. Iklim Makro dan

Mikro a. Suhu

b. Kelembaban c. Curah Hujan d. Hari Hujan

2. Topografi dan Fisiologi

a. Ketinggian Tempat b. Kelerengan

c. Panjang Lereng

d. Bentuk Wilayah O C % mm hari m/dpl % m -

Pengumpulan data sekunder dan Analisis Deskripif Pengumpulan data sekunder Pengumpulan data sekunder Pengumpulan data sekunder dan Analisis Deskriptif

Interpretasi Peta Topografi

Interpretasi Peta Topografi

Interpretasi Peta Topografi

Interpretasi Peta Topografi

Daftar Isian

Daftar Isian Daftar Isian Daftar Isian

Peta / Laporan

Peta / Laporan

Peta / Laporan

Peta / Laporan

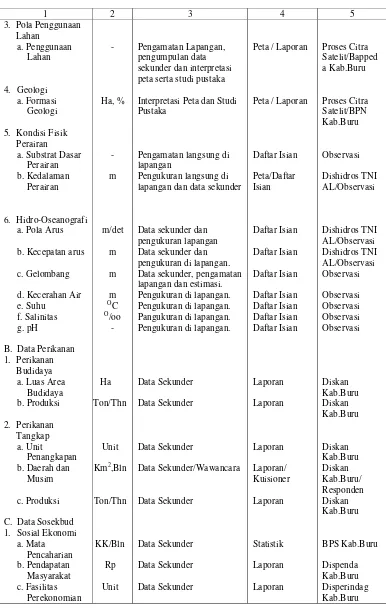

Tabel 1. (Lanjutan)

1 2 3 4 5

3. Pola Penggunaan Lahan

a. Penggunaan Lahan

4. Geologi a. Formasi

Geologi

5. Kondisi Fisik Perairan

a. Substrat Dasar Perairan b. Kedalaman

Perairan

6. Hidro-Oseanografi a. Pola Arus

b. Kecepatan arus

c. Gelombang

d. Kecerahan Air e. Suhu

f. Salinitas g. pH

B. Data Perikanan 1. Perikanan

Budidaya a. Luas Area

Budidaya b. Produksi

2. Perikanan Tangkap

a. Unit

Penangkapan b. Daerah dan

Musim

c. Produksi

C. Data Sosekbud 1. Sosial Ekonomi

a. Mata Pencaharian b. Pendapatan Masyarakat c. Fasilitas Perekonomian - Ha, % - m m/det m m m O C O /oo - Ha Ton/Thn Unit

Km2,Bln

Ton/Thn KK/Bln Rp Unit Pengamatan Lapangan, pengumpulan data sekunder dan interpretasi peta serta studi pustaka

Interpretasi Peta dan Studi Pustaka

Pengamatan langsung di lapangan

Pengukuran langsung di lapangan dan data sekunder

Data sekunder dan pengukuran lapangan Data sekunder dan pengukuran di lapangan. Data sekunder, pengamatan lapangan dan estimasi. Pengukuran di lapangan. Pengukuran di lapangan. Pangukuran di lapangan. Pengukuran di lapangan.

Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder/Wawancara Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder

Peta / Laporan

Peta / Laporan

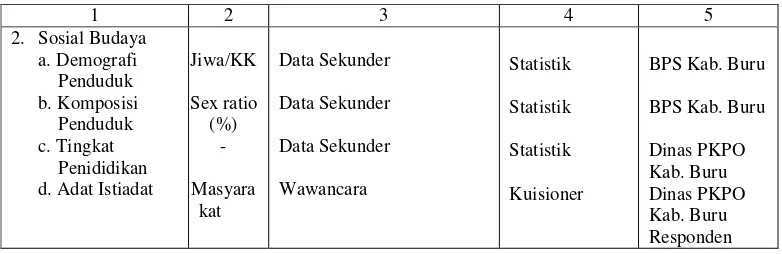

[image:42.612.126.512.98.706.2]Tabel 1. (Lanjutan)

1 2 3 4 5

2. Sosial Budaya a. Demografi

Penduduk b. Komposisi

Penduduk c. Tingkat

Penididikan d. Adat Istiadat

Jiwa/KK

Sex ratio (%)

-

Masyara kat

Data Sekunder

Data Sekunder

Data Sekunder

Wawancara

Statistik

Statistik

Statistik

Kuisioner

BPS Kab. Buru

BPS Kab. Buru

Dinas PKPO Kab. Buru Dinas PKPO Kab. Buru Responden

Perencanaan pengeloalaan didasarkan pada hasil analisis kesesuaian lahan

yang mengintegrasikan biogeofisik kawasan pesisir dan lautan Kabupaten Buru.

Alur sistematika proses penelitian yang dilaksanakan dapat dilihat pada Gambar 3

[image:43.612.124.515.104.231.2]Gambar 3. Alur Sistematika Proses Penelitian 2