PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN ADOPSI INOVASI

BUDIDAYA KEDELAI JENUH AIR DAN PENGARUHNYA

TERHADAP PENDAPATAN USAHATANI

(Kasus: Lampung Timur)

NUR ELISA FAIZATY

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Proses Pengambilan Keputusan Adopsi Inovasi Budidaya Kedelai Jenuh Air dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Usahatani di Desa Labuhan Ratu Enam, Lampung Timur adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

NUR ELISA FAIZATY. Proses Pengambilan Keputusan Adopsi Inovasi Budidaya Kedelai Jenuh Air dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Usahatani. Dibimbing oleh AMZUL RIFIN dan NETTI TINAPRILLA.

Laju penurunan produksi kedelai di Indonesia yang mencapai 3.83% per tahun selama dua dekade terakhir terutama disebabkan oleh menyusutnya luas lahan panen yang sangat signifikan (lebih dari 60%). Hal ini akibat dari sejumlah besar lahan panen kedelai masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (71.8%) dimana pemanfaatan lahannya semakin kompetitif. Oleh karena itu, perluasan areal panen ke lahan suboptimal, terutama di luar Pulau Jawa, perlu dilakukan. Untuk mendukung upaya tersebut, inovasi budidaya jenuh air (BJA) yang memanfaatkan lahan rawa dinilai tepat sebagai salah satu solusi yang menjanjikan karena mampu meningkatkan produktivitas tanaman kedelai hingga 2.9 ton/ha. Selain itu, kesejahteraan petani kedelai dapat turut ditingkatkan seiring dengan tingginya produktivitas yang dihasilkan. Karena BJA merupakan sebuah inovasi yang akan didifusikan secara luas kepada petani, maka kajian tentang proses keputusan adopsinya oleh para petani penting untuk dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis proses pengambilan keputusan adopsi teknologi BJA, (2) menganalisis struktur penerimaan, biaya, pendapatan, dan R/C rasio usahatani kedelai BJA berdasarkan tingkat implementasinya, (3) dan menguji perbedaan pendapatan petani berdasarkan tingkat implementasi teknologi BJA yang dilakukan. Penelitian ini melibatkan 25 petani adopter potensial di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, yang merupakan sasaran program difusi teknologi kedelai BJA LPPM IPB.

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu difusi inovasi Rogers untuk analisis proses pengambilan keputusan adopsi teknologi dan analisis usahatani untuk struktur biaya dan penerimaan petani. Analisis tentang proses pengambilan keputusan dibagi ke dalam empat hal pokok: (1) deskripsi jaringan komunikasi dan tahapan proses keputusan inovasi yang terbentuk, (2) variabel karakteristik responden yang berpengaruh pada tahap pengenalan, menggunakan uji KruskallWallis, (3) variabel karakteristik inovasi yang berpengaruh pada tahap persuasi, menggunakan uji Korelasi Spearman, dan(4) hubungan antartahapan proses, menggunakan uji Korelasi Spearman dan Mann Whitney.Disamping itu, penelitian ini menghitung penerimaan, biaya, dan pendapatan petani kedelai teknologi BJA pada tingkat kategori implementasi yang berbeda, serta menganalisis tingkat perbedaannya dengan uji MannWhitney.

pemanenan masih kurang. Selanjutnya, dari uji Korelasi Peringkat Spearman pada 5%

, tingkat persuasi yang dirasakan oleh petanitentang BJA ternyata berhubungan secara signifikan dengan aspek kerumitan (rs = –0.423) dan kemungkinan dicoba (rs = 0.448), namun tidak dengan kesesuaian dan kemungkinan diamati. Teknik penanaman dan pengairan menjadi unsur yang paling sering dinyatakan tidak suka oleh reponden pada tahap persuasi ini, yakni berturutturut sebesar 32% dan 60%. Kemudian, 10 orang memutuskan untuk mengadopsi BJA, dan 15 orang sisanya menolak. Dari 10 orang tersebut, tujuh orang diantaranya dapat dikategorikan mengimplementasikan BJA dengan tingkat tinggi, dan tiga orang lainnya rendah. Pada akhirnya, hanya enam orang (semuanya dari kelompok kategori implementasi tinggi) yang mengukuhkan keputusan adopsinya.

Dalam proses keputusan inovasi BJA, antartahapan secara berurutan terbukti mempunyai hubungan positif yang signifikan. Dari uji Koefisien Korelasi Spearman diperoleh rs sebesar 0.457 untuk tahap pengenalan dengan persuasi, 0.486 untuk persuasi dengan pengambilan keputusan, dan 0.873 untuk implementasi dengan konfirmasi, dimana ketiganya signifikan pada taraf nyata 5%. Namun demikian, hasil uji MannWhitney terhadap kelompok petani adopter dan nonadopter tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dalam nilai pada tahap pengambilan keputusannya. Hasil ini mengindikasikan pula adanya disonansi (ketidaksesuaian sikap dan tindakan) responden dalam keputusan inovasi BJA ini.

Untuk analisis struktur biaya, penerimaan, dan pendapatan usahatani kedelai BJA, petani dibedakan menjadi tiga kelompok berdasarkan tingkat implementasi teknologi BJA dan jenis polong yang dipanen, yaitu tingkat tinggi polong tua, tingkat tinggi polong muda, dan tingkat rendah polong tua. Usahatani kedelai BJA dengan implementasi tinggi yang dipanen polong tua menghasilkan produktivitas lebih tinggi yang ditandai dengan penerimaan tunai lebih besar (Rp 18 701 185.62) daripada implementasi rendah (Rp 7 751 945.46). Namun demikian, penerimaan tunai dari implementasi BJA tinggipolong muda masih lebih rendah daripada implementasi rendah polongtua (11 318 680.00). Pada struktur biaya, komponen terbesar dan paling berpengaruh adalah tenagakerja, sehingga perbedaan tingkat implementasi teknologi juga berdampak pada biaya ratarata per hektar usahatani. Biaya ratarata per hektar usahatani kedelai BJA dengan tingkat implementasi tinggi sebesar Rp 9 688 066.75 untuk polong tua, dan sebesar Rp 7 861 094.88 untuk polong muda, sedangkan untuk tingkat implementasi rendah sebesar Rp 8 772 851.23.

Analisis terhadap pendapatan(baik atas biaya tunai maupun atas biaya total) usahatani kedelai BJA pada berbagai tingkat implementasi dan jenis polong kedelai menunjukkan hasil yang berbedabeda. Semuanya bernilai positif, kecuali pendapatan atas biaya total dari usahatani kedelai BJA implementasi rendah yang dipanen polong tua. Nilai rasio R/C pada implementasi teknologi BJA kategori tinggi juga lebih besar daripada nilai rasio R/C kedua kelompok lainnya. Hasil uji statistik selanjutnya menunjukkan adanya perbedaan pendapatan tunai usahatani yang signifikan antara petani tingkat implementasi teknologi tinggi dengan tingkat implementasi rendah. Dengan demikian, implementasi BJA terbukti membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani.

SUMMARY

NUR ELISA FAIZATY. The InnovationDesicion Process of Soybean Saturated Soil Culture Technology and Its Impact on Farm Income. Supervised by AMZUL RIFIN dan NETTI TINAPRILLA.

The soybean production in Indonesia has shown a declining rate by 3.83% for the last two decades due to the significant reduction (by more than 60%) of the harvested area. It is as the result of the fact that the very large amounts of soybean crop land (71.8%) have been still concentrated in Java in which the its use has become more and more competitive. Thus, the expansion of soybean crop land to suboptimal land, especially outside Java, should be set up. In response to this condition, saturatedsoil culture (SSC) innovation utilizing wetland is considered one of the promising solution as it can increase the soybean productivity to 2.9 tons/ha. It can also increase the farmers’s welfare. As SSC is a kind of innovation that would be diffused widely into farmers, the study of its innovationdecision process should be undertaken.

The purposes of this research are (1) to study the innovationdecision process of soybean SSC technology, (2) to analyze the structure of revenue, cost, income, R/C ratio in soybean SSC farm regarding its level of implementation, and (3) to examine the difference in income by the level of SSC implementation. It involved 25 farmers of potential adopter in East Lampung Regency, Lampung Province, one of the targeted areas of SSC diffusion program of LPPM IPB.

Two main approaches were used in this research, i.e. Rogers’ theory of innovation diffusion and farm income analysis. The innovationdecision process of soybean SSC was divided into four main group of analysis: (1)communication channel and general description of stages in the innovation decision, (2) influential variables of respondents’ characteristics on the knowledge stage using KruskallWallis test, (3) influential variables of the innovation’s attributes on the persuasion stage using Spearman Correlation test, and (4) correlation between the stages of innovation decision process using Spearman Correlation test and Mann Whitney test. In addition, this research evaluated the structure of revenues, costs, and income of soybean farmers implementing SSC by different levels of implementation, and subsequently analyzed the significance of the difference using MannWhitney test.

Cultivation and irrigation technique placed on the buttom list of SCC elements toward which most respondents were unfavorable by 32% and 60% respectively. In the next stage, 10 people decided to adopt SSC, and the remaining 15 not. Then, 7 of the 10 people highly implemented SSC. Finally, there were only six people (all had highly implemented SSC) who confirmed their adoption.

In SSC innovationdecision, each stage, one after the other, had a significant positive correlation. The Spearman Correlation test resulted in rs = 0.457 for the knowledge and persuasion stage, 0.486 for the persuasion and decision, and 0.873 for the implementation and confirmation; all of them were significant at 5% significance level. However, the MannWhitney test did not show any significant differences in the score of decision stage between adopters and nonadopters. This result indicated dissonance, the discrepancy between attitude and decision, in the respondents’ behavior toward the SSC.

For the analysis of cost structure, revenue, and income, the SSC implemented soybean farmers were divided into three groups based on their level of technology implementation and level of bean ripeness when harvested, i.e. highlyimplemented with ripe beans, highlyimplemented with green beans, and lowlyimplemented with ripe beans. The soybean farmers with highly implemented SSC and ripe beans harvest got higher cash revenue and, thus, better productivity by Rp 18 701 185.62 than did those with lowlyimplemented SSC by Rp 7751 945.46. However, the cash revenue of farmers with green beans and highlyimplemented SSC was still lower than of those with ripe beans and lowly implemented SSC (Rp 11 318 680.00). In the structure of cost, the largest and the most influential component was labor force, also in accordance with the level of technology implementation, which in turn would affect the average cost per hectare of soybean farming. The average cost of soybean farming with highly implemented SSC was Rp 9 688 066.75 for ripe beans, and Rp 7 861 094.88 for green beans. The average cost per hectare of those with lowlyimplemented SSC was Rp 8 772 851.23.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi UndangUndang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Agribisnis

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN ADOPSI INOVASI

BUDIDAYA KEDELAI JENUH AIR DAN PENGARUHNYA

TERHADAP PENDAPATAN USAHATANI

(Kasus: Lampung Timur)

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2016

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karuniaNya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2014 ini ialah perilaku usahatani dan proses adopsi teknologi pertanian, dengan judul Proses Pengambilan Keputusan Adopsi Inovasi Budidaya Kedelai Jenuh Air dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Usahatani (Kasus: Lampung Timur).

Ucapan terima kasih penulis sampaikan keoada pihakpihak yang membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr Amzul Rifin, SP, MA dan Ibu Dr Ir Netti Tinaprilla, MM selaku pembimbing, atas kesabaran dalam membimbing dan memberikan segenap waktu dan pemikiran,

2. Ibu Dr Ir Anna Fariyanti, MSi selaku evaluator kolokium,

3. Bapak Dr Suharno dan Ibu Dr Ir Dwi Rachmina, MSi selaku dosen penguji,

4. Ibu Ir Siti Sugiah M Mugniesyah, MS dan Prof Dr Munif Ghulamahdi yang telah banyak memberi saran dan masukan,

5. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada tim PI Kedelai 2014, Kepala dan segenap staf Dinas Pertanian Propinsi Lampung, PPL di Desa Labuhan Ratu Enam, serta segenap responden yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data,

6. Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pemberi Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP DN),

7. Ungkapan terima kasih, hormat, dan pelukan hangat, disampaikan kepada kedua orang tua, terutama: ibu, ibu, ibu (setelah berjuang hampir 2 tahun melawan penyakitnya, dalam tahap akhir proses penyelesaian tesis ini beliau telah berpulang. Engkau tak lekang batas ruang dan waktu, bu. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tak terbatas dan tak pernah sanggup terbalas olehku). Suami dan calon bayi yang terkasih, selalu menemani dalam suka duka, terima kasih atas kesabaran, doa, dan pengorbanan. Adikadik, serta seluruh keluarga atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini.

8. Temanteman seperjuangan di MSA 4 yang telah mengisi harihari penulis selama menempuh studi di MSA, serta seluruh staf akademik dan administrasi di lingkungan Departemen Agribisnis dan Sekolah Pascsarjana, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi ini. 9. Rekan kerjadi Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan

(Incubie IPB), atas bimbingan, pelajaran, pengalaman, dan kebersamaan yang bernilai.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juni 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN viii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 6

Tujuan Penelitian 9

Manfaat Penelitian 9

Ruang Lingkup Penelitian 10

TINJAUAN PUSTAKA 10

Teknologi Budidaya Jenuh Air 10

Difusi Inovasi dan Proses Pengambilan Keputusan Adopsi Inovasi 11

Pendapatan Usahatani 12

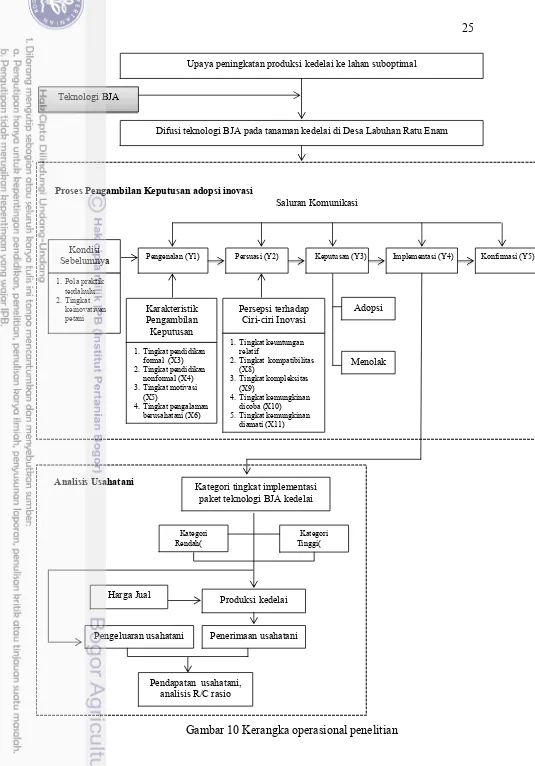

KERANGKA PEMIKIRAN 14

Kerangka Pemikiran Teoritis 14

Kerangka Pemikiran Operasional 23

METODE PENELITIAN 26

Lokasi dan Waktu Penelitian 26

Jenis dan Sumber Data 26

Metode Penentuan Responden 27

Metode Pengolahan dan Analisis Data 27

KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 34

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 34

Karakteristik Petani Calon Adopter Teknologi Budidaya kedelai jenuh

air 38

HASIL DAN PEMBAHASAN 40

Keragaan Usahatani Kedelai BJA di Desa Labuhan Ratu Enam 40 Proses Pengambilan Keputusan adopsi inovasiBudidaya Kedelai Jenuh

Air di Desa Labuhan Ratu Enam 47

Analisis Pendapatan Usahatani Kedelai pada berbagai Tingkat

Implementasi Paket Teknologi BJA 61

Implikasi Kebijakan 68

PENUTUP 69

Simpulan 69

Saran 70

LAMPIRAN 75

DAFTAR TABEL

1. Luas panen, produktivitas dan produksi kedelaiIndonesia tahun 1993

2013 2

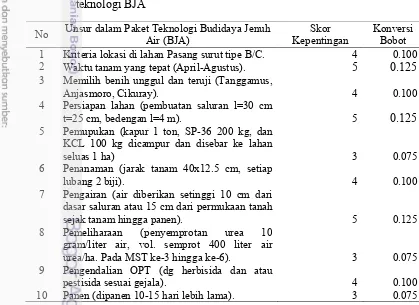

2. Luas lahan rawa menurut wilayah dan statusnya di Indonesia 5 3. Produksi kedelai Propinsi Lampung tahun 20012013 8 4. Tingkat kepentingan dan konversi bobot unsurunsur dalam paket

teknologi BJA 28

5. Komponen analisis pendapatan usahatani kedelai jenuh air 32 6. Distribusi penduduk Desa Labuhan Ratu Enam berdasarkan jenis

pekerjaan pada tahun 2012 35

7. Distribusi penduduk Desa Labuhan Ratu Enam berdasarkan tingkat

pendidikan pada tahun 2012 36

8. Luas lahan Desa Labuhan Ratu Enam berdasarkan penggunaan pada

tahun 2012 37

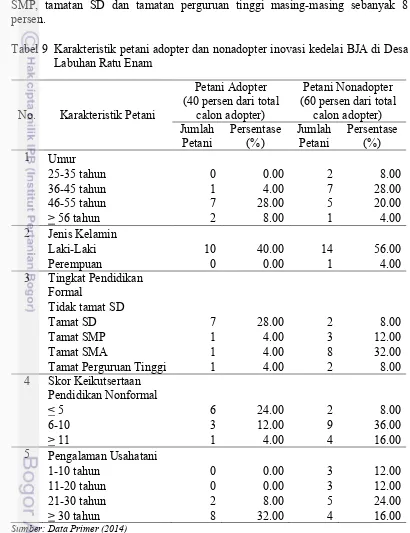

9. Karakteristik petani adopter dan nonadopter inovasi kedelai BJA di Desa

Labuhan Ratu Enam 39

10. Ratarata kebutuhan fisik pupuk sebagai input produksi usahatani kedelai jenuh air di Desa Labuhan Ratu Enam musim tanam 2014 45 11. Nilai penyusutan peralatan usahatani kedelai jenuh air di Desa Labuhan

Ratu Enam pada musim tanam tahun 2014 47

12. Jumlah dan persentase responden yang mengenal unsur dalam paket teknologi budidaya kedelai jenuh air di Desa Labuhan Ratu Enam 49 13. Mean rank dan hasil uji beda variabel dalam karakteristik responden

terhadap tahap pengenalan adopsi inovasi budidaya kedelai jenuh air 51 14. Jumlah dan persentase responden yang menyukai unsur dalam paket

teknologi budidaya kedelai jenuh air 53

15. Hasil uji Korelasi Spearman karakteristik inovasi dengan tahap persuasi dalam pengambilan keputusan adopsi inovasi budidaya kedelai jenuh air 54 16. Jumlah dan persentase responden yang mengadopsi dan menolak paket

teknologi budidaya kedelai jenuh air di Desa Labuhan Ratu Enam 55 17. Jumlah dan persentase responden yang mengimplementasikan paket

teknologi budidaya kedelai jenuh air menurut jumlah paket di Desa

Labuhan Ratu Enam 56

18. Jumlah dan persentase petani adopter yang mengimplementasikan unsur dalam paket inovasi budidaya kedelai jenuh air 57 19. Jumlah petani yang melanjutkan adopsi dan menolak adopsi inovasi

budidaya kedelai jenuh air di Desa Labuhan Ratu Enam 58 20. Hasil uji Korelasi Spearman antartahapan dalam inovasi budidaya

kedelai jenuh air 59

21. Mean rank dan hasil uji statistik pengambilan keputusan pada kelompok

petani adopter dan petani nonadopter 60

22. Jumlah dan persentase responden yang mengalami disonansi pada proses

keputusan inovasi kedelai BJA 61

23. Penerimaan ratarata usahatani kedelai berdasarkan tingkat implementasi adopsi inovasi teknologi budidaya kedelai jenuh air di Desa Labuhan

24. Biaya ratarata per hektar usahatani kedelai berdasarkan tingkat implementasi adopsi inovasi teknologi budidaya jenuh air di Desa

Labuhan Ratu Enam musim tanam tahun 2014 65

25. Analisis ratarata pendapatan usahatani kedelai berdasarkan tingkat implementasi adopsi inovasi teknologi budidaya jenuh air di Desa

Labuhan Ratu Enam tahun 2014 67

26. Mean rank dan hasil uji statistik pendapatan tunai per hektar kelompok petani adopter BJA implementasi tinggi dan implementasi rendah 68

DAFTAR GAMBAR

1. Konsumsi kedelai nasional tahun 20002012 1

2. Laju penurunan areal tanam dan produksi kedelai Indonesia 2 3. Sebaran geografis kedelai di Indonesia tahun 2013 3

4. Sketsa teknologi budidaya jenuh air 10

5. Klasifikasi lahan pasang surut 16

6. Model proses pengambilan keputusan inovasi 18

7. Kurva fungsi produksi 22

8. Hubungan antara kurva fungsi produksi dengan AP dan MP 22 9. Perubahan kurva fungsi produksi akibat perubahan teknologi 23

10. Kerangka operasional penelitian 25

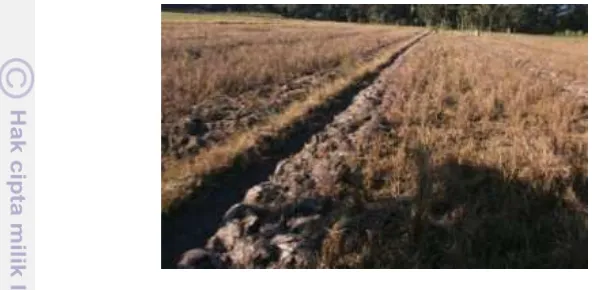

11. Pembuatan saluran air pada bedengan lahan kedelai BJA 41

12. Kondisi jenuh air pada lahan kedelai BJA 42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi aktivitas usahatani kedelai jenuh air di Desa Labuhan Ratu

Enam 76

2. Hasil output SPSS uji hubungan antartahap pengambilan keputusan

adopsi budidaya kedelai jenuh air 78

3. Hasil output SPSS uji beda karakteristik responden dengan tahap

pengenalan 80

4. Hasil output SPSS uji hubungan persepsi karakteristik inovasi dengan

tahap persuasi 82

5. Hasil output SPSS uji beda penerimaan usahatani berdasarkan kategori implementasi paket teknologi budidaya kedelai jenuh air 84 6. Skor persepsi karakteristik inovasi dan tahap pengenalan 85 7. Curahan tenaga kerja budidaya kedelai jenuh air di Desa Labuhan Ratu

PENDAHULUAN

Latar Belakang

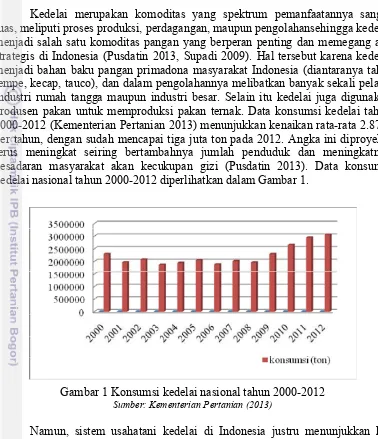

Kedelai merupakan komoditas yang spektrum pemanfaatannya sangat luas, meliputi proses produksi, perdagangan, maupun pengolahansehingga kedelai menjadi salah satu komoditas pangan yang berperan penting dan memegang arti strategis di Indonesia (Pusdatin 2013, Supadi 2009). Hal tersebut karena kedelai menjadi bahan baku pangan primadona masyarakat Indonesia (diantaranya tahu, tempe, kecap, tauco), dan dalam pengolahannya melibatkan banyak sekali pelaku industri rumah tangga maupun industri besar. Selain itu kedelai juga digunakan produsen pakan untuk memproduksi pakan ternak. Data konsumsi kedelai tahun 20002012 (Kementerian Pertanian 2013) menunjukkan kenaikan ratarata 2.87% per tahun, dengan sudah mencapai tiga juta ton pada 2012. Angka ini diproyeksi terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kecukupan gizi (Pusdatin 2013). Data konsumsi kedelai nasional tahun 20002012 diperlihatkan dalam Gambar 1.

Gambar 1 Konsumsi kedelai nasional tahun 20002012 Sumber: Kementerian Pertanian (2013)

2

Tabel 1 Luas panen, produktivitas, produksi kedelai Indonesia tahun 19932013

Tahun Luas Panen (ha) Luas Panen (%) Perkembangan Produksi (Ton) Perkembangan Produksi (%) Produktivitas (kuintal/ha)

1993 1468316 1707126 11.63

1994 1406038 4.24 1564179 8.37 11.12

1995 1476284 5.00 1679092 7.35 11.37

1996 1277736 13.45 1515937 9.72 11.86

1997 1118140 12.49 1356108 10.54 12.13

1998 1094262 2.14 1304950 3.77 11.93

1999 1151079 5.19 1382848 5.97 12.01

2000 824484 28.37 1017634 26.41 12.34

2001 678848 17.66 826932 18.74 12.18

2002 544522 19.79 673056 18.61 12.36

2003 526796 3.26 671600 0.22 12.75

2004 565155 7.28 723483 7.73 12.80

2005 621541 9.98 808353 11.73 13.01

2006 580534 6.60 747611 7.51 12.88

2007 459116 20.91 592534 20.74 12.91

2008 590956 28.72 775710 30.91 13.13

2009 722791 22.31 974512 25.63 13.48

2010 660823 8.57 907031 6.92 13.73

2011 622254 5.84 851286 6.15 13.68

2012 567624 8.78 843153 0.96 14.85

2013 550793 2.97 779992 7.49 14.16

Sumber:Diolah dari BPS (2014)

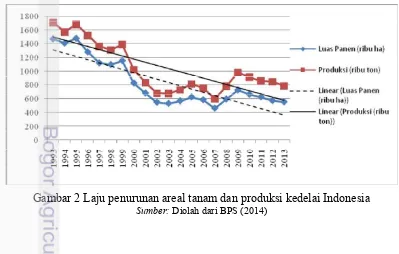

Berdasarkan data tersebut, ratarata penurunan luas lahan produksi kedelai mencapai 3.83% per tahun, sedangkan ratarata penurunan produksi kedelai sebesar 2.84% per tahun. Angka laju penurunan luas panen dan jumlah produksi kedelai yang cukup tinggi, secara jangka panjang akan mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia akan kedelai. Laju penurunan areal panen dan jumlah produksi kedelai ditampilkan dalam Gambar 2.

3 Meskipun faktor produktivitas menunjukkan peningkatan, jumlah produksi kedelai yang terus menurun tersebut diduga diakibatkan oleh faktor penurunan jumlah areal panen kedelai yang sangat signifikan. Hal tersebut, salah satunya dikarenakan areal panen kedelai yang masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, yaitu sebesar 71.8 persen.Urutan selanjutnya adalah Sumatera (10.4 persen), Nusa Tenggara (9.0 persen), dan Sulawesi (7.0 persen). Padahal, penggunaan lahan di Pulau Jawa dan Bali semakin kompetitif untuk sektor industri, jasa, dan pertanian komoditas lain yang lebih menguntungkan. Tingkat kebergantungan produksi pangan Indonesia yang sebagian besar diproduksi di Pulau Jawa menjadi cukup riskan, karena skala usahatani di Pulau Jawa relatif kecil sehingga efisiensi usahatani sulit ditingkatkan (Sudana 2005), dan juga terkendala persaingan dengan komoditas lain yang lebih menguntungkan (Ghulamahdi et al. 2009, Adisarwanto dan Wudianto 2002).Secara geografis, produksi kedelai tersebar di berbagai wilayah di Indonesia digambarkan pada Gambar 3.

Gambar 3 Sebaran geografis kedelai di Indonesia tahun 2013 Sumber:Bappenas (2013)

Oleh karena itu, jumlah produksi kedelai nasional hanya mampu mencukupi sekitar 30% saja dari total kebutuhan Indonesia akan kedelai. Sehingga membuat ketergantungan impor kedelai Indonesia masih sangat tinggi. Bagi negara berkembang, kemandirian pangan merupakan kunci utama untuk memperkokoh ketahanan pangan. Ketergantungan pada impor pangan dapat mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik (Rasahan 1999 dalam Supadi 2009).

Terlebih, sebagian besar produksi kedelai dunia yang diproduksi Amerika Serikat, Brazil dan Argentina (78.71 persen dari total produksi) dikonsumsi oleh negara produsennya sendiri, sisanya diimpor oleh sekitar 143 negara. Melihat kondisi diatas, dapat dikatakan bahwa pasokan kedelai yang ada di pasar dunia cukup tipis, yang diperebutkan oleh 146 negara. Hal tersebut membuat harga harga pangan (termasuk kedelai) merangkak naik dan anjlok secara fluktuatif.

4

berimbas pada peningkatan serangan OPT dan penyakit hewan, menurunnya produktivitas dan menurunnya kualitas panen, (3) subsidi ekspor negara produsen pesaing membuat harga komoditas dalam negeri menjadi tertekan dan tidak kompetitif, (4) ketersediaan produksi pangan global terbatas, sementara kebutuhan terus meningkat, dan (5) aksi para spekulan global yang dulu hanya bermain pada bursa energi, kini juga bermain pada bursa komoditas. Kondisi tersebut menjadikan pertanian Indonesia dihadapkan pada tantangan berat.

Pemerintah dalam RPJMN 20152019 merumuskan target sasaran bidang yang salah satunya berupa pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri (Bappenas 2014). Sejak tahun 2000 hingga kini, pemerintah mencoba melakukan upaya untuk peningkatan produksi kedelai.

Beberapa pendekatan yang dilakukan antara lain program pengapuran, supra insus, opsus kedelai, dan program gema palagung (Adisarwanto dan Wudianto 2002). Pada tahun 2012 Kementerian Pertanian telah meluncurkan “Gerakan Tanam Kedelai Nasional” dalam upaya mempercepat peningkatan produksi kedelai nasional. Kegiatan yang terkait dengan program tersebut antara lain adalah peningkatan produksi, perluasan areal tanam, percepatan penyedaiaan benih, dan stabilisasi harga. SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) merupakan salah satu teknologi yang dinilai dapat meningkatan produksi kedelai. SLPTT adalah Sekolah Lapang bagi petani dalam menerapkan teknologi usahatani melalui penggunaan input produksi yang efisien spesifik lokasi sehingga mampu menghasilkan produktivitas tinggi. Namun dalam implementasinya SLPTT masih banyak terdapat kekurangan sehingga belum bisa secara nyata meningkatkan produksi kedelai nasional (Supriadi et al. 2012).Upaya perluasan areal tanam kedelai hanya memanfaatkan ruang tumbuh di bawah tegakan tanaman jati. Kegiatan pengembangan dari hasil demfarm budidaya kedelai di Kabupaten Ngawi tahun 20112012 yang dikembangkan di KPH Telawa Kabupaten Boyolali. Demfarm budidaya kedelai di kawasan hutan jati di KPH Telawa mencakup areal seluas 6.5 ha (Bappenas 2013). Efektivitas upaya ini belum teruji, juga bukan solusi untuk desentralisasi usahatani di luar Jawa. Dengan demikian, berbagai upaya peningkatan produksi kedelai belum memenuhi target yang diharapkan.

Salah satu alternatif upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi kedelai di Indonesia adalah memperluas areal tanam, khususnya di luar Pulau Jawa, mengingat potensi lahan di luar Pulau Jawa masih cukup tinggi. hal tersebut juga yang telah dilakukan oleh India, Brazil dan Argentina. Negara negara tersebut melakukan peningkatan luas areal panen secara besarbesaran sampai ratusan ribu hektar per tahun sehingga berhasil tampil menjadi produsen utama dan eksportir kedelai dunia. Belajar dari hal tersebut, perluasan areal panen merupakan tumpuan utama masa depan produksi kedelai Indonesia (Adisarwanto dan Wudianto 2002).

5 genangannya dipengaruhi pasang surut air laut) memenuhi unsurunsur iklim dominan yang mempengaruhi produksi kedelai, yaitu kecukupan ketersediaan air, radiasi/intensitas sinar matahari dan suhu yang tinggi (Ghulamahdiet al. 2009).

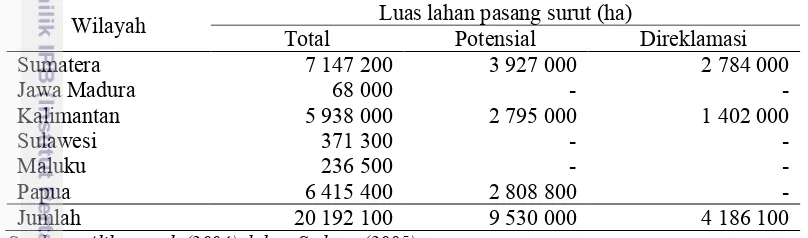

Menurut Alihamsyah (2004) dalam Sudana (2005), luas pasang surut masih sangat luas dan besar potensinya. Total luasan lahan pasang surut mencapai 20.1 juta ha, yang sebagian besar tersebar di tiga pulau, yaitu Sumatera (7.1 juta ha), Kalimantan (5.9 juta ha), dan Papua (6.4 juta ha). Dari luasan tersebut, lahan yang potensial diusahakan untuk usaha pertanian adalah kurang lebih 9.5 juta ha, yang terdiri dari 3.9 juta ha di Pulau Sumatera, 2.7 juta ha di Pulau Kalimantan, dan 2.8 juta ha di Pulau Papua. Namun, dari luasan potensial lahan pasang surut yang tersedia, baru sekitar 44 persen (4.1 juta hektar) saja yang telah diusahakan (direklamasi) oleh penduduk lokal maupun oleh pemerintah melalui program transmigrasi. Data luas lahan rawa menurut wilayah dan statusnya di Indonesia disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Luas lahan rawa menurut wilayah dan statusnya di Indonesia

Wilayah Total Luas lahan pasang surut (ha) Potensial Direklamasi

Sumatera 7 147 200 3 927 000 2 784 000

Jawa Madura 68 000

Kalimantan 5 938 000 2 795 000 1 402 000

Sulawesi 371 300

Maluku 236 500

Papua 6 415 400 2 808 800

Jumlah 20 192 100 9 530 000 4 186 100

Sumber : Alihamsyah (2004) dalam Sudana (2005) Keterangan : (-) data tidak tersedia

Namun perluasan areal panen kedelai ke lahan rawa pasang surut bukan tanpa kendala. Lahan suboptimal (termasuk di dalamnya lahan rawa pasang surut) sering mengalami kekeringan, memiliki kandungan bahan organik rendah (kesuburan tanah yang rendah), termasuk kandungan unsur kimia tertentu yang menghambat pertumbuhan tanaman seperti pH yang rendah, kandungan Al, Mn, Fe yang bersifat racun bagi tanaman (Ghulamahdi et al. 2009, Makarimet al. 2005). Dari ketiganya, lahan pasang surut memenuhi unsurunsur iklim dominan yang mempengaruhi produksi kedelai, yaitu kecukupan ketersediaan air, radiasi/intensitas sinar matahari dan suhu yang tinggi (Ghulamahdi et al. 2009).

6

Secara sederhana, teknologi BJA merupakan penanaman dengan memberikan irigasi terus menerus dan membuat tinggi muka air tetap tinggi, sehingga lapisan dibawah perakaran jenuh air (Hunteret al. 1980). Pada beberapa penelitian skala demplot, potensi biologis kedelai BJA mencapai 4.0 ton/hektar (Ghulamahdi et al. 2009). Dengan memperhitungkan risiko dan bias penerapan paket teknologi BJA, teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas kedelai hingga 2.1 ton/ha2.9 ton/ha.

Namun, sebagai sesuatu yang sifatnya baru, beragam inovasi pertanian yang didifusikan kepada petani tidak serta merta langsung diterima dan diterapkan oleh petani. Hal tersebut karena, difusi inovasi adalah proses membawa ideide baru dari pencipta atau pembagi informasi kepada penerima informasi. Sebagai sesuatu yang baru, seringkali difusi inovasi membawa suatu ketidakpastian bagi komunitas penerimanya. Komunitas penerima inovasi kemudian akan melakukan adopsi atau bersikap resisten terhadap ideide baru tersebut (Rogers 1983).

Menurut teori kognitif, dijelaskan bahwa individu akan memilih alternatif yang membawa manfaat yang sebesarbesarnya bagi dirinya. Petani menggunakan kekuatan berpikir sebagai bahan pertimbangannya. Selain proses kognitif, penerimaan teknologi oleh petani juga merupakan proses persepsi. Proses persepsi merupakan proses yang didahului oleh proses penginderaan yang diterimanya dari stimulus yang diterima melalui alat indera. Petani mempunyai cara belajarnya sendiri sebelum sampai pada keputusan dari sejumlah pilihan teknologi yang mereka anggap tepat untuk digunakan dalam usahatani rumah tangga petani. Sehingga pengambilan keputusan adopsi inovasi di tingkat individu cenderung bersifat opsional (Mugniesyah dan Lubis 1990).

Difusi teknologi BJA untuk meningkatkan perluasan areal tanam kedelai di lahan pasang surut perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi nasional kedelai yang secara jangka panjang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor. Selain itu, inovasi ini dapat diharapkan meningkatkan taraf kesejahteraan petani seiring dengan pertambahan pendapatan dari peningkatan produktivitas tanam kedelai yang mereka tanam. Untuk itu, sebagai salah satu bentuk inovasi dalam bidang pertanian yang akan didifusikan secara luas pada petani, maka penelitian yang mengkaji proses pengambilan keputusan teknologi BJA pada tanaman kedelai oleh petani adopter potensial melalui pendekatan difusi inovasi penting untuk dilakukan.

Perumusan Masalah

Desentralisasi areal tanam kedelai menarget pada lahan pasang surut di luar Pulau Jawa, salah satunya adalah Sumatera yang memiliki luas lahan pasang surut potensial terbesar dibandingkan pulau lainnya. Melalui LPPM IPB, paket teknologi budidaya jenuh air yang formulasikan oleh peneliti IPB dan menjadi penelitian unggulan IPB ingin didifusikan kepada masyarakat agar hasilhasil penelitian dapat diaplikasikan dan diambil manfaatnya secara luas oleh masyarakat. Sebagai upaya awal, LPPM IPB melakukan program difusi inovasi budidaya kedelai jenuh air di propinsi Lampung.

7 Lampung pada tahun 2001 mencapai 12 391 ton, sedangkan pada tahun 2013 hanya 6 156 ton, dan produksi terendah (3 698 ton) terjadi pada tahun 2006. Data produksi kedelai Provinsi Lampung tahun 20012013 disajikan dalam Tabel 3.

Tiga daerah sentra produksi kedelai di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Tulang Bawang. Namun, dua diantara tiga daerah tersebut yaitu Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tulang Bawang, mengalami penurunan jumlah produksi kedelai yang sangat tajam sejak tahun 2002. Sebaliknya, walaupun Kabupaten Lampung Timur pernah mengalami penurunan, namun total produksi kedelai di kabupaten tersebut kembali naik, sehingga pada tahun 2013 produksi kedelai Provinsi Lampung terbesar disumbang oleh produksi kedelai dari Kabupaten Lampung Timur. Penurunan areal panen dan produksi kedelai di Provinsi Lampung salah satunya disebabkan oleh konversi lahan dan kompetisi penggunaan lahan untuk usahatani tanaman lain, misalnya jagung.

Potensi lahan pasang surut di Provinsi Lampung sebagian besar berada di Kabupaten Lampung Timur, yang secara langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Desa Labuhan Ratu Enam, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, merupakan salah satu lokasi objek difusi teknologi budidaya tanaman kedelai jenuh air yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) IPB.

Program difusi teknologi BJA pada tanaman kedelai dikenalkan pada petani kedelai di Desa Harjosari dan Desa Labuhan Ratu Enam, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Pelatihan kepada petani telah dilakukan dengan memberikan materi dan demonstrasi SOP paket budidaya kedelai jenuh air yang meliputi teknik penyiapan lahan, teknik pemupukan, serta teknik penanaman, dan dilakukan pendampingan oleh pendamping lapang.

Pendekatan difusi inovasi Rogers (yang menggunakan pendekatan kognisi, komunikasi, dan psikologi) ini pada beberapa dekade ini relatif sedikit digunakan dalam menganalisis keberhasilan difusi inovasi dan diseminasi teknologi di bidang petanian. Pendekatan yang digunakan untuk memotret keberhasilan dan kinerja sebuah teknologi di bidang pertanian hanya terbatas pada tataran teknis, padahal dimensi dalam proses difusi teknologi tidak hanya terbatas pada aspek teknis saja, melainkan juga meliputi dimensi sosial, ekonomi, kognisi, psikologi, dan komunikasi. Sehingga seringkali ditemui kebijakan pascarezim orde baru tumbuh secara mekanisnik (bukan organik), dan belum meraih kesuksesan yang cemerlang. Pendekatan difusi Rogers ini dapat dijadikan alternative tools (metode) yang dapat menggambarkan lebih detil proses difusi sebuah inovasi dalam perspektif sosial.

8

Tabel 3 Produksi kedelai Propinsi Lampung tahun 20012013

Kab/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006Produksi Kedelai (ton)2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 L. Barat 171 153 99 78 149 130 110 300 645 139 192 107 33 Tanggamus 577 229 401 448 340 356 434 925 4 194 1 150 2 554 778 130 L. Selatan 208 88 158 94 85 126 90 533 2 017 1 241 694 1 734 789 L. Timur 1 612 485 486 504 350 389 416 809 1 431 716 1 341 1 060 1 585 L. Tengah 561 580 234 1 145 721 898 1 203 1 887 2 897 1 557 2 397 1 824 987 L. Utara 14 111 118 100 233 110 74 134 2 124 1 162 1 397 1 079 1 101 Way Kanan 4 183 1 936 2 514 2 318 2 178 1 159 719 1 151 1 279 868 1 870 1103 1 265 Tl. Bawang 5 054 2 445 350 665 633 407 320 516 461 247 14 77 10

Pesawaran 1) 380 930 50 301 102 139

Pringsewu 2) 78 202 20 24

Mesuji3) 10 9 97 10

Tuba Barat3) 93 4 4

B. Lampung 5 5 125

Metro 11 5 31 10 109 30 43 50 14 9 8 19

Pesisir Barat 64

Lampung 12 391 6 032 4 360 5 388 4 699 3 689 3 396 6 678 16 153 7 325 10 984 7 993 6 156

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Lampung (2014)

Ket :1) Tahun 20012007 masih bergabung dengan Kab. L. Selatan

9 dijalankan dapat memberikan keuntungan bagi aktivitas usahatani mereka. Kedua amatan tersebut dianalisis hubungannya untuk mendapatkan gambaran bahwa tingkat penerimaan dan penerapan paket teknologi budidaya jenuh air diduga memengaruhi pendapatan usahatani.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian yang akan mendasari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan adopsi inovasi BJA oleh petani adopter potensial di lahan pasang surut di Desa Labuhan Ratu Enam, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

2. Bagaimana struktur penerimaan, biaya, pendapatan usahatani, serta R/C rasio usahatani kedelai BJA sesuai tingkat implementasi BJA yang diterapkan di Desa Labuhan Ratu Enam, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

3. Adakah perbedaan pendapatan tunai usahatani akibat tingkat penerapan teknik BJA pada tanaman kedelai oleh petani di Desa Labuhan Ratu Enam, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses pengambilan keputusan adopsi inovasi teknologiBJA oleh petani pembudidaya di lahan pasang surut di Desa Labuhan Ratu Enam, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

2. Menganalisis struktur penerimaan, biaya, pendapatan, dan R/C rasio usahatani kedelai BJA berdasarkan tingkat implementasi teknologi BJA di Desa Labuhan Ratu Enam, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

3. Menguji perbedaan pendapatan tunai berdasarkan tingkat penerapan teknologi BJA pada tanaman kedelai oleh petani dengan penerimaan usahatani di Desa Labuhan Ratu Enam, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur.

Manfaat Penelitian

10

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada pengambilan keputusan adopsi inovasi budidaya kedelai jenuh air pada tingkat individu calon petani adopterdi Desa Labuhan Ratu Enam, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan program pertama difusi inovasi BJA oleh LPPM IPB yang dilakukan pada agustus 2014 dan usahatani kedelai BJA musim tanam semester kedua tahun 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Teknologi Budidaya Jenuh Air

Budidaya jenuh air adalah suatu teknologi budidaya dengan memberikan irigasi terusmenerus sejak tanam sampai panen, dan membuat tinggi muka air tetap, sehingga lapisan di bawah perakaran jenuh air (Hunter et al. 1980,Troedson et al. 1983, CSIRO 1983, dan Ghulamahdi et al.2010). Pada BJA, irigasi dimulai dari awal tanam sampai tahap panen. Dengan menjaga tinggi air secara konstan, tanaman akan terhindar dari pengaruh kelebihan air, karena tanaman akan beraklimatisasi dan memperbaiki pertumbuhannya. Berbeda dengan sistem irigasi yang terputusputus, justru akan menghambat dan menurunkan produksi tanaman kedelai (Tampubolon 1988). Ilustrasi teknologi BJA ditunjukkan pada Gambar 2.

Menurut Ghulamahdi et al. (2010), BJA membuat lapisan tanah dalam kondisi reduktif, sehingga dapat menekan kadar pirit yang bersifat racun bagi tanaman. Adaptasi kedelai pada kondisi jenuh air secara fisiologis dimulai dengan adanya pembentukan ACC (Asam 1 amino siklopropan 1 karboksilik), dan selanjutnya merangsang pembentukan etilen akarakar baru yang dapat meningkatkan pembentukan bintil akar dan penyerapan zat hara. Sehingga, menurut Nathanson et al. (1984), BJA meningkatkan bobot kering akar dan bintil akar serta aktivitas bakteri penambat N bila dibandingkan cara irigasi biasa. Bahkan, hasil dari analisis serapan hara dan pertumbuhan kedelai pada berbagai varietas pada budidaya jenuh air dan kering menunjukkan bahwa BJA meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, bobot kering akar, bintil akar, batang, daun, serapan hara (NPK), jumlah cabang, jumlah polong isi, serta bobot kering biji per tanaman.

Gambar 4 Sketsa teknologi budidaya jenuh air

11 mengintegrasikannya pada instalasi air limbah sebagai sumber pengairan (Szogi et al. 2001). Budidaya jenuh air telah dilaksanakan pada tanaman kedelai dan juga pada tanaman jagung. Di Vietnam, penerapan BJA untuk jagung pada tahun 1983 pada lahan seluas 50 ha, mampu meningkatkan 200 000 ha pada tahun 1988 (Chomchalow 1988). Kombinasi penerapan budidaya jenuh air dengan pengaturan waktu tanam akan meningkatkan intensitas tanam dari IP 100 persen menjadi 300 persen hingga IP 400 persen. Uji produksi kedelai jenuh air di lahan pasang surut memberikan produktivitas varietas Tanggamus mencapai 4 ton/ha (Ghulamahdi et al. 2009).

Difusi Inovasi dan Proses Pengambilan Keputusan Adopsi Inovasi Studi tentang difusi inovasi telah banyak dilakukan dalam 30 tahun terakhir (Sahin 2006). Difusi dapat dipandang sebagai sebuah proses dimana inovasi disebarluaskan melalui saluran komunikasi tertentu pada periode tertentu di dalam sebuah sistem sosial tertentu (Rogers 1983). Dengan demikian, ruang lingkup kajian mengenai adopsi inovasi juga sangat luas, namun bertumpu pada bagaimana inovasi disebarluaskan pada sebuah komunitas/sistem sosial (Nordin et al. 2014).

Teori telah banyak digunakan oleh studi adopsi inovasi berbagai disiplin ilmu. Menurut Dooley (1999) dan Stuart (2000) dalam Sahin (2006), teori pengambilan keputusan adopsi inovasi Rogers telah banyak digunakan dalam studi di bidang ilmu politik, kesehatan masyarakat, komunikasi, sejarah, ekonomi, teknologi, dan pendidikan.

Salah satu aspek dalam teori difusi inovasi adalah proses pengambilan keputusan adopsi inovasi. Paradigma proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Rogers (1983) merupakan teori yang paling banyak digunakan dan dinilai paling tepat (Nordin et al. 2014), serta menjadi koreksi dari konsep proses pengambilan keputusan klasik (Mugniesyah 2006).

Pengambilan keputusan adopsi inovasi di tingkat individu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berlangsung melalui beberapa tahapan. Faktorfaktor yang diduga memengaruhi proses pengenalan dalam adopsi inovasi terdiri dari prior condition (kondisi sebelumnya) dan karakteristik pengambilan keputusan, yang terdiri dari umur petani, pendidikan formal/nonformal, luas lahan, lama bertani, (Purba et al. 2013, Prabayanti 2010), tingkat kosmopolitan dan tingkat kebutuhan terhadap inovasi (Mugniesyah dan Lubis 1990). Faktor eksternal yang diduga berpengaruh yaitu kondisi sistem sosial, saluran komunikasi (Suprapto 2010), penyuluhan, pembinaan, serta dukungan kelembagaan (Mugniesyah dan Lubis 1990).

12

dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Romadlan (2009) tentang adopsi internet di kalangan pesantren Muhammadiyah menunjukkan bahwa internet diterima dengan baik di kalangan pesantren Muhammadiyah karena internet sebagai bentuk sebuah inovasi sangat bermanfaat dan memberikan banyak keuntungan bagi pondok pesantren, dan adanya kesesuaian antara internet dengan nilainilai atau norma yang dianut oleh lembaga pondok pesantren ini. Begitu pula karakteristik inovasi biopestisida yang dirasakan membawa manfaat bagi petani, sehingga petani mau menerepkan teknologi bioinsektisida (Prabayanti 2010).

Inovasi akan menjadi kebutuhan petani apabila inovasi tersebut dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi petani. Menurut Wahyuni (2000), identifikasi masalah secara benar menjadi sangat penting, paling tidak terdapat dua alasan, yaitu: (1) sesuatu yang kita anggap sebagai masalah, belum tentu merupakan masalah yang dihadapi oleh petani, (2) jika masalah tersebut ternyata benar merupakan masalah petani, belum tentu pemecahannya sesuai dengan kondisi petani. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prabayanti (2010) tentang faktor yang mempengaruhi adopsi biopestisida di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa faktorfaktor kondisi terdahulu dan karakteristik pengambil keputusan tidak berpengaruh terhadap adopsi inovasi. Faktor lima parameter yang mencirikan karakteristik inovasi itu sendiri yang paling mempengaruhi adopsi inovasi biopestisida, walaupun penilaian karakteristik inovasi tersebut bersifat subjektif dan personal yang memungkinkan berbeda satu orang dengan lainnya. Berbeda dengan hal tersebut, hasil studi Agussabti (2002) menemukan hubungan positif antara tingkat kesadaran petani terhadap kebutuhannya, karakteristik individu petani, serta akses petani terhadap informasi terhadap pengambilan keputusan adopsi inovasi oleh petani.

Pengaruh antartahapan dalam proses pengambilan keputusan dilakukan oleh Mugniesyah dan Lubis (1990) dalam studi tentang pengambilan keputusan adopsi inovasi Supra Insus. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa ada hubungan nyata antartahapan dalam proses pengambilan keputusan adopsi inovasi, yaitu tahap pengenalan dengan tahap persuasi, tahap persuasi dengan tahap keputusan, serta antar tahap implementasi dengan tahap keputusan, kecuali antara tahap keputusan dengan tahap implementasi.

Pendapatan Usahatani

Usahatani sebagai aktivitas produktif untuk memproduksi output tertentu menarik untuk dikaji melalui pendekatan ekonomi manajerial untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan petani dalam mengelola usahataninya. Hal tersebut juga bermanfaat bagi pemerintah dan stakeholder lain yang terlibat dalam merumuskan kebijakan untuk perencanaan pembangunan pertanian.

Terdapat berbagai alat analisis usahatani, salah satu diantaranya adalah analisis penerimaan usahatani. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat apakah sebuah usahatani menguntungkan atau tidak, dan berapa tingkat keuntungan atau kerugian yang dialami (Soekartawi 1995).

13 pendapatan lainnya yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih (setara dengan pendapatan kerja petani). Namun, beberapa penelitian yang mengkaji pendapatan usahatani (Supartama et al. 2013 dan Aulia 2008) tidak menyebutkan secara jelas ukuran pendapatan apa yang digunakan. Padahal ukuran pendapatan yang berbeda akan menghasilkan nilai pendapatan yang berbeda. Misalnya, analisis pendapatan bersih akan menghasilkan nilai yang seringkali lebih kecil dibandingkan pendapatan tunai, karena pendapatan bersih memperhitungkan semua biaya, termasuk biaya diperhitungkan. Tanpa keterangan yang jelas ukuran pendapatan usahatani apa yang digunakan akan menimbulkan kerancuan dalam menganalisis dan membandingkan pendapatan usahatani. Namun, beberapa studi tentang analisis usahatani menjelaskan dengan baik ukuran pendapatan yang digunakan (Irsyadi 2011, Aldila 2012, Mahabirama 2013, Hutapea 2011, Meryani 2008).

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan analisis usahatani kedelai diantaranya dilakukan oleh Mahabirama (2013), Meryani (2008), Hutapea (2011), Nurasa (2009), dan Irsyadi (2011). Meryani (2008) mengkaji tentang pendapatan usahatani petani kedelai polong muda dan polong tua.Kedelai dipanen dalam dua kondisi, yaitu kondisi polong muda dan polong tua. Kedelai polong muda biasanya dijual untuk konsumsi polong yang direbus, sementara kedelai polong tua dipanen, dikeringkan terlebih dahulu dan dirontokkan untuk diambil bijinya sebelum dijual ke pasar. Kedelai polong tua digunakan sebagai bahan baku berbagai macam pangan olahan berbasis kedelai, antara lain tahu, tempe, tauco, dan susu kedelai, termasuk juga digunakan untuk stok benih baru. Irsyadi (2011) menganalisis pendapatan usahatani kedelai edamame petani mitra PT. Saung Mirwan, karena praktik kemitraan usaha banyak dilakukan dalam dunia bisnis.

Sementara itu, terkait dengan inovasi dalam budidaya kedelai, kajian tentang pendapatan usahatani antara lain dilakukan oleh Hutapea (2011), Nurasa (2009), dan Zakaria (2010). Hutapea (2011) mengkaji tentang pendapatan usahatani pada berbagai tingkat kecepaan adopsi petani terhadap varietas unggul kedelai. Sementara itu, Nurasa (2009) mengkaji tentang perbedaan pendapatan usahatani petani peserta SLPTT dan NonSLPTT. Zakaria (2010) mengkaji dampak penerapan teknologi usahatani kedelai di agroekosistem lahan kering terhadap pendapatan usahatani.

14

pendapatan atas biaya total usahatani kedelai memiliki perbedaan yang cukup besar karena penggunaan tenaga kerja dalam keluarga yang masih cukup tinggi. Selain itu, perbedaan penerimaan usahatani ini dikarenakan perbedaan jumlah produksi dan harga jual yang diterima petani.

Nurasa (2009), Meryani (2008), Zakaria (2010), dan Mahabirama (2013) dalam penelitiannya menjelaskan struktur pengeluaran usahatani kedelai, dimana biaya tenaga kerja merupakan salah satu biaya terbesar dalam usahatani kedelai (baik biaya tunai ataupun biaya yang diperhitungkan). Dalam penelitian Zakaria (2010), alokasi biaya terbesar adalah untuk biaya tenaga kerja yaitu sebesar 39.6 persen, kemudian alokasi untuk pengadaan sarana produksi (29.3 persen), pengadaan benih sebesar 12.5 persen, dan pestisida sebesar 10.70 persen. Dalam penelitian Nurasa (2009) disebutkan bahwa persentase biaya tenaga kerja pada usahatani kedelai di Jawa Barat untuk petani peserta SLPTT 64 persen dan untuk petani nonSLPTT 72 persen, yang artinya teknologi SLPTT mengurangi penggunaan faktor produksi tenaga kerja. Kedua penelitian tersebut tidak membedakan tenaga kerja dalam dan luar keluarga.

Meryani (2008) menyatakan bahwa biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani pada usahatani kedelai polong tua di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur juga sebagian besar dipergunakan untuk tenaga kerja baik luar keluarga (49.80 persen) dan tenaga kerja keluarga yaitu sebesar (62.42 persen). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Mahabirama (2013) juga menyatakan bahwa tenaga kerja luar keluarga menghabiskan 40.43 persen dari pengeluaran tunai, sedangkan sebesar 64 persen dari biaya yang diperhitungkan digunakan untuk tenaga kerja dalam keluarga. Besarnya pengeluaran tenaga kerja dalam keluarga ini menunjukkan bahwa partisipasi petani dan anggota keluarga petani dalam melakukan kegiatan usahatani masih sangat besar.

Nilai R/C rasio yang didapat pada penelitian Mahabirama (2013) tidak berbeda jauh dengan nilai R/ C rasio yang diperoleh dari penelitian Meryani (2008) dimana nilai R/C rasio 1.35 untuk polong tua dan 1.27 untuk polong muda. Sedangkan berdasarkan Nurasa (2009) nilai R/C rasio usahatani kedelai di Jawa Barat pada tahun 2009 untuk SLPTT 1.92 dan untuk nonSLPTT 1.25. Nilai R/C rasio usahatani kedelai di Jawa Barat pada tahun 2009 lebih tinggi nilainya bila dibandingkan dengan nilai R/C rasio yang diperoleh pada Kabupaten Garut tahun 2013, sehingga usahatani kedelai lebih menguntungkan pada tahun 2009 dibandingkan pada tahun 2013. Secara keseluruhan nilai R/C rasio Kabupaten Garut pada penelitian Mahabirama (2013) lebih kecil bila dibandingkan dengan penelitian lainnya terkait usahatani kedelai yang telah disebutkan sebelumnya.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran Teoritis Budidaya Jenuh Air

15 1. Kriteria lokasi yang tepat

Lahan pasang surut yang digunakan sebaiknya yang mendapatkan hempasan sungai. Sehingga kadar salinitasnya aman bagi pertumbuhan tanaman. Sistem tata air harus searah, sehingga pirit yang terbentuk tidak mengendap pada lahan, melainkan terbawa aliran air. Sistem tata air mikro dan mikro lahan juga perlu diperhatikan.

2. Waktu tanam yang tepat

Periode waktu yang paling baik menanam kedelai di lahan pasang surut adalah AprilAgustus. Pada periode tersebut, ketersediaan cukup tinggi sehingga salinitas rendah. Waktu panen pada musim kering tersebut juga memudahkan pengeringan biji kedelai pascapanen.

3. Implementasi SOP secara konsisten, yang terdiri dari:

a. Penyiapan benih: memilih benih lokal unggul yang telah teruji untuk budidaya jenuh air di lahan pasang surut, yaitu varietas Tanggamus dan Anjasmoro (kedelai kuning), serta varietas lokal Malang dan Cikuray (kedelai hitam).

b. Persiapan lahan: budidaya jenuh air dimulai dengan membuat saluran selebar 30 cm dengan kedalaman 25 cm, lebar bedengan 4 m, saluran dibuat dengan bajak kerbau atau tenaga kerja manusia dua kali dengan arah yang berlawanan. Pengolahan tanah tidak dilakukan pada petakan yang akan ditanam agar pirit tidak terangkat ke atas dan agar tanah tempat yang akan ditanam tidak menjadi keras.

c. Penyemprotan lahan dengan herbisida dan dibiarkan selama 2 minggu. Setelah itu, kapur sebanyak 1 ton, SP 36 sebanyak 200 kg, dan KCL sebanyak 100 kg dicampur dan disebar ke lahan seluas 1 ha pada kedalaman 10 cm. Pemupukan dibiarkan selama 1 minggu. Setelahnya, dilakukan penanaman biji kedelai.

d. Penanaman: sebelum ditanam, biji kedelai diberi inokulan Rhizobium sp. sebanyak 5 gram/kg benih, dan Carbosulfan 15 gram/kg benih. Jarak tanam (40x12.5) cm, setiap lubang ditanami 2 biji.

e. Pengairan: air diberikan setinggi 10 cm dari dasar saluran atau 15 cm dari permukaan tanah bedengan. Jenuh air dilakukan sejak tanam sampai panen.

f. Pemeliharaan: pada minggu ke3, minggu ke4, minggu ke5, dan minggu ke6, tanaman disemprot urea 10 gram/liter air dengan volume semprot 400 liter air urea/ha. Amati serangan ulat. Jika mulai muncul, semprot insektisida agar polong berisi banyak. Pengisian polong kedelai dapat mencapai 80120 polong/tanaman dengan populasi tanaman sebanyak 400 000 tanaman/ha.

g. Panen: kedelai pada budidaya jenuh air di lahan pasang surut biasanya 1015 hari lebih lambat dibandingkan budidaya kering. Kedelai dipanen apabila 80 persen polong telah berwarna coklat. Panen dilakukan dengan sabit dan dirontokkan dengan mesin perontok. Produktivitas kedelai kuning Tanggamus dapat mencapai 4.63 ton/ha dan kedelai hitam lokal Malang dapat mencapai 4.0 ton/ha.

16

sebagian lain digunakan untuk benih. Kadar air benih pada awal penyimpanan sebesar 10%.

Konsistensi yang rendah terhadap SOP budidaya kedelai jenuh air dapat meningkatkan produksi per satuan lahan secara signifikan.

Klasifikasi Lahan Pasang Surut

Berdasarkan intensitas dan tinggi air pada kondisi pasang maksimum dan pasang minimum (Widjaja et al. 1992 dalam Adisarwanto dan Wudianto 2002) lahan pasang surut digolongkan menjadi empat kategori yaitu tipe A, B, C, dan D.

Gambar 5 Klasifikasi lahan pasang surut

Sumber:Widjajaet al. (1992)dalam Adisarwanto dan Wudianto 2002)

Lahan pasang surut tipe A yaitu lahan yang terus tergenang air. Lahan pasang surut tipe B yaitu lahan yang hanya kadangkadang saja tergenang air. Lahan tipe B ini mengandung kadar pirit yang tinggi. Lahan pasang surut tipe C memiliki kedalaman muka air 50 cm dibawah permukaan tanah, sedangkan lahan pasang surut tipe D memiliki kedalaman muka air lebih dari 50 cm dibawah permukaan tanah. Berdasarkan keempat kategori lahan pasang surut, tipe lahan yang paling baik untuk budidaya kedelai adalah Tipe C, karena ketersediaan airnya cukup, tetapi tidak terkena luapan banjir. Klasifikasi tipe lahan pasang surut diilustrasikan dalam Gambar 3.

Teori Inovasi

Rogers dan Shoemaker (1971) mengartikan inovasi sebagai suatu praktik, ide, atau objek yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh seseorang (individu). Lebih lanjut Lionberger dan Gwin dalam Mardikanto (1988) menekankan bahwa inovasi tidak hanya dirasakan oleh seseorang atau individu, tetapi juga menjadi sesuatu yang dinilai baru oleh sekelompok masyarakat dalam lokalitas tertentu.

17 Difusi Inovasi

Menurut Rogers (1983), difusi inovasi didefinisikan sebagai suatu proses dikomunikasikannya inovasi kepada petani dalam suatu sistem sosial tertentu, melalui saluran tertentu, dalam suatu dimensi waktu tertentu pula. Difusi inovasi merupakan salah satu bentuk proses komunikasi antara pihak pengirim dan penerima informasi, sehingga dicapai pengertian yang sama mengenai informasi yang dikomunikasikan. Informasi yang dikomunikasikan mengacu kepada adanya pemikiran baru yaitu inovasi sendiri.Romable (1984) dalam Aritonang (2013) menyatakan bahwa difusi inovasi dapat dipandang sebagai proses komunikasi khusus. Pada difusi inovasi, sumber pesan dapat berupa penemu, penyuluh pertanian dan pemimpin kelompok/masyarakat.

Proses Pengambilan Keputusan adopsi inovasi

Pandangan tradisional yang dikenal sebagai proses adopsi, pertama kali dipostulatkan oleh komite the North-Central Rural Sociology Subcommitee for the Study of Farm Practice pada tahun 1955. Menurut kesepakatan komite tersebut, seorang individu yang belajar menggunakan sebuah inovasi (teknologi baru) mengalami perkembangan mental yang disebut proses adopsi. Berdasarkan proses adopsi tersebut, setiap individu mengalami lima tahapan yaitu: (1) awareness (menjadi sadar), (2) interest (menaruh minat), (3) evaluation (menilai), (4) trial (mencoba) dan (5) adoption (mengadopsi) (Mugniesyah 2006).

Sejalan dengan hal tersebut, Mardikanto (1988) menyatakan bahwa adopsi diartikan sebagai proses perubahan perilaku baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan sumber informasi, baik media cetak maupun interpersonal.

Teori pengambilan keputusan yang dikemukakan Rogers dan Shoemaker (1971), merupakan kritik atas pandangan tradisional, yaitu proses adopsi. Kritiknya terhadap teori proses adopsi sedikitnya disebabkan oleh dua alasan, yaitu: (1) teori konvensional terlalu sederhana karena proses pengambilan keputusan hanya berakhir pada tahapan adopsi, padahal adopsi dapat berakhir pada keputusan menerima atau menolak, dan (2) teori konvensional menggambarkan bahwa proses pengambilan keputusan merupakan perilaku yang acak dan tidak berurutan pada setiap tahapannya.

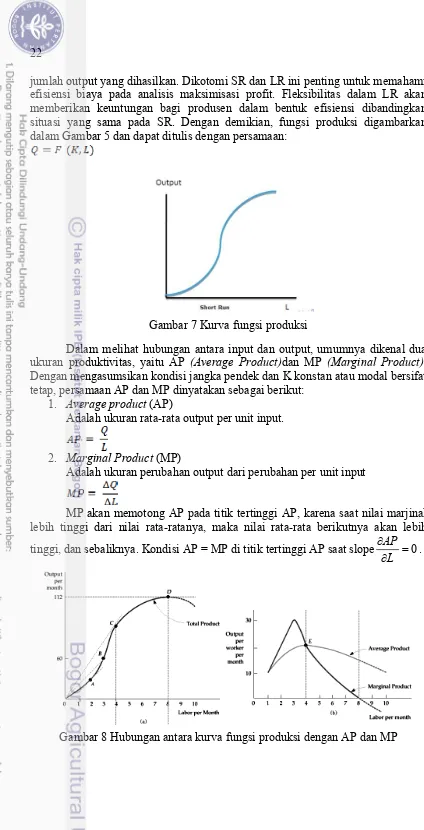

Teori tersebutkemudian disempurnakan oleh Rogers (1983), yang mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan adopsi inovasi merupakan sebuah proses mental dimana seorang individu melalui serangkaian tahapan tahapan yang dimulai dari mengetahui suatu inovasi sampai pada pengambilan keputusan untuk menerima atau me nolak dan dilanjutkan dengan mengukuhkan keputusan yang telah diambilnya tersebut. Rogers (1983) menyatakan bahwa tahapan umum yang dilalui dalam proses pengambilan keputusan ada lima, yaitu: (1) tahap pengenalan, (2) tahap persuasi, (3) tahap pengambilan keputusan, (4) tahap implementasi, dan (5) tahap konfirmasi. Model proses pengambilan keputusan adopsi inovasi tersebut selengkapnya diuraikan dalam Gambar 4.

Tahap pertama adalah tahap pengenalan. Tahap ini dimulai ketika individu mulai mengenal adanya inovasi dan memperoleh beberapa pengertian tentang bagaimana fungsi inovasi tersebut.

18

hanya bersifat kognitif (pengetahuan), maka pada tahapan persuasi aspek perilaku yang utama adalah aspek afektif (perasaan), sehingga individu bertindak secara psikologi terhadap inovasi. Dalam mengembangkan sikap suka atau tidak suka terhadap inovasi, individu dapat menerapkan inovasi tersebut secara mental dengan membandingkannya pada kondisi yang dia hadapi sekarang dan dengan antisipasi ke masa depan sebelum individu mengambil keputusan untuk mencoba mengadopsi atau menolak inovasi.

Selanjutnya, adalah tahap keputusan. Pada tahap ini individu akan melakukan aktivitas yang akan membawa mereka sampai pada keputusan memilih untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Inovasi yang mudah dicoba dalam skala kecil dan mudah diamati hasilnya akan memotivasi individu untuk memutuskan menerapkan inovasi tersebut. Oleh karena itu, metode untuk memfasilitasi individu untuk menggunakan inovasi melalui pembagian sampel, insentif, atau hadiah akan mempercepat keputusan adopsi.

Tahap keempat, implementasi. Individu melaksanakan keputusan inovasi yang diambilnya dalam kehidupan nyata. Jika seorang petani telah memutuskan untuk mengadopsi inovasi maka dia akan menggunakannya dalam usahataninya. Dan sebaliknya, jika menolak, individu akan meneruskan caracara sebelumnya.

Konfirmasi adalah pengukuhan, dimana individu mencari penguatan atas keputusan inovasi yang telah dibuatnya. Akan tetapi individu dapat mengubah keputusannya yang terdahulu, jika diperkenalkan pada informasi yang bertentangan dengan inovasi yang telah diadopsi atau ditolak sebelumnya.

Karakteristik Inovasi

Terdapat lima ciri atau karakteristik inovasi yang mendasari persepsi individu terhadap inovasi menurut Rogers (1983), yaitu:

a. Keuntungan Relatif (Relative Advantages): adalah derajat dimana suatu inovasi dipandang jauh lebih baik dibanding gagasan atau teknologi yang

Saluran Komunikasi Persepsi terhadap Ciri-ciri Inovasi Konfirmasi Implementasi Keputusan Persuasi Pengenalan Karakteristik Pengambilan Keputusan

1. Karakteristik sosial ekonomi

2. Variabel kepribadian 3. Perilaku komunikasi

Kondisi Sebelumnya

1. Praktik terdahulu 2. Masalah kebutuhan

yang dirasakan 3. Keinovativan 4. Normanorma

sistem sosial

1.Keuntungan relatif 2.Kompatibilitas 3.Kompleksitas 4.Kemungkinan dicoba 5.Kemungkinan diamati

Adopsi Menolak Melanjutkan adopsi Mengadopsi kemudian Berhenti mengadopsi Tetap menolak

19 sebelumnya. Derajat keuntungan relatif ini sering dilihat dari segi ekonomis (lebih rendahnya biaya produksi, lebih rendahnya risiko yang harus ditanggung, efisiensi dalam kesegeraan waktu dalam memperoleh keuntungan), aspek sosial budaya, kepercayaan, serta prestise.

b. Kesesuaian (Compatibility):adalah derajat dimana suatu inovasi dipandang sesuai dan konsisten dengan nilainilai sosial budaya yang ada, pengalaman sebelumnya, dan kebutuhan penerima terhadap inovasi. c. Kerumitan (Complexity):adalah derajat dimana suatu inovasi dianggap

relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan. Beberapa inovasi bermakna sederhana bagi orangorang tertentu namun juga dapat bermakna sulit bagi sebagian yang lain. Semakin rumit inovasi bagi seorang individu, akan semakin sulit inovasi itu diterima oleh orang yang bersangkutan.

d. Kemungkinan Dicoba (Triability): adalah suatu derajat dimana suatu inovasi dapat dicobakan dalam skala kecil. Hal ini karena dimungkinkan karena inovasi yang dapat dicoba dalam skala kecil akan menurunkan risiko bagi penerimanya dibandingkan dengan mencoba dalam skala lebih luas. Semakin tinggi tingkat kemungkinan dicoba suatu inovasi sebagaimana diterima oleh anggotaanggota suatu sistem sosial semakin tinggi laju inovasi tersebut.

e. Kemungkinan Diamati (Observability): adalah derajat dimana hasilhasil penerapan suatu inovasi dapat dilihat dan diamati perbedaan hasilnya dibandingkan dengan teknologi yang sebelumnya oleh orang lain. Semakin besar kemungkinan suatu inovasi untuk dapat dilihat atau diamati hasilnya, maka semakin percaya sistem sosial semakin tinggi laju inovasi tersebut.

Konsep Usahatani

Soekartawi (1986), mendefinisikan usahatani sebagai caracara petani memperoleh dan memadukan sumberdaya (lahan, tenaga kerja, modal, waktu, dan pengelolaan) yang terbatas untuk mencapai tujuannya. Adapun tujuan usahatani menurut Soekartawi (1986) adalah memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Konsep memaksimumkan keuntungan adalah bagaimana mengalokasikan sumberdaya dengan jumlah tertentu seefisien mungkin untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Sedangkan konsep meminimumkan biaya yaitu bagaimana menekan biaya sekecilkecilnya untuk mencapai tingkat produksi tertentu.Pengelolaan usahatani yang efisien akan mendatangkan pendapatan yang positif atau suatu keuntungan, usahatani yang tidak efisien akan mendatangkan suatu kerugian. Usahatani yang efisien adalah usahatani yang produktivitasnya tinggi. Hal ini bisa dicapai jika manajemen pertaniannya baik. Soekartawi mengelompokkan modal menjadi dua golongan, yaitu:

1. Barang yang tidak habis dalam sekali produksi misal peralatan pertanian, bangunan, yang dihitung biaya perawatan dan penyusutan selama 1 tahun 2. Barang yang langsung habis dalam proses produksi seperti bibit, pupuk,

obatobatan dan sebagainya

20

maka seorang petani atau produsen sebelum mengelola usahataninya akan mempertimbangkan antara biaya dan pendapatan, dengan cara mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien, guna memperoleh keuntangan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki dengan sebaikbaiknya, dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input).

Konsep Biaya

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi 1993). Biaya usahatani adalah nilai semua input yang habis terpakai dalam proses produksi.

Dalam analisis usahatani dikenal pengklasifikasian biaya menjadi biaya tunai dan biaya diperhitungkan. Biaya tunai adalah pengeluaran yang harus dibayar dengan uang, seperti membeli pupuk kimia, benih, pestisida dan perlengkapan pembenihan, upah tenaga kerja/buruh tani, dan lain sebagainya. Biaya yang diperhitungkan yang sebenarnya dikeluarkan sebagai korbanan dalam aktivitas usahatani, namun seringkali tidak diperhitungkan oleh petani karena tidak dibayar secara tunai. Biaya diperhitungkan, diantaranya adalah biaya sewa pada lahan pribadi, biaya penyusutan faktor produksi, bunga modal, dan lain sebagainya.

Penerimaan Usahatani

Brown dan Maxwell (1979) mengemukakan bahwa setiap usahatani membutuhkan input untuk menghasilkan output, sehingga produksi yang dihasilkan akan dinilai secara ekonomi berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh. Pendapatan usahatani diperoleh dari selisih antara keduanya.

Penerimaan adalah nilai produk total dalam jangka waktu tertentu baik yang dipasarkan maupun tidak (Soekartawi 1995). Penerimaan juga dapat didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan. Penerimaan usahatani yaitu penerimaan dari semua sumber usahatani meliputi nilai jual hasil, penambahan jumlah inventaris, nilai produk yang dikonsumsi petani dan keluarganya. Penerimaan usahatani merupakan nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu, atau dengan kata lain merupakan penerimaan adalah hasil perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual produk.

Pendapatan Usahatani

21 produksi agar memperoleh peningkatan pendapatan dengan memaksimalkan faktorfaktor input yang mempengaruhi.

Sedangkan menurut Hadisapoetro (1973) dalam Suratiyah (2006), untuk memperhitungkan pendapatan usahatani, bebrapa komponen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan kotor atau penerimaan

Adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari usahatani selama satu periode, diperhitungkan dari hasil penjualan (jumlah produksi) dikalikan dengan harga per satuan.

2. Biaya alatalat luar

Merupakan semua yang dipergunakan untuk menghasilkan pendapatan kotor kecuali upah tenaga keluarga, bunga seluruh aktiva yang dipergunakan dan biaya untuk kegiatan si pengusaha sendiri. Biaya = biaya saprodi + biaya tenaga kerja luar + biaya lainlain berupa pajak (PBB), iuran air, penyusutan alat.

3. Biaya mengusahakan

Merupakan biaya alatalat luar ditambah upah tenaga kerja keluarga sendiri yang diperhitungkan berdasarkan upah umumnya.

4. Biaya menghasilkan

Merupakan biaya mengusahakan ditambah bunga dari aktiva yang dipergunakan dalam usahatani.

5. Pendapatan bersih

Adalah selisih antara pendapatan kotor dengan biaya mengusahakan. 6. Pendapatan petani

Meliputi upah tenaga kerja keluarga sendiri, upah petani sebagai manajer, bunga modal sendiri, dan keuntungan. Atau pendapatan kotor dikurangi biaya alatalat luar dan bunga modal luar.