1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepulauan Seribu merupakan salah satu ekosistem laut di perairan utara

Jakarta yang didominasi oleh ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan daratan

pulau-pulau karang yang menjadi habitat penting berbagai jenis biota perairan laut

(Anonymous 1991; 1994; 1997; dan 2002 in Sachoemar 2008). Kepulauan Seribu

memiliki beragam jenis biota, diantaranya 8 jenis lamun, 64 marga karang keras,

242 jenis ikan terumbu, dan 141 spesies makrobentos (Estradivari et al. 2007).

Sebagian besar masyarakat Kepulauan Seribu dan nelayan masyarakat utara

Jakarta bergantung hidupnya pada sumberdaya terumbu karang di Kepulauan Seribu

(Napitupulu et al. 2006). Namun, tekanan lingkungan baik yang bersifat alami maupun antropogenik semakin banyak terjadi dan menyebabkan degradasi terhadap

keberadaan ekosistem terumbu karang di Kepulauan ini, diantaranya pencemaran

minyak yang terjadi pada tahun 2003-2004 dimana sebanyak 78 pulau di Taman

Nasional Kepulauan Seribu terkena dampaknya (Taman Nasional Kepulauan Seribu

2004), polusi, perikanan berlebih dan merusak, serta perubahan fungsi habitat (Yusri

& Estradivari 2007; Suharsono 2005; dan Ongkosongo 1986 in Setyawan et al.

2011, LAPI-ITB 2001). Kepulauan Seribu juga sangat rentan terhadap ancaman

pencemaran dari daratan, mengingat secara osenografis lokasinya berhubungan

langsung dengan Teluk Jakarta tempat bermuaranya 13 sungai yang melintasi Kota

Jakarta yang padat pemukiman dan industri (Anna 1999 in Sachoemar 2008).

Peningkatan suhu permukaan laut atau El-Nino juga mengancam terumbu karang

Kepulauan Seribu (Suharsono 1998). Pada tahun 1997-1998, sekitar 90-95%

terumbu karang Kepulauan Seribu hingga kedalaman 25 meter mengalami kematian

akibat El-Nino, meskipun sekitar 20-30% tutupan karang hidup mengalami

pemulihan dua tahun kemudian (Burke et al 2002). Penelitian yang dilakukan oleh

yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI) menemukan tutupan karang keras

Kepulauan Seribu pada tahun 2009 hanya sebesar 34,3%.

Besarnya kerusakan terumbu karang yang terjadi membutuhkan penanganan

yang tepat agar ekosistem terumbu karang tersebut bisa pulih dengan cepat. Salah

menggunakan teknik transplantasi karang. Transplantasi karang adalah suatu teknik

penanaman dan pertumbuhan koloni karang baru dengan metode fragmentasi,

dimana benih karang diambil dari suatu induk koloni tertentu (Harriot dan Fisk

1988).

Beberapa karang yang telah diteliti diantaranya jenis karang bercabang

Acropora di Pulau Lancang dan di sebelah utara Pulau Pari oleh Boli (1994) dengan

tingkat pertumbuhan rata-rata 1 cm/bulan. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat

Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB dengan Asosiasi Karang Keras dan Ikan

hias Indonesia (AKKII) mendapatkan karang jenis Trachyphyllia geofforoyi dan

Wellsophyllia radiate yang mempunyai life form masif pada kedalaman 12 meter

mempunyai pertumbuhan tinggi sebesar 0,73 mm/bulan dan 0,56 mm/bulan dan

pertumbuhan lebar 0,93 mm/bulan dan 1,22 mm/bulan atau kurang dari 1 cm/bulan

sedangkan karang bercabang Acropora formosa pada kedalaman 10 meter

mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi dan lebar sebesar 0,76 cm/bulan dan 1,15

cm/bulan dan pada kedalaman 3 meter mempunyai tingkat pertumbuhan lebih besar

yaitu 1,14 cm/bulan dan 1,88 cm/bulan (Sadarun 1999). Menurut Supriharyono

(2007) spesies dengan life form branching umumnya mempunyai tingkat

pertumbuhan sangat cepat yaitu bisa >2 cm/bulan sedangkan coral massive

tumbuhnya sangat lambat yaitu hanya <1 cm/tahun.

Salah satu pulau di Kepulauan Seribu adalah Pulau Kelapa yang merupakan

pusat pemerintahan Kelurahan Pulau Kelapa. Pulau ini mempunyai jumlah

penduduk terbesar diantara semua pulau di Kepulauan Seribu dan memiliki

kepadatan penduduk terbesar kedua setelah Pulau Panggang (Noor 2003; Estradivari

et al. 2007). Tingginya jumlah penduduk di Pulau ini mempengaruhi kondisi

ekosistem terumbu karang sehingga diperlukan upaya transplantasi karang untuk

memperbaiki kondisi ekosistem terumbu karang dan meningkatkan penutupan

terumbu karang tersebut sehingga diharapkan akan memberikan pengaruh positif

terhadap terumbu karang di Kepulauan Seribu.

1.2. Rumusan Masalah

Degradasi terumbu karang di Kepulauan Seribu salah satunya di Pulau Kelapa

memerlukan langkah nyata untuk bisa memperbaiki kerusakan tersebut. Salah satu

karang agar ekosistem terumbu karang bisa cepat pulih. Secara skematis, proses

pemulihan ekosistem terumbu karang disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema pemulihan ekosistem terumbu karang

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui laju pertumbuhan karang serta

parameter yang mempengaruhi transplantasi karang jenis H. rigida, A. nobilis, dan

A. microphthalma di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, sehingga bisa diketahui

tingkat keberhasilan dari metode transplantasi karang terhadap jenis yang ditanam. Faktor alami:

1. Pemanasan global 2. Sedimentasi

Ekosistem terumbu karang Degradasi ekosistem

terumbu karang

Rehabilitasi terumbu karang

Transplantasi karang

Ekosistem pulih Pemilihan jenis karang:

1. H. rigida 2. A. nobilis

3. A. microphthalma Faktor antropogenik: 1. Tumpahan minyak 2. Limbah antropogenik 3. Perubahan fungsi habitat 4. Penangkapan ikan

merusak dan berlebih

2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Biologi Karang

Karang tergolong dalam jenis makhluk hidup (hewan) yaitu sebagai individu

organisme atau komponen dari masyarakat hewan (Rahmawaty 2004). Dalam

bentuk yang paling sederhana, karang hanya bisa terdiri dari sebuah polip yang

mempunyai bentuk seperti tabung dengan mulut di bagian atas yang dikelilingi oleh

tentakel (Burke et al 2002).

Terumbu karang (coral reefs) merupakan kumpulan masyarakat (binatang)

karang, yang hidup di dasar perairan, yang berupa batuan kapur (CaCO3), dan

mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk menahan gaya gelombang laut

(Supriharyono 2007). Terumbu karang merupakan ekosistem yang terdapat khas di

daerah tropis. Terumbu terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat

yang dihasillkan oleh organisme karang pembentuk terumbu (karang hermatifik)

dari filum Cnidaria, ordo Sclerectinia yang hidup bersimbiosis dengan alga

zooxanthellae dan sedikit tambahan alga berkapur dan organisme lain yang

mengsekresi kalsium karbonat (Bengen 2001).

Karang yang ada di dunia terbagi dua kelompok karang, yaitu karang

hermatifik dan karang ahermatifik. Perbedaan kedua kelompok karang ini terletak

pada kemampuan karang hermatifik dalam menghasilkan terumbu. Kemampuan

menghasilkan terumbu ini disebabkan oleh adanya sel-sel tumbuhan yang

bersimbiosis di dalam jaringan karang hermatifik yang dinamakan zooxanthellae.

Hasil samping dari aktivitas fotosintesis tersebut adalah berupa endapan kalsium

karbonat, yang struktur dan bentuk bangunannya khas.

2.1.1. Cara makan dan sistem reproduksi

Thamrin (2006) menyatakan pada umumnya karang mempunyai tentakel yang

berkontraksi atau dapat menarik dan menjulur yang berfungsi untuk menangkap

mangsa dari perairan dan sebagai alat pertahanan diri. Namun, kebutuhan energi dan

makanan karang sebagian besar tergantung pada simbionnya yaitu zooxanthellae

yang hidup di dalam jaringan endodermis karang. Sebagian besar jenis karang

Kebutuhan karang terbesar disuplai oleh simbionnya zooxanthellae, bahkan Veron

(1993) in Thamrin (2006) menyatakan kebutuhan karang yang berasal dari

simbionnya zooxanthellae mencapai sekitar 98%, bahkan ada yang memperkirakan

hampir mencapai 100% dengan kisaran antara 75-99% (Tackett dan Tackett 2002 in

Thamrin 2006). Apabila dirinci maka sumber makanan karang dapat dikelompokkan

menjadi dua, yaitu:

1. Zooplankton yang melayang dalam air.

2. Menerima hasil fotosintesis zooxanthellae

Thamrin (2006) mengelompokkan mekanisme bagaimana mangsa yang

ditangkap karang mencapai mulut kedalam tiga cara, yaitu:

1. Mangsa ditangkap lalu dibawa oleh tentakel ke mulut.

2. Mangsa ditangkap lalu terbawa ke mulut oleh gerakan silia di sepanjang

tentakel.

3. Mesentrial filament yang berasal dari rongga perut juga dimanfaatkan untuk

menangkap partikel makanan disamping digunakan untuk pencernaan.

Sistem reproduksi karang dilakukan baik dengan seksual maupun aseksual.

Sebagian besar reproduksi karang dilakukan dengan cara ovipar. Perkembangan

gamet karang ditemukan dalam dua kelompok, yaitu sebagian besar bersifat

hermafrodit dan sebagian kecil bersifat gonochoric. Mekanisme reproduksi melalui

fertilisasi disusul embriogenesis di dalam tubuh dan ada juga yang melakukan

spawning yang disusul fertilisasi dan embriogenesis di dalam kolom air (Thamrin

2006). Menurut Thamrin (2006) tipe perkembangan gamet dan tempat terjadinya

fertilisasi dan embryogenesis pada karang dipengaruhi lingkungan dan letak lintang

dimana karang tersebut berada. Namun, secara umum jumlah terbesar jenis karang

mempunyai perkembangan gamet secara hermafrodit dengan fertilisasi serta

embryogenesis terjadi di dalam kolom air atau dengan spawning. Waktu reproduksi

pada kebanyakan spesies karang antara menjelang malam sampai tengah malam

(Harrison et al. 1994; Shlesinger & Loya 1985; Babcock et al. 1986; dan Szmant

1986 in Rani et al. 2005). Umumnya waktu pemijahan terjadi dalam suatu periode

tertentu setelah matahari terbenam pada setiap populasi, dan waktu pemijahan pada

umumnya konsisten dari tahun ke tahun (Harrison et al. 1984 dan Babcock et al

Cara reproduksi A. nobilis bersifat pemijah hermafrodit (Spawning

hermafrodit) yang merupakan tipe umum dari karang skleraktinia (Harrison and

Wallace 1990; Richmond and Hunter 1990; Richmond 1997 in Rani et al. 2005).

Berdasarkan penelitian Rani dan Jamaluddin (2005) di Pulau Baranglompo,

Makasar, diketahui pemijahan A. nobilis bersifat hermafrodit simultan (broadcast

spawning simultaneous hermaphrodite). A. nobilis mengeluarkan kemasan gamet

dalam satu paket buntelan telur-sperma (egg-sperm bundles) secara perlahan

(lambat) melalui mulut polip dengan sedikit sentakan selama 5-15 menit. Jumlah

telur dari tiap buntelan berkisar 5-13 butir (n=38) dengan ukuran sel telur berkisar

289-785 µm dengan rata-rata sebesar 416±24,06 µm (n=46). Polip di bagian tengah

lebih sinkron mengeluarkan gamet dibandingkan dengan apikal atau bagian basal

cabang. Penelitian Rani et al. (2005) menunjukkan waktu pemijahan A. nobilis

terjadi pada saat bulan purnama (tiga malam) dan bulan baru atau gelap (empat

malam).

2.1.2. Pertumbuhan dan bentuk koloni karang Acropora

Laju pertumbuhan pada tiap koloni karang bisa berbeda satu dengan yang

lainnya tergantung kepada spesies, umur koloni, dan lokasi terumbu tersebut.

Namun, koloni yang muda dan kecil cenderung tumbuh lebih cepat daripada koloni

yang lebih tua, koloni yang besar dan bercabang (Nybakken 1992). Raymond et al.

(2006) menyatakan karang dengan bentuk submasif dan masif biasanya

menampilkan pertumbuhan lebih lambat tapi lebih baik dalam bertahan hidup.

Sedangkan spesies dengan bentuk percabangan yang halus dan foliose memiliki

tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi namun buruk dalam bertahan hidup.

Nybakken (1992) menyatakan bahwa lokasi karang juga mempengaruhi

bentuk pertumbuhan dari spesies karang. Spesies karang yang terdapat di tempat

yang lebih dalam memiliki bentuk yang lebih tipis dan kurus, hal ini mungkin

disebabkan oleh proses kalsifikasi yang kurang optimal. Arus menyebabkan bentuk

cabang mempunyai penyesuaian arah tertentu sedangkan gerakan gelombang

menyebabkan spesies bercabang mempunyai cabang yang lebih pendek dan tumpul.

English et al. (1994) membagi karang batu berdasarkan bentuk

pertumbuhannya menjadi dua yaitu karang Acropora dan non-Acropora.

karang batu tersebut. Karang Acropora mempunyai axial dan radial koralit

sedangkan karang non-Acropora hanya mempunyai radial saja. Selain itu,

pengelompokkan ini didasarkan pada jumlah kelompok karang Acropora yang

menurut Thamrin (2006) umumnya merupakan salah satu kelompok karang yang

sangat dominan pada suatu perairan.

Genera karang Acropora umumnya memiliki bentuk morfologi koloni yang

bercabang dan salah satu komponen utama pembangun terumbu karang.

Pertumbuhan karang bercabang berlangsung lebih cepat pada bagian ujung cabang

tanpa zooxanthellae dibandingkan dengan bagian basal (Goreau 1959; Pearse &

Muscatine 1971; Oliver 1984; dan Rinkevich & Loya 1984 in Rani et al. 2005).

2.2. Faktor Pembatas Pertumbuhan Karang

Keanekaragaman, penyebaran, dan pertumbuhan hermatifik karang

tergantung pada lingkungannya. Kondisi ini pada kenyataannya tidak selalu tetap,

akan tetapi seringkali berubah karena adanya gangguan, baik yang berasal dari alam

atau aktivitas manusia. Gangguan dapat berupa faktor fisika, kimia, maupun

biologis. Faktor-faktor fisika-kimia yang diketahui dapat mempengaruhi kehidupan

dan /atau laju pertumbuhan karang antara lain cahaya matahari, suhu, salinitas, pH

dan sedimen. Sedangkan faktor biologis, biasanya berupa predator atau

pemangsanya (Supriharyono 2007).

Titik kompensasi binatang karang terhadap cahaya adalah pada intensitas

cahaya antara 200-700 f.c. atau umumnya terletak antara 300-500 f.c. (Kanswisher

dan Wainwright 1967 in Iswara 2010). Birkeland (1997) menyatakan pada

umumnya terumbu karang ditemukan pada perairan dengan suhu 18-36 °C, tetapi menurut Nybakken (1992) terumbu karang dapat mentolerir suhu sampai 36-40 °C. Pada daerah tropis suhu rata-rata tahunan untuk perkembangan optimal terumbu

karang adalah 25-30 °C, sedangkan salinitas air laut yang normal untuk kehidupan karang hermatifik adalah 32-350/00 (Nybakken 1992), meskipun menurut Suharsono

(1996) pada salinitas ekstrem seperti di Teluk Persia 460

/00 dan di Laut Hindia

Selatan 260

/00terumbu karang masih dapat hidup.

Padatan tersuspensi (kekeruhan) berhubungan dengan kecerahan perairan.

siklus hidup hewan karang. Sedimen berpengaruh terhadap pertumbuhan binatang

karang baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung sedimen

adalah dengan menutupi polip karang sehingga menyebabkan kematian pada karang.

Sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu menghalangi penetrasi cahaya sehingga

mengganggu fotosintesis (Bak 1978 in Supriharyono 2007). Selain itu, sedimen

yang tinggi memaksa karang untuk mengeluarkan energi lebih guna menghalau

sedimen tersebut yang mengakibatkan turunnya laju pertumbuhan karang (Pastorok

dan Bilyard 1985 in Supriharyono 2007). Tingkat kekeruhan yang normal bagi

terumbu karang berkisar antara 0-10 mg/liter (Rogers 1990, Larcombe et al. 1995 in

Thamrin 2006).

Arus diperlukan karang untuk memperoleh makanan dalam bentuk

zooplankton, oksigen, serta dalam membersihkan permukaan karang dari sedimen

(Thamrin 2006; Stoecker 1978 in Estradivari at al. 2009). Rachmawati (2001) in

Wibowo (2009) menyatakan bahwa gelombang yang cukup kuat akan menghalangi

pengendapan sedimen pada koloni karang. Karang sendiri memiliki kemampuan

dalam membersihkan permukaan tubuhnya (koloninya) dari sedimen, tetapi dalam

jumlah yang sangat terbatas. sehingga jenis karang yang ditemukan dalam perairan

yang memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi hanya terbatas pada jenis karang

tertentu.

Amonium tidak bersifat toksik (innocuous) namun pada suasana alkalis (pH

tinggi) lebih banyak ditemukan amonia yang tak terionisasi (unionized) dan bersifat

toksik (Tebbut 1992 in Effendi 2003). Karang biasanya hidup pada perairan dengan

nutrien anorganik yang rendah (Grover 2003 in Wibowo 2009). Nutrien yang tinggi

di perairan dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman dan alga pada perairan

tersebut juga meningkat. Biomassa makroalga yang besar dapat menutupi karang

sehingga memiliki efek seperti halnya penutupan karang oleh partikel sedimen yang

besar (Rachmawati 2001 in Wibowo 2009).

2.3.Klasifikasi dan Ciri-Ciri Karang yang Diteliti

Menurut Wells (1954) in Suharsono (2008) klasifikasi hewan karang

pembentuk terumbu yang ditransplantasikan sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Kelas : Anthozoa

Sub kelas : Zoantharia

Ordo : Scleractinia

Famili : Merulinidae

Genus : Hydnophora

Spesies : H. rigida

Famili : Acroporidae

Genus : Acropora

Spesies : A. nobilis

A. microphthalta

Famili Merulinidae terdiri dari tiga genera, yaitu Merulina, Scapophyllia, dan

Hydnophora. Semua genera Famili Merulinidae memiliki zooxanthellae dan

berbentuk koloni. Struktur rangkanya mirip Faviidae tetapi sangat difusi dan tanpa

paliform. Lembah pemisah antar koralit dangkal dan kabur atau seperti menyebar.

Semua genera menyebar dan berada di indo-Pasifik (Veron 2000). Famili

Merulinidae mempunyai koloni masif, merayap atau lembaran. Adanya alur-alur

saling bersatu, begitu juga struktur koralit (Suharsono 2008).

Berdasarkan Suharsono (2008) Hydnophora memiliki koloni merayap, masif

atau bercabang. Marga ini dicirikan dengan adanya struktur hydnophore yaitu

bentuk kerucut-kerucut kecil yang terbentuk dari dinding antara koralit yang

terpecah-pecah. Hydnophore ini menutupi seluruh permukaan sehingga marga ini

mudah dikenali. Genus Hydnophora terdiri dari lima jenis dan tersebar di seluruh

perairan Indonesia. H. rigida memiliki karakter koloni bercabang dengan koralit

berbentuk hydnophoroid kecil dengan sebaran yang tidak teratur. Warna hijau atau

coklat muda. Jenis ini tersebar di seluruh peraiaran Indonesia dan sangat umum

dijumpai di lereng terumbu. Sedangkan menurut Veron (2000) H. rigida memiliki

ciri-ciri koloni terdiri dari cabang-cabang yang tidak teratur, biasanya memiliki

lapisan encrusting atau rata pada bagian bawah atau dasar koloni. Monticules

biasanya berfungsi membentuk tonjolan seperti gunung ke arah sisi. Cabang utama

memiliki panjang 7-12 mm. Berwarna krim atau hijau.

Acroporidea terdiri atas empat genus, yaitu Montipora, Astreopora,

terbanyak dan hampir ditemukan menyebar di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Suharsono (2008) menyatakan bahwa ketiga marga Acropora, Anacropora, dan

Montipora mempunyai ciri yang hampir sama yaitu koralit kecil, tanpa kolumella,

septa sederhana dan tidak mempunyai struktur tertentu dan koralit dibentuk secara

ekstratentakular. Marga keempat Astreopora agak berbeda yaitu ukuran koralit lebih

besar, septa berkembang dengan baik dan dengan kolumella yang sederhana. Genus

Acoropora biasanya mempunyai bentuk pertumbuhan bercabang (branching),

tabulate, digitate dan kadang-kadang berbentuk encrusting atau submasif. Genus

Acropora memiliki bentuk percabangan sangat bervariasi dari karimbosa, arboresen,

kapitosa dan lain-lainnya. Ciri khas dari marga ini adalah mempunyai axial dan

radial koralit. Bentuk radial koralit juga bervariasi dari bentuk tubular basiform, dan

tenggelam. Marga ini mempunyai 113 jenis, tersebar di perairan Indonesia. Menurut

Veron (2000) selain memiliki dua tipe koralit, yaitu axial dan radial Acropora tidak

mempunyai kolumela, dinding koralit dan koenesteumnya poros serta tentakelnya

hanya keluar di malam hari.

A. nobilis memiliki bentuk percabangan arboresen, radial koralit terdiri dari

dua ukuran besar dan kecil dengan bukaan demidiate. Warna coklat muda dan coklat

keabu-abuan. Hidup di tempat dangkal, umum dijumpai dan tersebar di seluruh

perairan Indonesia (Suharsono 2008). Selain itu, A. nobilis memiliki cabang silinder

yang tegak dan besar dengan ketinggian dapat mencapai sekitar lima meter, cabang

basal horizontal hanya berkembang di perairan dangkal. Radial koralit mempunyai

ukuran dan bentuk bermacam-macam. Warna krim, cokelat, biru, kuning, dan hijau.

Warna koloni individu seragam kecuali pada ujung cabang berwarna sedikit pucat.

A. microphthalma memiliki karakteristik dengan tinggi koloni dapat mencapai lebih

dari dua meter dan percabangan yang luas, arboresen, kecil, ramping, dan lurus.

Subcabang rapi dan teratur, radial koralit kecil, banyak, dan ukuran sama. Warna

umumnya pucat abu-abu, kadang pucat coklat atau krim (Veron 2000).

2.4. Transplantasi Karang

Transplantasi karang adalah kegiatan untuk memperbayak koloni karang

melalui fragmentasi spesimen yang berasal dari habitat alam atau sumber lainnya

dengan cara melekatkan fragmen tersebut pada media buatan dan menumbuhkan

mendefinisikan transplantasi karang sebagai suatu teknik penanaman dan

pertumbuhan koloni karang baru dengan metode fragmentasi, dimana benih karang

diambil dari suatu induk koloni tertentu, sedangkan menurut Hariot dan Fisk (1988)

transplantasi karang adalah pencangkokan atau pemotongan karang hidup untuk

ditanam di tempat lain atau di tempat yang karangnya telah mengalami kerusakan.

Transplantasi karang bertujuan untuk mempercepat regenerasi terumbu

karang yang telah mengalami kerusakan atau untuk memperbaiki daerah terumbu

karang yang rusak, terutama untuk meningkatkan keragaman dan persen penutupan

(Hariot dan Fisk 1998 in Soedharma dan Arafat 2007). Selain itu, masih menurut

Hariot dan Fisk (1998) in Sandy (2000) dijelaskan bahwa tranplantasi dapat

digunakan untuk merehabilitasi terumbu karang secara cepat, karena waktu yang

dibutuhkan antara beberapa bulan sampai satu tahun dengan tingkat keberhasilan

50-100%. Tujuan transplantasi karang menurut Dirjen PHKA (2008) adalah untuk

mempercepat regenerasi dari terumbu karang sehingga dapat dimanfaatkan untuk

perdagangan dan peningkatan kualitas habitat karang.

Transplantasi karang telah dipelajari dan dikembangkan sebagai teknologi

pilihan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang terutama pada daerah-daerah

yang memiliki nilai ekonomi tinggi (Hariot dan Fisk 1988). Tranplantasi karang

telah digunakan di beberapa Negara untuk merehabilitasi ekosistem terumbu karang

yang telah rusak seperti di Filipina transplantasi karang telah diterapkan untuk

menyembuhkan ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan akibat

penangkapan ikan dengan bahan peledak (Auberson 1982), Singapura menggunakan

tranplantasi karang untuk menyimpan (menyelamatkan) spesies yang habitatnya

direklamasi (Plucer-Rosario and Randall 1987), sedangkan di Florida transplantasi

karang telah digunakan untuk mempercepat dan memperbanyak tutupan ekosistem

terumbu karang (Gittings et al. 1988) dan di Taman Laut Great Barrier Reef,

tranplantasi karang digunakan untuk mempercepat regenerasi ekosistem terumbu

karang akibat serangan achantaster plancii (Harriot dan Fisk 1988).

2.4.1. Transplantasi karang di Indonesia

Penelitian mengenai transplantasi karang terhadap beberapa jenis karang telah

banyak dilakukan seperti penelitian terhadap tingkat keberhasilan hidup karang

in Johan et al. 2008). Penelitian terhadap transplantasi karang jenis Acropora

sebanyak 40 sampel dari sebelas spesies karang dengan menggunakan substrat

buatan (keramik) di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta (Sadarun 1999).

Penelitian tingkat keberhasilan transplantasi karang batu di Pulau Pari, Kepulauan

Seribu, Jakarta dengan meggunakan tiga jenis karang genus Acropora yaitu

Acropora Donei, Acropora Acuminata dan A. Formosa (Johan et al. 2008).

Karang yang ditransplantasikan mempunyai kecepatan pertumbuhan yang

berbeda-beda. Supriharyono (2007) menyatakan bahwa karang dengan life form

branching umumnya mempunyai tingkat pertumbuhan sangat cepat yaitu bisa >2

cm/bulan sedangkan coral masif tumbuhnya sangat lambat yaitu hanya <1 cm/tahun.

Sadarun (1999) mendapatkan pertumbuhan karang branching dari jenis Acropora

yongei dan Acropora digitifera yang ditranplantasikan di Pulau Pari, Kepulauan

Seribu selama lima bulan mempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar 0,4 cm dan 0,1

cm.

2.4.2. Metode transplantasi karang

Jaap (1999) in Prawidya (2003) menyatakan bahwa tujuan utama transplantasi

karang adalah mempercepat pemulihan ekosistem terumbu karang. Transplantasi

dinyatakan sukses dari sudut pandang biologis dengan tingkat ketahanan hidup

berkisar antara 50-100% (Harriot dan Fisk 1998 in Herdiana 2001). Menurut Harriot

dan Fisk (1988), karang yang paling cocok untuk tranplantasi adalah karang

Acropora bercabang seperti halnya yang pernah mereka lakukan di Samudera

Pasifik. Hal ini karena karang Acropora memiliki tingkat ketahanan hidup yang

besar, sangat indah, kecepatan pertumbuhan yang tinggi, dan kemampuan yang

bersar dalam hal menutupi daerah ekosistem terumbu karang yang kosong.

Adverland (2001) menjelaskan bahwa hal yang harus diperhatikan dalam

teknik pengembangbiakan karang adalah koloni yang dikembangkan haruslah koloni

yang sehat dan pemotongan koloni hendaknya memperhatikan arah arus untuk

menghindari penutupan koloni akibat pelendiran koloni. Alat yang digunakan untuk

memotong fragmen dari induknya juga berbeda-beda tergantung dari bentuk

pertumbuhan koloni. Untuk koloni yang bentuk koloninya bercabang, digunakan

sebaiknya gergaji besi. Arah potongan karang juga menentukan laju pertumbuhan

jangka panjang koloni tersebut.

Menurut Clark dan Edwards (1995) in Sadarun (1999), untuk mengurangi

stress, karang yang akan ditarnsplantasi dilepaskan secara hati-hati dan ditempatkan

dalam wadah plastik berlubang serta proses pengangkutan dilakukan di dalam air.

Sebaiknya operasi ini hanya menghabiskan waktu ±30 menit untuk setiap tumpukan

karang yang akan dipindahkan. Harriot dan Fisk (1988) menjelaskan bahwa

pengangkutan karang transplantasi di atas deck kapal yang terlindung selama kurang

dari satu jam, tidak berbeda nyata dengan pengangkutan dalam air. Bila terkena

udara selama dua jam, keberhasilan karang yang ditranplantasi berkisar 50-90%,

sedangkan bila terkena udara selama tiga jam, maka keberhasilan karang yang

ditransplantasi berkisar 40-70%.

Fragmen transplan harus terikat dengan kokoh agar tidak mudah terlepas

akibat pengaruh arus dan gelombang. Hal ini dapat dilakukan dengan melekatkan

fragmen pada semen yang keras dengan menggunakan lem epoxy atau tali pengikat

kabel (cable tie) (Jaap 1999 in Prawidya 2003). Vaughan (1916) in Prawidya (2003)

menggunakan semen untuk melekatkan karang batu di Pantai Florida dan Pantai

Goulding di Bahama untuk meneliti laju pertumbuhannya, sedangkan untuk area

transplantasi yang arus dan gelombangnya kuat, digunakan pemberat untuk menahan

base atau substrat transplan. Menurut Adverlund (2001) untuk karang yang

perambatannya pada substrat relatif cepat, dapat digunakan lem super-glue untuk

penempelannya, sedangkan untuk jenis karang yang perambatannya pada substrat

relatif lama, sebaiknya digunakan lem epoxi.

Karang untuk transplantasi harus diambil dari tempat yang sama dengan

tempat pelaksanaan transplantasi terutama dalam hal pergerakan air, kedalaman, dan

turbiditas. Koral dari daerah tubir (reef slope) yang dangkal, jernih, dan

bergelombang tidak akan tumbuh dengan baik pada perairan yang keruh dan tenang

(Maragos 1974 in Sadarun 1999). Menurut Moore (1958) in Herdiana (2001), ketika

sebuah koloni dipisahkan menjadi dua bagian dan kemudian ditempatkan pada

habitat yang berbeda maka laju pertumbuhan dan tingkat ketahanan hidup akan lebih

baik pada daerah dimana jenis itu banyak ditemukan. Yap dan Gomez (1984) in

musim panas. Oleh karena itu, sebaiknya hindari pelaksanaan kegiatan transplantasi

karang pada musim-musim disaat karang sedang stres.

2.5. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Secara astronomis Kepulauan Seribu terletak antara 06000’40” dan 05054’40”

Lintang Selatan dan 106040’45” dan 109001’19” Bujur Timur. Wilayah Administrasi

Kepulauan Seribu yang terletak di sebelah Utara Teluk Jakarta terdiri atas 105 pulau

yang sebagian besar tidak berpenduduk. Perairan Kepulauan Seribu memiliki

kedalaman yang cukup bervariasi dimana kedalaman yang cukup dalam terdapat di

sebelah utara Pulau Pari dan utara Pulau Semak Daun dengan kedalaman hingga 70

meter. Dasar rataan karang perairan Kepulauan Seribu terdiri dari komponen pasir,

karang mati, hingga karang batu hidup (Estradivari et al. 2007). Suhu permukaan air

laut di Kepulauan Seribu berkisar 25,7-31,0 °C dengan rerata sebesar 29,1 ºC, sedangkan pH menunjukkan rerata sebesar 7,4 dengan kisaran antara 7,0 sampai 8,3.

Rerata salinitas sebesar 28,6o/oo dengan kisaran antara 23,3-30,3o/oo. Kecepatan arus

permukaan berkisar antara 0,01 sampai 0,15 m/s dengan rerata sebesar 0,07 m/s.

Kecerahan berkisar antara 3,88 sampai 9,42 m dengan rerata 6,33 m. Rerata oksigen

terlarut sebesar 7,11 mg/l dengan kisaran antara 6,10-7,96 mg/l (Setyawan et al.

2011).

Salah satu pulau di Kepulauan Seribu adalah Pulau Kelapa dengan luas sekitar

13,09 ha. Pulau ini merupakan pulau yang mempunyai penduduk sangat padat

dengan kepadatan 354 orang/ha pada tahun 2002 dan merupakan pusat pemerintahan

Kelurahan Pulau Kelapa yang berjumlah 36 pulau. Kualitas perairan Pulau Kelapa

berdasarkan pengamatan Bapepalda DKI Jakarta dan LAPI ITB pada tahun 2001

didapatkan suhu perairan pulau kelapa sebesar 30,2 ºC, Turbiditas 3, pH 7,94,

salinitas 34,40/00, dan DO 5,9 mg/ltr. Pengamatan yang dilakukan Seawatch-BPPT

pada bulan November dan Desember 1998 mencatat kecepatan arus pada kisaran 0,6

cm/dtk hingga 77,3 cm/dtk dengan rata-rata kecepatan sebesar 23,6 cm/dtk dengan

dominasi arah arus kearah timur-timur laut. Tinggi gelombang di Pulau Kelapa

berdasarkan pengamatan Seawatch Indonesia pada bulan Nopember 1998-Agustus

1999 pada kisaran 0,05-1,03 meter dengan periode gelombang berkisar antara

3.

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama sebelas bulan dimulai dari bulan September

2010 sampai bulan Juli 2011. Pengambilan data dilakukan sebanyak empat kali yaitu

pada bulan September 2010, Januari 2011, Mei 2011, dan Juli 2011. Pelaksanaan

penelitian terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data, observasi

lapangan, serta pengolahan, dan analisis data. Selanjutnya dilakukan pengambilan

data pertumbuhan fragmen karang transplantasi berupa ukuran dimensi lebar dan

tinggi fragmen karang serta kualitas air dari lokasi transplantasi tersebut.

Lokasi penelitian berada di Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Kelapa, Kepulauan

Seribu (Gambar 2). Penelitian ini merupakan kerjasama antara Pusat Kajian

Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) dengan

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) yang telah berlangsung sejak

tahun 2008.

3.2.Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan meliputi alat selam, alat tulis untuk mencatat

di dalam air, bahan modul dan transplant dan alat untuk menempel transplan ke

modul, alat untuk menentukan posisi serta alat dokumentasi.

Tabel 1. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian

No. Alat dan Bahan Keterangan

1. Peralatan SCUBA Peralatan penyelaman

2. Kamera underwater Dokumentasi

3. Kertas newtop dan sabak Media pencatat data 4. Alat tulis (Pinsil, pulpen, penggaris, penghapus,

pengserut, cutter dan spidol)

Pengukur panjang lebar karang dan pencatat data

5. Global Positioning System (GPS) Penentuan titik pengamatan

6. Modul beton Rak tempat fragmen

7. Semen Penempel fragmen

8. Fragmen karang Hewan percobaan

9. Kabel tie dan tali nylon Pengikat fragmen ke modul

10. Laptop Pengolah data

Untuk mendukung data penelitian, diambil juga data parameter perairan yang

meliputi parameter fisika dan kimia. Metode analisis yang digunakan untuk

parameter tersebut meliputi metode secara in-situ dan ex-situ. Metode analisis in-situ

dilakukan secara langsung pada saat di lokasi penelitian sedangkan ex-situ dilakukan

di Laboratorium Produktifitas Lingkungan (Proling) Manajemen Sumberdaya

Perairan, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Tabel 2. Parameter fisika dan kimia perairan yang diamati serta alat yang digunakan No. Parameter Satuan Alat yang digunakan Metode

1. Suhu 0C Termometer raksa In-situ

2. Salinitas 0/00 Refraktometer Ex-situ 3. Kecerahan 0/0 Secchi disk In-situ

4. Kekeruhan NTU Turbidimeter Ex-situ

5. Kecepatan arus m/s Floating droudge dan

stopwatch In-situ

6. Kedalaman M Depth gauge In-situ

7. Nutrien (Ammonia,

Ortofosfat, Nitrat) mg/l Spektrofotometer Ex-situ

8. Laju sedimentasi mg/cm2 /hari

Sediment trap, kertas millipore, vacuum pump, timbangan analitik

H. rigida A. nobilis A. microphthalma

3.3. Metode Penelitian dan Analisis Data

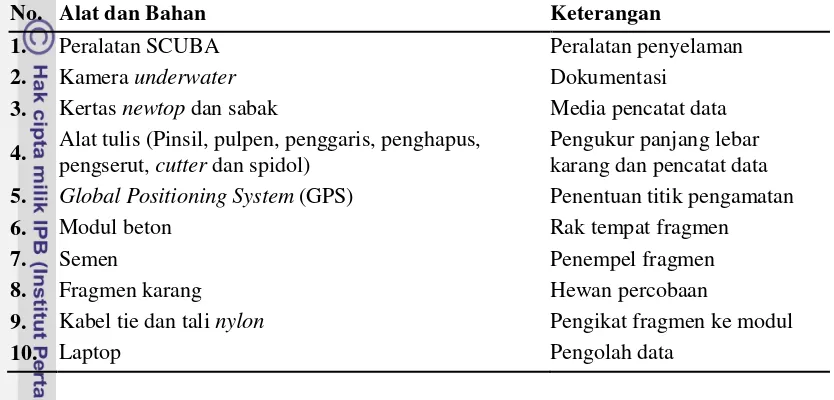

3.3.1. Fragmen karang dan konstruksi modul

Fragmen karang yang digunakan adalah karang hasil budidaya yang digunakan

untuk kegiatan perdagangan. Karang ini merupakan keturunan kedua dari koloni

induk sehingga legal untuk diperdagangkan sebagai karang hias. Fragmen karang

yang akan diteliti ditempelkan dengan cara diikatkan pada tiang-tiang modul dengan

menggunakan kabel tie lalu di semen agar kokoh dan tidak mudah lepas. Tiap modul

terdiri dari enam fragmen karang transplan.

Gambar 3. Desain konstruksi modul serta fragmen karang transplantasi

Gambar 4. Konstruksi modul serta fragmen karang transplantasi di Pulau Kelapa Sumber foto: PKSPL-IPB

Gambar 5. Fragmen transplantasi karang yang ditransplantasikan di Pulau Kelapa Sumber foto: PKSPL-IPB

Karang yang ditransplantasikan tersebut diidentifikasi secara visual dengan

cara membandingkannya dengan literatur Jenis-Jenis Karang di Indonesia milik

Suharsono (2008) dan Coral of the world milik Veron (2000). Fragmen karang yang

ditransplantasikan yaitu jenis H. rigida sebanyak 19 fragmen dengan ukuran tinggi

rata-rata 13,38 cm dan lebar 11,52 cm, A. nobilis sebanyak 68 fragmen dengan

ukuran tinggi rata-rata 25,12 cm dan lebar 28,30 cm, dan A. microphthalma

sebanyak 24 fragmen dengan ukuran tinggi rata-rata 23,15 cm dan lebar 30,19 cm.

Jumlah fragmen yang ditransplantasikan memiliki jumlah yang berbeda karena

keterbatasan ketersediaan fragmen di lapangan, selain itu penelitian ini merupakan

evaluasi dari proyek kerjasama antara PKSPL dengan CNOOC dalam rangka

merehabilitasi lingkungan yang rusak sehingga jumlah fragmen disesuaikan dengan

jumlah fragmen yang telah disediakan.

3.3.2. Pengamatan pertumbuhan karang

Pengamatan fragmen karang dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan

menggunakan penggaris dan jangka sorong di dalam air. Pengamatan meliputi

dimensi pertambahan lebar (lebar terlebar) dan pertambahan tinggi (tinggi tertinggi)

dimana pengukuran dilakukan secara langsung menggunakan alat SCUBA (Self

Contained Underwater Breathing Apparatus). Kelangsungan hidup fragmen karang

dihitung dengan cara mencatat setiap fragmen karang yang mati atau mengalami

pemutihan.

Untuk menghitung pencapaian pertumbuhan karang yang ditransplantasikan

dilakukan dengan menggunakan rumus yang mengacu pada Ricker (1975) sebagai

berikut:

β = Lt-Lo Keterangan :

β = Pertambahan panjang/tinggi fragmen karang

Lt = Rata-rata panjang/tinggi fragmen karang setelah bulan ke-t Lo = Rata-rata panjang/tinggi fragmen karang pada bulan ke-0

Untuk laju pertumbuhan karang yang ditransplantasikan, rumus yang

digunakan adalah sebagai berikut (Ricker 1975):

Keterangan:

α = Laju pertambahan panjang atau lebar fragmen karang transplantasi Li+1 = Rata-rata panjang atau tinggi fragmen pada waktu ke-i+1

Lt = Rata-rata panjang atau tinggi fragmen pada waktu ke-i Ti+1 = Waktu ke-i+1

t = Waktu ke-i

Tingkat kelangsungan hidup pada karang yang ditransplantasi dihitung dengan

menggunakan rumus yang mengacu pada Ricker (1975) sebagai berikut :

Keterangan :

SR = Tingkat Kelangsungan Hidup (Survival Rate) Nt = Jumlah individu pada akhir penelitian

No = Jumlah individu pada awal penelitian

3.3.3. Pengukuran parameter fisika kimia perairan

Parameter fisika kimia perairan yang diambil meliputi suhu, salinitas,

kecerahan, kekeruhan, kecepatan arus, kedalaman, nutrient (ammonia, ortofosfat,

nitrat), dan laju sedimentasi. Pengambilan data dilakukan setiap tiga bulan sekali

sesuai dengan pengambilan data fragmen karang.

Pengukuran parameter fisika berupa suhu, kecepatan arus, kedalaman perairan,

dan kecerahan perairan dilakukan secara langsung (insitu). Sedangkan salinitas,

sedimentasi, kekeruhan, dan nutrient (ammonia, ortofosfat, dan nitrat) dilakukan

secara tidak langsung (exsitu). Parameter suhu dilakukan dengan menggunakan

thermometer air raksa dengan cara dicelupkan ke perairan kemudian dilihat nilai

suhu perairannya, kecepatan arus dengan menggunakan floating droudge dan

stopwatch dimana floating droudge dilempar keperairan dan dihitung menggunakan

stopwatch. Waktu dihitung saat pertama kali floating droudge menyentuh air sampai

miring (logaritma) dari jarak floating droudge terhadap kapal dan tinggi antar ujung

tali saat floating droudge dijatuhkan dengan permukaan air.

Parameter kecerahan menggunakan secchi disc dengan cara merata-ratakan

nilai kedalaman saat secchi disk mulai menghilang/tidak terlihat dalam air (d1)

dengan saat secchi disk mulai terlihat ketika diangkat (d2). Nilai kedalaman tersebut

dibagi dua kemudian dikalikan 100 persen. Pengukuran kedalaman dengan melihat

depth gauge pada peralatan SCUBA.

Contoh air untuk pengukuran secara ex situ dilakuakn dengan menggunakan

botol contoh pada kedalaman 1-4 meter, kemudian air contoh tersebut disimpan

dalam cool box yang diberi es batu lalu dianalisis di Laboratorium Produktifitas

Lingkungan, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan

Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Salinitas diukur dengan hand

refraktometer. Kekeruhan dengan turbidimeter dan nutrient diukur dengan

spektrofotometri. Laju sedimentasi diukur dengan cara menyaring partikel-partikel

tersuspensi yang terdapat di dalam sediment trap dengan menggunakan kertas

millipore dibantu dengan vacuum pump, lalu di oven pada suhu 105 0C untuk

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Fisika dan Kimia Perairan

Parameter fisika dan kimia perairan sangat mempengaruhi kehidupan biota

laut khususnya terumbu karang. Parameter yang tidak sesuai dengan baku mutu

normal untuk karang akan mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang. Dalam

kondisi perubahan parameter yang ekstrim dapat menyebabkan stress dan kematian

pada karang.

4.1.1. Cahaya

Cahaya memiliki peranan penting untuk kegiatan fotosintesis alga

zooxanthellae yang bersimbiosis dengan karang. Nilai kecerahan pada penelitian ini

bernilai 100% yang artinya penetrasi cahaya sampai ke dasar perairan sehingga akan

mendukung proses fotosintesis (Nybakken 1992). Selain itu, menurut Nybakken

(1992) cahaya matahari digunakan juga sebagai sumber energi untuk melakukan

proses kalsifikasi sehingga karang bisa tumbuh dengan cepat.

4.1.2. Salinitas

Salinitas suatu perairan sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan masukan air

tawar dari daratan. Menurut Nybakken (1992), salinitas air laut yang normal untuk

kehidupan karang hermatifik adalah 32-350/00 dan berkisar antara 33-34 0

/00

(Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004).

Salinitas di perairan Pulau Kelapa berfluktuasi dengan kisaran salinitas

29-320/00. Nilai salinitas menurun pada bulan Januari 2011 kemudian naik sampai pada

salinitas 320/00 di bulan Mei dan Juli 2011. Hal ini diduga disebabkan oleh tingginya

curah hujan memasuki musim barat sehingga nilai salinitas semakin rendah dengan

nilai terendah pada bulan Januari 2011 kemudian naik lagi memasuki musim timur

karena berkurangnya curah hujan. Menurut Rachmawati (2001) in Wibowo (2009)

penurunan salinitas perairan laut dapat disebabkan oleh pasokan air tawar, badai,

dan hujan. Kisaran salinitas pada bulan September dan Desember yang berada di

bawah kisaran normal untuk pertumbuhan karang dapat menyebabkan pertumbuhan

karang terganggu dan tidak optimal.

4.1.3. Suhu

Suhu adalah salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam

kehidupan karang. Berdasarkan Bikerland (1997) terumbu karang umumnya

ditemukan pada perairan dengan suhu 18-36 ºC.

Gambar 8. Fluktuasi suhu rata-rata (n=3) perairan Pulau Kelapa

Suhu perairan pada lokasi penelitian di Pulau Kelapa berkisar antara 28-30,6

ºC. Suhu perairan berfluktuasi pada tiap pengambilan data dan menunjukkan tren

menurun dari bulan September 2010 sampai Juli 2011. Menurut Nybakken (1992)

kisaran suhu optimal untuk pertumbuhan karang berkisar antara 25-30 ºC,

sedangkan menurut Dirjen PHKA (2008) 26-30 ºC dan menurut KepMen LH No.51

(2004) baku mutu suhu perairan untuk terumbu karang berkisar antara 28-30 ºC.

Pada bulan September 2010 sampai Mei 2011 suhu perairan masih dalam batas

optimal untuk pertumbuhan karang sedangkan pada bulan Juli 2011 suhu perairan di

Perubahan suhu bulan Mei ke Juli menunjukkan kenaikan sebesar 2 ºC dimana

kenaikan ini cukup signifikan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan karang.

Studi yang dilakukan Coles & Jokie (1978) dan Neudecker (1981) in Supriharyono

(2007) menunjukkan perubahan suhu perairan secara mendadak sekitar 4-6 ºC dapat

mengurangi pertumbuhan karang, bahkan mematikannya.

Penurunan suhu perairan dapat disebabkan oleh kurang optimalnya intensitas

penyinaran matahari. Curah hujan yang meningkat pada bulan Desember

berpengaruh terhadap intensitas penyinaran matahari dan mempengaruhi kondisi

saat pengambilan data. Meningkatnya curah hujan juga dapat menyebabkan

masuknya sedimen-sedimen dari daratan sehingga meningkatkan kekeruhan perairan

yang berakibat pada terhambatnya penetrasi cahaya matahari karena terhalang oleh

sedimen. Berkurangnya cahaya matahari akan berpengaruh terhadap penurunan

suhu. Sebaliknya, pada bulan Juli curah hujan semakin berkurang sehingga penetrasi

cahaya matahari menjadi optimal dan berakibat pada meningkatnya suhu perairan.

4.1.4. Kekeruhan

Kekeruhan terjadi karena banyaknya padatan tersuspensi atau sedimen dalam

perairan, menurut Thamrin (2006) padatan tersuspensi ini akan mempengaruhi

sepanjang siklus hidup hewan karang. Anna (1999) in Sachoemar (2008)

menyatakan Kepulauan Seribu juga sangat rentan terhadap ancaman pencemaran

dari daratan, mengingat secara osenografis lokasinya berhubungan langsung dengan

Teluk Jakarta tempat bermuaranya 13 sungai yang melintasi Kota Jakarta yang padat

pemukiman dan industri Kekeruhan di perairan Pulau Kelapa selama pengamatan

September 2010 sampai Juli 2011 memiliki nilai yang berfluktuasi. Nilai kekeruhan

tertinggi terjadi pada bulan Januari 2011 dan terendah terjadi pada Mei 2011 dengan

kisaran antara 0,28 NTU-0,70 NTU (Gambar 9). Kekeruhan yang tinggi pada bulan

Januari 2011 diduga disebabkan oleh tingginya curah hujan sebagai efek dari musim

barat sehingga mengakibatkan terjadinya pengadukan partikel-partikel terlarut yang

terdapat pada kolom perairan serta partikel yang mengendap di dasar perairan.

Selain itu, hujan yang turun juga menyebabkan partikel-partikel dari daratan (run

off) terbawa ke perairan sehingga meningkatkan nilai kekeruhan perairan. Letak

Kepulauan Seribu seperti yang diungkapkan Anna (1999) in Sachoemar (2008)

tempat bermuaranya 13 sungai yang melintasi Kota Jakarta. Hal ini memberikan

pengaruh terhadap masukan sedimen ke perairan sehingga menyebabkan

meningkatnya kekeruhan di Kepulauan Seribu.

Gambar 9. Kekeruhan rata-rata (n=3) perairan Pulau Kelapa

Partikel tersuspensi atau sedimen ini dapat mempengaruhi kehidupan karang

baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pengaruh langsung sedimen adalah

dengan menutupi polip karang sehingga menyebabkan kematian pada karang.

Sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu menghalangi penetrasi cahaya sehingga

mengganggu fotosintesis (Bak 1978 in Supriharyono 2007). Selain itu, sedimen

yang tinggi memaksa karang untuk mengeluarkan energi lebih guna menghalau

sedimen tersebut yang mengakibatkan turunnya laju pertumbuhan karang (Pastorok

dan Bilyard 1985 in Supriharyono 2007).

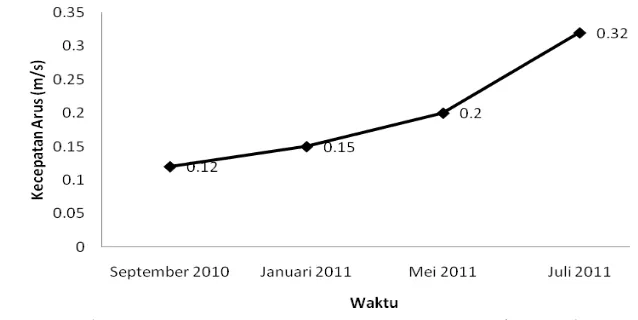

4.1.5. Kecepatan arus

Arus memiliki peranan penting terutama dalam menyuplai makanan bagi

karang, oksigen serta membantu karang membersihkan diri dari sedimen (Thamrin

2006; Stoecker 1978 in Estradivari at al. 2009). Kecepatan arus rata-rata di lokasi penelitian meningkat pada setiap pengambilan data dengan kisaran antara 0,12 m/s

sampai 0,32 m/s (Gambar 10). Nilai kecepatan arus yang meningkat diduga

disebabkan oleh pergantian musim yaitu dari musim barat ke musim timur. Musim

timur memiliki arus dan gelombang yang lebih besar dibandingkan pada musim

barat sehingga kecepatan arus terus meningkat terutama memasuki bulan Juli 2011

yang memiliki kecepatan sebesar 0,32 m/s naik sekitar 0,12 m/s dibandingkan bulan

Gambar 10. Kecepatan arus rata-rata (n=3) perairan Pulau Kelapa

Kecepatan arus dan turbulensi akan berpengaruh terhadap morfologi dan

komposisi taksonomi ekosistem terumbu karang. Karang yang berada pada perairan

dengan gelombang yang cukup kuat memiliki bentuk pertumbuhan masif atau

bercabang dengan cabang yang sangat tebal dan ujung yang datar. Sedangkan pada

perairan yang tenang, koloni karang yang terbentuk cenderung memanjang dan

bercabang dengan cabang yang lebih ramping (Rachmawati 2001 in Wibowo 2009).

4.1.6. Nutrien (ammonia, nitrat, dan ortofosfat)

Terumbu karang umumnya hidup pada perairan yang miskin unsur hara

dengan kadar nutrien terbatas. Hanya beberapa spesies saja yang dapat beradaptasi

pada lingkungan yang kaya unsur hara salah satunya Stylophora pistillata. Walker &

Ormund (1982) in Supriharyono (2007) mengatakan bahwa spesies Stylophora

pistillata memiliki ketahanan hidup pada perairan yang kaya akan unsur hara. Hal

ini sesuai dengan penelitian Wibowo (2009) di perairan Pulau Karya yang

mendapatkan tingkat kelangsungan hidup sebesar 100%, sedangkan sebagian besar

spesies karang tidak dapat beradaptasi terhadap perairan yang kaya akan unsur hara.

Kandungan unsur hara yang tinggi dapat merangsang pertumbuhan alga sehingga

dapat menginvasi karang-karang disekitarnya dan menyebabkan terganggunya

kehidupan karang bahkan dapat menyebabkan kematian pada karang (Estradivari et

al. 2009) Kadar nutrien yang keberadaannya sangat penting dan mempengaruhi

kehidupan karang diantaranya nitrogen (N) yang biasanya dalam bentuk nitrat (NO3

Gambar 11. Kandungan nitrat (NO3-N) rata-rata (n=3) perairan Pulau Kelapa

Kandungan nitrat rata-rata di perairan Pulau Kelapa menunjukkan kenaikan

pada bulan Januari 2011 kemudian turun sampai bulan Juli (Gambar 11). Salah satu

faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan kandungan unsur hara pada

perairan adalah sedimentasi (Supriharyono 2007). Sedimen yang masuk ke perairan

membawa unsur hara salah satunya adalah nitrat sehingga kandungan nitrat menjadi

naik. Pengamatan pada bulan Januari menunjukkan nilai sedimentasi yang tinggi,

tertinggi dibandingkan dengan pengamatan pada bulan lainnya. Hal ini menandakan

peningkatan laju sedimentasi berpengaruh terhadap kandungan nitrat pada perairan

Pulau Kelapa. Selain itu, tingginya kandungan nitrat pada bulan Januari 2011 juga

dapat disebabkan oleh adanya proses nitrifikasi amonia menjadi nitrat yang dipicu

oleh besarnya kadar oksigen sehingga menyebabkan kandungan nitrat di perairan

meningkat (Effendi 2003 in Wibowo 2009), sedangkan kandungan amonia menjadi

berkurang pada bulan tersebut (lihat Gambar 12). Menurut effendi (2003) nitrat

merupakan bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utama

bagi pertumbuhan tanaman dan alga dan dapat dimanfaatkan secara langsung. Hal

ini sesuai dengan kondisi pada saat pengamaratan bulan Januari 2011 dimana alga

sangat melimpah termasuk yang menempel pada modul bahkan sampai menutupi

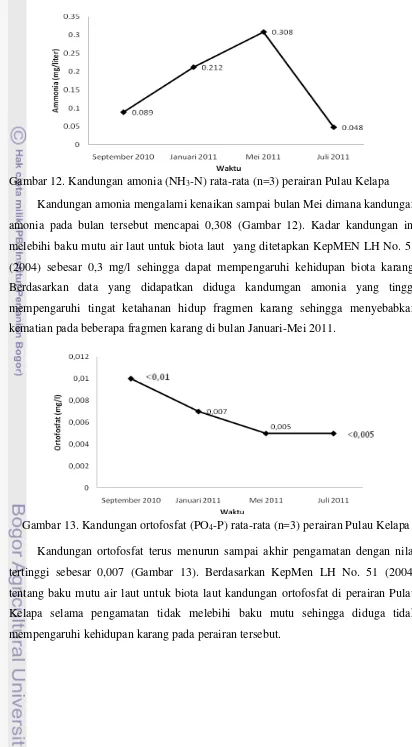

Gambar 12. Kandungan amonia (NH3-N) rata-rata (n=3) perairan Pulau Kelapa

Kandungan amonia mengalami kenaikan sampai bulan Mei dimana kandungan

amonia pada bulan tersebut mencapai 0,308 (Gambar 12). Kadar kandungan ini

melebihi baku mutu air laut untuk biota laut yang ditetapkan KepMEN LH No. 51

(2004) sebesar 0,3 mg/l sehingga dapat mempengaruhi kehidupan biota karang.

Berdasarkan data yang didapatkan diduga kandumgan amonia yang tinggi

mempengaruhi tingat ketahanan hidup fragmen karang sehingga menyebabkan

kematian pada beberapa fragmen karang di bulan Januari-Mei 2011.

Gambar 13. Kandungan ortofosfat (PO4-P) rata-rata (n=3) perairan Pulau Kelapa

Kandungan ortofosfat terus menurun sampai akhir pengamatan dengan nilai

tertinggi sebesar 0,007 (Gambar 13). Berdasarkan KepMen LH No. 51 (2004)

tentang baku mutu air laut untuk biota laut kandungan ortofosfat di perairan Pulau

Kelapa selama pengamatan tidak melebihi baku mutu sehingga diduga tidak

4.2. Pertumbuhan Karang

4.2.1. Tingkat pencapaian pertumbuhan dan pertumbuhan mutlak

Tingkat pencapaian pertumbuhan karang merupakan pertumbuhan ukuran

karang baik panjang maupun lebar karang pada setiap waktu pengamatan. Dalam

penelitian ini waktu pengamatan dilakukan selama sebelas bulan yaitu dari bulan

September 2010 sampai Juli 2011 dengan jumlah pengambilan sebanyak empat kali

terhadap tiga jenis karang yaitu H. rigida, A. nobilis dan A. microphthalma.

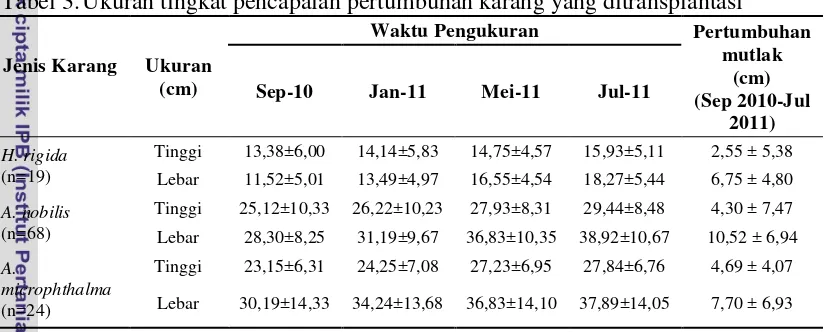

Tabel 3. Ukuran tingkat pencapaian pertumbuhan karang yang ditransplantasi

Jenis Karang Ukuran (cm)

Waktu Pengukuran Pertumbuhan

mutlak (cm) (Sep 2010-Jul

2011)

Sep-10 Jan-11 Mei-11 Jul-11

H. rigida

(n=19)

Tinggi 13,38±6,00 14,14±5,83 14,75±4,57 15,93±5,11 2,55 ± 5,38

Lebar 11,52±5,01 13,49±4,97 16,55±4,54 18,27±5,44 6,75 ± 4,80

A. nobilis

(n=68)

Tinggi 25,12±10,33 26,22±10,23 27,93±8,31 29,44±8,48 4,30 ± 7,47

Lebar 28,30±8,25 31,19±9,67 36,83±10,35 38,92±10,67 10,52 ± 6,94

A.

microphthalma

(n=24)

Tinggi 23,15±6,31 24,25±7,08 27,23±6,95 27,84±6,76 4,69 ± 4,07

Lebar 30,19±14,33 34,24±13,68 36,83±14,10 37,89±14,05 7,70 ± 6,93

Pertumbuhan mutlak yang dicapai fragmen H. rigida dari bulan September

2010 sampai Juli 2011 sebesar 2,55±5,38 cm untuk pertumbuhan tinggi dan

6,75±4,80 cm untuk pertumbuhan lebar (Gambar 14). Fragmen ini memiliki tingkat

pertumbuhan terendah diantara ketiga fragmen yang diteliti baik untuk pertumbuhan

tinggi maupun lebarnya. Pencapaian pertumbuhan fragmen A. nobilis sebesar

4,33±7,40 cm untuk pertumbuhan tinggi dan 10,62±6,94 cm untuk lebar dimana

pertumbuhan lebar A. nobilis merupakan pertumbuhan lebar terbesar diantara

ketiganya. Sedangkan tingkat pertumbuhan fragmen A. microphthalma sebesar

4,69±4,67 cm untuk dimensi tinggi dan 7,70±6,93 cm untuk dimensi lebar dimana

pertumbuhan dimensi tinggi Acropora ini merupakan yang terbesar diantara

pertumbuhan tinggi ketiga fragmen yang diteliti.

Besarnya nilai standar deviasi pada dimensi pertumbuhan lebar dan tinggi

ketiga fragmen disebabkan oleh adanya variasi nilai yang besar pada tiap fragmen.

Beberapa fragmen memiliki nilai yang sangat tinggi namun ada pula fragmen karang

yang mempunyai nilai sangat kecil (Lihat di lampiran 1, 2, dan 3). Perbedaan nilai

didapatkan untuk pertumbuhan dimensi lebar maupun tinggi pada ketiga fragmen

baik pada nilai pertumbuhan mutlak maupun nilai laju pertumbuhannya. Adanya

gangguan lingkungan terutama alga yang disebabkan oleh adanya nutrien (nitrat dan

ortofosfat) yang cukup tinggi pada perairan membuat pertumbuhan karang

terhambat. Beberapa fragmen karang pada saat pengamatan di lapangan tertutup

oleh alga baik tertutup sebagian bahkan seluruhnya (Gambar 21 dan lampiran 7).

Pertumbuhan lebar memiliki nilai lebih besar dibandingkan pertumbuhan

tinggi pada ketiga fragmen yang diteliti baik pada H. rigida, A. nobilis, maupun A.

microphthalma. Hal ini mengindikasikan bahwa pola pertumbuhan ketiga jenis

karang tersebut cenderung melebar. Pola pertumbuhan seperti ini diduga disebabkan

oleh faktor cahaya dimana untuk mendapatkan asupan cahaya yang maksimal

karang berusaha untuk memperluas jaringan karangnya sehingga bisa mendapatkan

lebih banyak cahaya.

Gambar 14. Pertumbuhan mutlak lebar dan tinggi fragmen karang selama sebelas bulan (September 2010-Juli 2011).

Faktor kedalaman, gelombang dan pasang surut juga mempengaruhi pola

pertumbuhan fragmen karang tersebut. Lokasi transplantasi berada pada daerah tubir

dan termasuk daerah zona intertidal dimana daerah ini banyak dipengaruhi aktifitas

pasang surut air laut dan gelombang. Beberapa modul tempat fragmen karang

terletak pada kedalaman yang sangat dangkal (kurang dari satu meter dengan

kedalaman maksimal 4 meter) sehingga diduga untuk beradaptasi terhadap aktifitas

pasang surut tersebut fragmen karang cenderung tumbuh dengan pola melebar.

Nybakken (1992) menyatakan bahwa pada daerah yang dangkal dengan

pasokan cahaya yang cukup serta terkena gelombang yang besar akan menyebabkan

Rachmawati (2001) in Wobowo (2009) menyatakan bahwa pada daerah yang

memiliki gelombang yang cukup kuat bagian ujung sebelah luar terumbu akan

membentuk karang masif atau bentuk bercabang dengan cabang yang sangat tebal

dan ujung yang datar.

Penelitian yang dilakukan Iswara (2010) terhadap jenis karang H. rigida di

lokasi yang sama selama enam bulan mendapatkan pola pertumbuhan yang juga

cenderung melebar. Tingkat pencapaian pertumbuhan yang dicapai sebesar 6 cm

untuk lebar dan 3,8 cm untuk tinggi. Berdasarkan waktu yang digunakan dalam

penelitian, maka secara umum tingkat pencapaian pertumbuhan pada penelitian

Iswara (2010) lebih besar dibandingkan dengan penelitian ini. Adanya perbedaan

waktu kegiatan transplantasi dan perbedaan perlakuan menyebabkan hasil yang

berbeda pada pertumbuhan fragmen karang.

Penelitian Prawidya (2003) terhadap spesies H. rigida selama lima bulan

namun di tempat yang berbeda mendapatkan nilai pertumbuhan mutlak untuk lebar

sebesar 5,02 cm dan untuk tinggi sebesar 3,59 cm. Hasil yang didapatkan Prawidya

menunjukkan nilai yang lebih besar untuk pertumbuhan tinggi namun lebih rendah

untuk pertumbuhan lebar jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh

penulis.

Herdiana (2001) melakukan penelitian terhadap jenis karang A.

microphthalma dan Acropora intermedia yang mempunyai struktur dan life form

mirip dengan A. nobilis di Perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, selama lima

bulan. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan tingkat pencapaian pertumbuhan

A. microphthalma sebesar 3,64±0,34 cm untuk tinggi dan 5,61±0,24 cm untuk lebar.

Berdasarkan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa pola pertumbuhan A.

microphthalma yang ditranplantasikan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu memiliki

pola yang sama yaitu cenderung melebar. Penelitian Herdiana (2001) terhadap

A.intermedia yang ditransplatasikan di Pulau Pari memiliki pola yang sama dengan

A. nobilis yang ditransplantasikan di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, yaitu

cenderung melebar. Nilai pertumbuhan yang didapatkan sebesar 1,04±0,06 cm untuk

tinggi dan 6,19±0,37 cm untuk lebar.

Kondisi lingkungan memberikan pengaruh terhadap morfologi terumbu

branching arborescent pertumbuhan seharusnya lebih dominan tinggi dibandingkan

lebar, namun pengamatan dilapangan menunjukkan hasil yang berbeda.

Pertumbuhan kedua jenis karang tersebut menunjukan pola pertumbuhan yang lebih

cenderung melebar atau horizontal daripada vertikal. Hal yang sama juga terjadi

terhadap karang spesies H. rigida yang memiliki pola pertumbuhan lebih besar lebar

daripada tinggi.

Pada pengamatan spesies Acropora humilis, Acropora austera, dan Acropora

bruegemani dilokasi dan waktu yang sama menunjukan pola yang juga cenderung

melebar pada A. humilis dan A. austera, sedangkan pada A. bruegemani lebih

cenderung ke pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan mutlak A. humilis sebesar 5,1±2,92

cm untuk lebar dan 3,1±1,92 cm untuk tinggi, A. austera sebesar 7,1±4,01 cm untuk

lebar dan 6,5±3,76 cm, serta A. brueguemani sebesar 4,0±2,66 cm dan 4,2±2,89 cm

untuk lebar dan tinggi.

4.2.3. Laju pertumbuhan karang

Laju pertumbuhan karang yang diukur meliputi laju pertumbuhan untuk

dimensi tinggi dan lebar fragmen dimana pengukuran dilakukan setiap rentang

waktu yang ditentukan. Data laju pertumbuhan tinggi dan lebar yang didapatkan

kemudian dirata-ratakan dan dibagi rentang waktu perbulan untuk menghasilkan laju

pertumbuhan rata-rata perbulan.

Laju pertumbuhan rata-rata baik tinggi dan lebar secara umum untuk ketiga

fragmen karang bervariasi. Pada jenis H. rigida pertumbuhan tinggi rata-rata dan

lebar rata-rata menunjukkan nilai yang cenderung naik (Gambar 15). Laju

pertumbuhan tinggi rata-rata terbesar terjadi pada bulan Mei-Juli 2011 sebesar

0,59±1,54 cm dan terendah pada bulan Januari-Mei 2011 sebesar 0,15±1,16

cm/bulan. Laju pertumbuhan lebar rata-rata tertinggi terjadi pada bulan yang sama

dengan tinggi yaitu Mei-Juli 2011 sebesar 0,86±1,55 cm/bulan dan terendah pada

bulan September-Januari 2011 sebesar 0,46±0,45 cm/bulan. Pada fragmen jenis A.

nobilis pertumbuhan rata-rata tinggi terbesar terjadi pada bulan Mei-Juli 2011

sebesar 0,74±1,14 cm/bulan dan terendah pada September 2010-Januari 2011

sebesar 0,37±0,61 cm/bulan, sedangkan pertumbuhan rata-rata lebar terbesar terjadi

pada bulan Januari-Mei 2011 sebesar 1,39±1,70 cm/bulan dan terendah pada

microphthalama pertumbuhan rata-rata tinggi terbesar terjadi pada Januari-Mei 2011

sebesar 0,81±0,44 cm/bulan dan terendah pada bulan Mei-Juli 2011 sebesar

0,29±1,12 cm/bulan sedangkan pertumbuhan rata-rata lebar terbesar terjadi pada

bulan Januari-Mei 2011 sebesar 1,39±0,42 cm/bulan dan terendah pada bulan

September 2010-Januari 2011 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,77±1,45 cm/bulan

[image:32.595.116.504.217.367.2](Gambar 18).

Gambar 15. Laju pertumbuhan rata-rata tinggi dan lebar fragmen H. rigida (x±sd)

Laju pertumbuhan tinggi H. rigida menurun pada bulan Januari-Mei 2011

sedangkan laju pertumbuhan lebar mengalami kenaikan. Hal ini diduga pada bulan

Januari-Mei 2011 sebagian besar energi yang dihasilkan oleh karang lebih banyak

digunakan untuk pertumbuhan ke arah samping atau lebar sehingga laju

pertumbuhan lebar mengalami kenaikan dan laju pertumbuhan tinggi mengalami

penurunan. Pertumbuhan dominan ke arah samping menunjukkan adaptasi karang

untuk mempertahankan hidupnya terutama untuk mendapatkan sinar matahari

dengan memperbanyak polip karang sehingga fragmen karang dapat tetap hidup

meskipun kondisi lingkungan kurang mendukung.

Pada bulan Mei-Juli laju pertumbuhan baik lebar maupun tinggi fragmen

karang H. rigida mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan bulan

Januari-Mei 2011. Pada bulan Mei-Juli 2011, energi yang dihasilkan oleh karang

digunakan secara seimbang sehingga laju pertumbuhan baik lebar maupun tingginya

mengalami kenaikan. Besarnya laju pertumbuhan pada bulan Mei-Juli 2011

didukung oleh kondisi lingkungan perairan yang cukup baik.

Beberapa faktor lingkungan yang mendukung pertumbuhan karang pada bulan

menunjukkan nilai yang paling besar pada bulan Mei-Juli 2011 (Gambar 10). Arus

memberikan dampak positif terhadap karang seperti yang diungkapkan Thamrin

2006; Stoecker 1978 in Estradivari et al. 2009 bahwa arus membantu menyuplai

makanan untuk karang dalam bentuk zooplankton, membawa oksigen, serta

membantu mebersihkan karang dari sedimen. Nitrat, ortofosfat, dan ammonia pada

bulan Juli 2011menunjukkan nilai yang kecil yaitu sebesar 0,007 untuk nitrat,

sedangkan ortofosfat sebesar 0,048 dan ammonia memiliki nilai di bawah 0,005.

Nilai ini masih di bawah nilai baku mutu untuk kehidupan karang yang ditetapkan

oleh KepMen LH No. 51 tahun 2004 sehingga sangat mendukung untuk kehidupan

dan pertumbuhan karang. Kandungan nitrat dan ortofosfat yang tinggi pada suatu

perairan dan menstimulir pertumbuhan alga secara berlebihan sehingga dapat

mengganggu kehidupan karang, sedangkan ammonia bersifat racun terhadap biota

perairan termasuk karang (Effendi 2003). Salinitas pada bulan Mei dan Juli 2011

memiliki nilai sebesar 32o/oo, menurut Nybakken (1992) dan Ramimohtarto dan

Juwana (1999) nilai salinitas ini sesuai untuk kehidupan karang. Kekeruhan pada

bulan Mei dan Juli 2011 memiliki nilai yang sangat kecil (paling rendah

dibandingkan nilai kekeruhan pada pengamatan-pengamatan sebelumnya) dan masih

di bawah baku mutu sesuai KepMen LH No. 51 tahun 2004 sehingga sangat cocok

untuk kehidupan karang. Kekeruhan yang tinggi pada suatu perairan disebabkan

oleh adanya sedimen yang tinggi pada perairan tersebut. Sedimen yang terlalu tinggi

dapat berdampak negatif terhadap karang seperti yang diungkapkan oleh Bak (1978)

in Supriharyono (2007) bahwa sedimen dapat menutupi polip karang sehingga

menyebabkan kematian pada karang, selain itu menurut Pastorok dan Bilyard (1985)

in Supriharyono (2007) sedimen yang tinggi memaksa karang mengelurkan energi

lebih untuk menghalau sedimen tersebut sehingga mengakibatkan turunnya laju

pertumbuhan karang.

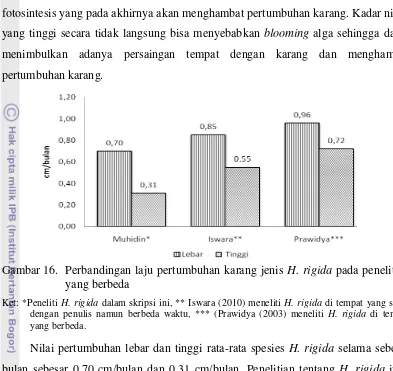

Pada bulan Januari-Mei 2011 faktor lingkungan kurang mendukung untuk

pertumbuhan fragmen karang sehingga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan

fragmen H. rigida. Salinitas pada bulan ini berada diluar kisaran normal untuk

karang sehingga dapat mengganggu pertumbuhan karang. Selain itu, kekeruhan pada

bulan Januari menunjukkan nilai yang tinggi dimana kekeruhan yang tinggi

Sedimen yang tinggi dapat menutup polip karang sehingga mengganggu proses

fotosintesis yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan karang. Kadar nitrat

yang tinggi secara tidak langsung bisa menyebabkan blooming alga sehingga dapat

menimbulkan adanya persaingan tempat dengan karang dan menghambat

[image:34.595.106.499.100.471.2]pertumbuhan karang.

Gambar 16. Perbandingan laju pertumbuhan karang jenis H. rigida pada penelitian yang berbeda

Ket: *Peneliti H. rigida dalam skripsi ini, ** Iswara (2010) meneliti H. rigida di tempat yang sama dengan penulis namun berbeda waktu, *** (Prawidya (2003) meneliti H. rigida di tempat yang berbeda.

Nilai pertumbuhan lebar dan tinggi rata-rata spesies H. rigida selama sebelas

bulan sebesar 0,70 cm/bulan dan 0,31 cm/bulan. Penelitian tentang H. rigida juga

pernah dilakukan oleh Iswara (2010) di lokasi yang sama dengan penelitin ini

(Gambar 16). Kegiatan transplantasi yang dilakukan Iswara (2010) selama enam

bulan diperoleh data pertumbuhan panjang rata-rata sebesar 0,85 cm/bulan untuk

lebar dan 0,55 cm/bulan untuk tinggi. Penelitian lain dilakukan Prawidya (2003)

terhadap H. rigida di Pulau Pari, Kepulauan Seribu selama lima bulan mendapatkan

pertumbuhan tinggi dan lebar sebesar 0,72 dan 0,96 cm/bulan. Berdasarkan data

tersebut, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan rata-rata spesies H. rigida yang

dilakukan oleh Iswara (2010) dan Prawidya (2003) memiliki pertumbuhan yang

lebih besar baik untuk lebar maupun tingginya. Waktu, lokasi, serta perlakuan yang

berbeda diduga memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap pertumbuhan

karang H. rigida.

Laju pertumbuhan rata-rata A. nobilis mengalami kenaikan pada bulan

nobilis sudah bisa beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sehingga energi yang

dihasilkan dapat digunakan dengan optimal untuk pertumbuhan dan berakibat pada

naiknya pertumbuhan tinggi dan lebar fragmen karang. kondisi lingkungan yang

kurang mendukung pada bulan Januari-Mei 2011 tidak terlalu memberikan pengaruh

negatif terhadap laju pertumbuhan fragmen A. nobilis. Hal ini diduga karena genus

Acropora merupakan genus karang yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi,

selain itu berdasarlan Supriharyono (2007) life form atau bentuk pertumbuhan

karang yang berupa branching sangat mendukung untuk pertumbuhan karang

dimana karang dengan life form branching mempunyai tingkat pertumbuhan yang

cepat yaitu bisa mencapai diatas dua centimeter perbulan.

Gambar 17. Laju pertumbuhan tinggi dan lebar rata-rata fragmen jenis A. nobilis (x±sd)

Laju pertumbuhan rata-rata lebar A. nobilis mengalami penurunan pada bulan

Mei-Juli 2011 sedangkan laju pertumbuhan tinggi mengalami kenaikan yang cukup

besar. Distribusi energi pada bulan Mei-Juli 2011 lebih banyak digunakan karang

untuk pertumbuhan tinggi dibandingkan lebar sehingga laju pertumbuhan tinggi

lebih besar. Selain itu, adanya kompetisi ruang menyebabkan pertumbuhan karang

terutama pertumbuhan lebar pada A. nobilis menjadi terhambat sehingga karang

lebih menggunakan energinya untuk pertumbuhan tinggi sebagai salah satu cara

untuk mempertahankan hidupnya.

Faktor gelombang memberikan pengaruh penting terhadap laju pertumbuhan

lebar fragmen karang. Menurut Moor (1958) in Radisho (1997) sifat dari habitat

memiliki pengaruh yang besar terhadap tipe pertumbuhan dan jenis karang. Daerah

yang terkena gelombang pada daerah ujung sebelah luar dari daerah terumbu diisi

ujung yang datar. Pada perairan sebelah dalam yang terlindung, dihuni oleh jenis

yang berbentuk lembaran dan bercabang dengan cabang yang lebih ramping.

Kondisi di lokasi penelitian pada bulan Mei dan Juli 2011 menunjukkan gelombang

yang cukup besar. Hal ini berkaitan dengan pengaruh musim dimana bulan tersebut

merupakan musim peralihan dari musim barat ke musim timur sehingga gelombang

cukup besar yang berpengaruh terhadap tipe pertumbuhan fragmen karang.

Laju pertumbuhan rata-rata A. nobilis selama sebelas bulan pengamatan

sebesar 0,52 cm/bulan untuk tinggi dan 1,06 cm/bulan untuk lebar. Penelitian yang

dilakukan Herdiana (2001) terhadap karang jenis Acropora intermedia yang

mempunyai struktur dan life form mirip dengan A. nobilis di Pulau Pari, Kepulauan

Seribu, selama lima bulan mendapatkan rata-rata pertumbuhan lebar dan tinggi

sebesar 1,54±0,09 cm/bulan dan 1,04±0,06 cm/bulan. Berdasarkan hasil yang

didapatkan, dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan lebar dan tinggi rata-rata A.

intermedia yang ditransplantasikan di Pulau Pari lebih besar dibandingkan dengan A.

nobilis yang ditransplantasikan di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Adanya

perbedaan waktu dan lama dan lokasi penelitian memberikan pengaruh yang

berbeda terhadap laju pertumbuhan karang.

Gambar 18. Laju pertumbuhan tinggi dan lebar rata-rata fragmen jenis A.microphthalma (x±sd)

Laju pertumbuhan rata-rata lebar A. microphthalma menurun pada bulan

Januari-Mei 2011 sedangkan laju pertumbuhan rata-rata tinggi mengalami kenaikan.

Hal ini diduga pada bulan Jan-Mei 2011 sebagian besar energi yang dihasilkan oleh

karang lebih banyak digunakan untuk pertumbuhan tinggi dibandingkan lebar

sehingga laju pertumbuhan tinggi mengalami kenaikan sedangkan laju pertumbuhan

microphthalma diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan laju pertumbuhan tinggi lebih besar daripada lebar. Berdasarkan suharsono (2008) life

form arborescent adalah salah satu karakteristik bentuk pertumbuhan karang seperti

pohon dimana arah pertumbuhan umumnya dominan mengarah ke atas.

Pada bulan Mei-Juli 2011 laju pertumbuhan rata-rata lebar dan tinggi A.

microphthalma mengalami penurunan. Laju pertumbuhan tinggi yang menurun

diduga berkaitan dengan faktor kedalaman. Lokasi penelitian yang berada pada

daerah perairan yang cukup dangkal menyebabkan karang tidak mengembangkan

pertumbuhan tingginya untuk menghindari terpapar karang oleh udara bebas

terutama ketika perairan surut. Laju pertumbuhan rata-rata lebar yang menurun

diduga berkaitan dengan adanya kompetisi ruang yang menyebabkan pertumbuhan

karang terutama pertumbuhan lebar pada A. microphthalma menjadi terhambat.

Adanya faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan pada lebar dan tinggi A.

microphthalma menyebabkan karang mengalokasikan energinya untuk pertumbuhan

cabang-cabang baru. Suharsono (2008) dan Veron (2000) mengatakan bahwa salah

satu karakteristik A. microphthalma adalah mempunyai cabang yang kecil dan

ramping. Percabangan yang kecil dan ramping pada A. microphthalma ini

menyebabkan spesies