DAFTAR PUSTAKA

Ambler, J. S. 1992. Irigasi di Indonesia. Dinamika Kelembagaan. Jakarta: LP3ES Anonimus

ͣ

, 2011. Analisis kebutuhan air irigasi untuk tanaman padi sawah.Dikutip dari : http:// analisis-kebutuhan-air-irigasi-pada. pada tanggal 15 november 2012.

Anonimus

ᵇ

. 2009. Arti Penting Irigasi Dan Konservasi Air. Dikutip dari :

Anonimus

ᶜ

. 2011. Perubahan Sikap dan Perilaku Petani Terhadap TeknologiPertanian. Dikutip dari :

Anonimusᵈ. 2011. Pengertian Air Limbah. Dikutip dari: . Pada tanggal 19 November 2012

Azwar, S. 1995. Sikap Manusia ; Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Azwar. 2002. Komunikasi Massa, Suatu Pengantar. Bandung : Simbiosa Rekatama Media.

Direktorat Pengelolaan Air, 2008. Pedoman Teknis Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif. Jakarta : Departemen Pertanian.

Fendell, C. 1984. Dampak Limbah Cair Terhadap Kualitas Lingkungan. Makalah Seminar AMDAL. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pusat Penelitian lingkungan Hidup. Yogyakarta : UGM.22p.

Ginting, M. 1999. Dinamika Organisasi Koperasi. Bogor: Disertasi IPB

Gustina., 2001. Analisis Perbandingan Tingkat Partisipasi Petani Pemakai Air Irigasi pompa anatara yang dikelola Swasta, Tesis Majister Program Pasca Sarjana USU, Medan.

Isnaini, M.,2006. Pertanian Organik. Yogyakarta : Kreasi Wacana. Kuswanto, 1993., Pengembangan Kelembagaan P3A. LP3ES, Jakarta. Lubis, S., 1999. Mencari Konsep Pendekatan Partisipatif, LP3ES, Jakarta.

Mahida, U.N. 1986. Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri. Jakarta: CV Rajawali

Mangunwidjaja, D dan Sailah, I. 2005. Pengantar Teknologi Pertanian. Jakarta : Penebar Swadaya

Mardikanto, T. 2009. Membangun Pertanian Modern. Cetakan 1. Surakarta : LPP UNS dan UNS Press.

Mawardi, E. 2007. Desain Hidraulik Bangunan Irigasi. Bandung : Alfabeta

Mukarim,N. 1981. Pengendalian Pencemaran Pada Industri Kimia. Bandung : PT Pupuk Kujang.46p

Nainggolan, H dan susilawati. 2011. Pengolahan Limbah Cair Industri Perkebunan Dan Air Gambut Menjadi Air Bersih. Medan : USU Press Parwati, U.U. 2008. Pengaruh Pemberian Limbah Cair Pabrik Gula Pada

Berbagai Varietas Padi Sawah. Yogyakarta : Fakultas Pertanian, INSTIPER.

Pasandaran, E. 1991. Irigasi di Indonesia : Strategi dan Pengembangan. Jakarta : LP3ES

Santoso, K.D. 1992. Pengaruh Penyiraman Air Limbah Pabrik Pembuatan Karet RSS dan Penambahan Dosis Pupuk K Terhadap Pertumbuhan Padi. Yogyakarta : Skripsi, Fakultas Pertanian, INSTIPER.

Singarimbun dan Effendi. 2008. Metode Penelitian Survai. Cetakan 19. Jakarta : LP3ES Indonesia, anggota IKAPI.

Siskel, S.E., dan S. R. Hutapea., 1995. Irigasi di Indonesia: Peranan masyarakat dan Penelitian. LP3ES, Jakarta

Walgito. 2006. Komunikasi Dasar. Yogyakarta : UGM Press

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penentuan Daerah Penelitian

Daerah penelitian ditentukan secara purposive yaitu di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Desa ini dipilih sebagai daerah penelitian karena menggunakan air limbah sebagai air irigasi sawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (Ka.UPTD) Kecamatan Labuhan Deli di daerah penelitian, menyatakan bahwa desa ini satu-satunya desa yang menggunakan air limbah sebagai air irigasi sawah.

Berdasarkan data yang di dapat dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Labuhan Deli Tahun 2012 yang diperoleh, desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki produksi padi paling tinggi di bandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Labuhan Deli. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Nama, Luas Panen, Produksi Padi dan rata-ratanya per Desa/Kelurahan di Kecamatan Labuhan Deli 2011

No. D e s a/Kelurahan Luas Panen (Ha) Produksi Padi

(Ton)

Rata-rata (Ton/Ha)

1 Manunggal 0.00 0 0,00

2 Pematang Johar 1.818 11.981 6,59

3 Karang Gading 1.700 10.200 6,00

4 Telaga Tujuh 1.132 5.886 5,20

Jumlah 4.650 28.067 6,04

Metode Penarikan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah petani yang menggunakan air limbah sebagai air irigasi sawah di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Metode penarikan sampel dilakukan dengan metode pengambilan sampel secara acak sederhana (Simple Ramdom Sampling).

Metode pengambilan sampel secara acak sederhana (Simple Ramdom Sampling) yaitu sampel diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Singarimbun dan Effendi, 2008).

Menurut Hasan (2002), Teori Bailey menyatakan untuk penelitian yang menggunakan analisa statistika ukuran sampel paling minimun 30 sampel.

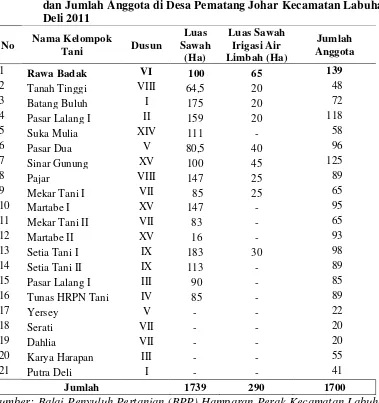

Tabel 2. Daftar Nama Kelompok Tani, Luas Lahan Sawah dan Luas Lahan Sawah yang Menggunakan Air Limbah Sebagai Air Irigasi Sawah dan Jumlah Anggota di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli 2011

Sumber: Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Hamparan Perak Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang 2012

Metode Pengumpulan Data

dan literatur pendukung lainnya. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dapat dilihat pada Tabel 3.

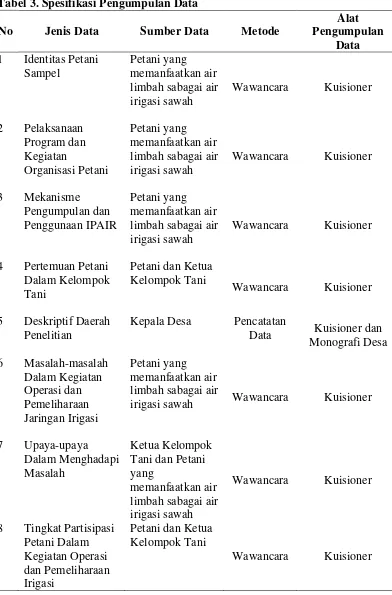

Tabel 3. Spesifikasi Pengumpulan Data

No Jenis Data Sumber Data Metode

Alat Pengumpulan

Data 1 Identitas Petani

Sampel

4 Pertemuan Petani Dalam Kelompok Tani

Petani dan Ketua Kelompok Tani

Wawancara Kuisioner 5 Deskriptif Daerah

Penelitian

Kepala Desa Pencatatan

Data Kuisioner dan Monografi Desa

irigasi sawah Wawancara Kuisioner

7 Upaya-upaya

Metode Analisa Data

Data yang telah diperoleh, kemudian ditabulasi untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa sebagai berikut:

Identifikasi masalah 1 dianalisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif yaitu dengan melihat kondisi tata cara penggunaan air limbah menjadi air irigasi sawah di daerah penelitian.

Identifikasi masalah 2 dianalisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif yaitu Untuk menjelaskan pengumpulan dan penggunaan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) di daerah penelitian.

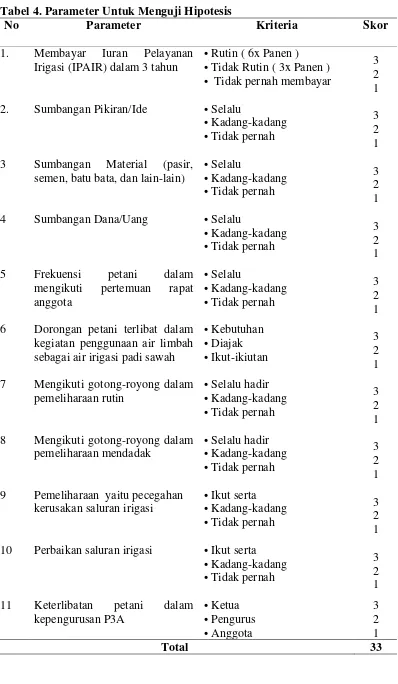

Tabel 4. Parameter Untuk Menguji Hipotesis

No Parameter Kriteria Skor

1. Membayar Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) dalam 3 tahun

• Rutin ( 6x Panen ) • Tidak Rutin ( 3x Panen ) • Tidak pernah membayar

3 3 Sumbangan Material (pasir,

semen, batu bata, dan lain-lain)

• Selalu 4 Sumbangan Dana/Uang • Selalu

• Kadang-kadang • Tidak pernah

3 2 1

5 Frekuensi petani dalam

mengikuti pertemuan rapat 6 Dorongan petani terlibat dalam

kegiatan penggunaan air limbah sebagai air irigasi padi sawah

• Kebutuhan 7 Mengikuti gotong-royong dalam

pemeliharaan rutin 8 Mengikuti gotong-royong dalam

pemeliharaan mendadak 9 Pemeliharaan yaitu pecegahan

kerusakan saluran irigasi 10 Perbaikan saluran irigasi • Ikut serta

• Kadang-kadang • Tidak pernah

3 2 1 11 Keterlibatan petani dalam

Maka tingkat partisipasi dilahat dari penjumlahan skor secara keseluruhan yaitu berada antara 11-33 apabila skor :

11 – 18,3 = Tingkat Partisipasi Rendah 18,4 – 25,7 = Tingkat Partisipasi Sedang 25,8 – 33 = Tingkat Partisipasi Tinggi.

Identifikasi masalah 4 dianalisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif dengan melihat masalah – masalah apa saja yang dihadapi petani terhadap pemanfaatan air limbah sebagai air irigasi sawah di daerah penelitian.

Identifikasi masalah 5 dianalisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif dengan melihat upaya – upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi terhadap pemanfaatan air limbah sebagai air irigasi sawah didaerah penelitian.

Defenisi dan Batasan Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran maka dibuat beberapa defenisi dan batasan operasional sebagai berikut :

Defenisi

1. Petani adalah petani padi sawah yang menggunakan air limbah sebagai air irigasi.

2. Air limbah adalah air berasal dari air sungai yang sudah tercemar dengan limbah-limbah rumah tangga, pabrik dan lain-lain yang digunakan petani sebagai air irigasi padi sawah.

4. Kelompok tani adalah suatu lembaga yang terdiri dari beberapa petani yang berperan sebagai wadah penyampaian aspirasi dan keluhan petani yang dimana didalam kelompok tani didaerah penelitian terdapat organisasi P3A.

5. Tingkat partisipasi petani adalah efektifitas dari anggota kelompok tani dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi.

6. Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) adalah iuran yang dipungut dari petani yang sebesar 20 Kg/rante pada musim kemarau dan 15 Kg/rante pada musim hujan, kemudian dimanfaatkan oleh petani secara otonom dan transparan untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta biaya pengelolaan irigasi.

7. Partisipasi adalah efektifitas dari anggota kelompok tani dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi yang mencakup kegiatan seperti Iuran Pelayanan Irigasi / IPAIR, sumbangan (pemikiran/ide, material, dan dana/uang), petani dalam mengikuti pertemuan rapat anggota kelompok tani, dorongan petani terlibat dalam kegiatan penggunaan air limbah sebagai air irigasi padi sawah, gotong-royong, pemeliharaan saluran, petani dalam kepengurusan P3A.

8. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna mempelancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

10.Perbaikan saluran adalah usaha yang dilakukan pada saat terjadi kerusakan pada saluran irigasi.

11.Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terencana yakni dengan adanya jadwal pemeliharaan.

12.Pemeliharaan mendadak adalah pemeliharaan yang dilakukan tanpa terencana yang tidak adanya jadwal sebelumnya.

13.Masalah adalah hal-hal yang dihadapi oleh kelompok tani yang menjadi penghambat dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. 14.Upaya-upaya adalah hal-hal yang dapat mengatasi terhambatnya kegiatan

operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Batasan Operasional

1. Sampel penelitian yaitu petani padi yang menggunakan air limbah sebagai air irigasi padi sawah.

2. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang.

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN DAN

KARAKTERISTIK PETANI SAMPEL

Deskripsi Daerah Penelitian a. Luas dan Topografi Desa

Desa Pematang Johar berada di Kecamatan Labuhan Deli Kabapaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 2.168,30 Ha. Jumlah penduduk Desa Pematang Johar 13.116 jiwa, jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 3.353 KK dengan kepadatan penduduk 1.676 jiwa/km².

Desa ini memeliki

Luas dan Letak Geografis

Desa Pematang Johar berada di Kecamatan Labuhan Deli Kabapaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Desa ini mempuyai luas wilayah 2.168,30 Ha, yang terdiri dari: pemukiman seluas 244,5 Ha, persawahan seluas 1560,82 Ha (sawah irigasi teknis 1200, sawah irigasi ½ teknis 200 Ha, sawah tadah hujan 160,82), perkebunan seluas 10 Ha, kuburan seluas 1,24 Ha, pekarangan seluas 1,60 Ha, perkantoran 1,62 Ha, prasarana umum lainnya seluas 148,52 Ha.

Wilayah Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Seruwei/Kel.Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sampali/Kel.Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tj.Selamat/Kel.Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan.

Keadaan Penduduk

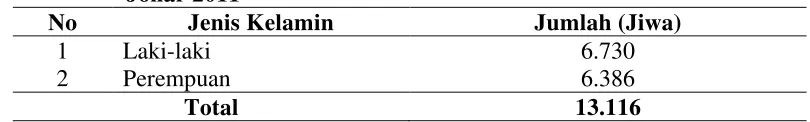

Desa Pematang Johar memiliki jumlah penduduk sebanyak 13.116 jiwa pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 5. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Pematang

Johar 2011

No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa)

1 Laki-laki 6.730

2 Perempuan 6.386

Total 13.116

Sumber : Kantor Kepala Desa 2012

Dari tabel 5 dapat diketahui jumlah penduduk yang dominan di Desa Pematang Johar adalah berjenis kelamin Laki-laki yakni sebanyak 6.730 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk.

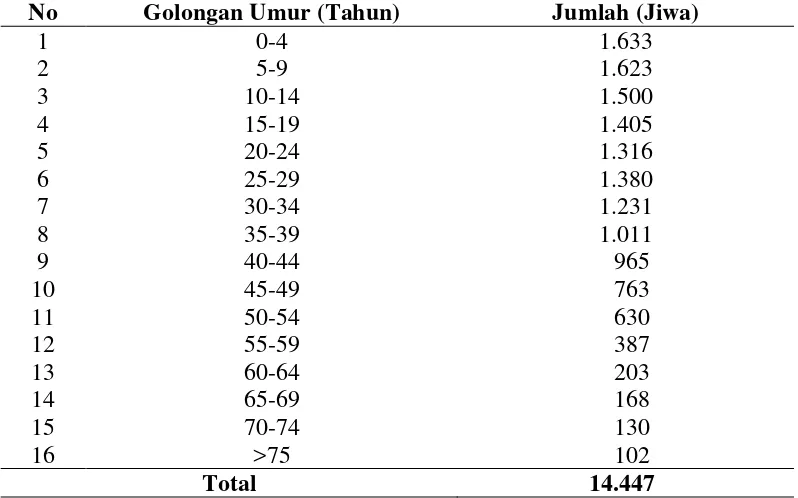

Tabel 6. Distribusi Penduduk Menurut Golongan Umur di Desa Pematang Johar 2011

No Golongan Umur (Tahun) Jumlah (Jiwa)

1 0-4 1.633

Sumber : Kantor Kepala Desa 2012

Dari tabel 6 dapat diketahui jumlah penduduk menurut golongan umur yang dominan di Desa Pematang Johar adalah berusia 0-4 tahun yakni sebanyak 1.633 jiwa dari keseluruhan jumlah golongan umur.

Selanjutnya keadaan penduduk menurut agama yang dianut penduduk Desa Pematang Johar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Pematang Johar 2011

No Agama Jumlah (Jiwa)

1 Islam 11.782

2 Kristen Protestan 1.399

3 Katolik 1.266

Total 14.447

Sumber : Kantor Kepala Desa 2012

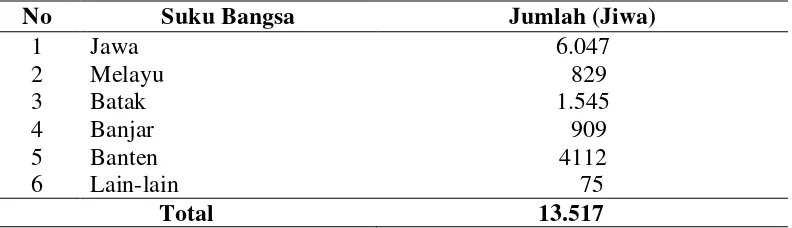

Desa Pematang Johar termasuk desa yang cukup luas yang dihuni beraneka ragam suku (heterogen) dimana suku yang paling dominan adalah suku Jawa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa di Desa Pematang Johar 2011

Sumber : Kantor Kepala Desa 2012

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa di Desa Pematang Johar terdapat berbagai suku bangsa (heterogen). Dari beberapa jenis suku bangsa di atas dapat diketahui suku bangsa Jawa merupakan suku yang paling dominan menempati Desa Pematang Johar sebanyak 6.047 jiwa. Sedangkan untuk suku-suku lainnya seperti suku Melayu sebanyak 829 jiwa, suku Batak sebanyak 1.545 jiwa, sku Banjar sebanyak 909 jiwa, suku Banten sebanyak 4112 jiwa. Kemudian untuk suku-suku lain selain kelima suku yang telah disebutkan juga terdapat sebanyak 75 jiwa.

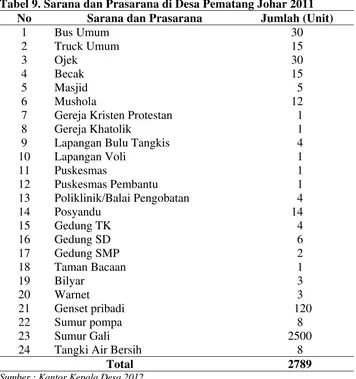

Sarana dan Prasarana

jelasnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Desa Pematang Johar dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Sarana dan Prasarana di Desa Pematang Johar 2011 No Sarana dan Prasarana Jumlah (Unit)

1 Bus Umum 30

13 Poliklinik/Balai Pengobatan 4

14 Posyandu 14

Sumber : Kantor Kepala Desa 2012

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana di Desa Pematang Johar dapat dikatakan memadai mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, komunikasi, peribadatan, energi dan penerangan dan olahraga.

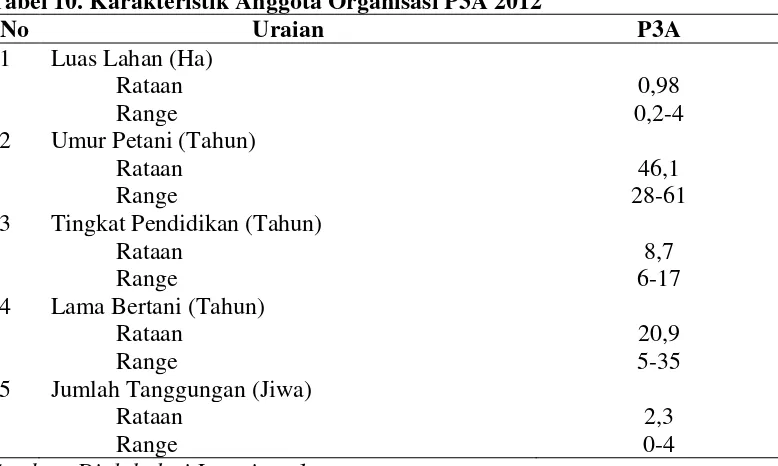

Karakteristik Sampel

Uraian mengenai karakteristik petani yang menjadi sampel disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Karakteristik Anggota Organisasi P3A 2012

No Uraian P3A

3 Tingkat Pendidikan (Tahun)

Rataan 8,7

Range 6-17

4 Lama Bertani (Tahun)

Rataan 20,9

Range 5-35

5 Jumlah Tanggungan (Jiwa)

Rataan 2,3

Range 0-4

Sumber :Diolah dari Lampiran 1

Data dari tabel 10 menunjukkan luas lahan rata-rata anggota dan pengurus organisasi P3A seluas 0,98 Ha. Dimana luas lahan yang tersempit seluas 0,2 Ha dan yang terluas 4 Ha.

Umur petani rata-rata pada organisasi P3A tersebur yakni 46 tahun artinya dalam usia produktif. Dimana didalam organisasi P3A ini usia yang termuda 28 tahun dan yang usia yang tertua 61 tahun. Rata-rata tingkat pendidikan petani sampel 8 tahun, artinya setingkat dengan SLTP. Dimana tingkat pendidikan terendah 6 tahun atau setingkat dengan SD dan tingkat pendidikan tertinggi 17 tahun atau setingkat dengan S1 (Sarjana).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kelompok Tani

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Kelompoktani ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan yang sama dalam berusahatani, kesamaan dalam tradisi/pemukiman/ hamparan usahatani dan lain-lain.

Kelompok tani sebagai wadah organisasi dan bekerja sama antar anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan. Melihat potensi tersebut, maka kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal.

Beberapa keuntungan dari pembentukan kelompok tani itu, antara lain : a. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya

kepemimpinan kelompok.

b. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani.

c. Semakin cepatnya proses difusi penerapan inovasi atau teknologi baru. d. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang petani.

e. Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) atau produk yang dihasilkannya.

f. Semakin dapat membantu efesiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri.

Sedangkan alasan utama dibentuknya kelompok tani adalah :

a. Untuk memanfaatkan secara lebih baik (optimal) semua sumber daya yang

tersedia.

b. Dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan.

Dalam pengembangannya kelompok tani memiliki tiga fungsi yaitu sebagai kelas belajar, wadah kerjasama dan unit produksi.

a. Kelas belajar: Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.

tani serta dengan pihak lain. Melalui kerja sama ini diharapkan usaha lainnya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

c. Unit produksi: Usaha tani yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai suatu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Pertemuan berkala kelompok tani adalah pertemuan antara pengurus atau antara pengurus dengan anggota kelompok tani di suatu tempat, pada waktu tertentu, dengan aturan-aturan yang telah disepakati untuk membicarakan agenda yang telah ditetepkan. Pertemuan kelompok tani secara berkala dilakukan secara teratur setiap dua minggu sekali atau dengan waktu yang disepakati oleh semua anggota kelompok tani. Pertemuan kelompok tani meliputi rapat pengurus dan rapat khusus.

1. Rapat pengurus adalah pertemuan kelompok tani yang dihadiri oleh semua pengurus di suatu tempat, waktunya teratur untuk membahas tentang pengelolaan kelompok tani.

Gambaran Umum Kelompok Tani dan P3A di Daerah Penelitian

Kelompok tani di daerah penelitian dibentuk pada tahun 1979 yang dinamakan dengan kelompok tani Rawa Badak. Dimana kelompok tani sebagai wadah antar petani dan bekerja sama antar anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan.

Petani yang tergabung didalam kelompok tani ini berusahatani padi sawah. Untuk itu petani memerlukan air irigasi untuk mengairi lahan sawahnya. Maka dikelompok tani didaerah penelitian dibentuk organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan sistem pompanisasi dengan menggunakan sumber air sungai yang sudah tercemar dari berbagai jenis limbah seperti; limbah rumah tangga, limbah industri, limbah rumah sakit dan limbah pertanian, maka aliran air sungai dikatakan oleh masyarakat setempat, Penyuluh, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (Ka.UPTD) didaerah penelitian adalah air limbah.

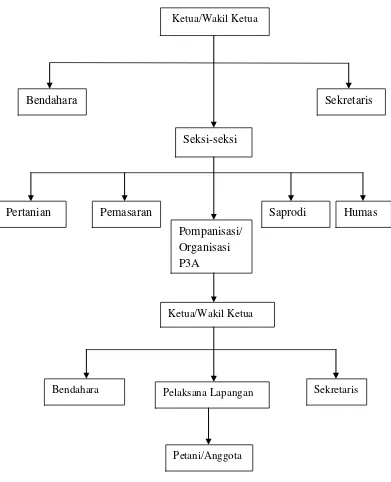

Keterangan :

Memiliki hubungan

Gambar 2. Struktur Organisai Kelompok Tani

Ketua kelompok tani berhubungan dengan bendahara dan sekretaris. Dimana ketua kelompok tani juga berperan memantau kegiatan seksi-seksi yang berada dalam kelompok tani. Seksi-seksi tersebut adalah; Seksi Pertanian, Seksi

Ketua/Wakil Ketua

Bendahara Sekretaris

Seksi-seksi

Humas Saprodi

Pompanisasi/ Organisasi P3A Pemasaran

Pertanian

Ketua/Wakil Ketua

Pelaksana Lapangan

Petani/Anggota

Pemasaran, Seksi Pompanisasi, Seksi Saprodi dan Seksi Humas. Karena ketua kelompok tani mempunyai tanggung jawab atas kegiatan yang ada didalam kelompok tani.

Didalam Seksi Pompanisai juga terdapat ketua, bendahara, sekretaris dan pelaksana lapangan. Dimana ketua Pompanisasi berhubungan dengan bendahara, sekretaris dan pelaksana lapangan. Ketua pompanisasi bertugas mengatur pelaksanaan dan kegiatan organisasi, bendahara bertugas mencatat dan mengatur arus uang masuk dan uang keluar dari segala kegiatan organisasi, sekretaris bertugas mencatat dan membekukan segala kegiatan yang dilakukan organisasi, dan pelaksana lapangan bertugas dalam pelaksanaan teknis pengairan kelahan-lahan petani.

Orgaisasi P3A didaerah Penelitian Susunan organisasi P3A terdiri dari; a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kepentingan dan keberadaan organisasi P3A. Rapat anggota P3A mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Membentuk dan membubarkan pengurus

2. Mengankat dan memberhentikan anggota pengurus 3. Mentukan Program Kerja P3A

b. Pengurus

Pengurus terdiri dari; ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Kewajiban dan tanggungjawab pengurus dalam organisasi P3A adalah sebagai berikut;

1. Melaksanakan tugas-tugas P3A

2. Menyelenggaran rapat-rapat dan musyawarah anggota baik secara insidentil maupun yang rutin sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

3. Membuat laporan tahunan perkembangan fisik jaringan irigasi diwilayah kerjanya

Pengurus mempunyai hak dalam memilih dan dipilih serta mendapat imbalan jasa atas jerih payah yang telah dicurahkan menurut keputusan musyawarah organisasi.

c. Pelaksana Lapangan

Pelaksana lapangan bertugas membantu ketua dalam mendayagunakan potensi air yang tersedia di daerah kerja P3A, sebagai berikut;

1. Mengatur, membagi dan mengawasi penyaluran air irigasi ke setiap lahan-lahan petani

2. Mengawasi pemeliharaan saluran-saluran pembawa, pembuang dan mesin pompa beserta bangunan-bangunannya agar tetap berfungsi.

3. Mengutip iuaran kepetani pada musim panen tiba 4. Menyusun laporan pertanggung jawaban tugasnya. d. Anggota

1. Pemilik sawah

2. Pemilik penggarap sawah

3. Pemakai air limbah sebagai air irigasi

Setiap anggota P3A mempunyai hak sebagai berikut;

a. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan hak dan ketentuan yang ditetapkan dalam musyawarah bersama

b. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus P3A c. Menyatakan pendapat dalam rapat anggota

Kewajiban anggota adalah sebagai berikut;

a. Membayar iuran anggota sesuai yang sudah dimusyawarahkan bersama b. Melaksanakan dan mentaati sanksi-sanksi yang diputuskan oleh rapat anggota c. Menerima dan mentaati sistem pembagian air irigasi

1. Tata Cara Penggunaan Air Limbah Sebagai Air Padi Irigasi Sawah

Air limbah di daerah penelitian berasal dari air sungai yang sudah tercemar dari berbagai jenis limbah seperti; limbah rumah tangga, limbah industri, limbah rumah sakit dan limbah pertanian. Kemudian air limbah yang berasal dari sungai ini yang digunakan petani sebagai air irigasi padi sawah. Adapun sistem penyaluran air limbah menjadi air irigasi yaitu dengan teknik pompanisasi dimana mesin pompanisasi ini sendiri dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik.

Adapun tata cara penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah antara lain sebagai berikut:

ikut tersedot pompa, karena sungai yang berada di daerah penelitian terdapat banyak sampah yang ikut juga mengalir dengan air dan ada juga sampah yang bertumpuk-tumpuk disekitar sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Tepas untuk menyaring sampah

2. Setelah itu membuat saluran tali air kecil yang terbuat dari beton yang alirannya sampai kelahan petani. Maka dilihat pada gambar 4

3. Kemudian setelah dinding tepas untuk penyaring sampahnya sudah dipasang dan dibuat saluran tali air kecil lalu disedot dengan menggunakan mesin pompa dan airnya sampai kelahan-lahan petani. Untuk itu dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Mesin Pompa untuk menyedot air dari sungai

2. Mekanisme Pengumpulan dan Penggunaan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR)

Organisasi P3A memperoleh dana dari iuran anggota, sumbangan dan bantuan serta usaha – usaha lain yang sah. Iuran anggota pada P3A yaitu berupa iuran wajib yang harus dibayar pada saat musim panen tiba.

Iuran wajib ditetapkan berdasarkan hasil rapat musyawarah anggota yaitu sebesar 15 kg gabah padi per rante pada saat musim hujan dan 20 kg pada saat musim kemarau. Hal ini dikarenakan pada saat musim hujan kebutuhan air irgasi lebih sedikit sehingga mesin pompa tidak terlalu lama digunakan karena air irigasinya dibantu dengan air hujan sedangkan pada saat musim kemarau kebutuhan air irigasi lebih banyak sehingga mesin pompa lebih lama digunakan.

Iuran ini dikumpul setiap kali musim tanam, dimana pada daerah penelitian terdapat 2 kali musim tanam dalam setahun. Iuran wajib harus dibayar setelah hasil panen diambil tiap petak sawah dan dikumpulkan melalui pelaksana lapangan setelah itu diserahkan kepada bendahara. Dalam pembayaran iuran wajib, petani diberikan kesempatan waktu membayar satu musim tanam, dan apabila petani tidak membayar iuran wajib maka akan dikenakan sanksi yaitu dengan tidak menjalankan air irigasi ke lahan petani yang bersangkutan.

Tabel 11. Besarnya IPAIR yang Terkumpul Iuran Wajib 29,6 28.087,5 Kg/Thn 28.087,5 Kg/Thn Sumber : Diolah dari lampiran 1

Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa iuran wajib yang terkumpul dan iuran wajib yang seharusnya terkumpul sama yaitu sebesar 28.087,5 Kg/Thn. Artinya bahwa petani didaerah penelitian selalu rutin membayar Iuran Pelayanan Air Irigasi (IPAIR).

Organisasi P3A dalam hal IPAIR mempunyai laporan pertanggungjawaban yang akan dijelaskan pada saat musim tanam. Adapun mekanisme pengumpulan IPAIR dapat dilihat pada skema berikut ini ;

Keterangan :

Memiliki hubungan Arahan

Gambar 6. Skema Mekanisme Pengumpulan IPAIR

Bendahara yang diketahui oleh ketua bertugas menerima IPAIR dari petugas lapangan, lalu ketua menyuruh sekretaris untuk mencatat iuran yang sudah terkumpul dalam pembukuan. Sedangkan petugas lapangan bertugas mengumpulkan IPAIR langsung ke lahan petani setiap musim panen tiba. Petani memberikan IPAIR langsung kepada petugas lapangan.

Pelaksana Lapangan Bendahara

IPAIR Petani Sekretaris

3. Tingkat Partisipasi Petani Terhadap Penggunaan Air Limbah Sebagai Air Irigasi Padi Sawah

Partisipasi adalah efektifitas dari anggota kelompok tani dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi yang mencakup kegiatan seperti Iuran Pelayanan Irigasi/IPAIR, sumbangan (pemikiran/ide, material, dan dana/uang), petani dalam mengikuti pertemuan rapat anggota kelompok tani, dorongan petani terlibat dalam kegiatan penggunaan air limbah sebagai air irigasi padi sawah, gotong-royong, pemeliharaan saluran, petani dalam kepengurusan P3A.

Partisipasi anggota P3A di daerah penelitian dilihat dari keikutsertaan anggota dan pengurus dalam memberikan sumbangan berupa pemikiran/ide dan juga dilihat dari keikutsertaan anggota dan pengurus dalam kegiatan dan pemeliharaan jaringan irigasi seperti pembayaran Iuran Pelayanan Air Irigari (IPAIR), sumbangan pemikiran/ide,sumbangan material,dan sumbangan dana/uang, petani dalam mengikuti pertemuan rapat anggota, dorongan petani terlibat dalam kegiatan penggunaan air limbah sebagai air irigasi padi sawah, gotong-royong, pemeliharaan saluran, petani dalam kepengurusan P3A.

Gambaran tingkat partisipasi anggota P3A dalam setiap kegiatan diuraikan sebagai berikut ;

a. Tingkat Partisipasi Anggota P3A dalam Pembayaran IPAIR

Tabel 12. Frekuensi Jumlah Petani Anggota P3A Menurut Pembayaran IPAIR pada Organisasi P3A

No Pembayaran IPAIR Anggota P3A

1 Rutin (6x panen) 30(100%)

2 Tidak Rutin (<6x panen) 0

3 Tidak pernah membayar 0

Jumlah 30(100%)

Sumber : Diolah dari lampiran 2

Dari Tabel 12 dapat diketahui bahwa persentase petani anggota P3A yang membayar rutin dalam 6x panen yaitu 100% , persentase yang membayar tidak rutin lebih kecil dari 6x panen yaitu 0. Sementara persentase yang tidak pernah membayar iuran yaitu 0 Dalam hal ini petani anggota P3A didaerah penelitian selalu rutin membayar Iuran Pelayanan Air (IPAIR).

b. Tingkat Partisipasi Anggota P3A dalam Pemberian Pemikiran/Ide

Pemberian pemikiran/ide merupakan suatu pendapat yang diberikan oleh petani dalam rapat anggota P3A yang membahas tentang irigasi, bibit, pupuk dan sebagainya. Tingkat partisipasi anggota P3A dalam pemberian pemikiran/ide dapat dilihat pada tabel 13 yaitu;

Tabel 13. Frekuensi Jumlah Petani Anggota P3A dalam Pemberian Pemikiran/Ide pada Organisasi P3A

No Pemberian Pemikiran/Ide Anggota P3A

1 Selalu memberikan ide 12(40%)

2 Kadang-kadang 11(36,7%)

3 Tidak pernah 7(23,3%)

Jumlah 30(100%)

Sumber : Diolah dari lampiran 2

c. Tingkat Partisipasi Anggota P3A dalam Pemberian Sumbangan Material Sumbangan material merupakan suatu sumbangan dari petani yang berupa batu batah, pasir, semen, dan lain-lain. Yang biasanya di sumbangkan pada saat terjadi kerusakan pada salauran irigasi. Maka tingkat partisipasi anggota P3A dalam pemberian sumbangan material dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Frekuensi Jumlah Petani Anggota P3A dalam Pemberian Sumbangan Materia pada Organisasi P3A

No Pemberian Sumbangan Material Anggota P3A

1 Selalu 0

2 Kadang-kadang 0

3 Tidak pernah 30(100%)

Jumlah 30(100%)

Sumber : Diolah dari lampiran 2

Tabel 14 menunjukkan bahwa anggota P3A kebanyakan tidak pernah memberikan sumbangan material yaitu 100%, sementara yang selalu dan kadang-kadang yaitu 0. Adanya petani yang tidak pernah memberikan sumbangan material pada saat terjadi kerusakan saluran irigasi karena iuran yang dibayar petani sudah mencakup segala perbaikan saluaran irigasi dan perbaikan mesin pompa jika terjadi kerusakan.

d. Tingkat Partisipasi Anggota P3A dalam Pemberian Sumbangan Uang Sumbangan uang merupakan dana yang diberikan petani untuk perbaikan saluran irigasi jika terjadi kerusakan. Maka tingkat partisipasi anggota P3A dalam pemberian sumbangan uang dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Frekuensi Jumlah Petani Anggota P3A dalam Pemberian Sumbangan Uang pada Organisasi P3A

No Pemberian Sumbangan Uang Anggota P3A

1 Selalu 0

2 Kadang-kadang 0

3 Tidak pernah 30(100%)

Jumlah 30(100%)

Tabel 15 menunjukkan bahwa anggota P3A kebanyakan tidak pernah memberikan sumbangan uang yaitu sebesar 100%, sementara yang selalu dan kadang-kadang yaitu sebesar 0. Adanya petani yang tidak pernah memberikan sumbangan uang pada saat terjadi kerusakan saluran irigasi karena iuran yang dibayar petani sudah mencakup segala perbaikan saluaran irigasi dan perbaikan mesin poma jika terjadi kerusakan.

e. Tingkat Partisipasi Anggota P3A dalam Kegiatan Pertemuan Rapat Kegiatan pertemuan rapat anggota P3A merupakan suatu kegiatan yang membahas tentang penyaluran irigasi, kapan penanaman, waktu pembibitan, dan tepung tawar bibit (didoakan bibit supaya hasil panennya bagus) yang dilakukan dalam satu tahun sekali pertemuan. Maka tingkat partisipasi anggota P3A dalam mengikuti pertemuan rapat dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Frekuensi Jumlah Petani Anggota P3A dalam Kegiatan Pertemuan Rapat

No Kegiatan Pertemuan Rapat Anggota P3A Anggota P3A

1 Selalu 21(70%)

2 Kadang-kadang 6(20%)

3 Tidak pernah 3(10%)

Jumlah 30(100%)

Sumber : Diolah dari lampiran 2

f. Tingkat Partisipasi Anggota P3A Ikut Serta dalam Kegiatan Penggunaan Air Limbah Sebagai Air Irigasi Padi Sawah

Keikutsertaan petani dalam kegiatan penggunaan air limbah sebagai air irigasi padi sawah karena petani menyadari betapa pentingnya air irigasi untuk mengairi lahan sawah mereka. Maka tingkat partisipasi dalam keikutsertaan petani dalam kegiatan penggunaan air limbah sebagai air irigasi padi sawah dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Frekuensi Jumlah Petani Anggota P3A Ikut Serta dalam Kegiatan Penggunaan Air Limbah Sebagai Air Irigasi Padi Sawah

No

Ikut Serta dalam Kegiatan Penggunaan Air Limbah Sebagai Air Irigasi Padi Sawah

Anggota P3A

1 Kebutuhan 30(100%)

2 Diajak (adanya sosialisasi) 0

3 Ikut-ikutan 0

Jumlah 30(100%)

Sumber : Diolah dari lampiran 2

Tabel 17 menunjukkan bahwa keikutsertaan petani dalam kegiatan penggunaan air limbah sebagai air irigasi padi sawah kebanyakan sebagai kebutuhan yaitu sebesar 100%, sementara yang diajak (adanya sosialisasi) dan ikut-ikutan yaitu sebesar 0. Hal ini dikarenakan bahwa hanya air limbah yang berasal dari sungai ini yang ada didaerah penelitian. Setelah petani menggunakan air limbah sebagai air irigasi, padi petani bagus dan pemekaian pupuk berkurang. g. Tingkat Partisipasi Anggota P3A dalam Bergotong-Royong

(Pemeliharaan Rutin)

Tabel 18. Frekuensi Jumlah Petani Anggota P3A dalam Bergotong-Royong (Pemeliharaan Rutin)

No Pemeliharaan Rutin Anggota P3A

1 Selalu hadir 3(10%)

2 Kadang-kadang 15(50%)

3 Tidak pernah 12(40%)

Jumlah 30(100%)

Sumber : Diolah dari lampiran 2

Tabel 18 menunjukkan bahwa petani kadang-kadang hadir dalam kegiatan gotong-royong yang merupakan pemeliharaan rutin saluran air irigasi yaitu sebesar 50%, sementara yang selalu hadir mengikuti sebesar 10% dan yang tidak pernah mengikuti pemeliharaan rutin sebesar 40 %. Adapun petani tidak pernah mengikuti gotong-royong yaitu pemeliharaan rutin karena kegiatan gotong-royong didaerah penelitian sudah memperkerjakan orang lain yang digaji untuk pembersihan, pembasmian tanaman liar, pembersihan sampah, perbaikan bocoran-bocoran, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan iuran yang dibayar oleh petani disetiap musim panen sudah cukup untuk mengaji pekerja. Jadi petani didaerah penelitian tinggal terima bersihnya saja. Tetapi ada juga dari anggota P3A yang mau bekerja untuk mengikuti gotong-royong dengan sukarela tanpa digaji.

h. Tingkat Partisipasi Anggota P3A dalam Pemeliharaan Mendadak

dengan sungai. Untuk mengetahui tingkat partisipasi anggota P3A dalam pemeliharaan mendadak dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19. Frekuensi Jumlah Petani Anggota P3A dalam Bergotong-Royong (Pemeliharaan Mendadak)

No Pemeliharaan Mendadak Anggota P3A

1 Selalu hadir 3(10%)

2 Kadang-kadang 11(36,7%)

3 Tidak pernah 16(53,3%)

Jumlah 30(100%)

Sumber : Diolah dari lampiran 2

Tabel 19 menunjukkan bahwa persentase petani anggota P3A kebanyakan petani selalu mengikuti pemeliharaan mendadak yaitu sebesar 10 %, sementara yang kadang-kadang mengikuti yaitu sebesar 36,7% dan yang tidak pernah mengikuti pemeliharaan mendadak sebesar 53,3%. Adapun petani tidak pernah mengikuti royong yaitu pemeliharaan mendadak karena kegiatan gotong-royong didaerah penelitian sudah memperkerjakan orang lain yang digaji untuk kerusakan mesin pompa, kerusakan pada saluran irigasi atau meluapnya air pada jaringan irigasi dan sampah-sampah yang berasal dari sungai masuk kelahan-lahan petani seperti pada saat terjadi hujan deras. Hal ini dikarenakan iuran yang dibayar oleh petani disetiap musim panen sudah cukup untuk mengaji pekerja. Jadi petani didaerah penelitian tinggal terima bersihnya saja. Tetapi ada juga dari anggota P3A yang mau bekerja untuk mengikuti gotong-royong dengan sukarela.

i. Tingkat Partisipasi Anggota P3A dalam Pemeliharaan Saluran Yaitu Pencegahan

Tabel 20. Frekuensi Jumlah Petani Anggota P3A dalam Pemeliharaan Saluran Yaitu Pencegahan

No Pencegahan Anggota P3A

1 Selalu hadir 3(10%)

2 Kadang-kadang 12(40%)

3 Tidak pernah 15(50%)

Jumlah 30(100%)

Sumber : Diolah dari lampiran 2

Data dari tabel 20 menunjukkan bahwa persentase petani anggota P3A kebanyakan petani selalu mengikuti pemeliharaan saluran yaitu pencegahan yaitu sebesar 10 %, sementara yang kadang-kadang mengikuti yaitu sebesar 40% dan yang tidak pernah mengikuti pemeliharaan mendadak sebesar 50%. Adapun petani tidak pernah mengikuti gotong-royong yaitu pemeliharaan saluaran yaitu pencegahan karena kegiatan gotong-royong didaerah penelitian sudah memperkerjakan orang lain yang digaji untuk pemeliharaan yang dilakukan sebelum terjadi kerusakan saluaran irigasi dan mesin pompa. Hal ini dikarenakan iuran yang dibayar oleh petani disetiap musim panen sudah cukup untuk mengaji pekerja. Jadi petani didaerah penelitian tinggal terima bersihnya saja. Tetapi ada juga dari anggota P3A yang mau bekerja untuk mengikuti gotong-royong dengan sukarela.

j. Tingkat Partisipasi Anggota P3A dalam Pemeliharaan Saluran Yaitu Perbaikan Saluran

Tabel 21. Frekuensi Jumlah Petani Anggota P3A dalam Pemeliharaan Saluran Yaitu Perbaikan Saluran

No Perbaikan Saluran Anggota P3A

1 Selalu hadir 2(6,7%)

2 Kadang-kadang 8(26,7%)

3 Tidak pernah 20(66,6%)

Jumlah 30(100%)

Sumber : Diolah dari lampiran 2

Dari tabel 21 dapat diketahui bahwa kebanyakan petani tidak pernah mengikuti pemeliharaan saluran yaitu perbaikan saluran sebesar 66,6%, sementara yang selalu hadir sebesar 6,7% dan kadang-kadang hadir sebesar 26,7%. Adapun petani tidak pernah mengikuti pemeliharaan saluran yaitu perbaikan saluaran karena kegiatan gotong-royong didaerah penelitian sudah memperkerjakan orang lain yang digaji untuk pemeliharaan yang dilakukan dilakukan pada saat terjadi kerusakan pada saluran irigasi. Hal ini dikarenakan iuran yang dibayar oleh petani disetiap musim panen sudah cukup untuk mengaji pekerja. Jadi petani didaerah penelitian tinggal terima bersihnya saja. Tetapi ada juga dari anggota P3A yang mau bekerja untuk mengikuti gotong-royong dengan sukarela.

k. Tingkat Partisipasi Anggota P3A dalam Kepengurusan P3A

Kepengurusan P3A merupakan suatu kegiatan dimana terdapat ketua, pengurus dan anggota. Maka partisipasi anggota P3A dalam hal kepengurusan P3A dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22. Frekuensi Jumlah Petani Anggota P3A dalam Kepengurusan P3A

No Kepengurusan P3A Anggota P3A

1 Ketua 1(3,3%)

2 Pengurus 3(10%)

3 Anggota 26(86,7%)

Jumlah 30(100%)

Dari tabel 22 dapat diketahui bahwa persentase petani anggota P3A yang pernah menduduki jabatan kepengurusan P3A yang terbesar adalah sebagai anggota saja yaitu sebesar 86,7%, sementara sebagai ketua sebesar 3,3% dan sebagai pengurus sebesar 10%.

Secara keseluruhan rekapitulasi uraian di atas akan memberikan gambaran tingkat partisipasi anggota P3A dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di daerah penelitian. Gambaran tingkat partisipasi anggota P3A dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel 23. Tabel 23. Tingkat Partisipasi Anggota P3A dalam Kegiatan Operasi dan

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

5 Frekuensi petani dalam mengikuti pertemuan rapat anggota

3 2,6 86,67

6 Dorongan petani terlibat

dalam kegiatan penggunaan air limbah

sebagai air irigasi padi sawah

9 Pemeliharaan yaitu pecegahan kerusakan

Dari tabel 23 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi anggota P3A di daerah penelitian adalah sedang secara keseluruhan diperoleh skor tingkat partisipasi organisasi P3A adalah 20,3 yang berarti sedang, maka hipotesis yang menyatakan tingkat partisipasi organisasi P3A dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di daerah penelitian adalah tinggi ditolak.

4. Masalah-Masalah yang Dihadapi Organisasi P3A Dalam Penggunaan Air Limbah Sebagai Air Irigasi Padi Sawah

Masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi P3A yaitu mesin pompanisasi yang tersedia masih kurang besar sehingga air yang dipompanisasi tidak seluruhnya air sampai kelahan-lahan petani, banyaknya sampah-sampah yang bertebaran di sungai yang bercampur dengan air limbah sehingga terkendala dalam kegiatan penyedotan air dari sungai.

5. Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tata cara penggunaan air limbah sebagai air irigasi padi sawah dilakukan dengan cara sistem pompanisasi

2. Mekanisme pengumpulan yaitu bendahara yang diketahui oleh ketua menerima Iuaran Pelayanan Air Irigasi (IPAIR) dari petugas lapangan bertugas mengumpulkan IPAIR pada organisasi P3A yaitu diperoleh dari iuran wajib sebasar 20 Kg/rante gabah padi pada musim kemarau dan15 kg/rante gabah padi pada musim hujan. Iuran tersebut digunakan untuk imbalan jasa pengurus yaitu ketua/wakil ketua, sekretaris, bendahara dan petugas lapangan, untuk biaya memperbaiki mesin yang rusak, untuk biaya pemeliharaan, rehabilitas, dan pembangunan jaringan.

3. Tingkat partisipasi organisasi P3A dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan operasi adalah sedang.

4. Masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi P3A yaitu mesin pompa yang tersedia masih kurang besar sehingga air yang disedot tidak seluruhnya air sampai kelahan-lahan petani, dan banyaknya sampah-sampah yang bertebaran disungai yang bercampur dengan air limbah sehingga terkendala dalam kegiatan penyedotan air dari sungai.

pompa yang lebih besar sehingga air irigasi bisa sampai ke lahan-lahan petani seluruhnya.

Saran

Kepada Pemerintah

1. Membimbing pengurus melalui kegiatan kursus atau pelatihan

2. Melakukan pengawasan saluran secara intensif dan terprogram melalui lembaga yang berwewenang seperti Dinas PU Pengairan

3. Memberikan bantuan dana untuk mengganti mesin pompa yang kecil menjadi yang besar supaya air yang disedot lebih banyak dan sampai kelahan-lahan petani seluruhnya.

Kepada Petani

Agar mau berpatisipasi dalam kegiatan gotong-royong dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Kepada Organisasi P3A

Kepada pengurus P3A agar lebih aktif menggerakkan petani untuk terlibat dalam kegiatan operasi irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan menanamkan rasa memiliki demi kemajuan organisasi P3A dan pengembangan usahatani mereka.

Kepada Peneliti Selanjutnya

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN

KERANGKA PEMIKIRAN

Tinjauan Pustaka

Pembangunan pertanian diera 1960-an dengan menerapkan revolusi hijau berupa program intensifikasi pertanian (penggunaan bibit unggul, pupuk kimiawi, irigasi yang baik, serta keberhasilan swasembada pangan awal 1980-an) tak diikuti dengan program-program yang menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pertanian. Dalam masa pembangunan pertanian meningkatkan hasil-hasil pertanian (terutama bahan pangan pokok) untuk mencukupi kebutuhan pangan yang bergizi bagi semua penduduk Indonesia dan selebihnya untuk kepentingan ekspor dalam rangka perolehan devisa guna pembiayaan kelanjutan pembangunan berbagai bidang, keberhasilan pembangunan pertanian tersebut tidak terlepas dari ada atau tersedianya tanah yang berpengairan baik, pengolahan tanah dan air yang seimbang, di samping faktor-faktor lainnya yang merupakan faktor sekunder (pupuk, bibit unggul, obat-obatan pemberantas hama, dan lain-lain). Tanah, air dan tenaga para petani merupakan factor primer, sebab walaupun tersedianya faktor-faktor sekunder yang melimpah tetapi tanpa ada atau

tersedianya faktor-faktor yang primer, pertanian tidak dapat terlaksana (Mangunwidjaja dan Sailah, 2005).

akhirnya dapat menjaga stabilitas dan ketahanan pangan. Namun dilain pihak suplai air dari jaringan irigasi masih belum merata tercukupi untuk mengairi sawah-sawah yang telah dikembangkan. Disamping faktor teknis hal ini juga disebabkan penyalahgunaan air irigasi (pencurian air untuk keperluan non sawah). Sedangkan dari sisi pertanian faktor yang paling menjadi perhatian adalah pengelolaan air ditingkat petani yang masih belum efisien. Untuk menjawab permasalahan ini, maka suatu metoda budidaya yang berpihak pada efisiensi penggunaan air perlu dikenalkan kepada petani (Anonimus

ͣ

, 2011).Konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian antara lain, sabagai kawasan industri secara nyata berpengaruh terhadap penurunan luas panen, dan produksi nasional. Persoalan lingkungan yang menonjol adalah adanya dampak negatif dari pesatnya pertumbuhan industri. Pada sisi lain, sumber daya alam dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai tambahnya oleh proses industri, namun pada sisi lain adanya industri telah menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah suatu keadaan terjadinya penurunan kualitas lingkungan akibat masuknya materi atau energi pada tingkat tertentu. Akibatnya lingkungan tersebut tidak lagi memenuhi syarat yang diperlukan sesuai dengan tata gunanya (Mukarim, 1981).

semakin bertambahnya jumlah penduduk, limbah sebagai sisa proses produksi pabrik perlu ditanggulangi. Tingkat pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah buangan proses produksi tergantung pada toksisitas, konsentrasi cairan pembawa, lamanya kontak dengan lingkungan dengan volume air penerima. Tingkat pencemaran dapat ditentukan oleh respon lingkungan untuk menetralisir pengaruh yang ditimbulkannya.

Kualitas air limbah untuk keperluan aplikasi lahan ditinjau dari ketersediaan unsur-unsur hara dan bahan organik yang dikandung yang bermanfaat bagi tumbuhan tanaman. Pertimbangan pemanfaatan limbah cair ini selain dari ketersediaan unsur hara dan bahan organik juga topografi tanah (Nainggolan dan Susilawati, 2011).

Beberapa peraturan yang menjadi bahan pertimbangan untuk pemanfaatan limbah cair haruslah disesuaikan seperti UU No.24 tahun 1992 tentang penataan tata ruang. Kepres No.32 PU No.63/PRT/1993 tentang garis sempada sungai, daerah memanfaatkan sungai, dan penguasaan sungai. Untuk mencegah tercemar secara langsung air tanah tersebut akibat rembesan air limbah daerah yang tidak dibenarkan yaitu lahan berpasir, daerah gambut, daerah pantai dan danau menjadi daerah aplikasi, yang disarankan kedalam air tanah pada areal aplikasi minimal 1 meter pada pasang tinggi (Nainggolan dan Susilawati, 2011).

sumberdaya air untuk berbagai keperluan. Dengan demikian ribuan bangunan air dan jaringan irigasi dan prasarananya telah dibangun (Mawardi, 2007).

Kebutuhan air di lahan dapat dipenuhi dengan irigasi. Pada dasarnya air irigasi yang ditambahkan adalah untuk menutupi kekurangan air tanah yang telah ada pada saat yang diperlukan dalam jumlah yang cukup. Sehingga ketika air telah cukup dilahan atau air pada kondisi kapasitas lapang yang mampu untuk menunjang kehidupan tanaman maka tidak perlu dilakuakn penambahan air. Potensi air irigasi selain untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman, irigasi juga dapat untuk mempermudah pengolahan tanah, mengatur suhu tanah dan iklim mikro, membersihkan tanah dari kotoran, kadar unsur-unsur racun dan garam serta asam yang berlebihan serta untuk menekan pertumbuhan gulma, hama dan penyakit tanaman. Akan tetapi Adanya system irigasi yang kurang efektif pada akhir-akhir ini serta adanya tindakan budidaya tanaman yang kurang baik maka mendorong suatu tindakan untuk melakukan usaha konservasi tanah dan air. Sehingga dengan adanya teknologi konservasi tanah dan air maka penurunan hasil tanamn akibat dari buruknya irigasi dapat dikurangi (Anonimus

ᵇ

, 2009).Menurut Hansen,dkk (1992) irigasi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yag dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman-tanaman. Meskipun demikian, suatu definisi yang lebih umum dan termasuk irigasi adalah penggunaan air pada tanah. Untuk itu, ada 8 (delapan) kegunaan irigasi, yaitu ;

2. Untuk menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau yang pendek.

3. Untuk mendinginkan tanah dan atmosfer, sehingga menimbulkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanam-tanaman.

4. Untuk mengurangi bahaya pembekuan.

5. Untuk mencuci atau mengurangi gaam dalam tanah. 6. Untuk mengurangi bahaya erosi tanah.

7. Untuk melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah.

8. Untuk memperlambat pembentukan tunas dengan pendinginan karena penguapan.

Usaha pengelolaan air untuk menunjang produksi pangan tidaklah semata-mata suatu kegiatan teknis belaka, air yang diperlukan diatur oleh manusia supaya pemberiannya kepada lahan tepat jumlah dan tepat waktunya. Berhasil tidaknya usaha itu tentu tergantung pada teknologi yang dipergunakan. Dengan teknologi manapun, untuk mengelola jaringan irigasi dengan baik perlu dilaksanakan serangkaian kegiatan yang menyangkut seluruh aspek pemeliharaan saluran atau memperbaiki bendungan sampai pada menyelesaikan konflik mengenai pembagian air, semuanya itu menuntut adanya suatu organisasi petani pemakai air (P3A) yang kuat (Ambler,1992).

Sebagai salah satu dasar pemahaman perilaku kelompok itu maka mempelajari kaitan antara sikap individu dalam kelompok, sikap individu-individu sebagai anggota kelompok secara keseluruhan, adalah penting. Pengetahuan mengenai sikap, mengenai proses terbentuknya sikap individu dan sikap kelompok, mengenai proses perubahan sikap dan sebagainya akan sangat bermanfaat dalam penanganan masalah-masalah social. Penanganan itu antara lain dalam bentuk pemberian stimulus-stimulus tertentu untuk memperoleh efek perilaku yang diinginkan. Tanpa memahami sikap individu, seseorang tidak akan dapat memasukkan idenya kepada orang lain dan tidak akan dapat mempengaruhi orang lain (Azwar, 1995).

Afektif atau afek adalah suatu penilaian positif atau negatif terhadap suatu obyek. Berkaitan dengan adopsi teknologi, seorang individu petani akan selalu menilai suatu inovasi teknologi terhadap kemampuannya, ksesuaian terhadap kondisi lingkungan, tujuan yang ingin dicapai serta norma-norma dalam masyarakat. Terdapat keterkaitan antara perilaku, karekateristik individu dan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut Kurt Lewin merumuskan model hubungan perilaku yang mengatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari karakteristik individu dan lingkungan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein dalam Azwar (2002) yang mencoba melihat perilaku yang dilakukan atas kemauan sendiri dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi;

(a) bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk akal;

(c) bahwa secara eksplisit maupun implisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan mereka.

Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau perilaku seseorang terhadap obyek sikap. Perilaku petani terhadap adopsi teknologi jika teknologi tersebut memberikan manfaat sesuai tujuan yang ingin dicapainya. Kenyataan bahwa sikap petani terhadap suatu inovasi teknologi dipengaruhi oleh faktor internal individu (karakteristik kepribadian individu) dan faktor internal (faktor-faktor di luar diri individu). Akan tetapi yang lebih dominan mempengaruhi sikap dan keputusan petani terhadap suatu inovasi adalah faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal meliputi norma-norma, kebiasaan, komunikasi sosial, interaksi sosial, dan belajar sosial individu petani dalam sistem sosial. Proses belajar sosial yang sering dilakukan petani dalam menjaring informasi inovasi teknologi baru bersifat pembelajaran observasional (Anonimus

ᶜ

, 2011).Landasan Teori

Menurut Anonimus

ᵈ

(2011) air limbah dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:1. Rumah tangga

Contoh air limbah rumah tangga antara lain: air bekas cucian,air bekas memasak, air bekas mandi, dan sebagainya.

2. Perkotaan

3. Industri

Contoh air limbah industri antara lain: air limbah dari pabrik baja, pabrik tinta, pabrik cat, dan pabrik karet.

Tanaman padi merupakan tanaman yang dapat tumbuh pada lingkungan tanah tergenang, sehingga air merupakan faktor penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Beberapa hasil penelitian menunujukkan bahwa limbah mengandung bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai pupuk. Penelitian Santoso (1992) melaporkan penyiraman air limbah gumpalan lateks pada berbagai tingkat pengeceran berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman padi. Hal senada diteliti Mahida (1986) yang melaporkan bahwa pembuangan limbah pada saluran irigasi tidak merugikan bagi tanaman. Limbah pabrik dalam bentuk cair dapat mempunyai manfaat ganda, yaitu disamping mengatasi masalah pencemaran air, juga meningkatkan daya guna air sehingga menghemat cadangan air bersih dan sebagai penyubur tanah (Parwati, 2008).

Salah satu faktor dari pada usaha peningkatan produksi pangan khususnya padi adalah tersedianya air irigasi di sawah-sawah sesuai dengan kebutuhan. Jika penyediaan air irigasi dilakukan dengan tepat dan benar maka dapat menunjang peningkatan produksi padi sehingga kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi. Pengembangan irigasi untuk menunjang peningkatan produksi pangan dan kenaikan penghasilan petani juga telah menjadi program pemerintah. Untuk itu jaringan irigasi, baik saluran pembawa maupun saluran pembuangan dan bangunan irigasinya harus dapat beroperasi dengan baik (Mawardi, 2007).

Salah satu temuan dari kegiatan penelitian proyek-proyek irigasi sederhana yang disebut “Action Research Program (ARP)”. ARP adalah bahwa petani kurang berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan jaringan pemerintah. Kurangnya rasa tanggung jawab petani yang mengakibatkan redahnya partisipasi petani disebabkan karena sarana fisik jaringan irigasi tersebut sering kurang sesuai dengan keinginan petani. Rekomendasi ARP menyatakan, bahwa dalam proses pembangunan irigasi, petani perlu berpartisipasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi sampai kepada operasi dan pemeliharaannya, sehingga rasa memiliki dikalangan petani akan tumbuh terhadap jaringan yang telah dibangun tersebut (Ambler, 1992).

Penurunan fungsi prasarana irigasi tersebut antara lain disebabkan bahwa selama ini anggapan pengembangan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga sebagian petani berpendapat bahwa mereka tidak turut bertanggung jawab (Direktorat Pengolahan Air, 2008).

Peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2001 pasal 4 tentang irigasi, menjelaskan bahwa pengolahan irigasi doselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambilan keputusan dan pelaku utama dalam pengolahan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya (Isnaini, 2006).

Partisipasi anggota merupakan unsur-unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu perkumpulan petani pemakai air yang merupakan organisasi berwatak sosial yang dibentuk oleh anggota untuk menggapai manfaat tertentu melalui partisipasi. Oleh karena itu perkumpulan petani pemakai air harus memliki kegiatan tertentu untuk menjabar bentuk-bentuk partisipasi dan memacu manfaat bersama. Diharapkan manfaat tersebut dapat mendistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan kontribusi dalam aneka kegiatan yang dilakukan (Lubis, 1999).

Dana dari iuran ini akan dipergunakan untuk pemeliharaan irigasi. Jika suatu daerah pungutan iurannya tinggi, maka makin tinggi pula dana yang tersedia untuk pemeliharaan dan sebaliknya. Jadi diharapkan petani mempunyai kesadaran untuk membayar iuran, dimana dana untuk pemeliharaan irigasi tergantung pada iuran anggota (Kuswanto, 1993).

Kerangka Pemikiran

Kelompok tani merupakan organisasi yang dibentuk dari petani, oleh petani, dan untuk petani, yang mana salah satu tujuan dari organisasi ini adalah untuk membantu petani memperoleh pengairan dalam mengolah usahataninya yaitu padi sawah.

Dengan diorganisirnya petani dalam wadah pemanfaatan air limbah sebagai air irigasi sawah, maka kemampuan petani dalam mengelola sistem irigasi meningkat pula. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, pemerintah menerapkan metode pendekatan partisipatif dengan melibatkan petani sedapat mungkin dalam setiap kegiatan pembangunan. Partisipasi Petani adalah keterlibatan petani dalam membayar Iuran Pelayanan Irigasi / IPAIR, sumbangan pemikiran/ide,sumbangan material,dan sumbangan dana/uang, petani dalam mengikuti pertemuan rapat anggota, dorongan petani terlibat dalam kegiatan penggunaan air limbah sebagai air irigasi padi sawah, gotong-royong, pemeliharaan saluran, petani dalam kepengurusan P3A.

Partisipasi dalam pembayaran IPAIR dapat dilihat dari besarnya IPAIR. Partisipasi dalam gotong-royong meliputi, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan mendadak dan partisipasi dalam pemeliharaan saluran meliputi, pembersihan saluran irigasi dan perbaikan saluran irigasi.

kesulitan dalam mengumpulkan iuran yang sudah ditetapkan dari masing-masing anggota. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus maupun kerjasama dengan pemerintah.

Untuk lebih mengarahkan penelitian dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Keterangan ;

: Ada Hubungan : Berpartisipasi : Terdapat

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Partisipasi Petani Dalam Penggunaan Air Limbah Sebagai Air Irigasi Sawah

Kelompok Tani

Petani

Penggunaan Air Limbah Sebagai Air Irigasi Sawah

Hipotesis Penelitian

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan suatu proses modernisasi usahatani melalui perubahan teknologi yang digunakan, yaitu suatu proses perubahan usahatani (yang dengan penerapan teknologi baru) bergerak atau berubah dari usahatani yang subsistem (mandiri) menuju usahatani yang bersifat komersial. Selaras dengan proses perubahan sifat usahatani tersebut, di dalam pembangunan pertanian berlangsung perubahan-perubahan moral ekonomi petani, yaitu dari moral ekonomi subsisten yang mengutamakan selamat berubah kearah moral ekonomi yang rasional (Mardikanto, 2009).

Pertanian sebagai suatu subsistem dalam kehidupan manusia bertujuan untuk menghasilkan bahan nabati dan hewani termasuk biota akuatik (perairan) dengan penggunaan sumberdaya alam dan peraiaran secara efektif dan efisien dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia dan kelestarian daya dukung lingkungan (Mangunwidjaja dan Sailah, 2005).

banyak kepentingan dari berbagai pihak. Dan yang pasti “suara” petani itu sendiri menggema sangat lirih dalam konstelasi ini. Iptek kini menjadi titian yang tidak pernah dapat terinjak lagi oleh petani (Wiryono, 1997).

Pembahasan mengenai “hubungan air, tanah, dan tanaman” biasanya dimulai dengan proposisi bahwa ketersediaan air merupakan faktor mutlak bagi tanaman. Pembahasan berlanjut dengan pernyataan bahwa air merupakan satu unsur terbesar dalam tubuh tanaman. Dinyatakan pula bahwa air yang dibutuhkan tanaman adalah air yang terdapat didalam tanah yang ditahan oleh butir-butir tanah, dan tanaman akan sangat peka terhadap kekurangan air pada masa mudanya (Wiryono, 1997).

Semua tumbuh-tumbuhan memerlukan air untuk pertumbuhannya, karena tanpa air proses pengolahan atau pengambilan unsur hara oleh akar tanaman dari dalam tanah tidak akan dapat berlangsung sehingga tanaman tidak bisa tumbuh. Dari sisi lain apabila jumlah air di daerah pertumbuhan akar (root zone area) terlalu banyak, maka jumlah oksigen pada tanah akan berkurang sehingga akan menghambat pertumbuhan tanaman (kecuali padi), bahkan bisa mematikan tanaman (Ginting, 1999).

Salah satu faktor dari pada usaha peningkatan produksi pangan khususnya padi adalah tersedianya air irigasi di sawah-sawah sesuai dengan kebutuhan. Jika penyedian air irigasi dilakukan dengan tepat dan benar maka dapat menunjang peningkatan produksi padi sehingga kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi. Irigasi mempunyai peranan penting yaitu menyediakan air untuk tanaman dan dapat digunakan untuk mengatur kelembaban tanah, membantu menyuburkan tanah melalui bahan-bahan kandungan sedimen yang dibawa oleh air, dapat menekan pertumbuhan gulma, dapat menekan perkembangan hama penyakit tertentu dan memudahkan pengolahan tanah. Pengembangan irigasi untuk menunjang penigkatan produksi pangan dan kenaikan penghasilan petani juga telah menjadi program pemerintah. Untuk itu jaringan irigasi, baik saluran pembawa maupun saluran pembuang dan bangunan irigasinya harus dapat beroperasi dengan baik (Mawardi, 2007).

Sejarah irigasi yang panjang di Indonesia telah memberi kesempatan bagi petani untuk membutuhkan kelembagaan-kelembagaan pengelola air irigasi secara tradisional. Apabila secara fisik sebuah jaringan irigasi merupakan perangkat kerasnya, yang mutlak diperlukan untuk mengelola air irigasi sebagaimana mestinya. Lembaga-lembaga yang telah dikembangkan oleh petani itu merupakan semacam sumberdaya nasional yang sangat berharga, yang patut dipelajari dan dipahami agar potensi air irigasi dan kemakmuran penghuni pedesaan dapat terus ditingkatkan (Ambler, 1992).

kemampuan masyarakat yang berasal dari lingkungan produksi (Pasandaran, 1991).

Tetapi agar petani dapat berperan secara efektif dalam pengelolaan jaringan irigasi, mereka harus terhimpun dalam organisasi sehingga kebutuhan yang sama dan keinginan yang berbeda dapat ditangani. Kebutuhan akan kerjasama yang sistematis merupakan hal yang fundamental dalam irigasi karena ada tingkat saling ketergantungan yang tinggi antar para pemakai yang memanfaatkan jaringan irigasi yang sama. Apabila petani dibagian hulu tidak membersihkan saluran, air mungkin tidak akan sampai ke petani bagian hilir. Apabila salah satu petani memakai air terlalu banyak, akan menimbulkan kebanjiran bagi petani yang jauh. Keadaan saling tergantung ini memerlukan organisasi dimana petani dapat menyampaikan kebutuhannya dan yang dapat melaksanakan kesepakatan-kesepakatan mereka (Ambler, 1992).

Desa Pematang Johar merupakan satu-satunya desa yang memanfaatkan air limbah sebagai air irigasi sawah petani yang berasal dari air sungai yang tercemar limbah. Untuk mengetahui partisiapasi petani dalam penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah maka dilakukan penelitian secara ilmiah.

Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang antara lain :

1. Bagaimana tata cara penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah di daerah penelitian?

3. Bagaimana tingkat partisipasi petani terhadap penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah di daerah penelitian?

4. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi organisasi P3A terhadap penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah di daerah penelitian?

5. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi terhadap penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah didaerah penelitian?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui tata cara penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah di daerah penelitian.

2. Untuk menjelaskan pengumpulan dan penggunaan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) di daerah penelitian.

3. Untuk menganalisis tingkat partisipasi petani terhadap penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah di daerah penelitian.

4. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi organisasi P3A terhadap penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah di daerah penelitian.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai bahan informasi untuk membantu petani dalam memanfaatkan air limbah sebagai air irigasi sawah petani.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah terkait dalam membuat kebijakan dalam penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah.

ABSTRAK

MARTHIN ARIDONA SARAGIH (080309031/PKP) dengan judul skripsi “PARTISIPASI PETANI DALAM PENGGUNAAN AIR LIMBAH SEBAGAI AIR IRIGASI PADI SAWAH”. Studi kasus penelitian di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dibimbing oleh Ir.Lily Fauzia,M.Si sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Ir.M.Jufri,M.Si sebagai Anggota Komisi Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah, mekanisme pengumpulan dan penggunaan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR), tingkat partisipasi petani terhadap penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah, masalah – masalah yang dihadapi organisasi P3A terhadap penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah dan upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi terhadap penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah.

Daerah penelitian ditetapkan secara purposive dan sampel ditentukan dengan menggunakan metode simple ramdom sampling. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu secara deskriptif dan metode analisa dengan skoring yaitu dengan menggunakan parameter.

Dari hasil penelitian diperoleh tata cara penggunaan air limbah sebagai air irigasi sawah adalah dengan cara membuat dinding yang terbuat dari tepas untuk penyaring sampah, membuat saluran tali air kecil yang alirannya sampai kelahan-lahan petani, disedot dengan menggunakan mesin pompa; mekanisme pengumpulan dan penggunaan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) yaitu iuran wajib harus dibayar melalui pelaksana lapangan setelah itu iuran wajib IPAIR diserahkan kepada bendahara. Iuran wajib digunakan untuk imbalan jasa ketua/wakil ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana lapangan sebesar 40%, untuk biaya memperbaiki mesin yang rusak, untuk biaya pemeliharaan, rehabilitas, dan pembangunan jaringan sebesar 60%. Besar IPAIR ( Iuaran Pelayanan Air Irigasi ) yang terkumpul; tingkat partisipasi petani terhadap penggunaan air limbah sebagai air irigasi padi sawah adalah sedang; masalah - masalah yang dihadapi petani dalam penggunaan air limbah sebagai air irigasi padi sawah adalah mesin pompa kurang besar dan banyaknya sampah-sampah yang bertebaran disekitar sungai sehingga bercampur dengan air limbah; upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah mesin pompa yang kurang besar dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pihak yang bersedia memberikan bantuan berupa dana ataupun bantuan dari pemerintah dan upaya untuk mengendalikan sampah dilakukan kegiatan pembersihan air sungai yang dapat dilakukan dengan penyaringan air sungai (air limbah) yang akan disedot untuk digunakan menjadi air irigasi atau dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai.

PARTISIPASI PETANI DALAM PENGGUNAAN AIR

LIMBAH SEBAGAI AIR IRIGASI PADI SAWAH

(Studi Kasus: Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan DeliKabupaten Deli Serdang)

SKRIPSI

OLEH:

MARTHIN ARIDONA SARAGIH 080309031

PKP