PERAN ABUYA KH. ABDURRAHMAN NAWI DALAM

MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ISLAM DI

PONDOK PESANTREN AL-AWWABIN DEPOK

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh:

MUHAMMAD DHIYA HABIBI

1112011000065

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

i

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Abuya KH. Abdurrahman Nawi dalam mengembangkan pendidikan Islam dancara beliau menerapkan peran tersebut di pondok pesantren Al-Awwabin Depok.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggambarkan suatu keadaan, kondisi, situasi, peristiwa maupun kegiatan yang dilakukan oleh Abuya KH. Abdurrahman Nawi dalam kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam di pesantren Al-Awwabin Depok.

Peran Abuya yang diteliti disini adalah tentang pengembangan pendidikan Islam di pondok pesantren Al-Awwabin Depok dari segi lembaga yang beliau dirikan dan ide serta gagasan yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan itu sendiri. Teknik analisa data yang didapat dan ditelaah dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada tempat penelitian kemudian diolah, dipelajari dan dideskripsikan menjadi sebuah hasil kesimpulan.

ii

This research aims to determine the role of Abuya KH. Abdurrahman Nawi in developing Islamic education and how he applied the role of the pesantren Al-Awwabin Depok. The method used in this research is qualitative descriptive, describing a situation, condition, situation, event or activity conducted by Abuya KH. Abdurrahman Nawi in relation to the development of Islamic education in pesantren Al-Awwabin Depok.

Abuya role researched here is on the development of Islamic education in boarding school Al-Awwabin Depok terms of institutions that he founded and ideas as well as ideas related to the development of education itself. Mechanical analysis of data obtained and analyzed from interviews, observation and documentation at the point of the study and then processed, studied and described into a results conclusion.

iii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, taufiq serta rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa teriring kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan terhadap ilmu pengetahuan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pegetahuan seperti saat ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis berhasil menyelesaikan tugas skripsi yang

diberi judul “PERAN ABUYA KH. ABDURRAHMAN NAWI DALAM

MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN AL-AWWABIN DEPOK”.

Tugas skripsi ini dikerjakan dan diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan Agama Islam (PAI) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selama penyusunan skripsi ini,penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag., selaku ketua jurusan Pendidikan Agama

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Prof. Dr. Armai Areif, M.Ag., Dosen Pembimbing, yang dengan penuh

keikhlasan membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Drs. Ghufron Ihsan, MA.,Dosen Akademik, yang selalu memberi nasihat dan

iv

5. Nenek penulis, Hj. Aliyah serta keluarga tercinta yang senantiasa memberi

semangat, doa, kasih sayang, serta berbagai dorongan yang tak terhingga, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.

6. Kakanda Syifa Hanifah S.Hum, Adinda Sundus Silvia, dan Bukrota Safaril

Ibadah, yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan hingga penulisan skripsi ini selesai.

7. Abuya KH. Abdurrahman Nawi, Pimpinan Umum Pondok Pesantren

Al-Awwabin, dengan doa dan keikhlasan beliau yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengadakan penelitian di pesantren miliknya.

8. KH. Fathurrahman, MA., Musyrif Tholabah (lurah pondok), yang selalu

mendoakan serta memberikan masukan kepada penulis. Serta para asatidz dan guru-guru pondok pesantren Al-Awwabin yang telah memberikan informasi yang sangat berarti bagi penulis.

9. Para sabahat terbaik penulis: Ray, Agus, Fattah, Afrijal, Jeis, Maula, Saifu,

Eriico, Abdurrahman, dan Zulham yang telah menemani serta memberikan motivasi kepada penulis dikala penulis menemui hambatan dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Segenap teman-teman PAI angkatan 2012 khususnya kelas B, yang telah

v

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

KATA PENGANTAR ... iii DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN ... ix

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Identifikasi Masalah ... 8

C. Pembatasan Masalah ... 9

D. Perumusan Masalah ... 9

E. Tujuan Penelitian ... 9

F. Manfaat Penelitian ... 9

BAB II KAJIAN TEORI A. Peran ... 11

1. Pengertian Peran ... 11

2. Peran Ulama (Kyai) ... 12

3. Peran Pesantren ... 13

B. Pesantren ... 15

1. Pengertian dan Tujuan Pesantren... 15

2. Unsur-unsur Pesantren ... 16

vi

b. Santri ... 17

c. Masjid ... 18

d. Pondok/Asrama... 19

e. Pengajian Kitab-kitab Islam Klasik (Kuning) ... 20

f. Madrasah (Sekolah) ... 21

3. Model-model Psantren ... 22

a. Pondok Pesantren Tradisional (Salaf) ... 22

b. Pondok Pesantren Modern (Khalaf) ... 23

c. Pondok Pesantren Komprehensif (Kombinasi) ... 24

4. Metode Pembelajaran di Pesantren ... 26

a. Sorogan ... 26

3. Pengertian Pendidikan Islam ... 33

4. Tujuan Pendidikan Islam ... 35

5. Dasar Pendidikan Islam ... 37

D. Hasil Penelitian yang Relevan ... 38

BAB III METODE PENELITIAN A. Waktu, dan Tempat Penelitian ... 40

vii

1. Biografi Abuya KH. Abdurrahman Nawi ... 45

2. Kegiatan di Dunia Dakwah dan Pendidikan ... 49

3. Paham Keagamaan dan Keahliannya ... 54

B. Pondok Pesantren Al-Awwabin ... 56

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Awwabin ... 56

2. Struktur Organinasi ... 59

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Awwabin ... 60

a. Visi Pondok Pesantren Al-Awwabin ... 60

b. MisiPondok Pesantren Al-Awwabin ... 60

C. Peran Abuya KH. Abdurrahman Nawi ... 61

1. Kelembagaan ... 62

a. Lembaga Pendidikan Formal ... 62

b. Lembaga Pendidikan Non Formal ... 65

2. Ide dan Gagasan ... 73

a. Membentuk Organisasi Santri ... 71

b. Mendirikan Saluran Radio Islam ... 74

c. Mengasah Bakat Santri ... 75

d. Menekankan Pemahaman Kitab Kuning ... 77

e. Mengadakan Pelatihan Muballigh (Muhadhoroh) ... 79

f. Membuat Rapor dan Ijazah Pesantren ... 80

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ... 84

viii

ix

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

A. Tabel

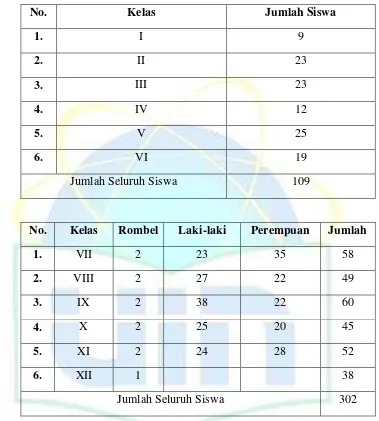

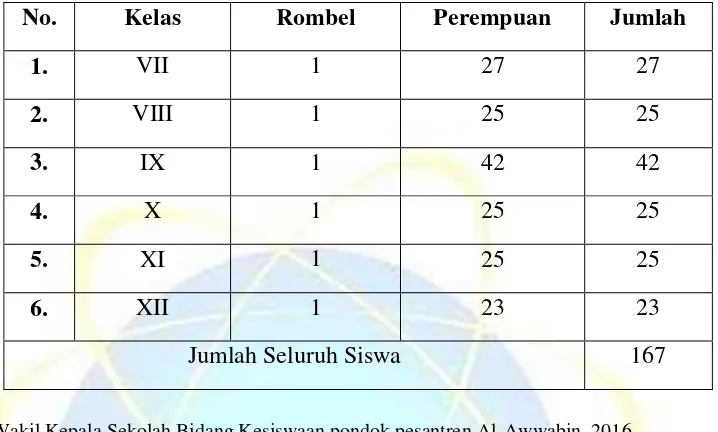

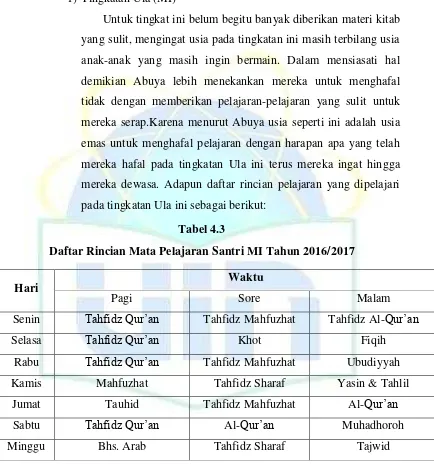

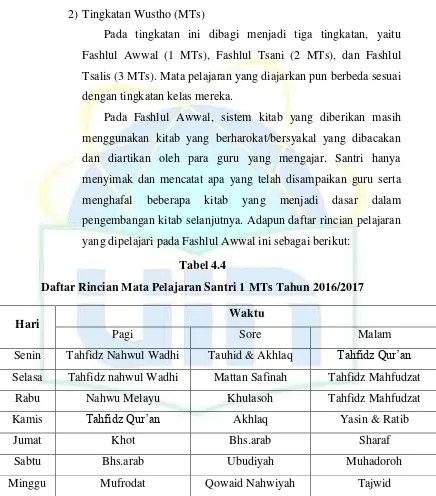

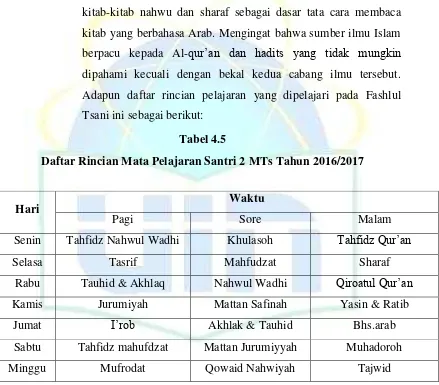

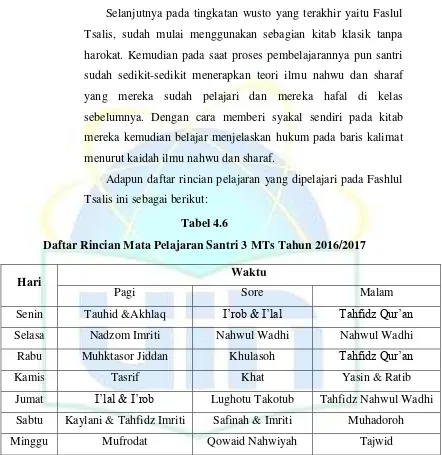

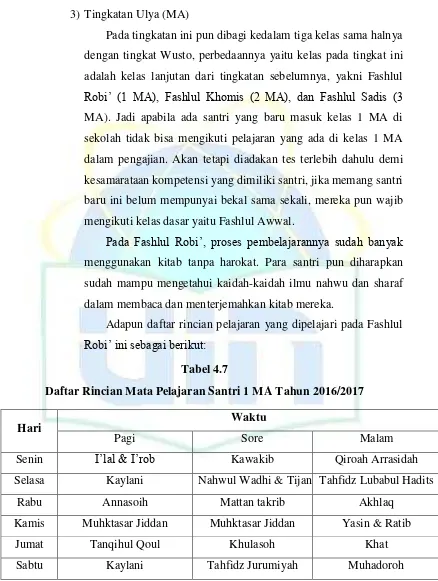

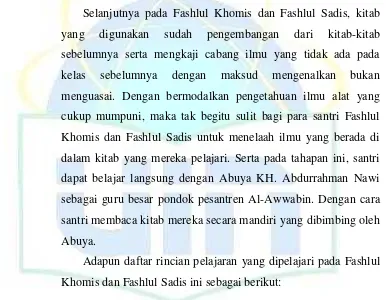

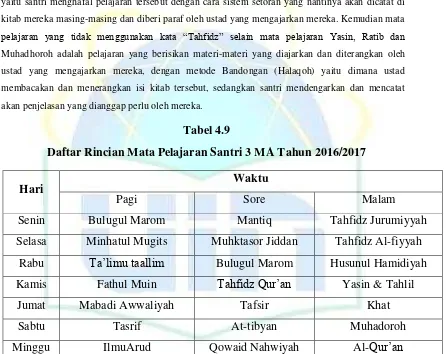

Tabel 4.1: Daftar Siswa pondok pesantren Al-Awwabin I Tahun 2016/2017 Tabel 4.2: Daftar Siswa pondok pesantren Al-Awwabin II Tahun 2016/2017 Tabel 4.3: Daftar Rincian Mata Pelajaran Santri MI Tahun 2016/2017 Tabel 4.4: Daftar Rincian Mata Pelajaran Santri 1 MTs Tahun 2016/2017 Tabel 4.5: Daftar Rincian Mata Pelajaran Santri 2 MTs Tahun 2016/2017 Tabel 4.6: Daftar Rincian Mata Pelajaran Santri 3 MTs Tahun 2016/2017 Tabel 4.7: Daftar Rincian Mata Pelajaran Santri 1 MA Tahun 2016/2017 Tabel 4.8: Daftar Rincian Mata Pelajaran Santri 2 MA Tahun 2016/2017 Tabel 4.9: Daftar Rincian Mata Pelajaran Santri 3 MA Tahun 2016/2017 B. Lampiran-lampiran

1 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Problematika pendidikan agama bagi siswa Madrasah Aliyah di Indonesia sesungguhnya hampir secara umum sama. Tipologi kesamaan dari problematika dimaksud terlebih adalah yang terjadi seputar kurang terinternalisasi nilai-nilai agama dalam diri siswa. Siswa baru pada tahap diajari agama tapi belum sampai pada tingkat bagaimana siswa diajari untuk beragama. Untuk mengeliminir prolematika yang ada, maka di samping pendekatan yang selama ini telah dicoba untuk dilakukan seperti, perbaikan dan penyusuaian kurikulum yang senafas dengan itu, juga perlu adanya solusi alternatif yang lebih bersifat penyadaran dan pemahaman kembali secara komprehensif akan makna dan aplikasi dari inti pelajaran agama dan bagaimana cara beragama. Oleh karena itu, tauhid sebagai inti dari agama, yang pada akhirnya akan berubah taqwa perlu dirumuskan pada rel yang sebenar-benarnya untuk dipahamkan pada siswa. Apapun pelajaran yang diajarkan pada pendidikan komprehensif akan sangat berpengaruh kuat terhadap

pembentukan karakter dan sikap siswa.1

Siswa hanya belajar tentang materi pengetahuan tertentu melalui proses

transfer of knowledge (penyampaian pengetahuan) dari orang yang dipandang lebih tau, yaitu guru. Idiom guru itu “digugu dan ditiru” termanifestasi dalam pengetahuannya yang dianggap final, bahwa apa yang disampaikan oleh guru itu pastilah benar. Sementara itu, dimensi sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik) kurang diperhatikan. Penekanan pada aspek kognitif inilah yang menyebabkan proses pendidikan berjalan monoton, intelektualisme, dan verbalisme. Padahal, pendidikan itu sendiri berdimensi ketiga ranah tersebut.

1 Afif HM & Haidlor Ali Ahmad (eds), Bunga Rampai Pendidikan Agama dan Keagamaan,

Bukan hanya transfer of knowledge, melainkan juga transfer of values

(internalisasi nilai) dan transfer of methodology (aplikasi metodologi).2

Pendidikan agama yang dilaksanakan di sekolah dirasakan tidak dapat memberikan bekas yang cukup dalam memperbaiki moral generasi bangsa. Kekurangan jam pelajaran agama dan di sekolah-sekolah umum terutama sekolah negeri dianggap sebagai faktor utama dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Karena itu para pelajar tidak mempunyai bekal yang

cukup memadai untuk mengcaunter dan membentengi diri dari berbagai pengaruh

negatif globalisasi yang ada saat ini.3

Fungsi lembaga pendidikan hendaknya tidak hanya memberikan kesempatan kepada subjek didik untuk mengembangkan pengetahuan. Fungsi penting lainnya ialah menciptakan setting sosial yang memungkinkan implementasi pengetahuan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Pendidikan yang mengabaikan masalah-masalah sosial tidak akan efektif. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seharusnya merupakan contoh

kehidupan masyarakat yang ideal.4

Pesantren mengemban beberapa peran, utamanya sebagai lembaga pendidikan. Jika ada lembaga pendidikan Islam yang sekaligus juga memainkan peran sebagai lembaga bimbingan keagamaan, keilmuan, kepelatihan, pengembangan masyarakat, dan sekaligus menjadi simpul budaya, maka itulah

pondok pesantren.5

Sistem pendidikan pesantren ketika dinilai parameter modernisasi selalu di pandang negatif karena terlalu mempertahankan tradisi dan kurang tanggap

2 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam Fakta Teoriti-Filosofis & Aplikatif-Normatif, (Jakarta: Amzah, 2013), h. xii

3 Jazuli Juwaini, Revitalisasi Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bening Citrakreasi Indonesia, 2011), h. 164

terhadap perkembangan dan perubahan zaman. Tetapi, belakangan ini ada aspek

tertentu yang secara jujur diakui sebagai kelebihan pesantren.6

Meskipun tidak ada pengakuan secara eksplisit dari para pakar pendidikan di Indonesia, karakter budaya pendidikan pesantren telah diadopsi ke dalam sistem pendidikan nasional. Gejala ini terlihat jelas pada kemunculan „sekolah -sekolah unggul‟ atau boarding school sejak tiga dasawarsa terakhir. Sekarang ini sudah banyak bermunculan sekolah unggulan yang menerapkan „sistem pesantren‟ meskipun di bungkus dengan nama lain seperti boarding school,

sekolah internal atau lainnya. Jika boarding school (sekolah berasrama umum)

mengadopsi pendidikan pesantren secara diam-diam, maka Departement Agama

mengembangkannya secara terbuka.7

Dengan sistem 24 jam atau sistem pendidikan sepanjang hari (full day

educational system) yang dijalani, pesantren akan menjadi incaran para orang tua lantaran kesibukannya tidak lagi mempunyai waktu yang cukup untuk memberikan perhatian dan kontrol kepada putra-putrinya setelah pulang sekolah. Dari sudut pertimbangan ini sistem pendidikan pesantren lebih di percaya orang tua dari pada sitstem pendidikan formal terutama bagi orang tua karier yang memiliki komitment tinggi untuk menanamkan akhlak pada putra-putrinya. Pesantren dinilai mampu membentengi para santri dari pengaruh-pengaruh negatif arus globalisasi yang menghadirkan kebudayaan Barat di tengah-tengah

kebudayaan kita.8

Dibandingkan dengan lingkungan pendidikan parsial yang ditawarkan sistem pendidikan sekolah umum di Indonesia sekarang ini, sebagai budaya pendidikan nasional, pondok pesantren mempunyai kultur yang unik. Karena keunikannya, pondok pesantren digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam

6 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi ,

(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 82

7 Ibid., h. 83

masyarakat Indonesia. 5000 buah pondok pesantren yang tersebar di 68.000 desa

merupakan bukti tersendiri untuk menyatakannya sebagai sebuah subkultur.9

Belakangan ini, seperti halnya pengalaman lembaga-lembaga lainnya, pesantren sedang menghadapi berbagai tantangan secara multidimensional: pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berjalan dengan super cepat. Perkembangan IPTEK ini mempengaruhi pola pikir, pola pandang, pola sikap, dan pola hidup masyarakat modern; kedua, perkembangan IPTEK ini terutama teknologi informasi mengakibatkan terbentuknya arus globalisasi yang menjamah seluruh penjuru dunia sehingga dunia ini terasa tanpa batas. Apa yang dipegerakan oleh orang-orang yang berada dipojok Barat, dalam waktu sekejap bisa diketahui oleh orang-orang yang berada di pojok paling Timur, dan begitu pula sebaliknya; ketiga, tuntunan masyarakat kontemperer semakin meningkat dan lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan duniawi yang serba materialitis; dan keempat, perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem pendidikan

nasional.10

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, setidaknya pesantren

harus bisa bertahan hidup (survival). Ketahanan hidup pesantren di Indonesia ini

hingga sekarang telah terbuktikan. Abdurrahman Wahid membuat perbandingan bahwa pada masa silam, pesantren di Indonesia dapat merespons tantangan-tantangan zamannya dengan sukses. Sedangkan sistem pesantren yang dikembangkan oleh kaum sufi baik di Malaysia maupun Thailand bagian Utara sekarang ini senantiasa merana ditekan sistem sekolah model Barat. Ketahanan hidup pesantren ini tidak lepas dari berbagai faktor, salah satunya adalah keluwesan pesantren menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan cara mengubah bentuk (transformasi), kendatipun perubahan yang dilakukan pesantren tergolong lamban. Nurcholish Masjid pernah membuat pengandaian, jika pesantren mampu merespons tantangan-tantangan zaman itu dengan cepat, niscaya yang terjadi bukan Universitas Gajahmada tetapi Univertitas Krapyak,

9 Said Aqiel Siradj, Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi

Pesantren, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 13

bukan Universitas Airlangga tetapi Univertitas Tebuireng, dan sebagainya. Akan tetapi karena perubahan bentuknya lambat, maka pesantren belum mampu mencapai idealisme itu. Hanya saja perubahan bentuk (transportasi) yang lambat ini perlu dicermati secara seksama karena menyentuh berbagai dimensi

kepesantrenan.11

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Di lembaga inilah diajarkan dan dididikkan ilmu dan nilai-nilai agama kepada santri. Pada tahap awal pendidikan di pesantren tertuju semata-mata mengajarkan ilmu-ilmu agama saja lewat kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Pada tahap awal juga sistemnya berbentuk nonformal, tidak dalam bentuk klasikal, serta lamanya santri di pesantren tidak ditentukan oleh tahun, tetapi oleh

kitab yang dibaca.12

Pada masa awal kelahirannya, pondok pesantren tidaklah selengkap saat ini; dimana ada ruangan khusus tempat para santri tinggal, ada tim pengurus, ada sistem administrasi dengan jadwal pembacaan kitab, lengkap dengan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para santri.

Tumbuhnya pesantren di masa dahulu, terutama di masyarakat pedesaan, dimulai dengan adanya pengakuan suatu lingkungan, masyarakat tertentu terhadap kelebihan seorang ulama di bidang ilmu agama (Islam) dan kesalehannya, sehingga penduduk lingkungan itu banyak yang datang untuk belajar menuntut

ilmu pada ulama tersebut.13

Pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian. Pesantren telah hidup sejak ratusan tahun yang lalu, serta telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat muslim. Pesantren telah diakui sebagai lembaga pendidikan yang telah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada masa kolonialisme berlangsung, pesantren merupakan lembaga

11 Ibid., h. 46

12 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia,

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 63

pendidikan agama yang sangat berjasa bagi masyarakat dalam mencerahkan dunia pendidikan.

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan sekaligus lembaga

kemasyarakatan, pesantren pada saat ini juga diharapkan mampu berfungsi

sebagai pelopor pembaharuan (agent of change). Dalam arti, keberadaanya

diharapkan mampu memberikan alternatif pemikiran dan tindakan. Sebab didirikannya lembaga pendidikan pesantren adalah didasarkan atas panggilan kepada manusia untuk menjadi subyek yang selalu sadar dengan kemampuannya, dan agar berpegang teguh pada nilai-nilai etika dan moralitas universal yang

bersumber dari mata air Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.14

Pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan lainnya baik dari aspek sistem pendidikan maupun unsur pendidikan yang dimilikinya. Perbedaan dari segi sistem pendidikannya terlihat dari proses belajar mengajarnya yang cenderung sederhana dan tradisional, sekalipun juga terdapat pesantren yang bersifat memadukannya dengan sistem pendidikan modern. Yang mencolok dari perbedaan itu adalah perangkat-perangkat

pendidikannya baik perangkat lunak (software) maupun perangkat keras

(hardware) nya. Keseluruhan perangkat pendidikan itu merupakan unsur-unsur dominan dalam keberadaan pondok pesantren. Bahkan unsur-unsur dominan itu

merupakan ciri-ciri (karakteristik) khusus pondok pesantren.15

Disamping itu, pesantren ternyata menawarkan materi pendidikan yang sangat varian. Ada pesantren yang menekankan ilmu alat, ilmu fiqh, tasawuf, ilmu Al-Quran dan lain-lain. Penekanan pada materi tertentu didasarkan pada keahlian kyainya, dan kebebasan kyai untuk menawarkan pola-pola pendidikan sesuai dengan seleranya. Bahkan variasi pesantren itu tidak hanya menyangkut penekanan materi pendidikannya, tetapi juga menyangkut kepemilikan lembaga, pola kepemimpinan, sikap terhadap modernisasi, sikap terhadap ilmu-ilmu umum

hingga keterlibatan dalam perpolotokan nasional. Sehubungan dengan bergamnya

variasi tersebut, pesantren tidak dapat digeneralisasi.16

Masyarakat biasanya mengharapkan seorang kyai dapat menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan praktis sesuai dengan kedalaman ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Semakin tinggi kitab-kitab yang ia ajarkan, ia akan semakin dikagumi. Ia juga diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinannya, kepercayaannya kepada diri sendiri dan kemampuannya, karena banyak orang datang meminta nasehat dan bimbingan dalam banyak hal. Ia juga diharapkan untuk rendah hati, menghormati semua orang, tanpa melihat tinggi rendah kelas sosialnya, kekayaan dan pendidikannya, banyak prihatin dan penuh dengan pengabdian kepada tuhan dan tidak pernah berhenti memberikan kepemimpinan

keagamaan, seperti memimpin sholat lima waktu, memberikan khutbah jum‟at

dan menerima undangan perkawinan, kematian dan lain-lain.17

Salah satu peranulama (kyai) sebagai pemuka agama Islam yang patut dicatat adalah posisi mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya. Berbagai lembaga pendidikan telah dilahirkan oleh mereka, baik dalam bentuk sekolah maupun pondok pesantren. Lembaga-lembaga tersebut memiliki konstribusi yang besar dalam meningkatkan tingkat melek huruf bangsa Indonesia, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Para tokoh umat Islam tersebut juga telah berperan dalam memajukan ilmu pengetahuan, khususnya Islam lewat

karya-karya yang telah ditulis atau jalur dakwah mereka.18

Namun dalam dasawarsa belakangan ini banyak ulama sudah tidak produktif dalam penulisan lektur keagamaan, ulama yang terjun ke politik praktis menjadi anggota DPR, sehingga cenderung peran mereka dalam mengembangkan pendidikan Islam menjadi berkurang.

16 Mujamil Qomar, Menggagas Pendidikan Islam, op. cit., h. 2

17 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES, 1984), h. 60

18 Rosehan Anwar & Andi Bahruddin Malik (eds), Peran dan Fungsi Ulama Pendidikan,

Abuya KH. Abdurrahman Nawi adalah merupakan sosok kyai yang ramah dan gigih di dalam mengajar serta mendidik para santrinya di pondok pesantren Al-Awwabin, dengan segenap ide serta gagasannya, beliau berusaha memajukan pondok pesantren tersebut dalam bidang keilmuan, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama maupun bangsa.

Tentang pesantren yang didirikan, Abuya KH. Abdurrahman Nawi bermaksud untuk membina kader-kader muslim yang menguasai ilmu agama dengan baik, dalam rangka membantu pemerintah dalam bidang pendidikan. Abuya mengutamakan penguasaan ilmu-ilmu alat bagi santri-santrinya, yaitu dengan pengajaran ilmu nahwu, shorof dan bahasa Arab. Maka diluar kurikulum sekolah yang mengikuti kurikulum dari Departemen Agama, santri yang mukim pada sore dan malam hari diharuskan mengikuti halaqah mengaji kitab-kitab di bidang nahwu, shorof, bahasa Arab, tauhid, fiqh, tafsir, hadist dan akhlaq.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Abuya. Oleh karena itu penulis menulis sebuah karya ilmiah yang

berbentuk skripsi dengan judul : “PERAN ABUYA KH. ABDURRAHMAN

NAWI DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ISLAM DI

PONDOK PESANTREN AL-AWWABIN DEPOK”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diindentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Peran Abuya KH. Abdurrahman Nawi di pondok pesantren Al-Awwabin

Depok banyak yang belum terungkap.

2. Ide maupun gagasan Abuya KH. Abdurrahman Nawi dalam mengembangkan

pondok pesantren Al-Awwabin Depok yang masih terpendam.

3. Masyarakat luas banyak yang belum mengenal sosok Abuya KH.

Abdurrahman Nawi.

4. Kontribusi Abuya KH. Abdurrahman Nawi dalam pengembangan pendidikan

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis perlu memberikan batasan masalah hanya pada bagaimana peran Abuya KH. Abdurrahman Nawi yakni di bidang kelembagaan pendidikan dan seputar ide maupun gagasan beliau dalam mengembangkan pendidikan Islam di pondok pesantren Al-Awwabin Depok.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja peran Abuya KH. Abdurrahman Nawi dalam memajukan pondok

pesantren Al-Awwabin Depok?

2. Bagaimana peran Abuya KH. Abdurrahman Nawi dalam mengembangkan

pendidikan Islam di pondok pesantren Al-Awwabin Depok?

E. Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penulisan ini. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Abuya KH. Abdurrahman Nawi dalam

mengembangkan pendidikan Islam di pesantren Al-Awwabin Depok.

2. Untuk mengetahui cara penerapan peran yang dilakukan Abuya KH.

Abdurrahman Nawi dalam mengembangkan pondok pesantren Al-Awwabin Depok.

F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai dunia pesantren

2. Untuk memberikan informasi lengkap mengenai peran serta gagasan Abuya KH. Abdurrahman Nawi di pondok pesantren Al-Awwabin khususnya bagi

kalangan sendiri (intern) dan umumnya kalangan luar (ekstern).

3. Dapat dijadikan bahan bacaan baik bagi santri pondok pesantren Al-Awwabin

11 BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah “Perangkat tingkah yang

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.19Peran

tidak dapat dipisahkan dengan status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peran diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang berbeda, akan tetapi kelekatannya sengat terasa sekali. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena dia (orang tersebut) mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukan itu berbeda antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.

Sedangkan menurut Wahjosumijo, peran adalah “Sejumlah tanggung jawab

atau tugas yang dibebankan dan harus dilaksanakan oleh seseoang”. 20

Selanjutnya, Soerjono soekanti mengatakan, “Penanan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”.21

Sarlito Wirawan Sarwono juga mengemukakan hal yang sama bahwa harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang prilaku-prilaku yang pantas, yang seyogyanya ditentukanoleh seseorang yang

mempunyai peran tertentu.22

19 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 854

20 Wahjosumijo, Kepemimpinan Kepada Sekolah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 155

21 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 243

Dikutip oleh Soleman B. Toneko dari pendapat Koentjaraningrat tentang

peran ia mengatakan, “Adapun segala cara berlaku dari individu-individu untuk

memenuhi kewajiban dan untuk mendapatkan hak-hak tadi, merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukan. Cara-cara berlaku itu disebut peranan, yang

dalam bahasa asingnya disebut role.23

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas terlihat suatu gambaran bahwa yang dimaksud dengan peran adalah seperangkat prilaku, sikap, kewajiban dan hak-hak khusus yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu.

2. Peran Ulama (Kyai)

Ulama (Kyai) adalah orang yang memiliki pengetahuan agama Islam yang luas yang berfungsi sebagai pengayom, panutan, dan pembimbing di tengah umat atau masyarakat.Sejarah bangsa Indonesia telah mengukir berbagai peran yang mengadumkan yang dimainkan ulama (kyai). Kerukunan umat beragama pada dekade 1970-1980-an telah berhasil dan terbina dengan baik berkat dukungan ulama, sehingga kerukunan itu dapat mengokohkan peraturan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal melalui komunikasi interpersonal yang dilakukan

melalui ceramah-ceramah agama dan khutbah Jum‟at di masjid-masjid.24

Peran sosial adalah refleksi autentik dari semangat amar ma‟ruf nahi munkar.

Karena itu, setiap manusia diminta untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan („amal shalih) demi memperoleh dua kebahagiaan hidup: „dunia maupun akhirat.‟

Di dalam banyak tempat, Al-qur‟an selalu mengingatkan umatnya agar berlomba

-lomba kalian dalam berbuat baik jika ingin tampil menjadi umat terbaik dalam menciptakan sejarah. Kelanjutan logisnya, berbuat baik merupakan tindakan bermakna bagi manusia untuk menentukan derajat dirinya dihadapan Allah

SWT.25

Salah satu peran ulama (kyai) sebagai tokoh Islam yang patut dicatat adalah posisi mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan

23 Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan,

(Jakarta: Rajawali, 1990), h. 88 24 Rosehan Anwar op. cit., h. 1

(enllightenment) kepada masyarakat di sekitarnya. Berbagai lembaga pendidikan keagamaan telah mereka dirikan, baik dalam bentuk sekolah maupun pondok pesantren. Semua lembaga itu ikut mengantarkan bangsa Indonesiamenjadi bangsa yang terpelajar. Mereka telah berperan dalam memajukan ilmu pengetahuan khususnya Islam lewat karya-karya yang telah ditulis atau jalur dakwah yang mereka tempuh dengan gigih. Disamping berbagai fungsi dan peran di atas, para ulama (kyai) sebagai tokoh Islam telah mewariskan sejumlah khazanah keagamaan menomental, misalnya, berupa kitab-kitab keagamaan yang bernilai tinggi. Karya tulis tersebut merupakan media penting untuk mengkomunikasikan pemikiran mereka sekaligus mencerminkan kualitas keilmuan dibidang yang mereka geluti.

Salain itu lewat ormas-ormas keagamaan, mereka juga telah berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sepanjang sejarah tanah air dengan mendirikan organisasi-organisasi keagamaan kemasyarakatan seperti Peraturan Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam dan sebagainya. Dibawah kepemimpinanmeraka yang punya perhatian besar terhadap masalah sosial telah membantu pemerintah dalam mengangkat tingkat pendidikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui lembaga-lembaga

pendidikan, panti asuhan dan kegiatan sosial lainnya.26

Selanjutnya, berkaitandengan fungsi ulama sebagai pewaris nabi pada fungsi tabligh maka ulama harus mengacu beberapa tugas yaitu memberi keteangan jiwa dan motivasi yang ikhlas. Materi penyampaian dapat membangkitkan intensitas

imaniah, kemudian direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Sebagai fungsi tibyan,

dalam penyampaiannya ulama memerlukan nalar untuk memaparkan ajaran

agama secara jelas dan mudah dipahami. Kemudian sebagai uswatun hasanah,

ulama harus menjadi suri tauladan dan pemimpin yang baik bagi masyarakat. 3. Peran Pesantren

Pesantren mengemban beberapa peran utamanya sebagai lembaga pendidikan. Jika ada lembaga pendidikan Islam yang sekaligus juga memainkan

peran sebagai lembaga bimbingan keagamaan, keilmuan, kepelatihan, pengembangan masyarakat, dan sekaligus menjadi simpul budaya, maka itulah pondok pesantren. Biasanya peran-peran itu tidak langsung terbentuk, melainkan melewati tahap demi tahap. Setelah sukses sebagai lembaga pendidikan pesantren bisa pula menjadi lembaga keilmuan, kepelatihan dan pemberdayaan

masyarakat.27

Dari pondok pesantren lahir para juru dakwah, para mualim, dan ustadz, para kyai pondok pesantren, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan yang memiliki profesi sebagai pedagang, pengusaha ataupun bidang-bidang lainnya yang banyak. Hal ini tidak lain karena di dalam kegiatan pondok pesantren, terdapat nilai-nilai yang sangat baik bagi berhasilnya suatu kegiatan pendidikan. Sehingga, bisa dinyatakan sesungguhnya pendidikan pondok pesantren terletak pada sisi dan nilai tersebut, yaitu proses pendidikan yang mengarahkan pada pembentukan kekuatan jiwa, mental ataupun rohaniah. Selama beberapa dekade, pondok pesantren telah memberikan pendidikan rohaniah yang sangat berharga bagi para santri untuk menjadi kader-kader umat yang bergerak dalam berbagai bidang kehidupan di atas. Di dalam pendidikan itulah terbentuk jiwa yang kuat yang sangat

menentukan filsafat hidup para santri.28

Di samping itu pesantren juga berperan dalam berbagai bidang lainnya secara multidimensional baik berkaitan langsung dengan akitvitas-aktivtas pendidikan pesantren maupun di luar wewenangnya. Dimulai dari upaya mencerdaskan bangsa, hasil berbagai observasi menunjukkan bahwa pesantren tercatat memiliki peranan penting dalam sejarah pendidikan di tanah air dan telah banyak memberikan sumbangan dalam mencerdaskan rakyat.

Pesantren telah terlibat dalam menegakkan negara dan mengisi pembangunan sebagai pusat perhatian pemerintah. Hanya saja dalam kaitan dengan peran tradisionalnya, sering diidentifikasi memiliki tiga peran penting dalam masyarakat Indonesia: 1) Sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional,

27 M. Dian Nafi‟, dkk.,loc. cit., h. 11

2) sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan Islam tradisional, dan 3)

sebagai pusat reproduksi ulama.29

B. Pesantren

1. Pengertian dan Tujuan Pesantren

Pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran anyang

berarti tempat tinggal santri.30 Istilah “santri” berasal dari bahasa sangsekerta

“shastri”, artinya orang yang belajar kalimat suci dan indah. Para wali songo

kemudian mengadopsi istilah tersebut sebagai “santri”. Salah pengucapan dalam

hal ini biasa, misalnya, kata “syahadatayn” di jawa menjadi “sekaten” dan

seterusnya. Jadi, “shastri” atau “santri” adalah orang yang belajar kalimat suci dan

indah, yang menrut pandangan Wali Songo berarti kitab suci Al-qur‟an dan

Hadits. Kalimat-kalimat suci tersebut kemudian diajarkan, dipahami dan

dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari.31

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.32

Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara.

Adapun tujuan khusus pesantren ialah:

a. Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim

yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila;

29 Mujamil Qomar, op. cit., h. 26 30 Haidar, op. cit., h. 18

31 Tim Penulis Rumah Kitab, Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren, (Jakarta: Renebook, 2014), h. ix

b. Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia muslim selaku

kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis;

c. Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal

semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggungjawab kepada pembangunan bangsa dan negara;

d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan

regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya);

e. Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam

berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual;

f. Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial

masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat

bangsa.33

2. Unsur-unsur Pesantren

Sebuah lembaga pendidikan dapat disebut sebagai pondok pesantren apabila di dalamnya terdapat sedikitnya lima unsur, yaitu:

a. Kyai

Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pesantren, maju mundurnya

suatu pesantren di tentukan oleh wibawa dan karisma sang kyai.34 Kyai

adalah komponen paling penting yang amat menentukan keberhasilan

pendidikan di pesantren. Kyai merupakan key person, kunci

perkembangan lembaga yang bernama pondok pesantren. Ini terkait erat dengan keberadaan sang kyai yang umumnya adalah pendiri atau merupakan keturunan pendiri pesantren. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan suatu pondok pesantren amat bergantung pada figur kyai makanya, tidak heran apabila fitur seorang kyai dijadikan salah satu pertimbangan dalam memilih pondok pesantren. Apalagi kalau dikaitkan dengan kedalaman ilmu, keberkahan, serta kemasyhuran sang kyai.

33 Ibid., h. 7

Maklum, kyai merupakan sosok yang dijadikan rujukan oleh para santri, tidak hanya dari kelebihan ilmu agamanya, tetapi juga dari tindakannya. Selain sebagai orang tua, para santri sering memandang sang kyai sebagai orang yang patut diteladani dan diikuti segala tindak tanduknya. Jelasnya, kyai tidak hanya dirujuk sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik yang dapat memberikan ketauladanan hidup dan

kehidupan.35

Kyai dalam pesantren merupakan figur sentral, otoritatif, dan pusat

seluruh kebijakan dan perubahan.36 Kemasyhuran, perkembangan dan

kelangsungan hidup suatu pesantren banyak bergantung pada keahlian dan ke dalam ilmu, kharismatik, wibawa dan keterampilan kyai yang

bersangkutan dalam mengelola pesantrennya.37

Para kyai/nyai selalu memberikan wejangan kepada para santri sebagai calon pemimpin dan agen perubahan di masa depan, sehingga dalam jiwa mereka tertanam kesadaran untuk mempersiapkan diri menjalankan hal tersebut sekembalinya mereka di tengah-tengah masyarakat di kampung. Kepemimpinan yang dimaksudkan oleh pesantren bukanlah dalam makna jabatan formal dan politik, melainkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya, di mana mereka harus memandu dan mencerahkan masyarakat menuju ke arah

yang lebih baik.38

b. Santri

Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Para santri tinggal di pondok yang menyerupai asrama. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencuci, memasak dan lain sebagainya di tempat tersebut. Walaupun ada juga

35 Mahmud, Model-model Pembelajaran di Pesantren, (Ciputat: Media Nusantara, 2006), h. 6 36 Muhammad M. Basyuni, Revitalisasi Spirit Pesantren;Gagasan, Kiprah, dan Refleksi,

(Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), h. 35

37 Hasbullah, op. cit., h. 49

santri yang bekerja, dan santri yang tidak menginap di pondok.39 Santri

ini dapat digolongkan kepada dua kelompok:

1) Santri mukim, yaitu santri yang berdatangan dari tempat-tempat

yang jauh yang tidak memungkinkan dia untuk pulang kerumahnya, maka dia mondok (tinggal) di pesantren. Sebagai santri mukim mereka memiliki kewajiban-kewajiban tertentu.

2) Santri kalong, yaitu siswa-siswa yang berasal dari daerah sekitar

yang memungkinkan mereka pulang ke tempat kediaman masing-masing. Santri kalong ini mengikuti pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya dengan pesantren.

Yang membedakan antara pesantren besar dengan pesantren kecil biasanya terletak pada komposisi atau perbandingan antara kedua

kelompok santri tersebut. Biasanya pesantren-pesantren besar

mempunyai santri mukim yang lebih besar dibandingkan santri kalong, sedang pesantren yang tergolong kecil, mempunyai lebih banyak santri

kalong.40

c. Masjid

Masjid diartikan secara harfiah adalah tempat sujud, karena di tempat ini setidak-tidaknya seorang muslim lima kali sehari semalam melaksanakan shalat. Fungsi masjid tidak saja untuk shalat, tetapi juga mempunyai fungsi lain seperti pendidikan dan lain sebagainya. Di zaman Rasulullah masjid berfungsi sebagai tempat ibadah dan urusan-urusan

sosial kemasyarakatan serta pendidikan.41

Di masa perkembangan awal Islam, masjid berfungsi juga sebagai institusi pendidikan. sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasul bersama sahabatnya ketika hijrah ke Madinah, yang dibangun pertama kali adalah masjid. Di tempat inilah para sahabat nabi tersebut

39 Nur Efendi, Menejemen Perubahan di Pondok Pesantren, (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 127 40 Hasbullah, loc. cit., h. 49

mencurahkan perhatiannya untuk mempelajari Islam lebih jauh bersama

Rasulullah.42

Tradisi yang dipraktekan Rasulullah ini terus dilestarikan oleh kalangan pondok pesantren. Para kyai selalu mengajar santri-santrinya di masjid atau mushalla. Mereka menganggap masjid atau mushalla sebagai tempat yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai keislaman kepada para santri, terutama ketaatan dan kedisiplinan. Penanaman sifat disiplin kepada para santri dilakukan melalui kegiatan shalat jama‟ah setiap waktu di masjid atau mushalla, bangun pagi, serta yang lainnya. Oleh karena itu masjid dan mushalla merupakan bangunan yang pertama kali

dibangun sebelum didirikan bangunan dan fasilitas lainnya.43

d. Pondok/Asrama

Kata pondok berarti kamar, gubuk, rumah kecil yang dalam bahasa Indonesia menekankan kesederhanaan bangunan. Tetapi ada juga yang

mengatakan bahwa pondok itu berasal dari bahasa Arab funduq yang

berarti ruang tidur, wisma, atau motel sederhana.44

Pada beberapa pesantren yang telah maju, asrama pesantren dibangun layaknya sebuah kompleks yang dikelilingi pagar pembatas. Ini dilakukan supaya proses keluar masuknya para santri bisa diawasi. Dalam komplek itu, biasanya terdapat batas pemisah yang jelas antara perumahan kyai dan keluarganya dengan asrama santri, baik putra maupun putri.

Pertanyaan, kenapa harus ada asrama? Setidaknya ada empat alasan utama pesantren membangun pondok (asrama) untuk para santrinya,

yaitu: pertama, ketertarikan santri untuk belajar kepada seorang kyai

dikarenakan kemasyhuran atau kedalaman serta keluasan ilmunya yang mengharuskannya untuk meninggalkan kampung halamannya untuk

keramaian pemukiman penduduk sehingga tidak terdapat perumahan yang cukup memadai untuk menampung para santri dengan jumlah

banyak; ketiga, terdapat sikap timbal balik terhadap kyai dan santri yang

berupa terciptanya hubungan kekerabatan seperti halnya hubungan ayah dan anak. Sikap timbal balik ini menimbulkan keakraban dan kebutuhan untuk saling berdekatan secara terus menerus dalam jangka waktu yang

lama; keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan secara

intensif dan istiqomah. Dan, hal ini dimungkinkan jika tempat tinggal

antara kyai dan santri berada dalam satu lingkungan yang sama.45

e. Pengajian Kitab-kitab Islam Klasik (Kuning)

Kitab kuning yang merupakan khazanah Islam produk ulama al-salaf

al-shalih, dijadikan panduan oleh para kyai, nyai dan santri untuk

memahami substansi ajaran yang ada dalam Al-qur‟an dan Hadits.46

Kepintaran dan kemahiran seorang santri diukur dari kemampuannya membaca serta mensyarahkannya (menjelaskan) isi kitab-kitab tersebut. Untuk tahu membaca sebuah kitab dengan benar, seorang santri dituntut

untuk mahir di dalam ilmu-ilmu bantu, seperti nahwu, sharaf, balaghah,

ma‟ani, bayan, dan lain sebagainnya.

Kitab kitab klasik biasanya ditulis atau dicetak di kertas berwarna kuning dengan memakai huruf arab dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa dan sebagainya. Huruf-hurufnya tidak diberi vokal, atau biasa disebut

dengan kitab gundul.47

Kriteria kemampuan membaca dan mensyarahkan kitab bukan hanya merupakan kriteria diterima atau tidaknya seseorang sebagai ulama atau kyai pada zaman dahulu saja, melainkan juga sampai saat sekarang. Salah satu persyaratan seseorang telah memenuhi kriteria sebagai kyai atau ulama adalah kemampuannya membaca serta menjelaskan isi kitab-kitab tersebut.

45 Mahmud, op. cit., h. 11

Karena sedemikian tinggi posisi kitab-kitab Islam klasik tersebut, maka setiap pesantren selalu mengadakan pengajian “kitab-kitab kuning”. Kendatipun saat sekarang telah banyak pesantren yang memasukan pelajaran umum, namun pengajian kitab-kitab klasik tetap

diadakan.48

Pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana, kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab tentang berbagai ilmu yang mendalam. Tingkatan suatu pesantren dan pengajarannya, biasanya diketahui dari

jenis kitab-kitab yang diajarkan.49

Dalam praktiknya, pesantren umumnya memisah tempat pengajian kitab bagi santri putra dan putri. Mereka diajar ditempat yang berbeda dan tidak jarang oleh guru yang berbeda pula. Meski terkadang guru laki-laki mengajar santri putri, namun keadaan ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Namun, ada juga pesantren yang menyelenggarakan kegiatan

pendidikan secara bersama (co education) antara santri putra dan putri, di

dalam tempat yang sama. Hanya saja, antara santri putra dan putri

dipasang hijab (pembatas) berupa kain atau dinding kayu.50

Apabila jenis pesantrennya dikatagorikan khalafiah atau kombinasi, ciri pesantren bertambah satu, yaitu ada ruang kelas untuk pembelajaran formal.

f. Madrasah (Sekolah)

Madrasah merupakan ”isim makan” kata “darasa” dalam bahasa arab, yang berarti “tempat duduk untuk belajar” atau populer dengan sekolah. Lembaga pendidikan Islam ini mulai tumbuh di Indonesia pada

awal abad ke-20.51

Pada beberapa pondok pesantren yang telah melakukan

pembaharuan, di samping masjid dan mushalla yang menjadi tempat belajar, juga disediakan madrasah atau sekolah sebagai tempat untuk

48 Haidar Putra Daulay, op. cit., h. 23 49 Hasbullah, op. cit., h. 50

mendalami ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum yang dilakukan secara klasikal. Madrasah atau sekolah ini biasanya juga terletak di dalam lingkungan pesantren.

Madrasah yang dikhususkan untuk mendalami ilmu-ilmu agama biasa disebut pendidikan diniyah. Sedangkan madrasah atau sekolah yang di dalamnya diajarkan pula ilmu-ilmu umum, maka penyelenggaraannya mengikuti pola yang telah ditentukan oleh Departemen Agama atau Departemen Pendidikan Nasional. Madasah atau sekolah ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana lazimnya pendidikan sistem sekolah, seperti ruang kelas proses belajar mengajar, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, dan lainnya. Jadi, pondok pesanten yang juga yang menyelenggarakan sistem pendidikan sekolah, akan mempunyai dua macam kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran ala

pesantren dan pembelajaran ala sekolah.52

3. Model-model Pesantren

Secara umum, pesantren dapat diklasifikasikan menjadi tiga model, yakni: pesantren tradisional (salaf), pesantren modern (khalaf), dan pesantren komprehensif (kombinasi).

a. Pondok Pesantren Tradisional (Salaf)

Pondok pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke 15 dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya dengan menerapkan sistem “halaqoh” yang dilaksanakan di masjid atau surau. Hakekat dari sistem pengajaran halaqoh adalah penghafalan yang titik akhirnya dari segi metodologi cenderung kepada terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu. Artinya ilmu itu tidak berkembang ke arah paripurnanya ilmu itu, melainkan hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh kyainya. Kurikulumnya tergantung sepenuhnya kepada para kyai

pengasuh pondoknya. Santrinya ada yang menetap di dalam pondok (santri

mukim), dan santri yang tidak menetap di dalam pondok (santri kalong).53

Pesantren salafi, pesantren yang masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya dalam arti tidak mengalami transformasi yang berarti dalam sistem pendidikannya atau tidak ada inovasi yang menonjol dalam corak ini masih eksis di daerah-daerah pedalaman atau pedesaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa desa adalah benteng terakhir dalam mempertahankan tradisi-tradisi keislaman.

Materi pelajaran yang dikemukakan di pesantren ini adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Metode

penyampaian adalah wetonan dan sorogan, tidak memakai sistem klasikal.

Santri dinilai dan diukur berdasarkan kitab yang mereka baca. Mata pelajaran umum tidak diajarkan, tidak mementingkan ijazah sebagai alat untuk mencari kerja. Yang paling dipentingkan adalah pendalaman

ilmu-ilmu agama semata-mata melalui kitab-kitab klasikal.54

b. Pondok Pesantren Modern (Khalaf)

Pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe pesantren karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasik dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Penerapan sistem belajar modern ini terutama nampak pada penggunaan kelas-kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasioanl. Santrinya ada yang menetap ada yang tersebar di sekitar desa itu. Kedudukan para kyai sebagai koordinator pelaksana proses belajar mengajar dan sebagai pengajar langsung di kelas. Perbedaannya dengan sekolah dan madrasah terletak pada porsi pendidikan agama dan bahasa

Arab lebih menonjol sebagai kurikulum lokal.55

Pesantren modern (khalaf) adalah pesantren yang selain

bermateriutamakan pendalaman agama Islam (tafaqquh fi al-din), tetapi

juga memasukan unsur-unsur modern, seperti penggunaan sistem klasikal atau sekolah dan pembelajaran ilmu-ilmu umum dalam muatan

kurikulumnya.56 Pesantren corak ini telah mengalami transformasi yang

sangat signifikan baik dalam sistem pendidikannya maupun unsur-unsur kelembagaannya. Materi pelajaran dan metodenya sudah sepenuhnya menganut sistem modern. Pengembangan bakat dan minat sangat diperhatikan sehingga para santri dapat menyalurkan bakat dan hobinya secara proporsional. Sistem pengajaran dilaksnakan dengan porsi sama antara pendidikan agama dan umum, penguasaan bahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) sangat ditekankan.

Pada pola ini materi pelajaran telah dilengkapi dengan mata pelajaran umum, dan ditambah pula dengan memberikan aneka macam pendidikan lainnya, seperti keterampilan, kepramukaan, olahraga, kesenian dan pendidikan berorganisasi, dan sebagian telah melaksanakan program

pengembangan masyarakat.57

c. Pondok Pesantren Komprehensif (Kombinasi)

Pondok pesantren ini disebut komprehensif karena merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara yang tradisional dan yang modern. Artinya di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab kuning dengan metode sorogan, bandongan dan wetonan, namun secara reguler sistem persekolahan terus dikembangkan. Bahkan pendidikan keterampilan pun diaplikasikan sehingga menjadikannya berbeda dari tipologi kesatu dan kedua. Lebih jauh dari pada itu pendidikan masyarakat pun menjadi garapannya. Dalam arti yang sedemikian rupa dapat dikatakan bahwa pondok pesantren telah berkiprah dalam pembangunan

sosial kemasyarakatan.58

Pesantren komprehensif (kombinasi) merupakan gabungan antara pesantren salaf dengan pesantren khalaf. Artinya, antara pola pendidikan

56 Mahmud, op. cit., h. 16

modern sistem madrasah/sekolah dan pembelajaran ilmu-ilmu umum dikombinasikan dengan pola pendidikan pesantren klasik. Jadi, pesantren modern dan kombinasi merupakan pesantren yang diperbaharui atau yang dipermodern pada segi-segi tertentu untuk disesuaikan dengan sistem sekolah dengan tetap memelihara pola pengajaran asli pesantren dalam

pembelajaran kitab-kitab salafi (kitab kuning).59 Corak pendidikan pada

pesantren ini sudah mulai mengadopsi sistem pendidikan modern, tetapi tidak sepenuhnya. Prinsip selektifitas untuk menjaga nilai tradisional masih terpelihara. Misalnya, metode pengajaran dan beberapa rujukan tambahan yang dapat menambah wawasan para santri sebagai penunjang kitab-kitab klasik. Manajemen dan administrasi sudah mulai ditaati secara modern meskipun sistem tradisionalnya masih dipertahankan. Sudah ada semacam yayasan, biaya pendidikan sudah mulai dipungut. Alumni pesantren corak ini cenderung melanjutkan pendidikannya kesekolah atau perguruan tinggi formal. proses belajar mengajar dilaksanakan secara klasikal dan nonklasikal, juga didikkan keterampilan dan pendidikan berorganisasi. Pada tingkat tertentu diberikan sedikit pengetahuan umum. Santri dibagi jenjang pendidikan mulai dari tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah,

aliyah. Metode: wetonan, sorogan, hafalan, dan musyawarah.60

Berdasarkan pengelompokan diatas, menurut Mahmud, tipologi pesantren secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pesantren tipe salafiyah, memiliki ciri-ciri:

a. Para santri belajar dan menetap di pesantren.

b. Kurikulum tidak tertulis secara eksplisit, tetapi berupa hidden

kurikulum (kurikulum tersembunyi yang ada pada benak kyai).

c. Pola pembelajaran mengunakan metode pembelajaran asli milik

pesantren (sorogan, bandongan, dan lainnya).

d. Tidak menyelenggarakan pendidikan dengan sistem madrasah.

2. Pesantren tipe khalafiyah, memiliki ciri-ciri:

59 Mahmud, loc. cit., h. 16

a. Para santri tinggal dalam pondok/asrama.

b. Pemaduan antara pola pembelajaran asli pesantren dengan sistem

madrasah/sistem sekolah.

c. Terdapat kurikulum yang jelas.

d. Memiliki tempat khusus yang berfungsi sebagai sekolah/madrasah.

3. Pesantren tipe kombinasi, memiliki ciri-ciri:

a. Pesantren hanya semata-mata tempat tinggal (asrama) bagi para

santri.

b. Para santri belajar di madarasah atau sekolah yang letaknya di luar

dan bukan milik pesantren.

c. Waktu belajar dipesantren biasanya malam atau siang hari pada

saat santri tidak belajar disekolah atau madrasah (ketika mereka berada di pondok/asrama).

d. Umumnya pembelajaran tidak terprogram dalam kurikulum yang

jelas dan baku.61

4. Metode Pembelajaran di Pesantren

Secara garis besar metode pembelajaran yang dilaksanakan di pesantren, dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, di mana di antara masing-masing metode mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu:

a. Sorogan

Kata sorogan berasal dari bahasa Jawa yang berarti “sodoran atau yang disodorkan”. Maksudnya suatu sistem belajar secara individual di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang kyai atau guru menghadapi santri satu per satu, secara bergantian. Pelaksanaannya, santri yang banyak itu datang bersama, kemudian mereka antri menunggu giliran masing-masing. Dengan sistem pengajaran secara sorogan ini memungkinkan hubungan kyai dengan santri sangat dekat, sebab kyai dapat mengenal kemampuan pribadi santri secara satu persatu. Kitab yang disorogkan kepada kyai oleh santri yang satu dengan santri yang lain tidak harus sama.

Karenanya kyai yang menangani pengajian secara sorogan ini harus mengetahui dan mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai

pengalaman yang banyak dalam membaca dan mengkaji kitab-kitab.62

Sistem pengajaran dengan pola sorogan dilaksanakan dengan jalan santri yang biasanya pandai menyorogkan sebuah kitab kepada kyai untuk dibaca dihadapan kyai itu. Dan kalau ada salahnya kesalahan itu langsung dihadapi oleh kyai itu. Di pesanten besar “sorogan” dilakukan oleh dua atau tiga orang santri saja, yang biasa terdiri dari keluarga kyai atau

santri-santri yang diharapkan kemudian hari menjadi orang alim.63

Metode sorogan ini merupakan bagian yang paling sulit dari keseluruhan metode pendidikan Islam tradisional, sebab sistem ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi santri. Kendatipun demikian, metode ini diakui paling intensif, karena dilakukan seorang demi seorang dan ada kesempatan untuk tanya jawab langsung. Sistem sorogan ini menggambarkan bahwa seorang kyai di dalam memberikan pengajarannya senantiasa berorientasi pada tujuan, selalu berusaha agar santri yang bersangkutan dapat membaca dan mengerti serta mendalami isi kitab.

b. Bandongan

Sistem bandongan ini sering disebut dengan halaqah, di mana dalam pengajian, kitab yang dibaca oleh kyai hanya satu, sedangkan para santrinya membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan kyai. Para santri memperoleh kesempatan untuk bertanya atau meminta penjelasan lebih lanjut atas keterangan kyai. Sementara catatan-catatan yang dibuat santridi atas kitabnya membantu untuk melakukan telaah atau mempelajari lebih lanjut isi kitab tersebut

setelah pelajaran selesai.64

Orientasi pengajaran secara bandongan atau halaqoh itu lebih banyak pada keikut sertaan santri dalam pengajian. Sementara kyai berusaha

menanamkan pengertian dan kesadaran kepada santri bahwa pengajian itu merupakan kewajiban bagi mukallaf. Kyai tidak memperdulikan apa yang dikerjakan santri dalam pengajian, yang penting ikut mengaji. Kyai dalam hal ini memandang penyelenggaraan pengajian halaqoh dari segi ibadah kepada Allah, dari segi pendidikan terhadap santri, dari kemauan dan ketaatan para santri, sedangkan segi pengajaran bukan merupakan hal yang

utama.65

c. Weton

Sistem pengajaran dengan jalan wetonan dilaksanakan dengan jalan kyai membaca suatu kitab dalam waktu tertentu dan santri dengan membawa kitab yang sama mendengarkan dan menyimak bacaan kyai. Dalam sistem pengajaran yang semacam itu tidak dikenal absensinya.

Santri boleh datang boleh tidak, juga tidak ada ujian.66

Istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang diartikan berkala atau berwaktu. Pengajian weton tidak merupakan pengajian rutin harian, tetapi dilaksanakan pada saat-saat tertentu, misalnya pada setiap selesai sholat jum‟at dan sebagainya.

Apa yang dibaca kyai tidak bisa dipastikan, terkadang dengan kitab biasanya atau dipastikan dan dibaca secara berurutan, tetapi kadang-kadang guru hanya memetik di sana sini saja, peserta pengajian weton tidak harus membawa kitab. Cara penyampaian kyai kepada peserta pengajian bermacam-macam, ada yang dengan diberi makna, tetapi ada

juga yang hanya diartikan secara bebas.67

Metode sorogan dan wetonan sama-sama memiliki ciri pemahaman yang

sangat kuat pada pemahaman tekstual atau literal. Bersamaan dengan penggunaan metode ini berkembang pula tradisi hafalan. Bahkan di pesantren, keilmuan hanya dianggap sah dan kokoh bila melalui transmisi dan ‟hafalan‟, baru kemudian menjadi keniscayaan. Lebih jauh lagi, parameter kealiman seeorang dinilai

65 Hasbullah, loc. cit., h.51

berdasarkan kemampuannya menghafal teks-teks. Dengan begitu, tidak mengherankan jika lulusan pesantren menunjukan profil penyampai ilmu agama

kepada masyarakat.68

C. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Bagaimanapun sederhana komunitas manusia memerlukan pendidikan. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dan komunitas tersebut akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya.

Sebab pendidikan secara alami sudah merupakan kebutuhan hidup manusia.69

Istilah pendidikan adalah terjemah dari bahasa Yunani paedagogie yang

berarti “pendidikan”, orang yang tugasnya membimbing atau mendidik dalam

pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri disebut paedagogos, Istilah ini

berasal dari kata paedos (anak) dan agoge (saya membimbing, memimpin).70

Beberapa ahli mengartikan pendidikan sebagai berikut:

a. M. Alisuf Sabri: Pendidikan itu adalah usaha sadar dari orang dewasa

untuk membantu atau membimbing pertumbuhan dan perkambangan

anak/peserta didik secara teratur dan sistematis kearah kedewasaan.71

b. M. Ngalim Purwanto: Pendidikan ialah segala usaha orang dewasa

dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan

jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.72

c. Nurani Soyomukti: Pendidikan adalah segala suatu dalam kehidupan

yang memengaruhi pembentukan berfikir dan bertindak individu. Kurun waktu kehidupan yang panjang dan saling berkaitan dengan

perubahan-perubahan cara berfikir masyarakat juga turut menjadi

pembentuk seorang individu.73

d. Hasbullah: Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai

usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangan,

istilah pendidikan atau peadagogie berarti bimbingan atau pertolongan

yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa agar dia menjadi

dewasa.74

e. Syaiful Sagala: Pendidikan itu dapat dipahami sebagai proses melatih

peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan melalui sejumlah pengalaman belajar sesuai bidangnya dan pikiran, sehingga peserta didik memilliki karakter unggul menjunjung tinggi nilai etis dalam berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari pengabdiannya dan dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya. Fungsi utama pendidikan memberikan layanan akademik melalui proses ketatalaksanaan pendidikan yang dipandu oleh kaidah atau

aturan yang berlaku.75

Sejalan dengan definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas, ada yang berpendapat bahwa dalam pengertian pendidikan itu harus terkandung hal-hal yang pokok sebagai berikut:

a. Bahwa pendidikan itu tidak lain merupakan usaha dari manusia.

b. Bahwa usaha itu dilakukan dangan sengaja atau secara sadar.

c. Bahwa usahanya itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa

bertanggungjawab kepada masa depan anak.

d. Bahwa usahanya berupa bantuan atau bimbingan rohani dan dilakukan

secara teratur dan sistematis.

73 Nurani Soyomukti, Teori-teori Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), h. 29 74 Hasbullah, op. cit., h. 1

e. Bahwa yang menjadi objek pandidikan itu adalah anak/peserta didik

yang masih dalam pertumbuhan/perkembangan atau masih

memerlukan pendidikan.

f. Bahwa batas/sasaran akhir pendidikan adalah tingkat dewasa atau

kedewasaan.76

Pendidikan merupakan usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaanya, dalam membimbing, melatih, mengajar dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggungjawab atas tugas-tugas

hidupnya sebagai manusia, sesuai dengan hakikat dan ciri kemanusiaanya.77

Pendidikan dalam sejarah peradaban anak manusia adalah salah satu komponen kehidupan yang paling urgen. Aktivitas ini telah dan akan terus berjalan semenjak manusia pertama ada di dunia sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Bahkan kalau ditarik mundur lebih jauh lagi, kita mendapatkan bahwa pendidikan telah berproses semenjak Allah menciptakan manusia pertama, Adam yang berada di surga, di mana Dia mengajarkan nama-nama yang para malaikat sendiri pun sama sekali belum

mengenalinya.78

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan/pimpinan/bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang kepada orang lain. Tuntunan/pimpinan/bimbingan itu harus dapat merealisasikan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak didik yang bersifat menumbuhkan serta mengembangkan baik jasmani maupun rohani.

2. Tujuan Pendidikan

Tujuan adalah merupakan sasaran atau maksud yang ingin dicapai.79

Dalam pendidikan kita tak dapat mencapai sesuatu sebelum kita menjadikannya tujuan. Itu sebabnya tujuan itu sangat penting dalam

76 M. Alisuf Sabri, loc. cit., h. 7

77 Djunaidatul Munawwaroh & Tanenji, Filsafat Pendidikan Islam, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2003), h. 5

78 Sri Minarti, loc. cit., h. 17

pendidikan, apakah itu pendidikan oleh orang tua, lembaga pendidikan atau

oleh negara dalam rangka pendidikan nasional.80

Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai suatu yang hendak dicapai, baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat abstrak sampai pada rumusan-rumusan yang dibentuk secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Begitu juga dikarenakan pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju kearah cita-cita tertentu, maka yang merupakan masalah pokok bagi pendidikan ialah memilih arah atau tujuan

yang ingin dicapai.81

Pendidikan bertujuan mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, sehat jasmani dan rohani, memiliki keterampilan memadai, berakhlak mulia, memiliki kesabaran yang tinggi dan selalu introspeksi diri, tanggap terhadap persoalan, mampu memecahkan masalah dengan baik dan rasional,

dan memiliki masa depan yang cerah, baik di dunia maupun di akhirat.82

Tujuan pendidikan adalah pertumbuhan diri, bersama-sama dengan tujuan

hidup manusia.83

Menurut UU No 4 tahun 1950 pada bab II pasal 3 ditulis bahwa, “Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan

masyarakat dan tanah air.84

Sedangkan di dalam UU Nomor 2 Tahun 1989, secara jelas disebutkan tujuan pendidikan nasional, yaitu :

“Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang