KARAKTERISTIK TEPUNG TALAS

(Colocasia esculenta (L) Schott) DAN PEMANFAATANNYA

DALAM PEMBUATAN CAKE

SKRIPSI

FIKI FITRIYA SILMI KAFAH

F14080027

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

CHARACTERISTICS OF TARO FLOUR (

Colocasia esculenta

(L)

Schott) AND ITS UTILIZATION

Fiki Fitriya Silmi Kafah, Y. Aris Purwanto, and Dhiah Nuraini

Department of Mechanical And Biosystem Engineering, Faculty of Agricultural Technology, Bogor Agricultural University, IPB Dramaga Campus, PO Box 220, Bogor, West Java, Indonesia.

e-mail : fiki_27@yahoo.com

ABSTRACT

Taro has high carbohydrate content. Taro is mostly consumed in the form of fresh tubers. To increase the utilization of Taro as a carbohydrate source in food, taro tubers should be processed into flour. Therefore, understanding the characteristics of taro flour is required to be able to handle taro flour properly during production storage, packaging, and processing. The objective of this study were to examine the physical and chemical characteristics of taro flour, and to determine the consumer preference level of taro cake. The results showed that yield of taro flour was 19.7%. The density was 0.534 g/ml and launch angle was 34º. The gelatinization temperature was relatively high, at 82.9ºC, due to high content of protein that inhibits the starch gelatinization. Peak viscosity of taro flour was 2865.3 cP. Taro flour was less stable during heating, this was indicated by a high value of breakdown viscosity i.e. 1155.7 cP. Setback viscosity was 636.3 cP. The largest part of the chemical composition was carbohydrates. The energy contained in taro flour worth was 369.04 kcal per 100 g taro flour. Taro sponge cakes were made in two levels of taro flour composition, i.e. 50% and 100%. It was resulted that taste, texture, aroma, pores, color of crumb, and crust color, sponge cake of 50% taro flour was more acceptable than 100%.

FIKI FITRIYA SILMI KAFAH. F14080027. Karakteristik Tepung Talas (Colocasia esculenta (L) Schott) dan Pemanfaatannya dalam Pembuatan Cake. Di bawah bimbingan Y. Aris Purwanto dan Dhiah Nuraini. 2012

RINGKASAN

Ketahanan pangan merupakan hal yang penting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pangan adalah kebutuhan pokok. Kemampuan produksi pangan dalam negeri dari tahun ke tahun yang semakin terbatas harus diimbangi dengan adanya upaya diversifikasi pangan. Kebutuhan karbohidrat dari tahun ke tahun terus meningkat dimana, penyediaan karbohidrat dari serealia saja tidak mencukupi, sehingga peranan tanaman penghasil karbohidrat dari umbi-umbian, khususnya talas semakin penting.

Tanaman talas merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang memiliki peranan cukup strategis. Tanaman talas memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena hampir sebagian besar bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia. Tanaman talas yang merupakan penghasil karbohidrat berpotensi sebagai suplemen/substitusi beras atau sebagai diversifikasi bahan pangan, bahan baku industri dan lain sebagainya. Talas mempunyai manfaat yang besar untuk bahan makanan utama dan substitusi karbohidrat di beberapa negara termasuk di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pembuatan tepung talas dan produk olahannya misalnya berupa cake.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik fisika dan kimia tepung talas, menguji pengaruh penambahan tepung talas terhadap kualitas cake yang dihasilkan, dan menganalisis penerimaan konsumen terhadap cake yang berbahan baku tepung talas. Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk mendukung upaya diversivikasi pangan, menambah nilai guna umbi talas, dan upaya subtitusi penggunaan tepung terigu dengan tepung berbahan baku umbi lokal.

Penelitian ini dilakukan dengan pembuatan tepung talas kemudian tepung talas tersebut diamati karakteristik fisika dan kimianya. Setelah itu tepung talas digunakan untuk membuat cake

dengan komposisi tepung talas 50% dan 100%. Kualitas cake talas kemudian diuji secara organoleptik dengan 25 orang panelis.

Talas yang digunakan adalah kultivar talas bentul. Tepung talas merupakan hasil penggilingan umbi talas yang dikeringkan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata rendemen pembuatan tepung talas adalah 19.7%. Densitas kamba tepung talas adalah 0.534 g/ml. Derajat putih tepung talas dipengaruhi oleh warna umbi talas. Terdapat hubungan positif antara derajat putih dan tingkat kehalusan. Semakin tinggi tingkat kehalusan tepung, didapatkan nilai derajat putih tepung talas yang semakin tinggi. Sudut peluncuran dari tepung talas adalah 34º. Warna tepung talas relatif lebih gelap, kasar, dan kering dibandingkan dengan tepung terigu protein sedang.

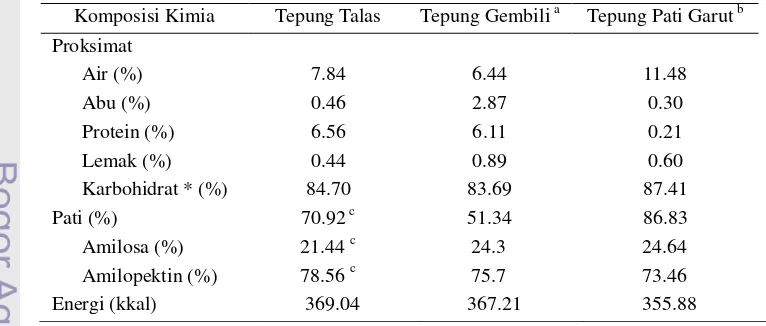

Kandungan tertinggi dalam komposisi kimia tepung talas adalah karbohidrat. Energi yang terkandung dalam tepung talas bernilai 369.04 kkal per 100 g tepung talas. Kadar karbohidrat yang tinggi membuat tepung talas diharapkan dapat menjadi sumber energi alternatif dalam upaya diversifikasi pangan. Berdasarkan SNI 3751:2009 mengenai tepung terigu untuk bahan makanan, kadar air dan kadar abu tepung talas bogor masih di bawah nilai batas maksimum.

Penggunaan tepung talas dalam pembuatan sponge cake dilakukan dalam dua tingkat penggunaan yaitu 50% dan 100%. Secara rasa, tekstur, aroma, pori, warna remah, dan warna kerak,

sponge cake dengan 50% tepung talas lebih disukai oleh panelis dibandingkan dengan sponge cake

KARAKTERISTIK TEPUNG TALAS

(Colocasia esculenta (L) Schott) DAN PEMANFAATANNYA

DALAM PEMBUATAN CAKE

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

pada Departemen Teknik Mesin dan Biosistem

Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh

FIKI FITRIYA SILMI KAFAH

F14080027

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi : Karakteristik Tepung Talas (Colocasia esculenta

(L) Schott)

dan

Pemanfaatannya dalam Pembuatan Cake

Nama

: Fiki Fitriya Silmi Kafah

NIM

: F14080027

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Akademik I

Dosen Pembimbing Akademik II

Dr. Ir. Y. Aris Purwanto, M.Sc

Ir. Dhiah Nuraini, M.Si

NIP. 19640307 198903 1 001

NIP. 090012851

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknik Mesin dan Bosistem

Dr. Ir. Desrial, M.Eng

NIP. 19661201 199103 1 004

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul Karakteristik Tepung Talas (Colocasia esculenta (L) Schott) dan Pemanfaatannya dalam Pembuatan Cake

adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan Dosen Pembimbing Akademik, dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Agustus 2012 Yang membuat pernyataan

© Hak cipta milik Fiki Fitriya Silmi Kafah, tahun 2012 Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari

BIODATA PENULIS

Fiki Fitriya Silmi Kafah dilahirkan di Bogor, 7 Mei 1990 dari pasangan Mumuh W. Sumarto (alm) dan Nunih Maknuniyah (alm), sebagai putri keempat dari empat bersaudara. Penulis menamatkan pendidikan dasar pada tahun 2002 di SDN Bantarjati 5 Bogor, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Bogor pada tahun 2005. Pendidikan menengah atas penulis tamatkan tahun 2008 di SMAN 1 Bogor, Jawa Barat.

Pada tahun 2008 penulis memilih Program Studi Teknik Pertanian, Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor. Penulis diterima di IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB. Selama mengikuti perkuliahan penulis pernah aktif sebagai pengurus himpunan profesi mahasiswa Himateta 2009-2010 sebagai staf divisi Riset dan Keteknikan (Ristek), periode 2010-2011 sebagai sekretaris Biro Kewirausahaan, dan pada periode 2011-2012 sebagai anggota Badan Pengawas. Penulis juga menjadi staf divisi Science and Development organisasi IAAS 2008-2010. Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif mengikuti kegiatan kepanitiaan acara-acara di Departemen Teknik Mesin dan Biosistem seperti kegiatan masa perkenalan departemen, SAPA 2010 serta sebagai panitia kongres pertanian berskala internasional.

iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karuniaNya sehingga penelitian dan skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian dengan judul “Karakteristik Tepung Talas (Colocasia esculenta (L) Schott) dan Pemanfaatannya dalam Pembuatan Cake” dilaksanakan di laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian, laboratorium Biokimia Pangan, Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, dan Labolatorium Pilot Plant SEAFAST IPB sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2012.

Dengan telah selesainya penelitian hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mama (alm) dan Ayah (alm) orangtua tersayang, atas curahan doa, inspirasi, dan kasih sayangnya kepada penulis, semoga ini bisa menjadi persembahan yang indah untuk orangtua penulis. 2. Dr. Ir. Y. Aris Purwanto, M.Sc dan Ir. Dhiah Nuraini, M.Si selaku dosen pembimbing akademik

atas bimbingannya selama penelitian dan penyusunan skripsi.

3. Ir. Putiati Mahdar, M.App.Sc (alm) selaku dosen pembimbing akademik atas segala bimbingannya kepada penulis.

4. Dr. Sutrisno selaku dosen penguji ujian skripsi penulis yang telah memberikan saran yang membangun.

5. Yayu, Teteh, Kakak, AA, Mas, Hanif, Niha, Alia yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis.

6. Teknisi laboratorium Bapak Sulyaden, Bapak Deni, Bapak Junaedi, Bapak Ilyas, Kak Firman, Bapak Ahmad, Bapak Darma dan Ibu Otih atas bantuannya selama penelitian.

7. Liba, Diza, Dila yang selalu menemani dan menyemangati selama penelitian, Dea, Anggi, Mita, Ade, Panji, Ramon, Akay dan seluruh teman Magenta 45 atas perhatian dan dukungannya kepada penulis.

8. Anita yang telah membantu dalam pengolahan data, Gita, Edo, dan Ahmad teman satu bimbingan yang saling mengingatkan dan menyemangati selama bimbingan skripsi, dan Aa yang menemani revisi dari jauh.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih ada kekurangan, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Bogor, Agustus 2012

iv

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ... 1

B. TUJUAN PENELITIAN ... 2

C. MANFAAT PENELITIAN ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA A. TALAS ... 3

B. SULFURISASI ... 5

C. PENGERINGAN TALAS ... 6

D. PENGECILAN UKURAN ... 6

E. TEPUNG TALAS ... 7

F. REOLOGI ... 8

G. GELATINISASI ... 9

H. CAKE ... 11

III. METODOLOGI PENELITIAN A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN ... 15

B. ALAT DAN BAHAN ... 15

C. METODE PENELITIAN ... 15

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. TEPUNG TALAS ... 23

B. CAKE TALAS ... 31

V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. KESIMPULAN ... 39

5.2. SARAN ... 39

DAFTAR PUSTAKA ... 40

v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Komposisi kimia talas per 100 gram bahan mentah ... 4

Tabel 2. Fraksi karbohidrat dalam umbi talas (berat basah) ... 4

Tabel 3. Kandungan gula dalam talas yang telah dimasak ... 5

Tabel 4. Analisis kadar pati, amilosa, amilopektin, dan serat kasar tepung dari beberapa kultivar talas ... 8

Tabel 5. Alat untuk penelitian ... 15

Tabel 6. Komposisi bahan pembuat cake ... 20

Tabel 7. Susut bobot dalam pengolahan tepung talas ... 23

Tabel 8. Derajat putih tepung talas bogor ... 24

Tabel 9. Perbandingan densitas kamba tepung talas, tepung talas belitung, dan tepung terigu Kunci Biru ... 26

Tabel 10. Data amilogram tepung talas ... 26

Tabel 11. Profil gelatinisasi tepung talas dan pati garut ... 27

Tabel 12. Sudut peluncuran tepung talas ... 29

Tabel 13. Komposisi kimia tepung talas, tepung gembili, dan tepung pati garut ... 30

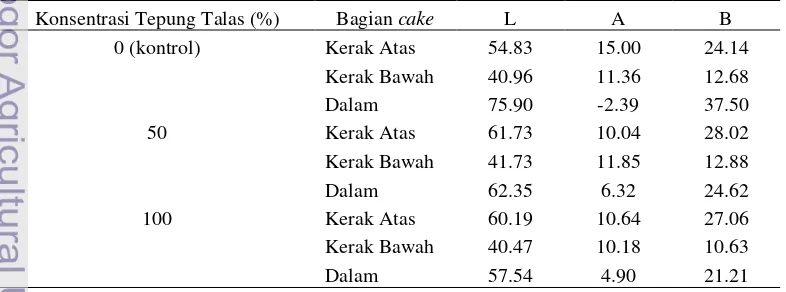

Tabel 14. Nilai L, a, b hasil pengukuran menggunakan chromameter ... 32

Tabel 15. Tinggi cake sebelum dan setelah dibakar ... 35

vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Talas ... 3

Gambar 2. Tahapan proses pembuatan tepung talas (Lingga 1986) ... 8

Gambar 3. Profil gelatinisasi dengan pengukuran menggunakan Rapid Visco Analyzer (RVA) dan perubahan granula pati selama pemanasan (Srichuwong 2006 dalam Faridah 2011) ... 10

Gambar 4. Beberapa tipe profil amilogram (Chen 2003 dalam Anggriawan 2010) ... 10

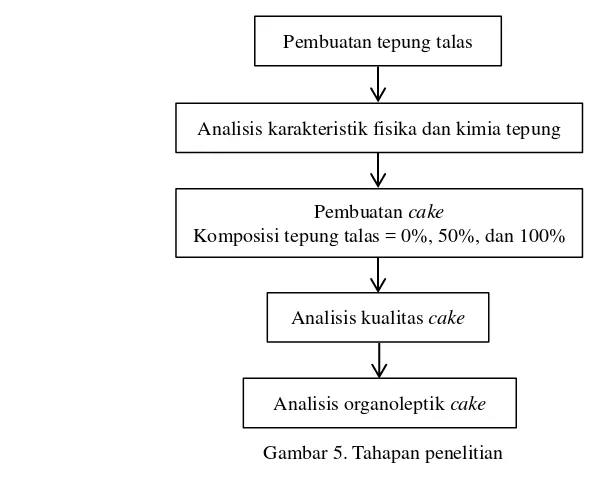

Gambar 5. Tahapan penelitian ... 16

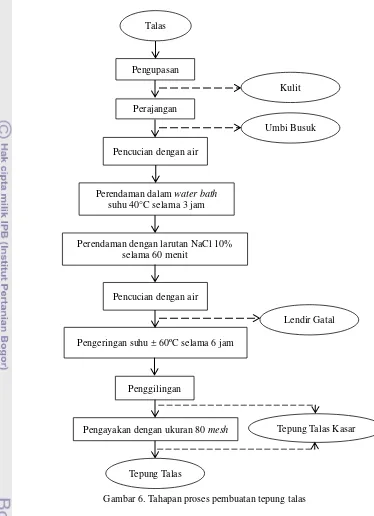

Gambar 6. Tahapan proses pembuatan tepung talas ... 17

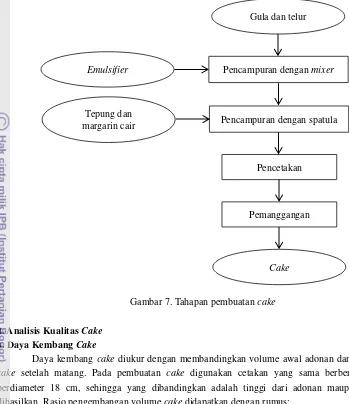

Gambar 7. Tahapan pembuatan cake ... 20

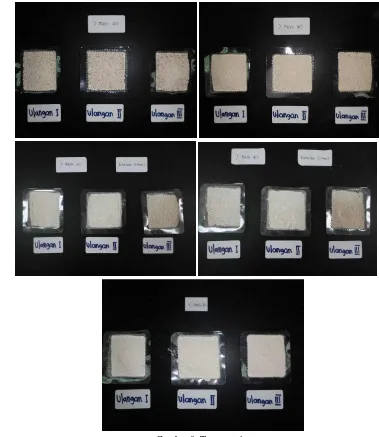

Gambar 8. Tepung talas ... 25

Gambar 9. Amilogram dari suspensi tepung talas yang diukur dengan RVA ... 26

Gambar 10. Amilogram pati garut (Faridah 2011) ... 28

Gambar 11. Perbandingan warna tepung talas dan tepung terigu ... 29

Gambar 12. Warna remah cake kontrol (kiri), cake 50% tepung talas (tengah), cake 100% tepung talas (kanan) ... 33

Gambar 13. Perbandingan warna kerak dan remah pada cake ... 33

Gambar 14. Retakan yang terdapat pada permukaan atas cake ... 34

Gambar 15. Bentuk cake talas tampak samping ... 34

Gambar 16. Titik pengukuran tinggi cake setelah dibakar ... 34

vii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Hasil identifikasi talas ... 43

Lampiran 2. Formulir uji organoleptik cake talas ... 44

Lampiran 3. Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (SNI 3751:2009) ... 45

Lampiran 4. Sintaks SAS ... 46

Lampiran 5. Analisis sidik ragam rasa Cake tepung talas ... 52

Lampiran 6. Analisis sidik ragam aroma Cake tepung talas ... 55

Lampiran 7. Analisis sidik ragam tekstur Cake tepung talas ... 58

Lampiran 8. Analisis sidik ragam pori Cake tepung talas ... 61

Lampiran 9. Analisis sidik ragam warna remah Cake tepung talas ... 64

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan hal yang penting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pangan adalah kebutuhan pokok sekaligus menjadi esensi kehidupan manusia sehingga pangan menjadi hak asasi manusia. Kemampuan produksi pangan dalam negeri dari tahun ke tahun semakin terbatas. Agar kecukupan pangan nasional bisa terpenuhi, maka upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan produktivitas budidaya pangan dengan pemanfaatan teknologi dan upaya diversifikasi pangan.

Upaya diversifikasi pangan menjadi sangat penting karena semakin terbatasnya kemampuan produksi pangan nasional. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan karbohidrat di masa mendatang terdapat berbagai macam kendala seperti laju pertumbuhan jumlah penduduk yang masih cukup besar, terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian khususnya lahan sawah di Pulau Jawa dan di beberapa propinsi di luar Pulau Jawa.

Kebutuhan karbohidrat dari tahun ke tahun terus meningkat, dimana penyediaan karbohidrat dari serealia saja tidak mencukupi sehingga peranan tanaman penghasil karbohidrat dari umbi-umbian khususnya talas semakin penting. Tanaman talas merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang memiliki peranan cukup strategis tidak hanya sebagai sumber bahan pangan, dan bahan baku industri tetapi juga untuk pakan ternak. Tanaman talas memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena hampir sebagian besar bagian tanaman dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Tanaman talas yang merupakan penghasil karbohidrat berpotensi sebagai suplemen/substitusi beras atau sebagai diversifikasi bahan pangan, bahan baku industri, dan lain sebagainya. Talas mempunyai manfaat yang besar untuk bahan makanan utama dan substitusi karbohidrat di beberapa negara termasuk di Indonesia.

Pemanfaatan talas sebagai bahan pangan telah dikenal secara luas terutama di wilayah Asia dan Oceania. Di Indonesia, talas sebagai bahan makanan cukup populer dan produksinya cukup tinggi terutama di daerah Papua dan Jawa (Bogor, Sumedang, dan Malang) yang merupakan sentra-sentra produksi talas. Pengolahan talas saat ini kebanyakan memanfaatkan umbi segar yang dijadikan berbagai hasil olahan, diantaranya yang paling populer adalah keripik talas. Produk olahan umbi talas dengan bahan baku tepung talas masih terbatas karena tepung talas belum banyak tersedia di pasaran. Padahal penggunaan tepung talas memungkinkan munculnya produk olahan talas yang lebih beragam seperti kerupuk, cake dan kue-kue lain.

Kabupaten Bogor merupakan daerah penghasil talas yang cukup produktif di Indonesia. Dari 33 kecamatan di Kabupaten Bogor terdapat lima lokasi sentra produksi talas terbesar yang menghasilkan talas secara kontinyu. Lima lokasi terbesar itu adalah kecamatan Ciawi, Megamendung, Cijeruk, Darmaga, dan Caringin. Dengan kemudahan akses untuk mendapatkan bahan baku, maka diperlukan upaya pengolahan pasca panen talas menjadi produk olahan setengah jadi ataupun produk olahan lanjutan siap konsumsi.

Konversi umbi segar talas menjadi tepung yang siap pakai terutama untuk produksi pangan olahan di samping mendorong munculnya produk-produk yang lebih beragam juga dapat mendorong berkembangnya industri berbahan dasar tepung talas sehingga dapat meningkatkan nilai jual komoditi talas. Penepungan talas juga diharapkan dapat menghindari kerugian akibat tidak terserapnya umbi segar talas di pasar ketika produksi panen berlebih.

2 pengetahuan mengenai karakteristik fisik dan kimia tepung talas untuk informasi terkait penanganan tepung talas selanjutnya. Setelah itu dilakukan pemanfaatan tepung talas untuk menjadi bahan baku pembuatan cake dan dianalisa penerimaannya oleh konsumen.

B. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis karakteristik fisika dan kimia tepung talas

b. Menguji pengaruh perbedaan komposisi tepung talas yang digunakan (0%, 50%, dan 100%) terhadap kualitas cake yang dihasilkan

c. Melakukan kajian penerimaan konsumen terhadap cake yang berbahan baku tepung talas

C. Manfaat Penelitian

a. Mendukung program pemerintah dalam upaya diversivikasi pangan b. Menambah nilai guna umbi talas menjadi tepung talas

3

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Talas

Dikutip dari Pranowo (2004), tanaman talas (Colocasia esculenta (L) Schott), merupakan tanaman monokotil asli daerah tropis. Tanaman ini berasal dari daratan India dan Cina yang selanjutnya dibawa ke Rusia oleh botanis Nikolai Ivanovich Vaviloc. Gambar talas dapat dilihat pada Gambar 1. Taksonomi tanaman ini adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Monocotylae Ordo : Arales Famili : Araceae Genus : Colocasia

Spesies : Colocasia esculenta (L) Schott

Gambar 1. Talas bentul

Umbi talas terletak di bagian bawah pokok batang talas. Umbi inilah yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Ada bermacam jenis talas, baik yang liar maupun yang dibudidayakan. Bahkan ada jenis tertentu yang ditanam sebagai tanaman hias. Jenis talas dapat dicirikan oleh warna daun dan tangkainya. Selain itu tanaman talas juga dibedakan berdasarkan warna dan rasa yang tergantung pada jenis talas (Lingga 1989).

Di Indonesia tempat pengembangan talas adalah Bogor dan Malang yang menghasilkan kultivar yang enak rasa umbinya. Tingkat produksi tanaman talas tergantung pada kultivarnya, umur tanaman, dan kondisi lingkungan tempat tumbuh. Pada kondisi optimal, produktivitas tanaman talas dapat mencapai 30 ton per hektar.

4 Komposisi kimia talas bervariasi bergantung pada jenis, usia, keadaan tempat tumbuh, dan tingkat kematangan. Komposisi kimia talas dapat dilihat pada Tabel 1. Komponen utama dari karbohidrat umbi talas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Komposisi kimia talas per 100 gram bahan mentah Kandungan Gizi Jumlah

Energi (kJ) 393

Kadar air (%) 75.4

Protein (g) 2.2

Lemak (g) 0.4

Serat (g) 0.8

Total karbohidrat dan serat (g) 21

Abu (g) 1

Ca (mg) 34

P (mg) 62

Fe (mg) 1.2

K (mg) 448

Na (mg) 10

Karoten (mg) 2

Thiamin (mg) 0.12

Riboflavin (mg) 0.04

Niacin (mg) 1

Asam askorbat (mg) 8 Sumber : FAO 1988 dalam Kusnandar 2007

Tabel 2. Fraksi karbohidrat dalam umbi talas (berat basah)

Karbohidrat %

Pati 77.9

Pentosan 2.6

Serat kasar 1.4

Dekstrin 0.5

Gula pereduksi 0.5

Skrosa 0.1

Sumber : Onwueme 1978 dalam Kusnandar 2007

5 talas lebih tinggi dibandingkan umbi lainnya seperti ubi jalar, ubi kayu, dan ubi rambat. Kandungan protein tersebut kaya akan asam amino esensial tetapi jumlah histidin, lisin, isoleusin, tryptofan dan methioninnya rendah.

Seperti halnya umbi-umbi lainnya, dalam umbi talas terkandung oligosakarida terutama rafinosa. Senyawa ini masih ditemukan pada talas yang telah dimasak dan bersifat tidak dapat dicerna. Walaupun jumlah kandungan rafinosa yang terdapat dalam talas hanya sedikit tetapi hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya masalah flatulen dalam usus besar. Flatulen menyebabkan orang yang mengkonsumsinya akan mengeluarkan gas-gas antara lain CO2, O2, dan N2. Kandungan rafinosa dalam umbi talas yang telah dimasak dapat dilihat pada Tabel 3. Kandungan tersebut berasal dari kultivar talas yang terdapat di Samoa dan nilainya akan bervariasi untuk setiap spesies talas.

Tabel 3. Kandungan gula dalam talas yang telah dimasak Jenis Gula Gram (berat basah)

Fruktosa 1

Glukosa 0.6

Sukrosa 94

Maltosa 1

Rafinosa 0.3

Sumber : FAO 1988 dalam Kusnandar 2007

Manfaat utama umbi talas adalah sebagai bahan pangan sumber karbohidrat. Di beberapa daerah seperti di Papua Barat, talas dikonsumsi sebagai makanan pokok. Selain itu umbi talas juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan tradisional, tepung talas (bahan pembuat roti, kue, zat pengental, dan makanan bayi), obat tradisional (encok, rematik, bisul, penawar racun, dan obat urus-urus), dan produk fermentasi berupa pasta kental yang disebut poi. Tetapi karena kandungan karbohidrat yang cukup tinggi serta adanya kandungan nutrisi lainnya, kini talas lebih banyak dibudidayakan sebagai salah satu makanan untuk diversivikasi pangan. (Deptan)

Umbi talas memiliki kandungan potensi karbohidrat dan protein, mineral Ca dan P yang cukup tinggi, kedua mineral tersebut penting bagi pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Selain itu pula mengandung vitamin A, C, sedikit B1 (Rukmana, 1998). Seperti yang dikutip dari Pranowo (2004), tepung talas memiliki kandungan gizi yang baik dibandingkan dengan tepung umbi lainnya. Tepung talas mengandung serat yang sangat berguna membantu pencernaan makanan dalam tubuh. Hal ini mengakibatkan dengan mengkonsumsi tepung talas dapat mencegah seseorang terserang penyakit wasir, ambeien atau haemorroid.

B. Sulfurisasi

6

C. Pengeringan Talas

Pengeringan merupakan pengeluaran air dari suatu produk pertanian hingga mencapai kadar air yang setimbang dengan keadaan udara atmosfir secara normal. Pada kondisi akhir pengeringan diperoleh kadar air yang tidak menyebabkan aktivitas enzim tertentu, jamur, dan serangga yang dapat merusak kualitas (Pranowo 2004).

Menurut Hubeis (1984), pengeringan merupakan cara untuk menghilangkan sebagian besar air dari suatu bahan dengan bantuan energi panas dari sumber alami (sinar matahari) atau buatan (alat pengering). Pengeringan bahandapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penjemuran, pengeringan buatan, dan pengeringan beku.

Penjemuran merupakan tindak pengeringan bahan dengan energi surya di udara terbuka dengan kelembaban udara, kecepatan udara serta suhu yang dipengaruhi cuaca. Pengeringan dengan cara penjemuran dapat dilakukan dengan cara menempatkan bahan yang akan dikeringkan pada tempat seperti lamporan/lantai penjemuran, tikar, atap rumah, dan di jalan raya. Keuntungan dari penjemuran yaitu tidak memerlukan peralatan yang khusus dan mahal serta penanganan yang sederhana. Sedangkan kerugian dari pengeringan cara ini adalah dipengaruhi oleh cuaca, waktu pengeringan yang lebih lama, hasil pengeringan yang tidak merata dan adanya pengotoran oleh debu selama penjemuran.

Pengeringan buatan merupakan tindak pengeringan dengan alat pengering pada kondisi suhu, kelembaban udara, kecepatan pengaliran udara, dan waktu pengeringan yang dapat dikontrol. Pengering buatan dapat dikategorikan menjadi pengering kelompok adiabatik, yaitu pengeringan bahan oleh udara panas yang dialirkan pada alat pengering secara konduksi; dan kelompok pengering isotermik, yaitu pengeringan bahan oleh udara panas secara langsung melalui pelat logam di mana bahan itu ditempatkan. Beberapa alat pengering buatan yang digunakan untuk pengeringan biji-bijian dalam bentuk utuh dan tepung adalah drum dryer, tunnel dryer, cabinetdryer, dan tray dryer.

Drum dryer berbentuk silinder tunggal atau ganda yang berputar pada porosnya. Pada alat ini bahan yang berbentuk larutan dikentalkan dahulu, lalu dipanaskan secara merambat pada dinding silinder yang telah dipanaskan dengan tenaga uap untuk menjadi lapisan tipis setebal 0.02 – 0.04 inci.

Tunnel dryer berbentuk sebuah terowongan (panjang: 35 – 50 kaki) yang terdiri dari rak-rak yang ditempatkan pada kereta beroda, pipa pemanas, dan kipas angin. Pada alat ini, bahan yang berada di rak-rak dari kereta beroda dikeringkan dengan udara panas kering dari pipa pemanas yang dihembuskan oleh kipas angin secara sirkulasi.

Cabinet dryer merupakan ruang pengering berbentuk persegi seperti lemari yang terdiri dari rak-rak yang disusun secara bertingkat dan sumber pemanas. Pada alat ini bahan ditempatkan pada rak dikeringkan dengan udara panas kering dari sumber pemanas (kayu, arang) yang berada di luar atau di dalam ruang pemanas (di bawah rak pengering) melalui dasar rak-rak tersebut.

Tray dryer terdiri dari rak-rak yang disusun bertingkat untuk meletakkan nampan pengering, elemen listrik/ pemanas, dan kipas angin. Pada alat ini bahan yang ditempatkan dalam nampan pada rak akan dikeringkan dengan udara panas kering dari pemanas yang dialirkan oleh kipas angin berkekuatan 7 – 15 kaki/detik.

D. Pengecilan Ukuran

Penggilingan merupakan proses pengecilan ukuran dari bahan padat/butiran dengan gaya mekanis menjadi berbagai fraksi ukuran yang lebih kecil. Dengan pengecilan ukuran ini, bahan dapat dipisahkan atas keperluannya dan meningkatkan daya reaktifitas (Hubeis 1984).

7 (milling). Karakteristik pengecilan ukuran antara lain menggunakan daya mekanis tanpa mengubah susunan kimia bahan yang diproses dan ukuran produk akhir sesuai atau mendekati ukuran yang diinginkan.

Beberapa tujuan pengecilan ukuran adalah:

1. Mempermudah ekstraksi unsur tertentu dan struktur komposisi

2. Penyesuaian dengan kebutuhan spesifikasi produk atau mendapatkan bentuk tertentu. 3. Untuk menambah luas permukaan padatan

4. Mempermudah pencampuran bahan secara merata

Bahan baku seringkali tersedia dalam ukuran yang terlalu besar untuk diolah sehingga harus dikecilkan terlebih dahulu. Operasi pengecilan ukuran dapat dibedakan menjadi dua kategori besar berdasarkan bentuk bahan yang diproses yaitu padatan atau cairan. Jika bahan berupa padatan, operasi disebut grinding dan cutting. Jika berupa cairan, operasi disebut emulsification atau atomization. Pembedaan didasarkan pada reaksi terhadap shearing forces di dalam padatan dan cairan.

E. Tepung Talas

Tepung adalah bentuk hasil pengolahan bahan dengan cara penggilingan atau penepungan. Pada proses penggilingan ukuran bahan diperkecil dengan cara diremuk yaitu bahan ditekan dengan gaya mekanis dari alat penggiling (Hubeis 1984). Menurut Winarno (1997) tepung merupakan produk yang memiliki kadar air rendah. Kadar air yang rendah berperan penting dalam menjaga keawetan suatu bahan pangan. Jumlah air yang terkandung dalam bahan pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sifat dan jenis/asal bahan, perlakuan yang telah dialami bahan pangan, kelembaban udara tempat penyimpanan, dan jenis pengemasan. Cara yang paling umum dilakukan untuk menurunkan kadar air adalah dengan pengeringan, baik dengan penjemuran atau dengan alat pengering.

8 Tabel 4. Analisis kadar pati, amilosa, amilopektin, dan serat kasar tepung dari beberapa kultivar talas

Kultivar

Kadar pati, amilosa, amilopektin, dan serat kasar

No. koleksi

Pati (mg/g tepung)

(%)

Amilosa (%)

Amilopektin (%)

Serat Kasar (%)

Ketan 412 70.99 10.88 89.12 6.2

Sutra 149 68.64 10.54 89.46 5.55

Bogor 155 72.39 16.5 83.49 6.67

Lampung 552 69.97 20.91 79.08 4.17

Bentul 24 70.92 21.44 78.56 5.3

Sumber : Hartati dan Titik (2003)

Gambar 2. Tahapan proses pembuatan tepung talas (Lingga 1986)

F. Reologi

Reologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sifat aliran dan perubahan bentuk suatu bahan cair atau fluida. Perubahan bentuk bahan terjadi jika aplikasi gaya yang diberikan akan mengubah bentuk atau ukuran bahan. Sedangkan bahan dikatakan mengalir jika tingkat perubahan

Talas

Pengupasan

Perajangan

Pencucian dengan air

Perendaman dengan Na-Metabisulfit

Pengeringan

Penggilingan

Pengayakan dengan ukuran 100 mesh

9 bentuk berubah secara kontinu. Di dalam reologi, bahan yang ideal dapat diklasifikasikan menjadi bahan yang elastis, plastis, dan kental tergantung dari perubahan bentuk yang terjadi jika diberikan suatu gaya. Bahan yang elastis akan meregang jika diberi gaya, sedangkan bahan yang bersifat plastis akan mengalami perubahan bentuk yang permanen dan bahan kental akan mengalir.

Ukuran granula berperan penting dalam pembentukan karakter reologi dari suatu sistem dimana pati merupakan komponen utamanya. Pada umumnya, suatu cairan akan meningkat viskositasnya jika kandungan padatan di dalamnya meningkat dan suhunya menurun (Virgarini 1992).

G. Gelatinisasi

Jika suspensi pati dalam air dipanaskan, air akan menembus lapisan luar granula dan granula akan mulai mnggelembung. Ini terjadi saat temperatur meningkat dari 60°C sampai 85°C. Granula-granula dapat menggelembung hingga volumenya lima kali lipat volume semula. Ketika ukuran granula pati membesar, campurannya menjadi kental. Pada suhu kira-kira 85°C ganula pati pecah dan isinya terdispersi merata ke seluruh air di sekelilingnya. Molekul berantai panjang mulai membuka atau terurai dan campuran pati menjadi makin kental membentuk sol. Pada pendinginan, jika perbandingan pati dan air cukup besar, molekul pati membentuk jaringan dengan molekul air terkurung di dalamnya sehingga terbentuk gel. Keseluruhan proses ini dinamakan gelatinisasi (Gaman dan Sherrington 1992).

Menurut Champbell (1950) karakteristik pati dan kualitas produk akhir dari produk dengan bahan baku yang mengandung pati, sangat dipengaruhi oleh absorbsi air, peningkatan volume (swelling), kepecahan (rupture), viskositas, dan pembentukan gel. Seluruh karakteristik tersebut berhubungan dengan proses gelatinisasi pati.

Lalu lebih lanjut dijelaskan bahwa bentuk puncak pada kurva amilogram dapat tajam, sempit atau lebar tergantung pada laju pembengkakan dan ketahanan granula pati terhadap kepecahan. Pati dengan puncak tajam dan sempit membutuhkan pengawasan yang ketat selama pengolahan/ perlakuan panas jika diinginkan pembengkakan granula pati yang seragam selama pengolahan bahan pangan. Pati dengan puncak lebar atau plateau lebih disukai jika diinginkan pembengkakan yang seragam.

Dalam proses gelatinisasi pati ini, granula pati secara berangsur-angsur mengalami pengembangan (swelling) dengan meningkatnya suhu pemanasan. Pengembangan granula pati terjadi karena molekul air masuk ke dalam granula pati dan terperangkap pada susunan molekul-molekul amilosa dan amilopektin. Dengan naiknya suhu suspensi pati, maka granula pati semakin membesar. Mekanisme pengembangan tersebut disebabkan ikatan-ikatan hidrogen yang menghubungkan molekul-molekul amilosa dan amilopektin semakin melemah dengan meningkatnya suhu pemanasan, sehingga mengganggu kekompakan granula pati. Di sisi lain, dengan meningkatnya suhu, maka molekul-molekul air mempunyai energi kinetik yang lebih tinggi sehingga dengan mudah berpenetrasi ke dalam granula pati. Dengan demikian, bila suhu suspensi pati meningkat, maka air akan terikat secara simultan dalam molekul amilosa dan amilopektin yang mengakibatkan pengembangan ukuran granula pati tersebut. Setelah pengembangan granula mencapai maksimum pada suhu pemanasan tertentu, maka granula pati akan pecah (rupture), sehingga pemanasan pada suhu yang lebih tinggi akan menyebabkan penurunan kekentalan pasta pati secara tajam (Meyer 2003, Parker 2003 dalam Faridah 2011).

10 pemanasan dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Profil gelatinisasi dengan pengukuran menggunakan Rapid Visco Analyzer (RVA) dan perubahan granula pati selama pemanasan (Srichuwong, 2006 dalam Faridah 2011)

Schoch dan Maywald (1968) mengelompokkan pati berdasarkan profil gelatinisasinya ke dalam empat jenis, yaitu tipe A, B, C, dan D. Profil gelatinisasi pati tipe A menunjukkan pati yang memiliki kemampuan mengembang yang tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya viskositas maksimum dan diikuti dengan penurunan viskositas selama pemanasan (mengalami breakdown), contohnya pati kentang, dan tapioka. Profil gelatinisasi pari tipe B mirip dengan tipe A, tetapi dengan viskositas maksimum lebih rendah, contohnya pati dari serealia. Profil gelatinisasi pati tipe C terdapat pada pati yang mengalami pengembangan yang terbatas yang ditunjukkan dengan tidak adanya viskositas maksimum dan viskositas breakdown (menunjukkan ketahanan panas yang tinggi), contohnya pati kacang hijau, pati yang dimodifikasi dengan ikatan silang dan heat moisture treatment

(HMT). Profil gelatinisasi pati tipe D terdapat pada pati yang mengalami pengembangan terbatas yang ditunjukkan dengan rendahnya profil viskositas, misalnya pati yang mengandung amilosa lebih dari 55,0%. Beberapa profil gelatinisasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.

11

H.

Cake

Cake merupakan produk “bakery” yang terbuat dari terigu, gula, lemak, dan telur. Pada

pembuatan cake dibutuhkan pengembangan gluten dan biasanya digunakan bahan pengembang kimiawi serta dibutuhkan pembentukan emulsi kompleks air dalam minyak di mana lapisan air terdiri dari gula terlarut dan partikel tepung terlarut (Sunaryo 1985).

Jenis - jenis cake adalah chiffon cake, butter cake, genoise cake , dan cake adonan roti. Untuk

chiffon cake lebih ringan dan lembut. Teknik pembuatannya putih telur dan kuning telur dikocok terpisah, sesudahnya baru dicampurkan dengan bahan lain. Butter cake atau cake mentega, untuk jenis ini mentega dan gula dikocok dahulu hingga lembut, baru bahan lain berturut–turut dimasukkan. Cara pembuatan genoise cake sama dengan sponge cake, tetapi telur dikocok sambil dipanaskan. Cara ini menghasilkan cita rasa cake yang tidak mengenyangkan. Cake adonan roti meskipun menggunakan ragi, kue-kue ini lebih umum disebut cake karena berbentuk utuh dan dihias (Boga 2002).

1. Daya Kembang Cake

Tingkat pengembangan cake ditentukan dengan cara mengukur volume cake sebelum dan sesudah diolah. Pengembangan chiffoncake kulit singkong berkaitan erat dengan komposisi chiffon cake tersebut. Komposisi tersebut adalah tepung terigu. Tepung terigu merupakan sturktur pokok atau bahan pengikat didalam semua formula cake. Bahan yang digunakan untuk memproduksi cake

memiliki pengaruh pengikat dan pengeras yang berbeda-beda terhadap adonan cake. Untuk perbedaan ini disebabkan oleh varietas gandum, teknik penggilingan, dan perlakuan penggilingan. Pengaruh pengerasan terhadap adonan cake dijumpai pada tepung yang digiling dari varietas gandum yang berbeda-beda. Pada gandum lunak terentang antara 7-10 %. Keadaan ini menciptakan suatu sistem yang akhirnya menghasilkan tekstur cake yang lebih lunak dan beremah (Desrosier 2008).

Secara garis besar ada dua jenis tepung gandum yaitu tepung gandum keras (strong flour) dan tepung gandum lunak (soft flour). Tepung gandum keras biasanya digunakan untuk membuat roti dan produk-produk yang dibuat dengan melibatkan proses fermentasi serta puff pastry. Tepung terigu lunak biasanya digunakan untuk membuat biskuit dan kue. Perbedaan utama tepung terigu keras dan tepung terigu lunak terletak pada kandungan glutennya, dimana tepung terigu keras mengandung gluten sekitar 13% sedangkan tepung terigu lunak kandungan glutennya sekitar 8,3%. Gluten inilah yang bertanggung jawab terhadap sifat pengembangan adonan tepung terigu setelah ditambah air dan ditambah bahan pengembang atau difermentasi dengan menggunakan ragi. Pada pembuatan tepung gandum seringkali ditambahkan bahan-bahan aditif yang berfungsi untuk meningkatkan sifat-sifat tepung gandum yang dihasilkan. Salah satu bahan aditif yang dapat ditambahkan pada pembuatan tepung gandum yaitu L-sistein (biasanya dalam bentuk hidrokloridanya) yang berfungsi sebagai

improving agent (meningkatkan sifat-sifat tepung gandum yang diinginkan). Sistein dapat melembutkan gluten (protein utama gandum yang berperan dalam pengembangan adonan yang dibuat dari tepung gandum).

Selain pada tepung terigu, gula, margarin, kuning telur juga memiliki sifat sebagai pengemulsi dan pengempuk. Perbaikan rasa dan warna membantu membuat susunan, meningkatkan rasa dan butirannya menjadi lebih halus dan lembut (Wheat Associates 1983).

2. Sponge Cake

12 Ada dua jenis sponge cake yaitu straight sponge dan short sponge. Straight sponge

mengandung telur, gula tepung, garam, dan bahan pewangi. Sedangkan short sponge mengandung bahan straight sponge ditambah dengan susu, lemak, air, bahan peragi/ pengembang, dan lain-lain.

Telur merupakan bahan yang paling utama dalam pembuatan sponge cake, oleh karena itu harus berhati-hati dalam memilih telur. Telur harus bermutu baik, sehat, dan tidak berbau amis.

3. Fungsi Bahan dalam Pembuatan Cake

Menurut Wheat Associates (1983), bahan dasar untuk pembuatan cake dibagi dalam dua jenis. Pertama jenis yang membentuk susunan cake: tepung, telur, dan susu. Kedua adalah jenis yang menjadikan cake empuk: gula, lemak, dan baking powder.

a. Tepung

Tepung merupakan unsur susunan adonan cake dan juga menahan bahan-bahan lainnya. Tepung dengan kadar protein 7% sampai 9% , butiran halus, dan yang telah diputihkan dengan baikcocok sekali utnuk tepung cake. Pemutihan membantu tepung lebih mudah menerima gula, air, dan lemak. Nilai pH tepung sekitar 5.2.

b. Gula

Gula digunakan sebagai bahan pemanis. Gula yang digunakan untuk semua jenis cake harus halus biturannya agar susunan cake rata dan empuk. Gula tersebut mudah larut dan akan menghasilkan susunan yang kasar pula. Bila mengkremkan gula dan lemak, yang paling baik ialah menggunakan gula sebanyak dua kali dari lemak. Kelebihan gula dari yang tercantum dalam formula harus dilarutkan dalam susu atau air. Jumlah gula yang sama dengan jumlah telur hasil kocokannya akan baik sekali. Gula akan mematangkan dan mengempukkan susunan sel, dan bila persentase gula terlalu tinggi dalam adonan maka hasil cake akan kurang baik dan cenderung jatuh di bagian tengahnya

Gula invert, madu, molase, dan glukose mempunyai sifat-sifat higroskopis. Gula tersebut tidak hanya menahan cairan tetapi gula akan menimbulkan aroma dan rasa yang khas pada hasil produksi. Gula akan menurunkan titik penggulalian pada adonan sehingga memungkinkan kerak pada

cake menjadi berwarna pada suhu yang lebih rendah.

c. Lemak (Shortening)

Lemak untuk cake harus mempunyai kemampuan yang baik dalam pengkreman, rasa, dan bau yang netral, harus mengemulsi dengan baik dan warnanya harus putih, harus bersifat plastis bila digunakan pada suhu antara 70º dan 75º F.

Mentega termasuk lemak yang paling baik untuk pembakaran dilihat dari sudut rasa. Mutu pengkremannya aga kurang. Volume cakeyang dihasilkannya rendah dan butirannya lebih kasar bila dibandingkan dengan cake yang memakai lemak yang memiliki daya pengkreman sangat baik. Oleh karena itu para pengusaha menggunakan sebagian mentega untuk membangkitkan rasa atau aroma di samping menggunakan sebagian mentega untuk membangkitkan rasa atau aroma di samping memnggunakan sebagian lemak untuk meningkatkan volume dan butiran yang lebih halus. Lemak juga membantu menahan cairan dalam cake yang telah jadi.

d. Telur

13 harus dikocok sampai kocokannya bagus dan teguh. Letichin dalam kuning telur mempunyai daya pengemulsi, sedangkan lutein dapat membangkitkan warna pada hasil produksi.

e. Susu

Bila susu yang digunakan sebagai susu padat kering maka cake akan mempunyai susunan yang lengkap. Laktosa gula susu menghasilkan warna kerak. Susu padat membangkitkan rasa (aroma) dan merupakan bahan penahan cairan yang baik. Air yang ada dalam susu cair menimbulkan rasa lezat pada kue.

f. Peragian/ Pengembangan (Leavening)

Peragian/ pengembangan cake dapat dilakukan dengan tiga cara: 1. Memasukkan udara selama pencampuran

2. Menggunakan bahan peragi/ pengembang kimia

3. Menggunakan tekanan uap yang dibangkitkan pada oven

Cara peragian/ perkembangannya tergantung pada jenis cake yang akan dibuat berdasa rkan pada banyaknya lemak dalam formula, kepadatan adonan, dan suhu pembakaran.

4. Penilaian Cake

Menurut U.S. Wheat Associates (1983), agar dapat menilai cake yang tepat haruslah sudah ada gambaran tentang cake yang sempurna dan sekaligus menyimpulkannya.

a. Simetri

Istilah simetri dengan sendirinya sudah jelas. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi biasanya berbentuk: sisi rendah, sisi tinggi, tengah-tengah rendah, tengah-tengah tinggi dan tidak merata.

b. Cerah (Bloom)

Istilah bloom berhubungan dengan semaraknya cake. Warna yang cerah dan baik sangatlah penting. Bloom merupakan sifat warna yang berseri.

c. Warna Kerak

Warna kerak berbeda sesuai dengan jenis cake, dengan demikian untuk semua jenis cake

tidak ada batasan tertentu mengenai warna kerak. Warna yang ideal untuk suatu jenis cake harus diketahui sehingga warna keraknya dapat ditentukan sesuai.

d. Volume

Walaupun seorang baker yang berpengalaman dapat memperkirakan volume dengan cukup tepat, namun cara yang terbaik ialah mengatur volume itu supaya menghasilkan cake yang sedap dipandang mata serta mempunyai susunan yang baik pada bagian dalamnya. Volume cake yang baik tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, agar susunan cake kelihatannya baik.

e. Keadaan Kerak

Keadaan kerak berbeda sesuai jenis cakenya. Beberapa jenis cake keraknya ada yang harus lebih empuk dari yang lain. Kerak cake yang baik seharusnya tidak terlalu empuk, sehingga cake

14

f. Warna Remah

Warna remah berlainan satu dengan yang lainnya tergantung pada jenis cake yang akan dibuat. Warna remah yang terang tetap disukai apa pun jenis cake yang dibuat. Warna remah menjadi tua atau muda tergantung dari bahan-bahan baku atau ketentuan formulanya.

g. Butiran Cake

Butiran cake tergantung pada jenis cake. Pound cake misalnya, butirannya harus rapat; tetapi jenis cake yang lain butirannya harus renggang sampai rapat. Hal itu tergantung pada ukuran, bentuk, dan sifat susunan sel remah. Keseragaman ukuran dan tipisnya dinding sel merupakan faktor yang paling dikehendai. Butiran yang tidak baik ialah yang sel-selnya kasar, tebal, berdinding, tidak rata, dan berlubang besar-besar. Untuk menilai butirannya, kita harus memotong cake itu pada bagian tengahnya.

h. Aroma

Aroma cake harus sedap. Udara dalam susunan sel yang mengantar aroma harus harum, manis, segar, dan murni.

i. Rasa

Untuk menentukan rasa cake, cara yang sebaik-baiknya ialah mencicipi sepotong cake. Kunyahlah dengan seksama sehingga dapat dirasakan rasa cake yang sebenarnya. Rasa merupakan kombinasi mutlak dari dua unsur: rasa dan harum. Rasa yang diinginkan serupa dengan aroma yang diinginkan. Yang paling kita sukai ialah rasa manis, lezat, dan menyenangkan.

j. Mutu Simpan

Mutu simpan cake merupakan faktor yang sangat penting, terutama mengenai cake yang dijual terbungkus di dalam pak, karena biasanya cake ini harus disimpan lama sebelum sampai kepada konsumen. Mutu simpan tiap jenis cake berbeda-beda tergantung pada berlemaknya cake itu, metode pembuatannya dan bahan-bahan yang digunakan. Namun demikian, terlepas dari jenis cake setiap

15

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian (TPPHP) Departemen Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian IPB dan Pilot Plant SEAFAST IPB. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Maret 2012 hingga Juli 2012.

B. Bahan dan Alat

1. BahanBahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah talas kultivar bentul (Lampiran 1). Bahan kimia yang akan digunakan untuk perendaman talas adalah larutan garam Natrium Clorida. Bahan yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan cake adalah tepung terigu protein sedang, margarin, telur, gula, susu bubuk, tepung maizena, dan emulsifier.

2. Alat

Alat yang digunakan dalam pembuatan tepung talas dan cake tepung talas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Alat untuk penelitian

Nama Alat Fungsi

Pisau Mengiris umbi talas dengan ketebalan tertentu

Baskom Wadah larutan

Tray Wadah untuk meniriskan irisan umbi talas

Water bath Merendam irisan tepung talas Pengering Mengeringkan irisan umbi talas

Penggiling Menggiling irisan talas kering menjadi tepung talas

Timbangan digital Menimbang bahan pembuatan cake talas

Mixer Mencampur bahan-bahan untuk pembuatan cake talas

Oven Memanggang adonan cake talas

C. Metode Penelitian

16 Gambar 5. Tahapan penelitian

1. Pembuatan Tepung Talas

Pembuatan tepung talas dilakukan berdasarkan metode Mayasari (2010) yang telah dimodifikasi. Tahapan-tahapannya meliputi pengupasan dan pengirisan umbi setebal 5mm, pencucian umbi dengan air, perendaman umbi dalam water bath 40°C selama 3 jam, perendaman dalam larutan NaCl 10% selama 1 jam, pencucian dengan air, pengeringan pada suhu 60°C selama 6 jam, serta penggilingan dan pengayakan 80 mesh. Diagram alir cara pembuatan tepung talas yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 6.

Analisis karakteristik fisika dan kimia tepung

Pembuatan cake

Komposisi tepung talas = 0%, 50%, dan 100%

Analisis kualitas cake

Analisis organoleptik cake

17 Gambar 6. Tahapan proses pembuatan tepung talas

2. Analisis

a. Karakteristik Fisika 1) Derajat putih

Pengukuran derajat putih tepung dilakukan dengan menggunakan whiteness meter Kett Electric C-300-3. Sampel dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Nilai derajat putih sampel akan semakin tinggi dengan semakin besarnya nilai.

2) Densitas kamba

Gelas ukur 100 ml ditimbang, kemudian sampel dimasukkan ke dalamnya sampai volumenya mencapai 100 ml. Usahakan pengisian tepat tanda tera dan jangan dipadatkan. Gelas ukur berisi

Kulit

Umbi Busuk Pengupasan

Perajangan

Pencucian dengan air

Perendaman dalam water bath

suhu 40°C selama 3 jam

Perendaman dengan larutan NaCl 10% selama 60 menit

Pengeringan suhu ± 60ºC selama 6 jam

Penggilingan Pencucian dengan air

Pengayakan dengan ukuran 80 mesh

Talas

Tepung Talas

18 sampel ditimbang dan selisih berat menyatakan berat sampel per 100 ml. Densitas kamba dinyatakan dalam g/ml.

Densitas Kamba =

3) Profil gelatinisasi

Viskositas ditentukan dengan menggunakan RVA (Rapid Visco Analyzer). Alat ini digunakan untuk mengukur suhu gelatinisasi dan perubahan viskositas selama pemanasan dan pendinginan. Pertama-tama atur alat supaya siap digunakan. Lalu masuk ke program perhitungan dengan memasukkan nilai kadar air tepung maka akan diketahui berat sampel dan berat aquades yang dibutuhkan. Setelah sampel dan aquades ditimbang di wadah terpisah, campurkan keduanya ke dalam canister. Masukkan paddle ke dalam canister lalu dorong bagian atas paddle ke dalam coupling. Tekan motor tower dan proses pengujian segera berjalan.

Pengukuran dengan RVA mencakup fase proses pemanasan dan pendinginan pada pengadukan konstan (160 rpm). Pada fase pemanasan, suspensi tepung dipanaskan dari suhu 50ºC hingga 95ºC dengan kecepatan 6ºC/menit, lalu dipertahankan pada suhu tersebut (holding) selama 5 menit. Setelah fase pemanasan selesai, pasta dilewatkan pada fase pendinginan, yaitu suhu diturunkan dari 95ºC menjadi 50ºC dengan kecepatan 6ºC/menit, kemudian dipertahankan pada suhu tersebut selama 2 menit. Instrumen RVA memplot kurva profil gelatinisasi sebagai hubungan dari nilai viskositas (cP) pada sumbu y dengan perubahan suhu (ºC) selama fase pemanasan dan pendinginan pada sumbu x.

Data yang diperoleh dari pengukuran RVA adalah suhu awal gelatinisasi atau pasting temperature (PT), viskositas puncak atau peak viscosity (PV), viskositas pada 95ºC atau hot paste viscosity (HPV), viskositas breakdown (BD), viskositas setelah mencapai suhu 50ºC, viskositas akhir setelah dipertahankan di 50ºC atau cold paste viscosity (CPV), viskositas setback atau setback viscosity (SV), dan stabilitas pengadukan pada 50ºC. PT (ºC) adalah suhu pada saat nilai viskositas mulai terbaca yang menandakan pati mulai mengalami gelatinisasi. PV diukur saat pasta pati mencapai viskositas maksimum selama pemanasan. BD menunjukkan kestabilan viskositas terhadap pemanasan. BD menunjukkan kestabilan viskositas terhadap pemanasan yang dihitung dari selisih antara PV dengan HPV. SV menunjukkan kecenderungan pati untuk mengalami retrogradasi yang dihitung sebagai selisih antara CPV dan HPV. Tipe profil gelatinisasi pati selanjutnya ditentukan berdasarkan pengelompokkan oleh Schoch dan Maywald (1968).

4) Karakteristik aliran bahan kering Sudut peluncuran

Parameter ini ditentukan dengan menempatkan tepung pada plat horizontal dan sudut plat diubah sampai tepung meluncur. Sudut dari posisi horizontal yang dibutuhkan oleh tepung untuk kehilangan posisinya dari atas plat tersebut disebut sebagai sudut peluncuran.

5) Karakteristik organoleptik tepung talas

19

b. Karakteristik Kimia

1) Kadar air metode oven (AOAC, 1995)

Sejumlah sampel (± 5 g) dimasukkan ke dalam cawan yang telah diketahui beratnya. Kemudian cawan dimasukkan ke dalam oven bersuhu 105ºC hingga diperoleh berat yang konstan. Perhitungan kadar air dilakukan berdasarkan berat basah dengan menggunakan rumus:

Kadar Air (%bb) = x100%

Dimana : a = berat cawan dan sampel awal (g) b = berat cawan dan sampel akhir (g) c = berat sampel awal (g)

2) Kadar abu (AOAC, 1995)

Cawan porselin dikeringkan dalam oven bersuhu 105-110ºC, kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Sebanyak 5 g sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan porselin. Selanjutnya sampel dipijarkan di atas nyala api pembakar bunsen sampai tidak berasap lagi, kemudian dilakukan pengabuan di dalam tanur listrik pada suhu 400-600ºC selama 4-6 jam atau sampai terbentuk abu berwarna putih. Kemudian sampel didinginkan dalam desikator, selanjutnya ditimbang. Perhitungan kadar abu dilakukan dengan rumus:

Kadar Abu = x100%

3) Kadar lemak (AOAC, 1995)

Labu lemak yang akan digunakan dikeringkan dalam oven bersuhu 105-110ºC, didinginkan dalam desikator, dan ditimbang. Sampel dalam bentuk tepung ditimbang sebanyak 5 g dibungkus dengan kertas saring dan dimasukkan ke dalam alat ekstraksi (soxhlet), yang telah berisi pelarut heksana.

Reflux dilakukan selama 5 jam (minimum) dan pelarut yang ada di dalam labu lemak didistilasi. Selanjutnya labu lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven pada suhu 105ºC hingga beratnya konstan, didinginkan dalam desikator, dan ditimbang. Kadar lemak dihitung dengan rumus:

Kadar Lemak = x100%

4) Kadar protein, metode mikro-kjeldahl (AOAC, 1995)

Sejumlah kecil sampel (1-2 g) ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu kjeldahl. Kemudian ditambanhkan 1.9 g K2SO4, 40 mg HgO, dan 2.0 ± 0.1 ml H2SO4. Sampel dididihkan selama 1-1.5 jam sampai cairan menjadi jernih.

Sampel didinginkan dan ditambah sejumlah kecil air secara perlahan-lahan. Isi tabung dipindahkan ke alat distilasi dan labu dibilas 5-6 kali dengan 1-2 ml air. Air cucian dipindahkan ke labu distilasi dan ditambahkan 8-10 ml larutan NaOH-Na2S2O3.

20 sampai terjadi perubahan warna menjadi abu-abu. Penetapan untuk blanko juga dilakukan dengan prosedur yang sama tetapi tanpa sampel.

%N = x N HCl x 14.007 x 100

Kadar Protein = %N x 6.25

5) Kadar karbohidrat (by difference) (Apriyantono, 1989)

Kadar Karbohidrat (%) = 100% - (KA + A + L + P)

Keterangan : KA = kadar air (%) A = kadar abu (%) L = kadar lemak (%) P = kadar protein (%)

3. Pembuatan Cake Talas

Penelitian selanjutnya bertujuan untuk membuat cake dari tepung talas yang dihasilkan. Cake

yang dibuat dalam penelitian ini berjenis sponge cake. Dalam pembuatannya telur dan gula dikocok dengan mixer kecepatan tinggi hingga terbentuk krem lalu masukkan pengembang kue dan kocok kembali. Setelah itu masukkan tepung dan aduk menggunakan sendok karet dengan teknik adukan melipat. Masukkan margarin cair ke dalam adonan dan aduk kembali dengan sendok karet. Lalu adonan tersebut dituangkan ke dalam loyang dan dipanggang dalam oven yang telah diatur suhu dan waktunya, yaitu 180ºC selama 30 menit. Pendinginan dilakukan dengan cara membiarkan cake yang telah dikeluarkan dari oven pada suhu kamar. Setelah dingin cake talas siap untuk dipotong. Komposisi bahan pembuat cake dapat dilihat pada Tabel 6 dan cara pembuatan cake dapat dilihat pada Gambar 7.

Tabel 6. Komposisi bahan pembuat cake

Bahan

Komposisi Tepung Talas

0% (Kontrol)

50%

100%

Terigu protein sedang (g)

100

50

0

Tepung Talas (g)

0

50

100

Telur (butir)

4

4

4

Gula (g)

90

90

90

Emulsifier (g)

15

15

15

Susu bubuk (g)

17.5

17.5

17.5

Maizena (g)

12

12

12

21 Gambar 7. Tahapan pembuatan cake

4. Analisis Kualitas Cake a. Daya Kembang Cake

Daya kembang cake diukur dengan membandingkan volume awal adonan dan volume akhir

cake setelah matang. Pada pembuatan cake digunakan cetakan yang sama berbentuk lingkaran berdiameter 18 cm, sehingga yang dibandingkan adalah tinggi dari adonan maupun cake yang dihasilkan. Rasio pengembangan volume cake didapatkan dengan rumus:

b. Warna

Sejumlah sampel ditempatkan pada cawan petri lalu ditembakkan dengan chromameter. Kemudian diukur nilai L, a, dan b. Bagian cake yang diukur warnanya adalah kerak atas, kerak atas, dan remah.

c. Bentuk

Bentuk cake dilihat dan disesuaikan dengan standar acuan kualitas cake. Kualitas bentuk yang diamati adalah simetri dan keadaan kerak cake.

5. Uji Organoleptik Cake

Penilaian karakteristik organoleptik cake talas dilakukan dilakukan dengan uji hedonik untuk mengetahui batas penerimaan konsumen terhadap produk cake talas. Penilaian yang dilakukan meliputi kesukaan terhadap rasa, aroma, tekstur, keseragaman pori, warna kerak, dan warna remah. Skala hedonik yang digunakan mempunyai rentang dari sangat tidak suka (skala numerik = 1), tidak

Pencampuran dengan mixer

Gula dan telur

Pencampuran dengan spatula

Pencetakan

Pemanggangan

Emulsifier

Tepung dan margarin cair

22 suka (skala numerik = 2), biasa (skala numerik = 3), suka (skala numerik = 4), sampai dengan skala sangat suka (skala numerik = 5). Formulir organoleptik yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 2. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan program SAS dengan metode Rancangan Acak Kelompok Lengkap (Randomize Complete Block Design).

Model

Yij = + i + j + ij ; i = 1, 2….t dan j = 1, 2,……r Dimana

Yij = pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j = rataan umum

i = pengaruh perlakuan ke-i j = pengaruh kelompok ke-j

ij = pengaruh acak pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j

Hipotesis yang diuji

Pengaruh perlakuan (komposisi tepung) :

H0: 50= 100 (komposisi tepung tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati) H1: paling sedikit ada 1 dimana i≠0

Pengaruh pengelompokkan (penepungan) :

23

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tepung Talas

Tahap awal dalam pembuatan tepung talas adalah pengupasan umbi yang bertujuan untuk menghilangkan kulit. Selanjutnya dilakukan pengirisan untuk memperkecil ukuran umbi talas menjadi lebih tipis sehingga bidang permukaan untuk penguapan menjadi lebih besar sehingga mempercepat pengeringan. Setelah itu irisan talas direndam dalam water bath dengan suhu 40ºC selama 3 jam. Setelah direndam dalam air hangat dilanjutkan dengan perendaman dengan larutan NaCl 10% selama 1 jam. Perendaman dengan air hangat dan larutan NaCl bertujuan untuk mengurangi kadar asam oksalat yang menimbulkan rasa gatal saat memakan talas (Mayasari 2010). Setelah dilakukan perendaman terbentuk lendir gatal yang menyelimuti talas maka setelah perendaman dengan NaCl dilakukan pencucian dengan air mengalir terlebih dahulu untuk menghilangkan lendir tersebut. Diagram pembuatan tepung talas dapat dilihat pada Gambar 6.

Pengeringan dilakukan setelah pencucian. Pengeringan ini dilakukan dengan menggunakan oven pengering tipe rak pada suhu ± 60ºC selama 6 jam pengeringan. Pada oven pengering tidak terdapat mekanisme penstabil suhu otomatis, oleh karena itu suhu dipertahankan dengan cara mengatur api pembakaran (sumber panas).

Setelah umbi talas kering dilakukan penggilingan sampai menjadi tepung dengan menggunakan mesin penggiling tipe discmill. Penggiling tersebut dilengkapi ayakan 60 mesh. Setelah dilakukan penggilingan, tepung yang lolos dan tidak lolos ayak dipisahkan. Tepung yang lolos ayak kemudian diayak kembali menggunakan ayakan 80 mesh untuk mendapatkan tepung yang lebih halus.

Pembuatan tepung talas dilakukan sebanyak tiga kali ulangan. Talas yang digunakan untuk ketiga ulangan tersebut adalah 10204.5 g umbi talas segar dan dihasilkan 2013.6 g tepung talas lolos ayak mesh 80. Hal ini menunjukkan rendemen penepungan bernilai 19.7%.

Dalam proses perubahan dari umbi segar sampai menjadi tepung talas, banyak terjadi kehilangan bobot. Susut bobot dalam pengolahan tepung talas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Susut bobot dalam pengolahan tepung talas

Tahapan Nilai

Talas segar (g) 10204.5

Talas kupas (g) 8792.5

Talas iris (g) 8676.5

Talas kering (g) 3001.0

Tepung Talas (g) 2391.6

Tepung talas setelah diayak mesh 80 (g) 2013.6

Rendemen (%) 19.7

24 penyakan masih terdapat kehilangan bobot. Hal ini diakibatkan oleh tepung talas yang tidak cukup halus untuk lolos ayakan 80 mesh sehingga tertinggal di atas ayakan.

1. Analisa Tepung Talas

a. Karakteristik Fisika 1) Derajat putih (Whiteness)Sifat atau mutu suatu komoditi banyak dikaitkan dengan warna. Produk tepung-tepungan sangat berkaitan dengan warna putih bersih. Jika warnanya menyimpang maka mutunya dinilai kurang baik. Nilai derajat putih dari tepung talas dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Derajat putih tepung talas

Kehalusan Tepung Derajat Putih > mesh 60 (tidak lolos grinder) 42.8 > mesh 80 (tidak lolos ayak) 51.7 < mesh 60 (lolos grinder) 68.7 < mesh 80 (lolos ayak) 71.6

25 Gambar 8. Tepung talas

2) Densitas kamba

Densitas kamba adalah sifat bahan pangan dari tepung-tepungan yang merupakan perbandingan antara berat bahan dengan volume bahan. Suatu bahan dikatakan kamba apabila nilai densitas kambanya kecil, berarti dibutuhkan ruang (volume) yang besar untuk berat yang ringan.

26 Tabel 9. Perbandingan densitas kamba tepung talas, tepung talas belitung, dan tepung terigu protein

rendah Densitas Kamba (g/ml)

Tepung Talas Tepung Talas Belitung a Tepung Terigu Protein Rendah b

0.534 0.496 0.533

Sumber : a. Indrasti, 2004 b. Kusfriadi, 2004

Dengan mengetahui densitas kamba, kita dapat memperkirakan keefektifan dan keefisienan volume ruang yang dibutuhkan suatu bahan pangan dengan berat tertentu. Semakin besar nilai densitas kamba maka semakin efektif dan efisien dalam penyimpanannya karena dengan jumlah volume (ruang) penyimpanan yang sama maka jumlah (bobot) bahan yang dapat ditampung akan lebih banyak. Hal ini dapat berperan penting seperti dalam proses pengisian silo, alat pencampur maupun konveyor. Oleh karena itu nilai densitas kamba juga dapat digunakan dalam merencanakan gudang penyimpanan, volume alat pengolahan atau pun sarana transportasinya.

3) Profil gelatinisasi

Salah satu sifat fungsional karbohidrat yang penting dalam proses pengolahan pangan adalah sifat gelatinisasi pati. Granula pati bila disuspensikan dalam air dan dipanaskan akan mengalami proses gelatinisasi, yaitu dapat mengental selama proses pemanasan dan membentuk gel setelah didinginkan. Hal ini disebabkan oleh granula pati dapat menyerap air ketika dipanaskan dan mengalami proses pengembangan yang menyebabkan viskositasnya meningkat adanya sifat gelatinisasi pati ini menyebabkan pati banyak digunakan sebagai bahan pengental atau pembentuk gel dalam proses pengolahan pangan.

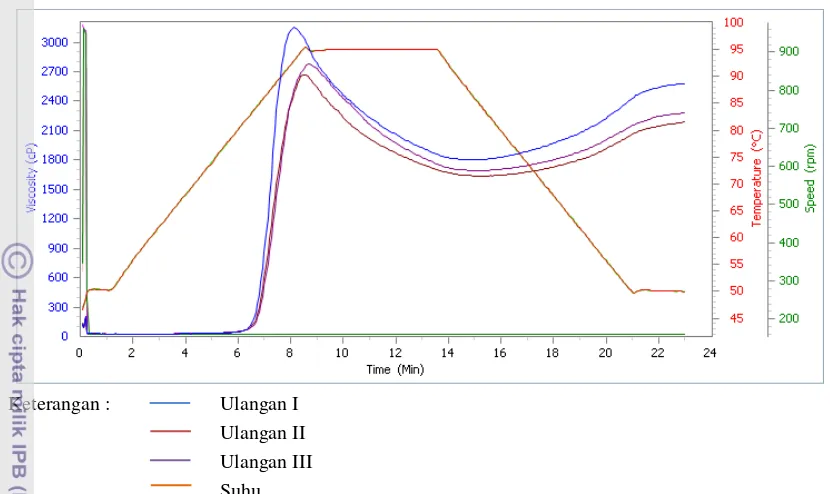

Ditinjau dari sifat rheologinya, pati yang telah tergelatinisasi memiliki sifat mengalir sehingga yang diukur adalah nilai kekentalannya. Tetapi setelah proses gelatinisasinya selesai, maka sifatnya dapat berubah menjadi lebih bersifat elastis dan yang dapat diukur adalah nilai kekuatan gelnya. Salah satu metode untuk mengetahui profil gelatinisasi pati adalah dengan menggunakan instrumen Rapid Visco Analyzer (RVA). Amilogram dari suspensi tepung talas yang diukur menggunakan RVA dapat dilihat pada Gambar 9 dan amilogram yang diperoleh akan memberikan data-data seperti yang tertera pada Tabel 10.

Tabel 10. Data amilogram tepung talas

Ulangan PV HPV BD CPV SV Peak

Time PT

I 3149 1801 1348 2576 775 8.13 82.5

II 2668 1636 1032 2185 549 8.53 82.85

III Rata-rata 2779 2865.3 1692 1709.7 1087 1155.6 2277 2346 585 636.3 8.73 8.46 83.35 82.9 Keterangan : PT = Pasting Temperature (Suhu awal gelatinisasi dalam ºC)

PV = Peak Viscosity (Viskositas puncak dalam cP)

HPV = High Peak Viscosity (Viskositas pada suhu 95ºC setelah 5 menit dalam cP) BD = Breakdown (Perubahan viskositas selama pemanasan atau PV – HPV dalam cP) CPV = Cold Peak Viscosity (viskositas pada suhu 50ºC setelah 5 menit dalam cP) SV = Setback Viscosity (Perubahan viskositas selama pendinginan atau CPV – HPV

dalam cP)

27 Keterangan : Ulangan I

[image:41.595.109.524.82.329.2]Ulangan II Ulangan III Suhu

Gambar 9. Amilogram dari suspensi tepung talas yang diukur dengan RVA

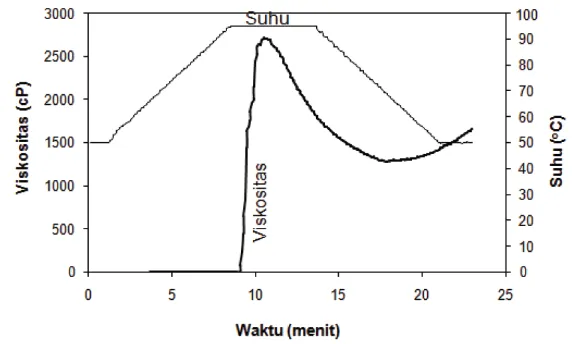

Berdasarkan kurva RVA pada Gambar , maka tepung talas memiliki profil gelatinisasi pati tipe A berdasarkan pengelompokkan oleh Schoch dan Maywald (1968). Profil gelatinisasi pati tipe A ini ditandai dengan nilai viskositas puncak yang cukup tinggi dan viskositas breakdown yang cukup tajam. Profil gelatinisasi tepung talas mirip dengan profil gelatinisasi pati garut. Perbandingan data amilogram antara tepung talas dan pati garut dapat dilihat pada Tabel 11 dan amilogram pati garut dapat dilihat pada Gambar 10.

Tabel 11. Profil gelatinisasi tepung talas dan pati garut

Parameter Tepung Talas * Pati Garut a

Suhu awal gelatinisasi (ºC) 82.9 76.3

Viskositas puncak (cP) 2865.3 2715

Viskositas pada suhu 95ºC setelah 5 menit (cP) 1709.7 1311

Viskositas breakdown (cP) 1155.6 1434

viskositas pada suhu 50ºC setelah 5 menit (cP) 2346 2087

Viskositas setback (cP) 636.3 806

28 Gambar 10. Amilogram pati garut (Faridah 2011)

Suhu awal gelatinisasi (PT) merupakan suhu dimana granula tepung mulai menyerap air atau dapat terlihat dengan mulai meningkatnya viskositas. Suhu awal gelatinisasi tepung talas yang dihasilkan adalah 82.9ºC. Suhu gelatinisasi merupakan suatu fenomena sifat fisik pati yang kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran molekul amilosa dan amilopektin serta keadaan media pemanasan. Kadar lemak atau protein yang tinggi mampu membentuk kompleks dengan amilosa sehingga membentuk endapan yang tidak larut dan menghambat pengeluaran amilosa dari granula. Dengan demikian diperlukan energi yang lebih besar untuk melepas amilosa sehingga suhu awal gelatinisasi yang dicapai akan lebih tinggi (Glicksman 1969 dalam Richana dan Sunarti 2004). Suhu awal gelatinisasi tepung talas termasuk tinggi, hal ini dapat diakibatkan oleh kandungan protein tepung talas yang cukup tinggi.

Peak viscosity atau viskositas puncak menunjukkan kondisi awal tepung tergelatinisasi atau mencapai pengembangan maksimum hingga selanjutnya akan pecah. Viskositas puncak pada tepung talas adalah 2865.3 cP. Suhu dimana viskositas maksimum tercapai disebut suhu akhir gelatinisasi. Pada suhu ini granula pati telah kehilangan sifat birefringence-nya dan granula sudah tidak mempunyai kristal lagi. Komponen yang menyebabkan sifat kristal dan birefringence adalah amilopektin.

Breakdown atau penurunan viskositas selama pemanasan menunjukkan kestabilan pasta selama pemanasan, dimana semakin rendah breakdown maka pasta yang terbentuk akan semakin stabil terhadap panas. Penurunan viskositas yang terjadi selama pemanasan bernilai 1155.7 cP. Penurunan viskositas yang terjadi selama pemanasan pasta tepung cukup tinggi. Hal ini menunjukkan tepung talas tidak stabil terhadap pemanasan.

Setback atau perubahan viskositas selama pendinginan. Setback diperoleh dari selisih antara viskositas akhir dengan viskositas setelah pemanasan (T=95ºC selama t=5 menit). Semakin tingginya nilai setback maka menunjukkan semakin tinggi pula kecenderungan untuk membentuk gel (meningkatkan viskositas) selama pendinginan. Tingginya nilai setback menandakan tingginya kecenderungan untuk terjadinya retrogradasi. F