STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN

DI ZONA AGRO EKOLOGI (ZAE) KAWASAN PERDESAAN

KABUPATEN BANTUL

JOKO MULYONO

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Strategi Pembangunan Sektor Pertanian di Zona Agro Ekologi (ZAE) Kawasan Perdesaan Kabupaten Bantul adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

JOKO MULYONO. Strategi Pembangunan Sektor Pertanian di Zona Agro Ekologi (ZAE) Kawasan Perdesaan Kabupaten Bantul. Dibimbing oleh SETIA HADI dan KHURSATUL MUNIBAH.

Masalah yang dihadapi sektor pertanian adalah pemanfaatan sumberdaya belum optimal, kurangnya informasi dan penguasaan teknologi pertanian, kurangnya akses terhadap modal, pasar dan kelembagaan pendukung lainnya, penguasaan lahan usahatani terbatas, produktivitas cenderung turun, harga sarana produksi semakin meningkat, harga panen rendah dan konversi lahan pertanian. Lahan pertanian yang telah dikonversi bersifat permanen, sehingga dibutuhkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan produksi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konversi lahan pertanian, menentukan komoditas unggulan berdasarkan zona agro ekologi, menganalisis usahatani komoditas unggulan berdasarkan zona agro ekologi dan menyusun strategi pembangunan sektor pertanian yang optimal di Kabupaten Bantul. Konversi lahan pertanian dianalisis secara diskriptif. Komoditas unggulan ditentukan berdasarkan nilai LQ > 1, nilai SSA positif dan pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan zona agro ekologi. Usahatani komoditas unggulan dianalisis dengan R/C, NKB dan Titik Impas. Penyusunan strategi pembangunan sektor pertanian dengan

pendekatan A’WOT.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian (sawah) ke non pertanian sebesar 213 ha dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) atau 42,61 ha/tahun. Komoditas unggulannya adalah padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, cabe, kacang panjang, kangkung, bayam dan sawi. Usahatani padi sawah sebagai komoditas unggulan lebih optimal (R/C = 2,17) dibandingkan komoditas non unggulan (R/C=1,99) dengan nilai keuntungan bersih (NKB = 1,13). Usahatani jagung sebagai komoditas unggulan lebih optimal (R/C = 1,78) dibandingkan non unggulan (R/C = 1,58) dengan nilai keuntungan bersih (NKB = 1,22). Usahatani kacang tanah sebagai komoditas unggulan lebih optimal (R/C = 1,54) dibandingkan non unggulan (R/C = 1,40) dengan nilai keuntungan bersih (NKB = 1,28). Usahatani cabe sebagai komoditas unggulan lebih optimal (R/C = 1,59) dibandingkan non unggulan (R/C = 1,52) dengan NKB = 1,12. Titik impas produksi padi sawah masing-masing (2.729kg/ha dan 2.883 kg/ha), jagung (2.645 kg/ha dan 2.946), kacang tanah (876 kg/ha dan 943 kg/ha) dan cabe (6.662 kg/ha dan 6.882 kg/ha). Prioritas strategi pembangunan sektor pertanian yang optimal di Kabupaten Bantul adalah melalui budidaya komoditas unggulan dan peningkatan kapasitas dan frekuensi penyuluhan, ketersediaan saprodi, kerjasama antar stakeholder, penyuluhan pengendalian konversi, saprodi murah dan berkualitas, motivasi kepada generasi muda, implementasi perlindungan lahan pertanian dan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang wilayah.

SUMMARY

JOKO MULYONO. Strategy of Agricultural Sector Development in the Agro Ecological Zone Rural Areas Bantul Regency. Supervised by SETIA HADI and KHURSATUL MUNIBAH.

The problems of agricultural sector are resource utilization is not optimal, less of information and control of agricultural technologies, less of access to capital, markets and institutions supporting, land farming ownership is limited, decreased productivity, price of input is increasing, low prices of harvest commodity and conversion of agricultural land. Agricultural land has converted to be permanent, it is needs technology to increase productivity and maintain production.

This study aims to analyze the convertion of agricultural land, to determine the leading commodity and farming analyze based on agro ecological zone (AEZ) and strategy for optimal development of the agricultural sector in Bantul Regency. Conversion of agricultural land were analyzed descriptively. Leading commodity was determined by the value of LQ > 1, the value of SSA positive and agricultural commodity zone based on AEZ. Farming analyzed by R/C, net profit ratio (NKB) and break event point (BEP). The preparation of the agricultural sector development strategy with A'WOT approach.

The result of analysis shows the conversion of agricultural land is 213 ha in a period of 5 years (2010-2014) or 42.61 ha/year. The leading commodity are paddy, maize, soybeans, peanuts, chili, beans, swam cabbage, spinach and mustard. Paddy farming as the leading commodity more optimal (R/C = 2.17) than the non leading commodity (R/C = 1.99) with the value of net profit (NKB = 1.13). Maize farming as the leading commodity more optimal (R/C = 1.78) than the non leading commodity (R/C = 1.58) with NKB = 1.22. Soybeans farming as the leading commodity more optimal (R/C = 1.54) than the non leading commodity (R/C = 1.50) with NKB = 1.28. Chili farming as the leading commodity more optimal (R/C = 1.59) than the non leading commodity (R/C = 1.52) with NKB = 1.12. Break event point of paddy production respectively (2,729 ha/kg and 2,883 kg/ha), maize (2,645 kg/ha and 2,946 kg/ha), soybeans (876 kg/ha and 943 kg/ha) and chilli (6,662 kg/ha and 6,882 kg/ha). Priority strategy optimal agricultural development sector in Bantul Regency is the cultivation of the leading commodity and improving capacity and frequency the extension, availability of inputs, cooperation among stakeholders, extension for conversion control, cheap and quality of inputs, motivation for the young generation, implementation of the protection of agricultural land and land use in accordance spatial structure.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN

DI ZONA AGRO EKOLOGI (ZAE) KAWASAN PERDESAAN

KABUPATEN BANTUL

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2015 ini ialah pembangunan sektor pertanian di zona agro ekologi, dengan judul Strategi Pembangunan Sektor Pertanian di Zona Agro Ekologi (ZAE) Kawasan Perdesaan Kabupaten Bantul.

Sektor pertanian mempunyai peran sebagai penyedia pangan, berkontribusi terhadap perekonomian daerah, penerimaan ekspor, penyediaan tenaga kerja dan kesempatan kerja, mendukung pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Masalah yang dihadapi sektor pertanian adalah lahan pertanian semakin berkurang, sarana produksi pertanian semakin mahal dan produktivitas pertanian yang cenderung turun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konversi lahan pertanian, menentukan komoditas unggulan sektor pertanian berdasarkan zona agro ekologi (ZAE), menganalisis usahatani komoditas unggulan sesuai zona agro ekologi (ZAE) dan menyusun strategi pembangunan sektor pertanian yang optimal di Kabupaten Bantul.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Setia Hadi, MS dan Ibu Dr. Dra. Khursatul Munibah, MSc selaku komisi pembimbing atas bimbingan, arahan dan motivasinya sehingga penyusunan tesis terselesaikan. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, MS selaku dosen penguji dan juga selaku Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, IPB atas masukan, saran untuk penyempurnaan karya ilmiah ini dan atas tempaan selama proses belajar hingga penyelesaian tugas akhir ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi melalui program beasiswa sebagai petugas pelajar. Penghargaan juga penulis sampaikan kepada Kepala dan staf Dinas Pertanian dan Kehutanan, Bappeda, BPS, BPP, Penyuluh, Kelompok Tani dan Petani yang telah berkontribusi dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini. Kepada rekan-rekan PWD angkatan 2013 terimakasih atas kebersamaan dan persahabatanya selama proses belajar di PWD, Sekolah Pascasarjana IPB. Terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga: Ibu, Almarhum Bapak, istriku Rini Andini Ambarwati Ekaputri, SS dan putri-putriku: Tevisia Cherdiva Mulyaputri, Hayfa Zitaneysa Mulyaputri, atas pengertian, pengorbanan, dorongan, kasih sayang dan doanya. Akhirnya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 4

Tujuan Penelitian 5

Manfaat Penelitian 5

Ruang Lingkup Penelitian 5

2 TINJAUAN PUSTAKA 6

Pembangunan Sektor Pertanian 6

Komoditas Unggulan Sektor Pertanian 8

Pewilayahan Komoditas Pertanian Berdasarkan Zona Agro Ekologi (ZAE) 11

Analisis A’WOT 18

Penelitian-Penelitian Terdahulu 19

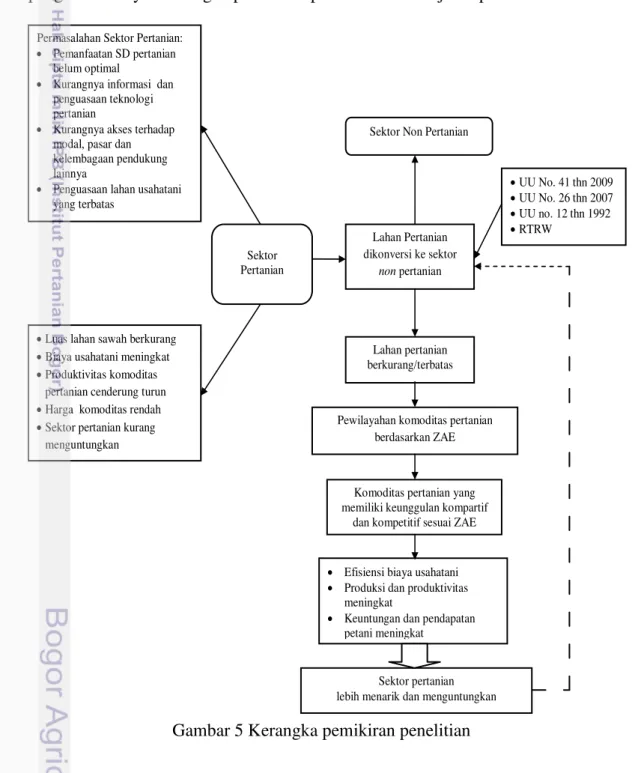

Kerangka Pemikiran 22

3 METODE PENELITIAN 24

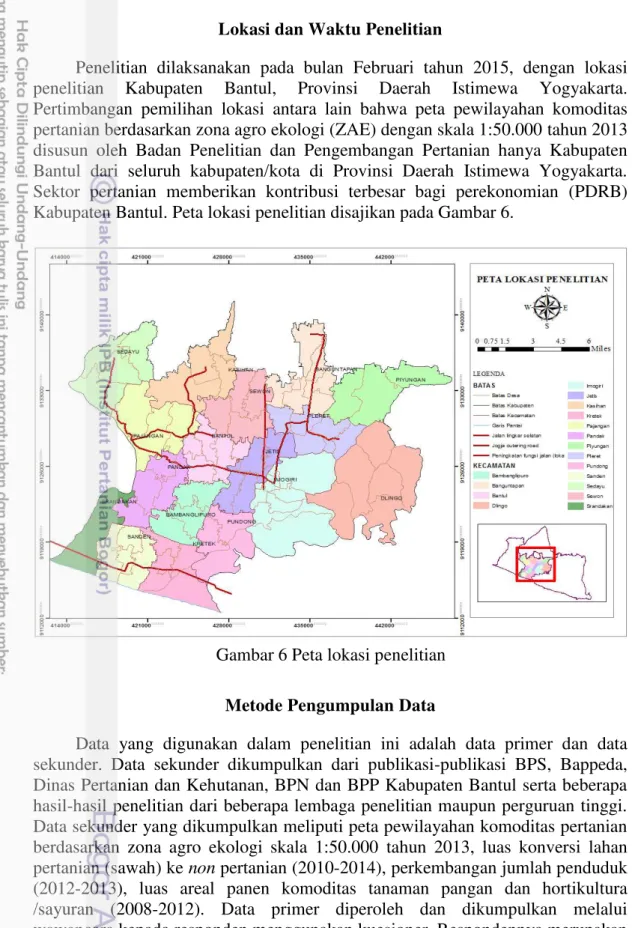

Lokasi dan Waktu Penelitian 24

Metode Pengumpulan Data 24

Metode Analisis Data 26

4 GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BANTUL 31

Geografis dan Iklim 31

Kependudukan 34

Sektor Pertanian 36

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 38

Konversi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian di Kabupaten Bantul 38 Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Sesuai Zona Agro Ekologi (ZAE) di

Kabupaten Bantul 42

Usahatani Komoditas Unggulan Sesuai Zona Agro Ekologi (ZAE) 48 Strategi Pembangunan Sektor Pertanian yang Optimal di Kabupaten Bantul 67

6 SIMPULAN DAN SARAN 79

Simpulan 79

Saran 80

D AFTAR TABEL

Tabel 1 Komoditas unggulan nasional 9

Tabel 2 Kriteria pembagian zona agro ekologi 11

Tabel 3 Zona agro ekologi dan sistem pertanian/kehutanan 12

Tabel 4 Kriteria pengelompokan rejim suhu 12

Tabel 5 Kriteria pengelompokan rejim kelembaban 13 Tabel 6 Kriteria pengelompokkan sub zona kematangan dan kedalaman

gambut 13

Tabel 7 Pengelompokan wilayah budidaya pertanian dan non budidaya pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Skala

1:250.000 14

Tabel 8 Pewilayahan komoditas pertanian di Kabupaten Bantul

berdasarkan Peta ZAE Skala 1:50.000 17

Tabel 9 Skala pembobotan AHP 19

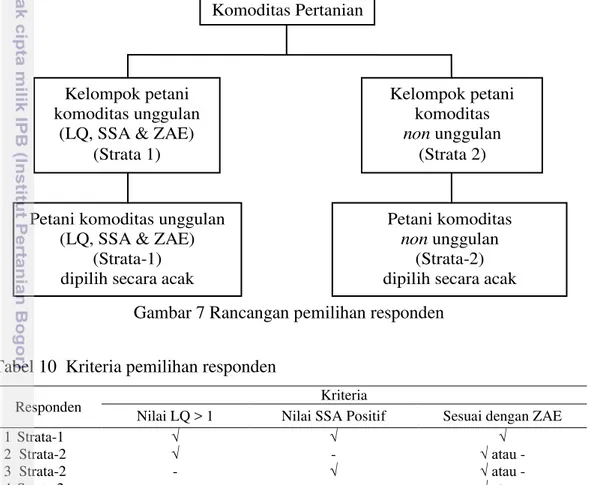

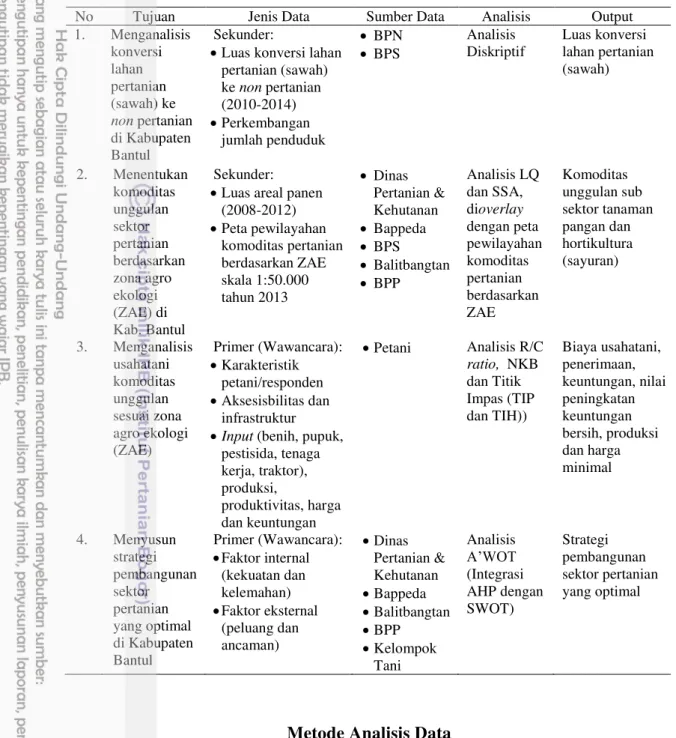

Tabel 10 Kriteria pemilihan responden 25

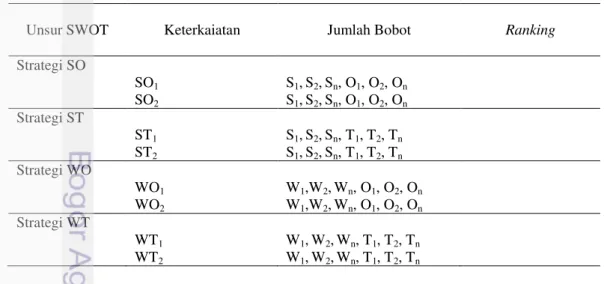

Tabel 11 Tujuan, jenis, sumber, analisis dan output data penelitian 26 Tabel 12 Pembobotan unsur-unsur SWOT berdasarkan analisis AHP 29 Tabel 13 Matrik alternatif strategi hasil analisis SWOT 30 Tabel 14 Ranking strategi pembangunan sektor pertanian yang optimal

di Kabupaten Bantul 30

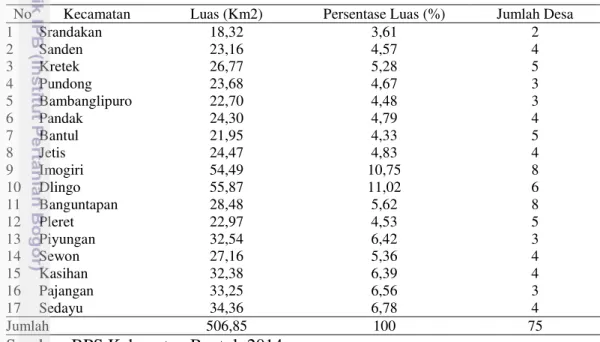

Tabel 15 Luas wilayah dan banyaknya desa menurut kecamatan di

Kabupaten Bantul 31

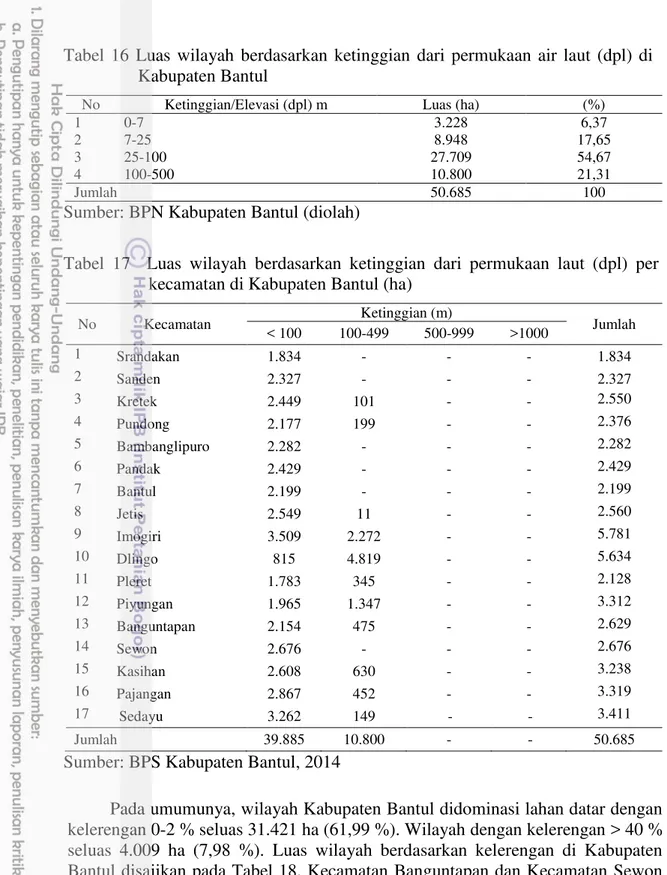

Tabel 16 Luas wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan air laut

(dpl) di Kabupaten Bantul 32

Tabel 17 Luas wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (dpl)

per kecamatan di Kabupaten Bantul (ha) 32

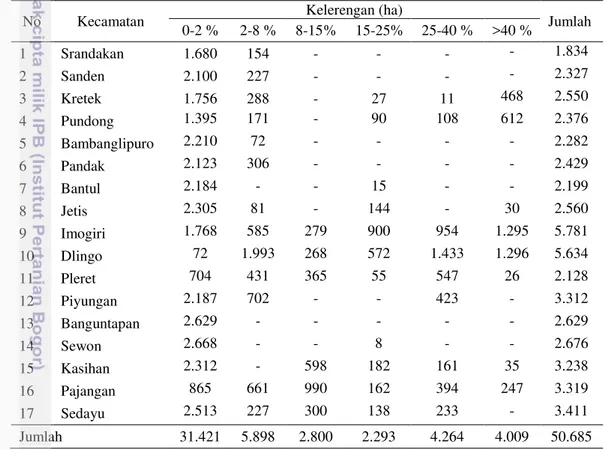

Tabel 18 Luas wilayah berdasarkan kelerangan di Kabupaten Bantul 33 Tabel 19 Luas wilayah berdasarkan kelerengan per kecamatan

Kabupaten Bantul 33

Tabel 20 Rata-rata jumlah curah hujan dan banyaknya hari hujan

Kabupaten Bantul per bulan tahun 2013 34

Tabel 21 Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per

km2 Kabupaten Bantul tahun 2013 35

Tabel 22 Luas lahan sawah, lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian per kecamatan Kabupaten Bantul tahun 2013 36 Tabel 23 Luas panen sub sektor tanaman pangan menurut kecamatan

dan jenisnya di Kabupaten Bantul tahun 2013 (ha) 37 Tabel 24 Luas panen, produksi dan produktivitas sub sektor tanaman

pangan menurut jenis tanaman (2011-2013) 38 Tabel 25 Luas dan persentase peruntukan konversi lahan pertanian

(sawah) ke non pertanian per kecamatan di Kabupaten Bantul

tahun 2010-2014 40

Tabel 26 Luas konversi lahan pertanian (sawah) ke lahan non pertanian

Kabupaten Bantul tahun 2010-2014 41

Tabel 27 Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif (LQ) dan kompetitif (SSA) sub sektor tanaman pangan di Kabupaten

Tabel 28 Komoditas unggulan (LQ, SSA & ZAE) pada sub sektor

tanaman pangan Kabupaten Bantul 44

Tabel 29 Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif (LQ) dan kompetitif (SSA) sub sektor hortikultura (sayuran) di

Kabupaten Bantul 46

Tabel 30 Komoditas unggulan (LQ, SSA & ZAE) pada sub sektor

hortikultura (sayuran) Kabupaten Bantul 47

Tabel 31 Karakteristik petani pada sub sektor tanaman pangan 49 Tabel 32 Keragaan penguasaan lahan pada petani komoditas padi sawah 50 Tabel 33 Keragaan penguasaan lahan pada petani komoditas jagung 51 Tabel 34 Keragaan penguasaan lahan pada petani komoditas kacang

tanah 51

Tabel 35 Aksesibilitas lokasi penelitian pada sub sektor tanaman

pangan 52

Tabel 36 Infrastruktur lokasi penelitian pada sub sektor tanaman pangan 52 Tabel 37 Analisis usahatani padi sawah Kabupaten Bantul MT I

2014/2015 55

Tabel 38 Analisis usahatani jagung Kabupaten Bantul tahun 2014 (MT

II) dan 2015 (MT I) 57

Tabel 39 Analisis usahatani kacang tanah Kabupaten Bantul MT I

2014/2015 59

Tabel 40 Karakteristik petani pada sub sektor hortikultura (sayuran) 61 Tabel 41 Keragaan penguasaan lahan petani pada sub sektor hortikultura

(sayuran) 62

Tabel 42 Aksesibilitas lokasi penelitian pada sub sektor hortikultura

(sayuran) 63

Tabel 43 Infrastruktur lokasi penelitian pada sub sektor hortikultura

(sayuran) 63

Tabel 44 Analisis usahatani cabe Kabupaten Bantul MT III tahun 2014 65

Tabel 45 Faktor internal dan eksternal 70

Tabel 46 Pembobotan komponen dan faktor-faktor SWOT 74 Tabel 47 Matrik alternatif strategi pembangunan sektor pertanian yang

optimal di Kabupaten Bantul 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penentuan simbol zona 15

Gambar 2 Penentuan simbol sub zona 16

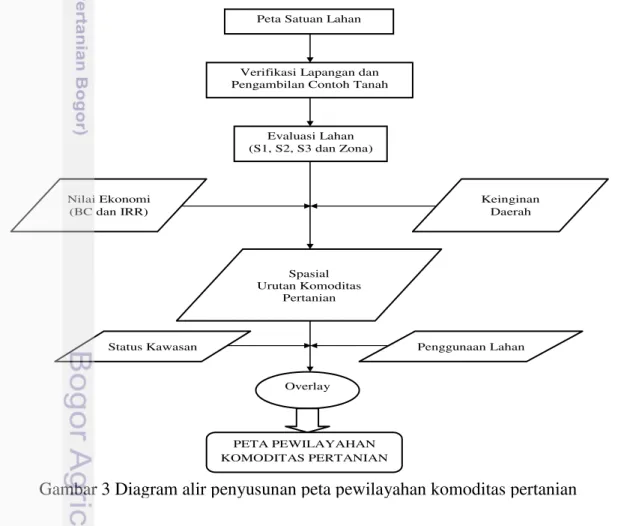

Gambar 3 Diagram alir penyusunan peta pewilayahan komoditas

pertanian 16

Gambar 4 Peta Pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan zona agro ekologi (ZAE) Kabupaten Bantul, Provinsi DIY 18

Gambar 5 Kerangka pemikiran penelitian 23

Gambar 6 Peta lokasi penelitian 24

Gambar 7 Rancangan pemilihan responden 25

Gambar 8 Struktur hirarki analisis A’WOT pembangunan sektor pertanian yang optimal di Kabupaten Bantul 29 Gambar 9 Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja

menurut lapangan usaha tahun 2013 35

Gambar 10 Peta komoditas unggulan (LQ, SSA & ZAE) pada sub

sektor tanaman pangan 45

Gambar 11 Peta komoditas unggulan (LQ, SSA & ZAE) pada sub

sektor hortikultura (sayuran) 48

Gambar 12 Keragaan usahatani padi sawah, jagung dan kacang tanah 60

Gambar 13 Keragaan usahatani cabe 66

Gambar 14 Pembobotan AHP komponen SWOT 71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Luas konversi lahan pertanian (sawah) ke non pertanian per kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2010 84 Lampiran 2 Luas konversi lahan pertanian (sawah) ke non pertanian

per kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2011 85 Lampiran 3 Luas konversi lahan pertanian (sawah) ke non pertanian

per kecamatan Kabupaten Bantul tahun 2012 86 Lampiran 4 Luas konversi lahan pertanian (sawah) ke non pertanian

per kecamatan Kabupaten Bantul tahun 2013 87 Lampiran 5 Luas konversi lahan pertanian (sawah) ke non pertanian

per kecamatan Kabupaten Bantul tahun 2014 88 Lampiran 6 Nilai LQ sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Bantul 89 Lampiran 7 Komoditas unggulan komparatif sub sektor tanaman

pangan di Kabupaten Bantul 89

Lampiran 8 Nilai SSA sub sektor tanaman pangan di Kabupaten

Bantul 90

Lampiran 9 Komoditas unggulan kompetitif sub sektor tanaman

pangan di Kabupaten Bantul 90

Lampiran 10 Nilai LQ sub sektor hortikultura (sayuran) di Kabupaten

Bantul 91

Lampiran 11 Komoditas unggulan komparatif sub sektor hortikultura

(sayuran) di Kabupaten Bantul 91

Lampiran 12 Nilai SSA sub sektor hortikultura (sayuran) di Kabupaten

Bantul 92

Lampiran 13 Komoditas unggulan kompetitif sub sektor hortikultura

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pertanian masih menjadi sektor yang dominan dan menjadi basis ekonomi bagi masyarakat perdesaan, sehingga pembangunan di sektor pertanian menjadi penting dalam mendorong pembangunan di perdesaan. Pembangunan sektor pertanian merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui optimalisasi penggunaan sumberdaya pertanian. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan petani akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan petani di perdesaan. Menurut Priyarsono (2011), sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata dibandingkan sektor lainnya. Peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah adalah melalui sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penerimaan ekspor, penyediaan tenaga kerja, kesempatan kerja, mendukung pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penyediaan pangan daerah (Badrudin 2012). Sektor pertanian juga memiliki kontribusi dalam memperkuat keterkaitan antar industri, konsumsi dan investasi. Kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pembangunan di sektor pertanian akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Todaro dan Smith (2006), tujuan utama pembangunan sektor pertanian dan perdesaan di negara berkembang adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat perdesaan melalui peningkatan pendapatan. Menurut Ittersum et al. (2008), kebijakan pembangunan pertanian dirancang untuk meningkatkan kontribusinya terhadap keberlanjutan sistem pertanian dan untuk meningkatkan kontribusi sistem pertanian terhadap pembangunan berkelanjutan pada umumnya.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bantul terletak di bagian paling selatan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa dengan luas wilayah 506,85 km2. Menurut Basuki (2008), sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan paling besar dan merupakan sektor unggulan untuk mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Bantul. Rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2001-2005 sebesar 25,47 %. Badrudin (2012), menyatakan bahwa sektor pertanian masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Bantul dan berperan dalam perekonomian daerah melalui kontribusinya terhadap PDRB. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bantul dapat dilihat dari indikator perkembangan PDRB. PDRB merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah yang telah dihilangkan unsur-unsur intermediate cost-nya (Rustiadi et al. 2011). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin terciptanya kesempatan kerja dan semakin tingginya pendapatan masyarakat (Badrudin 2012).

2

memberikan kontribusi terbesar yang diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pertambangan dan penggalian.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2012 sebanyak 930.276 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.835 jiwa/km2. Sebaran jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Bantul hampir merata di setiap sektor atau lapangan usaha. Persentase jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian paling kecil diantara sektor-sektor yang lain, yaitu sebesar 15,63 %. Secara berurutan, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa, sektor lainnya dan terakhir sektor pertanian.

Dalam kurun waktu 5 tahun (2008-2013), luas lahan sawah Kabupaten Bantul berkurang seluas 372 ha atau 74,4 ha per tahun. Dengan asusmsi produktivitas padi sawah sebesar 6,7 ton/ha (BPS Kabupaten Bantul 2009), maka Kabupaten Bantul kehilangan gabah sebesar 2.492,40 ton atau 498,48 ton per tahun. Luas panen, produktivitas dan produksi komoditas pertanian mengalami perkembangan yang fluktuatif. Luas panen padi sawah tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1,62 % atau berkurang 495 ha dari tahun sebelumnya (2011), tetapi tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 8,51 % atau sebesar 2.557 ha dari tahun 2012. Produktivitas padi sawah tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 5,41 % dari tahun 2011, sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 6,01 % dari tahun 2012. Produksi padi sawah tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 3,71 % atau 7.341 ton dari tahun 2011, sedangkan tahun 2013 juga mengalami peningkatan sebesar 2,04 % atau 4.190 ton dari tahun 2012. Perkembangan luas panen padi sawah selama 5 tahun terakhir (2008-2013), cenderung mengalami peningkatan sebesar 5,68 %, tetapi produktivitas padi sawah cenderung mengalami penurunan sebesar 0,69 % meskipun produksinya cenderung meningkat 4,73 %.

Permasalahan umum yang dihadapi sektor pertanian di perdesaan adalah 1). Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, 2). Kurangnya informasi dan penguasaan teknologi pertanian, 3). Kurangnya akses terhadap modal, pasar dan kelembagaan pendukung lainnya, 4). Penguasaan lahan usaha tani yang sangat terbatas. Masalah sektor pertanian terkait dengan penguasaan lahan usahatani yang sangat terbatas, dapat disebabkan karena terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian, perluasan (pencetakan sawah) lambat. Sudaryanto dan Rusastra (2006), menyatakan bahwa luas penguasaan lahan per rumah tangga petani terus menurun karena meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga petani. Menurut Irawan dan Friyatno (2002), Provinsi DIY pada tahun 1981-1998 terjadi perubahan sawah ke non sawah sebesar 20.000 ha, dimana untuk Kabupaten Bantul sebesar 1.412 ha. Dampak dari konversi tersebut, Provinsi DIY kehilangan 1.727.946 ton gabah. Menurut Sudirman (2012), luas lahan pertanian yang berubah permanen menjadi bangunan antara tahun 1996-2006 di Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan, Kasihan, dan Sewon) adalah 3.863,50 ha. Nilai ekonomi total (NET) yang hilang akibat konversi tersebut sebesar 40,70 milyar rupiah.

3 Pembangunan kegiatan non pertanian seperti perumahan dan industri lebih mudah dilakukan pada lahan sawah yang lebih datar dibanding lahan kering, 2). Pembangunan masa lalu terfokus pada upaya peningkatan produksi padi, maka infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerah persawahan daripada daerah lahan kering, dan 3). Daerah persawahan secara umum lebih mendekati daerah konsumen atau daerah perkotaan yang relatif padat penduduk dibanding daerah lahan kering yang sebagian besar terdapat di wilayah perbukitan dan pegunungan. Dampak langsung akibat konversi lahan pertanian adalah kehilangan produksi pertanian, kehilangan lapangan pekerjaan, dan kerugian investasi dalam infrastruktur irigasi terutama untuk tanaman padi. Dampak tidak langsungnya adalah hilangnya fungsi ekologis lahan pertanian untuk menstabilkan suhu, mencegah erosi dan banjir, serta menyajikan pemandangan yang menarik. Menurut Irawan (2005), konversi lahan sawah dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk pengendaliannya.

Konversi lahan pertanian menyebabkan terjadinya keterbatasan lahan pertanian dan berkurangnya penguasaan lahan pertanian. Kebutuhan lahan untuk sektor non pertanian terus mengalami peningkatan, sehingga menimbulkan persaingan dalam penggunaan lahan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lahan pertanian adalah melalui pemilihan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang sesuai dengan zona agro ekologinya (ZAE). Pemilihan komoditas unggulan dilakukan untuk mengurangi biaya usahatani, meningkatkan produktivitas dan produksi, meningkatkan keuntungan dan pendapatan, sehingga sektor pertanian lebih menarik dan lebih menguntungkan, sehingga dapat mengurangi laju konversi lahan pertanian. Penetapan komoditas unggulan perlu dilakukan sebagai acuan penyusunan prioritas program pembangunan oleh penentu kebijakan yang disebabkan adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki seperti sumberdaya keuangan, sumberdaya manusia dan sumberdaya lahan (Bachrein 2003).

4

memadai, (3) Secara sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat, (4) Teknologi tersebut ramah lingkungan (Adnyana 2001).

Beranjak dari kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis mengenai konversi lahan pertanian ke non pertanian, analisis komoditas-komoditas unggulan yang dapat dibudidayakan oleh petani sesuai dengan zona agro ekologinya, analisis usahatani komoditas pertanian yang dilakukan petani dan penyusunan strategi pembangunan sektor pertanian yang optimal melalui penelitian tentang Strategi Pembangunan Sektor Pertanian di Zona Agro Ekologi (ZAE) Kawasan Perdesaan Kabupaten Bantul.

Perumusan Masalah

Tantangan pembangunan sektor pertanian ke depan semakin besar, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di sektor non pertanian mendorong terjadinya konversi lahan pertanian. Konversi lahan pertanian menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Lahan pertanian terutama lahan sawah banyak beralih fungsi menjadi rumah, perumahan, kawasan industri, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sebagainya. Dampak konversi lahan adalah berkurangnya produksi pertanian, kehilangan lapangan pekerjaan, kerugian investasi dan kerusakan lingkungan. Perlindungan lahan pertanian belum dijalankan sepenuhnya, baru sebatas ditetapkan dalam perundang-undangan dan peraturan.

Masalah lain yang dihadapi sektor pertanian adalah semakin mahalnya harga sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida) dan produktivitas komoditas pertanian juga cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini memberikan gambaran seolah-olah sektor pertanian tidak lagi dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi petani. Generasi muda cenderung lebih tertarik bekerja di sektor non pertanian, bekerja di sektor pertanian dianggap sebagai pekerjaan yang rendah dibandingkan bekerja di sektor non pertanian. Pemanfaatan sumberdaya pertanian yang belum optimal, kurangnya informasi dan penguasaan teknologi, kurangnya akses terhadap modal, pasar dan kelembagaan pendukung lainnya menjadi kendala dalam pembangunan sektor pertanian.

5 Dari kondisi tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah konversi lahan pertanian ke non pertanian terus terjadi dan semakin meningkat?

2. Apakah komoditas yang dibudidayakan oleh petani merupakan komoditas unggulan yang sesuai dengan zona agro ekologi (ZAE)?

3. Bagaimana usahatani komoditas pertanian yang dilakukan oleh petani, seperti biaya usahatani, produktivitas dan produksi, keuntungan dan pendapatannya?

4. Bagaimana strategi pembangunan sektor pertanian yang otimal?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis konversi lahan pertanian (sawah) ke non pertanian di Kabupaten Bantul.

2. Menentukan komoditas unggulan sektor pertanian berdasarkan zona agro ekologi (ZAE) di Kabupaten Bantul.

3. Menganalisis usahatani komoditas unggulan sesuai zona agro ekologi (ZAE).

4. Menyusun strategi pembangunan sektor pertanian yang optimal di Kabupaten Bantul

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan/pedoman bagi petani dalam menentukan dan memilih komoditas unggulan yang sesuai dengan zona agro ekologinya, sehingga dapat mengurangi biaya usahatani, meningkatkan produktivitas dan produksi dan meningkatkan keuntungan dan pendapatannya. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantul dapat dijadikan sebagai bahan masukan di dalam menyusun perencanaan pembangunan khususnya di sektor pertanian (kegiatan, teknologi dan kebijakan).

Ruang Lingkup Penelitian

6

1. Menganalisis konversi lahan pertanian (sawah) ke non pertanian, menggunakan analisis diskriptif. Data yang digunakan adalah luas konversi lahan pertanian ke non pertanian dan perkembangan jumlah penduduk. 2. Penentuan komoditas unggulan sektor pertanian menggunakan analisis

Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA), yang kemudian di overlay dengan peta pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan zona agro ekologi (ZAE). Input data yang digunakan adalah luas areal panen komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura (sayuran).

3. Menganalisis usahatani komoditas unggulan sesuai zona agro ekologi (ZAE), menggunakan analisis usahatani dan skala usaha tani. Analisis usahatani meliputi R/C ratio dan nisbah peningkatan keuntungan (NKB). Menurut Soedjana (2007), skala usahatani dapat ditentukan dengan menggunakan pendekatan titik impas. Skala usahatani dapat dilihat dengan menentukan titik impas produksi (TIP) maupun titik impas harga (TIH). Titik impas ditentukan pada saat TR=TC atau total penerimaan usahatani sama dengan total biaya usahatani.

4. Penyusunan strategi pembangunan sektor pertanian yang optimal

menggunakan pendekatan A’WOT yang merupakan kombinasi atau

integrasi analisis AHP (analytical Hierarchy Process) dan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang berdasarkan hasil-hasil analisis sebelumnya.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Sektor Pertanian

Todaro dan Smith (2006), tujuan utama pembangunan sektor pertanian dan perdesaan di negara berkembang adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat perdesaan melalui peningkatan pendapatan, total produksi (output) dan produktivitas petani kecil. Pemerintah harus melakukan identifikasi mengenai sumber-sumber pokok kemajuan pertanian dan kondisi-kondisi dasar yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Sumber-sumber pokok kemajuan pertanian berskala kecil meliputi: (1) Kemajuan teknologi dan inovasi, (2) Kebijakan ekonomi pemerintah yang tepat dan (3) Kelembagaan sosial yang mendukung. Syarat-syarat umum yang diperlukan dalam mewujudkan kemajuan perdesaan meliputi: (1) Modernisasi struktur usahatani dalam rangka memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat, (2) Penciptaan sistem penunjang yang efektif dan (3) Perubahan kondisi sosial perdesaan guna memperbaiki taraf hidup masyarakat perdesaan.

7 yaitu : (1) Potensi sumberdayanya yang besar dan beragam, (2) Sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia, (3) Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, (4) Pangsa terhadap ekspor nasional cukup besar, (5) Menjadi basis pertumbuhan di perdesaan. Pada saat krisis tahun 1997/1998, sektor pertanian lebih tangguh bertahan dan mampu pulih lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lain, sehingga berperan sebagai penyangga pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pembangunan di sektor pertanian akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lahan pertanian telah dan terus mengalami degradasi baik secara fisik, kimia, biologi maupun karena adanya alih fungsi lahan (konversi) atau perubahan penggunaan lahan (landuse). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konversi lahan adalah faktor ekonomi, faktor sosial dan perangkat hukum. Konversi lahan yang disebabkan faktor ekonomi dilakukan oleh petani melalui penjualan ke pihak lain ataupun mengganti pada usaha non padi, dengan anggapan pendapatan total petani akan meningkat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Faktor-faktor sosial antara lain perubahan perilaku, hubungan pemilik dengan lahan, pemecahan lahan, pengambilan keputusan dan apresiasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Perubahan perilaku terjadi pada generasi muda akibat berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi, sehingga ada perubahan persepsi atau cara pandang bahwa petani merupakan profesi yang rendah. Faktor hubungan pemilik dengan lahan, lahan pertanian merupakan asset sosial sebagai instrumen untuk mempertahankan kehormatan keluarga, sehingga mempunyai fungsi sosial yang tidak mudah tergantikan oleh imbalan ganti rugi apapun. Kepemilikan lahan yang luas dapat memberi pekerjaan kepada tetangganya. Salah satu penyebab terjadinya pemecahan lahan adalah sistem waris, sehingga kepemilikan lahan menjadi lebih sempit dan kurang efisien dalam pengelolaannya. Akibatnya pertanian tidak lagi menjadi mata pencaharian utama, mereka mencari sumber pendapatan yang baru di bidang non pertanian. Faktor perangkat hukum, peraturan yang ada kurang efektif karena tidak memberikan sanksi kepada pelanggar dan tidak memberikan apresiasi kepada yang patuh. Menurut Irawan (2005) dari sudut pandang ekonomi konversi lahan pertanian disebabkan oleh tarikan permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian dan dorongan petani pemilik lahan. Perilaku permintaan dan penawaran lahan tidak terlepas dari kebijakan pembangunan ekonomi, sosial dan sarana publik sehingga fenomena konversi lahan tidak terlepas pula dari kebijakan yang ditempuh pemerintah. Dampak yang ditimbulkan akibat konversi lahan dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Dampak langsung akibat konversi lahan adalah berkurangnya produksi akibat semakin sempitnya lahan pertanian. Lahan pertanian yang semakin berkurang menuntut adanya pemilihan komoditas unggulan sesuai dengan zona agro ekologinya, agar produktivitas yang dicapai optimal.

8

Sudihardjo et al. (2003) dan Mahening et al. (2005) dalam BPTP Yogyakarta (2013) mengatakan bahwa pembangunan pertanian dengan menggunakan acuan peta pewilayahan komoditas berdasarkan zona agro ekologi akan lebih efektif dan efisien di dalam pelaksanaan dan sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan potensi daerah, serta dicapainya produksi yang optimal dan berkelanjutan. Produksi pertanian menjadi optimum dan berwawasan lingkungan apabila lahan digunakan secara tepat dan dengan cara pengelolaan yang sesuai (Kubelaborbir dan Yarangga 2010). Sudaryanto dan Syafaat (2002) dalam Hidayah (2010) menjelaskan bahwa pembangunan pertanian ke depan harus selalu diarahkan agar mampu memanfaatkan secara maksimal keunggulan sumberdaya wilayah secara berkelanjutan.

Komoditas Unggulan Sektor Pertanian

Rustiadi et al. (2011) menjelaskan bahwa sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis merupakan kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan yang menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah. Dalam sektor basis ini akan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi dan melayani pasar domestik daerah maupun pasar luar wilayah/daerah. Sektor non basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya memenuhi dan melayani pasar di daerahnya sendiri, kapasitas ekspor daerah belum berkembang. Indikasi sektor basis dapat digunakan untuk menggambarkan indikasi sektor unggulan. Menurut Rusastra et al. (2002) dalam Hendayana (2003), yang dimaksud dengan kegiatan basis merupakan kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa ditujukan untuk ekspor ke luar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional. Sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan masyarakat yang hasilnya baik berupa barang atau jasa diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut.

Setiyanto (2013) menjelaskan bahwa komoditas unggulan adalah komoditas yang sesuai dengan agro ekologi setempat dan juga mempunyai daya saing, baik pasar di daerah itu sendiri, di daerah lain dalam lingkup nasional, maupun di pasar internasional. Komoditas unggulan yang dikembangkan dalam kerangka pengembangan stabilitas sosial, ekonomi dan politis, yang lebih berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri disebut dengan komoditas strategis. Menurut Badan Litbang Pertanian (2003b), komoditas unggulan merupakan komoditas andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah yang penetapannya didasarkan pada berbagai pertimbangan baik secara teknis (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi serta memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

9 cara yang efisien dan efektif. Komoditas tersebut telah memiliki nilai tambah dan daya saing usaha, baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas dan harga. Menurut Rusastra et al. (2004), keuntungan finansial mengindikasikan keunggulan kompetitif suatu komoditas. Keuntungan finansial merupakan selisih penerimaan dan biaya total dengan dasar perhitungan harga keluaran yang diterima dan harga masukan yang dibayar petani produsen. Keuntungan ekonomi mengindikasikan keunggulan komparatif suatu komoditas dalam pemanfaatan sumberdaya yang langka dalam negeri. Menurut Hendayana (2003), komoditas mempunyai keunggulan komparatif dapat dilihat dari sisi penawaran maupun permintaan. Dilihat dari sisi penawaran, komoditas unggulan dicirikan oleh kelebihan (superioritas) dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan sosial ekonomi petani di suatu wilayah. Menurut Syafaat dan Supena (2000) dalam Hendayana (2003) dilihat dari sisi permintaan, komoditas unggulan dicirikan oleh kuatnya permintaan di pasar domestik maupun internasional. Kondisi sosial ekonomi yang dimaksud mencakup penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, infrastruktur (misalnya pasar) dan kebiasaan petani setempat (Anonymous 1995 dalam Hendayana 2003).

Dalam Permentan Nomor:50/Permentan/CT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, ada 40 (empat puluh) komoditas unggulan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014, mencakup 7 (tujuh) komoditas tanaman pangan, 11 (sebelas) komoditas hortikultura, 15 (lima belas) komoditas perkebunan, dan 7 (tujuh) komoditas peternakan. Lima (5) komoditas diantaranya diprioritas sebagai komoditas strategis yaitu beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Komoditas unggulan nasional yang ditetapkan dalam Permentan disajikan pada Tabel 1.

Metode penentuan komoditas unggulan telah banyak dikembangkan. Metode Loqation Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA) merupakan metode yang sering digunakan sebagai indikasi sektor basis yang selanjutnya digunakan sebagai indikasi sektor unggulan (Rustiadi et al. 2011). Suliyanto dan Purnomojati (2012) menggunakan metode LQ untuk menganalisis sektor basis dan komoditas dasar di Banyumas. Metode LQ sering digunakan dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang terspesialisasi untuk memperoleh gambaran dalam menentukan sektor unggulan, untuk menjelaskan kondisi perekonomian suatu wilayah.

Tabel 1 Komoditas unggulan nasional

Komoditas Pangan Non Pangan Tanaman Pangan padi, jagung, kedelai, kacang tanah,

kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar

-

Hortikultura cabe, bawang merah, kentang, mangga, pisang, jeruk, durian, manggis, salak

rimpang dan tanaman hias (anggrek, krisan, melati)

Perkebunan kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu

karet, kapas, tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, kemiri sunan Peternakan sapi potong, sapi perah, kerbau,

kambing/domba, babi, ayam buras, itik -

10

Menurut Hendayana (2003), metode LQ dapat digunakan untuk menentukan komoditas unggulan dari sisi penawaran. Komoditas yang berbasis lahan, perhitungan LQ menggunakan luas areal tanam atau luas areal panen, sedangkan komoditas yang tidak berbasis lahan dasar perhitungannya menggunakan populasi. Menurut Miller et al. (1991), Isserman (1977) dan Hood (1998), LQ merupakan suatu analisis untuk mengidentifikasi komoditas unggulan. Metode LQ sangat populer karena membutuhkan sedikit data dan ketrampilan menganalisis serta dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah (Isserman 1977). Metode LQ digunakan untuk melihat aktivitas terspesialisasi di suatu wilayah berdasarkan sumberdaya alam yang dimiliki dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kompetitif (Guimaraes et al. 2008). Penggunaan metode LQ telah berkembang luas tidak hanya digunakan dalam bahasan ekonomi, tetapi juga dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi potensi wilayah dan pengembangannya. Ada 3 kriteria penilaian LQ, yaitu:

LQ > 1 : Komoditas tersebut merupakan komoditas basis atau unggulan. Komoditas tersebut mempunyai keunggulan komparatif, di mana produksi komoditas tersebut dapat memenuhi dan melayani pasar domestik daerah dan pasar di luar daerah/wilayah (ekspor), memiliki sebaran luas areal panen yang luas.

LQ = 1 : Komoditas tersebut merupakan komoditas non basis/bukan unggulan, tidak mempunyai keunggulan komparatif. Produksi komoditas tersebut hanya cukup untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pasar domestik daerah.

LQ < 1 : Komoditas tersebut juga termasuk komoditas non basis/non unggulan, tidak mempunyai keunggulan komparatif. Produksi komoditas tersebut tidak mampu memenuhi dan melayani kebutuhan pasar domestik daerah (impor), sebaran luas areal panennya sedikit.

Analisis Shift Share digunakan untuk melihat pertumbuhan produksi sektoral dari suatu kawasan/wilayah. Menurut Rahayu dan Navastara (2014), analisis shift share juga digunakan untuk membandingkan laju pertumbuhan berbagai komoditas di suatu wilayah terhadap wilayah nasional. Secara teknis komponen pertumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Komponen laju pertumbuhan total (Regional share)

Komponen ini menyatakan pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang menunjukkan dinamika total wilayah.

2. Komponen pergeseran proporsional (Proportional Shift).

Komponen ini menyatakan pertumbuhan total aktifitas tertentu secara relatif, dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah.

3. Komponen pergeseran diferensial (Differential Shift).

Komponen ini menjelaskan tingkat kompetisi (competitiveness) suatu aktifitas tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor/aktifitas tersebut dalam wilayah. Komponen ini menggambarkan dinamika keunggulan/ketakunggulan) suatu sektor/aktifitas tertentu di sub wilayah tertentu terhadap aktifitas tersebut di sub wilayah lain.

11

Pewilayahan Komoditas Pertanian Berdasarkan Zona Agro Ekologi (ZAE)

A. Peta Zona Agro Ekologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Skala 1:250.000

Komponen utama agro ekologi adalah iklim, fisiografi atau bentuk wilayah dan tanah. Suhu dan curah hujan merupakan faktor iklim yang berhubungan erat dengan keragaan tanaman, yang mempunyai pengaruh paling dominan karena sulit dikendalikan atau dimodifikasi. Untuk daerah tropis, suhu dapat dicirikan dari ketinggian tempat (m dpl), yaitu panas (< 700 m dpl), sejuk ( > 700 – 1200 m dpl), dingin (> 1200 – 2000 m dpl) dan sangat dingin (> 2000 m dpl). Dilihat dari lamanya tanah mengalami kekeringan dalam satu tahun sampai kedalaman tertentu, kelembaban tanah dibagi atas basah (aquik), lembab (udic) dan kering (ustic). Bentuk wilayah dinyatakan dalam besaran lereng dapat dibedakan dalam bentuk wilayah datar, berombak, bergelombang, berbukit sampai bergunung dengan tingkat kelerengan yang meningkat. Tingkat kelerengan atau kemiringan lahan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan suatu kegiatan, hal ini terkait dengan bahaya erosi yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut, penggunaan alat dan mesin pertanian atau ternak dalam pengolahan tanah dan lainnya. Sifat-sifat tanah yang sangat menentukan dalam usaha pertanian adalah kemasaman tanah, tekstur dan drainase. Berdasarkan karakteristik sumberdaya lahannya, zonasi dibedakan menjadi 7 zona utama yaitu:

1. Zona I : Lereng > 40 % 2. Zona II : Lereng > 15 - ≤ 40 % 3. Zona III : Lereng ≥ 8 - ≤ 15 % 4. Zona IV : Lereng < 8 %

5. Zona V : Lereng < 8 %, tanah gambut (Histosol)

6. Zona VI : Lereng < 8 %, sulfat masam (Entisols, Inceptisols), daerah pantai 7. Zona VII : Lereng < 8 %, tanah podsol (Spodosol), drainase

Kriteria pembagian zona agro ekologi disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 Kriteria pembagian zona agro ekologi

12

Zona I, II, III dan IV pembagiannya hanya berdasarkan kelas lereng (%), sedangkan zona V, VI dan VII selain berdasarkan kelas lereng juga dikombinasikan dengan jenis tanah, yaitu tanah gambut (Histosol), tanah sulfat masam (Entisols, Inceptisols), tanah Podsol (Spodosol). Pada zona VII, selain kelas lereng dan jenis tanah, juga dikombinasikan dengan kelas drainase, yaitu drainase kelas cepat, agak cepat dan sangat cepat. Sistem pertanian atau kehutanan yang sesuai dengan zona agro ekologi (ZAE) disajikan pada Tabel 3.

Pembagian sub zona pada zona agro ekologi didasarkan pada rejim suhu dan kelembaban. Rejim suhu dikelompokkan dalam 4 kelas yaitu kelas a (> 20 0C), kelas b (> 19 - ≤ 20 0C), kelas c (> 15 - ≤ 18 0C) dan kelas d (≤ 15). Rejim suhu yang dicerminkan dari ketinggian tempat atau elevasi, dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu kelas a (≤ 700 m dpl), kelas b ( > 700 –≤1200 m dpl), kelas c (> 1200

–≤2000 m dpl) dan kelas d (> 2000 m dpl). Kriteria pengelompokan rejim suhu disajikan pada Tabel 4.

Pengelompokan rejim kelembaban ditentukan dari jumlah bulan kering dan drainase. Rejim kelembaban dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu kelas x, y dan q. Rejim kelembaban (x) merupakan lahan yang memiliki kelembaban tanah lembab (udic moisture regime). Rejim kelembaban (y) merupakan lahan yang memiliki kelembaban tanah agak kering (ustic moisture regime). Kedua kelas rejim kelembaban tersebut memiliki kelas drainase yang sama yaitu agak baik sampai baik. Rejim kelembaban (q) merupakan lahan yang memiliki sifat akuik (aquic moisture regim). Pengelompokan rejim kelembaban disajikan pada Tabel 5. Pada zona V, pengelompokan sub zona didasarkan pada kriteria tingkat kematangan dan ketebalan gambut. Kematangan gambut dikelompokkan berdasarkan tingkat dekomposisinya yaitu mentah atau berserat (fibrik), agak matang (hemik) dan matang (saprik). Kedalaman gambut dikelompokkan menjadi gambut dangkal (< 300 cm) dan gambut dalam (> 300 cm). Kriteria pengelompokkan subzona kematangan dan kedalaman gambut disajikan pada Tabel 6.

Tabel 4 Kriteria pengelompokan rejim suhu

No Parameter Simbol

a b c d

1 Temperatur (0C) > 20 > 19 - ≤ 20 > 15 - ≤ 18 ≤ 15 2 Elevasi ( m dpl) ≤ 700 > 700 –≤ 1200 > 1200 –≤ 2000 > 2000 Sumber: Badan Litbang Pertanian, 2013a

Tabel 3 Zona agro ekologi dan sistem pertanian/kehutanan

No Zona Sistem Pertanian/Kehutanan 1 I Tanaman Kehutanan

2 II Tanaman Tahunan/Perkebunan 3 III Tanaman Tahunan/Semusim 4 IV Tanaman Semusim

5 V Tanaman Kehutanan/Perkebunan/Semusim 6 VI Tanaman Kehutanan/Perikanan

13

Menurut Badan Litbang Pertanian (2013c), pemanfaatan lahan sesuai zona agro ekologi berdasarkan sumberdaya lahan dan iklim dikelompokkan menjadi 7 zona, yaitu:

1. Zona I : zona lereng > 40 %, tipe pemanfaatan lahan adalah tanaman non pertanian (kehutanan, hutan produksi dan hutan lindung)

2. Zona II : zona lereng > 15 - ≤ 40 %, tipe pemanfaatan lahan adalah perkebunan/tanaman tahunan

3. Zona III : zona lereng ≥ 8 - ≤ 15 %, tipe pemanfaatan lahan untuk tanaman tahunan dan tanaman pangan

4. Zona IV : zona lereng < 8 %, tipe pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan 5. Zona V : zona lereng < 8 %, dengan jenis tanah gambut (saprik dan hemik) dengan ketebalan < 3 m, tipe pemanfaatan lahan untuk tanaman tahunan/hortikultura, sedangkan pada ketebalan > 3 m dan fibrik pada kedalaman berapapun maka tipe pemanfaatan lahan untuk non pertanian

6. Zona VI : zona lereng < 8 %, dengan jenis tanah yang mengandung sulfat sangat tinggi (sulfat masam), tipe pemanfaatan lahannya untuk kehutanan (mangrove) dan perikanan pantai

7. Zona VII : zona lereng < 8 %, dengan jenis tanah yang berkembang dari pasir kuarsa (Spodosols dan Quartzipsamments), tipe pemanfaatan lahannya adalah untuk tanaman non pertanian (kehutanan dan padang penggembalaan/pastura)

Dari ketujuh zona agro ekologi, 3 (tiga) zona merupakan wilayah dengan komoditas pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, yaitu zona II, III dan IV, sedangkan 4 (empat) zona merupakan wilayah untuk pemanfaatan kehutanan, perkebunan, perikanan pantai dan padang penggembalaan (pastura), yaitu zona I,V,VI dan VII.

Tabel 5 Kriteria pengelompokan rejim kelembaban

No Parameter Simbol

x y q

1 Drainase Baik, agak baik

Baik, agak baik

Terhambat, sangat terhambat, agak terhambat 2 Rejim Kelembaban Lembab

(udic)

Agak kering

(ustic)

Basah (aquic) 3 Bulan Kering (< 100mm) 0-3 4-8 -

Sumber: Badan Litbang Pertanian, 2013a

Tabel 6Kriteria pengelompokkan sub zona kematangan dan kedalaman gambut

No Parameter Simbol

f h s

1 Kematangan Gambut Fibrik Hemik Saprik

Jenis Gambut 1 2 2 Kedalaman Gambut Hemists < 300 cm ≥ 300 cm

14

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas areal seluas 317.128 ha. Luas areal tersebut dibagi berdasarkan zonasinya menjadi kawasan budidaya pertanian seluas 289.743 ha (91,36 %) dan kawasan non pertanian seluas 27.385 ha (8,64 %). Pengelompokan wilayah budidaya dan non budidaya pertanian disajikan pada Tabel 7.

Kawasan budidaya pertanian terletak di zona II seluas 131.002 ha, zona III seluas 47.212 ha dan zona IV seluas 111.529 ha. Kawasan pengembangan budiaya tanaman pangan dan hortikultura menyebar di subzona IIIaq, IIIax, IV aq dan IVax dengan. Subzona IVaq memiliki ketinggian 0-700 mdpl, dengan kelerengan < 8 %, dengan drainase terhambat sampai sangat terhambat. Arahan komoditas yang dapat dikembangkan adalah untuk tanaman pangan yaitu padi sawah, karena suplai air cukup untuk pertumbuhan tanaman. Subzona IVax memiliki ketinggian 0-700 mdpl, kelerengan 0-8 %, dengan drainase baik dan lembab. Arahan komoditas yang dapat dikembangkan adalah untuk tanaman pangan yaitu padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang tunggak, ubi kayu, ubi jalar dan untuk tanaman hortikultura yaitu tembakau, bawang merah dan cabe rawit. Subzona IIIax memiliki ketinggian 0-700 mdpl dan kelerengan 8-15 %. Arahan komoditas yang dapat dikembangkan adalah untuk tanaman tahunan/hortikultura yaitu karet, kelapa, kelapa sawit, kopi robusta, lada, vanili, belimbing, nangka, duku, durian, jambu, jeruk, manggis, dan untuk tanaman pangan: jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang tunggak, ubi kayu, ubi jalar dan pisang. Kawasan pengembangan tanaman perkebunan menyebar di Tabel 7 Pengelompokan wilayah budidaya pertanian dan non budidaya pertanian

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Skala 1:250.000

Zona/Subzona Sistem Subsistem Luas Ha %

Kawasan Budidaya Pertanian

IIaq Tanaman Tahunan Tanaman tahunan lahan kering dataran rendah iklim basah

813 0,26

IIax Tanaman Tahunan Tanaman tahunan lahan kering dataran rendah iklim basah

127.127 40,09

IIbx Tanaman Tahunan Tanaman tahunan lahan kering dataran menengah iklim basah

2.855 0,90

IIcx Tanaman Tahunan Tanaman tahunan lahan kering dataran tinggi iklim basah

207 0,07

IIIaq Tan. Tahunan/Pangan Tanaman tahunan/pangan lahan basah dataran rendah iklim basah

6.507 2,05

IIIax Tan. Tahunan/Pangan Tanaman tahunan/pangan lahan kering dataran rendah iklim basah

40.704 12,84

IVaq Tanaman Pangan Tanaman pangan lahan basah dataran rendah iklim basah

98.732 31,13

IVax Tanaman Pangan Tanaman pangan lahan kering dataran rendah iklim basah

15 subzona IIax, IIbx, dan IIcx. Subzona II ax memiliki ketinggian 0-700 mdpl, dengan kelerengan 15-40 %. Komoditas yang dapat dibudidayakan adalah sawit, karet, kelapa, kopi robusta, lada, dan cengkeh. Subzona IIbx memiliki 700-1.200 mdpl, dengan kelerengan 15-40 %. Komoditas yang dapat dikembangkan kopi robusta, kakao, durian, jeruk, dan cengkeh. Komoditas yang dapat dikembangkan di subzona IIcx adalah kopi arabika, kayu manis, gambir, lengkeng, apel, anggur, teh, dan kina.

Zona I seluas 25.269 ha (7,97 %) dan zona X3 seluas 2.116 ha (0,67 %) merupakan kawasan non budidaya pertanian. Zona I merupakan lahan yang memiliki kelerengan > 40 % dengan tipe tanah yang beragam, menyebabkan terjadinya erosi dan longsor dan diarahkan untuk vegetasi alami yang sudah toleran dengan kondisi wilayah tersebut. Zona X3 merupakan badan atau tubuh air.

B. Peta Pewilayahan Komoditas Pertanian Berdasarkan ZAE Skala 1:50.000 Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Penyusunan peta pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan ZAE skala 1:50.000, dimaksudkan untuk memberikan arahan penggunaan lahan untuk budidaya pertanian atau memberikan gambaran komoditas pertanian yang sesuai dengan ZAE. Selain itu, sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan pertanian. Penyusunan peta pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan pertimbangan daya dukung lahan (kesesuaian lahan), penggunaan lahan saat ini (existing), kondisi sosial ekonomi, priorotas tanaman unggulan daerah dan peta status kawasan hutan. Penentuan zona agro ekologi, dimulai dengan proses evaluasi lahan (S1, S2, S3, dan N). Tahapan berikutnya, penentuan zonasi berdasarkan lereng dan jenis klasifikasi tanah (zona I-VII) dan penentuan sub zona (basah dan kering) berdasarkan kelas drainase. Proses zonasi dilakukan dengan program/software SPKL (Sistem Penilaian Kesesuaian Lahan). Secara umum tahapan dan alur penentuan zona agro ekologi skala 1:50.000 (Badan Litbang Pertanian 2013d) disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1 Penentuan simbol zona

Lereng (%)

15 - 40

8 - 15 > 40

< 8

I

II

III

V Zona

Klasifikasi Tanah

Histosol

Quartzipsamments

Spodosol

Tanah lainnya

VI

VII

16

Komoditas yang mempunyai kesesuaian lahan yang tinggi (S1, S2), tidak selalu memiliki kelayakan usahatani. Analisis usahatani diperlukan untuk mengetahui kelayakan komoditas pertanian. Beberapa analisa usahatani yang digunakan antara lain BCR (benefit cost ratio), RCR (revenue cost ratio), NVP (net present value), dan IRR (internal rate return). Setelah proses-proses tersebut, kemudian dilakukan pewilayahan komoditas pertanian. Lebih jelasnya diagram alir penyusunan peta pewilayahan komoditas pertanian disajikan pada Gambar 3.

Gambar 2 Penentuan simbol sub zona Lahan Basah (W)

Drainase Terhambat dan

sangat terhambat Serealia (c)

Sawah (r)

Pangan (f)

Hortikultura (h)

Perkebunan (e)

Ubi-ubian (t)

Kacang-kacangan (p)

Sayuran (a) Perikanan (i)

Hutan (j)

Darat (f)

Pasang surut (b)

Buah-buahan (p)

Semusim (a)

Tahunan (p) Lahan Kering (D)

Drainase Lainya

Gambar 3 Diagram alir penyusunan peta pewilayahan komoditas pertanian

Peta Satuan Lahan

Verifikasi Lapangan dan Pengambilan Contoh Tanah

Evaluasi Lahan (S1, S2, S3 dan Zona)

Nilai Ekonomi (BC dan IRR)

Keinginan Daerah

Spasial Urutan Komoditas

Pertanian

Status Kawasan Penggunaan Lahan

Overlay

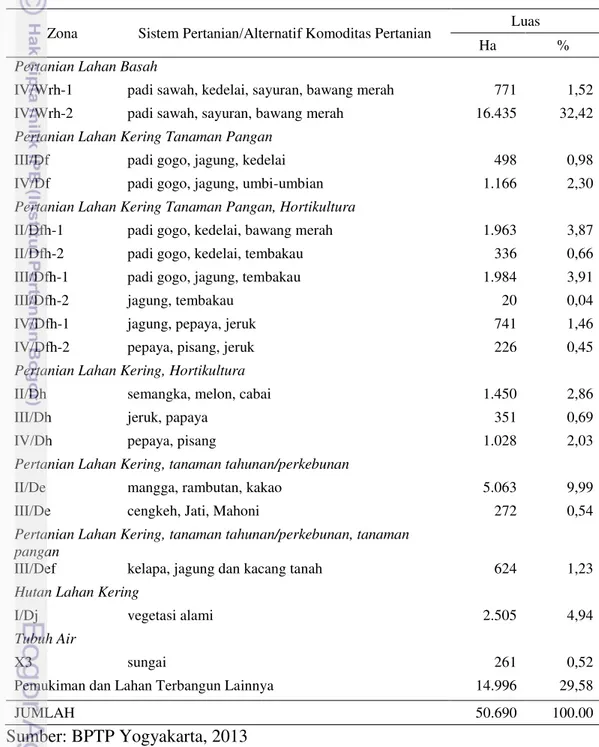

17 Pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan zona agro ekologi (ZAE) skala 1:50.000 di Kabupaten Bantul terdapat 15 (lima belas) arahan atau rekomendasi komoditas pertanian, yaitu padi sawah, kedelai, sayuran, bawang merah, padi gogo, jagung, umbi-umbian, tembakau, pepaya, jeruk, pisang, semangka, melon, cabe dan kacang tanah. Pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan ZAE disajikan pada Tabel 8. Peta pewilayahan komoditas pertanian di Kabupaten Bantul berdasarkan zona agro ekologi (ZAE) disajikan pada Gambar 4.

Tabel 8 Pewilayahan komoditas pertanian di Kabupaten Bantul berdasarkan Peta ZAE Skala 1:50.000

Zona Sistem Pertanian/Alternatif Komoditas Pertanian Luas Ha %

Pertanian Lahan Basah

IV/Wrh-1 padi sawah, kedelai, sayuran, bawang merah 771 1,52

IV/Wrh-2 padi sawah, sayuran, bawang merah 16.435 32,42

Pertanian Lahan Kering Tanaman Pangan

III/Df padi gogo, jagung, kedelai 498 0,98

IV/Df padi gogo, jagung, umbi-umbian 1.166 2,30

Pertanian Lahan Kering Tanaman Pangan, Hortikultura

II/Dfh-1 padi gogo, kedelai, bawang merah 1.963 3,87 II/Dfh-2 padi gogo, kedelai, tembakau 336 0,66 III/Dfh-1 padi gogo, jagung, tembakau 1.984 3,91

III/Dfh-2 jagung, tembakau 20 0,04 IV/Dfh-1 jagung, pepaya, jeruk 741 1,46

IV/Dfh-2 pepaya, pisang, jeruk 226 0,45

Pertanian Lahan Kering, Hortikultura

II/Dh semangka, melon, cabai 1.450 2,86

III/Dh jeruk, papaya 351 0,69 IV/Dh pepaya, pisang 1.028 2,03

Pertanian Lahan Kering, tanaman tahunan/perkebunan

II/De mangga, rambutan, kakao 5.063 9,99 III/De cengkeh, Jati, Mahoni 272 0,54

Pertanian Lahan Kering, tanaman tahunan/perkebunan, tanaman pangan

III/Def kelapa, jagung dan kacang tanah 624 1,23

Hutan Lahan Kering

I/Dj vegetasi alami 2.505 4,94

Tubuh Air

X3 sungai 261 0,52

Pemukiman dan Lahan Terbangun Lainnya 14.996 29,58

JUMLAH 50.690 100.00

18

Analisis A’WOT

Shojaei et al. (2011) dalam Harisudin (2013), strategi didefinisikan sebagai suatu langkah mendasar yang mensinergikan sumberdaya organisasi guna menuju keberhasilan-keberhasilan jangka panjangnya. Analisis A’WOT merupakan salah satu pendekatan yang mengkombinasikan atau mengintegrasikan antara analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) dan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Menurut Kurttila et al. (2000), analisis A’WOT merupakan metode hybrid yang menggabungkan metode SWOT dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Seker dan Ozguler (2012), dalam pendekatan analisis SWOT memiliki kelemahan yaitu sangat simpel, statis dan mengandung subyektifitas yang mempengaruhi ketransparanan hasilnya. Untuk mengurangi beberapa kelemahan dari analisis SWOT tersebut, menggunakan

analisis A’WOT. Menurut Saaty (1993) metode AHP merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang dibangun secara komprehensif dan berhirarki sehingga dapat membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menarik berbagai pertimbangan dan skala prioritas. Pendekatan metode ini dilakukan dengan menyusun masalah dalam bentuk hirarki dan memasukkan pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas. Menurut Susanto dan Woyanti (2008) dan Prawoto (2010), analisis SWOT adalah suatu cara untuk mengidentifikasi dari berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan Gambar 4 Peta pewilayahan komoditas pertanian berdasarkan zona agro ekologi

19 ancaman (threats). Menurut Rina dan Yuliawati (2014), analisis SWOT merupakan alat pencocokan yang penting untuk membantu manajer mengembangkan empat tipe strategi, yaitu (1) Strategi SO (Strengths-Opportunities) yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal, (2) Strategi WO (Weakness-Opportunities) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang eksternal, (3) Strategi ST (Strengths-Threats) yaitu menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal dan (4) Strategi WT (Weakness- Threats) merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Tahapan-tahapan dalam analisis A’WOT, pertama mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dengan metode SWOT. Kedua, melakukan AHP terhadap komponen dan faktor-faktor dalam SWOT yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis sebelumnya dan diskusi dengan ahli. Analisis AHP digunakan dalam pembobotan untuk analisis SWOT, dengan tujuan mengurangi subyektifitas penilaian faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan dan eksternal (peluang dan ancaman). Menurut Ozmen et al. (2013), tahapan-tahapan dalam melakukan analisis A’WOT meliputi: 1). Penentuan dan pengelompokkan setiap faktor-faktor SWOT, 2). Mengaplikasikan AHP untuk menentukan bobot setiap kelompok dan 3). Mengaplikasikan kembali AHP untuk menentukan prioritas semua faktor dalam semua kelompok SWOT. Pembobotan dalam analisis A’WOT merupakan perbandingan berpasangan (pairwise comparison) berdasarkan pendapat dari para

ahli dengan menggunakan Saaty’s Scale seperti Tabel 9.

Pendapat ahli tersebut harus konsisten, di mana kekonsistenannya dapat dihitung dengan Consistency Ratio (CR). CR merupakan nilai indeks atau perbandingan antara Consistency Index (CI) dan Ratio Index (RI). Matrik perbandingan berpasangan dikatakan konsisten apabila CR < 0,1 atau lebih kecil dari 10 %, artinya ketidak konsistenan pendapat dari ahli dianggap dapat di terima.

Penelitian-Penelitian Terdahulu

Basuki (2008), melakukan kajian mengenai strategi pengembangan sektor pertanian pasca gempa bumi Kabupaten Bantul. Dalam kajian ini menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Input data yang digunakan dalam perhitungan ini menggunakan data produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bantul periode tahun 2001-2005. Hasil kajian menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan paling besar dan memiliki Tabel 9 Skala pembobotan AHP

Skala Definisi

1 Sama pentingnya (Equal importance)

3 Sedikit lebih penting (Slightly moreimportance) 5 Jelas lebih penting (Materially moreimportance)

7 Sangat jelas lebih penting (Significantly moreimportance) 9 Mutlak lebih penting (Absolutely moreimportance)

20

keunggulan dibanding sektor lain. Dari 17 kecamatan di Kabupaten Bantul, terdapat 9 kecamatan yang memiliki sektor basis atau unggulan di sektor pertanian yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Pundong, Bambanglipuro, Jetis, Dlingo, Piyungan, Pajangan dan Sedayu. Peluang terbesar untuk pengembangan sektor pertanian Kabupaten Bantul berada di 9 kecamatan tersebut. Sektor pertanian merupakan sektor basis atau ungulan yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan wilayah Bantul itu sendiri maupun berpeluang untuk di ekspor ke luar wilayah. Spesialisasi di sektor pertanian tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan lahan banyak dimanfaatkan untuk sektor pertanian.

Oksatriandhi dan Santoso (2014), melakukan kajian tentang identifikasi komoditas unggulan di kawasan agropolitan Kabupaten Pasaman. Untuk mengidentifikasi komoditas-komoditas unggulan dilakukan dengan analisis Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). Input data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah nilai produksi tiap komoditas pada masing-masing kecamatan. Nilai produksi hasil pertanian diperoleh dari perkalian antara produksi komoditas (kg) dengan harga komoditas (rupiah). Data produksi komoditas pertanian yang digunakan adalah data hasil produksi pertanian Kabupaten Pasaman periode tahun 2008-2010. Harga komoditas didapat dari bank data Departemen Pertanian Nasional yang menjelaskan nilai harga komoditas sub sektor tanaman pangan di Sumatera Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa komoditas unggulan di kawasan agropolitan Kabupaten Pasaman adalah komoditas padi sawah di Kecamatan Tigo Nagari, Duo Koto, Simpang Alahan Mati, Rao. Komoditas padi ladang di Kecamatan Tigo Nagari. Kacang tanah di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Rao. Komoditas pisang di Kecamatan Tigo Nagari dan Simapang Alahan Mati, sedangkan mangga di Kecamatan Simapang Alahan Mati. Komoditas cabe di Kecamatan Tigo Nagari, Bonjol, Simapang Alahan Mati, Lubuk Sikaping, Duo Koto, Panti, Padang Gelugur dan Rao. Komoditas bayam di Kecamatan Simapang Alahan Mati. Karet di Kecamatan Bonjol, Simapang Alahan Mati, Lubuk Sikaping, Panti, Padang Gelugur, Rao dan Rao Selatan. Komoditas kopi di Kecamatan Padang Gelugur dan Rao, sedangkan coklat di Kecamatan Bonjol, Lubuk Sikaping, Duo Koto, Rao) dan kelapa sawit di Kecamatan Tigo Nagari, Duo Koto dan Rao.

Rahayu dan Navastara (2014), menggunakan analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA) untuk menentukan wilayah potensial penyedia jagung di Kabupaten Kediri Jawa Timur. Input data yang digunakan dalam perhitungan menggunakan data produksi komoditas jagung dan tanaman pangan Kabupaten Kediri tahun 2009-2011. Hasil kajian menunjukkan bahwa wilayah yang mempunyai potensi menjadi penyedia jagung adalah Kecamatan Ringinrejo, Plosoklaten, Gurah, Pagu, Kayen kidul dan Ngasem. Kecamatan-kecamatan tersebut mempunyai potensi untuk pengembangan pengolahan jagung dan distributor jagung.