PROSES DELIGNIFIKASI TANDAN KOSONG

KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN NaOH DALAM

SISTEM CAIRAN IONIK

CHOLINE CHLORIDE

SKRIPSI

Oleh

GENDISH YORICYA

130425023

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNIK

PROSES DELIGNIFIKASI TANDAN KOSONG

KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN NaOH DALAM

SISTEM CAIRAN IONIK

CHOLINE CHLORIDE

SKRIPSI

Oleh

GENDISH YORICYA

130425023

SKRIPSI INI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI SEBAGIAN

PERSYARATAN MENJADI SARJANA TEKNIK

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNIK

i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul :

PROSES DELIGNIFIKASI TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT

MENGGUNAKAN NaOH DALAM SISTEM CAIRAN IONIK CHOLINE

CHLORIDE

dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Teknik pada Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini diperbuat, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini bukan karya saya atau merupakan hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Medan, Oktober 2015

iii

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tulisan ini merupakan skripsi dengan judul “Proses Delignifikasi Tandan Kosong Kelapa Sawit Menggunakan NaOH Dalam Sistem Cairan Ionik Choline Chloride” berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik.

Melalui penelitian ini diperoleh selulosa dari proses delignifikasi Tandan Kosong Kelapa Sawit menggunakan cairan Ionik Kolin Klorida. Sehingga hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan, khususnya dalam proses hidrolisis pembuatan bioetanol. Manfaat lain yang diperoleh, yaitu dapat meningkatkan nilai ekonomis dari Tandan Kosong Kelapa Sawit dan mengurangi masalah limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit.

Selama melakukan penelitian sampai penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapakan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Ir. Renita Manurung, MT selaku Dosen Pembimbing dan Koordinator Penelitian Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam pelaksanaan penelitian.

2. Dr. Eng. Ir. Irvan, Msi. Sebagai Ketua Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Eng. Rondang Tambun, ST. MT dan Ibu Dr. Erni Misran, ST, MT selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

4. Ibu Dr.Ir. Iriany M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

iv

6. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat, dorongan baik secara material maupun secara spiritual kepada penulis.

7. Shinta Aisyah Putri, selaku partner terbaik yang telah sabar dan membantu penulis bekerjasama dalam menyelesaikan penelitian.

8. Teman – teman Ekstensi angkatan 2013 yang telah menemani penulis dalam menempuh jalan menuju skripsi.

9. Teman terdekat yang senantiasa membantu dan memberikan semangat juga disertai doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua orang yang telah membantu penulis hingga penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat ditulis namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Oktober 2015

Penulis

v

Dedikasi

Dedikasi

Dedikasi

Dedikasi

Skripsi ini kupersembahkan kepada Ayahanda Agus

Fatulillah dan Ibunda Yetti Rahmawati tercinta yang telah

melahirkan, membesarkan, mendidik dan membimbing serta

melimpahkan curahan kasih sayangnya kepadaku.

Pencapaian ke tahap ini berkat doa, dukungan baik materil

maupun spirituil dengan sabar dan restumu. Terima kasih

kuucapkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa

membantu dan memberikan semangat juga disertai doanya

vi

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Gendish Yoricya NIM : 130425023

Tempat/tgl lahir : Jakarta, 14 Juni 1992 Nama orang tua : Agus Fatulillah Alamat orang tua :

Jl. Tegal Sari Ujung, Duri, Mandau, Kab. Bengkalis 28784, Riau

Asal Sekolah :

SD Negeri 1 Lhokseumawe tahun 1998 – 2004 SMP Negeri 1 Lhokseumawe tahun 2004-2007 SMA Negeri 2 Lhokseumawe tahun 2007-2010 D3 Politeknik Negeri Lhokseumawe tahun 2010-2013 Pengalaman Organisasi: -

Prestasi akademik/non akademik yang pernah dicapai:

1. Juara I Degen Junior Putri (Anggar) PORPROV X 2006, Aceh 2. Peringkat VI Degen Putri (Anggar) Kejurnas 2008, Samarinda

3. Peringkat 28 Degen Putri (Anggar) Asian Junior & Cadet Fencing

Championships 2009, Singapore

vii

ABSTRAK

Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) merupakan limbah pertanian yang memiliki kandungan lignoselulosa yang cukup tinggi dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan kandungan selulosa sebesar 45%-50%, maka TKKS berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Dalam proses pembuatan bioetanol dari TKKS, delignifikasi lignoselulosa adalah tahap pertama yang dilakukan untuk memutuskan ikatan antara selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Pada penelitian ini dilakukan proses delignifikasi menggunakan NaOH dalam sistem cairan ionik dan tanpa cairan ionik. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kadar selulosa tertinggi yang terdapat pada TKKS. Proses delignifikasi yang dilakukan menggunakan cairan ionik kolin klorida (ChCl) dalam berbagai waktu pemasakan dengan jumlah ChCl yang berbeda. Penelitian ini menggunakan serbuk TKKS yang dimasak pada suhu 130 °C dengan variasi waktu pemasakan 30, 60, dan 90 menit dan variasi penambahan ChCl sebesar 10%, 15%, dan 20% dari berat TKKS. Hasil penelitian delignifikasi menggunakan ChCl diperoleh kadar selulosa tertinggi yaitu 40,33%, dengan kandungan hemiselulosa 20,28%, dan lignin 3,62% pada perlakuan pemasakan 90 menit dan penambahan ChCl 15%. Sedangkan delignifikasi tanpa ChCl diperoleh kadar selulosa tertinggi yang diperoleh yaitu 24,98%, kandungan hemiselulosa 8,25%, dan lignin 18,99% pada perlakuan pemasakan 90 menit. Proses delignifikasi menggunakan cairan ionik ChCl mampu meningkatkan derajat delignifikasi sebesar 61,45%.

Kata Kunci: Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS), Lignoselulosa,

viii

ABSTRACT

Palm Empty Fruit Bunches (TKKS) is a waste which has a fairly high content of lignocelluloses. Meanwhile, TKKS has not been utilized optimally. With a cellulose content of 45%-50%, TKKS then potentially be used as raw material for bioethanol. In the process of bioethanol production from TKKS, delignification of lignocellulose the first stage to dissolving ligament between cellulose, hemicellulose and lignin. In this research, delignification process was carried out using NaOH in the ionic liquid system and without ionic liquids. The purpose of this research was to find out the highest content of cellulose which contained in the TKKS. Delignification process were performed using ionic liquids choline chloride (ChCl) in variety of heating time with amount of different ChCl. This research used TKKS powder heated at a temperature 130 °C with a variety of heating time 30, 60, and 90 minutes and the variation addition of ChCl at10%, 15% and 20% weight of TKKS. Delignification research results used ChCl obtained highest content of cellulose is 40,33%, containing hemicellulose 20,28%, and lignin 3,62% in heating treatment 90 minutes and the addition of 15% ChCl. While delignification without ChCl obtained highest content of cellulose is 24,98%, containing hemicellulose 8,25%, and lignin 18,99% in heating treatment 90 minutes. Delignification process using ionic liquids ChCl can improve the degree of delignification is 61,45%.

ix

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN i

PENGESAHAN UNTUK UJIAN SKRIPSI ii

PRAKATA iii

DEDIKASI v

RIWAYAT HIDUP PENULIS vi

ABSTRAK vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

DAFTAR SINGKATAN xvi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 PERMASALAHAN 4

1.3 TUJUAN PENELITIAN 4

1.4 MANFAAT PENELITIAN 4

1.5 RUANG LINGKUP 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6

2.1 KELAPA SAWIT 6

2.2 TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (TKKS) 8

2.3 DELIGNIFIKASI 9

2.4 LIGNOSELULOSA 10

2.5 PRETREATMENT LIGNOSELULOSA 12

2.6 SELULOSA 13

2.7 HEMISELULOSA 13

2.8 LIGNIN 14

2.9 CAIRAN IONIK (IONIC LIQUID) 15

x

2.9.2 Aplikasi Cairan Ionik 17

2.9.3 Kolin Klorida 17

BAB III METODOLOGI 18

3.1 WAKTU DAN TEMPAT 18

3.2 ALAT DAN BAHAN 18

3.3 RANCANGAN PENELITIAN 18

3.4 TAHAPAN CARA KERJA PENELITIAN 19

3.4.1 Persiapan Bahan Baku 19

3.4.2 Proses Delignifikasi Tanpa Cairan Ionik 20 3.4.3 Proses Delignifikasi Menggunakan NaOH dalam sistem Cairan

Ionik ChCl 20

3.4.4 Analisis selulosa, hemiselulosa, dan lignin 21

3.5 FLOWCHART PERCOBAAN 22

3.5.1 Flowchart Persiapan Bahan Baku 22

3.5.2 Flowchart Proses Delignifikasi Menggunakan NaOH Tanpa

ChCl 23

3.5.3 Flowchart Proses Delignifikasi Menggunakan NaOH Dalam

Sistem Cairan Ionik 24

3.5.4 Flowchart Prosedur Analisis selulosa, hemiselulosa, dan lignin 25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 27

4.1 MEKANISME DELIGNIFIKASI PADA BIOMASSA MENGGUNAKAN NAOH DALAM SISTEM CAIRAN

IONIK DAN TANPA CAIRAN IONIK 27

4.2 PENGARUH JUMLAH KOLIN KLORIDA (CHCL)

DAN WAKTU DELIGNIFIKASI TERHADAP SELULOSA 28 4.3 PENGARUH JUMLAH KOLIN KLORIDA (CHCL)

DAN WAKTU DELIGNIFIKASI TERHADAP HEMISELULOSA 29 4.4 PENGARUH JUMLAH KOLIN KLORIDA (CHCL)

DAN WAKTU DELIGNIFIKASI TERHADAP LIGNIN

YANG TERTINGGAL DI DALAM HOLOSELULOSA 31

4.5 PERBANDINGAN PROSES DELIGNIFIKASI MENGGUNAKAN

xi

4.6 PERBANDINGAN PROSES DELIGNIFIKASI MENGGUNAKAN

CHCL DAN TANPA CHCL TERHADAP KADAR HEMISELULOSA 33 4.7 PERBANDINGAN KADAR LIGNIN YANG TERTINGGAL HASIL

PROSES DELIGNIFIKASI MENGGUNAKAN CHCL DAN TANPA

CHCL 35

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 37

5.1 KESIMPULAN 37

5.2SARAN 37

DAFTAR PUSTAKA 38

LAMPIRAN 1 41

xii

DAFTAR GAMBAR

Halam an

Gambar 2.1 Kelapa Sawit 6

Gambar 2.2 Tandan Kososng Kelapa Sawit 8

Gambar 2.3 Reaksi Pemutusan Ikatan Lignoselulosa Menggunakan NaOH 10

Gambar 2.4 Proses Pretreatment Lignoselulosa 12

Gambar 2.5 Struktur Selulosa 13

Gambar 2.6 Struktur Hemiselulosa 14

Gambar 2.7 Struktur Molekul Lignin 15

Gambar 2.8 Struktur Kolin Klorida 17

Gambar 4.1 Pengaruh Jumlah ChCl dan Waktu Delignifikasi Terhadap

Kadar Selulosa 28

Gambar 4.2 Pengaruh Jumlah ChCl dan Waktu Delignifikasi Terhadap

Kadar Hemiselulosa 30

Gambar 4.3 Pengaruh Pengaruh Jumlah Kolin Klorida (ChCl) dan

Waktu Delignifikasi Terhadap Kadar Lignin yang Tertinggal

di Dalam Holoselulosa Hasil Delignifikasi 31 Gambar 4.4 Perbandingan Proses Delignifikasi Menggunakan ChCl dan Tanpa

ChCl Terhadap Kadar Selulosa 32

Gambar 4.5 Pengaruh Perbandingan Proses Delignifikasi Menggunakan

ChCl dan Tanpa ChCl Terhadap Kadar Hemiselulosa 34 Gambar 4.6 Perbandingan Kadar Lignin yang Tertinggal di Dalam Holoselulosa

Hasil Proses Delignifikasi Menggunakan ChCl dan Tanpa ChCl 35 Gambar L2.1 Penghancuran (penggilingan) TKKS Menggunakan Ball Mill 50 Gambar L2.2 Pengayakan Serbuk TKKS Menggunakan Ayakan 60 mesh 50

Gambar L2.3 Serbuk TKKS yang Sudah Diayak 51

Gambar L2.4 Hasil Proses Pemasakan Menggunakan ChCl 51 Gambar L2.5 Proses Penyaringan Serbuk TKKS Hasil Pemasakan

Menggunakan Kertas Saring 51

xiii

Gambar L2.7 Hasil Delignifikasi Tanpa ChCl 52

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 Data Hasil Penelitian Tentang Delignifikasi Menggunakan

Cairan Ionik 2

Tabel 2.1 Komposisi Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) 9

Tabel 2.2 Komposisi Kimia Beberapa Biomassa 11

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN 41

1.1 Perhitungan Kadar Hemiselulosa 41 1.2 Perhitungan Kadar Selulosa 44 1.3 Perhitungan Kadar Lignin 46 1.4 Perhitungan Derajat Delignifikasi 48 1.5 Perhitungan Yield Selulosa, Hemiselulosa, dan Lignin 48

LAMPIRAN 2 GAMBAR PENELITIAN 51

2.1 Gambar Proses Penggilingan Tandan Kosong Kelapa

Sawit (TKKS) 51

xvi

DAFTAR SINGKATAN

ChCl Choline Chloride

CPO Crude Palm Oil

IL Ioniq Liquid

LCC LigninCarbohydrate Complexes

PKS Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit SIL Switchable Ionic Liquids

vii

ABSTRAK

Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) merupakan limbah pertanian yang memiliki kandungan lignoselulosa yang cukup tinggi dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan kandungan selulosa sebesar 45%-50%, maka TKKS berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Dalam proses pembuatan bioetanol dari TKKS, delignifikasi lignoselulosa adalah tahap pertama yang dilakukan untuk memutuskan ikatan antara selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Pada penelitian ini dilakukan proses delignifikasi menggunakan NaOH dalam sistem cairan ionik dan tanpa cairan ionik. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kadar selulosa tertinggi yang terdapat pada TKKS. Proses delignifikasi yang dilakukan menggunakan cairan ionik kolin klorida (ChCl) dalam berbagai waktu pemasakan dengan jumlah ChCl yang berbeda. Penelitian ini menggunakan serbuk TKKS yang dimasak pada suhu 130 °C dengan variasi waktu pemasakan 30, 60, dan 90 menit dan variasi penambahan ChCl sebesar 10%, 15%, dan 20% dari berat TKKS. Hasil penelitian delignifikasi menggunakan ChCl diperoleh kadar selulosa tertinggi yaitu 40,33%, dengan kandungan hemiselulosa 20,28%, dan lignin 3,62% pada perlakuan pemasakan 90 menit dan penambahan ChCl 15%. Sedangkan delignifikasi tanpa ChCl diperoleh kadar selulosa tertinggi yang diperoleh yaitu 24,98%, kandungan hemiselulosa 8,25%, dan lignin 18,99% pada perlakuan pemasakan 90 menit. Proses delignifikasi menggunakan cairan ionik ChCl mampu meningkatkan derajat delignifikasi sebesar 61,45%.

Kata Kunci: Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS), Lignoselulosa,

viii

ABSTRACT

Palm Empty Fruit Bunches (TKKS) is a waste which has a fairly high content of lignocelluloses. Meanwhile, TKKS has not been utilized optimally. With a cellulose content of 45%-50%, TKKS then potentially be used as raw material for bioethanol. In the process of bioethanol production from TKKS, delignification of lignocellulose the first stage to dissolving ligament between cellulose, hemicellulose and lignin. In this research, delignification process was carried out using NaOH in the ionic liquid system and without ionic liquids. The purpose of this research was to find out the highest content of cellulose which contained in the TKKS. Delignification process were performed using ionic liquids choline chloride (ChCl) in variety of heating time with amount of different ChCl. This research used TKKS powder heated at a temperature 130 °C with a variety of heating time 30, 60, and 90 minutes and the variation addition of ChCl at10%, 15% and 20% weight of TKKS. Delignification research results used ChCl obtained highest content of cellulose is 40,33%, containing hemicellulose 20,28%, and lignin 3,62% in heating treatment 90 minutes and the addition of 15% ChCl. While delignification without ChCl obtained highest content of cellulose is 24,98%, containing hemicellulose 8,25%, and lignin 18,99% in heating treatment 90 minutes. Delignification process using ionic liquids ChCl can improve the degree of delignification is 61,45%.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan limbah industri Crude

Palm Oil (CPO) dan limbah perkebunan kelapa sawit. Jumlah tandan kosong

kelapa sawit yang dihasilkan sebanyak 23-30% dari tandan buah segar. Perluasan areal kelapa sawit makin gencar dilakukan di era tahun 2013 yang berarti semakin banyak pula jumlah tandan kosong kelapa sawit yang dihasilkan [21].

Tandan kosong kelapa sawit merupakan limbah berlignoselulosa yang belum termanfaatkan secara optimal. Selama ini pemanfaatan tandan kosong hanya sebagai bahan bakar boiler, kompos dan juga sebagai pengeras jalan di perkebunan kelapa sawit. Dengan kandungan selulosa sebesar 45,95 %, maka TKKS berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol [5].

Dalam proses pembuatan bioetanol dari TKKS, delignifikasi lignoselulosa adalah tahap pertama yang dilakukan untuk memutuskan ikatan antara selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Proses delignifikasi merupakan proses penghilangan lignin dari bahan baku sehingga hasil dari proses ini berupa selulosa dengan kemurnian yang cukup besar [13]. Delignifikasi selulosa dalam media Ionic

Liquid (cairan ionik) lebih efektif dibandingkan tanpa Ionic Liquid. Cairan ionik

adalah garam yang pada suhu kamar berbentuk cair. Hal ini disebabkan cairan ionik telah menurunkan derajat kristalinitas dan meningkatkan porositas sampel sehingga lebih mudah mendelegnifikasi TKKS [12].

Cairan ionik umumnya dapat digunakan pada suhu kamar dan tidak menghasilkan reaksi samping yang bersifat toksik [12]. Cairan ionik kolin klorida

(Choline Chloride) atau Trimethyl (2- hydroxyethyl) ammonium chloride

2

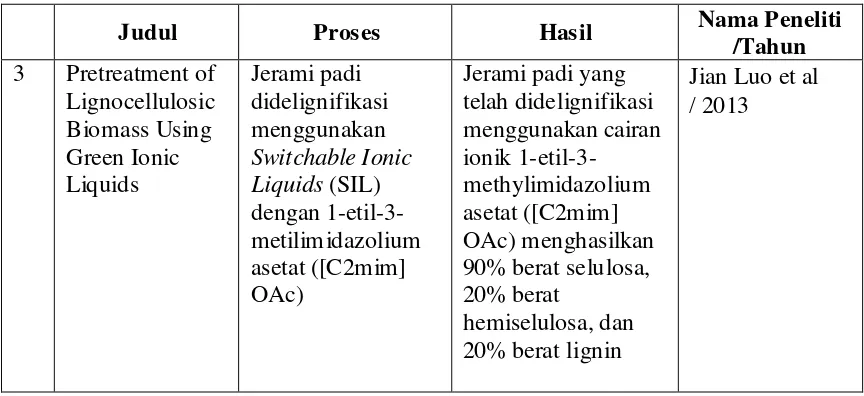

sawit menggunakan cairan ionik. Berikut ini disajikan data-data penelitan tentang delignifikasi menggunakan cairan ionik.

Tabel 1.1 Data hasil penelusuran pustaka tentang delignifikasi menggunakan cairan ionik

No Judul Proses Hasil

Nama Peneliti

/Tahun 1 Switchable

ionic liquids as delignification solvents for lignocellulosic materials Kayu didelignifikasi menggunakan Switchable Ionic

Liquids (SIL) dengan

dua gas asam yang berbeda (CO ) dan (SO )

Kayu yang telah di delignifikasi menggunakan SIL

Monoethanol Amina

(MEA)-(CO ) menghasilkan 80% berat selulosa, 10% berat hemiselulosa, dan 3% berat lignin,

sedangkan delegnifikasi menggunakan SIL MEA-(SO ) menghasilkan 66% berat selulosa, 12% berat hemiselulosa dan 11 wt% lignin. Dengan demikian, SIL MEA-(SO ) terbukti lebih efisien daripada -SIL MEA-(CO )

Anugwom I et al / 2014

2 Facile pulping of lignocellulosic biomass using choline acetate Larutan ionik biopolimer terlarut dapat dipisahkan dari partikel larut dengan penambahan air (20% berat cairan ionik) diikuti dengan penyaringan atau sentrifugasi.

Kayu pinus yang telah didelignifikasi

menggunakan kolin asetat ([Cho] [OAc]) menghasilkan 80% berat selulosa, 10,2% berat hemiselulosa, dan 5% berat lignin,

choline acetate ([Cho] [OAc]) dilarutkan dalam 1-etil-3-metylimidazolium asetat, yaitu selama 17 jam

3

Tabel 1.1 (Lanjutan)

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa SIL MEA-(SO ) terbukti lebih baik digunakan sebagai pelarut untuk menghilangkan lignin dari pada SIL MEA-(CO ), namun harganya mahal [3]. Sedangkan cairan ionik (kolin asetat ([Cho] [OAc]) bersifat ramah lingkungan dan memiliki kekurangan yaitu kurang cepat sebagai bahan pelarut dalam proses delignifikasi [7]. Kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya menjadi kelemahan dalam proses delignifikasi. Maka dari itu Penulis ingin membuat proses yang lebih efektif untuk pelarutan menggunakan cairan ionik dalam proses delignifikasi dan cairan ionik yang lebih ekonomis harganya, yaitu “Proses Delignifikasi Tandan Kosong Kelapa Sawit Menggunakan NaOH Dalam Sistem Cairan Ionik

Choline Chloride”. Cairan Ionik kolin klorida adalah cairan yang digunakan untuk menurunkan derajat kristalinitas dan meningkatkan porositas sampel sehingga lebih mudah mendelegnifikasi TKKS.

Judul Proses Hasil Nama Peneliti

/Tahun 3 Pretreatment of

Lignocellulosic Biomass Using Green Ionic Liquids Jerami padi didelignifikasi menggunakan Switchable Ionic

Liquids (SIL)

dengan 1-etil-3-metilimidazolium asetat ([C2mim] OAc)

Jerami padi yang telah didelignifikasi menggunakan cairan ionik 1-etil-3-methylimidazolium asetat ([C2mim] OAc) menghasilkan 90% berat selulosa, 20% berat

hemiselulosa, dan 20% berat lignin

4

1.2 PERMASALAHAN

Proses delignifikasi merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam produksi bioetanol dari TKKS. Pada penelitian ini dilakukan proses delignifikasi menggunakan NaOH dalam sistem cairan ionik dan tanpa cairan ionik. Penggunaan cairan ionik dalam proses delignifikasi dapat menambah keefektifan dalam proses tersebut sehingga hasilnya lebih baik dibandingkan tanpa cairan ionik. Cairan ionik yang dipakai dalam penelitian ini adalah kolin klorida karena harganya lebih ekonomis. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh cairan ionik kolin klorida dalam proses delignifikasi tandan kosong kelapa sawit.

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mempelajari proses delignifikasi TKKS menggunakan NaOH dalam sistem cairan ionik kolin klorida dan pengaruhnya terhadap proses delignifikasi.

2. Mengetahui pengaruh waktu dan konsentrasi cairan ionik yang digunakan pada proses delignifikasi.

3. Mendapatkan kadar selulosa, hemiselulosa, dan lignin dalam TKKS hasil proses delignifikasi dengan menggunakan ChCl dan tanpa ChCl .

I.4 MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian diharapkan:

1. Dapat memberikan informasi ilmiah dalam pemanfaatan limbah padat TKKS.

5

1.5. RUANG LINGKUP

a. Bahan Baku adalah Tandan Kosong Kelapa Sawit yang diperoleh dari PTPN 2

b. Cairan ionik yang digunakan adalah Kolin Klorida (Trimethyl(2- hydroxyethyl) ammonium chloride).

c. Variabel dalam proses delignifikasi yang digunakan adalah : 1. Variabel bebas

- Waktu delignifikasi = 30 menit, 60 menit, 90 menit [17]

- Jumlah cairan ionik = 10%, 15%, 20% dari berat serbuk TKKS [12]

2. Variabel tetap dalam proses delignifikasi yang dilakukan adalah : - Berat serbuk TKKS = 30 gram [17]

- Temperatur delignifikasi = 130 °C [12] - Rasio serbuk TKKS : NaOH = 1 : 5 w/v [17] - Konsentrasi NaOH (C) = 3% [17] d. Analisis yang dilakukan :

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KELAPA SAWIT

Pohon kelapa sawit terdiri dari 2 spesies yaitu Elaeis guineensis dan Elaeis

oleifera. Spesies pertama adalah Elaeis guineensis yang berasal dari Angola dan

Gambia dan merupakan spesies yang pertama kali dan terbanyak dibudidayakan orang. Spesies Elaeis oleifera berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan dan sekarang mulai banyak dibudidayakan untuk menambah kekurangan sumber genetik. Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon, tingginya mencapai 24 meter, bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buahnya kecil dan apabila masak, berwarna merah kehitaman, dan daging buahnya padat, daging dan kulit buahnya mengandung minyak. Minyak ini digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Ampas dimanfaatkan untuk makanan ternak, khususnya sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam. Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang [8]. Gambar Kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 2.1.

7

Di Indonesia tanaman ini tersebar di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Taksonomi Tanaman kelapa sawit adalah sebagai berikut: [8]

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Liliopsida

Ordo : Arecales

Familia : Arecaceae

Genus : Elaeis

Spesies : Elaeis Guineensis

Perkebunan kelapa sawit berkembang dengan sangat pesat di Indonesia, telah menyebar di 22 provinsi pada tahun 2011. Luasnya mencapai 8,3 juta Ha, yang mana sekitar 41 ha merupakan perkebunan rakyat [5]. Semakin luasnya perkebunan kelapa sawit akan diikuti dengan peningkatan produksi dan jumlah limbah kelapa sawit. Dalam produksi minyak sawit, TKKS merupakan limbah terbesar yaitu sekitar 23% dari Tandan Buah Segar (TBS). TKKS merupakan bagian dari kelapa sawit yang berfungsi sebagai tempat untuk buah kelapa sawit. TKKS merupakan limbah padat terbesar yang dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit. Setiap pengolahan 1 ton TBS TKKS sebanyak 22 – 23 % atau sebanyak 220 – 230 Kg TKKS [21].

Limbah kelapa sawit kaya akan selulosa dan hemiselulosa. TKKS mengandung 45-50% selulosa dan 26-30% hemiselullosa. Pengolahan TBS di Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) disamping menghasilkan minyak dihasilkan juga limbah organik [21]. Dari setiap ton TBS yang diolah dihasilkan limbah organik sebagai berikut :

CPO : 200 kg

TKKS : 270 kg (189 kg air, 81 kg berat kering) Cangkang : 160 kg

Kernel : 40 kg

8

2.2 TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (TKKS)

TKKS merupakan limbah utama berlignoselulosa yang belum termanfaatkan secara optimal dari industri pengolahan kelapa sawit. Basis satu ton tandan buah segar akan dihasilkan minyak sawit kasar sebanyak 0,21 ton (21%), minyak inti sawit sebanyak 0,05 ton (0,5%) dan sisanya merupakan limbah dalam bentuk TKKS, serat dan cangkang biji yang masing–masing sebanyak 0,23 ton (23%), 0,135 ton (13,5%) dan 0,055 ton (5,5%) [8].

TKKS berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk yang lebih berguna, salah satunya menjadi bahan baku bioetanol, karena TKKS banyak mengandung selulosa yang dapat dihirolisis menjadi glukosa kemudian difermentasi menjadi bioetanol. Kandungan selulosa yang cukup tinggi pada TKKS yaitu sebesar 45-50%, menjadikan TKKS sebagai prioritas untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol [8]. Gambar TKKS dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Tandan Kosong Kelapa Sawit [4]

9

cukup besar sehingga harga jual bioetanol yang dihasilkan dapat lebih murah. Adapun komposisi TKKS adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) [5]

Komposisi Kadar ( % )

Abu 0,7-4

Lignin 18-20

Alfa-selulosa 45-50

Pentosan 27

Hemiselulosa 26-30

Silika 0,2

Bioetanol merupakan salah satu biofuel yang hadir sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan bersifat terbarukan [12]. TKKS memiliki potensi yang besar menjadi bahan baku sumber biomassa selulosa dengan kelimpahan cukup tingi dan sifatnya terbarukan, dibandingkan jagung dan tebu yang berpotensi menimbulkan kontradiksi terhadap kebutuhan pangan bila diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia [4].

2.3 DELIGNIFIKASI

Tahapan awal yang dilakukan dalam produksi bioetanol dari TKKS adalah proses delignifikasi TKKS. Delignifikasi merupakan suatu proses pembebasan lignin dari suatu senyawa kompleks atau material berlignoselulosa sehingga hasil dari proses ini sudah berupa selulosa dengan kemurnian yang cukup besar [13]. Selulosa merupakan polisakarida yang didalamnya mengandung zat - zat gula. Dalam pembuatan etanol dari kayu (TKKS) yang digunakan adalah selulosanya sehingga lignin dalam kayu harus dihilangkan [8]. Proses pemisahan atau penghilangan lignin dari serat — serat selulosa disebut delignifikasi atau pulping. Delignifikasi selulosa dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu :

1. Ozonolysis Pretreatment, yaitu delignifikasi menggunakan ozon dilakukan

10

2. Delignifikasi Pulp menggunakan Hidrogen Peroksida ( dalam media asam asetat.

3. Delignifikasi Oksigen, yaitu proses untuk mengurangi kandungan lignin dari pulp coklat (yang belum mengalami proses pemutihan). Bahan kimia yang dipakai adalah dan alkali.

[image:30.595.203.462.278.401.2]4. Delignifikasi dengan larutan NaOH. Penggunaan NaOH sebagai delignifikator dapat merusak struktur lignin pada bagian kristalin dan amorf. Reaksi pemutusan ikatan lignoselulosa dengan NaOH dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3 Reaksi Pemutusan Ikatan Lignoselulosa Menggunakan NaOH [6]

Tujuan dari proses delignifikasi yaitu untuk menghilangkan lignin, juga dapat mengurangi kristalinitas selulosa, dan meningkatkan porositas bahan [12]. Selain lignin terdapat juga zat non selulosa lain seperti zat ekstraktif, tanin dan resin yang melekat kuat pada selulosa. Lignin merupakan salah satu bagian yang mengayu dari tanaman seperti janggel, kulit keras, biji, bagian serabut kasar, akar, batang dan daun. Lignin mengandung substansi yang kompleks dan merupakan suatu gabungan beberapa senyawa yaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Selain lignin, bagian yang lain dari TKKS adalah selulosa.

2.4 LIGNOSELULOSA

11

berpotensi sebagai salah satu sumber energi melalui proses konversi baik proses fisika, kimia maupun biologis [19].

[image:31.595.108.520.270.503.2]Kandungan utama yang terdapat pada bahan lingoselulosa seperti lignin, hemiselulosa, dan selulosa saling berikatan membentuk satu kesatuan yang utuh [19]. Besarnya kandungan masing-masing komponen bergantung pada jenis biomassa, umur, dan kondisi lingkungan tempat biomassa tersebut tumbuh dan berkembang, ditunjukan oleh tabel 2.2

Tabel 2.2 Komposisi Kimia Beberapa Biomassa [15] Biomassa

Lignoselulosa

Selulosa(% berat)

Hemiselulosa (% berat)

Lignin(% berat)

Abu(% berat)

Sekam padi 58,852 18,03 20,9 0,6-1

Jerami gandum 29-37 26-32 16-21 4-9

Jerami padi 28-36 23-28 12-16 15-20

TKKS 45-50 26-30 18-20 0,7-6

Ampas tebu 32-44 27-32 19-24 1,5-5

Bambu 26-23 15-26 21-31 1,7-5

Rumput esparto 33-38 27-32 17-19 6-8

Kayu keras 40-45 7-14 26-34 1

Kayu lunak 38-39 19-20 23-30 1

Struktur selulosa ( ) secara umum berbentuk kristal, tetapi terdapat juga bagian bagian yang berbentuk amorf. Tingkat kekristalan selulosa mempengaruhi kemampuan hidrolisis baik secara enzimatik ataupun kimiawi.

Sumber karbohidrat lain yang terkandung dalam bahan lignoselulosa adalah hemiselulosa atau yang dikenal juga dengan poliosa, karena terdiri atas berbagai macam gula monomer, yaitu pentose (ksilosa, rhamnosa, dan arabinosa); heksosa (glukosa, manosa, dan galaktosa); dan asam uronik (4-O-metilglukoronik, D-glukoronik, dan Dgalaktoronik). Hemiselulosa mempunyai rantai polimer yang pendek dan tak berbentuk, sehingga sebagian besar dapat larut dalam air [23].

12

carbohydrate complexes (LCC) yang terbentuk antara lignin dengan grup

arabinosa atau galaktosa dalam ksilan atau manan. Oleh karena itu lignin sangat sulit untuk didegradasi. Sehingga keberadaannya memberikan bentuk lignoselulosa yang kompleks dan menghambat degradasi selulosa oleh mikroba ataupun bahan kimia lainnya [23].

2.5 Pretreatment Lignoselulosa

[image:32.595.184.485.421.564.2]Struktur lignoselulosa yang tersusun atas matriks selulosa dan lignin yang berikatan melalui rantai hemiselulosa, harus dipecah sehingga lebih mudah dihancurkan oleh enzim selama proses hidrolisis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan enzim menghidrolisis bahan lignoselulosa diantaranya kandungan lignin dan hemiselulosa dan tingkat kekristalan selulosa. Oleh karena itu pretreatment diperlukan untuk (1) menghilangkan lignin, (2) menurunkan tingkat kekristalan selulosa sehingga meningkatkan fraksi amorf selulosa, dan (3) meningkatkan porositas material [23]. Proses pretreatment lignoselolosa dapat dilihat pada Gambar 2.4

Gambar 2.4 Proses pretreatment lignoselulosa [23]

Beberapa teknologi pretreatment yang telah banyak digunakan dan dikembangkan antara lain (1) secara fisika (mekanik dan pirolisis) (2) fisika-kimia

(steam explosion, liquid hot water, dan explosion), (3) kimia (alkali, larutan

13

ditawarkan adalah perendaman dalam cairan ionik, merupakan pretreatment

secara kimia [23].

Penggunaan cairan ionik sebagai pelarut ternyata memiliki kemampuan melarutkan yang berbeda-beda tergantung pada ukuran dan polaritas dari anion yang digunakan dan juga tergantung pada kation yang digunakan [7]. Reaksi pemutusan ikatan lignoselulosa dengan ChCl dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut.

2.6 SELULOSA

Selulosa adalah polimer tak bercabang dari glukosa yang dihubungkan melalui ikatan beta 1,4 atau 1,4 beta glukosidase. Molekul lurus dengan unit glukosa rata- rata sebanyak 5000 ini beragregasi membentuk fibril yang terikat melalui ikatan hidrogen di antara gugus hidroksil pada rantai di sebelahnya. Serat selulosa yang mempunyai kekuatan fisik yang tinggi terbentuk dari fibril-fibril ini, tergulung seperti spiral dengan arah-arah yang berlawan menurut satu sumbu. Selulosa merupakan jenis polisakarida yang paling melimpah pada hampir setiap struktur tanaman [8].

[image:33.595.188.445.543.591.2]Selulosa cenderung membentuk mikrofibril melalui ikatan inter dan intra molekuler sehingga memberikan struktur yang larut. Mikrofibril selulosa terdiri dari 2 tipe, yaitu kristalin dan amorf [8]. Adapun struktur selulosa dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 2.5 Struktur Selulosa [8]

2.7 HEMISELULOSA

14

[image:34.595.174.491.289.471.2]Hemiselulosa merupakan polisakarida dengan bobot molekul lebih kecil dibandingkan selulosa. Molekul hemiselulosa lebih mudah menyerap air, bersifat plastis, dan mempunyai permukaan kontak antar molekul lebih luas dibandingkan dengan selulosa. Ikatan di dalam rantai hemiselulosa banyak bercabang karena gugus β-glukosida di dalam molekul yang satu berkaitan dengan gugus hidroksil , , dan dari molekul yang lain. Hemiselulosa berbentuk amorf, mempunyai derajat polimerisasi lebih rendah dan mudah larut dalam alkali tetapi struktur larut dalam asam, sedangkan selulosa sebaliknya [8]. Struktur hemiselulosa dapat dilihat pada gambar 2.6, yaitu :

Gambar 2.6 Struktur Hemiselulosa [8]

2.8 LIGNIN

Lignin adalah polimer aromatik kompleks yang terbentuk melalui polimerisasi tiga dimensi dari sinamil alkohol dengan bobot molekul 11.000. Lignin terbentuk dari fenil propana, unit-unit fenil propana terikat satu dengan lainnya dengan ikatan ester (C-O-C) maupun ikatan karbon-karbon. [8]

15

[image:35.595.273.380.88.233.2];

Gambar 2.7 Struktur molekul lignin [8]

Mekanisme pemutusan senyawa lignin yaitu dimana gugus basa dari larutan pemasak (NaOH) mendegradasi atau menyerang alfa dan beta lignin. Lignoselulosa terdegradasi tersebut tidak stabil, sehingga memicu terjadinya kondensasi yang menyebabkan putusnya ikatan lignin dari hemiselulosa dan selulosa [22].

2.9 CAIRAN IONIK (IONIC LIQUID)

16

Disebut cairan ionik karena didalamnya spesi ioniknya sangat dominan dibandingkan spesi molekulernya. Cairan ini merupakan garam organik yang memiliki derajat asimetri yang berbeda, itulah yang mencegahnya menjadi kristal. Pilihan kation dan anion yang berbeda akan menghasilkan cairan ionik yang bervariasi. Yang paling populer adalah garam alkilimidazolium, mungkin karena kemudahan sintesis dan sifat fisiknya yang menarik. Garam amonium kuarterner didapatkan secara komersil dan digunakan pada proses katalisis. [9]

2.9.1 Sifat fisika dan kimia

Sifat fisika dari cairan ionik dapat diatur dengan memvariasikan kation, anion, dan subtituen gugus alkilnya. Contohnya, kelarutan dalam air bisa diatur dengan gugus alkil R-nya. Memperpanjang gugus alkil (R) akan menurunkan kelarutan dalam air dengan meningkatkan hidrofobisitas dari kationnya. Sifat kimia dan fisikanya bisa diubah dengan mengatur anionnya, seperti halida, nitrat, asetat, trifluoroasetat, tetrafluoroborat, triflat, heksafluorofosfat dan bis(trifluorometilsulfonil)imida [18].

Cairan ionik lebih kental dari pelarut organik biasa. Contohnya, viskositas dari kebanyakan imidazolium berada pada rentang 35 sampai 500 cP dalam suhu ruang. Garam dengan anion bis(trifluorometilsulfonil)imida [(CF3SO2)2N-] memiliki viskositas terendah dalam rentang tadi. Cairan ionik merupakan fluida Newtonian [18]. Salah satu keuntungan dari cairan ionik ini adalah tidak mudah menguap karena memiliki tekanan uap yang mendekati nol. Selain itu, cairan ini juga stabil pada suhu tinggi sampai 400 °C sehingga bisa diaplikasikan pada reaksi pada kondisi ekstrim. Pada suhu kamar, cairan ini sangat murni sehingga bisa melarutkan dengan lebih baik [18].

17

(dalam bebarapa kasus mempunyai stabilitas termal sampai 400 °C); nilai tekanan uap yang dapat diabaikan; kemampuan melarutkan senyawa organik dan anorganik relatif tinggi [5].

2.9.2 Aplikasi Cairan Ionik

Aplikasi cairan ionik sangat luas di antaranya dalam bidang elektrokimia, bidang teknik, dan sintesis senyawa kimia. Pada bidang teknik proses, cairan ionik digunakan sebagai fluida teknik seperti sebagai cairan pengemban panas, pelumas, surfaktan, dan kristal cair. Cairan ionik yang terdiri dari kation anion juga berpotensi sebagai inhibitor korosi karena berpotensi sebagai penguat adsorpsi dengan gaya elektrostatiknya. Salah satu penelitian yang telah dilakukan adalah inhibisi korosi baja lunak oleh cairan ionik alkilimidazolium dalam media HCl yang dilakukan oleh Zhang, dan Hua, pada tahun 2008 [5].

2.9.3 Kolin Klorida (Trimethyl(2- hydroxyethyl) ammonium chloride)

Kolin Klorida merupakan salah satu contoh cairan ionik yang berupa garam organik dengan rumus molekul C5H14ClNO dan mempunyai titik leleh 302 °C (576 °F; 575 K). Dalam laboratorium kolin klorida dapat dibuat dengan metilasi dimethylethanolamine dengan metil klorida [20]. Kolin Klorida adalah cairan yang digunakan untuk menurunkan derajat kristalinitas dan meningkatkan porositas sampel sehingga lebih mudah mendelegnifikasi selulosa. Keuntungan kolin klorida dibandingkan pelarut lainnya yaitu lebih mudah larut, harganya ekonomis, dan biodegradable [20]. Struktur kolin klorida dapat dilihat pada gambar 2.9, yaitu :

18

BAB III

METODOLOGI

3.1 WAKTU DAN TEMPAT

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Penelitian Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

3.2 ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan adalah neraca analitik, ball mill, ayakan, kertas saring, hot plate, oven, tanur, dan alat-alat gelas yang umum digunakan dalam laboratorium kimia. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian adalah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS). Bahan kimia yang digunakan antara lain: aquadest, kolin klorida, natrium peroksida 3%, dan asam sulfat 72%.

3.3 RANCANGAN PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari :

Variabel dalam proses delignifikasi yang digunakan adalah : 1. Variabel bebas

- Waktu delignifikasi = 30 menit, 60 menit, 90 menit [17]

- Jumlah cairan ionik = 10%, 15%, 20% dari berat serbuk TKKS [12]

2. Variabel tetap dalam proses delignifikasi yang dilakukan adalah : - Berat serbuk TKKS = 30 gram [17]

19

Tabel 3.1 Rancangan Acak Lengkap (RAL) Proses Delignifikasi

Run J (%) W (menit)

Blanko 1 - 30

Blanko 2 - 60

Blanko 3 - 90

1 10 30

2 15 30

3 20 30

4 10 60

5 15 60

6 20 60

7 10 90

8 15 90

9 20 90

Keterangan :

J = Jumlah Cairan ionik (%) W = Waktu (menit)

3.4 TAHAPAN PENELITIAN

Penelitian ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu persiapan bahan baku, proses delignifikasi, dan analisis selulosa, hemiselulosa, dan lignin.

3.4.1 Persiapan Bahan Baku [12]

20

3.4.2 Proses Delignifikasi Menggunakan NaOH Tanpa Cairan Ionik [12

dan 17]

1. Serbuk TKKS ditimbang sebanyak 30 gram, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia.

2. Larutan NaOH 3% sebanyak 150 ml ditambahkan ke dalam gelas kimia yang berisi serbuk TKKS.

3. Kemudian campuran diaduk dengan rata sampai merendam serbuk TKKS. 4. TKKS direndam dalam larutan NaOH 3% selama 30 menit.

5. Serbuk TKKS yang sudah direndam dengan NaOH 3% dicuci dengan air dan dikeringkan pada suhu 105 °C selama 16 jam sebelum digunakan. 6. Proses delignifikasi diulangi pada waktu 60 dan 90 menit.

3.4.3 Proses Delignifikasi Menggunakan NaOH Dalam Sistem Cairan Ionik

[12 dan 17]

1. Serbuk TKKS ditimbang sebanyak 30 gram, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia.

2. Larutan NaOH 3% sebanyak 150 ml ditambahkan ke dalam gelas kimia yang berisi serbuk TKKS.

3. Kemudian campuran diaduk dengan rata sampai merendam serbuk TKKS. 4. TKKS direndam dalam larutan NaOH 3% selama 90 menit.

5. Serbuk TKKS yang sudah direndam dengan NaOH 3% dicuci dengan air dan dikeringkan pada suhu 105 °C selama 16 jam sebelum digunakan. 6. Serbuk TKKS diayak, dicampurkan dengan cairan ionik kolin klorida,

dipanaskan sampai suhu 130 °C selama 30, 60, dan 90 menit.

7. Setelah itu serbuk TKKS dicuci dengan air untuk menghilangkan cairan ionik dan mendapatkan selulosa.

21

3.4.4 Analisis selulosa, hemiselulosa, dan lignin [2]

1 Sebanyak 1 gram serbuk TKKS hasil delignifikasi dimasukkan dalam erlemmeyer 250 ml

2 Ditambah aquades 150 ml ke dalam erlemmeyer 250 ml

3 Kemudian dipanaskan selama 2 jam di dalam penangas pada suhu 100 °C. Dilakukan penyaringan dan ditambahkan dengan aquades sampai volume filtrat 300 ml.

4 Kemudian residu dikeringkan pada oven bersuhu 105 °C hingga diperoleh berat konstan (a).

5 Residu kering (a) dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml ditambah 150

ml 1N.

6 Kemudian dipanaskan pada penangas air pada suhu 100 °C selama 1 jam. Dilakukan penyaringan dan residu dicuci dengan aquades sampai volume filtrat 300 ml.

7 Residu yang diperoleh kemudian dikeringkan hingga beratnya konstan dan ditimbang (b).

8 Selanjutnya residu kering (b) dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 72% sebanyak 10 ml. Direndam selama 4 jam pada suhu kamar kemudian ditambahkan 150 ml 1 N (untuk pengenceran), dipanaskan pada penangas air pada suhu 100 °C selama 2 jam.

9 Dilakukan penyaringan dan ditambahkan dengan aquades hingga volume filtrat 400 ml. Residu dikeringkan hingga beratnya konstan dan ditimbang (c). Residu (c) tersebut kemudian diabukan selama 3 jam pada suhu 600°C. Kadar hemiselulosa, selulosa, dan lignin dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

22

3.5 FLOWCHART PERCOBAAN

3.5.1 Flowchart Persiapan Bahan Baku

Mulai

TKKS dicuci untuk menghilangkan bahan-bahan yang terikut seperti tanah, cangkang

dan kotoran lain

TKKS dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari secara langsung

TKKS diayak menggunakan ayakan 60 mesh

Selesai

23

3.5.2 Flowchart Prosedur Delignifikasi Menggunakan NaOH Tanpa Cairan

Ionik

Mulai

Serbuk TKKS ditimbang sebanyak 30 gram,

dimasukkan ke dalam gelas kimia

Larutan NaOH 3% sebanyak 150 ml ditambahkan ke dalam gelas kimia yang berisi

serbuk TKKS

Campuran diaduk dengan rata sampai merendam serbuk TKKS

TKKS direndam dalam larutan NaOH 3% selama 30 menit

Serbuk TKKS yang sudah direndam dengan NaOH 3% dicuci 3 kali dengan air dan dikeringkan pada suhu 105 °C selama 16 jam

sebelum digunakan, lalu diayak

Proses delignifikasi diulangi pada waktu 60 dan 90 menit.

24

3.5.3 Flowchart Prosedur Delignifikasi Menggunakan NaOH Dalam Sistem

Cairan Ionik

Mulai

Serbuk TKKS ditimbang sebanyak 30 gram,

dimasukkan ke dalam gelas kimia

Larutan NaOH 3% sebanyak 150 ml ditambahkan ke dalam gelas kimia yang berisi

serbuk TKKS

Campuran diaduk dengan rata sampai merendam serbuk TKKS

TKKS direndam dalam larutan NaOH 3% selama 90 menit

Serbuk TKKS yang sudah direndam dengan NaOH 3% dicuci 3 kali dengan air dan dikeringkan pada suhu 105 °C selama 16 jam

sebelum digunakan, lalu diayak

Serbuk TKKS dicampurkan dengan cairan ionik kolin klorida, dipanaskan sampai suhu 130 °C

selama 30,60, dan 90 menit

A

Serbuk TKKS dicuci dengan air untuk menghilangkan cairan ionik untuk mendapatkan

25

3.5.4Flowchart Prosedur Analisis selulosa, hemiselulosa, dan lignin

Mulai

Dimasukkan 1 gram serbuk kering TKKS sebelum delignifikasi dan serbuk kering hasil delignifikasi

masing-masing ke dalam erlemmeyer 250 ml

Ditambah aquades 150 ml dalam erlemmeyer 250 ml

Campuran dipanaskan selama 2 jam di dalam penangas pada suhu 100 °C. Disaring dan ditambahkan dengan aquades sampai volume filtrat

300 ml.

Residu dikeringkan pada oven bersuhu 105 °C hingga diperoleh berat konstan (a)

Residu kering (a) dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml ditambah

150 ml 1N

B

Dicuci lagi dengan air selanjutnya dimasukkan ke dalam oven, dikeringkan pada suhu ruang

Selesai

26

Dipanaskan pada penangas air pada suhu 100 °C selama 1 jam. Dilakukan penyaringan dan residu ditambahkan dengan aquades sampai volume filtrat

300 ml

Residu yang diperoleh kemudian dikeringkan hingga beratnya konstan dan ditimbang (b)

Residu kering (b) dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan H2SO4 72% sebanyak 10 ml. Direndam selama 4 jam pada suhu kamar kemudian

ditambahkan 150 ml H2SO4 1 N (untuk pengenceran), dipanaskan pada penangas

air pada suhu 100°C selama 2 jam

Dilakukan penyaringan dan dicuci dengan aquades hingga volume filtrat 400 ml. Residu dikeringkan hingga beratnya konstan dan ditimbang (c). Residu (c)

tersebut kemudian diabukan selama 6 jam (600°C)

Selesai

27

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Delignifikasi Pada Biomassa Menggunakan NaOH Dalam

Sistem Cairan Ionik dan Tanpa Cairan Ionik

Pada penelitian ini dilakukan proses delignifikasi, yaitu proses pemutusan senyawa lignin dari biomassa. Proses ini dilakukan sebagai pretreatment sebelum proses hidrolisis, agar kandungan lignin dalam biomassa pada proses hidrolisis menjadi berkurang. Tujuan dari proses delignifikasi yaitu menghilangkan lignin dari bahan baku untuk mendapatkan selulosa dengan kadar kemurnian yang tinggi. Pada penelitian ini dilakukan delignifikasi TKKS menggunakan NaOH dalam sistem cairan ionik Kolin Klorida (ChCl) dan tanpa ChCl.

Mekanisme pemutusan senyawa lignin menggunakan NaOH yaitu dimana gugus basa dari larutan pemasak (NaOH) mendegradasi atau menyerang alfa dan beta lignin. Lignoselulosa terdegradasi tersebut tidak stabil, sehingga memicu terjadinya kondensasi yang menyebabkan putusnya ikatan lignin dari hemiselulosa dan selulosa [22].

28

4.2 Pengaruh Jumlah Kolin Klorida (ChCl) dan Waktu Delignifikasi

Terhadap Kadar Lignin yang Tertinggal di Dalam Holoselulosa Hasil

Delignifikasi

[image:48.595.134.519.321.533.2]Proses delignifikasi Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dilakukan menggunakan NaOH dalam sistem cairan ionik kolin klorida (ChCl) pada berbagai variasi jumlah ChCl, yaitu 10%, 15%, dan 20% berat TKKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah cairan ionik yang berbeda berpengaruh terhadap lignin yang dihasilkan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara kadar lignin yang tertinggal di dalam holoselulosa dengan jumlah ChCl dan waktu delignifikasi.

Gambar 4.1 Pengaruh Jumlah Kolin Klorida (ChCl) dan Waktu Delignifikasi Terhadap Kadar Lignin yang Tertinggal di Dalam Holoselulosa Hasil Delignifikasi

Pada proses delignifikasi TKKS dalam sistem ChCl ini diharapkan dapat dihasilkan selulosa dengan kandungan lignin yang rendah. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kadar lignin menurun seiring peningkatan jumlah ChCl. Penurunan kadar lignin disebabkan waktu pemasakan yang cukup lama memicu terjadinya pemutusan ikatan lignin yang lebih bagus, sehingga lebih banyak lignin yang terikut dengan air pencucian.

16,45 9,04 4,98 13,13 6,52 3,62 11,39 5,35 3,77 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

30 60 90

29

Sesuai dengan uraian sebelumnya, bahwa ChCl sebagai larutan pemasak yang membantu NaOH menyebabkan makin berkurangnya kadar lignin seiring bertambahnya waktu sampai pada batas waktu tertentu. Peningkatan jumlah larutan pemasak memudahkan pemutusan ikatan senyawa penyusun lignin karena kondisi asam menyebabkan perusakan senyawa lignin yang ikut terlarut pada pelarut. Namun, dengan jumlah ChCl lebih dari 15% menyebabkan kadar lignin yang tertinggal di dalam holoselulosa konstan pada waktu 90 menit akibat terjadinya reaksi adisi gugus hidroksil yang menyebabkan lignin tidak ikut larut dalam air pencucian [2].

Dilaporkan dari hasil penelitian terdahulu bahwa kadar lignin hasil delignifikasi yang dilakukan pada TKKS menggunakan H2O2 50% dalam media asam asetat 15% adalah 5,2% pada suhu 130 °C dengan waktu delignifikasi 3 jam. Dimana peningkatan waktu pemasakan akan menyebabkan semakin banyak lignin yang terlarut. Namun pada waktu pemasakan yang cukup lama sampai pada batas waktu tertentu menyebabkan menurunnya hasil yang diperoleh bahkan mendapatkan nilai yang konstan, dikarenakan terdapat beberapa jenis reaksi utama dengan asam praasetat yaitu adisi gugus hidroksil, penggantian rantai samping, dan dimetilasi oksidatif. Reaksi inilah yang menyebabkan makin berkurangnya kadar lignin seiring bertambahnya konsentrasi H2O2 dalam media asam asetat [2].

Peran ChCl terhadap kadar lignin yang dihasilkan adalah memutuskan senyawa lignin, sehingga pada saat pengendapan dilakukan semakin banyak lignin terisolasi. Kandungan lignin di dalam TKKS adalah sekitar 18% - 20% berat TKKS. Kadar lignin pada akhir proses delignifikasi berkisar antara 3,77% hingga 16,45%. Dari hasil penelitian ini didapatkan yield lignin yang dihasilkan dari proses delignifikasi menggunakan ChCl adalah sebesar 79,88% - 81,9%.

4.3 Pengaruh Jumlah Kolin Klorida (ChCl) dan Waktu Delignifikasi

Terhadap Kadar Selulosa

30

Gambar 4.2 Pengaruh Jumlah ChCl dan Waktu Delignifikasi Terhadap Kadar Selulosa

Dapat dilihat pada Gambar 4.2, bahwa kadar selulosa meningkat seiring peningkatan jumlah ChCl dan waktu delignifikasi. Peningkatan selulosa terjadi sampai pada batas waktu tertentu dan diperoleh kadar selulosa yang relatif tinggi karena ChCl yang digunakan merupakan bahan yang bersifat selektif, yang khusus menyerang lignin dan menguraikan selulosa [12].

Sesuai dengan pernyataan di atas bahwa peningkatan kadar selulosa disebabkan oleh ikatan lignin yang terputus dari hemiselulosa dan selulosa akibat degradasi pada alfa dan beta lignin, sehingga selulosa yang dihasilkan semakin meningkat. Namun, kadar selulosa yang dihasilkan cenderung konstan pada waktu 90 menit dengan jumlah ChCl lebih dari 15%. Hal ini disebabkan terjadinya degradasi pada kelompok polisakarida yaitu selulosa dan hemiselulosa yang terkandung pada bahan baku [2].

Dilaporkan dari hasil penelitian terdahulu bahwa kadar selulosa dari hasil delignifikasi yang dilakukan pada TKKS menggunakan H2O2 50% dalam media asam asetat 15% adalah 75,71% pada suhu 130 °C dengan waktu delignifikasi 3 jam. Penggunaan H2O2 pada konsentrasi lebih dari 15% menyebabkan terjadinya oksidasi polisakarida yang pada akhirnya menyebabkan penurunan selulosa akibat reaksi yang terjadi [2].

26,21 32,11 37,27 29,48 34,98 40,33 30,5 35,82 40,22 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

30 60 90

31

Peran ChCl terhadap kadar selulosa yang didapatkan adalah sebagai larutan pemasak yang dapat meningkatkan kadar selulosa yang dihasilkan dibandingkan tanpa ChCl. Adanya ChCl juga meningkatkan porositas sampel sehingga lebih mudah mendelignifikasi serbuk TKKS dengan meningkatnya waktu delignifikasi [12]. Kandungan selulosa di dalam TKKS adalah sekitar 45% - 50% berat TKKS. Kadar selulosa yang diperoleh pada penelitian ini berkisar antara 26,21% hingga 40,33%. Dengan demikian, yield selulosa tertinggi dari proses delignifikasi menggunakan ChCl ini adalah sebesar 80,66% - 89,62%.

4.4 Pengaruh Jumlah Kolin Klorida (ChCl) dan Waktu Delignifikasi

Terhadap Kadar Hemiselulosa

Gambar 4.3 menunjukkan hubungan antara kadar hemiselulosa dengan jumlah ChCl dan waktu delignifikasi.

Gambar 4.3 Pengaruh Jumlah ChCl dan Waktu Delignifikasi Terhadap Jumlah Kadar Hemiselulosa

Dapat dilihat pada Gambar 4.3 bahwa kadar hemiselulosa meningkat seiring peningkatan jumlah ChCl dan waktu delignifikasi. Sama halnya dengan selulosa, peningkatan hemiselulosa disebabkan oleh ikatan lignin yang terputus dari hemiselulosa dan selulosa akibat degradasi pada alfa dan beta lignin, sehingga hemiselulosa yang dihasilkan semakin meningkat. Hemiselulosa merupakan suatu polisakarida yang terdapat dalam tanaman dan tergolong senyawa organik, non-kristalin.

12,14 16,58 19,01 13,88 17,98 20,03 15,52 18,16 20,28 0 5 10 15 20 25

30 60 90

[image:51.595.134.524.373.566.2]32

Dilaporkan dari hasil penelitian terdahulu bahwa delignifikasi pada kulit kopi robusta menggunakan NaOCl dapat menurunkan kadar lignin hingga 16% dari kandungan awal, serta meningkatkan kadar selulosa hingga 62% dan hemiselulosa hingga tiga kali lipat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh perlakuan yang terbaik, yaitu delignifikasi dengan konsentrasi NaOCl 1% dan lama perendaman 5 jam [1].

Kandungan hemiselulosa di dalam TKKS adalah sekitar 26% - 30% berat TKKS. Kadar hemiselulosa yang diperoleh pada penelitian ini adalah 12,14% hingga 20,28%, atau diperoleh yield hemiselulosa sebesar 40,06% - 44,51%.

4.5 Perbandingan Kadar Lignin yang Tertinggal di Dalam Holoselulosa Hasil

Proses Delignifikasi Menggunakan ChCl dan Tanpa ChCl

Berikut adalah grafik yang menunjukkan pengaruh perbandingan proses delignifikasi dengan jumlah ChCl 15% dan tanpa ChCl terhadap kadar lignin yang diperoleh dari hasil delignifikasi.

Gambar 4.4 Perbandingan Kadar Lignin yang Tertinggal di Dalam Holoselulosa Hasil Proses Delignifikasi Menggunakan ChCl dan Tanpa ChCl

Dapat dilihat pada Gambar 4.4 bahwa kadar lignin menurun secara signifikan seiring peningkatan jumlah ChCl dan waktu delignifikasi, sedangkan kadar lignin tanpa ChCl hanya sedikit menurun. Penurunan lignin secara signifikan ini dikarenakan adanya kerja ganda antara ChCl dan NaOH yang

13,13

6,52

3,62

19,4 19,1 18,99

0 5 10 15 20 25

30 60 90

33

memutuskan ikatan lignin dari bahan baku untuk meningkatkan senyawa lignin yang terbuang. Sehingga kadar lignin yang tertinggal di dalam holoselulosa semakin sedikit. Namun, kadar selulosa yang tertinggal di dalam holoselulosa hasil delignifikasi menggunakan NaOH tanpa ChCl lebih besar, hal ini disebabkan tanpa adanya bantuan dari ChCl.

Peneliti terdahulu melaporkan delignifikasi kayu menggunakan cairan ionik monoetanol amin karbon dioksida (MEA-CO2) 10% memperoleh kadar lignin sebesar 3% [3], hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan kadar lignin yang diperoleh dari hasil delignifikasi TKKS menggunakan ChCl 15% berat TKKS pada penelitian ini, adalah sebesar 3,62%. Namun, delignifikasi TKKS menggunakan Hidrogen Peroksida (tanpa ChCl) menghasikan kadar lignin sebesar 5,2% [2]. Hal ini terlihat jelas bahwa delignifikasi menggunakan NaOH dalam sistem cairan ionik ChCl menurunkan kadar lignin lebih besar dibandingkan tanpa

ChCl.

Pada penelitian ini diperoleh yield lignin yang tertinggal di dalam holoselulosa hasil delignifikasi menggunakan ChCl sebesar 79,88% - 81,9% sedangkan tanpa ChCl sebesar 5,05%. Hasil ini diperoleh pada waktu delignifikasi 90 menit.

4.6 Perbandingan Proses Delignifikasi Menggunakan ChCl dan Tanpa ChCl

Terhadap Kadar Selulosa

34

Gambar 4.5 Perbandingan Proses Delignifikasi Menggunakan ChCl dan Tanpa ChCl Terhadap Kadar Selulosa

Pada proses delignifikasi TKKS ini, NaOH dan ChCl bekerja sama sebagai larutan pemasak untuk memutuskan ikatan lignin. Cairan ionik ChCl membantu NaOH meningkatkan kadar selulosa yang dihasilkan. Dapat dilihat pada Gambar 4.6 bahwa kadar selulosa meningkat secara signifikan dengan menggunakan NaOH dalam sistem cairan ionik ChCl, sedangkan kadar selulosa yang diperoleh tanpa ChCl peningkatannya tidak besar, bahkan relatif konstan. Hal ini disebabkan ChCl bersifat asam mengakibatkan terjadinya degradasi senyawa penyusun lignin sehingga kadar selulosa yang diperoleh semakin meningkat. Sedangkan kadar selulosa yang diperoleh tanpa ChCl peningkatannya tidak besar atau relatif konstan disebabkan NaOH merupakan basa alkali yang memiliki kemampuan melarutkan senyawa organik dan anorganik tidak relatif tinggi.

Proses delignifikasi menggunakan cairan ionik ChCl 15% dari berat TKKS pada waktu 90 menit ini mampu meningkatkan derajat delignifikasi sebesar 61,45% dibandingkan delignifikasi tanpa ChCl, dan diperoleh yield

selulosa menggunakan ChCl sebesar 80,66% - 89,62% sedangkan tanpa ChCl sebesar 49,96% - 55,51%.

29,48

34,98

40,33

24,22 24,9 24,98

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

30 60 90

35

4.7 Perbandingan Proses Delignifikasi Menggunakan ChCl dan Tanpa ChCl

Terhadap Kadar Hemiselulosa

[image:55.595.134.515.247.433.2]Kadar hemiselulosa tertinggi yang dihasilkan menggunakan ChCl sebesar 20,03%, sedangkan kadar hemiselulosa tertinggi yang dihasilkan tanpa menggunakan ChCl sebesar 8,25%. Berikut adalah grafik yang menunjukkan pengaruh perbandingan antara jumlah ChCl 15% dan tanpa ChCl terhadap kadar hemiselulosa.

Gambar 4.6 Perbandingan Antara Menggunakan ChCl dan Tanpa ChCl Terhadap Kadar Hemiselulosa

Sama halnya dengan selulosa, ChCl membantu NaOH dalam meningkatkan kadar hemiselulosa yang dihasilkan. Pada proses delignifikasi TKKS ini, NaOH dan ChCl bekerja sama sebagai larutan pemasak untuk memutuskan ikatan lignin dari hemiselulosa, dan selulosa. Dapat dilihat pada Gambar 4.6 bahwa kadar hemiselulosa meningkat seiring peningkatan jumlah ChCl dan waktu delignifikasi, tetapi kadar hemiselulosa tanpa ChCl meningkat tidak signifikan, bahkan cenderung konstan. Hal ini dikarenakan tanpa adanya bantuan dari ChCl yang membantu memutuskan ikatan lignin untuk meningkatkan kadar hemiselulosa.

Peneliti sebelumnya melaporkan delignifikasi kayu pinus menggunakan cairan ionik Choline Acetate ([Cho][OAc]) dengan suhu 100 °C dan waktu 24 jam menghasilakan kadar hemiselulosa sebesar 19% [7], sedangkan kadar hemiselulosa yang diperoleh dari hasil delignifikasi TKKS menggunakan ChCl

13,88

17,98

20,03

8,08 8,16 8,25

0 5 10 15 20 25

30 60 90

36

15% berat TKKS dengan suhu 130 °C dan waktu 90 menit pada penelitian ini adalah 20,03%. Namun, delignifikasi TKKS menggunakan Hidrogen Peroksida 50% dalam media asam asetat 3% (tanpa ChCl) dengan suhu 130 °C dan waktu pemasakan 2 jam menghasikan kadar hemiselulosa sebesar 8,3% [2], dan kadar hemiselulosa yang diperoleh dengan menggunakan NaOH 3% (tanpa ChCl) dengan waktu 90 menit pada penelitian ini adalah 8,25%. Hal ini terlihat jelas bahwa hasil yang diperoleh dari penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya.

37

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Pada proses delignifikasi TKKS menggunakan ChCl didapatkan yield selulosa sebesar 80,66% - 89,62%, hemiselulosa 40,06% - 44,51%, dan lignin 79,88% - 81,9% pada kondisi terbaik waktu 90 menit dan jumlah ChCl 15% dari berat TKKS.

2. Proses delignifikasi menggunakan cairan ionik ChCl 15% dari berat TKKS pada waktu 90 menit mampu meningkatkan derajat delignifikasi sebesar 61,45% dibandingkan delignifikasi tanpa ChCl.

3. Penggunaan jumlah ChCl 15% dari berat TKKS sudah mencukupi gugus basa dari larutan pemasak untuk mendegradasi atau menyerang alfa dan beta lignin, yang menyebabkan kadar selulosa meningkat.

5.2 SARAN

Sebaiknya untuk penelitian berikutnya disarankan untuk:

1. Mengkaji pengaruh peningkatan temperatur pada proses delignifikasi TKKS.

38

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ahib Assadam, “Delignifikasi Secara Kimia Kulit Kopi Robusta Hasil Samping Pengolahan Kopi Metode Kering Sebagai Substrat Bioetanol,” Universitas Jember, 2013.

[2] Ahmad sapta Zuidar, Sri Hidayati dan Rahma Junita Ariana Pulungan, “Kajian Delignifikasi Pulp Formacell Dari Tandan Kosong Kelapa Sawit Mengggunakan Hidrogen Peroksida ( ) Dalam Media Asam Asetat,” Jurnal Teknologi Industri dan Hasil Pertanian Volume 19 No.2, Juli 2014.

[3] Anugwom I, Eta V, Virtanen P, Mäki-Arvela P, Hedenström M, Hummel M, Sixta H, Mikkola JP, “Switchable ionic liquids as delignification solvents for

lignocellulosic materials,” Wilet-VCH Verlag GmbH &Co. KgaA, Weinheim,

2014.

[4] Arif Budiman, “Ampas Tandan Kosong Sawit Bisa Jadi BBM Alternatif,” Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2014.

[5] Arif Hendrawan, “Pemanfaatan Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) Dalam Pembuatan Bioetanol Dengan Metode Hidrolisis dan Fermentasi,” Universitas Indonesia, Jakarta.

[6] Azmi Azhari, dkk, “Delignifikasi Batang Kayu Sengon Oleh Trametes

Versicolor,”Current Biochemistry Vol 1(1): 1-10, Institut Pertanian Bogor, 2014.

[7] Cheng Fangchao, Hui Wang, Gregory Chatel, Gabriela Gurau, Robin D Rogers, “Facile pulping of lignocellulosic biomass using choline acetat,”

Bioresource Technology, 2014.

39

[9] Elda Melwita, “Ionic Liquid Sebagai Katalisator Potensial Untuk Meningkatkan Produksi Bioetanol,” Prosiding Seminar Nasional AVoER ke-3 Palembang, 26-27 Oktober 2011.

[10] Fitriani, Syaiful Bahri, Nurhaeni, “Produksi Bioetanol Tongkol Jagung (Zea Mays) dari Hasil Proses Delignifikasi, Online Jurnal of Natural Science, Vol 2 (3) : 66-74, Universitas Tadulako, 2013.

[11] Harry Rizka Permatasari, Fakhili Gulo, Bety Lesmini, “Pengaruh Konsentrasi H2SO4 dan NaOH Terhadap Delignifikasi Serbuk Bambu (Gigantochloa Apus),” Jurnal Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sriwijaya.

[12] Hwa-Jeong Lee, Bernardi Sanyoto, Jae-Wook Choi, Jeong-Myeong Ha, Dong Jin Suh, Kwan-Young Lee, “Effects of Lignin on The Ionic Liquid Assisted catalytic Hydrolysis of Cellulose: Chemical Inhibition By Lignin,” Springer

Science Business, Korea, 2013.

[13] Ida Bagus Wayan Gunam, Ketut Buda dan I Made Yoga Semara Guna, “Pengaruh Perlakuan Delignifikasi Dengan Larutan NaOH Dan Konsentrasi Substrat Jerami Padi Terhadap Produksi Enzim Selulase Dari Aspergillus niger NRRL A-II, 264,” Jurnal Biologi XIV (1) : 55 - 61 Universitas Udayana, Bali, 2010.

[14] Iwan Tara, “Cairan Ionik,” Academia.edu, 2015. http://www.academia.edu/5461176/Cairan_Ionik Diakses tanggal 13 Maret 2015. [15] Jalalludin dan Samuel Rizal, “Pembuatan Pulp Dari Jerami Padi Dengan Menggunakan Natrium Hidroksida,” Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2005.

[16] Jian Luo, Meiqiang Cai and Tingyue Gu, “Pretreatment of Lignocellulosic

Biomass Using Green Ionic Liquids” SpringerBriefs in Green Chemistry for

40

[17] Kristina dan Evi Retno Sari, “Alkaline Pretreatment Dan Proses Simultan Sakarifikasi – Fermentasi Untuk Produksi Etanol Dari Tandan Kosong Kelapa Sawit,” Jurnal Teknik Kimia No. 3, Vol. 18, Agustus 2012.

[18] Mistchegeo, “Cairan Ionik; Revolusi Baru dalam Proses Kimia,” 2009.

http://mistchegeo.blogspot.com/2009/01/cairan-ionik-revolusi-baru-dalam-proses.html Diakses tanggal 11 Desember 2014.

[19] Mulyo Riska Amelia, Dwinova Nina, Azharman Trisno, S Wittresna Julyanty, Nurhalimah Fika Rafika, Hariyanti Arifatush yuni (M. Q Aliyyan Wijaya, Rizqi M. Miftachur), “Penetapan Kadar Abu (Aoac 2005),” Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, Bogor.

[20] OECD SIDS “Chemical Safety Information from Intergovermental

Organization – Choline Chloride,” UNEP Publication, 2004.

[21] Puja Intan Soraya, Novia dan Hermansyah, “Produksi Glukosa Dari Tandan Kosong Kelapa Sawit Yang Didelignifikasi Dengan Ozonolysis Pretreatment

Melalui Metode Hidrolisis Enzimatik,” Seminar Nasional AvoER ke-4 Palembang, 28-29 November 2012.

[22] Sai S. Keskar, “A Study of Ionic Liquids for dissolution of Sugarcane

bagasse,” A Thesis Submitted For The Degree Of Doctor Of Philosophy,

Queensland University of Technology, 2011.

41

LAMPIRAN 1

PERHITUNGAN

[image:61.595.106.518.243.542.2]Pada penelitian ini, dilakukan analisa kadar selulosa, hemiselulosa, dan lignin terhadap pulp yang dihasilkan.

Tabel L1.1 Hasil Analisa Kadar Selulosa, Hemiselulosa dan Lignin

Run Kadar

Hemiselulosa (%)

Kadar Selulosa

(%)

Kadar Lignin

(%)

Blanko 1 8,08 24,22 19,40

Blanko 2 8,16 24,90 19,10

Blanko 3 8,25 24,98 18,99

1 12,14 26,21 16,45

2 13,88 29,48 13,13

3 15,52 30,50 11,39

4 16,58 32,11 9,04

5 17,98 34,98 6,52

6 18,16 35,82 5,35

7 19,01 37,27 4,98

8 20,03 40,33 3,62

9 20,28 40,22 3,77

1.1Perhitungan Kadar Hemiselulosa

Pada percobaan ini, dilakukan analisa kadar hemiselulosa dengan rumus :

×

100 %1. Kadar hemiselulosa (blanko) Berat a = 0,9748 gr Berat b = 0,8940 gr

42

2. Kadar hemiselulosa (blanko 2) Berat a = 0,9739 gr Bera

![Gambar 2.1 Kelapa Sawit [8]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/541020.63063/26.595.197.458.477.660/gambar-kelapa-sawit.webp)

![Gambar 2.2 Tandan Kosong Kelapa Sawit [4]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/541020.63063/28.595.195.428.394.556/gambar-tandan-kosong-kelapa-sawit.webp)

![Tabel 2.1. Komposisi Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) [5]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/541020.63063/29.595.147.479.163.316/tabel-komposisi-tandan-kosong-kelapa-sawit-tkks.webp)

![Gambar 2.3 Reaksi Pemutusan Ikatan Lignoselulosa Menggunakan NaOH [6]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/541020.63063/30.595.203.462.278.401/gambar-reaksi-pemutusan-ikatan-lignoselulosa-menggunakan-naoh.webp)

![Tabel 2.2 Komposisi Kimia Beberapa Biomassa [15]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/541020.63063/31.595.108.520.270.503/tabel-komposisi-kimia-beberapa-biomassa.webp)

![Gambar 2.4 Proses pretreatment lignoselulosa [23]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/541020.63063/32.595.184.485.421.564/gambar-proses-pretreatment-lignoselulosa.webp)

![Gambar 2.5 Struktur Selulosa [8]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/541020.63063/33.595.188.445.543.591/gambar-struktur-selulosa.webp)

![Gambar 2.6 Struktur Hemiselulosa [8]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/541020.63063/34.595.174.491.289.471/gambar-struktur-hemiselulosa.webp)

![Gambar 2.7 Struktur molekul lignin [8]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/541020.63063/35.595.273.380.88.233/gambar-struktur-molekul-lignin.webp)