TUGAS AKHIR

ANALISIS TINGKAT PENCEMARAN LOGAM Hg PADA PERAIRAN TANJUNG BUNGA

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Program Studi Teknik Lingkungan

DISUSUN OLEH :

SAMUEL SALIPADANG D121 10 106

PROGRAM STUDI LINGKUNGAN JURUSAN SIPIL FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tugas akhir ini dengan judul “Analisis Tingkat Pencemaran Logam Hg pada Perairan Tanjung Bunga”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat yang diajukan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Teknik Jurusan Sipil Program Studi Lingkungan Universitas Hasanuddin.

Selama pelaksanaan penelitian dan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Markus Salipadang, Ibunda Maria Boro, dan seluruh keluarga besar tercinta atas doa, semangat, kasih sayang dan ketulusan tanpa pamrih yang diberikan.

2. Prof. Dr. Ir.Mary Selintung., MSc, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan keramahan, nasehat dan bimbingan dalam penulisan tugas akhir ini.

3. Dr. Eng. Ir. H. Farouk Maricar., M.T., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pemikiran dan pengarahan hingga selesainya penulisan ini.

4. Dr. Ir. Muhammad Arsyad Thaha, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Hasanuddin.

iv 5. Dr. Ir. Hj. Sumarni Hamid Aly, M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik

Lingkungan Universitas Hasanuddin.

6. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Hasanuddin.

7. Teman-teman terbaik yang telah membantu dalam penelitian dan pengerjaan tugas akhir ini One, Dadolek, Anjel dan adik Tika serta semua yang sudah berkontribusi baik berupa waktu maupun tenaga.

8. Teman-teman angkatan 2010 Jurusan Teknik Sipil Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan moril dan material dalam penyelesain tugas akhir ini.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan Ibu, Bapak dan teman-teman dengan berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada para pembaca kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan dan pembaharuan tugas akhir ini. Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir yang sederhana ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang memerlukannya.

Makassar, Februari 2017

ANALISIS TINGKAT PENCEMARAN LOGAM Hg PADA PERAIRAN TANJUNG BUNGA

Samuel Salipadang

Mahasiswa S1 Program Studi Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Jl. Poros Malino KM.06 Gowa Samuelsalipadang@gmail.com

Prof. Dr. Ir. Mary Selintung, MSc.

Pembimbing 1

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Jl.Poros Malino KM.06 Gowa

Telp/Faks: 0411-587636

Dr. Eng. Ir. H. Farouk Maricar, MT. Pembimbing II

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Jl.Poros Malino KM.06 Gowa

Telp/Faks: 0411-587636

ABSTRACT

Citizen growth and industrial development in Makassar are raising more every year. This factor boost building actifity at varies sector that cause utilization coast area irrationally and uncontrollable. This research devote to identify contamination level and Hg Metal Spread Pattern at Tanjung Bunga with supporting parameters such as temperature, pH, salinity, dissolved oksigen (DO), and total suspended solidified (TSS). Research Method that used is area survey sampling, which is taking a samples that represent their respectable area and laboratorium test. Taking ocean water sample in research refer to SNI 6989.57:2008 about taking surface water method. From research result, average Hg metal value obtained from Tanjung Bunga Makassar are 0,0016 mg/l. That value still within quality standards and living environment damage criteria by Sulawesi Selatan Governor Law No. 69 Tear 2010 which is 0,002 mg/l. Tanjung Bunga Makassar water condition inspected from temperature parameter, pH and Dissolved Oksigen (DO) and still in normal condition but total suspended solidified parameter (TSS) and salinity has been exceed quality standards and living envireonment damage criteria according to South Sulawesi Government Law No. 69 Year 2010.

Keywords: Mercury, Tanjung Bunga Waters, Pollution

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri di Makassar semakin meningkat setiap tahun. Hal ini mendorong peningkatan kegiatan pembangunan di berbagai sektor yang mengakibatkan pemanfaatan daerah pesisir secara tidak rasional dan tidak terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pencemaran dan pola penyebaran logam Hg pada perairan Tanjung Bunga dengan menggunakan parameter pendukung yaitu suhu, pH, salinitas, oksigen terlarut (DO), dan padatan tersuspensi total (TSS). Jenis penelitian yang dilakukan adalah survei area sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang mempertimbangkan wakil-wakil dari daerah geografis yang ada dan pengujian laboratorium. Pengambilan sampel air laut dalam penelitian menggunakan SNI 6989.57:2008 tentang metoda pengambilan contoh air permukaan. Dari hasil penelitian, nilai rata-rata logam Hg yang diperoleh pada perairan Tanjung Bunga Makassar adalah sebesar 0,0016 mg/l. Nilai tersebut masih memenuhi baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.69 Tahun 2010 yaitu sebesar 0,002 mg/l. Kondisi perairan Tanjung Bunga Makassar ditinjau dari parameter suhu, pH dan Oksigen terlarut (DO) juga masih dalam keadaan normal sedangkan untuk parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) dan salinitas telah melebihi baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.69 Tahun 2010

vi DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

LEMBAR PENGESAHAN ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR TABEL ... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang... I-1 B. Rumusan Masalah ... I-4 C. Tujuan Penelitian ... I-5 D. Batasan Masalah ... I-5 E. Sistematika Penulisan ... I-6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Daerah Pesisir ... II-1 1. Pengertian Air ... II-1 2. Sumber Air ... II-3 3. Definisi dan Karakteristik Wilayah Pesisir ... II-4 4. Gambaran Pesisir Kota Makassar ... II-14 B. Pencemaran ... II-20 1. Konsep Pencemaran ... II-20 2. Penyebab Pencemaran Laut ... II-25 3. Dampak dari Pencemaran Laut Terhadap Kesehatan ... II-27 4. Tingkat Pencemaran ... II-30 C. Pencemaran Logam Berat ... II-34

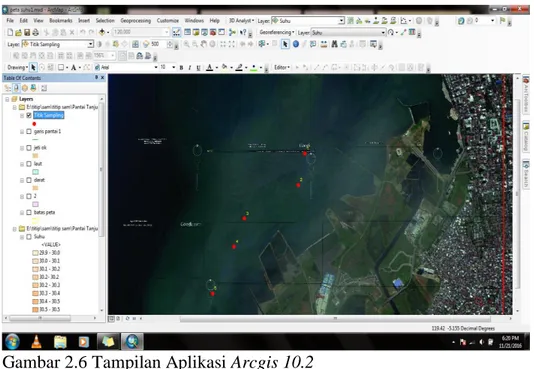

vii 1. Karakteristik Logam Hg (Merkuri)... II-37 2. Penggunaan Logam Hg dalam Bidang Industri ... II-40 D. Baku Mutu Air Laut ... II-41 E. Program yang Digunakan ... II-42 1. Google Earth... II-42 2. ArcGis 10.2 ... II-43 BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ... III-1 B. Waktu dan Lokasi Penelitian ... III-1 C. Bagan Alir Penelitian ... III-2

1. Studi Literatur ... III-3 2. Penelitian Lapangan dan Analisis Laboratorium ... III-3 3. Pengambilan Sampel... III-5 4. Pemeriksaan Sampel Air di Laboratorium... III-8 D. Pengolahan Data ... III-10 E. Analisa Data ... III-10 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

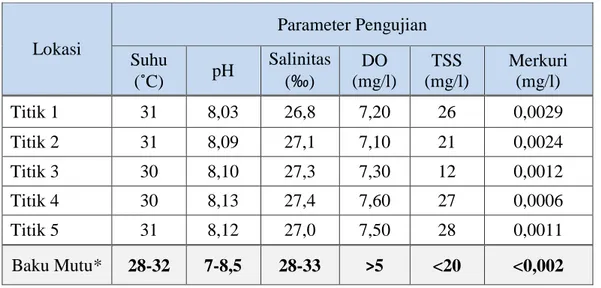

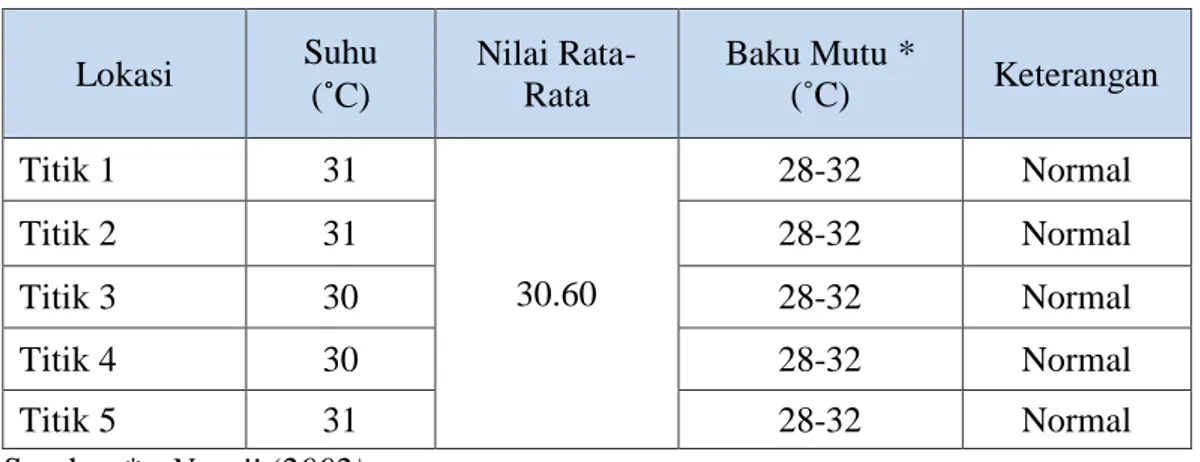

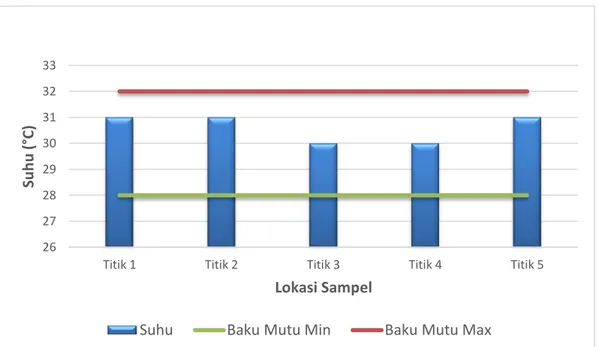

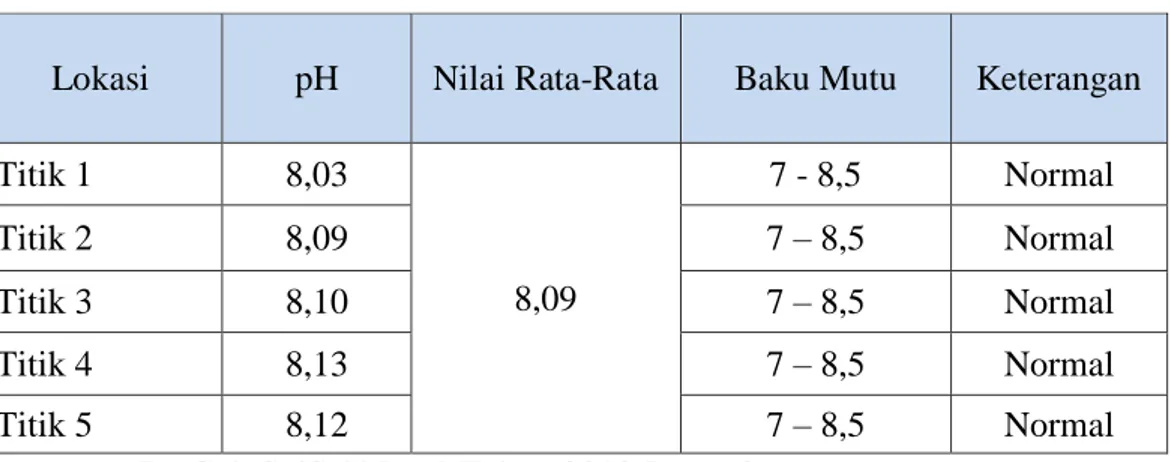

A. Karakteristik Kualitas Air Perairan Tanjung Bunga ... IV-1 1. Suhu ... IV-2 2. Derajat Keasaman (pH) ... IV-5 3. Salinitas ... IV-8 4. Oksigen Terlarut (DO) ... IV-11 5. Padatan Tersuspensi Total (TSS) ... IV-14 B. Tingkat Pencemaran Air Raksa (Hg) Perairan Tanjung Bunga

dan Sebarannya ... IV-17 C. Keterkaitan Antara Hg dengan parameter lain ... IV-21

viii D. Pencemaran Air Raksa (Hg) Pada Biota Laut ... IV-22 E. Aplikasi ArcGIS ... IV-24 BAB V PENUTUP

A Kesimpulan ... V-1 B Saran ... V-1 DAFTAR PUSTAKA

ix DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tata Guna Wilayah Pesisir ... II-10 Gambar 2.2 Perjalanan Logam sampai ke Tubuh Manusia ... II-28 Gambar 2.3 Siklus Merkuri di Alam ... II-31 Gambar 2.4 Logam Merkuri (Hg) ... II-38 Gambar 2.5 Tampilan aplikasi Google Earth ... II-43 Gambar 2.6 Tampilan Aplikasi ArcGIS 10.2 ... II-44 Gambar 2.7 ArcToolBox ... II-46 Gambar 3.1 Lokasi Pengambilan Sampling ... III-2 Gambar 3.2 Titik Pengambilan Sampel ... III-28 Gambar 4.1 Kondisi Lokasi Penelitian ... IV-3 Gambar 4.2 Grafik Parameter Suhu ... IV-4 Gambar 4.3 Peta Penyebaran Suhu ... IV-4 Gambar 4.4 Grafik Parameter pH ... IV-6 Gambar 4.5 Peta Penyebaran pH ... IV-7 Gambar 4.6 Grafik Parameter Salinitas ... IV-9 Gambar 4.7 Peta Penyebaran Salinitas ... IV-10 Gambar 4.8 Grafik Parameter DO ... IV-12 Gambar 4.9 Peta Penyebaran DO ... IV-13 Gambar 4.10 Grafik Parameter TSS ... IV-15 Gambar 4.11 Peta Penyebaran TSS ... IV-16 Gambar 4.12 Titik Sampling 5 ... IV-17

x Gambar 4.13 Grafik Parameter Hg ... IV-20 Gambar 4.14 Peta Penyebaran Hg ... IV-21 Gambar 4.15 Interpolasi pada ArcGIS 10.2 ... IV-25 Gambar 4.16 Input Data Lapangan pada ArcGIS 10.2 ... IV-26

xi DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Baku Mutu Air Laut untuk Wisata Bahari ... II-42 Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Parameter Fisika, Kimia, dan Logam Hg ... IV-1 Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Parameter Suhu ... IV-2 Tabel 4.3 Hasil Pengukuran Parameter pH ... IV-5 Tabel 4.4 Hasil Pengukuran Parameter Salinitas ... IV-8 Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Parameter DO ... IV-11 Tabel 4.6 Hasil Pengukuran Parameter TSS ... IV-14 Tabel 4.7 Hasil Pengukuran Parameter Hg ... IV-18

I - 1 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan inti dari kehidupan. Dengan adanya air, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu air merupakan salah satu sumberdaya yang sangat vital dalam mendukung perkembangan suatu daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

(sustainable development). Wilayah pesisir merupakan zona interaksi antara lautan dan daratan yang luasnya mencapai 15% dari daratan bumi. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai kedua terpanjang yaitu sekitar 54.716 km. Wilayah pesisir di Indonesia sangat potensial, karena merupakan lokasi perdagangan, transportasi, perikanan tangkap, budidaya perairan, industri, pertambangan dan pariwisata.

Perkembangan ekonomi Indonesia menitik-beratkan pada pembangunan sektor industri. Di satu sisi, pembangunan akan meningkatkan kualitas hidup manusia dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Di sisi lain pembangunan juga bisa menurunkan kesehatan masyarakat dikarenakan pencemaran yang berasal dari limbah industri dan rumah tangga (Widowati dkk, 2008).

Pada abad ke-21 ini pertambahan penduduk dan perkembangan industri semakin meningkat hal ini mendorong peningkatan kegiatan pembangunan di berbagai sektor yang mengakibatkan pemanfaatan ekosistem secara tidak rasional dan tidak terkendali. Kegiatan pembangunan tersebut mengakibatkan penurunan kualitas bahkan perusakan ekosistem itu sendiri serta berdampak lanjut terhadap

I - 2 gangguan ekosistem lain yang berada di sekitarnya sehingga mengakibatkan gangguan kehidupan organisme yang hidup di dalamnya maupun terhadap organisme pemanfaatnya termasuk manusia (Monoarfa, 2002).

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang lebih buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun atau toksik yang berbahaya bagi organisme. Toksisitas atau daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran (Palar, 1994).

Laut merupakan tempat bermuaranya berbagai saluran air termasuk sungai, sehingga laut akan menjadi tempat terkumpulnya zat-zat pencemar yang dibawa oleh aliran air. Banyak industri atau pabrik yang membuang limbahnya ke sungai tanpa penanganan atau pengolahan limbah terlebih dahulu serta limbah domestik yang berasal dari rumah tangga, perhotelan, rumah sakit, dan industri yang terbawa oleh air sisa-sisa pencucian akan terbuang ke saluran drainase dan masuk ke kanal dan selanjutnya terbawa ke pantai. Sebagian larut dalam air dan sebagian masuk ke dalam jaringan tubuh organisme laut.

Pencemaran laut didefinisikan sebagai dampak negatif atau pengaruh yang membahayakan kelangsungan hidup biota laut dan kenyamanan ekosistem laut, serta manusia. Pencemaran laut secara langsung maupun tidak langsung dapat disebabkan oleh pembuangan limbah ke dalam laut, dimana salah satu bahan

I - 3 pencemar utama yang terkandung dalam limbah adalah logam berat yang beracun (Saru dan Amri, 2000 dalam H, Meilaty dkk, 2005).

Kontaminasi logam berat terhadap ekosistem perairan telah menjadi masalah dalam kesehatan lingkungan selama beberapa dekade. Kontaminasi logam berat pada ekosistem perairan secara intensif berhubungan dengan pelepasan logam berat oleh limbah domestik, industri dan aktivitas manusia lainnya. Kontaminasi logam berat dapat menyebabkan efek mematikan terhadap organisme laut dan menyebabkan ketidakseimbangan ekologis dan keanekaragaman organisme laut (Anggraini, 2007 dalam Akbar dkk, 2014).

Logam berat merupakan salah satu bahan pencemar yang berbahaya karena bersifat toksik jika dalam jumlah besar dan dapat mempengaruhi berbagai aspek ekologis maupun aspek biologi. Logam-logam yang mencemari perairan laut banyak jenisnya, diantaranya yang cukup banyak adalah Cd dan Pb. Kedua logam tersebut bergabung bersama dengan Hg sebagai the big three heavy metal

yang memiliki tingkat bahaya tertinggi pada kesehatan manusia. Tragedi penyakit Minamata di Jepang pada tahun 1955-1960 akibat pencemaran air raksa atau logam berat merkuri yang berasal dari limbah industri plastik yang dibuang ke dalam perairan. Kandungan Hg dalam ikan di sekitar Teluk Minamata sebesar 924 ppm yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat yang mengakibatkan 110 orang meninggal (Mangape dkk, 2010).

Merkuri (Hg) yang merupakan salah satu unsur logam berat yang paling berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan bagi kehidupan baik itu bagi

I - 4 manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari akibat kontaminasi merkuri bisa menyebabkan kematian (Lasut, 2011).

Makassar merupakan salah satu kota besar yang sektor industrinya sedang berkembang pesat. Bahan pencemar yang mencemari perairan pesisir Kota Makassar berasal dari kegiatan industri, perikanan, pelabuhan, perhotelan, pariwisata bahari dan rumah tangga. Di pusat Kota Makassar tepatnya di sepanjang jalan Somba Opu terdapat toko-toko emas. Setiap industri tentu saja menghasilkan limbah baik industri skala kecil maupun skala besar. Dalam pembentukan amalgam guna menangkap dan memisahkan butiran emas dari batuan pada produksi perhiasan emas tentu saja menggunakan logam berat Hg dalam pengolahannya dan tentunya menghasilkan limbah, limbah ini akhirnya akan terbuang ke perairan.

Gejala kesehatan yang timbul pada tubuh para masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang terkontaminasi logam merkuri tidak langsung nampak atau dirasakan pada saat itu juga. Pencemaran suatu lingkungan oleh logam berat selalu menjadikan masalah bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, sehingga sangat penting untuk memonitor keberadaan logam berat merkuri (Hg) dalam lingkungan.

Dari uraian persoalan yang terdapat diatas, penulis ingin mencoba mengkaji lebih jauh tingkat pencemaran logam merkuri (Hg) yang terjadi pada perairan di daerah wisata Pantai Tanjung Bunga Makassar dengan mengangkat judul “Analisis Tingkat Pencemaran Logam Hg pada Perairan Tanjung Bunga”.

I - 5 B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas air laut di perairan Tanjung Bunga Makassar ditinjau dari parameter fisika, kimia dan logam Hg?

2. Bagaimana gambaran sebaran Suhu, pH, Salinitas, DO, TSS, dan Hg yang terjadi di perairan Tanjung Bunga Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kualitas air laut di perairan Tanjung Bunga Makassar menggunakan parameter fisika, kimia dan logam Hg.

2. Menganalisis gambaran pola penyebaran Suhu, pH, Salinitas, DO, TSS, dan Hg yang ada di perairan Tanjung Bunga Makassar.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini memerlukan batasan masalah untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan untuk memberikan arah yang lebih baik serta memudahkan dalam penyelesaian masalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Permasalahan yang dibatasi, yaitu :

1. Penelitian dilakukan pada musim kemarau.

2. Daerah penelitian adalah perairan Tanjung Bunga Makassar dengan lima titik

I - 6

3. Sampel yang dimaksud dalam penelitian adalah sampel yang diambil dari air

laut di lima titik yang telah di tentukan diperairan Tanjung Bunga Makassar.

4. Pengujian data dibatasi hanya pada parameter Suhu, pH, Salinitas, DO, TSS,

dan Hg yang diperoleh dari pengujian laboratorium.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Suhu, pH, Salinitas, DO, TSS,

dan Hg seperti pasang-surut, kedalaman dan gelombang diabaikan. E. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini terbagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, maksud dan tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan yang berisi tentang penggambaran secara garis besar mengenai hal-hal yang dibahas dalam bab-bab berikutnya.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang kerangka konseptual yang memuat teori-teori tentang pencemaran logam berat Hg (Merkuri) pada laut. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat bagan alir penelitian, tahap-tahap yang dilakukan selama penelitian meliputi waktu dan lokasi penelitian, alat dan bahan, pelaksanaan penelitian dan analisis data.

I - 7 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjabaran hasil dari serangkaian pengujian-pengujian yang dilakukan di laboratorium dan pembahasan mengenai hasil penelitian “Analisis Tingkat Pencemaran Logam Hg (Merkuri) pada Perairan Tanjung Bunga Makassar”.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari penulis tentang hasil penelitian.

II-1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Daerah Pesisir

1. Pengertian Air

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, sumber daya air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup yang lain. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Aspek pengamatan dan pelestarian sumber daya air harus ditanam pada segenap pengguna air.

Fakhrurroja, H. (2010:5) menyebutkan keberadaan air di bumi ini meliputi: a. 97% dari seluruh air yang ada di bumi tersimpan di samudera, b. 2% berada dalam lembaran es atau gletser,

c. 0,6% tersimpan dalam tanah yang dikenal sebagai air tanah, d. 0,3% merupakan uap air

e. 0,1% terdapat di permukaan, seperti air danau dan sungai

Pada prinsipnya, jumlah air di alam ini tetap dan mengikuti suatu aliran yang dinamakan siklus hidrologi. Dengan adanya penyinaran matahari, maka semua air yang ada di permukaan bumi akan bersatu dan berada ditempat yang tinggi yang sering dikenal dengan nama awan. Oleh angin, awan ini akan terbawa makin lama makin tinggi dimana temperatur diatas semakin rendah, yang menyebabkan titik-titik air dan jatuh kebumi sebagai hujan. Air hujan ini sebagian mengalir kedalam

II-2

tanah, jika menjumpai lapisan rapat air, maka perserapan akan berkurang, dan sebagian air akan mengalir diatas lapisan rapat air ini. Jika air ini keluar pada permukaan bumi, umumnya berbentuk sungai-sungai dan jika melalui suatu tempat rendah (cekung) maka air akan berkumpal, membentuk suatu danau atau telaga. Tetapi banyak diantaranya yang mengalir ke laut kembali dan kemudian akan mengikuti siklus hidrologi ini.

Saat ini, masalah utama yang dihadapi oleh sumber daya air meliputi kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin turun. Kegiatan industri, domestik, dan kegiatan yang lain berdampak negatif terhadap sumber daya air, menyebabkan penurunan kualitas air. Kondisi ini menimbulkan gangguan, kerusakan, dan bahaya bagi semua makhluk hidup yang bergantung pada sumber daya air. Oleh karena itu, pengolahan sumber daya air sangat penting agar dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan.

Salah satu langkah pengelolaan yang dilakukan adalah pemantauan dan interprestasi data kualitas air, mencakup kualitas fisika, kimia, dan biologi. Pengendalian Pencemaran Air mendefinisikan kualitas air sebagai sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain didalam air. Kualitas air dinyatakan dengan beberapa parameter, yaitu parameter fisika (suhu, kekeruhan, padatan terlarut dan sebagainya), parameter kimia (pH, BOD, COD, kadar logam, dan sebagainya). Dan parameter biologi (keberadaan plankton, bakteri, dan sebagainya).

II-3 2. Sumber Air

Secara garis besar air bersumber dari beberapa tempat yang memiliki kontribusi besar dalam ketersediaan air di bumi ini, antara lain yaitu :

a. Air Laut

Air yang dijumpai di dalam alam berupa air laut sebanyak 97%, sedangkan sisanya berupa air tanah/daratan, es, salju, dan hujan. Air laut mempunyai sifat asin, karena mengandung garam NaCl. Kadar NaCl dalam air laut 3%. Dengan keadaan ini, maka air laut tak memenuhi syarat untuk air minum.

b. Air Atmosfer/Air Hujan

Air hujan adalah uap air yang sudah mengalami kondensasi, kemudian jatuh ke bumi berbentuk air. Proses kondensasi (perubahan uap air menjadi tetes air yang sangat kecil) membentuk tetes air. Pada waktu terbentuk uap air terjadi proses transformasi (pengangkutan uap air oleh angin menuju daerah tertentu yang akan terjadi hujan). Air hujan juga merupakan sumber air baku untuk keperluan rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. Ketika proses transformasi tersebut uap air tercampur dan melarutkan gas-gas oksigen (O2), nitrogen (N), karbondioksida

(CO2), debu, dan senyawa lain. Karena itulah air hujan juga mengandung debu,

bakteri, serta berbagai senyawa yang terdapat dalam udara, sehingga kualitas air hujan juga banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya.

c. Air Permukaan

Air permukaan adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya air permukaan ini akan mendapat pengotoran selama pengalirannya, misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, kotoran industri kota dan

II-4

sebagainya. Setelah mengalami suatu pengotoran, pada suatu saat air permukaan itu akan mengalami suatu proses pembersihan sendiri. Udara yang mengandung oksigen atau gas O2 akan membantu mengalami proses pembusukan yang terjadi

pada air permukaan yang telah mengalami pengotoran, karena selama dalam perjalanan, O2 akan meresap ke dalam air permukaan.

3. Definisi dan Karakteristik Wilayah Pesisir a. Pengertian Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan wilayah daratan yang berbatasan dengan laut. Batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut, seperti pasang surut, dan intrusi air laut. Sedangkan batas dilaut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alam di daratan, seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Supriharyono 2000 dalam Pramudiya 2008).

Wilayah pesisir merupakan zona penting karena pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, lamun, pantai berpasir dan lainnya yang satu sama lain saling terkait (Masalu, 2008). Perubahan atau kerusakan yang menimpa suatu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia baik langsung atau tidak langsung maupun proses-proses alamiah yang terdapat diatas lahan maupun lautan.

Scura et al. (1992) dalam Cicin-Sain and Knecht (1998), mengemukakan bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, yang

II-5

didalamnya terdapat hubungan yang erat antara aktivitas manusia dengan lingkungan daratan dan lingkungan laut. Wilayah pesisir mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1) Memiliki habitat dan ekosistem (seperti estuari, terumbu karang, padang lamun) yang dapat menyediakan suatu (seperti ikan, minyak bumi, mineral) dan jasa (seperti bentuk perlindungan alam dan badai, arus pasang surut, rekreasi) untuk masyarakat pesisir.

2) Dicirikan dengan persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya dan ruang oleh berbagai stakeholders, sehingga sering terjadi konflik yang berdampak pada menurunnya fungsi sumberdaya.

3) Menyediakan sumberdaya ekonomi nasional dari wilayah pesisir dimana dapat menghasilkan GNP (gross national product) dari kegiatan seperti pengembangan perkapalan, perminyakan dan gas, pariwisata dan pesisir dan lain-lain.

4) Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan wilayah urbanisasi.

Wilayah pesisir dan lautan, ditinjau dari bebagai macam peruntukannya, merupakan wilayah yang sangat produktif. Produktivitas primer di wilayah pesisir, seperti pada ekosistem estuari, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, ada yang mecapai lebih dari 10.000 gr/Cm2 per tahun, yaitu sekitar 100-200 kali lebih

besar di bandingkan dengan produktivitas primer yang ada di perairan laut bebas (lepas pantai). Tingginya produktivitas primer pada ekosistem di wilayah pesisir memungkinkan tingginya produktivitas sekunder (ikan dan hewan-hewan laut

II-6

lainnya) (Supriharyono, 2002). Ekosistem di wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut.

Ekosistem di wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan, secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem pesisir (Dahuri et al., 2001). Konsentrasi pembangunan kehidupan manusia dan berbagai pembangunan di wilayah tersebut disebabkan oleh tiga alasan ekonomi yang kuat, yaitu bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan yang produktif di bumi, wilayah pesisir menyediakan kemudahan bagi berbagai kegiatan serta wilayah pesisir memiliki pesona yang menarik bagi obyek pariwisata. Hal-hal tersebut menyebabkan kawasan pesisir di dunia termasuk Indonesia mengalami tekanan ekologis yang parah dan kompleks sehingga menjadi rusak (Dahuri, 1998 dalam

Djau, 2012).

Setiap organisme pendukung di sub sistem ekosistem pesisir mempunyai daya tahan terhadap perubahan lingkungan yang spesifik. Organisme yang tahan bahan pencemar akan tetap survive, sedangkan yang tidak tahan akan punah. Akibat perubahan atau penurunan kualitas lingkungan fisik-kimia air, seperti salinitas, suhu air, level penetrasi cahaya nutrien, di wilayah pesisir akan menurunkan produktivitas ekosistem pesisir tersebut (Macnae, 1968; Zieman, 1975; Kanwisher dan Wainwright, 1967; dalam Supriharyono, 2002).

Menurut kesepakan bersama internasional, pantai diartikan sebagai suatu wilayah perairan antara daratan dan lautan, apabila ditinjau dari garis pantai maka

II-7

suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas sejajar garis pantai

(longshore), dan batas tegak lurus pantai (cross shore) (Supriharyono 2000 dalam Pramudiya 2008). Daerah pantai atau pesisir adalah suatu daratan beserta perairannya dimana pada daerah tersebut masih dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun oleh aktivitas laut. Dengan demikian daerah pantai terdiri dari perairan pantai dan daratan pantai yang saling mempengaruhi.

b. Morfologi Pantai

Pantai merupakan salah satu ekosistem yang berada di wilayah pesisir, dan terletak antara garis air surut terendah dengan air pasang tertinggi. Ekosistem ini berkisar dari daerah yang substratnya berbatu dan berkerikil (yang mendukung flora dan fauna dalam jumlah terbatas) hingga daerah berpasir aktif (dimana populasi bakteri, protozoa, metazoa ditemukan) serta daerah bersubstrat liat, dan lumpur (dimana ditemukan sebagian besar komunitas binatang yang jarang muncul ke permukaan. Pantai yang terbuka biasanya memiliki kondisi lingkungan yang kurang bersahabat, yakni kondisi fisik yang tidak stabil akibat fluktuasi suhu, salinitas, dan kelembaban yang tinggi. Dahuri (2003), menjelaskan bahwa pantai-pantai yang terdapat di Indonesia secara morfologi terbagi atas tujuh bentuk, yaitu :

1) Pantai terjal berbatu

Pantai bentuk ini biasanya terdapat di kawasan tektonis aktif yang tidak pernah stabil karena proses geologi. Kehadiran vegetasi penutup ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tipe batuan, tingkat curah hujan, dan cuaca. Pantai landai dan datar.

II-8

2) Pantai tipe ini ditemukan di wilayah yang sudah stabil sejak lama karena tidak terjadi pergerakan tanah secara vertikal. Kebanyakan pantai di kawasan ini ditumbuhi oleh vegetasi mangrove yang padat dan hutan lahan basah lainnya.

3) Pantai dengan bukit pasir

Pantai dengan bukit pasir terbentuk akibat transportasi sedimen clastic secara horizontal. Mekanisme transportasi tersebut terjadi karena didukung oleh gelombang yang besar dan arus yang menyusur pantai yang dapat menyuplai sedimen yang berasal dari daerah sekitaranya.

4) Pantai beralur

Proses pembentukan pantai beralur lebih ditentukan oleh faktor gelombang daripada angin. Gelombang yang pecah akan menciptakan arus yang menyusur pantai yang berperan dalam mendistribusikan sedimen. Proses penutupan yang berlangsung cepat oleh vegetasi menyebabkan zona supratidal tidak terakumulasi oleh sedimen yang berasal dari erosi angin. 5) Pantai lurus di dataran pantai yang landai

Pantai lurus di dataran pantai yang landai ini ditutupi oleh sedimen berupa lumpur hingga pasir kasar. Pantai tipe ini merupakan fase awal untuk berkembangnya pantai yang bercelah dan bukit pasir apabila terjadi perubahan suplai sedimen dan cuaca (angin dan kekeringan).

6) Pantai berbatu

Pantai tipe ini dicirikan oleh adanya belahan batuan cadas. Berbeda dengan komunitas pantai berpasir, dimana organismenya hidup di bawah substrat

II-9

sedangkan komunitas organisme pada pantai berbatu hidup di permukaan. Bila dibandingkan dengan habitat pantai lainnya, pantai berbatu memiliki kepadatan mikroorganisme yang tinggi, khususnya di habitat intertidal di daerah angin (temperate) dan subtropik.

7) Pantai yang terbentuk karena adanya erosi

Pantai yang terbentuk karena adanya erosi disebabkan oleh adanya sedimen yang terangkut oleh arus dan aliran sungai akan mengendap di daerah pantai. Pantai yang terbentuk dari endapan semacam ini dapat mengalami perubahan dari musim ke musim, baik secara alamiah maupun akibat kegiatan manusia yang cenderung melakukan perubahan terhadap bentang alam.

c. Garis Pantai

Garis pantai merupakan garis batasan pertemuan antara daratan dan air laut dimana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan kondisi pasang air laut dan erosi pantai yang terjadi. Lahan dikawasan pantai dapat digunakan untuk berbagai macam peruntukan seperti permukiman, pelabuhan, dermaga, industri maupun daerah rekreasi.

Penggunaan lahan adalah penggolongan fungsi lahan secara umum yang deperuntukkan pada suatu daerah baik itu pengkhususan kawasan-kawasan tertentu maupun vegetasi yang terbentuk secara alamiah seperti pertanian, padang rumput, kehutanan, permukiman, atau daerah rekreasi. Penggunaan lahan biasanya digunakan untuk evaluasi lahan secara kualitatif atau dalam survei tinjauan.

II-10

Rencana tata guna lahan merupakan kerangka kerja yang menetapkan keputusan-keputusan terkait dengan lokasi, kapasitas dan jadwal pembuatan jalan, saluran air bersih dan air limbah, gedung sekolah, pusat kesehatan, taman dan pusat-pusat pelayanan serta fasilitas umum lainnya (Widiatmaka 2007).

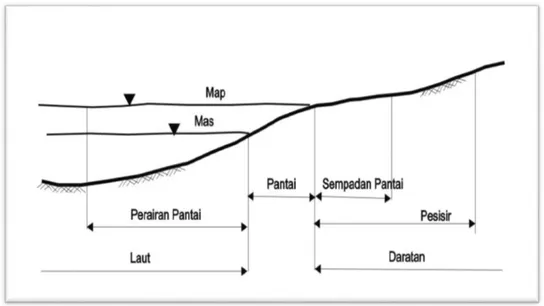

Gambar 2.1. Tata Guna Wilayah Pesisir Sumber : Triatmodjo 1999

Keterangan : 1) Pesisir

Daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air laut.

2) Pantai

Daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah.

3) Daerah daratan

Daerah yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan di mulai dari batas garis pasang tertinggi

II-11

4) Daerah lautan

Daerah yang terletak diatas dan dibawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi bawahnya.

5) Garis pantai

Garis batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.

6) Sepadan pantai

Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Menurut Nakamura 1999 dalam Rohmatun (2006) penutupan lahan adalah kondisi fisik dari permukaan bumi seperti padang rumput dan hutan, sementara penggunaan lahan adalah refleksi dari kegiatan manusia seperti zona industri, permukiman, pertanian, sehingga penggunaan lahan adalah gabungan dari beberapa penutupan lahan. Penggunaan lahan sebelummnya ke penggunaan lahan lainnya dengan sifat luasan lahan adalah tetap sehingga adanya perubahan -perubahan pada lahan tertentu akan menyebabkan pengurangan atau penambahan pada penggunaan lahan lainnya.

d. Wisata Pantai

Wisata merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia. Kegiatan manusia untuk kepentingan wisata dikenal juga dengan pariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan perpindahan/perjalanan orang secara temporer dari tempat biasanya mereka bekerja

II-12

dan menetap ke tempat luar, guna mendapatkan kenikmatan dalam perjalanan atau di tempat tujuan. Menurut Inskeep (1991), dalam Nugraha (2008), bahwa suatu obyek wisata harus mempunyai 5 unsur penting, yaitu daya tarik, prasarana wisata, sarana wisata, infrastruktur, dan masyarakat, lingkungan, dan budaya.

1) Daya tarik

Daya tarik merupakan faktor utama yang menarik wisatawan mengadakan perjalanan mengunjungi suatu tempat, baik suatu tempat primer yang menjadi tujuan utamanya, atau tujuan sekunder yang dikunjungi dalam suatu perjalanaan primer karena keinginannya untuk menyaksikan, merasakan, dan menikmati daya tarik tujuan tersebut. Sedangkan daya tarik dapat diklasifikan kedalam daya tarik lokasi yang merupakan daya tarik permanen. Daya tarik suatu obyek wisata agar dikunjungi wisatawan antara keindahan alam, iklim atau cuaca, dan kebudayaan daerah tujuan.

2) Prasarana wisata

Prasarana wisata ini dibutuhkan untuk melayani mereka (wisatawan) selama perjalanan wisata. Fasilitas ini cenderung berorientasi pada daya tarik wisata di suatu lokasi, sehingga fasilitas ini harus terletak dekat dengan obyek wisatanya. Prasarana wisata cenderung mendukung kecenderungan perkembangan pada saat yang bersamaan.

3) Sarana Wisata

Sarana Wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata

II-13

maupun obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu, selera pasar pun dapat menentukan tuntutan berbagai sarana yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata antara lain biro perjalanan, alat transportasi, dan alat komunikasi, serta sarana pendukung lainnya. Tak semua obyek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.

4) Infrastruktur

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah dan dibawah tanah, seperti: sistem pengairan, sumber listrik dan energi, sistem jalur angkutan dan terminal, sistem komunikasi, serta sistem keamanan atau pengawasan. Infrastruktur yang memadai dan terlaksana dengan baik di daerah tujuan wisata akan membantu meningkatkan fungsi sarana wisata, sekaligus membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

5) Masyarakat, lingkungan, dan budaya a) Masyarakat

Masyarakat di sekitar obyek wisatalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut, sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. Layanan yang khusus dalam penyajiannya serta mempunyai kekhasan sendiri akan memberikan kesan yang mendalam.

II-14

Untuk itu masyarakat di sekitar obyek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan.

b) Lingkungan

Disamping masyarakat di sekitar obyek wisata, lingkungan alam disekitar obyek wisata pun perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak rusak dan tercemar. Lalu-lalang manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dari fauna dan flora di sekitar obyek wisata. Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui penegakan berbagai aturan dan persyaratan dalam pengelolaan suatu obyek wisata.

c) Budaya

Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu obyek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu lingkungan budaya ini pun kelestariannya tak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi setiap wisatawan yang berkunjung.

4. Gambaran Pesisir Kota Makassar a. Kota Makassar

Kota Makassar merupakan kota yang terletak di daerah pesisir. Secara geografis terletak pada 119º24’17,38” BT dan 5º8’6,19” LS yang berbatasan sebelah utara dan timur dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan dengan Kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar. Luas wilayah Kota

II-15

Makassar 175,77 km2 dengan panjang garis pantai kurang lebih 32 km dan terdapat sembilan pulau kecil (BPS, 2013). Kota Makassar merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia, yang berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan pembangunan nasional. Hal tersebut ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas 9%, pada tahun 2013, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 9,88%. Tahun 2012, nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Makassar atas dasar harga berlaku mencapai Rp50,70 triliun dan pendapatan perkapita penduduk Kota Makassar mencapai Rp37.275.302,- (BPS, 2013).

Perkembangana industri di Kota Makassar juga berjalan dengan pesat. Jumlah industri besar dan sedang di Kota Makassar pada tahun 2012 tercatat 157 buah, dengan tenaga kerja 1.457 orang, dan nilai (output) sebesar Rp 245.385.820.000,- (BPS, 2013). Berkembangnya sektor industri, selain memberikan dampak yang positif, juga memberikan dampak negatif. Dampak positifnya berupa perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan penduduk, sedangkan dampak negatifnya adalah tingginya laju perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah ekologi, urbanisasi yang kurang terkendali, pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta pencemaran perairan akibat pembuangan air limbah yang melampaui ambang batas.

Wilayah pesisir Kota Makassar merupakan daerah perkotaan yang padat penduduk. Keadaan geografis Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar membuat sebagian besar penduduk di kota ini tinggal di kawasan

II-16

pesisir. Kompleksnya aktivitas di perairan pesisir Kota Makassar dan sekitarnya, merupakan penyebab tercemarnya perairan pesisir Kota Makassar. Bahan pencemar yang mencemari perairan pesisir Kota Makassar berasal dari kegiatan industri, perikanan, pelabuhan, perhotelan, pariwisata bahari dan rumah tangga (Sudding et al., 2012).

Selanjutnya Hamzah (2007), mengemukakan bahwa pencemaran di perairan pesisir Kota Makassar diduga sangat tinggi karena terdapat dua sungai besar yakni, Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo serta kanal dan drainase kota yang semuanya bermuara di perairan pesisir Kota Makassar. Pengamatan tingkat pencemaran logam berat di perairan pesisir Kota Makassar dilakukan di sekitar perairan Pantai Tanjung Bunga. Perairan pesisir di sekitar kawasan Tanjung Bunga merupakan muara dari saluran pembuangan (kanal) Jongaya yang membelah. Kota Makassar dengan panjang mencapai 6.565 meter. Terdapat sebuah pintu kontrol yang memecah kanal menjadi dua arah, yaitu Kanal Sinrijala, yang mengarah ke Sungai Pampang dan Kanal Pannampu yang langsung menuju laut. Masing-masing kanal ini panjangnya berkisar 4.000 meter (Sudding et al., 2012).

Kawasan perairan sekitar kawasan Tanjung Bunga terletak antara aliran yaitu Sungai Jeneberang dan saluran pembuangan (kanal) Jongaya. Penyebab penurunan kualitas perairan di sekitar kawasan Pesisir Kota Makassar diduga berasal dari tiga sumber dominan, yaitu adanya pemusatan penduduk di kota, rumah sakit dan hotel yang membuang limbahnya ke laut tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu, kegiatan industri di sekitar Kota Makassar dan kegiatan pertanian di hulu Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo (Payung et al, 2013).

II-17

b. Kondisi Kawasan Tanjung Bunga

Kawasan Tanjung Bunga merupakan suatu kota baru di sebagian wilayah Kota Maksassar dan Kabupaten Gowa yang terletak di tepi pantai dan dibelah oleh Sungai Jeneberang dan Danau Tanjung Bunga. Kawasan Pantai Tanjung Bunga secara administrasi termasuk dalam Kelurahan Tanjung Merdeka, Kota Makassar.

Dataran kawasan ini merupakan bagian dari muara sungai dan delta Sungai Jeneberang yang terbentuk dari hasil proses sedimentasi yang telah berlangsung lama. Pada mulanya, Danau ini merupakan anak sungai Jeneberang tetapi kemudian ditutup dengan bendungan karet untuk menjaga kualitas air danau dan mencegah sedimentasi yang dibawa oleh aliran sungai. Kawasan kota Pantai Tanjung Bunga terbagi menjadi tiga kawasan perencanaan yaitu kawasan utara, kawasan delta dan kawasan selatan.

1. Kawasan Utara

Akses yang menghubungkan dari kota lama ke kawasan Tanjung Bunga direncanakan ada dua yaitu akses utara dan akses timur. Akses utara berpotensi sebagai gerbang utama yang menghubungkan kota lama dan kota baru. Akses utara merupakan akses laut berupa jembatan. Pada bagian timur dan tengah kawasan utara Tanjung Bunga terdapat kanal (saluran air) kota yang bermuaraa ke laut yang masih digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai sarana transportasi untuk melaut (menagkap ikan). Kondisi perumahan yang terdapat di tepi kanal sebagian permanen dan sebagian besar adalah darurat yang terlihat tidak tertata. Pada umumnya perumahan tersebut tidak terencana, tidak terkontrol dan cenderung berkesan kumuh.

II-18

2. Kawasan Delta

Kawasan delta dikelilingi oleh sungai jeneberang dan danau buatan Tanjung Bunga. Kawasan ini merupakan fase awa; pengembangan Kawasan Kota Pantai Tanjung Bunga. Saat ini kawasan delta yang telah terbanguun meliputi perumahan yang sebagian besar telah dihuni, perkantoran, pertokoan, fasilitas wisata pantai yang dilengkapi dengan caferia dan dermaga, jaringan jalan dari timur kawasan dan jalan ke perumahan-perumahan dan fasilitas yang telah dibangun. Pada hari libur atau akhir pekan, area parkir di area rekreasi pantai penuh, hal ini memberikan gambaran bahwa dibutuhkan tambahan parkir di tepi pantai sebab pengunjung akan bertambah banyak setelah pembangunan kawasan rampung seluruhnya. Saat ini tidak disediakan atau belum disediakan jalur pejalan ke tepi pantai sehingga akses pejalan yang tidak terkontrol masih terjadi.

3. Kawasan Selatan

Kawasan ini sebagian besar merupakan lahan kosong, tambak dan pada pesisir pantai sebagian terdapat tumbuhan bakau.

Kawasan utara Tanjung Bunga berbatasan dengan Pantai Losari yang selalu ramai dikunjungi masyarakat untuk menikmati matahari terbenam dan menikmati makanan dan minuman dari pedagang kaki lima. Suasana terlihat ramai mulai sore hingga malam hari, terutama pada hari libur akhir pekan. Tetapi suasana tersebut mempunyai dampak negatif, antara lain saling terganggunya pengunjung yang sedang menikmati suasana pantai dengan pengguna kendaraan yang lelalui akses

II-19

jalan disepanjang tepi Pantai Losari tersebut. Hal ini terjadi karena minimnya area parkir sehingga para pengunjung memarkir kendaraan di badan jalan (on street parking) dan mengakibatkan lebar efektif jalan menjadi sangat kecil. Namun demikian, hal ini menunjukkan tingginya ketertarikan masyarakat untuk berekreasi pantai mesikpun belum sepenuhnya tertata dengan baik.

Kawasan Tanjung Bunga ini direncanakan seluas 1.000 Ha. Pusat kota (CBD) terletak dikawasan delta, sebab merupakan bagian yang menarik untuk dikembangkan komersial dan pariwisata, serta letaknya berada ditengah kawasan kota Pantai Tanjung Bunga. Kawasan yang berada di tepi pantai didominasi oleh peruntukan komersial pariwisata dan perhotelan. Disepanjang tepi pantai tidak dibuat akses kendaraan menuju ke tepi pantai sehingga pengendara kendaraan tidak leluasa mendekati tepi pantai. Bangunan yang berada di tepi pantai dan dikoridor jalan utama mempunyai kecenderungan dikembangkan menjadi bangunan berlantai banyak atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan kawasan yang berada di timur kawasan. Hal ini karena lahan ditepi pantai lebih mahal dan fungsi bangunan dikoridor jalan utama adalah komersial dan hotel yang mempunyai kecenderungan berlantai banyak.

Kawasan yang berada di tepi danau Tanjung Bunga direncanakan untuk bangunan perdangangan, perkantoran, pariwisata dan perumahan. Di kawasan ini, orientasi bangunan diarahkan ke tepi danau dan diberikan akses untuk kendaraan. Selain sebagai fasilitas wisata bahari seperti pusat olahraga dayung (dayung center), Danau Tanjung Bunga juga direncanakan untuk difungsikan sebagai sumber air baku PDAM.

II-20

B. Pencemaran

1. Konsepsi Pencemaran

Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 1997, yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuknya atau dimasukkanya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai peruntukkannya.

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan bahan-bahan pencemar polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun atau toksik yang berbahaya bagi organisme. Toksisitas atau daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran (Palar, 1994).

Pada saat ini pencemaran terhadap lingkungan berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat beban pencemar dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Pencemaran lingkungan dapat digolongkan menjadi tiga yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah (Fitriyah, 2007).

a. Pencemaran Perairan

Pengertian pencemaran perairan ditinjau dari sudut produksi perikanan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau material lain kedalam perairan oleh kegiatan manusia atau melalui proses alam

II-21

yang menyebabkan berubahnya tatanan (komposisi) air, sehingga kualitas air tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan persyaratan (baku) untuk produksi perikanan (Syamsuddin, 2014).

Saat ini ancaman tercemarnya lingkungan perairan oleh berbagai jenis limbah dan zat pencemar yang berpotensi menurunkan kualitas air semakin besar. Keberadaan zat pencemar dalam perairan akan mempengaruhi biota yang ada di dalamnya, memengaruhi kuantitas dan kualitas produk perikanan. Masuknya zat pencemar ke dalam tubuh biota air dapat melalui saluran pernafasan (insang), melalui kulit, dan pencernaan. Zat pencemar dapat berpindah dari individu biota (tingkatan trofik = trophic level) ke individu biota laut lainnya di dalam satu rangkaian rantai pakan (food chain) dan jejaring pakan (food web) (Syamsuddin, 2014).

Menurut Syamsuddin (2014) ada beberapa sumber pencemaran perairan dapat dikemukakan antara lain :

1) Hujan Masam, pencemaran yang terbawa oleh hujan berupa hujan masam adalah hujan dengan air bereaksi masam (pH rendah). Hujan masam terjadi oleh adanya sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (gas NO2) yang dilepaskan oleh cerobong asap industri, hasil pembakaran bahan bakar minyak pada alat transportasi dan oleh pembakaran batu bara yang dilepaskan ke udara yang kemudian bereaksi dengan air pada saat hujan. Senyawa-senyawa pencemar udara tersebut terlebih dahulu mencemari udara kemudian masuk ke badan air bersama dengan air hujan yang dapat menurunkan pH air (menjadi masam).

II-22

2) Industri, industri melepaskan bahan kimia, logam berat, minyak, radio aktif, limbah air panas dan bahan beracun lainnya.

3) Erosi, erosi akibat penebangan hutan secara liar dan tidak terkendali akan menyebabkan sedimentasi dan kekeruhan pada sungai, danau, DAM, estuaria, padang lamun, mangrove, dan terumbu karang.

4) Pertanian, kegiatan pengolahan tanah dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman menggunakan pestisida pada lahan pertanian dan perkebunan dapat menimbulkan penurunan kualitas air yakni saltasi yang meningkatnya kekeruhan, limbah pupuk, dan pestisida.

5) Peternakan, kegiatan peternakan dapat menghasilkan limbah bahan organik dan mikroba patogen.

6) Limbah rumah tangga, berupa deterjen dan bahan organik membawa berbagai jenis mikroba pada perairan umumnya dan lingkungan budidaya, sedimen atau tanah dasar merupakan bagain yang menyimpan bahan pencemar (polutan) berupa logam berat, gas beracun , dan bentuk senyawa berbahaya lainnya, sehingga sedimen menjadi sumber pencemar terhadap kolom air diatasnya.

b. Pencemaran Laut

Laut merupakan tempat bermuaranya berbagai saluran sungai dan kanal. Dengan demikian laut menjadi tempat terkumpulnya zat-zat pencemar yang dibawa aliran air. Berbagai jenis industri atau pabrik yang membuang limbah ke sungai tanpa penanganan atau mengolah limbah terlebih dahulu dan juga

II-23

kegiatan rumah tangga yang membuang limbahnya ke sungai. Limbah-limbah ini terbawa ke laut dan selanjutnya mencemari laut (Yanney, 2001).

Pada dasarnya laut secara alamiah mempunyai kemampuan untuk menetralisir zat pencemar yang masuk ke dalamnya, akan tetapi bila zat yang masuk tersebut melampaui batas kemampuan laut untuk menetralisir dan telah melampaui ambang batas, maka kondisi ini mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan laut (Anonimus).

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung maupun tidak, bahan atau energi ke dalam laut yang menghasilkan akibat buruk terhadap kekayaan hayati kesehatan manusia, sehingga mengganggu kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain, penggunaan laut yang wajar serta pemburukan kualitas air laut dan kualitas tempat pemukiman dan rekreasi.

1) Karakteristik Air Laut secara Fisik a) Suhu

Suhu dapat mempengaruhi keberadaan dan sifat logam berat. Semakin tinggi suhu perairan, semakin meningkat kelarutan toksisitas logam berat. Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Selain itu suhu berpengaruh terhadap penyebaran dan komposisi organisme. Kisaran suhu yang baik untuk organisme perairan adalah 18-30˚C (Nyabakken, 1992).

II-24

b) TSS

Total Suspended Solid adalah residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran 2µm atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. Total padatan tersuspensi merupakan total padatan halus yang sukar larut dan sukar mengendap, sehingga sangat berpengaruh terhadap kehidupan biota laut (Eryati, 2008).

2) Karakteristik Air Laut secara Kimiawi a) Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman (pH) mempengaruhi konsentrasi logam, kenaikan pH pada badan perairan biasanya akan diikuti dengan semakin kecilnya kelarutan dari senyawa-senyawa logam. Menurut Sarjono (2009) penurunan pH dan salinitas perairan menyebabkan toksisitas logam berat semakin besar. Nilai pH air yang normal yaitu antar 6 – 8 sedangkan pH air yang tercemar beragam tergantung dari jenis buangannya. Batas organisme terhadap pH bervariasi tergantung pada suhu air, oksigen terlarut, adanya anion dan kation serta jenis organisme (Palar, 1994).

b) Salinitas

Salinitas perairan laut dapat mempengaruhi konsentrasi logam berat yang mencemari lingkungan laut (Hutagalung, 1991). Penurunan salinitas dalam perairan dapat meyebabkan tingkat biokonsentrasi dalam logam berat pada organisme menjadi semakin besar (Mukhtasor, 2007). Menurut Nybakken (1992) menyatakan bahwa toleransi organisme biota terhadap salinitas berkisar antara 32-35‰.

II-25

c) DO

Kelarutan logam berat sangat dipengaruhi oleh kandungan oksigen terlarut. Air dikategorikan terpolusi jika konsentrasi oksigen terlarut menurun dibawah batas yang dibutuhkan untuk kehidupan biota laut. Penyebab utama berkurangnya kadar oksigen terlarut dalam suatu perairan adalah adanya bakteri aerob dari bahan-bahan yang mengkonsumsi oksigen (Ferdiaz, 1992). Tingkat pencemaran air terbagi atas 3 bagian yaitu tercemar ringan bila kadar DO = 5 mg/L, tercemar sedang bila kadar DO antara 2 - 5 mg/L dan tercemar berat bila kadar DO antara 0,1 - 2 mg/L (Supardi, 1984). 3) Pengaruh Jarak Terhadap Penyebaran Logam Hg

Jarak menjadi salah satu faktor yang penting terhadap penyebaran logam berat. Semakin jauh jarak outlet buangan limbah dengan air laut maka semakin kecil konsentrasi Hg namun meningkatnya konsentrasi logam pada perairan juga di pengaruhi oleh faktor-faktor pendukung lainnya seperti suhu, pH, salinitas, oksigen terlarut dan total suspended solid serta faktor oseanografi lainnya.

2. Penyebab Pencemaran Laut

Perkembangan industri di Indonesia semakin pesat sehingga akan selalu di ikuti oleh pertambahan jumlah limbah, baik limbah padat, cair maupun gas yang dihasilkan oleh berbagai industri yang ada. Adanya limbah tersebut mengandung bahan kimia yang beracun dan berbahaya bagi makhluk hidup, terutama jika masuk ke perairan akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Jika ditinjau

II-26

dari sudut sumber yang menyebabkan terjadinya pencemaran laut dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut (Juanjir Sumardi, 1996) :

a. Pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal dari darat b. Pencemar yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal dari kapal laut c. Pencemaran yang disebabkan oleh dumping atau buangan sampah

d. Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat yang bersumber dari kegiatan eksplorasi dan eksplotasi dasar laut serta tanah dibawahnya

e. Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat pencemar yang bersumber dari udara.

Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang sangat serius dan harus sesegera mungkin ditangani. Salah satu yang menjadi pusat perhatian masyarakat luas saat ini adalah pencemaran yang diakibatkan oleh logam berat, karena dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, baik pada manusia, hewan, tanaman maupun lingkungan (Widowati, 2008). Merkuri (Hg) yang merupakan salah satu unsur logam berat yang paling berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan bagi kehidupan baik itu bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dampak yang timbul dari akibat kontaminasi merkuri bisa menyebabkan kematian (Lasut, 2011). Sumber pencemaran merkuri dapat disebabkan oleh proses geologi dan biologi. Senyawa merkuri yang terdapat pada batu dan tanah dikikis oleh hujan dan angin. Meskipun demikian, hal itu tidak sebanding jumlahnya bila dibandingkan dengan pencemaran merkuri yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran batubara, beberapa jenis produk minyak bumi, penggunaan fungisida

II-27

merkuri, katalisator merkuri, dan penambangan emas yang menggunakan merkuri untuk ekstrasi partikel emas (Risa, 2004).

3. Dampak Dari Pencemaran Laut Terhadap Kesehatan

Tingkat tosisitas logam berat terhadap manusia mulai dari yang paling toksik adalah Hg, Cd, Ag, Ni, Pb, As, Cr, Sn, dan Zn. Polutan logam mencemari lingkungan, baik lingkungan udara, air, dan tanah yang berasal dari proses alami dan kegiatan industri. Proses alami antara lain siklus alamiah sehingga bebatuan gunung berapi bisa memberikan kontribusi ke lingkungan udara, air, dan tanah. Kegiatan manusia yang bisa menambah polutan bagi lingkungan berupa kegiatan industri, pertambangan, pembakaran bahan bakar, serta kegiatan domestik lain yang mampu meningkatkan kandungan logam di lingkungan udara, air dan tanah.

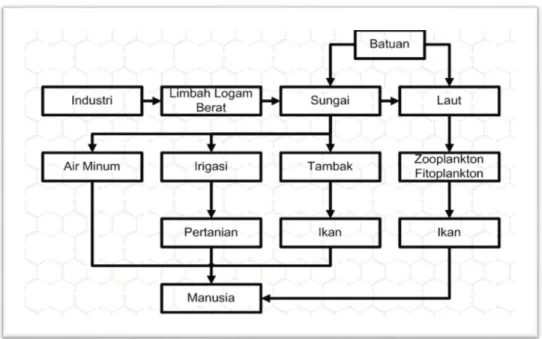

Gambar 2.2. Perjalanan Logam sampai ke Tubuh Manusia

II-28

Pencemaran logam, baik dari industri, kegiatan domestik, maupun sumber alami dari batuan akhirnya sampai ke sungai laut dan selanjutnya mencemari manusia melalui ikan, air minum, atau air sumber irigasi lahan pertanian sehingga tanaman sebagai sumber pangan manusia tercemar logam. Pecemaran logam melalui udara terjadi melalui beberapa jalur. Salah satunya adalah melalui proses inhalasi.

Gangguan kesehatan hingga kematian pada manusia dalam jumlah yang cukup besar. Meskipun kasus kematian sebagai akibat pencemaran merkuri belum terdata di Indonesia hingga kini namun diyakini persoalan merkuri di Indonesia perlu penanganan tersendiri. Pengaruh merkuri terhadap kesehatan manusia dapat diurai sebagai berikut :

a. Pengaruh terhadap fisiologis.

Pengaruh toksisitas merkuri terutama pada Sistem Saluran Pencernaan (SSP) dan ginjal terutama akibat merkuri terakumulasi. Jangka waktu, intensitas dan jalur paparan serta bentuk merkuri sangat berpengaruh terhadap sistem yang dipengaruhi. Organ utama yang terkena pada paparan kronik oleh elemen merkuri dan organomerkuri adalah SSP. Sedangkan garam merkuri akan berpengaruh terhadap kerusakan ginjal. Keracunan akut oleh elemen merkuri yang terhisap mempunyai efek terhadap system pernafasan sedang garam merkuri yang tertelan akan berpengaruh terhadap SSP, efek terhadap sistem

II-29 b. Pengaruh terhadap sistem syaraf.

Merkuri yang berpengaruh terhadap system syaraf merupakan akibat pemajanan uap elemen merkuri dan metil merkuri karena senyawa ini mampu menembus blood brain barrier dan dapat mengakibatkan kerusakan otak yang

irreversible sehingga mengakibatkan kelumpuhan permanen. Metilmerkuri yang masuk ke dalam pencernaan akan memperlambat SSP yang mungkin tidak dirasakan pada pemajanan setelah beberapa bulan sebagai gejala pertama sering tidak spesifik seperti malas, pandangan kabur atau pendengaran hilang (ketulian).

c. Pengaruh terhadap ginjal.

Apabila terjadi akumulasi pada ginjal yang diakibatkan oleh masuknya garam inorganik atau phenylmercury melalui SSP akan menyebabkan naiknya permiabilitas epitel tubulus sehingga akan menurunkan kemampuan fungsi ginjal (disfungsi ginjal). Pajanan melalui uap merkuri atau garam merkuri melalui saluran pernafasan juga mengakibatkan kegagalan ginjal karena terjadi

proteinuria atau nephrotic syndrom dan tubular necrosis akut.

d. Pengaruh terhadap pertumbuhan.

Terutama terhadap bayi dan ibu yang terpajan oleh metilmerkuri dari hasil studi membuktikan ada kaitan yang signifikan bayi yang dilahirkan dari ibu yang makan gandum yang diberi fungisida, maka bayi yang dilahirkan mengalami gangguan kerusakan otak yaitu retardasi mental, tuli, penciutan lapangan pandang, microcephaly, cerebral palsy, ataxia, buta dan gangguan menelan.

II-30

Banyak orang yang mengonsumsi ikan dari daerah perairan yang terkontaminasi oleh limbah pertambangan emas liar menghadapi resiko tinggi keracunan Hg. Badan pengawas Dampak Lingkungan Daerah Kalimantan Timur mengkhawatirkan sekitar 50.000 penduduk di Kalimantan Timur terancam keracunan Hg. Menurut Dinas Pertambangan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sungai Dimembe di Minahasa, Sulawesi Utara, mengandung Hg dengan kadar mencapai 0,007 bagian per juta (part per million ppm), yang berarti tujuh kali nilai ambang batas normalnya (Widowati dkk, 2008).

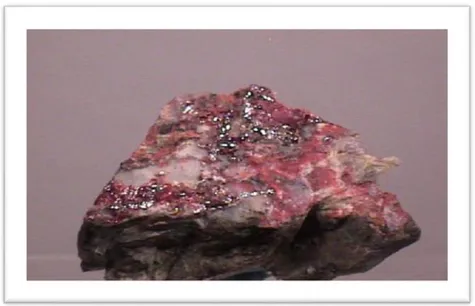

4. Tingkat Pencemaran

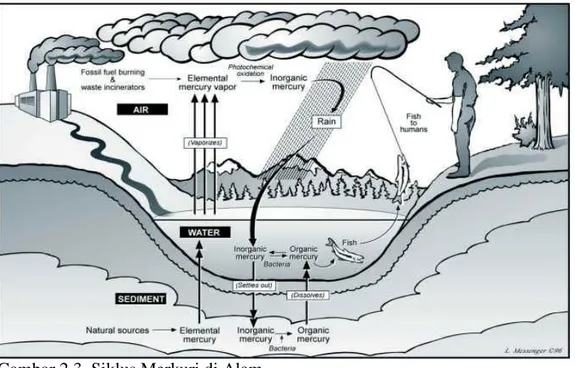

Secara alamiah, pencemaran Hg berasal dari kegiatan gunung api atau rembesan air tanah yang melewati deposit Hg. Keberadaan Hg dari alam dan masuk ke suatu tatanan lingkungan tidak akan menimbulkan efek. Namun sejak era industrialisasi, Hg menjadi bahan pencemar penggalian karena Hg bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Merkuri (Hg) pada kerak bumi sebesar 0,08 mg/kg banyak tertimbun di daerah penambangan. Hg lebih banyak digunakan dalam bentuk logam murni dan organik daripada dalam bentuk anorganik. Berikut merupakan gambar siklus merkuri di alam.

Di alam, merkuri (Hg) ditemukan dalam bentuk unsur merkuri (Hg0), merkuri monovalen (Hg-1), dan bivalen (Hg+2). Apabila masuk ke dalam perairan, merkuri mudah berikatan dengan klor yang ada dalam air laut dan membentuk ikatan HgCl. Dalam bentuk tersebut, Hg mudah masuk ke dalam plankton dan bisa berpindah ke biota laut lain. Merkuri anorganik (HgCl) akan berubah menjadi

II-31

merkuri organik (metil merkuri) oleh peran mikroorganisme yang terjadi pada sedimen di dasar perairan. Merkuri dapat pula bersenyawa dengan karbon membentuk senyawa organo-merkuri. Senyawa organo-merkuri yang paling umum adalah metil merkuri yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam air dan air tanah.

Gambar 2.3. Siklus Merkuri di Alam

Sumber : http://zaidanalrazi.blogspot.com/2013/04/siklus-merkuri

Mikroorganisme kemudian termakan oleh ikan sehingga konsentrasi merkuri dalam ikan meningkat. Sumber Hg secara alami dari kerak bumi termasuk dari tanah, sungai, dan laut, diperkirakan sebesar 25.000-150.000 ton/tahun. Sementara itu, Hg di atmosfer sebagian besar berasal dari sektor transportasi. Pada tahun 1976, sumber logam Hg yang berasal dari aktivitas manusia tercatat sebesar 8.000-10.000 ton/tahun. Bahan bakar mengandung Hg sebanyak 1 ppm dan diperkirakan kurang lebih 5.000 ton/tahun emisi Hg berasal dari pembakaran batu bara, gas alam, dan pemurnian bahan bakar minyak (BBM) (Klaasen et al., 1986;

II-32

Tersebarnya logam berat Hg pada tanah, perairan, ataupun udara bisa melalui berbagai jalur, seperti pembuangan limbah industri secara langsung, baik limbah padat maupun limbah cair yang dibuang ke tanah, udara, dan air. Sebagai senyawa Hg yang dilepas ke lingkungan akan mengalami proses metilasian metil merkuri (CH3Hg) oleh mikroorganisme dalam air dan tanah. Metil-Hg memiliki kelarutan tinggi dalam tubuh hewan air sehingga Hg terakumulasi melalui proses bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam jaringan tubuh hewan air. Akumulasi Hg dalam tubuh hewan air disebabkan oleh pengambilan Hg oleh organisme air yang lebih cepat dibandingkan proses ekresi. Kadar Hg dalam ikan bisa mencapai 100.000 kali dari kadar air di sekitarnya (Budiono, 2002 dalam Widowati 2008).

Industri yang memberikan efluen Hg adalah industri yang memproses klorin, reduksi coustic soda, industri pertambangan dan proses pengolahan bijih Hg, industri metalurgi dan electroplanting, industri kimia pabrik tinta, pabrik kertas, penyamakan kulit, pabrik tekstil, serta perusahaan farmasi (Wijayanto, 2005).

Penelitian Pusarpedal (2002) di enam pelabuhan menunjukan bahwa di dermaga barang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu kadar Hg mencapai 4,254 µg/L air laut; di dermaga peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 2,520 µg/L air laut; di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sebesar 1,080 µg/L air laut; sedangkan di Pelabuhan Merak Banten, Pelabuhan Panjang Lampung dan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kadar Hg kurang dari 1,5 µg/L air laut (Hendargo, 2003).

Hasil penelitian Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Banjarmasin menunjukan bahwa kadar Hg di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebesar 0,027 µg/L, air konsumsi sehari-hari sebesar 0,006-0,027 µg/L, dan di sedimen sebesar

II-33

0,121 µg/L. Hal itu menunjukan bahwa pencemaran sudah membahayakan warga masyarakat (Anonimus, 2004).

Penelitian tahun 1996 menunjukan bahwa darah warga Kenjeran/Sukolilo Surabaya mengandung Hg sebesar 2,48 ppb. Penelitian Pusat Kajian Rainal Gizi Masyrakat Universitas Indonesia menyatakan bahwa kadar Hg dalam darah ibu-ibu warga Kenjereng sebesar 2,8 mg/L, yang berarti sudah melebihi ambang batas WHO < 1 mg/L (Setyorini, 2003).

Merkuri dalam bentuk logam tidak begitu berbahaya, karena hanya 15% yang bisa terserap oleh tubuh manusia. Tetapi begitu terpapar ke alam, dalam kondisi tertentu dapat bereaksi dengan metana yang berasal dari dekomposisi senyawa organik membentuk metil merkuri yang bersifat toksik. Dalam bentuk metil merkuri, sebagian besar akan terakumulasi di otak. Karena penyerapannya besar, dalam waktu singkat bisa menyebabkan berbagai gangguan. Mulai dari rusaknya keseimbangan tubuh, tidak bisa berkonsentrasi, tuli, dan berbagai gangguan lain seperti yang terjadi pada kasus Minamata (Palar, 2008).

Karena sifat kimia-fisikanya, Hg pernah digunakan sebagai campuran obat. Saat ini Hg banyak digunakan dalam kegiatan industri pembuatan amalgam, perhiasan dan instrumentasi. Raksa organik juga digunakan untuk fungsida, bakterisida, dan lain-lain guna membasmi hama pada tanaman apel, tomat, kentang dan lahan pada sawah. Industri cat memanfaatkan Hg sebagai obat anti jamur agar tidak tumbuh pada kayu pulp yang dipakai sebagai bahan baku pembuatan kertas. Industri lain memanfaatkan Hg sebagai katalis plastik, seperti pada industri pastik PVC. Dalam bidang medis, Hg telah digunakan sejak abad ke-15 untuk pengobatan