Bab II Tinjauan Pustaka

II.1 Stroke

Stroke didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh penggumpalan darah di otak (cerebral stroke) yang dapat mengakibatkan kelumpuhan (disability) bahkan kematian (Sharma et al., 2005). Selain itu, ada yang mendefinisikan bahwa stroke merupakan proses matinya sebagian sel otak akibat gangguan suplai darah yang membawa oksigen dan nutrisi sehingga aliran darah menuju otak terhambat akibatnya otak tidak dapat berfungsi secara normal.

Sistem metabolisme otak secara umum sangat dipengaruhi oleh kadar glukosa dan oksigen, dimana glukosa berperan sebagai sumber energi. Sistem kerja otak dan saraf, dipengaruhi oleh norepinephrine yang berperan sebagai produk intermediate dari dopa dan dopamine. Dopamine dapat pula berperan sebagai inhibitor pada reaksi penguraian norepinephrin. Produk akhir dari sistem metabolisme dopamine ini akan diubah menjadi asam homovanilat dan diekskresikan ke dalam urine. Selain itu, terdapat pula acetylcholine yang berperan dalam neurotransmitter, terbentuk dari asetil KoA. Serotonin (5-hydroxytrytamine, %-HT) terbentuk dari presinapsis serotoninergic neurons dari asam amino trytophan yang memiliki inti hydroxytryptophan. Selain itu, terdapat gamma-aminobutyric acid (GABA) yang terbentuk dari asam amino glutamat melalui proses dekarboksilasi, berperan dalam sistem neurotransmitter sekitar 30 sampai 40 persen dari seluruh fungsi otak. Selain itu terdapat sistem neurotransmitter lain, yaitu glycine dapat berperan sebagai inhibitor neurotransmitter dan substansi P (Privitera and Kohler, 2001).

Penyakit stroke terjadi akibat hambatan pada pembuluh darah arteri (hambatan arteri menuju otak dan pengerasan arteri yang menuju otak) serta kerusakan arteri (hemorrhagia) yang dapat menimbulkan perdarahan otak. Pada dasarnya, terdapat tiga tahap yang terjadi pada proses kerusakan otak akibat hambatan pada arteri, yaitu induksi yang menimbulkan depolarisasi membran neuron yang menyebabkan pelepasan glutamat akibatnya neuron didekatnya tereksitasi secara berlebihan dan influks ion Ca2+ dan Na+ secara abnormal, penumpukkan ion Ca2+

intrasel yang menyebabkan pelepasan glutamat tambahan, serta kadar Ca2+ yang tinggi akan mengaktifkan enzim nuklease, prortease, dan fosfolipase bergantung pada konsentrasi Ca2+. Dalam hal ini, glutamat berperan penting dalam regulasi otak secara keseluruhan sehingga disebut glutamat cascade (Murray et al., 2000). Kerusakan pada saraf pengontrol menuju otak, mengakibatkan kelemahan dan juga kerusakan dari sistem syaraf menuju otak. Hal ini diduga pula dapat timbul akibat adanya sel darah putih yang tercampur dalam cairan cerebrospinal (Katzung, 2001).

Penyakit stroke dapat ditimbulkan oleh rokok, tekanan darah tinggi, kolesterol, aktifitas fisik yang tidak seimbang, obesitas, dan diabetes mellitus (Sharma, 2005). Hambatan yang terjadi pada pembuluh darah arteri menuju otak terjadi karena terbentuknya lapisan clots (trombosis) dalam pembuluh darah kapiler menuju otak setelah kurun waktu yang cukup lama sehingga dapat berpengaruh pada tekanan darah. Orang-orang yang rentan terserang penyakit stroke, yaitu orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi dan orang-orang yang lanjut usia.

Stroke secara umum, terbagi menjadi dua bagian, yaitu ischaemic stroke (penghambatan pembuluh darah otak) dan haemorrhagic stroke (perdarahan otak), namun terdapat pula berbagai jenis stroke yang lain (Stöppler, 2008).

Istilah ischaemic digunakan utuk menjelaskan ketidakseimbangan aliran darah menuju organ atau bagian tubuh lain akibatnya terjadi kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga sel akan mati. Pada kasus ischemia stroke terjadi akibat arteri yang menyuplai darah ke otak terhambat akibat terdapat blood clots sehingga sel otak akan mati. Penyakit ischaemic stroke merupakan penyakit stroke yang paling umum diderita, jumlahnya hampir sekitar 80 sampai 85 persen dari penderita stroke (Department for Work and Pensions, 2000).

Embolic stroke terjadi akibat blood clots yang ikut aliran darah menuju arteri jantung akibatnya terjadi penyumbatan pembuluh darah di jantung. Semakin banyak blood clots yang beredar dalam pembuluh darah sehingga sampai ke dalam arteri otak dan menghambat aliran darah.

Trombolitik stroke terjadi akibat blood clots dalam arteri jaringan lemak, yang disebut atheroma (pengerasan pembuluh arteri). Jika atheroma membesar meyebabkan darah yang mengalir dalam pembuluh darah menempel pada dinding arteri sehingga terbentuk blood clots.

Haemorrhagic stroke terjadi akibat neuron berkontak dengan darah sehingga menimbulkan perdarahan di sekitar jarigan otak akibatnya suplai darah menuju otak berkurang dan dapat mengurangi keseimbangan fungsi neuron. Pada akhirnya dapat menimbulkan kematian. Pada umumnya, penyakit stroke jenis ini, menyerang 15-20 persen penderita stroke.

Pengobatan stroke yang paling umum yaitu dengan terapi trombolitik untuk menghancurkan blood clots yang masuk ke dalam pembuluh darah. Dalam hal ini, penggunaan lumbrokinase sebagai obat dalam proses penyembuhan penyakit stroke yaitu dengan melisiskan fibrin sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Peningkatan fibrinolitik merupakan terapi efektif untuk penyakit trombotik untuk memperkecil efek biokimia glutamat cascade (Murray et al., 2000). Aktifator plasminogen atau t-PA, urokinase, dan streptokinase semua mengaktifkan sistem fibrinolitik. Sebaliknya, penurunan fibrinolisis melindungi bekuan darah dari lisis dan mengurangi perdarahan dari kegagalan hemostasis (Katzung, 2001).

II.2 Pembekuan Darah

Homeostasis merupakan penghentian spontan perdarahan dari pembuluh darah yang rusak. Sel-sel endotel vaskular normal tidak bersifat trombogenik dan platelet darah yang bersirkulasi dan faktor pembekuan darah secara normal tidak menempel pada sel tersebut sampai keadaan tertentu. Platelet merupakan pusat hemostasis normal.

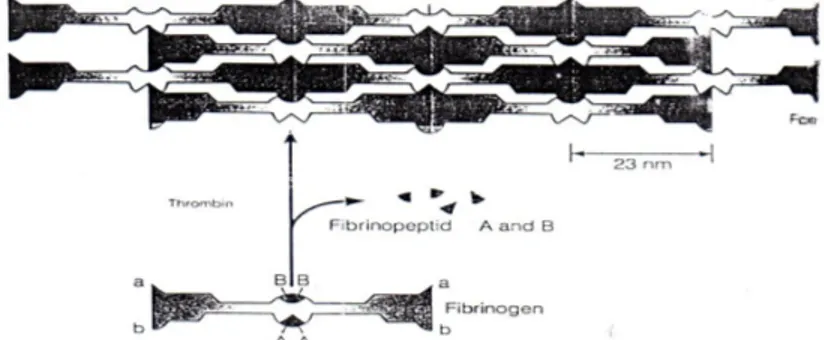

Dalam proses pembekuan darah terjadi akibat transformasi fibrinogen yang larut menjadi fibrin yang tidak larut (Gambar II.7). Dalam hal ini, fibrinopeptida akan dibuang dari fibrinogen sehingga memudahkan fibrinogen untuk bergabung dengan fibrinogen yang lain membentuk fiber (Mathews et al., 2000).

Gambar II.1 Mekanisme Pembentukkan Fiber dari Monomer Fibrin (Mathews et al., 2000)

Pembekuan darah dan pembentukan trombus harus dibatasi pada area yang sekecil mungkin untuk mendapatkan hemostasis lokal sebagai respon terhadap perdarahan tanpa mengakibatkan meluasnya pembekuan atau gangguan aliran darah. Pada dasarnya terdapat dua sistem utama yang mengatur mekanisme fibrinolitik, yaitu penghambatan fibrin dan fibrinolisis. Proses utama dari fibrinolisis, yaitu perubahan plasminogen non aktif menjadi enzim proteolitik plasmin. Sel-sel yang terluka menyebabkan aktifator plasminogen aktif. Plasmin membentuk kembali trombus dan membatasi pengembangan trombosis melalui pencernaan proteolitik dari fibrin (Katzung, 2001).

II.3 Cacing Tanah L. rubellus II.3.1 Anatomi dan taksonomi

Cacing tanah L. rubellus dikenal pula sebagai Red worm, Blood Worm, Red Wiggler (Gambar II.1). Adapun ciri-ciri umum dari cacing tanah spesies L. rubellus, yaitu panjang 60–150 cm dan diameter 4–6 mm, jumlah segmen 95 sampai 145, posisi klitelum pada segmen ke-26, menghasilkan 79–106 kokon setiap tahun untuk satu ekor cacing, bersifat hermaprodit, dan memiliki bagian dorsal berwarna merah kecoklatan. Cacing tanah ini memiliki habitat di daerah lembab dan biasanya berada di dalam tanah, apabila hendak mencari makan maka akan muncul ke permukaan tanah (Edwards and Lofty, 1972).

Gambar II.2. Cacing tanah L. rubellus

Cacing tanah merupakan kelompok eukariot yang paling sederhana. Adapun taksonomi dari cacing tanah L. rubellus, yaitu:

Kingdom : Animalia Filum : Annelida Kelas : Clitellata Subkelas : Oligochaeta Ordo : Haplotaxida Famili : Lumbricidae Marga : Lumbricus Spesies : L. rubellus

Cacing tanah Lumbricus rubellus termasuk dalam kelompok famili Lumbricidae, dimana spesies cacing lain yang termasuk kelompok ini, meliputi Allolobophora

sp., Aporrectodea caliginosa, Aporrectodea trapezoids, Aporrectodea tuberculata,

Aporrectodea rosea, Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus rubidus,

Dendrodrilus rubidus tenuis ,Eisenia andrei , Eisenia foetida, dan Eisenia

japonica (Blakemore, 2003).

II.3.2 Lumbrokinase

Cacing tanah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya, yaitu kemampuan dalam memproduksi enzim lumbrokinase yang sering digunakan sebagai obat stroke karena memiliki kemampuan fibrinolitik. Selain itu, lumbrokinase ini mendukung stabilitas koagulasi darah pada tingkat normal, dapat meningkatkan aktifitas fibrinolitik yang mirip fungsinya dengan

nattokinase, dan mempertahankan viskositas darah pada tingkat normal (Allergy Research Group, 2005).

Asal nama lumbrokinase diberikan berdasarkan sumber cacing yang memproduksi enzim tersebut, yaitu Lumbricus rubellus (Mihara et al., 1991). Lumbrokinase sendiri, pada dasarnya terbagi dalam enam kelompok enzim, yaitu F-III-2, F-III-1, F-II, F-I-2, F-I-1, and F-I-0. Adapun karakteristik dari enzim ini, yaitu stabil pada suhu di bawah 60oC dan memiliki rentang pH antara 2 dan 11, dan memiliki aktivitas fibrinolitik (Nakajima et al., 2003).

Lumbrokinase merupakan kelompok protease yang memiliki aktifitas tripsin dan enzim mirip kimotripsin, namun ada pula sebagian yang bersifat enzim mirip elastase. Berdasarkan hasil fraksinasi, lumbrokinase terbagi menjadi enam jenis, yaitu kelompok I fraksi F-I-0, F-I-1, dan F-I-2 memiliki aktivitas enzim mirip kimotripsin, kelompok II fraksi tidak terbagi, dan kelompok III fraksi F-III-1 dan F-III-2 memiliki aktivitas enzim mirip tripsin, sedangkan kelompok II termasuk dalam kelompok elastase (Mihara et al., 1991).

Apabila ditinjau dari komposisi asam amino menunjukkan bahwa lumbrokinase ini termasuk dalam kelompok protease serin, yang memiliki sejumlah residu-residu asparagin dan aspartat cukup tinggi sedangkan residu-residu-residu-residu prolin dan lisin berada dalam jumlah sedikit serta memiliki aktifitas fibrinolitik (Nakajima, et al., 2003). Selain itu, keberadaan autolisat dari cacing ini dapat bermanfaat sebagai antioksidan dan juga sumber protease yang hampir sama dengan saus kedelai (Nakajima et al., 2000).

Cacing tanah famili Lumbricidae terdiri dari beberapa jenis, hal ini tidak menutup kemungkinan ditemukannya enzim fibrinolitik asal cacing tanah spesies yang lain, misalnya: enzim fibrinolitik cacing tanah (earthworm fibrinolytic enzyme-3 atau EFE-3, database GenBank nomor kode AY438622) yang berasal dari cacing tanah Eisenia foetida yang memiliki tingkat homologi yang tinggi dengan protease asal cacing tanah L. rubellus F-III-1 dan F-III-2 (Dong et al., 2004).

Kemudian terdapat penelitian lebih lanjut mengenai enzim fibrinolitik asal cacing tanah E. foetida yang dikenal sebagai earthworm fibrinolytic enzyme-2 atau EFE-2. Enzim fibrinolitik yang memiliki spesifisitas sisi hidrolitik untuk ikatan peptida dan memiliki aktifitas mirip tripsin dan elastase (Zhao, 2003).

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, lumbrokinase yang dihasilkan oleh cacing tanah L. rubellus tidak terlalu banyak, namun tingkat kebutuhan lumbrokinase ini semakin meningkat. Terbukti dengan tingginya angka kematian mencapai 26 miliar setiap tahunnya akibat penyakit stroke. Oleh karena itu, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi lumbrokinase. Ekspresi lumbrokinase pada E. coli menunjukkan lumbrokinase rekombinan memiliki aktifitas enzimatik yang rendah setelah denaturasi dan renaturasi. Oleh karena itu, dilakukan ekspresi lumbrokinase dari cacing tanah pada Pichia pastoris yang menunjukkan homologi yang cukup tingi dengan lumbrokinase lain yang terdapat dalam Gene bank, yaitu F-III-1, F-III-2, EFE3-1, dan 1T4 yang berasal dari L. rubelllus, PI239 yang berasal dari L. bimastus, dan EFE-3 yang berasal dari E. foetida. Namun demikian, masih dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai optimasi dan karakterisasi dari lumbrokinase hasil ekspresi ini (Ge et al., 2005).

Lumbrokinase memiliki aktifitas fibrinolitik yang sangat bermanfaat dalam pengobatan penyakit stroke dan juga tumor. Lumbrokinase G-90 yang diekstrak dari cacing tanah E. foetida memiliki kemampuan dalam membantu aktifitas fibrinolitik penderita tumor yang sangat dipengaruhi oleh lokasi tumor dan juga konsentrasi dari enzim yang ditambahkan (Hrzenjak et al., 1998). Selain itu, enzim yang diproduksi cacing tanah Lumbricus rubellus ini sangat berguna dalam pengobatan radang otak, dimana akan mempengaruhi sistem koagulasi darah dan aktifitas fibrinolitik sehubungan dengan peningkatan aktifitas t-PA (Jin et al., 2000).

Kelompok protease Ef P-III-1 selain dapat berperan dalam aktifitas fibrinolitik juga berperan dalam aktifitas fibrinogenesis. Dalam hal ini, penelitian dilakukan

pada cacing tanah Eisenia foetida, yang menunjukkan enzim tersebut dapat mengaktifasi plasminogen dan melepaskan plasmin aktif, hal ini memiliki kesamaan fungsi dengan t-PA (Jing et al., 2007).

II.3.3 Aktifitas Cacing tanah L. Rubellus dalam Perombakan Bahan Organik Cacing tanah termasuk dalam kelompok jasad hidup yang berperan dalam perombakan bahan organik, disamping itu, terdapat pula protozoa, ganggang, cendawan, dan bakteri. Salah satu aktifitas dari jasad hidup dalam tanah ini, yaitu melakukan proses mineralisasi (dekomposisi) bahan organik yaitu menghancurkan bahan organik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan menjadi senyawa anorganik sederhana. Proses perombakan bahan organik dan perubahan nitrogen organik menjadi nitrogen anorganik oleh jasad hidup tanah, meliputi aminisasi, amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi (Sarief, 1986).

Aminisasi merupakan proses penghancuran senyawa protein yang berasal dari bahan organik menjadi senyawa nitrogen amino. Protein yang terkandung dalam bahan organik, bervariasi. Asam amino ini, kemudian akan diuraikan menjadi amonia. Ammonifikasi, yaitu pembentukkan amonia dapat terjadi dalam keadaan aerob maupun anaerob. Proses amonifikasi sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Ammonia dapat berada bebas dalam tanah atau akan diubah mejadi nitrat (NO3). Energi yang dperleh dari proses nitrifikasi dimanfaatkan oleh mikrorganisme nitrifikasi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannnya. Dalam situasi normal, nitrogen dapat diproses menjadi bentuk ammonium atau bentuk nitrat yang tersedia bagi tanaman. Apabila dalam keadaan yang kurang baik, misalnya kondisi air tanah yang kurang, akan terjadi reduksi nitrat menjadi nitrit, amonia atau nitrogen, yang disebut denitrifikasi (Sarief, 1986).

Proses denitrifikasi dalam tanah terjadi karena adanya kerjasama cacing tanah dan juga mikroba tanah. Kemampuan mikroba tanah lain dalam memproduksi N2O terjadi dalam lingkungan yang memiliki C/N ratio yang tinggi, biasanya terdapat dalam saluran pencernaan hewan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Saluran pencernaan acing tanah memiliki C/N ratio 7. Dalam hal ini, mikroba tanah

menggunakan saluran pencernaan cacing tanah sebagai lingkungan dalam memproduksi N2O. Hal ini terbukti dengan tingginya konsentrasi N2O pada saluran pencernaan cacing tanah, meningkat mulai dari ujung anterior sampai saluran pencernaan bagian tengah dan menurun pada bagian posterior. Hal ini menunjukkan bahwa saluran pencernaan cacing tanah merupakan lingkungan yang tepat bagi mikroba untuk memproduksi N2O (Horn et al., 2003).

II.4 Deoxyribonucleic Acid (DNA)

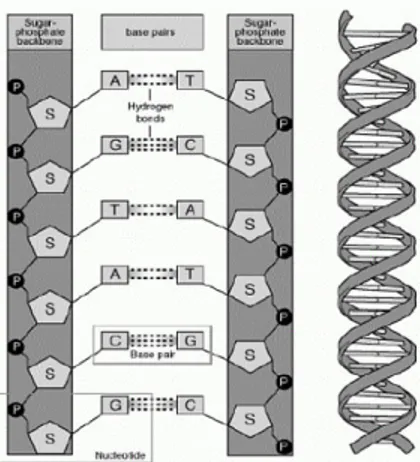

Setiap makhluk hidup memiliki asam deoksiribonukleat (deoxyribonucleic acid, DNA), baik prokariot maupun eukariot. Pada organisme prokariot, kromosom merupakan molekul tunggal DNA berukuran besar DNA, sedangkan pada organisme eukariot mengandung lebih banyak molekul DNA dibandingkan organisme prokariot. DNA sendiri merupakan molekul yang sangat panjang terdiri dari ribuan deoksiribonukleotida yang tergabung dalam suatu urutan yang bersifat khas pada setiap organisme. Struktur molekul DNA, yaitu heliks ganda (Gambar II.2).Asam deoksiribonukleat merupakan polimer yang tediri dari molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terbentuk dari ikatan antara atom C nomor 3 dan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantara gugus fosfat, sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang.

Molekul DNA memiliki basa pirimidin (sitosin dan timin) dan purin (adenin dan guanin). Antara basa-basa yang terdapat pada asam nukleat ini membentuk ikatan hidrogen (H-N dan O-H). Keempat basa berada dalam nisbah yang berbeda pada berbagai DNA organisme dan saling berhubungan secara kuantitatif, DNA yang diisolasi dari berbagai jaringan spesies yang sama memiliki komposisi yang sama, komposisi basa DNA bervariasi dari satu spesies ke spesies lain, komposisi basa DNA pada spesies tertentu tidak berubah dengan pertambahan umur organisme, perubahan tingkat nutrisi, atau perubahan lingkungan, serta jumlah residu adenin pada semua DNA sama dengan residu timin, dalam hal ini tidak tergantung dengan spesies (Chargaff et al. ,1940 dalam Lehninger, 1982).

Gambar II.3. Struktur DNA dan basa penyusun DNA (Sumber: http//cnx.org/content/m12382/latest/).

Adapun sifat-sifat molekul DNA yang laun, yaitu molekul DNA bersifat sangat rapuh, sehingga molekul DNA tidak mudah diisolasi dalam bentuk utuh, karena mudah terpotong dengan gaya mekanik. Perlakuan mengaduk larutan DNA dapat menyebabkan molekulnya terfragmentasi.

Fungsi dari DNA adalah untuk menyimpan informasi genetik secara lengkap yang diperlukan untuk mencirikan struktur semua protein dan RNA setiap spesies sehingga dapat membuat program biosintesis sel pada saat yang tepat dan komponen jaringan secara teratur, selain itu untuk menentukan aktifitas organisme sepanjang siklus hidupnya, dan menentukan kekhasan organisme tertentu.

II.5 Ribonucleic Acid (RNA)

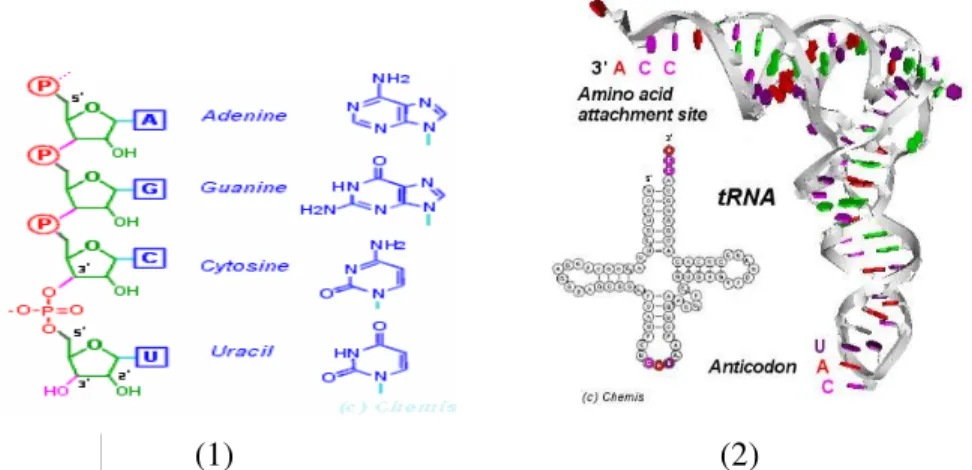

Asam ribonukleat (ribonucleic acid, RNA) merupakan suatu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida yang terbentuk dari ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribose dengan perantara gugus fosfat (Gambar II.3). Basa penyusun yang terdapat dalam RNA berbeda dengan DNA, pada kelompok pirimidin (sitosin dan urasil) dan purin (adenin dan guanin). Jumlah guanin dalam molekul RNA tidak sama dengan sitosin, demikian pula adenin tidak harus sama dengan urasil (Poedjiadi, 1994).

(1) (2)

Gambar II.4 Struktur RNA dan basa penyusun RNA. (1) Basa penyusun RNA, (2) Struktur dari tRNA (Sumber: http://library.thinkquest.org)

Pada dasarnya RNA terdiri dari beberapa jenis, yaitu RNA pembawa pesan (mRNA), RNA transfer (tRNA), dan RNA ribosom (rRNA). Selain itu, terdapat pula RNA inti heterogen (hnRNA) dan RNA inti kecil (snRNA), pada umumnya RNA tambahan ini terdapat pada eukariot (Lehninger, 1972). Jumlah RNA terbesar yaitu sekitar 75 persen terdapat dalam sitoplasma sel yang terletak di dalam ribosom (rRNA). Dalam inti sel juga terdapat RNA yang berjumlah sekitar 15 persen dari seluruh RNA dalam sel, sedangkan mRNA memiliki jumlah paling sedikit sekitar 5 persen dari jumlah RNA total dan mudah terdegradasi

Setiap komponen RNA memiliki peranan penting pada proses translasi dengan struktur yang khas, misal pada tRNA merupakan satu untai ribonukleotida tapi dalam konformasi yang berlipat-lipat berupa loop (Gambar II.3), berperan dalam membawa asam amino ke dalam ribosom dan menerjemahkan sandi genetik pada mRNA ke dalam urutan asam amino pada protein. Sedangkan rRNA merupakan komponen utama ribosom dan menyusun hampir 65 persen berat ribosom berperan dalam struktur dan fungsi biosintesis ribosom. mRNA berperan sebagai cetakan yang digunakan oleh ribosom untuk melangsungkan proses translasi informasi genetik menjadi urutan asam amino protein (Mathews et al., 2000).

II.6 Mekanisme Transkripsi dan Translasi

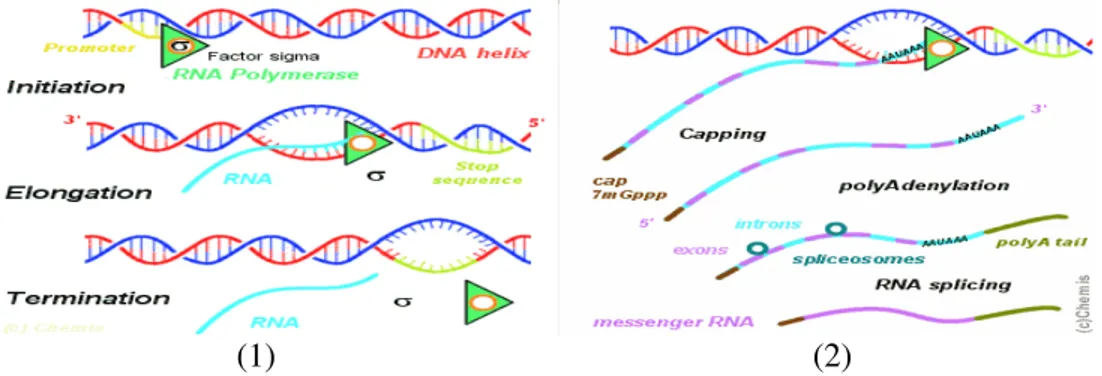

Dalam proses biosintesis protein, terdapat mekanisme transkripsi dan translasi. Pada tahap transkripsi molekul DNA berperan sebagai pemberi informasi genetik kepada molekul RNA dengan bantuan RNA polimerase holoenzim. Namun demikian, tidak seluruh molekul DNA yang ditranskripsi. Oleh karena itu, transkripsi DNA bersifat sangat selektif yang diatur oleh deret pengatur spesifik yang menunjukkan awal dan akhir potongan DNA yang akan ditranskripsi.

Proses transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi (Gambar II.4). Pada tahap inisiasi, RNA polimerase holoenzim berikatan dengan DNA sehingga untaian DNA (promoter). Dalam promoter ini, mengandung urutan DNA spesifik, seperti TATA Box (Pribnow box) atau CAAT (pada eukariot). Kemudian, terdapat pula faktor sigma yang merupakan protein berfungsi dalam menstabilkan polymerase dan mengunci DNA untuk melakukan proses transkripsi. Akibatnya, untaian DNA akan membuka lebar sehingga memungkinkan untuk berpasangan dengan DNA komplemennya. Pada tahap inisiasi pula, ujung 5’ dari mRNA akan melakukan capping dengan 7-methylguanosine yang berfunsi dalam mejga kestabilan mRNA dan melindungi dari eksonulease. Pada ujung 3’, mRNA akan mengalami poliadenilasi dengan urutan AAUAAA yang dikenal sebagai poliadenilat polymerase dan terjadi proses pembuangan intron, yang disebut juga splicing. Sebelumnya, terjadi penambahan poli A pada ujung 3’. Pada tahap elongasi, terjadi produksi RNA dengan arah pemanjangan dari ujung 5’ menuju ujung 3’ serta koreksi cetakan, dalam hal ini memperbaiki kerangka baca basa yang salah.. Proses terminasi, terjadi apabila terdapat stop signal, biasanya pada daerah yang kaya akan urutan nkleotida GC diikuti oleh oligo A. Pada tahapan ini, dihasilkan urutan RNA yang sama dengan templat DNAnya dan proses transkripsi akan berhenti. RNA akan siap digunakan pada proses translasi. Pada organisme prokariot, tanskripsi berlangsung di sitoplasma, sedangkan pada organisme eukariot, transkripsi berlangsung di nucleus (Lewin, 1997).

(1) (2)

Gambar II.5 (1) Mekanisme pada proses transkripsi, (2) Splicing (Sumber: www.geneticengineering.org)

Pada tahap translasi, molekul RNA menerjemahkan informasi genetika ke dalam proses pembentukkan protein (Gambar II.5). Dalam tahap ini terjadi pengikatan asam amino, sesuai pesan yang diberikan oleh DNA. Biosintesis protein berlangsung dalam ribosom, yaitu suatu partikel yang terdapat dalam sitoplasma. Proses yang terjadi dalam biosintesis protein, meliputi aktifasi asam amino, inisiasi rantai polipeptida, pemanjangan, terminasi, dan pelipatan serta pengolahan.

Pada proses translasi diawali dengan inisiasi pembentukkan unit kecil ribosom yang kemudian akan mengenali mRNA melalui urutan tertentu, yaitu inisiator kodon AUG, yang akan dibawa oleh tRNA. Kemudian sub unit ribosom besar akan membentuk komplek dengan komplek inisiasi sebelumnya. Kemudian tRNA akan membawa asam amino lainnya dipasagkan degan kodon berikutnya, setelah posisi kodo inisiator. Selama fase elongasi, ribosom akan melanjutkan pembacaan kodon dari ujng 5’ ke ujung 3’ dan terjadi pembentukkan asam amino yang bersamaan dengan pembentukkan ikatan peptida. Sedangkan pada tahap terminasi, proses akan berhenti apabila terdapat stop kodon , yaitu UAA, UAG, UGA, diikuti dengan pelepasan rantai polipeptida (Mathews et al., 2000).

Gambar II.6 Mekanisme pada proses translasi (Sumber: www.geneticengineering.org)

II.7 Metode Polymerase Chain Reaction

Metode PCR (polymerase chain reaction) merupakan metode yang digunakan untuk memperbanyak urutan nukleotida tertentu dengan katalis enzim secara eksponensial dalam kondisi in vitro. Metode ini, pertama kali dikembangkan oleh Kary B. Mullis pada tahun 1985.

Komponen utama dalam proses PCR, adalah templat DNA (DNA cetakan), yaitu fragmen DNA yang akan diperbanyak, oligonukleotida primer yang merupakan urutan oligonukleotida pendek untuk mengawali sintesis DNA, deoksiribonukleotia (dNTP), dan DNA polimerase yang berperan sebagai katalis reaksi sintesis DNA.

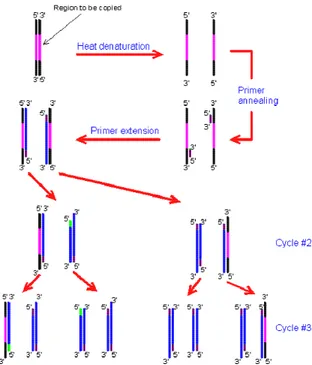

Proses yang terjadi dalam PCR terbagi dalam 3 tahap, yaitu denaturasi, penempelan, dan pemanjangan atau elongasi (Gambar II.5). Pada tahap denaturasi templat DNA akan terpisah menjadi rantai tunggal, biasanya dilakukan pada suhu 95oC selama 1–2 menit, kemudian proses penempelan dimana terjadi proses penempelan primer pada rantai DNA tunggal. Primer akan membentuk jembatan hidrogen dengan cetakan pada daerah urutan yang saling berkomplemen. Selain itu, dalam penentuan suhu penempelan berhubungan pula dengan titik leleh

primer. Proses perbanyakan sangat efisien pada suhu rendah namun dapat menimbulkan penempelan primer pada tempat yang salah (mispriming). Pada suhu penempelan yang sangat tinggi, spesifisitas amplifikasi akan meningkat tapi efisiensinya akan menurun. Setelah tahapan penempelan, dilakukan proses elongasi dimana DNA polimerase akan melakukan polimerasi rantai DNA baru berdasarkan informasi baru yang terdapat pada cetakan DNA. Setelah tahapan polimerasi, rantai DNA baru akan membentuk jembatan hidrogen dengan DNA cetakan. Selanjutnya produk amplifikasi yang dihasilkan akan kembali menuju tahapan denaturasi dan seluruh proses akan berulang sebanyak siklus yang digunakan dalam proses amplifikasi, biasanya 25–30 kali siklus (Sambrook and Russel, 2001) Pada umumnya DNA polimerase yang sering digunakan dalam proses PCR, yaitu polimerase Taq (Yuwono, 2006).

Gambar II.6 Aktifitas yang Terjadi pada Proses PCR (Sumber: www.wikipedia.org)

Seiring dengan perkembangan zaman, teknik PCR semakin maju, sehingga ditemukan pula variasi teknik PCR, diantaranya transkriptase balik-PCR (RT-PCR), dimana dalam prosesnya menggunakan transkriptase. Enzim ini merupakan DNA polimerase yang menggunakan RNA sebagai cetakan untuk menyintesis

DNA komplemen (cDNA) yang komplemen dengan molekul RNA tersebut. Transkriptase yang banyak digunakan dalam proses RT-PCR, yaitu berasal dari avian myoblastic virus (AMV). Reaksi transkripsi balik dapat dilakukan dengan beberapa macam primer, yaitu :

a. Oligo (dT) sepanjang 12–18 nukleotida yang akan menempel pada ekor poli (A) pada ujung 3’ mRNA. Primer semacam ini biasanya menghasilkan cDNA yang lengkap.

b. Heksanukleotida acak yang akan melekat pada cetakan mRNA yang komplementer pada bagian manapun. Primer semacam ini akan menghasilkan cDNA yang tidak lengkap.

c. Urutan nukleotida spesifik yang dapat digunakan secara selektif untuk menyalin mRNA tertentu.