LAPORAN AKHIR

KAJIAN KERENTANAN DAN ADAPTASI

TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DI KOTA

BANDAR LAMPUNG

ii

RINGKASAN

Di masa depan, perubahan iklim yang ditimbulkan oleh pemanasan global diperkirakan akan menciptakan pola-pola risiko baru, dan risiko yang lebih tinggi secara umum. Kenaikan permukaan laut akibat mencairnya gletser dan es kutub dan ekspansi termal akan memberikan kontribusi pada peningkatan banjir pesisir. Bandar Lampung sebagai kota pesisir akan terpengaruh secara serius oleh perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Saat ini, beberapa wilayah pesisir sudah dipengaruhi oleh peningkatan permukaan laut. Banjir dan kekeringan juga terjadi cukup sering. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan berbagai program dan juga mengembangkan strategi jangka menengah dan panjang untuk mengelola bencana. Rencana untuk meningkatkan infrastruktur untuk pengendalian bencana iklim seperti sistem drainase dan tanggul telah disiapkan. Namun, dengan meningkatnya perubahan iklim pada frekuensi dan intensitas kejadian iklim yang ekstrim, desain saat ini mungkin sudah tidak efektif untuk mengelola bencana iklim pada masa mendatang. Oleh karena itu juga sangat penting untuk mempertimbangkan perubahan iklim dalam merancang sistem kontrol bencana iklim.

ISET di bawah Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN dengan dukungan dari Yayasan Rockefeller, mengkoordinasikan studi tentang penilaian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh MercyCorps, URDI dan CCROM SEAP-IPB di Bandar Lampung. Penelitian bertujuan (i) mengkaji variabilitas iklim saat ini dan masa depan di Bandar Lampung, (ii) menilai kerentanan dan kapasitas adaptasi serta risiko iklim saat ini dan masa depan di tingkat kelurahan, (iii) mengidentifikasi dampak langsung dan tidak langsung dari bencana iklim sekarang dan di masa depan di tingkat kelurahan, (iv) mengidentifikasi daerah dan kelompok sosial yang paling rentan, dan dimensi kerentanan, termasuk kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, (v) mengidentifikasi masalah kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang mngkin mempengaruhi ketahanan kota terhadap risiko iklim saat ini dan masa depan, dan (vi) mengembangkan rekomendasi awal untuk Bandar Lampung dalam meningkatkan ketahanan kota terhadap risiko iklim saat ini dan masa depan

PROFIL DAN IKLIM KOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung. Secara geografis Bandar Lampung terletak pada 5o20 '- 5o30’ lintang dan bujur 105o28'-105o37'. Bandar Lampung memiliki luas wilayah 19.722 hektar yang terdiri dari 13 kecamatan dan 98 desa (Kelurahan). Kota ini dilalui oleh dua sungai besar yaitu Way Kuala dan Kuripan dan 23 sungai kecil. Semua sungai-sungai ini membentuk DAS yang terletak di daerah Bandar Lampung dan sebagian besar mengarah ke Teluk Lampung. Beberapa jaringan drainase buatan menghubungkan sistem sungai di wilayah ini. Fungsi jaringan drainase ini adalah untuk mengurangi aliran permukaan sebagai akibat dari air hujan yang berlebihan. sistem jaringan drainase yang telah terinstal di Bandar Lampung meliputi Teluk Betung, Tanjung Karang, Panjang dan Kandis.

iii

Warga Bandar Lampung memenuhi kebutuhan air bersih melalui perusahaan air minum daerah (PDAM) dan dengan mengambil air tanah dangkal/dalam melalui sumur gali. Saat ini, PDAM hanya mampu melayani 32% dari total penduduk Bandar Lampung. Kedalaman sumur gali adalah sekitar 30 hingga 50 meter dari permukaan tanah setempat.

Bandar Lampung merupakan kota pelabuhan yang penting untuk kawasan Sumatera. Pelabuhan Kota Bandar Lampung terletak di suatu pantai berbentuk teluk sehingga gelombang tinggi sebagai akibat angin kencang tidak sepenuhnya langsung mengenai kawasan pantai. Meskipun demikian, di beberapa tempat kawasan pantai, sudah terjadi abrasi oleh gelombang laut. Di beberapa lokasi, wilayah pesisir merupakan kawasan padat penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, penduduk membangun rumah tempat tinggal di lahan hasil penimbunan pantai (reklamasi) sehingga terjadi akresi. Banyak dari para pemukim tidak memiliki bukti kepemilikan tanah secara hukum. Kondisi ini akan menjadi salah satu masalah serius dalam mewujudkan rencana Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menciptakan Water Front City.

Jumlah penduduk di Bandar Lampung pada tahun 2008 adalah 822.880 orang dengan kepadatan penduduk sekitar 42 orang per ha. Kepadatan penduduk tidak merata. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi berada di Tanjung Karang Tengah dan Teluk Betung Selatan. Berdasarkan kelompok umur, proporsi terbesar penduduk Bandar Lampung adalah kelompok umur 20-24 dengan populasi 95.597 orang, diikuti oleh kelompok usia 15-19 dengan populasi 95.537 orang. Usia produktif (usia 15-55 tahun) di Bandar Lampung mencapai jumlah 546.920 atau 64,75% dari total penduduk. Sumber pendapatan masyarakat bervariasi. Perdagangan adalah mata pencaharian utama penduduk. Sebagian besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bandar Lampung berasal dari transportasi dan komunikasi (19,6%), industri pengolahan (17,6%), jasa (16,9%) dan perdagangan, hotel, restoran (16,6%). Pertanian hanya berkontribusi 5% terhadap PDRB.

Berdasarkan analisis terhadap data iklim historis yang panjang, ditemukan bahwa ada perubahan trend dan variabilitas variabel iklim seperti suhu dan curah hujan. Bukti paling nyata dapat dilihat dari trend peningkatan suhu permukaan rata-rata selama 100 tahun terakhir di kota itu. Perubahan curah hujan musiman juga ditemukan, yaitu pergeseran awal musim dan perubahan frekuensi curah hujan ekstrim. Berdasarkan 14 model iklim global (GCM), diindikasikan bahwa curah hujan musim basah (musim hujan) Bandar Lampung City (DJF) di masa depan mungkin sedikit meningkat, terutama di kawasan pesisir. Sebaliknya, curah hujan musim kering (JJA) akan menurun. Namun, analisis iklim di masa mendatang mungkin perlu disempurnakan dengan menggunakan model iklim dengan resolusi tinggi seperti RCM. Penggunaan model global seperti GCM tidak akan mampu menangkap efek lokal. Analisis lebih lanjut mengenai cuaca ekstrim di bawah perubahan iklim juga harus dilakukan. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa pemanasan global akan mendatangkan kejadian lebih ekstrim.

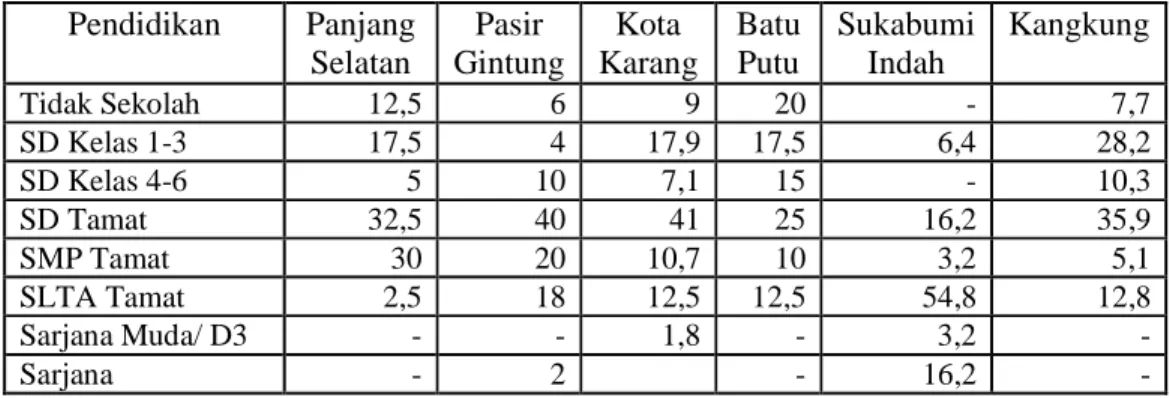

iv DAMPAK KEJADIAN IKLIM EKSTRIM

Kota Bandar Lampung sangat rawan terhadap bencana alam. Jenis bencana alam yang melanda Kota Bandar Lampung meliputi banjir, tanah longsor, air pasang menyebabkan rob, tsunami, gempa bumi dan kekeringan. Abrasi, erosi dan sedimentasi juga terjadi di wilayah pesisir. Untuk mengevaluasi dampak sosial-ekonomi bencana terkait iklim, survei dan wawancara dilakukan di enam kelurahan, yaitu; tiga Kelurahan non-pantai (Batu Putu, Pasir Gintung, dan Sukabumi Indah), dan tiga untuk desa pesisir (Kangkung, Kota Karang, Panjang Selatan). Survei ini melibatkan 256 orang, terdiri dari laki-laki 62,28% dan 36,72% perempuan. Selain dari survei, informasi ini juga dipertajam melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) di empat Kelurahan: Panjang Selatan, Kota Karang, Batu Putu, dan Pasir Gintung serta melalui studi literatur.

Dari studi ini terungkap bahwa terjadinya bencana iklim (banjir dan kekeringan) mempunyai potensi untuk mengubah urutan nilai-nilai sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kerja sama penduduk atau kekerabatan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, hubungan kerja, transaksi pola produksi dan nilai-nilai sosial lainnya. Hubungan sosial antara orang-orang pada saat bencana masih berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan untuk saling membantu saat terjadi bencana. Dalam hal hubungan kerja, dampak dari bencana tersebut menyebabkan penurunan hubungan ‘patron-klien’ yang sebelumnya merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat pesisir. Bencana juga dapat menyebabkan meningkatnya insiden kejahatan seperti pencurian.

Ekonomi dampak bencana iklim dapat dievaluasi dari dampaknya terhadap pekerjaan utama, dan harga beberapa komoditas. Bencana mengurangi produktivitas kerja terutama jika pekerjaan utama masyarakat rentan terhadap dampak bencana, seperti pertanian, perikanan dan lain-lain. Banjir di wilayah pesisir dapat mengurangi orang yang bekerja di sektor perikanan. Berdasarkan sektor ekonomi, dampak banjir menyebabkan kerugian untuk sektor infrastruktur, perumahan dan sektor perikanan. Sementara itu, kekeringan menyebabkan kerugian di bidang pertanian, perikanan dan air minum. Bencana ini juga menyebabkan kenaikan harga beberapa produk pertanian seperti padi, tanaman dan ternak, tetapi ini terjadi hanya di daerah sekitar bencana tersebut.

Berdasarkan sektor ekonomi, bencana banjir memberikan dampak terbesar pada sektor kesehatan, sektor air minum, perumahan, perikanan, dan pekerjaan umum (kerusakan fasilitas drainase dan infrastruktur lainnya). Sedangkan sektor yang paling terkena dampak kekeringan adalah air minum, kesehatan, dan pertanian. Masalah kekurangan minum air meningkat pada musim kemarau panjang atau selama bencana banjir. Dampak bencana terhadap kesehatan adalah meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi penyakit, terutama malaria, dan batuk / flu / pilek. Karena potensi terulangnya kejadian iklim ekstrim yang dapat menyebabkan bencana di masa depan, kondisi perumahan padat penduduk dengan lingkungan relatif kurang nyaman, dan rencana pemerintah untuk membangun water front city di daerah pesisir, penduduk di daerah pesisir bersedia untuk pindah sepanjang mereka diberikan fasilitas dan rumah-rumah yang layak dan relokasi tidak jauh dari laut, sehingga mereka masih bisa melakukan pekerjaan mereka saat ini (nelayan).

v

Sementara beberapa warga di daerah bukan pesisir merasa enggan pindah karena mereka khawatir kehilangan pekerjaan. Namun, jika bencana parah dan memaksa mereka untuk pindah, mereka mengharapkan pemerintah untuk menyediakan perumahan dan pekerjaan baru.

Dampak bencana yang mengakibatkan perubahan perilaku merupakan suatu bentuk adaptasi. Adaptasi selama banjir disikapi oleh penduduk beragam, mulai dari tinggal di rumah, pindah ke daerah yang tidak terkena banjir, pembuatan tanggul, memperdalam saluran air, meninggikan lantai, menambah pasokan makanan dan bahan bakar. Adaptasi terhadap kekeringan dalam bentuk membeli air untuk kebutuhan sehari-hari, mengurangi konsumsi air, memompa air dari sumber terdekat, relokasi ke daerah yag tidak mengaklami kekeringan dan melakukan ritual untuk meminta hujan.

Bentuk adaptasi juga dapat dilihat pada cara mencari nafkah. Strategi mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk adalah pertanian intensifikasi dan pola pendapatan ganda. Intensifikasi pertanian dilakukan dengan melakukan diversifikasi tanaman. Pola pendapatan ganda dilakukan dengan dua cara, pertama dengan keragaman pendapatan, yang merupakan kombinasi dari mata pencaharian on farm

and off farm, yang dimiliki oleh seseorang. Biasanya kegiatan off farm adalah

pekerjaan sampingan, selain pekerjaan utama. Yang kedua adalah dengan memberdayakan anggota keluarga, seperti istri dan anak-anak yang telah dewasa.

Untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengelola risiko bencana, masyarakat berharap di tempat tersedia sistem peringatan dini bencana. Namun, sebagian besar warga mengaku bahwa mereka tidak pernah mendapat informasi tentang iklim atau peringatan dini dari pemerintah, EWS (Early Warning System), atau instansi terkait lainnya dan tidak ada lembaga penanganan bencana di daerah mereka. Hal ini menggambarkan kurangnya respon pemerintah untuk bencana yang terjadi di masyarakat. Sebagian besar penduduk memperoleh informasi tentang prakiraan iklim secara tradisional dari para pemimpin tradisional dan para pemuka masyarakat. Warga juga menerima ramalan informasi melalui media televisi. Berdasarkan beberapa jenis informasi yang terkait dengan bencana, informasi tentang peringatan bencana lebih berguna daripada informasi lainnya.

RISIKO IKLIM TINGKAT 'KELURAHAN'

Tingkat risiko dari sistem untuk bencana atau kejadian iklim ekstrim (extreme climate event /ECE) akan tergantung pada kapasitas sistem untuk mengatasi kejadian (disebut coping capacity index) dan kemungkinan kejadian iklim ekstrim untuk terjadi. Penelitian ini mengevaluasi tingkat risiko iklim pada level Kelurahan (desa). The coping capacity index dikembangkan berdasarkan indeks kerentanan dan kapasitas adaptasi dari Kelurahan. Indeks kerentanan dan kapasitas Kelurahan diukur dengan menggunakan sejumlah indikator sosial-ekonomi dan biofisik. Kelurahan di mana banyak rumah tangga yang mendirikan rumah/bangunan yang terletak di tepi sungai, sumber air minum sebagian besar bukan dari PDAM (sistem perpipaan), kepadatan penduduk tinggi, banyak orang miskin dan sebagian besar wilayah Kelurahan dekat sungai dan pantai dengan daerah terbuka hijau kurang luas, akan lebih rentan (indeks kerentanan tinggi) dibandingkan dengan rumah tangga

vi

yang bangunan di tepi sungainya sedikit, kepadatan penduduk rendah, mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari PDAM, penduduk miskin sedikit, dan hanya sebagian kecil wilayah Kelurahan dekat sungai dan pantai dengan lebih banyak daerah terbuka hijau (indeks kerentanan rendah). Konsekuensi (kerusakan, kerugian ekonomi dll) yang disebabkan oleh kejadian bencana akan lebih parah di Kelurahan yang memiliki indeks kerentanan tinggi. Namun, konsekuensi kejadian bencana di Kelurahan rentan tinggi akan berkurang jika memiliki kapasitas adaptasi tinggi. Kelurahan dengan indeks kapasitas adaptasi tinggi adalah kelurahan di mana banyak rumah tangga yang berpendidikan tinggi, sumber pendapatan utama masyarakat tidak sensitif terhadap bencana iklim (misalnya perdagangan jauh kurang sensitif dibandingkan pertanian) dan memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik dan infrastruktur jalan. Dalam studi ini, kita normalkan semua skor indikator sehingga indeks kerentanan dan indeks kapasitas berada pada kisaran dari 0 hingga 1.

Untuk mengklasifikasikan Kelurahan berdasarkan coping capacity index mereka, kerentanan (VI) dan indeks kapasitas (CI) masing-masing kelurahan dikurangi sebesar 0,5. Nilai-nilai VI dan CI dinormalisasi sehingga mempunyai nilai yang berada pada kisaran dari 0 ke 1, dengan mengurangi nilai indeks dengan 0,5, VI dan CI akan berkisar dari -0,5 sampai 0,5. Posisi relatif dari Kelurahan sesuai dengan VI dan CI ditentukan berdasarkan posisi mereka dalam lima kuadrannya (Gambar 1). Kelurahan yang terletak di kuadran 5 akan memiliki VI tinggi dan rendah CI. Sedangkan Kelurahan yang terletak di kuadran 1 akan memiliki VI rendah dan CI tinggi. Dengan menggunakan sistem klasifikasi, jika Kelurahan terletak di kuadran 5 terkena bencana tertentu, dampaknya akan lebih parah dibandingkan dengan Kelurahan yang terletak di kuadran 1. Untuk menilai perubahan VI dan CI di masa depan, kami hanya mempertimbangkan perubahan kepadatan penduduk (berdasarkan pada proyeksi pemerintah), wilayah yang bukan daerah terbuka hijau, dan pendidikan (berdasarkan rencana tata ruang atau RTRW) karena data lainnya tidak tersedia. Faktor-faktor digunakan untuk normalisasi skor indikator-indikator yang sesuai untuk tahun 2025 dan 2050 adalah sama dengan baseline tahun 2005.

Gambar 1. Klasifikasi kelurahan berdasarkan coping capacity index (kuadran 1 sampai 5) dan jumlah kelurahan yang berada di setiap kuadran pada kondisi saat ini (2005).

High Vulnerability Index Low Vulnerability Index High Capacity Index Low Capacity Index 5 1 2 4 3 +0.25 +0.50 -0.50 -0.25 -0.50 -0.25 +0.25 +0.50 14 kelurahans 5 36 kelurahans 22 kelurahans 21 kelurahans

vii

Analisis menunjukkan bahwa pada saat ini sekitar 14,2% dari kelurahan berada pada kuadran 5 yang memiliki coping capacity index tinggi (kelurahan dengan indeks kerentanan tinggi dan kapasitas yang rendah atau coping capacity index tinggi), 5,1% di kuadran 4, 36,7% di Kuadran 3, 22,4% di Kuadran 2 dan 21,4% di Kuadran 1 (Kelurahan dengan kerentanan rendah dan indeks kapasitas tinggi). Kelurahan di kuadran 5 termasuk Bumi Waras, Garuntang, Gunung Terang, Kangkung, Kedaton, Kota Karang, Panjang Selatan, Perwata, Sepang Jaya, Srengsem, Tanjung Senang, Teluk Betung, Way Kandis dan Waydadi. Pada tahun 2025 dan 2050, 6-7 kelurahan di Kuadran 5 akan pindah ke kuadran 4 dan 3 menunjukkan bahwa ada peningkatan coping capacity index. Namun, coping capacity index beberapa kelurahan di kuadran 3 dapat berubah menjadi kuadran 4 pada masa yang akan datang (Gambar 2). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas bertahan dari kelurahan akan menurun di masa depan (Gambar 3).

Gambar 2. Jumlah kelurahan menurut coping capacity index (kuadran 1-5) saat ini dan di masa depan (2025 dan 2050)

viii

Untuk menentukan tingkat risiko dari kelurahan terhadap dampak perubahan iklim didefinisikan sebagai fungsi dari probabilitas kejadian iklim yang tidak terduga (ekstrim) dan konsekuensi dari kejadian jika itu terjadi. Seperti digambarkan sebelumnya, kita dapat berharap bahwa kelurahan dengan kerentanan tinggi tetapi indeks kapasitas rendah (di kuadran 5) kemungkinan akan terpengaruh lebih parah oleh kejadian-kejadian yang ekstrim dibandingkan dengan kelurahan dengan kerentanan rendah dan indeks kapasitas tinggi (kuadran 1). Jadi kita dapat mendefinisikan bahwa risiko iklim akan sangat tinggi di kelurahan pada kuadran 5 jika probabilitas kejadian iklim ekstrim di Kelurahan ini tinggi. Risiko iklim akan sangat rendah di Kelurahan pada kuadran 1 dan probabilitas dari kejadian iklim ekstrim di kelurahan ini juga rendah.

Untuk mengakomodasi beberapa bencana iklim yang terhimpun dalam penilaian risiko iklim, kami mengembangkan indeks komposit bencana iklim (composite climate hazard index /CCHI). Jenis bencana iklim termasuk banjir, kekeringan, tanah longsor, serta peningkatan muka laut. Kami klasifikasikan indeks bencana iklim (nilai indeks berkisar dari 0 sampai 4.5) menjadi tiga kategori, yaitu kurang dari 2.0, antara 2,0 dan 3,5 dan lebih dari 3,5. Kelurahan dengan CCHI sebesar 4,5 berarti bahwa seluruh wilayah kelurahan ini terkena banjir dan kekeringan, dan tanah longsor setiap tahun dan benar-benar kebanjiran ketika rob terjadi. Kelurahan dengan CCHI mendekati nol berarti bahwa tidak ada bencana terjadi di kelurahan. Kami menggunakan output curah hujan dari 14 model sirkulasi umum (GCM) untuk skenario emisi tinggi (SRESA2) dan skenario emisi rendah (SRESB1).

Penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2005, CCHI di sebagian besar wilayah Bandar Lampung sebagian besar kurang dari 1.0. Di masa depan berdasarkan scenario A2, area indeks> 2 menurun pada tahun 2025, tetapi meningkat sedikit pada tahun 2050. Kelurahan dengan CCHI tinggi baik saat ini dan di masa mendatang adalah Kelurahan Gunung Mas, KecamatanTeluk Betung Utara.

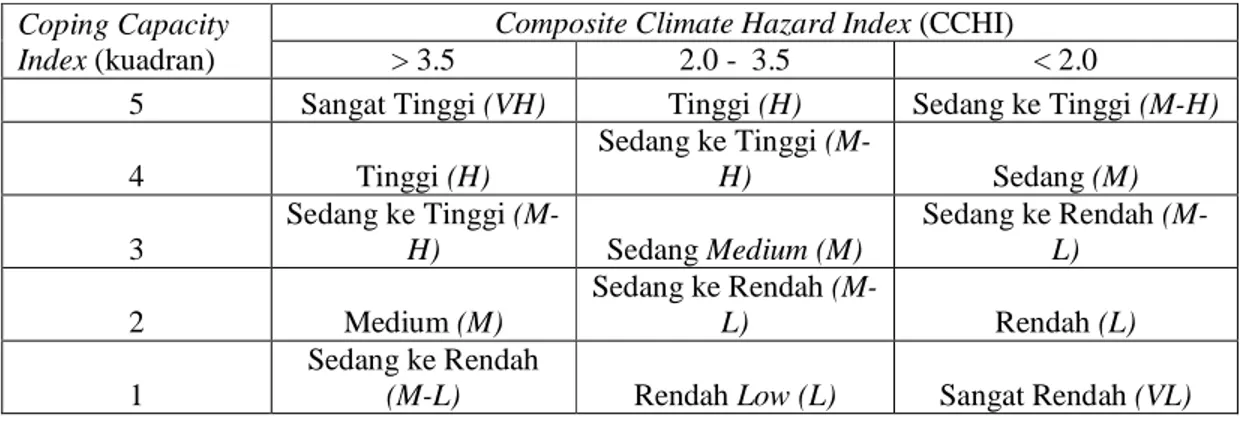

Selanjutnya, kami klasifikasi tingkat risiko iklim dari kelurahan berdasarkan coping capacity index dan CCHI (Tabel 1). Peta risiko iklim Bandar Lampung berdasarkan Kelurahan dihasilkan melalui tumpang tepat peta coping capacity index dan CCHI pada kondisi iklim saat ini dan masa depan seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

Tabel 1. Matrix risiko iklim menurut coping capacity index dan composite climate hazard index

Coping Capacity Index (kuadran)

Composite Climate Hazard Index (CCHI)

> 3.5 2.0 - 3.5 < 2.0

5 Sangat Tinggi (VH) Tinggi (H) Sedang ke Tinggi (M-H)

4 Tinggi (H) Sedang ke Tinggi (M-H) Sedang (M) 3 Sedang ke Tinggi (M-H) Sedang Medium (M) Sedang ke Rendah (M-L) 2 Medium (M) Sedang ke Rendah (M-L) Rendah (L) 1 Sedang ke Rendah

ix

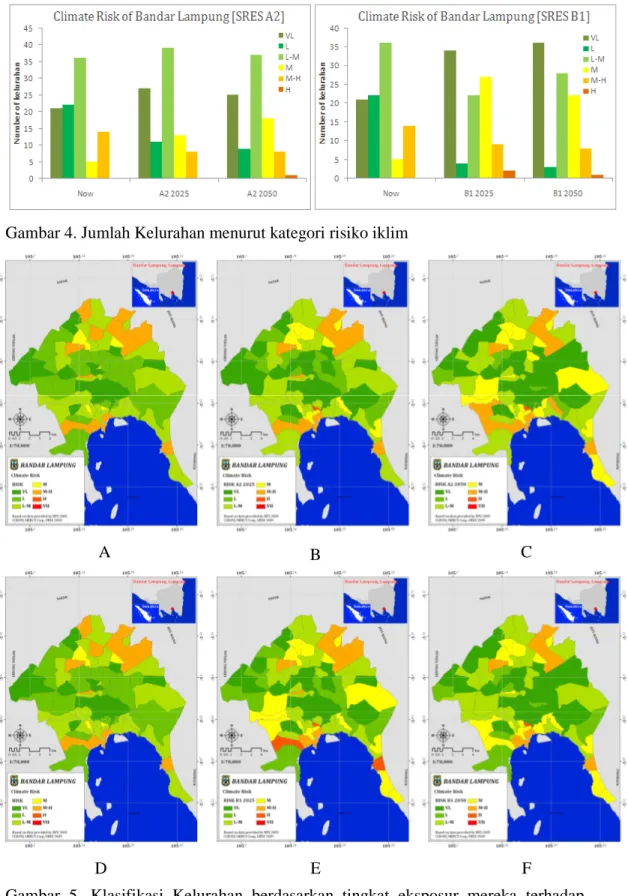

Gambar 4. Jumlah Kelurahan menurut kategori risiko iklim

Gambar 5. Klasifikasi Kelurahan berdasarkan tingkat eksposur mereka terhadap risiko iklim (A) & (D) Risiko Iklim Baseline, (B) Risiko Iklim skenario A2 2025, (C) Risiko Iklim skenario A2 2050, (E) Risiko Iklim skenario B1 2025, (F ) Risiko Iklim skenario B1 2050

A F E D C B

x

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada Kelurahan dengan kategori risiko iklim Sangat Tinggi (VH) saat ini (kondisi baseline). Kategori tertinggi adalah hanya Menengah ke Tinggi (M-H). Ada sekitar 14 Kelurahan (14,2%) dengan kategori risiko M-H. Ini termasuk Kota Karang dan Perwata (Kecamatan Teluk Betung Barat), Kelurahan Gunung Terang (Kecamatan Tanjung Karang Barat), Kelurahan Tanjung Senang dan Way Kandis (Kecamatan Tanjung Senang Sub-distrik), Kelurahan Waydadi (Kecamatan Sukarame), Sepang Jaya dan kelurahan Kedaton (Kecamatan Kedaton), Kelurahan Kangkung, Bumi Waras dan Teluk Betung (Kecamatan Teluk Betung Selatan), dan Kelurahan Panjang Selatan dan Srangsem (Kecamatan Panjang). Sisanya adalah 5 Kelurahan (5.1%) berada pada risiko iklim M (Menengah), 36 Kelurahan (36,7%) pada risiko iklim L-M (Rendah ke Medium), 22 Kelurahan (22,4%) pada risiko L (rendah) dan 21 (21,4%) Kelurahan pada risiko iklim VL (sangat rendah). Di masa depan (skenario 2025 dan 2050), lebih banyak Kelurahan, terutama di bawah skenario SRESB1, akan terkena risiko iklim yang lebih tinggi (Gambar 6.4). Ada dua Kelurahan akan pindah dari M-H ke kategori risiko iklim tinggi, yaitu kelurahan Gunung Mas di Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kelurahan Garuntang di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Sementara banyak dari Kelurahan dengan kategori risiko L-M akan pindah ke kategori risiko sedang (M) (Gambar 5).

Analisis di atas menunjukkan bahwa perubahan dalam kondisi sosial-ekonomi dan biofisik akan mengubah kapasitas ketahanan Kelurahan. Adaptasi program harus diprioritaskan di Kelurahan dengan indeks kerentanan tinggi dan indeks kapasitas rendah dan sedang terkena atau berpotensi terkena indeks bencana iklim yang tinggi. Untuk mengurangi tingkat risiko Kelurahan terhadap dampak perubahan iklim, infrastruktur dan program pengembangan masyarakat harus diarahkan untuk meningkatkan indikator-indikator sosial-ekonomi dan biofisik mempersiapkan kapasitas kerentanan dan adaptasi dari Kelurahan.

TATA PEMERINTAHAN DAN SISTEM KELEMBAGAAN

Pemerintahan dan lembaga adalah dua faktor penentu yang mempengaruhi ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Tata pemerintahan dan kelembagaan yang kuat akan meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Ada tiga aspek penting perlu dinilai untuk menilai ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Yang pertama adalah bagaimana stakeholder memainkan peran mereka dalam mengelola risiko iklim. Yang kedua adalah apa program (pendek dan jangka panjang) inisiatif saat ini untuk mengatasi risiko iklim dan seberapa efektif mereka. Ketiga adalah apa kapasitas pemerintah lokal dan institusi untuk mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang pembangunan.

Dari hasil analisis terungkap bahwa manajemen perubahan iklim di Kota Bandar Lampung melibatkan stakeholder baik dari internal dan eksternal kota. Setiap stakeholder memiliki peran dan kontribusi mereka sendiri untuk beradaptasi dan memperkuat masyarakat untuk perubahan iklim. Kemitraan ini merupakan pra-kondisi untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Secara keseluruhan, pemerintah daerah Bandar Lampung memainkan peran besar dalam perubahan iklim baik untuk dukungan keuangan dan pelaksanaan program. Sedangkan peran pemerintah provinsi diklaim tidak terlalu signifikan, tetapi memiliki peran lebih dalam mengkoordinasikan program dan

xi

kebijakan dari beberapa kota. Namun, koordinasi antar pemangku kepentingan dan sektor harus diperkuat untuk mendapatkan manfaat maksimal dari program untuk lingkungan dan masyarakat.

Ada sejumlah program dan rencana yang disiapkan oleh pemerintah untuk menangani bencana alam di kota. Inisiatif saat ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai respon untuk manajemen bencana adalah merumuskan program dan rencana aksi dalam mengurangi risiko bencana melalui studi intensif pada tahun 2008. Selain rencana aksi, pemerintah kota Bandar Lampung telah membentuk Badan Pengelolaan Bencana Daerah pada bulan November 2009 meskipun dewan tersebut belum efektif pada pelaksanaan program tersebut. Di sisi lain, perencanaan tata ruang kota dari Bandar Lampung belum mempertimbangkan isu-isu perubahan iklim. Rencana tata ruang (RTRW) yang tidak benar akan menyebabkan kota menghadapi risiko iklim yang lebih tinggi di masa depan. Beberapa masalah yang berpotensi menyebabkan kesulitan untuk menerapkan iklim dalam perencanaan tata ruang termasuk inkonsistensi dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang, perubahan tata guna lahan, seperti kawasan sepanjang sungai dan lain-lain. Bagaimanapun, ada ruang untuk memberikan masukan tentang isu-isu perubahan iklim ke dalam RTRW Kota Bandarlampung yang sedang direvisi.

Terkait dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, ada beberapa lembaga yang terkait dengan pembentukan tim kota, pemerintah pusat dan dukungan donor pada pembiayaan dan beberapa pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Sementara sebagian besar kelemahan terkait dengan kebutuhan dalam hal koordinasi yang lebih baik antar sektor dan antar daerah dalam rangka mengurangi ketidakefektifan pelaksanaan proyek. Hal ini juga menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat Tim Kota dalam memperjuangkan untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang saat ini masih terbatas. Hal ini dapat dipahami mengingat perubahan iklim adalah masalah yang kompleks. Penelitian ilmiah yang kuat pada skenario perubahan iklim dan dampak perubahan iklim di Kota Bandar Lampung akan diperlukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan rencana cakrawala adaptasi perubahan iklim. Bantuan teknis dan program peningkatan kapasitas untuk aparat pemerintah daerah juga diperlukan, sehingga memungkinkan mereka dalam mengembangkan rencana cakrawala adaptasinya.

Terdapat sejumlah kondisi yang menguntungkan di Kota Bandar Lampung, yang dapat secara positif berkontribusi pada proses pengembangan ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Dalam peraturan dan kebijakan jelas disebutkan bahwa dokumen perencanaan harus mempertimbangkan mitigasi bencana dan adaptasi dan masalah perubahan iklim. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan merumuskan rencana pembangunan jangka menengah baru sebagai hasil dari pemilihan langsung yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2010. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengintegrasikan aspek perubahan iklim ke dalam dokumen, sehingga secara hukum dapat mengikat. Perlu komitmen politik dan pemahaman yang komprehensif dari Tim Kota untuk memperkenalkan masalah-masalah terkait perubahan iklim.

xii PERENCANAAN TINDAKAN ADAPTASI

Untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, dirasakan penting untuk memahami bagaimana orang-orang, masyarakat, dan sektor memberikan respon terhadap risiko iklim saat ini dan bagaimana kapasitas saat ini harus dikembangkan untuk memperkuat kapasitas dalam mengelola risiko iklim di masa mendatang. Proyek percontohan khusus dibutuhkan sebagai bahan pelajaran bagaimana risiko iklim dapat dikelola dengan baik dan bagaimana menggunakan metode pembelajaran tersebut untuk memperbaiki rencana adaptasi perubahan iklim.

Berdasarkan studi mengenai Penilaian Kerentanan Berbasis Masyarakat (Community Based Vulnerability Assessment /CBA) di Kelurahan Kankung, Pasir Gintung, Kota Karang, dan juga mempertimbangkan temuan dari survei dan literatur, kita ekstrak sejumlah pelajaran yang dapat berkontribusi dalam mengembangkan strategi adaptasi. Kami belajar beberapa sifat umum yang terlihat dalam strategi adaptasi di tingkat masyarakat:

• Cukup hanya 'kerja mereka': ini adalah sense adaptasi yang sangat praktis yang memiliki bantalan nyata dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari mereka.

• Mereka yang murah dan bekerja dengan bahan yang tersedia: bagi masyarakat miskin perkotaan, sumber daya langka. Misalnya, bahan perumahan memulung dari tumpukan material di dekatnya, atau tabungan masyarakat bahkan kelompok yang mengumpulkan jumlah yang sangat minim. Ini adalah apa yang orang mampu dan yang masuk akal bagi mereka.

• Dapat diakses pada saat dibutuhkan: Dalam rangka untuk mendapatkan modal untuk memulihkan kondisi dari banjir keluarga mungkin menjual televisi, sepeda motor atau aset yang berfungsi lainnya, dibandingkan melalui proses aplikasi birokrasi yang mungkin berarti dokumen panjang. Umumnya di kota orang menginginkan akses ke sumber daya dengan cepat dan ini adalah karakteristik yang sangat penting dari strategi adaptasi yang bekerja, mereka dapat dengan mudah dikelola dan diakses.

• Mereka tidak bergantung atas proyek besar atau intervensi pemerintah: Orang-orang telah dibiasakan bergantung pada organisasi masyarakat dan inisiatif yang lebih baik dalam meresponkebutuhan mereka sendiri. Sementara intervensi pemerintah sangat dihargai dan instrumental kemandirian lokal tampaknya menjadi karakteristik kunci dari strategi adaptasi.

• Adaptasi terhadap peristiwa iklim yang parah harus bekerja sama dengan strategi adaptasi lainnya: Orang-orang yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim mungkin tidak tahu atau peduli untuk merencanakan untuk itu, jika tidak bermanfaat bagi aspek-aspek lain dari kehidupan mereka. Demi keselamatan sendiri bukan merupakan faktor motivasi, tapi ketika manfaat lainnya dapat diturunkan maka solusinya dapat dijalankan.

• Seluruh lebih besar daripada jumlah dari bagian-bagian: Banyak strategi adaptasi berhasil karena mereka memanfaatkan upaya kolektif dan kekuatan orang. Orang-orang yang peduli satu sama lain dan ketika kekhawatiran ini diterjemahkan dalam aksi kolektif dapat memberikan hasil yang signifikan.

• Memanfaatkan dukungan pemerintah memberikan hasil yang lebih baik: Ketika masyarakat mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah kota (dan sebaliknya) strategi adaptasi tampaknya telah berhasil.

xiii

• Akses lebih ke informasi dapat menyebabkan hasil yang lebih baik: masyarakat miskin perkotaan biasanya terisolasi dan strategi adaptasi tampaknya begitu berhasil meningkatkan akses terhadap informasi.

Dari metode pembelajaran, kita dapat disimpulkan bahwa adaptasi yang sukses di tingkat masyarakat tergantung dari beberapa faktor yaitu: (i) ketersediaan dana, (ii) tingkat kapasitas, (iii) akses terhadap informasi, (iv) kolaborasi dan keterlibatan pemerintah daerah, (v) migrasi dan tingkat pertumbuhan, (vi) pelayanan publik, dan (vii) mobilitas. Kota Bandar Lampung berada dalam posisi yang baik untuk pindah ke ketahanan kota sebagaimana sudah tersedia (i) ada kasus dan dapat dilaksanakan, (ii) jaringan sosial yang mungkin timbul dari orang-orang dalam situasi yang mirip dengan tahu bagaimana, (iii) tingkat pemerintah daerah setempat, (iv) kota dan program pemerintah nasional (misalnya PNPM), (v) Bahan dan pengetahuan dari industri dan kegiatan ekonomi, (vi) kepemimpinan lokal, (vii) kohesi masyarakat, dan (viii) lokal organisasi masyarakat sipil, (ix ) memanfaatkan sumber daya yang ada (seperti subsidi, narasi komunitas berbagi dan jaringan, pembiayaan biaya rendah perbaikan perumahan, Neighbourhood Vulnerability Index, peta yang terperinci untuk digunakan pemerintah daerah setempat, alternatif jaring pengaman sosial, dan koalisi berbasis luas untuk menangani masalah perubahan iklim).

Pilot proyek diperlukan untuk membantu pemerintah daerah untuk lebih memahami bagaimana perubahan iklim akan berdampak pada masyarakat dan sektor, bagaimana kapasitas saat ini harus diperkuat dan rencana tata ruang untuk ditingkatkan untuk membentuk ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bagaimana menggunakan metode pembelajaran yang baik dari pilot proyek dalam merancang kebijakan dan strategi jangka panjang untuk mengatasi perubahan iklim. Tim Kota telah memfasilitasi berbagai pihak untuk mengembangkan sejumlah proyek percontohan. Tujuan dari pelaksanaan pilot adalah (i) untuk mempersiapkan dampak perubahan iklim di tingkat kota, (ii) untuk melibatkan para stakeholder tingkat kota (pemerintah kota, LSM, universitas, Ormas, sektor swasta, kelompok masyarakat), (iii) melaksanakan proyek percontohan dalam hal uji perubahan strategi ketahanan iklim, dan (iv) untuk menguji kapasitas adaptasi masyarakat. Untuk proyek-proyek percontohan, subjek adalah orang-orang rentan yang terkena dampak perubahan iklim. Penerima manfaat adalah perempuan, anak-anak, orang tua dan laki-laki, baik dalam faktor kesadaran yang meningkat, peningkatan kapasitas lokal, mempengaruhi kebijakan lokal dll.

Kegiatan proyek percontohan juga dirancang untuk memenuhi kriteria sebagai berikut: (i) replicability, (ii) menangani risiko saat ini dan masa depan, (iii) manfaat kepada masyarakat lokal, (iv) inovasi, (v) kerjasama, (vi) skalabilitas , dan (vii) strategi keberlanjutan. Ada beberapa kriteria tambahan yang harus dilakukan oleh pelaksana proyek percontohan: (i) pelaksanaan pilot proyek harus berkaitan dengan masalah-masalah lokal di masyarakat lokal administratif atau lintas administratif berbatasan dengan isu-isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi yang terkait dengan dampak perubahan iklim, dan (ii) pelaksanaan proyek percontohan diarahkan untuk adaptasi dan kegiatan usaha respon terhadap dampak perubahan iklim, seperti: erosi, banjir kekeringan, tanah longsor dll.

xiv

Ada dua proyek percontohan dipilih Asian Cities Climate Change Program (ACCCRN) sebagai kontribusi terhadap tujuan pembangunan dan mengatasi dampak perubahan iklim di Bandar Lampung:

(A)Desain Partisipatif Adaptasi Ketahanan Masyarakat di Kangkung dan Kecamatan Kota Karang, Kota Bandar Lampung untuk Perubahan Iklim oleh Lampung Ikhlas - LSM Lokal. Tujuan dari proyek ini adalah "untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan partisipatif masyarakat dalam rangka membangun kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim". Selanjutnya, target dari proyek ini adalah (i) untuk membangun pemahaman dan melaksanakan program kegiatan bagi masyarakat di Kangkung dan Kecamatan Kota Karang terhadap dampak perubahan iklim (dalam sosial, ekonomi, dan sektor-sektor kehidupan yang berkelanjutan), (ii) meningkatkan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, (iii) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim di Kangkung dan Kecamatan Kota Karang dan (iv) untuk membantu meningkatkan standar hidup masyarakat di bidang kesehatan, ketahanan ekonomi rumah tangga, manajemen lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

(B) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kecamatan Panjang Selatan untuk Mengatasi Perubahan Iklim oleh Mitra Bentala - Lokal LSM. Tujuan dari proyek ini adalah "sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan masyarakat Kecamatan Panjang Selatan terhadap perubahan iklim". Selanjutnya, target jangka pendek dari proyek tersebut (i) untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui keterlibatan aktif dan meningkatkan pengetahuan tentang upaya adaptasi perubahan iklim; (ii) untuk membangun kesadaran masyarakat dalam memahami dan memecahkan masalah-masalah berkaitan dengan dampak perubahan iklim; dan (iii) untuk beradaptasi dengan perubahan iklim melalui pengelolaan limbah, penyediaan air minum isi ulang, dan rehabilitasi. Target jangka panjang adalah untuk (i) untuk mendorong pembentukan kelompok masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim, dan (ii) untuk mendorong penciptaan kolektif untuk dukungan pelaksanaan adaptasi terhadap perubahan iklim di Kecamatan Panjang Selatan; dan membangun kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.

xv

KATA PENGANTAR

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, garis pantai lebih dari 80.000 km dengan mayoritas penduduk hidup di wilayah pesisir di mana sebagian besar kegiatan ekonomi negara berlangsung. Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan. Di masa depan, perubahan iklim yang ditimbulkan oleh pemanasan global diperkirakan akan menciptakan pola-pola risiko baru dan secara umum lebih tinggi. Bandar Lampung merupakan salah satu kota pesisir yang rentan terhadap bencana tersebut.

Saat ini, beberapa Kelurahan di Kota Bandar Lampung sudah terpengaruh oleh bencana iklim seperti banjir, kekeringan dan juga rob. Di masa depan, peristiwa-peristiwa ekstrem dapat terjadi lebih sering dengan intensitas tinggi. Sebagian besar Kelurahan Bandar Lampung yang terkena dampak adalah yang ditempati oleh keluarga dengan pendapatan rendah dan hidup dalam kemiskinan. Mereka sangat rentan terhadap dampak dari masalah lingkungan. Pemerintah Kota harus menangani hal ini secara lebih serius dalam rencana pengembangan pembangunan kota, dan segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah kebutuhan mendesak masyarakat saat ini. Oleh karena itu, Penilaian Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan dan hasil penilaian ini disajikan dalam laporan ini.

Laporan ini menjelaskan secara rinci mengenai: (i) karakteristik iklim Bandar Lampung saat ini dan masa depan, (ii) Dampak bahaya iklim dan kerentanan masyarakat terhadap kejadian iklim ekstrim, dan kemampuan adaptasi yang ada saat ini, (iii) Peta kerentanan saat ini dan masa depan dan peta kapasitas serta risiko iklim di Tingkat Kelurahan, (iv) Permasalahan pemerintahan dan isu-isu kelembagaan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program perubahan iklim, (v) rekomendasi awal untuk meningkatkan ketahanan Kota terhadap risiko iklim saat ini dan masa depan, dan ( vi) Rekomendasi pada jenis proyek percontohan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Penelitian ini didukung oleh berbagai institusi. Institute for Social and Environmental Transition (ISET) adalah pengelola the Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCRN) sebagai bagian dari keseluruhan Rockefeller

Foundation Climate Change Initiative. MercyCorp membantu ISET dalam

pelaksanaan program ACCRN di Bandar Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Tim Kota), Urban and Regional Development Institute (URDI), Centre for Climate Risk and Opportunity Management in South East Asia and Pacific (CCROM SEAP) Institut Pertanian Bogor, institusi lokal, masyarakat lokal, dan LSM lokal. Dukungan mereka selama pelaksanaan penelitian ini adalah hal yang terpenting dan sangat dihargai.

Kami berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat memanfaatkan beberapa hasil yang disajikan dalam laporan ini, untuk menangani masalah-masalah terkait rencana pembangunan kota dan dalam pelaksanaan program-program perubahan iklim.

xvi

DAFTAR ISI

Halaman Ringkasan i Kata Pengantar xv Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar xvi xviii xx 1. PENDAHULUAN 11.1. Latar Belakang Studi 1

1.2. Tujuan 2

1.3. Outputs 2

2. SEKILAS KONDISI KOTA BANDAR LAMPUNG DAN DESKRIPSI RESPONDEN

3 2.1. Lokasi dan Konteks Geografi

Municipal Administration Resources Base

Posisi Bandar Lampung dalam Konteks Kawasan Kondisi Demografi dan Sosial

Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian Profil Responden 3 2.2. 3 2.3. 4 2.4. 7 2.5. 12 2.6. 14 2.7. 15 2.7.1. Konteks Sosial

Mata Pencaharian dan Ekonomi

16

2.7.2. 29

3. KONDISI IKLIM HISTORIS DI BANDAR LAMPUNG 41

3.1. Kondisi Iklim dan Cuaca Ekstrim 41

3.1.1. Pengaruh ENSO dan IOD terhadap Variabilitas Curah Hujan di Bandar Lampung

41

3.1.2. Angin Ekstrim 42

3.2. Analisis Tren Perubahan Iklim di Kota Bandar Lampung 43

3.2.1. Tren Curah Hujan 43

3.2.2. Tren Suhu 46

3.3 Proyeksi Perubahan Iklim 47

4. DAMPAK KEJADIAN IKLIM EKSTRIM 53

4.1. Dampak Biofisik

Dampak Umum dari Kejadian Iklim Ekstrim

Dampak Sosial Ekonomi dari Kejadian Iklim Ekstrim

Respon Pemerintah dan Masyarakat terhadap Bencana Akibat Kejadian Iklim Ekstrim

53

4.2. 55

4.3. 57

4.4. 68

5. PEMETAAN KERENTANAN DAN KAPASITAS ADAPTIF 79 5.1. Metodologi untuk Pemetaan Kerentanan dan Kapasitas Adaptif

Klasifikasi Kelurahan (Desa) Berdasarkan Indeks Kerentanan dan Kapasitas

79

5.2. 83

xvii

6. ANALISIS RESIKO IKLIM 87

6.1. Metodologi untuk Pemetaan Risiko Iklim

Klasifikasi Kelurahan (Desa) berdasarkan Tingkat Eksposur terhadap Risiko Iklim

87

6.2. 90

7. PEMERINTAH DAN KELEMBAGAAN DALAM KAJIAN KERENTANAN PERUBAHAN IKLIM

93 7.1. Climate Hazard di Kota Bandar Lampung

Ruang Lingkup Komponen Kepemerintahan dan Kelembagaan Pemetaan peran stakeholder dalam penyediaan dan pengelolaan sektor-sektor terkait dengan perubahan iklim

93

7.2. 95

7.3. 96

7.4. Permasalahan Perkotaan di Bandar Lampung yang Terkait dengan Adaptasi Perubahan Iklim

98 7.5. Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analysis)

Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping) Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan di daerah dan Penanggulangan Bencana

99

7.6. 105

7.7. 106

7.8. Pemetaan Peran Stakeholder dalam penyediaan dan pengelolaan sektor-sektor terkait dengan perubahan iklim

109 7.9. Analisis kapasitas kepemerintahan dan kelembagaan dalam

rangka mengintegrasikan perencanaan ketahanan dalam perubahan iklim (framework organizational capacity)

113

7.10. Temuan dan Rekomendasi untuk Perencanaan Ketahanan Kota dalam rangka Perubahan Iklim

116

8. ADAPTASI 118

8.1. Strategi Adaptasi di Bandar Lampung 118

8.2. Pembelajaran 121

8.3. Pilot Project daerah Bandar Lampung sebagai Rencana Aksi Adaptasi

122

8.4. Adaptasi dan Ketahanan 127

8.5. Ide-ide spesifik untuk memperkuat kapasitas adaptif 129

Kesimpulan 136

Daftar Pustaka 139

xviii

DAFTAR TABEL

Halaman 2-1 Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan di

Kota Bandar Lampung

4 2-2 Results of land use/land Cover Classification for 1992 and

2006 Images Showing area of each category, class percentage and area changed

6

2-3 Major Land Use/Cover Conversions from 1992 to 2006 7 2-4 Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) Bandar Lampung 8 2-5 Struktur penduduk Kota Bandar Lampung (BPS Kota Bandar

Lampung, 2009)

13 2-6 Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004-2007

15

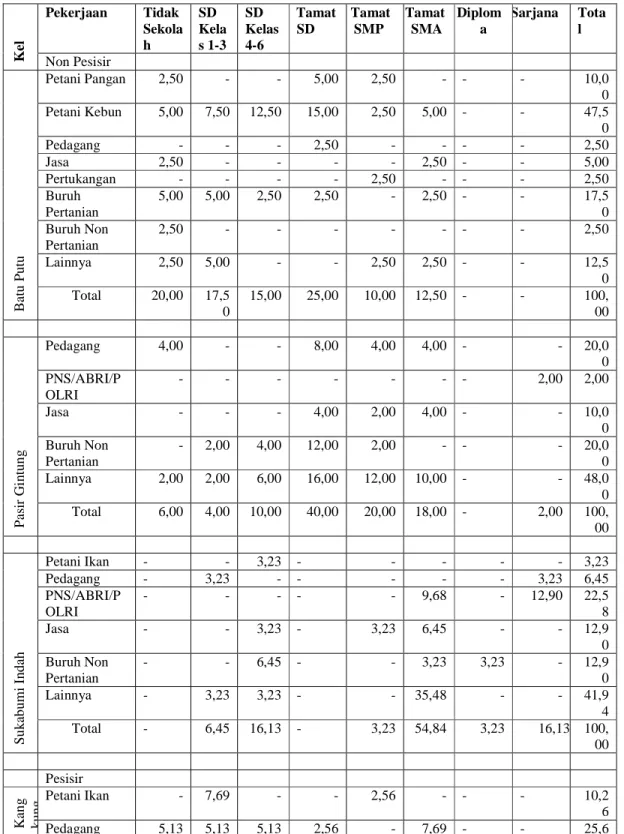

2-7 Distribusi Tingkat Pendidikan Masyarakat Pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009 (dalam %)

16 2-8 Distribusi Tingkat Pendidikan Masyarakat Berdasarkan Mata

Pencaharian Pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung Tahun 2009 (dalam %)

17

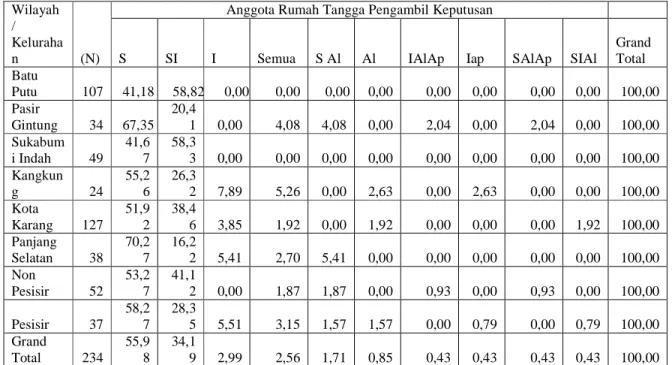

2-9 Distribusi Anggota Rumah Tangga Yang Berperan Dalam Mengambil Keputusan Keluarga Pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009 (dalam %)

20

2-10 Distribusi Keterlibatan Anggota Rumah Tangga dalam Mengikuti Pelatihan Pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009

21

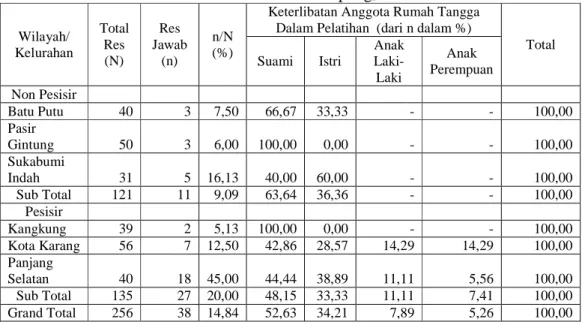

2-11 Distrisusi Keterlibatan Anggota Rumah Tangga Dalam Organisasi Masyarakat Pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009

22

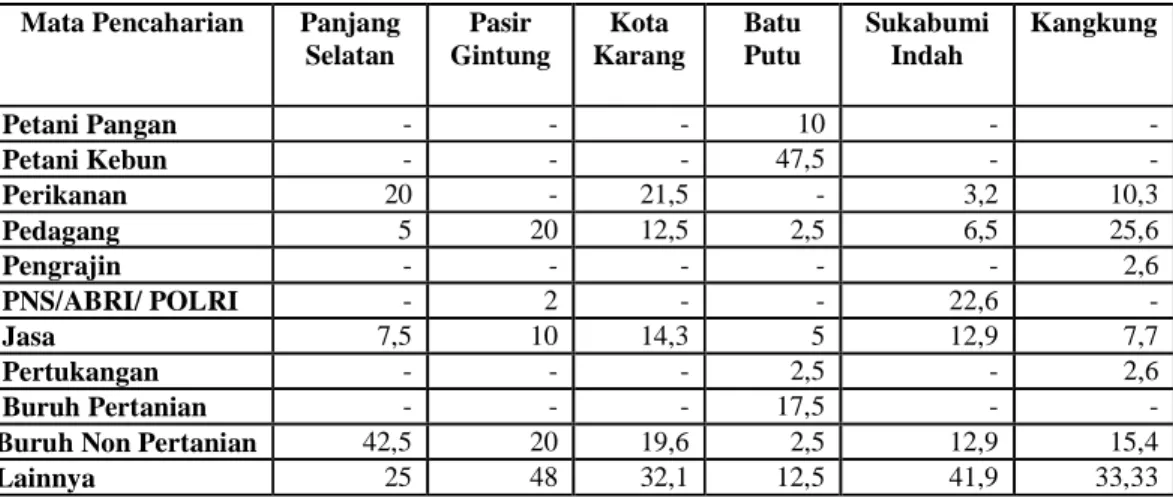

2-12 Mata Pencaharian Warga pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009 (dalam %)

30 2-13 Distribusi Anggota Rumah Tangga Yang Bekerja Pada

Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009 (dalam %)

32 2-14 Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Warga pada Kelurahan

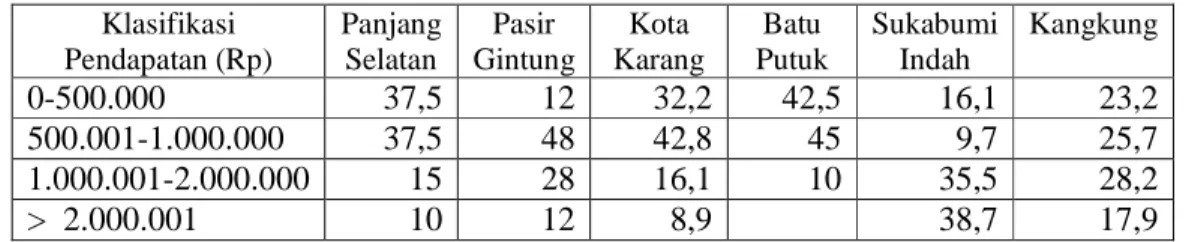

Amatan di Bandar Lampung, 2009 (dalam %)

33 2-15 Pengeluaran Masyarakat pada Kelurahan Amatan di Bandar

Lampung, 2009 (dalam %)

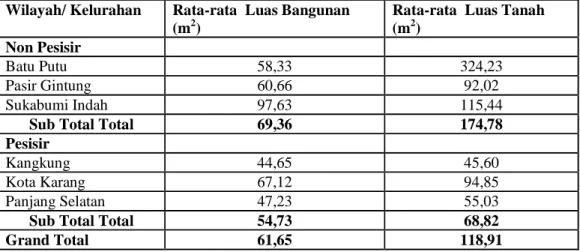

35 2-16 Rata-rata Luas Bangunan dan Luas Tanah Masyarakat pada

Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009

36 2-17 Jenis Dinding Rumah Masyarakat Pada Kelurahan Amatan di

Bandar Lampung Tahun 2009 (dalam %)

38 2-18 Indeks Kepemilikan Aset Rumah Tangga Masyarakat Pada

Kelurahan Amatan di Lampung Tahun 2009 (dalam %)

39 2-19 Akses Masyarakat Terhadap Perbankan dan Asuransi Pada

Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009 (dalam %)

40 2-20 Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Cicilan,

Tabungan dan Asuransi Pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009 (Rupiah/bulan)

40

xix

Lampung dengan DMI dan dengan anomali SST Nino3.4

3-2 Konsentrasi Gas 50

3-3 Suhu (0C) dan sea level rise (cm), mengacu pada tahun 1990 50 4-1 Lokasi Kejadian/Rawan Bencana Di Kota Bandar Lampung 54 4-2 Gambaran Dampak Bencana terhadap Nilai Sosial Masyarakat

pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009

59 4-3 Penyakit Pada Saat Banjir pada Kelurahan Amatan di Bandar

Lampung, 2009

66 4-4 Penyakit Pada Saat Kekeringan pada Kelurahan Amatan di

Bandar Lampung, 2009

66 4-5 Persepsi Warga Terhadap Berbagai Macam Informasi Terkait

Kebencanaan di Bandar Lampung Tahun 2009 (dalam %)

70 4-6 Kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan

penanganan bencana yang bersifat non-struktural dan respon masyarakat

72

4-7 Dampak Bencana yang Menimpa Warga Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009

77 4-8 Rangkuman Persepsi Masyarakat di Bandar Lampung

Terhadap Besaran Dampak Bencana, serta Upaya Penanggulangan yang Dilakukan

77

5-1 Indikator yang digunakan untuk mendefinisikan Kerentanan dan Kapasitas dan bobotnya

79 5-2 Nilai indikator berdasarkan jenis sumber pendapatan utama di

suatu kelurahan

80 6-1 Matriks risiko sebagai fungsi dari probabilitas dari kejadian

tak terduga untuk terjadi dan konsekuensi jika kejadian tak terduga itu terjadi

87

6-2 Bobot dan rumus untuk menghitung indeks bencana iklim 88 6-3 Matriks risiko iklim menurut coping capacity index dan

composite climate hazard index (CCHI, indeks komposit bencana iklim)

88

6-4 Kejadian banjir dan kekeringan di Kota Bandar Lampung 89 7-1 Analisis Peran dan Kontribusi Pemangku Kepentingan dalam

Perubahan Iklim

100 7-2 Masalah dan alternatif startegi terkait perencanaan

pembangunan daerah dan penanggulangan bencana di kota Bandar Lampung

109

7-3 Program yang terkait dengan Perubahan Iklim Tahun 2006 dan 2008

110 7-4 Jumlah Anggaran yang Terkait dengan Perubahan Iklim TA

2008

111 7-5 Besaran Anggaran Dana Program NUSSP di Kota Bandar

Lampung

112 7-6 Kegiatan dan sebaran Kegiatan PNPM Mandiri di Kota

Bandar Lampung tahun 2008

113

7-7 Analisis Kapasitas Pemerintahan 1 114

8-1 Layanan-layanan yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi bahaya iklim, menurut Kelurahan

132 8-2 Adaptasi dan Kerentanan di Bandar Lampung 133 8-3 Adaptasi dan Ketahanan Bandar Lampung 135

xx

DAFTAR GAMBAR

Halaman 2-1 Posisi Kota Bandar Lampung terhadap daerah sekitarnya 3 2-2 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung 4 2-3 Distribusi perubahan penggunaan/penutup lahan Kota Bandar

Lampung tahun 1992 dan 2006

6 2-4 Distribusi Kegiatan Ekonomi Kota Bandar Lampung, 2007 15 2-5 Distribusi Tingkat Pendidikan Masyarakat Berdasarkan

Klasifikasi Tinggi Rendahnya Pendidikan Pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009

19

2-6 Distribusi Masyarakat di Wilayah Pesisir Yang Melakukan Kegiatan Gotong dengan Frekuensi Minimal 1 Kali dalam 1 Tahun

25

2-7 Distribusi Tingkat Partisipasi Warga Non Pesisir Lampung pada Kegiatan Gotong Royong Berdasarkan Frekuensi Pelaksanaannya, 2009

25

2-8 Distribusi Partisipasi Warga dalam Kegiatan Gotong Royong Pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009

26 2-9 Distribusi Kegiatan Masyarakat Pada Beberapa Kegiatan

Sosial Masyarakat Pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009

27

2-10 Ketersediaan Sarana Pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009

28 2-11 Distribusi Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat

Berdasarkan Pendapatan Tetap dan Pendapatan Tambahan pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung Tahun 2009

34

3-1 Plot time series curah musiman di Bandar Lampung 42 3-2 Kecepatan angin harian di stasiun pengamatan Teluk Betung,

Lampung (periode 1 Januari 1994 - 31 Desember 1999)

42 3-3 Pola spasial tren curah hujan musiman di Bandar Lampung 43 3-4 Tren curah hujan musiman di kota Bandar Lampung

(105.15E-105.34E, 5.51S-5.34S) diekstraksi dari data CRU TS2.0

45

3-5 Tren frekuensi hari hujan musiman di Bandar Lampung (105.15E-105.34E, 5.51S-5.34S) diekstraksi dari data CRU TS2.0

45

3-6 Komponen frekuensi rendah dari curah hujan musiman di Bandar Lampung didefinisikan oleh nilai 13-tahun rataan bergerak sederhana (simple moving average)

46

3-7 Trend musiman suhu rata-rata di Bandar Lampung (105.15E-105.34E, 5.51S-5.34S) diekstraksi dari data CRU TS2.0

47 3-8 Trend musiman suhu maksimum harian di Bandar Lampung

(105.15E-105.34E, 5.51S-5.34S) diekstraksi dari data CRU TS2.0

47

3-9 Tren musiman kisaran suhu harian (daily temperature range, DTR) di Bandar Lampung (105.15E-105.34E, 5.51S-5.34S) diekstraksi dari data CRU TS2.0

47

xxi

(DJF) dan kurang dari Q3 pada Musim Kemarau (JJA) dengan Dua Skenario Emisi

4-1 Bantuan dari Saudara dan Masyarakat Lainnya di saat Bencana Pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009

57 4-2 Dampak Banjir dan Kekeringan Terhadap Pekerjaan Utama

pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009

60 4-3 Nilai Kerugian Dari Pekerjaan Utama Akibat Banjir dan

Kekeringan Pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009

62

4-4 Dampak Banjir Terhadap Usaha Sampingan Tambak pada Kelurahan Amatan di Bandar Lampung, 2009

62 4-5 Nilai Kerugian Usaha Sampingan Tambak Pada Kelurahan

Amatan, di Bandar Lampung, 2009 Lampung

63 4-6 Kerugian Akibat Banjir Berdasarkan Sektor di Bandar

Lampung, 2009

63 4-7 Kerugian Akibat Kekeringan Berdasarkan Sektor di Bandar

Lampung, Tahun 2009

64 4-8 Kenaikan Harga Beberapa Komoditi Pertanian Pada

Kelurahan Amatan di BandarLampung, 2009

65 4-9 Kisaran Biaya yang Dikeluarkan oleh Warga (dalam Rupiah) 67 4-10 Persentase Media Informasi Prakiraan yang digunakan 69 4-11 Adaptasi yang Terjadi di Wilayah Pesisir dan Non Pesisir

Ketika Terjadi Bencana Banjir di Lampung

72 4-12 Adaptasi Kekeringan Warga di Kelurahan Amatan, Bandar

Lampung

74 5-1 Area pantai yang dipengaruhi oleh gelombang setinggi +100

m

82 5-2 Penentuan order aliran tertinggi (A) & pendugaan luas dari

luapan air sungai (B)

83 5-3 Pengelompokan kelurahan berdasarkan indikator kapasitas

dan kerentanan

84 5-4 Indeks Kerentanan dan Kapasitas Kelurahan (A) Baseline, (B)

2025, (C) 2050

85 5-5 Coping capacity index of Kelurahan of Lampung City (A)

Baseline, (B) 2025, (C) 2050

86 6-1 Box plot curah hujan bulanan pada musim hujan dan kemarau

selama tahun-tahun terjadi bencana dan tahun-tahun tidak terjadi bencana

89

6-2 Indeks Bencana Iklim komposit Bandar Lampung (A) & (D) baseline bencana iklim, (B) bencana iklim A2 2025, (C) bencana iklim A2 2050, (E) bencana iklim B1 2025, (F) bencana iklim B1 2050

90

6-3 Klasifikasi Kelurahan berdasarkan tingkat eksposur terhadap

risiko iklim

(A) & (D) Baseline Risiko Iklim, (B) Risiko Iklim A2 2025, (C) Risiko Iklim A2 2050, (E) Risiko Iklim B1 2025, (F) Risiko Iklim B1 2050

91

6-4 Jumlah kelurahan menurut kategori indeks risiko iklim 92 7-1 Pemetaan Pemangku Kepentingan berdasarkan tingkat

Kepentingan

xxii

7-2 Keterkaitan antara UU No. 17/2003, UU No. 25/2004 dan UU No. 32/2004

107

8-1 LFA Analisa Problem 124

8-2 Diagram Alur Aktivitas 126

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Studi

Di masa depan, perubahan iklim yang ditimbulkan oleh pemanasan global dapat menciptakan pola-pola baru risiko, dan risiko tersebut secara umum meningkat. Kenaikan permukaan laut akibat pencairan gletser dan es kutub dan ekspansi termal akan memberikan kontribusi pada peningkatan banjir di wilayah pesisir banjir. Peningkatan intensitas siklon tropis yang tercatat dalam beberapa dekade terakhir mungkin dapat dikaitkan dengan peningkatan suhu permukaan laut. Dengan adanya dampak pada siklus hidrologi, pemanasan global diperkirakan akan mengubah rentang iklim, perubahan iklim regional rata-rata, yang mengakibatkan pergeseran zona iklim, dan mengarah pada frekuensi dan amplitudo peristiwa cuaca yang lebih tinggi. Variabilitas dan perubahan iklim yang terjadi dengan latar belakang peningkatan populasi global dan proses globalisasi ekonomi dapat mengarah ke peningkatan persaingan atas sumber daya dan kerentanan baru. Dengan meningkatnya risiko iklim, banyak negara, terutama negara-negara kurang berkembang dan negara-negara sedang berkembang kemungkina akan mengalami kesulitan untuk mencapai Sasaran Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) yang terkait dengan kemiskinan, kelaparan dan kesehatan manusia.

Indonesia adalah negara yang sudah rawan terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan kebakaran pada berbagai lahan berhutan. Indonesia telah mengalami bencana terkait iklim yang lebih sering dan parah dalam beberapa tahun terakhir. Bencana terkait banjir dan angin kencang mencakup sekitar 70% dari total bencana dan sisanya 30% terkait dengan bencana kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, gelombang panas, badai, rob, dan lain-lain. Dalam periode 2003-2005 saja, ada sekitar 1.429 kejadian bencana di Indonesia. Sekitar 53,3 persennya terkait bencana hidro-meteorologi (Bappenas dan Bakornas PB, 2006)

Kenaikan permukaan laut menimbulkan risiko lebih lanjut. Sekitar 24 pulau-pulau kecil Indonesia sudah terendam (Departemen Kelautan dan Perikanan 2007). Rentang Kepulauan Indonesia yang luas ini - dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 80.000 km garis pantai - dan mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah pesisir di mana sebagian besar kegiatan ekonomi negara itu terjadi sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Saat ini, sekitar 42 juta orang di Indonesia tinggal di daerah dengan ketinggian kurang dari 10 meter di atas permukaan laut (Pemerintah Indonesia 2007). Sebagian besar rumah tangga yang tinggal di daerah pesisir memiliki pendapatan antara US $ 2 dan US $ 1-per hari, yang merupakan batas garis kemiskinan (Indonesia Poverty Analysis Program 2006). Mereka merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia akan lebih meningkatkan kerentanan terhadap bencana iklim.

Kota Bandar Lampung merupakan kota pantai yang akan terkena dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerapkan berbagai program strategis jangka menengah dan jangka panjang untuk mengelola bencana. Rencana untuk meningkatkan infrastruktur untuk

2

mengelola bencana iklim seperti sistem drainase dan tanggul telah disiapkan (Bappeda, 2003). Namun, dalam kondisi iklim yang berubah dan dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas peristiwa iklim yang ekstrim, maka berbagai desain yang telah direncanakan dan dibuat mungkin akan kurang efektif untuk mengelola bahaya iklim masa depan. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan perubahan iklim dalam merancang sistem kontrol bahaya iklim.

1.2. Tujuan

Tujuan studi ini adalah untuk:

• menilai variabilitas iklim saat ini dan masa depan di Kota Bandar Lampung

• menilai kerentanan dan kapasitas adaptif serta risiko iklim saat ini dan masa depan di tingkat Kelurahan

• mengidentifikasi kerentanana dan kapasitas adaptif serta resiko iklim saat ini dan masa depan di tingkat Kelurahan.

• mengindentifikasi dampak langsung dan tidak langsung dari bencana iklim saat ini dan masa depan di tingkat Kelurahan

• mengidentifikasi daerah dan kelompok-kelompok sosial yang paling rentan, dan dimensi kerentanan, termasuk kapasitas adaptif masyarakat terhadap dampak perubahan iklim

• mengidentifikasi kelembagaan dan isu-isu tata pemerintahan yang dapat mempengaruhi ketahanan kota terhadap risiko iklim saat ini dan masa depan.

• mengembangkan rekomendasi awal untuk Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap risiko iklim saat ini dan masa depan

1.3. Output

Output akhir dari studi ini adalah laporan yang mendeskripsikan:

• Karakteristik iklim saat dan masa depan di Kota Bandar Lampung

• Dampak bahaya iklim dan kerentanan masyarakat terhadap peristiwa iklim ekstrim, dan kapasitas adaptif yang ada

• Peta kerentanan dan kapasitas adaptif serta risiko iklim saat ini dan masa depan pada tingkat Kelurahan

• Isu tata pemerintahan dan isu kelembagaan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program perubahan iklim

• Rekomendasi awal untuk meningkatkan ketahanan Kota terhadap resiko iklim saat ini dan dan masa depan

• Rekomendasi jenis proyek percontohan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim

3

BAB 2

SEKILAS KONDISI KOTA BANDAR LAMPUNG DAN

DESKRIPSI RESPONDEN

2.1 Lokasi dan Konteks Geografi

Bandar Lampung adalah ibu kota Propinsi Lampung dan secara geografis terletak pada 5o 20’ - 5o 30’ LS dan 105o 28’ -105o 37’ BT. Letak tersebut berada di teluk lampung dan diujung selatan Pulau Sumatra, yang memiliki luas wilayah 192,18 Km2. Batas wilayah sebagai berikut: 1). sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 2). sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan Ketibung Lampung Selatan serta Teluk Lampung, 3). sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan 4). sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

(Sumber: Google Earth, 2009 dan Citra Landsat ETM+, 2001)

Gambar 2-1.

Posisi Kota Bandar Lampung terhadap daerah sekitarnya

2.2. Administrasi Kota

Secara administratif, kota Bandar Lampung terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan (Tabel 2.1, gambar 2.2). Dari ke13 kecamatan, Kemiling merupakan wilayah terluas, sedangkan luas kecamatan terkecil adalah Tanjung Karang Pusat dan Teluk Betung Selatan

KALIMANTAN ISLAND JAVA ISLAND SUMATERA ISLAND Semarang Bandar Lampung Indian Ocean

South China Sea

Java Sea BANDAR LAMPUNG CITY

4

Tabel 2-1. Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan di Kota Bandar Lampung

NO KECAMATAN Luas (ha) IBU KOTA JML

KELURAHAN

1 Tanjungkarang Pusat 6.58 Palapa 11

2 Tanjungkarang Barat 15.14 Gedong Air 6

3 Tanjungkarang Timur 21.11 Kota Baru 11

4 Teluk Betung Utara 10.38 Kupang Kota 10

5 Teluk Betung Barat 20.99 Bakung 8

6 Teluk Betung Selatan 10.07 Sukaraja 11

7 Panjang 21.16 Panjang Selatan 7

8 Kemiling 27.65 Sumberejo 7

9 Kedaton 10.88 Kampung Baru 8

10 Rajabasa 13.02 Rajabasa 4

11 Tanjung Seneng 11.63 Tanjung Seneng 4

12 Sukarame 16.87 Sukarame 5

13 Sukabumi 10.64 Sukabumi 6

Jumlah 197.22 98

(http://www.bandarlampungkota.go.id)

Gambar 2-2.

Peta Administrasi Kota Bandar Lampung

2.3. Resources Base

a. Sumberdaya air (Water resource)

Kota Bandar Lampung dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Way Kuala dan Kuripan, dan 23 sungai-sungai kecil (Bappeda Kota Bandar Lampung, 2008). Semua sungai tersebut membentuk daerah aliran sungai (DAS) yang berada di dalam

5

wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung. Sistem sungai di wilayah ini terhubung dengan beberapa jaringan drainase buatan. Fungsi jaringan drainase ini adalah mengurangi limpasan permukaan sebagai akibat kelebihan air hujan. Sistem jaringan drainase yang telah terinstal di Bandar Lampung antara lain sistem Teluk Betung, Tanjung Karang, Panjang dan Kandis.

Kebutuhan air bagi penduduk Kota Bandar Lampung dipenuhi melalui PDAM dan pengambilan air tanah dangkal/dalam melalui sumur gali. Pada saat sekarang PDAM hanya mampu memenuhi 27% dari total warga Bandar Lampung, sedangkan sisanya yaitu 73% masih harus memanfaatkan air sumur gali. Kedalaman sumur gali adalah sekitar 30 hingga 50 meter dari muka tanah setempat.

b. Wilayah pesisir (Coastal area)

Bandar Lampung merupakan kota pelabuhan yang penting untuk kawasan Sumatera. Kota Pelabuhan Bandar Lampung terletak dalam suatu pantai berbentuk teluk sehingga gelombang tinggi sebagai akibat angin kencang tidak sepenuhnya langsung mengenai kawasan pantai. Meskipun demikian, di beberapa tempat kawasan pantai, sudah terjadi abrasi oleh gelombang laut.

Di beberapa lokasi, wilayah pesisir merupakan kawasan padat penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, penduduk membangun rumah tempat tinggal di lahan hasil penimbunan pantai sehingga terjadi akresi. Keadaan ini dapat menjadi kendala dalam penataan wilayah pesisir. Dalam kondisi seperti itu, realisasi rencana Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mewujudkan kawasan water front city juga harus memperhitungkan biaya untuk mengatasi problematika pemukiman di wilayah pesisir, meskipun banyak diantara para pemukim tidak memiliki bukti kepemilikan lahan yang kuat secara hukum.

Pusat kegiatan ekonomi di Kawasan Pesisir dan Pantai di Kota Bandar Lampung antara lain terpusat di Kawasan Pelabuhan.

c. Penggunaan lahan (Land use)

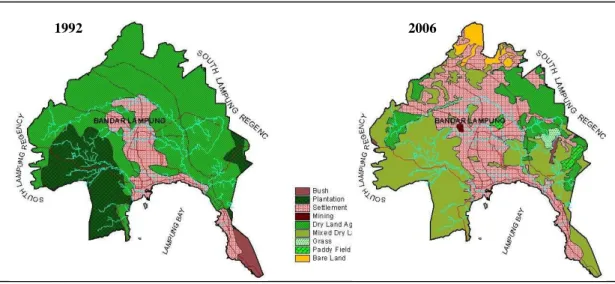

Penggunaan lahan permukiman pada tahun 1992 masih terkonsentrasi di tengah kota Bandar Lampung, tetapi 14 tahun kemudian permukiman tersebut berkembang ke arah timur (Kecamtan Tanjung Seneng) dan timur-laut (Kecamatan Sukarame). Perkembangan permukiman penduduk telah menyebabkan menyusutnya luas penggunaan lahan Pertanian Lahan Kering (dry land agriculture). Penggunaan lahan lain yang mengalami penyusutan luas atau alih fungsi lahan total adalah Perkebunan menjadi Pertanian Lahan Kering. Pola perubahan penggunaan lahan selama 14 tahun (1992-2006) dapat dilihat pada Gambar 2-3.

6

Gambar 2-3.

Distribusi perubahan penggunaan/penutup lahan Kota Bandar Lampung tahun 1992 dan 2006

Alih fungsi lahan di wilayah Bandar Lampung berlangsung sangat cepat. Pada tahun 1992 jumlah tipe penggunaan/penutup lahan ada 4 tipe tetapi pada tahun 2006 berkembang jadi 9 tipe. Tahun 1992, persentase lahan tertinggi adalah pertanian lahan kering (60%) tapi 14 tahun kemudian tipe lahan tersebut menyusut jadi 13.4% atau menyusut lebih dari 8900 ha (Tabel 2-2).

Tabel 2-2. Tipe penggunaan/penutup lahan tahun 1992 dan 2006

Tipe penggunaan/penutup lahan 1992 2006 perubahan lahan tahun 1992 – 2006 (ha)

Area (ha) % Area (ha) %

Bush 405.6 2.1 79.7 0.4 -325.9

Plantation 3843.4 20.0 19.9 0.1 -3823.5

Settlement 2606.2 13.6 6724.2 35.0 4118.0

Bare land 0.0 0.0 594.8 3.1 594.8

Grassland 0.0 0.0 170.6 0.9 170.6

Dry land agriculture 11571.5 60.2 2574.5 13.4 -8996.9 Mixed dry land

agriculture 0.0 0.0 7988.1 41.6 7988.1

Paddy field 0.0 0.0 244.5 1.3 244.5

Mining 0.0 0.0 30.3 0.2 30.3

No data 793.3 4.1 4.1 0.0

19220.0 100.0 19220.0 100.0

Detail penggunaan/perubahan penutupan lahan di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel tersebut menunjukkan, sebagai contoh, bahwa lebih dari 14 tahun pertanian lahan kering telah berubah menjadi 8 tipe penggunaan lahan yang berbeda-beda.

2006 1992

7

Tabel 2-3. Penggunaan Lahan Utama/Perubahan Penutupan Lahan dari 1992 ke 2006

No From Class To Class 1992-2006 Area (ha)

1 Bush Settlement

Mixed dry land agriculture

39.4 366.2 2. Dry land agriculture Bush

Plantation Settlement Bare land Grass land

Mixed dry land agriculture Paddy field Mining 79.7 7.7 4290.8 594.8 170.6 3789.7 153.6 9.5 3. Plantation Settlement

Dry land agriculture Mixed dry land agriculture Paddy field

35.7 99.5 3605.0 90.9 4. Settlement Mixed dry land agriculture

Mining

227.2 20.8

Secara keseluruhan kondisi penggunaan lahan di Kota Bandar Lampung dikelompokkan dalam kawasan terbangun dan ruang terbuka. Kawasan terbangun terdiri dari lahan pekarangan, perkantoran, perdagangan, jasa, dan industri. Sedangkan ruang terbuka berupa tegalan, kebun, hutan, kuburan, lapangan dan lain-lain. Luas kawasan terbangun kota Bandar Lampung mencapai > 30% dari wilayah kota selebihnya merupakan lahan non terbangun (ruang terbuka). Penggunaan lahan di Kota Bandar Lampurrg lebih didominasi oleh permukiman yaitu sebesar 31,24%. Hal ini terjadi karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi yang ada di Kota Bandar Lampung (Bappeda Kota Bandar Lampung, 2008).

2.4. Posisi Bandar Lampung Dalam Konteks Kawasan

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung dan pusat pemerintahan dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan laju perkembangan pembangunan yang cukup pesat, memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pemanfaatan ruang disamping itu juga memberikan dampak bagi lingkungan disekitarnya. Aspek tata ruang merupakan isu strategis yang menjadi perhatian penting bagi pemerintah Kota Bandar Lampung yang dituangkan dalam RTRW. RTRW yang berlaku sekarang adalah RTRW 2005-2015 yang merupakan pedoman dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang Kota Bandar Lampung sebagaimana yang tertuang pada Perda Nomor 4 Tahun 2004. Sekarang ini sedang dilakukan penyusunan RTRW terbaru. Dalam RTRW akan tertuang antara lain: Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, Arahan pengelolaan kawasan perkotaan, Arahan pengembangan kawasan produksi dan permukiman, Arahan sarana dan prasarana, Arahan pengembangan kawasan prioritas.