i KAJIAN EFEKTIF PENGGUNAAN ABU GUNUNG

VULKANIK TERHADAP STABILISAS TANAH LEMPUNG DARI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI

SERDANG DITINJAU DARI NILAI CALIFORNIA BEARING RATIO DAN PENGUJIAN KUAT TEKAN BEBAS

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana S1 pada Departemen Teknik Sipil

FACHRI HASAN LUBIS 16 0404 066

BIDANG STUDI GEOTEKNIK DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

ii

iii

ii ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu material yang sangat penting dalam suatu konstruksi. Stabilisasi merupakan suatu usaha dalam memperbaiki kondisi tanah yang memiliki indeks properties yang kurang baik. Stabilisasi tanah juga merupakan pencampuran tanah dengan bahan-bahan tertentu. Yang mampu memperbaiki sifat-sifat teknik tanah agar memenuhi syarat teknis. Dalam penelitian ini digunakan suatu bahan tambahan abu gunung vulkanik.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui sifat fisis (index properties) dari tanah asli dan Abu Gunung Vulkanik dan Mengetahui pengaruh penambahan Abu Gunung Vulkanik terhadap sifat plastisitas tanah dari kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, serta Mencari campuran yang optimal yang memberikan nilai California Bearing Ratio (CBR) dan kuat tekan bebas (UCT) terbesar dari tanah lempung yang distabilisasi dengan Abu Gunung Vulkanik.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa klasifikasi tanah asli menurut AASHTO tergolong A-7-6 (11) dan menurut USCS tergolong CH (Clay–High Plasticity). Sampel tanah asli memiliki kadar air 62,50%; berat spesifik 2,58; batas cair 60,82%; batas plastis 24,38% dan indeks plastisitas 36,44%. Nilai (CBR) California Bearing Ratio laboratorium terendam (soaked) pada tanah asli sebesar 3,90% dan nilai Unconfined Compression Test (UCT) untuk tanah asli sebesar 1,15 kg/cm2. Sedangkan nilai CBR terendam (soaked) untuk semua variasi yang mencapai nilai optimum ada pada variasi 12% AGV sebesar 4,73%. Nilai kuat tekan bebas UCT untuk semua variasi yang mencapai nilai optimum ada pada variasi 12% AGV sebesar 2,03 kg/cm2.

Kata kunci: lempung,abu gunung vulkanik, stabilisasi tanah, CBR, kuat tekan bebas

iii KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan berkat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul

“KAJIAN EFEKTIF PENGGUNAAN ABU GUNUNG VULKANIK TERHADAP STABILISASI TANAH LEMPUNG DARI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG DITINJAU DARI NILAI CALIFORNIA BEARING RATIO DAN PENGUJIAN KUAT TEKAN BEBAS” ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara.

Saya menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada pihak yang berperan penting yaitu :

1. Pertama dan yang paling utama kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan, rezeki, kesempatan, dan jalan yang baik selama menyelesaikan Tugas Akhir ini.

2. Tak lupa juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini, semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafaat-Nya kelak aamiin.

3. Kepada kedua orang tua saya, kepada ayah saya M.Daud lubis dan ibu saya Roslinawati harahap serta adik saya Faiz, Farah, dan Fiky yang telah memberikan dukungan penuh dan mendoakan saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan dan rezeki bagi keluarga saya yang tiada putus- putusnya.

4. Kepada Cindy savitri desano yang selalu memberikan saya motivasi yang kuat, semangat, menjadi tempat curhatan hati saya semuanya, dan yang terpenting sudah menemani saya selama ini dalam menjalani dan menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga apa yang sama sama yang diharapkan kelak bisa terkabul aamiin.

iv 5. Bapak Prof. Dr. Ir. Roesyanto, MSCE. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan dukungan, masukan, bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Alm. Bapak Medis Sejahtera Surbakti, ST, MT, Ph.D, selaku Ketua Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

7. Bapak Dr. M. Ridwan Anas, ST. MT sebagai Sekretaris Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

8. Ibu Ika Puji Hastuty, ST. MT. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan kepada saya.

9. Bapak Ir. Rudi Iskandar, MT. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan kepada saya.

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang telah membimbing dan memberikan pengajaran kepada saya selama menempuh masa studi di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

11. Seluruh pegawai administrasi Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang memberikan bantuan selama ini kepada saya.

12. Sobat saya sekaligus adik adik saya M.Farhan Harahap, Hariri Irza, Riski, Aidil, Ondo, dan Mira yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

13. Sobat saya Nayomi, Nugi, Memey, dan Inun yang telah memberikan saya motivasi agar bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

14. Sobat saya Derma, Roby, Aldi yang telah mau berjuang bersama saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

15. Sobat saya yang tampan dan rajin menabung yaitu Benvalio, Riski, Wahyu, Rendy, Trepin, Aron, Igna, Welmon, Hafis, dan Poppy yang telah membantu, menghibur dan mencurahkan perhatiannya kepada saya selama proses kuliah ini.

16. Teman-teman seperjuangan stambuk 2016 terutama kepada Mumut, Ian, Junia, Supeng, Eka, Juliandri, Ihsan, Farhan dan teman-teman yang tidak

v dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kebersamaan yang selama ini baik diperkulihan maupun di pertemanan yang luar biasa , semoga kita semua sukses selalu.

17. Abang dan kakak stambuk terutama kepada abang Rekky dan Agung, serta yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang sangat banyak memberikan arahan dan masukan serta perhatiannya kepada saya dalam pengerjaan Tugas Akhir serta mengenal dunia perkulihan di teknik sipil.

18. Seluruh rekan-rekan yang tidak mungkin saya tuliskan satu-persatu atas dukungannya yang sangat baik.

Saya menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu Staf Pengajar serta rekan – rekan mahasiswa demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Juli 2021 Penulis

Fachri Hasan Lubis 16 0404 066

vi DAFTAR ISI

Abstrak ... ii

Kata Pengantar ... iii

Daftar Isi ... vi

Daftar Gambar ... ix

Daftar Tabel… ... xi

Daftar Notasi ... xii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 3

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian ... 3

1.4 Pembatasan Penelitian ... 4

1.5 Sistematika Penulisan ... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1 Tinjauan Umum ... 6

2.1.1.Tanah ... 6

2.1.2.Sifat-Sifat Fisik Tanah ... 8

2.1.2.1. Kadar air (Water content) ………. 8

2.1.2.2. Berat spesifik (Specific gravity)... 8

2.1.2.3. Derajat kejenuhan ………. 9

2.1.2.4. Batas-batas atterberg(Atterberg limit) …….. 10

2.1.2.4.1. Batas cair (Liquid limit) ……… 10

2.1.2.4.2. Batas plastis (Plastic limit) …………12

2.1.2.4.3. Indeks plastisitas (Plasticity index) ... 12

2.1.2.4.4. Indeks kecairan (Liquid index) ……. 13

2.1.2.5 Gradasi ukuran butiran ………... 13

2.1.3.Klasifikasi Tanah ... 15

2.1.3.1. Klasifikasi system kesatuan tanah ……….. 16

2.1.3.2. Sistem klasifikasi AASTHO ………... 17

2.1.4.Sifat-Sifat Mekanis Tanah ... 19

2.1.4.1. Pemadatan tanah ……….... 19

vii

2.1.4.2. Pengujian California Bearing Ratio(CBR) .. 20

2.1.4.3. Pengujian uji tekan bebas (UCT) ………… 22

2.1.4.4. Sensitivitas tanah lempung ……….. 24

2.2 Bahan-Bahan Penelitian ... 26

2.2.1.Tanah Lempung ... 26

2.2.1.1. Defenisi lempung ……… 26

2.2.1.2. Lempung dan mineral penyusunnya ……... 28

2.2.1.3. Sifat-sifat tanah lempung ……… 33

2.2.2.Abu Gunung Vulkanik ... 37

2.3 Stabilisasi Tanah ... 39

2.4 Penelitian Yang Pernah Dilakukan ………... 41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 44

3.1 Program Penelitian ... 44

3.2 Pekerjaan Persiapan ... 44

3.3 Proses Pengambilan Sampling Tanah …... 45

3.4 Pelaksanaan Pengujian ……… 45

3.4.1. Tanah ……….. 45

3.4.1.1. Tanah asli ……….. 45

3.4.1.2. Tanah yang telah distabilisasi …………... 46

3.4.2. Abu Gunung Vulkanik ………... 46

3.5 Analisis Data Laboratorium ... 46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 48

4.1 Pendahuluan ... 48

4.2 Pengujian Sifat Fisik Sampel ... 48

4.2.1. Pengujian Sifat Fisik Tanah Asli ... 48

4.2.2. Pengujian Sifat Fisik Abu Gunung Vulkanik ... 51

4.2.3. Pengujian Sifat Fisik Tanah Dengan Bahan Stabilisator ... 52

4.2.3.1. Batas cair (Liquid Limit) ………... 54

4.2.3.2. Batas plastis (Plastic Limit) ……….. 55

4.2.3.3. Indeks plastisitas (Plasticity Index) ……….. 56

4.3 Pengujian Sifat Mekanis Tanah ... 57

viii

4.3.1. Pengujian Pemadatan Tanah Asli (Compaction) ... 57

4.3.2.Pengujian Pemadatan Tanah (Compaction) Dengan Bahan Stabilisator ... 58

4.3.3.Pengujian California Bearing Ratio Laboratorium ... 61

4.3.4.Pengujian Kuat Tekan Bebas (UCT) ... 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 67

5.1.Kesimpulan ... 67

5.2.Saran ... 68

DAFTAR PUSTAKA ... 69

LAMPIRAN ... xiv

ix DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram fase tanah 7

Gambar 2.2 Batas-batas Atterberg 10

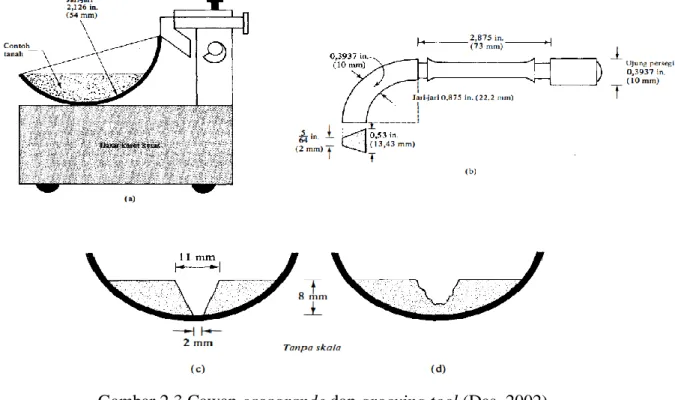

Gambar 2.3 Cawan Casagrande dan Grooving Tool 11

Gambar 2.4 Hubungan antara Wp, Wl dan Wn 13

Gambar 2.5 Ayakan pengujian sieve analysis 14

Gambar 2.6 Diagram klasifikasi tekstur 16

Gambar 2.7 Klasifikasi Tanah Sistem USCS 17

Gambar 2.8 Klasifikasi Tanah Sistem AASHTO 18

Gambar 2.9 Klasifikasi tanah berdasarkan tingkat ekspansif

menurut Prof. Seed 18 Gambar 2.10 Klasifikasi tanah berdasarkan tingkat ekspansif

menurut Prof. William 19

Gambar 2.11 Hubungan antara kadar air dan berat isi kering 20

Gambar 2.12 Alat CBR 21

Gambar 2.13 Skema uji tekan bebas 22

Gambar 2.14 Keruntuhan Geser Kondisi Air Termampatkan qu di Atas

Sebagai Kekuatan Tanah Kondisi Tak Tersekap 23 Gambar 2.15 Grafik Sensitifitas Tanah Asli dan Tanah Remoulded 24 Gambar 2.16 Kuat Tekan Tanah Asli dan Tanah Remoulded 24

Gambar 2.17 Struktur Atom Mineral Lempung 29

Gambar 2.18 Diagran Skematik Struktur Kaolinite 30 Gambar 2.19 Diagran Skematik Struktur Montmorillonite 31

Gambar 2.20 Diagran Skematik Struktur Illite 33

Gambar 2.21 Sifat Dipolar Molekul Air 35

Gambar 2.22 Molekul Air Dipolar Dalam Lapisan Ganda 36

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 47

Gambar 4.1 Plot grafik klasifikasi USCS 49

Gambar 4.2 Grafik analisa saringan tanah asli 50

x Gambar 4.3 Grafik batas cair (liquid limit), Atterberg Limit 50 Gambar 4.4 Grafik analisa saringan abu gunung vulkanik 52 Gambar 4.5 Grafik hubungan antara nilai batas cair (LL) dengan variasi

AGV 54

Gambar 4.6 Grafik hubungan antara nilai batas plastis (PL) dengan variasi

AGV 55

Gambar 4.7 Grafik hubungan antara nilai indeks plastisitas (IP) dengan

AGV 56

Gambar 4.8 Kurva kepadatan tanah asli 57

Gambar 4.9 Grafik hubungan antara berat isi kering maksimum tanah

dengan variasi campuran (1 hari) 59 Gambar 4.10 Grafik hubungan antara kadar air optimum tanah

dengan variasi campuran (1 hari) 60 Gambar 4.11 Grafik hubungan Nilai CBR Terendam (soaked) dengan

dengan Variasi Persentase Penambahan Campuran

Abu gunung Vulkanik 63

Gambar 4.12 Grafik hubungan antara nilai kuat tekan tanah (qu) dengan regangan (strain) yang diberikan pada sampel tanah asli

dan tanah remoulded 65 Gambar 4.13 Grafik kuat tekan variasi penambahan AGV

(1 hari) 66

xi DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Derajat kejenuhan dan kondisi tanah 8

Tabel 2.2 Berat spesifik tanah 9

Tabel 2.3 Nilai n, e, w, d dan b Untuk Tanah Keadaan Asli Lapangan 9

Tabel 2.4 Indeks Plastisitas Tanah 12

Tabel 2.5 Hubungan kuat tekan bebas tanah lempung dengan konsistensinya 23

Tabel 2.6 Sensitivitas Lempung 25

Tabel 2.7 Aktivitas Tanah Lempung 34

Tabel 2.8 Hasil Pengujian Analisis Kimia Abu Gunung Vulkanik 42

Tabel 4.1 Data uji sifat fisik tanah 48

Tabel 4.2 Data uji sifat fisik abu gunung vulkanik 51

Tabel 4.3 Data hasil uji Atterberg Limit 53

Tabel 4.4 Data uji pemadatan tanah asli 57

Tabel 4.5 Data hasil uji compaction (1 hari) 58

Tabel 4.6 Data hasil uji CBR Terendam (soaked) (1 hari) 62 Tabel 4.7 Data hasil uji kuat tekan bebas variasi penambahan

% AGV (1 hari) 64

Tabel 4.8 Perbandingan antara kuat tekan tanah asli dan tanah

Remoulded 64

xii DAFTAR NOTASI

V Volume tanah (cm3)

Vs Volume butiran padat (cm3) Vv Volume pori (cm3)

Vw Volume air di dalam pori (cm3) Va Volume udara di dalam pori (cm3)

W Berat tanah (gr)

Ws Berat butiran padat (gr) Ww Berat air (gr)

𝑤 Kadar air (%)

𝑛 Porositas

𝑒 Angka pori

γb Berat volume basah (gr/cm3) 𝛾𝑑 Berat volume kering (gr/cm3) 𝛾𝑠 Berat volume butiran padat (gr/cm3) 𝐺𝑠 Berat jenis tanah

S Derajat kejenuhan (%)

SL Batas susut

𝑚1 Berat tanah basah dalam cawan percobaan (gr) 𝑚2 Berat tanah kering oven (gr)

𝑣1 Volume tanah basah dalam cawan 𝑣2 Volume tanah kering oven

𝛾𝑤 Berat isi air

IP Indeks plastisitas (%) LL Batas cair (%)

PL Batas plastis (%) 𝜏𝑓 Kuat geser (kg/cm2) 𝜎1 Tegangan utama (kg/cm2) 𝑞𝑢 Kuat tekan bebas tanah 𝑐𝑢 Kohesi

xiii 𝜙 Sudut geser tanah (0)

𝜏𝑓 Tegangan runtuh St Sensitivitas

ε Regangan axial (%)

∆L Perubahan panjang (cm) Lo Panjang mula-mula (cm)

A Luas rata-rata pada setiap saat (cm2) Ao Luas mula-mula (cm2)

σ Tegangan (kg/cm2)

P Beban (kg)

k Faktor kalibrasi proving ring N Pembacaan proving ring (div) AGV Abu Gunung Vulkanik

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah dapat didefinisikan sebagai bahan di atas batuan dasar, yang lepas dan tidak terkonsolidasi, yang dihasilkan oleh pelapukan batuan (Bowles, 1993).

Ukuran dari partikel tanah adalah sangat beragam dengan variasi yang cukup besar, sehingga tanah dibagi menjadi empat kelas yaitu kerikil (gravel), pasir (sand), lanau (silt), dan lempung (clay), berdasarkan ukuran partikel yang paling dominan dari tanah tersebut (Das, 1994).

Lempung merupakan agregat prtikel-patikel berukuran mikroskopik dan submikroskopik yang berasal dari pembusukan kimiawi unsur-unsur penyusun batuan, dan bersifat plastis dalam selang kadar air sedang sampai luas. Dalam keadaan kering sangat keras, dan tak mudah terkelupas hanya dengan jari tangan.Permebilitas lempung sangat rendah.

Tanah lempung adalah tanah yang memiliki partikel-partikel mineral tertentu yang menghasilkan sifat-sifat plastis pada tanah bila dicampur dengan air.

Tanah lempung biasa digunakan sebagai bahan timbunan jalan raya. Namun ketika kadar air tinggi, tanah lempung akan bersifat lengket (kohesif) dan sangat lunak.

Oleh sebab itu, tanah lempung perlu dilakukan stabilisasi.

Stabilisasi tanah adalah pencampuran tanah dengan bahan tertentu, guna memperbaiki sifat-sifat teknis tanah, atau dapat pula berarti usaha untuk merubah atau memperbaiki sifat-sifat teknis tanah tertentu agar memenuhi syarat teknis tertentu (Hardiyatmo, 2010).

Tanah di wilayah Indonesia pada umumnya memiliki tanah dasar yang terdiri dari tanah lempung dengan pengembangan yang cukup besar (plastisitas tinggi), untuk itu perlu dilakukan stabilisasi. Stabilisasi tanah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah stabilisasi dengan cara kimiawi yaitu dengan menambahkan bahan kimia pada tanah yang akan distabilisasi.

Pada penelitian ini akan dibahas tentang stabilisasi tanah lempung dengan penambahan abu gunung vulkanik sebagai bahan stabilisator yang diharapkan dapat memperbaiki sifat-sifat fisis maupun mekanis dari sampel tanah sehingga

2 didapat tanah lempung yang memenuhi syarat teknis penggunaan pada konstruksi di lapangan.

Letusan Gunung Sinabung mengakibatkan muntahan abu gunung vulkanik yang menghujani beberapa desa dan kota di sekitarmya. Jumlah material abu yang dimuntahkan dari Gunung Sinabung diperkirakan 2,4 juta meter kubik mulai dari September 2013 sampai Januari 2014 British Boardcasting Corporation News Indonesia (BBC Indonesia, 2014). Dengan volume sebanyak itu, abu gunung vulkanik sinabung masih dianggap bersifat polutif, hal ini dikarenakan abu gunung vulkanik sinabung mudah terbang jika tertiup angin sehingga dapat menimbulkan polusi berupa gangguan pernapasan, iritasi mata dan mengurangi jarak pandang.

Selain itu abu gunung vulkanik juga berpotensi mencemari air karena butirannya yang halus memudahkan abu gunung vulkanik tercampur dengan air, sedangkan kandungan abu gunung vulkanik berbahaya jika dikonsumsi. Dalam jangka pendek meletusnya Gunung Sinabung dirasakan sebagai bencana untuk masyarakat sekitar gunung tersebut dan membawa dampak negatif yang cukup besar. Tapi tidak dalam jangka pendek, material-material yang dimuntahkan keluar dari Gunung Sinabung bermanfaat bagi tanah dan tanaman di sekitarnya. Dewasa ini, abu sinabung digunakan sebagai bahan campuran pupuk tanaman dan sedang diteliti sebagai bahan campuran batu bata dan batako serta diteliti sebagai filler untuk campuran aspal concrete – wearing course. Karena kurang termafaatkannya abu sinabung selama ini maka dimanfaatkan sebagai salah satu bahan stabilisasi tanah.

Komposisi abu gunung vulkanik Sinabung terdiri atas Alumunium sebagai Al2O3, Magnesium sebagai MgO, Silika dan Kuarsa. Kandungan SiO2 merupakan unsur penyusun utama dalam pembentukan semen, dengan demikian abu gunung vulkanik memiliki sifat sifat pozolanitik. Sifat pozolanitik memiliki perilaku mengikat mineral lain yang ada di lempung sehingga menjadi semakin keras dalam jangka waktu tertentu. Alasan dipilih abu gunung vulkanik sebagai bahan pencampur selain karena kandungan silika yang dimilikinya, juga karena abu gunung vulkanik merupakan limbah yang selama ini masih kurang termanfaatkan oleh masyarakat.

3 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Apakah Abu Gunung Vulkanik dapat dimanfaatkan untuk bahan stabilisasi tanah dari kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang?

2. Apakah tanah dari kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang dapat digunakan sebagai tanah timbunan dengan memperbaiki index propertiesnya?

3. Berapakah kadar campuran Abu Gunung Vulkanik yang optimal untuk stabilisasi tanah lempung dari kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui sifat fisis (index properties) dari tanah asli dari kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang dan Abu Gunung Vulkanik.

2. Mengetahui pengaruh penambahan Abu Gunung Vulkanik terhadap sifat plastisitas tanah dari kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang.

3. Mencari campuran yang optimal yang memberikan nilai California Bearing Ratio (CBR) dan kuat tekan bebas (UCT) terbesar dari tanah lempung yang distabilisasi dengan Abu Gunung Vulkanik.

1.3.2 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan suatu timbunan yang menggunakan tanah lempung Percut sei tuan dapat distabilisasi. Sifat tanah lempung ini dapat membahayakan suatu konstruksi dan dapat memperlambat suatu pekerjaan konstruksi ataupun pekerjaan timbunan. Dalam penelitian akan dilakukan variasi dengan agv yang sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

Diharapkan juga bahwa penambahan Abu Gunung Vulkanik dapat mencapai hasil yang diharapkan sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk

4 menjadi satu bahan stabilisator sehingga kedua limbah tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar dapat mengurangi dampak lingkungannya dan juga pemanfaatan limbah ini.

1.4. Pembatasan Penelitian

Pada Tugas Akhir ini, batasan-batasannya antara lain :

1. Tanah yang dipakai tanah lempung dari kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang.

2. Bahan stabilitas yang digunakan adalah Abu Gunung Vulkanik yang telah lolos saringan no 200.

3. Abu Gunung Vulkanik yang digunakan adalah Abu Gunung Vulkanik yang berasal dari desa Naman, Kabanjahe.

4. Uji index properties tanah asli untuk mengetahui sifat fisis tanah yang dilakukan pada awal penelitian, meliputi:

Uji kadar air

Uji berat jenis tanah

Uji nilai Atterberg (batas-batas konsistensi)

Uji distribusi butiran atau analisa saringan

5. Uji index properties Abu Gunung Vulkanik untuk mengetaui sifat fisis tanah yang dilakukan pada awal penelitian, meliputi:

Uji kadar air

Uji berat jenis Abu Gunung Vulkanik

Uji nilai Atterberg (batas-batas konsistensi)

Uji distribusi butiran atau analisa saringan

6. Berat tanah yang dimaksud adalah tanah dalam kondisi kering setelah dijemur di bawah sinar matahari dan lolos saringan no 4.

7. Pengujian untuk engineering properties dilakukan dengan uji proctor standard, uji CBR laboratorium (California Bearing Ratio) dan uji kuat tekan bebas (Unconfined Compression Test).

8. Masa pemeraman yaitu 1 hari.

9. Penelitian ini murni dilakukan untuk penelitian tugas akhir saja. Tidak ada kaitannya dengan biaya sehingga tidak memiliki nilai ekonomis.

5 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibuat dalam 5 bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, tujuan dan manfaat, rumusan masalah, pembatasan masalah.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini mencakup hal-hal yang dijadikan penulis sebagai dasar dalam membahas pengaruh penambahan Abu Gunung Vulkanik (AGV) pada tanah lempung, terhadap peningkatan daya dukung tanah dengan pengujian Laboratorium California Bearing Ratio (CBR) dan pengujian kuat tekan bebas (Unconfined Compression Test).

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang segala metodologi yang dilakukan dalam penelitian berupa urutan-urutan tahapan pelaksanaan penelitian mulai dari pekerjaan di lapangan sampai jenis penelitian yang dilakukan di laboratorium hingga analisis data laboratorium yang telah diperoleh.

Bab IV: Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai pengaruh penambahan Abu Gunung Vulkanik (AGV) pada tanah lempung yang dilihat dari pengujian laboratorium yaitu CBR Laboratorium sesuai dengan variasi kadar campuran yang direncanakan. Membahas tentang data-data yang didapat dari penelitian yang dilakukan yakni nilai CBR pada uji CBR laboratorium dan unconfined compression test sesuai dengan variasi kadar campuran yang direncanakan. Membahas tentang data-data yang didapat dari penelitian yang dilakukan yakni nilai 𝐶𝑢 dan 𝑄𝑢 pada uji kuat tekan bebas, membahas grafik hubungan agv dengan lama pemeraman terhadap kekuatan tanah yang diperoleh, serta analisa angka dari pengujian Atterberg.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan atas hasil yang didapat.

6 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum 2.1.1 Tanah

Tanah dapat didefenisikan sebagai akumulasi partikel mineral yang tidak mempunyai atau lemah ikatan antar partikelnya, yang terbentuk karena pelapukan dari batuan. (Craig, 1989)

Tanah sebagai material yang terdiri dari agregrat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan- bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel padat) disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut (Das, 1995).

Dalam pengertian teknik secara umum, tanah didefinisikan sebagai bahan padat (baik berupa mineral maupun organik) yang terletak di permukaan bumi, terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan waktu. Tanah umumnya dapat disebut sebagai kerikil (gravel), pasir (sand), lanau (silt), atau lempung (clay), tergantung pada ukuran partikel yang paling dominan pada tanah tersebut. Tanah terdiri dari 3 komponen, yaitu udara, air, dan bahan padat. Udara dianggap tidak mempunyai pengaruh teknis, sedangkan air sangat mempengaruhi sifat-sifat teknis tanah.

Ruang di antara butiran-butiran, sebagian atau seluruhnya dapat terisi oleh air atau udara. Bila rongga tersebut terisi air seluruhnya, tanah dikatakan dalam kondisi jenuh sebagian (partially saturated).

Tanah terdiri dari 3 (tiga) fase elemen yaitu: butiran padat (solid), air dan udara. Ketiga fase elemen tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.1. Dalam tanah yang jenuh juga terdapat dua bagian, yaitu bagian padat atau butiran dan air pori.

Bagian-bagian tanah dapat digambarkan dalam bentuk diagram fase, seperti ditunjukkan Gambar 2.1.

7 Gambar 2.1 Elemen tanah dalam keadaan asli dan tiga fase elemen tanah

(Das,1991) Dalam hal ini:

V = Isi (Volume) (cm3)

Va = Isi udara (Volume of air) (cm3) Vw = Isi air (Volume of water) (cm3) Vv = Isi pori/rongga (Volume of void) (cm3) Vs = Isi butir-butir padat (Volume of solid) (cm3)

W = Berat (Weight) (gr)

Wa = Berat udara (Weight of air) (gr) Ww = Berat air (Weight of water) (gr) Ws = Berat butir-butir padat (Weight of solid) (gr)

Dari Gambar 2.1 diatas maka dapat diperoleh persamaan-persamaan untuk menghitung volume (V) dan berat tanah (W) sebagai berikut:

V = Vs + Vv = Vs + Vw + Va (2.1)

Jika diasumsikan bahwa udara tidak memiliki berat, maka berat total contoh tanah (W) dapat dinyatakan dengan:

W = Ws + Ww (2.2)

8 2.1.2 Sifat-sifat fisik tanah

2.1.2.1 Kadar air (Water content)

Kadar air (w) merupakan perbandingan antara berat air (Ww) dengan berat butiran padat (Ws) dalam tanah tersebut, dinyatakan dalam persen.

w(%) = Ww

Ws x 100 (2.3)

Dimana:

w = Kadar air (%)

Ww = Berat air (gr)

Ws = Berat butiran (gr)

2.1.2.2 Berat spesifik (Specific gravity)

Berat jenis tanah (Gs) merupakan perbandingan antara berat volume butiran padat (γs) dengan berat volume air (γw) pada temperature 4º. Nilai suatu berat jenis tanah tidak bersatuan (tidak berdimensi).

Gs = γs

γw (2.4)

Dimana:

Gs = berat jenis

γs = berat volume padat (gr/cm3) γw = berat volume air (gr/cm3)

Nilai-nilai berat jenis dari berbagai jenis tanah dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Berat spesifik tanah (Das, 1991) Macam Tanah Berat Jenis

Kerikil 2,65 - 2,68

Pasir 2,65 - 2,68

Lanau tak organic 2,62 - 2,68 Lempung organic 2,58 - 2,65 Lempung tak organic 2,68 – 2,75

Humus 1,37

Gambut 1,25 – 1,80

9 2.1.2.3 Derajat kejenuhan

Derajat kejenuhan (S) merupakan perbandingan volume air (Vw) dengan volume total rongga pori tanah (Vv), biasanya dinyatakan dalam persen.

S(%) = Vw

Vvx100 (2.5)

Dimana:

S = derajat kejenuhan

Vw = volume air (cm3)

Vv = volume total rongga pori tanah (cm3)

Bila tanah dalam keadaan jenuh air, maka S=1. Derajat kejenuhan dan kondisi tanah dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Derajat kejenuhan dan kondisi tanah (Hardiyatmo, 1992) Keadaan Tanah Derajat Kejenuhan

Tanah kering 0

Tanah agak lembab > 0 - 0,25 Tanah lembab 0,26 - 0,50 Tanah sangat lembab 0,51 - 0,75 Tanah basah 0,76 - 0,99

Tanah jenuh 1

Nilai-nilai porositas, angka pori dan berat volume pada keadaan asli di alam dari berbagai jenis tanah diberikan oleh Terzaghi seperti terlihat pada Tabel 2.3 Tabel 2.3 Nilai n, e, w, d dan b untuk tanah keadaan asli lapangan (Das,1991)

Macam Tanah n

(%)

e w

(%)

d

(gr/cm3)

b

(gr/cm3)

Pasir seragam, tidak padat 46 0,85 32 1,43 1,89

Pasir seragam, padat 34

0,51

19

1,75 2,09 Pasir berbutir campuran, tidak padat 40 0,67 25 1,59 1,99 Pasir berbutir campuran, padat 30 0,43 16 1,86 2,16 Lempung lunak sedikit organis 66

1,90 70

− 1,58

Lempung lunak sangat organis 75 3,0 11-

− 1,43

10 2.1.2.4 Batas-batas Atterberg (Atterberg limit)

Batas-batas Atterberg digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanah untuk mengetahui engineering properties dan engineering behavior tanah berbutir halus. Pada tanah berbutir halus hal yang paling penting adalah sifat plastisitasnya.

Plastisitas disebabkan oleh adanya partikel mineral lempung dalam tanah yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan tanah dalam menyesuaikan perubahan bentuk pada volume yang konstan tanpa adanya retak ataupun remuk.

Tanah yang berbutir halus biasanya memiliki sifat plastis. Sifat plastis tersebut merupakan kemampuan tanah menyesuaikan perubahan bentuk tanah setelah bercampur dengan air pada volume yang tetap. Tanah tersebut akan berbentuk cair, plastis, semi padat atau padat tergantung jumlah air yang bercampur pada tanah tersebut. Batas-batas Atterberg terbagi dalam tiga batas berdasarkan kadar airnya yaitu batas cair (liquid limit), batas plastis (plastic limit) dan batas susut (shrinkage limit).

Atterberg (1911) memberikan cara untuk menggambarkan batas-batas konsistensi dari tanah berbutir halus dengan mempertimbangkan kandungan kadar airnya. Batas-batas tersebut adalah batas cair, batas plastis dan batas susut.

Batas- batas Atterberg dapat digambarkan seperti dalam Gambar 2.2 .

Gambar 2.2 Batas-batas atterberg (Das, 1991)

2.1.2.4.1 Batas cair (Liquid limit)

Batas cair adalah kadar air tanah yang untuk nilai-nilai diatasnya, tanah akan berprilaku sebagai cairan kental (batas antara keadaan cair dan keadaan plastis), yaitu batas atas dari daerah plastis. Batas cair ditentukan dari pengujian Cassagrande (1948), yakni dengan menggunakan cawan yang telah dibentuk

11 dapat dilihat pada Gambar 2.3 sedemikian rupa yang telah berisi sampel tanah yang telah dibelah oleh grooving tool dan dilakukan dengan pemukulan sampel dengan jumlah dua sampel dengan pukulan diatas 25 pukulan dan dua sampel dengan pukulan dibawah 25 pukulan sampai tanah yang telah dibelah tersebut menyatu. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan persamaan sehingga didapatkan nilai kadar air pada 25 kali pukulan. Batas cair memiliki batas nilai antara 0–1000, akan tetapi kebanyakan tanah memiliki nilai batas cair kurang dari 100 (Holtz dan Kovacs, 1981). Pengujian dilaksanakan dengan menempatkan segumpal tanah dalam sebuah mangkok dan membuat alur dengan ukuran standar pada tanah tersebut. Kemudian mangkok dijatuhkan ke atas permukaan yang keras dengan ketinggian 10 mm.

Batas cair ditetapkan sebagai kadar air apabila alur bertaut selebar 12,7 mm (1

2𝑖𝑛) pada 25 pukulan. Alat uji batas cair dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.

Alat pengujian untuk batas cair dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3 Cawan casagrande dan grooving tool (Das, 2002)

12 2.1.2.4.2 Batas plastis (Plastic limit)

Batas plastis (plastic limit) merupakan kadar air tanah pada kedudukan antara daerah plastis dan semi padat, yaitu persentase kadar air di mana tanah dengan diameter silinder 3,2 mm mulai mengalami retak-retak ketika digulung.

Tanah dianggap dalam keadaan plastis apabila dapat dibentuk atau diolah menjadi bentuk baru tanpa retak-retak. Kadar air terendah dimana tanah dianggap dalam keadaan plastis disebut batas plastis (PL) dari tanah itu. Batas plastis ditentukan dengan menggulung segumpal tanah menjadi sebuah batangan. Apabila batangan tersebut mulai retak-retak pada diameter 3,18 mm (1

8𝑖𝑛), kadar airnya adalah batas plastis (ASTM D-424).

2.1.2.4.3 Indeks plastisitas (Plasticity index)

Indeks plastisitas merupakan interval kadar air, yaitu tanah masih bersifat plastis. Indeks plastisitas (plasticity index) adalah selisih batas cair dan batas plastis. Adapun rumusan dalam menghitung besaran nilai indeks plastisitas adalah sesuai dengan Persamaan (2.6) , seperti yang ditunjukkan pada rumusan dibawah.

IP = LL - PL (2.6)

Dimana:

PI = indeks plastisitas LL = batas cair

PL = batas plastis

Indeks plastisitas merupakan interval kadar air di mana tanah masih bersifat plastis. Karena itu, indeks plastisitas menunjukkan sifat keplastisitasan tanah tersebut. Jika tanah mempunyai interval kadar air daerah plastis yang kecil, maka keadaan ini disebut dengan tanah kurus, kebalikannya jika tanah mempunyai interval kadar air daerah plastis yang besar disebut tanah gemuk.

Klasifikasi jenis tanah berdasarkan indeks plastisitasnya dilihat pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4 Indeks plastisitas tanah (Hardiyatmo, 2002)

PI Sifat Macam Tanah Kohesi

0 Non-Plastis Pasir Non – Kohesif

< 7 Plastisitas Rendah Lanau Kohesif Sebagian

13 Tabel 2.4 Indeks plastisitas tanah (Hardiyatmo, 2002), lanjutan

7-17 Plastisitas Sedang Lempung berlanau Kohesif

> 17 Plastisitas Tinggi Lempung Kohesif

2.1.2.4.4 Indeks kecairan (Liquid indeks)

Kadar air tanah asli relatif pada kedudukan plastis dan cair, dapat didefinisikan oleh indeks kecairan (liquidity index). Indeks kecairan merupakan perbandingan antara selisih kadar air asli dengan batas plastis terhadap indeks plastisitasnya. Berikut persamaannya:

𝐿𝐼 = 𝐼𝐿 = 𝑊𝑁−𝑃𝐿

𝐿𝐿−𝑃𝐿 =𝑊𝑁−𝑃𝐿

𝑃𝐼 (2.7)

Dimana :

LI = Liquidity Index (%) WN = Kadar air asli (%)

Gambar 2.4 Hubungan antara WP, WL dan WN dalam menghitung LI atau IL

(Bowles, 1991)

Dapat dilihat bahwa jika WN = LL, maka indeks kecairan akan sama dengan 1. Sedangkan, jika WN = PL, indeks kecairan akan sama dengan nol. Jadi, untuk lapisan tanah asli yang dalam kedudukan plastis, nilai LL > WN > PL. Nilai indeks kecairan akan bervariasi antara 0 dan 1. Lapisan tanah asli dengan WN > LL akan mempunyai LI > 1.

2.1.2.5 Gradasi ukuran butiran

Sifat-sifat jenis tanah tertentu banyak tergantung pada ukurannya. Besarnya butiran juga merupakan dasar untuk klasifikasi atau pemberian nama pada macam tanah.

14 Besar butiran tanah biasanya digambarkan dalam grafik yaitu merupakan grafik lengkung (grading curve) atau grafik lengkung pembagi butir (partial size distribution cueve). Suatu tanah yang mempunyai kurva distribusi ukuran butir yang hampir vertikal (semua partikel dengan ukuran yang hampir sama) disebut tanah yang uniform (uniformly graded). Apabila kurva membentang pada daerah yang agak besar, tanah disebut bergradasi baik. Berikut ini adalah gambar alat yang digunakan untuk pengujian analisa saringan (sieve analysis).

Gambar 2.5 Ayakan untuk pengujian sieve analysis (Das, 1998)

Gradasi (distribusi) ukuran butiran adalah penentuan persentase berat butiran pada satu unit saringan dengan ukuran diameter lubang tertentu.

Karakteristik pengelompokkan tanah :

1. Tanah berbutir Kasar : Kerikil dan Pasir 2. Tanah berbutir Halus : Lanau dan Lempung

Karakteristik tanah berdasarkan distribusi partikelnya:

Cu (uniformity coefficient) adalah koefiseien keseragaman dimana menunjukkan kemiringan kurva dan menunjukkan sifat seragam (uniform) tanah. Cu makin kecil, kurva makin curam, dan butir makin seragam.

Sebaliknya Cu makin besar, kurva landai. Ukuran Cu minimal 1, yang berarti semua butiran berukuran sama. Koefisien keseragaman dapat dilihat pada Persamaan (2.8) berikut :

Cu= D60

D10 (2.8) Dimana :

D10 = Diameter yang bersesuaian dengan 10% lolos ayakan D60 = Diameter yang bersesuaian dengan 60% lolos ayakan

15

Cc (curvature coefficient) adalah koefiseien gradasi - Tanah bergradasi sangat baik bila Cu > 15 .

- Tanah yang memiliki gradasi yang baik mempunyai nilai Cu > 4 (untuk tanah kerikil), Cu > 6 (untuk pasir), dan

- Cc antara 1 – 3 (untuk kerikil dan pasir).

Koefisien gradasi dapat dilihat pada Persamaan (2.9) berikut :

Cc= D

230

D60x D10 (2.9) Dimana :

D10 = Diameter yang bersesuaian dengan 10% lolos ayakan D30 = Diameter yang bersesuaian dengan 30% lolos ayakan D60 = Diameter yang bersesuaian dengan 60% lolos ayakan

2.1.3 Sistem klasifikasi tanah

Sistem klasifikasi tanah digunakan untuk mengelompokkan tanah-tanah sesuai dengan perilaku umum dari tanah pada kondisi fisis tertentu. Seperti diketahui bahwa di alam ini tanah terdiri dari susunan butir-butir antara lain: pasir, lumpur, dan lempung yang persentasenya berlainan. Klasifikasi tekstur ini dikembangkan oleh departemen pertanian Amerika Serikat (U.S. Departement of Agriculture) dan deskripsi batas-batas susunan butir tanah di bawah sistem U.S.D.A. Kemudian dikembangkan lebih lanjut dan digunakan untuk pekerjaan jalan raya yang lebih dikenal dengan klasifikasi tanah berdasarkan persentase susunan butir tanah oleh U.S. Public Roads Administration.

Sejumlah sistem klasifikasi telah dikembangkan dan pengklasifikasian tersebut terbagi menjadi tiga sistem klasifikasi yaitu :

1. Klasifikasi tanah berdasar tekstur/ukuran butir 2. Klasifikasi tanah sistem USCS

3. Klasifikasi tanah sistem AASHTO

16 Diagram klasifikasi tekstur dapat dilihat pada Gambar 2.6 di bawah ini:

Gambar 2.6 Diagram klasifikasi tekstur (Das,1991)

2.1.3.1 Klasifikasi sistem kesatuan tanah (Unified Soil Classification System) Sistem klasifikasi berdasarkan hasil-hasil percobaan laboratorium yang paling banyak dipakai secara meluas adalah sistem klasifikasi kesatuan tanah.

Percobaan laboratorium yang dipakai adalah analisis ukuran butir dan batas-batas Atterberg. Semua tanah diberi dua huruf penunjuk berdasarkan hasil-hasil percobaan ini. Ada dua golongan besar tanah-tanah yang berbutir kasar, < 50%

melalui ayakan No.200 dan tanah-tanah berbutir halus > 50% melalui ayakan No.200. Sistem ini pada awalnya dikembangkan untuk pembangunan lapangan terbang, diuraikan oleh Casagrande (1948). Ia telah dipakai sejak tahun 1942, tetapi diubah sedikit pada tahun 1952 agar dapat terpakai pada konstruksi bendungan dan konstruksi-konstruksi lainnya. Simbol-simbol yang digunakan untuk mengklasifikasikan tanah dengan sistem unified ini adalah sebagai berikut:

Huruf pertama: Huruf kedua:

G = kerikil (Gravel) W = bergradasi baik (Well graded) S = pasir (Sand) P = bergradasi buruk (Poor graded) M = kelanauan (Muddy) W & P dari lengkung gradasi

C = kelempungan (Clayey) dari diagram plastisitas

M = lanau (Mud) L = batas cair rendah (Low LL) C = lempung (Clay) H = bataas cair tinggi (High LL)

17 Klasifikasi tanah sistem USCS (Unified soil classification system) dapat dilihat pada Gambar 2.7 dibawah ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.7 Klasifikasi tanah sistem USCS (Das, 1991)

2.1.3.2 Sistem klasifikasi AASHTO

Klasifikasi tanah sistem AASHTO (American Association of State Highway Transportation Official) dikembangkan pada tahun 1929 sebagai Public Road Administration Classification System. Kemudian sistem ini mengalami beberapa perbaikan, sampai saat ini versi yang berlaku adalah yang diajukan oleh Committee on Classification of Materials for Subgrade and Granular Type Road of the Highway Research Board pada tahun 1945. Sistem ini mengklasifikasikan tanah kedalam tujuh kelompok besar, yaitu A-1 sampai A-7. Tanah yang diklasifikasikan ke dalam A-1 sampai A-3 adalah tanah berbutir yang 35% atau kurang dari jumlah butiran tanah tersebut lolos ayakan no. 200. Sedangkan tanah A-4 sampai A-7 adalah tanah yang lebih dari 35% butirannya lolos ayakan no. 200.

Pengklasifikasian tanah dilakukan dengan cara memproses dari kiri ke kanan pada bagan tersebut sampai menemukan kelompok pertama yang data pengujian bagi tanah tersebut memenuhinya dan pada awalnya membutuhkan data- data sebagai berikut :

1. Analisis ukuran butiran.

2. Batas cair dan batas plastis dan IP yang dihitung.

3. Batas susut.

18 Khusus untuk tanah-tanah yang mengandung bahan butir halus diidentifikasikan lebih lanjut dengan indeks kelompoknya. Bagan pengklasifikasian sistem ini dapat dilihat seperti pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8 Klasifikasi tanah menurut AASHTO (Das, 1993)

Indeks kelompok dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

GI = ( F - 35 )( 0,2 + 0,005 ( LL – 40 )) + 0,01 ( F – 15 )( PI – 10 ) (2.10) Dimana:

GI = Indeks kelompok

F = Persen material lolos saringan no.200 LL = Batas cair

PI = Indeks plastisitas

Kriteria ini merupakan kriteria tanah berdasarkan tingkat ekspansive, meliputi 6 kriteria menurut para ahli, yaitu:

Gambar 2.9 Klasifikasi tanah berdasarkan tingkat ekspansif menurut Prof. Seed Skempton (1953), mendefinisikan sebuah besaran yang dinamakan aktivitas dalam rumus sebagai berikut : 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 (𝐴) = 𝑃𝐼

𝐶

19 Gambar 2.10 Klasifikasi Tanah berdasarkan tingkat ekspansif menurut Prof.

William

2.1.4 Sifat-sifat mekanis tanah

2.1.4.1 Pemadatan tanah (Compaction)

Pemadatan (compaction) merupakan proses naiknya kerapatan tanah dengan memperkecil jarak antar partikel sehingga terjadi reduksi volume udara:

tidak terjadi perubahan volume air yang cukup berarti pada tanah ini. Pada dasarnya pemadatan merupakan usaha mempertinggi kepadatan tanah dengan pemakaian energi mekanis untuk menghasilkan pemampatan partikel. Energi pemadatan di lapangan dapat diperoleh dari mesin gilas, alat-alat pemadatan getaran dan dari benda-benda berat yang dijatuhkan. Di dalam laboratorium digunakan alat-alat pemadatan tanah untuk percobaan. Derajat kepadatan yang dapat dicapai tergantung tiga faktor yang saling berhubungan, yaitu kadar air selama pemadatan, volume dan jenis tanah dan jenis beban pemadat yang digunakan (Krebs dan Walker, dalam Budi Satrio 1998).

Ada 2 macam percobaan di laboratorium yang biasa dipakai untuk menentukan kadar air optimum (Optimum Moisture Content = O.M.C) dan berat isi kering maksimum (Maximum Dry Density = γd). Percobaan-percobaan tersebut

20 ialah percobaan pemadatan standar (Standart Compaction Test) dan percobaan pemadatan modifikasi (Modified Compaction Test). Pada tanah yang mengalami pengujian pemadatan akan terbentuk grafik hubungan berat volume kering dengan kadar air. Kemudian dari grafik hubungan antara kadar air dan berat volume kering ditentukan kepadatan maksimum dan kadar air optimum.

Gambar 2.11 Hubungan antara kadar air dan berat isi kering tanah (Hardiyatmo, 1992)

2.1.4.2 Pengujian California Bearing Ratio (CBR)

Daya dukung tanah dasar (subgrade) pada perencanaan perkerasan lentur dinyatakan dengan nilai CBR (California Bearing Ratio). CBR untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh California Division of Highways pada tahun 1928.

Sedangkan metode CBR ini dipopulerkan oleh O. J. Porter. CBR adalah perbandingan antara beban yang dibutuhkan untuk penetrasi contoh tanah sebesar 0,1”/0,2” dengan beban yang ditahan batu pecah standar pada penetrasi 0,1”/0,2”.(Sukirman,1995)

Jadi nilai CBR didefinisikan sebagai suatu perbandingan antara beban percobaan (test load) dengan beban standar (standard load) dan dinyatakan dalam prosentase. Tujuan dari percobaan CBR adalah untuk dukung tanah dalam kepadatan maksimum. Harga CBR adalah nilai yang menyatakan kualitas tanah dasar dibandingkan dengan bahan standar berupa batu pecah yang mempunyai nilai CBR sebesar 100% dalam memikul beban lalu lintas.

CBR lapangan (CBR inplace) digunakan untuk mendapatkan nilai CBR asli di lapangan, sesuai dengan tanah dasar saat itu. Umumnya digunakan untuk perencanaan tebal lapisan perkerasan yang lapisan tanah dasarnya tidak akan dipadatkan lagi, selain itu jenis CBR ini digunakan untuk mengontrol kepadatan

21 yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. CBR lapangan direndam (undisturbed soaked CBR) digunakan untuk mendapatkan besarnya nilai CBR asli di lapangan pada keadaan jenuh air dan tanah mengalami pengembangan (swelling) yang maksimum.

Ada dua macam pengukuran CBR yaitu :

1. Nilai CBR untuk tekanan penetrasi pada 0.254 cm (0,1”) terhadap penetrasi standard besarnya 70,37 kg/cm2 (1000 psi). Harga CBR % = (Beban 0.1”/

(3 x 1000)) x 100

2. Nilai CBR untuk tekanan penetrasi pada penetrasi 0,508 cm (0,2”) terhadap penetrasi standard yang besarnya 105,56 kg/cm2 (1500 psi). Harga CBR %

= (Beban 0.2”/ (3 x 1500)) x 100

CBR laboratorium dapat dibedakan atas 2 macam yaitu : 1. CBR laboratorium rendaman (soaked design CBR)

Pada pengujian CBR laboratorium rendaman pelaksanaannya lebih sulit karena membutuhkan waktu dan biaya relatif lebih besar dibandingkan CBR laboratorium tanpa rendaman.

2. CBR laboratorium tanpa rendaman (unsoaked design CBR)

Sedang dari hasil pengujian CBR laboratorium tanpa rendaman sejauh ini selalu menghasilkan daya dukung tanah lebih besar dibandingkan dengan CBR laboratorium rendaman. Disini penulis akan menggunakan pengujian CBR tanpa rendaman.

Gambar 2.12 Alat pemeriksa nilai CBR di laboratorium (Soedarmo, 1997)

22 2.1.4.3 Pengujian uji tekan bebas (Unconfined Compression Test)

Pengujian uji tekan bebas ini dimaksudkan untuk menentukan besarnya kekuatan tekan bebas contoh tanah dan batuan yang bersifat kohesif dalam keadaan asli maupun buatan (remoulded). Yang dimaksud dengan kekuatan tekan bebas adalah beban aksial persatuan luas pada saat benda uji mengalami keruntuhan pada saat regangan axialnya mencapai 20%. Bila maksud pengujian adalah untuk menentukan parameter kuat geser tanah, pengujian ini hanya cocok untuk jenis tanah lempung jenuh, dimana pada pembebanan cepat, air tidak sempat mengalir ke luar dari benda uji.

Berikut ini adalah gambar skematik dari prinsip pembebanan pada uji tekan bebas:

Gambar 2.13 Skema uji tekan bebas (Hardiyatmo, 1992)

Tegangan aksial yang diterapkan di atas benda uji berangsur-angsur ditambah sampai benda uji mengalami keruntuhan. Pada saat keruntuhannya, karena σ3 = 0, maka:

τf = σ1

2 = qu

2 = cu (2.12)

Dimana:

τf = kuat geser (kg/cm2) σ1 = tegangan utama (kg/cm2) qu = kuat tekan bebas tanah (kg/cm2)

cu = kohesi (kg/cm2)

23 Gambar 2.14 menunjukkan lingkaran Mohr untuk pengujian Unconfined Compression Test (UCT).

Gambar 2.14 Keruntuhan geser kondisi air termampatkan qu di atas sebagai kekuatan tanah kondisi tak tersekap (Das, 2008)

Tabel 2.5 Hubungan konsistensi dengan kuat tekan bebas tanah lempung (Hardiyatmo, 2002)

Konsistensi qu (kN/m2)

Lempung keras > 400

Lempung sangat kaku 200 – 400

Lempung kaku 100 – 200

Lempung sedang 50 – 100

Lempung lunak 25 – 50

Lempung sangat lunak < 25

* Faktor konversi : 1 lb/in2 = 6.894,8 N/m

Dalam praktek untuk mengusahakan agar kuat geser undrained yang diperoleh dari hasil uji tekan bebas mendekati sama dengan hasil uji triaksial pada kondisi keruntuhan, beberapa hal harus dipenuhi, antara lain (Holtz dan Kovacs, 1981):

1. Benda uji harus 100% jenuh, kalau tidak, akan terjadi desakan udara di dalam ruang pori yang menyebabkan angka pori (e) berkurang sehingga kekuatan benda uji bertambah.

2. Benda uji tidak boleh mengandung retakan atau kerusakan yang lain.

Dengan kata lain benda uji harus utuh dan merupakan lempung homogen.

24 3. Tanah harus terdiri dari butiran sangat halus. Hal ini berarti bahwa penentuan kuat geser tanah dari uji tekan bebas hanya cocok untuk tanah lempung.

4. Proses pengujian harus berlangsung dengan cepat sampai contoh tanah mencapai keruntuhan. Jika waktu yang dibutuhkan dalam pengujian terlalu lama, penguapan dan pengeringan benda uji akan menambah tekanan kekang dan dapat menghasilkan kuat geser yang lebih tinggi. Waktu yang cocok biasanya sekitar 5 sampai 15 menit.

2.1.4.4. Sensitivitas tanah lempung

Pengujian kuat tekan bebas dilakukan pada contoh tanah asli (undisturbed) dan contoh tanah tidak asli (remoulded). Pada uji tekan bebas yang diukur adalah kemampuan masing-masing contoh terhadap kuat tekan bebas, sehingga didapat nilai kuat tekan maksimum. Dari nilai kuat tekan maksimum yang diperoleh maka akan didapat nilai sensitivitas tanah. Nilai sensitivitas adalah ukuran bagaimana perilaku tanah apabila ada gangguan yang diberikan dari luar.

Gambar 2.15 Grafik sensitifitas tanah asli dan tanah remoulded (Das, 1995) Kekuatan tekanan tak tersekap berkurang banyak pada tanah-tanah lempung yang terdeposisi (terendapkan) secara alamiah, dan jika tanah tersebut diuji ulang kembali setelah tanah tersebut mengalami kerusakan struktural (remoulded) tanpa adanya perubahan dari kadar air, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.16.

Gambar 2.16 Kuat tekan tanah asli dan tanah remoulded (Das, 1995)

Sifat berkurangnya kekuatan tanah akibat adanya kerusakan struktural tanah disebut sensitivitas (sensitivity). Tingkat sensitivitas adalah rasio (perbandingan)

25 antara kekuatan tanah yang masih asli dengan kekuatan tanah yang sama setelah terkena kerusakan (remoulded), bila kekuatan tanah tersebut diuji dengan cara tekanan tak tersekap. Jadi, Sensitivitas dinyatakan dalam persamaan

𝑆𝑡= 𝑞𝑢 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑞𝑢 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛

Umumnya, nilai rasio sensitivitas tanah lempung berkisar antara 1 sampai 8, akan tetapi pada beberapa tanah-tanah lempung maritim yang mempunyai tingkat flokulasi yang sangat tinggi, nilai sensitivitas berkisar antara 10 sampai 80. Karena beberapa jenis lempung mempunyai sifat sensitif terhadap gangguan yang berbeda- beda, oleh karena itu perlu adanya pengelompokan yang berhubungan dengan nilai sensitivitas. Klasifikasi secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Sensitivitas lempung (Bowles, 1991)

Tidak Sensitif St < 2

Agak Sensitif 2 < St < 4

Sensitif 4 < St < 8

Sangat Sensitif 8 < St < 16

Cepat St > 16

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan pada pengujian kuat tekan:

1. Penekanan Sr = Kecepatan regangan berkisar antara 0,5 – 2% per menit 2. Kriteria keruntuhan suatu tanah :

a) Bacaan proving ring turun tiga kali berturut-turut.

b) Bacaan proving ring tiga kali berturut-turut hasilnya sama.

c) Ambil pada ε = 20% dari contoh tanah, Sr = 1% permenit, berarti waktu maksimum runtuh = 20 menit.

Untuk menghitung regangan axial dihitung dengan rumus : 𝜀 = ∆𝐿

𝐿𝑜 (2.14)

Dimana :

ε = Regangan axial (%)

∆L = Perubahan panjang (cm) Lo = Panjang mula-mula (cm)

26 Besarnya luas penampang rata-rata pada setiap saat :

𝐴 = 𝐴𝑜

1−𝑠 (2.15)

Dimana :

A = Luas rata-rata pada setiap saat (cm2 ) Ao = Luas mula-mula (cm2 ) Besarnya tegangan normal :

𝜎 = 𝑃

𝐴= 𝑘.𝑁

𝐴 (2.16)

Dimana :

σ = Tegangan (kg/cm2)

P = Beban (kg)

k = Faktor kalibrasi proving ring

N = Pembacaan proving ring (div) Sensitifitas tanah dihitung dengan rumus : 𝑆𝑡 = 𝜎

𝜎′

(2.17) Dimana :

St = Nilai sensitivitas tanah

σ = Kuat tekan maks. tanah asli (kg/cm2 ) σ‘ = Kuat tekan maks. tanah tidak asli (kg/cm2 )

2.2 Bahan-Bahan Penelitian 2.2.1 Tanah lempung (Clay) 2.2.1.1 Defenisi lempung

Beberapa definisi tanah lempung antara lain:

1. Terzaghi (1987)

Mendefenisikan bahwa tanah lempung sebagai tanah dengan ukuran mikrokonis sampai dengan sub mikrokonis yang berasal dari pelapukan unsur-unsur kimiawi penyusun batuan. Tanah lempung sangat keras dalam keadaan kering dan permeabilitas lempung sangat rendah. Sehingga bersifat

27 plastis pada kadar air sedang. Sedangkan pada keadaan air yang lebih tinggi tanah lempung akan bersifat lengket (kohesif) dan sangat lunak.

2. Das (1991)

Mendefenisikan bahwa tanah lempung sebagian besar terdiri dari partikel mikroskopis dan sub-mikroskopis (tidak dapat dilihat dengan jelas bila hanya dengan mikroskopis biasa) yang berbentuk lempengan- lempengan pipih dan merupakan partikel-partikel dari mika, mineral- mineral lempung (clay mineral), dan mineral-mineral yang sangat halus lain. Tanah lempung sangat keras dalam kondisi kering dan bersifat plastis pada kadar air sedang. Namun pada kadar air yang lebih tinggi lempung akan bersifat lengket (kohesif) dan sangat lunak.

3. Bowles (1991)

Mendefinisikan tanah lempung sebagai deposit yang mempunyai partikel berukuran lebih kecil atau sama dengan 0,002 mm dalam jumlah apabila lebih dari 50%.

4. Hardiyatmo (1992)

Mengatakan bahwa sifat-sifat yang dimiliki dari tanah lempung antara lain ukuran butiran halus lebih kecil dari 0,002 mm, permeabilitas rendah, kenaikan air kapiler tinggi, bersifat sangat kohesif, kadar kembang susut yang tinggi dan proses konsolidasi lambat.

5. Grim (1953)

Tanah lempung merupakan tanah dengan ukuran mikrokopis sampai dengan sub-mikroskopis (tidak dapat dilihat dengan jelas hanya dengan mikroskopis biasa) yang berbentuk lempengan-lempengan pipih dan merupakan partikel-partikel dari mika, mineral-mineral lempung (clay mineral), dan mineral-mineral sangat halus lain. Dari segi material (bukan ukurannya), yang disebut tanah lempung (mineral lempung) adalah tanah yang mempunyai partikel-partikel mineral tertentu yang “menghasilkan sifat-sifat plastis pada tanah bila dicampur dengan air.”

Dalam klasifikasi tanah secara umum, partikel tanah lempung memiliki diameter 2µm atau sekitar 0,002 mm (USDA, AASHTO, USCS). Di beberapa kasus

28 partikel berukuran antara 0,002 mm sampai 0,005 mm masih digolongkan sebagai partikel lempung (ASTM-D-653). Sifat-sifat yang dimiliki lempung (Hardiyatmo, 1999) adalah sebagai berikut:

1. Ukuran butir halus, kurang dari 0,002 mm 2. Permeabilitas rendah

3. Kenaikan air kapiler tinggi 4. Bersifat sangat kohesif

5. Kadar kembang susut yang tinggi 6. Proses konsolidasi lambat

2.2.1.2 Lempung dan mineral penyusunnya

Mineral lempung merupakan senyawa silikat yang kompleks yang terdiri dari aluminium, magnesium dan besi. Dua unit dasar dari mineral lempung adalah silika tetrahedra dan aluminium oktahedra. Setiap unit tetrahedra terdiri dari empat atom oksigen yang mengelilingi satu atom silikon dan unit oktahedra terdiri dari enam gugus ion hidroksil (OH) yang mengelilingi atom aluminium (Das, 2008).

Ciri tanah lempung adalah sangat keras dalam keadaan kering dan bersifat plastis pada kadar air sedang sedangkan pada kadar air yang lebih tinggi lempung akan bersifat lengket (kohesif) dan sangat lunak. Kohesif menunjukan bahwa pada keadaan basah tanah memiliki kemampuan gaya tarik-menarik yang besar sehingga partikel-pertikel itu melekat satu sama lainnya sedangkan plastisitas merupakan sifat yang memungkinkan bentuk bahan itu diubah-ubah tanpa perubahan isi atau tanpa kembali ke bentuk aslinya dan tanpa terjadi retakan-retakan atau terpecah- pecah.

Bowles (1991) menyatakan bahwa sumber utama dari mineral lempung adalah pelapukan kimiawi dari batuan yang mengandung :

a. Felspar Ortoklas b. Felspar Plagioklas c. Mika (Muskovit)

Satuan struktur dasar dari mineral lempung terdiri dari silika tetrahedron dan aluminium octahedron. Satuan-satuan dasar tersebut bersatu membentuk struktur lembaran dan jenis-jenis mineral lempung tersebut tergantung dari

29 komposisi susunan satuan struktur dasar atau tumpuan lembaran serta macam ikatan antara masing-masing lembaran. Unit- unit silika tetrahedra berkombinasi membentuk lembaran silika (silicasheet) dan unit-unit oktahedra berkombinasi membentuk lembaran oktahedra (gibbsite sheet). Bila lembaran silika itu ditumpuk diatas lembaran oktahedra, atom-atom oksigen tersebut akan menggantikan posisi ion hidroksil pada oktahedra untuk memenuhi keseimbangan muatan mereka.

Gambar 2.17 Struktur atom mineral lempung (a) silica tetrahedral ; (b) silica sheet ; (c) aluminium oktahedra ; (d) lembaran oktahedra (gibbsite) ; (e) lembaran

silika – gibbsite (Das, 2008).

Lempung terdiri dari berbagai mineral penyusun, antara lain mineral lempung (kaolinite, montmorillonite, dan illite group) dan mineral-mineral lain dengan ukuran sesuai dengan batasan yang ada (mika group, serpentinite group).

1. Kaolinite

Istilah “Kaolinite” dikembangkan dari kata “Kauling” yang berasal dari nama sebuah bukit yang tinggi di Jauchau Fu, China, dimana lempung

30 kaolinite putih mula-mula diperoleh beberapa abad yang lalu (Bowles, 1991). Kaolinite adalah hasil pelapukan sulfat atau air yang mengandung karbonat pada temperatur sedang. Dimana kaolinite murni umumnya berwarna putih, putih kelabu, kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan.

Mineral kaolinite berwujud seperti lempengan-lempengan tipis dengan diameter 1000Å sampai 20000Å dan ketebalan dari 100Å sampai 1000 Å dengan luasan spesifik perunit massa ±15m2 /gr.

Struktur unit Kaolinite terdiri dari lembaran-lembaran Silika Tetrahedral yang digabung dengan lembaran Alumina Oktahedran (Gibbsite). Lembaran Silika dan Gibbsite ini sering disebut sebagai mineral lempung 1:1 dengan tebal kira-kira 7,2 Å (1 Å=10-10 m). Mineral kaolinite memiliki rumus kimia sebagai berikut: (OH)8Al4Si4O10 Gambar struktur kaolinite dapat dilihat pada Gambar 2.18.

Gambar 2.18 (a)Diagram sistematik kolinite (b)struktur atom kaolinite (Grim, 1959)

2. Montmorillonite

Montmorillonite adalah nama yang diberikan pada mineral lempung yang ditemukan di Montmorillon, Perancis pada tahun 1847, yang memiliki rumus kimia:

(OH)4Si8Al4O20

Dimana nH2O Dimana nH2O adalah banyaknya lembaran yang terabsorbsi air. Mineral Montmorillonite juga disebut mineral dua banding satu (2:1) karena satuan susunan kristalnya terbentuk dari susunan dua

31 lempeng Silika Tetrahedral mengapit satu lempeng Alumina Oktahedral ditengahnya.

Montrnorillonite, disebut juga dengan smectite, adalah mineral yang dibentuk oleh dua lembaran silika dan satu lembaran aluminium (gibbsite).

Lembaran oktahedra terletak di antara dua lembaran silika dengan ujung tetrahedra tercampur dengan hidroksil dari lembaran oktahedra untuk membentuk satu lapisan tunggal.

Gambar 2.19 (a)Diagram skematik struktur montmorrilonite (Lambe, 1953) (b) Struktur atom montmorrilonite (Grim, 1959)

Dalam lembaran oktahedra terdapat substitusi parsial aluminium oleh magnesium. Karena adanya gaya ikatan Van Der Waals yang lemah di antara ujung lembaran silika dan terdapat kekurangan muatan negatif dalam lembaran oktahedra, air dan ion-ion yang berpindah-pindah dapat masuk dan memisahkan lapisannya. Jadi, kristal montmorillonite sangat kecil, tapi pada waktu tertentu mempunyai gaya tarik yang kuat terhadap air. Tanah- tanah yang mengandung montmorillonite sangat mudah mengembang oleh tambahan kadar air, yang selanjutnya tekanan pengembangannya dapat merusak struktur ringan dan perkerasan jalan raya.

3. Illite

Illite adalah mineral lempung yang pertama kali diidentifikasi di Illinois. Mineral illite bisa disebut pula dengan hidrat-mika karena illite

32 mempunyai hubungan dengan mika biasa (Bowles, 1991). Illite adalah bentuk mineral lempung yang terdiri dari mineral-mineral kelompok illite.

Bentuk susunan dasarnya terdiri dari sebuah lembaran aluminium oktahedra yang terikat di antara dua lembaran silika tetrahedra. Dalam lembaran oktahedra, terdapat substitusi parsial aluminium oleh magnesium dan besi, dan dalam lembaran tetrahedra terdapat pula substitusi silikon oleh aluminium. Lembaran-lembaran terikat besama-sama oleh ikatan lemah ion-ion kalium yang terdapat di antara lembaranlembarannya. Ikatan-ikatan dengan ion kalium (K+) lebih lemah daripada ikatan hidrogen yang mengikat satuan kristal kaolinite, tapi lebih kuat daripada ikatan ionik yang membentuk kristal montmorillonite. Susunan Illite tidak mengembang oleh gerakan air di antara lembaran-lembarannya. Mineral illite memiliki rumus kimia sebagai berikut:

(OH)4Ky(Si8-y . Aly)(Al4. Mg6 .Fe4 .Fe6)O20

Dimana y adalah antara 1 dan 1,5. Illite memiliki formasi struktur satuan kristal, tebal dan komposisi yang hampir sama dengan montmorillonite. Perbedaannya ada pada :

a. Kalium (K) berfungsi sebagai pengikat antar unit kristal sekaligus sebagai penyeimbang muatan.

b. Terdapat ± 20% pergantian silikon (Si) oleh aluminium (Al) pada lempeng tetrahedral.

c. Struktur mineral illite tidak mengembang sebagaimana montmorillonite. Gambar struktur illinite dapat dilihat pada Gambar 2.20.

Gambar 2.20 Diagram skematik struktur illite (Lambe, 1953)