BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Natrium diklofenak

Menurut USP XXX (2007), sifat fisikokimia dari Natrium diklofenak adalah:

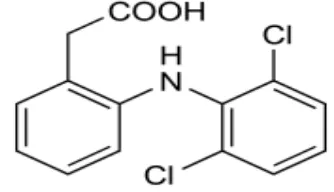

Gambar 2.1 Rumus struktur Natrium diklofenak Rumus molekul : C14H10Cl2NO2Na

Nama Kimia : (2- (2,6-diklorophenyl) amino benzeneacetic acid) Berat Molekul : 318,13

Pemerian : Serbuk hablur, berwarna putih, tidak berasa

Diklofenak merupakan derivat fenil asetat dan termasuk NSAID yang terkuat daya anti-radangnya dengan efek samping yang lebih kecil dibandingkan dengan obat lainnya. Obat ini sering digunakan untuk segala macam nyeri, juga pada migrain dan encok. Lagi pula secara parenteral sangat efektif untuk menanggulangi rasa nyeri hebat (Tjay dan Rahardja, 2002).

minum sedini mungkin dalam dosis yang cikup tinggi (Tjay dan Rahardja, 2002).

Cara kerja NSAID untuk sebagian besar berdasarkan hambatan sintetis prostaglandin, dimana kedua jenis cyclo-oxygenase (COX) di blokir. NSAID ideal hendaknya hanya menghambat COX-2 (peradangan) dan tidak COX-1 (perlindungan mukosa lambung), lagipula menghambat lipo-oxygenase (pembentukan leukotrien) (Tjay dan Rahardja, 2002). Diklofenak adalah inhibitor COX yang memiliki afinitas lebih besar untuk COX-2 dibanding COX-1. Diklofenak menghambat sintesa prostaglandin, dan juga mengurangi pembentukan leukotrien, yang dapat memberikan kontribusi kepada aktivitas anti-inflamasi. Obat ini waktu paruhnya pendek pada sebagian besar spesies, termasuk manusia, tetapi terakumulasi di situs peradangan, dimana mencapai konsentrasi yang lebih tinggi di non-peradangan jaringan, dan sama dengan yang dicapai dalam plasma (Veterinaria, 2006).

Efek samping yang lazim ialah mual, gastritis, eritema kulit dan sakit kepala sama seperti semua obat NSAID. Pemakaian obat ini harus berhati-hati pada penderita tukak lambung. Peningkatan enzim transaminase dapat terjadi pada 15% pasien dan umumnya kembali ke normal. Pemakaian selama kehamilan tidak dianjurkan (Wilmana, 2005).

2.2Uraian Tumbuhan

digolongkan sebagai salah satu jenis temu – temuan yang mempunyai daging buah paling lunak dan tidak berserat.

2.2.1 Sistematika Tumbuhan

Sistematika tumbuhan kencur menurut Depkes (2001) adalah sebagai berikut:

Kerajaan : Plantae

Divisi : Spermatophyta Kelas : Monocotyledoneae Bangsa : Zingiberales Suku : Zingiberaceae Marga : Kaempferia

Jenis : Kaempferia galanga L.

2.2.2 Morfologi Tumbuhan

2.2.3 Kandungan Kimia

Rimpang tumbuhan kencur (Kaempferia galanga L.) mengandung saponin, flavonoida, polifenol, dan minyak atsiri (Depkes, 2001).

Kandungan minyak atsiri dari rimpang tumbuhan kencur terdiri dari borneol, metil p-coumaric acid, cinnamid ethyl ester, pentadecane, cinnamal dehyde, dan camphene (Muhlisah, 1999).

2.3 Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ditjen POM, 1995).

Metode ekstraksi menurut Ditjen POM (2000) dan Syamsuni (2006) ada beberapa cara, yaitu: cara dingin dan cara panas.

2.3.1 Cara dingin

a. Maserasi

Maserasi merupakan suatu proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar).

Perkolasi merupakan suatu cara penyarian simplisia dengan menggunakan perkolator di mana simplisianya terendam dalam pelarut yang selalu baru dan umumnya dilakukan pada temperatur kamar. Prosesnya terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan dan penampungan ekstrak) terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat).

2.3.2 Cara panas

a. Refluks

Refluks merupakan suatu cara ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

b. Sokletasi

Sokletasi merupakan suatu cara ekstraksi kontinu dengan menggunakan alat soklet, di mana pelarut akan terkondensasi dari labu menuju pendingin, kemudian jatuh membasahi sampel dan mengisi bagian tengah alat soklet. Tabung sifon juga terisi dengan larutan ekstraksi dan ketika mencapai bagian atas tabung sifon, larutan tersebut akan kembali ke dalam labu.

c. Digesti

Digesti merupakan maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar, umumnya dilakukan pada suhu 40-50oC.

Infus merupakan suatu cara ekstraksi dengan menggunakan pelarut air pada temperatur 90oC selama 15 menit.

e. Dekok

Dekok merupakan suatu cara ekstraksi pada suhu 90oC dengan menggunakan pelarut air selama 30 menit.

2.4 Farmakokinetik

Profil keberadaan bahan obat dalam darah sebagai fungsi dari waktu menggambarkan interaksi antara fase ketersediaan zat aktif dan fase disposisinya. Selain itu, profil tersebut juga mengungkapkan nasib obat di dalam tubuh. Oleh karena fenomena penyerapan zat aktif dari darah menuju jaringan dapat terjadi secara bolak-balik (reversible), maka selalu terjadi hubungan dinamik antara konsentrasi zat aktif dalam jaringan dan konsentrasi zat aktif dalam darah (Aiache, 1993).

2.4.1 Absorbsi

di usus halus. Selanjutnya obat akan menembus dinding pembuluh darah dan masuk ke dalam sirkulasi darah (Aiache, 1993).

Natrium diklofenak di absorpsi melalui saluran cerna yang berlangsung cepat dan lengkap. Obat ini terikat 99% pada protein plasma dan mengalami efek metabolisme lintas pertama (first pass effect = FPE). Walaupun waktu paruhnya singkat yakni sekitar 1-3 jam, Natrium diklofenak diakumulasi di cairan synovial yang menjelaskan efek terapi di sendi jauh lebih panjang dari waktu paruh obat tersebut (Altaher, 2005).

2.4.2 Distribusi

Apabila obat mencapai pembuluh darah, obat akan ditransfer lebih lanjut bersama aliran darah dalam sistem sirkulasi. Akibat perubahan konsentrasi darah terhadap jaringan, bahan obat meninggalkan pembuluh darah dan terdistribusi ke dalam jaringan (Mutscler, 1985).

2.4.3 Metabolisme

Dalam hati, seluruh atau sebagian obat mengalami perubahan kimiawi secara enzimatis dan hasil perubahannya (metabolit) menjadi tidak atau kurang aktif (Tjay dan Rahardja, 2002). Faktor yang mempengaruhi metabolisme obat yaitu induksi enzim yang dapat meningkatkan kecepatan biotransformasi. Selain itu inhibisi enzim yang merupakan kebalikan dari induksi enzim, biotranformasi obat diperlambat, menyebabkan bioavailabilitasnya meningkat, menimbulkan efek menjadi lebih besar dan lebih lama. Kompetisi (interaksi obat) juga berpengaruh terhadap metabolisme dimana terjadi oleh obat yang dimetabolisir oleh sistem enzim yang sama (Hinz, 2005).

Obat yang digunakan secara oral akan melalui lever (hepar) sebelum masuk ke dalam darah menuju ke daerah lain dari tubuh (misalnya otak, jantung, paru-paru dan jaringan lainnya). Di dalam lever terdapat enzim khusus yaitu sitokrom P-450 yang akan mengubah obat menjadi bentuk metabolitnya. Metabolit umumnya menjadi lebih larut dalam air (polar) dan akan dengan cepat diekskresi ke luar tubuh melalui urin, feses, keringat dan lain-lain. Hal ini akan secara dramatik mempengaruhi kadar obat dalam plasma dimana obat yang mengalami first pass metabolism akan kurang bioavailabilitasnya sehingga efek yang di hasilkan juga berkurang (Hinz, 2005).

mediator farmakologik, maka akan terjadi perubahan, baik berupa peningkatan maupun penurunan efeknya (Aiache, 1993).

2.4.4 Ekskresi

Pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni disebut ekskresi. Lazimnya tiap obat diekskresi berupa metabolitnya dan hanya sebagian kecil dalam keadaan asli yang utuh. Tapi adapula beberapa cara lain yaitu melalui kulit bersama keringat, paru-paru melalui pernafasan dan melalui hati dengan empedu (Tjay dan Rahardja, 2002).

2.5Parameter Farmakokinetika

a. T maksimum (tmaks) yaitu waktu konsentrasi plasma mencapai puncak dapat disamakan dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi obat maksimum setelah pemberian obat. Pada tmaks absorpsi obat adalah

terbesar, dan laju absorpsi obat sama dengan laju eliminasi obat. Absorpsi masih berjalan setelah tmaks tercapai, tetapi pada laju yang lebih lambat. Harga tmaks menjadi lebih kecil (berarti sedikit waktu yang diperlukan untuk

mencapai konsentrasi plasma puncak) bila laju absorpsi obat menjadi lebih cepat (Shargel, 2005).

b. Konsentrasi plasma puncak (Cmaks) menunjukkan konsentrasi obat

c. Menurut Holford (1998), Volume Distribusi (Vd) adalah volume yang didapatkan pada saat obat didistribusikan. Volume distribusi yang diperoleh mencerminkan suatu keseimbangan antara ikatan pada protein plasma yang meningkatkan konsentrasi plasma dan membuat volume distribusi menjadi lebih kecil.

d. AUC (Area Under Curve) adalah permukaan di bawah kurva (grafik) yang menggambarkan naik turunnya kadar plasma sebagai fungsi dari waktu. e. MRT merupakan waktu keberadaan obat dalam tubuh

f. Tetapan Laju Eliminasi dan Waktu Paruh dalam Plasma

Waktu paruh dalam plasma adalah waktu dimana konsentrasi obat dalam darah (plasma) menurun hingga separuh dari nilai seharusnya.

g. Klirens