LAPORAN AKHIR

KAJIAN PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT

DI KAWASAN INDUSTRI KOTA CILEGON

KAJIAN PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT

DI KAWASAN INDUSTRI KOTA CILEGON

Tim Peneliti:

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas tersusunnya Laporan Akhir ini. Laporan ini merupakan laporan tahap akhir dalam Pekerjaan Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri Kota Cilegon, yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian Bappeda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2014.

Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Kajian dimaksud adalah untuk menyusun dokumen kajian penguatan ekonomi masyarakat di kawasan industri yang mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam setiap langkah pembangunan ekonomi, sedangkan pemerintah memberikan fasilitas dan pendampingan kepada masyarakat dalam melaksanakan program ekonomi-produktifnya.

Tim Konsultan mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa seluruh proses penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak terlepas dari arahan dan bantuan berbagai pihak yang telah membantu dengan tulus dan iklas. Atas dasar itulah, dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, perkenankanlah pada kesempatan ini Tim Konsultan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Kepala Bappeda Kota Cilegon yang telah memberi kepercayaan penuh kepada Konsultan, khususnya Tim Peneliti untuk dapat berkontribusi dan berperan serta dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga Tim Peneliti sampaikan kepada Dinas Sosial, CCSR, dan Bappeda Kota Cilegon dan BPS Kota Cilegon terutama atas data-data penelitiannya, dan Kelompok Masyarakat yang telah bersedia menjadi objek observasi, dan memberikan berbagai keterangan, untuk memperkaya dan melengkapi kesempurnaan dari Kajian ini.

Tim Konsultan menyadari bahwa Laporan Akhir Kajian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga Kami berharap adanya masukan dan saran yang bersifat kontrukstif, agar supaya kajian ini menjadi lebih sempurna dan nantinya dapat di jadikan bahan pijakan untuk mengambil keputusan yang strategis terkait Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri Kota Cilegon.

Cilegon, Desember 2014

HALAMAN JUDUL ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan dan Sasaran Kajian ... 3

1.3. Ruang Lingkup Kajian ... 4

1.4. Output Kajian ... 5

1.5. Kerangka Kajian ... 5

1.6. Pendekatan Studi ... 7

BAB II TINJAUAN TEORITIS ... 9

2.1. Investasi dan Penanaman Modal ... 9

2.2. Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri ... 12

2.3. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan ... 14

2.4. Konsep Pemberdayaan Ekonomi ... 21

2.5. Pengembangan Ekonomi Lokal ... 25

2.6. Kemitraan (Partnership) ... 28

BAB III KONDISI EKSISTING WIYAH STUDI ... 32

3.1. Karakteristik Wilayah Kota Cilegon ... 32

3.2. Data Kependudukan Kota Cilegon ... 34

3.3. Kawasan Industri di Kota Cilegon ... 41

3.3.1. Kawasan Industri KIEC ... 45

BAB IV HASIL SURVEY DATA LAPANGAN ... 52

4.1. Survei Lapangan Kepada Masyarakat di Kawasan Industri... 52

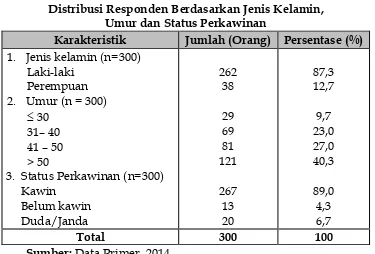

4.1.1. Karakteristik Responden ... 55

4.1.2. Kondisi Sosial Masyarakat di Wilayah Studi ... 57

4.1.3. Kondisi Ekonomi Masyarakat di Wilayah Studi ... 63

4.1.4. Keberadaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ... 67

4.1.5. Kondisi Social Capital Masyarakat di Wilayah Studi ... 73

4.1.6. Tanggapan Masyarakat di Wilayah Studi terhadap Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan Pemerintah Daerah ... 78

4.1.7. Bantuan Program dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Diharapkan dari Pemerintah Daerah dan atau Perusahaan ... 84

4.2. Survei Institusional pada Dinas SKPD di Kota Cilegon Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Telah dilakukan ... 89

4.2.1. Dinas Ketenagakerjaan ... 89

4.2.2. Dinas Koperasi dan UMKM ... 91

4.2.3. Dinas Industri dan Perdagangan ... 91

4.2.4. Badan BPMKP ... 92

4.2.5. Dinas Pertanian ... 93

4.3. Survei Institusional ke Pengelola Kawasan Industri KIEC dan Pengelola CCSR Kota Cilegon .. 95 4.3.1. Corporate Social Responsibility PT KIEC ... 95 4.3.2. Corporate Social Responsibility PT KS dan Group ... 100 4.3.3. Program Corporate Social Responsibility oleh

Lembaga CCSR Kota Cilegon ... 111

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 120

5.1. Analisis Potensi dan Masalah Perekonomian Masyarakat di Sekitar Kawasan Industri ... 120 5.1.1. Analisis Potensi Perekonomian Masyarakat di

Sekitar Kawasan Industri ... 120 5.1.1.1. Pendekatan Potensi Industri yang Ada

di Wilayah Sekitar ... 120 5.1.1.2. Pendekatan Potensi SDA yang Ada di

Wilayah Sekitar ... 126 5.1.1.3. Pendekatan Potensi Jenis Usaha yang

Ada di Wilayah Sekitar ... 131 5.1.2. Analisis Masalah Perekonomian Masyarakat di

Sekitar Kawasan Industri ... 134 5.1.2.1. Pergereseran Struktur Ekonomi dari

Pertanian Menuju Industri tidak Diantisipasi dengan Peningkatan Pendidikan/Keahlian ... 134 5.1.2.2. Tenaga Kerja Lokal di Sekitar Kawasan

Tersisih dan Kalah Bersaing dengan Pendatang akibat Keterbatasan Keahlian dan Pendidikan ... 135 5.1.2.3. Keberadaan Tenaga Kerja Outsoursing

membatasi Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal di Sekitar Kawasan ... 137 5.1.2.4. Kurangnya Kepemilikan Aset dan

5.2. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat di

Kawasan Industri Kota Cilegon ... 139

5.2.1. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dalam Pengembangan UEP ... 145

5.2.2. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar ... 147

5.2.3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dalam Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal .... 150

5.2.4. Penguatan Kelembagaan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Pembangunan ... 153

5.3. Merumuskan Kebijakan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Bersama di Kawasan Industri ... 154

5.3.1. Program Peningkatan SDM Potensial sesuai Kebutuhan dan Potensi Perekonomian Masyarakat Sekitar ... 156

5.3.2. Program Peningkatan Akses Masyarakat kepada Sumber Permodalan ... 161

5.3.3. Program Peningkatan Dukungan Bahan Baku dan Peralatan Produksi bagi Wirausaha Baru, Kelompuk Usaha Bersama Masyarakat maupun Usaha Kecil yang sudah ada ... 164

5.4. Rencana Tindak Berdasarkan Perumusan Kebijakan Tentang Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri ... 166

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 171

6.1. Kesimpulan ... 171

6.2. Rekomendasi ... 176

Tabel Judul Tabel Halaman

3.1. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon ... 33

3.2. Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2012 dan 2013 ... 36

3.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Cilegon Tahun 2013... 36

3.4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Ciegon Tahun 2011-2013 ... 38

3.5. Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT di Kota Cilegon Tahun 2009- 2013 ... 40

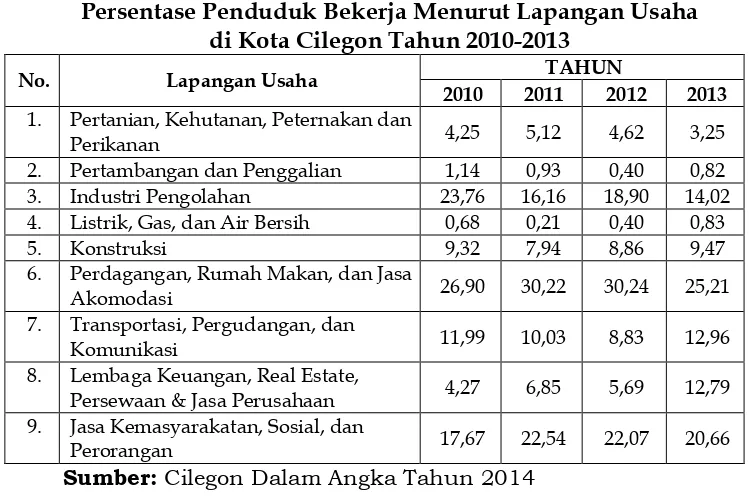

3.6. Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kota Cilegon Tahun 2010-2013 ... 41

4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan Status Perkawinan ... 55

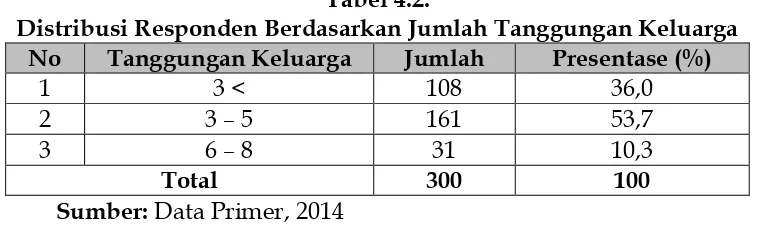

4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga ... 57

4.3. Distribusi Jumlah Anak dalam Keluarga Pada Keseluruhan Responden di Wilayah Studi ... 58

4.4. Distribusi pendidikan anak 12 tahun ke Atas Pada Wilayah Studi ... 59

4.5. Distribusi Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Pendidikan .. 61

4.6. Status Tempat Tinggal, Sumber Kebutuhan Air Bersih, Kelengkapan Sarana MCK Dan Sarana Penerangan ... 62

4.7. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan ... 63

4.8. Usaha yang Telah Dijalankan Masyarakat di Wilayah Studi . 64

4.9. Lamanya (Pengalaman) Menjalankan Usaha ... 65

4.11. Distribusi Rata-rata Pengeluaran Keluarga Per Bulan

Masyarakat di Wilayah Studi ... 67

4.12. Bantuan Program Pemberdayaan yang Pernah Diterima ... 68

4.13. Besarnya Bantuan Permodalan yang Diterima Responden .... 70

4.14. Sumber Permodalan Responden ... 72

4.15. Frekuensi Kegiatan Gotong Royong Masyarakat di Wilayah Studi ... 74

4.16. Aktivitas Kegiatan Gotong Royong Masyarakat ... 75

4.17. Sikap Keterbukaan Masyarakat Terhadap Pendatang ... 76

4.18. Kondisi Modal Sosial Masyarakat di Wilayah Studi ... 77

4.19. Keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Lokal dari Pemerintah Daerah ... 79

4.20. Ketepatan Program Pemberdayaan Masyarakat ... 80

4.21. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan ... 81

4.22. Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan ... 82

4.23. Proses Pendampingan yang Berkelanjutan ... 83

4.24. Keberlanjutan Usaha Yang Mendapatkan Bantuan ... 83

4.25. Hambatan Pengembangan Potensi Ekonomi pada Wilayah Studi ... 85

4.26. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang diharapkan dari PEMDA ... 86

4.27. Usulan Pelatihan yang Berpotensi Ekonomi Pada Wilayah Studi ... 87

4.28. Usulan Bantuan Peralatan Produksi yang Mendukung Usaha yang telah Ada Pada Wilayah Studi ... 88

4.29. Daerah Penerima Program PKBL PT KS ... 102

4.30. Pinjaman Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil Berdasarkan Sektor dalam Program Kemitraan PT KS ... 104

4.32. Program Prioritas Lembaga CCSR Tahun 2011 - 2013 ... 113

4.33. Besaran Nilai CSR untuk Program Prioritas pada Tahun 2011 - 2013... 115

4.34. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Program Prioritas pada tahun 2011 ... 115

4.35. Nilai CSR yang disalurkan/dikeluarkan untuk Program Tambahan pada tahun 2011 - 2013 ... 116

5.1. PDRB Kota Cilegon ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2013 (Juta Rupiah) ... 121

5.2. Produksi Komoditi Hasil Pertanian Masyarakat Sekitar Kawasan Industri Tahun 2013 ... 127

5.3. Jumlah Ternak yang Dipelihara Penduduk Sekitar Kawasan Industri Kota Cilegon Tahun 2013 ... 128

5.4. Jumlah Usaha dan Jumlah Unggas yang Diusahakan oleh Penduduk Sekitar Kawasan Industri Kota Cilegon Tahun 2013 ... 129

5.5. Jumlah dan Nilai Produksi Budidaya Kolam Ikan Lele oleh Penduduk Sekitar Kawasan Industri Kota Cilegon Tahun 2013 ... 129

5.6. Jumlah Kegiatan Usaha/Perdagangan yang Ada di Sekitar Kawasan Industri Kota Cilegon Tahun 2013 ... 131

5.7. Kelembagaan yang Ada di Masyarakat ... 142

Gambar Judul Gambar Halaman

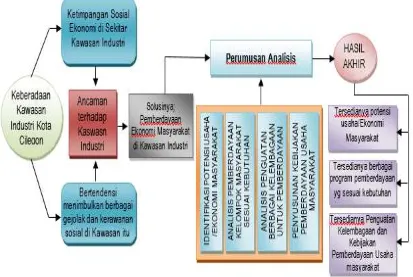

1.1. Kerangka Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di

Kawasan Industri Kota Cilegon ... 6

3.1. Peta Administratif Kota Cilegon ... 33

3.2. Data Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon

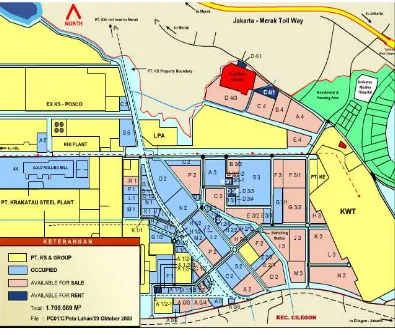

Tahun 2009 – 2013 ... 35 3.3. Gambar Kawasan Industri KIEC I dan KIEC II ... 47

3.4. Peta Kawasan Industri KIEC I dan KIEC II ... 48

3.5. Fasilitas Pergudangan di Kawasan Industri Taman Cipta

1.1. Latar Belakang Kajian

Sebagai kota industri, perkembangan industri di Kota Cilegon

ditandai dengan keberadaan industri besar yang sangat strategis untuk

mendorong perekonomian baik dalam skala nasional maupun daerah.

Namun, sejalan dengan pertumbuhan Kota Cilegon sebagai kota industri

secara tidak langsung menimbulkan permasalahan baru, yaitu timbulnya

ketimpangan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan

industri. Ketimpangan stratifikasi sosial ekonomi masyarakat di kawasan

industri akan berdampak pada timbulnya gejolak dan kerawanan sosial,

dimana kondisi ini terlihat dari tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh dan

kriminalitas yang mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat di

sekitar kawasan industri.

Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai basis dari

sistem ekonomi kerakyatan merupakan salah satu solusi strategis guna

mengantisipasi timbulnya hambatan-hambatan dan permasalahan sosial

ekonomi masyarakat di kawasan industri. Paradigma pemberdayaan usaha

masyarakat dimaksud adalah sistem pengembangan ekonomi terintegrasi

(hulu-hilir) dan berkelanjutan yang berada dalam lingkup pembangunan

sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Paradigma pembangunan seperti ini berpijak pada kemampuan

masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraannya dengan bertumpu pada

kemampuan sendiri dan atau kelompok. Pembangunan ekonomi berbasis

pembangunan berorientasi pada manusia dan masyarakat. Pembangunan

ekonomi berbasis kemampuan masyarakat perlu dirumuskan untuk

optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dan teknologi maju yang murah,

sederhana, dan efektif disertai penataan dan pengembangan

kelembagaannya. Pembangunan dengan paradigma baru ini diharapkan

dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menjadi pendorong

pertumbuhan sektor non-pertanian.

Pembangunan ekonomi berbasis kemampuan masyarakat patut

mengedepankan potensi kawasan dan kemampuan masyarakatnya.

Keunggulan komparatif yang berupa sumberdaya perlu diiringi dengan

peningkatan keunggulan kompetitif yang diwujudkan melalui penciptaan

sumberdaya manusia dan masyarakat pelaku usaha yang semakin

profesional di setiap kawasan. Masyarakat pelaku usaha, terutama tinggal

di sekitar kawasan industri, sebagai sasaran pemberdayaan masyarakat,

perlu terus dibina dan didampingi untuk dapat menjadi manusia/pelaku

usaha yang semakin maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

Terkait dengan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan industri khususnya dan

umumnya dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi Kota

Cilegon, maka Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Cilegon (BAPPEDA) pada tahun anggaran

2014 melaksanakan kegiatan Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di

1.2. Tujuan dan Sasaran Kajian

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Kajian Penguatan Ekonomi

Masyarakat di Kawasan Industri Kota Cilegon adalah untuk menyusun

dokumen kajian penguatan ekonomi masyarakat di kawasan industri yang

mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam setiap langkah

pembangunan ekonomi, sedangkan pemerintah memberikan fasilitas dan

pendampingan kepada masyarakat dalam melaksanakan program

ekonomi-produktifnya.

Berpijak dari tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai dari

pelaksanaan kegiatan Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan

Industri Kota Cilegon ini adalah sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya potensi usaha/ekonomi masyarakat di sekitar

kawasan industri dan permasalahan-permasalahan yang timbul;

2. Teranalisanya upaya pemihakan dan pemberdayaan kelompok

masyarakat, dimana pemberdayaan masyarakat dilakukan sesuai

dengan potensi, aspirasi, dan kebutuhannya;

3. Mempertajam arah pembangunan untuk rakyat melalui penguatan

kelembagaan pembangunan, baik kelembagaan masyarakat,

kelembagaan Koperasi-UKM, maupun kelembagaan birokrasi;

4. Terumuskannya suatu kebijakan pemberdayaan usaha masyarakat

bersama di kawasan industri yang mengarah pada peningkatan

memanfaatkan rekayasa teknologi tepatguna untuk meningkatkan

produktivitas, pendapatan, kesejahteraan masyarakat serta menghapus

kemiskinan.

1.3. Ruang Lingkup Kajian

Adapun ruang lingkup kegiatan yang akan ditempuh dalam rangka

pelaksanaan kegiatan Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan

Industri Kota Cilegon meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan dan Desk Study

2. Tahap Survey dan Kompilasi Data

a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tentang potensi

perekonomian di sekitar kawasan industri.

b. Melakukan pengidentifikasian faktor masalah eksternal dan internal

tentang potensi perekonomian di kawasan industri

c. Tinjauan teoritis tentang kajian penguatan ekonomi masyarakat di

kawasan industri

3. Tahap analisa dan perumusan rencana tindak

a. Melakukan analisis potensi dan masalah perekonomian masyarakat

di sekitar kawasan industri.

b. Merumuskan rencana penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat

di kawasan industri.

c. Merumuskan kebijakan pemberdayaan usaha masyarakat bersama di

tentang penguatan ekonomi masyarakat di kawasan industri.

4. Tahap pelaporan

a. Penyusunan draft laporan pendahuluan/ ekspose/diskusi draft

laporan pendahuluan.

b. Penyusunan draft laporan akhir, ekspose/diskusi draft laporan akhir.

1.4. Output Kajian

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan Kajian Penguatan

Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri Kota Cilegon adalah berupa

dokumen kajian yang memuat potensi dan permasalahan perekonomian

masyarakat di kawasan industri, kelembagaan, kebijakan, serta strategi

penaganan dalam bentuk rencana tindak, sehingga dapat mendukung

upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

di kawasan industri Kota Cilegon pada masa mendatang.

1.5. Kerangka Kajian

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kajian Penguatan

Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri Kota Cilegon ini, yaitu; untuk

menyusun dokumen kajian penguatan ekonomi masyarakat di kawasan

industri yang mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam setiap

langkah pembangunan ekonomi, sedangkan pemerintah memberikan

fasilitas dan pendampingan kepada masyarakat dalam melaksanakan

pelaksanaan kajian digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1.

Kerangka Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri Kota Cilegon

Berdasarkan kerangka kerja sebagaimana Gambar 1.1. tersebut,

maka Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Industri Kota

Cilegon, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya potensi usaha/ekonomi masyarakat di sekitar

kawasan industri dan permasalahan-permasalahan yang timbul;

2. Teranalisanya upaya pemihakan dan pemberdayaan kelompok

masyarakat, dimana pemberdayaan masyarakat dilakukan sesuai

kelembagaan pembangunan, baik kelembagaan masyarakat,

kelembagaan Koperasi-UKM, maupun kelembagaan birokrasi;

4. Terumuskannya suatu kebijakan pemberdayaan usaha masyarakat

bersama di kawasan industri yang mengarah pada peningkatan

kemampuan dan profesionalitas masyarakat untuk dapat

memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan berkelanjutan dengan

memanfaatkan rekayasa teknologi tepat guna untuk meningkatkan

produktivitas, pendapatan, kesejahteraan masyarakat serta menghapus

kemiskinan.

1.6. Pendekatan Studi

Jenis data yang telah dikumpulkan untuk analisis, terdiri atas data

primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil

observasi langsung pada instansi terkait yang memiliki data tentang objek

kajian. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka, review

peraturan, dan inventarisasi data-data publikasi dari dinas, lembaga,

badan, atau biro yang terkait dengan studi ini.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan tabulasi, penyusunan dan

pemilihan data, sehingga data yang akan dipakai untuk keperluan analisis

merupakan data yang benar dan relevan. Pemilihan data dilakukan sesuai

dengan jenis dan tingkat kepentingan informasi yang dibutuhkan melalui

serangkaian proses pemilihan data, agar didapatkan suatu data yang valid

dan akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan Kajian

berikut;

A. Pendekatan Kondisi Obyektif

Dimaksud dengan pendekatan kondisi obyektif adalah pendekatan

yang berbasis kondisi lapangan, baik dari segi data potensi

usaha/ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri dan maupun

permasalahan-permasalahan yang timbul.

B. Pendekatan Daya Dukung Kelembagaan

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis daya dukung

kelembagaan, mengenai penguatan kelembagaan pembangunan, baik

kelembagaan masyarakat, kelembagaan Koperasi-UKM, maupun

kelembagaan birokrasi.

C. Pendekatan Problem Solving

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis berbagai

permasalahan yang dihadapi masyarakat di kawasan industri Kota

Cilegon dan upaya pemihakan dan pemberdayaan kelompok

masyarakat khususnya pada masyarakat di kawasan industri Kota

Cilegon, dimana pemberdayaan masyarakat tersebut harus dilakukan

sesuai dengan potensi, aspirasi, dan kebutuhannya.

D. Pendekatan Peraturan Perundangan

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis peraturan

perundangan terkait dengan peran dan fungsi yang dapat diambil oleh

berbagai instansi terkait dalam penguatan ekonomi masyarakat di

2.1. Investasi dan Penanaman Modal

Investasi merupakan satu bagian penting dari pembangunan

ekonomi, terutama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Melalui investasi, akan tersedia berbagai sarana produksi, yang dapat

dioptimalkan dalam menghasilkan output dan nilai tambah sehingga akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan investasi sendiri secara umum dapat dilakukan oleh dua

sektor utama, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta. Sebagian besar

investasi pemerintah umumnya dialokasikan untuk membiayai

pembangunan fisik maupun non fisik yang tidak dapat dibiayai dan

dilaksanakan oleh masyarakat. Pada saat ini, kemampuan dan kapasitas

pemerintah untuk membangun sarana produksi dan infrastruktur,

umumnya relatif terbatas untuk direalisasikan. Hal demikian terkait

dengan kelangkaan modal di sektor pemerintah.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal,

baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman

modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan

oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam

negeri.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal (Pasal 3 Ayat 2 huruf h

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), antara

lain untuk:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

b. Menciptakan lapangan kerja;

c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari

luar negeri; dan

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, disebutkan

kewajiban bagi setiap penanam modal, yaitu:

a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan

penanaman modal; dan

e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam huruf c

di atas adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan

penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,

seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya

masyarakat setempat

Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas

tinggi pada skala nasional (Pasal 30 Ayat 7 huruf b Undang-undang Nomor

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Pemerintah dan Pemerintah

Daerah terus mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk

memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya

nasional maupun daerah dalam rangka pendalaman struktur Industri

nasional/daerah dan peningkatan daya saing Industri (pasal 109 ayat 1

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian).

Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana di atas, Menteri

menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:

a. Strategi penanaman modal;

b. Prioritas penanaman modal;

c. Lokasi penanaman modal;

d. Kemudahan penanaman modal; dan

e. Pemberian fasilitas.

Lokasi penanaman modal bagi kegiatan industri dilakukan pada

Definisi kawasan industri dikemukakan dalam Pasal (1) angka 2

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri,

yaitu; kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi

dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola

oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha

Kawasan Industri.

Definisi kawasan peruntukan industri dikemukakan dalam Pasal (1)

angka 5 dalam peraturan perundangan yang sama, yaitu; kawasan

peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi

kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna

tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

di bidang usaha Industri di wilayah Indonesia. Perusahaan Industri yang

akan menjalankan Industri setelah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku

(sejak 3 Maret 2009), wajib berlokasi di kawasan industri. Kewajiban

berlokasi di kawasan industri, dikecualikan bagi (Pasal 7 Ayat 1dan 2

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009) :

a. Perusahaan Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses

produksinya memerlukan lokasi khusus.

daerah kabupaten/kota yang belum memiliki Kawasan Industri atau

yang telah memiliki Kawasan Industri namun seluruh kaveling

industri dalam kawasan industrinya telah habis.

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2009,

disebutkan tujuan dari pembangunan kawasan industri, yaitu untuk:

a. Mengendalikan pemanfaatan ruang;

b. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan

lingkungan;

c. Mempercepat pertumbuhan Industri di daerah;

d. Meningkatkan daya saing Industri;

e. Meningkatkan daya saing investasi; dan

f. Memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan

infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.

Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang

mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 20 Peraturan Pemerintah RI

Nomor 24 Tahun 2009). Dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri

Perindustrian RI Nomor: 05/M-IND/PER/2/2014 tentang tata cara

pemberian izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan

industri, disebutkan;

1. Perusahaan kawasan industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan

usaha mikro, kecil dan menengah minimal 2% (dua persen) dari luas

atas tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh usaha mikro, kecil dan

menengah, dapat digunakan oleh perusahaan industri lainnya

sepanjang lahan untuk perusahaan industri lainnya tersebut sudah

tidak tersedia.

2.3. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau Corporate Social

Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara

sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke

dalam operasinya dan interaksinya dengan stokeholders, yang melebihi

tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004). Menurut

Pearce dan Robinson (2008:72) tanggung jawab sosial terdiri atas:

a. Tanggung jawab ekonomi (economic responsibilities) yang dimana tugas

manajer sebagai agen dari pemilik perusahaan, untuk memaksimalkan

kekayaan pemegang saham.

b. Tanggung jawab hukum (legal responsibilities) mencerminkan kewajiban

perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas

bisnis.

c. Tanggung jawab etika (ethical responsibilities) mencerminkan gagasan

perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak.

d. Tanggung jawab diskersi (discretionary responsibilities) merupakan

tanggung jawab yang secara sukarela diambil oleh suatu bisnis yang

mencakup hubungan masyarakat, kewargaan yang baik, dan tanggung

diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Irawan, 2004)

melalui empat model berikut:

a. Keterlibatan langsung, dimana perusahaan menjalankan program CSR

secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau

menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk

menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu

pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager

atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.

b. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, dimana

perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau

grupnya. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau

dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.

c. Bermitra dengan pihak lain, dimana perusahaan menyelenggarakan

CSR melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah,

instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam

mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium, perusahaan

turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga

sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium

yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya

akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan

pertanggungjawaban sosial perusahaan, tertuang dalam peraturan sebagai

berikut;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor;

PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha

Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha

Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor; PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha

Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan

Gas Bumi, kewajiban perusahaan untuk membangun masyarakat di sekitar

(CSR), tertuang dalam Pasal 11 ayat (3) huruf p dan Pasal 40 ayat (5),

sebagai berikut;

1. Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk

ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan

hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).

2. Selain itu, dalam Pasal 40 ayat (5) undang-undang yang sama, juga

dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang

melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha

hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam

mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal, kewajiban perusahaan untuk melakukan pertanggungjawaban

sosial diatur dalam Pasal 15 huruf b; Pasal 16; dan Pasal 34, yaitu;

1. Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan

bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggungjawab

sosial. Dimaksud dengan tanggungjawab sosial menurut penjelasan

Pasal 15 huruf b undang-undang yang sama adalah tanggung jawab

yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap

menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

2. Pasal 16 undang-undang yang sama juga mengatur bahwa setiap

penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian

lingkungan hidup dimana hal tersebut juga merupakan bagian dari

jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk

melaksanakan tanggungjawab sosial, maka berdasarkan penanam

modal dapat dikenai sanksi adminisitatif berupa: peringatan tertulis;

pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau

fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau

fasilitas penanaman modal. Selain dikenai sanksi administratif, penanam

modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, kewajiban perusahaan untuk melakukan pertanggungjawaban

sosial terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74, yaitu;

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,

baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat

pada umumnya (Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun

2007).

2. Pasal 74 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, dinyatakan bahwa;

a. Pertanggungjawaban sosial wajib untuk perseroan yang

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan

kewajaran.

c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sosial akan dikenai

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang terkait.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama Pasal 68,

disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan

berkewajiban:;

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat

waktu;

b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dikemukakan

hal berikut;

a. Dalam Pasal 4, dikatakan bahwa tanggungjawab sosial dilaksanakan

oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah

mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja

tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran

pelaksanaan tanggungjawab sosial tersebut dimuat dalam laporan

tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor; PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan

Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri

Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan

Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,

menjelaskan tentang;

1. Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib

melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan

Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat

melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan

Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN

5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

2. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan

mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen

kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana

BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 5/2007).

2.4. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan

(empowerment) berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau

keberdayaan (Suharto, 2005; 57). Pemberdayaan pada hakekatnya adalah

upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Dengan demikian,

pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat agar

mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan.

Beberapa ahli saat ini telah mengkonotasikan pemberdayaan untuk

masyarakat kelas bawah (grassroot) yang umumnya dinilai tidak berdaya,

sehingga pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya untuk terus-menerus

meningkatkan harkat dan martabat masyarakat kelas bawah yang tidak

mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Itu berarti

bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan, lewat

perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki.

Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau

lebih dari beberapa variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua,

Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam

mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya. (Hotmatua Daulay

dan Mulyanto, 2001).

Permberdayaan dibidang ekonomi merupakan upaya untuk

membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan

membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta

berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah

unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam

pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai

kemajuan.

Pemberdayaan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya untuk

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dari kondisi tidak

mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun

kemandirian masyarakat di bidang ekonomi.

Menurut Warta Demografi (1997U), upaya pemberdayaan dapat

dilihat dari tiga sisi. Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan

suasana atau atau iklim yang memungkinkan potensi ekonomi

masyarakat berkembang. Artinya, setiap anggota masyarakat dapat

secara alamiah memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan

menuju kehidupan yang lebih baik.

Kedua, pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi

ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka

sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi,

informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi

masyarakat berarti berupaya melindungi untuk mencegah terjadinya

persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan

kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum

berkembang.

Menurut Kartasasmita (1996), pemberdayaan masyarakat adalah

sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai

sosial, yang harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu;

1. Menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi

bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat

dikembangkan. Hakikat kemandirian dan keberdayaan rakyat

adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk

mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian

individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat berakar

kuat pada proses kemandirian kemandirian setiap individu yang

kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di

tingkat lokal maupun nasional.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan

menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai

masukan, menyediakan prasarana dan sarana, baik fisik maupun

membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses

pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah makin

terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.

Peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial

ekonomi dengan menganut beberapa prinsip sebagai berikut

(Gunawan Sumodiningrat, 1999):

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok

sasaran (acceptable).

2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung

jawabkan (accountable).

3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat

untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable).

4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (sustainable).

5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah

digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang

lebih luas (replicable).

Sumodiningrat (1999) juga mengemukakan indikator

keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat yang mencakup:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang

kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.

4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin

kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi

kelompok, serta makin luasnya interaksi sosial dengan kelompok

lain.

Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan

pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga

miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan

sosial dasarnya.

2.5. Pengembangan Ekonomi Lokal (Local Economic Development)

Edward J. Blakely (1994), mendefenisikan Local Economic

Development “= f (natural resources, labor, capital, investment,

entrepreneurships, transport, communication, industrial composition, technology,

size, export market, international economic situation, local government capasity,

national dan state government spending and development supports). All of these

factors may be important. However, the economic development practitioner is never

certain which factor has the greatest weight in any given situation”. Lebih lanjut

beliau menyebutkan bahwa “... The central feature of locally based economic

development is in the emphasis on endogenous development using the potensial of

local human and physical resources to create new employment opportunities and to

Economi Development (LED) is the process by which public, business and non

governmental sector partners work collectively to create better conditions for

economic growth and employment generation”. The aim is to improve the quality

of life for all. Practicing local economic development means working directly to

build the economic strength of all local area to improve its economic future and the

quality of life of its inhabitats. Prioritizing the local economy is crucial if

communities today depends upon them being able to adopt to the fast changing and

increasingly competitive market environment”.

Berdasarkan sudut pandang masyarakat, pengembangan ekonomi

lokal diartikan sebagai upaya untuk membebaskan masyarakat dari semua

keterbatasan yang menghambat usahanya guna membangun

kesejahteraannya. Kesejahteraan tersebut dapat diartikan secara khusus

sebagai jaminan keselamatan bagi adat istiadat dan agamanya, bagi

usahanya, dan bagi harga dirinya sebagai mausia. Semua jaminan tersebut

tidak dapat diperoleh dari luar sistem masyarakat karena tidak

berkelanjutan, dan oleh karena itu harus diupayakan dari sistem masarakat

itu sendiri yang kerap kali disebut kemandirian.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya

pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan

bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber

daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen

kelembagaan (capacity of institutions) maupun aset pengalaman

masyarakat telah menumbuhkan aspirasi dan tuntutan baru dari

masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh hasrat untuk lebih

berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur

dan sejahtera. Dalam ekonomi yang makin terbuka, ekonomi makin

berorientasi pada pasar, peluang dari keterbukaan dan persaingan pasar

belum tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemampuan

ekonominya lemah. Dalam keadaan ini harus dicegah terjadinya proses

kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari

ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, dan

golongan ekonomi yang lebih maju. Secara khusus perhatian harus

diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui

pembangunan ekonomi lokal.

Pengembangan ekonomi lokal erat kaitannya dengan

pemberdayaan sumberdaya manusianya, lembaganya dan lingkungan

sekitarnya. Untuk mengembangkan ekonomi lokal tidak cukup hanya

dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, tetapi juga

diperlukan adanya lembaga yang terlatih untuk mengelola sumberdaya

manusia yang sudah maju, dan memerlukan lingkungan yang kondusif

untuk memungkinkan lembaga ekonomi lokal tersebut berkembang.

Pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan lembaga

kemitraan semua stakeholders (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)

dan mitra usaha. Untuk selanjutnya, komunikasi multi arah menjadi

kebutuhan dasar dalam pengembangan lembaga kemitraan tersebut.

2.6. Kemitraan (Partnership)

Kemitraan pada hakekatnya merupakan wujud yang ideal dalam

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kemitraan

didasari atas hubungan antar pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha

yang saling menunjang dan saling menguntungkan serta saling

menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Dengan

kemitraan diharapkan dapat menumbuhkan dan menjamin keberlanjutan

jaringan kelembagaan untuk mendukung inisiatif lokal dalam

pengembangan ekonomi lokal (Haeruman, 2001).

Sejalan dengan itu, Edward J. Blakely (1994) menguraikan

Public-Private-Partnerships : “No matter what organizational structure is selected,

public agencies and private firms have to enter into new relationships to make the

development process work. This approach is much more than the public sector

merely offering cooperation to the private sector to facilitate economic activities for

private gain; it is far more than occaional meetings between the municipal council

and local business organizations, such as the chamber of commerce. Although these

activities are important, and perhaps integral to good business/government

relations, they do not constitute true partnerships among the sectors. Partnerships

are shared commitments to pursue common economic objectives jointly determined

dikenal. Dalam pola ini diharapkan suatu lembaga mampu berfungsi

sebagai penampung aspirasi para anggota kemitraan tersebut. Perlu diingat

bahwa salah satu fungsi dari lembaga kemitraan adalah arus mampu

mencerminkan keikutsertaan para anggotanya (participatory approach) dan

mengikutsertakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam

pembangunan di daerah mereka masing-masing.

Berdasarkan pengalaman yang lalu, keikutsertaan sektor swasta dan

wakil dari masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan dinamika

suatu kemitraan. Bahkan kalau perlu lembaga kemitraan tersebut dipimpin

oleh wakil dari swasta atau wakil dari masyarakat. Hal ini akan sangat

mempengaruhi keinerja dari kemitraan itu sendiri. Dengan prinsip “duduk

sama rendah dan berdiri sama tinggi”, para anggota akan lebih untuk

mengutarakan berbagai masalah atau tantangan yang dianggap menjadi

ganjalan dalam membangun daerahnya. Banyak pengamat menunjukkan

bahwa kecenderungan didunia usaha sekarang bukan kepada membangun

usaha yang semakin besar, tapi kepada unit usaha kecil atau menengah dan

independen sehingga menjadi lincah dan cepat tanggap dalam menghadapi

perkembangan dan perubahan yang cepat di pasar. Peluang pasar akan

terdiri bukan atas peningkatan permintaan yang besar, melainkan atas

peluang-peluang kecil.

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua

pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan

sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam

menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat

langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis

yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam

menjalankan kemitraan. Hal ini erat kaitannya dengan peletakan

dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku kemitraan. Pemahaman etika

bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan merupakan

suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada

selama ini. Komposisi kemitraan itu sangat bervariasi, tetapi merupakan

representasi pelaku ekonomi seperti produsen, pedagang, eksportir,

pengolah, pemerintah daerah/pusat, perguruan tinggi, lembaga riset lain,

lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.

Lebih lanjut, Herman Haeruman (2001) mengelaborasi kemitraan

sebagai suatu proses. Proses yang dimulai dengan perencanaan, kemudian

rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi

terus-menerus oleh pihak yang bermitra. Dengan demikian terjadi alur

tahapan pekerjaan yang jelas dan teratru sesuai dengan sasaran yang ingin

dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses maka keberhasilannya

diukur dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang

bermitra baik dari segi material maupun non-material, nilai tambah ini

akan berkembang terus seusai dengan meningkatnya tuntutan untuk

mengadaptasi berbagai perubahan yang terjadi. Singkatnya, nilai tambah

sensitif dan menunjukkan komitmen dan empatinya tidak saja terhadap

apa yang menjadi tujuan forum kemitraan bersangkutan tetapi terutama

terhadap apa yang menjadi tujuan masing-masing individu. Dengan kata

lain, setiap anggota harus sensitif terhadap apa yang menjadi tujuan forum

kemitraan, tujuannya sendiri, serta tujuan individual identik dengan

mencabut akar kemitraan itu sendiri (The Peter F. Drucker Foundation,

1996; Austin, 2000; The Jean Monnet Program, 2001).

Secara sederhana, Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal

atau disingkat dengan akronim “KPEL” adalah suatu pendekatan untuk

mendorong aktivitas ekonomi melalui pembentukan kemitraan

masyarakat-swasta-pemerintah dan memfokuskan pada pembangunan

aktivitas kluster ekonomi, sehingga terbangun keterkaitan (linkage) antara

pelaku-pelaku ekonomi dalam satu wilayah atau region (perdesaan/

kota/kecamatan/kabupaten/propinsi) dengan market (pasar lokal,

nasional dan pasar internasional) (UNDP, UN-HABITAT dan BAPPENAS,

2002). KPEL juga merupakan instrumen untuk mendukung terciptanya : 1).

pembangunan ekonomi yang mendayagunakan sumber daya lokal; 2)

peningkatan pendapatan dan penciptaan peluang lapangan kerja; 3).

perencanaan yang terintergrasi-baik vertikal dengan horizontal maupun

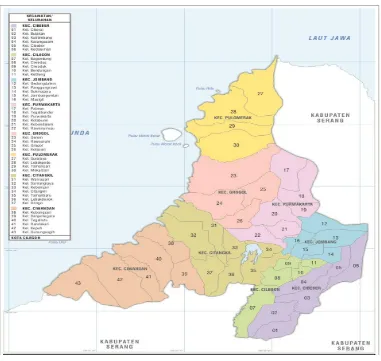

3.1. Karakteristik Wilayah Kota Cilegon

Kota Cilegon merupakan Wilayah hasil pemekaran dan batasan

ruang lingkup wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

1999, luas wilayah administrasi 17.550,0 Ha dengan 8 kecamatan

(Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, Grogol, Purwakarta, Cilegon,

Jombang, dan Cibeber) yang terdiri atas 43 kelurahan.

Secara administrasi, Kota Cilegon mempunyai batas-batas sebagai

berikut :

Sebelah Barat : Selat Sunda

Sebelah Utara : Kabupaten Serang

Sebelah Timur : Kabupaten Serang

Sebelah Selatan : Kabupaten Serang

Secara administratif, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Cilegon,

maka wilayah administrasi Kota Cilegon terbagi kedalam 8 (delapan)

Kecamatan dan 43 Kelurahan. Pembagian wilayah serta jumlah

kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel di

Tabel 3.1.

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon

No. Kecamatan Pusat Kecamatan

Luas Jumlah

Kelurahan

Km2 %

1. Ciwandan Tegal Ratu 51,81 29,52 6 2. Citangkil Kebonsari 22,98 13,09 7 3. Pulomerak Tamansari 19,86 11,32 4 4. Purwakarta Purwakarta 15,29 8,71 6

5. Grogol Grogol 23,38 13,32 4

6. Cilegon Ciwaduk 9,15 5,21 5

7. Jombang Jombang Wetan 11,55 6,58 5 8. Cibeber Kalitimbang 21,49 12,24 6

Kota Cilegon 175,51 100,00 43

Sumber : Cilegon Dalam Angka Tahun 2014

Jika dipetakan, maka peta administratif Kota Cilegon, sebagaimana

terlihat pada Gambar 3.3. berikut ini;

Gambar 3.1.

Secara astronomis, Kota Cilegon terletak diantara koordinat

5º52’24”–6º04’07” Lintang Selatan (LS) dan 105º54’05”–106º05’11” Bujur

Timur (BT). Sedangkan secara geografis Kota Cilegon berada dalam lingkup

Kota Cilegon di bagian barat Provinsi Banten yang berbatasan langsung

dengan Provinsi Sumatera.

3.2. Data Kependudukan Kota Cilegon

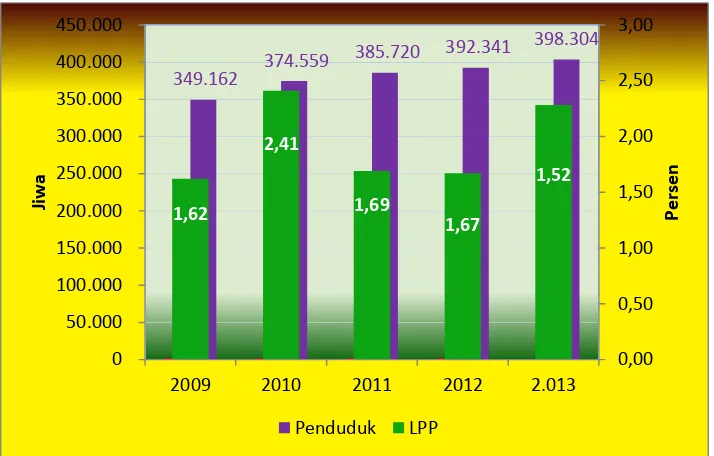

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2009-2013) jumlah penduduk

Kota Cilegon mengalami kenaikkan. Proses perkembangan jumlah

penduduk dari 349.162 jiwa pada tahun 2009 menjadi 398.304 jiwa pada

tahun 2013 dicirikan dengan proses pertumbuhan yang relatif stagnan dari

tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.4. di bawah.

Relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Cilegon selain

karena adanya pertambahan penduduk secara alami, namun juga

dipengaruhi oleh peristiwa migrasi penduduk yang masuk sebagai pencari

kerja maupun tenaga kerja yang merupakan implikasi atas

bertumbuhkembangnya kondisi perekonomian Kota Cilegon, khususnya

Sumber : CDA Kota Cilegon Tahun 2014

Gambar 3.2.

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2009-2013

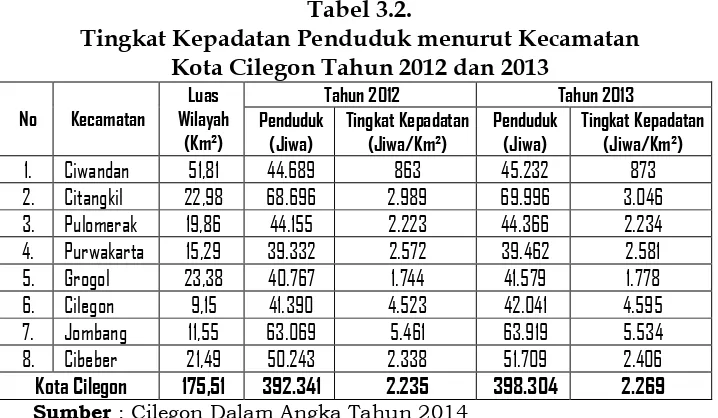

Seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut, kepadatan

penduduk di Kota Cilegon juga mengalami peningkatan dari 2.235

jiwa/km2 pada tahun 2012 menjadi 2.269 jiwa/km2 pada tahun 2013.

Konsentrasi kepadatan penduduk pada tahun 2013 tertinggi terjadi di

Kecamatan Jombang yang mencapai sebesar 5.534 jiwa/km2, sedangkan

Kecamatan Ciwandan merupakan kecamatan yang terendah kepadatan

penduduknya yakni mencapai sekitar 873 jiwa/km2. Tingginya kepadatan

penduduk di Kecamatan Jombang dikarenakan kecamatan ini merupakan

kawasan pusat permukiman penduduk, sebaliknya Kecamatan Ciwandan

yang kepadatannya rendah dikarenakan kecamatan ini wilayahnya

didominasi oleh kawasan perindustrian. 349.162

374.559 385.720 392.341

398.304

2009 2010 2011 2012 2.013

Per

sen

Ji

wa

Tabel 3.2.

Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2012 dan 2013

No Kecamatan

Luas Wilayah

(Km²)

Tahun 2012 Tahun 2013 Penduduk

Sumber : Cilegon Dalam Angka Tahun 2014

Jika diperhatikan dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki

terhadap perempuan (sex rasio) di Kota Cilegon, terlihat bahwa pada tahun

2013 sex rasionya sebesar 104, yang berarti bahwa jumlah penduduk

laki-laki 4% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex

rasio terbesar terdapat di Kecamatan Purwakarta yakni sebesar 107,

sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Cibeber yakni sebesar 102.

Tabel 3.3.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Cilegon Tahun 2013

No. Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Sex Ratio (%) Laki-laki Perempuan Total

1. Ciwandan 23.303 21.929 45.232 106 Kota Cilegon 203.502 194.802 398.3041 104

Dilihat dari komposisi umur penduduk di Kota Cilegon, jumlah

penduduk usia 15 tahun ke atas (usia produktif) mengalami kenaikkan dari

tahun ke tahun. Tingginya persentase penduduk usia produktif tersebut

merupakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kota Cilegon yang

seharusnya menjadi sumber daya yang bisa di dayagunakan.

Secara umum struktur penduduk menurut kelompok umur dapat

dikelompokan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok usia 0-14 tahun, 15-64

tahun dan 65 tahun ke atas atau kelompok usia produktif dan non

produktif. Penduduk non produktif yang merupakan gabungan antara

penduduk muda (0 - 14 tahun) dengan usia tua (65 tahun ke atas) pada

tahun 2013 mencapai 40,32 %, sementara itu penduduk yang termasuk

dalam usia produktif (15-64 tahun) sebesar 59,68 %. Mengingat persentase

penduduk usia produktif yang cukup tinggi, apabila diimbangi dengan

kualitas yang baik akan menjadi sumber daya penting bagi pembangunan.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap

sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih

tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain

itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi

sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah

penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini

dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada

penduduk berusia produktif terhadap penduduk non produktif. Meskipun

tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan atau Angka Beban

Ketergantungan (ABK) semacam ini memberikan gambaran ekonomis

penduduk dari sisi demografi.

ABK merupakan perbandingan antara penduduk usia non produktif

dengan penduduk usia produktif, dimana pada tahun 2013 angkanya yaitu

67,56 atau dapat dikatakan bahwa setiap 100 orang produktif akan

menanggung 67-68 orang non produktif atau kurang lebih 2 berbanding 1.

Meskipun demikian secara total komposisi umur penduduk produktif dan

nonproduktif di Kota Cilegon masih tergolong wajar dan cukup

menguntungkan, karena kelompok usia produktif yang cukup besar

sementara umur non produktif relatif kecil.

Tabel 3.4.

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Cilegon Tahun 2011-2013

No Kelompok Umur

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

L P L P L P

Isue penting yang terkait dengan pemberdayaan penduduk usia

produktif utamanya adalah mengenai ketenagakerjaan, yang dalam hal ini

adalah terkait dengan keadaan angkatan kerja, struktur ketenagakerjaan,

dan pengangguran.

Pada tahun 2013, sekitar 60,23% dari seluruh penduduk usia kerja

merupakan tenaga kerja aktif dalam kegiatan ekonomi atau disebut dengan

angkatan kerja. Jumlah ini menurun sekitar 5,51% dibanding tahun 2012.

Persentase angkatan kerja yang diistilahkan dengan Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan pasokan tenaga kerja yang

tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di Kota Cilegon. Pada tahun

2013 TPAK laki-laki sebesar 82,30%, lebih tinggi daripada TPAK

perempuan sebesar 37,18% karena penduduk laki-laki umumnya pencari

nafkah utama di keluarga. Rendahnya TPAK perempuan disebabkan

kegiatan utama perempuan umumnya mengurus rumahtangga

dibandingkan menjadi angkatan kerja (bekerja atau mencari kerja).

Prosentase dari jumlah pengangguran terhadap total jumlah angkatan kerja

diistilahkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang pada tahun

2012 angkanya mencapai 11,30%dan pada tahun 2012 dapat ditekan

menjadi sebesar 7,16% atau terjadi penurunan sebesar 4,14 %.

Makin menurunnya TPT, menunjukan bahwa Pemerintah Daerah

secara perlahan dapat mengatasi masalah pengangguran. Hal ini tidak

terlepas dari adanya sinergitas antara seluruh stakeholder pembangunan.

menganggur, diupayakan dapat disokong oleh peningkatan investasi di

Kota Cilegon, yang dalam hal ini sangat bergantung pada stabilitas

keamanan di daerah dan aspek perizinan terkait dengan kemudahan

birokrasi.

Tabel 3.5.

Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT di Kota Cilegon Tahun 2009-2013

Tahun

Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2014

Disamping itu, peningkatkan kualitas SDM juga harus

dikedepankan. Untuk mengurangi terjadinya mismatch dalam pasar kerja,

perlu adanya link and match antara pendidikan dan lapangan pekerjaan

yang tersedia. Mengacu kepada visi jangka panjang Pemerintah Daerah

Kota Cilegon sebagai kota industri, perdagangan dan jasa, maka muatan

pendidikan seyogyanya lebih diarahkan kepada tiga sektor tersebut.

Berdasarkan data penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, ketiga

sektor tersebut merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Selain upaya menumbuhkan lapangan kerja, pengurangan

pengangguran juga harus dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi

masyarakat, melalui penumbuhan jiwa wirausaha (entrepreneurship),

dan menengah. Perlu dukungan ruang juga bagi pengembangan industri

kecil serta peningkatan kemitraan antara industri kecil/menengah dan

besar, tidak hanya melalui dukungan permodalan, tetapi juga lebih kepada

keselarasan produk dan pendampingan peningkatan kualitas SDM.

Tabel 3.6.

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Cilegon Tahun 2010-2013

No. Lapangan Usaha TAHUN

2010 2011 2012 2013

1. Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan

Perikanan 4,25 5,12 4,62 3,25

2. Pertambangan dan Penggalian 1,14 0,93 0,40 0,82 3. Industri Pengolahan 23,76 16,16 18,90 14,02 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,68 0,21 0,40 0,83 5. Konstruksi 9,32 7,94 8,86 9,47 6. Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa

Akomodasi 26,90 30,22 30,24 25,21 7. Transportasi, Pergudangan, dan

Komunikasi 11,99 10,03 8,83 12,96 8. Lembaga Keuangan, Real Estate,

Persewaan & Jasa Perusahaan 4,27 6,85 5,69 12,79 9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan

Perorangan 17,67 22,54 22,07 20,66 Sumber: Cilegon Dalam Angka Tahun 2014

3.3. Kawasan Industri di Kota Cilegon

Definisi kawasan industri sebagaimana dikemukakan dalam Pasal

(1) angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Kawasan Industri (sering disebut Industrial Estate), yaitu; kawasan tempat

pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana

penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan