SOSIALISASIDALIHAN NA TOLU PADA GENERASI MUDA BATAK DI PERKOTAAN

(Kasus Pada Perkumpulan Masyarakat BatakParsahutaon Dalihan Na Tolu di Sarua Permai, Ciputat)

Oleh

Charolina Margaretha A14204065

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

▸ Baca selengkapnya: tari tolu sahundulan adalah tarian dari daerah simalungun jelaskan makna dari tari tolu sahundulan

(2)RINGKASAN

CHAROLINA MARGARETHA. Sosialisasi Dalihan Na Tolu pada Generasi Muda Batak di Perkotaan (Kasus Pada Perkumpulan Masyarakat Batak

Parsahutaon Dalihan Na Tolu di Sarua Permai, Ciputat). Di bawah bimbingan DJUARA P. LUBIS.

Dalihan na tolu merupakan pedoman bagi masyarakat Batak dalam berinteraksi dengan sesamanya dan merupakan inti dari kebudayaan Batak. Sebagai suatu bentuk kebudayaan, dalihan na tolu disosialisasikan kepada generasi muda. Menarik untuk dipelajari bagaimana sosialisasi tersebut pada masyarakat kota di tengah-tengah suku lain yang heterogen.

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan penjelasan mengenai proses sosialisasi yang dilakukan untuk pelembagaan dalihan na tolu kepada pemuda Batak, menghasilkan identifikasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi dalihan na tolu kepada pemuda Batak, dan menghasilkan penjelasan mengenai hubungan antara proses sosialisasi yang dilakukan dengan pengetahuan dan sikap pemuda Batak terhadapdalihan na tolu.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2008 pada perkumpulan Masyarakat Batak di Sarua Permai-Ciputat yang bernama

Parsahutaon Dalihan na tolu. Responden penelitian adalah pemudaParsahutaon Dalihan na tolu sebanyak 40 orang dengan menggunakan metode sampel jenuh. Data kuantitatif dalam penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner sedangkan data kualitatif dengan wawancara mendalam. Data hasil kuantitatif ditabulasi dan diuji dengan menggunakan uji statistik non-parametrik melalui ujiChi-Square dan uji Korelasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses sosialisasidalihan na tolu pada generasi muda dilakukan dengan mengajarkan pemuda mengenai upacara adat Batak dan panggilan atau sebutan kepada saudara-saudaranya berdasarkan Adat Batak serta mengajarkan mengenai peranan yang dimiliki setiap individu berdasarkan Adat Batak. Proses lainnya adalah memperkenalkan pemuda kepada saudara-saudaranya, memberikan sanksi dan imbalan apabila pemuda berbuat sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan adat, dan mengajak pemuda untuk menghadiri upacara adat. Proses sosialisasi dilakukan oleh saudara terdekat, orang tua, dan teman bermain pemuda terdekat.

Berdasarkan uji statistik diketahui semakin tinggi usia pemuda, maka semakin rendah proses sosialisasi; tidak ada perbedaan antara jenis kelamin dalam proses sosialisasi; tingkat pendidikan individu tidak berhubungan dengan proses sosialisasi; tidak ada perbedaan antara individu yang lahir di Sumatera Utara dan di luar Sumatera Utara dalam proses sosialisasi. Hubungan faktor sosial pemuda dan proses sosialisasi dalihan na tolu adalah sebagai berikut: semakin banyak organisasi Batak yang dilibatkan oleh individu, maka semakin tinggi proses sosialisasi; semakin banyak teman bermain yang bersuku Batak, maka proses sosialisasi akan semakin tinggi. Hubungan faktor orang tua dengan proses sosialisasidalihan na tolu adalah sebagai berikut: apabila kedua orang tua beretnis Batak, maka semakin tinggi proses sosialisasi; semakin banyak organisasi Batak yang dilibatkan oleh orang tua responden, maka semakin tinggi proses sosialisasi; tingkat pendidikan orang tua tidak berhubungan dengan proses sosialisasi.

Berdasarkan hasil uji Korelasi Spearman proses sosialisasi yang dialami oleh generasi muda Batak mempengaruhi pengetahuan tentang dalihan na tolu.

Semakin tinggi proses sosialisasi maka pengetahuan terhadap dalihan na tolu

akan semakin tinggi. Akan tetapi, proses sosialisasi yang dialami tidak mempengaruhi sikap pemuda terhadapdalihan na tolu.

SOSIALISASIDALIHAN NA TOLU PADA PEMUDA BATAK DI PERKOTAAN

(Kasus Pada Perkumpulan Masyarakat BatakParsahutaon Dalihan Na Tolu di Sarua Permai, Ciputat)

Oleh

Charolina Margaretha A14204065

SKRIPSI

Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Pada

Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian

Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh:

Nama : Charolina Margaretha

NRP : A14204065

Judul Skripsi : SosialisasiDalihan Na Tolu pada Generasi Muda Batak di Perkotaan (Kasus Pada Perkumpulan Masyarakat Batak Parsahutaon Dalihan Na Tolu di Sarua Permai, Ciputat)

dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS NIP. 131 476 600

Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M.Agr NIP. 131 124 019

LEMBAR PERNYATAAN

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL ”SOSIALISASI DALIHAN NA TOLU PADA GENERASI MUDA BATAK DI PERKOTAAN (KASUS PADA PERKUMPULAN MASYARAKAT BATAK

PARSAHUTAON DALIHAN NA TOLU DI SARUA PERMAI, CIPUTAT)”

BELUM PERNAH DIAJUKAN PADA PERGURUAN TINGGI LAIN ATAU LEMBAGA MANAPUN UNTUK TUJUAN MEMPEROLEH GELAR AKADEMIK TERTENTU. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.

Bogor, Agustus 2008

CHAROLINA MARGARETHA A14204065

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 1986. Penulis terlahir sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Charles Sihombing dan Ibu Emmi Rosalina Hutabarat.

Penulis memulai pendidikannya di TK Pelangi, Ciputat pada tahun 1990-1992. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Dasar pada SDK Pelangi, Ciputat dan menyelesaikannya pada tahun 1998. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTPK Santa Ursula II, Bumi Serpong Damai (BSD). Kemudian pada tahun 2001 penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum di SMUK Charitas Jakarta Selatan dan selesai pada tahun 2004. Pada tahun yang sama pula penulis diterima di Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Dalam bidang kemahasiwaan, penulis sempat bergabung dalam kepengurusan Miseta pada periode 2005-2006 dan mengikuti beragam kepanitiaan Miseta dalam kegiatan periode yang sama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul ” Sosialisasi Dalihan Na Tolu pada Generasi Muda Batak di Perkotaan (Kasus: Pada Perkumpulan Masyarakat BatakParsahutaon Dalihan Na Tolu di Sarua Permai, Ciputat)” bertujuan untuk menghasilkan penjelasan mengenai proses sosialisasi yang dilakukan untuk pelembagaan dalihan na tolu

kepada generasi muda Batak, menghasilkan sebuah identifikasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi dalihan na tolu kepada generasi muda Batak, dan menghasilkan penjelasan mengenai hubungan antara proses sosialisasi yang dilakukan dengan pengetahuan dan sikap generasi muda Batak terhadapdalihan na tolu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, namun dengan segala keterbatasan yang ada, skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Agustus 2008

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, masukan, bimbingan, serta doa selama penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Dr. Ir. Djuara Lubis, MS atas kesabaran dan waktu yang telah diberikan dalam membimbing, memberi masukan dan mengarahkan penulis selama penulisan ini di tengah-tengah kesibukannya.

2. Dra. Winati Wigna, MDS dan Ratri Virianita, S.Sos, M.Si atas kesedian dan masukannya untuk menjadi dosen penguji dalam sidang hasil penelitian ini.

3. Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

4. Papa dan mama tercinta, Yoseph dan Monik atas segala dukungan moril dan materiil terlebih doa dan pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya kecil ini kupersembahkan untuk kalian. 5. Nurina Pangkaurian, Rianti T.M Marbun, dan Sushane Sarita atas bantuan

dan dukungannya selama ini. Teman-teman KPM 41 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah berjasa membantu memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Teman-teman DR (Yoyo, Yunda, Ami, Meita, Wulan, Mira, Anyu, Marissa, Choy, Resti, Elin) dan “penghuni gelapnya” (Adi, Munir, Sani, Bang Ilham, Yudi ‘Nceq’) yang telah membantu memberikan masukan,

keceriaan, pengalaman, dan kegilaan luar biasa kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

7. Teman-temanNaposo Bulung HKBP Ciputat atas dukungan doa dan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bagi pengurus Naposo, mohon maaf atas sering absennya penulis selama penulisan skripsi ini. 8. Teman-teman Naposo Parsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai atas

kerjasamanya dalam proses pengambilan data.

9. Ricky dan Ika yang telah direpotkan penulis dalam proses pengumpulan data. Setiap kayuhan sepeda yang telah kita tempuh sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Randi Sudarmaji yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

11. Pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTAR LAMPIRAN ... vii

DAFTAR ISTILAH ... viii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 3

1.3 Tujuan Penelitian ... 4

1.4 Kegunaan Penelitian ... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1 Konsep Kebudayaan ... 6

2.2 Dalihan Na Tolu... 8

2.3 Perilaku ... 13

2.4 Sosialisasi dalam Proses Pelembagaan... 16

2.5 Berbagai Kasus Sosialisasi Tradisi di Indonesia ... 22

2.6 Kerangka Pemikiran ... 25

2.7 Hipotesis Penelitian ... 27

2.8 Definisi Operasional ... 27

BAB III METODOLOGI ... 32

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 32

3.2 Teknik Pemilihan Responden. ... 32

3.3 Teknik Pengumpulan Data. ... 33

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ... 34

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN RESPONDEN PENELITIAN ... 37

4.1 Gambaran Umum Kompleks Sarua Permai-Benda Baru 37

4.2 Gambaran UmumParsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai ... 39

4.3 Gambaran Penggunaan Dalihan Na Tolu di Parsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai Ciputat .... 43

4.4 Perkumpulan Pemuda Naposo Bulung Parsahutaon Dalihan Na Tolu ... 45

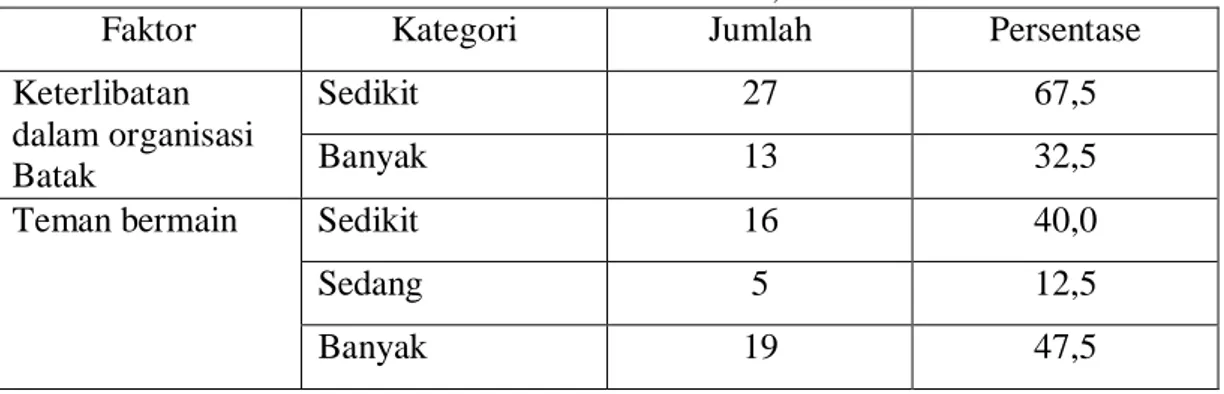

4.6 Faktor Sosial Responden ... 48

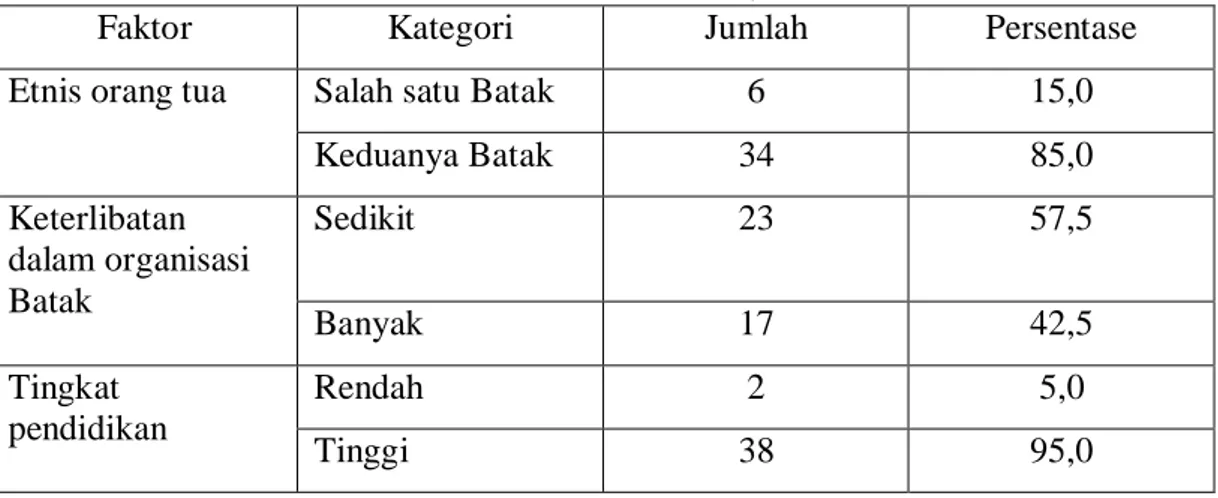

4.7 Faktor Orang Tua Responden ... 50

BAB V PROSES SOSIALISASIDALIHAN NA TOLU DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA ... 52

5.1 Proses SosialisasiDalihan Na Tolu ... 52

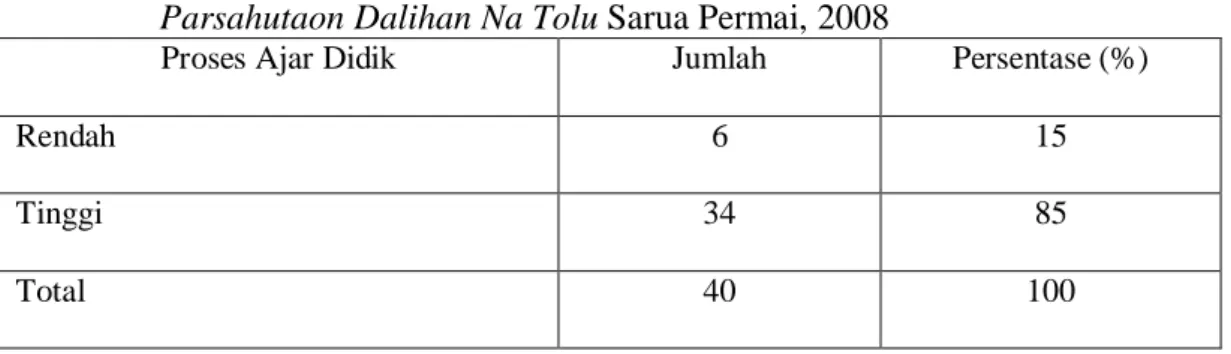

5.1.1 Proses Ajar Didik ... 52

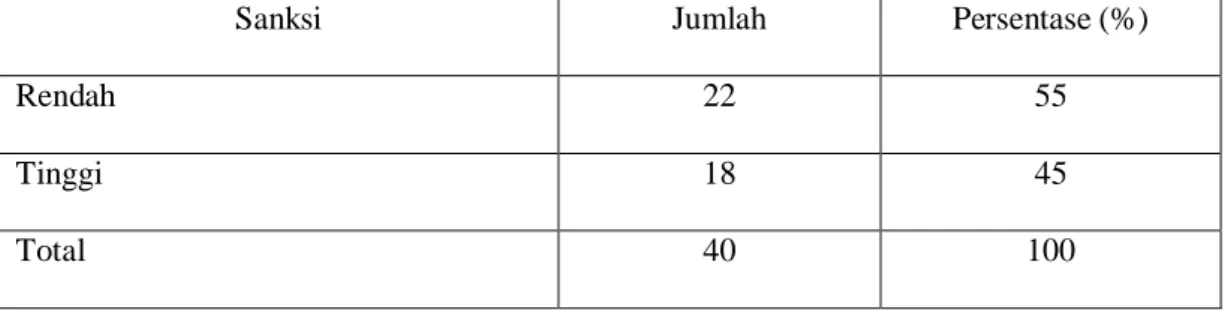

5.1.2 Sanksi ... 55

5.1.3 Ritus Kolektif ... 57

5.1.4 Alokasi Posisi ... 58

5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Sosialisasi Dalihan Na Tolu ... 60

5.2.1 Faktor Individu ... 60

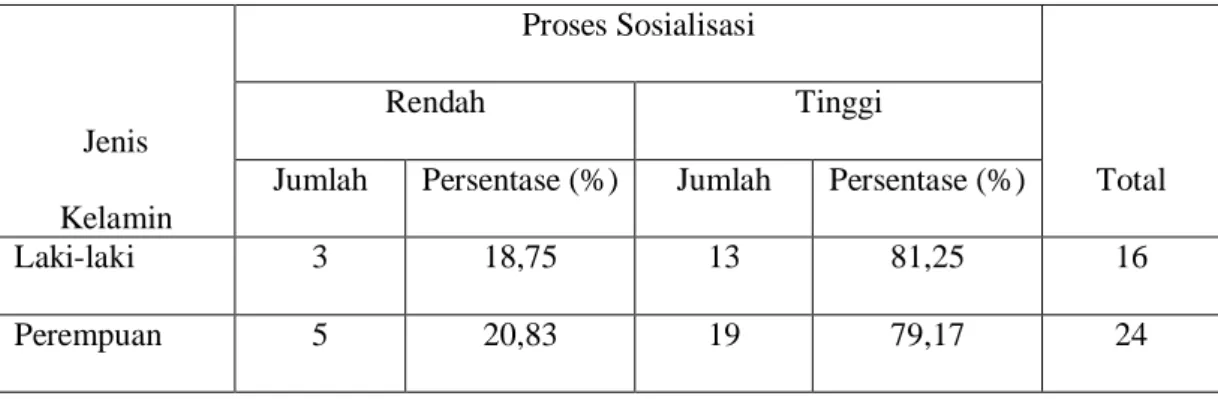

5.2.1.1 Jenis Kelamin ... 60

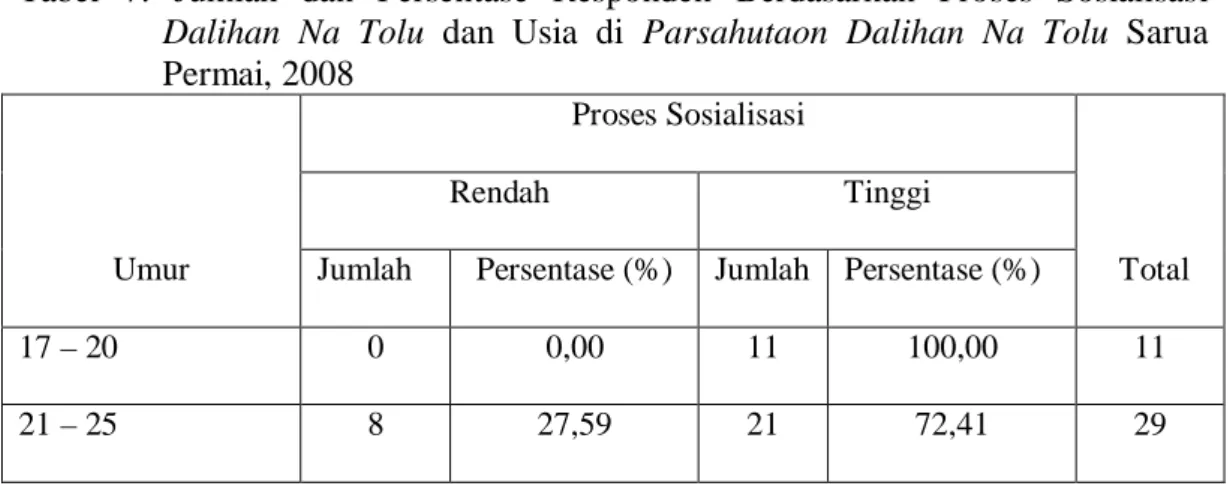

5.2.1.2 Usia ... 61

5.2.1.3 Tingkat Pendidikan Responden ... 63

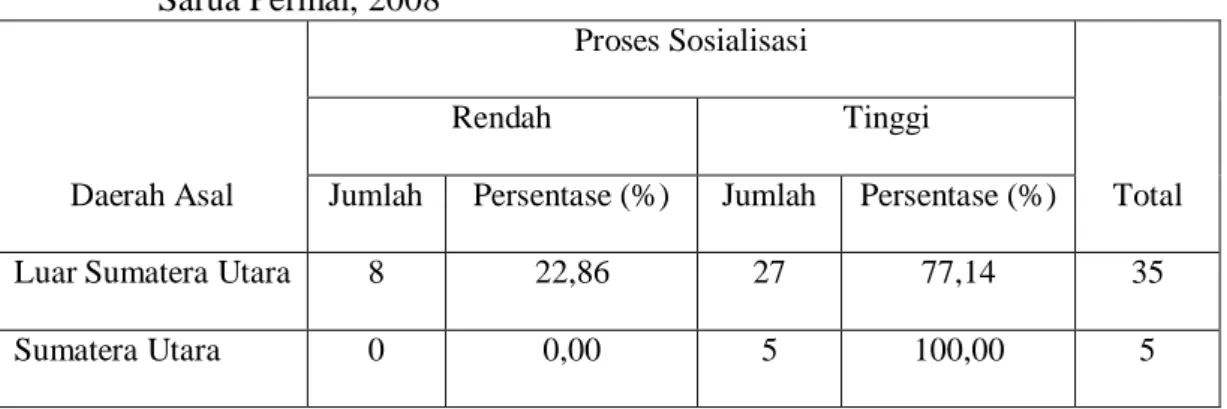

5.2.1.4 Daerah Asal ... 65

5.2.2 Faktor Sosial Responden ... 66

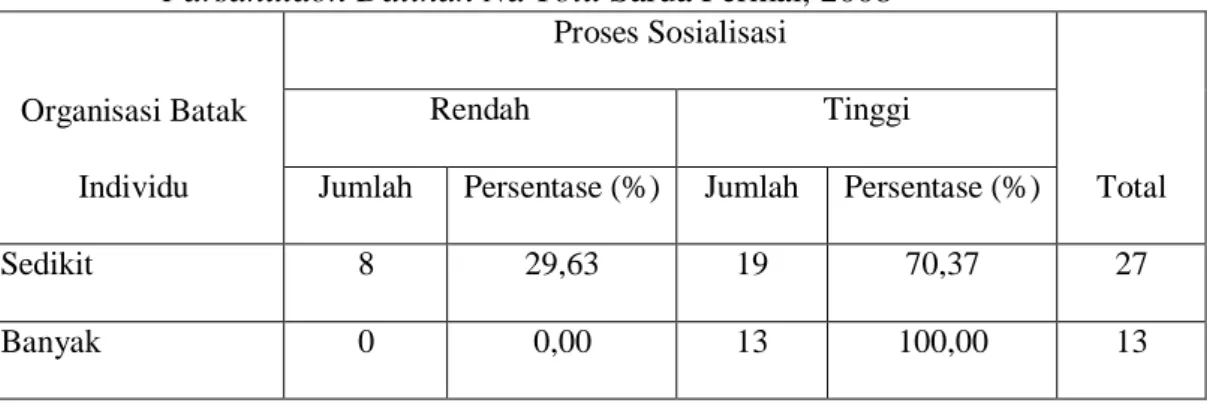

5.2.2.1 Keterlibatan dalam Organisasi Batak ... 66

5.2.2.2 Teman Bermain ... 68

5.2.3 Faktor Orang Tua Responden ... 70

5.2.3.1 Etnis Orang Tua ... 70

5.2.3.2 Keterlibatan Orang Tua dalam Organisasi Batak ... 72

5.2.3.3 Tingkat Pendidikan Orang Tua ... 74

5.3 Resume ... 75

BAB VI PENGARUH PROSES SOSIALISASI TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP MENGENAIDALIHAN NA TOLU ... 78

6.1 Pengetahuan Pemuda TentangDalihan Na Tolu dan Faktor yang Mempengaruhinya ... 78

6.1.1 Pengatahuan Pemuda TentangDalihan Na Tolu ... 78

6.1.2 Hubungan Proses Sosialisasi dan Pengetahuan Pemuda TentangDalihan Na Tolu... 80

6.2 Sikap Pemuda terhadapDalihan Na Tolu dan Faktor yang Mempengaruhinya ... 82

6.2.1 Sikap Pemuda terhadapDalihan Na Tolu... 82

6.2.2 Hubungan Proses Sosialisasi dan Sikap Pemuda terhadapDalihan Na Tolu ... 84

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ... 87

7.1 Kesimpulan... 87

7.2 Saran ... 88

DAFTAR PUSTAKA ... 89

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

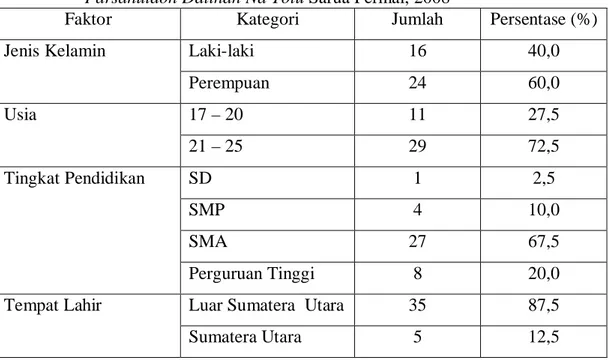

1. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Ciri Individu di

Parsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008 ... 47 2. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Faktor Sosial di

Parsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008 ... 49 3. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Faktor Orang Tua

diParsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008 ... 50 4. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Proses Ajar Didik

diParsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008 ... 55 5. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Sanksi di

Parsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008 ... 57 6. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Proses Sosialisasi

Dalihan Na Tolu dan Jenis Kelamin di Parsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008... 60 7. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Proses Sosialisasi

Dalihan Na Tolu dan Usia diParsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008 ... 62 8. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Proses Sosialisasi

Dalihan Na Toludan Tingkat Pendidikan diParsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008 ... 64 9. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Proses Sosialisasi

Dalihan Na Tolu dan Daerah Asal di Parsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008... 65 10. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Proses Sosialisasi

Dalihan Na Tolu dan Keterlibatan Individu dalam Organisasi Batak diParsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008. ... 67 11. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Proses Sosialisasi

Dalihan Na Tolu dan Teman Bermain di Parsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008... 68 12. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Proses Sosialisasi

Dalihan Na Tolu dan Etnis Orang Tua diParsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008... 70 13. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Proses Sosialisasi

Dalihan Na Tolu dan Keterlibatan Orang Tua dalam Organsasi Batak diParsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008 ... 72 14. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Proses Sosialisasi

Dalihan Na Tolu dan Pendidikan Orang Tua Responden di

Parsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008 ... 74 15. Hasil Uji Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Proses

16. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Pengetahuan TentangDalihan Na Tolu di Parsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008 ... 79 17. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Proses Sosialisasi

dan Pengetahuan Tentang Dalihan Na Tolu di Parsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008 ... 81 18. Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Sikapnya terhadap

Dalihan Na Tolu di Parsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008 ... 83 19. Jumlah dan Persentase Proses Sosialisasi dan Sikap terhadap

Dalihan Na Tolu di Parsahutaon Dalihan Na Tolu Sarua Permai, 2008 ... 84 20. Hasil Uji Proses Sosialisasi Dalihan Na Tolu terhadap

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Kuisioner ... 91

2. Panduan Pertanyaan ... 97

3. Peta Kompleks Sarua Permai ... 99

4. Hasil Pengujian Korelasi Rank Spearman ... 100

5. Hasil Pengujian KorelasiChi-Square... 102

DAFTAR ISTILAH

1. Bona Taon = Suatu acara pembukaan tahun 2. Boru = Pihak penerima isteri

3. Dongan sabutuha = Teman semarga. 4. Hula-hula = Pihak pemberi isteri

5. Mangapuli = Kegiatan untuk memberikan penghiburan apabila terdapat seseorang yang tertimpa kemalangan

6. Mangulosi = Peristiwa memberikan ulos kepada orang lain melalui suatu upacara adat

7. Manortor = Tarian khas Sumatera Utara

8. Martutur = penelusuran mata rantai istilah kekerabatan jika ia berjumpa dengan orang Batak lainnya

9. Namboru = Saudara perempuan dari ayah

10. Naposo Bulung = Pemuda-pemudi Batak yang belum menikah 11. Ompung = Kakek atau nenek

12. Parsahutaon = Perkumpulan Masyarakat Batak yang memiliki kedekatan tempat tinggal

13. Partondongan = Saling affina atau tidak dipertalikan oleh hubungan darah 14. Tulang = Saudara (kakak atau adik) laki-laki dari ibu

15. Tumpak = Sumbangan

16. Ulos = Kain tenun khas Batak berupa selendang yang melambangkan ikatan kasih sayang antar masyarakat Batak

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara mempelajarinya (Koentjaraningrat, 1990). Kebudayaan memiliki tiga wujud yaituideas (merupakan kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya), activities (kompleks aktivitas serta tindakan berpola), artifacts (benda-benda hasil karya manusia). Dari ketiga wujud kebudayaan tersebut, sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari kebudayaan. Tiap masyarakat memiliki kebudayaan itu atau mengambil bagian dalam budaya itu (Ihromi, 1999).

Kebudayaan memiliki sifat yang tidak statis dan adaptif (Ihromi, 1999). Kebudayaan selalu mengalami perubahan dan tidak sedikit perubahan tersebut ke arah yang negatif yang ditandai dengan memudarnya nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Adanya perubahan tersebut disebabkan karena derasnya arus globalisasi yang membawa berbagai budaya baru serta ketidakmampuan dalam membendung serangan dan mempertahankan budaya dasar (Novianto, 2008). Arus globalisasi tersebut ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan, teknik serta penggunaan dalam masyarakat, komunikasi dan transport, urbanisasi, perubahan-perubahan pertambahan harapan dan tuntutan manusia (Susanto, 1977). Perubahan terhadap kebudayaan juga dapat disebabkan

karena pembauran budaya sehingga dapat berujung pada memudarnya suatu tradisi dan dapat memungkinkan ciri khas suatu etnis akan sulit untuk ditemukan khususnya dalam lingkungan perkotaan yang multikultural dan sangat heterogen (Sa’diyyah sebagaimana dikutip Siregar, 2003).

Memudarnya suatu tradisi terjadi pada masyarakat Pontianak khususnya pada tradisi Pantang Larang. Dahulu Pantang Larang harus dilaksanakan dan dilakukan oleh orang tua. Namun sekarang telah terjadi perubahan sehingga banyak masyarakat Pontianak banyak mengabaikan tradisi tersebut (Aminah, 2006). Selain pada Masyarakat Pontianak, perubahan juga terjadi pada Masyarakat Batak di perkotaan. Perubahan tersebut terjadi dalam upacara adat pernikahan. Saat ini banyak pemuda Batak yang tidak melakukan upacara pernikahan sesuai dengan tradisi Batak.

Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang telah terjadi pemudaran kebudayaan. Hal ini berbeda dengan masyarakat pedesaan dimana kebudayaan masih kental (Redfield, 1982). Pembauran kebudayaan pada masyarakat perkotaan menjadikan proses sosialisasi terhadap budaya asal sebagai suatu yang penting. Wirutomo sebagaimana dikutip Siregar (2003) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan proses sosialisasi yang nyata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini disebabkan karena industrialisasi, urbanisasi, dan modernisasi.

Dalihan na tolu merupakan suatu bentuk kebudayaan dari masyarakat Batak yang dijadikan sebagai konsep dasar kebudayaan Batak (Harahap, 1987).

Dalihan na tolu terdiri dari dongan sabutuha, boru dan hula-hula. Dongan Sabutuha merupakan teman semarga, saudara, orang yang seibu-sebapak, berasal

dari keturunan yang sama. Boru adalah pihak penerima isteri, sedangkan hula-hula adalah pihak pemberi isteri. Fungsi daridalihan na tolu secara umum adalah menjaga integrasi masyarakat Batak (Sitorus, 1998).Dalihan na tolu adalah suatu bentuk nilai budaya Batak (Harahap, 1987). Sebagai suatu bentuk dari nilai budaya makadalihan na tolu juga memiliki sifat yang tidak statis dan adaptif atau dapat berubah. Hal ini yang menyebabkan diperlukannya pemahaman mengenai

dalihan na tolu oleh setiap individu dalam masyarakat Batak agar perubahan tersebut tidak diarahkan pada perubahan yang negatif dan tetap dijadikan pegangan dalam mengatur kehidupan masyarakat Batak (Damanik, 2006).

Oleh sebab itu, pada masyarakat yang heterogen perlu melakukan proses sosialisasi terhadap dalihan na tolu agar tetap bertahan menjadi suatu konsep dasar kebudayaan Batak dan tidak terhalang oleh adanya pembauran budaya. Proses sosialisasi dalihan na tolu juga penting dalam mempersiapkan generasi muda sebagai penerus agar kebudayaan tersebut tidak punah dan dapat dijadikan filtrasi dalam menghadapi perubahan kebudayaan. Proses sosialisasi tersebut dilakukan dengan pengendalian sosial yaitu melalui proses ajar didik, sanksi, ritus kolektif, dan alokasi posisi (Van Doorm Lammers sebagaimana dikutip Sajogyo dan Sajogyo, 1982).

1.2 Perumusan Masalah

Dalihan na tolu merupakan konsep dasar dari kebudayaan Batak yang mengatur hubungan antar setiap individu (Harahap, 1987). Fungsi daridalihan na tolu adalah menjaga integrasi dalam masyarakat Batak. Apabila masyarakat Batak

tidak menjalankan dalihan na tolu maka keseimbangan masyarakat Batak akan terancam (Sitorus, 1998).

Perubahan kebudayaan dapat disebabkan karena kuatnya arus globalisasi dan pembauran budaya pada masyarakat heterogen. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya suatu proses sosialisasi tehadap kebudayaan. Oleh sebab itu

dalihan na tolu harus disosialisasikan pada generasi muda Batak sebagai penerus kebudayaan Batak terutama yang tinggal di perkotaan.

Hal ini agardalihan na tolu tetap menjadi konsep dasar kebudayaan Batak di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: bagaimana proses pelembagaandalihan na tolu pada masyarakat yang tinggal pada lingkungan perkotaan ? Permasalahan tersebut dijabarkan dalam pertanyaan yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan dalam proses pelembagaan

dalihan na tolu kepada generasi muda Batak ?

2. Apa faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi dalihan na tolu kepada generasi muda Batak ?

3. Bagaimana hubungan antara proses sosialisasi dengan pengetahuan dan sikap generasi muda Batak terhadapdalihan na tolu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah menghasilkan:

1. Penjelasan proses sosialisasi yang dilakukan untuk pelembagaan dalihan na tolu kepada pemuda Batak.

2. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasidalihan na tolu kepada pemuda Batak.

3. Penjelasan hubungan antara proses sosialisasi yang dilakukan dengan pengetahuan dan sikap pemuda Batak terhadapdalihan na tolu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagi penulis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai sosialisasi terhadap dalihan na tolu. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada institusi yang melakukan pembinaan kebudayaan daerah. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa dan masyarakat luas untuk melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari kata Sansekerta buddahyah, yang merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1990). Menurut Ihromi (1999) kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau diinginkan.

Koentjaraningrat (1990) mengungkapkan kebudayaan memiliki tiga wujud yang terdiri dari:

1. Ideas, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kebudayaan ini sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau difoto. Lokasinya berada dalam alam pikiran warga masyarakat. Gagasan-gagasan itu tidak berada lepas dari yang lain, melainkan selalu berkaitan, menjadi suatu sistem. Dalam Bahasa Indonesia terdapat istilah lain untuk menyebut wujud ideal dari kebudayaan ini, yaitu adat atau adat istiadat.

2. Activities, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan yang lain dari hari-ke hari menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas manusia dalam suatu masyarakat,

sisitem sosial ini bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa difoto, dan didokumentasi.

3. Artifacts, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik. Seluruh total dari hasil fisik adalah aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat sehingga sifatnya paling konkret, dan berupa benda-benda yang dapat diraba, dilihat, dan difoto.

Ketiga wujud kebudayaan di atas tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia. Baik pikiran dan ide, maupun karya manusia, menghasilkan kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikirnya (Koentjaraningrat, 1990).

Unsur-unsur dari suatu kebudayaan tidak dapat dimasukkan ke dalam kebudayaan lain tanpa mengakibatkan sejumlah perubahan pada kebudayaan itu. Namun harus diingat, kebudayaan tidak dapat bersifat statis dan selalu berubah. Tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur budaya asing sekalipun suatu kebudayaan dalam masyarakat tertentu, pasti akan berubah dengan berlalunya waktu. Faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan menurut Soekanto sebagaimana dikutip Ambayoen (2006) adalah sebagai berikut:

1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju.

3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju.

4. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (deviation), yang merupakan delik.

5. Sistem terbuka lapisan masyarakat (open stratification). 6. Penduduk yang heterogen.

7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. 8. Orientasi ke masa depan.

9. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.

Dalam setiap kebudayaan selalu ada suatu kebebasan tertentu dari setiap individu terutama untuk memperkenalkan variasi dalam cara-cara berlaku yang pada akhirnya dapat dijadikan milik bersama dan di kemudian hari dapat menjadi suatu kebudayaan. Atau mungkin beberapa aspek lingkungan berubah dan memerlukan adaptasi kebudayaan yang baru (Ihromi,1999).

2.2Dalihan Na Tolu

Dalihan na tolu merupakan konsep dasar kebudayaan masyarakat Batak yang sifatnya sangat unik. Secara harafiah artidalihan na tolu adalah kaki tungku nan tiga dan merupakan lambang sistem sosial masyarakat Batak yang terdiri dari tiga tiang penopang, yaitu dongan sabutuha, boru, dan hula-hula. Hal tersebut seperti yang diungkapkan dalam semboyan Batak yang berbunyi manat mardongan tubu, elek marboru, somba marhula-hula, yang artinya: “Hendaklah

hati-hati dengan teman semarga, terhadap boru haruslah melayani, dan kepada hula-hula harus dengan sikap menyembah.” (Siahaan, 1982).

Dalihan na tolu merupakan tiang utama penyangga kehidupan seluruh tatanan kebudayaan Batak yang terdiri dari hula-hula - dongan sabutuha - boru. Di atas ketiga kaki tungku inilah seluruh tatanan sosio kultural disandarkan (Harahap, 1987). Dalihan na tolu merupakan suatu bentuk kebudayaan masyarakat Batak yang mengatur kekerabatan antarindividu. Dalihan na tolu

dapat dianalogikan dengan tiga kaki tungku-masak di dapur tempat menjajakan periuk yang terdiri dari unsur pihak semarga, pihak yang menerima isteri dan pihak yang memberi isteri. Dalihan na tolu merupakan salah satu dan merupakan nilai utama dari nilai inti budaya suku Batak (Daulay, 2006).

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalihan na tolu adalah suatu bentuk kebudayaan berupa sistem kekerabatan yang mengatur hubungan antar manusia masyarakat Batak yang merupakan nilai utama dari inti budaya Batak yang terdiri dari ketiga unsur yaitu dongan sabutuha, hulahula, dan

boru. Unsur-unsur dalamdalihan na tolu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dongan sabutuha, secara harafiah teman yang berasal dari kandungan yang sama (sabutuha = sekandungan) atau dalam arti luas disebut sebagai teman semarga. Marga merupakan satuan kelompok yang berasal dari jalur keturunan yang sama yang berasal dari keturunan pihak ayah, hal tersebut dikarenakan sistem kekerabatan orang Batak adalah patrilineal dimana laki-laki membentuk kelompok kekerabatan dan perempuan menciptakan hubungan besan dengan pihak yang lain (Vergouwen, 1986).

2. Hula-hula, secara harafiah adalah pihak pemberi isteri. Misalkan sebuah keluarga memiliki anak perempuan maka pihak perempuan itu menjadi

hula-hula bagi pihak suaminya. Prinsip yang dipegang teguh masyarakat Batak ialah klen pria yang menerima seorang wanita menjadi anggotanya karena kawin dengan putera dari klen tersebut maka klen pria sangat berhutang budi kepada klen yang memberikan wanita tersebut. Sang wanita dan klen suaminya harus tetap hormat menyembah hula-hula

seolah-olah sebagai sumber berkat. Hula-hula dianggap sebagai pemberi kebahagiaan, ketentraman batin dan juga sumber kemakmuran.

3. Boru, secara harafiah diartikan sebagai pihak yang menerima isteri. Misalkan sebuah keluarga memiliki anak perempuan, marga suami dari anak perempuannya itu menjadi boru bagi marga kepala keluarga tersebut. Ketiga unsur dalamdalihan na tolu tersebut saling betalian satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut karena setiap orang dapat menjadi

dongan sabutuha, boru, maupun hula-hula bagi individu yang lainnya. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut: misalnya X adalah seorang suami dari Y. Apabila X sedang berada pada keluarga Y maka ia berperan sebagaiboru. Apabila X sedang berada pada keluarganya maka ia berperan sebagai dongan tubu. Sedangkan apabila X memiliki anak perempuan dan menikah dengan keluarga Z maka X adalahhula-hula bagi keluarga Z.

Dalihan na tolu dapat dikategorikan sebagai wujud kebudayaan ideas,

activities, dan artifacts. Dikatakan sebagai ideas karena dalihan na tolu

merupakan suatu gagasan yang merupakan nilai inti dari masyarakat Batak dan bertalian satu dengan yang lain. Dalam wujud yang demikian sifatnya sangat

abstrak, tak dapat diraba maupun difoto. Apabila dalihan na tolu sudah diimplementasikan dalam sebuah aktivitas seperti upacara adat dan kebiasaan ‘martutur’ maka wujud dari sistem kekerabatan ini adalah activities. Martutur

merupakan penelusuran mata rantai istilah kekerabatan jika ia berjumpa dengan orang Batak lainnya. Hal tersebut untuk mengetahui apakah yang satu masih kerabat dari yang lainnya dan bagaimana cara yang seharusnya untuk saling bertutur sapa. Dalam wujud artifacts terlihat dalam ulos. Secara harafiah ulos

adalah selimut untuk menghangatkan badan. Ulos merupakan kain tradisional Batak berupa selendang yang melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya atau antara seseorang dan orang lain. Pemberian ulos

didasarkan pada dalihan na tolu dimana seseorang hanya boleh mengulosi

(memberi ulos) orang lain yang menurut kekerabatan berada di bawahnya. Misalnya orang tua boleh mangulosi anak, tetapi anak tidak boleh mangulosi

orang tua atau seorangboru tidak boleh mangulosihula-hula.

Prinsip dalihan na tolu dijadikan konsep dasar kebudayaan Batak baik di kampung halaman atau desa maupun tanah perantauan (Harahap, 1987). Desa bagi masyarakat Batak merupakan suatu unit genealogis dan teritorial dimana warga desa diikat oleh hubungan darah dari satu leluhur. Selain itu prinsip tersebut digunakan dalam setiap upacara adat yang mencakup upacara adat perkawinan, kematian, dll. Apabila tidak berdasarkan pada adat dalihan na tolu

maka tidak dapat dikatakan sebagai upacara adat Batak (Siahaan, 1982). Upacara adat dikatakan berdasarkan adat dalihan na tolu apabila ia mengundang dongan sabutuha, hula-hula, dan boru serta melakukan berbagai prosesi berdasarkan ketentuan adat.

Pada tahap yang lebih tinggi dalihan na tolu dihayati sebagai sistem kognitif yang memberikan pedoman bagi orientasi setiap orang Batak. Hal ini ditunjukkan dengan Pada tingkat selanjutnya,dalihan na tolu adalah pengetahuan kolektif yang menentukan persepsi dan definisi terhadap realitas (Harahap, 1987). Mekanismedalihan na tolu menurut Sitorus (1998) berfungsi memelihara kesatuan (integrasi) masyarakat Batak Toba. Hal tersebut dapat berlangsung karena keluarga inti menjalankan fungsi-fungsihula-hula, dongan tubu, danboru

pada tempat, waktu, dan konteks peristiwa dan dengan cara yang benar. Fungsi-fungsi itu adalah:

1. Hula-hula memberi pengayoman

2. Dongan sabutuha menanggung bersama beban ringan maupun berat (solidaritas).

3. Boru “berkorban” untukhula-hula.

Sekali keluarga inti berhenti menjalankan fungsi-fungsi di atas, maka integrasi masyarakat akan terancam. Nasib prasyarat integrasi tersebut ditentukan oleh sejauh mana terjadi keseimbangan dalam pelaksanaan tri-fungsi dalihan na tolu. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: apabila seseorang tidak menjalankan peran berdasarkan statusnya maka peran tersebut tidak dapat digantikan oleh orang lain yang mimiliki status yang berbeda. Keadaan ini menjadikan adanya peran yang tidak dijalankan, contohnya: jika hula-hula tidak menjalankan fungsinya, maka tidak ada yang memberikan pengayoman; jika

dongan sabutuha tidak menjalankan fungsinya, maka tidak ada yang menanggung beban; jika boru tidak menjalankan fungsinya, maka tidak ada yang berkorban atau melayani. Hal ini dapat mengancam integrasi masyarakat Batak.

Sejalan dengan Sitorus, Daulay (2006) mengungkapkan bahwa fungsi dari

dalihan na tolu adalah menciptakan integrasi terhadap ketiga unsur dalihan na tolu melalui perkawinan. Selain itu, fungsi dalihan na tolu merupakan pengenalan garis keturunan pada setiap individu masyarakat Batak. Kekuatan kekerabatan terwujud dalam pemakaian tutur atau sapa. Secara singkat, dalihan na tolu

mengatur mekanisme integritas dan identitas antar marga (clan). Nilai tersebut diaplikasikan dalam bentuk sosial adatdalihan na tolu.

Segi khusus dalam pelaksanaan fungsi dalihan na tolu adalah proses pertukaran apabila dua keluarga inti dihubungkan: satu melakukan fungsi hula-hula dan satu lainnya melakukan fungsiboru. Pertukaran harusnya terjadi dalam batas-batas keseimbangan, tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga tidak mengganggu integrasi masyarakat. Hubungan tersebut menjadikan affina bagi individu yang satu dan lainnya; mereka menciptakan hubungan partondongan = saling affina; tidak dipertalikan oleh hubungan darah. Fungsi hula-hula, dongan tubu dan boru dilakukan dengan oleh keluarga inti yang berbeda, tetapi dalam suatu ikatan interaksi (Sitorus, 1998).

2.3 Perilaku

Perilaku merupakan reaksi dari hasil interaksi antar individu dengan rangsangannya atau lingkungannya. Menurut Goldmith sebagaimana dikutip Lutfiah (2007) perilaku individu adalah segala sesuatu yang meliputi pengetahuannya (knowledge) yang menjadi sikapnya (attitude), dan yang bisa dikerjakan (action). Adapun perilaku muncul sebagai hasil interaksi antar individu dengan lingkungannya. Dengan demikian perilaku juga dapat dikatakan sebagai

reaksi yang terjadi karena adanya stimulus atau interaksi antara individu dengan lingkungannya dan benar-benar dilakukan seseorang dalam bentuk tindakan.

Menurut Smith sebagaimana dikutip Sarwono (2002), perilaku manusia sebagai makhluk sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam. Perilaku bukanlah faktor yang kuat tetapi dapat berubah, diubah, dan berkembang sebagai hasil interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya.

Mengacu pada pendekatan psikologi, Mugniesyah (2006) mengungkapkan bahwa perilaku individu mencakup domain atau ranah, yaitu:

1. domain atau ranah kognitif atau pengetahuan 2. domain atau ranah afektif atau sikap

3. domain psikomotorik atau keterampilan

Perubahan perilaku diperoleh dari hasil proses belajar. Secara sederhana perubahan perilaku yang ingin dicapai oleh individu yang belajar adalah perubahan pada aspek pengetahuan (knowladge), sikap (attitude), keterampilan (skill). Bloom sebagaimana dikutip Mugniesyah (2006) mengembangkan klasifikasi hasil atau tujuan belajar yang dilihat dari tiga ranah perilaku yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun rincian dari setiap ranah perilaku tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Ranah kognitif

a. Pengetahuan, pada tahap ini individu dapat mengingat berbagai hal yang pernah tersimpan dalam ingatannya.

b. Pemahaman, pada tahap ini individu mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari berbagai hal yang pernah dilakukan dan dipelajarinya. Pada tahap ini kemampuan individu dapat ditunjukkan dengan menerangkan, menerjemahkan, dan/atau menginterpretasikan sesuatu yang dilihat dan didengarnya dengan menggunakan kata-kata sendiri.

c. Penerapan, kemampuan individu untuk mengaplikasikan (dalam pikiran) apa yang telah dipelajari dengan menerapkannya pada suatu kasus atau problem baru.

d. Analisa, kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik.

e. Sintesa, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan pola baru.

f. Evaluasi, individu dapat memberikan penilaian terhadap suatu atau membanding keunggulan dan kelemahan sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan pendapat itu dengan kriteria tertentu.

2. Ranah afektif

a. Penerimaan, mencakup kemampuan seseorang yang belajar untuk menerima hal-hal yang baru atau sikap menerima terhadap sesuatu dengan menunjukkan sikap mendengar dengan penuh perhatian, sadar akan pentingnya belajar

b. Menanggapi, mencakup kerelaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Kesediaan itu dinyatakan

dengan memberikan suatu reaksi dengan menunjukkan minat terhadap sesuatu

c. Penilaian/penentuan sikap, mencakup kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Mulai dibentuk sikap menerima, menolak atau mengabaikan

d. Organisasi, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan

e. Menghayati, mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sedemikian rupa, sehingga menjadi milik pribadi (internalisasi) dan menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri.

3. Ranah psikomotorik, hasil belajar melibatkan unsur saraf, otak, dan otot yang ada pada tubuh dengan tujuah kategori hasil belajar, yaitu persepsi, set, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa atau mekanis, gerakan kompleks, adaptasi, kreativitas.

2.4 Sosialisasi dalam Proses pelembagaan

Untuk menciptakan hubungan manusia dalam lembaga kemasyarakatan maka dirumuskan norma-norma masyarakat (Soekanto, 2002). Awalnya norma dibuat secara tidak sengaja. Namun semakin lama norma dibuat secara sadar. Setiap norma memiliki kadar kekuatan mengikat yang berbeda. Untuk melihat kadar mengikatnya maka terdapat empat tingkatan norma, yaitu:

1. Cara (usage), pada tingkatan ini norma memiliki kekuatan yang sangat lemah. Cara (usage) lebih menonjol dalam hubungan individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya hanya mendapat celaan dari individu yang dihubunginya.

2. Kebiasaan (folkways), pada tingkat ini norma memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan itu. Kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Penyimpangan terhadapnya akan dianggap sebagai penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat. 3. Tata kelakuan (mores), mencerminkan sifat-sifat hidup dari kelompok

manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak, oleh masyarakat dan anggota-anggotanya. Tata kelakuan, di satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan di pihak lain melarangnya, sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Tata kelakuan penting karena tata kelakuan memberikan batas-batas pada perilaku individu, mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, menjaga solidaritas antar anggota masyarakat.

4. Adat istiadat (custom), adat istiadat memiliki daya ikat yang tinggi dimana pelanggaran terhadap adat istiadat mendapat sangsi yang keras yang secara tidak langsung diperlakukan. Biasanya yang melakukan pelanggaran akan dikeluarkan dari masyarakat.

Norma-norma di atas mengalami proses yang pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Proses tersebut dinamakan proses pelembagaan (institutionalization). Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut telah diketahui, dipahami dan dimengerti, ditaati, dihargai. Proses pelembagaan tidak berhenti pada suatu tahap

institutionalized saja, tetapi menjadiinternalized dimana para anggota masyarakat dengan sendirinya berperilaku sejalan dengan perilaku yang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Proses pelembagaan norma diatas adalah menggunakan pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu proses pengawasan, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya (contoh: ibu mendidik anak untuk menyesuaikan diri pada kaidah yang berlaku) atau mungkin dari individu terhadap suatu kelompok sosial, dan selanjutnya dilakukan oleh suatu kelompok kepada kelompok yang lainnya. Tujuan utama dari pengendalian sosial adalah mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan yang ada dalam masyarakat. Proses pengendalian sosial dapat bersifar prefentif atau represif, atau bahkan kedua-duanya. Prefensi merupakan suatu pencegahan terhadap terjadinya gangguan pada keserasian. Usaha prefentif dijalankan melalui sosialisasi, pendidikan formal, dan informal. Sedangkan represif berwujud penjatuhan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah yang berlaku (Soekanto, 2002).

Bentuk pengendalian sosial adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Selain itu sosialisasi merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan dan pewarisan kebudayaan serta tingkah laku dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Proses sosialisasi ini dialami individu sejak lahir hingga meninggal dunia dan dalam proses tersebut si individu belajar mengenali nilai, sikap, keahlian dan berbagai peranan yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari keluarga maupun lingkungannya (Adiwijaya dkk sebagaimana dikutip Siregar 2003).

Berkaitan dengan hal di atas maka George Ritzer sebagaimana dikutip Soe’oed (1999) membagi siklus kehidupan manusia dalam empat tahap, yaitu:

1. Tahap kanak-kanak, pada tahap ini orang tua sangat berperan dalam sosialisasi karena orang tua dinilai memiliki kewajiban untuk mengajarkan kepada anaknya tentang kehidupan. Apa yang dilakukan orang tua pada masa hidupnya sangat menentukan kepribadian tentang anak tersebut. 2. Tahap remaja, merupakan masa transmisi dari anak-anak menuju dewasa.

Sosialisasi pada tahap remaja dapat disebut sebagai suatu gejala “reverse socialization” yang mengacu pada cara di mana orang yang lebih muda dapat menggunakan pengaruh mereka kepada yang lebih tua.

3. Tahap dewasa, pada tahap ini sosialisasi merupakan proses dimana individu dewasa mempelajari norma, nilai, dan peranan yang baru dalam lingkungan sosial yang baru pula. Proses belajar di sini lebih intensif, belum tentu sama dengan nilai, norma yang diperoleh pada kesempatan

sebelumnya atau di lingkungan sosial yang lainnya, mungkin berbeda bahkan bertentangan.

4. Tahap tua, proses sosialisasi bagi orang lanjut usia dimulai secara perlahan-lahan. Ketika seorang mencapai lanjut usia maka mereka harus bergantung kepada orang lain

Menurut Sunarto (1993), sosialisasi merupakan keseluruhan kebiasaan yang dimiliki manusia baik dalam bidang ekonomi, kekeluargaan, pendidikan, agama dan sebagainya yang harus dipelajari oleh setiap anggota baru suatu masyarakat melalui suatu proses. Proses sosialisasi merupakan pembinaan dan pengembangan budaya yang berlangsung berupa kegiatan-kegiatan yang melibatkan generasi muda dalam rangkaian proses belajar dan penghayatan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat dengan ajaran, bimbingan, keteladanan dari generasi orangtua (Sucipto, 1998).

Menurut Fuller dan Sunarto (1993) terdapat empat agen sosialisasi, yang terdiri dari:

1. Keluarga. Agen sosialisasi terdiri atas orangtua dan saudara kandung. Pada masyarakat yang mengenal sistem keluarga luas, agen sosialisasi bisa berjumlah banyak dan mencakup nenek, kakek, paman, bibi dan lainnya. Pada tahap ini terjadi proses significant other dimana seorang anak mulai belajar berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Kemampuan anak akan mencapai tahapplay-stage dalam pengambilan peranan orang lain. Ia mulai mengidentifikasi diri sebagai diri seorang anak laki-laki dan anak perempuan.

2. Teman Bermain. Biasanya seorang anak yang tengah bepergian atau merantau, maka anak tersebut akan memperoleh agen sosialisasi di luar keluarga yaitu teman bermain baik yang terdiri dari kerabat maupun tetangga atau teman sekolah. Pada tahap ini memasukigame stage.

3. Sekolah. Dalam sekolah, seorang anak akan mempelajari hal-hal baru yang belum dipelajari sebelumnya dalam keluarga ataupun dalam kelompok bermain.

4. Media Massa. Media massa sebagai agen sosialisasi yang berpengaruh terhadap perilaku khayalaknya. Perkembangan teknologi yang semakin maju telah meningkatkan kualitas pemberi pesan serta peningkatan frekuensi pengenaan masyarakat sehingga memberi peluang yang semakin tinggi bagi media massa untuk berperan sebaagai agen sosialisasi.

Menurut Van Doorm Lammers yang dikutip oleh Sajogyo dan Sajogyo (1982) proses sosialisasi dilakukan melalui pengendalian sosial yang meliputi empat proses sebagai berikut:

1. Proses ajar, didik, atau pewarisan. Proses belajar menurut Witting yang dalam Muhibbin yang dikutip oleh Aminah (2007) menyatakan belajar adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam atau keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil dari pengalaman. Proses belajar sosial terjadi dalam urutan yang meliputi tahap perhatian, tahap penyimpanan dalam ingatan, tahap reproduksi, dan tahap motivasi.

2. Dengan sanksi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) adalah tindakan-tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati

perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Lubis sebagaimana dikutip Aminah (2007) mengungkapkan bahwa sanksi dapat dibagi ke dalam tiga bentuk yaitu: (a) sanksi fisik berupa kontrol negatif, pengusiran, permusuhan, dan hukuman fisik; (b) sanksi ekonomi berupa hukuman ekonomi, intimidasi ekonomi dan hadiah atau ganjaran ekonomi; dan (c) sanksi psikologis berupa hukuman secara psikologis dan ganjaran atau hadiah secara psikologis.

3. Ritus kolektif, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) adalah tata cara dalam upacara secara bersama-sama.

4. Alokasi posisi-posisi adalah adanya peranan-peranan tertentu yang dilakukan berdasarkan status yang dimilikinya.

2.5 Berbagai Kasus Sosialisasi Tradisi di Indonesia

Proses sosialisasi terhadap tradisi atau kebudayaan juga dilakukan di berbagai tempat di Indonesia. Berikut adalah contoh kasus proses sosialisasi terhadap tradisi atau kebudayaan yang terjadi di Indonesia:

1. Proses ajar didik. Dalam masyarakat Tengger proses ajar melalui forum formal dan informal. Pada forum formal dilakukan dengan melakukan proses pengajaran di sekolah. Pengajaran mengenai adat dan tradisi Tengger dilakukan bersama-sama dengan pelajaran agama Hindu maupun PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Pengajaran mengenai Adat tengger bahkan sudah mulai dirintis di tingkat Sekolah Menengah Umum. Pada forum non formal dilakukan proses ajar-didik tata cara upacara adat Entas-Entas yang dilakukan oleh tokoh adat. Tokoh adat

mengajarkan tradisi tersebut saat persiapan upacara adat dimana pada saat itu masyarakat dapat bebas menanyakan mengenai tradisi Entas-Entos

(Ambayoen, 2006). Dalam masyarakat Melayu Pontianak, proses ajar didik dilakukan secara informal dengan melakukan pengajaran oleh orang tua kepada anaknya mengenai tradisi Pantang Larang (Aminah, 2007). Proses tersebut dilaksanakan apabila seseorang akan memasuki prosesi perkawinan, masa kehamilan dan melahirkan pada saat itu orang tua mengajarkan mengenai Pantang Larang agar dapat mengingat pantang larang yang sedang dijalani.

2. Dengan sanksi. Pada masyarakat Melayu Pontianak sanksi berkenaan dengan tradisi Pantang Larang disampaikan ketika upacara perkawinan kepada calon pengantin, pada pasangan suami isteri di masa kehamilan dan kelahiran (Aminah, 2007). Apabila mereka melanggar pantang larang yang diberikan kepada mereka maka mereka akan mendapat dampaknya pada diri mereka sendiri. Pada masyarakat Tengger sanksi diberikan berupa hukuman moral dengan dikucilkan dari pergaulan apabila ada yang meninggalkan upacara Entas-Entas, Praswala Gara, dan Pujan Kapat. Selain itu sanksi berupa imbalan terlihat dengan adanya penghargaan dan pengakuan masyarakat berupa tingkat pengetahuan yang dimiliki (pemberian predikat sebagai orang yang paham budaya), pada tahap selanjutnya mereka dapat dicalonkan/ mencalonkan diri menjadi tokoh adat seperti Legen, Wong Sepuh atau bahkan dicalonkan sebagai dukun (Ambayoen, 2006).

3. Ritus kolektif. Dalam masyarakat Tengger ritus kolektif ditunjukkan dengan upacara-upacara adat seperti Entas-Entas, Praswala Gara, dan

Pujaan Kapat yang masih dilakukan doleh masyarakat Tengger dan melibatkan banyak orang, sehingga generasi muda dan warga masyarakat lainnya dapat mengikuti (Ambayoen, 2006). Secara khusus upacara adat

Pujaan Kapat semua masyarakat Desa dapat mengikuti upacara adat ini dan mereka dapat merasa ikut memiliki hajat ini. Pada masyarakat Melayu Pontianak ritus kolektif salah satunya ditunjukkan pada upacara adat seperti prosesi perkawinan dan kehamilan. Pada saat itu orang tua atau dukun kampung menyampaikan pantang larang kepada calon pengantin dan calon orang tua bayi agar mereka dapat menjalakan pantang larang dengan tepat (Aminah, 2007).

4. Alokasi posisi. Pada masyarakat Tengger alokasi posisi terlihat dari kuatnya peranan kepala desa dalam melestarikan budaya Tengger dengan mensosialisasikan berbagai ketentuan-ketentuan adat seperti penggunaan pakaian adat di setiap upacara. Selain itu alokasi posisi juga terlihat dari peran keluarga yang menjalin komunikasi dengan generasi muda untuk mensosialisasikan kebudayaan Entas-Entas (Ambayoen, 2006). Pada masyarakat Melayu Pontianak alokasi posisi terlihat dari kepatuhan yang besar antara anak kepada orang tua berkenaan dengan tradisi Pantang Larang, sehingga tradisi tersebut tetap dijalankan oleh generasi muda (Aminah, 2007).

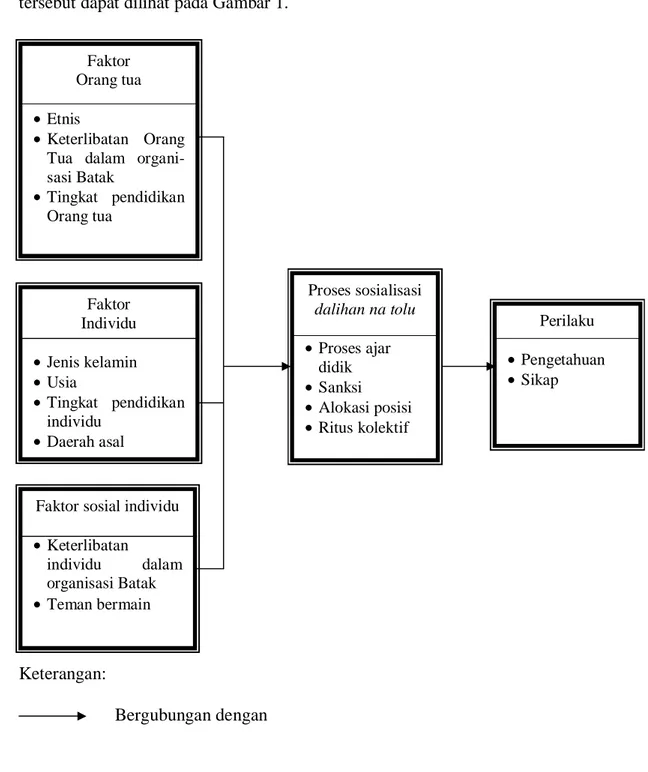

2.6 Kerangka Pemikiran

Dalihan na tolu adalah salah satu bentuk kebudayaan Batak yang dijadikan sebagai tiang utama penyangga kehidupan seluruh tatanan kebudayaan Batak. Sebagai suatu bentuk dari kebudayaandalihan na tolu bersifat tidak statis dan adaptif. Hal tersebut dapat menyebakan adanya perubahan terhadap dalihan na tolu sebagai akibat dari majunya ilmu pengetahuan, teknik serta penggunaannya, komunikasi dan transport, serta pembauran dengan kebudayaan lain. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi terhadapdalihan na tolu di kalangan generasi muda Batak yang pada lingkungan perkotaan.

Sosialisasi terhadap dalihan na tolu dipengaruhi oleh agen sosialisasi utama yaitu keluarga terutama orang tua (Sunarto, 1993). Pada penelitian ini, aspek orang tua diukur dengan melihat faktor orang tua yang meliputi status orang tua, keterlibatan dalam organisasi Batak, dan tingkat pendidikan. Sosialisasi

dalihan na tolu juga dipengaruhi adalah faktor individu dan faktor sosial (Rogers dan Shoemaker, 1971). Pada penelitian ini faktor individu meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan daerah asal, sedangkan faktor sosial pemuda meliputi oleh keterlibatan individu dalam organisasi Batak dan teman bermain.

Sosialisasi terhadap dalihan na tolu dilakukan dengan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial dilakukan dengan empat komponen, yaitu proses ajar didik, sanksi, alokasi posisi, ritus kolektif. Pengendalian sosial yang dilakukan mempengaruhi perilaku generasi muda terhadapdalihan na tolu.

Perilaku dapat dilihat dari dua domain atau ranah perilaku yaitu komponen pengetahuan dan sikap. Ranah psikomotorik (keterampilan) dalamdalihan na tolu

tidak dibahas karena sulit untuk dikaji. Secara ringkas, hubungan variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Keterangan:

Bergubungan dengan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Proses Sosialisasi Dalihan Na Tolu, 2008

Proses sosialisasi dalihan na tolu • Proses ajar didik • Sanksi • Alokasi posisi • Ritus kolektif Perilaku •Pengetahuan •Sikap Faktor Orang tua • Etnis • Keterlibatan Orang Tua dalam organi-sasi Batak • Tingkat pendidikan Orang tua Faktor Individu • Jenis kelamin • Usia • Tingkat pendidikan individu • Daerah asal

Faktor sosial individu • Keterlibatan

individu dalam organisasi Batak • Teman bermain

2.7 Hipotesa Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan di atas maka hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor orang tua (etnis, keterlibatan orang tua dalam organisasi Batak, tingkat pendidikan) mempengaruhi proses sosialisasidalihan na tolu.

2. Faktor individu (jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, daerah asal) mempengaruhi proses sosialisasidalihan na tolu

3. Faktor sosial (keterlibatan dalam organisasi Batak, teman sepermainan) mempengaruhi proses sosialisasidalihan na tolu

4. Proses sosialisasi dalihan na tolu mempengaruhi pengetahuan dan sikap pemuda Batak terhadapdalihan na tolu.

2.8 Definisi Operasional

1. Etnis adalah suku orang tua kandung (ayah dan ibu) dari responden. Kategori etnis orang tua dari responden diukur dengan melihat dua kategori yang terdiri dari:

a. Kedua orang tua responden bersuku Batak diberi skor 2

b. Salah satu orang tua responden yang bersuku Batak diberi skor 1 2. Keterlibatan orang tua dalam organisasi Batak adalah keikutsertaan orang

tua responden dalam kegiatan organisasi Batak. Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner, keterlibatan dalam organisasi Batak dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori yang terdiri dari: a. Sedikit apabila orang tua responden terlibat 2 organisasi sosial Batak

b. Tinggi apabila orang tua responden terlibat > 2 organisasi sosial Batak 3. Tingkat pendidikan orang tua (ayah dan ibu) responden adalah jenjang

pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuh orang tua responden sampai pada wawancara berlangsung. Tingkat pendidikan diukur berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner. Pemberian skor dilakukan sebagai berikut: SD diberi skor 1, SMP diberi skor 2, SMU diberi skor 3, Perguruan tinggi diberi skor 4. Selanjutnya, skor ayah dan ibu dijumlahkan dan dikategorikan menjadi:

a. Rendah apabila skor < 5 b. Tinggi apabila skor 5

4. Jenis kelamin adalah identitas biologis responden yang terdiri dari: a. Laki-laki diberi kode 1

b. Perempuan diberi kode 2

5. Usia adalah lama hidup responden dari sejak lahir sampai ketika diwawancarai, diukur dalam tahun. Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner, usia responden dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 tingkatan, yaitu:

a. Rendah apabila Usia 17 - 20 tahun dan diberi skor 1 b. Tinggi apabila Usia 21 - 25 tahun dan diberi skor 2

6. Tingkat pendidikan individu adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuh responden sampai pada wawancara berlangsung. Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner, tingkat

pendidikan responden dalam penelitian ini dikategorikan menjadi empat tingkatan, yaitu:

a. SD diberi skor 1 b. SMP diberi skor 2 c. SMU diberi skor 3

d. Perguruan tinggi diberi skor 4

7. Daerah asal adalah lokasi tempat responden ketika dilahirkan. Daerah asal responden dilihat dari 2 kategori yang meliputi:

a. Di luar Sumatera Utara diberi kode 1 b. Di Sumatera Utara diberi kode 2

8. Keterlibatan individu dalam organisasi sosial adalah keikutsertaan responden dalam kegiatan organisasi Batak. Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner, keterlibatan dalam organisasi Batak dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori yang terdiri dari: a. Sedikit apabila responden terlibat 1 organisasi sosial Batak b. Tinggi apabila responden terlibat > 1 organisasi sosial Batak

9. Teman bermain adalah teman reponden yang berinteraksi secara intensif rata-rata 2 kali seminggu dalam 6 bulan terakhir dengan responden dilihat dari etnisnya. Teman responden dalam penelitian ini dilihat dari jumlah teman responden yang berdasarkan sukunya. teman bermain responden dikategorikan menjadi:

a. Sedikit apabila jumlah teman responden yang bersuku non Batak lebih banyak daripada yang bersuku Batak

b. Sedang apabila jumlah teman responden yang bersuku non Batak berimbang dengan yang bersuku Batak

c. Tinggi apabila jumlah teman responden yang bersuku Batak lebih banyak daripada yang bersuku non Batak

10. Proses sosialisasi adalah cara yang dilakukan oleh orang lain untuk mengajarkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dalihan na tolu

terhadap responden. Proses sosialisasi terdiri dari empat aspek, yaitu: a. Ajar didik adalah penjelasan berupa pengajaran yang pernah diberikan

oleh berbagai pihak kepada responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dalihan na tolu. Proses ajar didik diukur dari jawaban responden melalui kuesioner. Pertanyaan mengenai ajar didik di kuesioner yaitu pertanyaan nomor 1 sampai 5 pada bagian 4.

b. Sanksi adalah hukuman dan ganjaran yang pernah diberikan oleh orang lain kepada responden terhadap tindakan responden berkenaan dengan ketentuan dalihan na tolu. Sanksi diukur dari jawaban responden melalui kuesioner. Pertanyaan mengenai sanksi di kuesioner yaitu pertanyaan nomor 6 sampai 4 dan nomor 10 sampai 11 pada bagian empat.

c. Alokasi posisi adalah peran yang dilaksanakan oleh orang lain berkenaan dengan statusnya dalam proses pelembagaan dalihan na tolu. Diukur dari jawaban responden melalui kuesioner. Pertanyaan mengenai alokasi posisi di kuesioner yaitu pertanyaan terbuka pada nomor 1 sampai 11 pada bagian empat

d. Ritus kolektif adalah aktivitas adat berupa upacara-upacara adat Batak yang pernah dihadiri responden. Ritus kolektif diukur diukur dari jawaban responden melalui kuesioner. Pertanyaan mengenai alokasi posisi di kuesioner yaitu pertanyaan nomor 11 pada bagian empat. Secara keseluruhan proses sosialisasi diukur dari jawaban responden melalui kuesioner yaitu sebanyak 11 pertanyaan. Apabila responden menjawab “Ya” maka diberi skor 2 dan jika menjawab “Tidak” diberi skor 1. Selanjutnya pengukuran proses sosialisasi adalah sebagai berikut: a. Rendah apabila skor pertanyaan 16

b. Tinggi apabila skor pertanyaan > 16

11. Aspek kognitif adalah pengetahuan responden tentang dalihan na tolu. Aspek kognitif diukur dengan mengajukan 14 pertanyaan berkenaan dengandalihan na tolu. Kategori aspek kognitif adalah sebagai berikut: a. Rendah apabila jumlah pertanyaan benar < 8

b. Tinggi apabila jumlah pertanyaan benar 8

12. Aspek afektif adalah perasaan senang atau tidak senang responden berkenaan dengan dalihan na tolu. Diukur dengan memberikan 10 pertanyaan mengenai sikap terhadap dalihan na tolu, mulai dari “sangat setuju” diberi skor 5, “setuju” diberi skor 4, “ragu-ragu” diberi skor 3 , “tidak setuju” diberi skor 2, dan “sangat tidak setuju” diberi skor 1. selanjutnya pengukuran aspek afektif adalah sebagai berikut:

a. Rendah apabila skor pertanyaan < 30 b. Tinggi apabila skor pertanyaan 30

BAB III METODOLOGI

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja yaitu pada suatu perkumpulan masyarakat Batak di Sarua Permai, Ciputat yang bernama Parsahutaon Dalihan na tolu. Penelitian dilakukan pada pemuda Parsahutaon Dalihan na tolu. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kemudahan akses dan pertimbangan bahwa

Parsahutaon Dalihan na tolu merupakan suatu kelembagaan Batak yang berada pada masyarakat perkotaan dan para pemudanya telah membentuk suatu kelembagaan baru yang berada pada naungan kelembagaan Parsahutaon Dalihan na tolu.

Proses penelitian dilakukan selama dua bulan, yaitu pada bulan Mei dan Juni 2008. Waktu penelitian terdiri dari wawancara kuesioner (10 sampai dengan 25 Mei 2008) dan wawancara kelompok (1 Juni 2008 dan 7 Juni 2008). Pengolahan data dan penulisan hasil laporan dilakukan selama satu bulan, yaitu pada bulan Juni 2008.

3.2 Teknik Pemilihan Reponden

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah anggota pemudaParsahutaon Dalihan na tolu masyarakat Batak di Sarua Permai-Ciputat, orang tua pemuda dan pendiri perkumpulan masyarakat Batak di Sarua Permai-Ciputat untuk memperoleh gambaran mengenai lokasi penelitian.

Penentuan sampel bagi responden dilakukan dengan menggunakan metode sampel jenuh yang menjadikan seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 60 orang. Namun karena beberapa pemuda parsahutaon yang melaksanakan pendidikan dan bekerja di luar Ciputat serta ada pemuda yang pindah sementara, maka yang menjadi sampel penelitian hanya berjumlah 40 orang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui metode survai. Metode survai adalah penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1995). Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan mengenai sosialisasi sistem kekerabatan dalihan na tolu pada generasi muda yang terdiri dari faktor orang tua, faktor individu, aktivitas sosial, dan proses sosialisasi dalihan na tolu. Kuesioner dapat dilihat pada lampiran 1.

Pada awalnya peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada seluruh pemuda Batak yang berada di Sarua Permai. Jumlah responden adalah 40 orang. Kuesioner yang terkumpul kemudian diolah. Dari hasil pengolahan data kemudian dipilih 10 responden secara purposive untuk dijadikan subyek dalam wawancara kelompok melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000). Instrumen pengumpulan data yang digunakan

berupa pedoman wawancara guna melengkapi hasil penelitian kuantitatif. Pedoman wawancara dapat dilihat pada lampiran 2. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada orang tua dari pemuda untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Wawancara kemudian dilakukan kepada Bapak Ch. Sihombing yang merupakan tokoh diParsahutaon Dalihan na tolu untuk memperoleh gambaran mendalam mengenaidalihan na tolu.

Data sekunder diperoleh dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Parsahutaon Dalihan na tolu melalui pengurus parsahutaon. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan data anggota PemudaParasahutaon Dalihan na tolu.

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data primer kuantitatif kemudian ditabulasi dan diuji dengan menggunakan uji statistik non-parametrik melalui uji Chi-Square untuk melihat hubungan antar variabel dengan data berskala nominal. Sementara itu, untuk data dengan skala ordinal diolah dengan menggunakan uji Korelasi Spearman. Pengolahan data untuk Chi-Square dan uji Spearmen dilakukan dengan menggunakan komputer dengan program SPSS for Windows versi 13.0. Hal ini dilakukan guna ketepatan, kecepatan proses perhitungan, dan kepercayaan hasil pengujian. Hasil dari pengolahan tersebut kemudian dilakukan analisis dan diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam penelitian ini uji Chi-Square untuk melihat hubungan antara jenis kelamin dan proses sosialisasi serta hubungan tempat lahir dengan proses

sosialisasi. Rumus Chi-Square berdasarkan buku Metedologi Penelitian Survay oleh Singarimbun (1995) adalah:

(f0 – ft)²

² =

ft

Keterangan:

² =

Kai kuadratf0 = Frekuensi yang diperoleh melalui survay

ft = Frekuensi yang diharapkan

Selain itu uji Korelasi Rank Spearman untuk menguji hubungan faktor orang tua reponden (meliputi: etnis orang tua reponden, keterlibatan dalam organisasi sosial, tingkat pendidikan), faktor individu (tingkat pendidikan, usia, daerah asal), faktor sosial responden (teman bermain, keterlibatan dalam organisasi sosial) terhadap proses sosialisasi dan proses sosialisasi terhadap tingkat kognitif dan afektif. Untuk melihat hubungan yang nyata atau tidak, maka P-value dibandingkan dengan taraf nyata 5 % atau 0.05 dan selang kepercayaan 95 %. Nilai Rs akan berada pada selang -1 hingga +1, semakin mendekati -1 atau +1 artinya korelasi antara kedua variabel semakin erat atau dengan kata lain variabel x berpengaruh semakin nyata terhadap variabel y. Tanda positif dan negatif menggambarkan ke arah pengaruhnya, dimana tanda positif menunjukkan searah, sedangkan tanda negatif menunjukkan hubungan berlainan arah. Menurut Walpole (1995), tingkat hubungan antar variabel penelitian berdasarkan kesalahan tersebut sebagai berikut:

• 0,80 - 1,00 = variabel-variabel penelitian berhubungan sangat kuat • 0,60 - 0,79 = variabel-variabel penelitian berhubungan kuat

• 0,40 - 0,59 = variabel-variabel penelitian berhubungan sedang • 0,20 - 0,30 = variabel-variabel penelitian berhubungan lemah

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN RESPONDEN PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kompleks Sarua Permai-Benda Baru

Penelitian ini dilakukan di Kompleks Sarua Permai. Lokasi tersebut terletak di Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang dan berbatasan dengan Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Kompleks ini terdiri dari delapan Rukun Warga (RW). Peta Kompleks Sarua Permai dapat dilihat pada Lampiran 3.

` Penduduk di Kompleks Sarua Permai merupakan penduduk yang heterogen. Hal tersebut ditandai dari keragaman etnis warganya. Penduduk di Sarua Permai sebagian besar didominasi oleh etnis Jawa, Sunda, dan Batak. Selain ketiga etnis tersebut juga terdapat etnis Manado, Minang, Bugis, dan Tionghoa.

Setiap etnis memiliki kedekatan interpersonal yang tinggi dengan sesama etnisnya. Kedekatan tersebut menyebabkan beberapa etnis membentuk suatu kelembagaan nonformal. Tujuannya adalah mempererat hubungan antar setiap individu dan mempertahankan kebudayaan daerah asal. Salah satu etnis yang membentuk kelembagaan adalah etnis Batak yang diberi nama Parsahutaon Dalihan na tolu.

Interaksi antar setiap warga seetnis terlihat ketika ada anggota etnisnya yang terimpa kemalangan seperti kematian. Warga seetnis akan terlebih dahulu membantu dibanding warga lain. Warga seetnis bersama-sama masyarakat lain akan saling memberikan bantuan baik material maupun imaterial. Bantuan material yang diberikan berupa sejumlah uang, sedangkan bantuan imaterial yang