KERAMAHAN GILLNET MILLENIUM INDRAMAYU

TERHADAP LINGKUNGAN: ANALISIS HASIL TANGKAPAN

DIMAS RAMDHAN

SKRIPSI

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

KERAMAHAN GILLNET MILLENIUM INDRAMAYU TERHADAP LINGKUNGAN: ANALISIS HASIL TANGKAPAN

adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Juli 2008 Dimas Ramdhan

ABSTRAK

DIMAS RAMDHAN. Keramahan Gillnet Millenium Indramayu Terhadap Lingkungan: Analisis Hasil Tangkapan. Dibimbing oleh M. FEDI A SONDITA.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu wilayah perairan Indonesia yang menjadi basis kegiatan perikanan tangkap bagi para nelayan. Desa Karangsong terletak di Kecamatan Indramayu Jawa Barat yang merupakan basis dari alat tangkap gillnet di Indramayu, khususnya gillnet millenium. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keramahan lingkungan alat tangkap gillnet millenium serta untuk mengetahui komposisi ikan hasil tangkapan gillnet millenium tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survey di Desa Karangsong pada bulan November 2007 dan pengambilan data dilaksanakan pada bulan Maret 2008 dengan mengikuti 3 trip operasi kapal gillnet millenium berukuran 15 GT di perairan Kabupaten Indramayu. Analisis data meliputi identifikasi, komposisi jenis, komposisi ukuran layak tangkap, analisis pemanfaatan hasil tangkapan, dan analisis keramahan lingkungan. Penilaian tingkat keramahan lingkungan dilakukan dengan melihat proporsi jumlah hasil tangkapan, proporsi ikan sasaran utama yang layak tangkap, dan proporsi hasil tangkapan yang dimanfaatkan.

Total hasil tangkapan pada bulan Maret 2008 selama penelitian (yaitu musim peralihan barat ke timur) didominasi oleh ikan tenggiri (Scomberomorus commersoni) yang merupakan hasil tangkapan sasaran utama nelayan. Hasil tangkapan sampingan, yaitu selain ikan tenggiri selama penelitian sebagian besar dimanfaatkan oleh nelayan dengan cara dijual maupun dikonsumsi.

Tenggiri yang diperoleh selama penelitian sebanyak 59 ekor (41%) atau 144,4 kg (78%) dari total hasil tangkapan. Hampir seluruh hasil tangkapan sampingan dimanfaatkan oleh nelayan yaitu sebanyak 40,5 kg (99,8%) atau 84 ekor (98,8%) dari tangkapan sampingan, dan sebanyak 0,1 kg (0,2%) atau 1ekor (1,2%) yang dibuang ke laut. Lebih dari 60% tenggiri yang tertangkap adalah layak secara biologi, karena ukurannya rata-rata telah melebihi ukuran ikan pertama kali matang gonad (length at first maturity), yaitu 65 cm (panjang cagak).

Berdasarkan kriteria yang dipakai, maka unit penangkapan gillnet millenium di Karangsong, Indramayu yang dioperasikan pada bulan Maret 2008 tergolong ramah terhadap lingkungan.

Kata kunci : Gillnet millenium, PPI Karangsong, hasil tangkapan, dan keramahan lingkungan.

KERAMAHAN GILLNET MILLENIUM INDRAMAYU

TERHADAP LINGKUNGAN: ANALISIS HASIL TANGKAPAN

Oleh :

DIMAS RAMDHAN C54104069

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008

SKRIPSI

Judul : Keramahan Gillnet Millenium Indramayu Terhadap Lingkungan: Analisis Hasil Tangkapan

Nama Mahasiswa : Dimas Ramdhan

NRP : C54104069

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Disetujui : Pembimbing

Dr. Ir. M. Fedi A Sondita M.Sc NIP 131 664 399

Diketahui,

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc NIP 131 578 799

PRAKATA

Skripsi yang berjudul “Keramahan Gillnet Millenium Indramayu

Terhadap Lingkungan: Analisis Hasil Tangkapan” ini disusun sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bulan Maret 2008 di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Semoga tulisan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bogor, Juli 2008

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. M. Fedi A Sondita, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan nasihat selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini;

2. Dr. Am Azbas Taurusman, S.Pi, M.Si dan Ir. Wazir Mawardi, M.Si selaku dosen penguji serta Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi, M.Si selaku komisi pendidikan yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berarti bagi penulis; 3. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun

rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di IPB dengan baik; 4. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu beserta staf;

5. Kepala Kantor KUD Mina Sumitra Indramayu beserta staf; 6. Bapak Thamrin dan keluarga di Indramayu; dan

7. Semua pihak yang telah membantu khususnya teman-teman PSP 41 atas bantuan dan dorongan yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Bogor, Juli 2008

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 30 Mei 1986 di Bogor, Jawa Barat. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara putra pasangan Bapak Nurizal dan Ibu Titin Sutinah.

Pada tahun 1992-1998 penulis menempuh pendidikandi SD Amaliah, pada tahun 1998-2001 penulis menempuh pendidikan di SLTPN 2 Bogor, pada tahun 2001-2004 penulis menempuh pendidikan di SMAN 3 Bogor.

Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur SPMB pada tahun 2004 di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif di organisasi HIMAFARIN (Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan) yaitu sebagai pengurus Departemen Kewirausahaan pada tahun 2005-2006. Selain itu penulis juga menjadi asisten pada mata kuliah Metode Observasi Bawah Air (2007/2008).

Untuk menyelesaikan studi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, penulis menyusun skripsi dengan judul “ Keramahan Gillnet Millenium Indramayu Terhadap Lingkungan: Analisis Hasil Tangkapan” dibawah bimbingan Dr. Ir. M. Fedi A. Sondita, M.Sc.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL... x

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN... xii

1 PENDAHULUAN... 1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Tujuan... 2

1.3 Manfaat... 2

2 TINJAUAN PUSTAKA... 3

2.1 Unit Penangkapan Ikan... 3

2.1.1 Alat tangkap gillnet... 3

2.1.2 Kapal gillnet... 5

2.1.3 Nelayan gillnet ... 6

2.2 Faktor yang Menentukan Keberhasilan Operasi Penangkapan ... 6

2.3 Teknologi Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan... 7

2.4 Hasil Tangkapan... 10

3 METODOLOGI ... 12

3.1 Waktu dan Tempat penelitian... 12

3.2 Bahan dan Alat Penelitian... 12

3.3 Metode Pengumpulan Data... 12

3.4 Analisis Data... 14

4 KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN... 18

4.1 Keadaan Umum Kabupaten Indramayu... 18

4.1.1 Keadaan geografi dan topografi ... 18

4.1.2 Keadaan iklim... 19

4.2 Keadaan Umum Perikanan Laut Kabupaten Indramayu... 19

4.2.1 Unit penangkapan ikan ... 19

4.2.2 Volume dan nilai produksi ... 22

4.2.3 Komoditas ekspor... 26

5 HASIL DAN PEMBAHASAN... 28

5.1 Hasil... 28

5.1.1 Unit penangkapan ikan ... 28

1) Alat tangkap gillnet millenium ... 28

2) Kapal gillnet millenium ... 31

3) Nelayan gillnet millenium ... 34

5.1.2 Metode pengoperasian alat tangkap... 36

5.1.3 Hasil tangkapan gillnet millenium ... 39

1) Komposisi hasil tangkapan ... 39

2) Proporsi hasil tangkapan sasaran utama... 41

3) Proporsi ikan layak tangkap ... 42

4) Pemanfaatan ikan hasil tangkapan ... 46

5) Analisis tingkat keramahan lingkungan ... 48

5.2 Pembahasan ... 50

6 KESIMPULAN DAN SARAN... 54

6.1 Kesimpulan... 54

6.2 Saran... 55

DAFTAR PUSTAKA ... 56

DAFTAR TABEL

Halaman

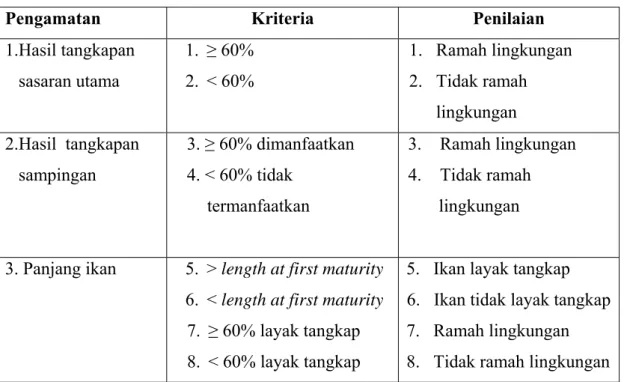

1 Penilaian tingkat keramahan lingkungan... 17

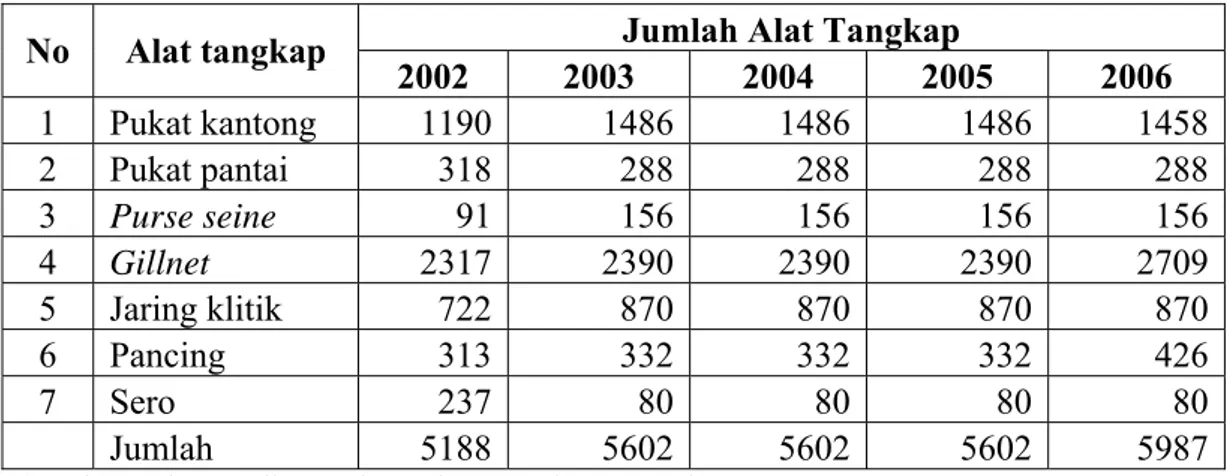

2 Perkembangan jumlah alat penangkap ikan di Indramayu... 20

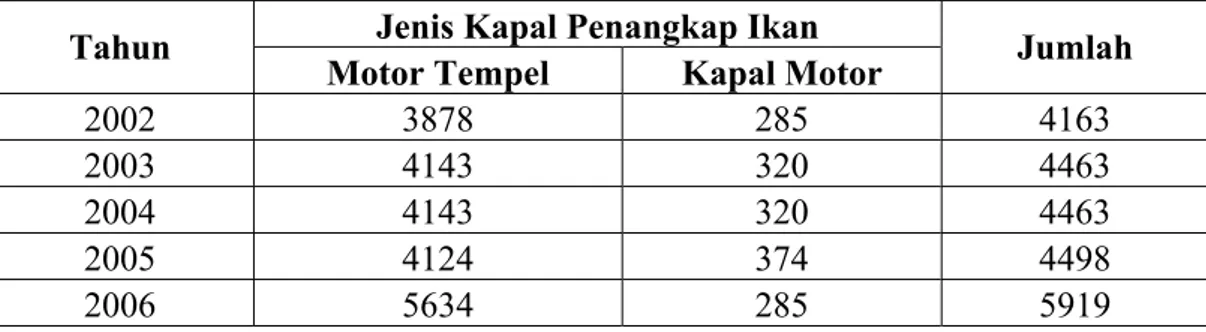

3 Perkembangan jumlah armada penangkapan di Indramayu... 21

4 Perkembangan jumlah nelayan di Indramayu... 21

5 Perkembangan volume dan nilai produksi di Indramayu tahun 2002-2007... 22

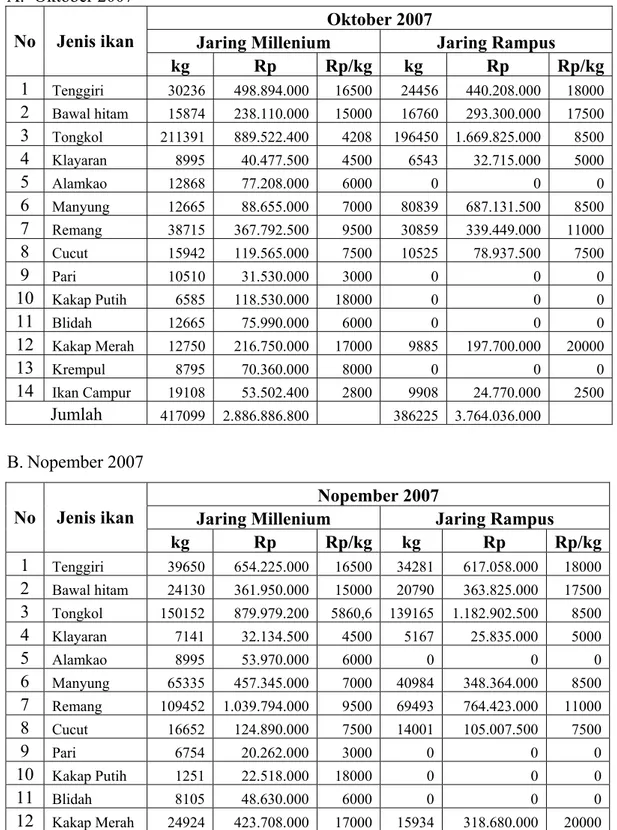

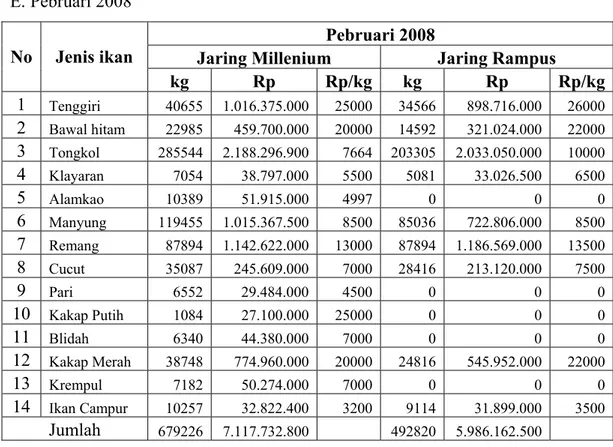

6 Volume dan nilai produksi di PPI Karangsong berdasarkan jenis ikan bulan Oktober 2007 sampai dengan Pebruari 2008... 23

7 Volume dan nilai produksi di PPI Karangsong berdasarkan alat tangkap jaring millenium dan jaring rampus... 25

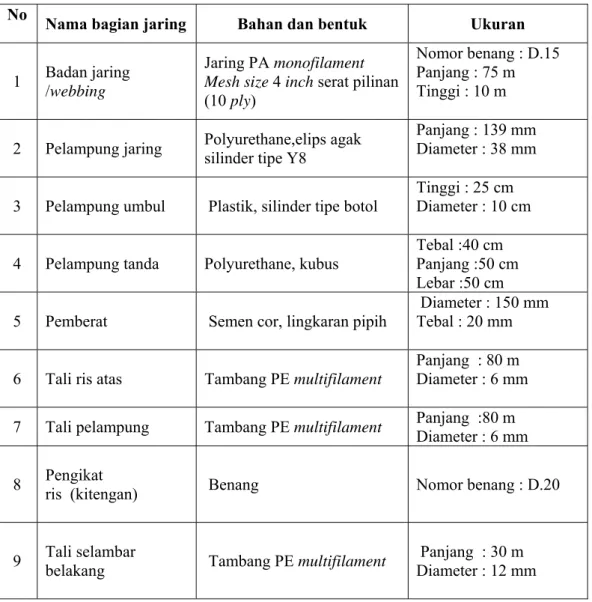

8 Komponen alat tangkap gillnet millenium... 30

9 Kapal yang beroperasi di Karangsong Indramayu... 32

10 Tugas nelayan yang terlibat mengoperasikan gillnet millenium... 34

11 Komposisi hasil tangkapan total gillnet millenium dengan kapal 15 GT... 39

12 Komposisi ukuran panjang hasil tangkapan... 42

13 Hasil penilaian tingkat keramahan lingkungan... 48

DAFTAR GAMBAR

Halaman

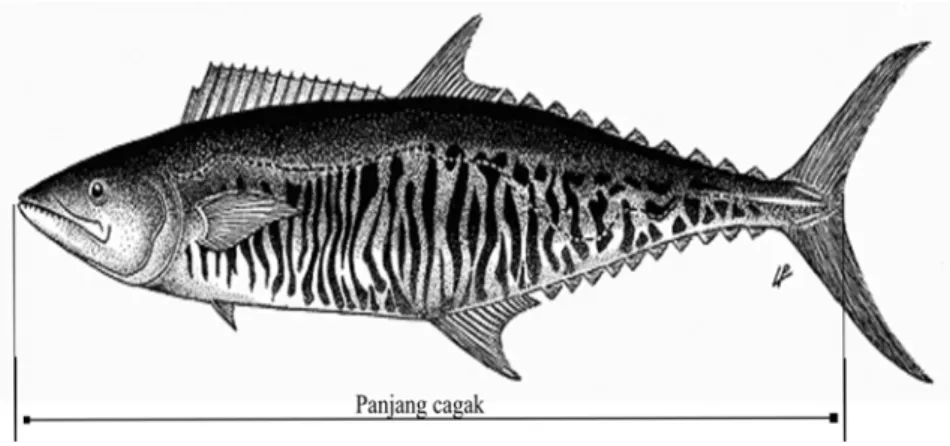

1 Cara pengkuran panjang cagak ikan... 13

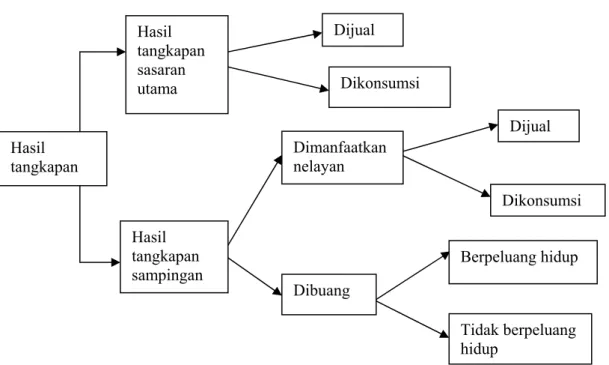

2 Bagan pemanfaatan ikan hasil tangkapan... 16

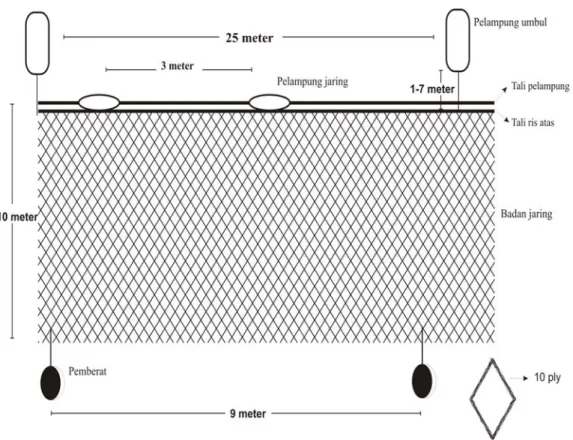

3 Konstruksi alat tangkap gillnet millenium ... 29

4 Desain alat tangkap gillnet millenium ... 29

5 Armada penangkapan gilnet millenium di Karangsong Indramayu ... 33

6 Nelayan sedang memperbaiki jaring gillnet millenium ... 35

7 Alat bantu penangkapan gillnet millenium ... 35

8 Tahap setting dan hauling... 38

9 Tahap penempatan ikan dalam palka dan pemberian es... 38

10 Komposisi total hasil tangkapan berdasarkan jumlah (ekor)... 40

11 Komposisi total hasil tangkapan berdasarkan bobot (kg)... 40

12 Proporsi hasil tangkapan utama dan sampingan... 41

13 Distribusi panjang ikan tenggiri (Scomberomorus commersoni) ... 43

14 Distribusi panjang ikan golok-golok (Chirocentrus dorab) ... 44

15 Distribusi panjang ikan pepetek (Leiognathus spp) ... 44

16 Distribusi panjang ikan kembung (Rastrelliger spp)... 45

17 Distribusi panjang ikan tetengkek (Megalaspis cordyla) ... 45

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Peta Lokasi Penelitian Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ... 60

2. Kuesioner ... 61

3. Foto perlengkapan alat tangkap gillnet millenium ... 65

4. Data ikan hasil tangkapan per trip dan per setting ... 66

5. Foto hasil tangkapan gillnet millenium ... 69 6. Komposisi total hasil tangkapan dan pemanfaatannya ... 72

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki perkembangan perikanan dan potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar. Sesuai letaknya yang berada di pesisir pantai, Indramayu menjadi kabupaten produsen ikan laut, karena sepertiga dari seluruh produksi ikan laut Jawa Barat berasal dari Indramayu (BPS Indramayu, 2006).

Menurut Rahardjo et al. (1999) diacu dalam Roslianti (2003) Kabupaten Indramayu tercatat sebagai daerah yang memiliki potensi sumberdaya (MSY) terbesar di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 83.764,69 ton/tahun. Untuk kegiatan perikanan tangkap yang berbasis di Karangsong sendiri jumlah produksi ikan lautnya sebesar 30.350 ton/tahun (BPS Indramayu, 2006). Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Karangsong terdiri dari gillnet, pukat pantai, pancing, dan pukat kantong. Dan mayoritas nelayan Karangsong menggunakan alat tangkap gillnet, khususnya gillnet millenium.

Operasi penangkapan ikan oleh setiap jenis alat tangkap memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan setiap jenis alat tangkap memiliki kontruksi yang berbeda yang disesuaikan dengan tujuan hasil tangkapan dan kondisi perairan pada daerah penangkapan ikan. Perbaikan dan modifikasi konstruksi alat tangkap telah banyak dilakukan untuk keberhasilan operasi penangkapan. Salah satu alat tangkap yang melakukan pengembangan kontruksi adalah jaring millenium (gillnet millenium). Jaring millenium ini merupakan jenis alat tangkap yang serupa dengan jaring insang (gillnet), namun memiliki perbedaan dengan jaring insang (gillnet) pada umumnya. Perbedaan tersebut yaitu terdapat pada bahan jaring yang memiliki serat pilinan monofilament, jenis hasil tangkapannya serta proses pengoperasiannya pada perairan yang dalam (Putra, 2007).

Sumberdaya ikan, meskipun termasuk sumberdaya yang dapat pulih (renewable resources) namun bukanlah sumberdaya tidak terbatas. Oleh karena itu perlu dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan agar kontribusinya terhadap ketersediaan nutrisi, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Dewasa ini pengembangan teknologi penangkapan ikan ditekankan pada teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan (enviromental friendly fishing technology) dengan harapan dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan serta untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan. Pada prinsipnya teknologi yang ramah lingkungan adalah sedikit atau tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Alat penangkap ikan ketika dioperasikan hendaknya tidak merusak habitat, kecil peluang hilangnya alat tangkap di laut, serta tidak menghasilkan polusi (Anonymous, 2008 f).

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang membahas tingkat keramahan unit penangkapan gillnet millenium terhadap lingkungan yang berbasis di Karangsong.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat keramahan lingkungan unit penangkapan gillnet millenium yang beroperasi di Karangsong berdasarkan kriteria komposisi ikan hasil tangkapannya (sasaran utama dan sasaran sampingan), ukuran ikan yang layak tangkap, dan pemanfaatan hasil tangkapan.

1.3 Manfaat

Penelitian ini akan memberikan informasi mengenai tingkat keramahan lingkungan unit penangkapan gillnet millennium dan komposisi ikan hasil tangkapannya, bagi pihak-pihak yang terkait sebagai bahan pengkajian dan pengelolaan perikanan gillnet millenium di Indramayu.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Unit Penangkapan Ikan

2.1.1 Alat tangkap gillnet

Menurut Martasuganda (2002), jaring insang (gillnet) adalah satu jenis alat penangkap ikan dari bahan jaring yang bentuknya empat persegi panjang dimana ukuran mata jaring (mesh size) sama, jumlah mata jaring ke arah horizontal (mesh lenght / ML) jauh lebih banyak dari jumlah mata jaring ke arah vertikal (mesh depth / MD). Pada lembaran jaring bagian atas diletakkan pelampung (floats) dan pada bagian bawah diletakkan pemberat (sinkers). Dengan menggunakan dua gaya yang berlawanan arah, yaitu bouyancy dari floats yang bergerak ke atas dan sinking force dari sinker di tambah berat jaring dalam air yang bergerak ke bawah, maka jaring akan terentang (Ayodhyoa, 1981).

Gillnet millenium merupakan jenis alat tangkap gillnet yang telah dimodifikasi dari gillnet pada umumnya, perbedaanya terdapat pada bahan jaring yang memiliki serat pilinan monofilament serta warna jaringnya. Gillnet biasa dibuat dari bahan nylon multifilament berwarna biru gelap, sementara gillnet millennium dibuat dari nylon multi monofilament yang transparan. Jaring multi monofilament umumnya menggunakan bahan yang tipis, sehingga jaring lebih halus dibandingkan dengan jaring monofilament atau jaring multifilament. Hal itu membuat jaring multi monofilament lebih fleksibel di bawah air (Hovgard dan Lassen, 2000 diacu dalam Rakhmadevi, 2007).

Gillnet dipasang menghadang arah dan jalan ikan yang sedang melakukan ruaya (Brandt, 1972). Stewart dan Ferro (1985) diacu dalam Rifki (2008) mengatakan bahwa gillnet dapat dipasang menghadang atau sejalan arah arus, dimana posisi ini dapat mengubah bentuk alat oleh karena tekanan dinamika air yang kemudian dapat mempengaruhi kapasitas hasil tangkapan.

Berdasarkan kedudukan jaring di dalam perairan dan metode pengoperasiannya jaring insang dibedakan menjadi empat, yaitu jaring insang permukaan (surface gillnet), jaring insang dasar (bottom gillnet), jaring insang hanyut (drift gillnet), dan jaring insang lingkar (encircling gillnet / surrounding gillnet) (Ayodhyoa, 1981). Sedangkan menurut Subani dan Barus (1989),

berdasarkan cara pengoperasiannya dibedakan menjadi lima, yaitu jaring insang hanyut (drift gillnet), jaring insang labuh (set gillnet), jaring insang karang (coral reef gillnet), jaring insang lingkar (encircling gillnet), dan jaring insang tiga lapis (tramel net). Untuk gillnet millenium sendiri termasuk jaring insang hanyut (drift gillnet), untuk kedudukan jaring di dalam perairan gillnet millenium dapat dioperasikan baik di permukaan (surface gillnet) maupun di dasar perairan (bottom gillnet) (Putra, 2007).

Walau terdapat perbedaan pokok pada tiap-tiap jenis gillnet sesuai dengan klasifikasinya, namun secara umum gillnet mempunyai persamaan bentuk pokok. Bentuk umum gillnet adalah empat persegi panjang, dan bentuk ini merupakan bentuk alat penangkapan ikan yang paling sederhana (Sadhori, 1985). Konstruksi jaring insang terdiri atas :

1) Jaring utama

Jaring utama adalah sebuah lembaran jaring yang tergantung pada tali ris atas. Martasuganda (2002) mengatakan bahwa diameter dan ukuran benang dari mata jaring umumnya disesuaikan dengan ikan atau habitat perairan lainnya yang dijadikan target penangkapan. Menurut Sparre dan Venema (1992) ada empat cara tertangkapnya ikan oleh gillnet, yaitu tertangkap secara terjerat tepat di belakang mata (snagged), terjerat di belakang tutup insang (gilled) dan terjerat di depan sirip punggung (wedged), dan ikan terbelit akibat bagian tubuh yang menonjol (gigi, rahang, sirip) tanpa harus menerobos mata jaring (entangled).

2) Tali ris atas

Tali ris atas adalah tempat untuk menggantungkan jaring utama dan tali pelampung. Untuk menghindari agar gillnet tidak terbelit sewaktu dioperasikan (terutama pada bagian tali ris atasnya) biasanya tali ris atas dibuat rangkap dua dengan arah pintalan yang berlawanan (S – Z).

c) Tali ris bawah

Tali ris bawah ini berfungsi sebagai tempat melekatnya pemberat. Martasuganda (2002) mengatakan bahwa panjang tali ris bawah lebih panjang dari tali ris atas dengan tujuan supaya kedudukan jaring insang di perairan dapat terentang dengan baik.

d) Tali pelampung

Tali pelampung adalah tali yang dipakai untuk memasang pelampung yang terbuat dari bahan sintetis seperti haizek, vinylon, polyvinyl chloride, saran atau bahan lainnya yang bisa dijadikan tali pelampung. Untuk menyambungkan antara piece yang satu dengan piece lainnya bagian tali pelampung dari tiap ujung jaring utama biasanya dilebihkan 30-50 cm (Martasuganda, 2002).

e) Pelampung

Pada gillnet dasar, pelampung hanya berfungsi untuk mengangkat tali ris atas saja agar gillnet dapat berdiri tegak (vertikal) di dalam air. Untuk gillnet pertengahan dan gillnet permukaan, disamping pelampung yang melekat pada tali ris atas diperlukan juga pelampung tambahan yang berfungsi sebagai tanda di permukaan perairan. Pelampung yang dipakai biasanya terbuat dari bahan styrofoam, polyvinyl chloride, plastik, karet atau benda lainnya yang mempunyai daya apung. Jumlah, berat, jenis dan volume pelampung yang dipasang dalam satu piece menentukan besar kecilnya daya apung (buoyancy). Besar kecilnya daya apung yang terpasang pada satu piece sangat berpengaruh terhadap baik buruknya hasil tangkapan.

f) Pemberat

Pemberat berfungsi untuk menenggelamkan badan jaring. Pemberat pada jaring insang umumnya terbuat dari timah, besi dan semen cor.

g) Tali selambar

Tali selambar adalah tali yang dipasang pada kedua ujung alat tangkap untuk mengikat ujung gillnet pada pelampung tanda, serta ujung lainnya diikatkan pada kapal. Panjang tali selambar yang digunakan umumnya 25-50 meter tergantung ukuran alat tangkap dan kapal yang digunakan.

2.1.2 Kapal gillnet

Kapal ikan adalah kapal yang dibangun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan usaha penangkapan ikan dengan ukuran, rancangan, bentuk dek, kapasitas muat, akomodasi, mesin serta berbagai perlengkapan yang secara keseluruhan disesuaikan dengan fungsi dalam rencana operasi (Fyson, 1985).

Kapal ikan merupakan salah satu faktor penting diantara komponen armada penangkapan ikan dan merupakan sebagian modal yang ditanamkan pada usaha

penangkapan ikan. Berdasarkan metode pengoperasiannya kapal ikan dapat digolongkan kedalam empat kelompok, yaitu pengoperasian alat tangkap yang dilingkarkan (encircling gear), pengoperasian alat tangkap yang ditarik (towing gear), pengoperasian alat tangkap pasif (static gear), pengoperasian lebih dari satu alat tangkap (multipurpose) (Fyson, 1985).

Kapal gillnet termasuk kedalam kelompok kapal ikan dengan metode pengoperasian static gear sehingga kecepatan kapal bukanlah suatu faktor yang penting karena alat tangkap ini bekerja secara statis melainkan stabilitas kapal yang tinggi lebih diperlukan agar saat pengoperasian alat tangkap dapat berjalan dengan baik (Rahman, 2005).

2.1.3 Nelayan gillnet

Berdasarkan kepemilikan terhadap kapal dan alat tangkap, maka nelayan dibedakan atas nelayan pemilik (juragan) dan nelayan buruh (pandega). Berdasarkan waktu kerjanya nelayan dibedakan atas nelayan penuh dan nelayan sambilan. Nelayan penuh adalah nelayan yang seluruh waktunya digunakan untuk operasi penangkapan ikan, sedangkan nelayan sambilan adalah nelayan yang sebagian waktunya digunakan untuk operasi penangkapan ikan (Ayodhyoa, 1981). Jumlah nelayan yang mengoperasikan alat tangkap gillnet tidaklah sama, tergantung dari besar kecilnya skala usaha tersebut. Pada kapal motor tempel biasanya hanya dua sampai tiga orang nelayan. Biasanya nelayan telah membentuk satu kesatuan kerja yang tetap dan dipimpin oleh juru mudi yang sekaligus bertindak sebagai fishing master (Ayodhyoa, 1981).

2.2 Faktor yang Menentukan Keberhasilan Operasi Penangkapan

Menurut Ayodhyoa (1981), ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk keberhasilan penangkapan ikan dengan menggunakan gillnet yaitu : kekakuan, ketegangan rentang tubuh jaring, shortening atau shrinkage, tinggi jaring, mesh size dan besar ikan, warna jaring.

Bahan jaring yang digunakan sebaiknya lembut, tidak kaku dan mudah diatur atau dibengkokkan sebab bahan jaring akan berpengaruh terhadap jumlah hasil tangkapan. Ketegangan rentangan jaring mengakibatkan terjadinya tekanan pada tubuh jaring yang dapat mempengaruhi jumlah ikan yang tertangkap.

Semakin tegang jaring direntang, maka ikan akan sukar terjerat sehingga ikan mudah lepas. Shortening atau shrinkage adalah beda panjang tubuh jaring dalam keadaan teregang sempurna (stretch) dengan panjang jaring setelah dilekatkan pada pelampung ataupun pemberat, hal ini dimaksudkan untuk penyesuaian ukuran ikan yang akan ditangkap agar mudah terjerat atau terbelit. Tinggi jaring merupakan jarak antara pelampung ke pemberat pada saat jaring dipasang di perairan. Mesh size merupakan ukuran suatu mata jaring antar simpulnya yang direntangkan, ukuran tersebut disesuaikan dengan besarnya badan ikan tujuan tangkapan. Warna jaring (badan jaring) di dalam air akan dipengaruhi oleh faktor-faktor, kedalaman perairan, transparansi, sinar matahari, cahaya bulan dan lain-lain. Sebaiknya warna jaring disesuaikan dengan warna perairan, tidak terlihat kontras dengan warna perairan maupun warna daerah penangkapan.

Martasuganda (2002) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan ikan dapat tertangkap oleh gillnet :

1) Diduga terjeratnya ikan karena pada saat kondisi ikan dalam keadaan “berenang tidur” sehingga ikan tidak mengetahui kehadiran jaring yang berada di depannya.

2) Karena ikan yang ingin mengetahui benda asing yang berada di sekitarnya termasuk gillnet dengan melihat, mendekat, meraba, dan akhirnya terjerat. 3) Pada ikan yang selalu bergerombol dan beriringan maka apabila satu atau

lebih ikan telah terjerat pada jaring, maka ikan lainnya akan ikut masuk ke dalam jaring.

4) Dalam keadaan panik, ikan yang sudah berada di depan jaring dan sudah sulit untuk menghindar akan terjerat pula oleh jaring.

2.3 Teknologi Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

Teknologi penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan pada prinsipnya yaitu teknologi yang dipergunakan dalam menangkap ikan tanpa mempengaruhi kualitas lingkungan hidup (Martasuganda, 2002). Sejalan dengan itu, pengembangan teknologi penangkapan ikan perlu diarahkan menuju ke arah terciptanya teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan sehingga pada akhirnya akan terwujud pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan (sustainable

fisheries). Oleh karena itu, perlu adanya kriteria-kriteria tentang teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Menurut Monintja (2000) teknologi penangkapan ikan dapat dikatakan ramah lingkungan apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Memiliki selektivitas yang tinggi

Suatu alat tangkap dikatakan mempunyai selektivitas yang tinggi apabila alat tersebut dalam operasionalnya hanya menangkap sedikit spesies dengan ukuran yang relatif seragam. Selektivitas alat tangkap ada dua macam, yaitu selektif terhadap spesies dan selektif terhadap ukuran.

2) Tidak destruktif terhadap habitat

Habitat terumbu karang memiliki ciri sangat rentan terhadap gangguan baik dari dalam maupun dari luar, seperti aktivitas penangkapan ikan.

3) Tidak membahayakan nelayan atau operator

Tingkat bahaya atau resiko yang diterima oleh nelayan dalam mengoperasikan alat tangkap sangat tergantung pada jenis alat tangkap dan keterampilan yang dimiliki oleh nelayan.

4) Menghasilkan ikan dengan kualitas baik

Kualitas ikan hasil tangkapan sangat ditentukan oleh jenis alat tangkap yang digunakan, metode penangkapan dan penanganannya.

5) Produk yang dihasilkan tidak membahayakan konsumen

Tingkat bahaya yang diterima oleh konsumen terhadap produksi yang dimanfaatkann tergantung dari ikan yang diperoleh dari proses penangkapan. Apabila dalam proses penangkapan nelayan menggunakan bahan-bahan beracun atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, maka akan berdampak pada tingkat keamanan konsumsi pada konsumen.

6) Hasil tangkapan sampingan (by-catch) dan discard minimum

Suatu spesies dikatakan hasil tangkapan sampingan apabila spesies tersebut tidak termasuk dalam target penangkapan. Hasil tangkapan yang didapat ada yang dimanfaatkan dan ada yang dibuang ke laut (discard).

7) Dampak ke biodiversity rendah

Dampak buruk yang diterima oleh habitat akan berpengaruh buruk pula terhadap biodiversity yang ada di lingkungan tersebut, hal ini tergantung dari

bahan yang digunakan dan metode penangkapan ikan. Pengaruh pengoperasian alat tangkap terhadap biodiversity yang ada adalah:

(1) Menyebabkan kematian semua makhluk hidup dan merusak habitat. (2) Menyebabkan kematian beberapa spesies dan merusak habitat.

(3) Menyebabkan kematian beberapa spesies tetapi tidak merusak habitat. (4) Aman bagi biodiversity.

8) Tidak menangkap spesies yang dilindungi atau terancam punah

Suatu alat tangkap dikatakan berbahaya terhadap spesies yang dilindungi apabila alat tangkap tersebut mempunyai peluang yang cukup besar untuk menangkap spesies yang dilindungi.

9) Dapat diterima secara sosial

Penerimaan masyarakat terhadap suatu alat tangkap yang digunakan tergantung pada kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Suatu alat tangkap dapat diterima secara sosial oleh masyarakat apabila; (1) biaya investasi murah; (2) menguntungkan;(3) tidak bertentangan dengan budaya setempat; (4) tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria-kriteria yang dapat digunakan sebagai penilaian untuk melihat tingkat keramahan lingkungan pada suatu unit penangkapan ikan antara lain :

1) Hasil tangkapan sasaran utama ≥ 60% (Suadela, 2004). Penentuan ≥ 60% dan < 40% didasarkan pada keragaman sumber daya ikan di Indonesia yang tinggi, baik itu keragaman jenis maupun ukuran. Oleh karena itu selisih 20% cukup signifikan untuk digunakan sebagai kriteria 1.

2) Hasil tangkapan sampingan (by-catch) dan discard minimum.

3) Hasil tangkapan yang dihasilkan selektif dari segi ukuran (layak tangkap) dan bukan dari spesies yang dilindungi atau terancam punah.

Teknologi penangkapan ikan yang menghasilkan by-catch yang rendah sangat diharapkan dalam pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan. By-catch yang tertangkap penting artinya bagi keseimbangan ekologi di perairan, tetapi dari segi ekonomi kurang menguntungkan. Berhubungan

dengan sifat perikanan di daerah tropis yang bersifat multi species dan multi gear, hampir tidak mungkin untuk membuat suatu alat tangkap yang hanya menangkap target spesies. Salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah memperbaiki selektifitas alat tangkap yang digunakan (Sarmintohadi, 2002).

2.4 Hasil Tangkapan

Pengertian dari hasil tangkapan adalah jumlah dari spesies ikan maupun binatang air lainnya yang tertangkap saat kegiatan operasi penangkapan. Hasil tangkapan gillnet millenium umumnya menangkap ikan pelagis, tetapi juga bisa juga menangkap ikan demersal, tergantung dengan cara mengatur panjang dan pendeknya tali pelampung (Dinas Perikanan Indramayu, 2005). Jenis-jenis ikan yang tertangkap oleh jaring insang hanyut antara lain: tongkol (Auxiz thazard), tenggiri (Scomberomorus commersoni), cucut (Carcharinidae), layang (Decapterus sp) (Putra, 2007).

Hasil tangkapan terbagi menjadi dua, yaitu hasil tangkapan sasaran utama (HTSU) yang artinya spesies yang merupakan target dari operasi penangkapan dan hasil tangkapan sampingan (HTS) yang artinya spesies yang merupakan di luar dari target operasi penangkapan.

Menurut Hall (1999) hasil tangkapan sampingan (HTS) terbagi menjadi dua, yaitu by-catch dari jenis ikan dan by-catch bukan dari jenis ikan (by-catch non-fish group). Contoh dari by-catch yang bukan dari jenis ikan antara lain paus, lumba-lumba, dan penyu yang merupakan spesies dilindungi.

Berdasarkan pemanfaatan hasil tangkapan, Hall (1999) membagi lagi by-catch dari jenis ikan menjadi dua kategori, yaitu:

1) Spesies yang tidak dikehendaki tertangkap (incidental catch); merupakan hasil tangkapan sampingan yang sesekali tertangkap dan bukan spesies target.

2) Spesies yang dikembalikan ke laut (discarded catch); merupakan hasil tangkapan sampingan yang dikembalikan ke laut karena berbagai pertimbangan antara lain spesies yang tertangkap bernilai ekonomis rendah atau dilindungi hukum karena terancam punah. Adapun kondisi dari discard yang ditemui di lapang terkadang ada yang masih dalam keadaan hidup

tetapi banyak pula yang telah mati sehingga discard yang dihasilkan dalam setiap operasi penangkapan ikan diharapkan seminimal mungkin.

Menurut Manalu (2003), tertangkapnya by-catch atau ikan diluar target disebabkan adanya kesamaan habitat antara ikan target dan ikan non target serta kurang selektifnya alat tangkap yang digunakan. Dalam pengembangan alat tangkap ramah lingkungan diharapkan alat tangkap yang digunakan tidak menghasilkan by-catch, tetapi pada kenyataan di lapangan membuktikan bahwa alat penangkapan ikan tidak hanya menangkap ikan target.

3

METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2007 dan Maret 2008 bertempat di perairan Indramayu, Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat (Lampiran 1).

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Objek penelitian ini adalah unit penangkapan gillnet millenium dengan ukuran 15 GT di perairan Karangsong Indramayu. Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian adalah :

1) Meteran untuk mengukur panjang ikan.

2) Timbangan untuk mengetahui berat ikan hasil tangkapan. 3) Alat dokumentasi berupa kamera.

4) Alat tulis. 5) Data sheet. 6) Kuesioner.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif survei. Nazir (2003) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, serta untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Penelitian dengan metode ini membedah dan menguliti suatu permasalahan untuk mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu : (1) melakukan survey lapang pada bulan November 2007; (2) mengikuti langsung kegiatan operasi penangkapan ikan dengan gillnet millenium pada periode 8-13 Maret 2008 sebanyak 3 trip kapal (2 hari, 1 hari, 3 hari); (3) wawancara dengan 15 orang nelayan dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan (Lampiran 2); (4) data sekunder dari Dinas Perikanan Indramayu.

Penentuan Desa Karangsong sebagai tempat pemilihan nelayan gillnet millenium yang diikuti dalam pengambilan contoh didasarkan karena Desa Karangsong merupakan daerah utama perikanan gillnet millenium di Kabupaten Indramayu.

Data primer yang dikumpulkan secara langsung selama penelitian adalah komposisi hasil tangkapan, panjang cagak, berat individu hasil tangkapan. Berdasarkan sasaran penangkapan dari nelayan, hasil tangkapan dibedakan menjadi hasil tangkapan sasaran utama (HTSU) dan hasil tangkapan sampingan (HTS). Untuk nelayan dengan perahu 5 GT dan kapal 15 GT ikan yang menjadi sasaran utama yaitu ikan tenggiri (Scomberomorus commersoni), sedangkan sasaran utama nelayan dengan kapal berukuran 30 GT yaitu tongkol (Auxis thazard).

Pengukuran panjang cagak dilakukan untuk menentukan kelayakan biologi ikan hasil tangkapan yang disesuaikan berdasarkan ukuran ikan pertama kali matang gonad (length at first maturity). Pengukuran dilakukan terhadap semua individu yang tertangkap tanpa dilakukan sampling terlebih dahulu. Pengukuran dilakukan di atas kapal setelah proses hauling dengan menggunakan meteran dengan skala 1 mm.

Gambar 1 Cara pengukuran panjang cagak ikan.

Pengukuran bobot hasil tangkapan dilakukan terhadap semua spesies yang tertangkap baik itu ikan maupun krustasea, dengan menggunakan timbangan berkapasitas 4 kilogram dengan skala 10 gr.

Wawancara dilakukan terhadap nelayan dengan menggunakan kuesioner untuk menggali informasi mengenai cara pengoperasian alat tangkap, komposisi hasil tangkapan, jumlah hasil tangkapan yang didaratkan, musim penangkapan ikan, dan daerah penangkapan ikan. Dalam mengumpulkan data responden diambil dengan cara purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Sebanyak 15 unit gillnet millenium dijadikan sampel untuk dilakukan wawancara.Sampel kapal diambil dengan cara melihat jenis alat tangkap yang digunakan, kemudian memilih kapal yang terdapat nelayannya baik itu ABK, nakhoda maupun pemilik kapal tersebut.

Data pendukung diperoleh dari penelusuran pustaka dari instansi terkait. Data tersebut mencakup:

1) Keadaan umum perairan Indramayu (Dinas Perikanan Indramayu) 2) Geografi dan topografi daerah Indramayu (Dinas Perikanan Indramayu) 3) Tempat pelelangan ikan di PPI Karangsong (KPL Mina Sumitra)

4) Volume dan jumlah produksi perikanan laut Indramayu (Dinas Perikanan Indramayu)

5) Jumlah unit penangkapan di Indramayu (Dinas Perikanan Indramayu) 6) Daerah penangkapan ikan di Indramayu (Dinas Perikanan Indramayu)

3.4 Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis komposisi hasil tangkapan, proporsi hasil tangkapan sasaran utama dan sampingan, proporsi ikan layak tangkap secara biologi, proporsi hasil tangkapan yang dimanfaatkan, dan analisis tingkat keramahan lingkungan.

Pada analisis komposisi hasil tangkapan, sebelum dianalisis terlebih dahulu diidentifikasi untuk mengetahui nama umum dan nama latinnya. Pengidentifikasian dilakukan dengan menggunakan buku identifikasi Saanin (1991). Setelah diidentifikasi data tersebut dikelompokkan berdasarkan spesiesnya, kemudian dihitung berat dan jumlahnya. Jenis ikan tersebut kemudian ditabulasikan untuk melihat komposisi hasil tangkapan.

Pada proporsi hasil tangkapan sasaran utama dan sampingan, masing-masing data jumlah dan berat hasil tangkapan sasaran utama (HTSU) dan hasil

tangkapan sampingan (HTS) dari operasi penangkapan dihitung dalam bentuk persentase, kemudian dibandingkan manakah diantara HTSU dan HTS yang lebih besar proporsinya.

Proporsi ikan layak tangkap secara biologi. Ukuran ikan layak tangkap diketahui berdasarkan ukuran panjang cagak ikan yang pertama kali matang gonad. Informasi ini diperoleh dari www.fishbase.org. Data panjang cagak ikan hasil tangkapan sasaran utama dan hasil tangkapan sampingan diolah dengan menghitung sebaran frekuensinya dan disajikan dalam bentuk histogram. Data ikan yang disajikan adalah data ikan yang dominan tertangkap saja, yaitu ikan tenggiri (Scomberomorus commersoni), golok-golok (Chirocentrus dorab), kembung (Rastrelliger sp), tetengkek (Megalaspis cordyla), dan pepetek (Leiognathus sp).

Pada proporsi hasil tangkapan yang dimanfaatkan, seluruh data hasil tangkapan yang dimanfaatkan dibandingkan dengan hasil tangkapan yang tidak dimanfaatkan (discard) dalam bentuk proporsi dengan rumus :

• HT yang dimanfaatkan (%) = ________________________ x 100%

• HT yang tidak dimanfaatkan (%) = ________________________ x 100%

Tabel hasil tangkapan tersebut dinyatakan dalam kg dan ekor.

Hasil pengamatan proses penanganan hasil tangkapan dianalisis untuk menjelaskan hasil tangkapan yang dimanfaatkan dan yang tidak dimanfaatkan atau dibuang (Gambar 2).

Jumlah HT dimanfaatkan Jumlah HT

Jumlah HT tidak dimanfaatkan Jumlah HT

Gambar 2 Bagan pemanfaatan ikan hasil tangkapan.

Sedangkan penilaian tingkat keramahan lingkungan menurut Suadela (2004) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Membandingkan proporsi HTSU dan HTS. Jika proporsi HTSU yang diperoleh ≥ 60%, maka alat tangkap tersebut dapat dikatakan ramah lingkungan (Tabel 1).

2) Ikan yang menjadi hasil tangkapan, baik sasaran utama maupun hasil tangkapan sampingan apakah layak atau tidak, terlihat dari pengukuran panjang cagak dan literatur length at first maturity untuk ikan HT tersebut. Jika ukuran panjang ikan tangkapan > length at first maturity maka dapat dikatakan ikan tersebut layak tangkap. Jika proporsi ikan layak tangkap ≥ 60% maka dapat dikatakan ramah lingkungan (Tabel 1).

3) Discard yang dihasilkan minimum dapat diartikan bahwa by-catch yang dihasilkan sedikit atau para nelayan memanfaatkan hasil tangkapannya. Jika hasil tangkapan sampingan ≥ 60% banyak yang dimanfaatkan maka dapat dikatakan ramah lingkungan (Tabel 1).

Hasil tangkapan sasaran utama Dijual Hasil tangkapan Tidak berpeluang hidup Dikonsumsi Dijual Dibuang Dimanfaatkan nelayan Dikonsumsi Hasil tangkapan sampingan Berpeluang hidup

Tabel 1 Penilaian tingkat keramahan lingkungan

Pengamatan Kriteria Penilaian

1.Hasil tangkapan sasaran utama 1. ≥ 60% 2. < 60% 1. Ramah lingkungan 2. Tidak ramah lingkungan 2.Hasil tangkapan sampingan 3. ≥ 60% dimanfaatkan 4. < 60% tidak termanfaatkan 3. Ramah lingkungan 4. Tidak ramah lingkungan 3. Panjang ikan 5. > length at first maturity

6. < length at first maturity 7. ≥ 60% layak tangkap 8. < 60% layak tangkap

5. Ikan layak tangkap 6. Ikan tidak layak tangkap 7. Ramah lingkungan 8. Tidak ramah lingkungan

4 KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum Kabupaten Indramayu4.1.1 Keadaan geografi dan topografi

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya berada pada jalur pantai utara Pulau Jawa. Dilihat dari letak astronomis Kabupaten Indramayu terletak pada 107°52’ - 108°36’ Bujur Timur dan 6°15’ – 6°40’ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;

2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon;

3) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon; dan 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Subang.

Sedangkan berdasarkan topografinya sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0-2%. Keadaan ini berpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan cukup tinggi,maka daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air. Kabupaten Indramayu terletak di pesisir utara Pulau Jawa memiliki 10 kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut, dengan panjang garis pantai sepanjang 114 km dan dikenal sebagai daerah nelayan (BPS Indramayu, 2006).

Sumberdaya lain yang yang dimiliki Kabupaten Indramayu adalah bahan tambang minyak dan gas bumi. Eksplorasi dilakukan melalui 303 sumur yang tersebar di 9 kecamatan. Sumur yang dieksploitasi sebanyak 143 buah yaitu 81 sumur minyak dan 62 sumur gas dengan tingkat produksi minyak sebesar 192.268 BBL (Billion Barel Liquid) dan gas sebesar 2.745,26 MMSCF ( Million Matrik Standar Cubic Feet). Pengelolaan migas dilaksanakan oleh pengolahan VI Balongan, unit pengilangan dan unit perbekalan (Roslianti, 2003).

Letak Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang pesisir utara Pulau jawa membuat suhu udara di Kabupaten ini cukup tinggi yaitu berkisar antara 18° Celcius – 28° Celcius. Sementara rata-rata hujan sepanjang tahun 2006 adalah sebesar 1.355 mm.

Menurut klasifikasi Scmidt dan Ferguson diacu dalam Sirait (2008) tipe iklim di Kabupaten Indramayu termasuk iklim tipe D (iklim sedang). Karakter iklim tersebut adalah sebagai berikut:

1) Suhu udara harian berkisar antara 26 - 27°C dengan suhu udara tertinggi 30°C dan terendah 18°C;

2) Kelembaban udara berkisar 70 – 80 %;

3) Curah hujan rata-rata tahunan adalah 3.255,67 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan adalah 200 hari;

4) Curah hujan maksimum adalah 6.024 mm yang terjadi pada bulan Februari; dan

5) Angin barat dan angin timur bertiup secara bergantian setiap 5 – 6 bulan sekali.

4.2 Keadaan Umum Perikanan Laut Kabupaten Indramayu

Di Indramayu usaha perikanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Pada perikanan darat terdiri dari tambak, rawa, sungai, dan kolam. Sebagian besar produksi perikanan yang dihasilkan di Indramayu didominasi oleh perikanan laut.

4.2.1 Unit penangkapan ikan

Setiap unit penangkapan ikan memiliki tiga unsur yang saling menunjang dan saling memiliki satu sama lain. Unsur yang saling menunjang dan saling memiliki tersebut adalah kapal penangkapan, alat tangkap yang digunakan, dan nelayan sebagai tenaga kerja yang mengoperasikan kedua unsur tersebut. Unit penangkapan ikan adalah satu kesatuan teknis dalam satu operasi penangkapan ikan yang terdiri atas kapal penangkapan, alat tangkap, dan nelayan.

Alat tangkap yang terbanyak selama periode 2002–2006 adalah alat tangkap gillnet, kurang lebih sebayak 45% dari jumlah alat tangkap yang terdaftar di Dinas

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu (Tabel 2). Setelah gillnet alat tangkap yang terbanyak adalah pukat kantong sebanyak 25% dari jumlah alat tangkap yang terdaftar. Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai pukat kantong yang dimaksud mencakup payang, dogol, atau mini trawl.

Tabel 2 Perkembangan jumlah alat penangkap ikan di Indramayu tahun 2002 – 2006

Jumlah Alat Tangkap No Alat tangkap 2002 2003 2004 2005 2006 1 Pukat kantong 1190 1486 1486 1486 1458 2 Pukat pantai 318 288 288 288 288 3 Purse seine 91 156 156 156 156 4 Gillnet 2317 2390 2390 2390 2709 5 Jaring klitik 722 870 870 870 870 6 Pancing 313 332 332 332 426 7 Sero 237 80 80 80 80 Jumlah 5188 5602 5602 5602 5987

(Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu 2002 – 2006)

Perkembangan jumlah armada penangkapan di Indramayu selama periode 2002–2006 mengalami peningkatan (Tabel 3). Sebagian besarkapal penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan Indramayu adalah perahu motor tempel, kurang lebih sebanyak 93% dari jumlah kapal yang terdaftar. Perahu-perahu tersebut berbahan dasar kayu berukuran 5 GT dengan mesin motor tempel 20 PK, berbahan bakar solar yang dicampur minyak tanah sebagai tenaga penggeraknya. Dan sebagian kecil lainnya kapal berukuran 15 – 30 GT dengan menggunakan mesin inboard.

Perkembangan armada penangkapan tersebut berpengaruh pula terhadap tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan perikanan laut.

Tabel 3 Perkembangan jumlah armada penangkapan di Indramayu tahun 2002– 2006

Jenis Kapal Penangkap Ikan Tahun

Motor Tempel Kapal Motor Jumlah

2002 3878 285 4163 2003 4143 320 4463 2004 4143 320 4463 2005 4124 374 4498 2006 5634 285 5919 (Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu 2002 – 2006)

Nelayan merupakan bagian dari unit penangkapan ikan yang memegang peranan penting. Kemampuan nelayan dalam menggunakan dan mengoperasikan alat tangkap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan operasi penangkapa ikan.

Terdapat kenaikan jumlah nelayan khususnya nelayan buruh dari tahun 2002 sampai 2006, akan tetapi untuk nelayan pemilik cenderung tetap mulai dari tahun 2003 sampai 2006 (Tabel 4). Dengan perbandingan antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh yaitu 1 : 7.

Dalam satu buah armada penangkapan ikan yang menggunakan perahu motor tempel 5 GT umumnya terdapat 4-5 orang nelayan. Untuk kapal motor ukuran 30 GT umumnya terdapat 11-12 orang nelayan. Tiap-tiap nelayan tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam suatu operasi penangkapan ikan.

Tabel 4 Perkembangan jumlah nelayan di Indramayu tahun 2002 – 2006

Status Nelayan Tahun

Pemilik Buruh Jumlah

2002 4084 28452 32536 2003 4271 30155 34426 2004 4271 30411 34682 2005 4271 30411 34682 2006 4271 30559 34830 (Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu 2002 – 2006)

4.2.2 Volume dan nilai produksi

Produksi perikanan tangkap dihitung berdasarkan jumlah ikan yang didaratkan. Usaha penangkapan ikan di Kabupaten Indramayu tersebar di 13 PPI dan 1 PPP. Produksi perikanan tangkap di Indramayu pada enam tahun terakhir yaitu 2002 – 2007 cenderung meningkat pada setiap tahunnya (Tabel 5).

Tabel 5 Perkembangan volume dan nilai produksi di Indramayu tahun 2002-2007

Tahun Produksi (Ton) Nilai Produksi Harga rata-rata per kg

2002 59584,08 Rp 520.866.439.000 Rp 8.742 2003 59242,50 Rp 404.479.407.500 Rp 6.828 2004 66789,40 Rp 376.034.710.000 Rp 5.630 2005 67359,10 Rp 706.105.400.000 Rp 10.483 2006 72301,10 Rp 835.792.200.000 Rp 11.560 2007 80685,00 Rp 973.689.900.000 Rp 12.068 (Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu 2002 – 2007)

Komposisi hasil tangkapan jaring millenium dan jaring rampus pada bulan Oktober 2007 - Pebruari 2008 di dominasi oleh ikan-ikan demersal. Akan tetapi untuk volume produksinya, ikan tongkol menjadi hasil tangkapan dengan volume produksi terbesar baik oleh jaring millenium maupun jaring rampus. Dilihat dari jenis ikan yang tertangkap, maka hasil tangkapan jaring millenium lebih beragam dibandingkan dengan hasil tangkapan jaring rampus. Namun estimasi harga per kg ikan hasil tangkapan jaring rampus relatif lebih tinggi dibandingkan harga per kg ikan hasil tangkapan jaring millenium (Tabel 6).

Tabel 6 Volume dan nilai produksi di PPI Karangsong Indramayu berdasarkan jenis ikan pada bulan Oktober 2007- Pebruari 2008 menurut catatan KUD Mina Sumitra Indramayu

A. Oktober 2007

Oktober 2007

Jaring Millenium Jaring Rampus No Jenis ikan kg Rp Rp/kg kg Rp Rp/kg 1 Tenggiri 30236 498.894.000 16500 24456 440.208.000 18000 2 Bawal hitam 15874 238.110.000 15000 16760 293.300.000 17500 3 Tongkol 211391 889.522.400 4208 196450 1.669.825.000 8500 4 Klayaran 8995 40.477.500 4500 6543 32.715.000 5000 5 Alamkao 12868 77.208.000 6000 0 0 0 6 Manyung 12665 88.655.000 7000 80839 687.131.500 8500 7 Remang 38715 367.792.500 9500 30859 339.449.000 11000 8 Cucut 15942 119.565.000 7500 10525 78.937.500 7500 9 Pari 10510 31.530.000 3000 0 0 0 10 Kakap Putih 6585 118.530.000 18000 0 0 0 11 Blidah 12665 75.990.000 6000 0 0 0 12 Kakap Merah 12750 216.750.000 17000 9885 197.700.000 20000 13 Krempul 8795 70.360.000 8000 0 0 0 14 Ikan Campur 19108 53.502.400 2800 9908 24.770.000 2500 Jumlah 417099 2.886.886.800 386225 3.764.036.000 B. Nopember 2007 Nopember 2007

Jaring Millenium Jaring Rampus No Jenis ikan kg Rp Rp/kg kg Rp Rp/kg 1 Tenggiri 39650 654.225.000 16500 34281 617.058.000 18000 2 Bawal hitam 24130 361.950.000 15000 20790 363.825.000 17500 3 Tongkol 150152 879.979.200 5860,6 139165 1.182.902.500 8500 4 Klayaran 7141 32.134.500 4500 5167 25.835.000 5000 5 Alamkao 8995 53.970.000 6000 0 0 0 6 Manyung 65335 457.345.000 7000 40984 348.364.000 8500 7 Remang 109452 1.039.794.000 9500 69493 764.423.000 11000 8 Cucut 16652 124.890.000 7500 14001 105.007.500 7500 9 Pari 6754 20.262.000 3000 0 0 0 10 Kakap Putih 1251 22.518.000 18000 0 0 0 11 Blidah 8105 48.630.000 6000 0 0 0 12 Kakap Merah 24924 423.708.000 17000 15934 318.680.000 20000 13 Krempul 4933 39.464.000 8000 0 0 0 14 Ikan Campur 14115 39.522.000 2800 10114 25.285.000 2500 Jumlah 481589 4.198.391.700 349929 3.751.380.000

C. Desember 2007

Desember 2007

Jaring Millenium Jaring Rampus No Jenis ikan kg Rp Rp/kg kg Rp Rp/kg 1 Tenggiri 66465 1.329.300.000 20000 59956 1.259.076.000 21000 2 Bawal hitam 23521 352.818.000 15000,1 20092 401.840.000 20000 3 Tongkol 314455 1.650.416.950 5248,5 210351 1.156.930.500 5500 4 Klayaran 8552 29.932.000 3500 7350 44.100.000 6000 5 Alamkao 13353 53.412.000 4000 0 0 0 6 Manyung 94456 519.508.000 5500 68859 516.442.500 7500 7 Remang 90850 590.525.000 6500 60184 481.472.000 8000 8 Cucut 29133 203.931.000 7000 29932 209.524.000 7000 9 Pari 9855 34.492.500 3500 0 0 0 10 Kakap Putih 1125 14.625.000 13000 0 0 0 11 Blidah 8150 36.675.000 4500 0 0 0 12 Kakap Merah 26125 457.187.500 17500 30584 672.848.000 22000 13 Krempul 12862 90.034.000 7000 0 0 0 14 Ikan Campur 13043 41.737.600 3200 11924 35.772.000 3000 Jumlah 711945 5.404.591.550 499232 4.778.005.000 D. Januari 2008 Januari 2008

Jaring Millenium Jaring Rampus No Jenis ikan kg Rp Rp/kg kg Rp Rp/kg 1 Tenggiri 38612 965.300.000 25000 29542 768.092.000 26000 2 Bawal hitam 14650 293.000.000 20000 14872 327.184.000 22000 3 Tongkol 123888 784.060.800 6328.8 126215 1.009.720.000 8000 4 Klayaran 3705 20.377.500 5500 3785 24.602.500 6500 5 Alamkao 8373 41.865.000 5000 0 0 0 6 Manyung 54536 463.556.000 8500 53812 457.402.000 8500 7 Remang 75324 979.212.000 13000 58104 784.404.000 13500 8 Cucut 26677 186.739.000 7000 19445 145.837.500 7500 9 Pari 3555 15.997.500 4500 0 0 0 10 Kakap Putih 1022 25.550.000 25000 0 0 0 11 Blidah 8750 61.250.000 7000 0 0 0 12 Kakap Merah 19381 387.620.000 20000 15846 348.612.000 22000 13 Krempul 7637 53.459.000 7000 0 0 0 14 Ikan Campur 10524 33.676.800 3200 8214 28.749.000 3500 Jumlah 396634 4.311.663.600 329835 3.894.603.000

E. Pebruari 2008

Pebruari 2008

Jaring Millenium Jaring Rampus No Jenis ikan kg Rp Rp/kg kg Rp Rp/kg 1 Tenggiri 40655 1.016.375.000 25000 34566 898.716.000 26000 2 Bawal hitam 22985 459.700.000 20000 14592 321.024.000 22000 3 Tongkol 285544 2.188.296.900 7664 203305 2.033.050.000 10000 4 Klayaran 7054 38.797.000 5500 5081 33.026.500 6500 5 Alamkao 10389 51.915.000 4997 0 0 0 6 Manyung 119455 1.015.367.500 8500 85036 722.806.000 8500 7 Remang 87894 1.142.622.000 13000 87894 1.186.569.000 13500 8 Cucut 35087 245.609.000 7000 28416 213.120.000 7500 9 Pari 6552 29.484.000 4500 0 0 0 10 Kakap Putih 1084 27.100.000 25000 0 0 0 11 Blidah 6340 44.380.000 7000 0 0 0 12 Kakap Merah 38748 774.960.000 20000 24816 545.952.000 22000 13 Krempul 7182 50.274.000 7000 0 0 0 14 Ikan Campur 10257 32.822.400 3200 9114 31.899.000 3500 Jumlah 679226 7.117.732.800 492820 5.986.162.500

Volume produksi jaring millenium dan jaring rampus pada bulan Oktober 2007 - Pebruari 2008 terjadi fluktuasi, dimana volume produksi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2007 dan volume produksi terendah terjadi pada bulan Januari 2008. Volume produksi dari jaring millenium cenderung lebih besar dibandingkan dengan jaring rampus (Tabel 7).

Tabel 7 Volume dan nilai produksi di PPI Karangsong Indramayu berdasarkan alat tangkap jaring millenium dan jaring rampus menurut catatan KUD Mina Sumitra Indramayu

Jaring Millenium Jaring Rampus

Bulan kg Rp kg Rp Oktober 2007 417.099 2.886.886.800 386.225 3.764.036.000 Nopember 2007 481.589 4.198.391.700 349.929 3.751.380.000 Desember 2007 711.945 5.404.591.550 499.232 4.778.005.000 Januari 2007 396.634 4.311.663.600 329.835 3.894.603.000 Pebruari 2008 679.226 7.117.732.800 492.820 5.986.162.500

Sistem pemasaran yang dilakukan di pasar grosir (TPI) Indramayu pelaksanaanya diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor: 10 dan 11 Tahun 1998. Kebijaksanaan yang diterapkan sudah cukup baik karena sudah memperhatikan nasib para nelayan. Persentase yang diambil sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 1998 dimana pembagian persentasenya adalah sebagai berikut:

1) Bakul dipungut sebesar 3%

2) Nelayan dipungut 2%, sebelumnya nelayan dipungut 5% (Perda no. 15/1984)

4.2.3 Komoditas ekspor

Produksi hasil laut memiliki peranan yang cukup besar bagi pemasukan devisa negara dari sektor non migas. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi hasil tangkapan berbagai jenis ikan komoditas ekspor. Adapun yang menjadi komoditas ekspor perikanan laut Indramayu adalah kakap merah (Lutjanus sp), bawal putih (Pampus argentus), udang jerbung (Penaeus merguiensis), teri nasi (Stolepherus sp) dan cumi-cumi (loligo sp).

4.2.4 Prasarana pendukung

Kegiatan usaha penangkapan ikan di laut memerlukan adanya prasarana dalam bentuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang berfungsi sebagai tempat berlabuhnya kapal penangkap ikan, tempat mendaratkan hasil tangkapan, tempat mengisi perbekalan, pusat pemasaran dan distribusi ikan, pusat pengembangan masyarakat nelayan, pusat pembinaan mutu hasil tangkapan, serta pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan.

Fasilitas yang harus tersedia dari prasarana perikanan tangkap tujuannya adalah dalam rangka pelayanan terhadap aktivitas nelayan terangkum dalam tiga kelompok, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas tambahan.

Fasilitas pokok terdiri dari penahan gelombang (break water), dermaga / jetty, kolam pelabuhan, alur pelayaran, monumen pelabuhan, jalan dan drainase. Fasilitas fungsional terdiri dari tempat pelelangan ikan, pasar ikan, tempat

pengolah ikan, instalasi air bersih, instalasi listrik dan telkom, balai pertemuan nelayan, kantor KUD, Syahbandar, bengkel dll. Sedangkan fasilitas tambahan terdiri dari toko bahan alat perikanan, poliklinik, perumahan nelayan dan tempat ibadah, tempat penginapan, dll.

Menurut Lubis (2005) diacu dalam Rachmawati (2008) bahwa berdasarkan keberadaan 24 jenis fasilitas atau merupakan jumlah terlengkap pada pelabuhan perikanan Pulau Jawa, telah diperoleh kelompok fasilitas-fasiltas pelabuhan perikanan yang bersifat mutlak/vital, penting dan pelengkap.

• Terdapat 9 unsur yang termasuk dalam kategori fasilitas pelabuhan perikanan yang mutlak diperlukan atau vital, yakni : 1. Dermaga pendaratan ikan dan muat, 2. Kolam pelabuhan, 3. Sistem rambu-rambu yang mengatur keluar masuknya kapal, 4. Tempat pelelangan ikan, 5. Pabrik es, 6. Tangki dan instalasi air, 7. Tempat penyediaan bahan bakar, 8. Bengkel reparasi kapal, 9. Kantor administasi. Dengan kata lain kesembilan fasilitas tersebut mutlak adanya pada awal pembangunan pelabuhan perikanan.

• Kategori fasilitas penting adalah fasilitas yang jelas diperlukan agar PP dan PPI dapat berfungsi dengan baik, namun realisasinya dapat ditunda. Fasilitas penting itu adalah: 1. Generator listrik, 2. Kantor kepala pelabuhan, 3. Tempat parkir, 4. Pos penghubung radio (SSB), 5. Ruang pengepakan.

• Sedangkan fasilitas pelengkap adalah fasilitas yang diperlukan agar pelabuhan perikanan dapat berfungsi dengan ikan, tetapi pengadaannya baru pada pengembangan pelabuhan tahap ketiga. Fasilitas pelengkap ini meliputi: a) Dermaga muat terpisah, b) Slipway, c) Ruang pertemuan, d) Kamar kecil, e) Pos penjagaan, f) Balai pertemuan nelayan, g) Rumah dinas, h) Musholla, i) Mobil dinas, j) Motor dinas.

5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil

5.1.1 Unit penangkapan ikan

1) Alat tangkap gillnet millenium

Unit penangkapan gillnet millenium merupakan modifikasi dari jaring insang pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari konstruksi alat tangkap yang mengalami perkembangan pada bahan jaring dengan bahan Polyamide monofilament dengan serat pilinan 8–12 ply. Konstruksi dan desain alat tangkap gillnet millenium yang dioperasikan di Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.

Bagian-bagian pada gillnet millenium terdiri atas badan jaring, pelampung, dan pemberat. Badan jaring merupakan bagian yang berfungsi untuk menghadang ikan secara vertikal. Bahan yang digunakan adalah Polyamide monofilament pintal 10 ply berwarna putih transparan dengan ukuran jaring satu piece yaitu 75 x 10 meter. Dengan jumlah mata jaring arah datar 1230 mata dan mata jaring arah tegak 90 mata. Nelayan menggunakan bahan Polyamide monofilament karena bahan ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya memiliki serat pilinan 8–12 ply sehingga memungkinkan ikan – ikan kecil dapat terjerat dalam serat pilinan dan menjadi umpan untuk ikan yang berukuran besar. Sebagai bahan sintetis bahan ini relatif tahan lebih lama terhadap pembusukan atau pelapukan dan tidak berpengaruh terhadap lamanya perendaman dalam perairan. Selain itu bahan ini tidak menyerap air sehingga lebih ringan dalam proses penarikan jaring. Pelampung jaring yang digunakan terbuat dari bahan Polyurethane. Jarak antar pelampung 300 cm dan jumlah pelampung 25 buah dalam satu piece. Untuk pelampung umbul yang digunakan terbuat dari bahan plastik atau styrofoam. Jarak antar pelampung 25 meter dengan jumlah dalam satu piece 3 buah. Dan untuk pelampung tanda digunakan bahan Polyurethane yang diikatkan pada sebuah tongkat kayu dengan panjang 3 meter yang telah diberi tanda berupa bendera atau lampu. Pemberat yang digunakan terbuat dari semen cor berbentuk lingkaran pipih dengan diameter 15 cm tebal 2 cm dan berat 400 gram. Pemberat dipasang dengan jarak 9 meter.

Gambar 3 Konstruksi alat tangkap gillnet millenium.

Spesifikasi alat tangkap gillnet millenium yang dioperasikan di Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat disajikan pada Tabel 8. Bentuk dan pelampung dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 8 Komponen alat tangkap gillnet millenium

No Nama bagian jaring Bahan dan bentuk Ukuran

1 Badan jaring /webbing

Jaring PA monofilament

Mesh size 4 inch serat pilinan

(10 ply)

Nomor benang : D.15 Panjang : 75 m Tinggi : 10 m

2 Pelampung jaring Polyurethane,elips agak silinder tipe Y8

Panjang : 139 mm Diameter : 38 mm

3 Pelampung umbul Plastik, silinder tipe botol

Tinggi : 25 cm Diameter : 10 cm

4 Pelampung tanda Polyurethane, kubus

Tebal :40 cm Panjang :50 cm Lebar :50 cm 5 Pemberat Semen cor, lingkaran pipih

Diameter : 150 mm Tebal : 20 mm

6 Tali ris atas Tambang PE multifilament

Panjang : 80 m Diameter : 6 mm 7 Tali pelampung Tambang PE multifilament Panjang :80 m Diameter : 6 mm

8 Pengikat ris (kitengan) Benang Nomor benang : D.20

9 Tali selambar

belakang Tambang PE multifilament

Panjang : 30 m Diameter : 12 mm

2) Kapal gillnet millenium

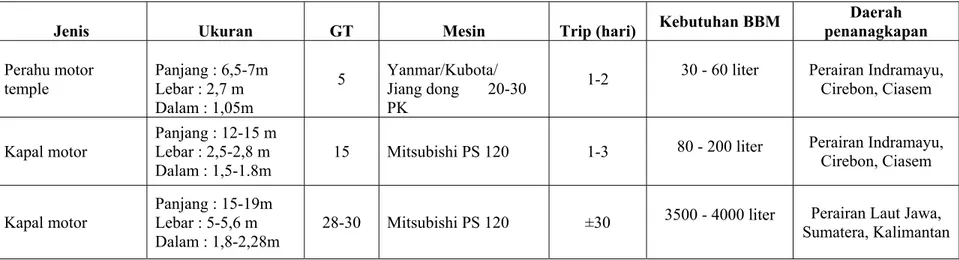

Kegiatan perikanan gillnet millenium di Karangsong dilakukan nelayan dengan 3 jenis kapal, yaitu perahu motor tempel berukuran 5 GT, kapal motor 15 GT, dan kapal motor 30 GT. Spesifikasi dari kapal gillnet millenium disajikan pada Tabel 9. Kapal yang digunakan dalam penelitian ialah kapal motor ukuran 15 GT (Gambar 4b). Kapal ini menggunakan mesin merk Mitsubishi 120 PS dengan bahan bakar solar. Kapal ini membutuhkan 80 - 200 liter solar dalam setiap tripnya. Kapal yang digunakan mempunyai ukuran panjang 12 - 15 m, lebar 2,5 - 2,8 m, dalam 1,5 - 1,8 m. Dalam satu trip operasi penangkapan dapat berlangsung antara satu sampai tiga hari, bergantung kepada jumlah tangkapan yang diperoleh dan banyaknya perbekalan yang dibawa.

Daerah penangkapan ikan nelayan gillnet millenium berbeda berdasarkan ukuran kapal (Tabel 9). Kapal ukuran 5 GT dan 15 GT beroperasi di daerah perairan sekitar Indramayu, Ciasem dan Cirebon dengan kedalaman antara 12-30 meter. Jarak tempuh dari fishing base ke fishing ground antara 4 - 6 mil. Dengan lokasi penangkapan, yaitu di sekitar Pulau Biawak, Pulau Dua dan sekitar pengeboran minyak lepas pantai Pertamina Balongan.

Untuk kapal yang berukuran 30 GT daerah penangkapannya yaitu perairan sekitar Laut Jawa, perairan Sumatera, perairan Kalimantan, dan Selat Karimata. Selama mengikuti trip dalam penelitian ini, nelayan mengoperasikan alat tangkap gillnet millenium di sekitar posisi 06º.22’ Lintang Selatan dan 108°.28’ Bujur Timur. Yaitu posisi disekitar pengeboran minyak lepas pantai Pertamina Balongan.

Tabel 9 Kapal yang beroperasi di Karangsong Indramayu

No Jenis Ukuran GT Mesin Trip (hari) Kebutuhan BBM

Daerah penanagkapan

1 Perahu motor temple Panjang : 6,5-7m Lebar : 2,7 m Dalam : 1,05m

5 Yanmar/Kubota/ Jiang dong 20-30 PK

1-2 30 - 60 liter Perairan Indramayu, Cirebon, Ciasem

2 Kapal motor

Panjang : 12-15 m Lebar : 2,5-2,8 m Dalam : 1,5-1.8m

15 Mitsubishi PS 120 1-3 80 - 200 liter Perairan Indramayu, Cirebon, Ciasem

3 Kapal motor

Panjang : 15-19m Lebar : 5-5,6 m Dalam : 1,8-2,28m

28-30 Mitsubishi PS 120 ±30 3500 - 4000 liter Sumatera, KalimantanPerairan Laut Jawa,

A)

B)

C)

Gambar 4 Armada penangkapan gillnet millenium di Karangsong Indramayu A)Perahu motor tempel 5 GT, B) Kapal motor 15 GT, C) Kapal motor 30 GT

3) Nelayan gillnet millenium

Berdasarkan status kepemilikannya terhadap alat tangkap, nelayan di Indramayu dibedakan menjadi tiga kelompok :

• Juragan darat yaitu orang yang memiliki perahu serta alat penangkapan ikan tetapi tidak ikut dalam operasi penangkapan di laut dan hanya menerima bagi hasil tangkapan yang diusahakan oleh orang lain.

• Juragan darat laut yaitu orang yang memiliki perahu dan alat penangkapan serta ikut dalam operasi penangkapan ikan di laut. Umumnya berposisi sebagai juru mudi kapal.

• Buruh adalah orang yang tidak memiliki unit penangkapan dan hanya berfungsi sebagai anak buah kapal.

Dalam operasi penangkapan gillnet millenium biasanya dioperasikan oleh 4-5 orang nelayan untuk kapal yang berukuran 5 dan 15 GT, dan 11-12 orang nelayan untuk kapal berukuran 30 GT. Setiap nelayan tersebut mempunyai tugasnya masing-masing yaitu sebagai juru mudi, juru mesin, anak buah kapal (ABK), dan juru masak (Tabel 10). Dari waktu yang tercurah untuk bekerja sebagai nelayan, umumnya nelayan di Indramayu adalah nelayan penuh/tetap. Tabel 10 Tugas nelayan yang terlibat mengoperasikan gillnet millenium

No Jabatan Peranan

1 Juru mudi

• Mencari daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang tepat.

• Mengemudikan kapal dari fishing base menuju fishing

ground dan sebaliknya.

2 Juru mesin • Bertanggung jawab atas kondisi mesin.

3 ABK

• Proses penurunan jaring (setting) dan penarikan jaring (hauling)

• Memperbaiki alat tangkap yang rusak.

4 Juru masak • Bertanggung jawab mengenai konsumsi bagi awak kapal

Gambar 5 Nelayan sedang memperbaiki jaring.

Alat bantu yang digunakan pada kapal gillnet millenium 5 GT dan 30 GT adalah line hauler (Gambar 6a dan 6b) yang berfungsi dalam proses penarikan jaring. Dan dayung/bual (Gambar 6c) pada kapal 15 GT yang berfungsi sebagai penyeimbang kapal. Alat ini dimaksudkan supaya kapal tidak oleng pada saat diam atau pada saat menunggu proses penarikan jaring (hauling).

A) B)

C)

Gambar 6 Alat bantu penangkapan gillnet millenium A) line hauler manual, B) line hauler mesin, C) dayung/ bual.

5.1.2 Metode pengoperasian alat tangkap

Gillnet millenium umumnya dioperasikan pada malam hari. Pengoperasiannya dibagi dalam empat tahap yaitu: penentuan fishing ground, pemasangan jaring (setting), penarikan jaring (hauling), dan penyortiran serta pemindahan hasil tangkapan ke dalam palka. Sebelum berangkat menangkap ikan nelayan mengawali dengan mempersiapkan perbekalan, mengecek kondisi mesin kapal, dan menyusun jaring untuk mempermudah dalam penebaran jaring di laut.

Kapal gillnet millenium ukuran 15 GT berangkat dari fishing base menuju fishing ground pada pukul 14.30 WIB. Tahap awal dalam pengoperasian gillnet millenium adalah penentuan fishing ground, yaitu berdasarkan pada pengalaman dan keahlian nelayan. Waktu yang diperlukan dari fishing base menuju ke fishing ground 2 - 3 jam dengan jarak tempuh antara 4 - 6 mil.

Setelah sampai di fishing ground sekitar pukul 17.00 WIB nelayan mulai bersiap di haluan kapal untuk proses setting (penawuran jaring) dimulai dengan menurunkan pelampung tanda yang diikatkan pada ujung tali selambar ke laut (Gambar 7a). Kemudian secara perlahan kapal bergerak mundur dan jaring pun mulai diturunkan pada sebelah kanan haluan kapal oleh tiga orang nelayan. Dimulai dengan pelemparan pemberat atau badan jaring bagian bawah dahulu kemudian pelemparan pelampung umbul. Pelemparan pemberat dan pelampung harus dilakukan dengan tepat agar jaring tidak terbelit sehingga dapat terentang di perairan. Panjang jaring yang digunakan yaitu sebanyak 30 piece. Proses setting ini berlangsung selama ± 30 menit.

Dalam proses setting yang diikuti selama penelitian, jaring dipasang pada posisi permukaan (surface gillnet). Jaring dan kapal dibiarkan hanyut mengikuti arus perairan (drift gillnet) dan didiamkan selama ± 6 jam untuk menunggu proses hauling (penarikan jaring). Setting dapat dilakukan sebanyak 1-2 kali setiap malamnya tergantung hasil tangkapan yang diperoleh.

Hauling (penarikan jaring) dilakukan setelah perendaman jaring (soaking) selama ± 6 jam sekitar pukul 23.00 WIB. Pada penarikan jaring kapal bergerak maju perlahan. Kemudian tiga orang nelayan mulai menarik jaring di haluan kanan kapal dengan tangan tanpa menggunakan alat bantu penarik. Masing-masing menarik bagian atas jaring, tengah jaring, dan bagian bawah jaring (Gambar 7b).

Penarikan dimulai dari bagian jaring yang diturunkan paling akhir atau pada bagian jaring yang dekat dengan kapal. Apabila pada saat penarikan terdapat ikan yang terjerat maka nelayan langsung melepaskan ikan tersebut dari jeratan jaring dan meletakkannya pada bagian samping kapal, setelah itu melanjutkan penarikan jaring kembali.

Waktu yang dibutuhkan untuk sekali penarikan jaring (hauling) berkisar antara 1,5 - 2 jam. Bergantung kepada banyaknya ikan yang tertangkap dan sampah-sampah yang tersangkut pada jaring.

Tahap terakhir adalah penyortiran dan pemindahan ikan-ikan hasil tangkapan ke dalam palka (Gambar 8). Untuk ikan hasil tangkapan utama ditempatkan dalam palka yang kedap udara dengan pemberian es yang cukup guna mempertahankan mutu ikan. Dan untuk ikan hasil tangkapan sampingan pemberian es sekadarnya saja.Ikan hasil tangkapan sampingantetap dikumpulkan untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi.

(A)

(B) Gambar 7 Proses penangkapan ikan A) Tahap setting, B) Tahap hauling