SKRIPSI

Oleh :

NPM.0633010010 Syirhan Anas Bobsaid

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

Jurusan Teknologi Pangan

Oleh :

NPM.0633010010 Syirhan Anas Bobsaid

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

SKRIPSI

KAJIAN PENAMBAHAN KITOSAN DAN LAMA WAKTU

PENGENDAPAN TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN

SARI BUAH DELIMA (Punica granatum L)

Oleh :

NPM. 0633010010 Syirhan Anas Bobsaid

Surabaya, November 2010

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing ke-1 Dosen Pembimbing ke-2

Ir. Rudi Nurismanto, Msi

ix

NPM. 0633010010 SYIRHAN ANAS BOBSAID

INTISARI

Delima merupakan salah satu jenis buah-buahan yang mempunyai kandungan polifenol yang tinggi, dimana senyawa polifenol merupakan agensia antioksidan. Di Indonesia pemanfaatan buah delima masih terbatas, hal ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat delima. Salah satu alternative pengolahan buah delima ialah dijadikan sari buah, karena sari buah yang dihasilkan cenderung keruh dan sepat. Maka ditambahkan kitosan sebagai agensia penjernih. Kitosan mampu mengikat senyawa tanin penyebab rasa sepat , mengikat kotoran, menurunkan kadar asam,serta dapat berfungsi sebagai pengawet. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perlakuan penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan terhadap aktivitas antioksidan sari buah delima.

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorian yang terdiri dari 2 faktor dengan 2 kali ulangan, faktor I adalah penambahan kitosan (0 ;0,5 ;1 dan 1,5 % v/v) dan faktor II adalah lama waktu pengendapan (0, 60, 90 dan 120 menit).

1 PBAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Delima (Punica granatum L.) merupakan buah yang berasal dari Timur Tengah, tersebar di daerah subtropik sampai tropik, dari dataran rendah sampai di bawah 1.000 m dari permukaan laut. Tumbuhan ini menyukai tanah gembur yang tidak terendam air, dengan air tanah yang tidak dalam. Delima sering ditanam di kebun-kebun sebagai tanaman hias,tanaman obat dan buahnya pun dapat dikonsumsi. Buah delima dapat dimakan dalam keadaan segar, sebagai campuran rujak buah, salad buah, jus atau sari buah (Huriyah, 2010).

Di Indonesia, buah delima kurang mendapat perhatian secara lebih. Pada umumnya buah delima hanya ditanam sebagai tanaman hias dan terakhir buah delima sudah tidak lagi dibudidayakan secara umum di indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat dari buah delima itu sendiri sedangkan di Amerika bagian California buah delima telah di budidayakan secara besar-besaran sebagai lahan perkebunan, karena buah ini mempunyai kandungan polifenol yang tinggi dimana polifenol merupakan agensia antioksidan. Di Amerika, produk sari buah delima dikenal sebagai tren minuman kesehatan terkini (Wijanarko, 2008). Di Asia, buah delima diolah menjadi sari buah (Huriyah, 2010).

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

itu proses penjernihan juga dimaksudkan untuk mengurangi rasa sepat yang dihasilkan oleh senyawa tanin. Oleh karena itu, dilakukan proses penjernihan untuk menghasilkan sari buah yang jernih. Beberapa jenis bahan penjernih yang umum digunakan sebagai bahan penjernih ialah kitosan, gelatin, CMC, kasein, putih telur (Muljoharjo, 1999; Mulyono et al.,2001).

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

lama waktu pengendapan untuk menghasilkan sari buah dengan aktivitas antioksidan tinggi.

B. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan terhadap aktivitas antioksidan sari buah delima.

b. Untuk mengetahui kombinasi perlakuan terbaik terhadap sari buah delima yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi.

C. Manfaat Penelitian

a. Sebagai informasi kepada masyarakat pada umumnya tentang potensi buah delima sebagai agensia antioksidan.

4

A. Definisi dan komposisi gizi delima

Delima (Punica granatum L.) merupakan tanaman yang sering ditanam di

pekarangan rumah sebagai tanaman hias, sekaligus untuk dimakan buahnya.

Beberapa kultivarnya yang kerdil bahkan telah dikembangkan khusus sebagai

tanaman hias. Delima merah memiliki rasa yang lebih manis dan segar.

Komposisi gizi per 100 gram bagian yang dapat dimakan dari buah delima adalah:

energi 68 kkal, air 81 g; protein 0,95 g; lemak 0,3 g; karbohidrat 17,2 g;Vitamin

C 6,1 mg; serat 0,6 gram . Kandungan lainnya adalah gula inversi 20 persen (5-10

persen di antaranya berupa glukosa), asam sitrat (0,5-3,5 persen),asam borat, dan

asam malat. Mineral yang paling dominan adalah kalium (259 mg/ 100 g).

Kandungan mineral lainnya ialah magnesium(3mg/100gr), fosfor(8mg/100gr),

seng(0,12mg/100gr), tembaga(0,07mg/100gr), kalsium(3mg/100gr) serta besi (0,3

mg/100gr) (Astawan, 2010). Berdasarkan penelitian Harverson et al. (2008) buah

delima memiliki konsentrasi antioksidan yang paling tinggi yaitu 11, 33 mmol /

100 gram lalu diikuti oleh buah anggur diurutan kedua yang hanya memiliki

konsentrasi antioksidan sebesar 2,42 mmol/ 100 gram.

Buah delima merupakan buah yang kaya akan 2 jenis sumber polifenol,

yaitu antosianin yang terdiri atas delphinidin, cyanidin, dan pelargonidin dimana

komponen inilah yang memberikan warna merah pada buah dan minuman sari

buah delima; komponen tanin larut air seperti punicalin, galat pedunculagin , galat

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

pada buah utuh, dimana komponen polifenol yang larut pada sari buah delima itu

berkisar anatar 0,2 % – 1 % ( Nar Ben, 1996 dalam Louba, 2007).selain itu

senyawa fitokimia lain yang terdapat dalam delima ialah katekin dan galokatekin

(Plumb dkk.,2002)

Sari buah delima mengandung sumber penting dari kelompok polifenol,

terutama antosianin yang mengandung 3-glukosida dan 3,5-diglukosida dari

delphinidin, cyanidin, and pelargonidin (Du, 1975 dalam Miguel, 2004). Selain itu

dengan adanya gallat tipe tanin, turunan asam elagat serta komponen tanin lain

yang larut air juga memberikan sebuah kontribusi sebagai agensia antioksidan

dalam sari buah delima ( Gil, 2000 dalam Miguel, 2004).

Kandungan ekstrak delima mampu menangkal radikal bebas dan mampu

menurunkan makromolekul oksidatif dan lipida peroksida dalam tubuh hewan

(Rosenblat dkk.. 2006; Jurenka, 2008) serta mampu meningkatkan kapasitas

plasma antioksidan di dalam sel manusia (Guo dkk., 2008 dalam Jurenka,2008)

B. Manfaat delima

a.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanin yang terkandung pada

tanaman delima tidak hanya aktif sebagai antibakteri, tetapi juga melawan virus,

antara lain penyebab penyakit cacar. Penelitian terbaru melaporkan bahwa delima

dapat digunakan sebagai obat antidiabetes melitus atau kencing manis. Tanin juga

mampu untuk mereduksi risiko penyakit jantung. Hal itu, disebabkan oleh

kemampuan tannin untuk mereduksi oksidasi kolesterol LDL (Astawan, 2010).

Beberapa manfaat tanin dalam buah delima :

penghambatan terhadap pertumbuhan sel kanker.

Berdasarkan penelitian di University of California, AS, buah delima

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

mencegah kanker pada organ-organ reproduksi. Satu gelas jus delima setiap hari,

kita akan mendapatkan asupan senyawa antioksidan polifenol sebanyak 100 mg.

Ekstrak buah delima merah secara in vitro (uji di luar tubuh) terbukti memiliki

aktivitas antioksidan yang kuat, sehingga dapat bersifat kemopreventif

(mencegah) atau kemoterapis (mengobati) sel kanker prostat (Malik et al, 2005

dalam Astawan, 2010). beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa ekstrak

delima juga berkhasiat untuk mencegah kanker payudara dan kanker kolon

(Astawan, 2010).

b. Penundaan terhadap penuaan kulit dan menurunkan kolesterol.

Buah delima juga kaya akan fitosterol. Fitosterol merupakan komponen

fitokimia yang mempunyai fungsi berlawanan dengan kolesterol bila dikonsumsi

oleh manusia. Pada tahun 1970-an, fitosterol diketahui berfungsi menurunkan

kadar kolesterol di dalam darah dan mencegah penyakit jantung, sehingga sangat

bermanfaat bagi kesehatan manusia (Astawan, 2010). Selain itu buah delima juga

kaya akan antioksidan golongan flavonoid, dimana secara signifikan

mekanismnenya ialah mengurangi stres oksidasi dengan menghambat oksidasi

dari LDL lipoprotein dan macromolekul lipid peroksida dan dengan mekanisme

ini artheroghenesis dapat dikurangi (Louba, 2007).

C. Kandungan kimia dalam delima yang berfungsi sebagai antioksidan

Komponen antioksidan yang terkandung dalam buah delima ialah jenis

polifenol, yaitu terdiri dari antosianin dan tanin. Selain itu buah delima juga kaya

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

a. Antosianin

1.

Antosianin tergolong dalam pigmen yang disebut flavonoid yang pada

umumnya larut dalam air. Dimana warna pigmen antosianin itu sendiri ialah

berwarna merah, biru, violet dan biasanya dijumpai pada bunga, buah-buahan dan

sayur-sayuran. Dalam tanaman terdapat dalam bentuk glikosida yaitu membentuk

ester dengan monosakarida (glukosa, galaktosa, ramnosa dan kadang-kadang

pentosa). Sewaktu pemanasan dalam asam mineral pekat, antosianin pecah

menjadi antosianidin dan gula. Pada pH rendah (asam) pigmen ini berwarna

merah dan pada pH tinggi akan berubah menjadi violet dan kemudian menjadi

biru .Pigmen antosianin meningkat dengan meningkatnya pH (Laleh dkk, 2006).

Menurut Rosso (2006), kandungan vitamin C yang tinggi akan menurunkan

stabilitas antosianin. Konsentrasi pigmen juga berperan dalam menentukan warna.

Pada konsentrasi yang encer antosianin berwarna biru, sebalinya pada konsentrasi

pekat antosianin akan berwarna merah, dan pada konsentrasi biasa akan berwarna

ungu. Dimana dengan adanya tanin akan banyak mengubah warna antosianin.

Dengan ion logam, antosianin membentuk senyawa komplek berwarna abu-abu

violet. Karena itu pada proses pengalengan bahan yang mengandung antosianin,

kalengnya perlu mendapat lapisan khusus (Winarno, 2002). Jenis antosianin yang

terkandung dalam buah delima adalah sebagai berikut :

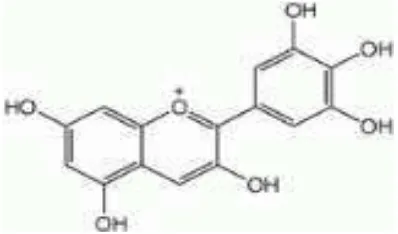

Delphinidin

Delphinidin termasuk kedalam kelompok antosianin, delphinidin ialah

pigmen utama dalam tanaman dan juga bersifat sebagai antioksidan. Delphidin

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

selain itu delpnidin juga memberikan warna pada buah delima. Delphinidin, sama

seperti jenis antosianin lainnya yaitu sangat sensitive akan perubahan pH

(Anonima, 2010). Delpnidin pada buah delima ialah delphinidin 3-glukosida

delphinidin yang umumnya terdapat pada buah blueberis dengan rumus kimia

C21H21O12Cl dan berat molekul 500,8 g/mol (Anonimb, 2010).

2.

Gambar 1. Gambar struktur delpinidin secara umum.

Cyanidin

Cyanidin adalah pigmen antosianin yang larut dalam air, dimana warna dari

cyanidin ini terhantung dari pH larutan. Pada pH sekitar 3 cyanidin akan berwarna

merah, pada pH kisaran 11 cyandin akan berwarna biru sedangkan pada pH netral

cyadin akan berwarna ungu. Cyanidin umumnya ditemukan pada tanaman dalam

bentuk molekul gula dalam bentuk cyandin 3-0-β-glukosida (Anonimc, 2010).

Cyanidin dalam buah delima terdiri atas 2 jenis cyanidin, yaitu 3-glukosida

cyanidin yang biasa ditemukan dalam buah blueberies, dimana memiliki struktur

kimia C21H21O11Cl dengan berat molekul 484.8 g/mol (Anonimd, 2010).

Sedangkan unutk 3,5-cyanidin diglukosida biasa ditemukan dalam buah anggur

merah, 3,5-cyanidin diglukosida ini memiliki struktur kimiaC27H31O16Cl dengan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

3.

Gambar 2. Gambar struktur cyanidin secara umum

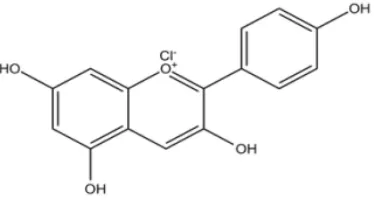

Pelargonidin

Pelargonidin umumnya dihasilkan dari hasil hidrolisa buah strawberry atau

jenis buah dan bunga lainnya, yang menghasilkan derivat pelargonidin.

Pelargonodin bersifat higroskopis. Pelargonidin mempunyai struktur kimia

C15H11O5Cl dan memiliki berat molekul sebesar 306, 7 g / mol. Pelargonidin ini

memiliki kelarutan yang tinggi dalam air dan mudah mengalami pemecahan

dengan hidrolisis pada temperatur > 40oC (Anonimf, 2010)

Gambar 3. Gambar struktur pelargonidin secara umum.

b. Tanin

Tanin disebut juga sebagai asam tanat atau asam galotanat. Tanin dapat

tidak berwarna sampai berwarna kuning atau coklat. Istilah tanin yang digunakan

pada kalangan ahli pangan ada dua yaitu condensed tannin yang merupakan dimer

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

yang disebut hydrolized tannin, termasuk didalmnya galotanin dan elogitanin.

Senyawa-senyawa tersebut biasanya digunakan untuk menyamak kulit dan

masing-masing merupakan polimer asam galat dan asam elagat (ellagic acid).

Disamping itu ada tanin yang tidak dapat dimasukan kedalam salah satu dari

kelompok tanin diatas (Winarno, 2002).

Menurut Najib (2009), sifat-sifat tanin ialah sebagai berikut:

1. Dalam air membentuk larutan koloidal yang bereaksi asam dan sepat .

2. Mengendapkan larutan gelatin dan larutan alkaloid.

3. Tidak dapat mengkristal.

4. Larutan alkali mampu mengoksidasi oksigen.

5. Mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein

tersebut sehingga tidak dipengaruhi oleh enzim protiolitik.

Adanya tanin dalam bahan makanan dapat ikut menentukan cita rasa bahan

makanan tersebut. Rasa sepat pada bahan makanan biasanya disebabkan oleh

tanin (Winarno, 2002). Rasa sepat tanin yang terdapat di dalam berbagai bagian

tanaman disebabkan karena tanin dapat mengendapkan protein, sehingga kalau

tanin kontak dengan lidah maka reaksi pengendapan protein ditandai dengan rasa

sepat atau astringen (Wiryowidagdo,2008).

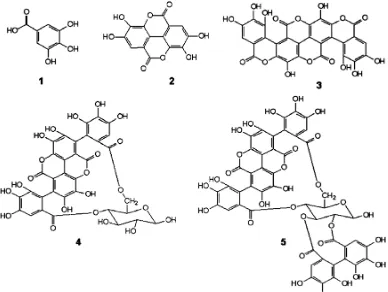

1.

Kelompok tanin yang terkandung dalam buah delima ialah sebagai berikut :

Asam galat

Asam galat merupakan asam organik dan dikenal juga sebagai

3,4,5-trihydroxybenzoic asam, banyak ditemukan pada daun teh, kulit pohon oak, dan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

baik dalam bentuk bebas dan sebagai bagian dari tanin. Garam dan ester dari asam

galat disebut gallat. Asam galat merupakan agensia antioksidan yang membantu

dalam melindungi sel-sel kita terhadap kerusakan oksidatif. (Anonimg

2.

, 2010).

Asam elagat

Asam elagat biasanya ditemukan dalam bentuk elagitanin dalam

buah-buahan seperti rasberry, strawberry, delima dan pada tanaman lainnya, dimana

asam elagat tersebut ditemukan dalam bentuk molekul gula. Asam elagat

merupakan dimer turunan dari asam galat, terjadi pada buah-buahan dan

kacang-kacangan baik dalam bentuk bebas, sebagai EA-glikosida, atau terikat sebagai

3.

ellagitannins (Seram dkk. 2004).

Asam galagat

Asam galagat merupakan kelompok polifenol yang termasuk dalam

senyawa tanin yang biasanya ditemukan pada buah delima. Asam galagat ini

mempunyai rumus molekul C28H14O18 dengan berat moekul 638.39 g/mol. Asam

galagat mempunyai sifat yang hampir sama dengan asam elagat (Anonimh

4.

, 2010)

Punicalin dan Punicalagin

Punicalin dan Punicalagin adalah senyawa tanin yang mempunyai kelarutan

dan bioavabilitas yang tinggi. Punicalin dan punicalagin merupakan komponen

tanin larut air yang terikat dalam senyawa ellagitanin. Punicalagin termasuk

kelompok senyawa polifenol besar yang merupakan isomer dari

2,3-(S)-hexahydroxydiphenoyl-4, 6-(S,S)-gallagyl-D-glukosa, hydrolysable tanin dengan

berat molekul 1084. Punicalagin ditemukan dalam bentuk alfa dan beta dalam

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Gambar 4. Gambar struktur senyawa tanin pada delima antara lain asam galat (1), Asam elagat (2), asam galagic (3), punicalin (4) dan punicalagin (5).

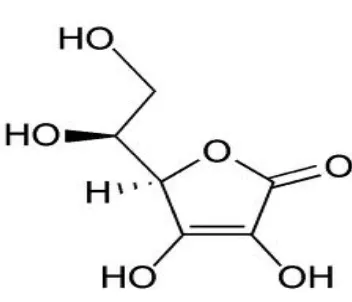

c. Vitamin C

Vitamin C adalah vitamin yang tergolong larut dalam air, dimana vitamin C

ini dapat berbentuk asam L-askorbat dan asam L-dehidroaskorbat, keduanya

mempunya keaktifan sebagai vitamin C. Asam askorbat sangat mudah teroksidasi

secara reversible manjadi asam L-dehidroaskorbat. Asam L-dehidroaskorbat

secara kimia sangat labil dan dapat mengalami perubahan lebih lanjut menjadi

asam L-diketogulonat yang tidak memiliki keaktifan sebagai vitamin C

lagi.vitamin C dapat terserap secara cepat dari alat pencernaan kita masuk

kedalam saluran darah dan dibagikan keseluruh jaringan tubuh. Kelebihan vitamin

C akan dibuang melalui air kemih. Karena itu bilaseseorang mengkonsumsi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

terutama bila seseorang tersebut biasa mengkonsumsi makanan yang bergizi

tinggi. Tetapi sebaliknya, bila sebelumnya orang tersebut jelek keadaa gizinya,

maka sebagian besar dari jumlah itu dapat ditahan oleh jaringan tubuh (Winarno,

2002).

Gambar 5. Gambar struktur vitamin C

D. Antioksidan

Antioksidan sebenarnya didefinisikan sebagai inhibitor yang bekerja

menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif

membentuk radikal bebas tak reaktif yang relatif stabil. Tetapi mengenai radikal

bebas yang berkaitan dengan penyakit, akan lebih sesuai jika antioksidan

didefinisikan sebagai senyawa-senyawa yang melindungi sel dari efek berbahaya

radikal bebas oksigen reaktif (Fery, 2007).

a. Penggolongan dan sumber antioksidan

Berdasarkan jenisnya sebagai sistem pertahanan dalam tubuh antioksidan

digolongkan menjadi 3 jenis yaitu antioksidan primer / enzimatis, antioksidan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

1. Antioksidan primer (antioksidan enzimatis)

Antioksidan primer yaitu antioksidan yang diproduksi oleh tubuh sendiri

dimana antioksidan primer merupakan antioksidan yang dapat menghalangi

pembentukan radikal bebas baru. Senyawa antioksidan dapat memberikan atom

hidrogen secara cepat ke radikal lipida (R*, ROO*) atau mengubahnya ke bentuk

lebih stabil, sementara turunan radikal antioksidan (A*) tersebut memiliki

keadaan lebih stabil dibanding radikal lipida. Secara alami tubuh mampu

menghasilkan antioksidan sendiri, tetapi kemampuan ini pun ada batasnya.

Sejalan bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memproduksi antioksidan

alami pun akan semakin berkurang. Hal ini lah yang menyebabkan stres oksidatif,

yaitu suatu keadaan dimana jumlah radikal bebas melebihi kapasitas kemampuan

netralisasi antioksidan. Yang termasuk Antioksidan primer ini adalah Super Oxide

Dismutase (SOD), Gluthation Peroxidase (GSH.Prx) dan Katalase (Sadhonohadi,

2010).

2. Antioksidan sekunder

Antioksidan sekunder ialah antioksidan yang tidak dihasilkan oleh tubuh

tetapi berasal dari makanan, merupakan antioksidan yang dapat menekan

terjadinya reaksi rantai baik pada awal pembentukan rantai maupun pada fase

propagasi. Antioksidan sekunder memperlambat laju autooksidasi dengan

berbagai mekanisme diluar mekanisme pemutusan rantai autooksidasi dengan

pengubahan radikal lipida ke bentuk lebih stabil Anti oksidan ini disebut juga

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

seperti Vitamin E, vitamin A, beta karoten, Vitamin C, Selenium, Flavonoid,

fenol dll (Sadhonohadi, 2010).

3. Antioksidan tersier

Antioksidan tersier yaitu antioksidan yang memperbaiki

kerusakan-kerusakan yang terjadi karena efek radikal bebas. Contohnya enzim DNA-repair

dan metionin sulfoksida reduktase yang berperan dalam perbaikan biomolekul

yang disebabkan oleh radikal bebas (Winarsi, 2005; Pribadi, 2009).

E. Radikal Bebas

a. Pengertian radikal bebas

Radikal bebas adalah setiap senyawa kimia yang mempunyai satu atau lebih

elektron yang tidak berpasangan dalam srtukturnya, sehingga bersifat tidak stabil

dan sangat reaktif. Untuk mencapai kestabilan atom atau molekul, radikal bebas

akan bereaksi dengan molekul disekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron.

Reaksi ini akan berlangsung terus-menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikan

akan menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan

dini, serta penyakit degeneratif lainnya (Kikuzaki, dkk..2002; Sibuea, 2003;

Halliwell, 2000; Andayani,2008). Radikal bebas berada di dalam tubuh akibat

proses respirasi aerobik dengan bentuk yang berbeda-beda seperti superoksid,

hidroksil, hidroperoksil, peroksil, dan alkosil radikal (Teow dkk.. 2006; Pribadi,

2009).

b. Efek radikal bebas

Radikal bebas bersifat destruktif, sangat reaktif dan mampu bereaksi dengan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pratimasari, 2009). Reaksi antara radikal bebas dan molekul itu berujung pada

timbulnya suatu penyakit, yaitu antara lain:

1. Kerusakan DNA pada inti sel

Senyawa radikal bebas merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan

DNA dengan mengoksidasi DNA. Sel yang mengandung DNA rusak (damaged

DNA) tersebut bila membelah sebelum DNA tersebut diperbaiki, akan

mengakibatkan perubahan genetik secara permanen, hal tersebut merupakan

langkah pertama dalam karsinogenesis. Oksidasi DNA oleh senyawa radikal

bebas dapat menginisiasi terjadinya kanker (Reynertson, 2007; Pratimasari, 2009).

2. Kerusakan protein

Perubahan LDL (low density lipoprotein) menjadi bentuk LDL teroksidasi

yang diperantarai oleh radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan dinding arteri

dan kerusakan bagian arteri lainnya. Meningkatnya kadar LDL oleh oksigen

reaktif dapat merusak dinding arteri yang menyebabkan aterosklerosis (Langseth,

1995; Pratimasari, 2009).

3. Kerusakan lipid peroksida

Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada ikatan lemak

tak jenuh dalam fosfolipid membran biologi (lipid peroksidasi) (Josephy, 1997;

Pratimasari, 2009). Peroksidasi lipid pada membran merusak struktur membran

dan menyebabkan hilangnya fungsi dari organel sel (Kappus, 1985 cit Madhavi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

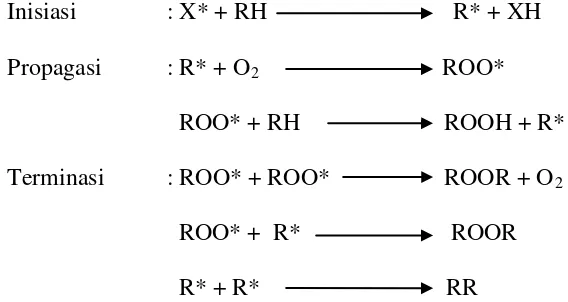

F. Mekanisme radikal bebas

a. Mekanisme antioksidan dalam menangkap radikal bebas

Radikal bebas terjadi melalui proses autooksidasi lipid, dimana proses

autooksidasi lipid terjadi melalui tiga tahap reaksi yaitu reaksi inisiasi, propagasi,

dan terminasi. Inisiasi dimulai dengan terlepasnya atom hidrogen dari molekul

asam lemak sehingga terbentuk radikal bebas alkil. Inisiasi dikatalis oleh adanya

cahaya, panas dan ion logam. Pada tahap propagasi, radikal bebas alkil yang

terbentuk pada tahap inisiasi bereraksi dengan oksigen atmosfer membentuk

radikal bebas peroksi yang tidak stabil. Radikal bebas peroksi yang terbentuk

bereaksi dengan atom hidrogen yang terlepas dari asam lemak tidak jenuh yang

lain membentuk hidroperioksida (ROOH) dan radikal bebas yang baru. Radikal

bebas alkil yang baru akan bereaksi dengan oksigen atmosfer membentuk radikal

bebas peroksi. Pada tahap terminasi terjadi penggabungan radikal-radikal beba

baru membentuk produk non radikal yang stabil ( Pokorny dkk.. 2001)

Menurut pokorny, 2001, mekanisme oksidasi lipid ialah sebagai berikut :

Inisiasi : X* + RH R* + XH

Propagasi : R* + O2

ROO* + RH ROOH + R*

ROO*

Terminasi : ROO* + ROO* ROOR + O

ROO* + R* ROOR

2

R* + R* RR

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

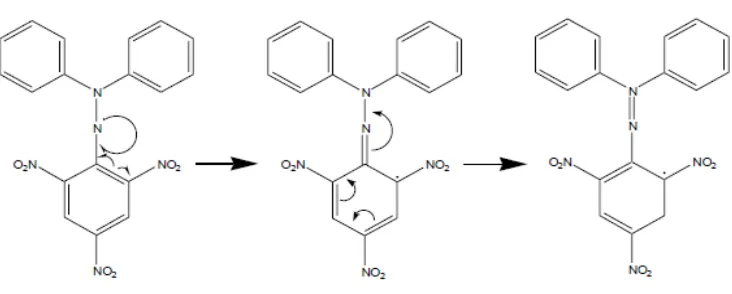

Reaksi antara antioksidan primer dengan lipid dari radikal peroksi dirubah

menjadi produk konversinya yang lebih stabil dan non radikal. Antioksidan

primer mendonasikan atom hidrogen ke lemak radikal dan menghasilkan turunan

lemak dan radikal antioksidan (A*) yang lebih stabil dan mempunyai kemampuan

lebih rendah pada proses autoksidasi. Antioksidan mempunyai afinitas lebih tinggi

untuk mendonorkan hidrogen terhadap radikal peroksi dibanding lemak. Radikal

bebas dan radikal peroksi yang terbentuk selama tahap propagasi pada proses

autooksidasi ditangkap oleh antioksidan primer. Antioksidan kemungkinan juga

bereaksi langsung dengan radikal lemak (Pokorny dkk.. 2001).

Mekanisme antioksidan dalam menangkap radikal bebas menurut Shahidi

dan Wanasundara (2002) dalam Novitasari (2009) ialah sebagai berikut :

ROO* + AH ROOH + A*

RO* + AH ROH + A*

R + AH RH + A*

Gambar 7. Mekanisme antioksidan dalam menangkap radikal bebas (Shahidi dan Wanasundara, 2002; Novitasari, 2009)

Hasil radikal antioksidan oleh donasi hidrogen mempunyai reaksi sangat

rendah terhadap lemak, dimana reaksi yang rendah akan mengurangi laju tahap

propagasi. Radikal antioksidan yang stabil disebabkan oleh pelokasian kembali

elektron yang tidak bisa diperbaiki pada sekitar cincin fenol yang stabil. Radikal

antioksidan mempunyai kemampuan dalam reaksi terminasi dengan peroksi dan

radikal antioksidan lainnya (Pokorny dkk.. 2001).

Antioksidan bekerja dalam 2 langkah, pertama antioksidan primer bekerja

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

terbentuklah radikal bebas yang stabil. Antioksidan primer ini juga menghambat

reaksi inisiasi dengan cara bereaksi dengan lipid radikal bebas atau menghambat

reaksi propagasi dengan cara bereaksi dengan peroksi atau radikal alkoxsi. Berikut

ialah mekanisme reaksi yang terjadi :

Pada reaksi inisiasi : AH + L* A* + LH

AH + LOO* A* + LOOH

AH + LO* A* + LOH

Pada reaksi propagasi : A* + LOO* LOOA

A* + LO* LOA

Gambar 8. Mekanisme antioksidan dalam mendonorkan atom H pada tahap

inisiasi dan propagasi (Madhevi et al. 2006)

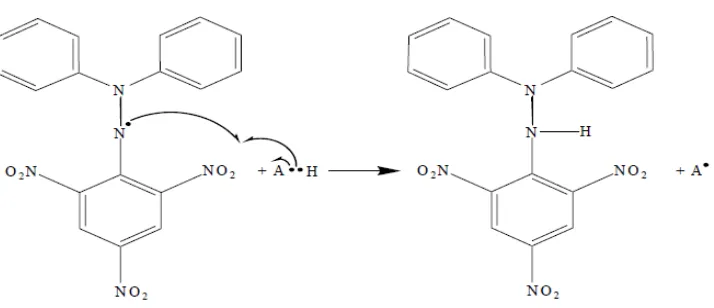

b. Mekanisme DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil) dalam menangkap

radikal bebas

Kedua ialah dengan sistem sinergisme antioksidan, dimana dalam sistem ini

antioksidan dikelompokan menjadi pengikat oksigen dan sebagai chelator.

Antioksidan primer dapat digunakan pada level yang rendah jika digabungkan

dengan penambahan zat yang bersifat stimulus dari produk makanan tersebut.

Sinergisme ini biasanya terjadi pada medium yang asam yang dapat memperbaiki

stabilitas dari antioksidan primer dan sebagai pengikat oksigen, dimana asam

askorbat akan bereaksi dengan oksigen bebas yang ada di udara dan reaksi

tersebut akan menghasilkan suatu sistem yang tertutup. (Madhevi dkk.. 2006).

Radikal DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil)adalah suatu senyawa organik

yang mengandung nitrogen tidak stabil dengan absorbansi kuat pada λmax 517

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

DPPH tersebut akan tereduksi dan warnanya akan berubah menjadi kuning.

Dimana warna kuning yang terbentuk terjadi apabila larutan DPPH dicampur

dengan suatu zat yang dapat menyumbangkan atom hidrogen, maka reaksi inilah

yang menimbulkan bentuk pengurangan dengan kehilangan warna ungu

(Molyneux, 2004).

Mekanisme yang terbentuk antara reaksi radikal DPPH dengan antioksidan

ialah sebagai berikut :

Perubahan tersebut dapat diukur dengan spektrofotometer, dan

diplotkan terhadap konsentrasi (Reynertson, 2007; Pribadi, 2009). Penurunan

intensitas warna yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya ikatan rangkap

terkonjugasi pada DPPH. Hal ini dapat terjadi apabila adanya penangkapan satu

elektron oleh zat antioksidan, menyebabkan tidak adanya kesempatan elektron

tersebut untuk beresonansi (Gambar 9.) (Pratimasari, 2009).

Gambar 9. Mekanisme reaksi radikal DPPH dengan antioksidan (Windono dkk..

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Gambar 10. Resonansi pada struktur DPPH (Windono dkk.. 2001; Pratimasari,

2009)

G.

Sari buah adalah cairan yang dihasilkan dari pemerasan atau penghancuran

buah segar yang telah masak (Esti dan Sediadi, 2000). Sedangkan menurut Satuhu

(1996) dalam Sudarmantosastro (2008) , sari buah merupakan larutan inti daging

buah yang diencerkan, sehingga memiliki cita rasa yang sama dengan buah

aslinya.

Sari Buah

Menurut Esti dan Sediadi (2000), pada prinsipnya dikenal 2 (dua) macam

sari buah, yaitu :

1. Sari buah encer (dapat langsung diminum), yaitu cairan buah yang

diperolehdari pengepresan daging buah, biasanya dilanjutkan dengan penambahan

air dan gula pasir.

2. Sari buah pekat / sirup yaitu cairan yang dihasilkan dari pengepresan daging

buah dan dilanjutkan dengan proses pemekatan, baik dengan cara pendidihan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

lain. Sirup ini tidak dapat langsung diminum, tetapi harus diencerkan dulu dengan

air (1 bagian sirup dengan 5 bagian air).

Proses pengolahan produk sari buah umumnya masih dilakukan secara

sederhana. Sari buah yang dihasilkan masih bersifat keruh dan mengandung

endapan, akibat tingginya kadar pektin buah. Sehingga berdasarkan tingkat

kekeruhannya, maka dikenal ada dua jenis sari buah, yaitu sari buah jernih dan

sari buah keruh (Astawan, 1991; Sudarmantosastro, 2008).

Sari buah biasanya memiliki pH rendah karena kaya akan asam organik,

total kandungan asam organik dalam sari buah biasanya berkisar antara 0,2 %

dalam sari buah pir sampai dengan 8,5 % dalam jeruk limau sedangkan nilai pH

sebagian besar sari buah berkisar antara 3,0 dan 4,0 (Tressler dan Joslyn, 1961;

Sudarmantosastro, 2008)

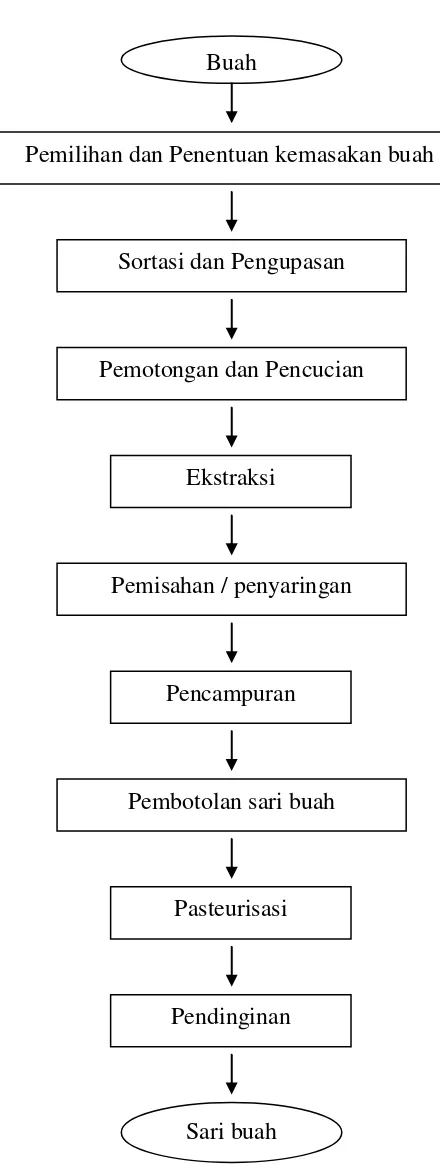

Mekanisme pembuatan sari buah menurut Sudarmantosastro (2008), ialah

sebagai berikut :

1. Pemilihan dan penentuan kemasakan buah

Umumnya industri pengolah sari buah dan juga industri pengalengan buah,

yang dipertimbangkan dalam pemilihan buah adalah bentuk buah, ukuran, warna,

banyak sedikitnya noda yang merupakan kerusakan. Berbagai jenis buah

mempunyai kandungan air cukup banyak atau rata-rata kandungan airnya 60 %.

Untuk mendapatkan sari buah yang baik sebaiknya dipilih buah yang masak. Buah

yang kurang masak, lewat masak atau busuk akan menghasilkan sari buah yang

kualitasnya rendah. Setiap pabrik mempunyai cara dan standar tersendiri serta ahli

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

buah yang diolah. Sehingga hal ini merupakan faktor penentu aspek kualitas dari

produk sari buah yang akan dibuat.

2. Sortasi dan pengupasan

Sortasi dilakukan sebagai pemilihan ulang agar didapat hasil yang seragam.

Serta dilakukan pengupasan dengan tujuan untuk bagian-bagian yang tidak

dikehendaki maupun bagian yang tidak bisa dimanfaatkan.

3. Pemotongan dan pencucian

Pemotongan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh

potongan-potongan buah, sehingga pada saat diekstrak, cairan yang ada didalam buah dapat

secara optimum terekstrak. Pencucian dimaksudkan untuk menghilangkan

kotoran-kotoran atau noda debu yang tidak dikehendaki.

4. Ekstraksi

Ekstraksi adalah salah satu cara pemisahan komponen-komponen dari suatu

sistem campuran, baik yang berupa campuran padatan-padatan, padatan-cairan

maupun cairan-cairan. Produk utama yang dikehendaki dari ekstraksi adalah

ekstraknya sedangkan ampas atau residunya merupakan hasil samping.

Ekstraksi dengan cara mekanis prinsipnya adalah pemberian tekanan pada

sejumlah bahan tertentu sehingga komponen terdorong terpisah dan keluar dari

sistem campuran. Ekstraksi ini dipengaruhi oleh sifat mengalir atau fluiditas

bahan yang diproses, tekanan yang digunakan, dan waktu yang diberikan.

Pada proses ekstraksi, Frekuensi ekstraksi yang diberikan juga sangat

mempengaruhi volume ekstrak yang dihasilkan. Semakin besar frekuensi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

jumlah senyawa yang terkstrak di dalamnya juga akan semakin meningkat.

Ekstraksi mekanis sangat memperhatikan jumlah ekstrak yang dapat dihasilkan

dengan mengetahui rendemen pengempaan tersebut, yaitu perbandingan antara

jumlah ekstrak (sari buah) yang dapat dihasilkan dengan jumlah bahan awal yang

diekstrak. Selain rendemen, diperhatikan juga recovery

5. Pemisahan / penyaringan

-nya yaitu jumlah ekstrak

yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah kandungan air (cairan) dalam

bahan.

Sari buah yang diperoleh biasanya masih mengandung partikel padat.

Sehingga perlu dihilangkan agar mendapatkan sari buah yang jernih.

Penghilangan dapat dilakukan dengan penyaringan. Pemisahan dengan didiamkan

beberapa waktu akan terjadi pengendapan padat karena adanya gaya gravitasi

partikel padat, kemudian dapat diambil bagian jernihnya. Selain itu untuk

mempercepat proses pemisahan juga dapat dilakukan dengan penambahan bahan

penjernih pada minuman sari buah tersebut. Penyaringan dapat dilakukan dengan

menggunakan kain atau kertas saring.

6. Pencampuran

Sari buah yang didapat tidak hanya dari satu kali pengepresan, namun dari

berbagai pengepresan, dimana hasil dari masing-masing pengepresan tidak sama.

Maka agar mendapatkan hasil sari buah yang seragam maka harus dicampur.

Keseragaman komposisi dan bau sangat diharapkan agar mendapat standart

kualitas yang tetap.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pembotolan sari buah apel dilakukan dengan botol gelas sebagai wadah.

Karena botol gelas mempunyao sifat inert (tidak bereaksi dengan bahan, tahan

asam, tidak korosif, dan bersifat transparan). Sebelumnya botol-botol yang

digunakan sudah disterilisasi terlebih dahulu sehingga botol-botol yang digunakan

dapat mempertahankan mutu dari produk sari buah tersebut.

8. Pasteurisasi

Pasteurisasi adalah proses yang bertujuan untuk mengurangi jumlah

mikroorganisme dalam produk dengan pemanasan. Pasteurisasi hanya cocok

dilakukan untuk produk makanan dengan pH di bawah 4,2. Pasteurisasi dilakukan

pada suhu 71,1-750C selama 15-16 detik (High Temperature Short Time) atau

pada suhu 610

9. Pendinginan

C selama 30 menit (Low Temperature Long Time).

Tahap ini dilakukan untuk mengkondisikan agar sari buah lebih awet. Untuk

mempertahankan kualitas dari sari buah yang dibuat maka sari buah tersebut dapat

disimpan pada suhu refrigerator antara 4-10°C. Karena pada suhu tersebut

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Gambar 11. Diagram alir pembuatan sari buah pada umumnya (Sudarmantosastro, 2008)

Buah

Pemilihan dan Penentuan kemasakan buah

Sortasi dan Pengupasan

Pemotongan dan Pencucian

Ekstraksi

Pemisahan / penyaringan

Pencampuran

Pembotolan sari buah

Pasteurisasi

Pendinginan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

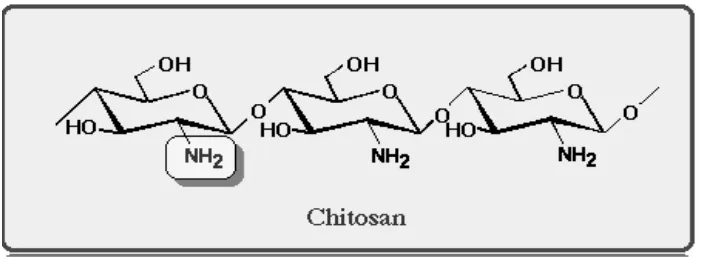

H. Kitosan

Kitosan merupakan limbah atau produk samping dari pengolahan udang dan

rajungan. Secara alami bahan ini dapat ditemukan pada dinding sel ragi, jamur

dan kulit Crustacea (udang-udangan) seperti kepiting, udang dan lobster. Selain

itu juga terdapat pada kerangka luar (Eksoskeleton) zooplankton, coral dan

ubur-ubur (Saparinto dan Diana, 2006).

Kitosan adalah nama yang digunakan untuk bentuk asetil terkecil dari kitin

yang utamanya terkomposisi atas glukosamin, 2-amino-2-deaksi-D-glukosa.

Kitosan memiliki tiga gugus reaktif, yaitu sebuah gugus amina serta dua buah

gugus hidroksil primer dan sekunder yang masing-masing terletak pada atom C-2,

C-3 dan C-6 (Pamungkas, 2008). Menurut Hardjito (2006), karakteristik

fisika-kimia kitosan berwarna putih dan berbentuk kristal, dapat larut dalam larutan

asam organik, tetapi tidak larut dalam pelarut organik lainnya. Kitosan sedikit

mudah larut dalam air dan mempunyai muatan positif yang kuat. Sifat kelarutan

kitosan dipengaruhi oleh berat molekul, derajat deasetilasi, rotasi spesifik yang

bervariasi serta tergantung dari sumber dan metode isolasinya (Austin,1984

dalam Latar, 2007).

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Kitosan berbeda dengan polisakarida lainnya seperti selulosa, alginate dan

pectin yang memiliki sifat netral atau asam. Kitosan bersifat basa karena memiliki

gugus amina dalam jumlah besar (Mak dan Sun, 2008 dalam Nasution, 2010).

Gugus ini dapat mengalami protonasi pada pH kurang dari 6,5 dan ini menjadikan

kitosan bersifat polimer kationik (Nasution, 2010).

Beberapa peneliti melaporkan bahwa kitosan berfungsi sebagai antioksidan

(Kim & Thomas, 2007 dalam Pamungkas, 2008). Yen dkk (2008) dalam

Pamungkas 2008 melaporkan bahwa dengan menggunakan metode konjugasi

diena, kitosan yang berasal dari kepiting memperlihatkan aktivitas antioksidan

yaitu sebesar 58,3-70,2% pada konsentrasi 1 mg/ml dan 79,9-85,2% pada

konsentrasi 10 mg/ml. Kitosan dapat bertindak sebagai antioksidan primer dan

sekunder. Mekanisme antioksidan sekunder pada kitosan adalah adanya

kemampuan dalam mengkhelat logam dan mengikat lipid. Meningkatkan

konsentrasi kitosan akan meningkatkan aktivitas antioksidan.

Xie dkk (2001) menjelaskan bahwa mekanisme pengikatan radikal bebas

oleh kitosan berhubungan dengan fakta bahwa gugus radikal OH- dari proses

oksidasi lipid dapat bereaksi dengan ion hydrogen dari gugus amonium (NH3+)

pada kitosan membentuk suatu molekul yang lebih stabil. Aktivitas pengikat oleh

kitosan terhadap gugus radikal OH

-1. Gugus hidroksil di dalam unit polisakarida pada kitosan dapat bereaksi

dengan OH

dapat terjadi sebagai berikut :

–

2. Gugus OH

pada tipe reaksi pumutusan gugus atom H.

dapat bereaksi dengan gugus amina bebas (NH2) membentuk

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

3. Gugus NH2 dapat membentuk gugus ammonium NH3+ dengan

mengabsorbsi ion H+

Menurut Sandford dan Hutchins (1987) dalam Meriatna (2008) sifat

kationik, biologi dan sifat kimia kitosan adalah sebagai berikut :

dari larutan, kemudian bereaksi dengan OH melalui

reaksi lanjutan.

1. Sifat kationik

a. Linier polielektrolit pada pH asam.

b. Jumlah muatan positif tinggi : satu muatan atau unit gugus

glukosamin, jika banyak material yang bermuatan negatif maka

muatan positif kitosan berinteraksi kuat dengan permukaan negatif.

c. Flokulan yang baik : gugus NH3+

d. Mengikat ion-ion logam ( Fe, Cu, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Zn, Pt, dan U)

berinteraksi dengan muatan negatif

dari koloid.

2. Sifat biologi

a. Dapat terdegradasi secara alami.

b. Polimer alam.

c. Non toksik

3. Sifat kimia

a. Linier oliamin (poli D_glukosamin) yang memiliki gugus amino yang

baik untuk reaksi kimia serta pembentuk garam dan asam.

b. Gugus amino yang reaktif.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Menurut Sandford (1989) dalam Danggi (2010), pada suasana asam, gugus

amina bebas (NH2) dari kitosan akan terprotonasi membentuk gugus amina

kationik (NH3

Menurut Suhartono (2006) dalam Irianto dan Soesilo (2007), dalam bidang

pangan kitosan biasanya digunakan sebagai senyawa penyerap lemak, flavour,

pengawet, pembentuk tekstur, emulsifier, dan penjernih minuman. Dosis

penggunaan kitosan yang diperbolehkan adalah 1,5 % (Saparinto dan Diana,

2006).

). Kation dalam kitosan akan bereaksi dengan polimer anion

membentuk kompleks elektrolit dan kitosan akan menggumpal.

I. Koagulasi

Koagulasi merupakan penyerapan bagian-bagian dari suatu koloid menjadi

berbagai bentuk yang lebih besar sehingga mampu untuk mengendap. Koloid

dikategorikan manjadi dua yaitu koloid hidrofobik dan hidrofilik. Koloid

hidrofobik tidak beraksi dengan air, sedangkan koloid hidrofilik bereaksi dengan

air. Ukuran partikel koloid cenderung mempengaruhi endapan partikel dalam

suatu media. Koloid sering memerlukan koagulasi untuk mencapai ukuran partikel

tertentu agar dapat terbentuk suatu endapan (Murniati, 2007)

Kitosan dapat digunakan sebagai penjernih minuman karena kitosan

memiliki sifat sebagai koagulan, dimana cangkang rajungan mengandung bahan

polikarbohidrat yang berfungsi mengendapkan kotoran-kotoran yang terkandung

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Proses terjadinya koagulasi menurut Cherimisinoff (1989) dalam Murniati

(2007) adalah sebagai berikut :

1. Partikel koloid (suspensi) yang bermuatan negatif menarik partikel koagulan

(polimer) yang bermuatan positif.

2. Ion-ion positif kemudian menyelubungi partikel koloid dan membentuk

lapisan rapat muatan didekat permukaannya yang disebut lapisan kokoh /

tetap (fixed layer).

3. Lapisan kokoh dikelilingi lagi oleh sejumlah ion-ion yang berlawanan

muatan yang disebut sebagai difusi (difussed layer)

4. Didalam lapisan difusi terdapat bagian geser (shear plane) batas dimana

ion-ion yang berlawanan muatan dapat tersapu dari permukaan partikel karena

gerakan fluida.

5. Kumpulan ion-ion berlawanan akan mengelilingi partikel koloid dan

muatan-muatan permukaannya itu disebut lapisan ganda listrik.

6. Potensial listrik diantara bidang geser dan badan cairan disebut potensial

zeta. Potensial zeta ini berhubungan dengan muatan partikel dan ketebalan

lapisan ganda. Ketebalan lapisan bergantung dari konsentrasi ion, semakin

besar konsentrasi ion maka semakin kecil ketebalan lapisan ganda dan

berarti semakin rapat muatan. Penambahan kation sampai jumlah tertentu

akan merubah besar potensial zeta sehingga akan melampaui besar gaya

tolak-menolak yang ada, dengan demikian partikel koloid dapat saling

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

pemampatan lapisan ganda, sehingga tidak akan terbentuknya suatu endapan

lagi.

J. Landasan teori

Delima merupakan buah yang kaya akan kandungan gizi, tetapi di Indonesia

buah delima kurang mendapat perhatian secara lebih. Pada umumnya buah delima

hanya ditanam sebagai tanaman hias dan terakhir buah delima sudah tidak lagi

dibudidayakan secara umum. Di Amerika buah delima sudah dibudidayakan

secara besar-besaran dan diolah menjadi sari buah delima (Wijanarko, 2008).

Sari buah adalah cairan yang dihasilkan dari pemerasan atau penghancuran

buah segar yang telah masak (Esti dan Sediadi, 2000). Menurut Mazza (1993)

dalam Ekşi (2009). Sari buah delima memiliki kapasitas antioksidan yang tinggi

karena mengandung komponen antosianin seperti delfinidin, cyanidin dan

pelargonidin. Komponen lainnya ialah dari komponen ellagitanin seperti asam

elagat, punicalagin, dan punicalin (Lansky, 2007 dalam Ekşi dkk.. 2009).

Sari buah delima yang dihasilkan umumnya keruh, karena buah delima

mengandung senyawa katekin (Plumb dkk., 2002), beberapa jenis mineral serta

serat sebesar 0,6 gram per 100 gram delima (Astawan, 2010). Oleh karena itu

diperlukan perlakuan dengan penambahan bahan penjernih. Kitosan merupakan

bahan penjernih alamiah yang bersifat tidak beracun dan mudah luruh secara

alami (biodegradable) (Koesumo dan Digwijaya, 2008), kitosan juga bersifat

sebagai pengawet (Saparinto dan Diana, 2006), antioksidan(Kim & Thomas, 2007

dalam Pamungkas,2008) serta mampu menurunkan kadar asam (Shofyan, 2008).

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

bebas yang bersifat polikationik dan gugus amino bebas inilah yang memberikan

banyak kegunaan pada kitosan dan dengan adanya gugus amina inilah kitosan

dapat digunakan sebagai penjernih minuman.

Dosis penggunaan kitosan yang diperbolehkan adalah 1,5 % (Saparinto dan

Diana, 2006) tetapi berdasarkan penelitian Firdaus dkk.. (2007), Penggunaan 1 %

larutan kitosan dalam waktu pengendapan 90 menit pada proses penjernihan air

memberikan hasil yang terbaik, yaitu mengurangi 98,8 % kekeruhan dan 97,9 %

bentuk padatan terlarut. Berdasarkan penelitian Oszmianski dan Aneta (2007)

menyatakan bahwa penambahan kitosan sebesar 0,015 g/ml pada sari buah anggur

mampu mengurangi total asam sebanyak 52,6 % yang terdiri dari asam sitrat,

asam tartarat, asam malat, asam oksalat dan asam askorbat. Pada penelitian

pembuatan sari buah mete menggunakan gelatin 5% diperlukan waktu

penjernihan selama 60 menit (Mulyono dkk., 2001).

Penambahan kitosan pada sari buah menghasilkan sari buah yang jernih

sedangkan katekin, protein, serat, dan ion negative akan mengendap karena akan

bereaksi dengan kitosan

Proses pengendapan terjadi karena partikel koloid (suspensi) yang

bermuatan negatif menarik partikel koagulan (polimer) yang bermuatan positif

sehingga membentuk lapisan yang dikelilingi oleh muatan yang berlawanan

sehingga terbentuk suatu batas zona potensial yang menyebabkan terjadinya suatu

endapan (Cherimisinoff, 1989; Murniati 2007)

membentuk kompleks elektrolit dan akhirnya kitosan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Kitosan bersifat basa, maka dengan adanya kitosan akan menurunkan kadar

asam (Mak & Sun, 2008; Nasution, 2010), Peningkatan pH dan vitamin C akan

berpengaruh terhadap senyawa antioksidan (antosianin) (Miguel dkk, 2004; Rosso

dkk, 2006) selain itu akan berpengaruh pada aktivitas antioksidan (Yen,dkk. 2008

dalam pamungkas, 2008). Reaksi antara kitosan dengan mineral akan menurunkan

Total Padatan Terlarut dalam sari buah delima dan dengan terdapat bagian yang

mengendap maka akan mempengaruhi kenampakan yaitu kejerrnihan dan warna

sari buah yang dihasilkan. Permasalahan yang terjadi ialah berapa penambahan

kitosan dan lama waktu pengendapan yang dibutuhkan untuk menghasilkan sari

buah dengan aktivitas antioksidan tinggi dan disukai konsumen.

K. Hipotesa

Diduga penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan akan berpengaruh

41

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap sampel sari buah

delima dengan perlakuan penambahan kitosan dengan lama waktu pengendapan

menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang nyata (p≤ 0,05 ) pada parameter total

asam, tingkat intensitas warna, total fenol, aktivitas antioksidan (DPPH), uji

organoleptik rasa dan warna, sedangkan pada parameter nilai pH, kadar vitamin C,

Total Padatan Terlarut (TPT) tidak berpengaruh secara nyata (p≤ 0,05 ) antar

perlakuan, namun masing-masing perlakuan berpengaruh nyata dan untuk uji

organoleptik aroma juga menunjukan tidak berbeda nyata(p≤ 0,05).

(a) (b)

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

(c) (d)

Gambar 15. Gambar sari buah delima pada perlakuan lama waktu pengendapan 90 (c) dan lama waktu pengendapan 120 menit (d) pada penambahan kitosan 0%; 0,5%; 1%; 1,5% (pembacaan : kanan ke kiri).

a. Analisis pH

Berdasarkan analisis ragam pH (Lampiran 3) menunjukan bahwa perlakuan

penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan menunjukan tidak ada interaksi

yang nyata (p≤ 0,05), tetapi masing-masing perlakuan berbeda nyata (p≤ 0,05)

terhadap nilai pH yang dihasilkan meskipun tidak mampu memberikan perbedaan

yang signifikan.

Pengaruh nilai pH yang dihasilkan dari perlakuan penambahan kitosan dapat

dilihat pada Tabel 1 dan untuk pengaruh nilai pH yang dihasilkan dari perlakuan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Tabel 1. Pengaruh nilai pH sari buah delima yang dihasilkan dari perlakuan penambahan kitosan.

Penambahan

Berdasarkan Tabel 1 menunjukan bahwa pH pada perlakuan penambahan

kitosan dan tanpa penambahan kitosan berbeda nyata (p≤0,05). Hasil penelitian

terhadap pH pada perlakuan penambahan kitosan menunjukan kenaikan pH tetapi

secara statistik tidak berbada secara signifikan. Hal ini diduga karena kitosan

mengandung gugus amina, dimana gugus amina mempunyai sifat basa. selain itu

kitosan juga bersifat larut dalam asam, oleh karena itu pH yang dihasilkan pada

perlakuan penambahan kitosan mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan

pendapat Hardjito (2006), bahwa kitosan dapat larut dalam larutan asam organik.

Mak & Sun (2008) dalam Nasution (2010) juga menyatakan bahwa kitosan berbeda

dengan jenis polisakarida pada umumnya yang bersifat netral atau asam, kitosan

bersifat basa, karena mengandung gugus amina.

Tabel 2. Pengaruh nilai pH sari buah delima yang dihasilkan dari perlakuan lama waktu pengendapan.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 2 menunjukan bahwa pH pada perlakuan lama waktu

pengendapan dan tanpa waktu pengendapan berbeda nyata (p≤0,05) . Hasil penelitian

terhadap pH pada perlakuan lama waktu pengendapan menunjukan kenaikan pH

meskipun secara statistik tidak berbeda secara signifikan. Hal ini diduga karena

dengan semakin lama waktu pengendapan, maka reaksi yang terjadi antara komponen

basa dari kitosan dengan komponen asam dari sari buah akan semakin lama, maka

basa yang beraksi dengan asam akan makin banyak, sehingga pH sari buah akan

meningkat. Menurut Murniati (2007), dengan semakin lama proses pengendapan

yang terjadi maka akan semakin banyak gugus amina bebas yang terprotonasi,

sehingga keasaman larutan akan berkurang.

b. Analisis vitamin C

Berdasarkan analisis ragam kadar vitamin C (Lampiran 4) menunjukan bahwa

perlakuan penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan menujukan tidak ada

interaksi yang nyata (p≤ 0,05), tetapi masing -masing perlakuan memberikan nilai

yang berbeda terhadap kadar vitamin C sari buah delima yang dihasilkan meskipun

secara statistik (p≤ 0,05) tidak memberikan perbedaan yang signifikan.

Nilai kadar vitamin C (mg/100 gr) yang dihasilkan dari perlakuan penambahan

kitosan dapat dilihat pada Tabel 3 dan untuk Pengaruh nilai (mg/100 gr) vitamin C

yang dihasilkan dari perlakuan lama waktu pengendapan dapat dilihat pada Tabel 4.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Tabel 3. Pengaruh kadar vitamin C (mg/ 100 gr) sari buah delima yang dihasilkan dari perlakuan penambahan kitosan.

Penambahan

Berdasarkan Tabel 3 menunjukan bahwa vitamin C pada penambahan kitosan

dan tanpa penambahan kitosan berbeda nyata(p≤0,05), sedangkan kadar vitamin C

pada perlakuan penambahan kitosan menunjukan penurunan kadar vitamin C

meskipun secara statistik tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan statistik,

analisis vitamin C pada perlakuan penambahan kitosan tidak berbeda nyata (p≤0,05)

tetapi untuk perlakuan penambahan kitosan 0,5% dan 1% juga menunjukan

perbedaan yang tidak signifikan dengan perlakuan tanpa penambahan kitosan. Pada

penambahan kitosan 1,5% yang mampu mebrikan perbedaan kadar vitamin C yang

signifikan. Penambahan kitosan memberikan penurunan terhadap vitamin C yang

dihasilkan. Hal ini karena vitamin C merupakan salah satu komponen asam, yaitu

asam askorbat sedangkan kitosan merupakan komponen basa, sehingga dengan

penambahan kitosan maka akan terjadi reaksi antara asam dan basa. Menurut

Murniati (2007), kitosan merupakan larutan yang bersifat basa kuat karena

mengandung gugus amina yang bersifat reaktif, maka jika suatu asam ditambahkan

dengan basa, maka keasamanya akan berkurang dan akan bereaksi membentuk garam

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Tabel 4. Pengaruh kadar vitamin C (mg/ 100 gr) sari buah delima yang dihasilkan dari perlakuan lama waktu pengendapan.

Lama waktu

Berdasarkan Tabel 4 menunjukan bahwa vitamin C pada perlakuan lama waktu

pengendapan dan tanpa waktu pengendapan berbeda nyata (p≤0,05). Perlakuan lama

waktu pengendapan berbeda secara signifikan dibanding dengan perlakuan tanpa

lama pengendapan, artinya ialah bahwa perlakuan lama waktu pengendapan mampu

menurunkan kadar vitamin C. Hal ini karena dengan semakin lama waktu

pengendapan, maka makin banyak gugus hydrogen pada asam askorbat yang akan

bereaksi dengan gugus amina dan hidroksil dari kitosan. Menurut Pamungkas (2008),

kitosan memiliki tiga gugus reaktif yaitu gugus amina serta dua buah gugus hidroksil

primer dan sekunder yang masing-masing terletak pada atom C-2, C-3 dan C-6.

Gugus reaktif ini akan bereaksi dengan gugus hydrogen dari molekul asam askorbat.

Semakin lama waktu pengendapan maka makin banyak komponen asam askorbat

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur c. Analisis total asam

Berdasarkan analisis ragam total asam (Lampiran 5) menunjukan bahwa

perlakuan penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan menunjukan ada

interaksi yang nyata (p ≤ 0,05) terhadap kadar total asam sari buah delima.

Pengaruh nilai (%) total asam yang dihasilkan dari perlakuan penambahan

kitosan dan lama waktu pengendapan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengaruh total asam (%) sari buah delima yang dihasilkan dari kombinasi perlakuan penambahan kitosan dengan lama waktu pengendapan.

Perlakuan

Berdasarkan Tabel 3 menunjukan bahwa kandungan total asam tertinggi ialah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

pengendapan (0 menit) sedangkan nilai total asam terendah ialah sebesar 0,44% pada

perlakuan penambahan kitosan sebesar 1,5 % dan lama waktu pengendapan selama

120 menit.

Gambar 16. Hubungan antara penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan dengan total asam (%) sari buah delima yang dihasilkan.

Berdasarkan Gambar 16 menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan

kitosan dan makin lama waktu pengendapan maka nilai total asam yang dihasilkan

oleh sari buah delima akan menurun. Hal ini disebabkan karena kitosan bersifat basa

maka secara tidak langsung akan mereduksi kandungan asam dalam sari buah

delima. Diduga komponen asam-asam lain (asam malat, asam borat, asam sitrat,

asam galat, asam galagat, asam elagat) terdegradasi lebih banyak dibandingkan

degradasi vitamin C yang tidak berpengaruh nyata dan semakin lama waktu

pengendapan, maka makin banyak basa yang bereaksi dengan asam, sehingga total

R² = 0,993

Lama waktu Pengendapan (menit)

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

asam yang dihasilkan oleh sari buah menurun. Hal ini sesuai dengan pendapat

Argin-Sofyan et al. (2007) dalam Nasution (2010),bahwa pada pH asam, kitosan akan

terprotonasi dengan mengikat atom hidrogen dari asam, sehingga keasaman sample

akan berkurang dan dengan semakin lama waktu pengendapan maka makin banyak

atom hidrogen yang terikat oleh kitosan sehingga total asamnya juga akan berkurang.

d. Analisis Total Padatan Terlarut (TPT)

Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 6) menujukan bahwa perlakuan

penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan menunjukan tidak ada interaksi

yang nyata (p≤ 0,05), namun masing-masing perlakuan berpengaruh nyata (p≤ 0,05)

terhadap total padatan terlarut (TPT) yang dihasilkan oleh sari buah delima.

Pengaruh nilai Total Padatan Terlarut (TPT) yang dihasilkan dari perlakuan

penambahan kitosan dapat dilihat pada Tabel 6 dan untuk Pengaruh nilai Total

Padatan Terlarut (TPT) yang dihasilkan dari perlakuan lama waktu pengendapan

dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 6. Pengaruh Total Padatan Terlarut (TPT) sari buah delima yang dihasilkan dari perlakuan penambahan kitosan.

Penambahan

Pada Tabel 6 menunjukan bahwa Total Padatan Terlarut (TPT) pada

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

dengan perlakuan penambahan kitosan 1% dan 1,5 %. Hasil penelitian terhadap Total

Padatan Terlarut (TPT) pada perlakuan penambahan kitosan menunjukan penurunan

TPT meskipun secara statistik tidak signifikan. Hal ini diduga karena pada analisis

TPT adanya komponen yang terlarut sehingga komponen tersebut tidak tampak dan

sampel dianggap homogen. Kitosan mampu mengikat partikel-partikel koloid,

mineral dan kotoran yang ada dalam sari buah yang akan membentuk gumpalan.

Menurut Danggi (2008) kitosan bereaksi dengan jenis polisakarida tertentu yang

bermuatan negative, serta bereaksi pula dengan larutan bervalensi 2 dari ion mineral.

Jika kitosan bereaksi dengan gugus bermutan negative maka akan terjadinya

penggumpalan kitosan.

Tabel 7. Pengaruh Total Padatan Terlarut (TPT) sari buah delima yang dihasilkan dari perlakuan lama waktu pengendapan.

Lama waktu

Berdasarkan Tabel 7 menunjukan bahwa Total Padatan Terlarut (TPT) pada

perlakuan lama waktu pengendapan dan tanpa waktu pengendapan berbeda nyata

(p≤0,05). Hasil penelitian terhadap Total Padatan Terlarut (TPT) menunjukan

penurunan Total Padatan Terlarut (TPT) meskipun secara statistik tidak signifikan.

pada nilai analisis TPT. Hal ini karena dengan semakin lama waktu pengendapan,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ion mineral. Hal ini sesuai dengan pendapat Danggi (2008), bahwa kitosan sebagai

molekul polikationik akan mengikat molekul lain sebagai pembawa muatan negatif

dan makin lama waktu pengendapan, maka komponen negatif dan kotoran yang

terikat akan semakin banyak.

e. Analisis intensitas warna

Berdasarkan analisis ragam intensitas warna (Lampiran 7 dan 8) diketahui

bahwa perlakuan penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan berbeda nyata

(p≤ 0,05) terhadap analisis tingkat kejernihan dan tingkat kemerahan.

Pengaruh nilai intensitas warna (tingkat kejernihan dan tingkat kemerahan)

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Tabel 8. Pengaruh perlakuan penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan terhadap intensitas warna (tingkat kejernihan dan tingkat kemerahan).

Pada Tabel 8 menunjukan bahwa tingkat kejernihan tertinggi ialah sebesar

45,2 pada perlakuan penambahan kitosan 1,5 % dan lama waktu pengendapan 120

menit sedangkan untuk tingkat kejernihan terendah ialah sebesar 30,55 pada

perlakuan penambahan kitosan (0%) dan tanpa waktu pengendapan (0 menit). Pada

Tabel 8 juga menunjukan bahwa tingkat kemerahan tertinggi ialah sebesar 24,3 pada

perlakuan penambahan kitosan sebesar 1,5 % dan lama waktu pengendapan 90 menit

sedangkan untuk tingkat kemerahan terendah ialah sebesar 14,6 pada perlakuan tanpa

penambahan kitosan (0 %) dan tanpa waktu pengendapan (0 menit).

Perlakuan Tingkat kejernihan Tingkat Kemerahan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Gambar 17. Hubungan antara perlakuan penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan dengan tingkat kejernihan sari buah delima yang dihasilkan.

Gambar 18. Hubungan antara perlakuan penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan dengan tingkat kemerahan sari buah delima yang dihasilkan.

R² = 0,872

Lama waktu pengendapan (menit)

kitosan 0 %

Lama waktu pengendapan (menit)

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Berdasarkan Gambar 17 dan 18 semakin tinggi penambahan kitosan dan makin

lama waktu pengendapan yang dilakukan maka sari buah yang dihasilkan akan

berwarna merah jernih. Peningkatan kejernihan dan kemerahan ini dikarenakan

kitosan merupakan salah satu agensia penjernih, dimana kitosan mampu mengikat

komponen penyebab kekeruhan yaitu kotoran, senyawa bermuatan negatif dan

senyawa yang bersifat koloidal sehingga warna merah yang dihasilkan juga semakin

meningkat karena sudah tidak terselubungi lagi, selain itu dengan semakin lama

waktu pengendapan, maka makin banyak komponen aktif kitosan yang bereaksi

sehingga kekeruhan juga akan berkurang. Menurut Latar (2007), kitosan mempunyai

sifat polikationik, kitosan akan menggumpal jika bertemu dengan molekul lain

sebagai pembawa muatan negatif selain itu senyawa koloidal juga akan terikat dan

selanjutnya mereka mengendap bersama kotoran lain.

f. Analisis total fenol

Berdasarkan analisis ragam total fenol (Lampiran 10) menunjukan bahwa

perlakuan penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan berbeda nyata

(p≤ 0,05) terhadap total fenol sari buah delima.

Pengaruh nilai total fenol yang dihasilkan dari perlakuan penambahan kitosan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Tabel 10. Pengaruh total fenol (ppm) sari buah delima yang dihasilkan dari perlakuan penambahan kitosan dengan lama waktu pengendapan.

Perlakuan

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa total fenol tertinggi ialah sebesar

4680,331 ppm pada perlakuan penambahan kitosan 1,5% dan lama waktu

pengendapan selama 120 menit sedangkan nilai total fenol terendah ialah sebesar

3542,672 ppm pada perlakuan tanpa penambahan kitosan (0%) dan tanpa waktu

pengendapan (0 menit). Pengujian senyawa fenol ini menggunakan senyawa katekin

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Gambar 19. Hubungan antara perlakuan penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan dengan total fenol (ppm) sari buah delima yang dihasilkan.

Berdasarkan Gambar 19 menujukan bahwa semakin tinggi penambahan

kitosan dan makin lama waktu pengendapan maka total senyawa fenol yang

terkandung dalam sari buah meningkat, hal ini karena kitosan mengikat

senyawa-senyawa koloidal, tanin, kotoran serta ion bermuatan negarif. Peningkatan total fenol

pada perlakuan lama waktu pengendapan karena semakin lama waktu pengendapan

maka akan semakin banyak pula senyawa kolidal, tanin dan kotoran yang terikat

sehingga endapan yang dihasilkan juga semakin banyak, dimana hal ini menyebabkan

Total Padatan Terlarut dari sari buah menurun. Adanya senyawa lain yang terikat,

menyebabkan sample menjadi lebih pekat, karena adanya bagian yang mengendap,

jadi didapatkan proporsi total fenol yang lebih tinggi, karena massa cairan berkurang.

Kitosan bereaksi dengan senyawa polifenol menyebabkan turunnya total fenol sari

R² = 0,955

Lama waktu Pengendapan (menit)

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

buah yang dihasilkan, tetapi kitosan juga mampu melindungi senyawa polifenol

karena kandungan total fenol dalam sari buah delima menurun kurang dari 20 %.

Menurut Oszmianski dan Aneta (2007), Proses penjernihan akan menurunkan

kandungan fenol pada sari buah yang akan menyebabkan nilai gizinya berkurang.

Penggunaan kitosan sebagai penjernih mampu untuk meminimalkan kehilangan

komponen fenol kurang dari 20 %. Pada proses penjernihan juice apel didapatkan

data bahwa komponen polifenol epikatekin pada control sebesar 16,57± 0,94 b dan

setelah dijernihkan dengan kitosan epikatekin yang dihasilkan sebesar 16,26± 0,48 c.

Kitosan juga dilaporkan mampu untuk melindungi senyawa aktif polifenol.

g. Analisis aktivitas antioksidan (DPPH)

Berdasarkan analisis ragam aktivitas antioksidan (DPPH) (Lampiran 9)

menunjukan bahwa perlakuan penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan

berpengaruh nyata (p≤ 0,05) terhadap kemampuan menangkap radikal bebas (DPPH)

yang diukur sebagai prosentaseaktivitas antioksidan sari buah delima.

Pengaruh nilai aktivitas antioksidan dari perlakuan penambahan kitosan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Tabel 10. Pengaruh aktivitas antioksidan (DPPH) sari buah delima yang dihasilkan dari perlakuan penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan.

Perlakuan

Berdasarkan Tabel 10 menunjukan bahwa kemampuan menangkap radikal

bebas (DPPH) tertinggi ialah sebesar 74, 625 % pada perlakuan penambahan kitosan

1,5 % dan lama waktu pengendapan 120 menit sedangkan aktivitas antioksidan

(DPPH) terendah ialah sebesar 30,475 % pada perlakuan penambahan kitosan 0 %

dan lama waktu pengendapan 0 menit. Nilai aktivitas antioksidan (DPPH) yang

dihasilkan oleh sari buah delima memang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan

BHT, dimana BHT 0,1 % aktivitas antioksidannya mencapai 89,56% (Lampiran 10).

Berdasarkan hasil penelitian perlakuan lama waktu pengendapan tanpa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

peningkatan. Berdasarkan teori, seharusnya antioksidan yang dihasilkan ialah

mengalami penurunan karena terjadinya reaksi oksidasi atau minimal stabil karena

perlakuan lama waktu pengendapan tidak dikombinasikan dengan perlakuan lain

yang dapat mempengaruhi aktivitas antioksidan. Jadi diperlukan adanya penelitian

lebih lanjut pada perlakuan lama waktu pengendapan tanpa penambahan kitosan

(0%).

Gambar 20. Hubungan antara perlakuan penambahan kitosan dan lama waktu pengendapan dengan aktivitas antioksidan (DPPH) (%) sari buah delima yang dihasilkan.

Berdasarkan Gambar 20 menunjukan bahwa semakin tinggi penambahan

kitosan dan makin lama waktu pengendapan yang dilakukan, maka aktivitas

antioksidan yang dihasilkan makin tinggi. Hal ini karena aktivitas antioksidan

berkaitan dengan total senyawa fenol karena senyawa fenol merupakan agensia

antioksidan selain itu kitosan juga dapat berfungsi sebagai komponen antioksidan

R² = 0,956

Lama waktu pengendapan (menit)