METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI WENNEER UNTUK MENENTUKAN JENIS LAPISAN TANAH DI BY PASS AIA

PACAH dan KAMPUS POLITEKNIK NEGERI PADANG

LAPORAN TUGAS AKIR

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya dari Politeknik Negeri Padang

MUZAKKIL UMAM Bp. 1401031028

PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO POLITEKNIK NEGERI PADANG

2017

METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI WENNEER UNTUK MENENTUKAN JENIS LAPISAN TANAH DI BY PASS AIA

PACAH dan KAMPUS POLITEKNIK NEGERI PADANG

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

MUZAKKIL UMAM Bp. 1401031028

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I Pembimbing II

Desmiwarman,ST,M.Si Fibriyanti,SST.,MT NIP. 19591226 198903 1 002 NIP. 19760211 200501 2 004

No. Alumni Universitas MUZAKKIL UMAM No. Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tanggal Lahir : Padang Luar / 9 Maret 1996 b). Nama Orang Tua: Edo Rangga Yuni dan Yusneli. Fakultas : Politeknik d). Jurusan/Program Studi : Elektro/Teknik Listrik e).No.BP : 1401031028 f). Tgl. Lulus : 5 Oktober 2017 g).

Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,57 i). Lama Studi : 3 Tahun 1 Bulan j).

Alamat Orang Tua :Komplek Mushalla Nurul Haq Batu Hitam ,Nagari Padang Luar,Kecamatan Banuhampu,Kabupaten Agam.

METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI WENNEER UNTUK

MENENTUKAN JENIS LAPISAN TANAH DI BY PASS AIA PACAH dan KAMPUS POLITEKNIK NEGERI PADANG

Tugas Akhir DIII Oleh : MUZAKKIL UMAM

Pembimbing 1. Desmiwarman, ST,M.Si Pembimbing 2 . Fibriyanti, SST,.MT

ABSTRAK

Bumi memiliki potensi yang sangat besar yang terkandung di dalamnya, Kebutuhan manusia terhadap potensi yang ada di dalam bumi belum bisa terpenuhi karena tidak mengethaui apa isi lapisan yang ada di dalam bumi,oleh karena itu dilakukan metoda eksplorasi geolistrik.

Metoda Geolistrik ini menggunakan konfigurasi wenner dimana jarak antar elektroda itu sama panjang. Hasil pengukuran menggunakan gheolistrik ini akan di masukan kedalam aplikasi Progres Version 3.0 yang dapat memetakan hasil dari pengukuran berupa gambaran lapisan tanah berdasarkan kedalaman-kedalaman tanah.

Hasil dari pembacaan lapisan tanah di Kampus PNP dan By Pass Aia Pacah

menunjukan itu adalah tanah lempung dan pemasangan grounding yang tepat adalah kombinasi Grid dan Rod yang menghasilkan 1batang Rod 4,06 ohm,2 batang Rod 4,01 ohm,3 batang Rod 3,98 ohm,4 batang Rod 3,94 ohm,5 batang Rod 3,91 ohm.

Kata kunci: Wenner, Geolistrik, Grounding

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 05 Oktober 2017. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda Tangan 1 2 3 4

Nama Terang Junaidi Asrul,

SST.,MT H.Efendi,ST.MT Firmansyah, ST.,M.T Desmiwarman, ST,M.Si

Mengetahui :

Ketua Jurusan Elektro : Dr. H. Afrizal Yuhanef ST., M.Kom NIP. 19640429 199003 1 001 Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas/Universitas Nomor Alumni Fakultas : Nama Tanda Tangan

Nomor Alumni Universitas : Nama Tanda Tangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan menyusun Laporan Tugas Akir dengan judul “Metode Geolistrik Konfigurasi Wenner Untuk Mnenentukan Jenis Lapisan Tanah Di By Pass Aia Pacah Padang Dan Kampus Politeknik Negeri Padang”. Laporan ini disusun sebagai Tugas Akhir yang telah dilaksanakan di By Pass (Aia Pacah), dan Kampus Politeknik Negeri Padang, Sumatera Barat, selama satu bulan terhitung mulai pada bulan Agustus.

Laporan ini memaparkan mengenai Geolistrik yang bertujuan untuk menentukan tahanan jenis tanah untuk mengetahui Jenis lapisan tanah di By Pass (Aia Pacah) dan Kampus Politeknik Negeri Padang. Sehubungan dengan penulisan laporan ini, karena keterbatasan waktu dan kemampuan, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan maupun kekeliruan. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Atas dukungan dan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak kepada penulis dalam pelaksanaan Tugas Akhir dan penulisan laporan ini, penulis sampaikan terima kasih kepada Yth.:

1) ALLAH SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga pemulis dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Tugas Akhir.

2) Kepada Keluarga yang selalu mendukung dalam setiap kegiatan.

3) Bapak Desmiwarman sebagai dosen pembimbing I 4) Ibuk Fibriyanti sebagai dosen pembimbing II

5) Bapak Junaidi Asrul yang telah membimbing kami dalam melaksanakan kegiatan Tugas Akhir ini.

6) Bapak Roswaldi, pak Jas, dan pak Alno selaku teknisi Labor yang telah meminjamkan peralatan untuk menunjang kegiatan tugas akhir.

7) Kepada rekan-rekan kelas 3A Habib, yogi, aldi, arif, rian, hasef, ridho, dan yang belum disebutkan yang telah membantu dalam pembuatan laporan

Semoga laporan ini bermanfaat baik bagi penulis khususnya maupun pada pembaca .

Padang , September 2017

MUZAKKIL UMAM

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR TABEL ... vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 2

1.3 Tujuan Penelitian . ... 3

1.4 BatasanMasalah ... 3

1.5 Sistematika Penulisan . ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Geolistrik ... 6

2.1.2 Pengertian Geolistrik ... 6

2.1.2 Manfaat Geolistrik ... 12

2.1.2 Sejarah Perkembangan Geolistrik ... 13

2.2 Tahanan jenis tanah ... 20

2.3 Sifat Geologi Tanah ... 20

2.4 Jenis-jenis Pentanahan ... 21

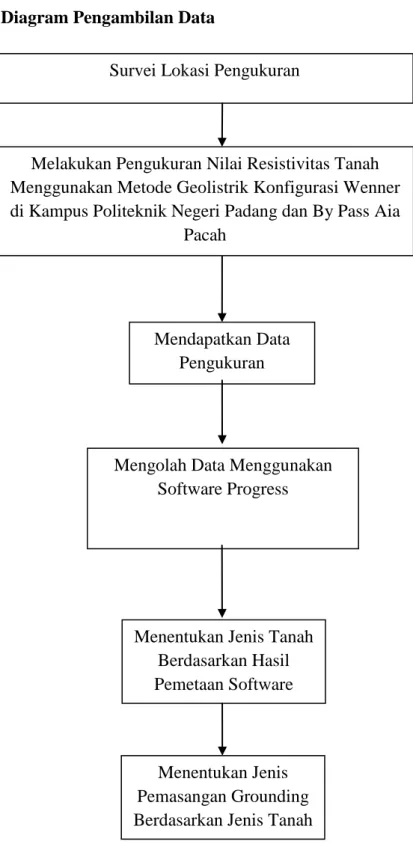

BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN 3.1 Blog Diagram. ... 25

3.2 Flowchart ... 26

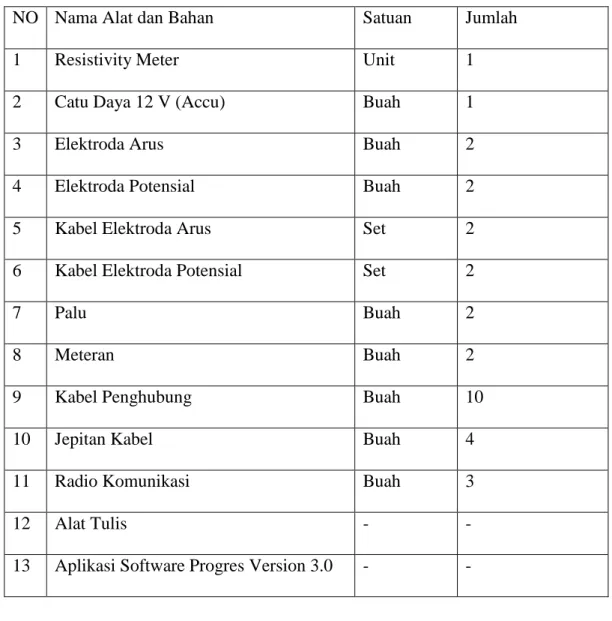

3.3 Alat dan Bahan ... 27

3.4 Tabel Data ... 29

3.5 Rangkaian Percobaan ... 30

3.6 Metode Pengukuran ... 31

3.7 Pengambilan Data Menggunakan Resistivity

Meter... 32

3.8 Pengolahan Data Geolistrik Menggunakan Software Progres Version 3.0 ... 34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengukuran Geolistrik di Kampus Politeknik Negeri Padang...38

4.1.1 Hasil Pegukuran...38

4.1.2 Analisa Perhitungan Nilai Faktor Geometri ( K)...39

4.1.3 Analisa Perhitungan Niliai Tahanan Jenis Tanah ... 43

4.1.4 Pengolahan Data Geolistrik Menggunakan Software Progres Version 3.0... 50

4.1.5 Analisa Perhitungan Pemasangan kombinasi elektroda Rod dan Grid ...52

4.2 Pengukuran Geolistrik di By Pass Aia Pacah Padang...56

4.2.1 Hasil Pengukuran...56

4.2.2 Analisa Perhitungan Nilai Faktor Geometri ( K )...57

4.2.3 Analisa Perhitungan Nilai Tahanan Jenis Tanah...61

4.2.4 Pengolahan Data Geolistrik Menggunakan Software Progres Version 3.0...68

4.2.5 Analisa perhitungan pemasangan kombinasi elektroda Rod dan Grid...70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan...74

5.2 Saran...75 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.1. Garis Equipotensial ... 6

Gambar 2.2. Rangkaian Konfigurasi Schlumberger ... 8

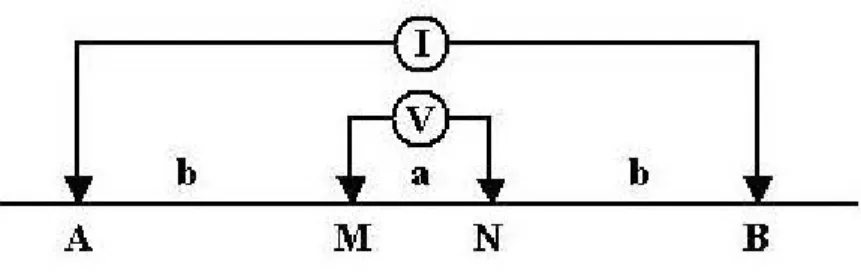

Gambar 2.3. Rangkaian Konfigurasi Wenner ... 10

Gambar 2.4. Rangkaian Konfigurasi Pole-pole ... 11

Gambar 2.5. Rangkaian Konfigurasi Pole-dipole ... 11

Gambar 2.6. Rangkaian Konfigurasi Dipole-dipole ... 12

Gambar 2.7. Perkembangan Alat Geolistrik ... 15

Gambar 2.8. Kurva Baku dan Kurva Tambahan ... 15

Gambar 2.9. Jenis Perangkat Lunak ... 16

Gambar 2.10. Laporan penyelidikan Conrad Schlumberger ... 17

Gambar 2.11. Pentanahan Rod ... 21

Gambar 3.1. Blok Diagram Pengukuran Dengan Metode Geolistrik ... 25

Gambar 3.2. Flow Chart ... 26

Gambar 3.2. Alat dan Bahan ... 28

Gambar 3.3. Rangkaian Konfigurasi Wenner ... 30

Gambar 3.4. Wiring diagram Konfigurasi Wenner ... 30

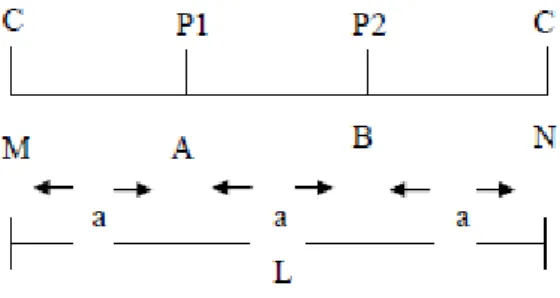

Gambar 3.5. Konfigurasi Wenner ... 32

Gambar 3.6. Konfigurasi Wenner ... 32

Gambar 3.7. Pemasangan Elektroda ... 33

Gambar 3.8. Pemasangan Kabel Penghubung Elektroda ke Alat Resisitivity Meter ... 33

Gambar 3.9. Proses Pengukuran ... 34

Gambar 3.10.Tampilan Observed Data ... 35

Gambar 3.11. Tabel Forward Modelling ... 36

Gambar 3.12. Kurva Nilai Data yang Dimasukan Kedalam Tabel Forward Modelling ... 36

Gambar 3.13. Hasil Akir Pembacaan Menggunakan Software... 37

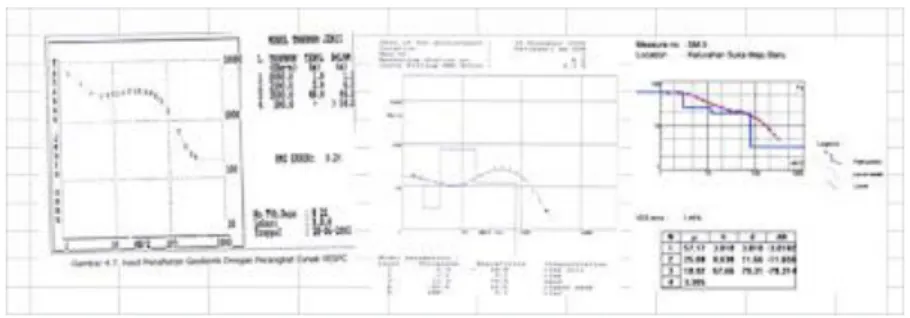

Gambar 4.1. Hasil Pengolahan Software di Kampus Politeknik Negeri Padang ... 50

Gambar 4.2. Hasil Pengolahan Sofware di By Pass Aia Pacah ... 68

DAFTAR TABEL

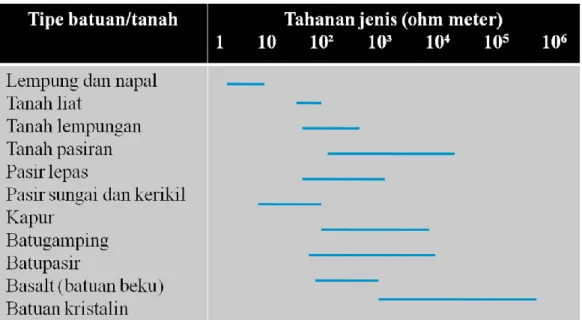

Hal Tabel 2.1. Hubungan macam batuan dan tanah dengan nilai tahanan

jenis ... 20 Tabel 3.1. Alat dan Bahan ... 27 Tabel 3.2. Tabel Data ... 29 Tabel 4.1. Hasil Perhitungan Geolistrik di Kampus Politeknik

Negeri Padang ... 38 Tabel 4.2. Hasil Kombinasi Rod dan Grid di Kampus Politeknik Negeri

Padang ... 55 Tabel 4.3. Hasil Perhitungan Geolistrik di By Pass Aia Pacah ... 56 Tabel 4.4. Hasil Kombinasi Rod dan Grid di By Pass Aia Pacah ... 73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bumi adalah sumber segala jenis kekayaan alam yang sampai sekarang belum terjamah oleh manusia secara keseluruhan. Dewasa ini, tidak sulit untuk menemukan kandungan dalam bumi yang pada prinsipnya tak bisa dilihat oleh kasat mata. Sedangkan kebutuhan manusia terhadap jenis material dalam tanah sekarang ini tak bisa dihindari lagi, maka untuk menyelesaikan masalah masalah tersebutdi atas, perlu dilakukan studi ke- geofisika-an. Penelitian ini merupakan suatu studi geofisika yang menerapkan metode geolistrik tahanan jenis konfigurasi Wenner.

Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang bertujuan mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan batuan dibawah permukaan tanah dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah. Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika aktif, karena arus listrik berasal dari luar sistem. Tujuan utama dari metode ini sebenarnya adalah mencari resistivitas atau tahanan jenis dari batuan. Resistivitas atau tahanan jenis adalah besaran atau parameter yang menunjukkan tingkat hambatannya terhadap arus listrik. Batuan yang memiliki resistivitas makin besar, menunjukkan bahwa batuan tersebut sulit untuk dialiri oleh arus listrik.

Selain resistivitas batuan, metode geolistrik juga dapat dipakai untuk menentukan sifat-sifat kelistrikan lain seperti potensial diri dan medan induksi.

Resistivitas batuan dapat diukur dengan memasukkan arus listrik ke dalam tanah melalui 2 titik elektroda di permukaan tanah dan 2 titik lain untuk mengukur beda potensial di permukaan yang sama. Hasil pengukuran geolistrik dapat berupa peta sebaran tahanan jenis baik dengan jenis mapping atau horisontal maupun sounding atau kedalaman. Hasil pengukuran geolistrik mapping maupun sounding disesuaikan dengan kebutuhan diadakannya akuisisi data serta jenis konfigurasi yang digunakan.

Maka dalam pengujian ini akan dilakukan pengukuran dan perhitungan untuk menganalisis nilai dari resistivity pentanahan dengan menerapkan metode konfigurasi Wenner untuk menentukan jenis tanah dan tahanan jenis tanah di By Pass (Aia Pacah) dan Kampus Politeknik Negeri Padang. Yang mana dari jenis tanah dan tahanan jenis tanah yang di dapat kita bisa memanfaatkan tanah tersebut seperti untuk mencari sumber air dalam lapisan tanah, melakukan grounding dengan metoda yang tepat dengan jenis tanah dan tahanan jenis yang di dapat, memanfaatkan dalam bidang pertambangan.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat kita rumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam analisis ini yaitu :

1. Bagaimana melakukan pengukuran nilai resitivity tanah di By Pass (Aia Pacah) dan Kampus Politeknik Negeri Padang ?.

2. Bagaimana Menghitung dan menganalisa nilai resitivity tanah dengan menggunakan software progress ?.

3. Bagaimana menentukan jenis tanah berdasarkan data yang di dapat di Kampus Politeknik Negeri Padang dan By Pass (Aia Pacah) ?.

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Melakukan pengukuran resitivity jenis tanah dengan sistem geolistrik di By Pass (Aia Pacah Padang) untuk mengetahui atau menentukan struktur lapisan tanah.

2. Menghitung dan Menganalisa hasil nilai pengukuran resitivity jenis tanah dengan konfigurasi wenner dalam menentukan jenis tanah di By pass (Aia Pacah) dan Kampus Politeknik Negeri Padang.

1.4. Ruang lingkup dan batasan masalah

Berdasrkan Tujuan yang disebutkan diatas maka untuk analisa pengukuran nilai resistivity dengan metode geolistrik dilakukan di By Pass (Aia Pacah Padang) dan Kampus Politeknik Negeri Padang. Maka kali ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu :

1. Pengukuran dan perhitungan nilai resistivity tanah menggunakan metode Geolistrik konfigurasi wenner untuk memetakan isoresistivity di bawah permukaan yang diukur.

2. Pengolahan data dari hasil pengukuran menggunakan software progress untuk memetakan isoresistivity di bawah permukaan yang diukur.

3. Menentukan jenis tanah dari data software yang di dapat.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran dari proposal judul tugas akhir ini, maka penyusuanan laporan tugas akhir disusun dalam bentuk sub-sub Bab, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup dan batasan masalah, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas Penjelasan tentang dasar teori pembahasan mengenai resistivity dan metode geolistrik.

menunjukkan sumber teori tentang analisa pengukuram nilai resistivity tanah dengan menggunakan metoda geolistrik By Pass dan Kampus Politeknik Negeri Padang.

BAB III METODE ANALISA

Bab ini membahas tentang alat yang akan digunakan saat dilapangan, metode pengukuran dan cara pengambilan data pengukuran nilai resistivity tanah menggunakan metoda golistrik. Data yang dibutuhkan dan gambaran analisis hasil.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini Membahas hasil analisa dan data-data pengukuran nilai resistivity tanah menggunakan metode geolistrik untuk menentukan jenis tanah di By Pass dan Kampus Polietknik Negeri Padang.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil anlisa yang telah penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Metode Geolistrik 2.1.1 Pengertian Geolistrik

Geolistrik ialah salah satu metode dalam geofisika yang mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi. Pendeteksian di atas permukaan meliputi pengukuran medan potensial, arus, dan elektromagnetik yang terjadi baik secara alamiah maupun akibat penginjeksian arus ke dalam bumi. Metode geolistrik yang terkenal antara lain : metode potensial diri (SP), arus telluric, magnetotelluric, elektromagnetik, IP (induced polarization), dan resistivitas (tahanan jenis).

Pada gambar 2.1 dapat dilihat sebaran arus pada permukaan akibat arus listrik yang dikirim ke bawah permukaan.Garis tegas menunjukan arus yang dikirim mengalami respon oleh suatu lapisan yang homogeneus. Sedangkan arus putus-putus menunjukan arus normal dengan nilai yang sama.Garis-garis tersebut disebut dengan garis equipotensial.

Gambar 2.1. Garis Equipotensial

Pembahasan dikhususkan pada metode geolistrik tahanan jenis. Pada metode geolistrik tahanan jenis, arus listrik diinjeksikan ke dalam bumi melalui dua elektroda arus (terletak diluar konfigurasi). Beda potensial yang terjadi diukur melalui dua elektroda potensial yang berada didalam konfigurasi. Dari hasil pengukuran arus dan beda potensial untuk setiap jarak elektroda tertentu, dapat ditentukan variasi harga hambatan jenis masing-masing lapisan di bawah titik ukur (titik sounding). Umumnya, metode resistivitas ini hanya baik untuk eksplorasi dangkal, sekitar 100 m. Jika kedalaman lapisan lebih dari harga tersebut, informasi yang diperoleh kurang akurat, hal ini disebabkan melemahnya arus listrik untuk jarak bentangan yang semakin besar. Karena itu, metode ini jarang digunakan untuk eksplorasi dalam. Sebagai contoh eksplorasi minyak.

Metode resistivitas ini lebih banyak digunakan dalam bidang enginering geology (seperti penentuan kedalaman batuan dasar), pencarian reservoir air, pendeteksian intrusi air laut, dan pencarian ladang geothermal. Berdasarkan letak (konfigurasi) elektoda potensial dan elektroda arus, dikenal beberapa jenis konfigurasi metode resistivitas tahanan jenis yaitu :

1. Konfigurasi Schlumberger 2. Konfigurasi Wenner . 3. Konfigurasi Pole-pole.

4. Konfigurasi Pole-dipole.

5. Konfigurasi Dipole-dipole

1. Konfigurasi Schlumberger

Gambar 2.2 Rangkaian Konfigurasi Schlumberger

Pada konfigurasi Schlumberger idealnya jarak MN dibuat sekecil- kecilnya, sehingga jarak MN secara teoritis tidak berubah. Tetapi karena keterbatasan kepekaan alat ukur, maka ketika jarak AB sudah relatif besar maka jarak MN hendaknya dirubah. Perubahan jarak MN hendaknya tidak lebih besar dari 1/5 jarak AB. Konfigurasi Schlumberger Kelemahan dari konfigurasi Schlumberger ini adalah pembacaan tegangan pada elektroda MN adalah lebih kecil terutama ketika jarak AB yang relatif jauh,sehingga diperlukan alat ukur multimeter yang mempunyai karakteristik ‘high impedance’ dengan akurasi tinggi yaitu yang bisa mendisplay tegangan minimal 4 digit atau 2 digit di belakang koma. Atau dengan cara lain diperlukan peralatan pengirim arus yang mempunyai tegangan listrik DC yang sangat tinggi.

Sedangkan keunggulan konfigurasi Schlumberger ini adalah kemampuan untuk mendeteksi adanya non-homogenitas lapisan batuan pada permukaan, yaitu dengan membandingkan nilai resistivitas semu ketika terjadi perubahan jarak elektroda MN/2. Agar pembacaan tegangan pada elektroda MN bisa dipercaya, maka ketika jarak AB relatif besar hendaknya jarak elektroda MN juga diperbesar. Pertimbangan perubahan jarak elektroda MN terhadap jarak

elektroda AB yaitu ketika pembacaan tegangan listrik pada multimeter sudah demikian kecil, misalnya 1.0 milliVolt. Umumnya perubahan jarak MN bisa dilakukan bila telah tercapai perbandingan antara jarak MN berbanding jarak AB

= 1 : 20. Perbandingan yang lebih kecil misalnya 1 : 50 bisa dilakukan bila mempunyai alat utama pengirim arus yang mempunyai keluaran tegangan listrik DC sangat besar, katakanlah 1000 Volt atau lebih, sehingga beda tegangan yang terukur pada elektroda MN tidak lebih kecil dari 1.0 milliVolt.

Umumnya perubahan jarak MN bisa dilakukan bila telah tercapai perbandingan antara jarak MN berbanding jarak AB = 1 : 20. Perbandingan yang lebih kecil misalnya 1 : 50 bisa dilakukan bila mempunyai alat utama pengirim arus yang mempunyai keluaran tegangan listrik DC sangat besar, katakanlah 1000 Volt atau lebih, sehingga beda tegangan yang terukur pada elektroda MN tidak lebih kecil dari 1.0 milliVolt.

2. Konfigurasi Wenner

Metoda ini diperkenalkan oleh wenner (1915), Merupakan konfigurasi yang digunakan dalam eksplorasi geolistrik dengan susunan jarak spasi sama panjang (r1=r4=a dan r2=r3=2a). Jarak antara elektroda arus adalah 3x jarak elektroda potensial, jarak potensial dengan titik soundingnya adalah a/2, maka jarak masingelektroda arus dengan titik soundingnya adalah 3a/2. Target kedalaman yang mampu dicapai opada metode ini adalah a/2. Dalam akuisisi data lapangan sususnan elektroda arus dan potensial diletakkan simetri dengan titik sounding. Pada konfigurasi Wenner jarak antara elektroda arus dan elektroda potensial adalah sama. Seperti yang tertera pada gambar 2.6.

Gambar 2.3. Rangkaian konfigurasi Wenner

Dari gambar diatas terlihat bahwa jarak AM = NB = a dan jarak AN = MB = 2a, dengan menggunakan persamaan 1 berikut :

...(1) Sehingga faktor geometri untuk konfigurasi Wenner adalah :

...(2)

Dan di dapat : ...(3)

Dimana : K = Faktor Geometri a = Jarak elektroda (m) V = Tegangan (Volt) I = Arus (Ampere) R = Tahanan (ohm)

ρ = Tahanan Jenis (Ohm-meter)

Keunggulan dari konfigurasi Wenner ini adalah ketelitian pembacaan tegangan pada elektroda MN lebih baik dengan angka yang relatif besar karena

elektroda MN yang relatif dekat dengan elektroda AB. Disini bisa digunakan alat ukur multimeter dengan impedansi yang relatif lebih kecil.

Sedangkan kelemahannya adalah tidak bisa mendeteksi homogenitas batuan di dekat permukaan yang bisa berpengaruh terhadap hasil perhitungan.

Data yang didapat dari cara konfigurasi Wenner, sangat sulit untuk menghilangkan factor non homogenitas batuan, sehingga hasil perhitungan menjadi kurang akurat.

3. Konfigurasi Pole-pole

C1 P1

Gambar 2.4 Rangkaian Konfigurasi Pole-pole

Pada konfigurasi Pole-pole, hanya digunakan satu elektrode untuk arus dan satu elektrode untuk potensial. Sedangkan elektrode yang lain ditempatkan pada sekitar lokasi penelitian dengan jarak minimum 20 kali spasi terpanjang C1-P1 terhadap lintasan pengukuran.

4. Konfigurasi Pole-dipole

C1 P1 P2 na a

Gambar 2.5 Rangkaian Konfigurasi Pole-Dipole

konfigurasi Pole-dipole digunakan satu elektrode arus dan dua elektrode potensial. Untuk elektrode arus C2 ditempatkan pada sekitar lokasi penelitian dengan jarak minimum 5 kali spasi terpanjang C1-P1.

5. Konfigurasi Dipole-dipole

C2 C1 P1 P2 a na a

Gambar 2.6 Rangkaian Konfigurasi Dipole-dipole

Pada konfigurasi Dipole-dipole, dua elektrode arus dan dua elektrode potensial ditempatkan terpisah dengan jarak na, sedangkan spasi masing-masing elektrode a. Pengukuran dilakukan dengan memindahkan elektrode potensial pada suatu penampang dengan elektrode arus tetap, kemudian pemindahan elektrode arus pada spasi n berikutnya diikuti oleh pemindahan elektrode potensial sepanjang lintasan seterusnya hingga pengukuran elektrode arus pada titik terakhir di lintasan itu.

2.1.2 Manfaat Geolistrik

Dengan memanfaatkan nilai tahanan jenis ini maka aplikasi metoda geolistrik telah digunakan pada berbagai bidang ilmu yaitu :

1. Regional Geology untuk mengetahui struktur, stratigrafi dan sedimentasi.

2. Hidrogeologi/Geohidrologi untuk mengetahui muka air tanah, akuifer, stratigrafi , intrusi air laut.

3. Geologi Teknik untuk mengetahui struktur, startigrafi, permeabilitas dan porositas batuan, batuan dasar , pondasi , kontruksi bangunan teknis.

4. Pertambangan untuk mengetahui endapan plaser, stratigrafi, struktur, penyebaran endapan mineral.

5. Archeology untuk mengetahui dasar candi, candi terpendam, tanah galian lama.

6. Panas bumi (geothermal) mengetahui kedalaman, penyebaran, low resistivity daerah panas bumi.

7. Minyak untuk mengetahui struktur, minyak, air dan kontak air dan minyak serta porositas , water content (well logging geophysic).

8. Mengetahui jenis pemasangan grounding berdasarkan jenis tanah yang di dapat.

2.1.3 Sejarah Perkembangan Geolistrik

Sejarah perkembangan eksplorasi geolistrik merupakan perkembangan yang paling unik dari seluruh geofisika eksplorasi. Unik karena dalam perkembangannya metoda ini terbagi - bagi dalam beberapa mazhab (school), padahal sumber dasar teori sama. Perbedaan tersebut terletak pada :

a. tata cara kerja ( konfigurasi elektroda, interpretasi).

b alat yang digunakan, sebetulnya tiap alat dapat digunakan untuk mazhab apapun, akan tetapi perbedaan konfigurasi elektroda yang dipakai mempengaruhi daya penetrasi alat.

c. data prossessing.

Penggunaan sifat-sifat kelistrikan untuk maksud eksplorasi sudah dikenal peradaban manusia lebih dari dua abad yang lalu. Pelopor yang mula-mula memakai cara geofisika untuk maksud ksplorasi adalah :

1. Gray dan Wheeler thn. 1720, melakukan pengukuran terhadap batuan dan mecoba membakukan tebal konduktivitas batuan.

2. Watson thn 1746, menemukan ,bahwa tanah merupakan konduktor dimana potensial yang diamati pada titik-titik diantara dua elektroda arus yang dipotong sejarak 2 mil , bervarisai akibat adanya perbedaan kondisi geologi setempat.

3. Robert W. Fox thn. (1789 - 1877) , dapat disebut sebagai Bapak Metoda Geolistrik , karena beliau yang pertama kali mempelajai hubungan sifat- sifat listrik dengan keadaan geologi, temperatur, terrestrial electric dan geothermal. Fox mempelajari sifat-sifat kelistrikan tersebut di tambang- tambang Corn wall, Inggris.

4. Perkembangan dilanjutkan secara bertahap : thn.1871 oleh W.Skey, thn.

1847 oleh Charles Matteucci., thn. 1882 oleh Cart Barus, thn. 1891 oleh Brown, thn. 1897 oleh Bernfield, thn 1912 oleh Gottchalk, thn. 1914 oleh R.C. Wells dan George Ottis.

5. Perkembangan agak berbeda setelah Conrad Schlumberger dan R.C. Well dimana geolistrik berkembang di dua benua, dengan cara dan sejarah yang berbeda. Akan tetapi di ujung perkembangan tersebut kedua mazhab ini bertemu lagi, terutama dalam menggunakan konsep matematika yang sama yang diterapkan pada teori interpretasi masing-masing.

6. Perkembangan peralatan dimulai dari peralatan geolistrik di dalam truk sampai pada alat geolistrik sebesar tas kecantikan seperti terlihat pada gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.7. Perkembangan alat geolistrik

7. Perkembangan pengolahan data nilai tahanan jenis pada abad ke 20 yaitu dengan dibuatnya kurva baku dan kurva tambahan oleh Orellana E. dan Mooney H.M.,1966, Bhattacharya P.K. dan Patra H.P., 1968, Rijkkswaterstaat, The Netherland, 1975, Zohdy, A.A.R.,1975 yang di perlihatkan pada gambar berikut:

Gambar 2.8. Kurva baku dan kurva tambahan

8. Perkembangan dalam penafsiran lengkungan tahanan jenis dengan pembuatan perangkat lunak dari melakukan "matching curve" sampai

perangkat lunak VESPC, RESINT 53, GRIVEL, RESIX dan IP2Win seperti gambar dibawah ini

Gambar 2.9. Jenis perangkat lunak 3. Mazhab Perancis (French School)

Mazhab ini mula-mula berkembang dari hasil study Conrad Schlumberger (1878 - 1936). Sebagai orang yang serba bisaa (geologist, physicist, mining engineer) , Conrad Schlumberger merupakan peletak dasar baru dalam menggunakan aspek kelistrikan. Untuk menyelidiki keadaan geologi bawah permukaan , beliau menggunakan"aspect dynamic" dari arus listrik yang diinjeksikan kedalam bumi, serta mengamati akibat terhadap sifat kelistrikan batuan sekelilingnya. Beliau juga sudah membayangkan akibat dari suatu medan listrik terhadap media yang homogen dan membandingkan dengan media yang non homogen. Berdasarkan study Conrad Schlumberger membuat peta isopotensial yang dilakukan pada endapan pirit di Sain Bel (phone) pada tahun 1918. Laporan penyelidikan Conrad Schlumberger terlihat dibawah ini.

Gambar 2.10. Laporan penyelidikan Conrad Schlumberger

Sejak itu sekolah Perancis mengembangkan banyak metoda, baik konfigurasi elektroda dan metoda eksplorasi. Semenjak Marcel Schlumberger ikut dalam kelompok Schlumberger, tekanan study sekolah Perancis lebih ditekankan kepada pengukuran geolistrik di lubang bor. Sehingga sampai sekarang dapat dikatakan merupakan satu-satunya perusahaan keluarga yang mempunyai hampir monopoli untuk penyelidikan geofisika lubang bor di seluruh dunia.

Ide yang sama juga dikembangkan oleh Wenner secara terpisah, pada saat bersamaan menemukan konsep yang sama. Hasil Wenner ini merupakan dasar dari perkembangan mazhab Amerika (1915).

4. Mazhab Amerika (American School)

Studi geolistrik di Amerika Serikat dimulai dari hasil study R.C. Wells dan dikembangkan oleh Wenner dari U.S. Beureau of Standart. Ide Wenner dikembangkan dari patent yang diusulkan oleh Fred Brown,1883, yang mengusulkan suatu alat dan cara eksplorasi geolistrik. Tahun 1927, Mc.Clatvckey mendapatkan patent untuk alat dan cara eksplorasi yang lebih baik

dan serta lebih sempurna. Pada mazhab Amerika ini, perkembangan juga bertahap dengan melalui percobaan-percobaan. Beberapa nama yang perlu dicatat disini :

Kelly S.F., Mc. Collum , Logan, H.R. Cohklin, Gish, Rooney, Eve & Keus, Cook dan van Nostrad.

Selain mazhab Perancis dan Amerika, masih banyak lagi mazhab yang kecil yaitu mazhab Inggris, Rusia, Swedia, Norwegia, Jepang dll.

5. Perkembangan Sesudah Perang Dunia I sampai Sekarang

Sejak penemuan metoda ekksplorasi , sampai Perang Dunia I dan II, interpretasi hasil pendugaan geolistrik masih dilakukan dengan cara coba-coba antara lain merubah cycles, log, linier dan metode empiris lain seperti Moore dan Barnes.

Pada tahun 1980 dengan perkembangan elektronika mengakibatkan perubahan peralatan geolistrik dan penafsiran geolistrik dengan perangkat lunak (RESINT 53 , IP2Win).

Dasar teori interpretasi secara matematis mula-mula dikembangkan oleh Hummell di Jerman dan King di Inggris. Selama orang lain masih sibuk mencari dan memanfaatkan empiris mazhab Perancis membentuk enam riset yang terdiri dari Mailet, Stefaanessco, Konstintzin dll. Hasil kerja tim mengembangkan suatu teori matematis yang mendapatkan paten tanggal 25 September 1925, untuk fungsi-fungsi ideal, lapisan-lapisan horizontal. Hasil kerja tim inilah yang sekarang merupakan landasan baru bagi interpretasi modern. Di Amerika kejadian ini dijawab oleh Gosh dan Rooney 26 Septembaer 1925, beda satu hari

dan juga mencoba menjawab persoalan matemaatis dari lapisan-lapisan horizontal terhadap batuan yang berbeda.

Tahun 1933 L.B. Slichter, mencoba menerangkan aspek tadi dengan pemecahan mendasar secara berangsur-angsur. Pertama memecahkan dulu fungsi matematis dari lapisan horizontal yang dikenal sebagai fungsi Kernel. Tahap kedua adalah mencoba menurunkan distribusi lapisan dengan menggunakan fungsi Kernel.

Tahun 1968, Koefoed memoles fungsi Kernel dengan raised Kernel Function.

Tahun 1964, J.C.van Dam menurunkan metoda pembuatan kurve baku dari fungsi matematis dan efek cermin.

Perkebangan yang paling revolusioner adalah penurunan fungsi transform oleh Gosh, yang diajukan pada tesis doktor. Gosh memanfaatkan sifat dari Wenner Filter (minimum least square filter). Gosh dapat memecahkan masalah yang sejak dulu tidak/belum dapat dipecahkan oleh pendahulunya. Untuk itu Gosh muncul dengan Direct Interpretation Method atau Transform Method.

Pada masa sekarang ini perkembangan geolistrik maju pesat dengan beberapa modifikasi elektoda. Modifikasi elektroda berkembang untuk menjawab tantangan keadaan lingkungan (environmental ) dan study keteknikan (enginereeng study). Perkembangan geolistrik dapat menafsirkan keadaan bawah permukaan dengan membuat penampang 2 dimensi atau 3 dimensi (Griffiths D.H. dan Barker R.D.,1993 ,Loke,M.H.,Dr.,2000).

2.2 Tahanan Jenis Tanah

Tahanan jenis tanah adalah tahanan listrik dari tahanan tanah yang berbentuk kubus dengan volume 1 meter kubik. Kadang- kadang tahanan jenis dinyatakan dalam ohm-m. Pernyataan ohm-m merepresentasikan tahanan diantara dua permukaan yang berlawanan dari suatu volume yang berisi 1 meter sampai 3 meter. Untuk mendapatkan tahanan pentanahan yang kecil diperlukan upaya sebagai berikut, mengetahui tahanan jenis tanah, kemudian membuat bentuk kutub tanah yang sesuai.

2.3 Sifat geologi tanah

Ini merupakan faktor utama yang menentukan tahanan jenis tanah. Bahan dasar dari pada tanah relatif bersifat bukan penghantar. Tanah liat umumnya

mempunyai tahanan jenis terendah, sedang batu-batuan dan quartz bersifat sebagai insulator

Tabel 2.1 Hubungan macam batuan dan tanah dengan nilai tahanan jenis

2.4 Jenis –jenis Pentanahan

Tahanan kutub pentanahan selanjutnya disebut tahanan pentanahan adalah seluruh tahanan listrik yang dimiliki sistem pentanahan. Idealnya tahanan pentanahan adalah 0 (nol), namun karena mencapainya sulit, maka sebagai referensi, untuk gedung maksimum 4 Ohm.

1. Pentanahan Rod

Pada pentanahan rod ini, batang-batang elektroda ditanam tegak lurus dengan permukaan tanah. Bila elektroda rod tersebut dialiri arus gangguan ke tanah ketika daerah perumahan terjadi gangguan tanah, maka arus tersebut akan menyebar atau mengalir ke tanah dan akan

mengakibatkan naiknya beda potensial pada permukaan tanah. Makin jauh dari elektroda tersebut, penyebaran arus semakin luas, sehingga kepadatan arusnya juga semakin berkurang.Berikut gambar Pentanahan Rod :

Gambar 2.11. Pentanahan Rod

a. Untuk satu batang elektroda

...(4)

b. Untuk dua batang elektroda

...(5) c. Untuk tiga batang elektroda

...(6) d. Untuk n batang elektroda

...(7)

...(8) Dimana :

L = Panjang konduktor yang ditanam (m) a = Jari-jari batang konduktor (m)

d = Jarak antara 2 pasak paralel (m)

k = Konstanta yang tergantung jumlah batang konduktor

2. Pentanahan Grid

Sistem grounding grid yaitu sistem pengetanahan yang menggunakan batang yang ditanam horizontal (sejajar) terhadap permukaan tanah.

Tahanan pengetanahan dapat dicari dengan menggunakan persamaan :

...(9) Dimana :

Ρ = Tahana jenis tanah (ohm-meter) L = Panjang elektroda (meter) A = Luas areal (m 2 )

K1 = 1,37 K2 = 5,7

3 . Sistem pengetanahan kombinasi grid dan rod

merupakan gabungan dari grounding rod dengan grounding grid, persamaannya sebagai berikut:

...(10)

...(11)

...(12)

...(13) Dimana :

Rg = Tahanan pengetanahan (ohm)

R1 = Tahanan grid (ohm) R2 = Tahanan rod (ohm)

R12 = Hasil dari pengetanahan grid dan rod (ohm) ρg = Tahanan jenis tanah pada grid (ohm-meter) ρp = Tahanan jenis tanah pada rod (ohm-meter)

L = Panjang konduktor grid yang digunakan (meter) l = Panjang konduktor rod (meter)

h = Kedalaman pemasangan grid (meter) d1 = Diameter konduktor grid (meter) d2 = Diameter konduktor rod (meter) A = Luas daerah/ areal grid (m 2 ) K1 = 1,37

K2 = 5,7

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN 3.1 Blok Diagram Pengambilan Data

Gambar 3.1.Blok Diagram Pengukuran Dengan Metode Geolistrik Melakukan Pengukuran Nilai Resistivitas Tanah

Menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi Wenner di Kampus Politeknik Negeri Padang dan By Pass Aia

Pacah

Mendapatkan Data Pengukuran

Mengolah Data Menggunakan Software Progress

Menentukan Jenis Tanah Berdasarkan Hasil Pemetaan Software Survei Lokasi Pengukuran

Menentukan Jenis Pemasangan Grounding Berdasarkan Jenis Tanah

3.2 Flow Chart

TIDAK YA

YA TIDAK

Gambar 3.2 Flowchart Mulai

Survei Lokasi Percobaan

Melakukan pengukuran

Data Lengkap

Melakukan perhitungan

Melakukan Analisa dari data

Berhasil

Selesai

3.3 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada pengambilan data geolistrik ditunjukan pada Gambar 3.2 dan tabel 3.1 berikut ini:

NO Nama Alat dan Bahan Satuan Jumlah

1 Resistivity Meter Unit 1

2 Catu Daya 12 V (Accu) Buah 1

3 Elektroda Arus Buah 2

4 Elektroda Potensial Buah 2

5 Kabel Elektroda Arus Set 2

6 Kabel Elektroda Potensial Set 2

7 Palu Buah 2

8 Meteran Buah 2

9 Kabel Penghubung Buah 10

10 Jepitan Kabel Buah 4

11 Radio Komunikasi Buah 3

12 Alat Tulis - -

13 Aplikasi Software Progres Version 3.0 - -

Tabel 3.1 Alat dan Bahan

Gambar 3.2. Alat dan Bahan

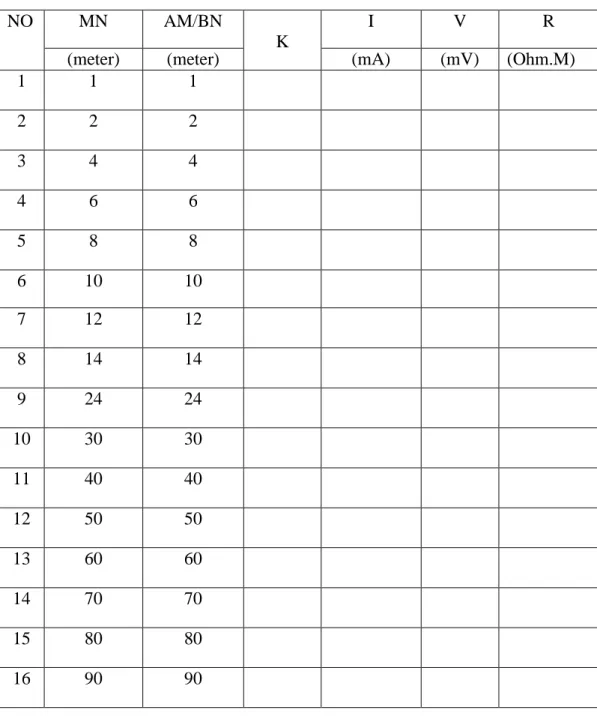

3.4 Tabel Data

Dalam pengambilan data Geolistrik di Kampus Politeknik Negeri Padang dan By Pass Aia Pacah dibutuhkan acuan untuk pengambilan data,berikut tabel acuan untuk pengambilan data :

NO MN AM/BN

K

I V R

(meter) (meter) (mA) (mV) (Ohm.M)

1 1 1

2 2 2

3 4 4

4 6 6

5 8 8

6 10 10

7 12 12

8 14 14

9 24 24

10 30 30

11 40 40

12 50 50

13 60 60

14 70 70

15 80 80

16 90 90

Tabel 3.2. Tabel Data

3.5 Rangkaian Percobaan

Berikut Gambar rangkaian percobaan geolistrik konfigurasi wenner:

Gambar 3.3 Rangkaian konfigurasi wenner

Wiring diagram percobaan geolistrik konfigurasi wenner

C1 P1 P2 C2

a a a

Gambar 3.4 Wiring Diagram Konfigursi Wenner

P1 P2 C1 C2

ON/OFF + -

V A

+ - ACCU 12V

1 12

3.6 Metode Pengukuran

Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika untuk mengetahui perubahan tahanan jenis lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan cara mengalirkan arus listrik DC (Direct Current) yang mempunyai tegangan tinggi ke dalam tanah. Injeksi arus listrik ini menggunakan 2 buah elektroda arus A dan B yang ditancapkan ke dalam tanah dengan jarak tertentu. Semakin panjang jarak elektroda AB akan menyebabkan aliran arus listrik bisa menembus lapisan batuan lebih dalam. Dengan adanya aliran arus listrik tersebut maka akan menimbulkan tegangan listrik di dalam tanah. Tegangan listrik yang terjadi di permukaan tanah di ukur dengan menggunakan multimeter yang terhubung melalaui 2 buah elektroda tegangan M dan N yang jaraknya lebih pendek dari pada jarak AB. Bila posisi jarak elektroda AB diubah menjadi lebih besar maka tegangan listrik yang terjadi pada elektroda MN ikut berubah sesuai dengan informasi jenis batuan yang ikut terinjeksi arus listrik pada kedalaman yang lebih besar. Dengan asumsi bahwa kedalaman lapisan batuan yang bisa ditembus oleh arus listrik ini sama dengan separuh dari jarak Ab yang biasa disebut AB/2 (bila digunakan arus listrik DC murni), maka diperkirakan pengaruh dari injeksi aliran arus listrik ini berbentuk setengah bola dengan jari-jari AB/2 (Anonim, 2007a). Resistivitas ditentukan dari suatu tahanan jenis semu yang dihitung dari pengukuran perbedaan potensi antara elektroda yang ditempatkan di dalam bawah permukaan. Pengukuran suatu beda potensial antara dua elektroda seperti gambar dibawah ini:

Gambar 3.5 Konfigurasi Wenner

3.4 Pengambilan Data Menggunakan Resistivity Meter

Adapun langkah-langkah pengambilan data menggunakan resistivity meter adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan peralatan-peralatan pengukuran seperti gambar 3.2 dan tabel 3.1 diatas.

2. Memasang elektroda arus dan elektroda tegangan dengan menggunakan konfigurasi wenner pada jarak yang telah tersedia di tabel percobaan seperti gambar 3.3 dan 3.4 dibawah ini:

Gambar 3.6. Konfigurasi wenner Pada Konfigurasi Wenner Jarak antar elektroda adalah sama

Gambar 3.7.Pemasangan Elektroda

3. Menghubungkan kabel penghubung elektroda arus dan elektroda tegangan ke masing-masing elektroda dan ke resistivity meter seperti gambar berikut:

Gambar 3.8. Pemasangan kabel penghubung elektroda ke alat resistivity meter

4. Menghubungkan catu daya ke resistivity meter.

5. Menghidupkan resistivity meter dan mulai melakukan pengukuran.

Gambar 3.9. Proses Pengukuran

6. Mencatat hasil data pengukuran pertama dan lakukan pengukuran selanjutnya sesuai tabel percobaan

3.5 Pengolahan data menggunakan software Progres Version 3.0

Adapun langkah-langkah pengolahan menggunakan software Progres Version 3.0 adalah sebagai berikut:

1. Membuka aplikasi software Progres Version 3.0.

2. Memasukan data pengukuran kedalam tabel observed data seperti gambar berikut:

Gambar 3.10. Tampilan tabel observed data 3. Menyimpan file tersebut, , File > Save as

4. Selanjutnya, kita rubah konfigurasi bentangan data resistivity sesuai dengan konfigurasi yang dilapangan, dalam hal ini kita gunakan konfigurasi Wenner. Pilih menu Configurations > Wenner atau dengan

mengklik toolbar berikut

5. Selanjutnya kita pindah ke window Forward Modeling

Pada window Forward Modeling, kita melakukan perkiraan ada berapakah lapisan batuan berdasarkan kurva resistivity yang sudah diinput datanya, kemudian perkiraan kedalaman dari masing – masing lapisan tersebut serta perkiraan nilai resistivitas semu lapisan – lapisan tersebut. Data dimasukan kedalam tabel seperti gambar berikut.

Gambar 3.11. Tabel forward modeling

Kemudian akan di dapat hasil dari nilai yang telah dimasukan yaitu seperti gambar berikut ini:

Gambar 3.12. Kurva nilai data yang dimasukan pada tabel forward modeling

6. Setelah kita anggap hasil Forward Modeling yang kita lakukan sudah mendekati atau berhimpit dengan titik – titik kurva resistivity lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan Inverse Modeling.

Mula – mula kita klik window Inverse Modeling

Pada window Inverse Modeling ini kita hanya melakukan “penyesuaian”

atau “menghimpitkan” antara titik – titik data resistivity yang diambil dilapangan dengan kurva resistivity modeling semaksimal mungkin saling berhimpitan, hal ini bisa juga dilihat nilai dari RMS (Root Mean Square) antara sebelum dan sesudah dilakukannya proses Inverse Processing.

7. Melihat hasil akhir dari proses pengolahan data resistivity pada window

Interpreted Data yang ditunjukan pada

gambar berikut ini:

Gambar 3.13. Hasil akir pembacaan menggunakan software

8. Hasil keseluruhan pada window Interpreted Data, bisa kita simpan dalam bentuk file image dengan format .bmp dengan cara klik File > Print To File.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Percobaan Geolistrik di Kampus Politeknik Negeri Padang

4.1.1 Hasil Pengukuran

Hasil Pengukuran Geolistrik di Kampus Politeknik Negeri Padang ditunjukan pada tabel 4.1 berikut:

No. Titik : Titik 1

Arah Bentangan : Barat dan timur

Metoda : Wenner

Lokasi : Kampus Politeknik Negeri Padang

Cuaca : Cerah berawan

Kota : Padang

Waktu : 3-4 Agustus 2017

NO MN AM/BN

K

I V R

(meter) (meter) (mA) (mV) (Ohm.M)

1 1 1 3,14 25.79 306 37.25

2 2 2 6,28 36.92 178 28.21

3 4 4 12,56 64.42 97 18.19

4 6 6 18,84 57.05 48,3 15.95

5 8 8 25,12 34.54 20,6 14.98

6 10 10 31,4 34.04 16,1 14.85

7 12 12 37,68 7.80 3,1 14.97

8 14 14 43,96 30.64 10,4 14.92

9 24 24 75,36 70.58 16,1 17.19

10 30 30 94,2 41.69 7,6 17.17

11 40 40 125,6 28.15 4,1 18.29

12 50 50 157 23.94 3 19.67

13 60 60 188,4 46.65 5,2 21

14 70 70 219,8 113.70 10,6 20.49

15 80 80 251,2 112.37 9,6 21.46

16 90 90 282,6 62.32 5,2 23.58

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Geolistrik di Kampus Politeknik Negeri Padang 4.1.2 Analisa Perhitungan Nilai Faktor Geometri ( K )

Untuk mencari nilai faktor geometri (K) digunakan rumus sebagai berikut:

1. Untuk jarak pengukuran 0,5m untuk elektroda MN dan 1m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.0,5 = 6,28 . 0,5 = 3,14

2. Untuk jarak pengukuran 1m untuk elektroda MN dan 2m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.1 = 6,28 . 1 = 6,28

3. Untuk jarak pengukuran 2m untuk elektroda MN dan 4m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.2 = 6,28 . 2 = 12,56

4. Untuk jarak pengukuran 3m untuk elektroda MN dan 6m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.3

= 6,28 . 3 = 18,84

5. Untuk jarak pengukuran 4m untuk elektroda MN dan 8m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.4 = 6,28 . 4 = 25,12

6. Untuk jarak pengukuran 5m untuk elektroda MN dan 10m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.5 = 6,28 . 5 = 31,4

7. Untuk jarak pengukuran 6m untuk elektroda MN dan 12m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.6 = 6,28 . 6 = 37,68

8. Untuk jarak pengukuran 7m untuk elektroda MN dan 14m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.7 = 6,28 . 7 = 43,96

9. Untuk jarak pengukuran 12m untuk elektroda MN dan 24m untuk elektroda

AB K = 2 π a = 2 .3,14.12 = 6,28 . 12 = 75,35

10. Untuk jarak pengukuran 15m untuk elektroda MN dan 30m untuk elektroda AB

K = 2 π a = 2 .3,14.15 = 6,28 . 15 = 94,2

11. Untuk jarak pengukuran 20m untuk elektroda MN dan 40m untuk elektroda AB

K = 2 π a = 2 .3,14.20 = 6,28 . 20 = 125,6

12. Untuk jarak pengukuran 25m untuk elektroda MN dan 50m untuk elektroda AB

K = 2 π a = 2 .3,14.25 = 6,28 . 25 = 157

13. Untuk jarak pengukuran 30m untuk elektroda MN dan 60m untuk elektroda

AB K = 2 π a = 2 .3,14.30 = 6,28 . 30 = 188,4

14. Untuk jarak pengukuran 35m untuk elektroda MN dan 70m untuk elektroda AB

K = 2 π a = 2 .3,14.35 = 6,28 . 35 = 219,8

15. Untuk jarak pengukuran 40m untuk elektroda MN dan 80m untuk elektroda AB

K = 2 π a = 2 .3,14. 40 = 6,28 . 40 = 251,2

16. Untuk jarak pengukuran 45m untuk elektroda MN dan 90m untuk elektroda AB

K = 2 π a = 2 .3,14.45 = 6,28 . 45 = 282,6

4.1.3 Analisa Perhitungan Tahanan Jenis Tanah

1. Untuk Jarak Pengukuran 0,5 Meter untuk elektroda MN dan jarak 1 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 3,14 , I = 25.79 mA, dan V= 306 mV, maka besar nilai resistivity:

= 3,14 = 3,14 . 11,86 = 37.25 Ohm.M

2. Untuk Jarak Pengukuran 1 Meter untuk elektroda MN dan jarak 2 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 6,28 , I = 39.62 mA, dan

V= 178 mV, maka besar nilai resistivity:

= 6,28 = 6,28 . 4.49 = 28.21 Ohm.M

3. Untuk Jarak Pengukuran 2 Meter untuk elektroda MN dan jarak 4 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 12,56 , I = 64.42 mA, dan

V= 97 mV, maka besar nilai resistivity:

= 12,56 = 12,56. 1.50 = 18.91 Ohm.M

4. Untuk Jarak Pengukuran 3 Meter untuk elektroda MN dan jarak 6 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 18,84 , I = 57.05 mA, dan

V= 48,3 mV, maka besar nilai resistivity:

= 18,84 = 18,84 . 0.84 = 15,95 Ohm.M

5. Untuk Jarak Pengukuran 4 Meter untuk elektroda MN dan jarak 8 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 25,12 , I = 34.54 mA, dan

V= 20,6mV, maka besar nilai resistivity:

= 25,12 = 25,12 . 0,59 = 14,98 Ohm.M

6. Untuk Jarak Pengukuran 5 Meter untuk elektroda MN dan jarak 10 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 31,4 , I = 3 4 , 0 4 mA, dan V= 16,1 mV, maka besar nilai resistivity:

= 31,4 = 31,4 . 0,47 = 14,85 Ohm.M

7. Untuk Jarak Pengukuran 6 Meter untuk elektroda MN dan jarak 12 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 37,68, I = 7 , 8 0 mA, dan V= 3,1 mV, maka besar nilai resistivity:

= 37,68 = 37,68 . 0,39 = 14,97 Ohm.M

8. Untuk Jarak Pengukuran 7 Meter untuk elektroda MN dan jarak 14 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 43,96 , I = 30,64 mA, dan V= 10,4 mV, maka besar nilai resistivity:

= 43,96 = 43,96 . 0,33 = 14,92 Ohm.M

9. Untuk Jarak Pengukuran 12 Meter untuk elektroda MN dan jarak 24 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 7 5 , 3 6 , I = 70.58 mA, dan V= 16,1 mV, maka besar nilai resistivity:

= 75,36 = 75,36. 0,22 = 17.19 Ohm.M

10. Untuk Jarak Pengukuran 15 Meter untuk elektroda MN dan jarak 30 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 94,2 , I = 41.69 mA, dan V= 7,6 mV, maka besar nilai resistivity:

= 94,2 = 94,2 . 0,18 = 17,17 Ohm.M

11. Untuk Jarak Pengukuran 20 Meter untuk elektroda MN dan jarak 40 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 125,6 , I = 28,15 mA, dan

V= 4,1 mV, maka besar nilai resistivity:

= 125,6 = 125,6 . 0,145 = 18,29 Ohm.M

12. Untuk Jarak Pengukuran 25 Meter untuk elektroda MN dan jarak 50 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 157 , I = 23,94 mA, dan V= 3 mV, maka besar nilai resistivity:

= 157 = 157. 0,125 = 19,67 Ohm.M

13. Untuk Jarak Pengukuran 30 Meter untuk elektroda MN dan jarak 60 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 188,4 , I = 46,65 mA, dan V= 5,2 mV, maka besar nilai resistivity:

= 188,4 = 188,4 . 0,111

= 21 Ohm.M

14. Untuk Jarak Pengukuran 35 Meter untuk elektroda MN dan jarak 70 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 219,8 , I = 113,70 mA, dan V= 10,6 mV, maka besar nilai resistivity:

= 219,8 = 219,8 . 0,093 = 20,49 Ohm.M

15. Untuk Jarak Pengukuran 40 Meter untuk elektroda MN dan jarak 80 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 251,2 , I = 112,37 mA, dan V= 9,6 mV, maka besar nilai resistivity:

= 251,2 = 251,2 . 0,085 = 21,46 Ohm.M

16. Untuk Jarak Pengukuran 45 Meter untuk elektroda MN dan jarak 90 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 282,6 , I = 62,32 mA, dan V= 5,2 mV, maka besar nilai resistivity:

= 282,6 = 282,6 . 0,083 = 23,58 Ohm.M

4.1.4 Pengolahan data Geolistrik menggunakan software Progress Version 3.0

Gambar 4.1. Hasil pengolahan software di Kampus Politeknik Negeri Padang

Analisa Dari hasil pengolahan menggunakan software adalah :

1. Lapisan pertama pada kedalaman 0m - 1.5m dengan nilai tahanan jenis 39,78 ohm-m adalah lapisan paling atas diprediksikan adalah top soil.

2. Lapisan kedua pada kedalaman 1.5m – 20m dengan nilai tahanan jenis 13.82 ohm-m diprediksikan sebagai lempung

3. Lapisan ketiga pada kedalaman 20m – 21m dengan nilai tahanan jenis 481.69 ohm-m diprediksikan sebagai tanah pasiran.

4. Lapisan keempat pada kedalaman 21m – 31m dengan nilai tahanan jenis 3.78 ohm-m diprediksikan sebagai lempung dan napal.

5. Lapisan kelima pada kedalaman 31m – 46m dengan nilai tahanan jenis 58.12 ohm-m diprediksikan sebagai tanah liat.

4.1.5 Analisa Perhitungan pemasangan kombinasi elektroda Rod dan Grid

Kedalaman pemasangan grid:

h’=√

h’ = 0,0578 Pentanahan Grid

R1 =

(

+

1,37(

√)

-5,7R1= 4,10

Pentanahan Grid dan Rod

R12 =

(

+

1,37(

√)

-5,7 + ) = 2.22Tahanan Pengentahanan

1. Tahanan pengetanahan kombinasi dengan 1 batang rod (n=1)

R2 =

(

- 1 + 2 x1,37 (√ ) (√ )

R2 = 23,94 ohm Jadi :

Rg = Rg = 4,065 ohm

2. Tahanan Pengetahanan kombinasi dengan 2 batang rod (n=2)

R2 =

(

- 1 + 2 x1,37 (√ ) (√ )

R2 = 11.04 ohm Jadi :

Rg = Rg = 4,022 ohm

3. Tahanan Pengetahanan kombinasi dengan 3 batang rod (n=3)

R2 =

(

- 1 + 2 x1,37 (

√ ) (√ )

R2 = 7,64 ohm Jadi :

Rg = Rg = 3,98 ohm

4. Tahanan Pengetahanan kombinasi dengan 4 batang rod (n=4)

R2 =

(

- 1 + 2 x1,37 (√ ) (√ )

R2 = 5,99ohm Jadi :

Rg = Rg = 3,95 ohm

5. Tahanan Pengetanahan kombinasi dengan 5 batang rod (n=5

R2 =

(

- 1 + 2 x1,37 (√ ) (√ )

R2 = 5,04 ohm Jadi :

Rg = Rg = 3,92 ohm

Hasil Perhitungan Kombinasi Rod dan Grid di Kampus Politeknik Negeri Padang No. Jumlah Elektroda Rg Tahanan (ohm)

Hasil pengukuran 1.

2.

3.

4.

5.

1 elektroda 2 elektroda 3 elektroda 4 elektroda 5 elektroda

4,065 4,022 3,98 3,95 3,92

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Rod dan Grid di Kampus Politeknik Negeri Padang

4.2 Pengukuran Geolistrikdi By Pass Aia Pacah Padang 4.2.1 Hasil pengukuran

Hasil Pengukuran Geolistrik di By Pass Aia Pacah ditunjukan pada tabel 4.2 berikut :

No. Titik : Titik 2

Arah Bentangan : Barat dan timur

Metoda : Wenner

Lokasi :By Pass Aia Pacah Padang

Cuaca : Cerah berawan

Kota : Padang

Waktu : 10-11 Agustus 2017

NO MN AM/BN

K

I V R

(meter) (meter) (Ma) (Mv) (Ohm.M)

1 1 1 3,14 50,58 1458 90,5

2 2 2 6,28 196,02 3009 96,40

3 4 4 12,56 302,10 2261 94

4 6 6 18,84 163,26 760 87,7

5 8 8 25,12 65,52 184 70,54

6 10 10 31,4 68,04 126,9 58,56

7 12 12 37,68 40,83 46,9 43,28

8 14 14 43,96 50,41 46,3 40,37

9 24 24 75,36 219,61 111,5 38,26

10 30 30 94,2 57,56 24,9 40,75

11 40 40 125,6 91,68 29,3 40,14

12 50 50 157 72,57 17,2 37,21

13 60 60 188,4 30,71 5,2 31,9

14 70 70 219,8 23,96 2,9 26,6

15 80 80 251,2 126,65 12,6 24,99

16 90 90 282,6 86,75 6,8 22,15

Gambar 4.3. Hasil Pengukuran Geolistrik di By Pass Aia Pacah

4.2.2 Analisa Perhitungan Nilai Faktor Geometri ( K )

Untuk mencari nilai faktor geometri (K) digunakan rumus sebagai berikut:

1. Untuk jarak pengukuran 0,5m untuk elektroda MN dan 1m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.0,5 = 6,28 . 0,5 = 3,14

2. Untuk jarak pengukuran 1m untuk elektroda MN dan 2m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.1 = 6,28 . 1 = 6,28

3. Untuk jarak pengukuran 2m untuk elektroda MN dan 4m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.2 = 6,28 . 2 = 12,56

4. Untuk jarak pengukuran 3m untuk elektroda MN dan 6m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.3 = 6,28 . 3

= 18,84

5. Untuk jarak pengukuran 4m untuk elektroda MN dan 8m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.4 = 6,28 . 4 = 25,12

6. Untuk jarak pengukuran 5m untuk elektroda MN dan 10m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.5 = 6,28 . 5 = 31,4

7. Untuk jarak pengukuran 6m untuk elektroda MN dan 12m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.6 = 6,28 . 6 = 37,68

8. Untuk jarak pengukuran 7m untuk elektroda MN dan 14m untuk elektroda AB K = 2 π a

= 2 .3,14.7 = 6,28 . 7 = 43,96

9. Untuk jarak pengukuran 12m untuk elektroda MN dan 24m untuk elektroda

AB K = 2 π a = 2 .3,14.12 = 6,28 . 12 = 75,35

10. Untuk jarak pengukuran 15m untuk elektroda MN dan 30m untuk elektroda AB

K = 2 π a = 2 .3,14.15 = 6,28 . 15 = 94,2

11. Untuk jarak pengukuran 20m untuk elektroda MN dan 40m untuk elektroda AB

K = 2 π a = 2 .3,14.20 = 6,28 . 20 = 125,6

12. Untuk jarak pengukuran 25m untuk elektroda MN dan 50m untuk elektroda AB

K = 2 π a = 2 .3,14.25 = 6,28 . 25 = 157

13. Untuk jarak pengukuran 30m untuk elektroda MN dan 60m untuk elektroda AB

K = 2 π a = 2 .3,14.30 = 6,28 . 30 = 188,4

14. Untuk jarak pengukuran 35m untuk elektroda MN dan 70m untuk elektroda AB

K = 2 π a = 2 .3,14.35 = 6,28 . 35 = 219,8

15. Untuk jarak pengukuran 40m untuk elektroda MN dan 80m untuk elektroda AB

K = 2 π a = 2 .3,14. 40 = 6,28 . 40 = 251,2

16. Untuk jarak pengukuran 45m untuk elektroda MN dan 90m untuk elektroda AB

K = 2 π a = 2 .3,14.45 = 6,28 . 45 = 282,6

4.2.3 Analisa Perhitungan Tahanan Jenis Tanah

1. Untuk Jarak Pengukuran 0,5 Meter untuk elektroda MN dan jarak 1 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 3,14 , I = 50,58 mA, dan V= 1458 mV, maka besar nilai resistivity:

= 3,14 = 3,14 . 28,82 = 90,5 Ohm.M

2. Untuk Jarak Pengukuran 1 Meter untuk elektroda MN dan jarak 2 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 6,28 , I = 196,02 mA, dan

V= 3009 mV, maka besar nilai resistivity:

= 6,28 = 6,28 . 15,35 = 96,40 Ohm.M

3. Untuk Jarak Pengukuran 2 Meter untuk elektroda MN dan jarak 4 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 12,56 , I = 302,10 mA, dan

V= 2261 mV, maka besar nilai resistivity:

= 12,56 = 12,56. 7,48 = 94 Ohm.M

4. Untuk Jarak Pengukuran 3 Meter untuk elektroda MN dan jarak 6 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 18,84 , I = 163,26 mA, dan

V= 760 mV, maka besar nilai resistivity:

= 18,84 = 18,84 . 4,65 = 87,7 Ohm.M

5. Untuk Jarak Pengukuran 4 Meter untuk elektroda MN dan jarak 8 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 25,12 , I = 65,52 mA, dan

V= 184 mV, maka besar nilai resistivity:

= 25,12 = 25,12 . 2,808 = 70,54 Ohm.M

6. Untuk Jarak Pengukuran 5 Meter untuk elektroda MN dan jarak 10 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 31,4 , I = 6 8 , 0 4 mA, dan V= 126,9 mV, maka besar nilai resistivity:

= 31,4 = 31,4 . 1,865 = 58,56 Ohm.M

7. Untuk Jarak Pengukuran 6 Meter untuk elektroda MN dan jarak 12 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 37,68, I = 4 0 , 8 3 mA, dan V= 46,9 mV, maka besar nilai resistivity:

= 37,68 = 37,68 . 1,148 = 43,28 Ohm.M

8. Untuk Jarak Pengukuran 7 Meter untuk elektroda MN dan jarak 14 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 43,96 , I = 50,41 mA, dan V= 46,3 mV, maka besar nilai resistivity:

= 43,96 = 43,96 . 0,918 = 40,37 Ohm.M

9. Untuk Jarak Pengukuran 12 Meter untuk elektroda MN dan jarak 24 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 7 5 , 3 6 , I = 219,61 mA, dan V= 111,5 mV, maka besar nilai resistivity:

= 75,36 = 75,36. 0,525 = 38,26 Ohm.M

10. Untuk Jarak Pengukuran 15 Meter untuk elektroda MN dan jarak 30 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 94,2 , I = 57,56 mA, dan V= 24,9 mV, maka besar nilai resistivity:

= 94,2 = 94,2 . 0,432 = 40,75 Ohm.M

11. Untuk Jarak Pengukuran 20 Meter untuk elektroda MN dan jarak 40 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 125,6 , I = 91,68 mA, dan

V= 29,3 mV, maka besar nilai resistivity:

= 125,6 = 125,6 . 0,319 = 40,14 Ohm.M

12. Untuk Jarak Pengukuran 25 Meter untuk elektroda MN dan jarak 50 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 157 , I = 72,57 mA, dan V= 17,2 mV, maka besar nilai resistivity:

= 157 = 157. 0,237 = 37,21 Ohm.M

13. Untuk Jarak Pengukuran 30 Meter untuk elektroda MN dan jarak 60 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 188,4 , I = 30,71 mA, dan V= 5,2 mV, maka besar nilai resistivity:

= 188,4 = 188,4 . 0,169

= 31,9 Ohm.M

14. Untuk Jarak Pengukuran 35 Meter untuk elektroda MN dan jarak 70 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 219,8 , I = 23,96 mA, dan V= 2,9 mV, maka besar nilai resistivity:

= 219,8 = 219,8 . 0,121 = 26,6 Ohm.M

15. Untuk Jarak Pengukuran 40 Meter untuk elektroda MN dan jarak 80 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 251,2 , I = 126,65 mA, dan V= 12,6 mV, maka besar nilai resistivity:

= 251,2 = 251,2 . 0,099 = 24,99 Ohm.M

16. Untuk Jarak Pengukuran 45 Meter untuk elektroda MN dan jarak 90 meter untuk elektroda AB dan nilai K = 282,6 , I = 86,75 mA, dan V= 6,8 mV, maka besar nilai resistivity:

= 282,6 = 282,6 . 0,078 = 22,15 Ohm.M

4.2.4 Pengolahan data menggunakan software Progres Version 3.0

Gambar 4.2. Hasil Pembacaan Software di By Pass Aia Pacah

Analisa dari hasil pengolahan menggunakan software adalah :

1. Lapisan pertama pada kedalaman 0m - 2m dengan nilai tahanan jenis 89.10 ohm-m diprediksikan sebagai Top Soil.

2. Lapisan kedua pada kedalaman 2m - 4m dengan nilai tahanan jenis 234.54 ohm-m dipredeiksikan sebagai tanah lempungan.

3. Lapisan ketiga pada kedalaman 4m - 7.5m dengan nilai tahanan jenis 6.34 ohm-m diprediksikan sebagai lempung dan napal.

4. Lapisan keempat pada kedalaman 7.5m - 12m dengan nilai tahanan jenis 530.31 ohm-m diprediksikan sebagai tanah pasiran.

5. Lapisan kelima pada kedalaman 12m -18m dengan nilai tahanan jenis 0.99 ohm-m diprediksikan sebagai lempung dan napal.

4.2.5 Analisa Perhitungan pemasangan kombinasi elektroda Rod dan Grid

Kedalaman pemasangan grid:

h’=√

h’ = 0,0578 Pentanahan Grid

R1 =

(

+

1,37(

√)

-5,7R1= 4,10 ohm

Pentanahan Grid dan Rod

R12 =

(

+

1,37(

√)

-5,7 + ) = 2.19 ohmTahanan Pengentahanan

1. Tahanan pengetanahan kombinasi dengan 1 batang rod (n=1)

R2 =