Inventarisasi

Tegakan Hutan dan Cadangan Karbon

di KPH Kapuas Hulu

Solichin Manuri (GIZ-Forclime)

Indra Kumara (Disbunhut/DPMU)

Welli Azwar (KPH)

Muhamad Irwan (DPMU)

Supriyanto (Konsultan GIZ)

Muhamad Firdaus (Konsultan GIZ)

Erik Somala (Konsultan GIZ)

Samarinda, November 2012

i

Kata Sambutan

Kita patut bersyukur kepada Allah SWT dengan selesainya laporan Inventarisasi Karbon dan Tegakan Hutan di wilayah KPH Model ini. Sebagai salah satu kabupaten yang mempunyai hutan yang masih luas dan sebagai lumbung keanekaragaman hayati yang tinggi di bumi Kalimantan, potensi hutan yang dimiliki kabupaten Uncak Kapuas ini dipandang penting untuk dapat dikembangkan menjadi motor penggerak pembangunan untuk mendapatkan nilai manfaat yang optimal, guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah di era otonomi daerah yang bertanggung jawab dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami mengapresiasi terbitnya laporan ini, disamping sebagai laporan hasil teknis, laporan ini juga merupakan wujud dukungan implementasi tugas pengukuran dan pemantauan simpanan karbon di Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pengembangan Demonstrations Activities REDD+. Meskipun baru dilaksanakan dalam unit KPH Model Kapuas Hulu, namun telah menunjukkan hasil yang bagus dan merupakan pembelajaran yang baik bagi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu tentang langkah, tahapan dan metode yang telah digunakan, serta kami harapkan hal ini akan dapat terus dilanjutkan di wilayah hutan lainnya untuk menambah keakurasian serta keterpercayaan data di tingkat kabupaten.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim lapangan, meskipun menemui dan menghadapi berbagai tantangan yang besar, namun tim tetap konsisten dan dapat melaksanakan kegiatan sesuai standar nasional yang ada, bahkan pendataan juga dikombinasikan dengan data inventarisasi hutan sesuai prosedur di Kementerian Kehutanan, sehingga pada akhirnya data dan informasi hasil inventarisasi tegakan hutan dan karbon ini akan digunakan sebagai dasar penghitungan REL serta MRV di tingkat kabupaten.

Akhirnya atas nama Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kapuas Hulu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kepala Biro Perencanaan beserta jajaran, pimpinan GIZ dan para tenaga ahlinya beserta tim, serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi serta berkarya dalam dinamika pembangunan kehutanan di Kab. Kapuas Hulu.

Putussibau, November 2012 Kepala Dinas Perkebunan dan KehutananKab. Kapuas Hulu

ii

Kata Pengantar

Pengelolaan hutan secara lestari memerlukan data dan informasi akurat dan aktual mengenai kondisi tegakan hutan yang berkaitan dengan tujuan dan rencana pengelolaan. Berbagai perangkat penilaian tegakan telah banyak dikembangkan dan diterapkan pada tingkat unit pengelolaan hutan maupun kawasan hutan secara luas.

Forclime-GIZ mendukung upaya pengembangan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melalui pengembangan kapasitas serta mekanisme implementasi pengelolaan hutan lestari yang efektif dan efisien serta kegiatan REDD Readiness. Salah satu mekanisme penilaian tegakan hutan yang akan dikembangkan adalah dengan mengintegrasikan prosedur yang ada seperti Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), dengan mekanisme penilaian biomasa atau karbon hutan, sekaligus melakukan penyesuaian untuk meningkatkan keakurasian data sekaligus bagi stakeholder di Kapuas Hulu. Design sampling dikembangkan berdasarkan kondisi di lapangan, kapasitas yang ada serta masukan dari berbagai pihak. sistem MRV REDD di tingkat kabupaten.Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari proses dokumentasi methodologi dan hasil pengukuran cadangan karbon di kabupaten Kapuas Hulu yang diperlukan sebagai dasar verifikasi kegiatan pemantauan cadangan dan emisi karbon tekait upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan.

Kami sangat menghargai kerjasama yang baik dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu serta District Project Management Unit yang telah memfasilitasi dan secara aktif melaksanakan bersama kegiatan ini. Melalui kegiatan bersama seperti ini, diharapkan terjadi transfer pengetahuan dan kemampuan, sehingga ke depan pihak kabupaten dapat melaksanakan kegiatan pemantauan cadangan dan emisi karbon secara lebih mandiri.

Samarinda, November 2012 Team Leader GIZ-Forclime TC2

iii

Ucapan Terima KasihIMA

Kegiatan inventarisasi karbon dan hutan yang dilakukan di areal KPH Kapuas Hulu dilaksanakan selama 2 tahap. Tahap pertama dilakukan pada bulan April 2012 dan tahap kedua pada bulan Oktober-November 2012. Kegiatan tersebut didanai oleh GIZ-Forclime dan dana monitoring karbon dari KfW/DPMU.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim GIZ-Forclime khususnya kepada Markus Mueller dan Klothilde Sikun yang telah membantu menyiapkan peta kerja yang diperlukan oleh para regu inventarisasi karbon. Apresiasi bagi Andreas Mench yang telah memberikan masukan berharga terkait dengan disain dan metode inventarisasi melalu diskusi dan workshop. Juga kepada Tunggul Butarbutar yang mendukung kegiatan ini sejak awal dan mas Edy Marbyanto yang membantu memfasilitasi mulai dari inisiasi dan pelatihan pengukuran karbon.

Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para ketua regu dan pendamping dari Dishutbun dan DPMU yaitu: Yustinus Embah, Dery dan Sipriandus Roni. Juga kepada para ketua regu yang merupakan mahasiswa dan alumni Fahutan Untan: Marjan Saputra, A.H Syukri, Muhammad Sardi dan Ari Wibowo, kami sangat menghargai kerja keras mereka di lapangan. Penulis juga berterima kasih kepada staf administrasi di Disbunhut dan staf DPMU yang membantu proses administrasi dan kegiatan sosialisasi di lapangan: Gita, Oni, Erik dan Hari.

November 2012

iv

Contents

Kata Sambutan ... i

Kata Pengantar ... ii

Ucapan Terima Kasih ... iii

Daftar Gambar ...vi

Daftar Tabel ...vi

Daftar Lampiran ... vii

1. Pendahuluan ... 1

1.1. Latar Belakang... 1

1.2. Tujuan Kegiatan ... 1

1.3. Cakupan Dokumen ... 1

2. Kondisi Umum KPH Kapuas Hulu ... 3

2.1. Kondisi Geografis dan Biofisik ... 3

2.2. Penataan Kawasan Hutan ... 3

2.3. Kondisi Tutupan Lahan ... 3

2.4. Kondisi IUPHH ... 4

3. Metodologi ... 5

3.1. Disain Inventarisasi Karbon Hutan ... 5

3.1.1. Tujuan Inventarisasi... 5

3.1.2. Target Populasi yang Diukur ... 5

3.1.3. Tehnik Sampling ... 5

3.1.4. Stratifikasi ... 6

3.1.5. Luas dan Bentuk Plot ... 6

3.1.6. Penggunaan Plot Cluster ... 6

3.1.7. Jumlah Plot ... 7

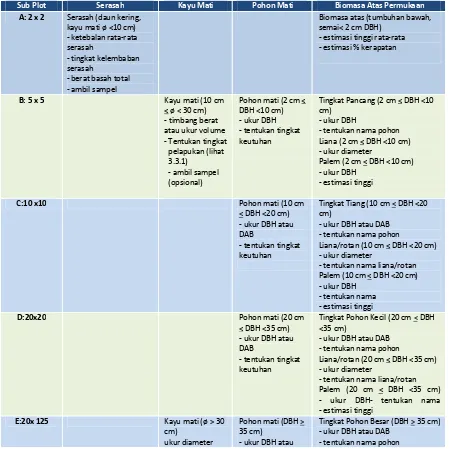

3.2. Data yang Dikumpulkan dan Diukur... 8

3.3. Beberapa Kaidah Pengukuran Biomasa dan Parameter Lainnya di Lapangan ... 11

3.3.1. Metode Intersep Transek (Planar Intercept method) untuk pengukuran kayu mati besar 11 3.3.2. Pengukuran Pohon Mati ... 12

3.3.3. Penentuan Kualitas Batang Pohon ... 12

3.4. Perhitungan Pendugaan Biomassa... 14

3.4.1. Persamaan Alometrik untuk Pendugaan Biomassa Pohon ... 14

v

3.4.4. Pendugaan Biomassa Kayu Mati ... 15

3.5. Penghitungan Volume Kayu... 17

4. Perencanaan dan Persiapan Kegiatan Lapangan ... 18

4.1. Pelatihan Inventarisasi Karbon Hutan ... 18

4.2. Persiapan Pelaksanaan ... 18

Persiapan Administrasi ... 18

Persiapan Regu Kerja ... 19

Persiapan Alat dan Bahan ... 19

5. Pelaksanaan Inventarisasi ... 21

5.1. Sosialisasi Kegiatan... 21

5.2. Pelaksanaan Inventarisasi... 22

5.3. Waktu yang Dibutuhkan ... 22

5.4. Dana yang Diperlukan ... 23

6. Hasil dan Pembahasan ... 24

6.1. Komposisi Tegakan ... 24

6.2. Cadangan Karbon ... 26

6.3. Potensi Kayu ... 28

6.4. Konversi Nilai Tegakan Hutan ke Karbon ... 30

7. Kesimpulan dan Rekomendasi ... 33

Referensi ... 35

vi

Daftar Gambar

Gambar 1. Luas berbagai tipe tutupan lahan di KPH yang digunakan sebagai

dasar stratifikasi (sumber: Navratil, 2012) ... 4

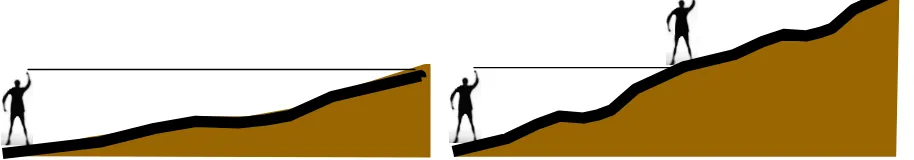

Gambar 2. Pengukuran jarak datar untuk mengatasi koreksi kemiringan lereng (slope correction) .... 6

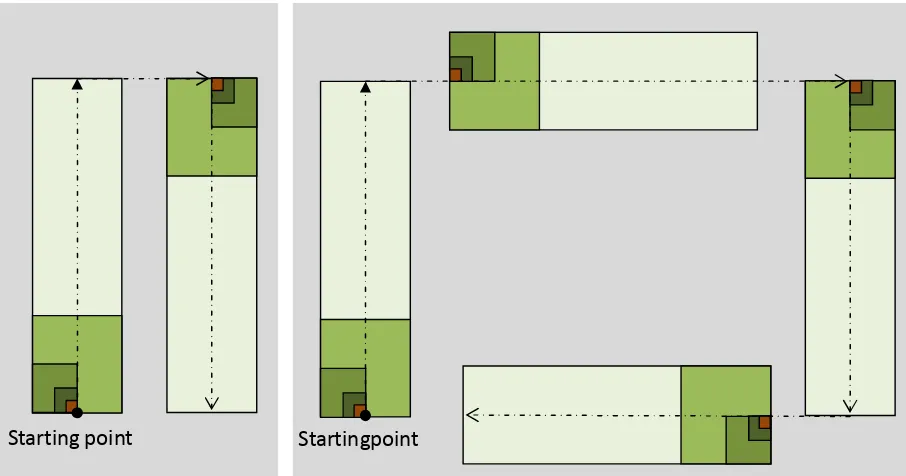

Gambar 3. Kaidah penempatan cluster plot ... 7

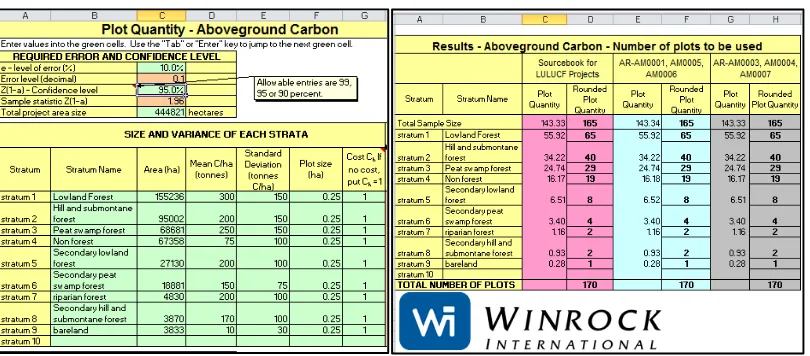

Gambar 4. Penghitungan jumlah plot menggunakan program excel (Winrock International) ... 8

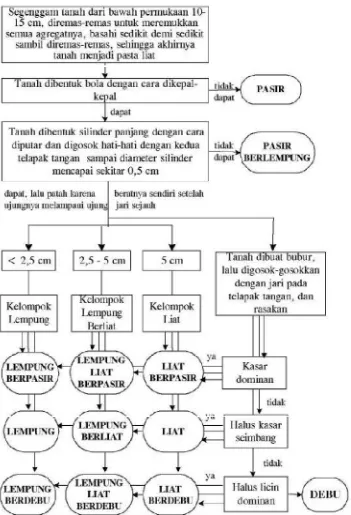

Gambar 5. Alur penentuan pendugaan tekstur tanah secara cepat (Poerwowidodo, 1992 dalam Hinrichs dkk, 1998) ... 9

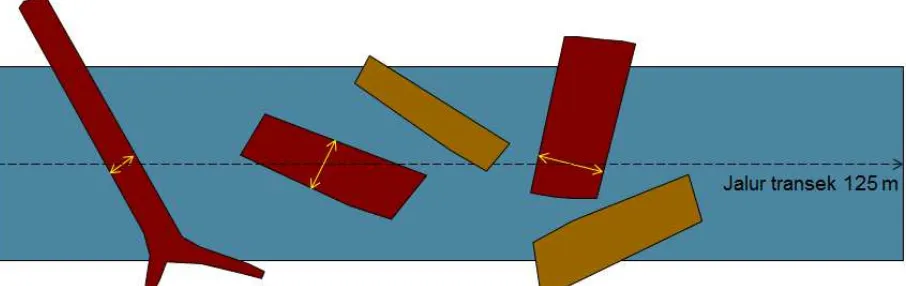

Gambar 6. Metode pengukuran kayu mati dengan metode intersep transek ... 11

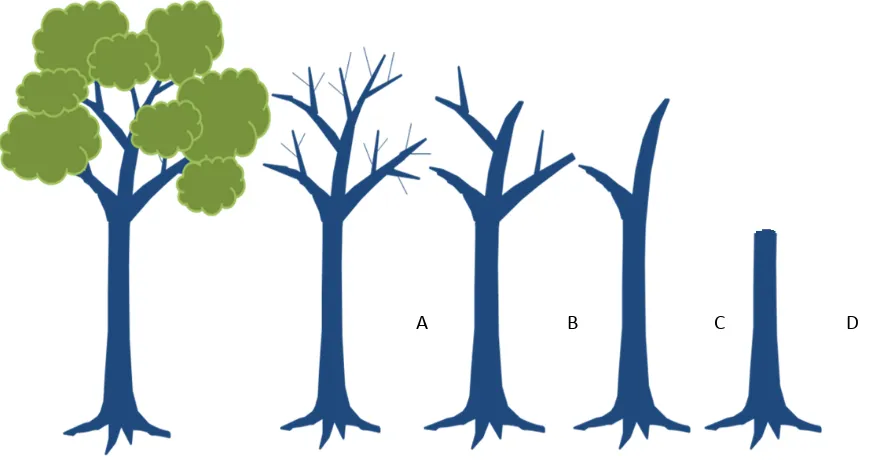

Gambar 7. Tingkat keutuhan berbagai tipe pohon mati ... 12

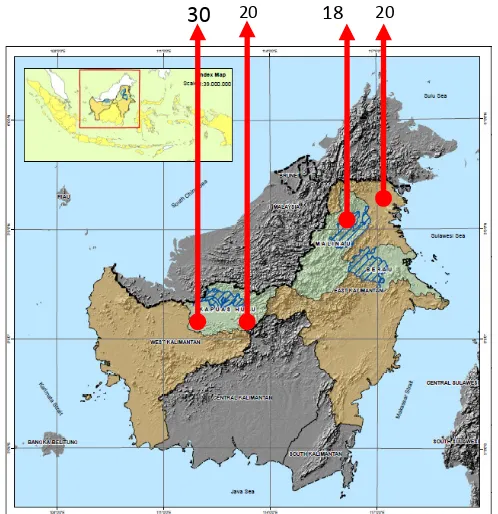

Gambar 8. Lokasi dan jumlah pohon sampel yang ditebang untuk penyusunan persamaan alometrik lokal ... 14

Gambar 9. Rataan Kuadrat Berat Jenis Kayu Mati berdasarkan Tingkat Pelapukan(Manuri dkk, 2011)... 16

Gambar 10. Alur kegiatan persiapan dan pelaksanaan inventarisasi karbon hutan di Kapuas Hulu ... 21

Gambar 11. Grafik rata-rata hari pengerjaan sebuah plot pada Tahap 1 dan Tahap 2... 23

Gambar 12. Grafik Indeks Nilai Penting dari semua tingkat pertumbuhan ... 25

Gambar 13. Grafik perbandingan nilai cadangan karbon yang dihitung menggunakan persamaan yang berbeda. ... 28

Gambar 14. Potensi kayu rata-rata diameter 40 cm lebih berdasarkan kualitas kayu ... 30

Gambar 15. Hubungan antara nilai volume tegakan dengan total cadangan karbon ... 31

Gambar 16. Hubungan antara nilai basal area dengan cadangan karbon... 32

Daftar Tabel

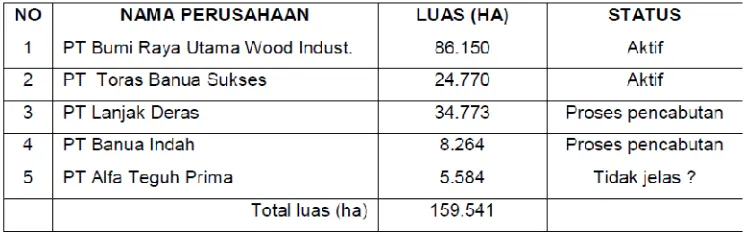

Tabel 1. Tutupan lahan kawasan KPH Kapuas Hulu ... 4Tabel 2. Daftar perusahaan HPH yang berada di KPH Kapuas Hulu ... 4

Tabel 3. Parameter yang diukur di lapangan ... 10

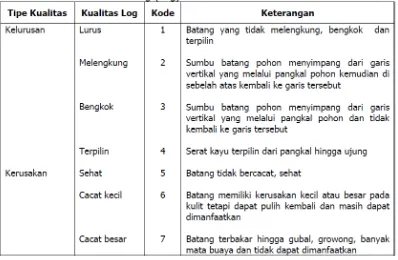

Tabel 4. Tipe kualitas batang berdasarkan tingkat kelurusan dan kerusakannya... 13

Tabel 5. Jenis dan materi pelatihan yang dilakukan untuk berbagai stakeholder ... 18

Tabel 6. Jumlah dan sebaran plot di tipe tutupan lahan dan kecamatan ... 22

Tabel 7. Indeks Nilai Pentingdari semua tingkat pertumbuhan ... 24

Tabel 8. Jumlah rata-rata individu per plot dari beberapa jenis pohon dominan ... 26

Tabel 9. Nilai statistik dugaan cadangan karbon per strata di KPH Kapuas Hulu... 27

Tabel 10. Nilai statistik pendugaan potensi kayu (m3/ha) dengan diameter kayu 40 cm lebih ... 29

Tabel 11. Hasil perhitungan cadangan karbon dari data basal area per plot dari IHMB ... 32

vii

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Lembar pencatatan hasil pengukuran lapangan ... 37

Lampiran 2. Sketsa Posisi Pohon ... 48

Lampiran 3. Contoh Surat Perintah Tugas ... 49

Lampiran 4. Contoh Surat Nota Dinas dari Kecamatan kepada Pihak Desa ... 50

Lampiran 5a.Berita acara sosialisasi bagi Desa Setulang. Senunuk dan Mensiau... 51

Lampiran 5b. Berita acara sosialisasi kegiatan bagi Desa Tajum dan Seriang ... 52

Lampiran 6. Contoh Berita Acara hasil sosialisasi inventarisasi karbon yang disepakati untuk ditunda ... 53

Lampiran 9. Basal area per plot KPH Kapuas Hulu ... 54

Lampiran 8. Jenis Dominan berdasarkan nilai INP dari semua tingkat pertumbuhan ... 56

1

1.

Pendahuluan

1.1.

Latar Belakang

Pengelolaan hutan secara lestari memerlukan data dan informasi akurat dan aktual mengenai kondisi hutan yang berkaitan dengan tujuan dan rencana pengelolaan. Berbagai perangkat penilaian potensi hutan telah banyak dikembangkan dan diterapkan pada tingkat unit pengelolaan hutan maupun kawasan hutan secara luas. Sistem pemantauan hutan nasional (national forest monitoring system) juga dikembangkan secara berjenjang mulai dari tingkat nasional seperti: National Forest Inventory (NFI), tingkat unit pengelolaan (Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala–IHMB), hingga tingkat blok atau tapak seperti Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP).

Forclime-GIZ mendukung upaya pengembangan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melalui pengembangan kapasitas serta mekanisme implementasi pengelolaan hutan lestari yang efektif dan efisien serta kegiatan REDD Readiness. Salah satu mekanisme penilaian tegakan hutan yang akan dikembangkan adalah dengan mengintegrasikan prosedur yang ada seperti IHMB, dengan mekanisme penilaian biomasa atau karbon hutan, sekaligus melakukan penyesuaian untuk meningkatkan keakurasian data sekaligus mengurangi beban kerja di lapangan.

Sebagai salah satu kabupaten percontohan, KPH model di Kapuas Hulu dipilih menjadi salah satu lokasi dimana akan dilakukan uji coba sekaligus implementasi kegiatan inventarisasi karbon dan hutan. Kegiatan pelatihan pengukuran dan penghitungan cadangan karbon telah dilakukan sebelumnya bagi stakeholder di Kapuas Hulu. Pengembangan kapasitas dilakukan tidak hanya melalui pelatihan tetapi juga melalui sosialisasi dan diskusi teknis kepada para pihak.

Sebagian besar metode yang digunakan mengadopsi dari metode inventarisasi yang dikembangkan oleh proyek GIZ di SumateraSelatan, yaitu Merang REDD Pilot Project (MRPP). Disain sampling dikembangkan juga berdasarkan kondisi di lapangan, kapasitas yang ada serta masukan dari berbagai pihak terkait, khususnya Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

1.2.

Tujuan Kegiatan

Dalam rangka persiapan pengelolaan KPH, kegiatan inventarisasi karbon dan hutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi potensi yang diperlukan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Selain itu terkait dengan upaya readiness REDD+ di Kabupaten Kapuas Hulu, pengukuran cadangan karbon yang akurat dan aktual diperlukan sebagai dasar penghitungan emisi karbon yang terjadi serta penyusunan Reference Emission Level (REL).

1.3.

Cakupan Dokumen

2

3

2.

Kondisi Umum KPH Kapuas Hulu

2.1.

Kondisi Geografis dan Biofisik

Kawasan KPH Kapuas Hulu terbagi dalam 5 kecamatan yaitu Batang Lupar, Badau, Embaloh Hulu, Embalih Hilir dan Putussibau Utara. Kawasan ini terletak antara 0o48’0” sampai dengan 1o24’0” LU dan 111o47’0” sampai dengan 113o20’0” BT. Kawasan tersebut meliputi dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: Sub DAS Kapuas Hulu dan Sub DAS Embaloh.

Sebagian besar (62%) kawasan KPH memiliki tingkat kelerengan yang sangat landai (0-25 %) yang sebagin besar berada di bagian selatan kawasan, yang merupakan lahan gambut dan berdekatan dengan Taman Nasional Danau Sentarum. Sekitar 27 % dari kawasan memiliki tingkat kelerengan sedang (25-40%). Sisanya hanya sekitar 11% yang memiliki tingkat kelerengan sangat curam (lebih dari 40%), yang sebagian besar berada di bagian utara kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional Betung Kerihun.

2.2.

Penataan Kawasan Hutan

Di dalam kawasan KPH Model terdapat berbagai pemanfaatan baik legal maupun illegal menurut dokumen izin pengelolaan yang sah. Pemegang hak yang sah adalah perusahaan hutan pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI terdapat 5 buah perusahaan (lihat Tabel IV 5). Selain itu terdapat pula usulan Hutan Adat yang secara formal belum mempunyai dokumen legal. Di beberapa titik terdapat juga kebun karet dan kebun campuran serta pemukiman masyarakat di dalam kawasan hutan.dengan luas hutan produksi (HPT, HP, HPK) + 249.490 ha (55,7%) dan hutan lindung (HL) + 198.474 ha (44,3%) atau luas total + 447.964 ha;

Sub DAS Kapuas Hulu, yang meliputi :

1. Hutan Lindung Nyaban-Pangihan-Lambuanak,

2. Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas Sungai Mendalam

Sub DAS Embaloh, yang meliputi: 1. Hutan Lindung Nanga Embaloh,

2. Hutan Lindung D. Temtayane, Gn. Kantuk, Pangur Dulang, Lanjak, 3. Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Nanga Badau 4. Hutan Produksi Selat Nanga Kantuk

2.3.

Kondisi Tutupan Lahan

4

sekitar 21%. Hutan alam lainnya yang masih bagus adalah hutan rawa gambut yang berada di Kecamatan Embaloh Hilir dan sebagian Embaloh Hulu. Sekitar 15% merupakan areal tidak berhutan (Non Forest) yang diperkirakan merupakan lahan campuran termasuk pemukiman, lahan pertanian dan system agroforestry yang dikelola masyarakat setempat.

Tabel 1. Tutupan lahan kawasan KPH Kapuas Hulu

Tutupan Lahan Luas (ha) Persen

Bare areas 3833 0.9

Non-Forest 67358 15.1

Wetland 141 0.0

Lowland Forest 154947 34.8

Secondary Lowland Forest 27612 6.2

Hill and submontane forest 94787 21.3

Secondary Hill and submontane forest 3853 0.9

Lower montane forest 279 0.1

Peat swamp forest 68512 15.4

Secondary Peat swamp forest 19109 4.3

Heath forest 12 0.0

Secondary Heath forest 0 0.0

Riparian forest 4794 1.1

Secondary Riparian forest 620 0.1

Gambar 1. Luas berbagai tipe tutupan lahan di KPH yang digunakan sebagai dasar stratifikasi (sumber: Navratil, 2012)

2.4.

Kondisi IUPHH

Hanya tinggal sebagian kecil IUPHHKHA yang masih beroperasi di KPH Kapuas Hulu, salah satunya PT Toras Banua Sukses dan PT Bumi raya Utama Industry. PT Lanjak Deras baru saja dikeluarkan SK pencabutan izinnya dan PT Banua Indah masih dalam proses pencabutan. Diharapkkan kawasan yang izinnya telah dicabut menjadi kawasan yang dikelola oleh KPH.

Tabel 2. Daftar perusahaan HPH yang berada di KPH Kapuas Hulu

5

3.

Metodologi

3.1.

Disain Inventarisasi Karbon Hutan

3.1.1. Tujuan Inventarisasi

Sebagai salah satu data dasar utama yang diperlukan di dalam penyusunan rencana pengelolaan KPH, data potensi hutan yang diperoleh melalui inventarisasi terestris atau pengukuran lapangan sangat lah diperlukan. Selain pengelolaan hutan lestari, pengembangan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) juga merupakan salah satu komponen penting yang dikembangkan oleh FORCLIME-GIZ. Pengukuran cadangan karbon dan penetapan referensi emisi juga menjadi salah satu kegiatan prioritas bagi pengelolaan hutan oleh KPH dan Kabupaten Kapuas Hulu. Karena itu kegiatan inventarisasi ini dikembangkan dengan multi tujuan (multi-purpose inventory), yaitu untuk menilai kondisi tegakan hutan (standing stock) sekaligus cadangan karbon (carbon stock) di KPH Kapuas Hulu. Selain itu data lainnya seperti keanekaragaman hayati, penebangan liar atau areal bekas terbakar juga dapat dikumpulkan secara simultan.

3.1.2. Target Populasi yang Diukur

Di dalam sistem monitoring, reporting dan verification (MRV), completeness merupakan salah satu azas penting yang perlu dipertimbangkan di dalam pengukuran emisi karbon. Berdasarkan IPCC (2006), sumber karbon dikategorikan ke dalam 5 jenis, yaitu:

BBP tidak diukur secara langsung, namun akan dihitung berdasarkan persamaan yang menggunaan BAP sebagai parameter penghitungannya.

3.1.3. Tehnik Sampling

6 3.1.4. Stratifikasi

Stratifikasi diperlukan untuk mengelompokkan sub-populasi yang memiliki cadangan AGB yang seragam, sehingga dapat mengurangi jumlah unit contoh (sampling unit). IPCC Guidelines menyarankan untuk menggunakan stratifikasi di dalam inventarisasi karbon hutan. Stratifikasi dapat memberikan alokasi jumlah unit sampling secara proporsional berdasarkan prioritas dan jumlah total sub populasi.Karenanya stratifikasi dapat menghindari hilangnya peluang sampling pada strata-strata yang memiliki

jumlah populasi kecil.

Stratifikasi dilakukan dengan mengelompokkan tegakan-tegakan hutan dan lahan yang diduga memiliki kesamaan nilai cadangan karbon (AGB). Karena itu peta tutupan lahan yang diperoleh dari citra satelit, digunakan untuk keperluan tersebut. Ketinggian di atas permukaan laut juga dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan sebagai salah satu dasar stratifikasi. Berdasarkan interpretasi citra Landsat tahun 2010 yang dilakukan oleh GIZ Forclime/RSS, terdapat 14 strata tutupan lahan KPH model Kapuas Hulu dengan total luas sekitar 463 ribu hektar (Navratil, 2012).

3.1.5. Luas dan Bentuk Plot

7

pada strata-strata yang hanya memiliki jumlah plot 2 atau kurang. Namun pendekatan ini tidak diterapkan di lapangan.

Single plot juga diterapkan pada titik plot random yang berada di dekat batas strata, sehinga jika menggunakan cluster, akan terpotong oleh batas strata.

3.1.7. Jumlah Plot

Jumlah plot yang akan diukur tergantung dari banyak faktor antara lain: - Tingkat presisi yang diharapkan atau kesalahan sampling yang diperbolehkan (allowable sampling error)

- Luas areal yang akan disurvey

- Keragaman antar plot atau sub-populasi - Jumlah strata yang akan diukur

Penghitungan jumlah plot berdasarkan persamaan berikut (Avery and Burckhart, 1994):

n = Jumlah plot total

nh = Jumlah plot pada strata h Nh = Ukuran populasi dalam strata h Sh = keragaman dalam strata h Starting point

Startingpoint

8 SE = Allowable sampling error N = Total populasi

Gambar 4. Penghitungan jumlah plot menggunakan program excel (Winrock International)

3.2.

Data yang Dikumpulkan dan Diukur

Di titik awal, beberapa data dan informasi perlu dicatat antara lain:

Koordinat GPS: menggunakan GPS, yang sebelumnya digunakan untuk navigasi menuju plot, untuk menyimpan lokasi aktual titik awal plot yang diukur.

Tekstur tanah mineral / kedalaman gambut: Untuk tanah mineral, lakukan pendugaan tekstur tanah mineral menggunakan kaidah yang dijelaskan dalam prosdur IHMB (Gambar 5)

Informasi tentang penebangan yang terjadi di sekitar plot. Perkiraan tahun terakhir terjadi penebangan baik secara legal maupun ilegal.

Tahun kebakaran hutan yang terjadi. Biasanya masyarakat setempat mengetahui secara pasti tahun berapa lokasi tersebut terbakar. Juga bisa diduga dari bekas kebakaran yang pernah terjadi hingga 10 tahun ke belakang.

9

Gambar 5. Alur penentuan pendugaan tekstur tanah secara cepat (Poerwowidodo, 1992 dalam Hinrichs dkk, 1998)

Data biomasa dan bahan organik yang diukur meliputi:

1. Serasah: bahan organik mati yang berada di permukaan tanah yang berasal dari daun, ranting, batang atau bagian tumbuhan mati lainnya dengan diameter < 10 cm. 2. Kayu mati: bahan organik mati yang berasal dari batang, cabang atau ranting pohon

11

Sub Plot Serasah Kayu Mati Pohon Mati Biomasa Atas Permukaan

kayu mati yang berada pada jalur transek sepanjang 125 m

menggunakan metode Intersep Transek lihat sub bab 3.3.1 - tentukan tingkat pelapukan tiap kayu mati yang diukur

DAB

- tentukan tingkat keutuhan

- tentukan kualitas batang (lihat 3.3.4)

3.3.

Beberapa Kaidah Pengukuran Biomasa dan Parameter

Lainnya di Lapangan

3.3.1. Metode Intersep Transek (Planar Intercept method) untuk pengukuran kayu mati besar

Metode ini hanya digunakan untuk mengukur diameter kayu mati dengan diameter > 30 cm yang dijumpai di sepanjang transek 125 meter pada sumbu plot. Catat diameter kayu pada lokasi dimana garis transek melintasi batang kayu mati. Identifikasi dan catat tingkat pelapukan kayu mati tersebut.

Gambar 6. Metode pengukuran kayu mati dengan metode intersep transek

Tingkat pelapukan dikategorikan menjadi 3 kelas yaitu, bagus, sedang dan lapuk yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

A. Bagus: kulit masih melekat sempurna pada batang kayu, atau kayu masih cukup keras dan sulit untuk dipotong dengan parang atau gergaji. Pelapukan kayu hanya terjadi kurang dari 10 %.

B. Sedang: kulit sebagian lepas dan lapuk. Pelapukan terjadi antara 10 – 50 %

12 3.3.2. Pengukuran Pohon Mati

Semua pohon mati yang diameternya masuk dalam plot ukur, ditentukantingkat keutuhannya (lihat gambar 7). Jika tingkat keutuhan A, B dan C maka cukup diukur DBH

dan nama lokal jika mungkin. Untuk tingkat keutuhan D diukur diameter pangkal dan

tinggi total.

Gambar 7. Tingkat keutuhan berbagai tipe pohon mati

Keutuhan A: merupakan pohon mati yang tidak memiliki daun, tetapi ranting dan cabang masih tersisa.

Keutuhan B: pohon mati yang sudah tidak memiliki daun dan ranting. Keutuhan C: jika hanya tersisa sedikit cabang utama.

Keutuhan D: merupakan pohon mati yang patahdan tidak diketahui batas bebas cabangnya, termasuk tunggul.

3.3.3. Penentuan Kualitas Batang Pohon

Informasi mengenai kualitas batang pohon komersil diperlukan untuk menduga potensi kayu yang dapat dimanfaatkan dan yang tidak dapat dimanfaatkan. Informasi tersebut bermanfaat untuk perencanaan pemanfaatan hasil hutan dan pengelolaan hutan secaa lestari baik oleh HPH maupun KPH. Data mengenai kualitas batang dikumpulkan langsung di lapangan sekaligus pada saat regu mengukur diameter dan mengidentifikasi jenis.

13

Tabel 4. Tipe kualitas batang berdasarkan tingkat kelurusan dan kerusakannya.

Pengelompokkan kelas kualitas batang menggunakan kaidah yang dikembangkan dalam IHMB (Hinrichs dkk, 1998; Dephut, 2007). Semua tingkat pertumbuhan pohon (DBH > 20 cm) dicatat kategori kelurusan dan kerusakan batangnya. Penjelasan mengenai pengelompokkan kualitas pohon berdasarkan kelurusan dan kerusakan batang dapat dilihat di tabel 2.

Kategori kayu yang dapat dimanfaatkan adalah: a. Lurus dan Sehat; dengan kode 15

b. Lurus dan Cacat Kecil; dengan kode 16 c. Melengkung dan Sehat; dengan kode 25 d. Melengkung dan Cacat kecil; dengan kode 26 e. Bengkok dan Sehat; dengan kode 35

f. Bengkok dan Cacat kecil; dengan kode 36

Sedangkan kategori kayu yang tidak dapat dimanfaatkan adalah: a. Lurus dan Cacat besar; dengan kode 17

14

3.4.

Perhitungan Pendugaan Biomassa

3.4.1. Persamaan Alometrik untuk Pendugaan Biomassa Pohon

Sebagian besar karbon hutan di atas-permukaan berasal dari biomasa pohon.Tabel volume biomasa berdasarkan persamaan alometrik sangat membantu di dalam perhitungan biomasa dan karbon di atas tanah.Hal ini dikarenakan sulitnya pengukuran tinggi pohon selama inventarisasi hutan, sehingga menyebabkan kesalahan yang sangat besar jika digunakan untuk pendugaan karbon. Karena itu, persamaan alometrik meningkatkan akurasi pendugaan karbon dan memudahkan proses pelaksanaan inventarisasi hutan.Beberapa persamaan alometrik yang dapat digunakan untuk hutan tropis telah disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan secara global maupun lokal.

Persamaan alometrik lokal juga dikembangkan di wilayah Kapuas Hulu dan Kalimantan Timur untuk menduga cadangan karbon secara lebih akurat. Laporan kegiatan ini akan dibuat terpisah. Namun hingga saat ini, sebagian sampel kayu yang dianalisa di laboratorium Universitas Tanjungpura masih dalam proses pengolahan.

Karena itu persamaan alometrik biomassa yang digunakan sementara untuk analisa data inventarisasi ini adalah persamaan generik yang dikembangkan dari berbagai database pohon dari hutan tropis di amerika latin dan asia (Brown, 1997):

Biomass1 = 42.69 - 12.800*DBH + 1.242*DBH2

18 20 20

30

15

Selain itu, untuk perbandingan, juga digunakan persamaan yang dikembangkan di hutan dataran rendah Kalimantan Timur (Basuki et al, 2009):

Biomass Jenis Komersil = Exp (-1,498)*DBH2,234 Biomass Jenis Campuran = Exp (-1,201)*DBH2,196

3.4.2. Pendugaan Biomassa Pohon Mati

Untuk menghitung cadangan nekromasa atau karbon pohon mati, dapat menggunakan persamaan alometrik untuk pohon hidup yang dikalikan dengan faktor koreksi atau dekomposisi sebesar 0,9; 0,8 dan 0,7 untuk pohon mati A, B dan C. Untuk menghitung pohon mati D, menggunakan rumus di bawah ini:

NPM = ,

∗ ∗ ∗

Dimana:

NPM: Nekromasa Pohon Mati (kg) π = 22/7

D1, D2 : Diameter pangkal dan ujung (cm) T = Tinggi pohon (m)

RK ρ : Rataan Kuadrat Berat jenis kayu mati (kg/m3)

3.4.3. Pendugaan Biomassa Serasah dan Tumbuhan Bawah

Untuk menghitung kandungan bahan organik serasah dan biomassa tumbuhan bawah, regu inventarisasi mengukur berat basah serasah dan tumbuhan bawah di lapangan. Sample yang dikumpulkan di lapangan di bawa ke laboratorium untuk mengetahui rasio berat kering berat basah (RBKBB). Untuk menduga total biomassa serasah dan tumbuhan bawah per plot menggunakan rumus:

Biomassa = BB * RBKBB

BB : Berat Basah serasah atau tumbuhan bawah yang ditimbang di lapangan

RBKBB : Rasio antara Berat Kering Sample dengan Berat Basah Sample

3.4.4. Pendugaan Biomassa Kayu Mati

17

3.5.

Penghitungan Volume Kayu

Penggunaan tabel volume untuk pendugaan volume kayu merupakan hal yang umum dilakukan. Tabel volume disusun dari persamaan volume yang dikembangkan dari hubungan antara volume komersial dengan DBH. Untuk keperluan penghitungan hasil IHMB, perusahaan IUPHHK juga diwajibkan untuk menyusun persamaan volume yang dikembangkan secara lokal (Dephut, 2007). Beberapa persamaan lokal yang dikembangkan oleh IUPHHK di kabupaten Kapuas Hulu digunakan untuk penghitungan volume kayu KPH Kapuas Hulu. PT BDK dan PT KRBB telah mengembangkan persamaam volume lokal sesuai arahan dari panduan IHMB.

IUPHHK Kelompok Jenis Persamaan R2 N DBH

PT BDK Meranti 0,000067207 D2,6679 0,9971 99 11-112

PT BDK Rimba

Campuran

0,000073874 D2,6347 0,9973 99 11-112

PT KRBB Meranti 0,000067912 D2,6552 0,9984 99

PT KRBB Rimba

Campuran

0,00006043 D2,6934 0,9983 99

Namun, di dalam panduan IHMB, jika persamaan lokal belum dibuat, maka bisa menggunakan persamaan yang tersedia yaitu:

Provinsi Kelompok Jenis Persamaan

Nanggroe Aceh Darussalam Kapur V = 0,0007734 D2,107

Sumatera Barat Meranti V = 0,0001550 D2,466

Kalimantan Timur Dipterokarpa V = 0,0001234 D2,4913

18

4.

Perencanaan dan Persiapan Kegiatan Lapangan

4.1.

Pelatihan Inventarisasi Karbon Hutan

Pelatihan merupakan salah satu komponen penting di dalam penerapan inventarisasi karbon hutan. Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara berjenjang dan berulang untuk menjamin keseragaman pengukuran dan kualitas pengumpulan data. Selain mengenai tehnik dan rancangan desain inventarisasi, praktek pembuatan plot, praktek pengukuran parameter hingga penggunaan alat merupakan materi penting dari agenda pelatihan. Pelatihan tehnik pengukuran lapangan akan dilakukan untuk menjamin keseragaman pengukuran dan kualitas data.

19

kegiatan.Koordinator kegiatan bersama dengan pendamping dari Disbunhut dan DPMU menyiapkan segala sesuatu terkait dengan persiapan administrasi dan peaksanaan sosialisasi.

Persiapan Regu Kerja

Ketua regu direkrut dari lulusan atau mahasiswa kehutanan di Universitas Tanjung Pura, sehingga lebih mudah di dalam pemahaman teori dan praktek pelaksanaan inventarisasi karbon hutan. Setelah para kepala regu mendapatkan pelatihan dan mengikuti sosialisasi di desa, mereka akan didampingi oleh koordinator untuk merekrut dan melatih tenaga kerja lokal yang berasal dari desa setempat. Pelatihan mengenai penggunaan alat dan cara pengumpulan data dijelaskan secara praktek langsung kepada tenaga kerja lokal.

20 Untuk Tanah Gambut

- Bor gambut, tipe eijkelkamp

21

5.

Pelaksanaan Inventarisasi

5.1.

Sosialisasi Kegiatan

Sebelum kegiatan lapangan dilaksanakan, perlu dilakukan berbagai persiapan termasuk sosialisasi dan pelatihan. Di tahap awal, sosialisasi kepada instansi terkait dan pelatihan bagi ketua regu perlu dilakukan untuk memudahkan kelancaran proses dan menjamin pemahaman

22

waktu tertentu. Di Kecamatan Embaloh Hulu, dari rencana 35 plot, team hanya berhasil mengukur di 23 plot saja. Salah satu dusun, yaitu Lauk Rugun, dalam acara sosialisasi yang dilaksanakan sepakan untuk menunda pelaksanaan inventarisasi karbon, karena merasa belum cukup mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang lengkap mengenai kegiatan terkait dengan karbon atau REDD+ (lihat Lampiran). Karena itu team memutuskan untuk menunda pengambilan data di beberapa plot di dusun tersebut.

5.2.

Pelaksanaan Inventarisasi

Kegiatan inventarisasi karbon hutan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 3 regu disiapkan untuk kegiatan inventarisasi hutan dan karbon pada Tahap 1 ( 2 April – 8 Mei 2012) dan 5 regu untuk Tahap 2 (4 Oktober – 16 November 2012).

Pada Tahap 1, pengukuran difokuskan di Kecamatan Embaloh Hulu. Team berhasil mengukur sebanyak 20 plot. Sedangkan Tahap 2, dengan 5 regu berhasil melakukan pengukuran di 38 plot yang tersebar di Kecamatan Badau, Batang Lupar dan Embaloh Hulu.

5.3.

Waktu yang Dibutuhkan

23

per plot pada masing-masing tahap tidak terlalu berbeda jauh, yaitu 1,95 hari per plot pada Tahap 1 dan 2,11 hari per plot pada Tahap 2.

Gambar 11. Grafik rata-rata hari pengerjaan sebuah plot pada Tahap 1 dan Tahap 2

Waktu tersebut belum termasuk kegiatan persiapan dan entry data pasca kegiatan. Pada Tahap 1 dibutuhkan waktu selama 3 minggu untuk persiapan administrasi, pengadaan logistik, pelatihan ketua regu dan sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa. Sedangkan pada Tahap 2, relatif lebih cepat dan hanya membutuhkan waktu selama 12 hari untuk persiapan administrasi, pengadaan logistik, perizinan dan pelatihan.

5.4.

Dana yang Diperlukan

24

6.

Hasil dan Pembahasan

Pemasukan dan penghitungan data hasil inventarisasi dilakukan menggunakan software Forest Carbon Accounting (DFMIS-FCA) yang dikembangkan oleh GIZ-Forclime untuk mendukung sistem pengelolaan hutan di tingkat kabupaten dan KPH. Software DFMIS-FCA digunakan untuk mengolah data hasil inventarisasi hutan dan karbon yang diterapkan di kawasan KPH Kapuas komposisi tegakan di suatu areal hutan. Tingkat dominansi jenis dapat diketahui dengan menggunakan Indeks Nilai Penting (INP) INP mempertimbangkan kerapatan jenis (jumlah individu jenis-jenis dari suku Dipterokarpa merupakan jenis dominan, antara lain Meranti, Resak, Tekam dan Kelansau. Jenis Meranti yang merupakan jenis pohon besar, memiliki tingkat dominansi yang sangat tinggi karena nilai basal area yang sangat besar. Walaupun sebenarnya, jenis pohon yang dicatat oleh regu survey lebih merupakan kelompok jenis bukan nama jenis. Hal ini disebabkan karena tujuan utama dari kegiatan inventarisasi adalah untuk mengetahui potensi kayu dan cadangan karbon.

25

Komposisi jenis dominan di tiap tingkat pertumbuhan (pancang, tiang, pohon kecil dan pohon besar) tidak terlalu berbeda jauh. Hal ini dapat dilihat dari gambar 11 yang menjelaskan urutan tingkan dominan jenis dari berbagai tingkat pertumbuhan. Meranti merupakan jenis dominan pada tingkat Pancang dan Pohon Besar, sedangkan Ubah dominan pada tingkat Tiang dan Pohon Kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Ubah tersebar merata namun memiliki sebaran diameter yang tidak terlalu besar. Jenis Bintangor juga cukup dominan di tingkat Pancang, Tiang dan Pohon Kecil, namun tidak masuk 10 besar dominan di tingkat Pohon Besar.

Meranti memiliki INP pada tingkat Pohon Besar yang sangat tinggi, bahkan nilai Dominansi Relatifnya jauh lebih tinggi dibandingkan jenis Tekam dan Ubah yang berada di urutan setelahnya. Hal ini menjelaskan bahwa sebaran jenis pohon dipterokarpa masih mendominasi di berbagai tingkat pertumbuhan di kawasan KPH. Sebagian besar (lebih dari 90%) pohon berdiameter lebih dari 100 cm juga merupakan jenis Dipterokarpa. Diameter terbesar yang terukur di dalam plot adalah pohon Tekam dengan diameter 188.3 cm yang berada di plot hutan dataran rendah dan pohon Meranti di hutan rawa gambut dengan diameter yang sama.

26

Pada tabel 7, terlihat bahwa penyebaran pohon meranti juga sangat luas dan ditemukan hampir di semua tipe tutupan hutan, mulai dari hutan pegunungan hingga dataran rendah dan lahan basah. Tingkat kerapatan per plot pohon meranti di semua tipe hutan juga cukup tinggi. Pohon rengas juga ditemukan di semua tipe hutan di kawasan KPH Kapuas Hulu, bahkan kerapatannya sangat tinggi di hutan kerangas dan hutan gambut. Secara ekologi, jenis rengas memang merupakan jenis dominan di tipe hutan rawa gambut. Namun tidak biasa ditemukan jenis rengas di tipe hutan kerangas. Kesalahan identifikasi jenis pohon bisa saja terjadi, namun kesalahan pemetaan tutupan lahan juga bisa jadi penyebabnya. Pohon lainnya yang juga ditemukan di semua tipe hutan adalah pohon ubah (Eugenia sp).Namun pohon ubah paling banyak dijumpai di tipe hutan sub pegunungan.

6.2.

Cadangan Karbon

27

Tabel 8 menampilkan dugaan nilai rata-rata (C ton/ha), simpangan (s), galat baku (t.se) dan koefisien variasi (CV%) dari cadangan karbon per strata menggunakan persamaan allometrik biomassa yang dikembangkan Brown (1997). Secara keseluruhan, galat baku nilai dugaan cadangan karbon di KPH Kapuas Hulu adalah 17,4%. Nilai rata-rata cadangan karbon KPH Kapuas

Penghitungan cadangan karbon separuh dari strata yang diinventarisasi (hutan kerangas, hutan kerangas sekunder, hutan dataran rendah sekunder dan hutan gambut sekunder) hanya diduga dengan menggunakan pengukuran dari 2 plot saja. Hal ini tentu saja menyebabkan galat baku yang cukup tinggi. Pengukuran tahap lanjut di plot-pot yang belum diukur diharapkan dapat meningkatkan keakurasian pendugaan cadangan karbon di strata-strata tersebut.

28

mengurangi keragaman tersebut. Tersedianya citra satelit RapidEye dengan resolusi 6 meter untuk Kabupaten Kapuas Hulu, diharapkan dapat meningkatkan keakurasian pemetaan tutupan lahan, sehingga diharapkan keragaman nilai cadangan karbon tiap strata menjadi lebih kecil.

Gambar 13. Grafik perbandingan nilai cadangan karbon yang dihitung menggunakan persamaan yang berbeda.

Analisa perbandingan pendugaan nilai cadangan karbon dilakukan berdasarkan penghitungan menggunakan persamaan alometrik yang berbeda, yaitu persamaan generik yang dikembangkan oleh Brown (1997) berdasarkan ribuan database pohon di hutan tropis di Amerika Latin dan Asia, termasuk Kalimantan dengan persamaan alometrik lokal yang dikembangkan oleh Basuki dkk (2009) yang dikembangkan di hutan dipterokarpa Kalimantan Timur. Rata-rata perbedaan antara perhitungan cadangan karbon menggunakan persamaan Basuki dkk (2009) sekitar 36% lebih kecil dibandingkan perhitungan dengan menggunakan persamaan Brown (1997).

Nilai cadangan karbon (menggunakan persamaan Brown) di hutan sub pegunungan dan hutan dataran rendah hampir sama dengan nilai rata-rata cadangan karbon yang dihitung dari database RSS GmbH, yang digunakan untuk penghitungan REL di Kabupaten Kapuas Hulu. Namun berbeda cukup besar pada nilai cadangan karbon di tipe tutupan lahan “Non Forest” dan “Peat Forest” yang cenderung underestimate.

6.3.

Potensi Kayu

Salah satu bentuk kegiatan pengelolaan hutan di kawasan hutan produksi adalah pemanfaatan produk hutan, yang salah satunya adalah kayu. Untuk menjamin penerapan azas kelestarian pemanfaatan tegakan hutan, informasi mengenai potensi kayu merupakan informasi mendasar

29

dan sangat penting sebagai dasar perencanaan pemanfaatan hasil hutan baik oleh unit manajemen maupun oleh KPH.

Berdasarkan inventarisasi karbon dan hutan yang dilakukan, potensi kayu dengan diameter 40 cm lebih di KPH Kapuas Hulu masih sangat tinggi, rata 215,5 + 65,9 m3 per hektar. Potensi rata-rata terbesar berada di tipe hutan dataran rendah dengan 311 m3 per hektarnya. Hutan rawa gambut dan hutan sub pegunungan memiliki potensi kayu rata-rata sebesar 185 dan 169 m3 per hektar. Kelas tutupan lahan “non hutan” pun cenderung memiliki potensi yang masih baik, yaitu sebesar 94 m3 per hektar.

Seperti yang dibahas sebelumnya, pendugaan potensi pada ke 4 kelas tutupan lainnya masih memiliki tingkat kesalahan sampling yang sangat tinggi dan masih memerlukan tambahan pengukuran pada plot-plot yang direncanakan. Hal ini juga menyebabkan dugaan nilai yang tidak realistis yang diindikasikan dengan nilai yang terlalu over estimate (pada hutan gambut sekunder) atau mungkin cenderung under estimate pada hutan sekunder dataran rendah.

Tabel 10. Nilai statistik pendugaan potensi kayu (m3/ha) dengan diameter kayu 40 cm lebih

Strata Vol 40 cm

up m3/Ha n Plot s t.se CV (%)

Lowland Forest 311.33 24 292.24 119.31 93.87

Non Forest 94.63 12 149.5 86.31 157.98

Peat Forest 185.04 9 254.88 169.92 137.74

Hill - Sub Forest 169.44 5 220.93 197.6 130.39

Sec Heath Forest 61.67 2 25.54 36.11 41.41

Heath Forest 243.91 2 163.35 231.01 66.97

Sec Low Forest 70.23 2 99.33 140.47 141.42

Sec P Swamp Frst 314.74 2 324.43 458.81 103.08

Rataan 215.54 58 251.07 65.93 116.49

30

Gambar 14. Potensi kayu rata-rata diameter 40 cm lebih berdasarkan kualitas kayu

Pada gambar 14 ditampilkan grafik potensi rata-rata kayu per hektar (diameter 40 cm lebih) dari setiap strata hutan yang dipisahkan berdasarkan jenis kayu yang dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dimanfatkan.

6.4.

Konversi Nilai Tegakan Hutan ke Karbon

Selain bertujuan untuk pendugaan potensi kayu dan cadangan karbon, hasil kegiatan ini juga dapat digunakan untuk melihat hubungan antara keduanya. Hubungan yang erat dan signifikan dapat digunakan untuk menduga nilai cadangan karbonnya. Hal ini akan angat berguna pada saat kita ingin menduga nilai cadangan karon dari data potensi kayu yang telah diketahui sebelumnya, tanpa harus mengolah kembali data hasil inventarisasi.

Pendekatan konversi nilai tegakan karbon hutan (volume kayu) menjadi nilai cadangan karbon dikenal dengan Biomass Conversion and Expansion Factor (BCEF). IPCC (2006) juga menggunakan pendekatan ini sebagai salah satu cara untuk menduga nilai cadangan karbon pada areal hutan. Hubungan antara volume tegakan dengan total cadangan karbon per hektar tiap plot dianalisa dari hasil inventarisasi hutan dan karbon di KPH Kapuas Hulu (Gambar 15). Menggunakan regresi polynomial, hubungan antara kedua nilai tersebut memiliki korelasi yang paling baik, dengan R2 mulai dari 0,948 (untuk volume pohon dari semua diameter) hingga 0,748 (volume pohon 60 cm up). Dengan demikian, pendugaan cadangan karbon dapat diduga menggunakan nilai volume tegakan. Korelasi semakin kuat jika data volume pohon yang digunakan dihitung dari semua pohon mulai diameter kecil. Sebaliknya, keterkaitan semakin lemah saat menggunakan volume kayu dari penghitungan pohon berdiameter besar.

0 50 100 150 200 250 300 350

Potensi kayu 40 cm up berdasarkan kualitas

32

Berdasarkan data hasil inventarisasi karbon dan hutan di Kapuas Hulu, kami mencoba melihat hubungan antara nilai BA dengan total cadangan karbon di tiap plotnya (Gambar 16). Hubungan antara nilai BA dengan korelasi paling tinggi dapat digambarkan secara linier. Gambar 16a merupakan grafik hubungan antara nila BA (yang dihitung dari pohon-pohon dengan diameter 2 cm lebih) dengan total cadangan karbon tiap plotnya. Sedangkan Gambar 16b menggambarkan grafik dan persamaan antara nilai BA sesuai metode IHMB (diameter pohon yang diukur 10 cm lebih) dengan total cadangan karbon per plotnya. Dengan demikian pendugaan cadangan karbon juga dapat dilakukan menggunakan nilai BA per plot dari hasil inventarisasi hutan sebelumnya atau hasil IHMB yang sudah ada. Tabel 10 memperlihatkan statistic hasil perhitungan cadangan karbon per plot berdasarkan nilai BA per plot dari data IHMB PT KRBB dan PT BDK di Kabupaten Kapuas Hulu.

33

7.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Metode yang diterapkan merupakan perpaduan antara metode inventarisasi tegakan hutan, yaitu IHMB, dengan metode pengukuran karbon yang dikembangkan sebelumnya oleh GIZ MRPP. Metode tersebut relatif mudah walaupun memerlukan pelatihan sebelumnya, khususnya mengenai pengukuran sumber karbon selain pohon. Sebagian besar kendala yang dihadapi regu inventarisasi selama di lapangan adalah akses yang cukup sulit karena plot yang cukup jauh dan medan yang berat. Hal ini memperkuat usulan penerapan metode cluster untuk efisiensi selama inventarisasi di areal yang cukup luas seperti tingkat KPH atau kabupaten.

Kegiatan inventarisasi karbon dan hutan yang dilakukan di KPH Kapuas Hulu direncanakan untuk seluruh kawasan KPH. Namun karena keterbatasan waktu, pengukuran plot lainnya akan dilakukan pada tahun depan. Disain awal kegiatan inventarisasi adalah untuk mencapai tingkat kesalahan atau uncertainty sebesar 10% dengan jumlah total 177 plot yang tersebar di seluruh tipe tutupan lahan (strata). Jumlah total plot yang telah diukur adalah sebanyak 58 plot, karena itu tingkat kesalahan yang diinginkan dalam pendugaan total cadangan karbon di kawasan KPH masih belum sesuai yang direncanakan yaitu sampling error sebesar 10%, tetapi baru mencapai 17%. Walaupun sampling error tersebut masih lebih rendah dibandingkan standar minimal yang ditetapkan dalam SNI pengukuran karbon, yaitu sebesar 20%.

Dari hasil sementara, nilai rata-rata pendugaan cadangan karbon di KPH Kapuas Hulu adalah 170,2 + 29.7 ton karbon per hektar. Rata-rata cadangan karbon tertinggi berada di stratum Hutan Dataran Rendah dengan 213,2 + 47,5ton karbon per hektarnya. Sedangkan tipe tutupan lahan Non Hutan memiliki rata-rata cadangan karbon yang paling rendah dan sampling error paling besar yaitu sebesar 74,6 + 52,9 ton karbon per hektar.

Karena itu disarankan untuk melaksanakan inventarsiasi karbon dan hutan tahap 3 untuk menyelesaikan kegiatan pengukuran cadangan karbon dan potensi tegakan hutan di KPH Kapuas Hulu. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, waktu yang diperlukan untuk persiapan administrasi dan sosialisasi memerlukan waktu antara 1-2 minggu untuk setiap tahap. Karena itu disarankan agar pelaksanaan tahap 3 dapat dilaksanakan selama 2-3 bulan secara simultan sehingga lebih banyak waktu untuk kegiatan pengukuran.

Selain itu, hasil sementara tersebut juga masih dihitung menggunakan persamaan generik yang dikembangkan oleh Brown (1997), belum berdasarkan persamaan alomerik lokal. Diharapkan pada saat implementasi inventarisasi tahap 3 dilaksanakan, persamaan alomerik lokal yang saat ini sedang dikembangkan (menunggu hasil analisa laboratorium) sudah dapat digunakan.

Selain itu beberapa tipe tutupan lahan yang berada di luar kawasan KPH juga perlu dipertimbangkan untuk diukur (table 10). Dengan demikian, setiap tipe tutupan lahan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu diukur dan diketahui nilai rata-rata cadangan karbonnya. Sehingga penghitungan emisi dan penetapan REL di tingkat kabupaten berdasarkan dari hasil pengukuran langsung di lapangan atau sesuai dengan Tier 3.

34

dengan perkiraan. Karena itu beberapa strata yang memiliki keragaman tinggi seperti Non Hutan perlu diklasifikasi ulang secara detail atau ditambahkan jumlah plot ukurnya.

Tipe Tutupan Lahan Luas (ha)

Bare areas 3833

Wetland 141

Secondary Hill and submontane forest 3853

Lower montane forest 279

Riparian forest 4794

Secondary Riparian forest 620

Tabel 12. Tipe tutupan lahan yang berada di luar kawasan KPH

Karena itu stratifikasi ulang menggunakan citra satelit yang lebih akurat atau metode klasifikasi yang lebih baik dapat mengurangi keragaman tersebut. Tersedianya citra satelit RapidEye dengan resolusi 6 meter untuk Kabupaten Kapuas Hulu, diharapkan dapat meningkatkan keakurasian pemetaan tutupan lahan, sehingga diharapkan keragaman nilai cadangan karbon tiap strata menjadi lebih kecil

35

Referensi

Avery and Brukhart. 2002. Forest Measurements. McGraw-Hills series in Forest Reources, 5th Edition.

Badan Standarisasi Nasional. 2011.Metodologi Pendugaan Cadangan Karbon Pengukuran dan penghitungan cadangankarbon –Pengukuran lapangan untuk penaksirancadangan karbon hutan(ground based forest carbon accounting). Standard National Indonesia No SNI 7724:2011.

Badan Standarisasi Nasional. 2011.Metodologi Pendugaan Cadangan Karbon Pengukuran dan penghitungan cadangankarbon –Pengembangan persamaan alometrik. Standard National Indonesia No SNI 7725:2011.

Basuki, T.M., van Laake, P.E., Skidmore, A.K. and Hussin, Y.A. (2009). Allometric equations for estimating the above-ground biomass in tropical lowland Dipterocarp forests.

Brown S, 1997. Estimating biomass and biomass change of tropical forests, a primer. FAO Forestry paper No. 134. FAO, Rome, 55 pp.

Departemen Kehutanan. 2007. Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.Permenhut 34/2007.

Hinrichs, A., R. Ulbricht, S. Soedirman dan Solichin. 1998. Panduan Survey Orientasi di Areal HPH untuk Pengelolaan Hutan Lestari, SFMP Document No 8(1998).Sustainable Forest Management Project GTZ-Dephut. Samarinda.

Kauffman, J.B. and Donato, D.C. 2012. Protocols for the measurement, monitoring and reporting of structure,biomass and carbon stocks in mangrove forests. Working Paper 86. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Kementrian Kehutanan. 2011.Petunjuk teknis Inventarisasi hutan pada wilayah KPH. Direktorat Jenderal Planologi. Jakarta.

Manuri.S., C.A.S.Putra dan A.D. Saputra. 2011. Tehnik Pendugaan Cadangan Karbon Hutan. Merang REDD Pilot Project.German International Cooperation – GIZ. Palembang

Navratil, P. 2012.Survey on the Land Cover Situation and Land-Use Change in the Districts Kapuas Hulu and Malinau. Indonesia- Final Report for assessment of district and KPH wide REL assessment. Forclime.

Ravindranath N. H.and M. Ostwald. 2008. Carbon Inventory Methods: handbook for Greenhouse Gas Inventory.Carbon Mitigation and Roundwood Production Projects.

36

37

Lampiran 1. Lembar pencatatan hasil pengukuran lapangan

Inventarisasi Karbon dan Hutan

GIZ - FORCLIME

TS1 No Plot Koordinat Tanggal

PLOT

Informasi Plot

Kedalamangambut* : ... cm Kedalaman air tanah* : ...cm Tekstur tanah** : ... TahunTebangan :...

TahunTerbakar :...

Pola Pemanfaatan Masyarakat: ...

Satwa yang Dijumpai

Nama Jumlah Langsung. Jejak.

Suara. Bekas

Koordinat / Titik GPS

Hasil Hutan Non Kayu

NamaJenis Jumlah

B C

E

D

A

N

38

Inventarisasi Karbon dan Hutan

GIZ FORCLIME

TS2 No Plot Tanggal

A: 2 m x 2 m

I. Serasah (Daun dan ranting kering diameter < 10 cm):

Tebal:... cm;Berat total: ...gr; berat sampel:...gr Tingkat kelembaban: Basah/Sedang/Kering

II. Semak dan Herba :

Tinggi rata2: ...cm;

Kerapatan: ... %; Jenisdominan: ... Berat: ...gr; Berat sampel: ...gr

III. Semai (anakan jenis komersil dengan DBH < 2 cm)

NamaJenis Jumlah

N

B C

E

D

39

Inventarisasi Karbon dan Hutan

GIZ FORCLIME

TS3 No Plot Tanggal

B:5 m x 5 m

Pancang.palem dan liana dengan2 cm <dbh< 10 cm

No Nama Diameter

(cm)

Tinggi

(m) Keterangan

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

N

E

D

A

40

Inventarisasi Karbon dan Hutan

GIZ FORCLIME

TS3B No Plot Tanggal

B: 5 m x 5 m

Pohon Mati 2<DBH<10 cm Keutuhan: A. B. C.D;

No Nama Keutuhan DBH

(cm)

Tinggi (hanya

keutuhan D) Keterangan 1C2

2C2

3C2

Kayu mati 10 < Diameter < 30 cm Pelapukan: Bagus.Sedang. Lapuk

No Nama Berat

(gr)

Volume D1. D2. L(cm)

Vol. Growong

D1.D2.L(cm) Pelapukan

1C3

2C3

3C3

N

B

E

D

41

Inventarisasi Karbon dan Hutan

GIZ FORCLIME

TS4 No Plot Tanggal

C: 10 m x 10 m

Tiang dan Palem dengan 10 <DBH< 20 cm

No Nama Diameter (cm) Tinggi

Palem(m) Kualitas tajuk 1C

2C

3C

4C

5C

6C

7C

8C

9C

10C

N

B

E

D

A

42

Inventarisasi Karbon Hutan

GIZ FORCLIME

TS4B No Plot Tanggal

C: 10 m x 10 m

Pohon Mati 10 <DBH< 20 cm Keutuhan: A. B. C.D;

No Nama Keutuhan DBH

(cm)

Tinggi (hanya

keutuhan D) Keterangan 1C2

2C2

3C2

4C2

5C2

6C2

N

B

E

D

A

43

Inventarisasi Karbon Hutan

GIZ FORCLIME

TS5 No Plot Tanggal

D: 20 m x 20 m

Pohon Kecil dan Palem dengan 20 <DBH<35 cm

No Nama Diameter

(cm)

Tinggi Palem(m)

Kelurusan dan Kualitas Batang 1D

2D

3D

4D

5D

6D

7D

8D

9D

10D

N N

B

E

D

A

44

Inventarisasi Karbon Hutan

GIZ FORCLIME

TS5B No Plot Tanggal

D: 20 m x 20 m

Pohon mati dengan 20 <DBH<35 cm

No Nama Keutuhan

(A,B,C atau D) DBH (cm)

Tinggi (hanya keutuhan D)

1D2

2D2

3D2

4D2

5D2

6D2

7D2

8D2

9D2

10D2

N

B

E

D

A

45

Inventarisasi Karbon Hutan

GIZ FORCLIME

TS6 No Plot Tanggal

E: 20 m x 125 m

Pohon Besar dan Palem dengan DBH >35 cm

No Nama DBH (cm) Tinggi(m) Kelurusan dan

Kualitas Batang

Posisi

1E

2E

3E

4E

5E

6E

7E

8E

9E

10E

N

B

E

D

A

46

Inventarisasi Karbon Hutan

GIZ FORCLIME

TS6B No Plot Tanggal

E: 20 m x 125 m

Pohon Mati DBH >35 cm

No Nama Keutuhan

(A,B,C atau D) DBH

Tinggi (hanya keutuhan D)

1E2

2E2

3E2

4E2

5E2

6E2

7E2

N

B

E

D

A

47

Inventarisasi Karbon Hutan

GIZ FORCLIME

TS6B No Plot Tanggal

E: 20 m x 125 m

Kayu Mati DBH >30 cm

No Nama Diameter Pelapukan

1E2

2E2

3E2

4E2

5E2

6E2

7E2

8E2

9E2

10E2

B

E

D

A

48

Lampiran 2. Sketsa Posisi Pohon

Penentuan posisi pohon berdasarkan koordinat relatif dengan titik awal. (x;y) dengan satuan meter. Posisi cukup dituliskan pada tallysheet data pohon besar. Pohon yang berada di sebelah kiri jalur transek memiliki nilai x negatif.

(0;0) (10;0)

(-10;0)

(0;20)

(10;40)

(-7;25)

X Y

49

50

51

52

53

55

Non Forest-56 605445 117429 2.14 0 0 0 2.14

Non Forest-57 674060 118007 0 0 0 0.47 0.47

Non Forest-58 616763 122261 0.76 0 0 2.77 3.53

Non Forest-7 643812 138062 11.69 4.32 3.04 21.06 40.12

Peat Forest-21 629213 118108 1.46 4.76 16.46 3.71 26.39

Peat Forest-34 656344 102324 12.13 16.95 10.13 21.66 60.88

Peat Forest-36 663048 101220 25.09 22.42 11.82 12.42 71.76

Peat Forest-37 654753 103823 3.98 12.01 7.48 5.61 29.08

Peat Forest-38 658918 105937 6.49 9.87 12.36 42.9 71.61

Peat Forest-39 656641 107380 1.97 7.15 7.13 7.97 24.21

Peat Forest-40 656752 106142 9.63 12.36 5.3 8.74 36.04

Peat Forest-42 658927 105952 19.19 8.53 1.07 1.17 29.96

Peat Forest-55 617362 116866 12.58 10.88 10.76 14.32 48.54 Sec Heath

Forest-24 646811 121328 7.21 11.96 8.87 10 38.03

Sec Heath

Forest-26 646853 121332 7.53 6.64 8.41 5.15 27.73

Sec Low Forest-2 658110 129279 4 5.32 5.48 10.38 25.19

Sec Low Forest-31 631506 128394 2.83 3.69 2.15 0 8.67 Sec P Swamp

Frst-51 671565 121365 1.38 5.01 8.48 33.51 48.39

Sec P Swamp

56

Lampiran 8. Jenis Dominan berdasarkan nilai INP dari semua tingkat pertumbuhan

No Nama Lokal Nama Latin Kerapatan Frekuensi Dominansi INP

1 Meranti Shorea sp. 227.34 1.38 4.31 3.86

2 Ubah Eugenia Sp. 184.53 1.24 2.48 2.75

3 Resak Vatica Sp. 119.74 0.78 2.09 1.99

4 Rengas Glupta renghas L. 143.52 0.72 1.89 1.92

5 Tekam Hopea dasyphylla V.Sl. 76.41 0.74 1.98 1.78

6 Kelansau Dryobalanops abnormis V.Sl. 63.48 0.43 1.22 1.13

7 Bintangor Calophyllum sp. 140.93 0.40 0.61 1.02

8 Medang Litsea sp. 69.48 0.53 0.73 0.99

9 Perawan - 35.29 0.41 1.11 0.98

10 Kumpang Knema sp. 83.72 0.50 0.67 0.97

11 Nyatoh Palaquium pseudocuneteum

HJL. 107.38 0.24 0.81 0.89

12 Ensarai - 141.81 0.12 0.44 0.71

13 Gerunggang Cratoxylon sp 31.50 0.34 0.53 0.63

14 Sempetir Dialium patens Baker 33.14 0.22 0.52 0.53

15 Melapi Shorea strenervosa Sym. 38.24 0.26 0.38 0.51

16 Tengkawang Shorea becariana Burck. 1.52 0.12 0.82 0.50

17 Kayu Malam Diosoyros macrophylla Bl 46.67 0.26 0.31 0.49

18 Kayu Masam Beccaurea sp. 24.69 0.28 0.33 0.46

19 Ramin Gonystyllus sp 65.86 0.19 0.21 0.45

57 Lampiran10 . Sebaran species dan jumlah individu species pohon yang dijumpai di semua plot inventarisasi karbon hutan.