HUBUNGAN ANTARA BULLYING DI TEMPAT KERJA

DENGAN MOTIVASI KERJA PADA SALES COUNTER

KENDARAAN BERMOTOR HONDA DI YOGYAKARTA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

Oleh:

Hellen Windari

NIM: 04 9114 042

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

iv MOTTO

“Terimalah didikanku lebih dari pada perak,

dan pengetahuan lebih dari pada emas pilihan.”

(Amsal 8:10)

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,

yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Ia akan seperti pohon yang ditanam ditepi air,

yang mer ambatkan akar-akarnya ke tepi batang air,

dan yang tidak mengalami datangnya panas ter ik,

yang daunnya tetap hijau,

yang tidak kuatir dalam tahun kering,

dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.”

v

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI KEPADA :

Tuhan Yesus Kristus

Papah dan M amah

ka’N anda

L eonard

vii

HUBUNGAN ANTARA BULLYING DI TEMPAT KERJA DENGAN

MOTIVASI KERJA PADA SALES COUNTER KENDARAAN BERMOTOR

HONDA DI YOGYAKARTA

Hellen Windari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara bullying di tempat kerja dengan motivasi kerja. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan negatif antara bullying di tempat kerja dengan motivasi kerja pada sales counter. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, jumlah sampel uji coba sebanyak 30 karyawan dan jumlah sampel penelitian sebanyak 90 karyawan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis skala, yaitu skala bullying di tempat kerja dengan hasil uji reliabilitas 0,876 dan skala motivasi kerja dengan hasil uji reliabilitas 0,898. Hasil analisis data dengan menggunakan teknik korelasi product moment menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara bullying di tempat kerja dengan motivasi kerja pada sales counter dengan hasil koefisien korelasi -0,557. Hal ini berarti semakin tinggi bullying di tempat kerja maka semakin rendah motivasi kerja yang dialami sales counter kendaraan bermotor honda di Yogyakarta.

viii

THE CORRELATION BETWEEN WORKPLACE BULLYING AND WORK MOTIVATION ON SALES COUNTER HONDA MOTORCYCLE

IN YOGYAKARTA

Hellen Windari

ABSTRACT

This research aims to determine the correlation between workplace bullying and work motivation. The hypothesis in this research is that there is a negative correlation between workplace bullying and work motivation for sales counters. This is a correlation research. The technique of samples collecting is the purposive sampling, with 30 workers as the try out subjects and 90 workers as the research subjects. The method of data collecting in this research is 2 scales, namely workplace bullying scale and work motivation scale. Level of reliability for workplace bullying scale is 0,876 while for work motivation scale is 0,898. The result of data analysis, using Pearson’s Product Moment correlation technique, indicates that there is a negative correlation between workplace bullying and work motivation for sales counters, with the result of coefficient is -0,557. This means that the higher the workplace bullying is, the lower the possibility of work motivation happens to the sales counters. On the contrary, the lower the workplace bullying is, the higher the possibility of work motivation happens to the sales counters.

x

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan bimbinganNya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dengan kasih dan pendampinganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Hubungan Antara Bullying Di Tempat Kerja dengan Motivasi Kerja pada Sales counter Kendaraan Bermotor Honda di Yogyakarta.

Penulis juga menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Christina Siwi Handayani selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyusun skripsi ini.

2. Ibu Titik Kristiyani, M.Psi. selaku Kepala Program Studi Psikologi Universitas Sanata Dharma yang telah berkenan membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu P. Henrietta PDADS., S.Psi., M.A. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.

xi

5. Ibu Dra. Lusia Pratidarmanastiti, MS. sebagai dosen pembimbing akademik yang telah membantu menyelesaikan kesulitan dalam masalah akademik peneliti.

6. Papah dan Mamah terkasih, yang telah sabar mendampingi dan memberikan fasilitas baik secara material maupun spiritual kepada penulis selama menempuh pendidikan sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini.

7. Kakak’ku Nanda Utami yang selalu memberikan motivasi dan dukungan agar penulis selalu semangat mengerjakan skripsi dan akhirnyaa selesai jugaa.. thank sist!

8. Leonard Emanuel yang selalu sabar menemani dalam suka duka ketika mengerjakan skripsi ini. Makasih sayang..

9. Kakak dan adek sepupu : Bhebe, Ica, Oboy, Nyenyen, ka’Jhon, ka’Cheko yang telah memberikan support moral. Thank all of you !

10. Sahabat-sahabatku : Wiwin, Nino, Lia, Tanti, mba’Linda, Joe, ka’Mula, Steven, Cindy, Rendi, Okky, Steve, ka’Donny, ka’Kris, ci’Nita, ci’Vinda, ka’Rey, mba’Anna, O’of, Didis, Ria dan Kiki. Terima kasih banyak telah menjadi teman terbaik dan memberikan dukungan tiada henti bagi penulis.

11. Ka’Yofi Setyo Tanoyo yang telah berbaik hati membimbing penulis dalam penulisan skripsi serta membantu dalam penyebaran skala penelitian di dealer-dealer Honda di Yogyakarta.

xii

13. Semua karyawan beserta staff Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma (mas’Gandung, mba’Nanik, mas’Doni, mas’Muji dan pak’Gie terima kasih banyak atas bantuannya).

14. Teman-teman almamater Psikologi angkatan 2004 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk masa-masa kebersamaan yang telah dilalui di Fakultas Psikologi Sanata Dharma.

15. Seluruh sales counter dealer Honda di Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner. Terima kasih banyak telah membantu proses pengerjaan skripsi penulis.

16. GBI Generasi Baru, ex.zona 1 dan cell WOG (Ellen, bg’Hendrik, Yanto, Bebi, Dina, Lamtua, Nita, Irna, Santi, Maria). Terima kasih atas pengajaran dan kasih yang luar biasa selama ini bagi penulis. WOG... exellent exellent exellent !

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik terhadap kekurangan ataupun kesalahan pada karya tulis ini sehingga di masa yang akan datang penulis dapat menulis dengan lebih baik.

Yogyakarta, 23 September 2011

xiii

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN MOTTO ... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... vi

ABSTRAK ... vii

ABSTRACT ... viii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ... ix

KATA PENGANTAR ... x

DAFTAR ISI ... xiii

DAFTAR TABEL ... xvi

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. . Latar Belakang Masalah ... 1

B. . Rumusan Masalah ... 7

C. . Tujuan Penelitian ... 8

D. . Manfaat Penelitian ... 8

xiv

2. . Manfaat Praktis ... 8

BAB II LANDASAN TEORI ... 9

A. . Motivasi Kerja ... 9

1. . Definisi Motivasi Kerja ... 9

2. . Teori Self-Determination Theory ... 11

3. . Aspek-aspek Self-Determination Theory ... 15

4. . Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja ... 18

B. . Bullying di Tempat Kerja ... 21

1. . Definisi Bullying di Tempat kerja ... 21

2. Bentuk-bentuk Bullying di Tempat Kerja ... 24

3. . Aspek-aspek Bullying di Tempat Kerja ... 31

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bullying di Tempat Kerja ... 33

5. . Dampak Bullying di Tempat Kerja ... 40

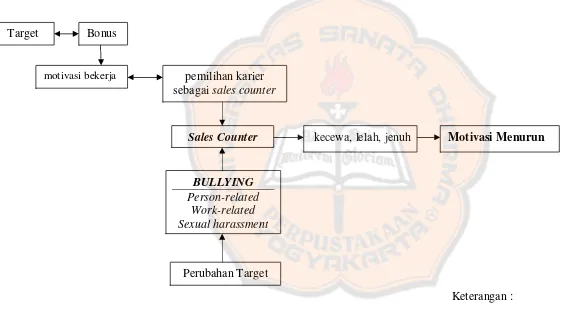

C. Dinamika Hubungan antara Bullying di Tempat Kerja dan Motivasi Kerja ... 42

D. . Hipotesis Penelitian ... 47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 49

A.Jenis Penelitian ... 49

B. Variabel Penelitian ... 49

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian ... 49

D.Subjek Penelitian ... 52

xv

F. .. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur ... 55

1. . Validitas ... 55

2. . Seleksi Aitem... 55

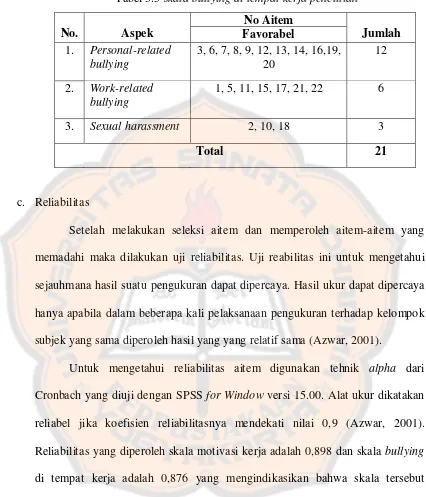

3. . Reliabilitas ... 57

G. . Metode Analisis Data ... 58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 59

A. . Pelaksanaan Penelitian ... 59

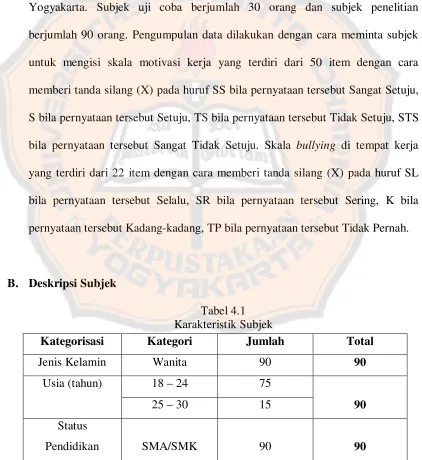

B. . Deskripsi Subjek ... 59

C. Deskripsi Data Penelitian ... 60

D. . Analisis Data ... 61

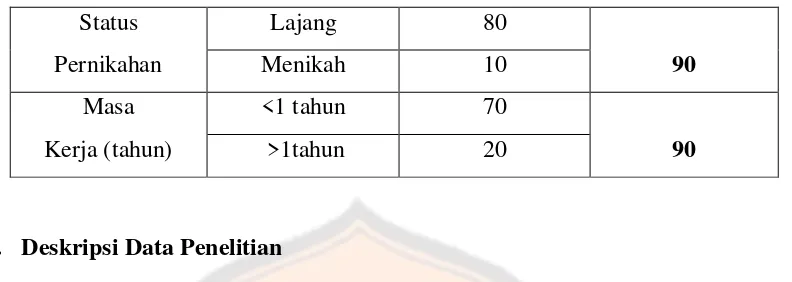

1. Uji Normalitas ... 61

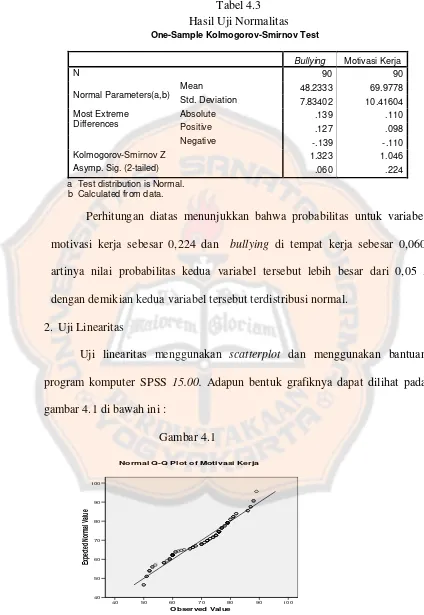

2. Uji Linearitas ... 62

3. Uji Hipotesis ... 63

E. .. Pembahasan... 64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 68

A.Kesimpulan ... 68

B. Saran ... 68

DAFTAR PUSTAKA ... 69

xvi

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Faktor yang mempengaruhi bullying ... 34

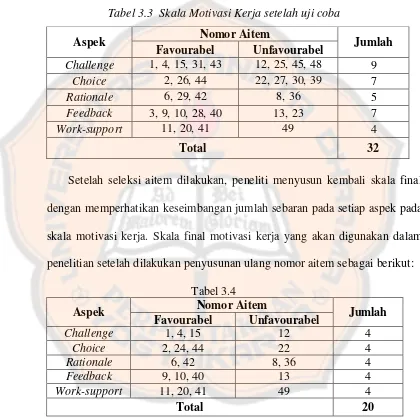

Tabel 3.1 Skala motivasi kerjasebelum diuji coba ... 53

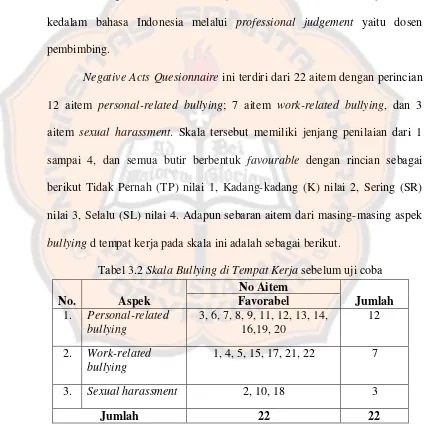

Tabel 3.2 Skala bullying di tempat kerja sebelum diuji coba ... 54

Tabel 3.3 Skala motivasi kerjasetelah uji coba ... 56

Tabel 3.4 Skala motivasi kerja penelitian ... 56

Tabel 3.5 Skala bullying di tempat kerja penelitian ... 57

Tabel 4.1 Karakteristik Subjek ... 59

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif ... 60

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas ... 62

xvii

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 2.1 Motivasi dalam self-determination theory ... 12

Gambar 2.2 Model Hubungan antara variabel Bullying di Tempat Kerja

dengan variabel Motivasi Kerja pada Sales counter ... 48

1 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan pada era globalisasi mengalami kesulitan untuk maju lebih

cepat. Persaingan yang ketat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

dinamika konsumen, merupakan faktor eksternal yang menghalangi perusahaan

untuk maju dengan cepat. Untuk mengatasi hal tersebut diatas, perusahaan harus

mempunyai keunggulan bersaing yang dapat diciptakan melalui analisis

terhadap lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Namun, yang

lebih penting bagaimana lingkungan internal dapat dikelola dengan baik,

terutama sumber daya manusia dalam perusahaan (Ninawati, 2002).

Salah satu perkembangan industri di Indonesia yang semakin meningkat

belakangan ini yaitu industri otomotif. Hal ini ditandai dengan maraknya

pabrikan dan produsen saling bersaing menciptakan produk-produk unggulan

mereka yang diharapkan mampu menguasai pasar. Munculnya produk-produk

baru di pasaran saat ini membuat pebisnis di bidang kendaraan semakin

tertantang untuk meningkatkan penjualannya. Hal ini dikarenakan semakin

ketatnya persaingan antara dealer-dealer penyedia kendaraan bermotor.

(Bataviase, 2010)

Yogyakarta sebagai ibukota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

merupakan pasar potensial bagi pelaku bisnis sepeda motor. Tingginya minat

dalam industri sepeda motor. Krisna Murti selaku Unit Sales Supervisor PT.

Astra Internasional-Honda area Yogyakarta, Kedu dan Banyumas, mengatakan

penjualan motor Honda jenis matic masih mendominasi penjualan antara lain

motor Honda Beat dengan memberi kontribusi mencapai 50%, Honda Vario

sekitar 40%, dan Honda Scoopy sekitar 20% (Tabloid Otoarea, Juni 2011).

Tingginya permintaan pasar menuntut perusahaan Honda terus

melakukan peningkatkan dalam meningkatkan omzet penjualannya. Dalam hal

ini perusahaan harus memiliki strategi pemasaran yang handal agar dapat

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu peningkatan penjualan. Castells (1996)

mengemukakan bahwa daya saing yang tinggi dan kemampuan menciptakan

laba merupakan faktor penentu utama dari inovasi teknologi dan produktivitas

yang tinggi dalam perusahaan. Perusahaan jenis ini hanya dapat diwujudkan jika

didukung oleh knowledge workers (Connoly et al., dalam Jaffar 2000). Horton

(Marpaung, 2000) juga mengungkapkan bahwa organisasi yang sukses adalah

memiliki karyawan yang sukses dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena

itu organisasi harus dapat menciptakan sumber daya yang memiliki kualitas dan

mutu yang baik.

Menurut Siregar (2006), karyawan dan perusahaan tidak dapat

dipisahkan. Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan roda

kehidupan perusahaan. Apabila karyawan memiliki produktifitas dan motivasi

kerja yang tinggi , maka laju roda pun akan berjalan lancar, yang akhirnya akan

menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. Dengan

menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan

misi yang telah ditetapkan, sehingga karyawan sebagai sumber daya manusia

memiliki kontribusi yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi. Beer, et

al. (1990, hal. 164) juga mengatakan segala macam bentuk peningkatan

produktivitas tidak akan bisa memberikan hasil yang maksimal bila dalam diri

karyawan tidak ada motivasi kerja. Motivasi kerja senantiasa ada dalam diri

karyawan, namun bergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi

motivasi kerja menjadi tinggi atau sebaliknya menjadi rendah.

Keberhasilan penjualan pada perusahaan Honda tidak lepas dari

kerjasama tim antara perusahaan dan karyawannya. Dalam memasarkan dan

menarik konsumen untuk melakukan pembelian, perusahaan Honda memiliki

strategi penjualan melalui salah satu tenaga pemasar yaitu sales counter.

Perusahaan menempatkan sales counter sebagai bagian front office yaitu ujung

tombak bagi perusahaan dan penentu citra perusahaan. Pada umumnya sales

counter kendaraan bermotor Honda adalah wanita didasarkan persyaratan

lowongan pekerjaan untuk menjadi sales counter beberapa perusahaan atau

dealer Honda pada media cetak dan media elektronik. Pemilihan gender wanita

dikarenakan pembawaan diri yang lebih menarik dan luwes. Sales counter

merupakan konsultan yang bertugas menjual produk barang maupun jasa,

menangani penjualan pada saat customer datang ke kantor serta mencapai target

penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Tingginya tingkat penjualan tidak lepas dari penentuan target penjualan

kepada perusahaan retailer lainnya. Jika dihubungkan dengan sales counter

motor Honda, target penjualan adalah sebuah motivator kerja bagi divisi

marketing di perusahaan retailer. Namun menurut pengakuan beberapa sales

counter melalui wawancara langsung, mereka mengatakan kurang memiliki

motivasi kerja setelah beberapa bulan bekerja pada perusahaan tempat mereka

bekerja dikarenakan terus meningkatnya target penjualan yang harus mereka

capai. Berdasarkan wawancara langsung dengan staff Human Resources

Development pada salah satu dealer sepeda motor Honda di Yogyakarta,

diperoleh informasi bahwa pada setiap bulan terjadi peningkatan target

penjualan. Beliau mengatakan rata-rata penjualan setiap bulan adalah 500 hingga

600 unit sepeda motor di Yogyakarta. Beliau menjelaskan lebih lanjut mengenai

peningkatan target bahwa dalam sebuah perusahaan dealer terdapat 3 hingga 5

sales counter, dengan target penjualan 150 unit sepeda motor masing-masing

dealer setiap bulannya, jika 4 hingga 5 perusahaan dealer saja sudah dapat

mencapai target penjualan. Beliau juga menambahkan bahwa tercapainya target

penjualan menentukan besarnya bonus atau reward yang didapatkan divisi

marketing sehingga terkadang demi mendapatkan bonus yang besar, seorang

kepala cabang dapat menaikan target penjualan bagi bawahannya.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa desain organisasi yang bersifat

top down atau memiliki hierarki yang cukup rigid sangat mempengaruhi

perilaku bullying untuk muncul. Menurut Hoel dan Cooper (2002),

permasalahan yang terjadi di perusahaan Honda dapat dikategorikan sebagai

ditentukan. Hal tersebut berkaitan dengan kepemilikan power dalam organisasi

yang berjenjang, sehingga besar kecenderungan seseorang melakukan

penyalahgunaan wewenang untuk mewujudkan tujuan mereka (Kidwell dan

Martin, 2005). Liefooghe dan Davey (2001) menyatakan organisasi dengan

desain hierarki atau top-down management sangat tergantung kepada kepatuhan,

loyalitas pada organisasi, serta alasan yang langsung mengarahkan perilaku

karyawan pada saat melakukan tugasnya. Kepemilikan power yang dimiliki oleh

atasan sangat kuat, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan power,

yang berakibat pada munculnya perilaku bullying.

Menurut sebuah studi yang dilakukan Workplace Bullying Institute

(2000) di Bellingham, Washington, 16 persen pekerja di Amerika Serikat

ditindas di kantor. Studi itu diterbitkan tahun 2000 lalu atas 1100 pekerja

menunjukkan kasus penindasan di tempat kerja jumlahnya lebih tinggi

ketimbang pelecehan seksual maupun diskriminasi rasial. Sementara itu,

menurut penelitian yang diterbitkan Universitas Negeri Arizona dan Universitas

New Mexico, pekerja yang ditindas umumnya merasa suasana kantor tak

ubahnya sebuah medan pertempuran atau tengah bermimpi buruk (Tabloid

Bintang Indonesia No.816/XVI, Desember 2006).

Manufacturing Science Finance (1995) menjabarkan beberapa tindak

perilaku bullying berupa pemaksaan kehendak, melakukan tekanan,

penyalahgunaan wewenang, pengintimidasian, perilaku usil, penghinaan dengan

menggunakan kekuasaan secara tidak lazim yang menyebabkan korban merasa

diri yang berakibat menimbulkan stres. Bentuk kekerasan psikologis ini

membawa konsekuensi serius, seperti tingginya angka depresi di antara

karyawan dan stres kerja yang tinggi menyebabkan penurunan produktifitas

kerja pada karyawan.

Menurut Rayner, Hoel dan Cooper (2002), serta Dumiane (1993),

beragam motif tindak perilaku bullying banyak dilakukan oleh pimpinan

terhadap karyawan. Meskipun ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa

bullying memiliki dampak positif bagi organisasi (Dumaine, 1993; Vega dan

Debra, 2003). Sejalan dengan hal tersebut, Archer (1999) menambahkan bahwa

perilaku bullying juga berfungsi sebagai motivator dalam melakukan suatu

tindakan, dalam penelitiannya menunjukkan hubungan yang positif antara

bullying dengan motivasi. Namun sebagian besar peneliti dan literatur

menunjukkan bahwa bullying memiliki dampak negatif, baik pada individu

maupun organisasi. Hal tersebut juga diutarakan Jimenez, Munoz, dan Gammara

(2007) bahwa bullying memberikan pengaruh yang negatif, seperti hubungan

antara bullying dengan kepuasan kerja memiliki (r = -0.24 hingga -0.44),

bullying dengan psychologycal health (r = 0.31 hingga -0.52), dan bullying

dengan psychosomatic complains (r= 0.32). Hanya saja belum diketahui secara

pasti apakah dampak negatif bullying mampu mempengaruhi motivasi kerja

pada lingkungan dan budaya yang berbeda seperti di Indonesia.

Berdasarkan riset yang dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik

melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan bullying terhadap motivasi

penjualan motor Honda pada tahun 2009, merk Honda menduduki posisi teratas

(tempointeraktif.com). Jika dilihat dari struktur organisasi dalam perusahaan

Astra Honda Motor, pimpinan perusahaan secara keseluruhan mengontrol

seluruh kegiatan perusahaan, kemudian kepala cabang dan supervisor yang

memiliki wewenang lebih tinggi daripada sales counter, misalnya memberi

perintah, pelimpahan tugas, menggunakan otoritas, dan lainnya, sedangkan sales

counter hanya bertugas untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh level

diatasnya atau pimpinan setempat. Selain persyaratan sales counter dalam suatu

perusahaan adalah wanita, korban penindasan di kantor umumnya terjadi pada

wanita. Menurut studi Workplace Bullying Institute (2000), 80 persen wanita

menjadi korban penindasan di kantor.

Indonesian Anti Bullying (2010) menyatakan bahwa karyawan yang tidak

memiliki wewenang cenderung menjadi korban bullying dari pimpinan ataupun

lingkungannya. Adanya rasa ketidakberdayaan dan emosional negatif dalam

perusahaan akan berdampak kegagalan memberikan kontribusi kemampuan

kerja terbaik, tidak memberikan ide ekstra atau feedback dalam menghadapi

masalah-masalah organisasi dimana dalam hal ini bullying terjadi ketika adanya

ketidakseimbangan kekuasaan antara dua orang dalam situasi konflik.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah apakah

terdapat hubungan antara bullying di tempat kerja dengan motivasi kerja sales

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan bullying di

tempat kerja dengan motivasi kerja sales counter.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat teoritis berupa referensi ilmiah dalam perkembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi,

dimana hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur untuk

penelitian yang relevan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi perusahaan dan

karyawan mengenai perilaku bullying yang secara sadar atau tidak sadar dapat

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Motivasi Kerja

1. Definisi Motivasi Kerja

Secara harafiah motivasi berasal dari kata ”movere”, yang berarti

dorongan atau daya bergerak untuk berpindah. Hal tersebut diberikan kepada

individu agar mampu mencapai turjuan tertentu. Sebagai kekuatan

pendorong, motivasi memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai (a) Energi sebagai

penyebab individu melakukan tindakan; (b) Tingkah laku yang langsung ke

arah pencapaian tujuan khusus; dan (c) Menyokong usaha yang telah

dilakukan dalam mencapai tujuan (Steers dan Porter, 1996).

Pengertian motivasi tidak lepas dari motif. Chaplin (2002) dalam

kamus psikologi menerangkan motif adalah (a) Suatu keadaan ketegangan

individu, yang mengembangkan, memelihara dan mengarahkan tingkah laku

menuju pada suatu tujuan atau sasaran; (b) Alasan mendasar individu bagi

tingkah lakunya; (c) Alasan tidak disadari bagi suatu tingkah laku; (d)

Dorongan atau perangsang; (e) Sikap yang menuntun tingkah laku.

Chaplin (2002) menyatakan bahwa motif adalah sesuatu yang

melatarbelakangi individu untuk berbuat mencapai tujuan tertentu, sedangkan

motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan

untuk bekerja. Kuat lemahnya motivasi kerja seorang karyawan menentukan

besar kecilnya prestasi karyawan tersebut (As’ad, 2003). Siagian (1995)

menambahkan motif adalah keadaan kejiwaan yang mendorong,

mengaktifkan atau menggerakkan. Motif kemudian akan mengarahkan serta

menyalurkan perilaku, sikap dan tingkah laku individu demi suatu pencapaian

tujuan, baik tujuan organisasi maupun pribadi. Dari penjelasan tersebut

Siagian (1995) menyimpulkan bahwa dalam motivasi terdapat tiga komponen

yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan.

Motivasi adalah sesuatu yang dimiliki seseorang untuk bertindak atau

melakukan sesuatu, motivasi bisa digambarkan sebagai tujuan secara

langsung dalam berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu (Hodson, 2001).

Robbins (1996) menjelaskan motivasi sebagai satu proses yang menghasilkan

suatu intensitas, arah dan ketekunan individu dalam usaha untuk mencapai

suatu tujuan. Motivasi umum berkaitan dengan upaya ke arah setiap tujuan,

namun pada penelitian ini difokuskan pada tujuan organisasi agar

mencerminkan minat tunggal dalam perilaku yang berkaitan dengan kerja.

Ketiga unsur kunci dalam definisi motivasi adalah intensitas, tujuan dan

ketekunan.

Intensitas menyangkut seberapa keras seseorang berusaha. Hal

tersebut merupakan unsur yang paling difokuskan dalam pokok bahasan

motivasi. Intensitas yang tinggi akan membawa hasil yang diinginkan,

kecuali jika upaya tersebut diarahkan pada suatu tujuan yang menguntungkan

organisasi, sehingga harus dipertimbangkan kualitas dari upaya dan juga

intensitasnya. Upaya tersebut diusahakan agar mampu mengarah pada

mengukur berapa lama individu dapat mempertahankan usahanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa individu yang

termotivasi tetap bertahan pada pekerjaan cukup lama untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peneliti menarik kesimpulan

bahwa motivasi kerja adalah dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang,

baik yang berasal dari dalam dan dari luar dirinya untuk melakukan suatu

pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan

ketrampilan yang dimiliki individu tersebut.

2. Teori Self-Determination

Teori self-determination merupakan salah satu teori motivasi kerja

yang dikembangkan oleh Ryan dan Deci untuk mengetahui bagaimana sebuah

perilaku itu muncul (Markland, Ryan, Tobin, Rollnick, 2005). Teori ini

dikembangkan dari eksperimen dan investigasi di lapangan tentang efek dari

lingkungan seperti rewards, pujian, atau sesuatu yang secara langsung yang

mempengaruhi motivasi intrinsik (Deci dan Ryan, 1980).

Teori self-determination mengusulkan tiga jenis motivasi yang

berbeda yakni motivasi intrinsik (motivasi yang muncul dari diri), motivasi

ekstrinsik (muncul dari luar diri) dan amotivation (Deci dan Ryan, 1985;

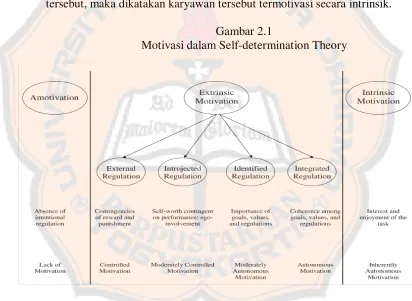

Ryan dan Deci, 2000), seperti yang tertuang dalam gambar 2.1.

Pengelompokkan didasarkan pada apakah dan untuk apa perilaku seseorang

ditentukan, yakni untuk memahami motivasi otonomi (otonomous motivation)

Motivasi intrinsik mengacu pada suatu tugas, dan itu merupakan suatu

hal yang penting, karena suatu kepuasan atau kesenangan akan diperoleh dari

tugas yang dikerjakannya (Deci, Eghrari, Patrick, dan Leone, 1994). Jika

karyawan termotivasi secara intrinsik, ia akan melaksanakan tugas dengan

perilaku tanpa mengharapkan suatu pujian atau tanpa menghiraukan kendala

yang ada di luar dirinya. Sebagai contoh, jika seorang customer service

melayani pelanggan karena ia menyukai dan mendapat kesenangan dari hal

tersebut, maka dikatakan karyawan tersebut termotivasi secara intrinsik.

Gambar 2.1

Motivasi dalam Self-determination Theory

Sumber : Gagne, M. & Deci, E.L. (2005). Self-determinatin Theory and Work Motivation.

Journal of Organizational Behavior. Willey Interscience, 26, 331-362.

Jika seorang karyawan melaksanakan tugas dengan perilaku yang

muncul di luar dirinya dan sifatnya sebagai bantuan, maka karyawan tersebut

termotivasi secara ekstrinsik (Deci dan Ryan, 1985). Walaupun motivasi

ketidakpastian yang ada di luar diri karyawan (Halter, 1978), teori

self-determination mengusulkan hal tersebut sebagai fakta, sepanjang hal itu

merupakan suatu rangkaian dari self-regulation (pengaturan diri). Gagne dan

Deci menyebutkan empat jenis motivasi ekstrinsik dari sudut pandang teori

self-determination, yakni:

1) Pengaturan dari luar diri (external regulation) sama dengan motivasi

ekstrinsik sebagaimana diutarakan pada literatur lama. Motivasi jenis ini

terjadi manakala perilaku diatur oleh beberapa kendala atau

penghargaan/pujian dari luar diri (Deci dan Ryan, 1985). Sebagai contoh,

motivasi akan terjadi pada seorang mahasiswa membaca suatu jurnal,

karena diwajibkan oleh dosen pembimbing tesis mahasiswa tersebut.

2) Introjection Regulation yakni tidak menerima pengaturan dari luar

secara penuh akan tapi sebagian dari diri (Ryan dan Deci, 2000). Sumber

motivasi yang datang dari luar dan dalam diri individu tersebut kemudian

menghasilkan suatu perilaku (Deci dan Ryan, 1991). Diantaranya

beberapa perilaku dilakukan untuk menghindari rasa bersalah atau

adanya rasa ketertarikan pada individu tersebut. Perlu digarisbawahi

internalisasi jenis ini bukan merupakan dari kasus motivasi otonom, hal

ini disebabkan adanya pembatasan internalisasi peristiwa yang terjadi di

luar dirinya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa menamatkan

pendidikan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu mencapai derajat

yang lebih tinggi dan ini menandakan bahwa ia telah melakukan regulasi

3) Identification Regulation adalah penerimaan yang dilakukan manakala

individu telah dapat menghargai suatu pengaturan atau tujuan suatu

perilaku dan menerima tindakan yang secara pribadi berharga. Walaupun

aktivitas masih dilakukan dengan pertimbangan yang disebabkan oleh

keadaan di luar diri individu tersebut. Namun secara internal diatur dan

ditentukan oleh dirinya (Deci dan Ryan, 1985; Ryan dan Deci, 2000).

Menurut contoh sebelumnya, mahasiswa menamatkan sekolah

disebabkan ia merasa sekolah membantu dalam mempersiapkan karirnya

di masa depan, maka ia telah melakukan identification regulation.

4) Integration Regulation adalah individu menganggap perilaku yang ia

lakukan merupakan bagian dari dirinya, meskipun hal tersebut berasal

dari luar, namun secara keseluruhan ia memiliki kebebasan dan perasaan

penuh terhadap penentuan perilaku yang dilakukannya (Gagne dan Deci,

2005). Sebagai contoh, seorang perawat memiliki tugas melakukan

perawatan kepada pasien untuk menjaga pasien tersebut tetap bersih dan

sehat, munculnya perilaku perawat tersebut karena telah terintegrasi

secara menyeluruh dengan aspek-aspek yang ada dalam pekerjaan dan

kehidupannya, sehingga perilaku menjaga pasien merupakan hal yang

umumnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari perawat tersebut.

Deci dan Ryan (1985) tertantang untuk memahami perilaku manusia

pada jenis motivasi ketiga (mereka menyebutnya amotivation) yang harus

dipertimbangkan. Motivasi jenis ini serupa dengan konsep ketidakberdayaan

terjadi manakala individu tidak tahu dengan pasti antara tindakan yang

mereka lakukan dan hasil yang mereka capai. Pengalaman individu yang

amotivated, mereka merasa tidak punya kompetensi dan tidak adanya

pengendalian diri atas hasil yang akan dicapai atau hasil yang dipikirkan

dalam memotivasi perilaku manusia. Perilaku amotivated sangat kurang

dalam menentukan sesuatu yang seharusnya bisa ditentukannya sendiri.

Individu yang amotivated merasa tidak kompeten dan dengan begitu mereka

merasa tidak akan bisa mengendalikan hasil yang akan dicapainya (Ryan

dan Deci, 2000; Vallerand dan Fortier, 1998). Suatu contoh amotivation

dapat terjadi pada seorang mahasiswa yang telah menamatkan sekolahnya,

akan tetapi dia tidak bisa melihat hubungan antara usaha yang dilakukannya

pada saat kuliah dengan hasil setelah dia menamatkan kuliahnya.

Gagne dan Deci (2005) merujuk pada beberapa kajian literatur yang

telah diungkapkan sebelumnya mengenai teori self-determination

disimpulkan bahwa motivasi intrinsik, identification regulation, integration

regulation (bentuk motivasi ekstrinsik) diberi label motivasi otonomi

(autonomous motivation), sedangkan introjection dan external regulation

dipertimbangkan sebagai kontrol motivasi (control motivation).

3. Aspek-aspek Self-Determination Theory

Grenberg (1996) mengemukakan adanya tiga komponen pokok

motivasi, yaitu : (a) daya, yakni kekuatan atau tenaga dalam diri manusia

pada situasi yang ditargetkan dan bukan pada situasi lain; (c) pemeliharaan,

yakni melibatkan pemeliharaan terhadap beberapa tugas dan secepatnya

mengakhiri tugas lainnya. Teori motivasi kerja memperhatikan tingkah laku

pekerja selama jangka waktu tertentu.

Terdapat empat aspek pokok motivasi kerja dari Robbins (1996) serta

Berry dan Houston (1993), yaitu: (a) penggerak, berkaitan dengan alasan

mengapa individu melakukan suatu pekerjaan; (b) penuntun; berkaitan

dengan alasan mengapa individu mengerjakan jenis pekerjaan tertentu; (c)

ketekunan, berkaitan dengan alasan mengapa individu masih tetap

mengerjakan pekerjaan tersebut; (d) intensitas, berkaitan dengan seberapa

keras individu berusaha.

Porter dan Lawler (1968) mengemukakan dua model motivasi kerja

yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dalam konsep self-determination

theory, Deci dan Ryan (1985) mengemukakan bahwa motivasi intrinsik

merupakan dorongan yang ada dalam diri individu dan tidak membutuhkan

dukungan dari luar untuk memunculkan perilaku, dalam hal ini seseorang

yang termotivasi secara intrinsik akan mendapatkan kepuasan dan

kenikmatan yang berasal dari dalam diri (dari perilaku yang dilakukan

individu tersebut). Sisi lain motivasi ekstrinsik adalah sebuah dorongan yang

berasal dari luar, sehingga perilaku yang muncul bukan karena keinginan

sendiri (Deci dan Ryan, 1985). Dimensi dari ekstrinsik dan intrinsik memiliki

pengaruh terhadap motivasi yang muncul pada diri karyawan, sehingga

perilaku (Vallerand, 2001). Dalam penelitian ini aspek-aspek yang diambil

merujuk pada teori self-determination, dimana dimensi eksternal memberikan

gambaran tentang perilaku-perilaku yang muncul dipengaruhi oleh

faktor-faktor dari luar, kemudian melalui regulasi tertentu menjadi termotivasi baik

secara otonomi maupun kontrol sehingga perilaku tersebut bisa terlihat dan

diamati dengan seksama melalui penelitian (Gagne dan Deci, 2005).

Menurut pandangan Gagne dan Deci (2005), teori self-determination

memiliki tiga dimensi eksternal, yaitu job content, job contex, dan work

climate, dengan aspek-aspeknya berupa :

(a) Challenge : Tantangan merupakan perangsang kuat bagi manusia

jika dihubungkan dengan pekerjaan. Melalui

tantangan dalam bekerja, seseorang dapat lebih

terdorong untuk menyelesaikan suatu pekerjan.

(b) Choice : adalah cara seseorang mengevaluasi dan memilih

beberapa set pilihan. Jika seseorang dapat memilih

maka pilihan yang diambil adalah pilihan yang terbaik

menurutnya yang akan menimbulkan motivasi positif

dalam menjalankan pilihan tersebut.

(c) Rationale : menggunakan nalar sebagai dasar pemikiran untuk

menentukan hal seperti pendapat, perbuatan,

penilaian, dan sebagainya.

(d) Feedback : informasi tentang hasil pembelajaran yang fungsinya

menerima positif atau negatif feedback, tergantung

bagaimana ia dapat menerima dan menggunakan

sebagai motivasi dalam bekerja.

(e) Work support : Work support dalam pandangan self determination

theory digambarkan sebagai sebuah kesatuan

lingkungan kerja yang memberikan dukungan

terhadap pencapaian sebuah perilaku, dan ini bisa

berupa dukungan terhadap tempat kerja maupun pola

manajemen.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja

Dalam perkembangannya, para peneliti melihat motivasi kerja dapat

dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Hodson (2001) mengutarakan tiga

faktor yang mempengaruhi motivasi kerja :

a. Kebutuhan akan prestasi

Dorongan seseorang untuk sukses dan meraih kesuksesan pekerjaan

dengan efektif dan efisien.

b. Kebutuhan akan kekuatan

Individu yang ingin meningkatkan status maka ia membutuhkan kekuatan

agar dapat mengontrol dirinya sendiri dan orang lain dalam pekerjaannya

c. Kebutuhan akan kerjasama

Hubungan di tempat kerja yang membutuhkan penerimaan dari rekan kerja

Faktor yang mempengaruhi motivasi juga dikemukakan oleh

Sastrohadiwiryo (2003) yang menambahkan bahwa motivasi karyawan

ditentukan oleh perangsang. Perangsang tersebut merupakan penggerak

motivasi kerja sehingga mempengaruhi perilaku karyawan. Sastrohadiwiryo

(2003) mengemukakan unsur-unsur penggerak motivasi karyawan, yaitu:

a. Prestasi kerja (Job Achievement)

Individu yang menginginkan prestasi kerja sebagai suatu kebutuhan

(need) dapat mendorong pencapaian sasaran. Dipboye, Smith, dan

Howell (1994) mengemukakan pendapat Mc Cleland bahwa tingkat need

of achievement (N-Ach) yang telah menjadi naluri kedua merupakan

kunci keberhasilan individu. N-Ach juga dikaitkan dengan sikap positif,

keberanian mengambil resiko dengan perhitungan (calculated

risk/non-gambling) untuk mencapai suatu sasaran.

b. Penghargaan (Recognition)

Penghargaan dan pengakuan (recognation) atas suatu kerja individu

mampu menjadi perangsang yang kuat. Pengakuan atas suatu kinerja

akan memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi daripada penghargaan

dalam bentuk materi atau hadiah. Penghargaan atau pengakuan dalam

bentuk piagam atau medali dapat menjadi perangsang yang lebih kuat.

c. Tantangan (Challenge)

Tantangan yang dihadapi merupakan perangsang kuat bagi manusia

untuk mengatasinya. Sasaran tidak menantang atau mudah, tidak mampu

Tantangan demi tantangan biasanya akan menimbulkan kegairahan untuk

mengatasinya.

d. Tanggung Jawab (Responsibility)

Adanya rasa memiliki (self-belonging) akan menimbulkan motivasi

untuk turut bertanggung jawab.

e. Pengembangan (Development)

Pengembangan kemampuan individu baik dari pengalaman kerja atau

kesempatan untuk maju merupakan perangsang yang kuat bagi karyawan

untuk bekerja lebih giat atau bergairah. Apalagi jika pengembangan

perusahaan selalu dikaitkan dengan kinerja atau produktivitas karyawan.

f. Keterlibatan (Involvement)

Rasa ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dapat diwujudkan

dalam bentuk kotak saran bagi karyawan yang dijadikan masukan

manajemen perusahaan.

g. Kesempatan (Opportunity)

Kesempatan untuk maju dalam bentuk jenjang karier yang terbuka, dari

tingkat bawah hingga manajemen puncak merupakan perangsang kuat

B. Bullying di Tempat Kerja

1. Definisi Bullying di Tempat Kerja

Bullying di tempat kerja merupakan bagian dari perilaku menyimpang

organisasi. Telah banyak penelitian yang mengungkap perilaku bullying di

tempat kerja, namun masing-masing peneliti memiliki sudut pandang yang

berbeda, meskipun pada akhirnya mengacu pada jenis perilaku yang kurang

lebih sama. Pernyataan tersebut senada dengan Rayner (1999) yang

menyatakan bahwa belum ada konklusi bersama untuk mendefenisikan

bullying di tempat kerja secara nyata. Hal tersebut diperkuat oleh Gruys

(1999) bahwa untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk perilaku

menyimpang di tempat kerja diperlukan penelitian secara menyeluruh,

mengingat rentang perilaku menyimpang bersifat luas dan mencakup

berbagai macam dimensi. Pada bagian ini, akan diuraikan beberapa definisi

perilaku bullying ditempat kerja diakhiri dengan definisi yang diacu pada

penelitian ini.

Field (1997) dan manufacturing science finance / MSF (1995),

mengemukakan bullying di tempat kerja mengarah pada penyalahgunaan

kekuasaan, namun dalam hal ini bukan berarti faktor superioritas selalu

menjadi pemicu tindak bullying. Field (1997) dan Adams (1992) menemukan

bahwa bullying tidak selalu diikuti oleh kekerasan fisik. Perilaku bullying

dapat berupa intimidasi verbal, seperti merendahkan orang lain atau bersifat

kekanak-kanakan yang sifatnya mengganggu orang lain. Selain itu pegawai

kategori perilaku bullying. Manufacturing Science Finance (1995)

menjabarkan beberapa tindak perilaku bullying berupa pemaksaan kehendak,

melakukan tekanan, penyalahgunaan wewenang, pengintimidasian, perilaku

usil, penghinaan dengan menggunakan kekuasaan secara tidak lazim yang

menyebabkan korban merasa tidak bahagia, tercurangi, terhina, tersinggung

dan merendahkan kepercayaan diri yang berakibat menimbulkan stress.

Bernardi (2001) mendefinisikan bullying sebagai perilaku tidak

senonoh dan tidak bermoral yang ditujukan kepada pegawai lainnya.

Tindakan tersebut meliputi perbuatan sesuka hati tanpa memperdulikan orang

lain, memberikan kritik tajam dan menganggap rendah atau menyudutkan

pegawai lain agar terlihat tidak kompeten. Tidak hanya itu, bullying juga

meliputi perilaku mengkritik segala kegiatan orang lain, perilaku mengancam

kepada seseorang yang bersifat intimidasi, mengejek, dan juga memandang

rendah kemapuan kerja seseorang (Victorian Work Cover Authority, 2001).

Hampir serupa dengan definisi-definisi sebelumnya, Rayner, Hoel dan

Cooper (2002) mengartikan bullying sebagai bentuk perlakuan yang tidak

diinginkan, seperti melakukan tekanan, penghinaan dan pelecehan, baik

ditujukan pada individu ataupun kelompok. Ditambahkan oleh Vega dan

Comer (2003), perilaku menggoda lawan jenis atau sekedar gurauan yang

kotor dan rasisme termasuk dalam pelecehan yang mengarah pada tidak

perilaku bullying. Perilaku tersebut memiliki kecenderungan sifat yang tidak

dapat diprediksi, irasional dan mengarah pada ketidakadilan. Pada akhirnya,

yang secara bertahap membuat pegawai mengalami krisis kepercayaan diri,

gangguan kesehatan dan mental (Rayner, Hoel dan Cooper, 2002).

Namie (2003) mengaitkan definisi bullying dengan intensitasnya,

yaitu perilaku kekerasan yang berulang kali ditujukan dengan sengaja kepada

individu dan menyebabkan penderitaan, baik secara fisik maupun ekonomi.

Dalam proses bisnis, perilaku tersebut terkadang juga melibatkan kontrol dari

pelaku bullying yang mengarah pada sikap merendahkan kekuasaan individu

lainnya. Perilaku yang muncul dapat berupa penghinaan, pemaksaan

kehendak, tekanan atau intervensi lain yang dapat menyebabkan performa

kerja atau lingkungan kerja menjadi tidak nyaman (Einarsen, 1999).

Meskipun terjadi perlawanan, implementasi dilapangan menunjukkan

bullying secara sengaja tetap dilakukan bahkan berulangkali.

Bullying dalam lingkungan kerja memiliki kecenderungan melukai

dan mengandung unsur kesengajaan, baik terhadap teman sejawat dan juga

level dibawahnya. Bullying juga didefinisikan sebagai bentuk

penyalahgunaan kekuasaan (Smith dan Sharp, 1994). Hal yang menarik

adalah fakta yang menunjukkan bahwa bullying di tempat kerja secara sadar

dilakukan oleh orang dewasa yang notabene mengerti akan akibat

perilakunya (Vega dan Comer, 2003).

Dari sebagian besar definisi yang telah diutarakan, ada benang merah

didalamnya yaitu bullying di tempat kerja memiliki bentuk perilaku seperti

pemaksaan kehendak, melakukan tekanan, penyalahgunaan wewenang,

yang dianggap lemah secara sistematik dan berulang. Bullying bukan

merupakan aksi tunggal yang kemudian hilang, perilaku ini dilakukan untuk

meraih tujuan yang biasanya dilakukan secara agresif pada lingkungan kerja

(Randall, 1997). Chazan (1989) menemukan dalam penelitiannya bahwa

adanya dorongan pada seseorang yang akan melakukan bullying untuk

memilih targetnya.

2. Bentuk-bentuk Bullying di tempat kerja.

Beberapa penelitian telah menjabarkan bentuk-bentuk perilaku

bullying pada tempat kerja. Randall (1997) membedakan bullying kedalam

dua jenis. Pertama, bullying yang tidak bertahan lama dalam organisasi

karena dinilai sangat merugikan dan menghambat kinerja. Korban dengan

cepat mengetahui mereka telah menjadi sasaran agresivitas, sehingga perilaku

tersebut hilang dengan sendirinya. Kedua, bullying yang berhasil dan

bertahan lama karena dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap

perubahan perilaku karyawan, bahkan hingga dinilai sebagai karyawan

teladan.

Hoel dan Cooper (2001), mengemukakan sebagian besar perilaku

bullying dapat dimasukkan dalam dua kategori umum, yaitu personal-related

bullying dan work-related bullying.

Kategori pertama adalah personal-related, dengan manifestasi di lapangan

a. Ignoring / excluding / silent treatment / isolating.

Perilaku yang dilakukan berupa pengacuhan, tidak mengikutsertakan

korban dalam kegiatan, tutup mulut terhadap korban, serta mengucilkan

korban dari kelompoknya.

b. Malicious rumours or gossip.

Menyebarkan kata-kata tak sedap tentang korban dan menyebarkan rumor

yang tidak benar tentang kehidupan korban.

c. Belittling remarks / undermining integrity / lies told about you / sense of

judjement.

Memberikan komentar yang tidak mengenakkan, merendahkan integritas,

mengutarakan sesuatu yang tidak benar, dan memberikan penilaian yang

tidak objektif terhadap korban.

d. Questioned / opinions marginalized.

Mempertanyakan atau mengesampingkan opini yang dikemukakan oleh

korban.

e. Public humuliation (making someone look stupid)

Mempermalukan korban di depan umum, misalnya dengan membuat

korban tampak lebih bodoh dari pelaku bullying dan menganggap dirinya

lebih berkualitas daripada korban.

f. Ridiculing Dajk/ insulting / teasing / jokes / ‘funny suprises’ / sarcasm.

Membodohi, mencela, meledek, menertawakan, atau membuat kejutan

g. Shouted or yelled at / ‘ Bawling out’.

Berbicara dengan suara yang keras dan membantak terhadap korban, serta

memanggil nama tanpa rasa hormat.

h. Threats of violence (or threats in general).

Mengancam korban dengan menggunakan kekerasan ataupun secara

verbal.

i. Insulting comments made about your private life.

Memberikan komentar yang menghina kehidupan pribadi korban.

j. Physical attacts.

Melakukan kontak fisik yang bertendensi untuk menyerang.

k. Attacking person beliefs, attitudes, lifestyle / appearance / devaluing with

ref to gender / accusations of being mentally disturbed.

Menyerang kepercayaan, sikap, dan gaya hidup seseorang dengan maksud

untuk merusak danmenganggu kesehatan mental seseorang.

l. Persistent critism (often in front of others).

Memberikan kritik yang selalu merendahkan dan mengurangkan

kemampuan seseorang dan seringkali dilakkukan di depan yang lainnya.

m.Using obscene / offensive language / gestures/ material.

Menggunakan bahasa, bahasa tubuh, dan barang yang tidak selayaknya

n. Ganging up colleagues/ client encouraged to criticise you or spy on you /

witch.

Merusak hubungan dengan teman dengan cara memata-matai korban

ataupun memberikan keterangan yang tidak benar tentang korban.

o. Hunt / dirty tricks campaign/ singled out.

Memburu korban atau melakukan tipu daya yang ditujukan secara personal

kepada korban.

p. Intimidation / acting in condescending or superior manner intruding on

privacy (spying, stalking, harassed by calls etc when on leave / weekends).

Melakukan intimidasi dalam kehidupan pribadi yang mengarah kepada

penyalahgunaan kekuasaan termasuk memata-matai, berteriak dan

kekerasan ketika memanggil korban.

q. Sexual approaches /offers (unwanted) or unwanted physical contact.

Pendekatan yang bertujuan seksual dan kontak fisik yang tidak diinginkan

yang mengarah pada tindakan seksual.

r. Verbal abuse

Kekerasan verbal yang ditujukan kepada korban dalam kehidupan

sehari-hari.

s. Innacurate accusation.

Dengan sengaja melakukan tuduhan tanpa ada bukti-bukti dan fakta yang

mendukung prasangka pelaku bullying.

t. Insinuative glances / gestures / dirty looks.

u. Tampering with personal effect.

Melakukan tindakan yang memberikan kerugian korban, sepeti mencuri

atau merusak barang-barang.

v. Encouraged to fell guilty.

Memberikan nasihat dan perintah sehingga korban merasa sangat bersalah

terhadap perilaku yang telah dilakukan.

Bentuk kategori yang kedua adalah work-related, dengan manifestasi di

lapangan sebagai berikut :

a. Giving unachieveable tasks / impossible deadline / overloading / demands

/ ‘setting up to fail’ / unmanageable workloads.

Korban mendapatkan tugas yang tidak mungkin diselesaikan atau tenggat

waktu pengerjaan yang tidak masuk akal, memberikan beban kerja yang

berlebihan dan dengan sengaja membuat korban untuk gagal, serta

memberikan pekerjaan yang tidak mungkin terselesaikan dengan baik.

b. Meaningless tasks / unpleasant jobs / belittling person ability /

undermined.

Memberikan tugas yang tidak menantang, pekerjaan yang kurang

menyenangkan, serta merendahkan kemampuan korban.

c. Witholding information deliberately / info goes missing / concealing

information / failing to return calls / failing to pass on messages.

Dengan sengaja menahan informasi yang seharusnya diberikan dalam

d. Undervaluing contribution / no credit where due / taking credit for work

that is not their own.

Tidak menganggap kontribusi korban dalam penyelesaian tugas, serta

mengambil keuntungan dari orang lain dalam penyelesaian tugas.

e. Constant criticism.

Memberikan kritik yang tidak membangun terhadap pekerjaan yang

dilakukan korban.

f. Under work / working below competence / removing responsibility /

demotion.

Memberikan pekerjaan di bawah kompetensi yang dimiliki korban dan

mengambil tanggung jawab milik korban untuk pelaku bullying.

g. Unreasonable / inappropriate monitoring.

Pengawasan terhadap pekerjaan yang terlalu berlebihan dan cenderung

tidak masuk akal.

h. Offensive administrative penal sanction e. g., denying leave.

Memberikan sangsi yang sangat memberatkan kepada korban seperti tidak

boleh cuti pergi, cuti sakit dll.

i. Exclude / isolate / views ignored.

Tidak dianggap dalam sebagai bagian dalam kelompok; pendapat dan

pandangannya tidak dihiraukan.

j. Changing goalposts / targets.

Mengganti tujuan dan target secara sepihak dan tidak menghiraukan

k. Not providing enough training / resources.

Korban tidak mendapatkan training, dan pelatihan, serta sumber daya yang

cukup dalam pelaksanaan pekerjaan.

l. Reducing opportunities for expression / interupting when speaking.

Mengurangi kesempatan korban untuk mengungkapkan pendapat atau

melakukan pemotongan pada saat korban berbicara.

m. Negative attact on person for no reason / sabotage.

Dengan sengaja melakukan pembajakan terhadap hasil kerja korban

dengan kekerasan.

n. Making threats / hints about job security.

Membuat ancaman yang berhubungan dengan rasa aman dalam bekerja.

o. No support from manager.

Korban tidak mendapat tanggapan dan dukungan dari atasan dalam

melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian tugas.

p. Abuse / threats.

Kekerasan dan ancaman pada saat bekerja.

q. Judging wrongly.

Memberikan penilaian yang salah tentang pekerjaan yang dilakukan oleh

korban.

r. Lack of clarity re-Role.

s. Not trusting.

Tidak percaya dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan

pekerjaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Manufacturing Science Finance (1995)

menambahkan bentuk dari bullying yang kerap muncul dan terjadi adalah

sebagai berikut : (a) Memberikan tugas dengan deadline yang tidak masuk

akal; (b) Dengan tiba-tiba mengubah tanggungjawab seseorang terhadap area

permasalahannya, dan memberikan beberapa tugas yang harus dilakukan

dengan segera; (c) Mengacuhkan serta membuat menjadi terisolasi pada saat

berbicara; (d) Menunda informasi yang seharusnya diberikan atau

didelegasikan dengan seksama; (e) Membuat gosip yang tak sedap dan

cenderung merugikan; (f) Kritik yang membunuh dan menghukum.

3. Aspek-aspek Bullying di Tempat Kerja

Beberapa peneliti memberikan gambaran dan konsep beragam

mengenai aspek-aspek perilaku bullying di tempat kerja, yang dapat

digunakan sebagai dasar pembuatan item-item pengukuran perilaku tersebut.

Leyman (1990b) mengemukakan ada lima aspek dalam perilaku bullying di

tempat kerja yaitu (a) Social isolation; (b) Frequent Task change; (c)

Violence or threats of violence; (d) Attack on person Integrity; dan (e) Direct

or indirect criticism. Lebih lanjut Neidl (1995) menunjukkan empat aspek

kerja yaitu (a) Personal harrasment behaviors; (b) Social isolation; (c)

Work-related measures; dan (d) Physical violence.

Einarsen dan Hoel (2001) menekankan ada tiga aspek penting dari

perilaku bullying di tempat kerja yaitu (a) Work-related bullying; (b)

Personal-related bullying; dan (c) Physical intimidating. Berdasarkan tiga hal

tersebut, Einarsen dan Hoel (2001) mengembangkan alat ukur perilaku

bullying di tempat kerja dengan nama Negative Acts Questionnaire (NAQ).

Alat ukur tersebut terbukti paling sering digunakan oleh para peneliti untuk

melakukan pengukuran terhadap perilaku bullying di tempat kerja dan telah

terbukti teruji di beberapa negara dan bersifat cross-cultural (Jimenez,

Munoz, Gammara, 2007). Penggunaan skala Negative Acts Questionnaire

dapat digunakan pada penelitian yang berhubungan dengan kesehatan mental

karyawan, psychosocial lingkungan kerja dan kepemimpinan sebuah

organisasi (Einarsen, Hoel, Notelaers, 2009).

Dalam penelitian ini akan menggunakan alat ukur Negative Acts

Questionnaire versi Jepang yang telah dikembangkan oleh Takaki (2009).

Bullying di tempat kerja akan diukur berdasar nilai total item-item dari skala

bullying di tempat kerja yang terdiri dari tiga aspek yaitu (a) Personal-related

bullying yaitu intimidasi yang mengarah pada kehidupan pribadi individu;

(b) Work-related bullying yaitu intimidasi yang menyangkut pekerjaan

individu; dan (c) Sexual Harassment yaitu intimidasi yang mengarah pada

4. Faktor yang Mempengaruhi Bullying di Tempat Kerja.

Banyak penelitian yang telah mengupas faktor-faktor yang terkait

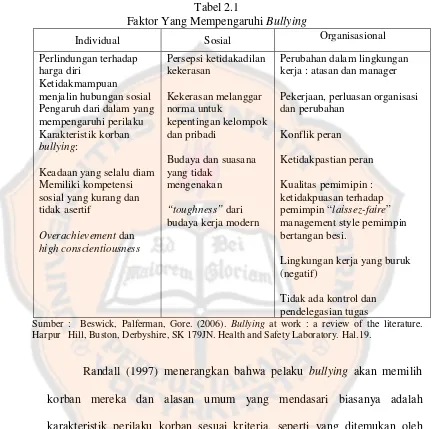

dengan perilaku bullying di tempat kerja. Beswick, Palferman, Gore (2006)

mengemukakan hasil penelitian Hoel, Salin, Neuman, Baron, Zapf dan

Einarsen yang menyatakan bahwa terdapat karakter individu (individual),

interaksi sosial (social interaction) dan lingkungan kerja (organizational)

yang mempengaruhi bullying, seperti yang tertuang dalam tabel 2.2 .

Sejalan dengan hal tersebut, Mantel (1994) mengemukakan

karakteristik individu yang potensial akan melakukan bullying, merujuk pada

sikap dan perilaku individual : (a) Menunjukkan ketidakpedulian terhadap

lingkungan kerja karena merasa tidak dianggap dan tidak diperlakukan adil;

(b) Kurang mampu bersosialisasi, sehingga rendah dukungan sosial; (c)

menunjukkan harga diri yang rendah; (d) Sulit mendapat bantuan orang lain;

(e) Memiliki ketertarikan terhadap senjata atau perangkat kemiliteran; (f)

Sulit untuk melakukan pengelolaan emosi; (g) Memiliki sejarah mengancam

dan berperilaku agresif kepada supervisor dan karyawan lainnya; (h)

Kehidupan keluarga yang kurang harmonis; (i) Menimbulkan rasa tidak

nyaman karyawan lain; (j) argumen sering bertolak belakang dengan

karyawan-karyawan lain; (k) Memiliki cacat fisik ataupun emosi (atau

bahkan keduanya) dan menolak untuk melakukan treatment; (l) Menunjukkan

stress yang tinggi dalam melakukan pekerjaan; (m) Laki-laki usia 30-40

sering berubah; (o) Memiliki sejarah penggunaan obat dan alkohol; (p) Harpur Hill, Buston, Derbyshire, SK 179JN. Health and Safety Laboratory. Hal.19.

Randall (1997) menerangkan bahwa pelaku bullying akan memilih

korban mereka dan alasan umum yang mendasari biasanya adalah

karakteristik perilaku korban sesuai kriteria, seperti yang ditemukan oleh

Aquino dan Lamertz (2004) dan Smith (2003). Berikut ini adalah kriteria

seseorang yang kemungkinan besar akan menjadi korban bullying : (a)

Self-esteem rendah; (b) Kemampuan menyelesaikan tugas rendah; (c)

memiliki banyak teman, terutama teman dengan kekuasaan (power) yang

tinggi; (f) Penurut dan patuh; (g) Tidak mandiri dan cenderung tertutup.

Kidwell dan Martin (2005) menyebutkan bahwa faktor situasional dan

organisasional yang mengarah pada munculnya perilaku bullying mencakup

desain organisasi dan kondisi pekerjaan, tekanan untuk mencapai suatu tujuan

atau target, sistem kontrol dan imbalan organisasi, serta budaya organisasi.

Desain organisasi yang bersifat top down atau memiliki hierarki yang

cukup rigid sangat mempengaruhi perilaku bullying untuk muncul. Hal

tersebut berkaitan dengan kepemilikan power dalam organisasi akan

berjenjang, sehingga besar kecenderungan seseorang melakukan

penyalahgunaan wewenang untuk mewujudkan tujuan mereka (Kidwell dan

Martin, 2005). Liefooghe dan Davey (2001) menyatakan organisasi dengan

desain hierarki atau top-down management, sangat tergantung kepada

kepatuhan, loyalitas pada organisasi, serta alasan yang langsung

mengarahkan perilaku karyawan pada saat melakukan tugasnya. Kepemilikan

power yang dimiliki oleh atasan sangat kuat, sehingga memungkinkan

terjadinya penyalahgunaan power, yang berakibat pada munculnya perilaku

bullying.

Sistem imbalan dalam organisasi mempunyai fungsi utama untuk

memotivasi pegawai, namun juga memiliki konsekuensi terhadap munculnya

perilaku bullying di tempat kerja. Sistem imbalan yang berdasarkan prestasi

kerja akan mendorong pegawai untuk memiliki target tertentu agar gaji yang

tekanan bagi pegawai untuk dapat mencapai target atau tujuan tertentu.

Dalam usaha pencapaian tersebut, motivasi untuk bekerja dapat meningkat,

namun begitu pula kecenderungan untuk berperilaku menyimpang. Bila

individu mencapai target, maka dia akan mengalami kepuasan. Namun bila

dia gagal mencapai target maka dia akan mengalami ketidakpuasan. Reaksi

yang bisa muncul adalah mengusahakan pencapaian target dengan segala

cara, termasuk melakukan bullying atau mengaku telah mencapai target

meskipun sebetulnya dia tidak berhasil (Kidwel dan Martin, 2005).

Leafooghe dan Davey (2001) menjelaskan beberapa faktor yang

menyebabkan organizational bullying atau institutional bullying; salah

satunya adalah adanya sikap pengawasan yang terlalu ketat terhadap perilaku

kerja pegawai. Dalam hal ini, sistem kontrol yang terlalu ketat mampu

menyebabkan perilaku bullying muncul. Ditegaskan Kidwel dan Martin

(2005) bahwa tekanan untuk mencapai tujuan dan target dalam organisasi,

memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam memunculkan perilaku

bullying. Berkaitan dengan keinginan organisasi untuk mewujudkan tujuan

yang telah dibentuk dengan segala cara, kemudian menjadikan lingkungan

kerja menjadi hyper-competitive stress, menjadikan lingkungan kerja lahan

subur sebagai munculnya konflik dan perilaku bullying (Heames dan Harvey,

2006).

HAS (2002) mengemukakan bahwa perubahan dalam organisasi

memberikan hubungan pada munculnya perilaku bullying di tempat kerja dan

tersebut adalah pergantian manager, kepemilikan perusahaan/organisasi,

reorganisasi perusahaan dan penambahan teknologi baru. Namun demikian,

regeneralisasi akan hal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan seksama

karena setiap peneliti melihat bullying dari sudut pandang yang berbeda

(Rayner, 1997).

Baron dan Neuman (1996) menambahkan, bahwa perbedaan

perubahan dalam organisasi dapat mempengaruhi kemarahan, ketegangan

(terutama meningkat saat di depan monitor), persepsi ketidakadilan (terutama

pada saat ada pemotongan gaji), perilaku negatif (berkaitan dengan kondisi

fisik yang kurang nyaman), serta frustasi. Palferman, Beswick, Gore (2006)

mengemukakan terdapat empat faktor lain dalam organisasi yang memicu

perilaku bullying untuk muncul, diantaranya work business, kontrak kerja,

leadership, proseedur keadilan dan pengawasan.

Size business, diduga juga memberikan sumbangsih terhadap

munculnya bullying di tempat kerja, namun demikian belum ada bukti nyata

sebagai penguat hal tersebut. HAS (2002) percaya bahwa pegawai baru,

sementara, kontrak, merupakan sasaran empuk sebagai korban perilaku

bullying. Pada lingkup bisnis yang besar dan global, maka kemungkinan

besar perilaku tersebut tidak terlihat dan justru tidak tumbuh di sana.

Einarsen, Hoel, Zapt, dan Cooper (2003) dalam penelitiannya

menemukan bahwa pegawai pada kontrak yang berbeda akan mengalami

intensitas bullying yang berbeda. Sebagai contoh, pekerja part-time akan

tetap. Knorz dan Zapt (1996) menambahkan bahwa hal tersebut terjadi karena

pegawai part-time tidak memiliki banyak waktu untuk bersosialisasi dan

melakuakan resolusi konflik, sehingga mengakibatkan tidak memiliki

hubungan sosial yang terbuka atau bahkan cenderung terisolasi. Hanya saja,

tidak semua peneliti sejalan dengan hal tersebut. Hoel dan Cooper (20002)

menemukan sebaliknya bahwa pegawai dengan kontrak full-timer lebih

dipilih sebagai korban bullying karena pegawai part-time tidak memiliki

interaksi sosial yang banyak, sehingga mereka tidak dianggap sebagai

ancaman dalam melanggengkan dominasi atau kontrol terhadap

sumber-sumber yang ada.

Gaya kepemimpinan dalam organisasi memiliki pengaruh terhadap

munculnya perilaku bullying. Gaya kepemimpinan autocratic tidak

memberikan kesempatan pada bawahan untuk ikut dalam penyelesaian

konflik dan hal tersebut merujuk kepada munculnya perilaku bullying

(O’moore, Seyne, McGuire, dan Smith, 1998). Hoel dan Cooper (2000)

menjelaskan lebih lanjut adanya hubungan antara bullying dengan gaya

manajemen seperti autocratic, laissez-faire, non-contingen, dan divisive.

Grenberg dan Barling (1998) menemukan dua faktor dalam

lingkungan kerja yang mampu menjadi prediksi munculnya perilaku agresi

melawan atasan. Pertama, ketidakmampuan untuk mempersepsi prosedur

keadilan dengan cara pengawasan terhadap pegawai yang mengarah pada

tindak bullying. Faktor kedua adalah konsumsi alkohol serta sejarah perilaku