SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL PUTRA 10538335415

JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

iv

SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IQBAL PUTRA

Nim : 10538335415

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Studi Solidaritas Petani Cengkeh)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengetahuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Unismuh Makassar atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unismuh Makassar.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Makassar, Oktober 2019 Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Iqbal Putra NIM: 10538335415

v

SURAT PERJANJIAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Putra

Nim : 10538335415

Jurusan : Pendididkan Sosiologi

Judul Skripsi : Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Studi Solidaritas Petani Cengkeh)

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini. Saya menyusun sendiri dan tidak dibuatkan oleh siapapun.

2. Dalam penyusunan skripsi, saya selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas.

3. Saya tidak melakukan penciplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi saya.

4. Apabila saya melanggar perjanjian saya pada poin 1, 2, dan 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat, dengan penuh kesadaran.

Makassar, Oktober 2019 Yang Membuat perjanjian

MUHAMMAD IQBAL PUTRA NIM: 10538335415

vi

MOTTO

“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah

ombak dan gelombang itu”

(Marcus Aurelius)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini kepersembahkan untuk:

Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih saya yang tidak bia saya balas dengan apapun.

Serta seluruh keluarga dan teman-temanku tersayang yang senantiasa memberikan motivasi dan doa dalam mencapai keberhasilanku.

Terima kasih untuk semuanya

viii

Petani Cengkeh). Skripsi Pendidikan Sosiologi fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dibimbing oleh: H. Nursalam dan Risfaisal.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dinamika sosial budaya para petani cengkeh di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. (2) Untuk mengetahui dampak dari perubahan solidaritas sosial petani cengkeh di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tujuh orang yakitu Kepala desa, empat orang petani cengkeh dan dua warga. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara analisis data dalam penelitian ini terdiri atas tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pudarnya sistem gotong royong di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu dikarenakan kurang efektifnya keikutsertaan masyarakat desa khususnya petani cengkeh dalam bergotong royong sehingga menyebabkan kebiasaan bantu membantu oleh para petani dan masyarakat sekitar beralih ke cara yang individualis. Adanya penerapan sistem upah mengurangi tingkat solidaritas dalam masyarakat dimana nilai kerjasama bisa diganti dengan sesuatu yang bernilai. Adanya sistem upah dianggap lebih menguntungkan sehingga lambat laun hal tersebut mulai memudarkan kebudayaan gotong royong yang mengandalkan kerjasama tanpa imbalan.

Adapun dampak positif dengan adanya penerapan sistem upah memberikan sedikit pekerjaan bagi pemud-pemudi desa yang memerlukan pekerjaan atau bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Selain itu dengan adanya upah tersebut juga ikut dalam membantu memenuhi ketuhan ekonomi para pekerja atau buruh cengkeh. Adapun dampak negative dari adanya sistem upah tersebut yaitu nilai kebersamaan dan kebiasaan yang selama ini terjalin dengan masyarakat mulai berkurang sehingga mereka mulai meninggalkan tradisi mereka yaitu gotong royong.

Kata Kunci: Solidaritas Sosial, Sistem Gotong Royong, Sistem Upah.

vii

Education Faculty. Supervised by: H. Nursalam and Risfaisal.

This research aims to (1) To find out the social and cultural dynamics of clove farmers in Rappolemba Village, Tompobulu District, Gowa Regency. (2) To find out the impact of changes in social solidarity of clove farmers in Rappolemba Village, Tompobulu District, Gowa Regency.

This type of research is descriptive qualitative. This research is located in Rappolemba Village, Tompobulu District, Gowa Regency. The informants in this study consisted of seven people namely the village head, four clove farmers and two residents. Data collection in this study uses observation, interview, and documentation techniques. While the data analysis in this study consists of three activities, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study are the fading of the mutual cooperation system in Rappolemba Village, Tompobulu Subdistrict due to the ineffective participation of village communities, especially clove farmers in mutual cooperation, causing the habit of helping by farmers and surrounding communities to switch to an individualistic way. The implementation of a wage system reduces the level of solidarity in society where the value of cooperation can be replaced by something of value. The existence of a wage system is considered to be more profitable so that gradually it starts to fade the culture of mutual cooperation that relies on cooperation without compensation. The positive impact of the implementation of the wage system provides little work for village girls who need work or for those who have no work at all. In addition, the existence of these wages also helps in fulfilling the economic compliance of workers or clove laborers. The negative impact of the existence of the wage system is the value of togetherness and habits that have been intertwined with the community began to decrease so they began to leave their traditions, namely mutual cooperation.

Key words: Social Solidarity, Mutual Assistance System, Wage System

ix

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt karena atas berkat, rahmat dan hidayahnyalah sehingga penyusunan Skripsi ini selesai sesuai dengan waktu yang diperlukan. Salam dan shalawat kepada baginda Rosulullah SAW, Sang intelektual sejati ummat manusia yang menyampaikan pengetahuan dengan cahaya Ilahi, dia juga manusia yang mencapai akal Mustofaq, manusia cerdas manusia paripurna.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Disadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini tidak mungkin terwujud tampa ada bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial saya haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Ayahanda Tajuddin dan Ibunda Sayani serta My Girls Friend Hijrah Awaliya beserta saudara saya Muhammad Ikhsan, Sri Wahyuni, dan Muhammad Ilham yang dengan segala pengorbanannya tak akan pernah saya lupakan jasa-jasanya. Doa restu, nasihat, dan petunjuk dari mereka yang merupakan moril yang sangat efektif bagi kelanjutan studi saya hingga saat ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada: Dr.H. Abd.

Rahman Rahim, S.E., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib,M.Pd, Ph.D. Sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

ix

Ibu Dosen yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas hingga penulis dapat menikmati dan memperoleh pengetahuan dengan nyaman dan tidak ada paksaan dalam memperolah pengetahuan dari semua kalangan baik dari kalangan para dosen dewan senior maupun sesama teman-teman mahasiswa.

Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada ayahanda H.

Nursalam, M.Si Selaku pembimbing I dan Bapak Risfaisal, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II.

Penulis merasa Skripsi ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan dalam menyempurnakan Skripsi ini. Karena bagi penulis, kritikan itu suatu keniscayaan dari impelementasi kasih sayang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita bermohon semoga berkat rahmat serta limpahan pahala dan semoga niat baik dan suci serta usaha mendapat ridho disisinya, Aamiin.

Makassar, Oktober 2019

Muhammad Iqbal Putra

x

Halaman Pengesahan... ii

Halaman Persetujuan ... iii

Surat Pernyataan ... iv

Surat Perjanjian ... v

Motto Dan Persembahan... vi

Abstrak Bahasa Inggris ... vii

Abstrak Bahasa Indonesia... viii

Kata Pengantar ... ix

Daftar Isi ... x

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang... 1

B. Rumusan Masalah ... 11

C. Tujuan Penelitian ... 11

D. Manfaat Penelitian ... 11

E. Definisi Operasional... 12

x

B. Landasan Teori... 21

C. Kerangka Pikir ... 25

D. Penelitian yang Relevan ... 27

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Pendekatan Penelitian... 31

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 31

C. Fokus Penelitian ... 31

D. Informan Penelitian... 32

E. Jenis dan Sumber Data ... 33

F. Instrumen Penelitian... 33

G. Teknik Pengumpulan Data... 34

H. Teknik Analisis Data... 35

I. Teknik Keabsahan Data ... 36

BAB IV GAMBARAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN A. Sejarah Lokasi Penelitian ... 38

B. Keadaan Geografis ... 49

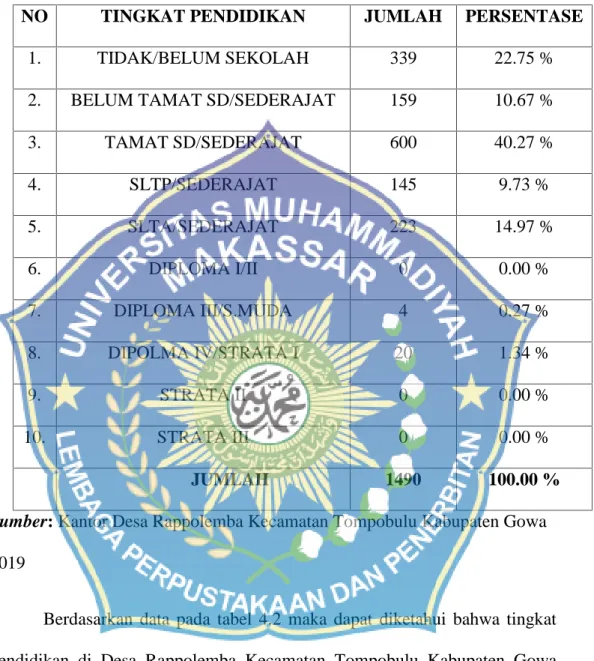

C. Keadaan Pendidikan... 42

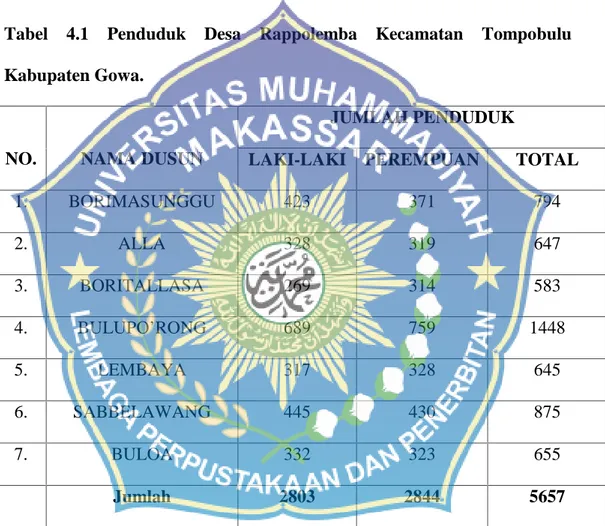

D. Keadaan Penduduk... 43

x

1. Dinamika sosial budaya para petani cengkeh dilihat dari solidaritas sosial di Desa Rappolemba Kecamatan

Tompobulu Kabupaten Gowa ... 46 2. Dampak dari perubahan solidaritas sosial petani cengkeh di

Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa 58 B. Pembahasan... 64

1. Dinamika sosial budaya para petani cengkeh dilihat dari solidaritas sosial di Desa Rappolemba Kecamatan

Tompobulu Kabupaten Gowa ... 64 2. Dampak dari perubahan solidaritas sosial petani cengkeh di

Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa 69 C. Keterkaitan teori dengan hasil penelitian ... 73

BAB VI KESIMPILAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Hasil Penelitian ... 77 B. Saran Penelitian... 78 DAFTAR PUSTAKA ... 79 LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dengan sektor pertanian, sebagaian besar sumber mata pencaharian dari penduduk yaitu sebagai petani cengkeh. Dengan demikian sebagaian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Terutama di wilayah Sulawesi Selatan diperuntukkan sebagai lahan pertanian serta hampir 50 dari total angkatan kerja masih menggantungkan nasibnya bekerja di sektor ini.

Cengkeh merupakan tanaman asli Maluku. Di Indonesia, cengkeh di kenal dengan nama latin Syzygium Aromaticum atau Euginia Arimaticum.

Tanaman asli Indonesia ini tergolong ke dalam keluarga tanaman Myrtaceeae pada Ordo Myrtales. Sampai saat ini, sebagaian besar kebutuhan cengkeh di dunia (80%) di pasok oleh Indonesia.

Tanaman cengkeh merupakan tanaman yang cocok untuk dikembangkan baik di daerah yang beriklim sedang yakni pegunungan maupun dataran rendah yang berupa pegunungan dengan cuaca sejuk seperti halnya di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Selain itu harga cengkeh sangat menarik bagi petani karena cengkeh merupakan tanaman yang bernilai tinggi, maka tanaman ini banyak diminati sehingga berkembang dengan pesat. Bahkan bukan hanya harga buah cengkeh yang mahal tapi ranting, daun dan tangkai dari buah cengkeh juga yang mahal.

Dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat meliputi berbagai macam aspek yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi, maupun ilmu pengetahuan. Dinamika sosial budaya adalah keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu.

Peningkatan jumlah penduduk yang semakin banyak mengakibatkan berkurangnya luas kepemilikan lahan pertanian yang dimiliki oleh setiap keluarga, sehingga memberikan dampak pada masyarakat agar melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan lingkungannya. Penyesuaian dan pergeseran yang terjadi pada suatu masyarakat bukan pada aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat tersebut, akan tetapi pada obyek pelaksana dari aturan dalam masyarakat itu sendiri, yakni individu-individu atau kelompok sosial yang berada pada lingkungan tersebut. (Senoaji, 2010).

Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan hanya dapat di bedakan dengan membedakan secara tegas pengertian antara masyarakat dan kebudayaan. Dengan membedakan kedua konsep tersebut, maka dengan sendirinya membedakan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan.

Terdapat perbedaan mendasar antara perubahan sosial dengan perubahan budaya. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya.

Perubahan sosial meliputi perubahan dalam perbedaan usia, tinggkat kelahiran, dan penurunan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat sebagai akibat terjadinya arus urbanisasi dan modernisasi. Perubahan kebudayaan jauh lebih luas dari pada perubahan sosial. Perubahan budaya menyangkut banyak

aspek dalam kehidupan seperti kesenian, ilmu peengetahuan, teknologi, dan aturan-aturan hidup berorganisasi.

Sebuah perubahan dimanapun dan dalam dimensi apapun pasti akan membawa implikasi-implikasi tertentu yang akan membawa berbagai benturan antara satu sisi yang biasanya mempresentasikan nilai-nilai lama dengan sisi lain yang dibawa oleh pihak luar ke dalam suatu perubahan. Namun dalam suatu perubahan yang tadinya baik bisa saja menjadi lebih baik, tetapi tidak menutup kemungkinan akan berakibat yang menjadi tidak baik, seperti yang terjadi di dalam masyarakat desa. Dahulu masyarakat desa dikenal dengan system tolong menolong atau rasa solidaritasnya tinggi, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan seperti bertani masyarakat tidak perlu menyewa orang lain, namun hanya meminta tolong kepada masyarakat, tetangga, maupun kelurga inti. Dalam keadaan yang sekarang ini masyarakat desa mengalami perubahan-perubahan yang menjadikan solidaritas masyarakat desa menjadi pudar, hal ini tentu adanya sebuah sebab. Pudarnya solidaritas yang terjadi pada masyarakat ptani cengkeh, tentunya tidak terjadi begitu saja, namun telah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kemudian masyarakat desa mulai berubah, sehingga meninggalkan kebiasaan-kebiasan seperti gotong royong dan mengakibatkan lunturnya kebersamaan masyarakat sehingga terjadilah kepudaran solidaritas diantara sesama petani cengkeh menjadi masyarakat yang Individual.

Perubahan sosial dan perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakat saling berkaitan. Persamaan antara perubahan sosial dan perubahan

kebudayaan adalah keduanya berhubungan dengan masalah penerimaan cara- cara baru atau suatu perubahan terhadap cara-cara hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Kebudayaan mencakup segenap cara berfikir dan bertingkah laku yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif.

Perkembangan tanaman cengkeh juga tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat, khususnya masyarakat yang turut menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di daerah pedesaan. Hal ini dimungkinkan karena yang menjadi objek pengembangan adalah masyarakat petani cengkeh, sehingga dapat dikatakan bahwa petani merupakan unsur yang paling penting dalam proses pengembangan pertanian.

Adapun hambatan yang dialami petani Cengkeh yaitu salah satunya adalah ketakutan terhadap turunnya harga cengkeh yang sudah terlanjur mereka garap. Mereka harus mengeluarkan modal besar untuk menggarap pertanian cengkeh mulai dari menyiapkan lahan, menyiapkan bibit hingga biaya perawatan tanaman. Bagi para petani desa resiko terjadinya kerugian adalah hal yang sangat mereka hindari. Masyarakat dihadapkan pada masalah ketidakberanian mengambil resiko yang dikarenakan mereka tidak memiliki modal pengembangan, dan kegagalan usaha akan mempengaruhi kehidupan ekonomi mereka selanjutnya.

Secara umum keadaan pertanian cengkeh selama bertahun-tahun di tingkat petani kecil belum ada kemajuan yang berarti. Perkebunan petani yang pernah dipenuhi tanaman cengkeh masih disi dengan berbagai macam

tanaman. Meskipun demikian, saat ini telah terlihat tanda-tanda adanya peningkatan minat petani untuk kembali menanam cengkeh, petani mulai kembali menanam beberapa pohon di pekarangan mereka, hal ini juga diperkuat dengan banyaknya tempat tempat pembibitan cengkeh.

Selain itu, salah satu cara untuk mengarahkan tenaga tambahan untuk pekerjaan bercocok tanam secara tradisional dalam komunitas di pedesaan adalah sistem bantu membantu yang dikenal dengan istilah “gotong royong”.

Sekarang cara ini sudah tidak efektif lagi karena: (1) sumber daya alam tidak dapat berkembang secepat pertambahan penduduk, sehingga man land ratio yang semakin memburuk telah menyebabkan penduduk miskin di pedesaan harus bekerja keras untuk mencari nafkah hari ini sehingga tidak mungkin mengorbankan waktunya untuk bergotong royong, (2) peranan pemerintah dalam pembangunan pedesaan, khususnya dalam bentuk dana-dana pembangunan, menjadi sangat besar, tetapi justru dianggap lebih rasional untuk tidak terlalu menggantungkan lagi pada kerja gotong royong dalam membangun pedesaan, dan (3) pemeliharaan tanaman, khususnya tanaman cengkeh, tidak lagi membutuhkan tenaga kerja secara serentak dengan jumlah yang besar.

Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan sosial yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, lemahnya sikap gotong royong masyarakat karena timbulnya sikap individualis masyarakat akibat masuknya sistem kapitalisme pada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mengalami perkembangan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat modern. Salah

satu komponen utama masyarakat yaitu perkembangan masyarakat dalam bentuk solidaritas sosialnya. Masyarakat sederhana memiliki bentuk solidaritas sosial yang berbeda dengan bentuk solidaritas sosial pada masyarakat modern.

Solidaritas bagi para petani cengkeh adalah rasa persatuan, rasa persaudaraan, gotong royong, tolong-menolong, membantu sesama yang merupakan sebuah kelaziman yang tetap ada dalam masyarakat. Solidaritas sosial dalam masyarakat yang terbangun karena dengan mata pencaharian yang sama yakni dalam bidang pertanian, merupakan sebuah kesetiakawanan yang merujuk pada kesamaan serta pengalaman yang sama. Solidaritas sosial masyarakat petani cengkeh di Desa Rappolemba merupakan solidaritas yang terbangun antara sesama petani dan didasari oleh humanisme serta besarnya tanggung jawab dalam kehidupan bersama seperti gotong royong, kekompakan dan saling tolong menolong merupakan bentuk aktualisasi dari solidaritas masyarakat yang tertuang dalam kehidupan para petani. Solidaritas sebagai sebuah kesatuan sosial yang berupa persatuan, baik dalam dunia kerja maupun di luar pekerjaan saling membantu dalam hal gotong royong maupun tolong menolong adalah hal yang penting dalam menjalin rasa persaudaraan diantara petani.

Menurut Robbert M.Z Lawang (1985), solidaritas sosial adalah keadaan saling percaya antar anggota kelompok atau komunitas. Jika orang saling percaya mereka akan menjadi satu atau menjadi sahabat, menjadi saling menghormati, menjadi saling bertanggung jawab untuk saling membantu

dalam memenuhi kebutuhan antar sesama. Solidaritas merupakan alat yang seharusnya dijadikan anggota masyarakat sebagai alat untuk memupuk rasa persaudaraan antar anggota masyarakat. Dengan adanya solidaritas masyarakat menjadi lebih bisa mengerti keadaan sesama warga, selain itu mereka juga bisa saling tolong menolong antara warga masyarakat. Di dalam bersolidaritas sosial juga sangat diperlukan sekali interaksi sosial karena pada umumnya saat melakukan solidaritas sosial kita sudah melakukan interaksi sosial pula, dan rasanya sangat tidak mungkin apabila dalam bersolidaritas tidak ada sama sekali interaksi di dalamnya yang terjadi antar sesama anggota masyarakat, sehingga apabila solidaritas sosial telah terjadi maka secara tidak langsung telah terjadi interaksi sosial di dalamnya.

Pada awalnya, sifat sosial manusia berasal dari kenyataan bahwa untuk menolong dirinya sendiri dalam beraktivitas yang diperlukan untuk rnempertahankan hidupnya yaitu manusia harus menyadarkan diri kepada orang lain. Tidak ada orang yang secara mutlak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kebutuhan manusia hanya dapat dipenuhi melalui usaha kerjasama dengan manusia lain. Kerjasama terwujud sebab adanya kepentingan yang sama, kerjasama tejadi karena adanya tujuan objektif yang sama, apabila pekerjaan kelornpok bersama berlangsung cukup lama maka kemungkinan integrasi rneningkat, kebiasaan kerjasama lambat laun mencapai situasi dimana kelompok masyarakat saling mengharapkan dan mempunyai kesediaan untuk bekerjasama.

Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang terdiri dari beberapa desa/kelurahan, adapun yang menjadi tempat penelitian berada di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu. Desa Rappolemba adalah sebuah desa yang berada pada daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian penduduk mayoritas adalah petani salah satunya adalah petani cengkeh. Masyarakat yang masih bertahan dengan sistern pertanian hampir semua pekerjaannya di atas lahan, dikerjakan sendiri oleh kepala keluarga atau dikerjakan bersama anggota keluarga agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi. Masyarakat di Desa Rappolemba adalah masyarakat yang kompak terikat oleh sistem kekeluargaan, budaya serta adat masyarakat yang sama. Salah satu yang paling bertahan dalam adalah sistem gotong royong. Gotong royong menggambarkan perilaku sosial masyarakat petani, sebuah tradisi yang mengakar bagi masyarakat yang merupakan kekuatan sosial atau solidaritas yang harus tetap ada dan dipertahankan.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman saat ini, telah terjadi beberapa perubahan. Perubahan juga berarti suatu peroses yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan yang sebelumnya.

Perubahan disini memiliki makna yang sangat luas. Meliputi perubahan secara makro (perubahan dalam sistem sosial) dan mikro (menyangkut dimensi interaksi antar individu). Perubahan sosial dapat di pelajari dari dua tingkat analisis. Studi perubahan sosial melibatkan tiga dimensi yaitu: dulu, sekarang, dan masa depan. Ketiga dimensi waktu ini merupakan cara untuk mengamati jalannya perubahan dalam sebuah masyarakat. Begitupun dengan masyarakat

petani Cengkeh di Desa Rappolemba, seiring dengan adanya perubahan dinamika sosial budaya di dalam masyarakat akhirnya juga ikut berpengaruh pada kondisi tingkat solidaritas sosial masyarakat dalam pengembangan pertanian cengkeh Desa Rappolemba.

Pergeseran yang kini terjadi dikarenakan dinamika kehidupan sosial yang terjadi tidak seharusnya mengubah konsep gotong royong sebagai budaya khas Indonesia. Hal ini menyebabkan bahwa dalam proses bercocok tanam, terjadi proses pergeseran dari cara pengarahan tenaga bantuan di luar rumah tangga dengan gotong royong ke cara dengan menyewa buruh. Salah satu perubahan sosial yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat yaitu lemahnya sikap gotong royong masyarakat karena timbulnya sikap individualis masyarakat akibat masuknya sistem kapitalisme pada masyarakat.

Pada hakikatnya, Manusia memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Namun, faktanya masih terdapat dalam suatu masyarakat yang bersifat individual dengan memilih pekerjaannya daripada menyalurkan bantuan untuk kepentingan bersama. Sama halnya di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang sudah mengalami pergeseran Kebudayaan dari sistem gotong royong ke sistem mempekerjakan buruh. Masyarakat Rappolemba harus menjaga hubungan sosial bila ingin terus bertahan hidup, apabila tidak berhubungan sosial maka mereka harus siap-siap disingkirkan, terlebih lagi dalam hubungan sosial untuk mempertahankan pengembangan pertanian Cengkeh. Perubahan

masyarakat secara umum menyangkut perubahan-perubahan struktur, fungsi budaya dan perilaku masyarakat.

Di tinjau dari dinamika dan solidaritas sosial budaya masyarakat petani cengkeh merupakan suatu keadaan hubungan yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang di anut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama individu dan kelompok dalam kehidupan dengan di dukung nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dari hubungan tersebut maka akan melahirkan pengalaman emosional sehingga akan memperkuat hubungan di antara para petani cengkeh dan terjadilah interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis.

Adapun alasan peneliti sehingga mengangkat judul penelitian ini dikarenakan adanya masalah yang timbul dari pergeseran nilai-nilai sosial budaya yang mengakibatkan pudarnya tingkat solidaritas sosial masyarakat di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, perlahan budaya gotong royong yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Rappolemba mulai memudar dan tergantikan oleh sistem upah di karenakan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Selain itu masyarakat lain yang tidak bekerja atau memiliki kebun cengkeh mereka ikut tertarik menjadi buruh tani dengan harapan adanya upah yang dihasilkan sebagai buruh maka akan ikut membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti dinamika sososial masyarakat diliat dari tingkat solidaritas sosial petani cengkeh.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, Maka penulis tertarik untuk meneliti “Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Studi Solidaritas Petani Cengkeh)”.

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang diatas, maka dapat dipaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dinamika sosial budaya para petani cengkeh di lihat dari solidaritas sosial di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ?

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perubahan solidaritas sosial petani cengkeh di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dinamika sosial budaya para petani cengkeh di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui dampak dari perubahan solidaritas sosial petani cengkeh di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya dan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang tertarik membahas mengenai “Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Studi Solidaritas Petani Cengkeh)”

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah diharapkan jadi bahan pertimbangan terhadap penentuan kebijakan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas masyarakat.

b. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran dan memelihara kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat pedalaman.

c. Bagi peneliti sebagai pengetahuan dan pengalaman serta latihan dalam berfikir bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu.

E. Definisi Operasional

1. Definisi Dinamika Sosial Budaya

Dinamika sosial budaya adalah segala perubahan pada lembaga- lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu yang berupa perubahan cara hidup maupun pola-pola kehidupan masyarakar tersebut yang disebabkan baik karena perubahan – peruabahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk dan ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat.

2. Definisi solidaritas

Solidaritas adalah rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati, sebagai salah satu anggota dari kelas yang sama atau bisa di artikan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama

3. Definisi masyarakat

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih dari tatanan sosial, masyarakat atau kelompok yang secara kultural, ekonomi dan politik dipisahkan dan memiliki struktur kelembagaan dan berbeda satu sama lain.

4. Definisi Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

5. Definisi cengkeh

Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia, banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa, dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Konsep

1. Pengertian dinamika sosial budaya

Dinamika sosial budaya adalah suatu perubahan peristiwa atau fenomena yang terjadi pada unsur–unsur budaya atau didalam fakta-fakta sosial yang saling berhubungan satu demgan yang lainnya sebagai proses ysng sedang berjalan dan bergeser dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu.

Menurut Slamet Santoso (2009), dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung memengaruhi warga yang lain secara timbal balik, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interdepedensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.

Menurut Munir (2001), dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut.

Wildan Zulkarnain (2013) mengatakan, dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya adanya interaksi dan interdependensi antara kelompok dengan kelompok secara keseluruhan.

Keadaan ini terjadi karena selama ada kelompok, maka semangat kelompok (Group Spirit) akan terus-terus ada dalam kelompok itu. Oleh

karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Sedangkan pengertian kelompok tidak lepas dari elemen keberadaaan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi Dinamika bisa dikatakan gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan ditata hidup masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya konflik, masyarakat mencoba melakukan pola perubahan-perubahan dalam mempertahankan hidupnya menghindari adanya kepunahan berupa materi dan nonmateri, solusi diperlukan didalam kehidupan yang menuntut adanya persatuan diantara masyarakat dan memberdayakan upaya dan daya yang dimiliki.

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas, dinamika sosial budaya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalam nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dimana adanya interaksi dan interdependensi sehingga salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan dinamika sosial budaya

Ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan dinamika sosial budaya. Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

a) Faktor Internal. Faktor ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, antara lain :

1) Bertambahnya jumlah penduduk. Di dunia ini, salah satu masalah sosial yang menjadi sorotan utama masyrakat dunia adalah mengenai pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Tentu saja dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah, mengakibtakan semakin banyak masalah yang ditimbulkannya. Sebagai contoh adalah masalah kurangnya sumber penghasilan. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan yang mengakibatkan semakin tingginya permintaan akan suatu pekerjaan. Padahal sekarang ini, lapangan pekerjaan semakin sedikit dan terbatas. Konsekuensinya, banyak penduduk yang menjadi pengangguran yang lantas banyak menimbulkan masalah seperti pencurian, perampokan, penculikan. Kondisi inilah yang akan mengubah pola interaski msayrakat sehingga menimbulkan dinamika sosial masyarakat.

2) Adanya penemuan baru. Kita telah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis artinya manusia selalu berusaha

setiap saat untuk memperbaiki kehidupannya dengan segala cara.

Salah satu caranya adalah dengan cara terus menemukan hal-hal baru yang nantinya dapat berguna bagi kehidupan masyarakat di dunia. Dengan pemuan tersebut, kehidupan manusia sedikit banyak akan dapat terbantu, sehingga pekerjaan manusia dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Adanya inovasi pada berbagai kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan memberi pengaruh yang luas pada berbagai kehidupan masyarakat. Pengaruh itu berdampak pada terciptanya perilaku sosial yang baru sekaligus menggeser norma-norma sosial yang lama. Untuk dapat memahami penjelasan di atas, simak contoh berikut ini. Contoh: Penemuan telepon telah mengakibatkan dinamika sosial di dalam masyarakat. Dulu sebelum telepon ditemukan, masyarakat yang letaknya berjauhan tidak dapat berkomunikasi secara langsung dan membutuhkan waktu yang lama. Namun dengan adanya telepon, semua orang entah jaraknya puluhan ribu kilometer dapat berkomunikasi dengan langsung tanpa harus bertatap muka.

3) Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Perubahan yang terjadi secara cepat dan mendasar yang dilakukan oleh individu atau kelompok akan berpengaruh besar pada struktur masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan mulai dari lembaga Negara sampai keluarga mengalami perubahan yang mendasar. Contohnya

adalah revolusi Prancis yang merupakan pemberontakan masyarakat kelas bawah yang tertindas terhadap kekuasaan kerajaan yang bertindak sewenang-wenang. Revolusi ini telah merubah pola kehidupan masyarakat yang dulunya tertindas menjadi lebih bebas.

4) Ideologi

Ideologi bisa diartikan sebagai seperangkat kepercayaan nilai dan norma yang saling berhubungan yang dapat mengarahkan pada tujuan tertentu. Ideologi memainkan peran yang cukup besar dalam membentuk arah perubahan sosial. Ideologi juga dapat diartikan sebagai pedoman hidup masyarakat, jika ideologi tersebut berubah maka yang akan terjadi adalah pola hidup masyarakat pun akan ikut berubah. Ada bermacam-macam ideologi yang eksis di dunia yang dikelompokkan menjadi ideologi konservatif atau tradisional, liberal, dan radikal. Untuk mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat, biasanya ideologi-ideologi ini dituangkan ke dalam kebiajakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang mengnut salah satu ideologi tersebut.

b) Faktor eksternal yaitu: 1) Lingkungan Alam Fisik yang Ada di Sekitar Manusia. Penyebab peruabahan yang bersumber dari lingkungan alam fisik, kadang kala disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Terjadinya banana alam seperti banjir dan tanah longsor menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus berpindah

meninggalkan daerah tersebut dan mencari tempat tinggal baru sehingga mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru yang tentunya telah memiliki kebiasaan-kebiasaan sosial tersendiri. Hal tersebut akan mengakibatkan terjadi perubahan- perubahan pada lembaga masyarakat. 2) Peperangan. Peperangan antara satu Negara dan Negara lain bisa mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan baik pada lembaga kemasyarakatan maupun struktur masyarakatnya. Biasanya Negara yang menang memaksakan nilai-nilai dan cara-cara dan lembaga masyarakat yang dianutnya kepada Negara yang dikalahkannya. 3) Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain. Di jaman yang semakin terbuka tidak ada Negara atau masyarakat yang menutup dirinya dari interaksi dengan bangsa atau masyarakat lain. Interaksi yang dilakukan antara 2 masyarakat atau bangsa mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Selain masyarakat yang satu bisa mempengaruhi masyarakat yang lainnya, juga bisa menerima pengaruh dari masyarakat lain. Dengan demikian akan timbul suatu nilai-nilai budaya yang baru sebagai akibat asimilasi atau akulturasi budaya (percampuran budaya).

3. Perubahan sosial dan perubahan budaya

Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan hanya dapat dibedakan dengan membedakan secara tegas pengertian antara masyarakat dan kebudayaan. Terdapat perbedaan yang mendasar antara perubahan

sosial dan perubahan budaya. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan sosial meliputi perubahan dalam perbedaan usia, tingkat kelahiran, dan penurunan rasa kekeluargaan antaranggota masyarakat sebagai akibat terjadinya arus urbanisasi dan modernisasi.

Perubahan kebudayaan jauh lebih luas dari kebudayaan sosial. Perubahan kebudayaan menyangkut banyak aspek dalam kehidupan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan hidup berorganisasi. Perubahan sosial dan perubahan budaya yang terjadi didalam masyarakat saling berkaitan, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebuadayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan tanpa masyarakat.

Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas. Sudah tentu ada unsur-unsur kebudayaan yang dapat dipisahkan dari masyarakat, tetapi perubahan-perubahan dalam kebudayaan tidak perlu memengaruhi sistem sosial.

Persamaan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan adalah keduanya berhubungan dengan masalah penerimaan cara-cara baru atau suatu perubahan terhadap cara-cara hidup dan memenuhi berbagai kebutuhannya. Kebudayaan mencakup segenap cara berfikir dan bertingkah laku yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolis dan bukan muncul karena warisan biologis. Proses perubahan sosial dapat diketahui dari ciri- cirinya sebagai berikut: Pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang

terjadi secara lambat maupun cepat. Kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyaraatan tentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga- lembaga sosial lainnya. Ketiga, perubahan yang berlangsung sangat cepat, biasanya mengakibatkan disorganisasi karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian diri atau adaptasi. Disorganisasi yang diikuti oleh proses reorganisasi akan menghasilkan pemantapan kaidah-kaidah dan nilai yang baru. Keempat, suatu perubahan tidak dapat dibatasi pada aspek kebendaan atau spiritual saja, karena keduanya mempunyai kaitan timbal balik yang kuat.

B. Landasan Teori

1. Teori Solidaritas Sosial ( Emile Dhurkheim )

Menurut Durkheim, solidaritas merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka.

Menurut Durkheim, masyarakat mengalami perkembangan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat modern. Masyarakat sederhana memiliki bentuk solidaritas sosial yang berbeda dengan bentuk

solidaritas sosial pada masyarakat modern. Terdapat dua bentuk solidaritas yang berkembang pada masyarakat, yaitu :

a. Solidaritas mekanik adalah sistem komunikasi serta ikatan masyarakat yang memiliki rasa perasaan yang sama, memiliki kecenderungan yang sama, masyarakat lebih didominasi dengan keseragaman atau homogen, dan jika diantara anggota masyarakat itu ada yang hilang maka tidak memiliki pengaruh besar yang berdampak pada diri kelompok masyarakat tersebut. Pada saat solidaritas mekanik memainkan peranannya, kepribadian tiap individu boleh dikatakan lenyap, karena ia bukanlah diri individu lagi, melainkan hanya sekadar mahluk kolektif. Solidaritas mekanik tidak hanya terdiri dari ketentuan yang umum dan tidak menentu dari individu pada kelompok, kenyataannya dorongan kolektif terdapat dimana-mana dan membawa hasil dimana-mana pula. Dengan sendirinya, setiap kali dorongan itu berlangsung, maka kehendak semua orang bergerak secara spontan dan seperasaan.

b. Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Setiap anggota menjalankan peran yang berbeda, dan saling ketergantungan seperti pada hubungan antara organisme biologis.

Solidaritas organik banyak ditemukan pada masyarakat perkotaan.

Seperti karakter pembagian kerja, maka masing-masing bagian dari

komponen solidaritas organik memiliki peran yang sama pentingnya.

Adapun yang menjadi karakter dari solidaritas organik salah satunya adalah hubungan yang berkaitan untuk menciptakan efisiensi kerja yang ada di dalam masyarakat. Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas itu didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dan pembagian pekerjaan yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu.

2. Teori Fungsionalis (William F. Ogburn)

Konsep yang berkembang dari teori ini adalah cultural lag (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung Teori Fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka, yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial (Ogburn dalam Bachtiar : 2006).

Para penganut Teori Fungsionalis lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang tetap dan tidak memerlukan penjelasan.

Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat

perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak.

Selain itu, teori ini juga melihat tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial yang berlaku saat itu menjadi penyebab dari adanya perubahan sosial. Dalam teori ini, Ogburn menambahkan tentang adanya bagian dalam masyarakat yang tidak ikut berubah atau statis. Dengan kata lain, tidak semua segi dalam masyarakat dan kebudayaannya berubah dalam perubahan sosial yang terjadi.

Teori funsionalis menekankan pada persyaratan fungsional yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sebuah sitem untuk terus bertahan, kecenderungan masyarakat menciptakan kesepakatan antar anggotanya dan kontribusi peran dan stastus yang dimainkan individu/institusi dalam keberlangsungan sebuah masyarakat.

Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem dimana seluruh struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tapi saling berkaitan dan menciptakan konsensus dan keteraturan sosial serta keseluruhan elemen akan saling beradaptasi baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat. Fungsionalisme struktural mengkaji peran atau fungsi dari suatu struktur sosial atau institusi sosial dan tipe perilaku/tindakan sosial tertentu dalam sebuah masyarakat dan pola hubungannya dengan

elemen-elemen lainnya. Selain itu, juga mengkaji status, peran dan proses kerja keseluruhan masyarakat.

C. Kerangka Pikir

Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang terdiri dari beberapa desa/kelurahan, adapun yang menjadi tempat penelitian berada di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu. Desa Rappolemba adalah sebuah desa yang berada pada daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian penduduk mayoritas adalah petani salah satunya adalah petani cengkeh. Masyarakat yang masih bertahan dengan sistern pertanian hampir semua pekerjaannya di atas lahan, dikerjakan sendiri oleh kepala keluarga atau dikerjakan bersama anggota keluarga agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi. Salah satu yang paling bertahan dalam adalah sistem gotong royong. Gotong royong menggambarkan perilaku sosial masyarakat petani.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman saat ini, telah terjadi beberapa perubahan yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Perubahan sosial melibatkan tiga dimensi yaitu:

dulu, sekarang, dan masa depan. Ketiga dimensi waktu ini merupakan cara untuk mengamati jalannya perubahan dalam sebuah masyarakat. Seiring dengan adanya perubahan dinamika sosial budaya di dalam masyarakat akhirnya juga ikut berpengaruh pada kondisi tingkat solidaritas sosial masyarakat dalam pengembangan pertanian cengkeh Desa Rappolemba.

Pergeseran yang kini terjadi dikarenakan dinamika kehidupan sosial yang terjadi tidak seharusnya mengubah konsep gotong royong sebagai budaya khas Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya proses pergeseran dari cara pengarahan tenaga bantuan di luar rumah tangga dengan gotong royong ke cara dengan menyewa buruh. Sehingga dengan pudarnya system solidaritas sosial dimasyarakat juga akan ikut menimbulkan dampak atau akibat baik bagi masyarakat itu senidiri maupun pada bidan pertanian.

Gambar 2.1 kerangka pikir

DESA RAPPOLEMBA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA

DINAMIKA SOSIAL BUDAYA

PETANI CENGKEH

SOLIDARITAS SOSIAL

AKIBAT YANG DITIMBULKAN

D. Penelitian yang Relevan

Rahmat Hidayat (2016), “Solidaritas Sosial Masyarakat Petani di Kelurahan Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”.

Metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solidaritas bagi para petani adalah rasa persatuan, rasa persaudaraan, gotong royong, tolong-menolong, membantu sesama yang merupakan sebuah kelaziman yang tetap ada dalam masyarakat. Solidaritas sosial dalam masyarakat yang terbangun karena dengan mata pencaharian yang sama yakni dalam bidang pertanian, merupakan sebuah kesetiakawanan yang merujuk pada kesamaan serta pengalaman yang sama. Solidaritas sosial masyarakat petani di Kelurahan Bontolerung merupakan solidaritas yang terbangun antara sesama petani dan didasari oleh humanisme serta besarnya tanggung jawab dalam kehidupan bersama seperti gotong royong, kekompakan dan saling tolong menolong merupakan bentuk aktualisasi dari solidaritas masyarakat yang tertuang dalam kehidupan para petani. Solidaritas sebagai sebuah kesatuan sosial yang berupa persatuan, baik dalam dunia kerja maupun di luar pekerjaan, saling membantu dalam hal gotong royong maupun tolong menolong adalah hal yang penting dalam menjalin rasa persaudaraan diantara petani. Faklor penghambat dan pendukung solidaritas sosial masyarakat petani di Kelurahan Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa yakni: faktor penghambat solidaritas sosial masyarakat petani adalah modernisasi dan materialisme, kedua hal tersebut memberikan pengaruh yang

cukup besar dalam kehidupan masyarakat, yang memaksa mengubah pola pikir masyarakat menjadi pola pikir yang lebih egois atau individualis. Hal ini menandakan bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin memoles diri dan menjelma membentuk sebuah peradaban, yang semakin modern dan sarat akan syarat akan sains dan teknologi tak lantas menggerus dan menghilangkan nilai-nilai sosial kapital yang telah dianut oleh masyarakat. Terlepas dari faktor penghambat tersebut, budaya, agama dan ikatan kekeluargaan menjadi faktor pendukung tercipta dan terpeliharanya solidaritas sosial. Kekurangan penelitian ini adalah kurangnya penggunaan kata penghubung dan ketidaksesuaian kata penghubung untuk menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Selain itu, variable yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili semua factor- faktor penghambat dan pendukung solidaritas sosial itu sendiri.

Safril Mda (2015) “Perubahan Sosial dan Budaya Masyarakat Petani Kakao di Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus. Hasil penelitian ini adalah: (1) pergeseran usaha tani dengan tanaman berbagai jenis menjadi tanaman tunggal membawa berbagai perubahan di kalangan kehidupan sosial ekonomi komunitas petani di Kecamatan Lilirilau, Soppeng, (2) interaksi dalam komunitas petani dapat menimbulkan terjadinya beberapa hubungan sosial, antara lain hubungan dengan tenaga buruh, hubungan dengan pemerintah dalam hal ketertiban, kontribusi, dan hubungan dengan pasar, terutama dalam hal penyaluran hasil

produksi, dan (3) peralihan ke tanaman kakao, dalam sistem pertanian bentuk ekologis dapat meningkatkan nilai keseimbangan sistem lingkungan pertanian dataran tinggi. Kekurangan dari penelitian ini adalah teknik pengumpulan datan yang digunakan tidak disebutkan serta penggunaan kata penghubung antara kalimat yang satu dengan kalimat selanjutnya masih kurang.

Ummul Chairy (2016), “Assitulungeng (Study tentang Nilai Solidaritas Petani di Desa Tonrong Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo)”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, kamera dan perekam suara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk Assitulungeng atau menolong yang dilakukan oleh warga Tonrong Lempong. Adapun wujud Assitulungeng pada petani di desa yaitu:

Paktraktor, pattaneng, passangki,patteke’ atau pattassi. Nilai- nilai solidaritas dalam kehidupan pertanian tradisional mereka mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan, antara lain : harmoni masyarakat, melestarikan tradisi, menghargai sesama manusia, menjaga adat, menerapkan ajaran agama, menjaga persatuan dan kesatuan. Dapat terjadi tidak bagusnya hubungan antara petani dengan petani yang satu bisa menimbulkan sifat-sifat individualisme tidak saling kerjasama dalam melaksanakan pengolahan pertanian baik itu menanam, baik dalam hal memberantas hama, terjadi persaingan padi itu dan terjadi keseragaman benih padi yang diatur pada

sawah terjadi tumpang tindih, terjadi perbedaan waktu musim panennya, itulah terkikisnya pergeseran dari suatu nilai Assitulungeng pada petani di Lempong.

Adapun kekurangan dari penelitian ini adalah penggunaan kata penghubung kalimat yang tidak sesuai serta teknik penulisan dan penggunaan tanda baca yang masih kurang tepat.

BAB III

METODE PENELITIAN A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengkaji secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat- sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena baik yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia yang diselidiki dari objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dikarenakan menggunakan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai studi kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan yaitu selama Dua Bulan yakni dari Bulan Juli sampai dengan Bulan September.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan kepada dinamika sosial budaya di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa berdasarkan studi kasus solidaritas para petani cengkeh.

D. Informan Penelitian

Dalam pengambilan data digunakan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya adalah orang tersebut dianggap yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut menjadi penguasa sehingga akan memudahkan mencari informasi yang diteliti. Dalam menentukan Informan dapat dilakukan dengan cara Melalui keterangan orang yang berwenang baik secara formal maupun informal.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan stastitik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum bukan untuk digeneralisasikan.

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini kepala Desa.

2. Informan ahli, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam hal ini petani cengkeh sebanyak 4 orang.

3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung. Dalam hal ini buruh dan masyarakat sekitar sebanyak 2 orang.

E. Jenis Data dan Sumber Data 1. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada obyek. Untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disipkan sebagai alat pengumpulan data (Hasan, 2002).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan (Hasan, 2002).

2. Sumber Data

a. Data primer : diperoleh dari hasil observasi dana wawancara

b. Data sekunder : diperoleh dari data dokumen, buku, jurnal, blok, web.

F. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara dan dokumentasi memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telpon genggam untuk recorder, pulpen dan buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. Recorder digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik

menggunakan metode wawancara, observasi dan sebagainya. Sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk menuliskan informasi data yang didapat dari narasumber. Selain itu adapun instrumen yang digunakan yaitu :

1. Lembar observasi, berisi catatan yang diperoleh peneliti pada saat melakukan pengamatan langsung dilapangan.

2. Panduan wawancara, berisi seperangkat daftar pertanyaan peneliti sesuai dengan rumusan masalah pertanyaan.

3. Catatan dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara yang berupa gambar, grafik, angka, sesuai dengan kebutuhan peneliti.

G. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara/Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melelui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memeberikan keterangan kepada si peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pembuktian data yang didasarkan

pada jenis apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan ataupun gambaran.

Teknik dokumentasi merupakan teknik pelengkap penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data ini di lakukan dengan cara menyusun, mereduksi data, mendisplay data yang dikumpulkan dari berbagai pihak dan memberikan verifikasi untuk di simpulkan. Adapun langkah-langkah teknis analisis data dalam peneltian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlah cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Peneliti memilih data yang relevan, penting, dan bermakna dan data yang tidak berguna untuk menjelaskan apa yang menjadi sasaran analisis. Lalu menyederhanakannya dengan membuat fokus klarifikasi dan abstraksi data. Untuk itu peneliti memilih mengelompokkan jenis data yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung dan difokuskan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dalam penyajian data akan dilampirkan juga dengan teori yang digunakan pada kajian teori penelitian. Penyajian data tersebut akan menghasilkan teori grounded, yaitu teori yang ditemukan di lapangan dan selanjutnya di uji melalui pengumpulan data yang terus menerus.

3. Conclution Drawing/Verification

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel.

I. Teknik Keabsahan Data

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan trianggulsi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak di gunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Sebelum menganalisa data lebih lanjut perlu di periksa keabsahan data yang di kumpulkan agar supaya keabsahan data yang diperoleh peneliti benar- benar sah atau abash. Seperti yang di kemukakan oleh Moleong (2010), dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, yang mengungkapkan bahwa pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan melalui beberapa cara satu diantaranya adalah dengan teknik trianggulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber. Seperti halnya dalam penelitian ini dilakukan kredibilitas mengenai data yang peneliti peroleh dari judul penelitian yang diteliti.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguj kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya penelitian ini yang diperoleh dari kabar berit, selanjutnya akan di cek dengan cara observasi atau dokumentasi. Jika kedua teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda-bed, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada narasumber yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang di anggap paling benar.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data yang diperoleh dengan cara mlakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka penelitin dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai di temukan kepastian.

d. Triangulasi peneliti

Triangulasi peneliti adalah membandingan hasil pekerjaan seseorang peneliti dengan peneliti lainnya (peneliti yang berbeda) tidak lain untuk mengecek kembali tingkat kepercayaan data, dengan begitu akan memberi kemungkinan bahwa hasil penelitian yang diperoleh akan lebih di percayai.

BAB IV

GAMBARAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lokasi Penelitian

Desa Rappolemba merupakan salah satu desa dari delapan desa dan kelurahan di kecamatan Tompobulu, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ibu kota desa berada di Rappolemba berjarak 13 km dari Malakaji.

Asal mula Desa Rapppolemba terdiri dari 2 (dua) buah kampung kompleks atau kampung gabungan yang masing-masing diperintah oleh kepala kampung kompleks atau Gallarrang. Adapun kedua kampung kompleks tersebut adalah :Kampung kompleks Rappoala dan Kampung kompleks Lembayya.

Pada awal pembentukan pemerintah Desa Binuang telah dijabat oleh dua kepala Desa yaitu:

1. Bangko Dg Tinggi pada tahun 1967 sampai akhir tahun 1978

2. Peltu M.Idris Nuntung pada tahun 1978 dan dipiih pada tahun 1983 sampai tahun 1992

3. H.Mansyur Bata pada tahun 1992 dan dipilih pada tahun 1995 sampai tahun 2008.

4. H.Jamaluddin pada tahun 2008 sampai tahun 2014.

5. Abd. Harim tahun 2016 sampai sekarang.

Visi dan Misi Desa Rappolemba 1. Visi

Terwujudnya Desa Rappolemba yang aman, tentram, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya dan berakhlaq mulia dengan memberdayakan sumber daya manusia dan alam yang ada.

2. Misi

a. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah

b. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemeirntahan Desa yang baik.

c. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi keagamaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di Desa

e. Meningkatkan kehidupan yang haronis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Rappolemba.

f. Meningkatkan Kepedulian remaja terhadap Kesehatan, Lingkungan, Sosial dan Budaya Desa .

B. Keadaan Geografis

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16′ Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6′ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19′ hingga 13°15.17′ Bujur Timur dan 5°5′

hingga 5°34.7′ Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada

bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26%

yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai

terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km2dan panjang 90 Km.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli – September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

Desa Rappolemba secara geografis berada di ketinggian antara 1000- 1500 mdpl (meter diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata- rata dalam pertahun antara 135 hari s/d 160 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 150-280. Adapun batas Desa Rappolemba yaitu: disebelah Utara : Berbatasan dengan Pegunungan Lompobattang dan Kab. Sinjai, disebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Malakaji, disebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Rappoala dan disebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Cikoro.