SAMARINDA

Oleh : SABRI Nim : 080 500 022

PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN

JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA

PENGARUH KOMBINASI MEDIA TANAM KOMPOS DAN SUBSOIL TERHADAP PERTAMBAHAN TINGGI ANAKAN AKASIA (Acacia mangium WILLD) DI PERSEMAIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGRI

SAMARINDA

Oleh: SABRI NIM: 080 500 022

Karya Ilmiah Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Ahli Madya Kehutanan Pada

Program Diploma III Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA SAMARINDA

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Karya Ilmiah :PENGARUH KOMBINASI MEDIA TANAM KOMPOS DAN SUBSOIL TRHADAP PERTAMBAHAN TINGGI ANAKAN AKASIA (Acacia mangium WILLD) DI PERSEMAIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGRI SAMARINDA

Nama Mahasiswa : S A B R I Nomor Induk Mahasiswa : 080 500 022 Program Studi : Manajemen Hutan Jurusan : Manajemen Pertanian Menyetujui,

Dosen Pembimbing, Penguji I

Ir. Hasanudin, MP. Ir. M. Yusri, MP

Nip. 19630805 198903 1 005 Nip. 19630328 198903 1 005 Penguji II Ir. Fathiah, MP Nip. 19590820 199203 2 001 Mengesahkan, Direktur

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Ir. WARTOMO, MP NIP. 19631028 198803 1003

ABSTRAK

SABRI. Pengaruh Kombinasi Pemberian Media Kompos dan Subsoil Terhadap Pertambahan Tinggi Anakan Akasia (Acacia mangium Willd) di Persemaian Politeknik Pertanian Samarinda dibawah bimbingan Hasanudin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dengan kombinasi media kompos dan subsoil terhadap pertambaha n tinggi anakan Akasia (Acacia mangium Willd) yang dilaksanakan pada Persemaian Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 40 anakan Akasia dengan 4 perlakuan yaitu tanpa pemberian kompos (C0), campuran sub soil dengan kompos yaitu dengan perbandingan 25 % kompos : 75 % sub soil (C1), 50% kompos : 50 % sub soil (C2) dan 75 % kompos : 25 % Sub soil (C3)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kompos dengan kombinasi subsoil 50% : 50% memberikan respon positif terhadap pertambahan tinggi anakan Akasia (Acacia mangium Willd).

Pemberian kompos pada media tumbuh dengan komposisi 50 % subsoil : 50% kompos untuk anakan Akasia (Acacia mangium Willd) menunjukan pertambahan tinggi yang lebih baik di bandingkan dengan subsoil murni, subsoil 25% : kompos 75%, dan subsoil 75% kompos 25%.

RIWAYAT HIDUP

SABRI. Lahir pada tanggal 16 September 1989 di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Merupakan Anak ke Dua dari Lima bersaudara pasangan SAINA dan SUWARDI.

Pendidikan Dasar di mulai pada Tahun 1996 di Sekolah Dasar Negeri 022 Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara dan lulus pada tahun 2002 . Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SLTP Merdeka Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan lulus pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur Jurusan IPS dan berijazah pada tahun 2008.

Selanjutnya memulai Pendidikan Tinggi di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Program Studi Manajemen Hutan Jurusan Pengelolaan Hutan tahun 2008.

Pada Tanggal 3 Maret – 3 April 2011 mengikuti Program PKL (Praktek Kerja Lapang) di Perum Perhutani KPH Banyumas Timur BKPH Gunung Slamet Barat Kecamatan Banyumas Kabupaten Purwokerto sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kehutanan pada Program Diploma III Politeknik Pertanian Negri Samarinda Bidang Studi Manajemen Hutan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah ini tepat pada waktunya.

Karya Ilmiah ini disusun berdasarkan hasil dari penelitian di areal Persemaian Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orangtua tercinta serta keluarga yang selalu mendoakan dan memberi dukungan moril maupun spiritual.

2. Bapak Ir. Hasanudin, MP, selaku dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan Pengelolaan Hutan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

3. Bapak Ir. M. Yusri, MP dan Ibu Ir. Fathiah, MP selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan Karya Ilmiah ini.

4. Bapak Ir. M. Fadjeri, MP selaku Ketua Program studi Manajemen Hutan. 5. Teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan baik material maupun

spiritual hingga terselesaikan Karya Ilmiah ini.

Akhir kata penulis menyatakan dalam penyusunan Karya Ilmiah ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan Karya Ilmiah ini. Semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Kampus Sei Keledang, 2011 Penulis.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN...i

ABSTRAK ………ii

RIWAYAT HIDUP ……….iii

KATA PENGANTAR……… iv

DAFTAR ISI……… v

DAFTAR TABEL………. vii

DAFTAR GAMBAR……… viii

I. PENDAHULUAN……….1

II. TINJAUAN PUSTAKA………4

A.Pertumbuhan dan Perkembangan Tegakan ………4

B.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan ………6

C.Pertumbuhan dan Perkembangan Akar...8

D.Tinjauan Umum Kompos ………..10

E. Risalah Jenis Acacia mangium Willd ………..18

III. METODE PENELITIAN ………..26

A.Waktu dan Lokasi Penelitian ………..26

B.Bahan dan Peralatan Penelitian ………..26

C.Prosedur Kerja ………..27

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ………30

A.Hasil ………..30

B.Pembahasan ………..33

V. KESIMPULAN DAN SARAN ………36

A.Kesimpulan ………..36

B.Saran ………...37

DAFTAR PUSTAKA... 38

DAFTAR TABEL

No Tubuh Utama Halaman

1 Data hasil pengukuran ………. 28 2 Tabel Analisis Ragam dengan RAL………... 29 3 Rata-rata Hasil Pengukuran Tinggi Anakan Akasia (Acacia mangium

Willd) dengan 4 (empat) Perlakuan……….. 30 4 Pertambahan Tinggi Anakan Akasia (Acacia mangium Willd) dengan

Media Tumbuh yang Berbeda……….…. 31 5 Analisis Keragaman Pengaruh Media Pertumbuhan Terhadap

Pertambahan Tinggi Anakan Akasia (Acacia mangium Willd) ….…….. 32 6 Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Pengaruh Perlakuan Media Tumbuh

Terhadap Pertambahan Tinggi………... 32

DAFTAR GAMBAR

No Tubuh Utama Halaman

1 Rata-rata Pertumbuhan Tinggi Anakan Akasia (Acacia mangium

willd) Dengan Media yang Berbeda ………. 30 2 Pertambahan Tinggi Anakan Akasia (Acacia mangium willd)……….. 31

I. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah unsur hara. Jenis-jenis tanaman yang mempunyai sifat cepat tumbuh akan membutuhkan banyak unsur hara dan media yang baik. Acacia mangium Willd

termasuk salah satu jenis tanaman yang mempunyai sifat cepat tumbuh. Salah satu cara untuk menambah unsur hara dengan memberikan kompos. Selain itu, media yang digunakan diharapkan dapat menunjang pertumbuhan semai.

Kompos sangat potensial untuk dijadikan pupuk organik yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti pupuk kimia. Hasil pengomposan berbahan baku sampah dinyatakan aman untuk digunakan ketika sampah organik telah dikomposkan dengan sempurna, jika secara kimia adalah terjadinya perubahan kandungan hara (C/N 10-20) dan tingkat fitotoksisitas rendah (Djuarnani, dkk., 2006).

Kompos ibarat multi- vitamin untuk tanah pertanian. Karena dapat meningkatkan kesuburan tanah dan merangsang perakaran yang sehat, memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Penambahan kompos akan meningkatkan aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman, diantaranya membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah dan menghasilkan senyawa yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman serta dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit (Anonim, 2009).

Tanaman yang diberi perlakuan dengan kompos cenderung lebih baik kualitasnya dari pada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, misalnya hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan lebih enak.

Penentuan jenis kayu yang akan dibudidayakan merupakan langkah awal yang penting karena akan berpengaruh besar bahkan bersifat menentukan terhadap segi teknis dan ekonomis untuk jangka waktu yang panjang. Kriteria jenis kayu tersebut meliputi antara lain kayu yang bernilai tinggi dengan prospek pemasaran yang baik, kesesuaian tempat tumbuh, kualitas kayu dan bentuk batang yang sesuai dengan persyaratan bahan baku untuk jenis industri yang bersangkutan (Anonim, 1980).

Salah satu jenis yang memiliki kriteria tersebut di atas dalam jangka pemilihan bahan baku adalah Acacia mangium Willd

Acacia mangium willd termasuk jenis Legum yang tumbuh cepat, tidak

memerlukan persyaratan tumbuh yang tinggi dan tidak begitu terpengaruh oleh jenis tanahnya. Kayunya bernilai ekonomi karena merupakan bahan yang baik untuk finir serta perabot rumah yang menarik seperti: lemari, kusen pintu, dan jendela serta baik untuk bahan bakar. Tanaman A. mangium Willd yang berumur

tujuh dan delapan tahun menghasilkan kayu yang dapat dibuat untuk papan partikel yang baik. Faktor yang lain yang mendorong pengembangan jenis ini adalah sifat pertumbuhan yang cepat. Pada lahan yang baik, umur 9 tahun telah mencapai tinggi 23 meter dengan rata-rata kenaikan diameter 2 – 3 meter dengan hasil produksi 415 m3/ha atau rata-rata 46 m3/ha/tahun. Pada areal yang ditumbuhi alang-alang umur 13 tahun mencapai tinggi 25 meter dengan diameter

rata-rata 27 cm serta hasil produksi rata-rata 20m3/ha/tahun. Kayu A. mangium

Willd termasuk dalam kelas kuat III-IV, berat 0,56 – 0,60 dengan nilai kalori rata-rata antara 4800 – 4900 k.cal/kg (Anonim, 1994)

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini diuji penggunaan kompos sebagai media tumbuh dengan mencampur tanah subsoil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh campuran subsoil dengan kompos terhadap pertambahan tinggi anakan A. mangium Willd di

Persemaian Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran tentang pengaruh kombinasi subsoil dengan kompos terhadap pertambahan tinggi anakan A.mangium Willd.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan dan Perkembangan Tegakan

Pengertian pertumbuhan pohon adalah suatu perkembangan yang menunjukkan pertambahan dari suatu sistem organ hidup yang terdapat didalam pohon selama hidupnya (Soekotjo, 1976).

Menurut Baker (1950), yang dimaksud dengan pertumbuhan pohon adalah pertambahan tumbuh membesar dan terbentuknya jaringan-jaringan baru. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pertumbuhan pohon meliputi pertumbuhan bawah dan pertumbuhan atas.

Dalam bidang kehutanan, pertumbuhan pohon sangatlah penting untuk dipelajari sebagai suatu pedoman atau cara untuk mengetahui pertambahan riap, sehingga dapat diketahui hasil tegakan (volume). Riap merupakan pertambahan tumbuh pohon dalam jangka waktu tertentu, dimana pertumbuhan dan riap ini merupakan dua istilah yang dikenal dari sudut pandang Autekologi (ekologi suatu jenis pohon) (Soekotjo, 1976).

Pertumbuhan dan perkembangan dari masing- masing pohon atau tegakan berbeda, seperti tinggi dan diameter dan bidang dasar tidak sama dalam pertumbuhan pohon (Soekotjo, 1976).

Menurut Dipodiningrat (1985), kerapatan tegakan memperlambat pertumbuhan diameter, tetapi dapat merangsang pertumbuhan tinggi. Hal ini disebabkan karena pohon mengkonsentrasikan energi untuk tajuknya.

1. Pertumbuhan Tinggi

Tinggi adalah jarak terpendek antara satu titik dengan titik proyeksinya pada bidang horizontal atau bidang datar. Sedangkan yang dimaksud dengan panjang adalah jarak yang menghubungkan antara dua titik yang diukur menurut atau tidak menurut garis lurus (Endang, 1990 ).

Ada dua cara yang perlu diperhatikan dalam konteks pengukuran tinggi yaitu tinggi dan panjang (Suharlan dan Soediono, 1973), untuk dapat membedakannya, maka dicoba memberikan pengertian secara definisi sebagai berikut:

a. Tinggi adalah jarak terpendek antara satu titik dengan peroyeksinya, bidang datar dan horizontal.

b. Panjang adalah jarak antara dua titik yang di ukur menurut atau tidak menurut garis lurus.

Beberapa alat ukur tinggi pohon menurut Pariadi (1979), di bedakan atas dua golongan yaitu :

a. Alat yang memerlukan pengukuran jarak antara lain abney level, forest service hysometer, fausmen, weise, spigel relascope biterlinch dan lain- lain.

b. Alat yang tidak memerlukan jarak yang antara lain christen hypsometer, walking stick dan lain- lain.

Menurut Suharlan dan Sudiono (1973), kesalahan dalam pengukuran tinggi pohon berdasarkan sumber penyebabnya dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:

a. Kesalahan alat, sumber utamanya yaitu pembagian skala alat, tingkat ketelitian alat dan kedudukan alat pada waktu mengukur

b. Kesalahan sipengukur dalam menggunakan alat pada waktu mengukur.

c. Faktor lingkungan, misalnya pada kondisi fisik lapangan, topografi, cuaca dan lain- lain.

d. Kesalahan karena keadaan pohonnya, misal tajuk pohon terlalu lebar serta pohon dalam keadaan miring.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan

Soekotjo (1976), menyatakan bahwa tempat tumbuh hanya berbeda dengan alam vegetasi, yang dihasilkan namun berbeda juga dalam faktor iklim, tanah dan faktor lainnya. Semua faktor ini menyebabkan perbedaan-perbedaan di dalam vegetasi yang tumbuh pada bermacam- macam tempat tumbuh.

Tumbuhan untuk dapat tumbuh secara optimal memerlukan hal-hal yang menunjang, menurut Danaatmadja (1989), hal yang menunjang tersebut ya itu: a. Faktor genetik (internal)

Faktor genetik ini adalah gen atau sifat bawaan yang diturunkan dari induknya seperti kecepatan tumbuh, bentuk tajuk, banyaknya cabang dan lain- lain, di sini termaksud juga kematangan biji atau buah, sebagai sifat bawaan hal ini bersifat internal.

b. Faktor lingkungan (eksternal) Tumbuhan-tumbuhan tumbuh teratur di bawah pengaruh lingkungan hidup

yang terutama ditentukan oleh faktor iklim, tempat tumbuh dan bentuk serta letak lapangan (relief).

Menurut Susanti (1996), faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan antara lain :

1. Air, adalah faktor penting yang sangat diperlukan dalam tumbuhan, kehadiran air di sini sangat penting untuk aktifitas enzim serta penguraiannya, traslokasi serta kebutuhan lainnya.

2. Udara juga merupakan faktor luar yang penting untuk pernafasan atau transpirasi pada pertumbuhan organ anakan mahoni.

3. Tempat tumbuh

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan menurut Soetrisno (1996), menyatakan adalah sebagai berik ut :

a. Faktor klimatis

Cahaya matahari, kelembaban dan temperatur merupakan elemen-elemen dari faktor klimatis. Cahaya sangat berperan dalam menentukan pertumbuhan suatu tumbuhan demikian pula dengan kelembaban serta temperatur. Faktor klimatis ini sangat menentukan iklim suatu daerah yang berperan penting dalam pertumbuhan terutama proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan.

b. Faktor fisiografis

Menggambarkan bentuk permukaan tanah dan sejarah bentuk geologi (Ketinggian tempat, kelerengan dan aspek konfigurasi bumi). Faktor-faktor ini sangatlah menentukan pertumbuhan suatu tanaman.

c. Faktor edafis

Faktor edafis menggambarkan sifat fisik tanah, kimia tanah dan biologi tanah. Tanah merupakan campuran yang heterogen dan beragam dari partikel mineral anorganik, hasil rombakan bahwa organik dan berbagai jenis mikro organisme, bersama-sama dengan udara dan air yang di dalamnya terlarut berbagai garam- garam anorganik dan senyawa anorganik. Tanah juga merupakan tempat tumbuh dengan sendirinya dan berkembang biak.

d. Faktor biotis

Manusia, hewan dan tumbuhan (lingkungan biotik) merupakan elemen-elemen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Kegiatan penebangan, pembakaran hutan serta aktifitas lainnya seperti pengelolaan tanah, pencemaran udara dan air, yang merupakan aspek-aspek biotik yang berpengaruh terhadap penyerbukan, penyebaran biji dan buah juga persaingan antara parasit dan simbiosis dengan tumbuhan lainnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan.

C. Pertumbuhan dan Perkembangan Akar

Sifat sistim perakaran suatu tumbuhan dan penyebarannya baik secara vertikal maupun secara horizontal dipengaruhi oleh faktor – faktor luar, kelembaban tanah, udara dan suhu tanah, serta sifat fisik tanah (Tjitrosomo. 1984).

Coster (1979), menyatakan lingkungan mempunyai pengaruh yang lebih mendalam pada perkembangan akar dari pada tajuk; barangkali bukan karena perakaran akan lebih plastis dari pada tajuk, tetapi karena tanah lebih banyak

variasinya dari pada udara dan bekerja lebih intensif pada akar. Akar tersebut pada umumnya tumbuh kearah lapisan mineral dengan ketempat dengan zat asam yang baik.

Tjitrosomo, S. (1984), menyatakan pentingnya udara untuk akar tumbuhan pada umum diremehkan. Akar – akar melakukan respirasi sebagai mana bagian – bagian yang lain dari tumbuhan, dan oksigen sama – sama diperlukan untuk respirasi organ – organ tersebut dan untuk respirasi batang, daun, bunga dan buah. Akar, bersama – sama dengan kehidupan tumbuha n dan hewan dalam tanah, menghabiskan oksigen dan meningkatkan konsentrasi karbon dioksida didalam udara tanah. Bagaimanapun selagi proses – proses hayati berlangsung didalam tanah, difusi terjadi ; karbon dioksida berdifusi keluar dari tanah dan oksigen berdifusi masuk, dengan demikian memungkinkan respirasi aerobic berlangsung. Respirasi semacam ini lazim terdapat dalam tanah yang berdrainase baik sepanjang musim tumbuh. Selanjutnya dinyatakan pula, bahwa konsentrasi oksigen mencapai suatu minimum pada tanah – tanah yang kurang cukup drainasenya atau pada tanah – tanah tergenang. Tanaman tumbuh merana atau mati pada tanah seperti itu karena keadaanya yang tidak menguntungkan bagi respirasi akar dan bagi pertumbuhan. Aerasi yang tidak mencukupi mengurangi pertumbuhan akar itu sendiri, membatasi penyerapan mineral dan air, dan mempengaruhi aktivitas organism tanah. Tumbuhan dataran tinggi sangat beragam dalam kemampuan bertahan pada keadaan persediaan oksigen yang kurang bagi akar – akarnya.

Selain faktor – faktor di atas juga syarat – syarat mekanik, yang diminta oleh bagian - bagian di atas tanah dan eksposisinya terhadap dengan angin, kepada perakaran dapat mempengaruhi pertumbuhan perakaran. Hal ini terjadi terutama dengan memperkuat pertumbuhan eksentrik, yaitu dengan pembentukan bingkai- bingkai akar. Karena bentuk anatomi akar – akar juga dipengaruhi. Pembentukan unsur – unsur sklerenkim (jaringan mekanik) amat dimajukan didalam bagian – bagian yang harus dapat menahan tekanan – tekanan mekanik yang kuat. Persaingan diantara sesama akar (kerapatan) juga menghambat pertumbuhan dan perkembangan perakaran, akhirnya adanya lapisan yang sukar atau tidak dapat ditembus (karang, lapisan tebal) amat mempengaruhi bentuk perakaran (Coster, 1979).

D. Tinjauan Umum kompos

Kompos adalah bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan karena adanya interaksi antara mikroorganisme yang bekerja di dalamnya (Murbandono, 2000).

Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik , sedangkan Pengomposan adalah :proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khusus nya oleh mikroba- mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat kompos pada prinsifnya adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang

seimbang, pemberian air yang cukup, mengaturan aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan. Sampah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian organik dan anorganik. Rata-rata persentase bahan organik sampah mencapai ± 80%, sehingga pengomposan merupakan alternatif penanganan yang sesuai (Anonim, 2009)

Kompos dapat dibuat dari bahan yang mudah ditemukan di sekeliling lingkungan kita, bahkan bahan yang kadang-kadang tidak terpakai, seperti sampah rumah tangga, dedaunan, jerami, alang-alang, rerumputan, sekam batang jagung dan kotoran hewan (Murbandono, 2000).

Pengomposan merupakan proses dekomposisi terkendali secara biologis terhadap limbah padat organik dalam kondisi aerobik (terdapat oksigen) atau anaerobik (tanpa oksigen). Bahan organik akan diubah hingga menye rupai tanah. Kondisi terkendali tersebut mencakup rasio karbon dan nitrogen (C/N), kelembapan, pH dan kebutuhan oksigen (Murbandono, 2000).

Secara alami bahan-bahan organik akan mengalami penguraian di alam dengan bantuan mikroba maupun biota tanah lainnya. Namun proses pengomposan yang terjadi secara alami berlangsung lama dan lambat. Untuk mempercepat proses pengomposan ini telah banyak dikembangkan teknologi-teknologi pengomposan. Baik pengomposan dengan teknologi-teknologi sederhana, sedang, maupun teknologi tinggi. Pada prinsipnya pengembangan teknologi pengomposan didasarkan pada proses penguraian bahan organik yang terjadi secara alami. Proses penguraian dioptimalkan sedemikian rupa sehingga pengomposan dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi pengomposan saat ini menjadi sangat penting artinya terutama untuk mengatasi permasalahan limbah organik,

seperti untuk mengatasi masalah sampah di kota-kota besar, limbah organik industry, serta limbah pertanian dan perkebunan (Anonim, 2009).

Prinsip pengomposan adalah menurunkan nilai rasio C/N bahan organik menjadi sama dengan rasio C/N tanah. Rasio C/N adalah hasil perbandingan antara karbohidrat dan nitrogen yang terkandung dalam suatu bahan. Nilai rasio C/N tanah adalah 10-12. Bahan organik yang memiliki rasio C/N sama dengan tanah memungkinkan bahan tersebut dapat diserap oleh tanaman (Djuarnani, dkk., 2006).

Teknologi Pengomposan sampah sangat beragam, baik secara aerobik maupun anaerobik dengan atau tanpa aktivator pengomposan. Aktivator pengomposan yang sudah banyak beredar antara lain PROMI (Promoting Microbes), OrgaDec, SuperDec, ActiComp, BioPos, EM4, Green Phoskko Organic Decomposer dan SUPERFARM (Effective Microorganism)atau menggunakan cacing guna mendapatkan kompos (vermicompost). Setiap aktivator memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Pengomposan secara aerobik paling banyak digunakan, karena mudah dan murah untuk dilakukan, serta tidak membutuhkan kontrol proses yang terlalu sulit. Dekomposisi bahan dilakukan oleh mikroorganisme dalam bahan itu sendiri dengan bantuan udara. Pengomposan secara anaerobik memanfaatkan mikroorganisme yang tidak membutuhkan udara dalam mendegradasi bahan organik (Murbandono, 2000).

Hasil akhir dari pengomposan ini merupakan bahan yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan tanah-tanah pertanian di Indonesia, sebagai upaya untuk memperbaiki sifat kimia fisika dan biologi tanah, sehingga produksi

tanaman menjadi lebih tinggi. Kompos yang dihasilkan dari pengomposan sampah dapat digunakan untuk menguatkan struktur lahan kritis, menggemburkan kembali tanah pertanian, menggemburkan kembali tanah pertamanan, sebagai bahan penutup sampah di TPA, reklamasi pantai pasca penambangan, dan sebagai media tanaman, serta mengurangi penggunaan pupuk kimia (Anonim, 2009).

2. Manfaat Kompos

Menurut Djuarnani, dkk. (2006), beberapa manfaat kompos yang dapat diperoleh antara lain adalah:

? Memperbaiki produktivitas tanah

? Mengurangi pencemaran lingkungan

? Meningkatkan Kesuburan Tanah

Menurut Anonim (2009), kompos memiliki banyak ma nfaat yang ditinjau dari beberapa aspek:

Aspek Ekonomi :

a. Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah b. Mengurangi volume/ukuran limbah

c. Memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya Aspek Lingkungan :

a. Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah b. Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan Aspek bagi tanah/tanaman:

a. Meningkatkan kesuburan tanah

c. Meningkatkan kapasitas serap air tanah d. Meningkatkan aktivitas mikroba tanah

e. Meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah panen) f. Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman

g. Menekan pertumbuhan/serangan penyakit tanaman h. Meningkatkan retensi/ketersediaan hara di dalam tanah 3. Faktor-faktor yang memperngaruhi proses pengomposan

Menurut Isroi (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengomposan antara lain adalah:

? Rasio C/N

Rasio C/N yang efektif untuk proses pengomposan berkisar antara 30: 1 hingga 40:1. Mikroba memecah senyawa C sebagai sumber energi dan menggunakan N untuk sintesis protein. Pada rasio C/N di antara 30 s/d 40 mikroba mendapatkan cukup C untuk energi dan N untuk sintesis protein. Apabila rasio C/N terlalu tinggi, mikroba akan kekurangan N untuk sintesis protein sehingga dekomposisi berjalan lambat. (Djuarnani, dkk., 2006).

? Ukuran Partikel

Aktivitas mikroba berada diantara permukaan area dan udara. Permukaan area yang lebih luas akan meningkatkan kontak antara mikroba dengan bahan dan proses dekomposisi akan berjalan lebih cepat. Ukuran partikel juga menentukan besarnya ruang antar bahan (porositas). Untuk meningkatkan luas permukaan dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel bahan tersebut.

? Aerasi

Pengomposan yang cepat dapat terjadi dalam kondisi yang cukup oksigen (aerob). Aerasi secara alami akan terjadi pada saat terjadi peningkatan suhu yang menyebabkan udara hangat keluar dan udara yang lebih dingin masuk ke dalam tumpukan kompos. Aerasi ditentukan oleh posiritas dan kandungan air bahan (kelembapan). Apabila aerasi terhambat, maka akan terjadi proses anaerob yang akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Aerasi dapat ditingkatkan dengan melakukan pembalikan atau mengalirkan udara di dalam tumpukan kompos.

? Porositas

Porositas adalah ruang diantara partikel di dalam tumpukan kompos. Porositas dihitung dengan mengukur volume rongga dibagi dengan volume total. Rongga-rongga ini akan diisi oleh air dan udara. Udara akan mensuplay Oksigen untuk proses pengomposan. Apabila rongga dijenuhi oleh air, maka pasokan oksigen akan berkurang dan proses pengomposan juga akan terganggu.

? Kelembapan (Moisture content)

Kelembapan memegang peranan yang sangat penting dalam proses metabolisme mikroba dan secara tidak langsung berpengaruh pada suplay oksigen. Mikrooranisme dapat memanfaatkan bahan organik apabila bahan organik tersebut larut di dalam air. Kelembapan 40 - 60 % adalah kisaran optimum untuk metabolisme mikroba. Apabila kelembapan di bawah 40%, aktivitas mikroba akan mengalami penurunan dan akan lebih rendah lagi pada

kelembapan 15%. Apabila kelembapan lebih besar dari 60%, hara akan tercuci, volume udara berkurang, akibatnya aktivitas mikroba akan menurun dan akan terjadi fermentasi anaerobik yang menimbulkan bau tidak sedap.

? Temperatur/suhu

Panas dihasilkan dari aktivitas mikroba. Ada hubungan langsung antara peningkatan suhu dengan konsumsi oksigen. Semakin tinggi temperatur akan semakin banyak konsumsi oksigen dan akan semakin cepat pula proses dekomposisi. Peningkatan suhu dapat terjadi dengan cepat pada tumpukan kompos. Temperatur yang berkisar antara 30-60ºC menunjukkan aktivitas pengomposan yang cepat. Suhu yang lebih tinggi dari 60ºC akan membunuh sebagian mikroba dan hanya mikroba thermofilik saja yang akan tetap bertahan hidup. Suhu yang tinggi juga akan membunuh mikroba- mikroba patogen tanaman dan benih-benih gulma.

? pH

Proses pengomposan dapat terjadi pada kisaran pH yang lebar. pH yang optimum untuk proses pengomposan berkisar antara 6,5 sampai 7,5. pH kotoran ternak umumnya berkisar antara 6,8 hingga 7,4. Proses pengomposan sendiri akan menyebabkan perubahan pada bahan organik dan pH bahan itu sendiri. Sebagai contoh, proses pelepasan asam, secara temporer atau lokal, akan menyebabkan penurunan pH (pengasaman), sedangkan produksi amonia dari senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen akan meningkatkan pH pada fase- fase awal pengomposan. pH kompos yang sudah matang biasanya mendekati netral.

? Kandungan Hara

Kandungan P dan K juga penting dalam proses pengomposan dan bisanya terdapat di dalam kompos-kompos dari peternakan. Hara ini akan dimanfaatkan oleh mikroba selama proses pengomposan.

? Kandungan Bahan Berbahaya

Beberapa bahan organik mungkin mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kehidupan mikroba. Logam- logam berat seperti Mg, Cu, Zn, Nickel, Cr adalah beberapa bahan yang termasuk kategori ini. Logam- logam berat akan mengalami imobilisasi selama proses pengomposan.

? Lama pengomposan

Lama waktu pengomposan tergantung pada karakteristik bahan yang dikomposkan, metode pengomposan yang dipergunakan dan dengan atau tanpa penambahan aktivator pengomposan. Secara alami pengomposan akan berlangsung dalam waktu beberapa minggu sampai 2 tahun hingga kompos benar-benar matang.

4. Mutu kompos

Isroi (2008), menyatakan bahwa mutu kompos dapat diketahui dengan mengamati beberapa hal, antara lain:

a. Kompos yang bermutu adalah kompos yang telah terdekomposisi dengan sempurna serta tidak menimbulkan efek-efek merugikan bagi pertumbuhan tanaman.

b. Penggunaan kompos yang belum matang akan menyebabkan terjadinya persaingan bahan nutrien antara tanaman dengan mikroorganisme tanah yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman

c. Kompos yang baik memiliki beberapa ciri sebagai berikut : ? Berwarna coklat tua hingga hitam mirip dengan warna tanah,

? Tidak larut dalam air, meski sebagian kompos dapat membentuk suspensi,

? Nisbah C/N sebesar 10 – 20, tergantung dari bahan baku dan derajat

humifikasinya,

? Berefek baik jika diaplikasikan pada tanah,

? Suhunya kurang lebih sama dengan suhu lingkungan, dan ? Tidak berbau.

E. Risalah Jenis Acacia Mangium Willd

Acacia mangium Willd., merupakan jenis asli yang tumbuh di Indonesia.

Didaerah asalnya di kepulauan Maluku, jenis ini tumbuh secara alamiah di daerah dimana tumbuh tanaman Kayu Putih (Melleleuca leucadendron) ; (Sindusuwarno

dan Utomo, 1979).

Pada mulanya jenis ini ditana m sebagai jalur penyekat bakar terutama pada daerah bekas perladangan yang ditumbuhi oleh alang – alang. A. mangium Willd

memenuhi syarat tumbuh untuk sekat bakar, yaitu cepat menutup tanah, tetap hijau (daun tebal) di samping itu bentuk batang lurus dan baik.

Acacia mangium Willd termasuk jenis Legum yang tumbuh cepat, tidak

memerlukan persyaratan tumbuh yang tinggi dan tidak begitu terpengaruh oleh jenis tanahnya. Kayunya bernilai ekonomi karena merupakan bahan yang baik untuk finir serta perabot rumah yang menarik seperti: lemari, kusen pintu, dan jendela serta baik untuk bahan bakar. Tanama A. mangium Willd yang berumur

tujuh dan delapan tahun menghasilkan kayu yang dapat dibuat untuk papan partikel yang baik (Anonim, 2011e)

Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Plantae Divisi: Magnoliophyta Kelas: Magnoliopsida Ordo: Fabales Famili: Fabaceae Upafamili: Mimosoideae Bangsa: Acacieae Genus: Acacia

Spesies: A. mangium Willd

2) Daerah penyebaran.

Menurut Sindusuwarno dan Utomo, (1979), informasi daerah penyebaran

A. mangium Willd dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Australia Timur bagian Utara 180 Lintang Selatan.

b. Irian Jaya bagian Selatan, yaitu Fak- fak Agunda (Babo) dan Tomage (Kokas), tumbuh didataran rendah dengan lahan kurus.

3) Syarat tumbuh/ habitat

Anonim (1982), mengemukakan, bahwa A. mangium Willd seperti halnya

tanaman pionir lainnya tidak menuntuk persyaratan tumbuh yang tinggi, dan dapat tumbuh dengan baik pada lahan yang miskin dan tidak subur, pada padang alang - alang bekas tebangan dan cepat beradaptasi.

A, mangium Willd. mampu tumbuh dengan baik pada ketinggian 30 meter

sampai 130 meter dari permukaan laut. Jenis tanah dimana A. mangium Willd

ditemukan tumbuh baik, yaitu di Seram Barat adalah podsolik merah kuning di dataran rendah dan tanah komplek dipegunungan. Selain itu dapat tumbuh di tengah alang – alang yang rapat dengan ketinggian 0,5 meter dan tanah sarang serta berbatu koral.

4) Perakaran.

A. mangium Willd. Merupakan jenis tumbuhan yang mempunyai

perakaran yang relative dalam, dengan banyak akar lateral yang bercabang – cabang tumbuh menyear di sekitar akar tunggangnya (Anonim, 1982). Dinyatakan pula A. mangium Willd sebagaimana suku Fabaceae lainnya, padanya terjadi

simbiosis mutualisme yang menguntungkan dengan bakteri tanah dari genus Rhizobium. Bakteri ini menembus akar – akar muda didalam lapisan permukaan tanah yang berudara dan menggandakan diri untuk membentuk bintil akar yang membengkak pada permukaan tanah.

Lebih lanjut Bukman dan Brady (1982), menjelaskan bahwa organisme bintil akar itu hidup dalam bintil akar mengambil N bebas dari udara tanah dan disentesa menjadi bentuk kopleks. Bintil itu jelas hasil dari rangsangan (iritation)

permukaan akar, seperti bisul pada daun atau cabang pohon yang disebabkan oleh serangga. Masuknya organism itu biasanya melalui bagian dalam serabut akar. Akhirnya mereka setelah menempuh jalan sepanjang serabut akar memasuki kulit sel akar halus, dimana pertumbuhan bintil dimulai dan di tempat itu fiksasi nitrogen terjadi.

5) Pembungaan dan Pembuahan

Pada umur 2 tahun A. mangium Willd sudah milai berbunga dan berbuah,

serta mampu menghasilkan viable seed. Pohon berbunga dan berbuah sepanjang tahun dalam jumlah yang melimpah. Lebih lanjut dikatakan bahwa benih pohon ini disusun secara longitudinal di dalam polong. Suatu pita orange terang, diketahui sebagai tali pusat (aryllus) yang selalu menempel disetiap bijinya didalam buah polong (Sindusuwarno dan Utomo, 1979).

Panenan dapat dilakukan dua kali dalam setahun. Di Fak – fak, Irian Jaya, berdasarkan informasi yang diperoleh panen dapat dilakukan pada bulan Juni/ Juli dan Januari/ Februari, sedangkan di Seram Barat buag dapat dipanen pada bulan Agustus/ September dan Februari/ Maret (Sindusuwarno dan Utomo, 1979). 6) Pembiakan

A. mangium Willd dapat langsung ditanam dilapangan dengan

menggunakan benih dengan cara tungal (direct seed) tetapi pena naman melelui persemaian terlebih dahulu akan menghasilkan yang lebih baik. A. mangium Willd

dapat disilangkan dengan A. auriculiformis baik secara alami maupun buatan.

Hasil keturunannya akan lebih baik dan lebih tinggi dari pada kedua induknya (Keong, T.C ,1982).

7) Produksi

Pada tempat tumbuh yang baik, pada umur Sembilan tahun A. mangium

Willd dapat mencapai tinggi 23 meter dengan diameter 23 centimeter dan rata – rata mampu menghasilkan kayu 41,5 m3 perhektar. Pada lahan yang terganggu dan gersang bekas perladangan liar, pada tanah lempung yang sudah kurus dengan dasar batu vulkanis, A. mangium Willd dapat tumbuh baik dan mampu

memproduksi kayu rata – rata 20 m3 per hektar pertahunnya. Kayu gelondongannya dalam ukuran besar dapat di gergaji atau dikupas, kayunya tebal dank keras , berwarna coklat muda,dengan kayu gubal yang tipis keras dan padat. Kayunya baik untuk particle board, pulp dan peralatan rumah tangga (Sindusuwarno dan Utomo, 1979).

8) Penanaman dan pemeliharaan. a. Pengangkutan bibit.

Pengangkutan bibit dari persemaian ke lokasi penanaman harus dilakukan dengan hati- hati agar bibit tidak mengalami kerusakan selama dalam perjalanan. Bibit yang telah diseleksi dimasukan kedalam peti atau keranjang dan disarankan agar bibit tidak ditumpuk. Bibit disusun rapat hingga tidak bergerak jika dibawa. Jumlah bibit yang diangkut ke lapangan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan menanam. Bibit yang diangkut diusahakan bibit yang sehat dan segar. Hindarkan bibit dari panas matahari dan supaya disimpan di tempat teduh dan terlindung.

b. Waktu penanaman.

Penanaman dilakukan setelah hujan lebat pada musim hujan, yaitu dalam bulan Oktober sampai Januari. Pengamatan mulainya hujan lebat sangat perlu, karena bib it yang baru ditanam menghendaki banyak air dan udara lembab. Bibit yang ditanam ke lapangan adalah bibit yang telah berumur 3-4 bulan di bedeng sapih dengan ukuran tinggi 25-30cm.

c. Teknik penanaman.

Bibit ditanam tegak sedalam leher akar. Apabila terdapat akar cabang yang menerobos keluar dari tanah dalam kantong plastik, dipotong aga tidak tertanam terlipat dalam lubang tanaman. Sebelum ditanam, tanah dalam kantong plastik dipadatkan lalu kantong plastik dibuka perlahan- lahan, tanah serta bibit di keluarkan baru ditanam. Bibit ditanam berdiri tegak pada lubang yang telah dibuat pada setiap ajir, kemudian diisi dengan tanah gembur sampai leher akar. Tanah yang ada di sekelilingnya ditekan agar menjadi padat.

d. Pemeliharaan.

Meliputi kegiatan penyiangan, penyulaman, pendangiran dan pemupukan, kegiatan pemeliharaan dilakukan tiga bulan sekali selama 2tahun stelah penanaman di lapangan.

1. Penyiangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk membebaskan tanaman pokok dan belukar dan tumbuhan pengganggu lainnya. Oleh karena itu penyiangan dilakukan terutama pada tahun pertama dan

kedua. Penyiangan dikerjakan sepanjang kiri-kanan larikan tanaman selebar 50 cm.

2. Penyulaman.

Penyulaman dilakukan pada tahun pertama selama musim hujan. Tanaman yang mati atau merana disulam denga n bibit dari persemaian dan diulang selama hujan masih cukup. Apabila lahan di sekitar tanaman sangat terbuka maka dapat diberi mulsa.

3. Pendangiran.

Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan penyiangan dimana tanah di sekitar tanaman akan digemburkan lebih kurang seluas lubang tanam

4. Pemupukan.

Pemupukan diberikan setelah dilakukan penyiangan dan pendangiran, pupuk ditaburkan di sekeliling tanaman Akasia mengikuti alur lubang tanaman dan ditimbun tanah. Pupuk yang digunakan dapat merupakan campuran yang membentuk kandungan NPK dapat pula digunakan urea; TSP; KCL dengan perbandingan 1 : 2 : 1. Pemberian pupuk disesuaikan dengan pengalaman dalam pemberian pupuk.

9) Hama dan penyakit.

Adanya semut (Componotus sp) dan rayap (Coptotermes sp) yang membuat sarang pada bagian dalam kayu A.mangium Willd, mengakibatkan menurunnya

Xystrocera sp. famili Cerambicidae yang biasa menggerek kayu Paraserianthes falcataria, selain itu sejenis ulat belum diketahui jenisnya telah menyebabkan gugurnya daun A. mangium Willd.

Beberapa jenis serangga A. mangium Willd :

a. Ropica grisepsparsa, menyerang bagian batang b. Platypus sp, menyerang bagian batang

c. Xylosandrus semipacus, menyerang bagian batang d. Pterotama plagiopheles, menyerang daun.

III.

METODA PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, meliputi kegiatan : persiapan pene litian, persiapan pengambilan anakan (penyapihan), pengambilan data dan penyusunan laporan. Penelitian dilaksanakan di : Persemaian Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

B. Bahan dan Peralatan Penelitian

1. Bahan yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah :

a. Anakan A. mangium Willd, berasal dari cabutan, dari lokasi TAHURA

(B. Sueharto).

b. Tanah Subsoil, berasal dari Tanah kerukan bangunan. c. Kompos produk Jurusan PH : 50 Kg

d. Fungisida 1 Kaleng, sebagai pencegah agar tanaman tidak terserang jamur/hama.

e. Polybag Tebal 0.5 mm ,lebar 15 cm dan tinggi 20 cm : 40 buah. 2. Peralatan yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah :

a. Cangkul dan sekop untuk membersihkan lokasi penelitian b. Meteran untuk mengukur tinggi anakan A. mangium Willd

c. Alat tulis untuk mencatat hasil penelitian

d. Ayakan untuk membersihkan subsoil dari kotoran-kotoran. e. Ember dan Gayung untuk menyiram tanaman

3. Rancangan Percobaan :

Penelitian ini dirancang dengan pola acak lengkap, dengan 4 macam perlakuan pada media sapih dan 10 kali ulangan.

Perlakuan : - Subsoil murni (C0) - Subsoil + Kompos : 75 % : 25 %, (C1) - Subsoil + Kompos : 50 % : 50 % (C2) - Subsoil + Kompos : 25 % : 75 %. (C3) C. Prosedur Kerja

1. Menyiapkan Anakan A. mangium Willd

A. mangium Willd disiapkan sesuai dengan tujuan penelitian

2. Penyiapan Media Tanam

Penyiapan media tanam dengan perlakuan yang berbeda yaitu media tanam tanpa kompos (C0), media tanam dengan perbandingan tanah dan kompos berbanding 75% : 25% (C1), media tanam dengan perbandingan tanah dan kompos 50% : 50% (C2) dan media tanam dengan perbandingan antara tanah dan kompos 25% : 75% (C3). Tanah yang digunakan adalah tanah sub soil. Masing-masing perlakuan sebanyak 10 polibag.

3. Penanaman Anakan A. mangium Willd

Anakan A. mangium Willd yang sudah disiapkan di tanam dalam

Polibag dengan perlakuan yang berbeda dengan cara membenamkan akar A. mangium Willd ke dalam tanah, selanjutnya dilakukan

4. Pengamatan dan pengambilan data :

Mengamati kondisi tanaman yang disapih, mengukur tinggi setiap 2 (dua) minggu sebanyak 6 (enam) kali.

5. Pengolahan Data

Sesuai dengan tujuan Penelitian, maka untuk mengetahui hasil dari percobaan penelitian digunakan pola acak lengkap (completely randomized design) dengan model matematika sebagai berikut:

ij i ij Y ? ? ?? ? ? dimana : ij

Y = nilai pengamatan dari perlakuan ke-I pada ulangan ke-j

? = rata-rata harapan di taksir oleh ??? Y ..

? = pengaruh (effect) perlakuan ke-I, ditaksir oleh ?ˆi ?Yi.?Y..

ij

? = kesalahan percobaan karena adanya acak perlakuan ke- i pada ulangan ke-j ditaksir oleh ?ˆij ? yij ?Yi.

Data hasil pengamatan ditabulasikan kedalam tabel berikut : Tabel 1. Data Hasil Pengukuran

Ulangan Perlakuan

1 2 …j …r Total Rata-rata

A y11 y12 …y1j …y1r Y1. 1.

B y21 y22 …y2j …y2r Y2. 2.

C y31 y32 …y3j …y3r Y3. 3.

D y41 y42 …y4j …y4r Y4. 4.

Total Y.. ..

Dari Tabel 1. datanya diolah dengan menggunakan analisis keragaman seperti yang ditunjukan pada Tabel 2. berikut ini

Y Y Y Y Y

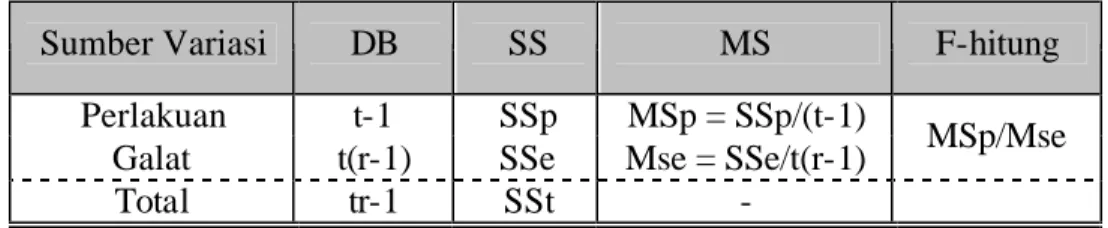

Tabel 2. Tabel Analisis Ragam dengan RAL.

Sumber Variasi DB SS MS F-hitung

Perlakuan t-1 SSp MSp = SSp/(t-1)

Galat t(r-1) SSe Mse = SSe/t(r-1) MSp/Mse

IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Rata-rata hasil pengukuran tinggi anakan A. mangium Willd dari 4

(empat) perlakuan 10 ulangan dengan 6 kali pengukuran dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 3. Rata-rata Hasil pengukuran tinggi anakan Akasia (A. mangium Willd) dengan 4 (empat) Perlakuan

Rata-rata Tinggi (cm) Perlakuan 1 2 3 4 5 6 C0 8,50 10,40 12,30 13,50 15,20 17,50 C1 8,50 10,90 13,00 14,80 17,10 19,50 C2 8,20 10,00 12,90 15,80 18,50 22,30 C3 8,60 10,10 12,80 15,20 17,80 20,20

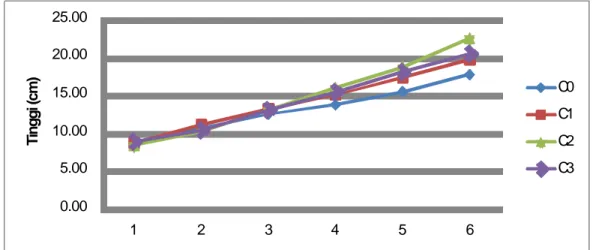

Untuk lebih jelasnya hasil pertambahan tinggi anakan Akasia yang diukur setiap 2 (dua) minggu selama 6 (enam) kali dengan menggunakan perlakuan media tanam yang berbeda dituangkan dalam gambar berikut ini.

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 1 2 3 4 5 6 Tinggi (cm) C0 C1 C2 C3

Gambar 1. Rata-rata Pertambahan Tinggi Anakan Akasia (A. mangium Willd) dengan Media Tumbuh yang Berbeda

Sedangkan data pertambahan tinggi anakan Akasia setelah diukur selama 6 (enam) kali dapat dilihat pada Tabel 4.

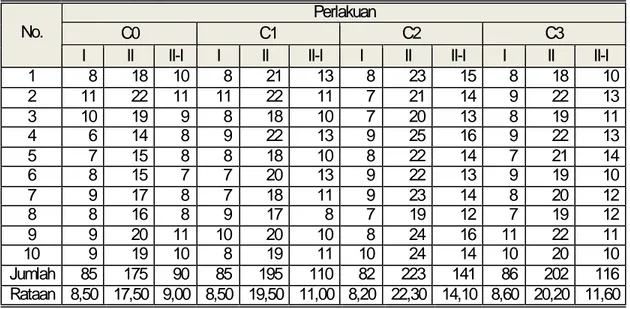

Tabel 4. Pertambahan tinggi anakan Akasia (A. mangium Willd) dengan media tumbuh yang berbeda

Perlakuan

C0 C1 C2 C3

No.

I II II-I I II II-I I II II-I I II II-I

1 8 18 10 8 21 13 8 23 15 8 18 10 2 11 22 11 11 22 11 7 21 14 9 22 13 3 10 19 9 8 18 10 7 20 13 8 19 11 4 6 14 8 9 22 13 9 25 16 9 22 13 5 7 15 8 8 18 10 8 22 14 7 21 14 6 8 15 7 7 20 13 9 22 13 9 19 10 7 9 17 8 7 18 11 9 23 14 8 20 12 8 8 16 8 9 17 8 7 19 12 7 19 12 9 9 20 11 10 20 10 8 24 16 11 22 11 10 9 19 10 8 19 11 10 24 14 10 20 10 Jumlah 85 175 90 85 195 110 82 223 141 86 202 116 Rataan 8,50 17,50 9,00 8,50 19,50 11,00 8,20 22,30 14,10 8,60 20,20 11,60

Untuk lebih jelasnya hasil pertambahan tinggi anakan Akasia dengan menggunakan media tanam yang berbeda dituangkan dalam gambar seperti terlihat dibawah ini.

Untuk mengetahui adanya pengaruh perlakuan media tanam yang berbeda terhadap pertambahan tinggi dilakukan analisis secara statistik dengan menggunakan uji F. Hasilnya seperti Tabel 5.

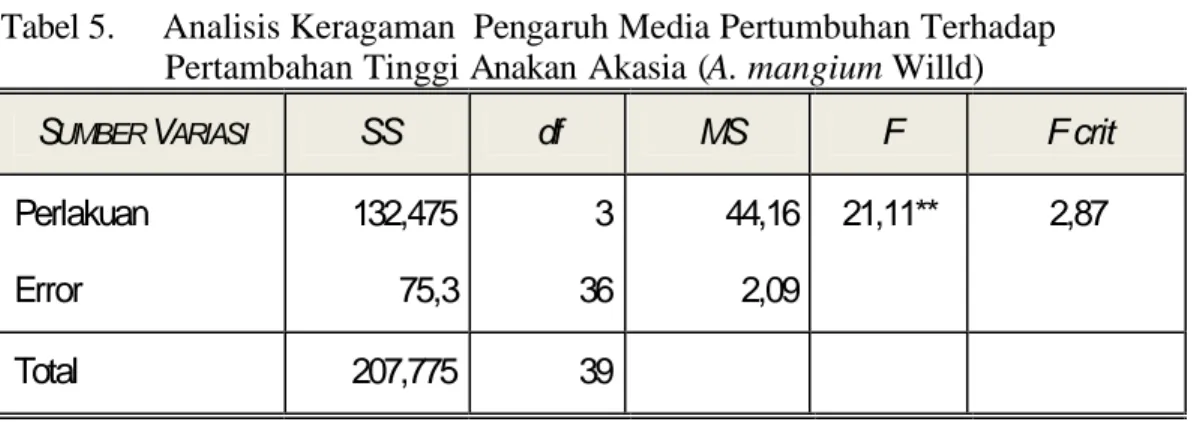

Tabel 5. Analisis Keragaman Pengaruh Media Pertumbuhan Terhadap Pertambahan Tinggi Anakan Akasia (A. mangium Willd)

SUMBER VARIASI SS df MS F F crit

Perlakuan 132,475 3 44,16 21,11** 2,87

Error 75,3 36 2,09

Total 207,775 39

**berbeda nyata pada tingkat kepercayaan 95 %

Hasil uji F menunjukan adanya perbedaan yang nyata pada tingkat kepercayaan 95%, untuk menjelaskan hasil uji tersebut dilakukan uji lanjut dengan menggunakan beda nyata terkecil seperti pada tabel berikut:

Tabel 6. Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pengaruh Perlakuan Media tumbuh terhadap Pertambahan tinggi

No. Perlakuan Rata-rata Notasi Keterangan

1 C0 9,00 a

2 C1 11,00 b

3 C3 11,60 cb

4 C2 14,10 d

B. Pembahasan

Berdasarkan data hasil pengukuran tinggi terakhir anakan Akasia (A.

mangium Willd) dengan menggunakan 10 anakan diketahui bahwa perlakuan

media tanam tanpa kompos (C0) tingginya berada diantara 6 cm - 22 cm, media tanam dengan perbandingan tanah dan kompos berbanding 75% : 25% (C1) tingginya berada antara 17 cm - 22 cm, media tanam dengan perbandingan tanah dan kompos 50% : 50% (C2) tingginya berada antara 19 cm - 25 cm sedangkan media tanam dengan perbandingan tanah dan kompos 25% : 75% (C3) diketahui tinggi anakan berada diantara 18 cm - 22 cm. Untuk lebih jelasnya dapat dilhat pada Lampiran 1.

Pada Tabel 3 menunjukan bahwa rata-rata pengukuran tinggi anakan Akasia (A. mangium Willd) dengan media tumbuh yang dicampur dengan kompos

memberikan respon positif terhadap pertumbuhan tinggi anakan Akasia (A.

mangium Willd). Hal ini juga terlihat pada Gambar 1 yaitu pertumbuhan anakan

yang tumbuh pada perlakuan C2, C3 dan C1 (media tanam dengan dicampur kompos) terlihat kenaikan grafiknya cenderung naik tajam, tetapi untuk media C0 (tanpa dicampur kompos) kenaikan grafiknya agak lebih rendah.

Media tumbuh sangat mempengaruhi pertambahan pertumbuhan tinggi anakan Akasia (A. mangium Willd). Hasil perhitungan pertambahan tinggi setelah

12 minggu diketahui bahwa perlakuan media tumbuh yang diberi campuran kompos rata–rata pertambahan tingginya lebih besar dibandingkan yang tanpa diberi kompos seperti terlihat pada Tabel 4. Pengaruh keragaman itu semakin nampak apabila diperhatikan pada Gambar 2. Pertambahan tinggi anakan Akasia

(A. mangium Willd) selama 12 (dua belas) minggu terlihat bahwa pada media C2

memberikan respon pertambahan tinggi anakan Akasia yang lebih baik dibandingkan dengan C3, C1 dan C0.

Berdasarkan Analisis keragaman pengaruh media tanam terhadap pertambahan tinggi anakan Akasia (A. mangium Willd) sebagaimana tertera Tabel

4, menunjukan pengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95 % dan berdasarkan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada Tabel 6. terlihat bahwa pengaruh perlakuan media tumbuh terhadap pertambahan tinggi jika dibandingkan antar perlakuan responnya tidak sama, C0 jika dibandingkan dengan C1, C2 dan C3 menunjukan perbedaan nyata sedangkan respon C1 terhadap pertambahan tinggi bila dibandingkan bila dibandingkan dengan C3 menunjukan perbedaan tidak nyata. Ini berarti perlakuan C1 secara analisis varian memberikan respon pertambahan tinggi yang tidak berbeda. Perlakuan C2 adalah perlakuan yang memiliki rata-rata respon tertinggi, hal ini didukung pula secara analisa statistik dengan menggunakan rancangan acak lengkap.

Hal ini sesuai pendapat Anonim (2009), bahwa penambahan kompos kedalam media tumbuh akan menghasilkan respon positif terhadap tanaman karena kompos identik dengan multi- vitamin untuk tanah pertanian. Kompos akan meningkatkan kesuburan tanah dan merangsang perakaran yang sehat. Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos. Aktivitas mikroba ini membantu

tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah dan menghasilkan senyawa yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Aktivitas mikroba tanah juga diketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penggunaan media tumbuh berupa campuran kompos dan subsoil memberikan respon positif terhadap pertambahan tinggi anakan Akasia (Acacia mangium Willd)

2. Rata-rata pertambahan tinggi anakan Akasia dengan media tumbuh C0 sebesar 9,0 cm, C1 sebesar 11,0 cm dan C2 sebesar 14,1 cm serta C3 sebesar 11,6 cm

3. Berdasarkan hasil uji F dengan menggunakan rancangan pola acak lengkap sederhana dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) diketahui media tumbuh dengan campuran kompos dan subsoil ( 50% : 50%) atau C2 memberikan respon pertambahan tinggi anakan Akasia yang lebih baik, kemudian C3 (media tumbuh campuran perbandingan 25% subsoil dengan 75% kompos), C1 (media tumbuh campuran perbandingan 75% subsoil dengan 25% kompos) dan respon pertambahan yang terendah adalah C0 (media tumbuh subsoil murni).

B.Saran-saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan antara lain aplikasi penggunaan kompos untuk penanaman akasia di lapangan.

2. Penelitian yang serupa dipandang perlu dikembangkan untuk jenis pohon-pohon komersil lainnya.

3. Untuk mendapatkan pertambahan tinggi yang besar, media tumbuh yang digunakan utnuk anakan Akasia adalah media tumbuh dengan campuran kompos (buatan Laboratorium Persemaian Jurusan Pengelolaan Hutan) dan subsoil ( 50% : 50%)

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2009. http://id.wikipedia.org/wiki/kompos”

Anonim, 1982.Potensi dan Penyebaran Kayu Komersial di Indonesia Meranti merah. Buku 7 Departemen Kehutanan.

Anonim, 2011e. The Family papilionidae. (terhubung berkala).

http://en.wikipedia.org/wiki/Swallowtail Acaciamangium Willd (07 April 2011)

Anonim, 1980. Pedoman Pertumbuhan Tanaman. Direktorat Jendral Kehutanan Jakarta.

Anonim, 1994. Penanaman Jenis – Jenis Kayu Komersial. Badan LITBANG Departemen Kehutanan

Baker, 1950. Principle of silviculture. Mc. Graw Hill Book Company Inc, NewYork.

Bukman dan Brady, 1982. Ilmu Tanah. Terjemahan Prof. Dr. Soegiman. PT. Baratara Karya Aksara, Jakarta

Coster, CH. 1979. Perkembangan Muda Perakaran Tujuh Puluh Pohondan Pupuk Hijau. Terjemahan Soedarwono Hardjosoediro. Yayasan Pembinan Fakultas Kehutanan Universitas Gajahmada. Yogjakarta.

Danaatmaja, 1989. Buku Pegangan Mahasiswa Politeknik Pertanian Tanaman Hutan Semester II dan III, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Universitas Padjadjaran, Bandung. Dipodiningrat, B.S. 1985. manajemen Hutan. Organisasi dan Tata Laksana

Pengusahaan. Yayasan Pembinaan Fakultas Kehutanan Unuversitas Gajah mada.

Djuarnani, N., Kristian dan B. S. Setiawan. 2006. Cara Cepat Membuat Kompos. Agromedia Pustaka Jendela Komunitas Pertanian, Jakarta.

Endang, 1990. Manajemen Hutan. Departemen Pendidikan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Universitas Padjajaran Bandung.

Isroi, 2008. Makalah Kompos. Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, Bogor. (dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kompos.

Keong, TC. 1982. Introduction to Plantation Species Acacia mangium Willd. Sabah.

Murbandono, L. 2000. Membuat Kompos (edisi Revisi) Penerbit PT.Penebar Swadaya Jakarta.

Sindusuwarno dan Utomo, 1979. Acacia mangium WILLD Jenis Pohon yang Belum Banyak Dikenal. Duta Rimba. Jakarta.

Soekotjo, 1976. Diktat Silvika. Proyek Pengembangan Perguruan Tinggi IPB. Bogor.

Soetrisno, 1996. Diktat Kuliah Silvika. Fakultas Kehutanan Unmul, Samarinda. Suharlan dan Soediono, 1973. Ilmu Ukur Kayu. Lembaga Penelitian Hutan

Bogor, Bogor. Obor Jakarta.

Susanti, 1996. Stud i Tentang Tinggi dan Diameter Tanaman Acacia mangium

Willd Umur Tahun di Arboretum POLITANI Unmul Samarinda Karya Ilmiah Samarinda Mahasiswa (Tidak diterbitkan).

Tjitrosomo, S. 1984. Botani 1 dan 2. Masalah akar dan Tanah. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Lampiran 1. Data hasil Pengukuran tinggi anakan Akasia (Acacia mangium

Willd) dengan 4 (empat) perlakuan untuk media tanam

1 2 3 4 5 6 1 8 10 12 14 16 18 2 11 14 16 18 19 22 3 10 12 13 15 17 19 4 6 8 10 11 13 14 5 7 9 11 12 14 15 6 8 8 10 11 13 15 7 9 10 12 12 14 17 8 8 10 12 13 14 16 9 9 12 14 15 16 20 10 9 11 13 14 16 19 1 8 10 13 15 19 21 2 11 12 15 17 19 22 3 8 10 11 13 15 18 4 9 12 13 15 18 22 5 8 10 13 15 16 18 6 7 10 13 14 17 20 7 7 10 12 13 16 18 8 9 11 12 14 15 17 9 10 13 15 16 19 20 10 8 11 13 16 17 19 1 8 9 13 16 19 23 2 7 9 11 13 17 21 3 7 8 11 15 18 20 4 9 11 14 16 19 25 5 8 10 13 17 19 22 6 9 11 14 17 19 22 7 9 11 13 16 19 23 8 7 9 11 14 16 19 9 8 10 13 16 19 24 10 10 12 16 18 20 24 1 8 9 12 14 16 18 2 9 10 12 16 19 22 3 8 10 13 15 17 19 4 9 10 14 16 19 22 5 7 9 12 16 18 21 6 9 11 13 14 17 19 7 8 10 12 14 18 20 8 7 8 12 14 17 19 9 11 12 14 17 19 22 10 10 12 14 16 18 20 Tinggi (cm) Perlakuan C0 C2 C3 NO C1

Lampiran 2. Uji F Pertambahan Tinggi Anakan Akasia (Acacia mangium Willd) Perlakukan No. C0 C1 C2 C3 1 10 13 15 10 2 11 11 14 13 3 9 10 13 11 4 8 13 16 13 5 8 10 14 14 6 7 13 13 10 7 8 11 14 12 8 8 8 12 12 9 11 10 16 11 10 10 11 14 10 Jumlah 90 110 141 116 Rataan 9,00 11,00 14,10 11,60

Anova: Single Factor SUMMARY

Groups Count Sum Average Variance

C0 10 90 9 2 C1 10 110 11 2,666667 C2 10 141 14,1 1,655556 C3 10 116 11,6 2,044444 ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 132,475 3 44,15833 21,11155 4,61E-08 2,866266 Within Groups 75,3 36 2,091667 Total 207,775 39