HUBUNGAN SOSIAL EKONOMI ANTAR PEDAGANG IKAN SALE (Kasus Rantai Pemasaran di Pasar Kodok Kota Padangsidimpuan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial Dalam Bidang Antropologi Sosial

Oleh:

SAKINAH SIREGAR 160905016

PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

i

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERNYATAAN ORIGINALITAS

HUBUNGAN SOSIAL EKONOMI ANTAR PEDAGANG IKAN SALE (Kasus Rantai Pemasaran di Pasar Kodok Kota Padangsidimpuan)

SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti lain dan tidak seperti yang saya nyatakan disini, saya bersedia diproses secara hukum dan siap menanggalkan gelar kesarjanaan saya.

Medan, Oktober 2021 Penulis

Sakinah Siregar NIM 160905016

ii ABSTRAK

Sakinah Siregar, 160905016, Judul Skripsi: “Hubungan Sosial Ekonomi Antar Pedagang Ikan Sale (Kasus Rantai Pemasaran di Pasar Kodok Kota Padangsidimpuan)”. Skripsi Program Sarjana Departemen Antropologi Sosial Universitas Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan sosial ekonomi antar pedagang ikan sale di Pasar Kodok Kota Padangsidimpuan, mengetahui pelaku atau aktor yang terlibat didalam arus pemasaran ikan sale.

Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana interaksi atau tindakan-tindakan yang terjadi diantara aktor atau pelaku pemasaran tersebut dalam proses pemasaran ikan sale di Pasar Kodok Kota Padangsidimpuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipasi, observasi non-partisipasi, wawancara, dan analisis data untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan.

Analisis data yang di gunakan adalah dengan menggunakan konsep dan teori yang mendukung dalam kajian tentang hubungan sosial ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hubungan sosial ekonomi rantai pemasaran ikan sale di Pangsidimpuan terlibat aktor-aktor atau pelaku pemasaran yang menyalurkan arus pemasaran ikan sale samapi kepada konsumen.

Pelaku pemasaran tersebut antara lain adalah pengolah ikan sale, pedagang grosir, pedagang eceran hingga sampai ketangan konsumen. Para pelaku pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran ikan sale memiliki keterkaitan dalam menjalin suatu hubungan yang harmonis. Hubungan harmonis yang terjalin merupakan hasil dari tindakan sosial ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku pemasaran.

Kata Kunci : Ikan Sale, Rantai Pemasaran, Hubungan Sosial Ekonomi

iii

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul

“Hubungan Sosial Ekonomi Antar Pedagang Ikan Sale (Kasus Rantai Pemasaran di Pasar Kodok Kota Padangsidimpuan)”, disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana khususnya dalam bidang ilmu Antropologi Sosial.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasihat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Sebagai bentuk rasa syukur, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Mustami Siregar dan Ibunda Ros Mila Nasution yang selalu mendoakan, memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada henti, memberikan motivasi serta dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan study ini dengan baik, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kalian.

2. Bapak Drs. Zulkifli, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini guna untuk memperoleh gelar sarjana Antropologi Sosial. Tanpa bimbingan dan arahan dari beliau mungkin penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.

iv

Dengan begitu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak- banyaknya kepada Bapak atas segala saran, bantuan, waktu dan tempat yang telah bapak berikan kepada penulis dari mulai awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Si selaku penguji pada ujian skripsi saya, terimakasih atas bimbingan, kritikan, bantuan, dan saran yang bapak berikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. Begitu juga kepada Ibu Dra. Rytha Tambunan, M.Si selaku ketua penguji pada ujian skripsi saya, terimakasih atas bimbingan, kritikan, bantuan, dan saran yang Ibu berikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

4. Kepada Bapak Dr. Fikarwin Zuska selaku ketua departemen Antropologi Sosial. Kepada Bapak Drs. Agustrisno, MSP selaku sekretaris departeman sekaligus dosen Penasehat Akademik penulis.

5. Seluruh dosen pengajar departeman Antropologi Sosial yang dengan ikhlas dan sabar dalam memberi pelajaran kepada para mahasiswa- mahasiswi terkhusus penulis yaitu Dr. Irfan, M.Si, Dra. Nita Savitri M.Hum, Dra. Sabariah Bangun, M.Soc, Sc, Aida Fitria Harahap, S.Sos.

M.Si, Dra. Tjut Syahriani, M.Soc, Sc, Dra. Asmyta Surbakti, Drs. Yance, M.Si, Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si, Nurman Achmad S.Sos, M.Soc, Sc, Wan Zulkarnain, S.Sos. M.Si, Farid Aulia, S.Sos, M.Si, alm Drs. Ermansyah, M.Hum, MA, Drs. Lister Berutu, MA, Kak Aida.

6. Seluruh staf administrasi Departemen Antropologi Sosial yaitu kak Nur, dan Kak Sri penulis ucapakan terimah kasih atas segala bantuan dalam proses akademik yang penulis lalui di Program Studi Antropologi Sosial.

v

7. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada semua informan yang telah banyak membantu berjalannya proses belajar penulis selama di lapangan. Dalam melakukan penelitian penulis mengucapkan terimakasih atas kerja sama serta bantuan yang telah di berikan oleh informan sekalian kepada penulis dalam mengumpulkan informasi yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan group “Ecek-Ecek Squad”

Dhiniyati Aulia, Nur Syawaliah, Yuvi Rahma Dona, Ismi Dara Hasibuan, Safri diani, Yuliana Pratiwi Creyzhita Emeliani Sitompul, Ratna Sari Rezeky Harahap, Sella Ramicha Devi, dan Jayanti Dongoran, teman seperjuangan dari semester awal hingga akhir ini, teman yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah selama diperantauan, teman suka maupun duka selama 4 tahun terakhir.

9. Sahabat tercinta Ade Novita, Annisa Kholila Siagian, dan Rizka Efriani yang selalu bersama dari zaman SMA yang sudah seperti saudara bagi penulis.

10. Sepupu tersayang Desy Rahmayanti Harahap, Wirda Sofiani Harahap, Masraida Saputri Harahap, Ahmad Rizky Ananda Siregar, Nur Ikhsani Siregar, Mhd Sahrin Siregar, dan Nur Hakizah Siregar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

11. Teman kost Nelmi Iswanti Lubis, Hotlan Sihombing, dan Santi Harahap.

Teman dari kampung yang sama-sama berjuang diperantauan.

vi

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Sakinah Siregar, lahir di Padangsidimpuan pada tanggal 21 Oktober 1997, dari pasangan Ayahanda Mustami Siregar dan Ibunda Ros Mila Nasution yang merupakan anak tunggal atau sematawayang. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di Tk Raudhatul Athfal Al-Qur’an Ulfah pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDS Muhammadiyah 2 Padangsidimpuan Selatan pada tahun 2004-2010. Kemudian pada tahun 2010- 2013 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 6 Padangsidimpuan. Pada tahun 2013-2016 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 3 Padangsidimpuan. Pada saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Negeri mengambil program studi Antropologi Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Alamat email aktif yang bisa di hubungi yaitu sakinahsiregar143@gmail.com

Beberapa organisasi dan kegiatan yang diikuti penulis selama masa perkuliahan adalah sebagai berikut:

1) Peserta Inisiasi Antropologi Sosial FISIP USU di kampus pada tahun 2016.

2) Peserta Malam Keakraban Ikatan Mahasiswa Kota Padangsidimpuan, Sibolangit 2016.

vii

3) Panitia Pementasan Drama Teater O, Fakultas Ilmu Budaya 2017.

4) Peserta Workshop Pemilihan Sampah Menuju Kampus Bersih Oleh Go Green And Art (GGArt) FISIP USU, Medan 2018.

5) Koordinasi Humas Masadepant 2018.

6) Seminar Nasional Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia, Medan 2018.

7) Panitia Pengenalan Komunitas Bagi Antropologi Pemula, Pulau Gambar Sei Rampah 2018.

8) Peserta Pengenalan Komunitas Nelayan Bagi Antropologi Pemula, Nagalawan Sei Rampah 2019.

9) Peserta Praktek Kerja Lapangan-Tinggal Bersama Masyarakat (PKLTBM) di Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2019.

viii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberi Rahmat dan KaruniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skrispsi ini guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang Antropologi Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah “Hubungan Sosial Ekonomi Antar Pedagang Ikan Sale (Kasus Rantai Pemasaran di Pasar Kodok Kota Padangsidimpuan)”. Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Adapun isi dalam penulisan skripsi ini yaitu :

Bab I penulis menjelaskan tentang Pendahuluan, yang berisikan latar belakang penulisan skripsi, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bab ini memiliki fungsi untuk menjelaskan mengapa penulis tertarik untuk menuliskan skripsi mengenai rantai pemasaran ikan sale di Padangsidimpuan.

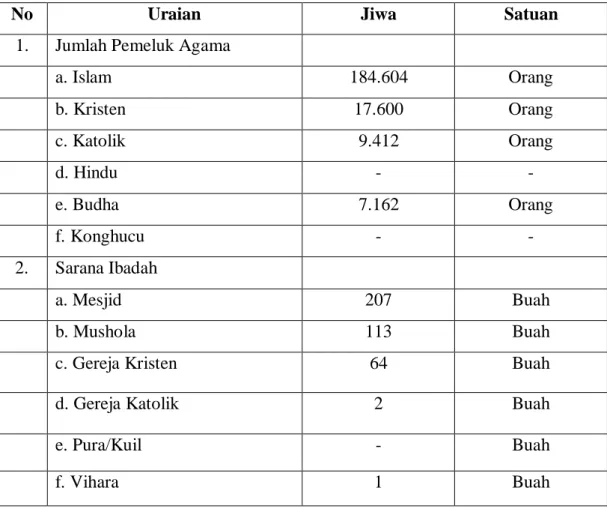

Bab II penulis menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak dan lokasi daerah penelitian, sejarah singkat Padangsidimpuan dan Pasar Kodok, sarana dan prasarana di Pasar Kodok, kependudukan Padangsidimpuan, kondisi sosial masyarakat dan juga kondisi keagamaan di Padangsidimpuan.

Bab III penulis menjelaskan mengenai sejarah ikan sale di Padangsidimpuan, proses produksi atau pengolahan ikan sale, sumber bahan baku ikan sale.

ix

Bab IV penulis menjelaskan tentang hubungan sosial ekonomi rantai pemasaran ikan sale, yang meliputi aktor-aktor atau pelaku pemasaran ikan sale, serta hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh pelaku pemasaran.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan Saran.

Dengan begitu seluruh hasil yang didapatkan dalam penelitian dan dituliskan dalam bentuk skripsi akan dirangkumkan secara rinci dan masuk kedalam kesimpulan nantinya. Setelah itu tidak lupa penulis memberikan saran bagi para pembaca.

Penulis telah mencurahkan segala kemampuan, tenaga, pikiran, serta waktu dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis juga menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi tersebut. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari para akademis serta pembaca lainnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan juga bagi seluruh pembaca.

Medan, Oktober 2021 Penulis

Sakinah Siregar NIM 160905016

x DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN ORIGINALITAS ... i

ABSTRAK ... ii

UCAPAN TERIMAKASIH ... iii

RIWAYAT HIDUP PENULIS ... vi

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 6

1.3. Tujuan Penelitian ... 6

1.4. Manfaat Penelitian ... 7

1.5. Tinjauan Pustaka ... 7

1.5.1. Konsep Pasar ... 7

1.5.2. Hubungan Sosial Ekonomi ... 8

1.5.3. Rantai Pemasaran ... 9

1.5.4. Masalah Ekonomi ... 13

1.6. Landasan Teori ... 14

1.7. Metode Penelitian ... 19

1.7.1. Jenis Penelitian ... 19

1.7.2. Sumber Data ... 20

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data ... 20

1.7.4. Lokasi Penelitian ... 22

1.7.5. Tipe Dan Pendekatan Penelitian ... 22

1.8. Pengalaman Penelitian ... 23

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN ... 28

2.1. Wilayah Administrasi ... 28

2.2. Sejarah Padangsidimpuan ... 31

2.3. Sosial Masyarakat ... 32

2.4. Pariwisata ... 35

2.5. Letak Dan Lokasi Pasar Tradisional Kodok ... 37

2.6. Sejarah Pasar Kodok ... 38

2.7. Struktur Organisasi Pasar Kodok ... 39

2.8. Sarana Dan Prasarana Pasar Kodok ... 39

2.9. Perekonomian Pasar Kodok ... 45

2.10. Pedagang ... 49

BAB III PROSES PRODUKSI IKAN SALE ... 51

3.1. Sejarah Ikan Sale ... 51

3.2. Sumber Bahan Baku ... 56

3.3. Pengolahan Ikan Sale ... 58

BAB IV HUBUNGAN SOSIAL EKONOMI PEMASARAN IKAN SALE DI PASAR KODOK ... 65

4.1. Aktor Pemasaran Yang Terlibat ... 65 4.2. Hubunga Sosial Ekonomi Antar Sesama Pedagang Grosir . 71

xi

4.3.Hubungan Sosial Ekonomi Pedagang Grosir Dalam menentukan

Pelanggan ... 75

4.4. Hubungan Sosial Ekonomi Pedagang Grosir Dengan Konsumen ... 79

4.5. Hubungan Sosial Ekonomi Pedagang Grosir Dengan Pedagang lain ... 82

BAB V PENUTUP ... 85

5.1. Kesimpulan ... 85

5.2. Saran ... 86

Daftar Pustaka ... 87

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Wilayah Kecamatan Kota Padangsidimpuan .... 30

Tabel 2. Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan ... 30

Tabel 3. Jumlah Pemeluk Agama Dan Sarana Ibadah Di Kota Padangsidimpuan ... 34

Tabel 4. Jenis Dan Harga Ikan Sale ... 56 Tabel 5. Harga Ikan Sale ... 71

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Administrasi Kota Padangsidimpuan ... 29

Gambar 2. Parkir Sepeda Motor ... 40

Gambar 3. Pangkalan Becak ... 41

Gambar 4. Pedagang Menggunakan Badan Jalan Untuk Berjualan ... 42

Gambar 5. Jalan Berlubang ... 42

Gambar 6. Kios ... 44

Gambar 7. Kios Pedagang Ikan ... 44

Gambar 8. Kios Kecil ... 45

Gamabr 9. Pedagang Melakukan Transaki Dengan Toke ... 47

Gambar 10. Pedagang Monja ... 48

Gambar 11. Buah Jottik-Jottik ... 48

Gambar 12. Penjual Lauk ... 49

Gambar 13. Parrengge-Rengge Tidur Pukul 04:09 ... 50

Gambar 14. Proses Pembersihan Ikan Lele Jumbo ... 59

Gambar 15. Proses Penyusunan Ikan ke Atas Panggangan ... 60

Gambar 16. Tungku Pengsapan Ikan ... 60

Gambar 17. Kayu Bakar ... 61

Gambar 18.Pengeringan Ikan Sale ... 62

Gambar 19. Menyusun Ikan Ke Atas Panggangan ... 64

Gambar 20. Penulis Dengan Pedagang Grosir I ... 66

Gambar 21. Pedagang Grosir II ... 68

Gambar 22. Penulis Dengan Pedagang Grosir III ... 70

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Pasar Kodok merupakan pasar tradisional yang terletak di pusat perbelanjaan Kota Padangsidimpuan. Terdiri dari kios-kios atau gerai, dasaran berdirinya pasar oleh suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, dan keperluan dapur lainnya. Selain itu, ada pula yang menjual kue kering dan basah dan berbagai macam barang lainnya. Pasar tradisional ini beroperasi mulai dini hari pada pukul 02:00 WIB dan berakhir di siang hari pukul 11:00 WIB.

Pada umumnya pasar tradisional seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia. Meidia (2016) yang dituliskan dalam skripsi berjudul Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh, menyatakan bahwa pasar Tradisional Tanjung Bajure di Propinsi Jambi berdiri sejak tahun 1966 dan tetap dilestarikan hingga saat ini. Bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, pasar ini merupakan pasar yang paling besar dan lengkap.

Pasar ini merupakan pasar yang menjual segala bentuk hasil bumi seperti sayuran, cabe, tomat, rempah. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan penataan kembali terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure karena pertumbuhan fisik pada Pasar Tradisional Tanjung Bajure berada pada kondisi yang kurang terarah dan terkesan dipaksakan tanpa mengikuti kerangka acuan yang sudah disusun sehingga pada akhirnya apabila tidak segera dilakukan usaha penataan dan pengaturan terhadap pemanfaatan ruang untuk kawasan efisien, tidak optimal dan lingkungan yang tidak ramah kawasan perkotaan, maka akan terciptanya kondisi

2

kota yang tidak kondusif dan terencana. Karena melalui kondisi pasar juga dapat mencirikan suatu kota.

Kusdarjito 2009 dalam Manik (2010) selama ini kehadiran pasar modern selalu dipertentangkan dengan keberadaan pasar tradisional sebagai dua kutub yang berbeda. Berbelanja di pasar modern lebih mudah berbelanja dengan fasilitas yang serba lengkap dan dikelola dengan professional. Sedangkan di pasar tradisional masih dihadapkan dengan ketidaknyamanan berbelanja. Di samping itu dibadingkan pasar tradisional, pasar modern juga memiliki pelayanan yang lebih menarik daripada pasar tradisional, serba instan dengan kemasan yang lebih baik sehingga barang-barang yang bersifat mudah rusak (perishable) dan tahan lebih lama meski dengan harga yang sedikit lebih mahal.

Pemasaran menjadi hal sangat penting, Menurut William J.Stanton 2007 dalam Gusti (2015) pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Tidak jauh berbeda dengan yang diungkap oleh Kotler (2007) Pemasaran adalah proses sosial dan managerial dimana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai.

Reardon 2003 dan Seda 1981 dalam Istijabatul (2015) berasumsi bahwa pasar menjadi titik fokus untuk aktivitas komersial. Pasar memegang peran sosial dengan menyediakan kebutuhan harian, barang-barang keperluan lain dan pelayanan pada daerah setempat. Begitu juga pasar memainkan peran ekonomi dengan secara langsung mendukung aktivitas ekonomi masyarakat atau wilayah,

3

dan menghasilkan keuntungan financial bagi yang terlibat dalam perdagangan maupun pendapatan bagi daerah setempat. Namun di samping fungsi utamanya itu, pasar juga mengemban misi sebagai fasilitas perbelanjaan bagi wilayah pelayanan, serta berperan sebagai wahana kegiatan sosial dan rekreasi. Sedangkan menurut Seda pasar tradisional mempunyai nilai sosial yang tinggi dan lebih lanjut disebutkan bahwa pasar tradisional juga berperan sebagai arena pembauran, sebagai pusat informasi, dan juga sebagai sarana pembaharuan. Disamping itu juga sebagai pintu gerbang penghubung masyarakat dengan dunia luar, dan dengan adanya pasar mewarnai corak kehidupan masyarakat sekitarnya tentang kelas sosial, budaya, ekonomi, dan mobilitas.

Pasar Tradisional bercirikan sebagai suatu sistem yang terselip yang tradisional didalam masyarakat, adanya pembagian kerja yang sangat berembang yang secara langsung merupakan landasan dari organisasi struktur sosial karena tidak adanya gilda atau firma atau persekutuan dagang yang sudah mapan baik kalangan pedagang maupun tukang atau kuli, pemisahan yang sangat tajam antara ikatan sosial yang ekonomi dan non ekonomi. Ciri khas yang paling menonjol adalah jenis barang yang diperjualbelikan meliputi bahan pangan, sandang dan barang besi kecil-kecil dan sebagainya, berupa barang yang tidak besar dan mudah diangkut dan disimpan, yang persediaannya mudah ditambah dan dikurangi dengan lambat laun dan sedikit demi sedikit (Istijabatul, 2015).

Sejalan dengan itu hasil produksi dari alam maupun manusia memiliki rantai pemasaran agar sampai ke tangan konsumen. Rantai pemasaran terdiri dari pelaku-pelaku ekonomi atau aktor ekonomi. Segala kebutuhan rumah tangga bisa dengan mudah didapatkan dipasar. Tapi apakah kita pernah berfikir bahwa bahan-

4

bahan pokok tersebut di datangkan dari mana, siapa yang rela membawa hasil ladang dari desa ke kota, siapa yang menanamnya, siapa yang memanennya, siapa yang rela bertaruh nyawa menangkap ikan dilaut, dan siapa yang rela tidurnya terganggu karena harus berdagang dipasar pagi untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Berbagai kegiatan usaha ekonomi dijalankan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kegiatan menjalankan usaha para pelaku atau aktor ekonomi memiiki keterkaitan satu sama lain, didalam keterkaitan tersebut terdapat interaksi-interaksi sosial ekonomi.

Kekuatan aktivitas ekonomi masyarakat berpusat di Pasar tradisional.

Pasar tradisional bukan hanya sekedar sebagai tempat untuk melakukan jual beli semata, namun terdapat lebih dari itu pasar juga terkait dengan konsep atau tata cara hidup dan interaksi sosial budaya. Pasar tidak juga semata mewadahi kegiatan ekonomi, akan tetapi pelaku juga dapat mencapai tujuan-tujuan lain seperti pencapaian untung atau laba dan pengembalian modal.

Weber dalam Istijabatul (2015) mengungkapkan bahwa perubahan ekonomi mau tak mau pasti merupakan bagian dari perubahan-perubahan yang lebih luas yang terjadi disegenap lingkungan masyarakat, dan bukan hanya satu mata rantai yang terisolasi dan berdiri sendiri dari rangkaian peristiwa-peristiwa.

Penelitian atau tulisan mengenai jaringan pemasaran dan ikan sale memang sudah banyak ditemukan, tetapi penelitian atau tulisan mengenai hubungan sosial ekonomi dalam jaringan pemasaran masih jarang ditemukan. Hal tersebut menjadi pemicu penulis untuk mengangkat permasalahan ini.

5

Adapun penelitian tentang sosial ekonomi yaitu penelitian Muhammad (2013) judul skripsi Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern. Penelitian tersebut memfokuskan pemasalahan pada pro dan kontara berakibat pada kehidupan sosial ekonomi pedagang sebelum adanya relokasi dan pembangunan pasar modern bersatu di pasar tradisional Babat. Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu dari berbagai sumber peningkatan perekonomian daerah. Dimana mayoritas masyarakat menggantungkan hidup sebagai pedagang tradisional. Seperti pada umumya pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki tempat berdagang yang bau, pengap, becek dan jorok bisa dibayangkan ketika musim hujan tiba pasti akan becek dan juga pasar tradisional hampir selalu menampilkan kios atau ruko yang menjurus ke koridor pasar, akibatnya tempatuntuk berjalan menjadi sempit.

Penelitian lain yaitu Strategi Sosial Ekonomi dan Eksistensi Usaha Pedagang Pasar Tiban di Kecamatan Batang. Penelitian tersebut fokus terhadap masalah strategi pedagang Pasar Tiban dalam memperoleh pelanggan dan mengelola keuangan hasil berdagang guna mempertahankan kelangsungan usahanya. Pasar Tiban merupakan kesatuan kelompok pedagang Pasar Batang yang tidak mampu bertahan dalam arus persaingan. Kehadiran Pasar Tiban memberikan peluang untuk mengembangkan usaha berdagang untuk menambah penghasilan. Para pedagang Pasar Tiban memiliki berbagai hambatan yaitu penghasilan pedagang tidak menentu, sarana prasarana berdagang sederhana mengakibatkan barang rentan kotor apabila cuaca hujan, dan barang tidak laku jika sepi pengunjung. Tindakan-tindakan rasional dijadikan acuan dan aturan

6

berdagang pedagang agar keberadaan Pasar Tiban di Batang juga tetap eksis dan dapat dinikmati manfaatnya bagi seluruh masyarakat Batang (Tamara, 2014).

Berdasarkan kasus tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana kehidupan para pedagang di Pasar Kodok khususnya jika dilihat dan disesuaikan dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis memilih fokus penelitian terhadap hubungan sosial ekonomi antar pedagang ikan sale di Pasar Kodok. Melihat interaksi sosial ekonomi yang dilakukan para pedagang ikan sale dalam menyalurkan suatu barang.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan Kajian Antropologi Ekonomi yang membahas tentang rantai pemasaran ikan sale yang ada di Padangsidimpuan khususnya pada Pasar Kodok. Secara umum berdasarkan dengan latar belakang di atas penulis merumuskan bahwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Siapa saja aktor dalam rantai pemasaran ikan sale ?

2. Bagaimana proses produksi atau sistem pengolahan ikan sale ?

3. Bagaimana hubungan sosial ekonomi pelaku rantai pemasaran ikan sale di Pasar Kodok ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, permasalahan penelitian yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu:

1. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaku atau aktor rantai pemasaran ikan sale.

2. Untuk mengetahui proses produksi atau cara pengolahan ikan sale.

7

3. Untuk mengetahui hubungan sosial ekonomi antar aktor rantai pemasaran ikan sale.

4. Meningkatkan pemasaran ikan sale dan memperkenalkan ikan sale sebagai makanan khas dari Mandailing.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis, menambah wawasan dan pengetahuan bagi para intelektual pada umumnya maupun semua lapisan masyarakat yang membacanya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan referensi kepada peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk umum dan khalayak ramai agar dapat dibaca dan dapat memerikan pengertian dan pengetahuan mengenai jaringan pemasaran ikan sale.

1.5. Tinjauan Pustaka 1.5.1. Konsep Pasar

Pasar (yang barangkali berasal dari kata Parsi “bazar” lewat bahasa Arab) adalah suatu pranata ekonomi dan sekaligus cara hidup, suatu gaya umum dari kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek dari masyarakat Mojokuto, dan suatu dunia sosial-budaya yang hampir lengkap dalam sendirinya (Geertz, 1977).

Kotler (2007) mendefenisikan pemasaran sebagai berikut: marketing is process by which individuals and group obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others (pemasaran adalah suatu proses dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan

8

dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran barang dan nilai dengan yang lainnya).

Dalam konsep inti pemasaran, pola hubungan antara kebutuhan, keinginan dan permintaan, sesuai dengan pengertian tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Kotler (2007): Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan Dalam Konsep Inti pemasaran

Tujuan akhir dari pemasaran menurut Hanafiah dan Saeffudin 1986 dalam Hasan (2014) adalah menempatkan barang-barang ke tangan konsumen akhir.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan tataniaga yang dibangun berdasarkan arus barang yang meliputi proses pengumpulan, proses pengimbangan dan proses penyebaran.

1.5.2. Hubungan Sosial Ekonomi

Istilah sosial ekonomi merupakan persoalan yang saling berkaitan.

Manusia makhluk bersahabat atau mahluk sosial tidak bisa hidup menyendiri tanpa berdampingan dengan manusia lain, manusia adalah makhluk ekonomi yang mana manusia tidak mungkin hidup tanpa bantuan dari makanan dan minuman.

Kebutuhan, keinginan, dan permintaan

Pertukaran, transaksi dan hubungan

Pasar

Pemasan dan pemasaran

Nilai, biaya dan kepuasan

Produk

9

Sosial ekonomi bertujuan untuk menggali persoalan ekonomi dan sosial pada masyarakat.

Manusia adalah jenis makhluk yang juga hidup dalam kelompok. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenai asas-asas hidup berkelompok yang sebenarnya telah dapat kita pelajari pada berbagai jenis protozoa, serangga, dan binatang berkelompok tersebut, juga penting untuk mencapai pengertian mengenai kehidupan berkelompok makhluk manusia (Koentjaraningrat, 2015)

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering di bahas secara terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial merujuk pada objek yakni masyarakat. sedangkan pada deperteman sosial merujuk pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persosalan yang di hadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekarjaan terkait dengan kesejahteraan sosial.

1.5.3. Rantai Pemasaran

Kotler (2007) rantai pemasaran adalah suatu proses sosial dan melalui proses itu individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lain. Dengan mengkaji rantai pemasaran kita dapat mengetahui efektivitas pemasaran yang tercapai pada setiap lembaga pemasaran, karena efektivitas tersebut sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diperoleh setiap pelaku pemasaran. Usaha- usaha memperpendek mata rantai pemasaran atau tataniaga adalah salah satu jalan membantu petani untuk meningkatkan pendapatannya.

Diantara produsen dan konsumen ada sekelompok perantara yang menyalurkan produk diantara mereka. Perantara ini sering disebut dengan rantai

10

pemasaran. Rantai pemasaran adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses yang membuat produk dan jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Perangkat ini yang menjadi alur lintas produk dari produsen kekonsumen setelah diproduksi.

Rantai pemasaran produk bermacam-macam dan biasanya bertingkat.

Untuk tingkat pertama biasanya di tempati perwakilan wilayah yang biasanya ditangani oleh pengelolah sendiri. Kemudian ada agen tunggal yang mencakup daerah pemasaran yang lebih kecil. Perlu diingat bahwa agen juga merupakan perwakilan pengolah yang bisa bertindak atas nama tempat pengolahan.

Selanjutnya, disusul oleh pedagang biasa yang menjual tidak hanya satu produk.

Di tingkat ini biasanya produk sudah sampai ke konsumen akhir tetapi ada juga yang disalurkan ke tingkat yang lebih kecil lagi seperti warung-warung yang kemudian bisa dipakai langsung oleh konsumen akhir.

Keputusan memilih jaringan pemasaran adalah salah satu keputusan penting dalam pemasaran. Saluran pemasaran adalah salah satu yang menentukan keputusan pemasaran yang lainnya seperti dalam hal penetapan harga produk (pricing). Ketika pengelolah usaha memilih memasarkan produknya secara terbatas, pasti harganya pun tinggi karena adanya nilai eksklusifitas. Kondisinya berbeda ketika pengelolah memasarkan produknya secara massal yang pastinya membuat harga produk lebih murah. Perlu diingat juga jaringan pemasaran tidak hanya melayani pasar tetapi juga menciptakan pasar.

Kotler (2007) dalam bukunya Manajemen pemasaran mengemukakan ada dua strategi yang sering digunakan perusahaan dalam mengelola saluran pemasaran terutama dalam penciptaan saluran pemasaran baru, yaitu strategi

11

dorong (push strategy) dan strategi tarik (pull strategy). Pemakaian strategi ini tergantung keputusan perusahaan terutama tergantung popularitas produk perusahaan tersebut. Strategi dorong dalam pelaksanaannya adalah mencoba membujuk perantara agar mau memasarkan produknya dengan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu misal potongan yang tinggi dalam pembelian produk.

Strategi ini cocok dilakukan untuk produk yang loyalitas mereknya masih rendah dan pilihan merek dilakukan ditoko. Strategi ini cocok untuk produk baru yang mempunyai dana promosi terbatas, sehingga mencoba menggunakan saluran pemasaran yang sudah berpengalaman dalam memasarkan berbagai produk.

Strategi tarik dalam pelaksanaannya adalah dengan cara perusahaan membangun positioning produk melalui promosi ke konsumen seperti iklan media cetak, elektronik atau melalui events tertentu. Sehingga dengan fokus kepada promosi akan membuat konsumen tertarik untuk mencoba. Permintaan konsumen terhadap produk yang diiklankan biasanya menarik banyak perusahaan ingin menjadi agen atau salah satu saluran pemasarannya. Apabila sudah demikian perusahaan akan mempunyai daya tawar terhadap perantara. Karena banyaknya calon agen yang mengajukan sebagai perantara produk, membuat perusahaan bisa memilih calon agen yang mempunyai cakupan wilayah pemasaran yang luas sehingga produk akan cepat menyebar.

Ada beberapa hal yang mendorong pengelolah membuat keputusan mendelegasikan sebagian tugas penjualanya kepada perantara. Namun pengelolah mendapatkan keuntungan dari keputusan tersebut yakni:

1. Banyak produsen tidak memiliki sumberdaya keuangan untuk melakukan pemasaran langsung sehingga hanya bisa fokus ke produksi.

12

2. Para produsen yang memang mendirikan salurannya sendiri sering dapat memperoleh laba yang lebih besar dengan meningkatkan investasinya dalam bisnis utamanya dari pada mengeluarkan biaya untuk pemasaran produknya.

3. Dalam beberapa kasus pemasaran langsung sama sekali tidak dapat dilakukan menjual secara eceran langsung ke konsumen.

Strategi pemasaran atau distribusi adalah hal yang perlu dipikirkan secara tepat sesuai dengan tujuan pedagang mengenai produknya. Apakah akan dijual eksklusif atau dijual masal dengan harga rendah. Berikut tiga strategi distribusi yang sering digunakan dalam mendistribusikan produknya, yaitu:

1. Distribusi Eksklusif

Strategi ini dalam prakteknya adalah dengan membatasi perantara produk demi menjaga eksklusifitas produk dan menjaga harga produk agar tetap tinggi.

Biasanya ada perjanjian eksklusif antara produsen dan perantara utama sebagai pemegang lisensi. Sistem penjualan nya pun sangat menjaga citra produk agar harga produk tidak turun.

2. Distribusi Selektif

Strategi ini dengan menggunakan beberapa perantara yang mempunyai jangkauan pemasaran luas sehingga produsen tidak perlu mendirikan gerai dimana-mana karena akan berakibat tidak efisien dan akan menurunkan harga.

3. Distribusi Intensif

Strategi ini menggunakan banyak perantara dalam pemasaran produk dari produsen. Pendirian banyak gerai menjadi strategi utama dalam meningkatkan penjualan produk. Konsekuensi bagi yang memakai strategi ini harus menerima

13

resiko perang harga antar gerai karena tiap gerai saling berkompetisi mendapatkan pelanggan dengan produk yang sama.

1.5.4. Masalah Ekonomi

Masalah ekonomi menyangkut pembentukan hubungan kerjasama yang mengikat, khususnya antar pelaku yang terlibat dalam usaha ekonomi. Hal ini disebabkan hubungan sosial merupakan aspek penting dalam melaksanakan usaha ekonomi. Dikatakan penting karena berhubungan dengan pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung kelancaran usaha ekonomi, sebagaimana dikemukakan oleh Ahimsa dan Putra 2003 dalam Rismawati (2014) bahwa, dalam setiap usaha individu untuk memperoleh sumberdaya tertentu, membangun jaringan hubungan memainkan peranan yang sangat penting. Di dalam hubungan ini terjalin kerjasama masingmasing pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Kerjasama ini tidak bisa muncul begitu saja. Dasar-dasar sosial lain sebenarnya sudah jauh sebelum aktifitas bersama itu sendiri terwujud.

Dasar-dasar sosial dalam aktifitas bersama itu adalah pertukaran sosial, baik berupa barang, tenaga ataupun jasa.

Dalam hubungan kerja, keterikatan histori mengandung nilai-nilai sosial, ekonomis, dan politis. Mengandung nilai-nilai sosial, artinya keterikatan historis ini dibentuk oleh hubungan-hubungan ketetanggaan, kekerabatan, yang di dalamnya ada unsur-unsur pertukaran. Disini nilai-nilai kerukunan mendasari hubungan saling rasa kebersamaan, dan saling menolong. Keterikatan historis secara politis digunakan oleh sesama penjual sebagai “pengikat”, dengan keyakinan bahwa sesama mereka telah saling memberi sesuatu tentunya ada kepastian akan membalas pemberian tersebut.

14

Menurut Marx dalam Lenin (1913) memperhatikan hubungan antarmanusia. Pertukaran komoditi mencerminkan hubungan-hubungan di antara para produsen individual yang terjalin melalui pasar. Uang memperlihatkan bahwa hubungan itu menjadi semakin erat, yang tanpa terpisahkan menyatukan seluruh kehidupan ekonomi dari para produser. Modal (kapital) memperlihatkan suatu perkembangan lanjutan dari hubungan ini, tenaga kerja manusia menjadi suatu komoditi. Para pekerja upahan menjual tenaga kerjanya kepada para pemilik tanah, pemilik pabrik dan alat-alat kerja. Seorang pekerja menggunakan sebagian waktu kerjanya untuk menutup biaya hidupnya dan keluarganya (mendapat upah), sebagian lain waktu kerjanya digunakan tanpa mendapat upah, semata-mata hanya mendatangkan nilai lebih untuk para pemilik modal. Nilai lebih merupakan sumber keuntungan, sumber kemakmuran bagi kelas pemilik modal. Dengan begitu, pola hubungan antarmanusia, yang merefleksikan lingkungan sosial (masyarakat) turut dipengaruhi oleh bagaimana sifat pola hubungan antar pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi (proses produksi dan alokasinya).

1.6. Landasan Teori

Penelitian ini menggunkaan teori pemberian dan sistim tukar-menukar.

Teori yang paling terkenal ditulis oleh Mauss dalam bukunya, Essai sur le don:

forme et raison de l‟échange dans les sociétés archaïques (1924), yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan judul The Gift, form and functions of exchange in archaic societies (1992) dan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Parsudi Suparlan, dengan judul Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno 1992. Menurut Mauss dalam hubungan dengan pemberian, tidak ada pemberian yang sifatnya cuma-cuma. Segala bentuk pemberian selalu

15

diikuti dengan sebuah pemberian balasan. Dalam arti ini sebuah pemberian tidak hanya berhenti pada saat seseorang yang memberikan pemberian kepada orang lain, tetapi ada suatu pemberian timbal-balik. Mauss juga mengatakan, pemberian itu harus dilihat sebagai prestasi, yakni nilai barang didasarkan pada sistim-sistim makna dari suatu masyarakat dan bukan nilai harafiah dari barang tersebut.

Prestasi yang dipertukarkan ini adalah prestasi yang menyeluruh, karena sistim tukar-menukar melibatkan keseluruhan aspek kehidupan dan berlaku di antara kelompok dan bukan di antara individu-individu secara pribadi. Di sini pemberian mencakup berbagai aspek, seperti estetika, keagamaan, moral dan hukum.

Sedangkan dalam masyarakat yang telah mengenal perdagangan, yang tertinggal hanya aspek ekonomi, yang terwujud dalam bentuk uang, benda dan jasa serta juga hanya berlaku di antara individu (Ignasius, 2018)

Pernyataan tersebut dikritik oleh Pierre Bourdieu 1992 dalam Ignasius (2018) yang menanamkan logika pertukaran (ekonomi) kepada konsep pemberian.

Bourdieu juga memandang bahwa setiap pemberian tidak mungkin terbalaskan, bahkan sekalipun memang akan terjadi tindakan pemberian balasan, sejatinya pemberian tersebut bukan sebagai pemberian dalam rangka balasan, melainkan sebuah tindakan pemberian yang berbeda. Mauss sebagaimana ditulis oleh Parsudi Suparlan dalam pengantar buku Pemberian, memperlihatkan adanya sebuah sistim kedermawanan yang semu, yang mendasari dan mendorong terwujudnya tindakan saling tukar-menukar pemberian yang menyeluruh dan berlaku terus-menerus secara berkala.

Mauss memperlihatkan bahwa pada hakekatnya kedermawanan itu adalah ungkapan dari kehormatan, yang dituntut untuk diakui oleh pihak lainnya, melalui

16

saling tukar-menukar pemberian. Prinsip yang mendasari berlakunya potlatch adalah persaingan untuk kedudukan sosial dan kehormatan atau gengsi di antara kelompok-kelompok klen. Persaingan ini terpusat dalam individu-individu pada masing-masing kelompok klen. Persaiangan ini terbentuk dalam saling tukar- menukar prestasi, yang berupa “penghancuran” harta milik berharga masing- masing. Keunggulan dalam potlatch, yakni yang memperoleh segala kehormatan dan kedudukan social, adalah yang mampu menghancurkan segala harta miliknya, yang ketinggian nilainya tidak dapat disaingi atau dikalahkan dari pihak lawannya dalam potlatch yang berlangsung.

Pandangan Mauss tentang pemberian ini kemudian dikritik oleh Derrida 1992 dalam Ignasius (2018). Baginya, konsep Mauss mengenai pemberian mengandung kesalahan logis yang mendasar. Menurut Derrida, tradisi potlach yang diteliti oleh Mauss dan dipandang sebagai bentuk sistem pemberian adalah tidak tepat jika dimengerti sebagai pemberian, melainkan lebih tepat jika dimaknai sebagai sistem pertukaran biasa. Derrida menarik kesimpulan ini sambil merujuk pada pengertian pemberian yang yang diajukan oleh Mauss, yaitu bahwa kewajiban memberi senantiasa berada satu paket dengan kewajiban untuk menerima, begitu juga sebaliknya. Dari konsep tersebut, Derrida menangkap adanya sebuah proses sirkulatif dan ini tidak dapat diterima. Bagi Derrida pemberian bukan sebuah sirkulasi pertukaran. Sebab dari sisi konsep, logika pemberian senantiasa menginterupsi gerak sirkulasi pertukaran. Di samping itu, pengertian pemberian selalu menyangkal adanya gerak atau tindak balasan dari yang diberi. Dengan demikian, konsep potlatch, yang cara beroperasinya mendasarkan diri pada mekanisme saling berbalas, pada dasarnya telah menegasi

17

logika yang dimaksudkan konsep pemberian itu sendiri. Di dalam konsep Mauss, Derrida seolah melihat semacam retakan antara pemberian sebagai konsep dengan fenomena yang dirujuknya, yaitu potlatch sebagai tindakan pemberian.

Dalton 1961, Sahlins 1974, Halperin dan Dow 1980 dalam Sjafri (2002) mengaplikasikan konsep resiprositas untuk menerangkan fenomena pertukaran dalam masyarakat, secara sederhana resiprositas adalah pertukaran timbal balik antara individu atau antar kelompok. Batasan tersebut tidak mengungkapkan batasan karakteristik dari pelaku pertukaran. Polanya telah meletakkan landasan tentang pengertian resiprositas dengan menunjukkan karakteristik dari pelaku pertukaran ini. Ada tiga macam resiprositas, yaitu:

1. Resiprositas Umum (generalized reciprocity)

Dalam resiprositas ini individu atau kelompok memberikan barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa menentukan batas wantu mengembalian. Di sini masing-masing pihak percaya bahwa mereka akan saling memberi, dan percaya bahwa barang atau jasa yang diberikan akan dibalas entah kapan waktunya. Dalam resiprositas umum tidak ada hukum- hukum yang dengan ketat mengontrol seseotang untuk memberi atau mengembalikan. Hanya moral saja yang mendorong dan mengontrol pribadi-pribadi untuk menerima resiprositas umum sebagai kebenaran yang tidak boleh dilanggar. Sistem resiprositas umum dapat menjamin individu-individu terpenuhi kebutuhannya pada waktu mereka tidak mampu “membayar” atau mengembalikan secara langsung atas apa yang mereka terima dan pakai.

18

2. Resiprositas sebanding (balanced reciprocity)

Resiprositas ini mengkehendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai yang sebanding. Kecuali itu dalam pertukaran tersebut disertai pula dengan kapan pertukaran itu berlangsung, kapan memberikan, menertima, dan mengembalikan. Pertukaran ini dapat dilakukan individu, dua atau lebih dan dapat dilakukan dua kelompok atau lebih. Dalam pertukaran ini masing-masing pihak membutuhan barang atau jasa dari partner-nya, namun masing-masing tidak mengkehendaki untuk memberi dengan nilai lebih dibandingkan dengan yang akan diretima. Ciri dari prositas sebanding adalah keputusan untuk melakukan kerja sama berada di tangan masing-masing individi. Kerja sama ini muncul karena adanya rasa kesetiakawanan dikalangan mereka. Meskipun resiprositas tersebut muncul sebagai perwujudan dari solidaritas sosial, tetapi berbeda dengan resiprositas umum karena kesetiakawanan yang ditampilkan dalam resiprositas sebanding tidak penuh, yaitu individu tetap berharap bahwa apa yang didistribusikan kepada partner-nya akan kembali lagi. Dengan kata lian individu-individu yang terlibat dalam kerja sama resiprositas tidak mau rugi.

Menurut Sahlins 1974 dalam Sjafri (2002) dalam masyarakat tribal, resiprositas umum terjadi dikalangan individu yang hidup dalam satu rumah tangga. Mereka merupakan suatu unit kekerabatan yang intim.

Pada tingkat komunitas resiprositas umum kurang memegang peran, sebaliknya yang berperan adalah resiprositas sebanding. Munculnya resiprositas sebanding ini sebagai konsekuensi dari adanya solidaritas

19

komunitas, tetapi transaksi antar individu yang berbeda komunitas mengarah pada bentuk resiprositas negatif. Bentuk resiprositas negatif tidak hanya berupa jual beli, tetapi juga perjudia atau penipuan.

Perbedaannya, jual beli merupakan proses pertukaran yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, sedangkan perjudian berdasarkan kekmampuan menyiasati lawan untuk kehilangan barang atau uang yang dipertaruhkan dan menjadi miliknya. Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi resiprositas sebanding adalah membina solidaritas.

1. Resiprositas negatif (negative reciprocity)

Sistem perekonomian tidak statis. Intervensi sistem ekonomi barat, yakni sistem ekonomi pasar yang bersifat komersial telah masuk ke dalam sistem ekonomi tradisional. Transformasi ekonomi terjadi karena adanya pembangunan ekonomi. Negara-negara terbelakang dan berkembang melakukan transformasi ekonomi melalui program-program pembangunan. Proses pembangunan tersebut menimbulkan perubahan dalam perekonomian tradisional di berbagai bidang, baik bidang produksi, konsumsi dan distribusi.

1.7. Metode Penelitian 1.7.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi, sebagai suatu pendekatan untuk lebih mendalami fenomena sosial ekonomi yang terdapat dalam rantai pemasaran ikan sale.

20

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1.7.2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.

Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan para pedagang di Pasar kodok dan pengelola ikan sale.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok seperti, majalah, buku, dan koran. Dalam penelitian ini yang mejadi data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, danhasil-hasil penelitian 1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempeoleh data-data yang dibutuhkan, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti menggunakan observasi patisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi yang dilakukan oleh penulis mempunyai tujuan untuk melihat serta mencatat segala kejadian maupun kegiatan

21

yang berlangsung di tempat penelitian. Dalam melakukan observasi, penulis mengamati secara langsung hal-hal yang dilakukan oleh informan.

2. Wawancara

Selain dengan metode observasi, peneliti juga melakukan metode wawancara terhadap informan di lokasi penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang di lakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas petanyaan. Dalam melakukan wawancara alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara (interview guide). Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat di mengerti oleh pengumpul data, sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskannya kepada informan.

Dalam melaksanakan teknik wawancara (interview), peneliti harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara serta dapat memberikan informasi yang sebenarnya.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu luas. Aktor yang akan menjadi informan di dalam penelitian ini adalah para pelaku rantai pemasaran ikan sale di Pasar Kodok.

3. Dokumentasi

Dengan adanya dokumentasi dapat mempermudah dalam mengumpulkan data dan mendalami semua bahan-bahan dan keterangan yang ada tentang para

22

pelaku jaringan pemasaran ikan sale. Mempermudah memahami dan mendeskripsikan situasi yang tejadi saat berada dilapangan penelitian.

Pengumpulan informasi dan pencarian data tidak akan bisa berjalan lancar tanpa alat bantu, dalam penelitian ini penulis mengunakan alat bantu berupa alat tulis, kamera, dan rekaman.

1.7.4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pasar Kodok Kota Padangsidimpuan, informan yang dipilih merupaka jenis informan yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Pemilihan lokasi penelitian di Pasar Kodok karena pasar tersebut mudah dijangkau dan merupakan salah satu pasar yang berada di Kota Padangsidimpuan.

1.7.5. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain penelitian dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian sosial, pendekatan penelitian meliputi tiga jenis, yaitu kualitatif, kuantitaif, dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah mix method. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif atau gabungan keduanya.

Seringkali klasifikasi mengenai pendekatan penelitian sosial disampaikan secara rancu. Istilah deduksi dan induksi, misalnya, sebenarnya merupakan proses pendekatan yang digunakan oleh peneliti ketika akan melakukan analisis data.

Namun pendekatan penelitian secara keseluruhan hanya ada tiga sebagaimana yang disebutkan di atas.

23

Pendekatan kualitatif merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung.

Ditinjau dari tujuannya, pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam, untuk mengembangkan teori, dan untuk mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena yang diteliti. Ditinjau dari aspek teknik pengumpulan datanya, pendekatan kualitatif umumnya mengadopsi teknik observasi partisipatoris dan wawancara mendalam. Instrumen penelitian yang digunakan juga menyesuikan. Biasnya berupa buku catatan, alat rekam, dan kapasitas peneliti itu sendiri untuk melakukan interpretasi.

Analisis data penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif pada umumnya bersifat induktif atau kombinasi dari keduanya. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari investigasi kasus yang kecil secara detail untuk mendapatkan gambaran besarnya. Dengan kata lain data yang berupa serpihan dirangkai untuk menghasilkan gambar besar yang menjadi simpulan. Proses induktif memungkinkan munculnya teori baru dalam penelitian.

1.8. Pengalaman Penelitian

Penulis melakukan penelitian ketika telah mendapat surat izin dari pihak departemen untuk turun langsung ke lapangan guna mencari data yang akan di gunakan dalam penulisan skripsi. Lokasi penelitian berada di Kota Padangsidimpuan, yang juga merupakan daerah asal penulis. Lokasi penelitian dijangkau dengan menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh sekitar 15 menit dari rumah penulis.

24

Sebelum penulis melakukan observasi dan wawancara, hal pertama yang dilakukan penulis adalah mengunjungi kantor administrasi Pasar Kodok yang letaknya berada di dalam Pasar Kodok. Penulis berkunjung guna silaturahmi sekaligus meminta izin untuk melakukan penelitian di wilayah Pasar Kodok.

Ketika penulis tiba di kantor tersebut penulis diantar oleh salah satu pengawai yang bekerja disana kesalah satu ruangan yang berada dikantor tersebut. Setibanya penulis disana penulis pun memperkenalkan diri dan memberitahu maksud dan tujuan untuk berkunjung. Di dalam ruangan tersebut terdapat tujuh orang yang menyambut penulis dengan baik. Penulis sangat bersyukur atas respon yang mereka berikan, karena hal tersebut menjadi awal yang baik untuk penulis melakukan penelitian di Pasar Kodok. Diantara ketujug orang tersebut terdapat anak dan istri dari pemilik pasar tersebut. Salah satu pegawai bercerita mengenai sejarah Pasar Kodok dan penulis pun disarankan untuk bertemu langsung dengan pemilik pasar tersebut. Akhir dari kunjungan penulis yaitu foto bersama dan penulis pun dipanggil boru oleh istri pemilik pasar tersebut karena penulis dan pemilik pasar sama-sama bermarga Siregar .

Keesokan harinya penulis berkunjung lagi ke Pasar Kodok untuk observasi dan melakukan wawancara dengan salah satu pedagang grosir ikan sale yaitu Bu As. Sebelumnya orang tua penulis sudah membuat janji dengan Bu As untuk diwawancarai. Bu As merupakan langganan orang tua penulis jadi lebih mudah untuk membuat janji. Penulis tiba di pasar pukul 08:30 WIB, penulis melakukan observasi dan wawancara guna membangun rapport dengan informan. Penulis pulang pada pukul 11:00 WIB.

25

Hari berikutnya penulis datang kembali ke Pasar Kodok untuk bertemu dengan Bu Kasma ditemani oleh orang tau penulis untuk melakukan wawancara.

Pada saat penulis datang Bu Kasma sedang tidak ada pembeli, jadi penulis bisa berbincang diawal untuk membangun rapport agar saat wawancara bisa dijalankan dengan santai. Penulis dan informan melakukan wawancara di atas meja, meja tersebut juga digunakan sebagai tempat ikan sale. Setelah melakukan wawancara penulis melakukan observasi di dalam Paar Kodok karena hari itu juga merupakan hari weekend jadi banyak pembeli yang datang ke pasar tersebut.

Dalam tahap pengumpulan data sebelumnya, penulis merasa semuanya berjalan lancar, dan informan pun mudah ditemui di pasar. Tetapi setelah terjadi pandemi, hal ini menjadi kendala bagi penulis. Mengapa demikian karena penulis menyadari bahwa pandemi ini akan berpengaruh terhadap akses penulis untuk mencari data yang masih diperlukan atau berjumpa langsung dengan para informan, mengingat bahwa penulis melakukan penelitian di pasar dimana tempat bertemunya para penjual dan pembeli dan menimbulkan keramaian. Penulis memutuskan untuk tidak mengunjungi pasar dalam dua minggu kedepan karena anjuran pemerintah untuk menghindari keramaian. Penulis sempat berhenti untuk mengerjakan kripsi karena pandemi masih berlanjut sampai ke akhir tahun 2020.

Awal tahun 2021 penulis mulai mencari data dan dipastikan setiap keluar rumah selalu mengikuti protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah.

Data yang dibutuhkan penulis selanjutnya adalah mengenai proses produksi ikan sale. Penulis mengunjungi rumah pedagang grosir juga merupakan toke ikan sale yang memiliki pengolahan ikan sale. Sebelumnya orang tua penulis sudah membuat janji kepada pedagang grosir ikan sale yaitu Bu As agar penulis

26

bisa melihat secara langsung proses produksi ikan sale. Tempat produksi ikan sale berada dibelakan rumah Bu As. Penulis diarahkan ke belakang rumah untuk melihat langsung proses produksi ikan sale. Disana sudah ada tiga orang pekerja, dua perempuan dan satu laku-laki. Setelah penulis dipekenalkan oleh suami Bu As kepada para pekerja, beliau pun meninggalkan penulis dengan para pekerja.

Pertemuan pertama penulis dengan pekerja pengolahan ikan sale penulis tidak banyak bertanya, hanya beberapa pertanyaan yang penulis tanyakan selebihnya penulis hanya mengamati cara kerja dan melakukan observasi.

Minggu berikutnya penulis berkunjung lagi ke tempat pengolahan ikan sale, kali ini penulis datang dengan sepupu penulis, karena penulis akan melakukan observasi partisipasi guna mendapatkan data yang akurat, dan sepupu penulis bekerja mengambil dokumentasi disaat penulis melakukan observasi partisipasi. Penulis tidak langsung ikut mengambil bagian dari pekerjaan, karena penulis belum mengerti bagaimana cara kerja mengolah ikan sale. Hal yang pertama penulis lakukan adalah mengamati cara-cara kerja pengolahan ikan sale.

Penulis mulai mengamati cara membelah ikan lele jumbo, sulit rasanya karena ikan sangat licin dan memiliki kumis yang tajam, dan penulis tidak diizinkan untuk melakukannya. Selanjutnya penulis mengamati cara menyusun ikan yang sudah dibelah di atas penggangan, dan penulis diajarkan langsung oleh suami Bu As cara menyusun ikan di atas panggangan. Setelah pekerjaan membersihkan ikan dan menyusun ikan selesai kedua perempuan tersebut pulang, proses selanjutnya adalah pengasapan ikan, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh seorang laki-laki bernama Pak Faisal. Disaat melakukan observasi penulis tidak lupa mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari virus.

27

Manfaat dari melakukan penelitian lapangan ini adalah penulis banyak mendapatkan pelajaran dan wawasan serta pesan moral, pembelajaran hidup dan petuah-petuah lainnya dari informan yang sangat bermanfaat bagi penulis kedepannya dalam menyikapi persoalan-persoalan hidup yang terjadi di kemudian hari. Dan tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh informan yang sudah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

28 BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN 2.1. Wilayah Administrasi

Kota Padangsidimpuan terletak pada garis 01o 08’ 07’’ - 01o 28’ 19’’

Lintang Utara dan 99o 13’ 53’’ - 99o 21’ 31’’ Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak + 432 Km dari Kota Medan - Ibukota Propinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota terluas di bagian barat Propinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Padangsidimpuan mencapai 159,31 km2 atau setara dengan 0.2 % dari luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Posisi Kota Padangsidimpuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama yang merupakan penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan, yaitu:

1. Jalur Barat: menuju Medan - Ibukota Propinsi Sumatera Utara, terdapat dua jalur yaitu melalui Sibolga dan Sipirok.

2. Jalur Selatan: menuju Panyabungan Ibukota Mandailing Natal, dan ke Propinsi Sumatera Barat.

3. Jalur Timur: menuju Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, ke Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terhubung dengan Trans Sumatera Highway yang dapat menghubungkan semua Ibukota Propinsi di pulau Sumatera dan ke pulau Jawa.

Batas-batas wilayah administrasi kota Padangsidimpuan dapat diuraikan sebagai berikut:

29

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

2. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

3. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

Gambar 1. Wilayah Administrasi Kota Padangsidimpuan (Sumber: Google)

30

Tabel 1. Pembagian Wilayah Kecamatan Kota Padangsidimpuan

No Kecamatan Luas Wilayah

(km2)

RasioTerhadap Total (%)

Jumlah Desa/

Kelurahan 1. Kec.Padangsidimpuan

Selatan

19,26 12,09 12

2. Kec.Padangsidimpuan Utara

14,97 9,40 16

3. Kec.Padangsidimpuan Hutaimbaru

22,64 14,21 10

4. Kec.Padangsidimpuan Angkola Julu

22,90 14.38 8

5. Kec.Padangsidimpuan Batunadua

41,81 26,25 15

6. Kec.Padangsidimpuan Tenggara

37,70 23,67 18

Jumlah/ Total 159,28 100,00 7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan tahun 2018

Tabel 2. Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

No

Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa)

1. Padangsidimpuan Selatan 69 105,00

2. Padangsidimpuan Utara 65 885,00

3. Padangsidimpuan Hutaimbaru 18 835,00

4. Padangsidimpuan Angkola Julu 9 351,00

5. Padangsidimpuan Batunadua 27 886,00

6. Padangsidimpuan Tenggara 34 043,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan tahun 2021

31 2.2. Sejarah Padangsidimpuan

Sekitar tahun 1700, Padangsidimpuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pedagang sebagai tempat peristirahatan yang disebut

“Padang Na Dimpu”. “Padang Na Dimpu” berarti suatu daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di Kampung Bukit Kelurahan Wek II, di pinggiran Sungai Sangkumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum Padri, dibangun benteng Padangsidimpuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang. Sejalan dengan perkembangan benteng Padangsidimpuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tappanooli yang dibentuk Inggris tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk District (setingkat kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan District Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan Government Sumatras West Kust berkedudukan di Padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.

Pada masa awal kemerdekaan, Kota Padangsidimpuan adalah merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibu Kota Kabupaten Angkola Sipirok sampai digabung kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas

32

melalui Undang-Undang Darurat Nomor 70/DRT/1956. Dalam ringkasan sejarah tahun 1879 di Padangsidimpuan didirikan Kweek School (Sekolah Guru) yang dipimpim oleh Ch Van Phvysen yang dikenal sebagai penggagas ejaan Bahasa Indonesia. Lulusan sekolah ini banyak dikirim untuk menjadi guru ke Aceh. Salah seorang lulusan ini ialah Rajiun Harahap gelar Sutan Hasayangan, penggagas berdirinya Indische Veerigining sebagai cikal bakal berdirinya Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan merupakan Organisasi pertama yang berwawasan Sejarah Singkat Kota Padangsidimpuan. Dari sejarah Kota Padangsidimpuan ini dapat disimpulkan, bahwa peranan dan fungsi kota ini sejak dahulu adalah sebagai pusat pemerintahan, pusat aktivitas perdagangan dan jasa, serta pusat pendidikan. Kronologis Pembentukan Kota Padangsidimpuan Melalui aspirasi masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 Kota Administratif Padangsidimpun diusulkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II, bersamaan dengan pengusulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas.1

2.3. Sosial Masyarakat 1. Pendidikan

Tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ada sebanyak 18 sekolah dengan jumlah guru dan murid masing-masing 588 orang dan 7.509 orang. Sedangkan jumlah sekolah, guru dan murid pada Sekolah menengah

1 Nurdin. 2019. Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Di Tinjau Dari Konsep Wadi’ah. Institut Agama Islam Negeri. Padangsidimpuan.