commit to user

i

IMPLIKATUR PERCAKAPAN

DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

DI KELAS V SD NEGERI PONDOK 1 KECAMATAN NGUTER

KABUPATEN SUKOHARJO

Oleh:

PUJI RAHAYU

K1207028

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user

ii

IMPLIKATUR PERCAKAPAN

DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

DI KELAS V SD NEGERI PONDOK 1 KECAMATAN NGUTER

KABUPATEN SUKOHARJO

Oleh:

PUJI RAHAYU

K1207028

Skripsi

Ditulis dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan

Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user

commit to user

commit to user

v

ABSTRAK

Puji Rahayu. K1207028. IMPLIKATUR PERCAKAPAN DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI KELAS V SD NEGERI PONDOK 1 KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2011.

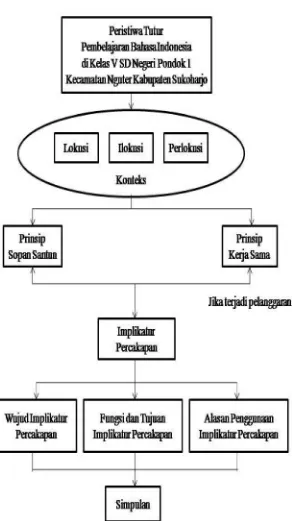

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai (1) wujud tutur bentuk implikatur percakapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, (2) fungsi dan tujuan implikatur percakapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan (3) alasan penggunaan implikatur percakapan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan strategi tunggal terpancang. Sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri Pondok 1 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo terfokus pada bahasa dan konteks tuturan. Selain dokumen, sumber data yang lain adalah informan, yaitu wali kelas V dan beberapa siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, teknik simak catat, perekaman, dan wawancara secara mendalam. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi teori, trianggulasi sumber, triangulasi metode, dan review informan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (interaktif model of analysis).

commit to user

vi

MOTTO

...dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada

jiwanya

(QS An Nisa’: 63)

-Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya -Orang yang suka menghina orang lain, dia juga akan dihina

-Orang yang menyintai akhirat, dunia pasti menyertainya

-Barangsiapa menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinya akan terjaga

commit to user

vii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Keluargaku tersayang (Bapak, Ibu, Mas Andi, Mbak Jenny, dan Eyang Kakung), terima kasih atas doa dan semangat yang kalian berikan kepadaku.

2. Sahabat ”Kejora” (Ifah, Rini, Lilik dan Rizqi) terimakasih atas setiap warna yang kalian berikan untukku.

3. Dosen dan Rekan-rekan Bastind’07, terimakasih kalian telah memberikan pengalaman yang luar biasa.

4. Guru dan peserta didik SD Negeri Pondok 1 yang penuh pengertian dan senantiasa sabar untuk menjadi informan dan sampel penelitian.

commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis. Hanya kepada-Nya kembali segala sanjungan, penulis memohon pertolongan dan ampunan, dan atas ridho-Nya pula sehingga penulis mampu menyusun skripsi ini dengan baik sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Proses penulisan skripsi ini melibatkan banyak pihak yang telah memberikan bantuan. Maka atas terselesaikannya skripsi ini, penulis meyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M. Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini.

2. Drs. Suparno, M. Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini. 3. Drs. Slamet Mulyono, M. Pd., Ketua Program Pendidikan Bahasa dan

Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd. selaku pembimbing skripsi I yang senantiasa sabar membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. 5. Kundharu Saddhono, S.S, M. Hum selaku pembimbing skripsi II yang

selalu sabar memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 6. Ibu Munasyiroh selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pondok 1 dan para

guru serta karyawan SD Negeri Pondok 1 yang senantiasa memberikan informasi dan semangat kepada penulis

commit to user

ix

8. Dosen dan rekan mahasiswa Prodi Pendidikan PBS FKIP UNS atas dukungan memberikan informasi yang dapat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan, khususnya dalam bidang bahasa Indonesia.

Surakarta, April 2011

commit to user

x

DAFTAR ISI

JUDUL ... i

PENGAJUAN ... ii

PERSETUJUAN ... iii

PENGESAHAN ... iv

ABSTRAK ... v

MOTTO... vi

PERSEMBAHAN ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

KETERANGAN TANDA... xv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Rumusan Masalah ... 8

C. Tujuan Penelitian... 9

D. Manfaat Penelitian ... 9

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR A. Landasan Teori ... 11

1. Hakikat Implikatur Percakapan ... 11

a. Pengertian Implikatur ... 11

b. Kaidah Penggunaan Implikatur Percakapan ... 14

c. Hakikat Ilokusi ... 32

d. Penafsiran Penggunaan Implikatur Percakapan ... 36

2. Percakapan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas V SD ... 50

a. Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SD ... 50

commit to user

xi

B. Penelitian yang Relevan ... 62

C. Kerangka Berpikir ... 65

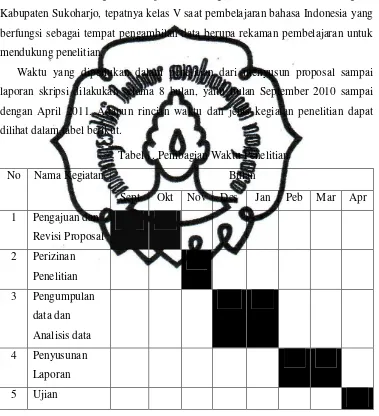

BAB III METODELOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian ... 68

B. Bentuk dan Strategi Penelitian ... 68

C. Sumber Data ... 69

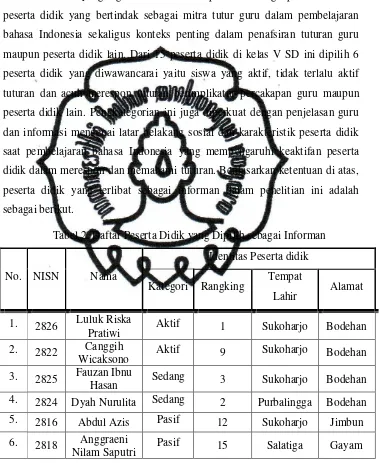

D. Teknik Sampling ... 70

E. Teknik Pengumpulan Data... 72

F. Uji Validitas Data ... 73

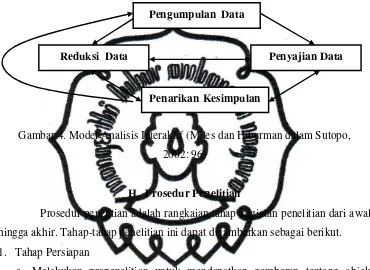

G. Teknik Analisis Data ... 74

H. Prosedur Penelitian ... 75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Latar Penelitian ... 76

B. Hasil Penelitian ... 77

1. Wujud Tutur Implikatur Percakapan ... 77

2. Fungsi dan Tujuan Penggunaan Implikatur Percakapan... 118

3. Alasan Penggunaan Implikatur Percakapan ... 137

C. Pembahasan Hasil Penelitian ... 143

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. Simpulan ... 156

B. Implikasi ... 157

C. Saran ... 160

commit to user

xii

DAFTAR TABEL

Halaman 1. Pembagian Waktu Penelitian ... 68 2. Daftar Peserta Didik yang Dipilih sebagai Informan ... 70 3. Pelanggaran Maksim Kerja Sama dalam Menerapkan

commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

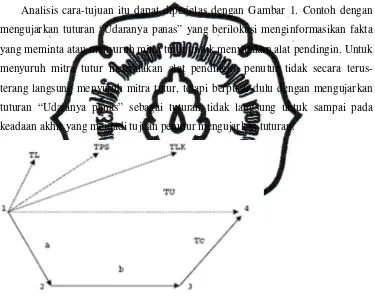

1. Analisis Cara-tujuan ... 44

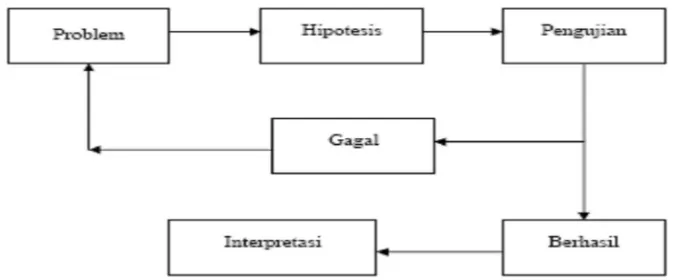

2. Alur Analisis Heuristik... 45

3. Kerangka Berpikir Penelitian Implikatur Percakapan... 67

commit to user

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Transkrip Percakapan Pembelajaran 1 ... 166

Lampiran 2. Transkrip Percakapan Pembelajaran 2 ... 191

Lampiran 3. Transkrip Percakapan Pembelajaran 3 ... 219

Lampiran 4. Daftar Informan ... 244

Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Informan Guru ... 245

Lampiran 6. Hasil Wawancara dengan Informan Peserta Didik ... 251

Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara ... 256

Lampiran 8. Data Peserta Didik Kelas V SDN Pondok 1 ... 258

commit to user

xv

KETERANGAN TANDA

MKN : Maksim Kuantitas

MKL : Maksim Kualitas

MKH : Maksim Hubungan

MKC : Maksim Cara

MK1 : Maksim Kuantitas dan Kualitas MK2 : Maksim Hubungan dan Cara

MSA : Maksim Kearifan

MSD : Maksim Kedermawanan

MSP : Maksim Pujian

MSK : Maksim Kerendahan Hati MSS : Maksim Kesepakatan MS1 : Maksim Kearifan dan Pujian MS2 : Maksim Kearifan dan Kesepakatan

MS3 : Maksim Kedermawanan dan Kerendahan Hati MS4 : Maksim Kedermawanan dan Kesepakatan

TA : Tujuan Asertif

TD : Tujuan Direktif

TK : Tujuan Komisif

TE : Tujuan Ekspresif

FK : Fungsi Kompetitif

FM : Fungsi Menyenangkan

FB : Fungsi Bekerjasama

FT : Fungsi Bertentangan .... : Tuturan Diperlambat ... ... : Tuturan Tidak Jelas

( ) Sebelah kanan : Keadaan atau Nama Penutur ( ) Sebelah Kiri : Nomor Tuturan

commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa memiliki beragam ciri dan fungsi yang disesuaikan dengan penggunaannya dalam masyarakat. Soeparno (2002: 1) memaparkan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda ujaran arbitrer (manasuka) yang konvensional dan bersifat sistemik (terdiri dari subsistem-subsistem) sekaligus sistematik (memiliki kaidah yang teratur). Empat dimensi sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa antara lain jarak sosial, status sosial, tingkat keresmian dan fungsinya (Holmes dalam Sarwiji Suwandi, 2008: 98). Sehingga dapat diketahui bahwa pemakaian bahasa sangat dipengaruhi faktor sosial penutur dan mitra tutur saat berkomunikasi.

Kajian tentang bahasa sendiri takkan lengkap tanpa mengkaji percakapan yang merupakan bentuk penggunaan bahasa paling umum sekaligus begitu integral dalam pemahamannya. Hal ini membuat penutur secara tidak langsung melakukan kesepakatan dengan mitra tutur dalam memilih ujaran yang akan digunakan atau menyamakan praanggapan terlebih dahulu sehingga komunikasi menjadi lebih efektif meskipun tuturan yang digunakan tidak sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Dengan demikian konsep tuturan dalam suatu komunikasi merupakan tataran yang sederhana, tetapi pembelajaran keterampilan berbahasa sangat dibutuhkan karena menjadi rumit saat dikaitkan dengan masalah pragmatik (cara pemakaian bahasa).

Belajar bahasa diawali dengan memahami bahasa, mencoba menggunakannya, dan mempelajari bahasa saat bahasa tersebut digunakan (Ahmad Rofi’uddin dan Darmayati, 2001: 143). Konsep belajar ini lebih menitikberatkan pelaziman perilaku berbahasa dalam proses belajar mengajar bagi peserta didik sejak tingkat dasar. Dengan kata lain pembelajaran berbahasa lebih mengarahkan agar peserta didik tidak hanya memahami tentang bahasa tetapi juga mampu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sesuai tata krama berbahasa baik secara lisan maupun tulisan. Namun yang lebih menjadi perhatian

guru dalam pembelajaran berbahasa adalah seberapa paham peserta didik dengan maksud yang ingin disampaikan guru melalui bahasa pengantar baik dengan bahasa pertama (dalam penelitian ini adalah bahasa Jawa) maupun bahasa Indonesia. Untuk itu, jika peserta didik tidak dapat memahami maksud penjelasan guru karena materi pelajaran yang baru atau asing bagi peserta didik, maka interaksi pembelajaran hanya akan berjalan searah yaitu dari guru ke peserta didik. Hal ini disebabkan kemampuan siswa untuk menyerap penjelasan guru berbeda-beda. Ada peserta didik yang cepat memahami penjelasan guru, tetapi ada juga yang lambat. Untuk itu, guru memerlukan strategi mengajar yang lebih sesuai karakteristik peserta didik agar interaksi pembelajaran berjalan optimal dan peserta didik benar-benar paham maksud guru.

Selain itu, adanya kesempatan yang diberikan guru terhadap peserta didik untuk menyampaikan pemikiran juga menjadi hal penting dalam pembelajaran berbahasa. Sehingga, guru tidak terlalu memegang kontrol serta “power” atas peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat diidentifikasikan dari seberapa dominasinya penyampaian pemikiran yang berasal dari guru dibandingkan penyampaian pemikiran-pemikiran dari peserta didik saat pembelajaran sedang berlangsung. Meski tak dapat dipungkiri, peserta didik sekolah dasar masih membutuhkan lebih banyak kontrol serta pengawasan dalam bentuk perintah dari gurunya. Hanya saja adakalanya guru memerlukan kontrol yang lebih halus terhadap perilaku maupun cara berbahasa peserta didik sehingga peserta didik tidak hanya mampu menyampaikan maksud sesuai pertanyaan atau stimulus yang diberikan guru, tetapi juga lebih mampu berkreasi dalam berbahasa untuk bertanya dan mengutarakan hal-hal yang ada dibenaknya tentang topik pembicaraan.

meniru respon orang yang sering dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukannya merupakan penyebab utama belajar. Konsep belajar ini juga menggolongkan ganjaran dan hukuman yang diberikan guru bukanlah faktor penting dalam belajar, melainkan justru merupakan faktor penting dalam melakukan tindakan (performance) berbahasa bagi peserta didik. Sehingga guru dituntut untuk lebih menghargai dengan respon positif terhadap keberanian peserta didik dalam mengungkapkan perasaan dan mengarahkan tanpa mencela peserta didik. Jika terjadi penyimpangan interpretasi maksud guru, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena percakapan dalam pembelajaran di kelas melibatkan banyak mitra tutur dengan berbagai latar pengetahuan. Di saat itulah peran guru dalam respon hal tersebut dengan bijak untuk menjelaskan tujuan pembicaraan yang ingin disampaikan justru sangat penting dibanding sekedar menyampaikan materi. Hal ini karena suasana kelas yang memberikan kebebasan peserta didik mengungkapkan pikiran/ perasaannya secara terus menerus merupakan hal dasar dalam memaksimalkan kemahiran berbahasa peserta didik.

Meskipun bahasa Indonesia secara baku belum memiliki kaidah kesantunan secara pasti, tetapi setidaknya rambu-rambu untuk berkomunikasi secara santun sudah dapat diidentifikasi dengan memperhatikan prinsip kerjasama dan sopan santun. Secara singkat, kompetensi inilah yang seharusnya telah dimiliki guru dan dapat dipraktikkan saat proses pembelajaran bahasa Indonesia yang dalam masyarakat pedesaan masih dianggap sebagai bahasa kedua setelah bahasa Jawa. Salah satunya dengan menjelaskan materi dengan bahasa Indonesia yang informatif, jujur, relevan dan tidak ambigu. Namun pada kenyataan dalam berkomunikasi guru maupun peserta didik tak jarang sengaja melanggar prinsip percakapan untuk menyampaikan maksud kepada mitra tutur secara implisit atau yang sering disebut implikatur percakapan.

menggunakan unsur kesopanan dalam berbahasa sebagai contoh konkret/ teladan bagi peserta didik dalam pengaplikasian berbahasa Indonesia yang baik dan benar sekaligus sopan. Salah satu cara berbahasa yang digunakan guru dalam pembelajaran kelas V dapat berupa penyampaian maksud secara langsung atau tidak langsung sesuai kondisi dan tujuan tuturan. Contohnya saat guru ingin menasehati peserta didik cukup diungkapkan dengan menyindir peserta didik agar peserta didik tidak merasa tertekan dan juga dapat belajar menjaga perasaan orang lain yang diajak berbicara.

Bertolak dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sekolah sebagai tempat pengajaran bahasa itu berlangsung merupakan wilayah sosial pemakaian bahasa (societal domain) yang mempunyai corak tersendiri. Sekolah merupakan masyarakat tutur (speech community) yang berbeda dengan masyarakat tutur yang lain, lengkap dengan perbedaan penutur (speaker) dan perbendaharaan tuturnya (speech reportoire). Corak khas ini sangat terlihat di sekolah pedesaan, khususnya sekolah di kecamatan Nguter yang pada umumnya merupakan masyarakat bilingual dengan menggunakan lebih dari satu bahasa (bahasa Jawa dan bahasa Indonesia). Efek yang timbul dalam praktik bilingual ini adalah terjadinya peristiwa sentuh atau kontak antarbahasa atau antarvariasi bahasa saat menyampaikan maksud kepada mitra tutur. Dalam peristiwa tersebut sering terjadi adanya saling pengaruh dan pencampuran antara bahasa tutur yang satu dengan bahasa tutur yang lainnya. Akibatnya, dimungkinkan penyimpangan interpretasi maksud yang disampaikan karena perubahan bahasa (resultante) dan membuat bahasa mitra tutur bersifat purposif, yaitu respon yang menggunakan bahasa yang dikuasai dan bahasa lingkungan sekaligus saat mengungkapkan gagasan atau pikirannya secara langsung.

bentuk-bentuk bahasa (lokusi), tetapi juga apa yang “terselubung” dalam satu tindak bahasa yaitu apa yang ingin disampaikan oleh seorang penutur kepada mitra tuturnya. Pengetahuan pragmatik dalam arti praktis (komunikatif) saat pembelajaran menjadi hal yang penting dalam pembelajaran berbahasa bahkan sejak tingkat sekolah dasar. Sehingga pengetahuan praktis ini patut diterapkan oleh guru untuk membekali peserta didik dengan keterampilan berbahasa menurut situasi tertentu disamping teori bahasa sebagai landasan.

Selain itu, penginterpretasian pesan tambahan dari tindak bahasa (berimplikatur percakapan) tersebut tentu saja memerlukan beberapa prinsip kerjasama dan sopan santun yang harus dipahami penutur dan mitra tutur. Hanya saja penerapan prinsip-prinsip percakapan ini menjadi lebih sulit jika bahasa yang digunakan merupakan bahasa kedua yaitu bahasa Indonesia yang pada dasarnya juga masih dipelajari penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Sifat pembelajaran bahasa kedua (bahasa Indonesia) tentunya akan berbeda dengan sifat pembelajaran bahasa pertama karena sangat dipengaruhi lingkungan dan fungsi pemakaian bahasa tersebut bagi masyarakat tempat peserta didik bertempat tinggal (Burhan Nurgiyantoro, 2010: 279).

Dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar yang seharusnya digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi, tugas atau memberi reaksi terhadap kontribusi yang dilakukan oleh siswa, meskipun bahasa sehari-hari yang digunakan oleh siswa dan guru adalah bahasa Jawa. Tindakan yang dilakukan guru tersebut sebenarnya memiliki tujuan untuk membiasakan peserta didik menggunakan bahasa Indonesia saat berada di dalam lingkup sekolah. Selain itu, tindakan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kelancaran belajar peserta didik di tingkat satuan pendidikan yang lebih tinggi.

pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang tidak terlepas dari penggunaan bahasa pertama (dalam penelitian ini adalah bahasa Jawa) sebagai bahasa pengantar. Oleh karena itu, tidak jarang guru menggunakan implikatur percakapan yang berwujud bahasa pertama (bahasa Jawa) saat peserta didik dinilai belum dapat memahami kosakata tertentu dalam bahasa Indonesia.

Tentu saja hal ini akan mempengaruhi kebiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Apalagi jika seorang guru lebih menekankan prinsip kesopanan dalam setiap tuturan yang diucapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu berbahasa yang baik dan benar sekaligus sopan. Dengan kata lain, penggunaan bahasa pengantar dalam pembelajaran bahasa Indonesia akan menimbulkan keragaman wujud tutur, fungsi dan tujuan serta alasan pemakaian tuturan berimplikatur percakapan tersebut.

guru karena mengingat situasi saat itu memerlukan konsentrasi yang tinggi maka peserta didik tidak boleh merasa tersinggung dan takut dengan teguran guru tetapi tetap mengerti bahwa yang dilakukannya dapat mengganggu konsentrasi teman lain. Dengan demikian, tuturan dengan bahasa sopan menjadi pilihan guru dalam proses pembelajaran melalui penyampaian tuturan dengan wujud lain, tetapi tidak mengubah maksud yang ingin disampaikan.

Alasan lain peneliti memilih pembelajaran di SD Pondok I Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagai objek penelitan karena SD ini terletak jauh dari pusat kota dengan masyarakat sekitar sekolah yang lebih mementingkan

undha usuk dalam bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa pengantar pembelajaran dalam SD ini juga menggunakan bahasa campuran yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sebagai penyesuaian penggunaan bahasa guru dengan peserta didik yang masih menggunakan bahasa Jawa dalam interaksi sehari-hari. Materi pembelajaran akan mudah dimengerti jika disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti peserta didik. Selain itu, hal ini dilakukan agar komunikasi dalam pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Namun di sisi lain, penggunaan kedua bahasa tersebut saat menyampaikan maksud secara tersembunyi juga akan mempengaruhi kebiasaan berbahasa yang diterapkan antara guru dan peserta didik karena cara berbahasa guru merupakan contoh bagi peserta didik. Kebiasaan tersebut akan terlihat pada wujud implikatur percakapan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan fungsi tertentu.

jika alasan penggunaan berbeda maka akan berbeda pula wujud tuturan berimplikatur.

Wujud, fungsi, tujuan, dan alasan penggunaan implikatur percakapan dapat menjadi masalah bertutur yang cenderung menimbulkan salah maksud bagi mitra tutur, dan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi konflik antara penutur dengan mitra tutur. Padahal suatu bahasa pengantar pembelajaran seharusnya dapat memudahkan peserta didik memahami maksud guru maupun antarpeserta didik, tetapi dalam hal ini justru dapat menjadi hambatan belajar bagi peserta didik jika implikatur percakapan yang digunakan (metode pembelajaran guru) justru tidak dimengerti peserta didik. Jika ketidakmengertian ini berlangsung terus menerus akan membuat prestasi belajar menurun dan mempengaruhi cara berbicara peserta didik menjadi sulit dipahami orang lain hanya untuk memenuhi maksim tertentu yang dianggap dapat menunjang sopan santun dalam berkomunikasi.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berkaitan penggunaan implikatur percakapan guru dan peserta didik dengan judul “Implikatur Percakapan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas V SD Negeri Pondok 1 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo”.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang muncul berkaitan dengan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wujud tutur implikatur percakapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri Pondok 1 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo?

2. Bagaimanakah fungsi dan tujuan implikatur percakapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri Pondok 1 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan wujud tutur bentuk implikatur percakapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri Pondok 1 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

2. Mendeskripsikan dan menjelaskan fungsi dan tujuan implikatur percakapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri Pondok 1 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

3. Mendeskripsikan dan menjelaskan alasan penggunaan implikatur percakapan yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri Pondok 1 Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfat yang hendak dicapai penulis adalah: 1. Manfaat teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian dalam kajian pragmatik, khususnya penelitian tentang penggunaan implikatur percakapan dalam pembelajaran berbahasa Indonesia.

2. Manfaat praktis: a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini memberikan masukan untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru bahasa Indonesia yang tentunya berpengaruh terhadap kualitas keprofesionalan guru dan peserta didik dalam pembelajaran.

b. Bagi guru

c. Bagi peserta didik

Petunjuk dalam memahami ujaran berimplikatur percakapan yang terjadi dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik mengerti dan juga dapat memberikan respons dengan bahasa yang baik, benar, dan sopan.

d. Bagi peneliti yang lain

commit to user

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Hakikat Implikatur Percakapan

Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai alat penyampaian maksud baik berupa tuturan yang bersifat performatif maupun konstantif. Bentuk bahasa (B) adalah hasil dari pertimbangan dan penghubung situasi (S), konteks (K) , dan maksud (M) atau sering dirumuskan dengan M+S/K=B saat berkomunikasi (P. W. J. Nababan, 1987: 8). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui pada dasarnya semua tuturan bersifat performatif yang berarti dua hal terjadi secara bersamaan ketika orang mengucapkannya. Yang pertama adalah tindak (action), dan kedua berupa ucapan yang dapat digolongkan kepada tiga kategori, yaitu lokusi adalah makna dasar dan makna referensi (makna yang diacu) oleh ujaran itu; ilokusi adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh penggunaan ujaran itu sebagai perintah, ujian, ejekan, keluhan, janji, dan sebagainya; serta yang terakhir perlokusi adalah hasil atau efek dari ujaran itu terhadap pendengar (mitra tutur), baik yang nyata maupun yang diharapkan. Secara singkat ilokusi yang tidak dikatakan penutur kepada mitra tutur dan mempunyai kemungkinan lebih dari satu penafsiran disebut implikatur. Dengan kata lain, partisipan yang terlibat langsung dalam peristiwa tutur terkadang sengaja tidak memiliki kerja sama yang baik saat menyampaikan beberapa maksud tersembunyi. Meskipun demikian, implikatur merupakan sebuah proposisi yang sudah diarahkan dari tuturan yang sebenarnya telah dituturkan penutur. Untuk itu, perlu pemahaman tentang konsep implikatur, implikatur percakapan, ilokusi, penafsiran dan kendala pemakaian implikatur percakapan sebelum membahas penelitian.

a. Pengertian Implikatur

Orientasi pengkajian pragmatik terfokus pada suatu komunikasi praktis yang dipengaruhi berbagai faktor diluar bahasa. Faktor inilah yang turut memberi

makna dalam proses komunikasi. Cruse dalam Louise Cummings (2007: 2) menjelaskan:

Pragmatik adalah suatu kajian yang berurusan dengan aspek informasi (dalam pengertian yang paling luas) yang disampaikan melalui bahasa yang (a) tidak dikodekan oleh konvensi yang diterima secara umum dalam bentuk linguistik yang digunakan, namun yang (b) juga muncul secara alamiah dari dan tergantung pada makna-makna yang dikodekan secara konvensional dengan

konteks tempat penggunaan bentuk-bentuk tersebut (sesuai penekanan ditambahkan).

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh George Yule (2006: 3-4) tentang empat definisi pragmatik, yaitu (1) bidang yang mengkaji makna pembicara; (2) bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya; (3) bidang yang, melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara; dan (4) bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu.

Pragmatik juga digunakan untuk mengkaji cara suatu hal yang disampaikan lebih banyak dimengerti mitra tutur dibandingkan hal yang dituturkan penutur sekaligus mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Batasan tersebut sering disebut faktor-faktor penentu tindak komunikatif yang penyesuaian bentuk (bahasa) atau ragam bahasa dalam kemampuan menggunakan bahasa saat berkomunikasi. Faktor-faktor tersebut yaitu siapa yang berbahasa, dengan siapa, untuk tujuan apa, dalam situasi apa, dalam konteks apa, jalur yang mana, media apa dan dalam peristiwa apa. Dengan kata lain pragmatik adalah kajian tentang kemampuan pemakai bahasa untuk mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks yang sesuai bagi kalimat-kalimat tersebut

kebenaran atau keruntutan sintaksis bukanlah hal terpenting dalam tuturan karena sering dijumpai suatu komunikasi tetap dapat berjalan dengan penggunaan bentuk yang tidak apik secara sintaksis atau semantik.

Suatu analisis percakapan atau tuturan lebih mementingkan dimensi sosial sehingga penjelasan makna yang tidak alamiah dalam berkomunikasi tidak cukup hanya bermaksud menyebabkan efek tertentu pada mitra tuturnya, melainkan efek ini hanya dapat dicapai jika mitra tutur tersebut mengetahui maksud untuk menghasilkan efek ini sesuai konteks penutur dan mitra tutur (Geoffrey Leech, 1993: 5). Suatu dialog yang mengandung implikatur akan suatu melibatkan penafsinaran yang tidak langsung. Dalam komunikasi verbal, implikatur biasanya sudah diketahui oleh para penutur dan tidak perlu diungkapkan secara eksplisit. Dengan berbagai alasan, implikatur justru sering disembunyikan agar hal yang diimplikasikan tidak nampak terlalu mencolok.

Secara singkat paparan di atas ingin menanggulangi persoalan makna yang belum bisa terpecahkan dengan teori semantik biasa yaitu “apa yang diucapkan” terkadang berbeda dengan “apa yang diimplikasikan”. Meskipun demikian, pragmatik sebagai bidang kajian dalam linguistik masih mempunyai kaitan dengan semantik. Keterkaitan ini sering disebut semantisisme, yaitu melihat pragmatik sebagai bagian dari semantik; atau sebaliknya dengan sebutan pragmatisisme, yaitu melihat semantik sebagai bagian dari pragmatik; dan komplementarisme yaitu melihat semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang saling melengkapi. Oleh karena itu, pragmatik sering disebut bidang yang mengkaji makna dalam interaksi (meaning in interaction) dan dibedakan menjadi dua hal yaitu:

1) pragmatik sebagai sesuatu yang diajarkan, ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pragmatik sebagai bidang kajian linguistik dan pragmatik sebagai salah satu segi di dalam bahasa;

2) pragmatik sebagai sesuatu yang mewarnai tindakan mengajar.

memperhatikan prinsip penggunaan bahasa secara tepat. Penafsiran bahasa tuturan melalui pragmatik juga akan menjadi lebih mendalam untuk mengetahui maksud, asumsi dan tujuan pembicaraan dengan berdasar hal-hal yang penutur perlihatkan (konteks) saat tuturan tersebut diujarkan. Untuk itulah, terkadang semua konsep tuturan tersebut cenderung tidak konsisten dan objektif saat dianalisis karena berbeda konteks maka dimungkinkan berbeda pula maksud ujaran meskipun tuturan yang diujarkan sama.

Teori ini pulalah yang kemudian melahirkan implikatur dalam subkajian pragmatik sebagai penganalisis makna terselubung dari suatu tuturan yang disampaikan penutur baik secara lisan maupun tulisan. Dan penginterpretasian dalam suatu percakapan merupakan proses dinamis yang melibatkan negosiasi antara pembicara dan pendengar serta antara konteks ujaran (fisik, sosial, dan linguistik) dan makna potensial yang mungkin dari sebuah ujaran. I Dewa Putu Wijaya dan Muhammad Rohmadi (2009: 37) mengungkapkan bahwa implikatur bukan merupakan bagian tuturan yang mengimplikasikannya, hubungan antar preposisi tersebut bukan merupakan konsekuensi mutlak. Dengan kata lain, implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati penutur yang tersembunyi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implikatur merupakan bagian dari pragmatik yang menelaah maksud penutur yang lebih banyak dari pada apa yang dituturkan oleh penutur (implicature) dan memahami manipulasi bahasa untuk kesopanan (politeness).

b. Kaidah Penggunaan Implikatur Percakapan

tinju’. Pemaknaan ini dipastikan benar karena secara umum (konvensional), orang yang sudah mengetahui bahwa Mohammad Ali adalah atlit tinju yang legendaris. Jadi, dalam konteks wacana tersebut, orang tidak akan memahami “petarung” dengan pengertian yang lain. Implikatur konvensional adalah implikatur yang bersifat umum dan konvensional sehingga semua orang sudah mengetahui maksud atau pengertian mengenai suatu hal tertentu berdasarkan konvensi yang telah ada. Selain itu, implikatur konvesional bersifat nontemporer yaitu makna atau pengertian tentang sesuatu bersifat lebih tahan lama. Suatu leksem yang terdapat dalam suatu bentuk ujaran dapat dikenali implikasinya karena maknanya “yang tahan lama” dan sudah diketahui secara umum seperti kata hubung “tetapi”, dan “bahkan” yang cara penginterpretasiannya pastilah sesuatu yang tidak sesuai harapan penutur. Sehingga, jenis implikatur ini tidak banyak dikaji dan dikembangkan oleh para peneliti wacana, karena dianggap kurang menarik.

Implikatur nonkonvensional (implikatur percakapan) lebih menekankan pada ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Implikatur percakapan memiliki makna dan pengertian yang lebih bervariasi karena pemahaman terhadap hal “yang dimaksudkan” sangat bergantung kepada konteks terjadinya percakapan. Implikatur percakapan hanya muncul dalam suatu tindak percakapan (speech act). Oleh karena itu, implikatur percakapan tersebut bersifat temporer (terjadi saat berlangsungnya tindak percakapan), dan nonkonvesional (sesuatu yang di implikasikan tidak mempunyai relasi langsung dengan tuturan yang diucapkan). Dengan kata lain, ketika seseorang berbicara, sesuatu yang dikatakan atau yang dituliskan tidak selalu sama dengan yang dimaksudkan karena disesuaikan konteks. Bahkan dapat dimungkinkan sebuah tuturan memiliki lebih dari satu implikatur karena semua penafsiran implikatur tergantung pada konteks saat tuturan tersebut diujarkan.

mitra tutur sehingga hubungan atau keterkaitan itu sendiri tidak terdapat pada masing-masing ujaran. Artinya, maksud keterkaitan itu tidak diungkapkan secara harafiah pada ujaran itu, melainkan berdasarkan kebiasaan atau pengetahuan yang sudah saling dipahami antar kedua belah pihak. Perhatikan bentuk-bentuk percakapan dibawah ini.

Guru : Santi, papan tulis ini penuh coretan. Santi : Sebentar Bu, penghapusnya dimana?

Percakapan antara guru dengan Santi pada contoh tersebut mengandung implikatur percakapan yang bermaksud perintah menghapus coretan di papan tulis. Dalam tuturan itu, tidak ada sama sekali bentuk kalimat perintah. Tuturan yang diucapkan guru hanyalah pemberitahuan bahwa papan tulis ini penuh coretan. Namun karena Santi dapat memahami implikatur percakapan yang disampaikan guru, ia menjawab dan kesiapan untuk melaksanakan perintah guru tersebut meskipun dia justru kebingungan mencari penghapus untuk menghapus papan tulis. Hal ini dapat diketahui dari respon Santi dengan ujaran ”Sebentar Bu, penghapusnya dimana?”. Jadi, implikatur percakapan itu dapat dikatakan sejenis maksud yang terkandung dalam cakapan yang dipahami oleh masing-masing partisipan.

Kegunaan konsep implikatur percakapan antara lain:

1) memberi penjelasan fungsional atas fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori-teori linguistik struktural

2) memberi penjelasan yang tegas dan eksplisif tentang bagaimana kemungkinan pemakai bahasa dapat menangkap pesan, walaupun hal yang diucapkan secara lahiriah berbeda dengan hal yang dimaksud

3) dapat menyederhanakan pemerian semantik dari perbedaan hubungan antar klausa, meskipun klausa-klausa itu dihubungkan dengan kata dan struktur yang sama

4) dapat menerangkan berbagai macam fakta dan gejala kebahasaan yang secara lahiriah tidak berkaitan (Stephen C. Levinson, 1983: 97-100).

Berdasarkan kegunaan implikatur percakapan di atas, dapat diketahui adanya kerja sama yang konstributif antara penutur dan mitra tutur dalam suatu percakapan. Kerjasama yang dimaksud adalah bahwa antara penutur dan mitra tutur mengharapkan sumbangan (respon) sesuai yang diperlukan dan tingkat penerimaan yang sesuai dengan makna yang dapat diterima dan disepakati sehingga sejumlah implikasi makna tuturan dapat dipahami oleh mitra tutur. Hal ini dapat dilihat saat guru akan memulai pembelajaran di jam pertama.

Guru : Ketua kelas, silahkan. Peserta didik : Siap gerak! Berdoa dimulai!

Dengan memperhatikan kebiasaan guru yang selalu bertutur ”Ketua kelas, silakan” sebelum memulai pembelajaran jam pertama, salah satu peserta didik selaku ketua kelas langsung dapat memahami makna tuturan tersebut yaitu sebagai perintah agar dia memimpin berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Sehingga implikatur percakapan akan dengan mudah dipahami oleh penutur dan mitra tutur jika keduanya telah berbagi pengalaman dan pengetahuannya atau mengetahui kebiasaan mitra bicara.

Cummings (2007: 20-24) juga memperjelas bahwa ada lima ciri implikatur konversasional (percakapan) yaitu:

1) daya batal (cancellable) dalam keadaan tertentu implikatur percakapan dapat dibatalkan oleh perubahan konteks, baik dengan cara eksplisit atau pun dengan cara kontekstual.

A: Apakah kamu dapat belajar kelompok di rumahku malam ini? B: Kedua orang tuaku akan pergi ke rumah nenek malam ini.

Tetapi aku akan kabari nanti.(ujaran yang membatalkan ujaran diatas) 2) ketidakterpisahan (nondetachable) dengan cara mengatakan sesuatu itu

sehingga orang memakai tuturan bermuatan implikatur percakapan untuk menyampaikannya sehingga sulit dipisahkan hanya dengan mengubah bentuk linguistik ujaran tersebut.

Konteks: Diucapkan didepan seorang anak yang suka berbuat gaduh di kelas A: Betapa pendiam anak ini!(sebenarnya ujaran menyindir)

3) implikatur percakapan mempersyaratkan penegtahuan makna konvensional dari kalimat yang dipakai terlebih dahulu, sehinggas isi implikatur percakapan tidak masuk dalam makna konvensional tuturan tersebut (nonconventional).

A: Pukul berapa sekarang?

B: Upacara pengibaran Bendera Merah Putih akan segera selesai. (Upacara pengibaran Bendera Merah Putih biasanya selesai pukul 07.30, jadi saat itu masih pukul 07.30 kurang)

4) kebenaran isi implikatur percakapan tidak tergantung pada apa yang dikatakan

(calculable/ daya nalar atau hitung).

Konteks: Diucapkan didepan seorang anak yang suka mengganggu temannya A: ”Betapa menyenangkannya anak ini! Sehingga dia mempunyai banyak

teman.” (sebenarnya sedikit yang mau berteman dengannya)

5) implikatur percakapan tidak dapat diberi penjelasan spesifik yang pasti sifatnya

A: Di mana kamu berasal?

B: Di suatu tempat di Sulawesi Tengah. (si B berusaha menyembunyikan identitasnya karena sesuatu hal yang tidak pasti)

Dengan demikian, setiap penjelasan tentang makna suatu tuturan harus sesuai fakta yang diamati dan sesederhana atau serampat mungkin sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Implikatur percakapan dapat memberikan penjelasan secara fungsional mengenai sejumlah fakta kebahasaan yang berkaitan dengan konteks tuturan yang mengikatnya, ditambah prinsip-prinsip bertutur seperti Prinsip Kerjasama (PK) dan Prinsip Sopan Santun (PS).

Prinsip kerja sama menganjurkan agar komunikasi verbal dilakukan dengan bentuk yang lugas, jelas, isinya benar, dan relevan dengan konteksnya. Prinsip kesopanan menganjurkan agar komunikasi verbal dilakukan dengan sopan, yaitu bijaksana, mudah diterima, murah hati, rendah hati, cocok, dan simpatik. Bahkan implikatur percakapan mampu menghadirkan sejumlah makna tuturan selain yang terungkap secara lingual (berwujud tanda/lambang) atau secara struktural. Untuk itu, meskipun membahas ujaran menggunakan pendekatan pragmatik, tetapi memerlukan sudut pandang semantik sebagai penyelaras dengan tetap menggunakan dua prinsip pragmatik sebagai berikut.

1)Prinsip Kerjasama (PK)

Dalam komunikasi, penutur dan petutur biasanya berusaha untuk saling bekerja sama, dengan maksud agar tujuan atau pesan ujaran yang mereka tuturkan dapat dipahami oleh partisipan komunikasi. Grice dalam Sarwiji Suwandi (2008:7) menyatakan bahwa dalam memahami kaidah percakapan diperlukan dua pokok kaidah percakapan yaitu prinsip kooperatif (kerjasama) dan maksim percakapan. Prinsip kerjasama lebih menekankan pada penggunaan segala ujaran yang sesuai dengan tujuan percakapan yang telah disepakati atau sesuai arah percakapan yang diiikuti. Prinsip kerja sama seringkali diartikan sebagai panduan umum yang melingkupi interaksi percakapan. Prinsip kerja sama membuat kontribusi peserta tutur menjadi tepat dalam sebuah percakapan.

a) Maksim Kuantitas

(1)Buatlah sumbangan Anda seinformatif yang diperlukan.

(2)Jangan membuat sumbangan Anda lebih informatif dari yang diperlukan. b) Maksim Kualitas

(1)Jangan mengatakan apa yang Anda yakini tidak benar

(2)Jangan mengatakan sesuatu yang Anda tidak/ kurang mempunyai buktinya.

c) Maksim Hubungan

(1)Bicaralah yang relevan atau berguna d) Maksim Cara

(1)Hindarilah ungkapan yang membingungkan. (2)Hindarilah ambiguitas.

(3)Bicaralah secara singkat.

(4)Bicaralah secara khusus. (Diadaptasi dari Grice dalam Geoffrey Leech, 1993: 11)

Secara singkat, seorang penutur harus menyampaikan informasi kepada orang lain dengan didukung oleh data (prinsip kualitas), sesuai dengan yang diperlukan, tidak lebih dan tidak kurang (prinsip kuantitas), berkaitan dengan yang sedang dibicarakan dengan mitra tutur (prinsip relevansi). Dan, yang terakhir adalah prinsip cara, artinya ketika berkomunikasi dengan orang lain di samping harus ada masalah yang dibicarakan juga harus memperhatikan cara menyampaikan. Kadang-kadang ketika seseorang berkomunikasi, sebenarnya pokok masalah yang dibicarakan bagus dan menarik, tetapi jika cara menyampaikan justru menyinggung perasaan, terkesan menggurui, kata-kata yang digunakan terasa kasar, atau cenderung melecehkan,tujuan komunikasi dapat tidak tercapai.

lewat implikatur percakapan dengan melanggar satu atau lebih maksim PK, dan mitra tuturlah yang mengenali makna-makna yang disampaikan lewat inferensi itu. Keunggulan prinsip ini terletak pada kemampuan maksim-maksim dalam menunjukkkan pembagian kerja antara arti suatu ujaran dengan daya sekaligus pembeda antara semantik dengan pragmatik.

Meskipun demikian, prinsip ini juga memiliki kelemahan seperti yang diungkapkan Louise Cummings (2007: 366) bahwa selain penggunaan PK dapat membuat proses komunikasi berjalan dengan lancar, tetapi pengunaan maksim-maksim tersebut terkadang justru menjadi kendala penggunaan pragmatik sehingga secara sadar penutur memilih melanggar maksim. Selain itu, juga terdapat beberapa kelemahan dalam prinsip ini yakni belum bisa menjelaskan alasan penutur tidak mengungkapkan secara langsung maksud ujaran (melanggar beberapa maksim) atau hubungan antara arti dengan maksud dalam kalimat yang bukan pernyataan. Senada dengan pendapat diatas, Geoffrey Leech (1993: 12) juga merinci kendala-kendala penggunaan prinsip kerja sama dalam pragmtik antara lain:

a) Maksim berlaku secara berbeda dalam konteks penggunaan bahasa yang berbeda.

b) Maksim berlaku dalam tingkatan yang berbeda sehingga tidak ada maksim yang berlaku secara mutlak ataupun tidak berlaku samasekali

c) Maksim dapat bermitraan satu dengan yang lain

d) Maksim dapat dilanggar tanpa meniadakan tindakan yang dikendalikannya 2)Prinsip Sopan Santun (PS)

a) Maksim Kearifan (tact maxim)

(1) Buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin. (2) Buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin b) Maksim Kedermawanan (generosity maxim)

(1) Buatlah keuntungan sendiri sekecil mungkin. (2) Buatlah kerugian sendiri sebesar mungkin. c) Maksim Pujian (approbation maxim)

(1) Kecamlah orang lain sedikit mungkin. (2) Pujilah orang lain sebanyak mungkin. d) Maksim Kerendahan Hati (modesty maxim)

(1) Pujilah diri sendiri sesedikit mungkin. (2) Kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. e) Maksim Kesepakatan (agreement maxim)

(1) Usahakan agar ketidaksepakatan antara diri dan orang lain terjadi sedikit mungkin.

(2) Usahakan agar kesepakatan antara diri dan orang lain terjadi sebanyak mungkin

f) Maksim Simpati (sympathy maxim)

(1) Kurangilah rasa antipati antara diri dan orang lain sebanyak mungkin (2) Tingkatkan rasa simpati diri terhadap orang lain setinggi mungkin

(Geoffrey Leech, 1993: 206).

a) jangan perlakukan mitra tutur sebagai orang yang tunduk kepada penutur. Jangan sampai mitra tutur mengeluarkan “biaya” (biaya sosial, fisik, psikologis, dsb) atau agar kebebasannya menjadi terbatas;

b) jangan mengatakan hal-hal yang kurang baik mengenai diri mitra tutur atau orang atau barang yang ada kaitannya dengan mitra tutur;

c) jangan mengungkapkan rasa senang atas kemalangan mitra tutur;

d) jangan menyatakan ketidaksetujuan dengan mitra tutur sehingga mitra tutur merasa jatuh harga dirinya;

e) jangan memuji diri sendiri atau membanggakan nasib baik atau kelebihan diri sendiri.

Prinsip sopan santun dianggap sebagai “piranti” untuk menjelaskan alasan penutur sering bertutur secara tidak langsung (indirect) dalam mengungkapkan maksudnya. Motivasi penggunaan tindak tutur tidak langsung dimaksudkan agar ujaran terdengar lebih santun. Tetapi perlu diketahui bahwa kesopansantunan ujaran sangat bergantung kepada penafsiran mitra tutur, artinya ujaran yang dianggap santun oleh penutur belum tentu santun pula bagi mitra tutur. Paul Ohoiwutun (2007: 93) menjelaskan sifat prinsip kesopanan ada dua yaitu absolut (umum) dan realatif. Prinsip kesopanan absolut mengacu pada norma kesopanan yang secara umum diterima masyarakat sehingga cenderung tidak dipealajari secara khusus.

Prinsip kesopanan relatif dalam berbahasa memberikan pengertian bahwa norma yang berlaku di suatu tempat tidak menutup kemungkinan berbeda dengan tempat lain karena dipengaruhi oleh faktor penentu bahasa. Hanya saja dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan memilih metode komunikasi yang tepat serta mempertimbangkan skala pragmatik maka secara tidak langsung membantu dalam pemilihan ujaran yang dianggap sopan mitra tutur. Misalnya norma bahasa Jawa yang memiliki undha usuk berbahasa dalam penerapan prinsip kesopanan.

skala pilihan (optionality), skala ketaklangsungan (indirectness), skala otoritas (authority), dan skala jarak sosial (social distance) Penerapan skala pragmatik dalam bahasa Indonesia serta kaitannya dengan derajat kesopansantunan ujaran dapat diamati pada contoh berikut.

Skala pertama, skala biaya-keuntungan atau skala untung-rugi digunakan untuk menghitung biaya yang diperlukan dan keuntungan yang diperoleh mitra tutur untuk melakukan tindakan sebagai akibat dari daya ilokusi tuturan direktif yang diperintahkan oleh penutur (I Dewa Putu Wijaya dan Muhammad Rohmadi, 2009: 43). Agar lebih jelas berikut contoh ujaran-ujaran direktif. Makin ke bawah ujaran ini dinilai makin santun sebab makin sedikit biaya yang diperlukan untuk melakukan tindakan tersebut dan makin banyak keuntungan yang diperoleh oleh mitra tutur.

a) Pergi!

b)Buatkan secangkir kopi untukku! c) Makanlah sayur itu!

Biaya bagi Santun

mitra tutur kurang

Keuntungan Santun

Bagi mitra tutur lebih

Skala kedua, skala keopsionalan digunakan untuk menghitung berapa banyak pilihan yang diberikan oleh penutur kepada mitra tutur untuk melaksanakan tindakan (I Dewa Putu Wijaya dan Muhammad Rohmadi, 2009: 20). Berikut contoh ujaran yang makin banyak jumlah pilihan, makin santun tindak ujaran tersebut.

a) Nak, tutup pintu itu!

b)Lis, silahkan tutup pintu itu!

c) Bu, kalau berkenan silahkan tutup pintu itu!

Lebih sedikit Kurang santun pilihan

Lebih banyak Lebih santun pilihan

Berdasarkan banyak sedikitnya pilihan, mitra tutur dapat menilai suatu tuturan kurang santun atau lebih santun. Dengan demikian tuturan (b) dinilai lebih santun daripada tuturan (a), dan tuturan (c) lebih santun daripada tuturan (b). Tuturan (a) dinilai paling tidak santun dari semua tuturan yang ada sebab penutur tidak memberikan pilihan apa pun kepada mitra tutur, kecuali hanya ‘menyuruh agar mitra tutur menutup pintu itu’. Sebaliknya, tuturan (c) dinilai paling santun sebab penutur memberikan pilihan kepada mitra tutur untuk ‘menutup pintu itu’, yaitu bila mitra tutur berkenan (tidak keberatan). Jadi, dalam hal ini derajat kesopansantunan tuturan direktif tersebut ditentukan oleh skala pragmatik keopsionalannya.

dipandang semakin kurang santun, dan sebaliknya, semakin tidak langsung tuturan itu semakin santun. Inilah contoh-contoh ujaran tersebut.

a) Bersihkan dulu meja itu!

b) Ruangan ini akan digunakan untuk pertemuan, bersihkan dulu meja itu!

Lebih Kurang

langsung santun

Lebih tak Lebih

langsung santun

Di sini, tuturan (a) adalah tuturan yang bermodus paling langsung dan, karena itu, dianggap paling kurang santun menurut mitra tutur. Sebaliknya, tuturan-tuturan yang lain, (b) lebih tidak langsung akan terasa lebih santun.

Skala yang keempat yaitu skala otoritas yang menunjuk hubungan status sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dapat percakapan (P. W. J. Nababan, 1987: 14). Sehingga semakin jauh jarak peringkat sosial antara penutur dengan mitra tutur, tuturan yang digunakan akan cenderung semakin santun. Sebaliknya, semakin dekat jarak peringkat status sosial di antara keduanya, tuturan kesantunan yang digunakan cenderung akan berkurang. a) Nggak ngerti

b)Aku tak mengerti maksudmu

c) Maaf, saya tidak mengerti maksud Bapak

Lebih Kurang

rendah santun

Lebih Lebih

Di sini, tuturan (a) adalah tuturan seorang kakaj kepada adiknya, tuturan (b) adalah tuturan seorang bapak kepada adik iparnya, dan tuturan (c) adalah tuturan mahasiswa kepada dosennya. Perbedaan jarak peringkat sosial ini membuat tuturan yang digunakan juga berbeda tingkatan kesantunannya. Tuturan (a) cenderung kurang santun karena mitra tutur memiliki peringkat sosial yang lebih rendah dari penutur. Sebaliknya, tuturan lain (b dan c) lebih santun karena mitra tutur dianggap sama atau lebih tinggi dibanding penutur.

Dan skala yang terakhir yaitu skala jarak sosial yang menunjuk pada tingkat keakraban hubungan antara penutur dengan mitra tutur (Kunjana Rahardi, 2008: 128). Sehingga semakin akrab antara keduanya, tuturan yang digunakan semakin kurang santun. Sebaliknya, semakin jauh tingkat keakraban antara penutur dengan mitra tutur maka semakin santunlah tuturan yang digunakan.

a) Silahkan dimakan! b)Mari makan! c) Yuk, makan!

Kurang Lebih

akrab santun

Lebih Kurang

akrab santun

Sedikit berbeda dengan paparan di atas, George Yule (2006: 104) menyebutkan bahwa dalam berinteraksi dengan menggunakan bahasa terdapat kesantunan berbahasa yang memiliki batasan kesantunan itu sendiri sebagai upaya sadar seseorang dalam menjaga keperluan wajah orang lain. Istilah kesantunan sering disebut “wajah”, dalam hubungan sebagai citra diri seseorang dalam masyarakat. Aspek wajah terdiri atas wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif mengacu kepada kebutuhan seseorang untuk dapat diterima dan disukai oleh orang lain dalam kehidupan sosial; sedangkan wajah negatif merupakan hak seseorang untuk dapat bertindak secara independen dan tidak beroleh paksaan dari orang lain.

Dalam hubungan ini, apabila penutur kurang memperhatikan hal yang menjadi keinginan wajah mitra bicara, misalnya, dengan mengatakan sesuatu berupa paksaan ataupun ancaman, penutur dipandang telah melakukan suatu tindakan mengancam wajah (face threatening act). George Yule (2006: 106) menguraikan bahwa tuturan yang disampaikan mungkin saja oleh orang lain ditafsirkan sebagai sesuatu ancaman atau paksaan terhadap wajahnya; dan apabila penutur mengantisipasi dan melakukan suatu upaya untuk mengurangi yang mungkin dianggap bersifat ancaman itu, upaya demikian disebut tindakan menjaga wajah (face saving action).

Peristiwa inilah yang sering disebut kesenjangan ketika berinteraksi, yakni tidak semua prinsip dan norma kesantunan itu terlaksana. Yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip sopan santun untuk menyelamatkan wajah adalah hal yang menjadi keinginan wajah negatif atau yang merupakan keinginan wajah positif. Orang yang berwajah negatif tidak mau terikat dan dibebani; dia cenderung memilih bebas untuk berbuat dan tidak ingin mendapat tekanan atau paksaan dari orang lain. Orang yang berwajah positif

menginginkan dirinya dapat diterima sebagai bagian integral dari kelompoknya serta keinginan-keinginannya diperhatikan orang lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa wajah negatif itu ialah keinginan pribadi untuk independen.

orientasinya kepada orang berwajah negatif cenderung dengan penyertaan tanda hormat, menghargai waktu dan urusannya, dan terkadang malah harus disertai lebih dahulu dengan pernyataan minta maaf apabila hendak memerintahkan atau mengganggunya.

Tingkat keakraban sosial dalam masyarakat dipengaruhi dua faktor untuk menentukan pemunculan tipe kesantunan yaitu pertama kesantunan bertutur yang dialamatkan kepada petutur dalam rangka menjaga keinginan wajah. Kedua, kesantunan yang baru akan sangat terasa jika penutur dan mitra tutur dalam berinteraksi terkendala oleh hubungan sosialnya yang belum cukup serasi dalam masyarakat (Namsyah Hot Hasibuan, 2005: 92). Dalam hubungan interaksi sosial, partisipan yang merasa berhadapan dengan kondisi seperti itu biasanya menghendaki agar citra dirinya dalam masyarakat yang justru menjadi keinginan wajahnya terjaga dan dihormati. Hal ini karena setiap jenis wajah, di antara yang positif dan yang negatif, memiliki keinginan yang berbeda untuk disikapi melalui dua tipe pendekatan yang berbeda pula, yang masing-masing lazim disebut sebagai kesantunan positif dan kesantunan negatif.

Contoh batasan ini terlihat dari perbedaan pemakaian bentuk tolong dan

coba bukanlah kendala resmi takresmi atau kendala sintaksis, melainkan karena kendala makna (pragmatik). Kalimat imperatif dengan bentuk tolong, penutur menempatkan dirinya lebih rendah daripada mitra tutur. Kalimat imperatif dengan bentuk coba menempatkan penutur lebih tinggi daripada mitra tutur. Pada kalimat imperatif dengan silakan, penutur menempatkan dirinya sejajar dengan mitra tutur.

a) Tolong tunggu di sini. b) Coba tunggu di sini. c) Silakan tunggu di sini.

Pada contoh tuturan (a) tampak penutur menempatkan dirinya lebih rendah daripada mitra tutur; contoh (b) penutur lebih tinggi daripada mitra tutur, dan pada contoh (c) penutur sejajar dengan mitra tutur. Pemakaian silakan, dipandang lebih arif dan sangat sopan daripada pemakaian bentuk tolong dan

coba karena penutur dan mitra tutur berada pada tingkat yang sama, masing-masing tidak ada yang memandang tinggi atau pun rendah.

Berdasar penjelasan di atas dapat disimpulkan suatu tuturan memiliki tingkat kesantunan berbeda-beda berdasarkan batasan tertentu. Semua itu pada hakikatnya dilakukan melalui sikap sadar yang ditunjukkan dalam menjaga wajah orang lain. Tujuan sikap ini penting bagi mitra tutur yang memiliki jarak sosial dengan penutur sebagai tindakan menghargai atau hormat pada petutur atau orang lain; sedangkan sikap yang sama terhadap orang yang dirasa akrab biasanya dipandang sebagai solidaritas atau sikap bersahabat. Disinilah prinsip sopan santun penutur yang terlibat dalam interaksi perlu menyadari adanya prinsip dan norma semacam itu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Prinsip sopan santun sebagaimana dinyatakan oleh Geoffrey Leech (1993:123) secara umum dapat dirumuskan seperti berikut:

a. Dalam Bentuk Negatif

b. Dalam Bentuk Posiitif

Perbanyak atau gunakanlah sebanyak-banyaknya tuturan-tuturan yang mengungkapkan pendapat-pendapat yang sopan.

Pendapat senada juga diungkapkan Yeni Mulyani Supriatin (2007:57) yang mencontohkan hal tersebut berdasarkan tuturan imperatif. Penggunaan tuturan imperatif menyebabkan petutur tidak mempunyai pilihan lain kecuali menaati perintah sehingga dipandang merugikan petutur. Sedangkan bentuk kalimat imperatif yang tidak diawali dengan pemarkah kesantunan apabila satu sama lain dibandingkan akan menunjukkan kadar kesantunan berbahasa. Hal itu tergambarkan melalui skala “untung-rugi”, yaitu nilai-nilai yang dianggap menguntungkan atau merugikan mitra tutur. Perintah yang menguntungkan mitra tutur dipandang lebih sopan, sedangkan perintah-perintah yang merugikan mitra tutur dipandang kurang sopan. Penutur merasa yakin bahwa mitra tutur akan melaksanakan perbuatan yang diperintahkan.

c. Hakikat Ilokusi

Tuturan konversasional (implikatur percakapan) merupakan tuturan tersirat yang makna tuturannya hanya dapat dipahami melalui konteks dan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tuturan yang dituturkan. Kekuatan inilah yang sering disebut ilokusi. Tuturan yang mengandung ilokusi tidak langsung lebih dianggap penting dan terkadang justru disengaja oleh penutur untuk menyatakan maksudnya. Hal ini sesuai pendapat Mary Kate McGowan, Shan Shan Tam dan Margaret Hall (2009: 496) yang mengungkapkan, “There is a sense in which the indirect speech act is more important than the direct one. After all, in this dining context, the speaker’s primary reason for speaking at all is to perform the indirect request”.

Berdasarkan pendapat tersebut juga dapat diketahui bahwa ujaran tidak langsung menjadi suatu hal yang penting dibandingkan ujaran langsung karena berkaitan dengan tindak ilokusi untuk pencapaian tujuan tuturan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan penutur terhadap mitra tutur berkaitan dengan pemeliharaan hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur terutama berkenaan dengan tujuan direktif, yaitu berkaitan dengan perintah kepada mitra tutur melakukan sesuatu. Sehingga tujuan personal lazimnya dicapai melalui tujuan-tujuan sosial dengan tuturan lebih halus. Ilokusi ini berperan menegosiasikan suatu proposisi (pengacuan. prediksi) di antara penutur dan mitra tutur dalam komunikasi.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui makna tuturan tindak ilokusi dilakukan melalui pemahaman konteks yang dipahami berbeda oleh mitra tutur, sehingga ilokusi sangat terkait dengan tindakan atau reaksi yang dilakukan mitra tutur dari tindak mengatakan sesuatu yang dituturkan oleh penutur. Tindak ilokusi dapat digolongkan ke dalam tindak menyatakan sesuatu (of saying) yang berbeda dengan tindak mengatakan sesuatu (in saying). Hal ini karena, ilokusi merupakan suatu tindak ujar melahirkan sejumlah makna tuturan yang erat kaitannya dengan konteks yang mengikat tuturan dalam bertutur (percakapan) dan makna tuturan dalam percakapan yang sangat ditentukan oleh konteks itu disebut implikatur percakapan.

Selain itu, terdapat pengklasifikasikan tindak ilokusi berdasarkan kaidah konstitutif (suatu kaidah yang berisi bahwa setiap orang yang menyatakan tindak tutur merupakan suatu fakta) atau tujuan yang ingin dicapai saat mengekspresikan maksim-maksim berdasarkan pandangan penutur menjadi 5 jenis, yaitu:

1) ilokusi asertif (assertive), yaitu tuturan yang mengikat penutur pada klaim kebenaran proposisi (pengacuan/ prediksi) yang diungkapkan. Ilokusi asertif juga sering disebut representatif. Contoh ilokusi ini misalnya: menyatakan, mengusulkan, mengeluh, mengemukakan pendapat, melaporkan, dan membual. Umumnya ilokusi jenis ini termasuk kategori bekerja sama sehingga bersifat netral, kecuali membual yang biasanya dianggap tidak santun. Ilokusi asertif bersifat proporsional, yaitu maknanya berada dalam proposisi makna tekstual.

yang bertujuan menghasilkan suatu efek. Contoh jenis ilokusi ini, misalnya: memesan, memerintah, mengkritik, memohon, menuntut, dan menasihati. Ilokusi jenis ini bersifat kompetitif karena itu membutuhkan kesantunan negatif.

3) ilokusi komisif (commisives), yaitu tuturan yang mengikat penutur dengan suatu tindakan masa depan. Contoh ilokusi ini misalnya menjanjikan dan menawarkan. Tingkatan ilokusi ini bervariasi mulai dari tingkatan terlemah yaitu berniat, berjanji, menjamin hingga bersumpah melakukan sesuatu. Ilokusi ini cenderung bersifat menyenangkan daripada bersifat kompetitif karena tidak mengacu pada kepentingan penutur, tetapi pada kepentingan mitra tutur.

4) ilokusi ekspresif (expressives), yaitu tuturan yang berisi ungkapan sikap psikologis penutur terhadap situasi yang tersirat dalam ilokusi. Contoh ilokusi ini, misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, menuduh, dan mengucapkan bela sungkawa. Sama halnya dengan komisif, ilokusi ekspresif juga cenderung bersifat menyenangkan. Berdasarkan sifatnya tersebut, secara intrinsik ilokusi ini umumnya termasuk santun, kecuali mengecam dan menuduh.

5) ilokusi deklaratif (declarations), yaitu tuturan yang memberi akibat tertentu secara langsung pada mitra tutur berdasarkan kesesuaian antara isi proposisi dengan realitas. Termasuk ilokusi ini misalnya pernyataan memecat, memberi nama, membaptis, mengundurkan diri, menjatuhkan hukuman, dan mengangkat pegawai. Ilokusi ini biasanya dihubungkan dengan lembaga dan wewenang atau otoritas yang dimiliki penutur. Oleh karena tidak menyangkut individu-individu, ilokusi ini hampir sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesantunan (Searle dalam Louise Cummings, 2007: 11).

Jika didasarkan pada proses interpretasi dan sopan santun dari sudut pandang petutur (mitra tutur) yang juga dihubungkan dengan fungsi ilokusi, maka Geoffrey Leech (1993: 161) juga mengungkapkan fungsi ilokusi sebagai berikut:

1) Kompetitif (competitif) adalah penyampaian tujuan ilokusi yang bersaing dengan tujuan sosial, misalnya memerintah, meminta atau menuntut. 2) Menyenangkan (convivial) adalah penyampaian tujuan ilokusi yang

sejalan dengan tujuan sosial, misalnya menawarkan/ mengajak/ mengundang, mengucapkan terima kasih, atau mengucapkan selamat.

3) Bekerja sama (collaborative) adalah penyampaian tujuan ilokusi yang tidak menghiraukan tujuan sosial, misalnya menyatakan, mengumumkan, atau mengajarkan.

4) Bertentangan (conflictive) adalah penyampaian tujuan ilokusi yang bertentangan dengan tujuan sosial, misalnya mengancam, menuduh, menyumpahi, atau memarahi

Di antara keempat jenis ilokusi ini yang melibatkan sopan santun ialah jenis pertama (kompetitif) dan jenis kedua (menyenangkan). Pada ilokusi yang berfungsi kompetitif, sopan santun mempunyai sifat negatif dan tujuannya ialah mengurangi ketidakharmonisan yang tersirat dalam kompetisi apa yang ingin dicapai oleh penutur dan apa yang yang dituntut oleh sopan santun. Tujuan dalam fungsi kompetitif biasanya berupa tujuan yang pada dasarnya tidak bertata krama (discourteous), misalnya meminta pinjaman uang dengan nada memaksa. Di sini, tata krama dibedakan dengan sopan santun. Tata krama mengacu kepada tujuan, sedangkan sopan santun mengacu kepada perilaku linguistik atau perilaku lainnya untuk mencapai tujuan itu. Oleh karena itu, prinsip sopan santun dibutuhkan untuk memperlembut sifat tidak sopan yang secara intrinsik terkandung dalam tujuan itu.

fungsi yang ketiga, yaitu fungsi ilokusi bekerja sama, tidak melibatkan sopan santun karena pada fungsi ini sopan santun kurang relevan. Sebagian besar wacana tulisan masuk dalam kategori ini.

Dalam jenis fungsi ilokusi yang keempat, yaitu fungsi bertentangan, unsur sopan santun tidak ada sama sekali karena fungsi ini bertujuan untuk menimbulkan kemarahan. Mengecam atau menyumpahi orang misalnya, tidak mungkin dilakukan dengan sopan, kecuali penutur menggunakan eufemisme (penghalus) atau ironi sehingga penutur menggantikan komunikasi yang konfliktif dengan jenis komunikasi lain, khususnya dengan jenis kompetitif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam situasi yang normal, pengaruh linguistik yang konfliktif cenderung bersifat marginal dan tidak memegang peranan yang penting. d. Penafsiran Penggunaan Implikatur Percakapan

Bahasa sebagai sarana komunikasi digunakan dalam fungsi tertentu dan disajikan dalam konteks yang bermakna, tidak dalam bentuk kalimat lepas. Dengan kata lain, pengkajian bahasa yang didasarkan pada alasan penggunaan bahasa bukan hanya struktural semata. Untuk memudahkan hal tersebut, Dwi Purnanto (2003: 95) menyimpulkan bahwa orientasi penelitian bahasa yang menekankan pada tujuh butir yaitu:

1) Struktur atau sistem tutur (la parole) 2) Fungsi daripada struktur

3) Bahasa sebagai tatanan yang banyak mengandung fungsi dan fungsi yang berbeda menunjukkan perspektif dan tatanan yang berbeda

4) Ketepatan unsur linguitik dengan pesan (yang hendak disampaikan) 5) Keanekaragaman fungsi dari berbagai bahasa dan alat komunikasi lainnya 6) Komunitas atau konteks sosial sebagai titik tolak penggunaan dan

pemahaman

7) Fungsi itu sendiri dikuatkan dalam konteks dan biasanya tempat batas, tatanan bahasa serta alat komunikasi lain sebagai problematika.

mengkhususkan dengan mengutamakan tuturan daripada kode, fungsi daripada struktur dan ketepatan daripada kemungkinan. Analisis wacana dalam penelitian bahasa perlu dilakukan untuk memperoleh pemecahan masalah makna pada tuturan yang bermuatan implikatur. Hal ini agar satuan pragmatis suatu implikatur percakapan dapat dideskripsikan melalui proses analisis atas masalah yang dihadapi antara penutur dan mitra tutur tatkala penutur mengucapkan tuturan sehingga pada gilirannya dapat ditarik implikasi pragmatis yang menjadi implikatur percakapan dari suatu tuturan.

Wacana sendiri merupakan satuan bahasa terlengkap yang dapat berupa rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi. Hal ini sesuai pendapat Hasan Alwi dkk. (2003: 41) yang menyatakan bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang saling berkaitan atau sering disebut sebagai penyebab munculnya kalimat berikutnya sehingga memiliki koherensi dan kohesi tinggi baik dalam wacana lisan maupun wacana tulis. Sehubungan dengan hal tersebut, wacana juga disebut satuan bahasa terlengkap baik lisan maupun tertulis, yang jika dilihat dari struktur lahirnya (bentuk) bersifat kohesif, saling terkait, dan dari struktur batinnya (makna) bersifat koheren dan terpadu (Sumarlan dkk., 2005: 15). Wacana berdasarkan saluran yang digunakan dalam berkomunikasi dibagi menjadi wacana lisan dan tulisan dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Wacana Tulisan adalah sebuah teks yang dibentuk oleh lebih dari satu alinea yang menggunakan sesuatu secara berururtan dan utuh, misalnya sebuah cerita, sepucuk surat dan lainnya

b. Wacana lisan adalah sebuah percakapan atau yang lengkap dari awal sampai akhir seperti satu percakapan singkat dalam satu situasi; atau penggalan ikatan percakapan dalam rangkaian percakapan yang lengkap dan telah menggambarkan situasi, maksud, dan rangkaian penggunaan bahasa. Wacana lisan juga dibagi menjadi wacana dialog dan monolog (Yoce Aliah Darma, 2009: 10).

satu pembicara dan tidak ada balikan langsung dari mitra tutur. Kedua wacana dialog yang terjadi jika dalam komunikasi terdapat dua pihak (penutur dan mitra tutur) dan terjadi pergantian peran. Ketiga wacana polilog yang jika dalam komunikasi lebih dari dua pihak dengan pergantian peran melalui pertukaran tiga jalur atau lebih dan biasa terjadi pada saat bermain drama atau ngobrol santai di pos kamling. Namun, beberapa ahli wacana lebih sering menyamakan dialog dan polilog berdasarkan kesamaan tujuan dan tugas pendengar dan pembicara. Ol