ii ABSTRACT

Effects of Mixture of Sweet Potato Meal and Tape Yeast as a Synbiotic in Performance and Small Intestine of Broiler

Paramesuwari, F., A. Sudarman, and Sumiati.

The effects of feeding different mixture of sweet potato meal (prebiotic) and tape yeast (probiotic) as a synbiotic mixed with commercial diet on performance and small intestine of broiler were evaluated in this trial. One hundred and eighty broiler aged 7 days of CP 707 strains obtained from the PT.Charoend Phokphand were assigned to a Complete Randomized Design with 2 x 3 factorial (sweet potato meal levels and tape yeast levels) and three replicates of 10 broilers/plot for the starter period from 7 to 21 and finisher period from 22 to 34 days old. The first factor was level of sweet potato meal, divided into 3% and 6% at starter and 1.5% and 3% at finisher. The second factor was level of yeast, divided into 0.5%, 1.0% and 1.5% at starter and 0.25%, 0.5% and 0.75% at finisher. Results showed that at starter period the addition of 3% sweet potato meal and 0.5% tape yeast gave better (P<0.01) weight gain, final body weight and feed conversion than other levels of sweet potato meal and tape yeast. At finisher period the addition of 1.5% sweet potato meal and 0.25% tape yeast gave higher (P<0.05) feed intake than other levels of sweet potato meal and tape yeast. Duodenum weight and length, jejunum length and jejunum thickness were significantly different (P<0.05) among the treatments. It can be concluded that mixture of 3% sweet potato meal and 0.5% tape yeast at level at starter period and 1.5% sweet potato meal and 0.25% tape yeast at finisher period, respectively added into ration can give better performance of broiler.

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang diikuti dengan kesadaran akan gizi menyebabkan permintaan produk hewani menjadi tinggi salah satunya adalah daging ayam broiler. Hal ini didukung oleh data Bappenas tahun 2009 bahwa konsumsi produk hewani asal ayam dari tahun 2005-2009 di Indonesia meningkat 8,63%, memicu peternakan ayam broiler berkembang pesat. Pakan merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena kualitas pakan dan ketersediaan yang seimbang secara langsung dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ternak sehingga mempengaruhi produktivitas ternak. Usaha pencegahan penyakit oleh peternak biasanya menggunakan antibiotik dicampurkan ke pakan, namun penggunaannya dalam ransum ternak menjadi kontroversi karena menimbulkan residu pada produk akhir peternakan yang dapat membahayakan konsumen, maka perlu alternatif feed supplement yang aman untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa probiotik dan prebiotik.

Probiotik dan prebiotik adalah alternatif sumber feed supplement yang aman karena berasal dari sumber alami. Probiotik dan prebiotik bermanfaat dalam memperbaiki efisiensi pemanfaatan pakan, produksi dan kesehatan ternak. Kombinasi penggunaan probiotik dan prebiotik disebut sinbiotik. Probiotik merupakan mikroba hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan yang menguntungkan bagi kesehatan dan memperbaiki mikroflora usus. Prebiotik adalah makanan yang dapat bertahan sampai di saluran pencernaan sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme baik. Prebiotik yang paling potensial adalah oligosakarida yang merupakan bagian dari karbohidrat.

Sumber probiotik yang dapat digunakan dalam pakan ternak dapat berupa

2 Ubi jalar dipilih karena kandungan karbohidrat dan serat sebagai sumber prebiotik. Ubi jalar saat dipanen mempunyai berat kering 16%-40% dan 75%-90% adalah karbohidrat. Komponen utama karbohidrat yaitu pati (60%-70% amilopektin dan 30%-40% amilosa), dan serat pangan (sellulosa, hemisellulosa dan pentosa) serta beberapa jenis gula bersifat larut. Jenis oligosakarida ubi jalar adalah rafinosa sebagai oligosakarida tidak tercerna yang dapat menurunkan timbulnya penyakit kanker usus, hati dan saluran pencernaan (Palmer, 1982). Pemberian ubi jalar yang diolah menjadi tepung dengan penambahan ragi tape dalam ransum sebagai sumber sinbiotik diharapkan dapat memperbaiki performa unggas.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh berbagai taraf pemberian tepung ubi jalar merah dengan ragi tape sebagai sinbiotik dalam pakan

3 TINJAUAN PUSTAKA

Sinbiotik

Sinbiotik merupakan salah satu pengembangan pakan konvensional dengan konsep penggabungan probiotik dan prebiotik, yang menjadi jenis makanan berfungsi sebagai makanan pembawa probiotik (Winarno, 2003). Mekanisme kerja

prebiotik dan probiotik dalam meningkatkan daya tahan usus (Pusponegoro, 2007) : 1. Meningkatkan sistem kekebalan saluran cerna dengan mengubah lingkungan

saluran usus baik pH maupun kadar oksigen.

2. Berkompetisi dengan bakteri patogen dalam pemanfaatan nutrisi (karbohidrat, asam lemak rantai pendek)

3. Merangsang pengeluaran cairan usus yang berguna dalam pencernaan 4. Memproduksi zat antibakteri atau bakteriosin, dan

5. Berkompetisi dengan bakteri patogen untuk menempel di lapisan usus sehingga mengurangi kesempatan bakteri patogen berkembang biak.

Probiotik

Probiotik adalah sekelompok mikroba hidup yang menguntungkan dan digunakan untuk mempengaruhi induk semang melalui perbaikan mikroorganisme di saluran pencernaan (Fuller, 1992). Probiotik adalah makanan tambahan berupa

mikroba yang berpengaruh menguntungkan bagi host dengan memperbaiki keseimbangan mikroba usus melalui meningkatkan jenis mikroba usus (Gibson dan Roberfroid, 1995). Mikroba pada produk probiotik berfungsi meningkatkan kesehatan, maka digolongkan sebagai makanan kesehatan dan makanan fungsional (Hoover, 2000). Menurut Holer (1992), strain mikroba probiotik harus mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Mampu memfermentasi gugus gula oligosakarida dalam waktu relatif cepat, 2. Mampu menggandakan diri,

3. Tahan suasana asam sehingga dapat bertahan di dalam saluran pencernaan, 4. Menghasilkan produk akhir yang dapat diterima oleh induk semang, 5. Mempunyai stabilitas tinggi selama proses fermentasi.

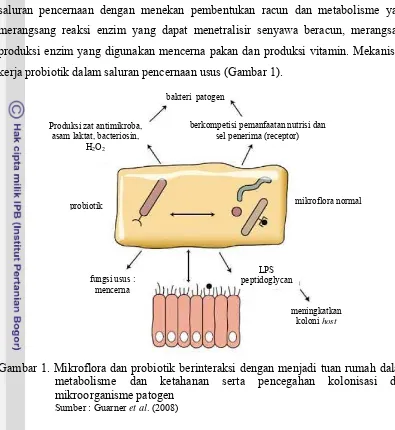

4 mengemukakan bahwa penggunaan probiotik pada unggas bertujuan memperbaiki saluran pencernaan dengan menekan pembentukan racun dan metabolisme yang merangsang reaksi enzim yang dapat menetralisir senyawa beracun, merangsang produksi enzim yang digunakan mencerna pakan dan produksi vitamin. Mekanisme kerja probiotik dalam saluran pencernaan usus (Gambar 1).

Gambar 1. Mikroflora dan probiotik berinteraksi dengan menjadi tuan rumah dalam metabolisme dan ketahanan serta pencegahan kolonisasi dari mikroorganisme patogen

Sumber : Guarner et al. (2008)

Prebiotik

Prebiotik adalah nondigestible food ingredient yang berpengaruh baik terhadap host dengan memicu aktifitas, pertumbuhan, atau keduanya terhadap satu jenis atau lebih mikroba di kolon (Winarno, 2003). Gibson dan Roberfroid (1995) menyatakan bahwa prebiotik adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna dan menguntungkan inangnya dan menstimulasi secara selektif pertumbuhan dan atau aktivitas dari satu atau sejumlah bakteri di kolon sehingga dapat meningkatkan kesehatan. Nutrisi yang dibutuhkan mikroba kolon adalah polisakarida, pektin, selulosa, hemiselulosa dan oligosakarida bersifat tidak tercerna oleh host, tetapi mampu dimanfaatkan mikroba (Schmidl dan Labuza, 2000).

bakteri patogen

berkompetisi pemanfaatan nutrisi dan sel penerima (receptor)

mikroflora normal probiotik

fungsi usus : mencerna Produksi zat antimikroba,

asam laktat, bacteriosin, H2O2

LPS peptidoglycan

5 Prebiotik umumnya adalah karbohidrat yang tidak tecerna dan terserap, berbentuk oligosakarida (oligofructose) dan dietary fiber. Salah satu jenis kelompok oligosakarida sumber prebiotik adalah kelompok gula sederhana seperti rafinosa, stakiosa, dan verbakosa (Saputera, 2004). Oligosakarida berupa rafinosa pada ubi jalar dapat digunakan sebagai prebiotik, karena di kolon ataupun usus rafinosa tidak diserap sehingga mikroba berperan dalam mencerna gugus gula rafinosa. Oligosakarida adalah media terbaik untuk perkembangan dan pertumbuhan bakteri Bifidobacteria yang menguntungkan dalam usus besar (kolon), sehingga oligosakarida disebut sebagai prebiotik (Tomomatsu, 1994). Adapun tujuan pemberian probiotik adalah untuk memperbaiki keseimbangan populasi mikroba didalam saluran pencernaan, dimana mikroba-mikroba yang menguntungkan populasinya akan meningkat dan menekan pertumbuhan mikroba yang merugikan yang sebagian besar adalah mikroba penyebab penyakit (mikroba patogen). Pemakaian probiotik ini tidak mempunyai pengaruh yang negatif baik kepada ternak maupun manusia yang mengkonsumsi hasil ternak (Budiansyah, 2004).

Ubi Jalar

Ubi jalar (Ipomoea batatas) berasal dari Amerika Tengah merupakan tanaman tropis yang tumbuh subur diketinggian 1.000-2.200 m dpl dan di suhu optimum 210C -270C, kelembaban udara 50%-60% dan curah hujan 750-1500 mm/tahun serta pH tanah 5,5-6,5 (Widodo, 2006). Ubi jalar adalah salah satu tanaman berpotensi besar di Indonesia karena areal panen lahan sawah maupun tegalan meningkat setiap tahun dengan produksi nasional rata-rata 10 ton/ha. Kendala umur simpan diperpanjang dengan mengolah menjadi tepung, tetapi penggunaan dan produk olahan masih terbatas pada bidang riset (Widodo, 2006).

Si (Ip tu be M D K Fa G Sp Pa ja ad m ja m se gl ol te te istematika Ipomoea b umbuh-tumb erikut (W Morfologi ub ivisi : Kelas : amili : Genus : pesies : ada saat di alar 16%-40 dalah kar merupakan k alar. Selain mengandung

elulosa,hem

lukosa). Pa ligosakarida epung ubi ja

Tabel 1. K

Rafin ercerna. Ol Komp Ab Lem Ser BE Pro Gu

Sumber : H *

tanaman batatas) d buhan ada Widodo, bi jalar (Gam

Spermato Dikotiled Convolvu Ipomoea Ipomoea ipanen bera 0% dan seki

rbohidrat. kandungan

n itu, ub vitamin, miselulosa) s

ati terdiri d a pada ubi alar (Tabel 1

Kandungan N

nosa masih t ligosakarida posisi

bu (%) mak (%) rat Kasar (% ETN (%)

otein Kasar ula

artadi (1980) Anwar et al. (1

ubi ja dalam dun alah sebag 2006) d mbar 2) : ophyta don

ulaceae

batatas at kering u itar 75%-90 Karbohid utama dari bi jalar j

mineral, serta bebera dari 60%-7 jalar adala 1). Nutrien Ubi terkandung a dianggap %) (%) 1993) alar nia gai dan ubi 0% drat ubi juga fitokimia apa jenis gul

70% amilop ah rafinosa

i Jalar (%B

di ubi jalar p penting no intern umbi ub batan bung bunga d buah a (antioksid la larut (ma

pektin dan (Palmer, 19

K)

r yang telah bagi makh N 4 2 6 8 4 5 ode node bi jalar ng ga ditangkai h akar Gambar 2 dan) dan altosa, sukro 30%-40% 982). Inform

h dimasak d hluk hidup Nilai 4,1 2,0 6,1 82,9 4,9 5,23* 2. Morfologi

Sumber : Hu

serat (pe osa, fruktos % amilosa. masi kandu dan bersifat p karena batan bagian caban cabang bata daun

i Ubi Jalar

7 mencegah timbulnya bakteri merugikan dalam usus. Penggunaan umbi ubi jalar mentah terdapat faktor pembatas berupa anti tripsin yang menghambat pertumbuhan dan pembentukan tripsin dalam tubuh ternak, namun dapat dihilangkan atau dikurangi dengan pengeringan umbi mentah (Widodo, 2006).

Ragi Tape

Ragi tape merupakan bibit (starter) untuk membuat berbagai macam makanan fermentasi dan umumnya bulat pipih berdiameter 4–6 cm dengan ketebalan 0,5 cm (Hidayat et al., 2006). Ragi tape terdiri dari kapang, khamir, dan bakteri sehingga rasa hasil fermentasi dipengaruhi mikroorganisme yang aktif pada ragi tersebut. Ragi yang mengandung mikroflora seperti kapang, khamir, dan bakteri berfungsi sebagai starter fermentasi, kaya akan protein yakni 40%-50% (Susanto dan Saneto, 1994). Menurut Gandjar (1999), proses pembuatan ragi selalu membutuhkan

sedikit ragi yang telah jadi sebagai starter awal populasi mikroba. Hal tersebut menjamin ketersediaan ragi tape sebagai probiotik bagi ternak. Peranan kapang dalam proses fermentasi sebagai produsen enzim amylase yaitu enzim yang menghidrolisis pati menjadi glukosa (Fardiaz, 1992).

8 Ragi tidak mati oleh antibiotik dan beberapa bersifat antimikroba sehingga pertumbuhan bakteri dihambat. Sifat ragi tahan pada lingkungan yang stress dapat menjadikan hidup normal dalam persaingan dengan mikroba lain (Brown (1990) dalam Widodo, 2006). Analisis mikrobiologi menunjukan bahwa semua ragi mempunyai populasi kapang Amylolitik sekitar 104-105. Kapang pada ragi terutama jenis Amylomyces sp, Mucor sp, dan Rhizopus sp, sebagian besar mengandung khamir Fillamentous tinggi yaitu 107-108. Khamir Candida sp dan Endomycopsis sp dan beberapa bakteri Bacillus sp yang mungkin berasal dari tepung beras (Saono, 1982). Komposisi ragi menurut North dan Bell (1990) (Tabel 2).

Ragi dikelompokan berdasarkan sifat metabolisme yaitu fermentatif dan oksidatif. Jenis fermentatif dapat melakukan fermentasi alkohol yaitu memecah glukosa menjadi alkohol dan gas. Sedangkan oksidatif (respirasi) akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Keduanya bagi ragi digunakan untuk energi walaupun energi hasil respirasi lebih tinggi dari yang melalui fermentasi (Fardiaz, 1992).

Ayam Broiler

Karakteristik ayam broiler adalah memiliki pertumbuhan yang cepat, banyak penimbunan lemak pada bagian dada dan aktivitas relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis ayam petelur (Pond dan Church, 1995). Amrullah (2004) mengatakan ayam broiler mampu mengolah makanan setelah dikonsumsi dengan cepat. Sifat pertumbuhan yang cepat dicerminkan dari tingkah laku makan yang lahap. Frekuensi makan broiler lebih tinggi dari ayam petelur, apalagi pada masa akhir pemeliharaan. North dan Bell (1990) mengatakan ayam broiler adalah jenis unggas dengan laju Tabel 2. Komposisi Ragi (% BK)

Komposisi Nilai

Energi Metabolis ( kkal/kg) 1.940,08

Protein (%) 45

Lemak (%) 3

Serat Kasar (%) 1,40

Ca (%) 1,30

P (%) 1,25

9 pertumbuhan dan pertumbuhan bobot badan mingguan berbeda serta memiliki besaran konsumsi pakan yang meningkat seiring dengan meningkatnya bobot badan, konsumsi, dan konversi pakan.

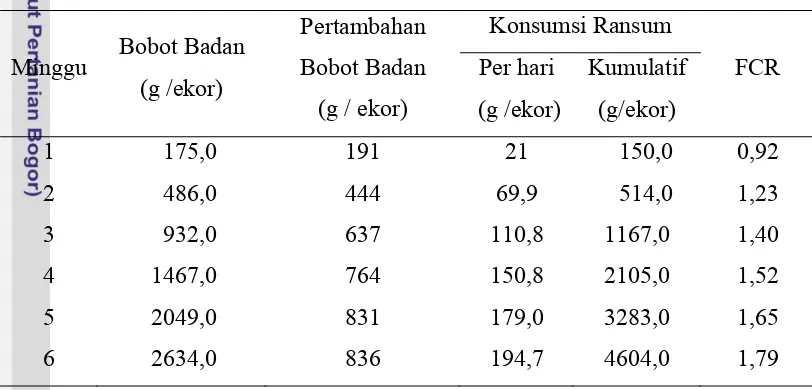

Persyaratan mutu Day Old Chick (DOC) menurut SNI (2005), yaitu berat DOC minimal 37 g/ekor dengan kondisi fisik sehat, kaki normal, dapat berdiri tegak, tidak ada kelainan bentuk atau cacat fisik, sekitar pusar dan duburnya kering, warna bulu seragam sesuai dengan warna galur (strain) dan kondis bulu kering dan berkembang, serta jaminan kematian DOC maksimal 2%. Strain adalah sekumpulan unggas dalam suatu varietas yang didalamnya telah dikembangkan sifat-sifat khusus, seperti daya produksi yang tinggi, tahan terhadap penyakit tertentu. Perbedaan strain ayam berpengaruh terhadap kebutuhan nutrisinya (Ensminger et al., 1992). Standar Performa Broilerstrain CP707 (Tabel 3).

Tabel 3. Standar Performa Broilerstrain CP707

Minggu Bobot Badan (g /ekor)

Pertambahan Bobot Badan

(g / ekor)

Konsumsi Ransum

FCR Per hari

(g /ekor)

Kumulatif (g/ekor)

1 175,0 191 21 150,0 0,92

2 486,0 444 69,9 514,0 1,23

3 932,0 637 110,8 1167,0 1,40

4 1467,0 764 150,8 2105,0 1,52

5 2049,0 831 179,0 3283,0 1,65

6 2634,0 836 194,7 4604,0 1,79

Sumber: PT. Charoen Phokphand Jaya Farm (2006)

Konsumsi Air Minum

Konsumsi air minum adalah jumlah air minum yang dikonsumsi ternak selama pemeliharaan. Anggorodi (1995) menyatakan bahwa hewan memperoleh air dari tiga sumber yaitu, air minum, air yang ditelan sebagai komponen bahan pakan

10 sebagai medium untuk aktivitas metabolisme, media penyebaran yang ideal untuk tranportasi suatu produk sisa metabolisme serta berperan dalam proses pencernaan. Air minum diketahui sebagai subtansi yang memiliki keistimewaan sebagai pengatur panas yang baik untuk keperluan dalam penyebaran panas yang dihasilkan oleh reaksi kimia dan proses metabolisme (Tillman et al., 1989). Shaw et al. (2006) menjelaskan bahwa konsumsi air meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi pakan dan komposisi pakan. Konsumsi air minum pada unggas dipengaruhi oleh faktor keasaman dengan pH toleransi 5-8, suhu air, umur, konsumsi ransum, temperatur lingkungan, dan jenis kelamin.

Konsumsi Pakan

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dimakan ternak untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok dan produksi ternak (Tillman et al., 1989). Menurut North dan Bell (1990), konsumsi pakan ternak berbeda-beda, hal tersebut dipengaruhi bobot badan, strain, tingkat produksi, tingkat cekaman, aktivitas ternak, mortalitas, kandungan energi dalam pakan dan suhu lingkungan sekitar. Konsumsi pakan pada unggas, pada dasarnya digunakan untuk memenuhi energi metabolis. Kebutuhan protein untuk ayam broiler (0-6 minggu) berkisar antara 21,0%-24,8% dengan energi metabolis antara 2800-3300 kkal/kg, tingkat energi menentukan jumlah pakan dikonsumsi (Wahju, 2004). Menurut Ensminger et al. (1992), pengolahan pakan secara fisik, kimia, enzimatis maupun penambahan zat nutrisi lain dapat meningkatkan palatabilitas atau kecernaan dan memperbaiki komposisi pakan.

Pertambahan Bobot Badan

Pertambahan bobot badan merupakan kriteria untuk mengukur pertumbuhan ternak. Pertumbuhan murni merupakan pertambahan bentuk dan bobot jaringan-jaringan pembangun seperti urat daging, tulang, otak, jantung, dan semua jaringan-jaringan

11 Koversi Pakan

Wahju (2004) menyatakan bahwa nilai konversi ransum dapat digunakan untuk mengukur keefisienan penggunaan ransum. Semakin rendah angka konversi ransum maka semakin baik, hal ini menandakan penggunaan ransum yang semakin efisien. Jika dilihat dari konversi maka efisiensi pakan meningkat karena pakan yang digunakan untuk mencapai bobot badan tertentu semakin sedikit (Anggorodi, 1995). Menurut Lacy dan Vest (2000), beberapa faktor utama yang mempengaruhi konversi pakan ternak diantaranya genetik, kualitas ransum, penyakit, sanitasi kandang, ventilasi, temperatur, pengobatan dan manajemen kandang. Semakin tinggi konversi pakan menunjukkan semakin banyak dibutuhkan ransum untuk meningkatkan bobot badan persatuan berat. Pada masa akhir setelah umur empat minggu, pertumbuhan ayam menjadi lambat dan mulai menurun sedangkan penggunaan ransum bertambah

terus. Keuntungan dari penggunaan probiotik pada ternak adalah dapat memacu pertumbuhan, memperbaiki konversi ransum, mengontrol kesehatan dengan mencegah terjadinya gangguan pencernaan terutama hewan muda, prapencernaan faktor anti nutrisi (Budiansyah, 2004).

Mortalitas

Angka persentase mortalitas adalah perbandingan jumlah ayam yang mati dengan total ayam yang dipelihara (Lacy dan Vest, 2000). Tingkat mortalitas dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya bobot badan, bangsa, tipe ayam, iklim, kebersihan lingkungan, sanitasi peralatan dan kandang dan serangan penyakit (North dan Bell, 1990). Menurut Widodo (2006), mortalitas dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar kandang.

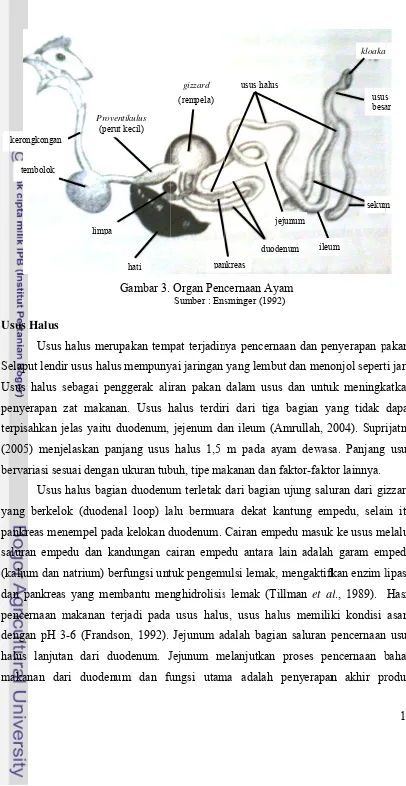

Organ Pencernaan

U Se U pe te (2 be ya pa sa (k da pe de ha m Usus Halus Usus elaput lendi Usus halus s

enyerapan erpisahkan j 2005) menj ervariasi ses Usus ang berkelo ankreas men aluran empe kalium dan n an pankreas encernaan m engan pH 3 alus lanjuta makanan da

kerongkongan

tembolok

halus meru ir usus halu sebagai pen

zat makana jelas yaitu d elaskan pan suai dengan

halus bagia ok (duoden

nempel pad edu dan ka natrium) be s yang mem makanan te 3-6 (Frands

an dari du ari duodenu Prove (peru limpa Gambar 3. upakan temp s mempuny nggerak ali

an. Usus h duodenum, njang usus n ukuran tub

an duodenu nal loop) la

da kelokan d andungan c erfungsi unt mbantu men erjadi pada son, 1992). uodenum. J

um dan fu

entikulus

ut kecil)

hati

Organ Pen

Sumber : En

pat terjadin yai jaringan iran pakan halus terdir jejenum da halus 1,5 buh, tipe ma um terletak

alu bermua

duodenum. airan empe tuk pengem nghidrolisis usus halu Jejunum a Jejunum m

ungsi utam pan gizzard (rempela) cernaan Ay sminger (1992 nya pencern yang lembu dalam usu ri dari tiga an ileum (A

m pada ay akanan dan

dari bagian ara dekat k

Cairan emp edu antara mulsi lemak, s lemak (Ti s, usus hal dalah bagia melanjutkan ma adalah nkreas duod j usus halus yam 2)

naan dan pe ut dan meno

s dan untu a bagian ya Amrullah, 2

yam dewas faktor-fakto n ujung salu kantung em

pedu masuk lain adalah mengaktifk illman et a lus memilik an saluran p proses pe penyerapan

denum ileu

ejunum enyerapan p onjol sepert uk meningk ang tidak 2004). Supr sa. Panjang or lainnya. uran dari gi mpedu, selai

k ke usus m h garam em

kan enzim l l., 1989). ki kondisi pencernaan encernaan b

n akhir pr

13 pencernaan. Ileum adalah saluran pencernaan bagian dari usus halus terakhir yang menghubungkan dengan usus besar. Penyerapan masih terjadi di ileum, tetapi tidak sebanyak di duodenum dan jejunum (Damron, 2003).

Moran (1985) menyatakan bahwa usus halus menghasilkan enzim-enzim amilase, lipase dan protease yang berfungsi untuk memecah zat-zat makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Menurut Tillman et al. (1989), sebagian besar pencernaan di usus halus terjadi pemecahan zat-zat pakan menjadi bentuk sederhana dan hasilnya disalurkan ke aliran darah melalui gerakan peristaltik di dalam usus halus. Absorpsi hasil pencernaan makanan sebagian besar di dalam usus halus, sebagian bahan-bahan yang tidak diserap dan tidak tercerna masuk ke dalam usus besar atau colon.

Colon

Colon atau usus besar merupakan organ yang menghubungkan usus halus dan kloaka. Fungsi usus besar untuk menyalurkan sisa makanan yang tidak tercerna dari usus halus ke kloaka. Panjang usus besar yang dimiliki ayam dewasa berkisar 10 cm dengan diameter dua kali usus halus (Suprijatna, 2005). Fungsi kolon membantu penyerapan air, mencerna karbohidrat dan protein dibantu bakteri di sekum dan membuang beberapa zat makanan tidak dicerna. Panjang dan bobot sekum dipengaruhi oleh ukuran tubuh ayam, umur, dan pakan yang dikonsumsi ayam

(Yuwanta, 2008). Pencernaan yang terjadi di dalam kolon adalah sisa-sisa kegiatan pencernaan oleh enzim dari usus halus dan enzim yang dihasilkan oleh jasad-jasad renik yang banyak terdapat di usus besar. Pada usus besar ada bakteri proteolitik, dan bakteri selulolitik berfungsi mencerna serat kasar (Tillman et al., 1989).

Sekum

14 MATERI DAN METODE

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus hingga September 2011. Penelitian dan pencampuran pakan dilaksanakan di Laboratorium Lapang Ilmu Nutrisi Ternak Unggas Kandang C dan pembuatan pakan, pengukuran organ

pencernaan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi Unggas Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Materi

Ternak

Penelitian menggunakan 180 ekor ayam broiler CP-707 dari PT.Charoen Phokphand. Setiap satuan percobaan terdiri atas 10 ekor ayam broiler yang dipelihara dari periode starter umur 7 bobot badan 151,99 ± 10,101 g/ekor sampai umur 21 hari dan dilanjutkan periode finisher umur 22 bobot badan 791,06 ± 22,111 g/ekor sampai umur 34 hari.

Kandang dan Alat

Penelitian menggunakan kandang sistem litter berukuran 18 m2 yang disekat menjadi 18 petak dengan ukuran 1 m x 1 m x 1 m dan setiap petak diisi 10 ekor (Gambar 4). Peralatan kandang yang digunakan adalah tempat pakan, tempat air

minum, termometer, sekat dari kawat berjaring berukuran 1 m x 1 m, timbangan kapasitas 10 kg dengan akurasi 0,1 kg, dan gelas ukur kapasitas 1 L. Alat laboratorium yaitu oven 60 0C, pinset, gunting, jangka sorong dengan ketelitian 0,01 mm, dan timbangan digital dengan akurasi 0,01 g.

15 Pakan

Ransum yang diberikan berupa pakan komersil broiler dari PT. Charoen Phokphand yang ditambahkan tepung ubi jalar dan ragi tape. Pakan komersil starter BR1 CP511 diberikan umur 7-21 hari dan finisher BR2 CP512 umur 22-34 hari. Penggunaan pakan komersil pada penelitian untuk melihat hasil dengan perlakuan penambahan probiotik dan prebiotik sebagai pengganti antibiotik yang umum digunakan oleh peternak. Komposisi pakan komersil broilerstarter BR1 CP511 dan pakan komersil broiler finisher BR2 CP512 dari PT. Charoen Phokphand tersusun atas : jagung, dedak, bungkil kedelai, bungkil kelapa, tepung daging dan tulang, pecahan gandum, bungkil kacang tanah, tepung daun, kanola, kalsium, fosfor, vitamin, mineral, dan antioksidan. Kandungan nutrien pakan komersil dapat dilihat pada Tabel 4.

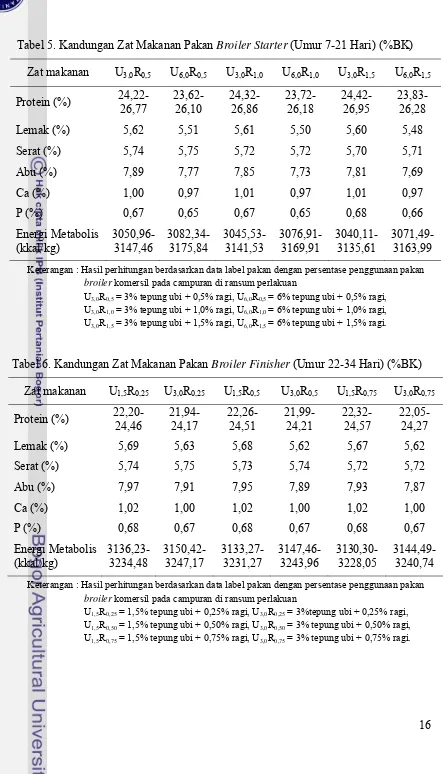

Ransum yang diberikan berupa pakan komersil broiler dari PT. Charoen Phokphand yang ditambahan dengan taraf berbeda berupa tepung ubi jalar [starter (3% dan 6%) dan finisher (1,5% dan 3%)] dan ragi tape [starter (0,5%, 1,0% dan 1,5%) dan finisher (0,25%, 0,5% dan 0,75%)]. Pakan komersil dengan tambahan tepung ubi jalar dan ragi tape diberikan pada umur 7 hari. Kandungan zat makanan ransum perlakuan saat periode starter (Tabel 5) dan saat periode finisher (Tabel 6).

Tabel 4. Kandungan Nutrien Pakan Komersil (As Fed)

Nutrien Ket BR1 CP511 BR2 CP512

Kadar Air (%) Max 13,0 13,0

Protein (%) 21,5-23,8 19,5-21,5

Lemak (%) Min 5,0 5,0

Serat (%) Max 5,0 5,0

Abu (%) Max 7,0 7,0

Ca (%) Min 0,9 0,9

P (%) Min 0,6 0,6

Energi Metabolis Kkal/kg 3025-3125 3125-3225

16 Tabel 5. Kandungan Zat Makanan Pakan Broiler Starter (Umur 7-21 Hari) (%BK)

Zat makanan U3,0R0,5 U6,0R0,5 U3,0R1,0 U6,0R1,0 U3,0R1,5 U6,0R1,5

Protein (%) 24,22-26,77 23,62-26,10 24,32-26,86 23,72-26,18 24,42-26,95 23,83-26,28

Lemak (%) 5,62 5,51 5,61 5,50 5,60 5,48

Serat (%) 5,74 5,75 5,72 5,72 5,70 5,71

Abu (%) 7,89 7,77 7,85 7,73 7,81 7,69

Ca (%) 1,00 0,97 1,01 0,97 1,01 0,97

P (%) 0,67 0,65 0,67 0,65 0,68 0,66

Energi Metabolis (kkal/kg) 3050,96-3147,46 3082,34-3175,84 3045,53-3141,53 3076,91-3169,91 3040,11-3135,61 3071,49-3163,99

Keterangan : Hasil perhitungan berdasarkan data label pakan dengan persentase penggunaan pakan broiler komersil pada campuran di ransum perlakuan

U3,0R0,5 = 3% tepung ubi + 0,5% ragi, U6,0R0,5 = 6% tepung ubi + 0,5% ragi, U3,0R1,0 = 3% tepung ubi + 1,0% ragi, U6,0R1,0 = 6% tepung ubi + 1,0% ragi, U3,0R1,5 = 3% tepung ubi + 1,5% ragi, U6,0R1,5 = 6% tepung ubi + 1,5% ragi.

Tabel 6. Kandungan Zat Makanan Pakan Broiler Finisher (Umur 22-34 Hari) (%BK) Zat makanan U1,5R0,25 U3,0R0,25 U1,5R0,5 U3,0R0,5 U1,5R0,75 U3,0R0,75

Protein (%) 22,20-24,46 21,94-24,17 22,26-24,51 21,99-24,21 22,32-24,57 22,05-24,27

Lemak (%) 5,69 5,63 5,68 5,62 5,67 5,62

Serat (%) 5,74 5,75 5,73 5,74 5,72 5,72

Abu (%) 7,97 7,91 7,95 7,89 7,93 7,87

Ca (%) 1,02 1,00 1,02 1,00 1,02 1,00

P (%) 0,68 0,67 0,68 0,67 0,68 0,67

Energi Metabolis (kkal/kg) 3136,23-3234,48 3150,42-3247,17 3133,27-3231,27 3147,46-3243,96 3130,30-3228,05 3144,49-3240,74

Keterangan : Hasil perhitungan berdasarkan data label pakan dengan persentase penggunaan pakan broiler komersil pada campuran di ransum perlakuan

17 Prosedur

Pembuatan Tepung Ubi Jalar Merah dan Ragi

Ragi tape yang digunakan berasal dari toko beras di Pasar Anyar (Gambar 5). Ragi tape umumnya berbentuk kepingan, sehingga dilakukan penggilingan untuk dicampurkan ke dalam pakan.

Ubi jalar yang dicampurkan ke dalam pakan didapatkan dari petani di sekitar Dramaga (Gambar 6). Tepung ubi jalar dibuat dengan cara ubi diiris tipis-tipis, kemudian di angin-anginkan selama satu hari dan selanjutnya dioven pada suhu 600C selama dua hari hingga kering dan selanjunya digiling halus.

Pembuatan Ransum

Pembuatan ransum perlakuan dilakukan di Kandang C Laboratorium Ilmu Nutrisi Unggas Institut Pertanian Bogor. Ransum perlakuan yang diberikan adalah campuran dari pakan komersil yang dibeli dari PT. Charoen Phokphand berupa pakan starter BR1 CP511 dan pakan finisher BR2 CP512. Pakan komersil yang dicampurkan berbentuk crumble. Pakan komersial, tepung ubi jalar, dan ragi tape sebelumnya sudah dihitung kebutuhan per minggu, kemudian masing-masing ditimbang sesuai kebutuhan untuk pencampuran ransum setiap perlakuan. Pakan komersial masing-masing tiap perlakuan dicampur dengan ubi jalar berbentuk tepung dan ragi tape yang telah dihaluskan. Ketiga bahan dicampur dengan mengaduknya

18 sampai rata kemudian dimasukkan ke dalam plastik ukuran 5 kg untuk persediaan selama seminggu. Pakan untuk satu minggu selanjutnya dibuat sehari sebelum pakan persediaan sebelumnya habis.

Pemeliharaan Ayam

Tahap awal pelaksanaan penelitian, membersihkan kandang dan alat-alat yang akan dipakai, kandang diberi kapur, dan disemprot secara merata dengan desinfektan, setelah itu setiap petak kandang beralaskan koran dan di atasnya diberi sekam padi. Sekeliling kandang dilapisi dengan terpal sebagai pelindung untuk mengurangi pengaruh udara luar. Pemeriksaan terhadap lampu dan keran untuk menyediakan air minum dilakukan dua hari sebelum ayam datang. Kandang diberi tanda sesuai perlakuan yang diberikan. Setelah umur tiga minggu sampai lima minggu, tempat pakan dan minum digantung sejajar dengan punggung ayam agar pakan dan air minum tidak mudah kotor oleh ekskreta maupun sekam.

Ayam broiler dipelihara selama 34 hari. DOC yang baru datang diberikan larutan gula sebagai sumber energi yang mudah diserap oleh saluran pencernaan ayam menggantikan energi yang hilang selama pengangkutan karena stres. Ayam umur 0-7 hari diberikan ransum komersial periode starter dari PT. Charoen Phokphand BR1 CP511. Hari ke 7 ayam mulai diberikan ransum perlakuan. Penimbangan awal mulai diberikan ransum perlakuan umur 7 hari menggunakan

timbangan digital dan hasilnya dicatat, kemudian dilakukan pengacakan ayam dan dimasukkan ke dalam kandang uji. Setiap kandang diisi oleh 10 ekor ayam.

Lampu pijar berfungsi sebagai penerang yang dinyalakan pada saat menjelang malam. Tirai yang berfungsi sebagai pelindung dipasang setelah kandang disterilkan sehingga seluruh bagian kandang tertutupi sampai ayam berumur 14 hari dan hari berikutnya setiap pagi tirai dibuka setengah bagian dinding kandang dan ditutup saat menjelang malam hari untuk melindungi ayam dari udara dingin. Penambahan sekam tidak dilakukan secara teratur dan hanya pada alas sekam yang sudah basah karena feses ayam atau tumpahan air minum. Pemberian air minum diberikan ad libitum, pencucian tempat air minum dilakukan setiap hari sebelum penggantian air minum.

19 minum. Timbangan yang digunakan adalah timbangan analitik dengan skala terkecil 0,01 g. Penimbangan sisa pakan dan pencatatan pertambahan bobot badan dilakukan setiap minggu. Setiap hari dilakukan pemeriksaan ayam dan pencatatan ayam yang mati di tiap kandang uji. Pencatatan suhu lingkungan kandang dilakukan setiap minggu pada pagi, siang dan malam hari. Data mortalitas tersebut diakumulasikan hingga akhir masa penelitian hari ke-34.

Pengukuran Organ Pencernaan

Ayam yang dipotong sebanyak 18 ekor yaitu satu ekor untuk setiap ulangan. Sebelum dilakukan pemotongan, ayam ditimbang untuk mengetahui bobot hidupnya lalu disembelih dan ditunggu sampai benar-benar mati kemudian timbang ayam untuk mengetahui bobot potong. Ayam dicelupkan ke air panas ± 30 detik, kemudian dibului dan ayam dibedah untuk dikeluarkan organ tubuhnya. Ayam yang telah dibuat karkas ditimbang untuk mengetahui bobot karkas. Organ dalam yang terdiri dari hati, jantung, gizzard, pankreas, usus halus, kolon, dan sekum dibersihkan dari lemak yang menempel. Pada usus halus, kolon, dan sekum dilakukan pengukuran bobot dengan timbangan digital, panjang dengan penggaris dan tebal hanya pada usus halus (jejunum) menggunakan jangka sorong.

Rancangan Perlakuan

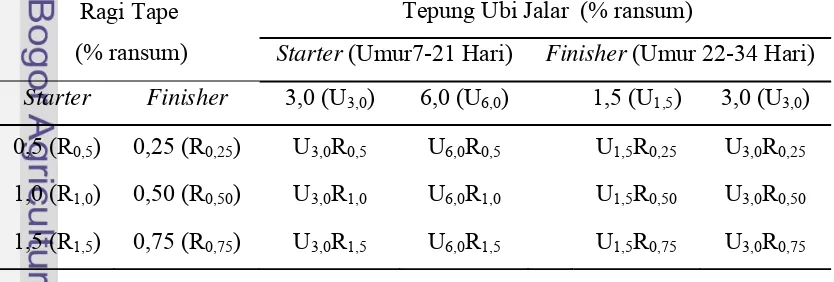

Ransum perlakuan yang digunakan terdiri atas 6 ransum periode starter dan 6 ransum periode finisher, masing-masing pakan dicampurkan dengan taraf tepung ubi jalar dan ragi tape berbeda. Komposisi ransum perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Ransum Perlakuan Selama Penelitian

Ragi Tape (% ransum)

Tepung Ubi Jalar (% ransum)

Starter (Umur7-21 Hari) Finisher (Umur 22-34 Hari) Starter Finisher 3,0 (U3,0) 6,0 (U6,0) 1,5 (U1,5) 3,0 (U3,0)

0,5 (R0,5) 0,25 (R0,25) U3,0R0,5 U6,0R0,5 U1,5R0,25 U3,0R0,25

1,0 (R1,0) 0,50 (R0,50) U3,0R1,0 U6,0R1,0 U1,5R0,50 U3,0R0,50

20 Rancangan Percobaan

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola Faktorial 2 x 3 dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan. Faktor pertama yaitu taraf tepung ubi saat starter (3% dan 6%) dan finisher (1,5% dan 3%). Faktor kedua adalah taraf ragi tape saat starter (0,5%, 1,0% dan 1,5%) dan finisher (0,25%, 0,5% dan 0,75%). Model matematika menurut Steel dan Torrie (1960) sebagai berikut:

Yijk = µ + ai + bj + (ab)ij + εijk

Keterangan :

Yijk = nilai pengamatan pada taraf penambahan tepung ubi jalar dan ragi tape

dalam ransum pada ulangan ke-k ( k = 1, 2 dan 3 )

µ = nilai rataan umum dari kombinasi pemberian tepung ubi jalar dan ragi tape dalam ransum

ai = pengaruh penambahan tepung ubi dalam ransum pada taraf ke-i

bj = pengaruh penambahan ragi dalam ransum pada taraf ke-j

(ab)ij = pengaruh interaksi penambahan tepung ubi jalar taraf ke-i dan ragi tape

pada taraf ke-j

εijk = pengaruh galat percobaan yang berasal dari faktor perlakuan tepung ubi

jalar taraf ke-i dan ragi tape pada taraf ke-j pada ulangan ke-k

Data dilakukan uji parametrik dengan sidik ragam (ANOVA / Analysis of Variance) untuk melihat pengaruh faktor perlakuan dan interaksi menggunakan software SPSS. Jika hasil sidik ragam menunjukkan nyata (P<0,05) atau sangat nyata (P<0,01), maka dilakukan uji lanjut Duncan.

Peubah

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah : 1. Konsumsi Air Minum (ml/ekor)

Konsumsi air minum diperoleh dari selisih konsumsi air minum yang diberikan dengan jumlah sisa air minum yang dihitung setiap hari pada pagi hari saat mengganti air minum selama pemeliharaan. Hasil tersebut dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

21 2. Konsumsi Pakan (gram/ekor)

Konsumsi pakan diperoleh dari selisih konsumsi pakan yang diberikan dengan jumlah sisa pakan yang dihitung setiap minggu selama pemeliharaan. Hasil tersebut dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Konsumsi pakan = jumlah pakan yang diberikan - sisa pakan jumlah ternak

3. Pertambahan Bobot Badan (gram/ekor)

Pertambahan bobot badan diperoleh dari selisih bobot badan yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

PBB = BB minggu bersangkutan – BB minggu sebelumnya jumlah ternak

4. Bobot Badan Akhir (gram/ekor)

Bobot badan akhir periode starter diperoleh dari penimbangan bobot badan akhir ayam broiler periode starter umur 21 hari dan finisher diperoleh dari penimbangan bobot badan akhir ayam broiler periode finisher umur 34 hari.

5. Konversi Pakan

Konversi pakan adalah rasio konsumsi pakan dengan pertambahan bobot badan yang diperoleh selama waktu tertentu. Konversi pakan diperoleh dari perbandingan konsumsi pakan dalam bahan kering dengan pertambahan bobot badan. Hasil tersebut dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Konversi Pakan = konsumsi pakan PBB

6. Bobot Organ Pencernaan (Usus Halus, Sekum dan Kolon)

Bobot organ pencernaan diperoleh dari perbandingan bobot organ pencernaan dengan bobot hidup. Hasil tersebut dihitung dengan formulasi sebagai berikut : Bobot organ pencernaan (%) = bobot organ pencernaan x 100%

bobot hidup ayam 7. Panjang Relatif Usus (cm/ 100 g bobot hidup)

Panjang relatif usus diperoleh dari perbandingan panjang usus yang diukur dengan alat ukur berupa penggaris (cm) dengan 100 g bobot hidup. Hasil tersebut dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

22 8. Tebal Jejunum (mm/ 100 g bobot hidup)

Tebal Usus diperoleh dari perbandingan tebal usus halus jejunum yang diukur dengan jangka sorong (mm) dengan 100 g bobot hidup. Hasil tersebut dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Tebal Usus = tebal usus (mm) x 100 bobot hidup ayam (g)

9. Mortalitas (ekor)

cu hu ha ol di tu us 25 pe ag m te te o C o C (2 83 pe hi Lingk uaca sekitar ujan yang t asil perform leh lingkun ipengaruhi o ubuh ternak.

saha ternak 5oC-32oC enerangan/p gar mendap model kandan

Suhu ermometer d

ersebut meru C, siang har C dengan r 2010), pada 3%-85%. W enelitian ini idup dan be

kungan mer

r tempat pe tinggi dapa ma ayam br ngan khusus

oleh keadaa . Menurut J ayam ras m dan finish pemanasan pat sinar m ng disesuaik

Gambar 7.

saat penel di dalam ka

upakan suh ri bersuhu a rataan kelem

bulan Agus Walaupun su i, tetapi suh erproduksi s HASIL D S rupakan sal emeliharaan at diantisipa roiler selam snya suhu an angin, pe Jayanto (200 meliputi: pe her 23oC-2

kandang se matahari pag kan dengan Alat Pengu litian selam andang (Ga hu kandang. antara 30 oC mbaban kan stus 2010 ra uhu kandan hu sangat b secara optim

DAN PEM

Suhu Kand

lah satu fak

n ternak se asi agar aya ma pemeliha

lingkungan enyinaran c 09), bahwa ersyaratan t 25oC, kelem esuai denga gi dan tidak n umur ayam

ukur Suhu d

ma 28 hari ambar 7), s

. Rataan su C-34 oC, da ndang 74% ataan suhu h ng bukan m berpengaruh mum. Suhu k

MBAHASAN

dang

ktor yang s

eperti panas am tetap ny araan salah n kandang. cahaya mata sistem perk temperatur mbaban b an aturan ya

k melawan m.

dan Kelemb

i dapat dik ehingga be

uhu pagi ha n malam ha %-85%. Dat

harian 25 oC merupakan p h untuk kel

kandang sel N

sulit dikend

s sinar mat yaman. Pad

satunya san Suhu lingk ahari, curah kandangan y

saat starter erkisar an ang ada, tat arah mata aban Kanda ketahui den esarnya nila ari bersuhu ari bersuhu ta BMKG C-26 oC den peubah yan langsungan lama peneli dalikan. Ko tahari dan da penelitia ngat dipeng kungan kan hujan, dan yang ideal u r berkisar a ntara 60%-ta le60%-tak kan angin ken

ang

ngan meleta ai pada alat

24 oleh suhu di luar kandang, pencahayaan, ventilasi sebagai pertukaran udara, keadaan angin dan suhu tubuh ternak. Kelembaban udara di kandang juga dipengaruhi kelembaban alas litter karena kotoran ternak dan tumpahan air minum.

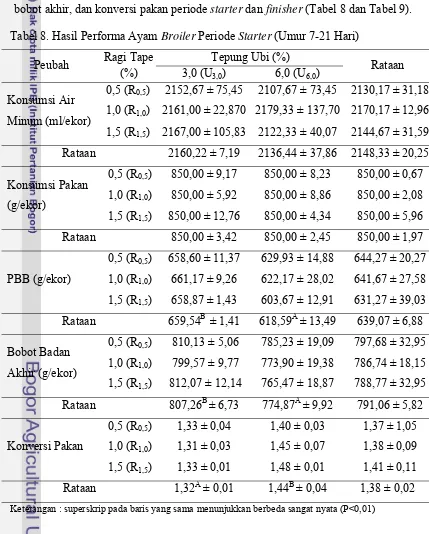

Performa

Nilai sidik ragam pemberian tepung ubi jalar dan ragi tape terhadap performa meliputi konsumsi pakan, konsumsi air minum, pertambahan bobot badan (PBB), bobot akhir, dan konversi pakan periode starter dan finisher (Tabel 8 dan Tabel 9). Tabel 8. Hasil Performa Ayam Broiler Periode Starter (Umur 7-21 Hari)

Peubah Ragi Tape (%)

Tepung Ubi (%)

Rataan 3,0 (U3,0) 6,0 (U6,0)

Konsumsi Air Minum (ml/ekor)

0,5 (R0,5) 2152,67 ± 75,45 2107,67 ± 73,45 2130,17 ± 31,18

1,0 (R1,0) 2161,00 ± 22,870 2179,33 ± 137,70 2170,17 ± 12,96

1,5 (R1,5) 2167,00 ± 105,83 2122,33 ± 40,07 2144,67 ± 31,59

Rataan 2160,22 ± 7,19 2136,44 ± 37,86 2148,33 ± 20,25

Konsumsi Pakan (g/ekor)

0,5 (R0,5) 850,00 ± 9,17 850,00 ± 8,23 850,00 ± 0,67

1,0 (R1,0) 850,00 ± 5,92 850,00 ± 8,86 850,00 ± 2,08

1,5 (R1,5) 850,00 ± 12,76 850,00 ± 4,34 850,00 ± 5,96

Rataan 850,00 ± 3,42 850,00 ± 2,45 850,00 ± 1,97

PBB (g/ekor)

0,5 (R0,5) 658,60 ± 11,37 629,93 ± 14,88 644,27 ± 20,27

1,0 (R1,0) 661,17 ± 9,26 622,17 ± 28,02 641,67 ± 27,58

1,5 (R1,5) 658,87 ± 1,43 603,67 ± 12,91 631,27 ± 39,03

Rataan 659,54B ± 1,41 618,59A± 13,49 639,07 ± 6,88

Bobot Badan Akhir (g/ekor)

0,5 (R0,5) 810,13 ± 5,06 785,23 ± 19,09 797,68 ± 32,95

1,0 (R1,0) 799,57 ± 9,77 773,90 ± 19,38 786,74 ± 18,15

1,5 (R1,5) 812,07 ± 12,14 765,47 ± 18,87 788,77 ± 32,95

Rataan 807,26B± 6,73 774,87A± 9,92 791,06 ± 5,82

Konversi Pakan

0,5 (R0,5) 1,33 ± 0,04 1,40 ± 0,03 1,37 ± 1,05

1,0 (R1,0) 1,31 ± 0,03 1,45 ± 0,07 1,38 ± 0,09

1,5 (R1,5) 1,33 ± 0,01 1,48 ± 0,01 1,41 ± 0,11

Rataan 1,32A± 0,01 1,44B± 0,04 1,38 ± 0,02

25 Tabel 9. Hasil Performa Ayam Broiler Periode Finisher (Umur 22-34 Hari)

Peubah Ragi Tape (%)

Tepung Ubi (%)

Rataan 1,5 (U1,5) 3,0 (U3,0)

Konsumsi Air Minum

(ml/ekor)

0,25 (R0,25) 4516,83 ± 283,95 4315,67 ± 68,59 4416,25 ± 142,24

0,50 (R0,50) 4346,00 ± 196,85 4348,00 ± 293,77 4347,00 ± 1,42

0,75 (R0,75) 4427,00 ± 109,12 4393,07 ± 427,07 4410,04 ± 23,99

Rataan 4429,94 ± 85,453 4352,25 ± 1,414 4391,09 ± 38,31

Konsumsi Pakan (g/ekor)

0,25 (R0,25) 1610,52b± 56,60 1535,67ab± 35,45 1572,79 ± 53,35

0,50 (R0,50) 1531,23ab± 28,81 1532,33a± 30,71 1531,78 ± 0,78

0,75 (R0,75) 1506,93a± 13,28 1600,34ab± 89,67 1553,64 ± 66,05

Rataan 1549,56 ± 54,17 1555,91± 38,49 1551,74 ± 20,52

PBB (g/ekor)

0,25 (R0,25) 794,26 ± 102,25 774,73 ± 44,24 784,49 ± 13,81

0,50 (R0,50) 722,43 ± 41,57 777,43 ± 54,38 749,93 ± 38,89

0,75 (R0,75) 736,23 ± 57,36 864,86 ± 88,96 800,56 ± 90,98

Rataan 750,97 ± 38,12 805,68 ± 51,29 778,33 ± 25,87

Bobot Badan Akhir (g/ekor)

0,25 (R0,25) 1604,39 ± 101,73 1559,97 ± 38,78 1582,18 ± 31,41

0,50 (R0,50) 1522,00 ± 42,91 1551,33 ± 59,69 1536,67 ± 20,74

0,75 (R0,75) 1548,30 ± 67,73 1630,35 ± 74,52 1589,33 ± 58,02

Rataan 1558,23 ± 42,08 1580,55 ± 43,34 1569,39 ± 28,56

Konversi Pakan

0,25 (R0,25) 2,10 ± 0,28 2,08 ± 0,17 2,09 ± 0,02

0,50 (R0,50) 2,34 ± 0,19 2,13 ± 0,21 2,24 ± 0,15

0,75 (R0,75) 2,23 ± 0,40 1,93 ± 0,38 2,08 ± 0,21

Rataan 2,22 ± 0,12 2,05 ± 0,10 2,14 ± 0,08

Keterangan : superskrip pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05)

Konsumsi Air Minum

Konsumsi minum ayam broiler hasil pemberian tepung ubi jalar dan ragi tape dalam ransum dapat dilihat pada Tabel 8 menunjukan tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi air minum ayam saat starter pada setiap perlakuan. Meskipun tidak berbeda nyata, tetapi secara kuantitatif nilai konsumsi air minum tertinggi 2179,33 ml/ekor pada U6,0R1,0 dan terendah 2107,67 ml/ekor pada U6,0R0,5. Nilai

26 Pemberian tepung ubi dan ragi tape tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan saat finisher pada setiap perlakuan di Tabel 9. Meskipun tidak berbeda nyata, tetapi secara kuantitatif konsumsi air minum tertinggi 4516,83 ml/ekor pada U1,5R0,25 dan terendah 4315,67 ml/ekor pada U3,0R0,25 Nilai terendah

saat finisher dipengaruhi saat starter dengan konsumsi air minum juga rendah dibandingkan perlakuan lain.

Shaw et al. (2006) menjelaskan bahwa konsumsi air meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi pakan dan komposisi pakannya. Konsumsi air minum tidak berbeda antara perlakuan diduga lebih banyak dipengaruhi suhu lingkungan kandang selama pemeliharaan yang cukup panas, khususnya siang hari. Pada penelitian ini pengaruh suhu tampaknya menutupi pengaruh lainnya, karena suhu juga mempengaruhi konsumsi air minum.

Konsumsi Pakan

Pada ayam broiler periode starter umur 7-21 hari dengan perlakuan pemberian tepung ubi dan ragi tape tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi pakan diantara perlakuan. Rataan konsumsi pakan pada Tabel 8 di setiap perlakuan berjumlah sama yaitu 850 g/ekor. Konsumsi setiap minggu yang berbeda saat starter disebabkan kecernaan pakan ternak yang berbeda namun dengan hasil kumulatif sama pada setiap perlakuan. Hal tersebut dipengaruhi suhu lingkungan berbeda setiap

hari menyebabkan kebutuhan konsumsi pakan juga berbeda pada ternak. Nilai konsumsi pakan saat starter masih rendah dibandingkan standar performa broiler CP 707 dari Charoen Phokphand Jaya Farm sebesar 1071 g/ekor. Namun lebih tinggi dari penelitian Ehsani (2011) dengan nilai 779,94 g/ekor saat starter menggunakan sumber probiotik komersil mengandung Saccharomycescerevisiae.

Pemberian tepung ubi dan ragi tape pada Tabel 9 menunjukan bahwa berbeda nyata (p<0,05) terhadap konsumsi pakan saat finisher. Nilai konsumsi pakan saat finisher tertinggi 1610,52 g/ekor pada U1,5R0,25 sedangkan terendah 1506,93 g/ekor

pada U1,5R0,75. Nilai konsumsi pakan berbeda setiap ternak pada tiap perlakuan. Pada

U1,5R0,75 memiliki nilai terendah mungkin disebabkan ketidakseimbangan antara

serat kasar pada pakan yang dicerna dan jumlah mikroorganisme dalam saluran pencernaan. Nilai pada U1,5R0,25 dengan konsumsi tertinggi yang mungkin

27 meningkatkan jumlah bakteri menguntungkan dalam saluran pencernaan saat starter dan mempertahankannya saat finisher dengan ransum perlakuan yang diberikan pada ayam broiler sampai umur 34 hari. Namun nilai konsumsi pakan saat finisher masih rendah dibandingkan standar konsumsi pakan broiler CP 707 dari Charoen Phokphand Jaya Farm sebesar 3282 g/ekor.

Interaksi kombinasi antara tepung ubi jalar dan ragi tape sebagai sinbiotik berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi pakan saat periode finisher. Hubungan interaksi tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Grafik Interaksi Pemberian Tepung Ubi Jalar dengan Ragi Tape terhadap Konsumsi Pakan Periode Finisher

Kombinasi antara tepung ubi jalar dan ragi tape sebagai sinbiotik yang terbaik pada perlakuan U1,5R0,25. Hal tersebut diduga taraf pemberian tepung ubi jalar

seimbang dengan penambahan ragi tape sehingga konsumsi pakan tinggi, tetapi kecernaan dalam saluran pencernaan belum tentu terbaik. Hasil tersebut

menunjukkan kinerja probiotik asal ragi tape akan bekerja optimal dengan penambahan prebiotik dari tepung ubi jalar untuk meningkatkan konsumsi pakan.

Pemberian probiotik mengandung yeast menurut Widodo (2006) bahwa ditinjau dari konsumsi pakan, lebih baik dari pemberian antibiotik Sulfamix. Peningkatan jumlah bakteri dapat meningkatkan keseimbangan mikroba usus yang dapat memperbaiki kondisi saluran pencernaan dan meningkatkan nafsu makan

y = -207.1x + 1653. R² = 0.914 y = 130x + 1490.

R² = 0.715

1400 1420 1440 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640

0 0.25 0.5 0.75 1

Konsum

si Pakan Finisher (g/ekor)

Taraf Ragi Tape (%)

ubi taraf 1,5%

28 ternak. Hal tersebut sesuai pernyataan Ensminger et al. (1992), bahwa pengolahan pakan secara fisik, kimia, enzimatis maupun penambahan zat nutrisi lain dapat meningkatkan palatabilitas atau kecernaan dan memperbaiki komposisi pakan.

Pertambahan Bobot Badan (PBB)

Pemberian tepung ubi jalar dan ragi menunjukan bahwa pemberian tepung ubi jalar berbeda nyata (P<0,01) terhadap PBB periode starter. Hasil pada Tabel 8 nilai rataan terbesar 659,54 g/ekor pada U3,0 dengan nilai PBB tertinggi 661,17

g/ekor pada U3,0R1,0 dan terendah 603,67 g/ekor pada U6,0R1,5. Hasil penelitian

memperlihatkan nilai pertambahan bobot badan yang berbeda menunjukan bahwa laju pertambahan bobot badan dipengaruhi langsung oleh konsumsi pakan sesuai Amrullah (2004). Perbedaan hasil PBB selama pemeliharaan sangat dipengaruhi konsumsi pakan dan taraf pemberian sumber probiotik dapat mempengaruhi daya cerna pakan.

Pemberian tepung ubi jalar dan ragi pada ayam selama perlakuan di Tabel 9 tidak berbeda nyata terhadap PBB periode finisher. Meskipun tidak berbeda nyata, tetapi secara kuantitatif nilai pertambahan bobot badan tertinggi 864,48 g/ekor pada

U3,0R0,75 dan terendah 722,43 g/ekor pada U1,5R0,5. Hasil tersebut menunjukkan

peranan prebiotik dan probiotik meningkatkan kecernaan makanan sehingga pertambahan bobot badan dengan nilai yang tinggi dan nilai konsumsi pakan

tertinggi. Mikroba lipolitik, selulolitik, lignolitik, dan mikroba asam lambung yang terkandung dalam probiotik diduga telah berperan aktif dalam meningkatkan kecernaan zat makanan terutama kandungan serat kasar yang terdapat pada tepung ubi jalar. Prebiotik juga menyediakan makanan untuk mikroorganisme sehingga dapat mempertahankan keseimbangan ekosistem mikroorganisme baik dalam usus.

29 Bobot Badan Akhir

Pemberian tepung ubi jalar dan ragi tape menunjukan pemberian tepung ubi jalar berbeda nyata (P<0,01) terhadap nilai bobot badan akhir periode starter antara perlakuan. Hasil pada Tabel 8 nilai rataan terbesar 807,26 g/ekor pada U3,0 dengan

nilai bobot badan akhir tertinggi 812,07 g/ekor pada U3,0R1,5 dan terendah 765,47

g/ekor pada U6,0R1,5. Hal ini mungkin saat periode starter ayam masih dalam masa

pertumbuhan sehingga mikroorganisme dalam saluran pencernaan belum banyak, maka bobot badan akhir pada U6,0R1,5 nilainya rendah disebabkan pemberian 6%

tepung ubi jalar tidak dapat tercerna dengan baik walaupun diberikan 1,5% ragi tape. Nilai tinggi pada U3,0R1,5 mungkin keseimbangan antara serat kasar dalam tepung ubi

yang diberikan dengan mikroorganisme dari tepung ragi yang mencerna zat makanan tersebut.

Pemberian tepung ubi jalar dan ragi pada ayam selama perlakuan tidak berbeda nyata terhadap bobot badan akhir periode finisher. Meskipun tidak berbeda nyata, tetapi secara kuantitatif nilai bobot badan akhir pada Tabel 9 tertinggi 1630,35 g/ekor pada U3,0R0,75 dan bobot badan akhir terendah 1522,00 g/ekor pada U1,5R0,5.

Hal tersebut seiring bertambahnya umur ternak yang dapat mentoleransi jumlah pemberian sumber prebiotik dengan probiotik sebagai mikroorganisme pencerna sehingga meningkatkan daya tahan ayam seperti yang dijelaskan Pusponegoro

(2007). Ayam pada periode finisher memiliki mikroorganisme yang terbentuk ketika periode starter sehingga saat finisher hanya mempertahankan jenis mikroorganisme dalam saluran pencernaan. Hal tersebut didukung oleh mekanisme kerja prebiotik yang mendorong jumlah bakteri menguntungkan dalam saluran pencernaan, fungsi bakteri tersebut yaitu meningkatkan keseimbangan mikroba usus yang dapat memperbaiki saluran pencernaan.

30 Konversi Pakan

Nilai konversi pakan atau FCR (Feed Conversion Ratio) yang rendah mencerminkan keberhasilan dalam menyusun pakan yang berkualitas. Pada pemberian tepung ubi jalar dan ragi tape menunjukan bahwa pemberian tepung ubi jalar berbeda nyata (P<0,01) terhadap konversi pakan saat starter antara perlakuan. Hasil pada Tabel 8 nilai rataan terbaik 1,32 pada U3,0 dengan nilai konversi pakan

tertinggi 1,48 pada U6,0R1,5 dan terendah 1,31 pada U3,0R1,0. Hal tersebut menunjukan

ayam saat starter memiliki efisiensi pemanfaatan pakan baik sehingga kecernaan baik pada pemberian 3% tepung ubi jalar yang diimbangi 1% ragi tape dan pemberian 6% tepung ubi jalar dan 1,5% ragi tape menyebabkan efisiensi pemanfaatan pakan kurang baik sehingga konversi tinggi. Nilai konversi penelitian ini tidak berbeda jauh dari penggunaan probiotik komersil Ehsani (2011) saat starter yaitu 1,46. Penggunaan ekstrak oligosakarida dari ubi jalar sebagai prebiotik pada ayam pedaging oleh Haryati dan Supriati (2010) bahwa akan memberikan nilai konversi pakan yang baik sampai umur 3 minggu, penambahan pada level 0,1% akan memperbaiki penyerapan kalsium dan fosfor.

Pemberian tepung ubi jalar dan ragi tape menunjukan tidak berbeda nyata terhadap konversi pakan saat finisher. Meskipun tidak berbeda nyata, tetapi secara kuantitatif nilai konversi pakan pada Tabel 9 tertinggi 2,34 pada U1,5R0,5 dan

terendah 1,93 pada U3,0R0,75. Hasil nilai konversi yang diperoleh menunjukan bahwa

pemberian sumber prebiotik dan probiotik dapat memperbaiki nilai kecernaan pakan dengan memperbaiki kondisi saluran pencernaan yaitu meningkatkan mikroorganisme pencernaan sehingga zat makanan dapat dicerna dan diserap lebih baik. Namun berbeda denga periode starter, nilai konversi pada periode finisher lebih tinggi. Hal ini sesuai Wahju (2004) bahwa pada masa akhir setelah umur empat minggu, pertumbuhan ayam menjadi lambat dan mulai menurun sedangkan penggunaan ransum bertambah terus.

31 tepung ubi jalar yang tinggi. Namun nilai konversi periode starter dan periode finisher berbeda dengan nilai standar konversi pakan broiler CP 707 dari PT. Charoen Phokphand Jaya Farm yaitu pada periode starter 1,25 dan finisher 1,6. Mortalitas

Mortalitas atau angka kematian merupakan perbandingan antara jumlah keseluruhan ayam yang mati selama pemeliharaan dengan jumlah awal ayam yang dipelihara. Nilai rataan mortalitas ayam perlakuan dengan pemberian tepung ubi jalar (prebiotik) dan ragi tape (probiotik) tergolong rendah yaitu 5 ekor dari 180 ekor (2,78%) mortalitas pada penelitian selama pemeliharaan. Hal tersebut lebih baik dari hasil Daud (2005) bahwa mortalitas 8,33% dengan penggunaan sinbiotik dari daun katuk yang ditambahkan Bacillus sp.

Mortalitas pada penelitian selama pemeliharaan terjadi di masa akhir pemeliharaan yaitu periode finisher yaitu umur pemeliharaan 22-34 hari. Pemberian taraf tertinggi tepung ubi jalar dan ragi tape pada (U3,0R0,75) selama pemeliharaan

memiliki mortalitas lebih tinggi yaitu 3 ekor dari 30 ekor ayam dibandingkan perlakuan dengan taraf terendah pemberian tepung ubi jalar dan ragi tape (U1,5R0,25)

sebesar 2 ekor dari 30 ekor ayam. Kematian ayam pada penelitian ini mungkin disebabkan suhu lingkungan siang hari yang tinggi antara 300C-340C membuat ayam stres karena panas dan ditambah dengan hasil kotoran ayam lebih pekat dan lengket.

Feses ayam lebih pekat dan lengket disebabkan pemberian tepung ubi jalar yang diimbangi dengan ragi tape membuat serat kasar dapat tercerna dengan baik dan menghasilkan feses dengan kandungan air lebih banyak. Hal tersebut membuat litter berupa sekam lebih cepat basah akan mempengaruhi kelembaban pada kandang ayam dan meningkatkan gas ammonia hasil dari dekomposisi feses yang terakumulasi pada litter. Mortalitas yang rendah mungkin disebabkan mikroorganisme ragi tape dapat mempertahankan bakteri baik untuk mencegah bakteri patogen dalam usus seperti yang dilansir dari Widodo (2006).

Organ Pencernaan

32 beberapa taraf berbeda dalam ransum. Adapun saluran pencernaan yang diukur dan diamati meliputi usus halus, colon, dan sekum.

Usus halus terbagi atas tiga bagian yaitu : bagian duodenum, bagian jejunum dan bagian ileum. Pengamatan pada usus halus meliputi bobot usus, panjang usus dan tebal usus.

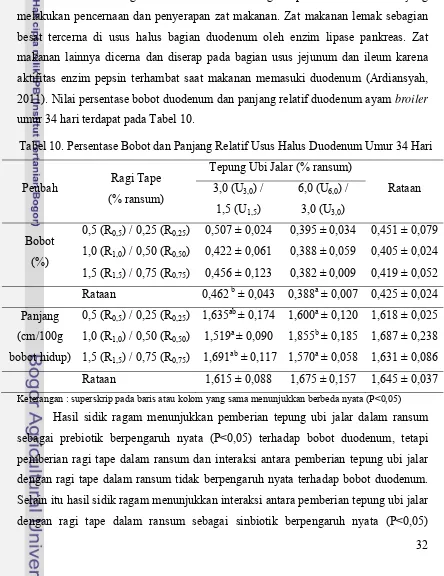

Duodenum

[image:33.595.82.526.227.803.2]Usus halus bagian duodenum adalah bagian pertama usus halus yang melakukan pencernaan dan penyerapan zat makanan. Zat makanan lemak sebagian besat tercerna di usus halus bagian duodenum oleh enzim lipase pankreas. Zat makanan lainnya dicerna dan diserap pada bagian usus jejunum dan ileum karena aktifitas enzim pepsin terhambat saat makanan memasuki duodenum (Ardiansyah, 2011). Nilai persentase bobot duodenum dan panjang relatif duodenum ayam broiler umur 34 hari terdapat pada Tabel 10.

Tabel 10. Persentase Bobot dan Panjang Relatif Usus Halus Duodenum Umur 34 Hari

Peubah Ragi Tape

(% ransum)

Tepung Ubi Jalar (% ransum)

Rataan 3,0 (U3,0) /

1,5 (U1,5)

6,0 (U6,0) /

3,0 (U3,0)

Bobot (%)

0,5 (R0,5) / 0,25 (R0,25) 0,507 ± 0,024 0,395 ± 0,034 0,451 ± 0,079

1,0 (R1,0) / 0,50 (R0,50) 0,422 ± 0,061 0,388 ± 0,059 0,405 ± 0,024

1,5 (R1,5) / 0,75 (R0,75) 0,456 ± 0,123 0,382 ± 0,009 0,419 ± 0,052

Rataan 0,462b ± 0,043 0,388a ± 0,007 0,425 ± 0,024

Panjang (cm/100g bobot hidup)

0,5 (R0,5) / 0,25 (R0,25) 1,635ab± 0,174 1,600a ± 0,120 1,618 ± 0,025

1,0 (R1,0) / 0,50 (R0,50) 1,519a ± 0,090 1,855b ± 0,185 1,687 ± 0,238

1,5 (R1,5) / 0,75 (R0,75) 1,691ab ± 0,117 1,570a ± 0,058 1,631 ± 0,086

Rataan 1,615 ± 0,088 1,675 ± 0,157 1,645 ± 0,037

Keterangan : superskrip pada baris atau kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05)

Hasil sidik ragam menunjukkan pemberian tepung ubi jalar dalam ransum sebagai prebiotik berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap bobot duodenum, tetapi pemberian ragi tape dalam ransum dan interaksi antara pemberian tepung ubi jalar dengan ragi tape dalam ransum tidak berpengaruh nyata terhadap bobot duodenum.

33 terhadap panjang duodenum, tetapi pemberian tepung ubi jalar atau ragi tape tidak berpengaruh nyata terhadap panjang duodenum. Hasil bobot duodenum pada Tabel 10 berbeda nyata dengan nilai rataan tertinggi 0,462 % pada U3,0/U1,5 dan terendah

0,388 % pada U6,0 / U3,0. Hasil sidik ragam panjang duodenum dengan nilai tertinggi

(U6,0R1,0 / U3,0R0,5) sebesar 1,855 cm/100g bobot hidup dan terendah 1,519 cm/100g

bobot hidup (U3,0R1,0 / U1,5R0,5). Bobot duodenum yang tinggi tidak selalu diikuti

dengan besarnya nilai panjang dan sebaliknya.

Nilai bobot duodenum yang rendah pada pemberian tepung ubi 6% saat starter dan 3% saat finisher diduga pemberian prebiotik (tepung ubi jalar) dan probiotik (ragi tape) yang seimbang. Nilai yang rendah tersebut disebabkan serat kasar yang terkandung dalam tepung ubi jalar dapat dicerna oleh mikroflora saluran pencernaan usus halus duodenum. Serat kasar merupakan karbohidrat yang tidak larut dan sangat sulit dicerna oleh saluran pencernaan ternak unggas karena unggas tidak memiliki enzim selulolitik (Anggorodi, 1995).

Peningkatan serat kasar dapat membuat kecernaan rendah sehingga duodenum akan bekerja lebih keras dalam memproduksi enzim pencernaan yang berfungsi dalam mencerna pakan. Namun kandungan serat kasar dari 6% tepung ubi jalar dapat tercerna karena jumlah mikroorganisme dari pemberian ragi tape seimbang dengan jumlah serat kasar pakan. Hal tersebut sesuai Selfert dan Gessler

(1997), bahwa mekanisme probiotik yang diberikan akan memperbaiki saluran pencernaan serta merangsang produksi enzim usus halus. Enzim tersebut untuk mencerna pakan, yang menyebabkan proses pencernaan dalam usus menjadi semakin baik sehingga usus halus memperluas ukurannya karena usus halus memiliki kemampuan meregang dan mencerna ransum yang mengandung serat kasar tinggi. Hal ini dapat memperkirakan ketebalan duodenum lebih rendah, sehingga penyerapan lebih baik.

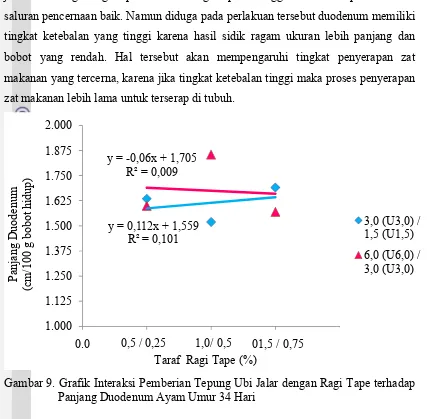

Interaksi kombinasi antara tepung ubi jalar dan ragi tape sebagai sinbiotik berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap panjang duodenum (Gambar 9). Panjang duodenum yang dihasilkan dipengaruhi oleh kombinasi taraf pemberian tepung ubi jalar dan ragi tape selama pemeliharaan.

34 jalar seimbang dengan penambahan ragi tape sehingga kecernaan pakan dalam saluran pencernaan baik. Namun diduga pada perlakuan tersebut duodenum memiliki tingkat ketebalan yang tinggi karena hasil sidik ragam ukuran lebih panjang dan bobot yang rendah. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat penyerapan zat makanan yang tercerna, karena jika tingkat ketebalan tinggi maka proses penyerapan zat makanan lebih lama untuk terserap di tubuh.

Gambar 9. Grafik Interaksi Pemberian Tepung Ubi Jalar dengan Ragi Tape terhadap Panjang Duodenum Ayam Umur 34 Hari

Jejunum

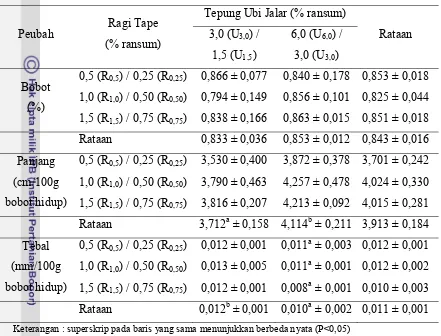

Jejunum merupakan tempat pencernaan dan penyerapan zat makanan terbanyak, semakin bertambahnya umur ayam broiler bobot jejunum akan semakin menurun terhadap bobot total saluran pencernaan. Nilai persentase bobot jejunum, panjang relatif jejunum dan tebal jejunum ayam broiler umur 34 hari terdapat pada Tabel 11.

Hasil sidik ragam menunjukkan pemberian tepung ubi jalar dalam ransum atau pemberian ragi tape dalam ransum dan interaksi antara pemberian tepung ubi jalar dengan ragi tape dalam ransum tidak berpengaruh nyata terhadap bobot jejunum. Selain itu hasil sidik ragam menunjukkan pemberian tepung ubi jalar dalam ransum dalam ransum sebagai prebiotik berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap panjang dan tebal jejunum, tetapi pemberian ragi tape dalam ransum dan interaksi

1.000 1.125 1.250 1.375 1.500 1.625 1.750 1.875 2.000

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Panjang Duodenum

(cm

/100 g bobot hidup)

3,0 (U3,0) / 1,5 (U1,5) 6,0 (U6,0) / 3,0 (U3,0)

Taraf Ragi Tape (%) 0,5 / 0,25

y = 0,112x + 1,559 R² = 0,101

1,0/ 0,5 01,5 / 0,75 y = -0,06x + 1,705

35 antara pemberian tepung ubi jalar dengan ragi tape dalam ransum tidak berpengaruh nyata terhadap panjang dan tebal jejunum.

Tabel 11. Persentase Bobot Panjang Relatif dan Tebal Usus Halus Jejunum Umur 34 Hari

Peubah Ragi Tape

(% ransum)

Tepung Ubi Jalar (% ransum)

Rataan 3,0 (U3,0) /

1,5 (U1,5)

6,0 (U6,0) /

3,0 (U3,0)

Bobot (%)

0,5 (R0,5) / 0,25 (R0,25) 0,866 ± 0,077 0,840 ± 0,178 0,853 ± 0,018

1,0 (R1,0) / 0,50 (R0,50) 0,794 ± 0,149 0,856 ± 0,101 0,825 ± 0,044

1,5 (R1,5) / 0,75 (R0,75) 0,838 ± 0,166 0,863 ± 0,015 0,851 ± 0,018

Rataan 0,833 ± 0,036 0,853 ± 0,012 0,843 ± 0,016

Panjang (cm/100g bobot hidup)

0,5 (R0,5) / 0,25 (R0,25) 3,530 ± 0,400 3,872 ± 0,378 3,701 ± 0,242

1,0 (R1,0) / 0,50 (R0,50) 3,790 ± 0,463 4,257 ± 0,478 4,024 ± 0,330

1,5 (R1,5) / 0,75 (R0,75) 3,816 ± 0,207 4,213 ± 0,092 4,015 ± 0,281

Rataan 3,712a ± 0,158 4,114b ± 0,211 3,913 ± 0,184

Tebal (mm/100g bobot hidup)

0,5 (R0,5) / 0,25 (R0,25) 0,012 ± 0,001 0,011a ± 0,003 0,012 ± 0,001

1,0 (R1,0) / 0,50 (R0,50) 0,013 ± 0,005 0,011a ± 0,001 0,012 ± 0,002

1,5 (R1,5) / 0,75 (R0,75) 0,012 ± 0,001 0,008a ± 0,001 0,010 ± 0,003

Rataan 0,012b ± 0,001 0,010a ± 0,002 0,011 ± 0,001

Keterangan : superskrip pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05)

Meskipun secara statistik nilai bobot jejenum tidak berpengaruh nyata, tetapi secara kuantitatif bobot jejunum tertinggi (U3,0R0,5 / U1,5R0,25) sebesar 0,866% bobot

hidup dan terendah 0,794% bobot hidup (U3,0R1,0 / U1,5R0,5). Hasil panjang jejunum

pada Tabel 11 berbeda nyata dengan nilai rataan tertinggi 4,114 cm/100g bobot hidup pada U6,0/U3,0 dan terendah 3,712 cm/100g bobot hidup pada U3,0 / U1,5. Hasil

tebal jejunum pada Tabel 11 berbeda nyata dengan nilai rataan tertinggi 0,012 mm/100g bobot hidup pada U3,0 / U1,5 dan terendah 0,010 mm/100g bobot hidup

pada U6,0 / U3,0.

Nilai bobot jejenum rendah pada pemberian tepung ubi jalar diimbangi dengan ragi tape sebagai sumber probiotik membantu meningkatkan mikroorganisme sehingga meningkatkan kecernaan, selain itu memudahkan penyerapan zat makanan yang tercerna karena menurut Anggorodi (1995), kelarutan zat makanan di jejunum

36 lebih mudah. Pada pemberian tepung ubi jalar berkaitan erat antara panjang dan tebal jejunum yang dapat dilihat dengan penambahan taraf tertinggi ubi jalar akan membuat jejunum memiliki ukuran lebih panjang dan tingkat ketebalan rendah (tipis). Hal tesebut mungkin karena pakan mengandung serat kasar yang tinggi sehingga aktivitas jejunum bekerja keras untuk mencerna dan menyerap zat makanan, agar terserap maksimal maka saluran pencernaan usus jejunum akan memperpanjang dan mengurangi ketebalan. Hasil bobot dan panjang jejunum penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan pemberian taraf yang sama saat starter sampai finisher pada penelitian Dafi (2012). Hal tersebut menunjukkan pemberian tepung ubi jalar dan ragi tape dengan taraf berbeda pada dua periode pemeliharaan lebih baik karena akan mempengaruhi kecernaan pakan di saluran pencernaan terutama usus halus.

Ileum

[image:37.595.90.519.117.805.2]Ileum adalah bagian usus halus terakhir yang menghubungkan jejunum dengan colon dan berfungsi pengabsorpsi zat makanan mikro seperti asam amino, asam lemak, monosakarida, vitamin, dan mineral. Pada penelitian ini nilai persentase bobot dan panjang relatif ileum ayam broiler umur 34 hari terdapat pada Tabel 12. Tabel 12. Persentase Bobot dan Panjang Relatif Usus Halus Ileum Umur 34 Hari

Peubah Ragi Tape

(% ransum)

Tepung Ubi Jalar (% ransum)

Rataan 3,0 (U3,0) /

1,5 (U1,5)

6,0 (U6,0) /

3,0 (U3,0)

Bobot (%)

0,5 (R0,5) / 0,25 (R0,25) 0,901 ± 0,159 0,770 ± 0,229 0,836 ± 0,093

1,0 (R1,0) / 0,50 (R0,50) 0,778 ± 0,147 0,850 ± 0,084 0,814 ± 0,051

1,5 (R1,5) / 0,75 (R0,75) 0,881 ± 0,237 0,798 ± 0,042 0,840 ± 0,059

Rataan 0,853 ± 0,066 0,806 ± 0,041 0,830 ± 0,014

Panjang (cm/100g bobot hidup)

0,5 (R0,5) / 0,25 (R0,25) 3,258 ± 0,635 3,535 ± 0,654 3,397 ± 0,196

1,0 (R1,0) / 0,50 (R0,50) 3,540 ± 0,292 4,020 ± 0,421 3,780 ± 0,339

1,5 (R1,5) / 0,75 (R0,75) 4,046 ± 0,239 3,811 ± 0,286 3,929 ± 0,166

Rataan 3,615 ± 0,399 3,789 ± 0,243 3,702 ± 0,275

37 tepung ubi jalar dengan ragi tape dalam ransum tidak berpengaruh nyata terhadap bobot dan panjang ileum. Meskipun secara statistik nilai bobot dan panjang ileum tidak berpengaruh nyata, tetapi secara kuantitatif bobot ileum tertinggi (U3,0R0,5 /

U1,5R0,25) sebesar 0,901% bobot hidup dan terendah 0,770% bobot hidup (U6,0R0,5 /

U3,0R0,25). Hasil sidik ragam panjang ileum dengan nilai tertinggi (U3,0R1,5 / U1,5R0,75)

sebesar 4,046 cm/100g bobot hidup dan terendah 3,258 cm/100g bobot hidup (U3,0R0,5 / U1,5R0,25). Hal tersebut disebabkan pada ileum tidak terlalu banyak

menyerap zat makanan karena pencernaan zat makanan terjadi di duodenum yang kemudian penyerapannya terbanyak pada jejunum.

Colon

Colon atau usus besar adalah organ yang menghubungkan usus halus dengan kloaka dan berfungsi untuk menyalurkan sisa makanan yang tidak tercerna dari usus halus ke kloaka. Pada organ pencernaan ini juga terjadi penyerapan air dari hasil proses pencernaan zat makanan dan pencernaan oleh bakteri proteolitik dan selulolitik dibantu oleh bakteri di sekum. Nilai persentase bobot colon ayam broiler umur 34 hari dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Persentase Bobot Colon Umur 34 Hari

Ragi Tape (% ransum)

Tepung Ubi Jalar (% ransum)

Rataan 3,0 (U3,0) /

1,5 (U1,5)

6,0 (U6,0) /

3,0 (U3,0)

0,5 (R0,5) / 0,25 (R0,25) 0,140 ± 0,047 0,138 ± 0,044 0,139 ± 0,001

1,0 (R1,0) / 0,50 (R0,50) 0,139 ± 0,060 0,126 ± 0,029 0,133 ± 0,009

1,5 (R1,5) / 0,75 (R0,75) 0,159 ± 0,053 0,081 ± 0,066 0,120 ± 0,055

Rataan 0,146 ± 0,011 0,115 ± 0,030 0,131 ± 0,009

Hasil sidik ragam pada Tabel 13 menunjukkan pemberian tepung ubi jalar

dalam ransum atau pemberian ragi tape dalam ransum dan interaksi antara pemberian tepung ubi jalar dengan ragi tape dalam ransum tidak berpengaruh nyata terhadap bobot colon. Meskipun secara statistik nilai bobot colon tidak berpengaruh nyata, tetapi secara kuantitatif bobot colon tertinggi (U3,0R1,5 / U1,5R0,75) sebesar 0,159%

38 Bobot colon (usus besar) yang rendah menunjukkan, bahwa penambahan tepung ubi dan ragi dengan taraf yang tinggi membuat kinerja colon tidak terlalu berat dalam proses penyerapan zat makanan. Hal tersebut disebabkan mekanisme kerja probiotik dan prebiotik asal ragi tape dan ubi jalar dapat membantu proses penyerapan yang dilakukan oleh usus besar.

Sekum

[image:39.595.82.523.196.810.2]Sekum adalah bagian organ pencernaan yang dapat mencerna zat makanan tidak tercerna pada organ sebelumnya, terutama serat kasar karena pada organ sekum terdapat bakteri yang membantu mencerna serat kasar yaitu selulolitik. Nilai persentase bobot dan panjang relatif sekum ayam broiler umur 34 hari dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Persentase Bobot dan Panjang Relatif Sekum Umur 34 Hari

Peubah Ragi Tape

(% ransum)

Tepung Ubi Jalar (% ransum)

Rataan 3,0 (U3,0) /

1,5 (U1,5)

6,0 (U6,0) /

3,0 (U3,0)

Bobot (%)

0,5 (R0,5) / 0,25 (R0,25) 0,287 ± 0,011 0,273 ± 0,041 0,280 ± 0,009

1,0 (R1,0) / 0,50 (R0,50) 0,349 ± 0,112 0,240 ± 0,059 0,295 ± 0,077

1,5 (R1,5) / 0,75 (R0,75) 0,236 ± 0,050 0,239 ± 0,044 0,238 ± 0,002

Rataan 0,291 ± 0,057 0,251 ± 0,019 0,271 ± 0,029

Panjang (cm/100g bobot hidup)

0,5 (R0,5) / 0,25 (R0,25) 0,720 ± 0,129 0,879 ± 0,099 0,800 ± 0,112

1,0 (R1,0) / 0,50 (R0,50) 0,888 ± 0,113 0,895 ± 0,077 0,892 ± 0,005

1,5 (R1,5) / 0,75 (R0,75) 0,864 ± 0,039 0,899 ± 0,097 0,882 ± 0,025

Rataan 0,824 ± 0,091 0,891 ± 0,011 0,858 ± 0,050

Hasil sidik ragam pada Tabel 14 menunjukkan pemberian tepung ubi jalar dalam ransum atau pemberian ragi tape dalam ransum dan interaksi antara pemberian tepung ubi jalar dengan ragi tape dalam ransum tidak berpengaruh nyata terhadap bobot dan panjang sekum. Meskipun secara statistik nilai bobot dan panjang sekum tidak berpengaruh nyata, tetapi secara kuantitatif bobot sekum tertinggi (U3,0R1,0 /

U1,5R0,5) sebesar 0,349% bobot hidup dan terendah 0,236% bobot hidup (U3,0R1,5 /

39 0,899 cm/100g bobot hidup dan terendah 0,720 cm/100g bobot hidup (U3,0R0,5 /

U1,5R0,25).

Menurut Yuwanta (2008), panjang dan bobot sekum dipengaruhi oleh ukuran tubuh ayam, umur dan pakan yang dikonsumsi ayam. Pada bagian sekum pula pencernaan serat kasar dilakukan oleh bakteri pencerna serat kasar. Sekum berperan dalam pencernaan makanan yang tidak tercerna pada organ pencernaan sebelumnya terutama serat kasar dengan bantuan bakteri (fermentasi). Panjang seka dengan nilai tertinggi mungkin karena kandungan serat kasar yang lebih banyak pada ransum (U6,0R1,5 / U3,0R0,75) dibandingkan (U3,0R0,5 / U1,5R0,25) sehingga aktivitas kerja

40 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada periode starter taraf terbaik adalah pemberian 3% tepung ubi jalar ditunjukkan oleh hasil pertambahan bobot badan tertinggi (659,54 g/ekor), bobot badan akhir tertinggi (807,26 g/ekor) dan konversi terkecil (1,32) sedangkan taraf

ragi tape tidak berbeda. Pada periode finisher terdapat interaksi pemberian tepung ubi jalar dan ragi tape dengan nilai tertinggi pada pemberian 1,5% tepung ubi jalar dan 0,25% ragi tape yang ditunjukkan oleh konsumsi pakan tertinggi (1610,52 g/ekor). Pemberian terbaik pada taraf 6% tepung ubi jalar periode starter yang dilanjutkan 3% tepung ubi jalar periode finisher yang ditunjukkan oleh bobot duodenum terendah (0,388%) dan jejunum yang panjang tertinggi (4,114 cm/100g bobot hidup) dengan ketebalan terendah (0,010 mm/100g bobot hidup)

Saran

P

PENGAR

MER

DEP

RUH PEM

RAH DEN

TER

PARTEME

MBERIAN

NGAN RA

RHADAP

AY

FANITI

EN ILMU N FAKUL INSTITUT

N CAMPU

AGI TAP

PERFOR

YAM BRO

SKRIPS I PARAME

NUTRISI D LTAS PETE T PERTAN

2012

URAN TE

E SEBAG

RMA DAN

OILER

SI

ESUWARI

DAN TEKN ERNAKAN NIAN BOG

EPUNG U

GAI SINB

N USUS

I

NOLOGI P N

OR

UBI JALA

BIOTIK

PAKAN

P

PENGAR

MER