SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Disusun Oleh:

ARI NURHAYATI

105016300573

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN MUNAQASAH

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Strategi Peta Konsep (Concept Mapping) Terhadap

Hasil Belajar Fisika Siswa, Studi Quasi Eksperimen di MTs Al-Mukhsin Cibinong”,

disusun oleh Ari Nurhayati, NIM. 105016300573, diajukan kepada Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan telah dinyatakan lulus

dalam Ujian Munaqasah pada tanggal 12 Agustus 2010 dihadapan dewan penguji. Oleh

karena itu, penulis berhak memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada bidang

Pendidikan Fisika.

Jakarta, 12 Agustus 2010

Panitia Ujian Munaqasah

Tanggal Tanda Tangan

Ketua Panitia (Ketua Jurusan Pendidikan IPA)

Baiq Hana Susanti, M.Sc --- …………...

NIP. 1970 0209 200003 2 001

Sekretaris (Sekretaris Jurusan Pendidikan IPA)

Nengsih Juanengsih, M. Pd --- …………...

NIP. 1979 0510 2006 0420

Penguji I

Ir. Mahmud M. Siregar, M.Si --- …………...

NIP. 1954 0310 1988 031001

Penguji II

Erina Hertanti, M.Si --- …………...

NIP. 1972 0419 199903 2 2002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A

Natural Science Education, Faculty of Tarbiya’ and Teacher Training, State Islamic University (of UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

The aims of this research was to determine the influence of concept mapping strategy to student’s physics achievement. This research has been done at MTs Al-Mukhsin Cibinong-Bogor, on Januari 2010. The method in this research is quasi-experiment. We used Cluster Sampling to take sample in this research. The sample divided into experiment and control classes. Experiment class is Instrument is used multiple choice test (0-1 score), with 28 question and 4 alternative answers. The result of this research are tested through a statistical tes of “t”. Based on calculations obtained for tcount value was 2.79 greater than 2.00 at ttable level α = 0.05 of significance. It can be concluded that Ha stating that there is influence between concept mapping strategy to student’s physics achievement. It means that alternative hypothesis (Ha), which told that there are an influence between concept mapping strategy to the student physics achievement, has been accepted.

ABSTRAK

Ari Nurhayati, “Pengaruh Strategi Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi peta konsep terhadap hasil belajar fisika siswa. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari 2010 di MTs Al-Mukhsin Cibinong-Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi-eksperimen. Sampel diambil dua kelas, menggunakan cluster sampling dan dibagi menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Instrumen penelitian ini adalah instrumen tes pilihan ganda dengan skor 0-1 sebanyak 28 soal dengan 4 pilihan jawaban. Hasil penelitian ini diuji dengan melalui statistik uji “t”. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 2.79 ternyata lebih

besar dari ttabel sebesar 2.00 pada taraf signifikansi α = 0.05. Sehingga hipotesis

alternative (Ha) yang menyatakan terdapat pengaruh strategi peta konsep terhadap hasil belajar fisika siswa, diterima.

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

ARI NURHAYATI 105016300573

Di bawah Bimbingan

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Zulfiani, M.Pd Iwan Permana Suwarna, M.Pd NIP. 1976 0309 200501 2002 NIP. 1978 0504 2009 11013

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

yang telah banyak mengaruniai penulis dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya

sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Strategi Peta Konsep

(Concept Mapping) Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa. Tak lupa shalawat

beserta salam tercurah kepada Rasulullah SAW, sang pembuka gerbang gelap

kejahilan menuju jalan yang penuh cahaya dengan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak sedikit kesulitan

dan hambatan yang dihadapi selama penulisan skripsi ini. Namun, atas bimbingan

dan motivasi dari berbagai pihak penulis menyadari bahwa keberhasilan dan

kesempurnaan merupakan sebuah proses yang harus dijalani. Oleh sebab itu, pada

kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak

yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof Dr. Dede Rosyada, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah

dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Ibu Baiq Hana Susanti, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPA.

3. Ibu Dr. Zulfiani, M.Pd., selaku pembimbing I dan Bapak Iwan Permana

Suwarna, M.Pd., selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keikhlasan

dalam membimbing penulis selama ini.

4. Seluruh dosen Jurusan IPA yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan

serta bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan, semoga ilmu

yang telah Bapak dan Ibu berikan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

5. Kepala Sekolah, Guru, dan Staf di MTs Al-Mukhsin yang telah memberikan

izin penulis untuk melakukan penelitian.

6. Teristimewa untuk Kedua orang tua yang telah memberikan segalanya kepada

penulis baik moril maupun materil serta curahan kasih sayang yang tiada henti

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Hanya Allah SWT yang dapat

membalasnya, semoga penulis dapat memberikan yang terbaik untuk kalian.

7. Saudara-saudaraku, teteh, aa, ade, dan keponakan yang selalu memberikan

motivasi kepada penulis.

8. Teman-temanku di kelas IPA Fisika angkatan 2005, yang tidak biasa penulis

sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas persahabatan dan

dukungannya, semoga kita kompak selalu.

Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya tiada untaian kata yang berharga kecuali ucapan

Alhamdulillahirabbil’alamin atas rahmat, karunia, dan ridha-Nya. Semoga skripsi

ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Amiin.

Jakarta, Juni 2010

Penulis

Daftar Isi ………. iii

Daftar Tabel ………. . v

Daftar Gambar ………. vi

Daftar Lampiran………. vii

BAB I PENDAHULUAN……… 1

A. 1 B. Identifikasi Masalah ………. 4

Latar Belakang ………..……… Pembatasan Masalah………. Tujuan Penelitian……….. BAB II SKRIPSI TEORETIS, KERANGKA PIKIR Deskripsi Teoretis ………. 2. Hakikat Peta Konsep………... ……… 13

d. Jenis-jenis Peta Konsep………. f. Cara Menyusun dan Menilai Peta Konsep yang Dibuat g. Manfaat Strategi Peta Konsep……….. C. 4 D. Perumusan Masalah ………. 5

E. 5 F. Manfaat Penelitian……….... 6

DE DAN PENGAJUAN HIPOTESIS ……… 7

A. 7 1. Hakikat Belajar Bermakna………... 7

12 a. Pengertian Konsep……….... 12

b. Pengertian Peta Konsep……… c. Ciri-ciri Peta Konsep ……… 15

16 e. Kegunaan Peta Konsep ……… 19

Siswa……… 22

24

3. Ha 27

a. Hakikat Belajar ………. 27

kikat Hasil Belajar Fisika ……… Hakikat Hasil Belajar………. bungan Peta Konsep dengan Hasil Belajar …… B. c. IPA dan Pembelajaran Fisika………. 31

4. Hu 33 Kerangka Pikir ……….. 34

C. Penelitian yang Relevan………. 36

Pengajuan Hipotesis……… 40

41 Waktu dan Tempat Penelitian ……… 41

B. Metode Penelitian ……….. 41

Populasi dan Sampel ……….. 42

Variabel Penelitian ……… 43

E. Prosedur Penelitian ……… 43

Instrumen Penelitian ……….. 45

H. Hip 53

E. Keterbatasan Penelitian……….. 67

Tabel 2.1 ian Skor Terhadap Peta Konsep ………..………...

Tabel 3.1

Tabel 3.2 i Instrumen Hasil Belajar Fisika ………

Tabel 3.3

Tabel 3.4 asi Daya Beda ………

Tabel 3.5

Tabel 4.1 Pemusatan dan Penyebaran Data Hasil Pretest ……….

Tabel 4.2

Tabel 4.3 ean N-Gain Kelompok Kontrol dan Eksperimen ………

Tabel 4.4

Tabel 4.5 rmalitas Hasil Pretest ………..

Tabel 4.6

Tabel 4.7 ngan Uji Homogenitas Hasil Pretest ………...

Tabel 4.8

Tabel 4.9 amaan Dua Rata-rata Hasil Pretest dan Posttest ……….

Pember 24

Desain Penelitian ……… 41

Kisi-kis 45

Klasifikasi Tingkat Kesukaran ………... 48

Klasifik … 49

Klasifikasi N-Gain ………. 52

Ukuran 55

Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data Hasil Posttest ………. 56

Data M 58

Kategori Nilai N-Gain Kelompok Kontrol dan Eksperimen ….. 58

Uji No 60

Uji Normalitas Hasil Pretest ……….. 60

Perhitu 61

Perhitungan Uji Homogenitas Hasil Posttest ……….. 61

Uji Kes 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

asi Baru Terkait pada Susunan Sel dalam Otak …….. 10

ambar 2.4 Peta Konsep Pohon Jaringan ………. 16

ambar 2.5 Peta Konsep Rantai Kejadian ……… 17

ambar 2.6 Peta Konsep Siklus ……… 18

Gambar 2.7 Peta Konsep Laba-laba ……….. 18

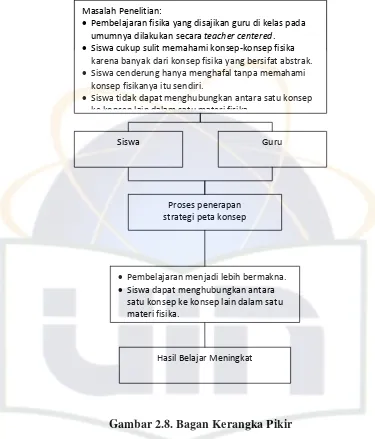

ambar 2.8 Bagan Kerangka Pikir ……… 36

ambar 3.1 Tahapan dalam Prosedur Penelitian ……… 44

. Bentuk-bentuk Belajar ………....……….. 7

Gambar 2.2 Dua Kontinum Belajar ……….. 9

Gambar 2.3 Inform G G G G G Gambar 4.1 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Hasil Pretest ……….. 55

Gambar 4.2 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Hasil Posttest ………. 57

Gambar 4.3 Diagram Batang Perbandingan Prosentase Normal Gain ….. 59

. Instrumen Penelitian dan Uji Coba Instrumen Penelitian

A.1 Kisi-kisi Instrumen Tes Hasil Belajar ………... 72

A.2 Soal Uji Coba Instrumen Penelitian Tes Hasil Belajar ……….. 88

A.3 Kunci Jawaban Soal Uji Coba Instrumen Penelitian Tes Hasil Belajar………. 98

A.4 Validitas Instrumen Penelitian Tes Hasil Belajar ……….. 99

A.5 Reliabilitas Instrum ajar ……….. 101

A.6 Tingkat Kesukaran Instrumen Penelitian Tes Hasil Belajar ……….. 104

A.7 Distribusi Daya Pembeda Instrumen Penelitian Tes Hasil Belajar … 106 r. 8 l b e R RPP Pertemuan Kedua ……… RPP Pertemuan Ketiga ……… R en Penelitian Tes Hasil Bel A.8 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian Tes Hasil Belaja 10 A.9 Soal Instrumen Penelitian Tes Hasil Belajar yang Dipakai dalam Pene itian ……….. 110

A.10 Kunci Jawaban Soal Penelitian Tes Hasil Belajar ……… 117

B. Perangkat Pembelajaran B.1 Sila us ……….. 118

B.2 Pem taan SK, KD, dan Indikator ………. 124

B.3 RPP Kelompok Eksperimen ………... 129

B.5 Peta Konsep ………... 198

b. Peta Konsep Siswa Pertemuan Kedua ……… 205

c. Peta Konsep Siswa Pertemuan Ketiga ……… 206

d. Peta Konsep Siswa Pertemuan Keempat ……… 207

e. Peta Konsep Siswa Pertemuan Kelima ……….. 208

ompok 214 rmalitas dan Uji Homogenitas Pretest Kelompok m C. Uji Analisis Data C.1 Hasil Penelitian Pretest Kelompok Kontrol dan Eksperimen …….. 209

a. Data Hasil Penelitian Skor Pretest Kelompok Kontrol ……… 209

b. Tahapan Pembuatan Tabel Distribusi Frekuensi Pretest Kel Kontrol ………... 210

c. Persiapan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Pretest Kelompok Kontrol ……… 211

d. Tabel Perhitungan Uji Normalitas Pretest Kelompok Kontrol ... 212

e. Langkah Perhitungan Uji Normalitas Liliefors Pretest Kelompok Kontrol ……… 213

f. Data Hasil Penelitian Skor Pretest Kelompok Eksperimen …… g. Tahapan Pembuatan Tabel Distribusi Frekuensi Pretest Kelompok Eksperimen ………. 215

h. Persiapan Uji No Eksperimen ……… 216

i. Tabel Perhitungan Uji Normalitas Pretest Kelompok Eksperimen 217 j. Langkah Perhitungan Uji Normalitas Liliefors Pretest Kelompok Eksperimen ……….. 218

k. Uji Homogenitas Pretest ……….. 219

C.3 Hasil Penelitian N-gain Kelompok Kontrol dan Eksperimen ………

asil Penelitian Skor N-gain Kelompok Kontrol ………... 235

8

e.

f. Data Hasil Penelitian Skor N-gain Kelompok Eksperimen ….. 240 b. Tahapan Pembuatan Tabel Distribusi Frekuensi Posttest Kelompok

Kontrol ……… 223

c. Persiapan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Posttest Kelompok

Kontrol ……… 224

d. Tabel Perhitungan Uji Normalitas Posttest Kelompok Kontrol .. 225

e. Langkah Perhitungan Uji Normalitas Liliefors Posttest Kelompok

Kontrol ……… 226

f. Data Hasil Penelitian Skor Posttest Kelompok Eksperimen ….. 227

g. Tahapan Pembuatan Tabel Distribusi Frekuensi Posttest Kelompok

Eksperimen ………. 228

h. Persiapan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Posttest Kelompok

Eksperimen ……… 229

i. Tabel Perhitungan Uji Normalitas Posttest Kelompok

Eksperimen………. 230

j. Langkah Perhitungan Uji Normalitas Liliefors Posttest Kelompok

Eksperimen ……….. 231

k. Uji Homogenitas Posttest ……… 232

l. Perhitungan dan Pengujian Hipotesis Uji-t Posttest ……… 233

235

a. Data H

b. Tahapan Pembuatan Tabel Distribusi Frekuensi N-gain Kelompok

Kontrol ………. 236

c. Persiapan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas N-gain Kelompok

Kontrol ………. 237

d. Tabel Perhitungan Uji Normalitas N-gain Kelompok Kontrol … 23

Langkah Perhitungan Uji Normalitas Liliefors N-gain Kelompok

Kontrol ………. 239

x

g. Tahapan Pembuatan Tabel Distribusi Frekuensi N-gain Kelompok

Eksperimen ……….. 241

h. Persiapan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas N-gain Kelompok Eksperimen ………. 24

Tabel Perhitungan Uji Normalitas N-gain Kelompok Eksperimen ………... 24

Langkah Perhitungan Uji Normalitas Liliefors N-gain Kelompok Eksperimen ……….. 244

k. Uji Homogenitas N-gain ………. 245

Perhitungan dan Pengujian Hipotesis Uji-t N-gain ……….. 246

r Tabel ……… 248

Tabel Harga Kritik dari r Product Moment ………... 248

D.2 Tabel Luas di bawah Lengkungan Kurva Normal dari O ke Z …….. 250

Tabel Nilai Kritis Untuk Uji Liliefors ………... 251

Tabel Distribusi F ……….. 252

254 Keterangan ……… 25

at Bimbingan Skripsi ………. 255

Surat Permohonan Izin Penelitian ……….. 256

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ………. 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, pendidikan memegang peranan penting karena

pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan

SDM. Oleh karena itu, banyak perhatian khusus diarahkan kepada

perkembangan dan kemajuan pendidikan guna meningkatkan mutu dan

kualitas pendidikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

kualitas pendidikan adalah dengan mengelola komponen-komponen

pendidikan dengan baik.

Ada tiga komponen penentu dalam kegiatan belajar mengajar

diantaranya: komponen pertama adalah input yang terdiri dari peserta didik,

guru sebagai pendidik; komponen kedua adalah proses yang dipengaruhi oleh

lingkungan dan instrumen pengajaran; komponen ketiga hasil yaitu dampak

dari interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan didukung oleh proses.1

Dari ketiga komponen tersebut antara yang satu dengan lainnya saling

bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan pendidikan.

Nasution mengatakan bahwa kualitas pendidikan banyak bergantung

pada kualitas guru dalam membimbing proses belajar mengajar. Oleh karena

itu, guru merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam

mengajar, sehingga guru harus menguasai strategi mengajarnya. Guru sebagai

komponen penting dalam transformasi pendidikan mempersiapkan bahan

pelajaran kemudian melaksanakan dan mengembangkannya. Tugas tersebut

dimulai dari merumuskan tujuan, mengembangkan dan memilih materi,

menemukan strategi pembelajaran, mempersiapkan media, dan evaluasi. Jadi,

dapat disimpulkan bahwa salah satu keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari

keterampilan guru dalam memilih strategi pembelajaran dalam proses belajar

mengajar.

1

2

Fisika merupakan salah satu cabang IPA yang mengkaji tentang

berbagai fenomena alam dan memegang peranan yang sangat penting dalam

perkembangan sains, teknologi dan konsep hidup harmonis dengan alam. Oleh

karena itu, pembelajaran fisika di sekolah harus benar-benar dikelola dengan

baik dan mendapat perhatian yang lebih agar dapat menjadi landasan yang

kuat bagi peranan tersebut.

Mahardika mengungkapkan beberapa alasan pentingnya belajar fisika.

Alasan yang dapat disimpulkan dari Mahardika adalah Fisika dipandang

sebagai kumpulan pengetahuan, disiplin kerja yang dapat menghasilkan

sejumlah kemahiran untuk membantu pengembangan bekal kerja di berbagai

bidang profesi yang lebih luas. Berdasarkan alasan tersebut, maka fisika

begitu penting untuk dipelajari karena dapat berfungsi sebagai salah satu mata

pelajaran untuk membekali sumber daya manusia yang dapat mendukung

kemajuan bangsa.

Hasil diskusi peneliti dengan guru IPA di MTs Al-Mukhsin Cibinong

diperoleh hasil. Pertama, siswa cukup sulit memahami konsep-konsep fisika

karena banyak dari konsep yang bersifat abstrak. Kedua, siswa cenderung

hanya menghafal tanpa memahami konsep fisikanya itu sendiri. Ketiga, siswa

tidak dapat menghubungkan antara satu konsep satu ke konsep lain dalam satu

materi fisika. Keempat, interaksi di dalam kelas hanya terjadi antara guru dan

siswa saja sedangkan interaksi antara siswa jarang terjadi, baik dalam diskusi

maupun diskusi kelompok.

Berdasarkan fakta di atas dapat dilihat bahwa pembelajaran fisika

banyak dilakukan dengan memberi konsep fisika tanpa melalui pengolahan

potensi yang ada pada diri siswa. Dengan kata lain siswa belajar menghafal

konsep bukan menguasai konsep sehingga siswa tidak dapat memahami

keterkaitan antara konsep yang dipelajarinya dan pembelajaran fisikapun

menjadi kurang bermakna dengan tidak terbentuk kontruksi konsep fisika

bahwa salah satu keluhan dalam dunia pendidikan adalah siswa hanya

menghafal tanpa memahami benar isi pelajaran.2

Salah satu cara yang dapat mendorong siswa untuk belajar secara

“bermakna” adalah melalui “peta konsep”. Peta konsep adalah suatu strategi

yang dapat membantu para siswa melihat dan memahami keterkaitan antar

konsep yang telah dikuasainya. Strategi peta konsep sangat efektif untuk

membantu siswa belajar bermakna, yaitu memahami hubungan logika antara

konsep yang satu dengan konsep yang lain. Peta konsep yang baik adalah

yang dibuat sendiri oleh siswa. Di samping itu peta konsep bersifat fleksibel,

artinya dapat sederhana dan dapat pula kompleks, dapat linier atau bercabang

dan dapat pula hierarkis. Pembelajaran dengan membuat peta konsep dapat

meningkatkan pemahaman suatu konsep dengan baik, karena siswa aktif

dalam kegiatan belajar mengajar dan guru berperan aktif sebagai fasilitator

atau moderator.

Strategi peta konsep dalam pembelajaran sains sangat membantu siswa

dalam proses belajarnya. Pemahaman siswa jadi memadai dalam menentukan

hubungan antara keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lain. Struktur

kognitif siswa dibangun secara hieararkis dengan konsep-konsep dari yang

bersifat umum ke khusus. Namun strategi peta konsep akan lebih bermakna

jika siswa menyadari adanya kaitan konsep diantara kumpulan konsep-konsep

yang saling berhubungan. Dengan menggunakan peta konsep siswa

diharapkan dapat mengungkapkan seluruh pengetahuannya mengenai konsep

fisika, terutama konsep tata surya.

Materi pada konsep tata surya banyak berupa pemahaman konsep,

menjelaskan hubungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya

yang bersifat hierarkis, sehingga konsep tata surya lebih mudah dipahami

dengan baik oleh peserta didik apabila menggunakan strategi peta konsep. Hal

inilah yang mendasari penulis untuk menulis skripsi dengan judul “Pengaruh Strategi Peta Konsep (Concept Mapping) Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa”. Penelitian ini ingin mencari jawaban tentang pengaruh pembelajaran

2

4

dengan menggunakan strategi peta konsep terhadap hasil belajar fisika siswa

pada konsep Tata Surya.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat

diidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Pembelajaran fisika yang disajikan guru di kelas pada umumnya dilakukan

secara teacher centered.

2. Siswa cenderung hanya menghafal tanpa memahami konsep fisikanya itu

sendiri.

3. Siswa tidak dapat menghubungkan antara satu konsep satu ke konsep lain

dalam satu materi fisika.

4. Hasil belajar fisika siswa rendah.

C. Pembatasan Masalah

Semua permasalahan yang diuraikan di atas tidak mungkin untuk

diteliti semua karena keterbatasan penelitian ini. Di samping itu, semua

variabel dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk dikontrol semua.

Oleh karena itu, dalam penelitian perlu dilakukan pembatasan masalah.

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil belajar fisika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil tes

kognitif saja. Adapun ranah kognitif yang dinilai adalah berdasarkan

taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Madaus, dkk3 yaitu Ingatan

(C1), Pemahaman (C2), Penerapan (C3), dan analisis (C4).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang dijadikan bahan

analisis dalam penelitian ini hanya dibatasi pada penerapan strategi peta

konsep saja. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar hanya

dijadikan sebagai acuan pengambilan kesimpulan saja.

3

3. Konsep materi pelajaran yang diberikan kepada masing-masing kelompok

selama eksperimen adalah konsep tata surya yang diajarkan pada semester

genap kelas IX.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan batasan masalah

di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana

pengaruh penggunaan strategi peta konsep (concept mapping) terhadap hasil

belajar fisika siswa pada konsep Tata Surya di MTs Al-Mukhsin?”

Untuk memperjelas perumusan masalah di atas, penulis membuat

beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimanakah hasil belajar fisika siswa sebelum pembelajaran

berlangsung?

2. Bagaimanakah hasil belajar fisika siswa setelah pembelajaran

berlangsung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan strategi peta konsep

(concept mapping) terhadap hasil belajar fisika siswa pada konsep Tata Surya

di MTs AL-Mukhsin Cibinong.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa

pihak yang terlibat langsung terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk

meningkatkan hasil belajar fisika dan dapat mengurangi kebosanan selama

pembelajaran berlangsung.

2. Bagi guru mata pelajaran fisika, hasil penelitian ini diharapkan dapat

6

agar mudah diserap dan dimengerti oleh siswa yang memiliki kemampuan

dan minat yang berbeda satu dengan lainnya.

3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru

dalam bidang penelitian pendidikan dan model-model pembelajaran yang

akan menjadi bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata setelah

menyelesaikan studi.

4. Bagi peneliti lain, sebagai bahan studi lebih lanjut mengenai pemanfaatan

strategi peta konsep (concept mapping) khususnya untuk konsep tata

BAB II

DESKRIPSI TEORETIS, KERANGKA PIKIR,

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teoritik

1. Hakikat Belajar Bermakna

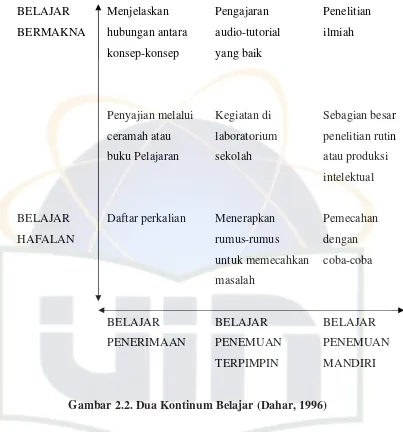

Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi,

seperti yang dinyatakan oleh gambar berikut:1

Belajar hafalan Belajar bermakna 1. Materi disajikan 1. Materi disajikan

dalam bentuk final dalam bentuk final

2. Siswa menghafal 2. Siswa

materi yang memasukkan disajikan materi ke dalam struktur kognitif

1. Materi ditemukan 1. Siswa

oleh siswa menemukan materi

Secara penerimaan

Secara penemuan Siswa dapat

mengasimilasi materi pelajaran

2. Siswa menghafal 2. Siswa

materi memasukkan materi ke dalam

struktur kognitif

Dimensi I Dimensi II

Gambar 2.1. Bentuk-bentuk Belajar (Dahar, 1996)

1

8

Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi

pelajaran disajikan pada siswa, melalui penerimaan dan penemuan. Dimensi

kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada

struktur kognitif yang telah ada. Struktur kognitif adalah fakta-fakta,

konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa.

Pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan

pada siswa baik dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi

dalam bentuk final, maupun dengan bentuk belajar penemuan yang mengharuskan

siswa menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Pada

tingkat kedua, siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada

pengetahuan (berupa konsep-konsep atau lain-lain) yang telah dimilikinya, dalam

hal ini terjadi belajar bermakna. Akan tetapi, siswa itu dapat juga hanya

mencoba-coba menghafalkan informasi baru itu, tanpa menghubungkannya pada

konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya, dalam hal ini terjadi belajar

hafalan.

Kedua dimensi, yaitu penerimaan/penemuan dan hafalan/bermakna tidak

menunjukkan dikotomi sederhana, melainkan merupakan suatu kontinum. Kedua

kontinum itu diperlihatkan pada gambar berikut:2

2

BELAJAR Menjelaskan Pengajaran Penelitian

BERMAKNA hubungan antara audio-tutorial ilmiah

konsep-konsep yang baik

Penyajian melalui Kegiatan di Sebagian besar

ceramah atau laboratorium penelitian rutin

buku Pelajaran sekolah atau produksi

intelektual

BELAJAR Daftar perkalian Menerapkan Pemecahan

HAFALAN rumus-rumus dengan

untuk memecahkan coba-coba

masalah

BELAJAR BELAJAR BELAJAR

PENERIMAAN PENEMUAN PENEMUAN

TERPIMPIN MANDIRI

Gambar 2.2. Dua Kontinum Belajar (Dahar, 1996)

Dari gambar di atas dapat dilihat sepanjang garis mendatar dari kiri ke

kanan berkurangnya penerimaan, dan bertambahnya belajar penemuan, sedangkan

sepanjang garis vertikal dari bawah ke atas berkurangnya belajar hafalan, dan

terbentuknya belajar bermakna dapat berjalan dengan baik pada belajar penemuan

maupun penerimaan.

Ausubel menyatakan bahwa banyak ahli pendidikan menyamakan belajar

penerimaan dengan belajar hafalan, sebab mereka berpendapat bahwa belajar

bermakna hanya bila siswa menemukan sendiri pengetahuan, kalau diperhatikan

gambar 2.2 tersebut, maka belajar penerimaan pun dapat dibuat bermakna, yaitu

10

penemuan rendah kebermaknaannya dan merupakan belajar hafalan, yakni

memecahkan suatu masalah hanya dengan coba-coba seperti menebak suatu

teka-teki. Belajar penemuan yang bermakna sekali hanyalah terjadi pada penelitian

yang bersifat ilmiah.

Menurut Ausubel, yang terpenting dalam belajar ialah belajar bermakna.

bagi Ausubel, belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi

baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang.

Walaupun kita tidak mengetahui mekanisme biologi tentang memori atau

disimpannya pengetahuan, kita mengetahui bahwa informasi disimpan di

daerah-daerah tertentu dalam otak. Banyak sel otak yang terlibat dalam penyimpanan

pengetahuan itu. Dengan berlangsungnya belajar, dihasilkan perubahan-perubahan

sel-sel otak, terutama sel-sel yang telah menyimpan informasi yang mirip dengan

informasi yang sedang dipelajari. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:3

Gambar 2.3. Informasi Baru Terkait pada Susunan Sel dalam Otak

3

Dalam belajar bermakna informasi baru diasimilasikan pada

subsumer-subsumer relevan yang telah ada dalam struktur kognitif. Belajar bermakna yang

baru berakibatkan pertumbuhan dan modifikasi subsumer-subsumer yang telah

ada itu. Tergantung pada sejarah pengalaman seseorang, maksudnya informasi

baru a, b, c dikaitkan pada konsep-konsep relevan dalam struktur kognitif

(subsumer) A, B, C sehingga A mengalami diferensiasi lebih banyak dari pada B

atau C.

Menurut Ausubel dan juga Novack (1977), ada tiga kebaikan dari belajar

bermakna, yaitu:

a. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat.

b. Informasi yang tersubsumsi berakibatkan peningkatan diferensiasi dari

subsumer-subsumer, jadi memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi

pelajaran yang mirip.

c. Informasi yang dilupakan sesudah subsumer obliteratif atau subsumer yang

telah rusak, sehingga mempermudah belajar hal-hal yang mirip, walaupun

telah terjadi ”lupa”.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut

Ausubel (1963) ialah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan

pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Sifat-sifat

striktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti-arti yang timbul waktu

informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif baru, demikian pada sifat proses

interaksi yang terjadi. Jika struktur kognitif itu stabil, jelas dan diatur dengan baik,

maka arti-arti yang shahih dan jelas itu atau tidak meragukan akan timbul dan

cenderung bertahan. Tetapi sebaliknya, jika struktur kognitif itu tidak stabil,

meragukan, dan tidak teratur, maka struktur kognitif itu cenderung menghambat

belajar.

Prasyarat-prasyarat dari belajar bermakna adalah sebagai berikut :

a. Materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial,

b. Anak yang akan belajar atau siswa harus bertujuan untuk melaksanakan

belajar bermakna, jadi mempunyai kesiapan dan niat untuk belajar bermakna

12

2. Hakikat Peta Konsep a. Pengertian Konsep

Di dalam hidupnya manusia selalu melakukan kegiatan mengamati.

Pengamatan terhadap sesuatu akan menimbulkan pengalaman dan pengetahuan.

Pengalaman yang menarik tentang sesuatu akan menimbulkan keingintahuan lebih

lanjut sehingga dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui

sesuatu itu lebih lagi. Pada saat itu terbentuklah persepsi sampai terjadinya

asosiasi diantara persepsi disebut konseptualisasi (pembentukan konsep).

Konsep adalah suatu ide atau gagasan abstrak yang memungkinkan

seseorang dapat mengklasifikasikan objek-objek atau peristiwa-peristiwa dan

memungkinkan pula untuk menentukan apakah objek-objek tertentu merupakan

contoh dari gagasan tersebut.4

Menurut Amien (1990), konsep merupakan suatu gagasan atau ide yang

didasarkan pada pengalaman tertentu yang relevan dan yang dapat

digeneralisasikan.5 Lebih lanjut dikatakan bahwa suatu konsep akan terbentuk

apabila dua atau lebih objek dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri umum, bentuk

dan sifatnya.

Konsep dapat didefinisikan dalam berbagai hal seperti berikut:

1) Konsep adalah gambaran dari ciri-ciri suatu objek sehingga dapat

membedakan dengan objek lainnya.

2) Konsep merupakan suatu abstraksi yang mewakili suatu kelas objek-objek

kejadian. Kegiatan-kegiatan yang memiliki atribut yang sama.

3) Konsep merupakan pembentukan mental dalam mengelompokan kata-kata

dengan penjelasan tertentu yang dapat diterima secara umum.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

konsep merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri karakter yang

4

Zainal Abidin, 2004. Pemahaman Konseptual dan Prosedural dalam Belajar Matematika, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, No. 17 Vol.2, h. 59.

5

sama dari sekelompok objek dan fakta, baik merupakan suatu proses, peristiwa

atau fenomena di alam yang membedakannya dari kelompoknya.

b. Pengertian Peta Konsep

Dalam bukunya yang berjudul Education Psychology : A Cognitive view.

Ausubel mengemukakan sebuah pernyataannya yang berbunyi :

“The most important single factor influencing learning is what the learner

already knows. Ascertain this and teach him accordingly” (Ausubel, 1968)

Pernyataan itu berbunyi : faktor yang paling penting yang mempengaruhi

belajar ialah apa yang telah diketahui siswa. Yakinlah ini dan ajarkan ia demikian.

Pernyataan Ausubel inilah yang menjadi inti teori belajarnya. Jadi, agar terjadi

belajar bermakna maka Ausubel sangat menekankan agar para guru mengetahui

konsep-konsep yang telah dimiliki para siswa. Tetapi, Ausubel belum

menyediakan suatu alat atau cara yang sesuai yang digunakan guru untuk

mengetahui apa yang telah diketahui para siswa. Berkenaan dengan itu Novak

(1985) dalam bukunya learning how to learn mengemukakan bahwa hal itu dapat

dilakukan dengan pertolongan peta konsep atau pemetaan konsep.6

Penggunaan strategi peta konsep dikembangkan oleh Joseph D. Novack,

seorang professor dari Universitas Cornell pada tahun 1970, sebagai cara untuk

meningkatkan pembelajaran bermakna dalam sains. Kerja Novack mengenai peta

konsep ini didasarkan pada teori Ausebel (teori asimilasi) yang menekankan pada

pentingnya pengetahuan awal dalam memudahkan mempelajari konsep-konsep

baru.7 Teori Ausebel ini adalah mengenai pembelajaran bermakna yang

menekankan bahwa pengetahuan baru bergantung pada apa yang sudah diketahui.

Peta konsep adalah istilah yang digunakan oleh Novak dan Gowin (1984)

tentang strategi/pendekatan yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa

6

Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar, (Jakarta : Erlangga, 1996), h.122.

7

Eric Plotnic,. 2004, Concept Mapping a graphical system for understanding the relationship

14

mengorganisasikan konsep pelajaran yang telah dipelajari berdasarkan arti dan

hubungan antar komponennya.8

Menurut Novak seperti dikutip Lehman, et al., (1985) dalam Manulu,

pemetaan konsep adalah “A relatively structured visual means of representing

concept and their interrelationship” atau sebuah cara memvisualisasikan struktur

konsep-konsep secara relatif dan hubungan antara suatu konsep-konsep.

Menurut Jonassen, memetakan konsep adalah visualisasi kerangka

konseptual untuk pembuatan konsep pengatahuan lebih tegas/eksplisit dan

menuntut pelajar untuk memperhatikan hubungan antar konsep.9

Menurut Dahar (1988) dalam Pasaribu, peta konsep adalah alat peraga

untuk memperlihatkan hubungan antara beberapa konsep yang telah tersusun,

membuat peta konsep yang lengkap, maka pengajar dapat memutuskan bagaimana

dari peta konsep yang telah dibuat akan diajarkan dan bagaimana yang terpaksa

(sementara) diabaikan.10

Peta konsep adalah suatu gambar (visual) yang tersusun atas

konsep-konsep yang saling berkaitan sebagai hasil dari pemetaan konsep-konsep. Pemetaan

konsep merupakan suatu proses yang melibatkan identifikasi konsep-konsep dari

suatu proses yang melibatkan identfikasi konsep-konsep dari suatu materi

pelajaran dan pengaturan konsep-konsep tersebut dalam suatu hirarki, mulai dari

yang paling umum, kurang umum dan konsep-konsep yang lebih spesifik.11

Peta konsep adalah sebuah alat yang praktis untuk dapat belajar

memahami pelajaran penuh makna yang mudah dipahami dan suatu kreasi dari

kerangka pikir pengetahuan yang tidak hanya memanfaatkan dari pengetahuan

8

Peter G. Markow : Student’s Perception and Effects on Achievement. Journal of research in science teaching’ vol 35 no.9, h.1016.

9

Eric Plotnic, Op cit, h.2.

10

Abidin Pasaribu, “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Fisika melalui Teknik Peta Konsep”, dalam Jurnal Forum Kependidikan, FKIP Universitas Sriwijaya, Palembang, Tahun ke-22, No. 1, September 2002, h.3.

11

Kadir, “Efektivitas Strategi Peta Konsep dalam Pembelajaran Sains dan Matematika”, dalam

yang ada akan tetapi dapat menyimpan pengetahuan untuk peride waktu tertentu

yang lama.12

Peta konsep merupakan diagram yang memaparkan suatu informasi dalam

bentuk hubungan antar konsep yang bermakna, penggunaan peta konsep dapat

diterapkan dalam berbagai tahap pembelajaran termasuk pada persiapan

pembelajaran. Membuat peta konsep pada prosesnya membutuhkan pembuatan

yang ektif merefleksikan pemahamannya terhadap materi yang diajarkan.13

Menurut Maria, peta konsep merupakan suatu grafik yang terdiri dari

tangkai yang mewakili konsep yang terstruktur. Peta konsep ini dapat digunakan

untuk : (1) tugas yang berhubungan dengan struktur pengetahuan siswa, (2) suatu

format tanggapan siswa, (3) penilaian.14

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peta konsep merupakan

strategi yang dapat digunakan untuk pembelajaran, membantu siswa dalam

mengorganisasikan konsep pelajaran berdasarkan arti dan hubungan antar

komponennya, hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain sehingga

apa yang dipelajari oleh siswa akan lebih bermakna lebih mudah diingat dan lebih

mudah dipahami untuk mengungkapkan kembali apa yang telah ada di dalam

struktur kognitif siswa bila diperlukan.

c. Ciri-ciri Peta Konsep

Dahar mengemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut:

1) Peta konsep (pemetaan konsep) adalah suatu cara untuk memperlihatkan

konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu bidang studi, apakah itu bidang

studi fisika, kimia, biologi, matematika dan lain-lain. Dengan membuat sendiri

peta konsep siswa “melihat” bidang studi itu lebih jelas, dan mempelajari

bidang studi itu lebih bermakna.

12

Joseph D. Novak and Alberto J. Canas, “The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them”, 2006 dalam http://champ.ihmc.us/publications/research papers/Theory Underlying Concept Maps,Pdf.

13

Diah Aryulina, “ Perbaikan Bimbingan PPL dengan Menerapkan Teknik Peta Konsep”, dalam

Jurnal Forum Kependidikan, FKIP Universitas Sriwijaya, Palembang, Tahun ke-22 No.2, Maret 2003, h.99.

14

16

2) Suatu peta konsep merupakan suatu gambar dua dimensi dari suatu bidang

studi atau suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang memperlihatkan

hubungan-hubungan proposisional antara konsep-konsep. Hal inilah yang

membedakan belajar bermakna dari belajar dengan cara mencatat pelajaran

tanpa memperlihatkan hubungan antara konsep-konsep, dan dengan demikian

hanya memperlihatkan gambar satu dimensi saja. Peta konsep bukan hanya

menggambarkan konsep-konsep yang penting, melainkan juga hubungan

antara konsep-konsep itu.

3) Ciri yang ketiga adalah mengenai cara menyatakan hubungan antara

konsep-konsep. Tidak semua konsep memiliki bobot yang sama. Ini berarti, bahwa

ada beberapa konsep yang lebih inklusif dari pada konsep-konsep lain.

4) Ciri keempat adalah hirarki. Bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah

suatu konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki pada peta konsep

tersebut.

d. Jenis-jenis Peta Konsep

Menurut Nur (2000), peta konsep ada empat macam yaitu: pohon jaringan

(network tree), rantai kejadian (events chain), peta konsep siklus (cycle concept

map), dan peta konsep laba-laba (spider concept map).15

1) Pohon Jaringan (network tree)

Gambar 2.4. Peta Konsep Pohon Jaringan

15

Ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan beberapa kata yang

lain dituliskan pada garis-garis penghubung. Garis-garis pada peta konsep

menunjukan hubungan antara ide-ide itu. Kata-kata yang dituliskan pada garis

penghubung memberikan hubungan antara konsep-konsep. Pada saat

mengkonstruksi suatu pohon jaringan, tulislah topik itu dan daftar konsep-konsep

utama yang berkaitan dengan topik itu. Daftar dan mulailah dengan menempatkan

ide-ide atau konsep-konsep dalam suatu susunan dari umum ke khusus.

Cabangkan konsep-konsep yang berkaitan itu dari konsep utama dan berikan

hubungannya pada garis-garis itu.

Pohon jaringan cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal

berikut:

a) Menunjukkan sebab akibat.

b) Suatu hierarki.

c) Prosedur yang bercabang.

Istilah-istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan

hubungan-hubungan.

2) Rantai Kejadian (event chain)

Gambar 2.5. Peta Konsep Rantai Kejadian

Peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memberikan suatu

urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahap-tahap dalam

suatu proses. Dalam membuat rantai kejadian, pertama-tama temukan satu

kejadian yang mengawali rantai itu. Kejadian ini disebut kejadian awal.

Kemudian, temukan kejadian berikutnya dalam rantai itu dan lanjutkan sampai

18

Rantai kejadian cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut:

a) Memberikan tahap-tahap suatu proses.

b) Langkah-langkah dalam suatu prosedur linier.

c) Suatu urutan kejadian.

3) Peta Konsep Siklus (cycle concept map)

Gambar 2.6. Peta Konsep Siklus

Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu

hasil akhir. Kejadian terakhir pada rantai itu menghubungkan kembali ke kejadian

awal. Seterusnya kejadian akhir itu menhubungkan kembali ke kejadian awal

siklus itu berulang dengan sendirinya dan tidak ada akhirnya. Peta konsep siklus

cocok diterapkan untuk menunjukan hubungan bagaimana suatu rangkaian

kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang

berulang-ulang.

4) Peta Konsep Laba-laba (spider concept map)

Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah pendapat. Dalam

melakukan curah pendapat ide-ide berasal dari suatu ide sentral, sehingga dapat

memperoleh sejumlah besar ide yang bercampur aduk. Banyak dari ide-ide

tersebut berkaitan dengan ide sentral namun belum tentu jelas hubungannya satu

sama lain. Kita dapat memulainya dengan memisah-misahkan dan

mengelompokkan istilah-istilah menurut kaitan tertentu sehingga istilah itu

menjadi lebih berguna dengan menuliskannya di luar konsep utama. Peta konsep

laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut:

a) Tidak menurut hirarki, kecuali berada dalam suatu kategori

b) Kategori yang tidak paralel

c) Hasil curah pendapat.

e. Kegunaan Peta Konsep

Dalam pendidikan, peta konsep dapat diterapkan untuk berbagai tujuan,

antara lain : 16

1) Menyelidiki apa yang telah diketahui siswa

Dalam mencapai proses belajar bermakna membutuhkan usaha yang

sungguh-sungguh dari pihak siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru

dengan konsep-konsep relevan yang telah mereka miliki. Untuk memperlancar

proses ini, baik guru maupun siswa perlu mengetahui tempat awal konseptual.

Dengan kata lain perkataan guru harus mengetahui konsep-konsep apa yang telah

dimiliki siswa waktu pelajaran baru akan dimulai, sedangkan para siswa

diharapkan dapat menunjukan dimana mereka berada, atau konsep-konsep apa

yang telah mereka miliki dalam menghadapi pelajaran baru itu. Dengan

menggunakan peta konsep guru dapat melaksanakan apa yang telah dikemukakan

diatas, dan dengan demikian para siswa diharapkan akan mengalami belajar

bermakna.

16

Ratna Wilis Dahar, Op cit., h.129.

20

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan guu untuk maksud ini ialah

dengan memilih satu konsep utama (key concept) dari pokok bahasan baru yang

akan dibahas. Para siswa diminta untuk menyusun peta konsep yang

memperlihatkan semua konsep yang dapat mereka kaitkan pada konsep utama itu,

serta memperlihatkan pula hubungan-hubungan antara konsep-konsep yang

mereka gambar itu. Dengan melihat hasil peta konsep yang telah disusun para

siswa itu, guru dapat mengetahui sampai berapa jauh pengetahuan para siswa

mengenai pokok bahasan yang akan diajarkan itu, dan inilah yang dijadikan titik

tolak pengembangan selanjutnya.

Pendekatan lain yang dapat digunakan guru ialah memilih beberapa

konsep penting dari pokok bahasan yang akan diajarkan. Para siswa kemudian

disuruh menyusun peta konsep dengan menghubungkan konsep-konsep itu. Lalu

para siswa diminta untuk menambahkan konsep dan mengaitkan

konsep-konsep itu hingga membentuk proposisi yang bermakna. Dari peta-peta konsep-konsep

yang dihasilkan oleh para siswa, guru dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan

para siswa tentang pokok bahasan yang akan diajarkan.

2) Mempelajari cara belajar

Bila seorang siswa dihadapkan pada suatu bab dari buku pelajaran, ia tidak

akan begitu saja memahami apa yang dibacanya. Dengan diminta untuk menyusun

peta konsep dari isi bab itu, ia akan berusaha untuk mengeluarkan konsep-konsep

dari apa yang dibacanya, menempatkan konsep yang paling inklusif pada puncak

peta konsep yang dibuatnya, kemudian mengurutkan konsep-konsep yang lain

yang kurang inklusif pada konsep yang paling inklusif, demikian seterusnya. Lalu

ia mencari kata atau kata-kata penghubung untuk mengaitkan konsep-konsep itu

menjadi proposisi-proposisi yang bermakna. Lebih dari itu ia akan berusaha

mengingat konsep-konsep lain dari pelajaran yang lampau, atau menerapkan

konsep-konsep yang sedang dihadapinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan

cara demikian ia telah berusaha benar untuk memahami isi pelajaran itu. Belajar

Tetapi perlu disadari bahwa belajar bermakna baru terjadi bila pembuatan

peta konsep itu bukan untuk memenuhi keinginan guru, jadi seakan-akan mau

menyenangkan guru, melainkan harus timbul dari keinginan siswa untuk mau

memahami isi pelajaran bagi dirinya sendiri. Siswa benar-benar harus mempunyai

kesiapan dan minat untuk belajar bermakna, seperti dikatakan oleh Ausubel. Sikap

ini harus dimiliki para siswa agar belajar bermakna dapat terjadi. Jadi, peta konsep

berfungsi untuk menolong siswa mempelajari cara belajar.

Oleh karena peta konsep itu mengungkapkan konsep-konsep dan

proposisi-proposisi yang dimiliki seseorang, maka guru dan siswa, demikian pula

siswa dan siswa dapat mengadakan diskusi untuk saling mengemukakan mengapa

suatu hubungan proposional itu baik atau sahih. Dengan cara ini dapat diketahui

kekurangan-kekurangan dalam mengaitkan konsep-konsep, dan guru dapat

menyarankan agar siswa bersangkutan lebih baik belajar.

3) Mengungkapkan konsepsi salah

Selain kegunaan-kegunaan yang telah disebutkan di atas, peta konsep

dapat pula mengungkapkan konsepsi salah (misconception) yang terjadi pada

siswa. Konsepsi salah biasanya timbul karena terdapat kaitan antara

konsep-konsep yang mengakibatkan proposisi yang salah. Konsepsi salah yang biasa

dijumpai pada siswa ialah bahwa mereka melihat zat padat atau zat cair terbentuk

dari molekul-molekul yang padat atau molekul-molekul “berupa air”. Tetapi

setelah mereka menyadari, bahwa molekul-molekul dikelilingi oleh ruang kosong,

dan bahwa tingkat wujud dihubungkan dengan suhu dan pola ikatan antara

molekul-molekul, maka mereka menyesuaikan pendapat lama mereka dengan

pendapat baru mereka (jadi terjadi penyesuaian integratif); es berubah menjadi

cair bila dipanaskan, bukan karena molekul-molekulnya berubah, yaitu dari padat

menjadi cair, melainkan karena ikatan-ikatan antara molekul-molekulnya putus.

Dan bila banyak energi diberikan, molekul-molekul itu dapat “beterbangan”,

membentuk gas yang akan memuai tak terhingga bila tempat molekul-molekul itu

22

4) Alat evaluasi

Penerapan peta konsep dalam pendidikan salah satunya adalah sebagai

alat evaluasi. Selama ini alat-alat evaluasi yang dikenal oleh guru dan siswa

terutama berbentuk tes objektif atau tes essai. Walaupun cara evaluasi ini akan

terus memegang peranan dalam dunia pendidikan. Menurut Dahar, peta konsep

sebagai alat evaluasi didasarkan atas tiga prinsip dalam teori kognitif Ausubel,

yaitu :

a) Struktur kognitif diatur secara hierarkis dengan konsep-konsep dan

proposisi-proposisi yang lebih inklusif, lebih umum superordinat terhadap

konsep-konsep dan proposisi-proposisi yang kurang inklusif dan lebih khusus.

b) Konsep-konsep dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi progresif.

Prinsip Ausubel ini menyatakan bahwa belajar bermakna merupakan proses

yang kontinyu, dimana konsep-konsep baru memperoleh lebih banyak arti

dengan dibentuknya lebih banyak kaitan-kaitan proporsional. Jadi

konsep-konsep tidak pernah tuntas dipelajari, tetapi selalu dipelajari, dimodifikasi dan

dibuat lebih inklusif.

c) Prinsip penyesuaian integratif menyatakan bahwa belajar bermakna akan

meningkat apabila siswa menyadari akan perlunya kaitan-kaitan baru antara

segmen-segmen konsep atau proposisi. Dalam peta konsep penyesuaian

integratif ini diperlihatkan dengan kaitan-kaitan silang antara segmen-segmen

konsep.

Karena peta konsep bertujuan untuk memperjelas pemahaman suatu

bacaan, sehingga dapat dipakai sebagai alat evaluasi dengan cara meminta siswa

untuk membaca peta konsep dan menjelaskan hubungan antara konsep satu

dengan konsep yang lain dalam satu peta konsep.

f. Cara Menyusun dan Menilai Peta Konsep yang dibuat Siswa

Untuk menyusun peta konsep tidaklah sulit. Guru dan siswa dapat belajar

menyusunnya dalam waktu yang relatif singkat. Menurut Arnaudin, et.al (1984)

dalam Rusmansyah, lama waktu 3 x 20 menit diselingi dengan pekerjaan rumah

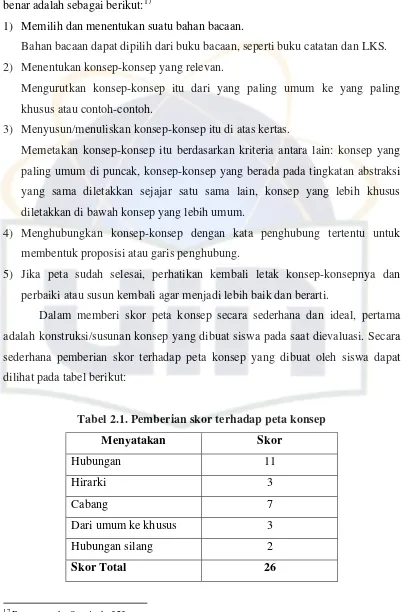

Beberapa langkah yang harus diikuti untuk membuat peta konsep dengan

benar adalah sebagai berikut:17

1) Memilih dan menentukan suatu bahan bacaan.

Bahan bacaan dapat dipilih dari buku bacaan, seperti buku catatan dan LKS.

2) Menentukan konsep-konsep yang relevan.

Mengurutkan konsep-konsep itu dari yang paling umum ke yang paling

khusus atau contoh-contoh.

3) Menyusun/menuliskan konsep-konsep itu di atas kertas.

Memetakan konsep-konsep itu berdasarkan kriteria antara lain: konsep yang

paling umum di puncak, konsep-konsep yang berada pada tingkatan abstraksi

yang sama diletakkan sejajar satu sama lain, konsep yang lebih khusus

diletakkan di bawah konsep yang lebih umum.

4) Menghubungkan konsep-konsep dengan kata penghubung tertentu untuk

membentuk proposisi atau garis penghubung.

5) Jika peta sudah selesai, perhatikan kembali letak konsep-konsepnya dan

perbaiki atau susun kembali agar menjadi lebih baik dan berarti.

Dalam memberi skor peta konsep secara sederhana dan ideal, pertama

adalah konstruksi/susunan konsep yang dibuat siswa pada saat dievaluasi. Secara

sederhana pemberian skor terhadap peta konsep yang dibuat oleh siswa dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Pemberian skor terhadap peta konsep

Menyatakan Skor

Hubungan 11

Hirarki 3

Cabang 7

Dari umum ke khusus 3

Hubungan silang 2

Skor Total 26

17

24

g. Manfaat Strategi Peta Konsep

Dalam pembelajaran, penggunaan peta konsep dapat memberikan

beberapa manfaat yaitu:18

1) Bagi guru

a) Membantu untuk mengerjakan apa yang telah diketahui dalam bentuk

yang lebih sederhana, merencanakan dan memulai suatu topik

pembelajaran, serta mengolah kata kunci yang akan digunakan dalam

pembelajaran.

b) Membantu untuk mengingat kembali dan merevisi konsep pembelajaran,

membuat pola catatan kerja dan belajar yang sangat baik untuk keperluan

presentasi.

c) Membantu untuk mendiagnosis apa-apa yang telah diketahui para siswa

dalam bentuk struktur yang mereka bangun dalam bentuk kata-kata.

d) Membantu untuk mengetahui adanya miskonsepsi dari para siswa,

contohnya dalam ujian akan tergambar kemampuan siswa mengolah

idenya dalam bentuk grafik ataupun penggunaan visual yang representatif.

e) Membantu untuk mengecek pemahaman siswa akan konsep yang

dipelajari, dimana peta konsep yang dibuat siswa benar atau masih salah.

f) Membantu untuk memperbaiki kesalahan konsep yang diterima siswa

sebagai dasar untuk pembelajaran selanjutnya sehingga akhirnya efektif

untuk merubah kesalahan konsep yang diterima siswa.

g) Membantu untuk merencanakan instruksional pembelajaran dan

evaluasinya ataupun untuk mengukur keberhasilan tujuan instruksional

pembelajaran.

2) Bagi siswa

a) Membantu untuk mengidentifikasi kunci konsep,

menaksir/memperkirakan hubungan pemahaman dan membantu dalam

pembelajaran lebih lanjut.

18

b) Membantu membuat susunan konsep pelajaran menjadi lebih baik

sehingga mudah untuk keperluan ujian.

c) Membantu menyediakan sebuah pemikiran untuk menghubungkan konsep

pembelajaran.

d) Membantu untuk berpikir lebih dalam dengan ide siswa dan menjadikan

para siswa mengerti benar akan pengetahuan yang diperolehnya.

e) Mengklarifikasikan ide yang telah diperoleh siswa tentang sesuatu dalam

bentuk kata-kata.

f) Membuat suatu struktur pemahaman dari bagaimana semua fakta-fakta

(yang baru dan eksis) dihubungkan dengan pengetahuan berikutnya.

g) Belajar bagaimana mengorganisasi sesuatu mulai dari informasi, fakta, dan

konsep ke dalam suatu konteks pemahaman, sehingga terbentuk

pemahaman yang baik dan menuliskannya dengan benar.

Selanjutnya menurut Novak dan Gowin (1977) dalam Arif, penerapan peta

konsep pada proses pembelajaran diharapkan memungkinkan:19

1) Informasi yang dipelajari akan lebih lama diingat.

2) Informasi yang tersubsumsi mengakibatkan peningkatan deferensiasi dari

subsumer, sehingga memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi yang

mirip.

3) Meskipun informasi yang telah terabsumsi tidak dapat dipanggil lagi dari

memori atau telah terjadi lupa disebabkan karena subsumsi obliteratif

(subsumsi rusak), tetapi telah meninggalkan efek residual pada subsumer,

sehingga mempermudah belajar hal-hal yang mirip selanjutnya.

Sehubungan dengan itu, pemetaan konsep bukan saja menunjukkan

susunan konsep-konsep tetapi menunjukkan juga perkaitan antara konsep. Oleh

karena itu, proses pembentukan gagasan dalam pikiran siswa melalui peta konsep

mampu melatih syaraf-syaraf otak untuk berfikir secara lebih kritis dan melatih

kesadaran tentang konsep yang sedang dipelajari (metakognitif). Tidak berlebihan

jika peta konsep dikatakan sebagai alat yang dapat mendorong dan mengubah

19

Arif Sholahuddin, “Implementasi Teori Ausubel pada Pembelajaran Kimia Karbon”, dalam

26

beberapa pola berfikir dan memperbaiki teknik pemikiran dalam proses

pembelajaran para siswa. Inilah yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan

pembelajaran lebih bermakna.

Menurut Michael Michalko, dalam buku terlarisnya Cracking Creativity,

peta konsep akan:

1) mengaktifkan seluruh otak,

2) membereskan akal dari kekusutan mental,

3) memungkinkan kita berfokus pada pokok behasan,

4) membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang

saling terpisah,

5) memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian,

6) memungkinkan kita mengelompokkan konsep, membantu kita

membandingkannya dan,

7) mensyaratkan kita untuk memusatkan perhatian pada pokok bahasan yang

membantu mengalihkan informasi tentangnya dari ingatan jangka pendek ke

ingatan jangka panjang.20

Dengan demikian peta konsep lebih memberdayakan pada proses berpikir

analisis dan logika dari pembuatan peta konsep tersebut. Sehingga peta konsep

dapat memberikan hubungan yang penting khususnya teori belajar dan mengajar.

Maka belajar yang efektif dan bermakna dapat berlangsung bila

hubungan-hubungan dapat dibangun antara konsep-konsep baru dengan konsep-konsep yang

telah terbentuk di dalam struktur kognitif siswa. Selain itu peta konsep dalam

proses belajar mengajar dikelas dapat mengurangi kefasipan siswa dan memacu

minat serta partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar yang bermakna.

Dalam proses belajar siswa mendapatkan pertambahan materi berupa

informasi mengenai teori, gejala, fakta ataupun kejadian-kejadian. Informasi yang

diperoleh akan diolah oleh siswa. Proses pengolahan informasi melibatkan kerja

sistem otak, sehingga informasi yang diperoleh dan telah diolah akan menjadi

suatu ingatan. Ingatan merupakan suatu proses biologi, yaitu pemberian

kode-kode terhadap informasi dan pemanggilan informasi kembali ketika informasi

20

tersebut dibutuhkan. Pada dasarnya ingatan adalah sesuatu yang membutuhkan

jati diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Ingatan

memberikan titik-titik rujukan pada masa lalu dan perkiraan pada masa depan.

Ingatan merupakan reaksi elektrokimia yang rumit yang diaktifkan melalui

beragam saluran inderawi dan disimpan dalam jaringan saraf yang sangat rumit

dan unik di seluruh bagian otak. Ingatan dibentuk melalui berfikir, bergerak dan

mengalami hidup (rangsangan inderawi). Semua pengalaman yang dirasakan akan

disimpan dalam otak, kemudian akan diolah dan diurutkan oleh struktur dan

proses otak mengenai nilai dan kegunaannya.

3. Hakikat Hasil Belajar Fisika a. Hakikat Belajar

Belajar yaitu suatu perubahan di dalam kepribadian yang mengatakan diri

sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan,

kepandaian atau suatu pengertian. Jadi, definisi belajar dari beberapa elemen:21

1) Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku dimana perubahan itu

dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik tetapi pada kemungkinan

mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk.

2) Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau

pengalaman dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh

pertumbuhan atau tidak dianggap sebagai hasil belajar seperti

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi.

3) Belajar adalah perubahan relatif mantap, harus merupakan akhir dari pada

suatu periode waktu yang cukup panjang.

4) Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang menyangkut berbagai aspek

kepribadian, baik fisik maupun psikis seperti: perubahan dalam pengertian,

pemecahan suatu masalah, berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan

ataupun sikap.

21

28

Menurut Hilgard (1984):22

Learning is the proses by which an activity originates or is changed through training procedures (whetherin the laboratory or in the natural environment) as distinguisbed from change by factors not anributableto training.”

Sebagai proses pengaturan, kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari

ciri-ciri tertentu yang menurut Edi Suardi sebagai berikut:23

1) Belajar mengajar memiliki tujuan.

2) Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncanakan.

3) Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang

khusus.

4) Ditandai dengan aktivitas anak didik.

5) Dalam kegiatan belajar mengajar guru berperan sebagai pembimbing.

6) Dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin.

7) Ada batas waktu.

8) Evaluasi.

Belajar terjadi lebih efektif apabila: 24

1) Dalam lingkungan yang nyaman secara fisik dan psikis bagi wajib belajar.

Nyaman fisik: sarana dan prasarana belajar yang memadai dan

menyenangkan.

Nyaman psikis: hubungan saling percaya, saling menghargai, saling

membantu, bebas menyatakan pendapat, dan menerima perbedaan diantara

wajib belajar dan pendidik.

2) Wajib belajar merasakan kebutuhan belajar.

Wajib belajar menganggap tujuan belajar sebagai tujuannya sendiri.

3) Wajib belajar terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan belajar.

Wajib belajar aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

belajar.

22

Sumadi Surya Brata. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Rajawali Pers. 2006).h. 232.

23

Syaiful Bahri Djamarah. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka Cipta. 2002) Cet.2, h.46.

24

4) Berpusat pada pengalaman.

Wajib belajar mengalami secara langsung atau tidak langsung proses belajar

dan menggunakan pengalamannya secara tepat.

5) Wajib belajar menerima umpan balik yang tepat untuk menilai keberhasilan

mereka mencapai tujuan.

Pembelajaran fisika akan lebih bermakna apabila diimbangi dengan

strategi belajar yang tepat. Dalam hal ini pemilihan pendekatan pembelajaran

sebagai alat hasil belajar siswa. Pembelajaran harus melibatkan siswa secara aktif

dalam belajar, terlebih lagi jika mereka dapat bekerja sama dan saling membantu

untuk mencapai tujuan pembelajaran.

b. Hakikat Hasil Belajar

Bila terjadi proses belajar, maka terjadi juga proses mengajar. Jika sudah

terjadi proses/interaksi antara yang mengajar dengan yang belajar. Dari proses

belajar mengajar ini akan diperoleh hasil yang pada umumnya disebut hasil

pengajaran, atau dengan istilah tujuan pembelajaran atau hasil belajar. Agar hasil

belajar biasa seoptimal mungkin pembelajaran harus benar-benar terorganisasi

dengan baik.

Hasil belajar adalah indikasi yang menunjukan upaya penguasaan

pengetahuan (kognitif) siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan guru

melalui kegiatan ko-kulikuler (pekerjaan rumah) dan tes ulangan.

Sedangkan Benyamin Bloom secara garis besar membagi menjadi

beberapa ranah, yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Pada

penelitian ini, penulis hanya akan mengungkapkan hasil belajar pada ranah

kognitif saja.

Ranah kognitif ini merupakan ranah yang lebih melibatkan kegiatan

mental/otak. Pada ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berpikir, yaitu:

1) Ingatan (knowledge)

Jenjang hafalan (ingatan) meliputi kemampuan menyatakan kembali fakta,

30

2) Pemahaman (comprehension)

Jenjang pemahaman meliputi kemampuan menangkap arti dari informasi yang

diterima, misalnya dapat menafsirkan bagan, diagram, atau grafik,

menerjemahkan suatu pernyataan verbal ke dalam rumusan matematis atau

sebaliknya, meramalkan berdasarkan kecenderungan tertentu (ekstrapolasi dan

interpolasi), serta mengungkapkan suatu konsep atau prinsip dengan kata-kata

sendiri.

3) Penerapan (application)

Jenjang penerapan ialah kemampuan menggunakan prinsip, aturan, metode

yang dipelajarinya pada situasi baru atau pada situasi konkrit.

4) Analisis (analysis)

Jenjang analisis meliputi kemampuan menguraikan suatu informasi yang

dihadapi menjadi komponen-komponennya sehingga struktur informasi serta

hubungan antar komponen informasi tersebut menjadi gelas.

5) Sintesis (syntesis)

Jenjang sintesis ialah kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang

terpisah-pisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Termasuk ke

dalamnya kemampuan merencanakan eksperimen, menyusun karangan

(laporan praktikum, artikel, rangkuman), menyusun cara baru untuk

mengklasifikasikan obyek-obyek, peristiwa, dan informasi lainnya.

6) Evaluasi (evaluation)

Jenjang evaluasi ialah kemampuan untuk mempertimbangkan nilai suatu

pernyataan, uraian, pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan.

Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan

berhasil, setiap guru harus memiliki pandangan. Namun untuk menyamakan

persepsi sebaiknya berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah

disempurnakan, antara lain bahwa : “suatu proses belajar mengajar tentang suatu

bahan pelajaran dinyatakan berhasil apabila Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)

dapat tercapai.25

25

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar tersebut

dapat dilakukan melalu tes prestasi belajar. Menurut Purwanto, tes hasil belajar

adalah tes yang digunakan untuk menilai-nilai pelajaran yang telah diberikan oleh

guru kepada murid-muridnya, untuk dosen dan mahasiswanya dalam waktu

tertentu.26

Tes hasil belajar merupakan cara yang dipergunakan atau prosedur yang

ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang

berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh

testee, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut

dapat dihasilkan nilai yang melambangkan prestasi siswa.27 Jadi, agar

memperoleh gambaran daya serap siswa untuk meningkatkan tingkat keberhasilan

belajar siswa serta tingkat penguasaan pengetahuan tertentu perlu diukur dengan

alat evaluasi.

c. IPA dan Pembelajaran Fisika

Ilmu pengetahuan alam atau sains (science) diambil dari kata latin scientia

yang arti harfiahnya adalah pengetahuan, tetapi kemudian berkembang menjadi

khusus Ilmu Pengetahuan Alam atau Sains. Sund dan Trowbribge merumuskan

bahwa Sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. 28 Sedangkan Kuslan

Stone menyebutkan bahwa Sains adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara

untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu.

Sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. “Real

Science is both product and process, inseparably joint” (Agus. S. 2003: 11).29

Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuan

untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang

gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan

26

Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), h.43.

27

Sudijono Anas, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), h. 164.

28

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu Pengetahuan Alam (3 Juni 2010)

29