ANALISIS KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI

PEGUNUNGAN KENDENG UTARA, KABUPATEN PATI,

PROVINSI JAWA TENGAH

(Studi kasus : Rencana pembangunan pabrik semen oleh PT.

SMS di Kecamatan Tambakromo dan Kayen)

GANIES OKTAVIANA

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Konflik Sumber Daya Alam di Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus : Rencana pembangunan pabrik semen oleh PT. SMS di Kecamatan Tambakromo dan Kayen) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Maret 2015

Ganies Oktaviana

ABSTRAK

GANIES OKTAVIANA. Analisis Konflik Sumber Daya Alam di Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus : Rencana pembangunan pabrik semen oleh PT. SMS di Kecamatan Tambakromo dan Kayen). Dibimbing oleh ARYA HADI DHARMAWAN.

Konflik terkait sumber daya alam (SDA) bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebagian besar konflik yang terjadi dikarenakan perbedaan cara pandang dan kepentingan terhadap SDA. Hal inilah yang tercermin dari konflik SDA Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati. Rencana pendirian pabrik semen PT. SMS yang akan didirikan di Kabupaten Pati menimbulkan banyak pertentangan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan SDA yang telah lama menjadi tumpuan hidup masyarakat akan segera dieksploitasi oleh pihak swasta. Kekhawatiran terhadap punahnya SDA Pegunungan Kendeng sangat dirasakan oleh masyarakat penolak pabrik semen, namun hal ini tidak terjadi pada pemerintah daerah dan beberapa pihak yang mendorong terlaksananya pendirian pabrik semen. Perbedaan idealisme antaraktor ini kemudian menjadi faktor utama terjadinya benturan kepentingan tersebut. Alhasil, konflik pun tak dapat dihindari. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi aktor yang terlibat konflik kepentingan terhadap SDA Pegunungan Kendeng dan menganalisis tipologi konflik yang tengah terjadi di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan teknik snowballing dan

observasi lapang. Hasil penelitian mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik kepentingan SDA Pegunungan Kendeng kedalam delapan kelompok, yaitu organisasi akar rumput pro pabrik semen, organisasi akar rumput kontra pabrik semen, LSM hijau, LSM lokal, pemerintah, kelompok agama, swasta (PT. SMS), dan akademisi/peneliti. Sementara itu konflik yang terjadi bersifat laten dan berubah secara fluktuatif menjadi manifes akibat adanya intervensi dari aktor lainnya.

Kata kunci : konflik, sumber daya alam, aktor, kepentingan, tipologi konflik.

ABSTRACT

GANIES OKTAVIANA. A conflict analysis of a natural resources at North Karst Kendeng Mountain, in Pati residence, of the Middle Java Province. (Case study : A Cement factory planning construction by PT. SMS at Tambakromo and Kayen district). Supervised by ARYA HADI DHARMAWAN.

resources that have existed become the foundation of the people there will be exploited soon by the private parties. The concern is about the extinction of the resources in Kendeng Mountains strongly rejected by the people in developing the cement factory, but the local government and some parties are supported the development of this cement factory. The differences idealism of each actor becomes the main factor of this problem. As a result, conflicts are inevitable. The purpose of this study is to identify the actors involved the conflict about the SDA Mountains Kendeng and analyze a typology of this conflict which is happening in District Tambakromo and Kayen. The method that is used is qualitative approach through in-depth interviews with a snowballing technique and observation the field. The results of the study is to identify the actors who are involved in the conflict of interest SDA Kendeng Mountains into eight groups, there are grassroot organization (pro with cement factory), grassroot organization (contra with cement factory), NGO’s (green party), NGO’s (local party), government (local and national), religious groups, private (PT. SMS), and academics / researchers. While, the conflict that is happened, has a latent characteristics and change fluctuate become manifest as a result of the intervention of other actors.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

pada

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

ANALISIS KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI

PEGUNUNGAN KENDENG UTARA, KABUPATEN PATI,

PROVINSI JAWA TENGAH

(Studi kasus : Rencana pembangunan pabrik semen oleh PT.

SMS di Kecamatan Tambakromo dan Kayen)

GANIES OKTAVIANA

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan YME atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Konflik Sumber Daya Alam di Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus : Rencana pembangunan pabrik semen oleh PT. SMS di Kecamatan Tambakromo dan Kayen)” dengan baik. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan

pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Dr Ir Arya Hadi Dharmawan, MSc Agr selaku dosen pembimbing yang telah sangat sabar dalam membimbing serta memberikan motivasi, saran dan masukan kepada penulis selama proses penulisan hingga penyelesaian skripsi ini dan kepada Bapak Soeryo Adiwibowo, berkat beliau penulis belajar banyak dari lokasi penelitian. Serta untuk yang tidak pernah terlupakan, ucapan terimakasih kepada keluarga baru penulis yaitu keluarga besar Omah Kendeng yang begitu menyenangkan bagi penulis dan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo yang telah menerima dan membantu penulis dalam memberikan informasi untuk keperluan penelitian ini. Rasa terimakasih dan sayang teramat sangat juga penulis sampaikan kepada Ayah Warsono, Ibu Min Juminah, dan Adik Galih Dwicaksono yang selalu memberikan do’a dan semangat kepada penulis.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama berkuliah di Institut Pertanian Bogor dan kepada keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Uni Konservasi Fauna (UKM UKF) yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan serta masukan bagi penulis.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Maret 2015

DAFTAR ISI

Lokasi dan Waktu Penelitian 23

Teknik Pemilihan Informan 23

Teknik Pengumpulan Data 24

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 24

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 25

Kecamatan Tambakromo 25

Kecamatan Kayen 25

PROYEK BESAR RENCANA PEMBANGUNAN PABRIK

SEMEN OLEH PT. SMS 27

Proses masuknya PT. SMS ke Kecamatan Tambakromo dan Kayen 27 Dekripsi Proyek Pembangunan Pabrik Semen PT. SMS 30 Kontestasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pegunungan Kendeng

Utara di Tingkat Pemerintah Daerah 35

Ikhtisar 37

AKTOR DAN JEJARING AKTOR 39

Identifikasi Aktor 39

Jaringan Kekuatan Politik dan Relasi Kuasa Antaraktor 54

Ikhtisar 59

PETA KEPENTINGAN TERHADAP SUMBER DAYA ALAM

PEGUNUNGAN KENDENG UTARA 63

Kepentingan Para Aktor 63

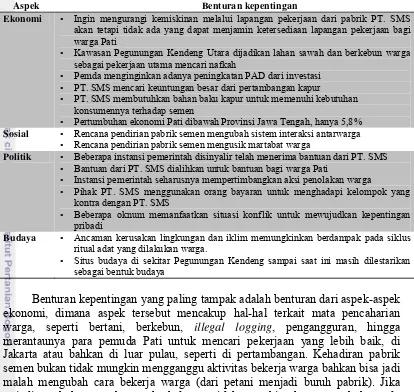

Peta benturan Kepentingan Aktor 73

Ikhtisar 76

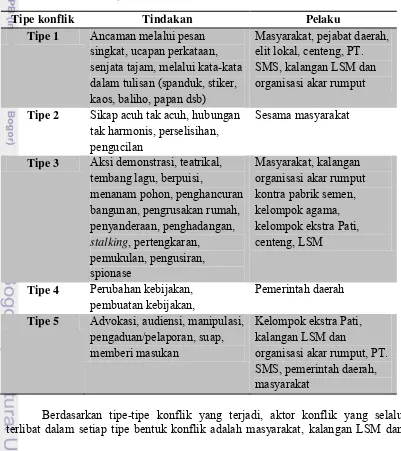

TIPOLOGI KONFLIK, BENTUK-BENTUK, DAN RESOLUSI

KONFLIK 77

Utara

Resolusi Konflik yang Dilakukan Para Kelompok Kepentingan 84

Ikhtisar 85

SIMPULAN DAN SARAN 87

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN 91

DAFTAR TABEL

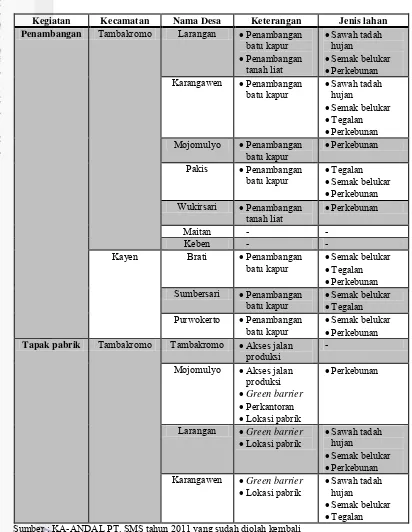

Tabel 1 Daftar lokasi calon kegiatan penambangan beserta jenis lahan

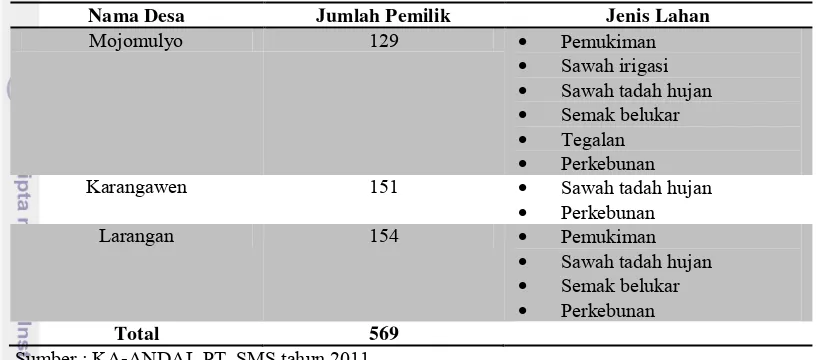

yang dipakai untuk penambangan bahan baku 32 Tabel 2 Daftar lokasi lahan yang akan dibebaskan oleh PT. SMS 33 Tabel 3 Daftar nama-nama LSM yang terlibat konflik sumber daya alam

Pegunungan Karst Kendeng Utara, Kabupaten Pati 47 Tabel 4 Matriks relasi kuasa dan jaringan aktor 55

Tabel 5 Pemetaan kepentingan kelompok aktor 74

Tabel 6 Benturan kepentingan dari aspek ekonomi, politik, sosial, dan

budaya 75

Tabel 7 Tipe konflik kepentingan sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara berdasarkan agressiveness

81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka penelitian 20

Gambar 2 Asal mula masuknya PT. SMS ke Kecamatan Tambakromo

dan Kecamatan Kayen 38

Gambar 3 Gubernur Jawa Tengah berkunjung ke Desa Beketel, Kecamatan Kayen untuk melihat illegal logging 66

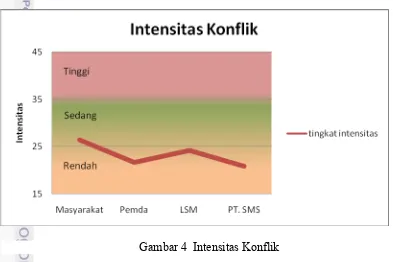

Gambar 4 Intensitas konflik 78

Gambar 5 Konflik berdasarkan dinamika transformasi yang terjadi 83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Timeline penelitian 92

Lampiran 2 Peta lokasi penelitian 93

Lampiran 3 Panduan wawancara 94

Lampiran 4 Bukti-bukti pemenfaatan Pegunungan Kendeng Utara 96 Lampiran 5 Bukti-bukti penolakan terhadap pabrik semen 103

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Karst merupakan lanskap yang terbentuk karena peleburan batuan karbonat, meskipun sama, bentukan ini juga dapat ditemukan di kawasan gunung berapi dan permafrost. Keterlibatan air dalam proses pembubaran batuan karbonat sangat berpengaruh terhadap terbentuknya karst. Lapisan bawah tanah karst yang mengandung air (akuifer pada karst) merupakan hal yang paling penting dibahas dalam pengelolaan karst. Karakteristik bentuk permukaan dari karst antara lain, yaitu polje, sinkhole (doline), swallow, karren, pavement dalam beragam ukuran, dry valleys dan blind valleys. Area di bawah permukaan karst biasa disebut

sebagai gua. Namun, banyak dari gua-gua tersebut yang tidak dapat dimasuki oleh manusia karena gua-gua tersebut tidak memiliki pintu masuk atau celah. Saluran karst kadang sulit dipelajari karena heterogenitasnya yang tinggi dan berhubungan dengan aliran tingkat dalam batuan dasar. Karst dapat ditemukan di beberapa wilayah, seperti Eropa, Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Karibia, Australia, dan Afrika (Beynen 2011).

Salah satu karst yang terdapat di wilayah Asia adalah Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara yang terletak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara membentang di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati. Secara ekologis, Kawasan Karst Pegunungan Kedeng Utara memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Tercatat ada 24 jenis flora yang tumbuh di sana, antara lain Mahoni (Swietenia macrophylia), Jambu Mete

(Anacardium occidentale), Randu Kapuk (Ceiba Pentandra), Randu Alas

(Salmalia malabarica), dan Kepuh (Sterculia foetida). Sedangkan untuk

faunanya, terdapat 45 jenis burung, 11 jenis mamalia, 1 jenis herpetofauna yaitu ular Sanca Kembang (Pyton reticulatus) dan jenis-jenis dari arthropoda serta

moluska1.

Tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di Pegunungan Kendeng Utara memiliki peranan penting dalam mengikat air yang masuk ke dalam pori-pori rekahan Pegunungan Kendeng Utara agar air tidak langsung lolos begitu saja sehingga dapat digunakan oleh masyarakat sekitar kaki Pegunungan Kendeng Utara. Berdasarkan data hasil penelitian, sumber mata air yang terdapat di Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati sebanyak 79 sumber mata air sepanjang tahun2 di Kecamatan Sukolilo (Ismalina 2013) dan 15 sumber mata air sepanjang tahun di Kecamatan Tambakromo3 (Wacana et al 2008). Sementara

data lain menemukan sebanyak 200 sumber mata air yang terdapat di Pegunungan Kendeng Utara. Serupa dengan tumbuhan yang terdapat di Pegunungan Kendeng Utara, faunanya pun memberikan peranan penting lainnya seperti kelelawar yang

1 http://lists.indymedia.org/pipermail/imc-jakartake/2009-February/0223-oy.html (diakses 26

Februari 2014)

2 Sumber mataair sepanjang tahun adalah mataair yang persediaan airnya tidak bergantung pada

musim

3 Wacana et al (2008) tentang Kajian Potensi Kawasan Kars Kendeng Utara Kabupaten Grobogan

berguna untuk pengontrol hama serta kotoran kelelawar yang dapat dijadikan sebagai pupuk.

Masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng Utara menganggap Pegunungan Kendeng Utara sebagai sumber daya alam yang sangat memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Seluruh aktivitas sehari-hari masyarakat dapat berjalan dengan optimal karena memanfaatkan sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara. Salah satunya yang dimanfaatkan adalah sumber-sumber mata air sepanjang tahun yang terdapat di Pegunungan Kendeng Utara. Sumber-sumber mata air tersebut tidak pernah mati dan selalu dialiri air sepanjang musim, sehingga menjadi sumber daya yang tak ternilai bagi masyarakat. Sebanyak lebih dari 8.000 KK di sekitar Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati memanfaatkan sumber-sumber mata air tersebut untuk mengairi sawah, mandi, memasak, mencuci, dan keperluan sehari-hari lainnya. Kemudahan mengakses dan tercukupinya kebutuhan terhadap air dari sumber mata air Pegunungan Kendeng Utara membuat masyarakat menjadi sangat bergantung dengan sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara.

Sebuah hasil penelitian Ismalina (2013) memberikan informasi tentang perhitungan valuasi ekonomi pemanfaatan Pegunungan Kendeng Utara. Hasilnya adalah sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara secara keseluruhan telah memberikan manfaat bagi 91. 688 jiwa di Kecamatan Sukolilo dan 73. 051 jiwa di Kecamatan Kayen. Sumber mata air yang terdapat di Pegunungan Kendeng Utara merupakan sumber pengairan bagi 2.010 ha lahan sawah yang terletak di kaki Pegunungan Kendeng Utara dengan menggunakan irigasi teknis yang terletak di sebelah utara sepanjang sungai Juana II dan Juana I dengan menggunakan sistem pompanisasi. Khusus untuk 79 sumber mata air yang terdapat di Kecamatan Sukolilo, sumber-sumber mata air itu tersebar dari wilayah yang paling tinggi sampai yang paling rendah di Kecamatan Sukolilo. Debit sumber mata air tersebut pun paling kecil 0.06 liter/detik dan paling besar 178 liter/detik. Dari analisis morfologis, 75% wilayah Pati dialiri oleh sumber mata air dari Pegunungan Kendeng Utara.

Hasil penelitian tersebut juga mencatat ada sebanyak 1.197 jiwa warga Sedulur Sikep yang menggarap lahan pertanian di wilayah Sukolilo, Baturejo, Gadudero, Kedumulyo dan Kasiyan. Tidak hanya itu, sebanyak 1.473 KK (satu per empat dari total 5.894 KK) bekerja sebagai peternak sapi dan memanfaatkan lahan sawah di Pegunungan Kendeng Utara untuk dijadikan pakan bagi ternak mereka. Pakan bagi ternak didapat dari jerami ketika masa panen dan pakan rumput ketika tidak ada panen. Sementara itu, aktivitas lainnya seperti pembangunan dan penambangan juga dijabarkan dalam penelitian tersebut seperti kegiatan pembangunan pabrik di Desa Kedomulyo, penambangan batu kapur di Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Desa Gadudero, Desa Kedomulyo, dan Desa Tempo Gunung, serta penambangan tanah liat di lahan pertanian Desa Gadudero, Desa Baturejo, dan Desa Kasihan. Penemuan lainnya adalah terdapat sebanyak 15 gua berair (sungai bawah tanah) dari sebanyak 24 gua yang telah ditemui di Pegunungan Kendeng Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hidrologi tanah di atas gua masih ada dan proses kartisifikasi masih berlangsung di gua-gua tersebut (karakter KARST I).

terbentuk di dalamnya sering menjadi destinasi tempat berenang warga. Tak hanya itu, air terjun yang terdapat di sekitar Pegunungan Kendeng Utara juga menjadi objek wisata unggulan di Kabupaten Pati. Kesakralan Pegunungan Kendeng Utara semakin terpancar dari pemanfaatannya untuk kebutuhan spiritual warga. Kebutuhan ini tampak pada beberapa situs-situs spiritual yang terdapat di beberapa titik sekitar Pegunungan Kendeng Utara. Salah satunya adalah situs spiritual Pikulun Nogorojo yang acapkali didatangi masyarakat, baik dari Pati ataupun luar Pati. Adanya situs-situs ini juga dijadikan sebagai simbol budaya atau adat istiadat yang melekat dalam kehidupan warga Pati. Pegunungan Kendeng Utara juga diyakini oleh masyarakat sebagai benteng penghalang terjadinya bencana alam gempa.

Tidak hanya berhenti pada pemanfaatan sumber mata air yang berasal dari Pegunungan Kendeng Utara, masyarakat juga jeli memanfaatkan potensi lainnya yang merupakan potensi utama dari Pegunungan Kendeng Utara, yaitu penambangan batu gamping. Sebagian besar aktivitas penambangan yang dilakukan masyarakat adalah penambangan skala kecil dengan menggunakan alat-alat tradisional. Namun ada juga pemodal yang melakukan aktivitas penambangan dengan menggunakan alat berat dan mempekerjakan warga sekitar. Melalui hasil penambangan batu gamping ini, warga akan mendapatkan upah yang bisa dijadikan nafkah bagi keluarga mereka. Jika di telisik dari status perizinan, sebenarnya pekerjaan penambangan batu gamping yang dilakukan warga tersebut adalah kegiatan illegal sehingga dilarang untuk dilakukan. Namun karena

pekerjaan tersebut sudah dilakukan sejak lama dan tidak ada tindakan serius dari aparat pemerintah daerah untuk menanganinya, maka illegal mining kini menjadi

pekerjaan utama para oknum warga yang masih dilakukan hingga sekarang. Nilai ekonomi dari bebatuan yang tersimpan di Pegunungan Kendeng Utara ternyata juga mengundang minat para investor dari luar Pati. Potensi karst yang terkandung di Pegunungan Kendeng Utara sejak lama telah menjadi sinyal bagi para investor untuk berinvestasi, salah satunya adalah pertambangan batu gamping sebagai bahan baku utama pembuatan semen. Dalam sembilan tahun terakhir, terhitung sudah ada dua investor yang mencoba untuk berinvestasi batu gamping di Pati, yaitu PT. SG di tahun 2006 dan PT. SMS di tahun 2008 hingga saat ini. Kala itu PT. SG gagal berinvestasi dikarenakan cacat perizinan, sehingga pada tahun 2011 PT. SG resmi angkat kaki dari Kabupaten Pati tanpa sempat

melakukan proyek pendirian pabrik semen. Mundurnya PT. SG dari Pati ternyata tidak membuat PT. SMS gentar dengan rencananya, meskipun rencana tersebut banyak mendapat pertentangan dari masyarakat Pati. Maka untuk kedua kalinya masyarakat Pati harus berhadapan lagi dengan pabrik semen berskala besar. Semenjak munculnya wacana akan didirikannya pabrik semen oleh PT. SMS, kehidupan masyarakat mulai tidak tenang, terlebih ketika PT. SMS mulai melakukan manuver ke pejabat dan kalangan elit daerah demi menyukseskan

rencana pendirian pabrik semen.

ada dua pilihan, yaitu mati karena berjuang untuk kesejahteraan masa depan atau hidup dalam bayang-bayang kesengsaraan masa depan. Memang, sebagai sumber daya alam, Pegunungan Kendeng Utara memiliki begitu banyaknya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik sosial, budaya, ekonomi, ekologi, bahkan spiritual. Persoalannya adalah ketika nilai-nilai tersebut dipahami secara berbeda-beda oleh masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap Pegunungan Kendeng Utara. Terlebih lagi, tiap-tiap pihak memiliki caranya tersendiri dalam memandang Pegunungan Kendeng Utara sebagai sumber daya alam. Akibatnya, konflik kepentingan terhadap Pegunungan Kendeng Utara pun tak dapat dihindari. Para pihak yang merasa berkepentingan terhadap Pegunungan Kendeng Utara turut ambil peran dalam konflik.

Karst secara de jure, mengacu pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3, merupakan

sumber daya alam berstatus state property (milik negara). Karst menurut

Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) dalam Peraturan Menteri ESDM No 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) adalah Kawasan Lindung Nasional. Sebagaimana kawasan lindung nasional, kawasan tersebut harus dilindungi dan dilestarikan. Begitu pentingnya kawasan karst, pada tahun 1997 lembaga konservasi dunia, International Union for Conservation of Nature (IUCN) sebelumnya juga telah mengukuhkan kawasan karst sebagai kawasan yang harus dilestarikan4.

Berangkat dari pada ketiga jenis kebijakan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa arah status kepemilikan (property right) Pegunungan Kendeng

Utara berkecenderungan kepada kepemilikan negara (state property) yang harus

dilindungi dan dilestarikan. Seakan sejalan dengan kesimpulan tersebut, Kementerian Kehutanan memberikan mandat kepada Perhutani Pati untuk mengelola kawasan Pegunungan Kendeng Utara agar dapat dikelola dengan arif dan bijak. Perhutani tidak bekerja sendirian dalam mengelola kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Pola pengelolaan berbasis sistem kolaborasi dengan masyarakat sekitar Pegunungan Kendeng Utara sengaja diterapkan oleh Perhutani agar terciptanya harmonsasi antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Pola pengelolaan dengan sistem kolaborasi ini memperbolehkan warga untuk turut serta merawat dan mengelola pohon jati yang sengaja ditanam untuk sistem kolaborasi ini. Nantinya, hasil dari panen pohon jati akan dibagi berdasarkan sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Bagi hasil yang pada awalnya direncanakan dapat memberikan keuntungan bagi Perhutani maupun masyarakat ternyata tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Hambatannya karena masa panen pohon jati yang terlalu lama sehingga membuat para pengelola menjadi tidak sabar untuk segera mendapatkan hasil. Akhirnya banyak pohon-pohon jati yang sengaja ditebang warga sebelum masa panen tiba. Akibatnya, hasil yang didapat warga tidak sebanyak hasil penjualan kayu jati yang telah siap panen. Penebangan ini kemudian disebut sebagai kegiatan illegal logging oleh sebagian warga pro lingkungan karena

pohon yang ditebang belum memasuki masa panen. Hasil penelitian Ismalina (2013) menemukan fakta bahwa sekarang ini banyak tegalan yang ditanami pohon jati. Akan tetapi hasil yang didapat dari menanam pohon jati sama saja dengan hasil yang didapat dari menanam tanaman musiman (sayuran atau buah-buahan).

Meskipun kegiatan illegal logging tersebut dilarang karena melanggar

aturan, tetapi kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian utama bagi sebagian warga di sekitar kaki Pegunungan Kendeng Utara. Berkat kegiatan

illegal logging ini, warga dapat menghidupi keluarga mereka, bahkan adapula

yang sampai mampu menyekolahkan anak mereka ke tingkat perguruan tinggi. Secara implisit konfik tengah terjadi diantara Perhutani, warga pelaku illegal logging, dan warga pro lingkungan. Konflik ini semakin jelas ketika beberapa

warga Pati pro lingkungan melaporkan kegiatan illegal logging yang terjadi di

Desa Beketel, Kecamatan Kayenyang dilakukan oleh oknum warga kepada Polres Pati. Laporan tersebut ditanggapi positif oleh pihak pemerintah daerah dan selang beberapa hari setelah pelaporan, pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur Jawa Tengah, Bupati Pati, dan perangkat pemerintah daerah lainnya berkunjung ke Desa Beketel, Kecamatan Kayen untuk melihat langsung hutan yang telah gundul akibat dari aktivitas illegal logging. Kunjungan perangkat pemerintah

daerah tersebut juga disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat Pati, bahkan banyak juga masyarakat yang berasal dari luar Kabupaten Pati sengaja datang menghadiri kunjungan Gubernur Jawa Tengah saat itu.

Konflik terhadap sumber daya alam yang terus bergulir di Kabupaten Pati kini tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat Pati. Terlebih yang paling menarik perhatian massa saat ini yaitu konflik dengan pabrik semen PT. SMS. Seperti telah disinggung sebelumnya, sejak sembilan tahun yang lalu konflik dengan pabrik semen telah terjadi di Kabupaten Pati dengan dua pihak swasta (PT. SG dan PT. SMS). Akan tetapi hingga detik ini belum ada pabrik semen yang berhasil untuk mendirikan pabriknya di Kabupaten Pati, hal ini tidak terlepas dari perjuangan masyarakat bersama aktor-aktor lain yang membantu mereka, seperti LSM dan organisasi akar rumput pro lingkungan ataupun berorientasi ekopopulis.

Dinamika yang terjadi di Pati saat ini adalah masyarakat Pati memiliki posisi tawar yang tinggi (khususnya masyarakat sekitar kaki Pegunungan Kendeng Utara) dalam memengaruhi rencana berdirinya pabrik semen (contoh kasus PT. SG). Oleh karena itu, hal ini begitu menarik, karena merujuk dari contoh-contoh kasus konflik sumber daya alam yang pernah terjadi di Indonesia, masyarakat selalu berada pada posisi tak berdaya, termarjinalkan, dan tercerabut dari tempat tinggalnya sendiri. Saat ini pun kekuatan yang dihimpun oleh masyarakat beserta LSM dan organisasi akar rumput pro lingkungan dan ekopopulis telah cukup memberikan pengaruh, yaitu terhambatnya rencana proyek pendirian pabrik semen oleh PT.SMS dari rencana yang dijadwalkan dalam KA AMDAL PT. SMS yaitu di tahun 2014.

Alkhudri (2012) merupakan dualisme fungsi terkait kepentingan pemerintah. Bahwasannya, Alkhudri (2012) memiliki pemikiran, negara memiliki dua fungsi sekaligus, baik sebagai aktor pengguna maupun pelindung sumber daya alam. Oleh sebab itu, negara juga sering mengalami konflik kepentingan, sehingga banyak kritik terhadap eksistensi negara. Negara sering mempersulit upaya memecahkan masalah lingkungan, berusaha mengejar pembangunan ekonomi, termasuk berusaha menarik perusahaan multinasional untuk menanamkan modal di wilayahnya yang terkadang mengabaikan aspek perlindungan lingkungan hidup.

Etika lingkungan pemerintah yang mengejar pembangunan tersebut disebut sebagai developmentalism atau mengedepankan misi-misi pembangunan untuk

meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan antroposentrik atau mengutamakan kebutuhan manusia dengan tidak mempertimbangkan komponen biotik dan abiotik lainnya (lingkungan). Pada titik klimaks inilah kemudian konflik kepentingan ini menjadi kompleks karena adanya peran-peran dan intervensi dari kalangan elit pemegang kekuasaan. Maka dari itu, konflik kepentingan terhadap sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara penting untuk dikaji lebih dalam untuk mengetahui bagaimana konflik kepentingan yang terjadi terhadap sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah ?

Perumusan Masalah

Pada tanggal 11 Mei 2014, sekitar 20-an warga Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati melakukan aksi tandur papan5 di jalan, sawah, dan

lahan-lahan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik semen oleh PT. SMS. Berbagai macam tulisan penolakan ditulis dalam sebuah papan kayu bekas dengan menggunakan tinta cat berwarna merah, putih, dan hitam. Baik anak-anak, remaja, juga orang dewasa terlibat dalam aksi tersebut. Seorang pria muda memulai orasi dengan kalimat-kalimat penolakan dan menentang kehadiran pabrik semen. Sementara orang-orang disekitarnya saling berteriak menyambut ucapan sang orator. Beberapa wartawan juga diundang untuk meliput aksi yang tengah dilakukan. Gambaran tersebut adalah sedikit cerita tentang aksi-aksi yang dilakukan oleh warga Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen untuk menolak berdirinya pabrik semen oleh PT. SMS. Rencana pendirian pabrik semen oleh PT. SMS telah menjadi polemik yang besar bagi warga Pati, khususnya bagi warga di Kecamatan Tambakromo dan Kayen. Hal ini disebabkan karena lokasi yang menjadi target tapak pabrik semen dan lokasi tambang bahan baku terletak di dua kecamatan tersebut. Lahan warga berupa sawah, ladang, juga pemukiman bakal dikonversi untuk kawasan pabrik semen.

Aksi yang dilakukan masyarakat adalah tindakan perlawanan yang merepresentasikan sebuah ketidaksetujuan dan kekecewaan terhadap pemerintah atas rencana pendirian pabrik semen. Meskipun belum ada keputusan mengenai pendirian pabrik semen oleh PT. SMS, akan tetapi prosesi terkait perizinan dan

segalanya yang berkaitan masih terus dilakoni PT. SMS, sehingga kekhawatiran yang teramat sangat akan berdirinya pabrik semen di Pati dirasakan penuh oleh masyarakat Pati. Tak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh lini kehidupan masyarakat sekitar kaki Pegunungan Kendeng Utara sangat bergantung pada pemanfaatan kawasan karst ini. Bagi masyarakat Pati, Pegunungan Kendeng Utara adalah nadi kehidupan mereka, semua kehidupan bermulai dari sana. Baik skala kecil maupun skala besar juga bergantung pada nadi ini. Bahkan, demi mempertahankan Pegunungan Kendeng Utara ini, masyarakat rela untuk melakukan perang jika itu dibutuhkan.

Berbeda dengan pergerakan pihak lainnya, pihak swasta dalam hal ini PT. SMS melakukan gerakan melalui jalur birokrasi yang mana melibatkan banyak instansi pemerintahan. Keterlibatan pemerintah tentunya berpengaruh pada posisi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan. Hal inilah yang kemudian dicurigai oleh masyarakat, dimana dimunculkannya peraturan daerah yang mengubah fungsi Pegunungan Kendeng Utara dari pertanian dan pariwisata menjadi pertambangan dan agroindustri. Sementara menurut PP No. 26 tahun 2008, Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara dikategorikan ke dalam kawasan lindung6 yang mana fungsi utamanya adalah melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kebijakan pengembangan pola ruang Pegunungan Karst juga tercantum di PP tersebut dalam pasal 7 ayat 1. Kebijakan tersebut meliputi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kecurigaan-kecurigaan antaraktor terus bermunculan seiring dengan tereskalasinya konflik. Pihak pemerintah daerah juga tampaknya tidak mampu berbuat lebih banyak untuk mengambil keputusan. Hal ini tampak pada alasan-alasan yang diutarakan pihak pemerintah daerah bahwa pemda hanya bisa menunggu instruksi dari pemerintah pusat, sedangkan masyarakat menginginkan adanya ketegasan dari pejabat daerah. Padahal, nasib Pegunungan Kendeng Utara berada ditangan „tuan rumah’nya. Dari perspektif pemerintahan, sebenarnya kehadiran PT. SMS memberikan angin segar bagi pembangunan di Pati. Sebagian besar para pejabat masih menganggap bahwa dengan investasi pertambangan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan adanya investasi dari luar, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan pendapatan daerahnya.

Sementara dari perspektif aktor pro lingkungan, Kawasan Karst Pegunungan Kendeng memiliki peran penting dalam ekosistem. Keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya adalah keseimbangan dalam sistem ekologi. Kawasan karst juga merupakan kawasan pelindung bagi sekitarnya. Perubahan fungsi ekologis akan sangat mungkin berdampak pada ekosistem dan tentu saja akan berpengaruh terhadap semua yang terdapat pada Pegunungan Kendeng Utara, seperti hilangnya fungsi Pegunungan Kendeng Utara sebagai kawasan penyangga hidrologi dan mengeringnya sumber-sumber mata air di dalamnya. Apabila kerusakan tersebut terjadi tentunya akan sangat mengganggu aktivitas masyarakat Pati, karena hampir seratus persen keperluan sehari-hari (khususnya penggunaan air) mengandalkan air dari Pegunungan Kendeng Utara.

6 Secara hukum, statusisasi pembagian kawasan karst Pegunungan Kendeng Utara yang spesifik

Kondisi inilah kemudian yang menyebabkan kontroversi dalam menghadapi proyek rencana pendirian pabrik semen. Tarik menarik kepentingan sudah pasti terjadi, tetapi siapa sajakah aktor-aktor yang terlibat dalam konflik kepentingan terhadap sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara ? adalah hal yang

paling penting untuk dianalisis sejak awal untuk mengetahui pelaku konflik. Melalui informasi aktor-aktor yang terlibat konflik maka dapat dipetakan relasi kuasa aktor dan jejaring aktor. Semua pelaku dalam konflik kepentingan ini tak terlepas dari misi perwujudan kepentingannya. Berdasar dari etika lingkungan yang berbeda membawa para aktor kepada perbedaan kepentingan yang beririsan dengan pengelolaan sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara. Sebagai titik bertemunya para aktor, Pegunungan Kendeng Utara nasibnya ditentukan oleh para aktor konflik. Masa depan Pegunungan Kendeng Utara juga dapat terefleksi dari cara bagaimana aktor memaknainya sebagai sumber daya alam dengan potensi yang melimpah. Kontestasi terhadap sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara harus ditelisik lebih jauh tentang apa saja kepentingan para aktor terhadap sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara ? merupakan pertanyaan penting

selanjutnya yang harus diungkap dalam penelitian ini.

Setiap konflik memiliki karakteristik yang berbeda-beda di masing-masing tempat. Untuk mengetahui bagaimana tipologi konflik yang terjadi terhadap sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara ? digunakan indikator berupa

intensitas konflik, kedalaman konflik, keterbukaan konflik, keterlibatan massa, serta keterlibatan gender. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana dinamika konflik yang terjadi. Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat cukup mewakili dari kondisi yang sebenarnya dan menjadi gambaran yang mudah dipahami. Dalam setiap konflik yang terjadi akan ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh aktor yang yang terlibat. Upaya-upaya yang ditawarkan tersebut dianalisis melalui pertanyaan bagaimana resolusi konflik yang ditawarkan oleh aktor yang terlibat konflik kepentingan terhadap sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara ?

Berbekal pada empat pertanyaan kunci tersebut, maka penelitian tentang Analisis Konflik Sumber Daya Alam di Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus : Rencana pendirian pabrik semen oleh PT. SMS di Kecamatan Tambakromo dan Kayen) telah selesai dilaksanakan. Studi kasus ini diharapkan dapat menjadi cerminan bagi seluruh masyarakat yang sedang mengalami peristiwa yang serupa.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka secara umum penelitian mengenai “Analisis Konflik Sumber Daya Alam di Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus : Rencana pendirian pabrik semen oleh PT. SMS di Kecamatan Tambakromo dan Kayen)” bertujuan untuk: 1. Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat konflik kepentingan terhadap

2. Mengidentifikasi kepentingan dan pengaruh masing-masing aktor yang terlibat konflik kepentingan terhadap sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara;

3. Menganalisis tipologi konflik kepentingan terhadap sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara; dan

4. Mengidentifikasi resolusi konflik yang ditawarkan aktor pada konflik kepentingan terhadap sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi akademisi, pemangku kebijakan dan masyarakat pada umumya mengenai kajian konflik kepentingan terhadap sumber daya alam yang secara nyata ditemui pada masyarakat. Secara spesifik dan terperinci manfaat yang didapatkan oleh berbagai pihak adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam penelitian mengenai konflik sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi literatur bagi akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai studi konflik yang terjadi pada pegunungan karst.

2. Bagi pemangku kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah rujukan para pemangku kebijakan dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan pegunungan karst dengan pertimbangan dari berbagai macam aspek.

3. Bagi masyarakat

PENDEKATAN TEORETIS

Tinjauan Pustaka

Teori Konflik

Teori konflik yang muncul pada abad ke 18 dan 19 dapat dimengerti sebagai respon dari lahirnya dual revolution, yaitu demokratisasi dan industrialisasi,

sehingga kemunculan sosiologi konflik modern, di Amerika khususnya, merupakan pengikutan atau akibat dari realitas konflik dalam masyarakat Amerika (Mc Quarrie 1995). Sejauh ini, konflik dimaknai sebagai akibat yang ditimbulkan dari perbedaan atau pertentangan yang terjadi diantara para pihak. Konflik juga dimaknai sebagai akibat dari terbatas atau keterbatasannya ‘sesuatu’ sehingga menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan harus berkompetisi untuk mendapatkannya atau menguasainya. Konflik sendiri selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan satu sama lainnya. Sementara itu menurut Wirawan (2010), konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda. Perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik dimaknai sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi.

Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam itu terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap (Pruit dan Rubin 2004). Konflik dapat menciptakan konsensus dan integrasi. Oleh sebab itu, proses konflik sosial merupakkan kunci adanya struktur sosial. Dahrendrof berpendapat bahwa di dalam setiap asosiasi yang ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan diantara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur itu (Poloma 2007).

Jenis Konflik

Konflik banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Sebagai contoh, konflik dapat dikelompokkan berdasarkan latar terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, dan substansi konflik diantaranya adalah konflik personal dan konflik interpersonal, konflik interes

(conflict of interest), konflik realitas dan konflik non realitas, konflik destruktif

1. Konflik vertikal

Konflik yang terjadi antara elit dan massa (rakyat). Elit yang dimaksud adalah aparat militer, pusat pemerintah ataupun kelompok bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik vertikal adalah terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat.

2. Konflik horizontal

Konflik terjadi dikalangan massa atau rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah.

Faktor Penyebab Konflik

Upreti (2001) menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh konteks sosial (organisasi dan struktur masyarakat), pola interaksi (meningkat atau menurun), cara (antara lain : kekerasan, ketidakcocokan), waktu (spesifik dari periode waktu), kepercayaan terhadap kelompok yang berkonflik dan derajat ketidakcocokan tujuan mereka dan struktur kekuatan. Selain konteks sosial, ketidakjelasan batas-batas wilayah kelola juga kerap kali menjadi faktor yang paling dominan karena masing-masing aktor akan saling mengakuisisi. Seperti yang ditulis oleh Rachman (2013) tentang sebab-sebab terjadinya konflik7, diantaranya :

a. Pemberian izin/hak/konsesi oleh pejabat publik (Menteri Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur, dan Bupati) yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstrasi, maupun konservasi.

b. Penggunaan kekerasan, manipulasi, dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi.

c. Eksklusi sekelompok rakyat pedesaan dari tanah/wilayah kelola/SDA yang dimasukkan dalam konsesi badan usaha raksasa tersebut.

d. Perlawanan langsung dari rakyat sehubungan eksklusi tersebut.

Faktor-faktor konflik termasuk sumber-sumber konflik juga dijelaskan oleh Tadjudin (2000), antara lain yaitu perbedaan. Perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara obyektif memang berbeda, namun perbedaan tersebut hanya ada pada tingkat persepsi. Pihak lain bisa dipersepsikan memiliki sesuatu yang berbeda dan pihak lain dicurigai sebagai berbeda, meski secara obyektif sama sekali tidak terdapat perbedaan. Menurut Tadjudin (1999) perbedaan tersebut dapat terjadi pada tataran, antara lain : (1) perbedaan persepsi; (2) perbedaan pengetahuan; (3) perbedaan tata nilai; (4) perbedaan kepentingan; dan (5) perbedaan akuan hak kepemilikan (klaim). Penyebab konflik yang ditekankan oleh Fisher et al. (2001) adalah isu-isu utama yang muncul pada waktu

menganalisis konflik, yaitu isu kekuasaan, budaya, identitas, gender dan hak.

7 Konflik yang dimaksud di dalam jurnal Bhumi Edisi 37, tahun 12, April 2013 adalah konflik

isu ini muncul ketika mengamati interaksi antarpihak yang bertikai, yang pada satu kesempatan tertentu akan menjadi latar belakang konflik serta berperan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi secara diam-diam. Sedangkan menurut Wiese dan Becker in Soekamto (2006) yang melatarbelakangi adanya konflik atau

pertentangan :

a. Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka.

b. Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut.

c. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan.

d. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Sebab-sebab Terjadinya Konflik

Perbedaan dan pertentangan yang terjadi diantara aktor biasanya berawal dari hal-hal yang menurut Francis (2006) sebagai berikut :

a. Komunikasi

Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap.

b. Struktur

Pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.

c. Pribadi

Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

Kondisi Obyektif yang Bisa Menimbulkan Konflik

Konflik sering kali merupakan salah satu strategi para pemimpin untuk melakukan perubahan. Jika tidak dapat dilakukan secara damai, perubahan diupayakan dengan menciptakan konflik. Pemimpin menggunakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik untuk menggerakkan perubahan. Akan tetapi, konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi obyektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Berikut ini adalah kondisi obyektif yang bisa menimbulkan konflik (Wirawan 2010) :

a. Tujuan yang berbeda dikemukakan oleh Hocker dan Wilmot. Konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda. b. Komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik seringkali

menyebabkan konflik misalnya : distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi.

c. Beragam karakteristik sosial, konflik di masyarakat sering terjadi karena anggotanya mempunyai karakteristik yang beragam; suku, agama, dan etika lingkungan. Karakteristik ini sering diikuti dengan pola hidup yang eksklusif satu sama lain yang sering menimbulkan konflik.

d. Pribadi orang, dalam hal ini konflik terjadi karena adanya sikap curiga dan berpikiran negatif kepada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri. e. Kebutuhan, orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain

atau mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya. Kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku manusia. Jika kebutuhan orang terhambat, maka bisa memicu terjadinya konflik.

Tipe-tipe Konflik

Kartikasari (2001) mengatakan, dalam suatu konflik akan digambarkan persoalan-persoalan sikap, perilaku dan situasi yang ada. Tipe-tipe konflik terdiri atas tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan, berikut ini penjelasan dari tipe-tipe konflik menurut Kartikasari (2001) :

a. Tanpa konflik, setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai itu lebih baik, jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif.

b. Konflik laten, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.

c. Konflik terbuka, adalah yang berakar dari semangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. d. Konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan

muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Akibat dari Konflik

Implikasi dari konflik dapat berbeda terhadap orang yang berbeda pula, juga berbeda peneliti dengan berbeda teori dan perspektif (Sidaway 1996). Marah, emosi, dan ketidakpercayaan, dapat berperan dalam meningkatkan konflik dalam masyarakat (Grey 1989). Persepsi terhadap realita dari orang yang berbeda dapat mempengaruhi konflik daripada realita itu sendiri, karena orang-orang berkelakukan atas dasar persepsi dan interpretasi mereka. Menurut Wirawan (2010), beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pertentangan atau konflik, antara lain :

a. Bertambahnya solidaritas/in-group

Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas antara warga-warga kelompok biasanya akan tambah erat.

Hal ini terjadi apabila timbul pertentangan antargolongan dalam suatu kelompok.

c. Adanya perubahan kepribadian individu

Ketika terjadi pertentangan, ada beberapa pribadi yang tahan dan tidak tahan terhadapnya. Mereka yang tidak tahan akan mengalami perubahan tekanan yang berujung tekanan mental.

d. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia

Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwa-raga manusia. e. Akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak

Konflik merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi ketika beberapa tujuan dari masyarakat tidak sejalan.

Manajemen Konflik

Ketika menghadapi situasi konflik, orang berperilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Perilaku mereka membentuk satu pola atau beberapa pola tertentu. Pola perilaku orang-orang dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai gaya manajemen konflik. Gaya-gaya manajemen konflik diantaranya (Wirawan 2010) :

a. Koersi, yaitu suatu bentuk akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lebih lemah. Misalnya, sistem pemerintahan totalitarian.

b. Kompromi, yaitu suatu bentuk akomodasi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian. Misalnya, perjanjian genjatan senjata antara dua negara.

c. Arbitrasi, yaitu terjadi apabila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri. Misalnya, penyelesaian pertentangan antara karyawan dan pengusaha dengan serikat buruh, serta Departemen Tenaga Kerja sebagai pihak ketiga.

d. Mediasi, seperti arbitrasi namun pihak ketiga hanya penengah atau juru damai. Misalnya, mediasi pemerintah RI untuk mendamaikan fraksi-fraksi yang berselisih di Kamboja.

e. Konsiliasi, merupakan upaya mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Misalnya, panitia tetap menyelesaikan masalah ketenagakerjaan mengundang perusahaan dan wakil karyawan untuk menyelesaikan pemogokan.

f. Toleransi, yaitu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang resmi.

g. Stalemate, terjadi ketika kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai

kekuatan seimbang. Kemudian keduanya sadar untuk mengakhiri pertentangan. Misalnya, persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur. h. Ajudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui pengadilan. Misalnya,

Aktor-aktor

Kegiatan pengelolaan sumber daya alam tak lepas dari keterlibatan banyak pihak, mulai dari masyarakat (grass root) hingga pada perusahaan (industri

kapital). Banyaknya aktor yang terlibat bukan berarti distribusi dalam mendapatkan manfaat sumber daya alam juga turut banyak ataupun merata dengan baik. Oleh karena itu konflik pun muncul dengan melibatkan banyak pihak dari luar, baik untuk mempertahankan kepentingan masing-masing ataupun untuk pendampingan penyelesaian konflik. Aktor-aktor tersebut diantaranya :

Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal adalah aktor yang terlibat langsung dalam setiap kasus konflik sumber daya alam. Kepentingan mereka terhadap sumber daya alam adalah sebagai tempat bermukim dan untuk keberlangsungan hidup. Mereka memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya dengan adat mereka melalui cara-cara yang sudah turun-temurun dilestarikan. Namun sayangnya, sebagai aktor pemanfaat utama, masyarakat juga sebagai aktor yang paling pertama terkena dampak dari rusaknya sumber daya alam akibat keserakahan para korporat/kapitalis.

Swasta (Private Sector)

Swasta adalah aktor yang memiliki modal besar untuk melakukan usaha terhadap sumber daya alam dengan tujuan mengeruk keuntungan, baik skala perusahaan maupun individu. Biasanya para aktor swasta ini memberikan sedikit uang ‘tali asih’ yang diberikan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kompensasi bagi masyarakat yang sudah memberikan lahannya. Banyak terjadi kasus yang melibatkan pihak swasta dengan masyarakat berakhir dengan konflik akibat dari pengingkaran ‘janji-janji’ pihak swasta kepada masyarakat. Orientasi profit bagi swasta adalah hal yang utama sehingga tak segan-segan swasta akan melakukan berbagai cara, seperti menipu, melakukan kekerasan, melakukan pengusiran, dan hal tak manusiawi lainnya demi tercapainya tujuan tersebut.

Pemerintah/Negara (State)

Pemerintah/negara (state) adalah aktor pengambil keputusan juga regulator

yang sebenarnya paling berkuasa terhadap negara dan isinya. Kepentingannya terhadap sumber daya alam adalah penetapan terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam baik untuk kepentingan pembangunan maupun pelestarian (konservasi). Namun ditengah-tengah panasnya konflik, keberadaan negara (state)

kemudian dipertanyakan. Sebagai institusi yang seharusnya menyejahterakan kehidupan rakyatnya, keberpihakkan pemerintah/negara (state) menjadi hal yang

manusia di sekitarnya, masyarakat lokal. Oleh karena itu, apapun akar masalah konfliknya, masyarakat lokal tetap dan selalu menjadi aktor yang terkena dampak langsung, karena dalam hal ini negara melupakan bagian dari dirinya, yaitu rakyat. Maka sudah menjadi hal yang lumrah ketika rakyat berontak atas ketidakadilan yang diterima dan kemudian tidak percaya lagi kepada negara.

Kelembagaan Masyarakat

Di lain sisi hadir aktor pemberi angin segar bagi masyarakat lokal yang sudah tidak memiliki daya dan upaya. Aktor tersebut adalah LSM ataupun gerakan sosial-gerakan sosial (akar rumput) yang memiliki tujuan bermacam-macam, antara lain bertujuan membela keadilan manusia. Akan tetapi, adapula LSM dan organisasi akar rumput yang kepentingannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Beragamnya idealisme dari masing-masing LSM dan organisasi akar rumput akan menimbulkan konflik diantara sesama LSM dan organisasi akar rumput, maka bukan tidak mungkin bila LSM dan organisasi akar rumput dapat membantu ataupun malah menjadi predator bagi masyarakat itu sendiri. Saling bertolak-belakangnya idealisme ini akan seperti bola salju bagi konflik itu sendiri, karena kehadiran masing-masing LSM dan organisasi akar rumput justru tidak memberikan perubahan kearah perbaikan namun malah memperparah keadaan. Hal ini terjadi akibat saling mempertarungkan ego masing-masing LSM dan organisasi akar rumput, sehingga lupa akan tujuan utama, yaitu menyelesaikan konflik itu sendiri.

Etika Lingkungan

Tiap-tiap aktor yang terlibat dalam konflik sumber daya alam tentunya memiliki etika lingkungan yang berbeda-beda dalam memandang suatu sumber daya alam. Etika lingkungan yang dianut dari suatu aktor menjadi poin penting dalam mengidentifikasi kepentingannya. Terdapat tiga etika lingkungan terhadap sumber daya alam (Keraf 2010). Diantaranya adalah antroposentris, biosentris, dan ekosentris. Antroposentris adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya.

Model etika lingkungan biosentrisme menganggap tidak benar bahwa hanya manusia yang mempunyai nilai, karena alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia. Ciri utama etika ini adalah biocentric,

karena teori ini menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Teori ini menganggap serius setiap kehidupan dan makhluk hidup di alam semesta. Semua makhluk hidup bernilai pada dirinya sendiri sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak.

seluruhnya. Sedangkan ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu kewajiban moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup akan tetapi berlaku terhadap semua realitas ekologis.

Ekologi Karst

Daerah batu kapur di Jawa dan Bali berasal dari berbagai batuan induk namun memiliki kesamaan ciri-ciri fisik. Batu kapur tersebut terkikis menjadi topografi khas dan kedua bentuk utama lansekap karst yang umum di daerah tropis juga terdapat di Jawa dan Bali (Burnham 1984). Hutan-hutan pada batu kapur umumnya memiliki luas bidang dasar pohon yang mirip dengan jenis hutan dataran rendah lainnya. Namun jika terdapat pada lereng yang agak curam dan puncak yang berbatu, kondisi tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan pohon. Dibandingkan dengan hutan pada tanah yang lebih dalam jumlah dan jenis pohon di hutan pada batu kapur umumnya lebih sedikit (Crowther 1982; Proctor et al.

1938a,b), meskipun jumlah jenis tumbuhannya mungkin tidak berbeda dengan jenis hutan lainnya (Whitten, Soeriaatmadja, dan Afiff 1999).

Kelangkaan jenis pohon ini mungkin terjadi karena beberapa jenis pohon hutan dataran rendah tidak dapat menyesuaikan dengan tanah yang kadar kalsiumnya tinggi. Perbedaan toleransi pohon terhadap kalsium dan habitat fisik khas batu kapur menyebabkan komposisi hutan tersebut agak berbeda dengan hutan dataran rendah lainnya, sehingga meningkatkan komunitas pohon yang khas. Pada jurang batu kapur yang terjal dengan permukaan batuan yang gundul, tumbuh suatu flora terna yang khas. Jika terjadi musim kemarau yang parah, tingkat toleransi tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat terlampaui dan mungkin terpaksa menyelamatkan diri sebagai tumbuhan tahunan; yaitu, harus menyelesaikan siklus hidupnya selama musim hujan sehingga bijinya dapat berkecambah pada akhir musim kemarau berikutnya (Whitten, Soeriaatmadja, dan Afiff 1999).

Walaupun sudah diteliti cukup baik, tampaknya tidak ada tumbuhan khusus di Jawa yang hidup di batu kapur (van Steeins 1931; van der Pijl 1933), suatu perbedaan yang sangat mencolok dengan situasi di Semenanjung Malaysia dimana 21% dari flora batu kapur terbatas di habitat ini, umumnya berupa perbukitan menara karst yang terisolasi dan setengahnya bersifat endemik di Semenanjung itu (Chin 1977, 1983).

Urgensi dari Kebijakan

kepunahan terhadap sumber daya. Terlebih, tidak jarang kebijakan yang dibuat ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan realita yang sebenarnya. Kadang juga tidak mempertimbangkan aspek lainnya yang berkaitan (semisal aspek sosial dan budaya masyarakat), sehingga menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak. Akibat dari kurang cermatnya pemerintah dalam menciptakan kebijakan maka berdampak pada lunturnya rasa percaya (trust) masyarakat kepada pemerintah, hal

tersebut biasa terjadi di tingkat masyarakat.

Kemungkinannya, masyarakat harus dapat diyakinkan bahwa kebijakan pemerintah bukan semata janji kosong dan bukan sekedar rangkaian pendekatan inkonsisten yang arahnya bergantung pada selera individu pejabat atau anggota kabinet. Kegagalan meyakinkan publik bahwa sistem politik baru sanggup melayani kepentingan masyarakat justru mendorong kerinduan kembali akan sistem otoritarian, yang hanya menguntungkan segelintir elit dan bahkan melemahkan program-program yang telah disusun matang untuk mencapai pertumbuhan, keadilan sosial, dan meredam gejolak sosial. Singkatnya, dengan reformasi konstitusional yang mengarah pada pemisahan kekuasaan yang makin tegas dan pembentukan lembaga-lembaga independen untuk mengawal proses demokrasi dan kepentingan publik, maka Indonesia kini menghadapi tantangan kebijakan paling kritis dalam transisinya. Problemnya sederhana, tapi amat mendasar, yakni : bagaimana demokrasi dapat menyeimbangkan kebutuhan partisipasi dan representasi, hak dan kewajiban warga negara-keduanya karakteristik khas negara demokrasi- melalui mekanisme yang terorganisir dan handal agar tercipta kebijakan efektif, berkualitas dan cepat.

Perubahan yang terlalu terpusat pada partisipasi semata dapat mengakibatkan fragmentasi, konflik, dan kebingungan terhadap sistem yang bertele-tele dan lamban memutuskan. Sebaliknya, penekanan pada aspek efisiensi, tanpa mempedulikan konsultasi dan dukungan publik, hanya akan mengulang kesalahan sistem otoriter lama yang terbukti tumbang secara dramatis akibat goncangan nilai tukar tahun 1997/1998. Inilah titik terpenting dari dilema pembuatan kebijakan di semua negara demokrasi. Tidak terkecuali Indonesia. Negara demokrasi lain juga harus mencari cara menyeimbangkan keterwakilan dan efektivitas pengambilan keputusan, hak dan kewajiban warga negara, serta perlindungan hak minoritas dalam sistem yang didominasi preferensi nilai mayoritas. Negara-negara tersebut melakukannya dengan cara perlahan-lahan membangun seperangkat lembaga, aturan, dan konvensi yang mempengaruhi cara pelaksanaan pemilu, hubungan antarlembaga negara, interaksi negara-masyarakat, serta jalannya pemerintahan sehari-hari (Mishra 2005).

Terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, Upreti (2001) memberikan argumen berdasarkan pengalamannya selama dua puluh tahun terlibat dalam pembangunan desa dan nature resource management (NRM),

bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan strategi mendonor hanya fokus pada pengelolaan dan kontrol sumber daya alam dengan perspektif solusi teknikal daripada arti sesungguhnya dari partisipasi warga. Hal ini yang memunculkan konflik dan gangguan dalam kebijakan di sistem ekologi itu sendiri. Semua tahu, bahwa manusia telah memasuki abad awal ke dua puluh, dimana barang ekonomi dan jasa ekologi berkelanjutan dari nature resource sedang mengalami

Kerangka Pemikiran

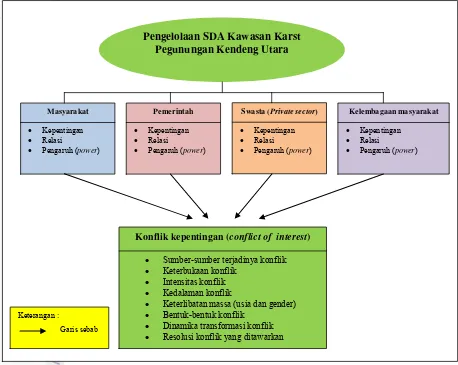

Konflik kepentingan yang terjadi diantara aktor adalah bukti adanya kontestasi terhadap pengelolaan sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara. Kejelasan atas siapa pihak yang berkuasa terhadap sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara adalah hal yang harus dirunut untuk mengurai masalah yang tengah terjadi. Akan tetapi, ketergantungan masyarakat lokal terhadap sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, khususnya kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara. Agar lebih memahami kerangka penelitian ini, dibawah ini terdapat kerangka berpikir yang menggambarkan alur penelitian ini.

Pendekatan dinamika aktor dan tipologi konflik digunakan secara lebih spesifik untuk menganalisis konflik kepentingan yang terjadi. Pada pendekatan dinamika aktor yang akan dianalisis antara lain identitas aktor, kepentingan aktor terhadap sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara, etika lingkungan atau perspektif yang digunakan para aktor dalam memaknai Pegunungan Kendeng Utara sebagai sumber daya alam, serta benturan kepentingan yang terjadi berdasarkan empat aspek, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Sedangkan pada pendekatan tipologi konflik, peneliti menganalisis berdasarkan indikator keterbukaan konflik, kedalaman konflik, keterlibatan massa (gender dan usia), intensitas konflik, serta resolusi konflik yang diusahakan oleh para aktor. Berikut adalah bagan kerangka pemikiran tersebut :

Masyarakat

Konflik kepentingan (conflict of interest)

Sumber-sumber terjadinya konflik

Keterbukaan konflik

Intensitas konflik

Kedalaman konflik

Keterlibatan massa (usia dan gender)

Bentuk-bentuk konflik

Dinamika transformasi konflik

Resolusi konflik yang ditawarkan

Keterangan :

Garis sebab

Hipotesis Penelitian

Konflik sumber daya alam Pegunungan Kendeng Utara terjadi disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dari keempat kelompok kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta, dan kelembagaan masyarakat). Tak hanya itu, pengaruh atau power dan relasi yang dimiliki masing-masing kelompok

kepentingan memungkinkan menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan mereka. Ketiga unsur dari kelompok kepentingan, yaitu kepentingan, relasi dan pengaruh atau power sangat mempengaruhi dinamika konflik yang tengah terjadi, terlebih,

kelompok dengan relasi yang baik dan pengaruh atau power yang kuat akan

sangat menentukan kelanjutan dari rencana pendirian pabrik semen PT SMS.

Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya alam merupakan kesatuan tanah, air, dan ruang udara termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan sebagai fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup 2006).

2. Kawasan karst merupakan Kawasan Cagar Alam Geologi karena memiliki keunikan bentang alam yang termasuk dalam salah satu kriteria Kawasan Lindung Nasional (Peraturan Pemerintah no 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).

3. Masyarakat menurut Karl Marx adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

4. Pemerintah merupakan suatu anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan merupakan bagian darinya serta (b) memonopoli secara praktis mengenai kekuasaan paksaan (Apter 1965).

5. Perusahaan swasta (private sector) merupakan perusahaan

non-pemerintah.

6. Kelembagaan masyarakat merupakan lembaga bentukan masyarakat yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat.

7. Kepentingan aktor merupakan bagian yang terbenam atau melekat (embedded) pada pelaku konflik.

8. Relasi aktor merupakan hubungan antar pelaku konflik yang memiliki nilai asosiatif dan disosiatif.

9. Pengaruh aktor merupakan merupakan kekuatan pelaku konflik dalam memengaruhi dinamika konfllik

PENDEKATAN LAPANG

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap

informan yang telah dipilih sesuai kriteria yang dianggap mampu mewakilkan kondisi yang ingin diteliti.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di dua kecamatan, yakni: (1) Kecamatan Tambakromo, dan (2) Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan kedua lokasi penelitian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Alasan pemilihan lokasi diantaranya adalah:

1. Pada Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen terbentang kawasan Pegunungan Kendeng Utara yang mana status pola tata guna lahannya masih belum jelas ;

2. Kecamatan Tambakromo dan Kayen merupakan lokasi target didirikannya sebuah pabrik semen besar (PT. SMS). Oleh karena itu pemilihan lokasi di dua kecamatan ini diharapkan dapat cukup mewakili dalam pengambilan data ;

3. Gejolak konflik pro dan kontra terhadap pabrik semen PT. SMS di lingkup masyarakat Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen masih berlangsung hingga saat ini ;

4. Konflik yang sedang terjadi di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen merupakan topik yang sedang aktual dan merupakan contoh nyata dari kontestasi sumber daya alam di Indonesia ;

5. Sebuah penelitian menemukan di Pegunungan Kendeng Utara terdapat sekitar 200 mata air tumpuan hidup masyarakat sekitar dan dikhawatirkan akan mengering jika pabrik semen tetap didirikan ; serta

6. Lokasi penelitian masih memungkinkan untuk dijangkau, sehingga dalam pengambilan data dapat lebih mudah dilakukan.

Proses penelitian ini dilaksanakan selama bulan Februari 2014 hingga Februari 2015. Kegiatan penelitian, meliputi : penyusunan proposal penelitian, kolokium, perbaikan proposal, pengambilan data lapangan, pengolahan dan analisis data, penulisan draf skripsi, sidang skripsi, dan perbaikan skripsi.

Teknik Pemilihan Informan