Lampiran 1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kevin Effendi

Tempat/ Tanggal lahir : Rantauprapat/18 April 1995

Agama : Buddha

Alamat : Jl. Pasar 3, Komp. Pasar 3 Residence, No. B3 Medan 20237

Riwayat Pendidikan : 1. SD Methodist Rantauprapat 2000 2. SMP Methodist Rantauprapat 2006 3. SMA Sutomo I Medan 2009 4. Fakultas Kedokteran USU 2012 Riwayat Pelatihan : 1. Simposium Nasional Scripta Research Festival:

”Clinical Updates and Current Management of

Infectious Disease (Highlights on Dengue

Hemorrhagic Fever and Typhoid Fever)”

2. TBM FK USU: ”Advanced Cardiopulmonary

Resuscitation Seminar and Workshop”

3. TBM FK USU: ”Basic Life Support &

Traumatology Seminar and Workshop”

4. MER-C: ”Medan Emergency Meeting 2012 Seminar

and Symposium”

Riwayat Organisasi : 1. Kepala Divisi Olahraga, Minat, dan Bakat KMB USU 2014-2015

2. Anggota Divisi Jurnal SCORE PEMA FK USU 2014-2016

Lampiran 6. Output SPSS

Jeniskelamin

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent

Histopatologi

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

% within Histopatologi 100.0% 100.0% 100.0%

Chi-Square Tests

Linear-by-Linear Association 12.395 1 .000

N of Valid Cases 87

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M.R. and Pervaiz, M.K., 2011. Cigarette Smoking and Risk of Bladder Cancer, A Meta Analysis. Pakistan Journal of Medicine Research, vol. 50, no.

2, p. 88-92.

Alberg, A.J. and Hébert, J.R., 2009. Cigarette Smoking and Bladder Cancer: A New Twist in an Old Saga?. Journal of the National Cancer Institute, vol. 101, no.

22, p. 1525-1526.

American Cancer Society, 2014. Bladder Cancer. American Cancer Society. Available from: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent /003085-pdf.pdf [Accessed 11 April 2015].

American Joint Committee on Cancer, 2010. AJCC Cancer Staging Manual 7th ed.. New York: Springer, p. 497-502.

Anastasiou, I., Mygdalis, V., Mihalakis, A. et al., 2009. Patient Awareness of Smoking as A Risk Factor for Bladder Cancer. International Urology and

Nephrology, vol. 42, no. 2, p. 309-314.

Barrett, K.E., Barman, S.M., Boitano, S. and Brooks, H.L., 2012. Ganong’s Review of Medical Physiology 24th ed.. USA: Mc Graw-Hill, p. 693-695.

Bladder Cancer Advocacy Network, 2008. Bladder Cancer Basics for the Newly Diagnosed. Bladder Cancer Advocacy Network. Available from:

http://urology.ucla.edu/workfiles/Bladder_Cancer/Bladder_Cancer_Basics_fo r_the_Newly_Diagnosed.pdf [Accessed 08 April 2015].

Colombel, M., Soloway, M., Akaza, H. et al., 2008. Epidemiology, staging, grading & risk stratification of bladder cancer. European Urology Supplements, vol.

7, no. 10, p. 618-626.

Drake, R.L., Vogl, W. and Mitchell, A.W.M., 2012. Gray’s Basic Anatomy. Philadelphia: Elsevier, p. 221-223.

Eroschenko, V.P., 2012. Atlas Histologi diFiore dengan Korelasi Fungsional. Jakarta: EGC, p. 388-391.

binding spectrum in human p53 gene. Carcinogenesis, vol. 23, no. 10, p.

1721-1727.

Freedman, N.D., Silverman, D.T.S., Hollenbeck, A.R. et al., 2011. Association Between Smoking and Risk of Bladder Cancer Among Men and Women. The

Journal of the American Medical Association, vol. 306, no. 7, p. 737-745. Gu, J., Horikawa, Y., Chen, M. et al., 2008. Benzo(a)pyrene Diol Epoxide-Induced

Chomosome 9p21 Aberrations Are Associated with Increased Risk of Bladder

Cancer. Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, vol. 17, no. 9, p.

2445-2450.

Jiang, X., Castelao, J.E., Yuan, J.M. et al., 2012. Cigarette Smoking and Subtypes of Bladder Cancer. International Journal of Cancer, Vol. 130, no. 4, p.

896-901.

Jung, I. and Messing, E., 2000. Molecular Mechanisms and Pathways in Bladder Cancer Development and Progression. Cancer Control, vol. 7, no. 4, p.

325-334.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2013. Riset kesehatan dasar (Riskesdas). Direktorat Jenderal Kesehatan Republik Indonesia. Badan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015. Info Datin Kanker Indonesia. Sekretariat Jenderal Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Konety, B.R. and Carroll, P.R., 2013. Urothelial Carcinoma: Cancers of the Bladder, Ureter, & Renal Pelvis. In: McAninch, J.W. and Lue, T.F., eds. Smith & Tanagho’s General Urology, 18th ed.. USA: Mc Graw-Hill, p. 310-322. Konety, B.R. and Joslyn S.A., 2003. Factors influencing aggressive therapy for

bladder cancer: an analysis of data from the SEER program. Journal of

Urology, vol. 170, p. 1765-1771.

Lifestyle Statistics Team, Health and Social Care Information Centre, 2014.

Statistic on Smoking, England 2014. Health and Social Care Information

Mescher, A.L., 2013. Junqueira’s Basic Histology Text and Atlas 13th ed.. USA: Mc Graw-Hill Education, p. 398-401.

Mitra, A.P. and Cote, R.J., 2009. Molecular Pathogenesis and Diagnostics of Bladder Cancer. The Annual Review of Pathology: Mechanism of Disease,

vol. 4, p. 251-285.

National Cancer Institute, 2010. What You Need To Know AboutTM Bladder Cancer. U.S. Department of Health and Human Services. National Institute of Health. National Cancer Institute, 2015. Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER) Stat Fact Sheets: Bladder Cancer. U.S. Department of Health

and Human Services. National Institute of Health. Available from: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/urinb.html [Accessed 25 April 2015]. National Comprehensive Cancer Network, 2014. NCCN Clinical Practice

Guidelines in Oncology Bladder Cancer Version 2.2014. National

Comprehensive Cancer Network.

Pakzad, R., Hafshejani, A.M., Mohammadian, M. et al., 2015. Incidence and Mortality of Bladder Cancer and their Relationship with Development in Asia.

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, vol. 16, p. 7365-7374.

Pasin, E., Josephson, D.Y., Mitra, A.P. et al., 2008. Superficial Bladder Cancer: An Update on Etiology, Molecular Development, Classification, and Natural

History. Reviews in Urology, vol. 10, no. 1, p. 31-43.

Pietzak, E.J. and Malkowicz, S.B., 2014. Does Quantification of Smoking History Correlate with Initial Bladder Tumor Grade and Stage?. Current Urology

Report, vol. 15, ed. 7, p. 416.

Pietzak, E.J., Mucksavage, P., Guzzo, T.J. et al., 2015. Heavy Cigarette Smoking and Aggressive Bladder Cancer at Initial Presentation. Urology, vol. 86, p.

968-973.

Pietzak, E.J., Mucksavage, P., Guzzo, T.J., and Malkowicz, S.B., 2013. Heavy Cigarette Smoking is Associated with More Aggressive Bladder Cancer at

Prout, G.R. Jr., Wesley, M.N., Yancik, R. et al., 2005. Age and comorbidity impact surgical therapy in older bladder carcinoma patients: a population-based

study. Cancer, vol. 104, no. 8, p. 1638-1647.

Quirk, J.T., Li, Q., Natarajan, N. et al., 2004. Cigarette Smoking and the Risk of Bladder Cancer in Men and Women. Tobacco Induced Diseases, vol. 2, no.3,

p. 141-144.

Rink, M., Furberg, H., Zabor, E.C. et al., 2013. Impact of Smoking and Smoking Cessation on Oncologic Outcomes in Primary Non-muscle-invasive Bladder

Cancer. European Urology Journal, vol. 63, no. 4, p. 724-732.

Sherwood, L., 2011. Fisiologi Manusia: Dari Sel ke Sistem, Edisi 6. Jakarta: EGC, p. 595-597.

Shim, U.J., Lee, I.S., Kang, H.W., Kim, J. et al., 2013. Decreased DBC1 Expression Is Associated With Poor Prognosis in Patients With Non-Muscle-Invasive

Bladder Cancer. Korean Journal of Urology, vol. 54, p. 631-637.

Sievert, K.D., Amend, B., Nagele, U. et al., 2009. Economic aspects of bladder cancer: what are the benefits and costs?. World Journal of Urology, vol. 27,

no. 3 , p. 295-300.

Supit, W., Mochtar, C.A., Sugiono, M. et al., 2011. Survival of Patients with Transitional Cell Carcinoma of the Urinary Bladder in Indonesia: A Single

Institution Review. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, vol. 12, p.

549-553.

Syvänen, K.T., Järveläinen, H., Taimen, P. et al., 2014. Neoadjuvant Chemotherapy in Muscle-Invasive Bladder Cancer. European Medical Journal.

Tanagho, E.A. and Lue, T.F., 2013. Anatomy of Genitourinary Tract. In: McAninch, J.W. and Lue, T.F., eds. Smith & Tanagho’s General Urology, 18th ed.. USA: Mc Graw-Hill, p. 7-8.

Taylor, J.A. and Kuchel, G.A., 2009. Bladder cancer in the elderly: clinical outcomes, basic mechanisms, and future research direction. Nature Clinical

Pratice Urology, vol. 6, no. 3, p. 135-144.

Indonesia (Penelitian awal). Indonesian Journal of Cancer, vol. 7, no. 2, p.

41-46.

U.S. Department of Health and Human Services, 2010. A Report of the Surgeon General: How Tobacco Smoke Causes Disease. U.S. Department of Health and

Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.

Wahyuni, A.R., 2007. Statistika Kedokteran (disertai aplikasi dengan SPSS). Jakarta: Bamboedoea Communication, p. 8-9.

Wallerand, H., Bakkar, A.A., Medina, S.G., Pairon, J.C. et al., 2005. Mutations in TP53, but not FGFR3, in urothelial cell carcinoma of the bladder are

influenced by smoking: contribution of exogenous versus carcinogens.

Carcinogenesis, vol. 26, no. 1, p. 177-184.

Warli, S.M., Umbas, R., Hardjowijoto, S. et al., 2014. Panduan Penanganan Kanker Kandung Kemih Tipe Urotelial. Ikatan Ahli Urologi Indonesia.

WHO, 2012. GLOBOCAN: Estimated incidence, mortality and 5-year prevalence: both sexes. Available from: http://globocan.iarc.fr/old/factsheet.asp [Accessed

11 April 2015].

Xue, J., Yang, S., and Seng, S., 2014. Mechanisms of Cancer Induction by Tobacco-specific NNK and NNN. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, vol. 6,

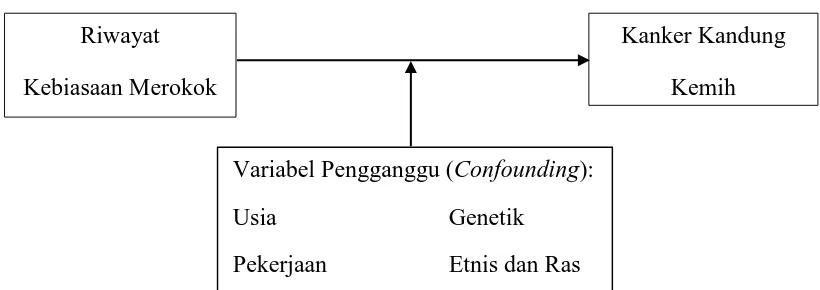

BAB 3

KERANGKA KONSEP PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1. Kerangka Konsep Penelitian

Suatu penelitian terdiri dari dua buah variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen dimana kedua variabel tersebut akan dihubungkan satu sama lain melalui sebuah diagram. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah riwayat kebiasaan merokok, sedangkan variabel dependennya adalah kanker kandung kemih.

Oleh karena itu, berdasarkan tujuan penelitian yang telah dibahas, maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian

3.2. Definisi Operasional 3.2.1. Variabel Independen

Riwayat Kebiasaan merokok

Definisi operasional : kebiasaan merokok pada pasien yang diperoleh dari hasil anamnesis dokter yang tertera pada rekam medik pasien. Alat ukurnya adalah dengan menggunakan rekam medik.

Cara pengukuran yaitu dengan mengambil data dari rekam medik dari pasien kanker kandung kemih yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan (RSUP HAM).

Hasil pengukuran yang diperoleh berupa riwayat kebiasaan merokok pasien yang diinterpretasikan sebagai berikut :

Perokok aktif/mantan perokok bila orang tersebut masih aktif merokok ataupun sudah pernah merokok sebelumnya lalu berhenti merokok.

Bukan perokok bila orang tersebut tidak pernah merokok sebelumnya.

Skala pengukurannya adalah nominal.

3.2.2. Variabel Dependen Kanker kandung kemih

Definisi operasional : Kanker kandung kemih adalah massa atau keganasan yang dapat ditemukan pada kandung kemih yang dapat berupa Muscle Invasive Bladder Cancer (MIBC) dan Non-Muscle

Invasive Bladder Cancer (NMIBC).

Alat ukurnya adalah dengan menggunakan rekam medik.

Cara pengukuran yaitu dengan mengambil data dari rekam medik dari pasien kanker kandung kemih yang berkunjung ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan (RSUP HAM).

Hasil pengukuran yang diperoleh dinyatakan dalam dua kategori dengan interpretasi sebagai berikut :

Kanker kandung kemih muscle invasive. Kanker kandung kemih non-muscle invasive. Skala pengukurannya adalah nominal.

3.3. Hipotesa

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara riwayat kebiasaan merokok dengan kejadian kanker kandung kemih tipe muscle invasive dan non-muscle invasive pada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan (RSUP HAM). Adapun pendekatan yang digunakan pada desain penelitian ini adalah cross sectional study (studi potong lintang) dimana pengambilan data dilakukan hanya sekali saja melalui rekam medik.

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 4.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan (RSUP HAM), Jln. Bunga Lau No.17, Medan. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena RSUP H. Adam Malik merupakan rumah sakit rujukan utama di wilayah pembangunan A, yaitu Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Riau.

4.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama lebih kurang 10 bulan dari sejak peneliti menentukan judul penelitian, menyusun proposal penelitian, mengumpulkan data dan membuat laporan hasil penelitian hingga seminar hasil penelitian, yang berlangsung sejak bulan Maret 2015 hingga Desember 2015.

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 4.3.1. Populasi

Berdasarkan data dari Instalasi Rekam Medik RSUP H. Adam Malik, pasien penderita kanker kandung kemih yang berkunjung ke RSUP H. Adam Malik pada tahun 2011-2014 berjumlah sekitar 164 orang.

4.3.2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pasien penderita kanker kandung kemih yang berkunjung ke RSUP H. Adam Malik. Selain itu, sampel yang akan diambil harus memenuhi kriteria inklusi serta tidak termasuk dalam kriteria eksklusi selama penelitian berlangsung. Adapun kriteria inklusi dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah :

a. Pasien penderita kanker kandung kemih yang berkunjung ke RSUP H. Adam Malik pada tahun 2011-2014.

b. Sampel merupakan penderita kanker kandung kemih tipe transisional (Urotelial).

c. Memiliki hasil gambaran histopatologi yang jelas pada rekam medik. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non-probability sampling dengan jenis consecutive sampling. Teknik penelitian tersebut dipilih untuk penelitian ini karena dalam

penelitian ini, proses pengumpulan data penelitian cukup mudah karena peneliti hanya perlu mengambil data dari rekam medik pasien penderita kanker kandung kemih yang berkunjung ke RSUP H. Adam Malik pada tahun 2011-2014.

4.3.3. Estimasi Besar Sampel

Rumus besar sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah

n1=n2=(�∝√ +��√ + ) −

n = besar sampel minimum

Zα = nilai distribusi normal baku pada α tertentu 1,96 Zβ = nilai distribusi normal baku pada β tertentu 0,84

P1 = proporsi efek standar 0,33

P2 = proporsi efek yang diteliti 0,608 (Budiastuti, 2007) Q = 1-P 0,361

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka diperoleh minimal sampel untuk masing-masing kelompok adalah 43 orang

4.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yaitu rekam medik pasien penderita kanker kandung kemih yang berkunjung ke RSUP H. Adam Malik pada tahun 2011-2014. Data ini diperoleh dari bagian Rekam Medik RSUP H. Adam Malik Medan

4.5. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut: (1) editing, dilakukan untuk memeriksa ketepatan dan kelengkapan data; (2) coding,

data yang telah terkumpul dikoreksi, kemudian diberi kode oleh peneliti secara manual sebelum diolah dengan komputer; (3) entry, data tersebut dimasukkan ke dalam program komputer; (4) cleaning data, pemeriksaan semua data yang telah dimasukkan ke dalam komputer guna menghindari terjadinya kesalahan dalam pemasukan data; (5) saving, penyimpanan data untuk siap dianalisis; dan (6) analisis data (Wahyuni, 2007).

32

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik yang beralamat di Jalan Bunga Lau No. 17, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan SK Menkes No. 335/Menkes/SK/VII/1990, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan merupakan rumah sakit kelas A.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 502/Menkes/IX/1991 tanggal 6 September 1991, RSUP Haji Adam Malik Medan ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan dan pusat rujukan wilayah Pembangunan A yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Riau.

5.1.2. Hasil Analisis Univariat

5.1.2.1. Distribusi Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mengolah data sekunder, berupa data rekam medis pasien dari instalasi rekam medis Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan dan didapatkan hasil yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari rekam medis pasien, sampel yang diperoleh untuk kasus kanker kandung kemih yang terjadi pada periode 2011-2014 di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan berjumlah 87 kasus.

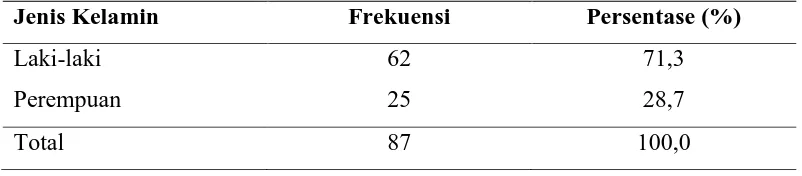

Tabel 5.1. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Pasien

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)

Laki-laki 62 71,3

Perempuan 25 28,7

Total 87 100,0

Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa pasien penderita kanker kandung kemih terbanyak di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014 adalah laki-laki, dengan jumlah 62 orang (71,3%) sedangkan pasien penderita kanker kandung kemih yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 25 orang (28,7%).

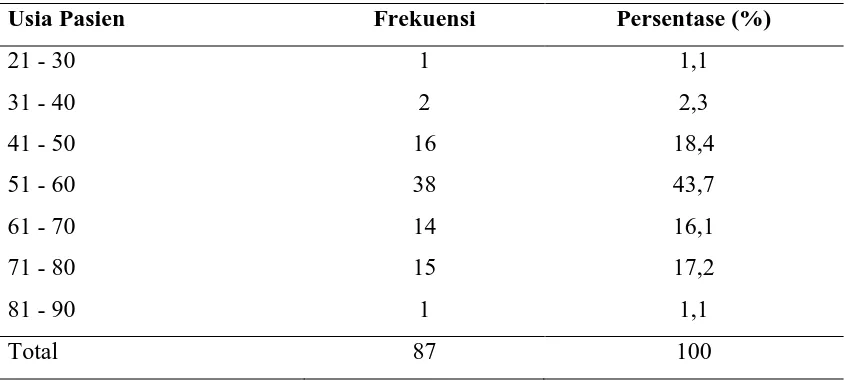

Tabel 5.2. Distribusi Frekuensi Kelompok Usia Pasien

Usia Pasien Frekuensi Persentase (%)

21 - 30 1 1,1

31 - 40 2 2,3

41 - 50 16 18,4

51 - 60 38 43,7

61 - 70 14 16,1

71 - 80 15 17,2

81 - 90 1 1,1

Total 87 100

Data yang terdapat pada Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa pasien penderita kanker kandung kemih di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014 paling banyak berasal dari kelompok usia 51-60 tahun, dengan jumlah 38 orang (43,7%). Kelompok usia terbanyak kedua adalah kelompok usia 41-50 tahun, dengan jumlah 16 orang (18,4%). Kelompok usia terbanyak ketiga adalah 71-80 tahun, dengan jumlah 15 orang (17,2%), diikuti oleh kelompok usia 61-70 tahun, dengan jumlah 14 orang (16,1%) dan kelompok usia 31-40, dengan jumlah 2 orang (2,3%). Kelompok usia dengan jumlah pasien terendah disusun oleh kelompok usia 21-30 tahun dan 81-90 tahun dengan jumlah masing-masing 1 pasien (1,1%).

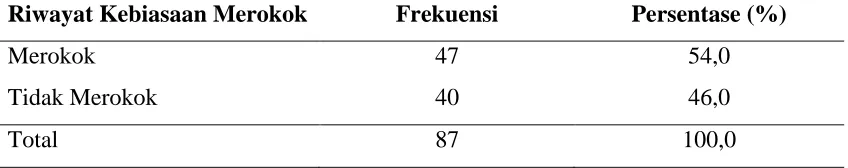

5.1.2.2. Distribusi Riwayat Kebiasaan Merokok

Tabel 5.3. Distribusi Frekuensi Riwayat Kebiasaan Merokok Pasien

Riwayat Kebiasaan Merokok Frekuensi Persentase (%)

Merokok 47 54,0

Tidak Merokok 40 46,0

Total 87 100,0

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tabel 5.3 di atas, pasien penderita kanker kandung kemih di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014 yang merokok berjumlah 47 orang (54%), lebih besar jumlahnya bila dibandingkan dengan pasien penderita kanker kandung kemih yang tidak merokok, yang berjumlah 40 orang (46%).

Tabel 5.4. Distribusi Frekuensi Riwayat Kebiasaan Merokok Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Riwayat Kebiasaan Merokok

Total %

Merokok % Tidak Merokok %

Laki-laki 39 44,8 23 26,4 62 71,3

Perempuan 8 9,2 17 19,5 25 28,7

Total 47 54 40 46 87 100

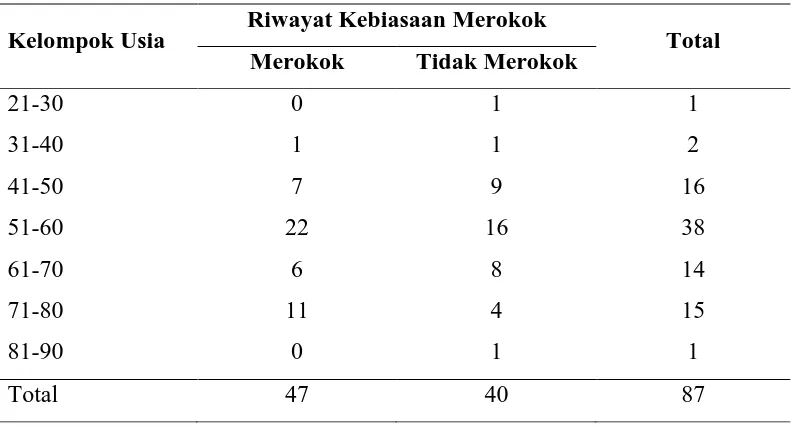

Tabel 5.5. Distribusi Frekuensi Riwayat Kebiasaan Merokok Berdasarkan Usia

Kelompok Usia Riwayat Kebiasaan Merokok Total Merokok Tidak Merokok

21-30 0 1 1

31-40 1 1 2

41-50 7 9 16

51-60 22 16 38

61-70 6 8 14

71-80 11 4 15

81-90 0 1 1

Total 47 40 87

Dari Tabel 5.5 di atas, didapatkan kelompok usia pasien penderita kanker kandung kemih di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014 yang merokok terbanyak pada kelompok usia 51-60 tahun, dengan jumlah 22 orang, diikuti oleh kelompok usia 71-80 tahun, dengan jumlah 11 orang dan kelompok usia 41-50 tahun, dengan jumlah 7 orang. Pasien yang tidak merokok paling banyak ditemukan pada kelompok usia 51-60 tahun, dengan jumlah 16 orang, diikuti oleh kelompok usia 41-50 tahun, dengan jumlah 9 orang dan kelompok usia 61-70 tahun, dengan jumlah 8 orang. Pasien yang merokok paling sedikit ditemukan pada kelompok usia 31-40 tahun, sejumlah 1 pasien sedangkan pasien yang tidak merokok dijumpai paling sedikit pada kelompok usia 21-30 tahun dan 81-90 tahun, dengan jumlah masing-masing 1 orang.

5.1.2.3. Distribusi Kanker Kandung Kemih Muscle Invasive dan Non-Muscle

Invasive

Tabel 5.6. Distribusi Frekuensi Kanker Kandung Kemih

Gambaran Histopatologi Frekuensi Persentase (%) Muscle Invasive 44 50,6 Non-Muscle Invasive 43 49,4

Total 87 100,0

Berdasarkan Tabel 5.6 di atas, diperoleh data bahwa di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014, pasien penderita kanker kandung kemih dengan gambaran histopatologi invasif otot (Muscle Invasive Bladder Cancer) berjumlah 44 orang (50,6%) sementara pasien penderita kanker kandung kemih dengan gambaran histopatologi tidak invasif otot (Non-Muscle Invasive Bladder Cancer) berjumlah 43 orang (49,4%).

Tabel 5.7. Distribusi Frekuensi Kanker Kandung Kemih Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Gambaran Histopatologi

Total %

Muscle Invasive % Non-Muscle Invasive %

Laki-laki 31 35,6 31 35,6 62 71,3

Perempuan 13 14,9 12 13,8 25 28,7

Total 44 50,6 43 49,4 87 100

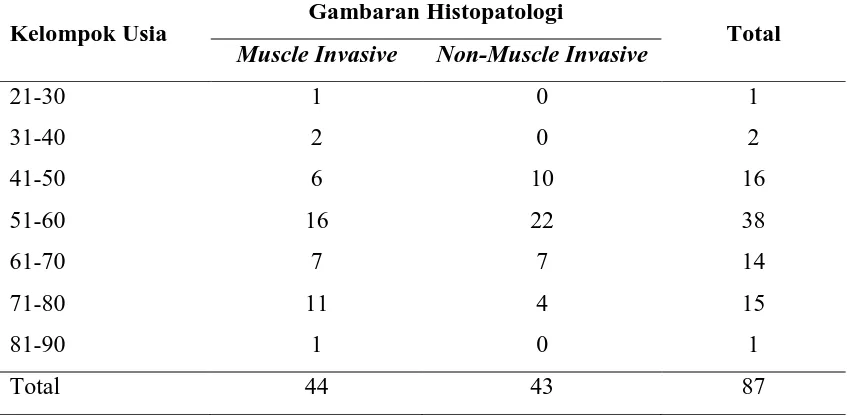

Tabel 5.8. Distribusi Frekuensi Kanker Kandung Kemih Berdasarkan Usia

Kelompok Usia Gambaran Histopatologi Total

Muscle Invasive Non-Muscle Invasive

21-30 1 0 1

31-40 2 0 2

41-50 6 10 16

51-60 16 22 38

61-70 7 7 14

71-80 11 4 15

81-90 1 0 1

Total 44 43 87

5.1.3. Hasil Analisis Bivariat

5.1.3.1. Hubungan Antara Riwayat Kebiasaan Merokok dengan Kanker Kandung Kemih Muscle Invasive dan Non-Muscle Invasive

Berdasarkan data yang diperoleh dari rekam medis pasien, dapat diperoleh tabulasi silang antara riwayat kebiasaan merokok dengan gambaran histopatologis kanker kandung kemih muscle invasive dan non-muscle invasive yang disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.9. Tabulasi Silang Riwayat Kebiasaan Merokok dengan Gambaran Histopatologi Kanker Kandung Kemih

Dari Tabel 5.9 di atas, diperoleh data bahwa di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014, pasien penderita kanker kandung kemih tipe invasif otot yang merokok berjumlah 32 orang (36,8%) dan yang tidak merokok berjumlah 12 orang (13,8%) sedangkan pasien penderita kanker kandung kemih tipe tidak invasif otot yang merokok berjumlah 15 orang (17,2%) dan yang tidak merokok berjumlah 28 orang (32,2%).

Dari perhitungan statistik dengan menggunakan Chi Square, didapatkan nilai p<0,0001 (p ≤ 0,05) yang berarti terdapat hubungan antara riwayat kebiasaan merokok dengan kanker kandung kemih tipe muscle invasive.

5.2. Pembahasan

Di dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara riwayat kebiasaan merokok dengan kanker kandung kemih muscle invasive dan non-muscle invasive di RSUP Haji Adam Malik pada periode

2011-2014. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Hasil Pembahasan Univariat

Dari Tabel 5.1, didapatkan bahwa pasien penderita kanker kandung kemih di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014 didominasi oleh laki-laki. Data yang diperoleh bersesuaian dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pakzad et al. (2015) yang menunjukkan bahwa dari 696.231 kasus kanker kandung kemih yang tercatat di negara-negara di benua Asia pada tahun 2012, 478.069 kasus (68,66%) merupakan laki-laki dan 218.168 kasus (31,34%) merupakan perempuan dengan perbandingan antar jenis kelamin sebesar 2,19. Selain itu, data yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung dalam rata-rata 7 tahun terakhir juga menunjukkan bahwa penderita laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan rasio laki-laki dan perempuan mencapai 6:1 (Warli et al., 2014). Dari Tabel 5.2, diperoleh data bahwa pasien penderita kanker kandung kemih di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014 paling banyak berasal dari kelompok usia 51-60 tahun dan lebih banyak terjadi pada orang yang berusia lebih tua (≥ 50 tahun). Hal ini bersesuaian dengan data yang diperoleh dari American Cancer Society (2014) yang menyatakan bahwa kanker kandung kemih

umumnya terjadi pada orang yang lebih tua dan sekitar 9 dari 10 orang penderita kanker kandung kemih berusia di atas 55 tahun dengan rata-rata usia saat di diagnosis adalah 73 tahun. Selain itu, data dari hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta juga bersesuaian dengan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, yaitu terdapat 340 penderita kanker kandung kemih selama periode Januari 1995 - Desember 2004 dengan rerata usia pasien di kedua rumah sakit tersebut 54 tahun (Warli et al., 2014).

jumlahnya bila dibandingkan dengan pasien penderita kanker kandung kemih yang tidak merokok. Data ini bersesuaian dengan data yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya dimana didapatkan 91,4% penderita kanker kandung kemih adalah perokok berat dengan konsumsi lebih dari 20 batang rokok per hari. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok merupakan salah satu faktor risiko terbesar untuk kanker kandung kemih yang menyebabkan sekitar 50-65% kasus pada laki-laki dan 20-30% kasus pada perempuan (Warli et al., 2014).

Dari Tabel 5.4, diperoleh data bahwa di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014, pasien berjenis kelamin laki-laki cenderung merupakan perokok. Hasil ini bersesuaian dengan data yang diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Kemenkes, 2013) yang menunjukkan bahwa jumlah perokok pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan, yaitu 47,5% untuk laki-laki dan hanya 1,1% untuk perempuan. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Quirk et al. (2004), didapatkan pasien laki-laki yang merokok lebih banyak, yaitu 278 orang dibandingkan dengan pasien perempuan yang merokok hanya sebesar 78 orang.

Dari Tabel 5.5, didapatkan data bahwa kelompok usia pasien penderita kanker kandung kemih di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014 yang merokok terbanyak pada kelompok usia 51-60 tahun. Dari hasil penelitian yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan merokok di Indonesia masih cukup tinggi untuk masyarakat dengan kelompok usia di atas 50 tahun. Hasil yang diperoleh ini bersesuaian dengan data yang diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Kemenkes, 2013) yang menunjukkan bahwa persentase masyarakat Indonesia yang merokok setiap hari pada kelompok usia di atas 30 tahun mencapai lebih dari 30% dan sedikit menurun pada kelompok usia di atas 60 tahun dengan persentase yang masih cukup tinggi, yaitu di atas 27%.

Desember 2005 yang memperoleh 254 kasus kanker kandung kemih tipe transisional dan 159 kasus (62,6%) diantaranya merupakan kasus kanker kandung kemih invasif otot dan kasus kanker kandung kemih tidak invasif otot berjumlah 95 kasus (37,4%).

Berdasarkan Tabel 5.7, diperoleh data bahwa pasien penderita kanker kandung kemih di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014 untuk tipe invasif otot dan tidak invasif otot lebih sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Shim et al. pada tahun 2013 yang mendapatkan sampel laki-laki penderita kanker kandung kemih tipe invasif otot sebanyak 182 orang (82,7%), lebih banyak daripada perempuan yang berjumlah 38 orang (17,2%). Untuk kanker kandung kemih tidak invasif otot, pasien laki-laki juga lebih banyak daripada perempuan, yaitu 103 orang (83,1%) dibandingkan dengan 21 orang (16,9%) untuk pasien perempuan.

B. Hasil Pembahasan Bivariat

Pada Tabel 5.9, diperoleh hasil tabulasi silang yang menunjukkan bahwa di RSUP Haji Adam Malik pada periode 2011-2014, pasien penderita kanker kandung kemih tipe invasif otot lebih banyak yang merokok sedangkan pasien penderita kanker kandung kemih tipe tidak invasif otot lebih banyak tidak merokok. Dari perhitungan statistik dengan menggunakan Chi Square, didapatkan nilai p<0,0001 (p≤0,05) yang berarti terdapat hubungan antara riwayat kebiasaan merokok dengan kanker kandung kemih tipe muscle invasive. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasien yang memiliki riwayat kebiasaan merokok lebih berisiko untuk menderita kanker kandung kemih tipe invasif otot.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Pietzak dan Malkowicz pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa para perokok memiliki risiko mencapai tiga kali lipat untuk menderita kanker kandung kemih invasif otot dibandingkan dengan orang yang tidak merokok.

Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Pietzak et al. pada tahun 2015 dengan menganalisa data pasien yang didiagnosa menderita kanker kandung kemih dari tahun 1987 sampai 2009 di Rumah Sakit Universitas Pennsylvania, didapatkan bahwa pasien yang merokok memiliki kanker kandung kemih dengan grade histopatologi dan stadium yang lebih berat dibandingkan dengan pasien yang tidak merokok. Pasien yang merokok juga lebih berisiko untuk menderita kanker kandung kemih invasif otot pada saat diagnosa awal. Ketika dibandingkan dengan pasien yang tidak merokok, pasien yang merupakan perokok ringan lebih berisiko 1,18 kali untuk menderita kanker kandung kemih invasif otot sedangkan pasien yang merupakan perokok berat mengalami peningkatan risiko sampai 1,38 kali.

Kanker kandung kemih tidak invasif otot dapat dibagi menjadi papillary carcinoma (Ta) dan carcinoma in situ (CIS). Papillary carcinoma (Ta) memiliki

kecenderungan untuk mengalami rekurensi lokal tetapi sangat jarang sekali melakukan invasi pada jaringan otot atapun bermetastasis. Sebaliknya, CIS memiliki kecenderungan untuk melakukan invasi dan bermetastasis. Dari segi molekuler, terdapat perbedaan dalam proses terjadinya Ta dan CIS. Pada low-grade papillary tumor, terjadi aktivasi pada jalur reseptor tyrosine kinase-Ras, yang

menunjukkan adanya mutasi pada gen Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog (HRAS) dan fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3). Hilangnya sifat heterozigot pada kromosom 9q lebih sering ditemukan pada low-grade papillary tumor. Pada high-grade papillary tumor, terjadi delesi pada gen p16INK4a. Pada CIS dan kanker kandung kemih invasif otot, terjadi perubahan pada gen TP53 dan Rb. Selain itu, ditemukan pula perubahan pada gen p16 dan delesi pada kromosom 9. Perubahan genetik juga terjadi pada matrix metaloproteinases (MMPs), vascular endothelial growth factor (VEGF), dan thrombospondin-1 (TSP-1), yang dapat

Gen p53 pada kromosom 17 (17p) dan gen retinoblastoma (Rb) pada kromosom 13 (13p) merupakan tumor suppressor genes yang memiliki peran penting dalam progresivitas dan perkembangan kanker kandung kemih. Delesi pada kromosom 9 ditemukan pada lebih dari 60% kasus kanker kandung kemih sehingga terdapat bukti yang cukup kuat bahwa setidaknya terdapat dua tumor suppressor genes yang berperan penting pada kanker kandung kemih pada kromosom tersebut.

Gen p53 memiliki peranan yang sangat penting pada proses perbaikan DNA dan apoptosis sementara gen Rb merupakan pengatur siklus sel, yang mendorong sel masuk ke fase sintesis (S) pada siklus sel. Kerusakan pada kedua gen ini berhubungan erat dengan peningkatan grading dan staging kanker kandung kemih, terutama pada kanker kandung kemih invasif otot (Jung dan Messing, 2000).

Orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok lebih berisiko untuk menderita kanker kandung kemih invasif otot bila dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Kerusakan pada kromosom 9 yang berkaitan dengan kanker kandung kemih lebih banyak ditemukan pada orang-orang yang merokok. Hal ini disebabkan oleh adanya interaksi antara senyawa karsinogenik pada rokok dengan DNA. Kromosom 9p21 berperan untuk mengkode tumor suppressor genes, yaitu p16 yang merupakan komponen penting pada jalur pRb serta p14ARF yang merupakan komponen penting pada jalur p53, menjadi target molekul dari senyawa Benzopyrene diolepoxide (BDPE), hasil metabolit dari benzopyrene, senyawa yang

dapat ditemukan pada rokok (Jiang et al., 2012; Gu et al., 2008). Senyawa lain seperti nitrosamine dan amin aromatik juga dapat berikatan dengan DNA, membentuk aduksi DNA, yang pada akhirnya akan menyebabkan mutasi pada DNA dan memicu proses keganasan. Senyawa amin aromatik juga menyebabkan mutasi pada gen p53, sehingga dapat terjadi gangguan pada regulasi siklus sel, angiogenesis, sistem imun, dan proses apoptosis (Xue, Yang, dan Seng, 2014; Feng et al., 2002). Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa senyawa

karsinogenik pada rokok cenderung menyebabkan kerusakan pada tumor suppressor genes, terutama pada gen p53. Pada penelitian yang dilakukan oleh

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan Chi Square, didapatkan nilai p <0,0001 (p ≤ 0,05) yang berarti terdapat hubungan antara riwayat kebiasaan merokok dengan kanker kandung kemih tipe muscle invasive.

2. Sampel yang diperoleh untuk kasus kanker kandung kemih di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014 berjumlah 87 kasus.

3. Pasien penderita kanker kandung kemih di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014 didominasi oleh laki-laki, dengan jumlah 62 orang (71,3%).

4. Usia pasien penderita kanker kandung kemih di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014 terdapat paling banyak pada kelompok usia 51-60 tahun, dengan jumlah 38 orang (43,7%).

5. Pasien penderita kanker kandung kemih di RSUP Haji Adam Malik Medan periode 2011-2014 yang merokok berjumlah 47 orang (54%), didominasi oleh pasien laki-laki, dengan jumlah 39 orang (44,8%) serta ditemukan paling banyak pada kelompok usia 51-60 tahun.

6. Kejadian kanker kandung kemih di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014 didominasi oleh kanker kandung kemih dengan gambaran histopatologi invasif otot, dengan jumlah 44 kasus (50,6%). 7. Pasien penderita kanker kandung kemih di RSUP Haji Adam Malik Medan

periode 2011-2014 dengan gambaran histopatologi baik invasif otot maupun tidak invasif otot paling banyak ditemukan pada laki-laki, dengan jumlah 31 orang (35,6%) serta pada kelompok usia 51-60 tahun.

8. Pasien penderita kanker kandung kemih invasif otot di RSUP Haji Adam Malik Medan pada periode 2011-2014 ditemukan lebih banyak pada perokok, dengan jumlah 32 orang (36,8%) sedangkan pasien penderita

kanker kandung kemih tidak invasif otot ditemukan paling banyak pada pasien yang tidak merokok, dengan jumlah 28 orang (32,2%).

6.2. Saran

Dari seluruh proses yang telah dilalui dalam menyelesaikan penelitian ini, maka dapat diungkapkan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berperan dalam penelitian ini. Adapun saran tersebut, yaitu: 1. Disarankan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak Kementrian

Kesehatan Republik Indonesia, guna mengambil langkah-langkah promotif-preventif terkait konsumsi rokok dan pengendalian tembakau sehingga dapat menurunkan jumlah perokok di masyarakat.

2. Disarankan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak RSUP Haji Adam Malik Medan, khususnya bagian urologi dan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan seminar dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai gejala dini dari kanker kandung kemih serta upaya pencegahannya.

3. Disarankan kepada pihak RSUP Haji Adam Malik Medan, khususnya yang bertanggung jawab dalam kelengkapan data rekam medis, seperti dokter dan paramedis untuk melengkapi data pada rekam medis serta menulis dengan rapi dan jelas sehingga pembaca dapat memahami dengan benar dan tepat. 4. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperluas cakupan

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kandung Kemih

2.1.1. Anatomi Kandung Kemih

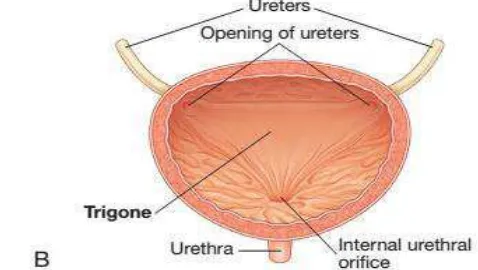

Kandung kemih atau buli-buli merupakan suatu organ berongga yang tersusun atas otot-otot yang dapat diregangkan yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara urin. Kandung kemih orang dewasa umumnya memiliki kapasitas penampungan urin sebesar 400-500 mL. Pada saat tidak terisi, kandung kemih pada orang dewasa terletak pada bagian posterior dari simfisis pubis dan merupakan organ pelvis sedangkan pada anak-anak, kandung kemih terletak lebih tinggi. Pada saat terisi penuh, kandung kemih dapat mengembang sampai di atas simfisis dan dapat dengan mudah dipalpasi ataupun diperkusi. Pada keadaan tertentu, seperti pada retensi urin baik akut maupun kronik, terjadi peregangan yang berlebihan pada kandung kemih sehingga dapat dijumpai tonjolan pada bagian bawah abdomen yang kasat mata (Tanagho dan Lue, 2013).

Kandung kemih yang kosong berbentuk seperti piramida segitiga yang memiliki bagian apeks, basis, permukaan superior, dan dua permukaan inferolateral. Pada bagian apeks, terdapat ligamentum umbilicale medianum (merupakan sisa dari urachus embrional) yang akan terus bergerak secara superior dan melekat pada dinding abdomen anterior ke umbilikus. Bagian basis dari kandung kemih berbentuk seperti segitiga terbalik dan mengarah ke bagian posteroinferior. Kedua ureter masuk ke kandung kemih pada bagian superior basis dan kemudian urin dialirkan melalui urethra yang terletak pada bagian inferior basis. Pada daerah diantara kedua ureter dan urethra didapati permukaan mukosa yang halus dan melekat erat dengan struktur otot polos di bawahnya yang dikenal sebagai trigone. Pada bagian inferolateral terdapat musculus levator ani dan musculus obturatorius internus (Drake, Vogl, dan Mitchell, 2012).

Gambar 2.1. Penampang superolateral kandung kemih

Sumber: Drake, R.L., Vogl, W., Mitchell, A.W.M., 2012. Gray’s Basic Anatomy. Philadephia: Elsevier, p. 221-223.

Gambar 2.2. Penampang interior kandung kemih dari bagian anterior Sumber: Drake, R.L., Vogl, W., Mitchell, A.W.M., 2012. Gray’s Basic Anatomy. Philadephia: Elsevier, p. 221-223.

Untuk vaskularisasi, kandung kemih diperdarahi oleh arteriae vesicales superiores, media, dan inferior yang merupakan percabangan dari arteria iliaca

interna dan cabang kecil dari arteria obturatoria dan arteria gluteal inferior. Pada

wanita, arteri yang memperdarahi uterus dan vagina juga membentuk percabangan untuk memperdarahi kandung kemih. Untuk sistem vena, kandung kemih dikelilingi oleh pleksus vena yang pada akhirnya akan mengalir ke vena iliaca interna. Kandung kemih dipersarafi oleh sistem saraf simpatis dan parasimpatis.

2.1.2. Histologi Kandung Kemih

Secara histologi, kandung kemih memiliki dinding berotot yang tebal. Dinding ini mirip dengan yang terdapat di sepertiga bawah ureter, namun dengan ketebalan yang berbeda. Di dinding ini ditemukan tiga lapisan otot polos yang tersusun longgar, yaitu lapisan longitudinal dalam, sirkular tengah, dan longitudinal luar. Akan tetapi, sama seperti dengan ureter, ketiga lapisan otot tersebut sulit dibedakan. Ketiga lapisan tersebut membentuk anastomosis berkas otot polos dan terdapat jaringan ikat interstisium diantaranya. Mesotelium menutupi jaringan ikat serosa dan merupakan lapisan terluar. Serosa melapisi permukaan superior kandung kemih, sedangkan permukaan inferiornya ditutupi oleh jaringan ikat adventisia, yang menyatu dengan jaringan ikat di sekitarnya (Eroschenko, 2012)

Pada saat kosong, dapat ditemukan banyak lipatan mukosa pada kandung kemih yang akan menghilang sewaktu kandung kemih meregang. Epitel penyusun mukosa kandung kemih adalah epitel transisional yang sama seperti pada ureter, tetapi lebih tebal dan memiliki sekitar enam lapis sel. Di bagian bawah epitel dapat ditemukan lamina propia yang lebih lebar daripada di ureter. Pada bagian yang lebih dalam mengandung jaringan ikat dengan lebih banyak serat elastik. Dapat ditemukan banyak pembuluh darah pada bagian serosa, diantara berkas otot polos, dan di lamina propia (Eroschenko, 2012).

Gambar 2.3. Penampang histologi dinding kandung kemih

Sumber: Mescher, A.L., 2013. Junqueira’s Basic Histology Text and Atlas 13th ed. USA: Mc Graw-Hill Education, p. 398-401.

Pada saat kandung kemih kosong, lapisan mukosa kandung kemih akan terlihat seperti pada gambar 2.4. Dapat dijumpai lipatan-lipatan mukosa yang sangat banyak dan urotelium yang memiliki bulbous umbrella cells. Pada saat kandung kemih terisi, kandung kemih akan teregang, sehingga lipatan mukosa akan berkurang dan umbrella cells akan menjadi lebih pipih (Mescher, 2013).

Gambar 2.4. Penampang histologi mukosa kandung kemih

2.1.3. Fisiologi Kandung Kemih

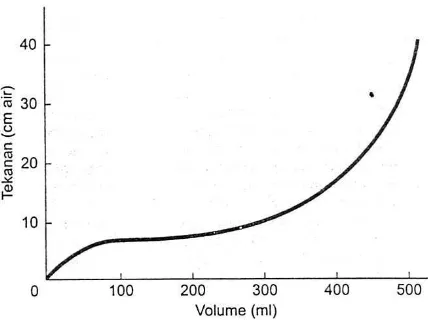

Fungsi utama dari kandung kemih adalah sebagai tempat penampungan urin sementara dan berperan dalam proses miksi atau berkemih. Urin yang dihasilkan oleh ginjal akan dialirkan oleh ureter ke kandung kemih oleh karena adanya gaya gravitasi dan gerakan peristaltik yang teratur, berkisar 1-5 kontraksi per menit oleh otot polos sepanjang pelvis renalis dan ureter. Ureter akan bergerak secara oblik dan menembus dinding kandung kemih. Pergerakan ureter secara oblik ini akan mencegah aliran balik urin ke ginjal saat terjadi peningkatan tekanan di dalam kandung kemih (Barrett et al., 2012).

Gambar 2.5. Perubahan tekanan pada kandung kemih saat terisi urin Sumber: Sherwood, L., 2011. Fisiologi Manusia: Dari Sel ke Sistem, Edisi 6. Jakarta: EGC, p. 595-597.

Selain memicu refleks berkemih, pengisian kandung kemih akan menimbulkan kesadaran seseorang dan memicu keinginan untuk berkemih. Persepsi penuhnya kandung kemih muncul sebelum sfingter eksternus secara refleks melemas, memberi peringatan bahwa miksi akan segera terjadi. Dengan toilet training pada masa anak-anak, kontrol volunter berkemih dapat mengalahkan

refleks berkemih sehingga pengosongan kandung kemih dapat terjadi sesuai keinginan orang yang bersangkutan. Pada saat seseorang menahan berkemih, impuls eksitatorik volunter dari korteks serebri mengalahkan sinyal inhibitorik refleks dari reseptor regang ke neuron motorik yang terlibat sehingga otot-otot ini akan tetap berkontraksi dan tidak ada urin yang keluar. Akan tetapi, berkemih tidak dapat ditahan selamanya. Karena kandung kemih terus terisi urin, maka sinyal refleks dari reseptor regang akan meningkat seiring waktu. Akibatnya, sinyal inhibitorik refleks ke neuron motorik sfingter eksternus menjadi sedemikian kuat sehingga tidak dapat lagi diatasi oleh sinyal eksitatorik volunter sehingga sfingter melemas dan kandung kemih secara tak terkontrol mengosongkan isinya (Sherwood, 2011).

kandung kemih turun, yang secara simultan menarik terbuka sfingter uretra internus dan meregangkan dinding kandung kemih. Akibatnya, terjadi pengaktifan reseptor regang yang kemudian akan menyebabkan kontraksi kandung kemih melalui refleks berkemih. Pengosongan kandung kemih secara sengaja ini juga dapat dibantu oleh kontraksi dinding abdomen dan diafragma pernafasan, yang akan menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen yang kemudian akan menekan kandung kemih ke bawah untuk mempermudah proses pengosongan (Sherwood, 2011).

Gambar 2.6. Refleks dan kontrol volunter berkemih

2.2. Kanker Kandung Kemih

2.2.1. Definisi Kanker Kandung Kemih

Kanker kandung kemih merupakan massa abnormal yang dapat ditemukan di dalam kandung kemih. Gejala yang dapat ditimbulkan oleh kanker kandung kemih meliputi ditemukannya darah pada urin (hematuria), urgensi untuk mengosongkan kandung kemih, peningkatan frekuensi berkemih, diperlukannya usaha tambahan untuk mengosongkan kandung kemih serta adanya rasa nyeri saat berkemih (National Cancer Institute, 2010). Kanker kandung kemih ini merupakan keganasan saluran kemih yang paling sering terjadi setelah kanker prostat. Sekitar 7% kasus keganasan baru pada pria dan 2% pada wanita adalah kanker kandung kemih. Orang berkulit putih memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita kanker kandung kemih dibandingkan orang yang berkulit hitam. Rata-rata usia pasien saat didiagnosis menderita kanker kandung kemih adalah 65 tahun, dengan 75% merupakan keganasan setempat dan 25% telah terjadi metastase ke kelenjar limfe regional (Konety dan Carroll, 2013).

2.2.2. Faktor Risiko Kanker Kandung Kemih

Faktor risiko merupakan hal-hal yang dapat memperbesar kemungkinan seseorang untuk mengalami suatu penyakit tertentu. Faktor risiko terdiri atas faktor yang dapat diubah, seperti merokok, aktivitas sehari-hari, sedangkan faktor risiko yang tidak dapat diubah adalah usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Dengan memiliki faktor risiko tidak berarti bahwa seseorang akan menderita penyakit tersebut. Menurut American Cancer Society pada tahun 2014, ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita kanker kandung kemih, yaitu:

1. Merokok

2. Pekerjaan

Paparan terhadap senyawa kimia amin aromatik, seperti benzidine dan beta-naphtylamine, yang sering digunakan pada industri cat, dapat menyebabkan

kanker kandung kemih. Orang-orang yang memiliki risiko tinggi adalah pekerja di pabrik pengolahan karet, kulit, tekstil, cat, dan percetakan. Pekerjaan lain seperti tukang cat, teknisi mesin, teknisi percetakan, pekerja salon (kemungkinan karena paparan terhadap cat rambut), dan supir truk (kemungkinan karena paparan asap kendaraan). Orang-orang yang merokok dan berkerja di tempat yang berisiko seperti ini memiliki risiko tertinggi untuk menderita kanker kandung kemih.

3. Suku bangsa

Kanker kandung kemih lebih sering terjadi pada orang berkulit putih dibandingkan orang berkulit hitam. Kejadian kanker kandung kemih juga lebih rendah pada orang-orang Hispanik, Asia Amerika, dan Indian Amerika. Mekanisme mengenai hubungan antara suku bangsa dengan kejadian kanker kandung kemih juga masih belum begitu dimengerti.

4. Usia

Risiko kanker kandung kemih meningkat sesuai usia. Sekitar 9 dari 10 orang yang menderita kanker kandung kemih berusia di atas 55 tahun.

5. Jenis kelamin

Kanker kandung kemih lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. 6. Iritasi kronik dan infeksi kandung kemih

Infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, pemakaian kateter jangka panjang dan penyebab iritasi kronik kandung kemih lainnya dapat meningkatkan risiko keganasan kandung kemih, utamanya squamous cell carcinoma. Infeksi oleh parasit Schistosoma hematobium juga merupakan faktor risiko keganasan kandung kemih pada negara-negara seperti Afrika dan Timur Tengah, dimana parasit ini sering ditemukan.

7. Riwayat keganasan pada saluran kemih dan kandung kemih

Kanker ini dapat terjadi pada tempat yang sama seperti sebelumnya ataupun pada tempat lain di sistem saluran kemih.

8. Kelainan kandung kemih kongenital

Orang-orang yang mengalami saluran urachus yang menetap memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita adenokarsinoma yang tersusun atas sel-sel kelenjar yang ganas. Sekitar satu per tiga kasus adenokarsinoma kandung kemih berasal dari daerah ini.

9. Genetik dan riwayat keluarga

Orang-orang dengan riwayat keluarga penderita kanker kandung kemih memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita kanker kandung kemih di kemudian hari. Mutasi genetik juga dapat meningkatkan risiko seseorang menderita kanker kandung kemih, seperti (1) mutasi gen GST dan NAT dapat menyebabkan tubuh seseorang lebih lambat untuk memecah toksin tertentu yang menyebabkan kanker kandung kemih, (2) mutasi gen retinoblastoma (RB1) dapat menyebabkan keganasan pada mata dan peningkatan risiko kanker kandung kemih, (3) mutasi gen PTEN (Cowden disease) yang berhubungan dengan keganasan payudara dan tiroid juga meningkatkan risiko seseorang menderita kanker kandung kemih dan (4) Lynch syndrome yang berhubungan dengan keganasan kolon dan endometrium juga dapat meningkatkan risiko keganasan kandung kemih dan ureter.

10. Kemoterapi dan Radioterapi

Penggunaan obat cyclophosphamide jangka panjang dapat menyebabkan iritasi pada kandung kemih yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko keganasan kandung kemih.

11. Obat-obatan tertentu dan suplemen herbal

12. Arsenik pada air minum

Konsumsi air minum yang mengandung arsenik dapat meningkatkan risiko keganasan kandung kemih.

13. Kurangnya asupan air

Orang-orang yang asupan air hariannya tidak cukup akan lebih jarang berkemih sehingga pengeluaran senyawa toksin lebih lambat. Akibatnya, terjadi peningkatan risiko keganasan kandung kemih.

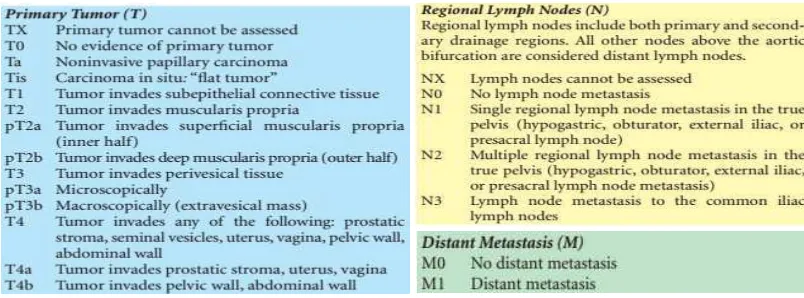

2.2.3. Staging dan Grading Kanker Kandung Kemih

Staging dan grading kanker kandung kemih sangat penting untuk

menentukan prognosis dan tata laksana yang sesuai bagi pasien. Staging keganasan pada pasien dapat dilakukan dengan menggunakan sistem TNM (Tumour-Nodes-Metastasis). Sistem ini menilai keadaan tumor primer, kelenjar getah bening dan

metastase ke jaringan lain yang pada akhirnya akan menentukan stadium penyakit pasien. Penilaian tumor primer dapat dilakukan dengan pemeriksaan bimanual dan konfirmasi histologis. Selain itu, pemeriksaan radiologis untuk perkembangan tumor primer ke kelenjar getah bening dan organ lainnya juga perlu dilakukan untuk menilai progresifitas tumor (American Joint Committee on Cancer, 2010).

Gambar 2.7. Perkembangan tumor primer kandung kemih

Klasifikasi sistem TNM menurut American Joint Committee on Cancer (2010) adalah sebagai berikut :

Gambar 2.8. Klasifikasi sistem TNM (Tumour-Nodes-Metastasis) Sumber: American Joint Committee on Cancer, 2010. AJCC Cancer Staging Manual, 7th ed.. New York: Springer, p. 497-502.

Gambar 2.9. Penentuan stadium tumor kandung kemih

Sumber : American Joint Committee on Cancer, 2010. AJCC Cancer Staging Manual, 7th ed.. New York: Springer, p. 497-502.

Grading merupakan penilaian sel-sel tumor secara mikroskopis. World

Health Organization (WHO) dan International Society of Urologic Pathology

2.2.4. Histopatologi Kanker Kandung Kemih

Secara histopatologi, kanker kandung kemih dapat dibagi menjadi 2, berdasarkan daya invasinya, menjadi Non-Muscle Invasive Bladder Cancer (NMIBC) dan Muscle Invasive Bladder Cancer (MIBC). MIBC merupakan penyakit keganasan yang agresif dan berisiko tinggi untuk menyebar ke organ lainnya dibandingkan dengan NMIBC (Syvänen et al., 2014). Berdasarkan jenis sel penyusunnya, kanker kandung kemih dapat dibagi menjadi (Konety dan Carroll, 2013) :

1. Papilloma/PUNLMP

Papilloma merupakan sebuah tumor berbentuk papil yang memiliki tangkai,

terdiri atas jaringan ikat dan pembuluh darah, untuk menyokong dan memperdarahi epitel transisional kandung kemih dengan ketebalan dan sitologi yang normal. Papillary Urothelial Neoplasms of Low Malignant Potential (PUNLMP) merupakan neoplasma kandung kemih berbentuk papil yang cenderung tidak ganas sehingga tidak memerlukan terapi yang agresif.

2. Transitional Cell Carcinoma

Transitional cell carcinoma (TCC) merupakan keganasan yang berasal dari sel

epitel transisional yang melapisi kandung kemih. Sekitar 90% keganasan kandung kemih merupakan keganasan sel transisional. Secara umum, kebanyakan TCC berbentuk papil (lesi eksofitik) yang hanya terdapat pada bagian superfisial. Pada kasus yang jarang, TCC dapat berbentuk ulkus yang lebih sering bersifat invasif. Selain itu, TCC juga dapat muncul sebagai lesi Carcinoma In Situ (CIS) dengan epitel yang datar dan bersifat anaplastik. Pada

pemeriksaan histopatologi, didapatkan sel urotelium yang memiliki nukleus yang hiperkromatik dan besar, serta nukleolus yang menonjol.

3. Nontransitional Cell Carcinomas

a. Adenocarcinoma

Adenocarcinoma merupakan keganasan yang berasal dari sel-sel kelenjar

b. Squamous cell carcinoma

Squamous cell carcinoma (SCC) menyusun sekitar 5-10% keganasan

kandung kemih. SCC umumnya didahului dengan riwayat infeksi kronik, batu kandung kemih atau penggunaan kateter jangka panjang. Selain itu, infeksi parasit seperti Schistosoma haematobium juga dapat menyebabkan keganasan ini. Pada pemeriksaan histopatologi, didapatkan keganasan yang terdiferensiasi secara buruk yang disusun oleh sel poligonal dengan karakteristik adanya intracellular bridge dan terkadang dijumpai epitel berkeratin.

c. Undifferentiated carcinomas

Undifferentiated carcinoma umumnya jarang terjadi (<2%) dan ditandai

dengan tidak dijumpainya sel epitel yang matur. Small cell carcinoma merupakan undifferentiated carcinoma yang bersifat agresif dan cenderung melakukan metastasis.

d. Mixed carcinoma

Mixed carcinoma menyusun sekitar 4-6% keganasan kandung kemih dan

tersusun atas kombinasi dari sel transisional, pipih/gepeng ataupun sel lain yang tidak dapat dibedakan. Umumnya keganasan tipe mixed carcinoma berukuran besar dan sudah melakukan infiltrasi pada saat didiagnosis. 4. Rare Epithelial and Nonepithelial Cancers

Keganasan sel epitel lain yang pada umumnya jarang terjadi pada kandung kemih meliputi villous adenomas, carcinoid tumors¸ carcinosarcomas, dan melanoma sedangkan yang tidak berasal dari sel epitel meliputi pheokromasitoma, limfoma, koriokarsinoma dan tumor sel mesekimal lainnya (hemangioma, osteogenic sarcoma, dan miosarkoma). Selain itu, keganasan pada organ sekitar kandung kemih seperti prostat, serviks dan rektum dapat menyebar secara langsung ke kandung kemih.

2.2.5. Diagnosis Kanker Kandung Kemih

mengeluhkan adanya darah pada urin. Akan tetapi, munculnya darah pada urin bukan merupakan penanda spesifik dari kanker kandung kemih. Selain munculnya darah pada urin, keluhan lain berupa perubahan kebiasaan berkemih dan tanda iritasi pada kandung kemih seperti peningkatan frekuensi berkemih, rasa nyeri atau terbakar saat berkemih dan perasaan ingin berkemih saat kandung kemih kosong juga dapat dijumpai. Gejala iritatif ada Lower Urinary Tract Symptoms / LUTS yang menonjol dan tidak hilang dengan terapi simtomatik dapat merupakan gejala dari karsinoma in situ. Pada kanker kandung kemih yang telah menyebar ke organ lain, dapat dijumpai gejala berupa ketidakmampuan untuk berkemih, benjolan pada perut bagian bawah, nyeri punggung dan panggul, menurunnya nafsu makan dan berat badan, pembengkakan pada kaki, dan nyeri pada tulang (American Cancer Society, 2014; Warli et al., 2014).

Pada pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan pemeriksaan bimanual, dapat ditemukan adanya penebalan dinding kandung kemih ataupun benjolan. Apabila kanker kandung kemih sudah menyebar ke organ lain, dapat dijumpai limfadenopati supraklavikula dan hepatomegali. Apabila sel kanker telah menyebar ke tulang, dapat dijumpai adanya nyeri atau fraktur pada tulang. Pada kasus yang jarang, dapat terjadi penyebaran ke kulit sehingga muncul nodul yang disertai dengan rasa nyeri dan ulkus (Konety dan Carroll, 2013).

Pemeriksaan penunjang/tambahan yang dapat dilakukan untuk membantu mendiagnosa kanker kandung kemih adalah pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan sistoureteroskopi. Pada pemeriksaan laboratorium, dapat dilakukan pemeriksaan darah rutin, sitologi urin dan penanda tumor, seperti Bladder Tumor Antigen (BTA) stat test, BTA TRAK assay, NMP22 assay, NMP22 Bladderchek

test, ImmunoCyt, dan UroVysion. Pemeriksaan penanda tumor ini dapat mendeteksi

protein yang spesifik terhadap tumor kandung kemih (BTA/NMP22) atau dengan mendeteksi penanda spesifik dari inti sel yang mengalami keganasan (UroVysion dan ImmunoCyt). Pada pemeriksaan radiologi, umumnya dilakukan Intravenous

urography untuk evaluasi hematuria. Akan tetapi, pemeriksaan tersebut telah

kanker superfisial, dapat dilakukan TUR dan untuk menilai derajat invasi, dapat juga dilakukan CT dan Magnetic Resonance Imaging (MRI) dengan tingkat akurasi 40-85% untuk CT dan 50-90% untuk MRI (Konety dan Carroll, 2013).

Meskipun pemeriksaan laboratorium dan radiologi memberikan banyak informasi yang berguna dalam penilaian organ saluran kemih, sistoskopi masih merupakan pemeriksaan yang paling baik (gold standard) untuk menilai kandung kemih dan uretra. Selama proses pemeriksaan dengan sistoskopi, dapat dilakukan biopsi terhadap jaringan yang dianggap tidak normal pada kandung kemih yang kemudian akan diperiksa secara mikroskopis (Bladder Cancer Advocacy Network., 2008).

2.2.6. Tata Laksana Kanker Kandung Kemih

Tata laksana pada kanker kandung kemih dapat dibedakan berdasarkan daya invasinya serta sel penyusun kanker tersebut. National Comprehensive Cancer Network pada tahun 2014 mengeluarkan sebuah panduan untuk tata laksana kanker

kandung kemih sebagai berikut :

1. Transitional cell carcinomas/Urothelial carcinoma of the bladder

Pada pasien yang diduga memiliki kanker kandung kemih tipe TCC, dilakukan evaluasi awal, berupa anamnesa, pemeriksaan fisik, sistoskopi, dan pemeriksaan sitologi urin. Setelah didapatkan hasil pemeriksaan awal, penatalaksanaan kanker kandung kemih dibagi berdasarkan daya invasinya ke jaringan sekitarnya. Pada kanker yang bersifat tidak invasif, dilakukan pemeriksaan radiologi pada saluran kemih, berupa IVP, CT urography, renal ultrasound with retrograde pyelogram, ureteroscopy atau MRI urogram.

Dapat juga dilakukan CT pelvis sebelum dilakukan Transurethral Resection of Bladder Tumor (TURBT) jika diduga kanker membentuk ulkus atau bersifat

pemeriksaan tulang lalu diikuti dengan pemeriksaan bimanual atau sistoskopi dan TURBT.

Pada kanker yang tidak bersifat invasif, yaitu kanker dengan stadium cTa low grade dan high grade, cT1 low grade dan high grade, dan Tis, umumnya

dilakukan observasi, pemberian kemoterapi intravesikal, pemberian BCG atau mitocyin dan pada stadium cT1 high grade dapat dilakukan sistektomi. Pada

kanker yang bersifat invasif, yaitu kanker dengan stadium cT2, cT3, cT4a, dan cT4b, tatalaksana didasarkan dengan ada/tidaknya temuan nodul pada hasil CT/MRI abdomen dan pelvis. Umumnya, dilakukan sistektomi radikal pada pasien dan kemoterapi adjuvan dengan cisplatin. Apabila kanker telah menyebar ke organ lain, dapat dilakukan kemoterapi. Setelah dilakukan tatalaksana pada pasien, dilakukan follow-up untuk menilai keberhasilan pengobatan dan tindakan lanjutan yang diperlukan.

2. Non-Urothelial cell carcinoma of the bladder a. Mixed carcinoma

Penatalaksanaan untuk keganasan ini sama seperti TCC. Akan tetapi, keganasan ini bersifat agresif sehingga menjadi pertimbangan yang penting pada terapi.

b. Squamous cell carcinoma

Tata laksana SCC meliputi sistektomi, radioterapi, dan pemberian obat-obatan, seperti 5-U, taxanes, dan methotrexate.

c. Adenocarcinoma

Dapat dilakukan sistektomi radikal atau parsial yang disertai dengan kemoterapi atau radioterapi dalam tata laksana adenocarcinoma.

d. Undifferentiated carcinoma/Small cell carcinoma

Tata laksana keganasan ini adalah dengan sistektomi, radioterapi atau kemoterapi. Kemoterapi primer pada tumor ini sama seperti pada pengobatan small cell lung cancer.

e. Urachal carcinoma

f. Primary bladder sarcoma

Tumor ini ditata laksana sesuai dengan tata laksana sarkoma pada organ tubuh lainnya.

2.2.7. Prognosis Kanker Kandung Kemih

Prognosis kanker kandung kemih berkaitan erat dengan stadium kanker pada saat pasien didiagnosa. Stadium kanker menunjukkan penyebaran sel kanker di dalam tubuh pasien, yang kemudian menentukan pilihan pengobatan dan berpengaruh pada persentase kesembuhan pasien. Pasien dengan keganasan yang bersifat regional memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan dengan keganasan yang telah menyebar ke organ lain. 5-year survival menunjukkan kemungkinan pasien dapat bertahan hidup dalam 5 tahun setelah didiagnosa suatu keganasan. Untuk kanker kandung kemih, diperkirakan sekitar 77,4% pasien dapat bertahan hidup selama 5 tahun setelah didiagnosa dengan kanker kandung kemih. Untuk tumor yang bersifat in situ, lokal (terbatas pada tempat primer), regional (telah menyebar ke kelenjar getah bening), distant (telah menyebar ke organ lain), dan unknown (stadium tidak dapat ditentukan), secara berturut-turut 5-year survivalnya adalah 95,9%, 69,9%, 34%, 5,4%, dan 47,4% (National Cancer

Institute, 2015).

2.3. Merokok

Rokok merupakan suatu zat toksik yang tersusun atas lebih dari 7000 senyawa kimia dan sekitar 70 senyawa diantaranya dapat memicu terjadinya kanker (karsinogenik). Beberapa senyawa berbahaya yang terkandung dalam rokok adalah senyawa karsinogenik (formaldehyde/formalin, benzene, polonium 210, dan vinyl chloride), logam toksik (kromium, arsenik, timbal, dan kadmium), dan gas beracun

senyawa toksik dalam rokok juga merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan keganasan (U.S. Department of Health and Human Services, 2010).

Kebiasaan merokok menunjukkan jumlah batang rokok yang dikonsumsi oleh seseorang dalam satu hari. Klasifikasi kebiasaan merokok umumnya dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Perokok ringan adalah orang yang mengkonsumsi kurang dari 10 batang rokok per hari sedangkan perokok berat adalah orang yang mengkonsumsi lebih dari 20 batang rokok per hari. Perokok sedang merupakan orang yang mengkonsumsi rokok dengan jumlah di antara perokok ringan dan berat (Lifestyle Statistics Team, Health and Social Care Information Centre, 2014).

2.4. Hubungan Antara Riwayat Kebiasaan Merokok dengan Kanker Kandung Kemih

Merokok merupakan faktor risiko independen yang utama yang menyebabkan terjadinya kanker kandung kemih. Berbagai hasil penelitian epidemiologi yang dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa orang yang merokok memiliki risiko 2-4 kali lebih besar untuk menderita kanker kandung kemih dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Kejadian kanker kandung kemih juga dipengaruhi oleh frekuensi dan durasi merokok. Semakin tinggi frekuensi dan durasi merokok, semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk menderita kanker kandung kemih (Quirk et al., 2004).

Statistik menunjukkan bahwa kejadian kanker kandung kemih terus meningkat di dunia. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah peningkatan konsumsi rokok dan perubahan dalam komposisi rokok. Peningkatan konsumsi rokok terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang dikarenakan kampanye anti rokok dan penegakan hukumnya masih belum menjadi fokus utama (Ahmad dan Pervaiz, 2011). Perubahan dalam komposisi rokok ini diduga menyebabkan rokok menjadi semakin karsinogenik. Meskipun telah terdapat rokok rendah tar dan nikotin, senyawa karsinogenik seperti β -naphthylamine, tobacco-specific nitrosamines, N’-nitrosonornicotine dan

dibandingkan dengan komposisinya pada 50 tahun yang lalu. Terdapat berbagai senyawa tambahan lainnya pada rokok yang dapat menyebabkan efek karsinogenik secara tidak langsung, sebagai contohnya, mentol dapat meningkatkan permeabilitas membran sel sehingga mempermudah interaksi antara zat karsinogenik dengan DNA (Alberg dan Hébert, 2009 ; Freedman et al., 2011).

Nikotin merupakan senyawa adiktif utama pada rokok dan umumnya dianggap tidak bersifat karsinogenik. Akan tetapi, di dalam rokok, nikotin dikemas bersama dengan bahan karsinogenik lainnya. Nikotin juga dapat membantu terjadinya keganasan dengan memfasilitasi pertumbuhan, angiogenesis, migrasi dan invasi sel tumor. Nikotin dan nitrosamin bekerja dengan mengaktifkan reseptor nikotinik (nAChRs) dan reseptor beta adrenergik (β-AdrRS) sehingga terjadi proses transduksi sinyal yang akan memfasilitasi progresi tumor (Xue, Yang, dan Seng, 2014).

Senyawa Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) juga dikaitkan dengan kejadian kanker kandung kemih. Salah satu senyawa PAHs adalah Benzo(a)pyrene. Senyawa ini mengalami metabolisme menjadi Benzo(a)pyrene Diol Epoxide (BPDE). BPDE dapat menyebabkan mutasi pada kromosom 9 yang berhubungan dengan keganasan kandung kemih. Delesi pada kromosom 9p21 dapat menyebabkan gangguan pada gen p16/CDKN2 dan p14ARF yang berhubungan dengan regulasi siklus sel dan penuaan sel (Gu et al., 2008).

Senyawa amin aromatik, seperti 4-aminobiphenyl (4-ABP), merupakan senyawa yang dapat ditemukan pada asap rokok, pembakaran bahan fosil, dan industri karet, batu bara, tekstil, dan percetakan. Senyawa ini merupakan salah satu agen utama penyebab keganasan kandung kemih. Derivat metabolik dari 4-ABP dapat berinteraksi dengan DNA dan membentuk aduksi DNA. Selain itu, senyawa ini juga dapat menyebabkan mutasi pada gen p53, sehingga dapat terjadi gangguan pada regulasi siklus sel, angiogenesis, sistem imun, dan proses apoptosis (Feng et al., 2002).