1

DETOKSIFIKASI BUNGKIL BIJI JARAK PAGAR (

Jatropha

curcas

L.) DAN EVALUASINYA SECARA

IN VITRO

DAN

IN

VIVO

TERHADAP MENCIT (

Mus musculus

)

SKRIPSI

LELY RACHMA SEPTIANA

F34060799

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2

DETOXIFICATION OF

Jatropha curcas

L. SEED CAKE WITH THE

EVALUATION PROCESS OF

IN VITRO

AND

IN VIVO

AGAINST MICE

(

Mus musculus

)

Dwi Setyaningsih and Lely Rachma Septiana

Department of Agriculture Industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology, Bogor Agricultural University, IPB Darmaga Campus, PO Box 220, Bogor, West Java, Indonesia.

e-mail: [email protected]

ABSTRACT

Jatropha curcas L. seed cake is a byproduct of the extraction process jatropha seeds to obtain oil from Jatropha (Jatropha oil). Production of jatropha oil from jatropha seeds, produces cake about 65-70% of the treated seeds. Jatropha curcas L. seed cake has very high proteins that are 56.4-63.8%. The very high protein content causes Jatropha curcas L. seed cake has the potential to be used as animal feed. However, some toxic compounds, especially phorbol ester can disrupt the digestive process and cause of death for cattle in a short time.

This research aimed to obtain the best detoxification method and to determine the effects of its use in mice (Mus musculus). This research was initiated by proximate analysis on Jatropha curcas seed cake before detoxified. Detoxification consist of two methods of transesterification which includes of three treatment (transesterification followed by washing with water, transesterification followed by washing with hexane, and transesterification followed by washing with methanol) and solvent extraction includes four treatments (extraction of hexane- extraction of methanol-heating at temperature 60-80°C, extraction of hexane- extraction of methanol-autoclave at 121°C for 30 min, soaking NaOH- autoclave at 121°C for 30 min, and control autoclaved at 121°C for 30 min). Jatropha curcas seed cake which had been detoxified, then analyzed the content of phorbol ester and in vitro in rumen fluid. Jatropha curcas seed cake which contains the lowest phorbol ester then be tested in mice.

Before detoxification, the phorbol ester of jatropha seed cake was about 795.78 mg / g meal. The results showed that detoxification could reduce the phorbol ester. Transesterification with methanol produced the lowest phorbol ester until 0.00 mg / g meal.

Jatropha curcas seed cake result of transesterification with methanol washing was added to the diets of mice at levels of 0%, 5%, 10%, 15% and 10% containing 2.5% zeolite. The measured parameters was weight gain, mortality, food intake and digestibility, Protein Eficiency Ratio (PER) and Food Transformation Index (FTI). The results showed that the substitution of results of Jatropha curcas seed cake detoxification throughed the process of transesterification with methanol leaching into the diets of mice significantly affected the level of consumption of food substances. The best treatment was indicated by the ration with R3 treatment (15%).

i

Lely Rachma Septiana

. F34060799. Detoksifikasi Bungkil Biji Jarak Pagar

(

Jatropha curcas

L.) dan Evaluasinya Secara

in vitro

dan

in vivo

terhadap Mencit

(

Mus musculus

). Di bawah bimbingan Dwi Setyaningsih. 2011

RINGKASAN

Bungkil biji jarak pagar (BBJP) merupakan byproduct (hasil samping) dari proses ekstraksi biji jarak pagar untuk memperoleh minyak jarak (jatropha oil). Produksi minyak jarak pagar dari biji jarak pagar menghasilkan bungkil biji jarak pagar sebesar 65-70% dari biji yang diolah. BBJP mengandung protein yang sangat tinggi yaitu berkisar 56.4-63.8%. Kandungan protein yang sangat tinggi ini membuat bungkil biji jarak pagar berpotensi dijadikan pakan ternak. Namun, beberapa senyawa toksik terutama phorbol ester dapat mengganggu proses pencernaan dan menyebabkan kematian pada ternak dalam waktu singkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode detoksifikasi terbaik dan untuk mengetahui efek penggunaannya pada mencit (Mus musculus). Penelitian ini diawali dengan melakukan analisis proksimat pada bungkil biji jarak pagar sebelum didetoksifikasi. Metode detoksifikasi yang dilakukan terdiri dari dua metode yaitu transesterifikasi yang terdiri dari tiga perlakukan (transesterifikasi dilanjutkan pencucian dengan air, transesterifikasi dilanjutkan pencucian dengan heksan, dan transesterifikasi dilanjutkan pencucian dengan metanol) dan ekstraksi dengan pelarut meliputi empat perlakuan (ekstraksi heksan- ekstraksi metanol-pemanasan suhu 60-80°C, ekstraksi heksan- ekstraksi metanol-autoklaf suhu 121oC selama 30 menit, perendaman NaOH- autoklaf suhu 121oC selama 30 menit, dan kontrol diautoklaf). Bungkil biji jarak pagar yang telah didetoksifikasi kemudian dianalisis kandungan phorbol ester dan uji in vitro pada cairan rumen. BBJP yang memiliki kandungan phorbol ester terrendah kemudian dilakukan uji in vivo pada mencit.

Kandungan phorbol ester dalam bungkil biji jarak pagar sebelum detoksifikasi sebesar 795.78 mg/g bungkil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha detoksifikasi dapat menurunkan kandungan phorbol ester. Transesterifikasi dengan pencucian metanol menghasilkan kandungan

phorbol ester terrendah hingga mendekati 0.00 mg/g bungkil.

BBJP hasil transesterifikasi dengan pencucian metanol ditambahkan ke dalam ransum mencit pada level 0%, 5%, 10%, 15% dan 10% yang mengandung zeolit 2.5%. Parameter yang diukur yaitu pertambahan bobot badan, angka mortalitas, konsumsi dan kecernaan bahan makanan,

Protein Eficiency Ratio (PER)serta Food Transformation Index (FTI). Hasil penelitian in vivo

i

DETOKSIFIKASI BUNGKIL BIJI JARAK PAGAR (

Jatropha

curcas

L.) SECARA

IN VITRO

DAN

IN VIVO

TERHADAP

MENCIT (

Mus musculus

)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Teknologi Industri Pertanian

Fakultas Teknologi Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Oleh :

LELY RACHMA SEPTIANA

F34060799

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ii

Judul Skripsi

:

Detoksifikasi Bungkil Biji Jarak Pagar (

Jatropha curcas

L.)

secara

in vitro

dan

in vivo

Terhadap Mencit (

Mus musculus

)

Nama

:

Lely Rachma Septiana

NIM :

F34060799

Menyetujui,

Pembimbing,

(Dr. Ir. Dwi Setyaningsih, M.Si)

NIP: 19700103 199412 2 001

Mengetahui :

Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian

(Prof. Dr. Ir. Nastiti Siswi Indrasti )

NIP: 19621009 198903 2 001

iii

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI

Saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa skripsi dengan judul Detoksifikasi Bungkil Biji Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) dan Evaluasinya secara in vitro dan in vivo

Terhadap Mencit (Mus musculus) adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing akademik, dan belum diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam dafar pustaka di bagian akhir skripsi.

Bogor, April 2011

Yang membuat pernyataan

Lely Rachma Septiana

iv

© Hak cipta milik Lely Rachma Septiana, tahun 2011

Hak Cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut

Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak,

v

BIODATA PENULIS

Lely Rachma Septiana. Lahir di Brebes, 4 September 1988 sebagai putri kedua dari pasangan Suripno dan Siti Masitoh. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2000 di SDN Bantarkawung 03, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SLTPN 1 Bantarkawung hingga tahun 2003. Penulis menamatkan SMA pada tahun 2006 dari SMA Negeri 1 Bumiayu dan pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor melalui melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI).

Selama menjalankan masa studinya di Institut Pertanian Bogor, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan diantaranya menjadi asisten mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) pada tahun 2008-2010 dan asisten mata kuliah Peralatan Industri pada tahun 2010. Penulis juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan Forum For Scientific Studies (FORCES), Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Alhurriyah, Ikatan Keluarga Muslim TPB (IKMT) dan Forum Mahasiswa Muslim Bumiayu (FORMMASIBUMI) wilayah bogor tahun 2006-2007. Pada tahun 2008-2010, penulis mengikuti organisasi kemahasiswaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian (DPM FATETA) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat IPB. Dalam mengakhiri masa studinya, penulis aktif dalam kepengurusan KAMMI DAERAH BOGOR (KAMDA BOGOR) dan Forum Mahasiswa Muslim Bumiayu (FORMMASIBUMI) pusat.

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian pada Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini, Penulis dibantu oleh berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang membantu, khususnya kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Dwi Setyaningsih , M.Si selaku dosen pembimbing akademik atas perhatian, kesabaran dan kebaikannya dalam memberikan bimbingan berupa arahan dan saran dalam penyusunan skripsi.

2. Ibu Ir. Anita S. Tjakradidjaja, MRur.Sc yang sangat luar biasa dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

3. Bapak, ibu, Mba Leni, Dek Ilham dan keponakanku tercinta, Azka dan Adwa’, yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya.

4. Drs. Purwoko, M.Si dan Dr. Ika Amalia Kartika, S.TP, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan pengarahan dan masukan yang sangat berarti untuk perbaikan skripsi ini.

5. Mb Wiwin serta staf dan karyawan SBRC yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan kebaikan lainnya kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di SBRC

6. Segenap warga Al Iffah dan rekan – rekan KAMMI yang telah memberikan semangat dan motivasinya.

7. Seluruh rekan-rekan TIN 43 atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya.

Bogor, April 2011

vii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR LAMPIRAN ... x

I. PENDAHULUAN ... 1

1. 1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan Penelitian ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 3

2.1. Jarak Pagar ... 3

2.1.1. Kandungan antinutrisi dan toksik ... 3

2.1.2. Detoksifikasi BBJP ... 5

2.2. Teknik in vitro dan in vivo ... 7

III. METODOLOGI PENELITIAN ... 9

3.1. Bahan dan Alat ... 9

3.2. Metode Penelitian ... 9

3.3. Rancangan Percobaan dan Analisis Data ... 14

3.3.1. Rancangan Percobaan ... 14

3.3.2. Analisis Data ... 15

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 16

4.1. Analisis Proksimat ... 16

4.2. Detoksifikasi dan Analisis Data ... 17

4.2.1. Analisis Proksimat Hasil Detoksifikasi ... 17

4.2.2. Analisis Phorbol ester Setelah Detoksifikasi... 19

4.3. Analisis In vitro dengan Cairan Rumen ... 21

4.3.1. Konsentrasi NH3 ... 21

4.3.2. Konsentrasi VFA ... 23

4.3.3. Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik ... 23

4.4. Analisis in vivo menggunakan mencit ... 25

4.4.1. Konsumsi Bahan Segar (konsumsi ransum), Bahan Kering dan Zat Makanan ... 26

4.4.2. Kecernaan Bahan Kering dan Zat Makanan ... 28

4.4.3. Pertambahan Bobot Badan (PBB) ... 29

4.4.4. Protein Eficiency Ratio (PER) ... 31

4.4.5. Food Transformation Index (FTI) ... 31

4.4.6. Mortalitas ... 31

V. SIMPULAN DAN SARAN ... 33

5.1. Simpulan ... 33

5.2. Saran ... 33

viii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Komposisi Kimia Jarak Pagar ... 3

Tabel 2. Zat Toksik dan Antinutrisi Dalam Bungkil Kernel Jarak Pagar ... 4

Tabel 3. Kandungan Kimia Contoh (%) Berdasarkan Bobot Basah ... 16

Tabel 4. Hasil Proksimat Setelah Detoksifikasi ... 17

Tabel 5. Hasil Analisis Phorbol Ester Bungkil Jarak Pagar Terdetoksifikasi ... 20

Tabel 6. Hasil Analisis NH3 Dan VFA pada Uji in vitro Pencernaan Fermentatif ... 22

Tabel 7. Hasil Analisis Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik ... 24

Tabel 8. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian ... 25

Tabel 9. Rataan Konsumsi Bahan Segar, Bahan Kering dan Zat Makanan ... 27

Tabel 10. Persentase Kecernaan Bahan Kering dan Zat Makanan ... 28

Tabel 11. Rataan Pertambahan Bobot Badan, PER dan TI ... 29

ix

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur tetradecanoyl phorbol-13-acetate (TPA) ... 4

Gambar 2. Struktur senyawa phorbol ester dari minyak jarak pagar (Hass et al. 2002) ... 6

Gambar 3. (a) maserasi BBJP dan (b) transesterifikasi BBJP. ... 11

Gambar 4. Kandang Penelitian Mencit ... 12

Gambar 5. Pemberian Ransum Terhadap Mencit ... 12

Gambar 6. Bungkil Biji Jarak Pagar ... 16

Gambar 7. BBJP hasil detoksifikasi dengan maserasi (pelarut) ... 19

Gambar 8. BBJP hasil detoksifikasi dengan transesterifikasi ... 19

Gambar 9. Mencit Penelitian ... 26

Gambar 10. Pertambahan Bobot Badan (per minggu) ... 30

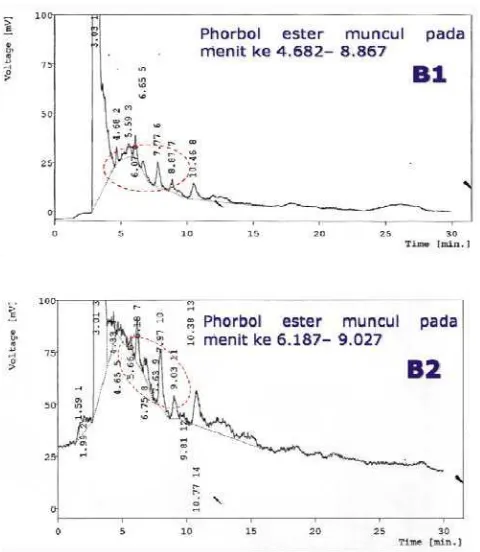

Gambar 11. Kromatogram phorbol ester BBJP perlakuan transesterifikasi dengan pencucian air (A) ... 49

Gambar 12. Kromatogram phorbol ester BBJP perlakuan transesterifikasi dengan pencucian heksan (B)... 49

Gambar 13. Kromatogram phorbol ester BBJP perlakuan transesterifikasi dengan pencucian metanol (C) ... 50

Gambar 14. Kromatogram phorbol ester BBJP perlakuan maserasi heksan-metanol (MA) ... 50

Gambar 15. Kromatogram phorbol ester bungkil jarak perlakuan maserasi heksan-metanol + autoklaf (MB) ... 51

Gambar 16. Kromatogram phorbol ester BBJP perlakuan perendaman NaOH + autoklaf (MC) ... 51

x

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Prosedur uji analisis proksimat ... 39

Lampiran 2. Prosedur pembuatan ekstrak phorbol ester ... 41

Lampiran 3. Prosedur analisis uji in vitro ... 42

Lampiran 4. Analisis statistika uji keragaman ANOVA uji lanjut Duncan pada kadar air ... 44

Lampiran 5. Analisis statistika uji keragaman ANOVA uji lanjut Duncan pada kadar lemak ... 44

Lampiran 6. Analisis statistika uji keragaman ANOVA uji lanjut Duncan pada kadar serat ... 45

Lampiran 7. Analisis statistika uji keragaman ANOVA uji lanjut Duncan pada kadar protein .... 46

Lampiran 8. Analisis statistika uji keragaman ANOVA terhadap kandungan phorbol ester ... 48

Lampiran 9. Hasil Kromatogram HPLC ... 49

Lampiran 10. Hasil analisis statistik dengan ANOVA untuk NH3 ... 53

Lampiran 11. Hasil analisis statistik dengan ANOVA untuk VFA ... 53

Lampiran 12. Hasil analisis statistik dengan ANOVA untuk KCBK ... 54

Lampiran 13. Hasil analisis statistik dengan ANOVA untuk KCBO ... 55

Lampiran 14. Kadar proksimat standar pakan untuk beberapa hewan ternak ... 56

Lampiran 15. ANOVA Konsumsi Segar Ransum ... 56

Lampiran 16. Uji Lanjut Kontras Ortogonal Konsumsi Segar Ransum ... 57

Lampiran 17. ANOVA Konsumsi Bahan Kering Ransum ... 57

Lampiran 18. Uji Lanjut Kontras Ortogonal Konsumsi Bahan Kering Ransum ... 57

Lampiran 19. ANOVA Konsumsi Bahan Organik Ransum ... 57

Lampiran 20. Uji Lanjut Kontras Ortogonal Konsumsi Bahan Organik Ransum ... 58

Lampiran 21. ANOVA Konsumsi Protein Kasar Ransum ... 58

Lampiran 22. Uji Lanjut Kontras Ortogonal Konsumsi Protein Kasar Ransum ... 58

Lampiran 23. ANOVA Konsumsi Energi Ransum ... 58

Lampiran 24. ANOVA Kecernaan Protein Kasar (KCPK) ... 59

Lampiran 25. ANOVA Kecernaan Bahan Organik (KCBO) ... 59

Lampiran 26. ANOVA Kecernaan Bahan Bahan Kering (KCBK) ... 59

Lampiran 27. Perbandingan Tingkat Konsumsi ... 60

Lampiran 28. Perbandingan Tingkat Kecernaan ... 60

Lampiran 29. Hasil analisis statistik dengan ANOVA terhadap pertambahan bobot badan (PBB).61 Lampiran 30. Hasil Uji Duncan pengaruh lama pengamatan (waktu) terhadap PBB ... 61

Lampiran 31. Hasil analisis statistik dengan ANOVA terhadap PER ... 61

1

I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Jarak pagar merupakan tanaman yang tersebar luas di beberapa wilayah di Indonesia. Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) merupakan tumbuhan liar berbentuk perdu dengan tinggi 1-7 meter. Tanaman ini disebut juga dengan jarak pagar karena oleh penduduk/ petani ditanam sebagai tanaman pagar (Pambudi 2008). Jarak pagar (Jatropha curcas L.) atau juga disebut dengan physic nut merupakan tanaman yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Saat zaman penjajahan jepang minyak jarak pagar dipergunakan sebagai bahan pelumas dan bahan bakar pesawat terbang. Sebagian masyarakat mengenal jarak pagar sebagai penghasil biodiesel, obat tradisional, pelindung lingkungan (mencegah erosi, reklamasi lahan, meningkatkan kesuburan tanah), insektisida, pakan ternak dan sumber pupuk organik.

Dewasa ini penggunaan jarak pagar lebih banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi terbaharukan (biodiesel). Beberapa negara telah mengembangkan penanaman jarak pagar secara besar – besaran untuk menghasilkan minyak, diantaranya Brazil, Meksiko, Nikaragua, India, Thailand, Zimbabwe, Mali dan Nepal. Di Indonesia, promosi penanaman jarak pagar telah dimulai dari tahun 2005 yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak dunia yang sangat tinggi dan dikuranginya subsidi BBM oleh pemerintah.

Pemerintah Indonesia merencanakan pengembangan 1,5 juta ha jarak pagar dan 1,5 juta ha kelapa sawit (dalam empat tahun dari 2007-2010) yang akan menghasilkan 10% biodiesel untuk substitusi minyak solar (Hasnam 2007). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan biji jarak pagar untuk pembuatan biodiesel sangat prospektif dan berdampak pada perolehan bungkil biji jarak pagar yang cukup banyak.

Bagian dari tanaman jarak pagar yang menghasilkan minyak adalah bijinya. Biji jarak pagar yang terdiri dari inti biji dan cangkang memiliki kandungan minyak sebesar 25-35% sehingga masih menyisakan bagian limbah yaitu sludge dan bungkil sebesar 65-70%. Bungkil biji jarak pagar merupakan hasil samping proses pengepresan biji jarak pagar untuk mendapatkan minyak jarak. Limbah tersebut dapat diproses menjadi bahan bakar padat dan pakan ternak. Dari data tersebut, terlihat bahwa bungkil biji jarak pagar memiliki persentase yang tinggi. Seiring dengan penggunaan minyak jarak sebagai sumber bahan bakar diesel maka ketersediaan bungkil biji jarak pagar akan semakin meningkat jumlahnya.

Keunggulan biji jarak pagar adalah kandungan proteinnya yang tinggi yaitu 58-64% yang lebih tinggi dibandingkan protein pada biji kedelai (Makkar et al. 1998). Namun, pemanfaatan sumber protein ini sebagai pakan ternak ini masih terkendala oleh adanya senyawa toksik (phorbol ester) dan senyawa antinutrisi (curcin) dalam bungkil jarak meskipun jumlahnya kecil namun berbahaya dan bahkan dapat menimbulkan kematian pada berbagai jenis binatang ternak. Menurut Alamsyah (2006), setelah melalui proses detoksifikasi dengan perlakuan pemanasan dan kimia, kandungan protein bungkil biji jarak pagar ternyata dapat melebihi kandungan protein pada kedelai sehingga menjadikannya potensial digunakan sebagai bahan makanan inkonvensional bagi hewan ternak.

2

jarak pagar dapat dihilangkan dengan cara detoksifikasi, maka potensi nutrisi dalam BBJP dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Pemanfaatan bungkil biji jarak pagar sebagai bahan pakan alternatif sangat terbatas karena adanya kandungan zat antinutrisi serta racun berupa curcin dan phorbol ester yang dapat mengakibatkan kematian. Kajian penurunan kadar zat antinutrisi dan racun tersebut perlu dilakukan agar biji jarak pagar dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak tanpa mengakibatkan penurunan produksi. Upaya penurunan racun dalam bungkil biji jarak pagar telah dilakukan melalui penelitian – penelitian sebelumnya. Putra (2009) melaporkan detoksifikasi bungkil biji jarak pagar dengan pelarut organik dan gelombang mikro dapat menghasilkan respon terbaik.

Kajian mengenai efek pemberian bungkil jarak pagar yang didetoksifikasi terhadap mencit telah dilakukan (Mahajati 2008; Hadriyanah 2008; Gultom 2008), hasilnya menunjukkan bahwa pemberian bungkil jarak pagar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan mencit (Mus musculus). Namun, kajian terhadap metode detoksifikasi terbaik serta pengujian in vivo dan in vitro belum dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui metode detoksifikasi terbaik.

1.2. Tujuan Penelitian

3

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jarak Pagar

Tanaman jarak pagar termasuk famili Euphorbiaceae, satu famili dengan karet dan ubi kayu. Tanaman ini berupa tanaman perdu dengan tinggi 1-7 m, bercabang tidak teratur. Batangnya berkayu, silindris dan bila terluka mengeluarkan getah (Hambali et al. 2006)

Menurut Hambali et al. (2006), klasifikasi tanaman jarak pagar adalah sebagai berikut . Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledonae Ordo : Euphorbiales Famili : Euphorbiaceae Genus : Jatropha

Spesies : Jatropha curcas Linn.

Bungkil biji jarak (Jatropha curcas L.) merupakan produk sampingan yang dihasilkan pada proses ekstraksi biji jarak pagar untuk memproduksi minyak jarak (Hambali et al. 2006). Menurut Makkar dan Becker (1997), bungkil biji jarak pagar memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu sekitar 56.4-63.8% sehingga dapat digunakan sebagai suplemen protein untuk pakan ternak jika racun – racunnya telah dihilangkan. Tabel 1 menunjukkan komposisi kimia biji jarak berdasarkan bahan kering dibandingkan dengan bungkil kedelai.

Tabel 1. Komposisi Kimia Jarak Pagar

Komponen Daging biji Kulit biji

Bungkil biji jarak

Bungkil kedelai

Dry Matter (bahan Kering) 94.2-96.9 89.8-90.4 100

Protein kasar (%) 22.2-27.2 4.3-4.5 56.4-63.8 45.7-46.5 Lemak (%) 56.8-58.4 0.5-1.4 1.0-1.5 1.8 Abu (%) 3.6-4.3 2.8-6.1 9.6-10.4 6.4 NDF (%) 3.5-3.8 83.9-89.4 8.1-9.1 17.2 ADF (%) 2.4-3.0 74.6-78.3 5.7-7.0 12.2 ADL (%) 0.0-0.2 45.1-47.5 0.1-0.4 0.0 Energi bruto (MJ/kg) 30.5-31.1 19.3-19.5 18.0-18.3 19.4

Keterangan : NDF = Neutral Detergent Fiber ADF = Acid Detergent Fiber ADL = Acide Detergent Lignin Sumber : Makkar et al. (1997)

2.1.1. Kandungan antinutrisi dan toksik

4

Tabel 2. Zat Toksik dan Antinutrisi Dalam Bungkil Kernel Jarak PagarKandungan zat toksik/Antinutrisi Varietas

Toksik Non toksik

Phorbol estera (mg/g kernel) 2.79 ND

Total phenol (% setara tannic acid) 0.36 0.22

Curcin (1 mg bungkil yang menyebabkan hemagutinasi/ml media coba)

51-102 51-102

Tannin (% tannic acid equivalent) 0.04 0.02 Antitripsin (mg antitripsin/g bungkil)-bk 21.3 26.5

Asam fitat (% dalam bungkil)-bk 9.4 8.9 Saponin (% disogenin ekuivalen) 2.6 3.4

Keterangan : a : sebagai phorbol-12-myristate 13-acetate ND : Not detected

Sumber : Makkar dan Becker (2009)

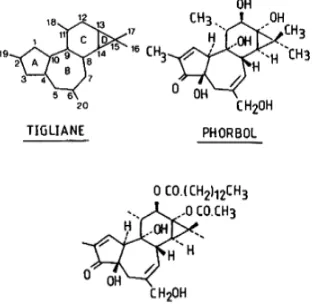

Phorbol ester merupakan ester dari tigliane diterpen. Komponen penting dari kelompok senyawa ini adalah tiglian, suatu diterpen tetrasiklik yang memiliki gugus alkohol. Hidroksilasi senyawa ini dengan berbagai posisi dan jenis asam melalui ikatan ester menghasilkan sejumlah besar senyawa yang disebut phorbol ester (Goel et al. 2007). Terdapat dua kelompok phorbol

yaitu α dan β yang dibedakan berdasarkan gugus OH pada cincin C. Yang termasuk βphorbol

aktif yaitu TPA (4ß-12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate) dan PDBU (4ß-phorbol

-12,13-dibutyrate).

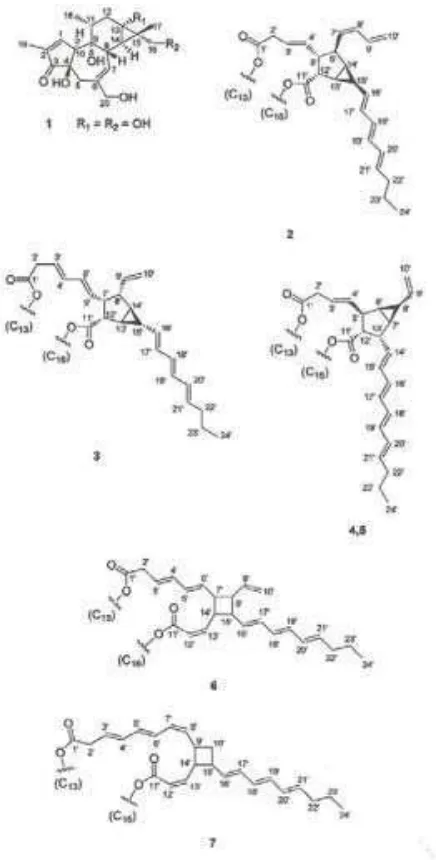

Gambar 1. Struktur tetradecanoyl phorbol-13-acetate (TPA)

Phorbol ester bersifat mengaktifkan protein kinase C (PKC) yaitu enzim kunci pada penghantaran sinyal dan proses pertumbuhan kebanyakan sel dan jaringan. Interaksi yang berlanjut antara phorbol ester dengan PKC menyebabkan respon mitogenik dan pembentukan tumor.

5

Phorbol ester diidentifikasi sebagai zat toksik utama pada jarak pagar. Kernel biji jarak pagar mengandung phorbol ester dengan konsentrasi bervariasi mulai kurang dari 1 mg/g hingga lebih dari 7 mg/g. Rata-rata 70% dari total kandungan phorbol ester berada dalam fase minyak dan sisanya ditemukan pada ampas kernel hasil ekstraksi minyak (Makkar dan Becker 2009). Haas et al. (2002) telah melaporkan 6 jenis phorbol ester dalam minyak jarak pagar, yang memiliki rantai diterpen sama yaitu 12-deoxy-16-hydroxyphorbol (Gambar 2).Phorbol ester bisa diperoleh dengan ekstraksi menggunakan pelarut metanol (Rug et al. 2006), bersifat stabil terhadap pemanasan (Wink 1993; Martinez-Herrera et al. 2006), dan dapat bertahan pada pemanasan diatas 160oC selama 30 menit (Makkar dan Becker 1997).

Curcin adalah phitotoxin atau toxalbumin yang memiliki molekul protein besar, komplek dan sangat beracun, menyerupai struktur dan fisiologis racun bakteri serta dapat bertindak sebagai pencahar. Curcin tidak tahan terhadap panas dan dapat menyebabkan iritasi pada mata dan tetap terdapat pada fraksi bungkil setelah pengambilan minyak (Heller, 1996). Curcin bukan merupakan racun utama pada jarak pagar, tetapi efek toksik akan meningkat jika bergabung dengan toksin lain seperti phorbol ester. Asam fitat diketahui dapat menurunkan absorbsi dari mineral khususnya Ca, Zn dan Fe. Dengan demikian penambahan enzim phytase ke dalam pakan yang mengandung bungkil kernel biji jarak perlu dipertimbangkan untuk mengurangi efek buruk dari asam fitat.

Menurut Makkar dan Becker (1997) konsentrasi phorbol ester di dalam bungkil biji jarak pagar sekitar 1.81 mg/g bahan kering. Pada inti biji berupa daging (kernel) level phorbol ester

sekitar 2.7 mg/g bahan kering dan terdapat 58% minyak di dalam inti biji. Dari nilai tersebut dapat dihitung bahwa sekitar 72% dari total phorbol ester dapat terekstrak dari minyak menggunakan pelarut petroleum eter dan sisanya sekitar 28% masih berada di dalam residu bungkil biji jarak pagar yang telah bebas minyak. Hal ini menunjukkan di dalam bungkil yang telah diekstrak masih mengandung senyawa phorbol ester.

Penggunaan 40% dan 50% bungkil biji jarak pagar dalam pakan mencit menyebabkan mortalitas sebesar 87% dan 67% pada periode 3-16 hari, sedangkan pada tikus dengan level pemberian bungkil biji jarak pagar yang rendah sekitar 37% dalam pakan menyebabkan mortalitas sebesar 100% pada 2-3 hari (Makkar dan Becker 1997). Toksisitas pada minyak yang terkandung dalam biji jarak pagar menyebabkan karsinogenesis pada tikus (Goel et al. 2007).

2.1.2. Detoksifikasi BBJP

Detoksifikasi diartikan sebagai penghilangan bahan beracun yang ada dalam bungkil biji jarak pagar (Priyanto 2007). Adanya kandungan antinutrisi dan racun dalam BBJP mendorong suatu upaya untuk mengurangi racun dalam BBJP dan untuk meningkatkan nilai nutrisi. Aregheore

et al.(2003) menyatakan bahwa pemberian bungkil biji jarak pagar segar tanpa pengolahan tidak dapat diberikan pada ternak. Hal ini disebabkan oleh beberapa racun dan antinutrisi dalam bungkil biji jarak pagar sehingga diperlukan pengolahan terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian Aregheore

et al. (2003), kadar phorbol ester dapat diturunkan menjadi 0.09 mg/g melalui proses pemanasan dan pencucian dengan metanol 92% sebanyak empat kali. Metode ini menghasilkan kadar protein kasar pada bungkil jarak pagar menjadi 68%. Angka ini menunjukkan bahwa bungkil biji jarak pagar mempunyai kadar protein kasar lebih tinggi dibandingkan biji kedelai yang memiliki kadar protein kasar sebesar 45.7%.

6

Gambar 2.Struktur senyawa phorbol ester dari minyak jarak pagar (Hass et al. 2002) Berbagai metode detoksifikasi telah diupayakan oleh beberapa peneliti, baik perlakuan biologi, kimia, fisika maupun kombinasi. Pengolahan dengan pemanasan dapat menurunkan aktivitas curcin dan tripsin inhibitor (Aderibigbe et al. 1997; Aregheore et al. 1998). Perlakuan pemanasan yang diikuti dengan pencucian sebanyak 4 kali dengan metanol 92% dapat menurunkan kadar curcin dan phorbol ester sampai taraf yang aman bagi ternak. Kandunganphorbol ester dapat diturunkan sampai level yang dapat ditoleransi yaitu 0.09 mg/g bungkil biji jarak pagar (Aregheore et al. 2003).

7

Perlakuan secara biologi dilakukan dengan fermentasi bungkil jarak dengan kapang. Penelitian Mahajati (2008) menunjukkan bahwa penggunaan kapang Rhizopus oligosporus lebih baik dalam menurunkan racun bugkil biji jarak pagar dibandingkan dengan kapang R.oryzae. Penambahan bungkil biji jarak pagar difermentasi oleh A.niger dapat meningkatkan nilai rataan kecernaan zat makanan dibanding penggunaan jenis kapang lainnya. Namun secara umum penambahan bungkil biji jarak terfermentasi ke dalam ransum komersial sebanyak 5% belum dapat meningkatkan konsumsi zat makanan, pertambahan bobot badan, efisiensi ransum dan menurunkan mortalitas mencit.

Farhanuddin (2009) melakukan fermentasi bungkil biji jarak pagar dengan R.oligosporus

dan mencoba memberikan bungkil jarak terfermentasi dalam ransum ayam boiler. Hasil penunjukkan bahwa penambahan bungkil jarak terfermentasi mulai dari 3-9% sangat nyata dalam menurunkan konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan bobot badan.

2.2. Teknik

in vitro

dan

in vivo

Teknik in vitro dan in vivo digunakan untuk menganalisis bahan pakan sebagai petunjuk dalam menentukan kecernaan sampel yang diuji seperti ketersediaannya sebagai pakan ternak. Penggunaan teknik fermentasi in vitro memungkinkan penentuan kecernaan tanaman dari fraksi yang berbeda (McDonald et al. 2002). Metode in vitro merupakan simulasi proses metabolisme yang terjadi di luar tubuh ternak. Adapun prinsip dan kondisinya sama dengan proses yang berlangsung di dalam tubuh ternak yang melibatkan proses metabolisme rumen dan abomasum(Hungate 1996). Sebaliknya, teknik in vivo melibatkan hewan ternak atau hewan percobaan dalam menguji bahan pakan.

Pengujian pemanfaatan BBJP secara in vitro menggunakan inokulum cairan rumen yang mengandung mikroba tidak dapat menggambarkan efek dari racun phorbol ester karena senyawa ini tidak memiliki antimikroba. Sehingga diperlukan pengujian secara biologis untuk melihat dampak dari pengolahan yang dilakukan dan pemanfaatan langsung pada ternak secara in vivo. (Suparjo 2008). Berdasarkan penelitian Fajariah (2007), usaha detoksifikasi yang telah dilakukannya (perlakuan pemanasan) dan penambahan BBJP terdetoksifikasi 10% dalam ransum belum bisa mencapai taraf aman untuk digunakan pada ternak.

Mencit merupakan hewan mamalia hasil domestikasi dari tikus liar yang sudah diternakkan secara selektif. Saat ini, mencit terdiri atas bermacam – macam galur dan setiap galur memiliki ciri yang berbeda – beda (Smith dan Mangkoewidjojo 1988). Mencit sering digunakan sebagai hewan percobaan karena memiliki siklus hidup yang relatif pendek, jumlah anak per kelahiran banyak, variasi sifat – sifatnya tinggi, mudah ditangani dan sifat produksi maupun reproduksinya sama dengan hewan mamalia lainnya (Moriwaki et al. 1994)

Klasifikasi mencit menurut Storer et al. (1979) yaitu: Filum : Chordata

Kelas : Mamalia Ordo : Rodentia Famili : Muridae Genus : Mus Spesies : Mus musculus

8

yang berjumlah tujuh ekor dapat menghabiskan makanan sebanyak 50 g selama 2 hari sehingga dalam satu hari satu ekor mencit mengkonsumsi ransum sebanyak kurang lebih 3 g (Smith dan Mangkoewidjojo 1988).

Ransum mencit percobaan tersedia dalam bentuk pelet dengan berbagai macam bentuk dan ukuran, atau dalam bentuk tepung yang diberikan secara ad libitum. Kebutuhan protein mencit sebesar 20-25%, lemak 10-12%, pati 45-55%, serat kasar kurang dari 4% dan abu 5-6% dan ditambahkan vitamin dan mineral (Smith dan Mangkoewidjojo 1988).

9

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji jarak pagar toksik yang diperoleh dari kebun jarak pagar, varietas IP-2P. Bahan kimia yang digunakan antara lain pelarut (heksan, metanol teknis), KOH, bahan-bahan adsorben (zeolit, arang aktif, bentonit), kultur mikroba, cairan rumen sapi, mencit, serta ransum komersial. Peralatan yang digunakan adalah HPLC, GC-MS, autoklaf, penyaring, mesin screw press, pompa vakum, tanur, oven, kandang dan peralatan hewan percobaan, kertas saring, serta peralatan untuk analisis.

3.2. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas lima tahap yaitu analisis proksimat (karakterisasi bungkil biji jarak pagar) sebelum dan setelah detoksifikasi, detoksifikasi bungkil biji jarak, analisis senyawa toksik sebelum dan setelah detoksifikasi, uji in vitro pada cairan rumen (analisis kecernaan dan konsentrasi VFA), dan uji in vivo pada mencit (meliputi analisis kecernaan, konsumsi ransum, uji mortalitas, pertambahan bobot badan, PER dan FTI).Biji jarak pagar kering yang digunakan dalam penelitian diekstrak minyaknya terlebih dahulu menggunakan

screw press untuk mendapatkan bungkil biji jarak pagar (BBJP).

1. Analisis Proksimat BBJP

BBJP dihaluskan dengan alat penggiling sehingga membentuk serbuk. Serbuk ini digunakan untuk analisis proksimat sampel sebelum dan setelah perlakuan. Analisis proksimat meliputi penentuan kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan kadar serat kasar (Lampiran 1).

2. Detoksifikasi Bungkil Biji Jarak Pagar

Metode detoksifikasi yang dilakukan melalui dua cara, yaitu detoksifikasi dengan transesterifikasi \dan detoksifikasi dengan pelarut yang dikombinasikan dengan pemanasan.

a) Transesterifikasi

1) Perlakuan A (Transesterifikasi dengan pencucian air)

10

2) Perlakuan B (Transesterifikasidengan pencucian heksan)

BBJP sebanyak 200 g dimasukkan ke dalam labu leher tiga ditambah dengan metanol 800 g (BBJP : metanol = 1:4) dan KOH sebanyak 0.5% dari bobot bungkil. Setelah itu direaksikan selama 2 jam pada suhu 60°C pada pengadukan 500 rpm. Bungkil hasil proses transesterifikasi kemudian dilakukan pencucian dengan heksan sebanyak 3 kali. Setelah pencucian bungkil dikeringkan dalam oven selama 3-5 jam pada suhu 80°C.

3) Perlakuan C (Transesterifikasi dengan pencucian metanol)

BBJP sebanyak 200 g dimasukkan ke dalam labu leher tiga ditambah dengan metanol 800 g (BBJP : metanol = 1:4) dan KOH sebanyak 0.5% dari bobot bungkil. Setelah itu direaksikan selama 2 jam pada suhu 60°C pada pengadukan 500 rpm. Bungkil hasil proses transesterifikasi dilakukan pencucian dengan metanol sebanyak 3 kali. Setelah pencucian bungkil dikeringkan dalam oven selama 3-5 jam pada suhu 80°C.

b) Detoksifikasi dengan Pelarut Organik (Maserasi)

Detoksifikasi BBJP menggunakan pelarut menerapkan metode ekstraksi maserasi yaitu proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada temperatur ruangan. BBJP yang telah digiling dicampur dengan heksan dengan perbandingan (1:4). Kelompok perlakuan yang dicobakan adalah :

1) Perlakuan MA (Maserasi tanpa autoklaf)

BBJP sebanyak 200 g dimasukkan ke dalam erlenmeyer ditambah dengan pelarut heksan sebanyak 800 ml. Ekstraksi dengan maserasi selama 24 jam. Kemudian dipisahkan dengan menggunakan penyaringan vakum. BBJP yang telah disaring diangin – anginkan. Selanjutnya BBJP tersebut ditambah dengan metanol sebanyak 800 ml untuk metode ekstraksi maserasi selama 24 jam. Kemudian BBJP kembali dipisahkan dengan penyaringan vakum. BBJP yang telah dipisahkan dari metanol dikeringkan pada oven dengan suhu 60-80°C hingga kering (2-3 jam).

2) Perlakuan MB (Maserasi dan autoklaf)

BBJP sebanyak 200 g dimasukkan ke dalam erlenmeyer ditambah dengan pelarut heksan sebanyak 800 ml. Ekstraksi dengan maserasi selama 24 jam. Kemudian dipisahkan dengan menggunakan penyaringan vakum. Bungkil jarak yang telah disaring diangin – anginkan. Selanjutnya BBJP tersebut ditambah dengan metanol sebanyak 800 ml untuk metode ekstraksi maserasi selama 24 jam. Kemudian bungkil jarak kembali dipisahkan dengan penyaringan vakum. Bungkil jarak yang telah dipisahkan dari metanol dipanaskan menggunakan autoklaf pada suhu 121oC, 30 menit dilanjutkan dengan pengeringan pada oven dengan suhu 60-80°C selama 2-3 jam.

3) Perlakuan MC (Maserasi dengan NaOH dan autoklaf)

11

sebanyak 4 kali. Proses dilanjutkan dengan pemanasan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 30 menit. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 60-80°C selama 2-3 jam.

4) Perlakuan MD (BBJP hanya autoklaf)

BBJP sebanyak 200 g melalui proses pemanasan basah dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 30 menit. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 60-80°C selama 2-3 jam.

Proses maserasi dan transesterifikasi terhadap sampel BBJP dapat dilihat pada Gambar 3.

(a) (b)

Gambar 3. (a) maserasi BBJP dan (b) transesterifikasi BBJP. 3. Analisis Senyawa Toksik (Phorbol ester)

Analisis phorbol ester dilakukan terhadap BBJP awal dan bungkil hasil detoksifikasi. Perhitungan phorbol ester dalam sampel didasarkan pada kromatogram HPLC. Prosedur pembuatan ekstrak phorbol ester dalam sampel dapat dilihat pada Lampiran 2. Peak – peak yang muncul pada kromatogram HPLC dihitung sebagai phorbol ester yang terdistribusi dari menit ke 4-10. Konsentrasi phorbol ester dalam sampel ditentukan dengan membandingkan area phorbol ester dalam sampel dengan area standarnya. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

konsentrasi yang tidak diketahui dari peak phorbol ester dalam sampel (U)

daerah yang diketahui dari peak phorbol ester (A1)

Konsentrasi peak phorbol ester dalam standar

daerah yang diketahui dari peak standar (S2)

Konsentrasi peak phorbol ester dalam standar yang digunakan adalah 1000 µg/ml. Dengan demikian, konsentrasi yang tidak diketahui dari peak phorbol ester dalam sampel,

U (µg/ml) = (A1 x 1000 µg/ml)/S2

Konsentrasi phorbol ester dalam sampel (mg/g) = U (µg/ml) * Fp

Bobot sampel (g) * 1000

4. Uji in vitro pada cairan rumen

12

Analisis in vitro dilakukan dengan metode Tilley dan Terry (1963). Prinsipnya adalah sampel bungkil biji jarak pagar dimasukkan ke dalam fermentor dengan ditambahkan larutan saliva buatan dan cairan rumen. Setelah proses fermentasi selesai, konsentrasi NH3 dan VFA (Volatile Fatty Acid) diukur.

Pengukuran kecernaan bahan kering dan bahan organik (KCBK dan KCBO) dilakukan dengan metode Tilley dan Terry (1963). Tahapan analisis sama seperti yang dilakukan pada fermentasi in vitro, hanya saja waktu inkubasi dilanjutkan hingga 24 jam. Prosedur analisis in vitro

dapat dilihat pada Lampiran 3.

Kecernaan zat makanan didefinisikan sebagai bahan yang tidak diekskresikan dalam feses, dimana bagian lainnya diasumsikan diserap oleh tubuh ternak dan dinyatakan dalam persen dari bahan kering yang terkonsumsi (McDonald et al. 2002). Hal ini dinyatakan sebagai bahan kering(BK)

5. Uji in vivo pada mencit

Uji in vivo pada mencit dilakukan terhadap sampel BBJP yang menunjukkan hasil terbaik pada analisis phorbol ester dan uji in vitro pada cairan rumen. Pemeliharaan mencit dilakukan selama 5 minggu di dalam kandang mencit, dimulai dengan periode preliminary selama satu minggu dan dilanjutkan dengan pemberian perlakuan serta pengamatan selama 4 minggu berikutnya. Sebelum perlakuan, mencit ditimbang terlebih dahulu. Selanjutnya, setiap minggu mencit ditimbang untuk mengetahui pertambahan bobot badannya setelah pemberian perlakuan. Pakan diberikan secara ad libitum. Kandang mencit dan pemberian ransum perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5.

Gambar 4. Kandang Penelitian Mencit

13

Parameter yang diamati yaitu: 1. Pertambahan Bobot Badan

Pertambahan bobot badan dihitung berdasarkan selisih bobot badan awal dengan bobot badan akhir pada setiap minggunya selama pemeliharaan (gram/ekor/hari).

2. Angka Mortalitas

Angka mortalitas diperoleh dari seluruh jumlah hewan percobaan yang mati dibagi dengan jumlah hewan percobaan di awal penelitian dikalikan 100%. Jumlah kematian (mortalitas) dicatat setiap hari.

3. Konsumsi segar ransum (mg/ekor/minggu)

Konsumsi segar ransum diperoleh dengan cara mengurangi jumlah ransum yang diberikan dengan ransum sisa setiap minggu.

4. Konsumsi Bahan Kering Ransum (g/ekor/minggu)

Konsumsi bahan kering ransum dihitung berdasarkan perkalian antara konsumsi segar dengan kadar bahan kering ransum.

5. Konsumsi Bahan Organik Ransum (g/ekor/minggu)

Konsumsi bahan kering ransum dihitung berdasarkan perkalian antara konsumsi segar, kadar bahan kering ransum dan bahan organik ransum.

6. Konsumsi Protein Kasar (g/ekor/minggu)

Konsumsi protein kasar dihitung berdasarkan perkalian antara konsumsi segar, kadar bahan kering ransum dan protein kasar ransum.

7. Konsumsi Energi (kal/ekor/minggu)

Konsumsi energi dihitung berdasarkan perkalian antara konsumsi segar, kadar bahan kering ransum dan energi dalam persen bahan kering ransum.

8. Kecernaan Bahan Kering (%)

Kecernaan Bahan Kering dihitung berdasarkan selisih antara bahan kering yang dikonsumsi dengan bahan kering sisa yang dikeluarkan feses dibagi dengan bahan kering yang dikonsumsi dikali 100%.

9. Kecernaan Bahan Organik (%)

Kecernaan Bahan Organik dihitung berdasarkan selisih antara bahan organik yang dikonsumsi dengan bahan organik sisa yang dikeluarkan feses dibagi dengan bahan organik yang dikonsumsi dikali 100%.

10. Kecernaan Protein Kasar (%)

Kecernaan Protein Kasar dihitung berdasarkan selisih antara protein kasar yang dikonsumsi dengan protein kasar sisa yang dikeluarkan feses dibagi dengan protein kasar yang dikonsumsi dikali 100%.

11. Protein Eficiency Ratio (PER)

Protein Eficiency Ratio (PER) ransum dihitung dengan cara membagi pertambahan bobot badan dengan jumlah protein ransum yang dikonsumsi.

12. Food Transformation Index (FTI)

14

3.3. Rancangan Percobaan dan Analisis Data

3.3.1. Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penentuan metode detoksifikasi terbaik dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas delapan perlakuan dengan dua kali pengulangan. Perlakuan tersebut adalah sebagai berikut :

K = BBJP Kontrol

A = Transesterifikasi dengan pencucian air B = Transesterifikasi dengan pencucian heksan C = Transesterifikasi dengan pencucian metanol MA = Maserasi tanpa autoklaf

MB = Maserasi dan autoklaf

MC = Maserasi dengan NaOH dan autoklaf MD = BBJP hanya autoklaf

Model rancangan percobaannya adalah sebagai berikut : Yij = μ + Ai + εij Keterangan:

Yij = Nilai pengamatan akibat pengaruh faktor A taraf ke-i, pada ulangan ke-j

μ = Nilai rata-rata

Ai = Pengaruh faktor A pada taraf ke-i

εij = Pengaruh kesalahan percobaan

Dalam pengujian secara in vivo (kecuali pengamatan terhadap pertambahan bobot badan) digunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas lima perlakuan dengan lima kali pengulangan. Perlakuan tersebut adalah sebagai berikut :

R0 = Ransum Kontrol (tanpa diberi BBJP) R1 = 95% R0 + 5% BBJP

R2 = 90% R0 + 10% BBJP R3 = 85% R0 + 15% BBJP

R4 = 85% R0 + 10% BBJP yang mengandung 2.5% Zeolit. Model rancangan percobaannya adalah sebagai berikut :

Yij = μ + Ai + εij Keterangan:

Yij = Nilai pengamatan akibat pengaruh faktor A taraf ke-i, pada ulangan ke-j

μ = Nilai rata-rata

Ai = Pengaruh faktor A pada taraf ke-i

εij = Pengaruh kesalahan percobaan

15

R0 = Ransum Kontrol (tanpa diberi BBJP) R1 = 95% R0 + 5% BBJP

R2 = 90% R0 + 10% BBJP R3 = 85% R0 + 15% BBJP

R4 = 85% R0 + 10% BBJP yang mengandung 2.5% Zeolit.

Model rancangan percobaannya adalah sebagai berikut :

Yijk = μ + Ai + Bj + ABij + εijk Keterangan:

Yijk = Nilai pengamatan akibat pengaruh faktor proses taraf ke-i, faktor konsentrasi taraf-j pada ulangan ke-k

μ = Nilai rata-rata

Ai = Pengaruh faktor waktu pada taraf ke-i Bj = Pengaruh faktor jenis ransum pada taraf ke-j

ABij = Pengaruh interaksi antara faktor waktu ke-i dengan faktor jenins ransum taraf ke-j

εijk = Pengaruh kesalahan percobaan

3.3.2. Analisis Data

16

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Proksimat

Hasil analisis proksimat contoh bungkil biji jarak pagar (BBJP) sebelum perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis proksimat BBJP

parameter Kadar (% BB) Kadar (% BK)

Air 8.75 -

Lemak 22.63 24.80

Abu 4.16 4.56

Protein 23.07 25.28

Serat 35.70 39.12

Keterangan : BB = Bobot Basah, BK = Bahan Kering.

Analisis proksimat merupakan analisis kandungan makro zat dalam suatu bahan makanan. Analisis proksimat adalah analisis yang dapat dikatakan berdasarkan perkiraan saja, tetapi sudah dapat menggambarkan komposisi bahan yang dimaksud (Sumartini dan Kartasubrata 1992). Winarno (2008) menjelaskan bahwa bahan makan (sekitar 96%) terdiri dari bahan organik dan air. Sisanya terdiri dari unsur – unsur mineral. Unsur mineral dikenal sebagai kadar abu, yaitu zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik.

BBJP yang dianalisis memiliki kandungan abu sebesar 4.56%, angka ini sesuai dengan literatur yang ditunjukkan oleh Makkar et al. (1997) yang menunjukkan angka 3.6-4.3 pada biji jarak pagar. Kadar lemak BBJP contoh menunjukkan angka 24.80% sedangkan Makkar et al. (1997) menyampaikan untuk bijinya nilai kadar lemak sebesar 56.8-58.4%, kulit sebesar 0.5-1.4% dan bungkil sebesar 1.0-1.5%. Begitu juga pada protein kasar contoh yang menunjukkan angka 25.28%. Makkar et al. (1997) menganalisis kandungan protein pada tiap bagian biji jarak pagar yaitu bungkil sebesar 56.4-63.8%, kulit sebesar 4.3-4.5% dan biji sebesar 22.2-27.2%. Nilai protein kasar dan lemak pada BBJP contoh yang kecil ini disebabkan oleh kandungan bungkil sisa hasil pengepresan biji jarak pagar yang merupakan perpaduan antara nilai pada biji, kulit, dan bungkil biji jarak pagar. Kulit biji jarak pagar mengandung kadar serat yang tinggi sehingga mengakibatkan nilai protein kasar dan lemak yang kecil. Bungkil biji jarak pagar hasil pengepresan dapat dilihat pada Gambar 6.

17

4.2. Detoksifikasi dan Analisis Data

4.2.1. Analisis Proksimat Hasil Detoksifikasi

Hasil proksimat setelah perlakuan detoksifikasi dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4, detoksifikasi dapat mempengaruhi parameter analisis proksimat. Berdasarkan analisis statistika menggunakan uji keragaman (anova satu arah), kadar air BBJP antara sebelum dan setelah detoksifikasi menunjukkan perbedaan yang nyata (sig <0.05) (Lampiran 4). Penurunan kadar air ini disebabkan adanya pemanasan yang dilakukan setelah detoksifikasi menggunakan oven. Kadar air yang berbeda nyata dengan kadar air awal ditunjukkan oleh kelompok perlakuan C (transesterifikasi pencucian metanol), B (transesterifikasi pencucian heksan), MB (maserasi dan autoklaf), dan MD (BBJP hanya di autoklaf).

Tabel 4. Kandungan kimia BBJP setelah detoksifikasi (%BK)

Sampel1) Kadar air2) Kadar lemak2) Serat kasar2) Protein2) Bungkil awal (K) 8.75c 24.80c 39.12ab 25.28d Cuci air (A) 8.15c 13.50b 48.48bc 20.97b Cuci heksan (B) 3.29a 2.74a 45.11abc 24.86cd Cuci metanol (C) 2.47a

14.17b 34.93a 21.07bc Maserasi (MA) 6.93b 3.93a 45.19ab 30.57e Maserasi + autoklaf (MB) 3.46a

2.55a 40.67ab 25.87d Maserasi NaOH (MC) 6.70b 4.79a 56.96c 4.02a Otoklaf (MD) 3.73a

24.19c 38.38ab 20.73bc

Keterangan : 1)K=Bungkil awal, A=Transesterifikasi dengan cuci air, B= Transesterifikasi dengan cuci heksan, C= Transesterifikasi dengan cuci metanol, MA=Maserasi tanpa autoklaf, MB= Maserasi dan autoklaf, MC=Maserasi dengan NaOH dan autoklaf, MD= BBPJ hanya di autoklaf. 2) Superskript yang sama dalam kolom yang sama menunjukkan posisi pada subset yang sama

Pada uji kadar lemak contoh setelah detoksifikasi menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0.00 (sig<0.05). Hal ini menunjukkan bahwa detoksifikasi efektif dalam menurunkan kadar lemak contoh. Hasil analisis proksimat sebelum detoksifikasi pada uji kadar lemak menunjukkan nilai sebesar 24.80%sedangkan kelompok perlakuan yang memiliki nilai kadar lemak terkecil (berbeda nyata) adalah MB (maserasi autoklaf) sebesar 2.55%, B (transesterifikasi dengan pencucian heksan) sebesar 2.74%, MA (maserasi tanpa autoklaf) sebesar 3.93%, dan MC (maserasi dengan NaOH autoklaf) sebesar 4.79%. Penurunan kadar lemak contoh ini disebabkan karena lemak larut dalam pelarut organik. Girindra (1990) menyampaikan bahwa lemak adalah senyawa yang tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti kloroform, eter, dan benzena.

18

kadar lemak dan kadar air, sehingga persentase kadar protein meningkat. Sedangkan penurunan kadar protein terjadi pada MC, A, MD dan C. Penurunan ini terjadi karena adanya pemanasan dan penggunaan NaOH (pada perlakuan MC) yang menyebabkan perubahan struktur protein (denaturasi).

Winarno (2008) menyebutkan bahwa perubahan struktur protein (denaturasi protein) dapat terjadi akibat beberapa faktor diantaranya adalah panas, pH, bahan kimia, mekanik, urea, garam guanidina, dan sebagainya. Putra (2009) menyebutkan bahwa terdapat dua tipe perubahan yang terjadi, yaitu (1) Interaksi antara rantai – rantai (diantara rantai samping polipeptida) yang menghasilkan ikatan, agregasi, flokulasi, koagulasi dan presipitasi, (2) Interaksi antara rantai dan pelarut (antara molekul pelarut dan grup rantai samping) yang menghasilkan solubilitas, disosiasi, pembengkakan dan denaturasi.

Makanan dengan kadar serat tinggi cenderung meningkatkan bobos feses, menurunkan waktu transit di dalam saluran cerna, dan dapat mengontrol metabolisme glukosa dan lipid (Almatsier 2002 dalam Endra 2006). Kalangan ahli gizi mengatakan bahwa serat biasa dibedakan menjadi serat larut dan serat tidak larut (serat kasar). Serat larut, seperti pektin (yang biasanya lekat pada tangan) akan mengalami fermentasi di usus dan menghasilkan produk akhir yang biasanya memiliki efek yang baik bagi kesehatan. Serat tidak larut, misalnya selulosa dan lignin membantu penyerapan air pasif, membuat feses lebih menggumpal dan mempersingkat perjalanannya di usus besar. Serat kasar (crude fiber) tersusun atas selulosa, gum, hemiselulosa, pektin dan lignin. Pati merupakan polisakarida terpenting dalam tumbuh – tumbuhan karenanya merupakan zat paling penting dalam ransum ternak. Serat berfungsi sebagai sumber energi, sumber protein, sumber vitamin, dan mineral (Putra 2009).

Kadar serat kasar contoh sebelum perlakuan adalah 39.12%. Kadar serat kasar contoh setelah perlakuan yaitu (A) transesterifikasi dengan pencucian air sebesar 48.48%, (B) transesterifikasi dengan pencucian heksan sebesar 45.11%, (C) transesterifikasi dengan pencucian metanol sebesar 34.93%, (MA) maserasi tanpa autoklaf sebesar 45.19%, (MB) maserasi dengan autoklaf sebesar 40.67%, (MC) maserasi dengan NaOH autoklaf sebesar 56.96%, (MD) BBJP kontrol di autoklaf sebesar 38.38%. Berdasarkan hasil analisis statistika uji keseragaman (ANOVA satu arah) terhadap kadar serat menunjukkan bahwa sampel BBJP sebelum dan setelah perlakuan detoksifikasi baik dengan maserasi maupun transesterifikasi berbeda nyata (P<0.05) (Lampiran 6). Kadar serat kasar tertinggi dimiliki oleh sampel bungkil terdetoksifikasi dengan metode peredaman NaOH (MC). Tingginya kadar serat dalam sampel MC lebih disebabkan karena kandungan protein, minyak dan air dalam bahan yang rendah sehingga persentase serat meningkat. Selain itu proses perendaman dalam NaOH juga akan melarutkan lignin dalam bungkil sehingga fraksi serat dalam sampel cenderung tinggi.

19

[image:32.595.237.390.171.289.2]Sampel BBJP yang hanya autoklaf mengalami warna kecoklatan diduga disebabkan rusaknya struktur protein akibat pemanasan pada suhu tinggi (suhu 1210C). Pengaruh penambahan pelarut organik baik pada proses maserasi maupun transesterifikasi tidak mengubah warna secara signifikan, namun setelah mengalami pengeringan pada oven suhu 600C warna sampel berubah menjadi lebih terang (Gambar 7 dan 8).

Gambar 7. BBJP hasil detoksifikasi dengan maserasi (pelarut)

Gambar 8. BBJP hasil detoksifikasi dengan transesterifikasi

4.2.2. Analisis

Phorbol Ester

Setelah Detoksifikasi

Hasil uji analisis phorbol ester dilakukan terhadap sampel yang telah didetoksifikasi. Hasil pengujian analisis phorbol ester dengan menggunakan HPLC dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini. Berdasarkan analisis data statistika menggunakan uji keragaman satu arah (ANOVA) terhadap sampel yang didetoksifikasi menunjukkan nilai sig 0.00 (P<0.05) sehingga dapat disimpulkan

Cuci Metanol

Cuci Heksan

[image:32.595.90.508.353.625.2]20

bahwa usaha detoksifikasi efektif dalam menurunkan kadar phorbol ester dalam sampel (Lampiran 8).

Tabel 5. Rataan hasil analisis phorbol ester bungkil jarak pagar terdetoksifikasi

Sampel 1) Phorbol ester dalam sampel (mg/g) 2) Bungkil awal (K) 795.78±0.00 d

Cuci air (A) 18.98±13.03 b

Cuci heksan (B) 1.04±0.26 a

Cuci metanol (C) ND a 3)

Maserasi (MA) 18.91±12.54 b

Maserasi + autoklaf (MB) 0.78±0.23 a Maserasi NaOH (MC) 1.14±0.70 a

Autoklaf (MD) 73.92±8.12 c

Keterangan : 1) K=Bungkil awal, A=Transesterifikasi dengan cuci air, B= Transesterifikasi dengan cuci heksan, C= Transesterifikasi dengan cuci metanol, MA=Maserasi tanpa autoklaf, MB= Maserasi dan autoklaf, MC=Maserasi dengan NaOH dan autoklaf, MD = BBPJ hanya di autoklaf. 2) Superskript yang sama dalam kolom yang sama menunjukkan posisi pada subset yang sama. 3) ND = Not Detected

Nilai kadar phorbol ester terkecil didapat oleh perlakuan transesterifikasi dengan pencucian metanol (C). Nilai phorbol ester dalam sampel C tidak terbaca oleh HPLC karena nilainya sangat kecil, yaitu hampir mencapai 0.00. Selain perlakuan C, perlakuan MB berada pada subset yang sama dan memiliki nilai kadar phorbol ester yang kecil juga yaitu 0.78. Penurunan kadar phorbol ester yang tinggi dalam proses transesterifikasi dengan pencucian metanol disebabkan karena metanol yang bersifat polar mampu mengekstraksi phorbol ester yang juga bersifat polar sehingga menjadi terlarut dalam metanol. Penggunaan KOH sebagai katalis basa juga berpengaruh terhadap kadar phorbol ester. Senyawa kimia tersebut (KOH) mampu merusak struktur phorbol ester. Proses maserasi yang dilakukan sampel menyebabkan terjadinya pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Dengan adanya prinsip maserasi ini, sampel yang telah dimaserasi mengalami penurunan kadar lemak. Phorbol ester dapat larut dengan pelarut organik saat perendaman menggunakan pelarut. Senyawa Phorbol ester merupakan metabolit sekunder yang terdapat pada bungkil biji jarak pagar yang terlarut dalam pelarut organik karena adanya perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel sehingga menyebabkan terjadinya pemecahan dinding dan membran sel.

Berdasarkan hasil perhitungan, kadar phorbol ester bungkil jarak pagar terdetoksifikasi berkisar dari tidak terdeteksi (ND) hingga 73.92 mg/g bungkil jarak. Nilai ini jauh dibawah kadar

phorbol ester dalam bungkil awal yang mencapai 795.78 mg/g bungkil. Untuk sampel C (transesterifikasi dengan pencucian methanol) kadar phorbol ester dalam sampel menunjukkan nilai yang paling kecil karena bentuk peak phorbol ester tidak jelas hanya berupa noise dalam kromatogram. Kadar phorbol ester tertinggi dimiliki oleh BBJP dengan perlakuan autoklaf saja (MD). Hasil kromatogram HPLC menunjukkan keberadaan phorbol ester dalam sampel dapat dilihat pada Lampiran 9.

Phorbol ester merupakan senyawa organik dari tumbuhan yang merupakan anggota

21

et al. 1998) yang dapat diperoleh dengan ekstraksi menggunakan pelarut metanol (Rug et al.2006).Phorbol ester dapat larut dalam larutan organik yang bersifat polar dan dalam air (Ahmed dan Salimon 2009). Hal inilah yang menyebabkan kadar phorbol ester dalam sampel yang dimaserasi ataupun dicuci dengan metanol cukup rendah. Kelarutan phorbol ester dalam metanol jauh lebih tinggi dibandingkan kelarutan dalam air. Hal ini terlihat dari kadar phorbol ester

bungkil jarak pagar perlakuan transesterifikasi yang dicuci dengan metanol (0.00 mg/g bungkil) jauh lebih rendah dibandingkan kadar phorbol ester dalam bungkil yang dicuci dengan air (18.98 mg/g bungkil).

Penurunan kadar phorbol ester yang besar dalam proses transesterifikasi disebabkan karena metanol yang bersifat polar mampu mengekstraksi phorbol ester yang juga bersifat polar sehingga menjadi terlarut dalam metanol. Penggunaan KOH sebagai katalis basa juga berpengaruh terhadap kadar phorbol ester. Senyawa kimia tersebut mampu merusak struktur phorbol ester. Perlakuan pencucian setelah proses transesterifikasi menggunakan heksan mampu membuat kadar phorbol ester menjadi 1.04 mg/g. Hal ini dikarenakan heksan mampu melarutkan minyak yang masih mengandung phorbol ester dalam bungkil sehingga kadar phorbol ester semakin berkurang.

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji duncan (Lampiran 5) terhadap kadar phorbol ester pada usaha detoksifikasi yang memiliki nilai signifikasi sebesar 0.00(P<0.05). menunjukkan bahwa sampel C (transesterifikasi dengan pencucian metanol) memiliki kadar phorbol ester terendah dan tidak berbeda nyata dengan MB, B dan MC akan tetapi berbeda nyata dengan sampel MA, A, MD dan K.

Ekstraksi pelarut merupakan cara yang banyak digunakan untuk menghilangkan phorbol ester pada jarak pagar. Perlakukan panas yang diikuti dengan ekstraksi pelarut untuk menghilangkan senyawa phorbol ester dapat mengeliminasi banyak senyawa racun dan antinutrisi dari varietas jarak yang beracun (Makkar dan Becker 1997). Perlakukan panas yang dikombinasikan dengan perlakukan kimia dengan NaOH dan sodium hypochlorite dapat menurunkan kandungan phorbol ester hingga 75%. Kajian deasidifikasi minyak jarak dengan NaOH dan KOH dan proses bleaching dengan beberapa bahan dapat mengurangi phorbol ester

hingga 55%, dan proses degumming dan deodorisasi dapat menurunkan kadar phorbol ester

menjadi lebih rendah (Hass et al. 2002). Phorbol ester alami tidak stabil dan rentan terhadap oksidasi, hidrolisis transesterifikasi dan epimerization selama prosedur isolasi (Hass et al. 2002).

Kandungan phorbol ester pada biji dan kernel jarak pagar sangat dipengaruhi oleh varietas. Makkar et al. (1998) melaporkan kandungan phorbol ester untuk empat varietas jarak pagar yang berbeda. Varietas toksik Cape Verde yang diperoleh dari Nicaragua mengandung phorbol ester

paling tinggi yaitu 2.7 mg/g kernel, sedangkan varietas non toksik Mexico paling rendah yaitu 0.11 mg/g kernel. Makkar juga menemukan bahwa biji dari buah muda (belum matang) mengandung senyawa phorbol ester yang lebih tinggi.

4.3. Analisis

In vitro

dengan Cairan Rumen

4.3.1. Konsentrasi NH

322

Tabel 6. Hasil analisis NH3 dan VFA pada uji in vitro pencernaan fermentatif

Keterangan : 1) K=Bungkil awal, A=Transesterifikasi dengan cuci air, B= Transesterifikasi dengan cuci heksan, C= Transesterifikasi dengan cuci metanol, MA=Maserasi tanpa autoklaf, MB= Maserasi dan autoklaf, MC=Maserasi dengan NaOH dan autoklaf, MD= BBPJ hanya di autoklaf. 2) Beberapa jenis asam lemak terbang atau volatile fatty acid (VFA) (asam asetat, propionat, butirat, gas metan, gas C02)

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsentrasi NH3 tertinggi dimiliki oleh bungkil biji jarak pagar dengan perlakuan maserasi heksan dan metanol yaitu sebesar 29.37 mM, sedangkan konsentrasi terendah dimiliki oleh bungkil jarak dengan perlakuan perendaman dalam NaOH 4% yaitu sebesar 17.25 mM. Berdasarkan hasil analisis statistik dengan ANOVA dan dilanjutkan dengan uji duncan terhadap konsentrasi NH3 pada tingkat kepercayaan 95% (α=0.05) (Lampiran 10) menunjukkan bahwa kelompok perlakuan yang berada pada subset tertinggi dalam perolehan konsentrasi NH3 adalah sampel MA (maserasi), C (transesterifikasi pencucian metanol), B (transesterifikasi pencucian heksan), MB (maserasi dengan autoklaf).

Arora (1989) menjelaskan bahwa makanan dengan kandungan serat kasar rendah mudah dicerna dan memerlukan waktu yang pendek per satuan berat. BBJP dengan kandungan serat kasar yang tinggi akan sulit didegradasi karena mikroba rumen memerlukan yang lama untuk mendegradasinya, namun cukup untuk memenuhi kadar amonia normal untuk mendukung pertumbuhan mikroba rumen yaitu 5-17.65 mM (McDonald et al. 2002).

Ammonia merupakan sumber nitrogen utama bagi mikroba rumen karena ammonia yang dibebaskan dalam rumen sebagian dimanfaatkan oleh mikroba untuk sintesis protein mikroba (Arora 1995). Konsentrasi NH3 mencerminkan jumlah protein ransum yang banyak dominan di dalam rumen dan nilainya sangat dipengaruhi oleh kemampuan mikroba rumen dalam mendegradasi protein ransum. Tanpa mempertimbangkan kandungan senyawa toksik ataupun antinutrisi, maka semakin tinggi kandungan protein dalam bahan maka konsentrasi NH3 akan meningkat. Hal ini terlihat dari sampel MC (perendaman NaOH) yang memiliki kadar protein terendah (3.75%) memiliki konsentrasi NH3 yang paling rendah juga (17.25 mM). Dengan mempertimbangkan kadar senyawa toksik dalam bungkil, maka terlihat bahwa semakin rendah kandungan phorbol ester maka konsentrasi NH3 akan meningkat, sebagaimana terlihat pada sampel C (transesterifikasi pencucian metanol).

Efek senyawa antinutrisi dalam bungkil biji jarak pagar terhadap konsentrasi NH3 telah diteliti oleh Juniastica (2008) dan Afriyanti (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi amonia pada cairan rumen sapi dan kerbau tidak dipengaruhi oleh penambahan antinutrisi kurcin BBJP sampai taraf 3% dalam ransum.

Sampel

Bungkil 1) mM NH3

VFA (mM)

23

4.3.2. Konsentrasi VFA

VFA (Volatile Fatty Acid) merupakan hasil pencernaan karbohidrat dalam rumen yang merupakan sumber energi utama bagi ternak ruminansia. VFA merupakan produk akhir fermentasi karbohidrat berupa asetat, propionat, dan butirat serta gas CH4 dan CO2 sebagai hasil samping (Arora 1989). Bersama – sama amonia (NH3), VFA merupakan bahan utama pembentukan protein mikroba (Sutardi 1980).

Hasil pengukuran produksi VFA total (Tabel 6) menunjukkan bahwa produksi VFA tertinggi dimiliki oleh BBJP kontrol yaitu sebesar 116.36mM. Tingginya nilai VFA yang dimiliki BBJP kontrol disebabkan adanya kandungan asam asetat yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi kadar VFA total. Tingginya konsentrasi asetat dalam cairan rumen berhubungan dengan tingginya proporsi hijauan atau pakan berserat yang dikonsumsi (McDonald et al. 2002).

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan ANOVA (Lampiran 11) diketahui bahwa perlakuan detoksifikasi berpengaruh nyata terhadap produksi VFA total. Berdasarkan pada Tabel 6, usaha detoksifikasi terbaik berdasarkan kandungan VFA tertinggi dimiliki oleh perlakuan transesterifikasi disertai pencucian dengan heksan (B) sebesar 86.79 mM, sedangkan produksi VFA total terendah dimiliki oleh BBJP dengan perlakuan transesterifikasi disertai pencucian dengan air (A) yaitu sebesar 39.01 mM. Kadar VFA optimal /normal untuk pertumbuhan mikroba rumen adalah sebesar 80-160 mM (Sutardi 1979).

Dari uji fermentabilitas in vitro pada cairan rumen, menunjukkan bahwa usaha detoksifikasi tidak mempengaruhi kandungan VFA total. Pengujian pemanfaatan BBJP secara in vitro

menggunakan inokulum cairan rumen yang mengandung mikroba tidak dapat menggambarkan efek dari racun phorbol ester karena senyawa ini tidak memiliki antimikroba. Sehingga diperlukan pengujian secara biologis untuk melihat dampak dari pengolahan yang dilakukan dan pemanfaatan langsung pada ternak secara in vivo (Suparjo 2008).

4.3.3. Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik

Persentase KCBK dan KCBO merupakan salah satu ukuran dalam menentukan kualitas pakan. Semakin tinggi kecernaan bahan kering maka zat – zat makanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak juga semakin tinggi (Sutardi 1979). Kecernaan bahan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : 1) adanya enzim yang mempengaruhi lingkungan fisiologis rumen, 2) komposisi nutrien bahan pakan dan antinutrisi yang terkandung dalam pakan dan 3) kapasitas saluran pencernaan ternak (Church 1979).

Nilai rata-rata KCBK BBJP terdetoksifikasi berkisar dari 17.31 – 45 g/100 g sedangkan rata-rata nilai KCBO BBJP adalah 21.08 – 46.42 g/100 g. Perlakuan yang menunjukkan nilai KCBK dan KCBO tertinggi dimiliki oleh sampel MD (Autoklaf), sedangkan nilai terendah dimiliki oleh sampel MC (Perendaman NaOH dan autoklaf). Hasil analisis kecernaan bahan kering dan organik bungkil biji jarak terdetoksifikasi disajikan pada Tabel 7.

24

Tabel 7. Hasil Analisis Kecernaan Bahan Kering dan Bahan OrganikSampel Bungkil g/ 100 g KCBK g/ 100 g KCBO

Bungkil awal (K) 45.36 47.47

Cuci air (A) 29.61 31.58

Cuci heksan(B) 39.48 39.70

Cuci metanol (C) 42.79 45.53

Maserasi (MA) 39.65 38.65

Maserasi + autoklaf (MB) 35.44 36.57

Maserasi NaOH (MC) 17.31 21.08

Autoklaf (MD) 45.00 46.42

Keterangan : K=Bungkil awal, A=Transesterifikasi dengan cuci air, B= Transesterifikasi dengan cuci heksan, C= Transesterifikasi dengan cuci metanol, MA=Maserasi tanpa autoklaf, MB= Maserasi dan autoklaf, MC=Maserasi dengan NaOH dan autoklaf, MD= BBPJ hanya di autoklaf.

Komposisi bahan pakan berpengaruh tingkat kecernaan bahan. Tingginya nilai KCBK dan KCBO dari sampel bungkil awal dan sampel MD dapat disebabkan oleh tingginya kadar bahan organik dalam bahan seperti kadar minyak dan kadar protein yang bisa tercerna. Kandungan serat kasar sangat berpengaruh terhadap nilai kecernaan, semakin tinggi kandungan serat, maka kecernaan akan semakin rendah karena pencernaan serat sangat tergantung pada kemampuan mikroba rumen. Rendahnya nilai KCBK dan KCBO disebabkan karena kandungan lignin dari cangkang BBJP yang cukup tinggi. Menurut Tillman et al. (1989), lignin sangat tahan terhadap setiap degradasi kimia termasuk juga degradasi enzimatik. Nilai kecernaan bahan organik dari bungkil terdetoksifikasi berkisar 21.08 – 46.42 g/100 g. Nilai ini lebih rendah dibanding bungkil kernel biji jarak pagar yang mencapai 77.3-78% (Makkar dan Becker 2009). Sedangkan kecernaan bahan organik untuk bungkil kedelai adalah sebesar 87.9%.

Berdasarkan analisis terhadap serangkaian uji seperti analisis proksimat, uji phorbol ester, dan uji fermentabilitas in vitro pada sampel BBJP dipilih satu perlakuan untuk diujikan secara in vivo terhadap mencit (Mus musculus) yaitu sampel C (transesterifikasi dengan pencucian metanol). Pemilihan sampel C didasarkan atas rendahnya kandungan phorbol ester (menunjukkan nilai terrendah) ditunjang dengan kadar protein yang tinggi dan kadar serat yang cukup rendah dibandingkan sampel lainnya. Selain itu, kadar VFA, NH3 dan nilai kecernaan (KCBK dan KCBO) menunjukkan nilai yang cukup baik dibandingkan sampel perlakuan lainnya. Waktu proses yang lebih singkat dan kebutuhan energi proses yang dianggap lebih rendah (pemanasan selama 2 jam, suhu 60oC) pada perlakuan transesterifikasi dengan pencucian metanol menjadi pertimbangan tersendiri.

25

4.4. Analisis

in vivo

menggunakan mencit

Analisis in vivo dilakukan dengan menggunakan 65 ekor mencit jantan (Mus musculus) yang masih berumur 2 minggu dengan rataan bobot badan ± 10 gram. Ransum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ransum mencit komersial yang telah disubsitusi dengan BBJP pada taraf yang berbeda (0%, 5%, 10%, 15%, 10%+2.5% zeolit). BBJP yang digunakan adalah BBJP yang telah mendapat perlakuan detoksifikasi dengan metode transesterifikasi dengan pencucian metanol. Analisis ransum komersial dan ransum yang telah disubstitusi dengan BBJP terdetoksifikasi disajikan pada Tabel 7. Pengamatan yang dilakukan meliputi tingkat mortalitas, pertambahan bobot badan, konsumsi dan kecernaan bahan makanan. Dalam mengamati tingkat mortalitas mencit, jumlah mencit yang diamati adalah 65 ekor mencit sedangkan pengamatan terhadap Pertambahan Bobot Badan sebanyak 50 ekor mencit (10 ekor x 5 ransum), Konsumsi dan Kecernaan Bahan dilakukan teknik sampling yang hanya melibatkan 25 ekor mencit sebagai sampelnya (5 ekor x 5 ransum).

Tabel 8. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian

Kode BK (%) Abu (%) PK (%) SK (%) LK(%) BETA-N (%) EB R0 80.13 10.52 26.33 12.08 4.80 26.39 5.080.49 R1 85.75 9.92 25.70 15.15 3.22 31.76 4.665.89 R2 85.03 10.21 26.04 11.74 4.40 32.65 4.661.88 R3 86.11 9.22 24.63 14.41 3.93 33.92 4.498.90 R4 85.74 9.33 23.29 15.22 2.48 35.41 4.617.45

Keterangan : R0=Ransum Kontrol (tanpa diberi BBJP), R1=95% R0 + 5% BBJP, R2 = 90% R0 + 10% BBJP, R3 = 85% R0 + 15% BBJP, R4 = 85% R0 + 10% BBJP yang mengandung 2.5% Zeolit. BK=Bahan Kering, PK= Protein Kasar, SK= Serat Kasar, LK= Lemak Kasar, BETA-N = Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen, EB= Energi Bruto

Analisis proksimat menggolongkan komponen yang ada pada bahan pakan berdasarkan komposisi kimia dan fungsinya, yaitu air, abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (Suparjo 2008). Hasil analisis proksimat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kualitas nutrisi bahan makan