in Porcine Serum from Assologaima and Wamena Kota District of Jayawijaya Regency, Papua. Under direction of FADJAR SATRIJA and SRI MURTINI.

Cysticercosis is a zoonotic disease that caused by the infiltration of Taenia solium metacestodes. Cysticercosis is a serious public health problem especially in tropical countries like Indonesia. The aimed of this research was to determine cysticercosis by Cysticercus cellulosae antigen detection in porcine serum from Assologaima and Wamena Kota District. A total of 39 samples of porcine serum were taken purposively from pig raised in households in Assologaima and Wamena Kota District. The detection of Cysticercus cellulosae antigen was obtained with ELISA method. The result of this research showed that 20.5% (8/39) serum were positive cysticercosis and 88.6% (31/39) were negative cysticercosis. Serum that positive of cysticercosis from Assologaima District were 33.3% and 5.9% from Wamena Kota. Relative risk of sow that suffering cysticercosis were 1.7 times bigger than boar. It can be conclusion that prevalence of porcine cysticercosis in Assologaima and Wamena Kota District were 20.5% and the prevalence in sow has 1.7 times higher the boar.

DETEKSI ANTIGEN SIRKULASI Cysticercus cellulosae

DALAM SERUM BABI DARI DISTRIK ASSOLOGAIMA DAN

WAMENA KOTA-KABUPATEN JAYAWIJAYA

PROVINSI PAPUA

MEGASARI KUSUMA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

in Porcine Serum from Assologaima and Wamena Kota District of Jayawijaya Regency, Papua. Under direction of FADJAR SATRIJA and SRI MURTINI.

Cysticercosis is a zoonotic disease that caused by the infiltration of Taenia solium metacestodes. Cysticercosis is a serious public health problem especially in tropical countries like Indonesia. The aimed of this research was to determine cysticercosis by Cysticercus cellulosae antigen detection in porcine serum from Assologaima and Wamena Kota District. A total of 39 samples of porcine serum were taken purposively from pig raised in households in Assologaima and Wamena Kota District. The detection of Cysticercus cellulosae antigen was obtained with ELISA method. The result of this research showed that 20.5% (8/39) serum were positive cysticercosis and 88.6% (31/39) were negative cysticercosis. Serum that positive of cysticercosis from Assologaima District were 33.3% and 5.9% from Wamena Kota. Relative risk of sow that suffering cysticercosis were 1.7 times bigger than boar. It can be conclusion that prevalence of porcine cysticercosis in Assologaima and Wamena Kota District were 20.5% and the prevalence in sow has 1.7 times higher the boar.

Serum Babi dari Distrik Assologaima dan Wamena Kota-Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Dibimbing oleh FADJAR SATRIJA dan SRI MURTINI.

Sistiserkosis merupakan salah satu zoonosis yang disebabkan oleh metacestoda cacing Taenia solium. Penyakit ini penting karena dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan bahaya bagi kesehatan masyarakat (public health). Indonesia termasuk salah satu negara endemis sistiserkosis. Distrik Assologaima dan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua merupakan dua distrik yang dilaporkan sebagai wilayah endemis zoonosis ini. Namun, penyakit ini masih kurang mendapat perhatian (neglected disease) dan informasi mengenai sistiserkosis pada babi masih sedikit dilaporkan. Bertolak dari hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejadian sistiserkosis melalui deteksi keberadaan antigen sirkulasi yang spesifik terhadap Cysticercus cellulosae dalam serum babi yang berasal dari Distrik Assologaima dan Wamena Kota.

Penelitian ini memeriksa sebanyak 39 serum contoh yang berasal dari babi dipelihara secara diumbar. Pengambilan sampel dilaksanakan secara purposif yaitu babi yang diizinkan untuk diambil darah oleh pemiliknya. Serum contoh tersebut selanjutnya diperiksa keberadaan antigen sirkulasi Cysticercus cellulosae di dalamnya menggunakan metode sandwich ELISA yang dikembangkan oleh Institute of Tropical Medicine Antwerpen, Belgia(ITM 2009). Hasil ELISA yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebanyak 20.5% (8/39) serum yang diperiksa, positif mengandung antigen Cysticercus cellulosae dan 88.6% (31/39) serum tidak mengandung antigen Cysticercus cellulosae. Persentase serum positif ini tergolong tinggi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan metode ELISA dalam mendeteksi keberadaan antigen Cysticercus cellulosae sangat sensitif dan spesifik. Oleh karena itu metode pemeriksaan ini mampu mendeteksi infeksi sistiserkus pada tingkat infeksi rendah.

Babi dari Distrik Assologaima lebih banyak menderita sistiserkosis dibandingkan dengan babi dari Distrik Wamena Kota. Berdasarkan kategori penyebaran penyakit dari pola spasial, Distrik Assologaima tergolong wilayah endemis sistiserkosis, sedangkan Distrik Wamena Kota tidak termasuk wilayah endemis. Tingginya kasus sistiserkosis di Assologaima disebabkan karena buruknya sanitasi lingkungan yang tercermin dari rendahnya jumlah masyarakat yang memiliki toilet (jamban) sehingga mereka defekasi di sembarang tempat. Selain keadaan sanitasi, cara mengolah daging babi sebelum dikonsumsi oleh masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingginya sistiserkosis dan taeniasis pada manusia. Menejemen peternakan tidak terlalu berpengaruh terhadap kejadian sistiserkosis pada babi.

1.7 kali lebih besar daripada babi jantan.

WAMENA KOTA-KABUPATEN JAYAWIJAYA

PROVINSI PAPUA

MEGASARI KUSUMA

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada

Fakultas Kedokteran Hewan

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Deteksi Antigen Sirkulasi Cysticercus cellulosae dalam Serum Babi dari Distrik Assologaima dan Wamena Kota-Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, November 2011

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Nama : Megasari Kusuma

NIM : B04070086

Disetujui

drh. H. Fadjar Satrija, M.Sc, Ph. D Ketua

Dr. drh. Hj. Sri Murtini, M. Si Anggota

Diketahui

Dr. Nastiti Kusumorini

Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan

yang di karunian-Nya sehingga karya ilmiah yang berjudul “Deteksi Antigen Sirkulasi Cysticercus Cellulosae dalam Serum Babi dari Distrik Assologaima dan Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua” ini berhasil diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyelesaian penelitian dan penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Terima kasih penulis sampaikan kepada: 1. Bapak, Ibu, adik-adik, serta seluruh keluarga atas doa, kasih sayang,

perhatian, dan motivasi yang selalu diberikan.

2. drh. H. Fadjar Satrija, M.Sc, Ph.D. dan Dr. drh. Hj. Sri Murtini, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, kesabaran, arahan, dan nasihatnya.

3. Prof. Dr. Pierre Dorny selaku pengembang bahan dan protokol metode ELISA yang digunakan dalam penelitian ini atas segala bantuannya.

4. Prof. Dr. drh. Retno Damayanti S, MS; Dr. drh. Elok Budi Retnani, MS; Dr. drh. Yusuf Ridwan, M.Si.; Dr. drh. Denny Widaya Lukman, M.Si; Dr. drh.

Chairun Nisa’, M.Si. PA. Vet; drh. Yudi, M.Si; dan drh. Okti Nadia Poetri,

M.Si. atas bimbingannya.

5. Ibu Inriyanti Assa, SP, M.Si. selaku rekan sepenelitian atas segala kerja sama dan kesabarannya selama penelitian.

6. Mbak Ical, Mbak Laras, Mbak Gita, Farid, Tiwi, Suriya, Adi, Risma, Retno, Chacha, Yasmin, Aidel, Bu End, Sike, dan Sheila atas segala bantuan dan motivasinya.

7. drh. Dewi Ratih Anggraini, drh. Ita Krissanti, drh. Agustin Zaharia dan staf Laboratorium Imunologi dan Laboratorium Parasitologi, Departemen IPHK FKH IPB atas segala bantuannya.

8. Penghuni Wisma Bisma 2 atas segala dukungan dan doanya.

9. Giannuzi’ers atas segala kebersamaan dan kekompakannya.

10. Saudara-saudaraku di Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka dan Kelurga Organisasi Mahasiswa Daerah Lare Blambangan atas pengalaman hidup dan rasa persaudaraan yang tak pernah luntur hingga saat ini.

11. Anggota Siaga dan KOPASKA atas doanya.

Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan sumbangan untuk ilmu pengetahuan dan bermanfaat di kemudian hari.

Bogor, November 2011

Bapak Drs. Nurhidayat Yuliadi dan Ibu Retno Setyowati. Penulis merupakan putri pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Besuki pada tahun 2001. Pendidikan sekolah menengah pertama diselesaikan di SMP Negeri 1 Situbondo. Tahun 2007 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Glagah Banyuwangi dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB. Penulis memilih mayor Fakultas Kedokteran Hewan.

Selama menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, penulis aktif menjadi Dewan Pengurus Gedung Asrama A2 sebagai Ketua Lorong 9 pada tahun 2007-2008, sebagai anggota Himpunan Minat Profesi (HIMRPO) Satwa Liar (SATLI) dan Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia (IMAKAHI) pada tahun 2008-2009. Penulis juga aktif di Unit

Halaman

DAFTAR TABEL ...……..………. xii

DAFTAR GAMBAR……..……….... xii

DAFTAR LAMPIRAN ..……… xiv

PENDAHULUAN Latar Belakang .….……… 1

Tujuan .…………..……… 4

Manfaat ..………...……… 4

TINJAUAN PUSTAKA Biologi Taenia solium 1. Klasifikasi dan Morfologi ………..….……… 5

2. Siklus Hidup ………...……… 7

3. Sistiserkosis dan Taeniasis …….……… 9

4. Metode Deteksi Sistiserkosis ….………. 11

Kondisi Umum Masyarakat Distrik Assologaima dan Wamena Kota ...…... 13

Kondisi Sistiserkosis dan Taeniasis di Distrik Assologaima dan Wamena Kota………. 14

METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian …….………. 16

Metode ……….………. 16

HASIL DAN PEMBAHASAN……… 21

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan ………... 29

Saran ……….………. 29

DAFTAR PUSTAKA ……….………….. 30

Halaman

1 Daerah asal dan jumlah babi yang dilakukan pemeriksaan serologis ... 17

2 Persentase status serum berdasarkan distrik asal babi ……...…………. 20

3 Kejadian sistiserkosis pada babi yang disembelih dan diperjualbelikan

di Pasar Jibaman Kabupaten Jayawijaya ……….……… 20

4 Persentase sistem perkandangan dan peternakan babi yang dimikili masyarakat lokal ………..

24

5 Keadaan sanitasi peternakan babi ……… 24 6 Pola mengolah daging babi oleh masyarakat lokal ……… 26

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Morfologi Taenia solium ………. 7

2 Siklus hudup Taenia solium ……… 8

3 Infiltrasi Cysticercus cellulosae pada organ tubuh ……….. 10

4 Skema model ELISA pendeteksi antigen ……… 13

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistiserkosis merupakan salah satu penyakit parasitik yang berdampak penting terhadap kesehatan masyarakat (public health) dan perekonomian. Namun, penyakit ini kurang mendapat perhatian (neglected disease) di berbagai negara berkembang. Berdasarkan tinjauan terhadap aspek kesehatan masyarakat, penyakit ini penting untuk diperhatikan sebab termasuk dalam kategori “foodborne zoonosis” yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya melalui pangan. Dampak ekonomis yang ditimbulkan oleh zoonosis ini berupa kerugian yang dialami oleh peternak babi akibat pengafkiran

daging (Zoli et al. 2003).

Babi merupakan inang antara dari Taenia solium dan sumber infeksi Cysticercus cellulosae bagi manusia. Sistiserkosis pada babi biasanya tidak menunjukkan gejala klinis dan gangguan kesehatan, sedangkan infeksi Cystisercus cellulosae pada manusia akan menimbulkan gangguan kesehatan yang fatal. Hal ini disebabkan karena selain menginfiltrasi otot dan jaringan penunjang, Cysticercus cellulosae juga dapat berada di organ tubuh penting seperti otak, mata, jantung, dan hati (Garcia et al. 2003). Gejala klinis yang muncul dari sistiserkosis pada manusia berupa nodul di subkutan, gangguan penglihatan, gangguan saraf, sakit kepala hebat, dan epilepsi (neurocysticercosis).

Sistiserkosis ini berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sehingga perlu dilakukan pengendalian penyakit ini baik pada manusia dan babi. Salah satu bentuk langkah awal dari upaya pengendalian sistiserkosis adalah deteksi dini terhadap keberadaan Cysticercus cellulosae pada babi. Tujuan dari langkah ini salah satunya adalah mencegah babi yang menderita sistiserkosis dikonsumsi oleh manusia. Namun, pelaksanaan deteksi dini sistiserkosis pada babi banyak menemui kesulitan karena penyakit ini pada inang antaranya berjalan tanpa gejala klinis (asimtomatis).

OIE (2008) telah menetapkan metode pemeriksaan konvensional untuk

pemeriksaan postmortem (meat inspection). Pemeriksaan palpasi lidah digunakan untuk mendeteksi keberadaan sistiserkus pada babi hidup. Pemeriksaan postmortem digunakan untuk mendeteksi keberadaan sistiserkus pada daging babi sebelum dipasarkan.

Deteksi sistiserkosis pada babi melalui palpasi lidah dan pemeriksaan postmortem meskipun telah memenuhi kriteria yang ditetapkan OIE (2008), tetapi teknik ini memiliki sensitifitas rendah. Sensitifitas yang rendah ini menyebabkan infeksi Cysticercus cellulosae dalam jumlah sedikit (infeksi rendah) tidak mampu dideteksi oleh kedua metode tersebut. Hal ini memiliki risiko fatal karena daging babi yang mengandung sistiserkus dapat lolos untuk dikonsumsi manusia. Termakannya Cysticercus cellulosae tersebut menjadikan siklus hidup Taenia solium dapat berjalan sehingga zoonosis ini tidak dapat dikendalikan.

Menyikapi kekurangan dari kedua metode konvensional tersebut, maka dikembangkanlah metode pemeriksaan serologis. Gold standard dari metode pemeriksaan serologis terhadap sistiserkosis adalah immunoblotting (Sato et al. 2003). Metode ini memiliki sensitifitas dan spesifitas tinggi yaitu 98% dan 100%

dalam mendeteksi sistiserkosis pada manusia (Deckers & Dorny 2010). Dengan kemampuan yang dimiliki metode immunobloting tersebut, maka metode ini mampu mendeteksi sistiserkosis walaupun saat infeksi rendah. Hasil uji yang

diperoleh juga bebas dari kemungkinan reaksi silang akibat infeksi agen lainnya. Namun, metode ini tidak praktis untuk dilakukan dan harga yang dibutuhkan dalam sekali pengujian sangat mahal.

mendeteksi keberadaan antigen Cysticercus cellulosae. Model ELISA ini dianggap memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan oleh model ini mampu membedakan antara infeksi yang disebabkan oleh sistiserkus yang mati dari hidup. Metode ini juga dapat digunakan sebagai pengujian keberhasilan pengobatan sistiserkosis (Harrison et al. 1989; Garcia et al. 1997 diacu di dalam Dorny et al. 2003).

Kasus taeniasis dan sistiserkosis banyak terjadi di Meksiko, Asia, Eropa Timur, Amerika Tengah dan Selatan, serta Afrika. Assana et al. (2001) melaporkan bahwa telah ditemukan sebesar 30.9% dari 264 babi yang berasal dari Mayo-Danay dan Mayo-Kebbi, Kamerun yang diperiksa, positif mengandung antigen sirkulasi Cysticercus cellulosae dalam serumnya. Benua Asia memiliki beberapa negara endemis sistiserkosis dan taeniasis antara lain adalah India, Nepal, China, Thailand, Korea, Taiwan, dan Indonesia (Rajshekar et al. 2003). Negara-negara tersebut menjadi negara endemis zoonosis ini karena memiliki daerah-daerah dengan keadaan sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan siklus hidup Taenia solium berjalan (Flisser et al. 2003). Menurut Wandra et al. (2007), Indonesia memiliki tiga provinsi endemis zoonosis ini, ketiga provinsi tersebut yaitu Papua, Bali, dan Sumatera Utara. Provinsi Papua merupakan wilayah dengan kasus sistiserkosis dan taeniasis tertinggi dibandingkan kedua

provinsi lainnya (Margono et al. 2001; Rajshekhar et al. 2003).

Kejadian di atas, menggambarkan tingginya kasus sistiserkosis di kedua distrik tersebut. Keadaan ini akan mengakibatkan masalah serius bila zoonosis ini tidak dikendalikan dengan tepat. Langkah awal dari pengendalian sistiserkosis adalah deteksi dini pada babi yang dipelihara oleh masyarakat di Distrik Assologaima dan Wamena Kota. Kepentingan dari tindakan ini adalah untuk mendapatkan informasi kejadian sistiserkosis pada babi. Informasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan tindakan pengendalian sistiserkosis selanjutnya di kedua distrik endemis tersebut. Upaya deteksi dini tersebut selain menuntut hasil pengujian yang akurat, cepat, dan sensitif juga aplikatif untuk dilaksanakan di Distrik Assologaima dan Wamena Kota yang memiliki keterbatasan dalam fasilitas laboratorium pemeriksaan kesehatan. Studi mengenai deteksi dini sistiserkosis menggunakan model ELISA yang mendeteksi keberadaan antigen Cysticercus cellulosae merupakan salah satu metode pemeriksaan yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tujuan

Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji keberadaan antigen sirkulasi Cysticercus cellulosae dalam serum babi yang berasal dari Distrik Assologaima dan Wamena Kota serta menentukan pola penyebaran penyakit tersebut

berdasarkan wilayah dan jenis kelamin babi dari serum contoh yang diperiksa.

Manfaat

TINJAUAN PUSTAKA

Biologi Taenia solium

Klasifikasi dan Morfologi

Taenia solium merupakan cacing pita (cestoda) yang hidup dalam usus

manusia. Cacing ini dikenal dengan istilah “human pork tapeworm”. Menurut

Soulsby (1986), taksonomi dari cacing ini adalah: Kelas : Eucestoda

Ordo : Cyclophyllidea Famili : Taeniidae Genus : Taenia

Spesies : Taenia solium.

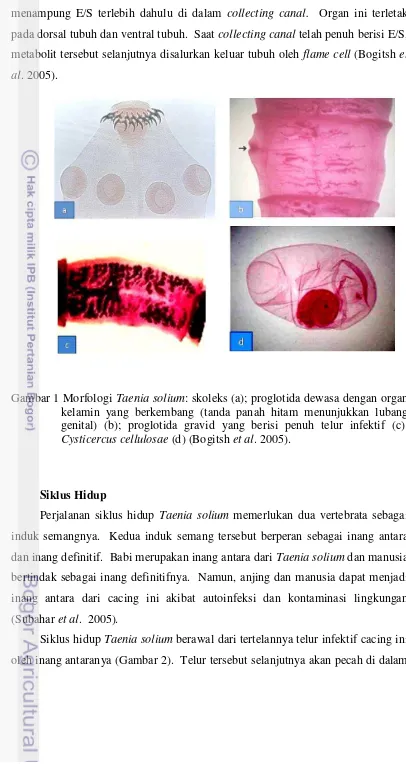

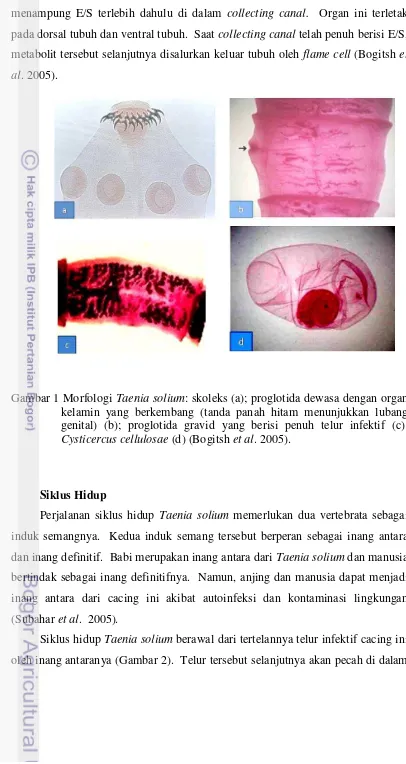

Taenia solium di dalam usus halus manusia dapat tumbuh hingga mencapai panjang dua sampai delapan meter. Tubuh cacing initerdiri atas tiga bagian yaitu skoleks, leher, dan strobila. Skoleks merupakan organ tubuh cestoda yang berfungsi untuk melekat pada dinding usus. Skoleks merupakan anggota tubuh yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies dalam genus Taenia. Morfologi skoleks Taenia solium terdiri atas sebuah rostelum dan empat buah batil hisap (sucker) (Gambar 1a). Rostelum dan sucker tersebut dikelilingi oleh sebaris kait panjang (180 µm) dan kait pendek (130 µm) di mana setiap barisnya tersusun atas 22-32 kait (Bogitsh et al. 2005).

Stobila merupakan bagian tubuh berupa serangkaian proglotida yang berada di belakang leher. Strobila Taenia solium tersusun atas 800 sampai 1000 segmen (proglotida). Berdasarkan perkembangan organ reproduksinya, proglotida tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu proglotida muda, dewasa, dan gravid (mature). Proglotida muda terletak setelah leher, selanjutnya diikuti oleh proglotida dewasa, dan proglotida gravid berada di bagian belakang.

Cacing ini tergolong sebagai hemaprodit yaitu individu yang berkelamin ganda (jantan dan betina). Kedua organ kelamin tersebut berada pada setiap

tuba fallopii, uterus, saluran vitelin, kelenjar mehlis dan vitelin, seminal receptacle, serta vagina. Pada proglotida muda, organ kelamin belum tampak dengan jelas karena belum berkembang dengan sempurna. Kedua organ kelamin ini akan tampak dan berkembang pada proglotida dewasa (Gambar 1b) dan akan hilang saat menjadi proglotida gravid. Proglotida gravid hanya berisi uterus yang memiliki 7 sampai 12 cabang yang penuh dengan telur infektif (Gambar 1c). Diperkirakan satu proglotida mengandung telur infektif sebanyak 50-60x103. Telur Taenia solium memiliki ciri morfologi yaitu berbentuk bulat dengan ukuran 31-43 µm. Telur ini memiliki selubung tebal dan di dalamnya berisi larva yang memiliki enam kait (onkosfer) (Choidini et al. 2001).

Taenia solium di dalam inang antaranya berupa metacestoda yang disebut Cysticercus cellulosae. Cysticercus cellulosae dikenal pula dengan istilah pork measles, beberasan (Bali), Manis-manisan (Tapanuli), Banasom (Toraja). Sistiserkus ini memiliki ciri morfologi yaitu berupa gelembung ellipsoid yang berukuran 6-10 x 5-10 mm (Gambar 1d). Stuktur tubuh Cysticercus cellulosae terdiri dari kulit luar, cairan antara, dan lapisan kecambah. Kulit luar yang

melapisi sistiserkus ini berupa lapisan kutikula, sedangkan cairan antara berupa plasma darah dari inangnya. Lapisan kecambah berupa skoleks yang dilengkapi dua baris kait (Noble & Noble 1989; Kusumamiharja 1992).

Taenia solium tidak memiliki organ pencernaan sehingga untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkannya cacing ini mengambil dari inangnya. Bagian tubuh cacing ini yang digunakan untuk mengambil nutrisi inang adalah tegumen. Tegumen merupakan lapisan luar tubuh cacing yang terdiri dari karbohidrat makromolekul (glucocalyx). Fungsi lain dari tegumen yaitu sebagai pelindung diri dari enzim pencernaan yang disekresikan oleh inang, menyerap nutrisi, dan secara berkala melakukan pergantian kulit (moulting) yang bertujuan untuk melindungi diri dari sistem tanggap kebal inangnya.

menampung E/S terlebih dahulu di dalam collecting canal. Organ ini terletak pada dorsal tubuh dan ventral tubuh. Saat collecting canal telah penuh berisi E/S, metabolit tersebut selanjutnya disalurkan keluar tubuh oleh flame cell (Bogitsh et al. 2005).

Gambar 1 Morfologi Taenia solium: skoleks (a); proglotida dewasa dengan organ kelamin yang berkembang (tanda panah hitam menunjukkan lubang genital) (b); proglotida gravid yang berisi penuh telur infektif (c); Cysticercus cellulosae (d) (Bogitsh et al. 2005).

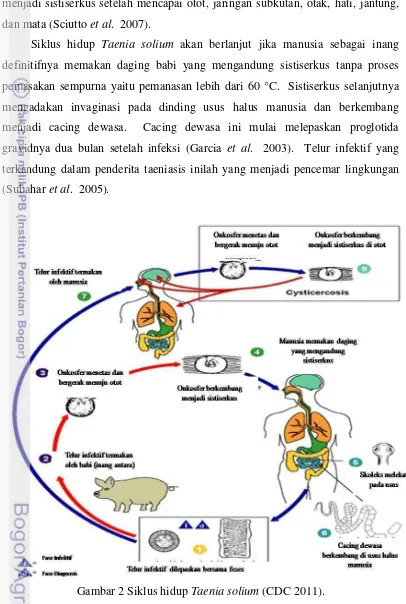

Siklus Hidup

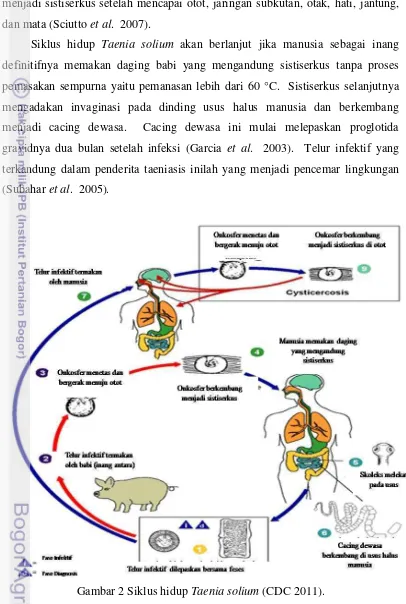

Perjalanan siklus hidup Taenia solium memerlukan dua vertebrata sebagai induk semangnya. Kedua induk semang tersebut berperan sebagai inang antara dan inang definitif. Babi merupakan inang antara dari Taenia solium dan manusia bertindak sebagai inang definitifnya. Namun, anjing dan manusia dapat menjadi inang antara dari cacing ini akibat autoinfeksi dan kontaminasi lingkungan (Subahar et al. 2005).

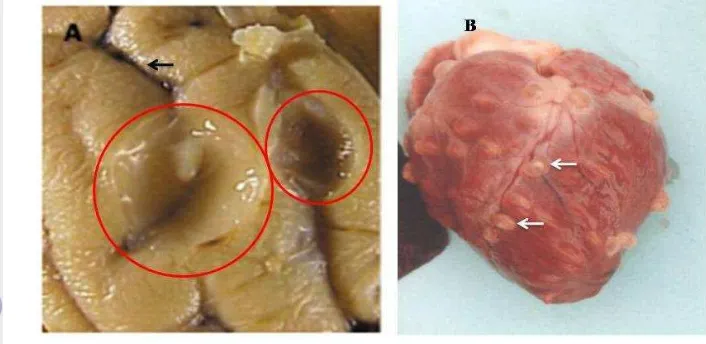

lambung inang antaranya akibat bereaksi dengan asam lambung. Onkosfer yang telah menetas selanjutnya melakukan penetrasi ke dalam pembuluh darah dan ikut mengalir bersama darah ke seluruh organ. Onkosfer tersebut akan berkembang menjadi sistiserkus setelah mencapai otot, jaringan subkutan, otak, hati, jantung, dan mata (Sciutto et al. 2007).

Siklus hidup Taenia solium akan berlanjut jika manusia sebagai inang definitifnya memakan daging babi yang mengandung sistiserkus tanpa proses pemasakan sempurna yaitu pemanasan lebih dari 60 °C. Sistiserkus selanjutnya mengadakan invaginasi pada dinding usus halus manusia dan berkembang menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa ini mulai melepaskan proglotida gravidnya dua bulan setelah infeksi (Garcia et al. 2003). Telur infektif yang terkandung dalam penderita taeniasis inilah yang menjadi pencemar lingkungan (Subahar et al. 2005).

Sistiserkosis dan Taeniasis

Sistiserkosis dan taeniasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi Taenia solium. Sistiserkosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infiltrasi Cysticercus cellulosae pada inang antaranya yaitu manusia dan babi. Taeniasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari Taenia solium dewasa pada manusia sebagai inang definitifnya. Kedua penyakit tersebut merupakan efek yang ditimbulkan oleh perjalanan hidup Taenia solium dan digolongkan sebagai siklozoonosis. Siklozoonosis merupakan zoonosis akibat siklus hidup agen yang memerlukan dua vertebrata sebagai inangnya.

Menurut Ngurah (1987), gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh sistiserkosis lebih fatal dibandingkan dengan taeniasis. Hal ini disebabkan oleh gejala klinis yang muncul pada penderita taeniasis lebih ringan daripada sistiserkosis. Gejala klinis taeniasis hanya berupa mual, nyeri di daerah epigastrium, menurunnya napsu makan, diare atau terkadang konstipasi, anemia, dan gejala yang asimtomatik sedangkan gejala klinis dari sistiserkosis tergantung lokasi infiltrasi sistiserkus. Gejala klinis dari infiltasi sistiserkus di otot dan

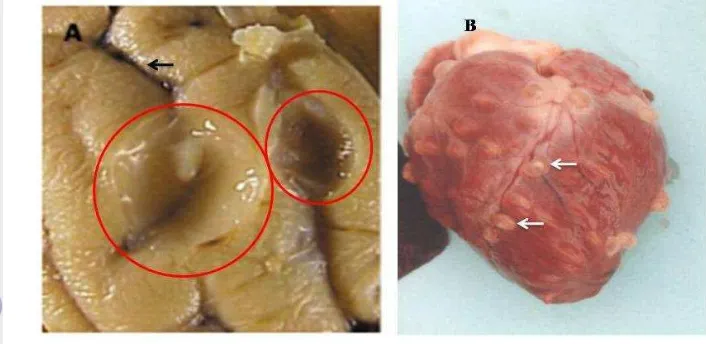

subkutan berupa kekejangan otot, benjolan, dan kelemahan otot, sedangkan infiltrasi sistiserkus di mata berupa gangguan pengelihatan. Sakit kepala hebat, paralisis, dan epilepsi merupakan gejala dari infiltrasi sistiserkus di otak (Gambar

3a). Kalsifikasi merupakan efek peradangan yang timbul akibat infiltrasi sistiserkus yang mati. Biasanya kalsifikasi yang timbul ini tidak menimbulkan gejala apapun selama satu tahun, selanjutnya efek buruk akan muncul setelah lima sampai sepuluh tahun kemudian (Bogisth et al. 2005).

Gambar 3 Infiltrasi Cysticercus cellulosae pada organ tubuh: otak manusia (tanda panah hitam menunjukkan gilus otak, lingkaran merah menunjukkan Cysticercus cellulosae) (a) dan otot jantung babi (tanda panah putih menunjukkan Cysticercus cellulosae) (b) (Garcia et al. 2003; Zoli et al. 2003)

Sistiserkosis dan taeniasis sangat berkaitan erat dengan sanitasi lingkungan, menejemen peternakan, dan cara mengkonsumsi daging babi (Flisser et al. 2003). Bagian dari sanitasi lingkungan yang berkaitan erat dengan kejadian sistiserkosis adalah kepemilikan toilet dan kebiasaan defekasi masyarakat. Defekasi di sembarang tempat merupakan cara penyebaran telur infektif Taenia solium pada lingkungan. Penderita taeniasis dalam kondisi ini berperan sebagai pencemar lingkungan sekitarnya.

Memelihara babi secara tidak dikandangkan (diumbar) merupakan tindakan yang memudahkan transmisi telur infektif Tenia solium dari lingkungan menuju inang antaranya. Babi yang diumbar mempunyai kesempatan berkontak dengan feses penderita taeniasis lebih besar daripada babi yang dipelihara secara intensif.

Cara masyarakat dalam mengkonsumsi daging babi adalah hal yang sangat penting dalam penyebaran zoonosis ini. Hal ini tergambar dari tingginya kasus

taeniasis di Bali akibat kebiasaan masyarakat Bali mengkonsumsi daging babi mentah dalam setiap perayaan upacara adat (Sutisna et al. 1999).

vaksinasi, dan perbaikan sanitasi lingkungan (Gonzalez et al. 2003; Ngowi et al. 2008). Pengobatan yang dapat dilakukan terhadap babi penderita sistiserkosis adalah pemberian oxfendazole dengan dosis 3-4.5 mg/kg bb (Plumb & Pharm 1999). Pencegahan sistiserkosis pada babi dapat dilakukan melalui vaksinasi. Tipe vaksin yang dapat diberikan untuk vaksinasi tersebut adalah synthetic peptide-based vaccine (Deckers et al. 2008).

Metode Deteksi Sistiserkosis

Sistiserkosis pada manusia menimbulkan efek buruk baik terhadap kesehatan, produktivitas kinerja seseorang, dan keselamatan jiwa. Penyakit ini pada manusia menunjukkan gejala klinis yang terlihat berupa nodul di subkutan, gangguan penglihatan, gangguan saraf, sakit kepala hebat, dan epilepsi (neurocysticercosis). Penderita sistiserkosis juga akan mengalami penurunan produktivitas kinerjanya karena dapat menimbulkan kebutaan. Zoonosis ini juga mengancam keselamatan jiwa penderitanya. Penderita neurocysticercosis sering kali ditemukan meninggal akibat tenggelam, mengalami luka bakar, dan

meninggal akibat terbakar. Sistiserkosis pada babi biasanya berjalan asimtomatik dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan, sehingga banyak kasus sistiserkosis pada babi yang tidak teramati.

OIE (2008) telah menetapkan bahwa metode pemeriksaan standar untuk mendeteksi keberadaan sistiserkus pada babi adalah palpasi lidah dan pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan palpasi lidah digunakan untuk mendeteksi sistiserkus pada babi hidup. Pemeriksaan postmortem digunakan untuk mendeteksi sistiserkus pada daging babi sebelum dipasarkan. Selain metode pemeriksaan sistiserkosis standar yang ditetapkan oleh OIE tersebut, keberadaan Cysticercosis cellulosae dapat dideteksi menggunakan teknik immunodiagnostik. Teknik immunodiagnostik tersebut berupa enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), enzyme linked immuno-electrotransfer blot, antigen spesifik IgM dalam cairan selebrospinal (celebro spinal fluid), dan complement fixation test (CFT) (Ansari et al. 2003).

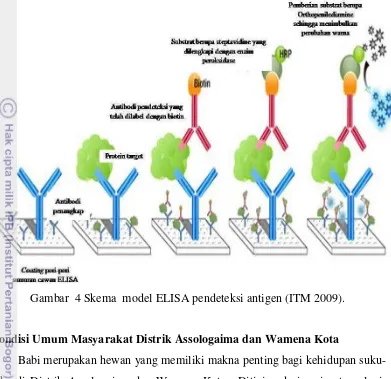

Cysticercus cellulosae pada serum (Sato et al. 2003). Prinsip kerja dari teknik ELISA adalah mendeteksi adanya ikatan spesifik antara antibodi dan antigen atau sebaliknya. Burgess (1995) menyatakan bahwa ELISA memiliki variasi model uji yang beragam. ELISA dan metode pemeriksaan sistiserkosis konvensional bila dibandingkan dari segi sensitifitas dan spesifisitas ujinya, maka ELISA dianggap lebih baik. Menurut Dorny et al. (2004), teknik palpasi lidah memiliki sensitivitas sebesar 16.1% dan spesifisitas sebesar 100%, pemeriksaan postmortem memiliki sensitivitas sebesar 38.7% dan spesifisitas sebesar 100%, model ELISA yang mendeteksi antibodi memiliki sensitivitas sebesar 45.2% dan spesifisitas sebesar 88.2%, model ELISA yang mendeteksi antigen memiliki sensitivitas sebesar 64.5% dan spesifisitas sebesar 91.2%. Hal di atas menunjukkan bahwa model ELISA yang mendeteksi antigen memiliki tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang terbaik dibandingkan teknik diagnosis lainnya. Model ini juga dapat membedakan sistiserkus yang mati dari hidup. Kelebihan tersebut memberikan hasil pengujian yang tidak bias dan menggambarkan infeksi yang sebenarnya (Dorny et al. 2000).

Gambar 4 menunjukkan tahapan kerja dari model ELISA pendeteksi antigen yang dikembangkan oleh ITM Antwerpen, Belgia. Model ELISA ini menggunakan antibodi penangkap dan pendeteksi berupa monoklonal antibodi.

Monoklonal antibodi merupakan antibodi spesifik yang memilki satu jenis paratop (bagian dari antibodi yang berikatan dengan epitop dari antigen). Keadaan ini merupakan kelebihan dari monoklonal antibodi karena sifatnya akan lebih spesifik dalam mengikat antigen yang dideteksinya (Burgess 1995).

penyebab sistiserkosis di daerah yang endemis lebih dari satu spesies anggota dari genus Taenia.

Gambar 4 Skema model ELISA pendeteksi antigen (ITM 2009).

Kondisi Umum Masyarakat Distrik Assologaima dan Wamena Kota

Babi merupakan hewan yang memiliki makna penting bagi kehidupan suku-suku di Distrik Assologaima dan Wamena Kota. Ditinjau dari segi antropologi,

beternak babi bagi kehidupan masyarakat di kedua distrik tersebut merupakan bagian dari budaya lokal yang disebut ”Kebudayaan Beternak Babi”. Berdasarkan aspek ekonomi, babi merupakan hewan yang istimewa karena memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan lainnya. Babi juga memegang peranan sebagai barang yang digunakan untuk menyelesaikan segala masalah adat, mas kawin, dan digunakan dalam setiap upaca adat sebagai hidangannya. Ternak babi sangat penting peranannya dalam kehidupan masyarakat di kedua distrik tersebut (Sokoy 2005).

pemiliknya, Kondisi ini menyebabkan keadaan sanitasi di dalam tempat tinggal menjadi buruk. Babi-babi tersebut biasanya diberi pakan oleh pemiliknya saat pagi hari sebelum diumbar. Pakan yang diberikan peternak setempat kepada babi yang mereka pelihara berupa ubi jalar (Ipomoea batatas) berkualitas rendah (Balitnak 2008).

Bakar Batu adalah tradisi lokal yang dimiliki oleh masyarakat Papua untuk memasak daging babi dalam setiap pelaksanaan upacara adat setempat. Tradisi ini dilakukan dengan memasak daging babi dan bahan makanan lain seperti ubi jalar dan sayuran dalam tumpukan batu panas selama satu jam yang dimasukkan dalam galian tanah sedalam satu meter. Makanan yang telah matang selanjutnya dihidangkan di atas tanah dengan beralaskan dedaunan dan rumput-rumputan untuk dimakan bersama-sama. Cara penyajian ini memiliki resiko terjadinya pencemaran telur Taenia solium infektif dari tanah dan alas makan tersebut (Maitindom 2008).

Distrik Assologaima dan Wamena Kota termasuk dalam wilayah Kabupaten Jayawijaya. Distrik merupakan istilah untuk kecamatan yang ada di Provinsi

Papua dan Papua Barat karena adanya Undang-Undang Otonomi Daerah Khusus mulai tahun 2008. Kondisi sanitasi di Kabupaten Jayawijaya secara umum termasuk kedua distrik tersebut tergolong buruk. Menurut laporan dari Dinas

Kesehatan Provinsi Papua yang dikutip dalam Maitindom (2008), sebagian besar (98.0%) penduduk Kabupaten Jayawijaya tidak memiliki fasilitas/sarana sanitasi seperti air bersih, jamban keluarga, tempat pembuangan sampah, dan saluran pembuangan air limbah (SPAL). Kabupaten Jayawijaya juga tidak memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) sehingga pengawasan terhadap keamanan produk daging babi juga kurang terlaksana.

Kondisi taeniasis dan sistiserkosis di Distrik Assologaima dan Wamena Kota

yang menderita neurocysticercosis. Laporan mengenai sistiserkosis pada babi yang berasal dari Distrik Assologaima dan Wamena Kota masih jarang dilaporkan.

Kasus epilepsi yang diderita oleh penduduk Distrik Assologaima telah dilaporkan mengalami peningkatan antara tahun 1992-1995 yaitu sebesar 0.28% sampai 0.83%. Margono et al. (2001) telah memeriksa penderita epilepsi dan babi yang dimilikinya menggunakan teknik immunobloting untuk mendeteksi keberadaan Cysticercus cellulosae agar penyakit tersebut dapat dipastikan agen penyebabnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 14 orang dan satu ekor babi positif sistiserkosis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1992-1995 di Distrik Assologaima terdapat 14 warga penderita neurocysticercosis dan seekor babi penderita sistiserkosis.

Pada tahun 2005 Subahar et al. melakukan penelitian tentang penyebaran kasus taeniasis dan sistiserkosis pada penduduk Distrik Wamena Kota dan Assologaima. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu sebesar 68.4% (26/38) penduduk Distrik Wamena Kota dan 35.5% (18/51) penduduk

Assologaima memiliki antibodi anti-sistiserkosis. Penduduk yang positif tersebut selanjutnya menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan teknik ELISA-koproantigen. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa tiga orang

penduduk Distrik Assologaima positif mengandung antigen Taenia solium dalam fesesnya, sedangkan pada penduduk Distrik Wamena Kota tidak ditemukan hasil positif. Hasil tersebut menunjukkan tidak semua penderita sistiserkosis menderita taeniasis.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2011 bertempat di Laboratorium Helmintologi Bagian Parasitologi dan Entomologi Kesehatan, serta Laboratorium Terpadu, Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor.

Metode

1. Koleksi Serum Contoh

Tahap koleksi serum contoh dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2009 sampai Juni 2011. Tahap koleksi ini dilaksanakan oleh tim peneliti mahasiswa Pascasarjana Program Studi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Institut Pertanian Bogor. Serum contoh yang dikoleksi diambil secara purposif yaitu

berasal dari babi yang diizinkan oleh pemiliknya untuk diambil darahnya dan dipelihara secara diumbar.

Dalam penelitian ini diperiksa sebanyak 39 serum contoh yang terdiri atas 26 serum yang dikoleksi pada tahun 2009 dan 13 serum pada tahun 2010. Serum tersebut diperoleh dari babi asal Distrik Assologaima dan Wamena Kota (Tabel 1). Babi tersebut terdiri atas 18 ekor jantan dan 21 ekor betina. Serum kontrol positif yang digunakan dalam penelitian ini dikoleksi dari babi yang dalam pemeriksaan postmortem ditemukan adanya sistiserkus dalam dagingnya. Babi tersebut berasal dari peternakan rakyat di Kabupaten Jayawijaya. Serum kontrol negatif yang digunakan dalam penelitian ini dikoleksi dari babi yang berasal dari peternakan di Jawa Tengah.

mikro berukuran 1.5 mL. Penyimpanan serum dilakukan dalam suhu -18 °C hingga akan digunakan.

Tabel 1 Daerah asal dan jumlah babi yang dilakukan pemeriksaan serologis

2. Protokol ELISA

Penelitian ini dilakukan dengan metode sandwich ELISA untuk mendeteksi Cysticercus cellulosae yang dikembangkan oleh Institute of Tropical Medicine Antwerpen, Belgia (ITM 2009). Metode ini menggunakan antibodi monoklonal sebagai bahan pendeteksi keberadaan antigen Cysticercus cellulosae dalam serum contoh. Tingkat spesifitas dari metode ini adalah 98.7% dan tingkat sensitifitasnya adalah 92.3% (Van Kerckhoven et al. 1998, diacu dalam Dorny el al. 2000). Metode ini terdiri dari delapan tahap, yaitu pre-treatment serum, coating sumuran cawan, blocking, peletakan serum contoh (sampel), pemberian antibodi pendeteksi, konjugat, substrat, stop solution, dan pembacaan nilai absorbansi.

Coating dilakukan dengan melapisi sumuran cawan dengan antibodi penangkap dalam konsentrasi 5 µg/mL coating buffer karbonat/bikarbonat pH 9.8. Antibodi penangkap yang digunakan dalam penelitian ini berupa antibodi monoklonal anti Taenia saginata (kode produksi: B158C11A10) hasil produksi Institute of Tropicaledicine Antwerpen, Belgia. Antibodi penangkap sebanyak 100 µL dimasukkan ke dalam masing-masing sumur kecuali sumur A1 dan B1. Sumur A1 dan B1 merupakan sumur kontrol untuk substrat buffer, kedua sumur ini hanya diisi dengan 100 µL coatingbuffer. Inkubasi dilakukan di dalam shaker inkubator selama 30 menit pada suhu 37 °C. Setelah inkubasi selesai, dilakukan pencucian dengan PBS Tween-20 0.05% (buffer pencuci) sebanyak satu kali menggunakan pipet mikro multi channel.

Blocking dilakukan dengan tujuan untuk menutup permukaan sumur yang tidak dilekati oleh antibodi penangkap. Tahap ini dilakukan dengan cara memasukkan 100 µL larutan blocking berupa New Born Calf Serum 1% di dalam buffer pencuci pada setiap sumur. Cawan tersebut diinkubasi dalam shaker inkubator selama 15 menit pada suhu 37 °C.

Pemasukan sampel dilakukan dengan memasukkan serum contoh yang telah dipre-treatment sebanyak 100 µ L ke dalam masing-masing sumur sesuai dengan pola. Cawan tersebut diinkubasi dalam shaker inkubator pada suhu 37 °C selama 15 menit. Tiap-tiap sumur dalam cawan kemudian dicuci sebanyak lima kali menggunakan buffer pencuci.

Pemberian antibodi pendeteksi. Antibodi pendeteksi yang digunakan dalam penelitian ini berupa antibodi monoklonal anti Taenia saginata yang telah dikonjugasikan dengan biotin (kode produksi: B158C11A10) produksi Institute of Tropical Medicine Antwerpen, Belgia. Sebanyak 100 µL antibodi pendeteksi dengan konsentrasi 1.25 µg/ mL larutan blocking dimasukkan ke dalam setiap sumur kecuali sumur A1 dan B1. Sumur A1 dan B1 hanya diisi dengan larutan blocking sebanyak 100 µL. Selanjutnya cawan tersebut diinkubasikan di dalam shaker inkubator pada suhu 37 °C selama 15 menit. Pencucian dilakukan sebanyak lima kali dengan buffer pencuci setelah inkubasi selesai.

A1 dan B1. Kedua sumur ini diisi dengan 100 µL larutan blocking. Cawan tersebut diinkubasikan dalam shaker inkubator selama 15 menit pada suhu 37 °C. Selanjutnya dilakukan pencucian sebanyak lima kali dengan buffer pencuci.

Pemberian substrat. Substrat yang digunakan berupa ortho phenil diamine (OPD)yang dibuat dengan cara melarutkan 1 tablet OPD dalam 10 mL akuabides dengan ditambahkan H2O2 sebanyak 2.5 µL. Tahap ini dilakukan dengan cara

meletakkan 100 µL substrat ke dalam setiap sumur dan dilaksanakan dalam kondisi ruangan gelap. Cawan tersebut diinkubasi pada suhu 30 °C selama 15 menit di dalam inkubator.

Pemberian stop solution. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghentikan reaksi pada sumur. Larutan stop solution yang digunakan berupa asam kuat yaitu H2SO4. Tahap ini dilakukan dengan cara menambahkan 50 µL larutan stop

solution pada setiap sumur.

Pembacaan nilai absorbansi dilakukan dengan menggunakan ELISA reader dengan panjang gelombang 492 nm dan 655 nm. Penghitungan rataan nilai absorbansi dari masing-masing serum contoh dilakukan setelah diperoleh

data nilai absorbansi dari hasil pembacaan. Penentuan nilai cut off didapatkan dari hasil perhitungan nilai t-student dari kontrol negatif (Sokal & Rohlf1981).

Status serum contoh ditentukan berdasarkan rasio dari rata-rata nilai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prevalensi Sistiserkosis pada Serum Contoh Total

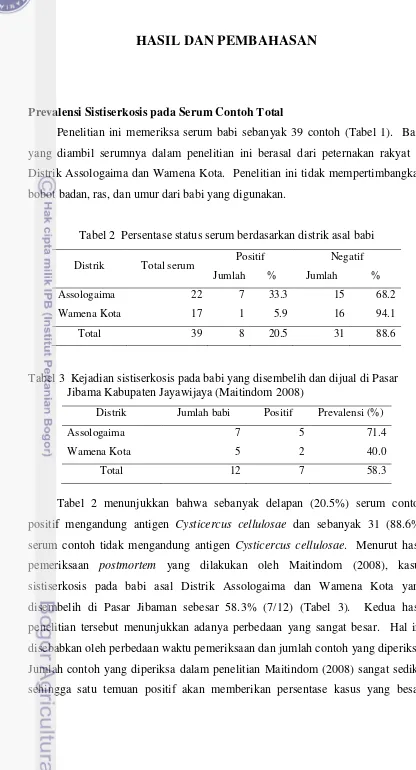

Penelitian ini memeriksa serum babi sebanyak 39 contoh (Tabel 1). Babi yang diambil serumnya dalam penelitian ini berasal dari peternakan rakyat di Distrik Assologaima dan Wamena Kota. Penelitian ini tidak mempertimbangkan bobot badan, ras, dan umur dari babi yang digunakan.

Tabel 2 Persentase status serum berdasarkan distrik asal babi

Distrik Total serum Positif Negatif Jumlah % Jumlah %

Assologaima 22 7 33.3 15 68.2

Wamena Kota 17 1 5.9 16 94.1

Total 39 8 20.5 31 88.6

Tabel 3 Kejadian sistiserkosis pada babi yang disembelih dan dijual di Pasar Jibama Kabupaten Jayawijaya (Maitindom 2008)

Distrik Jumlah babi Positif Prevalensi (%)

Assologaima 7 5 71.4

Wamena Kota 5 2 40.0

Total 12 7 58.3

Kedua penelitian tersebut juga menggunakan metode pemeriksaan yang berbeda yaitu pemeriksaan postmortem dan teknik Ag-ELISA. Masing-masing metode tersebut miliki tingkat sensitifitas dan spesifitas berbeda, sehingga dapat memberikan hasil uji yang berbeda. Biasanya pemeriksaan postmortem akan memberikan hasil positif yang lebih rendah dibandingkan dengan Ag-ELISA. Hal ini disebabkan oleh rendahnya sensitivitas yang dimiliki pemeriksaan postmortem. Efek dari rendahnya sensitivitas suatu uji untuk mendeteksi sistiserkosis menyebabkan tidak terdeteksinya Cysticercus cellulosae pada tingkat infeksi ringan (predominan). Hasil pemeriksaan postmortem juga sangat dipengaruhi oleh keterampilan dan kejelian dari pemeriksa daging (meat inspector) (Kebede 2008). Ag-ELISA memiliki sensitifitas yang lebih tinggi daripada pemeriksaan postmortem sehingga mampu mendeteksi sistiserkosis pada tingkat infeksi rendah (Dorny et al. 2000).

Metode Ag-ELISA yang digunakan dalam penelitian ini bersifat genus spesifik. Sifat ini menyebabkan terdeteksinya antigen dari metacestoda spesies cacing lainnya akibat reaksi silang. Antigen sistiserkus lain yang dapat dideteksi

oleh antigen pendeteksi ELISA ini antara lain yaitu Cysticercus bovis (T. saginata), metacestoda dari Taenia asiatica dan Cysticercus tenuicollis dari Taenia hydatigena (ITM 2009). Namun, hasil penelitian ini bebas dari kemungkinan reaksi silang antara Cysticercus cellulosae dengan metacestoda lainnya. Menurut hasil pemeriksaan molekular dan serologis yang dilakukan oleh Ito et al. (2008) terhadap penyebab sistiserkosis di Papua ditemukan bahwa Cysticercus cellulosae adalah satu-satunya penyebab zoonosis tersebut.

spesifik yang berbeda dari masing-masingnya. Sebagai contoh, antigen Cysticercus cellulosae dan Cysticercus tenuicollis memiliki perbedaan pada fraksi protein 14 kDa. Terjadinya reaksi silang ini menunjukkan bahwa mAb B158 tidak berikatan dengan epitop yang spesifik dari masing-masing metacestoda dari genus Taenia.

Reaksi silang yang terjadi seperti di atas berpotensi untuk menganggu akurasi uji apabila digunakan pada populasi babi yang dipelihara di wilayah endemis Taenia sp selain Taenia solium. Sebagai contoh, Kabupaten Flores Timur, NTT merupakan wilayah endemis sistiserkosis dengan agennya adalah Cysticercus tenuicollis (Saleh 2010). Bali merupakan daerah endemis sistiserkosis dengan agen penyebabnya tidak hanya Cysticercus cellulosae, melainkan ditemukan juga Cysticercus bovis. Metacestoda dari Taenia asiatica pernah ditemukan menjadi agen penyebab sistiserkosis di Pulau Samosir, Sumatera Utara (Ito et al. 2008). Permasalahan reaksi silang yang mungkin terjadi dalam kondisi di atas dapat diatasi dengan melakukan pemeriksaan serologis dan morfologis.

Berdasarkan data pada Tabel 2, prevalensi sistiserkosis di Distrik Assologaima termasuk dalam kategori daerah endemik. Kategori endemik ini diambil berdasarkan persentase kasus sistiserkosis yang ditemukan lebih dari

sepuluh persen. Distrik Wamena Kota termasuk kategori daerah non-endemik karena persentasenya kasus sistiserkosis yang ditemukan dibawah sepuluh persen. Pengkatagorian ini sesuai dari pernyataan Garcia et al. (2003) yang menyatakan bahwa suatu daerah dikatakan endemis sistiserkosis bila memiliki prevalensi penyakit ini lebih dari sepuluh persen. Noble dan Noble (1989) menyatakan bahwa prevalensi sistiserkosis pada daerah non-endemis biasanya kurang dari satu sampai dua persen.

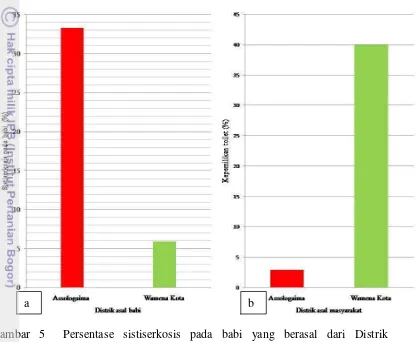

Assologaima yang memiliki toilet lebih rendah daripada masyarakat Wamena Kota. Gambar 5 (a dan b) juga menunjukkan adanya hubungan antara kepemilikan toilet dan kasus sistiserkosis pada babi di kedua distrik tersebut. Semakin tinggi persentase masyarakat yang memiliki toilet maka kejadian sistiserkosis pada babi akan rendah dan semakin rendah persentase masyarakat yang memiliki toilet maka kejadian sistiserkosis pada babi semakin tinggi.

Gambar 5 Persentase sistiserkosis pada babi yang berasal dari Distrik Assologaima dan Wamena Kota (a) dan kepemilikan toilet dari masyarakat Distrik Assologaima dan Wamena Kota (b).

Menurut Purba et al. (2003), toilet dengan kejadian sistiserkosis memiliki hubungan dengan nilai odds ratio sebesar 6.2. Nilai ini bermakna bahwa dengan memiliki toilet maka dapat menurunkan sistiserkosis sebesar 6.2 kali daripada yang tidak memiliki toilet. Flores et al. (2001) melaporkan bahwa kepemilikan toilet dan kesadaran masyarakat untuk defekasi tidak di sembarang tempat berhasil menurunkan kasus sistiserkosis di Meksiko hingga 50%. Fungsi dari toilet dalam menekan penyakit ini adalah mencegah pencemaran dari feses

manusia yang mengandung telur infektif Taenia solium. Keberadaan telur infektif Taenia solium di lingkungan harus dicegah karena telur ini mampu bertahan lama di lingkungan. Menurut Soulsby (1986), telur infektif dari Taenia solium mampu bertahan hidup selama 71 hari dalam feses basah, 16 hari dalam sampah, 8 minggu pada daerah yang kering, dan 14.5 minggu dalam lahan penggembalaan.

Tabel 4 Persentase sistem perkandangan dari peternakan babi yang dimiliki masyarakat lokal (Maitindom 2008)

Distrik Jumlah Sistem perkandangan

Dikandangkan % Diumbar %

Assologaima 59 24 40.7 35 59.3

Wamena Kota 45 12 26.7 33 73.3

Tabel 5 Keadaan sanitasi lingkungan peternakan babi (Maitindom 2008)

Distrik

Keadaan sanitasi lingkungan

Luar kandang Dalam kandang

Kotor % Bersih % Kotor % Bersih %

Assologaima 35 100 - 35 100 - 0

Wamena Kota 30 85.7 5 14.2 25 71.4 10 28.6

Pada tahun 2005 Subahar et al. melakukan penelitian terhadap taeniasis dan sistiserkosis pada penduduk Distrik Wamena Kota dan Assologaima. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan sebesar 68.4% (26/38) penduduk Distrik Wamena Kota dan sebesar 35.5% (18/51) penduduk Assologaima memiliki antibodi terhadap sistiserkosis. Pemeriksaan lanjutan menggunakan teknik ELISA-koproantigen selanjutnya dilakukan terhadap penduduk yang diduga penderita taeniasis. Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan ini yaitu ditemukan tiga penduduk Distrik Assologaima fesesnya positif mengandung antigen cacing Taenia solium. Penderita taeniasis merupakan sumber kontaminan dari lingkungannya sehingga dapat diketahui bahwa Distrik Assologaima memiliki sumber kontaminan sedangkan pada Distrik Wamena Kota tidak terdapat sumber kontaminan telur infektif Taenia solium.

Kasus taeniasis dan sistiserkosis sangat berkaitan erat dengan higiene personal, pemeriksaan daging babi, dan cara mengolah daging babi sebelum dikonsumsi. Higiene personal berperan untuk mencegah masuknya telur Taenia solium infektif ke dalam tubuh manusia. Wujud dari higiene personal antara lain yaitu mencuci tangan sebelum makan, mandi, memakai alas kaki dan memasak air minum. Menurut Purba et al. (2003), mencuci tangan sebelum makan memiliki korelasi terhadap kejadian sistiserkosis. Nilai odd ratio dari dua hal di atas sebesar 4.9, nilai ini bermakna bahwa mencuci tangan dapat menurunkan peluang seseorang untuk terjangkit sistiserkosis sebesar 4.9 kali. Mandi setiap hari juga dapat menurunkan peluang seseorang untuk terjangkit sistiserkosis sebesar 2.59. Memasak air sebelum dikonsumsi merupakan salah satu tindakan higiene pangan yang bertujuan untuk mematikan telur Taenia solium infektif dalam air. Seseorang memiliki risiko menderita sistiserkosis lebih besar bila mengkonsumsi air mentah dibandingkan dengan air matang.

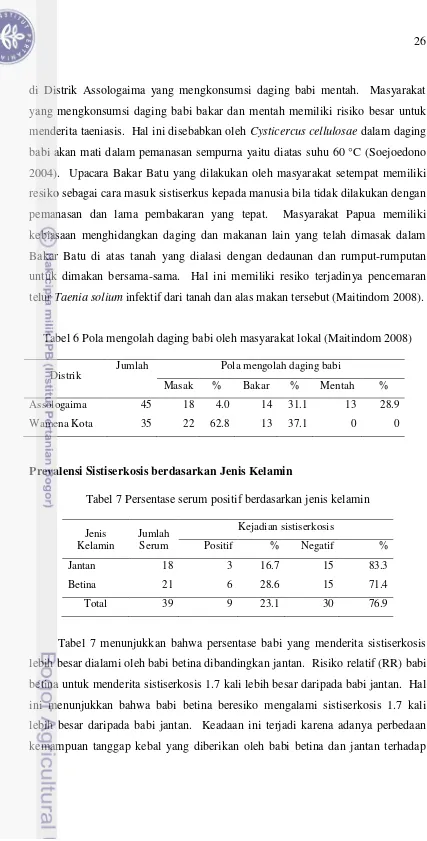

di Distrik Assologaima yang mengkonsumsi daging babi mentah. Masyarakat yang mengkonsumsi daging babi bakar dan mentah memiliki risiko besar untuk menderita taeniasis. Hal ini disebabkan oleh Cysticercus cellulosae dalam daging babi akan mati dalam pemanasan sempurna yaitu diatas suhu 60 °C (Soejoedono 2004). Upacara Bakar Batu yang dilakukan oleh masyarakat setempat memiliki resiko sebagai cara masuk sistiserkus kepada manusia bila tidak dilakukan dengan pemanasan dan lama pembakaran yang tepat. Masyarakat Papua memiliki kebiasaan menghidangkan daging dan makanan lain yang telah dimasak dalam Bakar Batu di atas tanah yang dialasi dengan dedaunan dan rumput-rumputan untuk dimakan bersama-sama. Hal ini memiliki resiko terjadinya pencemaran telur Taenia solium infektif dari tanah dan alas makan tersebut (Maitindom 2008).

Tabel 6 Pola mengolah daging babi oleh masyarakat lokal (Maitindom 2008)

Distrik Jumlah Pola mengolah daging babi

Masak % Bakar % Mentah %

Assologaima 45 18 4.0 14 31.1 13 28.9

Wamena Kota 35 22 62.8 13 37.1 0 0

Prevalensi Sistiserkosis berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 7 Persentase serum positif berdasarkan jenis kelamin

Jenis

Tabel 7 menunjukkan bahwa persentase babi yang menderita sistiserkosis lebih besar dialami oleh babi betina dibandingkan jantan. Risiko relatif (RR) babi betina untuk menderita sistiserkosis 1.7 kali lebih besar daripada babi jantan. Hal ini menunjukkan bahwa babi betina beresiko mengalami sistiserkosis 1.7 kali lebih besar daripada babi jantan. Keadaan ini terjadi karena adanya perbedaan

paparan telur infektif Taenia solium dari lingkungan. Perbedaan respon tanggap kebal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu hormonal, kecukupan nutrisi, dan keadaan fisiologis.

Hewan jantan dan betina memiliki beberapa perbedaan hormon reproduksi yang berpengaruh terhadap sistem tanggap kebal tubuh dan perkembangan parasit dalam tubuh. Pada tahun 2010 Escobedo et al. melakukan penelitian yang mengkaji pengaruh hormon reproduksi terhadap perkembangan sistiserkus di media biakan in-vitro. Hasil penelitian ini menenunjukkan bahwa progesteron dapat memacu perkembangan onkosfer di media biakan tersebut. Progesteron memberikan korelasi positif terhadap proses evaginasi skoleks pada jaringan tubuh dan motilitas onkosfer. Semakin tinggi kadar progesteron maka laju evaginasi skoleks dan motilitas sistiserkus semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya. Menurut Morales et al. (2002), kejadian sistiserkosis babi betina bunting dan jantan kastrasi meningkat sebesar 20%-50% dari keadaan tidak bunting dan tidak dikastrasi. Fenomena ini terjadi akibat terdapat perbedaan kadar hormon androgen dan progesteron. Pada babi jantan kastrasi mengalami

perubahan pada hormon androgennya bila dibandingkan dengan jantan normal. Kadar progesteron pada betina bunting lebih tinggi dibandingkan betina tidak bunting.

Kecukupan nutrisi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan sistem tanggap kebal tubuh dalam menghadapi infeksi antigen. Setiap individu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda tergantung dari keadaan fisiologis tubuhnya. Babi betina yang sedang bunting dan menyusui membutuhkan nutrisi lebih banyak dibandingkan babi jantan (Sihombing 2006). Namun, babi pada saat bunting kemampuan untuk mengkonsumsi pakan menurun. Keadaan ini perlu diatasi dengan tindakan tepat agar babi bunting tersebut tidak mengalami penurunan kekuatan sistem tanggap kebal tubuh. Salah satu solusinya adalah memberikan pakan bermutu tinggi dan ditambahkan suplemen vitamin bila diperlukan.

Ubi jalar (Ipomoea batatas) berkualitas rendah merupakan pakan utama dari babi yang digunakan dalam penelitian ini. Ubi jalar memiliki kandungan protein yang rendah (sebesar 17%), serat kasar tinggi ( sebesar 14.2%), dan zat anti nutrisi yang tinggi (Du Thanh et al. 2009; Nguyen et al. 2010). Zat anti nutrisi yang terkandung dalam ubi jalar berupa linamarin, asam oxalat, phitat, asam tanin, dan chymotrypsin inhibitor. Ditinjau dari kebutuhan nutrisinya, ternak babi yang

hanya diberi pakan ubi jalar dapat mengalami kekurangan protein dan mineral seperti kalsium (Ca) dan fosfor (P) (Balitnak 2008). Salah satu efek yang ditimbulkan oleh defisiensi protein adalah rendahnya imunitas tubuh. Hal ini

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Serum positif yang mengandung antigen Cysticercus cellulosae sebesar 20.5%. Persentase sistiserkosis di Distrik Assologaima lebih tinggi daripada kasus di Wamena Kota. Babi betina memiliki kemungkinan menderita sistiserkosis lebih besar daripada jantan dengan nilai resiko relatif babi betina untuk menderita sistiserkosis 1.7 kali lebih besar daripada babi jantan.

Saran

Dari hasil penelitian ini disarankan beberapa hal terkait dengan pengendalian sistiserkosis pada babi dan manusia di Distrik Assologaima dan Wamena Kota yaitu :

1. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi kasus sistiserkosis-taeniasis baik pada babi maupun manusia di Distrik Assologaima dan Wamena Kota, adalah memperbaiki sanitasi lingkungan yaitu dengan, meningkatkan kepemilikan toilet dan kesadaran masyarakat setempat untuk tidak defekasi di sembarang tempat.

DAFTAR PUSTAKA

Ansari JA, Karki P, Dwivedi S, Ghotekar LH, Rauniyar RK, Rijal S. 2003. Neurocysticercosis. Kathmandu University Medical Journal 1: 48-55.

Assana E, Zoli PA, Sadou HA, Nguekam, Vondou L, Pouedet MSR, Dorny P, Brandt J, Geerts S. 2001. Prevalence of porcine cysticercosis in Mayo-Danay (North Cameroun) and Mayo-Kebbi (South West Tchad). Rev Elev Méd Vét Pays Trop 54: 123-127.

[Balitnak] Balai Penelitian Ternak. 2008. Manusia-Babi-Ubi jalar di Wamena. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian 30: 19. [terhubung berkala] http://www.pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/wr.308jpdf [10 Juli 2011].

Bogitsh BJ, Carter CE, Oeltmann TN. 2005. Human Parasitology. Ed ke-3. California: Elsavier Academic Pr. hlm 269-273.

Burgess WG. 1995. Teknologi ELISA dalam Diagnosis dan Penelitian. Artama WT, penerjemah; Yogyakarta: UGM Pr. Terjemahan dari: ELISA Technology in Diagnosis and Research.

[CDC] Centers for Disease Control and Prevention. 2011. Cysticercosis. [terhubung berkala] http://www.cdc.gov/parasites/cysticercosis/biology.html [16 September 2011].

Choidini PL, Moody AH, Manser DW. 2001.Atlas of Medical Parasitology and Protozoology. Ed ke-4. Philadelphia: Churcill Livingstone. hlm 20.

Deckers N, Kanobana K, Silva M, Gonzalez AE, Garcia HH, Gilman RH, Dorny P. 2008. Serological responses in porcine cysticercosis: a link with the parasitological outcome of infection. Int J Parasitol 38 1191-1198.

Deckers N, Dorny P. 2010. Immunodiagnosis of Taenia solium taeniosis/cysticercosis. Trends in Parasitology 20: 137-144.

Du Thanh H, Nguyen QL, Everts H, Beynen AC. 2009. Ileal and total tract digestibility in growing pigs feed cassava root meal and rice bran with inclusion of cassava leaves, sweet potato vine, duckweed, and stylosanthes foliage. Livestock Research for Rural Development 21: 1-11.

Dorny P, Brandt J, Zoli A, Geerts S. 2003. Immunodiagnostic tools for human and porcine cysticercosis. Acta Tropica 87: 79-86.

Dorny P, Phiri IK, Vercruysse J, Gabriel S, Willingham AL, Brandt J, Victor B, Speybroeck, Berkvens D. 2004. A Bayesian approach for estimating values for prevalence and diagnostic test characteristics of porcine cysticercosis. Int J Parasitol 34: 569-576.

Emmanuel A. 2004. Isolation of a species-specific antigen from Taenia solium cyst fluid and evaluation of its sensitivity and specificity in ELISA for diagnosis of porcine cysticercosis [Tesis]. Antwerpen: Prince Leopold Institute of Tropical Medicine Department of Animal Health.

Escobedo G, Arroyo IC, Hern´ andez OT, Saloma PO, Varela M, Montor JM. 2010. Progesterone induces scolex evagination of the human parasite Taenia solium: evolutionary implications to the host-parasite relationship. Journal of Biomedicine and Biotechnology 1155: 1-10.

Flisser A, Sarti E, Lightowlers M, Schantz P. 2003. Neurocysticercosis: regional status, epidemiology, impact and control measures in the Americas. Acta Tropica 87: 43-51.

Flores SV, Rodea GB, Flisser A, Schantz PM. 2001. Hygiene and restraint of pigs is associated with absence of Taenia solium cysticercosis in a rural community of Mexico. Salud Pública de México 43: 574-576.

Garcia HH, Gonzalez EA, Evans WA, Gilman RH. 2003. Taenia solium cysticercosis. The Lancet 361: 547-556.

Gonzalez AE, Garcia HH, Gilman RH, Tsang VCW. 2003. Control of Taenia solium. Acta Tropica 87: 103-109.

Guyton AC, Hall JE. 1995. Fisiologi Kedokteran. Ed ke-9. Setiawan I, Santoso A, Tengadi AK, penerjemah; Jakarta: EGC. Terjemahan dari: Textbook of Medical Physiology.

Gweba M, Faleke OO, Junaidu AU, Fabiyi JP, Fajinmi AO. 2010. Some risk factor for Taenia solium cysticercosis in semi-intensively raised pig in Zuru, Nigeria. Veterinaria Italiana 46: 57-67.

immunological diagnosis of taeniasis and cysticercosis in Asia and the Pacific. Southeast Asian J Trop Med PublicHealth 39: 37-49.

Kebede N. 2008. Cysticercosis of slaughtered cattle in Northwestern Ethiopia. Research in Veterinary Science 85: 522-526.

Klein SL. 2004. Hormonal and immunological mechanism mediating sex differences in parasite infection. Parasite Immunology 26: 247-264.

Kusumamiharja S. 1992. Parasit dan Parasitosis Pada Hewan Ternak dan Hewan Piaraan di Indonesia. Bogor: PAU- IPB. hlm 220-223.

Maitindom FD. 2008. Studi kejadian sistiserkosis pada babi yang dijual di Pasar Jibaman Kabupaten Jayawijaya Papua [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Margono SS, Subahar R, Hamid A, Wandra T, Sudewi SSR, Sutisna P, Ito A. 2001. Cysticercosis in Indonesia: epidemiological aspects. Southeast Asian J Trop Med Public Health 32: 79-84.

Morales J, Velasco T, Tovar V, Fragoso G, Fleury A, Beltrán C, Villalobos N, Aluja A, Rodarte LF, Sciutto E, Larralde C. 2002. Castration and

pregnancy of rural pigs significantly increase the prevalence of naturally

acquired Taenia solium cysticercosis. Veterinary Parasitology 108: 41-48.

Ngowi HA, Carabin H, Kassuku AA, Mlozi MRS, Mlangwa JED, Willingham AL. 2008. A health-education intervention trial to reduce porcine cysticercosis in Mbulu District,Tanzania. Preventive Veterinary Medicine 85: 52-67.

Ngurah K. 1987. Taeniasis dan Sistiserkosis. Cerminan Dunia Kedokteran. 42: 28-32. Terjemahan dari: Parasitology: The Biology of Aminal Parasites.

Plumb DC dan Pharm D. 1999. Veterinary Drug Handbook. Ed ke-3. USA: Iowa State Univ Pr. hlm: 581-582.

Purba WH, Miko TYW, Ito A, Widarso HS, Hamid A, Subahar R, Margono SS. 2003. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian sistiserkosis pada penduduk Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua tahun 2002. Makara Kesehatan 7: 56- 65.

Rajshekhar V, Joshi DD, Nguyen QD, Nguyen VD, Xiaonong Z. 2003. Taenia solium taeniosis/cysticercosis in Asia: epidemiology, impact, and issues. Acta Tropica 87: 53-60.

Saleh UA. 2010. Faktor risiko kejadian sistiserkosis pada babi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Salim L , Ang A, Handali S, Tsang VCW. 2009. Seroepidemiologic survey of cysticercosis-taeniasis in four central highland districts of Papua, Indonesia. Am J Trop Med Hyg 80: 384-388.

Sato MO, Yamasaki H, Sako Y, Nakao M, Nakaya K, Plancarte A, Kassuku AA, Dorny P, Ito A, Geers S, Hashiguchi Y, Ortiz WB. 2003. Evaluation of tongue inspection and serology for diagnosis of Taenia solium cysticercosis

inswine: usefulness of ELISA using purified glycoproteins and recombinant

antigen. Vet Parasitol 111: 309-322.

Sciutto E, Hernandez M, Garcia G, Aluja AS, Villalobos ANM, Rodarte LF, Parkhouse M, Harrison L. 1998. Diagnosis of porcine cysticercosis: a comparative study of serological tests for detection of circulating antibody and viable parasites. Vet Parasitol 78: 185-194.

Sciutto E, Chavarria A, Fragoso G, Fleury A, Larralde C. 2007. The immune response in Taenia solium cysticercosis: protection and injury. Parasite Immunology 29: 621-636.

Sikasunge CS, Phiri IK, Willingham AL, Johansen MV. 2009. Dynamics and longevity of maternally-acquired antibodies to Taenia solium in piglets born to naturally infected sows. The Veterinary Journal 10: 1-4.

Sihombing HT. 2006. Ilmu Ternak Babi. Ed ke-2. Yogyakarta: UGM Pr.

Soejoedono RR. 2004. Zoonosis. Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor: Bogor.

Sokoy F. 2005. Babi memiliki banyak makna di Papua. Antara. [terhubung berkala]. http://www.borneotribune.com/pdf/headline/babi-miliki-banyak-makna-di-papua.pdf [10 Juli 2011].

Soulsby EJL. 1986. Helminths, Arthropods, and Protozoa of Domestic Animals. London: Balliere Tindall.

Subahar R, Hamid A, Purba W, Widarso, Ito A, Margono SS. 2005. Taeniasis/ sistiserkosis di antara anggota keluarga di beberapa desa, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Makara Kesehatan 9: 9-14.

Sutisna P, Fraser A, Kapti IN, Canul RR, Widjana DP, Craig PS, Allan JC. 1999. Community prevalence study of taeniasis and cysticercosis in Bali, Indonesia. Tropical Medicine and International Health 4: 288–294.

Wandra T, Margono SS, Gafar MS, Saragih JM, Sutisna P, Sudewi AAR, Depari AA, Yulfi H, Darlan DM, Okamoto M, Sato MO, Sako Y, Nakao M, Nakaya K, Craig PS, Ito A. 2007. Current situation of taeniasis and cysticercosis in Indonesia. Trop Med and Health 35: 323-328.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistiserkosis merupakan salah satu penyakit parasitik yang berdampak penting terhadap kesehatan masyarakat (public health) dan perekonomian. Namun, penyakit ini kurang mendapat perhatian (neglected disease) di berbagai negara berkembang. Berdasarkan tinjauan terhadap aspek kesehatan masyarakat, penyakit ini penting untuk diperhatikan sebab termasuk dalam kategori “foodborne zoonosis” yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya melalui pangan. Dampak ekonomis yang ditimbulkan oleh zoonosis ini berupa kerugian yang dialami oleh peternak babi akibat pengafkiran

daging (Zoli et al. 2003).

Babi merupakan inang antara dari Taenia solium dan sumber infeksi Cysticercus cellulosae bagi manusia. Sistiserkosis pada babi biasanya tidak menunjukkan gejala klinis dan gangguan kesehatan, sedangkan infeksi Cystisercus cellulosae pada manusia akan menimbulkan gangguan kesehatan yang fatal. Hal ini disebabkan karena selain menginfiltrasi otot dan jaringan penunjang, Cysticercus cellulosae juga dapat berada di organ tubuh penting seperti otak, mata, jantung, dan hati (Garcia et al. 2003). Gejala klinis yang muncul dari sistiserkosis pada manusia berupa nodul di subkutan, gangguan penglihatan, gangguan saraf, sakit kepala hebat, dan epilepsi (neurocysticercosis).

Sistiserkosis ini berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sehingga perlu dilakukan pengendalian penyakit ini baik pada manusia dan babi. Salah satu bentuk langkah awal dari upaya pengendalian sistiserkosis adalah deteksi dini terhadap keberadaan Cysticercus cellulosae pada babi. Tujuan dari langkah ini salah satunya adalah mencegah babi yang menderita sistiserkosis dikonsumsi oleh manusia. Namun, pelaksanaan deteksi dini sistiserkosis pada babi banyak menemui kesulitan karena penyakit ini pada inang antaranya berjalan tanpa gejala klinis (asimtomatis).

OIE (2008) telah menetapkan metode pemeriksaan konvensional untuk