KUALITAS KOMPOS SAMPAH KOTA DAN APLIKASINYA

PADA MEDIA TANAH LAHAN KRITIS UNTUK

BIBIT SENGON ( Paraserianthes falcataria)

SKRIPSI

OLEH :

NOVITA HASIBUAN

051202038

DEPARTEMEN KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

KUALITAS KOMPOS SAMPAH KOTA DAN APLIKASINYA

PADA MEDIA TANAH LAHAN KRITIS UNTUK

BIBIT SENGON ( Paraserianthes falcataria)

SKRIPSI

Oleh :

NOVITA HASIBUAN

051202038/ BUDIDAYA HUTAN

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan

Sidang di Fakultas Pertanian ,Universitas Sumatera Utara

DEPARTEMEN KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

LEMBAR

PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kualitas Kompos Sampah Kota Dan Aplikasinya Pada Media Tanah Lahan Kritis Untuk Bibit Sengon

(Paraserianthes falcataria)

Nama : Novita Hasibuan

NIM : 051202038

Departemen : Kehutanan

Program Studi : Budidaya Hutan

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing,

Dr. Deni Elfiati, SP, MP Dr.Ir. Hamidah Hanum SP. MP

Ketua Anggota

Mengetahui,

ABSTRACT

NOVITA HASIBUAN: Waste Compost Quality City And Its Application In the Media Area of Critical For Sengon Seeds (Paraserianthes falcataria), led by Dr. DENI ELFIATI SP.MP and Dr.Ir. HAMIDAH HANUM SP.MP

. Critical land in Indonesia reached 28 million hectares are located in forest area and nonhutan. So it is required afforestation by planting crops and added sengon biowaste compost town. This study aimed to compare the quality of municipal solid waste compost and the compost bin without EM4, EM4 and cities with the effect of municipal solid waste compost and the compost bin with EM4 EM4 city without the seeds sengon applied to the soil media critical land. This research was conducted in November 2009 - April 2010 in the House of gauze, Faculty of Agriculture, USU, using completely randomized factorial design. The results showed that the quality of municipal solid waste compost with better EM4 compared with urban waste compost without EM4 (traditional). Height growth, stem diameter and number of leaves on seedlings sengon children (Paraserianthes falcataria) is better contained in the G treatment (NPK +10 g compost with EM4), and treatment of H (g compost with NPK +15 EM4) compared with treatments without compost EM4 (traditional). Treatment G (NPK +10 g compost with EM4), H (g compost with NPK +15 EM4), D (NPK +15 gr traditional compost) and E (NPK +20 gr traditional composting) is better than the control treatment.

ABSTRAK

NOVITA HASIBUAN : Kualitas Kompos Sampah Kota Dan Aplikasinya Pada Media Lahan Kritis Untuk Bibit Sengon (Paraserianthes falcataria), dibimbing oleh Dr. DENI ELFIATI SP.MP dan Dr.Ir. HAMIDAH HANUM SP.MP.

Lahan kritis di Indonesia mencapai 28 juta hektar yang terdapat pada kawasan hutan dan nonhutan. Sehingga diperlukan usaha penghijauan dengan menanam tanaman sengon dan ditambah pupuk kompos sampah organik kota. Penelitian ini bertujuan membandingkan kualitas kompos sampah kota tanpa EM4 dan kompos sampah kota dengan EM4 dan pengaruh pemberian kompos sampah kota dengan EM4 dan kompos sampah kota tanpa EM4 pada bibit sengon yang diaplikasikan ke media tanah lahan kritis. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2009 - April 2010 di Rumah kasa, Fakultas Pertanian USU, menggunakan rancangan acak lengkap non faktorial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kompos sampah kota dengan EM4 lebih baik dibandingkan dengan kompos sampah kota tanpa EM4 (tradisional). Pertumbuhan tinggi, diameter batang dan jumlah anak daun pada bibit sengon (Paraserianthes falcataria) yang lebih baik terdapat pada perlakuan G (NPK+10 gr kompos dengan EM4) dan perlakuan H (NPK+15 gr kompos dengan EM4) dibandingkan dengan perlakuan pemberian kompos tanpa EM4 (tradisional). Perlakuan G (NPK+10 gr kompos dengan EM4), H (NPK+15 gr kompos dengan EM4), D (NPK+15 gr kompos tradisional) dan E (NPK+20 gr kompos tradisional) lebih baik daripada perlakuan kontrol.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Duri – Riau pada tanggal 25 Mei 1985 dari ayah R.

Hasibuan dan Ibu R. Sihombing. Penulis merupakan anak keempat dari empat

bersaudara.

Pendidikan formal yang ditempuh selama ini :

1. Pendidikan Dasar di SD N 002 Duri – Riau, Lulus tahun 1998

2. Pendidikan Lanjutan di SLTP Santo Yosef Duri – Riau, Lulus tahun 2001

3. Pendidikan Menengah di SMA N 2 Mandau Duri – Riau, Lulus tahun 2004

4. Tahun 2005 diterima pada Program Studi Budidaya Hutan Departemen

Kehutanan Universitas Sumatera Utara.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif sebagai anggota Himpunan

Mahasiswa Kehutanan dan pernah menjadi anggota KMK USU tahun 2005/2006.

Penulis pernah melakukan Praktik Pengenalan Pengelolahan Hutan (P3H)

pada 2 lokasi berbeda yaitu di hutan mangrove Batubara dan hutan pegunungan Lau

Kawar. Selain itu penulis juga pernah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

di IUPHHK PT. Andalas Merapi Timber, Kabupaten Solok Selatan – Sumatera Barat

dan akhir kuliah penulis melaksanakan penelitian dengan judul Kualitas Kompos

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas

berkat dan anugrahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini

tepat pada waktu yang telah ditentukan. Judul ini penelitian ini adalah Kualitas

Kompos Sampah Kota Dan Aplikasinya Pada Media Tanah Lahan Kritis Untuk Bibit

Sengon (Paraserinthes falcataria).

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya

kepada kedua orang tua penulis yang telah membesarkan, memelihara dan mendidik

penulis selama ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu Dr. Deni

Elfiati SP.MP dan Dr.Ir. Hamidah Hanum SP.MP selaku ketua dan anggota komisi

pembimbing yang telah membimbing dan memberikan berbagai masukan berharga

kepada penulis dari mulai menetapkan judul, melakukan penelitian, sampai pada

ujian akhir. Khusus untuk Bapak Paris Sembiring di Pembibitan Sembiring Pasar V,

penulis menyampaikan banyak terima kasih atas bantuannya selama penulis

melaksanakan penelitian.

Disamping itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staf pengajar

dan pegawai Di Program Studi Budidaya Hutan Departemen Kehutanan, serta semua

rekan mahasiswa stambuk ’04 dan ’05 yang tidak dapat disebutkan satu per satu di

sini yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi

ini bermanfaat.

Medan, Juni 2010

DAFTAR ISI

Hal.

ABSTRAK... i

ABSTRAT... ... ii

RIWAYAT HIDUP... iii

KATA PENGANTAR... iv

DAFTAR ISI... v

DAFTAR TABEL... vii

DAFTAR GAMBAR... viii

DAFTAR LAMPIRAN... ix

PENDAHULUAN Latar Belakang... 1

Tujuan Penelitian... 4

Hipotesis Penelitian... 4

Manfaat Penelitian... 4

TINJAUAN PUSTAKA Definisi Lahan Kritis... 5

Ciri – Ciri Lahan Kritis... 5

Tujuan Rehabilitas Lahan Kritis... 6

Kompos sampah kota... 7

Botani Sengon... 13

Habitat sengon... 14

METODOLOGI PENELITIAN A. Perbedaan Kualitas Kompos Lokasi dan Waktu Penelitian... 15

Alat dan Bahan... 15

Prosedur penelitian... 15

B. Pengaplikasian kompos pada bibit sengon Lokasi dan Waktu Penelitian... 18

Alat dan Bahan... 18

Metode Penelitian... 18

Prosedur pelaksanaan penelitian... 20

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Kualitas kompos... 23

Pertambahan tinggi... 23

Pertambahan diameter batang... 25

Pertambahan jumlah anak daun...26

Bobot kering tajuk dan akar... 28

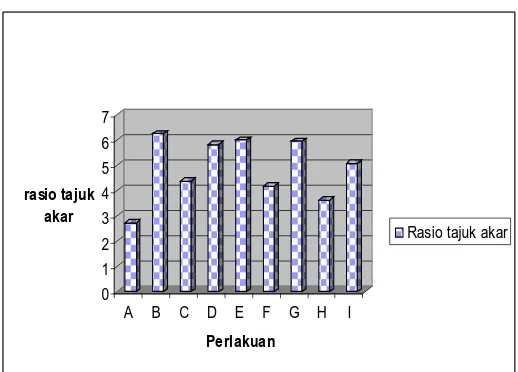

Rasio tajuk akar... 28

Pembahasan Pembahasan... 29

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan... 33

DAFTAR TABEL

No.

Hal.

1. Kandungan unsur hara dalam kompos...12

2. Data analisis kompos...23

3. Rataan pertambahan tinggi tanaman sengon ...24

3. Rataan diameter batang tanaman sengon...25

4. Rataan pertambahan jumlah anak daun...27

DAFTAR GAMBAR

No. Hal.

1. Proses pengomposan... 8

2. Diagram perbedaan tinggi sengon...25

3. Diagram perbedaan diameter batang sengon...26

4. Diagram peebedaan jumlah anak daun sengon...27

DAFTAR LAMPIRAN

No. Hal.

1. Skema penanaman di rumah kasa...36

2. Prosedur menghitung kadar air kering udara...37

3. Data tinggi tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu...38

4. Data analisis sidik ragam tinggi sengon umur 13 minggu...38

5. Data diameter tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu...39

6. Data analisis sidik ragam diameter tanaman sengon umur 13 minggu...39

7. Data jumlah anak daun tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu...40

8. Data analisis sidik ragam jumlah anak daun sengon umur 13 minggu...40

9. Hasil analisis tanah...41

10.Data komposisi Effective Microorganisms 4 (EM4)...41

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tahun 1991, lahan tidak produktif atau juga diistilahkan sebagai lahan

kritis menempati areal seluas 28 juta hektar. Dari luasan itu 13 juta hektar terdapat di

areal lahan kering non hutan. Dari luasan ini yang berhasil dihijaukan dan

dikonservasi baru sekitar 500.000 hektar tiap tahunnya. Hal ini terutama disebabkan

rendahnya kemampuan masyarakat untuk melakukan usaha konservasi dan

penghijauan sendiri (BPDAS-Pemalijratun, 2007).

Lahan kritis di Indonesia telah mencapai 28 juta hektar yang terdapat di

kawasan hutan dan nonhutan. Namun pendekatan berdasarkan Daerah Aliran Sungai

mempunyai potensi baik untuk dijadikan basis pengelolaan lahan kritis itu. Hal ini

beranjak dari kenyataan bahwa terjadinya erosi umumnya bisa diketahui dengan

pendekatan perubahan pola aliran sungai. Hampir semua sungai besar di tanah air

dapat digolongkan ke dalam DAS – DAS kritis. Bukti dari hal ini adalah terjadinya

banjir yang melanda banyak Daerah Aliran Sungai di seluruh tanah air yang merusak

tidak hanya daerah permukaan penduduk tetapi areal pertanian (Setiadi, 2001).

Tanah menjadi kritis karena tidak adanya tanaman yang tumbuh di Permukaan

tanah sehingga terkikisnya lapisan atas tanah yang merupakan media tumbuhnya

tanaman. Dengan hilangnya lapisan tanah atas itu maka terjadi pula kehilangan unsur

hara yang merupakan nutrisi tanaman yang tumbuh di tanah itu.

Atas dasar itu semakin nyata bahwa masalah lahan kritis sebetulnya tidak bisa

dipisahkan dengan kualitas pengelolaan lahan atau tanaman. Dan memang telah

banyak bukti menunjukkan bahwa lahan yang tidak dikelola sebagaimana mestinya

pasti mengalami pemunduran kesuburannya. Pemunduran itu selain melalui

pengurasan unsur hara melalui pembakaran pada waktu pembukaan lahan, juga sering

terjadi melalui erosi tanah oleh air hujan, angin, dan atau dibeberapa negara oleh

salju. Kehilangan unsur hara tersebut dapat menurunkan produktivitas lahan. Bila

suatu lahan produktivitasnya telah rendah maka lahan itu akan ditinggalkan dan

tergolong tidak produktif. Lahan yang tidak produktif dan telah mengalami kerusakan

secara fisik, kimia, atau biologi untuk selanjutnya merupakan istilah yang digunakan

untuk lahan kritis.

Pada lahan kritis di Indonesia, seiring dengan perjalanan waktu kadar bahan

organik tanah cenderung menurun yang akan menurunkan kesuburan tanah. Untuk itu

perlu penggunaan bahan organik dalam pengelolaan lahan, salah satu sumber bahan

organik yang potensial adalah sampah kota. Melalui pengomposan dengan

memanfatkan bantuan mikroba dekomposer diharapkan terjadi percepatan waktu

pengomposan sampah kota dan diperoleh kompos dengan kwalitas yang lebih baik.

Kompos diketahui mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Kompos

mengandung hara makro dan mikro namun secara umum kadarnya rendah bergantung

dari jenis bahan organiknya, Oleh karena itu diperlukan sumber hara lain yang

berkadar hara tinggi yang dapat meningkatkan kadar hara kompos.

Tanaman sengon mampu memperbaiki struktur tanah dari lahan kritis karena

akar sengon relatif menguntungkan dibandingkan akar pohon lainnya. Akar

tunggangnya cukup kuat menembus ke dalam tanah. Semakin besar pohonnnya

semakin dalam akar tunggangnya menembus ke dalam tanah. Sementara itu, akar

rambutnya tidak terlalu besar, tidak rimbun dan tidak menonjol ke permukaan tanah.

Akar rambut tersebut justru dimanfaatkan oleh pohon induknya untuk menyimpan zat

nitrogen, oleh karena itu tanah di sekitar pohon sengon akan menjadi subur. Dengan

melihat sifat – sifat kelebihan akar sengon maka sungguh tepat jika sengon ditanam

di tepi kawasan yang mudah terkena erosi. Sistem perakaran sengon banyak

mengandung nodul akar sebagai hasil simbiosis dengan bakteri Rhizobium. Hal ini

menguntungkan bagi akar dan sekitarnya. Keberadaan nodul akar dapat membantu

porositas tanah dan penyediaan unsur nitrogen dalam tanah. Dengan demikian pohon

sengon dapat membuat tanah disekitarnya menjadi lebih subur (Hieronymus, 1992).

Pengomposan adalah proses dekomposisi terkendali secara biologis terhadap

limbah padat organik diubah menyerupai tanah seperti halnya humus atau mulsa.

Kompos telah dipergunakan secara meluas selama ratusan tahun dalam menangani

Sampah adalah bahan sisa, baik bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi

(bahan bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya dan ditinjau dari

segi sosial ekonomi tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan

pencemaran atau gangguan kelestarian. Jumlah dan komposisi sampah yang

dihasilkan dalam suatu kota ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: (1) jumlah

penduduk dan tingkat pertumbuhannya; (2) tingkat pendapatan dan pola konsumsi

masyarakat; (3) pola penyediaan kebutuhan hidup penduduknya; (4) iklim dan musim

(Setiadi, 2001).

Oleh karena itu, penelitian Kualitas Kompos Sampah Kota Dan Aplikasinya

Pada Media Tanah Lahan Kritis Untuk Bibit Sengon (Paraserianthes falcataria)

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membandingkan kualitas kompos sampah kota tanpa EM4 dan kompos

sampah kota dengan EM4.

2. Membandingkan pengaruh pemberian kompos sampah kota tanpa EM4 dan

kompos sampah kota dengan EM4 pada bibit sengon yang diaplikasikan ke

media tanah dari lahan kritis.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah :

1. Kualitas kompos sampah kota tanpa EM4 berbeda dengan kompos sampah

kota dengan EM4.

2. Pemberian kompos sampah kota berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit

sengon.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memanfaatkan sisa – sisa sampah organik di kota medan sebagai

kompos.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga

kehilangan atau berkurang fungsinya (fungsi produksi dan pengatur tata air).

Menurunnya fungsi tersebut akibat dari penggunaan lahan yang kurang atau tidak

memperhatikan teknik konservasi tanah sehingga menimbulkan erosi, tanah longsor

dan berpengaruh terhadap kesuburan tanah, tata air dan lingkungan

(BPDAS-Pemalijratun, 2007).

Lahan yang kritis memiliki potensi erosi yang sangat tinggi yang

mengakibatkan lapisan – lapisan tanah tersebut terbawa hilang, sehingga dalam

pelaksanaan konservasinya secara generatif harus menggunakan tanaman yang

mampu menahan pengikisan tanah, meresapkan air dan mengembalikan totalitas

daripada lahan kritis tersebut (Setiawan, 2003).

Lahan kritis mempunyai keterbatasan seperti sifat fisik, kimia, dan biologi

tanah yang tidak baik serta topografi lahan yang kurang mendukung dalam

berusahatani. Untuk meningkatkan produktivitas lahan kering ada beberapa cara yang

perlu dilakukan seperti pemakaian varietas tanaman unggul, penerapan pola tanam

yang sesuai dengan curah hujan, perbaikan teknik budidaya tanaman, serta usaha

konservasi lahan sehingga kelestarian lahan dapat dijaga (Suprapto, 2000).

Ciri – Ciri Tanah Kritis

Ciri-ciri tanah kritis untuk budidaya tanaman yaitu tidak Subur dan miskin humus.

Dimana tanah tidak subur adalah tanah yang sedikit mengandung mineral/hara yang

dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan tanah yang miskin humus

umumnya kurang baik untuk dijadikan lahan pertanian karena tanahnya kurang subur.

Tanah Humus adalah tanah yang telah bercampur dengan daun dan ranting pohon

Tujuan Rehabilitas Lahan Kritis

Menurut Setiadi (2001) langkah awal yang penting di dalam melaksanakan

rehabilitas lahan kritis adalahan mengidentifikasi kendala – kendala utama yang akan

berpengaruh dalam menetapkan tujuan dari penggunaan lahan tersebut mencakup :

(a). Protektif yakni meningkatkan stabilitas lahan, mempercepat penutupan tanah dan

mengurangi surface run off dan erosi tanah.

(b). Produktif yakni mengarah pada peningkatan kesuburan tanah ( soil fertility) yang

lebih produktif sehingga bisa diusahakan tanaman yang tidak saja menghasilkan

kayu tetapi juga menghasilkan produk non-kayu (rotan, getah, obat-obatan dan

buah-buahan) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya.

(c). Konservatif yakni kegiatan untuk membantu mempercepat terjadinya suksesi

secara alami kearah peningkatan biodiversity spesies lokal serta penyelamatan

dan pemanfaatan jenis – jenis tanaman potensial lokal yang telah langka.

Menurut Setiadi (2001) kendala utama dalam melakukan aktivitas rehabilitasi

pada lahan kritis adalah kondisi lahanya yang kritis bagi pertumbuhan tanaman.

Kondisi ini secara langsung akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan tanaman dan

tingkat keberhasilannya dalam melaksanakan rehabilitasi. Untuk dapat mengatasi

masalah ini maka karakteristik fisik, kimia dan biologi tanah perlu diketahui sehingga

bisa diupayakan cara-cara perbaikannya yaitu :

a.Sifat Fisika Tanah

Sifat fisik tanah adalah sifat yang bertanggung jawab atas peredaran udara,

panas, air dan zat terlarut melalui tanah. Beberapa sifat fisika dapat mengalami

penggarapan tanah. Sifat fisika tanah yan penting adalah tekstur tanah, struktur tanah,

komposisi mineral, porositas, stabilitas, konsistensi, warna maupun suhu tanah. Sifat

tanah berperan dalam aktivitas perakaran tanaman, baik dalam hal absorbsi unsur

hara, air maupun oksigen juga sebagai pembatas gerakan akar tanaman (Hakim et

al.1986).

b. Sifat Kimia Tanah

Sifat kimia tanah adalah semua peristiwa yang bersifat kimia yang terjadi

inilah yang menentukan ciri dan sifat tanag yang akan terbentuk dan berkembang

(Hakim et al.1986).

Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh pH tanah melalui dua cara yaitu :

pengaruh langsung ion hidrogen dan pengaruh tidak langsung yakni tidak tersedianya

unsur hara tertentu dan adanya unsur – unsur yang beracun. Dari hasil penelitian di

Amerika latin diketahui bahwa batas maksimum dari pH tanah untuk berbagai jenis

tanaman yang masih perlu diberi kapur adalah pada pH 6. Batas pH yang dimaksud

menunjukan bahwa diatas pH ini tanaman yang bersangkutan tidak lagi memerlukan

kapur dan sebaliknya bila pH tanah dibawah nilai tersebut pertumbuhanya akan

terganggu.

c. Sifat Biologi Tanah

Hilangnya lapisan tanah dan serasah sebagai sumber Carbon (C) untuk

menyokong kelangsungan hidup mikroba tanah potensial merupakan salah satu

penyebab utama menurunnya populasi dan aktivitas mikroba tanah yang berfungsi

penting dalam penyediaan unsur – unsur hara (Setiadi, 2001).

Kompos sampah kota

Kompos adalah sampah organik yang telah mengalami proses pelapukan atau

dekomposisi akibat adanya interaksi mikroorganisme yang bekerja didalamnya.

Bahan – bahan organik yang biasa dipakai bisa berupa dedaunan, rumput, jerami, sisa

ranting atau dahan pohon, kotoran hewan, kembang yang telah gugur, air kencing

hewan, dan sampah dapur (Redaksi Agromedia, 2007).

Sampah pasar sebagai bagian dari sampah kota diharapkan memiliki tingkat

keamanan yang lebih tinggi daripada penggunaan kompos sampah kota yang selama

ini digunakan. Namun untuk dapat bermanfaat bagi perbaikan tanah dan produksi

tanaman maka sampah pasar harus mengalami proses pengomposan. Lamanya waktu

pengomposan berpengaruh terhadap kualitas kompos yang dihasilkan. Sehubungan

dengan upaya mendapatkan bahan baku kompos yang baik untuk produksi sayur

organik, perlu dilakukan penelitian mengenai lama waktu pengomposan sampah

hewan yang banyak digunakan dewasa ini (Redaksi Agromedia, 2007).

Pemberian kompos dapat memperbaiki struktur tanah. Pada tanah pasiran,

pemberian kompos dapat meningkatkan daya ikat partikel tanah. Sedangkan pada

tanah yang berat dapat mengurangi ikatan partikel tanah sehingga strukturnya

menjadi remah. Kompos dapat meningkatkan kapasitas menahan air, aktivitas

mikroorganisme di dalam tanah dan ketersediaan unsur hara tanah. Tetapi

penggunaan kompos yang mutunya rendah misalnya belum cukup matang dapat

mengakibatkan kerusakan tanaman karena C/N yang terlalu tinggi atau amonia yang

dihasilkannya. Jika C/N kompos yang diberikan ke dalam tanah terlalu tinggi

mengakibatkan tanaman kekurangan nitrogen (Sutejo, 2004).

Secara kimia, kompos dapat meningkatkan kapasitas kation (KTK),

ketersedian unsur hara, dan ketersedian asam humat. Asam humat akan membantu

meningkatkan proses pelapukan bahan mineral. Secara biologi, kompos yang tidak

lain bahan organik ini merupakan sumber makanan bagi mikroorganisme tanah.

Dengan adanya kompos, fungi, bakteri serta mikroorganisme menguntungkan lainnya

akan berkembang lebih cepat. Banyaknya mikroorganisme tanah yang

menguntungkan dapat menambah kesuburan tanah (Razali, 2008).

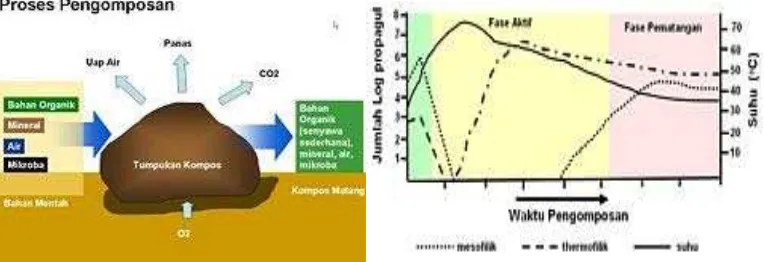

Pengomposan merupakan proses perombakan (dekomposisi) dan stabilisasi

bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan lingkungan terkendali dengan

hasil akhir humus atau kompos. Hal ini bisa dilihat pada gambar dibawah :

Sumber :Nurhayati (2010)

Ada dua mekanisme proses pengomposan yakni pengomposan secara aerobik

dan pengomposan secara anerobik. Dimana pengomposan secara aerobik

membutuhkan oksigen dan air untuk merombak bahan organik

Mikroba aerob

Bahan organik CO2 + H2O + unsur hara + humus + energi

Pengomposan secara anaerobik berjalan tanpa adanya oksigen, yang

melibatkan mikroorganisme anaerob. Bahan baku yang dikomposkan secara anaerob

biasanya berupa bahan organik yang berkadar air tinggi (Suhut dan Salundik, 2006).

Faktor yang memepengaruhi proses pengomposan yaitu :

● Rasio C/N

Proses pengomposan akan berjalan baik jika rasio C/N bahan organik yang

dikomposkan sekitar 25 -35. Rasio C/N yang terlalu tinggi akan menyebabkan proses

pengomposan berlangsung lambat. Dimana keadaan ini disebabkan mikroorganisme

yang terlibat dalam proses kekurangan nitrogen. Sedangkan jika terlalu rendah akan

menyebabkan kehilangan nitrogen dalam bentuk ammonia yang selanjutnya akan

teroksidasi.

● Suhu pengomposan

Suhu optimum bagi pengomposan adalah 40 – 60oC dengan suhu maksimum

75 oC. Jika suhu pengomposan mencapai 40 oC, aktivitas mikroorganisme mesofil

akan digantikan oleh mikroorganisme termifil. Jika suhu mencapai 60 oC, fungi akan

berhenti bekerja dan proses pengomposan dilanjutkan oleh aktinomisetes serta strain

bakteri pembentuk spora (spore forming bacteria).

Suhu yang tinggi ini merupakan keadaan yang baik untuk menghasilkan kompos

yang steril karena selama suhu pengomposan lebih dari 60 oC (dipertahankan selama

tiga hari) mikroorganisme pathogen, parasit, dan benih gulma akan mati.

● Tingkat keasaman (pH)

Pengaturan pH selama proses pengomposan perlu dilakukan. Pada awal

pengomposan, reaksi cenderung agak asam karena bahan organik yang dirombak

menghasilkan asam – asam organik sederhana. Namun akan mulai naik sejalan

bahan yang dikomposkan terlalu asam, pH dapat dinaikkan dengan cara

menambahkan bahan yang bereaksi asam (mengandung nitrogen) seperti urea atau

kotoran hewan.

● Jenis mikroorganisme yang terlibat

Mikroorganisme diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu psikrofil, mesofil, dan

termofil. Mikroorganisme mesofil dapat hidup pada suhu 25 - 40 oC, Mikroorganisme

psikrofil dapat hidup pada suhu kurang dari 20 oC, Mikroorganisme termofil dapat

hidup pada suhu 65 oC. Namun yang terlibat dalam proses pengomposan yaitu

miroorganisme termofil dan mesofil.

Proses pengomposan bisa dipercepat dengan menambahkan aktivator yang

kandungan bahannya berupa mikroorganisme (kultur bakteri), enzim, dan asam

humat. Mikroorganisme yang ada dalam aktivator ini akan merangsang aktivitas

mikrooraganisme yang ada dalam bahan kompos sehingga cepat berkembang.

Akibatnya, mikroorganisme yang terlibat dalam pengomposan semakin banyak dan

proses dekomposisi akan semakin cepat.

● Aerasi

Aerasi (pengaturan udara) yang baik ke semua bagian tumpukan bahan kompos

sangat penting untuk menyediakan oksigen bagi mikroorganisme dan membebaskan

CO2 yang dihasilkan. Karbondioksida yang dihasilkan harus dibuang agar tidak

menimbulkan zat beracun yang merugikan mikroorganisme sehingga bisa

menghambat aktivitasnya.

Dimana pengaturan aerasi dilakukan dengan cara membalikkan tumpukan bahan

kompos secara teratur. Selain itu, bisa juga dengan pergerakan udara secara alami

kedalam tumpukan kompos melalui saluran aerasi yang dibuat dari batang bambu.

● Kelembaban (RH)

kelembaban opotimum untuk proses pengomposan aerobik sekitar 50 – 60 %

setelah bahan organic dicampur. Kelembapan campuran baha kompos yang rendah

(kekurangan air) akan menghambat proses pengomposan dan akan menguapkan

nitrogen ke udara. Namun jika kelembapannya tinggi (kelebihan air) proses

dalam tumpukan bahan kompos akan terganggu. Pori – pori udara yang ada dalam

tumpukan bahan kompos akan diisi air dan cenderung menimbulkan kondisi

anaerobik.

● Struktur bahan baku

Sifat bahan organik juga tergantung dari sifat bahan yang akan dikomposkan.

Sifat bahan tanaman tersebut antara lain jenis tanaman, umur, dan komposisi kimia

tanaman. Semakin muda umur tanaman, proses dekomposisi akan berlangsung lebih

cepat. Hal ini disebabkan kadar airnya masih tinggi, kadar nitrogen tinggi, imbangan

C/N yang sempit, serta kandungan lignin yang rendah.

● Ukuran bahan baku

Semakin kecil ukuran bahan (5-10 cm), proses pengomposan berlangsung

semakin cepat. Hal ini karena adanya peningkatan luas permukaan bahan untuk

”diserang” mikroorganisme. Ukuran bahan yang kurang dari 5 cm akan mengurangi

pergerakan udara yang masuk ke dalam timbunan dan pergerakan CO2 yang keluar.

Sebaliknya, ukuran bahan yang terlalu besar meyebabkan luas permukaan yang

”diserang” akan menurun sehingga proses dekomposisi berlangsung lambat bahkan

bisa berhenti sama sekali.

● Pengadukan (Homogenisasi)

Bahan baku kompos terdiri dari campuran berbagai bahan organik yang memiliki

sifat terdekomposisi berbeda (ada yang mudah dan ada yang sukar terdekomposisi).

Apabila campuran bahan ini tidak diaduk maka proses dekomposisi tidak berjalan

secara merata. Akibatnya, kompos yang dihasilkan kurang bagus (Suhut dan

Salundik, 2006).

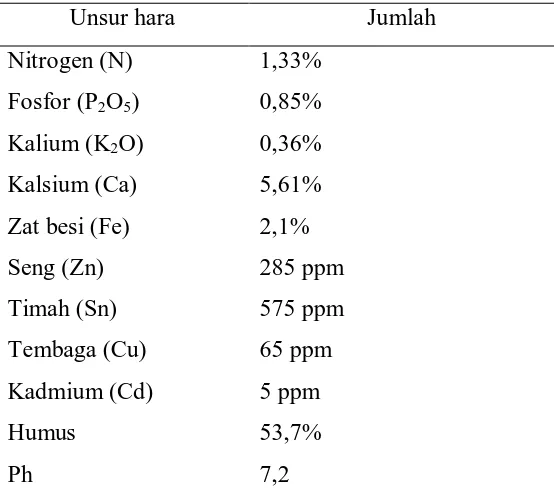

Standar kualitas kompos biasanya diidentikkan dengan kandungan unsur hara

yang ada didalamnya, kadarnya sangat tergantung dari bahan baku atau proses

pengomposan. Kompos dikatakan bagus dan siap diaplikasikan jika tingkat

kematanganya sempurna. Kompos yang matang biasa dikenali dengan

memperhatikan keadaan bentuk fisiknya sebagai berikut :

1. Jika diraba, suhu tumpukan bahan yang dikomposkan sudah dingin,

2. Tidak mengeluarkan bau busuk lagi.

3. Bentuk fisiknya sudah menyerupai tanah yang berwarna kehitaman.

4. Jika dilarutkan kedalam air, kompos yang sudah matang tidak akan larut.

5. Struktur remah, tidak menggumpal

Jika dianalisi di Laboratorium, kompos yang sudah matang akan memiliki ciri

sebagai berikut :

1. Tingkat kemasaman (pH) kompos agak asam sampai netral (6,5 -7,5).

2. Memiliki C/N sebesar 10-20.

3. Kapasitas tukar kation (KTK) tinggi, mencapai 110 me / 100gram.

4. Daya absorbsi (penyerapan) air tinggi

5. Mengandung unsure hara seperti yang tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Kandungan unsur hara dalam kompos yaitu :

Unsur hara Jumlah

Sumber : Nan Djuarni, Kristian dan Budi ( 2005) dalam Suhut dan Salundik,2006.

Kesuburan dan kegemburan tanah akan terjaga jika kita selalu menambahkan

bahan organik, salah satunya. Pemakaian kompos sangat dianjurkan karena dapat

memperbaiki produktivitas tanah, baik secara fisik, kimia ataupun biologi tanah.

Secara fisik, kompos bisa menggemburkan tanah, memperbaiki aerasi dan drainase,

mencegah erosi dan longsor, mengurangi tercucinya nitrogen terlarut, serta

memperbaki daya olah tanah (Suhut dan Salundik, 2006).

Botani Sengon

Sengon yang dalam bahasa Latin disebut Albizia falcataria, termasuk famili

Mimosaceae, keluarga petai – petaian. Kadang – kadang sengon disebut pula

” albisia” yang sesungguhnya berasal dari bahasa Latin tersebut. Di Indonesia, sengon

memiliki beberapa nama daerah seperti berikut ini :

● Jawa : jeunjing, jeunjing laut (sunda), kalbi, sengon landi, sengon laut atau sengon sabrang (jawa)

● Maluku: seia (ambon), sikat (banda), tawa (Ternate) dan gosui (tidore)

Tajuk tanaman sengon berbentuk menyerupai payung yang tidak rimbun

daunnya. Kita ketahui daun sengon tersusun majemuk menyirip ganda sedangkan

anak daunnya kecil – kecil dan mudah rontok ; daunnya yang rontok itu justru cepat

meningkatkan kesuburan tanah. , Warna daun sengon hijau pupus, berfungsi untuk

memasak makanan dan sekaligus sebagai penyerap nitrogen (N2) dan karbon dioksida

(CO2) dari udara bebas.

Bunga tanaman sengon tersusun dalam bentuk malai berukuran sekitar 0,5 –

1cm, berwarna putih kekuning-kuningan dan sedikit berbulu. Setiap kuntum bunga

mekar terdiri dari bunga jantan dan bunga betina, dengan cara penyerbukan yang

dibantu oleh angin atau serangga. Buah sengon berbentuk polong, pipih, tipis, dan

panjangnya sekitar 6 – 12 cm. Setiap polong buah berisi 15 – 30 biji. Bentuk biji

mirip perisai kecil dan jika sudah tua biji akan berwarna coklat kehitaman,agak keras,

Habitat Sengon

Tanaman Sengon dapat tumbuh baik pada tanah Regosol, Aluvial, dan Latosol

yang bertekstur lempung berpasir atau lempung berdebu dengan kemasaman tanah

sekitar pH 6-7. Ketinggian tempat yang optimal untuk tanaman sengon antara 0 – 800

m dpl. Walapun demikian tanaman sengon ini masih dapat tumbuh sampai ketinggian

1500 m di atas permukaan laut. Sengon termasuk jenis tanaman tropis, sehingga

untuk tumbuhnya memerlukan suhu sekitar 18 ° – 27 °C. Curah hujan mempunyai

beberapa fungsi untuk tanaman, diantaranya sebagai pelarut zat nutrisi, pembentuk

gula dan pati, sarana transpor hara dalam tanaman, pertumbuhan sel dan

pembentukan enzim, dan menjaga stabilitas suhu. Tanaman sengon membutuhkan

batas curah hujan minimum yang sesuai, yaitu 15 hari hujan dalam 4 bulan terkering,

namun juga tidak terlalu basah, dan memiliki curah hujan tahunan yang berkisar

antara 2000 – 4000 mm. Kelembaban juga mempengaruhi setiap tanaman. Reaksi

setiap tanaman terhadap kelembaban tergantung pada jenis tanaman itu sendiri.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini terdiri dari 2 tahap yaitu penelitian tentang perbedaan kualitas

kompos dan pengaplikasian kompos sampah kota pada bibit sengon.

A. PERBEDAAN KUALITAS KOMPOS Lokasi dan Waktu penelitian

Pengomposan sampah kota dilaksanakan di Tempat Pengeringan Tanah,

Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan bulan September sampai

November 2009.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah cangkul, sekop, ember, terpal

atau plastik besar, tali plastik, kamera dan alat tulis lainnya yang mendukung

penelitian.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah Bahan organik (rumput,

sayuran, buah – buahan), Kotoran ternak (kotoran sapi), tanah dari lahan kritis di

Simalingkar B , pupuk dolomit dari pasar 7 Padang Bulan, air, dan EM4.

Metode penelitian

Faktor perlakuan yang diuji terdiri dari 2 faktor yaitu Kompos sampah kota

tanpa EM4 dan Kompos sampah kota dengan EM4. Dan dilanjutkan dengan uji T.

Pelaksanaan penelitian

1. Pengomposan Sampah kota berupa sampah organik secara tradisional

Bahan :

● Bahan organik (rumput, sayuran, buah – buahan, ampas makanan) masing –

masing 30 kg

● Kotoran ternak (kotoran sapi) 10 kg

● Tanah dari lahan kritis di Simalingkar B sebanyak 20 kg

● Pupuk dolomit sebanyak 250 gram

Teknik pembuatan :

1. Semua bahan disiapkan

2. Bahan organik dicacah hingga ukurannya lebih kecil (sekitar 2 cm)

3. Cacahan bahan organik dicampurkan dengan kotoran ternak, tanah topsoil,

dan pupuk dolomit lalu disiram dengan air sedikit demi sedikit sambil diaduk

– aduk menggunakan sekop hingga semua bahan tercampur rata. Penambahan

air dilakukan sampai kadar air campuran bahan 40 – 60%. Tandanya, jika

campuran bahan tadi digenggam lalu dilepaskan lagi akan tetap menggumpal

tetapi jika disentuh jari akan pecah.

4. Campuran bahan ditumpukan di atas lantai semen, lalu ditancapkan bambu

yang sudah diberi lubang pada tumpukan bahan untuk memberikan sirkulasi

udara. Tumpukan tersebut harus dibalik setiap minggu. Jika pada dua minggu

pertama, tumpukan bahan terlalu kering harus disiram kembali. Pada minggu

selanjutnya, tumpukan bahan kompos tidak perlu disiram lagi.

5. Diperiksa kematangan kompos dengan cara mengamati warnanya akan hitam

dan masih basah atau lembab maka kompos yang dihasilkan bagus.

6. Kompos yang sudah jadi dikering anginkan dengan cara menebar tipis

ditempat yang ternaungi (jangan terkena sinar matahari langsung).

7. Kompos yang sudah kering digiling atau diayak hingga ukurannya seragam

dan halus.

2. Pengomposan Sampah kota berupa sampah organik dengan aktivator EM4 (Bokashi)

Bahan :

● Bahan organik (rumput, sayuran, buah – buahan, ampas makanan)

masing-masing 30 kg

● Kotoran ternak (kotoran sapi) sebanyak 10 kg

● EM4 50 ml

Teknik pembuatan :

1. Semua bahan cair dicampurkan (EM4 dan air) dan diaduk rata

2. Bahan organik dicacah hingga ukurannya lebih kecil dan dicampur dengan

kotoran ternak.

3. Campuran bahan padat disiram dengan larutan EM4, diaduk – aduk hingga

larutan bercampur merata. Kadar air campuran bahan sekitar 30-40% yang

ditandai dengan tidak adanya tetesan air jika bahan digenggam dan akan

mekar jika genggaman bahan dilepas.

4. Campuran bahan ditumpukan diatas tempat kering dengan ketinggian 40 – 50

cm lalu ditutup dengan plastik atau terpal. Campuran bahan kompos juga bisa

difermentasi dalam ember atau kantong plastik.

5. Suhu tumpukan bahan kompos dipertahankan 40 – 500C. Suhu bahan kompos

harus dikontrol setiap hari dengan cara mengaduk – aduk bahan tersebut agar

suhunya tidak tinggi.

6. Proses pengomposan dengan bantuan aktivator EM4 berlangsung selama 30

hari. Setelah 30 hari kompos matang dan siap digunakan.

Parameter yang diamati dari pengomposan ini yaitu kualitas kompos dengan

menganalisis kandungan hara seperti C-organik, Ntotal, pH, C/N, P tersedia, K-dd,

B. APLIKASI KOMPOS PADA BIBIT SENGON Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kasa, Fakultas Pertanian Universitas

Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan bulan November 2009 sampai Maret

2010.

Alat dan Bahan

Alat – alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah label nama,

polibag, bak kecambah, ajir, handspray, kamera dan alat tulis.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih sengon, air, pasir

steril, pupuk majemuk NPK, dan contoh tanah dari lahan kritis di Simalingkar B.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu RAK (Rancangan Acak Kelompok) non

faktorial. Dimana terdapat 9 kombinasi yang digunakan yaitu :

A = NPK

Dimana 9 kombinasi diulang sebanyak 3 kali sehingga didapat 27 sampel contoh

untuk penelitian.

Menurut Sastrosupadi (2000) model Rancangan Acak Kelompok (RAK)

faktorial yang digunakan percobaan.di dalam percobaan ini adalah :

Y

ij =µ + Bi + Kj +

ε

ij

Keterangan :

Yij = Nilai pengamatan kompos ke-i dan blok ke-j

µ = rataan umum

Bi = pengaruh blok ke-i

Kj = pengaruh kompos ke-j

εij = galat blok ke-i , kompos ke-j

selanjutnya dilakukan Analisis data dengan uji F hipotesis dengan kriteria

adalah :

● jika F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan berpengaruh nyata

artinya hipotesis penelitian (H1) diterima pada taraf uji 5%.

● jika F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan berpengaruh tidak nyata Artinya (H0) diterima atau hipotesis penelitian salah (ditolak).

apabila hasil analisis sidik ragam menunjukkan adanya perbedaan yang nyata maka

Pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan analisis tanah dan kompos dilakukan di Labotarorium Central, Fakultas

Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa

kegiatan yaitu :

1. Penyediaan tanah

Tanah yang digunakan pada penelitian merupakan tanah bagian atas yang diambil

dengan kedalaman 0 – 20cm. Jenis tanah yang digunakan adalah jenis Ultisol

yang diambil dari daerah Simalingkar secara komposit. Tanah terlebih dahulu

dikering anginkan selama 1 – 3 hari, lalu diayak dengan ayakan 20 mesh

kemudian dianalisis. Analisis tanah meliputi pH, C-organik, N-total, C/N, P

tesedia, K-dd, KTK dan Al-dd. Tanah dimasukkan ke polibag 1 kg/polibag dan

disusun. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 1.

2. Pengomposan sampah kota

Kompos sampah kota didapat dari sampah pasar tepatnya di pajak pagi pasar

V yang terdiri dari sampah jenis sayur-sayuran dan buah-buahan.Dimana

bahan- bahan ini dipotong kecil- kecil seperti dadu. Kemudian diberi

perlakuan yaitu memakai EM4 dan tanpa EM4. Kemudian kompos dengan

EM4 ditutup selama 1 bulan sedangkan kompos tanpa EM4 ditutup selama 1

bulan 20 hari. Setelah itu kompos dikering anginkan selama 1 hari lalu diayak

memakai ayakan 20 mesh. Setelah diayak kompos dianalisis. Analisis kompos

meliputi pH, C-organik, N-total, C/N, P tesedia, K-dd, KTK dan Al-dd.

3. Pengukuran kadar air kering udara dan kadar air kapasitas lapang

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui jumlah air penyiraman setiap

perlakuan. Prosedur pengukuran kadar kering udara dan kapasitas lapang

dapat dilihat pada lampiran 2.

4. Penyedian bibit

Bibit didapat dari tempat Pembibitan Sembiring di pasar 7 Padang Bulan.

Dimana bibit berumur 1 bulan 10 hari dengan tinggi rata- rata hampir sama

5. Pencampuran media tumbuh

Media tanam yang digunakan adalah kompos sampah kota dan tanah dari

Simalingkar B dengan perbandingan yang telah ditentukan lalu dilakukan

pencampuran sesuai dengan perbandingan tersebut. Kemudian komposisi

media dimasukkan dalam polibag dengan 9 kombinasi perlakuan dengan 3

kali ulangan. Selanjutnya dilakukan masa inkubasi selama 3 hari untuk

menyatunya tanah dengan kompos.

6. Pemindahan bibit ke media tanam dan pemberian pupuk

Bibit yang telah disediakan dipindahkan ke dalam polibag yang telah diisi

dengan tanah dicampur dengan kompos sesuai perbandingan. Kemudian

diberi pupuk NPK dengan dosis 12 butir setiap polibag. Hal ini disesuaikan

dari rekomendasi pembibitan sengon.

7. Penyiraman dan Pemeliharaan

Setelah bibit dipindahkan ke polibag tanaman kemudian disiram sesuai

dengan takaran air yang didapat dari analisis data pengukuran kadar air.

Penyiraman dilakukan dengan menggunakan aqua cup tetapi disesuaikan

dengan kondisi di lapangan. Jika media masih lembab maka tidak perlu

disiram karena akan menyebabkan busuk akar. Kemudian dilakukan

penyiangan pada tanaman ketika rumput atau gulma mulai muncul agar tidak

mengganggu perakaran tanaman.

8. Parameter pengamatan

a. Pertambahan tinggi

Tinggi tanaman diukur seminggu sekali dengan menggunakan penggaris.

Pengukuran tinggi tanaman ini dimulai dari bagian batang tanaman diatas

permukaan tanah sampai pucuk daun yang tertinggi.

b. Pertambahan diameter

Pengukuran diameter dilakukan seminggu sekali dengan menggunakan

jangka sorong. Setiap melakukan pengukuran diameter tanaman dilakukan

c. Jumlah daun

Jumlah daun juga diukur seminggu sekali dengan menghitung jumlah

daun yang ada pada tanaman.

d. Bobot kering tajuk dan bobot kering akar

Pada saat tanaman berumur 13 minggu setelah tanam maka dilakukan

pemotongan bagian atas tanaman (batang dan daun). Untuk mendapatkan

rasio tajuk akar, bagian atas tanaman (batang dan daun) dicuci dengan air

dan dibiarkan kering. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop yang telah

diberi lobang dan label sesuai dengan perlakuan. Kemudian diovenkan

selama 24 jam dengan suhu 600C – 800C. Hal diatas juga dilakukan pada

bagian bawah tanaman (akar) dimana bagian akar dipisahkan, dicuci

dengan air dan dibiarkan kering. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop

yang telah diberi lobang dan label sesuai dengan perlakuaan. Kemudian

diovenkan selama 24 jam dengan suhu 600C -800C.Lalu ditimbang berat

kering dari bagian atas tanaman (batang dan daun) dan bagian bawah

tanaman(akar) tersebut. Setelah itu dicatat data yang didapat dan dihitung

dengan menggunakan rumus rasio tajuk akar

e. Rasio tajuk akar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kualitas kompos

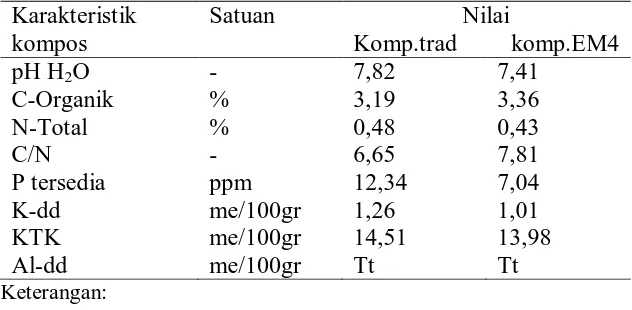

Hasil penelitian didapat bahwa kualitas kompos yang baik yaitu kompos

sampah kota dengan EM4. Dimana pH kompos dengan EM4 adalah 7,41 sedangkan

pH kompos tradisional 7,82. Dan nilai C/N nya lebih tinggi dari nilai C/N pada

kompos tradisional yaitu 7,81 sedangkan kompos tradisional 6,65. Hal ini sesuai

dengan Suhut dan Salundik (2006) yang menyatakan bahwa kompos yang baik dan

sudah matang tingkat keasamannya (pH) berkisar antara 6,5 – 7,5 dan memiliki C/N

sebesar 10-20. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Data analisis kompos dengan EM4 dan kompos tanpa EM4

Karakteristik

Komp.trad : kompos sampah kota secara tradisional Komp.EM4: kompos sampah kota dengan EM4 tt : tidak terdeteksi

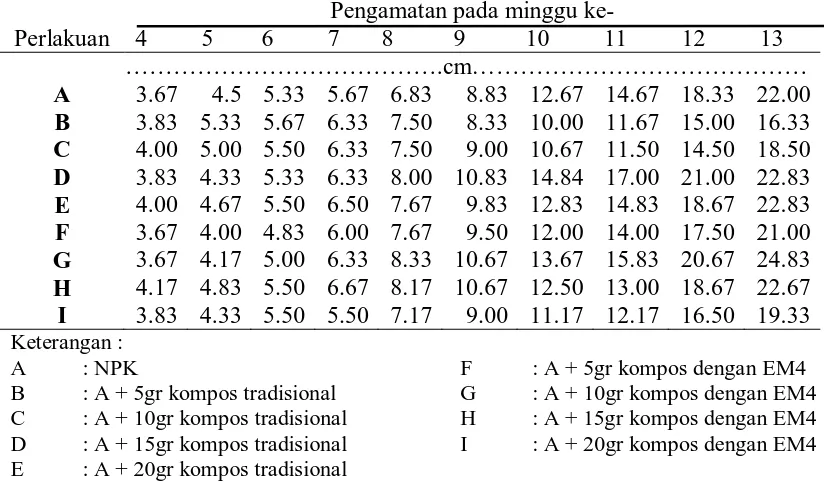

Pertambahan Tinggi

Hasil pengukuran dan analisis sidik ragam tinggi tanaman sengon terdapat

pada lampiran 3 dan 4 didapat tidak berpengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi

tanaman sengon. Dimana rataan tinggi tanaman sengon umur 4 minggu sampai 13

Tabel 3. Data rataan tinggi tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu

Dengan memberikan beberapa dosis kompos sampah kota terhadap bibit

sengon dapat dilihat bahwa rataan tinggi yang lebih tinggi terdapat pada dosis

perlakuan G (NPK + 10 gr kompos sampah kota dengan EM4) yaitu 24,83 cm yang

didapat pada waktu 13 minggu dimana pada saat awal penanaman tinggi bibit sengon

yaitu 3,67cm. Dan dapat dilihat bahwa semakin tinggi dosis yang diberikan maka

tinggi tanaman semakin berkurang. Jadi tanaman sengon akan tumbuh baik apabila

diberikan dosis yaitu 10 gr kompos sampah kota dengan EM4. Dari tabel diatas dapat

juga diambil kesimpulan bahwa dosis yang baik untuk pertumbuhan tanaman sengon

terdapat pada perlakuan D (NPK+15 gr kompos tradisional), E (NPK + 20gr kompos

tradisional), G (NPK+ 10gr kompos dengan EM4) dan perlakuan H (NPK+ 15 gr

kompos EM4) lebih baik dibandingkan dengan perlakuan Kontrol. Jadi tinggi

tanaman sengon lebih baik dengan menggunakan kompos dibandingkan dengan

0

Gambar 2.Diagram perbedaan tinggi tanaman sengon umur 4 minggu dan 13 minggu pada perlakuan kompos sampah kota

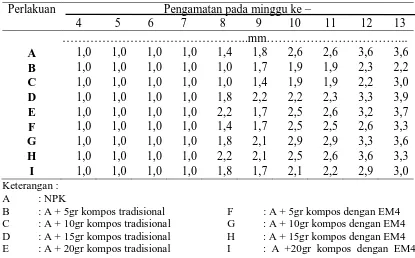

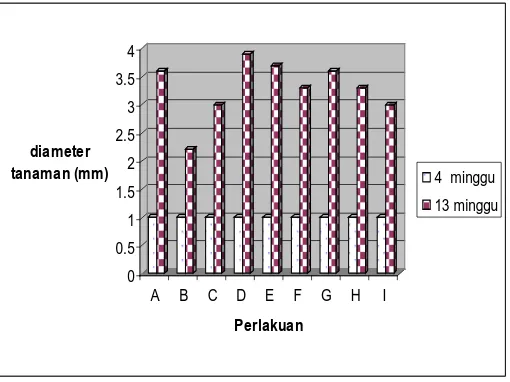

Pertambahan diameter batang

Hasil pengukuran dan analisis sidik ragam diameter tanaman terdapat pada

lampiran 5 dan 6 didapat bahwa aplikasi kompos tidak berpengaruh nyata terhadap

diameter tanaman sengon. Dimana rataan diameter tanaman sengon umur 4 minggu

sampai 13 minggu dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Rataan diameter batang tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu

Keterangan :

Perlakuan Pengamatan pada minggu ke –

36

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian beberapa dosis kompos sampah

kota terhadap bibit sengon yang baik terdapat pada perlakuan D (NPK+15 gr kompos

tradisional) dan perlakuan E (NPK+ 20 gr kompos tradisional) dibandingkan dengan

perlakuan pada kontrol dan perlakuan pemberian kompos dengan EM4. Hal ini dapat

dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Diagram perbedaan diameter batang tanaman sengon umur 4 minggu dan 13 minggu pada perlakuan kompos sampah kota

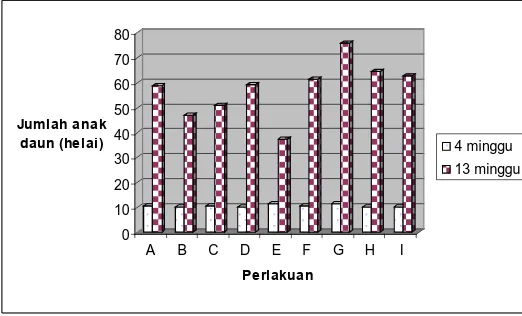

Pertambahan jumlah anak daun

Hasil pengukuran dan analisis sidik ragam jumlah anak daun terdapat pada

lampiran 7 dan 8 didapat bahwa aplikasi kompos tidak berpengaruh nyata terhadap

jumlah anak daun tanaman sengon. Dimana rataan jumlah anak daun tanaman sengon

umur 4 minggu sampai 13 minggu dapat dilihat pada tabel 5.

37

Dari tabel 5. diatas dapat disimpulkan bahwa pada umur 4 minggu dan 5 minggu

jumlah anak daun berkurang. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinya keguguran daun. Dan

pemberian beberapa dosis kompos sampah kota dengan EM4 menghasilkan jumlah anak

daun pada perlakuan G (NPK + 10 gr kompos dengan EM4), perlakuan H(NPK+15 gr

kompos dengan EM4), perlakuan I (NPK +20gr kompos dengan EM4) dan perlakuan F

(NPK+5gr kompos dengan EM4) lebih banyak dari pada perlakuan kontrol dan

pemberian kompos tanpa EM4 terhadap bibit sengon. Hal ini dapat dilihat pada gambar

4.

Gambar 4. Diagram perbedaan jumlah anak daun tanaman sengon umur 4 minggu dan 13minggu pada perlakuan kompos sampah kota

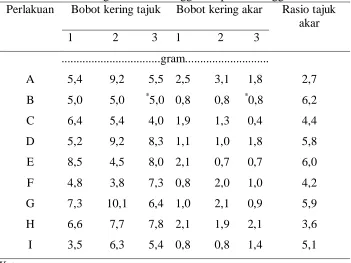

Bobot kering tajuk dan Bobot kering akar

Hasil penelitian didapat bobot kering tajuk yang tinggi terdapat pada perlakuan G

38

yaitu 22,7. Untuk bobot kering akar yang tinggi terdapat pada perlakuan kontrol. Hal ini

disebabkan jumlah akar tunggang pada perlakuan kontrol lebih banyak daripada jumlah

akar tunggang pada perlakuan dosis. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Data bobot kering tajuk, bobot kering akar tanaman sengon dan rasio tajuk akar tanaman sengon umur 4 minggu sampai 13 minggu

Perlakuan Bobot kering tajuk Bobot kering akar Rasio tajuk akar

Berdasarkan hasil analisis data didapat bahwa rasio tajuk akar yang paling besar

yaitu terdapat pada dosis perlakuan B (NPK + 5gr kompos sampah kota secara

tradisional) yaitu sebesar 6,25 dan rasio tajuk akar yang paling sedikit terdapat pada dosis

perlakuan A (NPK). Data ini didapat dari hasil pembagian antara rataan berat tajuk dan

39

Gambar 5. Diagram perbedaan rasio tajuk akar bibit sengon umur 4 minggu sampai 13 minggu pada perlakuan kompos sampah kota

Pembahasan

Hasil proses pengomposan didapat bahwa kualitas kompos yang baik yaitu

kompos sampah kota dengan EM4. Dimana pH kompos dengan EM4 adalah 7,41

sedangkan pH kompos tradisional 7,82. Dan nilai C/N nya lebih tinggi dari nilai C/N

pada kompos tradisional yaitu 7,81 sedangkan kompos tradisional 6,65. Hal ini sesuai

dengan pernyataan Suhut dan Salundik (2006) yang mengatakan bahwa kompos yang

baik dan sudah matang tingkat keasamannya (pH) berkisar antara 6,5 – 7,5 dan memiliki

C/N sebesar 10-20 dan untuk KTK sebesar 110me/100g. Sedangkan untuk hasil analisis

kompos nilai C/N yang didapat pada kompos tanpa EM4 yaitu 6,65 dan kompos dengan

EM4 yaitu 7,81.Untuk KTK nya sebesar 14,51 (me/100g). Padahal nisbah C/N dari bahan

organik merupakan faktor yang sangat penting dalam pengomposan. Transformasi

organik menjadi pupuk didominasi oleh proses mikrobiologi dan dipengaruhi nisbah C/N

bahan yang ada dalam residu kompos. Selama proses pengomposan mikroorganisme,

diperlukan sumber karbon untuk menyediakan energi dan bahan untuk membentuk sel-sel

baru serta memerlukan nitrogen (N) untuk mensintesis protein. Agar optimal, keperluan

karbon dan nitrogen untuk pengomposan adalah 30-40. Dan untukkandungan C-Organik

pada kompos turun karena bahan organik mengalami dekomposisi yang dibantu

mikroorganisme yang diberikan yaitu EM-4. Dimana komposisi dari EM4 dapat dilihat

pada lampiran 10. Pada proses dekomposisi secara aerobik, mikroorganisme yang

40

nitrogen, fosfor, sulfur dan unsur lainnya, untuk mensintesa protoplasma sel mereka.

Karbon berguna sebagai sumber energi dan pembangun protoplasma selnya, jumlah

karbon yang diasimilasi lebih besar dibandingkan nitrogen. Umumnya sekitar 2/3 dari

karbon dibebaskan sebagai CO2 dan 1/3 bagian bersenyawa dengan nitrogen dalam sel

hidup mikroorganisme.

Secara kimia, kompos dapat meningkatkan kapasitas kation (KTK), ketersedian

unsur hara, dan ketersedian asam humat. Asam humat akan membantu meningkatkan

proses pelapukan bahan mineral. Secara biologi, kompos yang tidak lain bahan organic

ini merupakan sumber makanan bagi mikroorganisme tanah. Dengan adanya kompos,

fungi, bakteri serta mikroorganisme menguntungkan lainnya akan berkembang lebih

cepat. Banyaknya mikroorganisme tanah yang menguntungkan dapat menambah

kesuburan tanah.

Pada hasil pengomposan, kandungan unsur hara yang ada dalam kompos yang

diteliti rendah . Hal ini disebabkan saat proses pengomposan kandungan N pada sayur

yang masih segar 1,29 % namun setelah pengomposan 30 hari menjadi 1,11%.

Kandungan C-Organik pada sayur yang masih segar 14,42 %, setelah mengalami

pengomposan selama 45 hari menjadi 13,65 %, Kandungan K pada sayur yang masih

segar 0,00058%, setelah mengalami pengomposan selama 30 hari menjadi 1,22 persen.

Padahal kita ketahui bahwa kandungan unsur hara Nitrogen (N) yang baik dalam kompos

yaitu 1,33%. Sehingga saat proses pengomposan berlangsung kompos yang dihasilkan

tidak terlalu baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutedjo (2004) yang menyatakan

bahwa jika kadar N cukup tinggi, maka kompos cukup baik sebagai sumber hara, tetapi

kadar unsur mikro (Fe, Mn, Cu dan Za) tidak boleh terlalu tinggi.

Pada saat proses pengomposan, kompos sampah kota dengan EM4 berlangsung

dengan cepat dibandingkan dengan proses pengomposan sampah kota tanpa EM4. Hal ini

diakibatkan faktor penggunaan EM4, dimana EM4 adalah kultur campuran dari

mikroorganisme bermanfaat dan hidup secara alami serta digunakan sebagai inokulan

sehingga terdapat keragaman mikroorganisme tanah. Hal ini dapat meningkatkan kualitas

tanah, kesehatan tanah, pertumbuhan serta kualitas tanaman. EM4 sangat efektif untuk

menginokulasi sampah seperti sampah organik, untuk mempercepat penguraian sampah

41

Actinomycetes dan bakteri fotosintesis, mampu bersimbiosis satu dengan yang lain

sehingga efektif dalam menguraikan sampah. Manfaat EM-4 Pertanian yaitu

memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, mempercepat proses fermentasi pada

pembuatan kompos, meningkatkan ketersediaan nutrisi tanaman, serta menekan aktivitas

serangga hama dan mikroorganisme patogen dan meningkatkan dan menjaga kestabilan

produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi. Sehingga tanaman pada perlakuan

pemberian kompos EM4 lebih tahan terhadap serangan hama dibandingkan dengan

tanaman pada kontrol dan perlakuan pemberian kompos tradisional. Hal ini dapat

dibuktikan dengan pada minggu ketiga, tanaman sengon pada perlakuan kontrol terkena

serangan hama dan kemudian disusul minggu keempat tanaman sengon dengan perlakuan

pemberian kompos tradisional.

Hasil analisis sidik ragam pada lampiran 4, 6 dan 8 didapat bahwa pemberian

kompos sampah kota terhadap sengon tidak berpengaruh nyata, baik dilihat dari tinggi,

diameter batang dan jumlah anak daun. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor

yang mempengaruhi yaitu faktor kompos berupa kualitas kompos, kandungan hara, sifat

kompos dan pemberian dosis dan faktor dari tanaman sengon, dimana sengon merupakan

tanaman yang fast growing dan tanaman toleran.

Dari beberapa perlakuan didapat bahwa tinggi tanaman dan jumlah anak daun

yang baik terdapat pada perlakuan G (NPK+ 10gr kompos dengan EM4) dan H (NPK+15

gr kompos dengan EM4). Sedangkan dari pengamatan diameter didapat bahwa diameter

tanaman sengon yang baik terdapat pada perlakuan D(NPK +15 gr kompos tradisional)

dan E (NPK+20 gr kompos tradisional). Hal ini menunjukan bahwa tanaman sengon akan

tumbuh dengan baik pada dosis perlakuan D, E, G, dan perlakuan H . Sedangkan menurut

Hieronymus (1992) menyatakan bahwa tanaman sengon dapat tumbuh baik pada tanah

Regosol, Aluvial, dan Latosol dengan pH 6-7. Sementara dari hasil analisis tanah pada

lampiran 9 didapat bahwa pH contoh tanah dari Simalingkar B sebesar 4,65. Oleh karena

itu kompos ini dapat diaplikasikan ke tanah lahan kritis untuk memperbaiki struktur tanah

42

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

43

1. Kualitas kompos sampah kota dengan EM4 lebih baik dari kompos sampah kota

tanpa EM4

2. Pertumbuhan bibit sengon pada perlakuan G (NPK+ 10 gr kompos dengan EM4),

H (NPK+15 gr kompos dengan EM4), D (NPK+ 15 gr kompos tradisional) dan E

(NPK+20 gr kompos tradisional) lebih baik dibandingkan dengan bibit yang

hanya diberi NPK saja.

Saran

Untuk menghasilkan bibit sengon yang baik pada media tanah lahan kritis perlu

diaplikasikan kompos sampah kota sesuai dengan dosis pada perlakuan G (NPK+ 10 gr

kompos dengan EM4) dan H (NPK+15 gr kompos dengan EM4), atau pada D (NPK+ 15

gr kompos tradisional) dan E (NPK+20 gr kompos tradisional).

DAFTAR PUSTAKA

BPDAS-Pemalijratun. 2007. Lahan Kritis

pemalijratun.net/index.php.article lahan-kritis:wilayah-kerja. [13 Maret 2009]

44

Hakim , N.M.Y. Nyakpa, A.M. Lubis, S.E. Nugroho, M.A.Diha, Go, Ban Hong, H.H. Bailey.1986. Dasar – dasar Ilmu Tanah. Universitas Lampung.

.

Hasibuan, B.E. 2006. Pengolalaan Tanah dan Air, Lahan marginal. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Medan

Hieronymus, B. 1992.Budidaya Sengon. Kanisius. Yogyakarta.

Isroi. 2008. Kompos. Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia. Bogor.

Mawar, D. 2008. Pengaruh Pembalikan, OrgadeK Dan Nitrogen Terhadap Laju Pengomposan Sampah Organik Serta Kualitas Kompos Yang Terbentuk Dalam Rangka Perbaikan Kebersihan Lingkungan Hidup. http://library.usu.ac.id. [26 Februari 2009]

Nurhayati. 2010. Pemanfaatan Kompos Sampah Pasar untuk Budidaya Sawi Organik.UISU. Medan. http://www.bitra.or.id. [ 7 Juni 2010]

Razali. 2008. Pengomposan Dan Pengaruh Pemberian Kompos, Pupuk Biologi Serta Amandemen Terhadap Pertumbuhan, Ketersediaan Dan Serapan Hara Tanaman Kedelai Pada Tanah Ultisol Langkat.

Redaksi Agromedia. 2007. Petunjuk Pemupukan. Agromedia. Jakarta

Sastrosupadi, A.2000. Rancangan percobaan praktis di bidang pertanian edisi revisi. Kanisius. Yogyakarta.

Setiadi,Y. 2001. Peran Mikoriza Arbuskula Untuk Merehabilitas Lahan Kritis Pasca Tambang. Makalah Disamapaikan Pada Workshop Cendawan Mikoriza Arbuskula Pada Tanaman Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan. Tanggal 5 -10 Oktober 1998. PAU Bioteknologi IPB. Bogor.

Setiawan. A.I. 2003. Penghijauan Lahan Kritis. Penebar Swadaya. Jakarta.

Suhut, S dan Salundik. 2006. Meningkatkan Kualitas Kompos. Agromedia. Jakarta.

Suprapto. 2000. Berbagai Masukan Teknologi Untuk Meningkatkan Produktivitas Lahan Marginal.http://:www.pustaka.deptan.go.id.[13 Maret 2009]

45

Lampiran 1. Skema penanaman di rumah kasa

A2

A1 A3

46

C1

C2 C3

D1 D2 D3

E1 E2 E3

F1 F2 F3

G1 G3

H3 H1

G2

H2

47

Lampiran 2. Prosedur menghitung kadar air kering udara

Adapun langkah – langkah yang dilakukan sebagai berikut :

b. Ditimbang 10 gr tanah kering udara dan dimasukkan ke dalam cawan.

c. Dimasukkan cawan ke dalam oven selama 5 jam pada suhu 1050C.

d. Kemudian dimasukkan ke dalam desikator pendingin lalu ditimbang dan akhirnya

diperoleh data berat kering konstan.

e. Kemudian dihitung persentase kadar air kering udara dengan rumus

BTKU – BTKO

% KA = X 100% BTKO

Ket :

% KA : persentase kadar air

BTKU : Berat tanah kering udara

BTKO : Berat tanah kering diovenkan

Selanjutnya dilakukan pengukuran kadar air kapasitas lapang tanah unttuk menentukkan

jumlah air yang akan diberikan pada tanaman. Prosedur pengukuran kadar air kapasitas

lapang adalah sebagai berikut :

a. Disiapkan gelas ukur dengan ukuran 300 ml

b. Pasir dimasukkan kedalam gelas ukur sebanyak 1/3 dari gelas ukur.

c. Pipet plastik diletakkan ditengah – tengah gelas ukur diatas pasir.

d. Tanah kering udara dimasukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 2/3 dari gelas ukur.

e. Dimasukkan air sedikit demi sedikit sampai batas permukaan pasir.

f. Gelas ukur ditutup dengan plastik dan diberi lubang pada pipet.

g. Dibiarkan selama 24 jam.

h. Diambil tanah pada bagian tengah sebanyak 10 gr kemudian diletakkan pada cawan

timbang yang bersih dan kering.

i. Cawan timbang yang berisi 10 gram kemudian dimasukkan kedalam oven selama 24

jam pada suhu 1050C.

j. Dikeluarkan dari oven kemudian cawan beserta tanahnya diletakkan ke dalam

desikator pendingin lalu ditimbang.

k. Dihitung kadar air tanah berdasarkan bobot kering oven dengan suhu 1050C dengan

rumus sebagai berikut:

BTKL : Berat tanah awal

Lampiran 3. Data tinggi tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu

Perlakuan Ulangan Pengamatan pada minggu ke-

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

49

Lampiran 5. Data diameter tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu

Perlakuan Ulangan Pengamatan pada minggu ke-

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lampiran 6. Data analisis sidik ragam diameter tanaman sengon umur 13 minggu

Sumber

50

Lampiran 7. Data jumlah anak daun tanaman sengon umur 4 minggu – 13 minggu

Perlakuan Ulangan Pengamatan pada minggu ke-

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lampiran 8. Data analisis jumlah anak daun tanaman sengon umur 13 minggu

Sumber

51

Lampiran 9. Hasil analisis tanah

Lampiran 10. Data komposisi Effective Microorganisms 4 (EM4)

Lab. Fak.MIPA IPB Bogor,2006

Lab. EMRO INC,Japan 2007

Karakteristik tanah Satuan nilai kriteria

52

Lampiran 11. Data analisis bobot kering akar dan bobot kering tajuk Bobot kering tajuk