EFEK PEMAKAIAN JANGKA PANJANG OBAT

ANTI EPILEPSI TERHADAP FUNGSI HATI

DAN PROFIL LIPID PADA PASIEN EPILEPSI

OLEH

SAULINA SEMBIRING

20083

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTERSPESIALIS

DEPARTEMEN NEUROLOGI

FAKULTAS KEDOKTERAN USU

MEDAN

2015

ii Epilepsi terhadap Fungsi Hati dan Profil Lipid pada Pasien Epilepsi

Nama : Saulina Sembiring Nomor Register CHS : 20083

Program Studi : Neurologi

Menyetujui Komisi Pembimbing

Prof. Dr. dr. Hasan Sjahrir, SpS(K) Ketua

Ketua Program Studi Ketua TKP PPDS-I

dr. Yuneldi Anwar, Sp.S(K) dr. Zainuddin Amir, M.Ked (Paru) Sp.P(K)

iii Nomor Register CHS : 20083

Program Studi : Neurologi NIP. 19530916 198203 1 003

Ketua Program Studi/ SMF Neurologi FK USU/ RSUP HAM Medan

dr. Yuneldi Anwar.Sp.S(K) NIP. 19530601 198103 1 004

iv 1. Prof. Dr. Dr. Hasan Sjahrir, SpS(K)

2. Prof. dr. Darulkutni Nasution, SpS(K) 3. dr. Darlan Djali Chan, SpS

4. dr. Yuneldi Anwar, SpS(K) 5. dr. Rusli Dhanu, SpS(K) 6. dr. Aldy S. Rambe, SpS (K)

7. Dr. dr. Kiking Ritarwan, MKT, SpS(K) 8. dr. Puji Pinta O. Sinurat, SpS

9. dr. Khairul P. Surbakti, SpS 10. dr. Cut Aria Arina, SpS 11. dr. Kiki M. Iqbal, SpS 12. dr. Alfansuri Kadri, SpS 13. dr. Aida Fitri, SpS

14. dr. Irina Kemala Nasution,M.Ked(Neu), SpS 15. dr. Haflin Soraya Hutagalung, SpS

16. dr. Fasihah Irfani Fitri, M.Ked. (Neu) , SpS 17. dr. Iskandar Nasution, Sp.S FINS.

18. dr. RA. Dwi Pujiastuti, MKed. (Neu) ,SpS, 19. dr. Charil Amin Batubara, MKed. (Neu) ,SpS,

v

EFEK PEMAKAIAN JANGKA PANJANG OBAT EPILEPSI

TERHADAP FUNGSI HATI DAN PROFIL LIPID

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 27 Januari 2015

SAULINA SEMBIRING

vi Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME, yang atas segala berkat, dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tulisan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara / Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan.

Pada kesempatan ini perkenankan saya menyatakan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan Ketua TKP PPDS I Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. 2. Prof. Dr. dr. Hasan Sjahrir, Sp.S(K), selaku Guru Besar Tetap

Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara/RSUP H.Adam Malik Medan yang dengan sepenuh hati telah mendorong, membimbing, mengoreksi dan mengarahkan mulai dari perencanaan, pembuatan dan penyelesaian tesis ini.

3. Dr. Rusli Dhanu, Sp.S(K), Ketua Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara/ RSUP H. Adam Malik Medan yang banyak memberikan masukan-masukan berharga kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Dr. Yuneldi Anwar, Sp.S(K), Ketua Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang banyak memberikan masukan-masukan berharga kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.

5. dr. Rusli Dhanu, Sp.S(K), dr.Puji Pinta OS, Sp.S, dan dr. Irina K. Nasution, M.Ked (Neu), Sp.S selaku pembimbing, yang dengan sepenuh hati telah mendorong, membimbing, mengoreksi dan

vii penyelesaian tesis ini.

6. Guru-guru saya: Prof. Dr. dr. Hasan Sjahrir, Sp.S(K), Prof. dr. Darulkutni Nasution, Sp.S(K), dr. Darlan Djali Chan, Sp.S, dr. Aldy S Rambe, Sp.S(K), Dr. dr. Kiking Ritarwan, MKT, Sp.S(K); dr. Khairul P. Surbakti, Sp.S; dr. Irsan NHN Lubis, Sp.S; dr.Iskandar Nasution, Sp.S FINS; dr. S. Irwansyah, Sp.S (alm); dr. Mayor (CKM) Antun Subono, Sp.S, MSc, Cut Aria Arina, Sp.S, dr. Kiki M.Iqbal, Sp.S; dr. Alfansuri Kadri, Sp.S; dr. Dina Listyaningrum, M.Si.Med, Sp.S; dr. Aida Fitri, Sp.S; dr.Haflin Soraya Hutagalung, Sp.S, dr. Fasihah Irfani Fitri, M.Ked(Neu), Sp.S, dr. R.A. Dwi Pujiastuti, M.Ked(neu), Sp.S, dr. Chairil Amin Batubara, M.Ked(Neu), Sp.S, dan guru lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan masukan selama mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Saraf.

7. Drs. Abdul Jalil Amri Arma, M.Kes, selaku pembimbing statistik yang telah banyak meluangkan waktunya yang berharga untuk berdiskusi dan membimbing saya dalam penulisan tesis ini.

8. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan yang telah memberikan kesempatan, fasilitas dan suasana kerja yang baik sehingga saya dapat mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Saraf.

9. Direktur RS.Haji Mina Medan beserta staf, Direktur Rumkit Tk. I Bukit Barisan Medan beserta staf, Direktur RS. Tembakau Deli Medan beserta staf, tempat saya menjalani pendidikan, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala fasilitas dan kerjasama yang baik selama ini.

10. Direktur RSUD. HKBP Balige beserta staf, tempat dimana saya pernah bertugas sebagai bagian dari pendidikan, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala kebaikan, keramahan dan kerjasama yang baik selama penulis menjalani tugas.

viii Li, dimana pun Ibu berada, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada Ibu.

12. Kepada seluruh guru-guru saya sejak pendidikan taman kanak-kanak hingga universitas, terima kasih atas segala bekal ilmu dan suri tauladan yang Bapak/Ibu guru berikan, yang telah membentuk saya menjadi manusia seperti sekarang ini. Tak mampu saya membalas jasa dan budi baik Bapak/Ibu sekalian. Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan berkat dan kebaikan dunia akhirat bagi Bapak/Ibu guru semua.

13. Rekan-rekan sejawat peserta PPDS-I Departemen Neurologi FK-USU/RSUP. H. Adam Malik Medan, teristimewa kepada teman –teman seangkatan (dr.Fridameria Silitonga, dr. Inta Lismayani, dr.Anita Surya, dr.Leni Wardaini, dr. Seri Ulina Barus, dr. Suherman A.Tambunan) yang banyak memberikan masukan berharga kepada penulis melalui diskusi-diskusi kritis dalam berbagai pertemuan formal maupun informal, serta selalu memberikan dorongan-dorongan yang membangkitkan semangat kepada penulis menyelesaikan Program Pendidikan Spesialis Ilmu Penyakit Saraf serta kakak-kakak senior dan adik-adik junior, terima kasih atas hari-hari yang penuh warna yang telah kita jalani bersama. Semoga kita semua akan mampu meraih segala yang kita cita-citakan.

14. Para perawat dan pegawai di berbagai tempat dimana saya pernah bertugas selama menjalani pendidikan ini, serta berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi.

15. Semua pasien yang berobat ke Departemen Neurologi RSUP H. Adam Malik Medan yang telah bersedia berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian ini

16. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya, Alm. M. Sembiring dan N.

ix dan senantiasa memberi dukungan moril dan materi, bimbingan dan nasehat serta doa yang tulus agar penulis tetap sabar dan tegar dalam mengikuti dan menyelesaikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi.

17. Teristimewa kepada suamiku tercinta Cardi Habeahan ST, yang selalu sabar dan penuh pengertian, mendampingi dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam suka dan duka, saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

18. Teristimewa kepada buah hatiku tercinta Kania Lydia Sweta Habeahan dan Titania Debora Diandra Habeahan yang telah menjadi motivasi dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini dan mendampingi mama dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam suka dan duka selama mama menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi. 19. Ucapa terima kasih juga kepada kakak saya Bertiana Sembiring, Maria

P Sembiring,ST,MT, dan adik saya tercinta Jhonny Hartanta Sembiring,ST,MT yang senantiasa membantu dan memberi semangat buat saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.

20. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa membantu, memberi dorongan, pengertian, kasih sayang dan doa dalam menyelesaikan pendidikan ini, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 21. Kepada semua rekan dan sahabat yang tidak mungkin saya sebutkan

satu persatu yang telah membantu saya sekecil apapun, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga, Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua.

Semoga Bapa yang di surga membalas semua jasa dan budi baik mereka yang telah membantu penulis tanpa pamrih dalam mewujudkan cita-cita penulis.Akhirnya penulis mengharapkan semoga penelitian dan tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Penulis

SAULINA SEMBIRING

x DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : dr.Saulina Sembiring Tempat / tanggal lahir : Medan, 28 Oktober 1974

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Jln .Pertambangan Komp. Perumahan Ambasador No.82 Medan

Pekerjaan : Dokter PNS di PEMKO Medan Nama Ayah : M. Sembiring ( Almarhum ) Nama Ibu : N. Perangin-angin

Nama Suami : Cardi Habeahan, ST Tahun 2010 – sekarang : Pendidikan Spesialis di bidang Ilmu Penyakit

Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Riwayat Pekerjaan

Tahun 2001-2002 : Dokter Jaga di RS Imelda Medan, Klinik Medika Medan,

Tahun 2002 - 2004 : Dokter PTT di Pusk. Pengalihan Keritang Indragiri Hilir Riau

Tahun 2005 – 2010 : Dokter Jaga RSU Martha Friska Medan Tahun 2005 – Sekarang : Dokter PNS di Pustu. Belawan Bahagia PEMKO Medan

xii

IV.1.5.EfekPemakaianJangkaPanjangDosisObatAntiEpilepsi 59 Monoterapi dan Politerapi Terhadap Kadar Tes

Profil Lipid

IV.1.6.Efek Pemakaian Jangka Panjang Durasi Obat Anti 61 Epilepsi Monoterapi dan Politerapi Terhadap Kadar

Tes Fungsi Hati

IV.1.7. Efek Pemakaian Jangka Panjang Durasi Obat Anti 62 Epilepsi Monoterapi dan Politerapi Terhadap Kadar

Tes Profil Lipid IV.2. Pembahasan

IV.2.1. Karakteristik Demografi Subjek Penelitian 63 IV.2.1.1.Karakteristik Demografi Subjek Penelitian 64 Kelompok Kasus Monoterapi, Politerapi

dengan Kontrol

xiii

IV.2.3. Efek Pemakaian Jangka Panjang Obat Anti Epilepsi 66 Monoterapi dan Politerapi Terhadap Kadar

Tes Profil Lipid

IV.2.4. Efek Pemakaian Jangka Panjang Durasi Obat 67 Anti Epilepsi Monoterapi dan Politerapi Terhadap

Kadar Tes Fungsi Hati

IV.2.5. Efek Pemakaian Jangka Panjang Durasi Obat 68 Anti Epilepsi Monoterapi dan Politerapi Terhadap Kadar Tes Profil Lipid

IV.2.6. Efek Pemakaian Jangka Panjang Dosis Obat 70 Anti Epilepsi Monoterapi dan Politerapi Terhadap Kadar Tes Fungsi Hati

IV.2.7. Efek Pemakaian Jangka Panjang Obat Anti Epilepsi 71 Monoterapi dan Politerapi Terhadap Kadar

Tes Profil Lipid

IV.2.8. Keterbatasan Penelitian 72

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 74

V.1. Kesimpulan 74

V.2. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN 79

xiv

DAFTAR SINGKATAN

AED : Anti Epileptic Drug

AFP : α-fetoprotein

ALP : Alkaline phosphatase

ALT : Alanine aminotransferase AST : Aspartate aminotransferase

ATP : Adenosine triphosphate CBZ : Carbamazepin

CADP : Chronic Active Liver Disease DB : Direct bilirubi

ER : Endoplasmic Reticulum GGT : Gamma glutamyltransferase

HCC : Hepatocellular Carcinoma HDL-C : High-Density Lipoprotein-C

LDC-C : Low-Density Lipoprotein-C

LPL : Lipoprotein lipase

Lp : Lipoprotein PB : Phenobarbital

PC : Phosphatidylcholine

PE : Phosphatidylethanolamine

xv

SGPT : Serum Glutamic-Pyruvic Transaminase

SSP :Susunan Saraf Pusat

SIDS :Sudden Infant Death Syndrome TB :Total bilirubin

TC :Total Cholesterol

TG :Trygliceride

UDP-Glucuronyltransferase:Uridine5'DiphosphoGlucuronosyltransferase

VA :Valproic Acid

VLDL :Very Low-Density Lipoprotein WD :Wilson Disease

xvi

DAFTAR TABEL

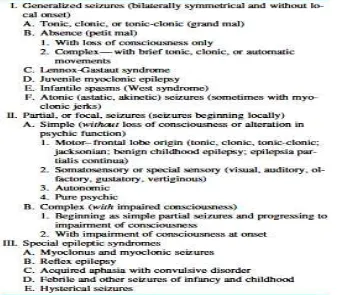

Tabel.1 Klasifikasi Internasional Epileptic Seizure

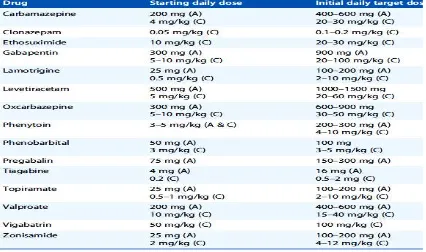

Tabel.2 Dosis Obat Anti Epilepsi

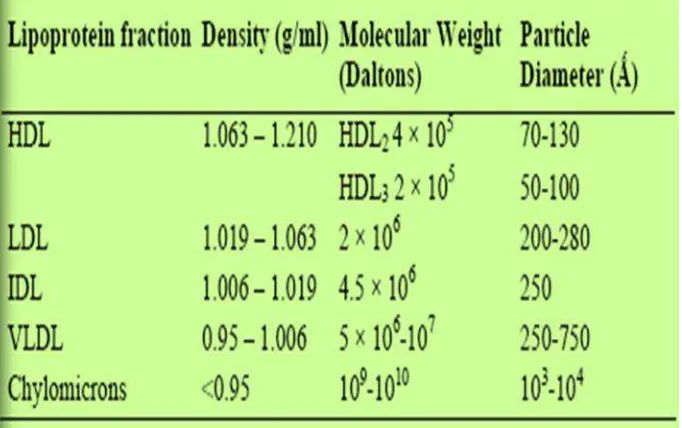

Tabel.3 Klasifikasi plasma Lipoprotein berdasarkan densitasnya Tabel.4 Apolipoprotein yang muncul pada plasma lipoprotein manusia

Tabel.5 Metabolisme dari obat anti epilepsi

Tabel.6 Karakteristik Demografi Subjek Penelitian Kelompok Kasus Monoterapi dengan Kelompok Kontrol.

Tabel.8 Besar Resiko Pemakaian Obat Anti Epilepsi Monoterapi dibandingkan dengan Kontrol Terhadap Tes Fungsi Hati

55

Tabel.9 Besar Resiko Pemakaian Obat Anti Epilepsi Politerapi dibandingkan dengan Kontrol Terhadap Tes Fungsi Hati

Tabel.10 Besar Resiko Pemakaian Obat Anti Epilepsi Monoterapi dibandingkan dengan Kontrol Terhadap Tes Profil Lipid

Tabel.11 Besar Resiko Pemakaian Obat Anti Epilepsi Politerapi dibandingkan dengan Kontrol Terhadap Tes Profil Lipid

56 Monoterapi dan Politerapi Terhadap Tes Profil Lipid

Tabel.14 Besar Resiko Pemakaian durasi Obat Anti Epilepsi 62

xvii

DAFTAR GAMBAR

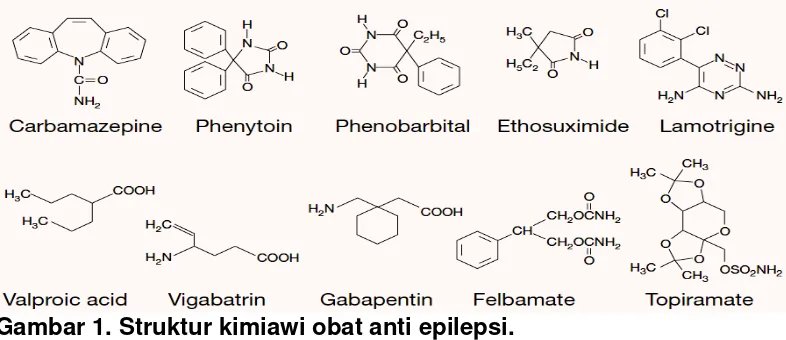

Gambar 1. Struktur Kimiawi obat anti epilepsi 13

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar penjelasan kepada calon subjek penelitian 79 Lampiran 2. Surat persetujuan ikut dalam penelitian 81 Lampiran 3. Lembar pengumpulan data penelitian 82 Lampiran 4.

Lampiran 6.

Surat Komite Etik Bidang Kesehatan

Data Dasar Penelitian

xix

dan membutuhkan pengobatan jangka panjang. Penelitian ini secara retrospektif meneliti efek pemakaian jangka panjang obat anti epilepsi baik yang monoterapi maupun politerapi, durasi, dosis terhadap kadar fungsi hati dan profil lipid.

Metode : Penelitian ini merupakan studi kasus kontrol pada 48 pasien, yang diambil dari april 2014 hingga januari 2015. Terdapat tiga kelompok dalam studi ini, yaitu dua kelompok kasus dan satu kelompok kontrol. Kelompok kasus merupakan pasien epilepsi yang diterapi obat anti epilepsi lebih dari 3 bulan baik yang monoterapi maupun politerapi. Kelompok kontrol merupakan pasien yang tidak menderita epilepsi. Pada kelompok kasus maupun kontrol dilakukan pengambilan darah untuk dilakukan tes fungsi hati dan tes profil lipid. Data dianalisa menggunakan menggunakan uji Chi-Square. Hubungan dinyatakan sebagai OR (odds ratio) dengan Confidence Interval (CI) 95%. Hasil : Jumlah total adalah 48 subjek yang memenuhi kriteria, masing-masing kelompok terdiri dari 16 pasien. Pemakaian jangka panjang obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi berefek (OR>1) pada peningkatan kadar fungsi hati namun bersifat tidak signifikan kecuali pada bilirubin total dan bilirubin direk yan signifikan. Pemakaian jangka panjang obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi berefek (OR>1) pada peningkatan kadar profil lipid namun bersifat tidak signifikan kecuali pada kadar trigliserida.Pemakaian jangka panjang dosis obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi berefek (OR>1) pada peningkatan kadar fungsi hati, namun tidak signifikan. Pemakaian jangka panjang dosis obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi berefek (OR>1) pada peningkatan kadar profil lipid namun tidak signifikan kecuali asam valproat yang menurunkan resiko peningkatan kadar HDL, LDL kolesterol total. Pemakaian durasi jangka panjang obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi berefek (OR<1) menurunkan kadar pada kadar fungsi hati kecuali pada SGOT. Pemakaian durasi jangka panjang obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi berefek (OR>1) pada peningkatan kadar profil lipid kecuali HDL (OR<1).

Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa pemakaian obat anti epilepsi jangka panjang mempunyai efek terhadap peningkatan kadar fungsi hati dan profil lipid.

Kata Kunci : obat anti epilepsi jangka panjang, monoterapi, politerapi, tes fungsi hati, tes profil lipid

xx

Background: Epilepsy is one of the most common disorders of the nervous system and needed to long-term treatment. This study retrospectively investigated the effects of long-term use of anti epileptic drugs either monotherapy or polytherapy, duration, dose to levels of liver function and lipid profile.

Methods : This study is case- control study on 48 patients, who were taken from April 2014 untill january 2015. There were 3 groups in this study, two case groups and one control group. Case groups were patients with epilepsy who treated with anti epileptic drugs more than 3 month Control subjects were patients other than epilepsy. Both case and control subjects were taked blood sampling to assed liver function test and lipid profile test.about anger expression style using a structured questionnaire. Data were analyzed with Chi-Square. Associations are presented as odds ratio (OR) with 95% confidence intervals (CI).

Results : A total of 48 subjects were eligible, each group consisted of 16 subjects. Odds ratio for long-term of anti epileptic drugs monotherapy or polytherapy were elevated levels of liver function, but not significantly,excepted in total bilirubin and direct bilirubin were significanly.Odds ratio for long-term of anti epileptic drugs monotherapy or polytherapy were elevated levels of lipid profil, but not significantly,excepted in triglycerides was significanly. Odds ratio for long-term of drugs dose anti epileptic, monotherapy or polytherapy were elevated levels of liver function, but not significanly.Odds ratio for long-term of drugs dose anti epileptic monotherapy or polytherapy were elevated levels of lipid profile, but not significantly excepted valproid acid decreased level of profile lipid. Odds ratio for long-term of drugs dose anti epileptic, monotherapy or polytherapy were elevated levels of liver function, but not significanly excepted in SGOT was significanly but Odds ratio for long-term of drugs duration anti epileptic monotherapy or polytherapy were elevated levels of lipid profile, but not significantly excepted HDL was decreased .

Conclusion : This study showed that effects of long-term anti epileptic drugs increased the risk of eleveted level of liver function and lipid

Keywords : long-term anti epileptic drugs, monotherapy,polytherapy, liver function test, lipid profile test.

xix

dan membutuhkan pengobatan jangka panjang. Penelitian ini secara retrospektif meneliti efek pemakaian jangka panjang obat anti epilepsi baik yang monoterapi maupun politerapi, durasi, dosis terhadap kadar fungsi hati dan profil lipid.

Metode : Penelitian ini merupakan studi kasus kontrol pada 48 pasien, yang diambil dari april 2014 hingga januari 2015. Terdapat tiga kelompok dalam studi ini, yaitu dua kelompok kasus dan satu kelompok kontrol. Kelompok kasus merupakan pasien epilepsi yang diterapi obat anti epilepsi lebih dari 3 bulan baik yang monoterapi maupun politerapi. Kelompok kontrol merupakan pasien yang tidak menderita epilepsi. Pada kelompok kasus maupun kontrol dilakukan pengambilan darah untuk dilakukan tes fungsi hati dan tes profil lipid. Data dianalisa menggunakan menggunakan uji Chi-Square. Hubungan dinyatakan sebagai OR (odds ratio) dengan Confidence Interval (CI) 95%. Hasil : Jumlah total adalah 48 subjek yang memenuhi kriteria, masing-masing kelompok terdiri dari 16 pasien. Pemakaian jangka panjang obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi berefek (OR>1) pada peningkatan kadar fungsi hati namun bersifat tidak signifikan kecuali pada bilirubin total dan bilirubin direk yan signifikan. Pemakaian jangka panjang obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi berefek (OR>1) pada peningkatan kadar profil lipid namun bersifat tidak signifikan kecuali pada kadar trigliserida.Pemakaian jangka panjang dosis obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi berefek (OR>1) pada peningkatan kadar fungsi hati, namun tidak signifikan. Pemakaian jangka panjang dosis obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi berefek (OR>1) pada peningkatan kadar profil lipid namun tidak signifikan kecuali asam valproat yang menurunkan resiko peningkatan kadar HDL, LDL kolesterol total. Pemakaian durasi jangka panjang obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi berefek (OR<1) menurunkan kadar pada kadar fungsi hati kecuali pada SGOT. Pemakaian durasi jangka panjang obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi berefek (OR>1) pada peningkatan kadar profil lipid kecuali HDL (OR<1).

Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa pemakaian obat anti epilepsi jangka panjang mempunyai efek terhadap peningkatan kadar fungsi hati dan profil lipid.

xx

Background: Epilepsy is one of the most common disorders of the nervous system and needed to long-term treatment. This study retrospectively investigated the effects of long-term use of anti epileptic drugs either monotherapy or polytherapy, duration, dose to levels of liver function and lipid profile.

Methods : This study is case- control study on 48 patients, who were taken from April 2014 untill january 2015. There were 3 groups in this study, two case groups and one control group. Case groups were patients with epilepsy who treated with anti epileptic drugs more than 3 month Control subjects were patients other than epilepsy. Both case and control subjects were taked blood sampling to assed liver function test and lipid profile test.about anger expression style using a structured questionnaire. Data were analyzed with Chi-Square. Associations are presented as odds ratio (OR) with 95% confidence intervals (CI).

Results : A total of 48 subjects were eligible, each group consisted of 16 subjects. Odds ratio for long-term of anti epileptic drugs monotherapy or polytherapy were elevated levels of liver function, but not significantly,excepted in total bilirubin and direct bilirubin were significanly.Odds ratio for long-term of anti epileptic drugs monotherapy or polytherapy were elevated levels of lipid profil, but not significantly,excepted in triglycerides was significanly. Odds ratio for long-term of drugs dose anti epileptic, monotherapy or polytherapy were elevated levels of liver function, but not significanly.Odds ratio for long-term of drugs dose anti epileptic monotherapy or polytherapy were elevated levels of lipid profile, but not significantly excepted valproid acid decreased level of profile lipid. Odds ratio for long-term of drugs dose anti epileptic, monotherapy or polytherapy were elevated levels of liver function, but not significanly excepted in SGOT was significanly but Odds ratio for long-term of drugs duration anti epileptic monotherapy or polytherapy were elevated levels of lipid profile, but not significantly excepted HDL was decreased .

Conclusion : This study showed that effects of long-term anti epileptic drugs increased the risk of eleveted level of liver function and lipid

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Epilepsi merupakan salah satu gangguan yang paling umum dari sistem saraf. Prevalensi epilepsi diperkirakan lebih dari dua juta kasus di Amerika Serikat dan ada sekitar enam juta orang yang menderita epilepsi di India dengan tingkat prevalensi 9/1000. Pada kebanyakan studi, tingkat prevalensi terletak antara 4 dan 10 per 1000 penduduk (P Kumar, 2008).

Di Amerika Serikat, sekitar 100.000 kasus baru dengan diagnosa epilepsi. Di Inggris, antara 1 dari 140 dan 1 dari 200 orang (setidaknya 300.000 orang) saat ini sedang dirawat karena epilepsi. Studi epidemiologis menunjukkan bahwa antara 70% dan 80% epilepsi akan masuk ke remisi, sedangkan pasien yang tersisa terus mengalami kejang dan refrakter terhadap pengobatan dengan terapi yang tersedia (Khot SS, dkk, 2010).

Perubahan keadaan akibat dari hasil hypersynchronous

tahun, 0,6% dari anak-anak antara usia 12-14 tahun, dan 0,6% dari remaja antara usia 16-24 tahun (Cheng LS, dkk 2010).

Berapa banyak pasien epilepsi di Indonesia, sampai sekarang belum tersedia data hasil dari studi berbasis populasi. Bila dibandingkan dengan negara berkembang lain dengan tingkat ekonomi sejajar, probabilitas penyandang epilepsi di Indonesia sekitar 0,7-1,0% dan bila jumlah penduduk Indonesia sekitar 220 juta maka sekitar 1,5-2 juta orang kemungkinan mengidap epilepsi dan kasus baru sekitar 250.000 pertahun (Hawari, 2012).

Hati adalah organ utama untuk metabolisme dan eliminasi pada banyak obat antiepilepsi (AED) dan dengan demikian subjek bisa terkena drug-induced toxicity. Ada berbagai macam reaksi hepatotoksik, dari elevasi ringan dan sementara enzim hati sampai kegagalan hati yang fatal (Husein RRS, dkk 2012).

menyebabkan peningkatan kadar Total Cholesterol (TC) tetapi tidak pada HDL-C (Yilmaz E dkk, 2001).

Pada penelitian yang dilakukan Suzanne Bramswig dkk, 2003 pengobatan karbamazepin (CBZ) menyebabkan perubahan yang signifikan pada Lipoprotein( Lp) (a) serta fraksi lipoprotein lain (total dan low-density lipoprotein (LDL)-cholesterol,trigliserida). Konsentrasi Lp (a) meningkat secara signifikan dengan median (kisaran) dari 14,0 (1,0-75) mg / dl sebelumnya dibandingkan 19,8 (1,0-103) mg / dl selama administrasi obat (p <0,001). Kadar kolesterol total dan LDL kolesterol masing-masing signifikan meningkat dari 190 ± 30-209 ± 25 mg / dl (p <0,006) dan dari 126 ± 27-142 ± 25 mg / dl (p <0,011). Selain itu, peningkatan yang signifikan dalam konsentrasi trigliserida (TG) yang diamati (95 ± 39 vs 107 ± 37 mg / dl, p <0,025), sedangkan kolesterol HDL tetap tidak berubah (45 ± 8 vs 45 ± 7 mg / dl).

sedangkan pada kelompok yang menerima PB atau PHT non-signifikan lebih tinggi dan non-non-signifikan lebih rendah pada kelompok yang menerima VA. Mean kadar serum LDL-C secara signifikan lebih tinggi (p<0,05) pada kelompok pasien yang menerima CBZ atau PHT, non-signifikan lebih tinggi pada kelompok yang mendapat PB, dan non-signifikan lebih rendah pada kelompok pasien yang menerima VA. Rata-rata serum TG tidak signifikan lebih tinggi pada kelompok pasien kecuali yang menerima VA yang memiliki kadar serum rendah TG dibandingkan dengan kontrol.

Pada penelitian EL Masri R dkk, 2013 pasien epilepsi yang menerima VA menunjukkan peningkatan signifikan yang tinggi secara statistik antara kasus dan kelompok kontrol dalam tingkat

Aspartate aminotransferase (AST)) (p <0,01), sedangkan tidak ada perbedaan signifikan dengan Alanine aminotransferase (ALT),

Alkaline phosphatase (ALP), tingkat Gamma glutamyltransferase (GGT) dan Total bilirubin (TB), Direct bilirubin (DB), urea, kreatinin dan konsentrasi asam urat dibandingkan dengan kontrol.

Pada penelitian Aggarwal A dkk, 2004 melakukan penelitian

untuk melihat efek karbamazepin terhadap fungsi hati dan profil

lipid dijumpai hasil signifikan meningkat pada kadar TC,LDL-C and

Bagaimanapun kadar very low-density lipoprotein (VLDL), TG, LDL/HDL, TC/HDL, totalbilirubin dan SGPT tidak signifikan.

Pada penelitian Hussein RRS dkk, 2012 dijumpai perbedaan

yang signifikan pada grup yang mengkonsumsi karbamazepin

(p=0,048) dan asam valproat (p=0,027) tetapi tidak signifikan yang

mengkonsumsi phenitoin (p=0,484) terhadap kadar dari AST,

hanya pada kadar ALP yang menkonsumsi karbamazepin yang

signifikan dengan p=0,029, sedangkan pada kadar ALT semuanya

tidak ada yang signifikan.

Pada penelitian Dewan P dkk, yang dilakukan pada anak

rata-rata kolesterol pada anak yang mendapat fenitoin 15.9% lebih

tinggi dibandingkan anak yang mendapat asam valproat yang

rata-rata TC lebih tinggi 5.5% dibanding kontrol . Anak yang mendapat

fenitoin lebih tinggi rata-rata kadar HDL-Cdan LDL-C dibandingkan

kontrol dan grup VA. Kadar TC, TC/HDL-C dan HDL-C/TC

sebanding pada ketiga grup. Korelasi yang signifikan secara statistik diperoleh antara dosis fenitoin dan kadar serum TG ( r = 0,54, P < 0,001 ) serta kadar VLDL-C ( r = 0,55 , P < 0,001 ). Tidak ada korelasi antara durasi pengobatan fenitoin dan fraksi serum lipid. Proporsi masing-masing anak dengan serum TC yang

abnormal ( ≥ 200 mg / dL ) dan HDL ( ≥ 35 mg / dL ), secara

1,6-43,3 ), dan 18/25 vs 10/25 ( P = 0,012, OR = 4,4 , 95 % CI = 1,3-14,1). Tingkat serum alkali fosfatase pada anak-anak dalam kelompok fenitoin secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok kontrol ( P = 0,03 ).

Pada penelitian Yilma dkk, 2001 yang dilakukan pada anak

dijumpai karbamazepin peningkatan kadar yang signifikan

Trigliserida, total kolesterol, HDL, LDL setelah mengkonsumsi

setelah 3 bulan dengan p<0,05, pada fenobarbital dijumpai hanya meningkat pada kadar trigliserida setelah mengkonsumsi 3 bulan,

sedangkan asam valproat tidak dijumpai peningkatan yang

signifikan baik setelah 3 bulan dan setelah 1 tahun.

I.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian-penelitian terdahulu seperti telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah efek pemakaian jangka panjang obat anti epilepsi terhadap kadar tes fungsi hati dan profil lipid pada pasien epilepsi?

I.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan : I.3.1. Tujuan Umum

hati dan profil lipid pada pasien epilepsi di RSUP H.Adam Malik dan jejaring.

I.3.2. Tujuan Khusus

I.3.2.1.Untuk mengetahui efek pemakaian jangka panjang obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi tehadap kadar tes fungsi hati pada pasien epilepsi di RSUP H. Adam Malik dan jejaring.

I.3.2.2.Untuk mengetahui efek pemakaian jangka panjang obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi terhadap kadar profil lipid pada pasien epilepsi di RSUP H. Adam Malik dan jejaring. I.3.2.3.Untuk mengetahui efek pamakaian jangka panjang dosis

obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi terhadap kadar tes fungsi hati pada pasien epilepsi di RSUP H. Adam Malik dan jejaring.

I.3.2.4.Untuk mengetahui efek pemakaian jangka panjang dosis obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi terhadap kadar profil lipid pada pasien epilepsi di RSUP H. Adam Malik dan jejaring.

I.3.2.6.Untuk mengetahui efek pemakaian jangka panjang durasi obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi terhadap kadar profil lipid pada pasien epilepsi di RSUP H. Adam Malik dan jejaring.

I.3.2.7.Untuk mengetahui karakteristik demografi, variabel obat anti epilepsi pada pasien epilepsi di RSUP H. Adam Malik dan jejaring.

I.4. HIPOTESA

I.4.1.Terdapat efek antara pemakaian jangka panjang obat anti

epilepsi monoterapi dan politerapi dengan fungsi hati

I.4.2.Terdapat efek antara pemakaian jangka panjang obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi dengan profil lipid

I.5. MANFAAT PENELITIAN

I.5.1.Manfaat penelitian untuk ilmu pengetahuan

I.5.2. Manfaat penelitian untuk penelitian

Penelitin ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian penelitian selanjutnya tentang efek pemakaian jangka panjang obat anti epilepsi terhadaptes fungsi hati danprofil lipid

I.5.3. Manfaat untuk masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. EPILEPSI

II.1.1. Defenisi

Epilepsi bukanlah suatu penyakit, tetapi sindrom gangguan otak yang berbeda dari sistem saraf pusat yang ditandai dengan pelepasan berlebihan sejumlah besar neuron. Ini adalah suatu kondisi kecacatan, terutama gangguan yang dikarenakan ketidakpastian dan menjadi gangguan neurologis umum di seluruh dunia (Husein RRS dkk,2013).

II.1.2. Epidemiologi

Epilepsi adalah kondisi neurologis yang serius yang paling umum dan sekitar 50 juta orang di seluruh dunia memilikinya. Penyakit neurologis dengan akun penyakit 1% dari penyakit global (WHO). Hal ini sama dengan kanker paru-paru pada pria dan kanker payudara pada wanita. Di India diperkirakan memiliki 60-80 lakh orang dengan epilepsi .Di AS, sekitar 100.000 kasus baru didiagnosis epilepsi. Di Inggris, antara 1 di 140 dan 1 dari 200 orang (setidaknya 300.000 orang) saat ini sedang dirawat karena epilepsi. Studi epidemiologis menunjukkan bahwa antara 70 dan 80% dari orang-orang dengan epilepsi akan masuk ke remisi, sedangkan pasien yang tersisa terus mengalami kejang dan refrakter terhadap pengobatan dengan terapi yang tersedia ( Khott SS dkk, 2012).

Menurut Epilepsi Kanada, epilepsi mempengaruhi sekitar 0,6% dari populasi Kanada. Lebih khusus lagi, epilepsi mempengaruhi sekitar 0,3% dari anak-anak antara usia 0-11, 0,6% dari anak-anak antara usia 12-14, dan 0,6% dari remaja antara usia 16-24. Bentuk yang paling umum dari pengobatan untuk kontrol kejang melibatkan penggunaan obat antiepilepsi (Cheng LS dkk, 2010).

jumlah penduduk sekitar 220 juta maka 1,5-2 juta orang kemungkinan mengidap epilepsi dengan kasus baru 250.000 pertahun (Hawari, 2012).

Meskipun prognosis untuk mayoritas pasien dengan epilepsi baik, > 30% pasien tidak memiliki remisi meskipun terapi obat antiepilepsi yang sesuai (Chuang CY dkk 2012).

II.1.3. Klasifikasi

Klasifikasi yang dipakai adalah klasifikasi menurut ILAE, dimana terdiri dari dua macam klasifikasi, yaitu jenis bangkitan epilepsi dan sindrom epilepsi (Kelompok studi epilepsi, 2011).

Tabel 1. Klasifikasi Internasional Epileptic Seizures

II.2. OBAT ANTI EPILEPSI

II.2.1. Sejarah Obat Anti Epilepsi

Sebelum obat anti epilepsi ditemukan dan dikembangkan, pengobatan epilepsi dengan pemberian obat herbal dan ekstrak hewan. Pada tahun 1857, Sir Charles Locock melaporkan kesuskesan penggunaan potassium bromide pada pengobatan epilepsi. Pada tahun 1912, fenobarbital pertama kali digunakan untuk terapi epilepsi, dan 25 tahun berikutnya, 35 analog fenobarbital dipelajari sebagai antikejang. Pada tahun 1938, fenitoin ditemukan efektif melawan bangkitan pada kucing (Porter dkk, 2001).

II.2.2. Farmakologi Dasar Obat Anti Epilepsi

Hingga tahun 1990, 16 anti epilepsi telah ada, dan 13 diantaranya diklasifikasikan kedalam 5 kel. kimiawi, yaitu: barbiturat, hydantoin,

oxazolidinediones, succinimides dan acetylureas (Porter dkk, 2001).

Gambar 1. Struktur kimiawi obat anti epilepsi.

Obat anti epilepsi menunjukkan beberapa sifat farmakokinetik sama walaupun struktur dan sifat kimiawi lumayan berbeda. Walaupun, beberapa komposisi mudah larut, absorbsi biasanya baik dengan 80-100% dosis sudah mencapai sirkukasi (Porter dkk, 2001).

Tabel 2. Dosis obat anti epilepsi

Dikutip dari: Panayiotopoulos, C.P. 2010. Atlas of epilepsies. Springer-Verlag London Limited

II.2.3. Fenitoin

Dalam banyak penelitian ditemukan peningkatan konsentrasi kolesterol total dan/atau LDL-C, dan peningkatan HDL-C juga sering dilaporkan. Studi terbaru menunjukkan bahwa PHT adalah menginduksi kuat dari sistem sitokrom P450 ( CYP450 ), yang memberikan efek yang kuat pada serum profil lipid. Oleh karena itu enzim ini menginduksi obat dapat secara substansial yang akan meningkatkan risiko aterosklerosis . PHT secara signifikan berhubungan dengan peningkatan kadar kolesterol total, aterogenik (non HDL) kolesterol dan trigliserida (Khott SS).

II.2.4. Karbamazepin

CBZ diperlukan untuk menjaga konsentrasi tetap dalam darah. Elevasi sementara dan asimtomatik enzim hati terjadi pada 25-61 % dari pasien yang menerima CBZ. Hepatotoksisitas serius yang terkait CBZ mengambil dua bentuk : reaksi hipersensitif dalam bentuk hepatitis granulomatosa yang disertai demam dan gangguan test fungsi hati , dan suatu hepatitis akut dan nekrosis hepatoseluler dengan demam, ruam, hepatitis dan limfadenopati simulasi infeksi saluran empedu, yang mungkin hasil langsung dari toksisitas obat. Reaksi hepatotoksik dari CBZ biasanya terjadi dalam waktu 3-4 minggu setelah mulai terapi dan independen terhadap tingkat CBZ serum. Gejala biasanya hilang setelah obat dihentikan, namun, hepatotoksisitas fatal dapat terjadi bahkan setelah intervensi dini dan penghentian obat. Pasien rentan terhadap hepatotoksisitas serius tidak bisa dipungkiri (Ahmed SZ).

telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam TC dan fraksi lipid lainnya pada anak-anak epilepsi yang menerima CBZ ( Khott SS ).

II.2.5. Asam Valproat

diidentifikasi dan meliputi: Usia yang lebih muda, keterbelakangan mental, riwayat gangguan metabolik atau kesalahan metabolisme bawaan, polifarmasi, kondisi stres seperti infeksi dan penyakit hati yang mendasari. Pada orang dewasa risiko reaksi idiosinkrasi lebih sedikit dibandingkan pada anak-anak. Terapi VA dapat dikaitkan dengan hiperamonemia dengan AST, ALT dan ALP normal. Pada studi vitro telah menunjukkan kausalitas antara VA dan stres oksidatif, terutama ditemukannya defisiensi glutathione. Idiosinkrasi toksisitas hati terhadap VA biasanya terjadi selama 2-3 bulan pertama menyebabkan berkurangnya kewaspadaan, muntah, perdarahan, kejang, anoreksia,

joundice, edema dan asites. Tes laboratorium adalah prediktor hepatotoksisitas dengan VA karena reaksi hepatotoksik telah terjadi bahkan periode yang berkepanjangan setelah kadar enzim hati normal pada saat diterapi. Selanjutnya, parameter klinis diketahui mendahului kelainan laboratorium pada kebanyakan pasien yang memiliki efek samping hati terhadap VA. Penelitian baru menunjukkan adanya penyakit

fatty liver non-alkohol 61 % pada pasien yang diobati VA dibandingkan dengan 23 % yang menerima terapi CBZ (Ahmed SZ).

abdominal obesity, intoleransi glukosa , peninggian trigliserida, HDL–C yang rendah, dan hipertensi - ditemukan pada 41 % wanita yang diobati dengan VA, dibandingkan dengan 5,3 % dengan CBZ dan tidak dengan lamotrigin atau topiramate. Sebuah penelitian prospektif baru-baru ini pada anak-anak yang diikuti selama minimal 2 tahun pada VA menemukan bahwa 40 % obesitas, 43 % berkembang sindroma metabolik, sedangkan pasien yang non - obesitas tidak ada . Meskipun bukti ini mendukung gagasan bahwa kenaikan berat badan akibat obat mendorong perkembangan sindrom metabolik. Efek metabolik berkontribusi terhadap peningkatan risiko vaskular pada pasien yang diobati VA dalam jangka panjang ( Lopinto C ).

II.3. PROFIL LIPID

II.3.1. Definisi

Profil lipid adalah gambaran lipid-lipid didalam darah. Profil lipid biasanya memeriksa kadar kolesterol total, trigliserida, HDL dan LDL di dalam darah (Biology online dictionary, 2011).

II.3.2. Jenis Lipid Dan Lipoprotein

Lipoprotein lipase (LPL), disekresikan oleh adiposit, otot, dan makrofag, memainkan peran penting dalam pelepasan asam lemak VLDL, dan konversi berikutnya untuk LDL. Kolesterol yang kaya ester LDL, di sisi lain, memberikan kolesterol ke jaringan perifer untuk steroidogenesis dan menjaga integritas membran sel. Sebaliknya, reverse transport system, HDL mengangkut kelebihan kolesterol dari sel ekstrahepatik, seperti makrofag pada dinding pembuluh darah, menuju hati, di mana dapat didaur ulang atau katabolisasi oleh asam empedu (Lee CH dkk, 2003). Tabel 3. Klasifikasi plasma Lipoprotein berdasarkan densitasnya

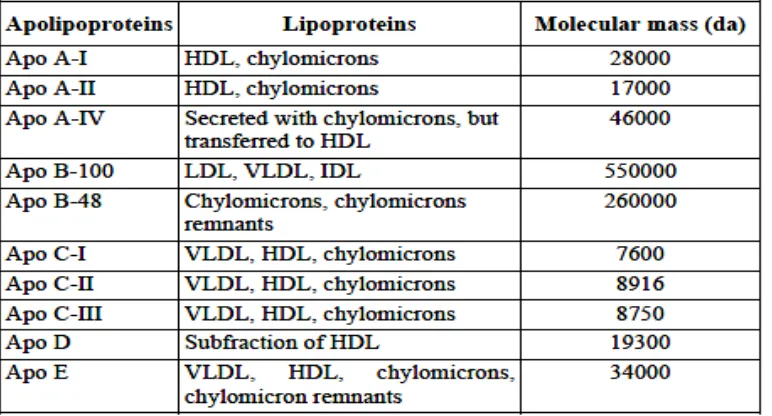

Tabel 4. Apolipoprotein yang muncul pada plasma lipoprotein

manusia

Dikutip dari Luthra K. 2007. Intermediary Metabolism :Lipid Metabolism

II.3.3. Transport Lipid

Pada eukaryotes, protein dimediasi transportasi lipid yang telah ditemukan pada membran plasma dan pada beberapa membran organel. Protein membran yang tidak mengkonsumsi ATP dapat difasilitasi flip-flop dari lipid dalam arah elektrokimia dan gradien konsentrasinya, misalnya dengan menyediakan jalur untuk hydrophilic headgroup melalui inti hidrofobik dari membran. Ketika lipid yang secara aktif diangkut, melibatkan hidrolisis ATP, yang juga memungkinkan gerakan melawan gradien elektrokimia atau konsentrasi lipid (Pohl,2002).

menentukan spesifisitas substrat masing-masing. Substrat berinteraksi dengan protein transport dari aqueous phase, dan terlindung dari lingkungan hidrofobik selama perjalanan melalui jalur hidrofilik yang disediakan oleh protein transport. Berbeda dengan mekanisme ini, Higgins dan Gottesman menyarankan transportasi substrat amphiphilic terjadi melalui mekanisme cleaner flippase / vacuum. Substrat harus partisi ke membran sebelum berinteraksi dengan protein transport. Interaksi substrat dengan situs pengikatan substrat dapat menjadi secondary importance.

Substrat membalik melintasi membran dan dilepaskan ke membran (flippase) atau ke aqueous medium (vacuum cleaner). Langkah-langkah yang berbeda dari proses transport yang dipicu oleh perubahan konformasi protein pada ATP binding, hidrolisis atau pelepasan. Meskipun peta protein yang bertanggung jawab untuk transportasi lipid adalah filling in, banyak peristiwa protein dimediasi oleh transportasi lipid dapat masih belum jelas untuk aparticularprotein. Di bawah ini, sejumlah proses transport transmembran penting dijelaskan (Pohl,2002).

II.3.3.1. Transport Aminophospholipid pada membran plasma.

yang pasif dari semua spesies lipid dan transport inward aktif PS dan PE yang cukup untuk menetapkan distribusi lipid asimetris ditemukan dalam membran eritrosit. Meskipun beberapa calon aminophospholipid translokasi telah diusulkan, percobaan pemulihan sejauh ini belum menghasilkan protein yang menunjukkan transport aminophospholipid sama efisien seperti yang terlihat di vivo (Pohl,2002).

II.3.3.2.Transport Phospholipid pada the Retikulum Endoplasma

Phosphatidylcholine (PC), PE dan PS, disintesa pada leaflet sitoplasma dari membran ER harus diangkut ke membran leaflet lumenal

agar harus diseimbangkan dengan jumlah molekul lipid pada salah satu leaflet. ATP protein independen muncul dengan cepat (t1 / 2 = detik ke menit) gliserofosfolipid transport (dengan afinitas rendah juga sphingomyelin) bidirectionally melintasi membran ER. Baru-baru ini, transport aktif fraksi protein ER telah diisolasi (Pohl,2002)

II.3.3.3 Transport. Glycosphingolipid pada Golgi

II.3.3.4. Transport Phospholipid pada membran plasma

Fosfolipid yang diseimbangkan melintasi membran plasma platelet darah dan eritrosit (t1 / 2 sekitar 5 menit) ketika konsentrasi intraseluler Ca2 + meningkat. Sebuah Protein untuk memediasi dua arah ini, proses ATP independen disebut scramblase, merupakan anggota dari keluarga protein fosfolipid scramblase. Selain eritrosit dan trombosit, scramblase

juga aktif dalam berbagai jaringan lain. Hal ini tidak diselesaikan apakah paparan PS selama apoptosis dimediasi oleh scramblase juga, kandidat lain mungkin menjadi ABC protein ABCA1 (Pohl,2002)

1.3.3.5. Transport Lipid oleh protein ABC

II.4. TES FUNGSI HATI

II.4.1. Definisi

Tes fungsi hati adalah salah satu dari beberapa tes yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai fungsi hati, termasuk metabolisme, penyimpanan, filtrasi, dan ekskresi. Jenis tes fungsi hati termasuk tes SGPT, tes alkaline phosphatase, waktu protrombin, serum bilirubin (medical free dictionary online).

III.4.1. Serum Bilirubin

Bilirubin adalah produk katabolik hemoglobin yang dihasilkan dalam sistem retikuloendotelial , dirilis dalam bentuk terkonjugasi yang masuk ke hati, diubah menjadi bentuk bilirubin terkonjugasi mono dan

diglucuronides oleh enzim UDP – glucuronyl transferase. Serum bilirubin total yang normal bervariasi dari 2 sampai 21μmol / L. Bilirubin tidak

langsung ( tak terkonjugasi ) kurang dari 12μmol / L dan bilirubin langsung

( terkonjugasi ) kurang dari 8μmol / L. Kadar serum bilirubin lebih dari

17μmol / L menunjukkan penyakit hati dan kadar diatas 24μmol / L

glucuronyltransferase menyebabkan Gilber ' s syndrome, sindrom Crigler - Najjar dan reabsorpsi hematoma besar dan tidak efektifnya eritropoiesis. Pada virus hepatitis, kerusakan hepatoseluler, tingkat kerusakan hati beracun atau iskemik terlihat lebih tinggi dari serum bilirubin terkonjugasi. Hiperbilirubinemia pada hepatitis virus akut berbanding lurus dengan tingkat cedera histologis hepatosit dan tentu saja lebih lama dari penyakitnya. Telah diamati bahwa penurunan serum bilirubin terkonjugasi adalah fashion bimodal ketika obstruksi bilier teratasi. Penyakit hati parenkim atau obstruksi ekstrahepatik lengkap karena kanalikuli empedu memberikan nilai serum bilirubin lebih rendah daripada yang terjadi dengan obstruksi ganas dari saluran empedu tetapi tingkat tetap normal pada penyakit infiltratif seperti tumor dan granuloma. Peningkatan serum bilirubin lebih dari 20,52 umol / L sampai 143.64μmol / L pada peradangan akut usus buntu. Pada wanita hamil yang normal tanpa gejala konsentrasi bilirubin total dan free bilirubin secara signifikan lebih rendah selama tiga trimester dan penurunan bilirubin terkonjugasi diamati pada trimester kedua dan ketiga. Studi terbaru menunjukkan bahwa kadar serum total bilirubin yang tinggi dapat melindungi kerusakan neurologis akibat stroke (Gowda S dkk, 2009).

II.4.3. Alanine amino transferase (ALT)

murni catalysing sitoplasma reaksi transaminasi. Serum ALT normal adalah 7-56 U / L. Setiap jenis cedera sel hati cukup dapat meningkatkan kadar ALT . Peningkatan nilai hingga 300 U / L dianggap spesifik. Ditandai peningkatan tingkat ALT lebih dari 500 U / L diamati paling sering pada orang dengan terutama penyakit yang mempengaruhi hepatosit seperti virus hepatitis, kerusakan hati iskemik (shock hati ) dan kerusakan toxin-induced liver. Meskipun hubungan antara kadar ALT yang sangat tinggi dan spesifisitas untuk penyakit hepatoseluler, puncak absolut dari peningkatan ALT tidak berkorelasi dengan tingkat kerusakan sel hati. Virus hepatitis seperti A, B, C, D dan E mungkin bertanggung jawab yang ditandai peningkatan dalam kadar aminotransferase. Peningkatan kadar ALT terkait dengan infeksi hepatitis C lebih cenderung dibandingkan dengan hepatitis A atau B. Selain itu pada pasien dengan hepatitis C akut serum ALT diukur secara berkala selama sekitar 1 sampai 2 tahun. Peningkatan serum ALT lebih dari enam bulan setelah terjadinya hepatitis akut digunakan dalam diagnosis hepatitis kronis. Peningkatan kadar ALT lebih besar pada orang dengan nonalcoholic steatohepatitis dibandingkan pada uncomplicated hepatic steatosis. Dalam penelitian terbaru akumulasi lemak hati pada obesitas dan penyakit nonalcoholic fatty liver

independen terkait dengan peningkatan risiko sindrom metabolik pada orang dewasa. Kadar ALT biasanya meningkat selama trimester 2 kehamilan normal asimtomatik. Dalam salah satu penelitian, kadar serum ALT pada pasien hamil dengan gejala seperti pada hiperemesis gravidarum adalah 103.5U / L, pada pasien pre-eklamsia 115U / L dan hemolisis dengan hitungan trombosit yang rendah pasien menunjukkan 149U / L. Namun dalam studi yang sama ALT cepat turun lebih dari 50% dan nilai yang meningkat dalam waktu 3 hari ditunjukkan selama postpartum. Salah satu penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa konsumsi kopi dan kafeinmengurangi risiko aktivitas meningkatnya serum ALT pada konsumsi berlebihan alkohol, virus hepatitis, kelebihan zat besi, kelebihan berat badan, dan metabolisme glukosa (Gowda S dkk, 2009).

II.4.4. Aspartate amino transferase (AST)

besar aktivitas AST pada orang normal berasal dari isoenzim sitosol . Namun rasio AST mitokondria terhadap total aktivitas AST memiliki kepentingan diagnostik dalam mengidentifikasi kondisi tipe nekrotik sel hati dan hepatitis alkoholik. Elevasi AST sering mendominasi pada pasien dengan sirosis dan bahkan pada penyakit hati yang biasanya kadar ALT meningkat. Tingkat AST pada pasien hamil dengan bergejala pada hiperemesis gravidarum adalah 73U / L, pre - eklampsia 66U / L, dan 81U / L pada hemolisis dengan jumlah trombosit yang rendah dan enzim hati yang tinggi (Gowda S dkk, 2009).

II.4.5. Ratio AST/ALT

Rasio AST untuk ALT memiliki utilitas klinis lebih daripada menilai kadar individu yang tinggi. Defisiensi coenzyme pyridoxal-5\'-phosphate

dibedakan non alkohol steatohepatitis ( NASH ) dari penyakit hati alkoholik menunjukkan rasio AST / ALT dari 0,9 pada NASH dan 2,6 pada pasien dengan penyakit hati alkoholik. Rasio rata-rata 1,4 ditemukan pada pasien dengan sirosis yang terkait dengan NASH. Penyakit Wilson 's dapat menyebabkan rasio lebih dari 4,5 dan rasio tersebut berubah ditemukan pada Hipertiroidisme (Gowda S dkk, 2009).

II.4.6. Alkaline phosphatase (ALP)

jaringan plasenta. Tingkat ALP dalam hiperemesis gravidarum adalah 21.5U / L, di pre - eklampsia 14U / L, dan 15U / L dalam hemolisis dengan jumlah trombosit yang rendah terlihat selama kehamilan simptomatik. Hyperphosphataemia pada bayi adalah suatu kondisi jinak yang ditandai dengan peningkatan kadar ALP beberapa kali lipat tanpa bukti penyakit hati atau tulang dan kembali ke level normal dalam 4 bulan. Serum ALP ditemukan meningkat pada penyakit arteri perifer, faktor risiko independen kardiovaskular tradisional lainnya. Seringkali dokter lebih bingung dalam membedakan penyakit hati dan gangguan tulang ketika kadar ALP meninggi dan dalam situasi yang sama pada pengukuran seperti gamma glutamil transferase pada gangguan kolestasis dan tidak dalam penyakit tulang (Gowda S dkk, 2009).

II.4.7. Gamma Glutamyl Transferase (GGT)

tinggi selama 6 minggu. Peningkatan kadar terlihat pada sekitar 30 % pasien dengan infeksi hepatitis C kronis. Kondisi-kondisi lain seperti diabetes mellitus, pankreatitis akut, infark miokard, anoreksia nervosa, sindrom Gullian barre, hipertiroidisme, obesitas dan dystrophica miotonika menyebabkan peningkatan kadar GGT. Peningkatan kadar serum GGT lebih dari 10 kali diamati pada alkoholisme. Hal ini sebagian berkaitan dengan kerusakan hati struktural, induksi enzim mikrosomal hati atau kerusakan pankreas alkoholik. Serum GGT juga bisa menjadi penanda awal stres oksidatif karena serum antioksidan karotenoid lycopene yaitu, α-karoten, β - karoten, dan β - cryptoxanthin yang berbanding terbalik

utama dari GGT terbatas dalam mengesampingkan penyakit tulang seperti GGT tidak ditemukan dalam tulang (Gowda S dkk, 2009).

II.4.8. Nucleotidase (NTP)

II.4.9. Ceruloplasmin

Ceruloplasmin disintesis di hati dan merupakan protein fase akut.

Ceruloplasmin berikatan dengan tembaga dan berfungsi sebagai pembawa utama tembaga dalam darah. Kadar normal plasma ceruloplasmin adalah 200 sampai 600mg / L. Kadar meningkat pada infeksi, rheumatoid arthritis, kehamilan, penyakit hati non Wilson dan ikterus obstruktif. Kadar rendah juga dapat dilihat pada neonatus, penyakit Menke, kwashiorkor, marasmus, kehilangan protein enteropati, defisiensi tembaga dan aceruloplasminemia. Kadar ceruloplasmin muram pada penyakit Wilson. Kadar sintesa ceruloplasmin menurun bertanggung jawab atas akumulasi tembaga dalam hati karena defek transport tembaga di aparat Golgi, karena pengaruh ATP7B. Kadar serum seruloplasmin meningkat pada penyakit hati aktif kronis (CALD), tetapi menurun pada penyakit Wilson (WD). Oleh karena itu tes skrining rutin kimia paling dapat diandalkan untuk membedakan antara CALD dan WD (Gowda S dkk, 2009).

II.4.10. α-fetoprotein (AFP)

dan pada level yang rendah oleh usus janin dan ginjal. α-fetoprotein

II.4.11. EFEK PEMAKAIAN OBAT JANGKA PANJANG OBAT ANTI

EPILEPSI DENGAN PROFIL LIPID DAN TES FUNGSI HATI

Obat anti epilepsi yang menginduksi enzim seperti fenitoin, karbamazepine, meningkatkan aktivitas sistem sitokrom hati P450, yang terlibat dalam sintesis serum kolesterol. Asam valproat, suatu obat yang menghambat enzim mengurangi metabolisme intermediet dan meningkatkan inhibisi umpan balik, sehingga mengurangi produksi kolesterol (Nicholaus , dkk ).

penyakit hati dan sering meningkat selama terapi obat anti epilepsi. Karena ALP bisa berasal dari hati dan tulang, ALP tinggi, dengan tidak adanya peninggian GGT, menunjuk ke asal ekstrahepatik. Hiperamonemia juga merupakan penanda penyakit hati, dan empat sampai lima kali lipat peningkatan dikaitkan dengan manifestasi sistem saraf pusat (SSP) (Ahmed SZ 2006).

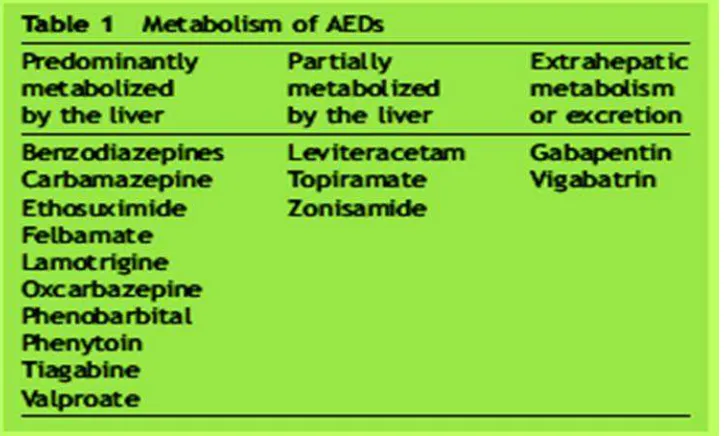

Tabel 5. Metabolisme dari obat anti epilepsi

II.5. KERANGKA TEORI

KADAR PROFIL LIPID KADAR FUNGSI HATI

II.6. KERANGKA KONSEP

EPILEPSI

OBAT ANTI EPILEPSI JANGKA PANJANG

SITOKROM P450 BIOTRANSFORMASI

OBAT

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. TEMPAT DAN WAKTU

Penelitian dilakukan di Departemen Neurologi FK-USU/RSUP H. A. Malik Medan dari tanggal 8 April 2014 s/d 8 Januari 2015.

III.2. SUBJEK PENELITIAN

Subjek penelitian diambil dari populasi pasien rumah sakit. Penentuan subjek penelitian dilakukan menurut metode sampling non random secara konsekutif.

III.2.1. Populasi sasaran

III.2.2. Populasi terjangkau

Semua penderita epilepsi yang ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik dan EEG dan bukan epilepsi yang datang berobat jalan ke poliklinik Neurologi RSUP H. A. Malik, Medan.

III.2.3. Besar sampel

Besar sampel dihitung menurut rumus (Madiyono dkk, 2008)

P = Perkiraan proporsi paparan pada kasus

Q = 1 – P

Penentuan besar sampel berdasarkan variabel paparan obat epilepsi terhadap profil lipid dengan OR = 4,4 (Lopinto C, 2010)

Sehingga

Q =1 – P = 1-0,815 = 0,185

Maka sampel minimal untuk penelitian ini sebanyak 39 orang.

III.2.4. Kriteria Inklusi Kelompok Kasus

1. Penderita epilepsi yang berobat jalan ke poliklinik Neurologi RSUP H. Adam Malik Medan dan jejaring.

2. Penderita telah mengkonsumsi obat anti epilepsi minimal 3 bulan monoterapi dan politerapi.

3. Pada status neurologis didapati dalam batas normal.

4. Memberikan persetujuan untuk ikut serta dalam penelitian ini.

III.2.5. Kriteria Eksklusi

1. Riwayat stroke, infeksi otak, trauma kapitis sedang dan berat. 2. Riwayat hiperlipidemia, .

3. Penderita dengan riwayat penyakit hati. 4. Penderita dengan riwayat penyakit metabolik, 5. Penderita dengan riwayat peminum alkohol

III.2.6. Kriteria Inklusi Kontrol

1. Penderita bukan epilepsi yang berobat jalan di Poliklinik Neurologi yang berobat jalan ke RSUP. H. Adam Malik Medan dan jejaring III.2.7. Kriteria Ekslusi Kontrol

1. Riwayat stroke, infeksi otak, trauma kapitis sedang dan berat.

2. Riwayat hiperlipidemia.

3. Penderita dengan riwayat penyakit hati.Penderita dengan riwayat penyakit metabolik.

4. Penderita dengan riwayat peminum alkohol.

5. Penderita yang mengkonsumsi obat-obat yang menyebabkan peningkatan kadar enzim hati.

III.3. BATASAN OPERASIONAL

1. Epilepsi didefinisikan sebagai suatu keadaan yang ditandai oleh bangkitan epilepsi berulang berselang lebih dari 24 jam yang timbul tanpa provokasi. Sedangkan bangkitan epilepsi adalah manisfestasi klinik yang disebabkan oleh aktivitas listrik otak yang abnormal dan berlebihan dari sekelompok neuron (Kelompok studi epilepsI, 2011).

valproat dan OAE baru etosuximide, felbamate, gabapentine, levetiracetam, lamotrigine, oxcarbamazepine, pregabalin, tiagabine, topiramate, vigabatrin dan zonisamide (Kolegium Neurologi Indonesia 2008).

3. Profil lipid terdiri dari : Kolesterol LDL: optimal (<100 mg/dL), hampir optimal (100-129 mg/dL), borderline tinggi (130-159 mg/dL), tinggi (160-189 mg/dL), sangat tinggi (≥190 mg/dL). Kolesterol HDL

: rendah (<40 mg/dL), tinggi (≥ 60 mg/dL). Kolesterol total : idaman

(<200 mg/dL), borderline tinggi (200-239 mg/dL), tinggi (≥240 mg/dL). Trigliserida : normal (<150 mg/dL), borderline tinggi (150-199 mg/dL), tinggi (200-499 mg/dL), sangat tinggi (≥500 mg/dL)(PB PAPDI, 2006).

4. Tes Fungsi hati adalah salah satu dari beberapa tes yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai fungsi hati, termasuk metabolisme, penyimpanan, filtrasi, dan ekskresi. Jenis tes fungsi hati termasuk tes SGPT, tes alkaline phosphatase, waktu protrombin, serum bilirubin (medical free dictionary online).

5. Nilai normal tes fungsi hati : Serum bilirubin 2-20μmol/L, ALT 7-56 U/L, AST 0-35 U/L, ALP 41-133 U/L, GGT 9-85 U/L, NTP 0-15 U/L, Ceruplasmin 200-600 mg/L, AFP 0-15 μg/L (Gowda S dkk, 2009).

gagal ginjal (http://www.unm.edu /~sschneid /S06%20 metabolic% 20disorders.pdf).

7. Kriteria mengkonsumsi alkohol : non binger drinkers ≤ 4dosis/ kesempatan, binger drinkers ≥5 dosis/ kesempatan, heavy drinkers ≥ 5 dosis/kesempatan + ≥ 2x/ bulan.Satu dosis sama dengan 350

ml untuk bir, 120 ml untuk wine (satu dosis = 10-12 gr alkohol ) ( de Aguiar Nemer AS dkk, 2013).

8. Obat-obatan yang menyebabkan peningkatan kadar enzym hati seperti antibiotik, obat anti reumatik, statin and obat NSAID (Nonsteroidal Antiinflammatory) (Husein RRS dkk, 2013).

III.4. Instrumen Penelitian

1. Profil lipid diukur dengan menggunakan Roche/Hitachi Cobas C System – Cobas 6000, dengan metode enzymatic-calorimetric. 2. Tes fungsi hati diukur dengan menggunakan Roche/Hitachi Cobas

C System–Cobas 6000, dengan metode enzymatic-calorimetric.

III.5. Rancangan Penelitian

yang berobat jalan di poliklinik Neurologi RSUP H. A. Malik Medan dan jejaring.

a. Studi observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran fungsi hati dan profil lipid pada penderita epilepsi dan kelompok kontrol.

b. Studi analitik untuk mengetahui besar resiko meningkatnya fungsi hati dan profil lipid pada penderita epilepsi.

III.6. Pelaksanaan Penelitian

III.6.1. Pengambilan sampel

III.6.2 KERANGKA OPERASIONAL

PASIEN EPILEPSI

OBAT ANTI EPILEPSI >3 BULAN Eksklusi

INKLUSI

Pemeriksaanprofil lipid

Pemeriksaan tes fungsi hati

Analisa Data

Hasil

III.6.3. Variabel yang diamati

Variabel bebas : kadar profil lipid , kadar tes fungsil hati Variabel terikat : obat anti epilepsi

III.6.4. Analisa Statistik

Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Science Service) dihitung dua sisi nilai p dalam semua analisis. Tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05.

Analisis dan penyajian data dilakukan sebagai berikut :

1. Analisia deskriptik digunakan untuk melihat gambaran karakteristik demografi populasi sampel

2. Untuk mengetahui efek pemakaian jangka panjang jenis obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi tehadap kadar fungsi hati digunakan uji chi-square.

3. Untuk mengetahui efek pemakaian jangka panjang jenis obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi terhadap kadar profil lipid digunakan uji chi-square.

4. Untuk mengetahui efek pemakaian jangka panjang dosis obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi terhadap kadar fungsi hati digunakan uji chi-square.

6. Untuk mengetahui efek pemakaian jangka panjang durasi obat anti epilepsi monoterapi dan politerapi terhadap kadar fungsi hati digunakan uji chi-square.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1. HASIL PENELITIAN

IV.1.1. Karakteristik Subjek Penelitian

Dari keseluruhan pasien yang berobat ke Departemen Neurologi RSUP H. Adam Malik Medan dan Rumah Sakit Jejaring pada periode April sampai Januai 2015, terdapat 48 subjek penelitian yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu kelompok kasus epilepsi dengan monoterapi, kasus epilepsi dengan politerapi dan kelompok kontrol berupa penderita tanpa epilepsi yang masing-masing kelompok berjumlah 16 orang, serta memenuhi kriteria inklusi dan tidak memenuhi kriteria eksklusi sehingga diikutsertakan dalam penelitian.

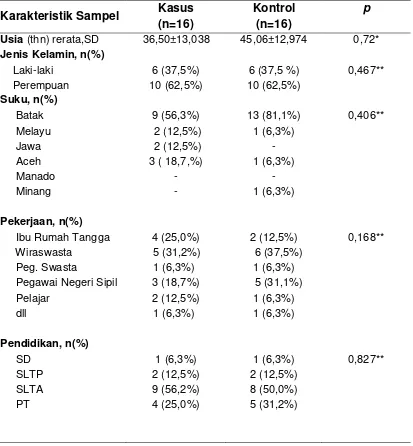

Dari kelompok kasus monoterapi didapati suku terbanyak adalah suku batak yaitu 9 orang (56,3%), dan suku terendah adalah aceh yaitu 1 orang (6,3%). Pada kelompok kasus politerapi didapati suku terbanyak adalah batak yaitu 6 orang (37,5%), dan terendah adalah suku manado dan minang, masing-masing berjumlah 1 orang (6,3%). Pada kelompok kontrol didapati suku terbanyak adalah batak yaitu 13 orang (81,1%), dan terendah adalah suku aceh, melayu, minang yaitu 1 orang (6,3%).

Pada kelompok kasus monoterapi didapati pekerjaan terbanyak adalah wiraswasta yaitu 5 orang (31,3%). Pada kelompok kasus politerapi pekerjaan terbanyak adalah dll yaitu 5 orang (31,3%). Pada kelompok kontrol didapati pekerjaan terbanyak adalah wiraswasta yaitu 6 orang (37,5%).

Tabel 6. Karakteristik demografi subjek penelitian kelompok kasus

Usia (thn) rerata,SD 36,50±13,038 45,06±12,974 0,72*

Tabel 7. Karakteristik demografi subjek penelitian kelopok kasus

Monoterapi Dan Politerapi Tehadap Kadar Tes Fungsi Hati

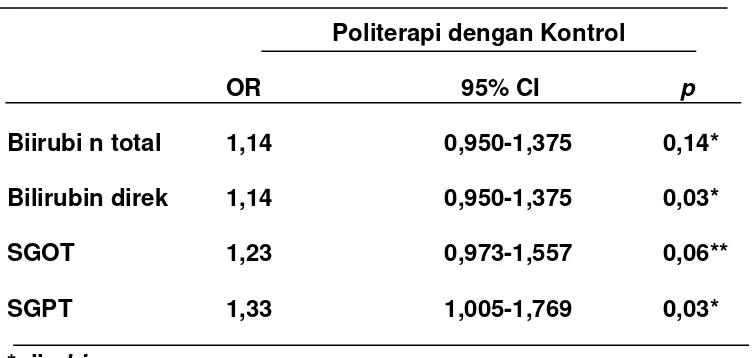

kali (OR 1,33; 95% CI 1,005-1,769) bila dibandingkan dengan kontrol, dengan p<0,05, sedangkan pada yang politerapi resiko peninggian kadar bilirubin total dan direk pada yang monoterapi adalah sebesar 1,14 kali (OR 1,14; 95% CI 0,950-1,375) bila dibandingkan dengan kontrol, dengan

p>0,05. Resiko peninggian kadar SGOT dan SGPT pada yang monoterapi adalah sebesar 1,07 kali (OR 1,07; 95% CI 1,940-1,211) bila dibandingkan dengan kontrol dengan p>0,05, sedangkan pada yang politerapi resiko peninggian kadar SGOT 1,23 kali (OR 1,23; 95% CI 0,973-1,557) dengan p>0,05, dan SGPT pada yang politerapi adalah sebesar 1,33 kali (OR 1,33; 95% CI 1,005-1,769) dengan p<0,05 .

Tabel 8. Besar Resiko (OR) pemakaian obat anti epilepsi monoterapi

dibandingkan dengan kontrol terhadap kadar tes fungsi hati

Tabel 9. Besar Resiko (OR) pemakaian obat anti epilepsi politerapi

dibandingkan dengan kontrol terhadap kadar tes fungsi hati

Politerapi dengan Kontrol

Monoterapi Dan Politerapi Tehadap Kadar Tes Profil Lipid.

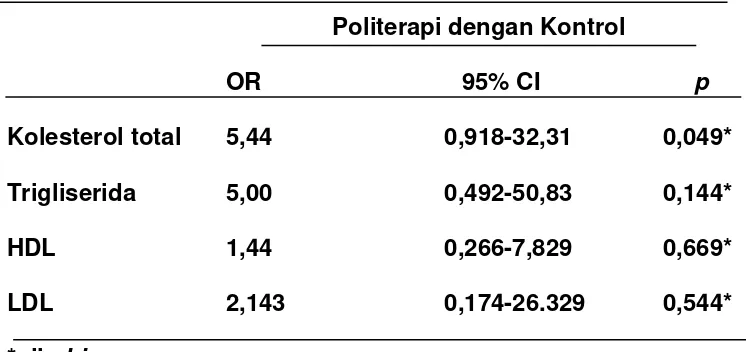

0,362-15,05) bila dibandingkan kontrol dengan p>0,05, sedangkan pada yang politerapi resiko peningkatan kadar HDL adalah sebesar 1,44 (OR 1,44; 95% CI 0,266-7,829)bila dibandingkan kontrol dengan p>0,05. Resiko peninggian kadar LDL pada yang monoterapi adalah sebesar 5,00 kali(OR 5,00 ; 95% CI 0,492-50,83) bila dibandingkan kontrol dengan p>0,05, sedangkan pada yang politerapi resiko peninggian kadar LDL adalah sebesar 2,143 (OR 2,143; 95% CI 0,174-26,32) bila dibandingkan kontrol dengan p>0,05.

Tabel 10. Besar Resiko (OR) pemakaian obat anti epilepsi monoterapi

dibandingkan dengan kontrol terhadap kadar tes profil lipid