HUBUNGAN JENIS OTITIS MEDIA SUPURATIF

KRONIS (OMSK) DENGAN GANGGUAN

PENDENGARAN

Tesis

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah satu

Syarat untuk Mencapai Spesialis dalam Bidang

Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok

Bedah Kepala Leher

Oleh : SRI MELLA TALA

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BIDANG

ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK

BEDAH KEPALA LEHER

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Lembar Pengesahan

Tanggal 29 September 2010

Disetujui untuk diajukan ke sidang ujian oleh:

Pembimbing 1

Dr. Adlin Adnan, Sp.THT-KL NIP: 195609111984032001

Pembimbing 2

Prof. Askaroellah Aboet, dr. Sp. THT-KL(K) NIP: 194603051975031001

Pembimbing 3

Dr. Andrina Y.M. Rambe, Sp. THT-KL NIP: 195401261984031001

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

Medan, 29 September 2010

Tesis dengan judul

HUBUNGAN JENIS OTITIS MEDIA SUPURATIF

KRONIS (OMSK) DENGAN GANGGUAN

PENDENGARAN

Diketahui Oleh :

Ketua Departemen Ketua Program Studi

Prof. Abdul Rachman Saragih,dr.Sp.THT-KL(K) Prof. Askaroellah Aboet dr.Sp.THT-KL(K)

Telah disetujui dan diterima baik oleh pembimbing

Ketua

dr. Adlin Adnan, Sp.THT-KL

Anggota

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim, saya sampaikan rasa

syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karuniaNya saya

dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam

menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh Spesialis dalam bidang Ilmu

Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok dan Bedah kepala leher di Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan. Saya menyadari penulisan

tesis ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun bahasannya. Walaupun

demikian, mudah-mudahan tulisan ini dapat menambah perbendaharaan

penelitian tentang Hubungan Jenis Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) dengan Gangguan Pendengaran.

Dengan telah selesainya tulisan ini, pada kesempatan ini dengan tulus

hati saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan

setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

dr. Adlin Adnan, Sp.THT-KL atas kesediaannya sebagai ketua pembimbing

penelitian ini, begitu juga kepada Prof. Askaroellah Aboet, dr. Sp.THT-KL(K),

dr. Andrina Y.M. Rambe, Sp.THT-KL sebagai anggota pembimbing dan dr.

Arlinda Sari Wahyuni, MKes sebagai konsultan ahli. Ditengah kesibukan

beliau , dengan penuh perhatian dan kesabaran, telah banyak memberi

bantuan, bimbingan, saran dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada

Dengan telah berakhirnya masa pendidikan saya, pada kesempatan

yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan dan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Yang terhormat Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof.

Syahril Pasaribu, dr. SpA(K) DTM&H dan mantan Rektor Universitas

Sumatera Utara, Prof. Chairuddin Panusunan Lubis, dr. SpA(K) DTM&H yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program

Pendidikan Dokter Spesialis di Departemen THT-KL Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara.

Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera

Utara Prof. Gontar Alamsyah Siregar, dr. Sp.PD(KGEH) dan mantan Dekan

Fakultas Kedokteran USU Prof. Sutomo Kasiman, dr. Sp.JP(K) dan Prof T.

Bahri Anwar, dr. SpJP(K) atas kesempatan yang diberikan kepada saya

untuk mengikuti program pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran USU.

Yang terhormat Bapak Direktur RSUP H. Adam Malik Medan, Direktur

RS Tembakau Deli Medan, Direktur RSUD Lubuk Pakam dan Direktur Rumkit

TK I Medan dan Direktur RSUD F.L. Tobing Sibolga yang telah mengizinkan

dan telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjalani masa

pendidikan di rumah sakit yang beliau pimpin.

Yang terhormat Ketua Departemen / Staf Radiologi FK.USU / RSUP.

H.Adam Malik Medan, Ketua Departemen / Staf Anestesi FK.USU RSUP.

H.Adam Malik Medan, Ketua Departemen / Staf Patologi Anatomi FK.USU

stase asisten di bagian tersebut dan kami ucapkan terima kasih

sebanyak-banyaknya.

Yang terhormat Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Telinga Hidung

Tenggorok dan Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran USU Prof. Abdul

Rachman Saragih, dr. Sp.THT-KL(K) dan Ketua Program Studi Ilmu

Kesehatan THT-KL Fakultas Kedokteran USU, Prof. Askaroellah Aboet, dr.

Sp.THT-KL(K) yang telah memberikan izin, kesempatan dan ilmu kepada

saya dalam mengikuti pendidikan spesialisasi sampai selesai.

Yang terhormat supervisor di jajaran Departemen THT-KL Fakultas

Kedokteran USU/RSUP. H.Adam Malik Medan, dr. Asroel Aboet, Sp.THT-KL,

Prof. Ramsi Lutan, dr. Sp.THT-KL(K), dr. Yuritna Haryono, Sp.THT-KL (K),

Prof. Askaroellah Aboet, dr. Sp.THT-KL(K), Prof. Abdul Rachman Saragih,

dr. Sp.THT-KL(K), dr. Muzakkir Zamzam, SpTHT-KL(K), dr. Mangain

Hasibuan, SpTHT-KL, dr.T.Sofia Hanum, Sp.THT-KL (K), Dr. Dr. Delfitri

Munir, SpTHT-KL(K), dr.Linda I Adenin,Sp.THT-KL, dr.Hafni,Sp.THT-KL (K),

dr. Ida Sjailandrawati Hrp, SpTHT-KL, dr.Adlin Adnan,Sp.THT-KL, dr. Rizalina

A. Asnir, Sp.THT-KL, (Almh) dr. Ainul Mardhiah, Sp.THT-KL, dr. Siti Nursiah,

Sp.THT-KL, dr. Andrina Y.M. Rambe, Sp.THT-KL, dr.Harry Agustaf Asroel,

Sp.THT-KL, dr. Farhat, Sp.THT-KL, dr. T. Siti Hajar Haryuna, Sp.THT-KL, dr.

Aliandri, Sp.THT-KL, dr. Asri Yudhistira, Sp.THT-KL, dr. Devira Zahara,

SpTHT-KL, dr. H.R. Yusa Herwanto, SpTHT-KL, dr. M. Pahala Hanafi

Harahap, SpTHT-KL, dan dr. Ferryan Sofyan, SpTHT-KL MKes Terima kasih

Yang tercinta teman-teman sejawat PPDS Ilmu Kesehatan THT-KL

Fakultas Kedokteran USU, atas bantuan, nasehat, saran maupun

kerjasamanya selama masa pendidikan.

Yang terhormat perawat/paramedis dan seluruh karyawan/karyawati

RSUP H. Adam Malik Medan , khususnya Departemen/SMF THT-KL yang

selalu membantu dan bekerjasama dengan baik dalam menjalani tugas

pendidikan dan pelayanan kesehatan selama ini.

Yang mulia dan tercinta Ayahanda Zulfikri Tala, S.H. dan Ibunda

Nirwisna Martias, S.H. ananda sampaikan rasa hormat dan terima kasih

yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kasih

sayang yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada ananda sejak dalam

kandungan, dilahirkan, dibesarkan dan diberi pendidikan yang baik serta

diberikan suri tauladan yang baik hingga menjadi landasan yang kokoh dalam

menghadapi kehidupan ini, dengan memanjatkan doa kehadirat Allah SWT,

Ya Allah ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, serta kasihilah

mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil.

Yang tercinta Bapak mertua dr. H. Moeharman Idham, SpPD KPTI

(Alm) dan Ibu mertua Hj. Sulastri yang selama ini telah memberikan dorongan

dan restu untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya.

Kepada suamikuku tercinta dr. Marwan Moeharman, serta buah hati

kami tersayang Muhammad Zaki Moeharman, tiada kata yang lebih indah

yang dapat saya ucapkan selain ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya

yang tiada henti-hentinya kepada ayahanda sehingga dengan ridho Allah

SWT akhirnya kita sampai pada saat yang berbahagia ini.

Kepada Kakak dan Abang ipar penulis mengucapkan terima kasih atas

limpahan kasih sayang dan tak henti-hentinya memberikan dorongan serta

doa kepada penulis.

Kepada seluruh kerabat dan handai taulan yang tidak dapat kami

sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kami ucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya izinkanlah saya mohon maaf yang setulus-tulusnya atas

segala kesalahan dan kekurangan kami selama mengikuti pendidikan ini,

semoga segala bantuan, dorongan, petunjuk yang diberikan kepada kami

selama mengikuti pendidikan kiranya mendapat balasan yang berlipat ganda

dari Allah SWT, Yang maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang.

Amin.

Medan, September 2010 Penulis

HUBUNGAN JENIS OTITIS MEDIA SUPURATIF KRONIS (OMSK) DENGAN GANGGUAN PENDENGARAN

Abstrak

Latar Belakang: Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang terbesar pada beberapa populasi di dunia yang

menyebabkan gangguan pendengaran. Sebagian dari pasien OMSK datang

oleh karena ketulian yang sudah mengganggu komunikasi atau sudah

disertai tanda-tanda komplikasi. Gangguan pendengaran yang terjadi dapat

bervariasi dan beratnya ketulian dapat dipengaruhi oleh jenis dari OMSK itu

sendiri, besar dan letak perforasi membran timpani dan juga lamanya sakit.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan jenis OMSK, lamanya sakit

dan jenis perforasi membran timpani dengan gangguan pendengaran.

Metode Penelitian: Penelitian dilakukan dengan studi potong lintang (cross sectional study) di Departemen THT-KL FK USU / RSUP H. Adam Malik

Medan, secara Non Probability Consecutive Sampling mulai bulan Mei 2009.

Dilakukan pemeriksaan THT rutin dan audiometri nada murni terhadap

penderita OMSK untuk menentukan jenis dan derajat ketuliannya. Data

dianalisa dengan uji Chi Square, Anova dan uji korelasi Spearman dengan

tingkat kemaknaan 5%.

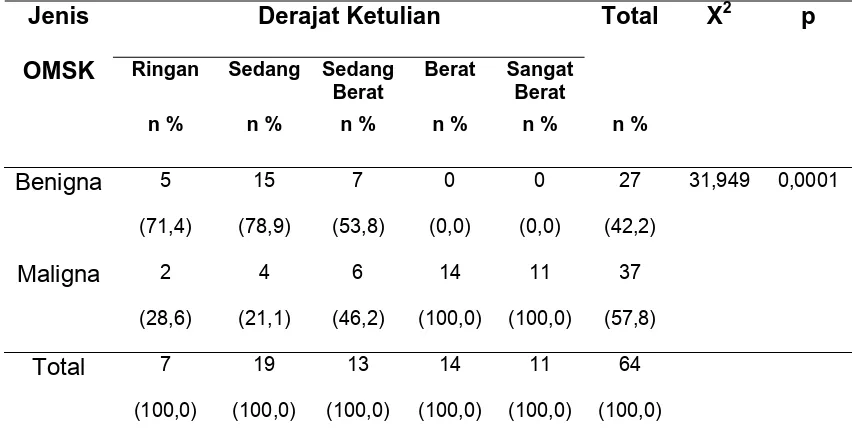

Hasil Penelitian: Dari 47 sampel penderita OMSK didapat 64 telinga yang diperiksa, jenis OMSK yang terbanyak diderita adalah jenis maligna

konduktif sebanyak 40 telinga (62,5%) diikuti oleh tuli campur sebanyak 23

telinga (35,9%) dan tuli saraf sebanyak satu telinga (1,6%). Dijumpai

hubungan yang bermakna antara jenis OMSK, lamanya sakit dan jenis

perforasi membran timpani dengan gangguan pendengaran (p < 0,05).

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara jenis OMSK, lamanya sakit dan jenis perforasi menbran timpani dengan gangguan

pendengaran.

Kata Kunci: Jenis OMSK, lama sakit, jenis perforasi membran timpani, gangguan pendengaran.

Abstract:

Background: Chronic Suppurative Otitis Media (CSOM) is a major problem in some population in the world causing hearing impairment. Most of CSOM

patients seek medical attention because of communication difficulty caused

by hearing impairment. The hearing impairment can be vary due to type of

CSOM, size and location of the tympanic membrane perforation and also the

length of the disease. The aim of this study is to learn correlation of type of

CSOM, length of the disease and type of tympanic membrane perforation with

hearing impairment.

Study Design and Method: This is a cross sectional study performed in ENT-HNS Department of Medical School of University of Sumatera Utara / H.

Adam Malik Hospital. Sample was collected by Non Probability Consecutive

examination and Pure Tone Audiometry to determine type and degree of

hearing impairment. Data was analysed by Chi Square Test, Anova and

Spearman’s Correlation Test.

Results: From 47 sample of CSOM patients we found 64 examinated ears, the most type of CSOM was malignant type about 37 ears (57,8%). The most

type of hearing impairment was conductive hearing loss about 40 ears

(62,5%) followed by mix hearing loss about 23 ears (35,9%) and one of

sensoryneural hearing loss (1,6%). Significance correlation was found

between CSOM type, length of the disease, and type of tympanic membrane

perforation with hearing impairment.

Conclusion: Significance correlation was found between CSOM type, length of the disease, and type of tympanic membrane perforation with hearing

impairment.

DAFTAR ISI

2.1 Embriologi Telinga Tengah………... 10

2.1.1 Perkembangan membran timpani ………. 11

2.1.2 Perkembangan tulang-tulang pendengaran…… 13

2.2 Anatomi Telinga Tengah ………... 15

2.3 Fungsi Telinga Tengah ………. 19

2.4 Fisiologi Pendengaran ……….. 20

2.5 Otitis Media Supuratif Kronis ……… 21

2.5.1 Definisi ……… 21

2.5.10 Penatalaksanaan ………. 34

2.7 Audiometri Nada Murni ……… 39

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL ……… 44

BAB 4 METODE PENELITIAN ……….. 45

4.1 Rancangan Penelitian ………. 45

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ………. 45

4.2.1 Lokasi penelitian ………. 45

4.2.2 Waktu penelitian ………. 45

4.3 Populasi, Sampel, Besar Sampel, Teknik Pengambilan Sampel ………... 46

4.3.1 Populasi ……… 46

4.3.2 Sampel Penelitian ……….. 46

4.3.3 Besar Sampel ………... 47

4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel ... 47

4.4 Variabel Penelitian ……….. 48

4.4.1 Klasifikasi Variabel Penelitian ……….. 48

4.4.2 Definisi Operasional Variabel ……….. 48

4.5 Bahan/Alat Penelitian ………. 50

4.6 Pelaksanaan Penelitian …...……….. 50

4.7 Kerangka Kerja ………... 51

4.8 Cara Analisis Data ……….. 51

BAB 5 ANALISIS HASIL PENELITIAN... 52

BAB 6 PEMBAHASAN ………... . 62

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN ……… ………. . 69

7.1 Kesimpulan ………. . 69

KEPUSTAKAAN ……… 70

LAMPIRAN ………... 76

Lampiran 1 Data Sampel Penelitian ……… 76

HUBUNGAN JENIS OTITIS MEDIA SUPURATIF KRONIS (OMSK) DENGAN GANGGUAN PENDENGARAN

Abstrak

Latar Belakang: Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang terbesar pada beberapa populasi di dunia yang

menyebabkan gangguan pendengaran. Sebagian dari pasien OMSK datang

oleh karena ketulian yang sudah mengganggu komunikasi atau sudah

disertai tanda-tanda komplikasi. Gangguan pendengaran yang terjadi dapat

bervariasi dan beratnya ketulian dapat dipengaruhi oleh jenis dari OMSK itu

sendiri, besar dan letak perforasi membran timpani dan juga lamanya sakit.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan jenis OMSK, lamanya sakit

dan jenis perforasi membran timpani dengan gangguan pendengaran.

Metode Penelitian: Penelitian dilakukan dengan studi potong lintang (cross sectional study) di Departemen THT-KL FK USU / RSUP H. Adam Malik

Medan, secara Non Probability Consecutive Sampling mulai bulan Mei 2009.

Dilakukan pemeriksaan THT rutin dan audiometri nada murni terhadap

penderita OMSK untuk menentukan jenis dan derajat ketuliannya. Data

dianalisa dengan uji Chi Square, Anova dan uji korelasi Spearman dengan

tingkat kemaknaan 5%.

Hasil Penelitian: Dari 47 sampel penderita OMSK didapat 64 telinga yang diperiksa, jenis OMSK yang terbanyak diderita adalah jenis maligna

konduktif sebanyak 40 telinga (62,5%) diikuti oleh tuli campur sebanyak 23

telinga (35,9%) dan tuli saraf sebanyak satu telinga (1,6%). Dijumpai

hubungan yang bermakna antara jenis OMSK, lamanya sakit dan jenis

perforasi membran timpani dengan gangguan pendengaran (p < 0,05).

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara jenis OMSK, lamanya sakit dan jenis perforasi menbran timpani dengan gangguan

pendengaran.

Kata Kunci: Jenis OMSK, lama sakit, jenis perforasi membran timpani, gangguan pendengaran.

Abstract:

Background: Chronic Suppurative Otitis Media (CSOM) is a major problem in some population in the world causing hearing impairment. Most of CSOM

patients seek medical attention because of communication difficulty caused

by hearing impairment. The hearing impairment can be vary due to type of

CSOM, size and location of the tympanic membrane perforation and also the

length of the disease. The aim of this study is to learn correlation of type of

CSOM, length of the disease and type of tympanic membrane perforation with

hearing impairment.

Study Design and Method: This is a cross sectional study performed in ENT-HNS Department of Medical School of University of Sumatera Utara / H.

Adam Malik Hospital. Sample was collected by Non Probability Consecutive

examination and Pure Tone Audiometry to determine type and degree of

hearing impairment. Data was analysed by Chi Square Test, Anova and

Spearman’s Correlation Test.

Results: From 47 sample of CSOM patients we found 64 examinated ears, the most type of CSOM was malignant type about 37 ears (57,8%). The most

type of hearing impairment was conductive hearing loss about 40 ears

(62,5%) followed by mix hearing loss about 23 ears (35,9%) and one of

sensoryneural hearing loss (1,6%). Significance correlation was found

between CSOM type, length of the disease, and type of tympanic membrane

perforation with hearing impairment.

Conclusion: Significance correlation was found between CSOM type, length of the disease, and type of tympanic membrane perforation with hearing

impairment.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) merupakan masalah kesehatan

masyarakat yang terbesar pada beberapa populasi di dunia, yang dapat

menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Penyakit ini berdampak nyata pada

kerugian ekonomi dan sosial. Hal ini umumnya terjadi pada komunitas miskin

pada suatu negara berkembang dan tentunya menimbulkan kerugian pada

negara berkembang (WHO, 1996).

Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) adalah radang kronis telinga

tengah dengan perforasi membran timpani dan riwayat keluarnya sekret dari

telinga (otorea) lebih dari tiga bulan baik terus menerus ataupun hilang timbul

(Telian dan Schmalbach, 2002). Penyakit ini merupakan salah satu penyakit

infeksi kronis bidang THT di Indonesia yang masih sering menimbulkan

ketulian dan kematian (Djaafar, 2001).

Terjadinya otitis media akut menjadi awal penyebab OMSK yang

merupakan invasi mukoperiosteum organisme yang virulen, terutama berasal

dari nasofaring yang terdapat paling banyak pada masa anak-anak (Kenna

dan Latz, 2006).

Angka kejadian OMSK jauh lebih tinggi di negara-negara sedang

berkembang dibandingkan dengan negara maju, karena beberapa hal

kepadatan penduduk serta masih ada pengertian masyarakat yang salah

terhadap penyakit ini sehingga mereka tidak berobat sampai tuntas (Mills,

1997; Djaafar, 2003).

Berdasarkan hasil survei epidemiologi yang dilakukan di tujuh propinsi

di Indonesia tahun 1994-1996, didapati bahwa prevalensi OMSK secara

umum adalah 3,8%. Disamping itu pasien OMSK merupakan 25% dari pasien

yang berobat di poliklinik THT rumah sakit di Indonesia. Angka kejadian

OMSK yang rendah, di negara maju ditemukan pada pemeriksaan berkala,

pada anak sekolah yang dilakukan oleh School Health Service di Inggris

Raya sebesar 0,9%, tetapi prevalensi OMSK yang tinggi juga masih

ditemukan pada ras tertentu di negara maju, seperti Native American Apache

8,2%, Indian Kanada 6%, dan Aborigin Australia 25% (Djaafar, 2005). Data

poliklinik THT RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2006 menunjukkan pasien

OMSK merupakan 26% dari seluruh kunjungan pasien (Aboet, 2007),

sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 sebesar 28 dan 29%.

Survei prevalensi diseluruh dunia, yang walaupun masih bervariasi

dalam hal definisi penyakit, metode sampling serta mutu metodologi,

menunjukkan beban dunia akibat OMSK melibatkan 65–330 juta orang

dengan telinga berair, 60% di antaranya (39–200 juta) menderita kurang

pendengaran yang signifikan (Aboet, 2007).

Pasien OMSK yang datang ke RSCM Jakarta (2001) kurang lebih 90%

berasal dari masyarakat sosioekonomi lemah. Namun demikian sebagian

dokter umum, dokter THT, atau diobati sendiri berulang-ulang dengan obat

tetes. Sebagian dari pasien ini datang oleh karena ketulian yang sudah

mengganggu komunikasi atau sudah disertai tanda-tanda komplikasi

(Djaafar, 2001).

Gangguan pendengaran yang terjadi dapat bervariasi. Pada umumnya

gangguan pendengaran yang terjadi berupa tuli konduktif namun dapat pula

bersifat tuli saraf atau tuli campuran apabila sudah terjadi gangguan pada

telinga dalam misalnya akibat proses infeksi yang berkepanjangan atau

infeksi yang berulang. Beratnya ketulian bergantung kepada besar dan letak

perforasi membran timpani serta keutuhan dan mobilitas sistem

penghantaran suara di telinga tengah (Djaafar, 2004). Perforasi yang lebih

besar dapat menyebabkan lebih banyak kehilangan suara yang

ditransmisikan ke telinga dalam (Maqbool, 1993). Suri dkk dalam

penelitiannya terhadap penderita OMSK tipe benigna di R.S. Sardjito

Yogyakarta menjumpai adanya hubungan yang bermakna antara besarnya

perforasi dengan derajat ketulian (Suri, Soekardono & Hulu, 1999). Hal yang

sama juga dijumpai oleh Rambe dalam penelitiannya terhadap penderita

OMSK di RSUP. H. Adam Malik Medan, bahwa terdapat hubungan yang

bermakna antara besarnya perforasi dengan derajat ketulian (Rambe, 2002).

Pada OMSK tipe maligna biasanya didapat tuli konduktif berat karena

putusnya rantai tulang pendengaran, tetapi seringkali kolesteatoma bertindak

sebagai penghantar suara ke foramen ovale sehingga gangguan

(Djaafar, 2004). Pasien akan merasakan pendengaran yang makin buruk

apabila liang telinga dipenuhi oleh sekret dan akan berkurang apabila sekret

dibersihkan (Ramalingam, 1990).

Pada kenyataannya, gangguan pendengaran pada OMSK tidak

seluruhnya tuli konduktif murni. Tidak sedikit penderita OMSK menderita tuli

sensorineural atau tuli campur. Setiap kali ada infeksi didalam telinga tengah,

maka ada kemungkinan produk-produk infeksi akan menyebar melalui

fenestra rotundum ke telinga dalam, dan akan mengakibatkan ketulian

sensorineural (Sari dan Samiharja, 1999).

Rambe pada penelitiannya yang dilakukan antara April 2002 – Juli

2002 di RSUP. H. Adam Malik Medan terhadap 94 sampel telinga penderita

OMSK, mendapatkan jenis gangguan pendengaran yang terbanyak dijumpai

adalah tuli konduktif sebanyak 75 telinga (79,8%), tuli campur sebanyak 16

telinga (17%) dan tuli saraf sebanyak 3 telinga (3,2%) (Rambe, 2002).

Wisnubroto pada penelitian retrospektif di RS. Soetomo Surabaya

antara tahun 1999 – 2002, dari data rekam medis penderita OMSK yang

telah menjalani pembedahan telinga, tercatat hanya ada 475 rekam medis

yang dilengkapi hasil audiogram prabedah. Yang mengalami tuli konduktif

terdiri dari 93 (19,6%) kasus OMSK reversibel, 140 (29,5%) kasus OMSK

benigna dan 115 (24,2%) sebagian kasus OMSK maligna. Sisanya sebanyak

127 (26,7%) kasus OMSK maligna sudah mengalami tuli perseptif berat

Morisson (1969) melaporkan bahwa 25% dari kasus dengan

peradangan telinga tengah mengalami tuli sensorineural (Yeoh, 1997).

English et al (1973) pada penelitian terhadap 404 pasien dengan

OMSK, menjumpai adanya suatu hubungan antara lamanya penyakit dengan

derajat tuli sensorineural (Yeoh, 1997).

Cusimano et al (1989) juga melaporkan bahwa lamanya penyakit

mempunyai pengaruh terhadap terjadinya tuli sensorineural dan tidak

dijumpai adanya hubungan dengan umur sewaktu terjadinya serangan (Yeoh,

1997).

Nani dkk pada penelitiannya untuk mendeteksi ketulian sensorineural

terhadap penderita OMSK unilateral di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo

Ujung Pandang antara April 1996 – September 1996 menemukan dari 22

penderita yang ditemukan, terdapat 9 (40,9%) kasus yang terdeteksi adanya

ketulian sensorineural (Nani, Mangape & Sedjawidada, 1996).

De Azevedo et al pada penelitiannya terhadap 115 penderita OMSK

dengan dan tanpa kolesteatoma, mendapatkan 78 penderita OMSK dengan

kolesteatoma dan sebanyak 15 penderita (13%) mengalami tuli sensorineural

(De Azevedo et al, 2007).

Data subdivisi otologi THT-KL RSCM Jakarta antara Januari 2002 –

Desember 2006, dari 212 penderita OMSK tipe maligna yang menjalani

pembedahan telinga, didapatkan 53 penderita (25%) mengalami tuli

Insiden tuli campur (mixed hearingloss = MHL) pada OMSK telah

dilaporkan oleh banyak penulis. Paparella et al, sebagaimana dikutip oleh

Shenoi (1987) mendapatkan 279 kasus MHL diantara 500 telinga dengan

OMSK. Gardenghi melaporkan insiden MHL pada OMSK adalah 42%.

Sementara Bluvesteis melaporkan insiden MHL pada OMSK ini adalah 38%.

Nani (1996) melaporkan terdapat sekitar 5% dari 22 penderita OMSK

mengalami MHL. Di RSUP Dr. Kariadi Semarang, insiden MHL juga pernah

dilaporkan oleh Pradipto sebesar 12,75% dan Dullah (1996) mendapatkan

MHL sebanyak 44,5% dari 54 telinga dengan OMSK (Sari dan Samiharja,

1999).

Santoso dan Ahadiah pada penelitiannya terhadap penderita OMSK

tipe maligna dengan komplikasi ekstrakranial antara Januari 2004 –

Desember 2006 di RS. Dr. Soetomo Surabaya, mendapatkan dari 163

penderita ditemukan 56 penderita (34,36%) mengalami komplikasi

ekstrakranial dan jenis ketulian yang terbanyak ditemukan adalah MHL

(46,43%) (Santoso dan Ahadiah, 2007).

Terjadinya MHL pada OMSK ini menunjukkan bahwa lesi fungsional

telah terjadi di telinga tengah dan juga telinga dalam (Sari dan Samiharja,

1999).

Djafaar dalam penelitiannya yang dilakukan antara 1991–1993 di

RSCM Jakarta, menjumpai dari 145 pasien OMSK tipe berbahaya yang

berobat ditemukan 88 penderita (60%) tuli konduktif sedang berat, 8 orang

berat, dan sisanya 31 penderita (22%) tidak ada audiogramnya (Djaafar,

2001).

Evaluasi audiometri penting untuk menentukan fungsi konduktif dan

fungsi koklea. Dengan menggunakan audiometri nada murni pada hantaran

udara dan tulang, besarnya kerusakan tulang-tulang pendengaran dapat

diperkirakan, dan manfaat dari operasi rekonstruksi telinga tengah terhadap

perbaikan pendengaran dapat ditentukan (Ballenger, 1997; Djaafar, 2000).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti

tertarik untuk mengetahui hubungan antara jenis OMSK dengan gangguan

pendengaran.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas,

dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana hubungan jenis

OMSK dengan gangguan pendengaran?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan jenis OMSK dengan gangguan pendengaran.

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui hubungan antara jenis OMSK dengan jenis dan

derajat ketulian.

derajat ketulian.

c. Mengetahui hubungan antara jenis perforasi membran timpani

dengan jenis dan derajat ketulian.

1.4 Hipotesa

a. Ada hubungan antara jenis OMSK dengan jenis dan derajat

ketulian.

b. Ada hubungan antara lamanya sakit dengan jenis dan derajat

ketulian.

c. Ada hubungan antara jenis perforasi membran timpani dengan

jenis dan derajat ketulian.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Untuk memotivasi penderita OMSK agar dilakukan operasi

Mastoidektomi dan Timpanoplasti.

b. Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan rekonstruksi

dari telinga tengah.

c. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Penyakit

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Embriologi Telinga Tengah

Telinga tengah berasal dari bagian endoderm kantong faringeal

pertama, disamping itu bersama-sama dengan telinga luar, telinga tengah

juga mempunyai komponen mesodermal dari lengkung faringeal pertama dan

kedua. Kavum timpani dibentuk dari kantong faringeal pertama. Kantong

faringeal ini telah nyata terlihat pada minggu ke–3 perkembangan dan pada

minggu ke–6 telah memanjang dan menjadi pipih pada ujung distalnya dan

bersandar pada lekuk brankial pertama. Jaringan ikat segera tumbuh diantara

kedua permukaan yang saling berdekatan tersebut dan akan membentuk

tunika propria membran timpani dan manubrium maleus. Menjelang minggu

ke–8, fundus kantong faringeal yang telah mendatar akan meluas

membentuk awal ruang telinga tengah. Ruang ini hanya terdapat pada

setengah bagian bawah telinga tengah sedang sisanya berisi jaringan ikat

(Austin, 1997).

Pada akhir bulan ke–2, bagian proksimal kantong tersebut mengecil

dan memanjang disebabkan oleh karena pertumbuhan kepala dan

membentuk tuba eustachius sejati. Tuba eustachius mempunyai panjang

17-18 mm dan terletak mendatar pada saat lahir dan menjadi dua kali lebih

panjang yaitu sekitar 35 mm serta terletak dengan posisi 450 pada usia

2.1.1 Perkembangan membran timpani

Membran timpani dibentuk oleh pertemuan antara meatal plug dengan

bagian endodermal resesus tubo timpanikus. Daerah pertemuan tersebut

miring, sehingga membuat membran timpani terletak miring sesuai dengan

sumbu dari liang telinga luar (Anson, 1991). Saraf korda timpani, handle dari

stapes dan lapisan mesoderm terdapat diantara meatal plug dan resesus

tubo timpanikus (Anson, 1991; Wright, 1997).

Membran timpani terdiri dari tiga lapisan :

1. Lapisan luar : lapisan epitel berasal dari ektodermal yang

merupakan lanjutan dari kulit liang telinga luar

2. Lapisan tengah : lapisan fibrosa berasal dari mesodermal yang

berisi korda timpani dan manibrium maleus

3. Lapisan dalam : lapisan mukosa berasal dari endodermal yang

merupakan lanjutan dari membran mukosa telinga tengah

(Anson, 1991; Wright, 1997).

Pada awal minggu ke – 12 di dalam rongga telinga tengah, terbentuk

a. Sakus antikus yang akan membentuk kantong anterior dari Von

Troltsch

b. Sakus medius membentuk resesus epitimpanikus dan

mengalami pneumatisasi pada bagian petrosa dari tulang

temporal

c. Sakus superior membentuk kantong posterior dari Von Troltsch

dan ruang inkuidal inferior serta mengalami pneumatisasi pada

bagian mastoid tulang temporal

d. Sakus posterior (sakus postikus), meluas ke posterior

membentuk tonjolan foramen rotundum, tonjolan foramen ovale

dan sinus timpanikus (Wright, 1997).

Lipatan mukosa kavum timpani terbentuk ketika kantong-kantong

mukosa tersebut berhubungan satu sama lain. Pada saat terbentuk kavum

timpani berisi cairan mukoid yang secara perlahan-lahan diabsorbsi. Pada

saat lahir kavum timpani dan struktur tang terdapat didalamnya sebagaimana

telinga dalam telah mempunyai bentuk dan ukuran dewasa (Wright, 1997).

2.1.2 Perkembangan tulang-tulang pendengaran

Stapes, maleus dan inkus berasal dari mesodermal dari dua buah

berkembang secara ekstra mukosa walaupun dia tetap berada di dalam

kavum timpani. Tulang rawan lengkung faringal I (tulang rawan Meckel’s)

terletak sebelah anterior dari resesus tubo timpanikus (kantong faringeal I)

dan tulang rawan lengkung faringeal II (tulang rawan Reichert’s) terletak

sebelah posterior dari resesus tubo timpanikus (Anson, 1991). Bagian

superior dari tulang rawan Meckel’s membentuk maleus, inkus, ligamentum

maleus anterior dan ligamentum speno-mandibular (Austin, 1997).

Pada mulanya maleus dan inkus berupa massa yang tunggal,

kemudian pada minggu ke–8 dari kehidupan fetus terpisah dengan

terbentuknya sendi diantara maleus dan inkus tersebut. Tulang rawan

lengkung ke II (Reichert’s) membentuk manubrium maleus dan prosesus

longus dari inkus. Prosesus anterior meleus terbentuk secara terpisah dari

tulang membran, manubrium maleus meluas ke bawah dan terjepit diantara

ektoderm celah faringeal pertama dengan resesus tubo timpanikus

sepanjang saraf korda timpani, akhirnya tertanam di dalam setengah atas

dari membran timpani. Muskulus tensor timpani juga berasal dari mesodermal

lengkung faringeal pertama sehingga mempunyai hubungan dengan maleus

(Austin, 1997).

Ujung atas dari tulang rawan Reichert’s membentuk sebagian besar

stapes, prosesus stiloideus, ligamentum stilohioid dan bagian atas dari badan

hioid. Fiksasi kongenital dari stapes terjadi oleh karena kegagalan pemisahan

telapak kaki stapes (segretion of the foot plate) dari otik kapsul dan harus

Selama minggu ke–4 embriologi, lengkung kedua mesodermal

membentuk blastema yang oleh saraf ketujuh dibagi menjadi stapes,

interhiale dan laterohiale. Pada minggu ke–5 dan ke–6 arteri stapedius yang

merupakan arteri dari lengkung brankial ke–2 menembus stapes primitif dan

berubah bentuk menjadi lingkaran, kemudian arteri ini mengalami regresi tapi

sering juga persisten, inilah yang sering mengakibatkan perdarahan pada

saat operasi telinga tengah. Dalam minggu ke–8 sendi inkudostapedial

terbentuk dan pada minggu ke–10 stapes digambarkan berbentuk seperti

sanggurdi. Tulang interhiale akhirnya menjadi muskulus stapedius beserta

tendonnya sedangkan hubungan antara laterohiale dengan kapsul otik

mebentuk dinding anterior kanalis fasialis dari prosesus piramidalis (Wright,

1997).

Proses terbentuknya inkus dimulai pada usia 16 minggu, leher maleus

terbentuk usia 17 minggu dan stapes usia 19 minggu. Bentuk dan ukuran

maleus, inkus dan stapes sama pada saat lahir dan dewasa. Manubrium

maleus tidak pernah menjadi tulang dan tetap sebagai tulang rawan.

Perubahan bentuk dari maleus dan inkus berlanjut setelah lahir dengan

pembentukan tulang sekunder dan tersier sedangkan stapes tetap

(Wright, 1997).

2.2 Anatomi Telinga Tengah

Telinga adalah organ fungsi pendengaran dan pengatur

telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam (Soetirto, Hendarmin,

Bashiruddin, 2004). Telinga tengah terdiri dari membran timpani, kavum

timpani, tuba eustachius dan prosesus mastoideus (Dhingra, 2007).

Membran Timpani

Membran timpani dibentuk dari dinding lateral kavum timpani yang

memisahkan liang telinga luar dari kavum timpani. Membran timpani ini

berbentuk oval dan mempunyai ukuran panjang vertikal rata-rata 9-10 mm,

dan diameter antero-posterior kira-kira 8-9 mm, tebal kira-kira 0,1 mm.

Membran ini tipis, licin dan berwarna putih mutiara (Dhingra, 2007).

Membran timpani terdiri dari tiga lapisan, lapisan luar terdiri dari epitel

skuamosa, bagian medial merupakan lanjutan dari mukosa telinga tengah.

Lapisan tengah merupakan lapisan fibrosa yang terdiri dari dua lapisan yaitu

lapisan radial dan sirkuler (sirkumferensial). Lapisan dalam dilapisi epitel

kuboidal (Yates dan Anari, 2008).

Secara anatomis membran timpani dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Pars Tensa, merupakan bagian terbesar dari membran timpani

merupakan suatu permukaan yang tegang dan bergetar dengan

sekelilingnya yang menebal dan melekat di anulus timpanikus

pada sulkus timpanikus pada tulang dari tulang temporal.

2. Pars Flaksida atau membran Sharpnell, letaknya di bagian atas

dua lipatan yaitu plika maleolaris anterior (lipatan muka) dan plika

maleolaris posterior (lipatan belakang) (Dhingra, 2007).

Kavum Timpani

Kavum timpani mempunyai bentuk ireguler, bagian lateral terdapat

lekukan, antara dinding lateral dan dinding medial kavum timpani terisi udara.

Kavum timpani terdiri dari tiga bagian yaitu supero-inferior berhubungan

dengan membran timpani disebut epitimpani atau atik, yang terletak dipinggir

atas dari membran timpani. Setentang membran timpani adalah mesotimpani

dan dibawah pinggir membran timpani disebut hipotimpani (Colman, 1993;

Yates dan Anari, 2008).

Kavum timpani mempunyai enam dinding yaitu bagian atap, lantai,

dinding lateral, dinding medial, dinding anterior dan dinding posterior (Helmi,

2005; Dhingra, 2007).

Atap kavum timpani dibentuk oleh lempengan tulang yang tipis disebut

tegmen timpani. Tegmen timpani memisahkan telinga tengah dari fossa

media (Helmi, 2005; Dhingra, 2007).

Lantai kavum timpani dibentuk oleh tulang tipis yang memisahkan

lantai kavum timpani dari bulbus vena jugularis yang dinding superiornya

dibatasi oleh lempeng tulang yang mempunyai ketebalan yang bervariasi,

bahkan kadang-kadang hanya dibatasi oleh mukosa dengan kavum timpani

Dinding medial kavum timpani memisahkan kavum timpani dari telinga

dalam, ini juga merupakan dinding lateral dari telinga dalam. Dinding ini pada

mesotimpani menonjol kearah kavum timpani yang disebut promontorium.

Tonjolan ini oleh karena didalamnya terdapat koklea (Helmi, 2005; Dhingra,

2007).

Dinding posterior kavum timpani dekat keatap, mempunyai satu

saluran disebut aditus yang menghubungkan kavum timpani dengan antrum

mastoid melalui epitimpani. Pada bagian posterior ini, dari medial ke lateral

terdapat eminensia piramidalis yang terletak di bagain supero-medial dinding

posterior, kemudian sinus posterior yang membatasi eminensia piramidalis

dengan tempat keluarnya korda timpani (Helmi, 2005; Dhingra 2007).

Dinding anterior kavum timpani sebagian besar berhadapan dengan

arteri karotis, dibatasi lempengan tulang tipis. Dibagian atas dinding anterior

terdapat semikanal nervus tensor timpani yang terletak persis di atas muara

tuba eustachius (Helmi, 2005; Dhingra, 2007).

Membran timpani merupakan dinding lateral kavum timpani,

sedangkan dibagian epitimpani dinding lateralnya adalah skutum yaitu

lempeng tulang yang merupakan bagian pars skuamosa tulang temporal

(Helmi, 2005; Dhingra, 2007).

Isi kavum timpani terdiri dari :

1. Tulang-tulang pendengaran (maleus, inkus, stapes).

3. Saraf korda timpani, merupakan cabang dari nervus fasialis masuk

ke kavum timpani dari kanalikulus posterior yang menghubungkan

dinding lateral dan posterior.

4. Saraf pleksus timpanikus adalah berasal dari nervus timpani cabang

dari nervus glosofaringeus dan dengan nervus karotikotimpani yang

berasal dari pleksus simpatetik di sekitar arteri karotis interna

(Dhingra, 2007).

Tuba Eustachius

Tuba eustachius disebut juga tuba auditori atau tuba faringotimpani

bentuknya seperti huruf S. Tuba ini merupakan saluran yang

menghubungkan antara kavum timpani dengan nasofaring (Helmi, 2005).

Tuba eustachius terdiri dari dua bagian yaitu bagian tulang yang

terdapat pada bagian belakang dan pendek (sepertiga bagian) dan bagian

tulang rawan yang terletak pada bagian depan dan panjang (duapertiga

bagian) (Helmi, 2005).

Fungsi tuba eustachius adalah sebagai ventilasi telinga yang

mempertahankan keseimbangan tekanan udara didalam kavum timpani

dengan tekanan udara luar, drainase sekret yang berasal dari kavum timpani

menuju ke nasofaring dan menghalangi masuknya sekret dari nasofaring

menuju ke kavum timpani (Healy dan Rosbe, 2003; Helmi, 2005).

Prosesus mastoideus baru terbentuk pada usia satu tahun, antrum

mastoideum adalah ruangan pertama dan yang terbesar yang terdiri dari

sel-sel mastoid. Sel-sel-sel ini berhubungan satu dengan lain dan pertumbuhan dari

sel-sel mastoid tiap orang berbeda. Pneumatisasi prosesus mastoideus

menurut tipe perkembangannya dibagi atas prosesus mastoideus sklerotik,

diploik dan pneumatik. Bila drainase tidak baik pada mastoid akan mudah

terjadi radang (Helmi, 2005).

2.3 Fungsi Telinga Tengah

Telinga tengah sangat penting karena berfungsi sebagai penghantar

gelombang suara dari telinga luar ke telinga dalam. Suara yang ditangkap

dan dikumpulkan oleh pinna (daun telinga) diarahkan ke liang telinga,

kemudian diteruskan ke membran timpani. Gelombang suara ini membentuk

suatu tekanan yang kemudian menggetarkan membran timpani. Getaran ini

akan menggerakkan tulang-tulang pendengaran (maleus, inkus, stapes).

Pergerakan tulang-tulang pendengaran ini selanjutnya akan menggetarkan

foramen ovale sehingga mengakibatkan bergetarnya cairan yang berada di

telinga dalam. Dari peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa telinga tengah

berfungsi merubah getaran suara di udara yang ditangkap oleh membran

timpani, menjadi getaran mekanis pada tulang-tulang pendengaran dan

selanjutnya melalui foramen ovale merubah getaran cairan di dalam labirin

2.4 Fisiologi Pendengaran

Proses mendengar diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh

daun telinga dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara atau

tulang ke koklea. Gelombang tersebut menggetarkan membran timpani,

diteruskan ke telinga tengah melalui rangkaian tulang pendengaran yang

akan mengamplifikasi getaran melalui daya ungkit tulang-tulang

pendengaran. Energi getar yang telah diamplifikasi ini akan diteruskan ke

stapes yang menggerakkan tingkap lonjong sehingga perilimfe pada skala

vestibuli bergerak. Getaran diteruskan melalui membran Reisner yang

mendorong endolimfe, sehingga akan menimbulkan gerak relatif antara

membran basilaris dan membran tektoria. Proses ini merupakan rangsang

mekanik yang menyebabkan terjadinya defleksi stereosilia sel-sel rambut,

sehingga kanal ion terbuka dan terjadi pelepasan ion bermuatan listrik dari

badan sel. Keadaan ini menimbulkan proses depolarisasi sel rambut,

sehingga melepaskan neurotransmiter kedalam sinapsis yang akan

menimbulkan potensial aksi pada saraf auditorius, lalu dilanjutkan ke nukleus

auditorius sampai ke korteks pendengaran di lobus temporalis (Soetirto,

Hendarmin & Bashiruddin, 2004).

2.5 Otitis Media Supuratif Kronis 2.5.1 Definisi

Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK) adalah radang kronis telinga

telinga (otorea) lebih dari tiga bulan baik terus menerus ataupun hilang timbul

(Acuin, 2002; Telian dan Schmalbach, 2002). Penyakit ini merupakan salah

satu penyakit infeksi kronis bidang THT di Indunesia yang masih sering

menimbulkan ketulian dan kematian (Djaafar, 2001).

2.5.2 Kekerapan

Angka kejadian OMSK jauh lebih tinggi di negara-negara sedang

berkembang dibandingkan dengan negara maju, karena beberapa hal

misalnya higiene yang kurang, faktor sosioekonomi, gizi yang rendah,

kepadatan penduduk serta masih ada pengertian masyarakat yang salah

terhadap penyakit ini sehingga mereka tidak berobat sampai tuntas (Mills,

1997; Djaafar, 2003).

Berdasarkan hasil survei epidemiologi yang dilakukan di tujuh propinsi

di Indonesia tahun 1994-1996, didapati bahwa prevalensi OMSK secara

umum adalah 3,8%. Disamping itu pasien OMSK merupakan 25% dari pasien

yang berobat di poliklinik THT rumah sakit di Indonesia. Angka kejadian

OMSK yang rendah, di negara maju ditemukan pada pemeriksaan berkala,

pada anak sekolah yang dilakukan oleh School Health Service di Inggris

Raya sebesar 0,9%, tetapi prevalensi OMSK yang tinggi juga masih

ditemukan pada ras tertentu di negara maju, seperti Native American Apache

8,2%, Indian Kanada 6%, dan Aborigin Australia 25% (Djaafar, 2005). Data

OMSK merupakan 26% dari seluruh kunjungan pasien (Aboet, 2007),

sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 adalah 28 dan 29%.

Survei prevalensi diseluruh dunia, yang walaupun masih bervariasi

dalam hal definisi penyakit, metode sampling serta mutu metodologi,

menunjukkan beban dunia akibat OMSK melibatkan 65–330 juta orang

dengan telinga berair, 60% di antaranya (39–200 juta) menderita kurang

pendengaran yang signifikan (Aboet, 2007).

2.5.3 Patogenesis

Hingga saat ini patogenesis OMSK masih belum diketahui dengan

jelas. Goodhill dan Paparella menyatakan bahwa OMSK merupakan penyakit

yang sebagian besar sebagai komplikasi infeksi saluran pernapasan bagian

atas, kelanjutan dari otitis media akut yang tidak sembuh. Kemungkinan

besar proses primer terjadi pada sistem tuba eustachius, telinga tengah dan

selulae mastoidea. Proses ini khas, berjalan perlahan-lahan secara kontinu

dan dinamis, berakibat hilangnya sebagian mambran timpani sehingga

memudahkan proses menjadi kronik (Ballenger, 1997; Sheahan, Donnelly &

Kane, 2001). Faktor-faktor yang menyebabkan proses infeksi menjadi kronik

sangat bervariasi, antara lain :

1. Gangguan fungsi sistem tuba eustachius yang kronik akibat

infeksi hidung dan tenggorok yang kronik atau berulang, atau

2. Perforasi membran timpani yang menetap.

3. Terjadinya metaplasia skuamosa atau perubahan patologik yang

menetap pada telinga tengah.

4. Gangguan aerasi telinga tengah atau rongga mastoid yang

sifatnya menetap. Hal ini disebabkan oleh jaringan parut,

penebalan mukosa, polip, jaringan granulasi atau

timpanoslerosis.

5. Faktor-faktor konstitusi dasar seperti alergi, kelembaban umum

atau perubahan mekanisme pertahanan tubuh (Ballenger, 1997;

Antonelli, 2006).

2.5.4 Patologi

Infeksi kronis maupun infeksi akut berulang pada hidung dan

tenggorok dapat menyebabkan gangguan fungsi tuba eustachius sehingga

rongga timpani mudah mengalami gangguan fungsi hingga infeksi dengan

akibat mengeluarkan sekret terus-menerus atau hilang timbul (Adhikari,

2007).

Peradangan pada membran timpani menyebabkan proses kongesti

vaskuler, sehingga terjadi suatu daerah iskemi, selanjutnya terjadi daerah

nekrotik yang berupa bercak kuning, yang bila disertai tekanan akibat

penumpukan sekret dalam rongga timpani dapat mempermudah terjadinya

perforasi membran timpani. Perforasi yang menetap akan menyebabkan

kanalis auditorius eksternus dan dari luar dapat dengan bebas masuk ke

dalam rongga timpani, menyebabkan infeksi mudah berulang atau bahkan

berlangsung terus-menerus. Keadaan kronik ini lebih berdasarkan waktu dan

stadium daripada keseragaman gambaran patologi. Ketidakseragaman

gambaran patologi ini disebabkan oleh proses yang bersifat kambuhan atau

menetap, efek dari kerusakan jaringan, serta pembentukan jaringan parut

(Lasisi, 2008; Lin, Lin, Lee et al, 2009).

Selama fase aktif, epitel mukosa mukosa mengalami perubahan

menjadi mukosa sekretorik dengan sel goblet yang mengekskresi sekret

mukoid atau mukopurulen. Adanya infeksi aktif dan sekret persisten yang

berlangsung lama menyebabkan mukosa mengalami pross pembentukan

jaringan granulasi dan atau polip. Jaringan patologis dapat menutup

membran timpani, sehingga menghalangi drainase, menyebabkan penyakit

menjadi persisten (Kenna dan Latz, 2006).

Perforasi membran timpani ukurannya bervariasi. Pada proses

penutupannya dapat terjadi pertumbuhan epitel skuamosa masuk ke telinga

tengah, kemudian terjadi proses deskuamasi normal yang akan mengisi

telinga tengah dan antrum mastoid, selanjutnya membentuk kolesteatoma

akuisita sekunder, yang merupakan media yang baik bagi pertumbuhan

kuman patogen dan bakteri pembusuk. Kolesteatoma ini mampu

menghancurkan tulang di sekitarnya termasuk rangkaiain tulang

pendengaran oleh reaksi erosi dari enzim osteolitik atau kolegenase yang

proses penutupan membran timpani dapat juga terjadi pembentukan

membran atrofi dua lapis tanpa unsur jaringan ikat, dimana membran bentuk

ini akan cepat rusak pada periode infeksi aktif (Kenna dan Latz, 2006; Bhat

dan Manjunath, 2007).

2.5.5 Etiologi

OMSK dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Lingkungan

Hubungan penderita OMSK dan faktor sosial ekonomi belum jelas,

tetapi mempunyai hubungan erat antara penderita dengan OMSK

dan sosioekonomi, dimana kelompok sosioekonomi rendah

memiliki insiden yang lebih tinggi. Tetapi sudah hampir dipastikan

hal ini berhubungan dengan kesehatan secara umum, diet dan

tempat tinggal yang padat.

b. Genetik

Faktor genetik masih diperdebatkan sampai saat ini, terutama

apakah insiden OMSK berhubungan dengan luasnya sel mastoid

yang dikaitkan sebagai faktor genetik. Sistem sel-sel udara

mastoid lebih kecil pada penderita otitis media, tapi belum

diketahui apakah hal ini primer atau sekunder.

Secara umum dikatakan otitis media kronis merupakan kelanjutan

dari otitis media akut atau otitis media dengan efusi, tetapi tidak

diketahui faktor apa yang menyebabkan satu telinga dan bukan

yang lainnya berkembang menjadi keadaan kronis.

d. Infeksi

Bakteri yang diisolasi dari mukopus atau mukosa telinga tengah

baik aerob ataupun anaerob menunjukkan organisme yang

multipel. Organisme yang terutama dijumpai adalah gram negatif,

bowel-type flora dan beberapa organisme lainnya.

e. Infeksi saluran napas atas

Banyak penderita mengeluh sekret telinga sesudah terjadi infeksi

saluran nafas atas. Infeksi virus dapat mempengaruhi mukosa

telinga tengah dan menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh

terhadap organisme yang secara normal berada dalam telinga

tengah, sehingga memudahkan pertumbuhan bakteri.

f. Autoimun

Penderita dengan penyakit autoimun akan memiliki insiden lebih

besar terhadap otitis media kronis.

Penderita alergi mempunyai insiden otitis media kronis yang lebih

tinggi dibanding yang bukan alergi.

h. Gangguan fungsi tuba eustachius.

Pada otitis media supuratif kronis aktif, tuba eustachius sering

tersumbat oleh edema tetapi apakah hal ini merupakan fenomena

primer atau sekunder masih belum diketahui (Ballenger, 1997;

Kenna dan Latz, 2006; Akinpelu, Amusa, Komolafe et al, 2007).

2.5.6 Klasifikasi

Secara klinis OMSK dapat dibagi atas dua tipe yaitu:

a. Tipe Tubotimpanal

Disebut juga tipe aman/benigna, karena jarang menimbulkan

komplikasi yang berbahaya. Biasanya tipe ini didahului oleh

gangguan fungsi tuba yang menyebabkan kelainan di kavum

timpani. Tipe ini disebut juga dengan tipe mukosa karena proses

peradangannya biasanya hanya pada mukosa telinga tengah.

Perforasi pada tipe ini biasanya letaknya sentral.

b. Tipe Atikoantral

Disebut juga tipe maligna/berbahaya karena dapat menimbulkan

dapat juga terjadi proses erosi tulang atau kolesteatoma, granulasi

atau osteitis. Perforasi letaknya marginal atau atik (Ballenger,

1997, Lasisi, Olaniyan, Mulbi et al, 2007).

2.5.7 Gejala dan Tanda a. Telinga berair (otore)

Otore (aural discharge) merupakan manifestasi otitis media

kronis yang paling sering dijumpai (Mills, 1997). Pada OMSK tipe

benigna, cairan yang keluar biasanya bersifat mukopurulen yang tidak

berbau busuk. Keluarnya sekret biasanya hilang timbul. Sedangkan

pada OMSK tipe maligna, sekret yang keluar bersifat purulen dan

berbau busuk, berwarna abu-abu kotor kekuning-kuningan oleh karena

adanya kolesteatoma yang menyebabkan proses degenerasi epitel

dan tulang (Mills, 1997; Djaafar, 2004).

Keluarnya sekret dapat didahului oleh infeksi saluran nafas atas

atau kontaminasi dari liang telinga luar setelah mandi atau berenang

(Mills, 1997). Sekret yang bercampur darah berhubungan dengan

adanya jaringan granulasi dan polip telinga dan merupakan tanda

adanya kolesteatoma yang mendasarinya. Suatu sekret yang encer

tanpa disertai rasa nyeri mengarahkan kemungkinan suatu

tuberkulosis (Paparella, Adams & Levine, 1997).

Pada umumnya dijumpai tuli konduktif namun dapat pula

bersifat campuran. Gangguan pendengaran mungkin ringan sekalipun

proses patologi sangat hebat, karena daerah yang sakit ataupun

kolesteatoma dapat menghantarkan bunyi dengan efektif ke fenestra

ovale (Paparella, Adams & Levine, 1997).

c. Nyeri

Nyeri tidak lazim dikeluhkan penderita OMSK, dan bila ada

merupakan suatu tanda yang serius. Nyeri dapat berarti adanya

ancaman komplikasi akibat hambatan pengaliran sekret, terpaparnya

duramater atau dinding sinus lateralis atau ancaman pembentukan

abses otak (Paparella, Adams & Levine, 1997).

d. Vertigo

Hal ini merupakan gejala serius lainnya. Gejala ini memberikan

kesan adanya suatu fistula, berarti ada erosi pada labirin tulang dan

sering terjadi pada kanalis semisirkularis horizontal (Paparella, Adams

& Levine, 1997; Helmi, 2005).

e. Perforasi membran timpani

Perforasi membran timpani dapat bersifat sentral, subtotal, total,

atik ataupun marginal. Pada perforasi atik atau marginal perlu dicurigai

adanya kolesteatoma. Jaringan granulasi atau polip dapat juga

Tanda-tanda klinis OMSK tipe maligna:

a. Terdapat abses atau fistel retroaurikuler.

b. Terdapat polip atau jaringan granulasi di liang telinga luar yang berasal

dari dalam telinga tengah.

c. Terlihat kolesteatoma pada telinga tengah terutama di epitimpani.

d. Sekret berbentuk nanah dan berbau khas (aroma kolesteatoma).

e. Terlihat bayangan kolesteatoma pada foto Rontgen mastoid (Djaafar,

2004).

2.5.8 Diagnosis

Diagnosis OMSK dapat ditegakkan berdasarkan :

a. Anamnesis

Anamnesis yang lengkap sangat membantu menegakkan

diagnosis OMSK. Biasanya penderita datang dengan riwayat otore

menetap atau berulang lebih dari tiga bulan. Penurunan pendengaran

juga merupakan keluhan yang paling sering. Terkadang penderita juga

mengeluh adanya vertigo dan nyeri bila terjadi komplikasi.

b. Pemeriksaan otoskopi

Pemeriksaan otoskopi dapat melihat lebih jelas lokasi perforasi,

kondisi sisa membran timpani dan kavum timpani. OMSK ditegakkan

jika ditemukan perforasi membran timpani.

Pemeriksaan audiometri penting untuk menentukan fungsi

konduktif dan fungsi koklea. Dengan menggunakan audiometri nada

murni pada hantaran udara dan hantaran tulang serta penilaian

diskriminasi tutur, besarnya kerusakan tulang-tulang pendengaran

dapat diperkirakan dan bisa ditentukan manfaat operasi rekonstruksi

telinga tengah untuk perbaikan pendengarannya.

d. Pemeriksaan radiologi

Pemeriksaan radiologi dari mastoid perlu untuk melihat

perkembangan pneumatisasi mastoid dan perluasan penyakit. Foto

polos dan CT Scan dapat menunjukkan adanya gambaran

kolesteatoma dan keadaan tulang-tulang pendengaran juga dapat

diperhatikan.

e. Pemeriksaan mikrobiologi

Pemeriksaan mikrobiologi sekret telinga penting untuk

menentukan bakteri penyebab OMSK dan antibiotika yang tepat

(Ballenger, 1997; Mills, 1997; Helmi, 2005).

2.5.9 Komplikasi

Adams (1989) mengemukakan klasifikasi komplikasi sebagai berikut :

A. Komplikasi di telinga tengah :

1. Perforasi membran timpani persisten

2. Erosi tulang pendengaran

B. Komplikasi di telinga dalam :

1. Fistula labirin

2. Labirinitis supuratif

3. Tuli saraf (sensorineural)

C. Komplikasi di ekstradural :

1. Abses ekstradural

2. Trombosis sinus lateralis

3. Petrositis

D. Komplikasi ke susunan saraf pusat

1. Menigitis

2. Abses otak

3. Hidrosefalus otitis (Kenna dan Latz, 2006).

2.5.10 Penatalaksanaan

Ada dua hal yang penting diperhatikan apabila kita merawat penderita

OMSK yaitu kelainan patologi yang berperan sebagai sumber infeksi di dalam

telinga tengah serta seberapa jauh kelainan patologi tersebut sudah

mengganggu fungsi pendengaran (Wang, Nadol, Austin et al, 2000; Yuen,

Ho, Wei et al, 2000).

Prinsip terapi OMSK tipe benigna adalah konservatif atau

medikamentosa. Bila sekret keluar terus-menerus, maka diberikan obat

pencuci telinga berupa larutan H2O2 3% selama tiga sampai lima hari. Setelah

telinga yang mengandung antibiotika. Secara oral diberikan antibiotika sesuai

kultur dan tes sensitivitas (Alper, Dohar, Gulhan et al, 2000; Djaafar, 2004).

Bila sekret telah kering tetapi perforasi masih ada setelah diobservasi

selama 2 bulan, maka idealnya dilakukan miringoplasti atau timpanoplasti.

Operasi ini bertujuan untuk menghentikan infeksi secara permanen,

memperbaiki membran timpani yang perforasi, mencegah terjadinya

komplikasi atau kerusakan pendengaran yang lebih berat, serta memperbaiki

pendengaran (Djaafar, 2004).

Prinsip pengobatan pada OMSK tipe maligna adalah pembedahan,

yaitu mastoidektomi. Jadi bila terdapat OMSK tipe maligna maka terapi yang

tepat adalah dengan melakukan mastoidektomi dengan atau tanpa

timpanoplasti. Terapi konservatif dengan medikamentosa hanyalah

merupakan terapi sementara sebelum dilakukan pembedahan. Bila terdapat

abses retroaurikular, maka insisi abses sebaiknya dilakukan tersendiri

sebelum kemudian dilakukan mastoidektomi (Veldman, Braunius, 1998;

Djaafar, 2004).

2.6 Gangguan Pendengaran pada Otitis Media Supuratif Kronis

Gangguan pendengaran yang terjadi dapat bervariasi. Pada umumnya

gangguan pendengaran yang terjadi berupa tuli konduktif namun dapat pula

bersifat tuli saraf atau tuli campuran apabila sudah terjadi gangguan pada

telinga dalam misalnya akibat proses infeksi yang berkepanjangan atau

perforasi membran timpani serta keutuhan dan mobilitas sistem

penghantaran suara di telinga tengah (Djaafar, 2004). Perforasi yang lebih

besar dapat menyebabkan lebih banyak kehilangan suara yang

ditransmisikan ke telinga dalam (Maqbool, 1993). Suri dkk dalam

penelitiannya terhadap penderita OMSK tipe benigna di R.S. Sardjito

Yogyakarta menjumpai adanya hubungan yang bermakna antara besarnya

perforasi dengan derajat ketulian (Suri, Soekardono & Hulu, 1999). Hal yang

sama juga dijumpai oleh Rambe dalam penelitiannya terhadap penderita

OMSK di RSUP. H. Adam Malik Medan, bahwa terdapat hubungan yang

bermakna antara besarnya perforasi dengan derajat ketulian (Rambe, 2002).

Pada OMSK tipe maligna biasanya didapat tuli konduktif berat karena

putusnya rantai tulang pendengaran, tetapi seringkali kolesteatoma bertindak

sebagai penghantar suara ke foramen ovale sehingga gangguan

pendengaran mungkin ringan sekalipun proses patologis sangat hebat

(Djaafar, 2004). Pasien akan merasakan pendengaran yang makin buruk

apabila liang telinga dipenuhi oleh sekret dan akan berkurang apabila sekret

dibersihkan (Ramalingam, 1990).

Pada kenyataannya, gangguan pendengaran pada OMSK tidak

seluruhnya tuli konduktif murni. Tidak sedikit penderita OMSK menderita tuli

sensorineural atau tuli campur. Setiap kali ada infeksi didalam telinga tengah,

maka ada kemungkinan produk-produk infeksi akan menyebar melalui

fenestra rotundum ke telinga dalam, dan akan mengakibatkan ketulian

Rambe pada penelitiannya yang dilakukan antara April 2002 – Juli

2002 di RSUP. H. Adam Malik Medan terhadap 94 sampel telinga penderita

OMSK, mendapatkan jenis gangguan pendengaran yang terbanyak dijumpai

adalah tuli konduktif sebanyak 75 telinga (79,8%), tuli campur sebanyak 16

telinga (17%) dan tuli saraf sebanyak 3 telinga (3,2%) (Rambe, 2002).

Wisnubroto pada penelitian retrospektif di RS. Soetomo Surabaya

antara tahun 1999 – 2002, dari data rekam medis penderita OMSK yang

telah menjalani pembedahan telinga, tercatat hanya ada 475 rekam medis

yang dilengkapi hasil audiogram prabedah. Yang mengalami tuli konduktif

terdiri dari 93 (19,6%) kasus OMSK reversibel, 140 (29,5%) kasus OMSK

benigna dan 115 (24,2%) sebagian kasus OMSK maligna. Sisanya sebanyak

127 (26,7%) kasus OMSK maligna sudah mengalami tuli perseptif berat

sampai total (Wisnubroto, 2003).

Morisson (1969) melaporkan bahwa 25% dari kasus dengan

peradangan telinga tengah mengalami tuli sensorineural (Yeoh, 1997).

English et al (1973) pada penelitian terhadap 404 pasien dengan

OMSK, menjumpai adanya suatu hubungan antara lamanya penyakit dengan

derajat tuli sensorineural (Yeoh, 1997).

Cusimano et al (1989) juga melaporkan bahwa lamanya penyakit

mempunyai pengaruh terhadap terjadinya tuli sensorineural dan tidak

dijumpai adanya hubungan dengan umur sewaktu terjadinya serangan (Yeoh,

Nani dkk pada penelitiannya untuk mendeteksi ketulian sensorineural

terhadap penderita OMSK unilateral di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo

Ujung Pandang antara April 1996 – September 1996 menemukan dari 22

penderita yang ditemukan, terdapat 9 (40,9%) kasus yang terdeteksi adanya

ketulian sensorineural (Nani, Mangape & Sedjawidada, 1996).

De Azevedo et al pada penelitiannya terhadap 115 penderita OMSK

dengan dan tanpa kolesteatoma, mendapatkan 78 penderita OMSK dengan

kolesteatoma dan sebanyak 15 penderita (13%) mengalami tuli sensorineural

(De Azevedo et al, 2007).

Data subdivisi otologi THT-KL RSCM Jakarta antara Januari 2002 –

Desember 2006, dari 212 penderita OMSK tipe maligna yang menjalani

pembedahan telinga, didapatkan 53 penderita (25%) mengalami tuli

sensorineural (Restuti, 2007).

Insiden tuli campur (mixed hearingloss = MHL) pada OMSK telah

dilaporkan oleh banyak penulis. Paparella et al, sebagaimana dikutip oleh

Shenoi (1987) mendapatkan 279 kasus MHL diantara 500 telinga dengan

OMSK. Gardenghi melaporkan insiden MHL pada OMSK adalah 42%.

Sementara Bluvesteis melaporkan insiden MHL pada OMSK ini adalah 38%.

Nani (1996) melaporkan terdapat sekitar 5% dari 22 penderita OMSK

mengalami MHL. Di RSUP Dr. Kariadi Semarang, insiden MHL juga pernah

dilaporkan oleh Pradipto sebesar 12,75% dan Dullah (1996) mendapatkan

MHL sebanyak 44,5% dari 54 telinga dengan OMSK (Sari dan Samiharja,

Santoso dan Ahadiah pada penelitiannya terhadap penderita OMSK

tipe maligna dengan komplikasi ekstrakranial antara Januari 2004 –

Desember 2006 di RS. Dr. Soetomo Surabaya, mendapatkan dari 163

penderita ditemukan 56 penderita (34,36%) mengalami komplikasi

ekstrakranial dan jenis ketulian yang terbanyak ditemukan adalah MHL

(46,43%) (Santoso dan Ahadiah, 2007).

Terjadinya MHL pada OMSK ini menunjukkan bahwa lesi fungsional

telah terjadi di telinga tengah dan juga telinga dalam (Sari dan Samiharja,

1999).

Djafaar dalam penelitiannya yang dilakukan antara 1991–1993 di

RSCM Jakarta, menjumpai dari 145 pasien OMSK tipe berbahaya yang

berobat ditemukan 88 penderita (60%) tuli konduktif sedang berat, 8 orang

penderita (6%) dengan tuli campur, 18 penderita (12%) dengan tuli saraf

berat, dan sisanya 31 penderita (22%) tidak ada audiogramnya (Djaafar,

2001).

2.7 Audiometri Nada Murni

Audiometri nada murni adalah suatu cara pemeriksaan untuk

mengukur sensitivitas pendengaran dengan alat audiometer yang

mengunakan nada muni (pure tone) yaitu bunyi yang hanya mampunyai satu

frekuensi, dinyatakan dalam jumlah getaran per detik (Feldman dan Grimes,

Walaupun pemeriksaan audiometri nada murni tidak sepenuhnya

objektif, tetapi sampai sekarang masih merupakan yang paling banyak

dipakai untuk keperluan klinis oleh karena prosedurnya yang sederhana

namun dapat banyak memberi informasi tentang keadaan sistem

pendengaran (Feldman dan Grimes, 1997).

Audiometer yang tersedia di pasaran umumnya terdiri dari enam

komponen utama, yaitu:

a. Oskilator, yang menghasilkan berbagai nada murni

b. Amplifier, untuk menaikkan intensitas nada murni sampai dapat

terdengar

c. Pemutus (interrupter), yang memungkinkan pemeriksa menekan dan

mematikan tombol nada murni secara halus tanpa terdengar bunyi

lain (klik)

d. Attenuator, agar pemeriksa dapat menaikkan atau menurunkan

intensitas ke tingkat yang dikehendaki

e. Earphone, yag mengubah gelombang listrik yang dihasilkan oleh

audiometer menjadi bunyi yang dapat didengar

f. Sumber suara penganggu (masking), yang sering diperlukan untuk

meniadakan bunyi ke telinga yang tidak diperiksa (Feldman dan

Grimes, 1997).

Pada pemeriksaan audiometri nada murni perlu dipahami hal-hal

berikut ini :

Nada murni (pure tone) : merupakan bunyi yang hanya mempunyai satu frekuensi, dinyatakan dalam jumlah getaran per detik.

Bising : merupakan bunyi yang mempunyai banyak frekuensi, terdiri dari

narrow band (spektrum terbatas) dan white noise (spektrum luas).

Frekuensi : nada murni yang dihasilkan oleh getaran suatu benda yang sifatnya harmonis sederhana (simple harmonic motion). Jumlah getaran per

detik dinyatakan dalam Hertz.

Intensitas bunyi : dinyatakan dalam dB (decibel), dikenal dB HL (hearing level), dB SL (sensation level) dan dB SPL (sound pressure level).

Ambang dengar : bunyi nada murni yang terlemah pada frekuensi tertentu yang masih dapat didengar oleh telinga seseorang. Terdapat ambang dengar

menurut konduksi udara (AC) dan menurut konduksi tulang (BC). Bila

ambang dengar ini dihubung-hubungkan dengan garis, baik AC maupun BC,

maka akan didapatkan audiogram. Dari audiogram dapat diketahui jenis dan

derajat ketulian.

dapat didengar oleh telinga rata-rata orang dewasa muda yang normal (18-30

tahun).

Notasi pada audiogram : untuk pemeriksaan audiogram, dipakai grafik AC, yaitu dibuat dengan garis lurus penuh (intensitas yang diperiksa antara

125-8000 Hz) dan grafik BC yaitu dibuat dengan garis terputus-putus (intensitas

yang diperiksa antara 250-4000 Hz). Untuk telinga kiri dipakai warna biru

sedangkan untuk telinga kanan dipakai warna merah (Soetirto, Hendarmin &

Bashiruddin, 2004).

Dari audiogram dapat dilihat apakah pendengaran normal (N) atau

tuli. Jenis ketulian yaitu tuli konduktif, sensorineural atau tuli campur juga

dapat ditentukan (Soetirto, Hendarmin & Bashiruddin, 2004).

Derajat ketulian dihitung dengan menggunakan indeks Fletcher yaitu:

Ambang dengar (AD) = AD 500 Hz + AD 1000 Hz + AD 2000 Hz

3

Menurut kepustakaan terbaru frekuensi 4000 Hz berperan penting

untuk pendengaran, sehingga perlu turut diperhitungkan, sehingga derajat

ketulian dihitung dengan menambahkan ambang dengar 4000 Hz dengan

ketiga ambang dengar di atas, kemudian dibagi 4 (Soetirto, Hendarmin &

Ambang dengar (AD) =

AD 500 Hz + AD 1000 Hz + AD 2000 Hz + AD 4000 Hz

4

Dalam menentukan derajat ketulian, yang dihitung hanya ambang

dengar hantaran udara (AC) saja (Soetirto, Hendarmin & Bashiruddin, 2004).

Derajat ketulian ISO (International Standard Organization) :

0 – 25 dB : normal

>25 – 40 dB : tuli ringan

>40 – 55 dB : tuli sedang

>55 – 70 dB : tuli sedang berat

>70 – 90 dB : tuli berat

>90 dB : tuli sangat berat

(Soetirto, Hendarmin & Bashiruddin, 2004).

Manfaat audiometri nada murni :

a. Keadaan fungsi pendengaran masing-masing telinga secara kualitatif

b. Derajat gangguan pendengaran (kuantitatif) yaitu normal, tuli ringan, tuli

BAB 3