REVITALISASI SISTEM

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

NASIONAL

MUHAMMAD TAUFIQ

KODRAT WIBOWO

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Permasalahan 8

1.3. Tujuan 9

1.4. Keluaran 9

1.5. Metode Penelitian 9

1.6. Kerangka Penulisan 9

BAB II KERANGKA KONSEP 11

2.1. Konsep dan Paradigma Perencanaan Pembangunan 11

2.2. Perubahan Paradigma Perencanaan Pembangunan 20

2.3. Perencanaan Substantif dan Prosedural 28

2.4. Perencanaan Pembangunan Sebagai Kebijakan Publik 29

2.5. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 33

2.6. Perbandingan Sistem Perencanaan di Beberapa Negara 39

BAB III PERMASALAHAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

44

3.1. Masalah Hubungan Perencanaan dan Penganggaran 44

3.2. Level Konseptual 46

3.3. Level Kebijakan 49

3.4. Level Kelembagaan 58

BAB IV ARAH REVITALISASI SISTEM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN 68

4.1. Menuju Sistem Perencanaan yang Ideal 68

4.2. Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah 69

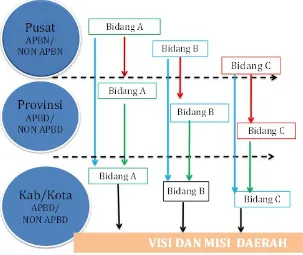

4.3. Sinergitas Pusat dan Daerah 69

4.4. Sinergitas Antar Lembaga Kementrian di Tingkat Pusat dan Daerah 70

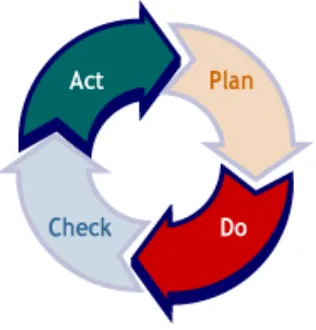

4.5. Basis Evaluasi dalam Siklus Proses Perencanaan 71

4.6. Manajemen Evaluasi Kinerja 72

4.7. Arah Penataan Tingkat Kebijakan Sistem Perencanaan Pembangunan 72

4.8. Arah Penataan Tingkat Kelembagaan dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Efisien

73

4.9. Penguatan Aspek Spasial dalam Sistem Perencanaan Pembangunan 73

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 76

5.1. Kesimpulan 76

5.2. Rekomendasi 77

Daftar Pustaka 78

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tidak dipungkiri bahwa pemerintah/negara memiliki kedudukan dan peranan sangat penting terhadap masalah perencanaan, yaitu terhadap berhasil atau tidaknya pembangunan yang dilakukan, apakah pembangunan telah sesuai dengan apa yang ingin dicapai suatu negara.

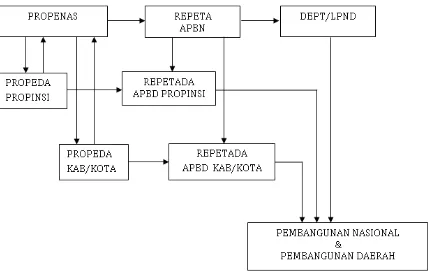

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga berpengaruh pada proses Perencanaan Pembangunan Daerah, perubahan mendasar pada proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam gambar berikut:

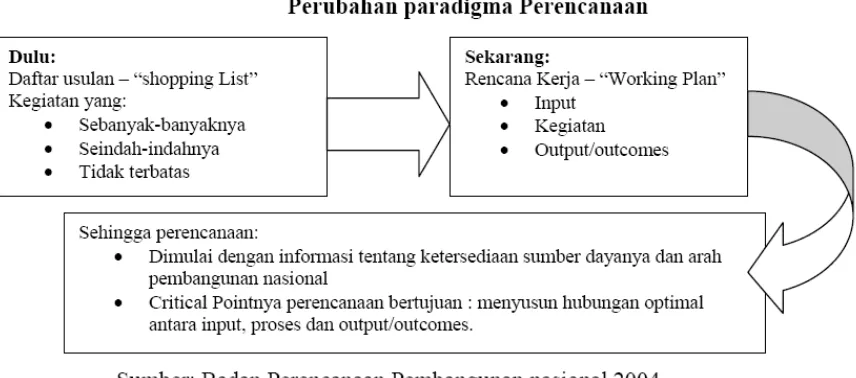

Gambar 1.1 Perubahan Paradigma Perencanaan

Perubahan mendasar paradigma perencanaan ditunjukkan pada proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang lama lebih menekankan pada daftar usulan dengan membuat

“Shopping List” kegiatan sebanyak-banyaknya, seindah-indahnya dan tidak terbatas, sehingga proses perencanaan pembangunan yang lama dianggap hanya sesuai dengan keinginan bukan kebutuhan, sedangkan Proses perencanaan pembangunan pada saat imi lebih menekankan pada rencana kerja atau “working plan” sebagai proses dari: (1) input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain; (2) Kegiatan (proses); (3) Output/outcomes. Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcomes atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya.

Di dalam proses perencanaan peran serta masyarakat mutlak diperlukan sebab di dalam pembangunan masyarakat tidak hanyak sebagai objek tetapi subjek pembangungan. Perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah partisipasi masyarakat wajib untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah. Kepentingan masyarakat tersebut yang terwakilkan oleh wakil – wakilnya dalam fungsi legislatif. Dobell & Ulrich (2002) menyatakan bahwa peran penting legislatif adalah mewakili masyarakat, pemberdayaan pemerintah, dan mengawasi kinerja pemerintah. Ketiga peran ini menempatkan legislatur berkemampuan memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah.

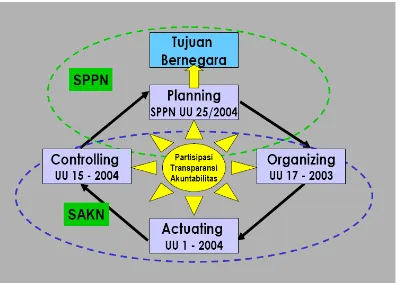

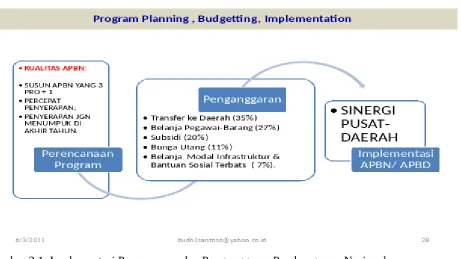

Dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan negara sendiri, UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan suatu siklus yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Sumber: BPKP

Gambar 1.1 Hubungan SPPN dengan Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan gambar diatas, terlihat hubungan antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dengan Sistem Administrasi Keuangan Negara (SAKN) dimana SPPN merupakan tahap awal dari siklus APBN yang terkandung makna/hakikat pembangunan yang akan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehendaknya, kemudian berlanjut dengan fungsi–fungsi manajemen lainnya yang berdasarkan SAKN diatur dengan berbagai ketentuan, diantaranya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalamnya juga mengatur proses penganggaran daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

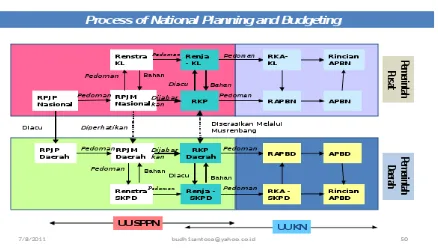

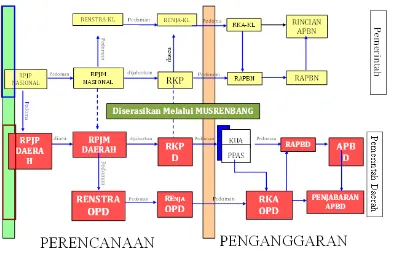

Sebagai konsekuensi dari SAKN maka sistim perencanaan pembangunan nasional di tingkat pemerintahan pusat terpisah antara perencanaan program yang menjadi domain Bappenas dan perencanaan penganggaran yang menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. Meskipun SPPN juga ditetapkan dengan UU tersendiri, tetapi harus tetap mengacu pada UUKN demi keselarasan. Secara detail gambar 1.2. berikut memperlihatkan bagaimana UU SPPN terkait dengan UU KN baik pada tingkat pemerintah nasional maupun tingkat daerah.

Sumber: Direktorat Otda Bappenas, 2010

Gambar 1.2. Proses Perencanaan dan Penganggaran Sesuai Amanat UU SPPN dan UU KN

Masalah yang sering timbul dari pemisahan urusan kewenangan antara proses perencanaan dan penganggaran program adalah terjadi deviasi alokasi anggaran indikatif (dalam RKP) menjadi anggaran definitif (dalam DIPA RKA-KL). Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penganggaran yang terjadi selama ini tidaklah mengikuti prinsip money follow function

melainkan berdasarkan resource envelope yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Jumlah resource envelope ini sepenuhnya ditentukan oleh Kementerian Keuangan, padahal untuk menentukan besar anggaran definitif perlu melibatkan Bappenas sebagai implementasi pentingnya keselarasan sesuai dengan yang diamanatkan UU SPPN dan UUKN. Dengan kata lain Bappenas hanya terlibat sebagian dari proses perencanaan program dan penganggaran yang diamanatkan oleh UU SPPN dan UUKN. Selain itu, ditenggarai masih terdapat banyak

loopholes pada proses perencanaan pembangunan yang diakibatkan oleh berbagai hal seperti multi tafsir terhadap aturan, buruknya kualitas dan mekanisme perencanaan serta proses politik dalampengambilan kebijakan.

Disamping Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004), di dalam lingkup perencanaan terdapat pula perencanaan keruangan atau tata ruang (Spatial Planning) yang juga telah dilegalkan dalam payung hukum yaitu UU No. 26 Tahun 2007. Perencanaan spasial lebih menekankan pada pembangunan fisik meskipun juga mempertimbangkan aspek pembangunan lainnya secara garis besar. Secara lebih rinci mengenai kaitan antara perencanaan ruang dengan SPPN yang dituangkan dalam dokumen – dokumen perencanaan sesuai dengan Undang – undang dan juga dalam hubungannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat digambarkan melalui Gambar 1.2.

Berdasarkan gambar 1.3. terlihat bahwa terlihat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan rencana jangka panjang (20 tahun) dan RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) yang juga merupakan rencana jangka panjang (20 tahun) mempunyai hubungan yang saling terkait, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tidak mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Hubungan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan akan menuntun pada terwujudnya perencanaan dan tujuan dari proses perencanaan.

Pemerintah menyadari akan pentingnya perencanaan itu diadakan sebelum sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan itu sendiri, terbukti dengan adanya Badan Perencanaan Pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang bertugas untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penilaian atas pelaksanaannya. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu untuk membentuk suatu badang tertentu sebagai badan perencanaan pembangunan, yang dimaksudkan agar melalui pembentukan badan ini, tugas perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sehingga maksud dan tujuan pembangunan dapat tercapai.

Gambar 1.2. Hubungan Dokumen Perencanaan dalam SPPN

Dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah juga dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh terarah dan terpadu sehingga sebagai realisasinya di daerah dibentuk Badan Pembangunan Daerah yang disingkat dengan Bappeda dibentuk pertama kali berdasarkan keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974 yaitu tentang: ”Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” yang berlaku mulai tanggal 18 Maret 1974 yang kemudian dicabut dengan keluarnya keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 1980. Bappeda adalah Badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yang bersangkutan. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Menyebabkan peran dan ruang lingkup Bappeda semakin lebih luas, tidak hanya mencakup perencanaan pembangunan pemerintah daerah, tetapi sudah mencakup kepada aspek perencanaan yang lebih luas lagi yaitu mencakup bidang pengembangan kebijakan publik di daerah.

Seiring perjalanan waktu, dinamika pembangunan telah membuat banyak perubahan pada paradigma maupun tata cara yang diinginkan utamanya dalam memperkuat kembali posisi UU SPPN yang terlihat statis dalam lingkungan yang cepat sekali berubah terutama terlihat pada upaya berjalannya revisi dan perbaikan pada perangkat UU lain yang terkait diantaranya UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Usulan kebijakan terkait dengan revitalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertujuan untuk mewujudkan koordinasi perencanaan pembangunan Nasional yang lebih terintegrasi, terpadu, sistematis dan komprehensif sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh perencanaan pembangunan nasional tersebut dapat terwujud. Untuk ini terdapat dua hal yang harus dibenahi yaitu penyusunan dari: (i) perencanaan program yang tepat sasaran dan (ii) perencanaan penganggaran yang lebih efektif dan efisien. Termasuk dalam kategori revitalisasi atas sistim perencanaan (terkait dengan perencanaan programnya) adalah bahwa program-program yang disusun adalah benar-benar bertujuan untuk menyelesaikan tantangan dan hambatan pembangunan (prioritas nasional)1. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan penganggaran harus menggunakan prinsip “money follow function”. Artinya penyusunan perencanaan program dan penganggarannya harus dilaksanakan secara bersama-sama, tetapi dengan menentukan program prioritas pembangunan terlebih dahulu. “Concern” pada kaitan aspek perencanaan dengan penganggaran pembangunan utamanya adalah aspek yang ingin dibahas pada kajian ekonomi karena erat kaitannya dengan keuangan publik atau ekonomi sektor publik

Sehubungan hal tersebut di atas, maka perlu disiapkan naskah untuk revitalasi perencanaan pembangunan secara utuh. Penyusunan ini dilakukan bersamaan dengan sedang berjalannya proses revisi dan pembahasan revisi beberapa UU yang erat kaitannya dengan proses perencanaan pembangunan yaitu: UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah oleh Kemendagri, UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah oleh Kemenkeu, dan UU No. 17 tentang Keuangan Negera oleh DPR. Naskah akademik Revitalisasi SPPN ini disusun

untuk mengantisipasi hasil-hasil revisi-revisi tersebut di atas dan lebih jauh lagi mengakomodasi perkembangan peran daerah dalam pembangunan nasional. Selain itu, naskah akademik ini diperlukan juga untuk mengantisipasi perubahan arah koordinasi perencanaan pembangunan yang memberi penguatan lebih kepada peran pemerintah provinsi dalam hal ini peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Terkait dengan ini telah diterbitkan Revisi PP 19 dengan PP 23 Tahun 2011 dan Surat Edaran Bersama Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri tentang penguatan peran Gubernur. Perkembangan dan isu terkini yang terkait dengan fungsi pengawasan, percepatan pembangunan ekonomi serta Master Plan Ekonomi juga menjadi pertimbangan perlunya SPPN direvitalisasi.

1.2.

PermasalahanBertolak dari paparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat ditelaah lebih lanjut dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Perencanaan Pembangunan nasional seharusnya dibangun?

2. Apa Permasalahan/kelemahan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang ada saat ini?

3. Apa upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat sistem perencanaan pembangunan nasional?

1.3. Tujuan

Naskah akademis tentang Revitalisasi SPPN diharapkan menjadi salah satu bahan masukan dalam rangka memposisikan kembali sistem perencanaan pembangunan yang lebih baik sesuai dengan UU SPPN dan substansi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dalam sistem pemerintahan yang menganut asas desentralisasi dan otonomi daerah. Naskah ini diharapkan pula menjadi fondasi kuat untuk wacana merevisi UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) kedepan, terlebih dengan timbulnya kesadaran untuk perlunya mengantisipasi serta menyesuaikan UU SPPN terhadap berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem perencanaan dan pembangunan nasional.

Secara detail berikut adalah tujuan dari kegiatan ini:

Menyusun konsep ideal Posisi Perencanaan dalam konteks Pengelolaan Negara

Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan bagi penguatan sistem perencanan pembangunan yang mampu menjamin tercapainya sinkronisasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran antar tingkat pemerintah

Menyusun rekomendasi untuk lebih meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional

1.4. Keluaran

Sedangkan keluaran dari kegiatan ini diharapkan dapat tersusun laporan naskah akademis yang berisi rekomendasi revitalisasi sistem perencanaan pembangunan nasional yang memuat beberapa isu strategis antara lain :

1. Revisi/perubahan UU terutama UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33/2004;

2. Isu penguatan peran propinsi sebagai wakil pemerintah pusat;

3. Isu penguatan peran Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri sebagai 3 pilar kekuatan koordinator perencanaan dan penganggaran baik di pusat dan daerah;

4. Isu peningkatan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan nasional; dan 5. Isu revitalisasi pelaksanaan (Musrenbangnas) Musyawarah Pembangunan Nasional.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara riset kepustakaan dan metode diskusi sebagai ilustrasi untuk revitalisasi Sistem Perencanaan Pembangungan Nasional.

1.6. Kerangka Penulisan

Kerangka penulisan dari laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, output yang diharapkan, metode penelitian dan kerangka penulisan.

Bab II Kerangka Berpikir berisi Konsep Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Pembangunan sebagai Kebijakan Publik, Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah dan Perbandingan Sistem Perencanaan di Beberapa Negara

Bab III Permasalahan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia berisi level konsep, level kebijakan, level kelembagaan dan level teknis operasional.

Bab IV Arah Revitalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan berisi arah penataan tingkat kebijakan sistem perencanaan pembangunan, arah penataan tingkat kelembagaan dalam mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien dan arah penataan tingkat operasional

BAB II

KERANGKA KONSEP

2.1. Konsep dan Paradigma Perencanaan Pembangunan

Secara umum, perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi yang menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Maksud dari perencanaan adalah untuk memberikan arah, mengurangi dampak perubahan, memperkecil pemborosan, dan untuk menentukan standar yang digunakan dalam pengendalian (Robbins dan Coulter, 1999: 200). Perencanaan juga merupakan sebuah analisis yang menyeluruh dan sistematis dalam mengembangkan sebuah rencana kegiatan.

Disadari bahwa terdapat banyak sekali perbedaan dari definisi perencanaan bila melihat studi literatur yang tersedia. Cuningham (1993) menyatakan bahwa perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian. Perencanaan dalam pengertian ini menitikberatkan kepada usaha untuk menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya. Definisi lain menyatakan bahwa perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya yang berkaitan dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program,dan alokasi sumber.

Perencanaan mempunyai makna yang komplek, perencanaan didefinisikan dalam berbagai bentuk tergantung dari sudut pandang, latar belakang yang mempengaruhinya dalam mendefinisikan pengertian perencanaan. Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu, oleh siapa, dan bagaimana. Perencanaan dalam arti luas adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kaufman (1996) mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan secara sah dan berdaya guna. Dari pendapat Kaufman tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan merupakan sesuatu yang menjadi keperluan dalam sebuah system untuk mendukung tercapainya tujuan. Tidak itu saja selain mendukung tercapainya tujuan suatu system maupun lembaga perencanaan yang dipersiapkan hendaknya bermanfaat secara aplikasi, dan lebih penting adalah dikerjakan dan disusun berdasarkan kepatutan serta tidak melanggar norma yang berlaku. Menurut Kaufman dalam perencanaan mengandung elemen-elemen sebagai berikut, pertama mengindentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan. Kedua, menentukan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat prioritas. Ketiga, memperinci spesifikasi hasil yang dicapai dari tiap kebutuhan yang dipioritaskan. Keempat, mengidentifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap alternatif. Kelima, mengidentifikasi strategi alternatif yang memungkinkan, termasuk di dalamnya peralatan untuk melengkapi tiap persyaratan untuk mencapai kebutuhan, untung rugi berbagai latar dan strategi yang digunakan.

Perencanaan juga merupakan aplikasi dari pemikiran yang tersusun untuk mencapai keinginan bersama. Dengan demikian perencanaan yang di susun merupakan konsep yang aplikatif dan oprasional. Dapat juga merupakan aktifitas untuk mengambil keputusan. Hal senada juga dikatakan oleh George R. Terry dengan definisi POAC bidang ilmu management bahwa perencanaan merupakan aktifitas pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, di mana, kapan dilakukan, bagaimana melakukan dan siapa yang akan melakukan, sehingga tercapainya tujuan yang dinginkan.

Dengan demikian perencanaan adalah usaha untuk menggali siapa yang bertangungjawab terhadap berbagai aktifitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Aktifitas tersebutkan tergambar dalam sebuah perencanaan yang matang dan komprehensif. Hal ini dapat dipahami dari pendapat George R. Terry tersebut. Di sisi lain, perencanaan dapat dikatakan sebagai usaha mencari penangggungjawab terhadap berbagai rumusan kebijakan untuk dilaksanakan bersama sesuai dengan bidang masing-masing.

Jadi dapat disimpulkan, perencanaan adalah suatu proses pengembangan dan pengkoordinasian secara menyeluruh dari apa yang sudah ada sekarang untuk menjadi lebih baik agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan, pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasasmita,1994), pembangunan juga sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah. Pembangunan adalah sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000: 20)

Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan mereka.

pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Pengertian pertumbuhan ekonomi diberikan oleh Bannock dkk dalam “A Dictionary of Economics” merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.

Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam meliputi tanah dan kekayaan alam, sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut, dan keahlian atau kewirausahaan. Sedangkan, faktor non ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

Teori pembangunan ekonomi dapat digolongkan menjadi lima golongan besar yaitu Klasik, Karl Marx, Neoklasik, Scumpeter, dan Post Keynesian. Aliran-aliran ini mengemukakan sebab-sebab pertumbuhan pendapatan nasional dan proses pertumbuhannya. Teori pembangunan ekonomi sendiri dapat ditelusuri setidaknya sejak abad ke-18.

Menurut Adam Smith (1776) proses pertumbuhan diawali apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja. Teori ini didasarkan pada lingkungan social ekonomi yang berlaku di Inggris dan bagian – bagian tertentu di Eropa. Teori yang mengasumsikan adanya pembagian masyarakat secara jelas antara kapitalis dan para buruh. Adam Smith menyakini bahwa pembagian kerja akan meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan.

Aliran klasik lainnya yaitu Malthus (1798), memandang bahwa terdapat hubungan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk dimana negara yang hanya mengalami pertambahan penduduk saja, usaha peningkatan kesejahteraan akan berjalan sangat lambat. Tambahan permintaan tergantung kepada kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus. Namun, hal itu juga perlu diikuti oleh perkembangan unsur lain seperti turunnya biaya produksi dan kenaikan jumlah capital. Apabila jumlah produksi bertambah maka secara otomatis permintaan akan ikut bertambah pula karena pada hakekatnya kebutuhan manusia tidak terbatas.

Malthus mengajukan beberapa saran dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yaitu pertama, pertumbuhan berimbang, dimana Malthus membagi perekonomian yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor itulah yang dapat membawa kepada pembangunan ekonomi dan kedua, menaikkan permintaan efektif, tidak hanya kemajuan teknologi dapat mendorong pembangunan kecuali kalau permintaan efektif meningkat.

Teori David Ricardo yang sangat dipengaruhi dari teori perkembangan penduduk dari Malthus dan teori hasil lebih yang semakin berkurang, mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis. Ricardo menekankan pentingnya pembangunan pertanian dalam pertumbuhan ekonomi, sebab pembangunan industri tergantung pada sektor ini. Disamping itu, Teori Ricardo juga memperlihatkan pentingnya perluasan berbagai sumber tabungan dan kenaikan tingkat keuntungan sebagai pemupukan modal atau keuntungan. Menurut Ricardo ada kecenderungan alamiah bahwa tingkat keuntungan akan menurun dalam perekonomian, sehingga negara akhirnya mencapai keadaan stationer. Apabila pemupukan modal meningkat sebagai akibat meningkatnya keuntungan, maka jumlah keseluruhan produksi meningkat sehingga dana upah meningkat. Dengan meningkatnya dana upah, penduduk akan meningkat yang pada gilirannya akan menaikkan permintaan gandum dan harganya. Dengan jumlah penduduk meningkat. sedang tanah tetap, maka kualitas tanah yang kurang baik terpaksa diolah untuk memenuhi permintaan gandum yang meningkat. Akibat dari penggunaan tanah yang semakin luas, sewa tanah akan naik. Hal ini akan mengurangi bagian dari pemilik modal dan buruh. Akibatnya keuntungan menurun begitu juga upah cenderung jatuh ke tingkat yang cukup untuk hidup secara minimal Sebaliknya pendapatan tuan tanah dari sewa akan mengalami peningkatan. Proses naiknya sewa dan menurunnya keuntungan ini berlanjut terus sampai out put dari tambahan tanah menyamai upah minimal dari buruh yang dipekerjakan. Akhirnya keuntungan adalah sama dengan nol. Tibalah apa yang disebut keadaan stationer.

Untuk mengatasi keadaan stationer tersebut dapat diatasi dengan adanya perkembangan/ kemajuan dibidang teknologi dan tuan tanah mau menggunakan pendapatan yang diterimanya untuk pembentukan modal. Kenaikan produktivitas yang tinggi disertai dengan adanya kemajuan di bidang teknologi mengakibatkan tingkat pendapatan pengusaha tinggi, tingkat upah juga tinggi dengan tingkat pendapatan yang tinggi ini maka dapat untuk usaha yang lebih besar lagi maka proses pertumbuhan ekonomi dapat berjalan terus. Namun demikian proses ini tidak dapat berlangsung terus karena penduduk terus bertambah yang mengakibatkan tingkat upah menjadi menurun, pendapatan pengusaha juga menurun. Dengan demikian kemajuan di bidang teknologi hanya bersifat memperlambat proses.

ini sejalan dengan Ricardo yaitu penduduk akan semakin meningkat terus, luas tanah tetap sehingga berlaku hukum hasil lebih yang semakin berkurang yang selanjutnya mengakibatkan keadaan stationer.

Sumbangan yang penting dari Mill dalam pembangunan ekonomi ini adalah mengenai faktor-faktor non ekonomi seperti Kepercayaan masyarakat, kebiasaan – kebiasaan berpikir masyarakat, adat istiadat ataupun corak institusi. Mill berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang penting yang menyebabkan ketiadaan pembangunan ekonomi di Asia. Di samping itu tingkat pengetahuan masyarakat akan mempengaruhi pembangunan ekonomi, sebab tingkat pengetahuan ini akan menentukan tingkat kemajuan industri yang dapat dicapai. Kaum klasik seperti Adam Smith, Malthus, David Ricardo dan Mill pada dasarnya banyak membahas masalah-masalah mikroekonomi, yang dalam perkembangan selanjutnya teori tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh kaum neo klasik.

Pada abad 19, Karl Marx menggabungkan berbagai aliran pemikiran meliputi distribusi sosial dari sumber daya, mencakup karya Adam Smith, juga pemikiran socialism dan egalitarianism, dengan menggunakan pendekatan sistematis pada logika yang diambil dari Georg e Wilhelm Friedrich Hegel untuk menghasilkan Das Kapital. Ajarannya banyak dianut oleh mereka yang mengkritik ekonomi pasar selama abad 19 dan 20. Karl Marx Mengemukakan teorinya berdasarkan atas sejarah perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat tersebut berlangsung dalam lima tahap yaitu: masyarakat primitif (sifatnya masih sangat sederhana, tidak ada surplus produksi karena masyarakat membuat sendiri barang-barang yang mereka butuhkan), masyarakat perbudakan (masyarakat yang tidak memiliki modal dijadikan budak), masyarakat feodal (kaum bangsawan yang memiliki tanah), masyarakat kapitalis (memperkerjakan kelas buruh karena mereka tidak memiliki alat produksi), masyarakat sosial (kepemilikan alat-alat produksi didasarkan atas hak milik social, memberi kesempatan kepada manusia untuk maju baik dilapangan produksi maupun didalam kehidupan).

Pendapat Karl Marx didasarkan pada kapitalis akan mengalami suatu keruntuhan dalam jangka panjang dan atas dasar ini maka komunis mendirikan bangunan besarnya. Analisa Marx merupakan suatu pengamatan yang paling tajam mengenai proses pembangunan kapitalis. Analisa ini memberikan pengaruh yang kuat dalam menentukan kebijakan yang dilakukan oleh Uni Soviet (dahulu), Cina dan negara komunis lainnya.

Selanjutnya, Aliran Neo-Klasik banyak menyumbangkan pendapatnya terhadap teori tingkat suku bunga dan dengan demikian banyak membahas masalah akumulasi kapital. Menurut Kaum Neo-Klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan, tingkat bunga juga menentukan tingginya tingkat investasi, jika tingkat bunga rendah maka investasi akan tinggi dan sebaliknya (Akumulasi Kapital). Perkembangan ekonomi terjadi sebagai proses yang gradual. Perkembangan juga sebagai proses yang harmonis dan kumulatif, maksudnya adalah proses ini melibatkan faktor yang tumbuh bersama, sebagai contoh adalah perkembangan industri itu tergantung pada baiknya pembagian kerja di antara para buruh. Selain itu, kaum Neo-Klasik optimis bahwa manusia

mampu untuk mengatasi terbatasnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga memerlukan aspek internasional.

Bagi Neo-Klasik hal yang terpenting adalah adanya kemampuan untuk selalu menabung dan berhemat. Disamping Pemerintah selalu berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Suatu negara dalam perkembangan ekonomi akan mengalami tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pada awalnya suatu negara merupakan negara peminjam atau impor kapital (immatture debtor)

2. Setelah kapital tersebut memberikan hasil, mulai negara tersebut membayar deviden dan bunga atas pinjaman kapital tersebut.

3. Setelah pendapatan nasionalnya meningkat terus, maka sebagian dari penghasilan tersebut digunakan untuk melunasi hutang dan sebagian lagi dipinjamkan ke negara lain yang membutuhkan. Akan tetapi deviden dan bunga yang harus dibayar masih melebihi deviden dan bunga yang diterima dari negara lain. Maka negara tersebut termasuk negara dengan tingkat debitur yang sudah mapan (mature debtor).

4. Akhirnya negara tersebut hanya menerima deviden dan bunga saja dari negara lain. Negara tersebut sekarang sudah pada tingkat kreditur yang sudah mapan (mature creditor).

Masih dalam aliran Neo-Klasik, Teori Keynes banyak ditujukan untuk negara kapitalis maju dari pada negara berkembang. Menurutnya pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya demikian pula sebaliknya. volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif ini terdiri dari permintaan untuk konsumsi dan investasi. Sedang permintaan konsumsi sangat tergantung pada kecenderungan untuk berkonsumsi (MPC) yang kenaikannya tidak secepat kenaikan pendapatan.

Perbedaan antara besarnya pendapatan dan konsumsi dapat diatasi dengan adanya investasi. Bila jumlah investasi tidak terpenuhi maka harga akan turun. Akibatnya pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai perbedaan tersebut terpenuhi. Volume investasi ini tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Hal ini merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Kenaikan dalam volume investasi akan mengakibatkan naiknya pendapatan dan selanjutnya akan meningkat konsumsi masyarakat.

Teori pembangunan ekonomi selanjutnya didasarkan kepada teori Schumpeter. Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya dalam buku Theory of economic Development yang terbit di Jerman tahun 1911, yang kemudian diuraikan dan direvisi dalam Business Cycles tahun 1939 dan Capitalism, Sosialicism, and Democracy pada tahun 1942 tanpa ada perubahan yang berarti.

yang melaksanakan kombinasi-kombinasi baru faktor produksi, seperti: mengemukakan atau mengenalkan barang-barang baru atau barang-barang berkualitas baru yang belum dikenal oleh konsumen, mengenalkan suatu metode produksi yang baru, pembukaan pasar baru bagi perusahaan, penemuan sumber-sumber ekonomi baru, menjalankan organisasi baru dalam industri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa individu adalah tiap perubahan dalam fungsi produksi yang akan mempengaruhi kenaikan hasil produksi. Schumpeter berkeyakinan sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun demikian dalam jangka panjang kapitalis akan mengalami keadaan tidak berkembang atau stagnan.

Terakhir, teori Post Keynesian, Teori-teori yang dikemukan sejak Perang Dunia II yang umumnya mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Keynes. Pemikiran Keynes ini ditandai dengan adanya unsur-unsur dinamika dalam sistem analisis tentang proses dan perkembangan ekonomi sehingga teori Keynes ini dapat terus berlangsung dan berkembang. Sebagai salah satu contoh teori yang bersumber dari Keynes ini adalah teori yang dikemukakan oleh Harrod.

Pokok pikiran Harrod berkisar pada masalah pertumbuhan ekonomi yang dapat berlangsung secara terus menerus dalam pola keadaan ekuilibrium yang stabil. Menurut pendapat Harrod, pertumbuhan yang stabil dan kontinu (pendapatan dan kesempatan kerja penuh) hanya bisa dicapai jika dipenuhi kedua syarat yaitu berlangsungnya laju pertumbuhan yang warranted atau laju pertumbuhan produksi dan pendapatan pada tingkat yang dianggap dari sudut pandang para pengusaha/ investasi maupun laju pertumbuhan yang natural atau laju pertumbuhan produksi dan pendapatan yang ditentukan oleh kondisi dasar (fundamental conditions) yang menyangkut antara lain : bertambahnya angkatan kerja, karena penduduk bertambah dan meningkatnya produktivitas kerja, karena kemajuan di bidang teknologi.

Membicarakan teori Harrod pasti akan dikaitkan dengan teori dari Domar sehingga secara implisit kedua teori ini seperti satu. Pada intinya analisanya berpusat pada penentuan keadaan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pendapatan riil yang terus menerus tanpa ada suatu gangguan apa-apa. harrod dan Domar menakankan pada pentingnya peranan akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan. Bahwa akumulasi kapital akan menimbulkan pendapatan dan di samping itu akan menaikkan kapasitas produksi dengan cara memperbesar persediaan kapital.

Analisis Post Keynesian menggunakan anggapan berdasarkan atas keadaan waktu sekarang seperti mengenai tingkat teknik tenaga kerja selera, dengan tidak memperhatikan keadaan jangka panjang. Teori ini juga berpendapat bahwa apabilah jumlah penduduk bertambah maka pendapatan rill perkapitah akan berkurang kecuali bila pendapat rill juga bertambah

dengan perubahan waktu, aspek pembangunan manusia dan pembangunan sumber daya alam semakin ditekankan. Pembangunan sumber daya alam melihat kepada aspek manfaat kepada generasi akan datang melalui kebijakan masa kini. Oleh karena itu konsep pembangunan dan pertumbuhan tidak ditafsirkan dari perspektif ekonomi saja.

Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercipta melalui bekerjanya pasar secara efisien. Mekanisme pasar akan bekerja secara efisien apabila tersedia tata aturan dan hukum-hukum pasar yang dilaksanakan dengan baik. Ketersediaan tata aturan dan hukum tersebut mengundang peran para pembuat undang (parlemen) dan pelaksana undang-undang (pemerintah).

Menurut Rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025,Pembangunan ekonomi adalah kemampuan ekonomi untuk tumbuh yang cukup tinggi, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta berdaya saing tinggi didukung oleh penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan ekonomi diarahkan kepada pemantapan sistem ekonomi nasional untuk mendorong kemajuan bangsa dengan ciri-ciri sebagai berikut.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Proses perencanaan pembangunan dimulai dengan rencana pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan- kebijaksanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kemudian diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan formulasi rencana dan implementasinya, dapat diusahakan rencana itu bersifat realistis dan dapat menanggapi masalah-masalah yang benar-benar dihadapi.

Pentingnya peranan perencanaan pembangunan menjadi bagian yang tak terhindarkan sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program dan kegiatan yang secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati bersama. Fungsi perencanaan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggungjawab atas berbagai pilihan.

Ciri-ciri perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : a. Menghasilkan program-program yang bersifat umum. b. Analisis perencanaan bersifat makro.

c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang. d. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap

memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.

e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek.

Selanjutnya, Menurut Arsyad (1999: 23), fungsi-fungsi perencanaan pembangunan secara umum adalah:

1. Dengan perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

2. Dengan perencanaan, dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospekprospek pengembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.

4. Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. 5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan evaluasi.

2.2. Perubahan Paradigma Perencanaan Pembangunan

Sejak kemerdekaan hingga tahun 1960-an, berbagai upaya perencanaan pembangunan telah dilakukan di Indonesia. Namun tidak satupun dari rencana-rencana tersebut mencapai tahap yang matang dan membuahkan hasil yang memuaskan (Tjokroamidjoyo 1982).

Selanjutnya, Pada masa Orde Baru pemerintah berfokus pada pembangunan karena Indonesia merupakan negara berkembang dan salah satu cara agar tujuan negara tercapai yakni negara maju dengan mensejahterakan rakyatnya maka dibentuklah program atau perencanaan pembangunan. Adapun teori pembangunan yang dianut pada perencanaan pembangunan pada masa orde baru disebut teori Rostow.

Teori pembangunan Rostow termasuk dalam teori linier tahapan pertumbuhan ekonomi, yang memandang proses pembangunan sebagai suatu tahap-tahap yang harus dialami oleh seluruh negara. Proses pembangunan sebagai suatu urutan tahap-tahap yang harus dilalui oleh seluruh negara. Industrialisasi merupakan salah satu kunci dari perkembangan.

Menurut Walt W. Rostow, pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern merupakan proses yang multidimensi. Pembangunan ekonomi bukan saja pada perubahan dalam struktur ekonomi, tetapi juga dalam hal proses yang menyebabkan : perubahan reorientasi organisai ekonomi, perubahan masyarakat, perubahan penanaman modal, dari penanam modal tidak produktif ke penanam modal yang lebih produktif, perubahan cara masyarakat dalam membentuk kedudukan seseorang dalam sistem kekeluargaan menjadi ditentukan oleh kesanggupan melakukan pekerjaan dan perubahan pandangan masyarakat yang pada mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh alam.

Dalam dimensi ekonominya menurut Rostow, semua masyarakat dikelompokkan ke dalam salah satu dari lima tahap pertumbuhan, yakni:

1. Masyarakat tradisional, dimana fungsi produksi yang terbatas dengan ditandai oleh cara produksi yang relative masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai – nilai yang rasional. Menurut Rostow, dalam tahapan ini tingkat produktivitas per pekerja masih rendah, sehingga sebagian besar sumberdaya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian.

2. Prasyarat tinggal landas yang didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi dimana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (self-sustained growth). Tahap ini mempunyai 2 corak yaitu pertama, tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Tahap ini dialami oleh negara–negara Eropa, Asia Timur, Timur Tengah dan Afrika. Kedua, perombakan masyarakat tanpa harus merombak sistem masyarakat tradisional seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru.

3. Tinggal landas, pada tahap ini terjadi perubahan yang drastic dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar – pasar baru, sebagai akibat dari investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk, dengan demikian tingkat pendapatan per kapita semakin besar.

Rostow mengemukakan 3 ciri utama dari negara – negara yang sudah mencapai masa tinggal landas yaitu :

a) Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5 persen atau kurang menjadi 10 persen dari Produk Nasional Bersih (Net National Product = NNP)

c) Terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial dan institusional yang akan menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi

Adapun contoh negara yang sudah pernah mencapai tahap lepas landas menurut penafsiran Rostow dapat dikemukakan di bawah ini.

NEGARA MASA TINGGAL LANDAS SEKTOR PEMIMPIN

Inggris 1783 – 1802 Industri Tekstil

Perancis 1830 – 1860 Jaringan Jalan Kereta Api

Belgia 1833 – 1860

-Amerika Serikat 1843 – 1860 Jaringan Jalan Kereta Api Jerman 1850 – 1873 Jaringan Jalan Kereta Api

Swedia 1868 – 1890 Industri Kayu

Jepang 1878 - 1900 Industri Sutera

Rusia 1890 - 1914 Jaringan Jalan Kereta Api

Kanada 1896 - 1914 Jaringan Jalan Kereta Api

Argentina 1935 Industri Substitusi Impor

Turki 1937

-India 1952

-Cina 1952

-Sumber:

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar negara Barat mencapai masa tinggal landas pada abad yang lalu, kecuali Inggris yang sudah mencapainya seabad sebelumnya kemudian masa tinggal landas berkisar antara 20 – 30 tahun.

Untuk masing-masing negara dalam menciptakan sektor pemimpin adalah berbeda-beda, sebagai contoh misalnya di Inggris sebagai sektor pemimpin dalam tahap lepas landas adalah tekstil katun, di Amerika Serikat, Perancis dan Jerman sebagai sektor pemimpin adalah perkembangan jaringan jalan kereta api. Namun demikian dalam menciptakan sektor pemimpin perlulah dipenuhi 4 faktor berikut:

a) Harus terdapat kemungkinan memperluas pasar untuk barang-barang yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi yang mempunyai kemungkinan untuk berkembang dengan cepat.

b) Dalam sektor ini harus dikembangkan teknik produksi yang lebih modern dan kapasitas memproduksinya harus dapat diperluas.

c) Dalam masyarakat harus tercipta tabungan dan para pengusaha harus menanamkan kembali keuntungannya untuk membiayai pengembangan sektor-sektor pemimpin. d) Perkembangan dan transformasi teknis sektor pemimpin haruslah menciptakan

permintaan akan perluasan kapasitas dan modernisasi sektor-sektor lain.

4. Dorongan Menuju Kedewasaan, merupakan tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Tahapan ini

merupakan satu tahap pertumbuhan swadaya jangka panjang yang melebihi masa empat dawawarsa. Teknik baru menggantikan teknik yang lama, berbagai sektor penting baru tercipta, tingkat investasi netto lebih dari 10 persen dari pendapatan nasional dan perekonomian yang kuat.

Rostow membuat suatu taksiran kasar mengenai tahap gerakan kearah kedewasaan yang telah dicapai oleh beberapa negara :

Inggris 1850

Amerika Serikat 1900

Jerman 1910

Perancis 1910

Swedia 1930

Jepang 1940

Rusia 1950

Kanada 1950

Ada tiga perubahan penting yang terjadi ketika suatu negara berada pada tahap kedewasaan teknologi yaitu pertama, sifat tenaga kerja yang berubah menjadi terdidik, orang yang lebih suka tinggal di kota daripada di desa, upah nyata mulai meningkat dan terciptanya serikat kerja dalam mendapat jaminan social dan ekonomi yang lebih besar. Kedua, watak dari pengusaha yang berubah, pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer yang efisien. Ketiga, masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan yang lebih jauh.

5. Era Konsumsi tinggi, suatu tahap dimana perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat dan bukan lagi pada masalah produksi, masa ini ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang – barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama.

Menurut sejarah, Amerika Serikat adalah negara pertama (1920) yang mencapai era konsumsi tinggi, diikuti Inggris pada 1930-an, Jepang dan Eropa Barat pada 1950-an dan Rusia setelah kematian Stalin.

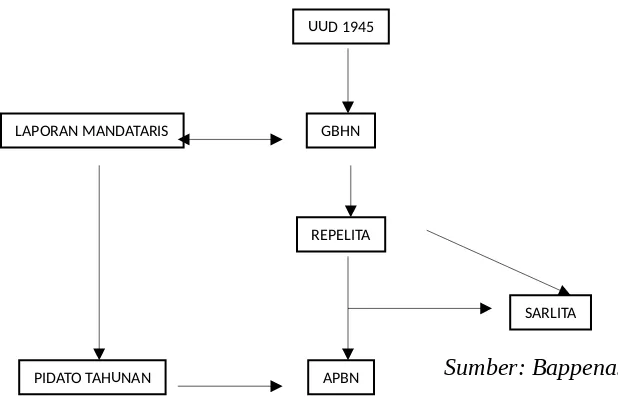

UUD 1945

GBHN

REPELITA

APBN

SARLITA LAPORAN MANDATARIS

PIDATO TAHUNAN

Proses perencanaan pada era Repelita selalu didasarkan kepada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dihasilkan oleh MPR yang bersidang lima tahun sekali. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Repelita, proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama output perencanaan kurang dilibatkan secara aktif.Mekanisme dan bagan alir dari proses ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Sumber: Bappenas

Gambar 2.1. Siklus Perencanaan Pembangunan Nasional 1969 – 1998

Momentum reformasi membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen UUD 1945 tersebut, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu : (1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; dan (3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004.

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah mengakibatkan jenis rencana pembangunan menjadi beragam sesuai dengan jenis pemerintahan yang ada menurut UU No.22 Tahun 1999. Rencana-rencana tersebut tidak ada hubungan secara hierarkhi, sebagai contoh, Rencana Pembangunan Kota bukan merupakan turunan atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Propinsi, dan seterusnya. Dengan mengacu kepada jenis pemerintahan yang ada, maka jenis rencana pembangunan setidaknya ada empat jenis yaitu: (1) Program Pembangunan Nasional, (2) Program Pembangunan Daerah Propinsi, (3) Program Pembangunan Daerah Kabupaten, dan (4) Program Pembangunan Daerah Kota. Bagan dari jenis perencanaan pada era desentralisasi terlihat pada Gambar2.2.

Propenas agak berbeda dengan Repelita. Paradigma yang digunakan dalam perumusan Repelita pada waktu itu sangat mendalam (komprehensif) yaitu menguraikan secara panjang lebar dan terinci rencana pembangunan menurut sektor dan daerah. Sedangkan dalam Propenas digunakan paradigma yang menekankan pada skala prioritas dalam perumusan masalah dan penyelesaiannya (strategic choices). Dalam Propenas agenda-agenda kebijakan yang penting, mendesak, dan mendasar yang menjadi prioritas bagi bangsa pada masa lima tahun ke depan lebih diutamakan dan ditonjolkan. Pendekatan ini sejalan dengan keterbatasan pembiayaan dalam masa krisis ini. Isu integrasi bottom up dan top down, pada masa itu tercermin dari terminologi AKU (Arah Kebijakan Umum) yang mewakili top down dan ”Jaring Asmara” (penjaringan aspirasi masyarakat) sebagai cermin ”suara akar rumput” (baca: bottom up).

Gambar 2.2. Perencanaan pada Awal Era Desentralisasi (PROPENAS)

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional. UU ini pada ruang lingkupnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan pasca reformasi maupun orde baru sebenarnya dipengaruhi oleh Teori Modernisasi dan Teori Dependensi. Teori Modernisasi berakar pada paradigma pembangunan struktural, sedangkan Teori Dependensi berakar dari pembangunan konflik. Modernisasai mewarisi pemikiran teori evolusi dan teori fungsionalisme dengan tokoh-tokoh misalnya Talcott Parson, Max Weber dan lain-lain. Teori Dependensi lahir dari dua induk, pertama berasal dari pemikiran ahli ekonomi liberal Raul Prebisch sedangkan yang kedua berasal dari teori-teori Marxis tentang Imperialisme dan Kolonialisme, serta seorang pemikir Marxis yang merevisi pandangan Marx tentang cara mengurai hubungan negara dunia ketiga dengan negara maju, serta memberikan makna tentang pembangunan bagi Negara Dunia Ketiga.

Kedua Teori yang berakar dan dua Paradigma diatas melahirkan strategi pembangunan yang berbeda pula di Negara Dunia Ketiga. Di Indonesia, secara bergantian dan keduanya pernah diterapkan secara bergantian,yang terbagi dalam dua dekade besar yaitu 1945 -1966 dan pada

1966 -1990-an. Sedangkan sejak 1990-an hingga sekarang kita menggunakan strategi pembangunan campuran.

Strategi Pembangunan campuran ini ditandai antara lain oleh hal-hal berikut, masih membuka tangan bagi masuknya modal asing, walaupun selektif, masih mengandalkan investasi, khususnya dari luar untuk perluasan lapangan kerja, Defisit APBN tidak ditutup oleh pinjaman luar negeri tetapi pemasukan pajak dan Indonesia keluar dari konsep IMF. Indonesia mengandalkan Kebijakan Otonomi Daerah untuk meningkatkan pemerataan dan pendapatan daerah, meski tetap mempertahankan kebijakan Pembangunan berkelanjutan. Secara serius mengandalakan pembiayaan pembangunan proyek-proyek termasuk proyek infrastruktur kepada swasta.

Adapun perencanaan pembangunan pasca reformasi adalah Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari:

a) Rencana pembangunan jangka panjang; b) Rencana pembangunan jangka menengah; dan c) Rencana pernbangunan tahunan.

Perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya mencakup: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam aspek perencanaan tercermin dalam hubungan antar berbagai dokumen perencanaan antara pusat dan daerah:

Selanjutnya mengenai dokumen perencanaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pernerintahan Negara Indonesia yang tercanturn dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pernbangunan Nasional.

RPJP NASIONAL

RPJM NASIONAL

RENSTRA - KL

RKP NASIONAL

RENJA - KL

RPJP DAERAH

RPJM DAERAH

RENSTRA - SKPD

RKP DAERAH

RENJA - SKPD

20 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, mernuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta. memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJP Daerah mernuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional

RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sumber: UU No. 25 Tahun 2004

Gambar 2.3 Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan

2.3. Perencanaan Substantif dan Prosedural

Pengertian Perencanaan dalam kacamata substantif dan prosedural:

1. perencanaan substantif menyangkut unsur-unsur mutlak dalam perencanaan, mutlak karena dalam prosedur manapun, perencanaan substantif selalu menyangkut unsur dan tujuan sama: mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan.

2. perencanaan prosedural menyangkut unsur-unsur relatif dalam perencanaan, relatif karena prosedur perencanaan akan berbeda-beda tergantung pada sistem sosial, politik, dan tata pemerintahan dalam suatu negara

Secara substantif, perencanaan diartikan sebagai “suatu upaya untuk mengoptimalisasi sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas, agar diperoleh masa depan yang lebih baik”. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat tiga konsep pokok yang menjadi dasar dalam memahami pengertian perencanaan secara substantif yaitu: sumber daya, kebutuhan, dan masa depan. Dalam pendekatan ini, perencanaan adalah kegiatan kreatif untuk melakukan provisi dan regulasi agar pemenuhan kebutuhan publik dapat dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Secara prosedural, perencanaan memiliki proses siklikal yang meliputi kegiatan: (1) merumuskan tujuan; (2) mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya; (3) merumuskan kegiatan; (4) memutuskan, alokasi sumber daya untuk kegiatan prioritas; (5) pelaksanaan kegiatan; (6) monitoring; dan (7) evaluasi. Dari pengertian ini nampak bahwa perencanaan memuat juga aktivitas pelaksanaan. Dengan demikian perencanaan prosedural diartikan sebagai pembagian peran antara masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam kegiatan provisi dan regulasi agar pemenuhan kebutuhan publik dapat dilakukan secara optimal dan mempertimbangkan sumber daya yang ada melalui suatu prosedur tertentu.

1. Totally controlled system

2. Totally free market or anti planning

3. Prosedur perencanaan yang menekankan pada peran para ahli perencanaan sebagai klien pemerintah dan masyarakat. Mereka merumuskan alternatif provisi dan regulasi yang diperlukan masyarakat. Melalui serangkaian proses konsultasi publik, alternatif ini ditawarkan kepada masyarakat, kemudian diputuskan oleh pemerintah melalui mekanisme kenegaraan. Dalam hal ini, masyarakat adalah sumber informasi dan aspirasi bagi perumus kebijakan (pemerintah dan para profesional).

4. Prosedur perencanaan yang menekankan pada peran para aktivis sebagai pembela masyarakat dan pengontrol pemerintah. Mereka bekerja bersama masyarakat untuk merumuskan kebutuhan publik dan mengidentifikasi sumber daya untuk memenuhinya.

Dalam konsep perencanaan sering pula ditekankan pentingnya perencanaan strategis dalam kegiatan sektor publik dengan karakteristik tertentu. Secara singkat, berdasar rangkuman dari beberapa pustaka (antara lain: Bryson, 1988; Bryson dan Einsweiler, 1988; Gordon, 1993; Djunaedi, 1995), perencanaan strategis untuk sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Dipisahkan antara rencana strategis dengan rencana operasional. Rencana strategis memuat antara lain: visi, misi, dan strategi (arahan kebijakan); sedangkan rencana operasional memuat program dan rencana tindakan (aksi).

Penyusunan rencana strategis melibatkan secara aktif semua stakeholders di masyarakat (dengan kata lain, Pemerintah bukan satu-satunya pemeran dalam proses perencanaan strategis).

Tidak semua isu atau masalah dipilih untuk ditangani. Dalam proses perencanaan strategis, ditetapkan isu-isu yang dianggap paling strategis atau fokus-fokus yang paling diprioritaskan untuk ditangani.

Kajian lingkungan internal dan eksternal secara kontinyu dilakukan agar pemilihan strategi selalu “up to date” berkaitan dengan peluang dan ancaman di lingkungan luar dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan internal.

2.4. Perencanaan Pembangunan sebagai Kebijakan Publik

1. Perencanaan Pembangunan ditinjau dari proses kebijakan publik

Suatu sistem pembanguan nasional berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan, sehingga suatu sistem pembangunan nasional berkaitan erat dengan kebijakan yang ditempuh dan strategi yang dipilih. Kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan atau proses pembangunan nasional, baik itu perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana kerja pembangunan (RKP) serta APBN/D berkaitan dengan kebijakan publik yang dikuatkan dengan undang-undang atau perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut termasuk taktik dan strategi pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk tersebut adalah masyarakat, dan pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

pengesahan usulan. Proses tersebut dimulai dari tingkat musrenbang desa dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi untuk memberikan masukan tentang permasalahan yang dihadapi mereka beserta alternatif pemecahannya di tingkat desa untuk dibawa ditingkat musrenbang kecamatan dan selanjutnya dibawa ke musrenbang kabupaten maupun provinsi. Namun, ditingkat kabupaten, provinsi ataupun negara ini terjadi proses selanjutnya yaitu penyusunan agenda pemerintah, di dalam proses inilah terjadi penyaringan usulan-usulan untuk disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan politik atau pemerintah yang dapat menyebabkan bias terhadap kepentingan publik terutama yang diusulkan masyarakat melalui musrenbang. Selanjutnya, setelah melalui tahapan agenda setting selanjutnya usulkan untuk proses legislasi yang dilakukan oleh pemerintah beserta DPR/D untuk ditetapkan sebagai Peraturan/Undang-Undang. Didalam penentuan kebijakan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dapat dilakukan melalui tiga jalur yaitu :

a. Jalur Musrenbang dimana masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung sesuai dengan tingkatannnya.

Jalur musrenbang dapat dikatakan sebagai jalur utama didalam menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat didalam penentuan perencanaan pembangunan. Melalui jalur inilah mayoritas aspirasi masyarakat disalurkan sebagai masukkan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya

b. Jalur Politik atau melalui partai politik yang dilakukan oleh anggota dewan dalam masa reses.

Partai politik yang merupakan bagian dari stuktur politik bangsa ini mempunyai lima fungsi yaitu : Pendidikan politik, Mempertemukan kepentingan, Agregasi kepentingan, Komunikasi politik dan Seleksi kepemimpinan, parpol melalui wakil-wakilnya di DPRD harus dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dengan memcoba untuk mendengarkan keluhan masyarakat dan mengawal aspirasi masyarakat. c. Jalur birokrasi yang dapat langsung disampaikan melalui SKPD maupun kepala daerah.

Berdasarkan UU 25 tahun 2004 tersebut, ada beberapa tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilalui yaitu :

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah

Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya

Tahap Evaluasi Pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact

Keterkaitan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah terdapat pada setiap tingkatan perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dikemukakan bahwa:

a. Penegasan cakupan isi proses top-down dan bottom up. Proses top-down (atas bawah) merupakan langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh Pemerintah Pusat kepada Kementerian/Lembaga tentang penyusunan rencana kerja. Batasan umum ini mencakup prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif. Dalam batasan ini, Kementerian/Lembaga diberi keleluasaan untuk merancang kegiatan-kegiatan pembangunan demi pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah disepakati. Rancangan ini disampaikan kembali ke Pemerintah Pusat, dan untuk selanjutnya diserasikan secara nasional. Inilah inti dari proses bottom-up (bawah-atas).

b. Sebagai tindak lanjut kebijakan desentralisasi, maka kegiatan Pemerintah Pusat di daerah menjadi salah satu perhatian utama. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar kegiatan Pemerintah Pusat di daerah terdistribusi secara adil dan dapat menciptakan sinergitas secara nasional. Untuk mencapai tujuan ini maka dalam rangka penyusunan RKP dilaksanakan musyawarah perencanaan baik antar Kementerian/Lembaga maupun antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

Perencanaan pembangunan nasional yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan akan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan melalui optimalisasi peran masyarakat dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar dan etika perencanaan yang dapat mempergunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.