BAB II

LANDASAN TEORI

Berbicara mengenai sikap politik, maka istilah political efficacy adalah istilah yang sering digunakan. Political efficacy sendiri terkait dengan konsep umum yang dikemukakan oleh Bandura (1986) tentang Self efficacy. Self efficacy dapat di definisikan sebagai penilaian mengenai seberapa baik seseorang dapat menampilkan perilaku yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi atau tugas tertentu. Penilaian ini berpengaruh kuat terhadap pilihan-pilihan individu, usaha, ketekunan serta emosi yang dikaitkan dengan tugas. Konsep self efficacy merupakan elemen penting dari teori sosial kognitif tentang proses belajar, dimana pembelajar mengalami proses belajar secara langsung.

Teori Bandura ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang dan aktifitas. Dalam bidang politik kepercayaan individu umumnya dikaitkan dengan pengalaman langsung individu terlibat dalam partisipasi politik atau persepsi tentang partisipasi politik berdasarkan pengalaman orang lain (Schulz, 2005).

A. POLITICAL EFFICACY 1. Definisi Political efficacy

Political efficacy dalam pandangan tradisional adalah persepsi yang dimiliki seseorang tentang dirinya dan kemampuannya untuk mempengaruhi politik pada situasi tertentu (Barner-Barry dan Rosenwein, 1991). Political efficacy didefinisikan sebagai perasaan bahwa tindakan individu dalam bidang politik akan membawa, atau akan dapat membawa dampak bagi perubahan proses

politik (Campbell, Gurin dan Miller 1954). Political efficacy merupakan persepsi individual apakah seseorang itu dapat mempengaruhi proses kebijakan (Sellingson 1980; Cohen et.al 2001; Fox & Lawless 2005). Political efficacy adalah perasaan individu mengenai kemampuan yang ia miliki untuk mengerti politik dan keberhasilan yang mereka dapatkan ketika terlibat dalam proses politik (Miller et al dalam Dimitrova et al, 2009). Selanjutnya Catt (2005) menjelaskan political efficacy sebagai kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya untuk memahami politik, untuk didengar dan untuk membuat perubahan politik.

Pengertian political efficacy yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persepsi dan kepercayaan yang dimiliki seseorang tentang kemampuannya dalam memahami politik, untuk didengar dan untuk membuat perubahan politik (Sellingson 1980; Cohen et.al 2001; Fox & Lawless 2005; Catt 2005).

2. Komponen Political efficacy

Converse (1972) mengemukakan ada 2 komponen yang dapat digunakan untuk mengukur political efficacy, yaitu :

a. Internal efficacy, mengacu pada keyakinan tentang kompetensi seseorang untuk memahami dan berpartisipasi secara efektif dalam politik. b. Eksternal efficacy, mengacu pada keyakinan tentang kemampuan merespon dari kekuasaan pemerintah dan institusi terhadap aspirasi masyarakat (Converse,1972; Craig et al.,1979).

Menurut Barner-Barry dan Rosenwein (1991), orang tidak akan berpartisipasi secara aktif dalam politik jika dia tidak menganggap partisipasinya membuat

setidaknya sedikit perbedaan. Lebih jauh Finkel (1985) dan Pollock (1983) menemukan bahwa adanya pengaruh positif dari internal efficacy dalam beberapa bentuk partisipasi seperti voting dan kampanye.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Political efficacy

Wu (2003) mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi political efficacy yaitu :

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan variabel penting yang berhubungan dengan political efficacy. Fakta membuktikan secara konsisten bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan cenderung untuk berpartisipasi dalam politik dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah (Almond & Verba,1963; Lipset,1981; Stone & Schaffner, 1988).

b. Informasi politik

Individu yang memiliki informasi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah cenderung lebih mau terlibat dalam politik (Bobo & Gilliam, 1990; Stone & Schaffner, 1988).

c. Gender

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih berpartisipasi dalam politik dibandingkan perempuan (Almond & Verba, 1963; Rosenstone & Hansen, 1993). Milbrarth & Goel (1977) mengatakan bahwa laki-laki lebih merasa mampu untuk terlibat dalam politik.

4. Kaitan Political Efficacy Dengan Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka (Nie & Verba 1974). Definisi yang lebih terperinci tentang partisipasi politik dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1990) yang menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dan dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun berkelompok dan dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik antara lain, faktor sosial ekonomi, faktor fisik dan lingkungan, faktor nilai budaya serta faktor subyektif individu (Surbakti, 1992; Budiarjo, 1985; Almond & Verba, 1999).

Faktor subyektif individu adalah serangkaian aspek-aspek psikologis yang berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk terlibat dalam partisipasi politik. Banyak faktor yang merupakan faktor subjektif individu,

diantaranya political disafection dan political efficacy. Political efficacy telah lama dinyatakan sebagai konsep yang erat hubungannya dengan partisipasi politik (Campbell et al., 1954). Lebih jauh dinyatakan bahwa political efficacy adalah salah satu karakteristik psikologis yang dapat dijadikan prediktor bagi partisipasi politik (Seligson 1980; Cohen et.al 2001, Fox & Lawless 2005). Banyak ilmuan politik mencatat bahwa orang dengan level political efficacy yang tinggi akan lebih berpartisipasi dalam kegiatan politik yang lebih beragam (Finkel, 1985; Milbrath, 1965; Rosenstone & Hansen, 1993).

a. Landasasan Partisipasi Politik

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi :

1) kelas – individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.

2) kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.

3) lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.

4) partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan 5) golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi

hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

b. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson (1990) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi :

1) Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu

2) Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu 3) Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik

selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah

4) Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan

5) Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Klasifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson relatif lengkap. Hampir setiap fenomena bentuk partisipasi politik kontemporer dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi mereka. Namun, Huntington dan Nelson tidak memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subyektif individu.

Partisipasi politik yang berlangsung dalam skala subjektif individu terlihat dalam aktifitas-aktifitas politiknya antara lain, menduduki jabatan politik, menjadi anggota aktif/pasif dalam sebuah partai politik, menjadi partisan dalam rapat umum ataupun demonstrasi, mengikuti diskusi politik informal, serta menjadi partisipan dalam pemungutan suara (Rush, 2005)

B. PERAN GENDER 1. Pengertian Peran Gender

Menurut Baron & Byrne (2004), gender merujuk pada segala sesutau yang berhubungan dengan jenis kelamin individu, termasuk atribut, tingkah laku, karakteristik kepribadian dan harapan yang berhubungan dengan jenis kelamin biologis seseorang dalam budaya yang berlaku. Selajan dengan itu Bem (1981), mendefinisikan gender merupakan karakteristik kepribadian, seseorang yang dipengaruhi oleh peran gender yang dimilikinya dan dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi yaitu maskulin, feminin, androgini dan undifferentiated. Konsep gender dan peran gender merupakan dua konsep yang berbeda, gender merupakan

istilah biologis, orang-orang dilihat sebagai pria atau wanita tergantung dari organ-organ dan gen-gen jenis kelamin mereka.

Sebaliknya menurut Basow (1992), peran gender merupakan istilah psikologis dan kultural, diartikan sebagai perasaan subjektif seseorang mengenai ke-pria-an (maleness) atau kewanitaan (femaleness).

Brigham (1986) lebih menekankan terhadap konsep stereotipe di dalam membahas mengenai peran gender, dan menyebutkan bahwa peran gender merupakan karakteristik status, yang dapat digunakan untuk mendukung diskriminasi sama seperti yang digunakan untuk mendukung diskriminasi sama seperti yang digunakan terhadap status-status yang lain seperti ras, kepercayaan, dan usia.

Sementara peran gender sebagai sebuah karakteristik memiliki determinan lingkungan yang kuat dan berkaitan dengan dimensi maskulin versus feminin (Stewart & Lykes dalam Saks dan Krupat, 1998). Ketika berbicara mengenai gender, beberapa konsep berikut ini turut terlibat di dalamnya :

a. Gender role (peran gender), merupakan definisi atau preskripsi yang berakar pada kultur terhadap tingkah laku pria atau wanita.

b. Gender identity (identitas gender), yaitu bagaimana seseorang mempersepsi dirinya sendiri dengan memperhatikan jenis kelamin dan peran gender. c. Serta sex role ideology (ideologi peran-jenis kelamin), termasuk di

antaranya stereotipe-stereotipe gender, sikap pemerintah dalam kaitan antara kedua jenis kelamin dan status-status relatifnya (Segall, Dasen, Berry, & Poortinga, 1990). Kepentingan di dalam membedakan antara

jenis kelamin dan peran gender berangkat dari pentingnya untuk membedakan antara aspek-aspek biologi dengan aspek-aspek sosial di dalam menjadi pria atau wanita. Bahkan yang paling sering terjadi adalah bahwa orang-orang mengasumsikan kalau perbedaan kepribadian dan sikap yang tampak antara pria dan wanita sangat berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin (Basow, 1992).

Jika kita menyamakan antara gender dan peran gender dapat mengarahkan keyakinan bahwa perbedaan trait-trait dan tingkah laku antara pria dan wanita mengarah langsung kepada perbedaan secara biologis. Sementara jika kita membedakan konsep gender dan peran gender akan membantu kita untuk menganalisa keterkaitan yang kompleks antara gender dan peran gender secara umum. Ini yang membuat sangat penting untuk membedakan antara gender dengan peran gender.

Unger (dalam Basow, 1992) menyebutkan bahwa dalam psikologi baru mengenai gender dan peran gender, ke-pria-an dan ke-wanita-an dilihat lebih sebagai konstruk sosial yang dikonfirmasikan melalui gaya karakteristik gender dalam penampilan diri dan distribusi antara pria dan wanita ke dalam peran-peran dan status sosial yang berbeda, dan dipertahankan oleh kebutuhan-kebutuhan intrapsikis terhadap konsistensi diri dan kebutuhan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial.

Oleh karena itu, peran gender dikonstruksikan oleh manusia lain. Bukan secara biologi, dan konstruksi ini dibentuk oleh proses-proses sejarah, budaya, dan psikologis (Basow, 1992). Kini lebih banyak digunakan istilah peran gender

daripada gender di dalam mempelajari tingkah laku pria dan wanita di dalam suatu konteks sosial.

Peran gender adalah pola tingkah laku yang diangap sesuai untuk masing-masing gender yang didasarkan pada harapan masyarakat. Menurut Myers (1996), peran gender merupakan suatu set tingkah laku yang diharapkan (berupa norma) untuk pria dan wanita. Hal ini meliputi sikap dan juga pola tingkah laku yang dianggap cocok untuk pria dan wanita, dikaitkan dengan ciri-ciri feminin dan maskulin sesuai dengan yang diharapkan dalam masyarakat.

2. Orientasi Peran Gender

Bem (dalam Basow, 1992) menyatakan bahwa terdapat dua model orientasi peran gender di dalam menjelaskan mengenai maskulintas dan feminitas, dalam kaitannya dengan laki-laki dan perempuan, yaitu model tradisional dan model non tradisional (Nauly, 2003).

a. Model tradisional memandang feminitas dan maskulinitas sebagai suatu dikotomi. Model tradisonal menyebutkan bahwa maskulinitas dan feminitas merupakan titik-titik yang berlawanan pada sebuah kontinum yang bipolar. Pengukuran yang ditujukan untuk melihat maskulinitas dan feminitas menyebabkan derajat yang tinggi dari maskulinitas yang menunjukkan derajat yang rendah dari feminitas; begitu juga sebaliknya, derajat yang tinggi dari feminitas menunjukkan derajat yang rendah dari maskulinitas (Nauly, 2003).

Menurut pandangan model tradisional ini, penyesuaian diri yang positif dihubungkan dengan kesesuaian antara tipe peran gender dengan

gender seseorang. Seorang pria akan memiliki penyesuaian diri yang positif jika ia menunjukkan maskulinitas yang tinggi dan feminitas yang rendah. Dan sebaliknya, seorang wanita yang, memiliki penyesuaian diri yang positif adalah wanita yang menunjukkan feminitas yang tinggi serta maskulinitas yang rendah (Nauly, 2003).

Model tradisional dengan pengukuran yang bersifat bipolar ini memiliki konsekuensi, yaitu dimana individu-individu yang memiliki ciri-ciri maskulinitas dan feminitas yang relatif seimbang tidak akan terukur, sehingga menimbulkan reaksi dengan dikembangkannya model yang bersifat non tradisional (Nauly, 2003). Model ini dapat digambarkan secara sederhana melalui gambar di bawah ini yang menjelaskan konseptualisasi dari maskulinitas-feminitas sebagai sebuah dimensi atau kontinum tunggal yang memiliki ujung yang berlawanan.

Maskulin Feminin Gambar 1. Model Tradisional

b. Pandangan nontradisonal menyatakan bahwa maskulinitas dan feminitas lebih sesuai dikonseptualisasikan secara terpisah, dimana masing-masing merupakan dimensi yang independen.

Model yang kedua ini memandang feminitas dan maskulinitas bukan merupakan sebuah dikotomi, hal ini menyebabkan kemungkinan untuk adanya pengelompokan yang lain, yaitu androgini, yaitu laki-laki

atau perempuan yang dapat memiliki ciri maskulinitas sekaligus ciri-ciri feminitas. Model non tradisional ini dikembangkan sekitar tahun 1970-an oleh sejumlah penulis (Bem, 1974; Const1970-antinople, 1973; Spence, Helmrich & Stapp, 1974) yang menyatakan bahwa maskulinitas dan feminitas lebih sesuai dikonseptualisasikan secara terpisah, karena masing-masing merupakan dimensi yang independen.

Model ini dapat dijelaskan secara sederhana melalui gambar di bawah ini. Di sini dijelaskan bahwa konseptualisasi maskulinitas-feminitas digambarkan sebagai dimensi yang terpisah.

Tipe Feminin Tipe Androgini

MASKULIN

Undifferentiated Tipe Maskulin

FEMININ

Gambar 2. Model Nontradisonal

Berdasarkan pandangan ini, Sandra Bem (dalam Basow, 1992) mengklasifikasikan tipe peran gender menjadi 4 bagian, yaitu :

1) Sex-typed

Yaitu seorang laki-laki yang mendapat skor tinggi pada maskulinitas dan skor rendah pada feminitas. Pada perempuan,

yang mendapat skor tinggi pada feminitas dan mendapat skor rendah pada maskulinitas.

2) Cross sex-typed

Yaitu laki-laki yang mendapat skor tinggi pada feminitas dan skor rendah pada maskulinitas. Sedangkan pada perempuan, yang memiliki skor yang tinggi pada maskulinitas dan skor yang rendah pada feminitas.

3) Androginy

Yaitu laki-laki dan perempuan yang mendapat skor tinggi baik pada maskulinitas maupun feminitas.

4) Undifferentiated

Yaitu laki-laki dan perempuan yang mendapat skor rendah baik pada maskulinitas dan feminitas.

Berdasarkan konsep ini, Bem (dalam Santrock, 2003) kemudian mengembangkan alat ukur yang disebut Bem Sex Role Inventory (BSRI). Alat tes ini terdiri dari 60 kata sifat, 20 diantaranya merupakan kata sifat yang menunjukkan karakteristik maskulin (karakteristik instrumental), 20 kata sifat lainnya menujukkan karakteristik feminin (karakteristik ekspresif) dan sisanya menunjukkan karakteristik yg tidak berkaitan dengan peran gender namun diharapkan oleh masyarakat untuk dimiliki oleh tiap individu.

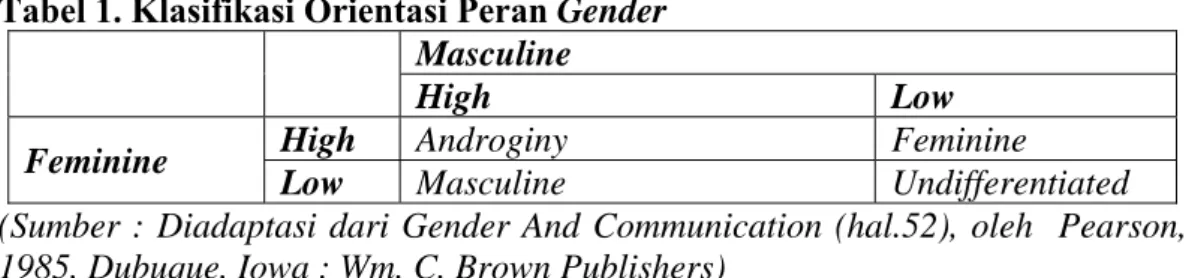

Melalui BSRI, individu diklasifikan dalam hal kepemilikan satu dari empat orientasi tipe peran gender (tabel 1), yaitu :

b. Feminin c. Androgini d. Undifferentiated

Tabel 1. Klasifikasi Orientasi Peran Gender

Masculine

High Low

Feminine High Androginy Feminine

Low Masculine Undifferentiated

(Sumber : Diadaptasi dari Gender And Communication (hal.52), oleh Pearson, 1985, Dubuque, Iowa : Wm. C. Brown Publishers)

Berdasarkan model nontradisonal ini, terdapat semacam klasifikasi kepribadian yang mulai banyak dibicarakan sebagai alternatif dari peran yang bertolak belakang antara pria dan wanita, yaitu tipe androgini (Naully, 2003).

Adapun pengertian dari masing-masing peran gender maskulin, feminin dan androgini adalah sebagai berikut:

a. Maskulin

Maskulin menurut Hoyenga & Hoyenga (dalam Nauly, 2003) adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan peran gender yang lebih umum terdapat pada laki-laki, atau suatu peran atau trait maskulin yang dibentuk oleh budaya. Dengan demikian maskulin adalah sifat yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi laki-laki (Nauly, 2003). Karakteristik peran gender maskulin menurut Berry, dkk (1999) dapat digambarkan sebagai sosok individu yang kuat, tegas, berani, dan semacamnya. Ciri lain peran gender maskulin yaitu sifat independent

terhadap lingkungan yang disertai sifat mandiri dan otonomi diri (Harrinton dan Anderson, dalam Sahrah, 1996).

Sementara itu Raven dan Rubin (1983) menyebutkan lebih detail karakteristik peran gender maskulin yakni: agresif, bebas, dominant, objektif, tidak emosional, aktif, kompetitif, ambisi, rasional, rasa ingin tahu tentang berbagai peristiwa dan objek-objek nonsosial dan impulsive.

b. Feminin

Feminin menurut Hoyenga & Hoyenga (dalam Nauly, 2003) adalah ciri-ciri atau trait yang lebih sering atau umum terdapat pada perempuan daripada laki-laki. Ketika dikombinasikan dengan “stereotipikal”, maka ia mengacu ada trait yang diyakini lebih berkaitan pada perempuan daripada laki-laki secara kultural pada budaya atau subkultur tertentu. Berarti, feminin merupakan ciri-ciri atau trait yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ideal bagi perempuan (Nauly, 2003).

Menurut Pendhazur dan Tetenbaum (1979) karakteristik peran gender feminin lebih memperlihatkan sifat-sifat yang hangat dalam hubungan personal, lebih suka berafiliasi dengan orang lain daripada mendominasi. Lebih jauh Sahrah (1996) mengungkapkan karakteristik peran gender feminin yaitu sebagai kasih sayang meliputi:

tulus hati. Kelembutan perilaku meliputi, berbusi halus, hangat, hemat dan kalem serta suka hati-hati.

c. Androgini

Karakteristik peran gender androgini merupakan perpaduan dari karakteristik maskulin dan feminin. Menurut Bem (dalam Nauly, 2003), secara teoritis orang dengan kepribadian androgini dapat mengadaptasi perilaku-perilaku maskulin, misalnya asertif, aktif, dapat memecahkan masalah dan mengadaptasi perilaku feminin misalnya dapat mendukung orang lain secara emosional sesuai dengan situasi tertentu, tanpa perasaan tidak enak.

Wrightsmna dan Deaux (dalam Nauly 2003) menyebutkan bahwa seseorang yang androgini cenderung lebih kompeten, yakin pada diri sendiri dan memiliki harga diri yang tinggi. Selain itu dalam beberapa situasi cenderung fleksibel dan efektif dalam hubungan interpersonalnya.

c. Bem Sex Role Inventory (BSRI)

Bem Sex Role Inventory (BSRI) disusun berdasarkan 4 (empat) klasifikasi kepribadian menurut Sandra L. Bem pada tahun 1974. Total skor yang diperoleh pada Bem Sex Role Inventory (BSRI) akan mengkategorikan individu pada salah satu dari empat peran gender yang ada (maskulin, feminin, androgini dan

maskulin, 20 aitem feminin dan 20 aitem netral yang tujuan aitemnya hnya untuk mengurangi kesan perbedaan karakteristik feminin-maskulin agar tidak terlalu mencolok pada kedua karakteristik tersebut, dengan kisaran koefisien korelasi rxx

= 0,80 sampai dengan rxx = 0,86 dan reliabilitas sebesar 0,90. Skala ini

menggunakan 7 (tujuh) skala respon mulai dari skala 1 untuk tidak pernah (never) sampai skala 7 (tujuh) untuk menyatakan selalu (always).

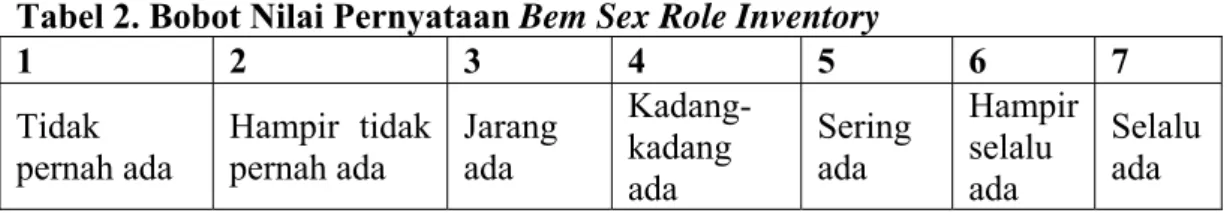

Untuk lebih jelasnya, cara penilaian Bem Sex Role Inventory ini dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Bobot Nilai Pernyataan Bem Sex Role Inventory

1 2 3 4 5 6 7 Tidak pernah ada Hampir tidak pernah ada Jarang ada Kadang-kadang ada Sering ada Hampir selalu ada Selalu ada

Skala ini terdiri dari 60 kata sifat yang disusun berdasarkan tiga komponen karakteristik peran gender, yaitu :

a. Karakteristik Maskulin, yang terdiri dari : 1. Percaya diri

2. Mempertahankan pendapat/keyakinan sendiri 3. Berjiwa bebas/tidak terganggu pendapat orang 4. Gemar berolahraga

5. Tegas/berani bilang tidak jika memang tidak 6. Berkepribadian kuat/teguh

7. Bersemangat

8. Berpikir analisis/melihat hubungan sebab-akibat 9. Mampu memimpin, punya jiwa kepemimpinan

10. Berani mengambil resiko 11. Mudah membuat keputusan 12. Dapat berdiri sendiri/mandiri 13. Suka mendominasi/menguasai 14. Maskulin, bersifat kelaki-lakian

15. Punya pendirian, berani mengambil sikap 16. Agresif

17. Bersikap / bertindak sebagai pemimpin 18. Bersifat individual / perorangan

19. Kompetitif, siap untuk bersaing 20. Berambisi, memiliki ambisi b. Karakteristik Feminin, yang terdiri dari :

1. Mengalah 2. Periang ceria 3. Malu

4. Penuh kasih sayang

5. Merasa senang jika dirayu 6. Hangat dalam pergaulan 7. Setia

8. Feminin, bersifat kewanitaan

9. Menaruh simpati/perhatian pada orang lain 10. Peka terhadap kebutuhan orang lain

12. Mudah iba hati/kasihan

13. Suka menentramkan hati orang lain 14. Bertutur kata halus

15. Berhati lembut 16. Mudah terpengaruh 17. Polos, naif

18. Tidak menggunakan kata-kata kasar/tutur bahasa tidak kasar 19. Senang pada anak-anak

20. Lemah lembut

c. Karakteristik Netral, yang terdiri dari : 1. Senang menolong

2. Berhati murung/pemurung 3. Berhati-hati/teliti

4. Bertingkah laku yang dibuat-buat 5. Bahagia

6. Isi hati sukar ditebak oleh orang lain 7. Dapat dipercaya

8. Iri/cemburu 9. Jujur

10. Suka menyembunyikan perasaan/pikiran 11. Berhati tulus

12. Angkuh/merasa tinggi hati

14. Serius

15. Ramah, bersahabat/mudah berteman 16. Tidak efisien, boros

17. Mudah/dapat menyesuaikan diri 18. Tidak sistematis , asal-asalan 19. Bijaksana

20. Berpikiran kuno

Dari ke 60 kata sifat tersebut, 20 diantaranya menunjukkan karakteristik maskulinitas (instrumental), 20 berikutnya menunjukkan karakteristik feminitas (ekspresif) dan sisanya menunjukkan karakteristik netral yang tidak berkaitan dengan peran gender namun diharapkan oleh masyarakat untuk dimiliki oleh tiap individu .

Subyek diminta untuk memilih dari antara ke 60 kata sifat tersebut yang sesuai dengan dirinya, kemudian dikategorikan sebagai hal yang tidak pernah (never) dan sebagai hal yang selalu (always).

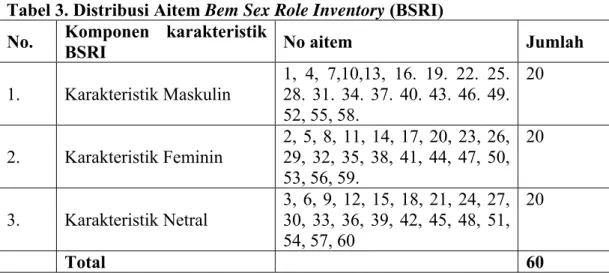

Distribusi aitem dan bobot relatif komponen dari skala ini dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Distribusi Aitem Bem Sex Role Inventory (BSRI)

No. Komponen karakteristik BSRI No aitem Jumlah

1. Karakteristik Maskulin 1, 4, 7,10,13, 16. 19. 22. 25. 28. 31. 34. 37. 40. 43. 46. 49. 52, 55, 58. 20 2. Karakteristik Feminin 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59. 20 3. Karakteristik Netral 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60 20 Total 60

C. KAITAN POLITICAL EFFICACY DENGAN PERAN GENDER

Political efficacy dapat didefinisikan sebagai perasaan bahwa tindakan individu dalam bidang politik membawa, atau akan dapat membawa dampak bagi perubahan proses politik (Campbell, Gurin dan Miller 1954). Political efficacy juga disebut sebagai kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya untuk memahami politik, untuk didengar dan untuk membuat perubahan politik (Catt, 2005). Dengan demikian political efficacy merupakan prediktor seseorang untuk melakukan partisipasi politik.

Wu (2003) mengatakan bahwa gender merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi political efficacy. Gender menurut Baron & Byrne (2004) merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin individu, termasuk atribut, tingkah laku, karakteristik kepribadian dan harapan yang berhubungan dengan jenis kelamin biologis seseorang dalam budaya yang berlaku.

Peran gender (gender role) merupakan harapan atau ekspektasi mengenai tingkah laku feminin atau maskulin seseorang yang dibentuk oleh lingkungan

sosial. Harapan-harapan tersebut dibangun dan diabadikan oleh institusi dan nilai-nilai dari suatu mayarakat tertentu, contohnya membenarkan peran gender yang biasanya diberikan kepada perempuan (Abbot, 1991)

Feminin merupakan ciri-ciri atau traits yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ideal bagi perempuan. Feldman (1990) menyatakan perempuan ideal adalah perempuan yang memiliki ciri-ciri femininitas yang tinggi, yakni : berorientasi pada keluarga dan anak-anak, hangat ,penuh pengertian, lemah lembut, peka terhadap perasaan orang lain, lemah lembut dan tulus, penuh pengertian, baik budi, emosional, subjektif, tidak logis, suka mengeluh dan merajuk, lemah, putus asa, mudah tersinggung, perempuan juga merupakan seorang yang submisif yang mengalah dan tergantung pada orang lain. Sedangkan maskulin, adalah traits yang dipercaya sebagai ciri-ciri ideal bagi laki-laki. Menurut Broveman (dalam Nauly 2003), adalah memiliki karakteristik agresif, mandiri, tidak emosional, objektif, tidak mudah dipengaruhi orang lain,dapat mengambil keputusan, percaya diri, logis, kompetitif dan ambisius.

Terkait dengan dunia politik, ciri-ciri maskulin diharapkan lebih dominan muncul, karena adanya anggapan dimasyarakat bahwa politik adalah permainan kaum laki-laki (Verba, Burns, & Scholzman, 1997). Penelitian yang dilakukan oleh Hansen (1997) menyimpulkan bahwa perempuan lebih rendah minatnya untuk berdiskusi tentang politik dibandingkan dengan laki-laki, hal ini disebabkan oleh perempuan merasa terpisah berdasarkan jenis kelamin ketika berdiskusi politik. Lebih jauh Hansen (1997) menambahkan perbedaan gender dalam persuasi dan pertimbangan politik bukan akibat dari pendidikan atau status

sosioekonomi tetapi akibat adanya identitas gender. Dinyatakan juga bahwa laki-laki lebih memiliki pertimbangan politik dibandingkan perempuan (Conway et, al 2005; Elder & Green, 2003; Huckfeldt & Sprague, 1995; Verba, Brandy &Scholzman, 1997), hal ini terkait dengan ciri-ciri maskulin yaitu logis dan percaya diri. Perempuan memiliki ketertarikan dan pendidikan politik lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (Delli-Carpini & Keeter, 1996; Burns, Scholzman, & Verba, 2001), secara budaya sejak dahulu perempuan memiliki tanggung jawab untuk membesarkan dan merawat anak. Dalam penelitiannya Sapiro (1983) menyatakan menjadi ibu adalah salah satu hambatan dalam berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan Sapiro (1983), menjadi ibu memiliki keterkaitan yang erat dengan peran gender perempuan yang membentuk persepsi tentang kemampuan mereka dalam memahami politik. Sapiro (1983) menambahkan bahwa perempuan yang mendedikasikan diri mereka dalam urusan rumah tangga cenderung lebih menilai rendah akan kompetensi mereka khususnya jika dibandingkan dengan pria dalam lingkup politik. Tanggung jawab untuk membesarkan dan merawat anak adalah salah satu hambatan yang dihadapi perempuan saat ia dituntut untuk berkompeten dalam politik.

Dalam penelitian ini, peran gender maskulin, feminin dan androgini inilah yang akan digunakan untuk melihat perbedaan political efficacy yang terdapat dalam diri individu.

D.HIPOTESIS

Perbedaan political efficacy pada peran gender maskulin, feminin dan androgini.