3

Desember

CONTENT CAN BE QUOTED WITH THE SOURCE Bul. Tek & Info Pertanian Vol. 18 No. 3 Hal. 153-231 Denpasar

Desember 2020 ISSN: 1693 - 1262 BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN

ISSN: 1693 - 1262

Penanggung Jawab

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali

Dewan Redaksi

Dr. Ir. Ida Bagus Gede Suryawan, M.Si (Hama Penyakit) Dr. Drh. I Made Rai Yasa, M.Si (Sistem Usaha Pertanian) Dr.I Gusti Komang Dana Arsana,SP.M.Si (Budidaya Pertanian)

I Ketut Mahaputra, SP.MP (Sosial Ekonomi Pertanian) Ir. Ida Ayu Parwati, MP (Sistem Usaha Pertanian) Drh. Nyoman Suyasa, M.Si (Sistem Usaha Pertanian) Ir. Wayan Trisnawati, MP (Teknologi Pangan dan Pascapanen)

I Nyoman Adijaya, SP.MP (Budidaya Pertanian)

Mitra Bestari

Prof. Ir.M Sudiana Mahendra, MAppSc, Ph.D (Ilmu Lingkungan) Prof.Ir.I Made S. Utama, M.S,Ph.D (Teknologi Pascapanen Hortikultura) Prof. (Riset) Dr. I Wayan Rusastra, M.S (Agroekonomi dan Kebijakan Pertanian)

Dr. Ir. Rubiyo, M.Si (Pemuliaan dan Genetika Tanaman)

Redaksi Pelaksana

M.A Widyaningsih, SP Annela Retna Kumala Sari, MP.

drh, Berlian Natalia, M.Si

Alamat Redaksi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) - Bali

Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali 80222 PO.BOX 3480

Telepon/ Fax: (+62361) 720498 email: [email protected] website: http://www.bali.litbang.deptan.go.id

Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian memuat pemikiran ilmiah, hasil – hasil kelitbangan, atau tinjuan kepustakaan bidang pertanian secara luas yang belum pernah diterbitkan pada media apapun, yang terbit tiga kali dalam satu tahun setiap bulan April, Agustus, dan Desember

BULETIN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERTANIAN

Volume 18 Nomor 3 Desember 2020

ISSN : 1693 - 1262

TABLE OF CONCENT

ANALISA PENDAPATAN DAN RANTAI PASAR MANGGIS DI KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

Jemmy Rinaldi, Putu Sugiarta dan I Made Rai Yasa ... 153-159 ANALISIS KONSUMSI PANGAN MASYARAKATDI PROVINSI BALI

I Made Arinata Winaya ... 160-167

ANALISIS NILAI TAMBAH PERBANYAKAN BENIH JAGUNG HIBRIDA NASA 29 DI KABUPATEN MAMUJU

Ketut Indrayana dan Muh. Ricky ... 168-176

DAMPAK INTRODUKSI TEKNOLOGI KEBUN JERUK SEHAT TERHADAP USAHATANI DEMPLOT MAUPUN NON DEMPLOT DI KABUPATEN BANGLI

Widyaningsih dan Ifti Nur Hidayah ... 177-182

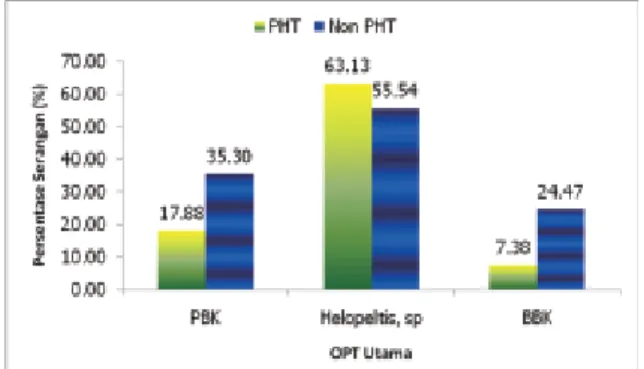

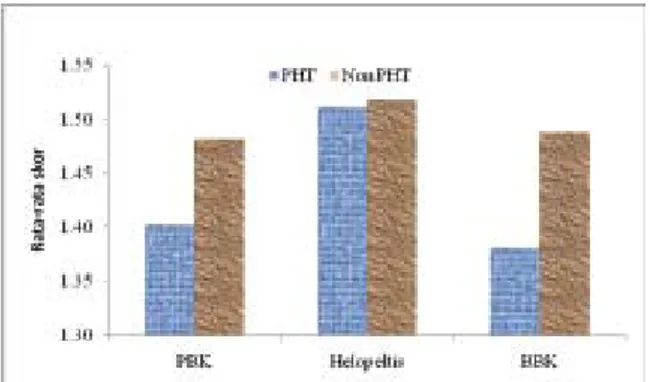

EFEKTIVITAS METABOLIT SEKUNDER TRICHODERMA UNTUK MENGENDALIKAN ORGANISME PENGGANGGU UTAMA TANAMAN KAKAO

Wayan Sunanjaya dan Made Sukarata ... 183-189

INTERAKSI LIMA KULTIVAR JAGUNG PADA TIGA DAERAH PENGEMBANGAN DI KABUPATEN JENEPONTO

Maintang dan Muh. Taufik ... 190-196

PEMBERDAYAAN PETANI KOPI ORGANIK MELALUI BIMBINGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH OLAH BASAH KOPI

I Made Sukadana dan Widyaningsih ... 197-202

PENGARUH BEBERAPA PERLAKUAN PENGENDALIAN HAMA TERHADAP SERANGAN HAMA DAN HASIL KEDELAI EDAMAME

Ni Made Delly Resiani dan I Wayan Sunanjaya ... 203-212

POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGANGAN KERBAU (Bubbalus bubalis) DALAM MASYARAKAT BALI

Anastasia Sischa Jati Utami ... 213-220

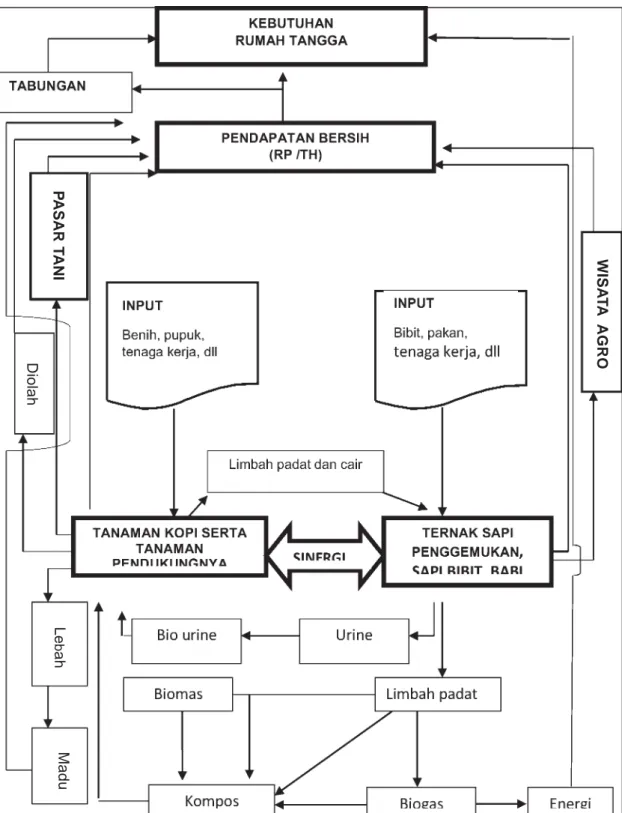

POTENSI PENDAMPINGAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI DI KAWASAN

PENGEMBANGAN KOPI ARABIKA DI DESA TAMBAKAN KUBUTAMBAHAN BULELENG I Ketut Kariada, Desak Made Rai Puspa, I Gusti Lanang Patra Adiwirawan

ANALISA PENDAPATAN DAN RANTAI PASAR MANGGIS DI KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

Jemmy Rinaldi1, Putu Sugiarta2 dan I Made Rai Yasa3

1,3) Peneliti Balai PengkajianTeknologi Pertanian Bali 2) Penyuluh Balai PengkajianTeknologi Pertanian Bali

Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar Selatan – Bali E-mail: [email protected]

Submitted date : 13 Oktober 2020 Approved date : 10 November 2020

ABSTRACT

The Income Analysis and Mangosteen Market Chain in Petang Subdistrict Badung Regency Bali Province

Mangosteen is a fruit horticultural commodity that is the pride of Bali, because it is included in the exported fruit commodity. Furthermore, mangosteen is also a fruit commodity which consumed by peoples. However, farmers as producers and main business actors of mangosteen commodity do not get sufficient value-added income due to the long chain of mangosteen fruit market, especially mangosteen farmers in Petang subdistrict where most of the mangosteen harvest is done by slashing. Therefore, the objectives of this study were to determine: (1) how much income from mangosteen farming at the farmer level by cutting and harvesting by themselves and (2) how efficient the mangosteen market chain is formed in Petang District. This research was conducted using the Participation Rural Appraisal (PRA) method on 30 farmers and collector traders in Petang District, which is the center for mangosteen production in Badung Regency. Data was analyzed bu using partial budget analysis to determine farm income. The results showed that the mangosteen farming income in Petang District with average farmer ownership of five trees by harvesting the mangosteen by themselves resulted in an income of Rp. 2.200.000, - which is higher than the income of mangosteen farming by slashing, which is Rp. 1,826,250, -. Meanwhile, the market chain of mangosteen sales carried out by farmers by harvesting themselves is more efficient than the market chain by harvesting slashes because the market chain is shorter.

Keyword: Income, market chain, mangosteen farming system, Badung Regency

ABSTRAK

Manggis merupakan komoditas hortikultura buah-buahan yang menjadi kebanggan Bali, karena termasuk dalam komoditas buah yang diekspor. Selain itu manggis juga merupakan komoditas buah yang dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Namun petani sebagai produsen dan pelaku usaha utama komoditas manggis tidak mendapatkan nilai tambah pendapatan yang memadai karena panjangnya rantai pasar buah manggis tersebut, terutama petani manggis di kecamatan Petang yang sebagian besar panen manggis dilakukan dengan cara tebasan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) seberapa besar pendapatan dari usahatani manggis di tingkat petani dengan cara panen tebasan maupun panen sendiridan (2) seberapa efisien rantai pasar manggis yang terbentuk di Kecamatan Petang. Penelitian ini dilakukan dengan metode Participation Rural Appraisal (PRA) terhadap 30 orang petani dan pedagang pengumpul di Kecamatan Petang yang merupakan sentra produksi manggis di Kabupaten Badung. Metode analisis data dengan analisis anggaran parsial untuk mengetahui pendapatan usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan usahatani manggis di Kecamatan Petang dengan rata-rata kepemilikan petani lima pohon dengan melakukan panen manggis sendiri menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 2.200.000,- yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan usahatani manggis dengan cara tebasan yaitu sebesar Rp. 1.826.250,-. Sedangkan rantai pasar penjualan manggis yang dilakukan petani dengan cara panen sendiri lebih efisien dibandingkan dengan rantai pasar dengan cara panen tebasan kerena rantai pasaranya lebih pendek.

PENDAHULUAN

Manggis sering disebut – sebut sebagai

Queen of Fruits karena keistimewaan dan

kelezatan yang dimilikinya yang merupakan refleksi perpaduan dari rasa asam dan manis yang tidak dipunyai oleh komoditas buah – buahan lainnya ( Khrishnamurthi and Rao,1965 ). Jenis buah ini hanya dibudidayakan dalam jumlah yang siginifikan di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand. Potensi dan peluang pengembangan tanaman manggis cukup baik dari segi konsumsi di dalam negeri maupun sebagai komoditas ekspor non - migas. Sumbangan ekspor buah manggis sangat besar dalam rangka meningkatkan devisa negara dan pendapatan petani. Disisi lain menurut Kustiari

et al. (2012), tahun 2001 - 2004 Indonesia

mengalami penurunan daya saing terbesar dibandingkan dengan negara eksportir lainnya. Pangsa pasar manggis Indonesia di pasar-pasar utamanyacenderungterusmenurun.

Potensi manggis di Indonesia berdasarkan produksi yang dihasilkan tahun 2018 mencapai 228.155 ton. Provinsi Bali merupakan penghasil manggis ke enam setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten dan Jawa Tengah, dengan produksi tahun 2018 mencapai 15.228 ton atau berkontribusi terhadap produksi nasional sebesar 6,67persen (BPS, 2019). Berdasarkan total produksi manggis di Bali, salah satu daerah sentra produksi manggis adalah Kabupaten Badung dengan produksi yang dihasilkan tahun 2015 sebesar 1.943,40 ton (BPS, 2018). Komoditas manggis di Kabupaten Badung jika dilihat sejak tahun 2011-2015 mengalami penurunan jumlah tanaman menghasilkan dari 50.082 pohon di tahun 2011 menjadi 24.789 pohon di tahun 2015. Namun jika dilihat dari produksi yang dihasilkan dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan produksi dari 1.071,40 ton menjadi 1.943,40 ton (BPS, 2014; BPS, 2018).

Sebaran produksi manggis di Kabupaten Badung terbanyak tersebar di Kecamatan Petang dengan produksi sebesar 1.762,90 ton (BPS, 2018). Meningkatnya pertumbuhan produksi buah manggis tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Petang Kabupaten Badung berpotensi dan perlu ditangani dengan serius sekaligus tantangan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk hingga sampai ke tangan konsumen. Namun petani sebagai

produsen dan pelaku usaha utama komoditas manggis di Kecamatan Petang tidak mendapatkan nilai tambah pendapatan yang memadai karena panjangnya rantai pasar buah manggis tersebut, yang sebagian besar panen manggis dilakukan dengan cara tebasan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) seberapa besar pendapatan dari usahatani manggis di tingkat petani dengan cara panen tebasan maupun panen sendiri dan (2) seberapa efisien rantai pasar manggis yang terbentuk di Kecamatan Petang.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Petang, sebagai salah satu sentra produksi manggis di Kabupaten Badung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. Penentuan daerah penelitian ini dilakukan secara sengaja atau purposive. Metode yang digunakan untuk pengambilan data dengan pendekatan

Participatory Rural Appraisal (PRA). Suatu

pengertian prinsip dari PRA menurut Leeuwis (2000), adalah pemberdayaan masyarakat (community empowerment), dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan (process of planning), pengambilan keputusan (decision making) dan pembelajaran sosial (social learning). Wawancara dilakukan pada 30 orang petani mengenai usahatani manggis yang dilakukan. Adapun analisis pendapatan digunakan rumus (Downey dan Erickson, 1985 dan Suratiyah, 1997) :

I = ∑ (Y . Py ) - ∑ (Xi . Pxi ) Keterangan :

I = Pendapatan (Rp/ha) Y = Output/hasil (kg) Pxi = Harga input (Rp) Py = Harga output (Rp)

Xi = Jumlah input (i = 1,2,3….n)

Sedangkan mengenai rantai pemasaran manggis di Desa Petang dilakukan wawanacara tertutup dengan petani, penebas maupun pedagang pengumpul yang ada di Kecamatan Petang untuk mengindentifikasi berapa banyak jumlah rantai pasar yang terjadi dan seberapa besar pendapatan yang diperoleh petani maupun penebas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Pendapatan Usahatani Manggis Salah satu komoditas hortikultura yang paling dominan ditanam petani pada areal lahan perkebunan di Kecamatan Petang yaitu tanaman manggis. Tanaman manggis yang diusahakan petani rata-rata sebanyak 20-25 pohon, namun tanaman manggis yang berproduksi hanya sebanyak 5 pohon per rumah tangga dengan umur tanaman 15 tahun. Sedangkan tanaman manggis lainnya masih belum produktif dengan umur tanaman hingga 5-8 tahun. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tanaman manggis yang diusahakan petani sebagian besar yang dimiliki petani yaitu manggis lokal. Berdasarkan hasil analisa usahatani manggis, menunjukkan bahwa dengan rata-rata 5 pohon yang diusahakan petani dengan umur tanaman 15 tahun mengeluarkan biaya sarana produksi sebesar Rp. 175.000,- dengan biaya yang dikeluarkan yaitu penggunaan pupuk kandang dan pupuk organik (petroganik). Sedangkan pupuk anorganik dan pestisida tidak digunakan dalam usahatani manggis tersebut. Adapun penggunaan pupuk kandang digunakan pada saat penanaman bibit, sedangkan penggunaan pupuk organik (petroganik) dilakukan setahun 2 (dua) kali. Hal ini banyak dilakukan petani karena usahatani manggis yang diusahakan dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Hal serupa juga dinyatakan dalam penelitian lain bahwa kebanyakan petani hanya menganggap usahatani manggis hanya sebagai pekerjaan sampingan (Dewi dan Qanti, 2018).

Selain penggunaan sarana produksi, ada juga penggunaan tenaga kerja yang seluruhnya dilakukan oleh petani. Adapun penggunaan tenaga kerja pada usahatani manggis yaitu tenaga kerja pembuatan lubang tanam dan larikan, pemupukan dan panen jika panen dilakukan dengan petik sendiri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar petani tidak menggunakan tenaga kerja panen karena pembelian buah manggis dilakukan secara tebasan dengan pihak penebas. Namun ada beberapa petani yang melakukan panen hasil produksi manggisnya dengan cara memetik sendiri. Adapun Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan jika dihitung dalam berusahatani manggis yaitu sebesar Rp. 81.250,- jika

sedangkan jika melakukan dengan cara panen sendiri yaitu sebesar Rp. 2.176.250,-. Besarnya biaya tenaga kerja tersebut disebabkan adanya biaya tenaga kerja panen yang secara nyata tidak dikeluarkan oleh petani yaitu sebesar Rp. 1.920.000,-. (Tabel 1).

Berdasarkan pembahasan biaya sarana produksi maupun biaya tenaga kerja tersebut, maka biaya usahatani manggis yang diusahakan petani di Kecamatan Petang dengan rata-rata populasi tanaman produktif sebanyak 5 pohon yaitu sebesar Rp. 2.001.250,- jika melakukan panen sendiri. Sedangkan, jika melakukan penjulan dengan cara tebasan mengeluarkan biaya usahatani sebesar Rp. 256.250,-. Namun secara keseluruhan biaya tersebut tidak secara nyata dikeluarkan petani. Kedua cara penjualan tersebut hanya mengeluarkan biaya yang nyata sebesar Rp. 175.000,- yaitu dari biaya sarana produksi.

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa penerimaan usahatani manggis yang diusahakan petani terbagi menjadi 2 (model) penerimaan yaitu: (1) model penerimaan/produksi yang dihasilkan dengan cara penjualan langsung dengan penebas/pengepul dan (2) model penerimaan/produksi yang dihasilkan dengan cara penjualan langsung ke pedagang pengumpul melalui panen sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan usahatani manggis yang diusahakan petani dengan model penjualan langsung dengan penebas menunjukkan hasil penerimaan sebesar Rp. 2.000.000,- per tahun dengan populasi tanaman sebanyak 5 pohon. Besaran penerimaan tersebut dihasilkan dari hasil tebasan per pohon yaitu sebesar Rp. 400.000,-. Sedangkan penerimaan usahatani manggis dengan model penjualan panen sendiri menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 2.375.000,- dengan produksi sebanyak 5 pohon sebesar 250 kg. Namun harga jual yang diperoleh petani berdasarkan grade buah yang dihasilkan.

Sedangkan pendapatan petani yang dihasilkan dari usahatani manggis yang diusahakan yaitu terdapat dari 2 (dua) sumber yaitu pendapatan dari hasil usahatani dan pendapatan dari biaya tenaga kerja yang kembali kepada petani. Berdasarkan hal tersebut, maka pendapatan usahatani manggis yang dilakukan petani dengan model penjualan langsung ke penebas memperoleh pendapatan per tahun

Tabel 1. Analisa usahatani Manggis di Kecamatan Petang dengan populasi tanaman rata-rata 5 pohon per KK dan umur tanaman rata-rata 15 tahun

Uraian Volume Satuan Harga Jumlah (Rp) satuan (Rp)

I. Biaya Sarana Produksi

1. Bibit Lokal (tidak beli) 5 Pohon - -2. Pupuk kandang (1 pohon = 1 arco @15 kg) 75 Kg 1.000 75.000 Pupuk organik (petroganik) 10 kg/pohon 100 Kg 1.000 100.000 2 kali pupuk

3. Pestisida dan Pupuk Anorganik (Tidak ada) - Kg -

-Total Biaya Sarana Produksi 175.000

II. Biaya Tenaga Kerja

1. Pembuatan lubang tanam dan larikan 0,1875 HOK 100.000 18.750 (1 Orang x 1,5 jam/5 pohon)

2. Pemupukan (1 orang x 2,5 jam/5 pohon) 0,6250 HOK 100.000 62.500 3. Panen Sendiri (2 orang x 6 jam x 15 kali)

-- Pria 11,5 HOK 100.000 1.150.000

- Wanita 11,0 HOK 70.000 770.000

4. PanenTebasan - HOK 100.000

-Total Biaya TK (Panen Sendiri) 2.001.250

Total Biaya TK (Tebasan) 81.250

III. Total Biaya

1. Panen Sendiri 2.176.250 2. PanenTebasan 256.250 IV. Produksi/Penerimaan: 1. Panen Sendiri: - Grade 1 (8-10 biji/kg) 30% 75 Kg 15.000 1.125.000 - Grade 2 (10-12 biji/kg) 30% 75 Kg 10.000 750.000 - Grade 3 (kecil, keras, 15 biji/kg) 40% 100 Kg 5.000 500.000

Total Produksi Panen Sendiri 2.375.000

2. PanenTebasan 5 Pohon 400.000 2.000.000

V. Pendapatan

1. Panen Sendiri

- Pendapatan Usaha 198.750

- Biaya Tenaga Kerja yg Kembali 2.001.250

Total Pendapatan Panen Sendiri 2.200.000

2. PanenTebasan

- Pendapatan Usaha 1.745.000

- Biaya Tenaga Kerja yg Kembali 81.250

Total Pendapatan PanenTebasan 1.826.250

3. Margin Pendapatan 373.750

pendapatan usahatani yang dilakukan dengan model penjualan langsung ke pedagang pengumpul dengan panen sendiri memperoleh pendapatan sebesar Rp. 2.200.000,-.Dari besarnya pendapatan yang diperoleh menggunakan model penjualan langsung ke pedagang pengumpul dengan cara panen sendiri, menunjukkan bahwa penjualan langsung ke penebas tidak menghasilkan pendapatan

yang maksimal.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa adanya perbedaan pendapatan usahatani manggis yang lebih tinggi pada sistem pemasaran langsung dibandingkan dengan sistem pemasaran dengan cara ijon. Namun, hasil penelitian menunjukkan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan petani sistem ijon antara

lain adalah umur, pendidikan dan jumlah anggota keluarga. Tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh petani akan lebih berpengaruh ketika petani terdesak dalam masalah keuangan (Asmara et al., 2011). Selain cara penjualan, pendapatan usahatani manggis banyak dipengaruhi oleh jumlah tanaman menghasilkan yang diusahakan (Dewi dan Qanti, 2018).

Rantai Pasar Manggis

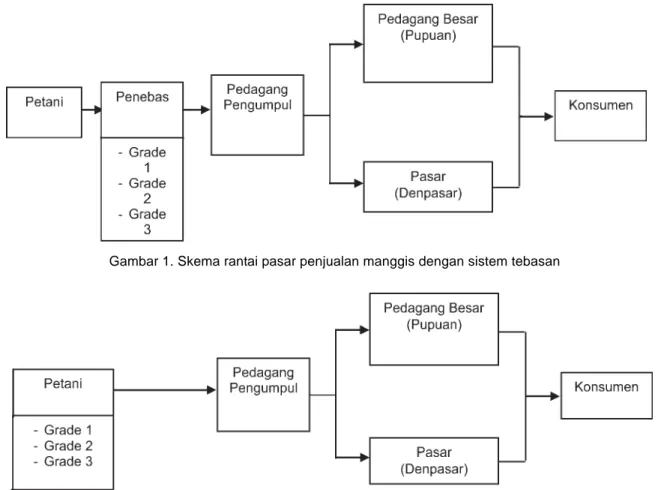

Rantai pasar manggis yang terbentuk di Kecamatan Petang Kabupaten Badung ada 2 jenis yaitu: 1) rantai pasar manggis dengan panen manggis dilakukan langsung oleh penebas atau petani menjual dengan cara tebasan dan 2). rantai pasar manggis yang terbentuk dengan panen manggis dilakukan langsung oleh petani. Berikut adalah skema rantai pasar masing - masing (Gambar 1 dan 2). Berdasarkan gambar skema rantai pasar penjualan manggis dengan sistem tebasan menunjukkan bahwa petani melakukan

pemasaran manggis yang dimilikinya dilakukan dengan penjualan langsung ke penebas. Pelaksanaan panen dan sortasi buah berdasarkan grade kualitas buah juga dilakukan oleh penebas. Kemudian, penebas menjual hasil manggis yang telah disortasi ke pedagang pengumpul dengan harga berdasarkan kulitas/ grade buah manggisnya. Pedagang pengumpul di Kecamatan Petang juga melakukan penyortiran kembali untuk dijual ke padagang besar di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Grade 1 dan 2 biasanya dijual ke pedagang besar (Pupuan). Sedangkan grade 3 dijual langsung ke pasar di Denpasar. Dari pedagang besar di Pupuan dan pasar di Denpasar baru terdistribusi langsung ke konsumen.

Berdasarkan skema pasar manggis tersebut penebas mempunyai peran penting dalam usahatani manggis di Kecamatan Petang. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan panen manggis sampai dengan proses penyortiran kualitas buah sebelum dijual banyak dilakukan oleh penebas.

Gambar 1. Skema rantai pasar penjualan manggis dengan sistem tebasan

Nilai rata - rata tebasan per pohon manggis yang disepakati hanya sebesar Rp.400.000,-. Sementara jika dijual berdasarkan grade buah akan lebih dari nilai yang disepakati. Artinya tambahan nilai penerimaan usahatani manggis banyak diambil oleh penebas. Skema rantai pasar ini sebagian besar yang terjadi di Kecamatan Petang. Terbukti dari 30 petani yang terlibat dalam diskusi sebanyak 26 petani atau 86,67 persen yang menjual manggisnya dengan cara tebasan. Hal ini yang dirasa petani mudah dilakukan karena menganggap sulit memasarkan manggis jika tidak langsung ke penebas/ tengkulak. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Azizah (2016) yang menyatakan bahwa tengkulak mempunyai peran positif sesuai dengan perannya yaitu peran sebagai pengumpul, pembeli, penghubung dan pemasar. Tengkulak juga mempunyai jaringan sosial yang luas.

Sedangkan berdasarkan gambar skema rantai pasar penjualan manggis dengan sistem panen sendiri menunjukkan bahwa petani panen buah manggis yang dimilikinya dilakukan dengan sendiri dengan melakukan penyortiran kualitas buah berdasarkan grade dan dijual langsung ke pedagang pengumpul. Skema rantai pasar ini tidak lagi melibatkan penebas dalam rantai pemasaran manggisnya. Kemudian pedagang pengumpul di Kecamatan Petang juga melakukan penyortiran kembali untuk dijual ke padagang besar di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Grade 1 dan 2 biasanya dijual ke pedagang besar (Pupuan). Sedangkan grade 3 dijual langsung ke pasar di Denpasar. Dari pedagang besar di Pupuan dan pasar di Denpasar baru terdistribusi langsung ke konsumen. Skema rantai pasar manggis ini memperlihatkan peran penting petani dalam melakukan panen serta sortasi kualitas buah yang dijual ke pedagang pengumpul. Petani mendapatkan nilai tambah yang maksimum karena nilai tambah yang selama ini diterima penebas menjadi nilai tambah petani. Akan tetapi, dari 30 petani yang terlibat dalam wawancara langsung ini hanya sebanyak 4 orang atau 13,33 persen. Padahal rantai pasar ini yang lebih efisien dibandingkan rantai pasar yang biasa dilakukan petani. Hasil penelitian Muslim et al. (2011) menyatakan bahwa saluran pemasaran yang efisien dari buah manggis di Purwakarta adalah saluran pemasaran dari petani langsung ke konsumen melalui pemasok dan pengecer. Hal

ini serupa yang dilakukan pada empat petani manggis di Kecamatan Petang yang tidak melibatkan penebas dalam rantai pasarnya.

Berdasarkan dua skema rantai pasar diatas, menunjukkan bahwa peran kelompok tani tidak ada dalam kedua rantai pasar tersebut, hal ini yang menyebabkan sebagian besar petani memilih menjual langsung dengan penebas. Artinya petani sebagian besar hanya berperan dalam memproduksi dan membudidayakan manggis. Padahal, jika kelompok tani diberikan peran dalam mengelola pemasaran buah manggis di Kecamatan Petang, pendapatan petani akan lebih tinggi dan mempunya posisi tawar dalam menghargai buah manggis berdasarkan kualitas/grade dengan pedagang pengumpul. Hal ini sejalan dengan penelitian Deveriky et al. (2015) yang menunjukkan bahwa terlibatnya kelompok tani dalam pemasaran manggis di Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat menghasilkan efisiensi pasar. Begitu juga menurut hasil penelitian lain menyatakan bahwa semakin pendek sistem pemasaran yang terbentuk, maka nilai tambah yang diterima petani semakin tinggi (Suharyanto

et al.,2008). Namun menurut Astuti et al. (2010)

rantai pasok tidak hanya melihat tingkat efisiensinya tetapi juga harus melihat jaminan kualitas dan kuantitas pasokan buah manggis yang merupakan hasil panen petani manggis agar terus berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan oleh kelompok tani sebagai lembaga petani yang dapat menjamin hal tersebut dan berperan penting terhadap keberlanjutan pasar buah manggis seperti yang dilakukan di kabupaten Sijunjung (Deperiky, 2018)

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisa usahatani manggis di Kecamatan Petang dengan rata-rata kepemilikan rumah tangga 5 pohon dengan umur tanaman 15 tahun menunjukkan bahwa dengan perilaku petani melakukan panen manggis sendiri menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 2.200.000,- yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan usahatani manggis dengan cara tebasan yaitu sebesar Rp. 1.826.250,-. Margin pendapatan cara panen tersebut mencapai Rp. 373.750,-.Skema rantai pasar penjualan manggis yang dilakukan petani dengan cara panen sendiri lebih efisien dibandingkan dengan skema rantai pasar

dengan cara panen tebasan. Untuk meningkatkan pendapatan petani dan efisiensi rantai pasar, disarankan kelompok tani dapat diperankan dalam hal pembelian hasil buah manggis petani dan berperan dalam melakukan sortasi buah agar dapat menentukan posisi tawar harga ke pedagang pengumpul. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelatihan budidaya manggis yang baik agar dapat menghasilkan buah manggis yang berkualitas dan memperoleh harga yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Asmara, R., N. Hanani dan R. Suryaningtyas. 2011. Analisis Usahatani Manggis dan Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Keputusan Petani Memasarkan Hasil Usahatani Manggis dengan Sisitem Ijon. Jurnal AGRISE Volume XI No. 2, Mei 2011, hal 129-137.

Astuti, R., Marimin, R. Poerwanto, Machfud dan Y. Arkeman. 2010. Kebutuhan dan Struktur Kelembagaan Rantai Pasok Buah Manggis Studi Kasus Rantai Pasok di Kabupaten Bogor. Jurnal Manajemen Bisnis Volume 3 No. 1, April-Juli 2010, hal. 99-115.

Azizah, E.N. 2016. Peran Positif Tengkulak dalam Pemasaran Buah Manggis Petani: Studi Jaringan Sosial Tengkulak di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Indonesian Journal of Soisology and Education Policy, Volume 1 No. 1, 2016; 80-102.

Badan Pusat Statistik. 2014. Kabupaten Badung Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung.

Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Badung Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung.

Badan Pusat Statistik. 2019. Produksi Tanaman Buah – Buahan Manggis Tahun 2018. Diunduh dalam https://www.bps.go.id/ s u b j e c t / 5 5 / h o r t i k u l t u r a . h t m l # subjekViewTab6 pada tanggal 21 Nopember 2019.

Deperiky, D. 2018. Model Sistem Supply Chain Manggis di Kabupaten Sijunjung. Jurnal Menara Ilmu. Volume XII, No. 6, Juli 2018, hal: 47-56.

Deveriky, D., M. Noer dan Mahdi. 2015. Analisis Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management) Buah Manggis oleh Kelompok Tani di Kenagarian Sungai Talang Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Agribisnis Kerakyatan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015, hal 22-30.

Dewi dan S.R. Qanti. 2018. Analisis Kontribusi Pendapatan Usahatani Manggis Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Manggis di Desa Cikalong, Kecamatan Sodong hilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH Volume 4, Nomor 3, Mei 2018, hal 936-945. Downey, W.D. dan S.P. Erickson. 1985. Manajemen Agribisnis. Dialih bahasakan oleh Rochidayat, Gonda S dan Alfonsus. Penerbit Erlangga. Jakarta. 516 hal. Krishnamurthi, S. and N. V. Rao. 1965. The

Mangosteen (Garcinia mangostanaL ) Itsintroduction and Establishment in Peninsular India. In: Krisnamurthi. S. (ed).Advances Agrie, Sciences and Their Application. The Madras Agrie. J. India, p ;401-421.

Kustiari, R., H.J. Purba dan Hermanto. 2012. Analisis Daya Saing Manggis di Indonesia di Pasar Dunia (Studi Kasus di Sumatera Barat). Jurnal Agro Ekonomi, Volume 30 No. 1, Mei 2012: 81-107.

Leeuwis, Cees. 2000. Reconceptualising Participation For Sustainable Rural Development. Toward a Negotiation Approach. Development and Change. Vol. 31, Number 5, November 2000 p. 931-959. Muslim, C., dan T. Nurasa. 2011. Daya Saing Komoditas Ekspor Manggis, Sistem Pemasaran dan Kemantapannya di Dalam Negeri (Studi Kasus di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat). Jurnal Agro Ekonomi, Volume 29, No. 1, Mei 2011, hal 87-111.

Suharyanto, I.A.P. Parwati dan J. Rinaldi. 2008. Analisis Pemasaran dan Tataniaga Anggur di Bali. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (SOCA), Volume 8, No. 1, Februari 2008. Suratiyah, K. 1997. Analisis Usahatani. Jurusan

Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

ANALISIS KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT DI PROVINSI BALI

I Made Arinata Winaya

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Jl. W.R. Supratman, Denpasar. E-mail: [email protected]

Submitted date: 3 September 2020 Approved date : 12 Oktober 2020

ABSTRACT

Analysis of Community Food Consumption in Bali Province

One of the strategies in increasing food security is through the achievement of food diversification. This researh aims to analyze the food consumption pattenrns of people in Bali in the last five years (2015-2019). The main data used in analyzing peoples food consumption is data from 2015-2019 nasional household socio-economic survey which was processed by Bali Provicial Statistic Agency, the food security agency of Jakarta agriculture Deparment. The data were analyzed using quantitative descriptive methods and presented in table and graphs. The analysis results show that 1). The consumption pattern of people in Bali fluctuates, this can be seeninthe quantity of food consumed, one of which is rice. 2). In 2019 based on data from the Bali Provicial statistic agency of Bali, the average population of rice consumptionis7.42 kg/capita/month or 89.04 kg /capita/ year. This figure shows a downward trend from 2015 where rice consumption reached 9.162 kg/capita/month or 97.444/capita/year. 3). The government has established various regulation to achieve food diversification such as presidential regulation no. 22 of 2009 concerning policies to acceletae diversification of food consumption based on local resources and as been followwd up with a regulation from the ministry of agriculture through the minister of agriculture regulation no 43/permentan/ot/10/2009 concerning the movement to accelerate the diversification of food consumstion based on local resources.

Keywords : Food diversification, food consumption, society.

ABSTRAK

Salah satu strategi dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah melalui pencapaian diversifikasi konsumsi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola konsumsi pangan masyarakat di Bali dalam lima tahun terakhir (2015-2019). Data utama yang digunakan dalam menganalisis konsumsi pangan masyarakat adalah data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Rumah Tangga Nasional (SUSENAS) tahun 2015-2019 yang diiolah oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, Jakarta. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan disajikan dalam tabel dan grafik. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1). Pola konsumsi masyarakat di Bali berfluktuatif , hal ini dapat dilihat dikuantiatas pangan yang dikonsusmsi, salah satunya beras. 2). Pada tahun 2019 berdasarkan data BPS Provinsi Bali rata-rata konsumsi beras penduduk Bali sebanyak 7,42 kg/kapita/bulan atau 89,04 kg/kapita/ tahun. Angka ini menunjukkan tren penurunan dari tahun2015 dimana konsumsi beras mencapai 8,162 kg/ kapita/hari atau 97,944 kg/kapita /tahun dan 3). Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan untuk tercapainya diversifikasi pangan seperti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

PENDAHULUAN

Provinsi Bali memiliki luas wilayah 5.636,66 km2, dengan proyeksi penduduk tahun 2020 sejumlah 4.380.800 jiwa *). Pesatnya pembangunan sektor non pertanian di Provinsi Bali menyebabkan luas baku lahan sawah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan (beralih fungsi). Luas lahan sawah Kementan (2012) 80.095,092 Ha dan Kementerian ATR (2019) menjadi 70.995,88 Ha, atau terjadi alih fungsi lahan sebesar 9.099,212 Ha**).Sumber air di Bali terdiri dari 4 buah danau dan 162 buah sungai. Komoditas yang dominan diusahakan oleh petani adalah 1) tanaman pangan : padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar; 2) sedangkan untuk tanaman hortikultura : pisang, salak, manga, jeruk, cabe, bawang merah, petsai/sawi, dan kubis.

Komoditi padi dan jagung adalah komoditi tanaman pangan yang paling dominan diusahakan oleh petani, baik di lahan sawah maupun lahan kering. Rata-rata luas tanaman padi dalam setahun adalah 141.153 ha, sedangkan rata-rata luas tanam jagung setahun 17.339,8hektar.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa luas tanam dan panen baik padi maupun jagung cukup berfluktuatif dan cenderung menurun. Luas tanam dan panen tanaman padi dan jagung sangat tergantung pada ketersediaan irigasi dan lahan. Dalam rangka mengantisipasi penurunan produksi sebagai akibat penurunan luas tanam

dan panen maka upaya-upaya peningkatan produksi secara intensif. Salah satu upaya yang dilakukan yaitupeningkatan mutu intensifikasi yang didukung dengan adanya subsidi, proteksi dan pengembangan teknologi spesifik lokasi.

Pemerintah dengan berbagai program terus berupaya meningkatakan produksi pangan. Upaya pencapaian produksi pangan kedepan nampaknya akan mengalami kendala akibat adanya perubahan iklim. Dampak dari perubahan pada hujan dan kejadian iklim ekstrim adalah meningkatnya ancaman Organisme Pengganggu Tanaman, banjir dan kekeringan. Hal tersebut menyebabkan terjadi penurunan produksi. Oleh karena itu upaya yang tepat dilakukan oleh pemerintah adalah diversifikasi pangan.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pola konsumsi pangan masyarakat dikaitkan dengan diversifikasi konsumsi pangan.

METODOLOGI

Data utama yang digunakan untuk menganalisis konsumsi pangan masyarakat adalah data yang bersumber SUSENAS yang diolah oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali selama lima tahun terakhir (2015-2019). Selain itu juga digunakan data terkait lainnya yang berasal dari berbagai instansi. Analisis data dilakukan secara deskripftif kualiatatif dengan menggunakan tabel dan grafik.

Tabel 1. Perkembangan luas tanam, panen, produktivitas dan produksi padi dan jagung di Provinsi Bali 2015 s/d 2019. Tahun Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Padi - Tanam (Ha) 134.847 150.960 141.103 143.773 135.082 - Panen (Ha) 137.254 139.529 141.491 110.978 95.319 - Produkstivitas (Ku/Ha) 62,20 60,60 59,09 60.11 60,78 - Produksi (Ton) 853.404 845.560 836.097 667.069 579.321 Jagung - Tanam (Ha) 19.120 19.729 16.780 16.952 14.118 - Panen (Ha) 15.346 16.802 15.628 13.212 17.794 - Produkstivitas (Ku/Ha) BP 26,50 33,17 35,22 37,91 46,26 - Produksi (Ton) 40.603 55.736 55.042 50.088 82.310

*) Proyeksi penduduk Bali 2010-2020 BPS Provinsi Bali, 2015 **) Lahan Baku Sawah Provinsi Bali, 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan rumah tangga dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu kebutuhan pangan dan bukan pangan. Secara alamiah kualitas pangan yang dibutuhkan seseorang akan mencapai titik jenuh sementara kebutuhan bukan pangan tidak terbatasi dengan cara yang sama. Oleh kerena itu, besaran pendapatan yang dibelanjakan untuk pangan dari suatu rumah tangga dapat digunakan sebagai petunjuk tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Makin tinggi pangsa pengeluaran pangan, berarti makin berkurang kesejahteraan rumah tangga tersebut. Sebaliknya makin kecil pengeluaran pangan maka rumah tangga tersebut makin sejahtera.

Pola konsumsi masyarakat Bali sangat berfluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari kuantitas pangan yang dikonsumsi salah satunya beras.Presentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran semakin meningkat yaitu tahun 2015 : 40,34 %, 2016 : 42,38 %, 2017 : 42,73 %, 2018 : 43,89 % dan 2019 : 43,92 %. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih atau sama dengan 60 % dapat dikatagorikan rawan pangan sedangkan rumah tangga dengan proporsi kurang dari 60 % dikatagorikan tahan pangan.

Pada grafik 1 menyajikan pangsa penge-luaran pangan secara agregat menunjukkan peningkatan. Bila mengacu pada hukum Engel berarti kondisi tahun 2019 tidak lebih baik dibanding kondisi tahun 2015. Dari sisi pendapatan/pengeluaran total secara absolut rata-rata meningkat. Hukum Engelcenderung tidak berlaku sepenuhnya di daerah Bali, kenaikan pendapatan (pengeluaran) total tidak selalu dibarengi dengan menurunnya pangsa pengeluaran pangan. Hal ini karena preferensi rumah tangga berpengaruh dalam memilih dan mengkonsumsi pangantidak semata-mata hanya pertimbangan pendapatan tetapi juga selera dan sosial budaya setempat.

Hal ini juga terlihat dari pangsa pengeluaran kelompok padi-padian yang mencapai 6,99 %. Menarik untuk diperhatikan pengeluaran kelompok padi-padiandalam lima tahun terakhir cenderung menurun setiap tahunnya,dan kelompok makanan jadi cenderung mengalami peningkatan. Kecenderungan inimengindikasi telah mulai terjadi pergeseran pola makan di masyarakat yaitu dari makanan yang dimasak dirumah ke arah makanan yang dimasak di luar rumah seperti restoran, kafe, warung dan lain sebaginya. Selama lima tahun terakhir yang konsisten mengalami peningkatan adalah pangsa pengeluaran makanan dan minuman

Tabel 2. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok bahan makanan Provinsi Bali Tahun 2015 - 2019

Kelompok Bahan Tahun

Makanan

2015 2016 2017 2018 2019 Rupiah (%) Rupiah (%) Rupiah (%) Rupiah (%) Rupiah (%) Padi-padian 73055 17.33 68868 14.78 67412 11.84 73029 12.17 72520 11.90 Umbi-umbian 3112 0.74 2860 0.61 4231 0.74 3750 0.63 4764 0.78 Ikan 22190 5.26 21607 4.64 27140 4.77 29088 4.85 33929 5.57 Daging 23935 5.68 32206 6.91 33517 5.89 33586 5.60 39399 6.47 Telur dan Susu 27234 6.46 27796 5.96 30974 5.44 32453 5.41 31788 5.22 Sayur-sayuran 28514 6.76 33940 7.28 50021 8.79 42056 7.01 39779 6.53 Kacang-kacangan 9613 2.28 9062 1.94 12228 2.15 12109 2.02 12042 1.98 Buah-buahan 21411 5.08 30756 6.60 27793 4.88 39145 6.52 29974 4.92 Minyak dan Lemak 11394 2.70 10201 2.19 11699 2.06 11802 1.97 11708 1.92 Bahan Minuman 12367 2.93 12689 2.72 14857 2.61 14334 2.39 13165 2.16 Bumbu-bumbuan 7269 1.72 7397 1.59 8352 1.47 9042 1.51 9665 1.59 Konsumsi lainnya 7055 1.67 6977 1.50 8536 1.50 7507 1.25 8442 1.39 Makanan dan 135154 32.06 156274 33.54 222535 39.10 244433 40.74 252900 41.51 Minuman Jadi

Tembakau dan Sirih 39273 9.32 45361 9.73 49872 8.76 47642 7.94 49108 8.06 Jumlah / Total 421576 100.00 465994 100.00 569167 100.00 599976 100.00 609183 100.00 Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Provinsi Bali.

Tabel 3. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan Provinsi Bali, 2015-2019

Kelompok Tahun

bukan makanan

2015 2016 2017 2018 2019 Rupiah (%) Rupiah (%) Rupiah (%) Rupiah (%) Rupiah (%) Perumahan dan 251302 40.30 260002 41.04 315252 41.32 315247 41.10 313656 40.32 fasilitas rmh tangga

Aneka komoditas 195210 31.31 213430 33.69 228445 29.94 238110 31.04 255732 32.87 dan jasa

Pakaian, alas kaki 18642 2.99 19321 3.05 25648 3.36 23366 3.05 24827 3.19 dan tutup kepala

Komoditas Tahan 84862 13.61 61691 9.74 79239 10.39 80070 10.44 68178 8.76 Lama Pajak, punggutan 26874 4.31 31328 4.94 49331 6.47 48427 6.31 52929 6.80 dan asuransi Keperluan pesta 46678 7.49 47796 7.54 65002 8.52 61837 8.06 62650 8.05 dan upacara Jumlah bukan 623568 100.00 633568 100.00 762917 100.00 767057 100.00 777972 100.00 makanan

jadi, yaitu dari 14,11 % tahun 2015 menjadi 19,18 % tahun 2019.

Tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat dan juga keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pangan, pertanian, kesehatan, sosial ekonomi secara terintegrasi. Saat ini acuan yang digunakan untuk mengetahui apakah energi dan protein yang dikonsumsi oleh masyarakat sudah terpenuhi atau belum adalah hasil dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI (WNPG XI) di Hotel Bidakara Jakarta tanggal 3-4 Juli 2018, yang diselenggarakan oleh LIPI dengan instansi lainnya.Hasil WNPG ke XI, tahun 2018 menetapkan bahwa angka kecukupan energi (AKE) dan angka kecukupan protein (AKP) masyarakat Indonesia adalah 2100 kalori/kapita/ hari dan 57 gram/kapita/hari.

Sampai tahun 2018, konsumsi energi terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, namun untuk tahun 2019 konsumsi energi menurun dibandingkan dengan tahun 2018, akan tetapi masih tetap diatas anjuran, dan tetap lebih tinggi dari tahun 2015, yaitu tahun 2015 : 103,96% tahun 2016 : 105,52%, tahun 2017 : 106,63% , tahun 2018 : 108,71%, dan tahun 2019 : 107,50%. Tercukupinya konsumsi energy karena ketersediaan yang mencukupi.

Dalam kaitan itu, konsumsi per kapita suatu jenis pangan atau bahan makanan dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan pangan atau makanan tersebut di suatu wilayah untuk periode tertentu. Sementara itu, besaran konsumsi yang disajikan dalam analisis ini hanya mencakup bahan pangan yang dikonsumsi penduduk saja, belum memperhitungkan bahan yang diolah pabrik, sehingga dalam memperkirakan kebutuhan Bali setiap jenis pangan atau bahan makanan tersebut harus juga memperhitungkan banyaknya setiap bahan pangan atau makanan yang diolah pabrik untuk memproduksi makanan/minuman yang mengandung bahan tersebut.

Dalam konteks Bali, berdasarkan hasil olahan Susenas penentuan pola konsumsi pangan pokok rumah tangga didasarkan pada sumbangan energi dari setiap komoditas pangan pokok terhadap total energi pangan pokok (pangan sumber karbohidrat). Kriteria yang digunakan adalah pola pangan pokok beras apabila sumbangan energi dari beras lebih besar dari 90 persen, sedangkan pola pangan pokok

beras dan komoditas lain bila masing-masing komoditas lain menyumbang lebih dari lima persen.

Tahun 2014, secara agregat pola konsumsi pangan atau bahan makanan pokok untuk kelompok komoditi padi dan palawija masih didominasi oleh beras. Pada tahun 2014, seperti setiap penduduk Bali rata-rata mengkonsumsi beras sebanyak 8,29 kg/kapita/bulan atau 99,49 kg/kapita/tahun. Angka ini menunjukkan tren penurunan dari tahun 2010 dimana konsumsi beras mencapai angka 8,69 kg/kapita/bulan atau 104,32 kg/kapita/tahun. Sedangkan pada tahun 2019 berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali rata-rata konsumsi beras sebanyak 7,42 kg/ kapita/bulan atau89,04 kg/kapita/tahun. Angka ini juga menunjukkan tren penurunan dari tahun 2015 dimana konsumsi beras mencapai 8,102 kg/kapita/tahun atau 97,224 kg/kapita/tahun.

Untuk komoditi ubi kayu pada tahun 2019 penduduk Bali rata-rata mengkonsumsi sebanyak 0,25 kg/kapita/bulan atau 3,00 kg/ kapita/tahun. Angka ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2015 dimana konsumsi ubikayu mencapai angka 0,206 kg/kapita/bulan atau 2,472 kg/kapita/tahun.

Komoditi bawang putih pada tahun 2019 penduduk Bali rata-rata mengkonsumsi sebanyak 2,36 ons/kapita/bulan atau 28,32 ons/ kapita/tahun atau 2,832 kg/kapita/tahun. Angka ini menunjukkan tren penunurunan dari tahun 2015 dimana konsumsi bawang putih mencapai 2,461 ons/kapita/bulan atau 29,532 ons/kapita/ tahun atau 2,95 kg/kapita/tahun.

Komoditi bawang merah pada tahun 2019 penduduk Bali rata-rata mengkonsumsi sebanyak 3,41 ons/kapita/bulan atau 40,92 ons/ kapita/tahun atau 4,09 kg/kapita/tahun. Angka ini menunjukkan tren penunurunan dari tahun 2015 dimana konsumsi bawang putih mencapai 3,529 ons/kapita/bulan atau 42,348 ons/kapita/tahun atau 4,2 kg/kapita/tahun.

Komoditi daging sapi pada tahun 2019 penduduk Bali rata-rata mengkonsumsi sebanyak 0,01 kg/kapita/bula atau 0,12 kg/ kapita/tahun. Angka ini menunjukkan tren penunurunan dari tahun 2015 dimana konsumsi daging sapi mencapai 0,013 kg/kapita/bulan atau 0,156 kg/kapita/tahun.

Komoditi daging ayam pada tahun 2019 penduduk Bali rata-rata mengkonsumsi sebanyak 0,72 kg/kapita/bula atau 8,64 kg/ kapita/tahun. Angka ini menunjukkan tren

Tabel 4. Tingkat konsumsi energi dan protein Tahun Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Energi (kalori) 2183.07 2215.87 2239.31 2282.83 2257.46 TKE 103.96 105.52 106.63 108.71 107.50 Protein (gram) 61.57 62.29 64.11 65.63 66.01 TKP 108.02 109.28 112.47 115.14 115.81

Keterangan: TKE: Tingkat konsumsi energi, TKP : Tingkat konsumsi protein

Tabel 5. Rata-rata konsumsi kalori dan protein (gram) perkapita sehari menurut kelompok bahan makanan Provinsi Bali Tahun 2015 - 2019

Kelompok Tahun

Bahan Makanan

2015 2016 2017 2018 2019 Kalori Protein Kalori Protein Kalori Protein Kalori Protein Kalori Protein (Kcal) (gram) (Kcal) (gram) (Kcal) (gram) (Kcal) (gram) (Kcal) (gram) Padi-padian 995.50 23.35 1025.36 24.03 941.44 22.05 925.1 21.69 910.21 21.33 Umbi-umbian 26.93 0.29 21.07 0.24 32.89 0.33 26.76 0.28 28.91 0.32 Ikan 36.67 6.21 34.41 5.83 33.57 5.85 34.10 5.98 37.52 6.60 Daging 82.71 4.50 108.76 5.57 95.07 5.37 97.48 5.46 104.03 5.67 Telur dan susu 59.17 3.52 57.58 3.41 50.74 3.17 52.22 3.21 50.44 3.14 Sayut-sayuran 36.13 2.43 33.14 2.27 41.05 2.65 43.03 2.7 43.33 2.67 Kacang-kacangan 50.92 5.07 46.82 4.68 58.00 5.41 54.24 5.25 53.37 5.11 Buah-buahan 47.85 0.49 57.26 0.54 55.01 0.55 69.68 0.76 55.11 0.55 Minyak dan lemak 230.26 0.15 223.93 0.11 214.39 0.1 219.7 0.11 216.47 0.11 Bahan Minuman 82.22 1.04 78.81 0.95 76.04 0.94 75.11 0.96 70.34 0.94 Bumbu-bumbuan 9.96 0.50 8.64 0.48 11.23 0.55 10.48 0.52 9.38 0.46 Konsumsi Lainnya 46.29 0.99 44.10 0.96 48.83 1.01 41.02 0.84 43.15 0.88 Makanan dan 478.46 13.03 475.99 13.22 581.05 16.13 633.91 17.87 635.20 18.23 Minuman Jumlah 2183.07 61.57 2215.87 62.292239.31 64.11 2282.83 65.63 2257.46 66.01 Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Provinsi Bali

peningkatan dari tahun 2015 dimana konsumsi daging ayam mencapai 0,602 kg/kapita/bulan atau 7,224 kg/kapita/tahun.

Komoditi telur ayam pada tahun 2019 penduduk Bali rata-rata mengkonsumsi sebanyak 8,85 butir/kapita/bula atau 106,2 butir/ kapita/tahun. Angka ini menunjukkan tren penunurunan dari tahun 2015 dimana konsumsi bawang putih mencapai 8,898 butir/kapita/bulan atau 106,776 butir/kapita/tahun.

Dalam rangka mendorong mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan

pelestarian sumber daya alam, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekara-gaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal, dimana sasaran dari peraturan tersebut adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dicerminkan dengan tercapainya skor PPH. Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 dan mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal, Kementerian Pertanian menetapkan Gerakan Percepatan

penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Pertanian No.43/ Permentan/OT.140/10/2009.

Untuk mewujudkan Visi “ Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, dimana misi tersebut mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, perikanan dan industri kerajinan rakyat, diperlukan pengaturan yang mensinergiskan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, perikanan dan industri kera-jinan, maka Pemerintah Provinsi Bali menge-luarkan kebijakan strategis berupa Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur tersebut telah ditindaklanjuti dengan Pedoman pelaksanaannya.

Terkait dengan kemandirian pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain perbaikan jaringan irigasi tersier, subsidi pupuk, subsidi benih/bibit, Asuransi Usahatani Padi, Asuransi Usahatani Jagung, Asuransi Usahatani Ternak Sapi, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan data Susenas 2015 dan 2019 menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Bali sangat berfluktuatif, hal ini dapat dilihat dari kuantitas pangan yang dikonsumsi, salah satunya beras.ditunjukkan dengan semakin tingginya prosentase pengeluaran untuk pangan terhadap total pengeluaran yaitu tahun 2015 : 40,34 %, 2016 : 42,38 %, 2017 : 42,73 %, 2018 : 43,89 % dan 2019 : 43,92 %, dimana rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih atau sama dengan 60 % dapat dikatagorikan rawan pangan dan sebaliknya, rumah tangga dengan proporsi kurang dari 60 % dikatagorikan tahan pangan namun karena proporsi pengeluaran pangan < 60 % dikatagorikan tahan pangan.

Pada tahun 2019 berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali rata-rata konsumsi beras penduduk Bali sebanyak 7,42 kg/kapita/bulan atau 89,04 kg/kapita/tahun. Angka ini menunjukkan tren

penurunan dari tahun 2015 dimana konsumsi beras mencapai 8,162 kg/kapita/tahun atau 97,944 kg/kapita/tahun.

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan untuk tercapainya diversifikasi pangan seperti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2015. Proyeksi Penduduk Bali 2010-2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.2016. Bali

Dalam Angka 2015.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2017. Bali Dalam Angka 2016.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2018. Bali Dalam Angka 2017.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. Bali Dalam Angka 2018.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.2020. Bali Dalam Angka 2019.

Badan Ketahanan Pangan.2019. Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2019.

Badan Ketahanan Pangan. 2015. Buku Panduan Perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH). Jakarta: Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/ 0t.140/10/ 2009 tentang Gerakan Percepatan penga-nekaragan Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2009.

Dewan Ketahanan Pangan. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Pengane-karagan Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Jakarta: Dewan Ketahanan Panagan, 2009.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Universitas Udayana. 2019. Laporan Akhir, Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Bali.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

ANALISIS NILAI TAMBAH PERBANYAKAN BENIH JAGUNG HIBRIDA NASA 29 DI KABUPATEN MAMUJU

Ketut Indrayana1 dan Muh. Ricky2

1) Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat 2)Teknisi Litkayasa Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat

,Jln. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju, Sulawesi Barat

*E-mail: [email protected]

Submitted date: 10 September 2020 Approved date : 28 Oktober 2020

ABSTRACT

Analysis Added Value Plantation of Nasa 29 Hybrid Corn Seed in Mamuju District Need for corn is increasing, both for food, animal feed, and industrial raw materials. This is an opportunity as well as a challenge for the government in increasing corn production towards sustainable self-sufficiency. Superior varieties are one of the components that can significantly increase yield. Hybrid varieties have a higher yield potential than composites so that the use of hybrid corn seeds can increase the yield of corn per crop area. The Agricultural Research and Development Agency (Balitbangtan) has produced hybrid maize varieties with high yield potential, which are no less competitive with other private hybrid maize, but they are not well disseminated. In order to obtain added value for farmers and the development of Balitbangtan corn seeds, NASA 29’s hybrid corn seed propagation was carried out at the farmer level. The study was carried out in Salukayu Village, Papalang District, Mamuju Regency in 2018 covering an area of 1 ha. The results showed that corn seeds were 1.5 tons / ha. The Nasa 29 hybrid maize seed propagation farm is economically feasible and profitable, as indicated by the R / C value of 2.35, TIP 637 kg / ha, TIH Rp. 10,623, - / kg and IK Rp. 88,985, / day. The study of the propagation of the NASA 29 hybrid maize seed was financially feasible and the economic benefits were high and efficient.

Keywords: Seed, NASA 29 hybrid corn,value added

ABSTRAK

Kebutuhan terhadap jagung semakin meningkat, baik untuk pangan, pakan ternak, maupun bahan baku industri. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam peningkatan produksi jagung menuju swasembada berkelanjutan. Varietas unggul merupakan salah satu komponen yang dapat meningkatkan hasil dengan nyata, varietas hibrida memiliki potensi hasil lebih tinggi dibanding komposit sehingga penggunaan benih jagung hibrida mampu meningkatkan hasil jagung persatuan luas panen. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah menghasilkan varietas-varietas jagung hibrida dengan potensi hasil yang tinggi, yang tidak kalah bersaing dengan jagung hibrida swasta lainnya, hanya saja belum terdiseminasi dengan baik. Guna memperoleh nilai tambah bagi petani dan terdesiminasinya benih jagung Balitbangtan, maka dilakukan perbanyakan benih jagung hibrida NASA 29 ditingkat petani. Kajian dilaksanakan di Desa Salukayu, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju tahun 2018 seluas 1 ha. Hasil penelitian diperoleh benih jagung sebanyak 1,5 ton/ha. Usahatani perbanyakan benih jagung hibrida Nasa 29 ini layak dan menguntungkan secara ekonomi, hal ditunjukkan oleh nilai R/C 2,35, TIP 637 kg/ha, TIH Rp 10.623,-/kg dan IK Rp. 88.985,/hari. Kajian perbanyakan benih jagung hibrida NASA 29 layak secara finasial dan manfaat ekonominya cukup tinggi serta efisien.

PENDAHULUAN

Tanaman jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu dari tiga tanaman sereal utama di dunia yang menempati posisi penting dalam perekonomian maupun ketahanan pangan nasional karena pemanfaatannya yang luas, baik sebagai sumber pangan, pakan ternak maupun bahan baku industri. Jagung merupakan salah satu dari lima komoditas prioritas yang diprogramkan oleh Kementerian Pertanian. Menurut Sari (2017), kebutuhan jagung nasional hampir 50% digunakan untuk industri pakan, dan meningkat setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 diperkirakan lebih dari 60% dari total kebutuhan nasional. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan, kebutuhan total penggunaan jagung 15,5 juta ton, dan sekitar 66% atau 10,3 juta ton digunakan untuk industri pakan dan peternak mandiri (Anonim, 2020). Menurut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, kebutuhan jagung sebagai pakan ternak tahun 2019 diprediksi naik menjadi 11,51 juta ton, yaitu 8,59 juta ton untuk industri pakan dan 2,92 juta ton untuk peternak mandiri (Gumilar, 2019), dandi tahun 2020 naik lagi menjadi 11,98 juta ton, yaitu industry pakan sebesar 8,5 juta ton dan pakan peternak sebesar 3,48 juta ton (Dirjen PKH, 2020).

Produksi jagung dalam negeri belum mencukupi kebutuhan walaupun meningkat dengan laju rata-rata 12,52% per tahun selama kurun waktu 2014-2019 (Jayani, 2019), sehingga setiap tahunnya masih dilakukan impor meskipun volumenya sudah mulai menurun sejak tahun 2016 dan pada tahun 2018 sebesar 737.225 ton. Rata-rata produktivitas jagung nasional tahun 2018 baru mencapai 5,24 t/ha dan Sulawesi Barat 4,84 t/ha (BPS Statistik Indonesia, 2019). Di tingkat penelitian, produktivitas jagung dapat mencapai lebih dari 8 - 10 t/ha dengan menggunakan varietas unggul baru. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemeneterian Pertanian terus melakukan upaya peningkatan produksi dan pengurangan impor jagung dengan teknologi maju. Menurut Hadijah et al. (2011), peluang untuk peningkatan produksi jagung cukup besar karena sekitar 94,1 juta ha lahan Indonesia diantaranya merupakan lahan yang sesuai untuk pertanian dan ditambah dengan adanya penerapan teknologi VUB.

Berdasarkan data BPS Sulawesi Barat tahun 2017, jagung merupakan salah satu tanaman

pangan lahan kering yang menempati areal panen terluas pertama (154.174 ha) dengan produksi sebesar 724.222 ton dan rata-rata produktivitas 4,69 t/ha (BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2018). Demikian juga data dari Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP) tahun 2016 menunjukkan bahwa potensi lahan yang tergolong cukup sesuai (S2) dan sesuai marjinal (S3), yang dapat ditanami jagung di Sulawesi Barat sekitar 252.414 ha. Areal tersebut tersebar pada Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK), yang termasuk lahan tidak ada status (NPT) dan penguasaan tanah lainnya (PTL) (Badan Litbang Pertanian, 2016; 2016a; 2016 b; 2016 c; 2016 d; 2016 e).

Kendala utama dalam pengembangan jagung berproduktivitas tinggi adalah ketersediaan benih bermutu atau kemampuan industri benih untuk memasok benih ke petani yang terjangkau. Benih merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan usahatani jagung, sehingga penyediaan benih bermutu harus ditangani secara sungguh-sungguh agar dapat tersedia dengan baik dan terjangkau oleh petani. Menurut Kariyasa (2007), benih merupakan faktor penentu produktivitas maupun kualitas output yang dihasilkan petani, sehingga input benih harus menjadi perhatian dalam memacu produksi nasional. Oleh karena itu keberadaan sistem perbenihan yang kokoh (produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan) sangat diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan produksi maupun produktivitas jagung.

NASA 29 merupakan jagung hibrida tongkol dua (prolifik) yang mempunyai adapatasi luas mulai dataran rendah sampai tinggi, baik pada lahan optimal maupun pada lahan sub optimal seperti pada lahan salin, lahan kering dan masam, pengisian biji pada tongkol penuh dan kelobot tertutup sempurna, rendemen biji di atas 80%, tahan terhadap hawar daun, penyakit bulai dan busuk tongkol, memiliki gen prolific yang mampu sampai > 70% pada dataran tinggi, bahkan menurut Kepala BPTP Jawa Barat pada lahan dengan budidaya yang sesuai mampu bertongkol dua hingga 90% (Budiman, 2017), serta potensi hasilnya dapat mencapai 13,7 t/ha dengan rata-rata hasil 11, 9 t/ha pipilan kering (Kepmentan RI. 2017; Triyanto, 2018).

Menurut Louwaars dalam Roesmiyanto & Sumarno (1998) sistem produksi benih dapat

dibagi menjadi dua, yaitu sistem produksi benih formal dan sistem produksi benih lokal atau informal. Sistem produksi benih formal mencakup kesatuan program antara perakitan varietas unggul, produksi benih bermutu, pemasaran serta distribusi benih, dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional, dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, serta adanya jaminan mutu benih yang dibeli oleh petani. Sedangkan dalam produksi benih informal (lokal) penyediaan benih dilakukan dalam wilayah yang terbatas dan dilakukan oleh petani untuk kebutuhan sendiri dengan tujuan penyediaan benih setiap musim tanam secara praktis, tanpa mengikuti peraturan yang ada.

Petani penangkar benih, baik perorangan maupun kelompok, memiliki peran yang penting dalam proses diseminasi varietas unggul yang dihasilkan oleh lembaga penelitian (Sayaka et al., 2015). Pembinaan calon petani penangkar untuk meningkatkan mutu dan ketersediaan benih dalam satu kawasan pengembangan pert anian dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kemandiriannya terhadap pangan. Petani penangkar menjadi mampu berdaulat untuk memenuhi kebutuhan benih di kawasan pengembangan secara mandiri melalui benih yang diproduksinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menumbuh kembangkan penangkaran benih jagung Balitbangtan dan meningkatkan nilai tambah usahatani jagung petani.

METODOLOGI

Lokasi Kajian

Penelitian dilaksanakan di Desa Salukayu, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju tahun 2018. Data input-output produksi benih jagung Hibrida NASA 29 diperoleh dari kegiat an Percepatan Pengembangan Jagung Hibrida Nasa 29 Produktivitas Tinggi Melalui Produksi Benih di Sulawesi Barat.

Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan pada kegiatan ini adalah : traktor untuk pengolahan tanah (milik kelompok tani), perangkat uji tanah PUTK (milik BPTP), cangkul, hand sprayer, dan alat pendukung lainnya. Sedangkan bahan yang

digunakan adalah tetua jantan dan betina dari varietas NASA 29, pupuk organic/pupuk kendang, pupuk anorganik, bahan seed treatment, dan sarana produksi lainnya serta bahan pendukung lainnya.

Teknik Produksi Benih Jagung Hibrida NASA 29

Lokasi kajian terisolasi dari pertanaman varietas jagung lain dengan jarak 500 m dan jarak umur minimal 3 minggu. Persiapan lahan dimulai dengan cara membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman dan gulma, kemudiaan tanah dibajak 2 kali dan dilanjutkan dengan garu/sisir sampai tanah rata. Kebutuhan benih jantan 5 kg/ha dan betina 15 kg/ha. Benih jantan ditanam 3 hari lebih awal, tujuannya supaya keluarnya malai pada induk jantan bersamaan dengan keluarnya rambut pada induk betina. P enanaman menggunakan alat tugal dengan jarak tanam 20 cm dalam barisan dan 75 cm antar barisan. Sebelum tanam benih diberi fungisida metalaksil sebanyak 2 g bahan aktif / kg benih dicampur air sebanyak 10 ml. Perbandingan jumlah baris induk tanaman jantan dan betina 1:3 (1 baris tanaman jantan dan 3 baris tanaman betina) untuk induk jantan di tanam mengelilingi betina. Dosis pupuk yang diberikan per hektar lahan adalah urea 300 kg, NPK Phonska 400 kg/ha, serta kompos 2 ton/ha. Kompos diberikan sebagai penutup lubang tanam. Pupuk dasar diberikan pada umur 7-10 hst menggunakan urea 100 kg/ha dan NPK Phonska dengan dosis 200 kg/ha, Pupuk diberikan dengan cara tugal ± 5-7 cm dari tanaman, kemudian lubang ditutup kembali tanah. Pupuk kedua pada umur 28-35 hst menggunakan Urea dengan dosis 200 kg/ha dan NPK Phonska 200 kg/ha dan dilakukan mengaplikasian pupuk pelengkap cair (PPC) yang mengandung P dan K tinggi untuk mencukupi kebutuhan hara tanaman dengan dosis 2 liter/ha.

Penyiangan dilakukan dua kali yaitu umur 15 hst dan 28 hst. Pengendalian gulma dilakukan secara kimia selektif dan manual. Pengendalian hama penyakit dilakukan sesuai prinsip PHT. Pelaksanaan rouguing. Rouguing adalah kegiatan mengidenti fikasi dan menghilangkan tanaman yang menyimpang (Suhartina, et al., 2012). Rouguing dilakukan saat pertumbuhan vegetatif, generatif dan prosessing hasil, dilakukan sesuai kriteria dalam Tabel 1.

Kemudian dilakukan detasseling yaitu pencabutan/penghilangan bunga jantan pada induk tanaman betina. Pencabutan bunga jantan pada barisan tanaman induk betina harus dilakukan sebelum bunga jantan terbuka/muncul dari daun terakhir (daun pembungkus mulai membuka tetapi malai belum keluar dari gulungan daun). Untuk mencegah agar tidak ada tanaman yang terlewatkan tidak tercabut bunga jantannya, maka pencabutan dilakukan setiap hari selama periode berbunga biasanya pada umur antara 45-56 hst (tergantung kondisi cuaca/ iklim mikro di pertanaman). Setelah terjadi penyerbukan umur ±70 HST, tanaman induk jantan dipangkas sehingga tidak menghasilkan. Pemangkasan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pencampuran antara hasil F1 dengan tanaman induk jantan.

Panen dilakukan setelah masak fisiologis atau kelobot telah mengering berwarna kecoklatan (biji telah mengeras dan pangkal biji telah mulai membentuk lapisan hitam/black layer minimal 50% di setiap barisan biji). Pada saat itu biasanya kadar air biji telah mencapai kurang dari 30%. Semua tongkol yang telah lolos seleksi pertanaman di lapangan dipanen, kemudian dijemur di lantai jemur sampai kering sambil dilakukan seleksi tongkol (tongkol yang memenuhi kriteria diproses lebih lanjut untuk dijadikan benih). Penjemuran tongkol dilakukan sampai kadar air biji mencapai sekitar 16%, selanjutnya dipipil dengan mesin pemipil pada kecepatan sedang agar biji tidak pecah/retak atau

dengan alat pemipil khusus benih produksi Balitsereal yaitu PJM1-BALITSEREAL. Setelah biji terpipil, dilakukan sortasi biji dengan menggunakan ayakan yang diameternya disesuaikan varietasnya atau ukuran ayakan disesuaikan dengan ukuran biji dari setiap varietas, biji-biji yang tidak lolos ayakan dijadikan sebagai benih. Biji-biji yang terpilih sebagai benih dijemur kembali atau dikeringkan dengan alat pengering (untuk mempercepat proses pengeringan) sampai kadar air mencapai 9-10%, benih siap dikemas.

Pengemasan dilakukan dalam kemasan kantong plastik yang mempunyai ketebalan 0,2 mm, sebaiknya plastik yang digunakan tidak tembus cahaya dan berwarna putih, benih yang sudah dikemas sebaiknya disimpan dalam ruang ber AC agar umur benih lebih lama.

Analisis Finansial Produksi Benih Jagung NASA 29

Untuk menganalisis kelayakan usahatani perbanyakan benih jagung dikumpulkan dan ditabulasi semua data input dan output produksi, yakni jumlah, harga, dan upah sarana produksi yang digunakan (benih, pupuk, obat-obatan), tenaga kerja (pengolahan tanah, tanam, pemupukan, penyiangan, penyemprotan, rouqing, tasseling, panen dan prosessing hasil. Secara matematik dapat dituliskan sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria seleksi / Rouguing yang dilakukan

Parameter Kriteria seleksi keputusan

Vigor tanaman rouging I (2-4 mst Kerdil, lemah, warna pucat, bentuk tanaman Tanaman di cabut menyimpang, tumbuh di luar barisan, terserang

penyakit, letak tanaman terlalu rapat

Berbunga roguing II (7-10 mst) Terlalu cepat/lambat berbunga, malai tidak normal, Tanaman dicabut tidak berambut, tidak bertongkol.

Posisi tongkol (2 minggu Pilih yang kedudukan tongkolnya di tengah-tengah Tipe simpang sebelum panen) batang, tongkol tidak bercabang (tipe simpang). dipanen awal

Tanaman sehat, telah ditandai terpilih, bentuk Dipanen tongkol utuh

Penutupan tongkol Kelobot menutup 1-3 cm dari ujung tongkol, kelobot Dipilih melekat kuat dan rapat.

Kualitas tongkol per famili Skoring penampilan tongkol: skor 1 baik Pilih skor 1-3 dan skor 5 jelek.

Tongkol kupas Bentuk tongkol, bentuk biji, warna biji, ukuran biji, Dipilih yang dan bobot biji sesuai dekripsi seragam

• Analisis nisbah atau rasio penerimaan terhadap biaya , R/C (revenue Cost Ratio) : R/C= TR/TC

• Analisis nisbah atau rasio keutungan terhadap biaya , B/C (Benefit Cost Ratio):

TR-TC B =

TC Dalam hal ini :

TR = Total revenue = Penerimaan (Rp) B = Benefit (manfaat)

TC = Total Cost = Biaya pembelian input (Rp) Untuk efisiensi produksi, maka analisis titik impas produksi dan titik impas harga sangat penting. Dengan alat analisis ini dapat diketahui pada tingkat produktivitas berapa usahatani memperoleh keuntungan, keuntungan normal ataupun mengalami kerugian. Analisis titik impas menghasilkan gambaran jumlah dan harga minimum yang akan diproduksi (Setiawan, 2008). Titik Impas Produksi (TIP) dan Titik Impas Harga (TIH) dapat dirumuskan sebagai berikut:

• TIP = Total Biaya Produksi / Harga Produksi, dan

• TIH = Total Biaya Produksi / Jumlah Produksi

Analisis Imbalan Kerja (IK) mengadung arti “balas Jasa” dari korbanan input tenaga kerja. pada usaha tani mencerminkan sejumlah perolehan pendapatan usaha tani perorang kerja persatuan waktu tertentu sebagai dampak curahan kerja yang diberikan pada kegiatan usaha tani (Hendayana. R, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha tani perbanyakan benih jagung hibrida NASA 29 memberikan hasil dalam bentuk benih yaitu 1,5 ton/ha. Hasil yang diperoleh ini masih rendah dibandingkan dengan potensi atau rata-rata hasil perbanyakan yang pernah dilakukan di kawasan sentra jagung seperti Sulawesi Selatan maupun Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu diatas 2 ton/ha. Rendahnya hasil yang diperoleh disebabkan oleh persentase tumbuh tanaman induk betina yang renda h yait u <60%. Upaya p enyulaman dilakukan terhadap tetua betina. Benih tetua

betina direndam kemudian diperam setelah muncul titi k tumbuh baru dit anam untuk mempercepat per kecambahan. P ada saat tanaman induk jantan mengeluarkan malai (bunga jantan) dilakukan penyimpanan malai di lemari pendingin. Menurut Poehlman (1987) cit. Maintang dan Nurdin (2013) serbuksari dapat dipelihara agar tetap hidup selama 7–10 hari dengan mengoleksi malai yang sebelumnya baru melepaskan serbuksari dan menyimpannya di lemari pendinginan.

Setelah rambut pada tertua betina siap dibuahi maka dilakukan penyerbukan secara manual (Komunikasi pribadi dengan DR. M. Azrai Balit Serealia, April 2017). Pengelolaan serbuk sari untuk produksi benih hibrida sudah dilakukan pada berbagai tanaman di Indonesia (Agustin et al., 2014; Harliani et al., 2014; Rahmi, 2016; Palupi et al., 2017; dan Fariroh et al., 2017). Namun hasil penyerbukan ini kurang efektif sehingga tongkol-tongkol yang dihasilkan banyak yang tidak berisi, sehingga produksi benih masih rendah. Disamping itu, perbanyakan benih jagung Hibrida NASA 29 ini merupakan pengalaman pertama bagi petani penangkar. Petani memang selama ini sudah terbiasa bertanam jagung tetapi jagung yang ditanam adalah jagung hibrida Swasta untuk dijual

Menurut Erwidodo (1994) pada kondisi perdesaan di Indonesia standar tingkat kelayakan petani dengan biaya (R/C > 2) maka kegiatan perbanyakan benih jagung Hibrida Nasa 29 layak untuk diusahakan R/C =2,35, sehingga usahatani memberikan keuntungan sebesar 57,51%. Dimana Input produksi tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan biaya untuk pembeliaan sarana produksi sebesar Rp 7.775.000,- . biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja sebesar Rp 8.480,000 atau 51,21% % dari total biaya produksi, sedangkan biaya untuk input saprodi sebesar Rp7.775.000atau sebesar 48,% dari total biaya produksi. Biaya produksi perbanyakan benih jagung jauh lebih tinggi dibandingkan biaya produksi jagung konsumsi, terutama biaya untuk harga benih tetua jantan dan tetua betina, pembeliaan pupuk, biaya pencabutan bunga jantan pada tanaman betina (detasseling), p en yiangan, pembumbunan, rouqing dan prosessing hasil. Dari tabel 2 usaha perbanyakan benih jagung hibrida NASA 29 layak secara finasial (B/C>2) dan manfaat usaha taninya sudah optimal (B/ C>1) atau manfaat ekonominya cukup tinggi.

Tabel 2. Input produksi perbanyakan benih hibrida NASA 29 di Desa Salukayu, Kec. Papalang, Kab. Mamuju, 2018.

Proporsi terhadap

Uraian Vol Sat Harga sat Jumlah

Biaya % Penerimaan % Input

Saprodi 7.775.000 48,79 20,73

Benih tetua jantan 5 kg 145.000 725.000 4,55 1,93

Benih tetua betina 15 kg 115.000 1.725.000 10,83 4,60

Pupuk Urea 6 zak 225.000 1.350.000 8,47 3,60

Pupuk NPK Phonka 8 zak 120.000 960.000 6,02 2,56

Pupuk NPK Cair 8 kg 25.000 200.000 1,26 0,53 Kompos 2.000 kg 1.000 2.000.000 12,55 5,33 Insektisida 1 ltr 150.000 150.000 0,94 0,40 ZPT 1 ltr 200.000 200.000 1,26 0,53 Pestisida 1 ltr 165.000 165.000 1,04 0,44 Kemasan benih (5kg) 300 ltr 1.000 300.000 1,88 0,80 Tenaga kerja 102 8.160.000 51,21 21,76

Pengolahan lahan 15 HOK 80.000 1.200.000 7,53 3,20

Penanaman tetua jantan 4 HOK 80.000 320.000 2,01 0,85

Penanaman tetua betina 8 HOK 80.000 640.000 4,02 1,71

Pemupukan dasar 6 HOK 80.000 480.000 3,01 1,28

Pemupukan susulan 3 HOK 80.000 240.000 1,51 0,64

Penyiangan / bumbun 16 HOK 80.000 1.280.000 8,03 3,41

Pengendalian hama penyakit 3 HOK 80.000 240.000 1,51 0,64

Rouqing 5 HOK 80.000 400.000 2,51 1,07

Detaselling 20 HOK 80.000 1.600.000 10,04 4,27

Panen 12 HOK 80.000 960.000 6,02 2,56

Prosessing hasil 10 HOK 80.000 800.000 5,02 2,13

Total Biaya 15.935.000 100,00 42,49 Output Hasil (kg) 1.500 Harga Jagung (Rp/kg) 25.000 Penerimaan (Rp) 37.500.000 100,00 Pendapatan (Rp) 21.565.000 57,51 R/C 2,35 B/C 1,35

Sumber : Data primer, Mamuju (2018)

Titik Impas Produksi (TIP), Titik Impas Harga (TIH) dan Imbalan Kerja (IK)

Titik Impas Produksi (TIP) usaha tani perbanyakan benih jagung Hibrida NASA 29 pada tabel 3 sebesar 637 kg/ha berada dibawah produksi aktual (2.000 kg/ha), ini menunjukan bahwa usaha tani perbanyakan jagung hibrida N A S A 2 9 y a n g d i l a k u k a n m e m i l i k i n i l a i tambahan sebesar 863 kg. Perolehan nilai

tambah sebesar 863 kg menunjukan nilai toleransi terhadap perubahan produksi yang tercapai. Toleransi perubahan produksi pada usaha tani perbanyakan benih hibrida NASA 29 tersebut mencapai 57,51%, seamkin besar presentase toleransi semakin efisein usaha tani yang dilakukan, dengan demikian usahatani perbanyak an be nih jagung hibrida ini menguntungkan.