ANALISIS PENILAIAN RUMAH SEHAT DAN RIWAYAT PENYAKIT BERBASIS LINGKUNGAN PADA BALITA DI DESA SIHONONGAN

KECAMATAN PARANGINAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016

SKRIPSI

Oleh : YULIA SINAGA

NIM. 121000441

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2016

ABSTRAK

Rumah yang tidak sehat dapat menjadi faktor risiko penularan berbagai penyakit, khususnya penyakit berbasis lingkungan. Masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan survei awal di Desa Sihonongan, masih banyak rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Paranginan , pada tahun 2015 terdapat 955 kasus ISPA, 590 kasus diare, 527 kasus dermatitis. Pada bulan Januari dan Februari 2016, terdapat 169 kasus ISPA, 122 kasus diare, 75 kasus dermatitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi rumah dan riwayat penyakit berbasis lingkungan yang diderita balita di Desa Sihonongan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk memperoleh informasi mengenai keluarga, rumah, dan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sihonongan. Populasi dalam penelitian ini adalah balita dan jumlah sampel sebanyak 60 balita yang dipilih dengan menggunakan teknik simple random sampling. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan dari 60 rumah balita yang diobservasi, tidak terdapat rumah yang memenuhi syarat kesehatan, misalnya tidak memiliki langit- langit, tidak memiliki ventilasi dan tidak memiliki tempat sampah yang memenuhi syarat (tidak kedap air dan tanpa tutup). Sebagian besar balita tidak memiliki keluhan penyakit berbasis lingkungan, yaitu 38 orang (63,33%), sedangkan balita yang mengalami keluhan penyakit berbasis lingkungan sebanyak 22 orang (36,67%).

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan bagi masyarakat adalah untuk memperbaiki komponen rumah yang tidak memenuhi syarat, seperti membuat langit-langit, memplester dinding rumah, menyediakan tempat sampah yang kedap air dan memiliki tutup, dan sebagainya.

Kata kunci : Kondisi rumah, penyakit berbasis lingkungan, balita.

ABSTRACT

Unhealthy house can be a risk factor of diseases transmission, especially environmental-based disease. The problem in this study is the huge number of unhealthy house at Sihonongan village according to the initial observation. Based on data taken from Paranginan Health Center, in 2015 there were 955 cases of acute respiratory infections, 590 cases of diarrhea, and 527 cases of dermatitis.

In January and February 2016, there were 169 cases of acute respiratory infections, 122 cases of diarrhea, and 75 cases of dermatitis. The design of this study is to describe the house condition and environmental-based diseases which attact children under 5 years old in Sihonongan village.

The type of this research is a descriptive research to get information about the family, the house and its environment. The research was conducted at Sihonongan village. The population is children under 5 years old. The sample is 60 children that were selected using Simple Random Sampling technique.

Instrument in this study is a questionnaire.

The results showed that from 60 observated houses, there were no house that met health requirements, such as the absence of ceiling, the absence of ventilation , the trash that does not qualify (not water-resistant and no cap). Most children did not have any disease symptoms 63,33), and children that had disease symptoms 36,67%.

Based on the results of this research, it is recommended to people to fix the unhealthy house components, such as: providing sanitary trash can.

improvements to the ceiling and wall.

Keyword : The House Environment Condition, environmental-based disease, children.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. IDENTITAS

Nama : Yulia Sinaga

Tempat / Tanggal Lahir : Nagasaribu / 8 Juli 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Status Perkawinan : Belum Kawin

Anak ke : 4 dari 5 bersaudara

Alamat Rumah : Desa Nagasaribu

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2001-2006 : SD Negeri No. 174535 Nagasaribu Tahun 2007-2009 : SMP Negeri 3 Lintongnihuta Tahun 2010-2012 : SMA Negeri 2 Balige

Tahun 2012-2016 : S-1 Fakultas Kesehatan Masyarakat USU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“Analisis Penilaian Rumah Sehat dan Riwayat Penyakit Berbasis Lingkungan Pada Balita di Desa Sihonongan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan.

Penulisan skripsi ini juga banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2. Prof. Dr. Ida Yustina, M.Si., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

3. Ir. Evi Naria, M.Kes, selaku Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

4. Dra. Nurmaini, MKM, Ph.D sebagaidosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran, bimbingan, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. dr. Surya Dharma, MPH sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran, bimbingan, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Dr. Devi Nuraini Santi, M.Kes sebagai dosen penguji I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran, bimbingan, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Dr. dr. Taufik Ashar, MKM sebagai dosen penguji II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran, bimbingan, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Drs. Tukiman, MKM., selaku dosen pembimbing akademik.

9. dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan.

10. Kepala puskesmas Paranginan serta seluruh staf yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

11. Sarta Barita Siburian selaku Kepala Desa Desa Sihonongan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

12. Seluruh dosen dan staf di FKM USU yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis mengikuti pendidikan.

13. Orangtua penulis, Kamlen Sinaga dan Rismauli Sianipar atas doa, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan.

14. Saudara penulis, Hendra Perdana, Yose Rizal, Yohana Sagita, dan Yulita Sinaga yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

15. Kepada Tante Mitha, Kak Elinsa, Monica, Evi, Winda, Mindo,Lastri, Murni, Fredrick, Maria, Hanna, Lasrobema, Lusy, Baja, Betty, Kristi, Nopa, Olva, Veffyy, Yohanna, Yusnina, Kak Elvi, serta semua pihak yang telah berjasa, yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Oktober 2016

Yulia Sinaga

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... ii

ABSTRAK ... iii

ABSTRACT ... iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 5

1.3 Tujuan Penelitian ... 6

1.3.1 Tujuan Umum ... 6

1.3.2 Tujuan Khusus ... 6

1.4 Manfaat Penelitian ... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 8

2.1 Rumah ... 8

2.2 Rumah Sehat ... 8

2.3 Komponen Rumah ... 8

2.3.1 Langit-Langit ... 9

2.3.2 Dinding ... 10

2.3.3 Lantai ... 10

2.3.4 Ventilasi ... 11

2.3.5 Pencahayaan ... 12

2.4 Sarana Sanitasi ... 13

2.4.1 Sarana Air Bersih ... 14

2.4.2 Jamban (Sarana Pembuangan Kotoran)... 18

2.4.3 Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) ... 21

2.4.4 Sarana Pembuangan Sampah (Tempat Sampah) ... 22

2.5 Penyakit Berbasis Lingkungan ... 23

2.5.1 Diare ... 23

2.5.2 ISPA ... 24

2.5.3 Kecacingan ... 26

2.5.4 Tuberkulosis Paru ... 27

2.5.5 Dermatitis ... 29

2.5.6 Dengue ... 30

2.5.7 Filariasis ... 31

2.5.8 Pneumonia ... 31

2.5.9 Aspergillosis ... 33

2.5.10 Malaria ... 33

2.5.11 Demam Chikungunya ... 34

2.6 Balita ... 36

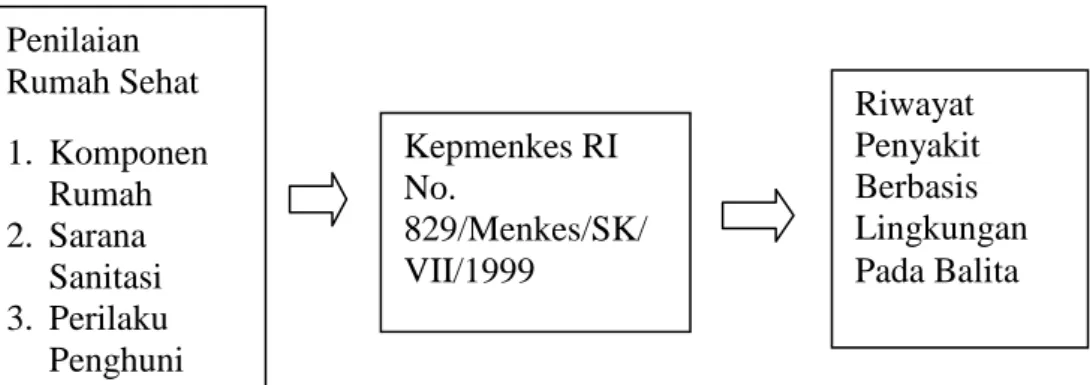

2.7 Kerangka Konsep ... 37

BAB III METODE PENELITIAN ... 38

3.1 Jenis Penelitian ... 38

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 38

3.2.1 Lokasi Penelitian ... 38

3.2.2 Waktu Penelitian ... 38

3.3 Populasi dan Sampel ... 39

3.3.1 Populasi ... 39

3.3.2 Sampel ... 39

3.4 Teknik Pengambilan Sampel ... 39

3.5 Metode Pengumpulan Data ... 40

3.5.1 Data Primer ... 40

3.5.2 Data Sekunder ... 40

3.6 Variabel dan Definisi Operasional ... 40

3.6.1 Variabel Penelitian ... 40

3.6.2 Definisi Operasional... 41

3.7 Aspek Pengukuran ... 43

3.8 Pengolahan Data... 44

3.9 Analisis Data ... 45

BAB IV HASIL ... 46

4.1 Gambaran Umum Wilayah ... 46

4.1.1 Geografi ... 46

4.1.2 Demografi ... 46

4.2 Karakteristik Responden ... 47

4.3 Kondisi Rumah Tinggal ... 48

4.4 Penyakit Berbasis Lingkungan ... 56

BAB V PEMBAHASAN ... 58

5.1 Karakteristik Responden ... 58

5.1.1 Tingkat Pendidikan ... 58

5.1.2 Jenis Pekerjaan Orang Tua ... 58

5.1.3 Pendapatan Keluarga ... 59

5.2 Deskripsi Kondisi Rumah Tinggal ... 59

5.2.1 Komponen Rumah ... 61

5.2.2 Sarana Sanitasi ... 66

5.2.3 Perilaku Penghuni ... 73

5.3 Deskripsi Penyakit Berbasis Lingkungan Pada Balita ... 75

5.3.1 ISPA ... 77

5.3.2 Diare ... 78

5.3.3 Penyakit Kulit ... 78

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN... 79 6.1 Kesimpulan ... 79 6.2 Saran ... 80 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep ... 39

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik ... 50 Tabel 4.2 Penilaian Rumah Sehat di Desa Sihonongan ... 52 Tabel 4.3 Riwayat Keluhan Penyakit Berbasis Lingkungan Pada Balita ... 56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pertanyaan

Lampiran 2 Formulir Penilaian Rumah Sehat

Lampiran 3 Checklist Penyakit Berbasis Lingkungan Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah terjadinya risiko penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya masyarakat mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan bermutu yang bersifat promotif dan preventif. Lingkungan yang diharapkan adalah lingkungan yang mendukung terwujudnya keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, serta perumahan dan pemukiman yang sehat (Sukowati dan Shinta, 2003).

Akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu fondasi inti dari masyarakat yang sehat. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif pada aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, dan munculnya berbagai penyakit. Hasil penelitian Wulandari (2012) menemukan bahwa sanitasi rumah yang buruk dapat menyebabkan balita terkena diare.

Selain sarana sanitasi, komponen rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan juga merupakan faktor risiko penularan berbagai penyakit, khususnya penyakit berbasis lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi rumah yang tidak sehat mempunyai hubungan terhadap kejadian penyakit. Hasil penelitian Yuwono (2009) menemukan bahwa lingkungan fisik rumah yang tidak memenuhi syarat merupakan faktor risiko terjadinya pneumonia pada balita.

Tersedianya sarana sanitasi dasar dan komponen rumah yang baik merupakan salah satu syarat rumah sehat. Persentase keluarga yang menghuni rumah sehat adalah target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Target rumah sehat yang hendak dicapai telah ditentukan sebesar 80%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2014, persentase rumah tangga di Indonesia yang telah memenuhi syarat kesehatan adalah sebesar 61,81% dan belum memenuhi target Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Kesehatan tahun 2014 yaitu sebesar 77%.

Berdasarkan konsep dan definisi MDGs, rumah tangga memiliki akses sanitasi layak apabila fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan jamban leher angsa, tanki septik (septic tank)/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau bersama.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara tahun 2014 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses

terhadap sanitasi layak di Sumatera Utara adalah sebesar 66,92% dan belum memenuhi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2014 yaitu sebesar 75%.

Data BPS Sumatera Utara tahun 2014 juga menunjukkan bahwa pada daerah pedesaan di Sumatera Utara masih terdapat 45,69% rumah tangga dengan sanitasi yang tidak layak.

Data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2014 menunjukkan bahwa secara nasional persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak sebagai salah satu sarana sanitasi dasar adalah sebesar 68,11% dan sudah melebihi target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2014 yaitu sebesar 67%. Data BPS tahun 2014 menunjukkan bahwa masih terdapat 48,34% rumah tangga di pedesaan Sumatera Utara yang tidak memiliki sumber air yang layak untuk dipergunakan sehari-hari.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga di Indonesia yang menggunakan fasilitas Buang Air Besar (BAB) milik sendiri adalah 76,2%, milik bersama 6,7%, dan fasilitas umum 4,2%. Meskipun sebagian besar rumah tangga di Indonesia memiliki fasilitas, masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB sehingga melakukan BAB sembarangan, yaitu sebesar 12,9%. Survei yang dilakukan BPS tahun 2013 pada sebagian besar keluarga di Sumatera Utara menunjukkan bahwa masih terdapat 1603 (12,83%) keluarga yang tidak menggunakan jamban.

Data BPS tahun 2014 menunjukkan bahwa di kabupaten Humbang Hasundutan terdapat 65,23% rumah tangga yang menggunakan septic tank untuk

pembuangan tinja, selainnya masyarakat membuang tinja di kolam, sawah, sungai, dan lainnya.

Berdasarkan pedoman teknis penilaian rumah sehat yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999, informasi mengenai komponen rumah dapat dilihat dari beberapa kriteria, antara lain: langit-langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela ruang keluarga, ventilasi, lubang asap dapur, dan pencahayaan.

Data yang diperoleh dari BPS tahun 2014 menunjukkan bahwa di Sumatera Utara persentase rumah yang sudah menggunakan atap bukan ijuk dan lainnya sebesar 96,31%, menggunakan dinding bukan bambu dan lainnya sebesar 95,63%, menggunakan alas bukan tanah sebesar 97,49%.

Data yang diperoleh dari BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa di Kabupaten Humbang Hasundutan masih terdapat 71,98% rumah yang menggunakan kayu sebagai dinding rumah dan masih terdapat 15,89% rumah yang menggunakan tanah/kayu/lainnya sebagai lantai rumah.

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan di Puskesmas Paranginan, terdapat 5 penyakit berbasis lingkungan yang mendominasi di Puskemas Paranginan, antara lain: ISPA, diare, penyakit kulit, TB paru, dan kecacingan. Penyakit tersebut merupakan 5 penyakit berbasis lingkungan dengan kasus tertinggi yang terdaftar dalam 21 penyakit tertinggi yang terdapat di Puskesmas Paranginan. Pada tahun 2015, terdapat 955 kasus ISPA, 590 kasus diare, 527 kasus penyakit kulit, 41 kasus TB paru, dan 19 kasus kecacingan. Pada

bulan Januari dan Februari 2016, terdapat 169 kasus ISPA, 122 kasus diare, 75 kasus penyakit kulit, dan 10 kasus TB paru (Puskesmas Paranginan, 2016).

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Sihonongan, masih ditemukan rumah yang menggunakan jamban yang jaraknya kurang dari 10 meter dari sumber air bersih, masih terdapat anak-anak yang buang air besar sembarangan, dan masih ditemukan popok bayi yang dibuang secara sembarangan. Mengenai kondisi rumah, masih ditemukan beberapa rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan seperti memiliki jendela yang tidak berfungsi dengan baik sehingga tidak dapat digunakan, memiliki jendela namun tidak dibuka setiap hari, tidak memiliki ventilasi rumah, menggunakan tanah sebagai alas rumah, dan memiliki pencahayaan yang tidak terang di dalam rumah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis penilaian rumah sehat dan riwayat penyakit berbasis lingkungan pada balita seperti ISPA, diare, penyakit kulit, TB paru, kecacingan, dan lain-lain di Desa Sihonongan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat kasus penyakit berbasis lingkungan yang tinggi di Desa Sihonongan dimana penderita penyakit tersebut tinggal di rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, baik komponen rumah maupun sarana sanitasi.

Untuk itu perlu diketahui penilaian rumah sehat dan riwayat penyakit berbasis lingkungan di desa Sihonongan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016.

1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis penilaian rumah sehat dan riwayat penyakit berbasis lingkungan pada balita di Desa Sihonongan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui kondisi komponen rumah dari langit-langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela ruang keluarga, ventilasi, lubang asap dapur, dan pencahayaan ruangan di Desa Sihonongan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Mengetahui sarana sanitasi rumah dari segi penyediaan air bersih, penggunaan jamban, penggunaan sarana pembuangan air limbah (SPAL), dan pembuangan sampah pada penduduk Desa Sihonongan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan.

3. Mengetahui perilaku penghuni rumah tangga yang memiliki balita dari segi membuka jendela kamar, membuka jendela ruang keluarga, membersihkan halaman rumah, membuang tinja bayi dan balita ke jamban, dan membuang sampah ke tempat sampah.

4. Mengetahui penyakit-penyakit berbasis lingkungan pada balita seperti ISPA, diare, penyakit kulit, TB paru, kecacingan, dan lain-lain di Desa Sihonongan Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Manfaat

1. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat lebih memperhatikan dan memperbaiki komponen rumah, sarana sanitasi rumah, dan perilaku penghuni rumah tangga.

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak puskesmas Paranginan mengenai penilaian rumah sehat dan riwayat penyakit berbasis lingkungan pada balita dan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan dan program pencegahan penyakit khususnya penyakit berbasis lingkungan.

3. Sebagai sarana dalam menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan peneliti dalam menganalisa penilaian rumah sehat dan riwayat penyakit berbasis lingkungan pada balita.

4. Sebagai bahan informasi dan pendukung untuk penelitian selanjutnya dengan mencakup populasi yang lebih besar sehingga mampu menuntaskan masalah rumah yang tidak memenuhi syarat sehat dan untuk mengatasi terjadinya penyakit berbasis lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Rumah

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya (UU RI No. 1 Tahun 2011).

2.2 Rumah Sehat

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu memiliki jamban sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah tidak terbuat dari tanah (Depkes, 2005).

Ukuran rumah yang kecil dan berdesak-desakan dapat mempengaruhi tumbuh kembang mental atau jiwa anak-anak. Anak-anak memerlukan lingkungan bebas, tempat bermain luas yang mampu mendukung daya kreativitasnya. Dengan kata lain, rumah bila terlampau padat disamping merupakan media yang cocok untuk terjadinya penularan penyakit khususnya penyakit saluran nafas juga dapat mempengaruhi perkembangan anak (Depkes, 2005).

2.3 Komponen Rumah

Kondisi rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor risiko terjadinya penyakit, khususnya penyakit berbasis lingkungan. Beberapa

penelitian menunjukkan bahwa kondisi rumah yang tidak sehat mempunyai hubungan terhadap kejadian penyakit (Lestari, 2015).

Berdasarkan pedoman teknis penilaian rumah sehat Depkes RI (2007), salah satu aspek rumah yang perlu dinilai adalah komponen rumah yang terdiri dari : langit-langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela ruang keluarga dan ruang tamu, ventilasi, dapur dan pencahayaan.

2.3.1 Langit-Langit

Langit-langit adalah sebuah penutup yang dipasang di bawah kerangka atap. Pemasangan bahan material langit-langit seperti yang tercantum dalam kriteria Rumah Sehat Sederhana (RSS) adalah triplek (Mukono, 2011).

Tujuan pemasangan langit-langit adalah:

1. Untuk menutup seluruh konstruksi atap dan kuda-kuda penyangga agar tidak terlihat dari bawah, sehingga ruangan terlihat rapi dan bersih.

2. Untuk menahan debu kotoran lain yang jatuh dan juga menahan tetesan air hujan yang menembus melalui celah-celah atap.

3. Untuk membuat ruangan antara yang berguna sebagai penyekat sehingga panas atas tidak mudah menjalar kedalam ruangan dibawahnya.

Persyaratan langit-langit yang baik adalah:

a. Langit-langit harus dapat menahan debu dan kotoran lain yang jatuh dari atap.

b. Langit-langit harus menutup rata kerangka atap / kuda-kuda penyangga dengan konstruksi bebas tikus.

c. Tinggi langit-langit sekurang-kurangnya 2,40 meter dari permukaan lantai.

2.3.2 Dinding

Dinding harus tegak lurus agar dapat memikul berat dinding sendiri dan beban tekanan angin. Dan bila sebagai dinding pemikul harus dapat memikul beban diatasnya. Dinding harus terpisah dari fondasi oleh lapisan kedap air agar air tanah tidak meresap naik sehingga dinding terhindar dari basah, lembab dan tampak bersih tidak berlumut (Kepmenkes No. 829/Menkes/SK/VII/1999).

Pemakaian tembok sebagai bangunan dinding rumah tergolong baik karena tembok merupakan bahan material yang tidak mudah terbakar dan juga merupakan bahan bangunan yang kokoh dan dapat melindungi dari panas dan dingin. Sedangkan untuk bahan bangunan yang semi permanen dapat dilakukan kegiatan penambahan semen pada pasangan bata atau batu yang belum diplester secara utuh karena salah satu kriteria Rumah Sehat Sederhana (RSS) adalah berdinding batu bata dan diplester (Mukono, 2011).

2.3.3 Lantai

Lantai merupakan alas atau penutup ruangan bagian bawah. Konstruksi lantai rumah harus rapat air dan selalu kering agar mudah di bersihkan dari kotoran dan debu. Selain itu dapat menghindari meningkatnya kelembaban dalam ruangan. Untuk mencegah masuknya air ke dalam rumah, maka lantai rumah sebaiknya dinaikkan 20 cm dari permukaan tanah. Keadaan lantai rumah perlu dibuat dari bahan yang kedap terhadap air sehingga lantai tidak menjadi lembab dan selalu basah seperti tegel, semen, dan keramik (Suyono, 2005).

Jenis lantai rumah yang tidak memenuhi syarat, sulit dibersihkan, berdebu, cenderung lembab dan gelap merupakan kondisi yang ideal bagi bakteri untuk tetap hidup (Mahpudin dan Mahkota, 2007).

2.3.4 Ventilasi

Menurut Kepmenkes No. 829/Menkes/SK/VII/1999, ventilasi adalah proses penyediaan udara segar ke dalam suatu ruangan dan pengeluaran udara kotor suatu ruangan baik alamiah maupun secara buatan. Ventilasi yang lancar diperlukan untuk menghindari pengaruh buruk yang dapat merugikan kesehatan.

Ventilasi yang baik dalam ruangan harus mempunyai syarat-syarat, diantaranya : a. Luas lubang ventilasi tetap, minimum 5% dari luas lantai ruangan. Sedangkan

luas lubang ventilasi insidentil (dapat dibuka dan ditutup) minimum 5%.

Jumlah keduanya menjadi 10% kali luas lantai ruangan.

b. Udara yang masuk harus udara bersih, tidak dicemari oleh asap kendaraan, dari pabrik, sampah, debu dan lainnya.

c. Aliran udara diusahakan Cross Ventilation dengan menempatkan dua lubang jendela berhadapan antara dua dinding ruangan sehingga proses aliran udara lebih lancar.

Ventilasi udara berhubungan dengan pertukaran udara dari dalam ke luar ruangan. Ketika seseorang berada di dalam ruangan terjadi peningkatan kelembaban udara yang disebabkan penguapan cairan tubuh dari kulit atau karena pernafasan. Pada kondisi tidak terjadi pertukaran udara secara baik maka akan terjadi peningkatan jumlah dan konsentrasi kuman (Yusup dan Sulistyorini, 2005).

2.3.5 Pencahayaan

Pencahayaan alam atau buatan dapat menerangi seluruh bagian ruangan minimal intensitasnya 60 lux dan tidak menyilaukan (Kepmenkes No.

829/Menkes/SK/VII/1999). Rumah harus cukup mendapatkan penerangan baik pada siang maupun malam hari. Idealnya, penerangan didapat dengan bantuan listrik. Setiap ruang diupayakan mendapat sinar matahari terutama di pagi hari (Chandra, 2007).

Menurut Azwar (1996), cahaya yang cukup kuat untuk penerangan di dalam rumah merupakan kebutuhan manusia. Penerangan ini dapat diperoleh dengan pengaturan cahaya alami dan cahaya buatan.

a. Pencahayaan alami

Penerangan alami diperoleh dengan masuknya sinar matahari ke dalam ruangan melalui jendela, celah maupun bagian lain dari rumah yang terbuka, selain untuk penerangan, sinar ini juga mengurangi kelembaban ruangan, mengusir nyamuk atau serangga lainnya dan membunuh kuman penyebab penyakit tertentu. Suatu cara sederhana menilai baik tidaknya penerangan alam yang terdapat dalam sebuah rumah adalah: baik bila jelas membaca dengan huruf kecil, cukup bila samar-samar bila membaca huruf kecil, kurang bila hanya huruf besar yang terbaca, dan buruk bila sukar membaca huruf besar.

b. Pencahayaan buatan

Penerangan dengan menggunakan sumber cahaya buatan, seperti lampu minyak tanah, listrik dan sebagainya. Untuk penerangan malam hari terutama

untuk ruang baca dan ruang kerja, penerangan minimal 150 lux yang setara dengan 40 watt lampu pijar.

2.4 Sarana Sanitasi

Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia (Widyati dan Yuliarsih, 2002).

Menurut Kepmenkes No 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang strategi nasional STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), sanitasi dasar rumah meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.

Ruang lingkup sanitasi dalam laporan Riskesdas (2013) meliputi penggunaan fasilitas buang air besar (BAB), jenis tempat BAB, tempat pembuangan akhir tinja, jenis tempat penampungan air limbah, jenis tempat penampungan sampah, dan cara pengelolaan sampah.

Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang tidak memenuhi syarat dapat menjadi faktor risiko terhadap penyakit diare dan kecacingan. Diare merupakan penyebab kematian nomor 4 sedangkan kecacingan dapat mengakibatkan produktifitas kerja menurun dan dapat menurunkan kecerdasan anak sekolah (Chandra, 2007).

Ketersediaan sanitasi dasar seperti air bersih, pemanfaatan jamban, pembuangan air limbah, pembuangan sampah, rumah dan lingkungan yang sehat serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari

perlu dilakukan untuk mencegah meningkatnya kejadian penyakit berbasis lingkungan, termasuk diare (Taosu dan Azizah, 2013).

Berdasarkan pedoman teknis penilaian rumah sehat Depkes RI (2007), salah satu aspek rumah yang perlu dinilai adalah sarana sanitasi yang terdiri dari : sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran (jamban), sarana pembuangan air limbah (SPAL), dan sarana pembuangan sampah (tempat sampah).

2.4.1 Sarana Air Bersih

Menurut Permenkes No.416/Menkes/Per/IX/1990, air merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dan penting untuk kehidupan manusia. Air bersih adalah air yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dengan kuantitas dan kualitas yang memenuhi syarat kesehatan serta dapat digunakan sebagai air minum apabila air tersebut sudah dimasak terlebih dahulu (Ginanjar, 2008).

Sarana air bersih dalam sanitasi dasar rumah tangga meliputi sumber penyediaan air bersih, kuantitas, dan kualitas air bersih.

1. Sumber Penyediaan Air Bersih

Sumber penyediaan air bersih adalah sumber air yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, yaitu untuk minum, mandi, dan mencuci (Putri, 2008).

a. Sumur Gali (SGL)

Sumur gali adalah jenis sarana air bersih yang mengambil dan memanfaatkan air tanah dengan cara menggali tanah menggunakan peralatan

sampai mendapatkan sumber air. Pengambilan air dapat menggunakan pompa tangan maupun pompa mesin (Putri, 2008).

Persyaratan teknis (Depkes RI, 2002):

1. Jarak minimal dari sumber pencemar minimal 10 meter 2. Lantai kedap air, minimal 1 meter dari tepi/dinding sumur 3. Tidak retak/bocor

4. Tinggi bibir sumur 80 cm dari lantai dan kedap air 5. Tertutup rapat jika diambil dengan pompa listrik b. Sumur Pompa Tangan (SPT)

Sumur pompa tangan adalah sarana air bersih yang mengambil atau memanfaatkan air tanah dengan cara membuat lubang ditanah, menggunakan alat, baik secara manual ataupun dengan alat bor mesin (Putri, 2008).

Persyaratan teknis (Depkes RI, 2002):

1. Jarak minimal dari sumber pencemar minimal 10 meter 2. Lantai kedap air, minimal 1 meter dari tepi/dinding sumur 3. Tidak retak/bocor

4. Tinggi bibir sumur 80 cm dari lantai dan kedap air c. Perpipaan

Sarana perpipaan adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan membagi air bersih untuk masyarakat melalui jaringan perpipaan atau distribusi. Air yang dimanfaatkan adalah air tanah atau air permukaan dengan pengolahan atau tanpa pengolahan (Putri, 2008).

Persyaratan teknis (Depkes RI, 2002):

1. Pipa yang terpasang tidak terendam air kotor 2. Angka kebocoran tidak lebih dari 5 %

3. Bak penampung harus rapat dan tidak tercemar 4. Pengambilan air menggunakan keran

d. Penampungan Air Hujan (PAH)

Penampungan air hujan adalah sarana air bersih yang memanfaatkan air hujan untuk pengadaan air bersih (Putri, 2008).

Persyaratan teknis (Depkes RI, 2002):

1. Terdapat talang air 2. Terdapat bak penyaring

3. Terdapat saringan nyamuk agar tidak menjadi breeding place 4. Terdapat bak serapan dengan batu kerikil

e. Perlindungan mata air

Perlindungan mata air adalah suatu bangunan penangkap mata air yang menampung atau menangkap air dari mata air. Mata air yang ditangkap tersebut mempunyai debit paling sedikit 0,3 liter/detik (Putri, 2008).

2. Kuantitas dan Kualitas Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan akan air bersih haruslah memenuhi dua syarat yaitu kuantitas dan kualitas (Depkes RI, 2002).

a. Syarat Kuantitatif

Syarat kuantitatif adalah jumlah air yang dibutuhkan setiap hari tergantung kepada aktifitas dan tingkat kebutuhan. Makin banyak aktifitas yang dilakukan

maka kebutuhan air akan semakin besar. Secara kuantitas di Indonesia diperkirakan dibutuhkan air sebanyak 138,5 liter/orang/hari dengan perincian yaitu untuk mandi cuci kakus 12 liter, minum 2 liter, cuci pakaian 10,7 liter, kebersihan rumah 31,4 liter, taman 11,8 liter, cuci kendaraan 21,8 liter, wudhu 16,2 liter, lain-lain 33,3 liter (Slamet, 2007).

b. Syarat Kualitatif

Menurut Permenkes No.416/Menkes/Per/IX/1990, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

Menurut Slamet (2009), air dikatakan bersih jika memenuhi 3 syarat utama, antara lain :

1. Parameter Fisik Air

Persyaratan fisik adalah air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak keruh atau jernih, dan dengan suhu di bawah suhu udara sehingga menimbulkan rasa nyaman.

2. Parameter Mikrobiologis

Air tidak boleh mengandung suatu mikroorganisme. Misal sebagai petunjuk bahwa air telah dicemari oleh faces manusia adalah adanya E. coli karena bakteri ini selalu terdapat dalam faces manusia baik yang sakit, maupun orang sehat serta relatif lebih sukar dimatikan dengan pemanasan air.

3. Parameter Kimia

Air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat kimia, terutama yang berbahaya bagi kesehatan. Parameter kimia anorganik terdiri atas air raksa (Hg),

alumunium (Al), Arsen (As), barium (Ba), besi (Fe), flourida (F), kadmium (Cd), kesadahan, khlorida, khromium, mangan, natrium, nitrat dan nitrit, perak, pH, selenium, seng, sianida, sulfat, sulfida, tembaga, dan timbal.

2.4.2 Jamban (Sarana Pembuangan Kotoran)

Jamban adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran sehingga kotoran tersebut tersimpan dalam suatu tempat tertentu dan tidak menjadi penyebab penyakit serta mengotori permukaan/

lingkungan. Jamban sebagai pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan risiko penularan penyakit (Sudasman, 2014).

Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya (Proverawati, 2012).

Menurut Irianto (2014), jamban dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu:

1. Cubluk (Pit – privy)

Jamban ini dibuat dengan jalan membuat lubang ke dalam tanah dengan diameter 80-120 cm sedalam 2,5- 8 meter. Dindingnya diperkuat dengan batu bata, dapat tembok agar tidak mudah ambruk. Lama penggunaannya antara 5-15 tahun. Jika permukaan eksreta sudah mencapai 50 cm dari permukaan tanah, dianggap cubluk sudah penuh. Cubluk penuh ditimbun dengan tanah. Tunggu 9- 12 bulan, isinya digali kembali untuk pupuk, sedangkan lubangnya dapat

digunakan kembali. Sementara yang penuh ditimbun, untuk defekasi cubluk yang baru.

2. Cubluk berair (Aqua – privy)

Jamban ini terdiri atas bak yang kedap air, diisi air di dalam tanah sebagai tempat pembuangan eksreta. Proses pembusukan sama seperti halnya pembusukan feses dalam air kali. Untuk jamban ini agar berfungsi dengan baik, perlu pemasukan air setiap hari baik sedang dipergunakan atau tidak. Macam jamban ini hanya baik dibuat di tempat yang banyak air. Jika airnya penuh, kelebihannya dapat dialirkan ke sistem lain, misalnya sistem roil atau sumur resapan.

3. Watersealed latrine (Angsa – trine)

Jamban ini bukanlah merupakan tipe jamban tersendiri tapi hanya modifikasi klosetnya saja. Pada jamban ini klosetnya berbentuk leher angsa sehingga akan selalu terisi air. Fungsi air ini gunanya sebagai sumbat sehingga bau busuk dari jamban tidak tercium di ruangan rumah jamban. Bila dipakai, fesesnya tertampung sebentar dan bila disiram air, baru masuk ke bagian yang menurun untuk masuk ke tempat penampungannya (pit).

4. Hole latrine

Jamban ini sama dengan jamban cubluk hanya ukurannya lebih kecil karena untuk pemakaian yang tidak lama, misalnya untuk perkampungan sementara. Kerugiannya bila air permukaan banyak mudah terjadi pengotoran tanah permukaan (meluap).

5. Bucket latrine (Pail – closet)

Feses ditampung dalam ember atau bejana lain dan kemudian dibuang di tempat lain, misalnya untuk penderita yang tidak dapat meninggalkan tempat tidur.

6. Trench latrine

Dibuat dalam tanah sedalam 30 – 40 cm untuk tempat defekasi. Tanah galiannya dipakai untuk menimbunnya.Pembuangan tinja yang buruk sekali berhubungan dengan kurangnya penyediaan air bersih dan fasilitas kesehatan lainnya.

Jamban keluarga sehat adalah jamban yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (Depkes RI, 2002).

1. Tidak mencemari sumber air minum, letak lubang penampungan berjarak 10 – 15 meter dari sumber air minum.

2. Tidak berbau dan tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus.

3. Cukup luas dan landai/miring ke arah lubang jongkok agar tidak mencemari tanah disekitarnya.

4. Mudah dibersihkan dan aman penggunaanya.

5. Dilengkapi dinding dan atap pelindung, dinding kedap air dan berwarna terang.

6. Cukup penerangan.

7. Lantai kedap air.

8. Ventilasi cukup baik

9. Tersedia air dan alat pembersih

Masing-masing keluarga seharusnya memiliki jamban pribadi. Sesuai dengan penelitian Amaliah (2010), kepemilikan jamban sendiri mengurangi faktor risiko terkena diare.

2.4.3 Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Menurut Ehless dan Steel, air limbah adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, industri, dan tempat-tempat umum lainnya dan biasanya mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan (Chandra,2007).

Air limbah rumah tangga berasal dari air bekas mandi, bekas cuci pakaian, maupun cuci perabot, bahan makanan, dan sebagainya. Air ini sering disebut sullage atau gray water yang banyak mengandung sabun atau deterjen dan mikroorganisme penyebab berbagai penyakit. Salah satu penyebab penyakit dari mikroorganisme yang ada pada air limbah yaitu penyakit diare. Mikroorganisme ini akan dibawa oleh vektor atau serangga yang akan diinfeksikan kepada manusia melalui makanan dan minuman. Untuk memutus mata rantai penyakit tersebut diperlukan saluran pembuangan air limbah (SPAL) rumah tangga yang memenuhi syarat-syarat kesehatan (Slamet, 2014).

Menurut Chandra (2007), saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang diterapkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber-sumber air minum 2. Tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan

3. Tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup 4. Tidak dihinggapi oleh vektor atau serangga yang menyebabkan penyakit

5. Tidak terbuka dan harus tertutup

6. Tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap.

2.4.4 Sarana Pembuangan Sampah (Tempat Sampah)

Sampah adalah semua produk sisa sebagai akibat aktifitas manusia yang dianggap sudah tidak bermanfaat dan dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga perlu tempat sampah sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum sampah dibuang (dimusnahkan).

Menurut Irianto (2014), syarat tempat sampah adalah :

a. Terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, kuat sehingga tidak mudah bocor, kedap air.

b. Harus ditutup rapat sehingga tidak menarik serangga atau binatang-binatang lainnya seperti tikus, kucing dan sebagainya.

Pengaruh sampah terhadap kesehatan dapat dikelompokkan menjadi efek yang langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud dengan efek langsung adalah efek yang disebabkan karena kontak yang langsung dengan sampah tersebut.

Misalnya, sampah beracun, sampah yang korosif terhadap tubuh, yang karsinogenik, teratogenik, dan lain-lain. Selain itu ada pula sampah yang mengandung kuman patogen, sehingga dapat menimbulkan penyakit. Pengaruh tidak langsung dapat dirasakan masyarakat akibat proses pembusukan, pembakaran, dan pembuangan sampah. Efek tidak langsung lainnya berupa penyakit bawaan vektor yang berkembang biak di dalam sampah. Sampah bila ditimbun sembarangan dapat dipakai sarang lalat dan tikus. Dimana lalat adalah vektor berbagai penyakit perut, salah satunya diare (Slamet, 2014).

2.5 Penyakit Berbasis Lingkungan

Komponen lingkungan yang selalu berinteraksi dengan manusia dan seringkali mengalami perubahan akibat adanya kegiatan manusia adalah air, udara, makanan, vektor atau binatang penular, dan manusia itu sendiri. Perubahan tersebut harus diwaspadai karena berbagai komponen lingkungan tersebut mengandung agent penyakit (Putri, 2008).

Beberapa contoh penyakit berbasis lingkungan, misalnya berbagai penyakit yang diderita sekali waktu pada sebuah komunitas yang hidup atau tinggal pada pemukiman padat berdesakan dengan sanitasi dasar yang buruk (Achmadi, 2011).

2.5.1 Diare

Diare adalah buang air besar dengan frekuensi yang tidak normal (meningkat) dan konsistensi tinja yang lebih lembek atau cair. Diare akut adalah buang air besar dengan frekuensi yang tidak normal (meningkat) dan konsistensi tinja yang lebih lembek atau cair, bersifat mendadak datangnya, dan berlangsung dalam waktu kurang dari 2 minggu. Diare kronik adalah bila diare melanjut sampai 2 minggu atau lebih dan kehilangan berat badan atau tidak bertambah berat badan selama masa tersebut (Suharyono, 2008).

Berbagai penyebab penyakit diare antara lain :

1. Infeksi bakteri : Shigella, Salmonella, E.Coli, golongan Vibrio, Bacillus cereuc, Clostridium perfringes, Staphylococcus aureus, Camplyobacter aeromonas.

2. Infeksi virus : Rotavirus, Norwalk, Adenovirus.

3. Infeksi parasit : Protozoa, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli, Ascaris, Trichuris, Strongyloides, dan Candida.

Gejala diare pada umumnya adalah mula-mula anak menjadi cengeng, gelisah, suhu badan mungkin meningkat, nafsu makan berkurang, perut mulas, frekuensi BAB meningkat, tinja makin cair, mungkin mengandung darah atau lendir, muntah, dan lain-lain (Suharyono, 2008).

Penyakit diare masih merupakan masalah global dengan derajat kesakitan dan kematian yang tinggi di berbagai negara terutama di negara berkembang, dan sebagai salah satu penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian anak di dunia. Menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2009, diare merupakan penyebab kematian nomor 2 pada balita di dunia, nomor 3 pada bayi, dan nomor 5 bagi segala umur. Setiap tahunnya 1,5 juta anak meninggal dunia karena diare (Agtini, 2011).

Tidak tersedianya sarana pembuangan sampah di dalam rumah juga merupakan faktor risiko terjadinya diare. Menurut Fauzi (2005), tempat sampah terbuka dan tidak bebas dari vektor berpeluang meningkatkan kejadian diare pada anak.

2.5.2 ISPA

ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut yang menyerang tenggorokan, hidung, dan paru-paru yang berlangsung kurang lebih 14 hari. ISPA mengenai struktur saluran di atas laring, tetapi kebanyakan penyakit ini mengenai bagian saluran atas dan bawah secara stimulan atau berurutan (Muttaqin, 2008).

Bakteri penyebab ISPA antara lain adalah dari genus Streptokokus, Stafilokokus, Pneumokokus, Hemofillus, Bordetelia, dan Korinebakterium. Virus penyebab ISPA antara lain adalah golongan Miksovirus, Adnovirus, Koronavirus, Pikornavirus, Mikoplasma, Herpesvirus, dan lain-lain (Suhandayani, 2007).

Salah satu penyebab ISPA yang lain adalah asap pembakaran bahan bakar kayu yang biasanya digunakan untuk memasak. Asap bahan bakar kayu ini banyak menyerang lingkungan masyarakat, karena masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga selalu melakukan aktivitas memasak tiap hari menggunakan bahan bakar kayu, gas, maupun minyak. Timbulnya asap tersebut tanpa disadari telah mereka hirup sehari-hari, sehingga banyak masyarakat mengeluh batuk, sesak nafas, dan sulit untuk bernafas. Polusi dari bahan bakar kayu tersebut mengandung zat-zat seperti Dry basis, Ash, Carbon, Hidrogen, Sulfur, Nitrogen yang sangat bebahaya bagi kesehatan (Depkes RI, 2002).

Klasifikasi ISPA menurut Depkes RI (2002) adalah : a. ISPA ringan

Seseorang yang menderita ISPA ringan apabila ditemukan gejala batuk, pilek, dan sesak.

b. ISPA sedang

ISPA sedang apabila timbul gejala sesak nafas, suhu tubuh lebih dari 39˚C dan bila bernafas mengeluarkan suara seperti mengorok.

c. ISPA berat

Gejala meliputi kesadaran menurun, nadi cepat atau tidak teraba, nafsu makan menurun, bibir dan ujung nadi membiru (sianosis) dan gelisah.

ISPA adalah suatu kelompok penyakit sebagai penyebab angka absensi tertinggi bila dibandingkan dengan kelompok penyakit lain. Lebih dari 50%

absensi dari semua angka tidak masuk kerja/sekolah disebabkan penyakit ini.

Angka kekerapan kejadian ISPA, tertinggi pada kelompok-kelompok tertutup di masyarakat, misalnya penghuni asrama, sekolah, atau sekolah yang juga menyelenggarakan pemondokan (Alsagaff dan Mukty, 2010).

ISPA yang mengenai saluran napas bawah, misalnya bronkitis, bila menyerang kelompok umur tertentu, khususnya bayi, anak-anak dan orang tua, akan memberikan gambaran klinik yang berat dan jelek dan seringkali berakhir dengan kematian (Alsagaff dan Mukty, 2010).

ISPA dikenal sebagai salah satu penyebab kematian utama pada bayi dan anak balita di negara berkembang (Denny dan Loda, 1986). Sebagian besar hasil penelitian di negara berkembang menunjukkan bahwa 20-35% kematian bayi dan anak balita disebabkan oleh ISPA. Diperkirakan bahwa 2-5 juta bayi dan anak balita di berbagai negara setiap tahun mati karena ISPA. Dua per tiga dari kematian ini terjadi pada kelompok usia bayi, terutama bayi pada usia 2 bulan pertama sejak kelahiran (WHO, 2008).

Saluran pernapasan selama hidup selalu terpapar dengan dunia luar sehingga dibutuhkan suatu sistem pertahanan yang efektif dan efisien dari sistem saluran pernapasan ini. Sudah menjadi suatu kecenderungan bahwa terjadinya infeksi bakterial mudah terjadi pada saluran napas yang telah rusak sel-sel epitel mukosanya, yang disebabkan oleh infeksi-infeksi yang terdahulu. Keutuhan gerak lapisan mukosa dan silia dapat terganggu karena asap rokok, gas SO2, pencemaran

udara, dan lain-lain. Makrofag biasanya banyak terdapat di alveoli dan baru akan dimobilisasi ke tempat-tempat dimana terjadi infeksi. Asap rokok menurunkan kemampuan makrofag membunuh bakteri, sedang alkohol menurunkan mobilitas sel-sel ini. Antibodi setempat pada saluran napas, adalah IgA yang banyak terdapt di mukosa. Kurangnya antibodi ini akan memudahkan terjadinya infeksi saluran pernapasan (Alsagaff dan Mukty, 2010).

Pada ISPA dikenal tiga cara penyebaran infeksi yaitu: melalui aerosol yang lembut terutama oleh karena batuk, melalui aerosol yang lebih kasar, terjadi pada waktu batuk dan bersin-bersin, dan melalui kontak langsung/tidak langsung dari benda yang telah dicemari jasad renik (hand to hand transmission). Pada infeksi virus, transmisi diawali dengan penyebaran virus ke daerah sekitar terutama melalui bahan sekresi hidung. Virus yang menyebabkan ISPA terdapat 10-100 kali lebih banyak di dalam mukosa hidung daripada mukosa faring (Alsagaff dan Mukty, 2010).

2.5.3 Penyakit kulit

Salah satu bagian tubuh yang cukup sensitif terhadap berbagai macam penyakit adalah kulit. Kulit merupakan pembungkus yang elastik yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Lingkungan yang sehat dan bersih akan membawa efek yang baik bagi kulit. Demikian pula sebaliknya, lingkungan yang kotor akan menjadi sumber munculnya berbagai macam penyakit antara lain penyakit kulit (Harahap, 2000).

Faktor- faktor yang mempengaruhi tingginya prevalensi penyakit kulit adalah iklim yang panas dan lembab yang memungkinkan bertambah suburnya

jamur, kebersihan perorangan yang kurang baik dan faktor ekonomi yang kurang memadai (Harahap, 2000).

Salah satu faktor yang menyebabkan penyakit kulit adalah kebersihan perorangan yang meliputi kebersihan kulit, kebersihan rambut dan kulit kepala, kebersihan kuku, intensitas mandi dan lain- lain (Perry, 2005).

Penyakit kulit menurut Ganong (2006), merupakan peradangan kulit epidermis dan dermis sebagai respons terhadap faktor endogen berupa alergi atau eksogen berasal dari bakteri dan jamur. Gambarannya polimorfi, dalam artian berbagai macam bentuk, dari bentol-bentol, bercak-bercak merah, basah, keropeng kering, penebalan kulit disertai lipatan kulit yang semakin jelas, serta gejala utama adalah gatal.

Menurut Slamet (2007), kurangnya air bersih khususnya untuk menjaga kebersihan diri, dapat menimbulkan berbagai penyakit kulit. Hal ini terjadi karena bakteri yang selalu ada pada kulit mempunyai kesempatan untuk berkembang.

Penyakit akibat kurangnya air bersih adalah segala macam penyakit kulit yang disebabkan jamur dan bakteri.

Virus dapat pula mempengaruhi kulit dalam bentuk kutil. Kutil yang disebabkan oleh virus bentuknya datar. Ia merupakan papula yang gatal dan memperlihatkan tanda-tanda yang khas berupa autoinkulasi sepanjang bekas garutan. Gangguan virus sistemik dapat menimbulkan ruam-ruam pada kulit, seperti yang dapat kita temukan pada campak, cacar air (herpes simpleks), herpes zoster, virus Coxsackie dan virus hepatitis B (Delp dan Manning, 1996).

Fungi juga lazim menyerang kulit manusia. Sedikit sekali orang yang bebas dari serangan dari tinea kruris, tinea pedis, atau tinea korporis (kurap). Lesi yang terjadi pada kulit biasanya berwarna merah, bersisik, berbentuk seperti cincin dengan penyebaran marginal, dan bagian tengahnya akan menyembuh (Delp dan Manning, 1996).

Candida spp. dapat menyerang kulit dan selaput lendir, menimbulkan daerah bercak yang berwarna putih keabu-abuan, sementara dibagian bawahnya terjadi erosi. Skabies adalah infestasi parasit oleh tungau Sarkoptes. Tungau akan menembus ke bawah kulit, dengan meninggalkan papula dan vesikula berwarna merah, kecil, dan liang-liang yang sangat gatal. Daerah yang sering terserang adalah selaput dorsal jari-jari, genitalia, aksila, inguinal, pantat, dan punggung bagian bawah (Delp dan Manning, 1996).

Menurut Harijono (2007), patogenesis penyakit kulit dimulai dengan paparan imunogen atau alergen dari luar yang mencapai kulit, dapat melalui sirkulasi setelah atau secara langsung memalui kontak dengan kulit. Beberapa peneliti menyebutkan alergen yang umum antara lain adalah sebagai berikut :

a. Aeroalergen atau alergen inhalant : tungau debu rumah (house dust mite), serbuk sari buah (polen), bulu binatang (animal dander), jamur (molds) dan kecoa.

b. Makanan : susu, telur, kacang, ikan laut, kerang laut, dan gandum.

c. Mikroorganisme : bakteri seperti staphylococcus aureus, streptococcus species, dan ragi (yeast) seperti pityrosporum ovale, candida albicans dan trycophyton species.

d. Bahan iritan atau alergen : wool, desinfektan, nikel, perubalsam, dan sebagainya.

2.5.4 Kecacingan

Definisi infeksi Kecacingan menurut WHO (2011) adalah sebagai infestasi satu atau lebih cacing parasit usus yang terdiri dari golongan nematoda usus.

Diantara nematoda usus ada sejumlah spesies yang penularannya melalui tanah yaitu A.lumbricoides, N.americanus, T.trichuira dan A.duodenale.

Infeksi Kecacingan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang masih tinggi prevalensinya terutama pada kelompok umur balita dan anak usia sekolah dasar terutama di daerah pedesaan dan daerah kumuh perkotaan (Mardiana dan Djarismawati, 2008).

Kebiasaan hidup kurang higienis menyebabkan angka terjadinya penyakit masih cukup tinggi. Infeksi parasit terutama parasit cacing merupakan masalah kesehatan masyarakat. Penyakit infeksi ini bisa menyebabkan morbiditas. Salah satunya banyak terjadi pada anak usia anak sekolah yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka (Yulianto, 2007).

2.5.5 Tuberkulosis Paru

Tuberkulosis paru adalah suatu penyakit infeksi yang dapat mengenai paru-paru manusia. Sama dengan penyakit infeksi lainnya, tuberkulosis disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis sehingga tuberkulosis bukan merupakan penyakit keturunan dan dapat ditularkan dari seseorang terhadap yang lain. dahulu (Aditama, 1994).

Tuberkulosis paru merupakan salah satu penyakit menular yang sampai saat ini masih tinggi kasusnya di masyarakat. TB berdampak luas terhadap kualitas hidup dan ekonomi bahkan mengancam keselamatan jiwa manusia. TB dapat diderita oleh siapa saja, orang dewasa atau anak-anak dan dapat mengenai seluruh organ tubuh kita, walaupun yang banyak diserang adalah organ paru (WHO, 2014).

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis adalah adanya sumber infeksi yaitu penderita dengan kasus terbuka atau hewan yang menderita tuberkulosis (walaupun jarang ada), jumlah basil sebagai penyebab infeksi harus cukup, virulensi yang tinggi dari basil tuberkulosis, dan daya tahan tubuh yang menurun yang memungkinkan basil berkembang biak dan keadaan ini menyebabkan timbulnya penyakit tuberkulosis paru (Alsagaff dan Mukty, 2010).

Sebagian besar basil Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam jaringan paru melalui airborene disease. Keadaan ini hanya berlangsung beberapa saat dan akan berhenti bila jumlah kuman yang masuk sedikit dan telah terbentuk daya tahan tubuh yang spesifik terhadap basil ini. Pada permulaan infeksi, basil tuberkulosis masuk ke dalam tubuh yang belum mempunyai kekebalan, selanjutnya tubuh mengadakan perlawanan dngan cara yang umum yaitu melalui infiltrasi sel-sel radang ke jaringan tubuh yang mengandung tuberkulosis. Reaksi tubuh ini disebut reaksi non spesifik (tahap pra-alergis) yang berlangsung kurang lebih 3-7 minggu. Setelah reaksi radang non spesifik dilampaui, reaksi tubuh

memasuki tahap alergis yang berlangsung kurang lebih 3-7 minggu (Alsagaff dan Mukty, 2010).

Penularan yang sering terjadi ialah melalui saluran pernapasan yang dikenal sebagai droplet infection, dimana basil tuberkulosis dapat masuk sampai ke alveol. Penularan lebih mudah terjadi bila ada hubungan yang erat dan lama dengan penderita tuberkulosis paru aktif, yakni golongan penderita yang lebih dikenal sebagai open case. Bentuk penularan lain adalah melalui debu yang beterbangan di udara yang mengandung basil tuberkulosis (Alsagaff dan Mukty, 2010).

Keluhan yang paling sering dirasakan penderita biasanya memang adalah batuk yang berdahak. Keluhan ini biasanya berlangsung beberapa minggu. Karena itu banyak negara termasuk Indonesia yang menganjurkan warganya supaya segera memeriksakan dahaknya karena terdapat kemungkinan tuberkulosis bila seseorang batuk berdahak lebih dari 2 atau 3 minggu. Selain batuk berdahak, batuk darah juga sering dijumpai pada penderita tuberkulosis (Aditama, 1994).

Keluhan dan tanda-tanda lain yang terjadi adalah suhu badan meningkat, anak tampak sakit, nyeri pada persendian sehingga anak menjadi cerewet, malaise, anoreksia, anak kelihatan lelah dan disertai keluhan nafsu makan menurun (Alsagaff dan Mukty, 2010).

2.5.6 Demam Berdarah Dengue (DBD)

DBD merupakan penyakit infeksi yang endemis di daerah tropis seperti Indonesia. Penyakit ini berlangsung sepanjang tahun dan mencapai puncaknya pada saat musim hujan. Hal ini disebabkan karena banyaknya tempat yang

menjadi sumber genangan air yang erupakan sarana perkembangbiakan jentik- jentik nyamuk Aedes aegypti si pembawa virus dengue (Nasronudin, 2007).

Penyakit DBD saat ini menyerang semua umur dan jenis kelamin, memiliki gejala klinis yang luas, dan mengalami peningkatan saat musim hujan.

Oleh karena itu, penyakit DBD tidak dapat diatasi dengan hanya mengandalkan tenaga kesehatan saja. Partisipasi masyarakat dalam hal pencegahan serta penatalaksanaan sangat penting. Untuk menanggulangi penyakit DBD dibutuhan kebersamaan dan tanggung jawab masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan gerakan 3M (menguras, mengubur, menutup) dan abatesasi untuk mencagah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penularan DBD (Nasronudin, 2007).

Saat ini DBD merupakan penyakit terpenting yang merupakan infeksi yang melemahkan data tahan tubuh. Umumnya menyerang anak-anak dan dewasa, dengan demam, sakit kepala, rasa sakit pada otot dan sendi, serta demam yang terkadang dihubungkan dengan kejang-kejang yang disebut dengan sindrom kejang dengue. DBD terjadi lebih sering pada anak balita dan anak kecil (Achmadi, 2011).

2.5.7 Filariasis

Penyakit Filariasis disebut juga elephantiasis atau kaki gajah. Infeksi penyakit ini terutama pada bagian tungkai atau tangan yang menyebabkan pembengkakan dan deformasi organ tubuh. Pembengkakan dan deformasi organ tubuh terjadi karena bentuk dewasa parasit cacing filaria (umumnya adalah Wucheria bancrofti) yang hidup dalam kelenjar getah bening pada bagian tungkai.

Karena parasit tersebut menutup saluran getah bening, timbunan kelenjar getah bening mengalami akumulasi (Sembel, 2009).

Cacing nematoda adalah cacing yang menyebabkan filariasis pada manusia, khususnya di Indonesia. Penyakit ini ditransmisi oleh nyamuk Cx quinquefasciatus, Anopheles gambiae, An.Funestus, An.Scapularis, dan An.Pseudoscutellaris, terutama untuk jenis cacing Wu. brancrofti. Sedangkan untuk Brugia malayi nyamuk penularnya adalah mansonia, Anopheles dan Aedes.

Untuk Brugia timori dapat pula ditularkan oleh An.barbirostris (Achmadi, 2011).

Sama halnya dengan dengan penyakit-penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk, pencegahan dan pengendalian filariasis juga sama, yaitu menghindari gigitan nyamuk. Sementara itu, pengendalian nyamuk dapat pula dengan menggunakan insektisida atau larvasida (Sembel, 2009).

2.5.8 Pneumonia

Pneumonia adalah penyakit utama baik dalam jumlah kesakitan maupun jumlah kematian. Di berbagai negara terutama negara-negara berkembang pneumonia merupakan pembunuh balita nomor satu. Pneumonia disebabkan Pneumococcal merupakan infeksi bakteri akut. Cara penularan melalui medium udara, percikan ludah, kontak langsung dengan mulut, dan melalui kontak benda- benda yang digunakan bersama. Kepadatan hunian penduduk diperkirakan merupakan faktor risiko utama (Achmadi, 2011).

Sebagian besar penyebab pneumonia adalah mikroorganisme (virus atau bakteri) dan sebagian kecil oleh penyebab lain seperti hidrokarbon (minyak tanah, bensin, atau sejenisnya) dan masuknya makanan, minuman, susu, isi lambung ke

dalam saluran pernapasan. Mikroorganisme tersering penyebab pneumonia adalah virus. Awalnya mikroorganisme masuk melalui percikan ludah, kemudian terjadi penyebaran mikroorganisme dari saluran napas bagian atas ke jaringan paru dan sebagian kecil karena penyebaran melalui aliran darah (Misnadiarly, 2008).

Perjalanan mikroorganisme bisa sampai ke paru-paru antara lain melalui:

a. Inhalasi (penghirupan) mikroorganisme dari udara yang tercemar b. Aliran darah dari infeksi di organ tubuh yang lain

c. Migrasi (perpindahan) organisme langsung dari infeksi di dekat paru- paru.

Pada pneumonia pneumokok, kuman yang masuk bersama sekret bronkus ke dalam alveol menyebabkan reaksi radang berupa sembab seluruh alveol yang terkena disusul dengan infiltrasi sel-sel radang. Sebagai awal pertahanan tubuh, terjadi fagisitosis kuman penyakit oleh sel-sel radang melalui proses psedopodi sitoplasmik yang mengelilingi dan “memakan” bakteri tersebut (Alsagaff dan Mukty, 2010).

Gejala pneumonia bersifat akut. Penderita merasa badannya panas dingin disertai menggigil dan disusul dengan peningkatan panas badan 40˚C. Panas badan meninggi pada pagi dan sore hari. Batuk-batuk terdapat pada 75%

penderita, batuk disertai dahak berwarna merah cokelat, kadang-kadang berwarna hijau dan purulen. Dapat pula batuk disertai darah yang bervariasi dari sedikit sampai banyak. Nyeri dada atau nyeri pleuritik dirasakan waktu menarik napas dalam (Alsagaff dan Mukti, 2010).

2.5.9 Aspergillosis

Agen penyakit Aspergillosis adalah Aspergillis fumigates atau Aspergillus flavus, sedangkan media utama kontaknya adalah udara. Aspergillus beredar di seluruh dunia dan jarang namun sporadik menimbulkan gangguan kesehatan (Achmadi, 2011).

Aspergillosis adalah salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur, khususnya aspergillus. Penyakit ini muncul dengan berbagai sindroma klinis. Penderita yang alergi dapat terkena penyakit ini menyebabkan allergic bronchopulmonary aspergillus. Jamur aspergillus juga bisa bergabung dengan bakteri yang menyebabkan abses paru. Sedangkan aspergillosis invasive (menyerang seluruh sistem) terjadi pada penderita yang menerima imunosupresif atau obat penekan immune sistem (misalnya pada penderita cangkok organ).

Jamur bisa menyerang ke seluruh organ khususnya otak dan jantung (Achmadi, 2011).

2.5.10 Malaria

Malaria merupak penyakit infeksi parasitik yang terpenting di dunia dengan perkiraan satu liliar orang berada dalam risiko tertular penyakit ini. Setiap tahunnya 2,5 juta penderita meninggal dunia dan sebagian besar merupakan anak- anak yang berumur di bawah 5 tahun (Soedarto, 2009).

Menurut Soedarto (2009), terdapat 4 spesies parasit malaria pada manusia, yaitu Plasmodium falciparum, P.vivax, P.ovale, P.malariae. Ciri khas morfologi Plasmodium adalah sebagai berikut:

1. Plasmodium falciparum : gametosit berbentuk pisang

2. P.vivax : trofozoid berbentuk amuboid dengan sel darah merah yang terinfeksi membesar ukurannya

3. P.ovale : sel darah merah yang terinfeksi bentuknya tidak teratur dan bergerigi

4. P.malariae : trofozoid dewasa berbentuk pita (band-form).

Malaria ditularkan oleh nyamuk anopheles betina . Penularan malaria juga dapat terjadi melalui transfusi darah , melalui jarum suntik yang berulang kali digunakan, atau melalui cara transplasental (Soedarto, 2009).

Gejala malaria tergantung jenis agen penyakit, yakni parasit Plasmodium.

Malaria oleh P.falciparum memberikan gejala klinis yang sangat bervariasi seperti demam, menggigil, berkeringat, batuk, diare, sakit kepala, gangguan pernapasan, dan pucat. Semua gejala tersebut tidak harus ada semua (Achmadi, 2011).

2.5.11 Demam Chikungunya

Chikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Chikungunya yang disebarkan ke manusia melalui gigitan nyamuk. Sebagai penyebar penyakit adalah nyamuk Aedes aegypti, juga dapat disebabkan Aedes albopictus. Nama penyakit berasal dari bahasa Swahili yang berarti berubah bentuk atau bungkuk, mengacu pada postur penderita yang membungkuk akibat nyeri sendi yang hebat (Suharto, 2007).

Penderita chikungunya tidak bisa berjalan, untuk menahan rasa sakitnya penderita membungkuk seperti udang. Diperkirakan berasal dari Afrika dan kini

telah merebak di Indonesia, Australia bagian utara, India dan merambah ke seluruh dunia terutama wilayah tropis atau subtropis (Achmadi, 2011).

Masa inkubasi berkisar 1-4 hari, merupakan penyakit self-limiting dengan gejala akut yang berlangsung 3-10 hari. Nyeri sendi merupakan keluhan utama pasien yang kadang-kadang berlangsung sampai beberapa minggu atau bulan.

Meskipun tidak pernah dilaporkan menyebabkan kematian, masyarakat sempat cemas karena penyakit ini disertai keluhan nyeri sendi yang mengakibatkan pasien seperti lumpuh (Suharto, 2007).

Gejala deman Chikungunya mirip dengan gejala DBD yaitu demam tinggi, menggigil, sakit kepala, mual, muntah, sakit perut, nyeri sendi dan otot, serta bintik-bintik merah di kulit terutama badan dan lengan. Bedanya dengan DBD adalah pada Chikungunya tidak ada perdarahan hebat, syok, maupun kematian.

Nyeri sendi terutama mengenai sendi lutut, pergelangan kaki, serta persendian jari tangan dan kaki (Suharto, 2007).

Tindakan pencegahan Chikungunya adalah dengan menghilangkan tempat dimana nyamuk dapat meletakkan telurnya, terutama pada tempat penyimpanan air buatan, misalnya bak mandi, kolam ikan, ban mobil, atau kaleng kosong.

Tempat menyimpan air hujan atau penyimpanan air (kontainer plastik, drum) hendaknya tertutup rapat. Ban mobil bekas maupun kaleng kosong sebaiknya dimusnakhkan. Tempat air minum hewan peliharaan dan vas bunga hendaknya dikosongkan atau diganti setidaknya seminggu sekali (Suharto, 2007).