SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S. Farm.)

Program Studi Ilmu Farmasi

Oleh: Eunike 038114107

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

PERSEPSI DAN HARAPAN DOKTER UMUM RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PERKEMBANGAN PERAN

FARMASIS KLINIK

Disusun oleh : Eunike NIM : 03114107

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Tanggal : 23 April 2007

One life to live for Christ my Lord, One life to do my part, One life in which to give my all

With fervency of heart.

Brandt

In everything you do, put God first

and He will direct You and crown your

efforts

with success.

Proverbs 3:4

Be a good courage, and He shall

strengthen your heart,

all ye that hope in the LORD.

Psalm 31:24

Kupersembahkan karya ini kepada : My Savior, TUHAN YESUS KRISTUS

Mamaku yang tercinta

Keluargaku di Magelang yang kusayangi Sahabat-sahabatku

Serta Almamaterku

tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 23 April 2007 Penulis

Eunike

Segala pujian dan ucapan syukur penulis persembahkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi dan Harapan Dokter Umum Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta Terhadap Perkembangan Peran Farmasis Klinik” dapat terselesaikan dengan baik

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma.

2. Rumah Sakit P.K.U. Muhamadiyah, Rumah Sakit Panti Rapih dan Rumah Sakit

Bethesda yang telah memberikan ijin dan tampat sehingga penelitian ini dapat dilakukan.

3. Ibu Aris Widayati, M.Si., Apt. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar

telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama persiapan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Rita Suhadi, M.Si., Apt. dan Bapak Ipang Djunarko, S.Si., Apt. selaku Dosen Penguji yang telah memberi masukan demi peningkatan hasil karya tulis ini. 5. Dokter-dokter Umum yang berpraktek di Rumah Sakit P.K.U. Muhamadiyah,

Rumah Sakit Panti Rapih dan Rumah Sakit Bethesda yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

8. Keluarga di Magelang (Mak Pien, Ik Po, Ik Lanny, Ku Lewi, Ku Liang, Ku Kong Hien, Kim Mella, Agnes, Yosua dan Raymond) atas semangat, dukungan, doa, perhatian dan kasih sayang yang diberikan selama ini.

9. Renny, atas kasih sayang, dukungan, semangat, doa dan air mata, serta suka dan duka yang dibagi bersama selama ini.

10. Teman-teman Komsel Magelang (Mas Yuno, Bram, Yosy, Andrew, Boas, My Twins (Wurie), Cisca, Acheng, Monike, Dian, Yonia, Ike, Syela, Beetha, Po2, Victor, David, Yusak, Yoseph, Erwin, Erwan, Adie, Kris, David) untuk, doa, semangat, keceriaan dan kebersamaan selama ini.

11. Teman-teman kost ‘Dewi’ (Ratih, Selvi, Indah, Lia, Lanny, Yohana, Anink,

Mellissa, Chika, Novi, Cie Ricka, Cie Meta, Cie Listy, Cie Maria, Tice, dll) untuk dukungan, doa, dukungan, keceriaan dan kebersamaan yang diberikan kepada penulis.

12. Teman-teman GPdI Magelang dan SM Elshaddai (Cie Fera, Cie Yoke, Ko Lhank, Ko Sand, Ko Ayiem dan keluarga, Mas Poer) atas dukungan dan kasih sayangnya.

13. David atas bantuannya mengerjakan revisi dan Wurie atas bantuannya dalam menerjemahkan abstract.

14. Teman-teman kost ‘Wulung’ (Paulus, Roy, David, Hendra, Sigit) buat keceriaan dan kebersamaan selama ini.

skripsi ini dari awal sampai akhir.

16. Teman-teman Fakultas Farmasi USD, khususnya kelas C dan kelompok

praktikum E atas kekompakan dan keceriaan yang diberikan.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi perkembangan dunia kesehatan.

Yogyakarta, 23 April 2007

Penulis

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... v

PRAKATA... vi

DAFTAR ISI... ix

DAFTAR TABEL... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR LAMPIRAN... xix

INTISARI... xx

ABSTRACT... xxi

BAB I PENGANTAR A. Latar Belakang ... 1

1. Perumusan masalah... 4

2. Keaslian penelitian ... 4

3. Manfaat penelitian... 7

B. Tujuan Penelitian ... 7

BAB II PENELAAH PUSTAKA A. Farmasis dan Peran Farmasis ... 9

B. Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1197/Menkes/SK/X/2004... 14

D. Keterangan Empiris... 33

BAB II METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis dan Rancangan Penelitian ... 34

B. Definisi Operasional Penelitian ... 34

C. Responden ... 35

D. Alat Penelitian... 36

E. Tata Cara Penelitian ... 37

F. Kesulitan Penelitian ... 44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Persepsi Dokter Umum Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta Terhadap Peran Farmasis Klinik ... 47

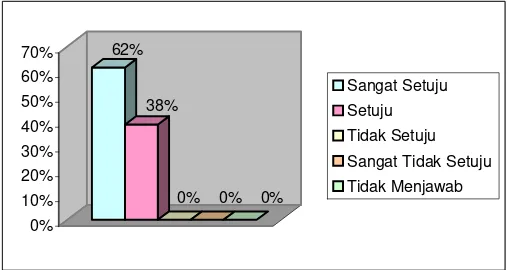

1. Persepsi responden terhadap ruang lingkup profesi farmasi... 47

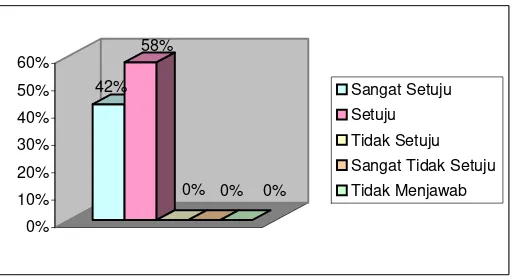

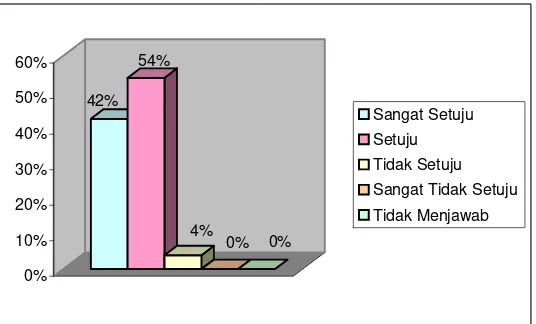

2. Persepsi responden terhadap orientasi pelayanan farmasis... 48

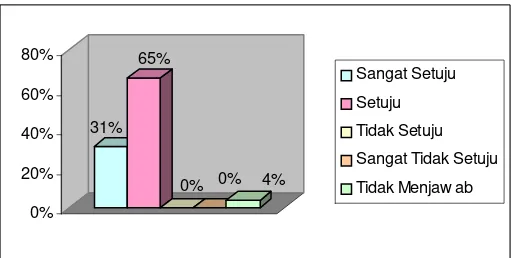

3. Persepsi responden terhadap keikutsertaan farmasis dalam memberi perhatian khusus terhadap kesejahteraan pasien ... 49

4. Persepsi responden terhadap tanggung jawab farmasis dalam memantau penggunaan obat baik pada pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan ... 51

5. Persepsi responden terhadap tanggung jawab farmasis dalam menganalisis efektivitas biaya ... 52

6. Persepsi responden bahwa farmasis tidak bertanggung jawab dalam formularium obat... 53

8. Persepsi responden terhadap pendokumentasian kegiatan yang dilakukan farmasis untuk evaluasi terhadap pelayanan kesehatan ... 56 9. Persepsi responden terhadap keterlibatan langsung farmasis dalam

perumusan segala keputusan yang berhubungan dengan pelayanan farmasi dan penggunaan obat ... 57 10. Persepsi responden terhadap tanggung jawab farmasis dalam pemberian

informasi obat kepada tenaga kesehatan lain ... 58 11. Persepsi responden terhadap tanggung jawab farmasis dalam masalah

yang berkaitan dengan penggunaan obat (drug related problem) ... 60 12. Persepsi responden bahwa farmasis tidak bertangung jawab dalam

pemantauan kadar obat dalam darah (therapeutic drugs monitoring) ... 61 13. Persepsi responden bahwa farmasis tidak harus bertanggung jawab

dalam penanganan pencampuran obat suntik... 64 14. Persepsi responden bahwa farmasis tidak bertanggung jawab dalam

penanganan nutrisi parenteral ... 65 15. Persepsi responden terhadap peran farmasis dalam penanganan obat

kanker atau sitostatika ... 66 16. Persepsi responden terhadap keterlibatan farmasis dalam mengakses

penyakit dan riwayat pengobatan pasien dalam rekam medis untuk memantau penggunaan obat yang rasional ... 68

menentukan terapi yang tepat bagi pasien dan memberikan masukan pada dokter dalam peresepan ... 69 18. Persepsi responden bahwa farmasis tidak bertanggung jawab dalam

memberikan konseling obat baik pada pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan ... 71 19. Persepsi responden terhadap keterlibatan farmasis dalam pelayanan

penggunaan obat dapat membantu dokter dan tenaga kesehatan lain dalam memaksimalkan proses terapi ... 73 B. Harapan Dokter Umum Terhadap Perkembangan Peran Farmasis Klinik di

Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta ... 74 1. Harapan responden terhadap perkembangan farmasis klinik untuk dapat

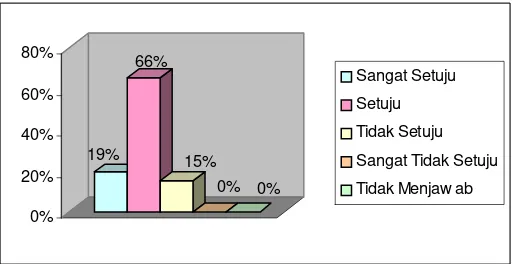

mendampingi dokter dalam pemeriksaan serta memberikan saran dalam peresepan obat... 74 2. Harapan responden terhadap perkembangan farmasis klinik untuk dapat

ikut mendiskusikan hasil pemeriksaan baik fisik maupun laboratorium bersama dengan dokter untuk memutuskan diagnosis dan menentukan terapi yang tepat bagi pasien ... 76 3. Harapan responden terhadap perkembangan farmasis klinik untuk dapat

menentukan obat sesuai dengan diagnosis dokter seperti yang telah dipraktekkan oleh beberapa negara-negara maju... 78

5. Harapan responden terhadap perkembangan farmasis klinik untuk dapat dispesialisasikan agar dapat bekerja sesuai bidang spesialisasinya, dan

dapat bekerjasama dengan dokter spesialis... 82

6. Harapan responden terhadap keterlibatan farmasis secara langsung pada pasien bersama dokter dan tenaga kesehatan lain akan dapat membantu dokter dalam menjamin terlaksananya proses terapi yang tepat bagi pasien ... 84

C. Rangkuman Pembahasan ... 86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... 88

B. Saran... 89

DAFTAR PUSTAKA... 90

LAMPIRAN... 93

BIOGRAFI PENULIS... 102

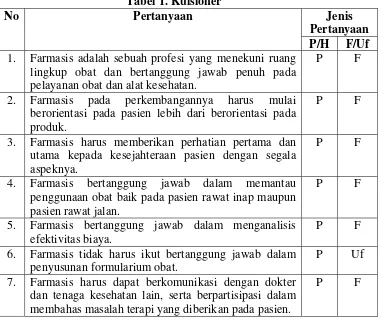

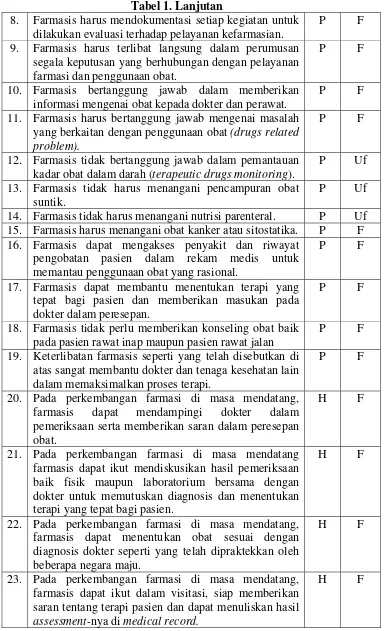

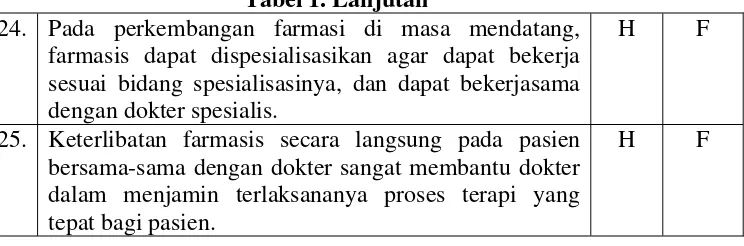

Tabel 1. Kuisioner ... 38 Tabel 2. Jumlah Farmasis Dan Dokter Umum Yang Terdaftar di Rumah

Sakit Swasta di Kota Yogyakarta... 43 Tabel 3. Profil Responden... 44

Gambar 2. Lama Praktek Responden... 47 Gambar 3. Persepsi responden terhadap ruang lingkup profesi Farmasi... 47 Gambar 4. Persepsi responden terhadap orientasi pelayanan farmasis... 48 Gambar 5. Persepsi responden terhadap keikutsertaan farmasis dalam

memberi perhatian khusus terhadap ksejahteraan pasien... 50 Gambar 6. Persepsi responden terhadap tanggung jawab farmasis dalam

memantau penggunaan obat baik pada pasien rawat inap pasien rawat jalan ... 51 Gambar 7. Persepsi responden terhadap tanggung jawab farmasis dalam

menganalisis efektifitas biaya ... 52 Gambar 8. Persepsi responden bahwa farmasis tidak bertanggung jawab

dalam formularium obat... 54 Gambar 9. Persepsi responden terhadap komunikasi farmasi dengan

dokter dan tenaga kesehatan lain, serta berpartisipasi dalam membahas masalah terapi yang diberikan pada pasien... 55 Gambar 10. Persepsi responden terhadap pendokumentasian kegiatan yang

dilakukan farmasis untuk evaluasi terhadap pelayanan kesehatan ... 57

dalam perumusan segala keputusan yang berhubungan dengan pelayanan farmasi dan penggunaan obat... 58 Gambar 12. Persepsi responden terhadap tanggung jawab farmasis dalam

pemberian informasi obat kepada tenaga kesehatan lain ... 59 Gambar 13. Persepsi responden terhadap tanggung jawab farmasis masalah

yang berkaitan dengan penggunaan obat (drug related problem) ... 60 Gambar 14. Persepsi responden bahwa farmasis tidak bertangung jawab

dalam pemantauan kadar obat dalam darah (therapeutic drugs monitoring)... 62 Gambar 15. Persepsi responden bahwa farmasis tidak bertanggung jawab

dalam penanganan pencampuran obat suntik... 64 Gambar 16. Persepsi responden bahwa farmasis tidak bertanggung jawab

dalam penanganan nutrisi parenteral... 66 Gambar 17. Persepsi responden terhadap peran farmasis dalam penanganan

obat kanker atau sitostatika ... 67 Gambar 18. Persepsi responden terhadap keterlibatan farmasis dalam

mengakses penyakit dan riwayat pengobatan pasien dalam rekam medis untuk memantau penggunaan obat yang rasional.. 68 Gambar 19. Persepsi responden terhadap keterlibatan farmasis dalam

membantu menentukan terapi yang tepat bagi pasien dan memberikan masukan pada dokter dalam peresepan ... 70

Gambar 21. Persepsi responden terhadap keterlibatan farmasis dalam pelayanan penggunaan obat dapat membantu dokter dan tenaga kesehatan lain dalam memaksimalkan proses terapi... 73 Gambar 22. Harapan responden terhadap perkembangan farmasis klinik

untuk dapat mendampingi dokter dalam pemeriksaan serta memberikan saran dalam peresepan obat... 75 Gambar 23. Harapan responden terhadap perkembangan farmasis klinik

untuk dapat ikut mendiskusikan hasil pemeriksaan baik fisik maupun laboratorium bersama dengan dokter untuk memutuskan diagnosis dan menentukan terapi yang tepat bagi pasien ... 76 Gambar 24. Harapan responden terhadap perkembangan farmasis klinik

untuk dapat menentukan obat sesuai dengan diagnosis dokter seperti yang telah dipraktekkan oleh beberapa negara-negara maju... 79 Gambar 25. Harapan responden terhadap perkembangan farmasis klinik

untuk dapat ikut dalam visitasi, siap memberikan saran tentang terapi pasien dan dapat menuliskan hasil assasement-nya di

medical record... 81

untuk dapat dispesialisasikan agar dapat bekerja sesuai bidang spesialisasinya, dan dapat bekerjasama dengan dokter spesialis

... 83 Gambar 27. Harapan responden terhadap keterlibatan farmasis secara

langsung pada pasien bersama dokter dan tenaga kesehatan lain akan dapat membantu dokter dalam menjamin terlaksananya proses terapi yang tepat bagi pasien... 85

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian dari Rumah Sakit Panti Rapih ... 94 Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian dari Rumah Sakit P.K.U. Muhamadiyah.... 95 Lampiran 4. Kuisioner ... 96 Lampiran 10. Frekuensi jawaban kuisioner oleh responden ... 99

Saat ini praktek kefarmasian di rumah sakit telah mengarah ke orientasi pasien. Hal ini bertujuan untuk memaksimalken efek terapi, meminimalkan resiko, dan meminimalkan biaya pengobatan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dokter umum terhadap peran farmasis klinik di rumah sakit swasta di kota Yogyakarta.

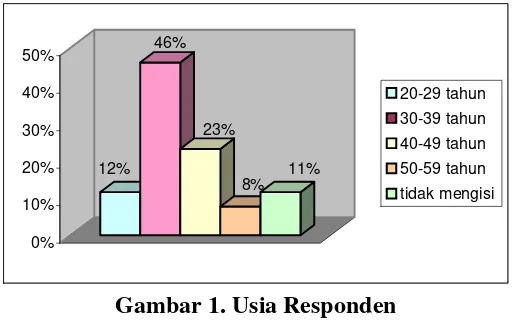

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasional dengan rancangan penelitian deskriptif. Bahan yang digunakan adalah kuisioner yang diisi oleh dokter umum yang berpraktek pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta (26 responden). Data yang diperoleh dianalisis secara statistik deskriptif dalam bentuk persentase dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram batang.

Dari penelitian ini disimpulkan responden memiliki persepsi tentang peran farmasis klinik yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 1197/Menkes/SK/X/2004 yaitu: pelayanan farmasi rumah sakit yang berorientasi kepada pasien (100%) dan bertanggung jawab dalam pemantauan penggunaan obat (96%), namun responden tidak setuju farmasis menangani nutrisisi parenteral (69%). Dalam hal mengakses riwayat pengobatan pasien (50% tidak setuju dan 46% setuju. Responden memiliki harapan tentang keterlibatan farmasis klinik dalam menentukan obat sesuai diagnosis dokter (54%) dan visitasi (81%), namun sebanyak 50% dan 69% responden, tidak setuju farmasis klinik mendampingi dokter dan memberikan saran peresepan obat serta mendiskusikan hasil pemeriksaan dengan dokter untuk menentukan diagnosis dan terapi yang tepat bagi pasien, namun di sisi lain 50% dan 31% setuju.

Kata kunci : persepsi, harapan, dokter umum, farmasis klinik

the perception of general practitioner to the clinical pharmacist roles in the private hospital in Yogyakarta.

The research is an observational character with a descriptive research plan. The material used is questioners that filled by the general practitioners from private hospitals in Yogyakarta (26 respondent) who willingly to fill the questioners. The achieved data analyzed by descriptive statistics in the form of percentage and presented in the form of table and (stem) diagram.

According to the research, it can be concluded the respondents perceptions about the clinical pharmacist roles that are appropriate haved conform to the Minister of Public Health decree No. 1197/Menkes/SK/X/2004 about the hospitals pharmacy services as patient oriented services (100%) and responsible in drug related problem (96%). However, respondents disagreed on the hospital pharmacists involvement in the handling of parenteral nutrition (69%) and in access patient therapy (50%), but in the other side 46% agreed. Respondents have expectations to the involvement of clinical pharmacists to determine the appropriate medicine suitable to the doctor’s diagnosis (54%) and visitation (81%). However, 50% and 69% respondent disagree on the clinical pharmacist accompany the doctor during the examination and give advices on the prescription and also to discuss the examination result together with the doctor to determine the accurate diagnosis and therapy for the patient, but in the other side 50% and 31% agreed.

Key words: perception, expectation, general practitioner, clinical pharmacist

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Pada saat ini, praktek profesi farmasis telah berubah dari orientasi produk ke orientasi pasien. Pelayanan kefarmasian menuntut praktek manajemen terapi dan konseling bagi pasien. Secara umum, farmasis harus terlibat bekerjasama dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam proses terapi seorang pasien dari aspek

pharmaceutical care (Matsumoto, Shimizu, and Fukuoka, 2003).

Cakupan praktek kefarmasian semakin meluas dari waktu ke waktu. Pada tahun 1999, di 24 negara bagian di Amerika menyetujui suatu bentuk kolaborasi praktek antara farmasis dan dokter, yaitu pada adanya delegasi penatalaksanaan pasien menjadi tanggung jawab farmasis, meliputi terapi ulangan yang telah disetujui oleh dokter sampai ke modifikasi atau inisiasi regimen terapi bagi pasien (Smith, Ray and Shannon, 2002).

Perubahan pola pelayanan kefarmasian ini di negara-negara maju telah lama berlangsung sedangkan di Indonesia masih sangat tertinggal bahkan sering masih dalam tingkat wacana. Oleh karena itu sangat diharapkan profesi farmasis yang memang bekerja dalam pelayanan kefarmasian (farmasi rumah sakit dan farmasi komunitas) harus berani keluar dari keterkurungannya memasuki realitas baru dalam pelayanan kefarmasian (Anonim, 2004a).

Praktik kefarmasian di rumah sakit mengalami pergeseran secara bertahap. Pergeseran tersebut meliputi paradigma teknis yang menekankan pada produk obat

dan peracikan, berubah menjadi pendekatan yang lebih berorientasi kepada pelayanan pasien dan penanganan penyakit secara komprehensif. Salah satu kebijakan pelayanan kesehatan menyangkut kebijakan penggunaan obat yang rasional yaitu: tepat kualitas, tepat indikasi, tepat dosis, tepat penderita, dan tepat harga. Termasuk juga komunikasi dan informasi terhadap pasien tentang penggunaan obat yang efektif dan efisien dan hubungan dokter pembuat resep dan apotik/depo yang menyerahkan obat. Menjawab tantangan ini profesi farmasi dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus bekerja keras untuk meningkatkan profesionalisme. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang terhadap pelayanan kefarmasian yang bermutu (Yusmanita, 2002).

Proses pelayanan kesehatan di rumah sakit melibatkan kerjasama antara farmasis dengan petugas kesehatan lain khususnya dokter. Dalam hal ini dokter sebagai prescriber, yaitu orang yang berwenang untuk menuliskan resep untuk pasien. Melalui peresepan inilah terjadi kerjasama antara dokter dengan farmasis sebagai suatu health care team.

Proses kerjasama antara dokter dan farmasis ini merupakan proses yang harus ditingkatkan terus menerus agar penggunaan obat yang menjadi tanggung jawab bersama antar farmasis, dokter dan juga tenaga kesehatan lain memperoleh keluaran terapi yang optimal. Farmasis memberikan jaminan bahwa obat yang diberikan adalah obat yang benar dan diperoleh maupun diberikan dengan benar (Anonim, 2004c).

khususnya dokter sebagai suatu health care team. Dengan adanya penerimaan yang baik dari profesi kesehatan lain diharapkan dapat terjadi kerjasama yang baik dalam suatu health care team. Dengan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara farmasis dengan dokter dapat meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian.

Perkembangan pelayanan farmasi klinik di Kota Yogyakarta masih cukup lambat karena rumah sakit di Kota Yogyakarta sebagian besar belum melaksanakan pelayanan farmasi klinik. Pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta yang telah mulai melaksanakan pelayanan farmasi klinik (R.S. Bethesda, R.S. Panti Rapih dan R.S. P.K.U. Muhamadiyah), belum semua aspek pelayanan farmasi klinik dilakukan. Pelayanan farmasi klinik masih terbatas pada pengkajian resep, dispensing dan pelayanan informasi obat oleh farmasis. Pihak rumah sakit juga sudah menempatkan farmasis di bangsal-bangsal pada jam-jam tertentu. Diantara ketiga rumah sakit tersebut ada juga farmasis yang mulai terlibat pada penanganan obat kanker maupun obat suntik. Namun pemantauan penggunaan obat yang rasional belum maksimal dan efektif dijalankan. Komunikasi antara farmasis dan staf medis dalam pengkajian resep masih belum berjalan secara maksimal. Visitasi oleh farmasis pada pasien rawat inap juga belum aktif dijalankan. Pemantauan kadar obat terapetik juga belum dilaksanakan di rumah sakit terebut.

1. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka terdapat permasalahan yang akan diungkap melalui penelitian ini, yaitu:

a. seperti apa persepsi dokter umum rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta terhadap peran farmasis klinik mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1197 tahun 2004 mengenai standar pelayanan farmasi di rumah sakit khususnya pada pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan?

b. seperti apa harapan dokter umum rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta terhadap perkembangan farmasis klinik di masa mendatang dalam pelayanan kefarmasian?

2. Keaslian penelitian

Penelitian tentang Persepsi Dokter Umum terhadap Farmasi Klinik di Rumah Sakit di Kota Yogyakarta pernah dilakukan oleh Savitri (2005) yang menitikberatkan pada bahasan mengenai sejauh mana pengenalan dan penilaian dokter terhadap profesi farmasis klinik serta sikap dan saran dokter terhadap profesi farmasis klinik secara profesional. Pada penelitian ini digunakan acuan Standar Kompetensi Farmasi di Indonesia yang disusun oleh ISFI. Lingkup penelitian ini adalah seluruh rumah sakit baik swasta maupun pemerintah yang ada di Kota Yogyakarta.

mengenai profesi farmasis di rumah sakit. Acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur dari WHO mengenai pelayanan kefarmasian dan Standar Kompetensi Farmasi di Indonesia yang disusun oleh ISFI. Lingkup penelitian ini adalah seluruh rumah sakit baik swasta maupun pemerintah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perbedaan penelitian ini dibanding penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2005) dan Nurdiati (2005) adalah penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai persepsi dokter umum tentang peran farmasis klinik di rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menitikberatkan pada bahasan mengenai peran farmasis klinik sebagai Health Care Team sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 dan untuk mengetahui harapan dokter umum di rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta mengenai perkembangan peran farmasis klinik di masa mendatang dalam pelayanan kefarmasian. Perbedaan yang mendasar pada penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya adalah acuan yang digunakan. Pada penelitian ini digunakan acuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004.

di Kota Yogyakarta tanpa kriteria telah melakukan pelayanan farmasi klinik. Penelitian yang dilakukan Nurdiati (2005) rumah sakit yang digunakan adalah seluruh rumah sakit baik swasta maupun pemerintah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa kriteria minimal memiliki dua farmasis dan belum melakukan pelayanan farmasi klinik, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta yang memiliki minimal 2 farmasis dan telah melakukan pelayanan farmasi klinik.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Wijayanti (2005) mengenai Persepsi Dokter tentang Peran Apoteker di Apotek di Kota Magelang. Penelitian ini menitikberatkan pada tanggapan dokter mengenai peran apoteker di Apotek dewasa ini. Perbedaannya adalah penelitian Wijayanti (2005) berfokus

pada peran farmasis di Apotek sedangkan penelitian yang dilakukan ini berfokus pada peran farmasis klinik di rumah sakit.

Muijrers (2003) juga melakukan penelitian yang berjudul: “Changing relationships: attitudes and opinions of general practitioners and pharmacists

regarding the role of the community pharmacist” yang menitikberatkan pada persamaan dan perbedaan pendapat antara dokter umum dengan farmasis mengenai peran farmasis komunitas.

Muijrers (2003) membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat antara dokter umum dan farmasis, sedangkan penelitian ini hanya melihat dari sudut pandang atau persepsi dokter umum tanpa membandingkan dengan persepsi farmasis terhadap peran farmasis klinik di rumah sakit.

3. Manfaat Penelitian a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran persepsi dan harapan dokter umum rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta mengenai perkembangan peran farmasis klinik.

b. Manfaat praktis

1) Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan standar

praktek kefarmasian bagi farmasis klinik baik oleh ISFI ataupun Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan self-assessment bagi farmasis klinik untuk peningkatan kinerja di rumah sakit.

B. Tujuan Penelitian 1. Tujuan umum

Mengetahui persepsi dan harapan dokter umum rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta terhadap peran farmasis klinik.

2. Tujuan khusus

RI nomor 1197 tahun 2004 mengenai standar pelayanan farmasi di rumah sakit khususnya pada pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan.

PENELAAHAN PUSTAKA

A. Farmasis dan Peran Farmasis

Farmasis (Apoteker) adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Farmasis (Apoteker) (Anonim, 1992).

Menurut Standar Kompetensi Farmasis Indonesia lingkup tanggung jawab farmasis meliputi:

1. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan yang

dibutuhkan masyarakat

2. menjamin mutu keamanan obat yang diberikan dan memperhatikan hak azasi dan

keunikan setiap pribadi

3. menjamin setiap orang atau masyarakat yang menggunakan obat atau alat kesehatan yang digunakan demi tercapainya kepatuhan penggunaan

4. memiliki tanggung jawab bersama dengan tenaga kesehatan lain dan pasien dalam menghasilkan keluaran terapi yang optimal.

Lingkup hak dari pelayanan kefarmasian menurut Standar Kompetensi Farmasis Indonesia meliputi:

1. hak untuk mendapatkan posisi kemitraan dengan profesi tenaga kesehatan lain 2. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum pada saat melaksanakan praktek

sesuai dengan standar yang ditetapkan

3. hak untuk mendapatkan jasa profesi sesuai dengan kewajaran jasa profesional

kesehatan

4. hak untuk berbicara dalam rangka menegakkan keamanan masyarakat dalam

aspek sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.

Peran farmasis yang dikemukakan oleh WHO yang dikenal dengan istilah “Seven Star Pharmacist” meliputi:

1. care giver

Farmasis sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk pelayanan kinik, analitik, teknik, sesuai peraturan perundang-undangan (Anonim, 2004c).

2. decision-maker

Farmasis mendasarkan pekerjaanya pada kecukupan, keefikasian dan biaya yang efektif dan efisien terhadap seluruh penggunaan sumber daya misalnya sumber daya manusia obat, bahan kimia, peralatan, prosedur, pelayanan dan lain-lain (Anonim, 2004c).

3. comunicator

Farmasis harus berada pada posisi ideal antara dokter dan pasien, karena itu farmasis haruslah dikenal dan percaya diri saat berinteraksi dengan profesi kesehatan lain dan publik (Anonim, 1998).

4. leader

5. manager

Farmasis harus efektif dalam mengelola sumber daya (manusia, fisik, anggaran) dan informasi, juga harus dapat dipimpin dan memimpin orang lain dalam tim kesehatan (Anonim, 2004c).

6. life-long learner

Farmasis harus terus belajar sepanjang pengabdian profesinya (Anonim, 1998).

7. teacher

Farmasis bertanggung jawab untuk mendidik dan melatih farmasis generasi mendatang (Anonim, 2004c).

Konsep seven star menjadi gambaran profil masa depan farmasis sedangkan filosofi farmasis yaitu pharmaceutical care secara luas identik dengan

good pharmacy practice, sehingga dapat dikatakan bahwa good pharmacy practice

adalah jalan untuk mengimplementasikan pharmaceutical care (Anonim, 2004c). Empat pilar yang disyaratkan WHO untuk pelaksanaan good pharmacy practice adalah :

1. farmasis harus peduli terhadap kesejahteraan pasien dalam segala situasi dan

kondisi

2. kegiatan inti farmasi adalah menyediakan obat, produk pelayanan kesehatan lain,

menjamin kualitas, informasi dan saran yang memadai kepada pasien dan memonitor penggunaan obat yang digunakan pasien

3. bagian integral farmasis adalah memberikan kontribusi dalam peningkatan

4. tujuan tiap pelayanan farmasi yang dilakukan harus sesuai untuk setiap individu,

didefinisikan dengan jelas, dan dikomunikasikan secara efektif kepada semua pihak yang terkait.

(Anonim, 2004c) Empat elemen penting yang digariskan oleh WHO dalam good pharmacy practice adalah :

1. kegiatan yang berhubungan dengan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit 2. penyediaan dan penggunaan obat resep dokter dan produk pelayanan kesehatan

lain.

3. Pengobatan mandiri

4. mempengaruhi peresepan dan penggunaan obat.

(Anonim, 2004c) Empat elemen tambahan yang disarankan meliputi :

1. farmasis bekerjasama dengan tenaga kesehatan masyarakat berupaya mencegah penyalahgunaan obat dan penggunaan obat yang salah yang terjadi di masyarakat 2. menilai produk obat dan produk pelayanan kesehatan lain secara profesional 3. penyebarluasan informasi obat dan berbagai aspek pelayanan kesehatan yang

telah dievaluasi

4. terlibat dalam semua tahap-tahap pelaksanaan uji klinis.

Sistem praktek kefarmasisn dapat diartikan sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang utuh dan terpadu, terdiri dari struktur dan fungsi jaringan pelayanan kefarmasian. Praktek kefarmasian adalah upaya penyelenggaraan pekerjaan kafarmasian dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakitbagi perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat (Anonim, 2004c).

Menurut keputusan Menteri Kesehatan R.I. no. 1027 tahun 2004 pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi farmasis dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pada Manajemen Pembangunan Kesehatan peran farmasis lebih berhubungan dengan kepemimpinan dan manajemen kesehatan serta Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan kesehatan. Siapapun dan dimanapun orang/pimpinan organisasi profesi berbicara dalam masalah kefarmasian, intinya tidak lain adalah pelaksanaan “Pharmaceutical Care” (PC). “Pharmaceutical Care” ada yang mengartikan “Asuhan Kefarmasian”, bisa juga “Perhatian Kefarmasian” atau “Kepedulian Kefarmasian”. Pharmaceutical Care

adalah tanggung jawab farmakoterapi dari seorang farmasis untuk mencapai dampak tertentu dalam meningkatkan kualitas hidup pasien (Azwar, 2004).

Definisi dari “Kepedulian Farmasi” atau“Pharmaceutical Care” menurut Hepler (1990) yaitu: “Pharmaceutical care is the responsible provision of drug therapy for the purpose of achieving definite outcomes which improve the patients

Quality of Life”. Dan diterjemahkan oleh Siregar (2005) bahwa definisi

yang berkaitan dengan obat, dengan maksud pencapaian hasil yang pasti dan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Definisi dari Hepler C. D. dan Strand L. M. inilah yang kemudian digunakan oleh ASHP (American Society of Hospital Pharmacist Inc.)

Menurut Cipolle (1992) “Pharmaceutical Care is that component of pharmacy practice which entails the direct interaction of the pharmacist with the

pateint for the purpose of caring for that patient’s drug-related needs”

(Pharmaceutical Care merupakan komponen praktek kefarmasian yang menuntut

adanya hubungan langsung antara farmasis dengan pasien yang bertujuan untuk memperhatikan kebutuhan pasien yang berhubungan dengan obat).

Pelaksanaan kepedulian farmasi menunjukkan kematangan farmasi sebagai suatu profesi klinik dan merupakan suatu perkembangan yang wajar dari banyak kegiatan farmasi klinik yang matang dari farmasis (Siregar, 2005).

B. Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004

Pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

1. melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa

maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia

2. menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi

3. melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai obat 4. menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku

5. melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan

evaluasi pelayanan

6. mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metoda. Tugas pokok pelayanan farmasi adalah :

1. melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal

2. menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan

prosedur kefarmasian dan etik profesi 3. melaksanakan KIE

4. memberikan pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk

meningkatkan mutu pelayanan farmasi

5. melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku 6. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi 7. mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi

8. memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium

Dalam prakteknya fungsi pelayanan farmasi di rumah sakit dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pengelolaan Perbekalan farmasi, meliputi :

a. memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit b. merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal

c. mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang

telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku

d. memproduksi perbekalan farmasi untuk memenui kebutuhan pelayanan

kesehatan di rumah sakit

e. menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku

f. menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian

g. mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit

2. Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan, meliputi : a. mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien

b. mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan

alat kesehatan

c. mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan

f. memberi konseling kepada pasien/keluarga g. melakukan pencampuran obat suntik h. melakukan penyiapan nutrisi parenteral i. melakukan penanganan obat kanker

j. melakukan penentuan kadar obat dalam darah k. melakukan pencatatan setiap kegiatan

l. melaporkan setiap kegiatan.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 administrasi dan pengelolaan pelayanan di rumah sakit memerlukan adanya komunikasi yang tetap dengan dokter dan paramedis serta selalu berpartisipasi dalam rapat yang membahas masalah perawatan atau rapat antar bagian atau konferensi dengan pihak lain yang mempunyai relevansi dengan farmasi. Kepala instalasi farmasi juga harus terlibat langsung dalam perumusan segala keputusan yang berhubungan dengan pelayanan farmasi dan penggunaan obat.

Oleh karena itu dalam pengelolaan pelayanan farmasi di rumah sakit perlu dibentuk Panitia Farmasi dan Terapi. Panitia Farmasi dan Terapi adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara para staf medis dengan staf farmasi, sehingga anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili spesialisasi-spesialisasi yang ada di rumah sakit dan farmasis wakil dari Farmasi Rumah Sakit, serta tenaga kesehatan lainnya.

melengkapi staf profesional di bidang kesehatan dengan pengetahuan terbaru yang berhubungan dengan obat dan penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan.

Ruang lingkup Panitia Farmasi dan Terapi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 yaitu : 1. mengembangkan formularium di rumah sakit dan merevisinya, pemilihan obat

untuk dimasukan dalam formularium harus didasarkan pada evaluasi secara subyektif terhadap efek terapi, keamanan serta harga obat dan juga harus meminimalkan duplikasi dalam tipe obat, kelompok dan produk obat yang sama 2. Panitia Farmasi dan Terapi harus mengevaluasi untuk menyetujui atau menolak

produk obat baru atau dosis obat yang diusulkan oleh anggota staf medis

3. menetapkan pengelolaan obat yang digunakan di rumah sakit dan yang termasuk

dalam kategori khusus

4. membantu instalasi farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadap

kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai penggunaan obat di rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku secara lokal maupun nasional

5. melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat di rumah sakit dengan mengkaji

medical record dibandingkan dengan standar diagnosa dan terapi. Tinjauan ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara terus-menerus penggunaan obat secara rasional

6. mengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping obat

7. menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menyangkut obat kepada staf medis

Kewajiban Panitia Farmasi dan Terapi adalah:

1. memberikan rekomendasi pada Pimpinan Rumah Sakit untuk mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional

2. mengkoordinir pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, formularium rumah sakit, pedoman penggunaan antiboitik dan lain-lain

3. melaksanakan pendidikan dalam bidang pengelolaan dan penggunaan obat

terhadap pihak-pihak yang terkait

4. melaksanakan pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat dan memberikan

umpan balik atas hasil pengkajian tersebut.

Dalam hal ini peran Farmasis dalam Panitia Farmasi dan Terapi diantaranya adalah:

1. menunjang pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, pedoman penggunaan antibiotika dan pedoman penggunaan obat dalam kelas terapi lain

2. membuat formularium rumah sakit berdasarkan hasil kesepakatan Panitia Farmasi dan Terapi

3. melaksanakan pendidikan dan pelatihan 4. melaksanakan pengkajian penggunaan obat.

inap, rawat jalan serta pencatatan penggunaan obat yang salah dan atau dikeluhkan pasien; pemberian konseling atau informasi oleh apoteker kepada pasien maupun keluarga pasien dalam hal penggunaan dan penyimpanan obat serta berbagai aspek pengetahuan tentang obat demi meningkatkan derajat kepatuhan dalam penggunaan obat; pemantauan terapi obat (PTO) dan pengkajian penggunaaan obat.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004, kebijakan dan prosedur pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi:

1. pengelolaan perbekalan farmasi

Pengelolaan perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.

Tujuan dari pengelolaan perbekalan farmasi adalah untuk mengelola perbekalan farmasi yang efektif dan efisien; menerapkan farmako ekonomi dalam pelayanan; meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga farmasi; mewujudkan Sistem Informasi Manajemen berdaya guna dan tepat guna; serta melaksanakan pengendalian mutu pelayanan.

2. pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan a. pengkajian resep

farmasis (bentuk dan kekuatan sediaan; dosis dan jumlah obat; stabilitas dan ketersediaan; aturan, cara dan teknik pengunaan), dan persyaratan klinik (ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat; duplikasi pengobatan; alergi, interaksi dan efek samping obat kontraindikasi; efek aditif)

b. dispensing

Merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap validasi, interpretasi, menyiapkan/meracik obat, memberikan label/etiket, penyerahan obat dengan pemberian informasi obat yang memadai disertai sistem dokumentasi.

Tujuan dari dispensing adalah untuk mendapatkan dosis yang tepat dan aman; menyediakan nutrisi bagi penderita yang tidak dapat menerima makanan secara oral atau emperal; menyediakan obat kanker secara efektif, efisien dan bermutu, menurunkan total biaya obat.

c. pemantauan dan pelaporan efek samping obat

Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi.

d. pelayanan informasi obat

Merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh farmasis untuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias dan terkini kepada dokter, farmasis, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien.

Tujuan pelayanan informasi obat adalah menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit; menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama bagi Panitia/Komite Farmasi dan Terapi; meningkatkan profesionalisme farmasis; menunjang terapi obat yang rasional.

e. konseling

Merupakan suatu proses yang sistematik untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan pengambilan dan penggunaan obat pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.

Tujuan dari konseling ini adalah memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan mengenai nama obat, tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara menggunakan obat, lama penggunaan obat, efek samping obat, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan obat dan penggunaan obat-obat lain.

f. pemantauan kadar obat dalam darah

Tujuan pemantauan kadar obat dalam darah adalah mengetahui kadar obat dalam darah, memberikan rekomendasi kepada dokter yang merawat.

g. ronde/visite pasien

Merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap bersama tim dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Tujuan visite pasien adalah untuk pemilihan obat, menerapkan secara langsung pengetahuan farmakologi terapetik, menilai kemajuan pasien, bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain.

h. pengkajian penggunaan obat

Merupakan program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat-obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien.

Tujuan pengkajian penggunaan obat adalah mendapatkan gambaran keadaan saat ini atas pola penggunaan obat pada pelayanan kesehatan/dokter tertentu, membandingkan pola penggunaan obat pada pelayanan kesehatan/dokter satu dengan yang lain, penilaian berkala atas penggunaan obat spesifik, menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat.

C. Pelayanan Farmasi Klinik

pelayanan pasien dan penanganan penyakit secara komprehensif. Salah satu kebijakan pelayanan kesehatan menyangkut kebijakan penggunaan obat yang rasional yaitu: tepat kualitas, tepat indikasi, tepat dosis, tepat penderita, dan tepat harga. Termasuk juga komunikasi dan informasi terhadap pasien tentang penggunaan obat yang efektif dan efisien dan hubungan dokter pembuat resep dan apotik/depo yang menyerahkan obat. Menjawab tantangan ini profesi farmasi dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus bekerja keras untuk meningkatkan profesionalisme. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang terhadap pelayanan kefarmasian yang bermutu (Yusmainita, 2002a).

Pelayanan farmasi rumah sakit saat ini terdiri atas pelayanan teknik dan non-klinik dan pelayanan farmasi klinik (Clinical Pharmacy).

1. Pelayanan Teknik dan Non-klinik

Pelayanan teknik dan non-klinik yaitu meliputi pembuatan (manufacturing) kontrol kualitas peracikan untuk pasien rawat inap dan rawat jalan, pengadaan, pengolahan dan distribusi obat serta alat kesehatan, dan lain-lain (Aslam, 2003).

2. Pelayanan Farmasi Klinik di Rumah Sakit (Clinical Pharmacy Services)

Istilah farmasis klinik dapat digunakan untuk mendiskripsikan seorang farmasis yang pekerjaan utamanya berinteraksi dengan tenaga kesehatan profesional lainnya (khususnya dokter dan perawat), mewawancara dan menilai kesesuaian kondisi kesehatan pasien terhadap pengobatannya, membuat rekomendasi terapetik yang spesifik, memonitor tanggapan pasien terhadap terapi obat, menjaga keselamatan pasien (khususnya terhadap pengaruh efek obat yang tak dikehendaki), mengkonsultasi pasien, dan menyediakan informasi obat (Aslam, 2003).

Farmasi klinik menurut Clinical Resource and Audit Group (1996) didefinisikan sebagai ”A discipline concered with the application of pharmaceutical expertise to help maximise drug efficacy and minimise drug toxicity in individual

patient”, yang dalam menjalankan praktek pelayananannya memerlukan

pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam memberikan pelayanan kefarmasian pada pasien. Sedangkan menurut Hepler dan Strand (1990) Pharmaceutical Care

didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab pelaksanaan terapi obat yang bertujuan memberi hasil akhir yang jelas dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Kemudian pada tahun 1998 definisi Pharmaceutical Care ini disempurnakan oleh Cipolle, Strand dan Morley, menjadi: Suatu praktek dimana seorang profesi bertanggung jawab pada kebutuhan terapi obat pasien. Definisi ini juga dipergunakan sebagai acuan terhadap pelayanan pasien yang dihasilkan oleh praktek farmasi klinik (Aslam, 2003).

Filosofi farmasis yaitu pharmaceutical care secara luas identik dengan

good pharmacy practice, sehingga dapat dikatakan bahwa good pharmacy practice

Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari good pharmacy practice di rumah sakit, jadi dapat dikatakan pula pelayanan farmasi klinik adalah jalan untuk mengimplementasikan pharmaceutical care.

Farmasi klinik juga dapat didefinisikan sebagai suatu keahlian khas ilmu kesehatan, bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan sesuai pada pasien, melalui penerapan pengetahuan dan berbagai fungsi terspesialisasi dalam perawatan pasien yang memerlukan pendidikan khusus (spesialisasi) dan atau pelatihan terstruktur tertentu. Keahlian ini mensyaratkan penggunaan pertimbangan dalam pengumpulan dan intepretasi data pasien, serta keterlibatan khusus pasien dan interaksi langsung antar profesional (Roy, 1998).

Jadi, pelayanan farmasi klinik adalah penerapan pengetahuan obat untuk kepentingan pasien, dengan memperhatikan kondisi penyakit pasien dan kebutuhannya untuk mengerti terapi obatnya. Pelayanan ini memerlukan hubungan profesional dekat antara farmasis, pasien, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain. Dengan kata lain, farmasi klinik adalah pelayanan berorientasi pasien, berorientasi penyakit, berorientasi obat dan dalam praktik berorientasi antar disiplin (Siregar, 2005).

Pelayanan farmasi klinik sebagai bagian dari perawatan penderita yang dilakukan oleh farmasis secara berinteraksi dengan penderita dan atau profesional kesehatan lain, yang secara langsung terlibat dalam perawatan penderita(Siregar, 2005).

obat. Karena itu misi farmasi klinik adalah meningkatkan dan memastikan kerasionalan, kemanfaatan, dan keamanan terapi obat (Siregar, 2005).

Peranan farmasis pada masa mendatang tidak lagi cukup dengan mengelola obat sebagai barang, melainkan harus pula ikut berperan aktif dalam proses sakit dan sembuh pasien, melalui kompetisi profesional dalam proses kefarmasian (Yusmainita, 2002a).

Hepler dan Strand (1990) dalam tulisannya yang berjudul "Opportunities and Responsibilities in Pharmaceutical Care" mendiskusikan manfaat profesi farmasis untuk menurunkan Drug Related Morbidity and Mortality (DRMM). Mereka mengemukakan bahwa ada 3 periode perkembangan farmasi, yaitu:tradisional, dimana farmasis menyediakan, membuat, dan mengevaluasi produk Transisi, pelayanan farmasi klinik dikembangkan (inilah yang sedang dikembangkan rumah sakit di Indonesia).

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit Indonesia yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.436/MenKes/SK/VI/1993 tentang: Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis.

Secara garis besar ‘ruang lingkup’ fungsi farmasi klinik adalah: 1. pemantauan terapi obat

2. kesiapan untuk membantu selepas jam kerja “siap dipanggil” (on-call)

3. konsultan keliling (mengunjungi pasien)

5. ikut aktif dalam Penyusunan Formularium dalam rangka: merasionalkan

penggunaan obat, memajukan peresepan yang efektif dari segi biaya, mengatur tambahan obat baru dan merumuskan pedoman bagi dokter

6. memberikan informasi tentang pemakainan obat secara finansial 7. ikut menyusun kebijakan penulisan resep

8. membuat kajian obat-obat baru

9. ikut aktif dalam pengendalian infeksi melalui: pemberian informasi obat, pemantauan penggunaan, dan penyusunan Pedoman Penggunaan Antibiotika 10. pemberian informasi obat

11. audit medis dan audit klinik 12. uji coba klinik

13. tim nutrisi parenteral total 14. tim kemoterapi

15. analgesia yang dikendalikan pasien

16. pemantauan kadar obat terapetik (Teraupetic Drug Monitoring) 17. pelayanan antikoagulan

18. perawatan dan pengobatan luka 19. pencatatan riwayat pengobatan pasien

20. pengembangan alur pelayanan pengobatan sendiri

21. konseling pasien (untuk menigkatkan derajat kesehatan serta meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasien dalam pemakaian obat)

23. promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan, pencegahan penyakit dan

perlindungan kesehatan.

(Aslam, 2003)

Filosofi pelayanan farmasi klinik menurut Prof. Nicholas Barber (cit., Aslam 2003), adalah bertujuan untuk memenuhi 4 hal yang berkaitan dengan proses peresepan yang baik, yaitu: memaksimalkan efek terapetik, meminimalkan resiko, meminimalkan biaya dan menghormati pilihan pasien. Memaksimalkan efek terapetik meliputi efektivitas terapi, yaitu ketepatan indikasi, ketepatan pemilihan obat dan pengaturan dosis yang sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mengevaluasi terapi. Tujuan kedua yaitu meminimalkan resiko atau ketidakamanan pemakaian obat meliputi efek samping, dosis interaksi, dan kontraindikasi. Sedang meminimalkan biaya adalah memastikan apakah jenis obat yang dipilih paling efektif dalm hal biaya maupun rasional, apakah terjangkau oleh kemampuan pasien maupun rumah sakit, dan jika tidak alternatif jenis obat apa yang memberikan manfaat dan keamanan yang sama. Dan yang terakhir adalah menghormati pilihan pasien, karena keterlibatan pasien dalam proses pengobatan akan menentukan keberhasilan terapi. Oleh karena itu hak pasien harus diakui dan diterima semua pihak.

Dalam proses peresepan, farmasis dapat berperan dalam tiga hal yaitu:

1. sebelum proses peresepan

farmasis klinik dalam penyusunan formularium, kebijakan peresepan, perdoman pengobatan, buletin informasi obat, evaluasi obat dan sebagainya. 2. selama proses peresepan

Mempengaruhi penulis resep dengan mempengaruhi pengetahuannya, sikap dan prioritasnya dalam menulis resep. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi masukan tentang praktek peresepannya dibandingkan dengan sejawatnya. Sebagai alternatif, farmasis dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan dengan hadir pada saat penulisan resep atau menjadi anggota tim multidisiplin, misalnya tim nutrisi parenteral, tim kemoterapi sitotoksik, tim pemantauan terapi obat dan sebagainya.

3. sesudah proses peresepan

Melibatkan diri dalam mengkoreksi atau menyempurnakan kualitas peresepan. Hal ini dapat terjadi sesaat setelah resep ditulis atau sebagai bagian proses penatalaksanaan obat secara rutin. Farmasis dapat mengambil peran bermakna dalam audit medis dan klinik. Pemantauan pasien dan peresepan menjadi tugas utama farmasis klinik.

farmasis rumah sakit untuk menegakkan terapi bagi pasien. Farmasis seringkali memiliki lebih banyak gagasan mengenai obat apa yang dibutuhkan pasien untuk dapat dibawa pulang oleh mereka daripada dokter. Maka dengan mengijinkan farmasis untuk menuliskan resep pada pasien dengan penegakan terapi secara independen, hal ini akan sangat membantu pasien dan dapat menjadikan perpaduan keahlian di rumah sakit (Hospital skill mix) lebih berguna.

Perkembangan pelayanan farmasi dari product oriented menjadi patient oriented berarti menambah beban dan tanggung jawab farmasis rumah sakit terutama pelayanan farmasi klinik. Selain harus menguasai bidang pelayanan farmasi produk yang berorientasi sosio-ekonomi, farmasis juga harus menguasai pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Dalam melaksanakan tugas farmasis rumah sakit harus menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas melalui pendidikan formal atau kursus singkat. Saat ini, tidak semua rumah sakit memiliki farmasis yang menguasai bidang farmasi klinik (Yusmainita, 2002a).

Keragaman tingkat pendidikan dan profesi, merupakan salah satu kendala dalam pelayanan farmasi yang optimal. Berkembangnya orientasi pelayanan farmasi dari product oriented menjadi patient oriented dalam bentuk asuhan kefarmasian yang belum tersosialisasi dengan baik mengakibatkan sebagian besar masyarakat rumah sakit masih menganggap profesi farmasis rumah sakit sebagai pengelola perbekalan farmasi atau pelayanan produk saja (Yusmainita, 2002a).

di bidang profesi kefarmasian karena selama ini peran tenaga farmasis lebih banyak sebagai tenaga manajemen. Namun, hal ini juga sekaligus menjadi tantangan karena perlu banyak belajar lagi akibat kurangnya kesiapan para farmasis, yang dilatarbelakangi oleh sistem pendidikan farmasis di Indonesia yang sangat minim mengarah pada farmasi klinik. Selain itu, juga keengganan para farmasis menambah ilmu di bidang farmasi klinik karena peran farmasis di rumah sakit hanya menyediakan, membuat, dan mengevaluasi produk. Mereka kurang berperan dalam monitoring penggunaan obat di ward/ruangan (Yusmainita, 2002b).

Pada umumnya, rumah sakit di Indonesia sangat jarang menempatkan farmasisnya di ward/ruangan/bangsal. Namun, dengan berkembangnya sistem Unit Dose Dispensing (UDD) dan asuhan kefarmasian, farmasis harus siap masuk ward

dan berinteraksi serta bekerja sama dengan dokter, perawat, dan ahli gizi. Untuk menunjang program ini, sangat perlu sekali kebijaksanaan pimpinan rumah sakit untuk mengkondisikan farmasis masuk ward/ruangan di rumah sakit (Yusmainita, 2002a).

Menurut ”Board of Pharmaceutical Specialties” (2007) Pelayanan farmasi klinik dibagi dalam lima subspesialis yaitu:

1. ”nuclear pharmacy”

2. ”nutrition support pharmacy”

3. ”pharmacotherapy”

4. ”psychiatric pharmacy”

D. Keterangan Empiris

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Persepsi dan Harapan Dokter Umum terhadap Perkembangan Peran Farmasis Klinik di Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta” termasuk jenis penelitian observasional dengan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian observasional menurut Pratiknya (2003) adalah penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri (variabel) subyek menurut keadaan yang apa adanya (in nature) tanpa ada manipulasi penelitian. Rancangan penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian yang saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1998).

B. Definisi Operasional Penelitian 1. Persepsi

Sudut pandang yang diberikan oleh responden yaitu dokter umum rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta untuk menilai peran farmasis klinik di rumah sakit. 2. Farmasis klinik

Farmasis yang tidak hanya melakukan pelayanan kefarmasian rumah sakit dalam bidang manajerial, namun juga dalam bidang klinik.

3. Dokter umum

Dokter umum yang berpraktek di rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta yang memiliki 2 farmasis atau lebih.

4. Peran farmasis klinik

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang lebih berorientasi pada pasien daripada berorientasi pada bidang manajerial obat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 khususnya mengenai pelayanan Kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan.

5. Harapan

Harapan responden terhadap perkembangan peran farmasis klinik di masa mendatang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004, dan sebagian pertanyaan dalam kuisioner diambil dari Farmasi Klinik (Aslam, 2003) dan artikel “Will community pharmacist really be able to prescribe independently?” (Moberly, 2005).

C. Responden

D. Alat Penelitian

Alat penelitian ini adalah kuisioner. Kuisioner dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama kuisioner berisi pertanyaan tentang karakteristik responden yang meliputi umur, jenis kelamin, lama praktek profesi dokter dan tempat praktek. Bagian kedua kuisioner berisi pernyataan untuk mengetahui persepsi dokter terhadap peran farmasis klinik. Kuisioner ini terdiri dari 25 pertanyaan dengan 4 alternatif jawaban yaitu sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Kuisioner ini disusun berdasarkan fungsi pelayanan farmasis klinik di rumah sakit yang tercantum dalam SK Menkes RI No. 1197/Menkes/SK/X/2004 dan berdasarkan harapan perkembangan farmasis klinik di masa mendatang.

Kuisioner pada penelitian ini disusun berdasarkan modifikasi skala Likert

yakni dengan mengubah 5 alternatif jawaban menjadi 4 alternatif jawaban. Menurut Hadi (1991), kategori jawaban di tengah (Ragu-Ragu) dihilangkan berdasarkan 3 alasan. Pertama, kategori di tengah mempunyai arti ganda yang tidak diharapkan dalam suatu instrumen, bisa diartikan belum dapat memutuskan atau memberi jawaban, bisa juga diartikan netral ( setuju tidak, tidak setuju juga tidak). Kedua, tersedianya jawaban di tengah menimbulkan kecenderungan menjawab ke tengah, terutama bagi mereka yang ragu-ragu atas arah kecenderungan jawabannya, ke arah setuju atau ke arah tidak setuju. Ketiga, maksud kategorisasi 4 alternatif jawaban adalah terutama untuk melihat kecenderungan pendapat responden ke arah setuju atau ke arah tidak setuju.

E. Tata Cara Penelitian 1. Analisis situasi

Analisis situasi dilakukan dengan penelusuran pustaka dari buku-buku dan penelitian sejenis. Penelusuran pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti.

2. Perumusan masalah

Sebelum pembuatan kuisioner dilakukan perumusan masalah terlebih dahulu. Pada penelitian ini dilakukan penentuan masalah yang akan diteliti dengan melihat pustaka yang ada.

3. Penentuan subyek penelitian

Subyek uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokter umum yang berpraktek di rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta. Kriteria rumah sakit swasta yang digunakan untuk penelitian adalah rumah sakit yang minimal memiliki 2 farmasis dan telah melakukan pelayanan farmasi klinik. Berdasarkan hasil wawancara langsung, rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta yang memenuhi kriteria di atas adalah R.S Panti Rapih, R.S. Bethesda dan R.S. P.K.U. Muhamadiyah 4. Pembuatan kuisioner

Kuisioner merupakan alat pengumpulan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis, untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden (Nawawi, 1998). Pembuatan kuisioner dilakukan tahap-tahap sebagai berikut: a. Penyusunan kuisoner

berdasarkan harapan perkembangan farmasis klinik. Kuisioner terdiri dari 25 pertanyaan. Dari 25 pertanyaan, 19 pertanyaan mengenai persepsi terhadap peran farmasis klinik di rumah sakit, sedangkan 6 pertanyaan mengenai harapan terhadap perkembangan peran farmasis klinik di rumah sakit. Kuisioner berupa pertanyaan favorable dan pertanyaan unfavorable. Pertanyaan favorable merupakan pertanyaan yang isinya mendukung, memihak atau menunjukkan ciri adanya atribut yang akan diukur. Pertanyaan

unfavorable merupakan pertanyaan yang tidak mendukung, berlawanan, tidak memihak ataupun tidak menunjukkan ciri atribut yang diukur (Hadi, 1991). Kedua pendekatan ini digunakan untuk menghindari adanya stereotipe pada subyek penelitian. 1. Farmasis adalah sebuah profesi yang menekuni ruang

lingkup obat dan bertanggung jawab penuh pada pelayanan obat dan alat kesehatan.

P F

2. Farmasis pada perkembangannya harus mulai berorientasi pada pasien lebih dari berorientasi pada produk.

P F

3. Farmasis harus memberikan perhatian pertama dan utama kepada kesejahteraan pasien dengan segala aspeknya.

P F

4. Farmasis bertanggung jawab dalam memantau penggunaan obat baik pada pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan.

P F

5. Farmasis bertanggung jawab dalam menganalisis efektivitas biaya.

P F 6. Farmasis tidak harus ikut bertanggung jawab dalam

penyusunan formularium obat.

P Uf

7. Farmasis harus dapat berkomunikasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lain, serta berpartisipasi dalam membahas masalah terapi yang diberikan pada pasien.

Tabel 1. Lanjutan

8. Farmasis harus mendokumentasi setiap kegiatan untuk dilakukan evaluasi terhadap pelayanan kefarmasian.

P F 9. Farmasis harus terlibat langsung dalam perumusan

segala keputusan yang berhubungan dengan pelayanan farmasi dan penggunaan obat.

P F

10. Farmasis bertanggung jawab dalam memberikan informasi mengenai obat kepada dokter dan perawat.

P F 11. Farmasis harus bertanggung jawab mengenai masalah

yang berkaitan dengan penggunaan obat (drugs related problem).

P F

12. Farmasis tidak bertanggung jawab dalam pemantauan kadar obat dalam darah (terapeutic drugs monitoring).

P Uf 13. Farmasis tidak harus menangani pencampuran obat

suntik.

P Uf 14. Farmasis tidak harus menangani nutrisi parenteral. P Uf 15. Farmasis harus menangani obat kanker atau sitostatika. P F 16. Farmasis dapat mengakses penyakit dan riwayat

pengobatan pasien dalam rekam medis untuk memantau penggunaan obat yang rasional.

P F

17. Farmasis dapat membantu menentukan terapi yang tepat bagi pasien dan memberikan masukan pada dokter dalam peresepan.

P F

18. Farmasis tidak perlu memberikan konseling obat baik pada pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan

P F 19. Keterlibatan farmasis seperti yang telah disebutkan di

atas sangat membantu dokter dan tenaga kesehatan lain dalam memaksimalkan proses terapi.

P F

20. Pada perkembangan farmasi di masa mendatang, farmasis dapat mendampingi dokter dalam pemeriksaan serta memberikan saran dalam peresepan obat.

H F

21. Pada perkembangan farmasi di masa mendatang farmasis dapat ikut mendiskusikan hasil pemeriksaan baik fisik maupun laboratorium bersama dengan dokter untuk memutuskan diagnosis dan menentukan terapi yang tepat bagi pasien.

H F

22. Pada perkembangan farmasi di masa mendatang, farmasis dapat menentukan obat sesuai dengan diagnosis dokter seperti yang telah dipraktekkan oleh beberapa negara maju.

H F

23. Pada perkembangan farmasi di masa mendatang, farmasis dapat ikut dalam visitasi, siap memberikan saran tentang terapi pasien dan dapat menuliskan hasil

assessment-nya di medical record.

Tabel 1. Lanjutan

24. Pada perkembangan farmasi di masa mendatang, farmasis dapat dispesialisasikan agar dapat bekerja sesuai bidang spesialisasinya, dan dapat bekerjasama dengan dokter spesialis.

H F

25. Keterlibatan farmasis secara langsung pada pasien bersama-sama dengan dokter sangat membantu dokter dalam menjamin terlaksananya proses terapi yang tepat bagi pasien.

H F

Keterangan :

P : Persepsi terhadap peran farmasis klinik

H : Harapan terhadap perkembangan peran farmasis klinik F : Pertanyaan favorable

Uf : Pertanyaan unfavorable

b. Uji validitas isi

Validitas adalah ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Artinya sejauh mana alat ukur itu mampu mengukur atribut yang dirancang untuk mengukurnya (Azwar, 2003b).

Validitas isi adalah validitas yang mempertanyakan bagaimana kesesuaian antara instrumen dengan tujuan dan deskripsi bahan yang diajarkan atau deskripsi masalah yang akan diteliti (Nurgiyantoro, 2002).

tidak saja harus komprehensif akan tetapi harus pula memuat hanya isi yang relevan dan tidak keluar dari batasan tujuan ukur (Azwar, 2003a).

Dalam hal ini penyusunan instrumen (kuisioner) haruslah mendasarkan diri pada kisi-kisi yang sengaja disiapkan untuk tujuan tersebut. Sebelum kisi-kisi dijadikan pedoman penyusunan butir-butir soal instrumen penelitian, terlebih dahulu harus ditelaah dan dinyatakan baik. Penelaah harus dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidang yang bersangkutan, atau yang dikenal dengan istilah penilaian oleh ahlinya (Expert judgment) (Nurgiyantoro, 2002).

Validitas isi tergantung pada penilaian subyektif individual. Dikarenakan estimasi validitas ini tidak melibatkan perhitungan statistik apapun melainkan hanya analisis rasional maka tidaklah diharapkan setiap orang akan sependapat mengenai sejauh mana validitas isi suatu tes/kuisioner telah tercapai (Azwar, 2003b).

Uji validitas dengan topik permasalahan mengenai farmasis klinik harus dilakukan bersama dengan ahli mengenai farmasis klinik. Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian mengenai tujuan yang akan diukur dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1197/Menkes/SK/X/2004.

c. Uji pendahuluan

bahasa ini tidak dilakukan karena jumlah subyek penelitian yang relatif kecil. Uji validitas isi diasumsikan sudah mewakili uji pemahaman bahasa.

d. Uji reliabilitas

Reliabilitas (reliability, keterpercayaan) menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu (Nurgiyantoro, 2002). Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterandalan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Reliabilitas kuisioner pada penelitian ini tidak perlu diuji lagi karena pertanyaan dalam kuisioner berupa pertanyaan langsung terarah pada informasi mengenai data yang hendak diungkap. Data yang termaksud berupa fakta atau opini yang menyangkut diri responden. Reliabilitas hasil kuisioner terletak pada terpenuhinya asumsi bahwa responden akan menjawab dengan jujur seperti apa adanya (Azwar, 2003b).

5. Penyebaran dan pengumpulan kuisioner

mengisi kuisioner pada saat kuisioner dibagikan, maka kuisioner akan ditinggal selama 2-3 hari kemudian diambil lagi pada hari berikutnya. Bila responden benar-benar tidak memungkinkan untuk ditemui karena aturan dari rumah sakit tersebut, maka kuisioner hanya akan dititipkan pada sekretaris dokter umum bagian UGD atau bagian pelayanan medik selama beberapa minggu, kemudian diambil pada hari yang sudah ditentukan. Waktu penyebaran hingga pengumpulan kuisioner dilakukan pada bulan Agustus-Oktober 2006.

6. Penentuan penggunaan responden

Subyek uji pada penelitian ini adalah seluruh dokter umum yang praktek di rumah sakit swasta yang memiliki minimal 2 farmasis dan telah melakukan pelayanan farmasi klinik di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini digunakan kriteria minimal memiliki dua farmasis karena dengan adanya farmasis yang lebih dari satu, orientasi pelayanan di rumah sakit tidak hanya orientasi pada aspek manajerial namun sudah mulai berorientasi pada aspek klinik atau dapat dikatakan sudah mulai mempraktekan pelayanan farmasis klinik. Responden yang digunakan adalah dokter umum yang bersedia mengisi kuisioner.

Dalam penelitian diperoleh data 3 rumah sakit swasta yang memiliki minimal 2 farmasis. Dari ketiga rumah sakit tersebut didapati 35 dokter umum. Tabel 2. Jumlah Farmasis Dan Dokter Umum Yang Terdaftar di Rumah Sakit

Swasta di Kota Yogyakarta

No Nama rumah sakit Jumlah farmasis Jumlah dokter umum

1. R.S. P.K.U. Muhamadiyah 7 16

2. R.S. Bethesda 9 11