i

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

Jl. Sudarman No. 1, 0331-421200, bappeda.jemberkab.go.id

ii

KATA PENGANTAR

Pangan dan Gizi saat ini merupakan kebutuhan mendasar untuk hidup

sehat sehingga merupakan isu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya

manusia di suatu daerah. Kecukupan pangan suatu daerah akan terwujud bila di

wilayah tersebut ketahanan pangan telah berhasil dicapai. Berdasarkan Hasil

Sensus Penduduk Tahun 2000-2010, Kabupaten Jember merupakan daerah

dengan jumlah penduduk mencapai 2.451.081 jiwa dengan laju pertumbuhan

penduduk setiap tahunnya mencapai 0,067%. Pertambahan jumlah penduduk

ini menyebabkan kebutuhan pangan meningkat. Hingga saat ini belum ada

klasifikasi tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Jember untuk

mengantisipasi tingkat kondisi kerawanan pangan. Kajian ini bertujuan

menganalisis situasi kerawanan pangan di tingkat kecamatan di Kabupaten

Jember, menganalisis kesesuaian intervensi dengan situasi kerawanan pangan

dan menyusun rekomendasi jenis intervensi pangan.

Data dianalisis secara deskriptif, diklasifikasikan ke dalam enam kategori

yaitu : (a) sangat rawan, (b) rawan, (c) agak rawan, (d) cukup tahan, (e) tahan,

dan (f) sangat tahan. Dasar yang digunakan adalah indicator kerawanan pangan

yaitu akses pangan sesuai indicator FIA (Food Insecurity Atlas) yang digunakan WFP (World Food Programme 2003) yang dipakai dalam analisis kerawanan pangan nasional. Gambaran umum ketersediaan pangan di Kabupaten Jember

dianalisis menggunakan data konsumtif normatif per kapita dibanding

ketersediaan produksi setara beras.

Akses pangan dianalisis menggunakan dua kriteria, yaitu (a) jumlah

rumah tangga miskin, (b) prosentase rumah tangga dengan akses listrik.

Kesehatan dan gizi dianalisis menggunakan enam kriteria, yaitu (a) Angka

Harapan Hidup (AHH), (b) prevalensi balita gizi kurang, (c) jumlah penduduk

per dokter sesuai dengan kepadatan penduduk, (d) persentase rumah tangga ke

akses air bersih, (e) persentase anak yang tidak diimunisasi dan (f) tingkat

konsumsi pangan. Dari indikator tersebut kemudian diranking sehingga di

dapat enam kategori kerawanan pangan di tingkat Kecamatan di Kabupaten

iii

Dalam rangka mendorong pengembangan dan peningkatan daya saing

Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Jember melalui analisis kerawanan

pangan di tingkat kecamatan di Kabupaten Jember, maka kajian mengenai

“Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi” perlu dilakukan agar arah kebijakan

pembangunan industri prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember dapat segera diwujudkan.

Laporan Akhir ini disusun sebagai informasi awal guna menjelaskan

alasan dan pertimbangan logis mengapa kajian ini perlu dilakukan disertai

dengan pendekatan penelitian secara sistematis yang menjelaskan

teknik-teknik analisis yang shahih dan relevan yang digunakan dalam kajian. Pada

laporan ini dijelaskan tahap-tahap analisis kajian secara lengkap, variabel

operasional dan parameter-parameter kajian yang diperlukan dalam analisis

berserta output kajian yang akan dicapai yang kesemuanya disajikan secara ringkas dan jelas.

Akhirnya kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi

kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Akhir ini dapat memberikan

manfaat bagi semua pihak.

Jember, Juni 2015

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... viii

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan Kajian ... 3

1.4 Manfaat Kajian ... 4

1.5 Sasaran Kajian ... 4

1.6 Ruang Lingkup Kajian ... 4

BAB II. KERAWANAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.1 Difinisi Kerawanan Pangan ... 7

2.2 Indikator Kerawanan Pangan ... 8

2.3 Konsep Ketahanan Pangan ... 11

BAB III. KEBIJAKAN NASIONAL PANGAN DAN GIZI 3.1 Kondisi Pangan dan Gizi Nasional ... 16

3.2 Kebijakan pembangunan gizi masyarakat dalam RPJMN 2015 – 2019 ... 24

3.3 Kebijakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (RPJMN 2015 – 2019) ... 30

BAB IV. KEBIJAKAN PANGAN DAN GIZI PROVINSI JAWA TIMUR 4.1 Kondisi Umum ... 39

4.2 Peranan RAD-PG dalam Percepatan Perbaikan Gizi ... 41

4.3 Konsep Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Jawa Timur 2011-2015 ... 43

v

BAB V. METODE PENELITIAN

5.1 Desain, Lokasi, dan Waktu Kegiatan ... 57

5.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ... 57

5.3 Metode Pengumpulan Data ... 59

5.4 Metode Analisis ... 60

5.5Definisi Operasional ... 71

5.6 Jadwal Kegiatan ... 73

BAB VI. ANALISISDATA PANGAN DAN GIZI KABUPATEN JEMBER 6.1 Analisis Kondisi Umum Pangan dan Gizi ... 74

6.2 Analisis Wilayah Rawan Pangan ... 78

6.3 Strategi Pencapaian Pangan dan Gizi ... 122

6.4 Rumusan Rencana Aksi Pangan dan Gizi ... 126

BAB VII. KESIMPULAN DAN PENUTUP 7.1 Kesimpulan ... 141

7.2 Penutup ... 142

DAFTAR PUSTAKA ... 143

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sasaran RPJMN 2015-2019 tentang peningkatan

status gizi ... 33

Tabel 3.2 Program Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat ... 36

Tabel 4.1 Sasaran Penurunan Kerawanan Pangan dan Peningkatan Gizi Masyarakat ... 52

Tabel 4.2. Sasaran Ketersediaan dan Konsumsi Pangan di Jawa Timur ... 52

Tabel 4.3 Sasaran Pola Pangan Harapan (PPH) ... 53

Tabel 4.4 Indikator Penentuan Prioritas Lokasi Sasaran ... 54

Tabel 4.5 Prioritas Lokasi Sasaran RAD-PG Jawa Timur ... 55

Tabel 5.1 Jenis dan Sumber Data ... 61

Tabel 5.2 Indikator dan Definisi Komponen Kerawanan Pangan ... 62

Tabel 5.3 Penilaian pada masing-masing indikator kerawanan pangan ... 64

Tabel 5.4 Rangking tingkat kerawanan pangan ... 66

Tabel 5.5 Definisi Skala Saaty ... 69

Tabel 5.6 Jadwal Kegiatan ... 73

Tabel 6.1 Angka Kecukupan Protein dan Energi Masyarakat Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2008 ... 75

Tabel 6.2. Angka Kecukupan Protein dan Energi Masyarakat Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2008 ... 77

Tabel 6.3 Formula dan Kriteria Penilaian Presentase Rumah Tangga Miskin ... 79

Tabel 6.4 Rumah Tangga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I ... 79

Tabel 6.5 Formula dan Kriteria Penilaian Presentase RT dengan akses listrik ... 81

Tabel 6.6 Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Listrik ... 81

Tabel 6.7 Formula dan Kriteria Penilaian Angka Harapan Hidup ... 83

Tabel 6.8 Capaian MDGs4 Per Puskesmas Kabupaten Jember Tahun 2014 ... 83

vii

Tabel 6.10 Capaian MDGs1 Per Puskesmas Dan Kabupaten Jember Tahun 2014

... 85

Tabel 6.11. Formula dan Kriteria Penilaian Jumlah Penduduk per Dokter

... 87

Tabel 6.12 Jumlah Tenaga Medis (Dokter Umum & Spesialis) di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2014

... 88

Tabel 6.13 Jumlah Tenaga Medis (Dokter Gigi & Dokter Gigi Spesialis) di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2014

... 90

Tabel 6.14a Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010

... 92

Tabel 6.14b Perhitungan Rasio Jumlah Penduduk dengan Jumlah Dokter

... 93

Tabel 6.15. Formula dan Kriteria Penilaian Persentase

Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih

... 95

Tabel 6.17 Formula dan Kriteria Penilaian Persentase Balita

yang Tidak Diimunisasi ... 97

Tabel 6.18 (Universal Child Immunization) UCI Kabupaten

Jember ... 97

Tabel 6.19 Formula dan Kriteria Penilaian Tingkat

Konsumsi Pangan ... 99

Tabel 6.20 Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan

Kelompok Bahan Pangan Kecamatan Kaliwates ... 99

Tabel 6.21 Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan

Kelompok Bahan Pangan Kecamatan Sumbersari ... 100

Tabel 6.22 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Aktual Pedesaan

Golongan Pengeluaran I (< 100.000) ... 101

Tabel 6.23 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Aktual Pedesaan

Golongan Pengeluaran II (100.000-149.999)

... 102

Tabel 6.24 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Pedesaan

Golongan Pengeluaran III (150.000-199.999) ... 103

Tabel 6.25 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Pedesaan

Golongan Pengeluaran IV (200.000-299.999)

... 104

Tabel 6.26. Skor Pola Pangan Harapan Aktual Pedesaan

Golongan Pengeluaran V (300-000-499.999) ... 104

Tabel 6.27 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Pedesaan

Golongan Pengeluaran VI (500.000-749.999) ... 104

Tabel 6.28 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Pedesaan

Golongan Pengeluaran VII (750.000- 999.999) ... 105

Tabel 6.29 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Pedesaan

Golongan Pengeluaran VIII (>1.000.000)

viii

Tabel 6.30. Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan

Golongan Pengeluaran I (< 100.000)

... 107

Tabel 6.31 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran II (100.000-149.999) ... 107

Tabel 6.32 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran III (150.000- 199.999) ... 108

Tabel 6.33 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran IV (200.000-299.999) ... 109 Tabel 6.34 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran V (300-000-499.999) ... 109

Tabel 6.35 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran VI (500.000-749.999) ... 110

Tabel 6.36 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran VII (750.000-999.999) ... 111

Tabel 6.37 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Perkotaan Golongan Pengeluaran VIII (>1.000.000) ... 111

Tabel 6.38 Tingkat Kecukupan Dan Kategori Energi Konsumsi Masyarakat Kabupaten Jember Wilayah Pedesaan ... 112

Tabel 6.39 Tingkat Kecukupan Dan Kategori Energi Konsumsi Masyarakat Kabupaten Jember Wilayah Perkotaan ... 113

Tabel 6.40 Rerata Total Tingkat Kecukupan Dan Kategori Energi Konsumsi Masyarakat Kabupaten Jember Wilayah Pedesaan dan Perkotaan ... 113

Tabel 6.41 Tingkat Kecukupan Dan Kategori Protein Konsumsi Masyarakat Kabupaten Jember wilayah Pedesaan ... 114

Tabel 6.42 Tingkat Kecukupan Dan Kategori Protein Konsumsi Masyarakat Kabupaten Jember wilayah Perkotaan ... 115

Tabel 6.43 Rerata Total Tingkat Kecukupan Dan Kategori Protein Konsumsi Masyarakat Kabupaten Jember wilayah Pedesaan dan Perkotaan ... 115

Tabel 6.44 Rekapitulasi Analisis Wilayah Rawan Pangan ... 116

Tabel 6.45 Hasil Pendataan Tinggi Badan Balita Tahun 2014 ... 119

Tabel 6.46 Pair Comparation Matrix ... 122

Tabel 6.47 Pair-wise Comparation Matrix-Ketahanan Pangan ... 123

Tabel 6.48 Pair-wise Comparation Matrix-Status Kesehatan ... 124

Tabel 6.49 Pair-wise Comparation Matrix-Status Gizi ... 124

Tabel 6.50 Overall Composite Weight ... 125

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka berpikir kajian ... 6

Gambar 2.1 Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan ... 9

Gambar 2.2 Kerangka berpikir penyebab masalah gizi (UNICEF 1990) ... 11

Gambar 3.1 Ketersediaan Energi dan Standar Ketersediaan Energi ... 19

Gambar 3.2 Konsumsi Energi dan Standar Konsumsi Energi ... 20

Gambar 3.3 Ketersediaan protein ... 21

Gambar 3.4 Konsumsi protein nasional ... 22

Gambar 3.5 Konsumsi Energi (kkal/kap/hari) per Provinsi Tahun 2014 ... 22

Gambar 3.6 Konsumsi protein (gram/kap/hari) per provinsi tahun 2014 ... 23

Gambar 3.7 Skor PPH dan Target ... 24

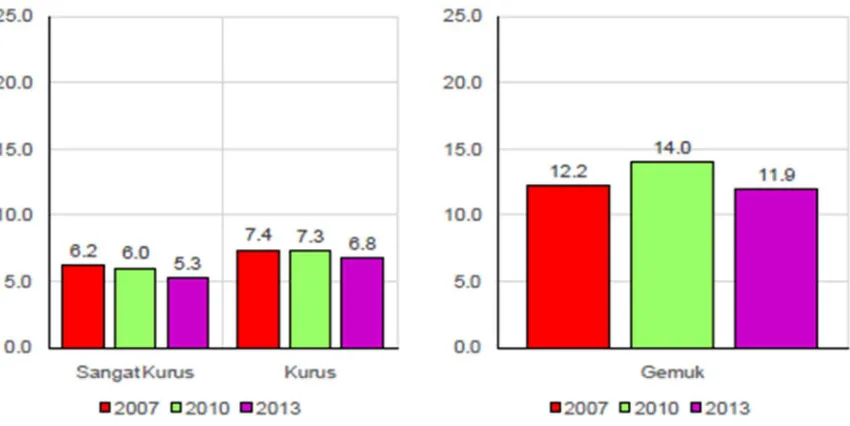

Gambar 3.8 Kecenderungan nasional: 2007 – 2013 proporsi gizi kurang dan pendek*) pada balita ... 25

Gambar 3.9 Kecenderungan nasional: 2007 – 2013 Proporsi kurus dan gemuk*) pada balita ... 26

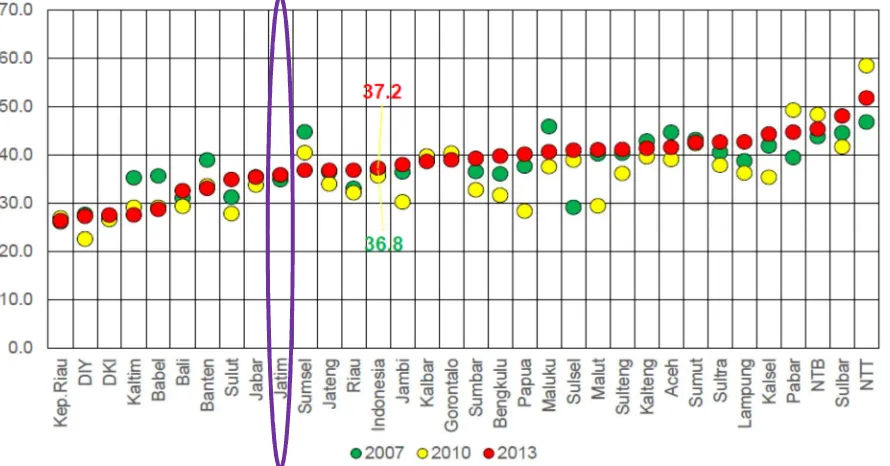

Gambar 3.10 Kecenderungan prevalensi balita stunting di indonesia menurut provinsi ... 27

Gambar 3.11 Rata-rata tinggi badan anak umur 5-18 tahun dibanding rujukan (WHO 2007): 2007 – 2013 ... 27

Gambar 3.12 Sinergi lintas bidang interaksi K/L dalam mengukur hasil pembangunan ... 30

Gambar 3.13 Sasaran RPJMN 2015-2019 tentang peningkatan status gizi ... 33

Gambar 3.14 Intergrasi RAN-PG dan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi ... 34

Gambar 3.15 Konsep RAN-PG ... 35

Gambar 4.1 Kedudukan RAN/RAD-PG dalam perencanaan pembangunan nasional ... 42

x

Gambar 4.3 Kerangka Konsep Implementasi Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Jawa Timur 2011-

... 46

Gambar 4.4 Status Gizi Balita berdasarkan berat Badan Menurut Provinsi ... 47

Gambar 4.5 Status Gizi Balita berdasarkan berat Badan Jawa Timur, 2010 ... 47

Gambar 4.6 Status gizi balita berdasarkan tinggi badan ... 48

Gambar 4.7 Status gizi balita berdasarkan berat badan ... 48

Gambar 4.8 Peranan Jawa Timur Dalam Penyediaan pangan Nasional ... 49

Gambar 5.1 Tahapan Kajian dan Metode Analisisnya ... 58

Gambar 6.1 Rata-rata tinggi badan anak umur 5-18 tahun dibanding rujukan (WHO): 2007-2013 ... 117

Gambar 6.2 Konsep Jangka Menengah dan Panjang Perbaikan Gizi di Indonesia ... 118

Gambar 6.3 Dasar hukum kebijakan gizi masyarakat ... 121

Gambar 6.4 Kegiatan Direktorat Bina Gizi ... 121

Gambar 6.5 Lokasi sasaran untuk rumah tangga miskin ... 132

Gambar 6.6 Lokasi Sasaran untuk Rasio Jumlah Penduduk/Dokter ... 133

Gambar 6.7 Persentase Desa/Kelurahan (Universal Child Immunization) UCI ... 135

1

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, usaha untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia diatur dalam UUD 1945 pasal 28

ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap individu berhak hidup sejahtera, dan

pelayanan kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu

pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan

investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa

Indonesia.

Kebijakan tentang pangan tertuang dalam Undang-Undang nomor 7

tahun 1996 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan

dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat.

Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan di dalam definisi Ketahanan Pangan

yaitu: ”kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata

dan terjangkau“.

Kecukupan pangan yang baik mendukung tercapainya status gizi yang

baik, sehingga akan memperlancar penerapan Program Wajib Belajar 9 Tahun

sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menegaskan

bahwa “Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor

meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan

kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya”.

Ketahananan pangan merupakan salah satu prioritas dalam Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2010-2014 yang ditetapkan

melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010. Instruksi

Presiden No. 3 Tahun 2010 menginstruksikan perlunya disusun Rencana Aksi

Pangan dan Gizi Nasional dan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di tingkat provinsi

2

Aksi Pangan dan Gizi disusun dalam program berorientasi aksi yang terstruktur

dan terintegratif dalam lima pilar rencana aksi yaitu perbaikan gizi masyarakat,

peningkatan aksesibilitas pangan, peningkatan pengawasan mutu dan

keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta

penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Permasalahan dalam hal konsumsi pangan yang dihadapi, tidak hanya

berupa ketidakseimbangan komposisi pangan, tetapi juga masalah masih belum

terpenuhinya kecukupan gizi. Penganekaragaman konsumsi pangan

mempunyai tujuan utama untuk peningkatan mutu gizi konsumsi pangan.

Berkaitan dengan itu, untuk dasar perencanaan dan untuk mengukur

keberhasilan, berbagai upaya di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi

pangan penduduk baik nasional maupun lokal, diperlukan suatu indikator

seperti skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Berdasarkan data PPLS 2011 yang dikeluarkan oleh BPS, jumlah rumah

tangga miskin di Kabupaten Jember mencapai 246.063 RTM. Angka ini

merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Masih banyaknya jumlah

penduduk miskin tersebut ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan,

kesehatan, kemampuan daya beli dan pendapatan membawa pengaruh yang

signifikan pada Human Development Index (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia. Dalam hal ini Kabupaten Jember berada pada posisi bawah bila

dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur. Hal ini akan

mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan, kuantitas dan kualitas konsumsi

pangan dan status gizi penduduk.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi Pemerintah Kabupaten Jember

untuk merumuskan suatu kebijakan perencanaan pangan dan gizi untuk

mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya lokal. Hal inilah

yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian tetang studi perumusan

kebijakan berupa PenyusunanRencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

1.2 Perumusan Masalah

Rawan pangan merupakan kondisi tidak tersedianya pangan dengan

3

terjangkau. Hingga saat ini belum ada klasifikasi tingkat kerawanan pangan di

Kabupaten Jember untuk mengantisipasi kondisi rawan pangan.

Upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi permasalahan

gizi buruk berupa PMT (Pemberian Makanan Tambahan), KUK (Kredit Usaha

Kecil), penanggulangan kemiskinan serta penyuluhan pangan dan gizi,

perbaikan sarana dan prasarana hingga saat ini belum dianalisis pengaruhnya

terhadap perbaikan gizi balita di Kabupaten Jember. Kajian ini melakukan

penelusuran kesesuaian program yang telah dilakukan instansi terkait terhadap

kerawanan pangan.

1.3 Maksud dan Tujuan Kajian

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan arahan dan

dijadikan sebagai salah satu bahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember

dalam merumuskan kebijakan pangan dan gizi, dimana program-program yang

akan diterapkan diharapkan mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,

berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai salah

satu acuan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan,

dan pada akhirnya kejadian kerawanan pangan dapat diatasi dan diantisipasi

sedini mungkin.

Tujuan Umum dari kegiatan ini adalah:

Merumuskan kebijakan pangan dan gizi untuk mendukung peningkatan

kualitas sumberdaya manusia sebagaimana termaktub dalam RPJMD

Kabupaten Jember

Tujuan Khusus dari kegiatan ini adalah:

a) Menganalisis situasi pencapaian pangan dan gizi di Kabupaten Jember

b) Merumuskan strategi pencapaian pangan dan gizi untuk menanggulangi

wilayah rawan pangan di Kabupaten Jember

c) Merumuskan rencana aksi pangan dan gizi guna mewujudkan ketahanan

4

1.4 Manfaat Kajian

Manfaat dari kajian ini adalah sebagai berikut:

a. Memberikan informasi mengenai produksi dan ketersediaan pangan,

distribusi dan akses pangan, dan pola konsumsi pangan di kabupaten

Jember.

b. Memberikan informasi tentang peta wilayah rawan pangan di Kabupaten

Jember sehingga berguna untuk perumusan kebijakan penentuan sasaran

bantuan pangan dan gizi masyarakat.

c. Memberikan informasi mengenai faktor – faktor utama penyebab rawan

pangan di kabupaten Jember sebagai dasar untuk menyusun

program-program prioritas dalam peningkatan ketahanan pangan.

d. Memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan untuk

merencanakan program-program terpadu lintas SKPD dalam rangka

menanggulangi wilayah rawan pangan di Kabupaten Jember.

e. Meningkatkan sinergitas lintas SKPD dalam menjalankan program

kegiatan terpadu, dan memperbaiki efektifitas intervensi pemerintah

dalam program peningkatan produksi pangan dan gizi masyarakat.

1.5. Sasaran Kajian

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen operasional

tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi Kabupaten Jember sebagai panduan

dan acuan bagi institusi pemerintah, lembaga legislatif, organisasi non

pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain untuk berperan serta

meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan

pangan dan perbaikan gizi.

1.6. Ruang Lingkup Kajian

Kajian Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Jember meliputi

strategi, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam perbaikan pangan

dan gizi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan status gizi

masyarakat di Kabupaten Jember yang tercermin pada tercukupinya kebutuhan

5

Rencana Aksi Daerah dikembangkan berdasarkan visi dan misi

Kabupaten Jember, Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Jember, komitmen

pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs), serta dokumen kebijakan

pembangunan lainnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan

masyarakat. Program dan kegiatan yang dikembangkan diarahkan untuk

mencegah, menangani dan menanggulangi wilayah rawan pangan di Kabupaten

Jember dari aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi dan akses pangan, dan

aspek kesehatan dan gizi.

Wilayah rawan pangan dan gizi adalah suatu kondisi yang dicerminkan

aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan aspek kesehatan dan gizi.

1. Aspek akses pangan

Aspek akses pangan dilihat dari kemampuan memanfaatkan potensi

pangan di wilayah sehingga tersedia rumah tangga dalam jumlah dan kaulitas

yang cukup. Akses akses pangan dinilai berdasar persentase rumah tangga

miskin dan persentase akses jalan memadai.

Persentase rumah tangga miskin adalah gambaran penduduk yang tidak

memiliki akses produktif terhadap mata pencaharian. Semakin tinggi

persentase rumah tangga miskin, maka semakin kecil akses memperoleh

pangan.

Akses jalan menggambarkan kemudahan akses baik ke pasar bagi

produsen dan konsumen. Daerah yang terhubung dengan baik akan menerima

dukungan infrastruktur lain untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk.

Akses kesehatan dan sanitasi dinilai dari fasilitas kesehatan, persentase

rumah tangga ke akses air bersih dan rasio jumlah penduduk per dokter

terhadap kepadatan penduduk.

Akses fasilitas kesehatan menceritakan rumah tangga mendapat

pelayanan kesehatan sehingga kemudahan pelayanan kesehatan menjadi sangat

penting dalam rangka menurunkan angka penduduk yang sakit. Akses air

minum yang aman dan bersih merupakan penyebab tidak langsung dari rawan

pangan dan gizi. Hal ini dikarenakan air yang tidak bersih meningkatkan

6 2. Aspek kesehatan dan gizi

Komponen kesehatan dan gizi merupakan indikator dampak langsung

dan tidak langsung terhadap tingkat kerawanan pangan rumah tangga. Dampak

langsung dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH), prevalensi balita

gizi kurang (BB/U) dan konsumsi pangan. Akibat tidak langsung dihitung dari

indikator rasio jumlah penduduk per dokter, persentase rumah tangga dengan

akses air bersih dan persentase anak yang tidak mendapat imunisasi. Indikator

yang digunakan merujuk indicator yang digunakan Dewan Ketahanan Pangan RI

dan Program Pangan Dunia PBB (2003).

Program pemerintah yang telah dilaksanakan melalui instansi terkait

dibandingkan dengan indikator kerawanan pangan pada masing-masing

kecamatan. Penilaian yang dihasilkan disampaikan rekomendasi yang sesuai

dengan kebutuhan dalam rangka mengurangi tingkat kerawanan pangan pada

masing-masing kecamatan. Kerangka berpikir kajian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir Kajian

(Tingkat kecamatan) Ketersediaan Konsumtif Normatif)

Tingkat

kerawanan pangan Akses pangan 1. Persen RT Miskin 2. Persen RM akses Listrik

Program/Intervensi Pemerintah

Kesehatan dan Gizi

Dampak Langsung: 1. AHH

2. Prevalensi Balita Gizi Kurang 3. Tingkat Konsumsi Pangan Dampak Tak Langsung

1. Rasio Jumlah Penduduk per Dokter

7

BAB II. KERAWANAN DAN KETAHANAN PANGAN

2.1 Definisi Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah kondisi ketidakcukupan pangan baik yang

dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga/individu. Kerawanan pangan

dapat terjadi berulang-ulang pada waktu tertentu (kronis) dan dapat pula

akibat bencana alam maupun bencana sosial.

Kondisi rawan pangan dapat disebabkan: (a) tidak adanya akses

ekonomi bagi rumah tangga /individu untuk memperoleh pangan yang cukup;

(b) tidak adanya akses fisik untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak

tercukupinya pangan untuk kehidupan produktif bagi rumah tangga/individu;

(d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup baik dalam jumlah, mutu, ragam,

keamanan serta keterjangkauan harga (Murniningtyas dan Atmawikarta, 2006);

Badan Bimas Ketahanan Pangan (2001).

Rawan pangan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan memperoleh

pangan cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan

terjadi apabila setiap individu hanya mampu memenuhi 80% kebutuhan pangan

dan gizi hariannya. Kondisi kerawanan pangan yang lebih parah apabila setiap

individu tidak mampu memenuhi 70% dari kebutuhan pangan dan gizi

berturut-turut selama 2 bulan diikuti penurunan berat badan (Pusat

Pengembangan Distribusi Pangan (DKP), 2005).

Kerawanan pangan dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu: (a) tingkat

nasional/regional, rumah tangga dan individu. Kerawanan pangan tingkat

nasional merupakan situasi dimana pasokan pangan lebih rendah dari

permintaan, sehingga harga tidak wajar. Kerawanan pangan nasional dapat

disebabkan ketidakmampuan mengimpor pangan yang memadai (Dewan

Ketahanan Pangan dan Program PBB (2003).

Dampak kerawanan pangan dan kekurangan gizi dapat terjadi baik pada

skala makro dan mikro. Dampak skala mikro adalah pada semua kelompok

umur yaitu orang tua, orang dewasa, anak-anak, bayi dan para wanita termasuk

wanita hamil. Dampak yang ditimbulkan adalah: (a) malnutrisi pada orang tua,

8

kesempatan bekerja dan pendapatan menurun dan umur harapan hidup

rendah; (b) penurunan derajat kesehatan dan kemampuan fisik usia produktif

dengan tingkat kesakitan meningkat, absensi meningkat, pertumbuhan dan

daya tangkap menurun, kriminalitas meningkat; (c) malnutrisi pada wanita

hamil dan meningkatnya angka kematian ibu hamil, perkembangan otak janin

dan pertumbuhan terhambat, berat bayi lahir rendah; (d) penurunan derajat

kesehatan pada anak-anak, keterbelakangan mental, penyapihan yang tidak

cukup waktu sehingga mudah terkena infeksi serta kekurangan amkanan; €

penurunan berat badan bayi, meningkatnya angka kematian, terganggunya

perkembangan mental dan meningkatnya resiko terkena penyakit kronis

setelah dewasa. Dampak skala mikro adalah timbulnya permasalahan pada

kehidupan masyarakat, ditandai sulitnya mata pencaharian, menurunnya daya

beli serta tingginya angka kriminalitas (Deptan 2006).

2.2 Indikator Kerawanan Pangan

Indikator pencapaian ketahanan pangan dibedakan atas indikator proses

dan indikator dampak. Indikator proses menggambarkan situasi pangan yang

ditunjukkan ketersediaan dan akses pangan. Indikator dampak meliputi

indikator langsung maupun tidak langsung. Indikator ketersediaan pangan

berkaitan dengan produksi pertanian, iklim, akses sumber daya alam,

pengelolaan lahan, pengembangan institusi, pasar, konflik regional dan

kerusuhan social. Indikator akses pangan meliputi sumber pendapatan, akses

kredit modal, strategi rumah tangga dalam memenuhi kekurangan pangan.

Indikator dampak secara langsung meliputi konsumsi, frekuensi pangan

dan status gizi, sedangkan indikator dampak secara tak langsung meliputi

penyimpanan pangan. Setiawan (2002) merangkum beragam indikator

ketahanan pangan rumah tangga sesuai aspek ketersediaan akses dan

9

Gambar 2.1. Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan

Sumber : Setiawan 2002

Aspek ketersediaan dan stabilitas pangan dipengaruhi oleh sumberdaya

(alam, manusia dan sosial) serta produksi pangan (on farm dan off farm). Akses pangan menunjukkan jaminan bahwa setiap rumah tangga dan individu

mempunyai sumberdaya cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan sesuai

ukuran gizi. Akses pangan tercermin dari kemampuan rumah tangga

meningkatkan pendapatan dan produksi pangan. Akses pangan tergantung juga

pada pengetahuan sumberdaya manusia serta sumberdaya sosial. Aspek

pemanfaatan pangan mencerminkan kemampuan mengubah pangan menjadi

energi yang tepat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan pangan

meliputi konsumsi pangan dan status gizi.

Indikator dalam pengukuran ketahanan pangan ada tiga hal, yaitu : (a)

ketersediaan energi per kapita, (b) kemiskinan (besarnya pendapatan) dan (c)

status gizi anak (banyaknya anak yang menderita malnutrisi (Smith, Obeid,

Jensen dan Jhonson, 1999). Tingkat ketersediaan energi per kapita merupakan

ukuran dan ketersediaan pangan nasional. Ketersediaan energi per kapita

merupakan turunan dari neraca bahan makanan (food balance sheets) dan jumlah penduduk, data produksi dan perdagangan pangan serta penggunaan

benih, perubahan stok, tercecer dan yang digunakan untuk makanan digunakan Ketahanan Pangan

Food availabity Food access Food ulitization

Resources:

•Natural •Physical •Human

Production

•Fram •Non Farm

Consumption:

•Food •Non food

10

untuk mengetahui jumlah komoditas yang tersedia dan dikonsumsi setiap

tahun.

Pemerintah telah menyusun perangkat lunak dalam mendeteksi situasi

ketahanan pangan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan. Instrumen

tersebut diantaranya adalah Food Security Atlas (FSA) yang prinsipnya memberikan informasi tentang situasi pangan di suatu wilayah melalui

penjaringan data dan informasi dengan menggunakan indikator yang telah

disusun sebagai cerminan factor yang menentukan tingkat kerawanan pangan.

Peta rawan pangan dan gizi menggambarkan tingkat kerawanan

masing-masing wilayah, ditinjau dari tiga aspek, yaitu pangan, gizi dan kemiskinan yang

berguna bagi pemerintah daerah untuk mengindentifikasi daerah rawan

pangan, mempertajam penetapan sasaran untuk tindakan intervensi dan

memperbaiki kualitas perencanaan di bidang pangan dan gizi (Dewan

Ketahanan pangan 2007).

Penyusunan peta FSA dilakukan pada daerah rawan pangan kronis dan

transien. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan berkelanjutan

yang terjadi sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan keterbatasan sumber daya

alam (SDA) dan keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) sehingga

menyebabkan kemiskinan. Rawan pangan transiens adalah keadaan rawan

pangan yang disebabkan kondisi tidak terduga antara lain: musibah bencana

alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat

mendadak (Departemen Pertanian 2006).

UNICEF (1990) diacu Atmawikarta dan Murniningtyas (2006)

mengembangkan kerangka berpikir mengenai penyebab masalah gizi. Kerangka

berpikir UNICEF menjelaskan sitauasi pangan dan gizi di suatu wilayah. Situasi

pangan dan gizi yang tidak sesuai akan mempengaruhi baik langsung maupun

11

Gambar 2.2. Kerangka berpikir penyebab masalah gizi

Outcome

Penyebab langsung

Penyebab tidak langsung

Akar masalah

Sumber : UNICEF 1990

2.3 Konsep Ketahanan Pangan

Pengertian ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2012 tidak hanya sampai pada level rumah tangga, namun terpenuhinya

pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari

tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam,

bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, Status gizi anak

balita

Intake Gizi Status Infeksi

Pola asuh pemberian ASI/ IMPASI, pola asuh psiko-sosial, penyediaan makan-an sapihmakan-an, praktek higien dan sanitasi makanan dan kesehatan lingkungan Ketahanan

pangan RT

Pelayanan kesehatan dan

kesehatan lingkungan

Komunikasi, informasi dan edukasi

Kuantitas, kualitas, akses dan pengelolaan sumberdaya rumahtangga dan lingkungan

12

keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan

produktif secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 selain mengatur tentang

ketahanan pangan juga memuat tentang kedaulatan pangan, kemandirian

pangan. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri

menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan

yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang

sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian Pangan adalah

kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka

ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan

yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi

sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara

bermartabat.

Ketahanan pangan mempunyai dimensi sebagai berikut: (a)

Terpenuhinya pangan yang cukup diartikan ketersediaan pangan dalam arti

luas bukan hanya beras tetapi mencakup pangan yang berasal dari tanaman,

ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhanatas karbohidrat, protein, lemak,

vitamin dan mineral yangbermanfaat bagi pertumbuhan kesehatart manusia;

(b) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari

cemaran biologis, kimia dan benda zat lain yang dapatmengganggu, merugikan

dan membahayakan kesehatan manusiaserta aman dari kaidah agama; (c)

Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, dapat diartikan pangan

harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air; (d) Terpenuhinya

pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah (Suryana, 2003).

Tersedianya pangan tingkat nasional tidak mencerminkan jaminan

kecukupan pangan di tingkat rumah tangga. Ketersediaan pangan dan akses

terhadap pangan (dimensi fisik dan ekonomi) merupakan determinan penting

dari ketahanan pangan (Braun, et al., 1992). Menurut Sen (1981), kendala akses terhadap pangan terkait dengan lemahnya entitlement (faktor kepemilikan) di tingkat rumah tangga yang menyebabkan ketidakmampuan melakukan kontrol

terhadap pangan. Hal ini mempunyai hubungan linear dengan tingkat

13

Konsep perolehan pangan (food entitlement paradigm) adalah: (a) indikator akhir ketahanan pangan adalah perolehan pangan cukup bagi

individu. Indikator akhir ketahanan pangan ialah ketahanan pangan individu

(individual food security; (b) ketersediaan pangan adalah syarat keharusan

tetapi tidak cukup untuk menjamin perolehan pangan yang cukup bagi setiap

individu, dan (c) ketahanan pangan dipandang sebagai sistem hierarkis;

ketahanan pangan nasional, provinsi (kabupaten, lokal), rumah tangga dan

individual (Simatupang, 2007).

Ketahanan pangan dapat terwujud ketika individu memiliki akses fisik

dan ekonomi yang konsisten terhadap pangan dengan cukup, aman dan bergizi

dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi pangannya untuk kehidupan yang

aktif dan sehat. Kedaulatan pangan lahir dari meningkatnya akses terhadap

sistem pangan dan pangan tradisional. Hal ini mensyaratkan kedaulatan politik

dan penekanan pada transmisi pengetahuan tradisional (Socha, 2012).

Dalam Perspektif kesejahteraan, menurut hukum Engel, semakin tinggi

pendapatan (kesejahteraan) individu, pangsa pengeluaran pangan, khususnya

pangan pokok, akan semakin berkurang tetapi pangsa pengeluaran nonpangan

semakin bertambah. Rumah tangga yang memiliki pangsa pengeluaran pangan

relatif tinggi dapat disebut tergolong rumah tangga miskin. Sebaliknya, rumah

tangga yang pangsa pengeluaran pangannya relatif rendah dapat disebut rumah

tangga sejahtera (Saliem, et al. 2006).

Cakupan persoalan kemiskinan dan ketahanan pangan memiliki

keterkaitan yang sangat kuat. Menurut Maxwell dan Frankenberger (1992)

kemiskinan merupakan salah satu faktor determinan terjadinya ketidaktahanan

pangan yang akut (chronic food insecurity). Dalam konteks ketahanan pangan, faktor ketersediaan (food availability) dan aksesibilitas (food accessibility) pangan merupakan dua faktor penting dalam peningkatan ketahanan pangan

rumah tangga (Sayogyo, 1991; Soehardjo, 1996 dalam Saliem, et al. 2006). Kemiskinan dibagi atas kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan

absolut terlihat dari kehidupan yang di bawah minimum, atau di bawah standar

yang diterima secara sosial, dan adanya kekurangan nutrisi. Kemiskinan relatif

14

pengukuran kemiskinan absolute, Sajogjo (1997) mengukur berdasarkan

pengeluaran perkapita pertahun yang dikonversikan dengan standar

kebutuhan beras, yakni kelompok miskin di desa 320 kg dan kota 480 kg; sangat

miskin di desa 240 kg dan kota 360 kg; kelompok melarat di desa 180 kg dan

kota 270 kg. Sedangkan menurut versi Bank Dunia tingkat kemiskinan dapat

dibagi menjadi beberapa kelas yakni : “extreme poverty” yakni dengan ukuran pengeluaran biaya hidup kurang dari 1 dollar AS perhari, dan “poverty” jika kurang dari 2 dollar AS perhari. Penilaian Bank Dunia ini hanya melihat

kemiskinan pada tingkat individual saja.

Kemiskinan sangat terkait dengan ketahanan pangan. Saat ini

pemerintah menjalankan paradigma ketahanan pangan berkelanjutan melalui

tujuh program pemberdayaan masyarakat. Program ketahanan pangan dan

program pro penduduk miskin berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan

relatif dari 24,2 menjadi 16,7 persen selama periode 1998 – 2004.

Analisis ketahanan pangan menunjukkan bahwa: (a) produksi komoditas

primer meningkat dan harga pangan stabil; (b) penduduk yang tinggal di

pedesaan, terutama bekerja di pertanian dan memiliki pendapatan lebih rendah,

cenderung memiliki aksesibilitas pangan lebih rendah dibandingkan penduduk

perkotaan; dan (c) kerawanan pangan regional di negara ini masih meluas

karena bencana alam, konflik, kelangkaan pangan musiman dan kenaikan harga

(Rusastra, et al, 2008).

Committee on World Food Security (2012) menyebutkan penduduk

miskin merupakan kelompok rentan terhadap kelaparan. Hal ini karena

terbatasnya sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari- hari, juga

sangat rentan bahkan terhadap goncangan sangat kecil yang akan mendorong

mereka mendekati kemelaratan, kelaparan, dan bahkan kematian dini.

Respon perlindungan sosial yang tepat terhadap kerawanan pangan

yang berhubungan dengan kemiskinan kronis adalah bantuan sosial yang

dikaitkan dengan usaha pengembangan mata pencaharian yang dapat

meningkatkan pendapatan penduduk. Penduduk yang saat ini tidak miskin

tetapi menghadapi resiko kemiskinan di masa datang adalah rentan terhadap

15

dirinya sendiri. Penduduk seperti ini membutuhkan jaring pengaman sosial

yang efektif. Sistem perlindungan sosial sebaiknya tidak dipandang sebagai

beban berat pada sistem fiskal. Intervensi perlindungan sosial yang didesain

dengan baik akan baik bagi pertumbuhan dalam pembangunan. Secara khusus,

dengan mencegah penurunan aset dan mereduksi resiko personal dalam

berinvestasi bagi penduduk miskin, perlindungan sosial dapat menjadi

16

BAB III. KEBIJAKAN NASIONAL PANGAN DAN GIZI

3.1 Kondisi Pangan dan Gizi Nasional

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat dengan pesat dalam 4

dekade terakhir ditandai dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat

Indonesia. Pada tahun 2010, pendapatan nasional kotor per kapita adalah USD

3.956 dan umur harapan hidup rata-rata adalah 71,5 tahun (UNDP, 2010).

Walaupun demikian, beberapa indikator keberhasilan pembangunan masih

memprihatinkan. Salah satu indikator yang diupayakan percepatan

pencapaiannya adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Tingkat kemiskinan

telah menurun dari 14,1 persen pada tahun 2009 menjadi 13,3 persen pada

tahun 2010 (BPS), namun masih diperlukan kerja keras untuk mengakselerasi

pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Kesepakatan MDGs tersebut adalah penurunan 50 persen dari kondisi tahun 1990, menjadi 7,5 persen pada

tahun 2015. Demikian pula kondisi kelompok rentan ibu dan anak masih

mengalami berbagai masalah kesehatan dan gizi, yang ditandai dengan masih

tingginya angka kematian ibu dan angka kematian neonatal, prevalensi gizi

kurang (BB/U) dan pendek (TB/U) pada anak balita, prevalensi anemia gizi

kurang zat besi pada ibu hamil, gangguan akibat kurang yodium pada ibu hamil

dan bayi serta kurang vitamin A pada anak balita. Pada tahun 2007 prevalensi

anak balita yang mengalami gizi kurang dan pendek masing-masing 18,4 persen

dan 36,8 persen sehingga Indonesia termasuk di antara 36 negara di dunia yang

memberi 90 persen kontribusi masalah gizi dunia (UN-SC on Nutrition 2008). Walaupun pada tahun 2010 prevalensi gizi kurang dan pendek menurun

menjadi masing-masing 17,9 persen dan 35,6 persen, tetapi masih terjadi

disparitas antar provinsi yang perlu mendapat penanganan masalah yang

sifatnya spesifik di wilayah rawan (Riskesdas 2010).

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya

menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia, hal ini sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pada kenyataannya peta

penduduk rawan pangan yang diumumkan oleh BPS pada tahun 2009 masih

17

rawan pangan yaitu dengan asupan kalori kurang dari 1.400 Kkal per orang per

hari mencapai 14,47 persen, meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun

2008 yaitu 11,07 persen. Rendahnya aksesibilitas pangan, yaitu kemampuan

rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya,

mengancam penurunan konsumsi makanan yang

beragam, bergizi-seimbang, dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya

akan berdampak pada semakin beratnya masalah kekurangan gizi masyarakat,

terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa masalah gizi adalah

masalah intergenerasi, yaitu ibu hamil kurang gizi akan melahirkan bayi kurang

gizi. Pada hakekatnya masalah gizi dapat diselesaikan dalam waktu relatif

singkat. Intervensi paket kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut yang

dilaksanakan melalui pelayanan berkelanjutan (continuum care) pada periode kesempatan emas kehidupan (window of opportunity), yaitu sejak janin dalam kandungan, dan bayi baru lahir sampai anak berusia 2 tahun. Di Brazil, revalensi

pendek pada anak balita menurun lebih dari 30 persen, yaitu dari 37 persen

pada tahun 1974 menjadi 7 persen pada tahun 2006, dengan melakukan empat

prioritas penanganan yaitu meningkatkan: (1) akses pelayanan kesehatan dan

gizi yang berkelanjutan pada ibu dan anak; (2) akses pendidikan dan informasi

pada remaja putri dan perempuan; (3) cakupan penyediaan air dan sanitasi;

serta (4) daya beli keluarga (Monteiro et al, 2010). Sedangkan Thailand

menurunkan 50 persen kekurangan gizi pada anak hanya dalam waktu 4 tahun

(1982-1986) melalui fokus pelayanan untuk kelompok yang sama (SCN News

No. 36 mid-2008). Penelitian di Peru yang melibatkan anak pendek usia 6-18 bulan, membuktikan bahwa dengan intervensi yang tepat ketertinggalan

pertumbuhan tinggi badan dapat “dikejar” dan pada usia 4,5-6 tahun dapat

mempunyai kecerdasan yang sama dengan anak yang tidak pendek pada masa

bayi (Crookston et al, 2010).

Saat ini, situasi gizi dunia menunjukkan dua kondisi yang ekstrem. Mulai

dari kelaparan sampai pola makan yang mengikuti gaya hidup yaitu rendah

serat dan tinggi kalori, serta kondisi kurus dan pendek sampai kegemukan. Di

18

jelas peran gizi berkontribusi bermakna pada penanggulangan ke dua jenis

penyakit ini. Untuk mencapai status kesehatan yang optimal, dua sisi beban

penyakit ini perlu diberi perhatian lebih pada pendekatan gizi, baik pada

masyarakat kaya maupun pada kelompok masyarakat miskin (WHO, 2008). Hal

yang sama juga terjadi di Indonesia. Pada saat sebagian besar bangsa Indonesia

masih menderita kekurangan gizi terutama pada ibu, bayi dan anak secara

bersamaan masalah gizi lebih cenderung semakin meningkat dan berakibat

beban ganda yang menghambat laju pembangunan. Status gizi optimal dari

suatu masyarakat telah secara luas diterima sebagai salah satu dari prediktor

untuk kualitas sumberdaya manusia, prestasi akademik, dan daya saing bangsa

(The Lancet, 37: 340-357).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010- 2014

secara tegas telah memberikan arah Pembangunan Pangan dan Gizi dengan

sasaran meningkatnya ketahanan pangan dan meningkatnya status kesehatan

dan gizi masyarakat. Program Pembangunan yang Berkeadilan yang terkait

dengan Rencana Tindak Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium

(MDGs) telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Salah

satu dokumen yang harus disusun adalah Rencana Aksi Nasional Pangan dan

Gizi (RAN-PG) 2011-2015 dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)

2011-2015 di 33 provinsi. Penyusunan RAN-PG 2011-2015 diawali dengan

evaluasi aksi nasional yang tercantum dalam RAN-PG 2006-2010. Banyak

kemajuan telah dicapai dalam pembangunan pangan dan gizi yang meliputi

perbaikan gizi masyarakat, aksesibilitas pangan, mutu dan keamanan pangan,

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan koordinasi dalam kelembagaan

pangan dan gizi. Keberhasilan tersebut antara lain ditandai dengan status gizi

masyarakat yang semakin membaik, ketersediaan pangan yang meningkat dan

mencukupi kebutuhan penduduk, dikeluarkannya berbagai peraturan

perundangan terkait dengan mutu dan keamanan pangan, meningkatnya

perilaku individu dan keluarga untuk hidup bersih dan sehat termasuk sadar

gizi, serta sudah semakin banyak terbentuk lembaga yang menangani pangan

dan gizi di berbagai tingkat administrasi pemerintahan. Walaupun demikian

19

pada evaluasi RAN-PG 2006-2010 menjadi perhatian utama untuk dijabarkan

dalam rencana aksi yang menjadi prioritas pembangunan pangan dan gizi

nasional selama lima tahun ke depan. Keterkaitan pembangunan pangan,

kesehatan dan gizi dengan penanggulangan kemiskinan, pendidikan,

pemberdayaan keluarga dan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan

masyarakat di daerah perlu diperjelas sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dapat mengalokasikan kegiatan-kegiatan prioritas yang saling

menunjang sekaligus memberi arah pembangunan kewilayahan.

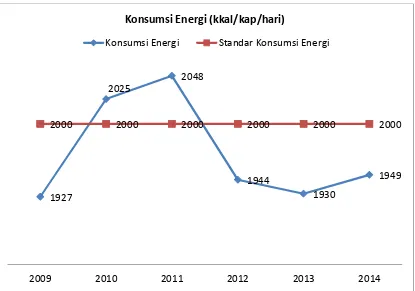

Perkembangan ketersediaan energi nasional dalam periode 2009-2013

dinyatakan oleh Gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1. Ketersediaan Energi dan Standar Ketersediaan Energi

Sumber : Neraca Bahan Makanan 2009 – 2013

Dari Gambar 3.1 di atas dapat kita ketahui bahwa ketersediaan energi selalu

melebihi standar ketersediaan energi. Hal ini membuktikan bahwa hingga saat

ini kondisi ketersediaan energi masih dalam keadaan aman.

3320

3754 3646 3896 3849

2200 2200 2200 2200 2200

2009 2010 2011 2012 2013

Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)

20

Adapun kondisi perkembangan konsumsi energi nasional dari tahun

2009 hingga 2014 dalam satuan kkal/kapita/hari dinyatakan oleh Gambar 3.2

berikut ini.

Gambar 3.2. Konsumsi Energi dan Standar Konsumsi Energi

Sumber : Susenas, BPS 209-2014; diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP

Dari Gambar 3.2 di atas terlihat bahwa konsumsi energi berfluktuasi, tapi

cenderung meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata 0,3% per tahun.

Konsumsi energi tahun 2014 sebesar 97,5% dari AKE 2000 kkal/kap/hari.

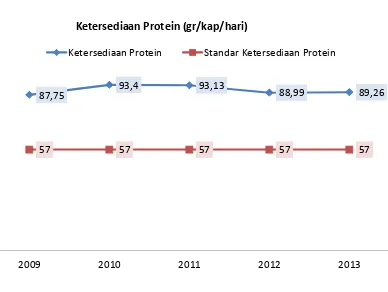

Perkembangan ketersediaan dan konsumsi protein nasional dalam kurun

waktu 2009-2013 disajikan oleh Gambar 3.3 berikut ini. 1927

2025

2048

1944

1930

1949

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)

21

Gambar 3.3. Ketersediaan protein

Sumber : Neraca Bahan Makanan 2009 – 2013

Dari Gambar 3.3 di atas, kita memperoleh gambaran bahwa ketersediaan

protein dari tahun 2009 sampai dengan 2013 masih mencukupi. Akan tetapi ada

fenomena yang cukup unik, yaitu adanya kenaikan ketersediaan protein antara

tahun 2010 hingga 2011.

Berikut ini merupakan gambaran konsumsi protein nasional dalam

kurun waktu 2009 hingga 2014 yang dinyatakan oleh Gambar 3.4. Dari Gambar

tersebut dapat kita ketahui bahwa konsumsi protein tahun 2009-2014 lebih

besar dibandingkan dengan AKP (104,5 – 113,7%). Sedangkan laju

pertumbuhan rata-rata sebesar 0,9% per tahun, namun masih didominasi oleh

kontribusi protein nabati yang berasal dari kelompok padi-padian (beras).

87,75 93,4 93,13 88,99 89,26

57 57 57 57 57

2009 2010 2011 2012 2013

Ketersediaan Protein (gr/kap/hari)

22

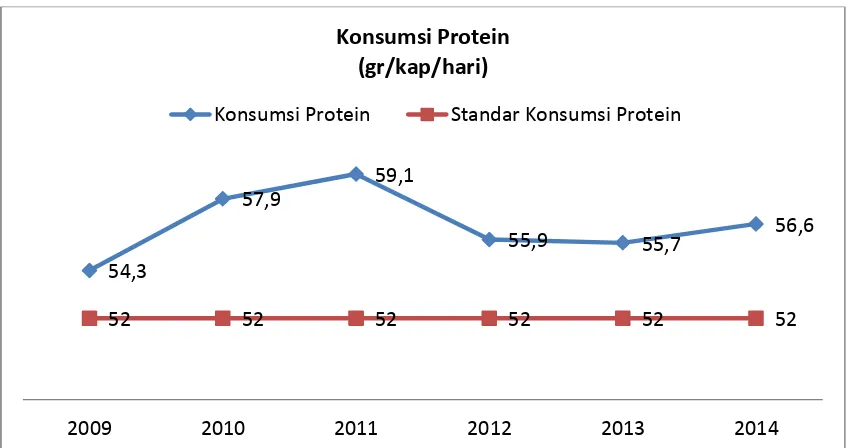

Gambar 3.4. Konsumsi protein nasional

Sumber : Susenas, BPS 209-2014; diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP

Konsumsi Energi Per Provinsi Tahun 2014 disajikan dalam Gambar di

bawah ini.

Gambar 3.5. Konsumsi Energi (kkal/kap/hari) per Provinsi Tahun 2014

Sumber : Susenas 2014 triwulan 1; BPS diolah dan diJustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP

54,3

57,9

59,1

55,9 55,7 56,6

52 52 52 52 52 52

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Konsumsi Protein (gr/kap/hari)

Konsumsi Protein Standar Konsumsi Protein

0 500 1000 1500 2000 2500

23

Dari Gambar 3.5 dapat diketahui bahwa Bali merupakan provinsi yang memiliki

nilai konsumsi energi paling tinggi, sedangkan Maluku utara bernilai terendah

dan di bawah standar AKE (2000 kkal/kap/hari). Dalam hal ini, Jawa Tumur

juga berada di standar AKE nasional.

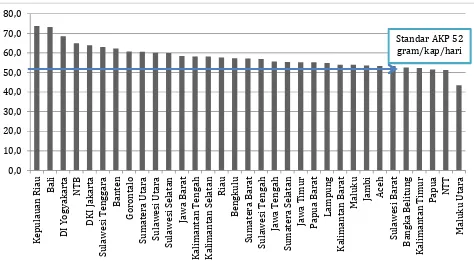

Konsumsi Protein Per Provinsi Tahun 2014 disajikan oleh Gambar 3.6 di

bawah ini.

Gambar 3.6. Konsumsi protein (gram/kap/hari) per provinsi tahun 2014

Sumber : Susenas 2014 triwulan 1; BPS diolah dan diJustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP

Dari Gambar 3.6 di atas diperoleh informasi bahwa hampir semua provinsi

memiliki AKP di atas standar AKP nasional (52 gram/kap/hari), kecuali

Provinsi Maluku Utara.

Perkembangan skor PPH nasional dalam kurun 2009–2014 ditampilkan

oleh Gambar 3.7 berikut ini.

24

Gambar 3.7. Skor PPH dan Target

Sumber : Susenas 2009, 2010, (2011-2014 triwulan 1); BPS diolah dan diJustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP.

Capaian skor PPH Tahun 2014 sebesar 83,4 atau 89,4% dari target skor PPH

berdasarkan Perpres No. 22 Tahun 2009 (skor PPH 93,3). Adapun

perkembangan rata-rata kualitas konsumsi pangan masyarakat tahun

2011-2014 menunjukkan sedikit penurunan.

3.2. Kebijakan pembangunan gizi masyarakat dalam RPJMN 2015 – 2019

Kondisi Umum

a. Kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan dan

kesenjangan masih cukup lebar

1. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih

cukup tinggi.

2. Disparitas Masih Lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi

berada di DIY (99%) dan terendah berada di Maluku (25,2%);

Cakupan Imunisasi dasar lengkap tertinggi berada di DIY (83,1%)

dan terendah berada di Papua (29,2%).

b. Status Gizi di Indonesia

1. Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting)

75,7 85,7 85,6 83,5 81,4 83,4

85,0 86,4 88,1 89,8 91,5 93,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014

25

2. Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita

3. Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37,1%)

c. Pengendalian Penyakit

1. Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan

penyakit tidak menular semakin meningkat

2. Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013

adalah 0,43 persen

3. Faktor Risiko PTM (Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan

sayur : 93,5%)

d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Pada pelayanan kesehatan

rujukan, banyak rumah sakit yang belum memenuhi standar

ketenagaan.

Proporsi balita gizi kurang dan mengalami stunting ditunjukkan oleh Gambar

3.8.

Gambar 3.8 Kecenderungan nasional: 2007 – 2013 proporsi gizi kurang dan pendek*) pada balita

26

Dari Gambar 3.8 di atas dapat diketahui bahwa proporsi gizi buruk dan gizi

kurang mengalami kenaikan dari tahun 2007 hingga 2013. Sedangkan untuk

proporsi balita sangat pendek mengalami penurunan. Adapun balita yang

mengalami pertumbuhan pendek mengalami kenaikan dalam kurun waktu yang

sama.

Kondisi nasional balita sangat kurus dan gemuk ditampilkan oleh Gambar 3.9

berikut ini.

Gambar 3.9. Kecenderungan nasional: 2007 – 2013 Proporsi kurus dan gemuk*) pada balita

Sumber Data : Riskesdas 2013

Dari Gambar 3.9 di atas dapat diperoleh informasi bahwa proporsi balita sangat

kurus, kurus, maupun gemuk mengalami penurunan dalam rentang waktu enam

tahun (2007-2013).

Kecenderungan prevalesi balita stunting secara nasional ditunjukkan oleh

27

Gambar 3.10. Kecenderungan prevalensi balita stunting di indonesia menurut provinsi

Sumber Data : Riskesdas 2013

Dari Gambar 3.10 tersebut dapat diketahui bahwa untuk Provinsi Jawa Timur,

dari tahun 2007 hingga 2013 prevalensi balita stunting memang mengalami

kenaikan, hanya saja tidak terlalu signifikan.

Gambar 3.11. Rata-rata tinggi badan anak umur 5-18 tahun dibanding rujukan (WHO 2007): 2007 – 2013

28

Gambar 3.11 merupakan informasi tentang adanya selisih antara rata-rata

tinggi badan anak 5-18 tahun dengan rujukannya. Untuk anak laki-laki terdapat

beda tinggi badan 12,5 cm, sedangkan bagi anak perempuan terdapat selisih

tinggi 9,8 cm dengan tinggi referensinya.

Isu ketahanan pangan mempengaruhi gizi masyarakat

Kondisi umum masyarakat adalah sebagai berikut:

• Penduduk sangat rawan pangan yaitu dengan asupan kalori kurang dari

1.400 Kkal per orang per hari mencapai 15,34 persen (BPS, 2010).

• Rata-rata konsumsi kalori penduduk 1930 kkal per kapita masih lebih

rendah dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu sebesar 2.000 kkal per

kapita per hari (2013)

• Ibu hamil mendapat asupan kalori di bawah kebutuhan minimum yaitu

44,4 persen (Riskesdas 2013).

Dari kondisi umum di atas, maka dapat dirumuskan beberapa poin

permasalahan yaitu:

Distribusi dan aksesibilitas pangan

Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat

Tidak semua rumahtangga mampu dan memiliki akses yang memadai

baik secara kuantitas maupun keragamannya

Sehingga tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah:

Ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan untuk menghindari

terjadinya krisis pangan yang akan berdampak pada penurunan

konsumsi energi dan penurunan konsumsi zat gizi mikro (vitamin dan

mineral) yang sangat diperlukan oleh anak-anak dan ibu hamil. Perlu

dilakukan Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan.

Isu keamanan dan mutu pangan mempengaruhi gizi masyarakat

Kondisi unum yang berkaitan dengan keamanan dan mutu pangan nasional

adalah sebagai berikut:

29

• Baru sekitar separoh Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang

memenuhi syarat sebanyak yang memenuhi syarat.

• Sampai dengan tahun 2009, total Industri Rumah Tangga-Pangan (IRT-P)

yang ada di Indonesia adalah 33.902.

• Baru sekitar separoh IPRT yang mengikuti Penyuluhan Keamanan

Pangan dan memperoleh sertifikat.

• Belum semua tepung terigu difortifikasi.

Permasalahan yang harus dihadapi berkenaan dengan keamanan dan mutu

pangan adalah:

• Adanya produk industri pangan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

yaitu penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) pemanis dan

pengawet (benzoat) berlebih, penyalahgunaan bahan berbahaya formalin, boraks, pewarna bukan untuk makanan, dan cemaran mikroba.

• Produk TMS terkait dengan cemaran mikroba masih cukup dominan.

Kondisi-kondisi tersebut memunculkan tantangan baru yaitu:

Belum semua Produk Pangan, Garam Beriodium, PJAS dan Tepung Terigu yang

30

3.3. Kebijakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (RPJMN 2015 – 2019)

Percepatan perbaikan gizi nasional harus diduung oleh sinergi lintas

bidang interaksi K/L dalam mengukur hasil pembangunan yang dinyatakan

oleh Gambar 3.12 di bawah ini.

Gambar 3.12. Sinergi lintas bidang interaksi K/L dalam mengukur hasil pembangunan

Sumber Data : Riskesdas 2013

Isu strategis RPJMN 2015-2019 untuk subbidang Kesehatan dan Gizi

Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia

DETERMINAN DAMPAK UKURAN

KEMKES/DINKES

SPESIFIK

30%

GIZI

KEMATIAN

IBU AKI

ANAK AKB

K/L & SKPD Terkait

SENSITIF

70%

KESAKITAN

PM Prevalensi/Kasus

PTM Prevalensi/Kasus

PREVENTIF-PROMOTIF KURATIF-REHABILITATIF

KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET

KERANGKA PELAKSANAAN

(Dana, Regulasi, Lembaga)

KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET

KERANGKA PELAKSANAAN

(Dana, Regulasi, Lembaga)

RENCANA STRATEGIS- RENCANA AKSI

31

2. Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat

3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

4. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang

Berkualitas

5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan

Obat dan Makanan

6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta Sistem

Informasi Kesehatan

9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

10.Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

Adapun arah kebijakan RPJMN 2015-2019 yaitu:

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja,

dan Lanjut Usia yang Berkualitas

2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat

3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

4. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas

6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas

Farmasi dan Alat Kesehatan

7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

8. Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya

Manusia Kesehatan

9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

10.Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem

Informasi

11.Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang

Kesehatan

12.Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

Strategi mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat dilakukan melalui

32

a. peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan;

b. peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan

fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja, calon

pengantin dan ibu hamil, termasuk pemberian makanan tambahan,

terutama untuk keluarga kelompok termiskin dan wilayah DTPK;

c. peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi,

sanitasi, hygiene, dan pengasuhan;

d. peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu

hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk

melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak

Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD);

e. penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi; dan

f. penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan

spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat,

provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan

dan gizi.

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk

meningkatkan status gizi masyarakat perriode 2015-2019 dinyatakan oleh

33

Tabel 3.13. Sasaran RPJMN 2015-2019 tentang peningkatan status gizi

No Indikator Status Awal Target

2019

1 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen) 37,1 (2013) 28

2. Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir

Rendah (BBLR)

10,2 (2013) 8

3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang

mendapat ASI eksklusif

38,0 (2013) 50

4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)

19,6 (2013) 17

5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 12 (2013) 9,5

6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (persen)

32,9 (2013) 28

Sumber Data : Riskesdas 2013

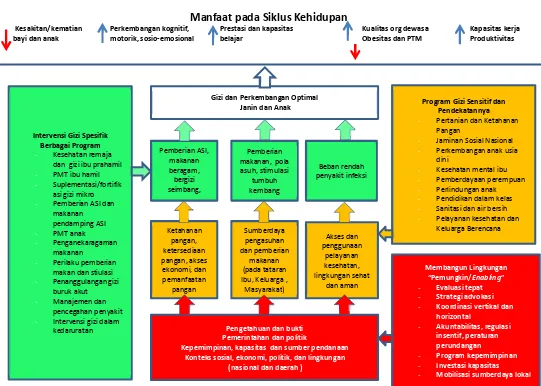

Intergrasi RAN-PG dan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dinyatakan

34

Gambar 3.14. Intergrasi RAN-PG dan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi

Sumber Data : Riskesdas 2013

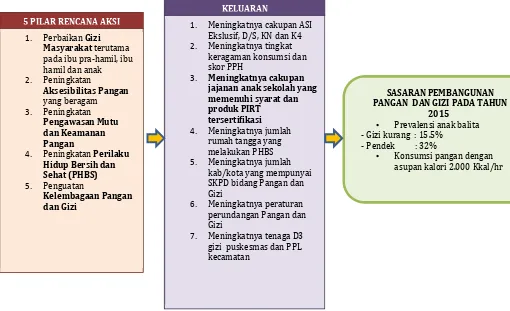

Konsep RAN-PG Tahun 2015 – 2019

Kerangka Pikir Aksi untuk Mencapai SDM Berkualitas, melalui pencapaian

status dan perkembangan gizi janin & anak yg optimal dipaparkan oleh Gambar

3.15 di bawah ini.

5 PILAR RENCANA AKSI

1. Perbaikan Gizi

Masyarakat terutama pada ibu pra-hamil, ibu hamil dan anak

4. Peningkatan Perilaku

Hidup Bersih dan

1. Meningkatnya cakupan ASI

Ekslusif, D/S, KN dan K4

2. Meningkatnya tingkat

keragaman konsumsi dan skor PPH

3. Meningkatnya cakupan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat dan SKPD bidang Pangan dan Gizi

6. Meningkatnya peraturan

perundangan Pangan dan Gizi

7. Meningkatnya tenaga D3

gizi puskesmas dan PPL kecamatan

SASARAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI PADA TAHUN

2015

• Prevalensi anak balita

- Gizi kurang : 15.5% - Pendek : 32%

• Konsumsi pangan dengan

35

Gambar 3.15. Konsep RAN-PG

Source: The Lancet, 2013: Executive Summary of The Lancet Maternal and Child Nutrition

Series

Strategi Gerakan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan)Dalam Program Pangan

Dan Gizi adalah sebagai berikut:

1. Intervensi fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (ibu hamil, dan

anaksampai usia 2 tahun)dan dilanjutkan pada usia balita, anak sekolah,

remaja, pra hamil, dewasa, dan manula.

2. Perluasan stakeholder melalui kerjasama lintas sektor, pemerintah dan

swasta dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Intervensi Gizi Spesifik

Berbagai Program

- Kesehatan remaja dan gizi ibu prahamil - PMT ibu hamil - Intervensi gizi dalam

kedaruratan

Program Gizi Sensitif dan Pendekatannya

- Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Jaminan Sosial Nasional - Perkembangan anak usia

dini

- Kesehatan mental ibu - Pemberdayaan perempuan - Perlindungan anak - Pendidikan dalam kelas - Sanitasi dan air bersih - Pelayanan kesehatan dan

Keluarga Berencana

Membangun Lingkungan “Pemungkin/Enabling”

- Evaluasi tepat

- Strategi advokasi

- Koordinasi vertikal dan horizontal

Kepemimpinan, kapasitas dan sumber pendanaan Konteks sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan

(nasional dan daerah )

Manfaat pada Siklus Kehidupan

36

3. Pelibatan akademia, sektor swasta dan masyarakat madani di pusat dan

daerah.

4. Peningkatan akuntabilitas serta tatakelola pemerintahan yang baik serta

efektif.

5. Menyiapkan monitoring dan evaluasi yang terukur dan indikator

keberhasilan yang sejalan dengan RPJMN

Sedangkan Program Lintas 1: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dijabarkan

ke dalam Tabel 3.2 di bawah ini.

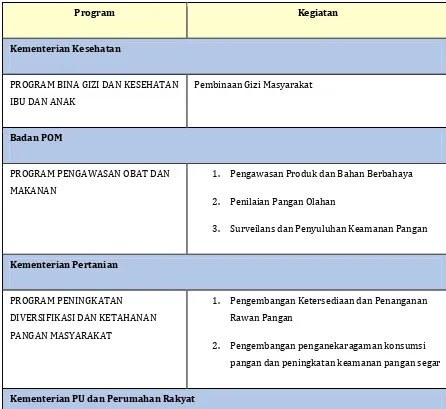

Tabel 3.2. Program Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Kegiatan

Kementerian Kesehatan

PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN

IBU DAN ANAK

Pembinaan Gizi Masyarakat

Badan POM

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN

1. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

2. Penilaian Pangan Olahan

3. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan

Kementerian Pertanian

PROGRAM PENINGKATAN

DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN

PANGAN MASYARAKAT

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan

Rawan Pangan

2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi

pangan dan peningkatan keamanan pangan segar