Bab 2

Pengembangan Pariwisata, Manfaat, dan

Konflik: Kajian Pustaka

Pendahuluan

ini semakin banyak resort-resort yang dibangun oleh para pengusaha asing untuk menampung wisatawan tersebut. Selain itu semakin banyak hotel berbintang dibangun di kota Manado dalam rangka menarik pemerintah maupun swasta menyelenggarakan seminar di kota ini. Dengan demikian kota ini mulai dikenal dan dapat diandalkan untuk promosi sektor pariwisata Sulawesi Utara. Harapannya pada masa depan Sulawesi Utara akan menjadi daerah tujuan wisata seperti dua daerah lain, yaitu Bali dan Yogyakarta.

Kemudian muncul pertanyaan siapa yang akan mendapat manfaat dari pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara. Dalam rangka menjawab pertanyaan ini maka berikut ini adalah kajian pustaka yang lebih menekankan pada dampak pariwisata bagi daerah dan penduduk lokal. Penduduk lokal yang dimaksud disini adalah mereka yang berdomisili di sekitar obyek wisata tanpa mempersoalkan daerah asal mereka. Dampak yang dimaksud disini bisa positif dan negatif.

Transformasi Ekonomi Daerah ke Sektor Modern

Timur. Kebanyakan negara yang baru merdeka merasa lebih tertarik pada ideologi sosialisme daripada ideologi kapitalisme, karena kemerdekaan mereka sering ditunjang negara-negara blok Timur tersebut. Namun ada juga beberapa negara yang sejak awal kemerdekaannya bersekutu dengan negara-negara kapitalis dan telah memprioritaskan pengembangan sektor industrinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Transformasi juga terjadi pada negara-negara Eropa Timur setelah bubarnya Uni Sovyet (Conley dan Cipoletti, 2009).

sehingga mengalami masalah dalam cadangan devisa. Kekurangan cadangan devisa ini telah membawa dampak kepada terbatasnya kemampuan Indonesia mengganti suku cadang mesin pabrik. Hal ini membuat sektor manufaktur mati suri karena kekurangan suku cadang (Mackie, 1971). Kebijakan ini ternyata membawa dampak negatif dengan kenaikan inflasi yang sangat tinggi sehingga menjadi biang kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai presiden Indonesia kedua yang menandai era pemerintahan Orde Baru.

Sejak awal berkuasa pemerintahan Orde Baru merancang pembangunan ekonomi melalui percepatan perkembangan sektor industri (Siahaan, 2000; Hill, 1991). Ternyata memang Indonesia mengalami kemajuan industrialisasi yang cukup pesat walaupun lebih banyak juga ditunjang oleh peranan modal asing. Proses transformasi ekonomi pun berlangsung pesat dengan semakin besar sumbangan sektor non-pertanian dalam perekonomian Indonesia (Hill, 1996; Rahardjo, 1986). Transformasi sruktural berlangsung lebih cepat di Jawa daripada di luar Jawa. Daerah industri tumbuh dengan cepat dan tersebar di sekitar DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Tambunan, 2006). Penyebaran industri manufaktur terjadi di daerah urban, sehingga jangan heran jika daerah perkotaan di Jawa mengalami proses urbanisasi yang luar biasa (Firman, 1997; Rahardjo, 1986). Daerah luar Jawa mempunyai pola pembangunan yang sedikit berbeda dengan Jawa.

pada perekonomian lokal. Bahkan, sebagian besar dari penduduk masih menjadikan sektor pertanian sebagai sumber nafkah utama. Sebenarnya gambaran tentang kondisi perekonomian Indonesia Timur masih belum keluar dari teori “kutukan sumberdaya alam,”

(natural resource curse). Kutukan sumber daya alam adalah suatu teori yang mengatakan bahwa pada umumnya negara-negara yang kaya sumberdaya alam terbelit kemiskinan (Mehlum, et al., 2006). Teori ini lebih banyak berlaku di negara-negara Afrika yang kaya sumberdaya alamnya namun tidak mampu memiliki teknologi dan sumberdaya manusia yang memadai untuk mengolah sumberdaya mineral yang ada di negara mereka. Pengecualian untuk teori ini adalah negara seperti Australia yang telah mengandalkan sektor ekstraktif sebagai sumber utama pendapatan negara tapi makmur (Mehlum, et al., 2006).

tertinggal karena kemampuan dan kapasitas dari pimpinan daerah yang rendah.

Peranan Pariwisata dalam Perekonomian Daerah

Pariwisata dapat menjadi andalan sumber pendapatan suatu daerah. Di Indonesia saat ini, Bali adalah satu-satunya provinsi yang selalu mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Lombok sebagai imbas dari perkembangan pariwisata Bali juga mulai bergantung pada pariwisata secara ekonomi. Kemudian Thailand dan Singapura adalah dua negara yang juga mengandalkan sektor pariwisata sebagai bagian dari penerimaan negara. Sumbangan dari sektor pariwisata dalam perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari data statistik pertumbuhan sektor bangunan dan akomodasi, dan data tentang tenaga kerja (Sorensen dan Epps, 2003). Jika terjadi penurunan peran di sektor primer, dan penurunan tenaga kerja di sektor pertanian berarti ada indikasi terjadinya perubahan struktural.

Masih terjadi perdebatan hingga saat ini apakah pariwisata bisa diandalkan sebagai sektor yang mendorong pembangunan suatu wilayah atau tidak mempunyai dampak ekonomis. Sektor ini sangat terbuka secara global terhadap pengusaha dari mana saja, baik luar daerah maupun dari dalam daerah bersangkutan. Ada dua pendapat yang berkembang dalam hal ini, yaitu kelompok yang percaya bahwa pariwisata dapat diandalkan menjadi sumber pendapatan utama suatu wilayah dan ada kelompok lain yang melihat pengembangan pariwisata dapat merugikan daerah yang bersangkutan. Masing-masing aspek pandangan ini akan dibahas, pertama kelompok yang mempunyai pandangan positif terhadap pengembangan pariwisata akan dibahas lebih dahulu dan setelah itu baru dibahas kemudian pandangan kelompok yang mempunyai pandangan negatif

.

Manfaat Pengembangan Pariwisata

Kelompok yang dasarnya mempunyai pandangan positif mengangkat tiga hal penting yaitu, sumbangan sektor ini terhadap pemasukan devisa, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan keterkaitan dengan sektor lain. Dalam aras makro, target pengembangan pariwisata yang dicanangkan dalam aras negara selalu dikaitkan dengan pemasukan devisa (Tetsu 2006; Neto, 2003; Bardgett, 2000). Devisa dibutuhkan suatu negara dalam rangka menunjang program pembangunan di negara tersebut. Devisa yang masuk melalui sektor pariwisata akan menambah cadangan devisa negara. Jika pariwisata berkembang berarti negara mempunyai cadangan devisa yang cukup untuk membiayai impor barang-barang modal dan bahan baku dalam rangka menunjang pengembangan sektor industri yang lain.

pembangunan ekonomi negara. Peran positif pariwisata dalam pembangunan ekonomi hanya bisa terjadi jika kegiatan sektor pariwisata kurang menggunakan komponen impor (Meyer, 2006; Neto, 2003). Jika kegiatan pariwisata lebih banyak menggunakan produk impor maka yang terjadi adalah mengalirnya devisa ke luar negeri. Lebih lanjut Neto (2003) juga mengatakan bahwa pemerintah masih memperoleh keuntungan dari pengembangan pariwisata, yaitu pendapatan dari pajak dan pungutan lain.

Dalam kaitan dengan tujuan makro di atas maka sasaran utama pemasaran pariwisata adalah wisatawan luar negeri karena mereka dianggap sebagai sumber devisa. Pemerintah membuat kebijakan menarik jumlah wisatawan asing sebanyak mungkin dan mencoba untuk membuat mereka betah tinggal cukup lama di negara tersebut (Neto, 2003). Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah diharapkan semakin banyak uang yang dibelanjakan. Namun untuk itu negara harus mampu menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan agar mereka mau tinggal lama. Krisis politik dapat menyebabkan wisatawan menghindari bepergian ke negara tersebut. Misalnya, krisis politik tahun 1998 di Indonesia menyebabkan adanya larangan bepergian (travel warning) dari beberapa negara karena Indonesia dianggap tidak aman bagi warga mereka (Prabawa, 2010). Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pemasukan devisa bagi negara.

mereka yang mempunyai pendidikan mulai rendah hingga yang tinggi. Lebih lanjut industri pariwisata banyak mempekerjakan perempuan sehingga banyak perempuan yang telah mengalami pemberdayaan melalui pengembangan sektor ini. Oleh karena perempuan memainkan peran penting dalam ekonomi rumah tangga, maka keterlibatan mereka dengan sendirinya akan ikut mengurangi kemiskinan pada aras rumah tangga (Neto, 2003).

Penyerapan tenaga kerja bisa secara tidak langsung terjadi jika pengembangan sektor pariwisata mendorong perkembangan sektor lain di luar pariwisata. Allcock (2006) dan Tetsu (2006), berpendapat bahwa pariwisata juga dapat menjadi bagian integral pembangunan ekonomi suatu negara jika dapat menggerakkan sektor yang lain. Keterkaitan antar sektor dapat dijelaskan sebagai akibat permintaan sektor pariwisata terhadap produk dari sektor lain. Misalnya, berbagai hotel membutuhkan beras, sayur-sayuran, ikan, dan daging yang bisa disediakan para petani, nelayan, dan peternak lokal. Para sosiolog melihat keterkaitan antar sektor sebagai hubungan simbiosis, sedang para ekonom menyebutnya sebagai multiplier effect (Meyer, 2006). Jika terdeteksi multiplier effect di suatu daerah karena akibat pengembangan pariwisata maka dengan sendirinya diyakini telah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

pun asalnya secara sengaja juga mendukung perkembangan usaha masyarakat setempat dengan selalu memprioritaskan pembelian produk yang dihasilkan masyarakat setempat. Pengusaha lokal akhirnya dapat dianggap sebagai mitra usaha pengusaha besar. Lebih lanjut ketika membangun relasi usaha dengan masyarakat lokal berarti para pengusaha besar mewujudkan tanggung jawab sosial mereka secara nyata dengan lingkungan usahanya. Bentuk-bentuk pariwisata tertentu adalah seperti: pariwisata sebagai alat pengurangan kemiskinan (poverty alleviation), dan environmental friendly.

Sisi Negatif Pengembangan Pariwisata

Ada pendapat lain juga, bahwa pembangunan pariwisata tidak selamanya menguntungkan bagi daerah yang menjadi target pembangunan. Dalam beberapa kasus ternyata muncul kebocoran

(leakages), karena sebagian pengusaha berasal dari luar daerah bersangkutan (Meyer, 2006; Neto, 2003; Cattarinich, 2001: 68). Banyaknya pengusaha dari luar daerah yang masuk memberi peluang terjadinya transfer modal dan keuntungan ke luar daerah, sehingga menguntungkan juga perekonomian daerah lain, pada umumnya adalah pada daerah asal dari pengusaha. Dana tersebut seharusnya dapat dipakai untuk menggerakan ekonomi daerah tujuan wisata. Untuk mengurangi kebocoran tersebut beberapa penulis telah menganjurkan agar sebanyak mungkin melibatkan pengusaha lokal dalam kegiatan ekonomi pariwisata di daerah. Dengan demikian keuntungan dan modal akan tetap bertahan di daerah dan mendorong aktivitas ekonomi daerah berkembang (Ghimire, 1997; Shah dan Gupta, 2000).

masih tergantung pada pengusaha dari luar yang mempunyai jaringan dan keahlian berhubungan untuk dengan konsumen internasional (Neto, 2003). Pada umumnya ternyata hanya sedikit pengusaha lokal yang siap terlibat di dalam kegiatan ekonomi pariwisata, sehingga mau tidak mau pengusaha dari luar masih menjadi andalan suatu daerah menjaring wisatawan internasional. Beberapa pengusaha lokal sudah suka membangun jaringan usaha dengan pengusaha dari luar menjaring wisatawan. Di Yogyakarta misalnya, beberapa biro perjalanan menggalang kerja sama dengan mitra internasional mereka ketika terjadi krisis wisatawan setelah kerusuhan 1998 yang menyebabkan tumbangnya rejim Soeharto. Para pengusaha lokal ternyata tertolong karena mereka mampu memanfaatkan jaringan usaha yang ada dikala krisis (Prabawa, 2010).

Perspektif Teoritis Pengembangan Pariwisata

Sejak tahun 1980-an para peneliti kepariwisataan sudah mulai mengembangkan beberapa pendekatannya dalam rangka pengembangan pariwisata. Paling tidak ada dua model pendekatan teoritis yang berkembang, yaitu, perspektif ketergantungan

juga cukup ketat. Dalam keadaan seperti ini maka keuntungan pengusaha lokal semakin mengecil dan bahkan hanya untuk menutup biaya operasi rutin.

Teori Tourism Area Life Cycle kemudian dikembangkan Butler menunjukkan pola perkembangan daerah tujuan wisata yang secara umum terjadi di dunia. Dalam konsep teori tersebut dikatakan ada 6 tahap perkembangan daerah tujuan wisata. Pertama, tahap explorasi (exploration stage). Pada tahap ini mulanya digambarkan wilayah yang masih sangat murni. Jumlah wisatawan sedikit. Wisatawan yang datang mengatur sendiri segala keperluan perjalanannya. Mereka yang datang ke wilayah tersebut karena tertarik dengan keunikan budaya atau alamnya. Fasilitas khusus untuk wisatawan belum ada. Wisatawan bergaul dan terlibat secara intensif dengan masyarakat lokal. Hal-hal ini merupakan salah satu hal yang justru menarik bagi wisatawan. Kunjungan wisatawan belum memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat lokal baik secara ekonomi maupun sosial.

Kedua, tahap keterlibatan (involvement stage). Ketika jumlah pengunjung meningkat dan mulai menjadi terpola, sejumlah penduduk lokal mulai menyediakan fasilitas-fasilitas penting atau bahkan secara khusus dibutuhkan oleh wisatawan. Kontak antara pengunjung dan penduduk lokal tetap tinggi, terlebih bagi mereka yang menyediakan kebutuhan wisatawan. Mulai ada musim turis dan penyesuaian-penyesuaian pola sosial terutama bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Mulai ada juga kegiatan dalam pengaturan perjalanan wisatawan. Akhirnya. mulai terjadi tekanan-tekanan pada pemerintah untuk membangun infrastruktur dan transportasi bagi wisatawan.

terhadap pengembangan oleh masyarakat menurun dengan cepat. Fasilitas yang disediakan oleh masyarakat lokal akan hilang dan digantikan oleh fasilitas-fasilitas yang lebih besar, lebih komplet dan maju yang diselenggarakan oleh investor luar terutama untuk akomodasi. Atraksi-atraksi alam dan budaya akan dikembangkan dan dipasarkan secara khusus ditambah dengan atraksi-atraksi dari luar yang buatan. Perubahan fisik akan nampak namun tidak semuanya diterima hasilnya oleh masyarakat lokal. Keterlibatan pemerintah lokal dan nasional dalam perencanaan dan penyediaan fasilitas menjadi penting namun tidak selalu sesuai dengan minat masyarakat lokal. Jumlah wisatawan pada musim turis bisa sama atau bahkan lebih dari jumlah penduduk. Tenaga kerja dari luar dan fasilitas-fasilitas bagi industri wisata mulai diperlukan di obyek wisata. Jenis wisatawan juga berubah – institutionalised tourists.

Keempat, tahap konsolidasi walaupun tingkat rata-rata pertumbuhan parawisatawan menurun, namun total jumlah wisatawan tetap meningkat. Jumlah total wisatawan lebih dari jumlah penduduk setempat. Ekonomi lokal kenyataannya secara umum tergantung dari pariwisata. Pemasaran dan promosi meluas serta ada upaya-upaya untuk memperpanjang musim turis dan wilayah pasar. Banyak usaha-usaha franchise dan chains yang berkembang. Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang dan fasilitas wisatawan menimbulkan perlawanan dan ketidakpuasan diantara para penduduk terutama mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan pariwisata karena aktivitas mereka menjadi terbatas atau terganggu.

Kelima, tahap stagnan - ketika jumlah wisatawan sudah mencapai puncak. Level kapasitas untuk variabel-variabel lain telah tercapai atau melewati batas, sehingga mulai timbul masalah lingkungan, sosial dan ekonomi. Wilayah sudah mempunyai

atau kegiatan sejenis di daerah tujuan wisata. Kapasitas tempat tidur sudah melampaui batas sehingga terus diperlukan upaya-upaya mempertahankan tingkat kunjungan. Daya tarik alam dan budaya yang alami sudah mulai digantikan dengan fasilitas artifisial. Image resort sudah terlepas sama sekali dari konteks lingkungan geografis. Properti yang ada cenderung berpindah tangan dengan cepat. Mass tourism mendominasi.

Terakhir, tahap penurunan - dimana wilayah mulai tidak mampu lagi berkompetisi dengan daerah tujuan wisata baru dan mulai kehilangan pasar. Tidak lagi menarik bagi mereka yang ingin berlibur, lebih banyak digunakan untuk menghabiskan

weekend atau kunjungan singkat. Fungsi sebagai daerah tujuan wisata hilang sama sekali.

Sebelum mengalami penurunan, maka tahap rejuvenation

bisa dilakukan. Namun demikian, agar proses rejuvenation terjadi diperlukan perubahan total pada daya tarik. Evolusi terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor termasuk perubahan selera dan kebutuhan wisatawan, merosotnya kualitas fisik dan fasilitas di daerah tujuan wisata, perubahan atau hilangnya daya tarik alam dan budaya yang pada mulanya menjadikan daerah tujuan wisata tersebut populer di kalangan para wisatawan.

Model daur hidup tidak menutup kemungkinan terhadap adanya usaha di sektor pariwisata yang tidak berhasil. Kegagalan adalah hal yang wajar karena selalu dilihat sebagai akibat dari manajemen usaha yang tidak mampu memenuhi skala ekonomi. Jika ada usaha yang tutup maka akan selalu digantikan oleh usaha yang baru. Dengan demikian usaha yang bertahan adalah mereka yang telah membuktikan diri tahan terhadap seleksi alam yang ketat.

Para penganut model ketergantungan mendapat kritik karena analisis mereka lebih menekankan pada aras global dan sistem dunia (Corbridge, 1986). Mereka meremehkan kekuatan tawar-menawar dari pengusaha lokal. Pengusaha lokal dalam perspektif ketergantungan selalu dilihat sebagai agen yang pasif menunggu nasib yang ditentukan pengusaha luar negeri. Dalam kenyataannya ada banyak pengusaha lokal melakukan perlawanan terhadap tuntutan para pengusaha luar yang tidak masuk akal. Pengembangan pariwisata yang melibatkan pihak luar biasanya melalui proses negosiasi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu agak terlalu awal membuat kesimpulan bahwa pengusaha lokal selalu berada dalam dominasi pengusaha dari luar (Preister, 1989:20). Hal lain yang dilupakan para penganut model ketergantungan adalah peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak mungkin berpangku tangan membiarkan pengusaha mereka didikte oleh pengusaha luar. Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk melindungi pengusaha mereka. Selain itu adalah para penganut dari teori ketergantungan melupakan ada program-program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan pengusaha lokal jadi memungkinkan mereka dapat melakukan negosiasi yang baik dengan pengusaha dari luar negeri (Milne dan Ateljevic, 2001; Murphy, 1985).

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata

membuat kebijakan khusus untuk mendukung pengembangannya. Beberapa daerah berhasil karena pemerintah dengan sistematis memberikan prioritas pada pariwisata sebagai sektor yang perlu dikembangkan. Untuk itu pemerintah perlu membuat kebijakan yang meliputi aspek infrastruktur, peraturan, dan promosi. Aspek-aspek tersebut dianggap sebagai faktor pendukung perkembangan pariwisata. Hampir sebagian besar negara maju memberi perhatian yang seimbang untuk ketiga aspek tersebut. Bagi negara yang baru tumbuh sektor pariwisatanya, Korea Selatan adalah salah satu contoh negara yang berhasil mendorong sektor pariwisatanya setelah krisis ekonomi 1997, dengan memperhatikan peran dari ketiga aspek tersebut (OECD, 2002). Kebanyakan negara yang sedang berkembang agak kurang memberikan perhatian pada pembangunan ketiga aspek tersebut. Khususnya promosi masih kurang mendapat perhatian pemerintah karena masih dianggap mahal. Walaupun ketiga aspek tersebut berperan cukup strategis, dalam kajian-kajian selanjutnya yang dibahas hanya masalah infrastruktur.

Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata

kepentingan pariwisata tapi dimanfaatkan pula oleh penduduk lokal (Neto, 2003). Penduduk lokal dapat memanfaatkan berbagai fasilitas infrastruktur untuk mengembangkan industri pendukung pariwisata, atau memanfaatkan infrastruktur jalan yang ada untuk melancarkan transportasi produk dari daerah mereka ke daerah lain. Sebaliknya, dengan keberadaan dari infrastruktur tersebut mendorong penanaman modal ke daerah pedesaan (Allcock, 2006; Neto, 2003).

Dalam rangka mempertahankan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, maka dalam perencanaan pengembangan pariwisata, pemerintah daerah perlu memperhatikan daya dukung

(carrying capacity) (Klaric et al., 1999). Penelitian tentang daya dukung sangat penting dalam rangka mengetahui kemampuan suatu daerah menampung jumlah turis. Sering terjadi pemerintah daerah tidak memperhatikan daya dukung dan membiarkan eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan sehingga pada akhirnya membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu contoh adalah pengembangan pantai Kuta di Bali tanpa memikirkan daya dukung sehingga kehadiran berbagai fasilitas pariwisata sudah mulai mengancam keindahan pantai itu sendiri. Kondisi seperti ini akan mengancam obyek wisata itu sendiri karena dalam jangka panjang para wisatawan akan mencari tempat lain yang lebih terjamin otentitasnya.

menimbulkan polusi visual (visual pollution). Keadaan seperti ini terjadi karena pemerintah ketika mengatur Tata Ruang sering hanya lebih menekankan pada pemanfaatan ruang tapi jarang memperhatikan bentuk bangunan. Ketika merancang Tata Ruang maka untuk pariwisata diperlukan keserasian bentuk bangunan dengan pemandangan sekitar menjadi penting.

Pariwisata Berwawasan Lingkungan (

Eco-Tourism

) dan

engurangan Kemiskinan

P

Pariwisata berwawasan lingkungan adalah kegiatan pariwisata yang mengandalkan alam sebagai daya tarik pariwisata dan sekaligus menjaga pelestarian alam tersebut. The International

Eco-Tourism Society mendefinisikan pariwisata yang berbasis

lingkungan sebagai kegiatan pariwisata di wilayah konservasi dengan lingkungan yang alami dan menjamin kelangsungan pendapatan penduduk lokal dengan melibatkan mereka dalam kegiatan pariwisata (Denman, 2001:2). Dengan demikian prinsip pengembangan eko-wisata meliputi dua hal, yaitu, mendorong konservasi alam, dan memberi manfaat ekonomis bagi penduduk sekitar (United Nations, 2001). Dalam rangka prioritas mendorong konservasi alam, perlu perencanaan yang matang jika ingin mengembangkan suatu obyek menjadi eko-wisata. Perencanaan pengembangan eko-wisata harus bersifat holistik melibatkan berbagai disiplin, seperti dari kehutanan, pertanian, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Agar program ekowisata bermanfaat bagi penduduk sekitar maka keterlibatan masyarakat sekitar menjadi sangat penting mengingat mereka yang tinggal dekat wilayah obyek wisata yang langsung berhubungan dengan satwa dan tanaman yang ada. Jika masyarakat sekitar memperoleh manfaat dari eko-wisata mereka dengan sendirinya akan menjaga

pariwisata baik secara umum dan khususnya yang berwawasan lingkungan.

Sering terjadi beberapa daerah mengeluh mereka tidak mampu menjaring wisatawan karena kurang memiliki fasilitas yang memadai untuk menarik wisatawan. Pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan sangat cocok untuk daerah yang mempunyai fasilitas terbatas, karena para turis yang menyukai alam lebih senang dengan fasilitas seadanya. Mereka lebih menghargai otentisitas daripada fasilitas yang mewah. Daerah yang mempunyai keunikan alam dan satwa dapat menjual paket wisata kepada jenis turis petualang yang tidak menuntut fasilitas bermacam-macam, kecuali keamanan. Daerah-daerah yang mempunyai keanekaragaman hayati menjadi berpeluang menawarkan sumberdaya tersebut kepada wisatawan. Misalnya, para wisatawan membawa berbagai peralatan untuk mengamati burung, atau berjalan di hutan melihat aneka fauna dan tanaman (United Nations, 2001). Biasanya mereka datang berwisata dengan membawa serta tenda dan makanan seadanya untuk menginap beberapa hari sampai beberapa minggu.

untuk itu pemerintah perlu merancang pelatihan semacam ini karena sedikit penduduk lokal mempunyai kemampuan mengikuti pelatihan dengan membayar sendiri.

Selanjutnya muncul suatu pertanyaan apakah program pariwisata yang telah berwawasan lingkungan dapat mengurangi tingkat kemiskinan pedesaan. Memang ada konsep pengembangan pariwisata yang berpihak pada kaum miskin (pro-poor tourism)

yang pada dasarnya bertujuan mengurangi kemiskinan melalui kegiatan usaha pariwisata. Tentu hal ini agak berbeda dengan pengembangan pariwisata konvensional baik eco-tourism dalam konteks sustainable tourism yang jelasnya lebih menekankan pada pengembangan pariwisata sebagai sumber pendapatan masyarakat dan dalam rangka konservasi lingkungan. Dalam pro-poor tourism

yang ditekankan adalah keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata agar mereka lebih sejahtera. Oleh karena itu pengembangan pariwisata baik eko-wisata atau sustainable

tourism harus memberi tekanan pada pengurangan kemiskinan,

dimana masyarakat harus terlibat (Neto, 2003). Bagaimana pengembangan pariwisata mampu mengurangi kemiskinan. Neto lebih lanjut mengemukakan tiga alasan, pertama, industri ini bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Kedua, industri ini saling terkait dengan sektor informal yang mempunyai efek multiplier

positif terhadap kelompok orang miskin. Ketiga, pariwisata lebih banyak mengandalkan modal alamiah, seperti, tumbuh-tumbuhan dan fauna, pemandangan, dan warisan kultural, yang banyak dimiliki penduduk miskin. Oleh karena program pariwisata yang berwawasan lingkungan ini berada di daerah pedesaan maka biaya awal membangun usaha lebih murah karena mereka tinggal disana. Dengan demikian keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata di daerah terpencil sangat dimungkinkan.

lingkungan dengan cara pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat (livelihood). Menurut Ashley tujuan pengembangan pariwisata berbeda antara ekonom, pengusaha, konservasionis, dan mereka yang berkecimpung di organisasi non-pemerintah (NGO). Para ekonom lebih menekankan pada peran pariwisata bagi proses pertumbuhan ekonomi makro, terutama dalam hal kemampuannya untuk mendatangkan devisa, seperti telah ditulis dari awal. Bagi pengusaha swasta, upaya pengembangan pariwisata dimaksudkan untuk menggerakkan kegiatan usaha komersil. Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah pengembangan produk, persaingan, dan hasil usaha yang diterima para pengusaha. Bagi seorang pencinta alam atau konservasionis, pengembangan pariwisata dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan spesies

yang ada di alam. Sedang bagi masyarakat pedesaan dan NGO yang bergerak di aras pedesaan, maka pengembangan pariwisata dimaksudkan untuk pembangunan pedesaan.

Oleh karena itu selain dua sektor dominan di atas, maka sumber pendapatan rumah tangga bisa berasal dari kegiatan di sektor non-pertanian, seperti, perdagangan, pertukangan, atau kiriman dari keluarga yang menjadi pekerja migran di tempat lain. Berbagai aktivitas keluarga tersebut tidak menggeser kegiatan utama mereka di sektor pertanian dan peternakan.

Dengan demikian maka kehadiran sektor pariwisata disini dimaksudkan sebagai upaya mendiversifikasi sumber pendapatan rumah tangga pedesaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Diversifikasi sumber pendapatan menjadi sangat penting, terutama di wilayah yang mempunyai masalah dengan kesuburan tanah. Misalnya Ashley (2000), dalam penelitiannya di Namibia, mereka melihat pengembangan pariwisata safari banyak membantu penduduk pedesaan untuk mendapatkan pendapatan tambahan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Mereka bisa juga berperan sebagai tenaga pengangkut barang, pemandu wisata, membuka warung di tempat-tempat istirahat, dan menjual suvenir yang dibuat masyarakat sekitar. Dengan demikian setiap anggota rumah tangga dapat memberi sumbangan pada pendapatan rumah tangga baik dari sektor pertanian dan peternakan mapun dari sektor non-pertanian. Kehadiran kegiatan pariwisata di daerah pedesaan akan mendukung pengurangan kemiskinan.

Namun demikian jangan sampai pula dalam upaya ketika menjamin kelangsungan ekonomi masyarakat pedesaan maka sumber-sumber yang ada dieksploitasi secara berlebihan. Dalam hal ini perlu perencanaan yang sitematis dengan masyarakat lokal dengan memperhatikan daya dukung (carrying capacity) obyek wisata yang menjadi daerah tujuan (Ashley, 2000). Bisa terjadi keinginan yang besar menarik wisatawan sebanyak mungkin kesini justru membawa dampak negatif terhadap kelangsungan

the commons seperti yang ditulis oleh Hardin (1968). Hardin membangun teorinya berdasarkan suatu asumsi bahwa eksploitasi terhadap sumberdaya secara terus-menerus karena pertumbuhan penduduk dapat berakibat fatal dengan hancurnya ekologi sumberdaya tersebut. Dalam hal ini dia memberi contoh tragedi padang penggembalaan. Sebuah padang mempunyai daya dukung yang terbatas untuk memberi makan pada ternak dalam jumlah tertentu, namun bila semakin banyak penduduk menggembalakan ternaknya di sana maka padang tersebut tidak mampu lagi untuk menyediakan rumput baru. Hal ini pada akhirnya berakibat fatal bagi kelangsungan ternak yang ada disana karena rumput yang tidak tumbuh akan mematikan ternak yang ada. Jika pemerintah tegas, tragedi seperti di atas hampir tidak mungkin terjadi.

Pengembangan Pariwisata dan Konflik

Pertumbuhan sektor pariwisata tidak selalu membawa dampak positif bagi masyarakat lokal dan terkadang menimbulkan protes ketidak puasan mereka. Dalam kasus tertentu muncul konflik baik dengan pemerintah maupun dengan pengusaha di bidang pariwisata. Beberapa penelitian telah mengungkapkan dampak negatif pengembangan sektor pariwisata bagi masyarakat lokal secara sosial, kultural, dan lingkungan (Rowe, et al., 2002; Pandey, et al., 1995). Ashley (2000) dalam penelitiannya di Namibia, menemukan konflik antara masyarakat lokal dengan petugas konservasi terjadi karena wilayah penggembalaan semakin sempit oleh karena ada pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata menutup akses penduduk terhadap sumber mata air (Karim, 2008). Konflik dengan pengusaha bisa juga ada karena pengembangan pariwisata mengambil lokasi di atas tanah yang subur sehingga menghancurkan sumber pendapatan utama masyarakat lokal.

mereka atas hutan tidak diakui pemerintah. Ada komunitas yang tinggal di sekitar taman nasional di sana dipangkas haknya untuk berburu. Dengan alasan konservasi alam, hak perburuan hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai lisensi. Pemerintah takut perburuan liar (poaching) oleh penduduk sekitar tidak terkontrol sehingga bisa membahayakan kelangsungan spesies di taman tersebut. Bagi sebagian penduduk taman dahulunya adalah tempat mereka memenuhi kebutuhan seperti, mencari kayu bakar dan berburu, namun faktor kehadiran negara dengan lisensi membuat mereka tidak mempunyai akses lagi terhadap sumber alam tersebut. Hal ini memicu konflik dengan penduduk. Konflik bisa berlangsung dalam bentuk sabotase terhadap kegiatan pariwisata di sana, seperti merusak pagar taman, memberi racun pada satwa, atau melakukan tindakan kriminal terhadap para wisatawan.

Sebenarnya ada contoh yang bagus pengelolaan taman wisata tanpa konflik karena melibatkan penduduk setempat sejak perencanaan sampai pengeloaannya. Uddhammar (2006) memberi contoh pengelolaan taman konservasi nasional Maasai Mara, Kenya (Uddhammar, 2006). Masyarakat lokal dibiarkan memiliki tanah di dalam taman sehingga dengan sendirinya mereka terhubung dengan pengembangan ekowisata. Masyarakat juga sejak awal dilibatkan dalam perencanaan dan juga dipersiapkan untuk mengelola taman tersebut. Proses penyadaran kepada masyarakat lokal adalah tentang pentingnya menjaga keragaman hayati (bio-diversity) dan ketahanan hayati (bio-security), sehingga mereka dengan sukarela mau menjaga hewan dan tanaman yang ada di taman tersebut.

tersebut kemudian dijual dengan harga 10 kali lipat. Pembelian tersebut sering dilakukan dengan tekanan oleh aparat sehingga masyarakat sejak awal sudah antipasti terhadap pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.

Selain itu terjadi pula konflik terbuka di desa Rowok, Lombok antara pengusaha dan penduduk lokal. PT Sinar Rowok Indah (SRI) mencoba menekan penduduk lokal menjual tanah dengan harga Rp. 3 juta per hektar, namun penduduk menolak. PT SRI dimiliki oleh keluarga pejabat tinggi di pusat dan di NTB.Tanah yang mau dibeli adalah tanah subur dan sebagian besar penduduk Rowok hidup dengan membuka sawah di sana. PT SRI kemudian menggunakan aparat kepolisian dan tentara untuk mengusir penduduk dari tempat tinggal mereka. Ketika penduduk melawan, aparat kemudian menyerang, menangkap para tokohnya, dan membakar rumah penduduk. Para penduduk pada ahkirnya menyerah dan terpaksa harus mengungsi ke tempat lain (Fallon, 2001). Kasus ini terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru yang otoriter dimana posisi kekuatan masyarakat sipil sangat lemah.

Pengembangan Kapasitas Masy rakat dan Pariwisata

a

yang menghambat penduduk untuk berpartisipasi dalam sektor pariwisata. Biasanya di dalam satu komunitas yang kecil hanya beberapa orang saja yang tertarik mengikuti pelatihan, padahal keahlian yang mereka peroleh dapat meningkatkan pendapatan sehingga bisa menopang ekonomi keluarga (Aref dan Redzuan, 2009). Upaya meningkatkan kapasitas komunitas di sekitar lokasi tujuan wisata merupakan upaya pemberdayaan kepada masyarakat sekitar sehingga mereka tidak terdorong untuk mengganggu kegiatan perusahan yang melakukan investasi di sana. Dengan kata lain program peningkatan kapasitas dimaksudkan untuk mengurangi resistensi masyarakat lokal terhadap perusahan.

Peningkatan kapasitas lokal akhirnya ternyata tidak hanya menguntungkan penduduk setempat tapi juga menguntungkan perusahan yang beroperasi di daerah obyek wisata. Perusahan dapat memperoleh tenaga kerja terampil yang mempunyai komitmen jangka panjang, karena mereka tinggal di tempat tersebut dan peluang untuk pindah ke tempat lain hampir rendah. Jika perusahan memperkerjakan penduduk lain ada kemungkinan mereka pindah ke tempat lain, jika ada tawaran yang lebih menjanjikan (ILO, 2006). Dengan demikian partisipasi perusahan dalam peningkatan kapasitas masyarakat lokal menguntungkan baik perusahan dan komunitas dimana mereka berusaha.

untuk memiliki beberapa ketrampilan seperti, pengembangan produk lokal, menjadi pemandu wisata, dan menjadi pelayan hotel (USAID, 2006). Pelatihan ini akhirnya diharapkan meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat desa. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat tidak selamanya berjalan lancar, beberapa masalah sering muncul. Hunt (2005), dalam studinya menemukan beberapa masalah yang muncul seperti kurangnya keinginan komunitas berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata, tidak seimbangnya kekuasaan pemerintah dengan komunitas lokal, pengetahuan komunitas terbatas tentang usaha pariwisata, program pengembangan bersifat jangka pendek dengan dana terbatas. Kurangnya minat komunitas terhadap pengembangan pariwisata mungkin karena pariwisata adalah sesuatu yang baru dan belum masuk dalam wacana mereka.

Oleh karena itu upaya pemberdayaan membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun yang menjadi masalah adalah dana yang tersedia terbatas sehingga hampir tidak mungkin untuk merancang program pemberdayaan jangka panjang. Kondisi tidak seimbangnya antara kekuasaan pemerintah dengan komunitas menyebabkan komunitas lebih bersifat pasif menunggu program yang dibuat pemerintah. Ini juga mungkin menjadi salah satu alasan mengapa minat dari komunitas lokal untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata rendah.

Kesimpulan

pekerjaan utama sebagai petani, atau tidak dapat berpartisipasi karena tidak mempunyai ketrampilan dan kapasitas. Masih dalam kaitan dengan sisi negatif adalah penduduk termarjinalkan karena pengembangan pariwisata.

Dalam situasi tertekan tidak tertutup kemungkinan konflik dengan penduduk lokal atau stakeholder yang lain karena mereka merasa tidak memperoleh manfaat sama sekali dari pengembangan pariwisata. Konflik yang terjadi bisa dari yang lunak dalam bentuk protes hingga yang keras dalam bentuk sabotase terhadap fasilitas pariwisata. Selain itu konflik dapat pula terjadi antara penduduk lokal dengan pengusaha pendatang dalam sektor pendukung pariwisata.

Gambar 2.1

Pulau Bunaken dari Arah pantai Tongkaina

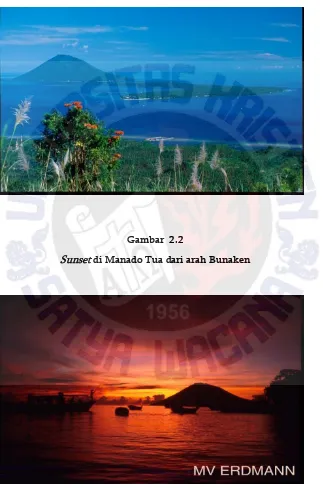

Gambar 2.2