BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ergonomi

Ergonomi adalah suatu ilmu tentang manusia dalam usaha untuk meningkatkan kenyamanan dilingkungan kerjanya. Istilah “ergonomi” berasal dari bahasa latin yaitu Ergon (kerja) dan Nomos (hokum alam) dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen dan desain atau perancangan (Nurmianto, 1996). Disiplin ergonomi secara khusus mempelajari keterbatasan dari kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan teknologi dan produk–produk buatannya. Disiplin ini berangkat dari kenyataan bahwa manusia memiliki batas–batas kemampuan baik jangka pendek maupun jangka panjang, pada saat berhadapan dengan lingkungan sistem kerja yang berupa perangkat keras/hardware (ex. mesin, peralatan kerja) dan atau perangkat lunak/software (ex. metode kerja, sistem).

Menurut Sutalaksana (1979), ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, dan nyaman . Ergonomi berkenaan pula

dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan manusia ditempat kerja, di rumah, dan di tempat rekreasi. Ergonomi disebut juga sebagai Human Factors. Ergonomi dapat berperan sebagai desain pekerjaan pada suatu organisasi, misalnya: penentuan jumlah jam istirahat, pemilihan jadwal pergantian waktu kerja, meningkatkan variasi pekerjaan.

Aplikasi ergonomi dalam desain sistem kerja memberikan peranan penting dalam meningkatkan faktor keselamatan dan kesehatan kerja, misalnya : desain sistem kerja untuk mengurangi rasa nyeri dan ngilu pada sistem kerangka otot manusia; desain stasiun kerja untuk alat peraga visual (visual display unit station), untuk mengurangi ketidaknyamanan visual dan postur kerja; desain perkakas kerja (handtools) untuk mengurangi kelelahan kerja; desain peletakan instrument dan sistem pengendali agar didapat optimasi dalam proses transfer informasi sehingga dihasilkan suatu respon yang cepat dengan meminimumkan resiko kesalahan, dan meningkatkan efisiensi kerja dan hilangnya resiko kesehatan akibat metode kerja yang kurang tepat (Nurmianto, 1996).

Penerapan ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas rancang bangun (desain) ataupun rancang ulang (redesain). Ergonomi dapat berperan pula dalam desain pekerjaan pada suatu organisasi, misalnya : penentuan jumlah jam istirahat, pemilihan jadwal pergantian waktu kerja (shift kerja) dan meningkatkan variasi pekerjaan. Agar dapat menghasilkan rancangan sistem kerja yang baik perlu dikenal sifat – sifat, keterbatasan serta kemampuan yang dimiliki manusia. Dalam sistem kerja, manusia berperan sentral yaitu sebagai perencana, perancang, pelaksana dan

pengevaluasi sistem kerja yang bekerja secara keseluruhan agar diperoleh hasil kerja yang baik atau memuaskan. Dilihat dari sisi rekayasa, informasi hasil penelitian Ergonomi dapat dikelompokkan dalam 4 bidang penelitian, yaitu:

1. Penelitian tentang display. Display adalah alat yang menyajikan informasi tentang lingkungan yang dikomunikasikan dalam bentuk tanda–tanda atau lambang–lambang. Display terbagi menjadi 2 bagian, yaitu display statis dan display dinamis. Display statis adalah display yang memberikan informasi tanpa dipengaruhi oleh variabel waktu, misalnya peta. Sedangkan display dinamis adalah display yang dipengaruhi oleh variabel waktu, misalnya pada spidometer yang memberikan informasi kecepatan kendaraan bermotor dalam setiap kondisi.

2. Penelitian tentang kekuatan fisik manusia. Penelitian ini mencakup mengukur kekuatan/daya fisik manusia ketika bekerja dan mempelajari bagaimana cara

kerja serta peralatan harus dirancang agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia ketika melakukan aktifitas tersebut. Penelitian ini merupakan bagian dari biomekanik.

3. Penelitian tentang ukuran/dimensi dari tempat kerja. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan ukuran tempat kerja yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia, dipelajari dalam antropometri.

4. Penelitian tentang lingkungan fisik. Penelitian ini berkenaan dengan perancangan kondisi lingkungan fisik dari ruangan dan fasilitas–fasilitas dimana manusia bekerja. Hal ini meliputi perancangan cahaya, suara, warna, temperatur, kelembaban, bau – bauan dan getaran.

Postur kerja merupakan pengaturan sikap tubuh saat bekerja. Sikap kerja yang berbeda akan menghasilkan kekuatan yang berbeda pula. Pada saat bekerja sebaiknya postur dilakukan secara alamiah sehingga dapat meminimalisasi timbulnya cedera muscoluskeletal. Kenyamanan tercipta bila pekerja telah melakukan postur kerja yang baik dan aman.

Postur kerja yang baik sangat ditentukan oleh pergerakan organ tubuh saat bekerja meliputi : flexion, extension, abduction, adduction, rotation, pronation dan supination. Flexion adalah gerakan dimana sudut antara dua tulang terjadi pengurangan. Extension adalah gerakan merentangkan (stretching) dimana terjadi peningkatan sudut antara dua tulang. Abduction adalah pergerakan menyamping menjauhi dari sumbu tengah (the median plane) tubuh. Adduction adalah pergerakan kearah sumbu tengah tubuh (the median plane). Rotation adalah gerakan perputaran bagian atas lengan atau kaki depan. Pronation adalah perputaran bagian tengah (menuju kedalam) dari anggota tubuh. Supination adalah perputaran ke arah samping (menuju keluar) dari anggota tubuh. (Tayyari, 1997).

2.2 Musculoskletal Disorders

Musculoskeletal disorders (MSDs) atau gangguan otot rangka merupakan kerusakan pada otot, saraf, tendon, ligament, persendian, kartilago, dan discus

invertebralis. Kerusakan pada otot dapat berupa ketegangan otot, inflamasi, dan degenerasi. Sedangkan kerusakan pada tulang dapat berupa memar, mikro faktur, patah, atau terpelintir. MSDs terjadi dengan dua cara:

1. Kelelahan dan keletihan terus menerus yang disebabkan oleh frekuensi atau periode waktu yang lama dari usaha otot, dihubungkan dengan pengulangan atau usaha yang terus menerus dari bagian tubuh yang sama meliputi posisi tubuh yang statis;

2. Kerusakan tiba-tiba yang disebabkan oleh aktivitas yang sangat kuat/berat atau pergerakan yang tak terduga.

Frekuensi yang lebih sering terjadi MSDs adalah pada area tangan, bahu, dan punggung. Aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya MSDs yaitu penanganan bahan dengan punggung yang membungkuk atau memutar, membawa ke tempat yang jauh (aktivitas mendorong dan menarik), posisi kerja yang statik dengan punggung membungkuk atau terus menerus dan duduk atau berdiri tiba-tiba, mengemudikan kendaraan dalam waktu yang lama (getaran seluruh tubuh), pengulangan atau gerakan tiba-tiba meliputi memegang dengan atau tanpa kekuatan besar.

Musculoskeletal disorders (MSDs) juga dikenal dengan nama lain, diantaranya:

1. Repetitive Strain Injuries (RSIs); 2. Cumulative Trauma Disorders (CTDs); 3. Overuse Injuries;

4. Repetitive Motion Disorders;

5. Work-related Musculoskeletal Disorders (WMSDs).

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyakit Musculoskeletal disorders, antara lain :

1. Peregangan otot yang berlebihan (overexxertion)

Peregangan otot yang berlebihan pada umumnya dikeluhkan oleh pekerja dimana aktivitas kerjanya menuntut pengerahan yang besar, seperti aktivitas mengangkat, mendorong, menarik, menahan beban yang berat.

2. Aktivitas berulang

Aktivitas berulang adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus. Seperti mencangkul, membelah kayu, angkat-angkut dan sebagainya.

3. Sikap kerja tidak alamiah

Sikap kerja tidak ilmiah adalah sikap kerja yang menyebabkan posisi bagian-bagian tubuh bergerak menjauhi posisi ilmiah, misalnya pergerakan tangan terangkat, punggung terlalu membungkuk dan sebagainya.

4. Faktor penyebab sekunder

o Tekanan langsung pada jaringan otot yang lunak.

o Getaran dengan frekuensi yang tinggi akan menyebabkan kontraksi otot bertambah. Kontraksi statis ini menyebabkan peredaran darah tidak lancar, penimbunan asam laktat meningkat dan akhirnya timbul rasa nyeri otot.

o Mikroklimat adalah paparan suhu dingin yang berlebihan dapat menurunkan kelincahan, kepekaan dan kekuatan pekerja sehingga pergerakan pekerja menjadi lamban, sulit bergerak disertai dengan menurunnya kekuatan otot.

5. Penyebab kombinasi Umur

Prevalensi sebagian besar gangguan tersebut meningkat dengan usia. Jenis kelamin

Prevalensi sebagian besar gangguan tersebut meningkat dan lebih Kebiasaan merokok

Semakin lama da semakin tinggi tinggkat frekuensi merokok, semakin tinggi juga keluhan otot yang dirasakan.

Kesegaran Jasmani

Tingkat kesegaran tubuh yang rendah akan mempertinggi resiko terjadinya keluhan otot

Kekuatan fisik Ukuran tubuh

Gejala Musculoskeletal disorders (MSDs) dapat menyerang secara cepat maupun lambat (berangsur-angsur), menurut Kroemer (2000), ada 3 tahap terjadinya MSDs yang dapat diidentifikasi yaitu :

Tahap 1 : Sakit atau pegal-pegal dan kelelahan selama jam kerja tapi gejala ini biasanya menghilang setelah waktu kerja (dalam satu malam). Tidak berpengaruh pada performance kerja. Efek ini dapat pulih setelah istirahat; Tahap 2 : Gejala ini tetap ada setelah melewati waktu satu malam setelah bekerja.

Tidak mungkin terganggu. Kadang-kadang menyebabkan berkurangnya performance kerja;

Tahap 3 : Gejala ini tetap ada walaupun setelah istirahat, nyeri terjadi ketika bergerak secara repetitive. Tidur terganggu dan sulit untuk melakukan pekerjaan, kadang-kadang tidak sesuai kapasitas kerja.

Dalam penggambaran rasa sakit pada Musculoskeletal Disorders (MSDs), terdapat beberapa jenis keluhan yang biasa terjadi pada pekerja. Jenis-jenis keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) tersebut antara lain :

a. Sakit Leher

Sakit leher adalah penggambaran umum terhadap yang mengenai leher, peningkatan tegangan otot atau myalgia, leher mirirng atau kaku leher. Pengguna komputer yang terkena sakit ini adalah pengguna yang menggunakan gerakan berulang-ulang

b. Nyeri Punggung

Nyeri punggung merupakan istilah yang digunakan untuk gejala nyeri punggung yang spesifik seperti herniasi lumbal, arthiritis, ataupun spasme otot. Nyeri punggung juga dapat disebabkan oleh tegangan otot dan postur yang buruk saat menggunakan computer.

c. Carpal Tunnel Syndrome

Merupakan kumpulan gejala yang mengenai tangan dan pergelangan tangan yang diakibatkan iritasi dan nervus medianus. Keadaan ini disebabkan oleh aktivitas berulang yang menyebabkan penekanan pada nervus medianus. Keadaan berulang ini antara lain seperti mengetik, arthritis, fraktur pergelangan tangan yang penyembuhannya tidak normal, atau kegiatan apa saja yang menyebabkan penekanan pada nervus medianus.

d. De Quervains Tenosynovitis

Penyakit ini mengenai pergelangan tangan, ibu jari, dan terkadang lengan bawah, disebabkan oleh inflamasi tenosinovium dan dua tendon yang berasa di ibu jari pergelangan tangan. Aktivitas berulang seperti mendorong space bar dengan ibu jari, menggenggam, menjepit, dan memeras dapat menyebabkan inflamasi pada tenosinovium. Gejala yang timbul antara lain rasa sakit pada sisi ibu jari lengan bawah yang dapat menyebar ke atas dan ke bawah.

e. Thoracic Outlet Syndrome

Merupakan keadaan yang mempengaruhi bahu, lengan, dan tangan yang ditandai dengan nyeri, kelemahan, dan mati rasa pada daerah tersebut. Terjadi jika lima sarah utama dan dua arteri yang meninggalkan leher tertekan. Thoracic Outlet Syndrome disebabkan oleh gerakan berulang dengan lengan diatas atau maju kedepan.

f. Tennis Elbow

Tennis elbow adalah suatu keadaan inflamasi tendon ekstensor, tendon yang berasal dari siku lengan bawah dan berjalan keluar ke pergelangan tangan. Tennis elbow disebabkan oleh gerakan berulang dan tekanan pada tendon ekstensor.

g. Low Back Pain

Low back pain terjadi apabila ada penekanan pada daerah lumbal yaitu L4 dan L5. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan posisi tubuh membungkuk ke depan maka akan terjadi penekanan pada discus.Hal ini berhubungan dengan posisi duduk yang janggal, kursi yang tidak ergonomis, dan peralatan lainnya yang tidak sesuai dengan antopometri pekerja.

2.3 Rapid Entire Body Assessment (REBA)

REBA atau Rapid Entire Body Assessment dikembangkan oleh Dr. Sue Hignett dan Dr. Lynn Mc Atamney yang merupakan ergonom dari universitas di Nottingham (University of Nottingham’s Institute of Occuptaional Ergonomi).

Rapid Entire Body Assessment adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan pergelangan tangan dan kaki seorang operator. Selain itu metode ini juga dipengaruhi faktor coupling, beban eksternal yang ditopang oleh tubuh serta aktifitas pekerja. Penilaian dengan menggunakan REBA tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melengkapi dan melakukan scoring general pada daftar aktivitas yang

mengindikasikan perlu adanya pengurangan resiko yang diakibatkan postur kerja operator yang tidak ergonomis. (Mc Atamney, 2000).

Metode ergonomi tersebut mengevaluasi postur, kekuatan, aktivitas dan faktor coupling yang menimbulkan cedera akibat aktivitas yang berulang–ulang. Penilaian postur kerja dengan metode ini dengan cara pemberian skor resiko antara satu sampai lima belas, yang mana skor yang tertinggi menandakan level yang mengakibatkan resiko yang paling besar (bahaya) untuk dilakukan dalam bekerja. Hal ini berarti bahwa skor terendah akan menjamin pekerjaan yang diteliti bebas dari ergonomi hazard. REBA dikembangkan untuk mendeteksi postur kerja yang beresiko dan melakukan perbaikan sesegera mungkin.

REBA dikembangkan tanpa membutuhkan piranti khusus. Ini memudahkan peneliti untuk dapat dilatih dalam melakukan pemeriksaan dan pengukuran tanpa biaya peralatan tambahan. Pemeriksaan REBA dapat dilakukan di tempat yang terbatas tanpa menggangu pekerja.

Pengembangan REBA terjadi dalam empat tahap, yaitu tahap pertama adalah pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bantuan video atau foto, tahap kedua adalah penentuan sudut–sudut dari bagian tubuh pekerja, tahap ketiga adalah penentuan berat benda yang diangkat, penentuan coupling, dan penentuan aktivitas pekerja.

Dan yang terakhir, tahap keempat adalah perhitungan nilai REBA untuk postur yang bersangkutan. Dengan didapatnya nilai REBA tersebut dapat diketahui level resiko dan kebutuhan akan tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan kerja.

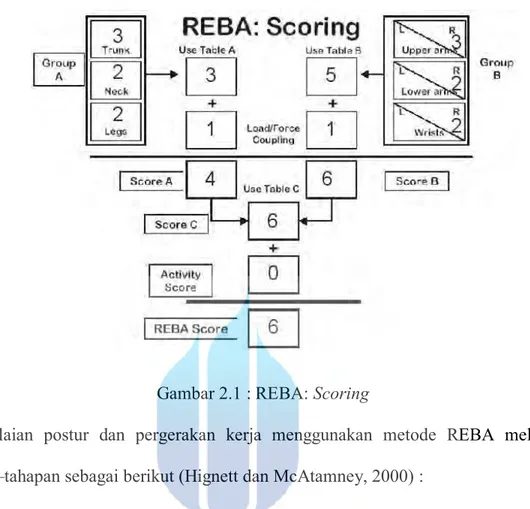

Gambar 2.1 : REBA: Scoring

Penilaian postur dan pergerakan kerja menggunakan metode REBA melalui tahapan–tahapan sebagai berikut (Hignett dan McAtamney, 2000) :

1. Pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bantuan video atau foto. Untuk mendapatkan gambaran sikap (postur) pekerja dari leher, punggung, lengan, pergelangan tangan hingga kaki secara terperinci dilakukan dengan merekam atau memotret postur tubuh pekerja. Hal ini dilakukan supaya peneliti mendapatkan data postur tubuh secara detail (valid), sehingga dari hasil rekaman dan hasil foto bisa didapatkan data akurat untuk tahap perhitungan serta analisis selanjutnya.

2. Penentuan sudut–sudut dari bagian tubuh pekerja. Setelah didapatkan hasil rekaman dan foto postur tubuh dari pekerja dilakukan perhitungan besar sudut dari masing – masing segmen tubuh yang meliputi punggung (batang tubuh),

leher, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan dan kaki. Pada metode REBA segmen – segmen tubuh tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu grup A dan B seperti yang terlihat pada gambar 2.1. Grup A meliputi punggung (batang tubuh), leher dan kaki. Sementara grup B meliputi lengan atas, lengan bawah dan

pergelangan tangan. Dari data sudut segmen tubuh pada masing–masing grup dapat diketahui skornya, kemudian dengan skor tersebut digunakan untuk melihat tabel A untuk grup A dan tabel B untuk grup B agar diperoleh skor untuk masing–masing tabel.

Gambar 2.2 : Locate Nect Position

Penilaian postur tubuh didasarkan pada sudut yang terbentuk pada saat melakukan sebuah pekerjaan atau sudut yang terbentuk pada posisi tertentu. Gambar 2.1 menunjukkan nilai atau skor yang diberikan untuk berbagai sudut yang terbentuk pada batang tubuh saat tubuh berada pada posisi tertentu. Nilai +1 diberikan jika posisi tubuh normal sedangkannilai +4 diberikan apabila posisi tubuh membentuk sudut 60° atau lebih. Jika batang tubuh bengkok/ berputar, maka akan diberikan penambahan skor +1.

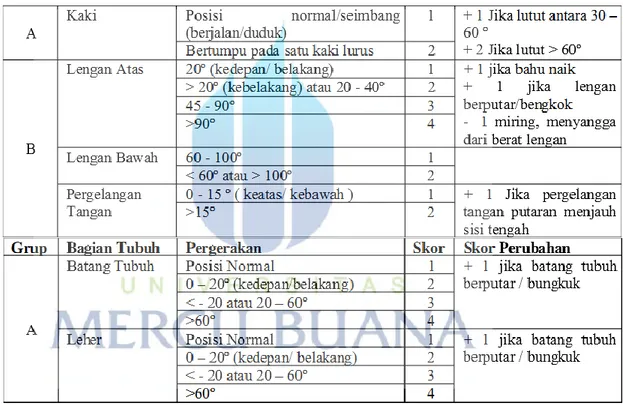

Selain untuk batang tubuh, juga terdapat penilaian atau skor untuk leher (neck ), kaki(legs), lengan atas (upper arm), lengan bawah (lower arm), dan pergelangan tangan (wrist ). Tabel 2.1 menunjukkan nilai atau skor untuk berbagai sudut untuk bagian tubuh, baik bagian tubuh yang termasuk grup A maupun grup B.

Tabel 2.1 Nilai REBA untuk bagian-bagian tubuh

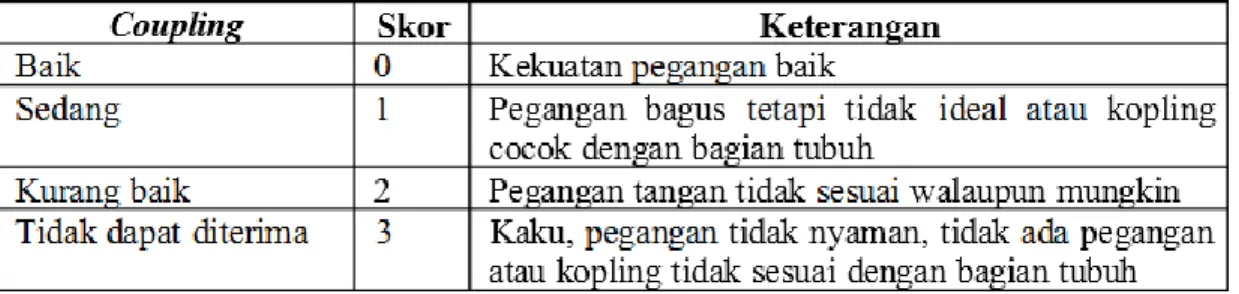

Selain untuk anggota tubuh tertentu, juga terdapat penilaian untuk pengendalian (coupling) dan aktivitas. Penilaian untuk pengendalian (coupling) dan aktivitas dapat dilihat pada Tabel atas dan Tabel bawah.

Tabel 2.2 Nilai untuk coupling

Tabel 2.3 Nilai untuk aktivitas

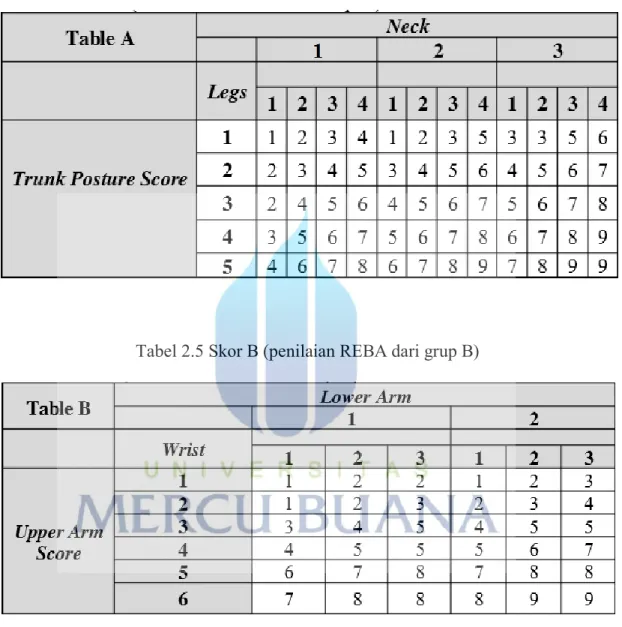

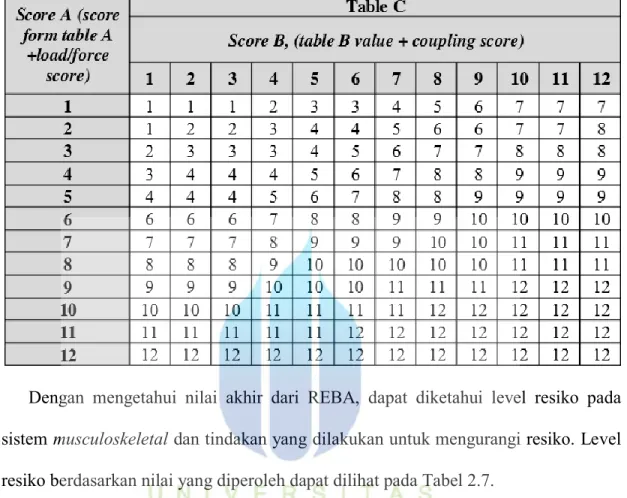

Setelah memberikan nilai pada masing-masing bagian tubuh pada grup A dan B dan juga memperhitungkan nilai untuk coupling dan aktivitas, nilai-nilai tersebut selanjutnya dikonversi untuk memperoleh nilai REBA. Skor A adalah nilai yang diperoleh dari penilaian pada grup A (dapat dilihat pada Tabel 2.4), sedangkan skor B adalah nilai yang diperoleh dari penilaian pada grup B (dapat dilihat pada Tabel 2.5). skor C adalah nilai yang diperoleh dari skor A ditambah nilai untuk aktivitas dan skor B ditambah nilai untuk coupling. Skor C kemudian ditambahkan dengan nilai untuk aktivitas untuk menjadi nilaiakhir dari REBA. Skor C dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.4 Skor A (penilaian REBA dari grup A)

Tabel 2.6 Skor C

Dengan mengetahui nilai akhir dari REBA, dapat diketahui level resiko pada sistem musculoskeletal dan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko. Level resiko berdasarkan nilai yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 2.7.

2.4 Quick Exposure Checklist (QEC)

Quick Exposure Checklist (QEC) merupakan salah satu metode pengukuran beban postur yang diperkenalkan oleh Dr. Guanyang Li dan Peter Buckle. QEC menilai pada empat area tubuh yang terpapar pada risiko yang tertinggi untuk tejadinya work musculoskeletal disorders (WMSDs) pada seseorang ataupun operator. QEC dikembangkan untuk (Li dan Buckle, 1998):

a. Menilai perubahan paparan pada tubuh yang berisiko terjadinya muskuloskeletal sebelum dan sesudah intervensi ergonomi.

b. Melibatkan pengamat dan juga pekerja dalam melakukan penilaian dan mengidentifikasi kemungkinan untuk perubahan pada sistem kerja.

c. Membandingkan paparan risiko cedera diantara dua orang atau lebih yang melakukan pekerjaan yang sama, atau diantara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang berbeda.

d. Meningkatkan kesadaran diantara para manajer, engineer, desainer, praktisi keselamatan dan kesehatan kerja dan para operator mengenai faktor risiko musculoskeletal pada stasiun kerja.

Salah satu karakteristik yang penting dalam metode ini adalah penilaian dilakukan oleh peneliti/observer dan pekerja/worker, dimana faktor risiko yang ada dipertimbangkan dan digabungkan dalam implementasi dengan tabel skor yang ada (Li & Buckle, 1999)

sehingga memperkecil bias penilaian subjektif dari peneliti/observer. Adapun kelebihan lain dari metode ini adalah :

2. Mempertimbangkan kebutuhan peneliti dan bisa digunakan oleh peneliti yang tidak berpengalaman.

3. Mempertimbangkan kombinasi dan interaksi berbagai faktor risiko di tempat kerja (multiple risk factors), baik yang bersifat fisik maupun psikososial. 4. Mudah dipelajari dan efektif untuk digunakan.

Disamping berbagai keuntungan tersebut, metode ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah:

1. Metode hanya fokus pada faktor fisik tempat kerja.

2. Pelatihan dan praktek tambahan diperlukan oleh penggunan yang belum berpengalaman untuk pengembangan reliabilitas pengukuran (Stanton, dkk, 2005).

Quick Exposure Checklist (QEC) merupakan checklist yang memiliki tingkat sensitivitas dan kegunaan yang tinggi, QEC diterima secara luas oleh para peneliti dan memiliki tingkat keandalan yang cukup tinggi. Hasil studi menunjukkan bahwa QEC dapat diaplikasikan untuk berbagai macam tugas. Selain itu, QEC juga mampu memberikan evaluasi terhadap tempat kerja, perancangan peralatan dan fasilitas.

Penilaian postur kerja dengan metode QEC dilakukan dari dua sisi. Penilaian pertama didasarkan kepada penilaian pengamat (Observer’s Assessment) dengan mengisi Observer’s Assessment Checklist dan penilai kedua didasarkan kepada penilai pekerja (Worker’s Assessment) dengan mengisi Worker’s Assessment Checklist). QEC sistem ini menilai gangguan resiko yang terjadi pada bagian

belakang punggung (back), bahu/lengan (should/arm), pergelangan tangan (hand/wrist), dan leher (neck).

Selanjutnya perhitungan skor penilaian untuk masing – masing bagian tubuh yang dinilai dengan tabel skor penilaian sebagai skor akhir QEC untuk diwujudkan dalam empat tingkatan tindakan.

Penilaian QEC mendorong pertimbangan untuk merubahan workstation atau stasiun kerja, peralatan, perlengkapan dan metode kerja untuk menghilangkan, atau setidaknya meminimalkan, tingkat paparan. Hal ini harus dilakukan dalam diskusi langsung dengan operator dari stasiun kerja tersebut. Mereka yang memiliki keterlibatan langsung dalam melaksanakan pekerjaannya mungkin memiliki saran yang baik untuk peningkatan perbaikan. Konsultasi pada tahap ini akan membantu pengenalan perubahan di tempat kerja. Ketika perubahan telah dibuat, paparan harus kembali dinilai untuk memastikan efektifitas intervensi dalam mengurangi faktor risiko musculoskeletal disorders. Hal ini dapat dilakukan segera setelah terjadinya perubahan daripada menunggu perubahan prevalensi laporan musculoskeletal disorders menjadi bukti yang mana dapat terjadi dalam waktu yang lama.

Penggunaan dari QEC memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

Mencakup sebagian besar faktor resiko fisik yang berkaitan dengan WMSD. Mempertimbangkan kebutuhan user dan dapat digunakan oleh user yang belum berpengalaman.

Mempertimbangkan kombinasi dan interaksi di antara beberapa faktor resiko yang terdapat di tempat kerja.

Memiliki tingkat sensitivitas dan kegunaan (usabilitas) yang tinggi. Memiliki tingkat keandalan yang tinggi (inter maupun intraobserver) Mudah dipelajari dan digunakan

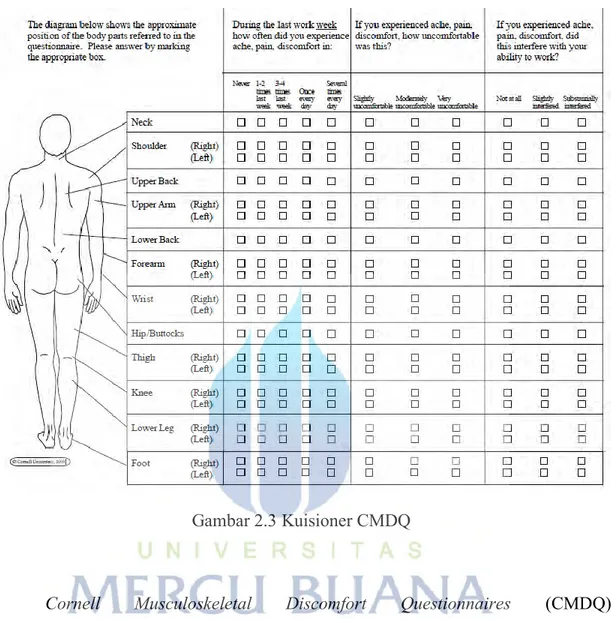

2.5 Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaires (CMDQ)

Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaires (CMDQ) adalah suatu set kuisioner yang di kembangkan oleh Dr. Alan Hedge bersama dengan mahasiswa ergonomi dari Cornell University, Amerika. Kuisioner ini dibuat dengan berdasarkan studi penelitian mengenai ketidak nyamanan musculoskeletal pada para pekerja. Perhitungan skor pada kuisioner dapat dijadikan bukti bagi penelitian ergonomi.

Survei ini berasal dari survey yang telah dilakukan sebelumnya mengenai ketidak nyamanan postur tubuh. Survey ini merupakan screening tool dan bukan instrument diagnostic. Validitas diagnostik survei ini dapat diuji dalam penelitian apapun dengan membandingkan respon survei dengan laporan klinis.

Gambar 2.3 Kuisioner CMDQ

Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaires (CMDQ) menggambarkan pekerjaan frekuensi 7 hari, keparahan dalam bekerja, serta efek gangguan pada kemampuan bekerja terhadap musculoskeletal discomfort pada 20 bagian tubuh. CMDQ telah digunakan pada peneliltian mengenai musculoskeletal discomfort, selain penggunaan nursing personnel.

Kuisioner ini ditujukan untuk skrining penelitian awal pada masalah musculoskeletal discomfort. Skoring dari Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaires (CMDQ) dapat dianalisis melalui 4 cara, yaitu :

1. Penghitungan dari gejala – gejala yang tampak pada masing – masing operator dari suatu stasiun kerja.

2. Menambahkan nilai rating dari setiap operator.

3. Membobotkan skor rating dari mulai masalah yang paling yang mudah samapi masalah terberat, seperti pada dibawah :

- Tidak pernah (never) = 0 - 1 – 2 kali/minggu = 1.5 - 3 – 4 kali/minggu = 3.5 - Setiap hari (every day) = 5 - Beberapa kali dalam sehari = 10

4. Dengan menambahkan skor dari frekuensi diatas (0, 1.5, 3.5, 5, 10) dengan skor discomfort (1, 2, 3) dan dengan skor gangguan (1, 2, 3).

Dalam komputasi analisis nilai yang hilang dapat dikodekan sebagai 0. Jika nilai yang hilang adalah untuk skor frekuensi, maka gunakan nilai nol pada saat mengkalikan. Maka dari itu, semua kombinasi frekuensi, ketidaknyamanan dan interferensi menjadi 0. Namun, jika nilai yang hilang dalam ketidaknyamanan yang atau Frekuensi Rata kemudian memperlakukannya sebagai hilang sehingga skor dikalikan akan setidaknya nilai skor Frekuensi. II - 20

Poin individual harus dianalisa untuk menentukan dimana terjadinya masalah postur pada operator stasiun kerja. Keuntunguan dari dari mengalikan skor frekuensi dengan skor discomfort dan dengan skor gangguan adalah hanya untuk menyebar skor agar dapat dengan mudah diketahui kasus paling parah yang terjadi. Nilai discomfort dapat klasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat.

2.6 Ovako Working Posture Analysis (OWAS)

Ovako Working Posture Analysis atau biasa disebut OWAS merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran tubuh dimana prinsip pengukuran yang digunakan adalah keseluruhan aktivitas kerja direkapitulasi, dibagi ke beberapa interval waktu (detik atau menit), sehingga diperoleh beberapa sampling postur kerja dari suatu siklus kerja dan/atau aktivitas lalu diadakan suatu pengukuran terhadap sampling dari siklus kerja tersebut. Konsep pengukuran postur tubuh ini bertujuan agar seseorang dapat bekerja dengan aman (safe) dan nyaman. Metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan postur kerja dan beban yang digunakan selama proses kedalam beberapa kategori fase kerja. Postur tubuh dianalisa dan kemudian diberi nilai untuk diklasifikasikan. OWAS bertujuan untuk mengidentifikasi resiko pekerjaan yang dapat mendatangkan bahaya pada tubuh manusia yang bekerja.

OWAS adalah suatu metode ergonomi yang digunakan untuk mengevaluasi postural stress yang terjadi pada seseorang ketika sedang bekerja. Metode OWAS dibuat oleh seseorang yang bernama O. Karhu yang berasal dari negara Finlandia pada tahun 1981 untuk menganalisa postural stress pada bidang pekerjaan manual. Kegunaan metode OWAS adalah untuk memperbaiki kondisi pekerja dalam bekerja.

Sehingga performansi kerja dapat ditingkatkan terus. Hasil yang diperoleh dari metode OWAS, digunakan untuk merancang metode perbaikan kerja guna meningkatkan produktifitas.

Sebenarnya perkembangan OWAS dimulai pada tahun tujuh puluhan di perusahaan Ovako Oy Finlandia (sekarang Fundia Wire). Metode ini dikembangkan oleh Karhu dan kawan-kawannya di Laboartorium Kesehatan Buruh Finlandia (Institute of Occupational Health). Lembaga ini mengkaji tentang pengaruh sikap kerja terhadap gangguan kesehatan seperti sakit pada punggung, leher, bahu, kaki, lengan, dan rematik. Penelitian tersebut memfokuskan hubungan antara postur kerja dengan berat beban.

Pada kurun waktu 1977 Karhu dkk memperkenalkan metode ini untuk pertama kalinya. Pengenalan pertama terbatas pada aspek klasifikasi postur kerja. Kemudian Stofert menyempurnakan metode OWAS melalui disertasinya pada tahun 1985. Penyempurnaan ini telah memasukkan aspek evaluasi analisa secara detail. Metode OWAS merupakan salah satu metode yang memberikan output berupa kategori sikap kerja yang beresiko terhadap kecelakaan kerja pada bagian musculoskeletal. Metode OWAS mengkodekan sikap kerja pada bagian punggung, tangan, kaki, dan berat beban. Masing-masing bagian memiliki klasifikasi sendiri-sendiri. Metode ini cepat dalam mengidentifikasi sikap kerja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja.

Metode OWAS memberikan informasi penilaian postur tubuh pada saat bekerja sehingga dapat melakukan evaluasi dini atas resiko kecelakaan tubuh

manusia. Postur dasar OWAS disusun dengan kode yang terdiri empat digit, dimana disusun secara berurutan yang terdiri atas beberapa bagian penting, yaitu :

1. Punggung (back) 2. Lengan (arm) 3. Kaki (leg)

4. Beban kerja yang diangkat ketika melakukan penanganan material secara manual

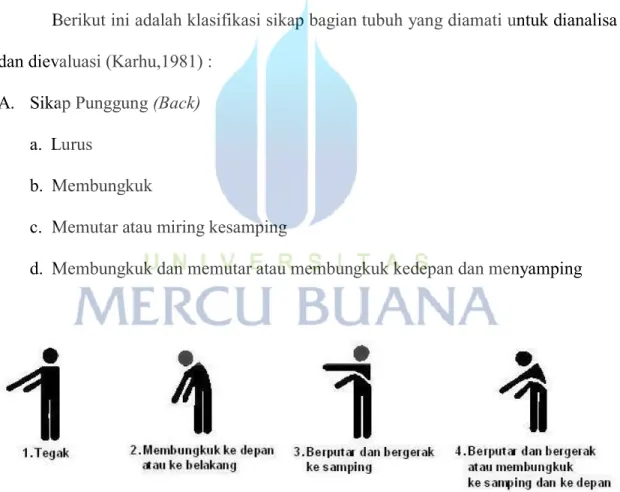

Berikut ini adalah klasifikasi sikap bagian tubuh yang diamati untuk dianalisa dan dievaluasi (Karhu,1981) :

A. Sikap Punggung (Back) a. Lurus

b. Membungkuk

c. Memutar atau miring kesamping

d. Membungkuk dan memutar atau membungkuk kedepan dan menyamping

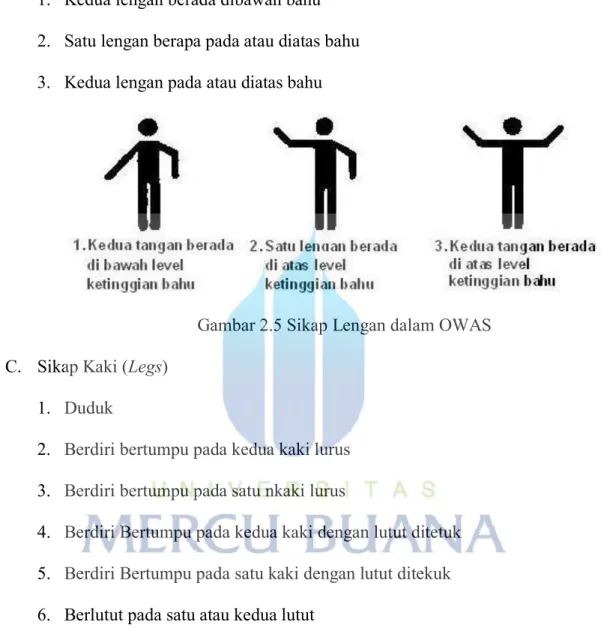

B. Sikap Lengan (Arms)

1. Kedua lengan berada dibawah bahu 2. Satu lengan berapa pada atau diatas bahu 3. Kedua lengan pada atau diatas bahu

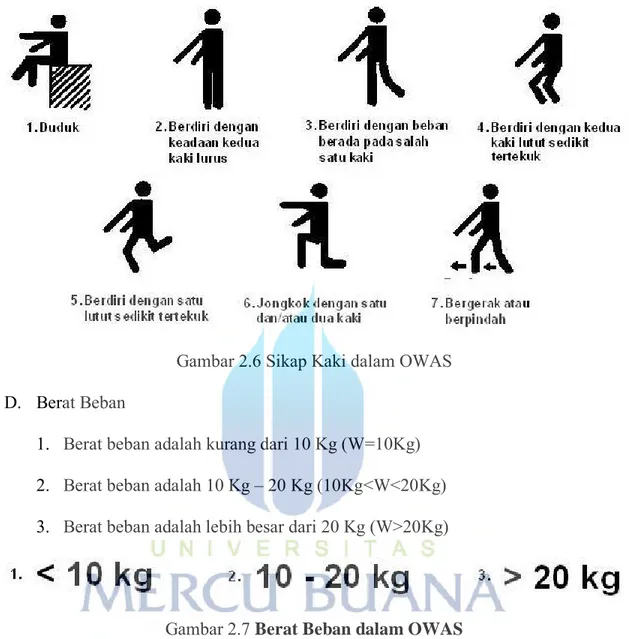

Gambar 2.5 Sikap Lengan dalam OWAS C. Sikap Kaki (Legs)

1. Duduk

2. Berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus 3. Berdiri bertumpu pada satu nkaki lurus

4. Berdiri Bertumpu pada kedua kaki dengan lutut ditetuk 5. Berdiri Bertumpu pada satu kaki dengan lutut ditekuk 6. Berlutut pada satu atau kedua lutut

Gambar 2.6 Sikap Kaki dalam OWAS D. Berat Beban

1. Berat beban adalah kurang dari 10 Kg (W=10Kg) 2. Berat beban adalah 10 Kg – 20 Kg (10Kg<W<20Kg) 3. Berat beban adalah lebih besar dari 20 Kg (W>20Kg)

Gambar 2.7 Berat Beban dalam OWAS

Berikut tabel merupakan tabel kategori tindakan kerja OWAS secara keseluruhan, berdasarkan kombinasi klasifikasi sikap dari punggung, lengan, kaki dan berat beban.

Tabel 2.8 Tabel Perhitungan OWAS

Tabel diatas menjelaskan klasifikasi postur-postur kerja ke dalam kategori tindakan. Sebagai contoh postur kerja dengan kode 2352, artinya postur kerja ini merupakan postur kerja dengan kategori tindakan dengan derajat perbaikan level 4, yaitu pada sikap ini berbahaya bagi sistem musculoskeletal. Perlu perbaikan secara langsung atau saat ini.

Hasil dari analisa postur kerja OWAS terdiri dari empat level skala sikap kerja yang berbahaya bagi para pekerja.

KATEGORI 1 : Pada sikap ini tidak ada masalah pada sistem muskuloskeletal. Tidak perlu ada perbaikan.

KATEGORI 2 : Pada sikap ini berbahaya pada sistem musculoskeletal, postur kerja mengakibatkan pengaruh ketegangan yang signifikan. Perlu perbaikan dimasa yang akan datang.

KATEGORI 3 : Pada sikap ini berbahaya pada sistem musculoskeletal, postur kerja mengakibatkan pengaruh ketegangan yang sangat signifikan. Perlu perbaikan segera mungkin.

KATEGORI 4 : Pada sikap ini sangat berbahaya pada sistem muskuloskeletal ,postur kerja ini mengakibatkan resiko yang jelas. Perlu perbaikan secara langsung / saat ini juga.

Tabel 2.9 Tabel Nilai Kategori OWAS

2.7 Sistem Pakar (Expert System)

Sistem Pakar (expert system) adalah sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Pengetahuan dari pakar di dalam sistem ini digunakan sebagi dasar oleh Sistem Pakar untuk menjawab pertanyaan (konsultasi).

Kepakaran (expertise) adalah pengetahuan yang ekstensif dan spesifik yang diperoleh melalui rangkaian pelatihan, membaca, dan pengalaman. Pengetahuan membuat pakar dapat mengambil keputusan secara lebih baik dan lebih cepat daripada non-pakar dalam memecahkan problem yang kompleks. Kepakaran mempunyai sifat berjenjang, pakar top memiliki pengetahuan lebih banyak daripada pakar yunior. Tujuan Sistem Pakar adalah untuk mentransfer kepakaran dari seorang pakar ke komputer, kemudian ke orang lain (yang bukan pakar).

1. Knowledge Base (Basis Pengetahuan).

Knowledge Base (basis pengetahuan) merupakan inti dari program sistem pakar karena basis pengetahuan itu merupakan presentasi pengetahuan atau knowledge representation. Basis pengetahuan adalah sebuah basis data yang menyimpan aturan-aturan tentang suatu domain knowledge/pengetahuan tertentu. Basis pengetahuan ini terdiri dari kumpulan objek beserta aturan dan atributnya (sifat atau cirinya), tentu saja di dalam domain tertentu. Contoh : ”If hewan merupakan sayap dan bertelur then hewan jenis burung”.

Ada 2 bentuk pendekatan basis pengetahuan yang sangat umum dugunakan yaitu :

a. Rule-Based Reasoning (Penalaran berBasis Aturan)

Pada penalaran berbasis aturan, pengetahuan direpresentasi-kan dengan menggunakan aturan berbentuk IF-THEN. Bentuk ini digunakan jika kita memiliki sejumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu, dan pakar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara berurutan. Bentuk ini juga digunakan jika dibutuhkan penjelasan tentang jejak (langkah-langkah) pencapaian solusi.

b. Case-Based Reasoning (Penalaran berBasis Kasus).

Basis pengetahuan akan berisi solusi-solusi yang telah di-capai sebelumnya, kemudian akan diturunkan suatu solusi untuk keadaan yang terjadi sekarang (fakta yang ada). Bentuk ini digunakan jika pemakai (user) menginginkan untuk tahu lebih banyak lagi pada kasus-kasus yang hampir sama (mirip). Bentuk ini juga

digunakan jika kita telah memiliki sejumlah situasi atau kasus tertentu dalam basis pengetahuan.

2. Working Memory (Basis Data atau Memori Kerja).

Working memory adalah bagian yang mengandung semua fakta-fakta baik fakta awal pada saat sistem beroperasi maupun fakta-fakta pada saat pengambilan kesimpulan sedang dilaksanakan selama sistem pakar beroperasi, basis data berada di dalam memori kerja.

3. Inference Engine (Mesin/Motor Inferensi).

Inference Engine adalah bagian yang menyediakan mekanisme fungsi berfikir dan pola-pola penalaran sistem yang digunakan oleh seorang pakar.

Mekanisme ini akan menganalisa masalah tertentu dan selanjutnya akan mencari jawaban atau kesimpulan yang terbaik.

Mesin ini akan dimulai pelacakannya dengan mencocokan kaidah-kaidah dalam basis pengetahuan dengan fakta-fakta yang ada dalam basis data