ANALISIS INDIKATOR EKONOMI

KABUPATEN BLORA TAHUN 2015

Ukuran Buku : 16,5 cm x 21,5 cm Jumlah Halaman : 264 halaman

Naskah:

BAPPEDA Kabupaten Blora

Gambar Kulit:

BAPPEDA Kabupaten Blora

Diterbitkan Oleh:

BAPPEDA Kabupaten Blora

Dicetak Oleh :

BAPPEDA Kabupaten Blora

KATA PENGANTAR

Publikasi Analisis Indikator Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2015 merupakan publikasi yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Blora dengan dukungan teknis dari BPS Kabupaten Blora. Publikasi ini memberikan analisis beberapa parameter perkembangan capaian pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora selama lima tahun terakhir. Melalui publikasi ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami pola pergeseran struktur ekonomi, tingkat disparitas, sektor-sektor yang menjadi unggulan, faktor pendukung dan kendala sektor-sektor unggulan serta analisis strategi pengembangannya di Kabupaten Blora.

Publikasi ini cukup bermanfaat sebagai salah satu upaya dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Blora selama kurun waktu tersebut. Selain itu, publikasi ini dapat dipergunakan oleh para pengambil keputusan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi untuk menentukan strategi, target dan sasaran pembangunan di masa mendatang. Dengan demikian, pembangunan yang terlaksana dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi indikator ekonomi ini. Akhirnya saran, kritik, dan usul yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

Blora, Oktober 2015

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLORA

Ir. SAMGAUTAMA KARNAJAYA, MT Pembina Tk. I

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar vii

Lampiran Tabel viii

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Penelitian 6

1.3 Manfaat Penelitian 7

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 8

II TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 9

2.2 Teori Perubahan Struktur Ekonomi 15

2.3 Teori Basis Ekonomi 18

2.4 2.5

Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Spesialisasi Perekonomian

20 23

III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data 25

3.2 Metode Analisis 25 3.3 Kerangka Pemikiran 41 3.4 3.5 Definisi Operasional Sistematika Penulisan 42 43

IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN BLORA

4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Blora 45

4.2 Keadaan Kependudukan 50

4.3 Keadaan Ketenagakerjaan 52

4.4 Kondisi Sosial 56

4.5 Keadaan Ekonomi 58

V ANALISIS INDIKATOR EKONOMI

5.1 Analisis Sektoral dan Regional 91

5.2 Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) 122 VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan 6.2 Saran 137 139 Lampiran 146

Daftar Isi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis Shift Share Esteban Marquilass 38

Tabel 4.1 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2014

46

Tabel 4.2 Tekstur, Kedalaman dan Kemiringan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2014

48

Tabel 4.3 Perkembangan Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Blora Tahun 2010-2014

49

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2014

52

Tabel 4.5 Prosentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten

Blora Tahun 2010 - 2014 54

Tabel 4.6 Indikator Sosial Penduduk Kabupaten Blora Tahun

2011 - 2014 57

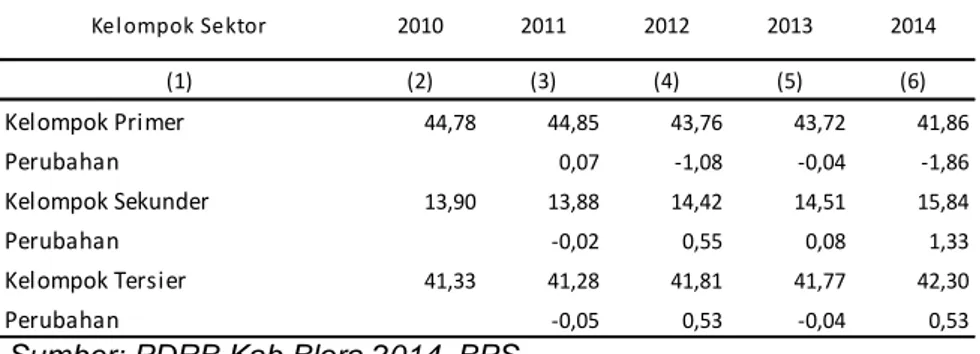

Tabel 4.7 Struktur Ekonomi menurut Harga Berlaku

Kabupaten Blora menurut Sektor Tahun 2010 -

2014 (persen) 60

Tabel 4.8 Struktur Ekonomi menurut Harga Berlaku

Kabupaten Blora menurut Lapangan Usaha Tahun

2010 - 2014 (persen) 62

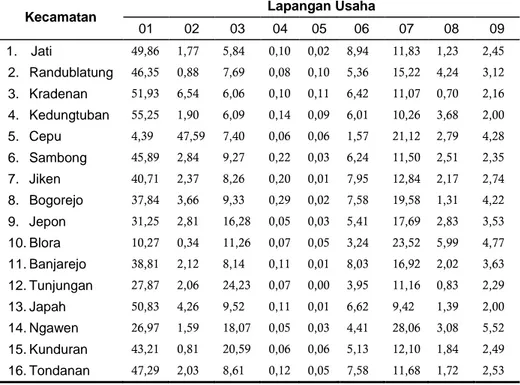

Tabel 4.9 PDRB Kecamatan Menurut Lapangan Usaha Adh

Brlaku Tahun 2014 (Milyar Rp) 65

Tabel 4.10 Struktur Ekonomi Kecamatan menurut Lapangan

Usaha Tahun 2014 (persen) 67

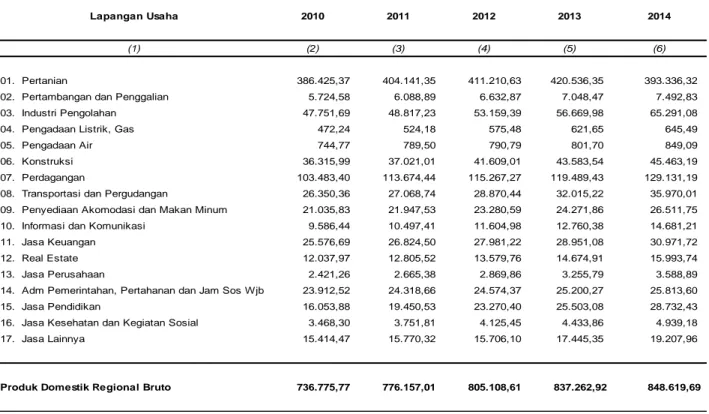

Tabel 4.11 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora

Tahun 2010 - 2014 70

Tabel 4.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora

Dirinci Menurut Kategori Tahun 2010 - 2014 71

Tabel 4.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kecamatan

Tabel 4.14 PDRB Perkapita Kabupaten Blora Tahun

2010 - 2014 75

Tabel 4.15 PDRB Perkapita menurut Kecamatan di Kabupaten

Blora Tahun 2013 - 2014 76

Tabel 4.16 Perbandingan PDRB Kabupaten Blora dengan

Kabupaten Sekitar Tahun 2014 78

Tabel 4.17 Perbandingan Kontribusi PDRB Harga Konstan Kabupaten Blora dengan Kabupaten Sekitar Tahun

2014 Terhadap Jawa Tengah 79

Tabel 4.18 Rasio Ketergantungan APBD Kabupaten Blora

Tahun 2013 - 2014 82

Tabel 4.19 Rasio Belanja APBD Kabupaten Blora Tahun

2013 - 2014 83

Tabel 4.20 Persentase Penyerapan Belanja terhadap Pagu

APBD Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2014 86

Tabel 4.21 Posisi Simpanan Perbankan di Kabupaten Blora

Tahun 2013 - 2014 87

Tabel 4.22 Besarnya Kredit Perbankan menurut Jenis Kredit di

Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2014 88

Tabel 4.23 Pinjaman Perbankan Berdasarkan Lapangan

Usaha di Kabupaten Blora Tahun 2013 - 2014 89

Tabel 4.23 Kredit Usaha Untuk UMKM di Kabupaten Blora

Tahun 2013 - 2014 90

Tabel 5.1 Indeks Williamson Kabupaten Blora dan Jawa

Tengah Tahun 2010 - 2014 93

Tabel 5.2 Indeks Gini Kabupaten Blora dan Jawa Tengah

Tahun 2010 - 2014 95

Tabel 5.3 Pemerataan Pendapatan Penduduk menurut

Kriteria Bank Dunia Kabupaten Blora dan Jawa

Tengah Tahun 2013 - 2014 97

Tabel 5.4 Inflasi Kota Blora, Semarang dan Nasional

Daftar Isi

Tabel 5.5 Nilai ILOR Kabupaten Blora Dirinci menurut

Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2014 101

Tabel 5.6 Nilai ICOR Kabupaten Blora Dirinci menurut

Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2014 102

Tabel 5.7 Nilai LQ Kabupaten Blora Dirinci Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2010 - 2014 104

Tabel 5.8 Nilai LQ Harga Konstan menurut Kecamatan Tahun

2014 106

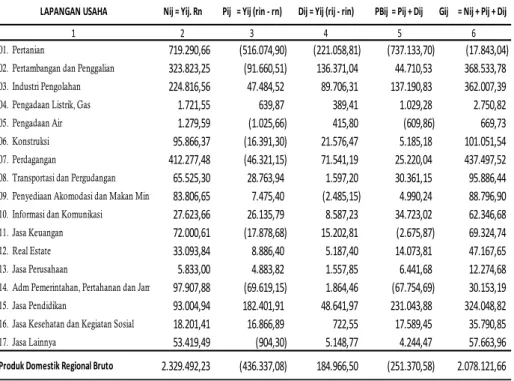

Tabel 5.9 Nilai Shift Share Kabupaten Blora Dirinci Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2010 - 2014 110

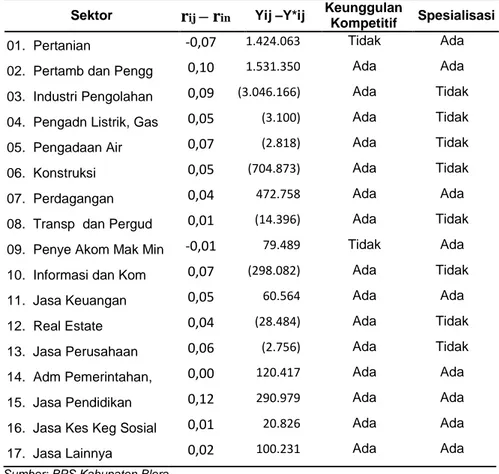

Tabel 5.10 Indentifikasi Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi Lapangan Usaha di Kabupaten Blora

Tahun 2010 - 2014 115

Tabel 5.11 Nilai Shift Share Menurut Kecamatan Tahun 2010 -

2014 117

Tabel 5.12 Klasifikasi Lapangan Usaha menurut LQ dan Differential Shift (Dij) Kabupaten Blora Tahun 2010 -

2014 119

Tabel 5.13 Klasifikasi Kecamatan menurut PDRB Perkapita dan Pergeseran Bersih (PBij) Kabupaten Blora

Tahun 2010 - 2014 121

Tabel 5.14 Matriks Analisis SWOT Lapangan Usaha Pertanian

di Kabupaten Blora 124

Tabel 5.15 Matriks Analisis SWOT Lapangan Usaha

Pertambangan/Penggalian di Kabupaten Blora 127

Tabel 5.16 Matriks Analisis SWOT Lapangan Usaha Industri

Pengolahan di Kabupaten Blora 130

Tabel 5.17 Matriks Analisis SWOT Wilayah Kecamatan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2010 - 2014

47

Gambar 4.2 Distribusi PDRB Adh Konstan Kab Blora Tahun

2014 55

Gambar 5.1 Proportional Shift dan Difference Shift Sektor

Daftar Isi

LAPIRAN TABEL

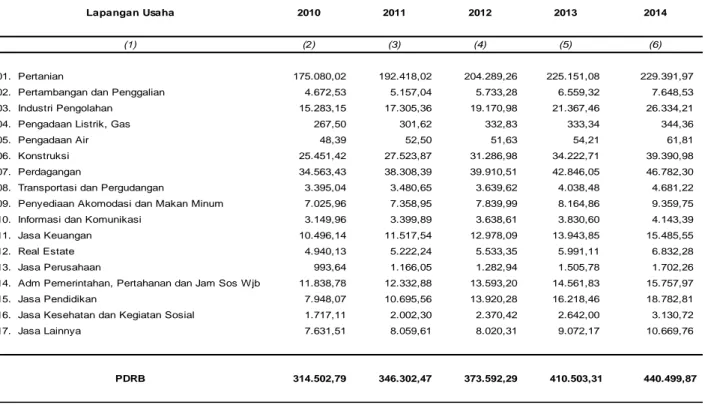

Tabel 1.1 PDRB Kab Blora Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

(Juta Rupiah) 146

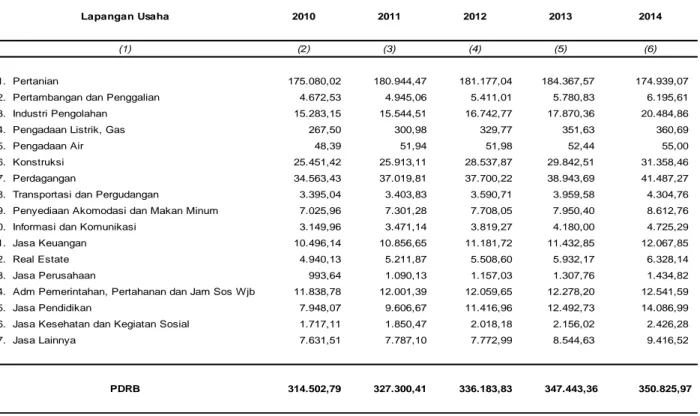

Tabel 1.2 PDRB Kab Blora Adh Konstan (Tahun 2010)

Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah) 147

Tabel 1.3 Distribusi PDRB Kabupaten Blora Adh Berlaku

Tahun 2010 – 2014 (Persen) 148

Tabel 1.4 Distribusi PDRB Kabupaten Blora Adh Berlaku

Tahun 2010 – 2014 (Persen) 149

Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Blora Adh Berlaku

Tahun 2010 – 2014 (Persen) 150

Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Blora Adh Berlaku

Tahun 2010 – 2014 (Persen) 151

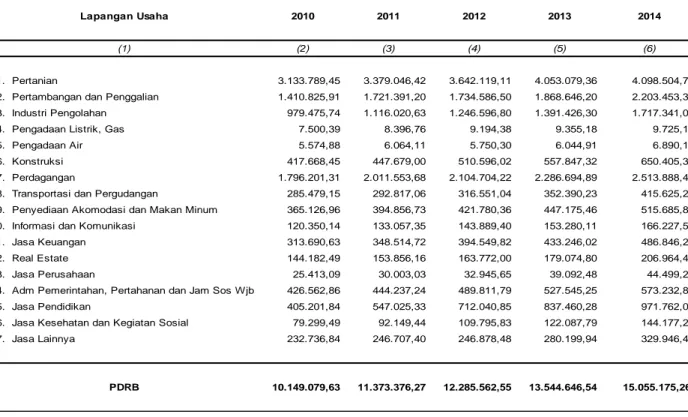

Tabel 2.1 PDRB Jawa Tengah Adh Berlaku Tahun 2010

-2014(Juta Rupiah) 152

Tabel 2.2 PDRB Jawa Tengah Adh Konstan (Tahun 2010)

Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah) 153

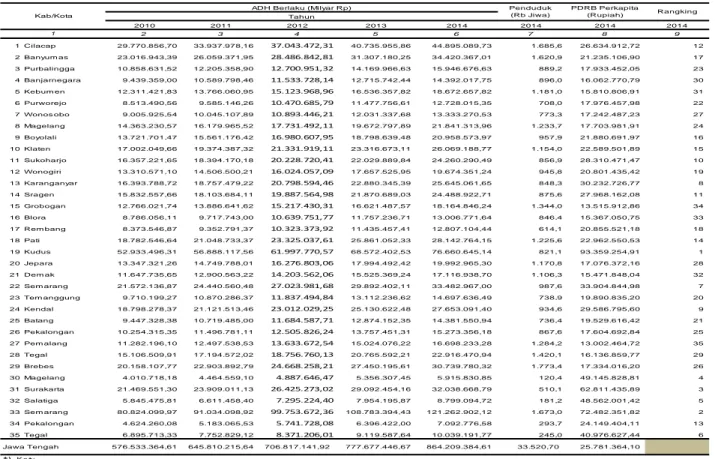

Tabel 2.3 PDRB dan PDRB Perkapita Adh Berlaku Kab/Kota

Se Jawa Tengah Tahun 2014 154

Tabel 3.1.1 PDRB Kec Jati Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

(Juta Rupiah) 155

Tabel 3.1.2 PDRB Kec Jati Adh Konstan 2010 Tahun 2010

-2014 (Juta Rupiah) 156

Tabel 3.2.1 PDRB Kec Randublatung Adh Berlaku Tahun 2010

- 2014 (Juta Rupiah) 157

Tabel 3.2.2 PDRB Kec Randublatung Adh Konstan 2010 Tahun

2010 - 2014 (Juta Rupiah) 158

Tabel 3.3.1 PDRB Kec Kradenan Adh Berlaku Tahun 2010 -

2014 (Juta Rupiah) 159

Tabel 3.3.2 PDRB Kec Kradenan Adh Konstan 2010 Tahun

Tabel 3.4.1 PDRB Kec Kedungtuban Adh Berlaku Tahun 2010 -

2014 (Juta Rupiah) 161

Tabel 3.4.2 PDRB Kec Kedungtuban Adh Konstan 2010 Tahun

2010 - 2014 (Juta Rupiah) 162

Tabel 3.5.1 PDRB Kec Cepu Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

(Juta Rupiah) 163

Tabel 3.5.2 PDRB Kec Cepu Adh Konstan 2010 Tahun 2010 -

2014 (Juta Rupiah) 164

Tabel 3.6.1 PDRB Kec Sambong Adh Berlaku Tahun 2010 -

2014 (Juta Rupiah) 165

Tabel 3.6.2 PDRB Kec Sambong Adh Konstan 2010 Tahun

2010 - 2014 (Juta Rupiah) 166

Tabel 3.7.1 PDRB Kec Jiken Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

(Juta Rupiah) 167

Tabel 3.7.2 PDRB Kec Jiken Adh Konstan 2010 Tahun 2010 -

2014 (Juta Rupiah) 168

Tabel 3.8.1 PDRB Kec Bogorejo Adh Berlaku Tahun 2010 -

2014 (Juta Rupiah) 169

Tabel 3.8.2 PDRB Kec Bogorejo Adh Konstan 2010 Tahun

2010 - 2014 (Juta Rupiah) 170

Tabel 3.9.1 PDRB Kec Jepon Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

(Juta Rupiah) 171

Tabel 3.9.2 PDRB Kec Jepon Adh Konstan 2010 Tahun 2010 -

2014 (Juta Rupiah) 172

Tabel 3.10.1 PDRB Kec Blora Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

(Juta Rupiah) 173

Tabel 3.10.2 PDRB Kec Blora Adh Konstan 2010 Tahun 2010 -

2014 (Juta Rupiah) 174

Tabel 3.11.1 PDRB Kec Banjarejo Adh Berlaku Tahun 2010 -

2014 (Juta Rupiah) 175

Tabel 3.11.2 PDRB Kec Banjarejo Adh Konstan 2010 Tahun

Daftar Isi

Tabel 3.12.1 PDRB Kec Tunjungan Adh Berlaku Tahun 2010

-2014 (Juta Rupiah) 177

Tabel 3.12.2 PDRB Kec Tunjungan Adh Konstan 2010 Tahun

2010 - 2014 (Juta Rupiah) 178

Tabel 3.13.1 PDRB Kec Japah Adh Berlaku Tahun 2010 - 2014

(Juta Rupiah) 179

Tabel 3.13.2 PDRB Kec Japah Adh Konstan 2010 Tahun 2010 -

2014 (Juta Rupiah) 180

Tabel 3.14.1 PDRB Kec Ngawen Adh Berlaku Tahun 2010 -

2014 (Juta Rupiah) 181

Tabel 3.14.2 PDRB Kec Ngawen Adh Konstan 2010 Tahun 2010

- 2014 (Juta Rupiah) 182

Tabel 3.15.1 PDRB Kec Kunduran Adh Berlaku Tahun 2010

-2014 (Juta Rupiah) 183

Tabel 3.15.2 PDRB Kec Kunduran Adh Konstan 2010 Tahun

2010 - 2014 (Juta Rupiah) 184

Tabel 3.16.1 PDRB Kec Todanan Adh Berlaku Tahun 2010

-2014 (Juta Rupiah) 185

Tabel 3.16.2 PDRB Kec Todanan Adh Konstan 2010 Tahun

2010 - 2014 (Juta Rupiah) 186

Tabel 4.1 Location Quotient (LQ) Kabupaten Blora Adh

Berlaku Th 2010 - 2014 187

Tabel 4.2 Location Quotient (LQ) Kabupaten Blora Adh

Konstan 2010 Th 2010 - 2014 188

Tabel 5.1.1 Location Quotient (LQ) Kec Jati Adh Berlaku Tahun

2010 - 2014 189

Tabel 5.1.2 Location Quotient (LQ)Kec Jati Adh Konstan 2010

Tahun 2010 - 2014 190

Tabel 5.2.1 Location Quotient (LQ) Kec Randublatung Adh

Berlaku Tahun 2010 - 2014 191

Tabel 5.2.2 Location Quotient (LQ) Kec Randublatung Adh

Tabel 5.3.1 Location Quotient (LQ) Kec Kradenan Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 193

Tabel 5.3.2 Location Quotient (LQ) Kec Kradenan Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 194

Tabel 5.4.1 Location Quotient (LQ) Kec Kedungtuban Adh

Berlaku Tahun 2010 - 2014 195

Tabel 5.4.2 Location Quotient (LQ) Kec Kedungtuban Adh

Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 196

Tabel 5.5.1 Location Quotient (LQ) Kec Cepu Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 197

Tabel 5.5.2 Location Quotient (LQ) Kec Cepu Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 198

Tabel 5.6.1 Location Quotient (LQ) Kec Sambong Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 199

Tabel 5.6.2 Location Quotient (LQ) Kec Sambong Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 200

Tabel 5.7.1 Location Quotient (LQ) Kec Jiken Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 201

Tabel 5.7.2 Location Quotient (LQ) Kec Jiken Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 202

Tabel 5.8.1 Location Quotient (LQ) Kec Bogorejo Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 203

Tabel 5.8.2 Location Quotient (LQ) Kec Bogorejo Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 204

Tabel 5.9.1 Location Quotient (LQ) Kec Jepon Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 205

Tabel 5.9.2 Location Quotient (LQ) Kec Jepon Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 206

Tabel 5.10.1 Location Quotient (LQ) Kec Blora Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 207

Tabel 5.10.2 Location Quotient (LQ) Kec Blora Adh Konstan

Daftar Isi

Tabel 5.11.1 Location Quotient (LQ) Kec Banjarejo Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 209

Tabel 5.11.2 Location Quotient (LQ) Kec Banjarejo Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah) 210

Tabel 5.12.1 Location Quotient (LQ) Kec Tunjungan Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 211

Tabel 5.12.2 Location Quotient (LQ) Kec Tunjungan Adh

Konstan 2010 Tahun 2010 - 2014 212

Tabel 5.13.1 Location Quotient (LQ) Kec Japah Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 213

Tabel 5.13.2 Location Quotient (LQ) Kec Japah Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 214

Tabel 5.14.1 Location Quotient (LQ) Kec Ngawen Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 215

Tabel 5.14.2 Location Quotient (LQ) Kec Ngawen Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 216

Tabel 5.15.1 Location Quotient (LQ) Kec Kunduran Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 217

Tabel 5.15.2 Location Quotient (LQ) Kec Kunduran Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 218

Tabel 5.16.1 Location Quotient (LQ) Kec Todanan Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 219

Tabel 5.16.2 Location Quotient (LQ) Kec Todanan Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 220

Tabel 6.1 Shift Share PDRB Kabupaten Blora Adh Berlaku Th

2010 - 2014 221

Tabel 6.2 Shift Share PDRB Kabupaten Blora Adh Konstan

2010 Th 2010 - 2014 222

Tabel 7.1.1 Shift Share PDRB Kec Jati Adh Berlaku Tahun

2010 - 2014 223

Tabel 7.1.2 Shift Share PDRB Kec Jati Adh Konstan 2010

Tabel 7.2.1 Shift Share PDRB Kec Randublatung Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 225

Tabel 7.2.2 Shift Share PDRB Kec Randublatung Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 226

Tabel 7.3.1 Shift Share PDRB Kec Kradenan Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 227

Tabel 7.3.2 Shift Share PDRB Kec Kradenan Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 228

Tabel 7.4.1 Shift Share PDRB Kec Kedungtuban Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 229

Tabel 7.4.2 Shift Share PDRB Kec Kedungtuban Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 230

Tabel 7.5.1 Shift Share PDRB Kec Cepu Adh Berlaku Tahun

2010 - 2014 231

Tabel 7.5.2 Shift Share PDRB Kec Cepu Adh Konstan 2010

Tahun 2010 - 2014 232

Tabel 7.6.1 Shift Share PDRB Kec Sambong Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 233

Tabel 7.6.2 Shift Share PDRB Kec Sambong Adh Konstan 2010

Tahun 2010 - 2014 234

Tabel 7.7.1 Shift Share PDRB Kec Jiken Adh Berlaku Tahun

2010 - 2014 235

Tabel 7.7.2 Shift Share PDRB Kec Jiken Adh Konstan 2010

Tahun 2010 - 2014 236

Tabel 7.8.1 Shift Share PDRB Kec Bogorejo Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 237

Tabel 7.8.2 Shift Share PDRB Kec Bogorejo Adh Konstan 2010

Tahun 2010 - 2014 238

Tabel 7.9.1 Shift Share PDRB Kec Jepon Adh Berlaku Tahun

2010 - 2014 239

Tabel 7.9.2 Shift Share PDRB Kec Jepon Adh Konstan 2010

Daftar Isi

Tabel 7.10.1 Shift Share PDRB Kec Blora Adh Berlaku Tahun

2010 - 2014 241

Tabel 7.10.2 Shift Share PDRB Kec Blora Adh Konstan 2010

Tahun 2010 - 2014 242

Tabel 7.11.1 Shift Share PDRB Kec Banjarejo Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 243

Tabel 7.11.2 Shift Share PDRB Kec Banjarejo Adh Konstan 2010

Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah) 244

Tabel 7.12.1 Shift Share PDRB Kec Tunjungan Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 245

Tabel 7.12.2 Shift Share PDRB Kec Tunjungan Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 246

Tabel 7.13.1 Shift Share PDRB Kec Japah Adh Berlaku Tahun

2010 - 2014 247

Tabel 7.13.2 Shift Share PDRB Kec Japah Adh Konstan 2010

Tahun 2010 - 2014 248

Tabel 7.14.1 Shift Share PDRB Kec Ngawen Adh Berlaku Tahun

2010 - 2014 249

Tabel 7.14.2 Shift Share PDRB Kec Ngawen Adh Konstan 2010

Tahun 2010 - 2014 250

Tabel 7.15.1 Shift Share PDRB Kec Kunduran Adh Berlaku

Tahun 2010 - 2014 251

Tabel 7.15.2 Shift Share PDRB Kec Kunduran Adh Konstan

2010 Tahun 2010 - 2014 252

Tabel 7.16.1 Shift Share PDRB Kec Todanan Adh Berlaku Tahun

2010 - 2014 253

Tabel 7.16.2 Shift Share PDRB Kec Todanan Adh Konstan 2010

Tahun 2010 - 2014 254

Tabel 8.1 Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis Internal Lapangan Usaha Pertanian Kab Blora 255 Tabel 8.2 Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis

Tabel 9.1 Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis Internal Lapangan Usaha Pertambangan Kab Blora 257 Tabel 9.2 Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis

Eksternal Lapangan Usaha Pertambangan Kab

Blora 258

Tabel 10.1 Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis Internal Lapangan Usaha Industri Pengolahan Kab

Blora 259

Tabel 10.2 Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis Eksternal Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Kab Blora 260

Tabel 11.1 Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis

Internal Wilayah Kecamatan Kab Blora 261

Tabel 11.2 Bobot, Rating dan Skor dari Faktor Strategis

Eksternal Wilayah Kecamatan Kab Blora 263

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakikat Pembangunan adalah suatu proses dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Besarnya harapan masyarakat terhadap proses pembangunan tersebut menjadikan setiap anggota atau kelompok masyarakat untuk bisa terlibat dalam proses perencanaan, perumusan arah dan kebijaksanaan, serta prioritas penyelenggaraan pembangunan. Hal ini terutama dimaksudkan agar aspirasi anggota atau kelompok masyarakat bisa terwakili di dalam proses pembangunan. Paradigma pembangunan yang dulunya lebih banyak bersifat sentralistis dan menggunakan pola top-down, kini lebih bersifat desentralistik dengan pola bottom-up. Dengan paradigma ini, orientasi pembangunan yang mengakomodir aspirasi masyarakat di daerah diharapkan akan lebih diperhatikan.

Pola bottom-up ini diterapkan malalui kebijakan otonomi daerah. Sehingga keberhasilan pembangunan di daerah menjadi lebih banyak ditentukan oleh ketepatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi oleh pelaksana pembangunan di daerah. Sebab dengan otonomi daerah pemerintah pusat hanya berperan sebagai koordinator pembangunan dan mengalihkan sebagian besar tanggung jawab dan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan dari No 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hakekatnya otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi,

dekonsentrasi, tugas pembantuan dan sumber dana lain

(pinjaman/bantuan luar negeri). Dengan kewenangan yang lebih besar itulah diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih leluasa menggali potensi daerahnya untuk lebih memacu pembangunan di daerahnya. Pada umumnya setiap daerah mempunyai potensi ekonomi yang beraneka ragam untuk dapat dikembangkan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan daerah tersebut. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan daerah digambarkan dengan salah satu indikatornya yaitu dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.

Namun dalam implementasinya tentunya tidaklah semudah membalikan telapak tangan, terdapat banyak kendala dan hambatan

yang dihadapi di lapangan. Keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, kelembagaan dan aset daerah menjadi salah satu kendala dalam pembangunan daerah. Sehingga target yang direncanakan tidak dapat dicapai sepenuhnya. Selain itu, dinamika pembangunan yang terjadi, khususnya di Kabupaten Blora merupakan hal yang sangat kompleks. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, namun juga turut dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, bahkan politik.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis indikator sosial ekonomi daerah, untuk melihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Selain indikator pertumbuhan ekonomi, juga diiamati gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah, analisis Shift-Share digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi dan Location Quetiont (LQ) digunakan untuk menentukan sektor unggulan atau sektor ekonomi basis suatu perekonomian wilayah. Pola dan struktur pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah juga sudah terlihat mulai bervariasi kalaupun masih didominasi lapangan usaha pertanian. Ini dapat terlihat dari pergeseran struktur perekonomian daerah. Dalam proses tersebut putaran kegiatan ekonomi akan menghasilkan surplus yang menjadi sumber peningkatan kesejahteraan yang hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat. Proses ini diarahkan agar setiap upaya pembangunan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penciptaan akumulasi modal (capital accumulation) yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat.

Banyak teori-teori atau konsep tentang pembangunan wilayah, seperti konsep pusat pertumbuhan, yang bertujuan untuk membangkitkan daerah terbelakang, mendorong dekonsentrasi wilayah, memodifikasi sistem kota-kota dan mencapai keseimbangan perkembangan wilayah. Konsep pengembangan ekonomi lokal, yang pada dasarnya menganggap bahwa pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh sumberdaya yang ada di wilayah tersebut. Konsep pengembangan ekonomi basis, yaitu dengan mengembangkan sektor-sektor basis yang ada pada wilayah tersebut dengan terlebih dahulu menentukan sektor tersebut melalui analisis LQ dan Shift-Share, dan konsep pembangunan ekonomi berbasis wilayah, merupakan suatu pendekatan yang lebih komprehensif dengan betul-betul berdasarkan sumber daya andalan yang ada.

Dari konsep-konsep tersebut tentunya tidak ada konsep yang paling bagus atau sempurna untuk diadopsi, tetapi antara satu konsep dengan lainnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di daerah tersebut. Dan pada pembahasan selanjutnya hanya beberapa konsep saja yang akan diulas yang dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan serta pertimbangan ketersedian data dan waktu.

Untuk memulai analisis, dimulai dengan memaparkan data-data perkembangan pembangunan di Kabupaten Blora sampai dengan tahun 2014, yang akan diulas lebih detil pada bab IV tentang gambaran umum Kabupaten Blora. Dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di jawa tengah, Kabupaten Blora masih merupakan kabupaten yang relatif tertinggal terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator makro ekonomi seperti angka PDRB, PDRB perkapita

dan pertumbuhan ekonomi. PDRB Kabupaten Blora pada tahun 2014 dengan nilai sekitar 17,79 trilyun rupiah, menempati peringkat ke 25 di Jawa Tengah, sedangkan PDRB perkapita senilai 15,37 juta rupiah menempati peringkat ke 33. Sementara PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah pada tahun tersebut telah mencapai 25,78 juta rupiah. Sumbangan PDRB Kabupaten Blora terhadapap total PDRB Jawa Tengah yang tercatat sebesar 913,86 trilyun, masih sangat kecil, tercatat hanya sebesar 1,65 persen. Kontribusi ini sedikit lebih tinggi dibanding Kabupaten Rembang yang memiliki kontribusi sebesar 1,40 persen, dan jauh lebih rendah bila dibanding Kabupaten Kudus yang memiliki kontribusi sebesar 8,39 persen.

Sebenarnya Kabupaten Blora merupakan wilayah yang cukup potensial secara ekonomi, sayangnya karena kendala infrastruktur maupun keterbatasan sumber daya air, membuat gerak pertumbuhan ekonomi tidak berjalan dengan cepat. Bila dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, perekonomian Kabupaten Blora sejak tahun 2010 hingga 2014 rata-rata dapat tumbuh sebesar 4,83 persen, bahkan pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora yang tercatat sebesar 5,36 persen. Tetapi karena dominasi yang tinggi dari sektor pertanian, ketika produksi pertanian turun tajam, berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,39 persen.

Upaya percepatan pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan menggali keunggulan potensi yang dimiliki Kabupaten Blora. Salah satunya dengan menentukan sektor apa yang memiliki keunggulan kompetitif, spesialisasi maupun komparatif di Kabupaten Blora dibandingkan dengan kabupaten lain. Dengan demikian, prioritas pembangunan dapat lebih diarahkan pada percepatan pengembangan

dan pembinaan sektor unggulan tersebut di masa mendatang tanpa mengabaikan pembangunan di sektor-sektor yang lain. Potensi-potensi tersebut harus dibangun dan dikembangkan secara maksimal agar dapat menjadi penggerak perekonomian (leading sector) dan mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang lain.

Namun perlu diingat juga bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora tidak terlepas dari kondisi perekonomian kabupaten sekitar, perekonomian Provinsi Jawa Tengah dan juga perekonomian nasional. Hal ini berarti strategi dan kebijakan yang akan digunakan sebagai landasan pembangunan di Kabupaten Blora, sebaiknya mempertimbangkan perkembangan perekonomian di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar sebagai pembanding.

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora dan Kecamatan se Kabupaten Blora .

2. Mengetahui tingkat disparitas pendapatan di Kabupaten Blora. 3. Mengetahui tingkat ketimpangan wilayah di Kabupaten Blora. 4. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja. 5. Mengetahui struktur perekonomian di kecamatan dan Kabupaten

Blora.

6. Menentukan sektor unggulan di Kabupaten Blora

7. Mengetahui faktor pendukung dan kendala sektor unggulan di Kabupaten Blora.

8. Mengetahui besaran inflasi di Kota Blora, sebagai analisis lebih lanjut dibidang harga dan kemampuan daya beli masyarakat.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi untuk: 1. Memberikan masukan bagi pihak yang berkompeten terhadap

permasalahan perekonomian di Kabupaten Blora khususnya, bahwa terdapat sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor unggulan yang perlu mendapat prioritas guna meningkatkan daya saing.

2. Memberikan masukan rumusan, arahan dan strategi kebijakan

pengembangan ekonomi secara berkelanjutan dengan

mempertimbangkan aspek pemerataan dan keunggulan wilayah.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan diatas, indikator yang digunakan dalam analisis adalah Indeks Williamson, Indeks Gini, Incremental Labour Output Ratio (ILOR), Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Location Quotient (LQ), Shift Share, Analisis Overlay dan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman). Sasaran kegiatan secara umum kegiatan ekonomi 17 lapangan usaha di Kabupaten Blora dengan periode dari tahun 2010 hingga 2014.

Analisis Indeks Williamson, Indeks Gini, Incremental Labour Output Ratio (ILOR), Incremental Capital Output Ratio (ICOR), hanya dapat dihitung sampai tingkat kabupaten karena kendala data yang tersedia. Untuk menghitung Indeks Williamson tingkat kecamatan diperlukan data PDRB tingkat desa. Analisis Indeks Gini tingkat

kecamatan diperlukan data pendapatan/pengeluaran penduduk per kecamatan, sedangkan ILOR tingkat kecamatan diperlukan jumlah tenaga kerja tiap lapangan usaha tingkat kecamatan. Ketiga data tersebut sampai saat ini belum tersedia. Namun demikian untuk analisis Location Quotient (LQ), Shift Share, dan Analisis Overlay dapat dihitung sampai tingkat kecamatan. Sedangkan Analisis SWOT hanya pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Blora.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

2.1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam Pemikiran tentang pembangunan ekonomi sering

ditemukan adanya pandangan yang mengidentikkan dengan

pertumbuhan ekonomi. Pandangan tersebut didasarkan pada adanya aspek perubahan, dimana pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mengandung unsur terjadinya perubahan. Sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan prinsipil, karena masing-masing memiliki latar belakang, hakikat dan prinsip kesinambungan yang berbeda, meskipun keduanya memiliki bentuk refleksi perubahan.

Menurut Jhingan (1988), beberapa ahli ekonomi seperti Schumpeter dan Ursula Hicks, telah membuat perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter merupakan perubahan secara spontan dan terputus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sementara pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dengan ditunjang oleh faktor-faktor non ekonomi lainnya. Namun seiring perkembangan dan era globalisasi seperti sekarang ini, konsep pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring, dimana jika terjadi pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi merupakan sisi dampak dari adanya suatu pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara serentak pada segala tempat dan semua sektor perekonomian tetapi hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula, juga disebutkan bahwa investasi diprioritaskan pada sektor-sektor utama yang berpotensi meningkatkan pendapatan wilayah dalam waktu yang relatif singkat (Glasson, 1978 : 171). Definisi tersebut mengandung makna bahwa wilayah yang memiliki potensi berkembang lebih besar dan yang berkembang lebih pesat kemudian perkembangan wilayah tersebut akan merangsang perkembangan wilayah lain disekitarnya, demikian juga dengan sektor yang memiliki potensi berkembang lebih besar, cenderung berkembang dan dikembangkan sebagai langkah awal yang kemudian diikuti oleh perkembangan sektor lain yang kurang berpotensi. Demikian juga dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektor-sektor perekonomian yang memiliki potensi berkembang cukup besar karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat sehingga akan merangsang sektor-sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor ekonomi potensial tersebut.

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan ekonomi diukur tidak lebih dari suatu prestasi kuantitatif semata. Besarnya GNP perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan lapangan kerja serta inflasi yang terkendali, merupakan prestasi pembangunan yang menjadi tolak ukur utama pembangunan ekonomi. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan daerah diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan memberikan efek trickle down (menetes ke

bawah) sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi yang pada akhirnya akan diikuti oleh pendistribusian hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Dengan demikian, pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan unsur yang paling diutamakan sehingga masalah lain seperti soal kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pendapatan sering kurang mendapatkan prioritas.

Namun setelah itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh percepatan pertumbuhan ekonomi namun lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh. Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata, namun memiliki perspektif yang luas. Dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik (Kuncoro, 1997).

Dalam pembahasan mengenai teori pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, dikenal 4 pendekatan yang dominan yaitu: (1) Teori pertumbuhan linier; (2) Teori pertumbuhan struktural; (3) Teori revolusi ketergantungan internasional; (4) Teori neo-klasik. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pendapatan (Sukirno, 2001).

Pelaksanaan pembangunan ekonomi bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh dengan salah satu upayanya berupa meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi

masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Sjafrizal (1997) mengatakan untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijaksanaan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini perlu diusahakan karena potensi pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing daerah sangat bervariasi. Karena itu, bila prioritas pembangunan kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka sumber daya yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan relatif lambatnya proses pertumbuhan ekonomi bersangkutan.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, maka teori-teori pembangunan banyak membahas penggunaan alat analisis dan metode statistik dalam menganalisis perekonomian suatu wilayah serta teori tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Todaro (2000) mengatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan ketersediaan tenaga kerja. Ketiga adalah kemajuan teknologi sebagai sarana peningkatan produktivitas modal dan tenaga kerja.

Lebih lanjut Kuznets (1999) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi bagi penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada masa sebelumnya. Artinya perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan (tingkat output) dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Menurut Syafrizal (2002), teori pertumbuhan ekonomi dapat dibagi atas empat kelompok besar, yang masing-masing didasarkan pada asumsi yang berbeda, sehingga memberikan kesimpulan yang berlainan pula. Kelompok pertama dinamakan sebagai export base models yang dipelopori oleh North pada tahun 1956. Dalam teori export base dijelaskan adanya perbedaan sumber daya dan keadaan geografis antara daerah, yang menyebabkan masing-masing daerah mempunyai keuntungan lokasi dalam beberapa sektor atau jenis kegiatan produksi. Keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor dan sebagai sektor potensial (sektor basis) bagi pertumbuhan ekonomi yang bersangkutan bila kegiatan tersebut dapat didorong pertumbuhannya. Untuk mengetahui keuntungan lokasi suatu wilayah, dapat dilakukan melalui studi terhadap sumber daya alam yang terdapat di wilayah yang bersangkutan, seperti tingkat kesuburan tanah, keadaan geografis, jaringan jalan dan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya untuk mengetahui secara kuantitatif dapat diketahui melalui teknik statistik antara lain dengan perhitungan Location Quotient (LQ).

Kelompok kedua lebih banyak berorientasi pada kerangka

pemikiran neo classic. Teori ini dipelopori oleh Stein pada tahun 1964, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Roman pada tahun 1965 dan Siebert pada tahun 1969. Model neo classic mendasarkan analisisnya pada fungsi produksi. Sama halnya dengan analisis pada pertumbuhan ekonomi nasional, kelompok ini berpendapat bahwa unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah modal, sumber daya alam, sumber daya manusia dan lalu lintas (arus) barang/jasa. terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Kelompok ketiga menggunakan alur pemikiran ala Keynes dan

menamakan pendekatannya sebagai cumulative causation models. Teori ini dipelopori oleh Myrdal pada tahun 1957 dan kemudian diformulasikan lebih lanjut oleh Kaldor pada tahun 1970. Penganut teori cumulative causation berpendapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak dapat hanya diserahkan pada kekuatan pasar sebagaimana yang dikemukakan oleh kaum neo classic. Bagaimanapun pemerintah perlu melakukan campur tangan secara aktif dalam bentuk program pembangunan wilayah, terutama untuk daerah yang tergolong masih terbelakang.

Kelompok keempat dinamakan sebagai core periphery models

yang mula-mula diajukan oleh Friedman pada tahun 1966. Kelompok core periphery models menekankan analisisnya pada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antar pembangunan kota (core) dan desa (periphery). Menurut teori ini gerak pembangunan perkotaan akan lebih banyak ditentukan oleh keadaan desa-desa di sekitarnya. Sebaliknya corak pembangunan daerah pedesaan juga sangat ditentukan oleh arah

pembangunan daerah perkotaan. Dengan demikian aspek interaksi antar kedua daerah tersebut sangat ditonjolkan.

2.2. Teori Perubahan Struktur Ekonomi

Secara teoritis, struktur ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai sisi. Dumairy (1996) membagi struktur ekonomi berdasarkan empat macam sudut tinjauan. Pertama, berdasarkan tinjauan makro sektoral, yang membagi perekonomian menjadi struktur agraris (agriculture), industri (industrial) atau niaga (commerce), tergantung pada sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian suatu wilayah. Kedua, berdasarkan tinjauan keruangan (spasial), yang membagi perekonomian menjadi struktur pedesaan (tradisional) atau perkotaan (modern). Ketiga, berdasarkan tinjauan penyelenggaraan, yang menjadikan perekonomian berstruktur etatis, egaliter atau borjuis. Predikat ini tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam kegiatan perekonomian suatu wilayah. Keempat, struktur ekonomi dapat dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, yaitu struktur ekonomi yang sentralistik atau desentralistik.

Teori perubahan struktural (structural-change theory) memusatkan perhatian pada transformasi struktur ekonomi dari pola pertanian ke struktur yang lebih modern seperti sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa. Aliran pendekatan struktural ini didukung oleh W. Arthur Lewis yang terkenal dengan model teoritisnya tentang surplus tenaga kerja dua sektor (two sector surplus labor) dan Hollis B. Chenery yang sangat terkenal dengan analisis empirisnya tentang pola-pola pembangunan (patterns of

development).

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara desa dan kota, mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada (Kuncoro, 1997).

Sementara teori pola pembangunan memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perkonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai roda penggerak ekonomi. Penelitian yang dilakukan Hollis Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri.

Menurut Kuznets, perubahan struktur ekonomi atau

transformasi struktural, didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam komposisi dari permintaan agregat, penawaran agregat, dan perdagangan luar negeri yang disebabkan adanya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1997). Permintaan aggregat terdiri atas komponen konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga nirlaba, pembentukan modal dan arus barang/jasa. Penawaran agregat terdiri atas komponen produksi dan

penggunaan faktor-faktor produksi, seperti penggunaan tenaga kerja dan modal. Sedangkan perdagangan luar negeri terdiri atas komponen ekspor dan impor.

Dalam kaitannya dengan struktur ekonomi suatu wilayah, Todaro (2000) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral. Beberapa perubahan komponen utama struktural ini mencakup pergeseran secara perlahan-lahan aktifitas pertanian ke sektor nonpertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa. Suatu wilayah yang sedang berkembang proses pertumbuhan ekonominya akan tercermin dari penggeseran sektor ekonominya. Yaitu tercermin dari pergeseran sektor ekonomi tradisional dimana sektor pertanian akan mengalami penurunan di satu sisi dan peningkatan peran sektor nonpertanian di sisi lainnya.

Perekonomian suatu daerah dalam jangka panjang akan

terjadi perubahan struktur perekonomian dimana semula

mengandalkan sektor pertanian menuju sektor industri. Dari sisi tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian desa ke sektor industri kota, sehingga menyebabkan kontribusi sektor industri meningkat. Perubahan ini tentu akan mempengaruhi tingkat pendapatan antar penduduk dan antar sektor ekonomi, karena akan terjadi perpindahan alokasi tenaga kerja dari sektor yang produktifitasnya rendah (pertanian) ke sektor yang produktifitasnya tinggi (industri).

Terkait dengan proses pembangunan daerah, maka struktur ekonomi memiliki peran penting dalam konsep pendekatan model pembangunan daerah. Sebagaimana yang dikemukakan Aziz (1994), pendekatan sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah selalu

dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor ekonomi apa yang perlu dikembangkan, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan di mana aktivitas sektor tersebut akan dijalankan dan kebijakan (strategi dan langkah-langkah) apa yang perlu diambil dalam mencapai tujuan pembangunan. Faktor penyebab terjadinya perubahan struktur perekonomian antara lain ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta modal dan investasi yang masuk ke suatu daerah.

2.3. Teori Basis Ekonomi

Salah satu teori ekonomi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah adalah teori basis ekonomi. Menurut Arsyad (1999), teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (job creation).

Sektor ekonomi potensial atau sektor unggulan dapat diartikan sebagai sektor perekonomian atau kegiatan usaha yang produktif dikembangkan sebagai potensi pembangunan serta dapat menjadi basis perekonomian suatu wilayah dibandingkan sektor-sektor lainnya, dimana perkembangan sektor-sektor lainnya dalam suatu keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung (Tjokroamidjoyo, 1976 : 126).

Sektor ekonomi potensial ini dapat berupa sektor basis, dimana menurut Glasson (1978) sektor basis merupakan sektor yang mengekspor barang dan jasa ke wilayah-wilayah diluar batas-batas

perekonomian setempat. Besarnya pendapatan pengeluaran dalam sektor basis merupakan fungsi dari permintaan wilayah-wilayah lain. Tingkat pendapatan yang di peroleh sektor basis tercemin dari tingkat produksinya, sehingga kemampuan produksi sektor basis menjadi faktor penentu pendapatan wilayah. Adapun untuk sektor non-basis menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat setempat termasuk kebutuhan sektor basisnya. Peningkatan sektor basis ditentukan oleh pembelanjaan pendapatan sektor basis baik berupa faktor-faktor produksi maupun barang dan jasa yang dibutuhkan pekerja sektor basis. Dengan demikian perkembangan sektor non-basis tergantung pada perkembangan sektor basisnya (Glasson dalam Nugroho, 2001 : 15).

Perluasan kegiatan-kegiatan ekonomi disalurkan sektor basis kepada sektor-sektor non-basis yang mendukungnya secara langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan langsung berupa aliran faktor-faktor produksi yang meliputi komoditas (bahan baku), tenaga kerja, modal dan jasa produksi. Keterkaitan tidak langsung berupa transaksi pengeluaran para pekerja sektor basis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan-kegiatan lokal yang melayani kebutuhan para pekerja tersebut turut terkena imbas perkembangan sektor basisnya, dengan demikian adanya keterkaitan yang kuat antara sektor basis dan sektor non-basis merupakan syarat mutlak untuk menyebarluaskan pertumbuhan dalam wilayah.

Pendekatan basis ekonomi sebenarnya berlandaskan pada pendapat bahwa yang perlu dikembangkan di sebuah wilayah adalah kemampuan berproduksi dan menjual hasil produksi tersebut secara efisien dan efektif. Daerah mempunyai kesempatan untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan

tenaga kerja yang ada termasuk dari luar daerah dalam upaya meningkatkan peluang ekspor. Dalam analisisnya, teori basis ekonomi biasanya menggunakan data PDRB untuk mengidentifikasi dan menentukan sektor potensial. Apabila sektor potensial tersebut dikembangkan dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Mengacu pada teori ekonomi basis tersebut maka Arsyad (2008) menjelaskan bahwa teknik location Quotient dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan yaitu:

1. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan sektor ekonomi potensial (basis).

2. Kegiatan sektor ekonomi yang hanya dapat melayani pasar di daerah itu sendiri dinamakan sektor ekonomi tidak potensial (non basis).

Menurut Syafrizal (2002), dalam kerangka teori basis ekspor ini, diketahui bahwa peningkatan ekspor terjadi apabila suatu daerah memiliki keuntungan kompetitif (competitive advantage) yang cukup besar pada beberapa sektor ekonomi. Di samping itu, untuk melihat besarnya keuntungan kompetitif perekonomian suatu daerah dapat dilakukan dengan analisis shift share.

2.4. Keunggulan Komparatif dan Kompetitif

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap daerah memiliki kebebasan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi wilayah. Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi di suatu daerah sangat diperlukan informasi mengenai potensi

ekonomi wilayah. Potensi ekonomi wilayah dapat diketahui dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan berbagai sektor maupun subsektor ekonomi di wilayah tersebut. Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lain untuk berkembang. Tumenggung (1996) memberi batasan bahwa sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif (comparatif advantages) dan keunggulan kompetitif (competitive advantages) dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar. Sedangkan Mawardi (1997) mengartikan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki nilai tambah yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi, baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

Istilah keunggulan komparatif mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917) sewaktu membahas perdagangan antara dua wilayah. Ricardo membuktikan bahwa apabila dua wilayah yang saling

berdagang masing-masing mengkonsentrasikan diri untuk

mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kedua wilayah tersebut akan beruntung. Ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional.

Pengetahuan akan keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan para penentu kebijakan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi daerah ke arah sektor yang mengandung keunggulan komparatif. Jadi, apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah teridentifikasi maka pembangunan sektor

tersebut dapat disegerakan tanpa menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan terlambat (Tarigan, 2003).

Pada masa era perdagangan bebas seperti sekarang ini, keunggulan kompetitif mendapat perhatian lebih besar daripada keunggulan komparatif. Keunggulan kompetitif menunjukkan kemampuan daerah untuk memasarkan produknya ke luar daerah. Dalam analisis ekonomi regional, keunggulan kompetitif dimaknai oleh kemampuan daya saing kegiatan ekonomi di suatu daerah terhadap kegiatan ekonomi yang sama di daerah lainnya. Keunggulan kompetitif merupakan cermin dari keunggulan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya yang dijadikan “benchmark” dalam suatu kurun waktu (Thoha, 2000). Dalam kaitannya dengan keunggulan kompetitif, maka keunggulan komparatif suatu kegiatan ekonomi dapat dijadikan suatu pertanda awal bahwa kegiatan ekonomi tersebut punya prospek untuk juga memiliki keunggulan kompetitif. Jika suatu sektor memiliki keunggulan komparatif karena besarnya potensi sektor tersebut maka kebijakan yang diprioritaskan bagi pengembangan kegiatan ekonomi tersebut dapat berimplikasi kepada terciptanya keunggulan kompetitif. Kegiatan ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif sekaligus keunggulan kompetitif akan sangat menguntungkan perekonomian suatu wilayah.

Terkait dengan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, maka berdasarkan kegiatan ekonominya suatu wilayah dapat saja memiliki kedua jenis keunggulan tersebut secara bersama-sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh satu atau gabungan beberapa faktor berikut ini (Tarigan, 2003) :

1. Memiliki potensi sumber daya alam

2. Penguasaan masyarakat terhadap teknologi mutakhir dan keterampilan-keterampilan khusus

3. Aksesibilitas wilayah yang baik

4. Memiliki market yang baik atau dekat dengan market

5. Wilayah yang memiliki sentra-sentra produksi tertentu atau terdapatnya aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi.

6. Ketersediaan buruh yang cukup dan memiliki keterampilan baik dengan upah yang relatif rendah.

7. Mentalitas masyarakat yang baik untuk pembangunan : jujur, mau terbuka, bekerja keras, dapat diajak bekerja sama dan disiplin 8. Kebijaksanaan pemerintah yang mendukung pada terciptanya

keunggulan-keunggulan suatu kegiatan ekonomi wilayah.

2.5. Spesialisasi Perekonomian

Perekonomian suatu wilayah dikatakan terspesialisasi jika suatu wilayah memprioritaskan pengembangan suatu sektor ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap kemajuan sektor tersebut (Muzamil, 2001). Pengembangan sektor prioritas tersebut dapat dilakukan melalui investasi dan peningkatan sumber daya manusia pada sektor tersebut.

Spesialisasi dalam perekonomian merupakan hal yang cukup penting dalam rangka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dikatakan, jika suatu wilayah memiliki spesialisasi pada sektor-sektor tertentu maka wilayah tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif dari spesialisasi sektor tersebut (Soepono,1993).

spesialisasi terhadap perekonomian suatu wilayah. Menurut Kuncoro (2002), salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah adalah melalui proses pertukaran komoditas antar daerah. Hal ini dapat ditempuh melalui penciptaan spesialisasi antar daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam analisis ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan dengan menyebarkan kuesioner ke dinas instansi terkait, seluruh kecamatan dan unit usaha secara sampel. Sedangkan data sekunder berupa data yang dikumpulkan dari publikasi maupun dokumentasi cetak dan elektronik dari instansi pengumpul data seperti BPS dan sumber-sumber lain yang terkait.

3.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisi kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi tingkat disparitas dan sektor unggulan. Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk memperkuat dan melengkapi analisis kuantitatif.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengetahui tingkat disparitas pendapatan antar wilayah. Indeks Williamson memiliki range antara 0 dan 1. Semakin besar nilai Indeks Williamson (semakin mendekati 1) berarti semakin besar disparitas antar sektor

dan antar wilayah. Sebaliknya semakin kecil nilai Indeks Williamson (semakin mendekati 0) maka semakin merata pendapatannya.

Indeks Wlliamson dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

𝐼𝑤 =

√∑(𝑌𝑖 − 𝑌)

2. 𝑓𝑖/𝑛

𝑌

Keterangan:

Iw = Indeks Williamson

Yi = PDRB perkapita menurut kecamatan Y = PDRB perkapita kabupaten

fi = Jumlah penduduk menurut kecamatan n = Jumlah penduduk kabupaten

b. Indeks Gini

Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan penduduk. Rumus Indeks Gini adalah sebagai berikut :

𝐺 = 1 − ∑

𝑃

𝑖(𝑄

𝑖+ 𝑄

𝑖−1)

10.000

𝑘 𝑖=1 Dimana: G = Indeks Gini𝑃𝑖 = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i 𝑄𝑖 = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i 𝑄𝑖−1 = Persentase kumulatif pendapatan sebelum kelas ke-i 𝑘 = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai Indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Jika nilai Indeks Gini adalah nol artinya terjadi kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan atau penduduk mempunyai pengeluaran yang sama, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Semakin tinggi nilai Indeks Gini (semakin mendekati nilai 1) menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah nilai Indeks Gini (semakin mendekati nilai 0) menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin rendah.

Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat ketimpangan pendapatan tergolong rendah, sedang atau tinggi. Dengan kriteria sebagai berikut:

a. Ketimpangan taraf rendah, bila G < 0,35

b. Ketimpangan taraf sedang, bila G antara 0,35 - 0,5 c. Ketimpangan taraf tinggi, bila G > 0,5

c. Inflasi

Laju Inflasi merupakan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Sedangkan Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka yang menggambarkan perbandingan harga konsumen yang terjadi pada dua periode waktu yang berbeda. Harga konsumen yang dimaksud adalah mencakup harga semua jenis barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum, yang meliputi kelompok: bahan makanan; makanan jadi, minuman dan tembakau; kelompok perumahan; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga; dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Rumus:

1. Diagram timbang:

NK’oi = (P’oi / Poi) x Nkoi

NK’oi : nilai konsumsi dasar Kota Blora, komoditi i Nkoi : nilai konsumsi dasar Kota Semarang, komoditi i P’oi : harga dasar Kota Blora, komoditi i

Poi : harga dasar Kota Semarang, komoditi i

2. IHK

Setelah diperoleh diagram timbang Kota Blora, kemudian dihitung IHK berdasarkan data harga konsumen yang dikumpulkan dengan menggunakan modifikasi formula Laspeyres sebagai berikut:

dimana :

IHKt : indeks bulan t

RH’ti : relatif harga bulan t, komoditi i

NK’(t-1)i : nilai konsumsi bulan (t-1), kom. i

NK’0i : nilai konsumsi dasar, komoditi i

t : bulan, dimana t = 1,2,3,…,12 k

RH’ti x NK’(t-1)i

i = 1IHKt = --- x 100

k

’0i

i =1

i : komoditi, dimana i = 1,2,3,…,333 Sedangkan inflasi adalah:

IHKt - IHKt-1

It = --- x 100

IHKt-1

dimana:

It : Inflasi pada bulan ke-t

IHKt : IHK pada bulan ke-t

IHKt-1 : IHK pada bulan ke- (t-1)

d. Incremental Labour Output Ratio (ILOR)

ILOR merupakan merupakan koefisien yang menghubungkan peningkatan jumlah tenaga kerja dan output atau produk yang dihasilkan suatu daerah. Dalam hal ini nilai output didekati dengan besarnya nilai PDRB yang dihasilkan. Nilai ILOR menunjukkan besarnya tambahan tenaga kerja yang dipergunakan untuk menaikkan satu unit output baik secara fisik maupun nilai yang dihasilkan. Rumus ILOR adalah:

𝐼𝐿𝑂𝑅 =

∆𝐿𝑖

∆𝑌𝑖

Dimana:

ILOR = Nilai Incremental Labour Output Ratio (ILOR) ∆Li = Perubahan tenaga kerja sektor i Kabupaten Blora ∆Yi = Perubahan PDRB sektor i Kabupaten Blora

Semakin besar nilai ILOR menunjukkan semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan (diserap) untuk meningkatkan output yang dihasilkan suatu sektor. ILOR bernilai positif (+) dapat berarti penambahan/ pertumbuhan PDRB mampu memberikan tambahan tenaga kerja baru. Bila ILOR bernilai negatif (-) dapat berarti (a). peningkatan produktivitas tenaga kerja, karena jumlah tenaga kerja yang diserap semakin turun, sementara outputnya semakin meningkat, (b). penurunan produktivitas tenaga kerja, karena nilai tambah menurun sementara jumlah tenaga kerja terus meningkat.

Untuk melihat gambaran kedepan, ILOR dapat diinterpretasikan sebagai nilai yang menggambarkan banyaknya lapangan kerja baru yang bisa diciptakan untuk penambahan besaran PDRB, atau banyaknya nilai tambah baru yang bisa diciptakan oleh karena tambahan satu orang tenaga kerja baru.

e. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Konsep ICOR pada awalnya dikembangkan oleh Harrod dan Domar yang kemudian dikenal sebagai model Harrod-Domar. Model ini pada dasarnya menunjukkan keterkaitan antara output (pendapatan wilayah) suatu perekonomian dengan besarnya stok kapital yang dibutuhkan. Stok kapital adalah kondisi stok dari kapital (barang-barang modal) yang tersedia pada suatu waktu tertentu. Hubungan tersebut digambarkan oleh Harrod-Domar oleh persamaan (1) berikut:

Dimana:

∆K = tambahan stok kapital (capital stock)

∆Y = tambahan output atau pendapatan wilayah (PDRB) Persamaan (1) dapat diubah menjadi persamaan (2):

∆K = (ICOR) ∆Y ……… (2)

Persamaan (2) menyatakan bahwa bila ingin meningkatkan pendapatan wilayah sebesar 1 unit, maka dibutuhkan tambahan stok kapital sebesar besaran ICOR. Stok kapital pada tahun ke-t pada dasarnya adalah akumulasi investasi (barang-barang modal) dari suatu tahun tertentu (tahun ke-(t-s)) dimana s = 1,2,3, …… sampai dengan tahun ke-t. Atau dengan perkataan lain:

Kt = ∑It-s ………….. (3)

Misalkan investasi dimulai pada tahun ke-t dan berlanjut sampai dengan tahun ke-(t+1), yaitu keadaan diasumsikan hanya terdiri dari dua tahun, maka stok kapital pada tahun ke-t dan tahun ke-(t+1) masing-masing ditunjukkan oleh persamaan (4) dan (5):

Kt = It ……… (4)

dan

Kt+1 = It + It+1 ……… (5)

Tambahan kapital stok pada tahun ke-(t+1) atau ∆Kt+1 adalah:

Yang sama dengan:

∆Kt+1 = It+1 ………. (7)

Dengan perkataan lain, tambahan stok kapital pada suatu tahun adalah sama dengan investasi yang dilakukan pada tahun tersebut. Dengan

demikian, persamaan (1) dapat diubah menjadi:

ICOR = I/∆Y ……… (8)

dimana

I = besarnya investasi yang sama dengan ∆K

Atau,

I = (ICOR) ∆Y ……… (9)

Persamaan (9) menyatakan bahwa bila ingin meningkatkan pendapatan wilayah sebesar 1 unit, maka dibutuhkan investasi sebesar besaran ICOR.

f. Location Quotient (LQ)

Location quotient (LQ) digunakan untuk menentukan sektor basis dan non basis, dengan tujuan untuk melihat keunggulan komparatif suatu daerah dalam menentukan sektor andalannya. Sektor basis adalah sektor ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan baik pasar domestik daerah itu sendiri maupun pasar luar. Artinya sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan. Sedangkan sektor non

basis merupakan sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Sektor basis menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual keluar daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah tersebut dan secara berantai akan meningkatkan investasi baru dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, peningkatan pendapatan tersebut juga akan meningkatkan permintaan produk barang/jasa baik dari sektor basis maupun sektor non basis. Dengan dasar ini maka sektor basis perlu diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika koefisien LQ suatu sektor ≥ 1 berarti sektor tersebut mempunyai potensi atau termasuk sektor basis. Sektor tersebut memiliki spesialisasi dan terkonsentrasi di daerah tersebut. Jika koefisien LQ suatu sektor < 1 berarti sektor tersebut kurang mempunyai potensi atau bukan termasuk sektor basis. Sektor tersebut tidak berspesialisasi dan tidak terkonsentrasi di daerah tersebut. Jika koefisien LQ = 1 berarti tingkat spesialisasi sektor tersebut sama dengan daerah tingkat atasnya. Rumus LQ adalah:

𝐿𝑄 =

𝑌𝑖/𝑆𝑖

𝑌𝑛/𝑆𝑛

Dimana:

LQ = Indeks Location Quotient Yi = PDRB Sektor i Kabupaten Blora Si = Total PDRB Kabupaten Blora

Yn = PDRB Sektor i Provinsi Jawa Tengah Sn = Total PDRB Provinsi Jawa Tengah

Untuk menghitung LQ sektoral kecamatan dapat dilakukan dengan mensubtitusi angka PDRB Kabupaten Blora dengan angka PDRB kecamatan dan angka PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan angka PDRB Kabupaten Blora.

g. Shift Share

Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi di suatu daerah. Shift Share dirumuskan sebagai:

Gij = Nij + Pij + Dij Nij = Yij. rn Pij = Yij (rin - rn) Dij = Yij (rij - rin) rij = (Yijt - Yij)/Yij rin = (Yint - Yin)/Yin rn = (Ynt - Yn)/Yn PBij = Pij + Dij Dimana:

Gij : Perubahan PDRB sektor i di Kecamatan j

Nij : Komponen Regional sektor i di Kecamatan j

Pij : Komponen Proportional Shift sektor i di Kecamatan j

Dij : Komponen Differential Shift sektor i di Kecamatan j

PBij : Komponen Net Shift sektor i di Kecamatan j

Yij : PDRB sektor i tahun awal di Kecamatan j

Yin : PDRB sektor i tahun awal di Kabupaten Blora